Первый слайд презентации: Культура Урала

Бельтюкова Екатерина, Пресняк Валерия Группа ОЛ-220 Кравченко Елена Владимировна История 12.04.2021

Слайд 2: Народы Урала

Первый человек появился на Урале приблизительно 100 тысяч лет назад. Не исключена вероятность, что случилось это и раньше, но никаких находок, связанных с более ранним периодом, в распоряжении ученых пока что нет. известные исследователи Урала – утверждают, что прапрауральцами были обыкновенные неандертальцы. Установлено, что люди на данную территорию переселились из Средней Азии. Сегодня Урал – многонациональный, исторический, промышленный и экономический район. Коренными народами Урала являются ненцы, башкиры, коми, коми-пермяки и татары. Так же на территории Урала проживают русские (более 80% населения), марийцы, мордва, чуваши, украинцы и другие народы.

Слайд 3: Быт

Внешний облик уральских поселений заметно изменился: в городах, заводских поселках и даже во многих крупных селах и деревнях стала преобладать разбивка на улицы и кварталы. Новые дома строились по плану. Жилые строения местного населения оставались разнообразными, что придавало даже поселкам со стандартизированной застройкой живописность и индивидуальность. Дома по-прежнему возводились в составе усадеб с хозяйственными постройками и участками огородов.

Слайд 4: Быт

В лесной зоне дома, как и в более раннее время, ставили обычно на стойки-столбы (метровые в обхвате чурбаны из лиственницы), а на юге-из камня. К середине столетия заметное распространение получили и дома на фундаменте. Преобладали трехраздельные жилища типа «изба-сени-горница». Богатые большесемейные хозяева стали заводить двухэтажные дома. Стены могли штукатуриться или обиваться обоями, украшаться картинами, зеркалами. Появилась многоцветная кистевая роспись стен, потолков, припечных досок и пр.

Слайд 5: Быт

Более разнообразной стала мебель. Мебельное производство было особенно развито в Вятской губернии. Нары являлись обязательной и универсальной принадлежностью жилища тюрских народов. На них отдыхали, работали, держали сундуки с постельными принадлежностями.

Слайд 6: Одежда

Одежда представителей народов Урала сохраняла этническое своеобразие в большей степени, чем жилище. Получили распространение разные дополнения и изменения в крое рукавов, подола, украшения рубахи вышивкой, позументом, цветными полосками ткани. Вместо белого холста, из которого шились и женские и мужские рубахи, в первой половине XIX в. Продолжался процесс сближения с русским костюма мужчин коми, ханты, манси, удмуртов.

Слайд 7: Одежда

Русское население тоже оставалось верным традициям. У женщин крестьянок преобладал комплект с сарафаном. Сарафаны с рубахами носили также горожанки, казачки, жительницы заводских поселков. У женского заводского населения появились и новые формы одежды: парочка (юбка с кофтой) и платье, из верхней одежды — пальто, из головных уборов — наколка, шаль, косынка, из обуви — башмаки. Мужья их носили сюртуки, жилеты, манишки, шинели и другую «общую европейскую одежду». Зимний гардероб пополнился шубой с борами на спине. Парни-щеголи красовались в плисовых и поярковых шляпах, фуражках-картузах.

Слайд 8: Декоративно-прикладное искусство

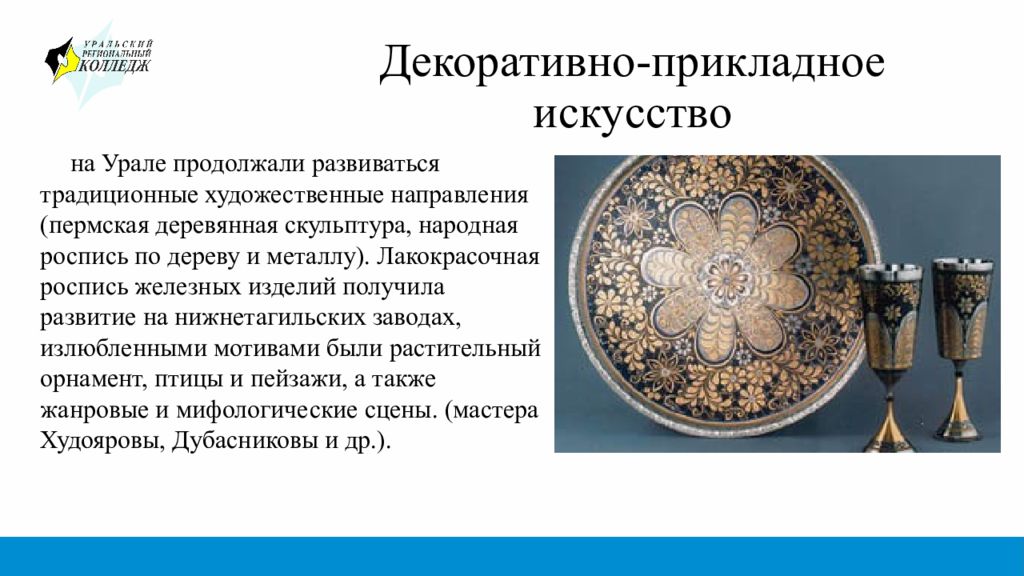

на Урале продолжали развиваться традиционные художественные направления (пермская деревянная скульптура, народная роспись по дереву и металлу). Лакокрасочная роспись железных изделий получила развитие на нижнетагильских заводах, излюбленными мотивами были растительный орнамент, птицы и пейзажи, а также жанровые и мифологические сцены. (мастера Худояровы, Дубасниковы и др.).

Слайд 9

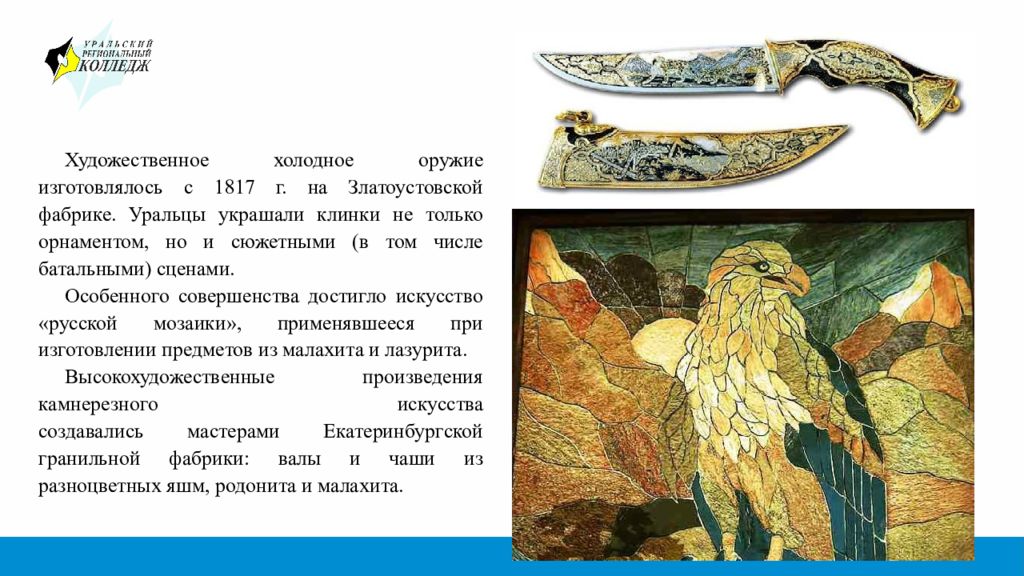

Художественное холодное оружие изготовлялось с 1817 г. на Златоустовской фабрике. Уральцы украшали клинки не только орнаментом, но и сюжетными (в том числе батальными) сценами. Особенного совершенства достигло искусство «русской мозаики», применявшееся при изготовлении предметов из малахита и лазурита. Высокохудожественные произведения камнерезного искусства создавались мастерами Екатеринбургской гранильной фабрики: валы и чаши из разноцветных яшм, родонита и малахита.

Слайд 10: Специфика Урала

Уникальное местоположение Уральского хребта- между двумя основными очагами мировых цивилизаций- Европой и Азией, создавало возможность для постоянного взаимодействия Востока и Запада. Разнообразие природно-географических условий Урала приводило к пестроте культурно-хозяйственных укладов, возникших здесь с эпохи палеолита и оказавших воздействие на весь дальнейший ход исторических событий. История культуры Урала неразрывно связана с освоением русским народом уральских и сибирских земель. Средний Урал становится горнозаводским центром страны. Возникает уникальная горнозаводская культура, отличающаяся от культуры остальной крестьянской России.

Слайд 11: Традиции Урала

К ультурные традиции народов Урала довольно долго развивались в атмосфере самобытности. Среди народов Урала существовало поверье, по которому требовалась особая аккуратность и уважение в отношении к этим несметным сокровищам. Люди верили, что пещеры и подземные кладовые охраняют магические силы, которые могут одарить, а могут и погубить.Традиционным был и набор сельскохозяйственных культур: зерновые – в основном, пшеница, рожь, овес; бобовые – горох; технические – лен, конопля, табак, мак; и т.д. Татары, башкиры, нагойбаки, казахи переняли у русских обычай собираться по осенним и зимним вечерам в своих жилищах. У них были наиболее популярные праздники: Коргатуй, Собантуй, Джиен. В праздничные дни, татары, башкиры особо украшали свое жилище: по стенам развешивались лучшие полотенца собственной работы, вышитые по концам различными узорами из черного и красного шелка, вывешивалась лучшая праздничная мужская и женская одежда. В доме царили чистота и аккуратность.

Слайд 12: Традиции Урала

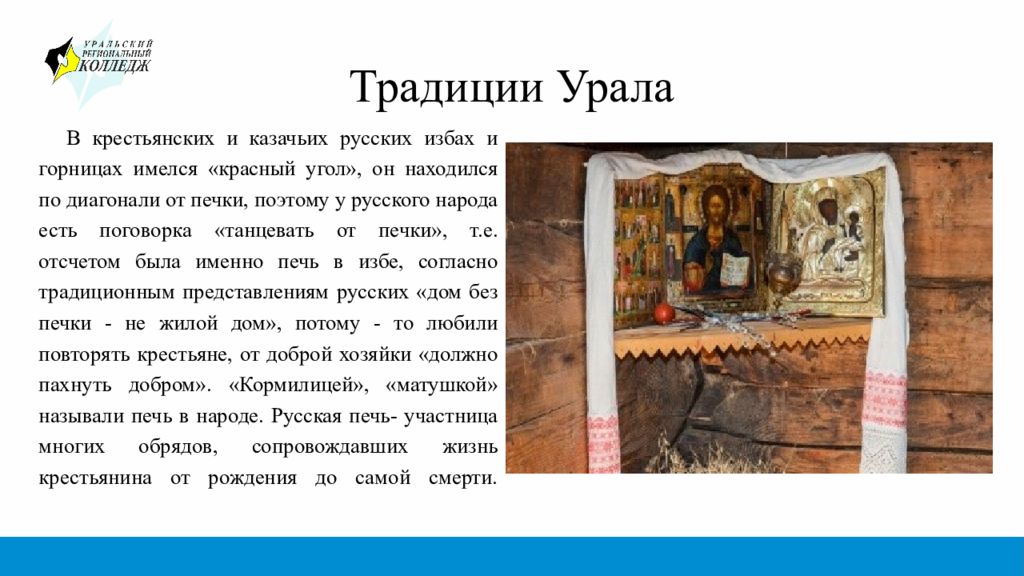

В крестьянских и казачьих русских избах и горницах имелся «красный угол», он находился по диагонали от печки, поэтому у русского народа есть поговорка «танцевать от печки», т.е. отсчетом была именно печь в избе, согласно традиционным представлениям русских «дом без печки - не жилой дом», потому - то любили повторять крестьяне, от доброй хозяйки «должно пахнуть добром». «Кормилицей», «матушкой» называли печь в народе. Русская печь- участница многих обрядов, сопровождавших жизнь крестьянина от рождения до самой смерти.

Слайд 13: Традиции Урала

Поклонение священному огню предков выражалось в частности в том, что на ночь в печь клали полено и ставили горшок с водой «чтобы огонь мог есть и пить». Где - то тут возле печи верили крестьяне, обитает «домовой» - дух, охраняющий благополучие дома и всех обитателей, его еще называли « запечник », « доманя », « доможил », « доброход ». Поговорка «дом без посиделок, что церковь без народа», говорила о том, что дом ещё бывал и клубом. Ведь в старое время в деревнях дворцов и клубов не строили, а молодежи деваться было некуда, и юноши и девушки по очереди собирались то в одой избе, то в другой. Пели песни, танцевали, рассказывали всякие истории и вместе с тем что-нибудь мастерили. Такие встречи назывались либо посиделками, либо вечерками. Вечером девушки рассаживались по лавкам, вязали, вышивали, ткали, а юноши что-нибудь мастерили-плели корзины, делали игрушки из прутиков и соломы.