Первый слайд презентации: Лекция № 14 Население, урбанизация и общественные движения

Лекция по курсу «социология»

Слайд 2: Вопросы лекции

1. Модернизация и урбанизация 2. Миграция 3. Общественные движения

Слайд 3: 1. Модернизация и урбанизация

Модернизация - исторический процесс перехода от традиционного аграрного общества к современному индустриальному обществу. Модернизации - совокупность технологических, экономических, социальных, культурных, политических перемен, направленных на совершенствование общественной системы в целом.

Слайд 5: Органическая модернизация

является моментом собственного развития страны и подготовлена всем ходом предшествующей эволюции. Такая модернизация начинается не с экономики, а с культуры и изменения общественного сознания. Капиталистическая модернизация в этом случае возникала как естественное следствие изменений в укладе жизни, традициях, мировоззрении и ориентациях людей (Англия, США, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Италия и пр.).

Слайд 6: неорганическая модернизация

ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран. Она представляет собой способ, модель «догоняющего развития», предпринимаемый сверху правительством с целью преодолеть историческую отсталость, избежать иностранной зависимости и сохранить традиционные институты власти. Неорганическая модернизация начинается не с культуры, а с экономики (ведущих отраслей) и в меньшей степени - с политики. Принципы модернизации не успевают охватить подавляющее большинство населения, поэтому не получают прочной социальной поддержки

Слайд 7: урбанизация

Урбанизация - это социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, концентрации населения в них, особенно в больших городах, в распространении городского образа жизни на всю сеть поселений.

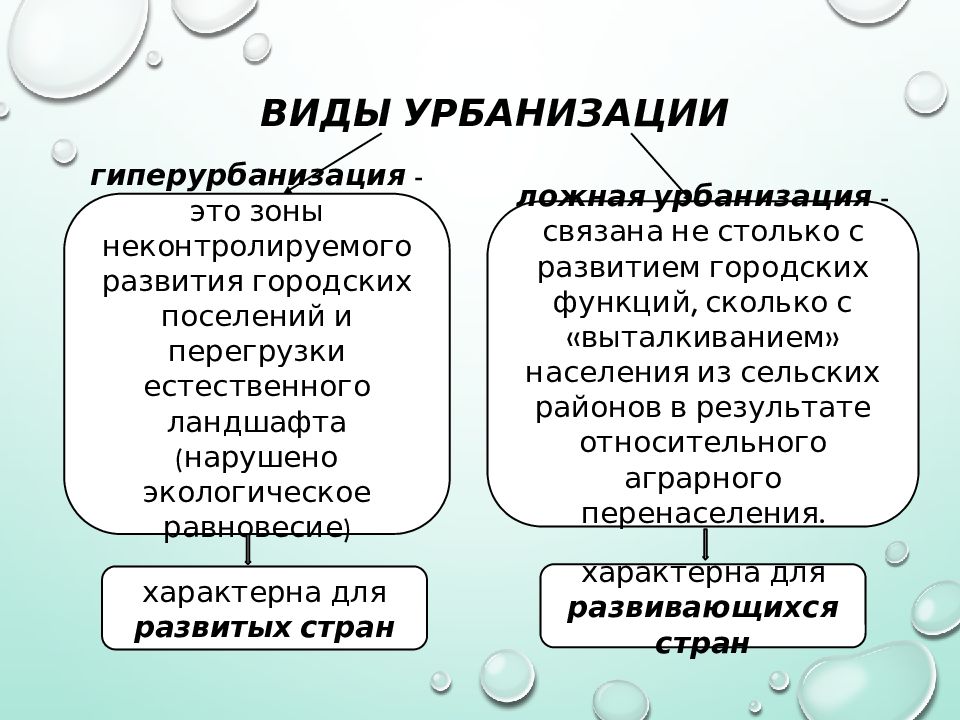

Слайд 8: Виды урбанизации

гиперурбанизация - это зоны неконтролируемого развития городских поселений и перегрузки естественного ландшафта (нарушено экологическое равновесие ) ложная урбанизация - связана не столько с развитием городских функций, сколько с «выталкиванием» населения из сельских районов в результате относительного аграрного перенаселения. х арактерна для развитых стран х арактерна для развивающихся стран

Слайд 9

В последние годы отмечается резкий рост урбанизации населения. Урбанизация сопровождается ростом крупных городов-миллионеров, загрязнением окружающей среды около промышленных центров, ухудшением условий жизни в регионах.

Слайд 10: Общие чертами урбанизации в мире

- сохранение межклассовых социальных структур и групп населения, разделение труда, закрепляющего население по месту проживания; - интенсификация социально-пространственных связей, обусловливающих формирование сложных поселенческих систем и их структур;

Слайд 11: Общие чертами урбанизации в мире

- интеграция сельской местности (как поселенческой сферы деревни) с городской и сужение функций деревни как социально-экономической подсистемы; - высокая концентрация таких видов деятельности, как наука, культура, информация, управление, и увеличение их роли в экономике страны; - усиленная региональная поляризация экономического градостроительного и, как следствие, социального развития внутри стран.

Слайд 12: Особенности урбанизации в развитых странах

- замедление темпов роста и стабилизация доли городского населения в общем населении страны. Замедление наблюдается, когда доля городского населения превышает 75 %, а стабилизация - 80 %. Такой уровень урбанизации отмечается в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии; - стабилизация и приток населения в отдельные регионы сельской местности;

Слайд 13: Особенности урбанизации в развитых странах

- прекращение демографического роста столичных агломераций, концентрирующих население, капитал, социально-культурные и управленческие функции. Более того, в последние годы в столичных агломерациях США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Японии наметился процесс деконцентрации производства и населения, проявляющийся в оттоке населения из ядер агломераций в их внешние зоны и даже за пределы агломераций;

Слайд 14: Особенности урбанизации в развитых странах

- изменение этнического состава городов вследствие непрекращающейся ми фации из развивающихся стран. Высокая рождаемость в семьях мигрантов значительно влияет на уменьшение доли «титульного» населения городов; - размещение новых рабочих мест во внешних зонах агломерации и даже за их пределами.

Слайд 15: субурбанизация

Субурбанизация (бурный рост пригородной зоны вокруг больших городов), первые признаки которой появились еще перед Второй мировой войной, коснулась в первую очередь состоятельных слоев и явилась формой их бегства от социальных болезней большого города.

Слайд 16: 2. Миграция

Миграция – это процесс изменения постоянного места проживания, переселение, перемещение людей или социальных групп в другой регион, географический район или страну сроком не менее шести месяцев.

Слайд 17: мигранты

Мигранты – лица, добровольно или вынужденно изменяющие прежнюю территориальность. Они в значительной степени подвержены маргинализации в следствие потери «территориальных корней». Привязанность к определенному месту жизнедеятельности сильно влияет на психическое и соматическое здоровье человека, на чувство хозяина, его этику, чувство внутреннего пространства, восприятие природы. Все это порождает проблемы семьи, продолжения рода, этноса.

Слайд 19: Виды миграционных процессов

внутрипоселенные передвижения м ежпоселенные передвижения

Слайд 20: Межпоселенные движения

Межпоселенное движение – это совокупность межпоселенных передвижений, т.е. территориальных передвижений индивидов или социальных групп между населенными пунктами, районами, странами, любой продолжительности, не связанных или связанных с трудовой деятельностью. В зависимости от регулярности и продолжительности межпоселенное движение имеет безвозвратную и возвратную формы.

Слайд 21: виды миграции в зависимости от пересекаемых границ

в нутренняя миграция м еждународная миграция

Слайд 22: Внутренняя миграция

перемещение людей происходит в пределах одной страны между географическими и административными районами. Выделяют следующие миграционные потоки : - город-село; - город-город; - село-город; - село-село.

Слайд 23: Международная миграция

перемещение людей происходит из одной страны в другую с пересечением государственных границ. Два вида международной миграции: - Внутриконтинентальная; - межконтинентальная.

Слайд 24: Избыточная миграция

Внутренняя и международная миграции считаются нормальными до определенного предела. Если число мигрантов начинает превышать определенный уровень (для разных стран и регионов он отличается), то миграция становится избыточной, что является негативным проявлением. Избыточная миграция может стать причиной изменения демографического состава региона (преобладание женщин или мужчин, «старение населения» вследствие выезда молодежи и др.), к избытку или недостаче рабочей силы, к изменениям в культуре региона, к неконтролируемому росту городов и т.д.).

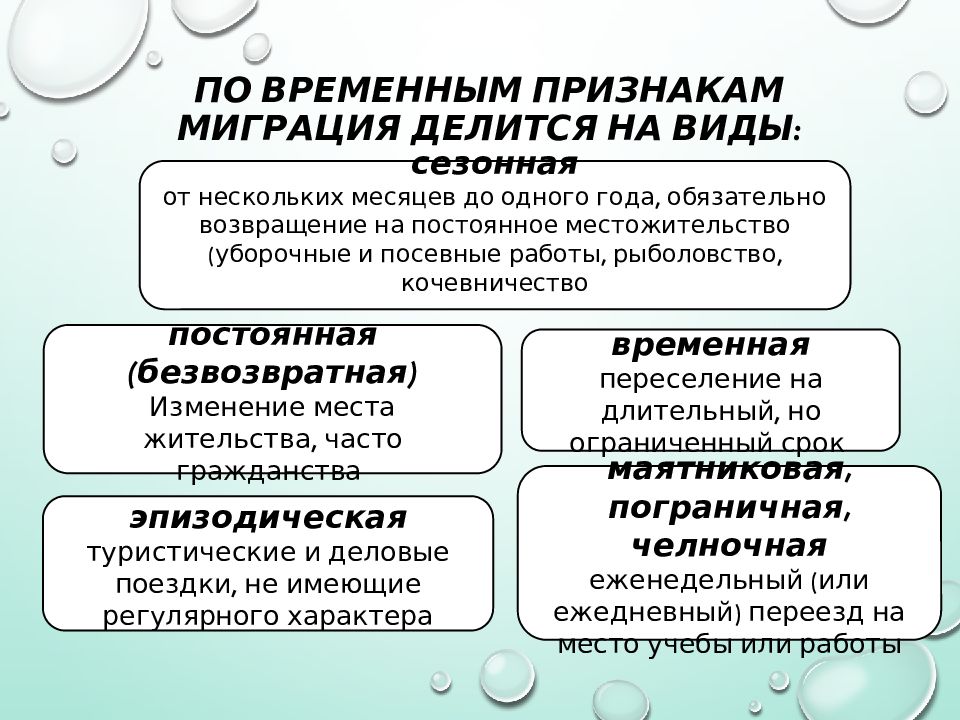

Слайд 25: По временным признакам миграция делится на виды:

п остоянная ( безвозвратная) Изменение места жительства, часто гражданства сезонная от нескольких месяцев до одного года, обязательно возвращение на постоянное местожительство (уборочные и посевные работы, рыболовство, кочевничество в ременная п ереселение на длительный, но ограниченный срок э пизодическая туристические и деловые поездки, не имеющие регулярного характера м аятниковая, пограничная, челночная еженедельный (или ежедневный) переезд на место учебы или работы

Слайд 26: Утечка мозгов

«Утечка мозгов» - процесс, при котором из страны или региона эмигрируют учёные, специалисты и квалифицированные рабочие по экономическим, реже политическим, религиозным или иным причинам. Этот термин определяется энциклопедией Britannica как «миграция образованных или профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области в другую, обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни».

Слайд 27: Утечка мозгов

Выражение «утечка мозгов» ( Brain Drain ) появилось в начале 1950-х годов - подобным образом в Великобритании описали процесс массового переезда английских учёных в США. К числу последствий «утечки мозгов» из стран Африки, Латинской Америки и Азии также относят и «размывание» среднего класса, считающегося основой основ любого современного общества. В итоге, совокупные потери от отъезда одного специалиста могут достигать $ 1 млн, с учётом косвенных потерь.

Слайд 28: Циркуляция мозгов

В 1998 году появилось новое понятие - «циркуляция мозгов» ( Brain Circulation ). Под «циркуляцией мозгов» понимаются циклические перемещения - за границу для обучения и дальнейшей работы, а затем - возвращение на родину и улучшение профессиональной позиции за счёт преимуществ, полученных во время пребывания за рубежом. Сторонники концепции «циркуляции мозгов» считают, что такая форма миграции усилится в будущем, особенно если экономические различия между странами будут уменьшаться.

Слайд 29: Циркуляция мозгов

В ряде случаев «утечка мозгов» поддерживается и государствами, от этой «утечки» страдающими. К примеру, во многих «бедных» государствах властные круги de facto поощряют «утечку», поскольку благодаря ей, из общества вымываются потенциальные политические оппоненты.

Слайд 30: Вынужденная миграция

Вынужденная миграция - современный вид миграции, обусловленный политическими или экологическими причинами (движение вынужденных переселенцев или перемещенных лиц, внутренние переселения, движения беженцев и др.).

Слайд 31: Нелегальная миграция

Своеобразным видом внешней миграции является нелегальная (подпольная, незаконная миграция). Нелегальные мигранты – лица, въезжающие в страну нелегально или законно и впоследствии остающиеся в ней на незаконном положении и часто с нелегальным трудоустройством. По формам миграционное движение может быть общественно-организованное (реализуемое с помощью общественных структур или государства) и неорганизованное (осуществляется без вмешательства государства).

Слайд 32: 3. общественные движения

Общественные (Социальные) движения - это отчетливо выделяющиеся формы коллективного действия, направленные на реорганизацию общества или какой-либо из его частных структур. Жизнь людей в обществе всегда порождала социальные движения, но в XIX-XX вв. они превратились в поистине массовое, повсеместное и крупномасштабное явление. Уже в середине XIX в. это вызвало рост научного интереса к причинам возникновения таких движений, условиям их массового распространения и социальным последствиям.

Слайд 33: Виды общественных движений

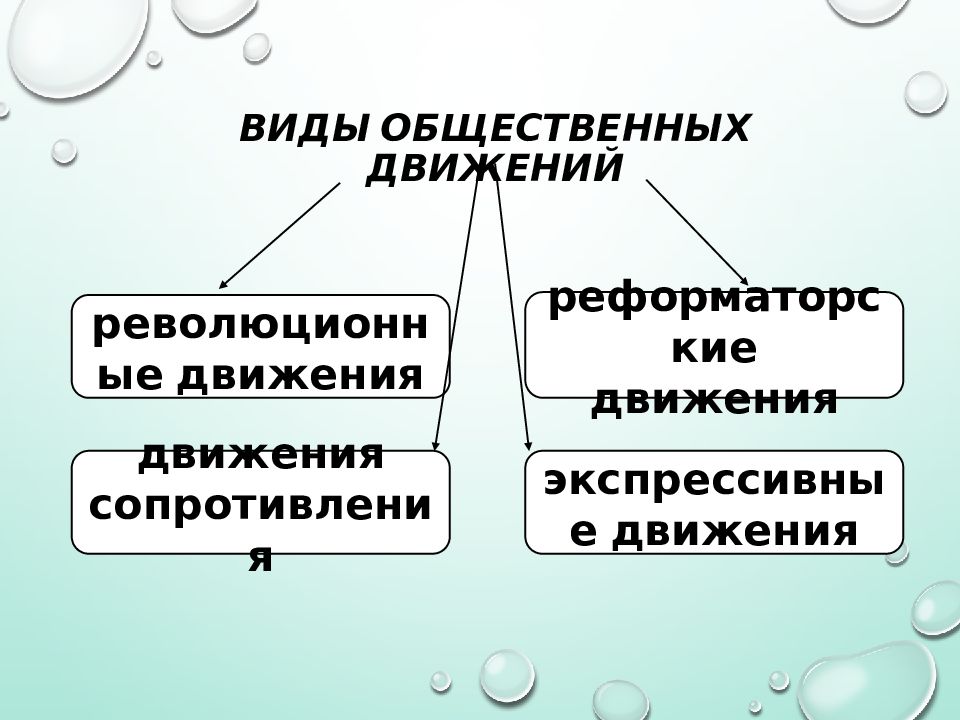

р еволюционные движения р еформаторские движения д вижения сопротивления экспрессивные движения

Слайд 34: Революционные движения

Революционные движения стремятся изменить общество, полностью отменив существующую систему ценностей

Слайд 35: Реформаторские движения

Реформаторские движения стремятся внести в существующую систему ценностей изменения, способствующие более эффективному функционированию этой системы. Реформаторскими являются: - аболиционистские (движения за отмену какого-либо закона ); - экологические (движения за охрану окружающей среды ); - феминистские (за равноправие женщин) и др.

Слайд 36: Движения сопротивления

Движения сопротивления как социальные движения ставят цель не добиться перемен, а блокировать введение изменений или отменить уже осуществленные изменения. Например, движение чернокожего населения южных штатов за введение гражданских прав вызвало ответ белого населения - организацию советов белых граждан и Ку-Клукс-Клана (1865).

Слайд 37: Экспрессивные социальные движения

Экспрессивные социальные движения отличаются стремлением осуществить не институциональные изменения, а возрождение или обновление людей изнутри (часто при этом вожди движения дают обещания будущего спасения ). К экспрессивным движениям относят и разного рода монархические объединения в России, движения ветеранов войны. Общей основой в подобных объединениях служат традиции прошлого, реальные или воображаемые подвиги предков, стремление идеализировать старые обычаи и стиль поведения

Слайд 38: Причины возникновения социальных движений

В экономически развитых, демократически устроенных обществах большинство населения испытывает чувство относительной безопасности, стабильности, равнодушно к изменениям в общественной жизни, не хочет присоединяться к радикальным социальным движениям, поддерживать их, а тем более участвовать в них. Для изменяющихся нестабильных обществ более характерны элементы социальной дезорганизации, состояние аномии.

Слайд 39: аномия

Аномия - это философско-социологическое понятие, выражающее состояние общества, при котором отсутствие или неустойчивость социальных и моральных императивов и правил, регулирующих отношения между индивидами и обществом, приводит к тому, что значительная часть населения оказывается «вне» общества, вступает в конфронтацию с его нормативными предписаниями.

Слайд 40: Причины возникновения социальных движений

Если в традиционных обществах человеческие потребности удерживаются на достаточно низком уровне, то с развитием цивилизации свобода личности от традиций, коллективных нравов и предрассудков, возможность личного выбора занятий и способов действия резко расширяются, но одновременно возникает состояние неопределенности, сопровождающееся отсутствием твердых жизненных целей, норм и образцов поведения. Это ставит людей в двойственное социальное положение, ослабляет связь с конкретной группой и со всем обществом, что ведет к росту случаев отклоняющегося поведения. Особой остроты аномия достигает в условиях свободного рынка, экономических кризисов и неожиданных перемен социально-политических постоянных факторов.

Слайд 41: Жизненный цикл общественных движений

Для случаев, когда социальная среда существенно не меняется, немецкий социолог О. Рамштадт предложил рассматривать семь следующих фаз развития общественного движения.

Слайд 42: Фазы развития общественного движения

Фаза I. Латентная - характеризуется проявлением социального недовольства, поляризацией граждан и властей. Недовольные властью образуют группу единомышленников, которая протестует против действий данной конкретной власти и её представителей. Эта группа считает, что во всем виноваты власти и отдельные её представители, а не система. Все события в обществе рассматриваются только через конфликты, конфронтацию по принципу «Мы» и «Они». Фаза II. Артикуляция проблемы. Движение протеста выдвигает требование не только смены властей, правительства, но и «смены курса» и преобразований существующей социальной системы.

Слайд 43: Фазы развития общественного движения

Фаза III. Формирование движения. Движение обретает групповую идентичность и начинает активную пропагандистскую деятельность, призывая к коллективным действиям протеста. Фаза IV. Разработка идеологии. Движение формулирует цели, программу действий, способные, по мнению лидеров, вывести общество из кризиса. В программе содержатся также планы радикальных изменений существующей социальной системы и её институтов. Фаза V. Рост движения. Движение становится массовым, масштаб и интенсивность действий протеста против существующих институтов достигают своего максимума. Появляются гибкие формы организации быстрой мобилизации сторонников.

Слайд 44: Фазы развития общественного движения

Фаза VII. Институализация движения. Постепенно общественное движение поглощается организацией и превращается в социальный институт. Движение приобретает легальный статус, оно встраивается в систему существующих социальных институтов, становясь одной из политических партий или общественных организаций. Лидеры движения кооперируются в действующие структуры исполнительной или законодательной власти. На этой фазе завершается жизненный цикл общественного движения