Первый слайд презентации: ЛЕКЦИЯ 26

Биосинтез белка. Регуляция биосинтеза белка. Геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика.

Слайд 2: ПЛАН

Генетический код, его свойства. Репликация. Транскрипция. Рекогниция. Транскрипция: инициация, элонгация, терминация. Строение рибосом и их значение в биосинтезе белка. Регуляция биосинтеза белка: гистонами, через оперон, гормональная регуляция Возрастные и тканевые особенности биосинтеза белка Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

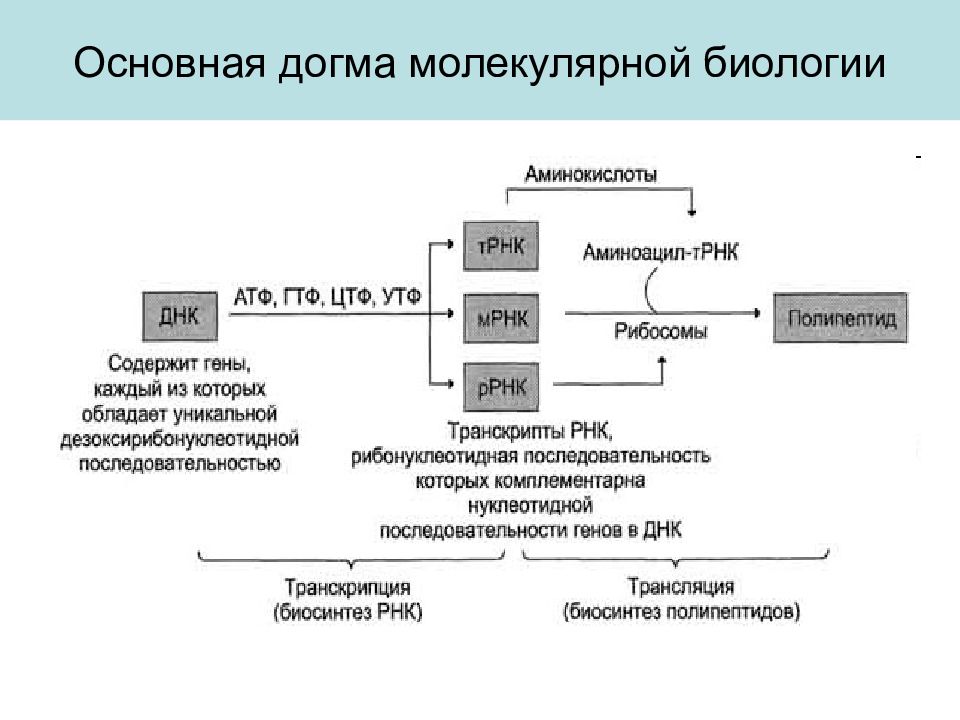

Слайд 3: Основная догма молекулярной биологии

Слайд 5

Генети́ческий код — свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов.

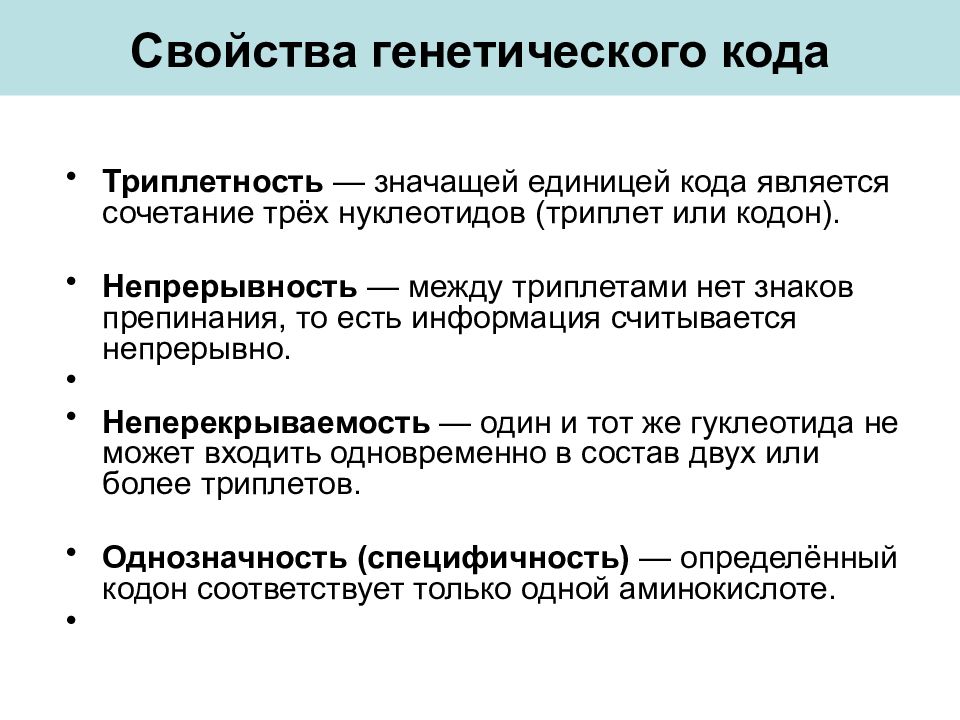

Слайд 6: Свойства генетического кода

Триплетность — значащей единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов (триплет или кодон). Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается непрерывно. Неперекрываемость — один и тот же гуклеотида не может входить одновременно в состав двух или более триплетов. Однозначность (специфичность) — определённый кодон соответствует только одной аминокислоте.

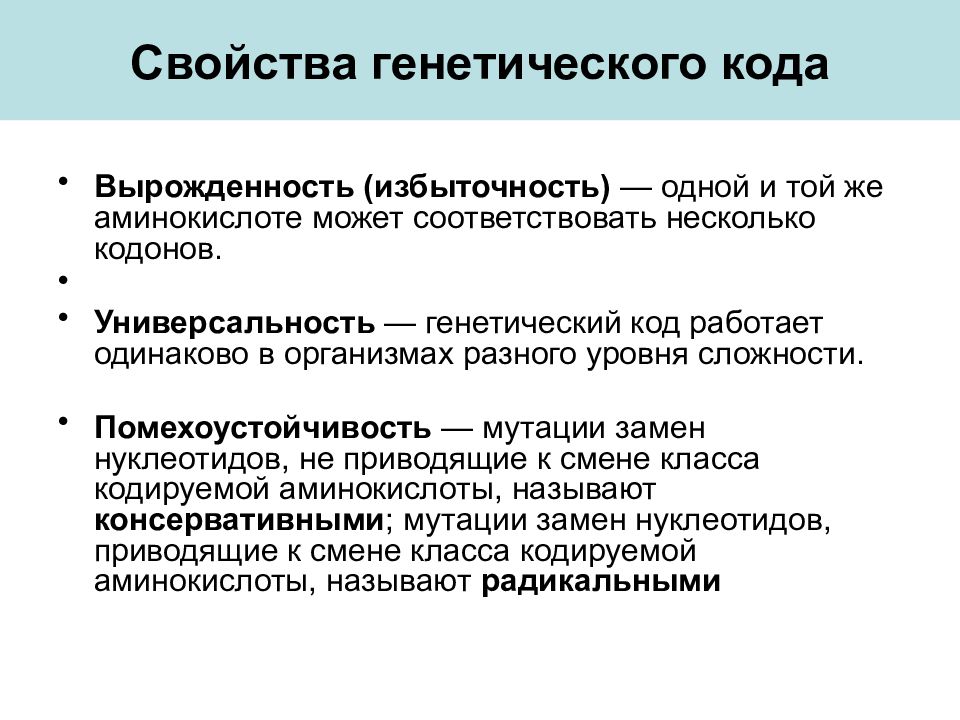

Слайд 7: Свойства генетического кода

Вырожденность (избыточность) — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов. Универсальность — генетический код работает одинаково в организмах разного уровня сложности. Помехоустойчивость — мутации замен нуклеотидов, не приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют консервативными ; мутации замен нуклеотидов, приводящие к смене класса кодируемой аминокислоты, называют радикальными

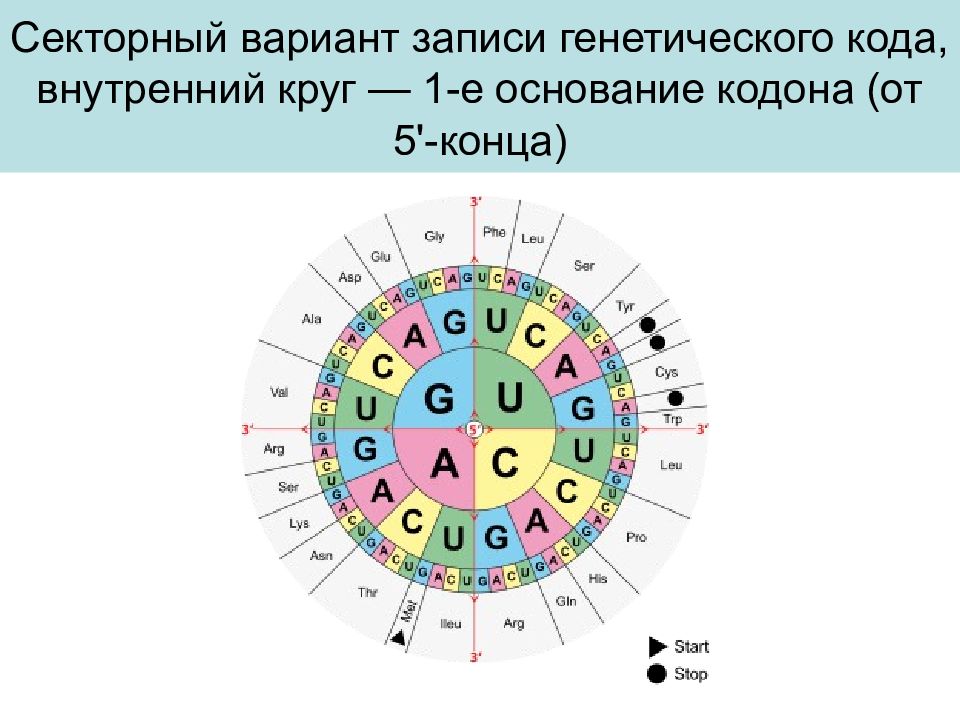

Слайд 8: Секторный вариант записи генетического кода, внутренний круг — 1-е основание кодона (от 5'-конца)

Слайд 9: Фазы клеточного цикла

G 2 -фаза Подготовка к митозу G 1 -фаза Синтез РНК и белков, рост клетки G 0 -фаза Клетки не делятся S -фаза Репликация ДНК; Синтез гистонов; Образование центросомы; Удвоение хромосом

Слайд 10

Реплика́ция ДНК — процесс синтеза дочерней молекулы ДНК, идущий во время синтетической (S) фазы жизненного цикла клетки на матрице родительской молекулы ДНК. При этом генетический материал, зашифрованный в ДНК, удваивается и в процессе последующего деления делится между дочерними клетками. Репликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15-20 различных белков.

Слайд 12: Репликация

Инициация (образование репликативной вилки) Элонгация (синтез новых цепей) Исключение праймеров Терминация (завершение синтеза двух дочерних цепей ДНК).

Слайд 14

Транскрипция - осуществляющийся в живых клетках биосинтез РНК на матрице - ДНК. Транскрипция - фундаментальный биологический процесс, первый этап реализации генетической информации, записанной в ДНК в виде линейной последовательности 4 типов мономерных звеньев – нуклеотидов.

Слайд 15: Типы РНК, образующиеся в результате транскрипции

Информационные, или матричные, РНК, выполняющие роль матриц при синтезе белка рибосомами (трансляция) Рибосомальные РНК, являющиеся структурными компонентами рибосом Транспортные РНК, являющиеся основными элементами, осуществляющими при синтезе белка перекодирование информации, заключённой в информационной РНК, с языка нуклеотидов на язык аминокислот РНК, играющие роль затравки репликации ДНК. Число копий разных участков ДНК зависит от потребности клеток в соответственных белках и может меняться в зависимости от условий среды или в ходе развития организма

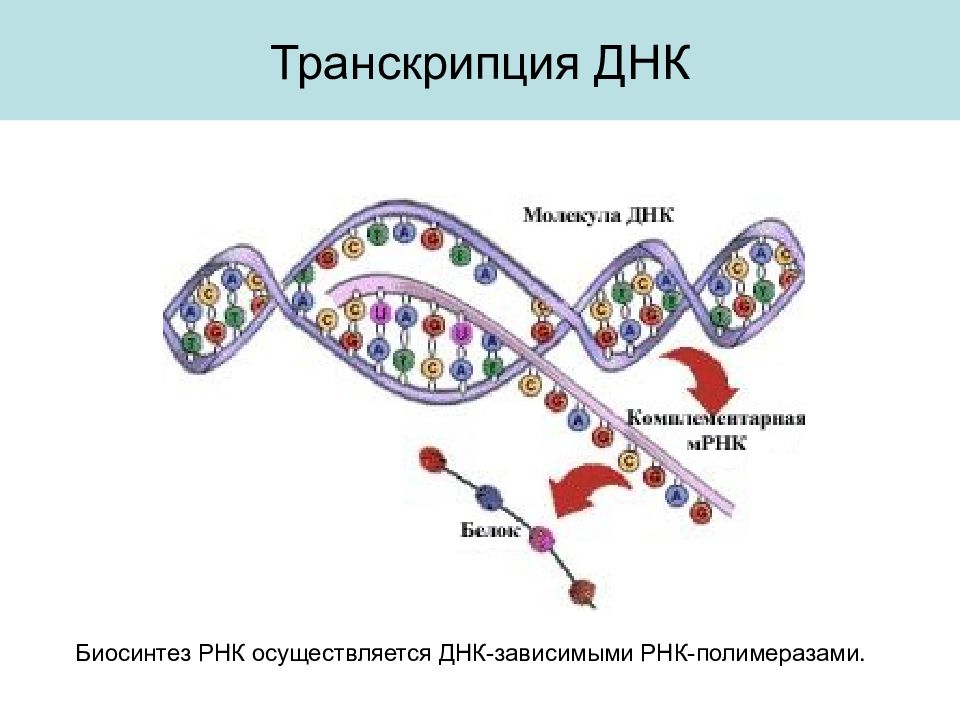

Слайд 16: Транскрипция ДНК

Биосинтез РНК осуществляется ДНК-зависимыми РНК-полимеразами.

Слайд 17

Транскрипция начинается в определённых последовательностях (сайтах) ДНК ( промоторах ) и завершается в терминирующих участках ( сайты терминации ). Участок ДНК, ограниченный промотором и сайтом терминации, представляет собой единицу транскрипции - транскриптон. Транскрипционные факторы - белки, взаимодействующие с определёнными регуляторными сайтами и ускоряющие или замедляющие процесс транскрипции.

Слайд 18: Трансляция

Трансляция - осуществляемый рибосомой синтез белка из аминокислот на матрице информационной (или матричной) РНК.

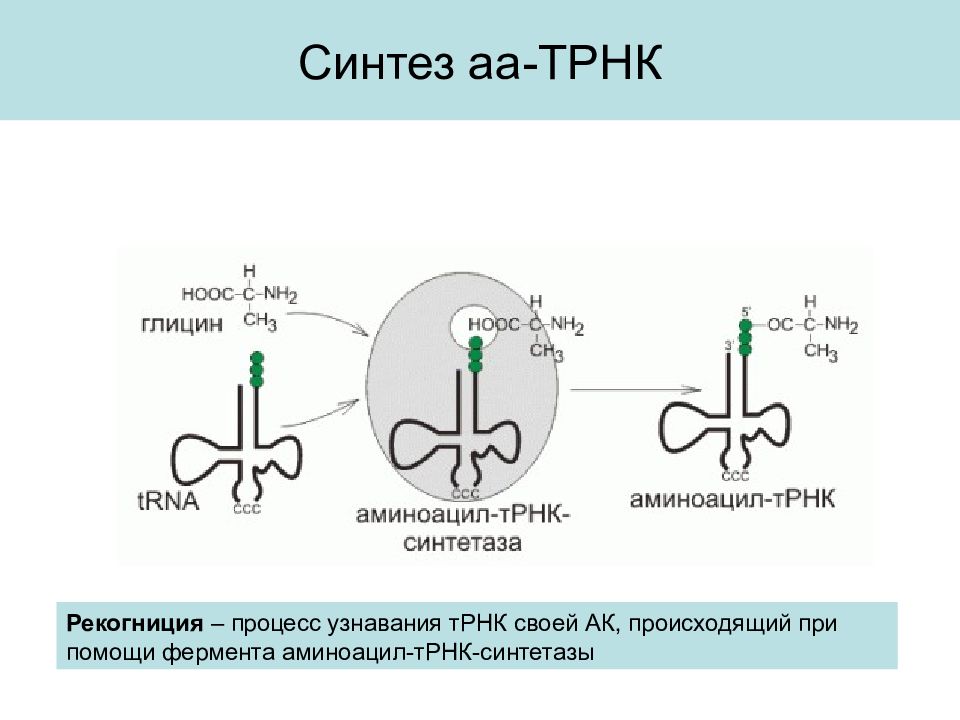

Слайд 19: Синтез аа-ТРНК

Рекогниция – процесс узнавания тРНК своей АК, происходящий при помощи фермента аминоацил-тРНК-синтетазы

Слайд 20: Основные компоненты белок-синтезирующей системы

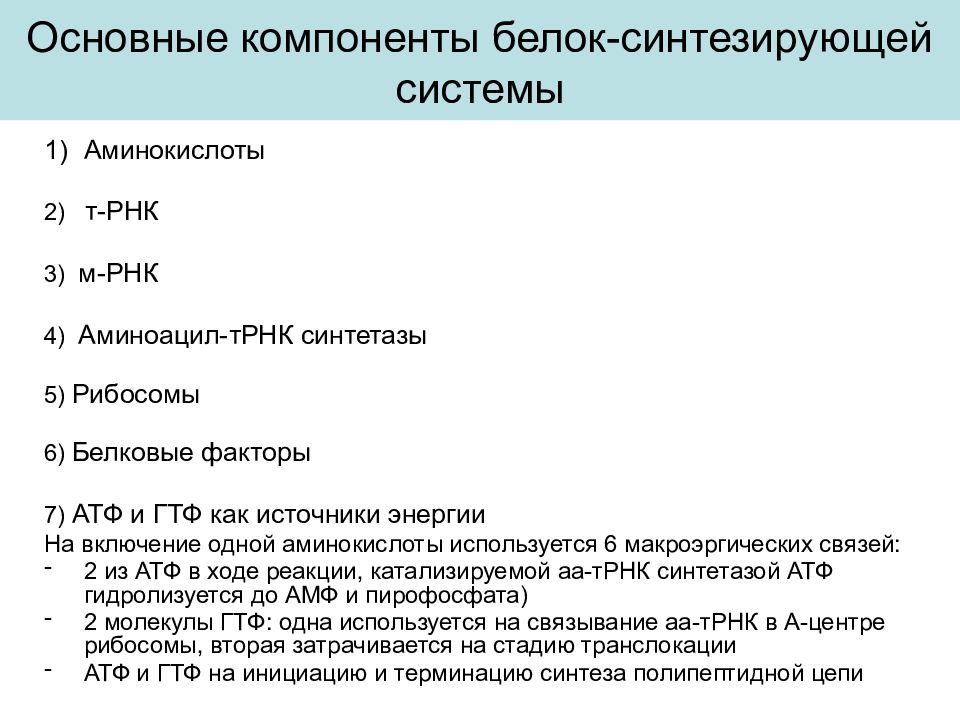

Аминокислоты 2) т-РНК 3) м-РНК 4) Аминоацил-тРНК синтетазы 5) Рибосомы 6) Белковые факторы 7) АТФ и ГТФ как источники энергии На включение одной аминокислоты используется 6 макроэргических связей: 2 из АТФ в ходе реакции, катализируемой аа-тРНК синтетазой АТФ гидролизуется до АМФ и пирофосфата) 2 молекулы ГТФ: одна используется на связывание аа-тРНК в А-центре рибосомы, вторая затрачивается на стадию транслокации АТФ и ГТФ на инициацию и терминацию синтеза полипептидной цепи

Слайд 21: Общая схема трансляции

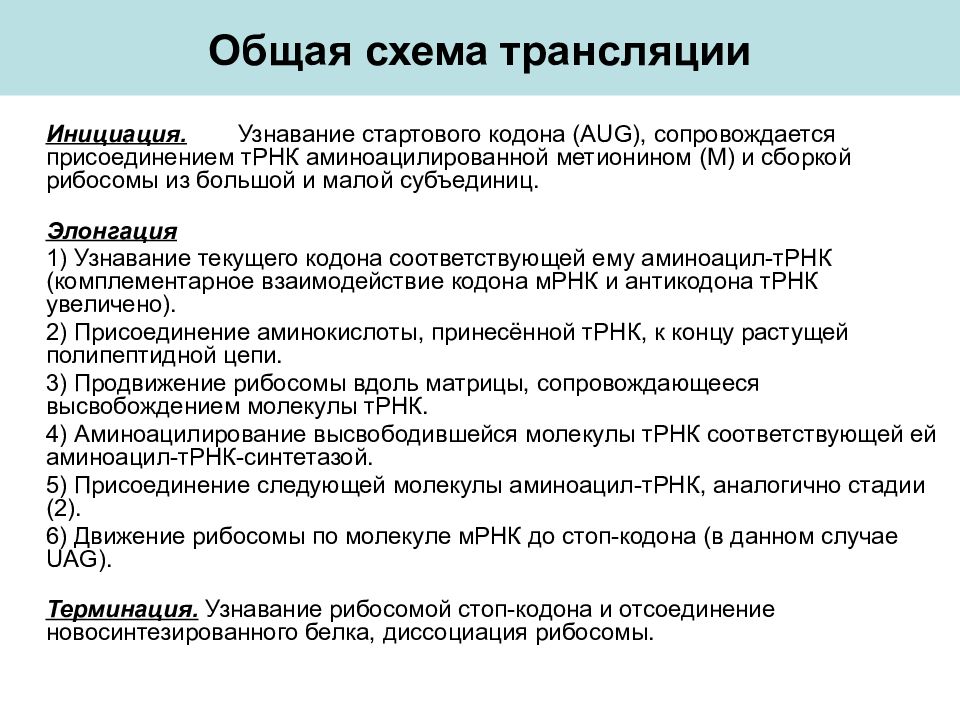

Инициация. Узнавание стартового кодона (AUG), сопровождается присоединением тРНК аминоацилированной метионином (М) и сборкой рибосомы из большой и малой субъединиц. Элонгация 1) Узнавание текущего кодона соответствующей ему аминоацил-тРНК (комплементарное взаимодействие кодона мРНК и антикодона тРНК увеличено). 2) Присоединение аминокислоты, принесённой тРНК, к концу растущей полипептидной цепи. 3) Продвижение рибосомы вдоль матрицы, сопровождающееся высвобождением молекулы тРНК. 4) Аминоацилирование высвободившейся молекулы тРНК соответствующей ей аминоацил-тРНК-синтетазой. 5) Присоединение следующей молекулы аминоацил-тРНК, аналогично стадии (2). 6) Движение рибосомы по молекуле мРНК до стоп-кодона (в данном случае UAG). Терминация. Узнавание рибосомой стоп-кодона и отсоединение новосинтезированного белка, диссоциация рибосомы.

Слайд 23

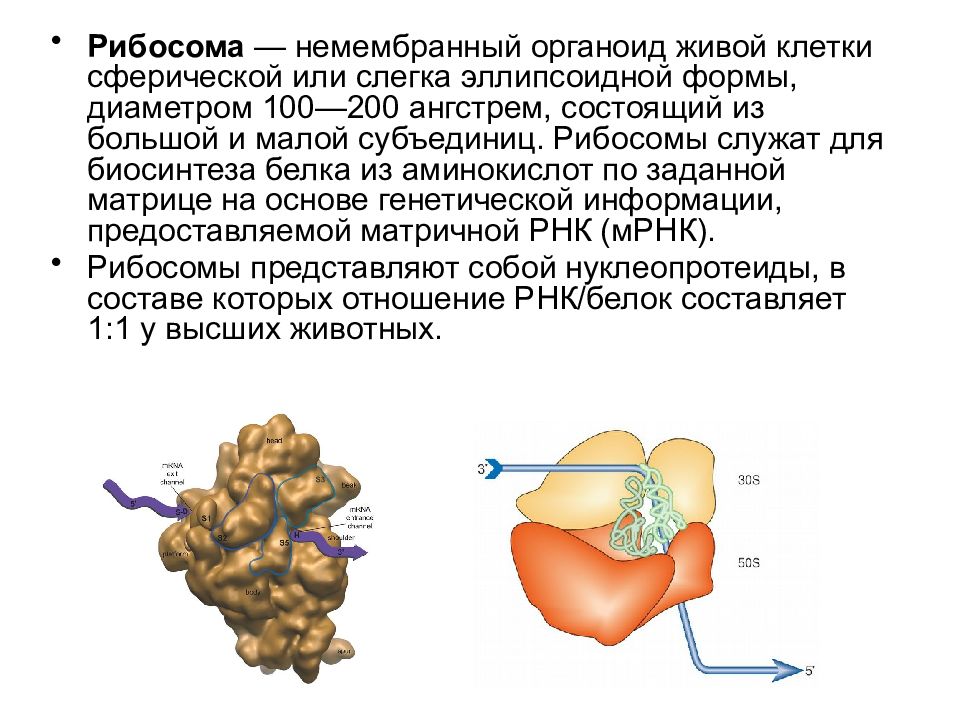

Рибосома — немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром 100—200 ангстрем, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК (мРНК). Рибосомы представляют собой нуклеопротеиды, в составе которых отношение РНК/белок составляет 1:1 у высших животных.

Слайд 24: Разный набор и количество белков в эукариотических клетках может регулироваться:

изменением количества структурных генов; перестройкой генов в хромосомах; эффективностью транскрипции разных участков генома; характером посттранскрипционных модификаций первичных транскриптов; на уровне трансляции; с помощью посттрансляционных превращений вновь синтезированных полипептидных цепей.

Слайд 25

Синтез белка регулируется внешними и внутренними условиями, которые диктуют клетке синтез такого количества белка и таких белков, которые необходимы для выполнения физиологических функций. В ядрах дифференцированных клеток хроматин имеет такую укладку, что только небольшое число генов (часто менее 1% ) доступно для транскрипции. Различают участки гетерохроматина, в которых ДНК упакована очень компактно и недоступна для транскрипции, и участки эухроматина, имеющие более рыхлую укладку и способные связывать РНК-полимеразу. В разных типах клеток в область эухроматина попадают разные гены, а это означает, что в разных тканях транскрибируются разные участки хроматина

Слайд 26: Стойкая репрессия генов гетерохроматина обеспечивается:

пространственной укладкой ДНК, при которой гетерохроматин находится в высококонденсированном состоянии; метилированием дезоксицитидина ДНК-метилазами в 5'-CG-3' последовательностях ДНК. Эта модификация сильно меняет конформацию хроматина и препятствует активной транскрипции; связыванием с гистонами и образованием нуклеосом, которые также снижают транскрипционную активность ДНК.

Слайд 27

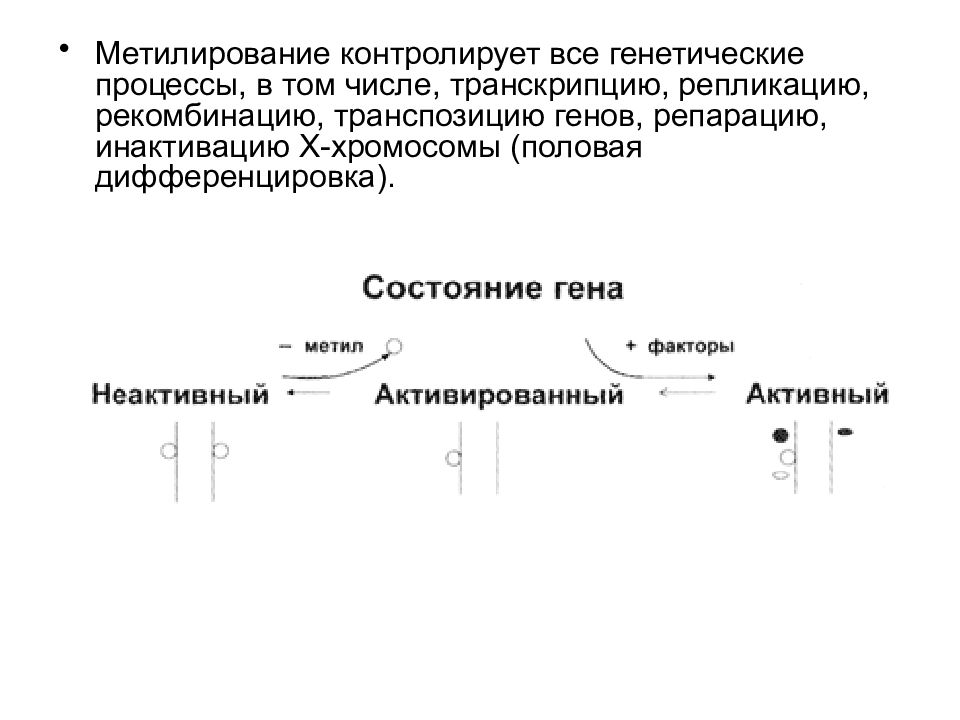

Метилирование контролирует все генетические процессы, в том числе, транскрипцию, репликацию, рекомбинацию, транспозицию генов, репарацию, инактивацию Х-хромосомы (половая дифференцировка).

Слайд 28: Гистоны

Основной класс нуклеопротеидов, ядерных белков, необходимых для сборки и упаковки нитей ДНК в хромосомы. Типы гистонов — H1/Н5, H2A, H2B, H3, H4. Последовательность аминокислот в этих белках практически не различается в организмах различного уровня организации. Гистоны — небольшие, сильно основные белки, связывающиеся непосредственно с ДНК, принимают участие в структурной организации хроматина, нейтрализуя за счет положительных зарядов аминокислотных остатков отрицательно заряженные фосфатные группы ДНК, что делает возможной плотную упаковку ДНК в ядре.

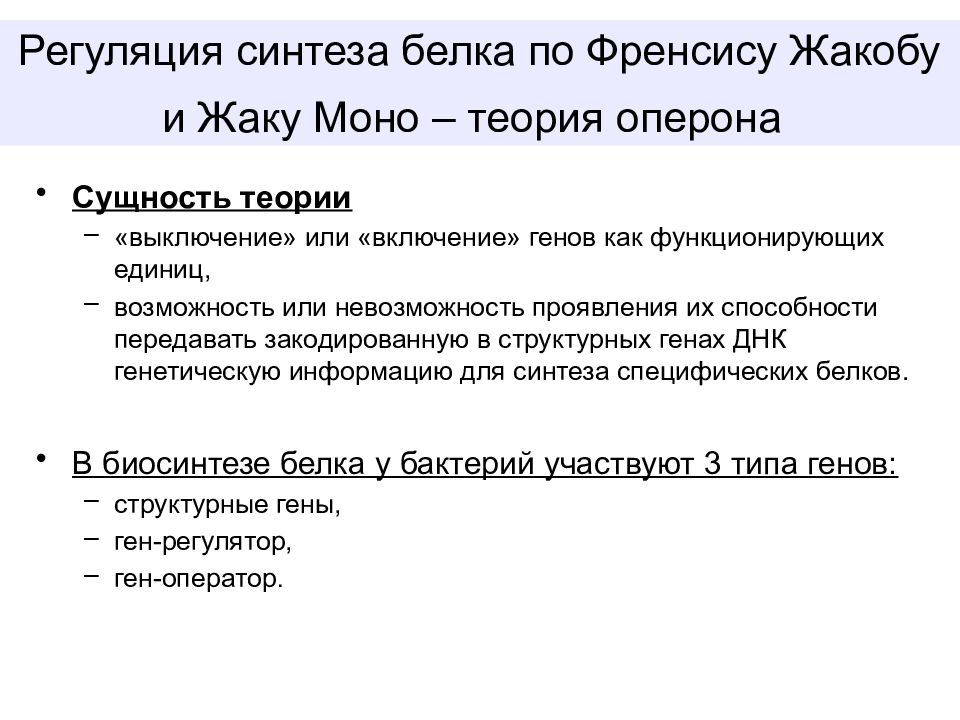

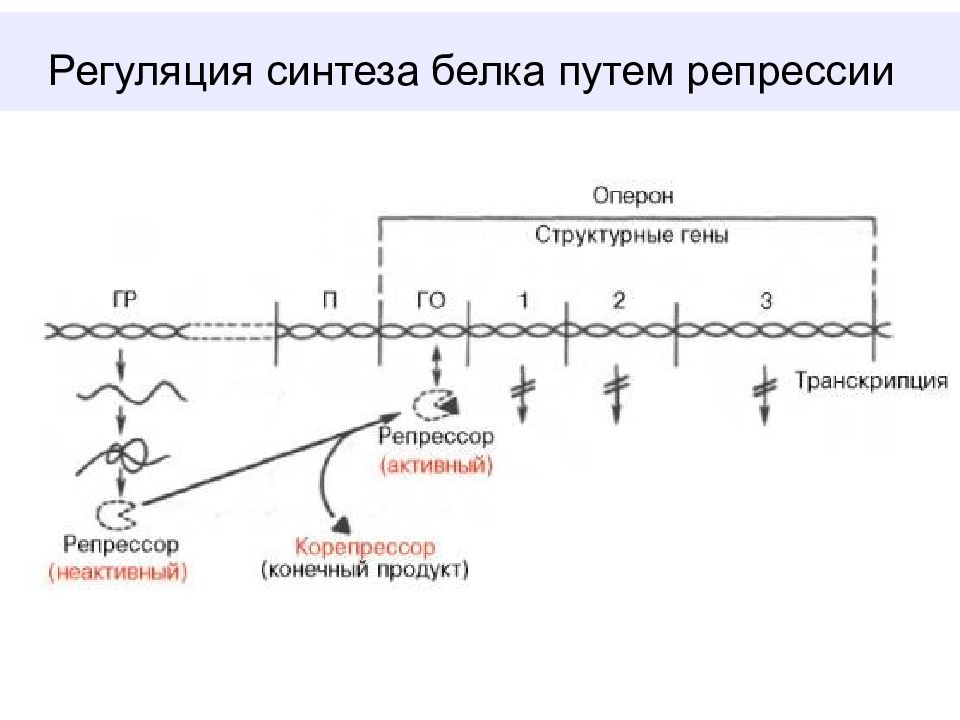

Слайд 29: Регуляция синтеза белка по Френсису Жакобу и Жаку Моно – теория оперона

Сущность теории «выключение» или «включение» генов как функционирующих единиц, возможность или невозможность проявления их способности передавать закодированную в структурных генах ДНК генетическую информацию для синтеза специфических белков. В биосинтезе белка у бактерий участвуют 3 типа генов: структурные гены, ген-регулятор, ген-оператор.

Слайд 30

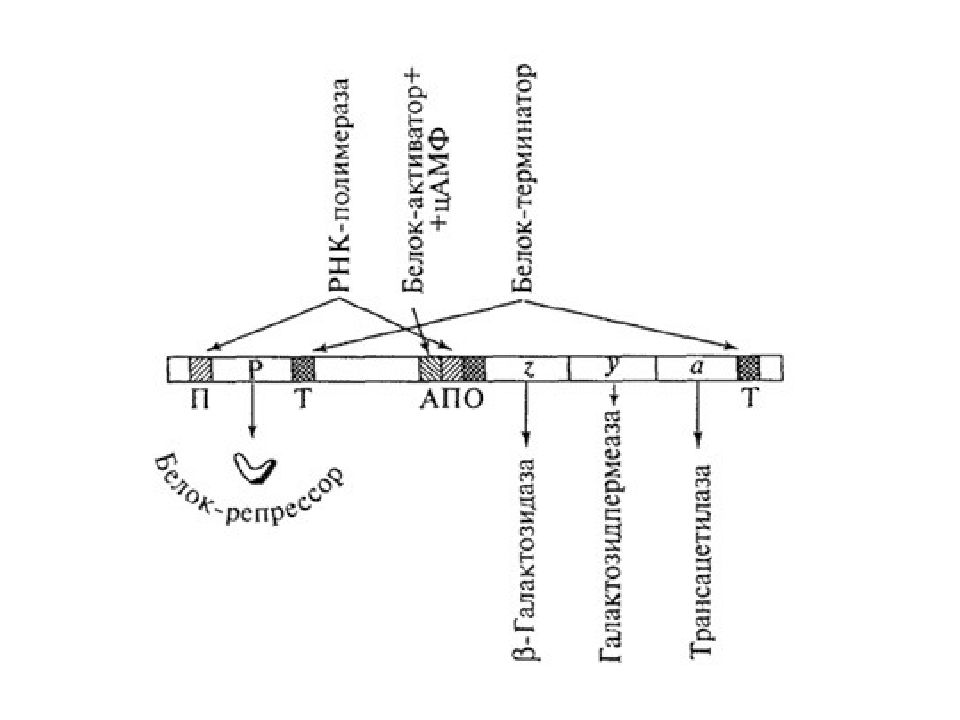

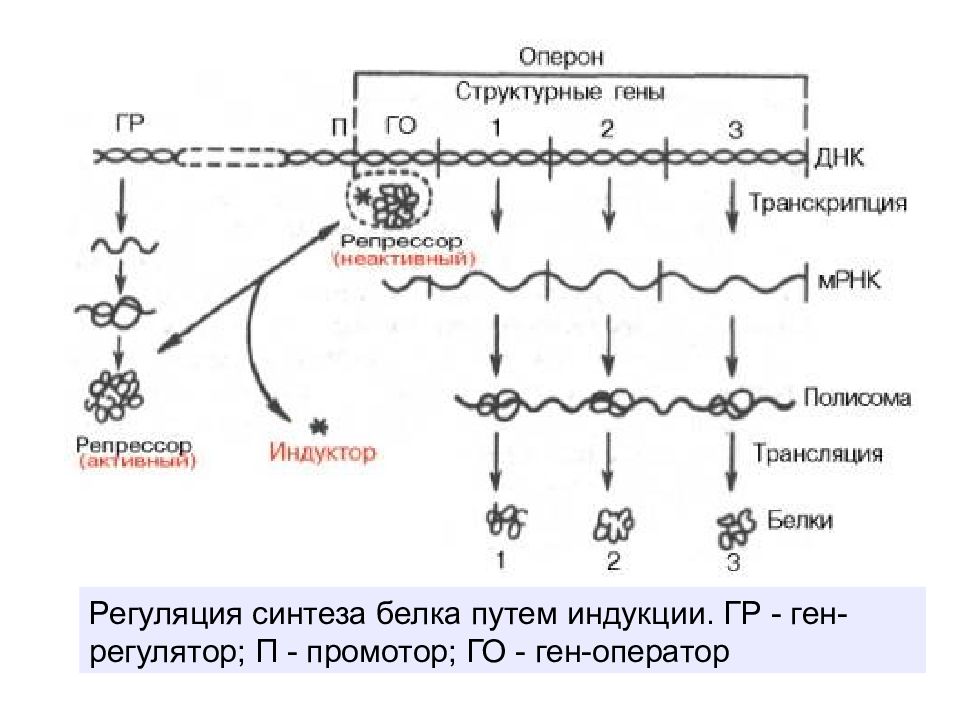

Опероны - участки молекулы ДНК, которые содержат информацию о группе функционально взаимосвязанных структурных белков, и регуляторную зону, контролирующую транскрипцию этих генов. Промотор - участок ДНК, являющийся точкой инициации для синтеза мРНК. Оператор - белок-репрессор, который синтезируется в клетке с постоянной скоростью и имеет сродство к операторному участку. Репрессор – белок, связывающийся с геном-оператором, подавляющий синтез мРНК. Индуктор – вещество, связывающееся с репрессором и снимающий подавление синтеза мРНК. Ген-регулятор – ген, вырабатывающий репрессор.

Слайд 33

Регуляция синтеза белка путем индукции. ГР - ген-регулятор; П - промотор; ГО - ген-оператор

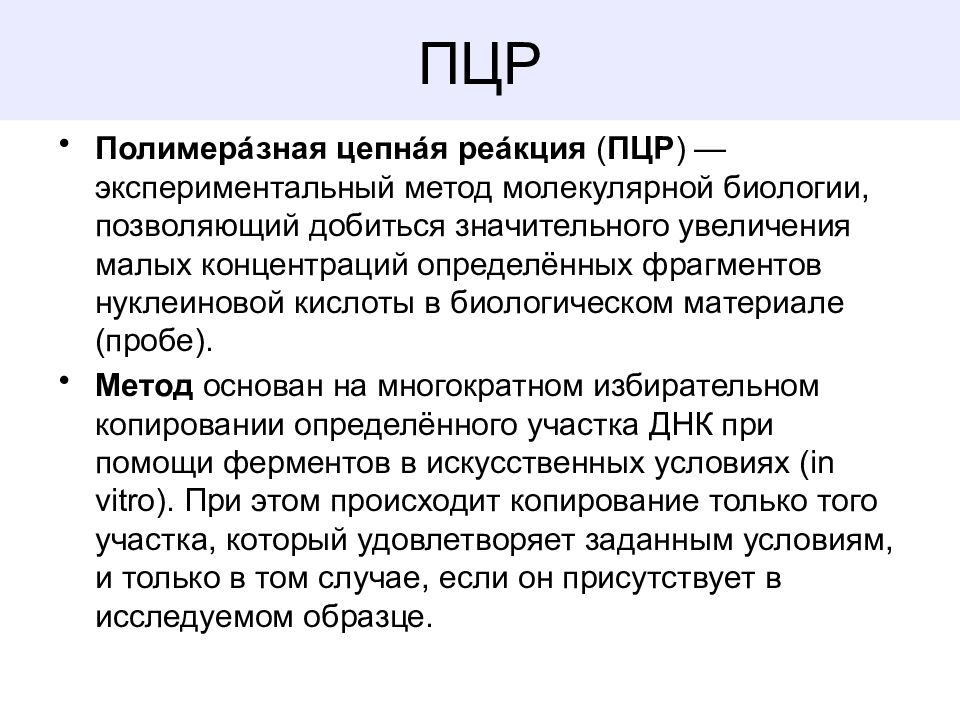

Слайд 36: ПЦР

Полимера́зная цепна́я реа́кция ( ПЦР ) — экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом материале (пробе). Метод основан на многократном избирательном копировании определённого участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях ( in vitro ). При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце.

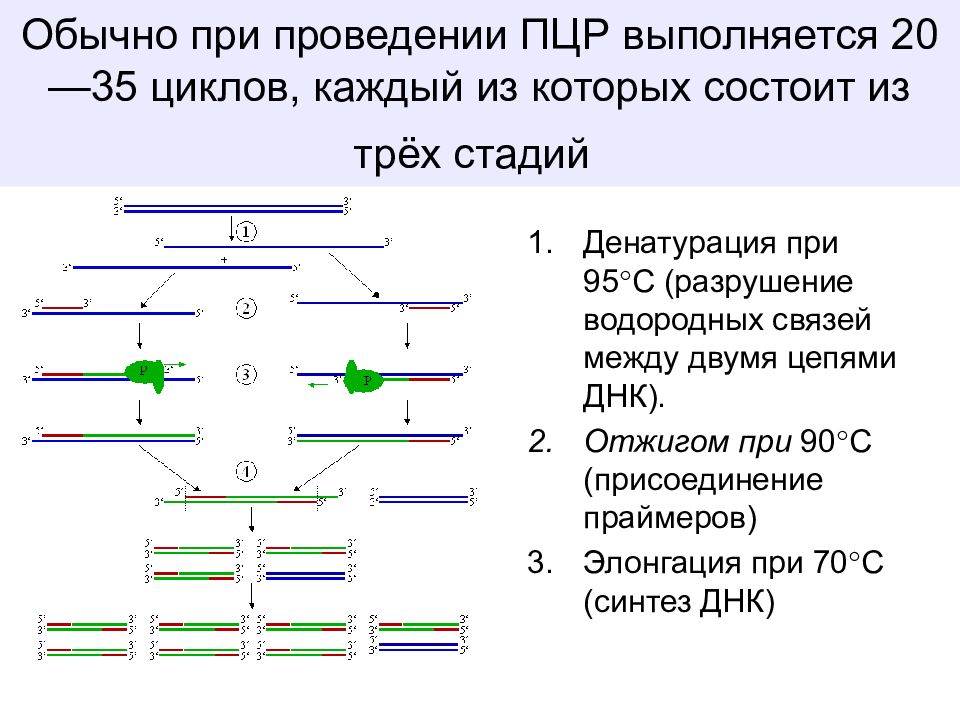

Слайд 38: Обычно при проведении ПЦР выполняется 20—35 циклов, каждый из которых состоит из трёх стадий

Денатурация при 95 С (разрушение водородных связей между двумя цепями ДНК). Отжигом при 90 С (присоединение праймеров) Элонгация при 70 С (синтез ДНК)

Слайд 39: Применение ПЦР

Персонализованная медицина Криминалистика Установление отцовства Медицинская диагностика Клонирование генов Применение ПЦР

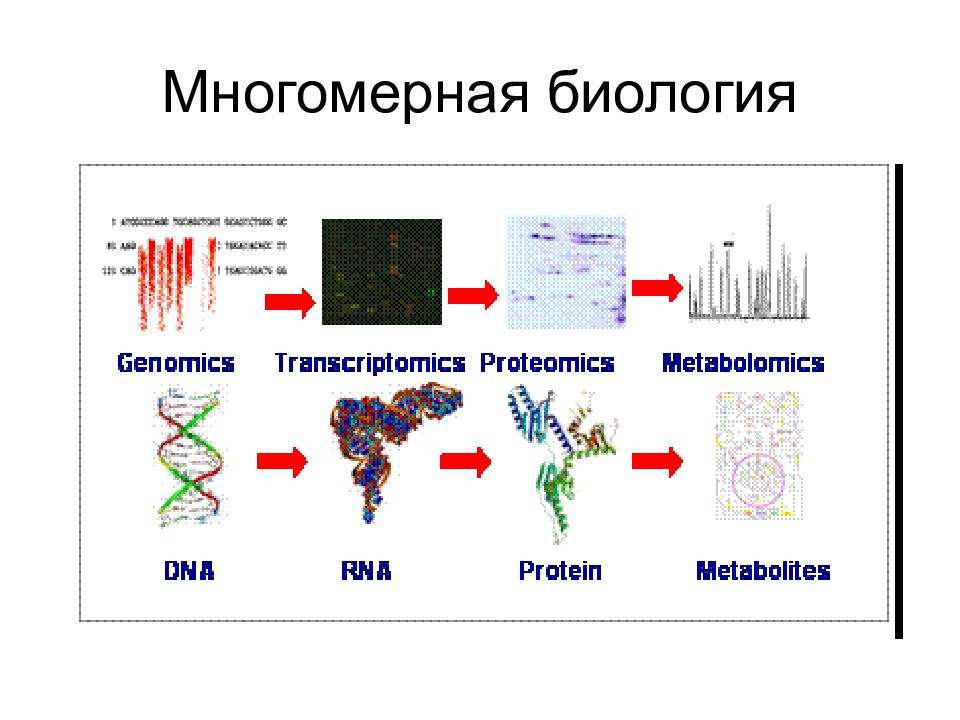

Слайд 41: Геномика

Геномика – идентификация всех генов человека и нарушений в них, приводящих либо к наследственным заболеваниям, либо к предрасположенности к ним. Разделы геномики : структурная геномика – содержание и организация геномной информации; функциональная геномика – реализация информации, записанной в геноме, от гена – к признаку; сравнительная геномика – сравнительные исследования содержания и организации геномов разных организмов

Слайд 42

Цели геномики - получение информации обо всех потенциальных свойствах организмов, которые не реализуются на данный момент. Главная задача функциональной геномики - выяснение биологических функций генных продуктов (РНК и белков). Функциональная геномика стремится сначала предсказать функцию тех или иных биополимеров с помощью компьютерного анализа, и только затем переходит к экспериментальной проверке в пробирке предсказанной функции

Слайд 43

Протеомика Протеомика – наука, занимающаяся изучением совокупности белков и их взаимодействий в живых организмах ( протеом – совокупность всех белков организма).

Слайд 45

Транскриптомика – идентификация всех матричных РНК, кодирующих белки, определение количества каждой индивидуальной мРНК, определение закономерностей экспрессии всех генов, кодирующих белки.

Слайд 46

Метаболомика – идентификация и количественное определение всех метаболитов, синтезируемых (или находящихся) в данных клетках, тканях, органах и в биологических жидкостях.

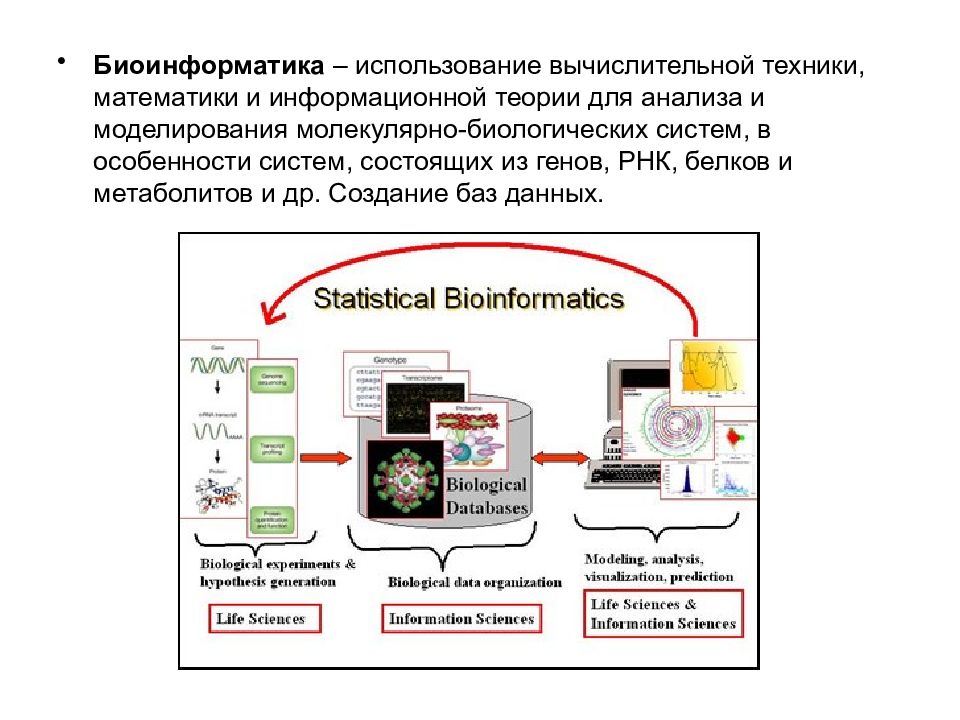

Последний слайд презентации: ЛЕКЦИЯ 26

Биоинформатика – использование вычислительной техники, математики и информационной теории для анализа и моделирования молекулярно-биологических систем, в особенности систем, состоящих из генов, РНК, белков и метаболитов и др. Создание баз данных.