Слайд 3

Анатомия человека — наука о форме и строении человеческого организма в связи с развитием и функциями отдельных его органов и систем и взаимодействием с окружающей средой. Возрастная анатомия – раздел анатомии, изучающий изменения формы и строения органов, закономерно возникающие в различные возрастные периоды жизни человека (в нее входит анатомия ребенка и подростка ).

Слайд 4

Физиология человек а изучает частные процессы и общие закономерности жизнедеятельности организма человека в изменяющихся условиях внешней среды Возрастная физиология — часть общей физиологии, изучающая закономерности и особенности жизнедеятельности организма человека в процессе его онтогенеза от зачатия до смерти. Частный раздел возрастной физиологии посвящен закономерностям и особенностям роста и жизнедеятельности ребенка и подростка, т.е. особенностям ранних этапов онтогенеза

Слайд 5

Гигиена - медицинская наука, изучающая влияние окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека и разрабатывающая оптимальные, научно-обоснованные требования к условиям жизни и труда. Гигиена детей и подростков – раздел гигиены, изучающий проблемы охраны и укрепления здоровья детей и подростков, разрабатывающий гигиенические рекомендации для постановки учебно-воспитательного и трудового процесса в детских учебных учреждениях.

Слайд 6: Основные задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены :

Выяснение основных закономерностей развития человека; Установление параметров возрастной нормы; Выявление сенситивных и критических периодов развития; Изучение индивидуально-типологических особенностей роста и развития; Выявление основных факторов, определяющих развитие организма в различные возрастные периоды.

Слайд 7: Методы изучения ВАФГ

Метод поперечного сечения Метод продольного сечения Антропометрия Физиологические методы Биохимические методы Функциональные пробы Естественный эксперимент Моделирование Статистические методы

Слайд 9

5 уровней организации организма 1 уровень- Клеточный -объединение органелл для выполнения общей функции. Это низший, самостоятельно существующий уровень живого.

Слайд 10

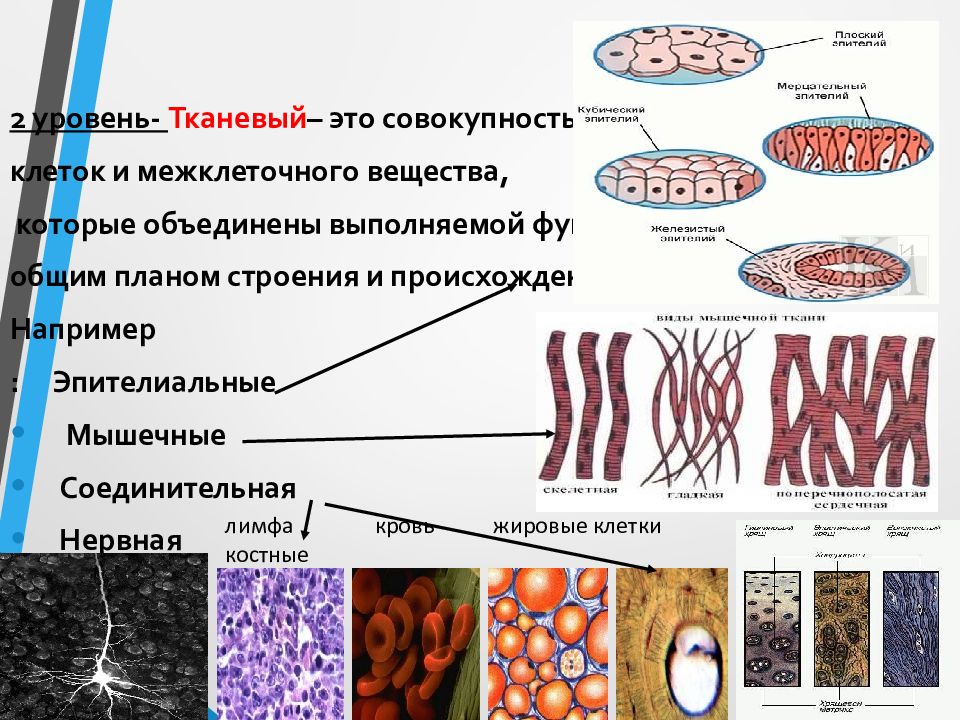

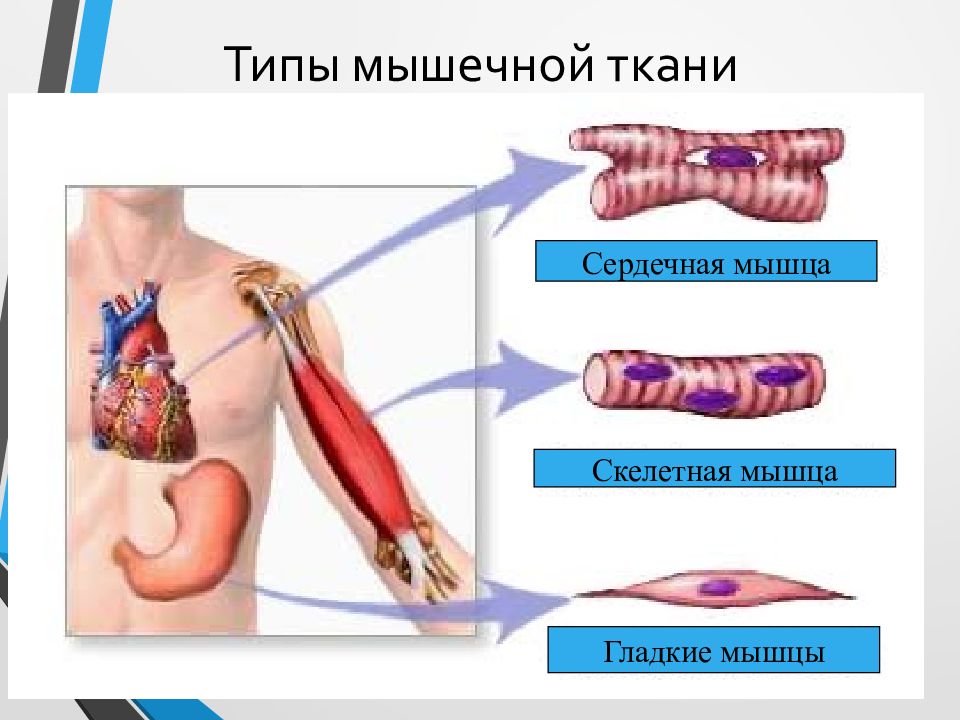

2 уровень- Тканевый – это совокупность клеток и межклеточного вещества, которые объединены выполняемой функцией, общим планом строения и происхождения. Например : Эпителиальные Мышечные Соединительная Нервная лимфа кровь жировые клетки костные

Слайд 11

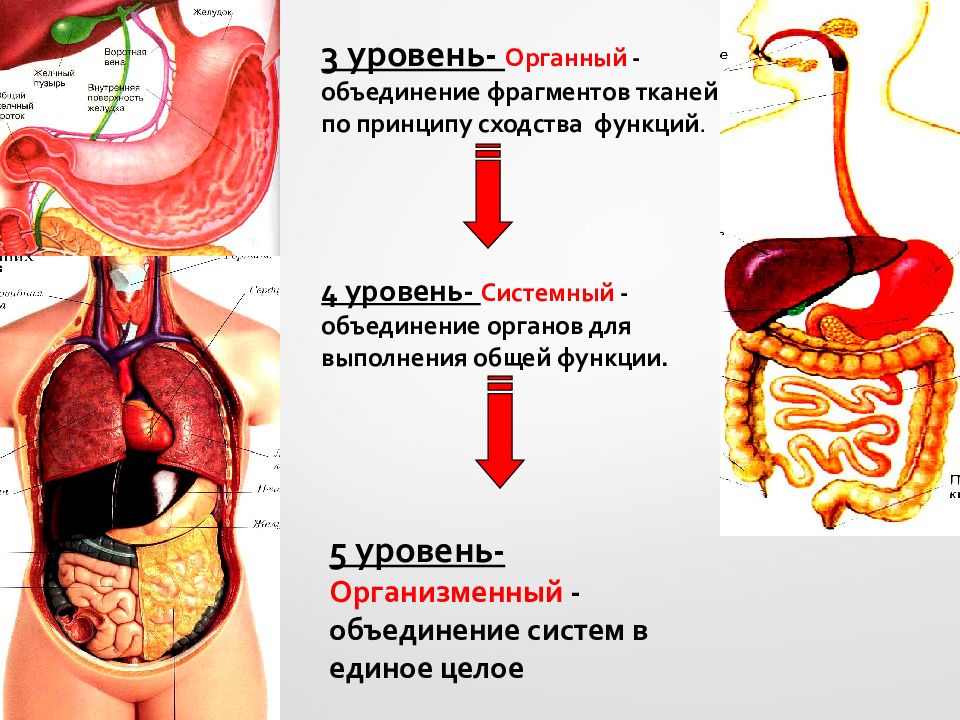

3 уровень- Органный -объединение фрагментов тканей по принципу сходства функций. 5 уровень- Организменный -объединение систем в единое целое 4 уровень- Системный -объединение органов для выполнения общей функции.

Слайд 12

Развитие - процесс количественных и качественных изменений, происходящих в организме человека, приводящих к повышению уровней сложности организации и взаимодействия всех его систем. Развитие включает в себя три основных фактора: рост, дифференцировку органов и тканей, формообразование (приобретение организмом характерных, присущих ему форм). Рост - количественный процесс, характеризующийся непрерывным увеличением массы организма и сопровождающийся изменением числа его клеток или их размеров, а также качественным их изменением.

Слайд 13: Общие закономерности роста и развития

чем младше организм ребенка, тем интенсивнее протекают в нем процессы роста и развития; процессы роста и развития протекают неравномерно и каждому возрастному периоду свойственны определенные анатомо-физиологические особенности; в протекании процессов роста и развития наблюдаются половые отличия.

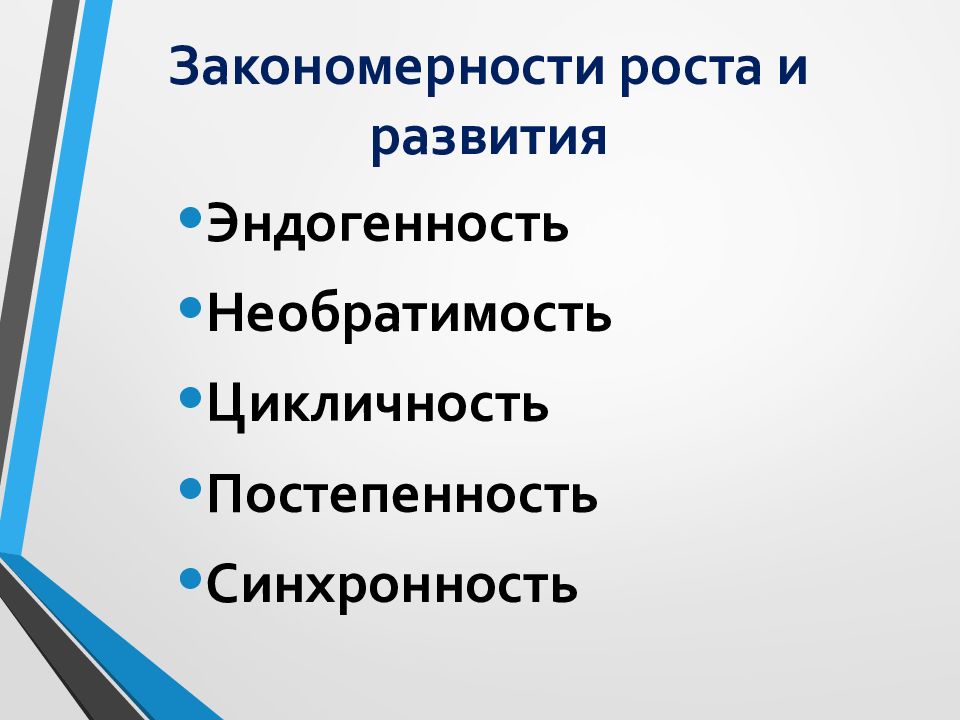

Слайд 14: Закономерности роста и развития

Эндогенность Необратимость Цикличность Постепенность Синхронность

Слайд 15

Онтогенез (от греч. оп t о s – сущее, особь; g е n е sis –происхождение, развитие) – процесс индивидуального развития организма с момента зарождения (оплодотворение яйцеклетки) до смерти Часть онтогенеза протекает внутриутробно, это пренатальный онтогенез Большая часть онтогенеза охватывает период от рождения до смерти. Это постнатальный онтогенез

Слайд 16: возрастная периодизация развития детей

Возрастная периодизация — периодизация этапов в жизни человека и определения возрастных границ этих этапов, принятая в обществе система возрастной стратификации

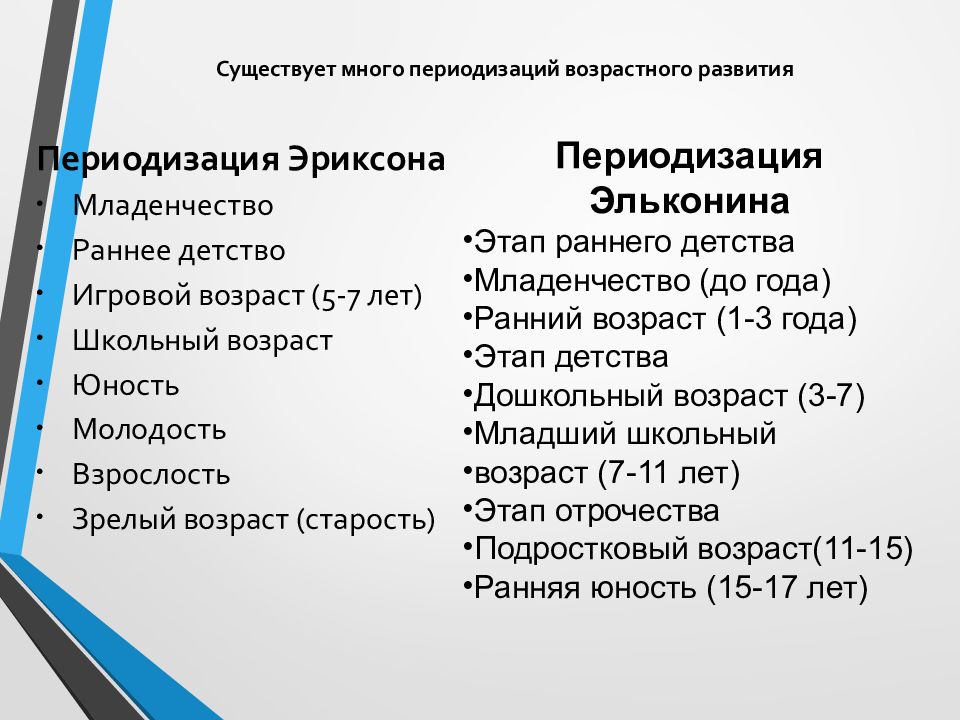

Слайд 17: Существует много периодизаций возрастного развития

Периодизация Эльконина Этап раннего детства Младенчество (до года) Ранний возраст (1-3 года) Этап детства Дошкольный возраст (3-7) Младший школьный возраст (7-11 лет) Этап отрочества Подростковый возраст(11-15) Ранняя юность (15-17 лет) Периодизация Эриксона Младенчество Раннее детство Игровой возраст (5-7 лет) Школьный возраст Юность Молодость Взрослость Зрелый возраст (старость)

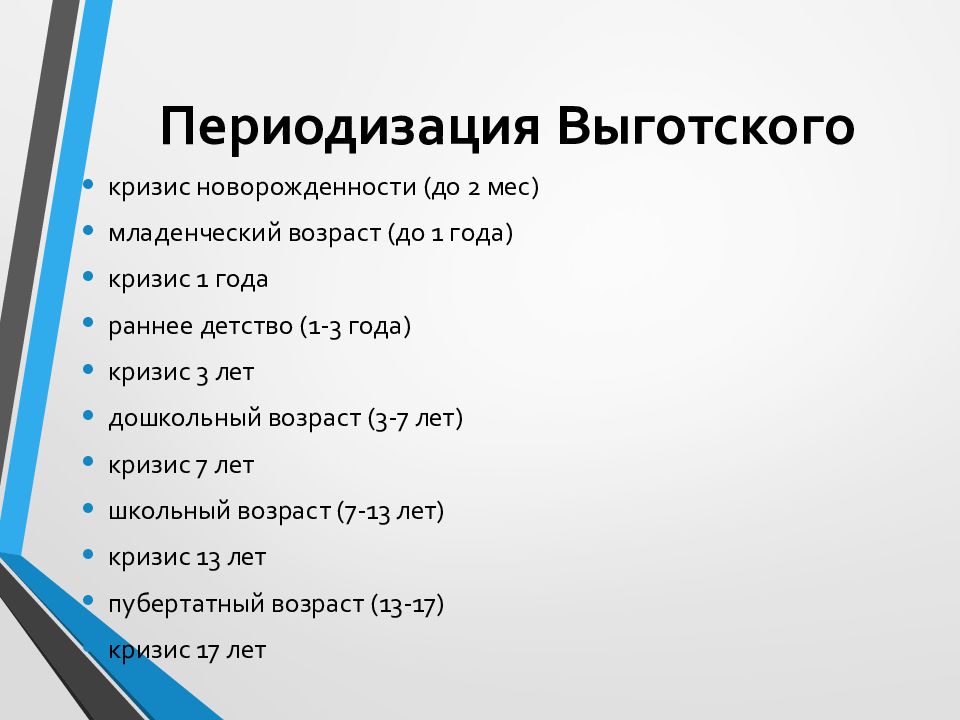

Слайд 18: Периодизация Выготского

кризис новорожденности (до 2 мес ) младенческий возраст (до 1 года) кризис 1 года раннее детство (1-3 года) кризис 3 лет дошкольный возраст (3-7 лет) кризис 7 лет школьный возраст (7-13 лет) кризис 13 лет пубертатный возраст (13-17) кризис 17 лет

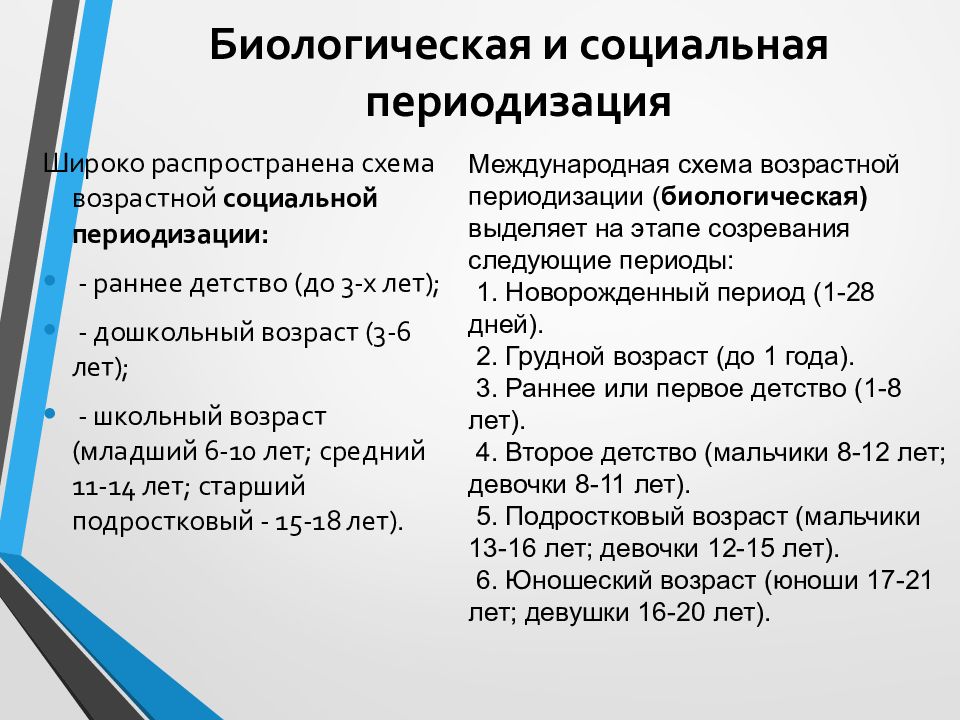

Слайд 19: Биологическая и социальная периодизация

Широко распространена схема возрастной социальной периодизации: - раннее детство (до 3-х лет); - дошкольный возраст (3-6 лет); - школьный возраст (младший 6-10 лет; средний 11-14 лет; старший подростковый - 15-18 лет). Международная схема возрастной периодизации ( биологическая) выделяет на этапе созревания следующие периоды: 1. Новорожденный период (1-28 дней). 2. Грудной возраст (до 1 года). 3. Раннее или первое детство (1-8 лет). 4. Второе детство (мальчики 8-12 лет; девочки 8-11 лет). 5. Подростковый возраст (мальчики 13-16 лет; девочки 12-15 лет). 6. Юношеский возраст (юноши 17-21 лет; девушки 16-20 лет).

Слайд 20

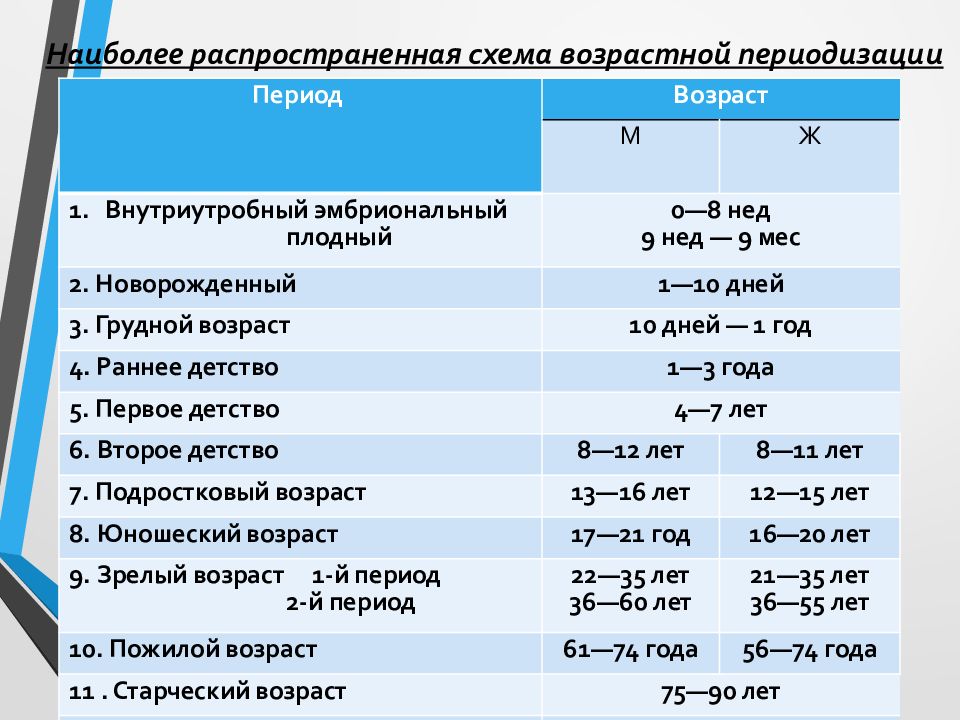

Наиболее распространенная схема возрастной периодизации Период Возраст М Ж Внутриутробный эмбриональный плодный 0—8 нед 9 нед — 9 мес 2. Новорожденный 1—10 дней 3. Грудной возраст 10 дней — 1 год 4. Раннее детство 1—3 года 5. Первое детство 4—7 лет 6. Второе детство 8—12 лет 8—11 лет 7. Подростковый возраст 13—16 лет 12—15 лет 8. Юношеский возраст 17—21 год 16—20 лет 9. Зрелый возраст 1-й период 2-й период 22—35 лет 36—60 лет 21—35 лет 36—55 лет 10. Пожилой возраст 61—74 года 56—74 года 11. Старческий возраст 75—90 лет 12. Долгожители 90 лет и старше

Слайд 21

АКСЕЛЕРАЦИЯ Акселерация – ускорение физического развития и функциональных систем детей и подростков Термин был предложен в 1935 г. Е. Кохом, первоначально обозначал лишь ускорение роста детей и подростков в 20 в. по сравнению с 19 в.

Слайд 23

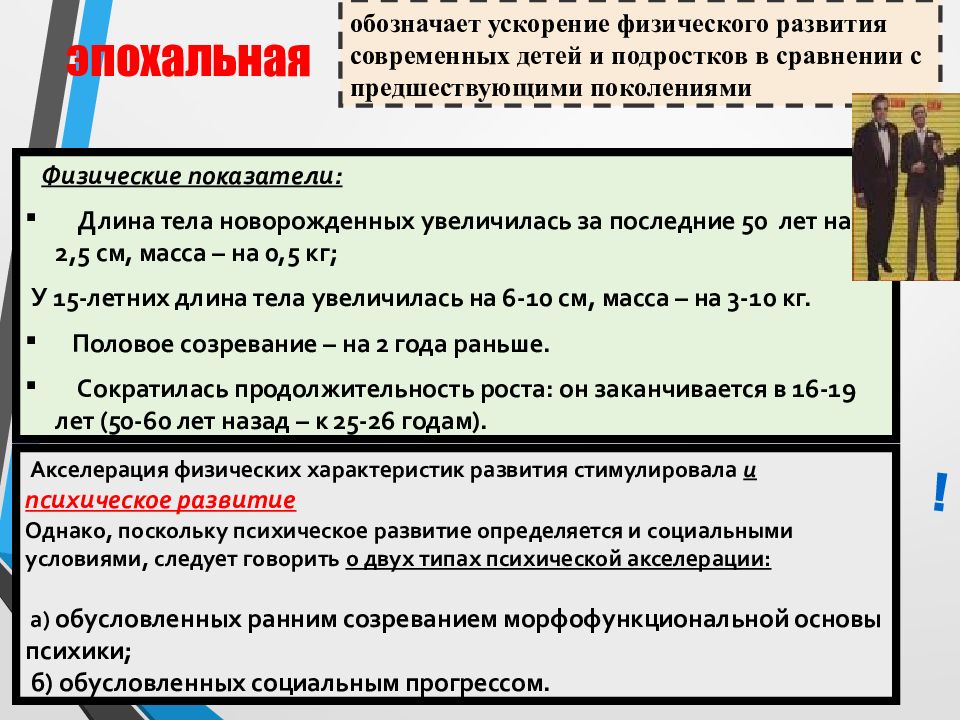

эпохальная обозначает ускорение физического развития современных детей и подростков в сравнении с предшествующими поколениями Физические показатели: Длина тела новорожденных увеличилась за последние 50 лет на 2-2,5 см, масса – на 0,5 кг ; У 15-летних длина тела увеличилась на 6-10 см, масса – на 3-10 кг. Половое созревание – на 2 года раньше. Сократилась продолжительность роста: он заканчивается в 16-19 лет (50-60 лет назад – к 25-26 годам). ! Акселерация физических характеристик развития стимулировала и психическое развитие Однако, поскольку психическое развитие определяется и социальными условиями, следует говорить о двух типах психической акселерации: а) обусловленных ранним созреванием морфофункциональной основы психики ; б) обусловленных социальным прогрессом.

Слайд 24

Биологические механизмы акселерации не до конца выяснены. Основными возможными причинами её являются: Эффект гетерозиса, связанного с широкой миграцией современного населения и увеличения количества смешанных браков. 2. Урбанизация населения и стимулирующее влияние условий городской жизни на темпы физического развития. 3. Увеличение уровня радиации на Земле в связи появлением и развитием новых технологий. 4. Улучшение социальных и социально-гигиенических условий жизни населения промышленно развитых стран. внутригрупповая – ускорение физического развития отдельных детей и подростков в определённых возрастных группах. Такие дети составляют в среднем 13-20% от общего числа детей данного возраста. Они физически полностью созревают к 15-17 годам; быстрее наступает и их психическое созревание.

Слайд 25

БИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПАСПОРТНЫЙ ВОЗРАСТ Биологический возраст- возраст развития. Паспортный - календарный или хронологический Основными критериями биологического возраста считаются: зрелость, оцениваемая по степени развития вторичных половых признаков; 2 ) скелетная зрелость (порядок и сроки окостенения скелета); 3 ) зубная зрелость (сроки прорезывания молочных и постоянных зубов, стертость зубов); 4 ) показатели зрелости отдельных физиологических систем организма на основании возрастных изменений микроструктур различных органов;

Слайд 26

события пубертатного периода проявляются в следующей последовательности: рост яичек > рост пениса > увеличение гортани > лобковое оволосение > подмышечное оволосение > ростовой спурт (скачок роста длины тела) > рост волос на лице и теле. Первым признаком полового созревания у мальчиков следует считать начало увеличение яичек. В среднем это происходит в 11-12 лет, индивидуальные вариации в норме могут охватывать период от 9 с половиной до 15 лет. У девочек первым признаком пубертата является : увеличение половых желез > яичников > увеличением молочных желез > скачек роста длины тела (оно начинается в 9-13 лет и заканчивается в 12-18 лет.) Наиболее важным маркером полового созревания у девочек полового созревания является начало менструирования ( менархе ). Уровень полового созревания

Слайд 27

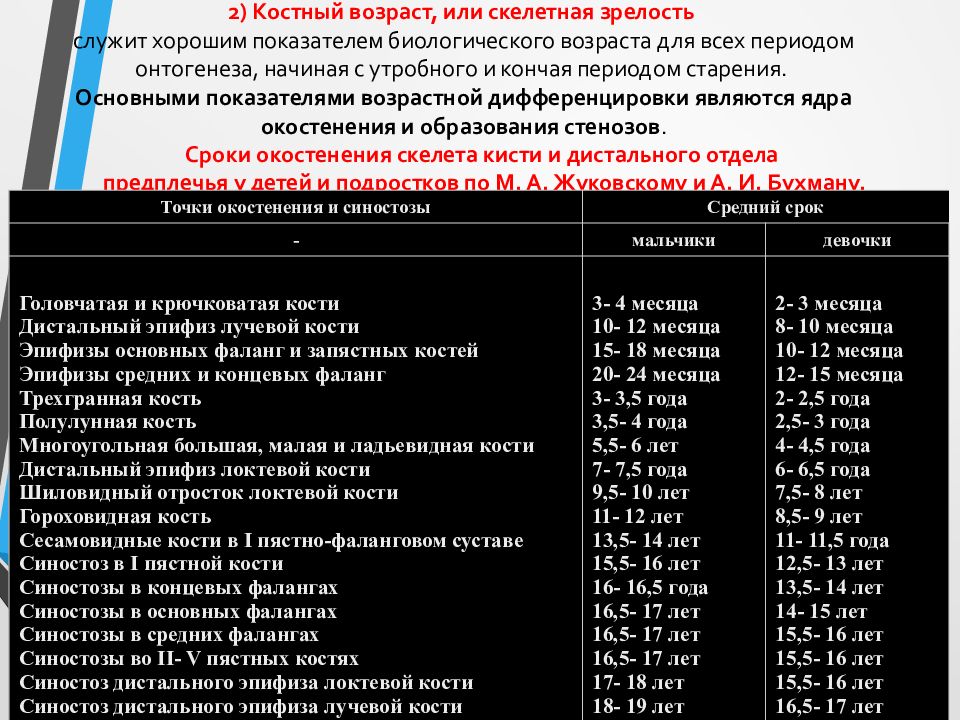

2) Костный возраст, или скелетная зрелость служит хорошим показателем биологического возраста для всех периодом онтогенеза, начиная с утробного и кончая периодом старения. Основными показателями возрастной дифференцировки являются ядра окостенения и образования стенозов. Сроки окостенения скелета кисти и дистального отдела предплечья у детей и подростков по М. А. Жуковскому и А. И. Бухману. Точки окостенения и синостозы Средний срок - мальчики девочки Головчатая и крючковатая кости Дистальный эпифиз лучевой кости Эпифизы основных фаланг и запястных костей Эпифизы средних и концевых фаланг Трехгранная кость Полулунная кость Многоугольная большая, малая и ладьевидная кости Дистальный эпифиз локтевой кости Шиловидный отросток локтевой кости Гороховидная кость Сесамовидные кости в I пястно-фаланговом суставе Синостоз в I пястной кости Синостозы в концевых фалангах Синостозы в основных фалангах Синостозы в средних фалангах Синостозы во II- V пястных костях Синостоз дистального эпифиза локтевой кости Синостоз дистального эпифиза лучевой кости 3- 4 месяца 10- 12 месяца 15- 18 месяца 20- 24 месяца 3- 3,5 года 3,5- 4 года 5,5- 6 лет 7- 7,5 года 9,5- 10 лет 11- 12 лет 13,5- 14 лет 15,5- 16 лет 16- 16,5 года 16,5- 17 лет 16,5- 17 лет 16,5- 17 лет 17- 18 лет 18- 19 лет 2- 3 месяца 8- 10 месяца 10- 12 месяца 12- 15 месяца 2- 2,5 года 2,5- 3 года 4- 4,5 года 6- 6,5 года 7,5- 8 лет 8,5- 9 лет 11- 11,5 года 12,5- 13 лет 13,5- 14 лет 14- 15 лет 15,5- 16 лет 15,5- 16 лет 15,5- 16 лет 16,5- 17 лет

Слайд 28

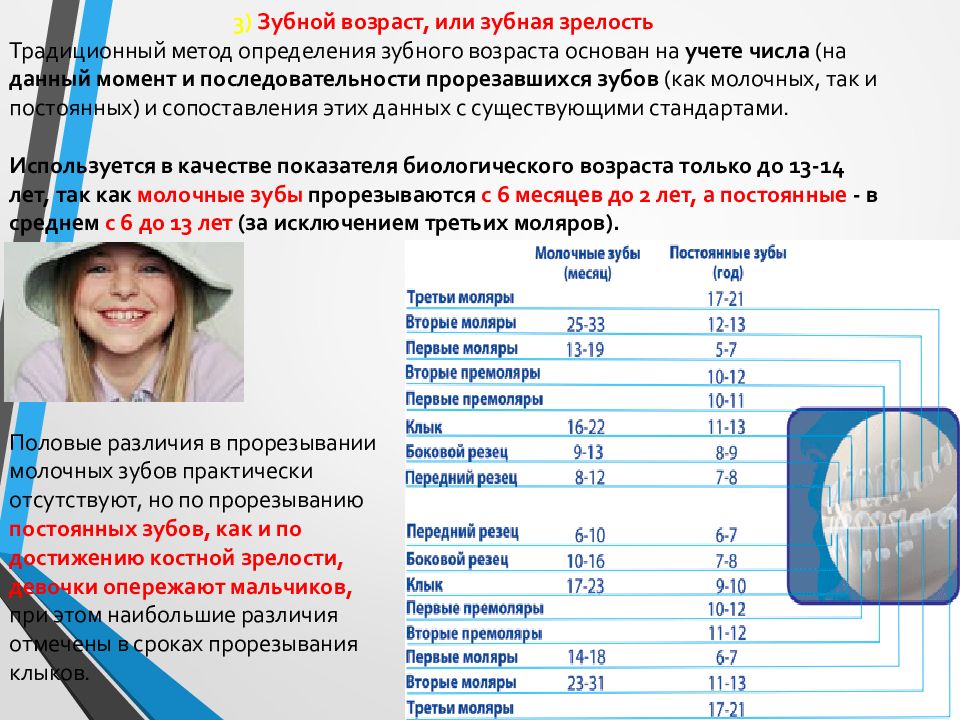

3) Зубной возраст, или зубная зрелость Традиционный метод определения зубного возраста основан на учете числа (на данный момент и последовательности прорезавшихся зубов (как молочных, так и постоянных) и сопоставления этих данных с существующими стандартами. Используется в качестве показателя биологического возраста только до 13-14 лет, так как молочные зубы прорезываются с 6 месяцев до 2 лет, а постоянные - в среднем с 6 до 13 лет (за исключением третьих моляров). Половые различия в прорезывании молочных зубов практически отсутствуют, но по прорезыванию постоянных зубов, как и по достижению костной зрелости, девочки опережают мальчиков, при этом наибольшие различия отмечены в сроках прорезывания клыков.

Слайд 29

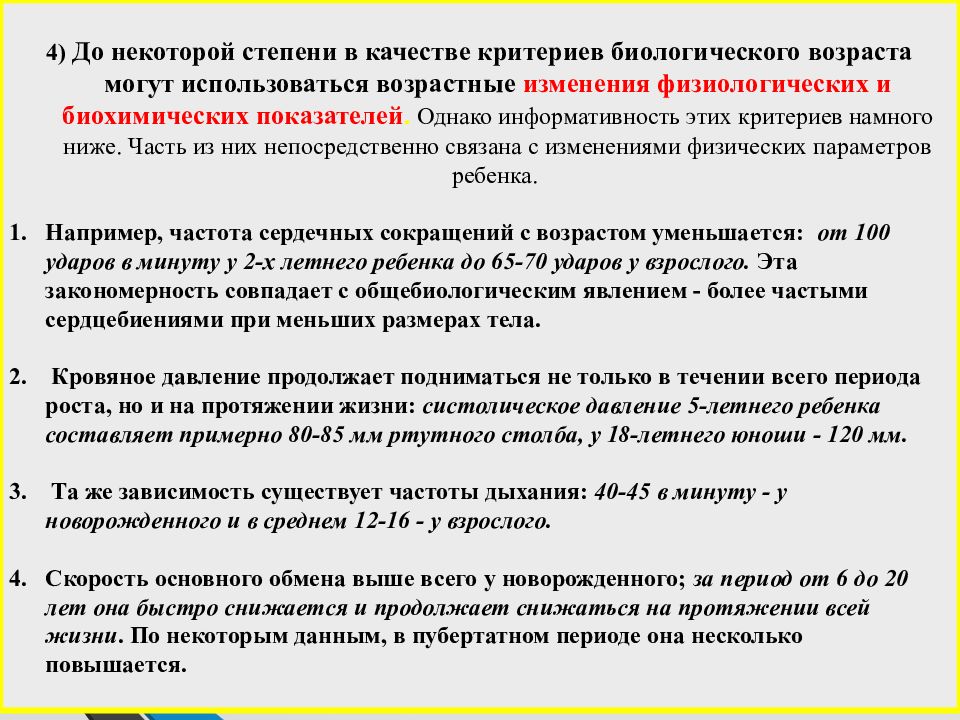

4 ) До некоторой степени в качестве критериев биологического возраста могут использоваться возрастные изменения физиологических и биохимических показателей. Однако информативность этих критериев намного ниже. Часть из них непосредственно связана с изменениями физических параметров ребенка. Например, частота сердечных сокращений с возрастом уменьшается: от 100 ударов в минуту у 2-х летнего ребенка до 65-70 ударов у взрослого. Эта закономерность совпадает с общебиологическим явлением - более частыми сердцебиениями при меньших размерах тела. Кровяное давление продолжает подниматься не только в течении всего периода роста, но и на протяжении жизни: систолическое давление 5-летнего ребенка составляет примерно 80-85 мм ртутного столба, у 18-летнего юноши - 120 мм. Та же зависимость существует частоты дыхания: 40-45 в минуту - у новорожденного и в среднем 12-16 - у взрослого. Скорость основного обмена выше всего у новорожденного; за период от 6 до 20 лет она быстро снижается и продолжает снижаться на протяжении всей жизни. По некоторым данным, в пубертатном периоде она несколько повышается.

Слайд 30: Сенситивные периоды развития детей

1. Время развития половых клеток – овогенез и сперматогенез; 2. Момент слияния половых клеток – оплодотворение; 3. Имплантация зародыша (4-8-е сутки эмбриогенеза); 4. Формирование зачатков осевых органов (головного и спинного мозга, позвоночного столба, первичной кишки) и формирование плаценты (3-8-я неделя развития); 5. Стадия усиленного роста головного мозга (15-20-я неделя); 6. Формирование функциональных систем организма и дифференцирование мочеполового аппарата (20-24-я неделя пренатального периода); 7. Момент рождения ребенка и период новорожденности – переход к внеутробной жизни; метаболическая и функциональная адаптация; 8. Период раннего и первого детства (2 года – 7 лет), когда заканчивается формирование взаимосвязей между органами, системами и аппаратами органов; 9. Подростковый возраст (период полового созревания – у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек – с 12 до 15 лет ).

Слайд 31: Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата

План: Общий план костной системы Строение мышечной системы Нарушения опорно-двигательного аппарата

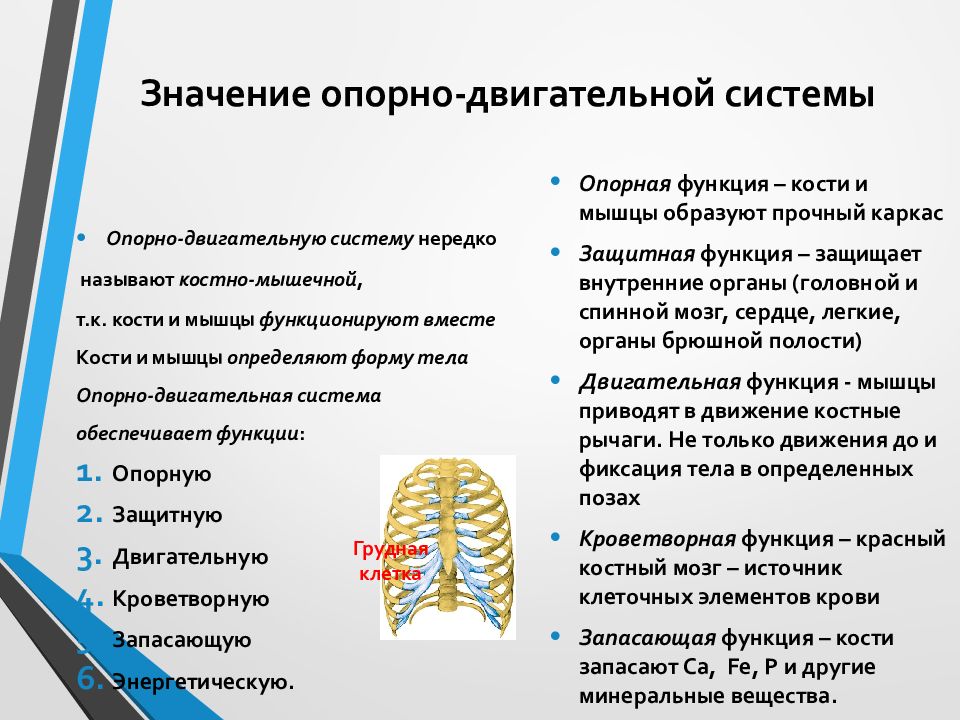

Слайд 32: Значение опорно-двигательной системы

Опорно-двигательную систему нередко называют костно-мышечной, т.к. кости и мышцы функционируют вместе Кости и мышцы определяют форму тела Опорно-двигательная система обеспечивает функции : Опорную Защитную Двигательную Кроветворную Запасающую Энергетическую. Опорная функция – кости и мышцы образуют прочный каркас Защитная функция – защищает внутренние органы (головной и спинной мозг, сердце, легкие, органы брюшной полости) Двигательная функция - мышцы приводят в движение костные рычаги. Не только движения до и фиксация тела в определенных позах Кроветворная функция – красный костный мозг – источник клеточных элементов крови Запасающая функция – кости запасают Са, Fe, Р и другие минеральные вещества. Грудная клетка

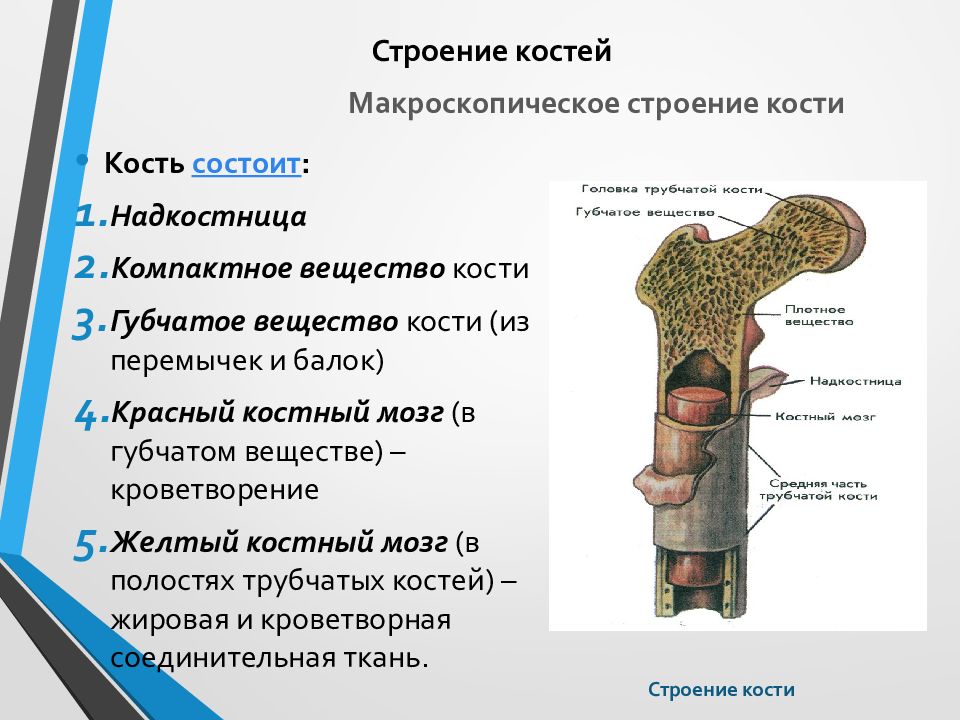

Слайд 33: Строение костей

Кость состоит : Надкостница Компактное вещество кости Губчатое вещество кости (из перемычек и балок) Красный костный мозг (в губчатом веществе) – кроветворение Желтый костный мозг (в полостях трубчатых костей) – жировая и кроветворная соединительная ткань. Макроскопическое строение кости Строение кости

Слайд 34: Строение костей

Компактное вещество кости состоит из: Микроскопических ячеек и канальцев (входят кровеносные сосуды и нервы) Радиально расположенных костных пластинок - неклеточное вещество кости Костные клетки, располагаются по наружному периметру этих колец. Микроскопическое строение кости Компактное вещество кости Костная ткань К содержанию

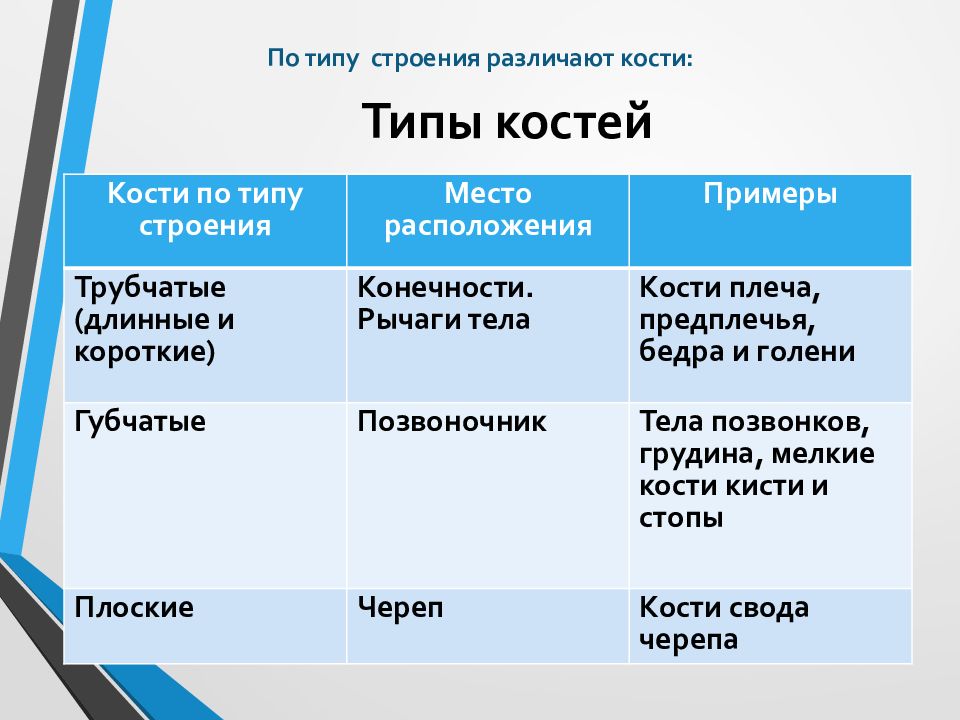

Слайд 35: Типы костей

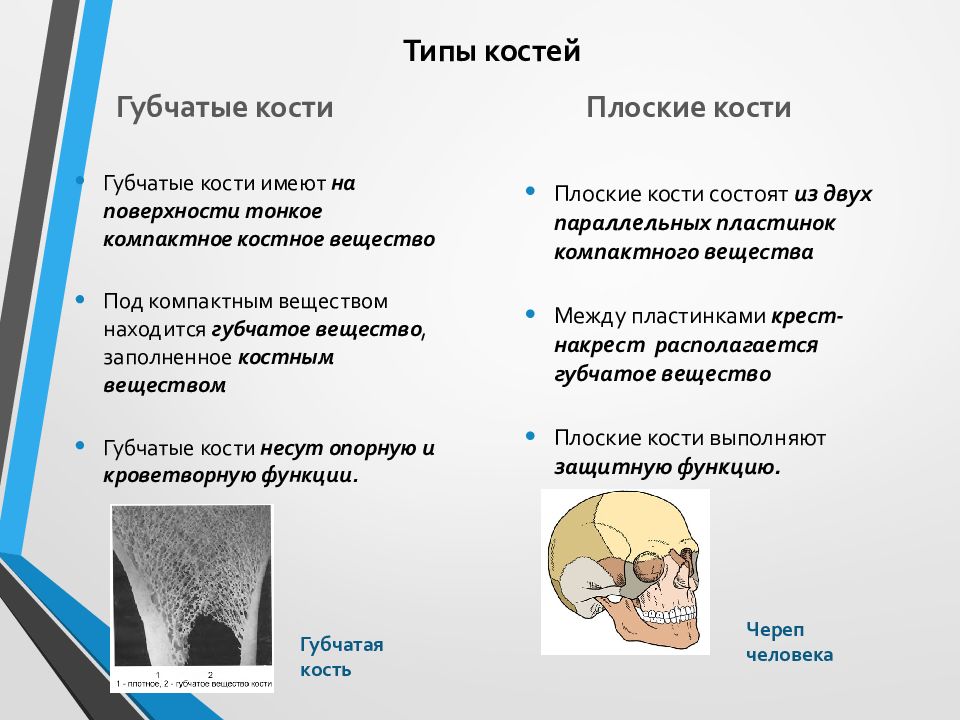

Кости по типу строения Место расположения Примеры Трубчатые (длинные и короткие) Конечности. Рычаги тела Кости плеча, предплечья, бедра и голени Губчатые Позвоночник Тела позвонков, грудина, мелкие кости кисти и стопы Плоские Череп Кости свода черепа По типу строения различают кости:

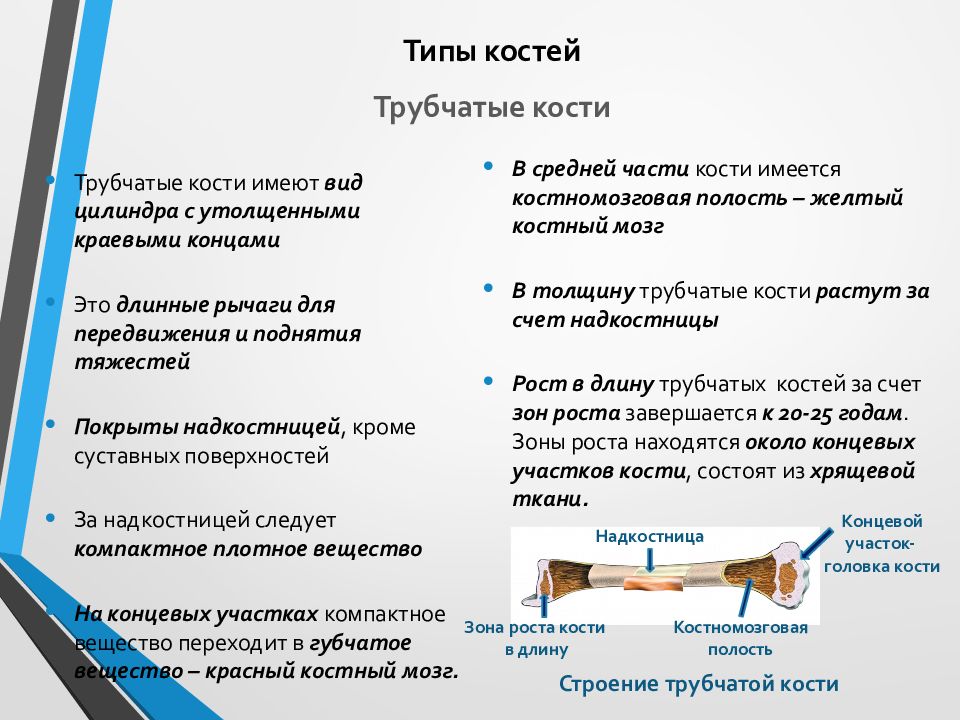

Слайд 36: Типы костей

Трубчатые кости имеют вид цилиндра с утолщенными краевыми концами Это длинные рычаги для передвижения и поднятия тяжестей Покрыты надкостницей, кроме суставных поверхностей За надкостницей следует компактное плотное вещество На концевых участках компактное вещество переходит в губчатое вещество – красный костный мозг. В средней части кости имеется костномозговая полость – желтый костный мозг В толщину трубчатые кости растут за счет надкостницы Рост в длину трубчатых костей за счет зон роста завершается к 20-25 годам. Зоны роста находятся около концевых участков кости, состоят из хрящевой ткани. Трубчатые кости Строение трубчатой кости Надкостница Концевой участок- головка кости Зона роста кости в длину Костномозговая полость

Слайд 37: Типы костей

Губчатые кости имеют на поверхности тонкое компактное костное вещество Под компактным веществом находится губчатое вещество, заполненное костным веществом Губчатые кости несут опорную и кроветворную функции. Плоские кости состоят из двух параллельных пластинок компактного вещества Между пластинками крест- накрест располагается губчатое вещество Плоские кости выполняют защитную функцию. Губчатые кости Плоские кости Губчатая кость Череп человека

Слайд 38: Соединение костей

Соединение костей в скелете Неподвижное соединение костей - шов Неподвижные и полуподвижное соединения костей неподвижное полуподвижное подвижное Полуподвижное соединение позвонков Полуподвижное соединение рёбер и грудины

Слайд 39

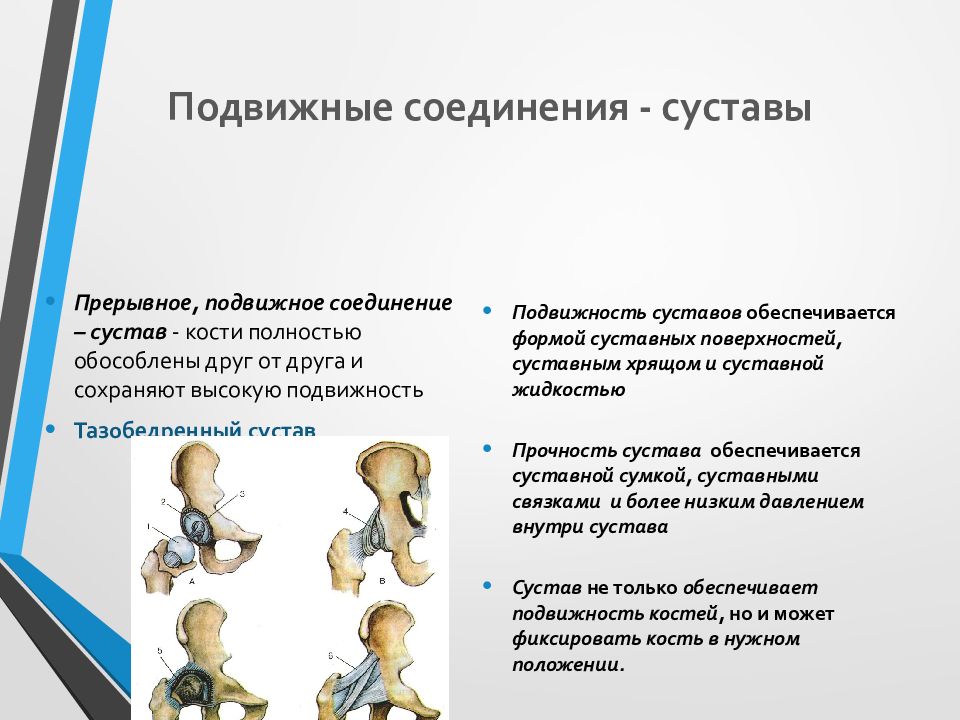

Прерывное, подвижное соединение – сустав - кости полностью обособлены друг от друга и сохраняют высокую подвижность Тазобедренный сустав Подвижность суставов обеспечивается формой суставных поверхностей, суставным хрящом и суставной жидкостью Прочность сустава обеспечивается суставной сумкой, суставными связками и более низким давлением внутри сустава Сустав не только обеспечивает подвижность костей, но и может фиксировать кость в нужном положении. Подвижные соединения - суставы

Слайд 40: Скелет человека

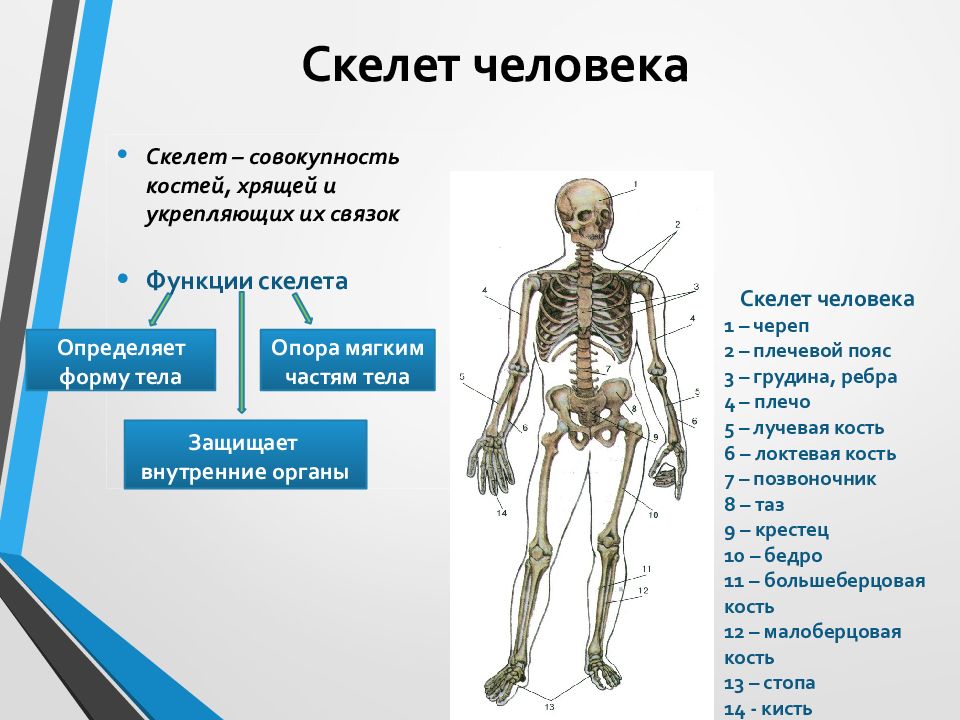

Скелет – совокупность костей, хрящей и укрепляющих их связок Функции скелета Определяет форму тела Опора мягким частям тела Защищает внутренние органы Скелет человека 1 – череп 2 – плечевой пояс 3 – грудина, ребра 4 – плечо 5 – лучевая кость 6 – локтевая кость 7 – позвоночник 8 – таз 9 – крестец 10 – бедро 11 – большеберцовая кость 12 – малоберцовая кость 13 – стопа 14 - кисть

Слайд 41: Скелет человека

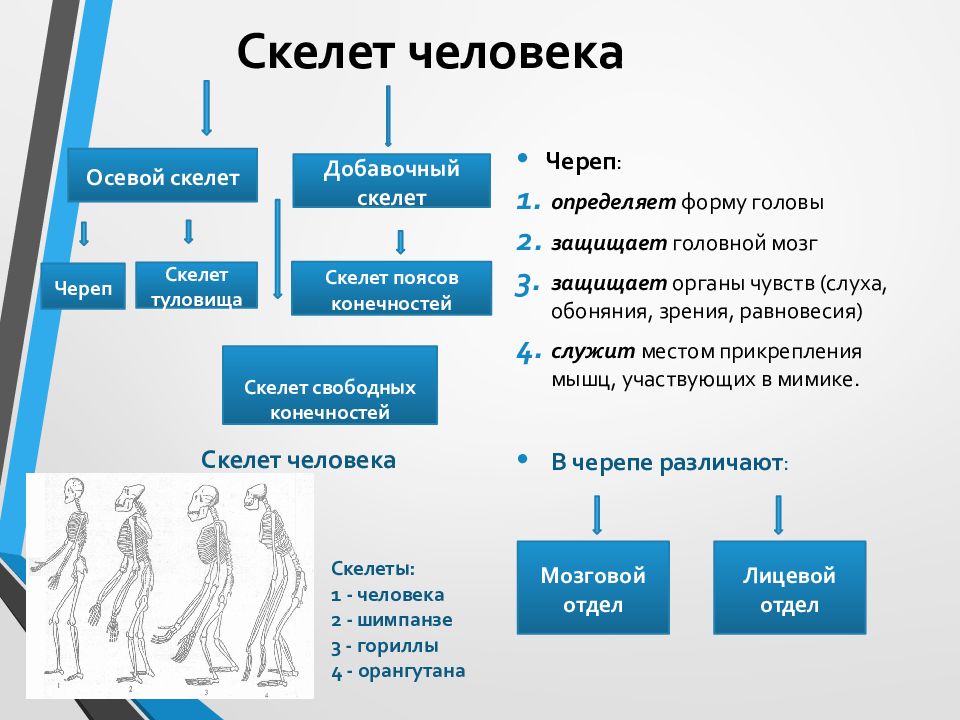

Скелет человека Череп : определяет форму головы защищает головной мозг защищает органы чувств (слуха, обоняния, зрения, равновесия) служит местом прикрепления мышц, участвующих в мимике. В черепе различают : Осевой скелет Добавочный скелет Череп Скелет туловища Скелет поясов конечностей Скелет свободных конечностей Мозговой отдел Лицевой отдел Скелеты: 1 - человека 2 - шимпанзе 3 - гориллы 4 - орангутана

Слайд 42

Основу скелета туловища составляет позвоночник, образованный из отдельных позвонков Каждый позвонок имеет Кольца , образованные дугой и отростками, составляют позвоночный канал В позвоночном канале находится спинной мозг Между телами позвонков лежат межпозвоночные хрящевые диски. Скелет туловища тело дугу отростки Строение позвоночника Позвоночник человека имеет четыре изгиба : шейный, грудной, поясничный и крестцовый. Шейный отдел – 7 позвонков Грудной отдел – 12 позвонков Поясничный отдел – 5 позвонков Крестцовый отдел – 5 сросшихся позвонков (крестец) Копчиковый отдел – 4-5 сросшихся позвонков

Слайд 43: Позвоночник

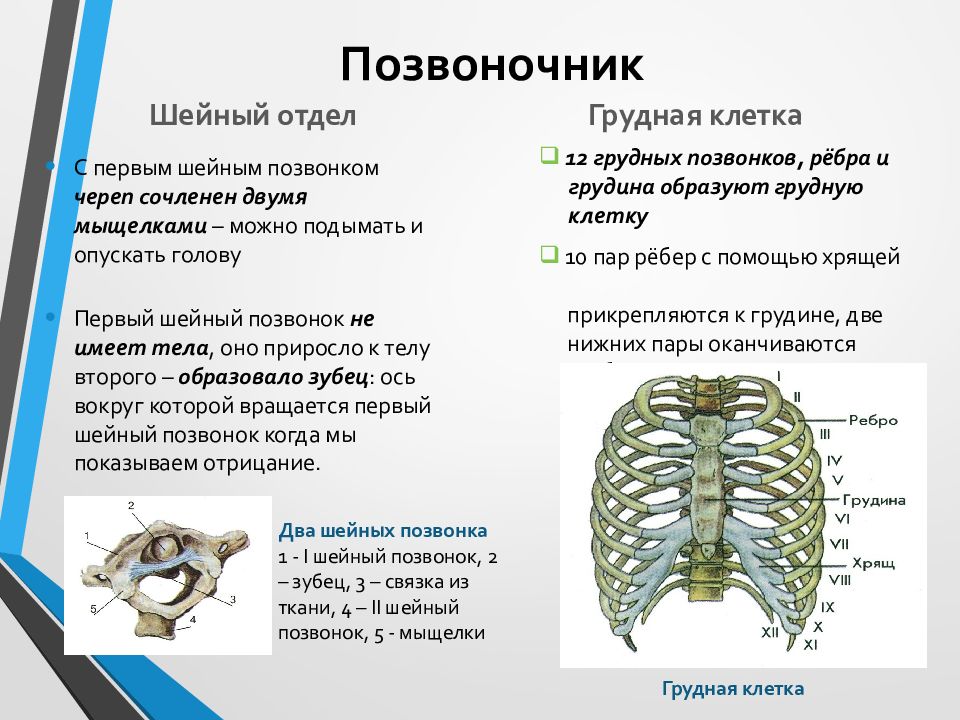

С первым шейным позвонком череп сочленен двумя мыщелками – можно подымать и опускать голову Первый шейный позвонок не имеет тела, оно приросло к телу второго – образовало зубец : ось вокруг которой вращается первый шейный позвонок когда мы показываем отрицание. Шейный отдел Грудная клетка Два шейных позвонка 1 - I шейный позвонок, 2 – зубец, 3 – связка из ткани, 4 – II шейный позвонок, 5 - мыщелки 12 грудных позвонков, рёбра и грудина образуют грудную клетку 10 пар рёбер с помощью хрящей прикрепляются к грудине, две нижних пары оканчиваются свободно Грудная клетка

Слайд 44

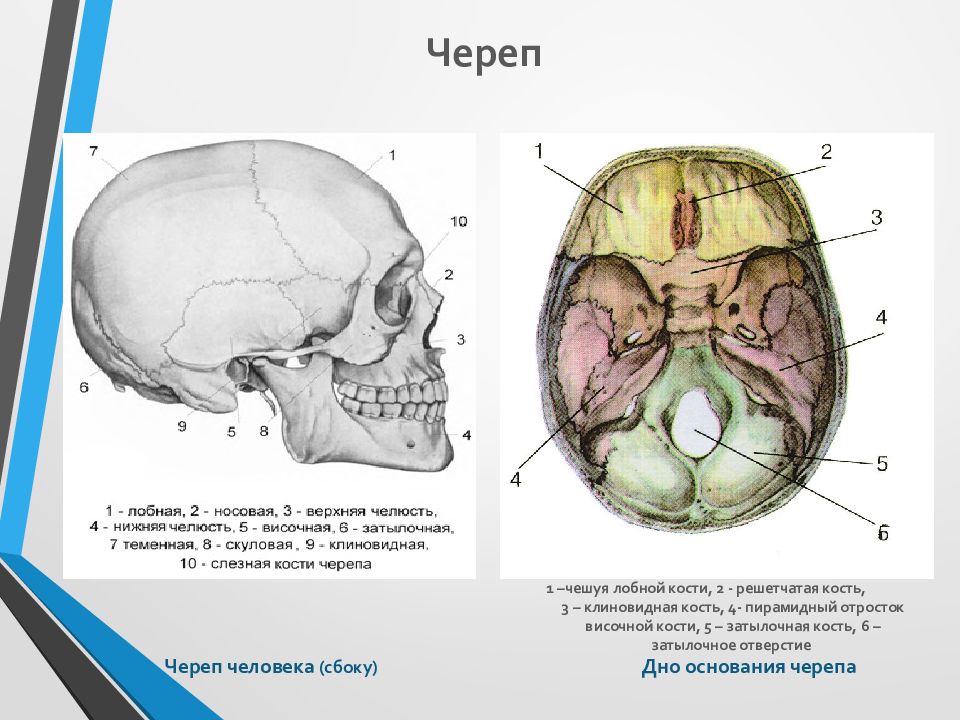

Череп Дно основания черепа Череп человека (сбоку) 1 –чешуя лобной кости, 2 - решетчатая кость, 3 – клиновидная кость, 4- пирамидный отросток височной кости, 5 – затылочная кость, 6 – затылочное отверстие

Слайд 45

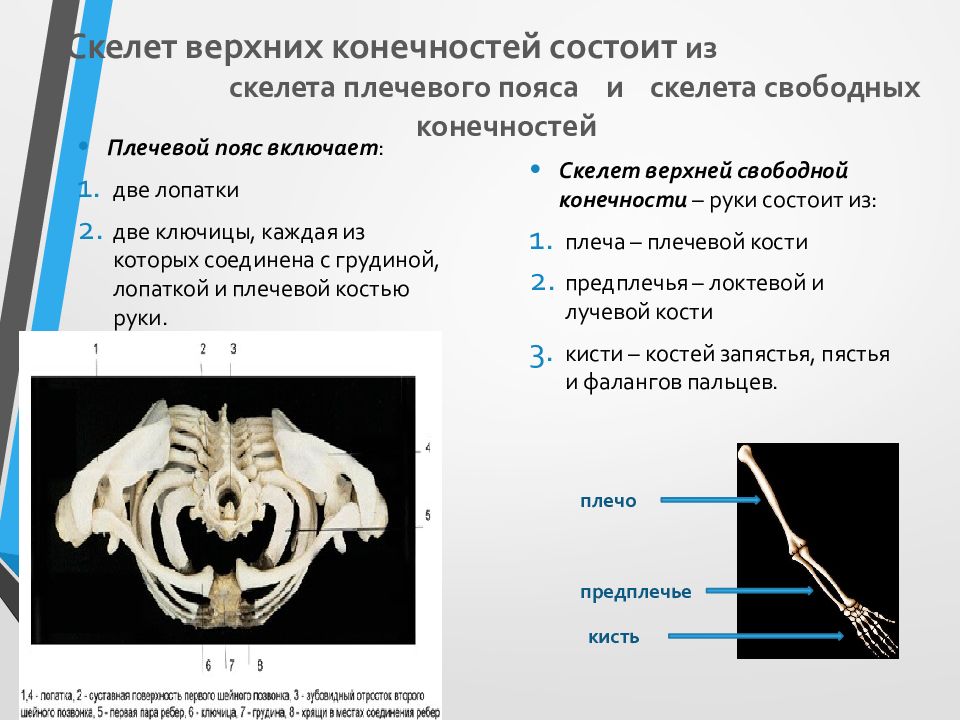

Плечевой пояс включает : две лопатки две ключицы, каждая из которых соединена с грудиной, лопаткой и плечевой костью руки. Скелет верхней свободной конечности – руки состоит из: плеча – плечевой кости предплечья – локтевой и лучевой кости кисти – костей запястья, пястья и фалангов пальцев. Скелет верхних конечностей состоит из скелета плечевого пояса и скелета свободных конечностей плечо предплечье кисть

Слайд 46

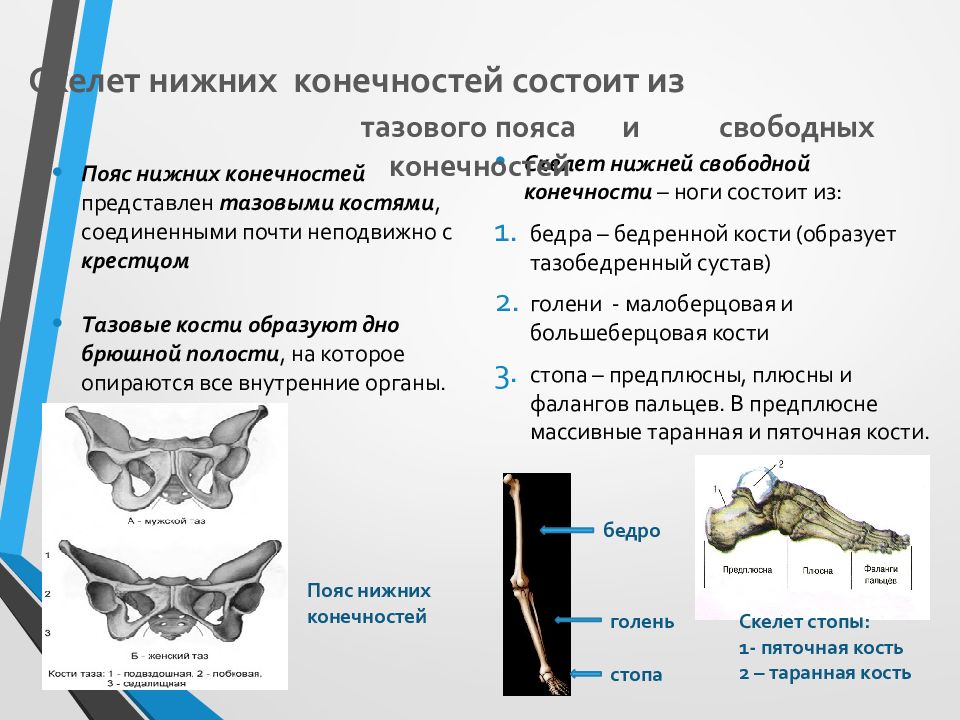

Пояс нижних конечностей представлен тазовыми костями, соединенными почти неподвижно с крестцом Тазовые кости образуют дно брюшной полости, на которое опираются все внутренние органы. Скелет нижней свободной конечности – ноги состоит из: бедра – бедренной кости (образует тазобедренный сустав) голени - малоберцовая и большеберцовая кости стопа – предплюсны, плюсны и фалангов пальцев. В предплюсне массивные таранная и пяточная кости. Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и свободных конечностей Пояс нижних конечностей бедро голень стопа Скелет стопы: 1- пяточная кость 2 – таранная кость

Слайд 47: Развитие костной системы

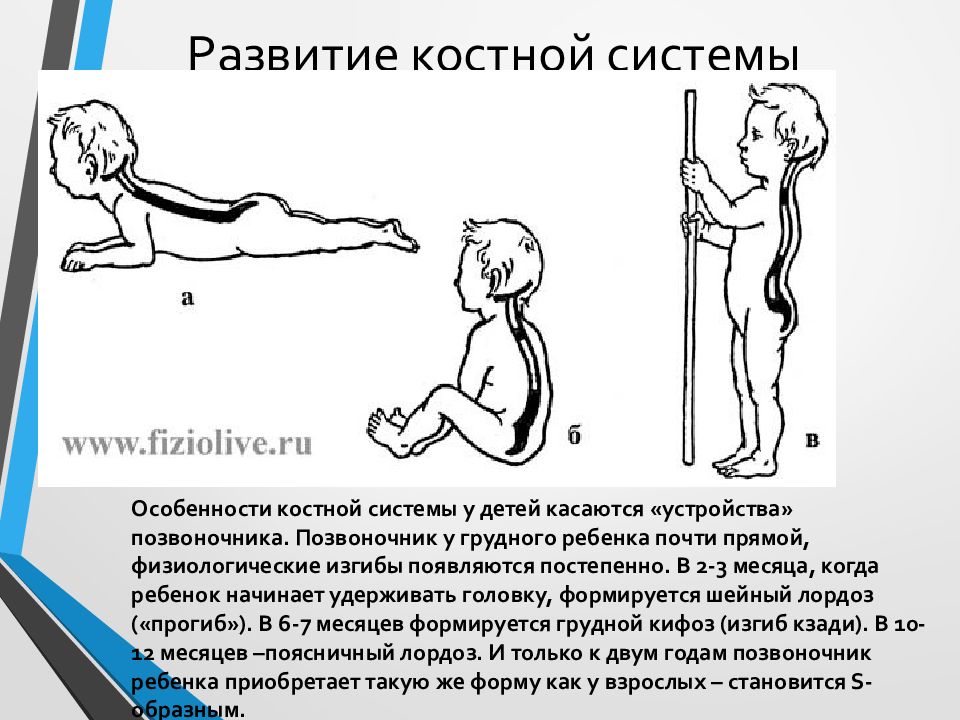

Особенности костной системы у детей касаются «устройства» позвоночника. Позвоночник у грудного ребенка почти прямой, физиологические изгибы появляются постепенно. В 2-3 месяца, когда ребенок начинает удерживать головку, формируется шейный лордоз («прогиб»). В 6-7 месяцев формируется грудной кифоз (изгиб кзади). В 10-12 месяцев –поясничный лордоз. И только к двум годам позвоночник ребенка приобретает такую же форму как у взрослых – становится S-образным.

Слайд 48

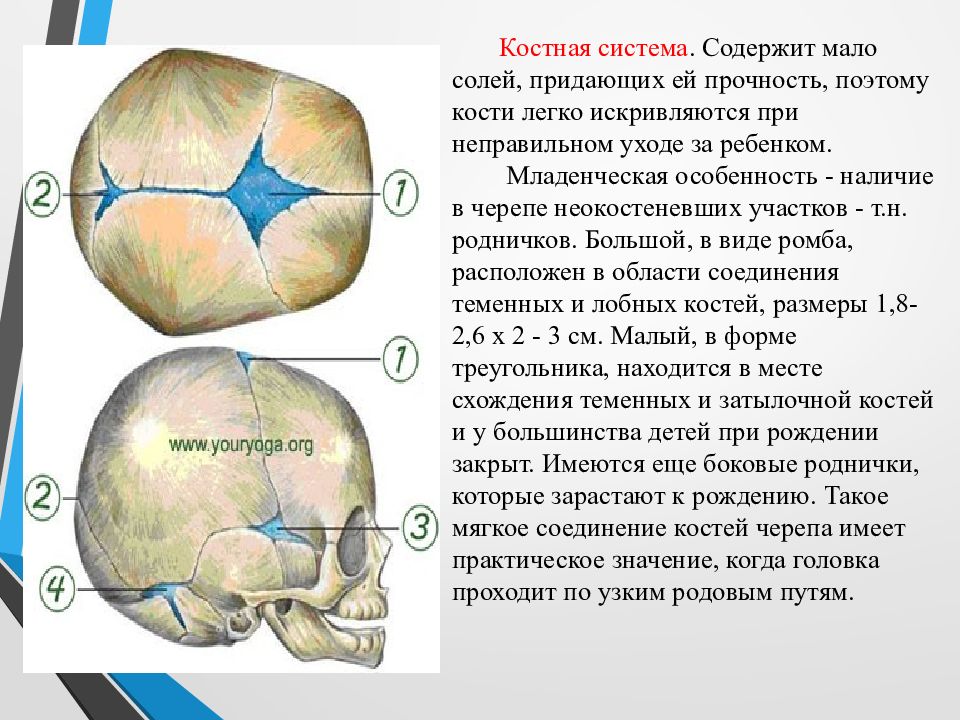

Костная система. Содержит мало солей, придающих ей прочность, поэтому кости легко искривляются при неправильном уходе за ребенком. Младенческая особенность - наличие в черепе неокостеневших участков - т.н. родничков. Большой, в виде ромба, расположен в области соединения теменных и лобных костей, размеры 1,8-2,6 х 2 - 3 см. Малый, в форме треугольника, находится в месте схождения теменных и затылочной костей и у большинства детей при рождении закрыт. Имеются еще боковые роднички, которые зарастают к рождению. Такое мягкое соединение костей черепа имеет практическое значение, когда головка проходит по узким родовым путям.

Слайд 49

Эластичность и податливость – ключевая особенность костной системы у детей Общая особенность костной системы у детей состоит в том, что она содержит больше хрящевой ткани, чем у взрослых, больше воды и меньше минералов. За счет этого кости детей более эластичные и менее хрупкие, чем у их мам и пап. Именно по этой причине у детей реже возникают серьезные травмы, переломы. Надкостница также эластична, поэтому при переломах она удерживает отломки кости, формируются переломы по типу «зеленой ветки». Сказанное выше определяет еще одну особенность костной системы детей – способность к быстрому заживлению любых повреждений!

Последний слайд презентации: Лекция 1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена

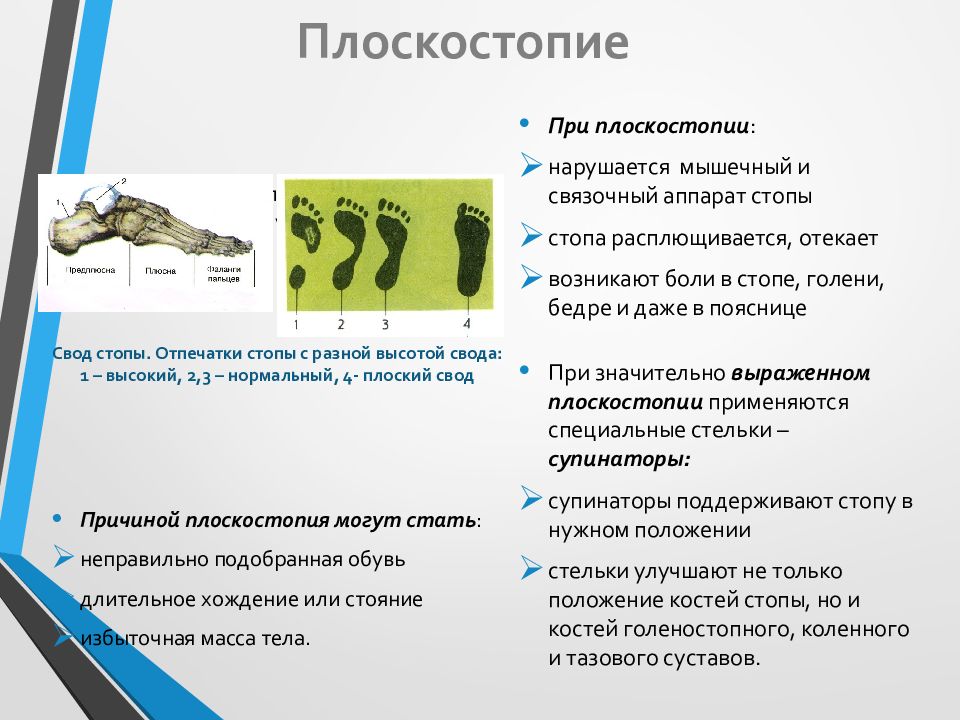

Плоскостопие – болезненные изменения стопы, при которых уплощается ее свод Причиной плоскостопия могут стать : неправильно подобранная обувь длительное хождение или стояние избыточная масса тела. При плоскостопии : нарушается мышечный и связочный аппарат стопы стопа расплющивается, отекает возникают боли в стопе, голени, бедре и даже в пояснице При значительно выраженном плоскостопии применяются специальные стельки – супинаторы: супинаторы поддерживают стопу в нужном положении стельки улучшают не только положение костей стопы, но и костей голеностопного, коленного и тазового суставов. Плоскостопие Свод стопы. Отпечатки стопы с разной высотой свода: 1 – высокий, 2,3 – нормальный, 4- плоский свод