Первый слайд презентации: Методы и средства общего лечения заболеваний пародонта у детей

Выполнила студентка стоматологического факультета 508-1 группы Ширяева Диана.

Слайд 2

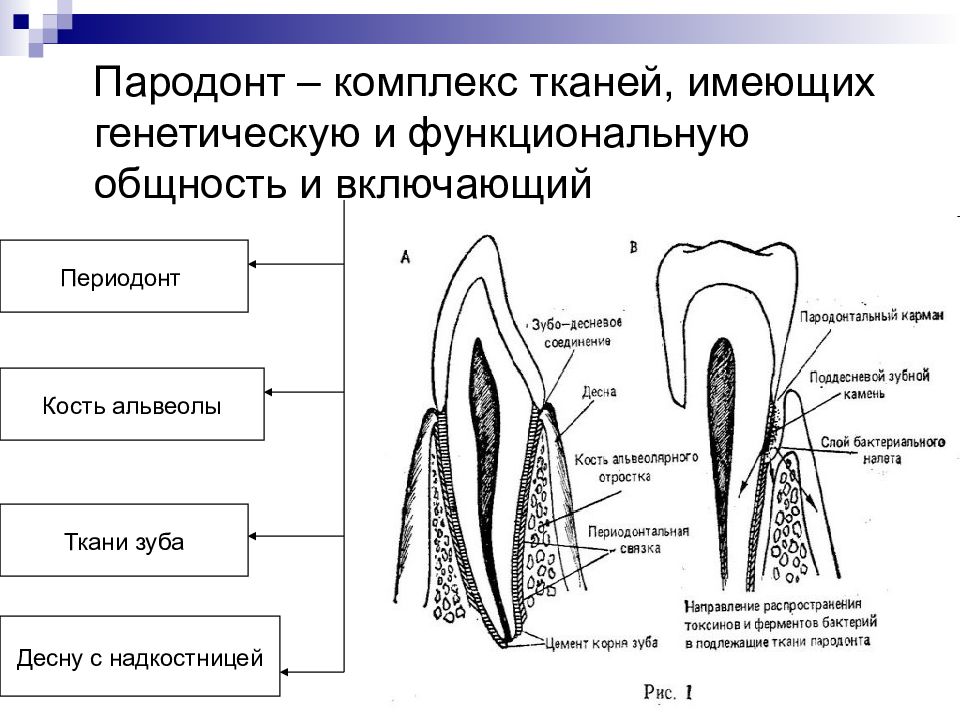

Пародонт – комплекс тканей, имеющих генетическую и функциональную общность и включающий Периодонт Ткани зуба Десну с надкостницей Кость альвеолы

Десна Цемент корня Пародонтальная связка Альвеолярная кость Ярко окрашена, зернистость менее выражена, плотность соединительной ткани небольшая, большая глубина десневых бороздок Более тонкий, Менее плотный, Гиперплазия в Участке прикрепле- ния эпителия. Расширена, тонкие, тонкие нежные волокна, усиленное лимфо- и кровосн- абжение, нет стаб- ильной структуры и формы Плоский гребень, тонкая решетчатая пластинка, ув прост- ранств губчатого вещ-ва, меньшая степень минера- лизации.

Слайд 4: Болезни пародонта

Гингивит- воспаление десны без нарушения десневого прикрепления Пародонтит – воспаление тканей пародонта с прогрессирующей деструкцией периодонтальной связки и кости Пародонтоз – дистрофическое поражение пародонта Пародонтомы – опухолевые и опухолеподобные процессы пародонта.

Слайд 5: Гингивит

Формы Течение Фазы Распростр-ть Катаральный Язвенный Гипертрофи- ческий Острое хроническое Обострение Ремиссия Локализованный генерализованный

Слайд 7: Пародонтит

Течение Фазы Тяжесть Распространенность Хроническое агрессивное Локализованный Генерализованный Легкая Средняя Тяжелая Обострение Ремиссия

Слайд 8: Пародонтит

Легкой степени тяжести Тяжелой степени тяжести Средней степени тяжести

Слайд 9: Локализованный пародонтит

Причины: тесное положение зубов, аномальное соотношение челюстей и аномальное прикрепление мягких тканей к скелету лица в виде мощных щечно-десневых связок уздечек губ и языка, мелкое преддверие рта

Слайд 10: Пародонтоз

Пародонтоз - дистрофическое поражение пародонта. Течение: хроническое, ремиссия. Тяжесть процесса: легкий, средней тяжести, тяжелый. Распространенность процесса: генерализованный.

Слайд 11

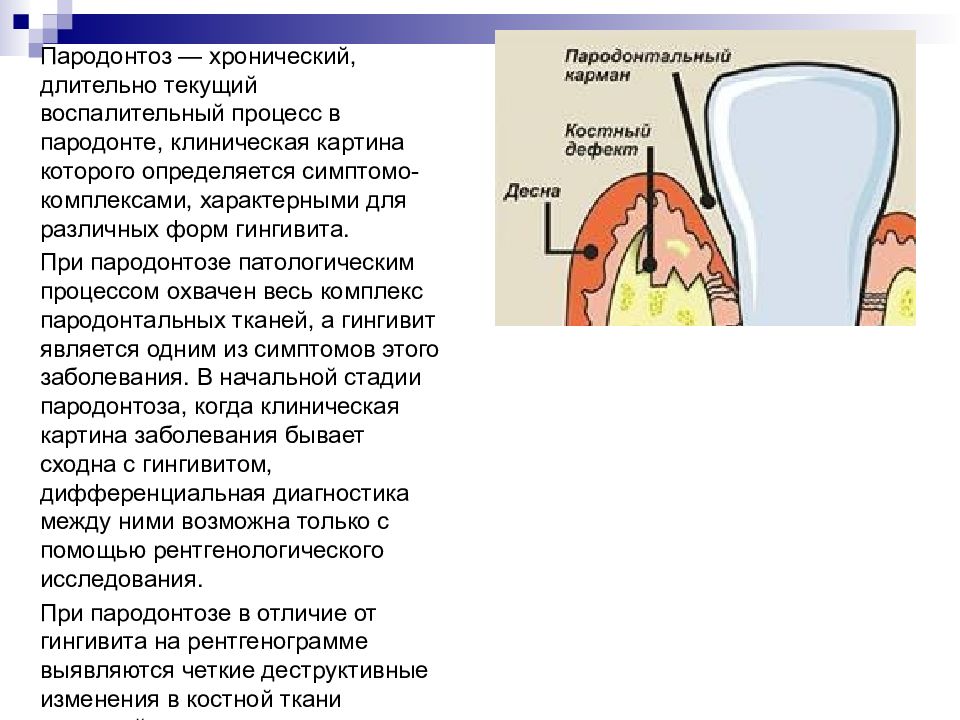

Пародонтоз — хронический, длительно текущий воспалительный процесс в пародонте, клиническая картина которого определяется симптомо-комплексами, характерными для различных форм гингивита. При пародонтозе патологическим процессом охвачен весь комплекс пародонтальных тканей, а гингивит является одним из симптомов этого заболевания. В начальной стадии пародонтоза, когда клиническая картина заболевания бывает сходна с гингивитом, дифференциальная диагностика между ними возможна только с помощью рентгенологического исследования. При пародонтозе в отличие от гингивита на рентгенограмме выявляются четкие деструктивные изменения в костной ткани челюстей.

Слайд 12

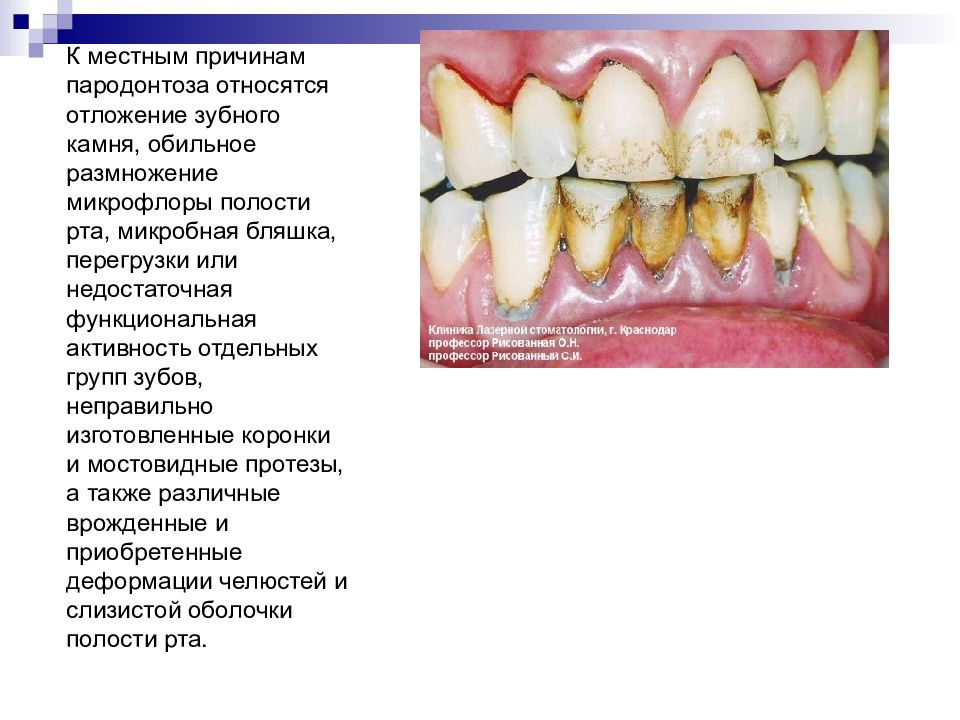

К местным причинам пародонтоза относятся отложение зубного камня, обильное размножение микрофлоры полости рта, микробная бляшка, перегрузки или недостаточная функциональная активность отдельных групп зубов, неправильно изготовленные коронки и мостовидные протезы, а также различные врожденные и приобретенные деформации челюстей и слизистой оболочки полости рта.

Слайд 13: Идиопатические заболевания пародонта

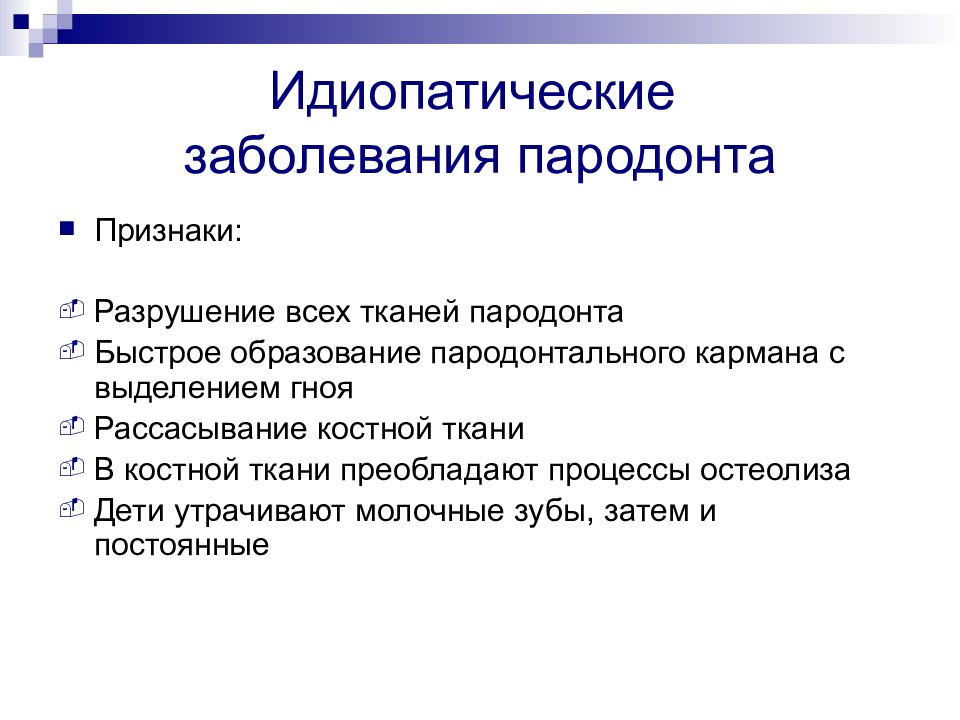

Признаки: Разрушение всех тканей пародонта Быстрое образование пародонтального кармана с выделением гноя Рассасывание костной ткани В костной ткани преобладают процессы остеолиза Дети утрачивают молочные зубы, затем и постоянные

Слайд 14: Пародонтомы

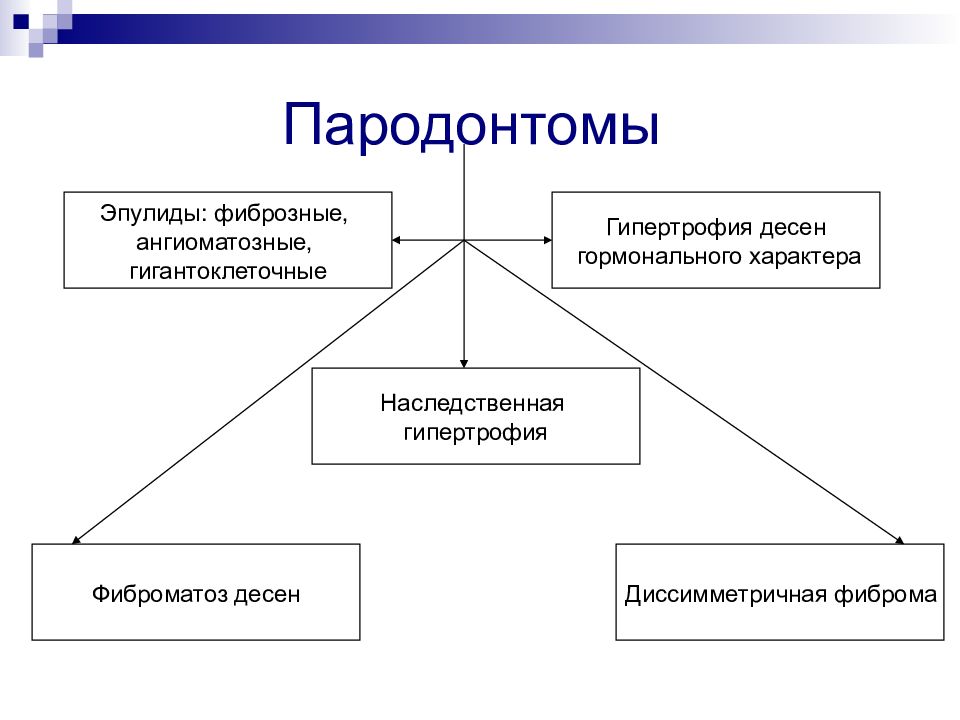

Эпулиды: фиброзные, ангиоматозные, гигантоклеточные Наследственная гипертрофия Диссимметричная фиброма Фиброматоз десен Гипертрофия десен гормонального характера

Слайд 15: Методы диагностики

Проба Шиллера-Писарева: после гигиенической обработки полости рта окрашивают десну раствором Шиллера-Писарева и определяют распространенность процесса в тканях десны

Слайд 16: Измерение глубины зубодесневых карманов

Проводятся с использованием градуированных зондов. Ложные зубодесневые карманы – воспалительный отек или гипертрофия десневых сосочков. Истинные- разрушение эпителиального прикрепления.

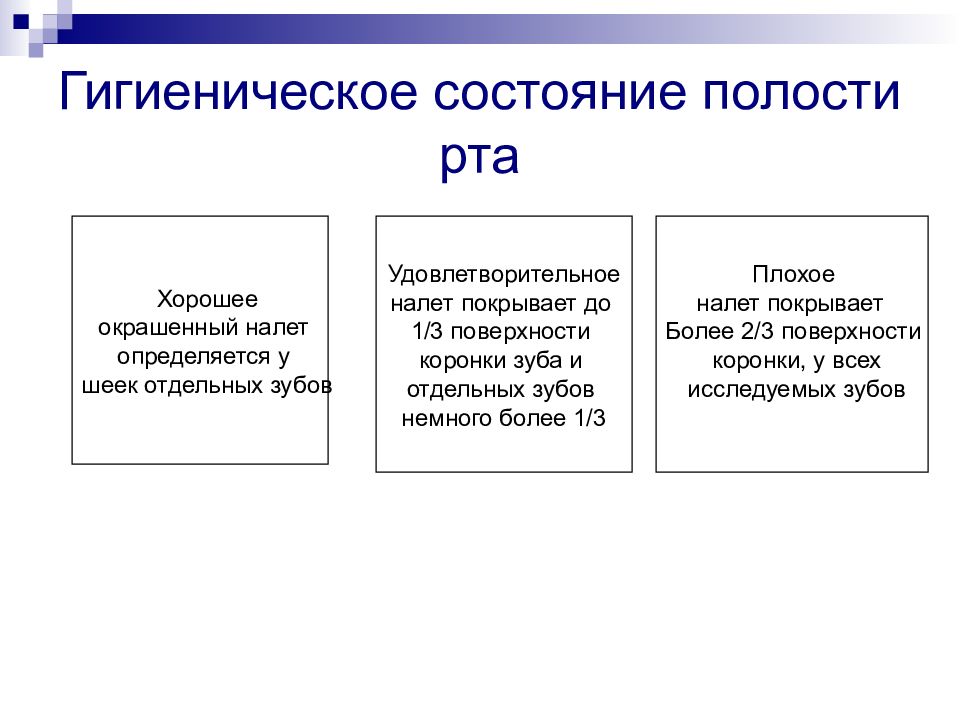

Слайд 17: Гигиеническое состояние полости рта

Хорошее окрашенный налет определяется у шеек отдельных зубов Плохое налет покрывает Более 2/3 поверхности коронки, у всех исследуемых зубов Удовлетворительное налет покрывает до 1/3 поверхности коронки зуба и отдельных зубов немного более 1/3

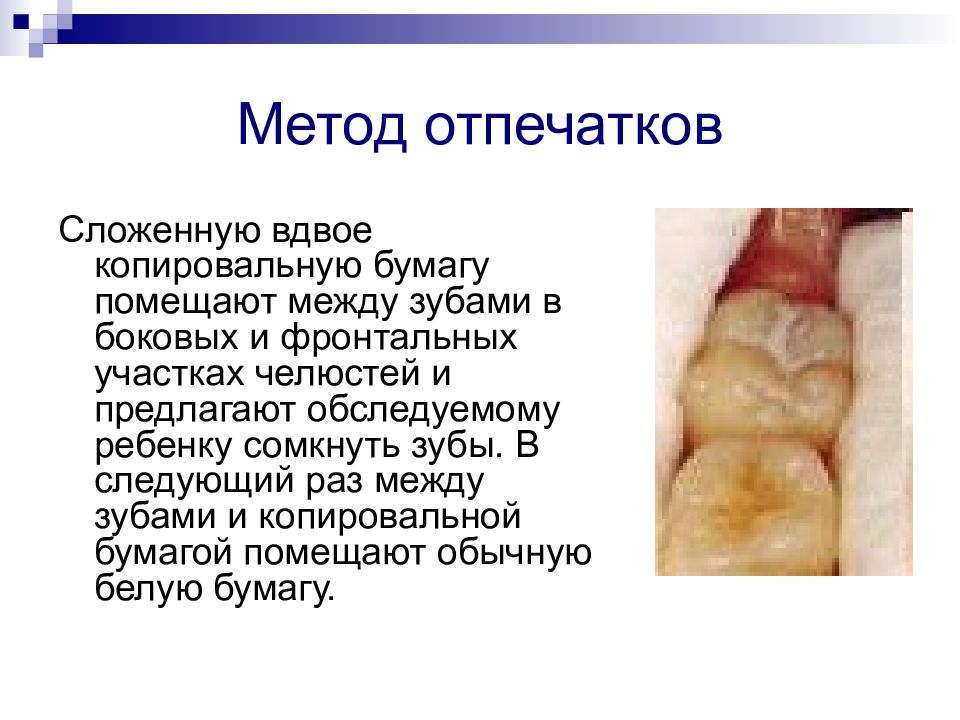

Слайд 18: Метод отпечатков

Сложенную вдвое копировальную бумагу помещают между зубами в боковых и фронтальных участках челюстей и предлагают обследуемому ребенку сомкнуть зубы. В следующий раз между зубами и копировальной бумагой помещают обычную белую бумагу.

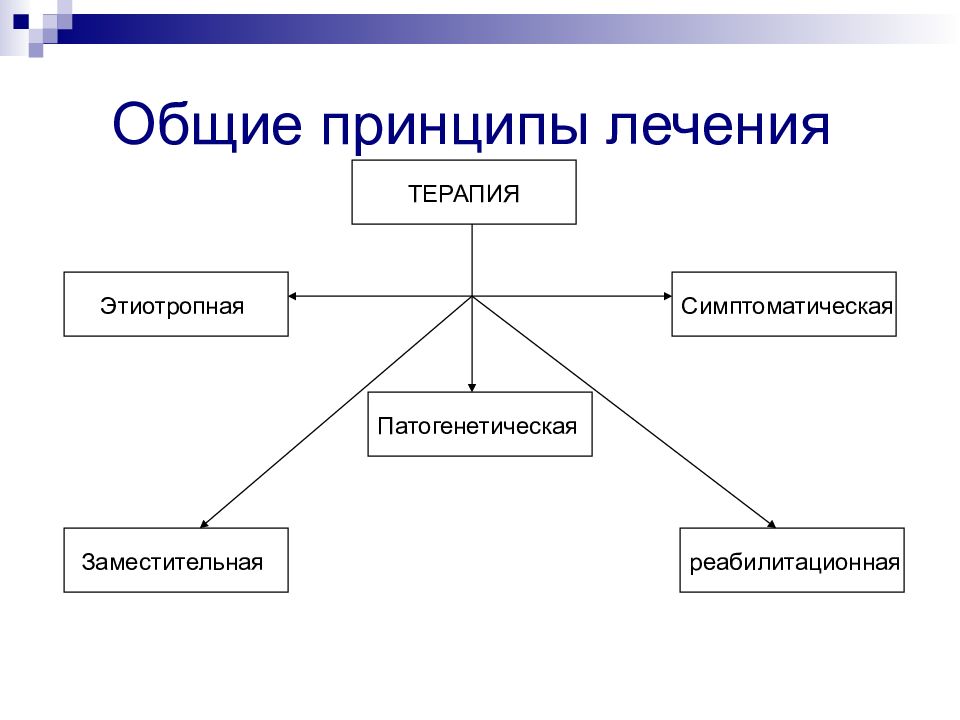

Слайд 19: Общие принципы лечения

Этиотропная Симптоматическая Заместительная Патогенетическая ТЕРАПИЯ реабилитационная

Слайд 20

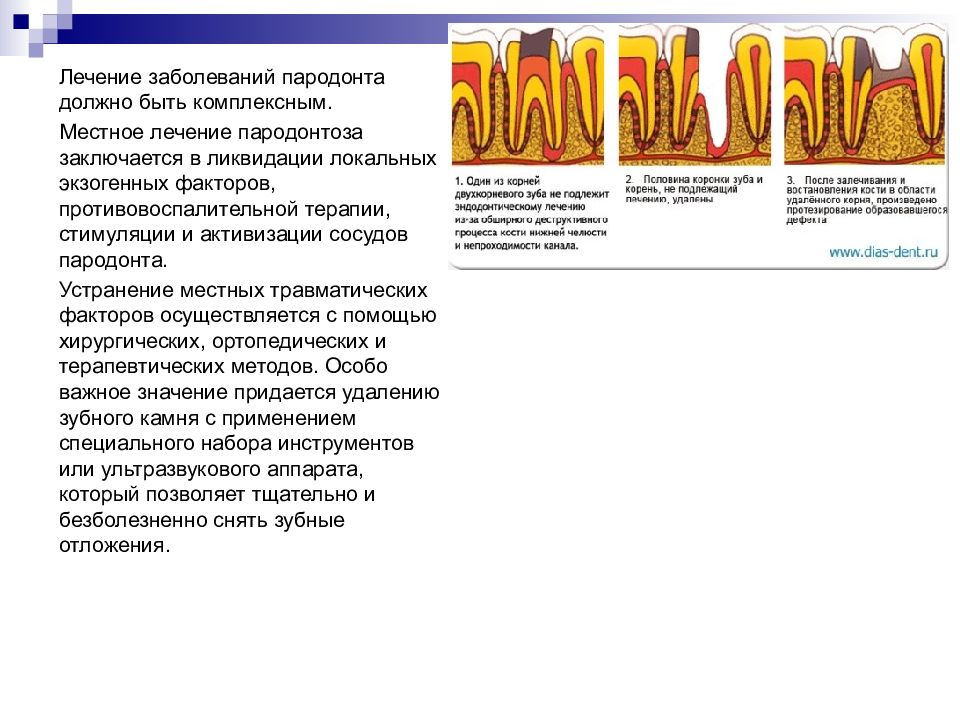

Лечение заболеваний пародонта должно быть комплексным. Местное лечение пародонтоза заключается в ликвидации локальных экзогенных факторов, противовоспалительной терапии, стимуляции и активизации сосудов пародонта. Устранение местных травматических факторов осуществляется с помощью хирургических, ортопедических и терапевтических методов. Особо важное значение придается удалению зубного камня с применением специального набора инструментов или ультразвукового аппарата, который позволяет тщательно и безболезненно снять зубные отложения.

Слайд 21

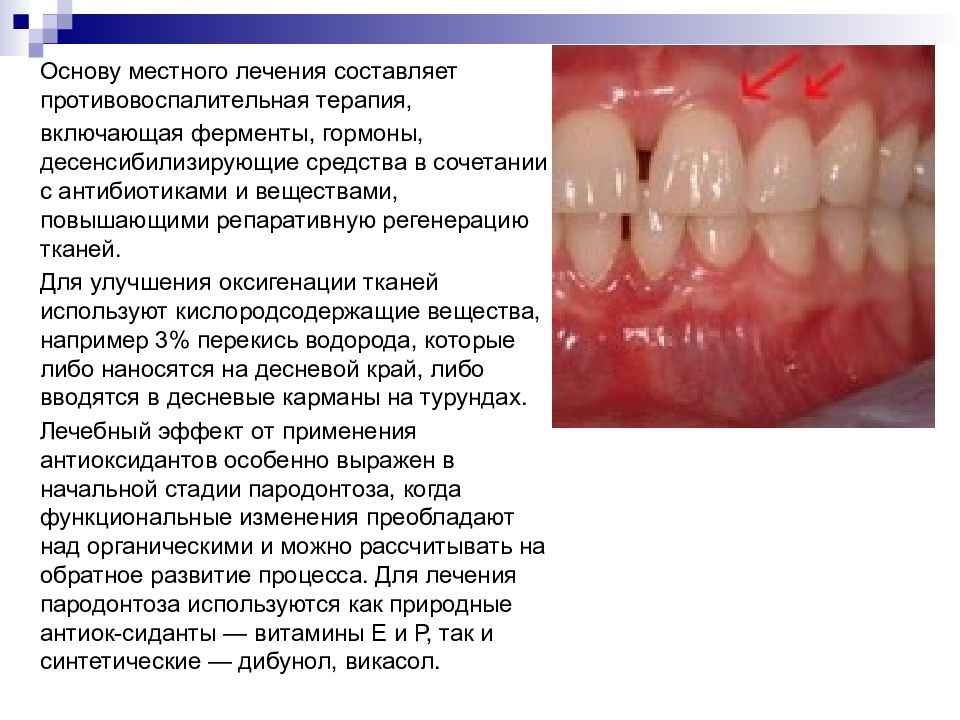

Основу местного лечения составляет противовоспалительная терапия, включающая ферменты, гормоны, десенсибилизирующие средства в сочетании с антибиотиками и веществами, повышающими репаративную регенерацию тканей. Для улучшения оксигенации тканей используют кислородсодержащие вещества, например 3% перекись водорода, которые либо наносятся на десневой край, либо вводятся в десневые карманы на турундах. Лечебный эффект от применения антиоксидантов особенно выражен в начальной стадии пародонтоза, когда функциональные изменения преобладают над органическими и можно рассчитывать на обратное развитие процесса. Для лечения пародонтоза используются как природные антиок-сиданты — витамины Е и Р, так и синтетические — дибунол, викасол.

Слайд 22

Большое значение имеет стимуляция кровообращения в пародонте, которая осуществляется с помощью разнообразных физиотерапевтических методов, таких, как дарсонвализация, электрофорез фтористого натрия, витаминов В, и С, фонофорез дибунола и пр. Задачами общего лечения пародонтоза являются: стимуляция реактивности организма, противовоспалительная десенсибилизирующая терапия, общеукрепляющее лечение. Следует отметить, что если в начальной стадии пародонтоза достаточно бывает проведения местной терапии, то в развившейся стадии заболевания необходимо сочетанное действие общего и местного лечения. Стимулирующая терапия у больных пародонтозом проводится по строгим показаниям с использованием средств неспецифической и специфической стимуляции организма (биостимуляторы, белковые анаболизаторы, микробные полисахариды; неробол, ретаболил ). В развившейся стадии пародонтоза в качестве средств противовоспалительной терапии широко используются антибиотики: рондомицин, эритромицин, левомицетин, олететрин, олеандомицин и др. Хорошо зарекомендовал себя при лечении пародонтоза отечественный препарат линкомицин, обладающий способностью накапливаться в костной ткани в терапевтических дозах и действующий на микрофлору, которая устойчива к другим антибиотикам.

Слайд 23

Десенсибилизирующая терапия проводится с использованием антигистаминных препаратов (димедрол, пипольфен, супрастин, хлористый кальций), которые назначают внутрь в течение 3—4 нед. Общеукрепляющее лечение предусматривает курс одного из поливитаминных комплексов (декамевит, ундевит, гендевит, пангексавит) или отдельных витаминов. Витамины назначают с учетом «фоновой» патологии. Чаще других при лечении пародонтоза используются витамины С, Е, Р и группы В. Пациентам с выраженными психоэмоциональными расстройствами показаны препараты, обладающие седативным и психотропным действием.

Слайд 24

Заключение. Таковы основные принципы местной и общей терапии пародонтоза. В заключение следует отметить, что современная стоматология располагает значительным арсеналом лекарственных средств и методов лечения пародонтоза, а успех его во многом зависит от своевременности обращения к стоматологу.