Первый слайд презентации: Микроклимат производственных помещений

Слайд 2

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих помещений, определяемый действующими на организм человека факторами: сочетанием температуры воздуха, о С; относительной влажности, %; скорости движения воздуха, м/с; интенсивности теплового облучения, Вт/м 2 ; температуры поверхностей ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, технологическое оборудование и т.д.), о С.

Слайд 3

Допустимыми считаются такие параметры микроклимата, которые при длительном воздействии могут вызывать напряжения реакции терморегуляции человека, но к нарушению состояния здоровья не приводят. Оптимальными являются такие микроклиматические параметры, которые не вызывают напряжения реакций терморегуляции и обеспечивают высокую работоспособность человека.

Слайд 4

Создание оптимальных метеорологических условий в производственных помещениях является сложной задачей, решить которую можно за счет применения следующих мероприятий и средств: - усовершенствование технологических процессов и оборудования: внедрение новых технологий и оборудования, не связанных с необходимостью проведения работ в условиях интенсивного нагрева даст возможность уменьшить выделение тепла в производственные помещения - рациональное размещение технологического оборудования : основные источники тепла желательно размещать непосредственно под аэрационным фонарем, около внешних стен здания и в один ряд на таком расстоянии друг от друга, чтобы тепловые потоки от них не перекрещивались на рабочих местах. Автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами позволяют во многих случаях вывести человека из производственных зон, где действуют неблагоприятные факторы.

Слайд 5

- рациональная вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха: они являются наиболее распространенными способами нормализации микроклимата в производственных помещениях. Создание воздушных и водовоздушных душей широко используется в борьбе с перегревом рабочих в горячих цехах. - рационализация режимов труда и отдыха: достигается сокращением длительности рабочего времени за счет дополнительных перерывов, созданием условий для эффективного отдыха в помещениях с нормальными метеорологическими условиями. - применение, теплоизоляции оборудования и защитных экранов: в качестве теплоизоляционных материалов широко используют: асбест, асбоцемент, минеральную вату, стеклоткань, керамзит, пенопласт. - использование средств индивидуальной защиты.

Слайд 7

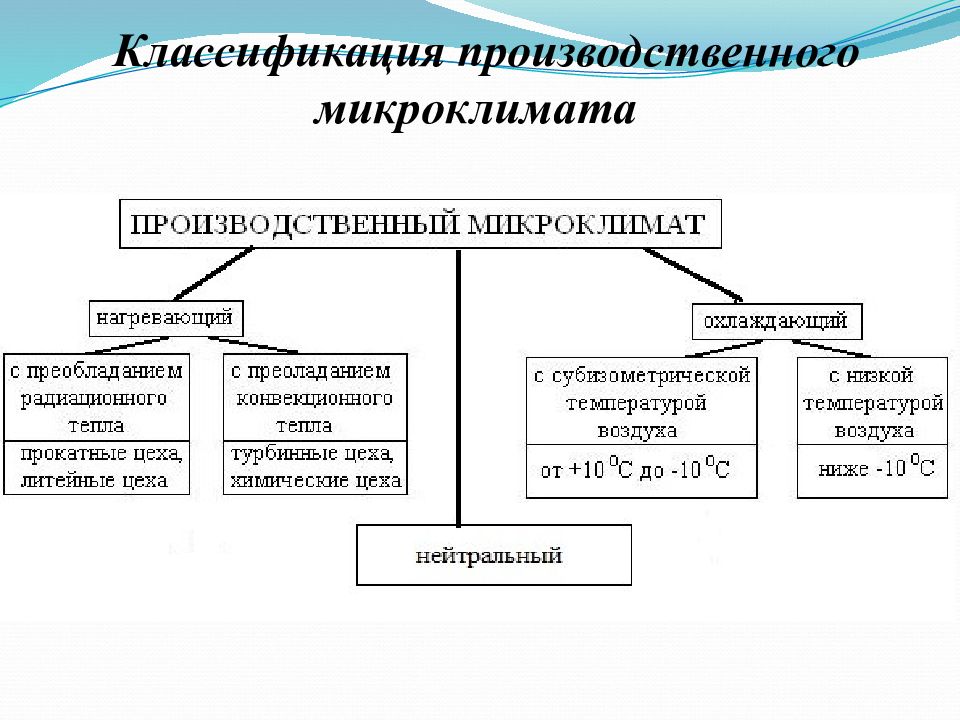

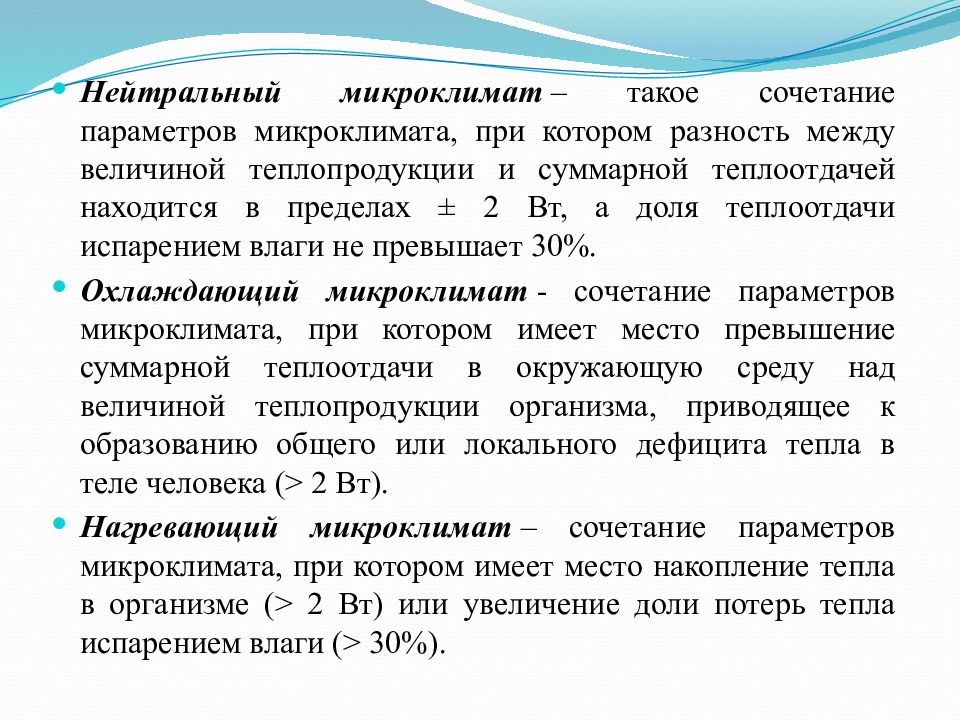

Нейтральный микроклимат – такое сочетание параметров микроклимата, при котором разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачей находится в пределах ± 2 Вт, а доля теплоотдачи испарением влаги не превышает 30%. Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего или локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место накопление тепла в организме (> 2 Вт) или увеличение доли потерь тепла испарением влаги (> 30%).

Слайд 9

Микроклимат производственных помещений со значительными тепловыделениями : • котельные, • кузнечные, • мартеновские и доменные печи, • хлебопекарни, • цеха сахарных заводов и др. В горячих цехах большое влияние на микроклимат оказывает тепловое излучение нагретых и раскаленных поверхностей.

Слайд 10

3. Микроклимат производственных помещений с искусственным охлаждением воздуха. К ним относятся различные холодильники. 4. Микроклимат открытой атмосферы, зависящий от климато-погодных условии (например, сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы).

Слайд 11

Основная роль в теплообменных процессах у человека принадлежит физиологическим механизмам регуляции отдачи тепла.

Слайд 12: Отдача тепла от тела человека

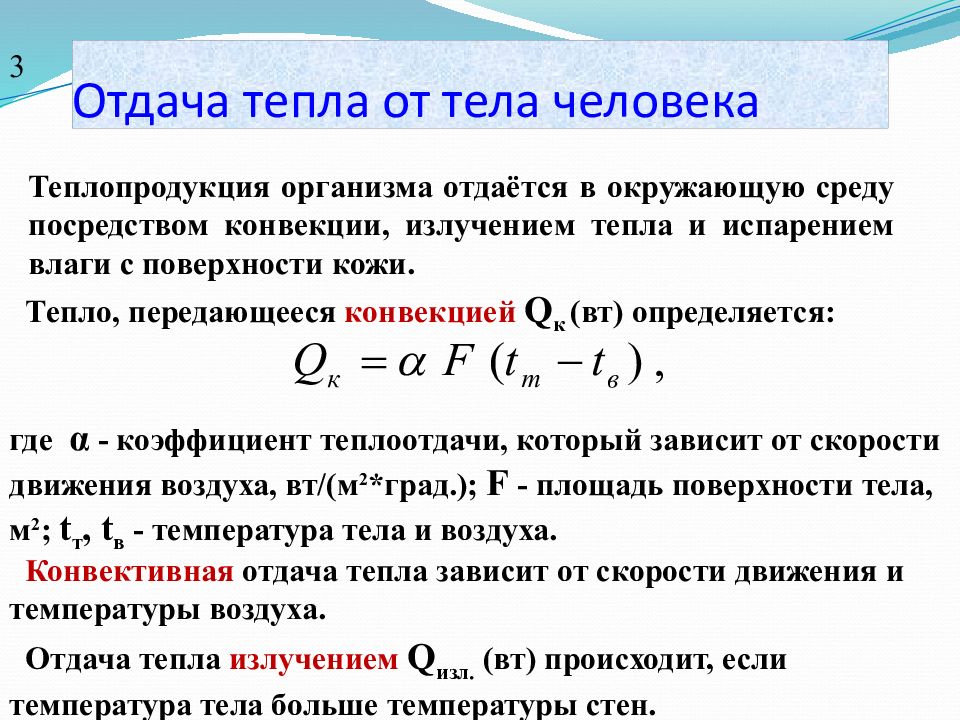

Теплопродукция организма отдаётся в окружающую среду посредством конвекции, излучением тепла и испарением влаги с поверхности кожи. Тепло, передающееся конвекцией Q к (вт) определяется: где α - коэффициент теплоотдачи, который зависит от скорости движения воздуха, вт/(м 2 *град.); F - площадь поверхности тела, м 2 ; t т, t в - температура тела и воздуха. Конвективная отдача тепла зависит от скорости движения и температуры воздуха. Отдача тепла излучением Q изл. ( вт ) происходит, если температура тела больше температуры стен. 3

Слайд 13: Отдача тепла от тела человека

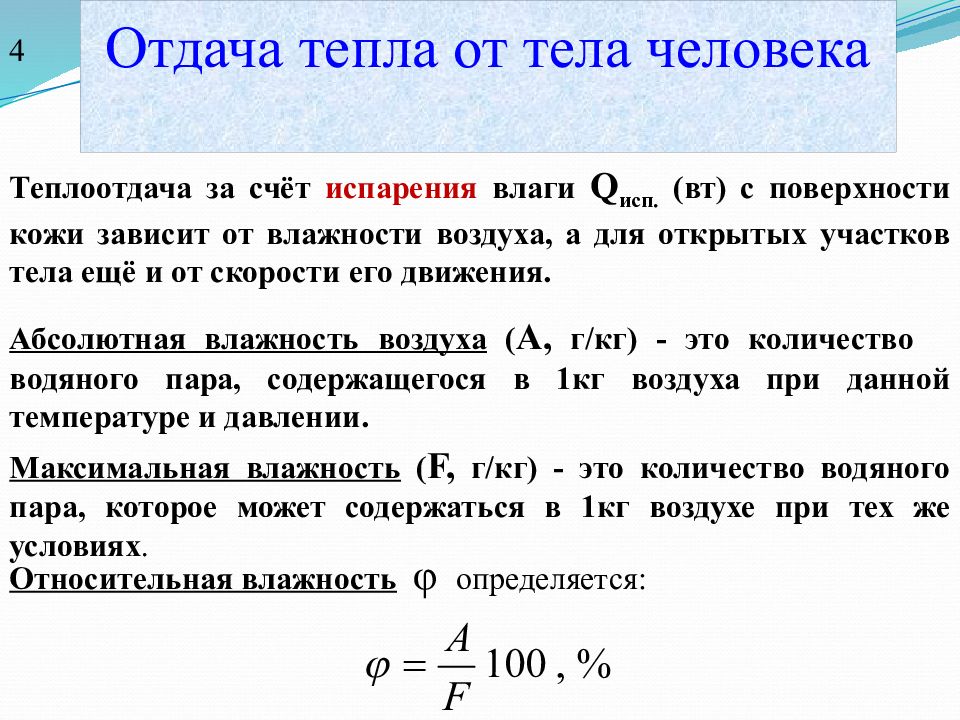

Теплоотдача за счёт испарения влаги Q исп. (вт) с поверхности кожи зависит от влажности воздуха, а для открытых участков тела ещё и от скорости его движения. Абсолютная влажность воздуха ( А, г/кг) - это количество водяного пара, содержащегося в 1кг воздуха при данной температуре и давлении. Максимальная влажность ( F, г/кг) - это количество водяного пара, которое может содержаться в 1кг воздухе при тех же условиях. Относительная влажность φ определяется: 4

Слайд 14: Уравнение теплового комфорта

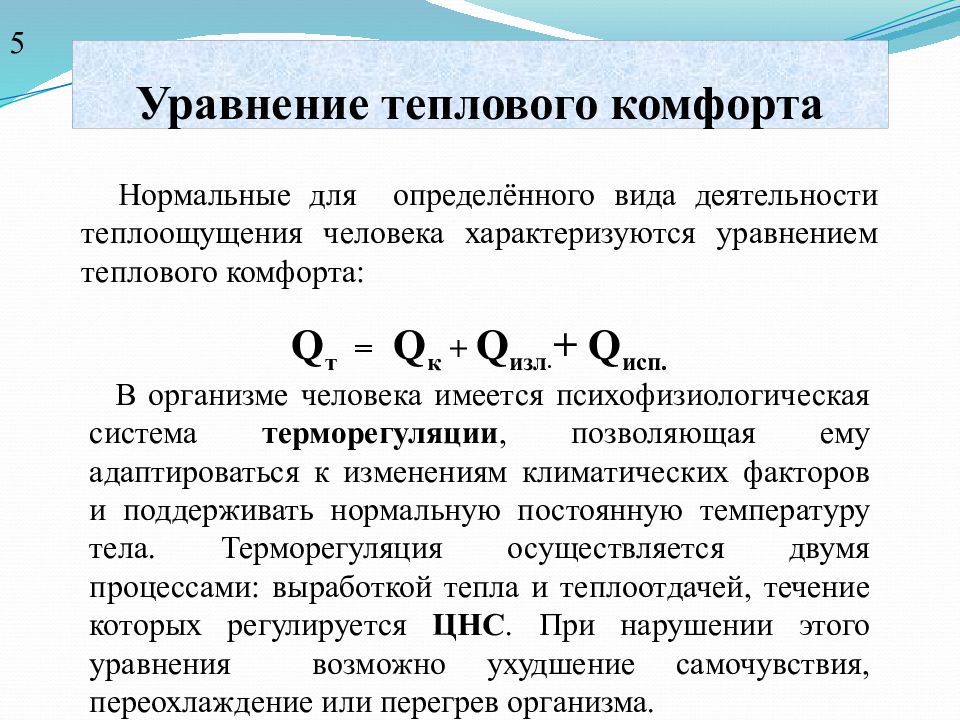

Нормальные для определённого вида деятельности теплоощущения человека характеризуются уравнением теплового комфорта: Q т = Q к + Q изл. + Q исп. В организме человека имеется психофизиологическая система терморегуляции, позволяющая ему адаптироваться к изменениям климатических факторов и поддерживать нормальную постоянную температуру тела. Терморегуляция осуществляется двумя процессами: выработкой тепла и теплоотдачей, течение которых регулируется ЦНС. При нарушении этого уравнения возможно ухудшение самочувствия, переохлаждение или перегрев организма. 5

Слайд 15: Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

1. Обезвоживание организма - считается допустимым для человека снижение его массы на 2...3 % путем испарения влаги. Обезвоживание на 6% влечет за собой нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения; испарение влаги на 15...20 % приводит к смертельному исходу.

Слайд 16: ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

- это процессы регулирования тепловыделений для поддержания постоянной температуры тела человека, что позволит сохранить температуру внутренних органов около 36.6 град. Способы терморегуляции: 1. Биохимический – за счет изменения окислительных процессов в организме; 2. Изменение интенсивности кровообращения; 3. Изменение интенсивности потовыделения (до 90% на данный фактор);

Слайд 17: Гипотермия

Гипотермия (переохлаждение) начинается, когда теплопотери становятся больше теплопродукции организма, а система терморегуляции не справляется с этими изменениями. Нарушается кровоснабжение, что вызывает такие простудные заболевания, как невриты, радикулиты, заболевания верхних дыхательных путей. В результате гипотермии наблюдается отклонение от нормального поведения, а затем апатия, усталость, ложное ощущение благополучия, замедленные движения, угнетение психики, а в тяжёлых случаях - потеря сознания и летальный исход. 6

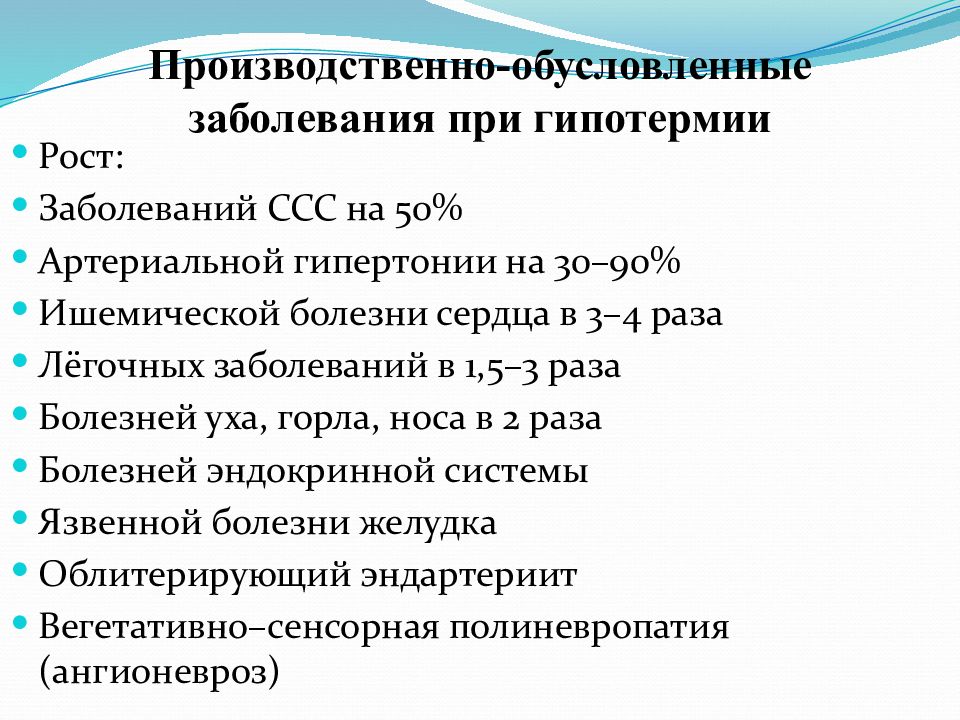

Слайд 18: Производственно - обусловленные заболевания при гипотермии

Рост: Заболеваний ССС на 50% Артериальной гипертонии на 30–90% Ишемической болезни сердца в 3–4 раза Лёгочных заболеваний в 1,5–3 раза Болезней уха, горла, носа в 2 раза Болезней эндокринной системы Язвенной болезни желудка Облитерирующий эндартериит Вегетативно–сенсорная полиневропатия (ангионевроз)

Слайд 19: Профилактика переохлаждения организма

1.Архитектурно–планировочные мероприятия: Строительство зданий с учетом сторон света, розы ветров Устройство ворот, проемов–завес, шлюзов, двойное – тройное застекление окон Теплоизоляция полов, стен, окон, дверей Напольная система обогрева Эффективная система отопления

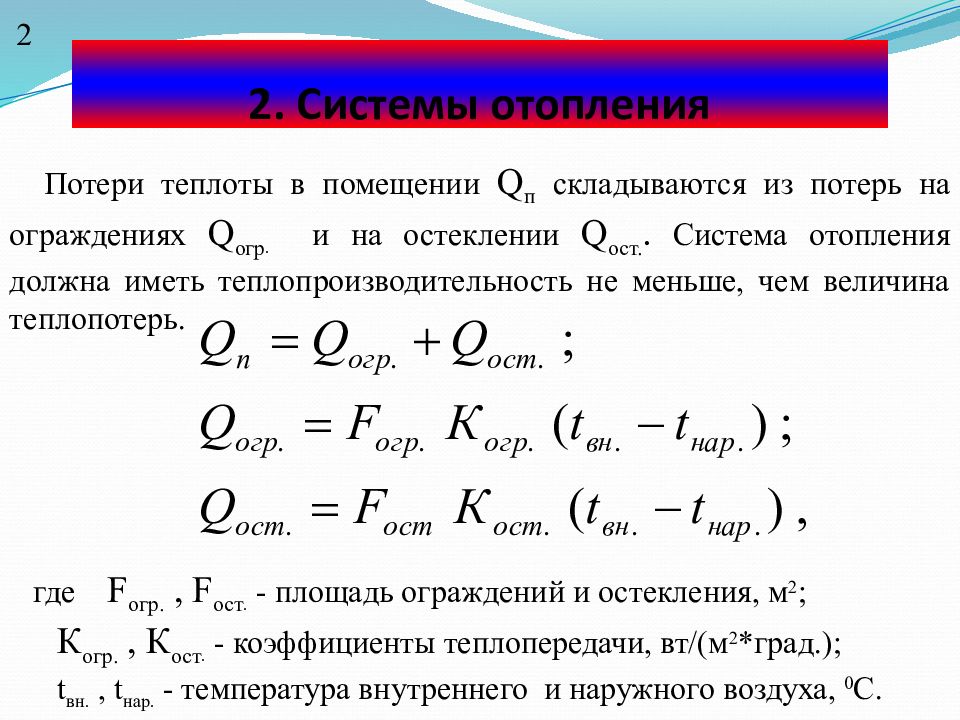

Слайд 20: 2. Системы отопления

Потери теплоты в помещении Q п складываются из потерь на ограждениях Q огр. и на остеклении Q ост.. Система отопления должна иметь теплопроизводительность не меньше, чем величина теплопотерь. где F огр., F ост. - площадь ограждений и остекления, м 2 ; К огр., К ост. - коэффициенты теплопередачи, вт/(м 2 *град.); t вн., t нар. - температура внутреннего и наружного воздуха, 0 С. 2

Слайд 21: Улучшение микроклимата достигается:

В холодный период года применением теплоизолирующих материалов и систем отопления. Системы отопления делят на: паровые; водяные; воздушные; электрические; топливные. Цель отопления - компенсировать потери теплоты.

Слайд 22: 2.Организационные мероприятия

Обеспечение СКЗ и СИЗ Рациональный режим труда и отдыха: перерывы для согревания В бытовке температура 23 ° С, Местный лучистый обогрев для рук +35 ° С, для ног +45 ° С. Прием горячего чая, горячей пищи Сушилки для обуви и одежды

Слайд 23: 3. Лечебно –профилактические мероприятия

Закаливание УФО, физические упражнения, витаминотерапия Предварительные мед. Осмотры Противопоказания к работе: заб. эндокринной системы, б–ни обмена веществ, органов кроветворения, хр. заб. дыхательных путей, печени, почек, периферических сосудов, нервов, суставов. Периодические осмотры 1 раз в 2 года

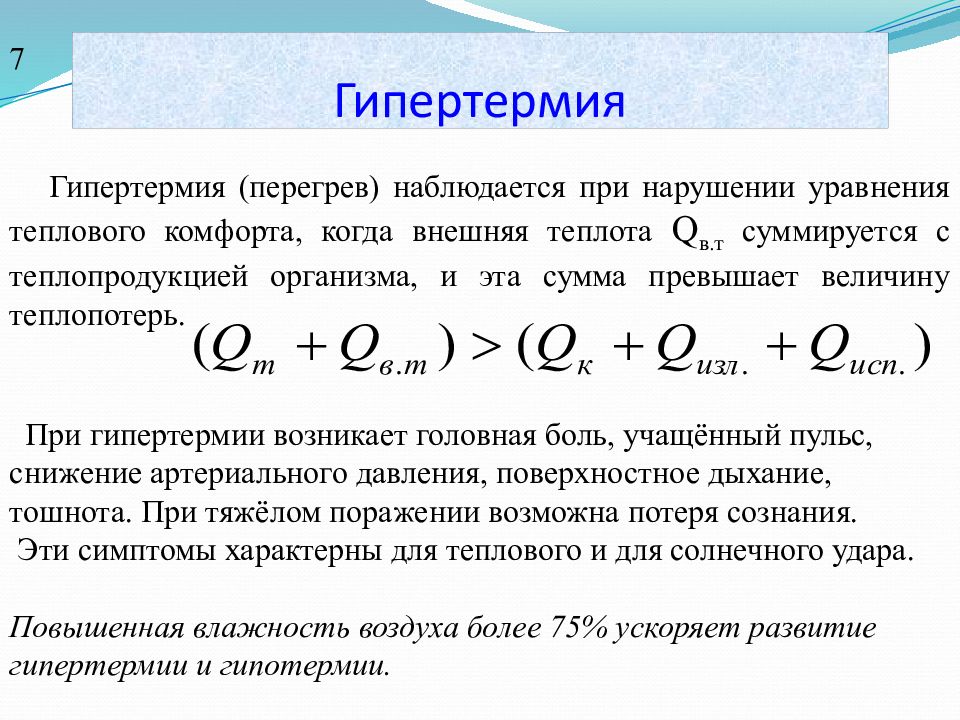

Слайд 24: Гипертермия

Гипертермия (перегрев) наблюдается при нарушении уравнения теплового комфорта, когда внешняя теплота Q в.т суммируется с теплопродукцией организма, и эта сумма превышает величину теплопотерь. При гипертермии возникает головная боль, учащённый пульс, снижение артериального давления, поверхностное дыхание, тошнота. При тяжёлом поражении возможна потеря сознания. Эти симптомы характерны для теплового и для солнечного удара. Повышенная влажность воздуха более 75% ускоряет развитие гипертермии и гипотермии. 7

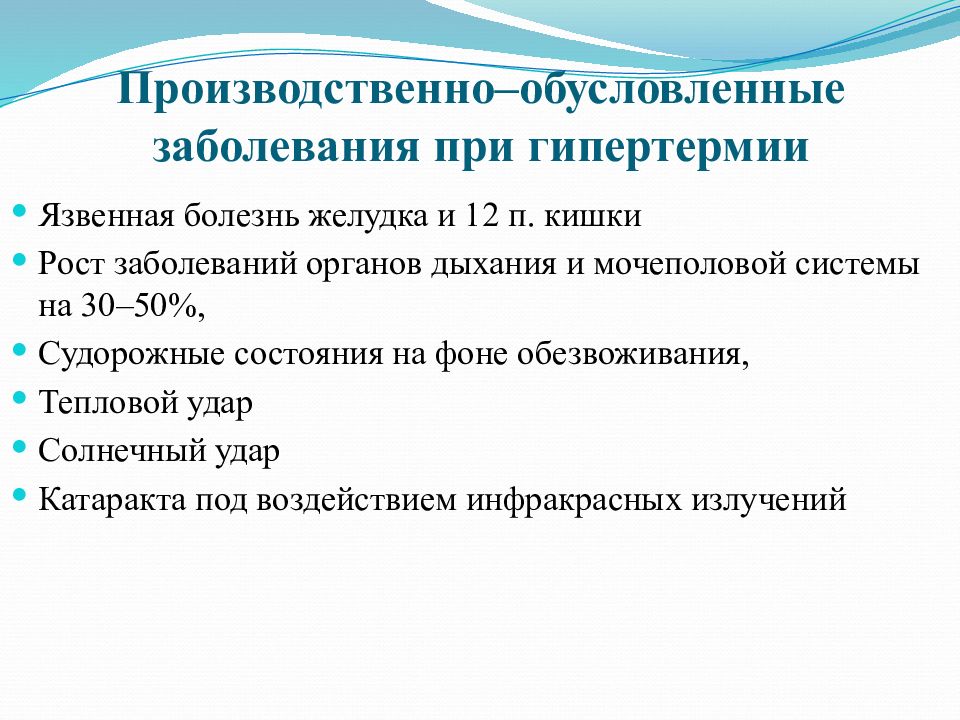

Слайд 25: Производственно –обусловленные заболевания при гипертермии

Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки Рост заболеваний органов дыхания и мочеполовой системы на 30–50%, Судорожные состояния на фоне обезвоживания, Тепловой удар Солнечный удар Катаракта под воздействием инфракрасных излучений

Слайд 26: Профилактика перегревания организма

1.Архитектурно–планировочные мероприятия: Строительство с учетом сторон света Учет санитарно–защитных зон (50см от нагревательных приборов и > ) Жалюзи, занавеси, козырьки на окнах

Слайд 27: 2. Инженерно –технологические мероприятия

Изменение технологии с уменьшением количества источников тепла, физических усилий, напряжения внимания Уменьшение времени контакта с нагреваемой поверхностью Ограничение источников тепла Механизация тяжелого физического труда Дистанционное управление Роботизация процессов Локализация тепловыделений (экраны) Правильно организованная рациональная вентиляция

Слайд 28: Организационные мероприятия

Обеспечение средствами СКЗ и СИЗ Рациональный режим труда и отдыха (при +25 ° С перерыв 10 мин через 50 мин; +35 ° С перерыв 15 мин через 45 мин; > +35 ° С работают утром и вечером) Организация питания и питьевого режима Комнаты отдыха Тепловая тренировка

Слайд 29: лечебно –профилактические мероприятия

Предварительные медосмотры Противопоказания к работе: органические заболевания ССС, почек, желудка, кожи, эндокринных желез, онкозаболевания) Периодические осмотры 1 раз в 2 года

Слайд 30: Нормирование микроклимата

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеорологические условия производственной среды, являются: ГОСТ 12.1.005–88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 8

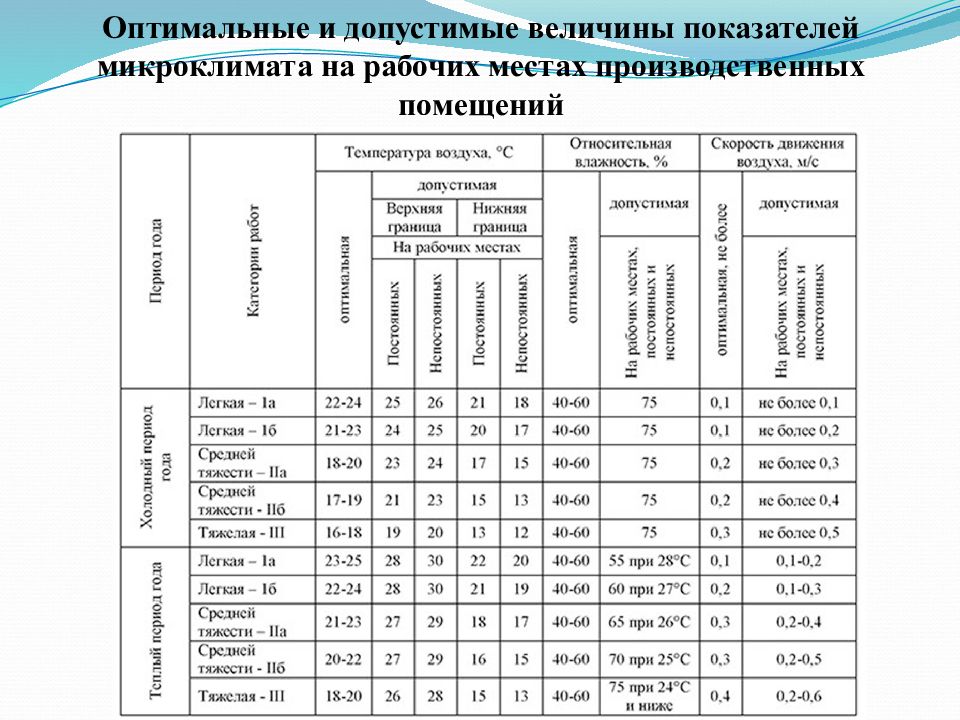

Слайд 31: О птимальные и допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Слайд 33

В соответствии с вышеуказанным стандартом теплым периодом года считается сезон, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 о С, холодным периодом года со среднесуточной температурой наружного воздуха +10 о С и ниже +10 о С.

Слайд 34

КАТЕГОРИИ РАБОТ Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: легкие физические работы (категория I – I а и I б), средней тяжести физические работы (категория II – II а и II б), тяжелые физические работы (категория III ). К категории I а относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 139 Вт, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и др.). К категории I б относятся работы с интенсивностью энергозатрат 140…174 Вт, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера и др.). К категории II а относятся работы с интенсивностью энергозатрат 175…232 Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и др.).

Слайд 35

К категории II б относятся работы с интенсивностью энергозатрат 233…290 Вт, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и др.). К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 290 Вт, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных, литейных цехах с ручными процессами и др.).

Слайд 36

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Слайд 41

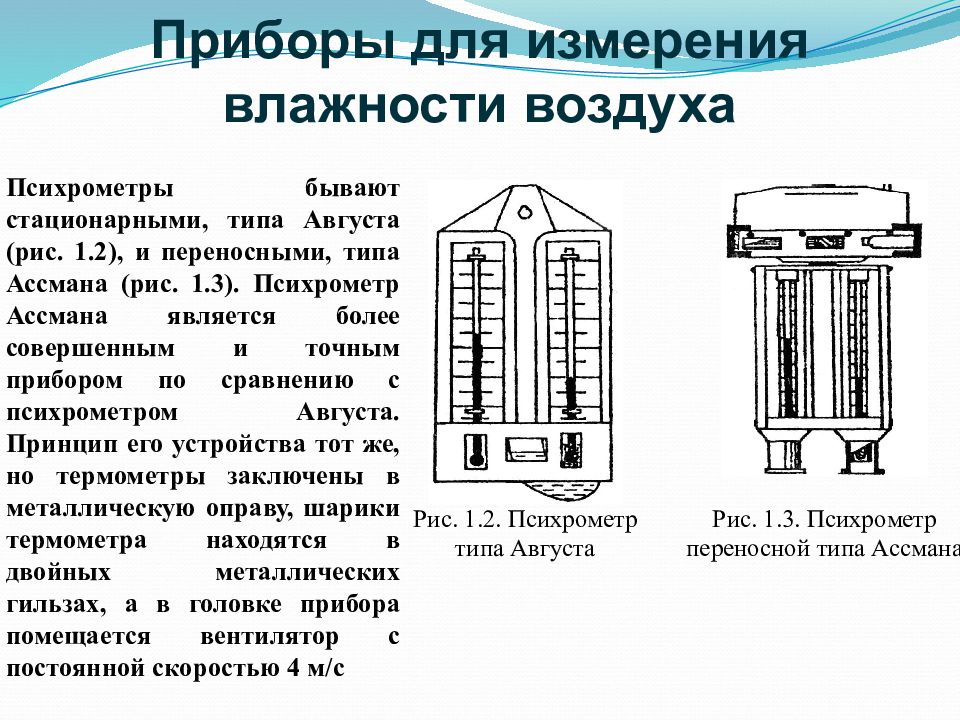

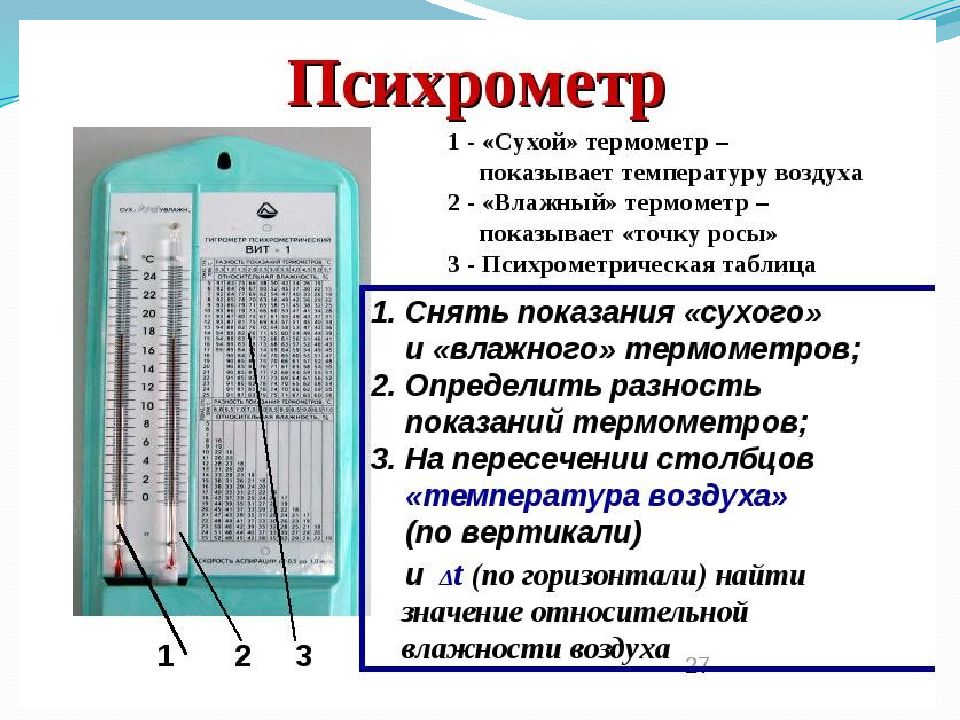

Приборы для измерения влажности воздуха Психрометры бывают стационарными, типа Августа (рис. 1.2), и переносными, типа Ассмана (рис. 1.3). Психрометр Ассмана является более совершенным и точным прибором по сравнению с психрометром Августа. Принцип его устройства тот же, но термометры заключены в металлическую оправу, шарики термометра находятся в двойных металлических гильзах, а в головке прибора помещается вентилятор с постоянной скоростью 4 м/с

Слайд 44

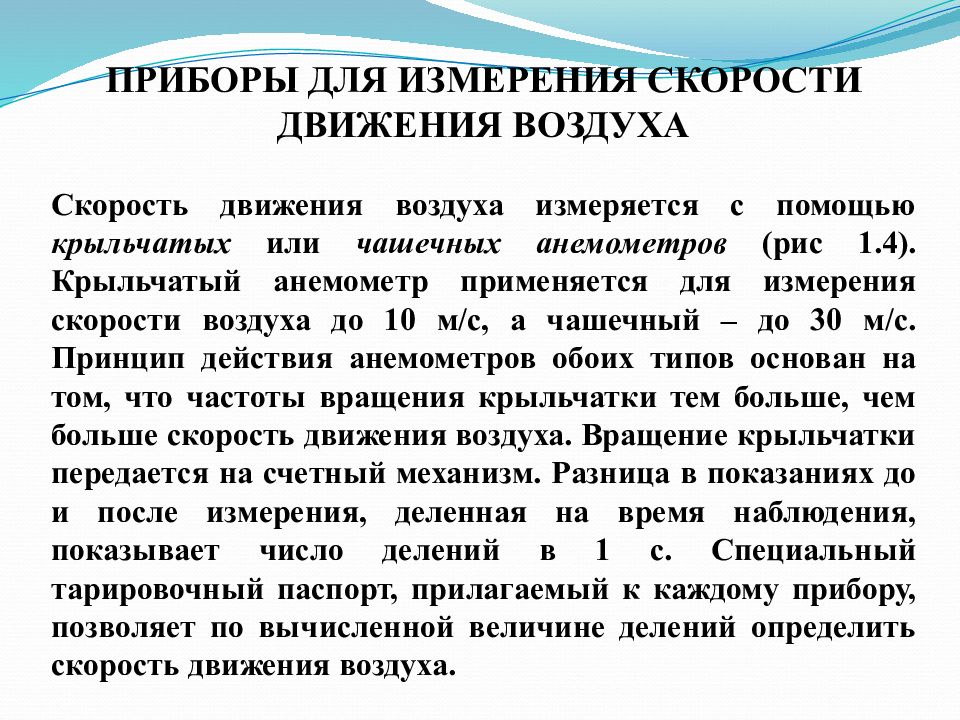

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА Скорость движения воздуха измеряется с помощью крыльчатых или чашечных анемометров (рис 1.4). Крыльчатый анемометр применяется для измерения скорости воздуха до 10 м/с, а чашечный – до 30 м/с. Принцип действия анемометров обоих типов основан на том, что частоты вращения крыльчатки тем больше, чем больше скорость движения воздуха. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм. Разница в показаниях до и после измерения, деленная на время наблюдения, показывает число делений в 1 с. Специальный тарировочный паспорт, прилагаемый к каждому прибору, позволяет по вычисленной величине делений определить скорость движения воздуха.

Слайд 47

Рисунок 4 - Кататермометры. а) цилиндрический; б) шаровой. Скорость движения воздуха в интервале величин от 0,1 до 0,5 м/с можно определить с помощью кататермометра (рис. 1.5). Шаровой кататермометр представляет собой стартовый термометр с двумя резервуарами: шаровым внизу и цилиндрическим вверху. Шкала кататермометра имеет деления от 31 до 41 градуса. Для работы с этим прибором его предварительно нагревают на водяной бане, затем вытирают насухо и помещают в исследуемое место. По величине падения столба спирта в единицу времени на кататермометре при его охлаждении судят о скорости движения воздуха.

Последний слайд презентации: Микроклимат производственных помещений

Для измерения малых скоростей (от 0,03 до 5 м/с) при температуре в производственных помещениях не ниже 10 о С применяется термоанемометр. Это электрический прибор на полупроводниках, принцип его действия основан на измерении величины сопротивления датчика при изменении температуры и скорости движения воздуха.