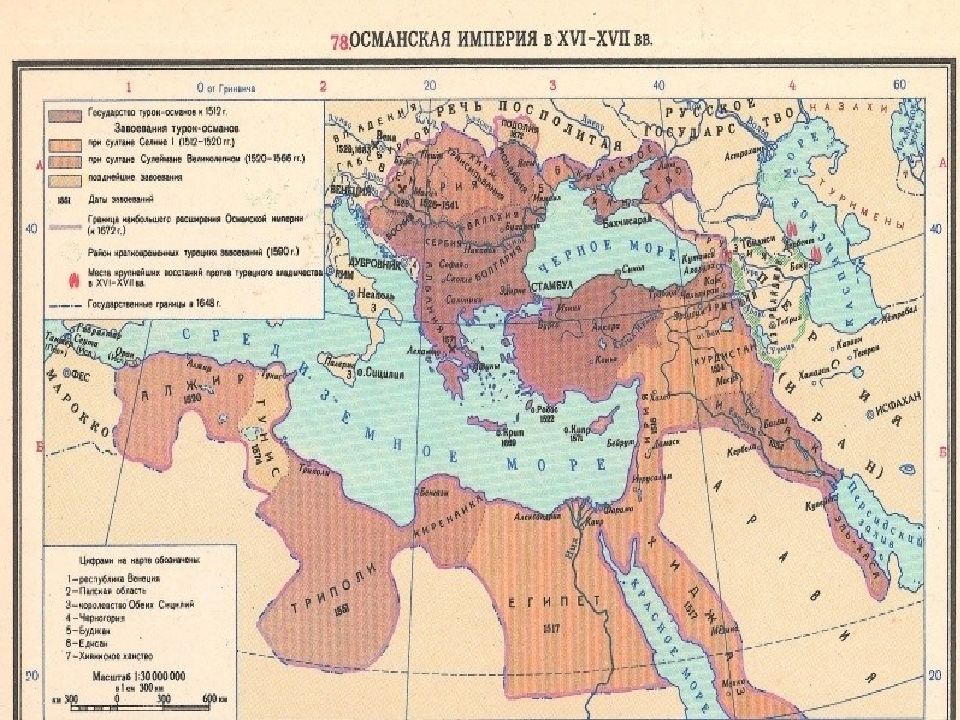

Первый слайд презентации

Османская империя в первой половине XIX в.: начало модернизации

Слайд 2

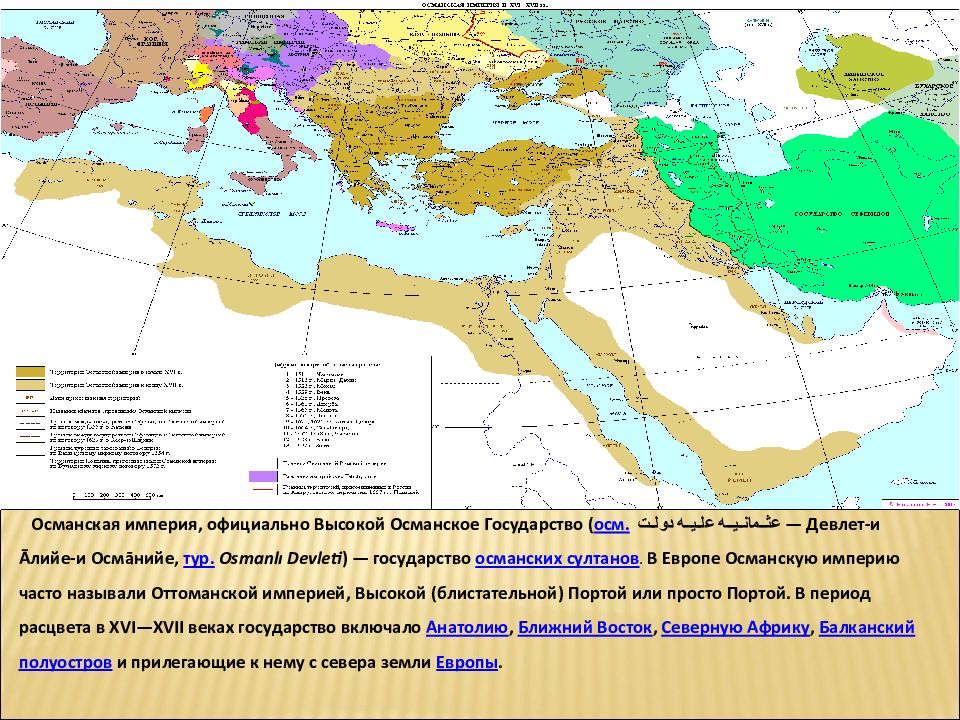

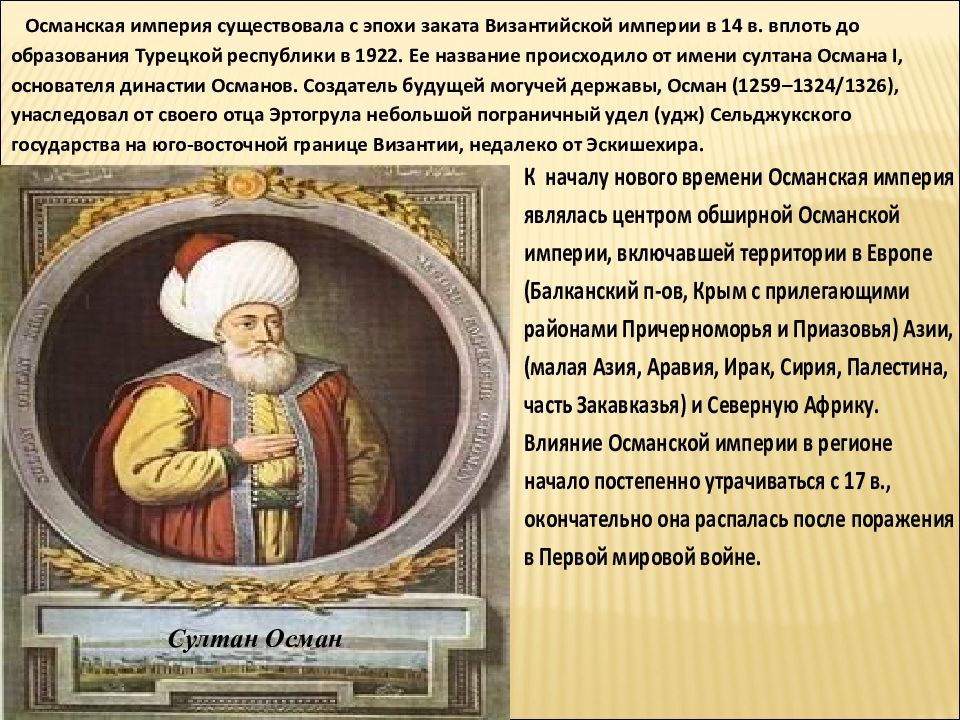

Османская империя в первой половине XIX в.: начало модернизации План Османская империя на рубеже XVIII – XIX вв. Реформы Селима III. Внутренняя и внешняя политика Махмуда II. Египетский вопрос и борьба европейских держав за влияние на Ближнем Востоке. Османская империя в первой половине XIX в. Первый период Танзимата. Крымская (восточная) война 1853-1856 гг. Второй период Танзимата. Темы докладов и рефератов Селим III. Мустафа-паша Байрактар. Янычары в Османской империи.

Слайд 8

Города Османской империи. Ремесла и торговля. На территории Османской империи существовали крупные города с развитым ремесленным производством. Хлопчатобумажные и шерстяные ткани, шелка, атлас и бархат, ковры, клинки и разное оружие, парфюмерия и изделия из слоновой кости славились далеко за ее приделами. Стамбул, Измир, насчитывали десятки тысяч ремесленников. Они объединялись в цехи, которые напоминали цехи средневековой Европы. Строго регламентировались приемы труда, размеры производства, распределение заказов. Каждый цех возглавлялся старшиной шейхом. В некоторых городах в XVIII веке появились первые мануфактуры. Однако господствовавшие в Османской империи феодальные порядки, препятствовали развитию ремесла и торговли, и формированию капиталистического уклада. Вследствие господства в турецкой деревне натурального хозяйства, экономические связи между городом и деревней были незначительны. Уровень техники у ремесленников и в мануфактурах был низким. Все производство строилось на ручном труде. Турецкая ткацкая мастерская. Старинная гравюра Османская империя на рубеже XVIII – XIX вв. Серьезные затруднения испытывала и торговля. Существовали внутренние таможни, облагавшие товары многочисленными налогами. В каждой провинции были свои меры длины и веса. Правительство систематически выпускало обесцененную монету. Все это препятствовало дальнейшему развитию ремесла и торговли. Уже в XVII и особенно XVIII веке появились явные признаки упадка ремесла.

Слайд 9

Административное и военно-политическое устройство Государственный строи, административная структура и военная организация Османской империи в XVI в. получили своё отражение в законодательстве Сулеймана Кануни. Султан распоряжался всеми доходами империи и её вооружёнными силами. При посредстве великого везира и главы мусульманского духовенства — шейх-уль-ислама, которые совместно с другими высшими светскими и духовными сановниками составляли Диван (совет сановников), он управлял страной. Канцелярия великого везира называлась «Высокая Порта». Вся территория Османской империи была разделена на провинции, или наместничества (эялеты). Во главе эялетов стояли назначаемые султаном наместники — бейлер-беи, которые держали в своём подчинении всех ленных владетелей данной провинции с их феодальным ополчением. На войну они были обязаны выступать лично, возглавляя эти войска. Каждый эялет делился на области, называемые санджаками. Во главе санджака стоял санджак-бей, обладавший теми же правами, что и бейлер-бей, но только в пределах своей области. Он был подчинён бейлер-бею. Феодальное ополчение, поставляемое держателями ленов, представляло собой в XVI в основную военную силу империи. Главным представителем гражданской администрации в провинции являлся кадий, который ведал всеми гражданскими и судебными делами в подведомственном ему округе, называвшемся «каза». Границы казы обычно, по-видимому, совпадали с границей санджака. Поэтому кедии и санджак-беи должны были действовать согласованно. Однако кадии назначались по султанскому указу и подчинялись непосредственно Стамбулу. Бурса

Слайд 10

Упадок культуры. Глубокий кризис феодальных отношений затронул все стороны жизни Османской империи. Главная и решающая причина упадка крылась в особенностях ее социально-экономического развития. Оно определялось глубоким конфликтом между производительными силами и феодальными производственными отношениями, оковывавшими их развитие. Это определило экономический и культурный упадок страны. Глубокий социально-экономический кризис губительно отразился на развитии национальной культуры. Наука, литература, искусство пришли в упадок. При султанском дворе, во дворцах феодалов крайний религиозный мусульманский фанатизм сочетался с подражанием западноевропейским королевским дворам. Исходивший от мусульманского духовенства запрет воспроизводить живые существа, препятствовал развитию изобразительного искусства. Первые турецкие типографии, созданные в XVIII веке, печатали главным образом богословские трактаты. В книгах и официальных документах употреблялся непонятный турецкому народу язык, состоявший почти полностью из арабских и персидских слов. Просвещение и школа находилась в руках духовенства. Грамотных людей было очень мало. В этих трудных условиях народные массы Турции сохраняли и развивали свою национальную культуру преимущественно в форме фольклора и других видов народного творчества. Фаянсовая лампа из Изника.

Слайд 11

Упадок Османской империи создавал благоприятную обстановку для проникновения иностранных колонизаторов. Французские, английские и другие европейские купцы появились в Османской империи еще в XVI веке. В XVIII веке отношения Турции с европейскими державами начали приобретать первоначальный характер. Важным орудием иностранного проникновения в Османскую империю явился режим капитуляций - так назывались документы, содержащие перечень привилегий, предоставляемых турецкими султанами иностранным купцам. Первые капитуляции относятся еще к XVI в., когда турецкий султан Сулейман Великолепный и французский король Франциск I заключили (за) политический договор о союзе и торговую конвенцию, предоставлявшую французским купцам особые льготы на Ближнем Востоке. Торговые льготы иностранцам объяснялись главным образом заинтересованностью Турции в расширении внешней торговли. Право консульской юрисдикции, т.е. такой порядок, когда иностранные купцы были неподсудны турецким судам, а их дела рассматривали дипломатические представители соответствующих европейских держав, вытекало из особенностей законодательства Османской империи, носившего религиозный характер и не признававшего права за иностранцами обращаться в мусульманский суд. Это были средневековые акты, регулирующие взаимоотношения купцов - христиан и мусульман. Вслед за Францией такие же капитуляции (обязательства) получили и другие европейские державы. Подобные привилегии получила и Россия. Капитуляционные привилегии стали носить характер международного обязательства Османской империи, а капитуляционный режим был закреплен навечно. Капитуляционный режим позволил иностранному капиталу захватить к концу XVIII века важные торговые позиции в Османской империи. Внешняя торговля фактически была монополизирована в руках иностранцев. Иностранный капитал начал влиять на внутреннюю торговлю. Таким образом, со второй половины XVIII века глубокий кризис и упадок Османской империи происходил уже в условиях начавшегося проникновения иностранных колонизаторов. Политика европейских держав становилась важным фактором, определявшим судьбы Османской империи. Проникновение европейских колонизаторов в Османскую империю. Золотые монеты

Слайд 12

Наиболее прогрессивным путем, по которому могло пойти развитие народов Османской империи, была ее ликвидация в результате освободительной борьбы всех народов империи и образование самостоятельных независимых государств, в том числе и независимого турецкого народа. Но великие державы Европы стремились, используя слабость и упадок Османской империи, захватить ее «наследство», подчинить ее обширные территории. В виду большого стратегического, экономического и политического значения территорий, входивших в состав Османской империи, в решении вопроса о е судьбе, уже в конце XVIII века оказались Зарождение «восточного вопроса». В. Коссак. "Битва за польское знамя под Хотином 1621 г." заинтересованы господствующие классы Англии, Франции, России и Австрии. Каждая из этих держав выдвигала свои притязания и не желала допустить политического и экономического преобладания конкурентов. Так возник «восточный вопрос». Содержание «восточного вопроса» не исчерпывалось агрессивными устремлениями великих держав. Важнейшей составной его частью была борьба порабощенных народов Османской империи против турецкого гнета, за национальную независимость и образование самостоятельных государств. Одной из причин искусственного сохранения Османской империи была политика европейских держав, и в первую очередь Англии и Франции.

Слайд 13

Стремясь к захвату территории Османской империи, Англия и Франция поддерживали султанское правительство в его борьбе с национально - освободительным движением угнетенных народов. Они стремились к сохранению с каждым годом слабеющей империи, рассчитывая целиком подчинить ее своему колониальному господству. Проводимая ими политика сохранения статус-кво сыграла крайне реакционную роль в развитии турецкого народа и других народов империи. Российский царизм, политика которого диктовалась интересами русских помещиков, так же имел свои агрессивные планы в отношении Османской империи, стремился захватить проливы и утвердиться на Балканах. Но, осуществляя свою политику, царская Россия поддерживала борьбу угнетенных нардов Балкан против турецкого ига. Россия сыграла важную роль в освобождении народов Балкан от турецкого господства, что объективно имело прогрессивное движение. Вмешательство европейских держав крайне отрицательно сказалось на развитии Османской империи: был нарушен естественный процесс ее распада, который должен был привести к появлению на Ближнем Востоке независимых государств, ставших на путь капиталистического развития. Вмешательство колонизаторов способствовало сохранению феодальных порядков. Вторжение капиталистических стран явилось решающей причиной закрепления экономической и культурной отсталости Турции. Й. Брандт. "Схватка за знамя"

Слайд 14

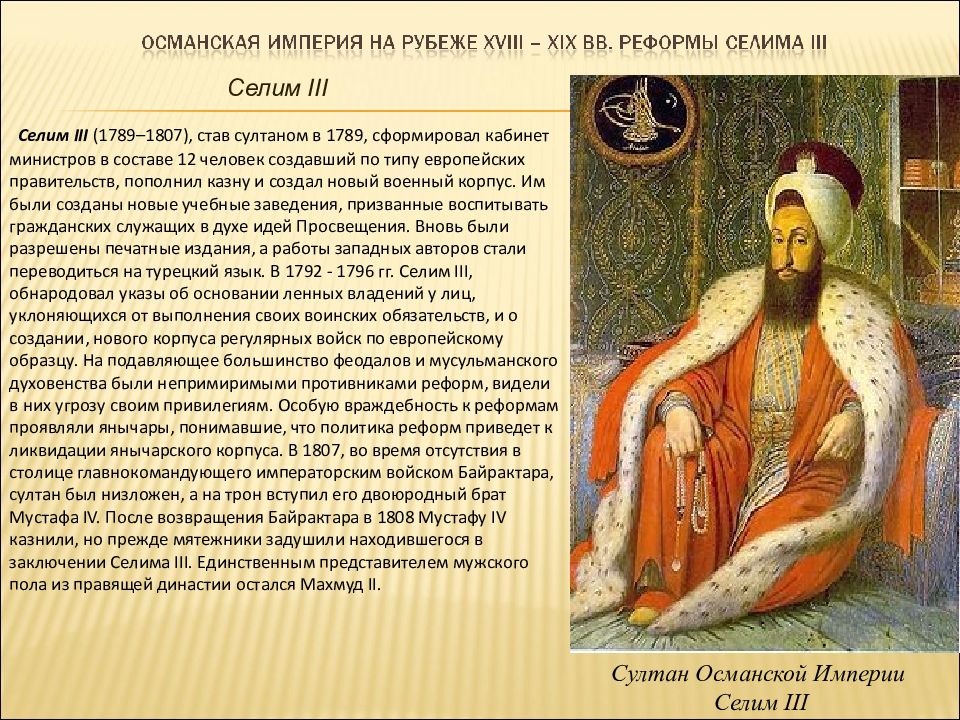

Султан Османской Империи Селим III Селим III Селим III (1789–1807), став султаном в 1789, сформировал кабинет министров в составе 12 человек создавший по типу европейских правительств, пополнил казну и создал новый военный корпус. Им были созданы новые учебные заведения, призванные воспитывать гражданских служащих в духе идей Просвещения. Вновь были разрешены печатные издания, а работы западных авторов стали переводиться на турецкий язык. В 1792 - 1796 гг. Селим III, обнародовал указы об основании ленных владений у лиц, уклоняющихся от выполнения своих воинских обязательств, и о создании, нового корпуса регулярных войск по европейскому образцу. На подавляющее большинство феодалов и мусульманского духовенства были непримиримыми противниками реформ, видели в них угрозу своим привилегиям. Особую враждебность к реформам проявляли янычары, понимавшие, что политика реформ приведет к ликвидации янычарского корпуса. В 1807, во время отсутствия в столице главнокомандующего императорским войском Байрактара, султан был низложен, а на трон вступил его двоюродный брат Мустафа IV. После возвращения Байрактара в 1808 Мустафу IV казнили, но прежде мятежники задушили находившегося в заключении Селима III. Единственным представителем мужского пола из правящей династии остался Махмуд II.

Слайд 15

Основной целью реформ, получивших общее название низам-и джедид (обновленное устройство), было укрепление центральной власти за счет воссоздания боеспособной и сильной армии. Подобная идея была не нова, ее пытались осуществлять и предшественники Селима III. Подобно им реформаторы из окружения нового султана стремились усилить армию за счет создания регулярных, по европейски обученных частей. Изданные Селимом III в 1792—1793 гг. указы предписывали создание корпуса «дворцовых стрелков», введение обязательного военного обучения и строгой дисциплины во всех частях, строительство нового флота, открытие школ для подготовки офицерского состава и военных инженеров. Для проведения военных реформ были приглашены иностранные инструкторы, главным образом французские офицеры. Реорганизация армии потребовала расширения деятельности существовавших и создания ряда новых казенных заводов по производству оружия и боеприпасов, разработки медных рудников и угольных шахт, строительства верфей. Финансирование всех этих мероприятий шло через «кассу новых доходов», которая пополнялась за счет дополнительных налогов с населения, доходов от конфискованных тимарных владений и поступлений, изысканных при реорганизации финансовой системы. Осуществление реформ низам-и джедид шло успешно лишь в первые годы. В дальнейшем их реализация замедлилась, а в 1806 г. напуганный мятежом янычар Селим III издал указ о роспуске нового корпуса. В 1807 г., пытаясь удержаться на престоле, он отказался практически от всех проектов реформ. Таким образом, попытка реорганизации Османского государства не удалась. Османский тимариот.

Слайд 16

Реформы, получившие название " новая система" (низам-и джедид"), имели целью упорядочить военно-ленное землевладение, предусматривали формирование нового, по-европейски обученного и дисциплинированного пехотного войска, расширение мануфактурного производства для военных нужд и др. С самого начала реформы вызвали противодействие большинства крупных феодалов, улемов и в особенности янычар, видевших в них непосредственную угрозу своим привилегиям. Успеху "новой системы" препятствовали также внешнеполитические осложнения: Египетская экспедиция 1798-1801 Наполеона Бонапарта и вызванное ею вступление Турции в войну с Францией (1798- 1801), а затем начавшаяся в 1806 война Турции с Россией. В мае 1807 мятеж янычар в Стамбуле положил конец и "новой системе", и царствованию Селима Селим III на смотре войск «низам-и джедид»

Слайд 17

Мустафа Байрактар —османский везирь. Происходил из бедной семьи и вступил в армию, где быстро возвысился благодаря смелости и везению. В качестве паши города Руси воевал в 1806 против России, в том же году стал вали вилайета Силистра. Пытался вернуть трон свергнутому янычарами султану Селиму III и войдя со своими войсками в Стамбул, заставил нового султана Мустафу IV назначить его генералиссимусом. Мустафа Байрактар формировании регулярного корпуса секбанов (так назывались янычарские стрелки) численностью в 5 тысяч человек. Формально секбаны должны были составить восьмой очаг янычарского войска, но фактически являлись первым отрядом регулярного войска. Это нововведение не могло не раздражить янычар, увидевших в секбанах конкурентов. Пытался проводить реформы Селима III и окончательно уничтожить непокорных янычар, однако при восстании предвидимого янычарами народа сгорел в своём подожжённом дворце. Восстание началось в ночь с 14 на 15 ноября. Отряд в тысячу янычар окружил дом Байракрата и начал бой с его людьми. Когда все возможности для обороны были исчерпаны, Байракрат взорвал пороховой склад в подвале своей башни. Под ее обломками нашли смерть более 300 янычар. Многие сподвижники Байракрата были перебиты. Янычары Однако султану Мустафе IV, которого Байрактар хотел вынудить отречься от власти, удалось убить Селима III, за что он был арестован соратниками Байрактара. 28 июля 1808 по инициативе Байрактара султаном был провозглашён Махмуд II, а сам он стал его визирем. Уже в октябре 1808 года Байракрат принял решение о

Слайд 18

Военные силы Османской империи Турецкий конный воин-сипахи. Гравюра И. Аммана

Слайд 19

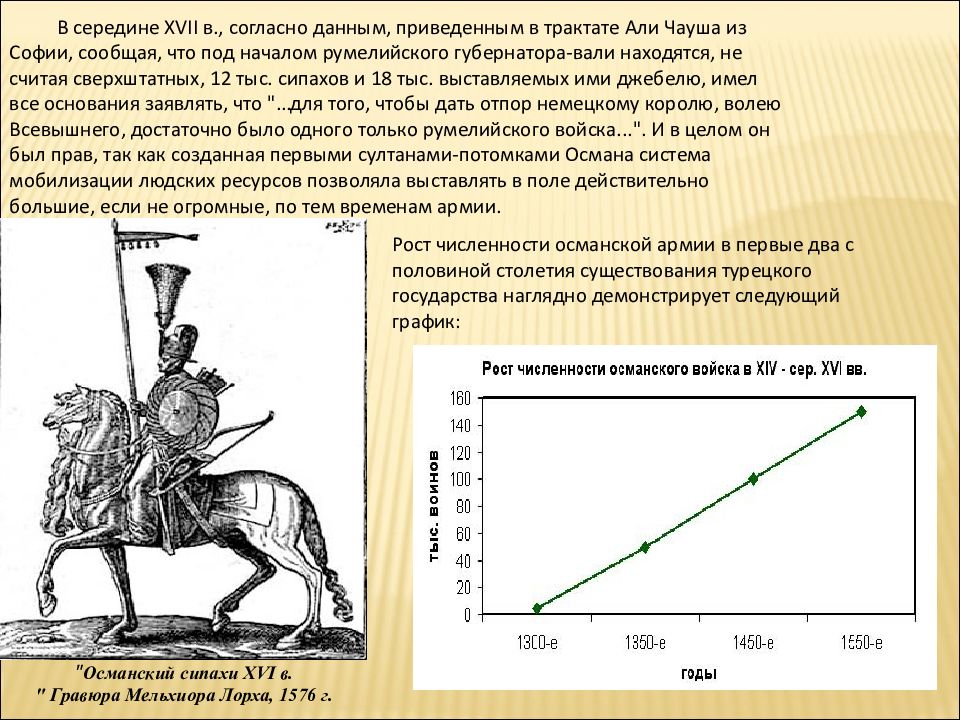

В середине XVII в., согласно данным, приведенным в трактате Али Чауша из Софии, сообщая, что под началом румелийского губернатора-вали находятся, не считая сверхштатных, 12 тыс. сипахов и 18 тыс. выставляемых ими джебелю, имел все основания заявлять, что "…для того, чтобы дать отпор немецкому королю, волею Всевышнего, достаточно было одного только румелийского войска...". И в целом он был прав, так как созданная первыми султанами-потомками Османа система мобилизации людских ресурсов позволяла выставлять в поле действительно большие, если не огромные, по тем временам армии. " Османский сипахи XVI в. " Гравюра Мельхиора Лорха, 1576 г. Рост численности османской армии в первые два с половиной столетия существования турецкого государства наглядно демонстрирует следующий график:

Слайд 20

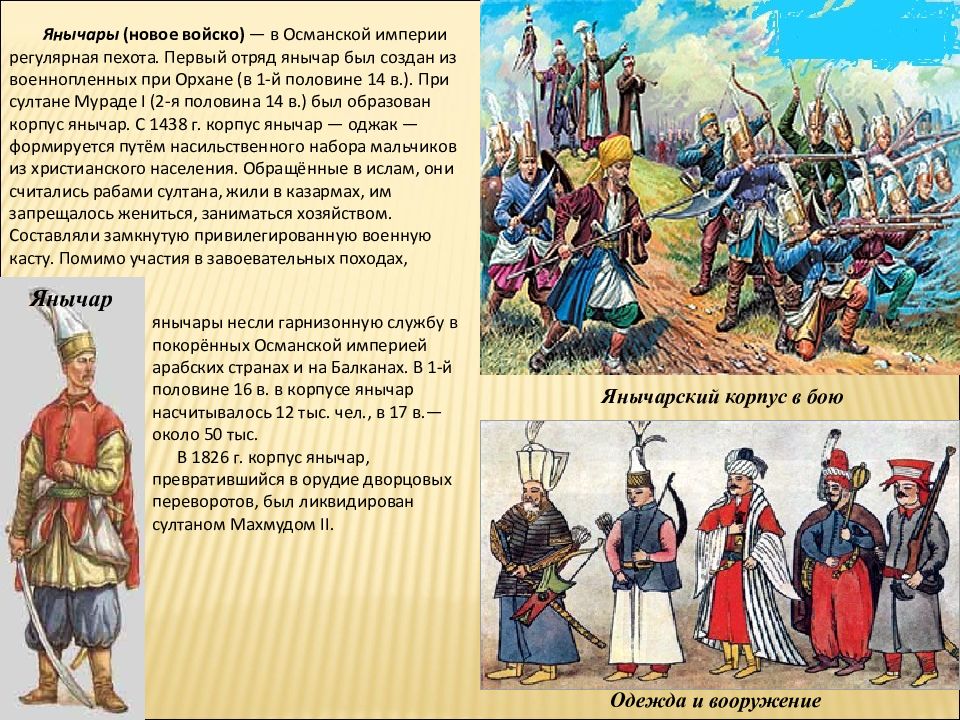

Янычарский корпус в бою Одежда и вооружение Янычары (новое войско) — в Османской империи регулярная пехота. Первый отряд янычар был создан из военнопленных при Орхане (в 1-й половине 14 в.). При султане Мураде I (2-я половина 14 в.) был образован корпус янычар. С 1438 г. корпус янычар — оджак — формируется путём насильственного набора мальчиков из христианского населения. Обращённые в ислам, они считались рабами султана, жили в казармах, им запрещалось жениться, заниматься хозяйством. Составляли замкнутую привилегированную военную касту. Помимо участия в завоевательных походах, янычары несли гарнизонную службу в покорённых Османской империей арабских странах и на Балканах. В 1-й половине 16 в. в корпусе янычар насчитывалось 12 тыс. чел., в 17 в.— около 50 тыс. В 1826 г. корпус янычар, превратившийся в орудие дворцовых переворотов, был ликвидирован султаном Махмудом II. Янычар

Слайд 22

Ятаганы – оригинальный тип оружия. Ятаган - турецкое холодное клинковое режуще-колющее оружие с изогнутым клинком. Клинок обычно затачивался с одной стороны и имел двойной изгиб — ближе к острию выгибался в противоположную сторону и заканчивался узким острием. Ятаганом можно называть только оружие с небольшим двойным изгибом. Длина клинка могла быть разная. У янычар ятаганы действительно были короткими, но кавалерийские образцы могли иметь клинки длиной до 90 см. Вес же ятаганов, независимо от их размеров, составлял, как минимум, 0.8 кг Ятаганом можно было колоть, рубить и резать. Причем рубящие удары наносились верхней, частью клинка, а режущие нижней — вогнутой — частью. То есть резали ятаганом, как шашкой или катаной, поэтому гарды он не имел. Но была разница. На ятаган не требовалось наваливаться двумя руками, как на японский меч, его не надо было медленно вести, как шашку. Пешему бойцу достаточно было резко дернуть ятаган назад. Всадник же должен был его просто удерживать. А чтобы ятаган не вырвался из руки, его рукоятка снабжалась ушами, плотно охватывающими кисть бойца сзади. У наиболее тяжелых образцов под обычной рукояткой располагался упор для второй руки. О пробивной силе ятаганов достаточно сказать, что даже 50-сантиметровые кинжалы янычар пробивали рыцарские латы. Ятаганы Ятаган

Слайд 23

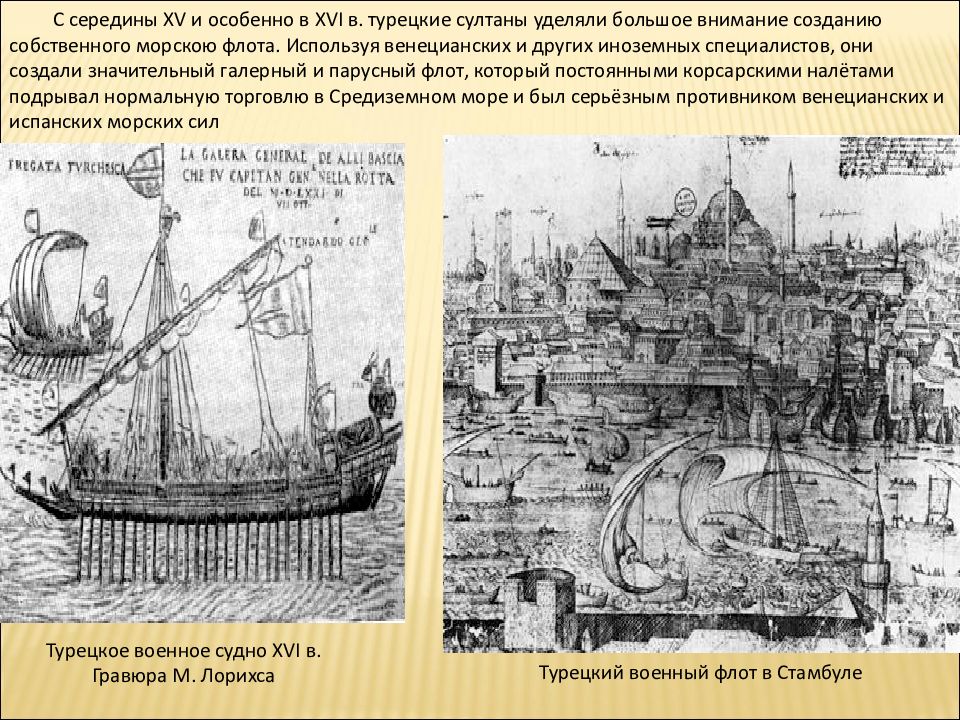

С середины XV и особенно в XVI в. турецкие султаны уделяли большое внимание созданию собственного морскою флота. Используя венецианских и других иноземных специалистов, они создали значительный галерный и парусный флот, который постоянными корсарскими налётами подрывал нормальную торговлю в Средиземном море и был серьёзным противником венецианских и испанских морских сил Турецкое военное судно XVI в. Гравюра М. Лорихса Турецкий военный флот в Стамбуле

Слайд 24

Султан Османской Империи Махмуд II Махмуд II Махмуд II ( осм. محمود ثانى - Mahmûd-u sânî, тур. İkinci Mahmut ) ( 20 июля 1785 — 1 июля 1839 ) — 30-й османский султан в 1808 — 1839. В 1820-30-х годах провёл ряд прогрессивных реформ, в том числе уничтожение янычарского корпуса, ликвидацию военно-ленной системы и др. Второй сын Абдул-Хамида I, возведён на престол мятежом, произведенным рущукским пашой Мустафой Барайктаром. Махмуд начал своё царствование бесчисленными казнями. Политическая и военная слабость Османской империи, явно разлагавшейся, указывала на реформирование страны по европейскому образцу, как на единственное спасение, и Махмуд II задался целью продолжать политику Селима III. Махмуд II пытался распространить в Османской империи светское образование — привить книгопечатание, создать литературу и журналистику; во внутреннем управлении он стремился ввести правильную администрацию, уничтожить взяточничество, сделать подчинение пашей центральной власти действительным, а не фиктивным; гражданские и уголовные законы империи носили на себе следы энергичной реформаторской деятельности Махмуда II. Но деятельность эта осталась в общем почти безрезультатной и скорее ослабила государство Махмуд II

Слайд 25

Однако реформы не остановили распада империи: национально-освободительное движение на Балканах и русско-турецкая война 1828-1829 годов привели к независимости Греции, автономии Проводимые реформы Махмуда были настолько ощутимы, что путешественники, посещавшие Турцию в конце 1830-х годов, отмечали, что за последние 20 лет в стране произошло больше перемен, чем за предыдущие два столетия. Вместо янычар Махмуд создал новую армию, подготовленную и экипированную по европейскому образцу. Сербии, Молдовы и Валахии, Россия получила устье Дуная, всё кавказско-черноморское побережье. Для обучения офицеров новому военному искусству были наняты прусские офицеры. Официальной одеждой гражданских чиновников стали фески и сюртуки. Махмуд пытался внедрить во все сферы управления новейшие методы, разработанные в молодых европейских государствах. Удалось реорганизовать финансовую систему, упорядочить деятельность судебных органов, улучшить дорожную сеть. Были созданы дополнительные учебные заведения, в частности, военные и медицинские колледжи. В Стамбуле и Измире начали издаваться газеты. В последний год жизни Махмуд вновь вступил в войну со своим египетским вассалом. Армия Махмуда была разбита в Северной Сирии, а его флот в Александрии перешел на сторону мятежного правителя Мухаммада Али " Сипахи под Веной". 1683 г. Турецкая миниатюра

Слайд 26

Махмуд II пытался распространить в Османской империи светское образование — привить книгопечатание, создать литературу и журналистику; во внутреннем управлении он стремился ввести правильную администрацию, уничтожить взяточничество, сделать подчинение пашей центральной власти действительным, а не фиктивным; гражданские и уголовные законы империи носили на себе следы энергичной реформаторской деятельности Махмуда II. Но деятельность эта осталась в общем почти безрезультатной и скорее ослабила государство, чем его усилила: она вызвала страшное недовольство духовенства, с которым Махмуду пришлось вступить в ожесточенную борьбу, а также чиновничества, и не нашла поддержки в народе, по-прежнему и даже хуже прежнего обремененном налогами. На каждом шагу Махмуд встречал глухое, а нередко и открытое, переходившее в мятеж противодействие; ему приходилось вступать в борьбу с предрассудками, с обычаями, с нравами, между прочим с национальным костюмом, и почти на каждом шагу терпеть поражение. Всего вреднее оказалась реформа военная, так как в момент крайней нужды в войске, для окончания борьбы с Грецией и для войны с Россией, у Османской империи не оказалось сколько-нибудь опытного войска, хотя бы и столь плохо дисциплинированного, как янычары. Свидетельством неспособности Порты удержат власть над империей являлось быстрое превращение Мухаммеда Али из вассала султана в фактически независимого правителя. Стремлен Мухаммеда Али к созданию обширной империи под господством Eгипта привело его в конечном итоге к конфликту с Портой. Обострению отношений между султаном и правителем Египта способствовали Франция, рассчитывавшая с помощью Мухаммеда Али укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Военные действия начались в 1831 г. Поскольку предпринятая Махмудом II реорганизация армии лишь начинала осуществляться, превосходство египтян на поле боя было явным. Разгромив в декабре 1832 г. под Коньей султанскую армию, египетские войска двинулись на Стамбул. Не располагая достаточными силами, чтобы остановить и Махмуд II запросил помощи у правительств Франции, Англии и Австрии, но получил отказ. В этот критический момент его поддержал лишь Николай I, который предпочитал сохранить слабую Турецкую империю и не хотел усиления влияния Франции. Поэтому в феврале 1831 года в Босфор вошла русская эскадра и вскоре началась высадка 10-тысячного русского корпуса на азиатском берегу у селения Ункяр-Искеле. Решительные действия России вынудили Мухаммеда Али приостановить наступление и начать переговоры с султаном. Заключение Ункяр-Искелесийского договора вызвало прилив активности западных держав в Стамбуле и Каире. Добиваясь пересмотра договора, они способствовали новому обострению турецко-египетского конфликта. Особое старание проявили представители Англии. В 1838 г. им удалось подписать англо-турецкую торговую конвенцию, которая значительно расширяла права английских коммерсантов на территории империи. Отказ Мухаммеда Али распространить действие конвенции 1838 г. на Египет привел к возобновлению войны с султаном. В сражении под Нусайбином (Северная Сирия) турецкая армия была вновь разгромлена, турецкий флот был сдан противнику. Однако Мухаммеду Али не удалось реализовать свои военные успехи. В конфликт вмешались европейские державы. Представители Англии, Австрии, Пруссии и России заявили в 1840 г. о своем намерении "наблюдать за поддержанием целостности и независимости Османской империи". Мухаммеду Али был предъявлен ультиматум: очистить Сирию. Первоначально он отклонил ультиматум, но после бомбардировки Бейрута союзным флотом и высадки там английских, турецких и австрийских войск вынужден был капитулировать. Мухаммед Али был оставлен наследственным правителем Египта, но при условии, что он сократит свою армию с 200 тыс. до 18 тыс. человек, будет платить дань султану и признает англо-турецкую торговую конвенцию 1838 г. Вмешательство европейских держав в турецко-египетский конфликт привело к учреждению начального варианта коллективной опеки над Османской империей. Заключенная в Лондоне в 1841 г. международная конвенция о проливах упразднила все права России по Ункяр-Искелесийскому договору и ввела международный контроль над режимом проливов в мирное время, по которому запрещался проход военных судов всех держав. За Турцией признавалось право контроля проливов лишь во время войны. Наибольшую выгоду от вмешательства держав в египетский вопрос получила Англия. Ей удалось устранить сопротивление Мухаммеда Али, ослабить позиции Франции на Ближнем Востоке и нейтрализовать влияние России в Стамбуле. Махмуд II

Слайд 27

Султан Османской Империи Абдул Меджид I 28-й после завоевания Константинополя и 31-й по счету Султан Турции Абдул Меджид I появился на свет 11 (24) апреля 1823 года. Монарх наследовал трон как старший Августейший сын Махмуда II первого (14) июля 1839 года, когда ему исполнилось всего 16 лет, вскоре после поражения 24 июня (7 июля) 1839 года Османской армии от египтян у Низиба. Абдул Меджид I Первые годы правления. Первые годы молодой Султан находился под сильным влиянием своей венценосной матери, Султанши Валиде (скончалась в 1853) и назначенного им по указанию державной матери на пост Министра иностранных дел сторонника реформ Решида-паши. Султан, увлеченный западной культурой, согласился продолжать реформы, начатые его Августейшим родителем. Сторонник реформ. Сторонник реформирования Османской Империи по европейскому образцу Султан, в противовес намерениям своего Августейшего родителя, стремился к реформам не только ради политического усиления Империи и укрепления своего трона, но также в силу искренней привязанности и симпатии к более культурным формам жизни христианских народов. К несчастью, мягкий и гуманный по душе и поступкам Монарх совершенно лишен был той энергии и той решительности в средствах, которым отличался его Августейший родитель – Султан Махмуд II.

Слайд 28

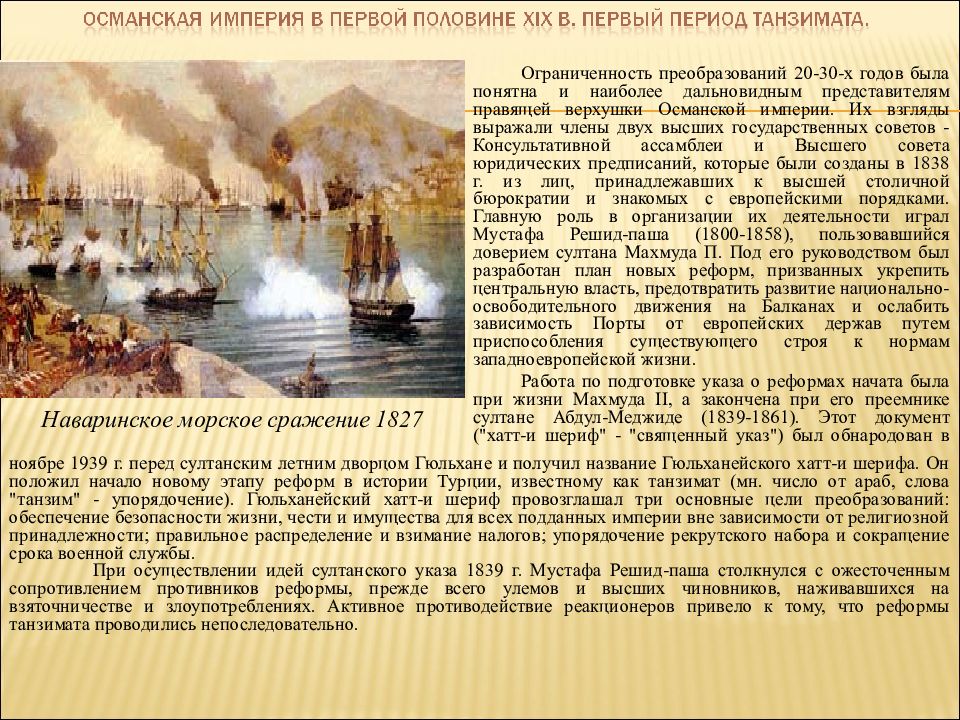

Ограниченность преобразований 20-30-х годов была понятна и наиболее дальновидным представителям правящей верхушки Османской империи. Их взгляды выражали члены двух высших государственных советов - Консультативной ассамблеи и Высшего совета юридических предписаний, которые были созданы в 1838 г. из лиц, принадлежавших к высшей столичной бюрократии и знакомых с европейскими порядками. Главную роль в организации их деятельности играл Мустафа Решид-паша (1800-1858), пользовавшийся доверием султана Махмуда П. Под его руководством был разработан план новых реформ, призванных укрепить центральную власть, предотвратить развитие национально-освободительного движения на Балканах и ослабить зависимость Порты от европейских держав путем приспособления существующего строя к нормам западноевропейской жизни. Работа по подготовке указа о реформах начата была при жизни Махмуда II, а закончена при его преемнике султане Абдул-Меджиде (1839-1861). Этот документ ("хатт-и шериф" - "священный указ") был обнародован в Наваринское морское сражение 1827 ноябре 1939 г. перед султанским летним дворцом Гюльхане и получил название Гюльханейского хатт-и шерифа. Он положил начало новому этапу реформ в истории Турции, известному как танзимат (мн. число от араб, слова "танзим" - упорядочение). Гюльханейский хатт-и шериф провозглашал три основные цели преобразований: обеспечение безопасности жизни, чести и имущества для всех подданных империи вне зависимости от религиозной принадлежности; правильное распределение и взимание налогов; упорядочение рекрутского набора и сокращение срока военной службы. При осуществлении идей султанского указа 1839 г. Мустафа Решид-паша столкнулся с ожесточенным сопротивлением противников реформы, прежде всего улемов и высших чиновников, наживавшихся на взяточничестве и злоупотреблениях. Активное противодействие реакционеров привело к тому, что реформы танзимата проводились непоследовательно.

Слайд 29

Много внимания уделялось инициаторами Гюльханейского акта реализации его положения о неприкосновенности жизни, имущества и чести всех подданных. С этой целью было принято уголовное уложение, выработан коммерческий кодекс, учреждены Государственный совет и провинциальные консультативные советы - меджлисы из представителей мусульманской и немусульманских общин. Все эти меры способствовали известному ограничению произвола и беззаконий в действиях администрации, уменьшению случаев конфискаций имущества, применения пыток на допросах и смертных казней. Однако они никак не затрагивали самодержавной власти султана и потому не могли радикально изменить существовавшие порядки. Гюльханейский хатт-и шериф обещал уравнять в правах мусульман и немусульман, на практике же законодательные положения о правах немусульман игнорировались или извращались. Турецкая правящая верхушка сохранила за собой монополию на все важнейшие гражданские и военные должности. Стремясь оздоровить экономику страны, Мустафа Решид-паша обратился к пересмотру налоговой системы. Были отменены чрезвычайные налоги, барщина, упорядочено взимание подушного налога немусульман - джизьи. Вместе с тем попытка Порты упразднить откупную систему, разорительную для народного хозяйства и очень выгодную для обогащения откупщиков за счет налогоплательщиков, окончилась неудачей. Та же участь постигла проекты организации металлообрабатывающих, текстильных и бумажных предприятий районе Стамбула, в Измире и Бурсе, мероприятия по улучшению состояния сельского хозяйства, попытка оздоровить финансы за счет создания государственного банка и устойчивой денежной системы. Ничего не было предпринято для обеспечения протекции местного производства от конкуренции дешевых иностранных товаров. Более удачно осуществлялась военная реформа, по которой был введен регулярный набор рекрутов на основе всеобщей (для мусульман) воинской повинности, а срок действительной службы в армии сокращен с 15 до 5-7 лет. Мустафа Решид-паша предпринял ряд шагов для распространения системы светского образования. По его инициативе создавались начальные и средние школы, педагогические и иные училища. Эти нововведения вызвали особое недовольство духовенства, не поддержали реформаторов и западные державы. В результате Ворота в крепость Эдирне прогресс в области просвещения оказался небольшим, светских школ было создано мало, из-за нехватки средств и преподавательских кадров не удалась попытка открыть университет. Однако монополия улемов на просвещение народа была серьезно ослаблена. Начавшаяся в 1853 г. Крымская война прервала реформаторскую деятельность Мустафы Рещид-паши и его сторонников. Первый этап танзимата, 1839-1853 гг., был временем наиболее интенсивных преобразований в административном и государственном управлении, в сфере экономики и культуры. Объективно все эти меры способствовали расчистке путей для буржуазного развития страны, разложению традиционных институтов в деревне и городе, более широкому внедрению достижений европейской цивилизации. Однако они осуществлялись во имя спасения империи представителями ее правящей верхушки и потому привели лишь к частичным изменениям в существовавших порядках. Сами реформаторы не получили широкой поддержки в обществе, ибо их начинания не сопровождались заметным улучшением жизни народных масс, не изменилось кардинальным образом и положение угнетенных немусульманских народов.

Слайд 30

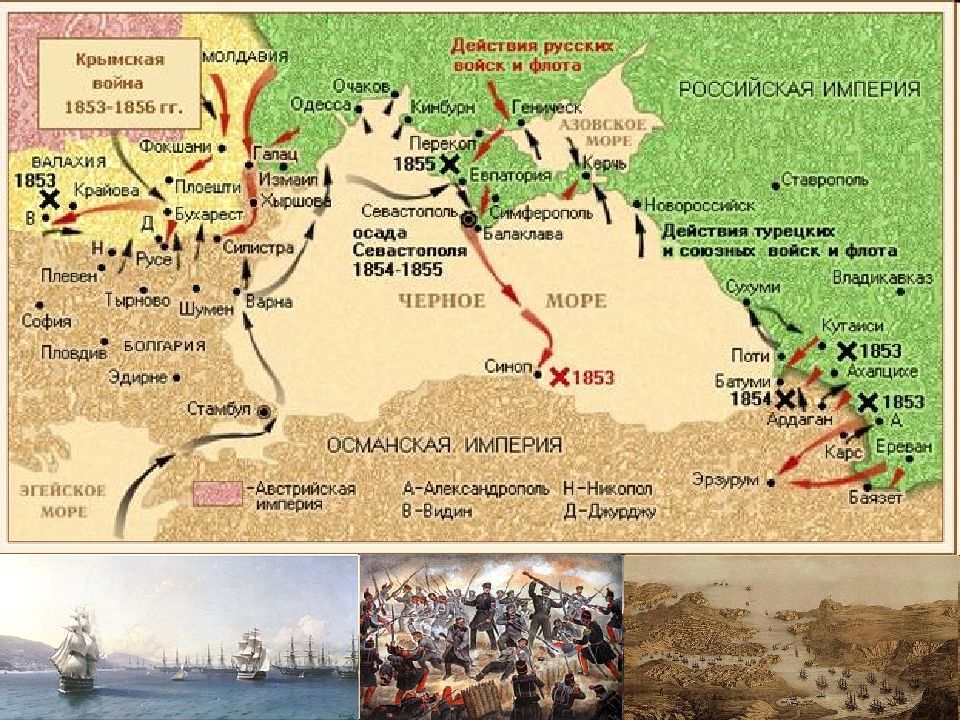

Русские войска 21 июня (4 июля) 1853 года заняли подчиненные Порте Княжества Молдавия и Валахия, "в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России". В ответ Султан обратился с протестом к другим державам. Представители Великобритании, Французской Империи, Австрийской Империи и Королевства Пруссия, собравшиеся в Вене, отправили в Санкт-Петербург ноту, которую Государь принял во внимание. Чувствуя поддержку западных держав, Султан 27 сентября (10 октября) потребовал очищения Княжеств в 15-дневный срок, и когда это не последовало, четвертого (18) октября 1853 объявил России войну. 20 октября (2 ноября) 1853 года Российская Империя объявила войну Турции. Султан гордо принял вызов русского уполномоченного Светлейшего Князя адмирала и Андреевского кавалера Александра Сергеевича Меньшикова. 23 декабря 1853 (5 января 1854) Англо-французский флот вошёл в Чёрное море. Так, на помощь Османской Империи пришли Великобритания, Франция и даже Королевство Сардиния. А потому Османская Империя стала передовой базой для подготовки боевых действий в Крыму, а наплыв европейских моряков, армейских офицеров и гражданских чиновников оставил неизгладимый след на османском обществе. Война завершилась некоторым ослаблением русского влияния, но не надолго. Османская Империя потеряла куда больше – стабильность фиансовую и политическую. Взамен доставленных ей войною незначительных выгод, Империя должна была обещать союзникам добавить к Гатти-Гумаюну (18 февраля (2 марта) 1856) новые реформы, несогласные с Османским государственным строем. Крымская (восточная) война 1853-1856 гг. Конное войско

Слайд 32

Восточной война, закончилась в 1856 г. Парижским миром. На Парижским конгресс е был на началах равноправности допущен представитель Османской империи, и этим самым империя признана членом европейского концерна. Однако это признание имело скорее формальный характер, чем действительный. Прежде всего Османская империя, участие которой в войне было весьма велико и которая доказала увеличение своей боевой способности сравнительно с первой четвертью XIX или с концом XVIII в., в действительности получила от войны очень мало; срытие русских крепостей на северном побережье Чёрного моря имело для неё ничтожное значение, а потеря Россией права держать военный флот на Чёрном море не могла быть продолжительна и была отменена уже в 1871 г. Далее, консульская юрисдикция была сохранена и доказывала, что Европа всё же смотрит на империю Османов как на государство варварское. После войны европейские державы стали заводить на территории империи свои почтовые учреждения, независимые от османских. В 1858 году объявлено было банкротство Султанской казны. Так, Султан Абдул Меджид I, нарушивший мир с Российской Империей и поплатившийся за это полной зависимостью от Великобритании и Франции, упал во мнении подданных. Городская стена Стамбула. Война не только не увеличила власти Османской империи над вассальными государствами, но ослабила её; дунайские княжества в 1861 г. объединились в одно государство Румынию, а в Сербии дружественные Турции Карагеоргиевичи были низвергнуты и заменены дружественными России Обреновичами. Во время Восточной кампании Османская империя сделала заём в Англии в 7 млн. фунтов стерлингов; в 1858, 1860 и 1861 гг. пришлось сделать новые займы. В то же время правительство выпустило значительное количество бумажных денег, курс которых скоро и сильно пал. В связи с другими событиями это вызвало торговый кризис 1861 г., тяжело отразившийся на народонаселении.

Слайд 33

Реформы, проводившиеся во 2-й период танзимата (с 1856), его основные положения со-держались в Хатт-и-хумаюне отвечали главным образом интересам иностранного капитала и связанной с ним компрадорской буржуазии. Иностранцы получили право владеть землёй, ряд концессий на строительство железных дорог, эксплуатацию недр, портовых и муниципальных предприятий, были учреждены иностранные банки, в т. ч. получивший право эмиссии банкнот англо-французский Оттоманский имперский банк. Вместе с тем реформы способствовали постепенному росту в турецком обществе сил, противопоставлявших себя правящему классу феодалов. Из их среды вышли первые турецкие "просветители" - Намык Кемаль, Ибрахим Шинаси, Али Суави, Зия-паша и др. прогрессивно настроенные писатели, журналисты, учителя, чиновники, офицеры. Стамбул В период танзимата структура государственных органов управления подверглась значительным изменениям. В процессе осуществления реформ создавались новые органы, которые соответствовали потребностям времени: Совет министров, министерства, советы (меджлисы) общеимперские и специальные, а также по самоуправлению. В целях коллегиального обсуждения вопросов государствен-ного управления создавались различные специальные совещательные органы при высших ведомствах гражданского и военного управления. Стамбул

Слайд 34

Итоги правления Абдул Меджида I Вхождение Османской империи в союз европейских держав позволило Султану принять, подражая европейским державам, титул Императора и Его Величества. Тем не менее, Империя именно при Султане Абдул Меджиде I получила от Государя Императора Николая I, и не без основания, прозвище « больного человека ». Таким это государство оставалось и после кончины Султана. При всех благородных качествах Султана, печальное влияние на его политику интриг гарема продолжалось; финансовое положение страны Султан поправить не мог, избавиться от кабальной зависимости иностранных держав – тоже. Султан скончался внезапно 13 (26) июня 1861 года в расцвете сил на 39-м году жизни, оставив шестерых Августейших сыновей и восьмерых венценосных дочерей. Турецкий военный шлем

Слайд 35

В 1864 году был принят закон, по которому устанавливалось новое админи-стративное деление османской империи. Страна была разделена на вилайеты (об-ласти), санджаки (округа), каза (уезды), нахийе (волости). Эти административные единицы были установлены по образцу французского административного деле-ния. Во главе каждой из названных административных единиц были поставлены соответственно: вали, мупасатыф, каймакам, мюдир. В селах представителем вла-сти был староста – мухтар. Такая система должна была обеспечить как строгую централизацию власти, так и контроль правительства за деятельностью провинциальной администрации, прежде всего, вали. Закон 1864 г. лишал вали судебной власти, а также права самолично распо-ряжаться финансами, состоявшими из суммы налогов. Финансами вилайета стал ведать специальный казначей – дефтердар, назначаемый Портой. 1 мая 1868 г. был опубликован регламент организации Государственного совета. В нем значение Совета определялось так: «Государственный совет является центральным учреждением империи, обсуждающим все административные дела». Особая статья подчеркивала, что государственная совет не должен вмешиваться в дела исполнительной власти, что его задача состоит исключительно в обсуждении вопросов, определенных регламентом. Совет должен лишь следить за соблюдением соответствующих законов и постановлений. Стамбул. Беседка Баязида II

Слайд 36

Тесты 1. Реформы, получившие название "новая система" (низам-и джедид"), имели целью: А. предоставить иностранцам право владеть землёй Б. отстранение султана от власти С. изгнание колонизаторов Д. упорядочить военно-ленное землевладение 2. Причина поражения реформ Селима III связано с: А. полным отказом от традиционализма В. вмешательством европейских государств С. противодействием большинства крупных феодалов, янычар Д. ростом национального самосознания 3. К концу XIX в. Османская империя превратилась в: А.полуколонию западных стран В. индустриальное государство С. крупнейшую колониальную державу Д. правовое государство 4. Восстание янычар в 1826 году привело к: А. свержению султана Махмуда II Б. изгнанию иностранцев из империи С. ликвидации янычарского корпуса Д. отмене феодальных пережитков 5. Выберите правильную хронологическую последовательность событий в Османской империи: А. Крымская (Восточная война) Б. Египетский кризис С. ликвидация янычарского корпуса Д. реформы Селима III Монеты Османской империи

Слайд 37

7. Выберите правильное соответствие между понятием и определением: 1. янычар 2. сипах 3. секбан 4. яя ве мюселлем А. полупрофессиональное войско, формировавшееся по десятичному принципу, имело в своём составе пехоту и конницу Б. конное ополчение, которое формировалось из воинов, выставлявшихся владельцами тимаров С. военный наемник, вооруженный мушкетом Д. регулярная пехота, формируемая путём насильственного набора мальчиков из христианского населения 8. Результатами Крымской (Восточной) войны для Османской империи стало: А. возврат Крымского полуострова Б. утрата финансовой и политической стабильности С. признание суверенитета над Черноморскими проливами Д.превращение в крупную колониальную державу Й. Брандт. "Битва под Веной" 6. Реформы, получившие название танзимат, имели целью : А. покончить с остатками военно-феодальных порядков Б. передать власть в руки военной аристократии С. упорядочить судебное дело Д. насильственное разрушение традиционного общества

Слайд 38

Ключи к тесту: 1.-а 2.-в 3.-а 4.-а 5.- г;в;б;а. 6.-а;с 7.-1г;2б;3в;4 a. 8.-б Дворец султанов, Топ-Капы Навигационная карта Босфора

Слайд 39

Записки польского посла К. Збаражского о причинах кризиса Османской империи. "Когда-то поражали порядок и великолепие Оттоманской монархии... В Турции были и существуют только два сословия, хотя и они имеют различные категории, но у всех у них один государь, [пред ним все] остальные - невольники. Власть этого государя абсолютная, от него, как от земного Бога, исходят добро и зло, порицание которых в душах человеческих есть бесчестие и грех. Этот монарх - основа и опора всего. На все - его воля. Превыше всего почитались послушание и воздержание... [Благодаря] долгому правлению [везиров] росло могущество державы. И они сами, умножая славу, совершали великолепные дела, воздвигали здания, приносившие славу и пользу государству, росло желание развивать добродетели... Пока соблюдался этот порядок, основы [государства] не подрывались. При таком правлении это государство росло и расширялось...Целостность этого государства и единодержавие зависели от почитания обычаев, соблюдения старых порядков и их сохранения, единственным стражем которых был султан, перемена государя, охранителя [обычаев], должна была привести к их изменению, а затем сказаться на целостности государства. После Сулеймана едва ли не до настоящего времени правили государи ленивые и изнеженные, которые любовались своим величием, но не интересовались, каким путем Храм Святой Софии (Айя-София, Haghia Sophia) достигли этого величия. Раньше всего испортили сословие чиновников, которые начали получать блага не за заслуги, а за деньги. А все из-за султанских жен, которые через своих мужей способствовали повышению [чиновников по службе], беря за это деньги и богатея. Те же, кто покупал должности, чтобы и самим обогатиться, и возместить затраты, бенефиции, попадавшие им в руки, продавали за деньги, а более достойных заслугами и мужеством, [чем они сами], всех до конца истребляли...".

Последний слайд презентации: Османская империя в первой половине XIX в.: начало модернизации

Указ хатт-и-хумаюни 1856 года. Абдул Меджида I. «Моя Высокая Порта примет энергические меры, чтобы обеспечить каждой религии, каково бы ни было число ее последователей, полную свободу проявления. Всякое отличие или наименование, имеющее целью унизить одну часть моих подданных перед другими вследствие их веры, языка или племени будет навсегда устранено из всех административных документов. Законы будут строго карать за обычай употребления как частными лицами, так и властями всех рангов наименований поносных и оскорбительных. Никто не должен быть стесняем в отправлении своих религиозных обрядов, никто не должен подвергаться преследованиям за свое вероисповедание, никто не будет принуждаем к перемене своей религии. Поскольку назначение и выбор чиновников, а также прочих должностных лиц империи непосредственно зависят от нашей высочайшей воли, мы постановляем, что все подданные нашей империи, без национальных различий, будут допущены к отправлению публичных должностей – в зависимости от их способностей и заслуг и в соответствии с правилами, ко всем в равной степени применяемыми. Все подданные моей империи без всякого различия будут допущены в гражданские и военные правительственные школы, если будут соответствовать условиям возраста и вступительных экзаменов, определенным в регламентах сих школ. Сверх того, каждой общине разрешается учреждать собственные школы наук, искусств и промышленности, а способ преподавания и выбор учителей для этих школ подлежат контролю смешанного совета народного просвещения, члены которого будут назначены нашей высочайшей властью». Русско-турецкая война 1877-78 гг.