Первый слайд презентации

Пименов А.В. Тема: Класс Птицы (Aves) Задачи: Изучить характеристику класса и биологию представителей

Слайд 2

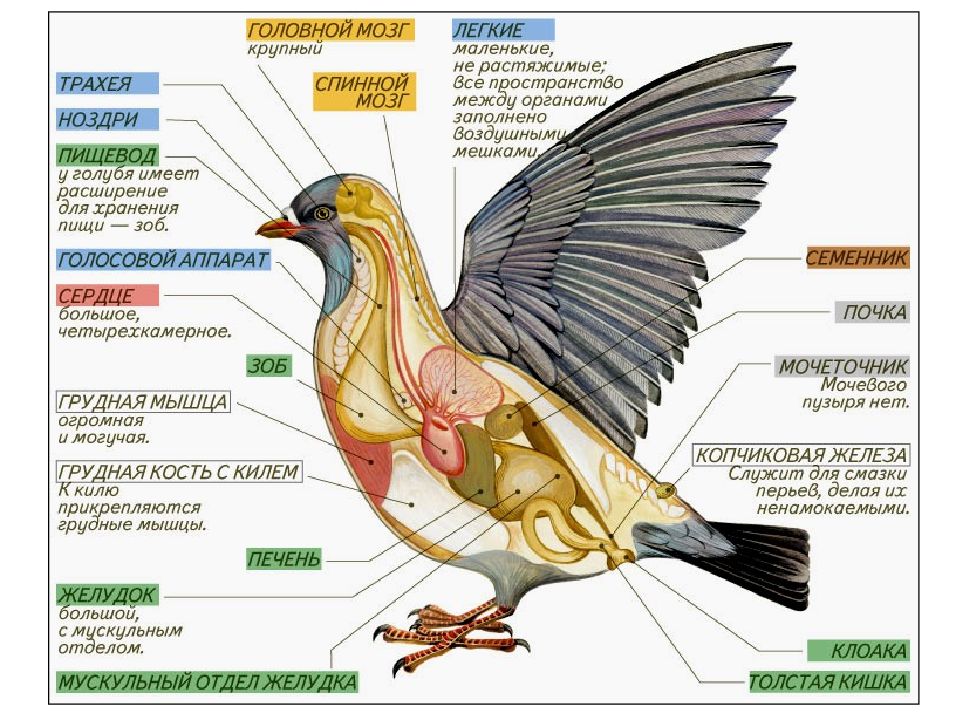

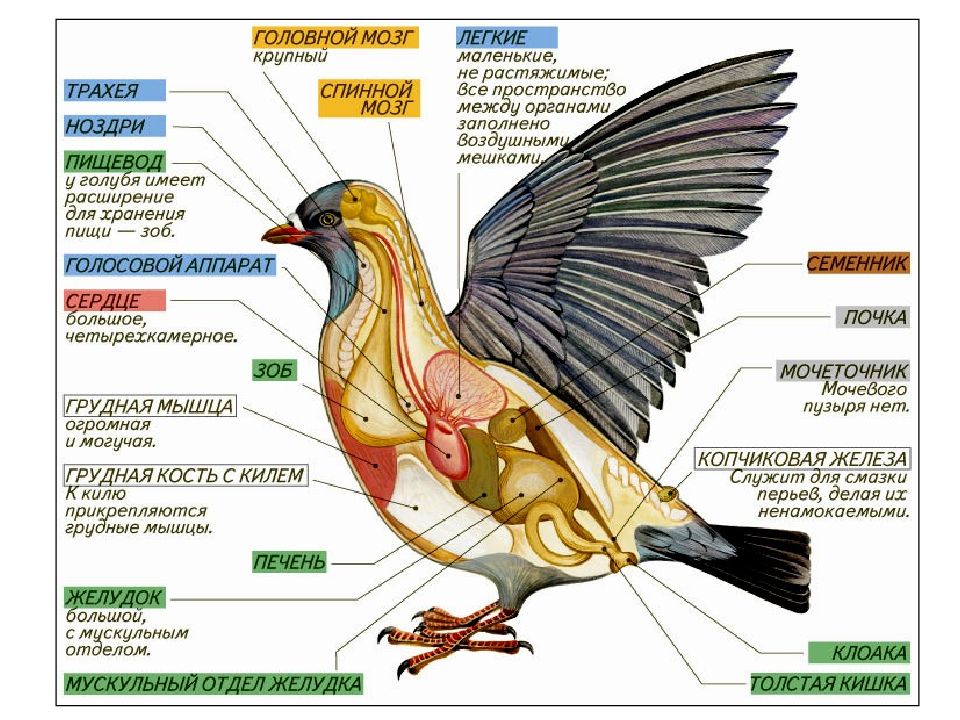

Характеристика класса Класс Птицы включает более 8,6 тысяч видов, которые объединены в 40 отрядов. Тело покрыто перьями, передние конечности превратились в крылья, челюсти образуют клюв, теплокровные яйцекладущие животные. Птицы адаптировались к различным средам обитания, к различным источникам питания и широко расселились по Земле. Покровы. Кожа тонкая, эластичная, практически лишена желез, есть только копчиковая железа в основании хвоста. Имеют перьевой покров, характерный только для птиц.

Слайд 3

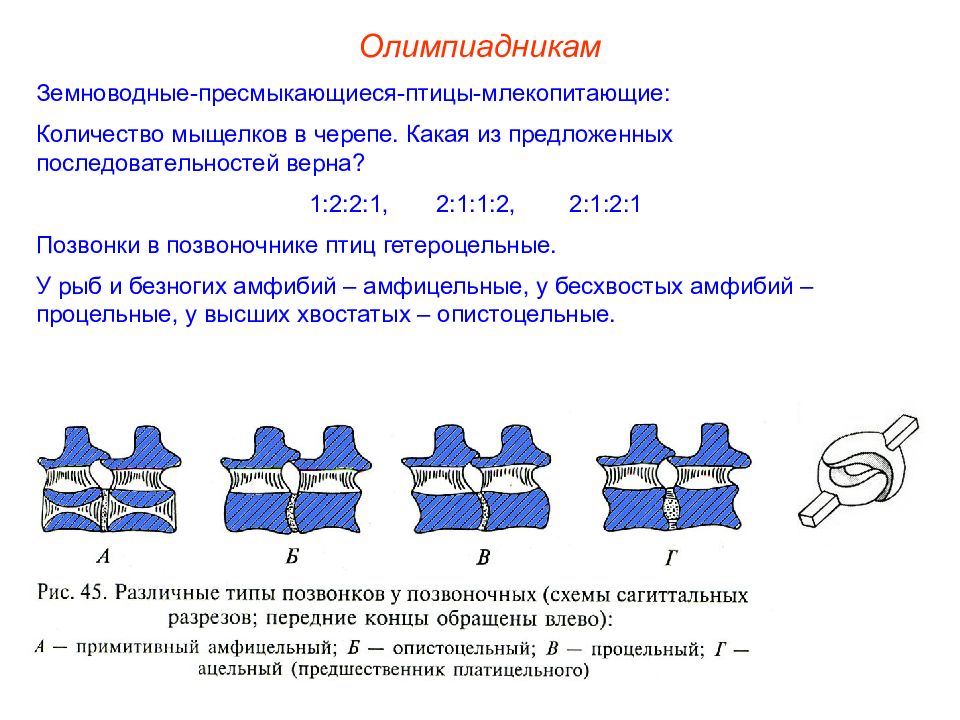

Характеристика класса Скелет и мышцы. В скелете головы отсутствуют зубы, произошла их замена на роговые чехлы на клюве. Передние конечности превратились в крылья, в стопе появилась цевка и осталось четыре пальца. Кости скелета полые, пневматичные, на грудине образовался мощный киль. Олимпиадникам: земноводные-пресмыкающиеся-птицы-млекопитающие: 2:1:1:2 мыщелка в черепе, позвонки птиц гетероцельные.

Слайд 4

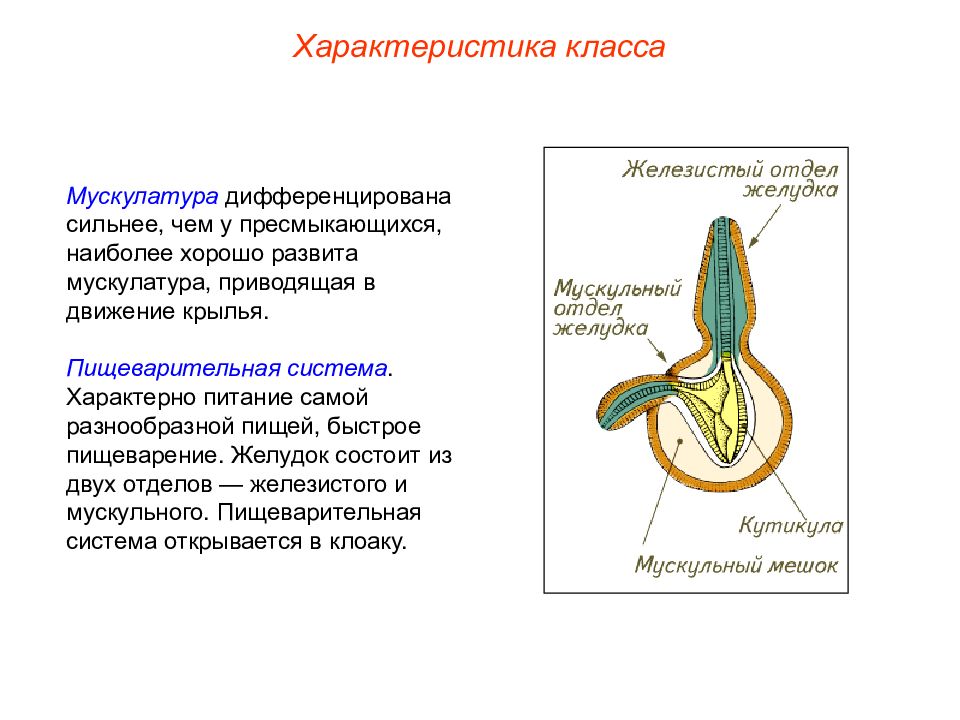

Характеристика класса Мускулатура дифференцирована сильнее, чем у пресмыкающихся, наиболее хорошо развита мускулатура, приводящая в движение крылья. Пищеварительная система. Характерно питание самой разнообразной пищей, быстрое пищеварение. Желудок состоит из двух отделов — железистого и мускульного. Пищеварительная система открывается в клоаку.

Слайд 6

Характеристика класса Дыхательная система крайне своеобразна: небольшие легкие, прирастающие к ребрам и позвоночнику, легочные мешки, двойной газообмен — все эти особенности обеспечивают организм птицы достаточным количеством кислорода.

Слайд 7

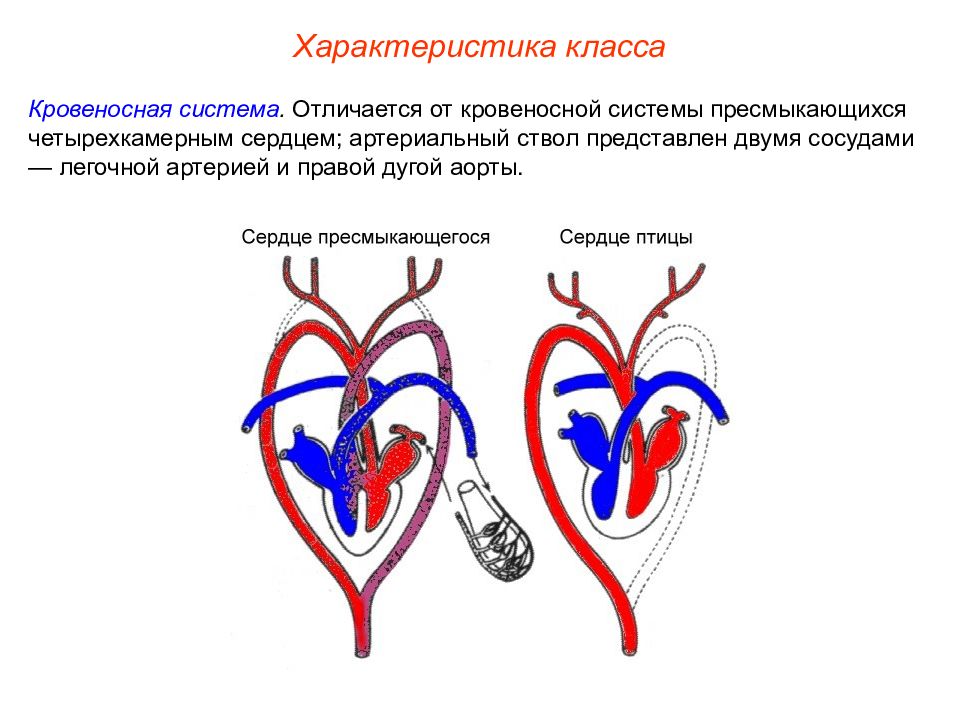

Характеристика класса Кровеносная система. Отличается от кровеносной системы пресмыкающихся четырехкамерным сердцем; артериальный ствол представлен двумя сосудами — легочной артерией и правой дугой аорты.

Слайд 8

Характеристика класса Нервная система. В головном мозге происходит дальнейшее развитие коры переднего мозга и мозжечка, в связи с полетом усложняются органы чувств, особенно органы зрения.

Слайд 9

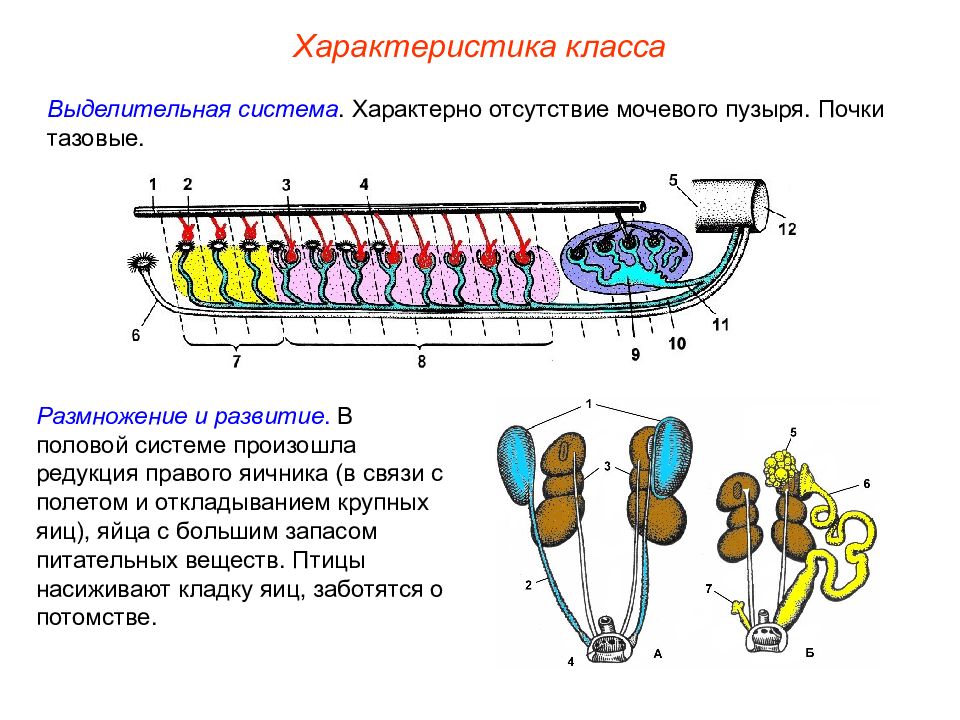

Характеристика класса Выделительная система. Характерно отсутствие мочевого пузыря. Почки тазовые. Размножение и развитие. В половой системе произошла редукция правого яичника (в связи с полетом и откладыванием крупных яиц), яйца с большим запасом питательных веществ. Птицы насиживают кладку яиц, заботятся о потомстве.

Слайд 10

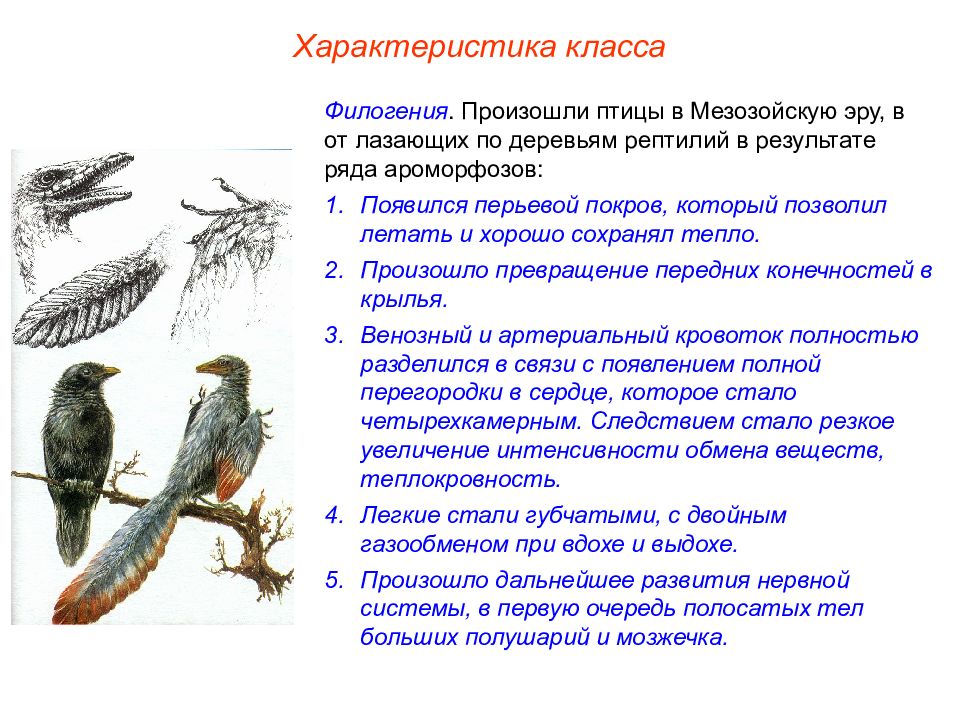

Характеристика класса Филогения. Произошли птицы в Мезозойскую эру, в от лазающих по деревьям рептилий в результате ряда ароморфозов: Появился перьевой покров, который позволил летать и хорошо сохранял тепло. Произошло превращение передних конечностей в крылья. Венозный и артериальный кровоток полностью разделился в связи с появлением полной перегородки в сердце, которое стало четырехкамерным. Следствием стало резкое увеличение интенсивности обмена веществ, теплокровность. Легкие стали губчатыми, с двойным газообменом при вдохе и выдохе. Произошло дальнейшее развития нервной системы, в первую очередь полосатых тел больших полушарий и мозжечка.

Слайд 11

Земноводные-пресмыкающиеся-птицы-млекопитающие: Количество мыщелков в черепе. Какая из предложенных последовательностей верна? 1:2:2:1, 2:1:1:2, 2:1:2:1 Позвонки в позвоночнике птиц гетероцельные. У рыб и безногих амфибий – амфицельные, у бесхвостых амфибий – процельные, у высших хвостатых – опистоцельные. Олимпиадникам

Слайд 12

Строение и жизнедеятельность Тело разделяется на голову, шею, туловище, конечности и хвост. На голове находится клюв, состоящий из надклювья и подклювья, покрытых роговыми чехлами. У основания надклювья находится восковица — кожистое утолщение. Глаза очень крупные, за ними, скрытые перьями, находятся слуховые отверстия, ведущие к барабанной перепонке. Шея подвижная, верхние конечности превратились в крылья, на нижних четыре пальца, три направлены вперед, один — назад, пальцы заканчиваются роговыми коготками. Нижняя часть ног покрыта роговыми чешуями.

Слайд 13

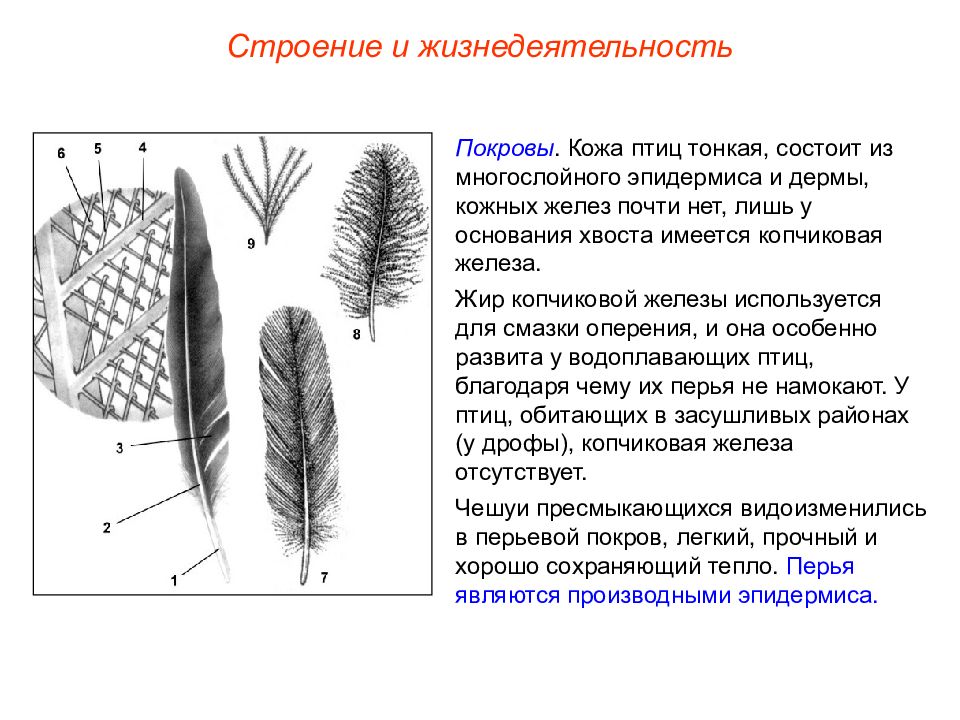

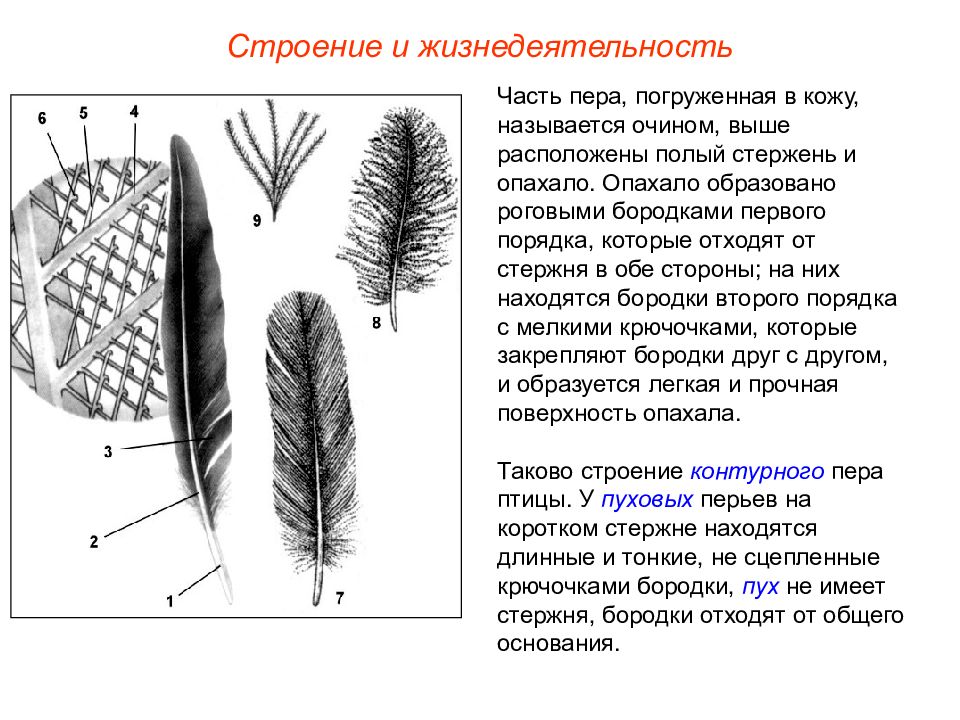

Строение и жизнедеятельность Покровы. Кожа птиц тонкая, состоит из многослойного эпидермиса и дермы, кожных желез почти нет, лишь у основания хвоста имеется копчиковая железа. Жир копчиковой железы используется для смазки оперения, и она особенно развита у водоплавающих птиц, благодаря чему их перья не намокают. У птиц, обитающих в засушливых районах (у дрофы), копчиковая железа отсутствует. Чешуи пресмыкающихся видоизменились в перьевой покров, легкий, прочный и хорошо сохраняющий тепло. Перья являются производными эпидермиса.

Слайд 14

Строение и жизнедеятельность При полете покровные перья придают птицам обтекаемую форму и регулируют теплоотдачу. Активная мышечная работа приводит к нагреванию тела, и возникает необходимость в добавочной теплоотдаче. Для этого служат аптерии — участки поверхности тела, лишенные перьев. Оперенные участки называются птерилиями.

Слайд 15

Строение и жизнедеятельность Часть пера, погруженная в кожу, называется очином, выше расположены полый стержень и опахало. Опахало образовано роговыми бородками первого порядка, которые отходят от стержня в обе стороны; на них находятся бородки второго порядка с мелкими крючочками, которые закрепляют бородки друг с другом, и образуется легкая и прочная поверхность опахала. Таково строение контурного пера птицы. У пуховых перьев на коротком стержне находятся длинные и тонкие, не сцепленные крючочками бородки, пух не имеет стержня, бородки отходят от общего основания.

Слайд 16

Строение и жизнедеятельность На крыльях птицы находятся очень крупные перья, которые получили название первостепенные и второстепенные маховые. Их наружное опахало узкое, а внутреннее более широкое, это дает возможность воздуху при поднимании крыла проходить между перьями, а при опускании под давлением воздуха образуется единая плоскость крыла. На хвосте находятся рулевые контурные перья, все тело покрыто контурными покровными перьями.

Слайд 17

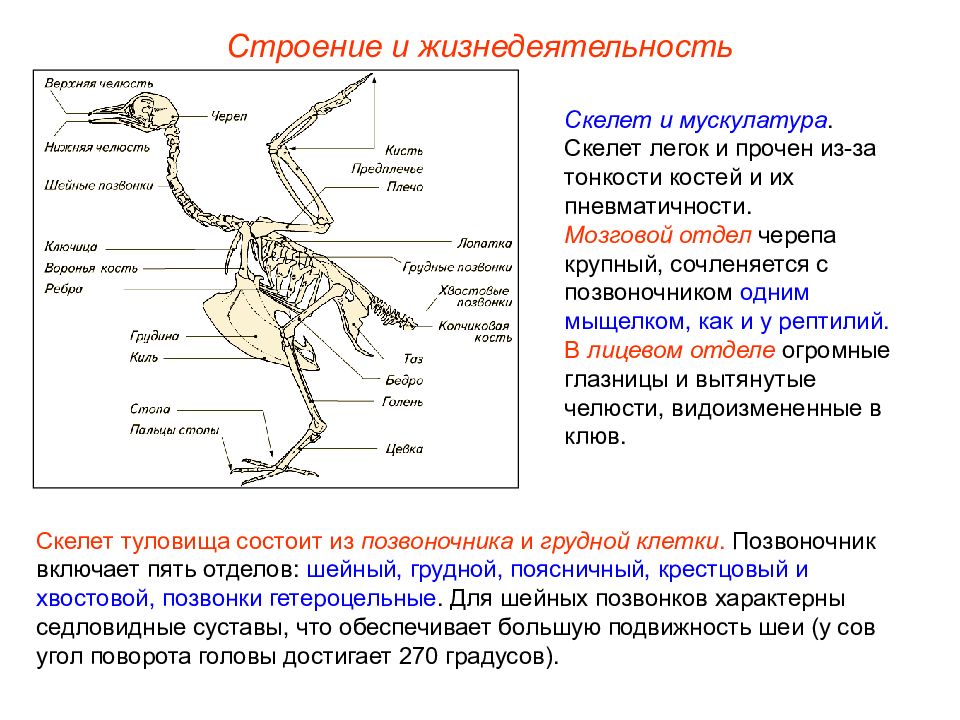

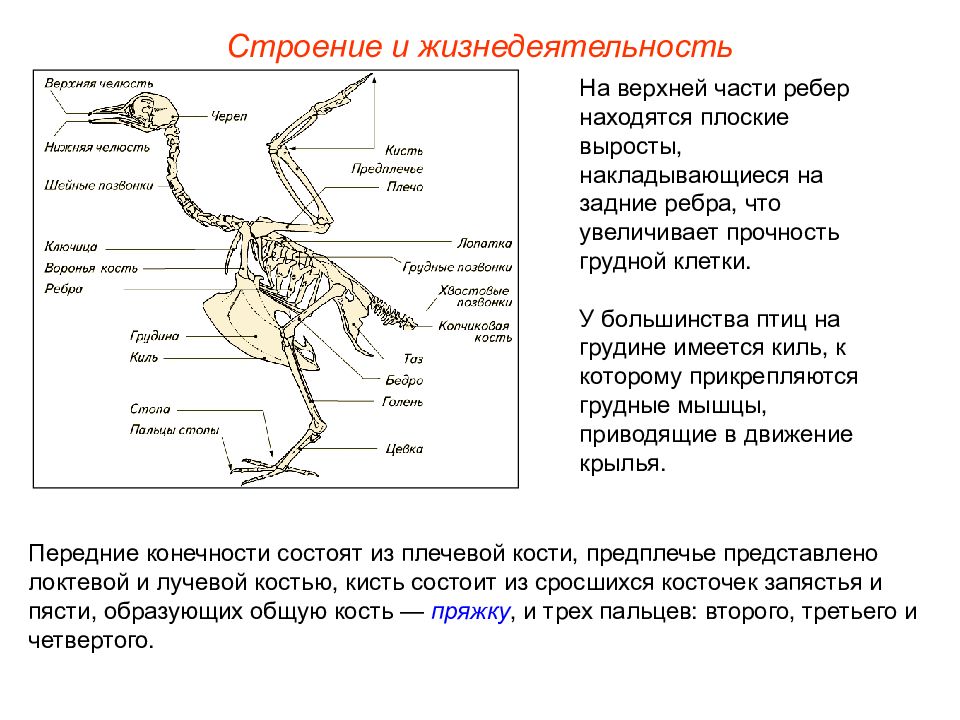

Строение и жизнедеятельность Скелет и мускулатура. Скелет легок и прочен из-за тонкости костей и их пневматичности. Мозговой отдел черепа крупный, сочленяется с позвоночником одним мыщелком, как и у рептилий. В лицевом отделе огромные глазницы и вытянутые челюсти, видоизмененные в клюв. Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник включает пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой, позвонки гетероцельные. Для шейных позвонков характерны седловидные суставы, что обеспечивает большую подвижность шеи (у сов угол поворота головы достигает 270 градусов).

Слайд 18

Строение и жизнедеятельность Грудные позвонки срослись и соединены со сложным крестцом суставом. Поясничные, 2 крестцовых и передние хвостовые срослись в сложный крестец. Средние хвостовые остались свободными, последние слились, образовав копчиковую кость. Грудная клетка образована ребрами, состоящими из двух косточек, соединенных суставом под углом друг к другу. Благодаря такому строению ребер, грудина может приближаться и отодвигаться по отношению к позвоночнику во время дыхательных движений.

Слайд 19

Строение и жизнедеятельность Передние конечности состоят из плечевой кости, предплечье представлено локтевой и лучевой костью, кисть состоит из сросшихся косточек запястья и пясти, образующих общую кость — пряжку, и трех пальцев: второго, третьего и четвертого. На верхней части ребер находятся плоские выросты, накладывающиеся на задние ребра, что увеличивает прочность грудной клетки. У большинства птиц на грудине имеется киль, к которому прикрепляются грудные мышцы, приводящие в движение крылья.

Слайд 20

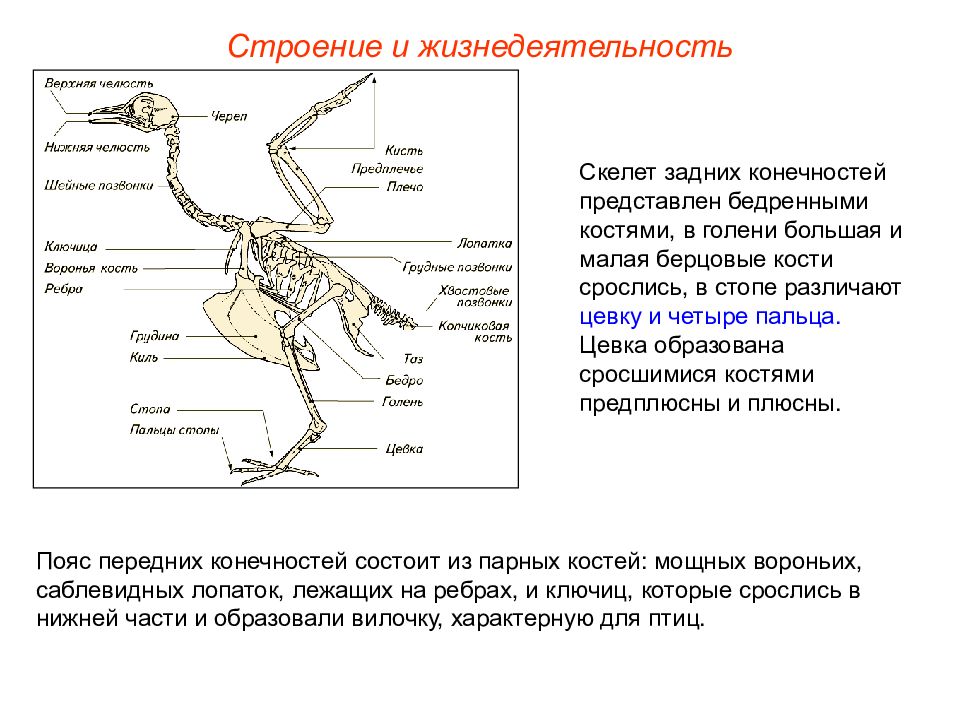

Строение и жизнедеятельность Скелет задних конечностей представлен бедренными костями, в голени большая и малая берцовые кости срослись, в стопе различают цевку и четыре пальца. Цевка образована сросшимися костями предплюсны и плюсны. Пояс передних конечностей состоит из парных костей: мощных вороньих, саблевидных лопаток, лежащих на ребрах, и ключиц, которые срослись в нижней части и образовали вилочку, характерную для птиц.

Слайд 21

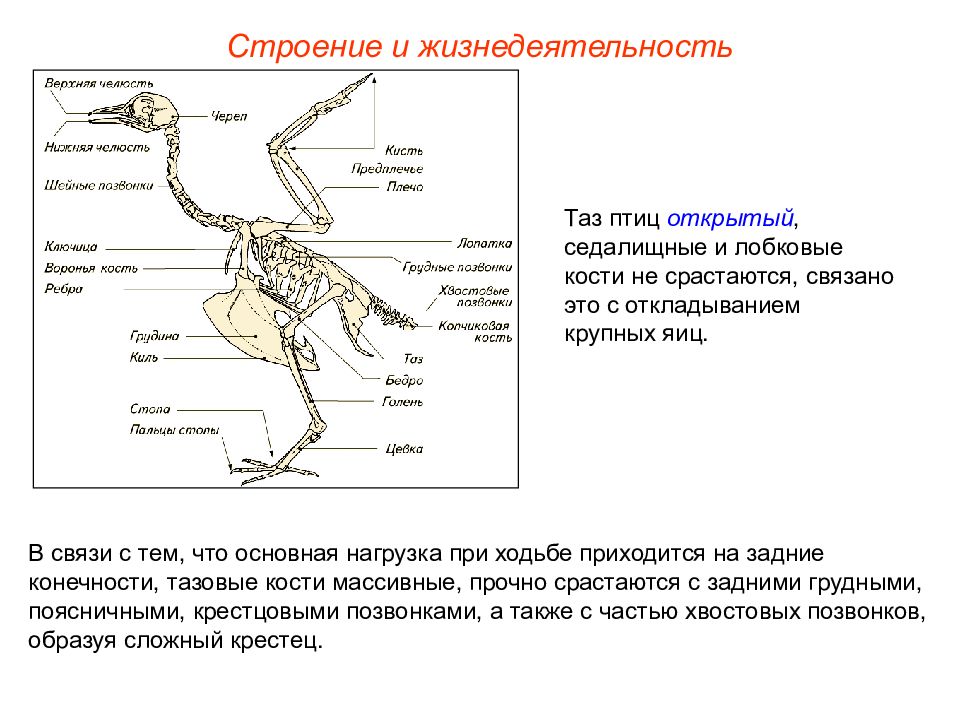

Строение и жизнедеятельность Таз птиц открытый, седалищные и лобковые кости не срастаются, связано это с откладыванием крупных яиц. В связи с тем, что основная нагрузка при ходьбе приходится на задние конечности, тазовые кости массивные, прочно срастаются с задними грудными, поясничными, крестцовыми позвонками, а также с частью хвостовых позвонков, образуя сложный крестец.

Слайд 22

Строение и жизнедеятельность Мускулатура птиц развита сильнее, чем у пресмыкающихся. Особенно сильно развиты мышцы, опускающие и поднимающие крылья (грудные и подключичные соответственно), сильно развиты мышцы ног, особенно у бегающих птиц. Пищеварительная система. Птицы — животные гомойотермные, очень высокой интенсивностью обмена веществ. Все современные птицы не имеют зубов, челюсти покрыты роговыми чехлами, и пережевываться пища не может. Клюв имеет самое разное строение, в зависимости от характера пищи. Пища проглатывается и по пищеводу направляется в желудок.

Слайд 23

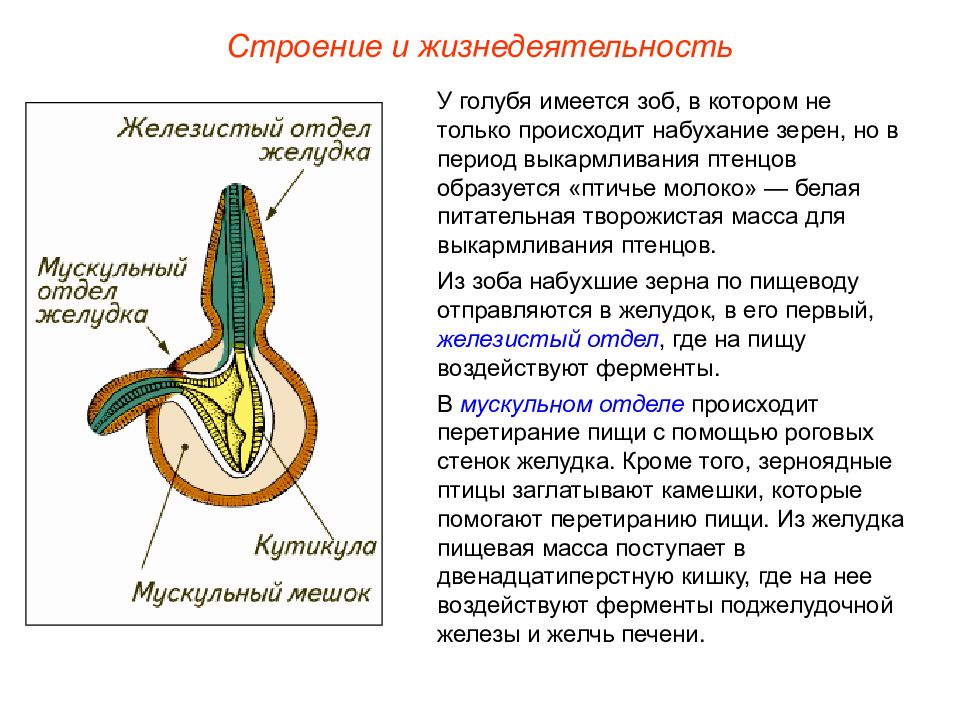

Строение и жизнедеятельность У голубя имеется зоб, в котором не только происходит набухание зерен, но в период выкармливания птенцов образуется «птичье молоко» — белая питательная творожистая масса для выкармливания птенцов. Из зоба набухшие зерна по пищеводу отправляются в желудок, в его первый, железистый отдел, где на пищу воздействуют ферменты. В мускульном отделе происходит перетирание пищи с помощью роговых стенок желудка. Кроме того, зерноядные птицы заглатывают камешки, которые помогают перетиранию пищи. Из желудка пищевая масса поступает в двенадцатиперстную кишку, где на нее воздействуют ферменты поджелудочной железы и желчь печени.

Слайд 26

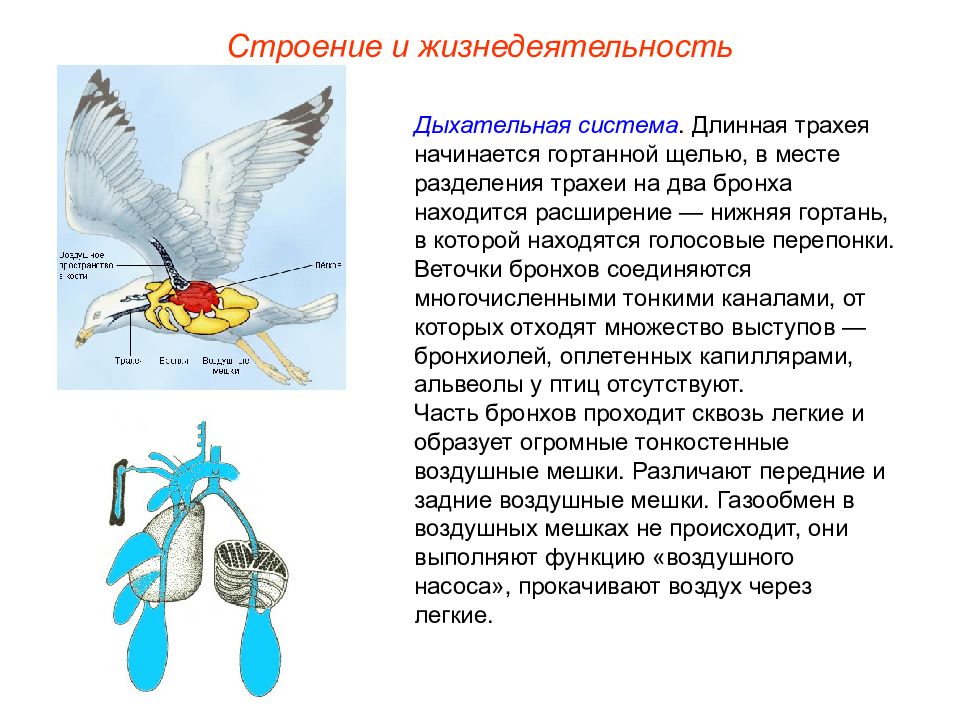

Строение и жизнедеятельность Дыхательная система. Длинная трахея начинается гортанной щелью, в месте разделения трахеи на два бронха находится расширение — нижняя гортань, в которой находятся голосовые перепонки. Веточки бронхов соединяются многочисленными тонкими каналами, от которых отходят множество выступов — бронхиолей, оплетенных капиллярами, альвеолы у птиц отсутствуют. Часть бронхов проходит сквозь легкие и образует огромные тонкостенные воздушные мешки. Различают передние и задние воздушные мешки. Газообмен в воздушных мешках не происходит, они выполняют функцию «воздушного насоса», прокачивают воздух через легкие.

Слайд 27

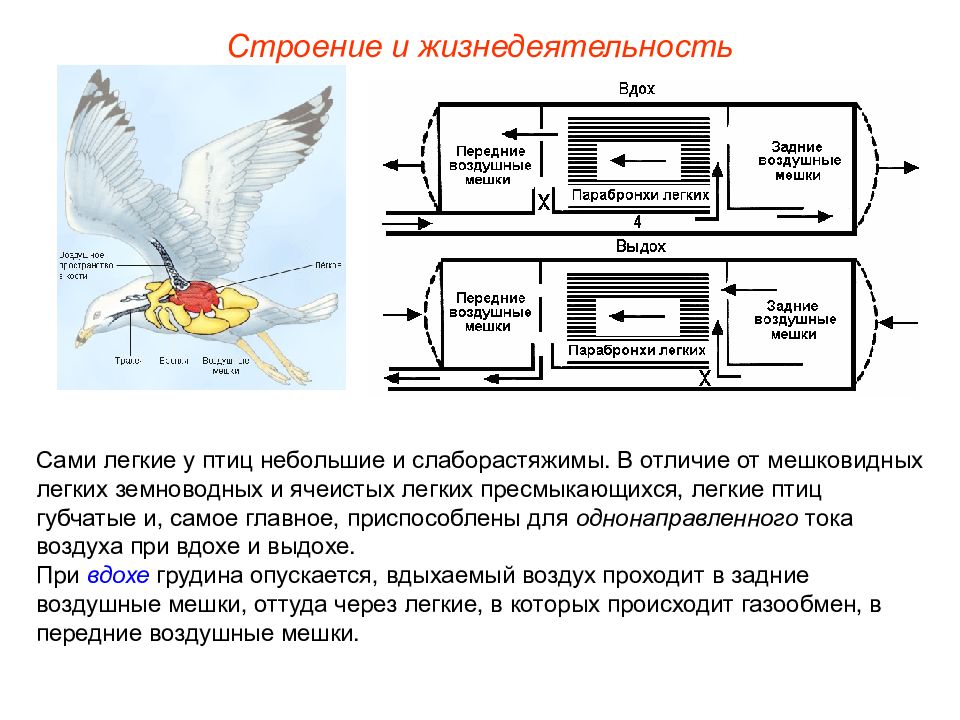

Строение и жизнедеятельность Сами легкие у птиц небольшие и слаборастяжимы. В отличие от мешковидных легких земноводных и ячеистых легких пресмыкающихся, легкие птиц губчатые и, самое главное, приспособлены для однонаправленного тока воздуха при вдохе и выдохе. При вдохе грудина опускается, вдыхаемый воздух проходит в задние воздушные мешки, оттуда через легкие, в которых происходит газообмен, в передние воздушные мешки.

Слайд 28

Строение и жизнедеятельность При выдохе воздух выходит из передних воздушных мешков наружу, из задних — проходит через легкие и выводится из организма. Таким образом осуществляется непрерывный однонаправленный поток воздуха через легкие и при вдохе, и при выдохе. Это явление газообмена при вдохе и выдохе получило название двойного дыхания. Кроме однонаправленности движения воздуха, насыщение крови кислородом обеспечивается противоточным движением крови по отношению к движению воздуха.

Слайд 29

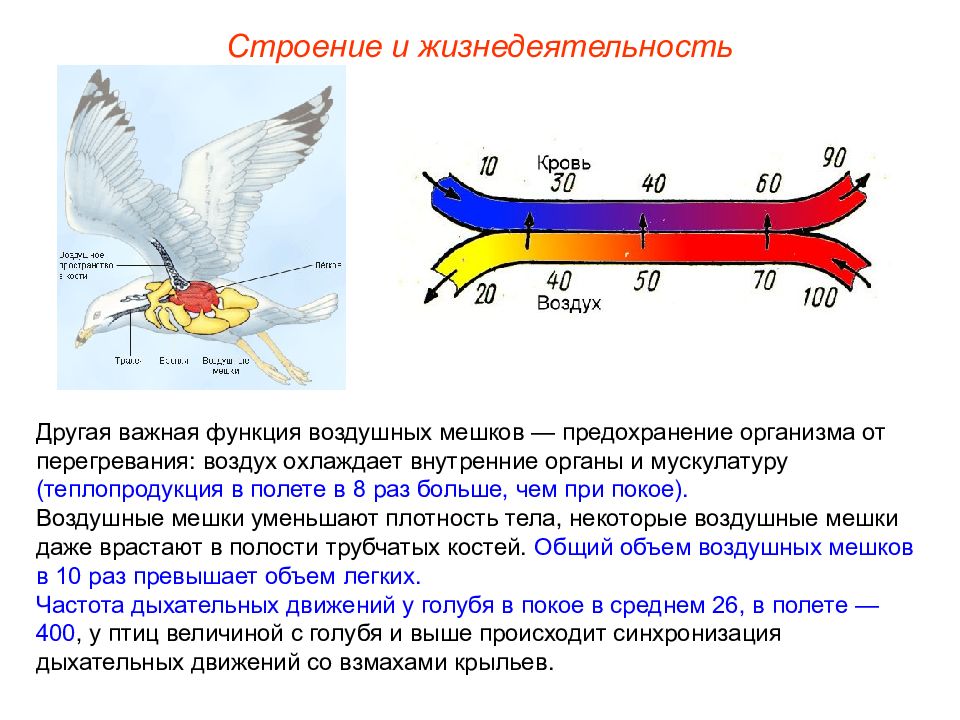

Строение и жизнедеятельность Другая важная функция воздушных мешков — предохранение организма от перегревания: воздух охлаждает внутренние органы и мускулатуру (теплопродукция в полете в 8 раз больше, чем при покое). Воздушные мешки уменьшают плотность тела, некоторые воздушные мешки даже врастают в полости трубчатых костей. Общий объем воздушных мешков в 10 раз превышает объем легких. Частота дыхательных движений у голубя в покое в среднем 26, в полете — 400, у птиц величиной с голубя и выше происходит синхронизация дыхательных движений со взмахами крыльев.

Слайд 30

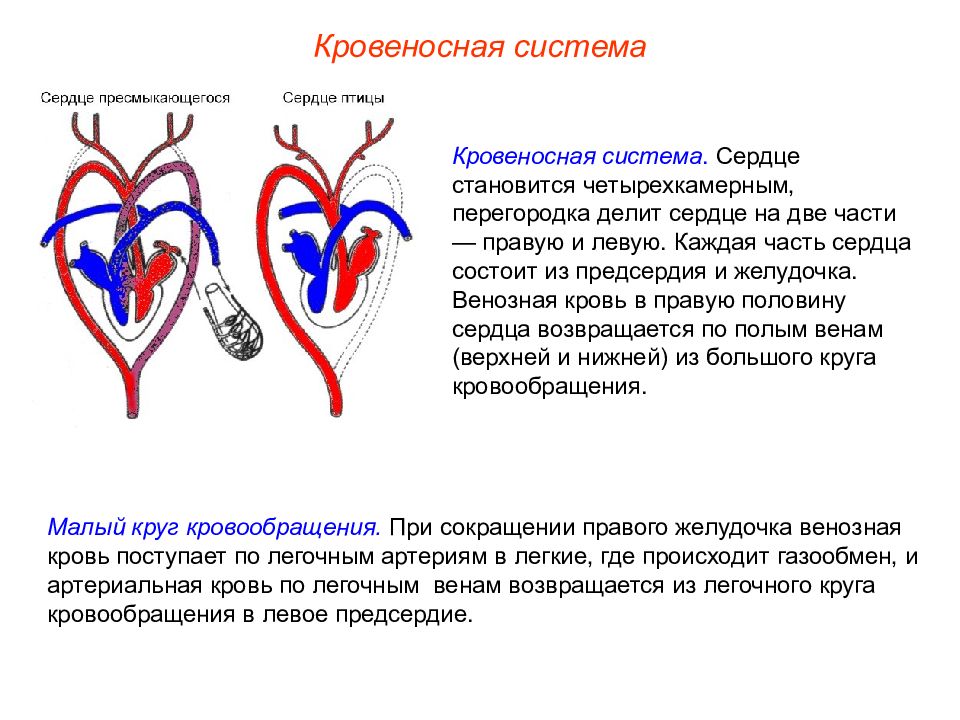

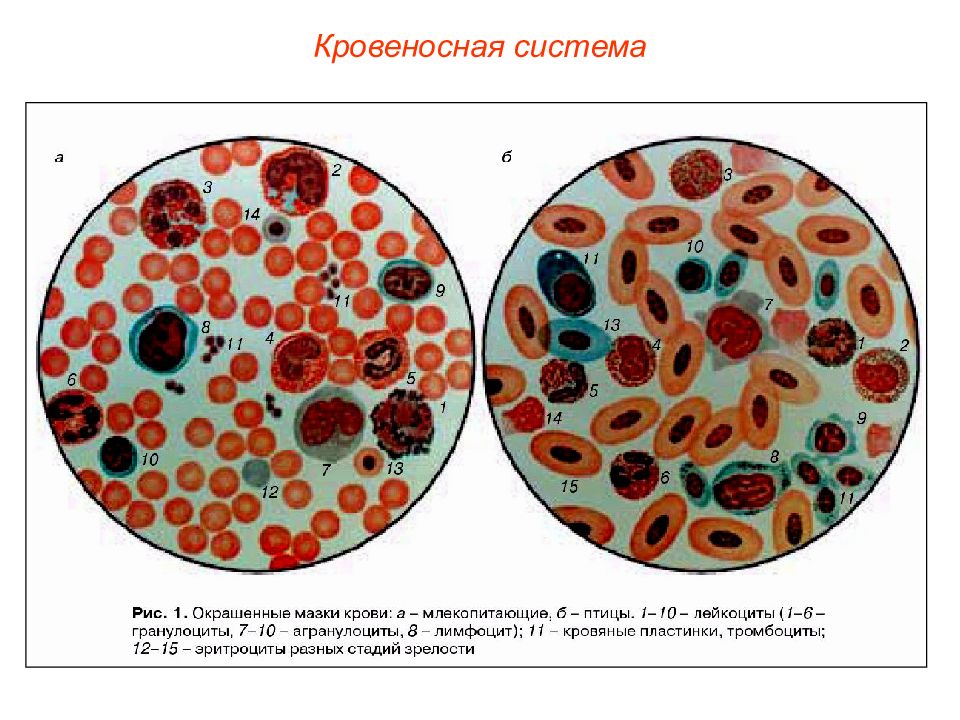

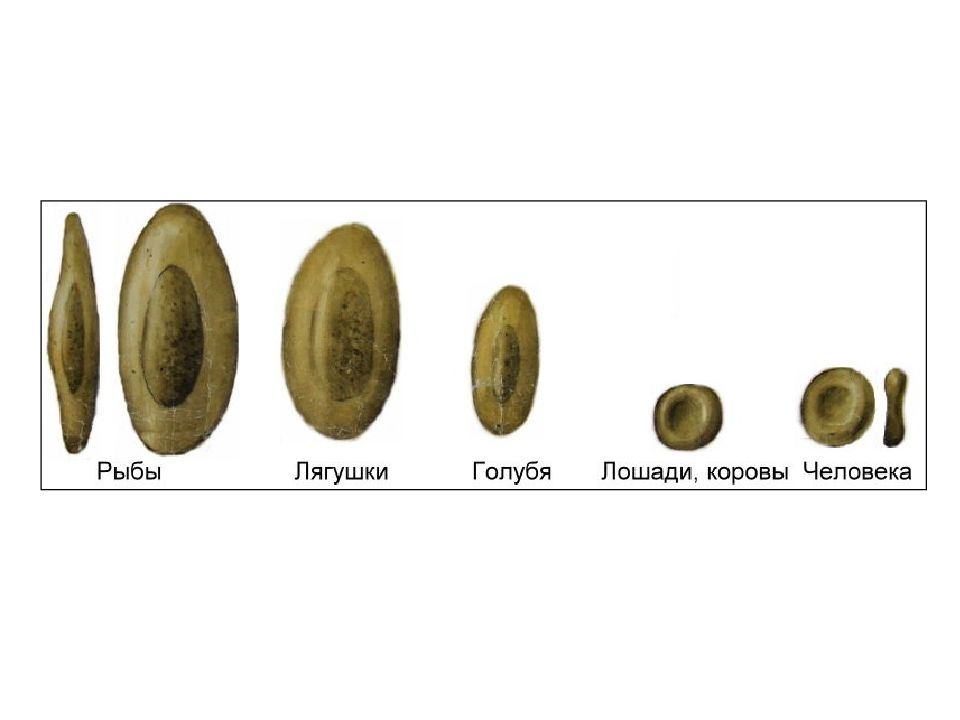

Кровеносная система. Сердце становится четырехкамерным, перегородка делит сердце на две части — правую и левую. Каждая часть сердца состоит из предсердия и желудочка. Венозная кровь в правую половину сердца возвращается по полым венам (верхней и нижней) из большого круга кровообращения. Малый круг кровообращения. При сокращении правого желудочка венозная кровь поступает по легочным артериям в легкие, где происходит газообмен, и артериальная кровь по легочным венам возвращается из легочного круга кровообращения в левое предсердие. Кровеносная система

Слайд 31

Большой круг. Из левого желудочка кровь выходит через правую дугу аорты. От нее отделяются сонные артерии, несущие кровь к голове, подключичные — к верхним конечностям. Правая дуга аорты переходит в спинную аорту, обеспечивая кровью внутренние органы. Затем венозная кровь собирается в полые вены и поступает в правое предсердие. В отличие от кровеносной системы пресмыкающихся, у птиц кровь из сердца к органам по большому кругу течет не по двум артериям (левая и правая дуги аорты), а только по правой. У эмбрионов птиц закладываются обе дуги аорты, но впоследствии левая дуга аорты редуцируется. Эритроциты птиц двояковыпуклые, кислородная емкость крови в 2 раза выше, чем у рептилий. Средняя температура тела у птиц около 42 градусов. Кровеносная система

Слайд 34

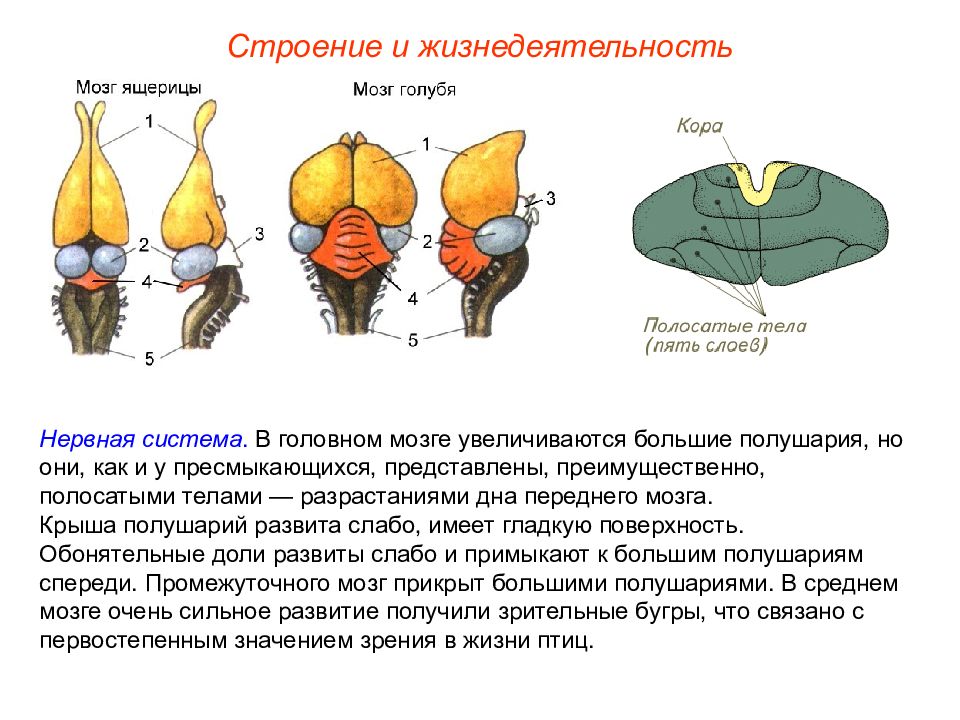

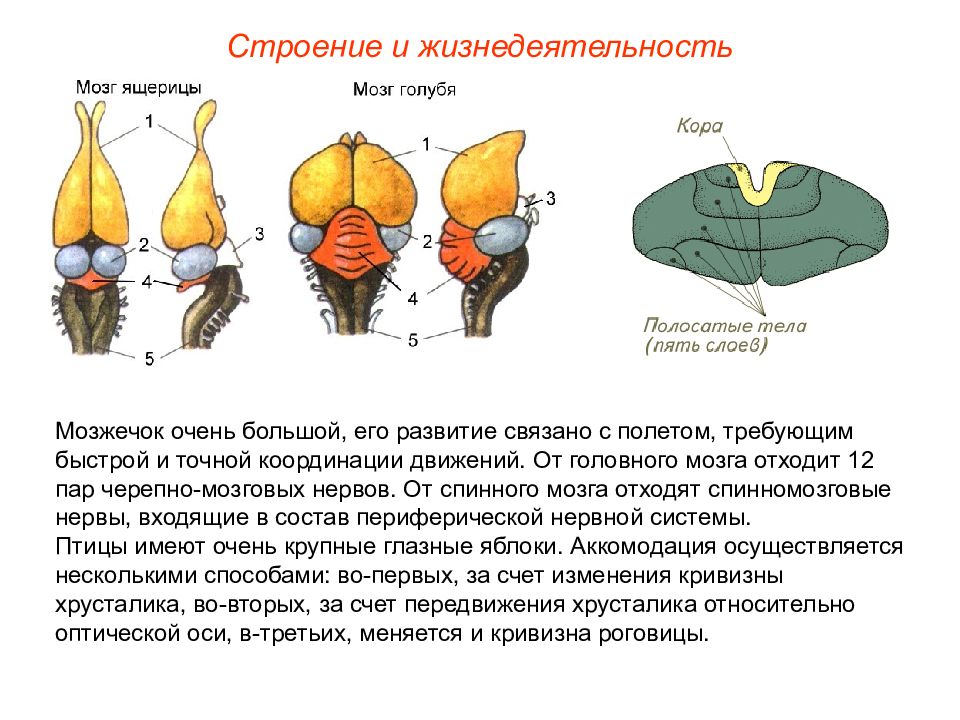

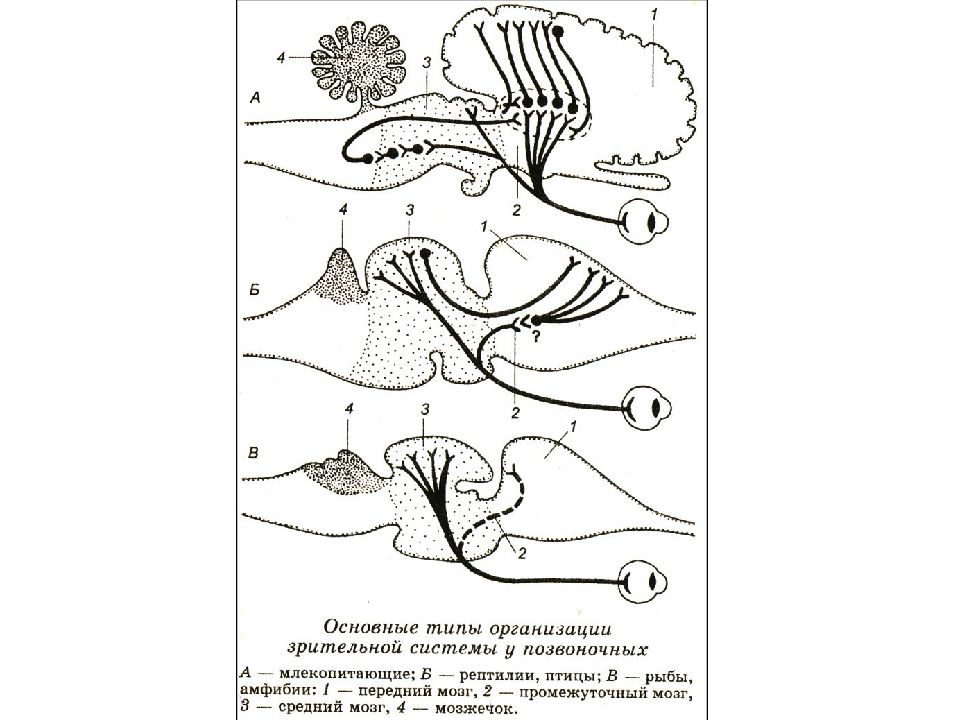

Строение и жизнедеятельность Нервная система. В головном мозге увеличиваются большие полушария, но они, как и у пресмыкающихся, представлены, преимущественно, полосатыми телами — разрастаниями дна переднего мозга. Крыша полушарий развита слабо, имеет гладкую поверхность. Обонятельные доли развиты слабо и примыкают к большим полушариям спереди. Промежуточного мозг прикрыт большими полушариями. В среднем мозге очень сильное развитие получили зрительные бугры, что связано с первостепенным значением зрения в жизни птиц.

Слайд 35

Строение и жизнедеятельность Мозжечок очень большой, его развитие связано с полетом, требующим быстрой и точной координации движений. От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов. От спинного мозга отходят спинномозговые нервы, входящие в состав периферической нервной системы. Птицы имеют очень крупные глазные яблоки. Аккомодация осуществляется несколькими способами: во-первых, за счет изменения кривизны хрусталика, во-вторых, за счет передвижения хрусталика относительно оптической оси, в-третьих, меняется и кривизна роговицы.

Слайд 36

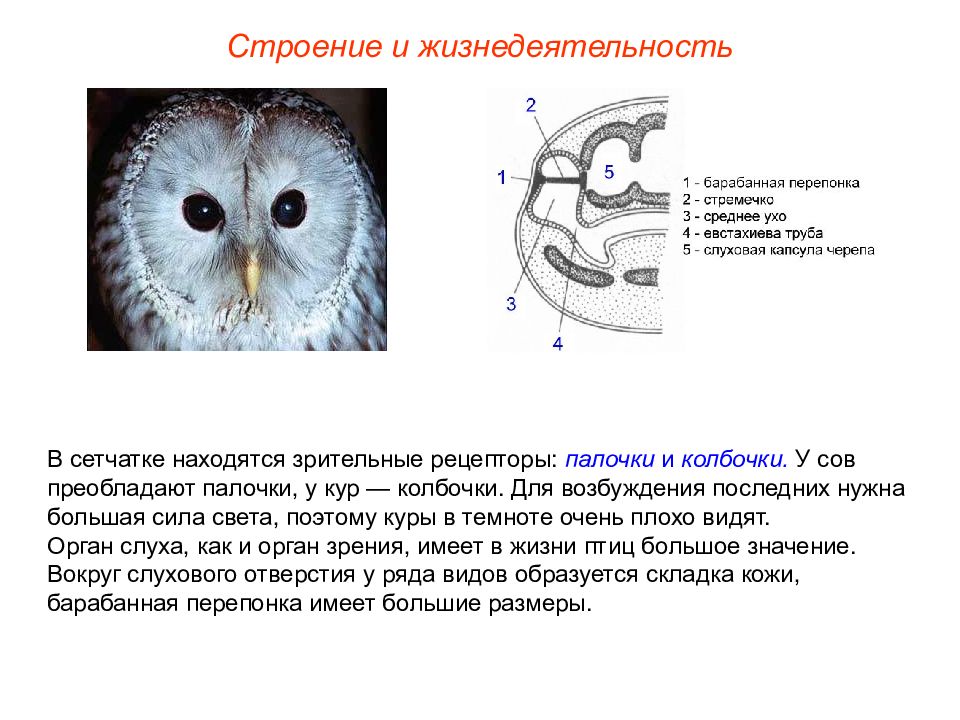

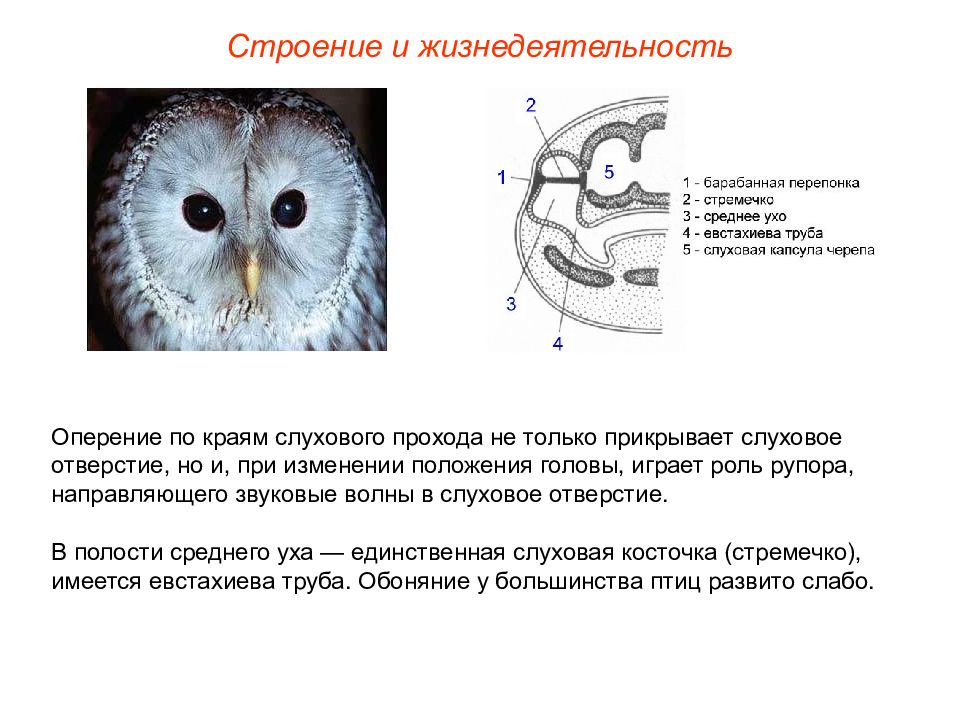

Строение и жизнедеятельность В сетчатке находятся зрительные рецепторы: палочки и колбочки. У сов преобладают палочки, у кур — колбочки. Для возбуждения последних нужна большая сила света, поэтому куры в темноте очень плохо видят. Орган слуха, как и орган зрения, имеет в жизни птиц большое значение. Вокруг слухового отверстия у ряда видов образуется складка кожи, барабанная перепонка имеет большие размеры.

Слайд 38

Строение и жизнедеятельность Оперение по краям слухового прохода не только прикрывает слуховое отверстие, но и, при изменении положения головы, играет роль рупора, направляющего звуковые волны в слуховое отверстие. В полости среднего уха — единственная слуховая косточка (стремечко), имеется евстахиева труба. Обоняние у большинства птиц развито слабо.

Слайд 39

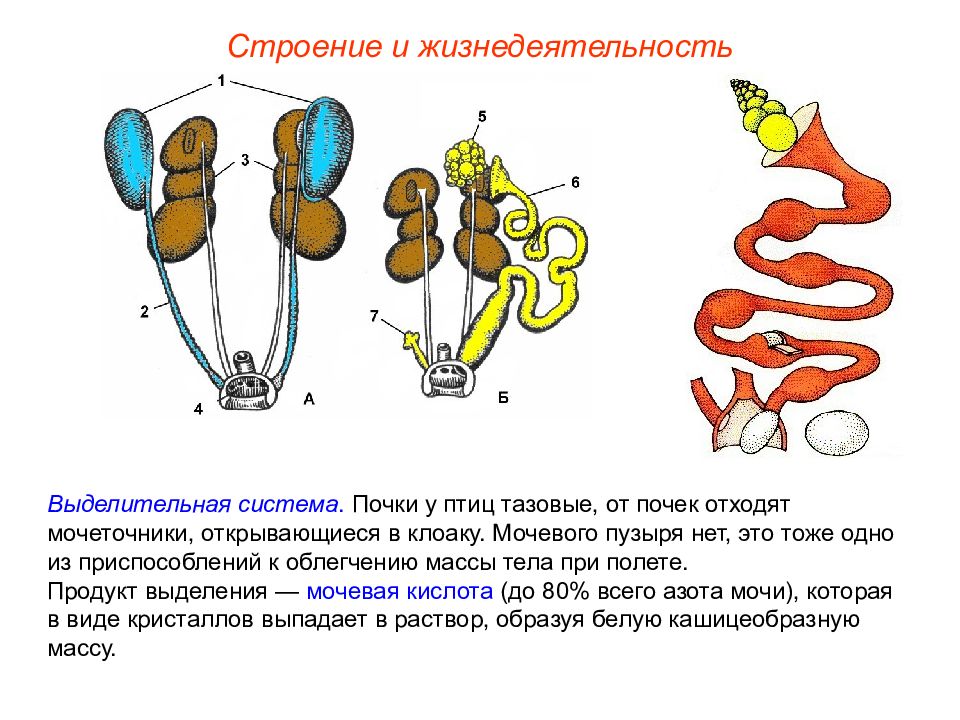

Строение и жизнедеятельность Выделительная система. Почки у птиц тазовые, от почек отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку. Мочевого пузыря нет, это тоже одно из приспособлений к облегчению массы тела при полете. Продукт выделения — мочевая кислота (до 80% всего азота мочи), которая в виде кристаллов выпадает в раствор, образуя белую кашицеобразную массу.

Слайд 40

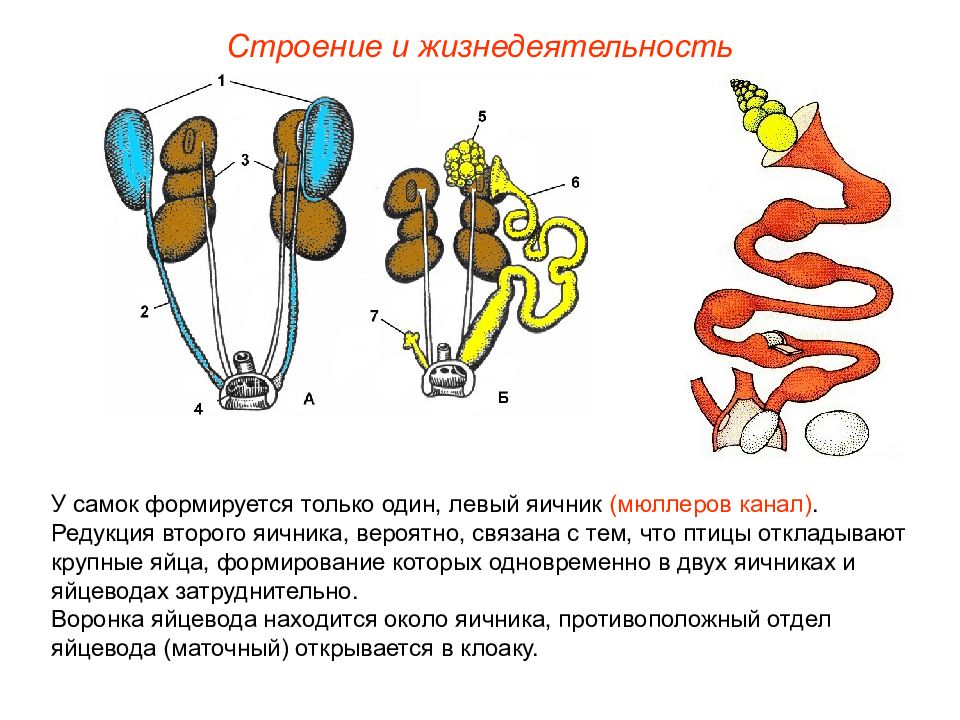

Строение и жизнедеятельность Органы размножения. У самца в брюшной полости рядом с почками находятся бобовидные семенники; сперматозоиды по семяпроводам ( вольфовым каналам) попадают в семенные пузырьки, служащие резервуаром для семени, затем в клоаку. Копулятивные органы имеются только у немногих видов (гусеобразных, страусов), у остальных введение сперматозоидов осуществляется при прижимании клоаки самца к клоаке самки.

Слайд 41

Строение и жизнедеятельность У самок формируется только один, левый яичник (мюллеров канал). Редукция второго яичника, вероятно, связана с тем, что птицы откладывают крупные яйца, формирование которых одновременно в двух яичниках и яйцеводах затруднительно. Воронка яйцевода находится около яичника, противоположный отдел яйцевода (маточный) открывается в клоаку.

Слайд 42

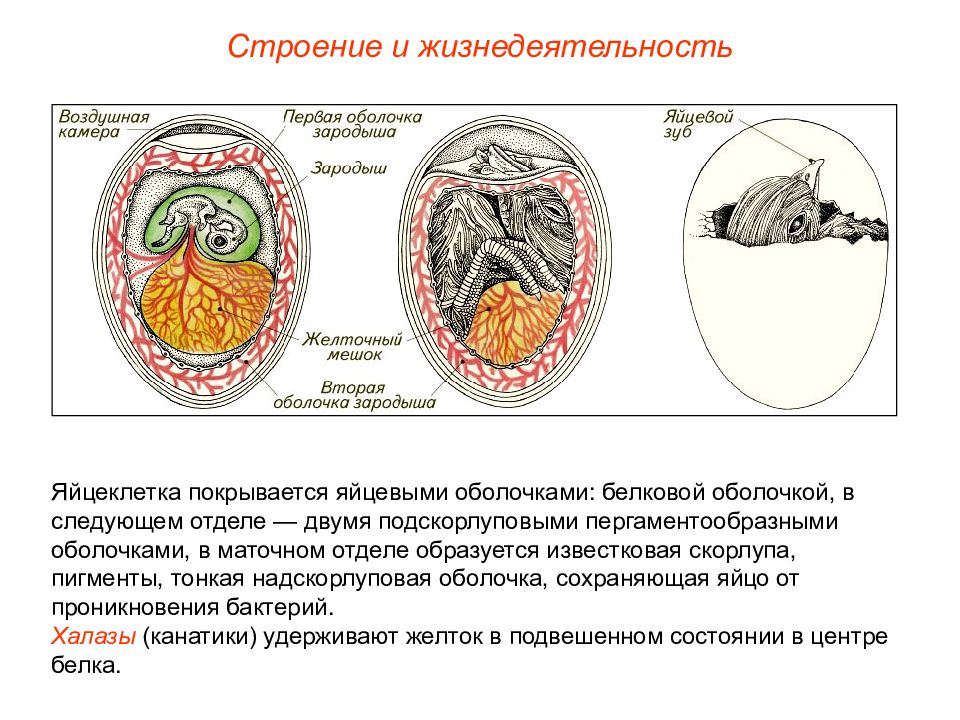

Строение и жизнедеятельность Яйцеклетка покрывается яйцевыми оболочками: белковой оболочкой, в следующем отделе — двумя подскорлуповыми пергаментообразными оболочками, в маточном отделе образуется известковая скорлупа, пигменты, тонкая надскорлуповая оболочка, сохраняющая яйцо от проникновения бактерий. Халазы (канатики) удерживают желток в подвешенном состоянии в центре белка.

Слайд 43

Строение и жизнедеятельность Весь период прохождения яйца по яйцеводу у курицы составляет около суток. У птиц, гнездящихся открыто, скорлупа имеет покровительственную окраску. Скорлупа пронизана микроскопическими порами, обеспечивающими газообмен развивающегося эмбриона. В курином яйце более 7 тысяч пор, больше их на тупом конце. Скорлупа является источником солей, необходимых для формирования скелета птенца.

Слайд 44

Строение и жизнедеятельность В отличие от яиц пресмыкающихся, поглощения воды из окружающей среды не происходит, вся вода, необходимая для развития эмбриона, содержится в белке и желтке. Дополнительным источником воды является метаболическая вода, образованная при окислении питательных веществ.

Слайд 45

Строение и жизнедеятельность У многих видов птицы не образуют пар, и спаривание самцов происходит со многими самками; к полигамам относятся глухари, тетерева. Половой диморфизм у полигамов виден особенно отчетливо. Но большинство видов относятся к моногамам, некоторые образуют пары только на период откладки яиц (утки), некоторые — на несколько лет (орлы, лебеди).

Слайд 46

Строение и жизнедеятельность Насиживание продолжается у кур около 21 суток. Птенцов птиц можно разделить на две группы: выводковые и птенцовые. К выводковым относятся птенцы отряда курообразные, которые появляются на свет опушенными, зрячими, с открытыми слуховыми проходами. Птенцы у птенцовых птиц вылупляются голыми, слепыми, с закрытыми слуховыми проходами и нуждаются в регулярном обогреве и кормлении (отряд Воробьинообразные).

Слайд 48

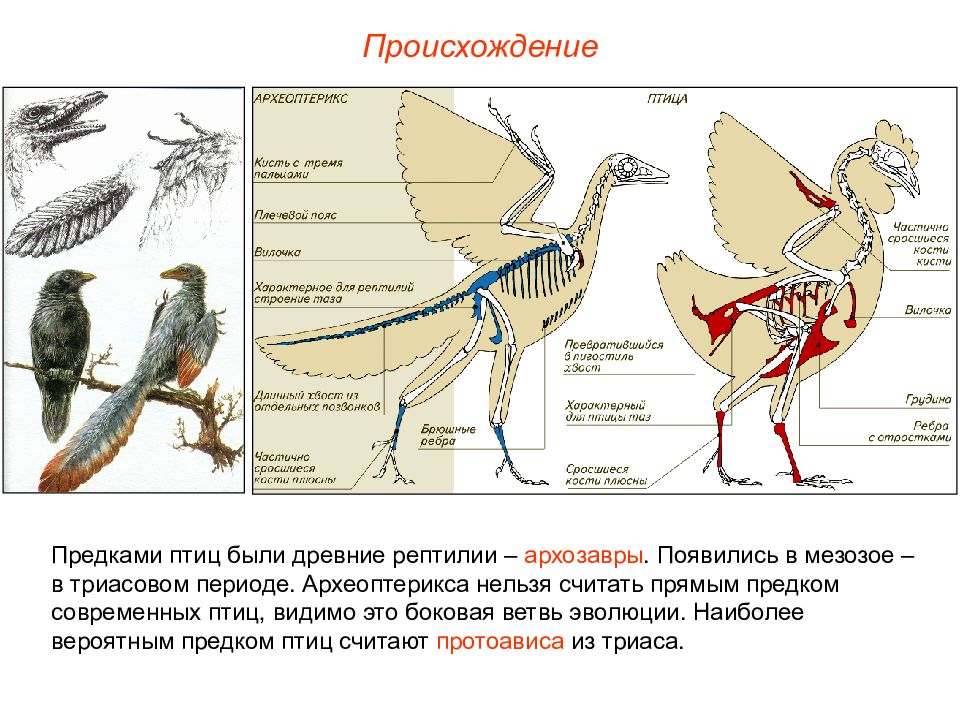

Происхождение Предками птиц были древние рептилии – архозавры. Появились в мезозое – в триасовом периоде. Археоптерикса нельзя считать прямым предком современных птиц, видимо это боковая ветвь эволюции. Наиболее вероятным предком птиц считают протоависа из триаса.

Слайд 49

Многообразие Многообразие. Современных птиц подразделяют на 3 надотряда: Пингвины, Страусовые (Бескилевые) и Типичные птицы (Килегрудые). Надотряд Килегрудые. К этой группе относится большинство птиц, у них хорошо развиты крылья и, следовательно, киль грудины как место прикрепления мышц, приводящих их в движение. Отряд Курообразные объединяет выводковых птиц, которые кормятся преимущественно на земле, хорошо бегают, летают плохо. Большинство ведут оседлый образ жизни. Большинство — полигамы, самцы обычно ярко окрашены, самки, которым приходится заботиться о потомстве, имеют покровительственную окраску. К этому отряду относятся глухари, тетерева, рябчики, фазаны.

Слайд 50

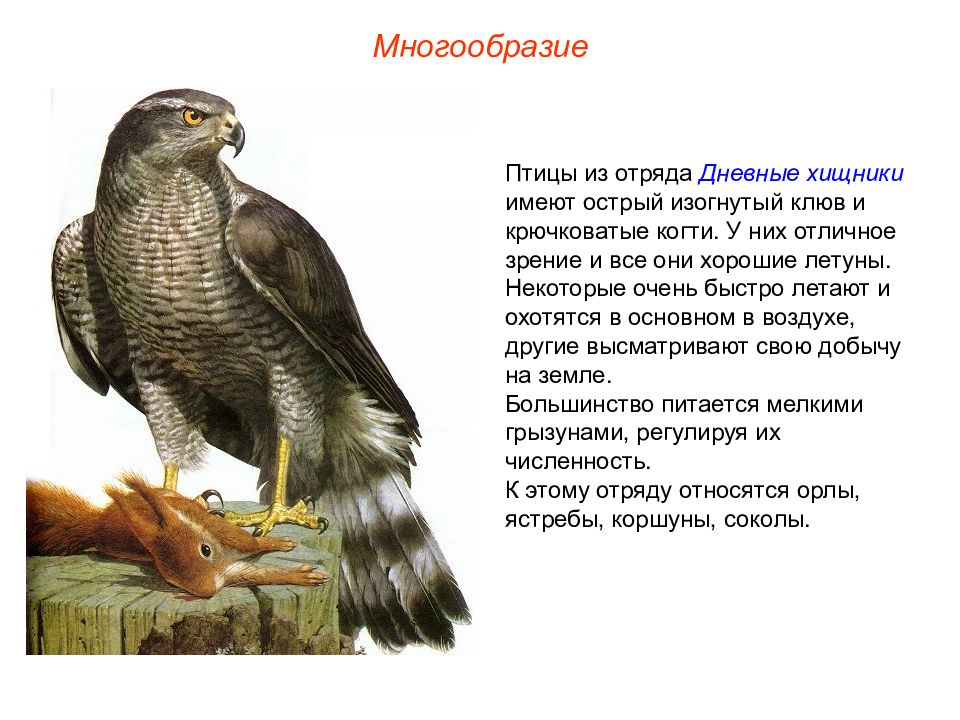

Многообразие Птицы из отряда Дневные хищники имеют острый изогнутый клюв и крючковатые когти. У них отличное зрение и все они хорошие летуны. Некоторые очень быстро летают и охотятся в основном в воздухе, другие высматривают свою добычу на земле. Большинство питается мелкими грызунами, регулируя их численность. К этому отряду относятся орлы, ястребы, коршуны, соколы.

Слайд 51

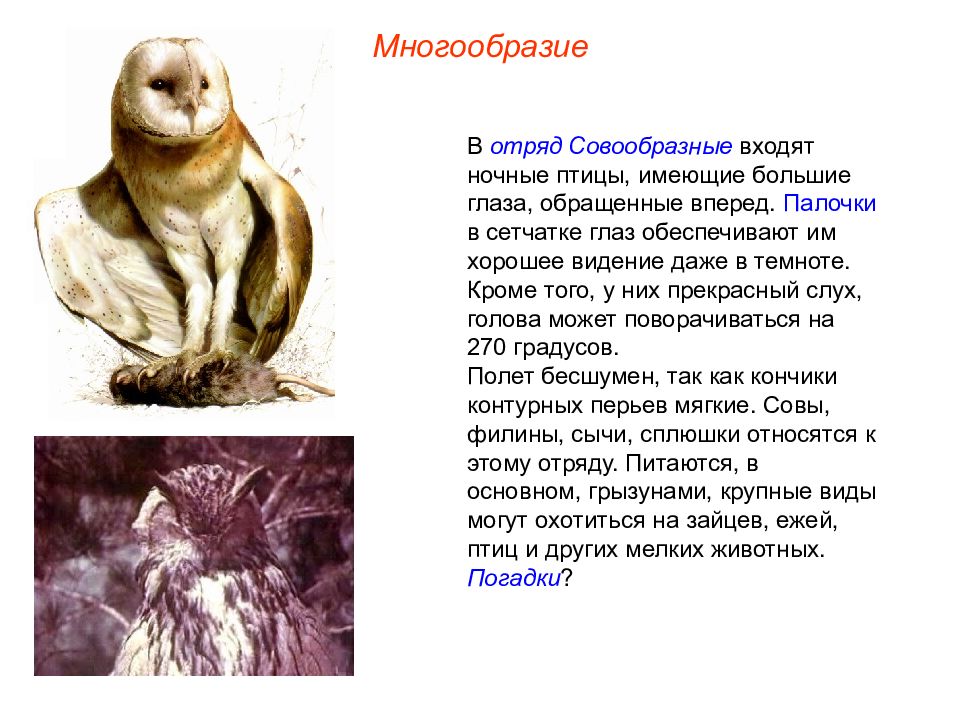

Многообразие В отряд Совообразные входят ночные птицы, имеющие большие глаза, обращенные вперед. Палочки в сетчатке глаз обеспечивают им хорошее видение даже в темноте. Кроме того, у них прекрасный слух, голова может поворачиваться на 270 градусов. Полет бесшумен, так как кончики контурных перьев мягкие. Совы, филины, сычи, сплюшки относятся к этому отряду. Питаются, в основном, грызунами, крупные виды могут охотиться на зайцев, ежей, птиц и других мелких животных. Погадки ?

Слайд 52

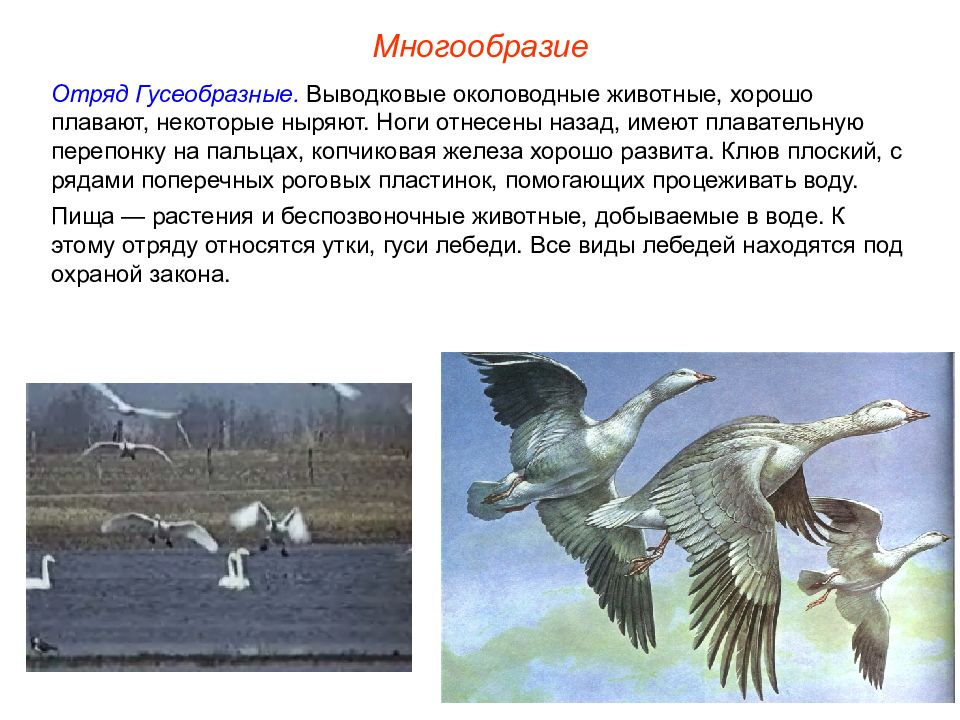

Многообразие Отряд Гусеобразные. Выводковые околоводные животные, хорошо плавают, некоторые ныряют. Ноги отнесены назад, имеют плавательную перепонку на пальцах, копчиковая железа хорошо развита. Клюв плоский, с рядами поперечных роговых пластинок, помогающих процеживать воду. Пища — растения и беспозвоночные животные, добываемые в воде. К этому отряду относятся утки, гуси лебеди. Все виды лебедей находятся под охраной закона.

Слайд 53

Многообразие Отряд Дятлообразные. Долотообразный клюв, жесткий хвост, которым дятел упирается в ствол, короткие ноги с острыми когтями позволяют этим птицам добывать как взрослых насекомых, так и их личинок, живущих под корой. Все виды дятлов весьма полезны для леса, они и уничтожают насекомых, и обеспечивают жилищем других птиц, живущих в дуплах. Осенью переходят на питание семенами хвойных деревьев, рядом с кузницей дятла всегда много разбитых шишек. Самый крупный дятел — желна, часто встречаются большой и малый пестрые дятлы.

Слайд 54

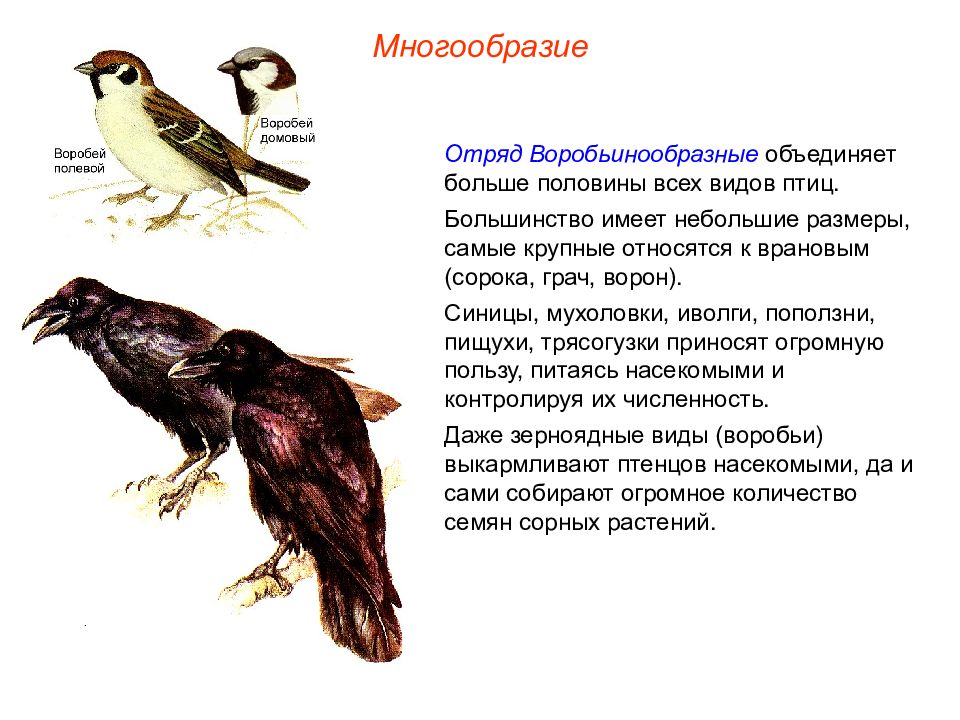

Многообразие Отряд Воробьинообразные объединяет больше половины всех видов птиц. Большинство имеет небольшие размеры, самые крупные относятся к врановым (сорока, грач, ворон). Синицы, мухоловки, иволги, поползни, пищухи, трясогузки приносят огромную пользу, питаясь насекомыми и контролируя их численность. Даже зерноядные виды (воробьи) выкармливают птенцов насекомыми, да и сами собирают огромное количество семян сорных растений.

Последний слайд презентации: Пименов А.В. Тема: Класс Птицы (Aves) Задачи: Изучить характеристику класса и

Многообразие На открытых пространствах, на болотах и степях обитают крупные птицы из отряда Журавлеобразных. Длинные ноги, длинная шея, длинный клюв. Питаются мелкими животными и растительной пищей, гнездятся в глухих местах на земле, птенцы выводковые. Все журавли относятся к перелетным птицам. Типичный представитель степных районов юга — журавль-красавка. Многие виды стали редкими и занесены в Красные книги. К этому же отряду относится и дрофа (дудак), масса которой достигает 16 кг. Обитает в сухом климате, поэтому копчиковая железа не развита. Во время дождя ее оперение намокает, она теряет способность к полету. Редкий, охраняемый вид.