Слайд 3

Почва — поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.

Слайд 4

почвы Климат растения Рельеф микроорганизмы время Выделение кислоты Выветривание Улучшают состав почвы Разрыхляют, перемешивают Почвообразующие факторы Горные породы животные

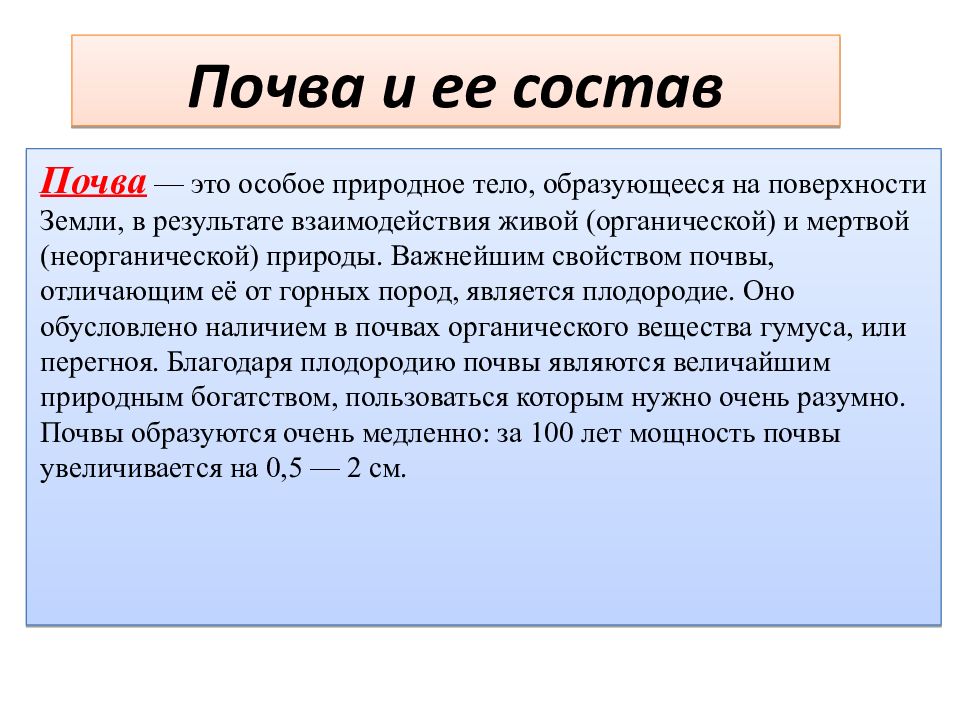

Слайд 5: Почва и ее состав

Почва — это особое природное тело, образующееся на поверхности Земли, в результате взаимодействия живой (органической) и мертвой (неорганической) природы. Важнейшим свойством почвы, отличающим её от горных пород, является плодородие. Оно обусловлено наличием в почвах органического вещества гумуса, или перегноя. Благодаря плодородию почвы являются величайшим природным богатством, пользоваться которым нужно очень разумно. Почвы образуются очень медленно: за 100 лет мощность почвы увеличивается на 0,5 — 2 см.

Слайд 6

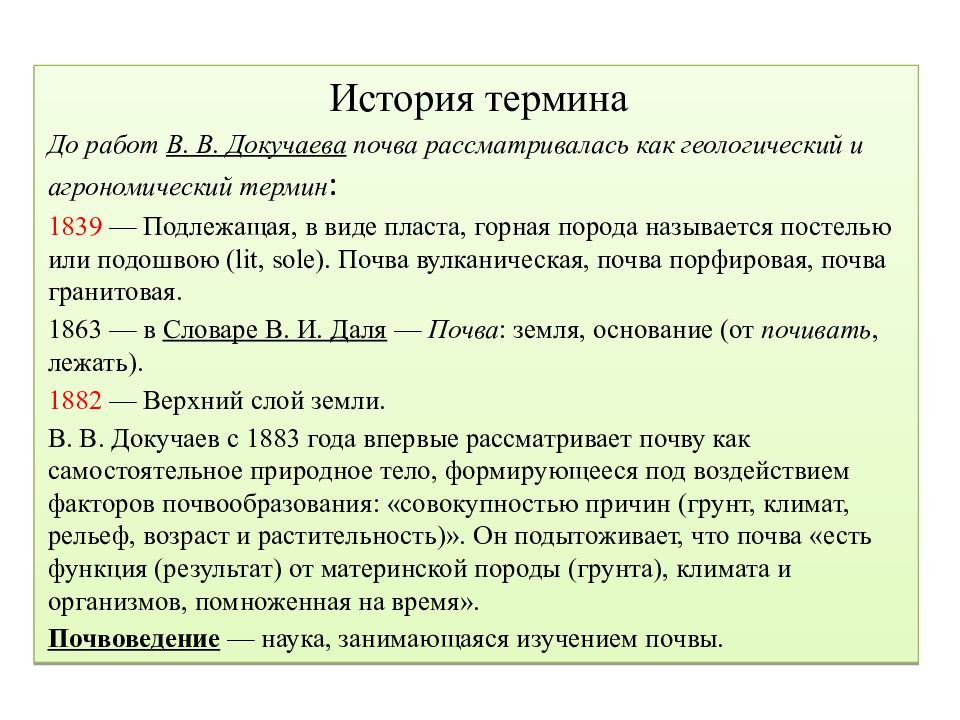

История термина До работ В. В. Докучаева почва рассматривалась как геологический и агрономический термин : 1839 — Подлежащая, в виде пласта, горная порода называется постелью или подошвою ( lit, sole ). Почва вулканическая, почва порфировая, почва гранитовая. 1863 — в Словаре В. И. Даля — Почва : земля, основание (от почивать, лежать). 1882 — Верхний слой земли. В. В. Докучаев с 1883 года впервые рассматривает почву как самостоятельное природное тело, формирующееся под воздействием факторов почвообразования: «совокупностью причин (грунт, климат, рельеф, возраст и растительность)». Он подытоживает, что почва «есть функция (результат) от материнской породы (грунта), климата и организмов, помноженная на время ». Почвоведение — наука, занимающаяся изучением почвы.

Слайд 7: История изучения

Описанию свойств почв и их классификации человек уделял внимание со времени возникновения земледелия. Тем не менее, появление почвоведения как науки произошло лишь в конце XIX века и связано с именем В. В. Докучаева. В. И. Вернадский также внёс вклад в почвоведение. Он называл почву биокосным образованием, то есть состоящим из живого и неживого вещества.

Слайд 8

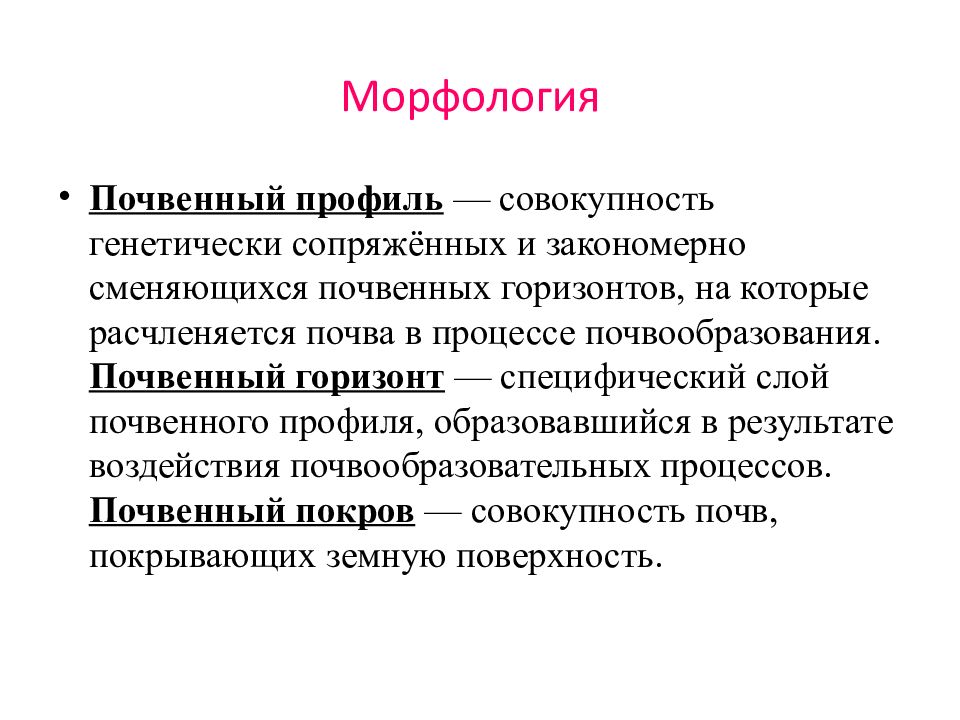

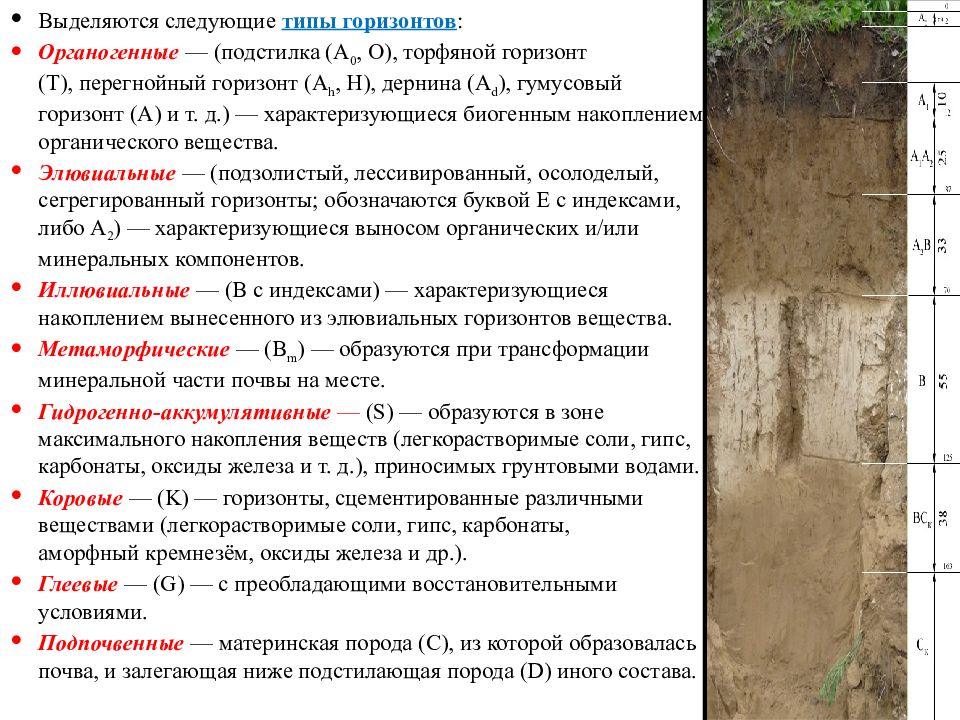

Почвенный профиль — совокупность генетически сопряжённых и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования. Почвенный горизонт — специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов. Почвенный покров — совокупность почв, покрывающих земную поверхность. Морфология

Слайд 9

Выделяются следующие типы горизонтов : Органогенные — (подстилка (A 0, O), торфяной горизонт (T), перегнойный горизонт (A h, H), дернина (A d ), гумусовый горизонт (A) и т. д.) — характеризующиеся биогенным накоплением органического вещества. Элювиальные — (подзолистый, лессивированный, осолоделый, сегрегированный горизонты; обозначаются буквой E с индексами, либо A 2 ) — характеризующиеся выносом органических и/или минеральных компонентов. Иллювиальные — (B с индексами) — характеризующиеся накоплением вынесенного из элювиальных горизонтов вещества. Метаморфические — (B m ) — образуются при трансформации минеральной части почвы на месте. Гидрогенно-аккумулятивные — (S) — образуются в зоне максимального накопления веществ (легкорастворимые соли, гипс, карбонаты, оксиды железа и т. д.), приносимых грунтовыми водами. Коровые — (K) — горизонты, сцементированные различными веществами (легкорастворимые соли, гипс, карбонаты, аморфный кремнезём, оксиды железа и др.). Глеевые — (G) — с преобладающими восстановительными условиями. Подпочвенные — материнская порода (C), из которой образовалась почва, и залегающая ниже подстилающая порода (D) иного состава.

Слайд 10

Разнообразие почв Почва — верхний слой земли, обладающий плодородием. Плодородие — способность почвы обеспечивать растения питательными веществами, воздухом, водой и приносить урожай. Гумус — органическое вещество тёмного цвета, которое образуется из останков организмов.

Слайд 11

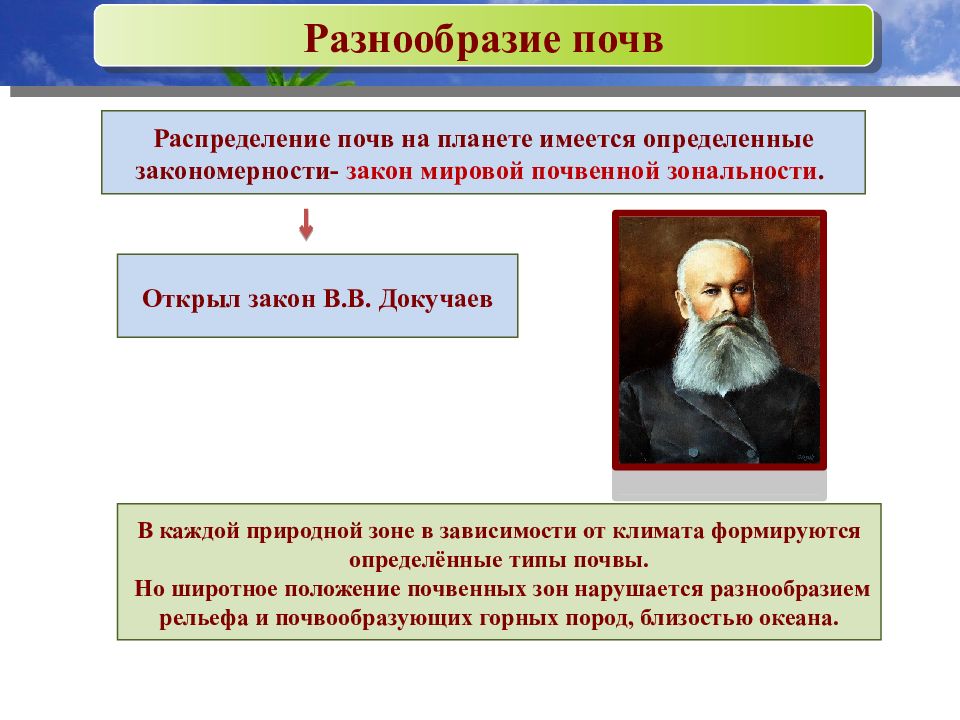

Разнообразие почв Распределение почв на планете имеется определенные закономерности- закон мировой почвенной зональности. Открыл закон В.В. Докучаев В каждой природной зоне в зависимости от климата формируются определённые типы почвы. Но широтное положение почвенных зон нарушается разнообразием рельефа и почвообразующих горных пород, близостью океана.

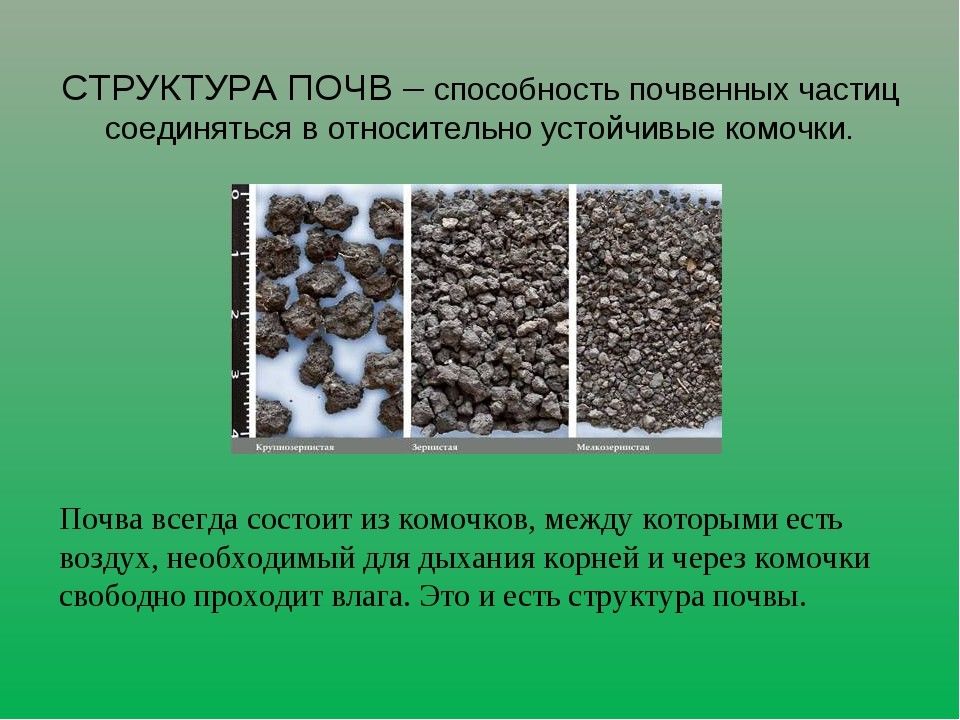

Слайд 12: Почвенная структура

Структура почвы — физическое строение твёрдой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрегатов. Твёрдая часть почвы — совокупность всех видов частиц, находящихся в почве в твёрдом состоянии при естественном уровне влажности. Поровое пространство в почве — разнообразные по размерам и форме промежутки между механическими элементами и агрегатами почвы, занятые воздухом или водой.

Слайд 15

Типы почв Типы почв закономерно изменяются по широтам вслед за климатом и растительностью.

Слайд 16

Разнообразие почв ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ Климат Горные породы Растительный и Животный мир Время Рельеф

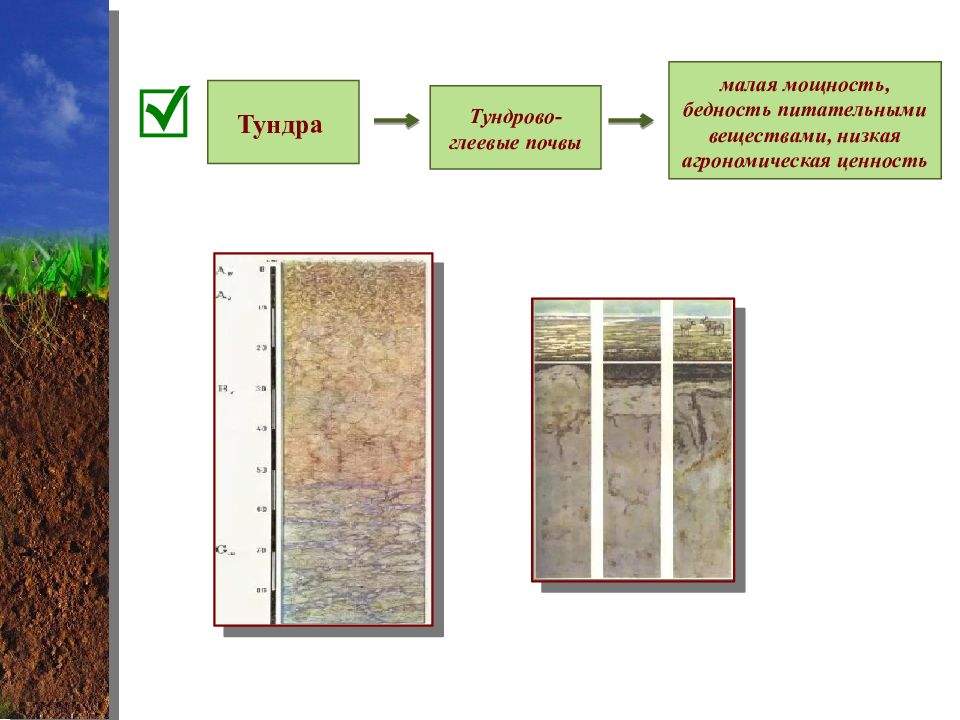

Слайд 18

Тундра Тундрово-глеевые почвы малая мощность, бедность питательными веществами, низкая агрономическая ценность

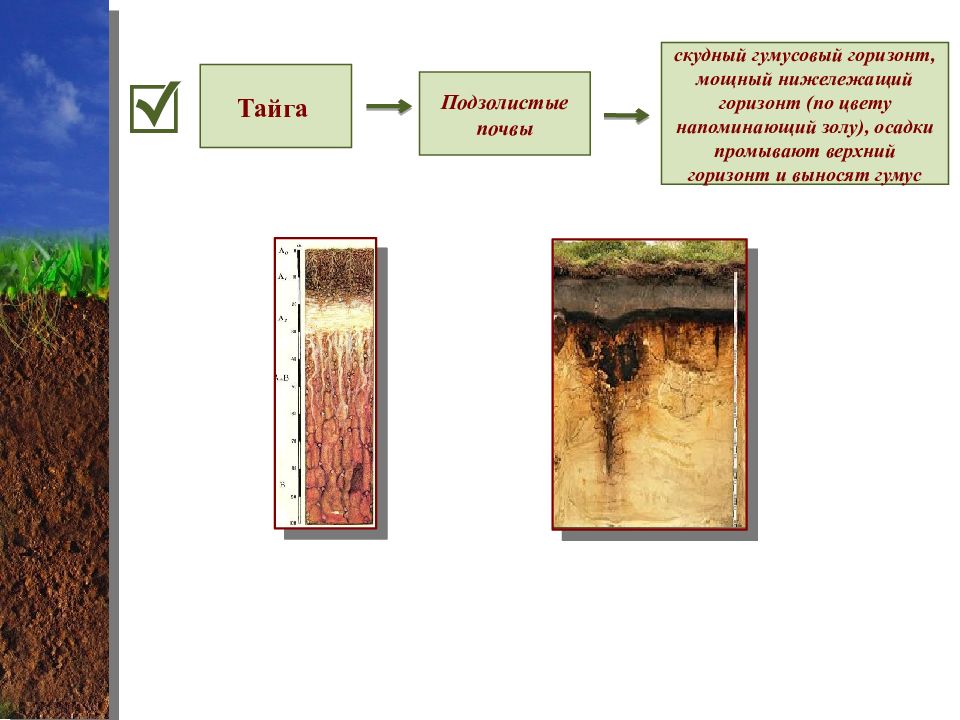

Слайд 19

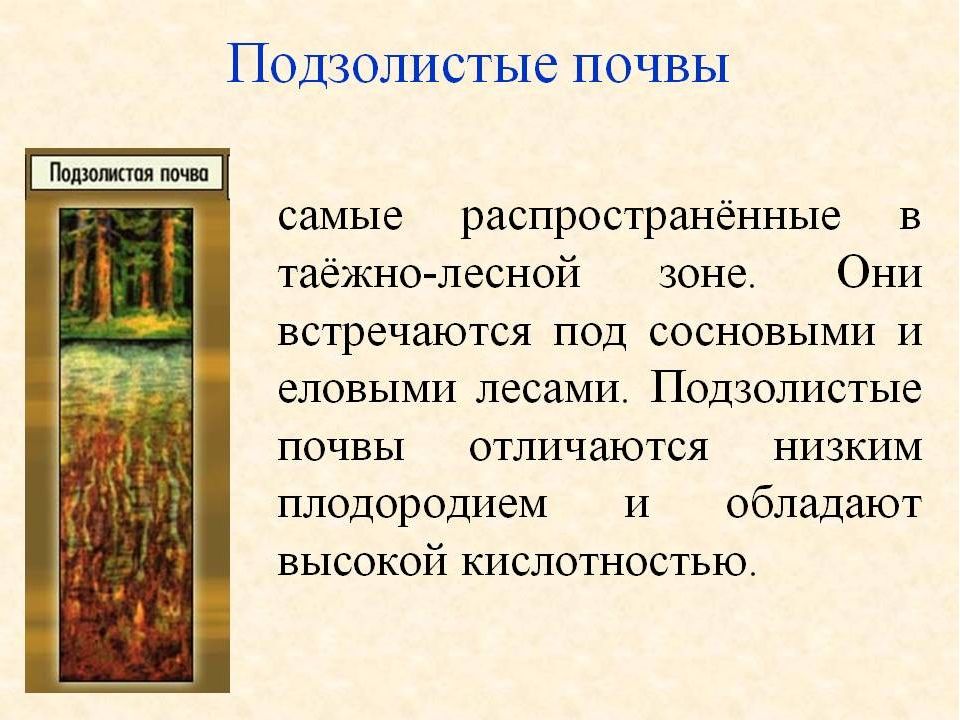

Тайга Подзолистые почвы скудный гумусовый горизонт, мощный нижележащий горизонт (по цвету напоминающий золу), осадки промывают верхний горизонт и выносят гумус

Слайд 21

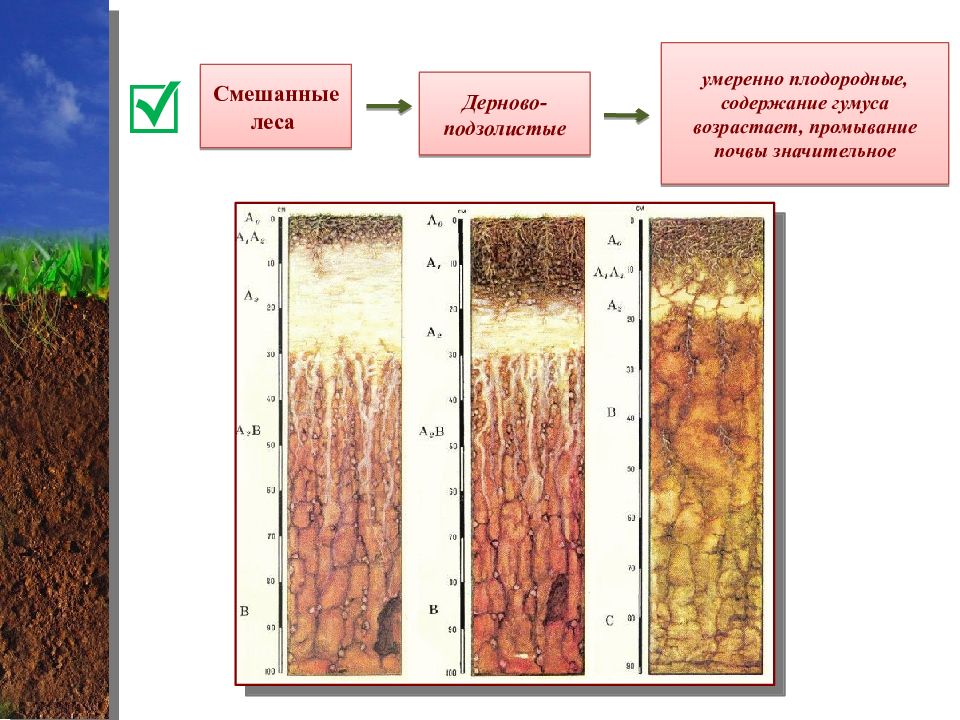

Смешанные леса Дерново-подзолистые умеренно плодородные, содержание гумуса возрастает, промывание почвы значительное

Слайд 22

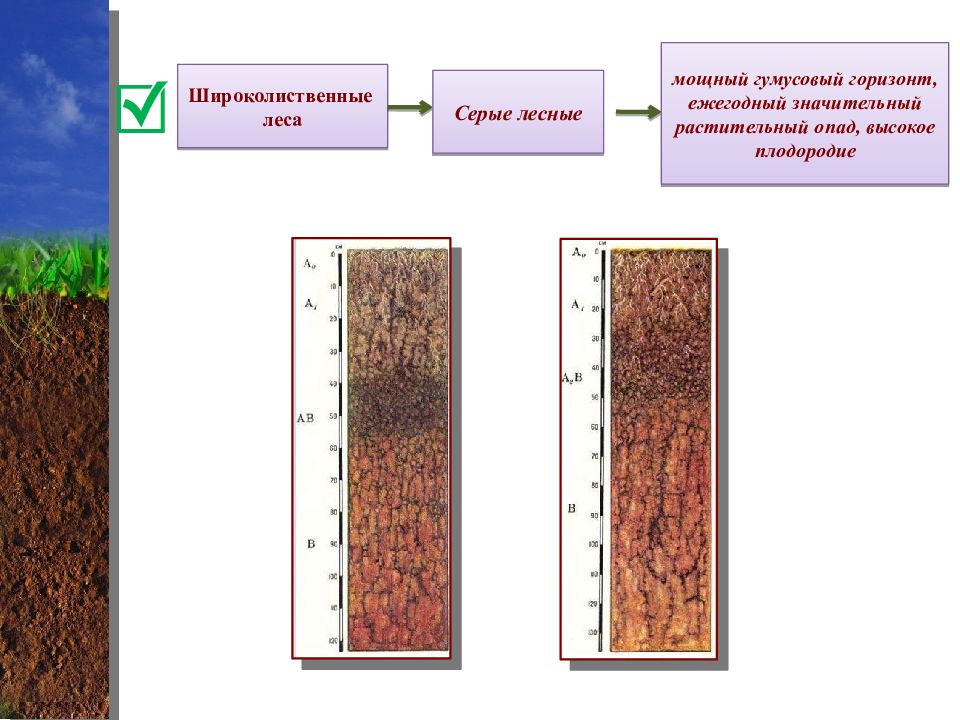

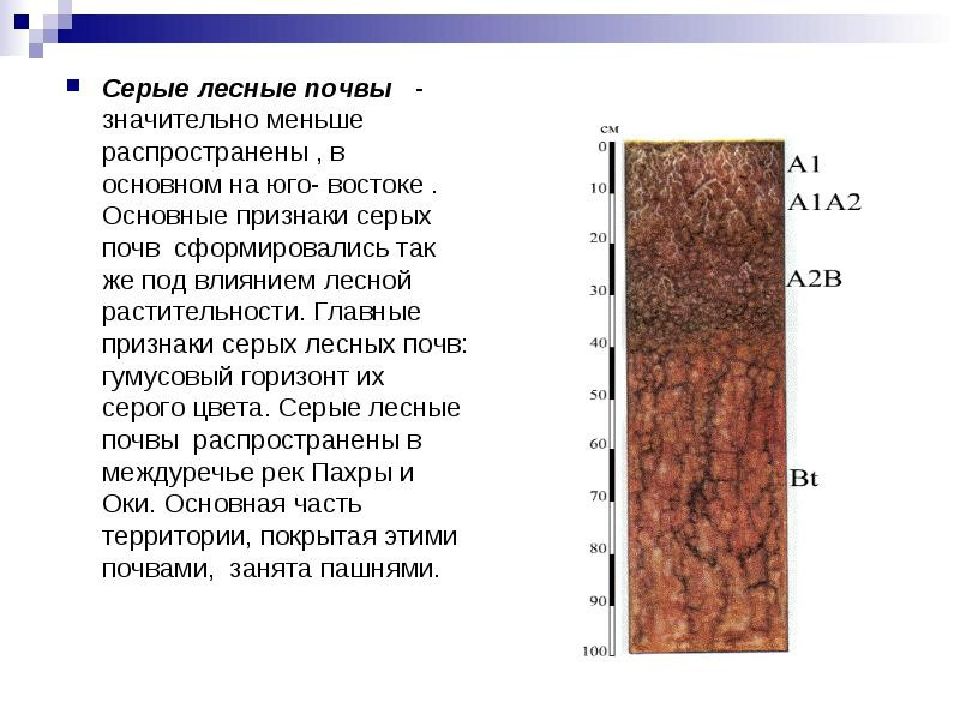

Широколиственные леса Серые лесные мощный гумусовый горизонт, ежегодный значительный растительный опад, высокое плодородие

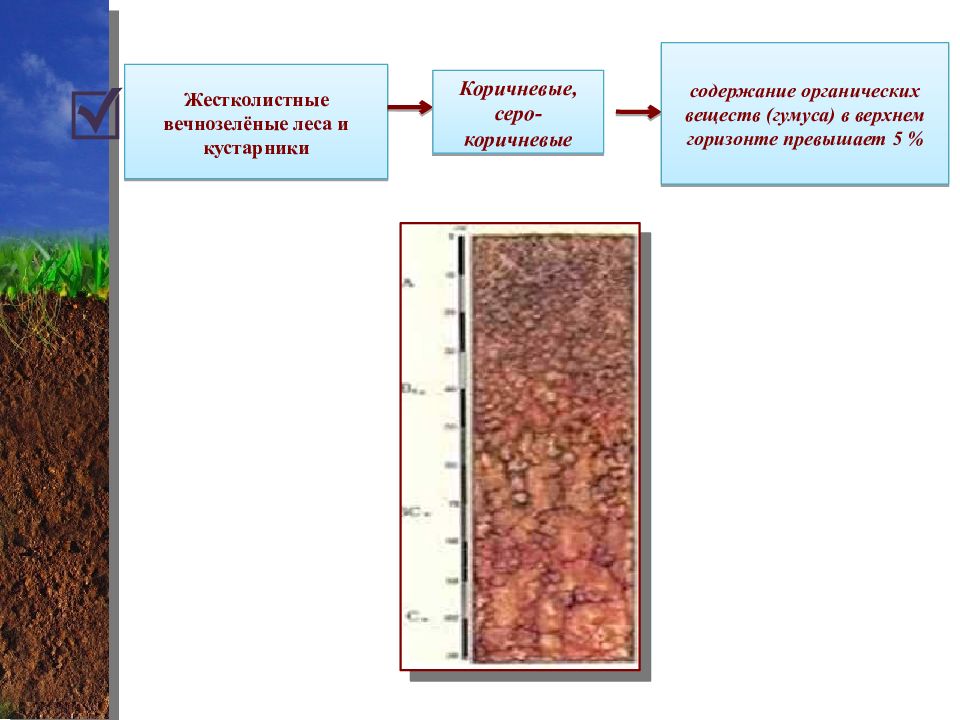

Слайд 24

Жестколистные вечнозелёные леса и кустарники Коричневые, серо-коричневые содержание органических веществ (гумуса) в верхнем горизонте превышает 5 %

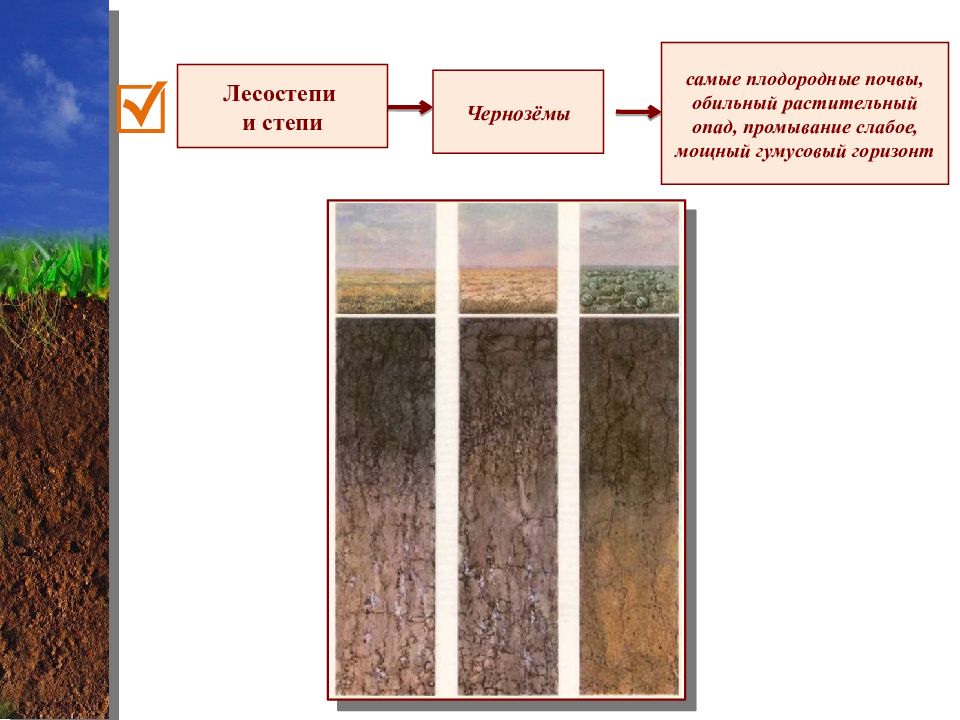

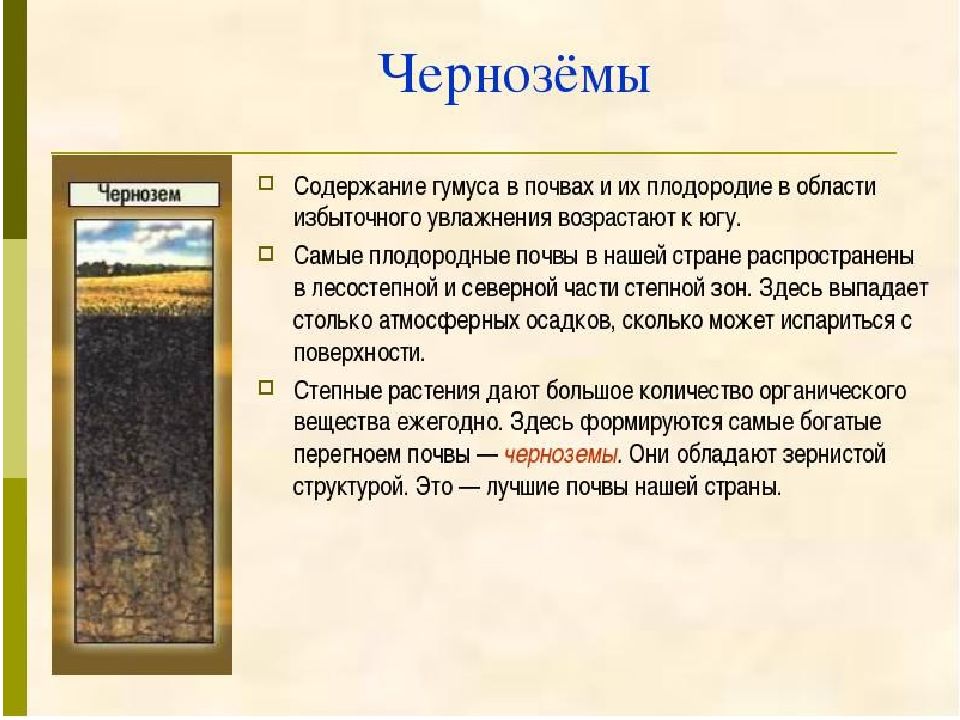

Слайд 25

Лесостепи и степи Чернозёмы самые плодородные почвы, обильный растительный опад, промывание слабое, мощный гумусовый горизонт

Слайд 27

Лугово-черноземные почвы И наче черноземовидные почвы, темноцветные почвы, долинные почвы, широко распространены в лесостепной и степной полосе среди черноземных почв. Площадь их около 21 млн. га. Они приурочены к недренированным равнинам, к пониженным элементам рельефа — склонам, депрессиям, лощинам, лиманам. Формируются под лугово-степной растительностью и лиственными лесами при дополнительном увлажнении или за счет местного временного скопления влаги поверхностного стока с более высоких элементов рельефа, или за счет подпитывания почвенно-грунтовыми водами, или при одновременном действии этих двух факторов. Для этих почв характерно чередование периодов с промачиванием профиля на более или менее значительную глубину и периодов с подтягиванием влаги ближе к поверхности при постоянном подпитывании нижних горизонтов почвенно-грунтовыми водами почти весь период вегетации. Глубина грунтовых вод или сезонной верховодки колеблется на 3-7 м, но в сухие периоды может опускаться глубоко, поэтому в профиле почв могут исчезнуть признаки, отличающие их от автоморфных черноземов. В этом случае для выделения лугово-черноземных почв необходимо проанализировать условия их залегания, состояние культурной и естественной растительности.

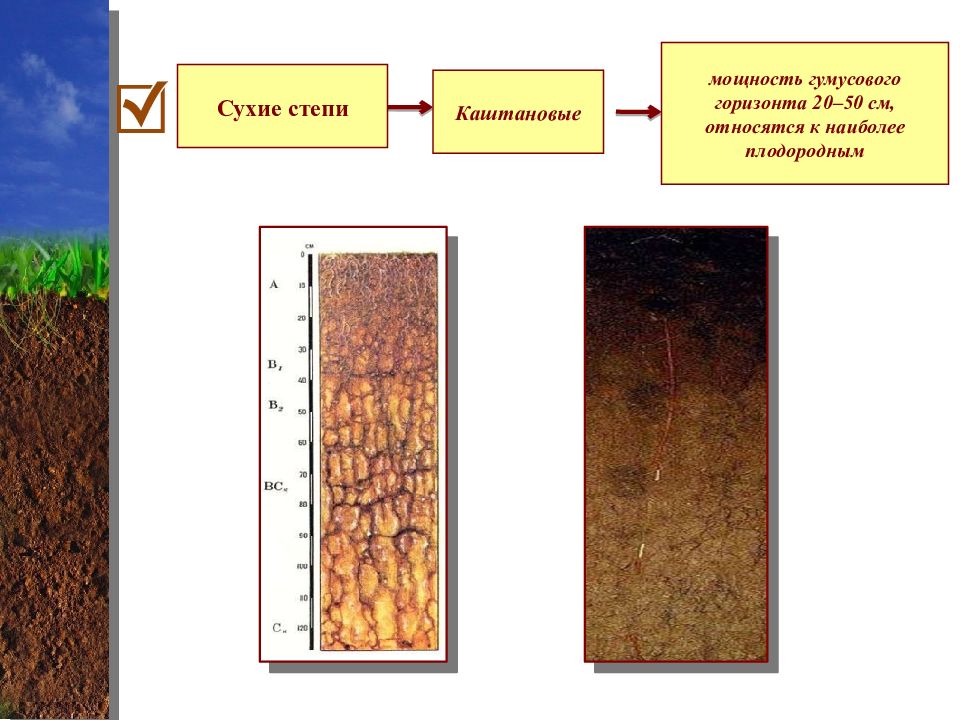

Слайд 28

Сухие степи Каштановые мощность гумусового горизонта 20–50 см, относятся к наиболее плодородным

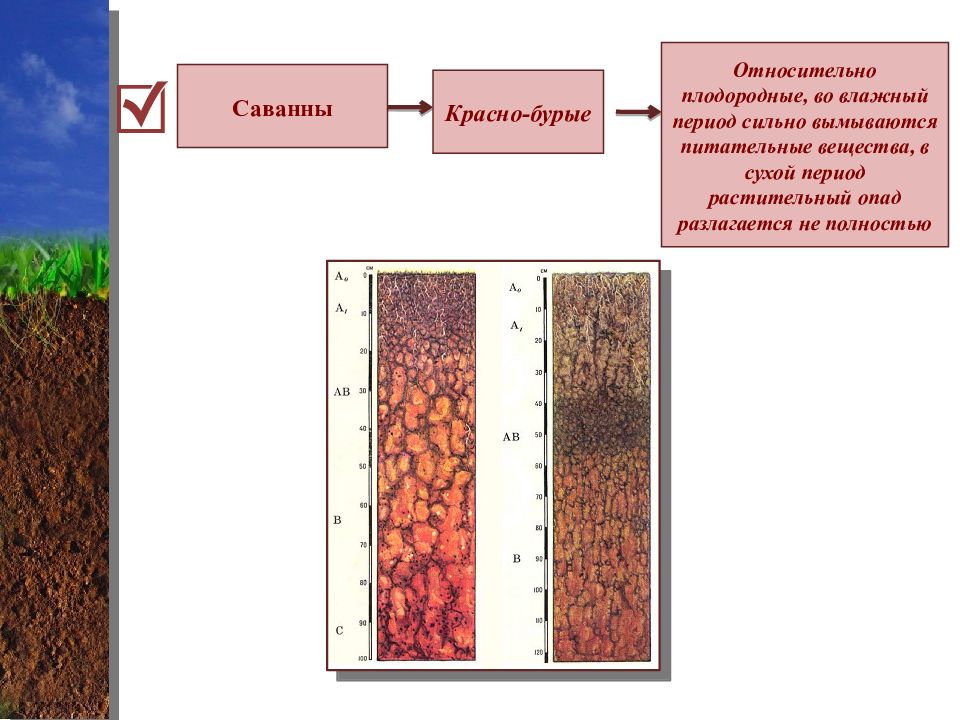

Слайд 31

Саванны Красно-бурые Относительно плодородные, во влажный период сильно вымываются питательные вещества, в сухой период растительный опад разлагается не полностью

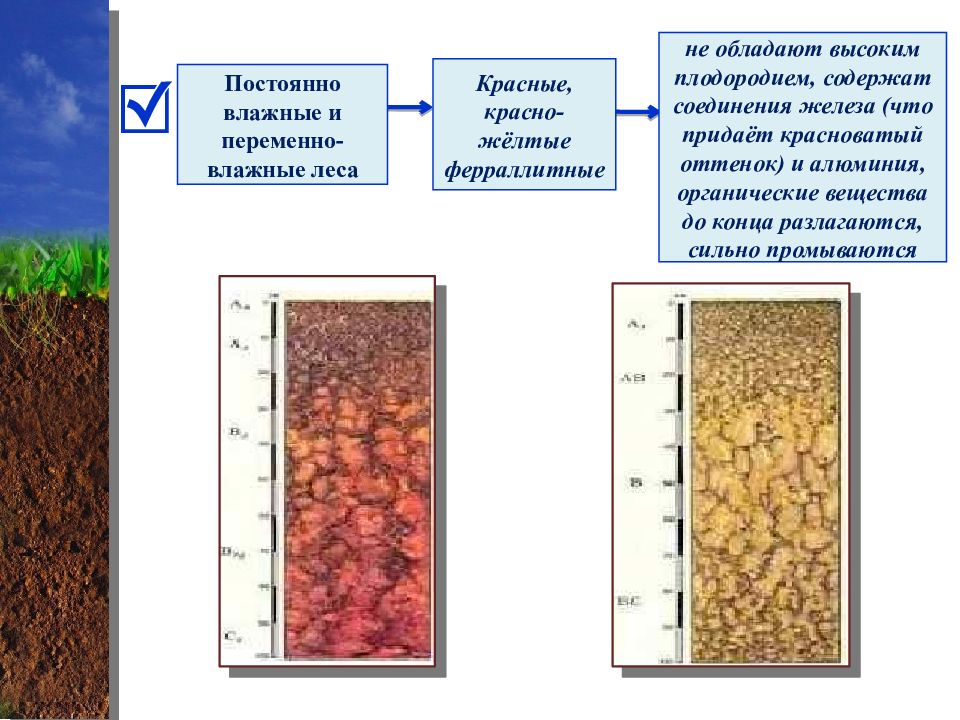

Слайд 32

Постоянно влажные и переменно-влажные леса Красные, красно-жёлтые ферраллитные не обладают высоким плодородием, содержат соединения железа (что придаёт красноватый оттенок) и алюминия, органические вещества до конца разлагаются, сильно промываются

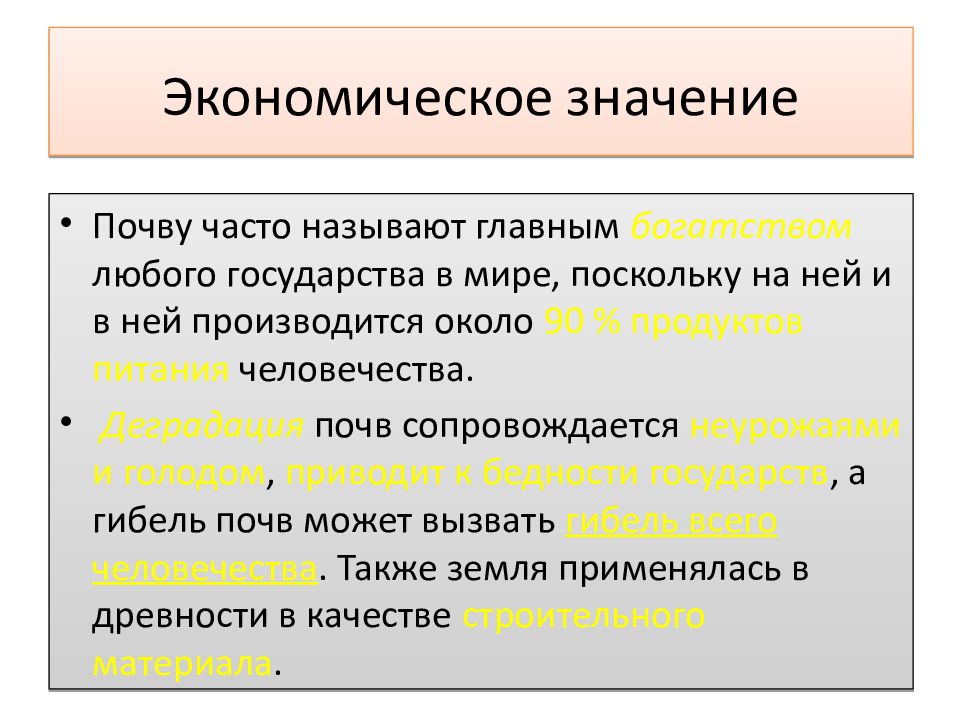

Слайд 35: Экономическое значение

Почву часто называют главным богатством любого государства в мире, поскольку на ней и в ней производится около 90 % продуктов питания человечества. Деградация почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности государств, а гибель почв может вызвать гибель всего человечества. Также земля применялась в древности в качестве строительного материала.