Слайд 2: Введение

Целью работы является изучение понятия исчерпаемости природных ресурсов в условиях масштабного антропогенного воздействия на окружающую среду. Задачи: изучить понятие “природные ресурсы”; рассмотреть классификацию природных ресурсов; проанализировать проблему исчерпаемости природных ресурсов на примерах, рассмотренных в классификации.

Слайд 3: Природные ресурсы

Природные ресурсы — это элементы природы, часть всей совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды, которые используются при данном уровне развития производственных сил для удовлетворения разнообразных потребностей общества и общественного производства.

полезные ископаемые (минеральные ресурсы); водные ресурсы (с точки зрения водопотребления и водопользования); земельные ресурсы (как необходимый элемент сельскохозяйственного производства и объект недвижимости); биологические (растительные и животные) ресурсы; климатические ресурсы ; воздушные ресурсы ; ресурсы энергии природных процессов (солнечная энергия, ветер, приливы — отливы, внутреннее тепло Земли и др.); интегральные ресурсы (например, рекреационные).

неисчерпаемые, использование которых не приводит к видимому истощению их запасов (солнечная энергия, энергия воды и ветра, земное тепло); исчерпаемые невозобновимые, непрерывное использование которых может привести к уменьшению до уровня, при котором дальнейшая эксплуатация становится невозможна или экономически нецелесообразна; исчерпаемые возобновимые, которым свойственна возможность восстановления (флора, фауна, вода).

Слайд 6

В зависимости от типа ресурса рекомендуются различные подходы для обеспечения рационального природопользования. Масштаб использования возобновимых ресурсов надо соотносить, со скоростью их самовосстановления, определяя научно обоснованные квоты вырубки леса, вылова рыбы, потребления водных ресурсов. Эксплуатацию невозобновимых ресурсов следует минимизировать, экономически поощряя все формы сбережения, сокращения доли отходов, перехода на использование неисчерпаемых или возобновимых ресурсов, разработки и скорейшего внедрения новых, более совершенных технологий.

Слайд 7: Исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы

К ним относятся в первую очередь минеральные ресурсы. Минеральные ресурсы — это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии (рудные и нерудные ископаемые, гидротермические источники и др.). Все основные экономически важные минеральные ресурсы можно условно подразделить на 5 групп: строительные материалы; топливные ресурсы; сельскохозяйственные удобрения; руды для черной металлургии; руды для цветной металлургии.

Слайд 8

По современным данным, мировых ресурсов важнейших металлов может хватить при нынешнем уровне добычи полезных ископаемых на срок от 20 до 200 лет. В течение XX в. из недр Земли было извлечено до 85-90% добытых за всю историю человечества угля, черных и цветных металлов. Несмотря на то что человечество беспрестанно увеличивает ежегодную добычу полезных ископаемых, угроза их полного исчерпания не является главной проблемой. По мере использования одних месторождений открывают следующие, и соотношение между добычей и резервом главных в экономике ресурсов остается в течение десятилетий достаточно постоянным. Однако запасы высококонцентрированного сырья неуклонно снижаются.

Слайд 9

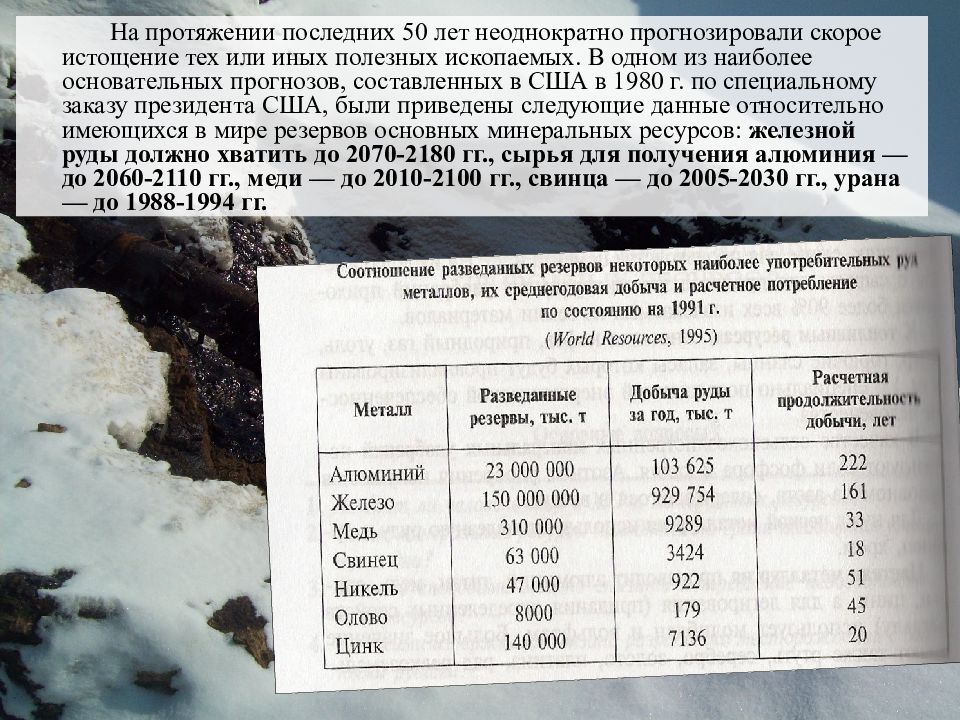

На протяжении последних 50 лет неоднократно прогнозировали скорое истощение тех или иных полезных ископаемых. В одном из наиболее основательных прогнозов, составленных в США в 1980 г. по специальному заказу президента США, были приведены следующие данные относительно имеющихся в мире резервов основных минеральных ресурсов: железной руды должно хватить до 2070-2180 гг., сырья для получения алюминия — до 2060-2110 гг., меди — до 2010-2100 гг., свинца — до 2005-2030 гг., урана — до 1988-1994 гг.

Слайд 10

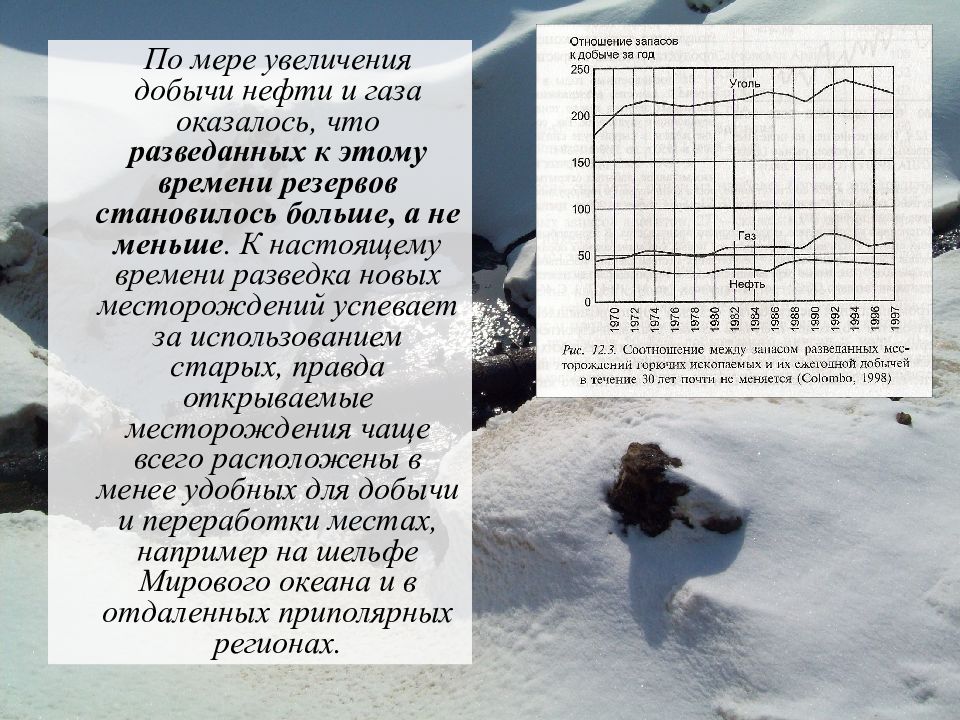

По мере увеличения добычи нефти и газа оказалось, что разведанных к этому времени резервов становилось больше, а не меньше. К настоящему времени разведка новых месторождений успевает за использованием старых, правда открываемые месторождения чаще всего расположены в менее удобных для добычи и переработки местах, например на шельфе Мирового океана и в отдаленных приполярных регионах.

Слайд 11

Можно отметить и такие негативные моменты, как увеличение затрат на геолого-разведочные работы и добычу полезных ископаемых, поскольку найти полезное ископаемое становится все труднее, и в разработку приходится вовлекать месторождения с более бедными рудами, находящимися к тому же в более сложных геологических условиях. Научно-технический прогресс требует широкого применения цветных и редких металлов. Но их содержание в руде обычно не превосходит 1—3%. Кроме того, коэффициент извлечения для этих металлов 50—70%, а для редких металлов — 4—20%. Остальная порода накапливается в отвалах. Существенного улучшения результатов можно достичь при комплексном извлечении полезных компонентов из руды. Экономически открытый способ добычи полезных ископаемых выгоднее, чем шахтный, но и он влечет за собой отрицательные последствия. Для того чтобы добыть полезные ископаемые таким образом, надо с каждым годом снимать все больше пустой породы, что увеличивает площади, изымаемые из землепользования, и количество пустой породы в отвалах. Из-за запыления местности при открытом способе добычи понижается урожайность сельскохозяйственных культур в близлежащих районах.

Слайд 13: Водные ресурсы

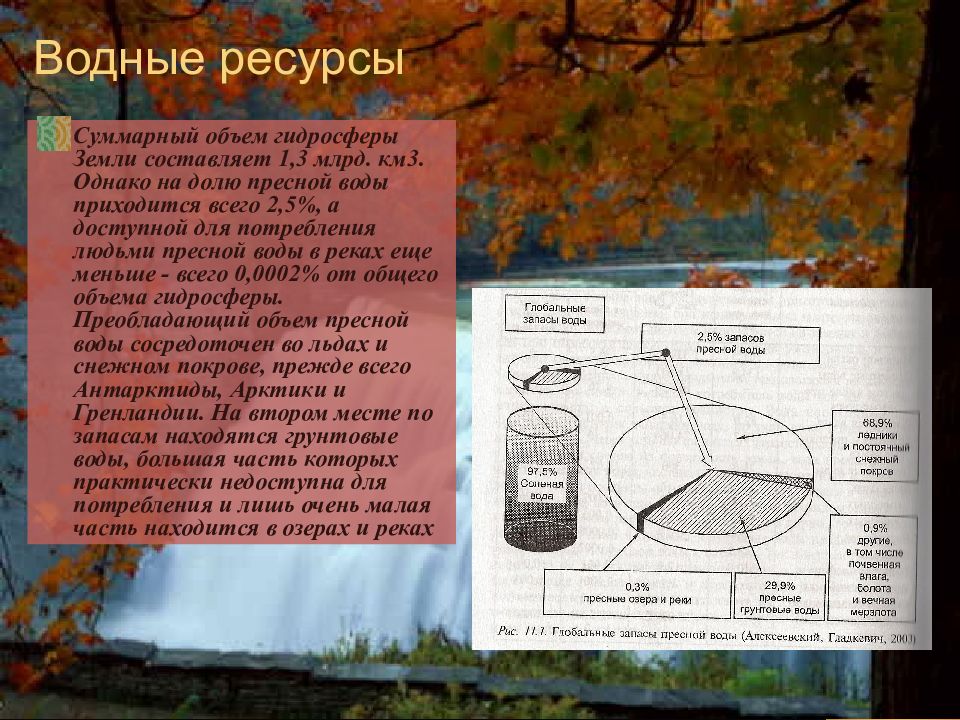

Суммарный объем гидросферы Земли составляет 1,3 млрд. км3. Однако на долю пресной воды приходится всего 2,5%, а доступной для потребления людьми пресной воды в реках еще меньше - всего 0,0002% от общего объема гидросферы. Преобладающий объем пресной воды сосредоточен во льдах и снежном покрове, прежде всего Антарктиды, Арктики и Гренландии. На втором месте по запасам находятся грунтовые воды, большая часть которых практически недоступна для потребления и лишь очень малая часть находится в озерах и реках

Слайд 14

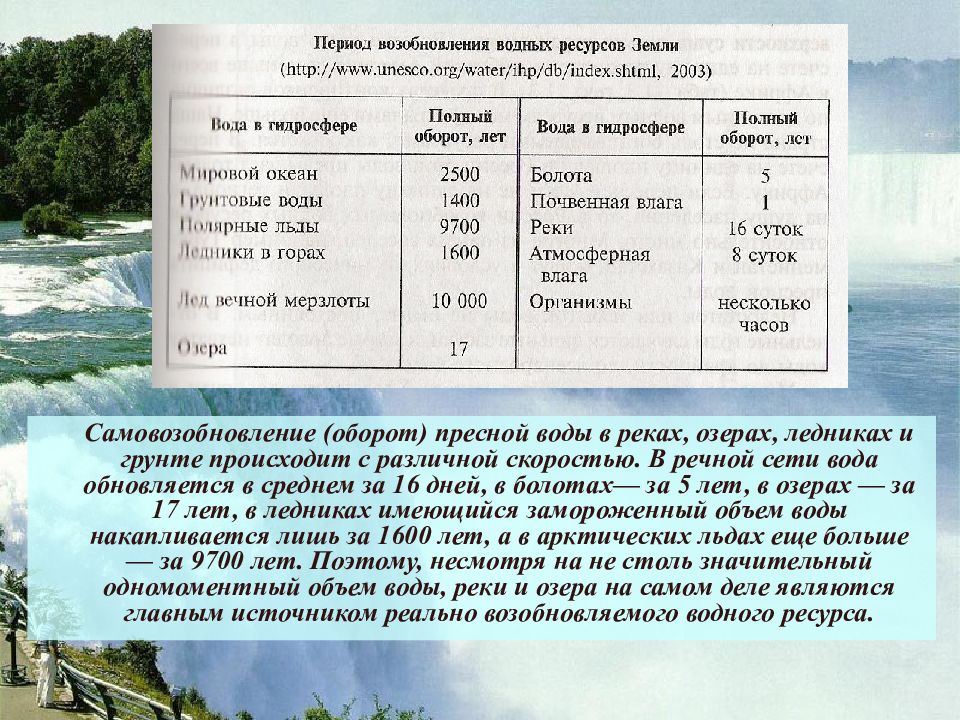

Самовозобновление (оборот) пресной воды в реках, озерах, ледниках и грунте происходит с различной скоростью. В речной сети вода обновляется в среднем за 16 дней, в болотах— за 5 лет, в озерах — за 17 лет, в ледниках имеющийся замороженный объем воды накапливается лишь за 1600 лет, а в арктических льдах еще больше — за 9700 лет. Поэтому, несмотря на не столь значительный одномоментный объем воды, реки и озера на самом деле являются главным источником реально возобновляемого водного ресурса.

Слайд 15

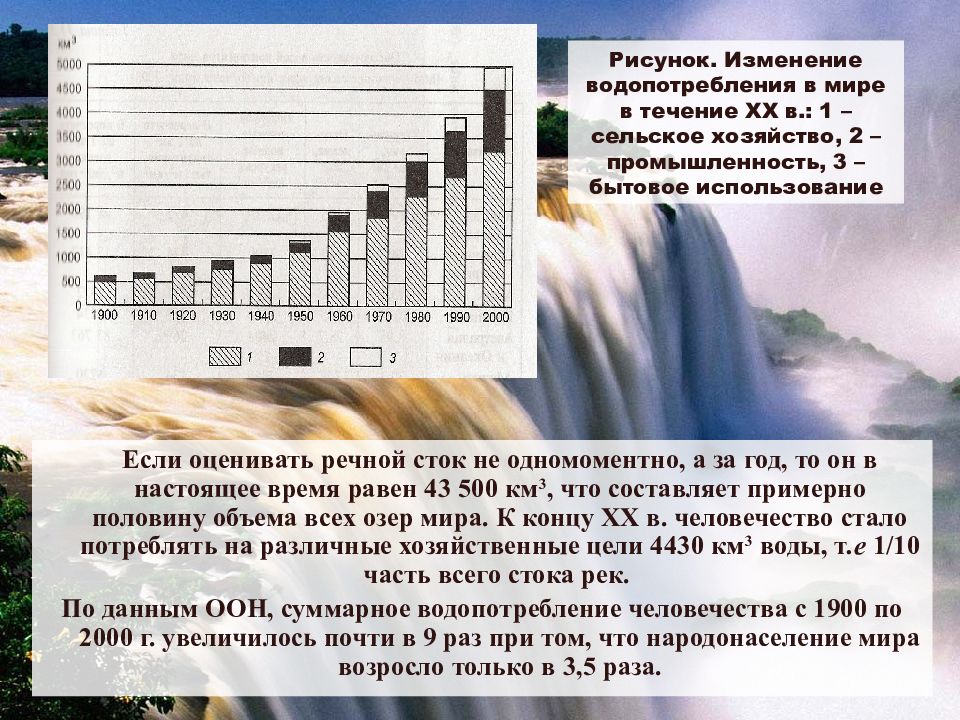

Если оценивать речной сток не одномоментно, а за год, то он в настоящее время равен 43 500 км 3, что составляет примерно половину объема всех озер мира. К концу XX в. человечество стало потреблять на различные хозяйственные цели 4430 км 3 воды, т.е 1/10 часть всего стока рек. По данным ООН, суммарное водопотребление человечества с 1900 по 2000 г. увеличилось почти в 9 раз при том, что народонаселение мира возросло только в 3,5 раза. Рисунок. Изменение водопотребления в мире в течение XX в.: 1 – сельское хозяйство, 2 – промышленность, 3 – бытовое использование

Слайд 16

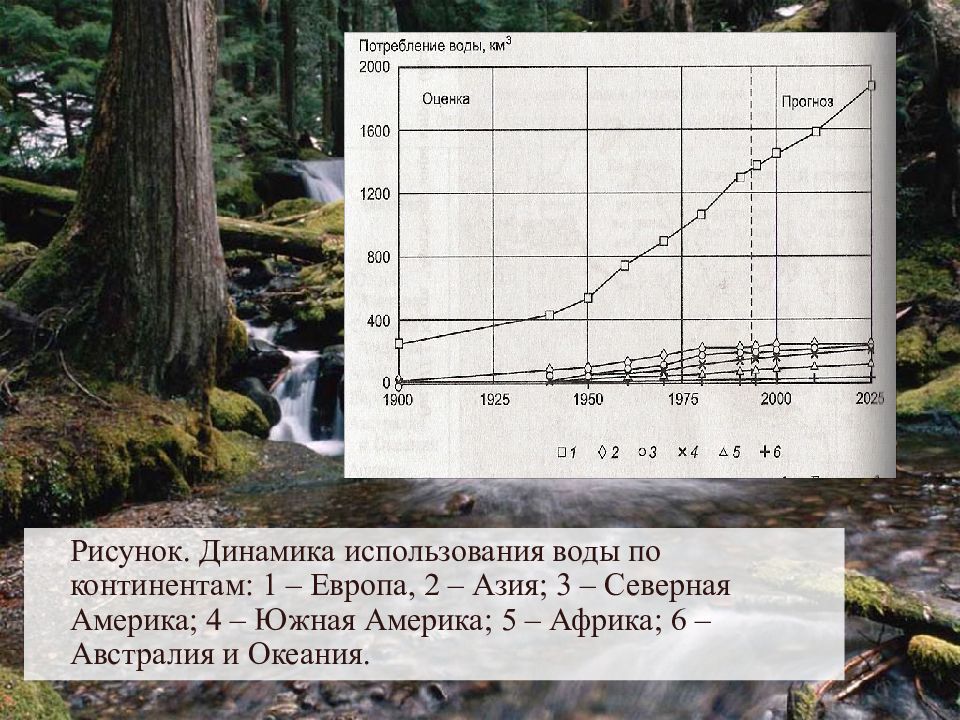

Рисунок. Динамика использования воды по континентам: 1 – Европа, 2 – Азия; 3 – Северная Америка; 4 – Южная Америка; 5 – Африка; 6 – Австралия и Океания.

Слайд 17: Биологические ресурсы

Ресурсы животного мира - это совокупность всех видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), населяющих определённую территорию или среду и находящихся в состоянии естественной свободы. Ресурсы растительного мира - совокупность растительных сообществ, населяющих Землю или отдельные ее регионы.

Слайд 18: Ресурсы животного мира

Ресурсы животного мира относятся к биологическим ресурсам. Основным отличием биологических ресурсов является их самовоспроизводимость - восстановление численности за определенный промежуток времени. Этот признак биоресурсов показывает, что при условии их рационального использования эксплуатация этих ресурсов возможна в течение неограниченно длительного периода. Однако именно их возобновимость вызывала самоуспокоенность и вела к тому, что, истребляя ценные виды животных и растений, человек не думал и зачастую препятствовал их естественному возобновлению. В общей сложности с 1600 г. исчезли 226 видов и подвидов позвоночных животных (причем за последние 60 лет — 76 видов) и около 1000 видов находится под угрозой гибели.

Слайд 19

В настоящий момент можно выделить два основных направления, по которым идет воздействие на животный мир. Первое направление - прямое (целенаправленное) воздействие на определенные виды животных (отлов, отстрел), включающее и незаконное изъятие видов. Второе направление - опосредованное воздействие: загрязнение окружающей среды (биологическое и микробиологическое); изменение среды обитания; хозяйственная деятельность; интродукция новых видов. В результате прямого истребления и косвенного воздействия происходит обеднение и безвозвратная потеря природного генофонда, нарушение экосистем и изменение отдельных параметров, биосферы ведущее, как правило, к уменьшению ее устойчивости.

Слайд 20: Ресурсы растительного мира

В лесах накоплена большая часть органического вещества планеты, основное суммарное биологическое разнообразие. Леса играют важную роль в фотосинтезе, кислородном балансе, поглощении диоксида углерода и в целом в стабилизации климата на Земле. При правильном их потреблении появляется возможность неограниченно долго получать биологическую продукцию, производимую лесными экосистемами. По природно-климатическим ограничениям леса могут занимать примерно 40-50% территории суши, но к настоящему времени они занимают меньшую площадь — 38,8 млн км 2. Леса наиболее продуктивны среди всех наземных экосистем. За год в них образуется 80 млрд. т новой биомассы (сухого вещества) и отмирает примерно столько же. Это составляет 2/3 всего прироста биомассы растений на суше. При этом за счет фотосинтеза выделяется кислород, в результате чего лесные экосистемы мира наряду с Мировым океаном являются основными "легкими планеты".

Слайд 21

До масштабного распространения человечества по Земле леса занимали примерно 60 млн. км 2. К 1954 г. хорошие леса покрывали уже только 41 млн. км2 (из них 28 млн. км сплошные леса и 13 млн. км2 разреженные леса). К этому надо добавить еще 6,75 млн. км 2 деградирующих лесов в развивающихся странах и 4,1 млн. км 2 посевов восстанавливаемого леса. Все вместе приблизительно 52 млн. км 2, что составляет 35% поверхности суши. К началу XXI в. леса остались лишь на 29,6% территорий суши, занимая 38,7 млн. км 2, из которых 95% это естественные экосистемы, а 5% лесопосадки. По данным ООН, только за последние 10 лет леса сокращались на 94 тыс. км ежегодно. Но и то, что осталось, представляет огромное богатство, неравномерно распределенное по континентам. На Россию приходится 22,4% всех лесов мира.

Слайд 22

В последние полвека нарастает вырубка лесов в тропическим регионе. В Южной Америке, Африке и Азии (без России) еще сохранились леса на огромных территориях, в совокупности представляющих более половины всей залесенной площади суши. Наиболее ценные и в то же время вырубаемые в последние десятилетия леса расположены в Бразилии, Индонезии, Колумбии, Малайзии и других странах. По оценкам ФАО, в 2000 г. глобальное сокращение лесов за 1990-е годы составило 2%, а тропических лесов — 10%. За одно десятилетие на поверхности Земли леса сократились на 14,6 млн га.

Слайд 23

Во всех экономически развитых странах вырубка леса компенсируется его посадкой. В то время как в слаборазвитых странах, особенно тропического региона, продолжается обезлесение со средней скоростью 12,6% в год, площади, занятые лесами в Европе, в последнее десятилетие ежегодно увеличиваются на 0,1%, в США — на 0,2, в России — на 0,01%. Если в 1980 г. вся площадь посаженных в мире лесов составляла 85-100 млн. га, то к 1995 г. она почти удвоилась (161-181 млн. га). В течение 1990-х годов лесные плантации ежегодно увеличивались на 3,1 млн. га. По данным 2000 г., более всего лесов посажено в Китае (45 083 га), Индии (32 578 га), России (17 340 га), США (16 238 га) и Японии (10 682 га).

Последний слайд презентации: ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ВОЗМОЖНОСТИ ИСЧЕРПАНИЯ ПРИРОДНЫХ: Заключение

Социально-экономическое развитие человечества во второй половине ХХ века сопровождалось и продолжает сопровождаться в начале 3-го тысячелетия истощением природных ресурсов, деградацией и загрязнением природной окружающей среды, ростом общего уровня смертности и заболеваемости населения, включая и детское. Тяжелая экологическая ситуация порождена системой нерационального, расточительного природопользования и является важной характеристикой и составным элементом социально-экономического, политического, духовного и культурного кризиса как в нашей стране, так и в мире в целом. В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план. Под угрозой исчезновения находятся неисчерпаемые на первый взгляд биологические ресурсы, такие как животные и растительные. Подходят к концу запасы легкодоступных минерально-сырьевых ресурсов. Реализация более труднодоступных месторождений потребует от человечества куда большей изобретательности.