Слайд 2

Наверняка медь была первым металлом, с которым познакомились древние люди. Первые свои орудия делали они из кремниевой и железной руды, из меди, и уже потом научились изготовлять их из бронзы и железа. Сплав меди с оловом ( бронзу ) получили впервые за 3000 лет до н. э. на Ближнем Востоке. Бронза привлекала людей прочностью и хорошей ковкостью, что делало её пригодной для изготовления орудий труда и охоты, посуды, украшений. Все эти предметы находят в археологических раскопах.

Слайд 3

Медь была известна человеку с глубокой древности. Добычу меди называют прабабушкой металлургии. Её добыча и выплавка были налажены еще в Древнем Египте, во времена фараона Рамзеса II (1300—1200 гг. до н. э.). Древние египтяне нагнетали воздух в плавильные печи с помощью мехов, а древесный уголь получали из акации и финиковой пальмы. Они выплавили около 100 т чистой меди.

Слайд 5: МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДНЫХ РУД

В современном народном хозяйстве Cu после Fe и Al является наиболее распространенным металлом и во многих областях техники незаменима. Основными потребителями меди являются: 1) электротехническая промышленность (используется высокая электропроводность - силовые кабели, провода, обмотки энергосберегающих электроприводов и силовых трансформаторов ), расходуется около 50% получаемой меди; 2) машиностроение (медь идет на изготовление сплавов: бронзы, латуни – кумулятивные боеприпасы, оружейные гильзы) — 20%, строительство (кровли и фасады) — 15%, транспортное машиностроение — 10%, прочие отрасли — 5%.

Слайд 7

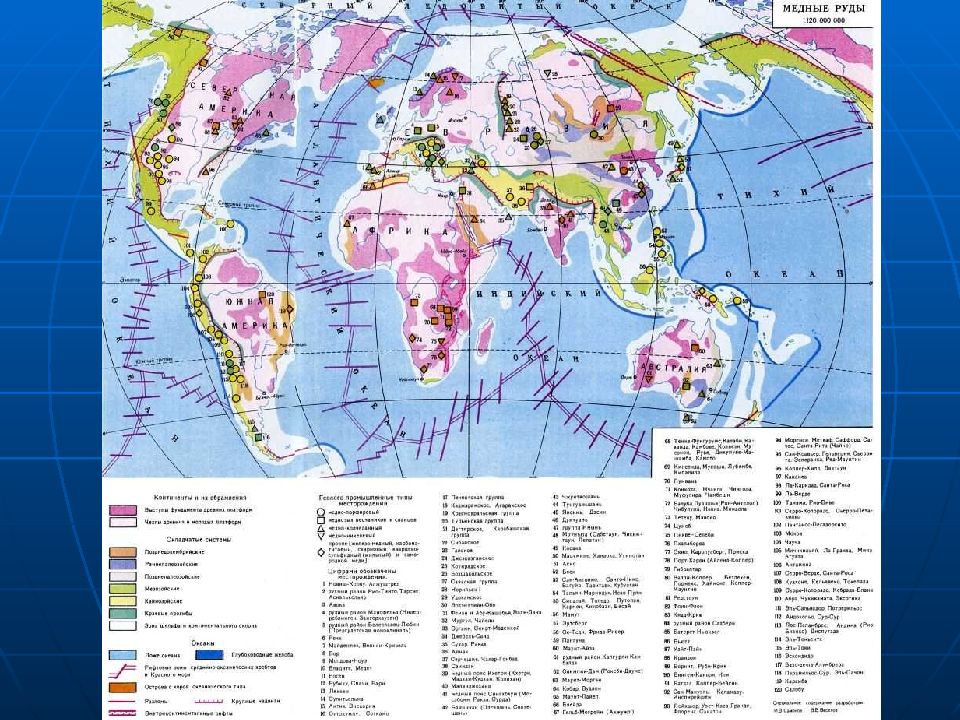

Разведанные мировые запасы меди на конец 2008 года составляют 1 млрд. т, из них подтверждённые — 550 млн. т. Причём, оценочно, считается что глобальные мировые запасы на суше составляют 3 млрд. т, а глубоководные ресурсы оцениваются в 700 млн. т. Основные страны с богатыми месторождениями меди это : Чили-22%, США-12%, Китай -6%, Казахстан-5%, Польша-5%, Индонезия-4%, Россия-3%, Замбия-3%. Лидируют по добыче медной руды ( данные ICSG) : Чили-34%, США-10%, Индонезия-8%, Перу-7%, Австралия-6%, Канада-5%, Россия-4%, Польша-3%.

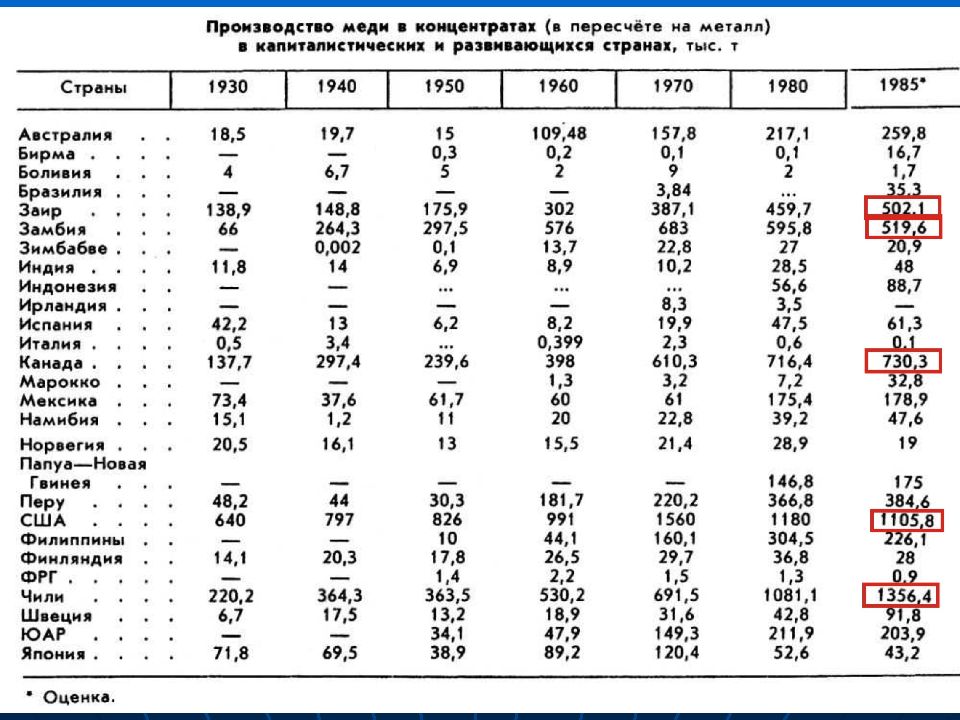

Слайд 9: Динамика добычи медной руды в мире

Слайд 10

Самые крупные в мире запасы медных руд сосредоточены в вулканических породах (порфирах) Чилийских Анд. Мировые запасы экономически рентабельных месторождений по разным оценкам составляют 340-470 миллионов тонн. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производства меди современных извлекаемых запасов хватит лишь до 2050 г. Крупнейшие компании по добыче медной руды: Codelco-11%, Phelps Dodge-8%, Rio Tinto-7%, BHP Billiton-7%, Grupo Mexico-5%, PT Pakuafu Indah-5%, Angio American-4%, Норильский никель-3%, KGHM Polska Miedz 3%.

Слайд 12

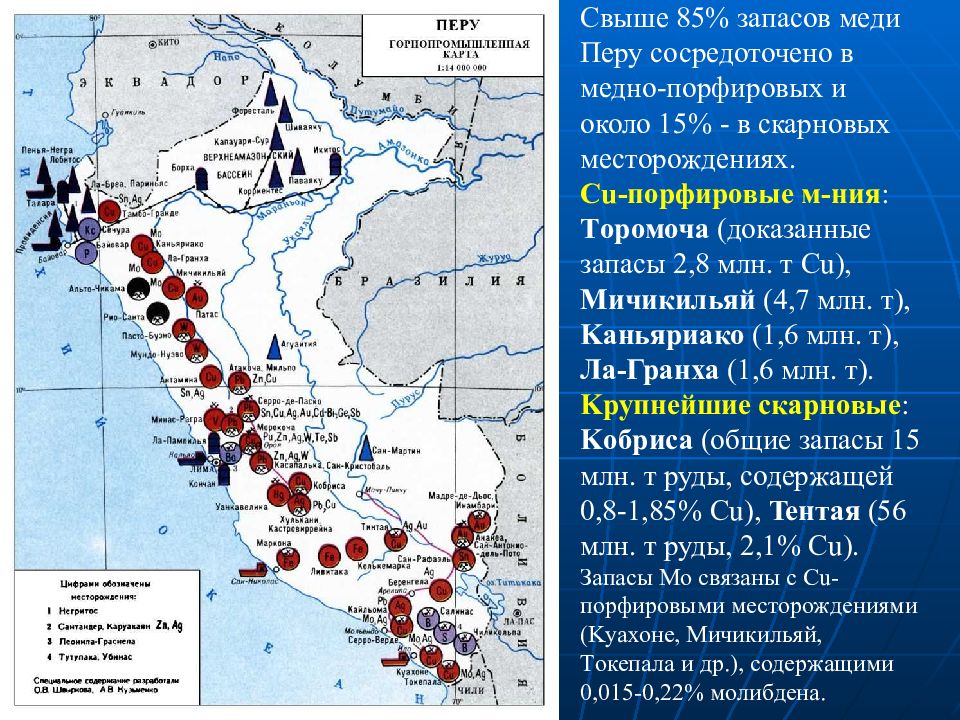

Cвыше 85% запасов меди Перу сосредоточено в медно-порфировых и около 15% - в скарновых месторождениях. Cu -порфировые м-ния : Tоромоча (доказанные запасы 2,8 млн. т Cu ), Mичикильяй (4,7 млн. т), Kаньяриако (1,6 млн. т), Лa-Гранха (1,6 млн. т). Kрупнейшие скарновые : Kобриса (общие запасы 15 млн. т руды, содержащей 0,8-1,85% Cu ), Teнтая (56 млн. т руды, 2,1% Cu ). Запасы Mo связаны c Cu -порфировыми месторождениями (Kуахоне, Mичикильяй, Tокепала и др.), содержащими 0,015-0,22% молибдена.

Слайд 13

К крупнейшим месторождениям относятся: в Чили Чукикамата (отрабатывается более 100 лет (26млн. т), Эскондида (24 млн. т) (отрабатывается с 1990 г.), Кольяуаси (17 млн. т), в Индонезии Грасберг (27,1млн т), в России Октябрьское (16 млн. т) и Удокан (14 млн. т). В числе недавно освоенных крупных месторождений относятся: Антамина в Перу, Эль-Тесоро в Чили, Салобу и Соссегу в Бразилии, Нурказган в Казахстане. Активно разведываются Оюн-Толгой в Монголии, Пэббл на Аляске, Эль-Пачон в Аргентине. В число крупнейших медных рудников открытого типа (карьеров) входят: Эскондида ( годовая мощность 1200 тыс. т), Грасберг (годовая мощность 800 тыс. т), Чукикамата (годовая мощность 600 тыс. т). Крупнейшие подземные рудники в мире: самый большой в мире чилийский Эль-Теньенте ( добыча около 450 тыс. т) и Андина ( мощность 250 тыс. т), польские Рудна, Польковице-Серошовице и Любин суммарно - 450 тыс. т, подземные рудники Норникеля ( мощность более 400 тыс. т).

Слайд 14

Месторождения Cu, содержащие запасы более 5 млн. т, относятся к уникальным (всего известно 18 таких месторождения, 4 из них находятся в России). Крупные месторождения имеют запасы от 1 до 5; средние – от 0,2 до 1; мелкие – менее 0,2 млн. т. Богатые руды содержат более 2% Cu ; рядовые – 1-2% Cu ; бедные – менее 1% Cu. Среднее содержание в добываемых рудах сейчас составляет 1-0,8% Cu. Для сравнения, в начале XX века добывали руды с содержанием 3, 8% Cu, а в XIX веке добывались руды со средним содержанием 10% Cu.

Слайд 16

По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США. Запасы меди России разведаны в 120 месторождениях, из них 52% заключено в месторождениях колчеданных медных и медно-цинковых руд и медистых песчаников, 45% — в месторождениях сульфидных медно-никелевых руд, 1,3% — в полиметаллических, 0,7% — в вольфрамовых и молибденовых и 0,6% — в оловянных. Около 1% запасов меди разведано в Au- рудных и Fe- рудных месторождениях. Самые крупные месторождения меди в России — Октябрьское и Талнахское в Красноярском крае (Норильский горно-промышленный район, Cu-Ni руды), Гайское, Подольское и Волковское на Урале, Удоканское в Забайкалье. Несмотря на наличие в России значительных разведанных запасов меди, степень их промышленного освоения сравнительно невысокая: на эксплуатируемые месторождения приходится менее половины всех разведанных запасов. Такие крупные месторождения, как Удоканское в Читинской обл., Юбилейное и Подольское в Башкирии, заключающие в себе четверть всех разведанных в России запасов меди, не освоены промышленностью и остаются резервными.

Слайд 18

В России добычу и обогащение медных руд осуществляют 13 горно-обогатительных и горнодобывающих предприятий. Основное количество меди (70—75%) добывается на месторождениях медно-никелевых руд предприятиями РАО «Норильский никель». Вторыми по объемам добычи меди (25—27%) являются колчеданные медные и медно-цинковые руды, месторождения которых разрабатываются на Урале (Оренбургская, Свердловская, Челябинская области и Республика Башкортостан) и Северном Кавказе (Карачаево-Черкесия). Длительная и интенсивная разработка медных месторождений Урала привела к истощению минерально-сырьевой базы действующих предприятий. По добыче Россия занимает в мировых показателях седьмое место, с долей в общих показателях 5,3%.

Слайд 20

Переработка руд и производство меди в концентратах осуществляется на 10 обогатительных фабриках медной промышленности, трех фабриках никелевой промышленности, а также на фабриках молибденовой, вольфрамовой и оловянной промышленности (по одному предприятию). Медеплавильные и рафинировочные предприятия столкнулись с проблемой нехватки отечественного сырья. Частично эту проблему они решили за счет переработки сырья, поставляемого из зарубежных стран по толлинговым** контрактам. Так, Медногорский медно-серный комбинат практически всю черновую медь производит из импортного сырья. Импортными считаются и концентраты, произведенные на предприятиях, имеющих давние производственные связи с российской медной промышленностью: в казахстанских Жезказгане, Балхаше, Глубоком и в монгольском Эрдэнэте. В 2000 г. производство меди в России было обеспечено собственными медными концентратами только на 69%, остальное завозилось из-за рубежа.

Слайд 21

** Толлинг (от английского tolling — обложение пошлиной, данью) — передача заказчиком сырья, комплектующих из одного государства компании-изготовителю в другом государстве с целью их переработки в готовую продукцию. Затем готовый продукт возвращается обратно и при этом, как правило, освобождается от таможенных пошлин. Продукция, находящаяся в толлинговом обороте, выходит из-под налогообложения, что невыгодно стране, принимающей толлинг, но зачастую выгодно предприятию-изготовителю. Толлинговые схемы в современной российской экономике привели к резкому сокращению выплат от иностранных компаний в федеральный бюджет, но способствуют сохранению квалификации специалистов в трудные времена падения производства.

Слайд 22

Среднее содержание Cu в земной коре 4,7- 10-3%, оно несколько выше для основных пород (1 • 10-2), чем для кислых (1 • 10-3). Медь — типичный халькофильный элемент и главная масса ее заключена в форме сульфидов. Она дает промышленные концентрации в эндогенных месторождениях (ликвационно-магматические, скарновые) в связи с базальтоидным и гранитоидным магматизмом. В экзогенных условиях медь обладает высокой миграционной способностью; в восстановительных условиях ионы Cu 2+ образуют устойчивые соединения с СО 3 2-, SiO 3 2-, PO 4 3-, в зоне окисления медь может выноситься и давать концентрации ниже уровня грунтовых вод.

Слайд 24

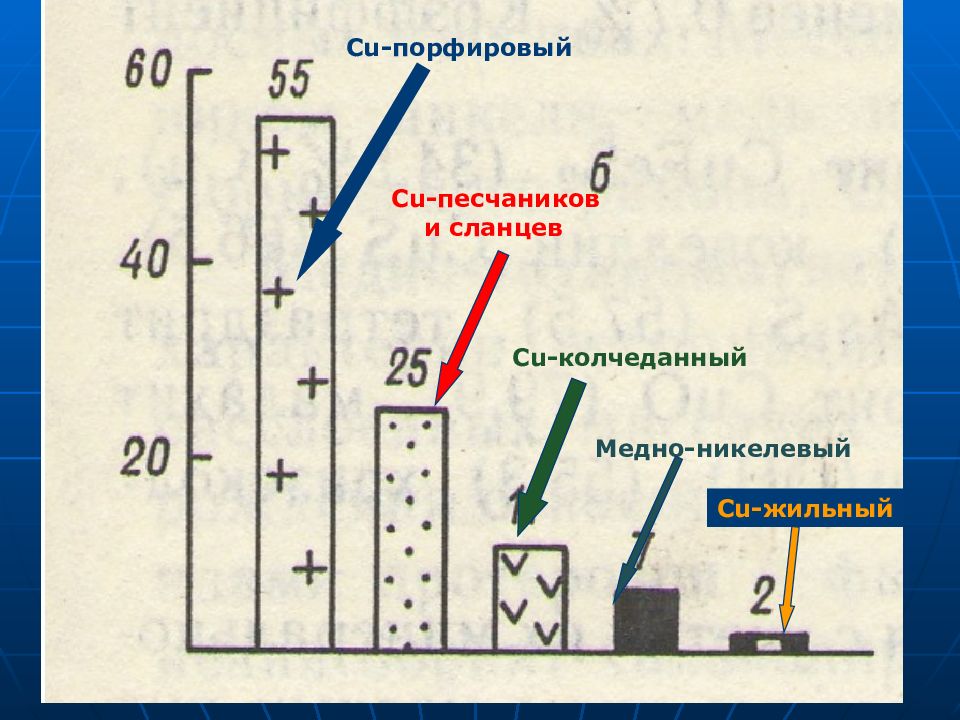

Cu- порфировый Медно - никелевый Cu- песчаников и сланцев Cu -колчеданный Cu- жильный

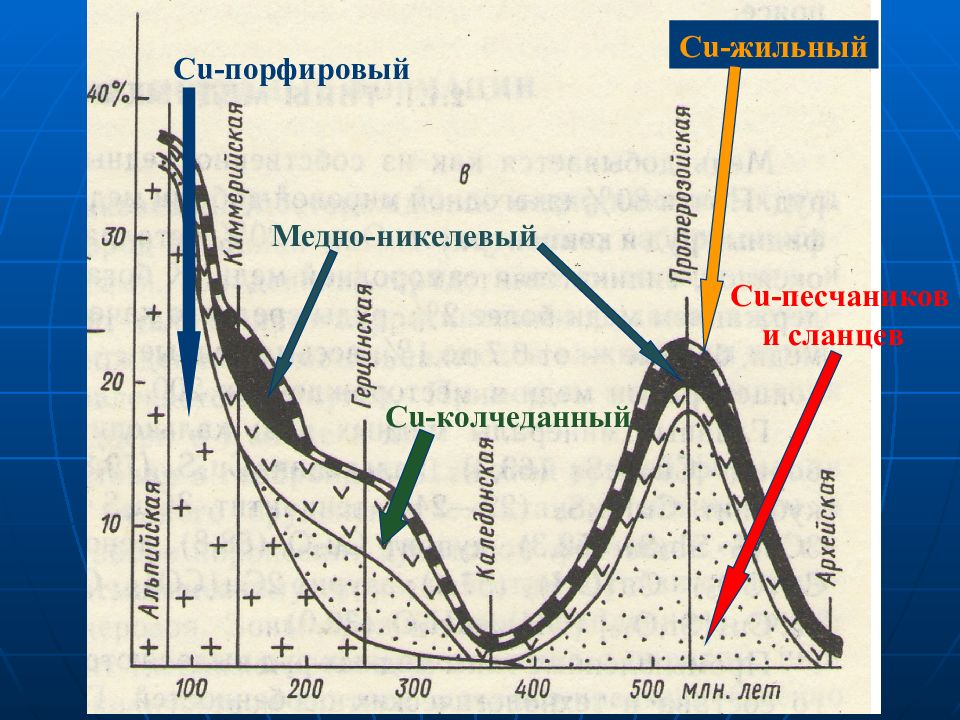

Слайд 25

Cu- порфировый Cu- песчаников и сланцев Медно - никелевый Cu -колчеданный Cu- жильный

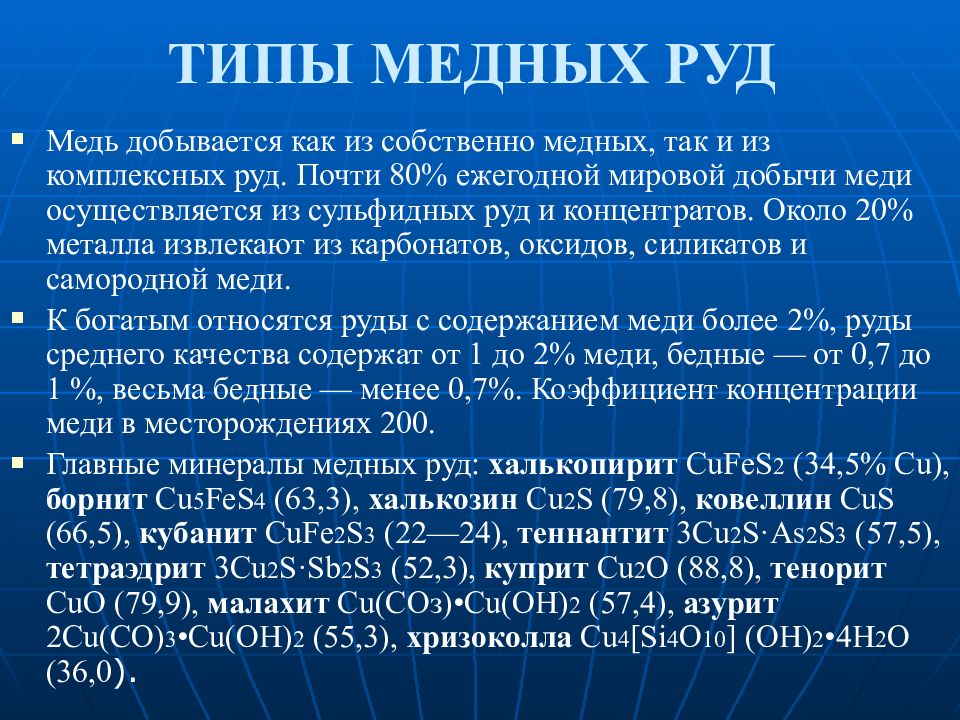

Слайд 26: ТИПЫ МЕДНЫХ РУД

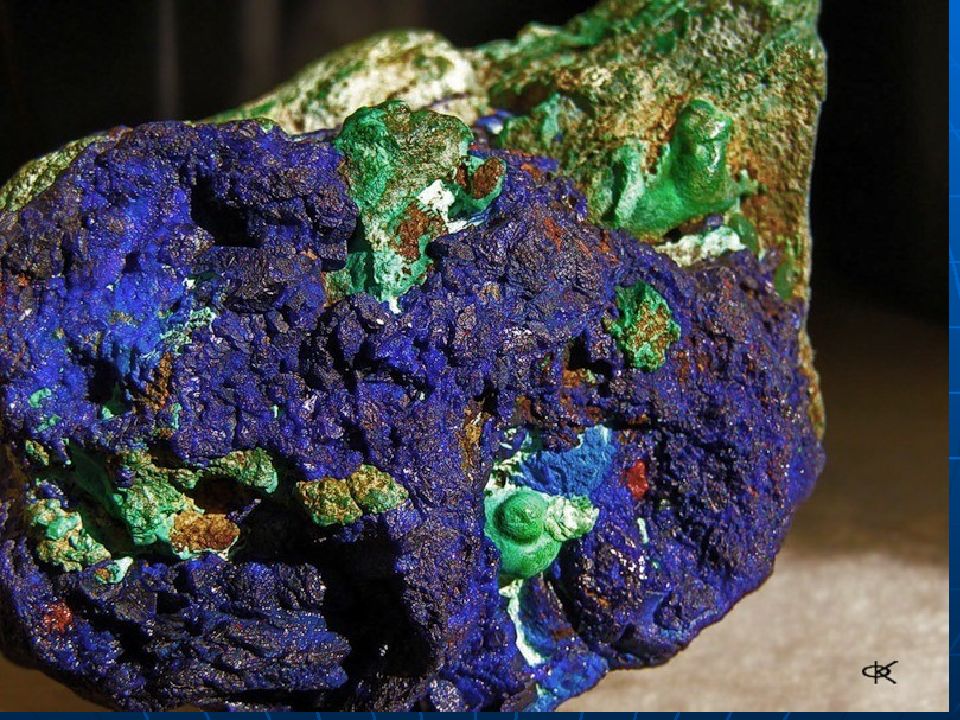

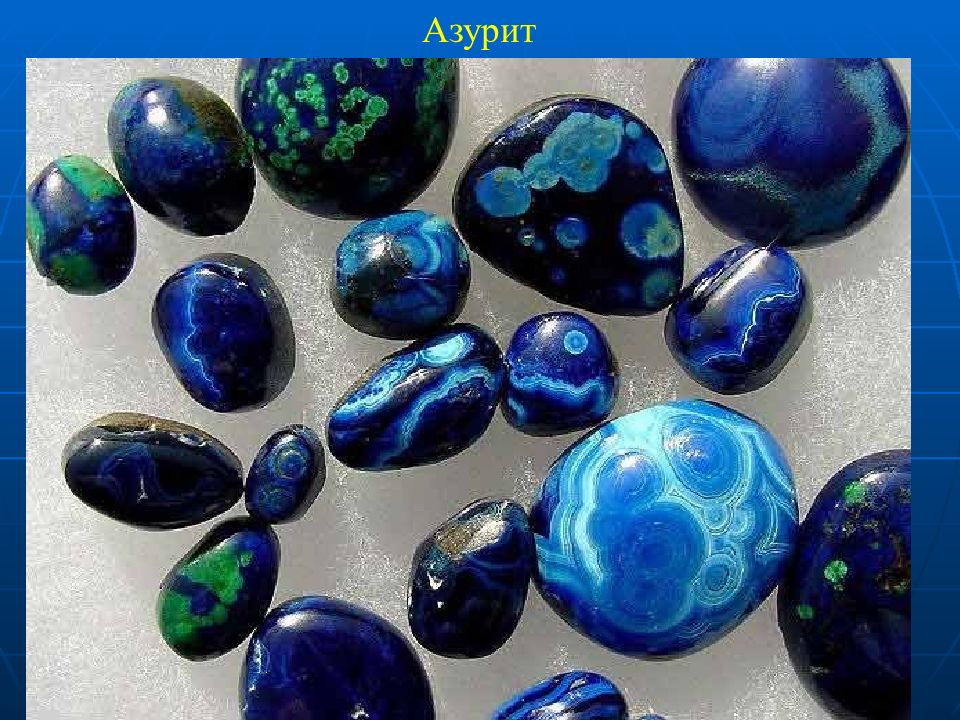

Медь добывается как из собственно медных, так и из комплексных руд. Почти 80% ежегодной мировой добычи меди осуществляется из сульфидных руд и концентратов. Около 20% металла извлекают из карбонатов, оксидов, силикатов и самородной меди. К богатым относятся руды с содержанием меди более 2%, руды среднего качества содержат от 1 до 2% меди, бедные — от 0,7 до 1 %, весьма бедные — менее 0,7%. Коэффициент концентрации меди в месторождениях 200. Главные минералы медных руд: халькопирит CuFeS 2 (34,5% С u ), борнит Cu 5 FeS 4 (63,3), халькозин C u 2 S (79,8), ковеллин CuS (66,5), кубанит CuFe 2 S 3 (22—24), теннантит 3C u 2 S·As 2 S 3 (57,5), тетраэдрит 3Cu 2 S·Sb 2 S 3 (52,3), куприт С u 2 О (88,8), тенорит С u О (79,9), малахит С u (СОз)•С u (ОН) 2 (57,4), азурит 2С u (СО) 3 •С u (ОН) 2 (55,3), хризоколла Cu 4 [Si 4 O 10 ] (ОН) 2 •4Н 2 O (36,0 ).

Слайд 29: ТИПЫ МЕДНЫХ РУД

Сульфидные меднопорфировые руды. Руды представлены рассеянной вкрапленностью рудных минералов или сетью тончайших жилок, образующих штокверк в измененных (серицитизированных и окварцованных) породах. Главные рудные минералы: пирит, халькопирит, халькозин, борнит, молибденит. При окислении возникают халькозин, малахит. Руды комплексные. В разрабатываемых рудах содержание меди от 0,4 до 1,2%, среднее содержание 0,6—0,7%; в зоне сульфидного обогащения до 2%. Наряду с медью извлекают молибден (0,005—0,05%), рений, золото, серебро.

Слайд 30: ТИПЫ МЕДНЫХ РУД

Медистые песчаники. Рудой является песчаник, в цементе которого находятся халькозин, борнит, реже халькопирит. В окисленных рудах развиты азурит, хризоколла, куприт, самородная медь. Из нерудных минералов присутствуют кварц, карбонаты. Руды в среднем содержат 3,5% меди. В богатых рудах среднее содержание составляет 6—9%, но нередко достигает 10—15%. Медистые песчаники Замбии кроме меди содержат в промышленных количествах кобальт, уран, кадмий, германий и серебро.

Слайд 31: ТИПЫ МЕДНЫХ РУД

Медно-колчеданные руды. Руды сплошные и вкрапленные (25% сульфидов). В сплошных рудах 95% рудных минералов представлено пиритом, 5% приходится на халькопирит, сфалерит, блеклые руды. Нерудные минералы представлены хлоритом, серицитом, баритом. Основные минеральные разновидности руд: халькопирит-пиритовые, халькопирит-пирит-пирротиновые, халькопирит-сфалерит-пиритовые. Обогащение руд затруднено тонкими срастаниями минералов. Руды содержат в среднем 1,4% меди, кроме того, цинк, серу, золото, серебро, кадмий, селен, теллур, галлий. На остальные типы руд — скарновые, медно-никелевые, жильные халькопиритовые и энаргитовые — приходится около 12% всей добываемой меди.

Слайд 33: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Сульфидная медно-никелевая. Месторождения медно-никелевых руд связаны с комплексом пород основной магмы (норитами, габбро-диабазами), реже пироксенитами. Оруденение представлено сплошными и вкрапленными пентландит-халькопирит-пирротиновыми рудами в рудоносных массивах. Месторождения формации являются важнейшим источником Ni, медь извлекается попутно. Примеры: месторождения Норильского района, Сёдбери в Канаде и др. Медно-титаномагнетитовая в габброидах. Для этой рудной формации характерна ассоциация медного оруденения с титаномагнетитовым в расслоенных массивах габбро-пироксенит-дунитовой формации. Месторождения относятся к магматическому типу и известны в связи с габброидами протерозоя и фанерозоя. Зоны прожилково-вкрапленного оруденения борнит-халькопирит-титаномагнетитового состава с пиритом, пирротином и значительным количеством апатита залегают преимущественно в наиболее кислых дифференциатах. Рудные тела плоско-линзообразной формы имеют достаточно крупные размеры. Руды комплексные. Помимо Cu и Fe из них извлекают Ti, V, P, Se, Te. Соотношение Fe:Cu= 1:1 15:1. Типичным примером служит Волковское месторождение на Среднем Урале.

Слайд 34: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Медно-карбонатитовая. Представлена уникальным месторождением Палабора в Южной Африке. Медное оруденение (халькопирит, борнит, халькозин, валлериит, кубанит) локализуется в карбонатитах в виде прожилков и зон вкрапленности. Рудное тело включает в себя центральную вертикальную интрузию карбонатитов размером от 100 до 600 м в поперечнике и глубиной свыше 1000 м со средним содержанием около 1% меди и окружающую зону низкосортных руд (около 0,5% меди). Запасы 315 млн. т руды со средним содержанием 0,69% меди. Кальцитовые карбонатиты содержат кроме медных минералов титаномагнетит, бадделеит, ураноторианит.

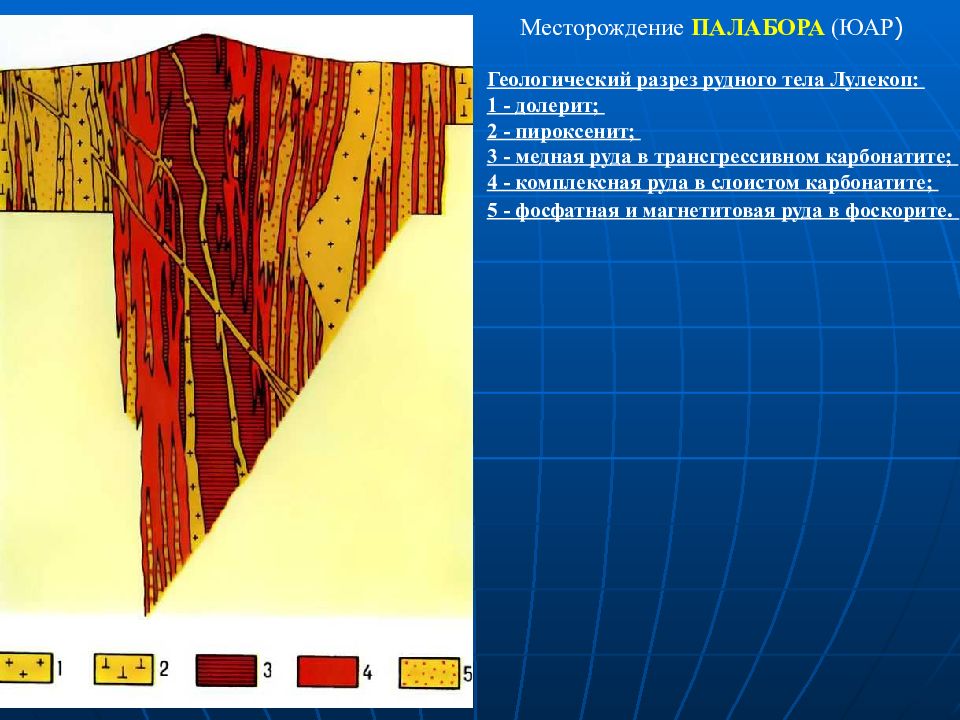

Слайд 35: Карьер Лулекоп (м-ние Палабора, ЮАР )

В центральной части массива — на участке Лулекоп размером 6,5х3 км, карбонатитовое ядро массива в виде кольца мощностью более 130 м образует трубообразное штокверковое рудное тело, прослеженное до глубины 1000 м. Форма тела, минеральный состав руд и вмещающих пород, а также содержание в них меди практически не изменяются с глубиной. Главный полезный компонент — Cu. Компания "Phosсоr" ежегодно добывает медную руду (135-115 тысяч т меди со средним содержанием Cu 0,51%).

Слайд 36

Геологический разрез рудного тела Лулекоп: 1 - долерит; 2 - пироксенит; 3 - медная руда в трансгрессивном карбонатите; 4 - комплексная руда в слоистом карбонатите; 5 - фосфатная и магнетитовая руда в фоскорите. Месторождение ПАЛАБОРА (ЮАР )

Слайд 40: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Халькопирит-магнетитовая скарновая. Месторождения относятся к известковоскарновому типу. Промышленные рудные тела размещаются в экзоконтактах на некотором расстоянии от контактов интрузивных массивов. Характерны сочетание медного (борнит-халькопиритового) и магнетитового оруденения, закономерная смена при удалении от интрузивного контакта халькопирит-пирит-магнетитовых руд халькопирит-пирротиновыми и халькопирит-пиритовыми. Рудные тела имеют плоско-, линзо-, столбо- и гнездообразную форму и небольшие размеры. Руды прожилково-вкрапленные с весьма неравномерным распределением медного оруденения. Помимо меди из них извлекают железо, золото, серебро, кобальт, селен, теллур, молибден. Примеры: Турьинская группа, Средний Урал; Саяк, Ирису в Казахстане; Тинтайя, Перу.

Слайд 41: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Медно-порфировая. Объединяет гидротермальные месторождения медных и молибденово-медных прожилково-вкрапленных руд в апикальных частях субвулканических порфировых интрузивов (гранодиорит-порфирах, монцонит-порфирах и др.). Халькопиритовое и молибденит-халькопиритовое оруденение сосредоточено в измененных породах кварц-серицитового состава. Крупные размеры, относительно простая форма рудных тел, комплексный характер руд делают эти месторождения важнейшим источником меди с попутным извлечением молибдена, золота и других металлов. Примеры: Коунрад и Бощекуль в Казахстане, месторождения Чили, Перу, Канады, США, Мексики и др.

Слайд 42: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Медно-колчеданная. Месторождения приурочены к раннегеосинклинальным вулканогенно-осадочным и вулканогенным базальт-риолитовым толщам. Рудные залежи обычно представлены пластообразными телами, залегающими согласно с напластованием рудовмещающих толщ. Руды существенно пиритовые, мелкозернистые, массивные, прожилково-вкрапленные. Носителем меди является халькопирит. Примеры: месторождения. Казахстана, Кипра, Греции, Турции.

Слайд 43: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Цинк-медно-колчеданная. В отличие от месторождений медно-колчеданной формации здесь после пирита ведущая роль в рудах принадлежит сфалериту, а минералы меди отступают на второй план. Отношение Zn:Cu, как правило, всегда больше 1,5. Колчеданные месторождения этой формации обычно характеризуются проявлением не менее трех стадий минерализации: 1) пиритовой, 2) халькопирит-пиритовой, 3) халькопирит-сфалерит-пиритовой. Генезис месторождений комбинированный: часть руд имеет гидротермально-осадочное происхождение, другая образована гидротермально-метасоматическим путем. Среди колчеданных месторождений эта формация концентрирует основные мировые запасы меди. Примеры: большинство месторождений Южного и Среднего Урала, Кубы, Японии, Испании и др.

Слайд 44: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Колчеданно-полиметаллическая. Руды месторождений этой формации характеризуются промышленными концентрациями цинка и свинца. Содержание меди в рудах одних месторождений выше, чем среднее содержание свинца, в других ниже, а в третьих — промышленные руды меди вообще не содержат. Для меди формация играет второстепенную роль. Примеры: месторождения Рудного Алтая.

Слайд 45: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Кварц-халькопиритовая жильная. Представлена кварцевыми жилами с карбонатами, баритом, вкрапленностью и гнездами сульфидов. Преобладает халькопирит, более редки пирит, сфалерит, галенит. По минеральному составу выделяются следующие минеральные типы: кварц-флюорит-халькозиновый, кварц-барит-халькопиритовый, кварц-карбонат-халькопиритовый. Жилы с гипогенным халькозином отличаются повышенным содержанием серебра. Кварц-халькопирит-гематитовые жилы содержат висмут в виде сульфосолей. Для жильного типа руд характерны крупнозернистость, высокое содержание меди, слабое развитие зоны окисления. Примеры: Бьютт (США), Меланджханд (Индия), Чатыркуль, Жайсанское (Казахстан ).

Слайд 46: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Медно-турмалиновая. Это высокотемпературные гидротермальные месторождения малых глубин, связанные с вулканическими очагами. Залегают среди вулканических брекчий в кратере вулкана. В составе руд преобладают кварц, турмалин, высокотемпературная генерация пирита. В виде примесей в рудах установлены халькопирит, станнин, касситерит, сфалерит, висмутин. Руды комплексные медно-мышьяковые с примесью олова, молибдена, золота. Примеры: месторождение Браден в Чили. Промышленного значения не имеет.

Слайд 47: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Самородной меди (медно-цеолитовая). Месторождения приурочены к древним лавовым покровам (миндалекаменным порфиритам) и пластам конгломератов в мощных вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщах. Самородная медь с примесью халькозина, самородного серебра вместе с хлоритом, кальцитом, эпидотом, цеолитами выполняет миндалины в эффузивах, поры в цементе брекчий и конгломератов. Рудные тела подчинены напластованию лавовых покровов (обычно в самых верхних частях потоков) и осадочных пород. Примеры: оз. Верхнее (США), месторождение Тайметское в Горной Шории (Россия).

Слайд 51: МЕДНОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Медистых песчаников и сланцев. Месторождения представлены пластообразными телами и линзами вкрапленных халькозин-борнитовых руд в серо-зеленых полимиктовых неравномернозернистых песчаниках с карбонатным цементом. Минералы меди замещают цемент песчаников. Оруденение имеет большое площадное распространение, рудные пласты имеют многоярусное расположение. Руды богатые, содержат 3—5% меди, по составу сульфидные, окисные и смешанные. Примеры: Джезказган (Казахстан), Удокан (Россия), Медный пояс Африки и др.

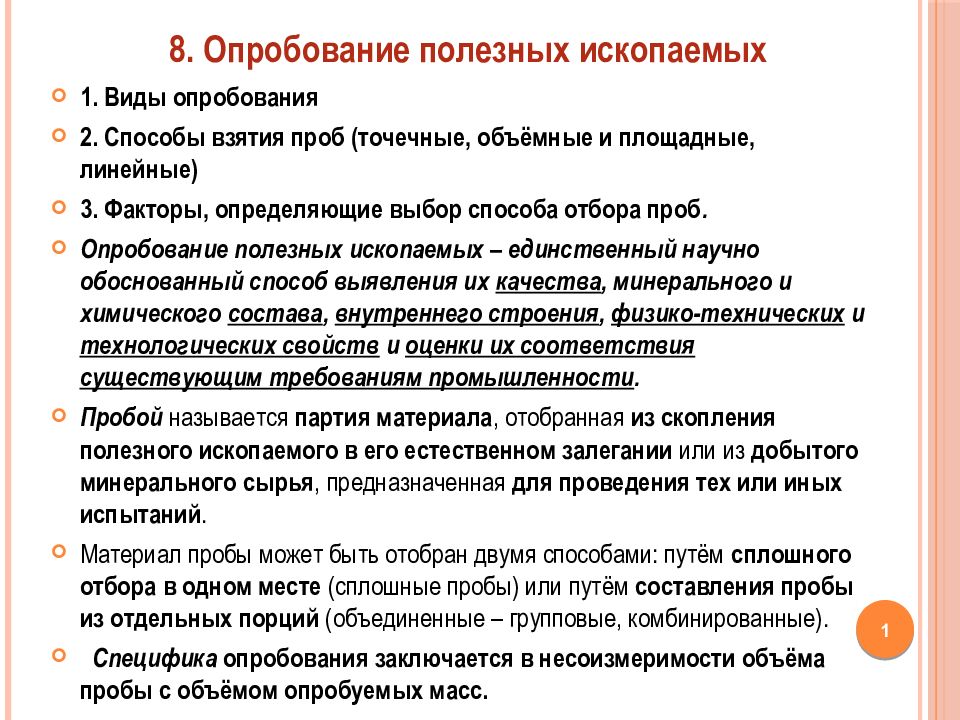

Слайд 54: ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДНЫХ РУД

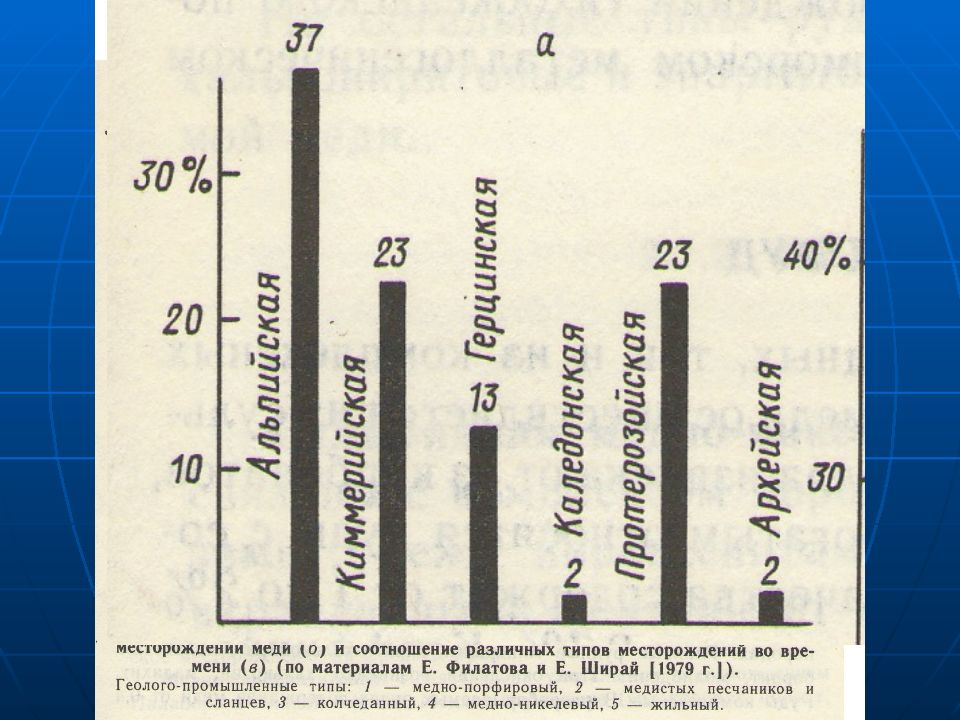

Месторождения медных руд относятся к девяти геолого-промышленным типам. Подавляющие запасы (94%) сосредоточены в трех типах: 1) медно-порфировом (56% мировых запасов), 2) медистых песчаников и сланцев (27%) и 3) медно-колчеданных месторождениях (11%). Остальные типы имеют резко подчиненное значение: 4) медно-никелевые месторождения (3%), 5) самородной меди (1%), 6) карбонатитовые (0,7%), 7) кварц-сульфидные (жильные — 0,7%), 8) скарновые (0,6%) и 9) медно-титаномагнетитовые в габброидах.

Слайд 55: Медно-порфировые месторождения

К этому типу относятся близповерхностные гидротермальные месторождения, представленные крупными скоплениями небогатых медных и молибденово-медных прожилково-вкрапленных руд, ассоциирующих с малыми субвулканическими порфировыми интрузиями, представленными гранодиорит-порфирами, кварцевыми монцонит-порфирами, реже кислыми (гранит-порфирами) и более основными (диоритовыми порфиритами) разностями. Месторождения характеризуются относительно равномерным пространственным распределением меди, наличием ценных попутных примесей (Mo, Re, Au, Ag, Se, Те, Bi), частым развитием зон вторичного сульфидного обогащения, с содержанием меди в 1,5—3 раза более, чем в первичных рудах.

Слайд 56: Медно-порфировые месторождения

Это ведущий промышленный тип медного оруденения в современном мире. На долю медно-порфировых месторождений приходится 56% мировых запасов и 62% добычи медных руд. В бывшем СССР соответственно 13% общесоюзных запасов и 21 % добычи. Большие запасы меди и металлов-спутников, крупные размеры и относительно простая форма рудных тел позволяют создавать на базе медно-порфировых месторождений мощные длительно действующие горно-рудные предприятия с максимальным уровнем механизации и высокой производительностью.

Слайд 57: Медно-порфировые месторождения

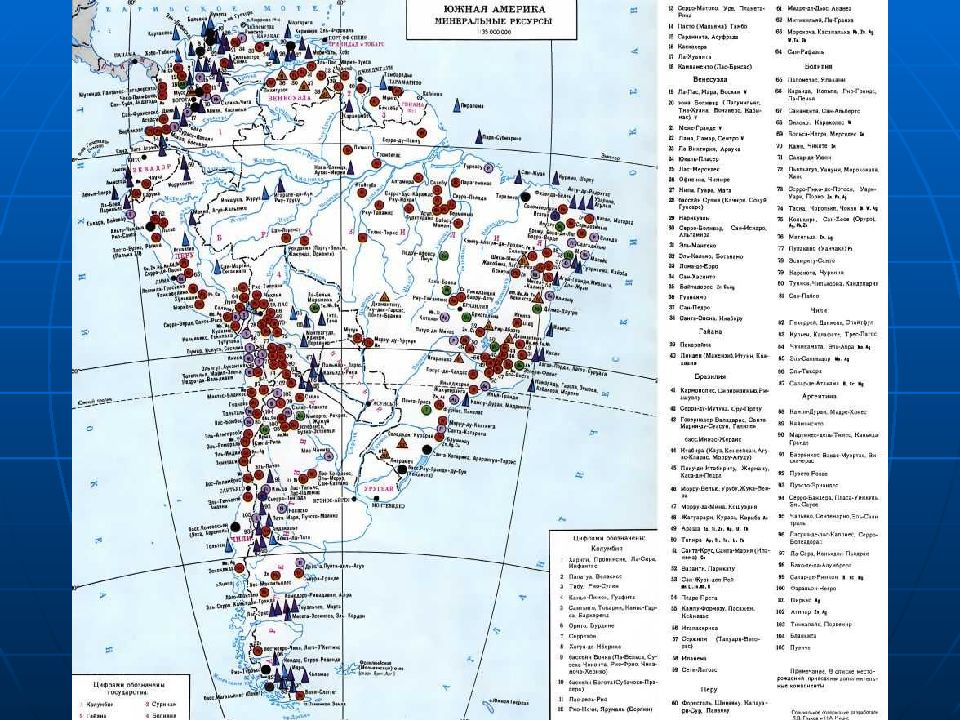

Месторождения расположены в глобальных металлогенических поясах, представляющих собой разновозрастные складчатые системы. Известно до 150 медно-порфировых месторождений. Наиболее насыщены ими тихоокеанское побережье Северной и Южной Америки: Перу — Чилийская (Чукикамата, Эль-Теньенте, Эль-Сальвадор, Эль-Абра и др.), Американско-Мексиканская (Бингем-Каньон, Галена, Кананеа, Серро-Колорадо) и Канадская провинции, в меньшей мере в Средиземноморском (Армения, Казахстан, Турция, Афганистан) и Центральноазиатском подвижных поясах. К этому типу относятся месторождения Казахстана (Коунрад, Бощекуль), Средней Азии (Кальмакыр, Дальнее, Сары-Чеку), Южного Урала (Салаватское), Закавказья (Каджаран и др.), Тувы (Агсуг).

Слайд 59

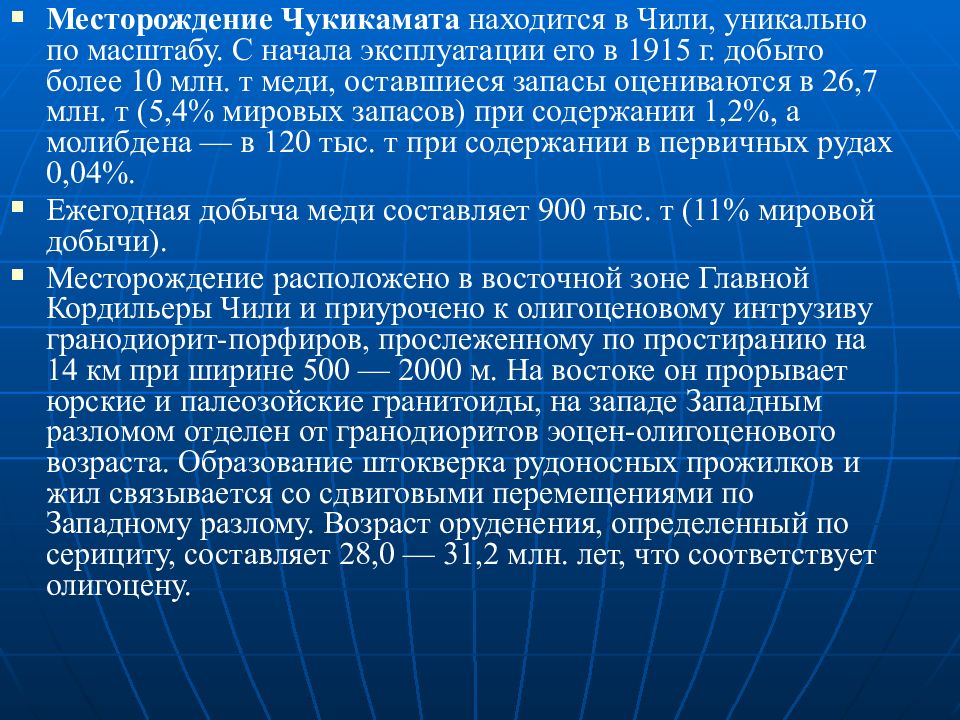

Месторождение Чукикамата находится в Чили, уникально по масштабу. С начала эксплуатации его в 1915 г. добыто более 10 млн. т меди, оставшиеся запасы оцениваются в 26,7 млн. т (5,4% мировых запасов) при содержании 1,2%, а молибдена — в 120 тыс. т при содержании в первичных рудах 0,04%. Ежегодная добыча меди составляет 900 тыс. т (11% мировой добычи). Месторождение расположено в восточной зоне Главной Кордильеры Чили и приурочено к олигоценовому интрузиву гранодиорит-порфиров, прослеженному по простиранию на 14 км при ширине 500 — 2000 м. На востоке он прорывает юрские и палеозойские гранитоиды, на западе Западным разломом отделен от гранодиоритов эоцен-олигоценового возраста. Образование штокверка рудоносных прожилков и жил связывается со сдвиговыми перемещениями по Западному разлому. Возраст оруденения, определенный по серициту, составляет 28,0 — 31,2 млн. лет, что соответствует олигоцену.

Слайд 60

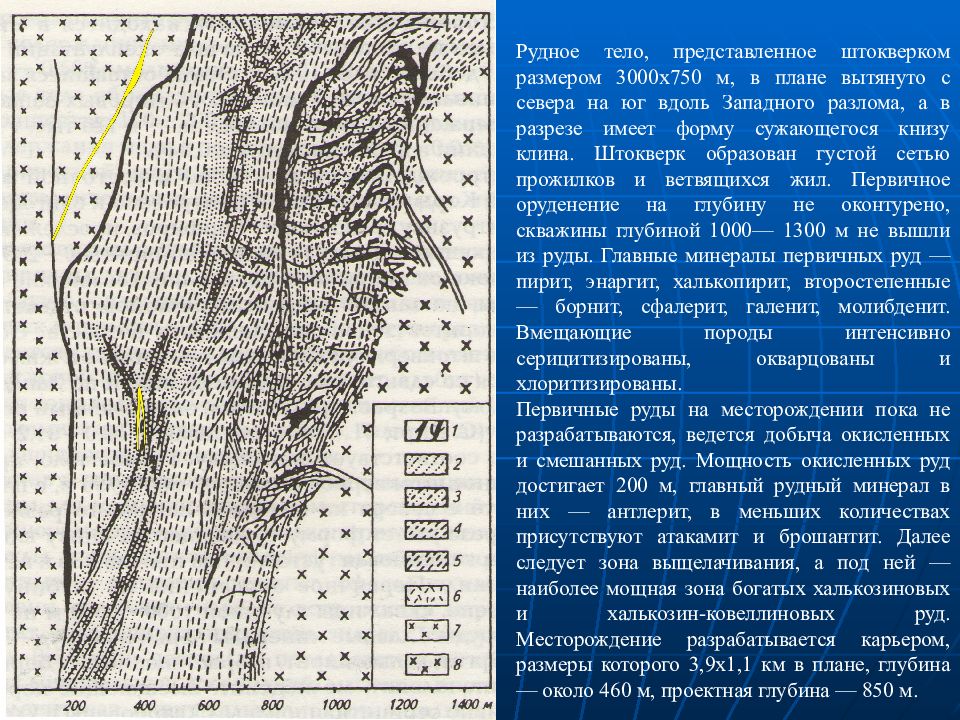

Рудное тело, представленное штокверком размером 3000x750 м, в плане вытянуто с севера на юг вдоль Западного разлома, а в разрезе имеет форму сужающегося книзу клина. Штокверк образован густой сетью прожилков и ветвящихся жил. Первичное оруденение на глубину не оконтурено, скважины глубиной 1000— 1300 м не вышли из руды. Главные минералы первичных руд — пирит, энаргит, халькопирит, второстепенные — борнит, сфалерит, галенит, молибденит. Вмещающие породы интенсивно серицитизированы, окварцованы и хлоритизированы. Первичные руды на месторождении пока не разрабатываются, ведется добыча окисленных и смешанных руд. Мощность окисленных руд достигает 200 м, главный рудный минерал в них — антлерит, в меньших количествах присутствуют атакамит и брошантит. Далее следует зона выщелачивания, а под ней — наиболее мощная зона богатых халькозиновых и халькозин-ковеллиновых руд. Месторождение разрабатывается карьером, размеры которого 3,9x1,1 км в плане, глубина — около 460 м, проектная глубина — 850 м.

Слайд 61: Cu -порфировое месторождение ПЕСЧАНКА (Чукотка)

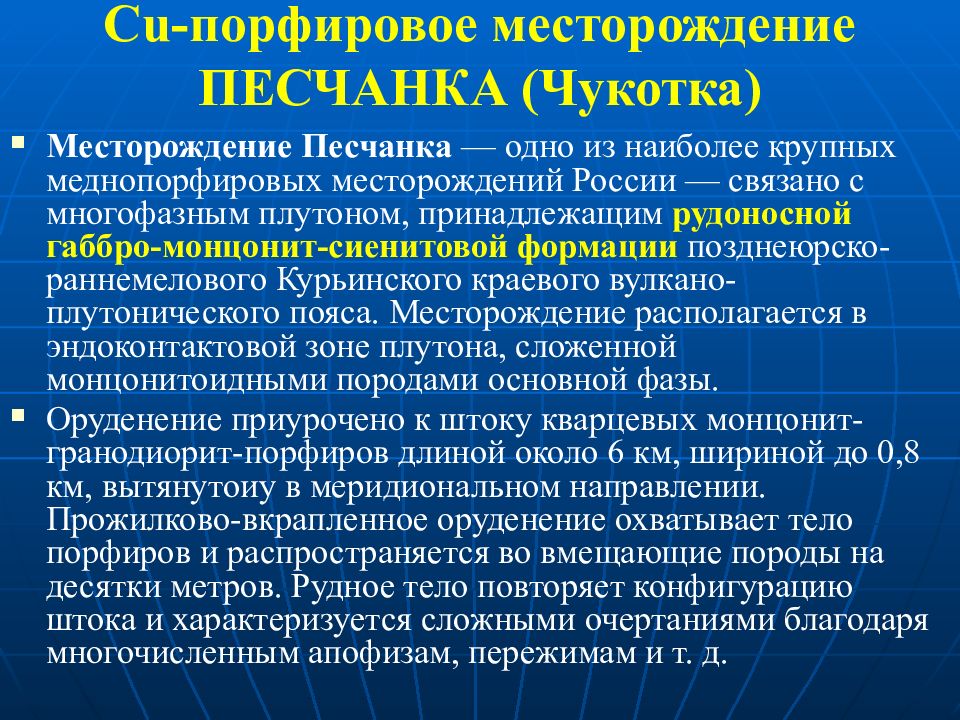

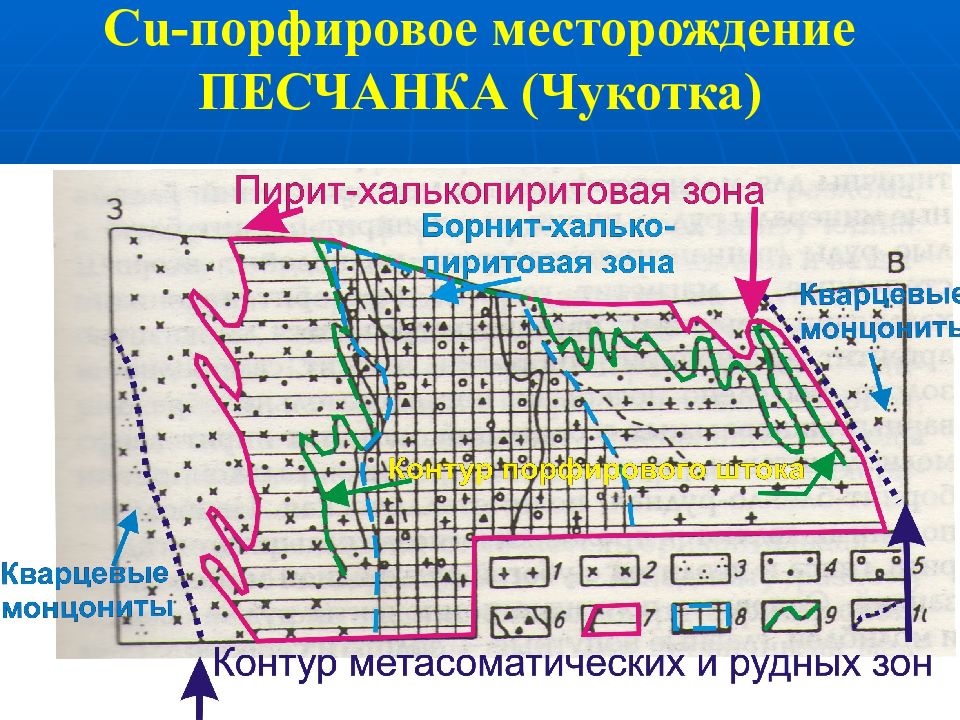

Месторождение Песчанка — одно из наиболее крупных меднопорфировых месторождений России — связано с многофазным плутоном, принадлежащим рудоносной габбро-монцонит-сиенитовой формации позднеюрско-раннемелового Курьинского краевого вулкано-плутонического пояса. Месторождение располагается в эндоконтактовой зоне плутона, сложенной монцонитоидными породами основной фазы. Оруденение приурочено к штоку кварцевых монцонит-гранодиорит-порфиров длиной около 6 км, шириной до 0,8 км, вытянутоиу в меридиональном направлении. Прожилково-вкрапленное оруденение охватывает тело порфиров и распространяется во вмещающие породы на десятки метров. Рудное тело повторяет конфигурацию штока и характеризуется сложными очертаниями благодаря многочисленным апофизам, пережимам и т. д.

Слайд 63

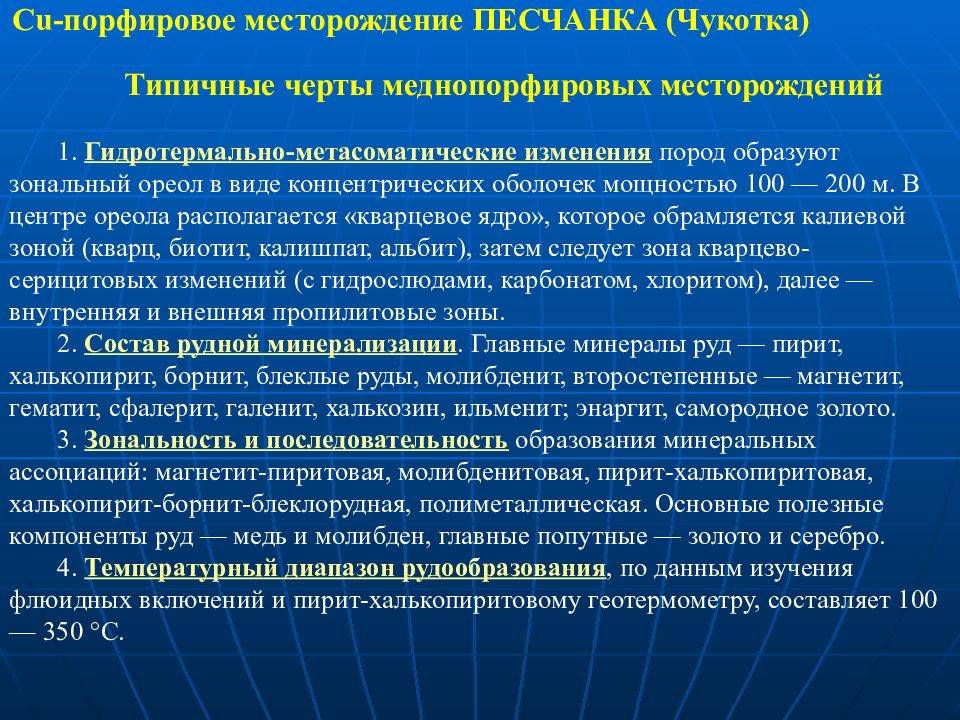

Cu -порфировое месторождение ПЕСЧАНКА (Чукотка) Типичные черты меднопорфировых месторождений 1. Гидротермально-метасоматические изменения пород образуют зональный ореол в виде концентрических оболочек мощностью 100 — 200 м. В центре ореола располагается «кварцевое ядро», которое обрамляется калиевой зоной (кварц, биотит, калишпат, альбит), затем следует зона кварцево-серицитовых изменений (с гидрослюдами, карбонатом, хлоритом), далее — внутренняя и внешняя пропилитовые зоны. 2. Состав рудной минерализации. Главные минералы руд — пирит, халькопирит, борнит, блеклые руды, молибденит, второстепенные — магнетит, гематит, сфалерит, галенит, халькозин, ильменит; энаргит, самородное золото. 3. Зональность и последовательность образования минеральных ассоциаций: магнетит-пиритовая, молибденитовая, пирит-халькопиритовая, халькопирит-борнит-блеклорудная, полиметаллическая. Основные полезные компоненты руд — медь и молибден, главные попутные — золото и серебро. 4. Температурный диапазон рудообразования, по данным изучения флюидных включений и пирит-халькопиритовому геотермометру, составляет 100 — 350 °С.

Слайд 64

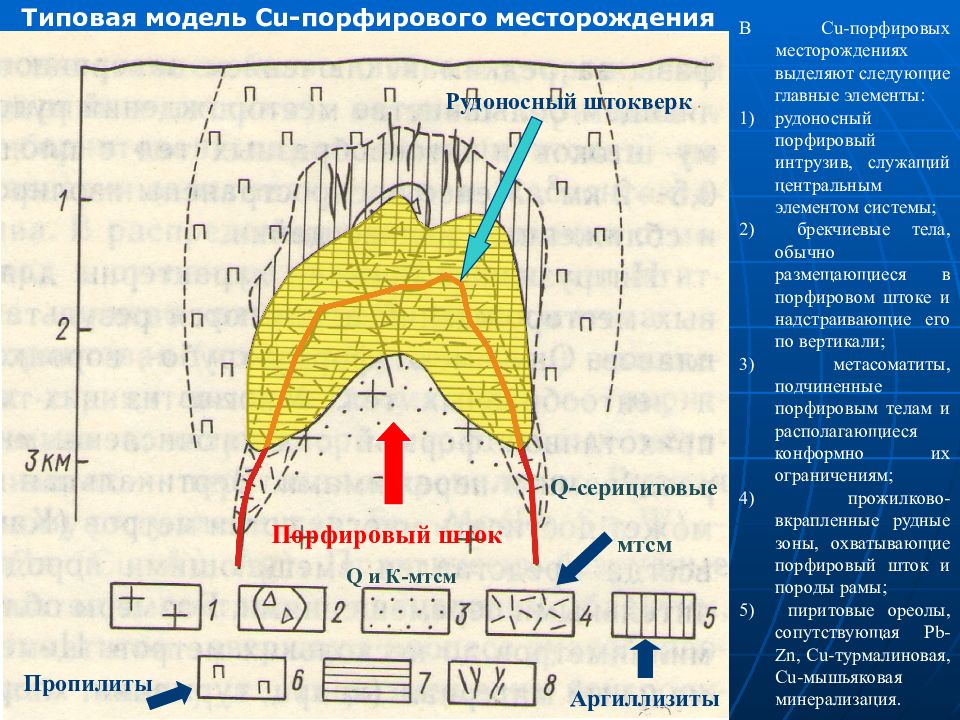

Порфировый шток Рудоносный штокверк Аргиллизиты Пропилиты Q -серицитовые мтсм Q и К-мтсм В Cu -порфировых месторождениях выделяют следующие главные элементы: рудоносный порфировый интрузив, служащий центральным элементом системы; брекчиевые тела, обычно размещающиеся в порфировом штоке и надстраивающие его по вертикали; метасоматиты, подчиненные порфировым телам и располагающиеся конформно их ограничениям; прожилково-вкрапленные рудные зоны, охватывающие порфировый шток и породы рамы; пиритовые ореолы, сопутствующая Pb-Zn, Cu -турмалиновая, Cu -мышьяковая минерализация. Типовая модель Cu -порфирового месторождения

Слайд 65: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Рудоносные порфировые интрузивы представлены преимущественно гранодиорит-порфирами, монцонит-порфирами, реже более кислыми и основными разностями пород порфировой структуры. Обычно они являются составными частями многофазных плутонов. Рудоносные порфировые фазы за редким исключением завершают интрузивный ряд. На подавляющем большинстве месторождений рудоносные интрузивы имеют форму штоков и штокообразных тел с площадью выхода на поверхности 0,5—2 км2. Менее распространены изолированные дайкообразные формы и сближенные мелкие дайки. В ряде случаев наблюдается тесная связь Mo-Cu -порфирового оруденения с полями развития даек, (месторождения Болгарии (Медет) и Армении (Каджаран).

Слайд 66: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Характерны интрузивные брекчии, являющиеся результатом бурной флюидизации расплавов. Они имеют форму трубо-, воронкообразных и вытянутых дайко-и лентообразных тел. Многие из них характеризуются неправильной прихотливой формой с многочисленными апофизами, разветвлениями, раздувами и пережимами. Вертикальная протяженность брекчиевых тел может достигать многих сотен метров (Кананеа). Оболомочный материал всегда представлен вмещающими породами и характеризуется незначительными перемещениями. Размеры обломков варьируют от нескольких миллиметров до нескольких метров. Цементом обычно служит гидротермальный материал (кварц, турмалин, хлорит, серицит, эпидот). На одних месторождениях брекчии и медное промышленное оруденение пространственно совмещены, на других располагаются на некотором удалении друг от друга.

Слайд 67: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Рудовмещающие породы всегда гидротермально изменены и характеризуются зональным размещением от центра порфирового интрузивного тела и от контакта этих тел в сторону вмещающих пород. Во внутренней зоне локализованы калиевые метасоматиты с ортоклазом и биотитом, кварцевые метасоматиты ; в промежуточной зоне — кварц-серицитовые метасоматиты и аргиллизиты, а внешняя зона представляет собой пропилитовый ореол месторождений, который развивается обычно по вмещающим породам. Ширина отдельных метасоматических зон в направлении зональности измеряется сотнями метров, достигая иногда 1—3 км. Минимальная ширина характерна для внутренних, а максимальная для внешних зон. Весьма важным элементом медно-порфировых месторождений являются пиритовые ореолы, которые располагаются за внешним ограничением рудных тел и широко распространяются в зоне пропилитизации вплоть до их наружных границ. Ореолы пирита обладают весьма значительными размерами.

Слайд 68: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Рудные тела месторождений образованы сетью пересекающихся прожилков и рассеянной вкрапленностью рудных минералов среди измененных пород, не имеют, как правило, четких геологических границ и оконтуриваются по данным опробования. Морфология рудных тел определяется формой и границами порфирового интрузива. Выделяют две группы: 1) конформные — форма рудного тела повторяет форму порфирового интрузива; 2) дисконформные — рудные тела, не повторяющие форму интрузива. Большинство месторождений характеризуется конформными рудными телами, располагающимися в надынтрузивной зоне штока в форме куполовидной шапки, реже в форме толстостенного цилиндра или опрокинутого усеченного толстостенного конуса.

Слайд 69: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Состав первичных руд довольно прост и определяется следующим набором минеральных ассоциаций, постоянно повторяющихся на подавляющем большинстве месторождений (в порядке формирования от ранних к поздним): магнетит-пиритовая— молибденитовая—халькопирит-борнитовая—пирит-халькопиритовая—полисульфидная. Рудоносные штокверки охватывают эндо- и экзоконтактовые зоны порфирового интрузива.

Слайд 70: Главные черты Cu -порфировых месторождений

В распределении минерализации отмечается зональность (снизу вверх и от центра к периферии): магнетит-пиритовая ассоциация в зоне калиево-кремниевого метасоматоза — молибденовая и халькопирит-борнитовая (может отсутствовать) в калиево-кремниевых и кварц-хлорит-серицитовых метасоматитах — пирит-халькопиритовая преимущественно в кварц-хлорит-серицитовых метасоматитах и частично в аргиллизитах — пиритовая в пропилитах. Рудная зональность отвечает обобщенному ряду элементов: Fe — Mo (Re, Sn, W) — Cu (Fe, Mo, Au, Ag)— Fe — PbZn (Cu, Au, Ag). Практически безрудные прожилки существенно карбонатного состава с халцедоном, баритом, гипсом, цеолитами, пиритом и гематитом завершают процесс рудообразования и распространены во всех типах руд. Их размещение контролируется зонами дробления и трещиноватости.

Слайд 71: Главные черты Cu -порфировых месторождений

Рудные вкрапленники имеют размеры от 0,1—0,2 до 10 мм. Количество их в общей массе руды не превышает 2—3%, а при появлении прожилков в совокупности увеличивается до 6—12%. В зоне поверхностного выветривания рудные тела обладают обычной гипергенной зональностью: зона окисления, зона выщелачивания и зона развития вторичных сульфидов. Руды месторождений комплексные и содержат кроме меди также Mo, а в качестве попутных компонентов Re, извлекаемый из молибденита, значительные запасы Au и Ag, которые извлекаются попутно с медью; при переработке медных концентратов получают Se и Te.

Слайд 72

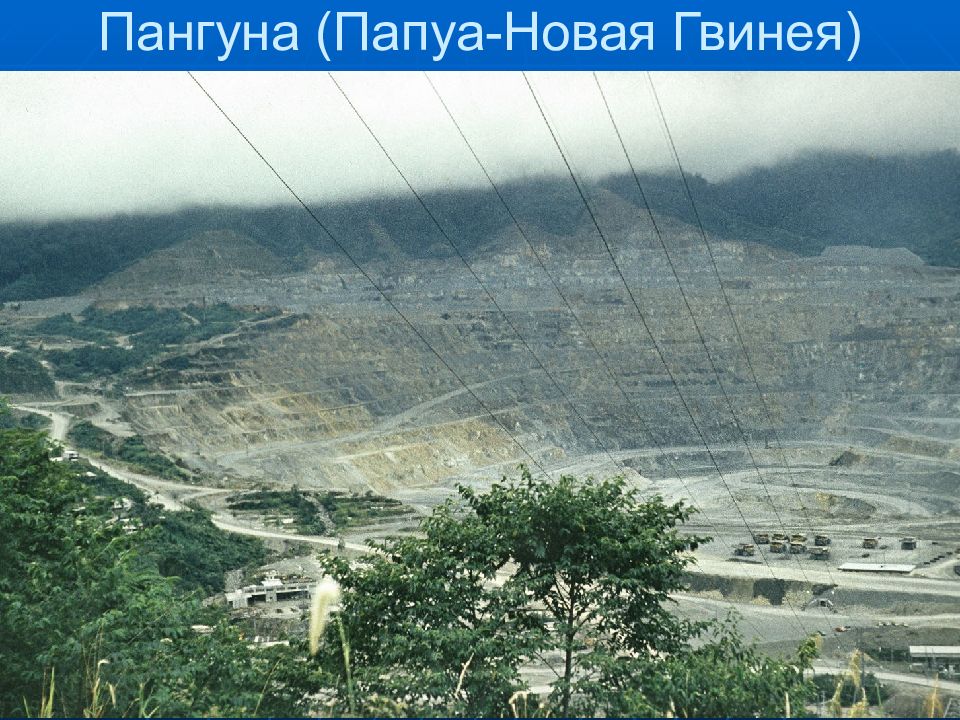

Среди медно-порфировых месторождений выделяют следующие минеральные типы: 1) собственно медные (Бощекуль); 2) молибден-медные, где содержание молибдена достаточно для промышленного извлечения (Коунрад); 3) золото-медно-порфировые (Пангуна, Папуа-Новая Гвинея ( 360 т Au) ; Салаватское, Россия). Среднее содержание меди в добываемых рудах 0,6—0,7%, редко достигает до 1,5% (Чукикамата). Содержание Mo от 0,005 до 0,05%. В зонах окисления содержание меди достигает 1 —1,2%.

Слайд 74: Месторождения медистых песчаников и сланцев

К данному геолого-промышленному типу относятся стратиформные месторождения медистых песчаников и сланцев, представленные пластообразными рудными телами, залегающими согласно с вмещающими их толщами. Геологическая позиция месторождений определяется пространственной и генетической связью оруденения с пестроцветными (красноцветными) терригенными осадочными комплексами. Оруденение подчиняется стратиграфическому, палеотектоническому и фациальному контролю. Рудные концентрации заключены в осадочных породах: песчаниках, алевролитах, аргиллитах, конгломератах, углеродистых сланцах. Главными рудообразующими минералами являются халькозин, борнит, халькопирит. Кроме меди в рудах присутствуют Ag, иногда Pb, Zn. В месторождениях Замбии и Заира — Co, U, Австралии (Олимпик-Дам) — Au, U, Центральной Европы — металлы группы платины и Au.

Слайд 75

Месторождения медистых песчаников играют весьма важную роль в общем балансе запасов меди. Запасы медных руд в отдельных месторождениях медистых песчаников колеблются от 1,5 млн. т до 330 млн. т (среднее 22 млн. т по 57 месторождениям). Только 10% месторождений имеют запасы более 330 млн.т (до 1600 млн. т). Содержание меди в рудах колеблется от 1 до 4,5% (среднее 2,1%), лишь 10% всех руд содержат меди более 4,5%.

Слайд 76: Месторождения медистых песчаников и сланцев

В возрастном отношении медистые песчаники и сланцы встречаются в осадочных комплексах от раннего протерозоя до неогена включительно. На этом фоне выделяются два максимума развития оруденения: докембрийский (60% мировых запасов) — Восточная Сибирь в России, Заир-Замбийский медный пояс, Олимпик-Дам в Австралии и верхнепалеозойский (30%) — Центральный Казахстан, Польша и Германия. На территории России и Казахстана докембрийское оруденение в основном приходится на ранние периоды протерозоя — Кодаро-Удоканская зона, а палеозойское — на девон-каменноугольный период (39%) — Джезказганская зона и др. Заметное количество меди концентрируется также в осадочных толщах пермо-триасового, кембрийского возраста, юры, мела, палеогена и неогена.

Слайд 78

Удоканское месторождение находится на территории Северо-Восточного Забайкалья в пределах Олекмо-Витимской меденосной металлогенической провинции.

Слайд 80

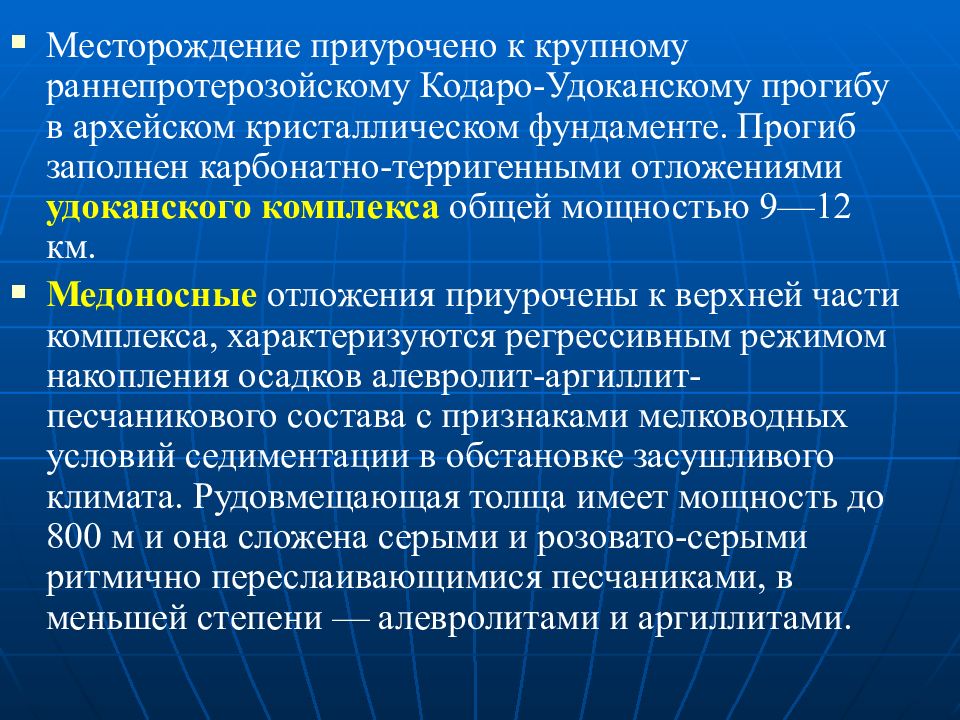

Месторождение приурочено к крупному раннепротерозойскому Кодаро-Удоканскому прогибу в архейском кристаллическом фундаменте. Прогиб заполнен карбонатно-терригенными отложениями удоканского комплекса общей мощностью 9—12 км. Медоносные отложения приурочены к верхней части комплекса, характеризуются регрессивным режимом накопления осадков алевролит-аргиллит-песчаникового состава с признаками мелководных условий седиментации в обстановке засушливого климата. Рудовмещающая толща имеет мощность до 800 м и она сложена серыми и розовато-серыми ритмично переслаивающимися песчаниками, в меньшей степени — алевролитами и аргиллитами.

Слайд 81

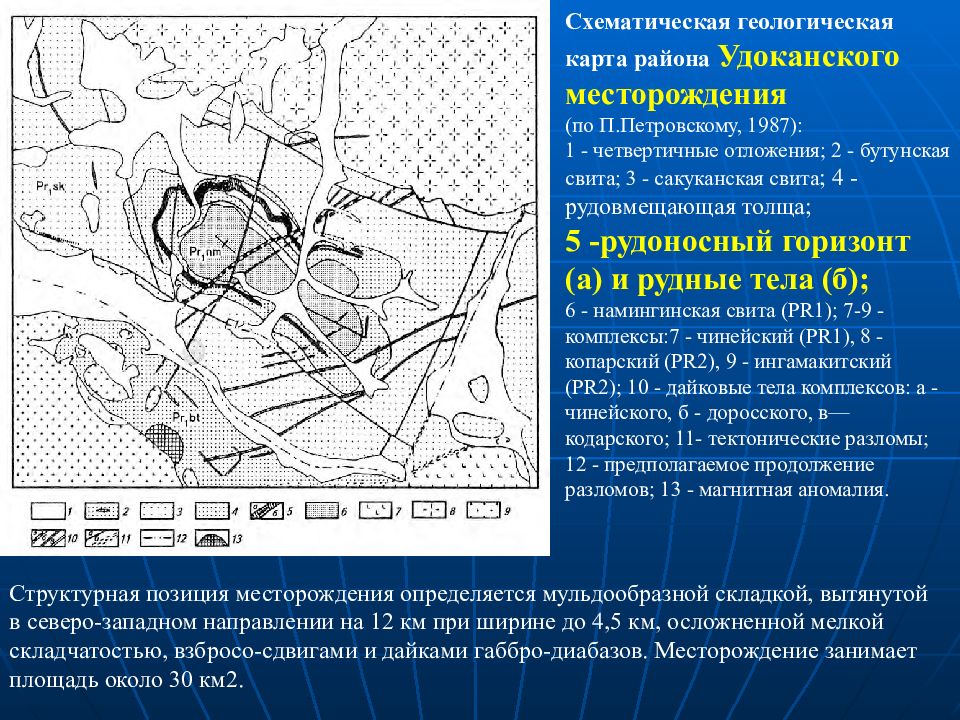

Схематическая геологическая карта района Удоканского месторождения (по П.Петровскому, 1987): 1 - четвертичные отложения; 2 - бутунская свита; 3 - сакуканская свита ; 4 - рудовмещающая толща; 5 -рудоносный горизонт (а) и рудные тела (б); 6 - намингинская свита (РR1); 7-9 - комплексы:7 - чинейский (РR1), 8 - копарский (РR2), 9 - ингамакитский (РR2); 10 - дайковые тела комплексов: а -чинейского, б - доросского, в— кодарского; 11- тектонические разломы; 12 - предполагаемое продолжение разломов; 13 - магнитная аномалия. Структурная позиция месторождения определяется мульдообразной складкой, вытянутой в северо-западном направлении на 12 км при ширине до 4,5 км, осложненной мелкой складчатостью, взбросо-сдвигами и дайками габбро-диабазов. Месторождение занимает площадь около 30 км2.

Слайд 82

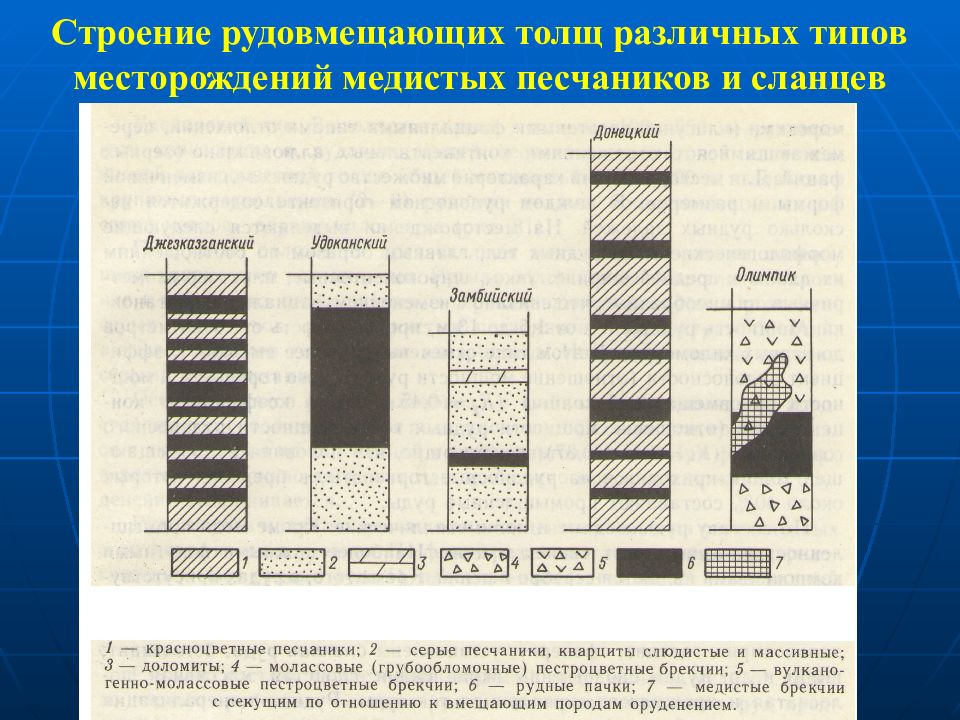

Геологическая особенность месторождений медистых песчаников состоит в локализации оруденения в пестроцветных молассовых и молассоидных формациях, залегающих в верхних частях разрезов продуктивных формационных комплексов. На основе строения рудовмещающей толщи и положения в них рудоносного горизонта, строения самого рудоносного горизонта и его размеров, формы рудных тел и их параметров выделяют пять типов Cu - месторождений : джезказганский, удоканский, замбийский, донецкий, олимпик [Наркелюн Л. Ф., Трубачев А. И. и др.].

Слайд 83: Строение рудовмещающих толщ различных типов месторождений медистых песчаников и сланцев

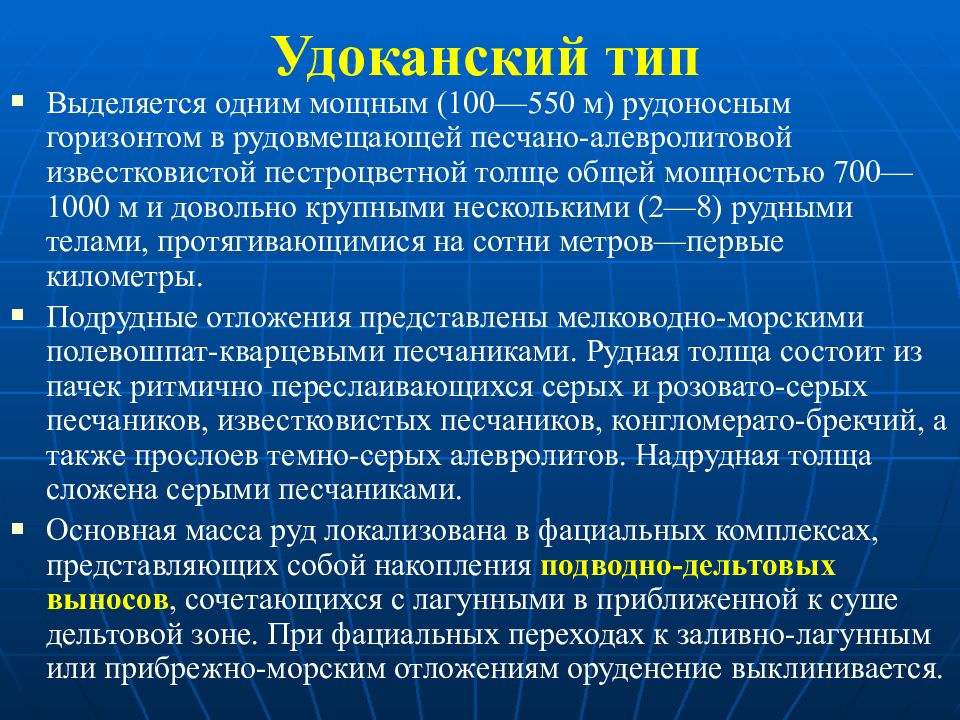

Слайд 84: Удоканский тип

Выделяется одним мощным (100—550 м) рудоносным горизонтом в рудовмещающей песчано-алевролитовой известковистой пестроцветной толще общей мощностью 700—1000 м и довольно крупными несколькими (2—8) рудными телами, протягивающимися на сотни метров—первые километры. Подрудные отложения представлены мелководно-морскими полевошпат-кварцевыми песчаниками. Рудная толща состоит из пачек ритмично переслаивающихся серых и розовато-серых песчаников, известковистых песчаников, конгломерато-брекчий, а также прослоев темно-серых алевролитов. Надрудная толща сложена серыми песчаниками. Основная масса руд локализована в фациальных комплексах, представляющих собой накопления подводно-дельтовых выносов, сочетающихся с лагунными в приближенной к суше дельтовой зоне. При фациальных переходах к заливно-лагунным или прибрежно-морским отложениям оруденение выклинивается.

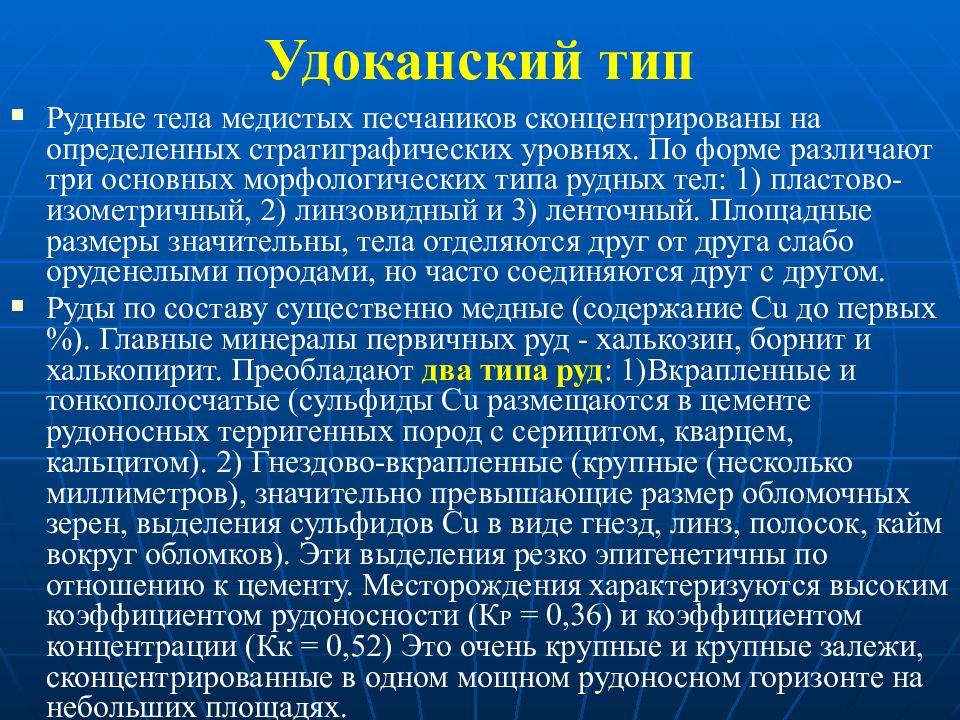

Слайд 85: Удоканский тип

Рудные тела медистых песчаников сконцентрированы на определенных стратиграфических уровнях. По форме различают три основных морфологических типа рудных тел: 1) пластово-изометричный, 2) линзовидный и 3) ленточный. Площадные размеры значительны, тела отделяются друг от друга слабо оруденелыми породами, но часто соединяются друг с другом. Руды по составу существенно медные ( содержание С u до первых %). Главные минералы первичных руд - халькозин, борнит и халькопирит. Преобладают два типа руд : 1)Вкрапленные и тонкополосчатые (сульфиды Cu размещаются в цементе рудоносных терригенных пород с серицитом, кварцем, кальцитом). 2) Гнездово-вкрапленные (крупные (несколько миллиметров), значительно превышающие размер обломочных зерен, выделения сульфидов Cu в виде гнезд, линз, полосок, кайм вокруг обломков). Эти выделения резко эпигенетичны по отношению к цементу. Месторождения характеризуются высоким коэффициентом рудоносности (К Р = 0,36) и коэффициентом концентрации (Кк = 0,52) Это очень крупные и крупные залежи, сконцентрированные в одном мощном рудоносном горизонте на небольших площадях.

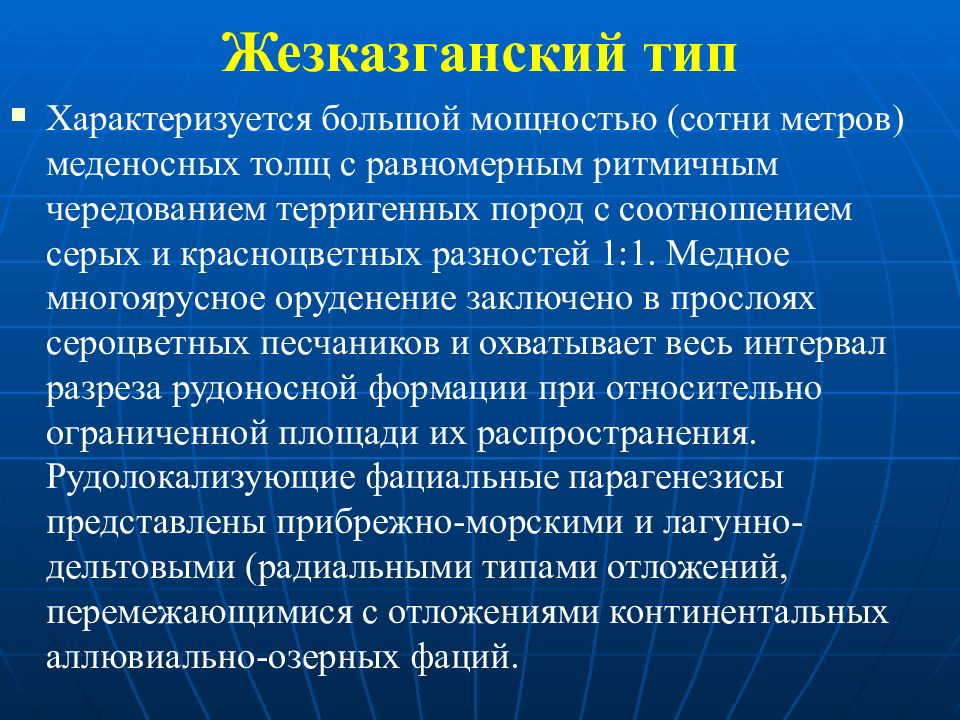

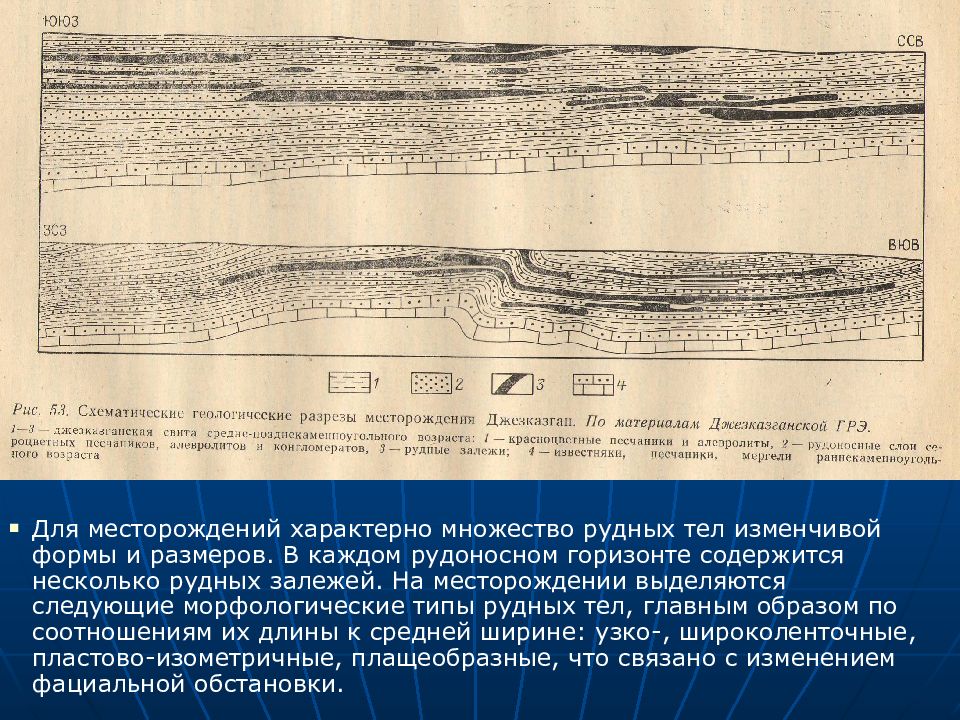

Слайд 86: Жезказганский тип

Характеризуется большой мощностью (сотни метров) меденосных толщ с равномерным ритмичным чередованием терригенных пород с соотношением серых и красноцветных разностей 1:1. Медное многоярусное оруденение заключено в прослоях сероцветных песчаников и охватывает весь интервал разреза рудоносной формации при относительно ограниченной площади их распространения. Рудолокализующие фациальные парагенезисы представлены прибрежно-морскими и лагунно-дельтовыми (радиальными типами отложений, перемежающимися с отложениями континентальных аллювиально-озерных фаций.

Слайд 87

Для месторождений характерно множество рудных тел изменчивой формы и размеров. В каждом рудоносном горизонте содержится несколько рудных залежей. На месторождении выделяются следующие морфологические типы рудных тел, главным образом по соотношениям их длины к средней ширине: узко-, широколенточные, пластово-изометричные, плащеобразные, что связано с изменением фациальной обстановки.

Слайд 88: Жезказганский тип

Мощность рудных тел от 1,5 до 13 м, протяженность от сотен метров до первых километров. В этом типе отмечены наиболее высокий коэффициент рудоносности (отношение мощности рудоносного горизонта к мощности рудовмещающей толщи) (Кр ~ 0,5) и коэффициент концентрации (отношение мощности рудных тел к мощности рудоносного горизонта) (Кк = 0,41 4- 0,37), означающие, что половина рудовмещающей толщи приходится на рудоносные горизонты, в пределах которых около 40% составляют промышленные руды. Руды богатые (3—4% С u ).

Слайд 89: Жезказганский тип

По составу руды медные и полиметаллические. Кроме меди промышленное значение имеют Pb и Zn. Наиболее важными попутными компонентами являются Ag и Re. В рудах присутствуют Cd, Mo, Bi, As, Sb и др. Главными рудообразующими минералами являются халькозин, борнит, халькопирит, галенит, сфалерит, установлены блеклая руда, бетехтинит, пирит и др. Рудам свойственны вкрапленная, слоистая, массивная, полосчатая и прожилково-вкрапленная текстуры. Рудная минерализация присутствует в кварц-кальцитовых жилках, образует сплошные сульфидные массы, заполняющие трещины, слагает цемент брекчий.

Слайд 90: Замбийский тип

Представлен месторождениями медистых сланцев со средними и крупными запасами медных руд, сконцентрированных в одном рудоносном горизонте малой (0,3—1 м) и средней (5—50 м) мощности. Меденосные отложения имеют широкое площадное распространение, представлены сероцветными до черных битуминозными глинисто-алевролито-песчано-карбонатными породами. Рудолокализующими являются отложения мелководных прибрежно-морских, заливно-лагунных и лагунных фациальных обстановок. Размещение рудных залежей моно- или малоярусное, форма рудных тел пластовая со значительными размерами по площади и небольшой мощностью (доли и первые метры, редко более 10 м). Коэффициент рудоносности Кр=0,13 и коэффициент концентрации Кк = 0,33 в этом типе ниже, чем в джезказганском и удоканском. Примерами рассматриваемого типа являются месторождения медистых сланцев Центральной Европы: Мансфельд в Германии, Верхней Силезии (Польша); Центральной Африки — Заира и Замбии; США (Уайт-Пайн).

Слайд 91: Замбийский тип

Медный пояс Центральной Африки протягивается почти на 700 км, пересекая в северо-западном направлении Замбию и южную часть Заира, ширина пояса 20 — 80 км. В его пределах насчитывается до 100 рудных объектов. Общие запасы меди превышают 110 млн. т. На территории Заира расположены многочисленные месторождения — Руве, Коканда, Камбове, Кипуши, Мусонои. Рудные тела имеют пластовую и линзовидную форму; протяженность их — от 1,5 до 12 км, мощность — от первых метров до 10 — 15 м. Содержание Cu в рудных телах от 1 до 10%. Медная минерализация в большинстве случаев сопровождается Co, на некоторых месторождениях отмечается U. Месторождения Замбии располагаются в основном в аргиллитах с примесью доломита, реже в песчанистых прослоях. Большинство рудных тел окислено и выщелочено до глубины 50—60 м от поверхности. В зоне окисления развиты малахит, халькозин, куприт, хризоколла.

Слайд 92

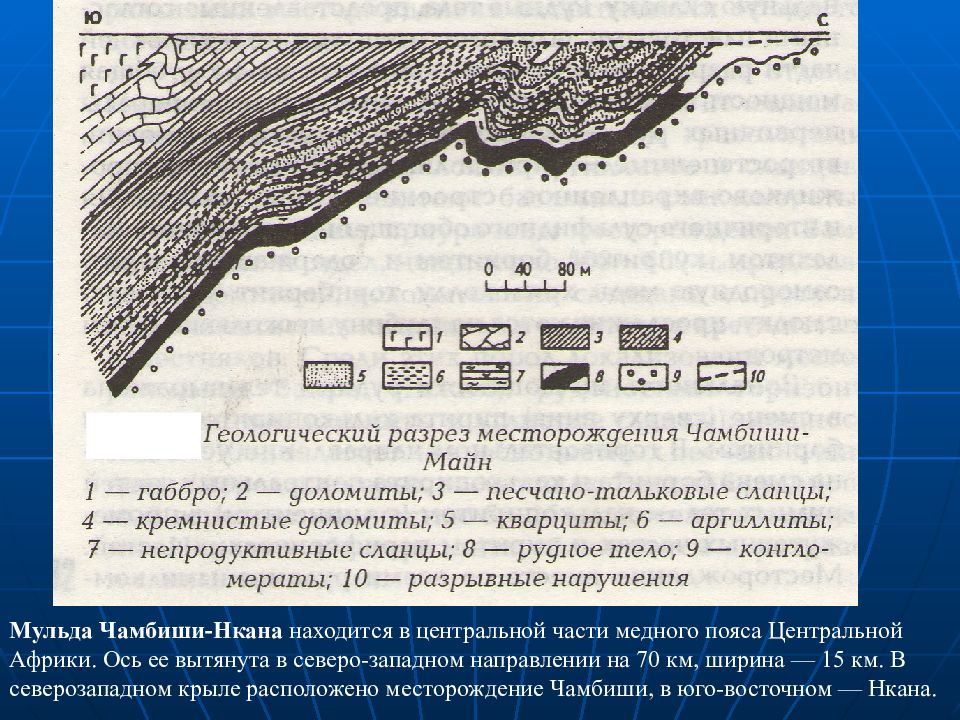

Мульда Чамбиши-Нкана находится в центральной части медного пояса Центральной Африки. Ось ее вытянута в северо-западном направлении на 70 км, ширина — 15 км. В северозападном крыле расположено месторождение Чамбиши, в юго-восточном — Нкана.

Слайд 93

Месторождение Чамбиши. Участок месторождения характеризуется моноклинальным залеганием пород, осложненным складками волочения. Рудные сланцы и доломиты продуктивного горизонта залегают либо на гранитах, образующих выступы пород фундамента, либо на подрудных конгломератах. Рудное тело разделено безрудным участком, пространственно совпадающим с гранитным выступом. В нижней части рудного тела наблюдаются полосчатые текстуры, в верхней — преобладают вкрапленные. Небольшие скопления руд известны выше основного рудоносного горизонта (в аргиллитах и кварцитах) и ниже его, в крупногалечных конгломератах. Зональность рудных тел выражена сменой минеральных ассоциаций с глубиной: борнитовая — борнит-халькопиритовая с карролитом — халькопиритовая. Кобальт концентрируется в халькопиритовой или в борнит-халькопиритовой зонах.

Слайд 94

Месторождение Нчанга (Замбия) – запасы 9 млн. т при среднем содержании Cu 3,95%. Месторождение сложено протерозойскими конгломератами, кварцитами, аркозовыми песчаниками, кремнистыми сланцами и доломитами, несогласно залегающими на гранитах фундамента и образующими синклиналь. Рудные тела представлены согласными пластовыми залежами общей мощностью до 90 м и протяженностью до 4 км. Главные рудные минералы первичных руд – халькопирит, борнит, халькозин, второстепенные: пирит и линнеит ( Co 3 S 4 ). Встречаются в виде тонкой вкрапленности, а с кварцем образуют прожилки и жилы. Характерна мощная (до нескольких сотен м) зона окисления и вторичного обогащения.

Слайд 97: Донецкий тип

Наиболее распространенный среди медистых песчаников и сланцев. Известен от докембрия до неогена, встречается в различных геотектонических структурах (краевых и платформенных прогибах, краевых частях платформ) и в неодинаковом тектоническом режиме с преобладанием платформенного. В фациальном отношении здесь также наблюдается большое разнообразие, но с явным тяготением оруденения к заливно-лагунным и аллювиально-русловым фациям.

Слайд 98: Донецкий тип

Для месторождений характерно: 1) наличие редких маломощных (0,5—15 м) сероцветных песчано-алевролитовых рудоносных горизонтов среди общей монотонной пестроцветной рудоносной толщи мощностью от 350 до 1200 м, сложенной песчаниками, алевролитами, реже карбонатными породами; 2) размещение меденосных горизонтов в толще многоярусно (от 2—3 до 10—30, иногда больше), с расстояниями между ними по вертикали от 10—30 до 100—150 м, иногда до 800 м при широком площадном развитии; 3) похожесть формы рудных тел внутри рудоносных горизонтов на мелкие и крупные гнезда, линзы, пласты, изгибающиеся ленты, но все с небольшими параметрами. Лишь длина по простиранию у тонких пластов достигает первых километров; 4) содержание меди в рудных телах невысокое — десятые доли процента—первые проценты, но в гнездах может достигать 1 —10% меди. Коэффициенты рудоносности (Кр = 0,07) и концентрации (Кк= 0,22), самые низкие. Масштаб — от рудопроявлений до мелких, реже средних месторождений. Примеры: Донбасс, Западное Приуралье, Ангаро-Ленский район.

Слайд 99: Тип Олимпик

Известен один промышленный объект (месторождение Олимпик-Дам в Южной Австралии) медистых брекчий и конгломератов. Специфика этого типа заключается в локализации оруденения в толще осадочных брекчий с подчиненным количеством песчано-глинистых пород, заполняющих грабен в гранитном фундаменте. Брекчии представляют собой накопления грязевых и каменных потоков, а также фаций озер, седиментогенез сопровождался вулканической деятельностью в виде эксгаляций, лавовых потоков и туфов в верхних частях разреза рудоносной формации.

Слайд 100: Тип Олимпик

Оруденение с большим размахом развития по вертикали (сотни метров) и проявлено в двух формах: стратифицированной (сингенетической или синдиагенетической) и наложенной, контролирующейся трещинами разлома, и занимающей секущее положение по отношению к напластованию. Широко развиты вторичные изменения вмещающих пород: гематитизация, серицитизация, окварцевание, карбонатизация. Общие запасы медных руд в месторождении Олимпик-Дам оцениваются 11,25 млн. т при среднем содержании Cu 2,5%. Медь ассоциирована с гематитом, кобальт концентрируется в нижней обогащенной пиритом зоне. Уран ассоциирован с медью. Максимальное содержание золота в поздних халькозиновых рудах. Возраст месторождения 1, 5 млрд. лет.

Слайд 101: Тип Олимпик

Оруденение сосредоточено на глубинах 300 — 600 м и прослеживается до глубины 1000 м. Рудное тело имеет пологое залегание, субсогласное с перекрывающей толщей осадков платформенного чехла. По форме рудное тело напоминает «перевернутое блюдце», лежащее на кровле фундамента, при этом дезинтегрированные граниты фундамента также минерализованы. Залежь месторождения имеет протяженность 1200 м, ширину 600 м, суммарную мощность рудных интервалов 100 — 210 м. Выявлены два типа рудных залежей: стратиформные борнит-халькопирит-пиритовые и халькозин-борнитовые в виде линз и жил. В обеих типах рудных залежей отмечены минералы урана (уранинит, коффинит, реже браннерит), самородное золото и редкоземельные минералы (бастнезит и флоренсит), содержащиеся в цементе брекчии в ассоциации с серицитом, гематитом и флюоритом. Разведанные запасы руды — 450 млн. т со средним содержанием: Cu — 2,5%, U — 0,08%, Au — 2 г/т, оксидов редких земель — около 0,5%.

Медно-колчеданные и цинк-медно-колчеданные месторождения входят в группу колчеданных месторождений, представляя самостоятельные рудные формации. Общей характерной чертой этих месторождений является приуроченность их к складчатым поясам, где они залегают среди вулканогенных и вулканогенно-осадочных комплексов. Для них характерно резкое преобладание в рудах пирита при небольшом содержании других сульфидов (халькопирита, сфалерита); мелкозернистое строение руд с типичными колломорфными и метаколлоидными текстурами; преимущественно согласное залегание рудных тел по отношению к напластованию вмещающих пород; частое проявление рудной зональности в пределах рудных тел и месторождений, в связи с чем отдельные тела или их части сложены серно- или медно-колчеданными или цинк-медно-колчеданными, либо полиметаллическими рудами.

Слайд 103

В группе колчеданных месторождений выделяются следующие рудные формации: 1) существенно пиритовая (маломедистая), часто с повышенным содержанием кобальта; 2) медно-колчеданная; 3) цинк-медно-колчеданная; 4) медно-свинцово-цинковая колчеданно-полиметаллическая. По данным А. И. Кривцова [1978], из всех мировых запасов меди, сосредоточенных в колчеданных месторождениях, 82% связано с медно-колчеданными и цинк-медно-колчеданными формациями и только 18% меди заключено в колчеданно-полиметаллических месторождениях.

Слайд 104

По палеотектонической позиции, составу вулканогенных формаций и режиму их накопления выделяют пять типов колчеданоносных провинций (Г. А. Твалчрелидзе [1975]): кипрский — в зонах океанических рифтов, выполненных недифференцированными базальтоидами; уральский — в островодужных вулканических поясах с широким развитием в них контрастной (липарит-базальтовой) и непрерывной (базальт-андезит-дацит-липаритовой) вулканогенных формаций и незначительной ролью кислых пород; малокавказский — во вторичных геосинклиналях, развившихся на консолидированной коре и выполненных непрерывной базальт-андезит-дацит-липаритовой формацией и кремнисто-терригенными толщами; рудно-алтайский — в зонах генерации геосинклинального режима на более мощной континентальной коре (срединных массивах) с развитием продуктов контрастной базальт-липаритовой формации и преобладающей ролью вулканитов кислого состава; филизчайский — в сланцевых геосинклиналях с широким развитием известково-терригенных осадков, вулканиты представлены только кислыми породами (дацит-липаритовая формация). Наиболее продуктивными на медно-колчеданное оруденение являются уральский и кипрский типы.

Слайд 105

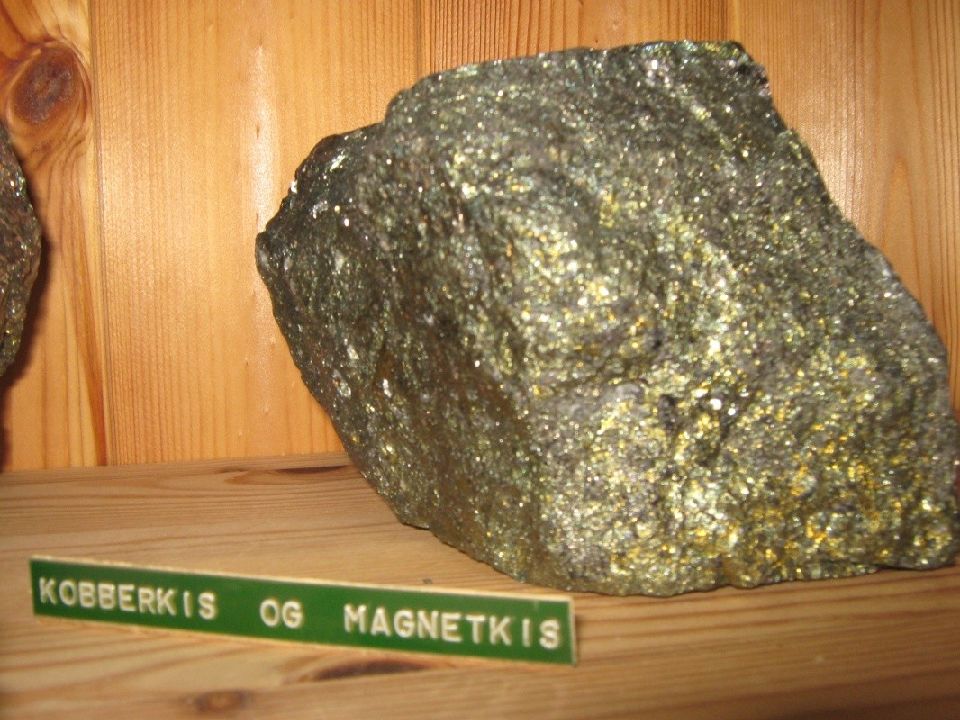

Cu -колчеданные месторождения уральского типа ассоциируют с дифференцированными базальтоидными формациями, формировавшимися в субмаринных областях. Они известны по всему Миру (Канада, Испания (Рио-Тинто), Норвегия, Тасмания, Филиппины), но наиболее крупные сосредоточены в России на Урале (месторождения Кисарчинское, Учалинское, Подольское, Блявинское, Красноуральское, Гайское, Дегтярское, Карпушинское и др.), Северном Кавказе (Урупское, Худесское).

Слайд 106

Цветная металлургия Урала На базе средне-верхнепалеозойских медно-колчеданных месторождений Урала создана и развивается медеплавильная промышленность страны.

Слайд 107

Рудоконтролирующими структурами Cu -колчеданных месторождений выступают региональные пояса — тектонические троги, контролируемые глубинными разломами. В их пределах расположены вулкано-тектонические депрессии, кальдеры, вулкано-купольные структуры, являющиеся рудолокализующими структурами. Так, Гайское Cu -колчеданное месторождение на Южном Урале приурочено к многожерловой вулканической постройке, представляющей собой центральный вулкан, сложенный пологолежащими слоями пирокластических образований андезит-дацитового и липаритового состава. Сходное положение занимает Учалинское месторождение, размещающееся в сильно дислоцированной в синвулканическое время липаритовой постройки, залегающей на пологом базальтовом основании.

Слайд 108

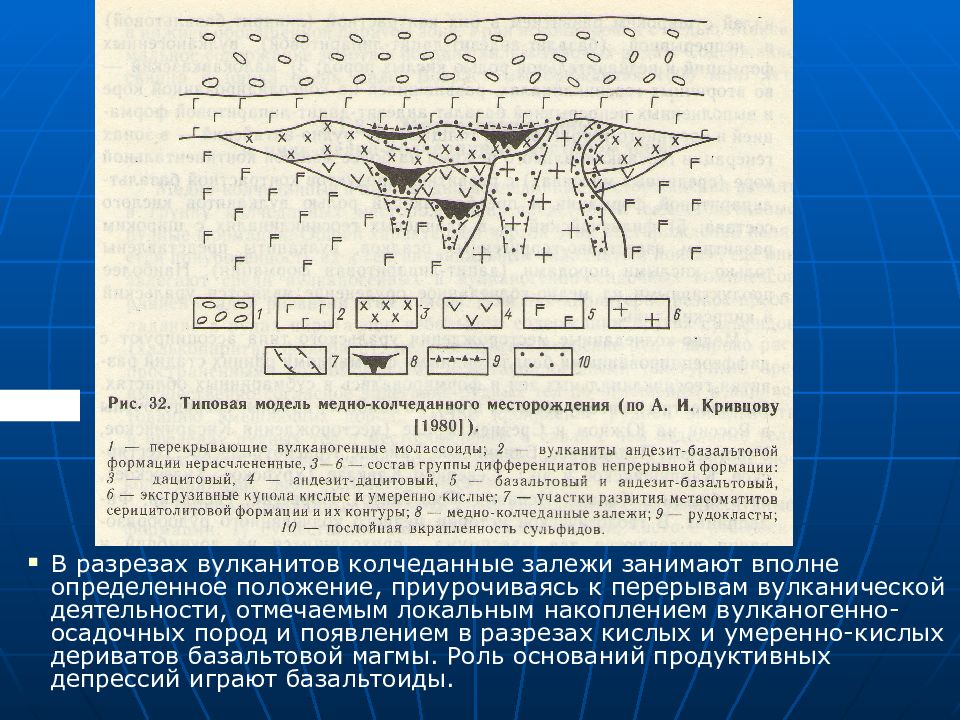

В разрезах вулканитов колчеданные залежи занимают вполне определенное положение, приурочиваясь к перерывам вулканической деятельности, отмечаемым локальным накоплением вулканогенно-осадочных пород и появлением в разрезах кислых и умеренно-кислых дериватов базальтовой магмы. Роль оснований продуктивных депрессий играют базальтоиды.

Слайд 109

Процессы накопления руд начинаются еще до появления в разрезах кислых вулканитов, колчеданообразование неоднократно проявляется в ходе кислого вулканизма и угасает с его завершением. Такая пространственно-временная ассоциация Cu -колчеданных месторождений с продуктами кислого вулканизма дает основание исследователям считать, что колчеданные руды и кислые дифференциаты базальтовой магмы обладают общностью причин возникновения. Длительность колчеданообразования оценивается в 10000 ÷ 10000 лет. В большинстве разрезов непрерывной базальт-андезит-дацит-риолитовой формации кислые вулканиты играют существенную роль и колчеданные залежи при этажном расположении контролируются несколькими уровнями, которые фиксируются маломощными горизонтами туфогенных и осадочных пород, свидетельствующих о кратковременных перерывах вулканической деятельности.

Слайд 110

Морфология залежей Cu -колчеданных руд определяется в слабо преобразованных месторождениях формой депрессионной структуры, в которой происходило рудоотложение, а в преобразованных — теми последующими изменениями (складчатостью, разрывными деформациями, региональным и контактовым метаморфизмом), которым позднее подверглись рудные тела и вмещающие их породы. Минеральный состав Cu -колчеданных руд относительно простой: резко преобладает пирит (90—95%), в меньших количествах присутствует халькопирит и сфалерит (5—10%), второстепенными являются борнит, галенит и др. Нерудные - в подчиненном количестве представлены кварцем, серицитом, хлоритом, карбонатами. Текстура руд чаще массивная, иногда полосчатая, по краям рудных залежей появляется брекчиевая и вкрапленная. Для руд характерны минеральные парагенезисы, последовательно сменяющие друг друга: 1) пиритовый; 2) халькопирит-пиритовый (или борнит-пиритовый); 3) халькопирит-сфалерит-пиритовый.

Слайд 111

Носителями меди в медно-колчеданных рудах являются халькопирит и реже гипогенные борнит и халькозин, а также блеклые руды — теннантит и тетраэдрит. Содержание меди в рудах в среднем 1,5%, цинка 2%. Руды комплексные — они содержат золото (от 0,2 до 10 г/т), серебро (30—40 г/т), кадмий, селен, теллур, кобальт.

Слайд 112

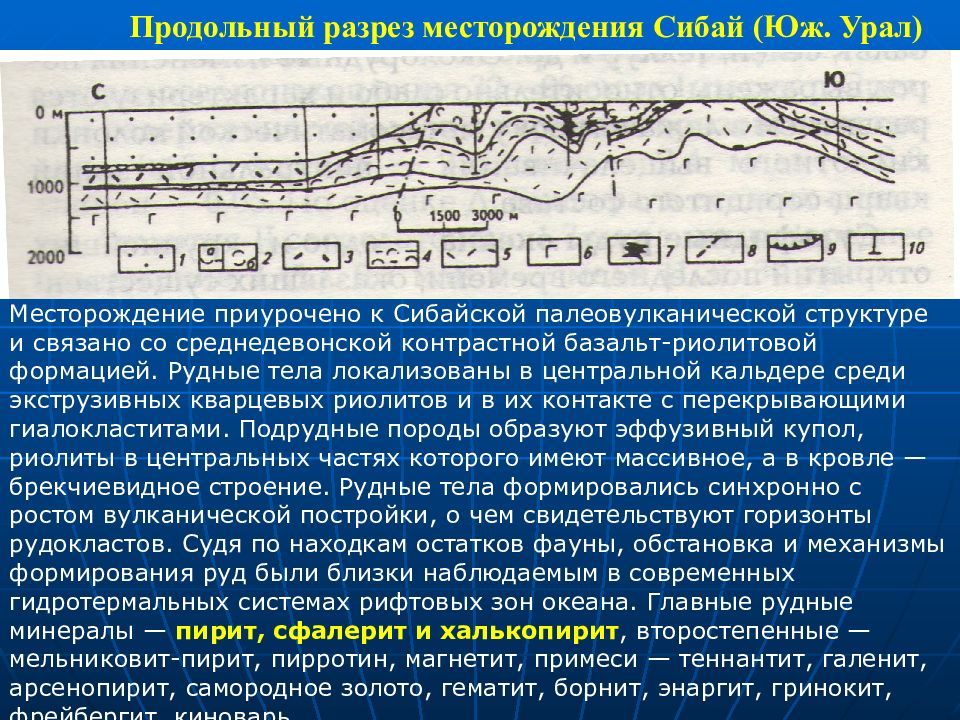

Продольный разрез месторождения Сибай (Юж. Урал) Месторождение приурочено к Сибайской палеовулканической структуре и связано со среднедевонской контрастной базальт-риолитовой формацией. Рудные тела локализованы в центральной кальдере среди экструзивных кварцевых риолитов и в их контакте с перекрывающими гиалокластитами. Подрудные породы образуют эффузивный купол, риолиты в центральных частях которого имеют массивное, а в кровле — брекчиевидное строение. Рудные тела формировались синхронно с ростом вулканической постройки, о чем свидетельствуют горизонты рудокластов. Судя по находкам остатков фауны, обстановка и механизмы формирования руд были близки наблюдаемым в современных гидротермальных системах рифтовых зон океана. Главные рудные минералы — пирит, сфалерит и халькопирит, второстепенные — мельниковит-пирит, пирротин, магнетит, примеси — теннантит, галенит, арсенопирит, самородное золото, гематит, борнит, энаргит, гринокит, фрейбергит, киноварь.

Слайд 113

В зоне гипергенеза руды Cu -колчеданных месторождений подвергаются интенсивному окислению и близ поверхности формируется мощная (до 20—30 м) железная шляпа, сложенная гидроксидами железа, ярозитом с примазками малахита, азурита. Ниже располагается зона сыпучек (кварцевых, баритовых, пиритовых) мощностью до 60 м и еще ниже, близ уровня грунтовых вод, иногда образуются вторичные сульфаты и сульфиды. Типичной зоны вторичного сульфидного обогащения не возникает, здесь всюду имеется первичный пирит. Вследствие избытка серной кислоты и возникающей при этом сильной кислотной среды сульфаты меди и цинка чаще всего выносятся за пределы месторождения грунтовыми водами.

Слайд 118

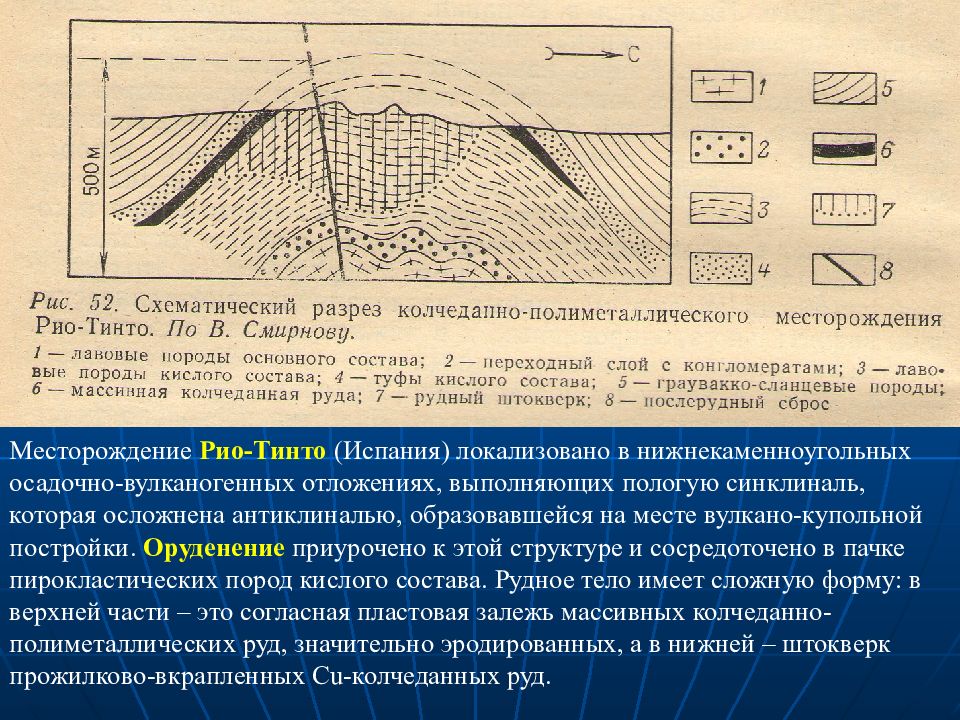

Месторождение Рио-Тинто (Испания) локализовано в нижнекаменноугольных осадочно-вулканогенных отложениях, выполняющих пологую синклиналь, которая осложнена антиклиналью, образовавшейся на месте вулкано-купольной постройки. Оруденение приурочено к этой структуре и сосредоточено в пачке пирокластических пород кислого состава. Рудное тело имеет сложную форму: в верхней части – это согласная пластовая залежь массивных колчеданно-полиметаллических руд, значительно эродированных, а в нижней – штокверк прожилково-вкрапленных Cu -колчеданных руд.

Слайд 119

Месторождение Рио-Тинто связано с кислыми дифференциатами нижнекаменноугольного вулканизма. На путях движения гидротермальных растворов при температуре от 400 º С и ниже образовались прожилково-вкрапленные Cu -колчеданные руды. При выходе этих растворов на дно моря в субмаринных условиях при температуре 100 º С и ниже сформировались слоистые колчеданно-полиметаллические руды гидротермально-осадочного генезиса [ Смирнов, 1978 ].

Слайд 120

Для России важное значение по запасам и добыче Cu имеют м агматические месторождения, среди которых выделяется два неравноценных типа: 1) сульфидные медно-никелевые месторождения базит-гипербазитовых формаций; 2) медно-титановые (или V - Fe - Cu ) месторождения в габброидах. В месторождениях первого типа сосредоточено 1,8% запасов меди зарубежных стран. Значительно более существенное значение они имеют в балансе запасов и добычи меди в России (почти 45%). Два из этих месторождений — Талнахское и Октябрьское — относятся и числу уникальных по запасам меди. Такого же типа известнейшее месторождение Сёдбери в провинции Онтарио в Канаде.

Слайд 122

Месторождения района Сёдбери (провинция Онтарио, Канада) – крупнейшее в мире. За более чем 100 лет эксплуатации здесь добыто более 7 млн.т. никеля, 4.2 млн.т меди, 207 тыс.т. кобальта, 620 т металлов группы платины, 400 т золота, 250 т серебра. Однако запасы металлов не исчерпаны. Месторождения приурочены к протерозойскому лополитоподобному интрузиву Сёдбери, имеющему вид эллиптического кольца толщиной до 0,6 км. Длина массива 60 км, ширина 27 км. Строение интрузивного кольца зональное, сложено оно норитами, кварцевыми габбро и гранофирами. От норитового кольца отходят радиальные дайки. Многочисленные медно-никелевые месторождения приурочены к внешнему контакту интрузива. Наиболее крупные из них (Фруд-Стоби, Меррей, Крейтон, Гарсон и др.) расположены в основании норитов вдоль юго-восточного контакта. Одно из крупнейших в мире тело сульфидных руд месторождения Фруд приурочено к дайкообразному массиву кварцевых диоритов. Длина рудного тела 3 км, мощность 45-120 м, а на глубине оно прослежено на 1200 м. Руды вкрапленные, брекчиевые, массивные; сложены пирротином, пентландитом, халькопиритом, кубанитом. В них присутствует арсениды и сульфоарсениды никеля, галенит, сперрилит. Руды богаты платиноидами и золотом (1-4 г/т).

Слайд 123

Медно-титановые месторождения немногочисленны и невелики по запасам Cu. Они связаны с дифференцированными массивами габброидов платиноносного пояса Урала. Наиболее известное и типичное — крупное Волковское месторождение на Урале, в котором заключено 2,5% общероссийских запасов меди. Оно приурочено к одноименному габбровому массиву ( габбро-перидотитовая формация). Вертикальная зональность массива обусловлена положением кварцевых диоритов и диоритов в верхней части разреза, пироксеновых габбро — в средней, а оливин- и гиперстенсодержащих — в нижней.

Слайд 124

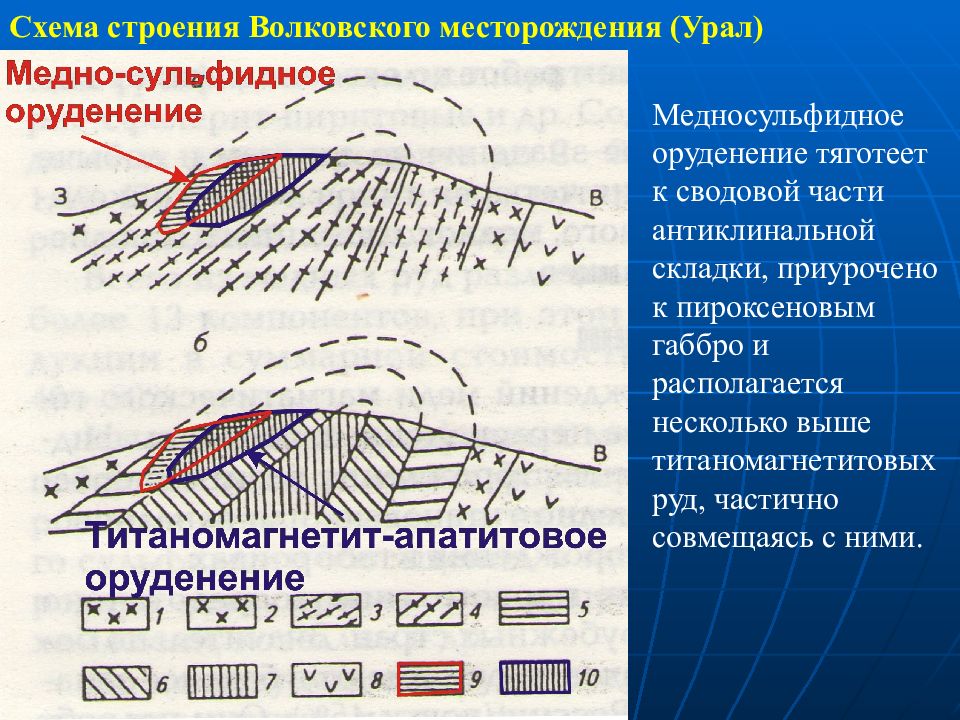

Схема строения Волковского месторождения (Урал) Медносульфидное оруденение тяготеет к сводовой части антиклинальной складки, приурочено к пироксеновым габбро и располагается несколько выше титаномагнетитовых руд, частично совмещаясь с ними.

Слайд 125

Титаномагнетитовые апатитсодержащие руды имеют вкрапленный и шлировый характер. Медные руды образуют зону, согласную с расслоенностью вмещающих пород, протяженностью свыше 3 км. Зона состоит из многочисленных параллельно расположенных линзовидных залежей. На месторождении насчитывается свыше 200 рудных тел, большая часть из которых сложена медносульфидными, титаномагнетитовыми и апатитовыми рудами. Главные минералы руд — борнит, халькопирит, немного халькозина, ванадийсодержащий титаномагнетит, апатит, второстепенные минералы — пирротин, пирит, сфалерит, галенит. Медносульфидное оруденение имеет также вкрапленный характер, изредка встречаются поздние прожилки халькопирита. Среднее содержание меди 0,65%. Имеются убедительные свидетельства более поздней кристаллизации рудных минералов по отношению к породообразующим. Главным промышленным компонентом является Cu, существенное значение имеют также Fe, V, Ti, P. Отмечены примеси Au, Ag, Pd, Se, Te. На месторождении развита зона окисления, частично отработанная еще в прошлом столетии.

Слайд 127: Зона окисления колчеданно-полиметаллического Каменушинского месторождения (Салаир)

Слайд 128

Первоначально медь добывали из окисленной ( малахитовой ) руды, а не из сульфидной, т. к.она не требует предварительного обжига. Для этого смесь руды и угля помещали в глиняный сосуд, сосуд ставили в небольшую яму, а смесь поджигали. Выделяющийся угарный газ восстанавливал малахит до свободной меди.