Первый слайд презентации: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД

Слайд 2

Свинец и цинк, несмотря на различия химических свойств, в природе обычно встречаются совместно, образуя промышленные концентрации в так называемых полиметаллических месторождениях. Свинец использовался еще в древности для изготовления украшений, чеканки монет, изготовления водопроводных труб ( раскопки Помпеи ). Позднее Pb использовали в типографском деле, рентгенотехнике (защитные экраны), в качестве антидетонатора бензина. Соединения цинка в древности широко применялись для производства латуни.

Слайд 3

Основные сферы потребления свинца: производство аккумуляторных батарей (65%); красители и химикаты (12%); 3) сплавы (типографский, подшипниковый) (4,5%); 4)производство боеприпасов, оболочки кабеля, тетраэтилсвинца (11%); 5) прокат (7,5%). Основные сферы применения цинка: 1) гальванизация (оцинкование) в качестве антикоррозионных покрытий стальных изделий, а также сплавы — 43% от общего потребления; 2) отрасли промышленности, связанные с применением латуни и бронзы — 22%; 3) производство литья под давлением — 15%; 4) прокат и оксиды цинка — 9%.

Слайд 4

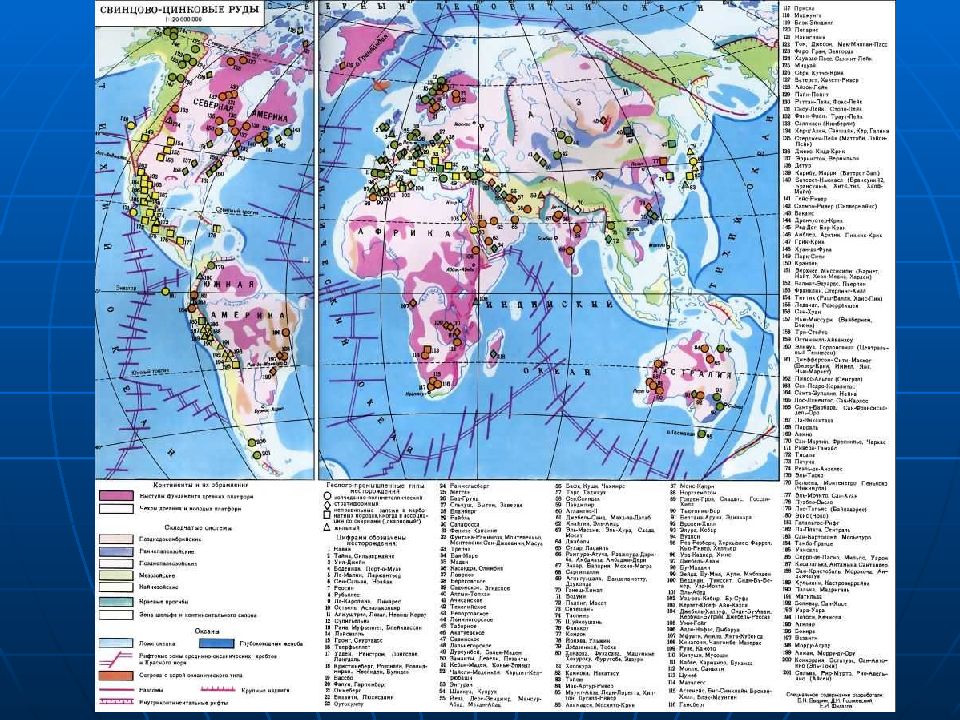

По общим запасам Pb лидирует Америка (45,2% от общих), далее - Азия (15,3), Австралия и Океания (15,2), Африка (12,8) и Европа (11,5). В трех странах — США, Австралии и Канаде — заключено 60% от общих запасов металла. По общим запасам Zn ведущее место занимает Америка (46%), далее - Азия (20), Европа (12), Австралия и Океания (11) и Африка (11). В недрах пяти стран — Канады, США, Австралии, Индии и ЮАР — заключено 60% общих запасов цинка.

Слайд 7

Свинец и цинк извлекают в основном из комплексных руд, содержащих медь, золото, серебро и другие металлы. Общие запасы свинца в 2002 г. в 70 зарубежных странах оценивались в 201 млн. т, разведанные запасы составили около 114 млн. т. Общие запасы цинка превышают 455, а разведанные — 250 млн. т. Россия занимает четвертое место в мире по запасам свинца и пятое по запасам цинка. Наиболее крупными запасами свинца и цинка обладают также США, Австралия, Казахстан, Канада, Китай. Обеспеченность уровня добычи подтвержденными запасами свинца и цинка оценивается в 38 — 39 лет.

Слайд 8: Оценка 2010 г

Мировые запасы Pb-Zn руд в основном сосредоточены в шести странах, в частности запасы Австралии – 33,8%, Китая составляют 16,3% в мировых, России -11,5%, США – 8,8%, Перу – 7,5% и Мексики – 6% мировых запасов. Добыча свинца в мире в 2010 году увеличилась на 6% до 4,1 млн. тонн. Основной страной, добывающей свинец как и прежде является Китай, который увеличил добычу на 9% до 1,7 млн.тонн. Достаточно заметное увеличение добычи свинца по Австралии, Мексике и России. Достаточно заметное снижение добычи было отмечено по Перу, Канаде, Ирландии и Польше.

Слайд 9: Страны-экспортеры — Австралия, Канада, Мексика ; страны-импортеры — США (из Канады и Мексики), Германия (из Великобритании), Франция

Слайд 10: Оценка 2010 г

Объем мировой торговли рудами и концентратами свинца по импорту составляет около 2,6 млн.тонн. Мировой импорт руд и концентратов свинца в 2010 году в натуральном выражении снизился на 6%. Основными странами, импортирующими руды и концентраты свинца явились Китай, с долей 57%, Корея с долей 9% и Германия с долей в мировом объеме импорта - 8%. Мировой экспорт руд и концентратов свинцовых в 2010 году возрос на 24% и составил 3,1 млн.тонн. Среди основных стран-экспортеров лидируют Перу с долей в общих объемах 30%, Австралия – 15%, а также США-11%, Россия-7% в общих объемах экспорта.

Слайд 11

Суммарные запасы свинца и цинка в уникальных месторождениях превышают 5 млн. т, в крупных — колеблются от 5 млн. т до 600 тыс. т, в средних — от 600 до 200 тыс. т, в мелких — менее 200 тыс. т. Свинцово-цинковые руды относятся к богатым при содержании Pb > 4% или Pb+Zn > 7%. Бедные руды характеризуются содержанием Pb 1,2-2% или суммы Pb и Zn не ниже 4%.

Слайд 12

По масштабам использования в промышленности Pb и Zn каждый в отдельности уступают меди, а в сумме превосходят ее. Ежегодное производство в концентратах составляет (в млн. т): свинца — 2,8 — 3,0; цинка — 6,2 — 7,3; рафинированного свинца — 4,9 — 5,4 (при этом, 40 — 45% его получают из вторичного сырья); металлического цинка — 6,3 — 6,9. Цена рафинированного Pb в 1994 г. составила 550 $ /т, а Zn — 1000 $ /т. Цена на свинец на LME за 2009 год опустилась на 17,8% до среднегодового значения 1721 $/тонн. В 2010 году цена свинца на LME увеличилась до 2163 $/тонн. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году цена свинца увеличится до 2638 $/тонн, а по прогнозам в 2012 году снова увеличится до 3050 $/тонн.

Слайд 14

Кларк свинца 1,6•10-3%; среди магматических пород наиболее высокие его содержания характерны для гранитов (2•10-3%), а наиболее низкие для дунитов (1•10-3%). Из осадочных пород более богаты свинцом глины (2•10-3%). Коэффициент концентрации свинца в месторождениях 2000. Кларк цинка 8,3•10-3%. Установлено более высокое его содержание в основных породах и сиенитах (1,3•10-2%). Среди осадочных пород цинка, так же как и свинца, больше в глинах. Коэффициент концентрации цинка 500.

Слайд 15

Тесный парагенезис минералов Pb и Zn в эндогенных месторождениях обусловлен их отчетливыми халькофильными свойствами, а также тем, что соединения, в виде которых мигрировали эти металлы в эндогенных условиях, имеют близкие геохимические свойства. При кристаллизации силикатных расплавов сульфиды Zn и Pb не образуются, что связано с низким содержанием этих металлов в расплавах и способностью давать подвижные растворимые комплексные соединения. Установлено, что температура выше 300°С неблагоприятна для образования сульфидов Pb и Zn. Однако минералы цинка начинают кристаллизоваться при более высокой температуре, чем галенит. Термодинамический диапазон образования цинковых минералов гораздо шире, чем свинцовых. Сфалерита во многих рудных телах больше на глубоких горизонтах, а галенита — ближе к поверхности.

Слайд 16

Общая последовательность выделения сульфидов в полиметаллических месторождениях имеет следующий вид: пирит — сфалерит — халькопирит — галенит — антимонит. В соответствии с этим устанавливается ряд комплексных полиметаллических месторождений от более высокотемпературных к низкотемпературным: 1) цинковые, цинково-медные, 2) свинцово-цинковые, 3) цинково-свинцовые, 4) свинцово-сурьмяные.

Слайд 17

В экзогенных условиях ведущим геохимическим процессом является отделение цинка от свинца. Сульфиды свинца и цинка, окисляясь, переходят в сульфаты. При этом сульфат свинца оказывается очень слабо растворимым и остается в зоне окисления в виде англезита, затем переходящего в церусси т. Растворимость сульфата цинка очень высокая и поэтому он выносится из зоны окисления на значительные расстояния.

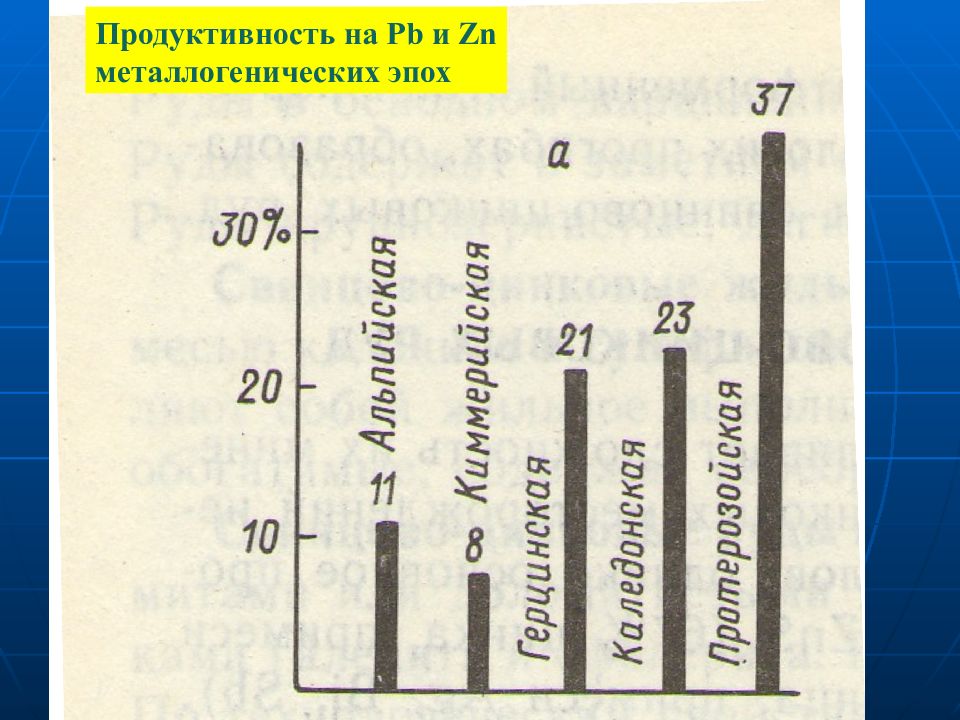

Каких-либо крупных планетарных эпох Pb - Zn рудообразования в геологическом развитии земной коры, по-видимому, не существовало, могут быть выделены лишь эпохи в региональном масштабе (например, среднедевонская для Рудного Алтая).

Слайд 20

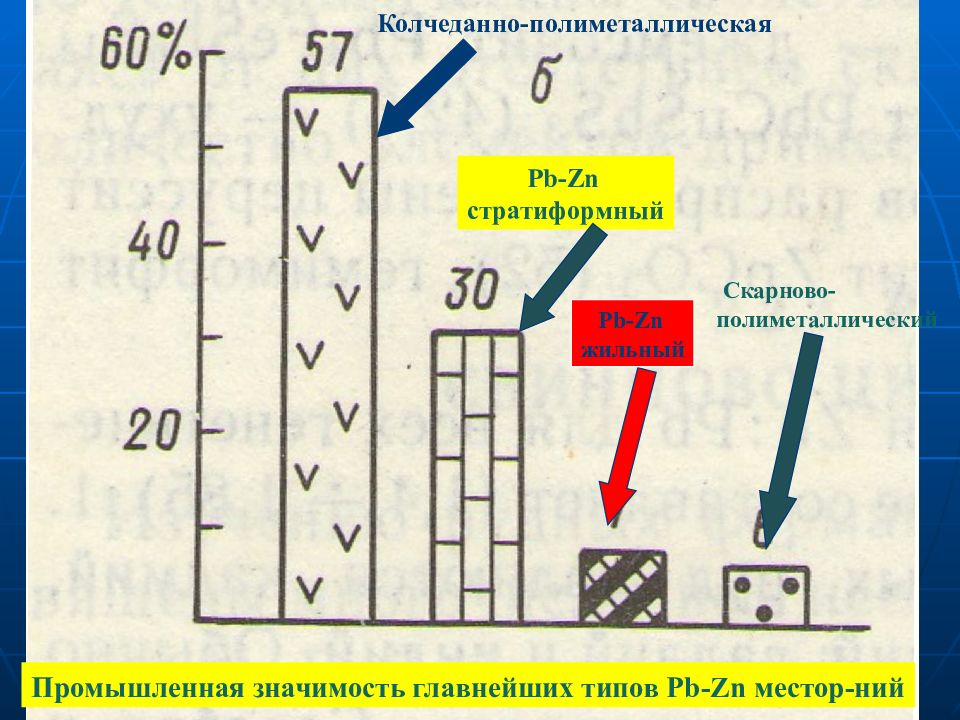

Колчеданно-полиметаллическая Pb-Zn стратиформный Pb-Zn жильный Скарново- полиметаллический Промышленная значимость главнейших типов Pb-Zn местор-ний

Слайд 21

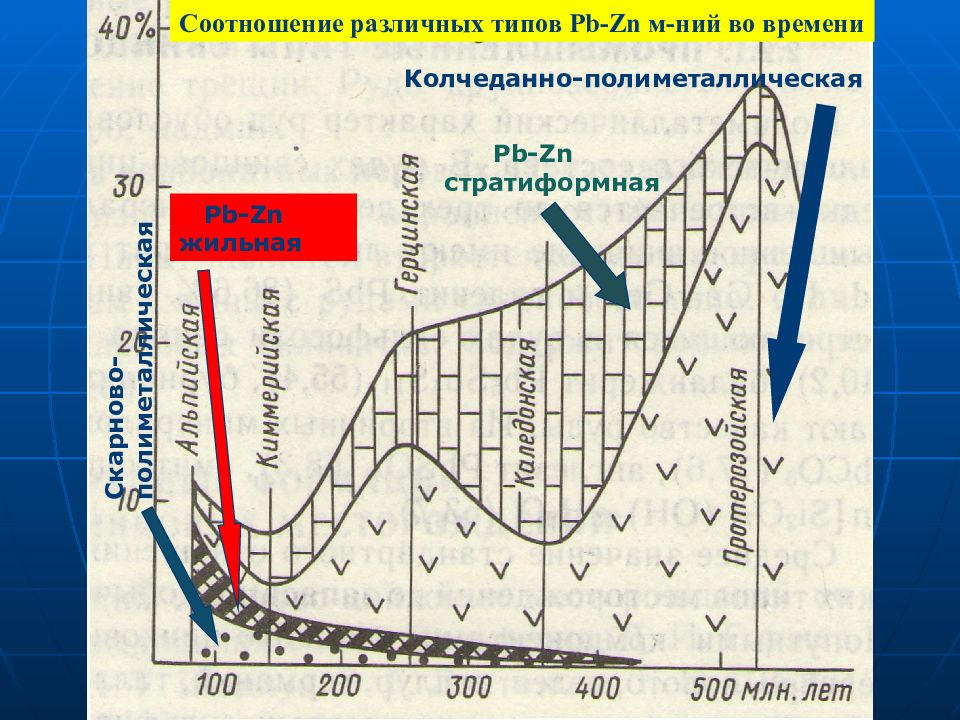

Соотношение различных типов Pb-Zn м-ний во времени Колчеданно-полиметаллическая Pb-Zn стратиформная Pb-Zn жильная Скарново- полиметаллическая

Слайд 22

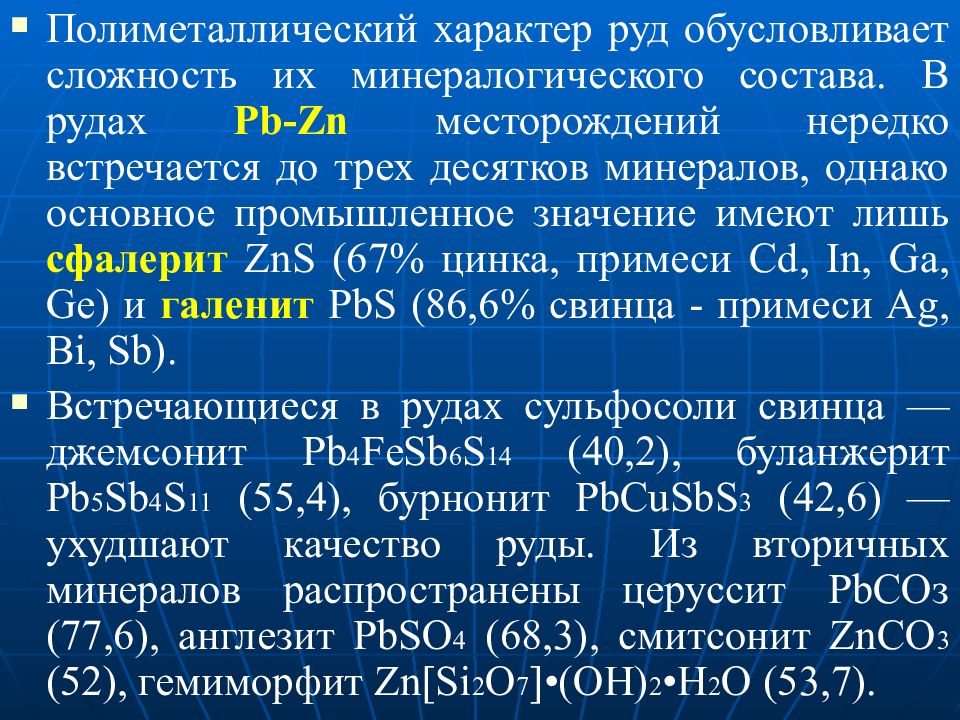

Полиметаллический характер руд обусловливает сложность их минералогического состава. В рудах Pb - Zn месторождений нередко встречается до трех десятков минералов, однако основное промышленное значение имеют лишь сфалерит ZnS (67% цинка, примеси Cd, In, Ga, Ge) и галенит PbS (86,6% свинца - примеси Ag, Bi, Sb). Встречающиеся в рудах сульфосоли свинца — джемсонит Pb 4 FeSb 6 S 14 (40,2), буланжерит Pb 5 Sb 4 S 11 (55,4), бурнонит Р b С uSbS 3 (42,6) — ухудшают качество руды. Из вторичных минералов распространены церуссит Р b СОз (77,6), англезит PbS O 4 (68,3), смитсонит ZnC O 3 (52), гемиморфит Zn[Si 2 O 7 ] • (ОН) 2 • Н 2 O (53,7).

Выделяют 11 главных Pb-Zn рудных формаций. Все они близки по минеральному составу: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, реже пирротин, блеклые руды, а из нерудных — кварц, карбонаты, барит. Однако по количественным соотношениям минералов руды разных формационных типов существенно отличаются друг от друга. Важным отличием разных рудных формаций является геологическая обстановка нахождения месторождений и в первую очередь тесная или парагенетическая связь с вмещающими их вулканогенными, осадочными и метаморфическими формациями и слагающими их фациями.

Слайд 24

Галенит-сфалеритовая в скарнах. Месторождения размещаются в складчатых областях и связаны с известковыми скарнами. Рудные тела имеют форму неправильных пластообразных, жильных или трубообразных тел, отчетливо тяготея к разного рода разрывным структурам. Преобладающим скарновым минералом является пироксен. Руды пирротин-галенит-сфалеритовые, халькопирит-пирротин-галенит-сфалеритовые, пирит-сфалерит-галенитовые. Для всех месторождений типичны богатые сульфидами руды с различным количеством скарновых минералов. Масштаб месторождений средний. Примеры: Дальнегорский район Южного Приморья, Карамазарское рудное поле в Узбекистане, Трепча (Сербия) и др.

Слайд 26

Галенит-сфалеритовая с пирротином и пиритом жильная. Рудные зоны контролируются разломами, трещинами оперения, участками смятия в породах различного состава (гранитах, сланцах, песчаниках, гнейсах). Преобладают жилы выполнения, образующие сложные системы. Для всех месторождений главными минералами являются галенит, сфалерит, халькопирит, пирротин, пирит, из нерудных — кварц, карбонаты, барит. Руды крупнозернистые простого состава, легко обогащаются. Месторождения гидротермальные плутоногенные, многостадийные. Примеры: Садонское рудное поле (Россия), Фрайберг, Клаусталь (Германия), Пршибрам (Чехия) и др.

Слайд 27: Пирит-галенит-сфалеритовая с сульфосолями свинца в карбонатных породах

Главные черты месторождений : 1) Определяющая роль складчатой и разрывной тектоники. 2) Рудные тела представлены сложной формы метасоматическими залежами в известняках Pb - Zn руд, содержащих значительные количества пирита и сульфоантимонидов свинца. 3) Руды пирит-арсенопиритовые, буланжерит-галенит-арсенопиритовые, сфалерит-пиритовые, галенит-сфалеритовые. Месторождения мелкие и средние по масштабу. Примеры: Россия (Благодатское, Кадаинское и др.), США (Тинтик), Канада и др.

Слайд 28: Колчеданно-полиметаллическая в вулканогенных отложениях

Месторождения связаны с контрастно- и последовательно дифференцированными базальтоидными формациями. Среди пород, слагающих рудоносные формации, преобладают кислые вулканиты (лавы, лавобрекчии, туфы, игнимбриты), составляющие 45-50% от общего объема. Формирование рудных залежей происходило в двух основных типах обстановок: на куполовидных поднятиях и в депрессионных структурах. Месторождения крупные и средние - Рудный Алтай (Риддер-Сокольное, Карбалихинское, Тишинское и др.), Салаирский кряж (Салаирское, Урское), Забайкалье (Озерное), Куроко в Японии, месторождения Канады (Кидд-Крик, Фаро, Бранеуик ), Испании, США и другие.

Слайд 30: Колчеданно-полиметаллическая в карбонатно-туфогенных толщах

Месторождения размещаются в грабен-синклинальных структурах, выполненных вулканогенно-осадочными отложениями. Оруденение представлено многоярусными пластовыми залежами в ритмично-слоистой вулканогенно-терригенно-кремнисто-карбонатной толще. Руды слоистые тонкозернистые пирит-сидеритового, пирит-сидерит-сфалеритового состава с почти полным отсутствием меди. Месторождения от мелких до очень крупных. Примеры: Еравнинский рудный район Западного Забайкалья.

Слайд 31

Ещё выделяют целый ряд Pb-Zn формаций: Колчеданно-полиметаллическая (халькопирит-галенит-сфалерит-пиритовая) в осадочно-вулканогенных отложениях. Примеры месторождений - Рудный Алтай: Лениногорское, Зыряновское, Николаевско-Тишинское и др. Колчеданно-полиметаллическая (сфалерит-пирит-галенит-баритовая) в терригенно-карбонатных отложениях. Примеры: атасуйская группа месторождений в Центральном Казахстане. Колчеданно-полиметаллическая (халькопирит-галенит-сфалерит-пиритовая) в терригенных породах. Примеры: Филизчай на Кавказе, Раммельсберг, Мегген (Германия). Стратиформная галенит-сфалеритовая (и сфалерит-галенитовая) в известняково-доломитовых отложениях. Примеры: казахстанские месторождения Миргалимсай, Шалкия, Ачисай, Учкулач.

Слайд 32: Существенно галенитовая (или сфалеритовая) в доломитовой рифогенной формации

Месторождения локализованы в доломитовых рифо-генных постройках и сопряженных с ними карбонатных фациях на различных стратиграфических уровнях. Морфология рудных тел отличается большим разнообразием и определяется конседиментационными структурами карбонатных осадков. Руды существенно галенитовые или сфалеритовые, иногда смешанные галенит-сфалеритовые, обычно лишенные барита, массивной, грубополосчатой, вкрапленной текстуры. Масштаб месторождений очень крупный. Примеры: месторождения штата Миссури (США), Пайн-Пойнт (Канада), Сардана (Россия).

Слайд 33: Колчеданно-полиметаллическая в метаморфических толщах

Месторождения залегают в метаморфизованных (в эпидот-амфиболитовой и гранулитовой фациях) осадочных породах, причем руды испытали те же преобразования, что и вмещающие их породы. Рудные тела пластообразные, залегают согласно с вмещающими породами. Руды богатые, сплошные и вкрапленные сфалерит-галенит-пирротин-пиритовые, галенит-сфалерит-пирротиновые, сфалерит-галенит-силикатные (родонит, бустамит, геденбергит, кварц, полевой шпат). Месторождения очень крупные: Сулливан, Кер-д'Ален в Канаде; Брокен-Хилл в Австралии; Холоднинское в России.

Слайд 35

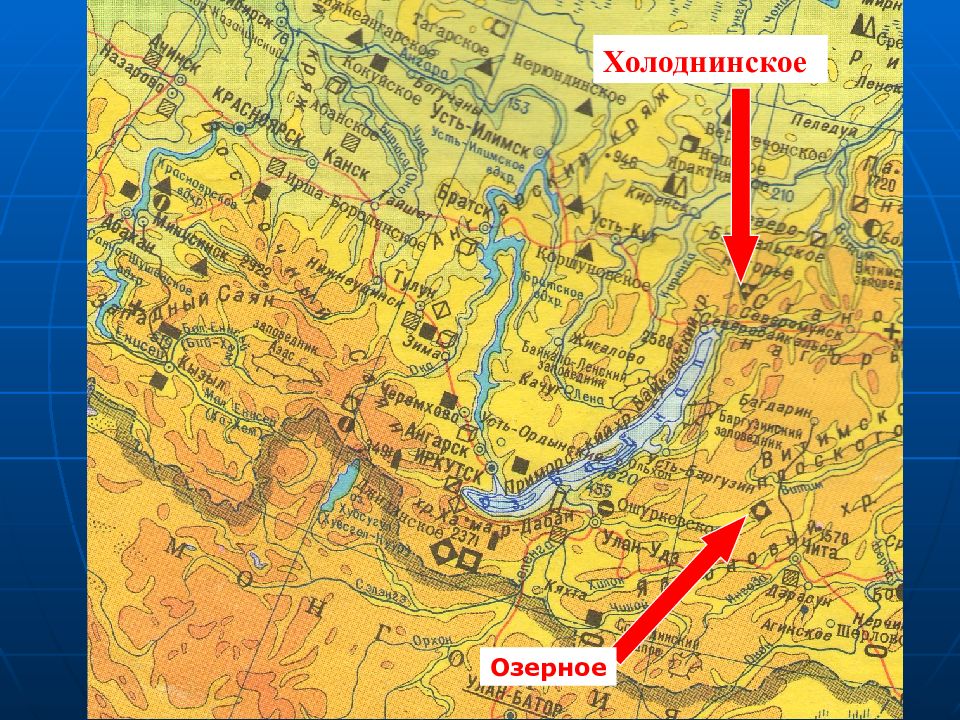

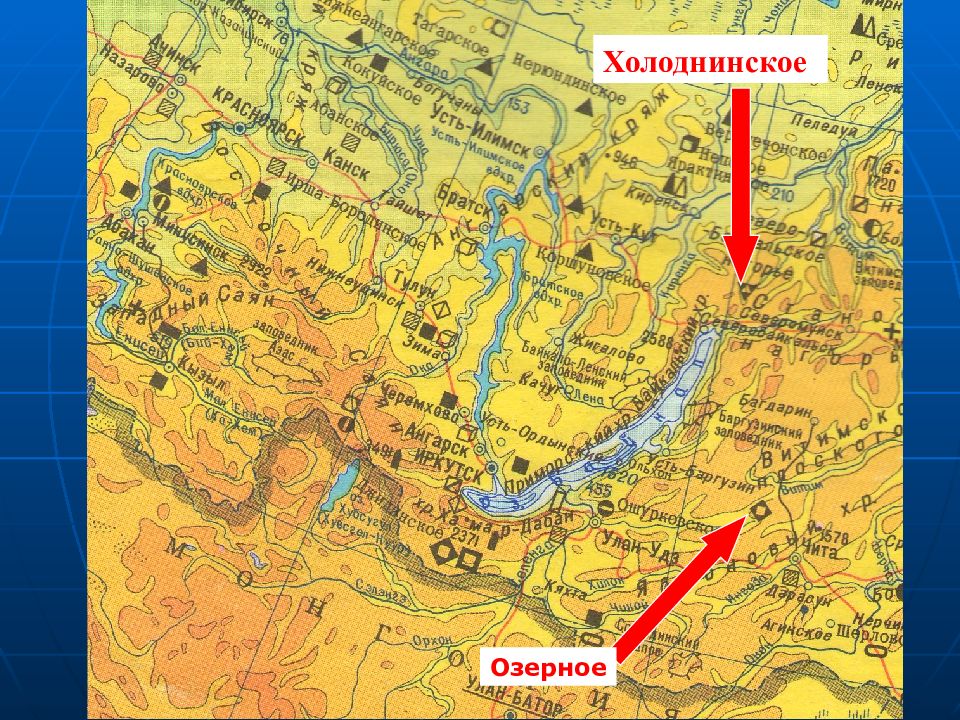

На территории России расположены два крупных месторождения полиметаллов мирового значения - Озерное и Холоднинское в Республике Бурятия, среди других выделяются Корбалихинское и Рубцовское в Алтайском крае, Ново-Широкинское в Забайкалье. Лидерами по балансовым запасам Pb-Zn в РФ являются Республика Бурятия (около 48% всех запасов), Республика Башкирия (11%) и Алтайский край (8%), кроме того, значимые месторождения Pb-Zn имеются в Оренбургской и Челябинской областях. В настоящее время основными центрами добычи в России являются Урал, Дальний Восток и Восточная Сибирь. При этом наибольший объем выпуска полиметаллов в руде пока еще приходится на Урал (Республика Башкирия, Оренбургская область), однако в будущем основным поставщиком, вероятно, станет Сибирь - Республика Бурятия, Алтайский и Забайкальский края.

Слайд 38

В настоящее время добыча цинка в России в значительной мере контролируется тремя крупными корпоративными структурами – холдингами " Уральская горно-металлургическая компания " ("УГМК"), " Русская медная компания " ("РМК") и ООО "Управляющая компания " Русская горнорудная компания " ("РГРК"). Производство готового металла в стране во многом контролируется структурами, принадлежащими "УГМК".

Слайд 40: ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД

Стратиформные свинцово-цинковые месторождения в известняково-доломитовых формациях. В целом удельный вес всех месторождений в мировых запасах и добыче свинца и цинка составляет около 30—45%. Представителями данной группы являются месторождения в Южном Казахстане (Миргалимсай, Ачисай, Шалкия), в Кыргызстане (Сумсар, Джергалан), в России (Сардана, Барвинское), США (Миссисипи-Миссури), Канады (Пайн-Пойнт), Северного Туниса, Марокко, Франции, Польши (Верхняя Силезия) и др.

Слайд 41

Стратиформные Pb - Zn месторождения в карбонатных формациях приурочены к определенным стратиграфическим горизонтам мощных толщ известняков и доломитов преимущественно PZ возраста в чехлах древних платформ, в складчатых областях, в срединных массивах. Характерно отсутствие магматических пород и синхронного вулканизма, с которыми можно связывать оруденение. Рудные тела имеют форму пластов или лентообразных залежей и размещаются в одном или нескольких стратиграфических горизонтах и характеризуются незначительным развитием оруденения на глубину. Рудой являются карбонатные породы, содержащие вкрапленность, гнезда и тонкие прожилки сульфидов (в основном сфалерит и галенит).

Слайд 42: По ряду геологических особенностей в группе выделяются несколько типов: каратауский, типа Миссури, барвинский и др

Каратауский тип – Pb-Zn стратиформные месторождения, приуроченные к углисто-кремнисто-известняково-доломитовой слоистой формации. В месторождениях отчетливо проявлены главные черты осадочно-диагенетического рудообразования: четкая пластовая форма рудных тел, локальный стратиграфический контроль оруденения, слоистые текстуры руд, обогащенность рудного пласта органическим веществом, свидетельствующая о застойных условиях седиментации, многоярусность оруденения и др. Характерна резко выраженная Ba-Pb-Zn геохимическая и металлогеническая специализация.

Слайд 43

Типичными представителями месторождений этого типа являются Миргалимсайское и Шалкиинское в Каратау ( Казахстан ), Учкулач и другие в Тянь-Шане, Сумсарское в Кыргызстане, цинковые месторождения района Восточного Теннесси (США).

Слайд 44

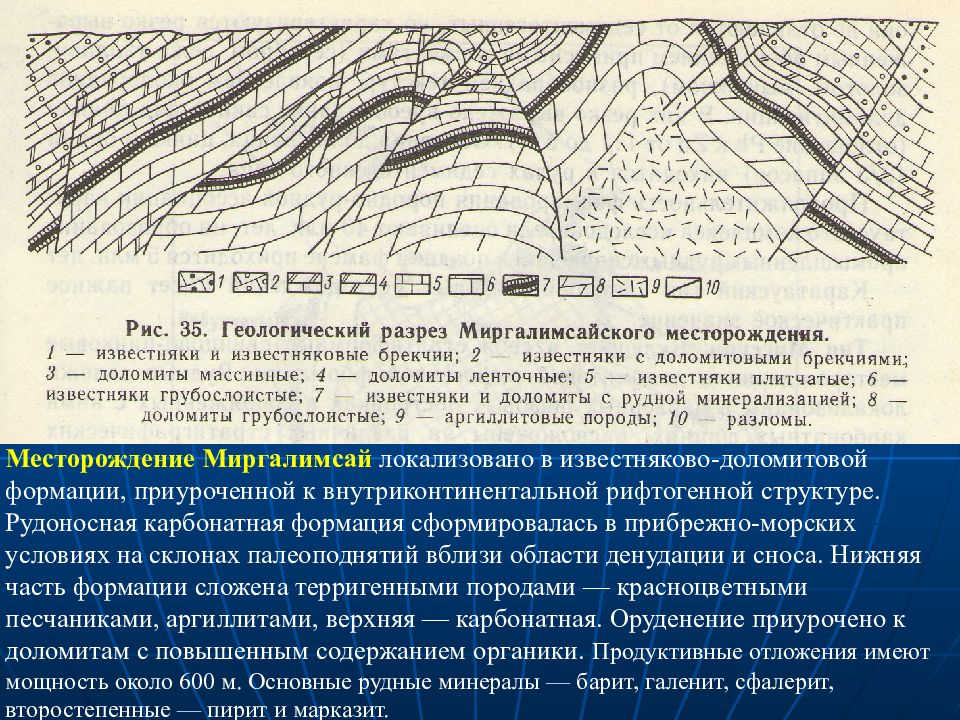

Месторождение Миргалимсай локализовано в известняково-доломитовой формации, приуроченной к внутриконтинентальной рифтогенной структуре. Рудоносная карбонатная формация сформировалась в прибрежно-морских условиях на склонах палеоподнятий вблизи области денудации и сноса. Нижняя часть формации сложена терригенными породами — красноцветными песчаниками, аргиллитами, верхняя — карбонатная. Оруденение приурочено к доломитам с повышенным содержанием органики. Продуктивные отложения имеют мощность около 600 м. Основные рудные минералы — барит, галенит, сфалерит, второстепенные — пирит и марказит.

Слайд 45: Месторождение Миргалимсай

Руды представляют собой кремнистые или углисто-кремнистые доломиты оолитового строения с остатками водорослей и битумов, содержащие галенит, сфалерит с примесью других сульфидов, а также барита, кальцита и кварца в виде послойной вкрапленности, прожилков и редких слойков. Содержание сульфидов меняется от единичных зерен до 30% и более. Концентрация рудного вещества увеличивается в тонкослоистых разностях доломитов. Оруденелые доломиты рудного горизонта на флангах рудного поля фациально замещаются почти стерильными относительно однородными известняками. Размеры рудных тел по простиранию достигают 2 км, а по падению 1 км.

Слайд 46: Месторождение Миргалимсай

По способу образования различают седиментогенные и эпигенетические руды. К седиментогенным принадлежат гидротермально-осадочные баритовые, барит-галенит-сфалеритовые, галенитовые и пирит-сфалеритовые руды. Этому типу руд свойственна простота минерального состава, весьма низкая концентрация примесных элементов (особенно Ag ) и преобладание Zn над Pb ( 3 : 1- 5: 1). Эпигенетические руды - это метасоматические образования, образующие как согласные со слоистостью пластообразные залежи, так и тела, секущие слоистость. По составу не отличаются от седиментогенных, но характеризуются резко выраженным обогащением Ag, Tl, Au, As, разнообразием текстур, появлением околорудной доломитизации. В них резко выражено преобладание Pb над Zn (1:1 - 5:1). Основная доля Pb, Zn, Ba (2/3 запасов) находится в рудах седиментогенного типа.

Слайд 47: Тип Миссисипи - Миссури

Юго-Восток Миссури — крупнейший Pb-Zn- рудный пояс США, протягивающийся по периферии докембрийского купола ОЗАРК почти на 150 км при ширине до 10— 15 км; в его пределах находится несколько крупных рудников с сотнями рудных тел в каждом. Купол сложен эффузивными и интрузивными породами докембрия. Самым важным элементом геологии рудного района являются барьерные рифовые сооружения, которые в позднем кембрии были группой островов.

Слайд 48: Тип Миссисипи - Миссури

Включает в себя стратиформные свинцово-цинковые месторождения в доломитовой рифогенной формации. Рудные залежи локализованы в барьерных рифовых постройках и сопряженных с ними карбонатных фациях, расположены на различных стратиграфических уровнях. Морфология рудных тел отличается большим разнообразием и определяется конседиментационными структурами карбонатных осадков, накопившихся в условиях мелководья. Руды грубополосчатые вкрапленные до массивных, существенно Zn или существенно Pb, обычно лишенные барита. Месторождения района считаются в основном свинцоворудными. В целом по району содержание свинца составляет 5,8%, цинка — 1%. Общие запасы оцениваются в 6,7 млн. т свинца и 1,5 млн. т — цинка. Из руд также извлекают медь, кадмий, серебро, кобальт, никель. За время эксплуатации (с 1720 г.) в районе Миссури добыто более 12 млн. т Pb и 11 млн. т — Zn.

Слайд 49

К Pb-Zn месторождениям, связанным с рифогенными карбонатными формациями, помимо месторождений Миссури, относятся Гейс-Ривер и Пайн-Пойнт (Западная Канада) в среднедевонских коралловых рифах и, вероятно, месторождения Силезии (Польша). В России - Сардана и Уруйское в Якутии, По составу главных рудных минералов выделяются два минеральных типа: существенно галенитовый (месторождения Миссури) и существенно сфалеритовый (Сардана), смешанный галенит-сфалеритовый состав имеют руды месторождения Пайн-Пойнт.

Слайд 50: Колчеданно-полиметаллические метаморфизованные месторождения в метаморфических формациях

Это колчеданные Zn-Pb и Pb-Zn месторождения, залегающие среди метаморфизованных пород, которые первоначально были представлены песчано-глинистыми и карбонатными отложениями. Согласно залегающие руды претерпели тот же метаморфизм, что и вмещающие их породы. В составе рудовмещающих толщ в одних месторождениях преобладают осадочные и вулканогенно-осадочные породы, полностью превращенные в различные кристаллические сланцы, кварциты, гнейсы, мраморы, а в других преобладают перекристаллизованные карбонатные породы. По степени метаморфизма они относятся преимущественно к эпидот-амфиболитовой и гранулитовой фациям. Первичная осадочная или вулканогенная природа метаморфизованных пород устанавливается лишь по косвенным признакам. Возраст пород почти исключительно докембрийский.

Слайд 51

Месторождения, относящиеся к данному типу, не столь многочисленны, но среди них целый ряд принадлежит к крупным и уникальным по запасам и высокому содержанию металлов. Наиболее известными являются Сулливан и Кер-д ` Ален в Канаде, Брокен-Хилл, Маунт-Айза, Хилтон в Австралии, Булиден в Швеции. В России к этой группе относятся Горевское в Енисейском кряже, Холоднинское в Северном Прибайкалье. В месторождениях данного типа заключено 25% запасов свинца и 26% запасов цинка. Они дают около 30% добычи свинца и цинка. Выделяют два типа месторождений, различающихся по составу рудовмещающих толщ и по количественному соотношению рудообразующих минералов: 1) тип галенит-сфалеритовых месторождений в сильно метаморфизованных силикатных осадочных породах и 2) тип сфалерит-галенитовых в метаморфизованных карбонатных породах.

Слайд 52

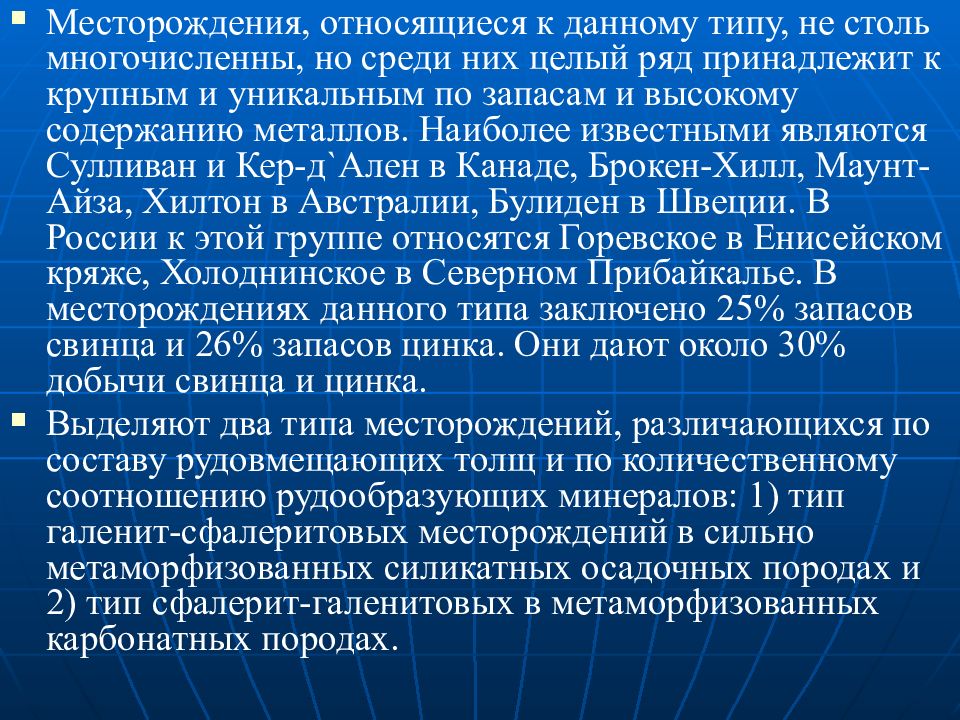

На месторождении Брокен-Хилл (Австралия), с 1883 г. добыто 120 млн. т руды со средним содержанием суммы Pb+Zn 25%. Общие запасы металлов (с учетом выработанных) – 55 млн. т. Участок сложен силлиманит-андалузитовыми сланцами, гнейсами, микрокварцитами и амфиболитами нижнего протерозоя, образующими крупную синклиналь, пронизанную зонами смятия и разбитую разломами на блоки. Группа сближенных субпараллельных рудных залежей вытянута в длину на 7 км и прослежена на глубину до 1 км при мощности до 250 м. Максимальные мощности рудных тел отмечаются в шарнирах. Главные рудные минералы – перекристаллизованный сфалерит (марматит) и галенит ; второстепенные – пирротин, халькопирит, арсенопирит, леллингит и тетраэдрит. Выделяют три этапа формирования руд: 1) первичный вулканогенно-осадочный; 2) метаморфогенный; 3) регенерации.

Слайд 54

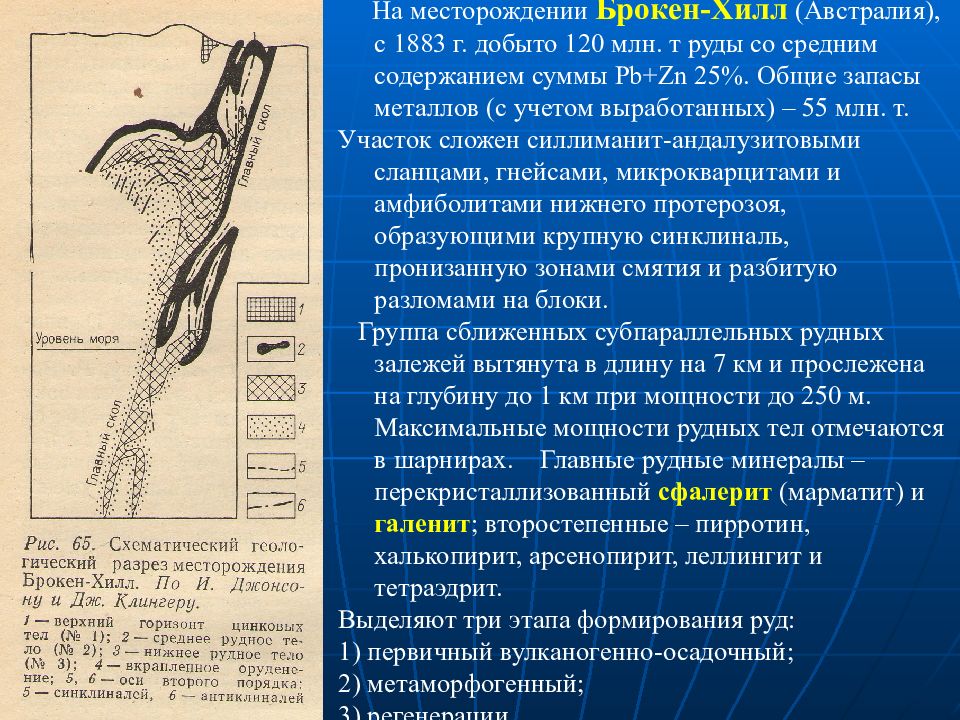

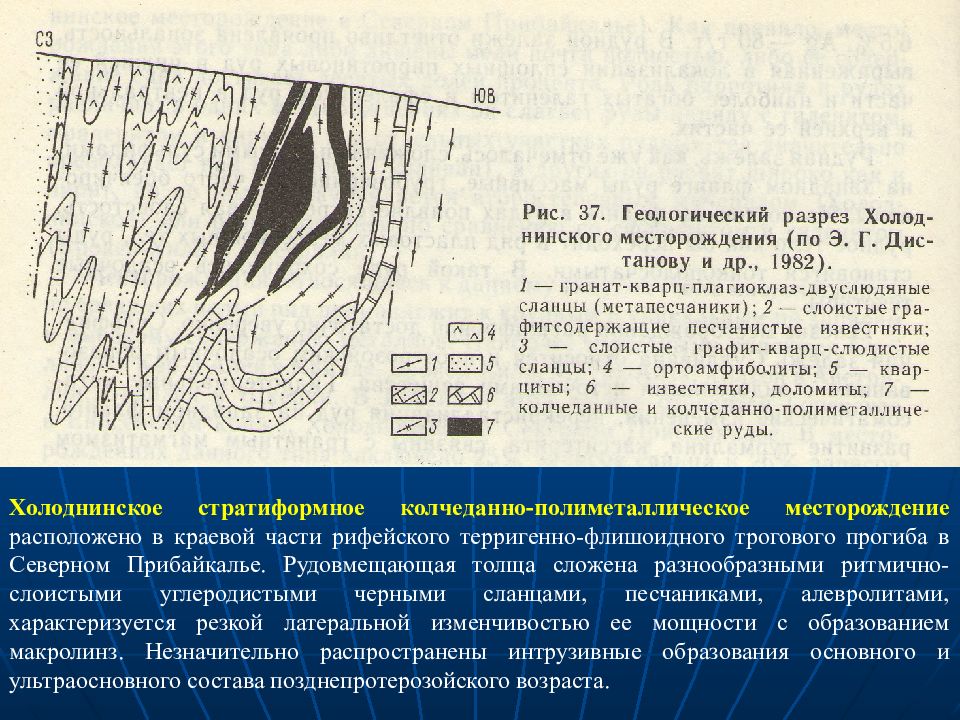

Холоднинское стратиформное колчеданно-полиметаллическое месторождение расположено в краевой части рифейского терригенно-флишоидного трогового прогиба в Северном Прибайкалье. Рудовмещающая толща сложена разнообразными ритмично-слоистыми углеродистыми черными сланцами, песчаниками, алевролитами, характеризуется резкой латеральной изменчивостью ее мощности с образованием макролинз. Незначительно распространены интрузивные образования основного и ультраосновного состава позднепротерозойского возраста.

Слайд 55: Холоднинское стратиформное колчеданно-полиметаллическое месторождение

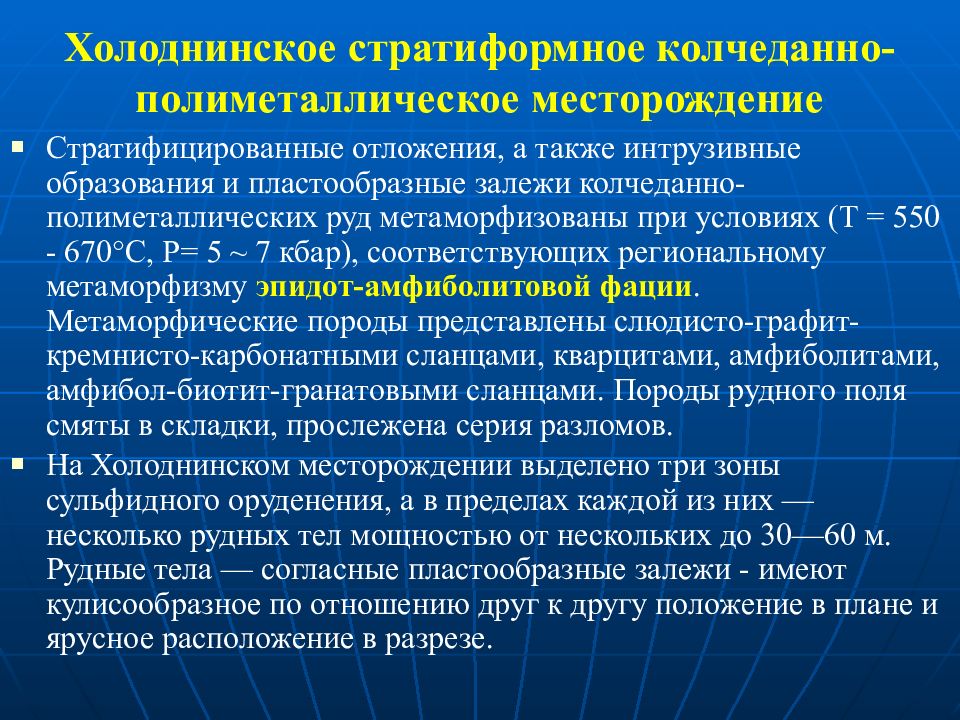

Стратифицированные отложения, а также интрузивные образования и пластообразные залежи колчеданно-полиметаллических руд метаморфизованы при условиях ( T = 550 - 670°С, P = 5 ~ 7 кбар), соответствующих региональному метаморфизму эпидот-амфиболитовой фации. Метаморфические породы представлены слюдисто-графит-кремнисто-карбонатными сланцами, кварцитами, амфиболитами, амфибол-биотит-гранатовыми сланцами. Породы рудного поля смяты в складки, прослежена серия разломов. На Холоднинском месторождении выделено три зоны сульфидного оруденения, а в пределах каждой из них — несколько рудных тел мощностью от нескольких до 30—60 м. Рудные тела — согласные пластообразные залежи - имеют кулисообразное по отношению друг к другу положение в плане и ярусное расположение в разрезе.

Слайд 56: Холоднинское стратиформное колчеданно-полиметаллическое месторождение

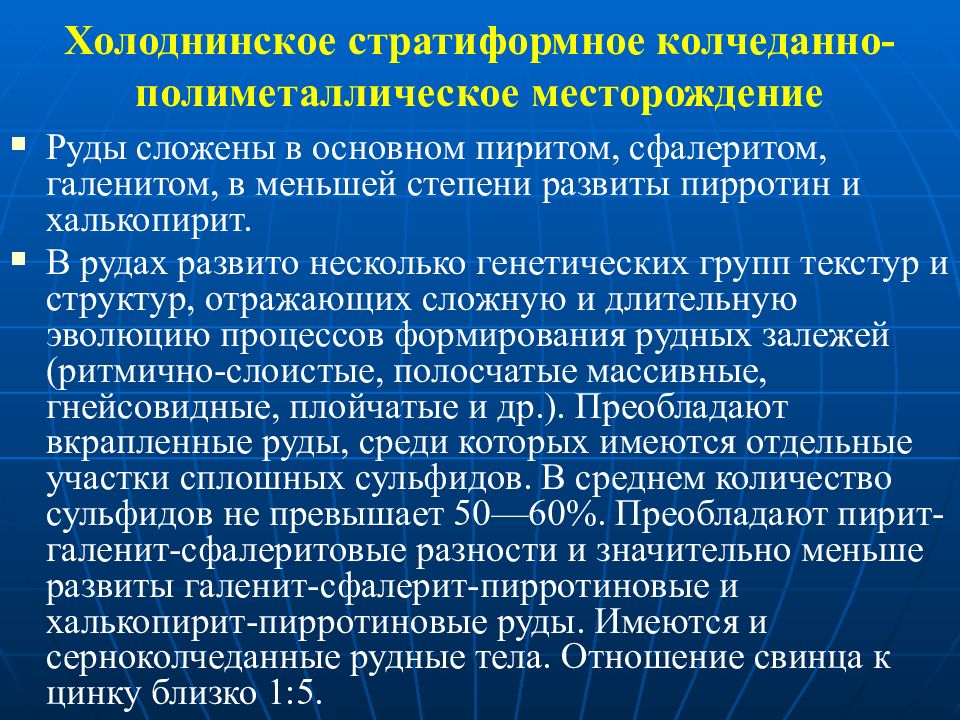

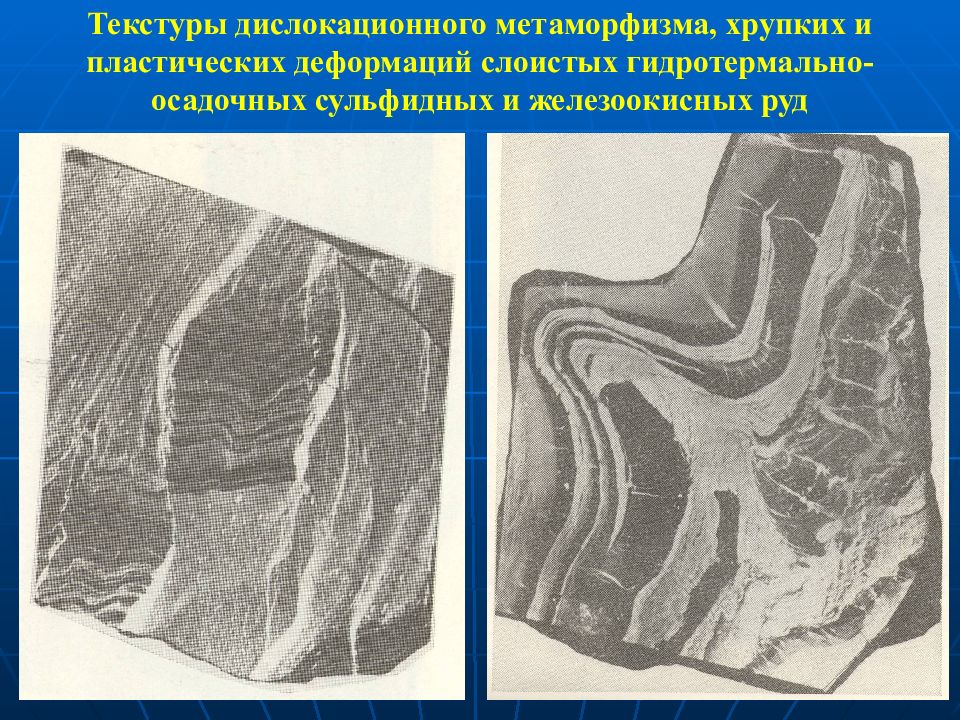

Руды сложены в основном пиритом, сфалеритом, галенитом, в меньшей степени развиты пирротин и халькопирит. В рудах развито несколько генетических групп текстур и структур, отражающих сложную и длительную эволюцию процессов формирования рудных залежей (ритмично-слоистые, полосчатые массивные, гнейсовидные, плойчатые и др.). Преобладают вкрапленные руды, среди которых имеются отдельные участки сплошных сульфидов. В среднем количество сульфидов не превышает 50—60%. Преобладают пирит-галенит-сфалеритовые разности и значительно меньше развиты галенит-сфалерит-пирротиновые и халькопирит-пирротиновые руды. Имеются и серноколчеданные рудные тела. Отношение свинца к цинку близко 1:5.

Слайд 57

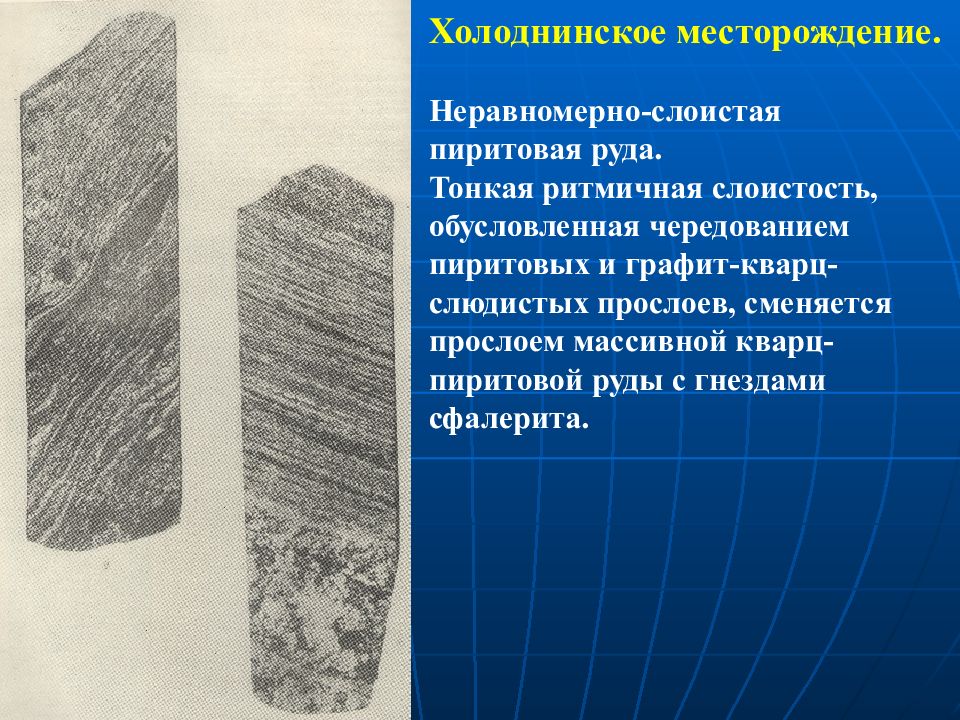

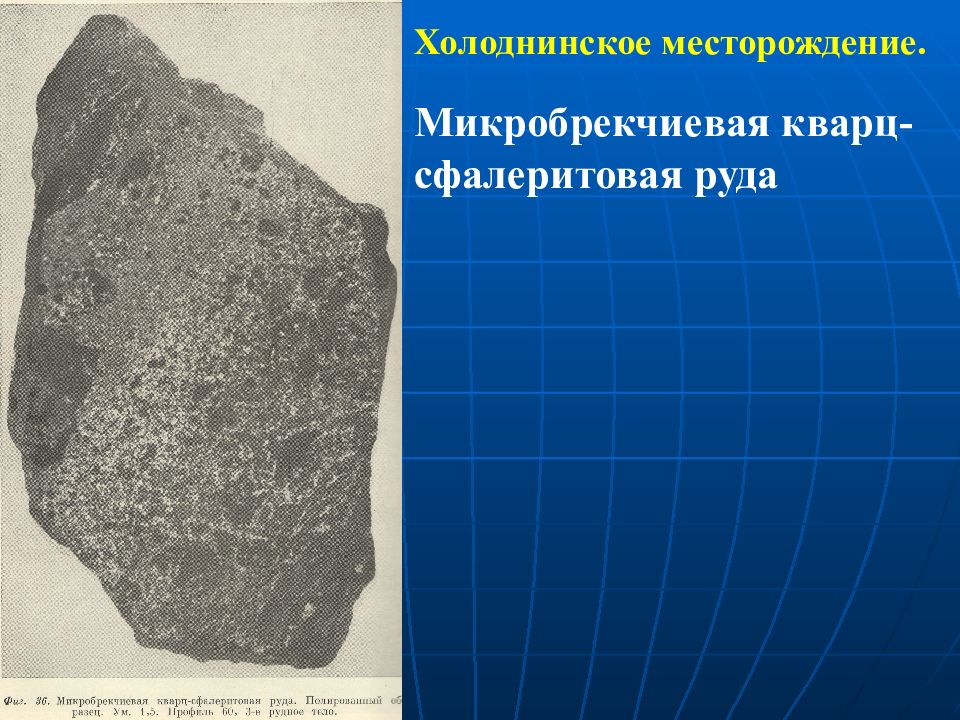

Холоднинское месторождение. Неравномерно-слоистая пиритовая руда. Тонкая ритмичная слоистость, обусловленная чередованием пиритовых и графит-кварц-слюдистых прослоев, сменяется прослоем массивной кварц-пиритовой руды с гнездами сфалерита.

Слайд 59: Холоднинское месторождение

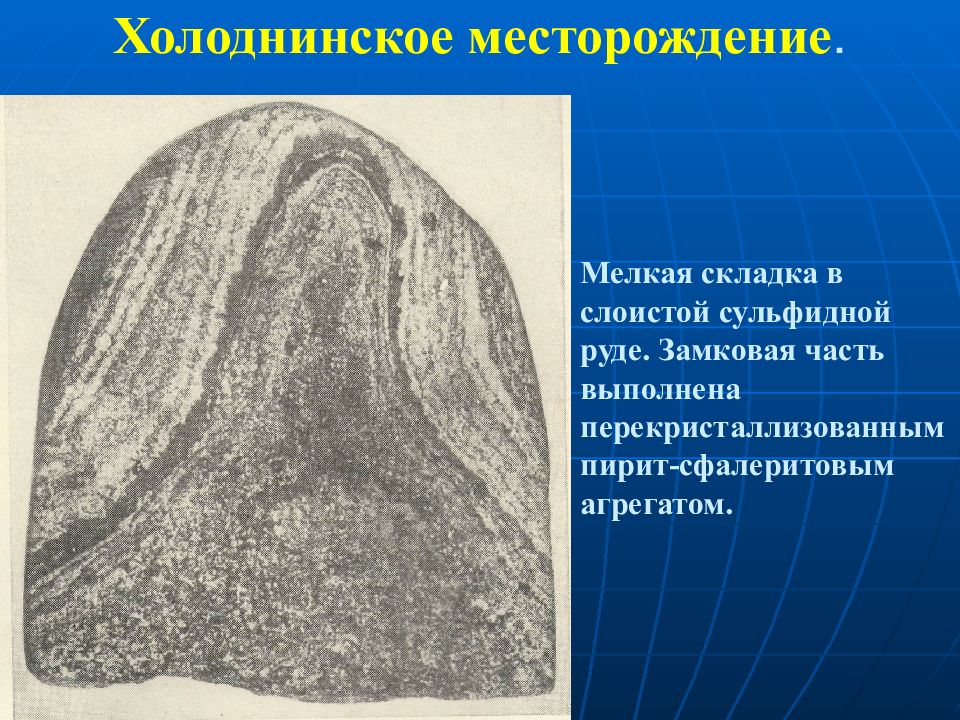

Мелкая складка в слоистой сульфидной руде. Замковая часть выполнена перекристаллизованным пирит-сфалеритовым агрегатом.

Слайд 60: Холоднинское месторождение

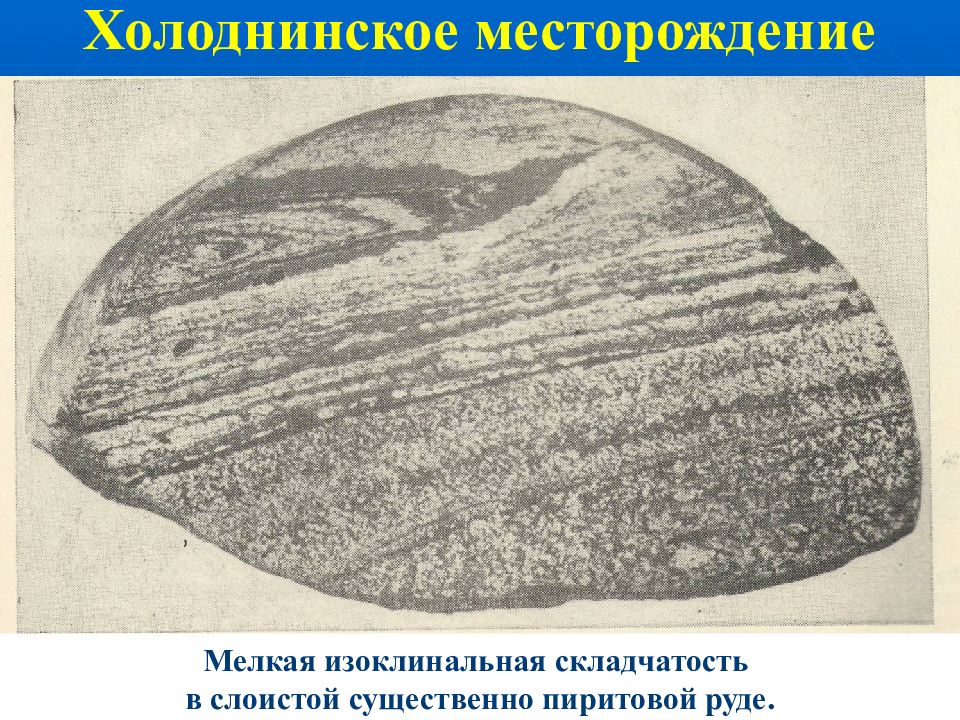

Мелкая изоклинальная складчатость в слоистой существенно пиритовой руде.

Слайд 61: Холоднинское месторождение

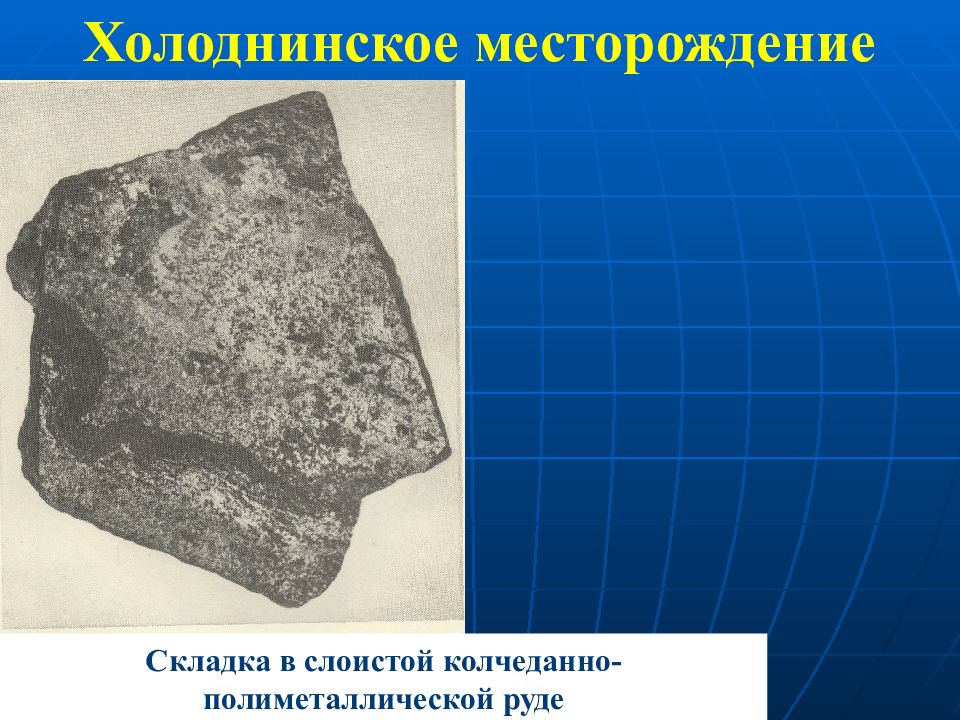

Складка в слоистой колчеданно-полиметаллической руде

Слайд 62

В формировании руд Холоднинского месторождения выделяется два этапа — дометаморфический (гидротермально-осадочный) и метаморфический. Основные этапы формирования запечатлены в текстурно-структурных особенностях руд. В первичных рудах сохраняются реликты грубослоистых, ритмично-слоистых, градационно-слоистых текстур. Перекристаллизованным метаморфогенно-метасоматическим рудам свойственна массивная, пятнистая, вкрапленная и другие текстуры, регенерированные руды характеризуются прожилковой, гнездово- и послойно-прожилковой текстурами.

Слайд 63

Холоднинское месторождение уникально по запасам. Балансовые запасы полиметаллических руд Холоднинского месторождения, принадлежащего корпорации «Металлы Восточной Сибири» (управляющая компания горнорудного бизнеса ГК «Метрополь») утверждены в 1985 году в количестве 334 миллионов тонн руды по категориям В и С1: 2,01 миллиона тонн свинца, 13,34 миллиона тонн цинка; и 185 миллионов тонн руды по категории С2: 1,35 миллиона тонн свинца, 7,86 миллиона тонн цинка. Среднее содержание полезных компонентов в утвержденных запасах: 4,3% цинка; 0,65% свинца; 20,7% пиритной серы. В рудах содержится также кадмий, индий, селен, теллур и серебро (28 г/т). Первичные руды составляют 90% запасов. На Холоднинское месторождение приходится около 30% российских запасов цинка и 14,6% свинца. Являясь стратегическим сырьем, цинк и свинец сегодня относятся к высоколиквидному и остродефицитному в РФ, государство продолжает его импортировать.

Слайд 64: Пирротин-пирит-сфалерит-галенитовые месторождения в метаморфизованных карбонатных породах

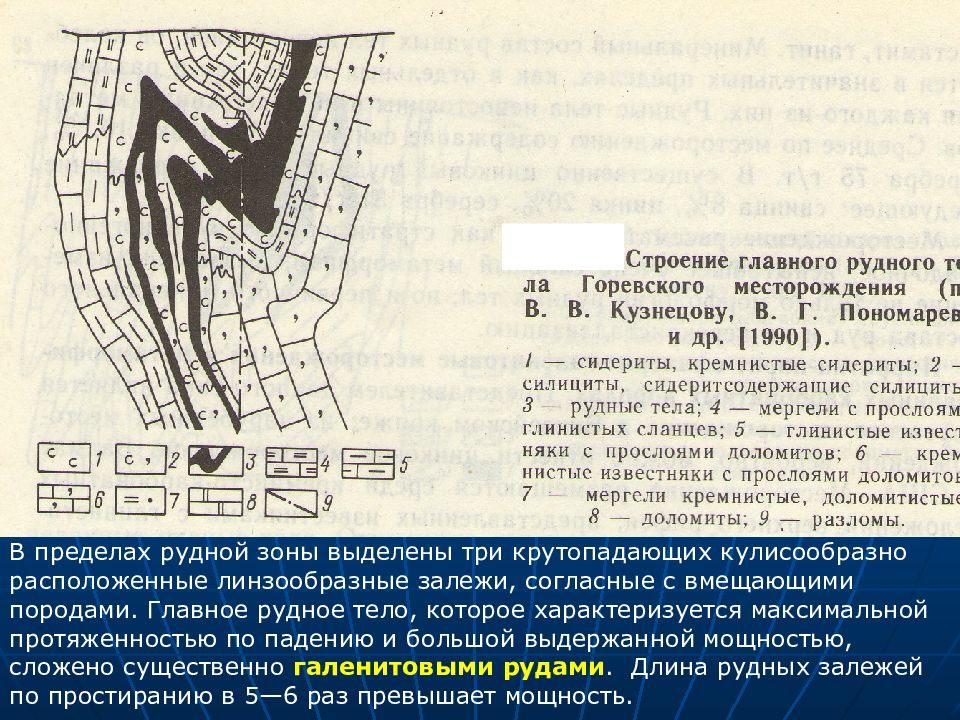

Представителем данного типа является Горевское месторождение в Енисейском кряже; из зарубежных - цинковое месторождение Балмат в США. Месторождения размещаются среди кремнисто-карбонатных отложений верхнего рифея, представленных известняками с глинисто-кремнистыми прослоями при отсутствии чистых доломитов. В процессе регионального метаморфизма карбонатные породы подверглись перекристаллизации с образованием за счет мергелистых и глинистых прослоев серицито-кварцево-известковистых и хлорито-кварцево-известковистых сланцев.

Слайд 65

В пределах рудной зоны выделены три крутопадающих кулисообразно расположенные линзообразные залежи, согласные с вмещающими породами. Главное рудное тело, которое характеризуется максимальной протяженностью по падению и большой выдержанной мощностью, сложено существенно галенитовыми рудами. Длина рудных залежей по простиранию в 5—6 раз превышает мощность.

Слайд 66

Руды Горевского месторождения относятся к пирротин-сфалерит-галенитовому минеральному типу с явным преобладанием галенита над сфалеритом, со средним отношением Pb:Zn = 4:1. Руды в среднем состоят на 60—80% из сидероплезита, анкерита и кварца и лишь на 20—40% из галенита, сфалерита, пирротина и пирита. Выделяют галенитовые, галенит-сфалеритовые, сфалерит-галенитовые типы руд, а также колчеданно-свинцово-цинковые (пирит или пирротин-галенит-сфалеритовые) руды.

Слайд 67

Структурно-текстурные особенности руд Горевского месторождения отражают длительность их формирования. Наиболее развиты полосчатые, послойно-прожилковые, брекчиевидные, массивные, прожилково-вкрапленные текстуры. Для полосчатых руд характерно ритмическое строение: чередование тонких полос агрегативной смеси сульфидного и кремнистого материала с различной насыщенностью галенитом, сфалеритом и кварцем с сидероплезитом. Исследователи придерживаются гидротермально-осадочной модели образования первичных руд. Позднее руды испытали складчатость и метаморфизм (перекристаллизацию и перераспределение рудного вещества).

Слайд 68: Колчеданно-полиметаллические месторождения в вулканогенных и осадочно-вулканогенных формациях

Широко развиты в России, в Канаде, Японии, Германии, Перу и др. На их долю приходится из общего объема запасов до 10% Pb и 16% Zn. Возраст месторождений от кембрия до миоцена. Колчеданно-полиметаллические месторождения данного типа приурочены к вулканогенным комплексам контрастной базальт-липаритовой и андезит-дацитовой формаций. В одних месторождениях преобладающими рудовмещающими породами являются эффузивы, субвулканические породы и пирокласты, в других — пирокластические и собственно осадочные породы: туфы, вулканические брекчии, аргиллиты, алевролиты, изредка с прослоями карбонатов и кремней.

Слайд 69: Месторождения в вулканических формациях

Полиметаллические колчеданные месторождения в эффузивно-пирокластических формациях в типовом выражении широко развиты в Японии и известны в литературе под названием «куроко». К этому типу относятся месторождения Малого Кавказа (малокавказский тип): Маднеульское, Шамлуг, Алаверды; Тувы (Кызыл-Таштыг). Миоценовые колчеданно-полиметаллические месторождения Японии (Шаканаи, Ханава, Кунитоми, Камикита, Фурутоби, Ивами и др.) приурочены к вулканическим толщам и повсеместно контролируются эффузивно-пирокластической риолитовой и дацит-риолитовой формацией, содержащей незначительное количество осадочных пород (аргиллитов, яшмоидов) и много дацитовых экструзивных куполов.

Слайд 70

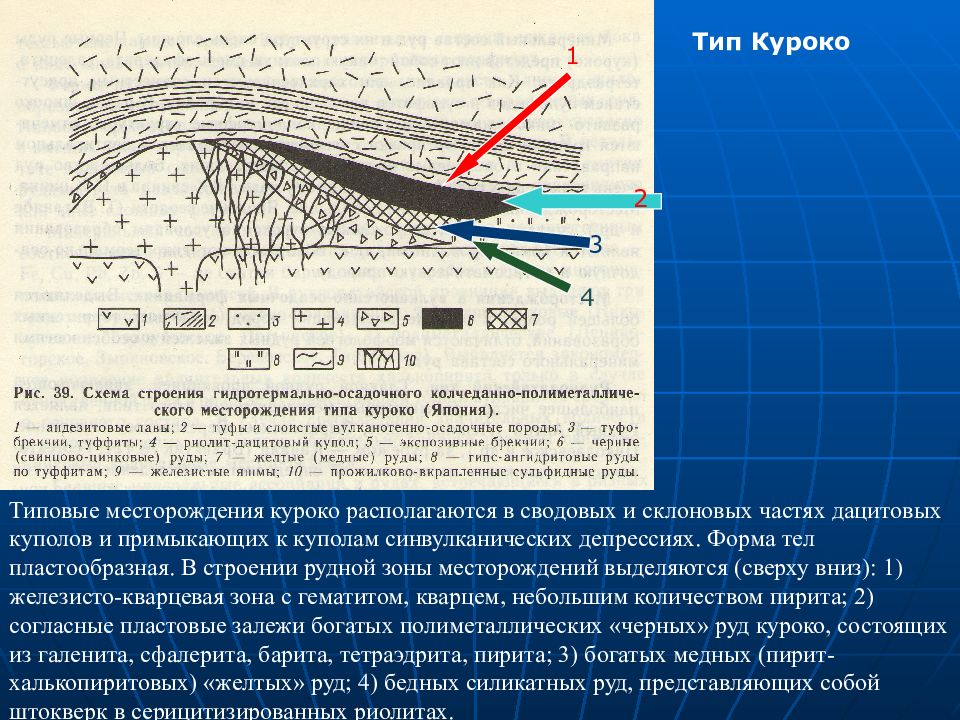

Типовые месторождения куроко располагаются в сводовых и склоновых частях дацитовых куполов и примыкающих к куполам синвулканических депрессиях. Форма тел пластообразная. В строении рудной зоны месторождений выделяются (сверху вниз): 1) железисто-кварцевая зона с гематитом, кварцем, небольшим количеством пирита; 2) согласные пластовые залежи богатых полиметаллических «черных» руд куроко, состоящих из галенита, сфалерита, барита, тетраэдрита, пирита; 3) богатых медных (пирит-халькопиритовых) «желтых» руд; 4) бедных силикатных руд, представляющих собой штокверк в серицитизированных риолитах. 2 3 1 4 Тип Куроко

Слайд 71

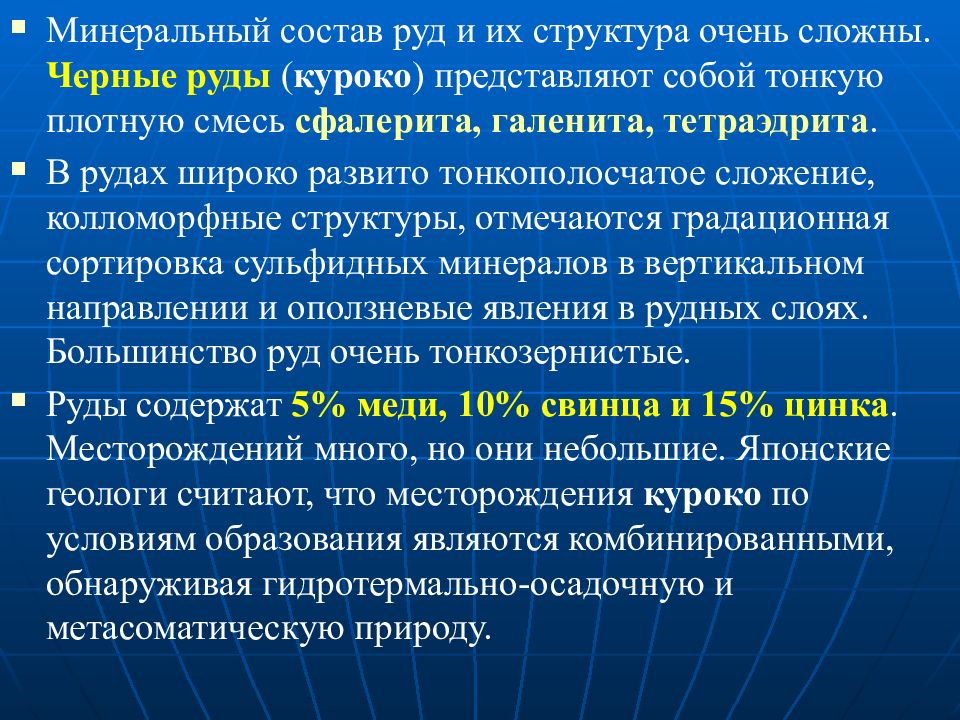

Минеральный состав руд и их структура очень сложны. Черные руды ( куроко ) представляют собой тонкую плотную смесь сфалерита, галенита, тетраэдрита. В рудах широко развито тонкополосчатое сложение, колломорфные структуры, отмечаются градационная сортировка сульфидных минералов в вертикальном направлении и оползневые явления в рудных слоях. Большинство руд очень тонкозернистые. Руды содержат 5% меди, 10% свинца и 15% цинка. Месторождений много, но они небольшие. Японские геологи считают, что месторождения куроко по условиям образования являются комбинированными, обнаруживая гидротермально-осадочную и метасоматическую природу.

Слайд 72: Месторождения в вулканогенно-осадочных формациях

Рудноалтайский тип. Главной рудной провинцией, заключающей наибольшее число промышленных месторождений этого типа, является Рудный Алтай (Лениногорское, Зыряновское, Березовское, Тишинское, Николаевское и др.). В региональном плане размещение месторождений контролируется крупными зонами глубинных разломов и местами их сочленения, к которым приурочены центры повышенной вулканической активности. Рудовмещающими породами наряду с вулканогенными являются собственно осадочные фации (соотношение вулканических и осадочных 1:1), аргиллиты, алевролиты, пласты песчаников, конгломератов, известняков, кремнистые яшмовидные породы, известково-глинистые, углисто-глинистые сланцы. Рудовмещающие вулканиты имеют преимущественно липаритовый, альбитофировый, кератофировый, кварц-кератофировый, реже андезитовый состав. Все месторождения медно-свинцово-цинковой колчеданоносной формации Рудного Алтая приурочены к площадям развития девонской базальт-риолит-кремнисто-терригенной формации.

Слайд 73

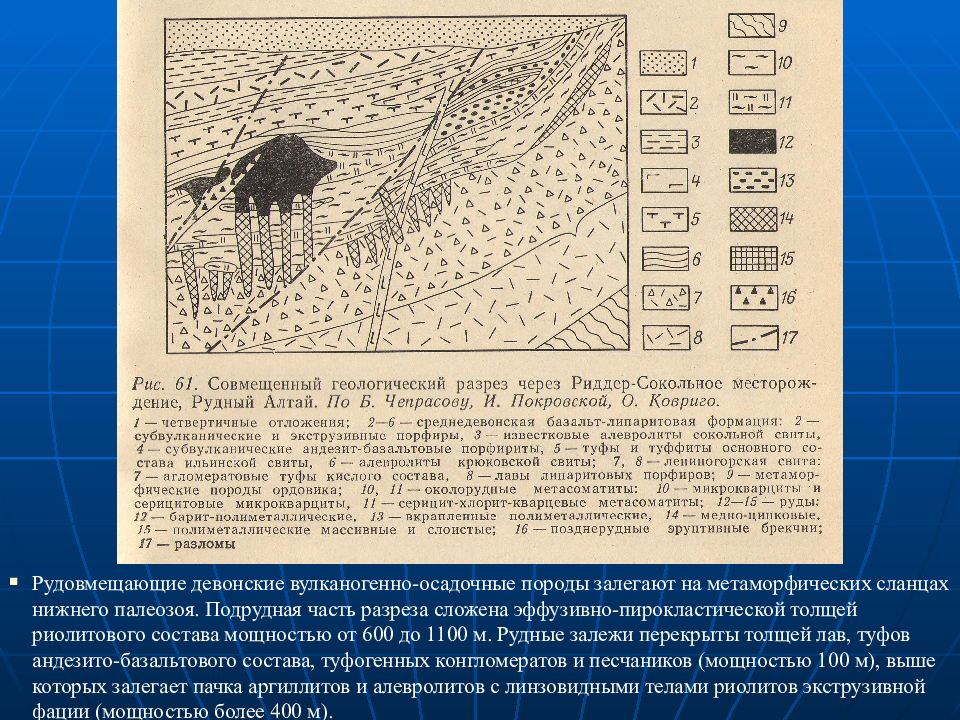

Риддер-Сокольное месторождение находится на Рудном Алтае, на территории Казахстана. Открыто по следам древних «чудских» разработок в 1784 г. и с тех пор практически непрерывно эксплуатируется. Месторождение связано с девонской базальт-риолитовой формацией и размещается в пределах региональной вулкано-тектонической депрессии.

Слайд 74

Рудовмещающие девонские вулканогенно-осадочные породы залегают на метаморфических сланцах нижнего палеозоя. Подрудная часть разреза сложена эффузивно-пирокластической толщей риолитового состава мощностью от 600 до 1100 м. Рудные залежи перекрыты толщей лав, туфов андезито-базальтового состава, туфогенных конгломератов и песчаников (мощностью 100 м), выше которых залегает пачка аргиллитов и алевролитов с линзовидными телами риолитов экструзивной фации (мощностью более 400 м).

Слайд 75

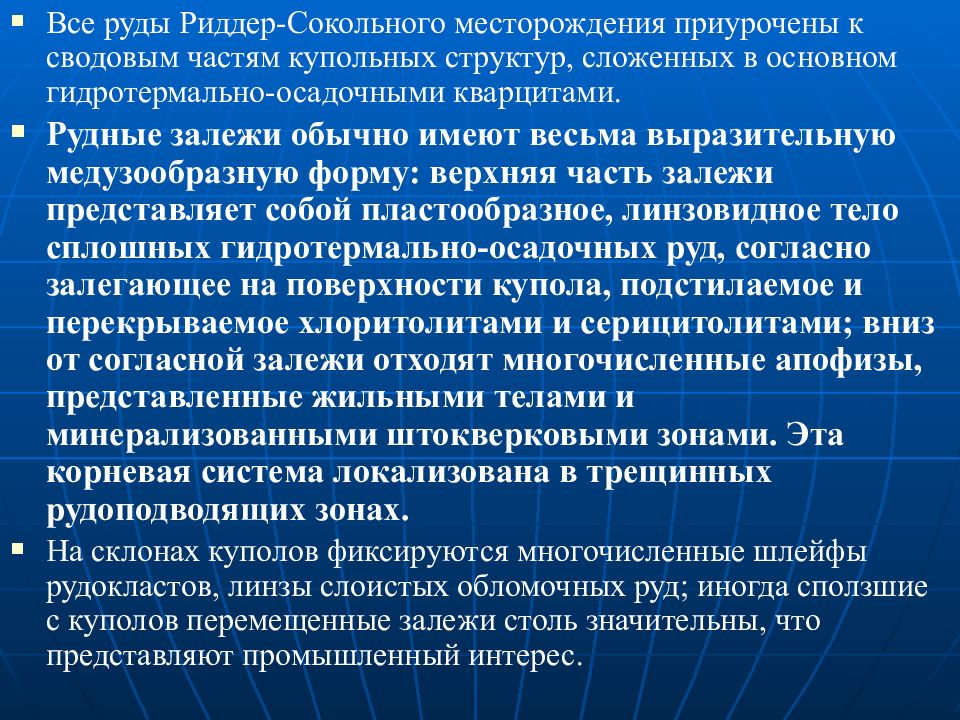

Все руды Риддер-Сокольного месторождения приурочены к сводовым частям купольных структур, сложенных в основном гидротермально-осадочными кварцитами. Рудные залежи обычно имеют весьма выразительную медузообразную форму: верхняя часть залежи представляет собой пластообразное, линзовидное тело сплошных гидротермально-осадочных руд, согласно залегающее на поверхности купола, подстилаемое и перекрываемое хлоритолитами и серицитолитами; вниз от согласной залежи отходят многочисленные апофизы, представленные жильными телами и минерализованными штокверковыми зонами. Эта корневая система локализована в трещинных рудоподводящих зонах. На склонах куполов фиксируются многочисленные шлейфы рудокластов, линзы слоистых обломочных руд; иногда сползшие с куполов перемещенные залежи столь значительны, что представляют промышленный интерес.

Слайд 76

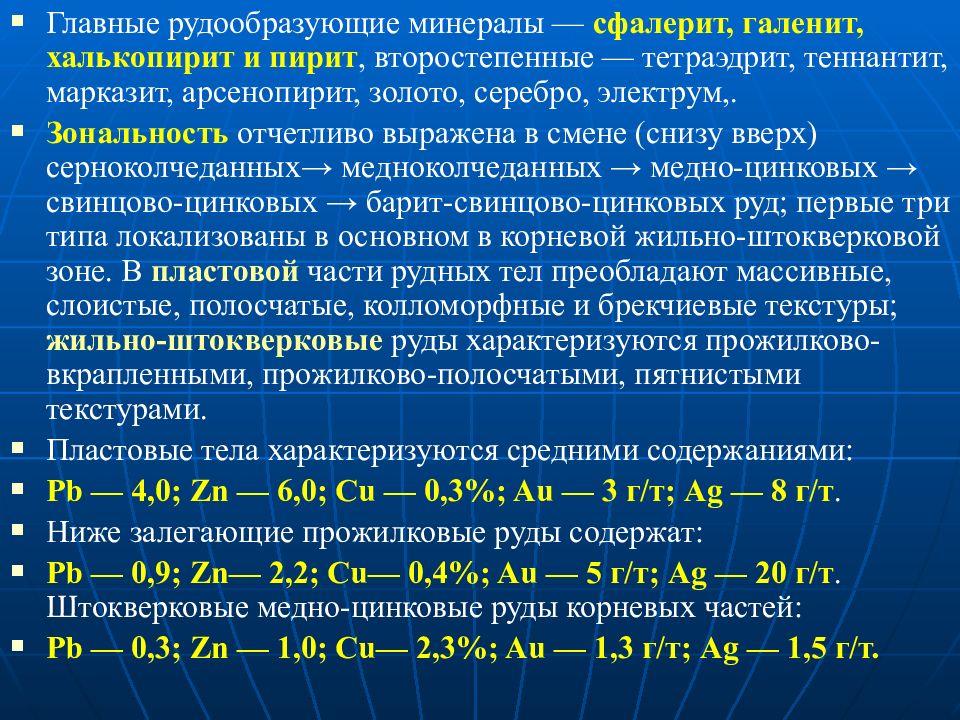

Главные рудообразующие минералы — сфалерит, галенит, халькопирит и пирит, второстепенные — тетраэдрит, теннантит, марказит, арсенопирит, золото, серебро, электрум,. Зональность отчетливо выражена в смене (снизу вверх) серноколчеданных → медноколчеданных → медно-цинковых → свинцово-цинковых → барит-свинцово-цинковых руд; первые три типа локализованы в основном в корневой жильно-штокверковой зоне. В пластовой части рудных тел преобладают массивные, слоистые, полосчатые, колломорфные и брекчиевые текстуры; жильно-штокверковые руды характеризуются прожилково-вкрапленными, прожилково-полосчатыми, пятнистыми текстурами. Пластовые тела характеризуются средними содержаниями: Pb — 4,0 ; Zn — 6,0 ; Cu — 0,3% ; Au — 3 г/т ; Ag — 8 г/т. Ниже залегающие прожилковые руды содержат: Pb — 0,9 ; Zn — 2,2 ; Cu — 0,4% ; Au — 5 г/т ; Ag — 20 г/т. Штокверковые медно-цинковые руды корневых частей: Pb — 0,3 ; Zn — 1,0 ; Cu — 2,3% ; Au — 1,3 г/т ; Ag — 1,5 г/т.

Слайд 77

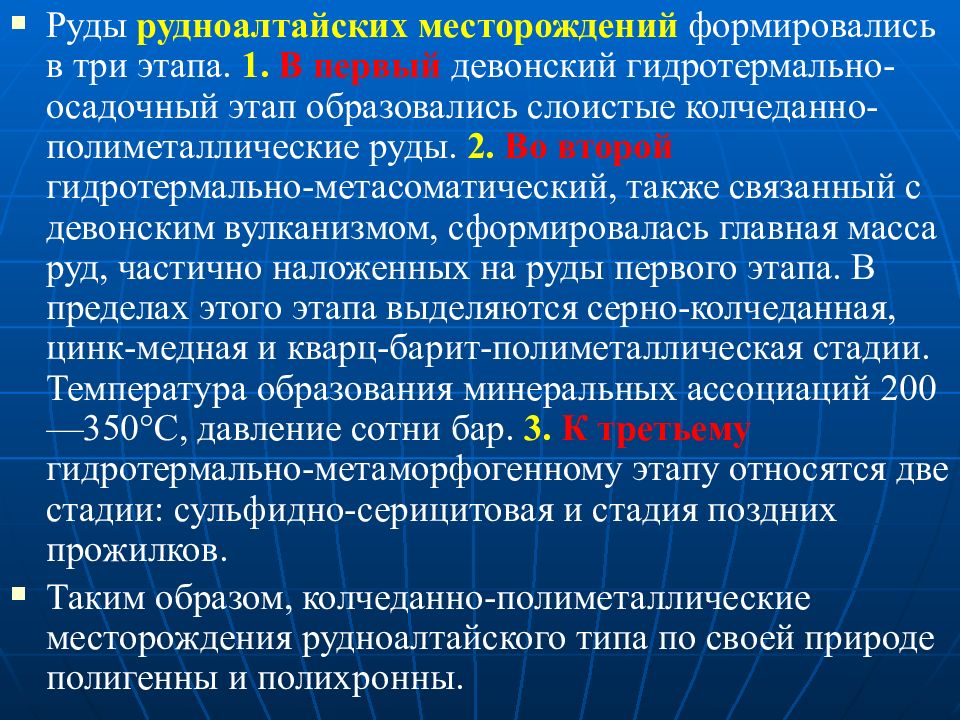

Руды рудноалтайских месторождений формировались в три этапа. 1. В первый девонский гидротермально-осадочный этап образовались слоистые колчеданно-полиметаллические руды. 2. Во второй гидротермально-метасоматический, также связанный с девонским вулканизмом, сформировалась главная масса руд, частично наложенных на руды первого этапа. В пределах этого этапа выделяются серно-колчеданная, цинк-медная и кварц-барит-полиметаллическая стадии. Температура образования минеральных ассоциаций 200—350°С, давление сотни бар. 3. К третьему гидротермально-метаморфогенному этапу относятся две стадии: сульфидно-серицитовая и стадия поздних прожилков. Таким образом, колчеданно-полиметаллические месторождения рудноалтайского типа по своей природе полигенны и полихронны.

Слайд 78

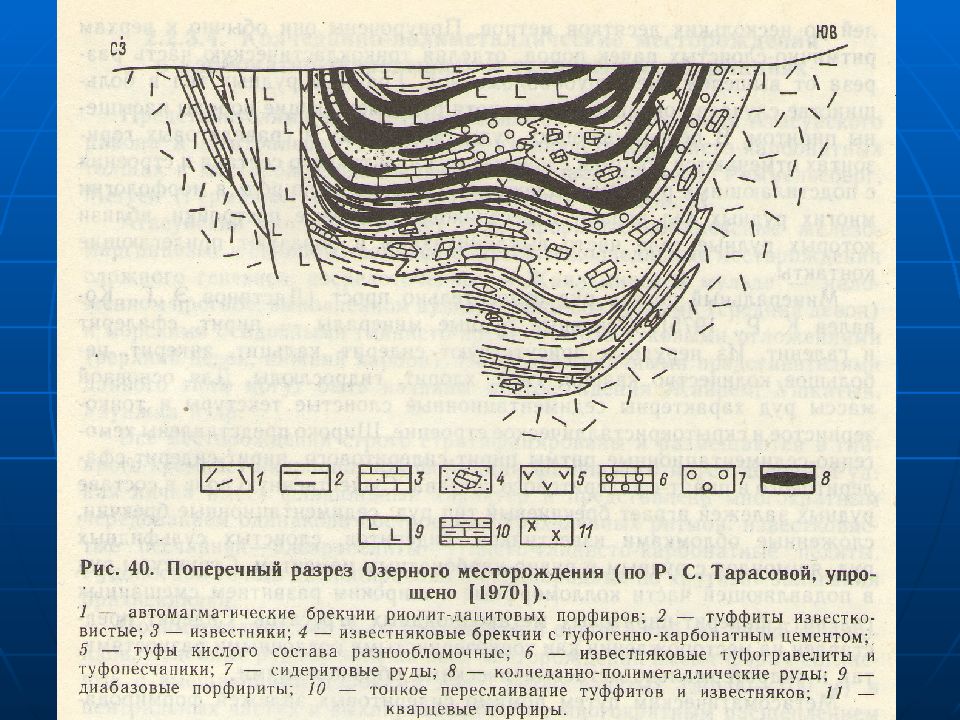

Озернинский тип отличается от рудноалтайского преобладанием в рудовмещающей толще нормальных осадочных пород при подчиненной роли в пределах месторождений туфогенного материала. Озерное месторождение является наиболее интересным и наиболее типичным представителем колчеданных месторождений Еравнинского рудного района Бурятии. Оно локализовано в пределах Озерной брахисинклинальной структуры, представленной туфогенно-карбонатными отложениями нижнего кембрия с различным соотношением туфогенного андезито-дацитового и дацитового, карбонатного и терригенного пелитового материала. Существенную роль в верхней рудоносной части разреза играют рифогенные известняки и известняковые брекчии. Эффузивы в разрезе свиты имеют подчиненное значение и представлены отдельными потоками лав дацитового состава.

Слайд 80: Озерное месторождение

В основной рудоносной толще пород выделено десять стратифицированных рудных залежей. Сульфидные и сульфидно-сидеритовые пластовые тела имеют значительную протяженность, ширину и мощность от долей до нескольких десятков метров. Приурочены они обычно к верхам ритмично-слоистых пачек пород, отделяя тонкокластическую часть разреза от вышележащей грубообломочной. Границы рудных тел в большинстве случаев довольно четкие, хотя рудовмещающие породы насыщены пиритом.

Слайд 82

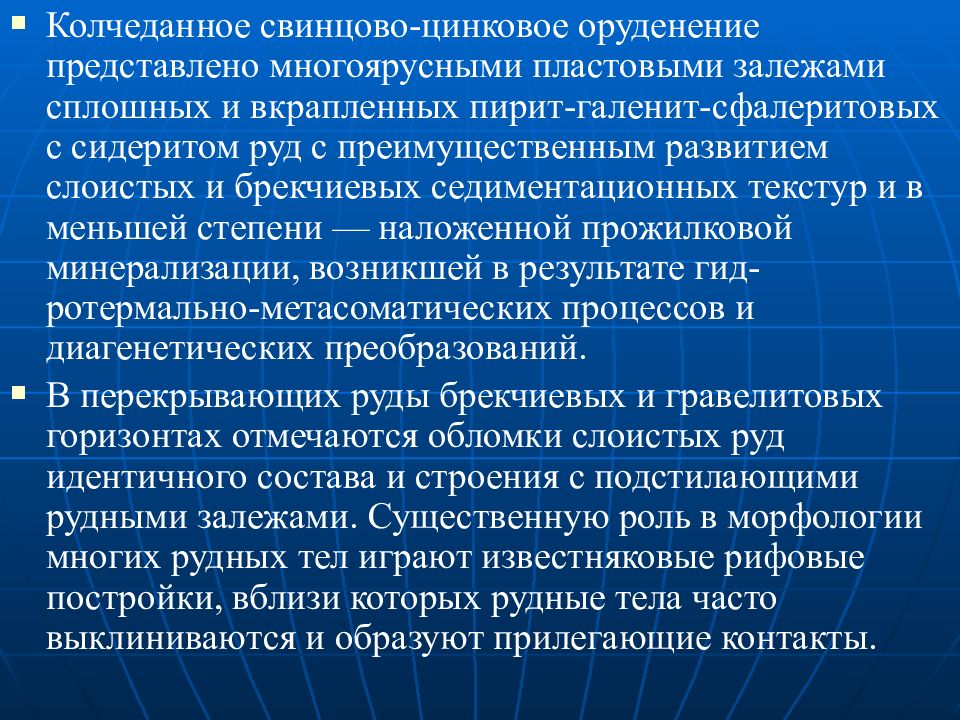

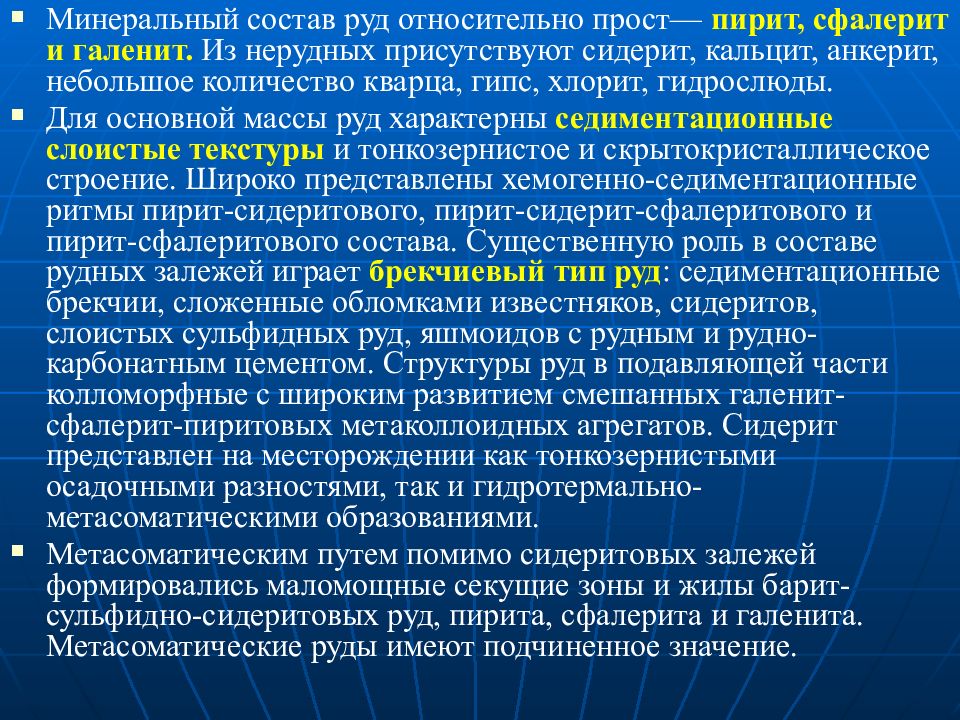

Колчеданное свинцово-цинковое оруденение представлено многоярусными пластовыми залежами сплошных и вкрапленных пирит-галенит-сфалеритовых с сидеритом руд с преимущественным развитием слоистых и брекчиевых седиментационных текстур и в меньшей степени — наложенной прожилковой минерализации, возникшей в результате гид-ротермально-метасоматических процессов и диагенетических преобразований. В перекрывающих руды брекчиевых и гравелитовых горизонтах отмечаются обломки слоистых руд идентичного состава и строения с подстилающими рудными залежами. Существенную роль в морфологии многих рудных тел играют известняковые рифовые постройки, вблизи которых рудные тела часто выклиниваются и образуют прилегающие контакты.

Слайд 83

Минеральный состав руд относительно прост— пирит, сфалерит и галенит. Из нерудных присутствуют сидерит, кальцит, анкерит, небольшое количество кварца, гипс, хлорит, гидрослюды. Для основной массы руд характерны седиментационные слоистые текстуры и тонкозернистое и скрытокристаллическое строение. Широко представлены хемогенно-седиментационные ритмы пирит-сидеритового, пирит-сидерит-сфалеритового и пирит-сфалеритового состава. Существенную роль в составе рудных залежей играет брекчиевый тип руд : седиментационные брекчии, сложенные обломками известняков, сидеритов, слоистых сульфидных руд, яшмоидов с рудным и рудно-карбонатным цементом. Структуры руд в подавляющей части колломорфные с широким развитием смешанных галенит-сфалерит-пиритовых метаколлоидных агрегатов. Сидерит представлен на месторождении как тонкозернистыми осадочными разностями, так и гидротермально-метасоматическими образованиями. Метасоматическим путем помимо сидеритовых залежей формировались маломощные секущие зоны и жилы барит-сульфидно-сидеритовых руд, пирита, сфалерита и галенита. Метасоматические руды имеют подчиненное значение.

Слайд 84: Слоистые текстуры гидротермально-осадочных сульфидных и железоокисных руд

Слайд 85: Текстуры руд с градационной сортировкой материала

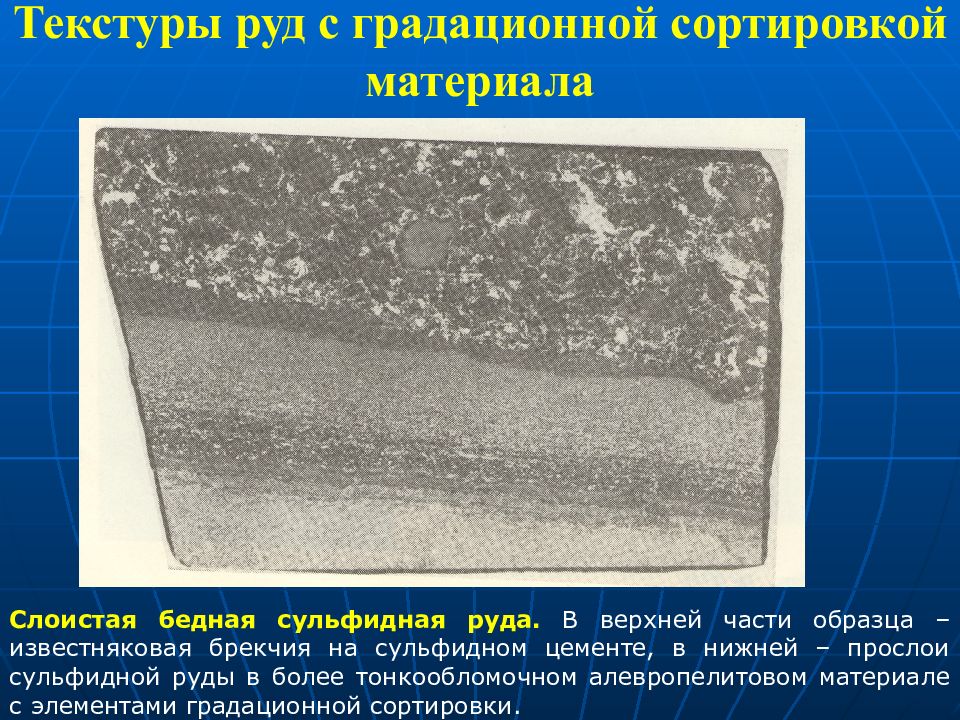

Слоистая бедная сульфидная руда. В верхней части образца – известняковая брекчия на сульфидном цементе, в нижней – прослои сульфидной руды в более тонкообломочном алевропелитовом материале с элементами градационной сортировки.

Слайд 86: Текстуры седиментационных брекчиевых руд

Обломки серого и белого известняка облекаются слоистой колчеданно-полиметаллической рудой. Седиментационная крупноглыбовая брекчия на сульфидно-терригенно-карбонатном цементе. Обломки слабо окатаны и представлены известняком, известковистым туффитом, алевропелитом, слоистой сидеритовой и сульфидной рудой.

Слайд 87: Текстуры дислокационного метаморфизма, хрупких и пластических деформаций слоистых гидротермально-осадочных сульфидных и железоокисных руд

Слайд 88

1 - первичная колчеданно-полиметаллическая руда; 2 - окисленная колчеданно-полиметаллическая руда; 3 - сидеритовая руда; 4 - брекчии риолит-дацитовых порфиров. Поперечный разрез месторождения Озёрное

Слайд 89

Геохимическими особенностями руд Озерного месторождения являются отсутствие в осадочных типах руд Cu и барита и общее пониженное содержание элементов-примесей. Наиболее типичными для руд являются As, Sb, Cd, Ag, Ge, Tl, Mn. Специфика месторождения —отсутствие существенного околорудного метасоматоза в породах, подстилающих пластовые рудные залежи, внутрирудных прослоях и обломочном материале внутри руды. Отложение сульфидных и сульфидно-сидеритовых руд Озерного месторождения происходило синхронно с накоплением толщи вулканогенно-карбонатных отложений в результате подводной гидротермальной деятельности, связанной с развитием процессов кембрийского андезит-дацитового вулканизма. Многоярусное расположение рудных залежей и большой вертикальный размах оруденения указывают на длительное пульсирующее развитие гидротермальной системы. Месторождение является уникальным по сохранности первичных структурно-текстурных особенностей руд. По масштабу запасов руды относится к числу крупнейших.

Слайд 90

Балансовые запасы полиметаллических руд Озерного свинцово-цинкового месторождения утверждены в количестве 105 млн. т руды по категориям В и С 1. Среднее содержание полезных компонентов в руде в утвержденных запасах полиметаллических руд: 6,57% цинка, 1,25% свинца, 20,82% пиритной серы, 0,017% кадмия, 37,6 г/т серебра. Первичные руды составляют 96% запасов. На сегодня по запасам цинка и свинца Россия занимает одно из первых мест в мире, по объемам добычи – лишь во втором десятке.

Слайд 91: Колчеданно-полиметаллические месторождения в карбонатно-терригенных и терригенных формациях

Представителями этой группы являются месторождения Атасуйского района в Центральном Казахстане в глинисто-кремнисто-карбонатных толщах и месторождения Филизчай (Большой Кавказ), Раммельсберг, Мегген (Германия) в песчано-аргиллитовых флишоидах.

Слайд 92

Атасуйский тип. Объединяет стратиформные комплексные железо-марганцевые и свинцово-цинково-баритовые колчеданные месторождения сложного генезиса, сосредоточенные в Жаильминской мульде — наложенном прогибе, выполненном вулканогенно-осадочными (средний девон) и морскими осадочными глинисто-кремнисто-известковыми отложениями (верхний девон, нижний карбон). Наиболее типичными представителями данного типа являются месторождения Жайрем, Ушкатын, Узунжал и др.

Слайд 93

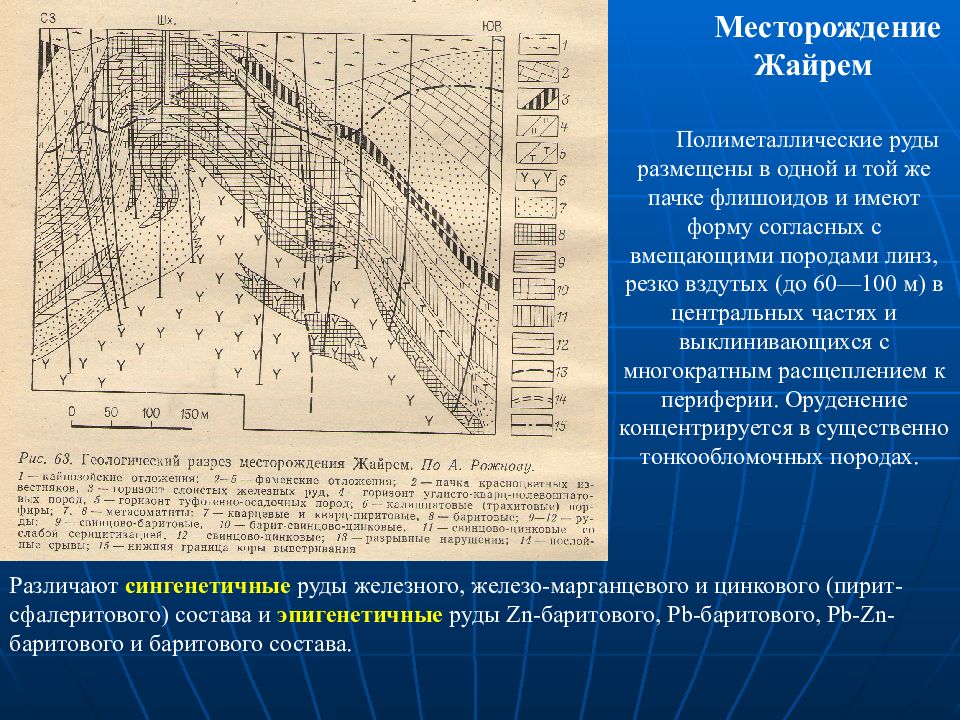

Полиметаллические руды размещены в одной и той же пачке флишоидов и имеют форму согласных с вмещающими породами линз, резко вздутых (до 60—100 м) в центральных частях и выклинивающихся с многократным расщеплением к периферии. Оруденение концентрируется в существенно тонкообломочных породах. Месторождение Жайрем Различают сингенетичные руды железного, железо-марганцевого и цинкового (пирит-сфалеритового) состава и эпигенетичные руды Zn -баритового, Pb -баритового, Pb-Zn- баритового и баритового состава.

Слайд 94

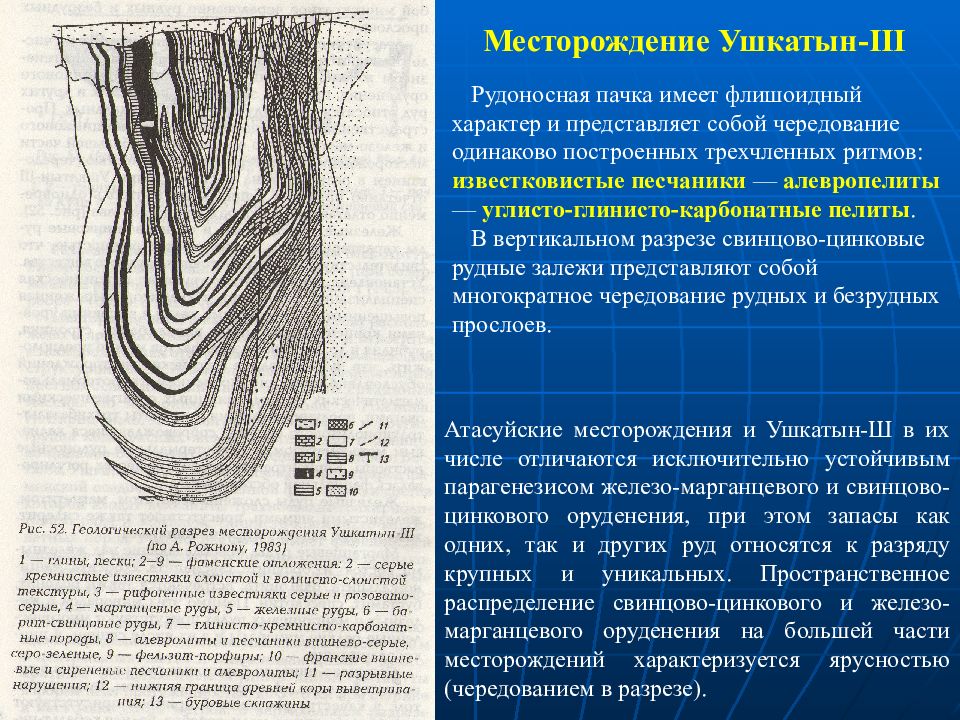

Рудоносная пачка имеет флишоидный характер и представляет собой чередование одинаково построенных трехчленных ритмов: известковистые песчаники — алевропелиты — углисто-глинисто-карбонатные пелиты. В вертикальном разрезе свинцово-цинковые рудные залежи представляют собой многократное чередование рудных и безрудных прослоев. Месторождение Ушкатын- III Атасуйские месторождения и Ушкатын-Ш в их числе отличаются исключительно устойчивым парагенезисом железо-марганцевого и свинцово-цинкового оруденения, при этом запасы как одних, так и других руд относятся к разряду крупных и уникальных. Пространственное распределение свинцово-цинкового и железо-марганцевого оруденения на большей части месторождений характеризуется ярусностью (чередованием в разрезе).

Слайд 95

Минеральный состав седиментных руд прост. Сложены они в основном тонкодисперсным пиритом фрамбоидальной структуры с включенной в него вкрапленностью сфалерита и очень небольших количеств галенита. Встречаются также маломощные слойки сфалеритового состава с примесью галенита. Выделенные на атасуйских месторождениях типы руд соответствуют двум основным этапам формирования месторождений: 1) гидротермально-осадочному (колчеданному); 2) гидротермально-метасоматическому (барит-полиметаллическому).

Слайд 96: Свинцово-цинковые жильные месторождения

Месторождения этой группы очень многочисленны и разнообразны, однако они являются второстепенными по промышленному значению. На их долю приходится не более 8% запасов Pb и 7% запасов Zn. Они дают примерно 4—7% от общемировой добычи этих металлов. Основными районами развития жильного свинцово-цинкового оруденения являются Садонский рудный пояс на Северном Кавказе (Садонское, Згид, Холст и др.) и Карамазарская провинция в Средней Азии (Замбаракское, Тары-Эканское и др.). Широко развиты они в Европе — рудные пояса и узлы Гарца, Рудных гор, в Чешском массиве (Клаусталь, Андреасберг, Фрейберг, Пршибрам); на Американском континенте — Кено-Хилл, Галина-Хилл (Канада), Кер-д'Ален, Вуд-Ривер, Клиэр-Крик и др. (США), Бокира, Вазанти (Бразилия); в фундаменте древней африканской платформы: Мианда (Танзания), Кипуши (Заир); в Азии — месторождения Боудвин (Бирма), Бхотанг в Индии.

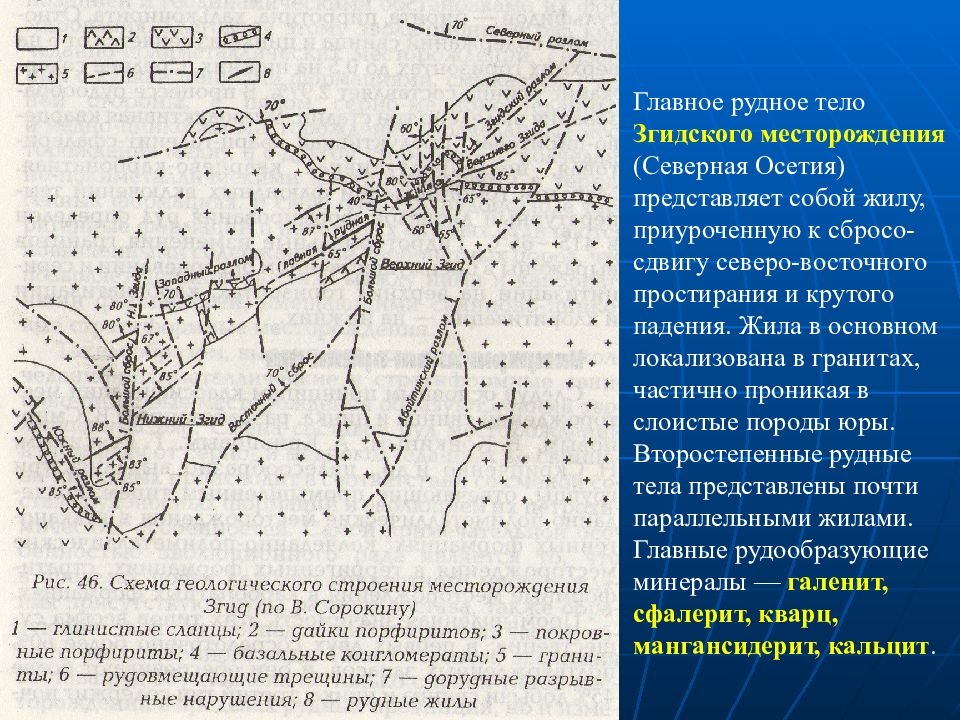

Слайд 97

Главное рудное тело Згидского месторождения ( Северная Осетия) представляет собой жилу, приуроченную к сбросо-сдвигу северо-восточного простирания и крутого падения. Жила в основном локализована в гранитах, частично проникая в слоистые породы юры. Второстепенные рудные тела представлены почти параллельными жилами. Главные рудообразующие минералы — галенит, сфалерит, кварц, мангансидерит, кальцит.

Слайд 98

Таково же строение Садонского месторождения (Северная Осетия ) В размещении рудных зон первостепенную роль играет структурный фактор – они контролируются крупными послескладчатыми разломами. Определяющим является сочетание разломов, трещин оперения и скола, участков смятия, наличия литологически благоприятных пород. Мощность жил изменчива и зависит от формы нарушения: раздуваясь до нескольких метров либо утоняясь до незначительного минерализованного проводника. Серии жил объединяются в рудоносные зоны, имеют форму столбов, прослеживаются по простиранию и падению на первые км, при мощности в десятки метров.

Слайд 99

Для жильных месторождений характерна однотипность главных черт минерального и элементарного состава вне зависимости от возраста, состава вмещающих пород, структуры. Во всех месторождениях главными минералами являются галенит и сфалерит, халькопирита всегда немного. Имеются различия в составе сульфидов железа: в одних месторождениях преобладает пирротин (Садонское, Згид), в других развит пирит (Фрейберг). Отличие проявляется в разных количественных соотношениях нерудных минералов, в одних главным является кварц, в других карбонаты (Кер-д'Ален, США), в некоторых рудных полях имеются баритовые жилы. Для ряда месторождений характерно присутствие в заметных количествах блеклых руд, чаще тетраэдрита (Кер-д'Ален), отдельные месторождения отличаются значительным содержанием серебряных минералов (Рудные горы: Фрейберг, Пршибрам).

Слайд 100

Формирование месторождений происходило в значительном вертикальном интервале: от глубины 700—1000 м от поверхности до 3500 м. Протяженность отдельных рудных тел и рудоносных зон иногда превышает 2000 м. Месторождения являются многостадийными, каждая стадия отделена тектоническими нарушениями и отличается составом минеральных ассоциаций. Общими для всех месторождений являются пирит-кварцевая, кварц-галенит-сфалеритовая, кварц-карбонатная. Диапазон температуры, в котором формировались руды, находится между 360—320 и 80—60°С. Масштаб месторождений мелкий, средний, редко крупный.

Слайд 101: Месторождения свинцово-цинковых руд в скарнах и карбонатных породах

Скарновые Pb-Zn месторождения известны в Приморском крае — Дальнегорский рудный район (Верхнее, Николаевское и др.), Забайкалье (Кадаинское, Смирновское, Алгачинское и др.), Средней Азии — Карамазарский рудный район (Алтын-Топканское, Кансайское, Курусай), Центральном Казахстане — многочисленные мелкие месторождения (Кызыл-Эспе, Аксоран, Ултас и др.). За рубежом Трепча в Сербии, Сала, Аммаберг в Швеции, Вашингтон Кэмп, Франклин-Фернас, Лоуренс, Граундхог (США), Сан-Антонио, Найка, Фриско, Эль-Потоси (Мексика), Агилар (Аргентина), Серро-де-Паско в Перу, Йонхва (Южная Корея), Камиона (Япония), Тембушань (Китай), и др. В мировом балансе запасов скарновые свинцово-цинковые месторождения имеют подчиненное значение — 5% запасов свинца и 8% запасов цинка.

Слайд 102

Рудные тела ассоциируют с известковыми скарнами, развивающимися в известняках и вдоль контактов их с терригенными и вулканогенными породами. Они располагаются на удалении от контактов с интрузивами, характеризуются сложной морфологией, обусловленной особенностями рудоносных контактов, сочетанием дорудных тектонических структур. В скарнах преобладает геденбергит, в меньших количествах присутствуют гранаты, волластонит, аксинит. Руды богатые сплошные и вкрапленные. Соотношение Pb:Zn близко 1:1. Содержание Pb колеблется 6— 12%, Zn — 6— 14%. Типичные элементы-примеси — Fe, Cd, Mn, Sn, Cu, In, Bi, Sb, Ag (до 30-300 г/т).

Слайд 103

Месторождениям свойственна горизонтальная и вертикальная зональность: в верхних частях и по периферии развиты галенитовые руды, с глубиной увеличивается роль сфалерита, а затем преобладает арсенопиритовая и пирротиновая минерализация. Вертикальный размах сульфидного оруденения достигает 1000 м.

Слайд 104

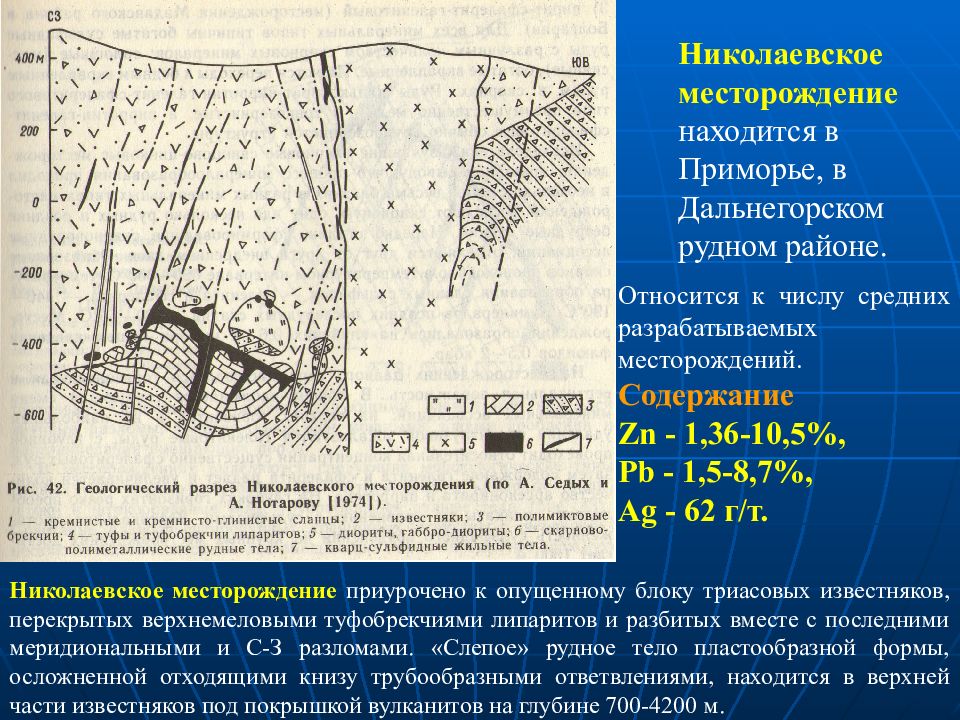

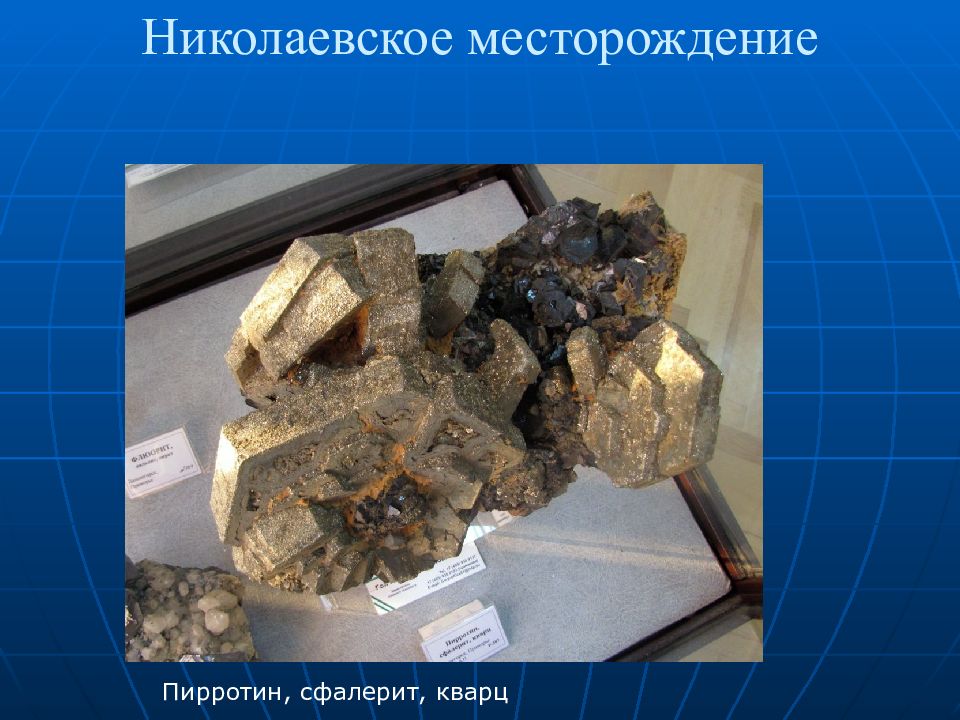

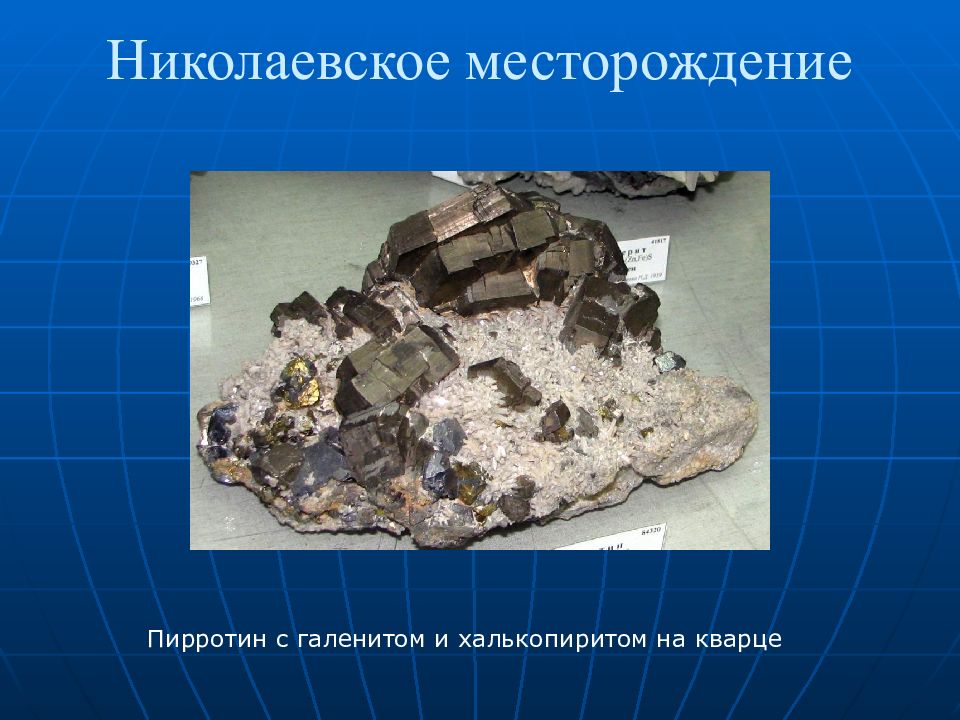

Николаевское месторождение находится в Приморье, в Дальнегорском рудном районе. Николаевское месторождение приурочено к опущенному блоку триасовых известняков, перекрытых верхнемеловыми туфобрекчиями липаритов и разбитых вместе с последними меридиональными и С-З разломами. «Слепое» рудное тело пластообразной формы, осложненной отходящими книзу трубообразными ответвлениями, находится в верхней части известняков под покрышкой вулканитов на глубине 700-4200 м. Относится к числу средних разрабатываемых месторождений. Содержание Zn - 1,36-10,5%, Pb - 1,5-8,7%, Ag - 62 г/т.

Слайд 105

Руда сложена скарновыми силикатами, сульфидами и кварцем, в перекрывающих вулканитах распространены кварцево-сульфидные жилы. Преобладающим скарновым минералом является пироксен, богатый железом (80% геденбергитовой молекулы) и марганцем (мангангеденбергит), менее развиты гранаты, волластонит, аксинит; из вторичных и поздних минералов — хлориты, серицит, эпидот, кварц, кальцит и др.

Слайд 106

В формировании дальнегорских скарновых месторождений выделяется два этапа — скарново-полиметаллический и серебро-сульфосольный. Первый этап состоит из ряда последовательных, не прерывавшихся стадий: предрудной скарновой (500 — 400 °С), допродуктивной арсенопиритовой, продуктивной галенит-сфалеритовой (430 — 275 °С), в течение которой был образован весь объем полиметаллических руд, постпродуктивной феррофильной (пирит-пирротин-марказит-халькопиритовая ассоциация). В серебро-сульфосольный этап, проявившийся после структурной перестройки, сформировалась низкотемпературная (180 °С) ассоциация (галенит, халькопирит, блеклые руды, антимонит, сульфосоли серебра, самородная сурьма, мышьяк и др.), развитая в рудном теле и за его пределами. Руды помимо галенита и сфалерита содержат халькопирит, арсенопирит, татраэдрит, бурнонит, самородный висмут, сульфосоли висмута. Нижние части рудных тел обогащены Zn, Bi, верхние — Pb, Ag, Sb.

Слайд 108: Николаевское месторождение

Пирротин с галенитом и халькопиритом на кварце

Слайд 110: Метасоматические залежи свинцово-цинковых руд в карбонатных породах

Эти месторождения не являются скарновыми, их рудные залежи не содержат скарновых минералов, хотя и возникли в результате метасоматического замещения карбонатных пород. Однако некоторые Pb - Zn месторождения скарнового типа (Агилар) содержат значительные количества руд как в скарнах, так и в известняках за пределами скарнов. Это позволяет говорить о возможном существовании непрерывного перехода от скарновых свинцово-цинковых руд к массивным сульфидным рудам, заместившим известняки. Месторождения данной формации в России сосредоточены главным образом в Восточном Забайкалье (Благодатское, Михайловское, Кадаинское, Северо-Акатуевское, Центральное и др.). Они известны в США (Тинтик, Ледвил, Бингем и др.), Канаде (Монарк) и др.

Слайд 111

Месторождения локализуются в известняках и доломитах, но в рудных районах широко проявлен магматизм. В большинстве случаев магматические породы представлены небольшими массивами и дайками, главным образом кварцевых порфиров и лампрофиров. Особенности строения рудных полей й месторождений определяются сочетанием складчатой и разрывной тектоники. Основными рудоконтролирующими элементами являются крупные разломы, сопровождающиеся мощными зонами дробления и рассланцевания вмещающих пород. В месторождениях выделяются следующие морфологические типы рудных тел: сложно-пластообразные, четковидные и камерные жилы, штоки и штокообразные тела, трубообразные рудные тела. Для месторождений характерно существенное количество в рудах пирита и сульфоантимонидов свинца (буланжерита, джемсонита, цилиндрита и др.).

Слайд 112

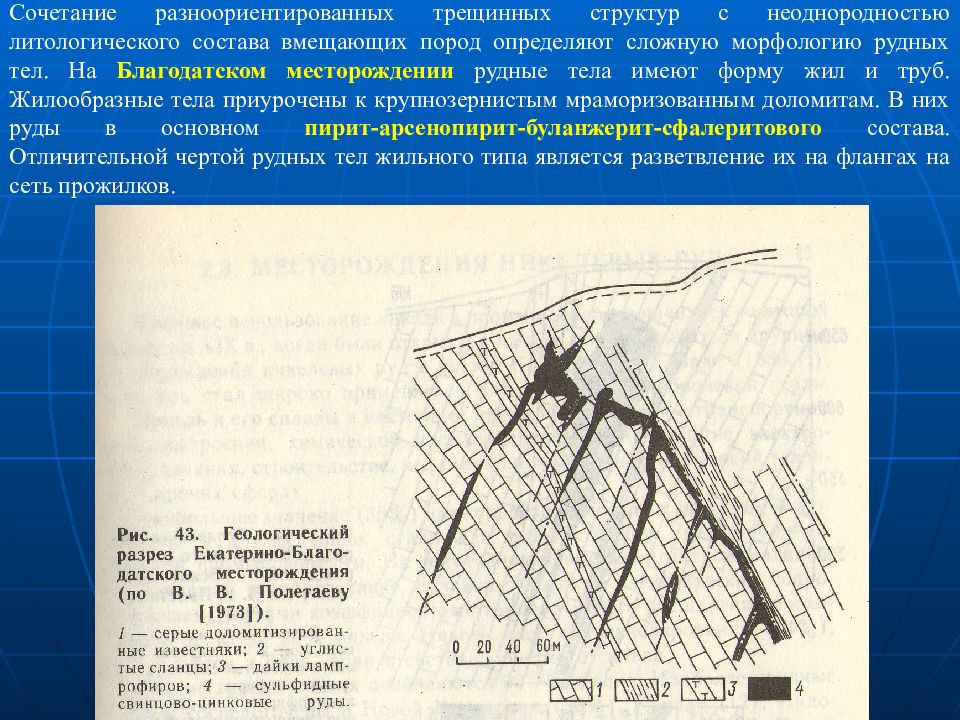

Сочетание разноориентированных трещинных структур с неоднородностью литологического состава вмещающих пород определяют сложную морфологию рудных тел. На Благодатском месторождении рудные тела имеют форму жил и труб. Жилообразные тела приурочены к крупнозернистым мраморизованным доломитам. В них руды в основном пирит-арсенопирит-буланжерит-сфалеритового состава. Отличительной чертой рудных тел жильного типа является разветвление их на флангах на сеть прожилков.

Слайд 113

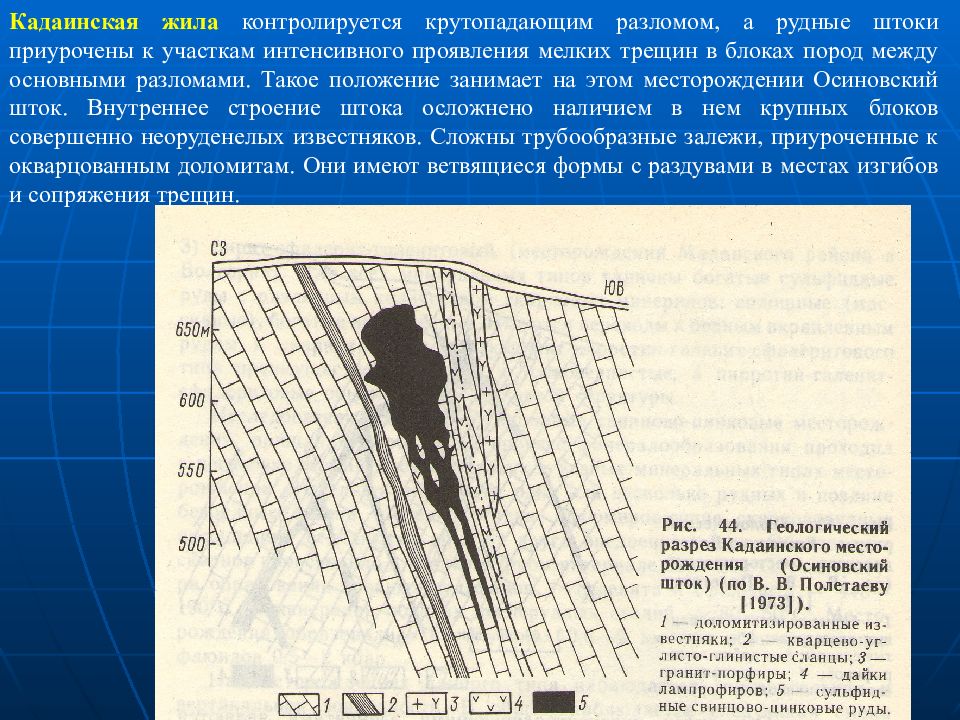

Кадаинская жила контролируется крутопадающим разломом, а рудные штоки приурочены к участкам интенсивного проявления мелких трещин в блоках пород между основными разломами. Такое положение занимает на этом месторождении Осиновский шток. Внутреннее строение штока осложнено наличием в нем крупных блоков совершенно неоруденелых известняков. Сложны трубообразные залежи, приуроченные к окварцованным доломитам. Они имеют ветвящиеся формы с раздувами в местах изгибов и сопряжения трещин.

Слайд 114: Металлогения

Основная масса промышленных концентраций свинца и цинка так или иначе связана с процессами вулканизма. При этом в подавляющем большинстве случаев источниками металлов служили магматические очаги, возникающие в процессе дифференциации базальтовой магмы. Цинк, и в особенности свинец, в отличие от меди обнаруживают отчетливую связь с наиболее кислыми дифференциатами. Одним из условий возникновения магматических очагов, специализированных на цинк и свинец, является наличие достаточно развитой сиалической коры, что подтверждается отчетливо проявленной корреляцией между относительным количеством свинца в рудах и мощностью коры, на которой развиваются рудоносные формации. С интрузивным магматизмом кислого и умеренно кислого состава связано относительно небольшое количество скарновых и плутоногенных гидротермальных месторождений.