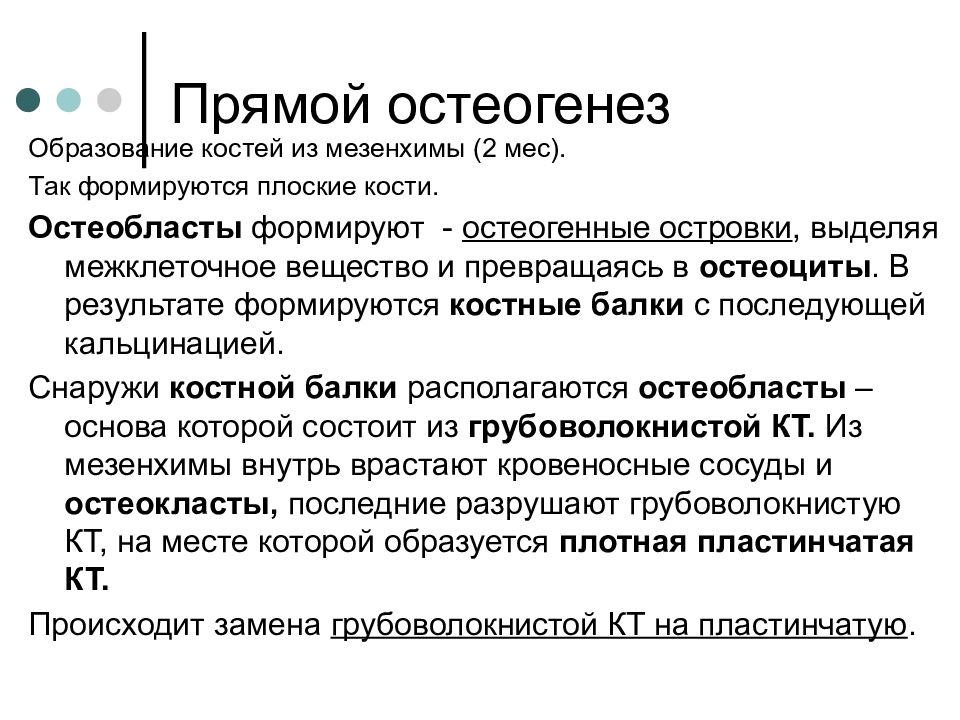

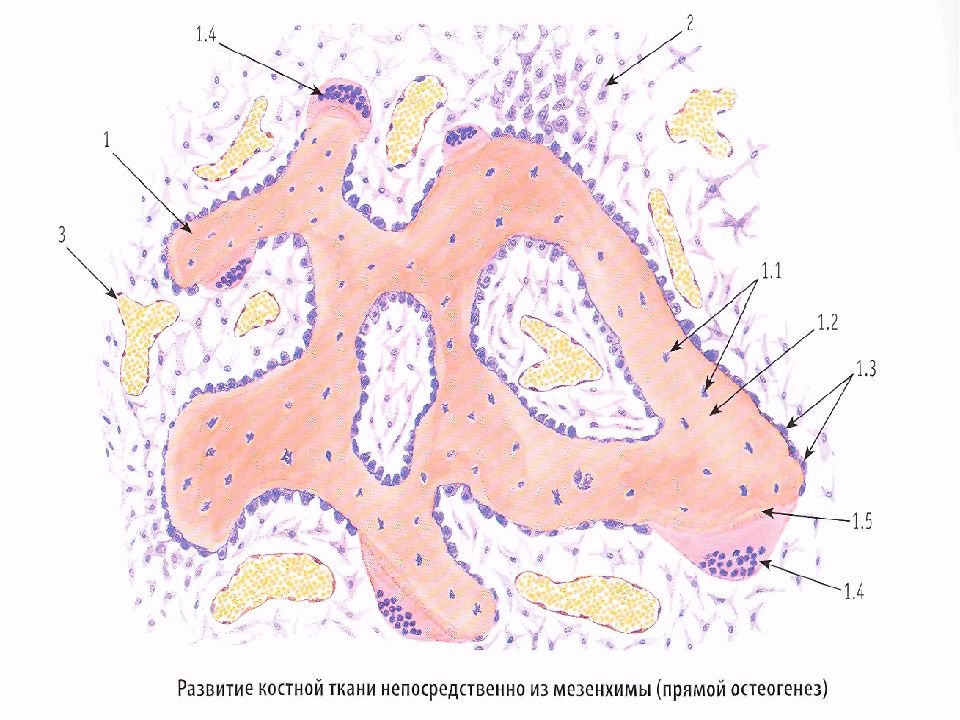

Первый слайд презентации: Прямой остеогенез

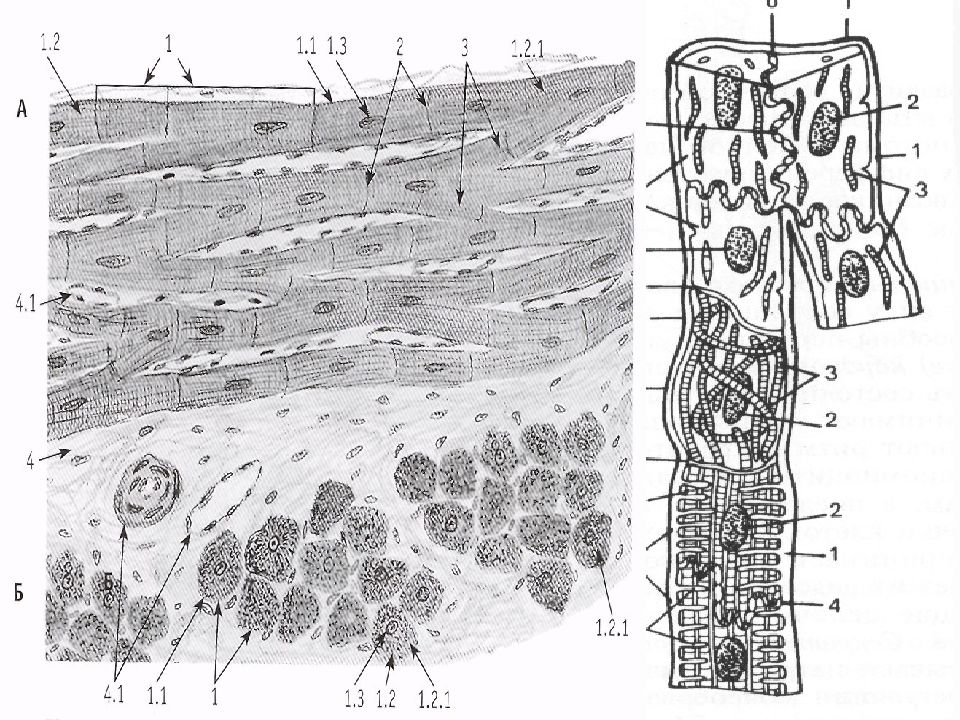

Образование костей из мезенхимы (2 мес). Так формируются плоские кости. Остеобласты формируют - остеогенные островки, выделяя межклеточное вещество и превращаясь в остеоциты. В результате формируются костные балки с последующей кальцинацией. Снаружи костной балки располагаются остеобласты – основа которой состоит из грубоволокнистой КТ. Из мезенхимы внутрь врастают кровеносные сосуды и остеокласты, последние разрушают грубоволокнистую КТ, на месте которой образуется плотная пластинчатая КТ. Происходит замена грубоволокнистой КТ на пластинчатую.

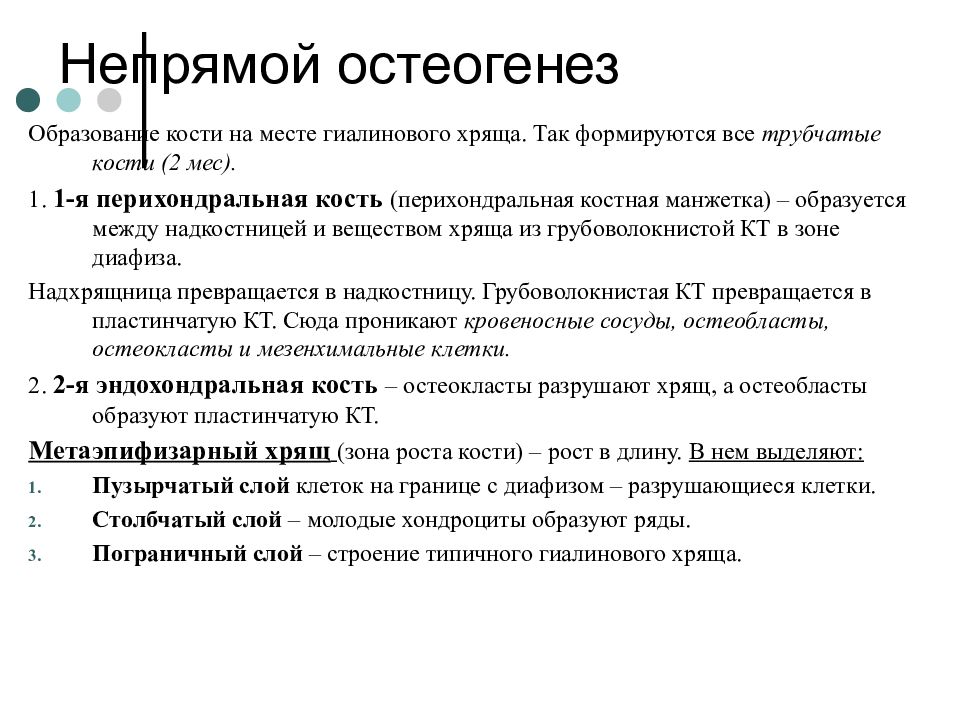

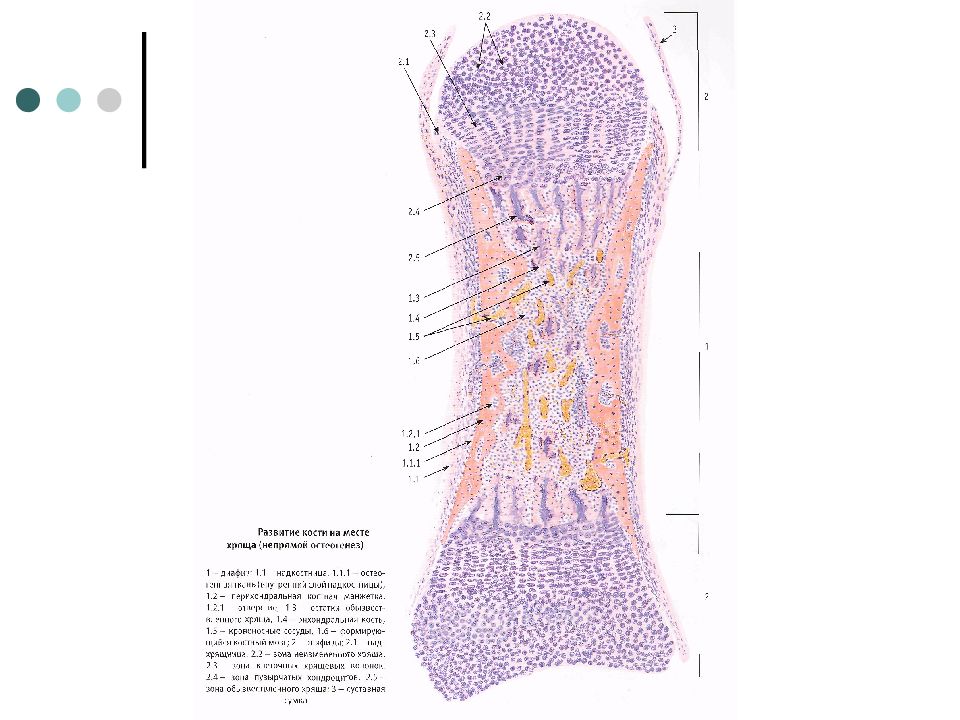

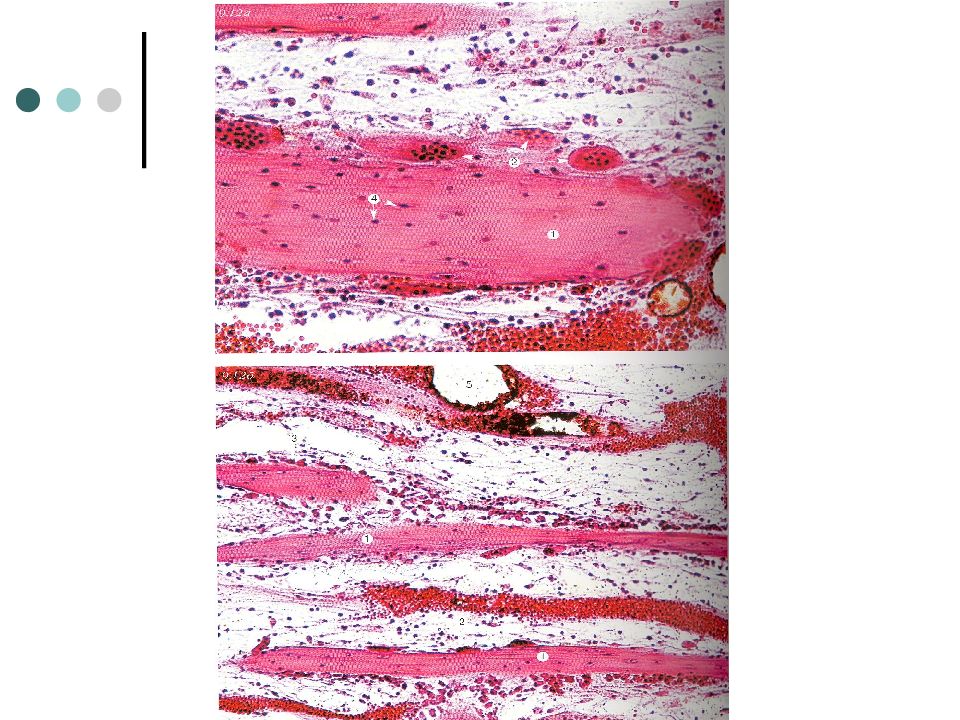

Слайд 3: Непрямой остеогенез

Образование кости на месте гиалинового хряща. Так формируются все трубчатые кости (2 мес). 1. 1-я перихондральная кость (перихондральная костная манжетка) – образуется между надкостницей и веществом хряща из грубоволокнистой КТ в зоне диафиза. Надхрящница превращается в надкостницу. Грубоволокнистая КТ превращается в пластинчатую КТ. Сюда проникают кровеносные сосуды, остеобласты, остеокласты и мезенхимальные клетки. 2. 2-я эндохондральная кость – остеокласты разрушают хрящ, а остеобласты образуют пластинчатую КТ. Метаэпифизарный хрящ (зона роста кости) – рост в длину. В нем выделяют: Пузырчатый слой клеток на границе с диафизом – разрушающиеся клетки. Столбчатый слой – молодые хондроциты образуют ряды. Пограничный слой – строение типичного гиалинового хряща.

Слайд 6: Регенерация костной ткани

Фибробласты надкостницы – образуется рыхлая соединительная ткань Остеобласты – образуется грубоволокнистая костная ткань (2 нед), формируется костная мозоль. Внедряются кровеносные сосуды и грубоволокнистая КТ замещается пластинчатой КТ (остеоциты).

Слайд 7: Типы скелетных мышечных волокон

Красные волокна – тонкие, много миофибрилл, митохондрий и пигментного белка миоглобина. Есть цитохромы – дыхательные ферменты. Эти волокна способны длительное время выполнять умеренную физическую нагрузку. Белые волокна – более крупные, мало миофибрилл и митохондрий. Отсутствует миоглобин. Они способны в течение короткого времени выполнять мощную мышечную работу. Промежуточные. Регенерация: Внутриклеточная гипертрофия Деление стволовых клеток – миосателлитоцитов Миостения – мало рецепторов к АХ

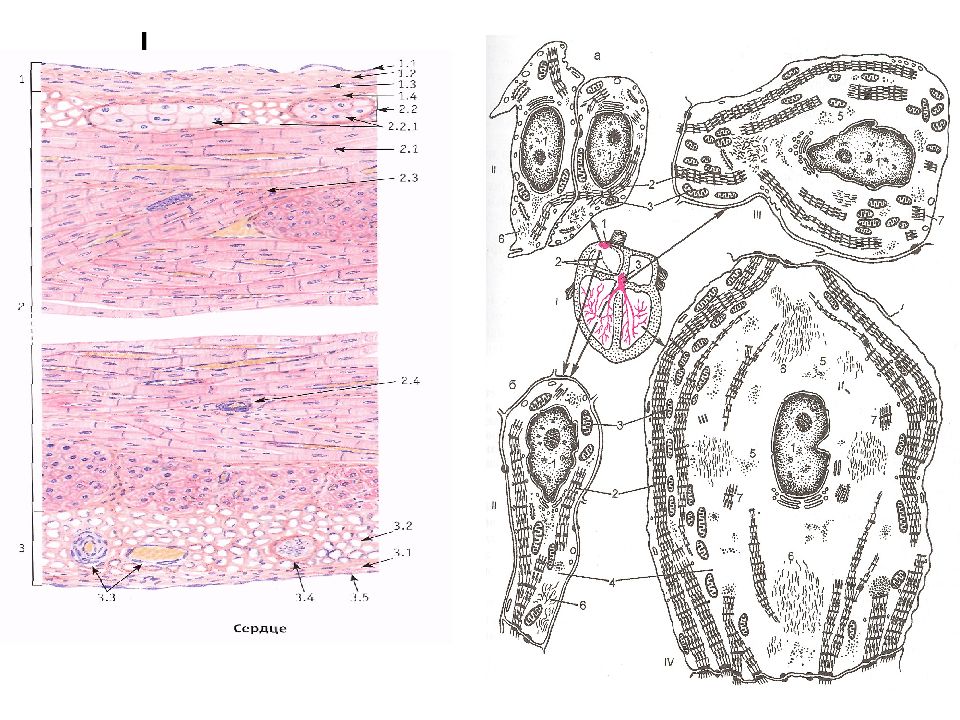

Слайд 8: Сердечная мышечная ткань

Сократительные кардиомиоциты – явл. структурно-функциональной единицей. Это отросчатые клетки прямоугольной формы, располагаются цепочкой, в зоне стыка формируются вставочные диски. В центре клетки находится ядро, в цитоплазме миофибриллы, много митохондрий. Вокруг каждого волокна находится прослойка рыхлой соединительной ткани с 3-4 капиллярами для каждого волокна. Проводящие кардиомиоциты - образуют проводящую систему сердца. Крупнее, округлой формы, образуют меньше анастамозов, мало митохондрий, меньше миофибрилл, которые расположены по периферии, ядра располагаются эксцентрически, богаты гликогеном. Располагаются сразу под эндокардом.

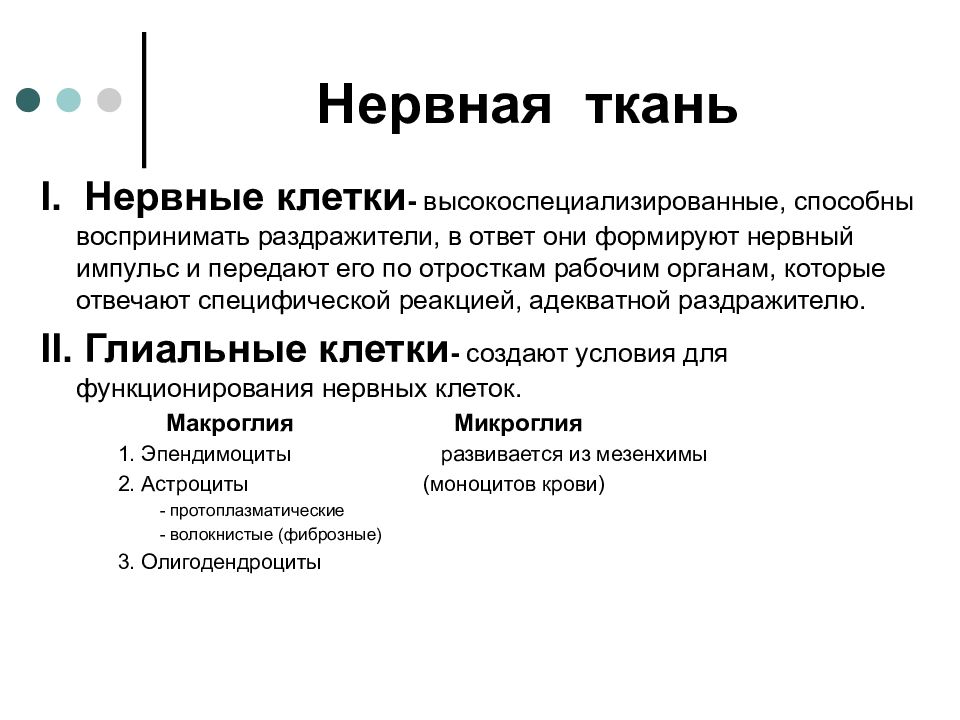

Слайд 11: Нервная ткань

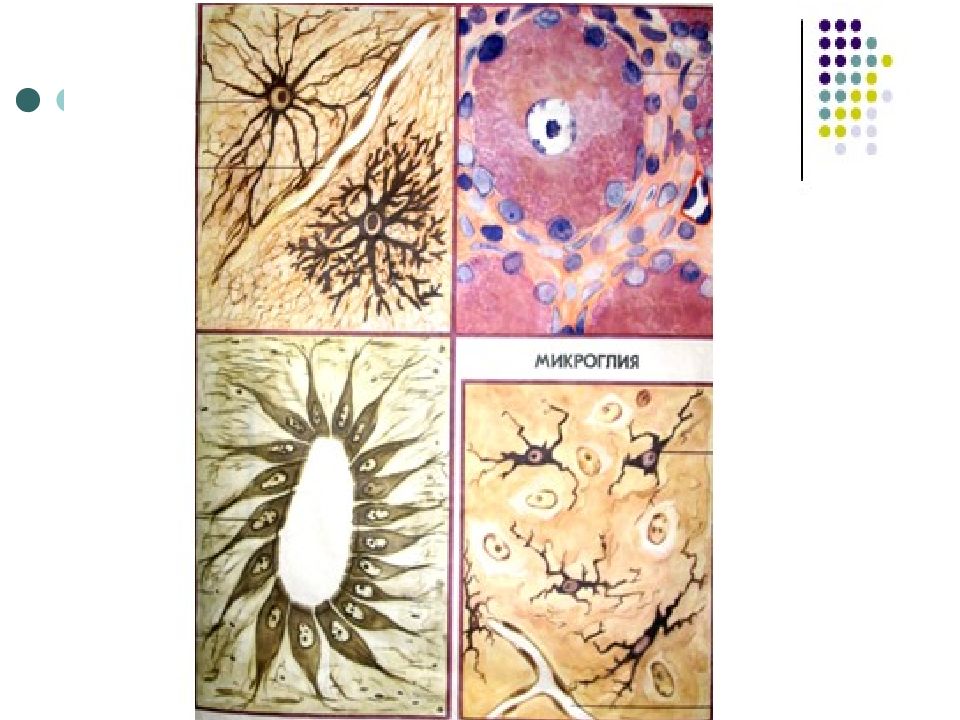

I. Нервные клетки - высокоспециализированные, способны воспринимать раздражители, в ответ они формируют нервный импульс и передают его по отросткам рабочим органам, которые отвечают специфической реакцией, адекватной раздражителю. II. Глиальные клетки - создают условия для функционирования нервных клеток. Макроглия Микроглия 1. Эпендимоциты развивается из мезенхимы 2. Астроциты (моноцитов крови) - протоплазматические - волокнистые (фиброзные) 3. Олигодендроциты

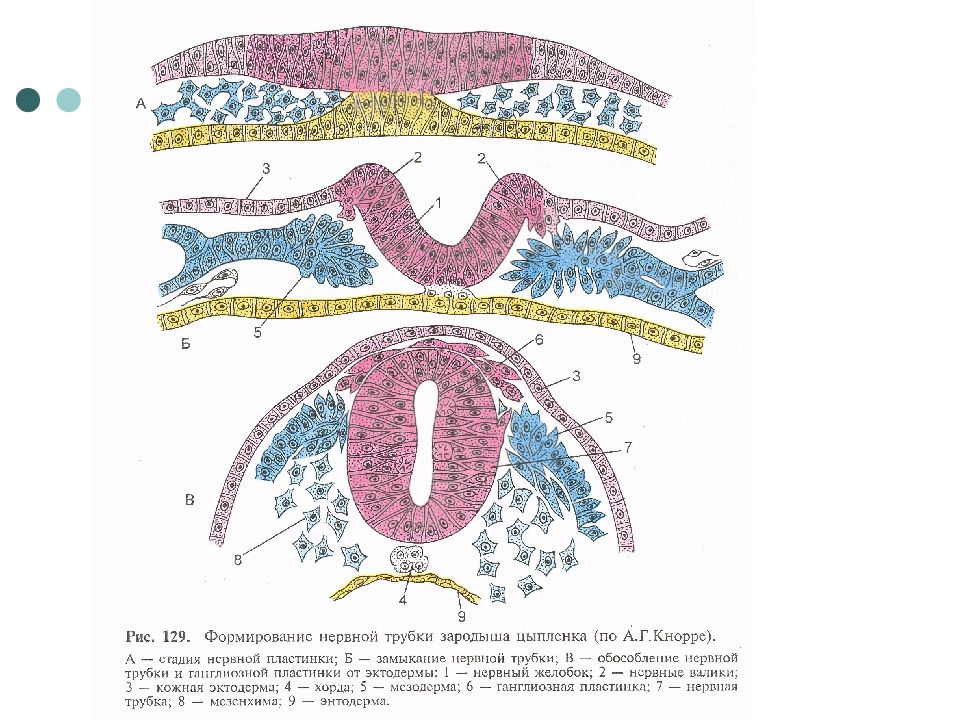

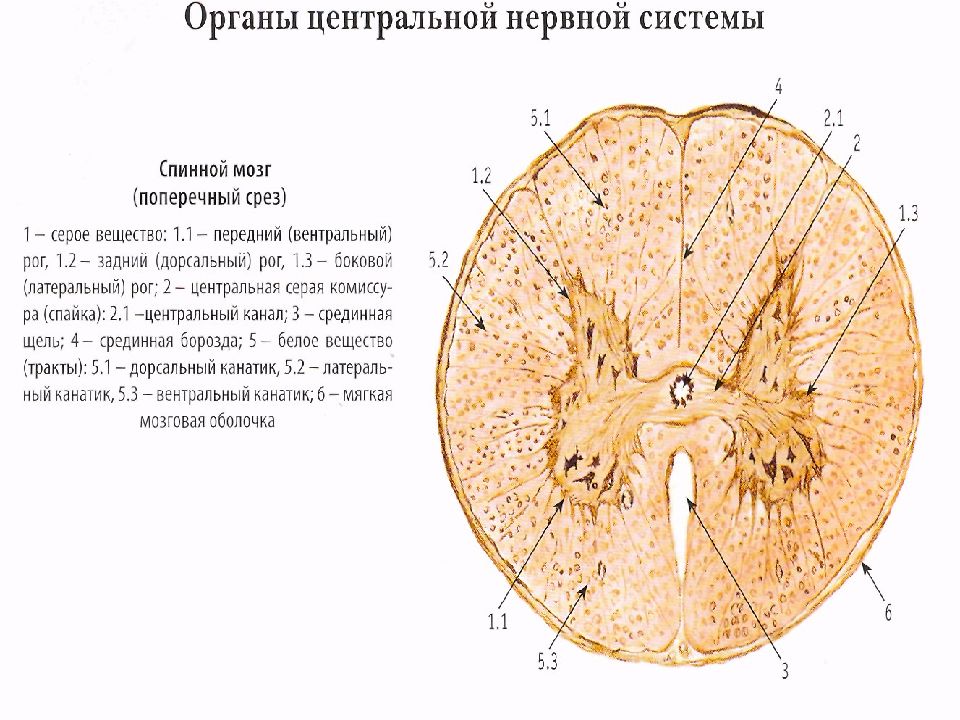

Слайд 13: В стенке нервной трубки выделяют 3 слоя:

1. Внутренний – эпендимальный (выстилающий желудочки мозга и канал спинного мозга) 2. Средний – плащевой (серое вещество мозга - нейробласты) 3. Наружный – краевая вуаль (белое вещество)

Слайд 14: Эмбриогенез

Из краниального отдела нервной трубки образуются мозговые пузыри (головной мозг) Из туловищного отдела нервной трубки формируется спинной мозг. Из краев нервного желобка формируется нервный гребень (между эктодермой и нервной трубкой), из него образуются ганглиозные пластинки (меланоциты, периферические нервные узлы – СМУ и ВНУ, клетки APUD-системы, хромаффинная ткань).

Слайд 15: Глиальные клетки (глиоциты):

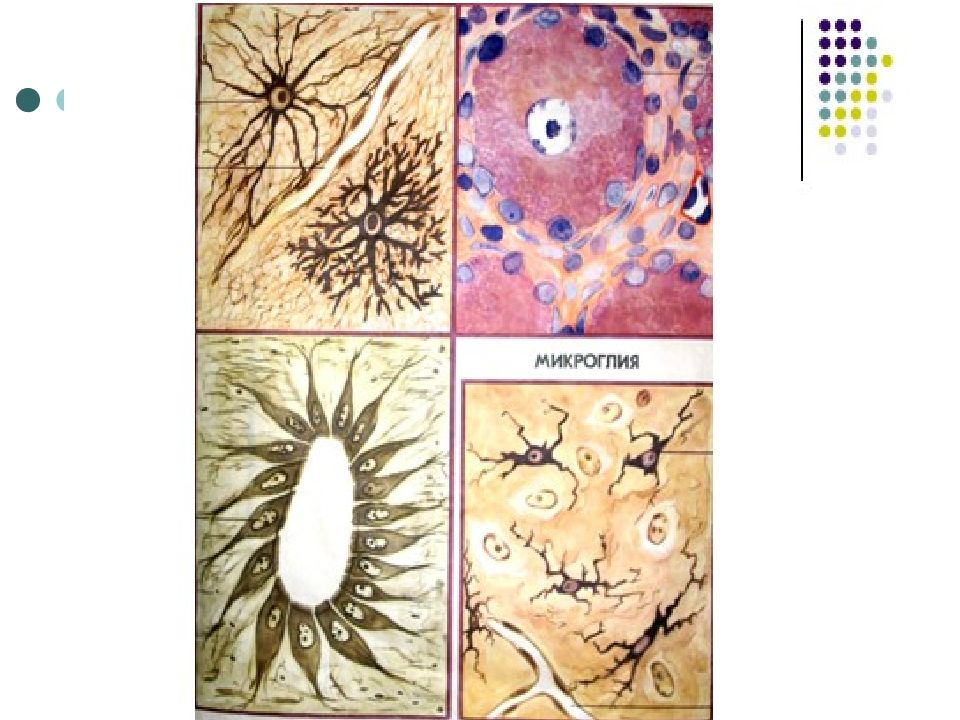

Функции: опорная, стромальная, трофическая, защитная, всасывательная и выделительная. Способны пролиферировать. В 10 раз больше НК. Эпендимоциты – выстилают полости мозга и центральный спиномозговой канал. Призматической формы, 1-н слой, на апикальной части расположены микроворсинки, базальная часть переходит в тонкий длинный отросток, который пронизывает все вещество мозга и на поверхности образует отграничительную глиальную мембрану. Учавствуют в выработке и всасывании спиномозговой жидкости. Микроглия – макрофаги (из моноцитов крови) Мелкие клетки, с короткими малоразветвленными отростками, светлым ядром. Подвижные клетки. Они фагоцитируют поврежденные нервные клетки. Их количество резко возрастает при повреждении мозга.

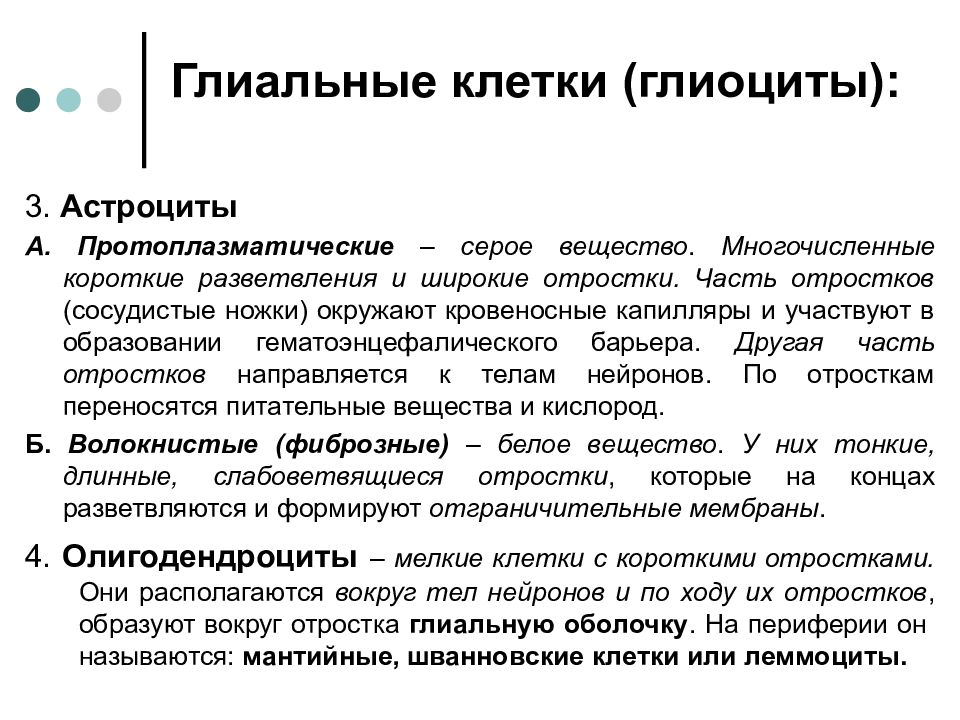

Слайд 17: Глиальные клетки (глиоциты):

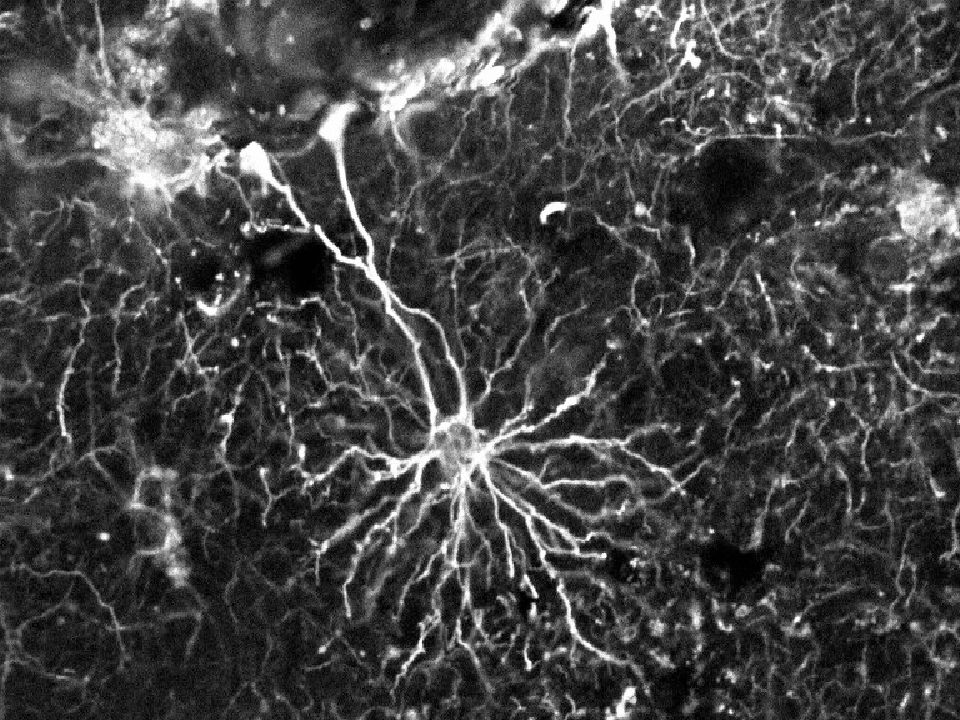

3. Астроциты А. Протоплазматические – серое вещество. Многочисленные короткие разветвления и широкие отростки. Часть отростков (сосудистые ножки) окружают кровеносные капилляры и участвуют в образовании гематоэнцефалического барьера. Другая часть отростков направляется к телам нейронов. По отросткам переносятся питательные вещества и кислород. Б. Волокнистые (фиброзные) – белое вещество. У них тонкие, длинные, слабоветвящиеся отростки, которые на концах разветвляются и формируют отграничительные мембраны. 4. Олигодендроциты – мелкие клетки с короткими отростками. Они располагаются вокруг тел нейронов и по ходу их отростков, образуют вокруг отростка глиальную оболочку. На периферии он называются: мантийные, шванновские клетки или леммоциты.

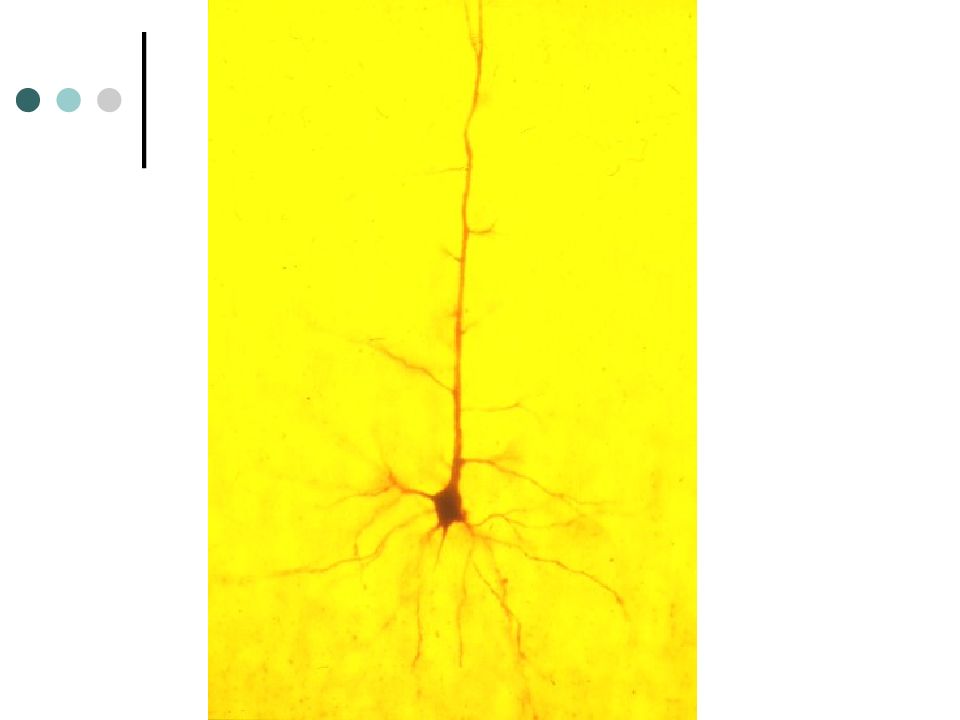

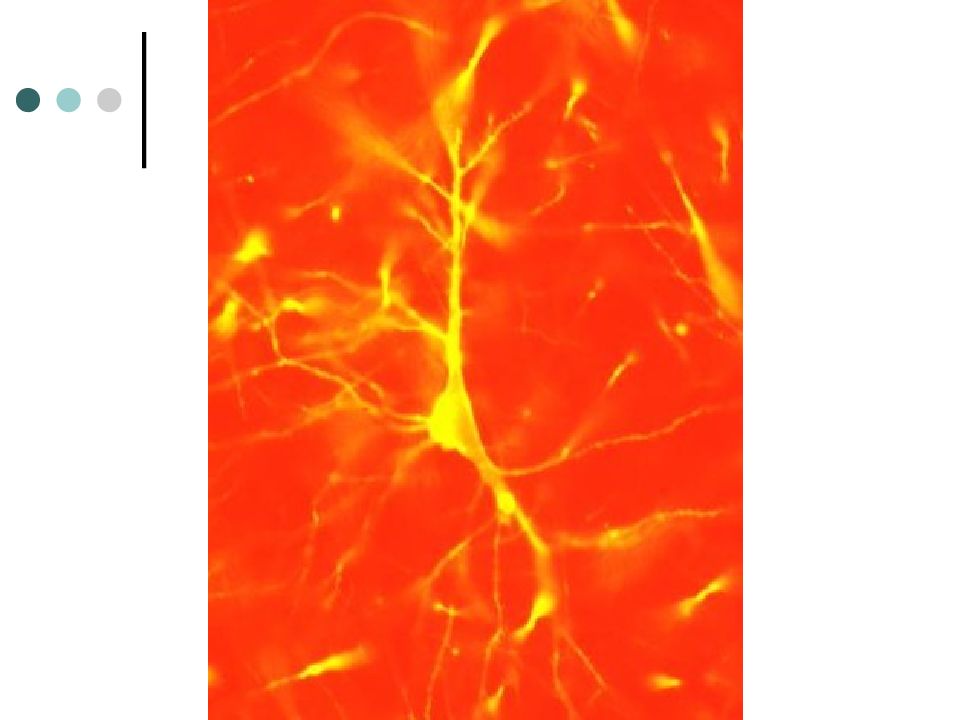

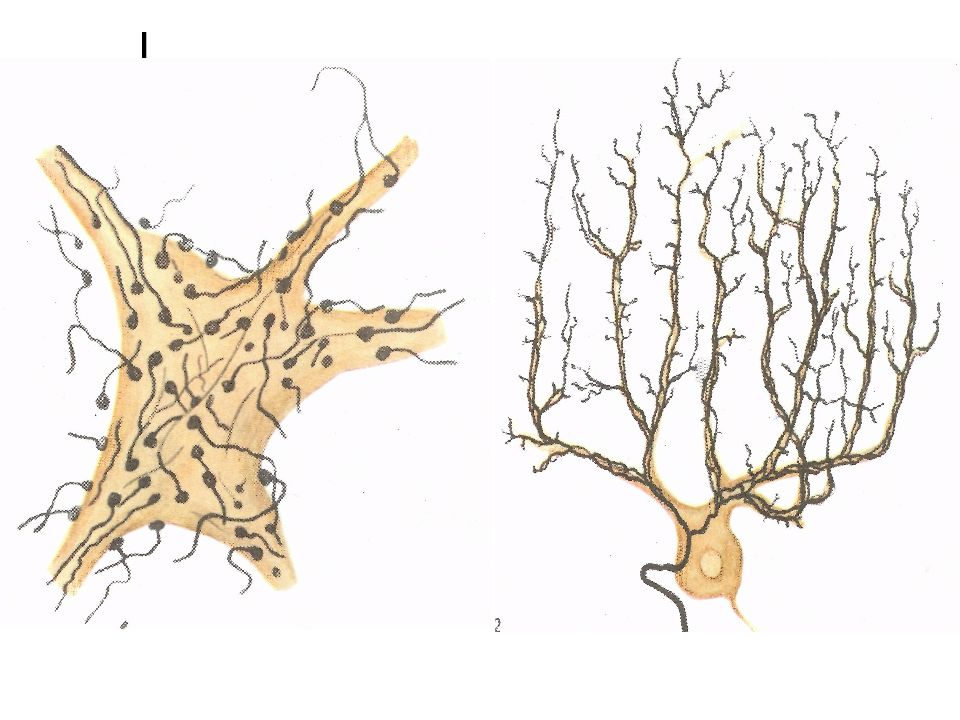

Слайд 20: Нервные клетки

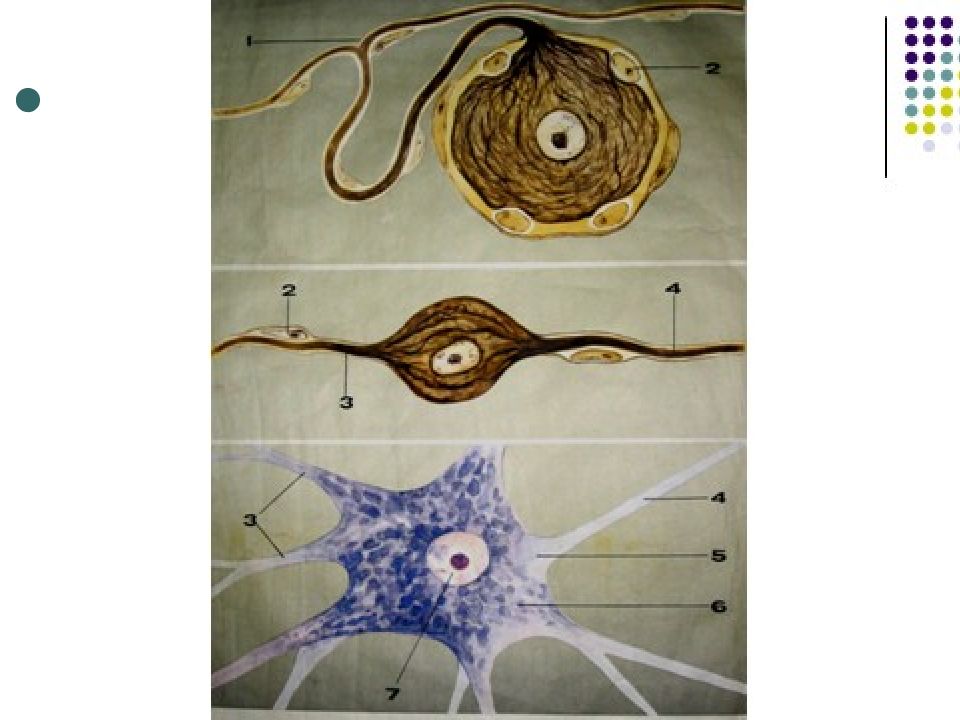

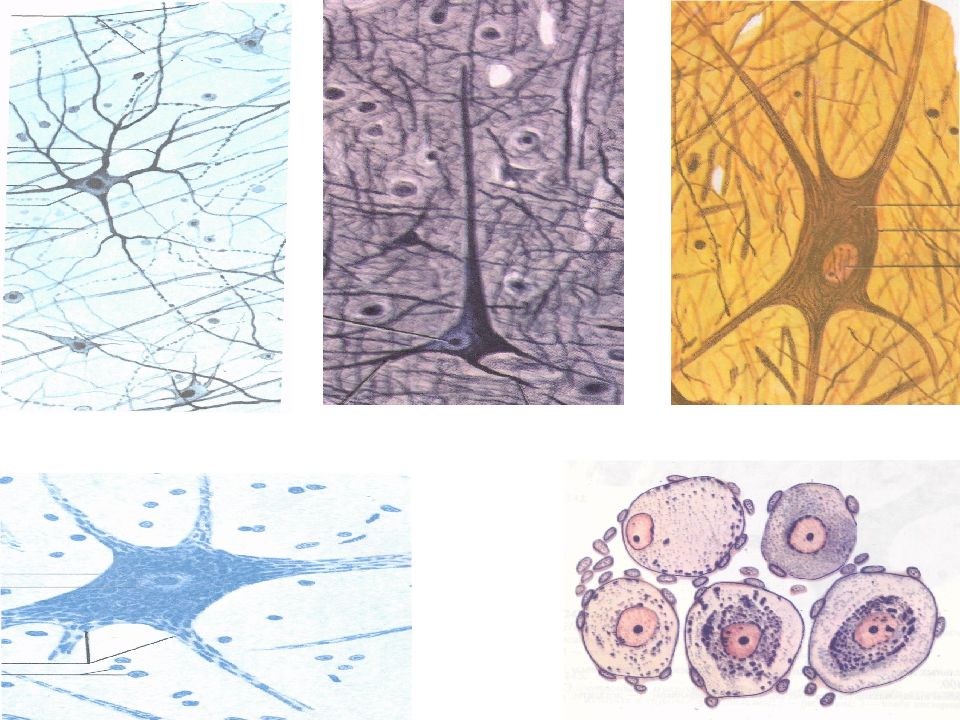

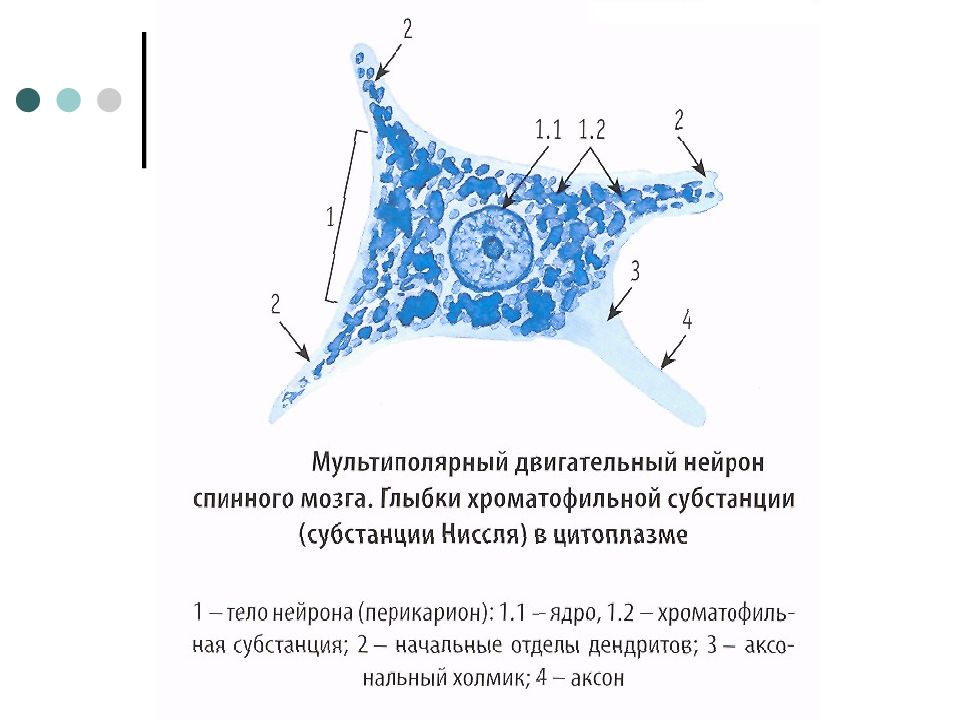

Отросчатые клетки по форме делятся : - пирамидные - зведчатые - шипиковые - корзинчатые - веретеновидные - биполярные … По размеру: - мелкие - средние - крупные - гигантские По количеству отростков: 1. униполярные (только у эмбриона - 1 отросток) 2. биполярные (2 отростка, встречается редко, в основном в сетчатке глаза) 3. псевдоуниполярные (в ганглиях, от их тела отходит длинный цитоплазматический вырост, а затем делится на 2 отростка) 4. многоотростчатые – мультиполярные (преобладают в ЦНС)

Слайд 23

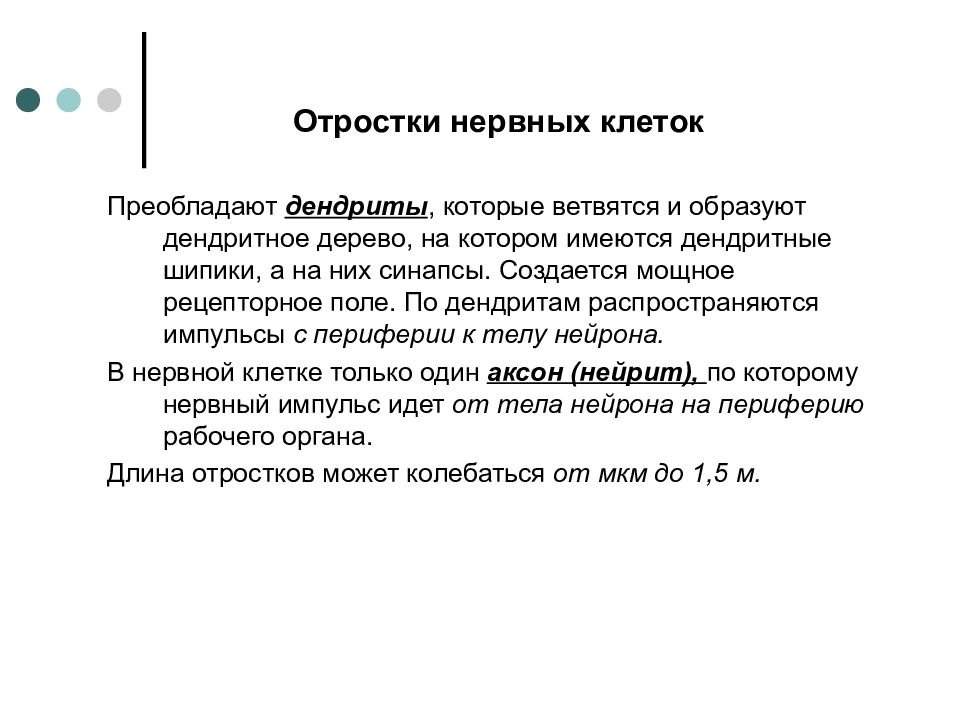

Отростки нервных клеток Преобладают дендриты, которые ветвятся и образуют дендритное дерево, на котором имеются дендритные шипики, а на них синапсы. Создается мощное рецепторное поле. По дендритам распространяются импульсы с периферии к телу нейрона. В нервной клетке только один аксон (нейрит), по которому нервный импульс идет от тела нейрона на периферию рабочего органа. Длина отростков может колебаться от мкм до 1,5 м.

Слайд 27

1. Аксональный транспорт Медленный 1-3 мм/сут Быстрый 5-10 мм/ч 2. Дендритный транспорт - 3 мм/ч 3. Ретроградный ток – для аксонов и дендритов

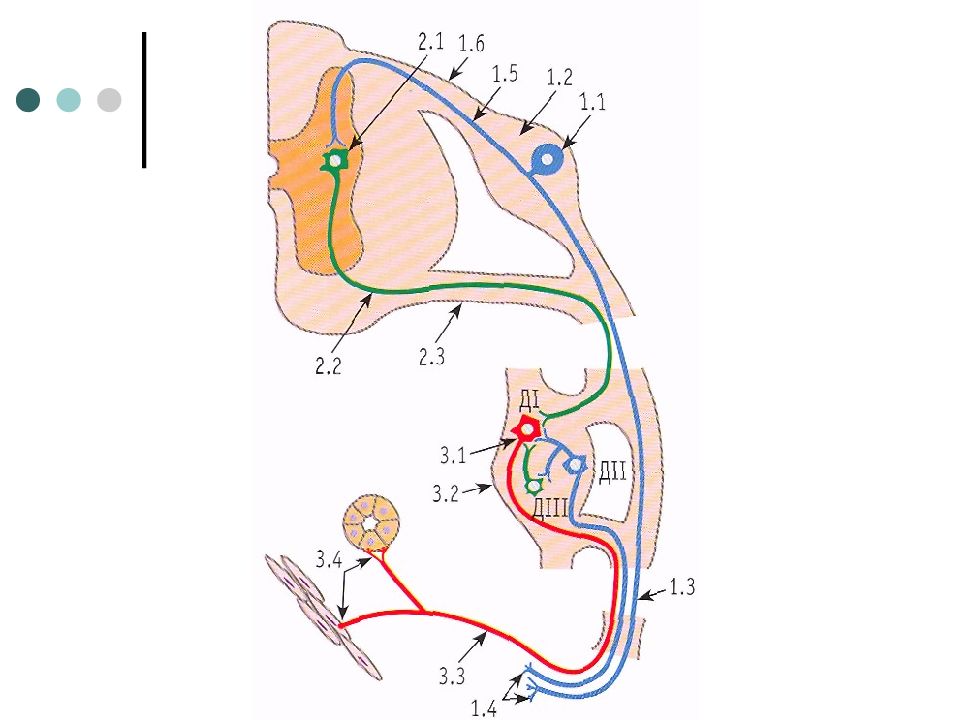

Слайд 28: По функции нервные клетки подразделяются:

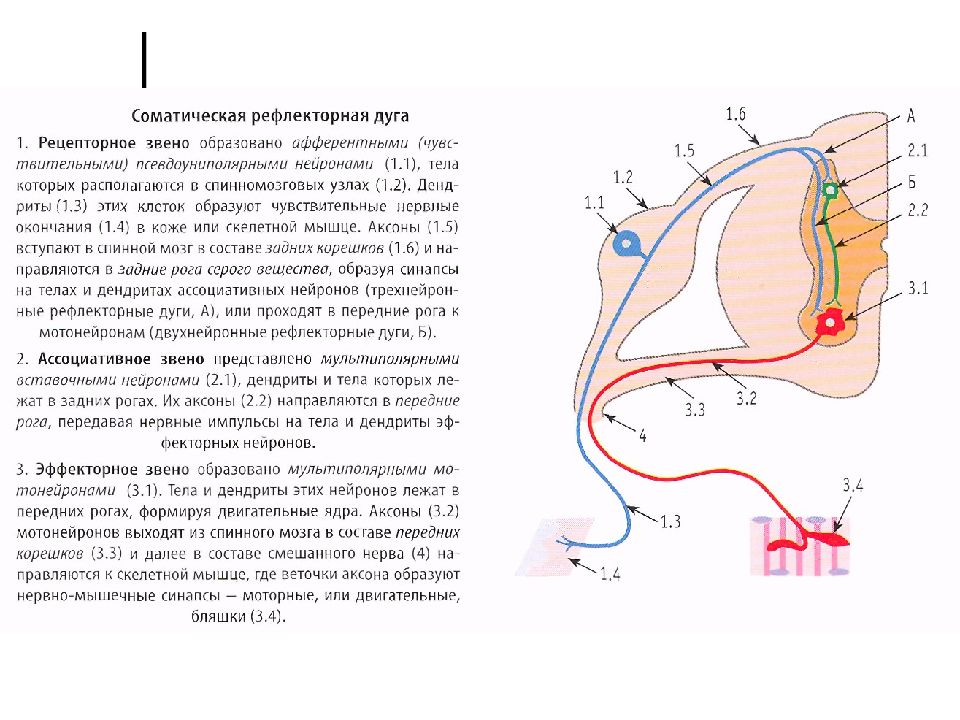

1. Чувствительные (афферентные) нейроны (1-е звено рефлекторной дуги) – спиномозговые узлы 2. Вставочные (кондукторные, ассоциативные) нейроны (2-е звено рефлекторной дуги) – спинной и головной мозг 3. Эффекторные (эфферентные) нейроны (3-е звено рефлекторной дуги) – спинной и головной мозг

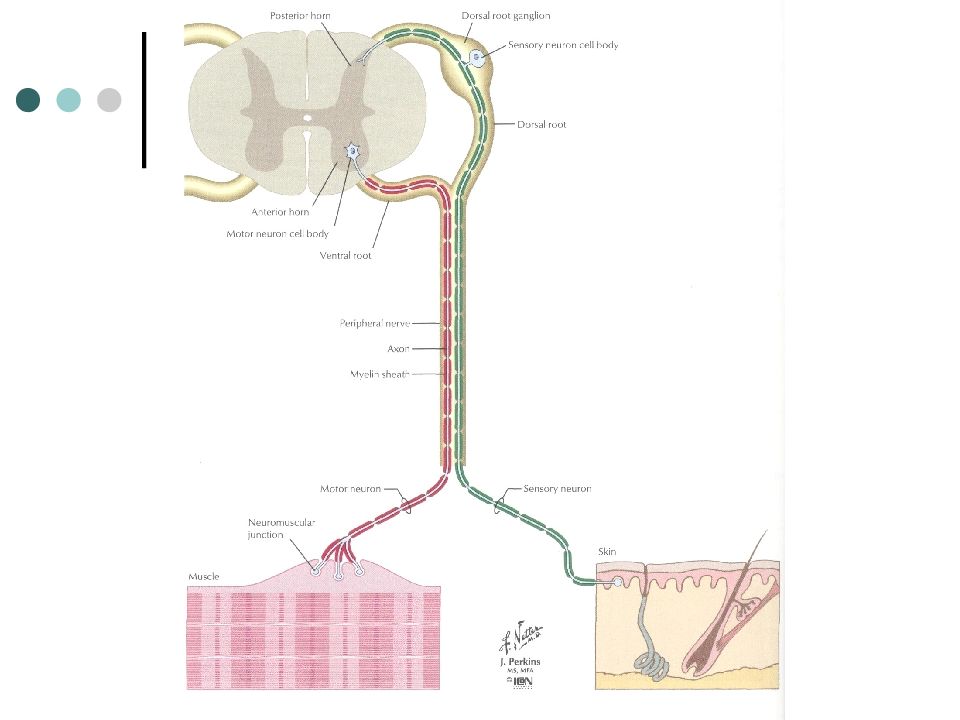

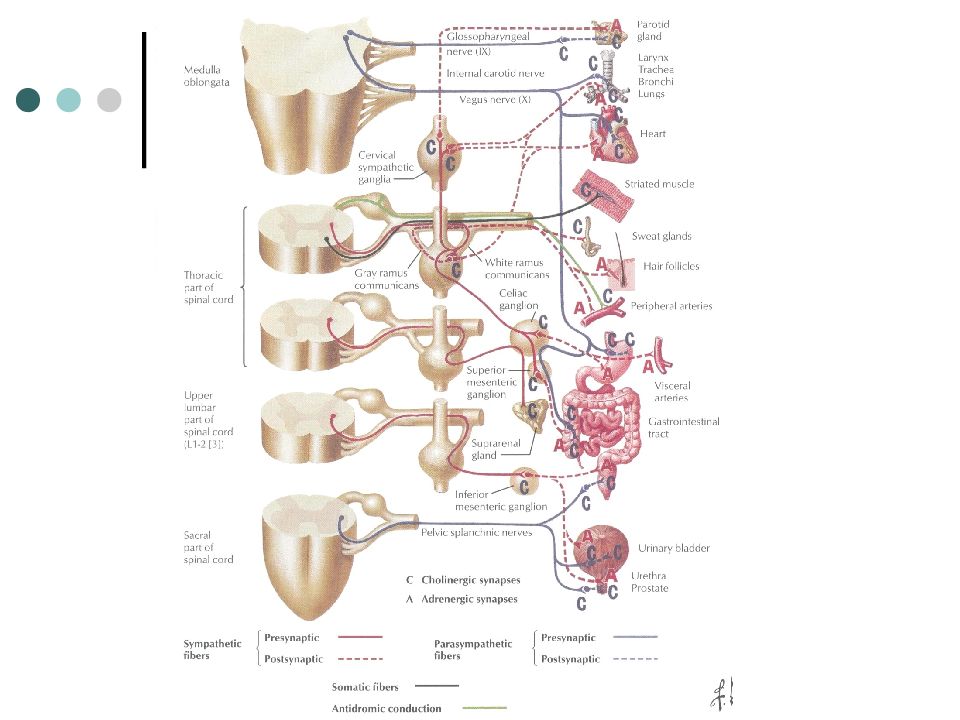

Слайд 29: Рефлекторные дуги:

1. Соматическая РД – иннервирует скелетную мышечную ткань, (сознательная регуляция) 2. Вегетативная (автономная) РД – иннервирует внутренние органы - осуществляет бессознательную регуляцию. а) Симпатическая б) Парасимпатическая

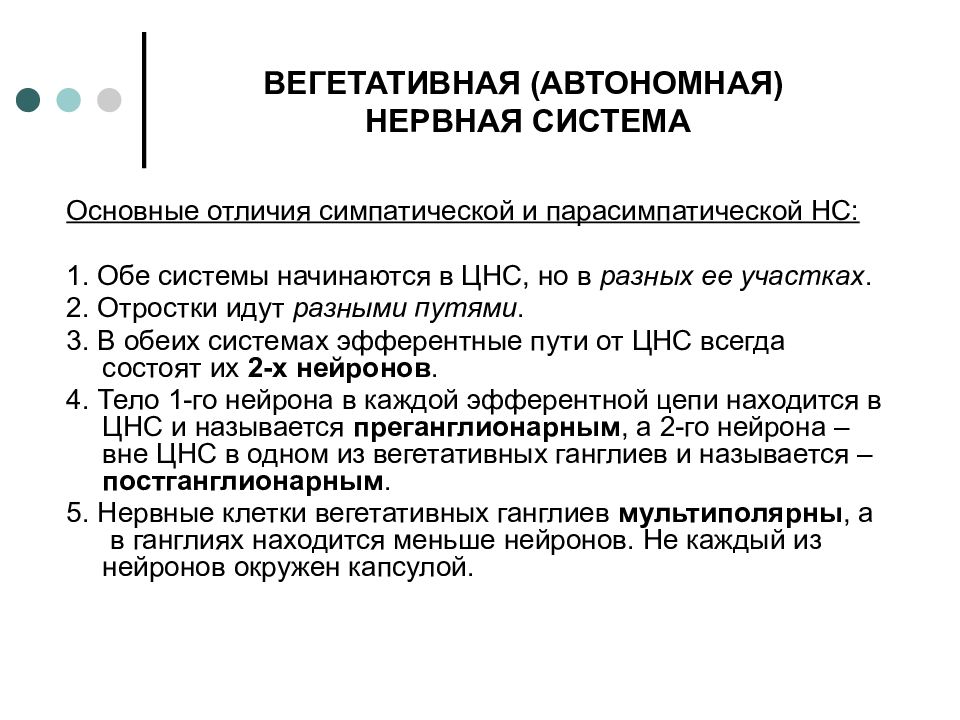

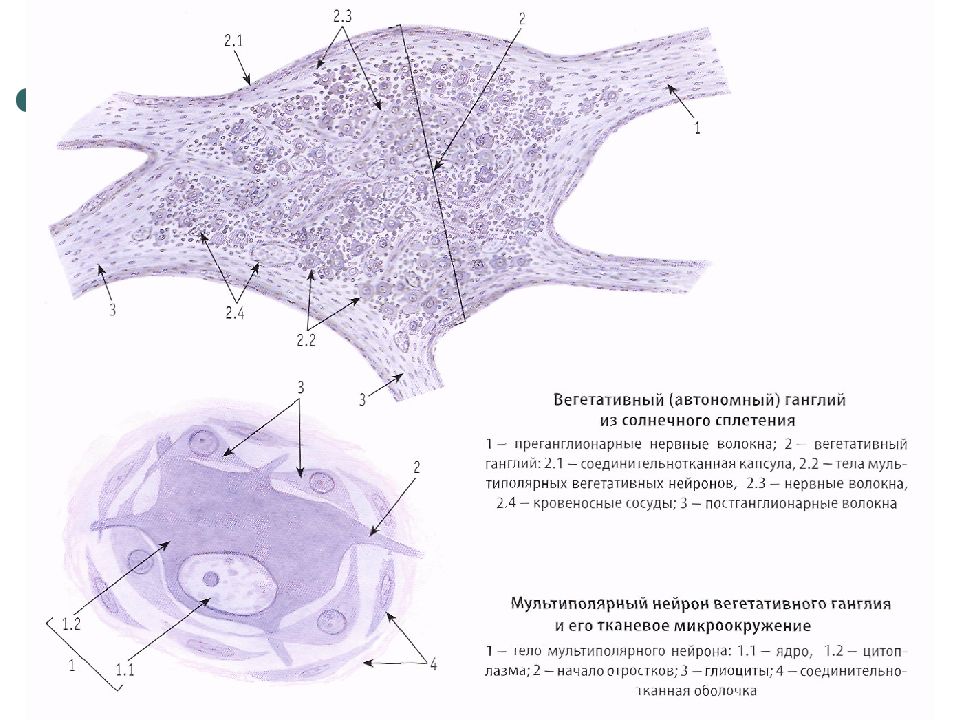

Основные отличия симпатической и парасимпатической НС: 1. Обе системы начинаются в ЦНС, но в разных ее участках. 2. Отростки идут разными путями. 3. В обеих системах эфферентные пути от ЦНС всегда состоят их 2-х нейронов. 4. Тело 1-го нейрона в каждой эфферентной цепи находится в ЦНС и называется преганглионарным, а 2-го нейрона – вне ЦНС в одном из вегетативных ганглиев и называется – постганглионарным. 5. Нервные клетки вегетативных ганглиев мультиполярны, а в ганглиях находится меньше нейронов. Не каждый из нейронов окружен капсулой.

Слайд 38

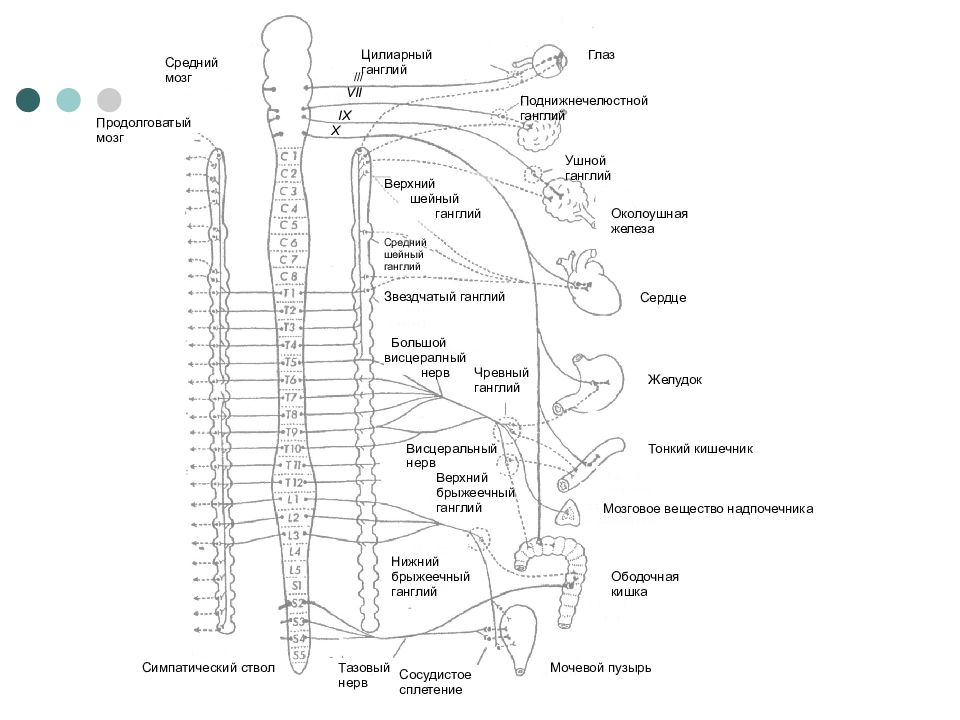

Цилиарный ганглий Глаз Поднижнечелюстной ганглий Ушной ганглий Околоушная железа Сердце Желудок Тонкий кишечник Мозговое ве щество надпочечника Ободочная кишка Мочевой пузырь Сосудистое сплетение Тазовый нерв Симпатический ствол Нижний брыже е чный ганглий Висцеральный нерв Верхний брыжеечный ганглий Чревный ганглий Звездчатый ганглий Большой висцералный нерв Средний шейный ганглий Верхний шейный ганглий /// IX X VII Средний мозг Продолговатый мозг

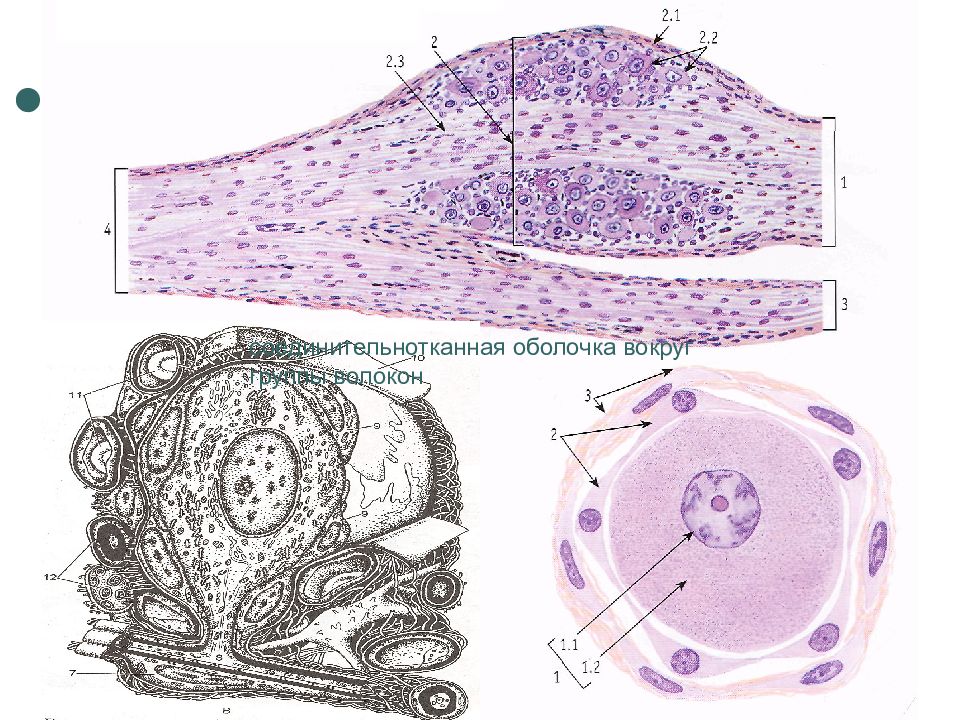

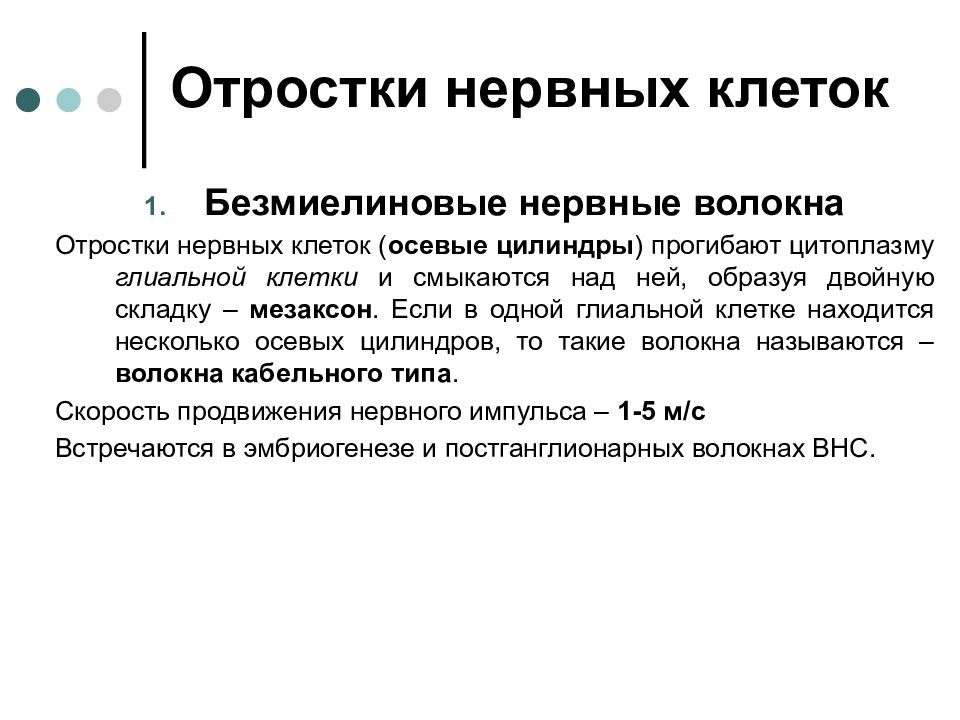

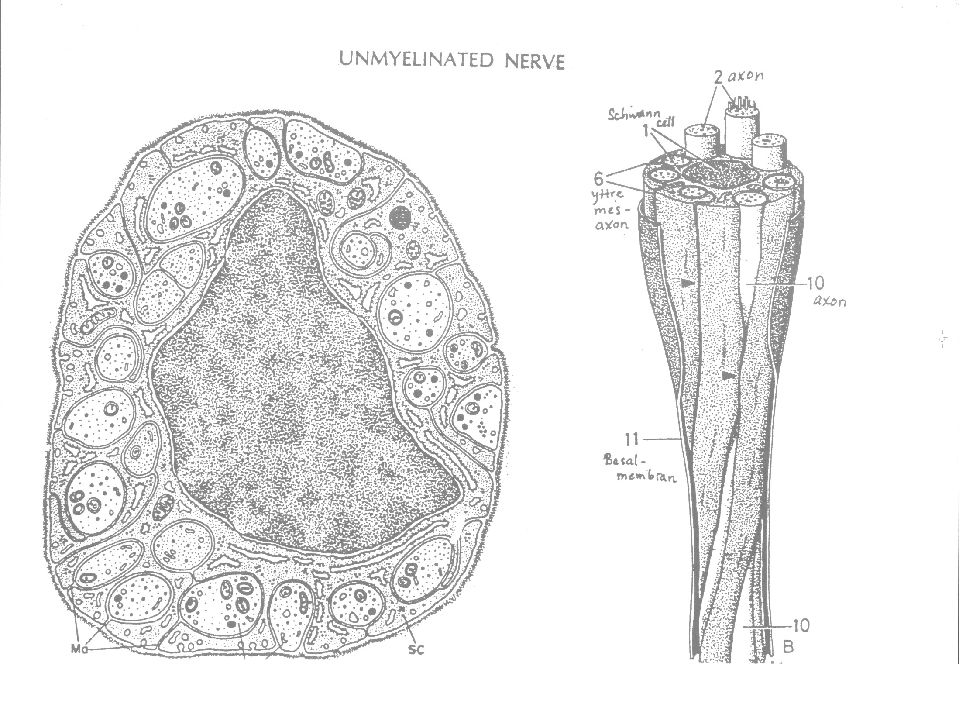

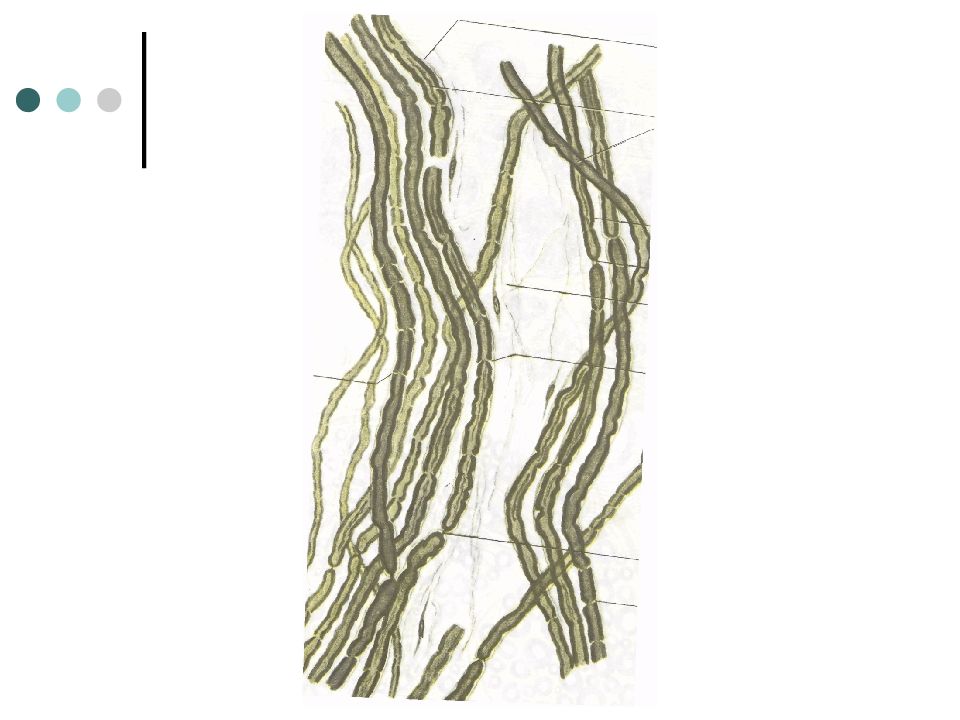

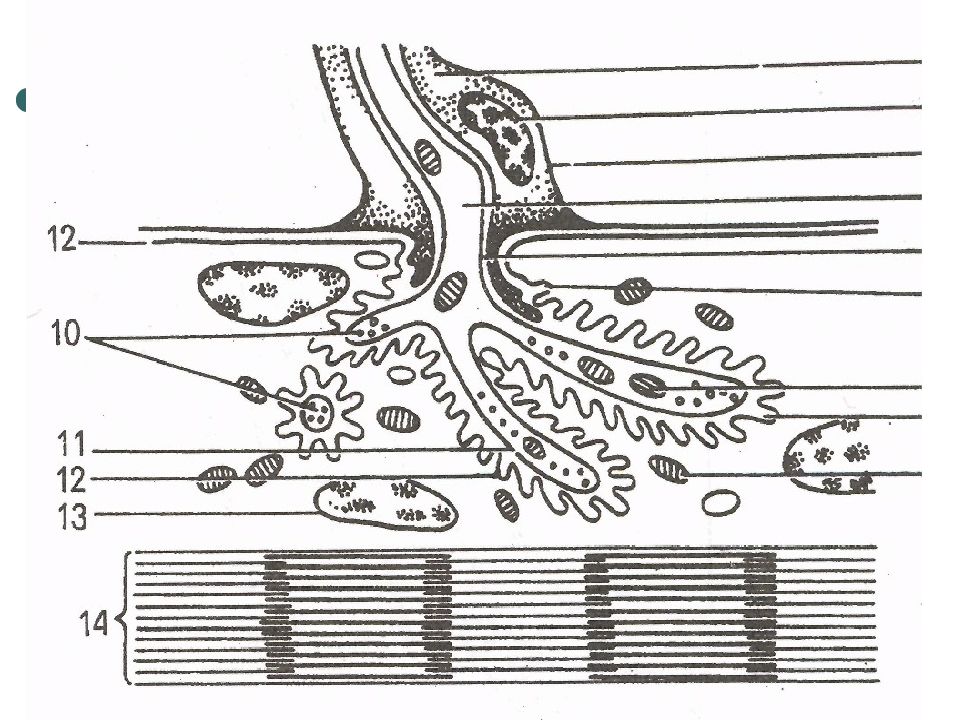

Слайд 39: Отростки нервных клеток

Безмиелиновые нервные волокна Отростки нервных клеток ( осевые цилиндры ) прогибают цитоплазму глиальной клетки и смыкаются над ней, образуя двойную складку – мезаксон. Если в одной глиальной клетке находится несколько осевых цилиндров, то такие волокна называются – волокна кабельного типа. Скорость продвижения нервного импульса – 1-5 м/с Встречаются в эмбриогенезе и постганглионарных волокнах ВНС.

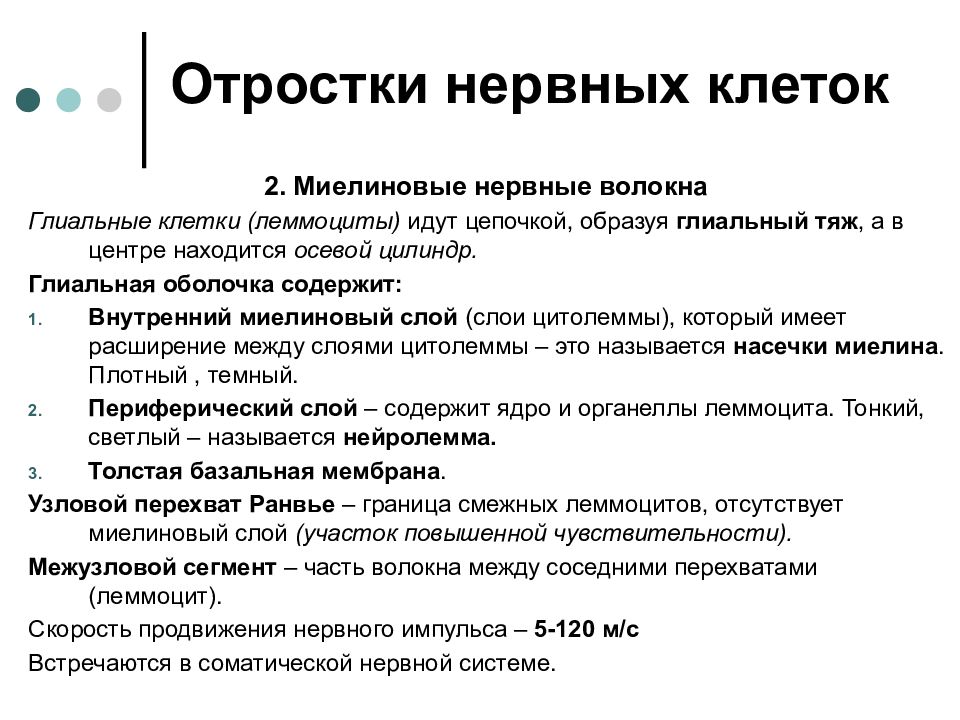

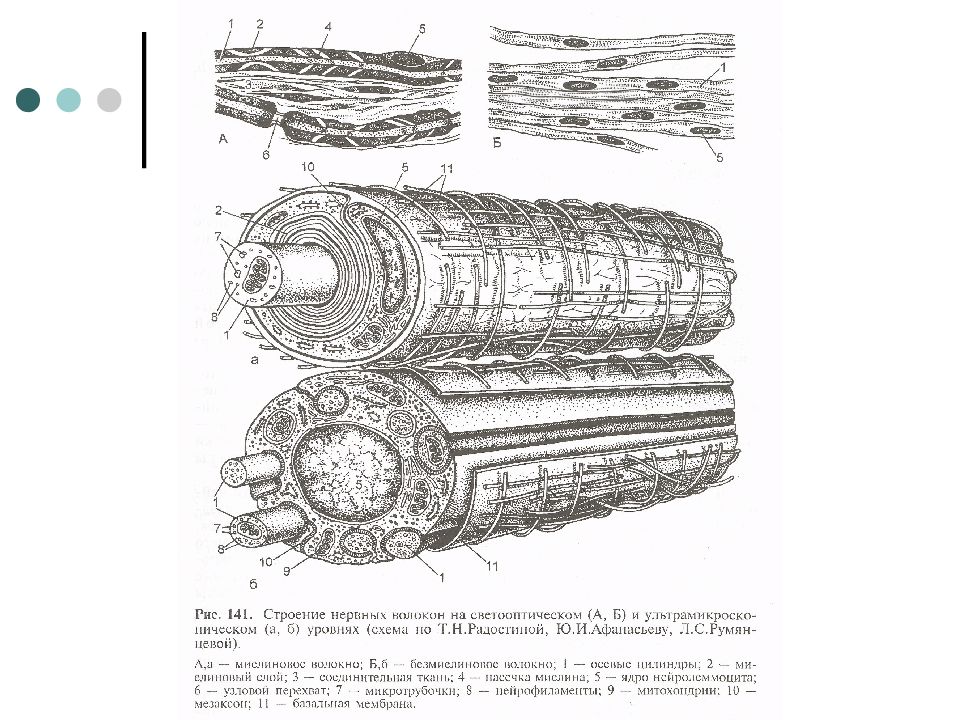

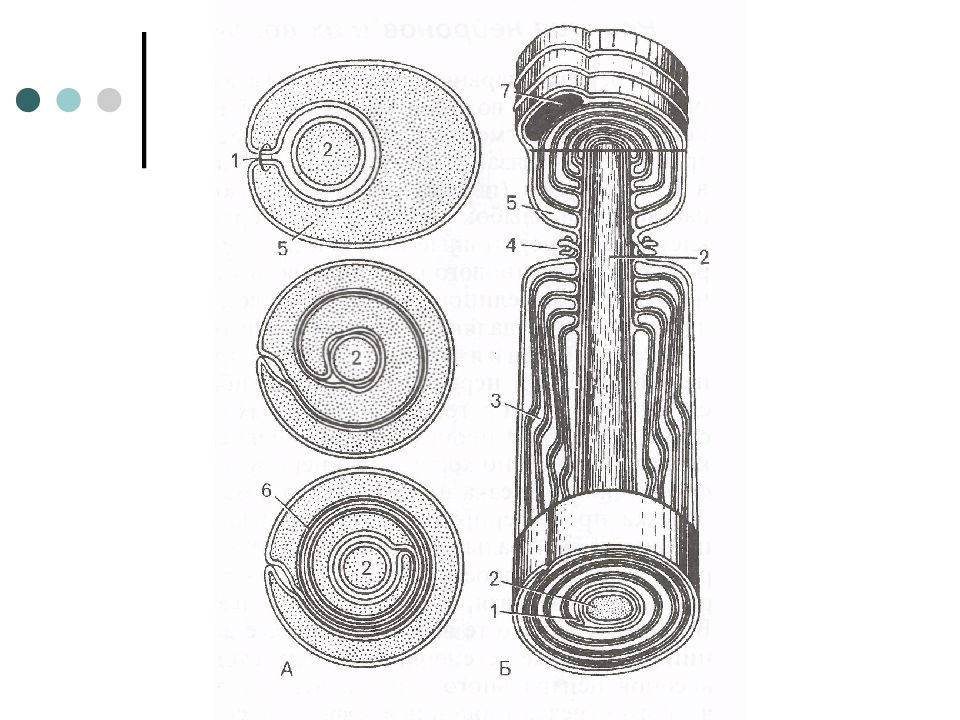

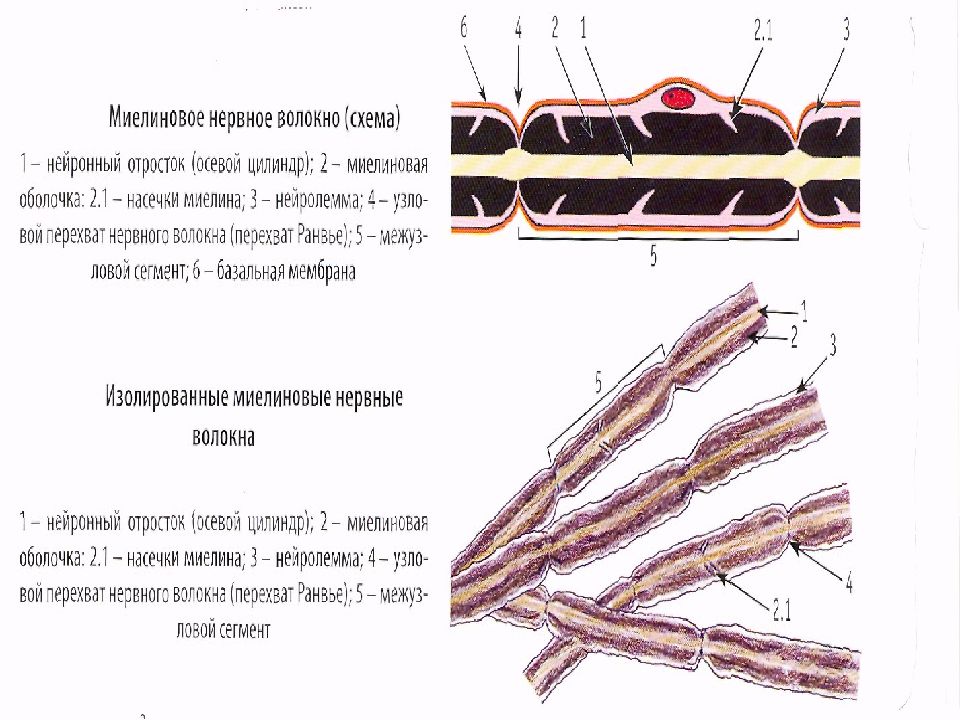

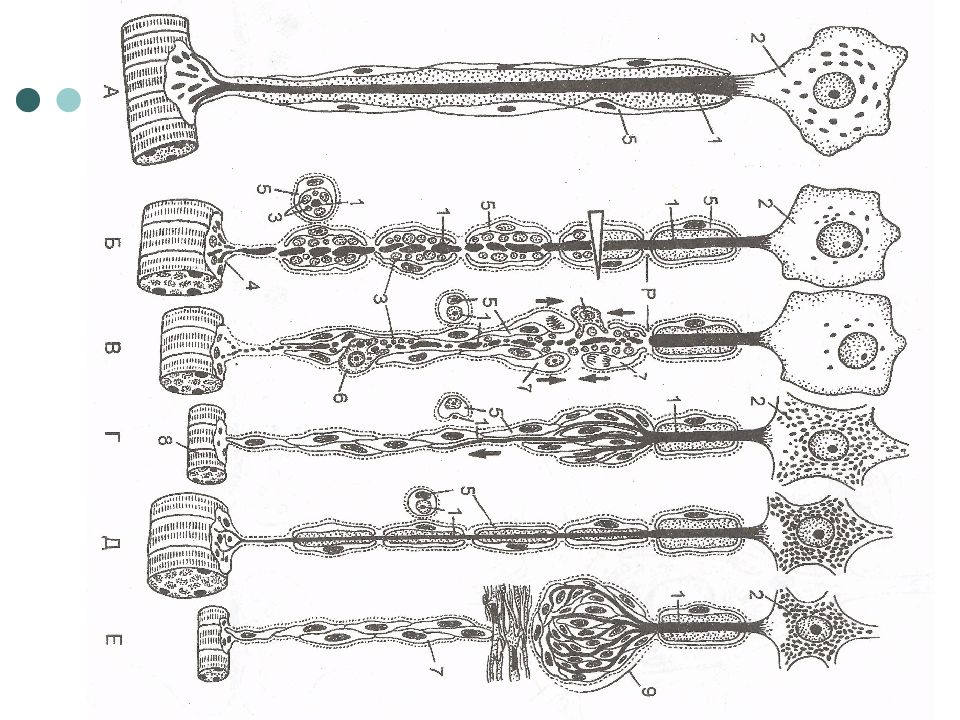

Слайд 42: Отростки нервных клеток

2. Миелиновые нервные волокна Глиальные клетки (леммоциты) идут цепочкой, образуя глиальный тяж, а в центре находится осевой цилиндр. Глиальная оболочка содержит: Внутренний миелиновый слой (слои цитолеммы), который имеет расширение между слоями цитолеммы – это называется насечки миелина. Плотный, темный. Периферический слой – содержит ядро и органеллы леммоцита. Тонкий, светлый – называется нейролемма. Толстая базальная мембрана. Узловой перехват Ранвье – граница смежных леммоцитов, отсутствует миелиновый слой (участок повышенной чувствительности). Межузловой сегмент – часть волокна между соседними перехватами (леммоцит). Скорость продвижения нервного импульса – 5-120 м/с Встречаются в соматической нервной системе.

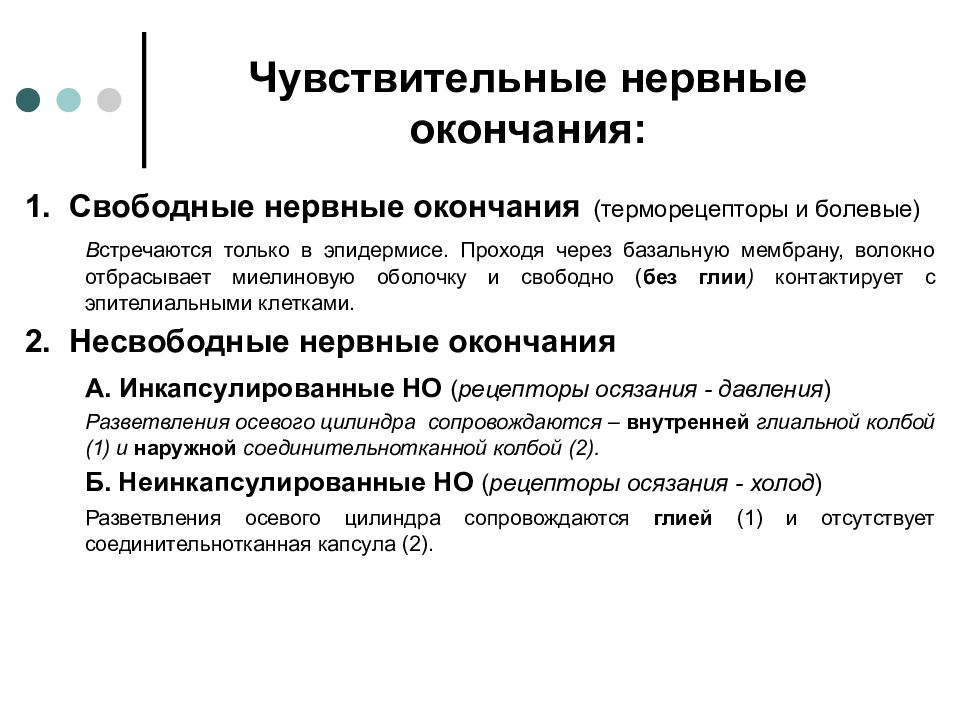

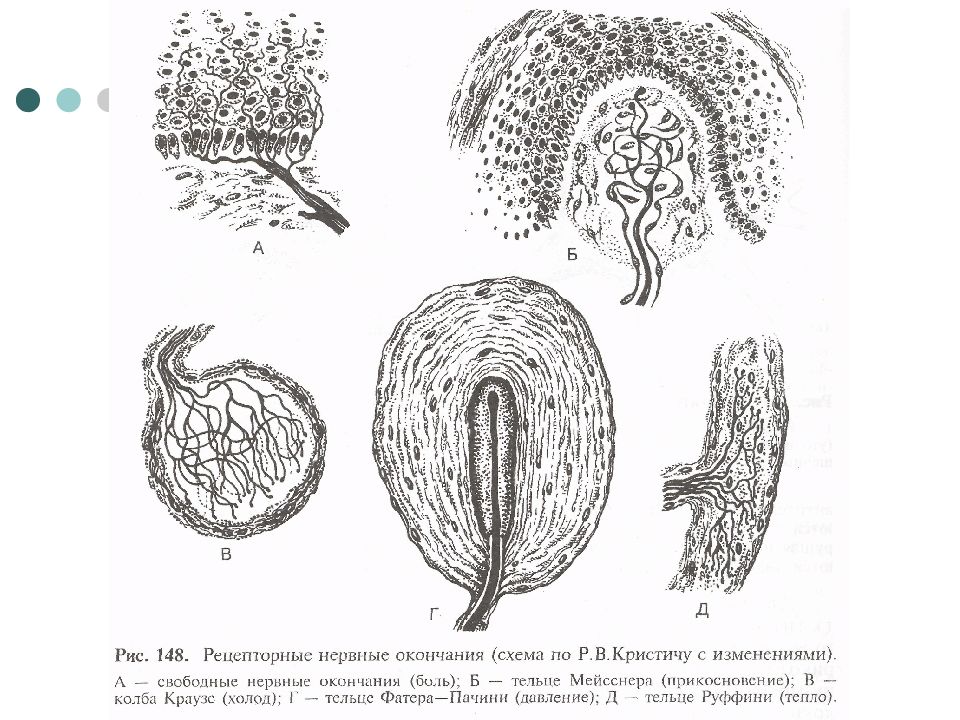

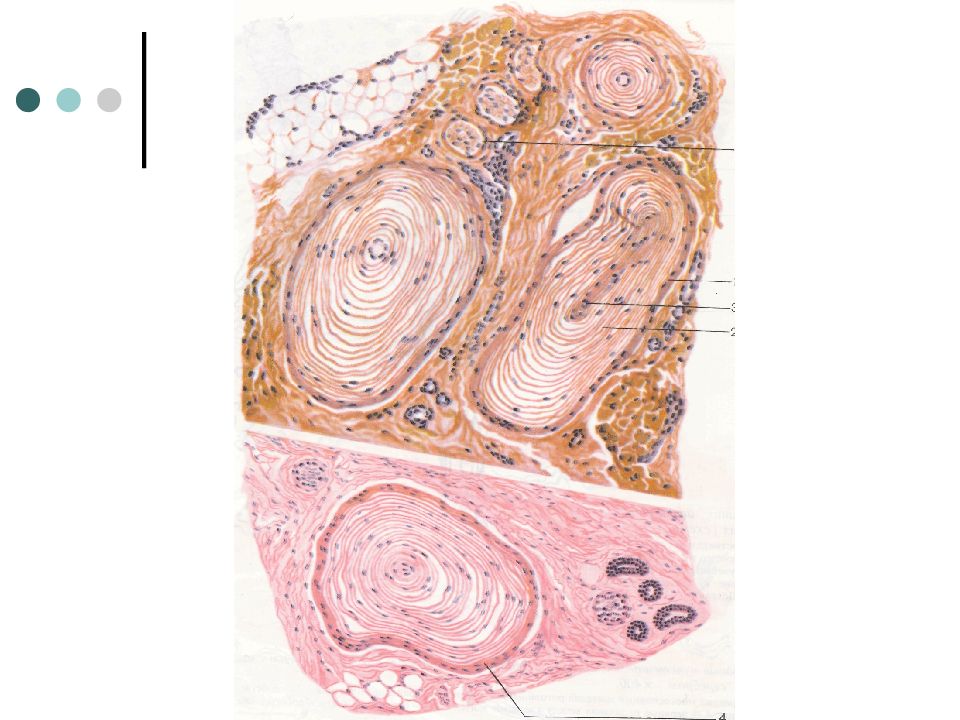

Слайд 49: Чувствительные нервные окончания:

1. Свободные нервные окончания (терморецепторы и болевые) В стречаются только в эпидермисе. Проходя через базальную мембрану, волокно отбрасывает миелиновую оболочку и свободно ( без глии ) контактирует с эпителиальными клетками. 2. Несвободные нервные окончания А. Инкапсулированные НО ( рецепторы осязания - давления ) Разветвления осевого цилиндра сопровождаются – внутренней глиальной колбой (1) и наружной соединительнотканной колбой (2). Б. Неинкапсулированные НО ( рецепторы осязания - холод ) Разветвления осевого цилиндра сопровождаются глией (1) и отсутствует соединительнотканная капсула (2).

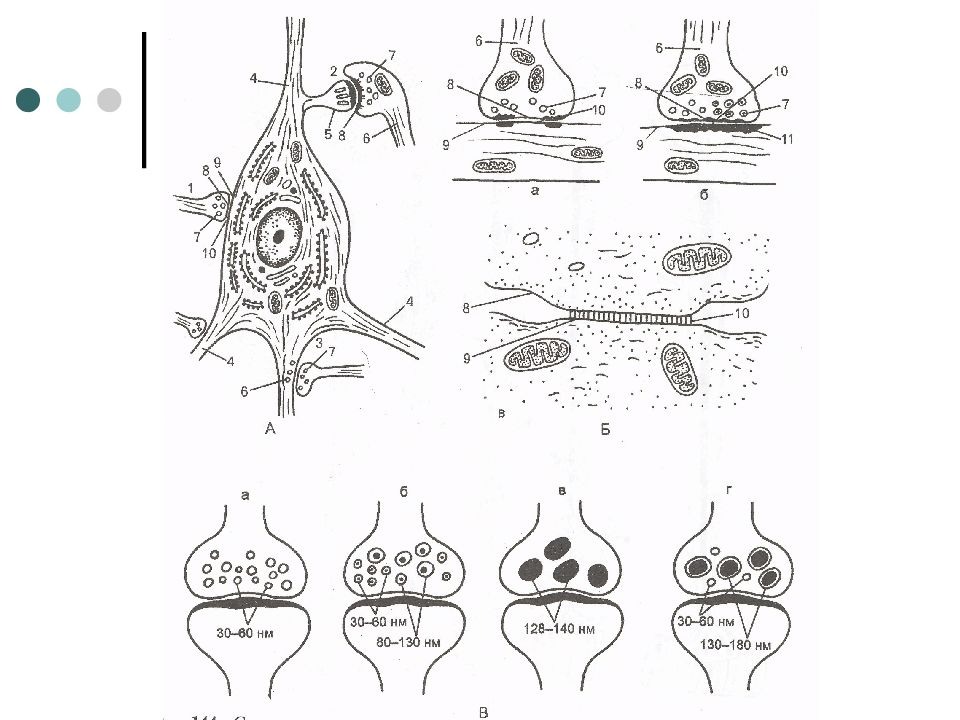

Слайд 55: Синапсы

Аксо-соматические Аксо-дендритические Аксо-аксональные Химические Электрические Составные части синапса: Пресинаптическая часть Синаптическая щель Постсинаптическая часть