Первый слайд презентации: Реки

Общие сведения о реках, морфологии рек и их бассейнов. Водный режим рек, питание, сток и классификация рек по этим признакам. Тепловой режим рек. Химизм речных вод. Жизнь в реках.

Слайд 2

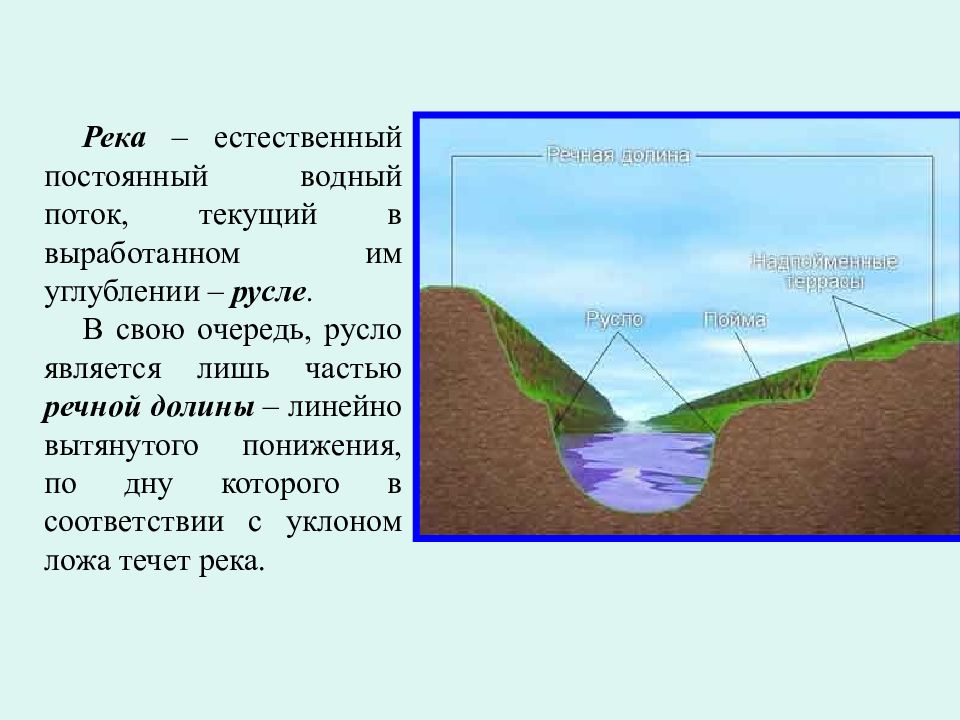

Река – естественный постоянный водный поток, текущий в выработанном им углублении – русле. В свою очередь, русло является лишь частью речной долины – линейно вытянутого понижения, по дну которого в соответствии с уклоном ложа течет река.

Слайд 3

Русла чаще всего имеют извилистую форму, однако крупные реки и реки предгорий могут разветвляться на рукава. Реже встречаются русла относительно прямолинейной формы. У горных рек днище долины практически полностью занято руслом реки, у равнинных рек оно занято руслом и поймой.

Слайд 4

Каждая река имеет исток – место, где река берет начало, где русло реки приобретает отчетливо выраженное очертание и в нем наблюдается течение. Реки могут брать начало из родников, от ледников, из озер. Иногда говорят, что реки образуются также и при слиянии двух других рек. На самом деле так может возникнуть новый речной топоним, т. е. новое название, тогда как составляющие реки, как бы они ни назывались, имеют типичные истоки. Пример: реки Бия и Катунь дают начало Оби. Амур начинается от места слияния рек Шилка и Аргунь.

Слайд 5

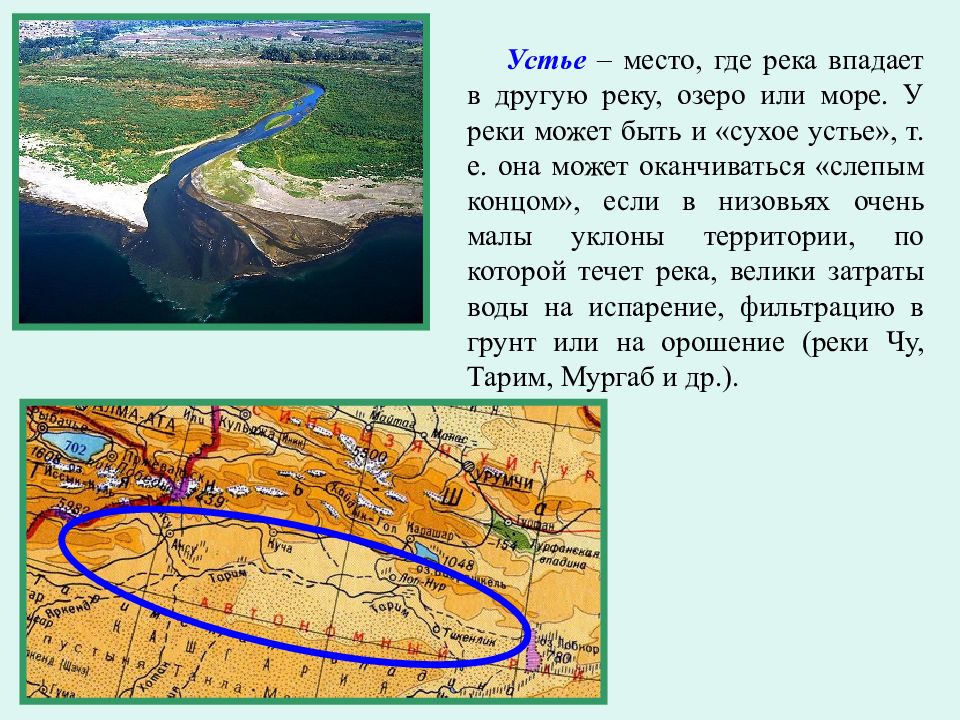

Устье – место, где река впадает в другую реку, озеро или море. У реки может быть и «сухое устье», т. е. она может оканчиваться «слепым концом», если в низовьях очень малы уклоны территории, по которой течет река, велики затраты воды на испарение, фильтрацию в грунт или на орошение (реки Чу, Тарим, Мургаб и др.).

Слайд 6

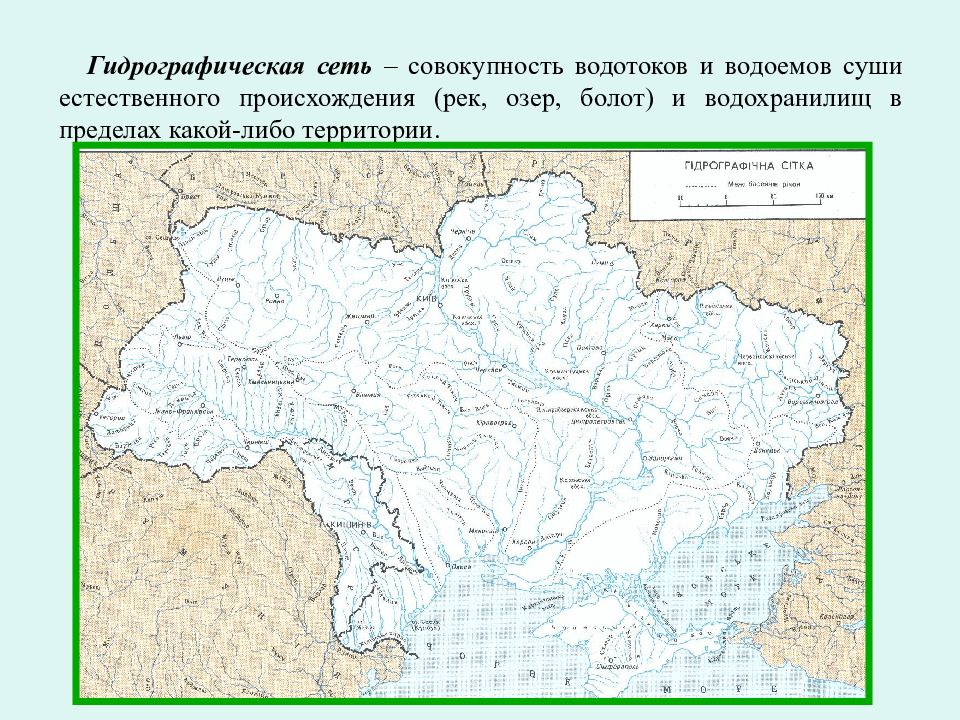

Гидрографическая сеть – совокупность водотоков и водоемов суши естественного происхождения (рек, озер, болот) и водохранилищ в пределах какой-либо территории.

Слайд 7

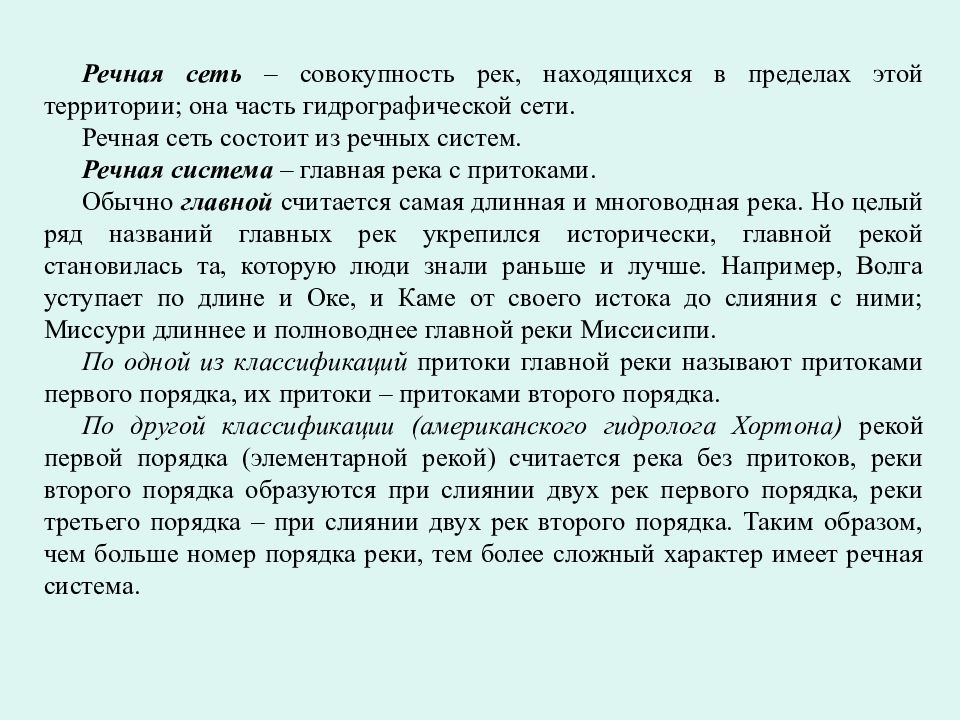

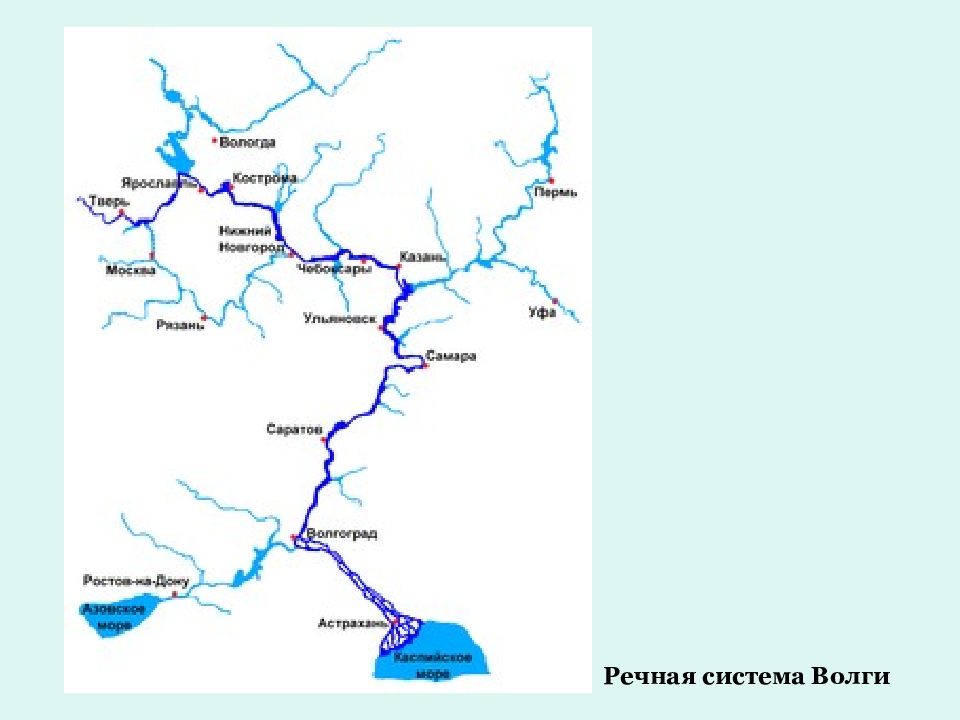

Речная сеть – совокупность рек, находящихся в пределах этой территории; она часть гидрографической сети. Речная сеть состоит из речных систем. Речная система – главная река с притоками. Обычно главной считается самая длинная и многоводная река. Но целый ряд названий главных рек укрепился исторически, главной рекой становилась та, которую люди знали раньше и лучше. Например, Волга уступает по длине и Оке, и Каме от своего истока до слияния с ними; Миссури длиннее и полноводнее главной реки Миссисипи. По одной из классификаций притоки главной реки называют притоками первого порядка, их притоки – притоками второго порядка. По другой классификации (американского гидролога Хортона) рекой первой порядка (элементарной рекой) считается река без притоков, реки второго порядка образуются при слиянии двух рек первого порядка, реки третьего порядка – при слиянии двух рек второго порядка. Таким образом, чем больше номер порядка реки, тем более сложный характер имеет речная система.

Слайд 9

Речной бассейн – часть земной поверхности, включающая в себя данную речную систему. Самый большой бассейн у Амазонки – 7,2 млн км 2. Речной бассейн и водораздел Водосборный бассейн – площадь суши, с которой речная система собирает свои воды. Он может быть меньше речного бассейна, если в пределах последнего есть бессточные участки (например, в бассейне Иртыша). Водораздел – линия на земной поверхности, разделяющая сток атмосферных осадков по двум противоположно направленным склонам.

Слайд 10

Весь земной шар можно разделить на две основные покатости, по которым воды стекают с континентов: в Атлантический и Северный Ледовитый океаны; в Тихий и Индийский океаны. Между этими двумя покатостями проходит Мировой водораздел, или Главный водораздел Земли. Водоразделы между периферийными областями и областями внутреннего стока называются внутренними водоразделами. Водоразделы океанов и морей разделяют области суши, сток с которых направлен в разные океаны или моря. Речные водоразделы – линии раздела речных систем. Водоразделы лучше выражены в горах, нежели на равнинах.

Слайд 11

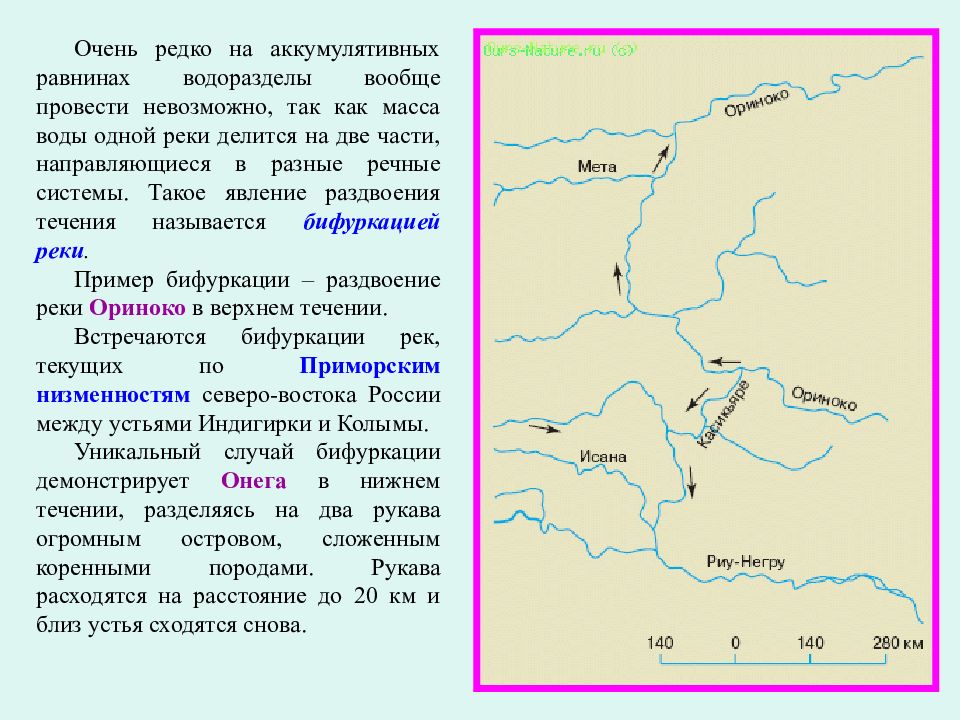

Очень редко на аккумулятивных равнинах водоразделы вообще провести невозможно, так как масса воды одной реки делится на две части, направляющиеся в разные речные системы. Такое явление раздвоения течения называется бифуркацией реки. Пример бифуркации – раздвоение реки Ориноко в верхнем течении. Встречаются бифуркации рек, текущих по Приморским низменностям северо-востока России между устьями Индигирки и Колымы. Уникальный случай бифуркации демонстрирует Онега в нижнем течении, разделяясь на два рукава огромным островом, сложенным коренными породами. Рукава расходятся на расстояние до 20 км и близ устья сходятся снова.

Слайд 12: Морфометрические характеристики

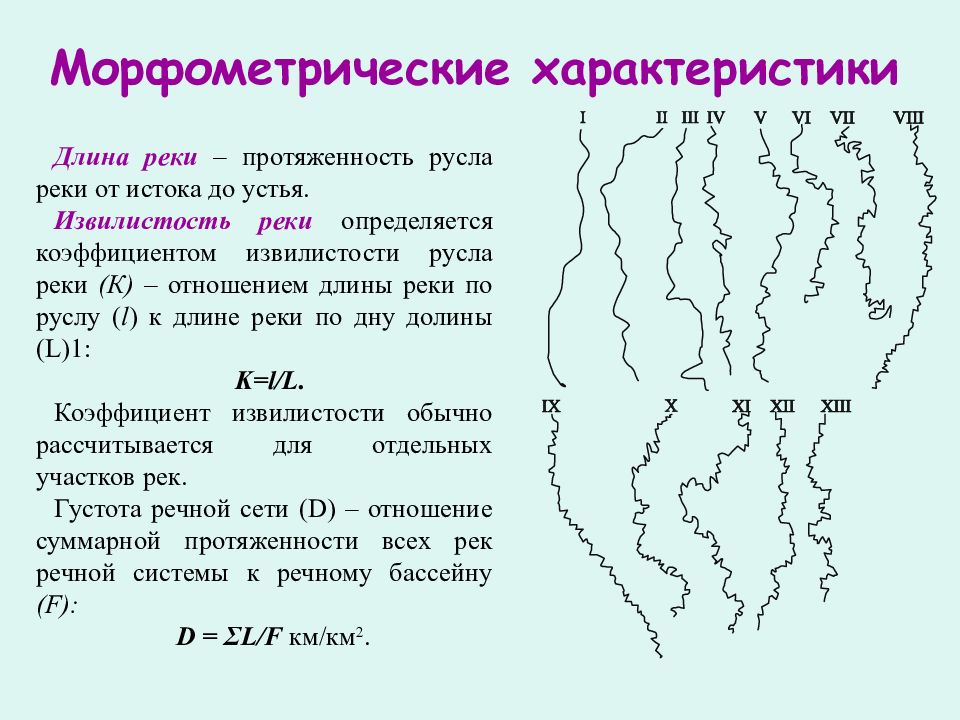

Длина реки – протяженность русла реки от истока до устья. Извилистость реки определяется коэффициентом извилистости русла реки (К) – отношением длины реки по руслу ( l ) к длине реки по дну долины ( L )1: K = l / L. Коэффициент извилистости обычно рассчитывается для отдельных участков рек. Густота речной сети ( D ) – отношение суммарной протяженности всех рек речной системы к речному бассейну ( F ): D = ΣL / F км/км 2.

Слайд 13

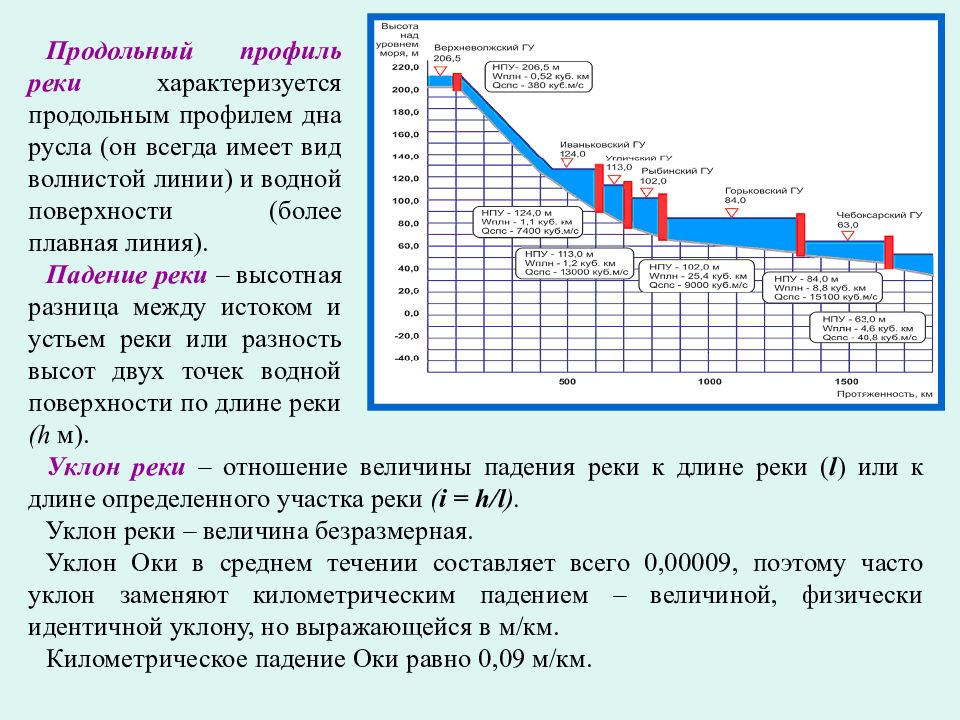

Продольный профиль реки характеризуется продольным профилем дна русла (он всегда имеет вид волнистой линии) и водной поверхности (более плавная линия). Падение реки – высотная разница между истоком и устьем реки или разность высот двух точек водной поверхности по длине реки ( h м). Уклон реки – отношение величины падения реки к длине реки ( l ) или к длине определенного участка реки ( i = h / l ). Уклон реки – величина безразмерная. Уклон Оки в среднем течении составляет всего 0,00009, поэтому часто уклон заменяют километрическим падением – величиной, физически идентичной уклону, но выражающейся в м/км. Километрическое падение Оки равно 0,09 м/км.

Слайд 14

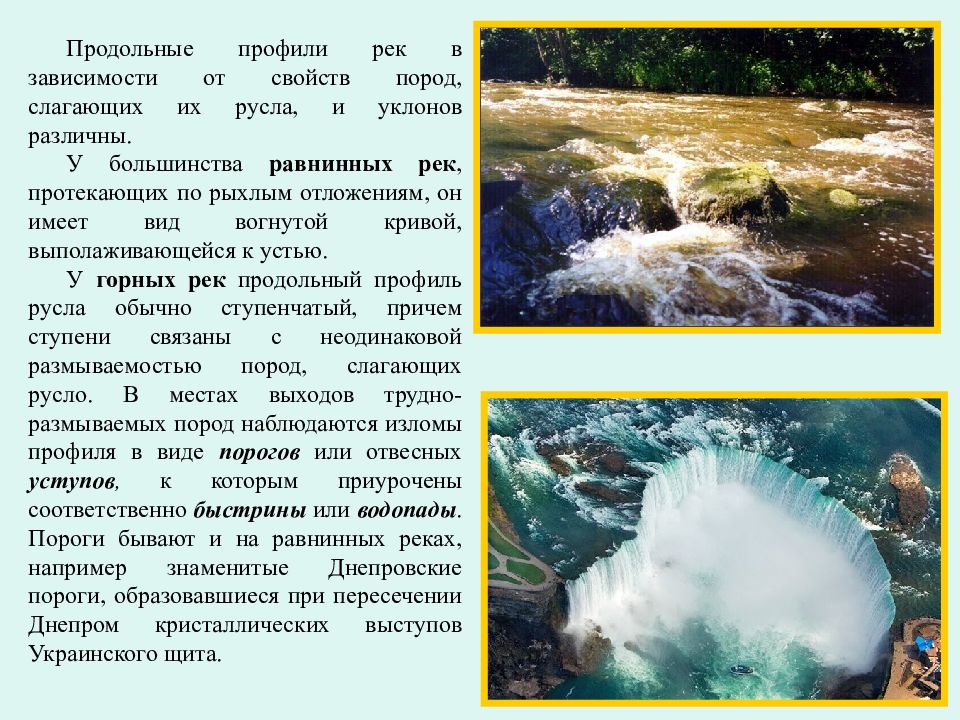

Продольные профили рек в зависимости от свойств пород, слагающих их русла, и уклонов различны. У большинства равнинных рек, протекающих по рыхлым отложениям, он имеет вид вогнутой кривой, выполаживающейся к устью. У горных рек продольный профиль русла обычно ступенчатый, причем ступени связаны с неодинаковой размываемостью пород, слагающих русло. В местах выходов трудно-размываемых пород наблюдаются изломы профиля в виде порогов или отвесных уступов, к которым приурочены соответственно быстрины или водопады. Пороги бывают и на равнинных реках, например знаменитые Днепровские пороги, образовавшиеся при пересечении Днепром кристаллических выступов Украинского щита.

Слайд 15

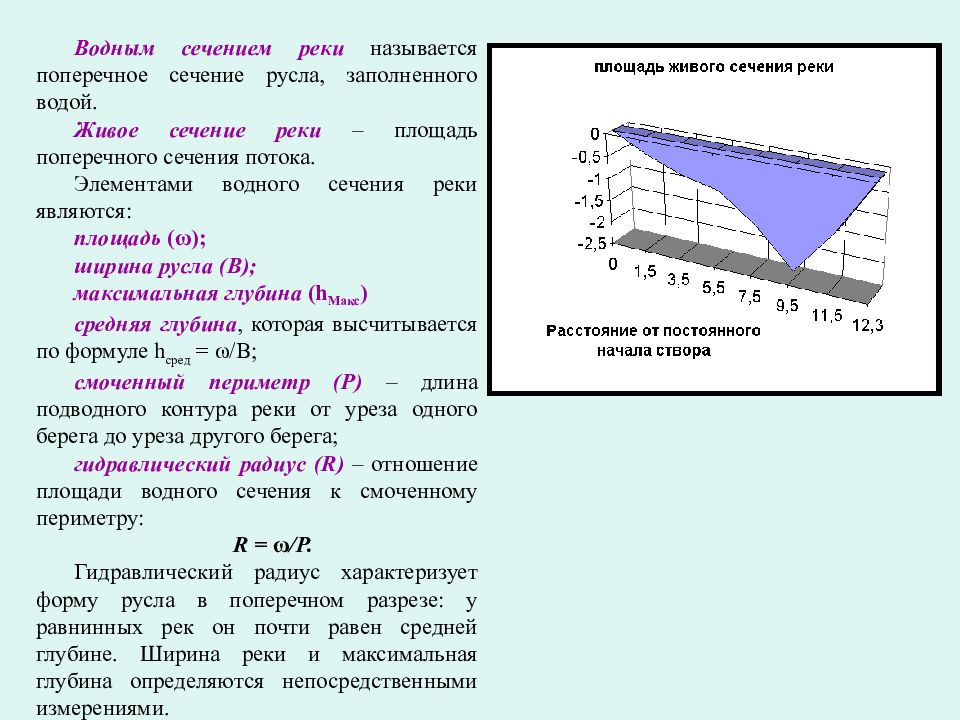

Водным сечением реки называется поперечное сечение русла, заполненного водой. Живое сечение реки – площадь поперечного сечения потока. Элементами водного сечения реки являются: площадь (ω); ширина русла (В); максимальная глубина ( h Макс ) средняя глубина, которая высчитывается по формуле h сред = ω/В; смоченный периметр (Р) – длина подводного контура реки от уреза одного берега до уреза другого берега; гидравлический радиус ( R ) – отношение площади водного сечения к смоченному периметру: R = ω /Р. Гидравлический радиус характеризует форму русла в поперечном разрезе: у равнинных рек он почти равен средней глубине. Ширина реки и максимальная глубина определяются непосредственными измерениями.

Слайд 16

Участки верхнего течения у многих рек горные, и даже у равнинных рек они чаще всего располагаются на возвышенностях. Здесь большие скорости течения, обычны каменистое дно, пороги, быстрины, иногда водопады, низкая температура воды. Горные реки имеют подобный характер почти на всем протяжении, исключая места пересечения ими межгорных впадин. На участках среднего течения равнинных рек скорости течения меньше, русло сложено песком, гравием, галькой. В нижних течениях реки отличаются малыми скоростями течения, длительными половодьями, мелкими наносами, низкими берегами.

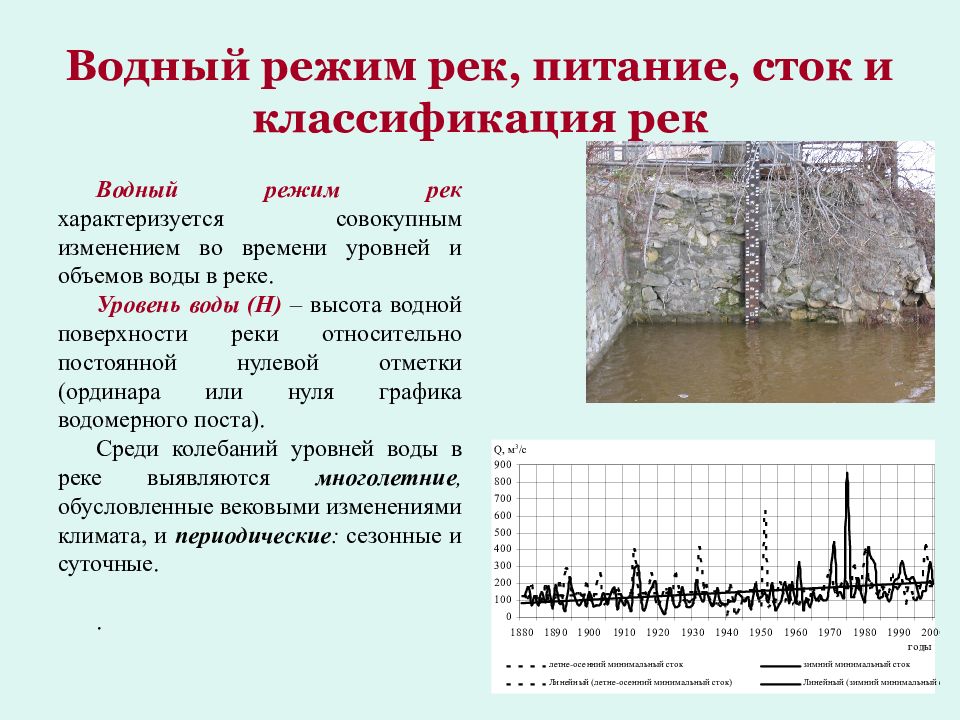

Водный режим рек характеризуется совокупным изменением во времени уровней и объемов воды в реке. Уровень воды (Н) – высота водной поверхности реки относительно постоянной нулевой отметки (ординара или нуля графика водомерного поста). Среди колебаний уровней воды в реке выявляются многолетние, обусловленные вековыми изменениями климата, и периодические : сезонные и суточные. .

Слайд 18: Фазы водного режима

Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон длительное увеличение водности реки, вызывающее подъем уровня. В умеренных широтах оно наступает весной за счет интенсивного снеготаяния. Межень – период длительных низких уровней и расходов воды в реке при преобладании подземного питания («маловодье»). Летняя межень обусловлена интенсивным испарением и просачиванием воды в грунт, несмотря на наибольшее количество осадков в это время. Зимняя межень – результат отсутствия поверхностного питания, реки существуют лишь за счет подземных вод. Паводки – кратковременные непериодические подъемы уровня воды и увеличение объемов воды в реке. В отличие от половодий они случаются во все сезоны года: в теплое полугодие они вызваны сильными или продолжительными дождями, зимой – таянием снега во время оттепелей, в устьях некоторых рек – за счет нагона воды из морей, куда они впадают. В умеренных широтах осенний подъем воды в реках называют иногда паводочным периодом; он связан с уменьшением температуры и сокращением испарения, а не с увеличением осадков – их меньше, чем летом, хотя осенью чаще бывает пасмурная дождливая погода. Паводки обычно бывают кратковременными, подъем уровня воды ниже, а объем воды меньше, чем во время половодья.

Слайд 20: Речной сток и его характеристики

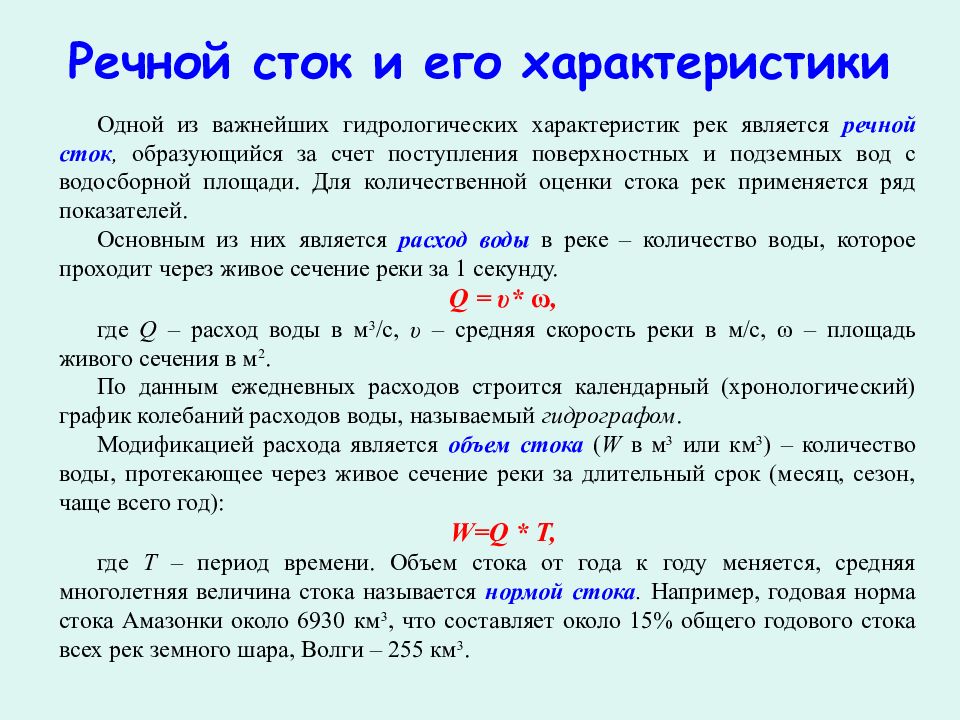

Одной из важнейших гидрологических характеристик рек является речной сток, образующийся за счет поступления поверхностных и подземных вод с водосборной площади. Для количественной оценки стока рек применяется ряд показателей. Основным из них является расход воды в реке – количество воды, которое проходит через живое сечение реки за 1 секунду. Q = υ* ω, где Q – расход воды в м 3 /с, υ – средняя скорость реки в м/с, ω – площадь живого сечения в м 2. По данным ежедневных расходов строится календарный (хронологический) график колебаний расходов воды, называемый гидрографом. Модификацией расхода является объем стока ( W в м 3 или км 3 ) – количество воды, протекающее через живое сечение реки за длительный срок (месяц, сезон, чаще всего год): W = Q * T, где Т – период времени. Объем стока от года к году меняется, средняя многолетняя величина стока называется нормой стока. Например, годовая норма стока Амазонки около 6930 км 3, что составляет около 15% общего годового стока всех рек земного шара, Волги – 255 км 3. Речной сток и его характеристики

Слайд 21

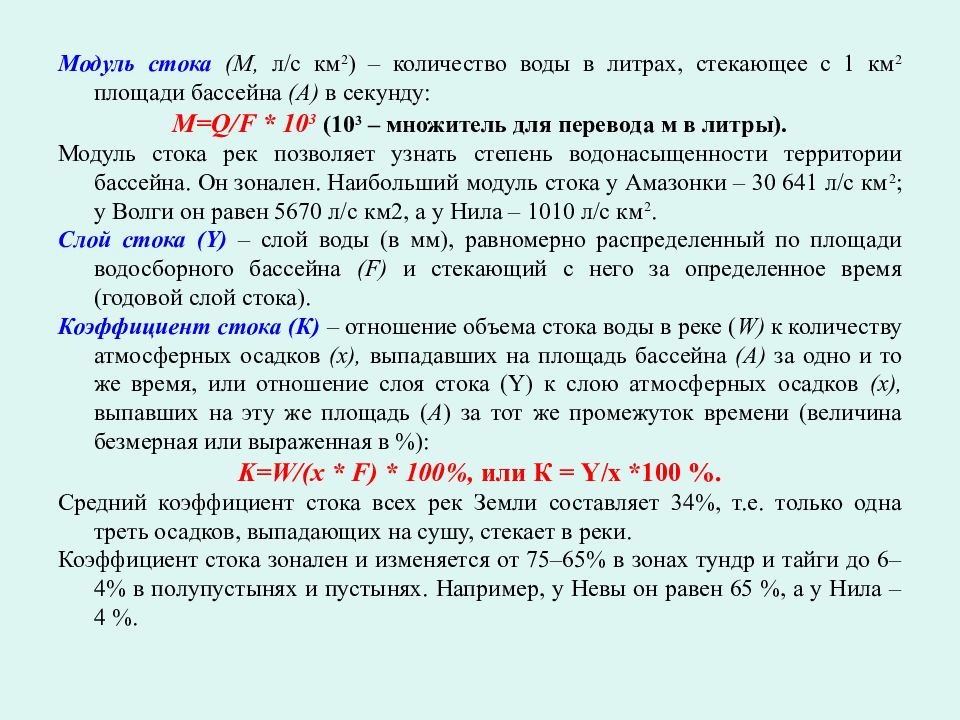

Модуль стока (М, л/с км 2 ) – количество воды в литрах, стекающее с 1 км 2 площади бассейна (А) в секунду: M = Q / F * 10 3 (10 3 – множитель для перевода м в литры). Модуль стока рек позволяет узнать степень водонасыщенности территории бассейна. Он зонален. Наибольший модуль стока у Амазонки – 30 641 л/с км 2 ; у Волги он равен 5670 л/с км2, а у Нила – 1010 л/с км 2. Слой стока ( Y ) – слой воды (в мм), равномерно распределенный по площади водосборного бассейна ( F ) и стекающий с него за определенное время (годовой слой стока). Коэффициент стока (К) – отношение объема стока воды в реке ( W ) к количеству атмосферных осадков (х), выпадавших на площадь бассейна (А) за одно и то же время, или отношение слоя стока ( Y ) к слою атмосферных осадков (х), выпавших на эту же площадь ( А ) за тот же промежуток времени (величина безмерная или выраженная в %): K = W /( x * F ) * 100 %, или К = Y / x *100 %. Средний коэффициент стока всех рек Земли составляет 34%, т.е. только одна треть осадков, выпадающих на сушу, стекает в реки. Коэффициент стока зонален и изменяется от 75–65% в зонах тундр и тайги до 6–4% в полупустынях и пустынях. Например, у Невы он равен 65 %, а у Нила – 4 %.

Слайд 23: Стокоформирующие факторы

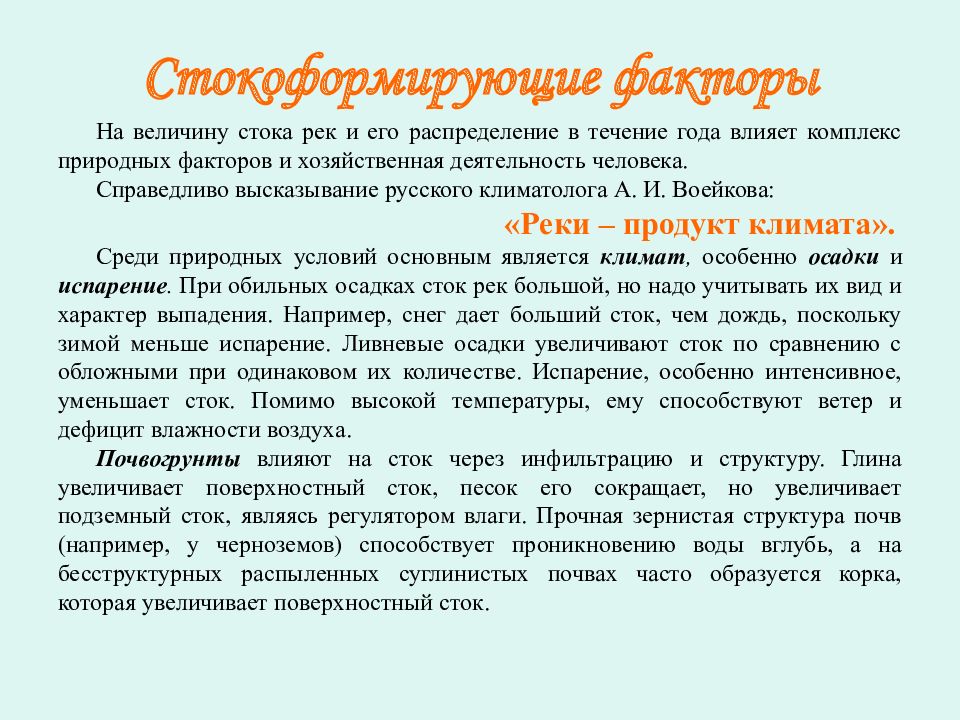

На величину стока рек и его распределение в течение года влияет комплекс природных факторов и хозяйственная деятельность человека. Справедливо высказывание русского климатолога А. И. Воейкова: «Реки – продукт климата». Среди природных условий основным является климат, особенно осадки и испарение. При обильных осадках сток рек большой, но надо учитывать их вид и характер выпадения. Например, снег дает больший сток, чем дождь, поскольку зимой меньше испарение. Ливневые осадки увеличивают сток по сравнению с обложными при одинаковом их количестве. Испарение, особенно интенсивное, уменьшает сток. Помимо высокой температуры, ему способствуют ветер и дефицит влажности воздуха. Почвогрунты влияют на сток через инфильтрацию и структуру. Глина увеличивает поверхностный сток, песок его сокращает, но увеличивает подземный сток, являясь регулятором влаги. Прочная зернистая структура почв (например, у черноземов) способствует проникновению воды вглубь, а на бесструктурных распыленных суглинистых почвах часто образуется корка, которая увеличивает поверхностный сток.

Слайд 24

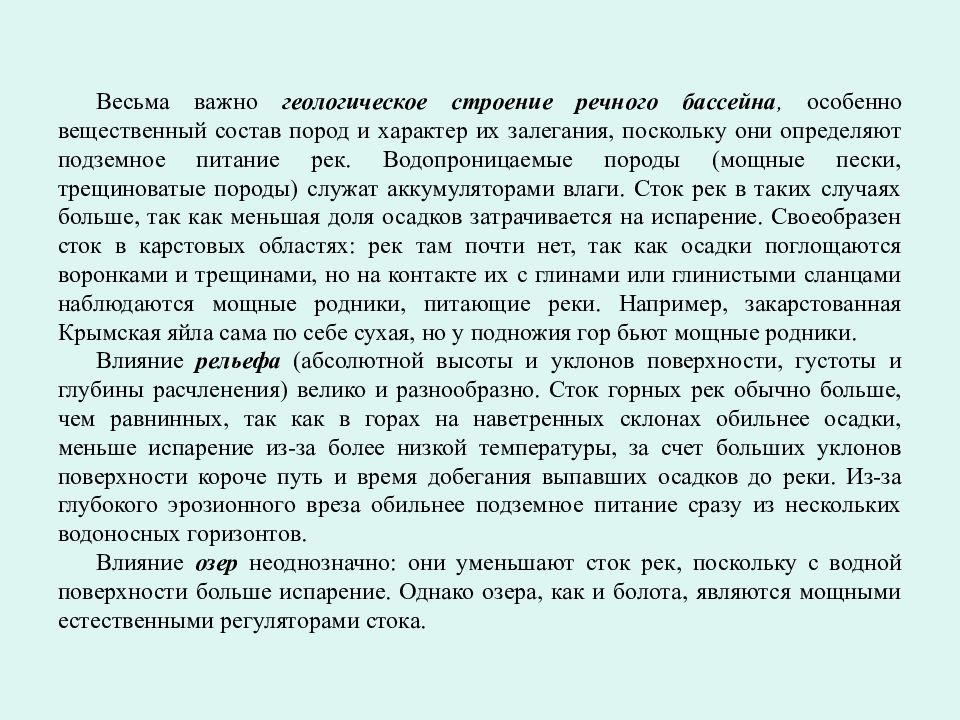

Весьма важно геологическое строение речного бассейна, особенно вещественный состав пород и характер их залегания, поскольку они определяют подземное питание рек. Водопроницаемые породы (мощные пески, трещиноватые породы) служат аккумуляторами влаги. Сток рек в таких случаях больше, так как меньшая доля осадков затрачивается на испарение. Своеобразен сток в карстовых областях: рек там почти нет, так как осадки поглощаются воронками и трещинами, но на контакте их с глинами или глинистыми сланцами наблюдаются мощные родники, питающие реки. Например, закарстованная Крымская яйла сама по себе сухая, но у подножия гор бьют мощные родники. Влияние рельефа (абсолютной высоты и уклонов поверхности, густоты и глубины расчленения) велико и разнообразно. Сток горных рек обычно больше, чем равнинных, так как в горах на наветренных склонах обильнее осадки, меньше испарение из-за более низкой температуры, за счет больших уклонов поверхности короче путь и время добегания выпавших осадков до реки. Из-за глубокого эрозионного вреза обильнее подземное питание сразу из нескольких водоносных горизонтов. Влияние озер неоднозначно: они уменьшают сток рек, поскольку с водной поверхности больше испарение. Однако озера, как и болота, являются мощными естественными регуляторами стока.

Слайд 25

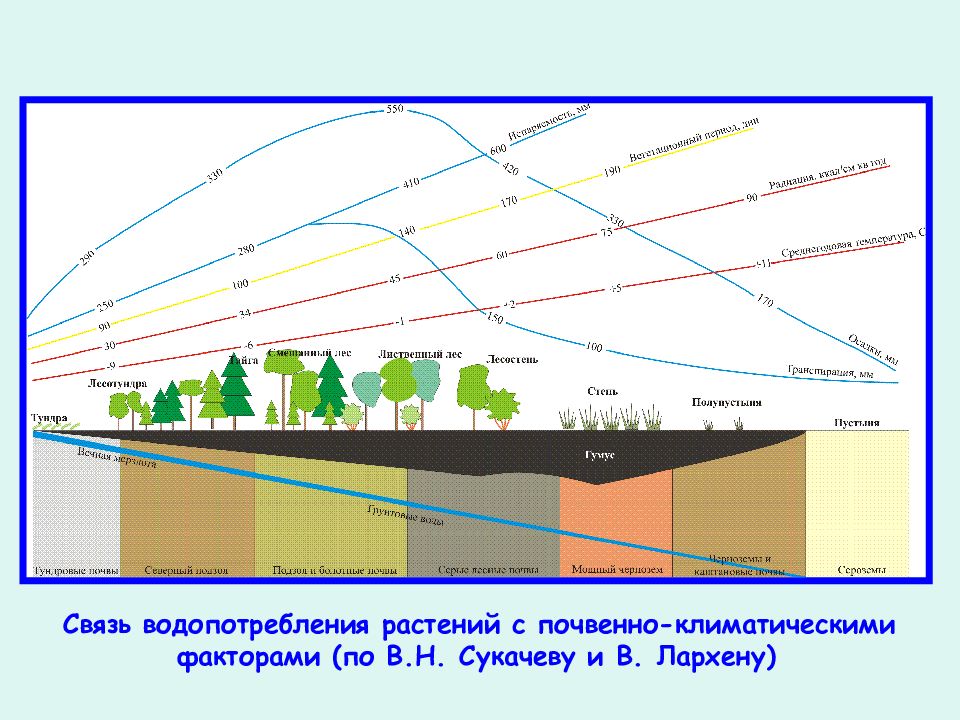

Связь водопотребления растений с почвенно-климатическими факторами (по В.Н. Сукачеву и В. Лархену)

Слайд 26

Влияние растительности – разных типов лесов, лугов, посевов и т. д.– неоднозначно. В целом растительность регулирует сток. Например, лес, с одной стороны, усиливает транспирацию, задерживает осадки кронами деревьев (особенно хвойные леса снег зимой), с другой стороны, над лесом обычно выпадает больше осадков, под пологом деревьев ниже температура и меньше испарение, дольше снеготаяние, лучше просачивание осадков в лесную подстилку. Выявить влияние разных типов растительности в чистом виде весьма трудно ввиду совместного компенсирующего действия разных факторов, особенно в пределах крупных речных бассейнов. Влияние хозяйственной деятельности на сток весьма значительно. Причем человек воздействует как непосредственно на сток (его величину и распределение в году, особенно при постройке водохранилищ), так и на условия его формирования. При создании водохранилищ меняется режим реки : в период избытка вод происходит накопление их в водохранилищах, в период недостатка – использование на различные нужды, так что сток рек оказывается зарегулированным. Кроме того, сток таких рек в общем сокращается, ибо увеличивается испарение с водной поверхности, значительная часть воды расходуется на водоснабжение, орошение, обводнение, уменьшается подземное питание. Но эти неизбежные издержки с избытком перекрываются пользой от водохранилищ.

Слайд 27

При переброске вод из одной речной системы в другую сток видоизменяется: в одной реке уменьшается, в другой – увеличивается. Например, при постройке канала имени Москвы (1937) в Волге он сократился, в реке Москве возрос. Другие транспортные каналы для переброски воды обычно не используются, например Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский, многочисленные каналы Западной Европы, Китая и др. Большое значение для регулирования речного стока имеют мероприятия, выполняемые в бассейне реки, ибо его начальным звеном является склоновый сток на водосборе. Основные проводимые мероприятия следующие: агролесомелиоративные – лесопосадки, гидромелиоративные – плотины и пруды на балках и ручьях, агрономические – осенняя вспашка, снегонакопление и снегозадержание, пахота поперек склона или поконтурная на холмах и увалах, залужение склонов и др. Помимо внутригодовой изменчивости стока, происходят его многолетние колебания, связанные, по-видимому, с 11-летними циклами солнечной активности. На большинстве рек отчетливо прослеживаются многоводные и маловодные периоды продолжительностью около 7 лет: в течение 7 лет водоносность реки превышает средние значения, половодья и межень высокие, столько же лет водоносность реки меньше среднегодовых значений, расходы воды во все фазы водного режима малы.

Слайд 28: Зональность стока

На стоке рек и их водном режиме в течение года лежит печать зональности, поскольку они определяются прежде всего условиями питания. Первая классификация рек по условиям питания и водному режиму была создана А.И. Воейковым в 1884 г. В дальнейшем она усовершенствована М.И. Львовичем за счет количественной оценки роли отдельных источников питания рек и сезонного распределения стока. При определенных условиях каждый из источников питания может оказаться почти исключительным, если его доля составляет более 80%; может иметь преимущественное значение (50–80%) или преобладать над другими (менее 50%). Те же градации применяются им и для стока рек по сезонам года. По сочетанию источников питания (дождевое, снеговое, подземное, ледниковое) и сезонному распределению стока им выделено на Земле шесть зональных типов водного режима рек, хорошо выраженных на равнинах.

Слайд 29: Зональные типы водного режима рек

Реки экваториального типа имеют обильное дождевое питание, большой и относительно равномерный сток в течение всего года, увеличение его наблюдается осенью соответствующего полушария. Реки: Амазонка, Конго и др. Реки тропического типа. Сток этих рек формируется за счет муссонных летних дождей в субэкваториальном климатическом поясе и преимущественно летних дождей на восточных побережьях тропического пояса, поэтому половодье летнее. Реки: Замбези, Ориноко и др.

Слайд 30

Реки субтропического типа в целом имеют преимущественно дождевое питание, но по сезонному распределению стока выделяются два подтипа: на западных побережьях материков в средиземноморском климате основной сток зимний ( Гвадиана, Гвадалквивир, Дуэро, Тахо и др.), на восточных побережьях в муссонном климате сток летний (притоки Янцзы, Хуанхэ ). Реки умеренного типа. В пределах умеренного климатического пояса выделяются четыре подтипа рек по источникам питания и сезонному распределению стока. на западных побережьях в морском климате у рек преимущественно дождевое питание с равномерным распределением стока в течение года с некоторым увеличением зимой за счет сокращения испарения ( Сена, Темза ); районах с переходным климатом от морского к континентальному у рек смешанное питание с преобладанием дождевого над снеговым, с невысоким весенним половодьем ( Эльба, Одер, Висла ); в районах континентального климата у рек преимущественно снеговое питание и весеннее половодье ( Волга, Обь, Енисей, Лена ); на восточных побережьях с муссонным климатом у рек в основном дождевое питание и летнее половодье ( Амур ).

Слайд 31

Реки субарктического типа имеют преимущественно снеговое питание при почти полном отсутствии подземного из-за многолетней мерзлоты. Поэтому многие небольшие реки зимой промерзают до дна и не имеют стока. Половодье на реках в основном летнее, так как они вскрываются в конце мая – начале июня ( Яна, Индигирка, Хатанга и др.). Реки полярного типа в короткий период лета имеют ледниковое питание и сток, большую же часть года они замерзшие. Рекам горных областей присущи закономерности вертикальной поясности. С увеличением высоты гор у рек возрастает доля снегового, а потом и ледникового питания. Причем в аридном климате у рек ледниковое питание является основным ( Амударья и др.}, в гумидном наряду с ледниковым осуществляется и дождевое питание ( Рона и др.). Горные, особенно высокогорные, реки характеризуются летними половодьями. Наиболее интенсивны и даже катастрофичны летние половодья на реках, которые начинаются высоко в горах, а в среднем и нижнем течении имеют обильное питание от муссонных дождей: Инд, Ганг, Брахмапутра, Меконг, Иравади, Янцзы, Хуанхэ и др.

Слайд 32: Классификация Б.Д. Зайкова

Наряду с классификацией рек М.И. Львовича пользуется популярностью типизация рек по гидрологическому режиму Б.Д. Зайкова. Под гидрологическим режимом в данном случае понимается распределение и характер прохождения различных фаз водного режима: половодья, межени, паводков и т. п. Согласно этой типизации, все реки России и СНГ разделены на три группы: с весенним половодьем; с летним половодьем и паводками; с паводочным режимом. Внутри этих групп по характеру гидрографа выделяются реки с различными типами режима. Классификация Б.Д. Зайкова

Слайд 33

Среди рек с весенним половодьем выделяются реки: казахстанского типа (резко выраженное короткое половодье и почти сухая межень большую часть года); восточноевропейского типа (высокое недлинное половодье, летняя и зимняя межени); западносибирского типа (невысокое растянутое половодье, повышенный сток летом, зимняя межень); восточносибирского типа (высокое половодье, летняя межень с дождевыми паводками, очень низкая зимняя межень); алтайского типа (невысокое неравномерное растянутое половодье, повышенный летний сток, зимняя межень). Среди рек с летним половодьем выделяются реки: дальневосточного типа (невысокое растянутое половодье с паводками муссонного генезиса, низкая зимняя межень); тянь-шаньского типа (невысокое растянутое половодье ледникового генезиса). С паводочным режимом выделяются реки: причерноморского типа (паводки в течение всего года); крымского типа (паводки зимой и весной, летом и осенью межень); северокавказского типа (паводки летом, зимой межень).

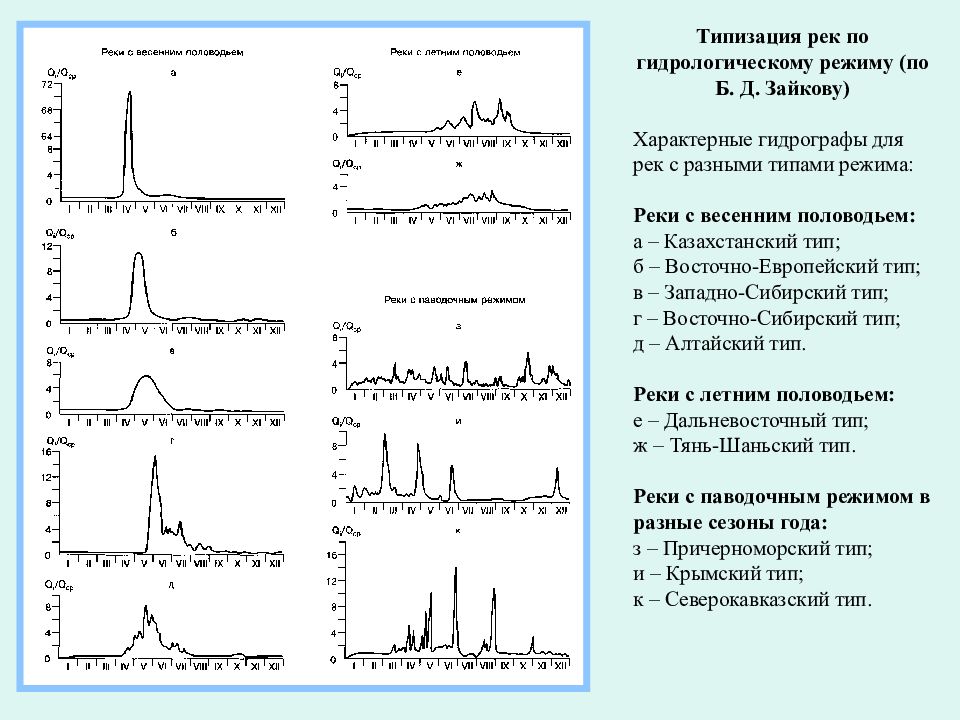

Слайд 34

Типизация рек по гидрологическому режиму (по Б. Д. Зайкову) Характерные гидрографы для рек с разными типами режима: Реки с весенним половодьем: а – Казахстанский тип; б – Восточно-Европейский тип; в – Западно-Сибирский тип; г – Восточно-Сибирский тип; д – Алтайский тип. Реки с летним половодьем: е – Дальневосточный тип; ж – Тянь-Шаньский тип. Реки с паводочным режимом в разные сезоны года: з – Причерноморский тип; и – Крымский тип; к – Северокавказский тип.

Слайд 35: Тепловой режим рек

На тепловой режим рек оказывают влияние климат и источники питания. По тепловому режиму реки делят на три основных зональных типа 1) с постоянно теплой водой без сезонных колебаний температуры: Амазонка, Конго, Нигер и др.; 2) с сезонными колебаниями температуры воды, но не замерзающие зимой: Сена, Темза и др.; 3) с большими сезонными колебаниями температуры, замерзающие зимой: Волга, Амур, Макензи и др. 3 а) реки с неустойчивым ледоставом 3 б) устойчивым ледоставом. В зимнем периоде замерзающих рек выделяют три основные фазы : замерзание, ледостав, вскрытие.

Слайд 36

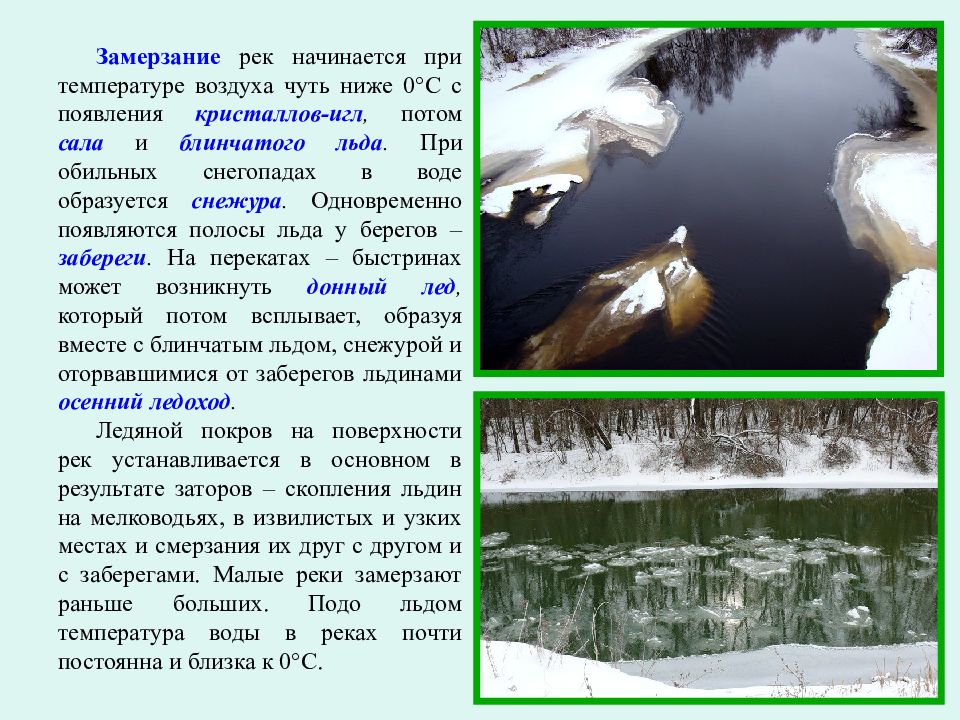

Замерзание рек начинается при температуре воздуха чуть ниже 0°С с появления кристаллов-игл, потом сала и блинчатого льда. При обильных снегопадах в воде образуется снежура. Одновременно появляются полосы льда у берегов – забереги. На перекатах – быстринах может возникнуть донный лед, который потом всплывает, образуя вместе с блинчатым льдом, снежурой и оторвавшимися от заберегов льдинами осенний ледоход. Ледяной покров на поверхности рек устанавливается в основном в результате заторов – скопления льдин на мелководьях, в извилистых и узких местах и смерзания их друг с другом и с заберегами. Малые реки замерзают раньше больших. Подо льдом температура воды в реках почти постоянна и близка к 0°С.

Слайд 37

Продолжительность ледостава и толщина льда разная и зависит от зимних условий. Например, Волга в среднем течении покрыта льдом 4 – 5 месяцев, а толщина льда на ней достигает одного метра, Лена в среднем течении замерзает на 6–7 месяцев при толщине льда до 1,5– 2 м. Толщина и прочность льда определяют возможность и продолжительность переправ через реки и движения по их льду – по дорогам-зимникам. При ледоставе на реках могут наблюдаться такие явления, как полыньи: динамические – на порожистых участках русла, термические – в местах выхода относительно теплых подземных вод или сброса технических вод, а также ниже плотин водохранилищ. В районах многолетней мерзлоты с сильными морозами часты речные наледи – наросты льда в виде бугров при излиянии речной воды на поверхность вследствие сужения живого сечения потока. Случаются и зажоры – закупорка живого сечения реки массой внутриводного и донного битого льда. Наконец, возможно и полное промерзание рек на северо-востоке Сибири и на Аляске в условиях многолетней мерзлоты и при отсутствии у рек подземного питания.

Слайд 38

Вскрытие рек весной происходит через 1,5–2 недели после перехода температуры воздуха через 0°С за счет солнечного тепла и прихода теплого воздуха. Таяние льда начинается под влиянием поступающих в реку талых снеговых вод, у берегов появляются полосы воды – закраины, а при таянии снега на поверхности льда – проталины. Потом происходят подвижки льда, он разрушается, наблюдается весенний ледоход и половодье. На реках, вытекающих из озер, помимо основного речного, наблюдается вторичный ледоход, обязанный выносу озерного льда. Высота половодья зависит от годового количества снежных запасов на водосборе, интенсивности весеннего снеготаяния и дождей в этот период. На реках, текущих с севера на юг, ледоход и половодье на разных отрезках проходят разновременно, начиная с низовья; бывает несколько пиков половодий, и в целом все проходит спокойно, но растянуто во времени (например, на Днепре, Волге и др.). Часто образуются ледовые заторы – торосистые нагромождения льдин, играющие роль плотин: выше их реки выходят из берегов и затапливают не только поймы, но и низкие надпойменные террасы. При этом под ледяной водой оказываются находящиеся на этих террасах населенные пункты.

Слайд 40: Химизм речных вод

В речных водах, помимо твердых частиц, содержится небольшое количество растворенных веществ, которые попадают в реки с поверхностным и подземным стоком при растворении горных пород, смыве почв и сбрасывании в реки различных отходов. В целом минерализация речных вод небольшая, обычно малая – менее 200 мг/л и средняя – 200 – 500 мг/л, так как поверхностные воды стекают с хорошо промытых почвогрунтов междуречий и в реках происходит быстрая смена воды, по расчетам, в среднем 24 раза в год. Химический состав речных вод зонален. В зонах избыточного увлажнения вода рек относится к гидрокарбонатному классу, к группе кальциевых вод. В водах степных рек появляются сульфаты (например, реки Приазовья), В реках полупустынь и пустынь – хлориды (например, реки Прикаспия – Эмба и др.). Самая незначительная минерализация у горных рек, питающихся ледниковыми и снеговыми водами, самая большая – у рек, питающихся преимущественно подземными водами (например, реки Казахстана – Ишим – 12 г/л, Эмба – 16 г/л, Тургай – 19 г/л). В течение года химические свойства речных вод могут меняться в соответствии с различными условиями питания и погодой.

Слайд 41

Расходом растворенных веществ называется количество растворенных веществ, проносимое через живое сечение реки за 1 секунду. Сток растворенных веществ – количество растворенных веществ, проносимое через живое сечение реки за длительный промежуток времени (сезон, год). Например, годовой сток растворенных веществ Волги составляет 54,4 млн т. Помимо минеральных веществ, в речной воде всегда содержатся биогенные вещества, необходимые для жизни в самих реках.

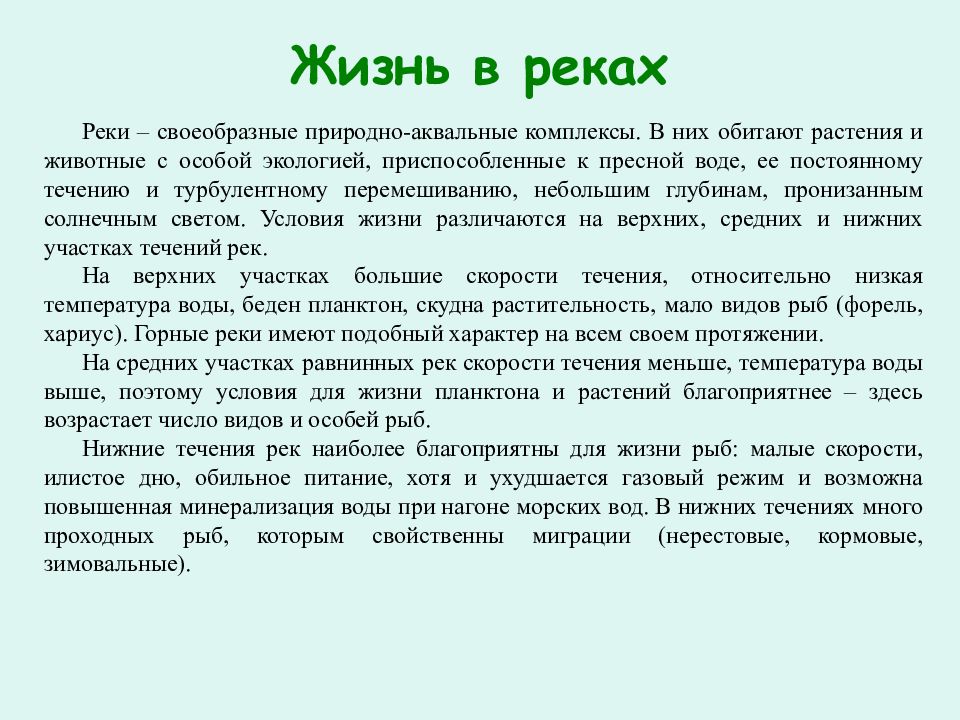

Слайд 42: Жизнь в реках

Реки – своеобразные природно-аквальные комплексы. В них обитают растения и животные с особой экологией, приспособленные к пресной воде, ее постоянному течению и турбулентному перемешиванию, небольшим глубинам, пронизанным солнечным светом. Условия жизни различаются на верхних, средних и нижних участках течений рек. На верхних участках большие скорости течения, относительно низкая температура воды, беден планктон, скудна растительность, мало видов рыб (форель, хариус). Горные реки имеют подобный характер на всем своем протяжении. На средних участках равнинных рек скорости течения меньше, температура воды выше, поэтому условия для жизни планктона и растений благоприятнее – здесь возрастает число видов и особей рыб. Нижние течения рек наиболее благоприятны для жизни рыб: малые скорости, илистое дно, обильное питание, хотя и ухудшается газовый режим и возможна повышенная минерализация воды при нагоне морских вод. В нижних течениях много проходных рыб, которым свойственны миграции (нерестовые, кормовые, зимовальные).

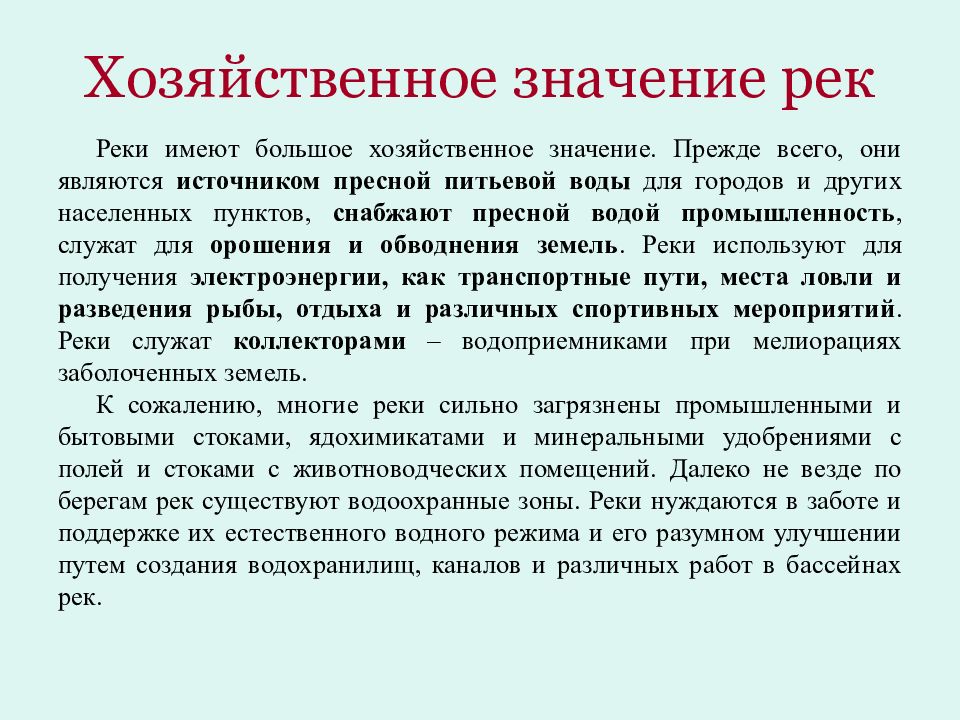

Последний слайд презентации: Реки: Хозяйственное значение рек

Реки имеют большое хозяйственное значение. Прежде всего, они являются источником пресной питьевой воды для городов и других населенных пунктов, снабжают пресной водой промышленность, служат для орошения и обводнения земель. Реки используют для получения электроэнергии, как транспортные пути, места ловли и разведения рыбы, отдыха и различных спортивных мероприятий. Реки служат коллекторами – водоприемниками при мелиорациях заболоченных земель. К сожалению, многие реки сильно загрязнены промышленными и бытовыми стоками, ядохимикатами и минеральными удобрениями с полей и стоками с животноводческих помещений. Далеко не везде по берегам рек существуют водоохранные зоны. Реки нуждаются в заботе и поддержке их естественного водного режима и его разумном улучшении путем создания водохранилищ, каналов и различных работ в бассейнах рек.