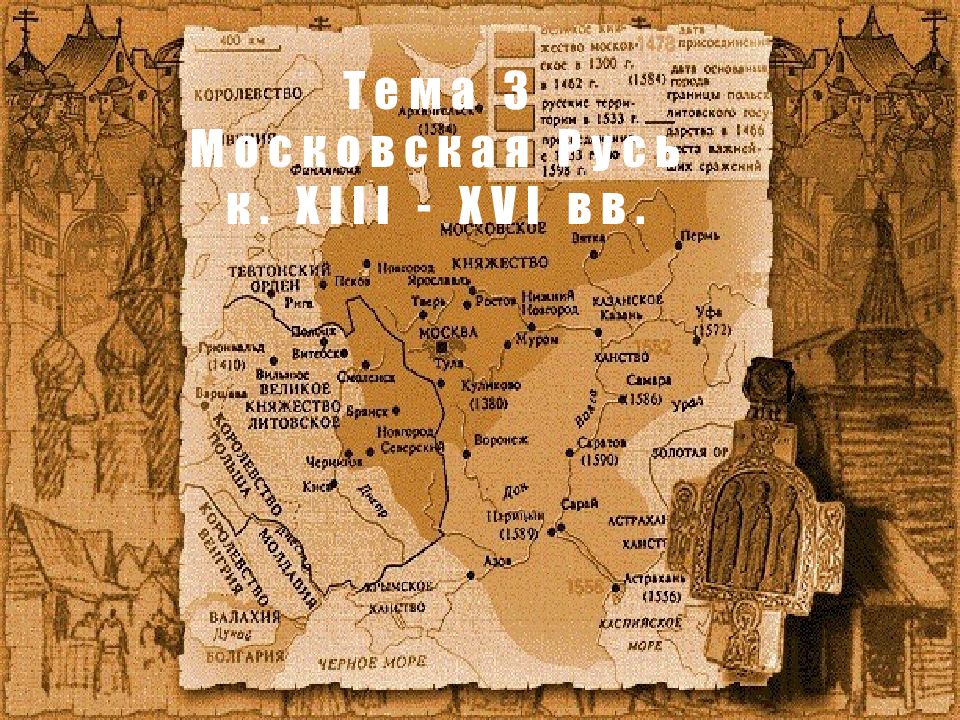

Первый слайд презентации: Собирание ” русских земель и укрепление государственности при Иване III и Василии III

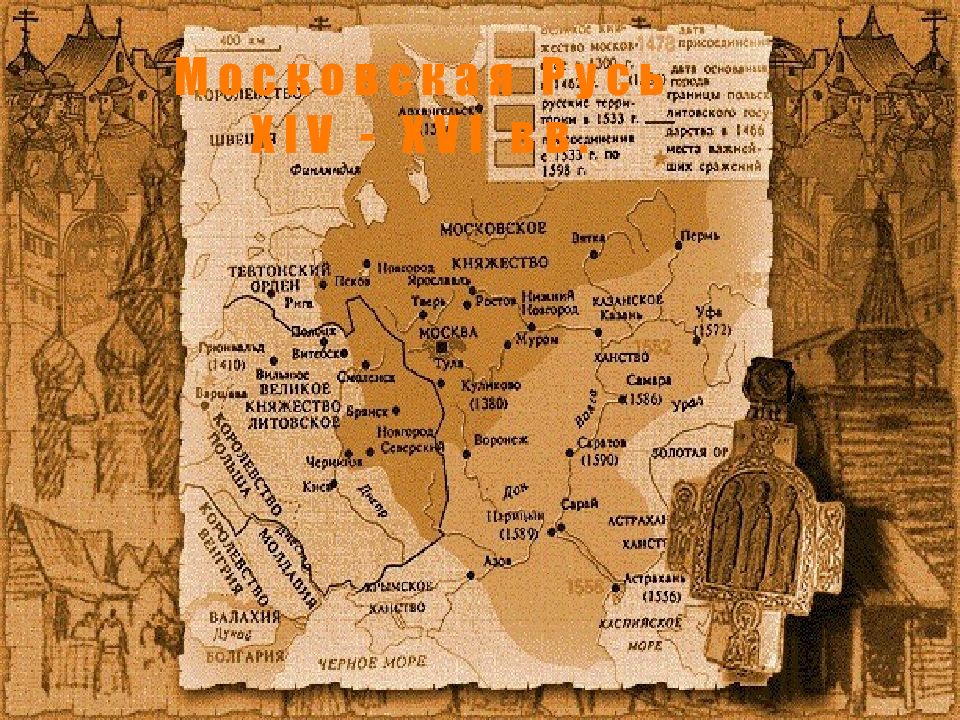

Иван III. Значительный вклад в укрепление русского централизованного государства внёс Иван III (1462-1505). Опираясь на поддержку церкви, дворянства, посадского населения, крестьян, Иван III смог заложить основу государства и довести до конца борьбу против чужеземного ига. В 1478 г. Иван III завоевал Новгородскую феодальную республику, что определило весь ход дальнейшего политического развития Руси. Вслед за Новгородом московские войска завоевали Тверское Великое княжество. Почти одновременно, в 1480 г. произошло свержение монголо-татарского ига. Властитель одного из остатков распавшейся Золотой Орды - Ахмед-Хан заключив союз с польским королём Казимиром IV, вторгся на русскую землю, чтобы снова заставить Московского великого князя платить дань. Положение осложнялось вспыхнувшим мятежом удельных князей - братьев Ивана III. Проявив незаурядное политическое мастерство, крайнюю осмотрительность и осторожность, Иван III сумел справиться с мятежниками, не допустить участия Казимира IV в союзе с Ахмед-Ханом и избежать генерального сражения с Ордой. " Стояние на реке Угре«(1480) кончилось освобождением Русской земли от татаро-монгольского ига. Однако оставались ещё выросшие из Золотой Орды Казанское, Астраханское и Крымское ханства.

Слайд 2

При Иване III произошли крупные перемены в структуре землевладения и господствующих классов, значительно выросло служилое дворянство и поместное (условное) землевладение. Реформы затронули и армию. Вместо феодальных дружин, поставляемых боярами, армия комплектовалась дворянскими ополчениями, дворянской конницей, пешими полками с огнестрельным оружием (пищалями). Был сформирован аппарат централизованного управления с участием дворянства - Боярской думы, Большого Дворца и Казны. По мере роста поместного землевладения и роста дворянского сословия (Иван III помещал московских служилых людей на конфискованных землях удельных бояр), неизбежно должен был усилиться нажим на крестьянство, холопов, кабальных людей. Потребность в рабочих руках росла. Складывание новых экономических и социально-политических отношений требовало создания нового законодательного порядка. Поэтому из всех новшеств Ивана III наиболее значительной была судебная реформа, обнародованная в 1497 г. в виде специального сборника законов "Судебника". Вместо многих местных уставных и судебных грамот, по которым осуществлялось судопроизводство, Иван III ввел единое общерусское законодательство. Он запретил посулы (взятки) за судопроизводство и установил единообразные судебные пошлины за все виды судебной деятельности. По Судебнику на территории всего государства действовали: суд великого князя и его детей, суд бояр и окольничьих, суд наместников и волостелей. Иван III, по мнению большинства историков, был достойным потомком Московских князей - собирателей русских земель. Если в 1462 г. Иван III наследовал княжество, размеры которого едва ли превышали 430 тыс. кв. км, то уже при вступлении на престол его внука Ивана IV в 1533 г. государственная территория Руси возросла более чем в шесть раз, достигая 2800 тыс. кв. км с населением в несколько миллионов человек. Причем основные приобретения были сделаны в годы правления Ивана III.

Слайд 3

С могущественным русским государством отныне должны были считаться крупнейшие европейские и ближневосточные страны. В годы его правления отчетливо вырисовывались четыре аспекта русской внешней политики: северо-западный ( балтийская проблема), западный (литовский вопрос), южный (крымский) и восточный (казанский и ногайский). В соответствии с новым политическим положением в качестве государя над объединённой русской землёй Иван III в официальных сношениях называл себя "государем всея Руси", а иногда "царём". С титулом "государь" было соединено представление о неограниченной власти, термин "царь" применялся ранее на Руси по отношению к византийскому императору и татарскому хану и соответствовал титулу " император". При Иване был принят новый герб в виде двуглавого орла. Внешним выражением преемственности с Византийской империей были "бармы" (оплечье) и шапка Мономаха. Последние годы завершающего этапа объединения русских земель пришлось на начало княжения Василия III (1505-1533). Василий III был прозван "последним собирателем земли русской". Василий III завещал великокняжеский престол старшему сыну Ивану IV (1533-1584). Василий III Василий в своей политике в отношении других княжеств продолжал политику своего отца по собиранию русских земель.В 1509 году, находясь в Великом Новгороде, Василий приказал собраться при нём псковскому посаднику и прочим представителям города, в том числе и всем челобитникам, недовольным ими. По прибытии к нему в начале 1510 года на праздник Крещения Господня, псковичи были обвинены в недоверии великому князю и их наместники были казнены. Псковичи были вынуждены просить Василия принять себя в его отчину. Василий приказал отменить вече. На последнем в истории Псковской республики вече было решено не сопротивляться и выполнить требования Василия. 13 января был снят вечевой колокол и со слезами отправлен в Новгород.

Слайд 4

24 января Василий прибыл в Псков и поступил с ним так же, как и его отец с Новгородской республикой в 1478 году. 300 самых знатных семей города были переселены в Московские земли, а их деревни отданы московским служилым людям. Наступила очередь Рязани, давно уже лежавшей в сфере влияния Москвы. В 1517 году Василий призвал к себе в Москву рязанского князя Ивана Ивановича, пытавшегося вступить в союз с крымским ханом, и велел посадить его под стражу (в дальнейшем Ивана постригли в монахи и заточили в монастыр ), а его удел забрал себе. После Рязани было присоединено Стародубское княжество, в 1523 году — Новгород-Северское, с князем которого Василием Ивановичем Шемячичем поступили по примеру рязанского — заточили в Москве. Василий III считал, что власть великого князя ничто не должно ограничивать. Пользовался активной поддержкой Церкви в борьбе с феодальной боярской оппозицией, круто расправляясь со всеми недовольными. В 1521 году митрополит Варлаам был сослан из-за отказа участвовать в борьбе Василия против князя Василия Ивановича Шемячича, князья Рюриковичи Василий Шуйский и Иван Воротынский были изгнаны. Дипломат и государственный деятель Иван Берсень -Беклемишев был казнён в 1525 году из-за критики политики Василия, а именно из-за открытого неприятия греческой новизны, которая пришла на Русь вместе с Софией Палеолог. В течение правления Василия III увеличилось земельное дворянство, власти активно ограничивали иммунитет и привилегии бояр — государство шло по пути централизации. Однако деспотические черты управления, в полной мере проявившиеся уже при его отце Иване III и дедушке Василии Тёмном, в эпоху Василия только ещё более усилились. В церковной политике Василий, во время брака с Соломонией, поддерживал нестяжателей, а после развода с ней и размолвке из-за этого как со своим советником иноком Вассианом, так и другими людьми церкви и светскими, стал поддерживать иосифлян, которые поддержали его. Максим Грек, Вассиан Патрикеев и другие нестяжатели были приговорены на Церковных соборах кто к смертной казни, кто к заточению в монастырях по причине придирок и клевет на них.

Слайд 5

В правление Василия III были созданы «Уложение о вотчинах» и «Устав о слободах» (о них известно по косвенным источникам, так как сами документы не сохранились). Как сообщал Герберштейн, при московском дворе считалось, что Василий властью превосходил всех монархов мира и даже императора. На лицевой стороне его печати имелась надпись: «Великий Государь Василий Божией милостью царь и господин всея Руси». На оборотной стороне значилось: «Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской и Тверской, и Югорьской, и Пермской, и многих земель Государь». Время правления Василия — эпоха строительного бума на Руси, начавшегося во время правления его отца. В Московском Кремле возведён Архангельский собор, а в Коломенском построена Церковь Вознесения Господня. Строятся каменные укрепления в Туле, Нижнем Новгороде, Коломне и других городах. Основываются новые поселения, остроги, крепости.

Слайд 6: Судебник 1497 г

Судебный процесс по Судебнику 1497 года. Процессуальных норм в Судебнике было большинство. Законодатель небезосновательно полагал, что имущественные, обязательственные и семейные отношения уже урегулированы силой обычая и традиции, поэтому не стоит включать в Судебник «общеизвестные истины». Таким образом, Судебник стал, прежде всего, инструкцией для проведения судебных заседаний. Процесс в целом носил состязательный характер, то есть строился на началах процессуального равенства сторон и разделения функций между обвинителем, защитой и судом. При этом обвинитель нёс «бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд выступал как арбитр между сторонами. Однако уже наметились черты розыскного или инквизиционного процесса. Для последнего характерно отсутствие прав у обвиняемого и возможности состязания с обвинителем, тем более, что для этого процесса характерно слияние в одном лице функции судьи, обвинителя и защитника. Судебник 1497 узаконивал пытку в качестве средства достижения истины. Процесс включал в себя три стадии: 1)Установление сторон (истца и ответчика), 2)Судоговорение, 3)Вынесение судебного решения и выдача «правой грамоты» с записью решения. Предусматривалось письменное ведение протокола. В состав суда, помимо великокняжеского наместника, входили «лучшие люди» — представители местной аристократии.

Слайд 7: Уголовное право

Под преступлением понималась не «обида», как в Русской Правде, а «лихое дело». Если «обидой» называли ущерб лицу или группе лиц, то «лихое дело» было деянием, направленным против существующего строя, против правопорядка. Иначе говоря, «лихое дело» — есть не что иное, как нарушение воли государя. Виды преступлений : 1)Против государства — крамола (то есть заговор, мятеж или иные действия, направленные против существующего режима). К ним же примыкают преступления против порядка управления. Существовал и такой состав, как «ябедничество», то есть заведомо ложный донос. 2)Против личности — убийство, «головная татьба» (похищение человека), оскорбление делом или словом. 3)Имущественные преступления — татьба (кража), разбой, грабёж, поджог, конокрадство. 3)Против суда Система наказаний: 1)Смертная казнь (за государственную измену; конокрадство или «коневая татьба» приравнивалась к измене и в старину каралась смертной казнью). 2)Телесные наказания: «торговая казнь» — битье кнутом на торговой площади; членовредительные наказания (урезание языка, ушей, клеймение) ещё только начали вводиться и широкого распространения не получили. 3)Денежные взыскания (штрафы): в случаях оскорбления и «бесчестья». (Этот вид наказаний не был прописан в Судебнике 1497 года, однако на практике часто применялся). Основная цель — устрашение.

Слайд 8: Гражданское право

Судебник не содержит подробной регламентации права собственности. Утверждается принцип частной собственности. Однако упоминается земля и другое продаваемое имущество без специально оговорённых юридических последствий. В Судебнике 1497 года впервые был использован термин «поместье» для обозначения особого вида условного землевладения, выдаваемого за выполнение государственной службы. Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим начавшееся закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог уйти от своего хозяина только в строго определённый срок. Юрьев день (26 ноября) — дата, с которой на Руси связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, так как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев. В общегосударственном масштабе крестьянский выход был ограничен в Судебнике 1497 г. двухнедельным периодом — по неделе до и после Юрьева дня. Судебник 1550 года подтвердил это положение. Право перехода крестьян было временно отменено с введением «заповедных лет», а затем и вовсе запрещено законодательством 1590-х годов. Соборное уложение 1649 года подтвердило этот запрет. В то же время, по мнению Г.В. Вернадского, первоначально регламентация права крестьянского перехода 2 неделями (неделя до и неделя после «Юрьева дня») не ограничивала, а гарантировала свободу крестьян, сообразуясь с естественными условиями сельской экономики. Для перехода предполагалось самое удобное время: после сбора урожая крестьяне могли рассчитаться со своими долгами и перейти на другое место к началу сельскохозяйственных работ.

Слайд 9

Судебник устанавливал чёткие правила наследования: наследство семьи должен получать старший сын, в случае его отсутствия наследство доставалось дочери и только если не было дочери, наследуют другие родственники. Помимо этого в Судебнике заметны попытки ограничения церковного суда - так, его юрисдикции подлежат попы, дьяконы, чернецы, черници и вдовы, однако только те, кто "питается от Церкви Божией". Вдовы, обеспечивающие себя сами, церковному суду не подлежали. Судебник регулирует правила, по которым человек может быть обращён в холопство. Так, холопами становились: женившиеся на рабе или вышедшие замуж за холопа, добровольно продавшие себя в холопы, а также тиуны и ключники, за исключением тех, кто проживал в городе. Таким образом, увеличивалось количество «тяглецов» (налогоплательщиков) среди городского населения. От холопства также освобождались дети, живущие отдельно от отца и холопы, попавшие в плен к татарам, но сумевшие бежать. Судебник регулировал следующие виды договоров: найма, займа, кабала, обмен, а также правила наследования.

Возвышение Москвы, превращение ее в центр Великорусского государства и становление нового типа духовности обусловлены двумя обстоятельствами. Первое из них обозначилось уже в конце XII в. — это перемещение центра политической и культурной жизни на северо-восток, в верховья Волги и образование там Московского княжества, и вытеснение в новых условиях удельно-родовой формы власти удельно-вотчинной, при которой власть передается от отца к сыну на основе вотчинной собственности на землю. В Летописи 1367 г. сообщается, что великий князь Дмитрий Иванович заложил в Москве каменный кремль и «всех князей русских начал приводить под свою волю». Монгольская власть не препятствовала этому процессу. Она была заинтересована прежде всего в усилении порядка, который бы гарантировал ей «выход» дани и поэтому, как правило, поддерживала сильнейшего из князей. Так под покровом татаро-монгол происходило усиление экономического и политического могущества Московского княжества путем «собирания» русских земель. Вторым историческим событием, послужившим духовному возрождению русского народа, стала Куликовская битва (1380 ). Именно с этого времени можно говорить о формировании русского национального самосознания. Значение Куликовской битвы состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени «татарина», собрался наконец с духом и нашел в себе мужество бросить открытый вызов врагу. Для объединения русской земли необходима была не только сила, но и образцы нравственного подвига, необходима была направляющая идея.

Слайд 11

Ответом на этот запрос времени и стала идеологема «Москва — третий Рим», которая заложила основы идеологии периода образования Русского централизованного государства. Ее с полным основанием можно считать своеобразным началом русской философии истории, в значительной степени определившей направление развития страны. Идеологему «Москва — третий Рим» обычно связывают с именем старца псковского Елизарова монастыря Филофея ( ок. 1465—1542). Действительно, Филофей в своих посланиях великому князю Московскому Василию Ивановичу и царскому дьяку М.Г. Мунехину сформулировал и обосновал ее в соответствии с господствовавшим в то время миропониманием и духовными запросами общества. Филофей писал царю: «Храни и внимай благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать». Эта формулировка и стала классическим выражением мессианской концепции Москвы как третьего Рима. Идея Москвы как третьего Рима имела глубокое историческое основание. Для русского религиозного сознания, привыкшего сверять свои мысли и поступки с авторитетом истинной веры, нерушимым оплотом почитался второй Рим — Константинополь. Падение этого оплота, сначала духовное, вследствие согласия греческих иерархов на Флорентийском соборе 1439 г. на унию с католической церковью, а затем и политическое — захват города турками в 1453 г., было равносильно вселенской катастрофе. Общественное сознание усиленно искало адекватную ему замену. Москва, одержавшая в не давшем прошлом победу над «неверными», выступившая собирательницей русских земель и защитницей всех православных народов, предстала как вполне достойная восприемница второго Рима — Константинополя.

Слайд 12

Вот почему идея старца о богоизбранности русского народа, о преемстве мессианства Русским царством, выраженная к тому же в эмоционально приподнятой форме, сразу же получила широкий общественный резонанс, легко вписалась в существующую идеологическую систему. И соответственно она оказала огромное влияние на развитие государственной идеологии русского самодержавия. Во всяком случае между идеей исторического призвания московского государства и идеей самодержавия князей и царей московских прослеживается вполне определенный и заметный параллелизм. Их появление совпадает по времени и по источникам. Перенесенные из Византии на Русь, они становятся символом возросшего политического значения московского государства, его мессианского призвания. Таким образом, России предписывалась роль хранительницы единственно истинно христианской православной веры; в свою очередь православие объявлялось «русским», а русское государство — единственным и подлинно христианским и в этом смысле вселенским царством.

Слайд 13: Оформление служилый сословий, формирование поместной системы

Поместное землевладение, Служилые сословия Поместная система - порядок служилого, т. е. обязанного ратной службой, землевладения, установившийся в Московском государстве XV и XVI вв. В основании этого порядка лежало поместье. Поместьем в Московской Руси назывался участок казенной или церковной земли, данный государем или церковным учреждением в личное владение служилому человеку под условием службы, т. е. как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы. Подобно самой службе, это владение было временным, обыкновенно пожизненным. Условным, личным и временным характером своим поместное владение отличалось от вотчины, составлявшей полную и наследственную земельную собственность своего владельца. Как и все в Московском государстве, поместное землевладение возникло еще в удельное время; оно имело свой первоначальный источник в поземельном хозяйстве московского князя. Чтобы объяснить происхождение такого землевладения, надобно припомнить опять состав общества в удельном княжестве. Мы видели, что при дворе удельного князя было два рода слуг: 1 ) слуги вольные, военные, 2) слуги дворные, дворцовые,

Слайд 14

Слуги вольные составляли боевую дружину князя и служили ему по договору. Обязательства, какие они на себя принимали, не простирались на их вотчины: служебные отношения слуг вольных были совершенно обособлены от отношений поземельных. Слуга вольный мог покинуть князя, которому он служил, и перейти на службу к другому князю, не теряя своих владельческих прав на вотчину, находившуюся в покинутом княжестве. Слуги под дворским, дворецким, составляли хозяйственную служню князя. Эта служба, напротив, обыкновенно обусловливалась землевладением. Слуги дворные были ключники, тиуны, разные дворцовые приказчики, псари, конюхи, садовники, бортники и другие ремесленники и рабочие люди. Они резко отличались от слуг вольных, военных, и князья в договорах обязывались не принимать их, как и черных людей, т. е. крестьян, в военную службу. Одни из этих слуг дворных были лично свободные люди, другие принадлежали к холопам князя. Тем и другим удельный князь за их службу или для обеспечения исправного ее отбывания давал участки земли в пользование. Таким образом, различные роды службы при дворе удельного князя вознаграждались разными способами. Это было одним из отличий службы вольной от дворной. Вольные слуги получали от князя за свою службу кормы и доводы, т. е. доходные административные и судебные должности: по договорным грамотам князей тот слуга и признавался вольным. Напротив, слуги дворные не назначались на такие доходные должности; служба их вознаграждалась земельными дачами только под условием службы или правом приобретать земли куплей под тем же условием. Поместная система П оместное владение развилось из землевладения дворцовых слуг при удельных князьях и отличалось от этого землевладения тем, что условливалось не только дворцовой, но и ратной службой. Это отличие становится заметно с половины XV в, тогда же оба эти рода службы сливаются, теряют юридическое различие.

Слайд 15

Со второй половины XV в., поместное землевладение складывается в стройную и сложную систему, вырабатываются точные правила раздачи земель в поместное владение. Эти правила стали необходимы, когда правительство, создав усиленным набором многочисленную вооруженную массу, начало застраивать ее содержание земельными дачами. Поземельным устройством и всеми поземельными отношениями служилых людей заведовало особое центральное учреждение — Поместный приказ, заведовал их военно-служебными отношениями, насколько те и другие отношения были тогда разграничены. Служилые люди владели землей по месту службы, как и служили по месту, где владели землей, — так можно понимать слово поместье. Служба привязывала служилых людей либо к столице, либо к известной области. Поэтому и служилые люди разделялись на два разряда. К первому принадлежали высшие чины, служившие «с Москвы ». Второй разряд составляли низшие чины, служившие «из городов», городовые или уездные дворяне и дети боярские. Московские чины, кроме поместий и вотчин в дальних уездах, должны были иметь по закону подмосковные дачи. Городовые дворяне и дети боярские получали поместья преимущественно там, где служили, т. е. где должны были защищать государство, образуя местную землевладельческую милицию.

По мере складывания централизованного государства создавалась и система управления. Великий князь всея Руси принимал наиболее важные решения, советуясь с Боярской думой. Боярство было представлено людьми из старых московских фамилий. В их среде сложились местнические отношения, которые регламентировались тем, кому служили твои предки. С присоединением новых земель в Думу стали входить и княжата (бывшие удельные князья и их потомки). Удельные князья, потеряв часть своих привилегий, еще долгое время продолжали сохранять политическое влияние и экономическую силу в своих уделах. Знать занимала важнейшие государственные должности (наместники, воеводы и т. п.), руководствуясь местническими принципами. Начинает формироваться система приказов, ведавших определенными вопросами государственного управления. В ХVI в. они стали основной формой управления государственными делами. На местах управление осуществлялось наместниками и волостелями. Они являлись судьями, сборщиками доходов князей. Наместники были еще и военными начальниками города и уезда. По старому обычаю они содержались (кормились) за счет населения. В борьбе с удельной знатью великие князья опирались на дворянство, которое составляло основу армии и начиная с правления Ивана III, стало постепенно входить в Боярскую думу. Дворянское конное ополчение и наличие артиллерии способствовали укреплению великокняжеской армии, а приводимые боярами и княжатами дружины постепенно стали играть второстепенную роль.

Слайд 17

В процессе формирования централизованного государства складывались сословия. Одна из причин возникновения служилого сословия и закрепощения крестьян заключалась в том, что расширение границ Российского государства сопровождалось оттоком населения на окраины. Государство не было заинтересовано в этом, так как для службы великому князю был возможен только вариант условного землевладения, то есть предоставление земли (вместе с живущими на ней крестьянами) помещикам при условии несения ими военной и гражданской службы. Таким образом формировалась поместная система, при которой государство располагало значительными военными силами без каких-либо затрат на их содержание. Условность такого поместного землевладения заключалась в том, что оно не было наследственным (и даже пожизненным) и зависело от самого факта несения службы государству. Помещик должен был не только сам служить, но и выводить определенное число своих вооруженных людей. Как система поместное землевладение сложилось к концу XV в., когда Иван III, а затем Василий III ввели в поместную раздачу значительный массив новых земель. Главным юридическим признаком служилого сословия было право владения землей и крестьянами при условии несения государственной службы. Появился первый свод законов Русского государства – Судебник, принятый в 1497 г. В нем существовали единые юридические нормы. Ст. 57 Судебника ознаменовала собой постепенное формирование крепостного права. Она ограничивала крестьянам сроки ухода от владельца неделей до и неделей после Юрьева дня (26 ноября); крестьянин должен был платить хозяину пожилое.

Последний слайд презентации: Собирание ” русских земель и укрепление государственности при Иване III и: Вывод

Политика Ивана III, как внешняя, так и внутренняя, стали ключом к формированию нового, централизованного, уже российского государства под знаменем Москвы. Так же этому способствовало формирование в головах людей идеологии Москвы, как третьего Рима( люди сплачались под этой идеей), а также создание Судебника и Поместной системы, которые способствовали формированию крепостного права, как явления. Крепостное право будет играть немаловажную роль в русской истории, чуть ли не до начала ХХ века, уже после его отмены.