Первый слайд презентации: Споровые растения

Слайд 2

1. Общая характеристика и отделы споровых растений 2. Группа Мохообразные. Общая характеристика и классификация 3. Группа Сосудистые споровые (Папоротникообразные). Общая характеристика 4. Отдел Плауновидные. Общая характеристика и классификация 5. Отдел Псилотовидные. Общая характеристика и классификация 6. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика и классификация 7. Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика и классификация

Слайд 3

1. Общая характеристика и отделы споровых растений. По способу размножения высшие растения делят на споровые и семенные. Споровые – это растения, размножающиеся и распространяющиеся спорами. От высших споровых растений в результате эволюции произо-шли семенные растения, которые размножаются не спора-ми, а семенами. У споровых хорошо выражена смена поколений - бесполого спорофита и полового гаметофита. Спророфит – спорангии – споры – гаметофит (заросток) – половые органы (♀ архегонии, ♂ антеридии) – гаметы (♀ яццеклетки, ♂ сперматозоиды) – зигота – дочерний спорофит

Слайд 4

Растения могут быть равноспоровыми и разноспоро-выми. Появление разноспоровых растений служило переходным этапом к размножению семенами. Разноспоровые обладают двумя типами спор: ♀ макроспорами и ♂ микроспорами, которые обычно размещаются в различных спорангиях: ♀ мегаспорангии - ♀ макроспоры - ♀ гаметофиты с архегониями ♂ микроспорангии - ♂ микроспоры - ♂ гаметофиты с антеридиями

Слайд 5

Соотношение размеров и продолжительность жизни спорофита и гаметофита неодинаковы в разных группах растений. Большинство высших растений пошло в эво-люции по пути преимущественного развития спорофита. Гаметофит занимает весьма незначительную часть жизненного цикла. Наблюдается тенденция к неуклонному сокращению роли гаметофазы в жизненном цикле. Чем выше по эволюционной лестнице продвинулось растение, тем более редуцированный гаметофит оно имеет. Исключение – мохообразные.

Слайд 6

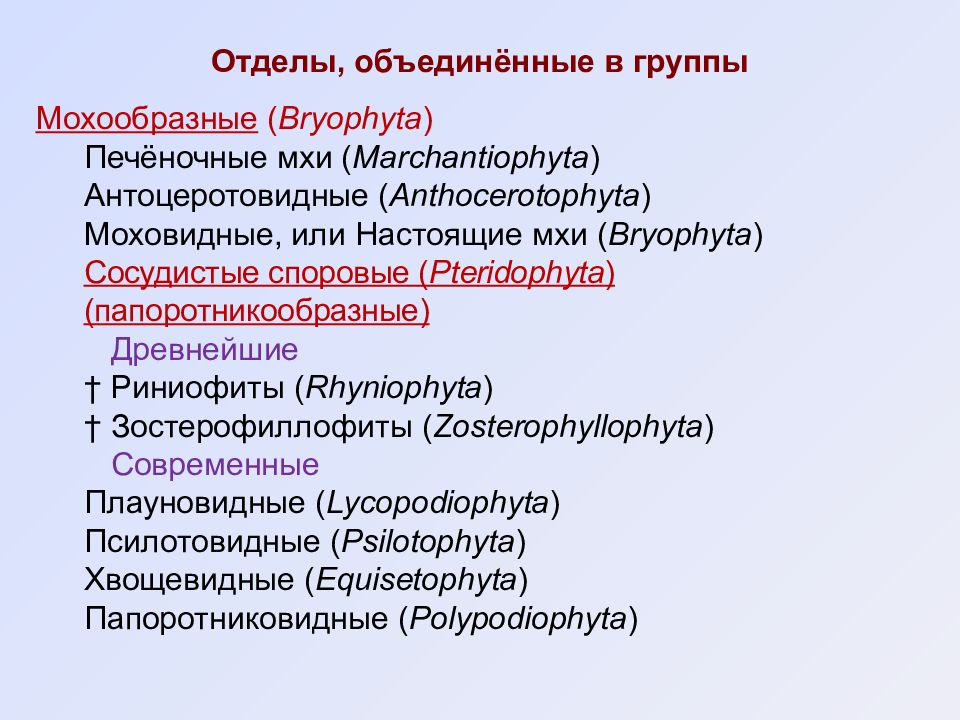

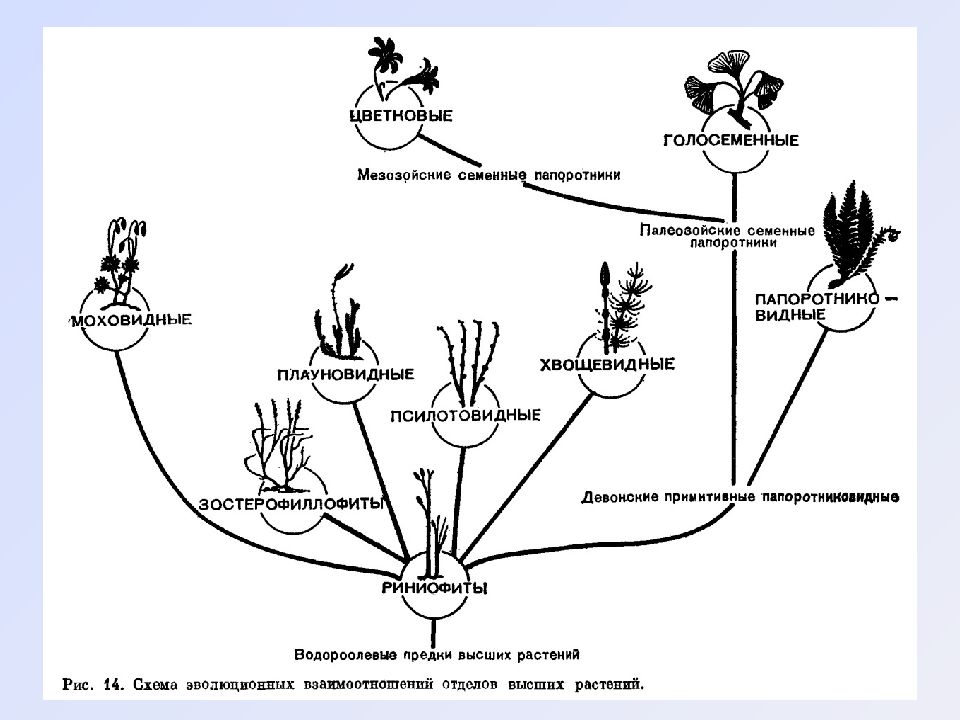

Отделы, объединённые в группы Мохообразные ( Bryophyta ) Печёночные мхи ( Marchantiophyta ) Антоцеротовидные ( Anthocerotophyta ) Моховидные, или Настоящие мхи ( Bryophyta ) Сосудистые споровые ( Pteridophyta ) (папоротникообразные) Древнейшие † Риниофиты ( Rhyniophyta ) † Зостерофиллофиты ( Zosterophyllophyta ) Современные Плауновидные ( Lycopodiophyta ) Псилотовидные ( Psilotophyta ) Хвощевидные ( Equisetophyta ) Папоротниковидные ( Polypodiophyta )

Слайд 7

2. Группа Мохообразные. Общая характеристика и классификация. Мохообразные являются наиболее примитивной и древней группой высших растений; насчитывают около 30000 видов. Они, как лишайники, обладают высокой устойчивостью к длительному пересыханию, при увлажнении снова оживают. После лишайников мохообразные являются самыми выносли-выми растениями и имеют очень широкие ареалы (области распространения вида). В ботанике выделилась наука - бриология, в которой занимаются изучением мхов.

Слайд 8

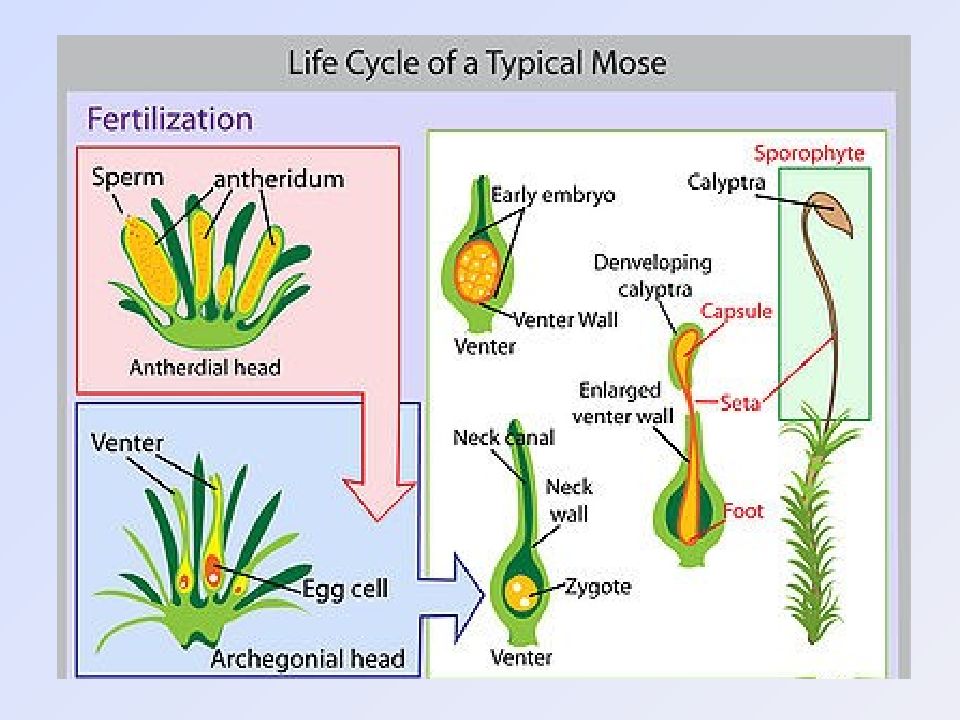

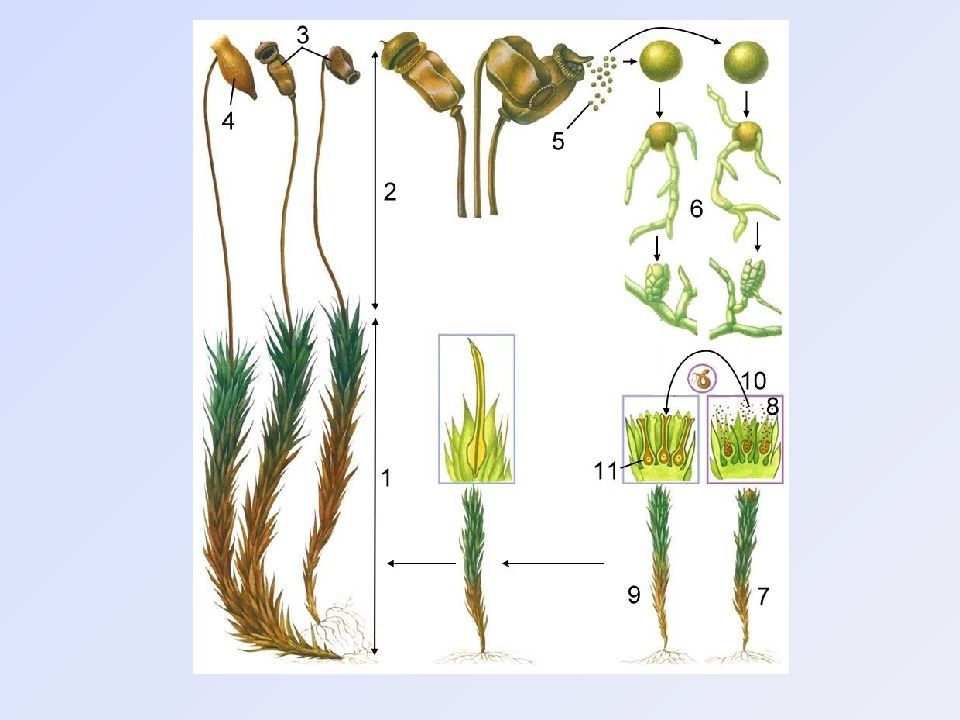

Мохообразные пошли в эволюции своей дорогой - слепая ветвь эволюции. В жизненном цикле мхов преобладает гаметофит, который не только обеспечивает половое размножение, но и выполняет основные вегетативные функции - фотосинтез, водоснабжение и минеральное питание. Вегетативное тело гаметофитов мхов представляет собой слоевище (таллом) или стебелек с листьями. Корней нет, их функцию выполняют ризоиды. Анатомическое строение мхов сравнительно простое: у них развита ассимиляционная ткань, но слабо выражены проводящие, механические, запасающие и покровные ткани.

Слайд 9

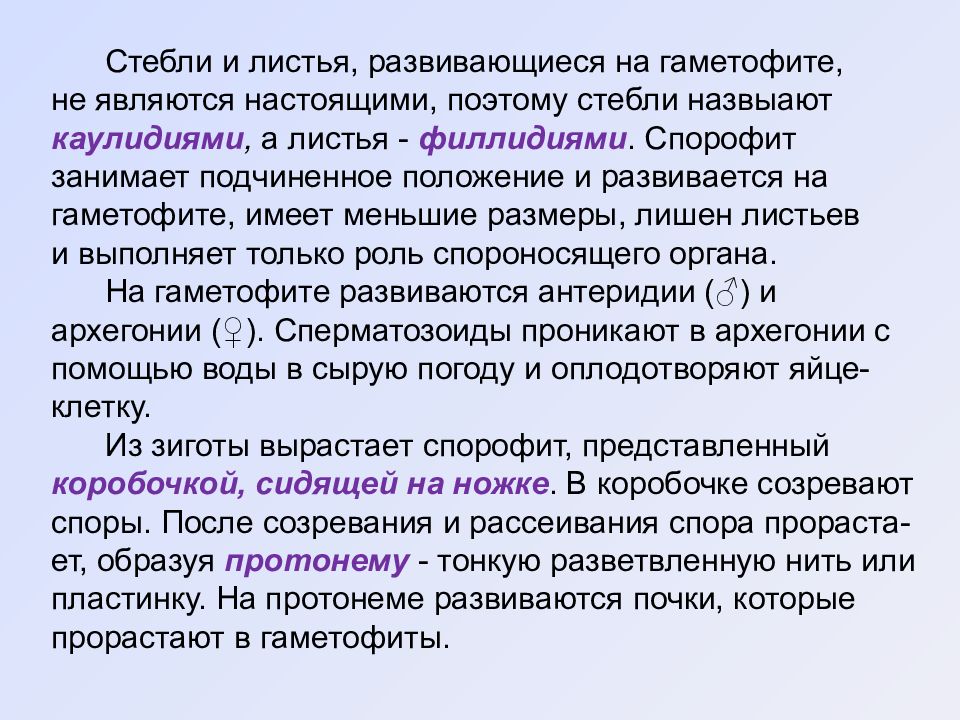

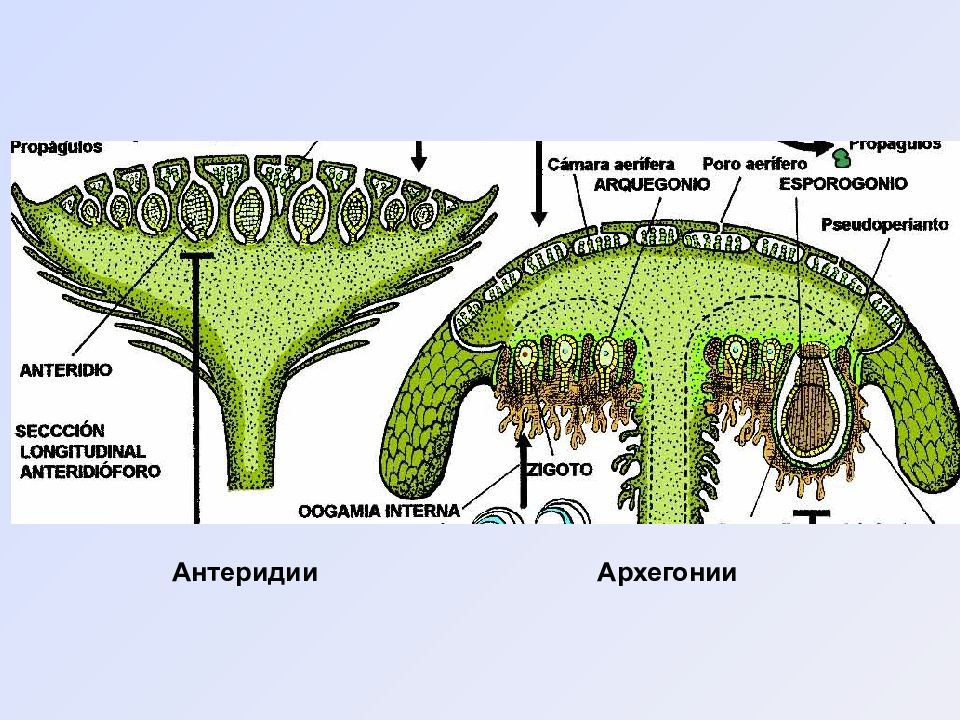

Стебли и листья, развивающиеся на гаметофите, не являются настоящими, поэтому стебли назвыают каулидиями, а листья - филлидиями. Спорофит занимает подчиненное положение и развивается на гаметофите, имеет меньшие размеры, лишен листьев и выполняет только роль спороносящего органа. На гаметофите развиваются антеридии (♂) и архегонии (♀). Сперматозоиды проникают в архегонии с помощью воды в сырую погоду и оплодотворяют яйце-клетку. Из зиготы вырастает спорофит, представленный коробочкой, сидящей на ножке. В коробочке созревают споры. После созревания и рассеивания спора прораста-ет, образуя протонему - тонкую разветвленную нить или пластинку. На протонеме развиваются почки, которые прорастают в гаметофиты.

Слайд 10

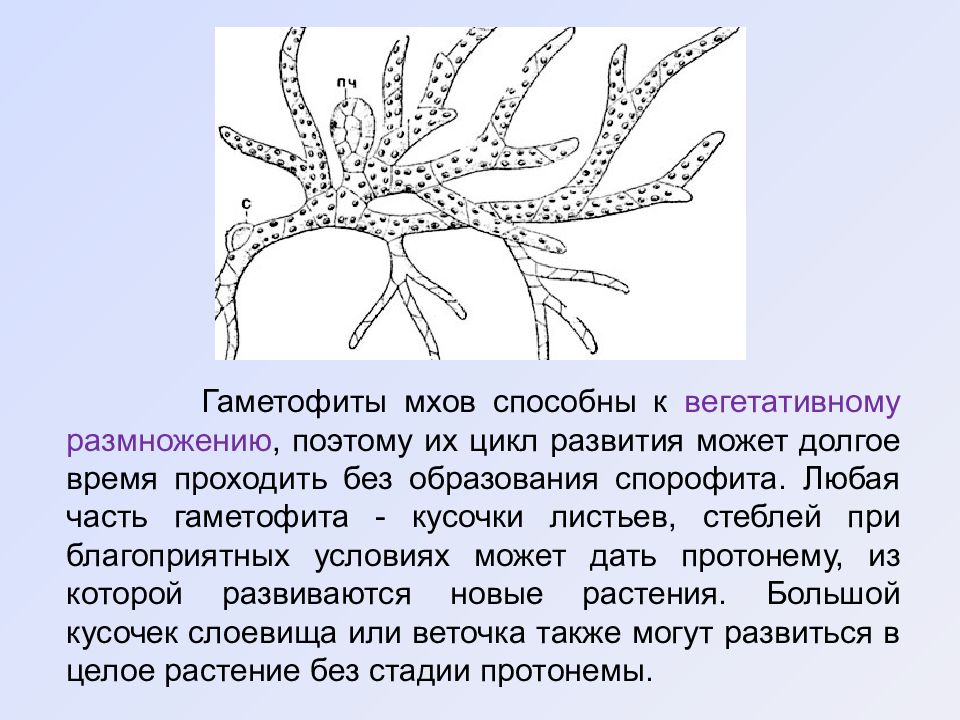

Гаметофиты мхов способны к вегетативному размножению, поэтому их цикл развития может долгое время проходить без образования спорофита. Любая часть гаметофита - кусочки листьев, стеблей при благоприятных условиях может дать протонему, из которой развиваются новые растения. Большой кусочек слоевища или веточка также могут развиться в целое растение без стадии протонемы.

Слайд 11

Отдел Печёночные мхи, или Печёночники, или Маршанциевые мхи ( Marchantiophyta, Hepatophyta ) – растения со слабо развитой протонемой, распростра-ненные по всему земному шару, особенно в тропиках. Marchantia, выводковые почки

Слайд 16

Anthoceros Отдел Антоцеротови́дные, или Антоцеротофи́ты ( Anthocerotophyta ) – растения, для которых характерны пластинчатые талломы.

Слайд 19

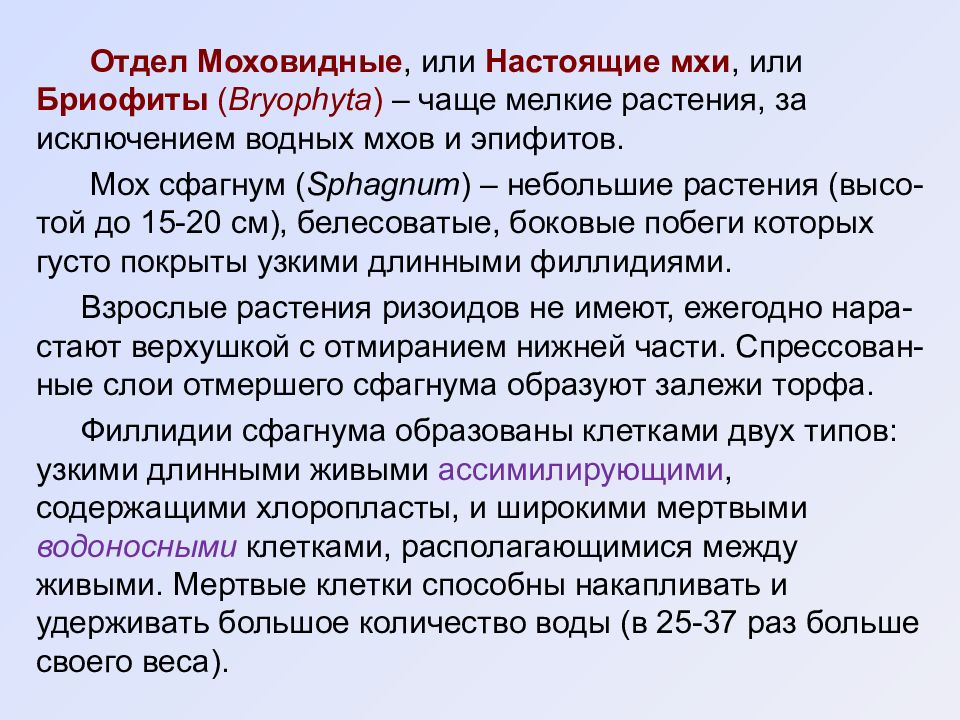

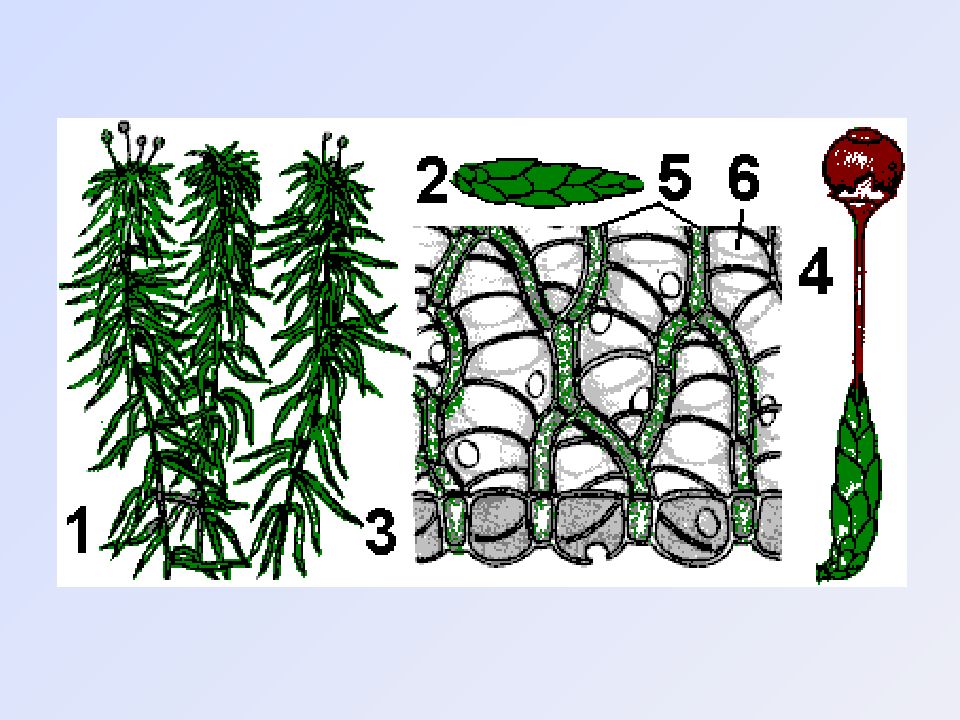

Отдел Моховидные, или Настоящие мхи, или Бриофиты ( Bryophyta ) – чаще мелкие растения, за исключением водных мхов и эпифитов. Мох сфагнум ( Sphagnum ) – небольшие растения (высо-той до 15-20 см), белесоватые, боковые побеги которых густо покрыты узкими длинными филлидиями. Взрослые растения ризоидов не имеют, ежегодно нара-стают верхушкой с отмиранием нижней части. Спрессован-ные слои отмершего сфагнума образуют залежи торфа. Филлидии сфагнума образованы клетками двух типов: узкими длинными живыми ассимилирующими, содержащими хлоропласты, и широкими мертвыми водоносными клетками, располагающимися между живыми. Мертвые клетки способны накапливать и удерживать большое количество воды (в 25-37 раз больше своего веса).

Слайд 23

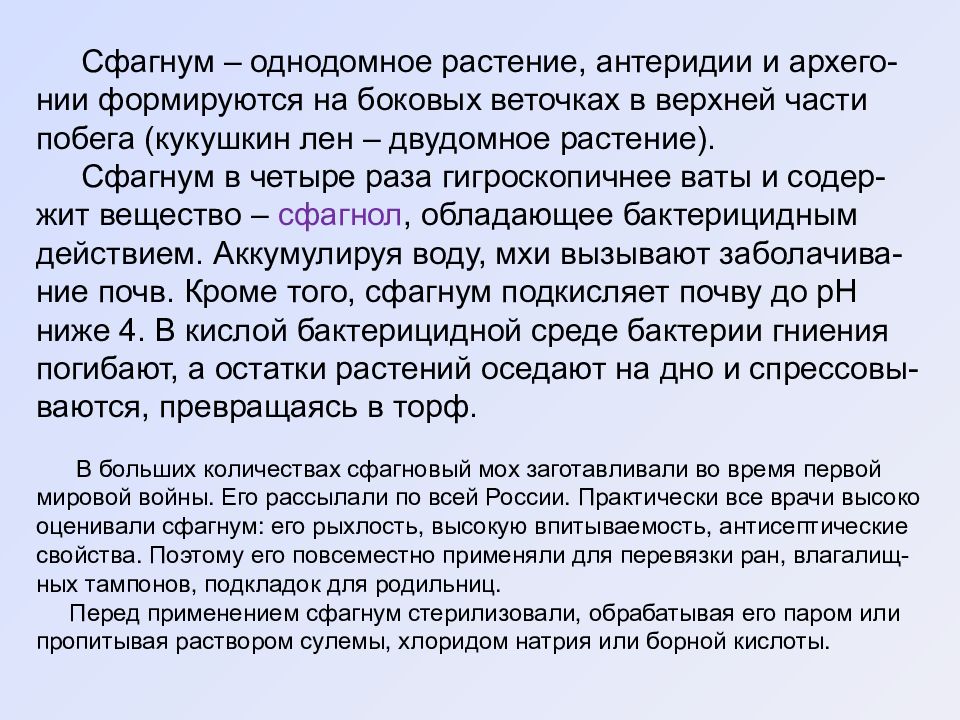

Сфагнум – однодомное растение, антеридии и архего-нии формируются на боковых веточках в верхней части побега (кукушкин лен – двудомное растение). Сфагнум в четыре раза гигроскопичнее ваты и содер-жит вещество – сфагнол, обладающее бактерицидным действием. Аккумулируя воду, мхи вызывают заболачива-ние почв. Кроме того, сфагнум подкисляет почву до рН ниже 4. В кислой бактерицидной среде бактерии гниения погибают, а остатки растений оседают на дно и спрессовы-ваются, превращаясь в торф. В больших количествах сфагновый мох заготавливали во время первой мировой войны. Его рассылали по всей России. Практически все врачи высоко оценивали сфагнум: его рыхлость, высокую впитываемость, антисептические свойства. Поэтому его повсеместно применяли для перевязки ран, влагалищ-ных тампонов, подкладок для родильниц. Перед применением сфагнум стерилизовали, обрабатывая его паром или пропитывая раствором сулемы, хлоридом натрия или борной кислоты.

Слайд 27

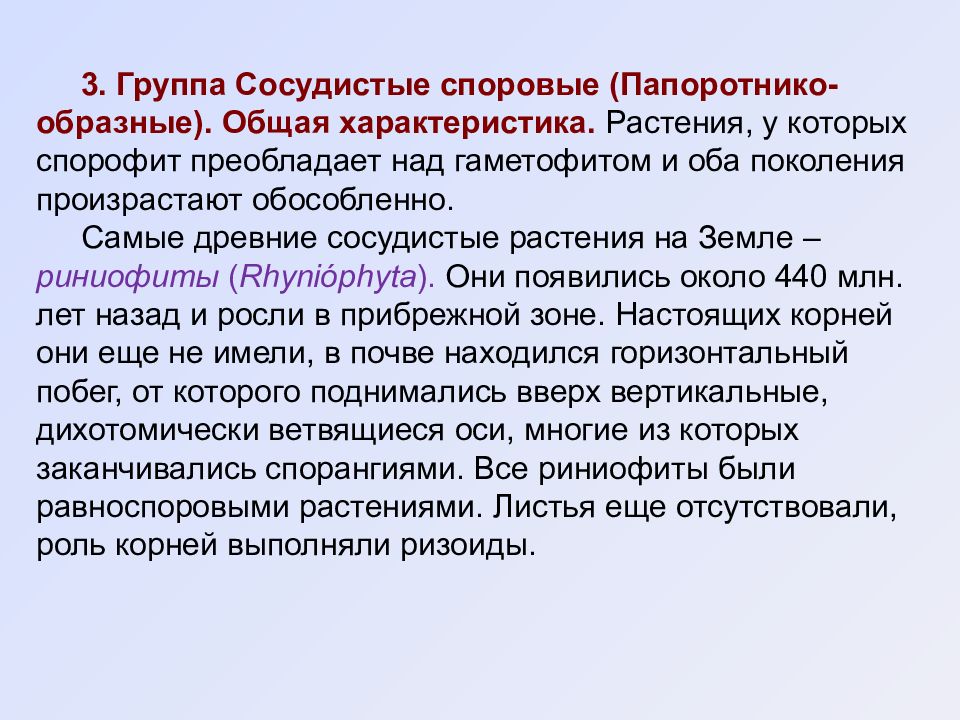

3. Группа Сосудистые споровые (Папоротнико-образные). Общая характеристика. Растения, у которых спорофит преобладает над гаметофитом и оба поколения произрастают обособленно. Самые древние сосудистые растения на Земле – риниофиты ( Rhynióphyta ). Они появились около 440 млн. лет назад и росли в прибрежной зоне. Настоящих корней они еще не имели, в почве находился горизонтальный побег, от которого поднимались вверх вертикальные, дихотомически ветвящиеся оси, многие из которых заканчивались спорангиями. Все риниофиты были равноспоровыми растениями. Листья еще отсутствовали, роль корней выполняли ризоиды.

Слайд 29

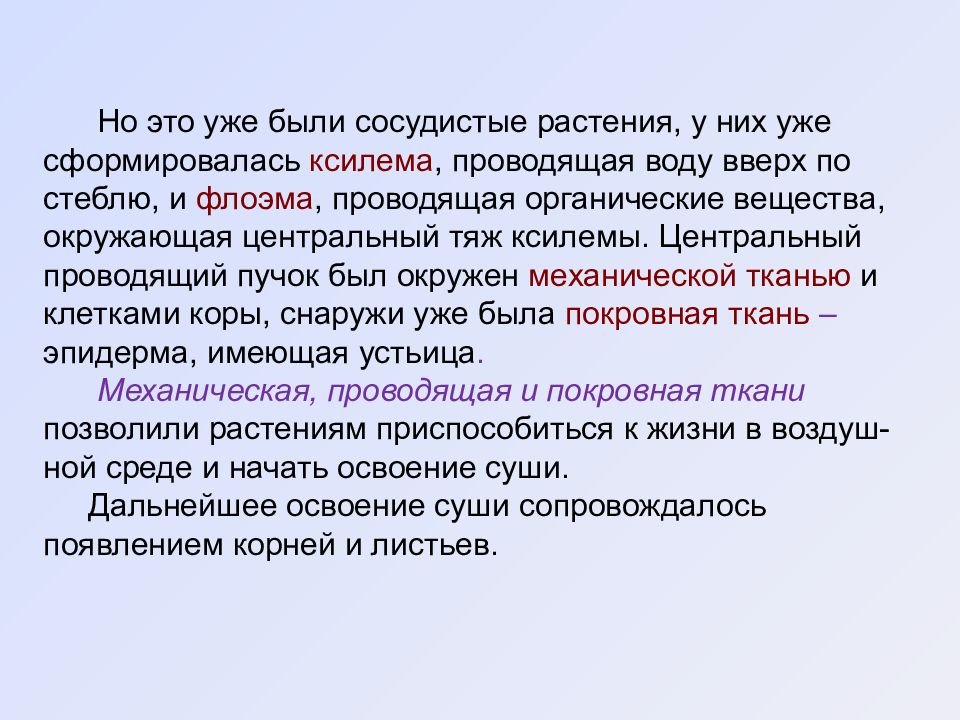

Но это уже были сосудистые растения, у них уже сформировалась ксилема, проводящая воду вверх по стеблю, и флоэма, проводящая органические вещества, окружающая центральный тяж ксилемы. Центральный проводящий пучок был окружен механической тканью и клетками коры, снаружи уже была покровная ткань – эпидерма, имеющая устьица. Механическая, проводящая и покровная ткани позволили растениям приспособиться к жизни в воздуш-ной среде и начать освоение суши. Дальнейшее освоение суши сопровождалось появлением корней и листьев.

Слайд 30

В жизненном цикле полностью доминирует дипло-идный (2 n ) спорофит. Гаметофиты имеют небольшие размеры, развиваются независимо от спорофита и образует яйцеклетки и сперматозоиды, для слияния которых нужна вода. Древнейшие отделы Риниофи́ты — отдел вымерших примитивных сосудистых растений. Зостерофиллофиты. Многие ученые считают, что они были группой, положиившей начало отделу плауновидных. Есть мнение, что зостерофиллофиты представляют собой боковую ветвь эволюции, которая возникла от предка, общего с плауновидными.

Слайд 32

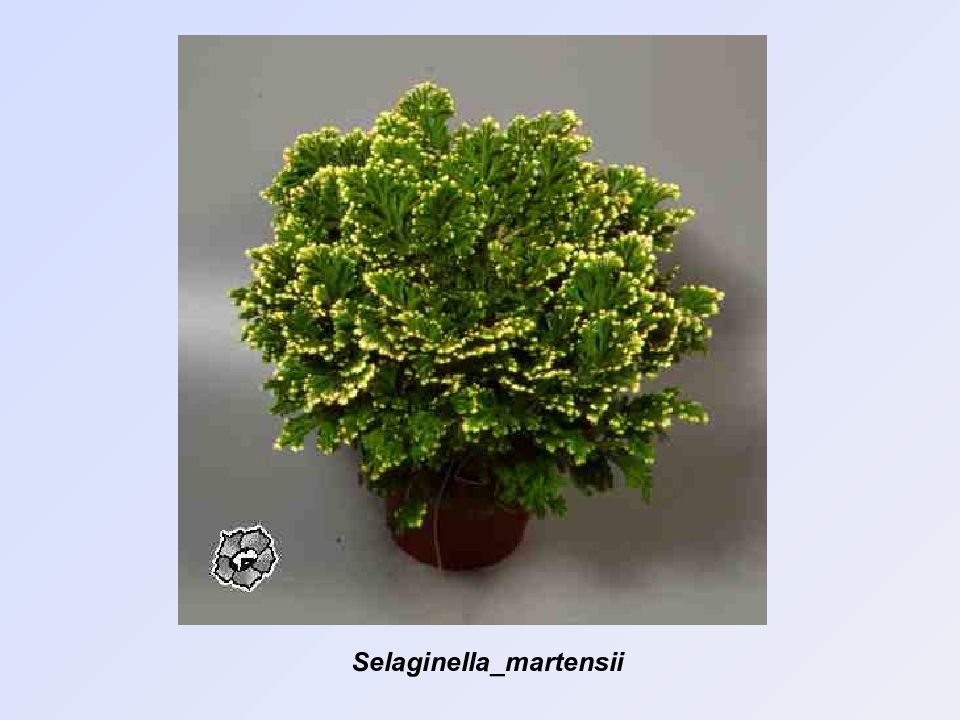

4. Отдел Плауновидные ( Lycopodiophyta ). Общая характеристика и классификация. Современные плауновидные — многолетние травянистые растения; насчитывается около 1 тыс. видов. Спорофит представляет собой листостебельное расте-ние с подземными органами – корневищем и придаточными корнями, стебли в основном стелющиеся, дихотомически ветвящиеся. Листорасположение спиральное, супротивное или мутовчатое. Побеги покрыты спирально расположенными мелкими листьями, реже листорасположение мутовчатое или супротивное. Подземные части растений обычно представ-лены корневищем с придаточными корнями и видоизменен-ными листьями. Ветвление дихотомическое (верхушечное). Листья мелкие с одной жилкой (микрофиллы).

Слайд 33

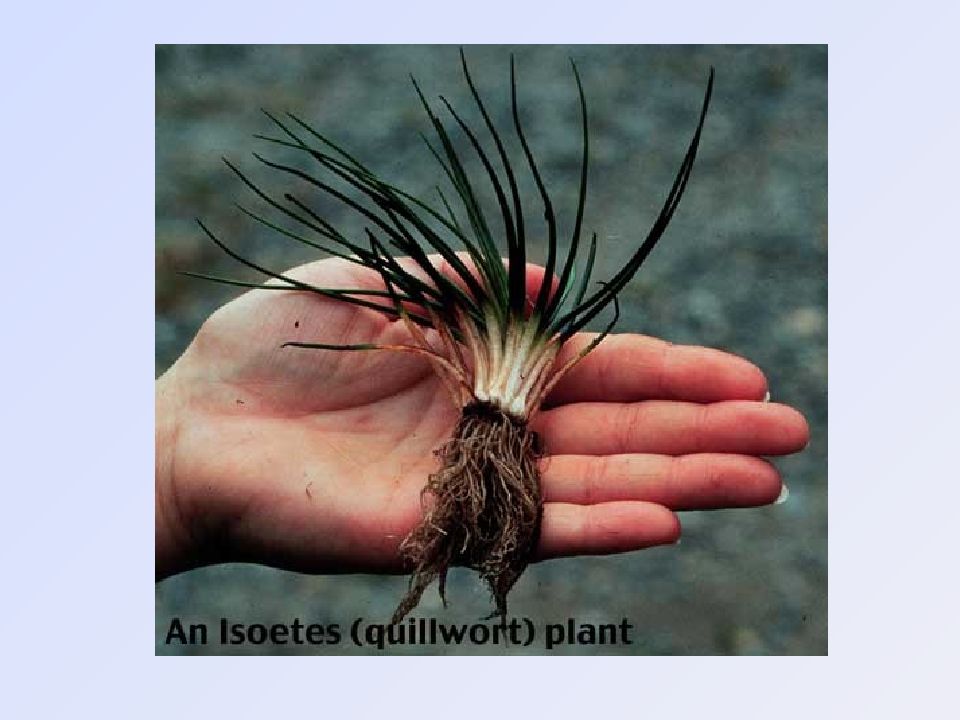

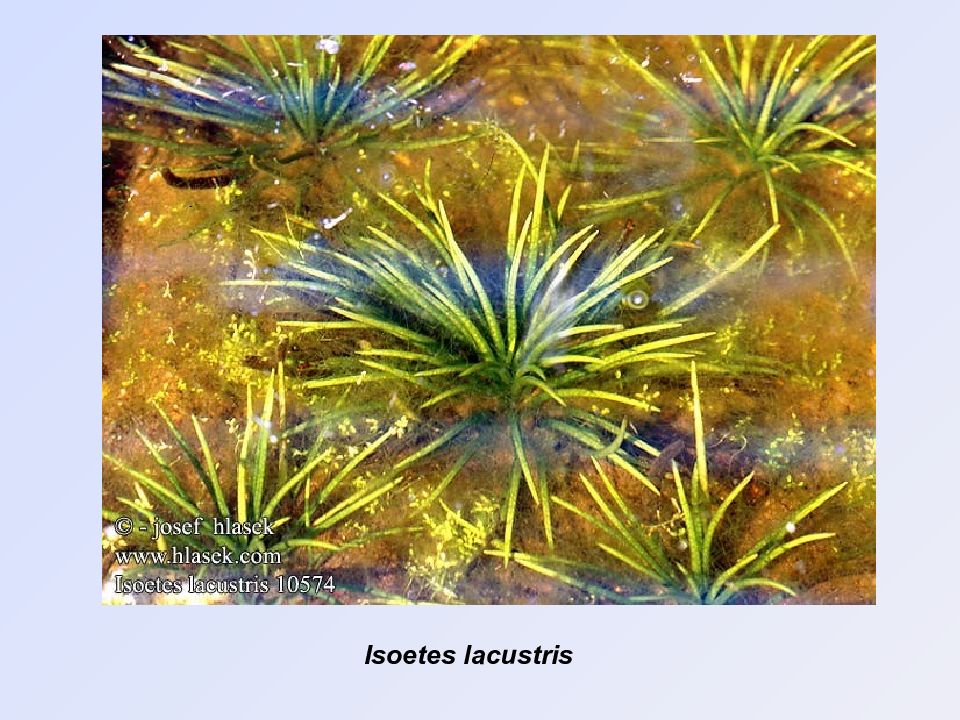

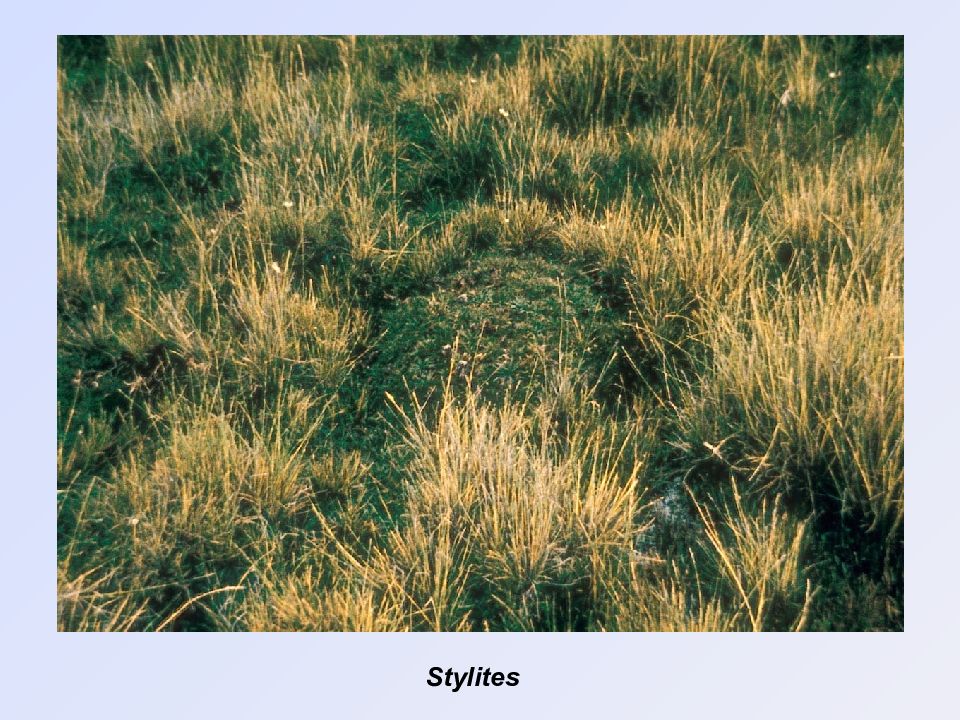

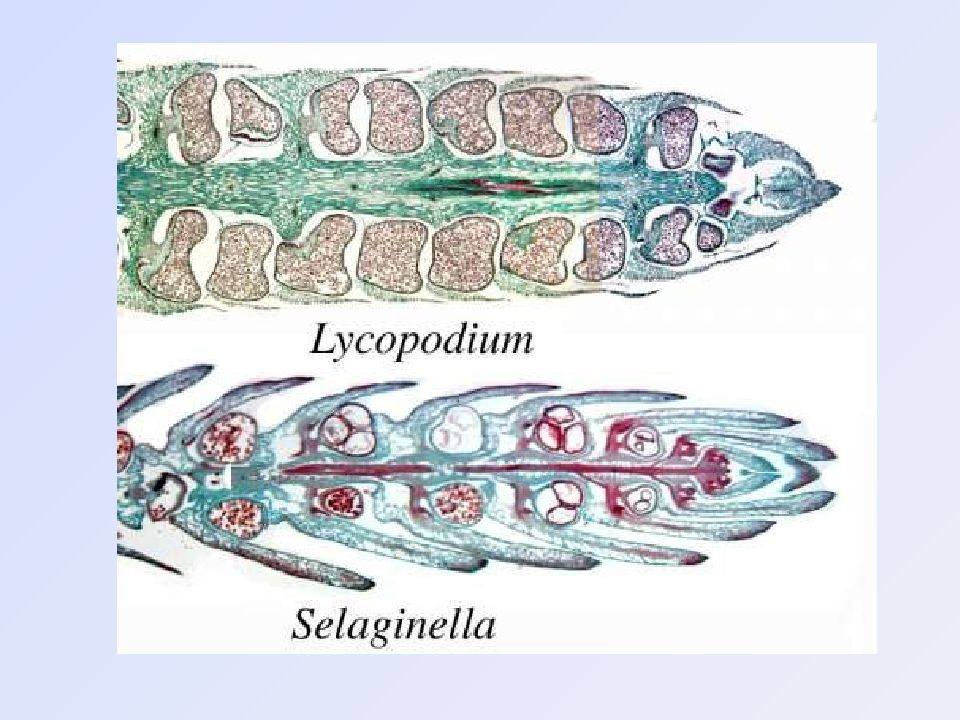

Плауновидные – равноспоровые и разноспоровые растения. Спорангии развиваются на спорофиллах, которые часто собраны в стробилы, сидящие на верхушках побегов. Гаметофит равноспоровых – обоеполый, многолетний (питается сапротрофно или полусапротрофно), разноспоровых – раздельнополый, быстро созревающий (в течение нескольких недель за счет питательных веществ, находящихся в споре). Систематика Равноспоровые плауны: класс плауновые, род плаун семейства плауновые Разноспоровые плауны: класс полушниковые, род полушник сем. полушниковых, род селягинелла сем. Селягинелловых.

Слайд 34

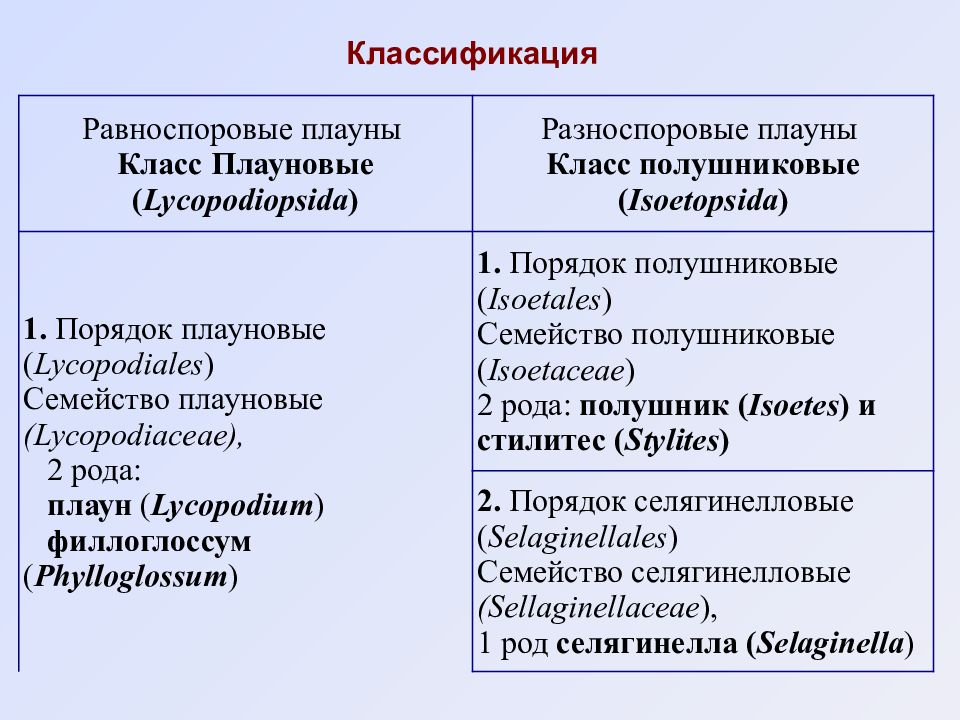

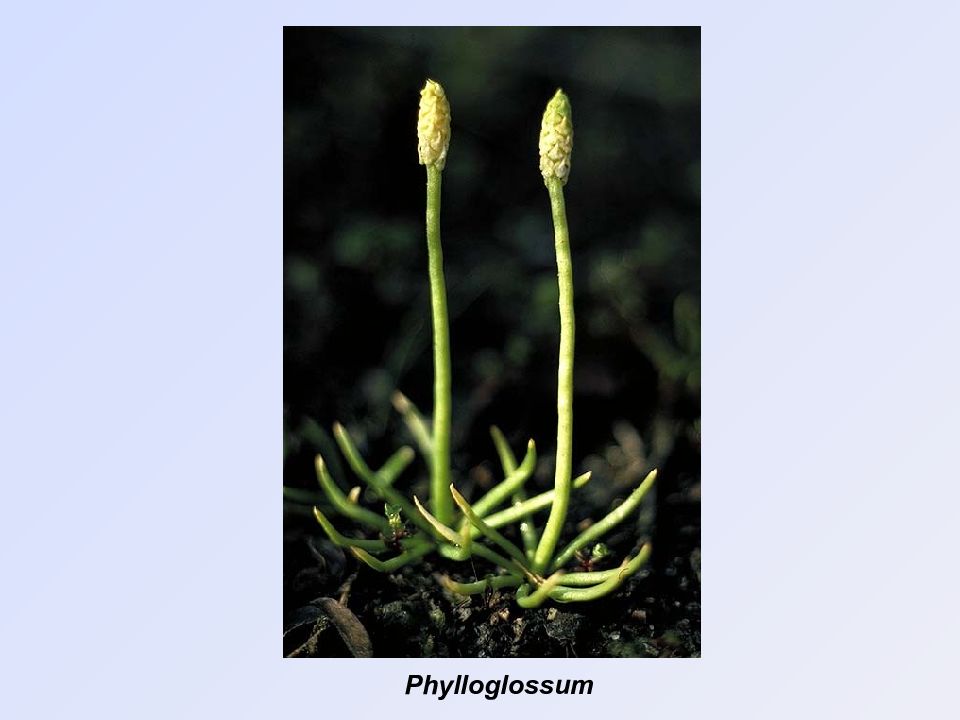

Классификация Равноспоровые плауны Класс Плауновые ( Lycopodiopsida ) Разноспоровые плауны Класс полушниковые ( Isoetopsida ) 1. Порядок плауновые ( Lycopodiales ) Семейство плауновые ( Lycopodiaceae ), 2 рода: плаун ( Lycopodium ) филлоглоссум ( Phylloglossum ) 1. Порядок полушниковые ( Isoetales ) Семейство полушниковые ( Isoetaceae ) 2 рода: полушник ( Isoetes ) и стилитес ( Stylites ) 2. Порядок селягинелловые ( Selaginellales ) Семейство селягинелловые ( Sellaginellaceae ), 1 род селягинелла ( Selaginella )

Слайд 35

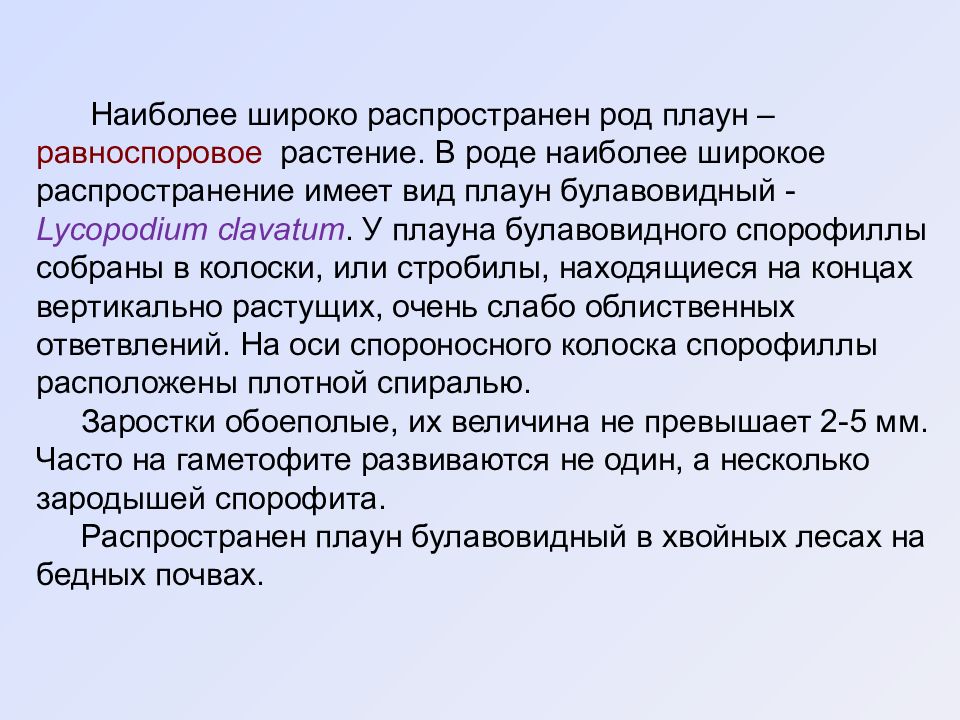

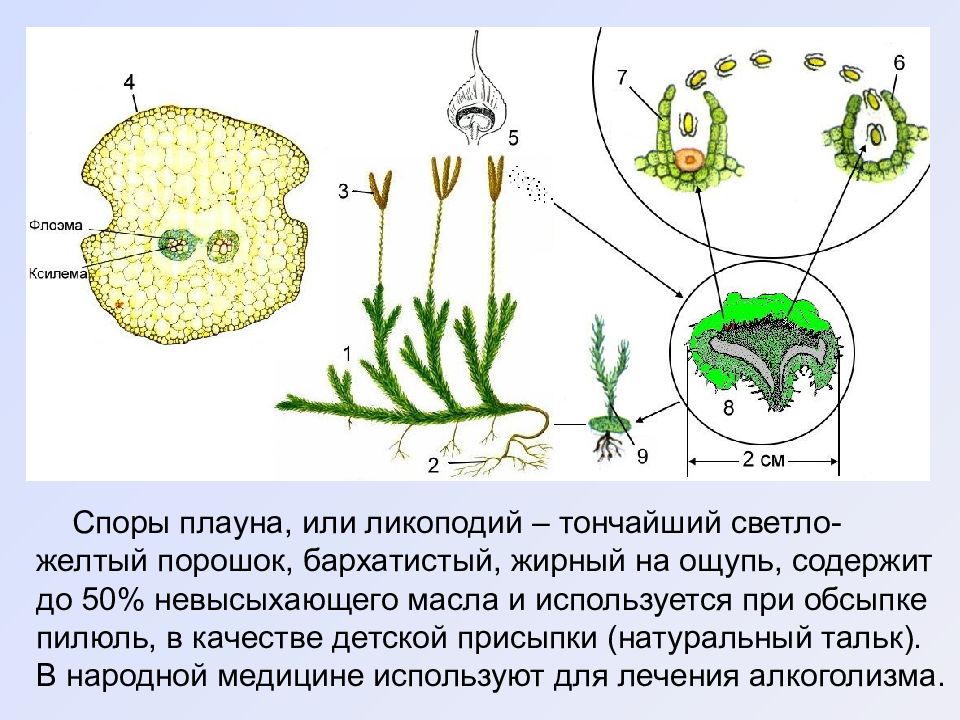

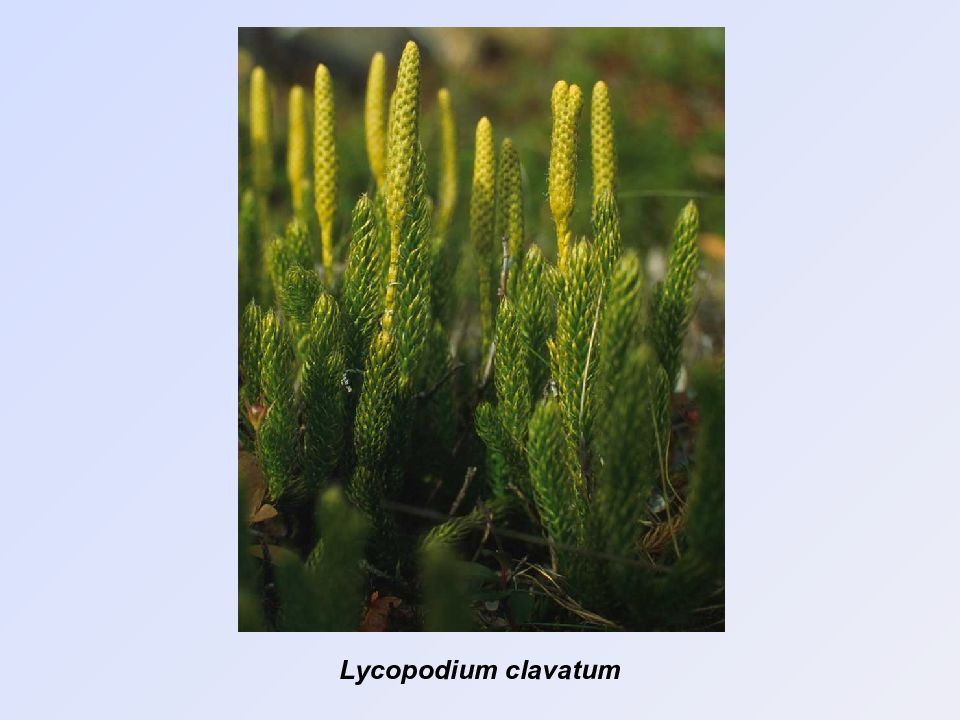

Наиболее широко распространен род плаун – равноспоровое растение. В роде наиболее широкое распространение имеет вид плаун булавовидный - Lycopodium clavatum. У плауна булавовидного спорофиллы собраны в колоски, или стробилы, находящиеся на концах вертикально растущих, очень слабо облиственных ответвлений. На оси спороносного колоска спорофиллы расположены плотной спиралью. Заростки обоеполые, их величина не превышает 2-5 мм. Часто на гаметофите развиваются не один, а несколько зародышей спорофита. Распространен плаун булавовидный в хвойных лесах на бедных почвах.

Слайд 36

Споры плауна, или ликоподий – тончайший светло-желтый порошок, бархатистый, жирный на ощупь, содержит до 50% невысыхающего масла и используется при обсыпке пилюль, в качестве детской присыпки (натуральный тальк). В народной медицине используют для лечения алкоголизма.

Слайд 49

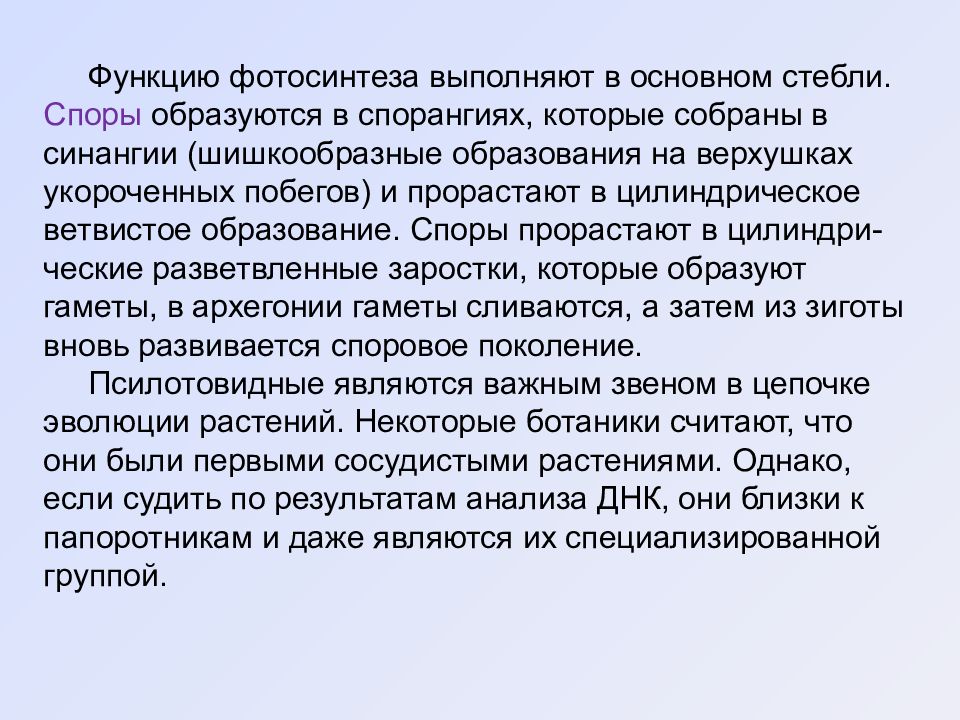

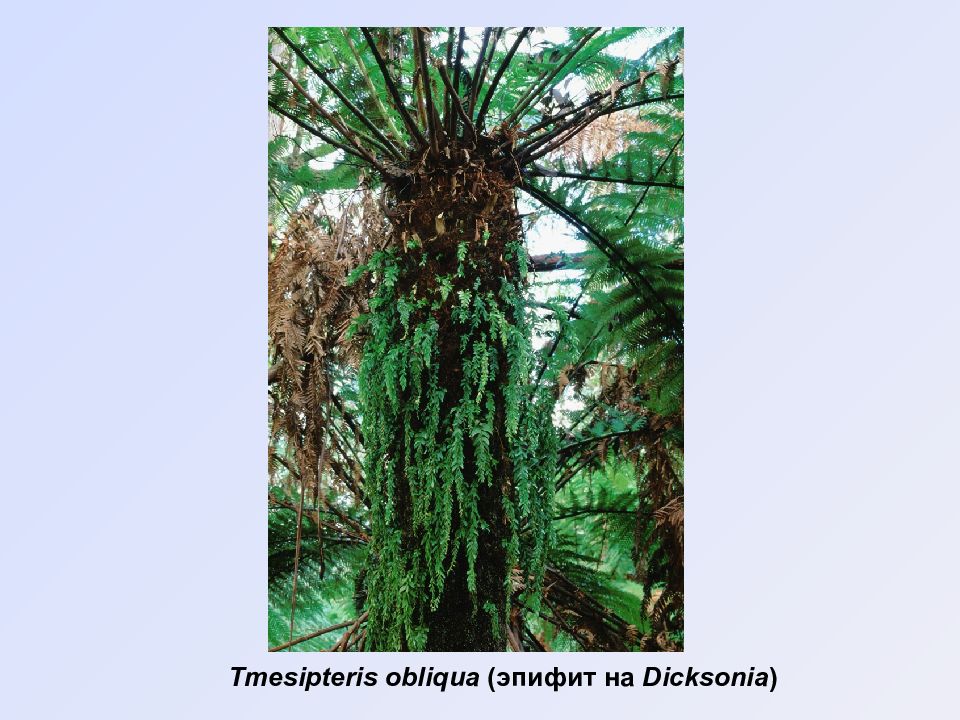

5. Отдел Псилотовидные. Общая характеристика и классификация. Псилотовидные представляют собой травянистые многолетние растения, ведущие наземный или эпифитный образ жизни. К отделу псилотовидные относятся всего два рода тропических растений с прямостоячими ветвящимися побегами, которые отходят от горизонтальной подземной части, похожей на корневище Psilotum — псилот и Tmesipteris — тмезиптерис. Настоящих корней у псило-товидных нет. Проводящая система состоит из ксилемы и флоэмы, находится в стебле. Вода с растворенными в ней солями движется по ксилеме, а флоэма транспортирует органические питательные вещества. Однако у псилото-видных ни флоэма, ни ксилема не заходят в их листовид-ные придатки, именно поэтому эти придатки и не счита-ются настоящими листьями.

Слайд 50

Функцию фотосинтеза выполняют в основном стебли. Споры образуются в спорангиях, которые собраны в синангии (шишкообразные образования на верхушках укороченных побегов) и прорастают в цилиндрическое ветвистое образование. Споры прорастают в цилиндри-ческие разветвленные заростки, которые образуют гаметы, в архегонии гаметы сливаются, а затем из зиготы вновь развивается споровое поколение. Псилотовидные являются важным звеном в цепочке эволюции растений. Некоторые ботаники считают, что они были первыми сосудистыми растениями. Однако, если судить по результатам анализа ДНК, они близки к папоротникам и даже являются их специализированной группой.

Слайд 56

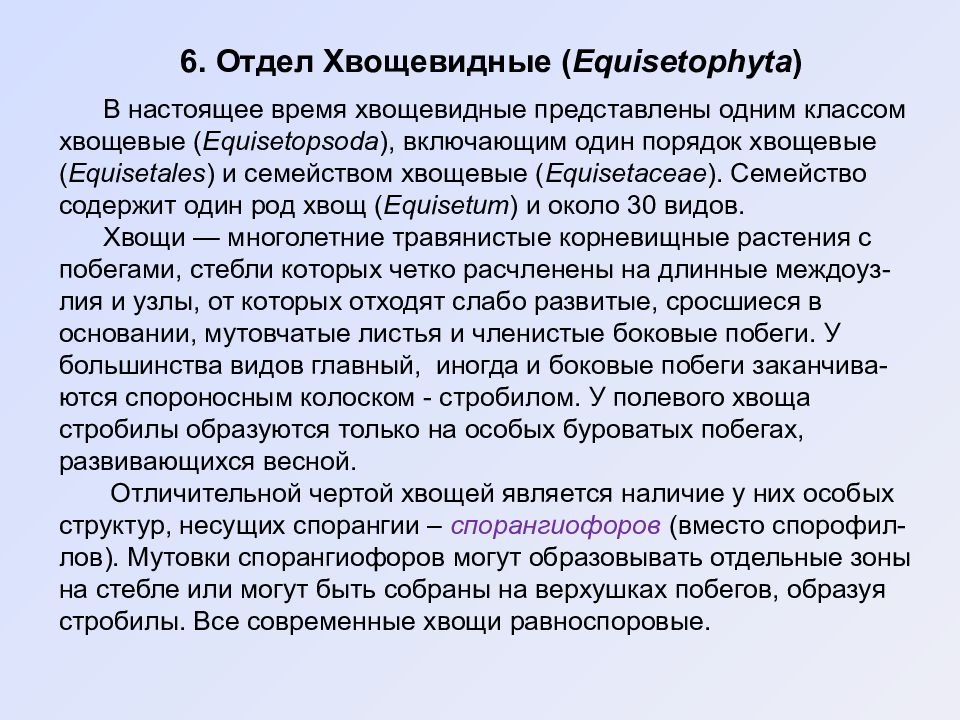

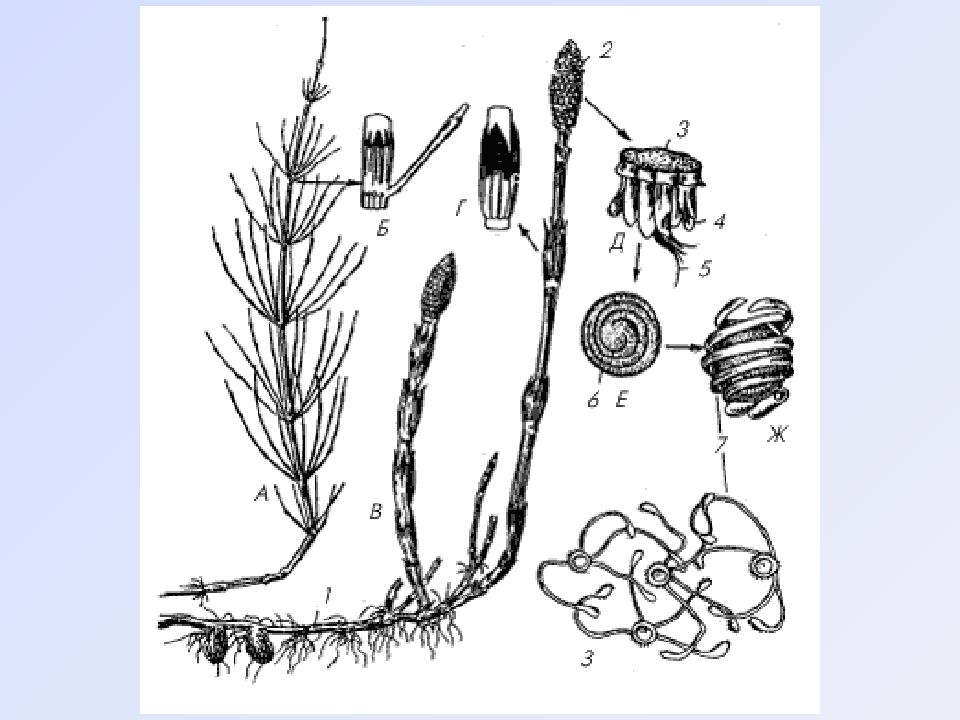

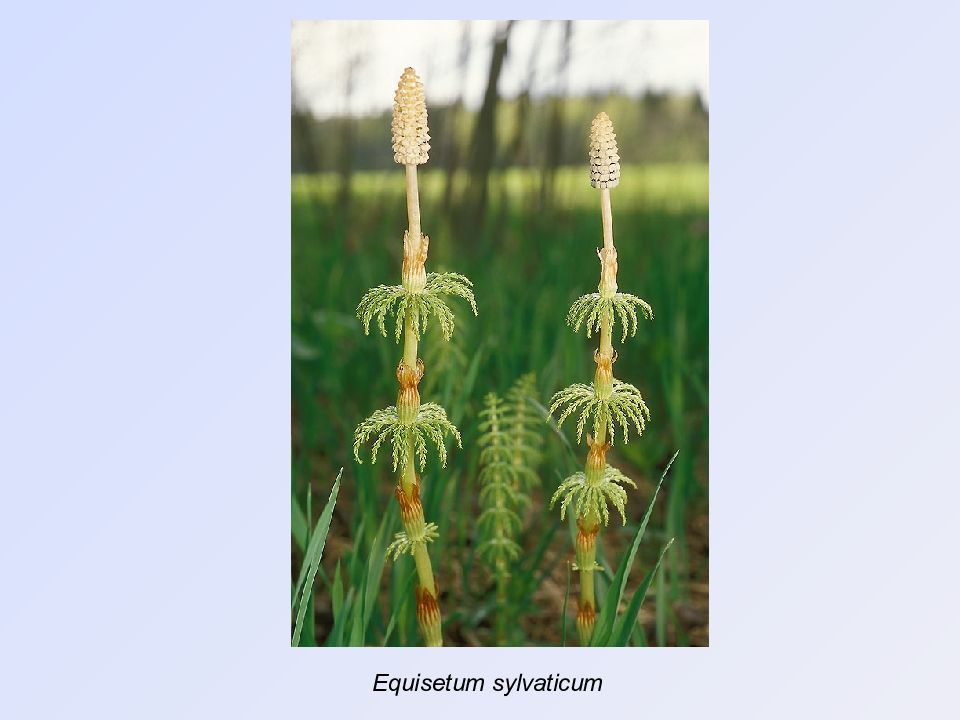

6. Отдел Хвощевидные ( Equisetophyta ) В настоящее время хвощевидные представлены одним классом хвощевые ( Equisetopsoda ), включающим один порядок хвощевые ( Equisetales ) и семейством хвощевые ( Equisetaceae ). Семейство содержит один род хвощ ( Equisetum ) и около 30 видов. Хвощи — многолетние травянистые корневищные растения с побегами, стебли которых четко расчленены на длинные междоуз - лия и узлы, от которых отходят слабо развитые, сросшиеся в основании, мутовчатые листья и членистые боковые побеги. У большинства видов главный, иногда и боковые побеги заканчива - ются спороносным колоском - стробилом. У полевого хвоща стробилы образуются только на особых буроватых побегах, развивающихся весной. Отличительной чертой хвощей является наличие у них особых структур, несущих спорангии – спорангиофоров (вместо спорофил - лов). Мутовки спорангиофоров могут образовывать отдельные зоны на стебле или могут быть собраны на верхушках побегов, образуя стробилы. Все современные хвощи равноспоровые.

Слайд 58

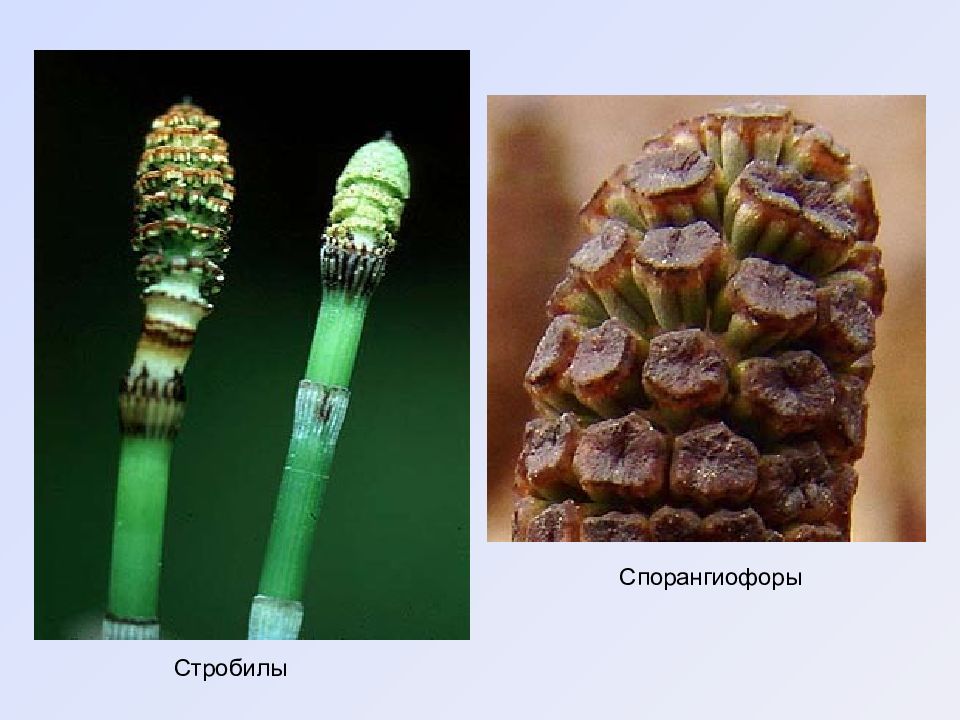

Споры шаровидные, с хлоропластами. Из наружной оболочки образуются 2 длинные, нитевидные, расширенные на концах элатеры, плотно закручивающиеся вокруг споры. При созревании спор элатеры подсыхают и раскручиваются, разрыхляя массу спор. Созревшие споры, собранные сцепленными элатерами в комочки, высеиваются через щелии спорангиев и разносятся ветром. Споры

Слайд 59

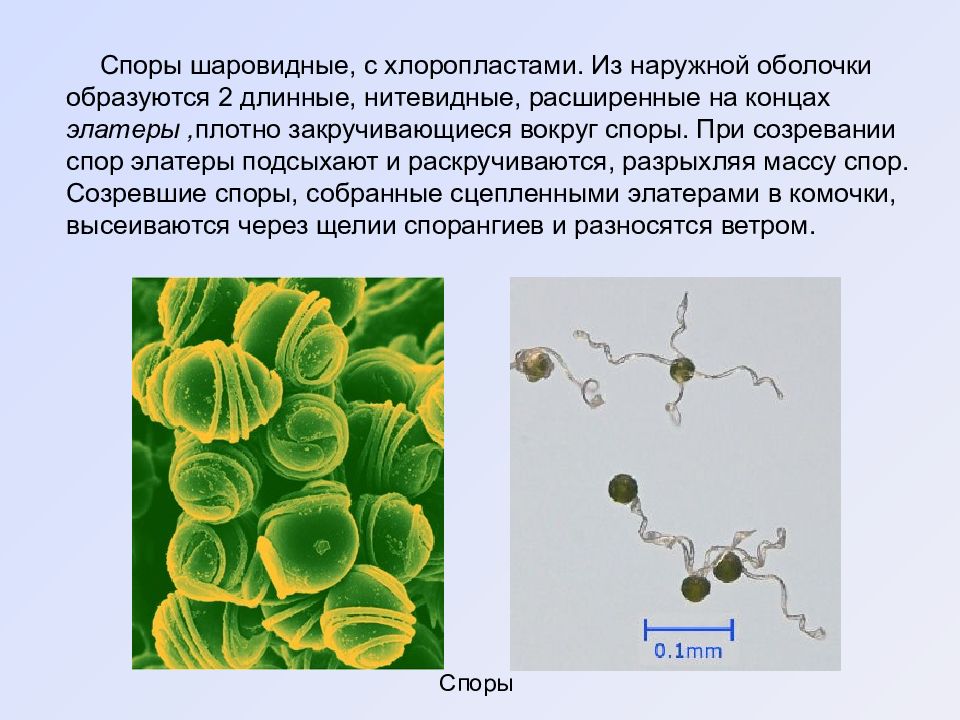

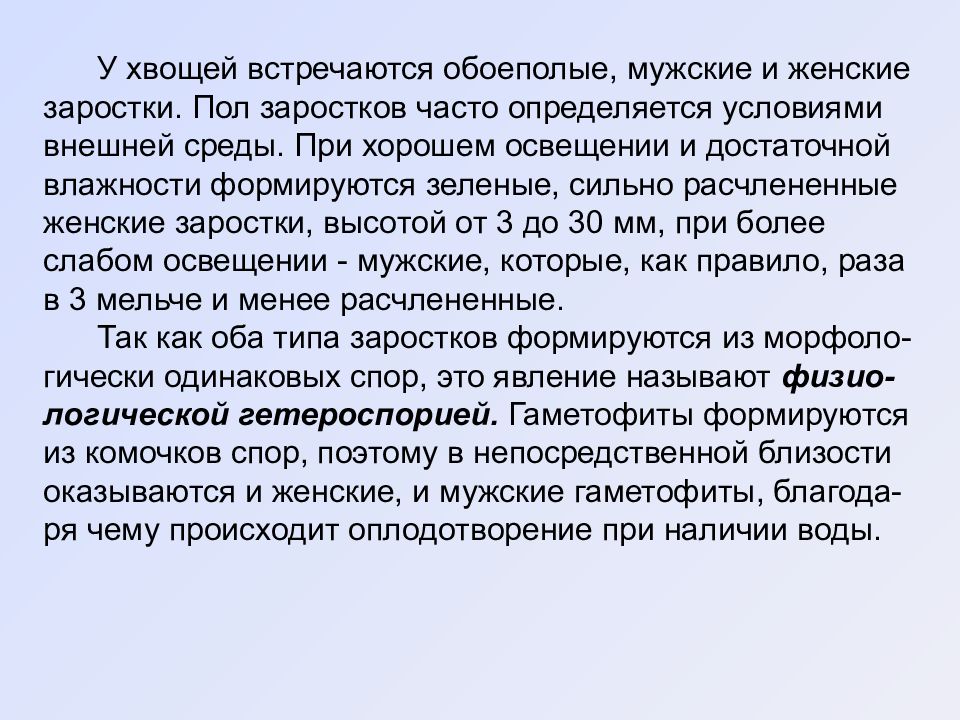

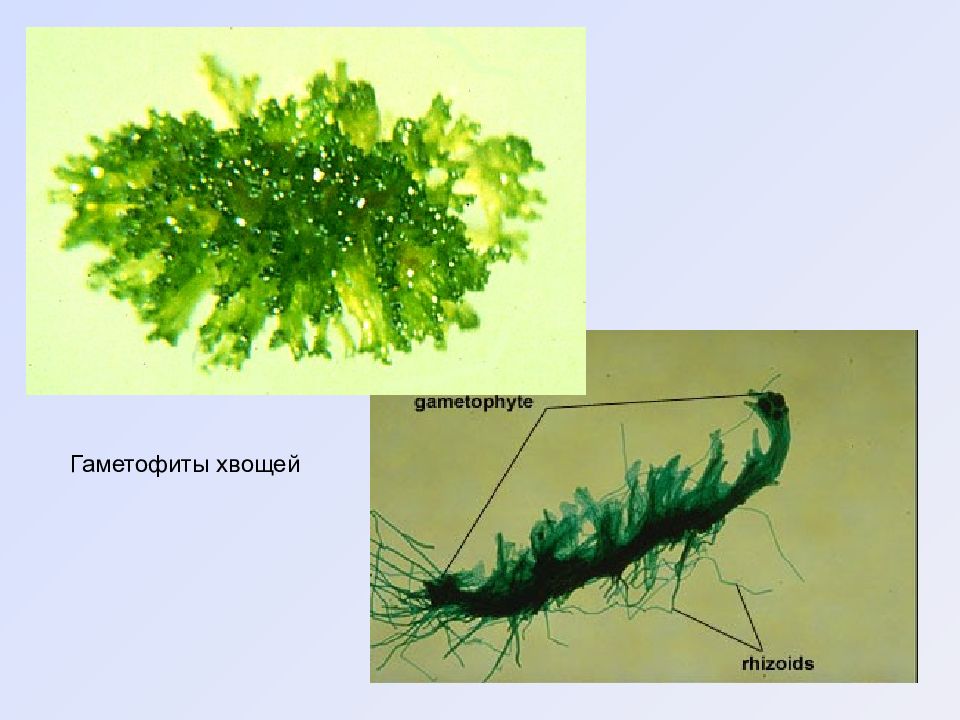

У хвощей встречаются обоеполые, мужские и женские заростки. Пол заростков часто определяется условиями внешней среды. При хорошем освещении и достаточной влажности формируются зеленые, сильно расчлененные женские заростки, высотой от 3 до 30 мм, при более слабом освещении - мужские, которые, как правило, раза в 3 мельче и менее расчлененные. Так как оба типа заростков формируются из морфоло - гически одинаковых спор, это явление называют физио - логической гетероспорией. Гаметофиты формируются из комочков спор, поэтому в непосредственной близости оказываются и женские, и мужские гаметофиты, благода - ря чему происходит оплодотворение при наличии воды.

Слайд 62

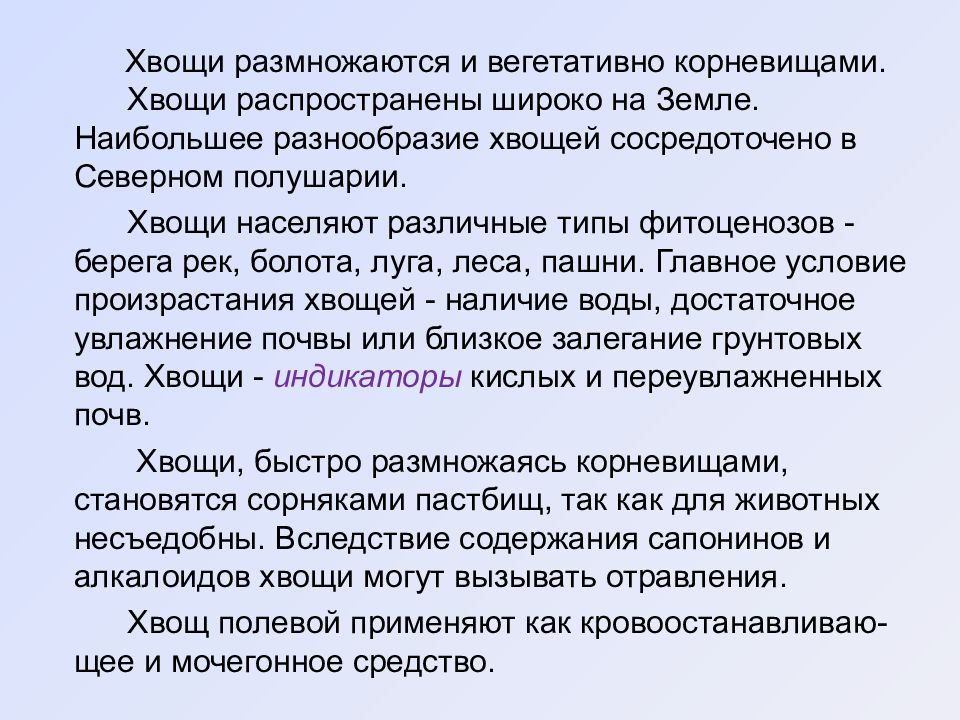

Хвощи размножаются и вегетативно корневищами. Хвощи распространены широко на Земле. Наибольшее разнообразие хвощей сосредоточено в Северном полушарии. Хвощи населяют различные типы фитоценозов - берега рек, болота, луга, леса, пашни. Главное условие произрастания хвощей - наличие воды, достаточное увлажнение почвы или близкое залегание грунтовых вод. Хвощи - индикаторы кислых и переувлажненных почв. Хвощи, быстро размножаясь корневищами, становятся сорняками пастбищ, так как для животных несъедобны. Вследствие содержания сапонинов и алкалоидов хвощи могут вызывать отравления. Хвощ полевой применяют как кровоостанавливаю-щее и мочегонное средство.

Слайд 67

Отдел Папоротниковидные ( Pteridophyta ) Насчитывают около 300 родов и более 10000 видов. По сравнению со мхами, папоротники значительно лучше приспособлены к сухопутному образу жизни: они имеют крупные листья, настоящие придаточные корни и развитую проводящую систему. Наибольшее разнообразие папоротников отмечается в тенистых и сырых лесах, особенно тропических. Среди современных папоротников преобладают травянистые формы с крупными листьями ( вайями) и неразвитым стеблем. Древесные формы встречаются только в тропиках, отдельные экземпляры достигают 25 м высоты.

Слайд 68

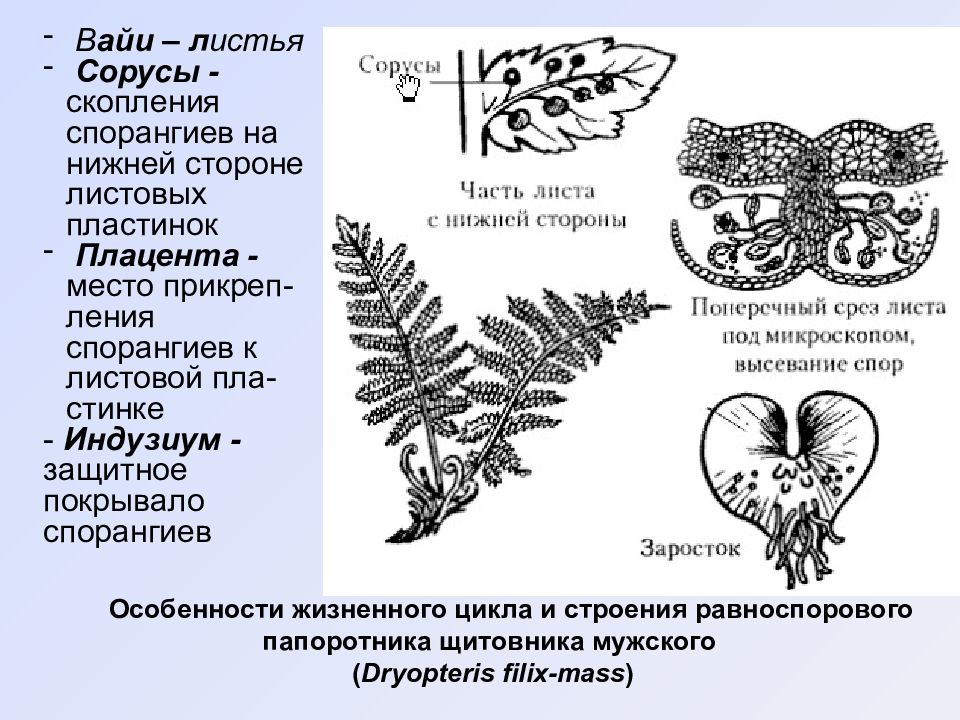

В айи – л истья Сорусы - скопления спорангиев на нижней стороне листовых пластинок Плацента - место прикреп-ления спорангиев к листовой пла-стинке - Индузиум - защитное покрывало спорангиев Особенности жизненного цикла и строения равноспорового папоротника щитовника мужского ( Dryopteris filix-mass )

Слайд 69

Представлены 7 классами, из которых три включают современных представителей: - ужовниковые ( Ophioglossopsida ), - мараттиевые ( Mara t tiopsida ) и - полиподиевые ( Polypodiopsida ). Значение папоротников велико Они выступают в роли важнейшего компонента многих лесных сообществ. Корневище щитовника мужского обладает антигель-минтным действием, молодые побеги орляка в некото-рых странах употребляют в пищу.

Слайд 70

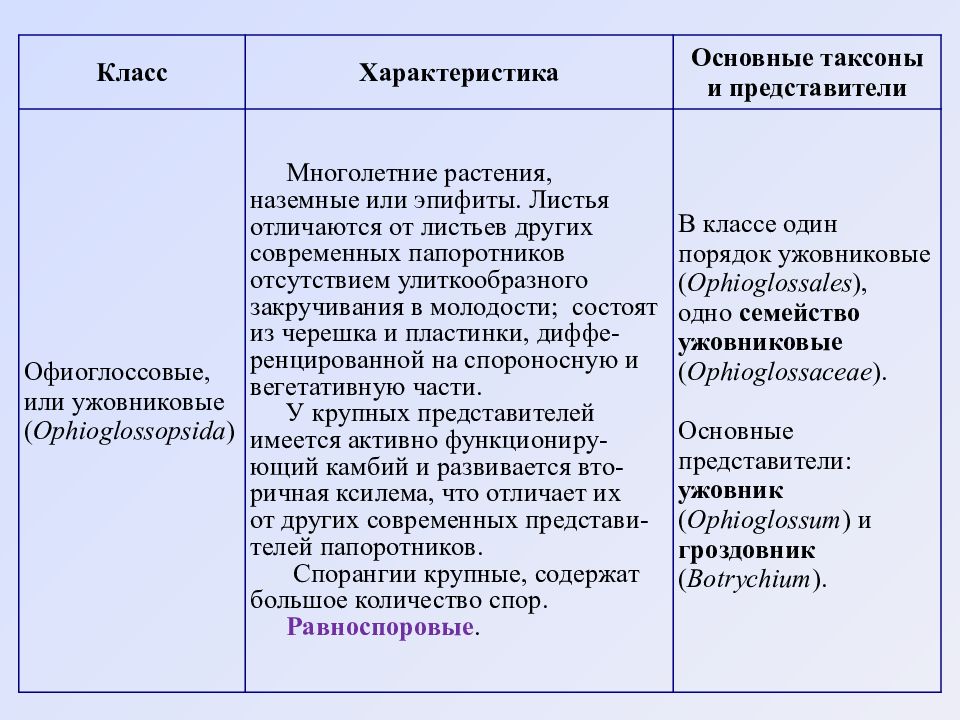

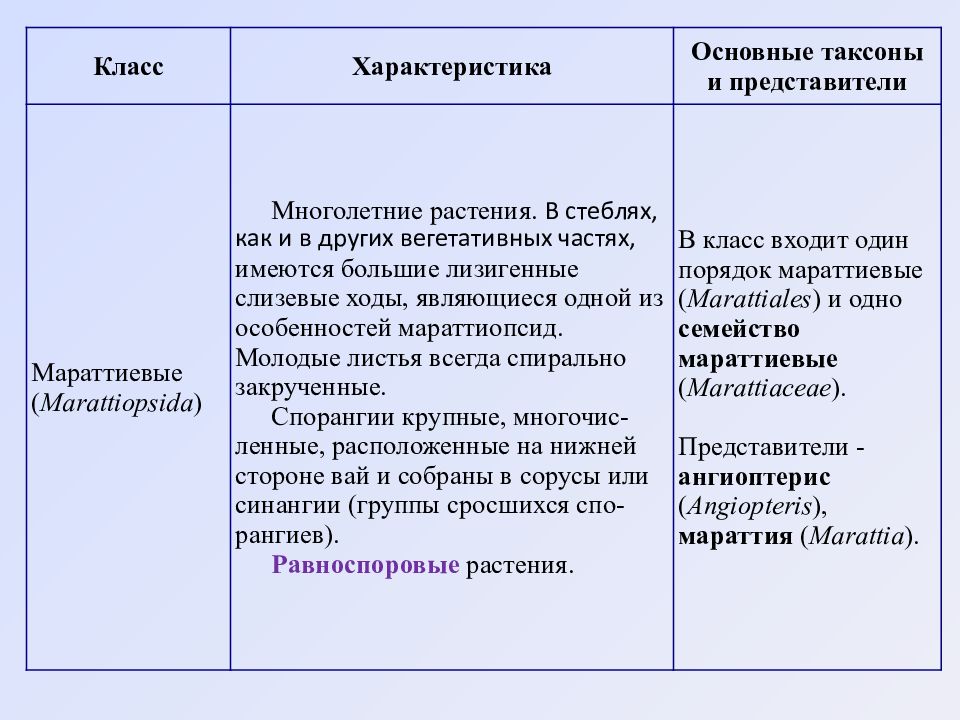

Класс Характеристика Основные таксоны и представители Офиоглоссовые, или ужовниковые ( Ophioglossopsida ) Многолетние растения, наземные или эпифиты. Листья отличаются от листьев других современных папоротников отсутствием улиткообразного закручивания в молодости; состоят из черешка и пластинки, диффе-ренцированной на спороносную и вегетативную части. У крупных представителей имеется активно функциониру-ющий камбий и развивается вто-ричная ксилема, что отличает их от других современных представи-телей папоротников. Спорангии крупные, содержат большое количество спор. Равноспоровые. В классе один порядок ужовниковые ( Ophioglossales ), одно семейство ужовниковые ( Ophioglossaceae ). Основные представители: ужовник ( Ophioglossum ) и гроздовник ( Botrychium ).

Слайд 72

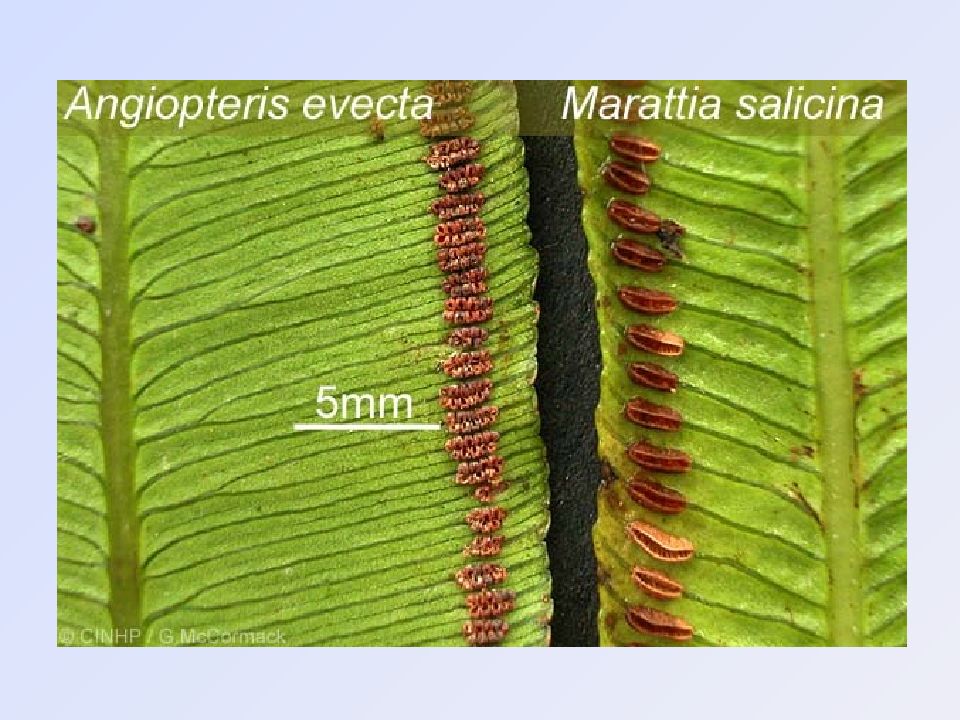

Класс Характеристика Основные таксоны и представители Мараттиевые ( Marattiopsida ) Многолетние растения. В стеблях, как и в других вегетативных частях, имеются большие лизигенные слизевые ходы, являющиеся одной из особенностей мараттиопсид. Молодые листья всегда спирально закрученные. Спорангии крупные, многочис-ленные, расположенные на нижней стороне вай и собраны в сорусы или синангии (группы сросшихся спо-рангиев ). Равноспоровые растения. В класс входит один порядок мараттиевые ( Marattiales ) и одно семейство мараттиевые ( Marattiaceae ). Представители - ангиоптерис ( Angiopteris ), мараттия ( Marattia ).

Слайд 77

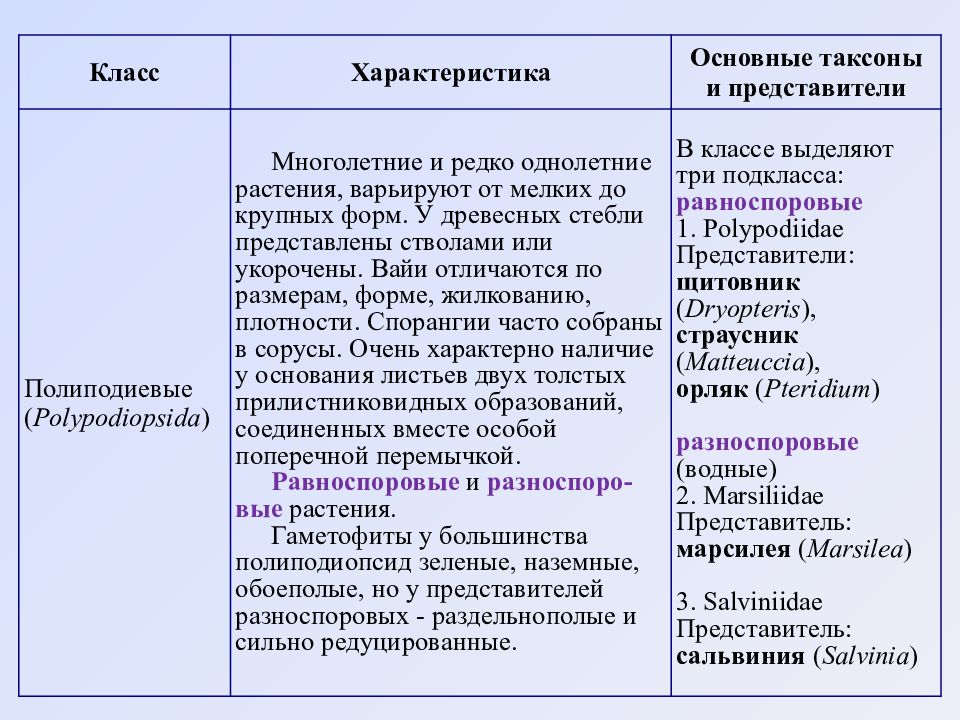

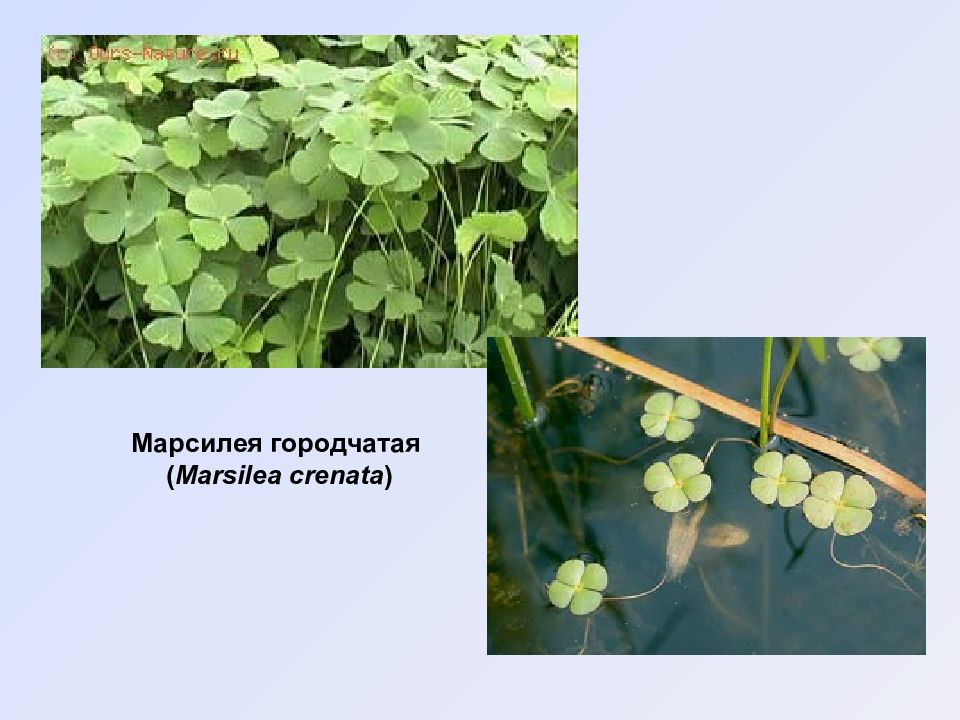

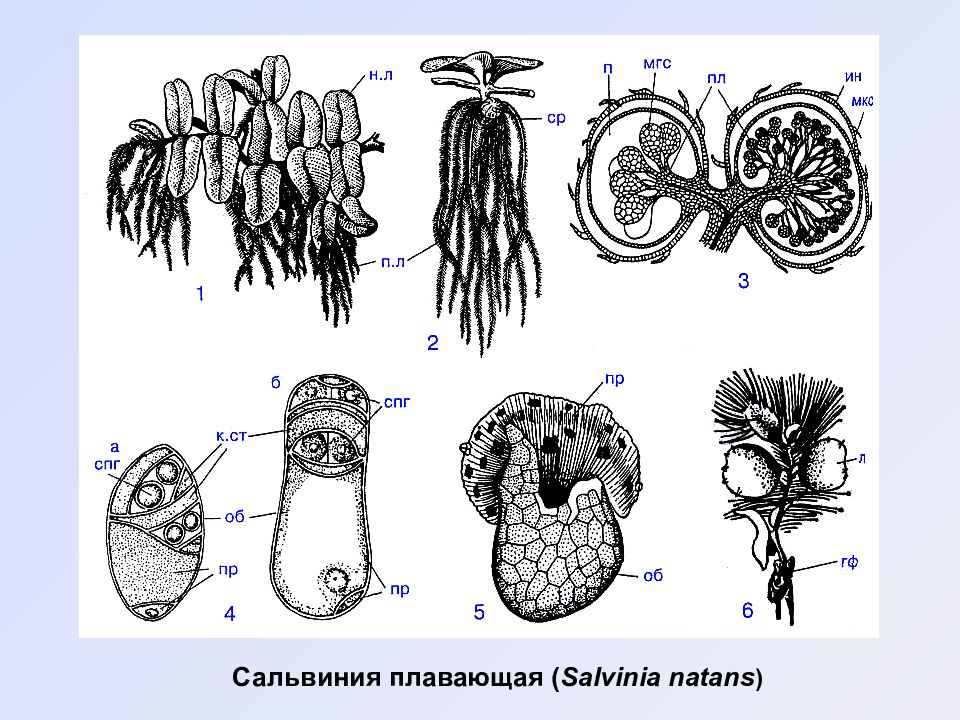

Класс Характеристика Основные таксоны и представители Полиподиевые ( Polypodiopsida ) Многолетние и редко однолетние растения, варьируют от мелких до крупных форм. У древесных стебли представлены стволами или укорочены. Вайи отличаются по размерам, форме, жилкованию, плотности. Спорангии часто собраны в сорусы. Очень характерно наличие у основания листьев двух толстых прилистниковидных образований, соединенных вместе особой поперечной перемычкой. Равноспоровые и разноспоро-вые растения. Гаметофиты у большинства полиподиопсид зеленые, наземные, обоеполые, но у представителей разноспоровых - раздельнополые и сильно редуцированные. В классе выделяют три подкласса: равноспоровые 1. Polypodiidae Представители: щитовник ( Dryopteris ), страусник ( Matteuccia ), орляк ( Pteridium ) разноспоровые (водные) 2. Marsiliidae Представитель: марсилея ( Marsilea ) 3. Salviniidae Представитель: сальвиния ( Salvinia )

Слайд 88

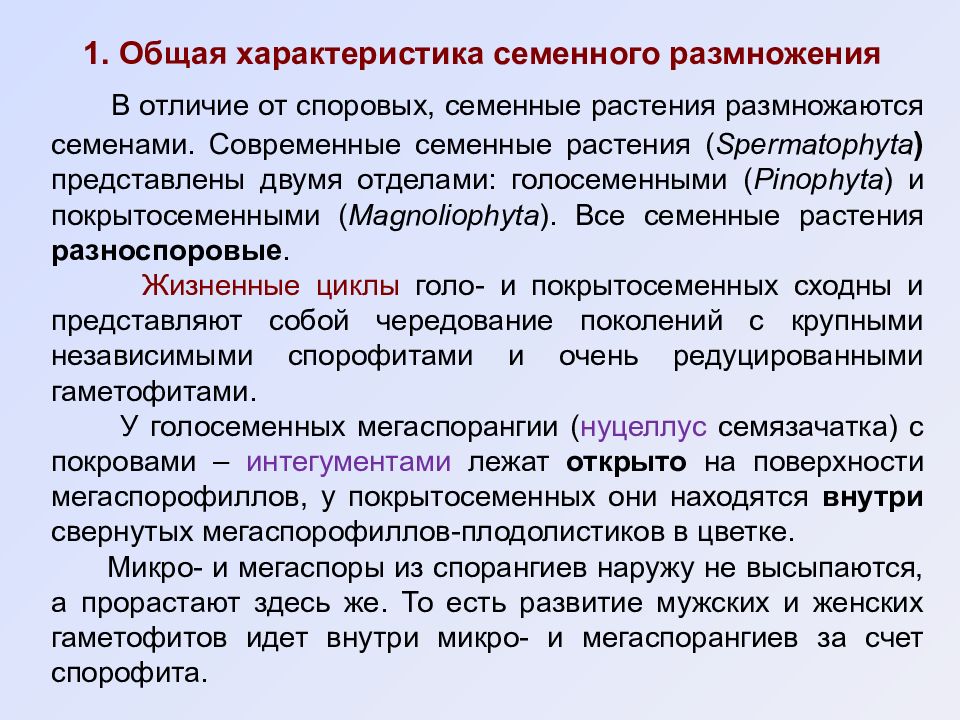

1. Общая характеристика семенного размножения В отличие от споровых, семенные растения размножаются семенами. Современные семенные растения ( Spermatophyta ) представлены двумя отделами: голосеменными ( Pinophyta ) и покрытосеменными ( Magnoliophyta ). Все семенные растения разноспоровые. Жизненные циклы голо- и покрытосеменных сходны и представляют собой чередование поколений с крупными независимыми спорофитами и очень редуцированными гаметофитами. У голосеменных мегаспорангии ( нуцеллус семязачатка) с покровами – интегументами лежат открыто на поверхности мегаспорофиллов, у покрытосеменных они находятся внутри свернутых мегаспорофиллов-плодолистиков в цветке. Микро- и мегаспоры из спорангиев наружу не высыпаются, а прорастают здесь же. То есть развитие мужских и женских гаметофитов идет внутри микро- и мегаспорангиев за счет спорофита.

Слайд 89

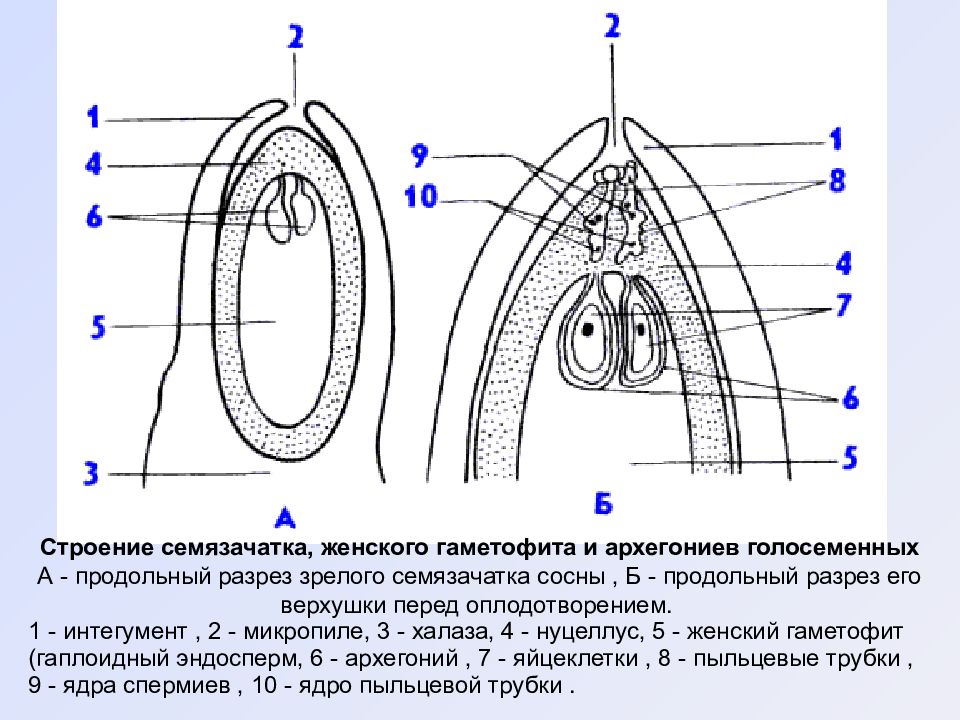

Строение семязачатка, женского гаметофита и архегониев голосеменных А - продольный разрез зрелого семязачатка сосны, Б - продольный разрез его верхушки перед оплодотворением. 1 - интегумент, 2 - микропиле, 3 - халаза, 4 - нуцеллус, 5 - женский гаметофит (гаплоидный эндосперм, 6 - архегоний, 7 - яйцеклетки, 8 - пыльцевые трубки, 9 - ядра спермиев, 10 - ядро пыльцевой трубки.

Слайд 90

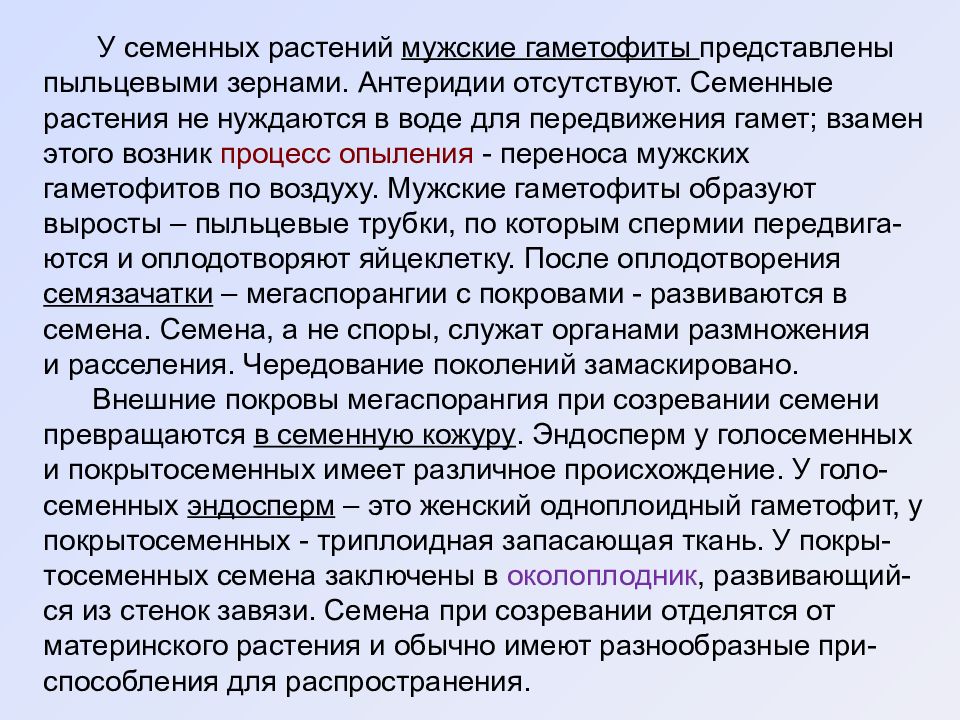

У семенных растений мужские гаметофиты представлены пыльцевыми зернами. Антеридии отсутствуют. Семенные растения не нуждаются в воде для передвижения гамет; взамен этого возник процесс опыления - переноса мужских гаметофитов по воздуху. Мужские гаметофиты образуют выросты – пыльцевые трубки, по которым спермии передвига-ются и оплодотворяют яйцеклетку. После оплодотворения семязачатки – мегаспорангии с покровами - развиваются в семена. Семена, а не споры, служат органами размножения и расселения. Чередование поколений замаскировано. Внешние покровы мегаспорангия при созревании семени превращаются в семенную кожуру. Эндосперм у голосеменных и покрытосеменных имеет различное происхождение. У голо-семенных эндосперм – это женский одноплоидный гаметофит, у покрытосеменных - триплоидная запасающая ткань. У покры-тосеменных семена заключены в околоплодник, развивающий-ся из стенок завязи. Семена при созревании отделятся от материнского растения и обычно имеют разнообразные при-способления для распространения.

Слайд 91

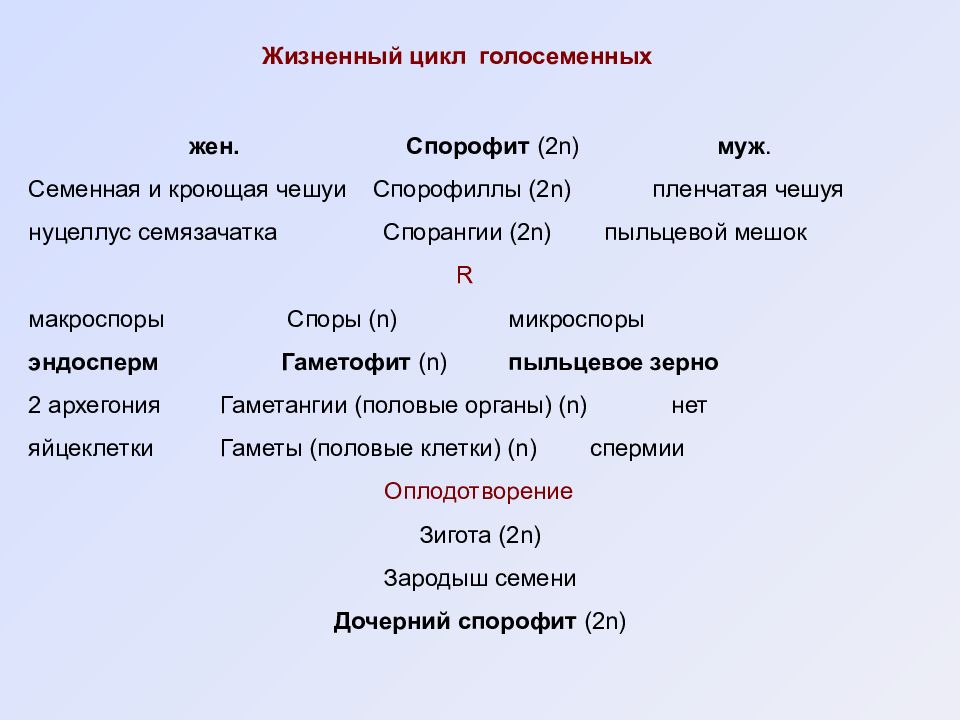

жен. Спорофит (2 n) муж. Семенная и кроющая чешуи Спорофиллы (2 n) пленчатая чешуя нуцеллус семязачатка Спорангии (2 n) пыльцевой мешок R макроспоры Споры (n) микроспоры эндосперм Гаметофит (n) пыльцевое зерно 2 архегония Гаметангии (половые органы) (n) нет яйцеклетки Гаметы (половые клетки) (n) спермии Оплодотворение Зигота ( 2 n) Зародыш семени Дочерний спорофит ( 2 n) Жизненный цикл голосеменных

Слайд 92

жен. Спорофит (2 n) муж. плодолистики Спорофиллы (2 n) тычинки нуцеллус семязачатка Спорангии (2 n) пыльник R макроспоры Споры (n) микроспоры зародыш. мешок Гаметофит (n) пыльцевое зерно нет Гаметангии (половые органы) (n) нет яйцеклетки Гаметы (половые клетки) (n) спермии Оплодотворение Зигота ( 2 n) Зародыш семени Дочерний спорофит ( 2 n) Жизненный цикл цветковых

Слайд 93

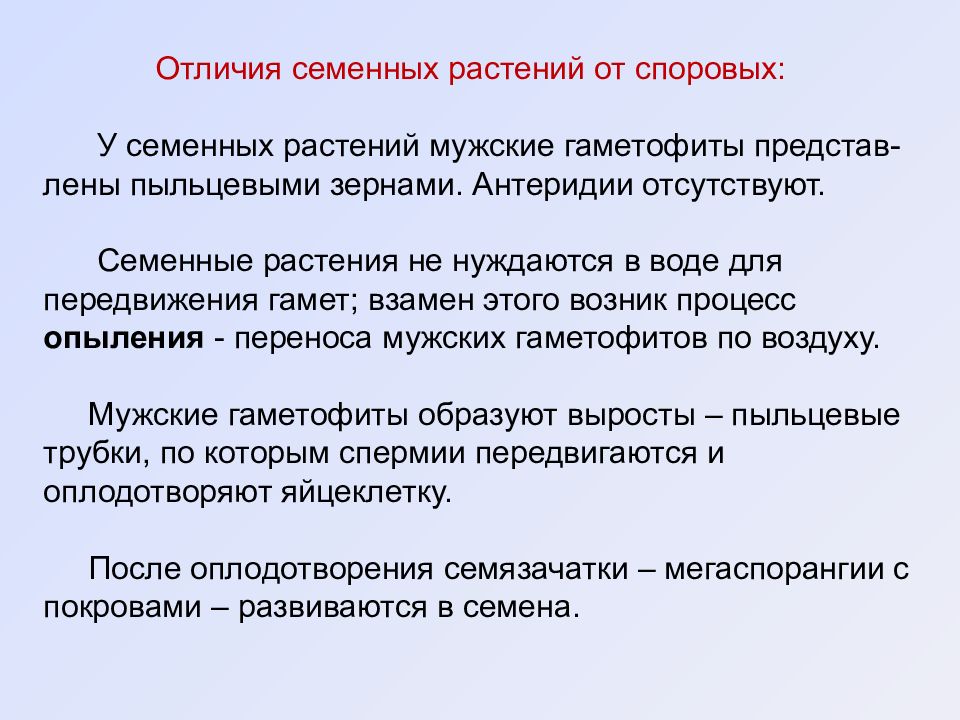

Отличия семенных растений от споровых: У семенных растений мужские гаметофиты представ-лены пыльцевыми зернами. Антеридии отсутствуют. Семенные растения не нуждаются в воде для передвижения гамет; взамен этого возник процесс опыления - переноса мужских гаметофитов по воздуху. Мужские гаметофиты образуют выросты – пыльцевые трубки, по которым спермии передвигаются и оплодотворяют яйцеклетку. После оплодотворения семязачатки – мегаспорангии с покровами – развиваются в семена.

Слайд 94

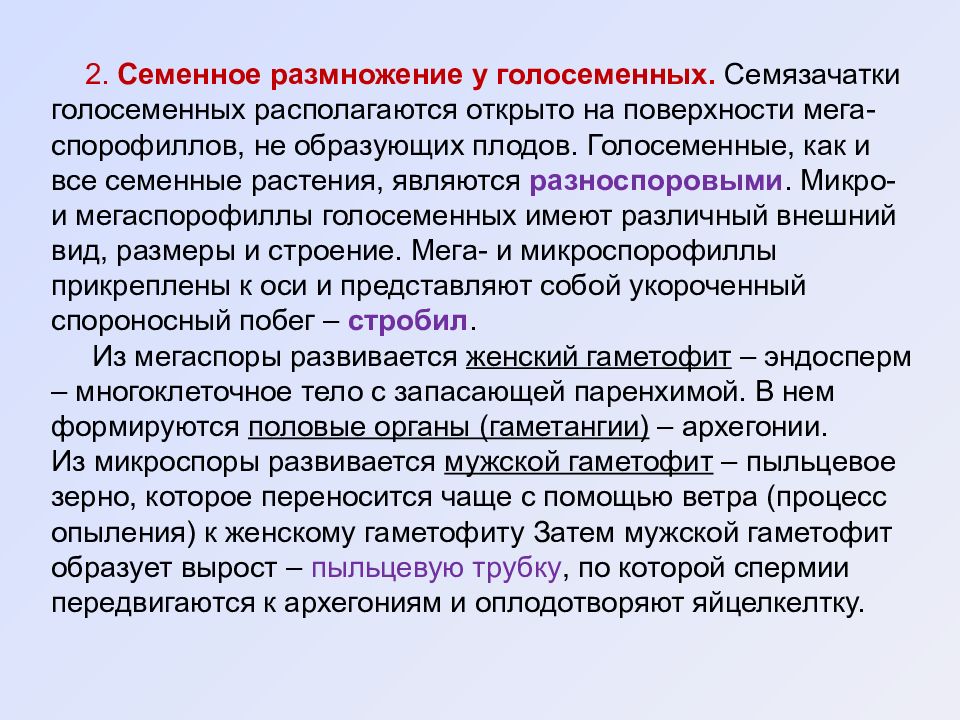

2. Семенное размножение у голосеменных. Семязачатки голосеменных располагаются открыто на поверхности мега-спорофиллов, не образующих плодов. Голосеменные, как и все семенные растения, являются разноспоровыми. Микро- и мегаспорофиллы голосеменных имеют различный внешний вид, размеры и строение. Мега- и микроспорофиллы прикреплены к оси и представляют собой укороченный спороносный побег – стробил. Из мегаспоры развивается женский гаметофит – эндосперм – многоклеточное тело с запасающей паренхимой. В нем формируются половые органы (гаметангии) – архегонии. Из микроспоры развивается мужской гаметофит – пыльцевое зерно, которое переносится чаще с помощью ветра (процесс опыления) к женскому гаметофиту Затем мужской гаметофит образует вырост – пыльцевую трубку, по которой спермии передвигаются к архегониям и оплодотворяют яйцелкелтку.

Слайд 95

3. Классификация голосеменных Семенные растения ( Spermatophyta ) Группа (отдел) Голосеменные ( Gymnospermae ) включает шесть отделов (классов), из которых два полностью вымершие: Вымершие : 1. Беннеттитовые (Bennettitopsida) 2. Семенные папоротники (Pteridospermatophyta) Ныне живущие : около 700 видов: 3. Гинкговидные ( Ginkgophyta ) 4. Гнетовидные ( Gnetophyta ) 5. Саговниковидные, или Цикадовые ( Cycadophyta ) 6. Хвойные, или Сосновые ( Pinophyta )

Последний слайд презентации: Споровые растения

Отличия голосеменных и цветковых Внешние покровы мегаспорангия при созревании семени превращаются в семенную кожуру. Эндосперм у голосеменных и покрытосеменных имеет различное происхождение. У голосеменных эндосперм – это женский одноплоидный гаметофит, у покрытосеменных - триплоидная запасающая ткань. У покрытосеменных семена заключены в около-плодник, развивающийся из стенок завязи. Семена при созревании отделятся от материнского растения и обычно имеют разнообразные приспособления для распространения.