Первый слайд презентации: Тема 16. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ Г.В. Лебедев Пермский университет

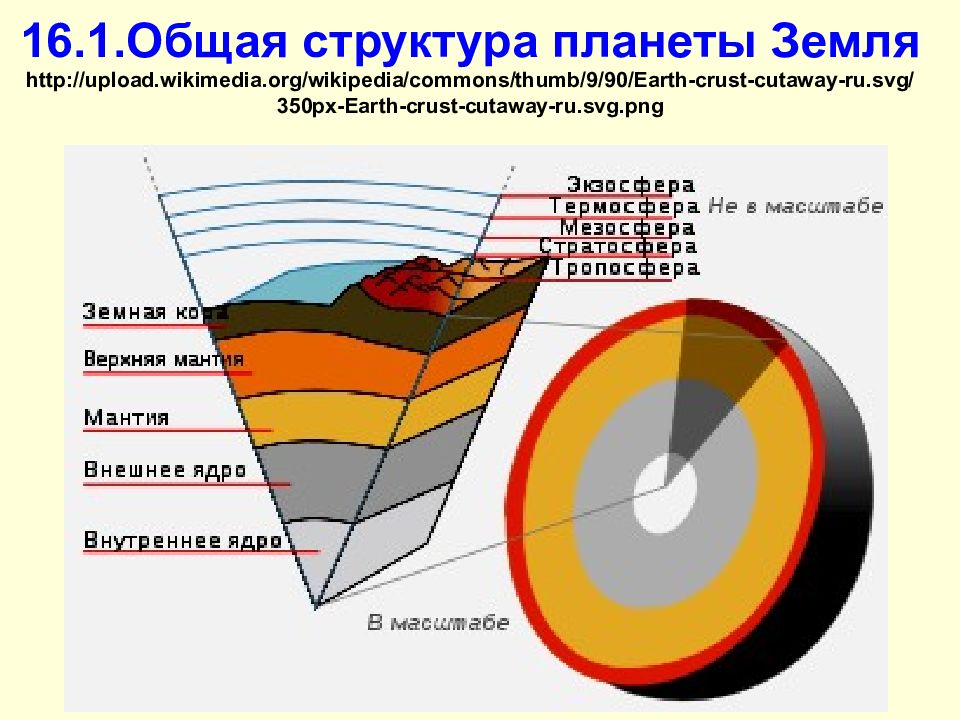

Слайд 2: 16.1.Общая структура планеты Земля http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Earth-crust-cutaway-ru.svg/350px-Earth-crust-cutaway-ru.svg.png

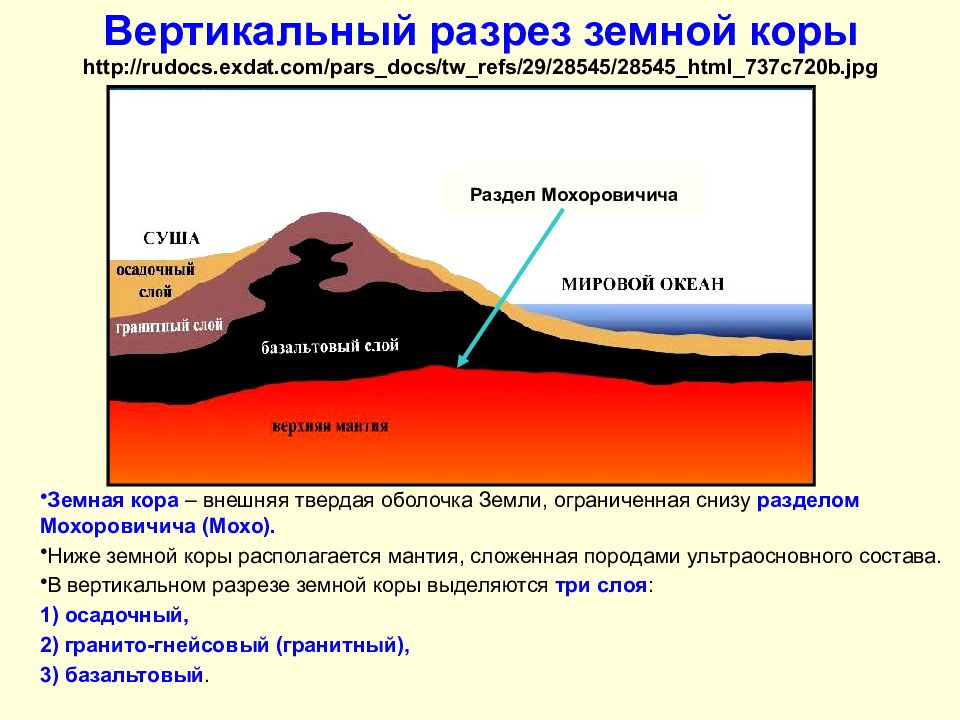

Слайд 3: Вертикальный разрез земной коры http://rudocs.exdat.com/pars docs/tw refs/29/28545/28545 html 737c720b.jpg

Земная кора – внешняя твердая оболочка Земли, ограниченная снизу разделом Мохоровичича (Мохо). Ниже земной коры располагается мантия, сложенная породами ультраосновного состава. В вертикальном разрезе земной коры выделяются три слоя : 1) осадочный, 2) гранито-гнейсовый (гранитный), 3) базальтовый. Раздел Мохоровичича

Слайд 4: Строение Земли и земной коры

По наличию (отсутствию) гранитного слоя выделяют два основных типа земной коры: 1) океанический (гранитный слой отсутствует), 2) континентальный (присутствуют все три слоя).

Слайд 5: 16.2. Строение океанической коры

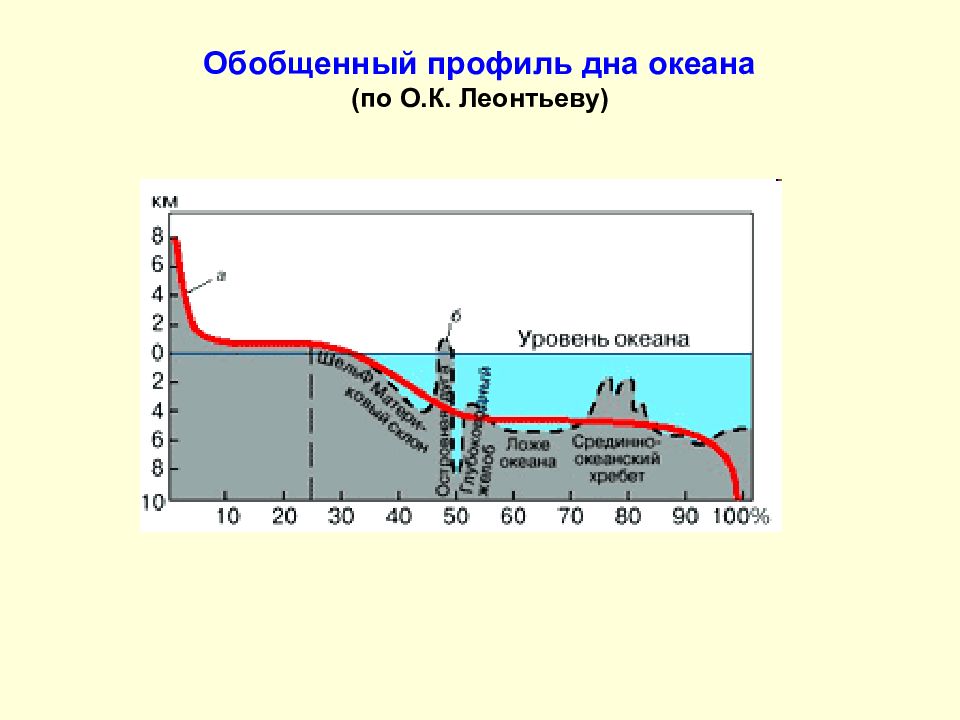

В вертикальном разрезе (сверху вниз) выделяются три слоя: 1) осадочный (0 - 1,2 км), 2) базальтовый (1,5 - 2,9 км), 3) базитовый *, сложенный основными и ультраосновными породами (4 - 6 км). ___________ * Базитовый слой многие исследователи включает в состав базальтового слоя. Основные тектонические элементы океанической коры 1. Срединно-океанические хребты (СОХ); 2. Абиссальные равнины; 3. Микроконтиненты; 4. Трансформные разломы;

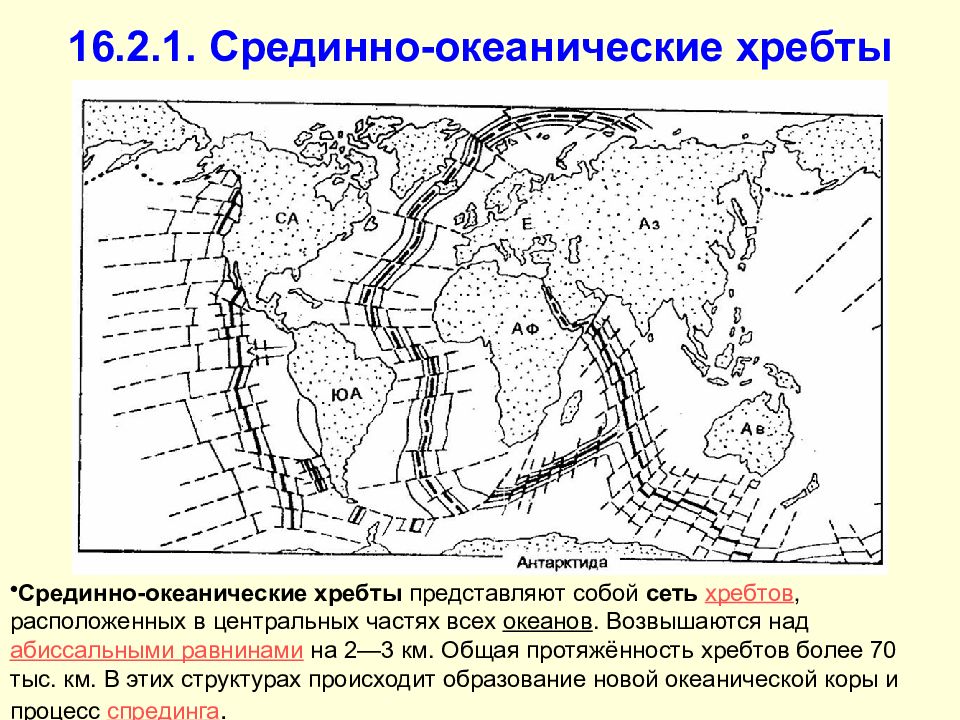

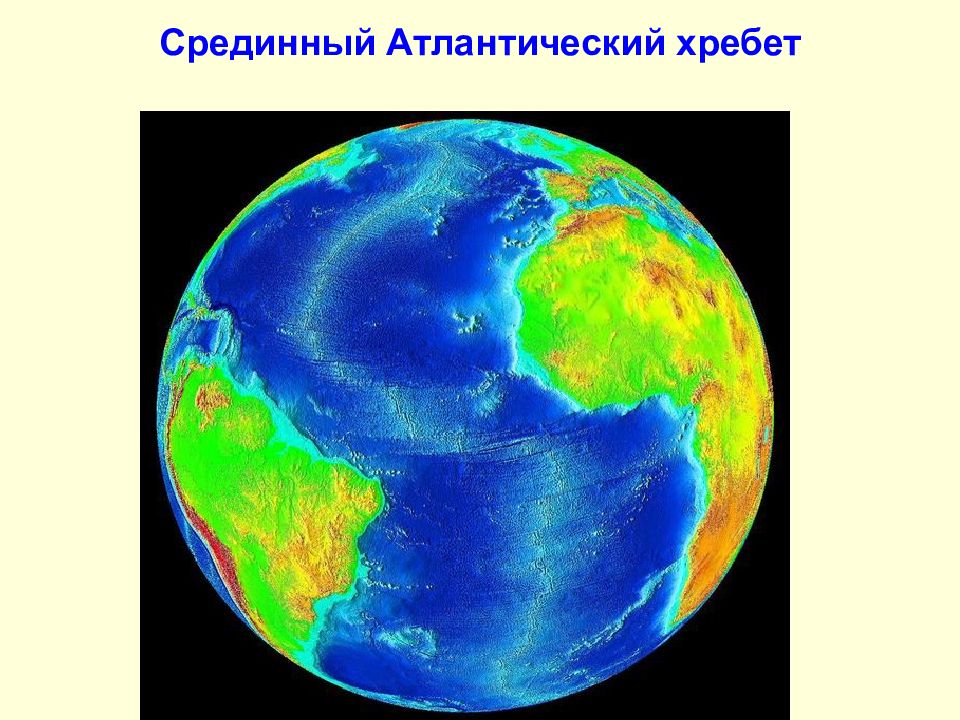

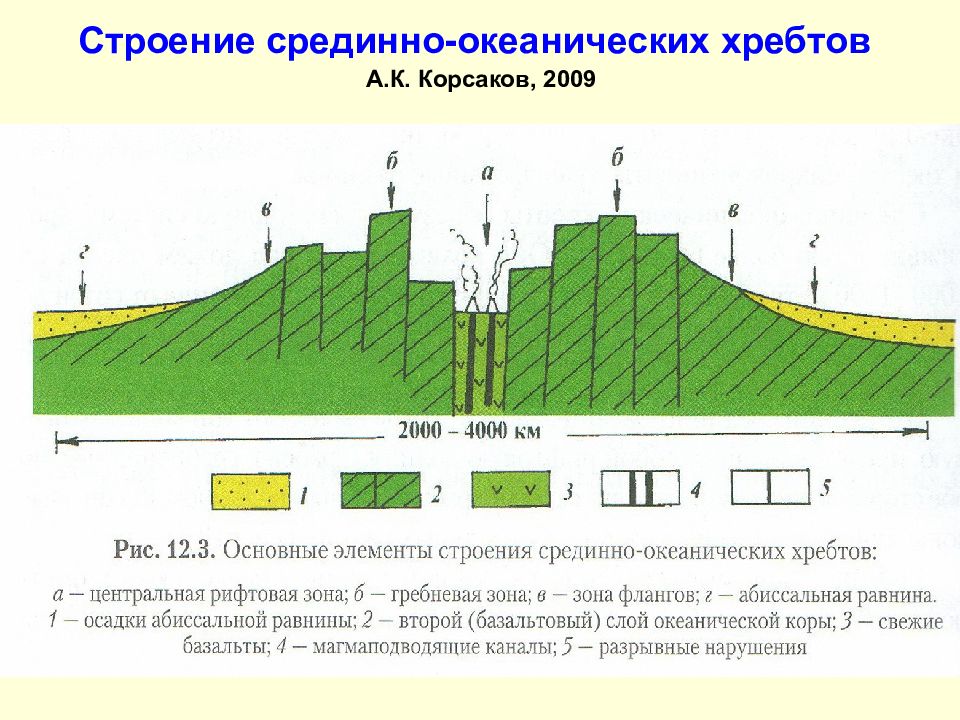

Слайд 7: 16.2.1. Срединно-океанические хребты

Срединно-океанические хребты представляют собой сеть хребтов, расположенных в центральных частях всех океанов. Возвышаются над абиссальными равнинами на 2—3 км. Общая протяжённость хребтов более 70 тыс. км. В этих структурах происходит образование новой океанической коры и процесс спрединга.

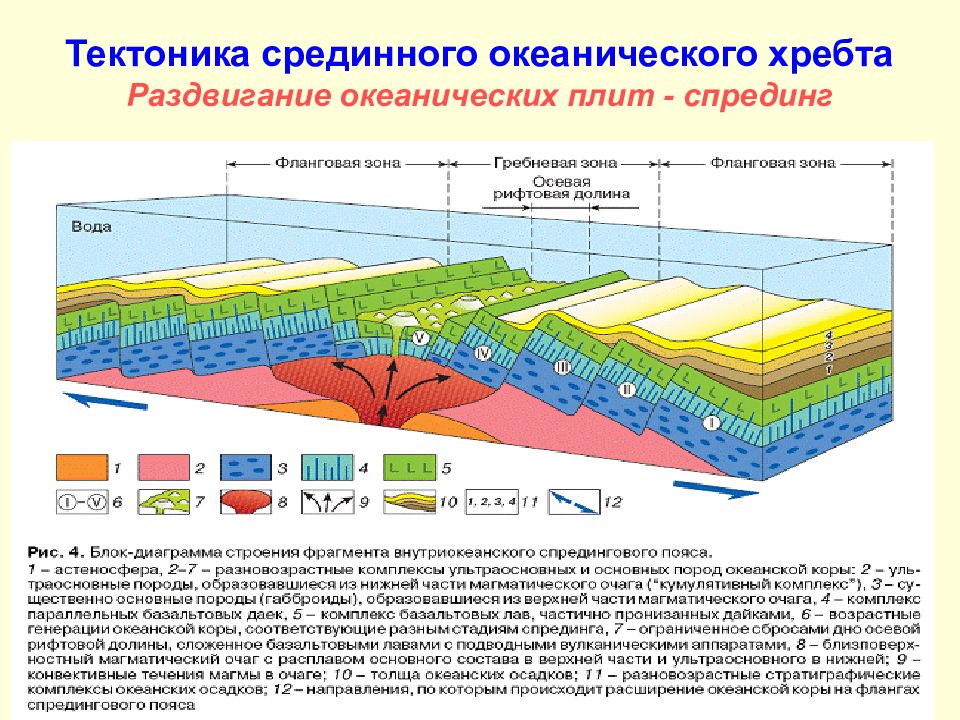

Слайд 11: Тектоника срединного океанического хребта Раздвигание океанических плит - спрединг

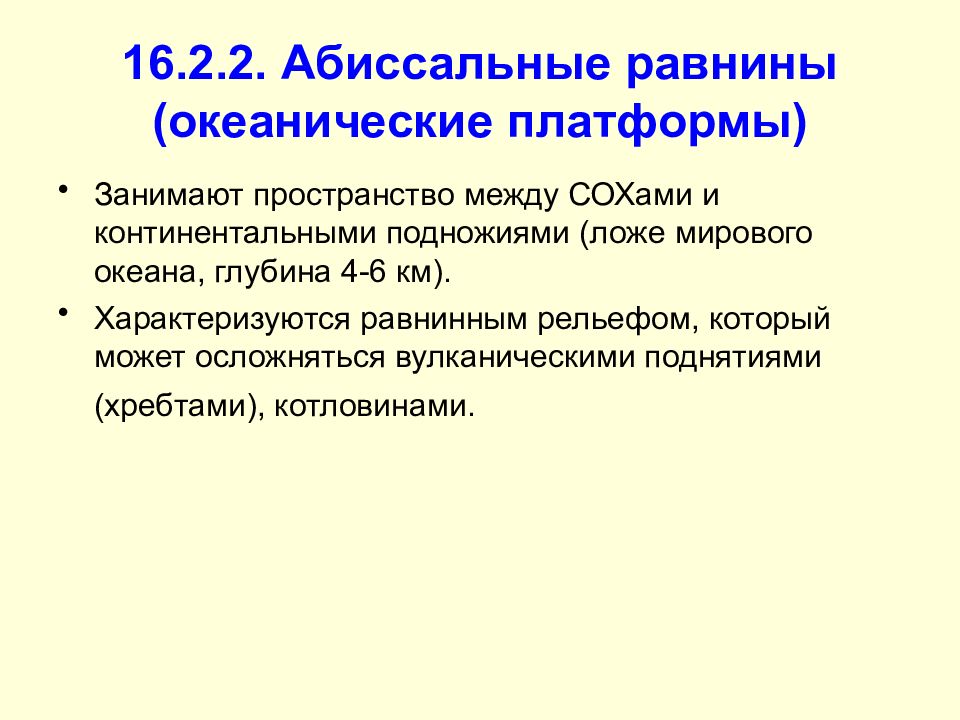

Слайд 12: 16.2.2. Абиссальные равнины (океанические платформы)

Занимают пространство между СОХами и континентальными подножиями (ложе мирового океана, глубина 4-6 км). Характеризуются равнинным рельефом, который может осложняться вулканическими поднятиями (хребтами), котловинами.

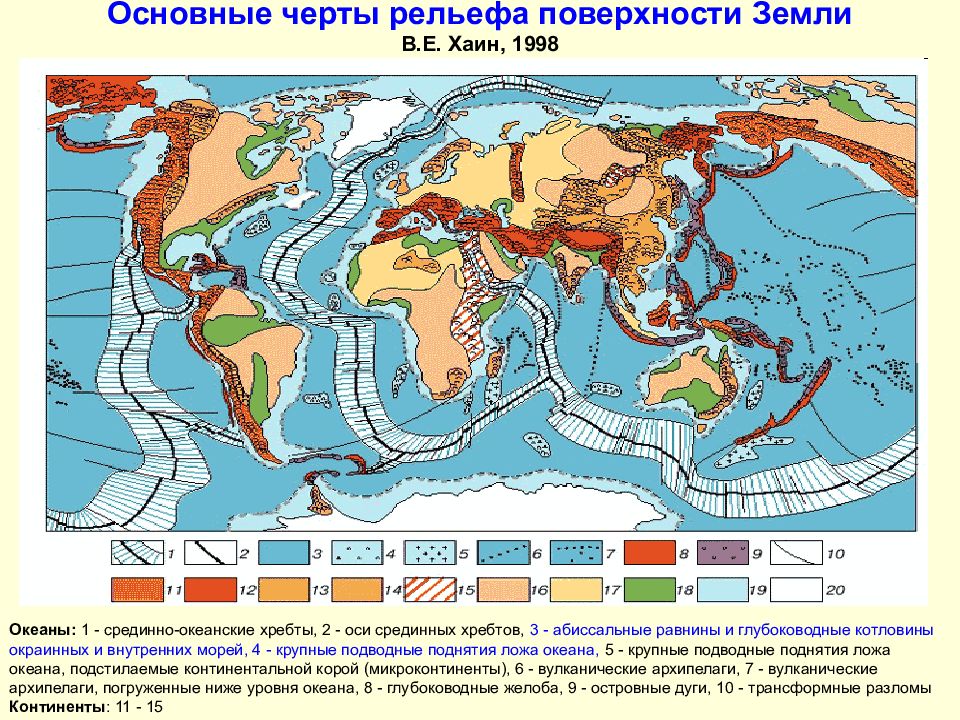

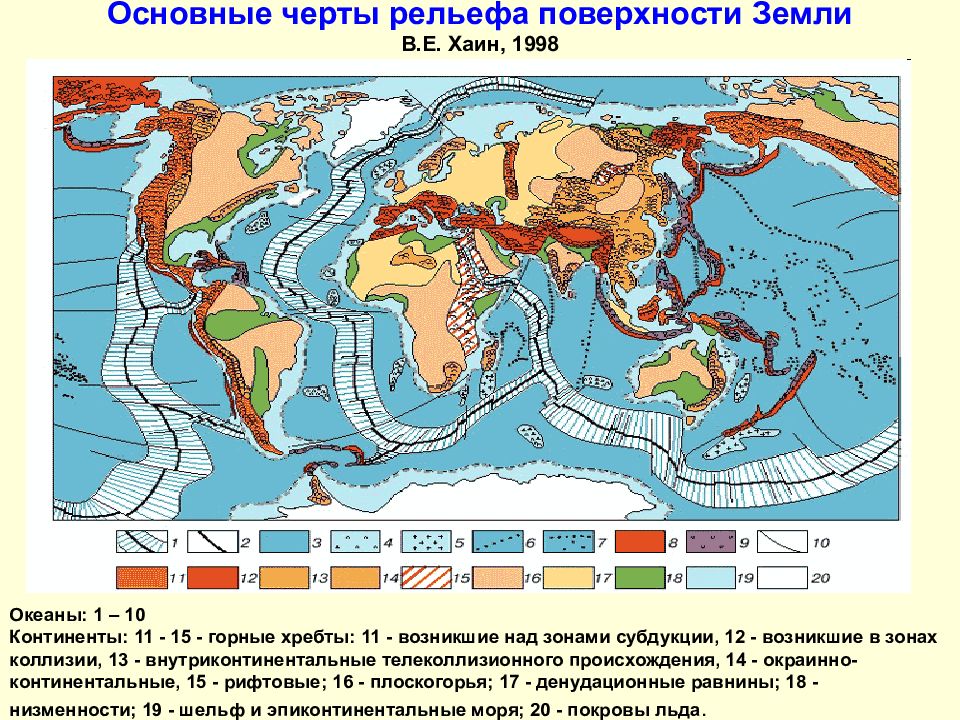

Слайд 13: Основные черты рельефа поверхности Земли В.Е. Хаин, 1998

Океаны: 1 - срединно-океанские хребты, 2 - оси срединных хребтов, 3 - абиссальные равнины и глубоководные котловины окраинных и внутренних морей, 4 - крупные подводные поднятия ложа океана, 5 - крупные подводные поднятия ложа океана, подстилаемые континентальной корой (микроконтиненты), 6 - вулканические архипелаги, 7 - вулканические архипелаги, погруженные ниже уровня океана, 8 - глубоководные желоба, 9 - островные дуги, 10 - трансформные разломы Континенты : 11 - 15

Слайд 14: 16.2.3. Микроконтиненты

Микроконтиненты - изолированные блоки континентальной земной коры (содержат гранитный слой) среди океанической коры. Примеры: плато Роколл (Атлантический океан), Мадагаскар и Сейшельские острова (Индийский океан), Норфолк (Тихий океан).

Слайд 15: 16.2.4. Трансформные разломы

Трансформные разломы - крупные разломы, пересекающие срединно-океанические хребты и переходящие в абиссальные равнины. Морфологический тип разломов – сдвиги, сбросо-сдвиги. В рельефе дна океанов могут представлять уступы и ущелья высотой до первых километров.

Слайд 16: Океанические (континентальные) окраины

Представляют собой зоны сочленения территорий океанической и континентальной земной коры. Имеют земную кору промежуточного типа. Подразделяются на: 1. Пассивные окраины 2. Активные окраины

Слайд 17: Принципиальная схема строения пассивной океанической окраины (абиссальная равнина относится к ложу океана) А.О. Мазарович, 2006

Такой тип разреза характерен для западной и восточной окраин Атлантического океана и западной окраины Индийского океана.

Слайд 18: Схема строения активной континентальной окраины А.К. Корсакову, 2009

1 – континентальная кора; 2 – океаническая кора; 3 – мантия; 4 – вулкано-кластический материал; 5 – материал аккреционной призмы; 6 – осадки окраинного моря; 7 – направление подъема флюидного потока

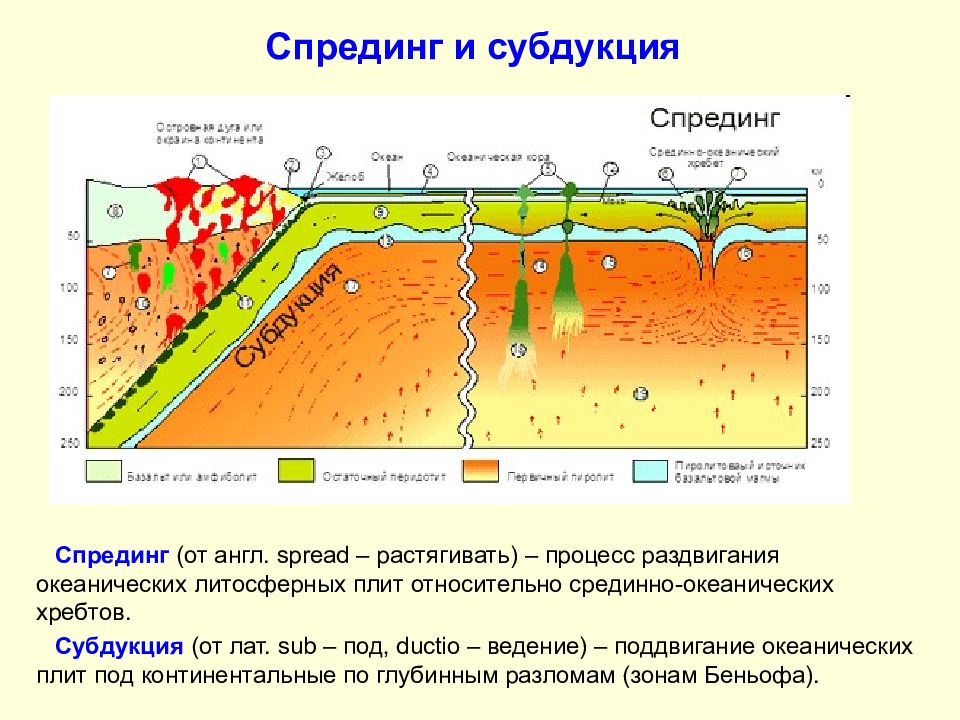

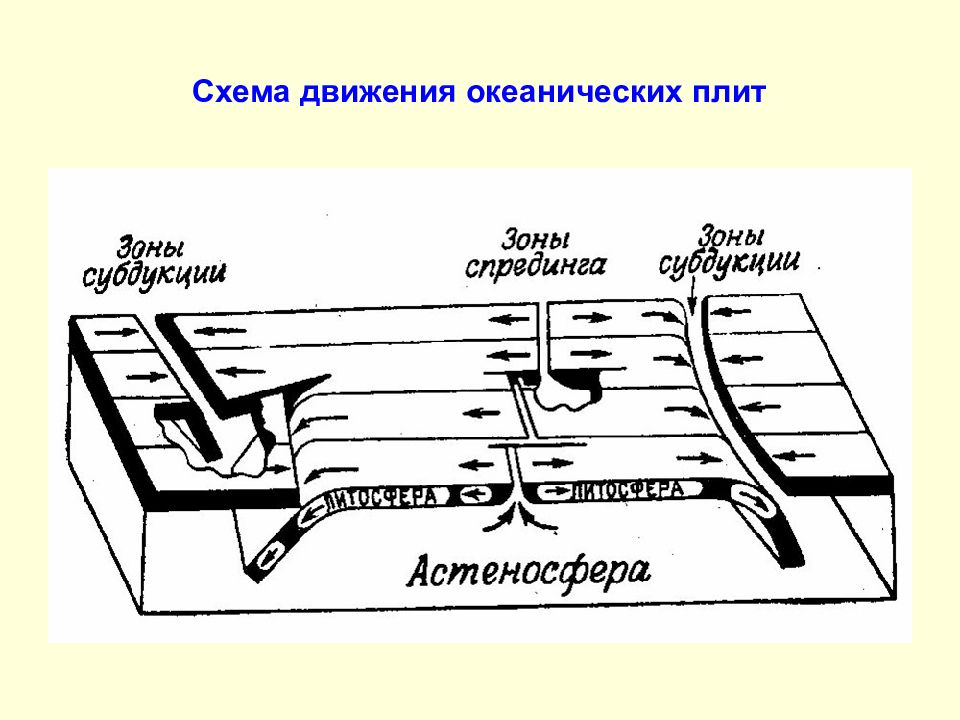

Слайд 19: Спрединг и субдукция

Спрединг (от англ. spread – растягивать) – процесс раздвигания океанических литосферных плит относительно срединно-океанических хребтов. Субдукция (от лат. sub – под, ductio – ведение ) – поддвигание океанических плит под континентальные по глубинным разломам (зонам Беньофа).

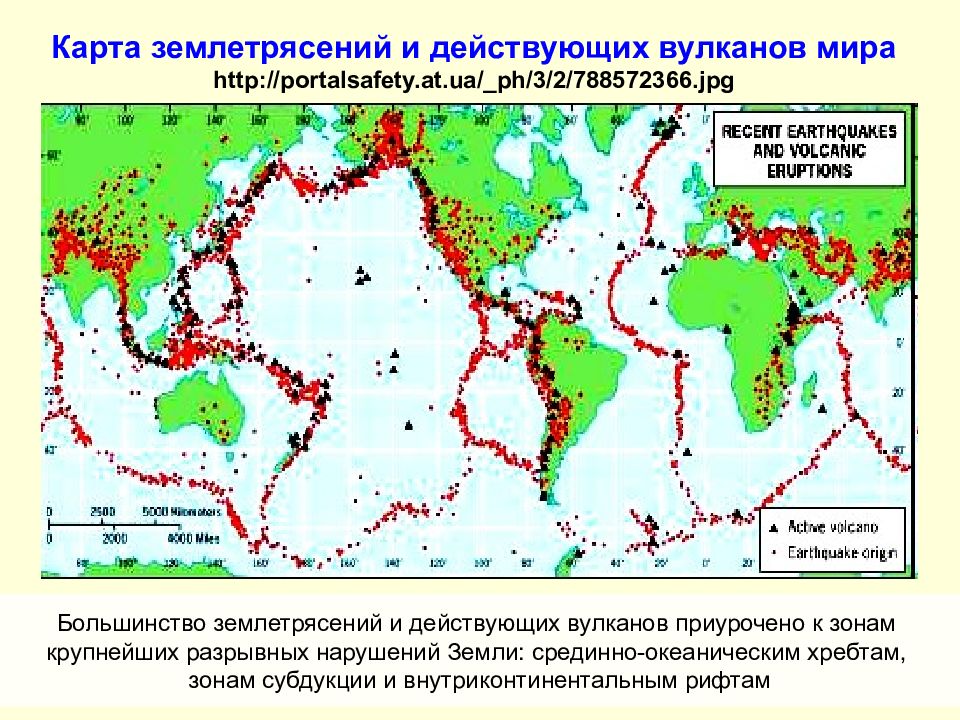

Слайд 21: Карта землетрясений и действующих вулканов мира http://portalsafety.at.ua/ ph/3/2/788572366.jpg

Большинство землетрясений и действующих вулканов приурочено к зонам крупнейших разрывных нарушений Земли: срединно-океаническим хребтам, зонам субдукции и внутриконтинентальным рифтам

Слайд 22: 16.3. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТИНЕНТОВ 16.3.1.Общая характеристика континентальной земной коры

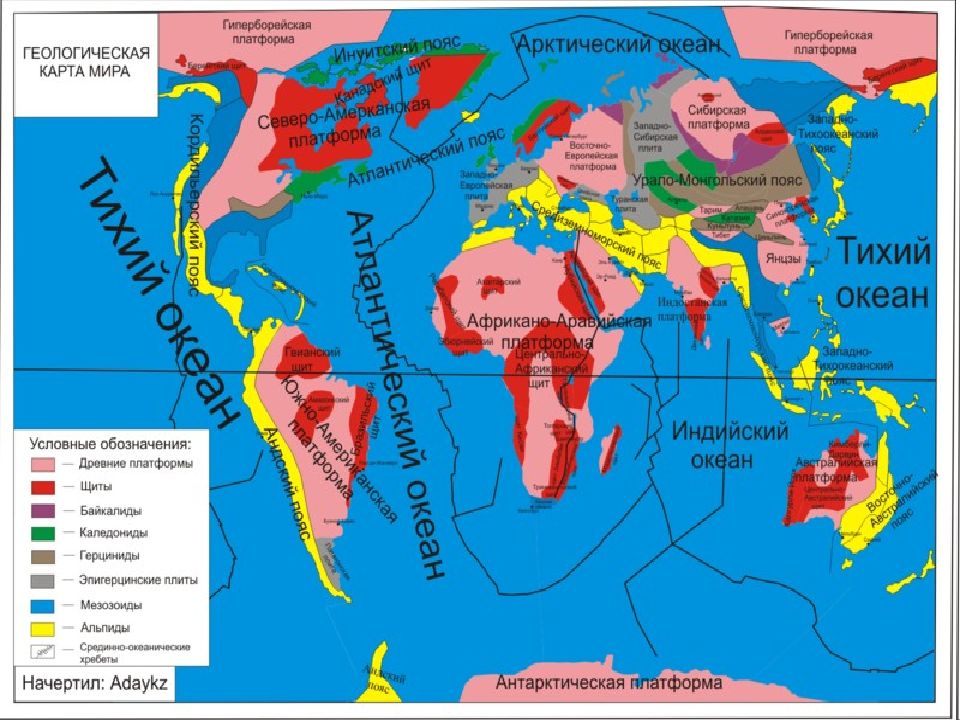

В вертикальном разрезе выделяются три слоя : 1. Осадочный 2. Гранитный (гранитно-метаморфический) 3. Базальтовый Граница между осадочным и гранитным слоем называется разделом Конрада. Мощность континентальной земной коры 30-80 км. Наибольшей мощностью характеризуются горные районы. В составе континентов выделяют: 1. Платформы 2. Складчатые пояса ( области ); другое название - аккреционно-складчатые области. Шельф зоны океанов имеет континентальный тип земной коры.

Слайд 23: 16.3.2. Строение платформ

В вертикальном разрезе платформ выделяются два этажа : 1. Складчато-метаморфический фундамент 2. Осадочный чехол Платформы, имеющие докембрийский фундамент, называются древними или кратонами (Северо-Американская, Восточно-Европейская, Сибирская, Африканская и др.). Платформы, имеющие более молодой возраст фундамента (каледонский, герцинский или мезозойский фундамент), называются молодыми (Западно-Сибирская, Скифско-Туранская). При описании молодых платформ к их названиям добавляется приставка «эпи-»: эпикаледонская, эпигерцинская и т.п.

Слайд 24: Характерные особенности платформ

1. Слабо расчлененный рельеф. 2. Небольшая амплитуда и скорость вертикальных тектонических движений, обусловливающих небольшие мощности стратиграфических подразделений (для отделов и ярусов – десятки и первые сотни метров). 3. Горизонтальное или слабо наклонное залегание пород, местами нарушенное складчатыми и разрывными дислокациями; складчатость прерывистая, разнообразная ориентировка осей складок, широкое развитие куполовидных и брахиформных складок. 4. Специфичность и выдержанность по площади геологических формаций осадочного чехла: морская карбонатная, красноцветная обломочная, эвапоритовая, обломочная морская, обломочная морская, континентальная, трапповая и др. 5. Обычно слабое проявление магматизма. В ряде случаев в связи с тектоно-магматической активизацией широкое развитие вулканитов основного состава в виде вокрово,силлов, даек, трубок взрыва (трапповая формация). 6. Отсутствие метаморфизма осадочного чехла.

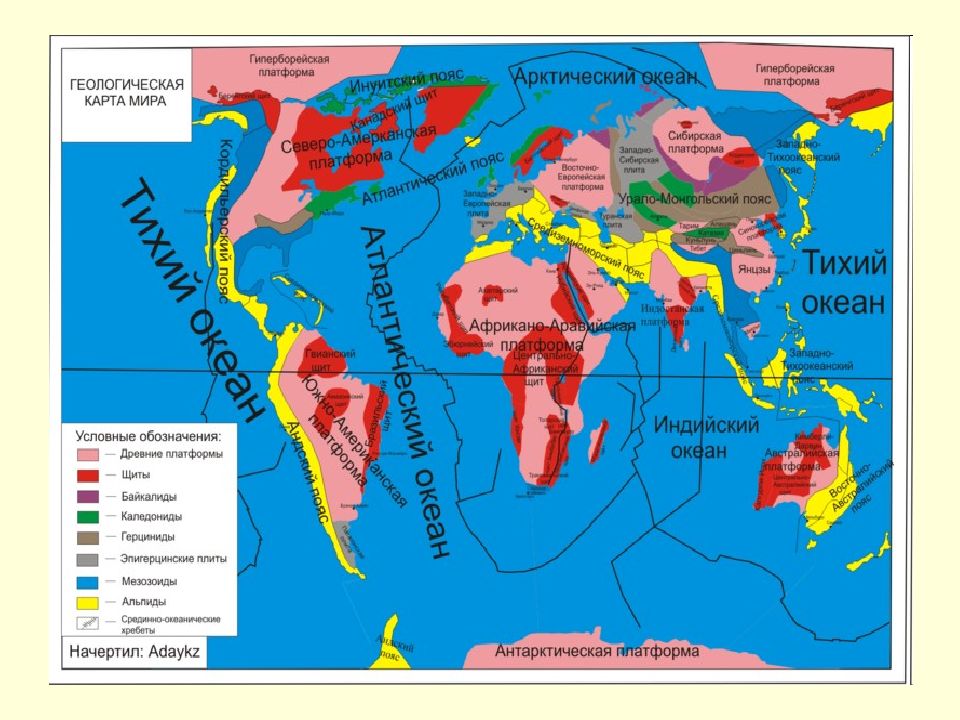

Слайд 26: Основные черты рельефа поверхности Земли В.Е. Хаин, 1998

Океаны: 1 – 10 Континенты: 11 - 15 - горные хребты: 11 - возникшие над зонами субдукции, 12 - возникшие в зонах коллизии, 13 - внутриконтинентальные телеколлизионного происхождения, 14 - окраинно-континентальные, 15 - рифтовые; 16 - плоскогорья; 17 - денудационные равнины; 18 - низменности; 19 - шельф и эпиконтинентальные моря; 20 - покровы льда.

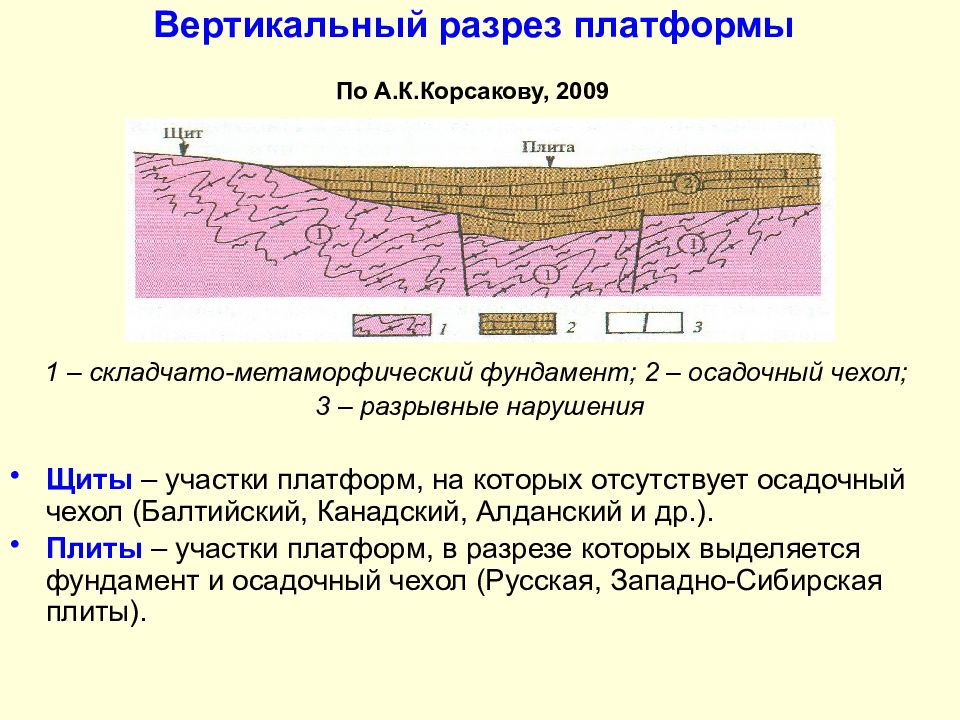

Слайд 27: Вертикальный разрез платформы По А.К.Корсакову, 2009

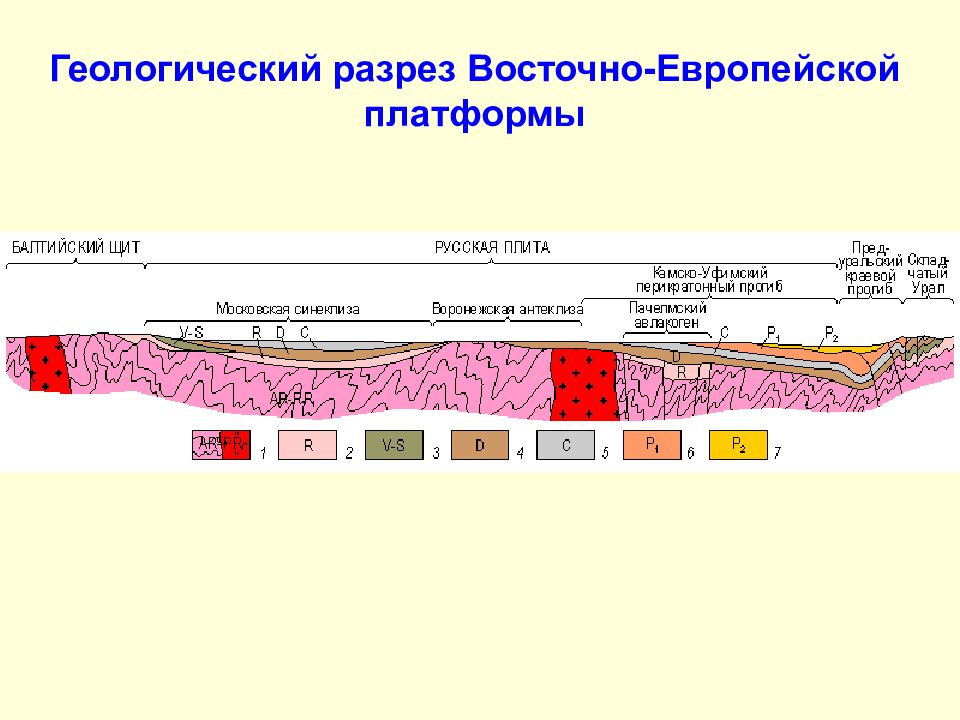

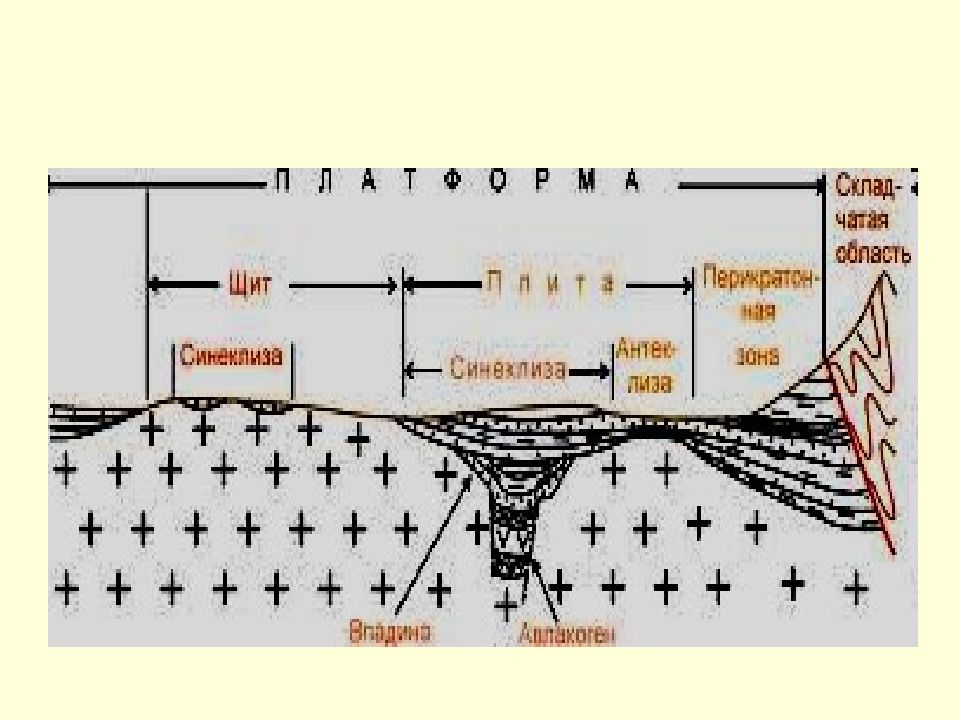

1 – складчато-метаморфический фундамент; 2 – осадочный чехол; 3 – разрывные нарушения Щиты – участки платформ, на которых отсутствует осадочный чехол (Балтийский, Канадский, Алданский и др.). Плиты – участки платформ, в разрезе которых выделяется фундамент и осадочный чехол (Русская, Западно-Сибирская плиты).

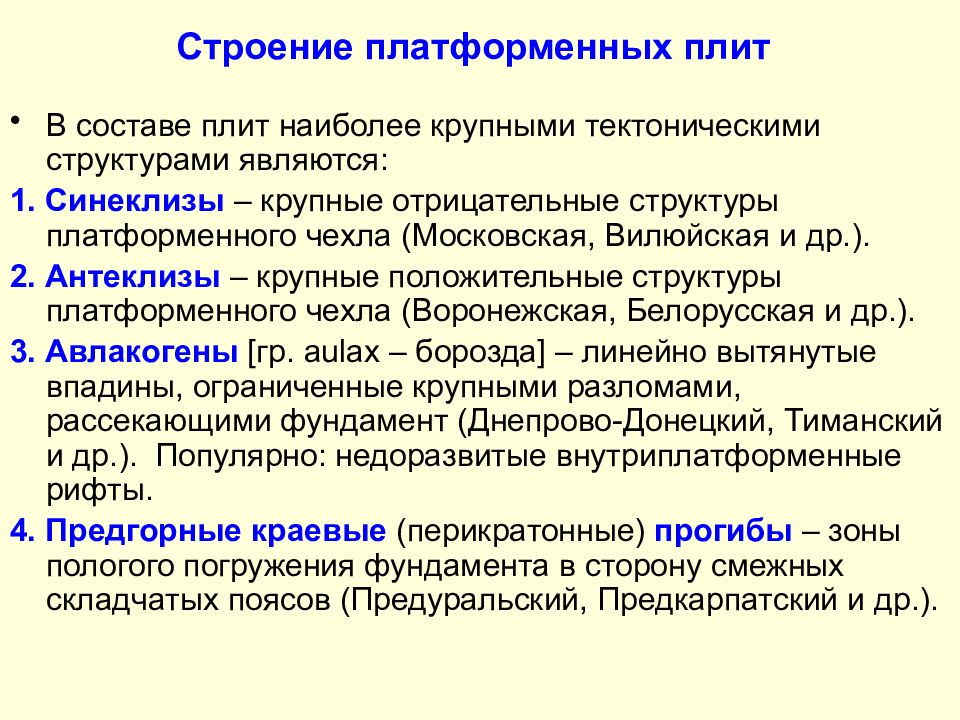

Слайд 29: Строение платформенных плит

В составе плит наиболее крупными тектоническими структурами являются: 1. Синеклизы – крупные отрицательные структуры платформенного чехла (Московская, Вилюйская и др.). 2. Антеклизы – крупные положительные структуры платформенного чехла (Воронежская, Белорусская и др.). 3. Авлакогены [ гр. aulax – борозда ] – линейно вытянутые впадины, ограниченные крупными разломами, рассекающими фундамент (Днепрово-Донецкий, Тиманский и др.). Популярно: недоразвитые внутриплатформенные рифты. 4. Предгорные краевые (перикратонные) прогибы – зоны пологого погружения фундамента в сторону смежных складчатых поясов (Предуральский, Предкарпатский и др.).

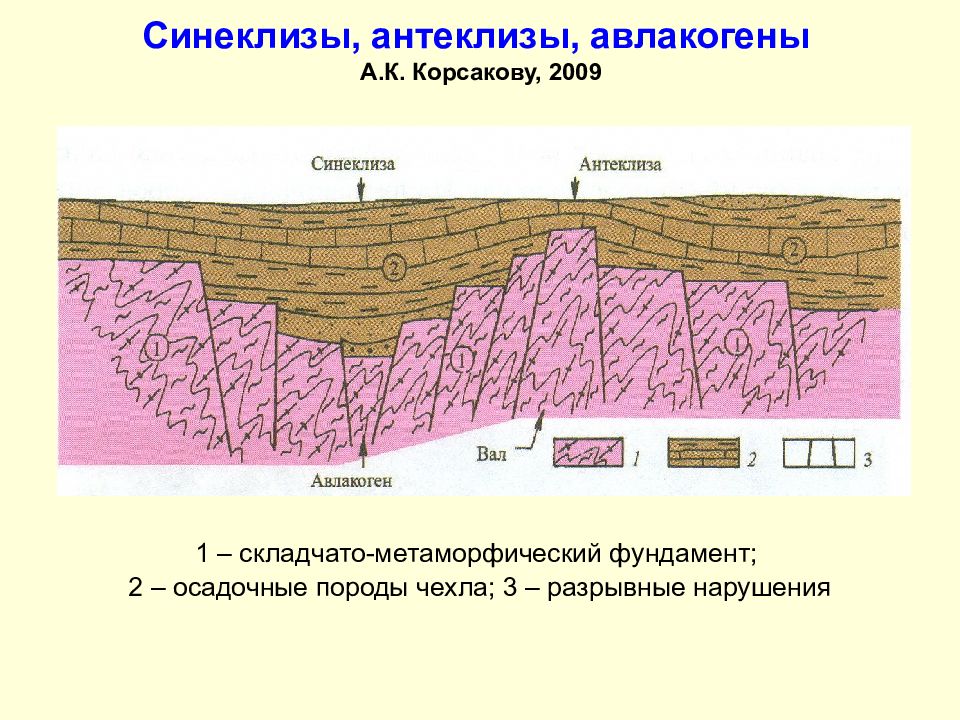

Слайд 30: Синеклизы, антеклизы, авлакогены А.К. Корсакову, 2009

1 – складчато-метаморфический фундамент; 2 – осадочные породы чехла; 3 – разрывные нарушения

Слайд 33: Мелкие тектонические структуры осадочного чехла платформ

Прогибы (линейные), впадины и мульды (изометричные или брахиформные) – пологие (обычно не более 1-2 0 ) синклинальные стркутуры чехла. Термины свободного пользования, относящиеся к разномасштабных образованиям. Валы (линейные), своды и купола (изометричные или брахиформные) – пологие (обычно не более 1-2 0 ) антиклинальные структуры чехла. Термины свободного пользования, относящиеся к разномасштабным образованиям. Тектонические структуры моноклинального типа: 1) структурные террасы, 2) структурные выступы («носы»), 3) флексуры

Слайд 35: Сложные моноклинальные структуры

а – структурная терраса; б – структурный выступ; в - флексура

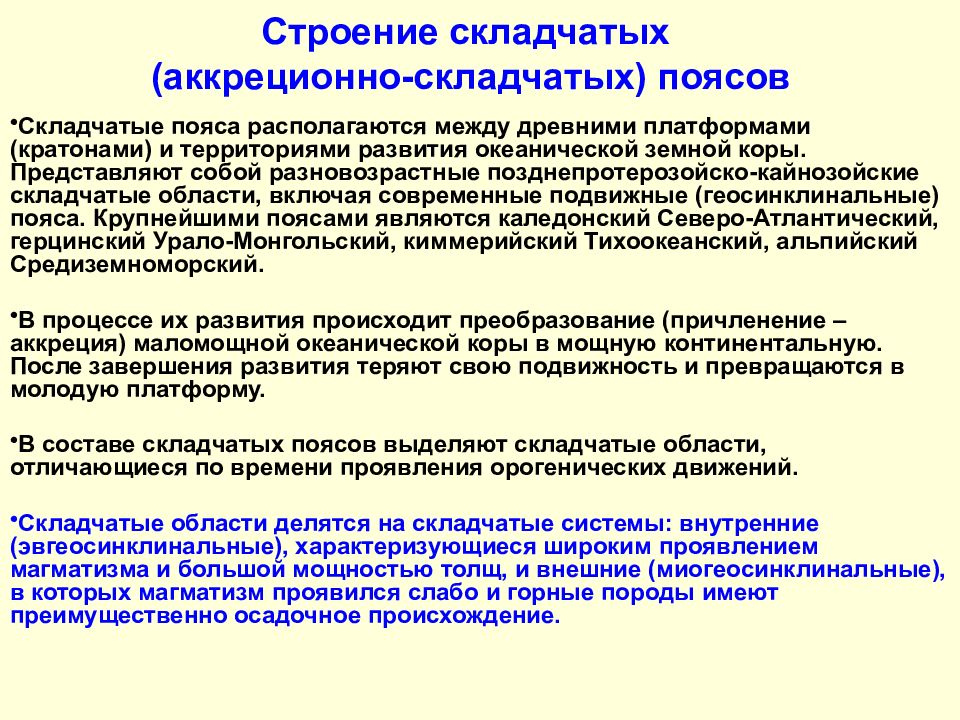

Слайд 36: Строение складчатых (аккреционно-складчатых) поясов

Складчатые пояса располагаются между древними платформами (кратонами) и территориями развития океанической земной коры. Представляют собой разновозрастные позднепротерозойско-кайнозойские складчатые области, включая современные подвижные (геосинклинальные) пояса. Крупнейшими поясами являются каледонский Северо-Атлантический, герцинский Урало-Монгольский, киммерийский Тихоокеанский, альпийский Средиземноморский. В процессе их развития происходит преобразование (причленение – аккреция) маломощной океанической коры в мощную континентальную. После завершения развития теряют свою подвижность и превращаются в молодую платформу. В составе складчатых поясов выделяют складчатые области, отличающиеся по времени проявления орогенических движений. Складчатые области делятся на складчатые системы: внутренние (эвгеосинклинальные), характеризующиеся широким проявлением магматизма и большой мощностью толщ, и внешние (миогеосинклинальные), в которых магматизм проявился слабо и горные породы имеют преимущественно осадочное происхождение.

Слайд 37: Разрез через Зондскую дугу, показывающий миогеосинклиналь, эвгеосинклиналь и глубоководный желоб Seyfert and Sirkin, 1979

1 – осадки и осадочные породы; 2 – вулканические породы; 3 – фундамент континента; 4 – слой океанической коры; 5 – молодые метаморфические породы

Слайд 38: Характерные особенности складчатых поясов

Горный рельеф. Большие мощности осадочных пород (сотни и первые тысячи метров для ярусов и отделов). Полная складчатость, преобладание линейных и брахиформных складок. Широкое развитие дизъюнктивных нарушений. Типичные осадочные формации: яшмово-кремнисиая, аспидная, граувакковая, морская карбонатная, флишевая, молассовая. Широкое развитие эффузивных и интрузивных процессов. Широкое развитие метаморфических пород.

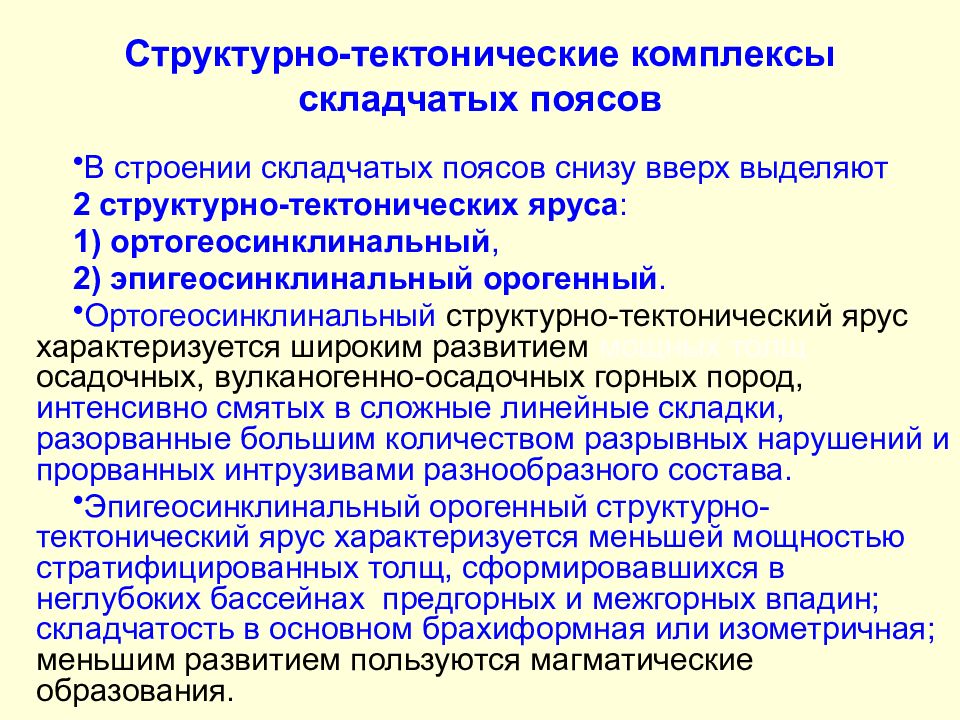

Слайд 39: Структурно-тектонические комплексы складчатых поясов

В строении складчатых поясов снизу вверх выделяют 2 структурно-тектонических яруса : 1) ортогеосинклинальный, 2) эпигеосинклинальный орогенный. Ортогеосинклинальный структурно-тектонический ярус характеризуется широким развитием мощных толщ осадочных, вулканогенно-осадочных горных пород, интенсивно смятых в сложные линейные складки, разорванные большим количеством разрывных нарушений и прорванных интрузивами разнообразного состава. Эпигеосинклинальный орогенный структурно-тектонический ярус характеризуется меньшей мощностью стратифицированных толщ, сформировавшихся в неглубоких бассейнах предгорных и межгорных впадин; складчатость в основном брахиформная или изометричная; меньшим развитием пользуются магматические образования.

Слайд 40: Основные элементы складчатых поясов А.К. Корсаков, 2009

1 – ортогеосинклинальный структурно-тектонический ярус; 2 – эпигеосинклинальный орогенный структурно-тектонический ярус; 3 – вулканы; 4 – гранитные интрузивы; 5 - надвиги

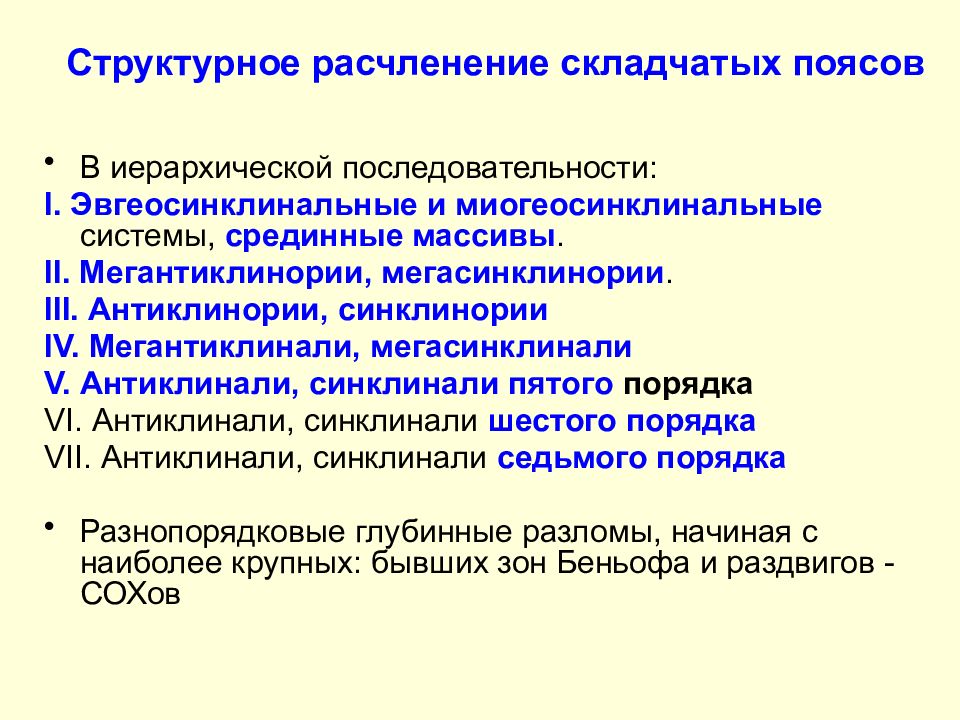

Слайд 41: Структурное расчленение складчатых поясов

В иерархической последовательности: I. Эвгеосинклинальные и миогеосинклинальные системы, срединные массивы. II. Мегантиклинории, мегасинклинории. III. Антиклинории, синклинории IV. Мегантиклинали, мегасинклинали V. Антиклинали, синклинали пятого порядка VI. Антиклинали, синклинали шестого порядка VII. Антиклинали, синклинали седьмого порядка Разнопорядковые глубинные разломы, начиная с наиболее крупных: бывших зон Беньофа и раздвигов - СОХов

Слайд 42: Срединный массив (в центре) в структуре складчатого пояса А.К. Корсаков, 2009

1 – складчатый пояс; 2 - фундамент срединного массива; 3 - чехол срединного массива; 4 - разрывные нарушения

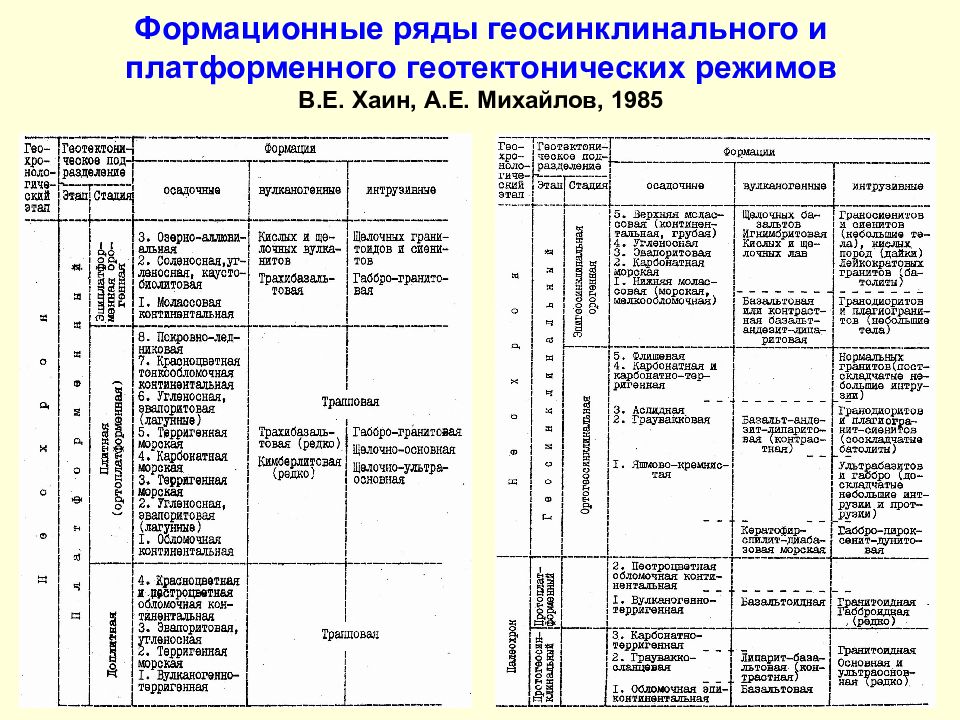

Слайд 43: Формационные ряды геосинклинального и платформенного геотектонических режимов В.Е. Хаин, А.Е. Михайлов, 1985

Слайд 44

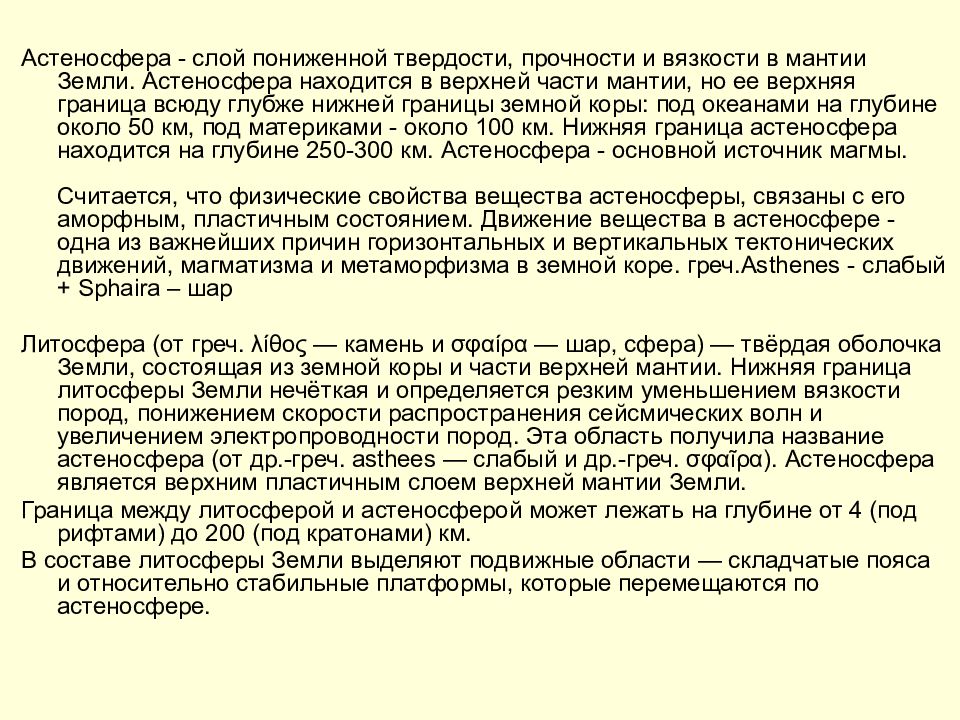

Астеносфера - слой пониженной твердости, прочности и вязкости в мантии Земли. Астеносфера находится в верхней части мантии, но ее верхняя граница всюду глубже нижней границы земной коры: под океанами на глубине около 50 км, под материками - около 100 км. Нижняя граница астеносфера находится на глубине 250-300 км. Астеносфера - основной источник магмы. Считается, что физические свойства вещества астеносферы, связаны с его аморфным, пластичным состоянием. Движение вещества в астеносфере - одна из важнейших причин горизонтальных и вертикальных тектонических движений, магматизма и метаморфизма в земной коре. греч.Asthenes - слабый + Sphaira – шар Литосфера (от греч. λίθος — камень и σφαίρα — шар, сфера) — твёрдая оболочка Земли, состоящая из земной коры и части верхней мантии. Нижняя граница литосферы Земли нечёткая и определяется резким уменьшением вязкости пород, понижением скорости распространения сейсмических волн и увеличением электропроводности пород. Эта область получила название астеносфера (от др.-греч. asthees — слабый и др.-греч. σφαῖρα). Астеносфера является верхним пластичным слоем верхней мантии Земли. Граница между литосферой и астеносферой может лежать на глубине от 4 (под рифтами) до 200 (под кратонами) км. В составе литосферы Земли выделяют подвижные области — складчатые пояса и относительно стабильные платформы, которые перемещаются по астеносфере.

Слайд 45: Горизонтальное и субгоризонтальное залегание пород осадочного чехла

Отчетливо выделяются два платформенных структурно-тектонических яруса: 1) горизонтально залегающий каменноугольный и 2) мезозойский субгоризонтальный

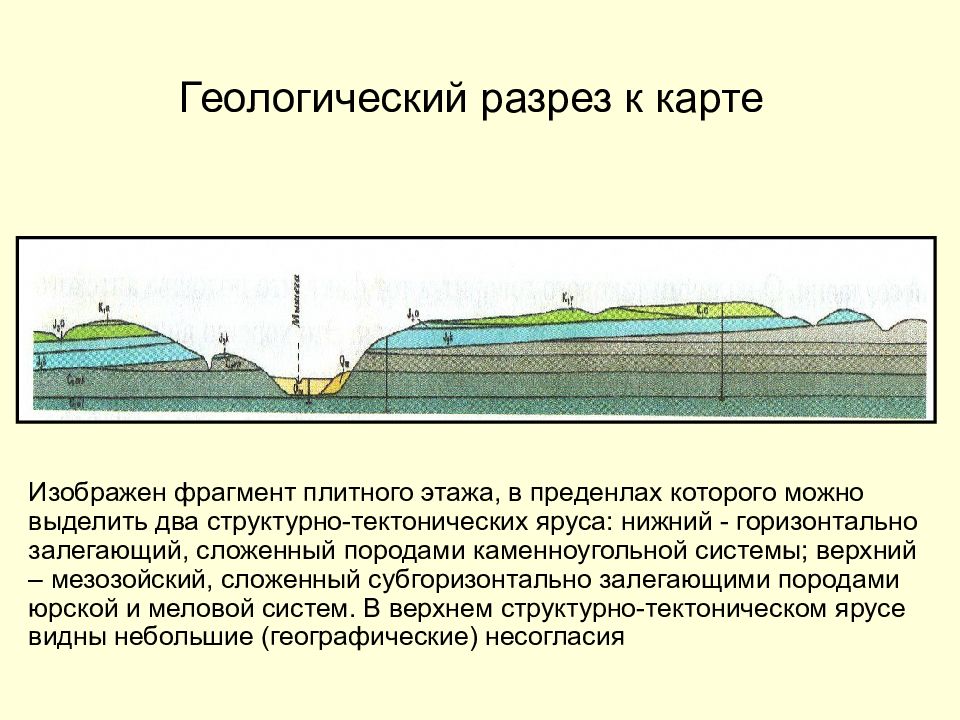

Слайд 46: Геологический разрез к карте

Изображен фрагмент плитного этажа, в преденлах которого можно выделить два структурно-тектонических яруса: нижний - горизонтально залегающий, сложенный породами каменноугольной системы; верхний – мезозойский, сложенный субгоризонтально залегающими породами юрской и меловой систем. В верхнем структурно-тектоническом ярусе видны небольшие (географические) несогласия

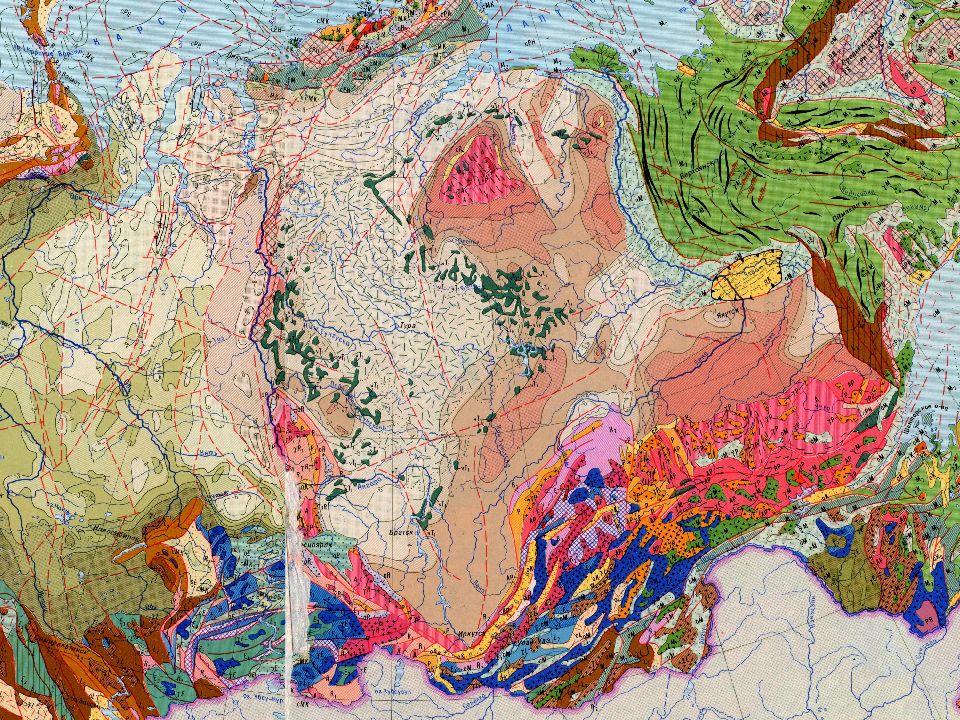

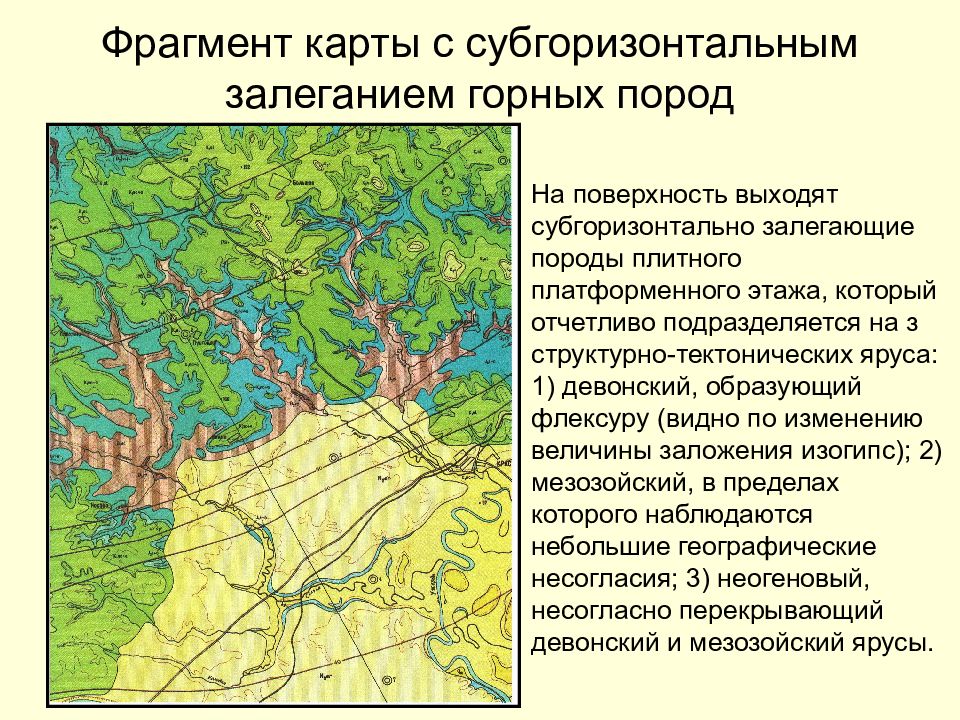

Слайд 47: Фрагмент карты с субгоризонтальным залеганием горных пород

На поверхность выходят субгоризонтально залегающие породы плитного платформенного этажа, который отчетливо подразделяется на з структурно-тектонических яруса: 1) девонский, образующий флексуру (видно по изменению величины заложения изогипс); 2) мезозойский, в пределах которого наблюдаются небольшие географические несогласия; 3) неогеновый, несогласно перекрывающий девонский и мезозойский ярусы.

Слайд 48: Геологическая карта и разрез с наклонно залегающими слоями

Изображен участок краевого (межгорного ?) прогиба, в пределах которого можно выделить 3 структурно-тектонических яруса: герцинский эпигеосинклинальный орогенный (моноклиналь, сложенная породами С- P и гранитным массивом); альпийский эпигеосинклинальный орогенный (моноклиналь, сложенная породами J-K ); плитный, сложенный субгоризонтально залегающими породами N 2.

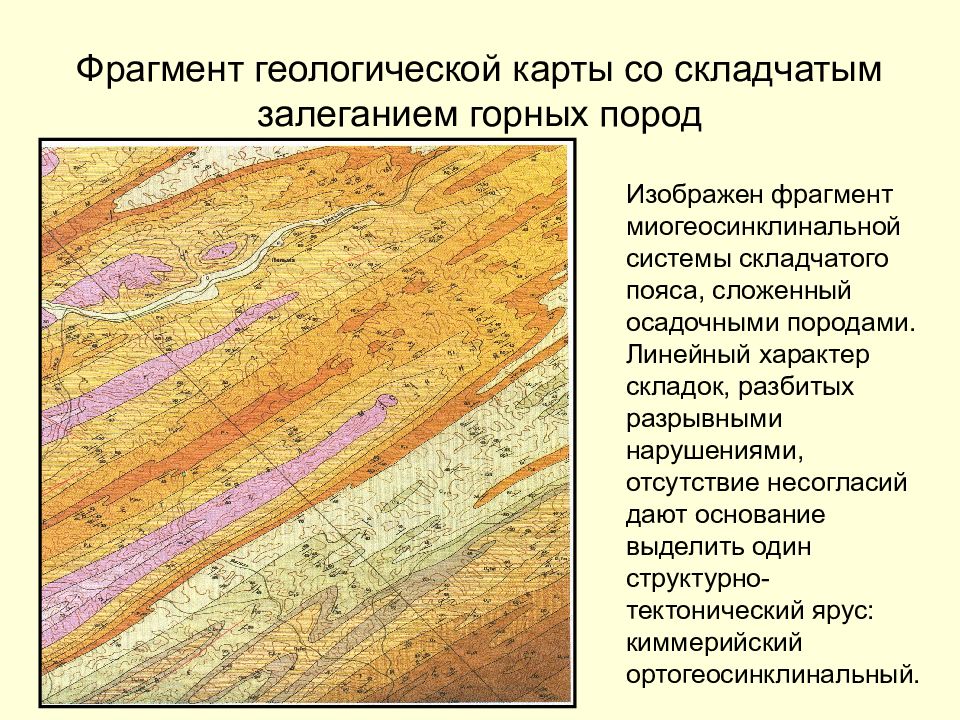

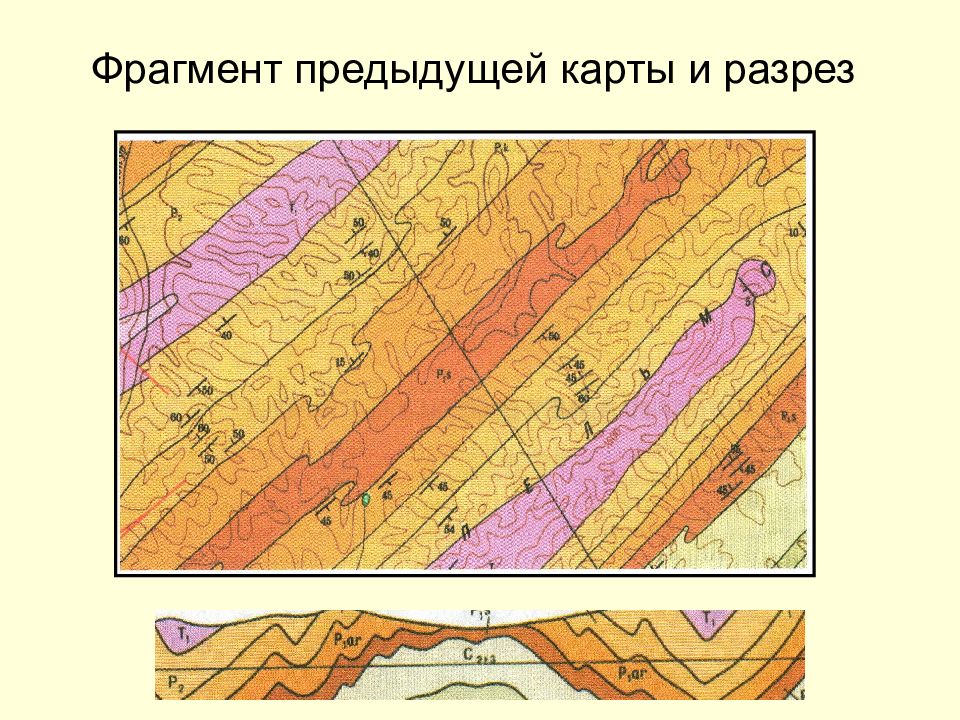

Слайд 49: Фрагмент геологической карты со складчатым залеганием горных пород

Изображен фрагмент миогеосинклинальной системы складчатого пояса, сложенный осадочными породами. Линейный характер складок, разбитых разрывными нарушениями, отсутствие несогласий дают основание выделить один структурно-тектонический ярус: киммерийский ортогеосинклинальный.

Слайд 51: Фрагмент карты складчатой области

Изображен геосин-клинальный этаж, представленный двумя структурно-тектоническими ярусами: 1) каледонским ортогеосинклиналь-ным (линейные складки пород Є-О, и интрузивный комплекс γ О 3 ) и 2) герцинским эпигеосинклиналь-ным орогенным (брахискладки пород D-C).

Слайд 52: Фрагмент карты складчатой области

Изображены два этажа: карельский протогеосин-клинальный и фанерозой-ский геосинклинальный, представленный двумя структурно-тектоническими ярусами: 1) каледонским ортогеосинклинальным и 2) герцинским эпигеосинклинальным орогенным.

Слайд 53: Фрагмент карты и разрез открытого диапира

Изображен плитный платформенный этаж, который можно подразделить на два структурно-тектонических яруса: 1) пермский, (породы ядра диапировой складки) и 2) юрско-меловой (вмещающие породы диапировой структуры).

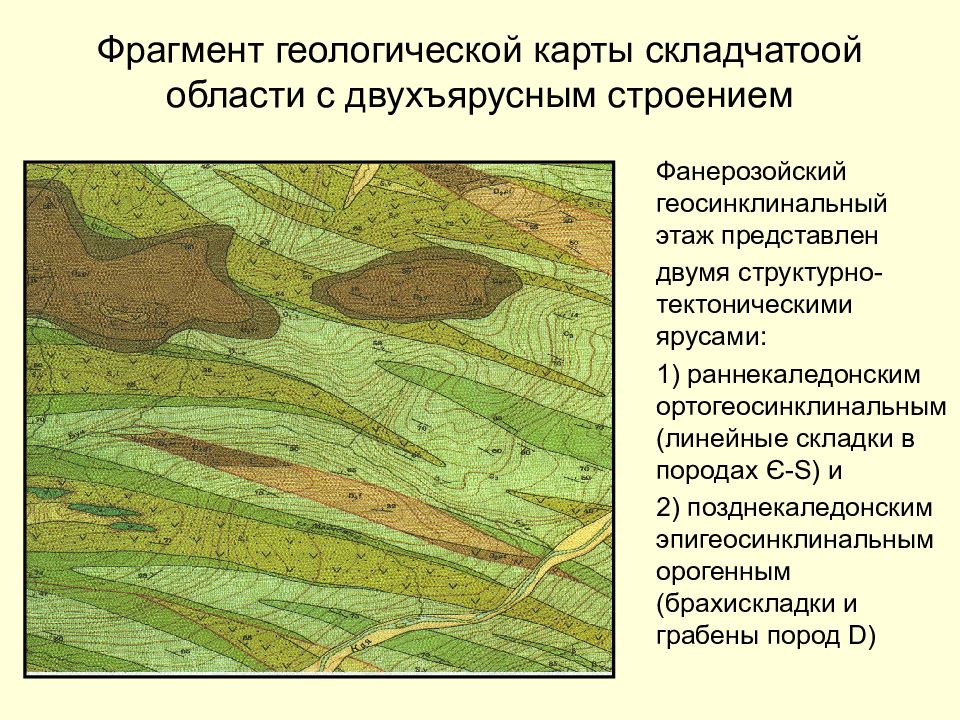

Слайд 54: Фрагмент геологической карты складчатоой области с двухъярусным строением

Фанерозойский геосинклинальный этаж представлен двумя структурно-тектоническими ярусами: 1) раннекаледонским ортогеосинклинальным (линейные складки в породах Є- S) и 2) позднекаледонским эпигеосинклинальным орогенным (брахискладки и грабены пород D)

Слайд 55: Сочленение складчатой области и предгорного краевого прогиба Фрагмент учебной геологической карты № 20

Юго-восточная часть – фрагмент миогесинклинали (осадочные породы J-K, смятые в линейные опрокинутые складки, осложненные надвигами). Северо-западная часть – предгорный краевой прогиб (мел-палеогеновые породы, смятые в брахиморфные складки). Гранится между тектоническими зонами проходит по пологому фронтальному надвигу, образующему тектонические останцы (клиппы) и тектонические «окна».

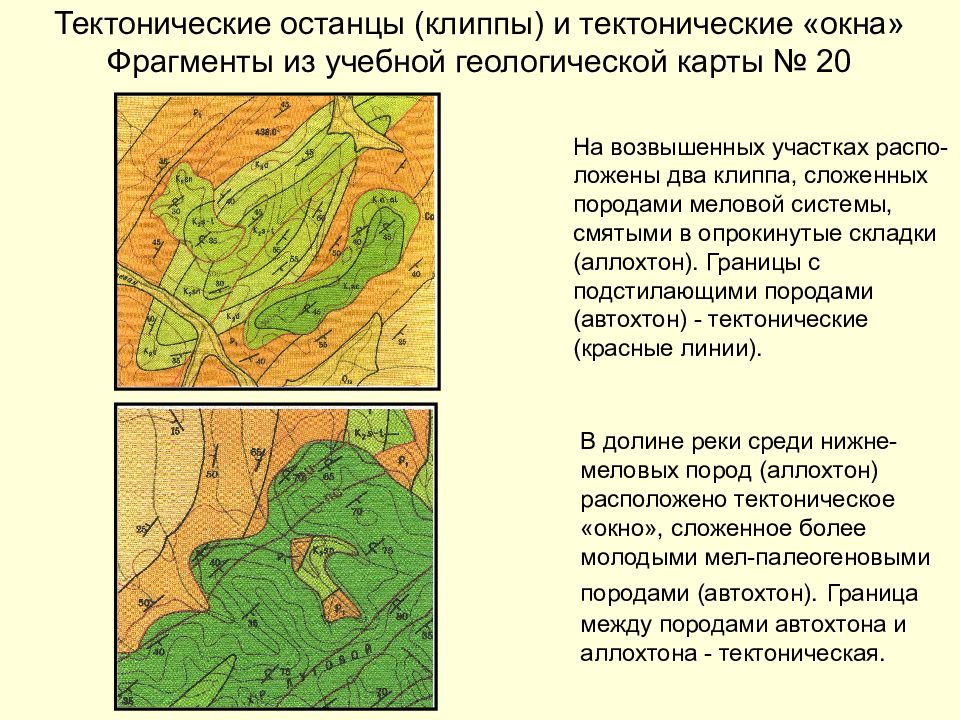

Слайд 56: Тектонические останцы (клиппы) и тектонические «окна» Фрагменты из учебной геологической карты № 20

На возвышенных участках распо-ложены два клиппа, сложенных породами меловой системы, смятыми в опрокинутые складки (аллохтон). Границы с подстилающими породами (автохтон) - тектонические (красные линии). В долине реки среди нижне-меловых пород (аллохтон) расположено тектоническое «окно», сложенное более молодыми мел-палеогеновыми породами (автохтон). Граница между породами автохтона и аллохтона - тектоническая.

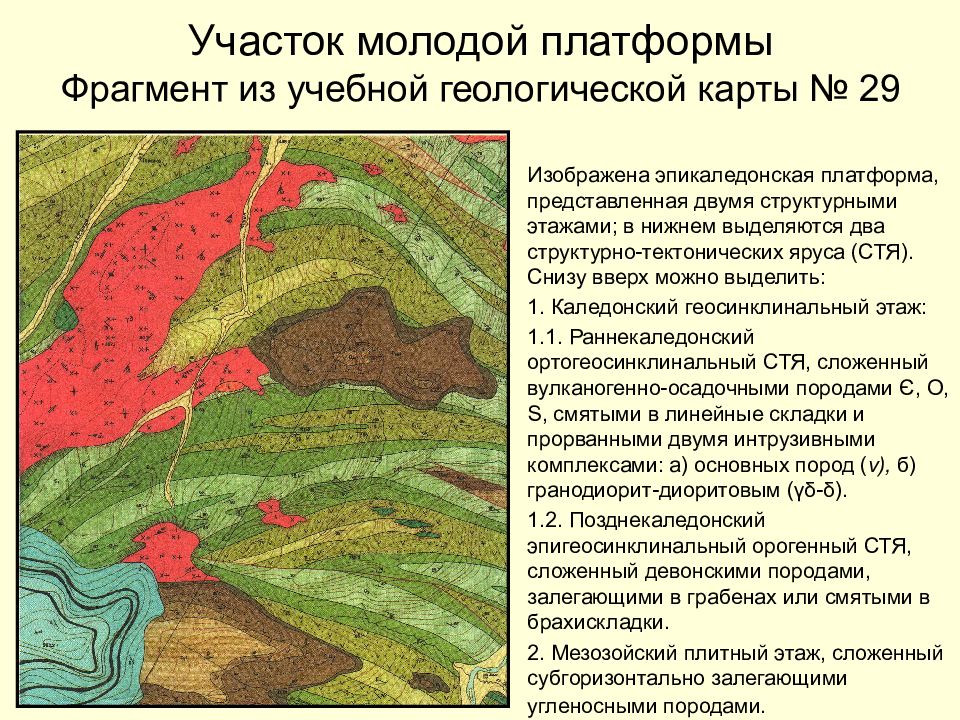

Слайд 57: Участок молодой платформы Фрагмент из учебной геологической карты № 29

Изображена эпикаледонская платформа, представленная двумя структурными этажами; в нижнем выделяются два структурно-тектонических яруса (СТЯ). Снизу вверх можно выделить: Каледонский геосинклинальный этаж: 1.1. Раннекаледонский ортогеосинклинальный СТЯ, сложенный вулканогенно-осадочными породами Є, O, S, смятыми в линейные складки и прорванными двумя интрузивными комплексами: а) основных пород ( ν ), б) гранодиорит-диоритовым ( γδ - δ ). 1.2. Позднекаледонский эпигеосинклинальный орогенный СТЯ, сложенный девонскими породами, залегающими в грабенах или смятыми в брахискладки. 2. Мезозойский плитный этаж, сложенный субгоризонтально залегающими угленосными породами.

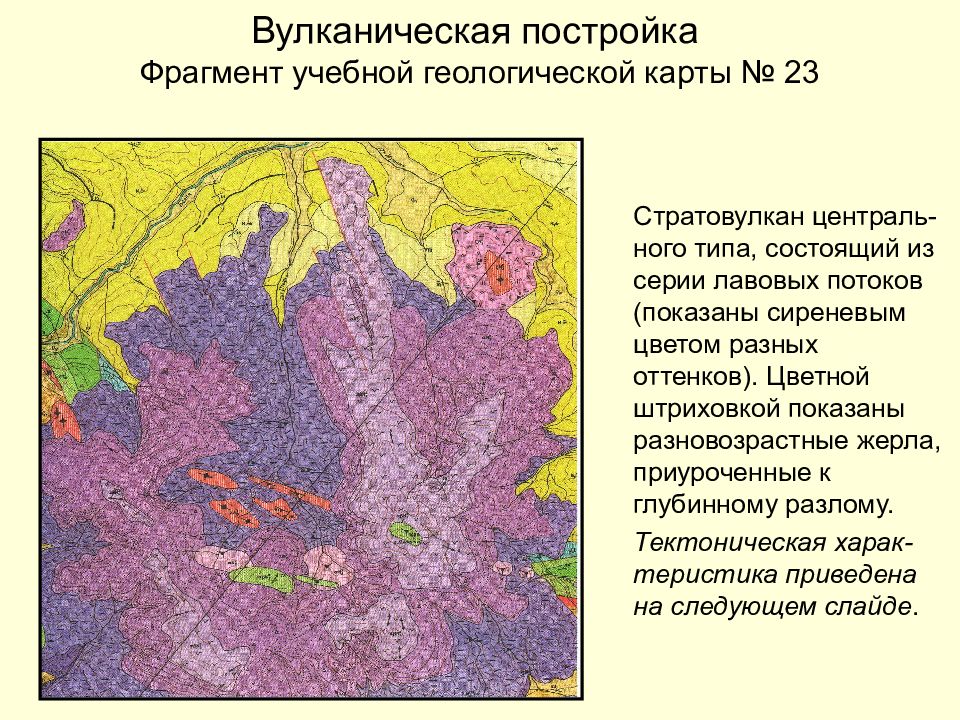

Слайд 58: Вулканическая постройка Фрагмент учебной геологической карты № 23

Стратовулкан централь-ного типа, состоящий из серии лавовых потоков (показаны сиреневым цветом разных оттенков). Цветной штриховкой показаны разновозрастные жерла, приуроченные к глубинному разлому. Тектоническая харак-теристика приведена на следующем слайде.

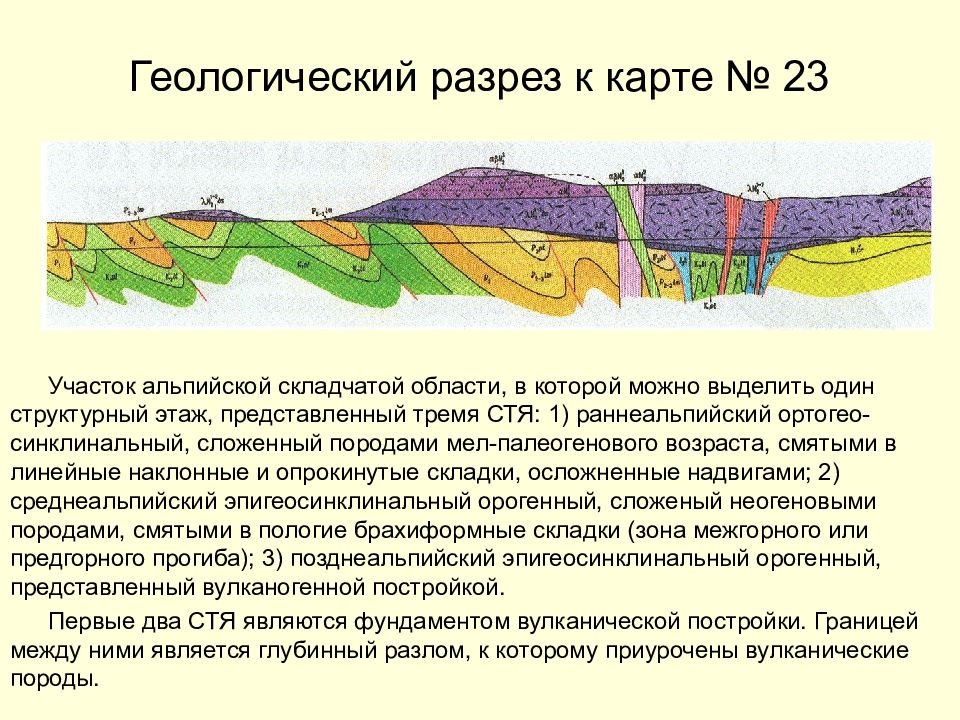

Слайд 59: Геологический разрез к карте № 23

Участок альпийской складчатой области, в которой можно выделить один структурный этаж, представленный тремя СТЯ: 1) раннеальпийский ортогео-синклинальный, сложенный породами мел-палеогенового возраста, смятыми в линейные наклонные и опрокинутые складки, осложненные надвигами; 2) среднеальпийский эпигеосинклинальный орогенный, сложеный неогеновыми породами, смятыми в пологие брахиформные складки (зона межгорного или предгорного прогиба); 3) позднеальпийский эпигеосинклинальный орогенный, представленный вулканогенной постройкой. Первые два СТЯ являются фундаментом вулканической постройки. Границей между ними является глубинный разлом, к которому приурочены вулканические породы.

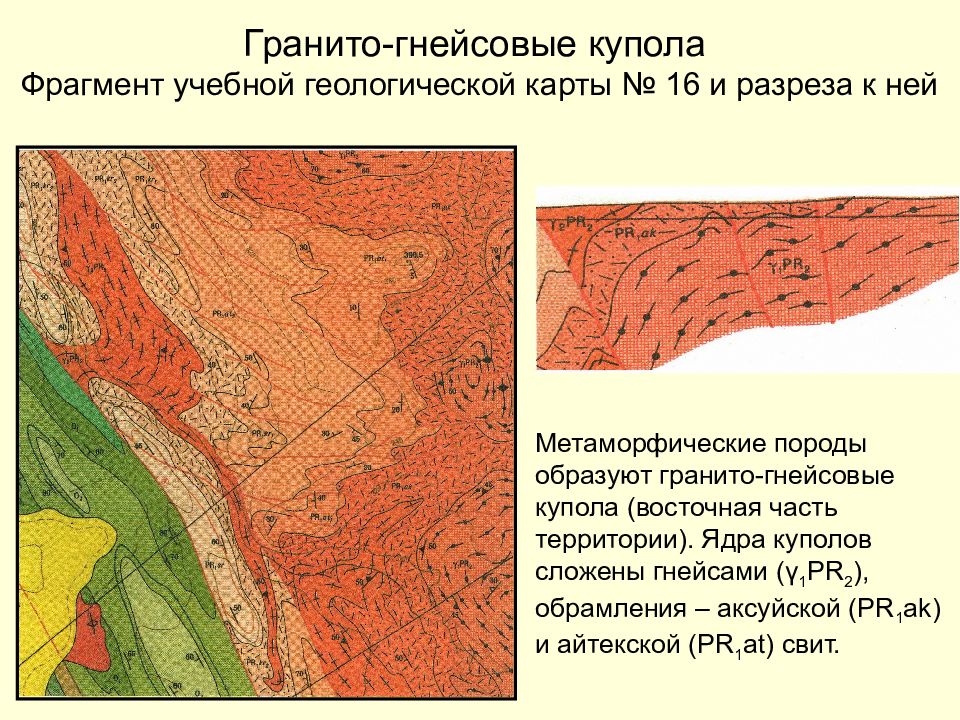

Слайд 60: Гранито-гнейсовые купола Фрагмент учебной геологической карты № 16 и разреза к ней

Метаморфические породы образуют гранито-гнейсовые купола (восточная часть территории). Ядра куполов сложены гнейсами ( γ 1 PR 2 ), обрамления – аксуйской ( PR 1 ak) и айтекской ( PR 1 at) свит.

Слайд 61: Типы контактов интрузивного тела Фрагмент учебной геологической карты № 29

Интрузивное тело, сложенное гранодиортами ( γδ ), имеет два типа контактов: интрузивный (горячий) с породами Є и O стратиграфический (холодный) – с D и J. Красные точки – контактовые роговики, красные черточки - скарны