Первый слайд презентации: Региональная гидрогеохимия

Слайд 3

ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ Основные типы гидрогеологических структур Континентов Океанов Зоны перехода “ континент-океан ”

Слайд 4

Под гидрогеологической структурой понимается более или менее обособленное геологическое тело, в пределах которого в процессе развития земной коры остаются более или менее одинаковыми условия формирования, залегания, накопления, движения и разгрузки подземных вод.

Слайд 5

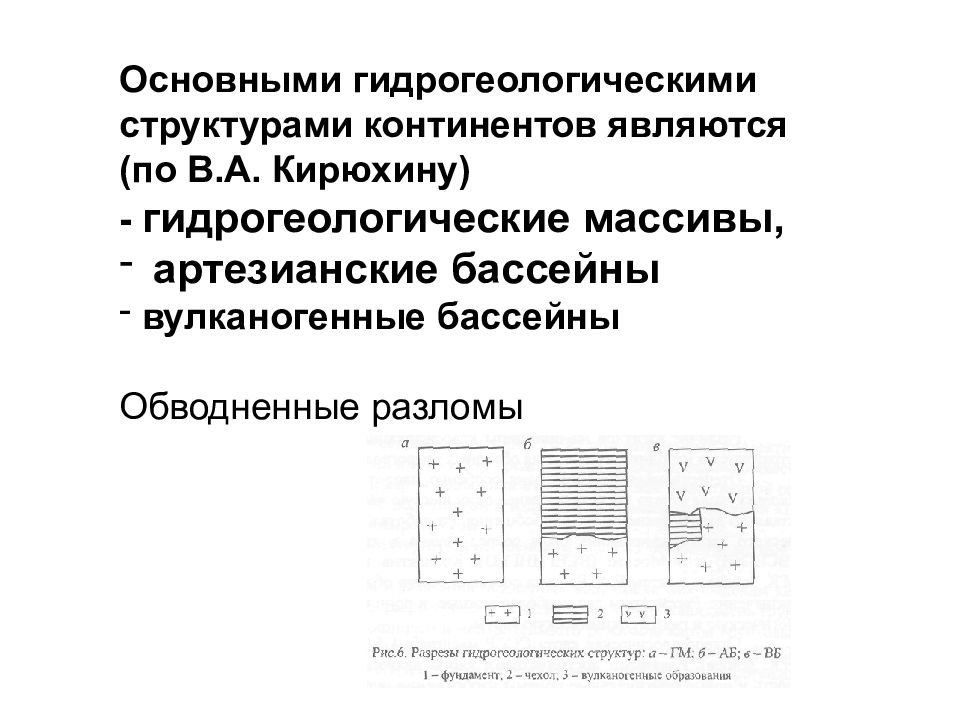

Основными гидрогеологическими структурами континентов являются (по В.А. Кирюхину) - гидрогеологические массивы, артезианские бассейны вулканогенные бассейны Обводненные разломы

Слайд 6

Гидрогеологические массивы - выходы складчатого фундамента на земную поверхность, в отдельных местах прикрытый покровом четвертичных отложений. В его сложении принимают участие магматические, метаморфические и интенсивно литифицированные осадочные породы. Главными типами скоплений подземных вод гидрогеологических массивов являются трещинные воды зон региональной трещиноватости, карстовые воды и воды зон тектонических нарушений. Артезианские бассейны ‒ это погружения, выполненные преимущественно слоистыми осадочными породами и состоящие из чехла и подстилающего его фундамента, которые развиты в основном на платформах и реже в горно-складчатых сооружениях. Они свойственны отрицательным тектоническим формам рельефа Вулканогенные бассейны представлены многочисленными покровами эффузивных пород, потоками лав и сопутствующими им вулканогенными породами. Они широко развиты в областях современного и древнего вулканизма (Камчатка, Курилы, Сихотэ-Алинский вулканический пояс, Кавказ, Карпаты и т.д.).

Слайд 7

Обводненные разломы ‒ это зоны тектонических нарушений и разрывов в горных породах, иногда с открытыми полостями в зоне сбросовых или сдвиговых дислокаций, в которых развиты в основном трещинно-жильные воды. Последние широко распространены в горно - складчатых областях. Гидрогеологические особенности разломов в значительной степени обусловлены морфологией, структурно-литологическими условиями, возрастом и степенью раскрыто c ти тектонических зон. Наибольшей водообильностью отличаются зоны нарушений, которые обновлялись в кайнозойское время.

Слайд 8

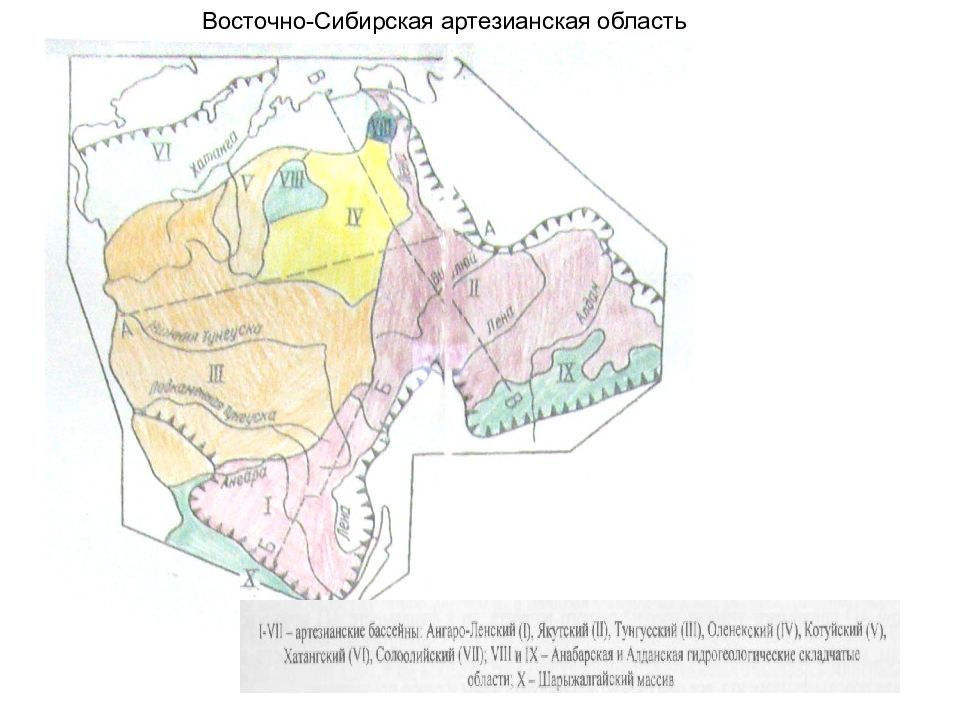

Артезианские и вулканогенные бассейны, а также гидрогеологические массивы и обводненные разломы встречаются в виде отдельных гидрогеологических тел или в виде взаимосвязанных систем. В последнем случае они объединяются в группы, а занимаемые ими территории называются областями. Артезианская область представляет собой группу связанных между собой бассейнов пластовых вод, залегающих в погруженных осадочных породах чехла. Внутри артезианской области могут встречаться гидрогеологические массивы, вулканогенные бассейны и обводненные разломы. Например, в пределах Восточно‒Сибирской артезианской области находится Анабарский гидрогеологический массив. Наиболее крупные артезианские области характерны для платформ и их краевых прогибов. Гидрогеологическая складчатая область ‒ это сочетание нескольких гидрогеологических массивов, вулканогенных бассейнов и разделяющих их межгорных артезианских бассейнов. Такова, например, Фенно‒Скандинавская сложная гидрогеологическая область (Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия) ‒ одна из крупнейших областей развития трещинных вод.

Слайд 10

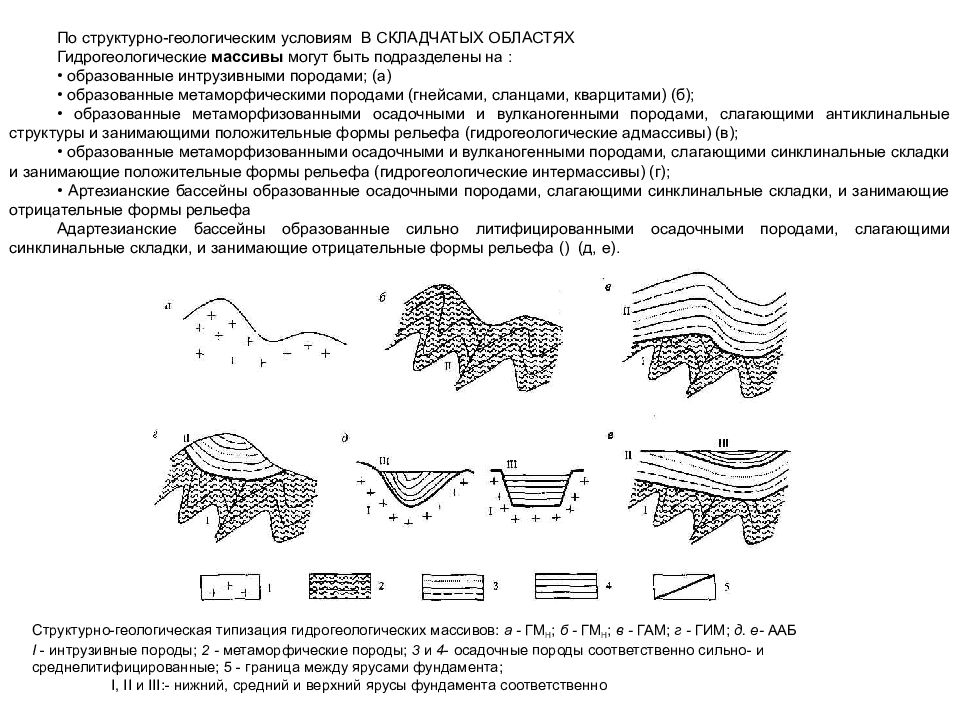

По структурно-геологическим условиям В СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЯХ Гидрогеологические массивы могут быть подразделены на : • образованные интрузивными породами; (а) • образованные метаморфическими породами (гнейсами, сланцами, кварцитами) (б); • образованные метаморфизованными осадочными и вулканогенными породами, слагающими антиклинальные структуры и занимающими положительные формы рельефа (гидрогеологические адмассивы) (в); • образованные метаморфизованными осадочными и вулканогенными породами, слагающими синклинальные складки и занимающие положительные формы рельефа (гидрогеологические интермассивы) (г); • Артезианские бассейны образованные осадочными породами, слагающими синклинальные складки, и занимающие отрицательные формы рельефа Адартезианские бассейны образованные сильно литифицированными осадочными породами, слагающими синклинальные складки, и занимающие отрицательные формы рельефа () (д, е). Структурно-геологическая типизация гидрогеологических массивов: а - ГМ Н ; б - ГМ Н ; в - ГАМ; г - ГИМ; д. е- ААБ I - интрузивные породы; 2 - метаморфические породы; 3 и 4 - осадочные породы соответственно сильно- и среднелитифицированные; 5 - граница между ярусами фундамента; I, II и III :- нижний, средний и верхний ярусы фундамента соответственно

Слайд 11

Артезианские бассейны орогенного типа имеют небольшие размеры (десятки тысяч, реже сотни тысяч квадратных километров). По положению в горных системах их подразделяют на срединные, межгорные, предгорные, медиальные, латеральные, склоновые, внутригорные, нагорные, приводораздельные.

Слайд 13

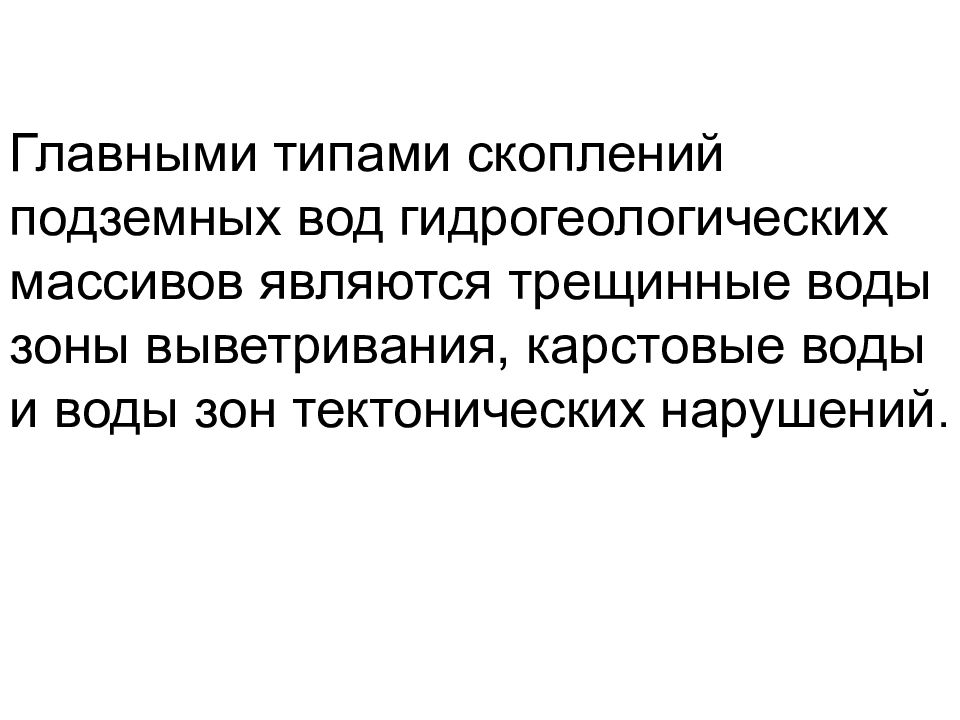

Главными типами скоплений подземных вод гидрогеологических массивов являются трещинные воды зоны выветривания, карстовые воды и воды зон тектонических нарушений.

Слайд 14

Коренные терригенные, вулканогенные, метаморфогенные и интрузивные образования, слагающие горные массивы, как правило обладают сравнительно невысокой водообильностью и лишь их карбонатные разности отличаются от окружающих пород более высокой проницаемостью и значительными ресурсами подземных вод.

Слайд 15

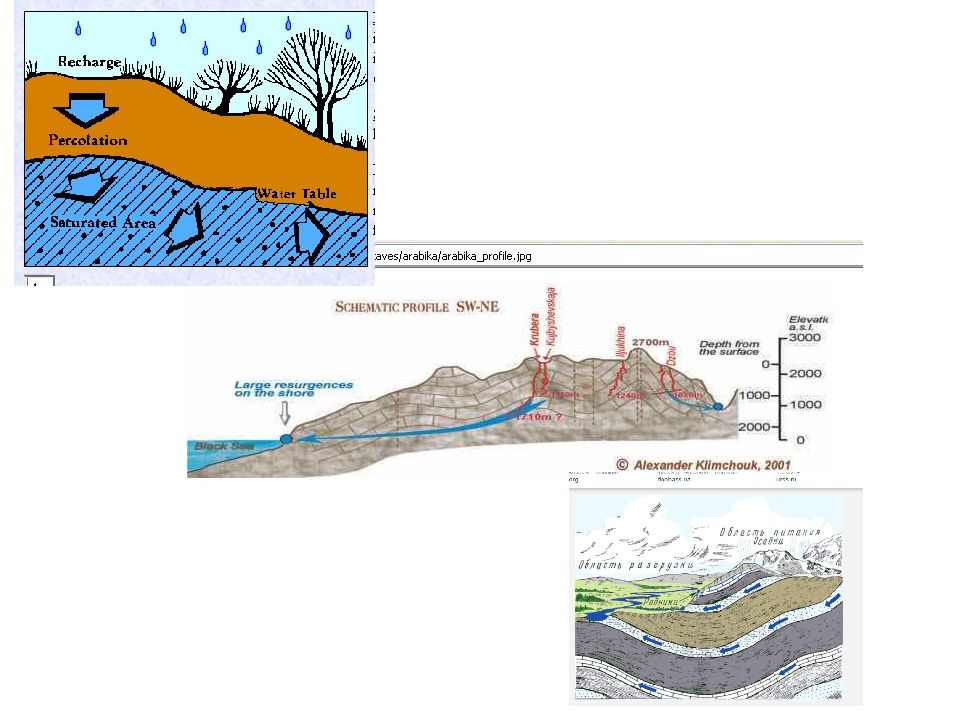

На территории гидрогеологических массивов широко развиты четвертичные образования, среди которых в качестве аккумуляторов подземных вод наибольшее значение имеют аллювиальные, водно-ледниковые и пролювиально-делювиальные отложения. В долинах рек могут формироваться мощные потоки грунтовых вод, а также малые артезианские бассейны долинного типа.

Слайд 16

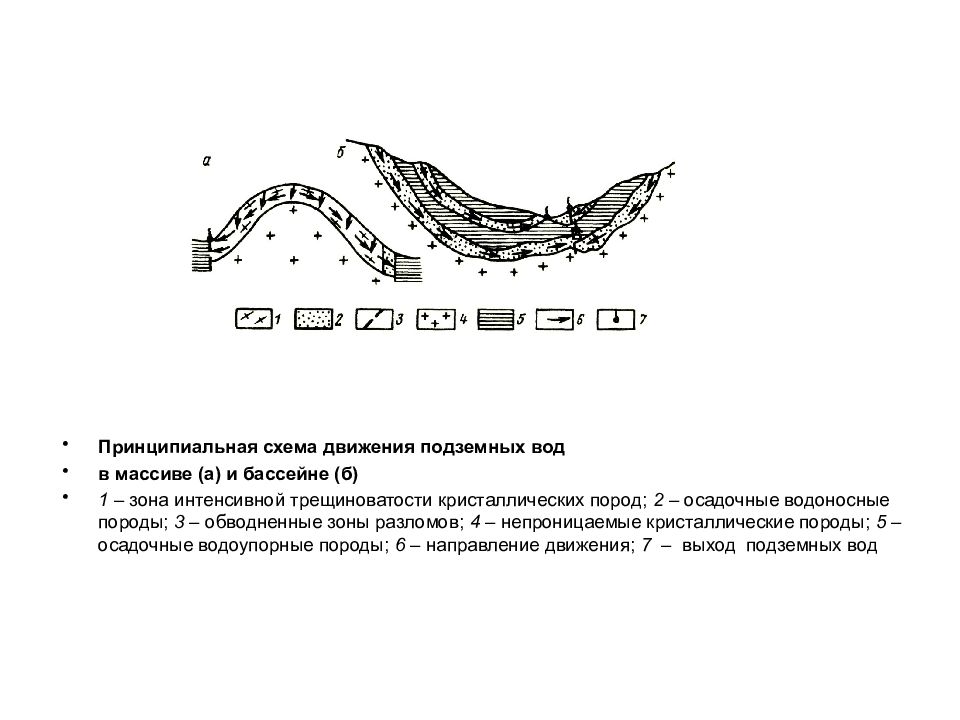

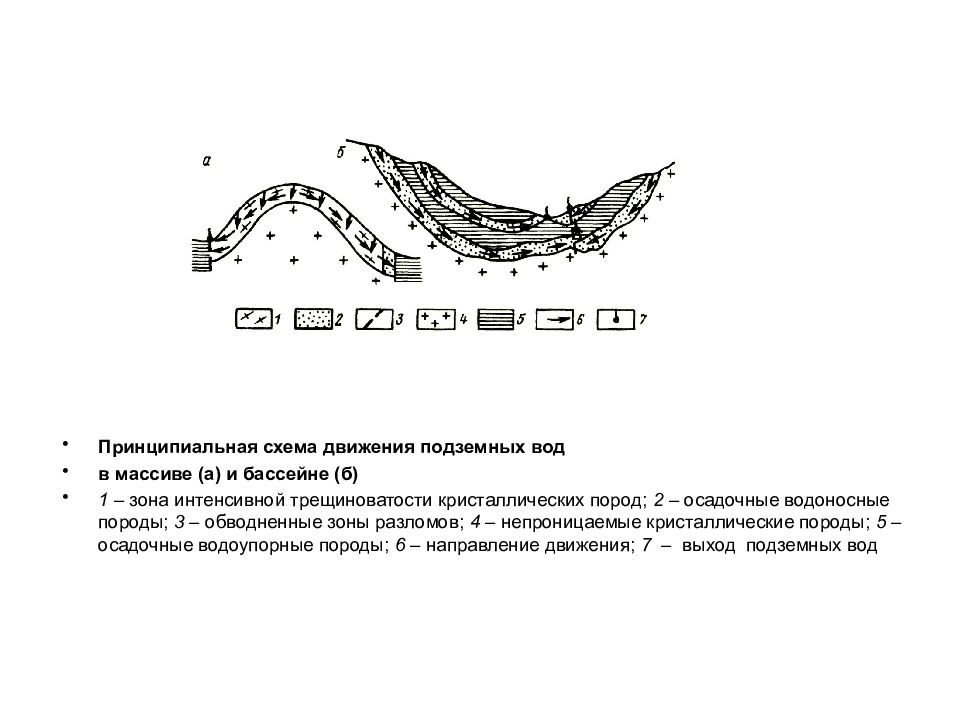

Принципиальная схема движения подземных вод в массиве (а) и бассейне (б) 1 ‒ зона интенсивной трещиноватости кристаллических пород; 2 ‒ осадочные водоносные породы; 3 ‒ обводненные зоны разломов; 4 ‒ непроницаемые кристаллические породы; 5 ‒ осадочные водоупорные породы; 6 ‒ направление движения; 7 ‒ выход подземных вод

Слайд 18

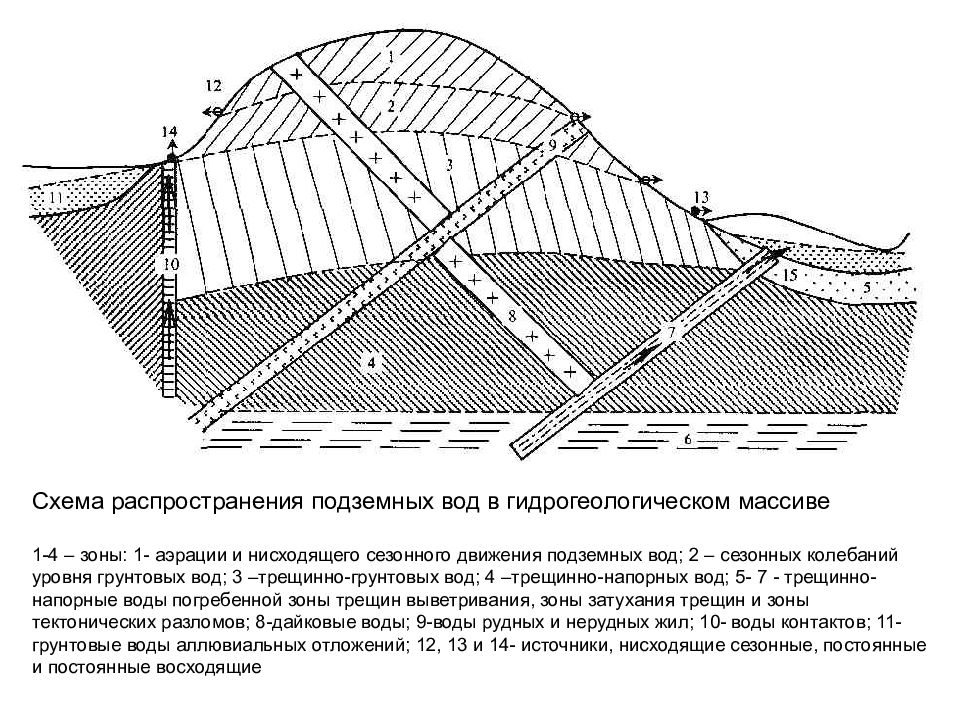

Схема распространения подземных вод в гидрогеологическом массиве 1-4 – зоны: 1- аэрации и нисходящего сезонного движения подземных вод; 2 – сезонных колебаний уровня грунтовых вод; 3 –трещинно-грунтовых вод; 4 –трещинно-напорных вод; 5- 7 - трещинно-напорные воды погребенной зоны трещин выветривания, зоны затухания трещин и зоны тектонических разломов; 8-дайковые воды; 9-воды рудных и нерудных жил; 10- воды контактов; 11-грунтовые воды аллювиальных отложений; 12, 13 и 14- источники, нисходящие сезонные, постоянные и постоянные восходящие

Слайд 19

Гидродинамические особенности гидрогеологических массивов Условия питания, движения и разгрузки, интенсивность водообмена определяются характером рельефа Для большинства гидрогеологических массивов типичен центробежный характер стока и лишь в адартезианских бассейнах и на отдельных участках гидрогеологических интермассивов – центростремительный. Наиболее высокой динамичностью и объемом вод обладает приповерхностный сток, функционирующий ограниченное время после обильного питания. Трещинно-грунтовые воды в условиях горного рельефа функционируют постоянно, а амплитуда колебаний их уровня в течение года достигает нескольких метров. Режим трещинно-напорных вод стабилен, а ресурсы невелики, за исключением зон тектонических нарушений. Распределение подземных вод имеет сложный характер. Хорошо выражена мощная зона интенсивного водообмена. Трещины выветривания превалируют до глубин 30-50 м, иногда достигают глубин 100-150 м. Региональная трещиноватость литогенетического и тектонического происхождения концентрируется до глубин 800 - 1000 м, хотя отмечена и на глубинах 5-9 км и более. Локальные трещины зон тектонических нарушений уходят еще глубже.

Слайд 20

Гидрогеохимическая поясность или горная ( поясность) проявляется в закономерном изменении состава и минерализации подземных вод по глубине и высотным условиям

Слайд 21

Гидрогеохимические особенности гидрогеологических массивов Минерализация подземных вод увеличивается с глубиной, а также по ходу движения подземных вод по мере снижения гипсометрических отметок. Состав вод преимущественно гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, с глубиной повышается содержание натрия. Минерализацию до 50-100 мг/л имеют воды приповерхностного стока. В трещинно-грунтовых водах она возрастает до 200-300 мг/л, в водах трещинно-напорного стока на глубинах до 200-300 м обычно не превышает 500-700 мг/л. В условиях аридного климата наряду с гидрокарбонатами появляются сульфаты и хлориды, а среди катионов натрий становится ведущим. Минерализация трещинно-грунтовых вод может возрастать до 10-20 г/л.

Слайд 22

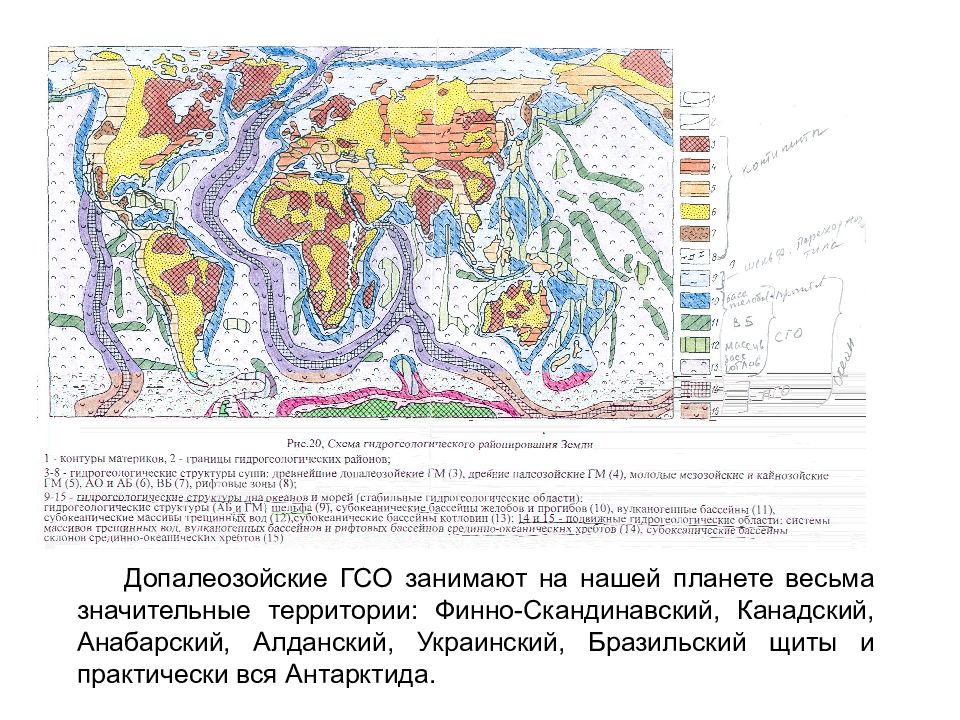

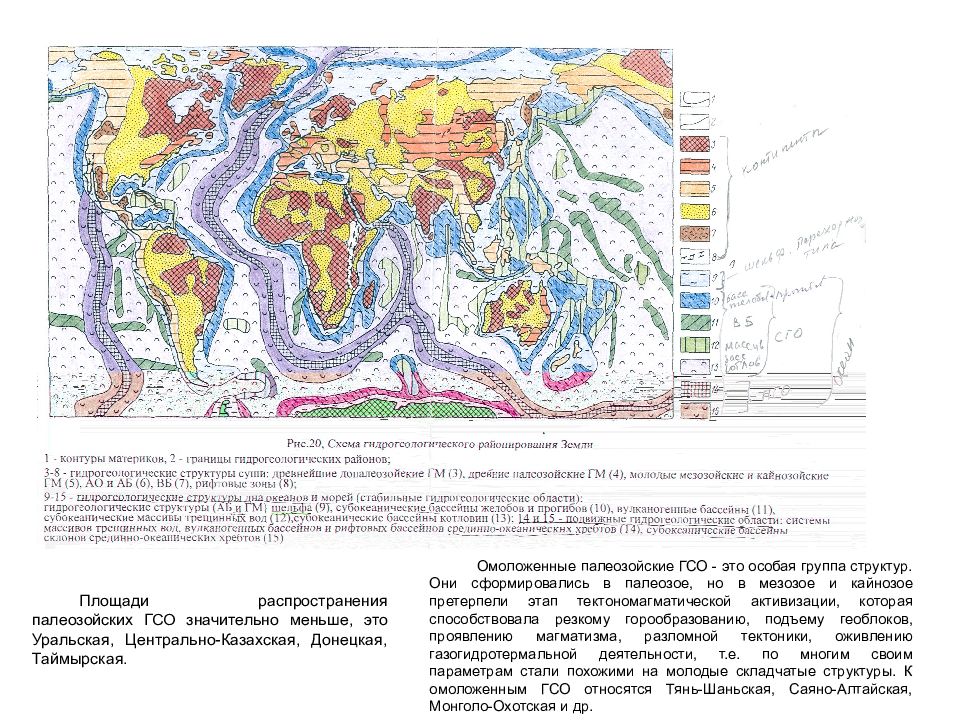

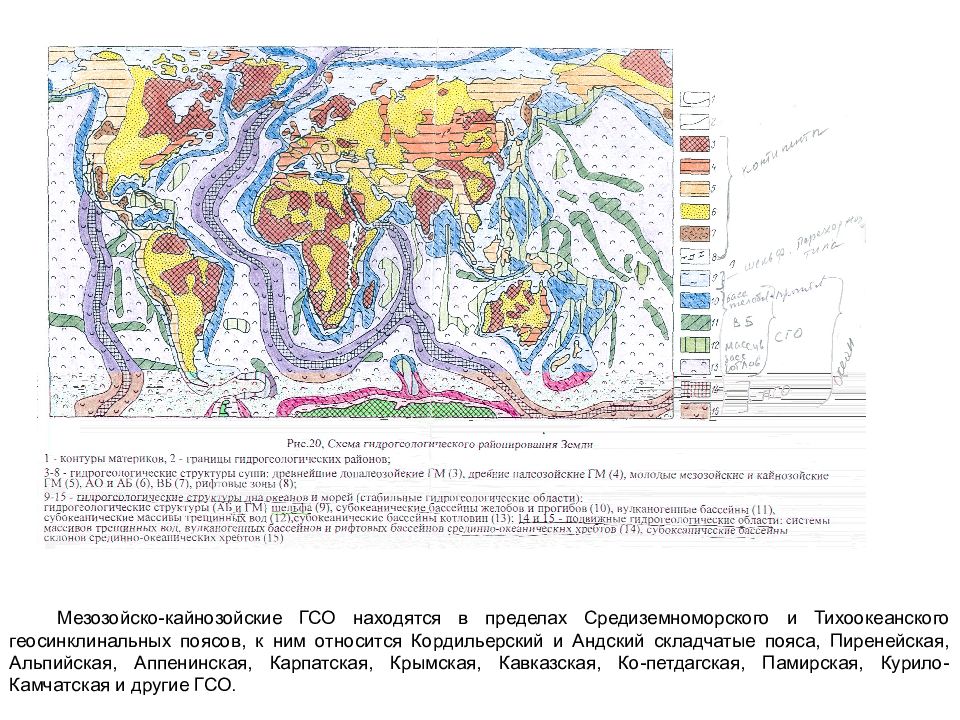

ГСО или СО, в которых ГМ является основной гидрогеологической структурой, подразделяются на четыре группы в зависимости от времени проявления главной складчатости: Древнейшие (допалеозойские), Древние (палеозойские), Омоложенные палеозойские, Молодые (мезозойско-кайнозойские).

Слайд 23

Допалеозойские ГСО занимают на нашей планете весьма значительные территории: Финно-Скандинавский, Канадский, Анабарский, Алданский, Украинский, Бразильский щиты и практически вся Антарктида.

Слайд 24

Площади распространения палеозойских ГСО значительно меньше, это Уральская, Центрально-Казахская, Донецкая, Таймырская. Омоложенные палеозойские ГСО - это особая группа структур. Они сформировались в палеозое, но в мезозое и кайнозое претерпели этап тектономагматической активизации, которая способствовала резкому горообразованию, подъему геоблоков, проявлению магматизма, разломной тектоники, оживлению газогидротермальной деятельности, т.е. по многим своим параметрам стали похожими на молодые складчатые структуры. К омоложенным ГСО относятся Тянь-Шаньская, Саяно-Алтайская, Монголо-Охотская и др.

Слайд 25

Мезозойско-кайнозойские ГСО находятся в пределах Средиземноморского и Тихоокеанского геосинклинальных поясов, к ним относится Кордильерский и Андский складчатые пояса, Пиренейская, Альпийская, Аппенинская, Карпатская, Крымская, Кавказская, Ко-петдагская, Памирская, Курило-Камчатская и другие ГСО.

Слайд 26

Старение ГСО приводит к выполаживанию рельефа, превращению высокогорных систем в средне-, низкогорные и даже денудированные территории. Тем самым пропадает резкая гидрогеологическая контрастность, связанная с проявлением высотной поясности. Постепенно угасает газогидротермальная деятельность, исчезают углекислые источники и азотные термы. Старение гидрогеологических структур сопровождается также ухудшением фильтрационных свойств пород, снижением динамической активности подземных вод, изменением химических процессов и усилением метаморфогенной их составляющей, постепенным ослаблением эндогенных тепловых потоков.

Слайд 27

По сравнению с древними и древнейшими ГСО молодые и в какой-то степени омоложенные складчатые структуры обладают рядом специфических особенностей: в них распространены разнообразные типы ГМ, орогенных АБ и молодых ВБ; для них характерны высокая динамичность стока, благоприятные условия для формирования значительных ресурсов подземных вод; большее разнообразие химических типов подземных вод обусловлено широким распространением минеральных и термальных вод и сложным строением гидрогеохимических зон, слагающих высотно-ландшафтные пояса и глубинные разрезы молодых и омоложенных ГСО.

Слайд 28

Вулканогенные бассейны - это структуры, образованные потоками и покровами лав и сопутствующими им вулканогенными породами (пирокластами, туфами и др.). Вулканогенные постройки представляют собой наложенные структуры, перекрывающие сверху гидрогеологические массивы и артезианские бассейны, которые, в свою очередь, образуют основание ВБ.

Слайд 29

Системы вулканогенных бассейнов (ВБ), вулканогенных областей (ВО) получили широкое развитие в областях современного вулканизма, в Средиземноморской и Тихоокеанской геосинклиналях. Это Камчатка, Сихотэ-Алинь, Малый Кавказ, Карпаты, Кордильеры, Анды и другие молодые складчатые области, а также островные дуги вулканического происхождения.

Слайд 30

Классификация ВБ может проводиться и по многим другим признакам: по возрасту, рельефу, вещественному составу, водопроницаемости, гидродинамическим, гидрохимическим, температурным условиям, истории развития, наличию многолетней мерзлоты.

Слайд 31

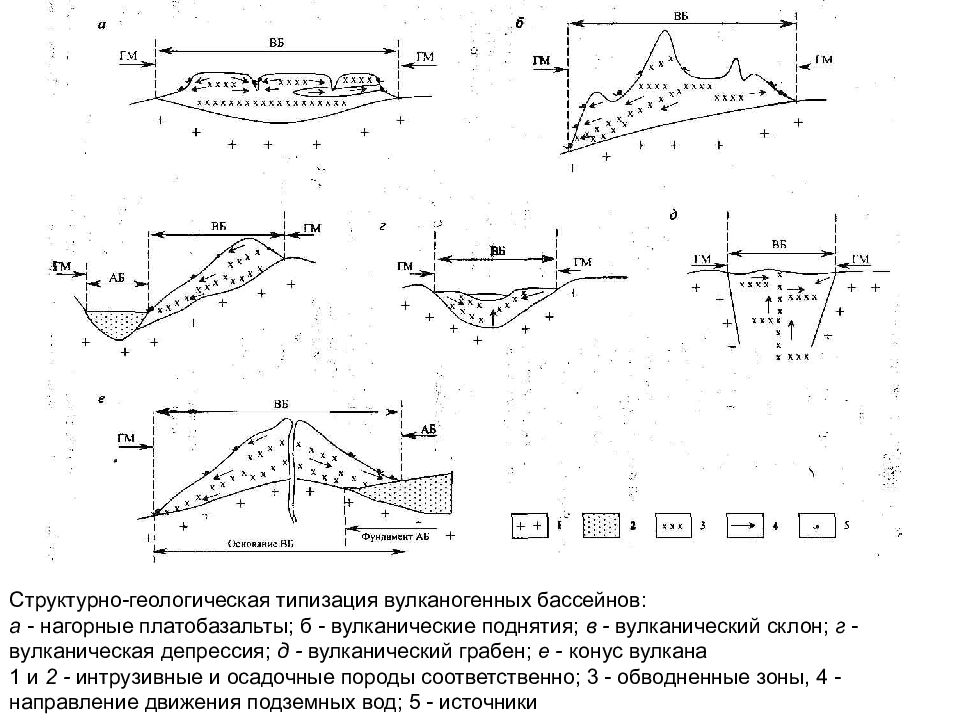

Структурно-геологическая типизация вулканогенных бассейнов: а - нагорные платобазальты; б - вулканические поднятия; в - вулканический склон; г - вулканическая депрессия; д - вулканический грабен; е - конус вулкана 1 и 2 - интрузивные и осадочные породы соответственно; 3 - обводненные зоны, 4 - направление движения подземных вод; 5 - источники

Слайд 32

В процессе старения ВО постепенно теряют свои специфические гидрогеологические признаки. Поэтому ВО, сложенные вулканогенными породами мелового возраста, лишь сохраняют подобие вулканических структур и постепенно превращаются в ГМ. Вулканогенные структуры юрского и более древнего возраста обладают свойствами и параметрами, характерными для ГМ.

Слайд 34

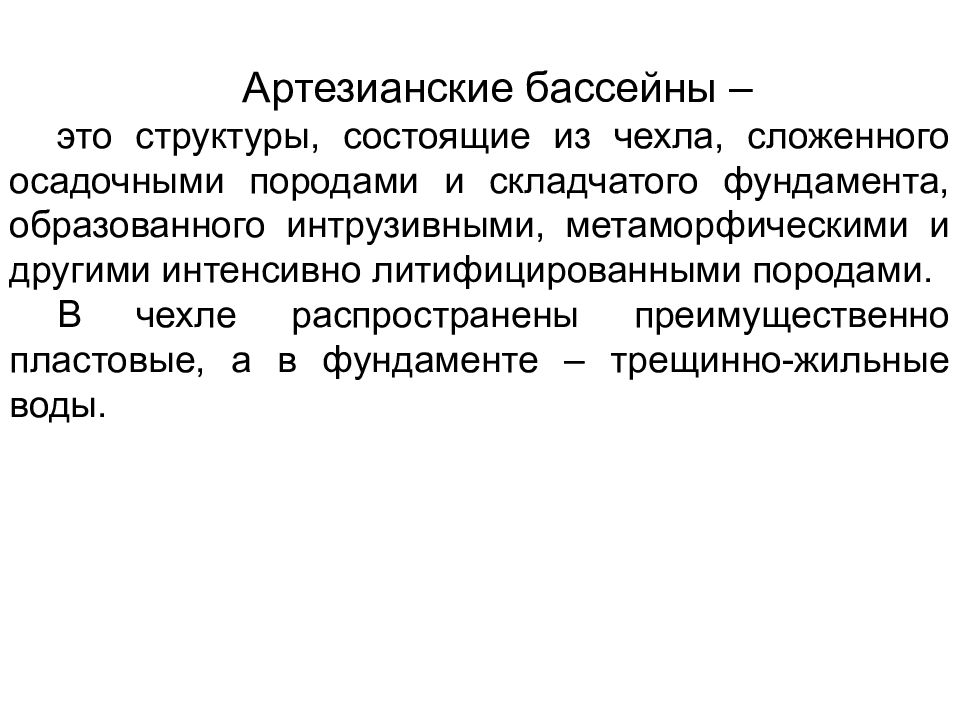

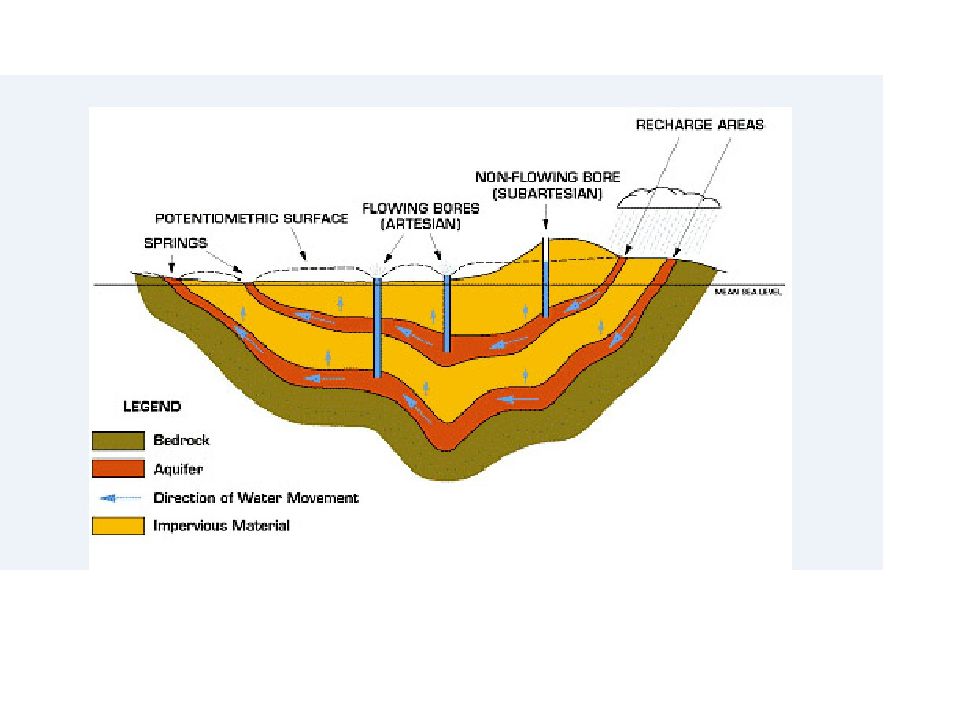

Артезианские бассейны – это структуры, состоящие из чехла, сложенного осадочными породами и складчатого фундамента, образованного интрузивными, метаморфическими и другими интенсивно литифицированными породами. В чехле распространены преимущественно пластовые, а в фундаменте – трещинно-жильные воды.

Слайд 36

Принципиальная схема движения подземных вод в массиве (а) и бассейне (б) 1 ‒ зона интенсивной трещиноватости кристаллических пород; 2 ‒ осадочные водоносные породы; 3 ‒ обводненные зоны разломов; 4 ‒ непроницаемые кристаллические породы; 5 ‒ осадочные водоупорные породы; 6 ‒ направление движения; 7 ‒ выход подземных вод

Слайд 37

По структурно-геологическим условиям различают три типа артезианских бассейнов: платформенный, краевых прогибов и орогенный.

Слайд 38

Платформенные артезианские бассейны занимают плитную часть платформы, имеют значительные, более 1 млн км 2, размеры и изометрическую форму. От краевых частей к их центральной части мощность осадочного чехла возрастает до нескольких километров. При концентрации в пределах платформы нескольких артезианских бассейнов они совместно образуют артезианскую область (в современной терминологии, «сложный артезианский бассейн»).

Слайд 40

Артезианские бассейны краевых прогибов отличаются от платформенных тем, что вытянуты согласно простиранию смежных горных систем, а их наиболее глубокие части сдвинуты в сторону краевых прогибов.

Слайд 41

Артезианские бассейны орогенного типа имеют небольшие размеры (десятки тысяч, реже сотни тысяч квадратных километров). По положению в горных системах их подразделяют на срединные, межгорные, предгорные, медиальные, латеральные, склоновые, внутригорные, нагорные, приводораздельные.

Слайд 43

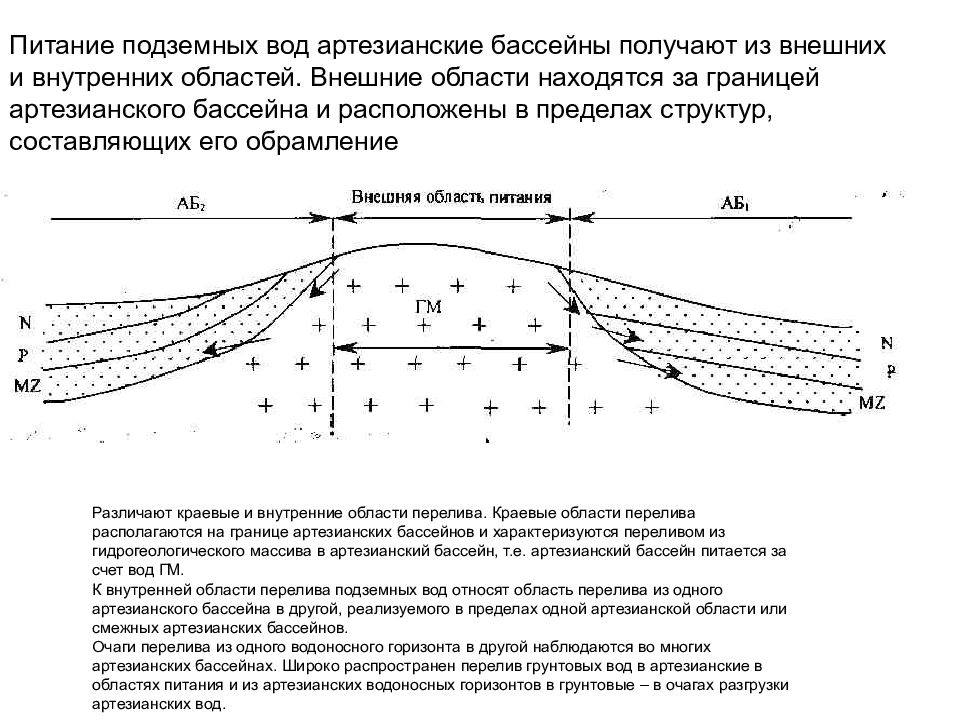

Питание подземных вод артезианские бассейны получают из внешних и внутренних областей. Внешние области находятся за границей артезианского бассейна и расположены в пределах структур, составляющих его обрамление Различают краевые и внутренние области перелива. Краевые области перелива располагаются на границе артезианских бассейнов и характеризуются переливом из гидрогеологического массива в артезианский бассейн, т.е. артезианский бассейн питается за счет вод ГМ. К внутренней области перелива подземных вод относят область перелива из одного артезианского бассейна в другой, реализуемого в пределах одной артезианской области или смежных артезианских бассейнов. Очаги перелива из одного водоносного горизонта в другой наблюдаются во многих артезианских бассейнах. Широко распространен перелив грунтовых вод в артезианские в областях питания и из артезианских водоносных горизонтов в грунтовые – в очагах разгрузки артезианских вод.

Слайд 44

динамика подземных вод АБ В артезианских бассейнах выделяют два гидрогеологических этажа, различающихся условиями формирования подземных вод: верхний, в котором распространены преимущественно инфильтрогенные воды, и нижний, к которому приурочены собственно седиментационные и литогенные (элизионные и возрожденные) воды.

Слайд 45

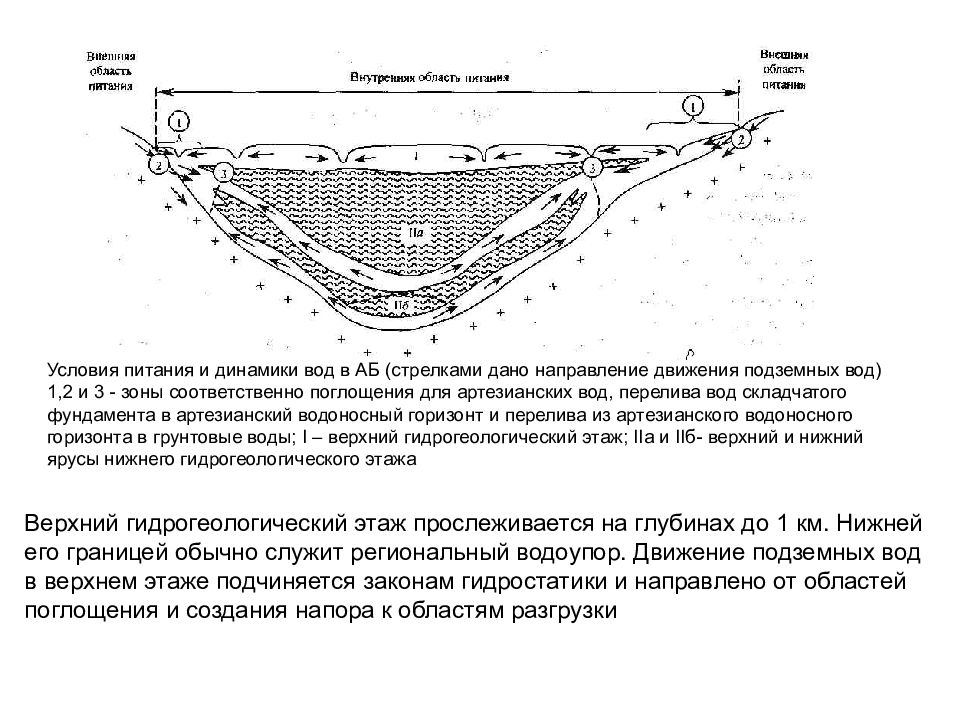

Условия питания и динамики вод в АБ (стрелками дано направление движения подземных вод) 1,2 и 3 - зоны соответственно поглощения для артезианских вод, перелива вод складчатого фундамента в артезианский водоносный горизонт и перелива из артезианского водоносного горизонта в грунтовые воды; I – верхний гидрогеологический этаж; IIa и II б- верхний и нижний ярусы нижнего гидрогеологического этажа Верхний гидрогеологический этаж прослеживается на глубинах до 1 км. Нижней его границей обычно служит региональный водоупор. Движение подземных вод в верхнем этаже подчиняется законам гидростатики и направлено от областей поглощения и создания напора к областям разгрузки

Слайд 46

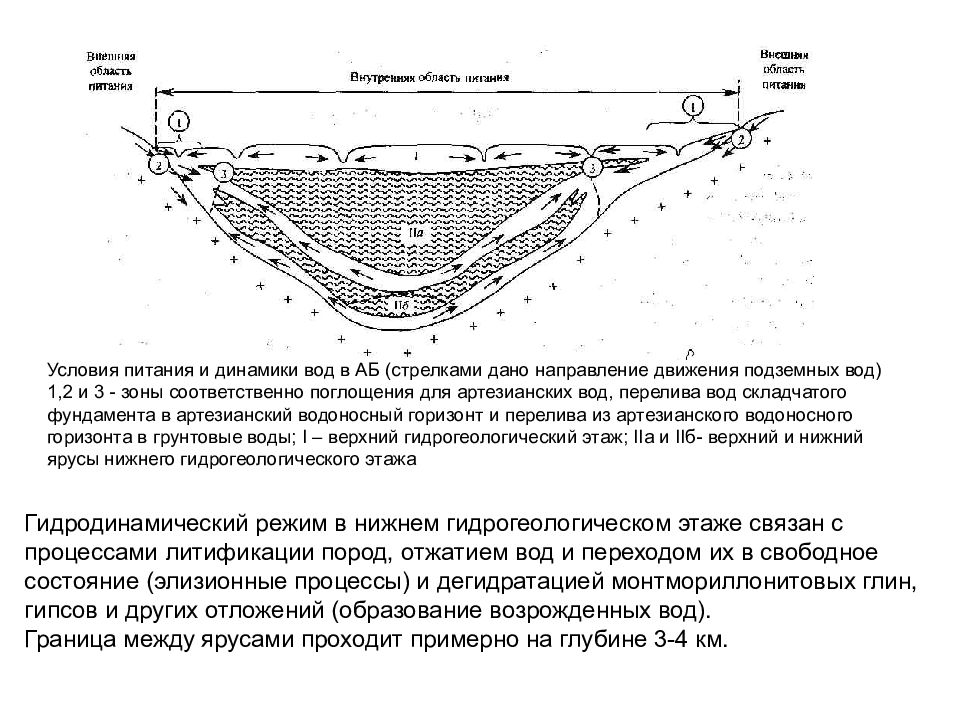

Условия питания и динамики вод в АБ (стрелками дано направление движения подземных вод) 1,2 и 3 - зоны соответственно поглощения для артезианских вод, перелива вод складчатого фундамента в артезианский водоносный горизонт и перелива из артезианского водоносного горизонта в грунтовые воды; I – верхний гидрогеологический этаж; IIa и II б- верхний и нижний ярусы нижнего гидрогеологического этажа Гидродинамический режим в нижнем гидрогеологическом этаже связан с процессами литификации пород, отжатием вод и переходом их в свободное состояние (элизионные процессы) и дегидратацией монтмориллонитовых глин, гипсов и других отложений (образование возрожденных вод). Граница между ярусами проходит примерно на глубине 3-4 км.

Слайд 47

Большинство артезианских бассейнов платформ характеризуется инфильтрационным режимом выше регионального водоупора и литогенным ниже него. Граница между ними обычно находится на глубине 0,7-1,5 км. В наиболее глубоких частях разреза (более 4 км) при благоприятных условиях может возникать и термоупругий режим, вызванный различиями коэффициентов объемного термического расширения воды и пород.

Слайд 48

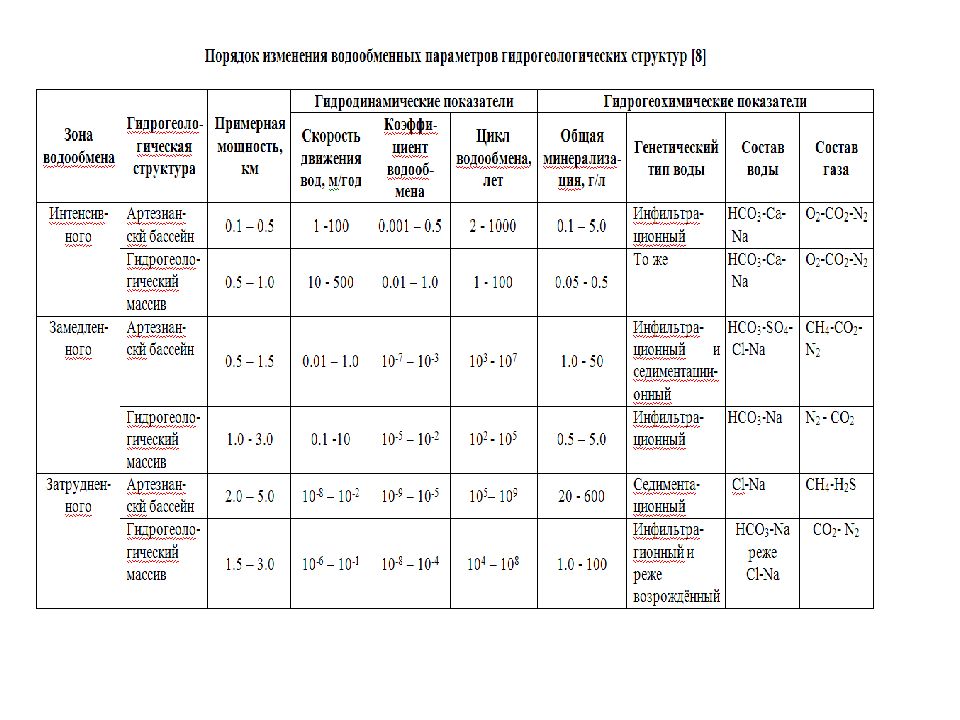

Гидрогеодинамическая зональность АБ Изучение интенсивности и характера водообмена водоносных систем позволило выделить три зоны: свободного, затрудненного и весьма затрудненного водообмена.

Слайд 49

Гидрогеохимическая зональность гидрогеохимическая зональность проявляется в закономерном изменении состава и минерализации подземных вод по площади, глубине, и высотным условиям известно два проявления гидрогеохимической зональности – широтная или географическая, вертикальная или геологическая

Слайд 50

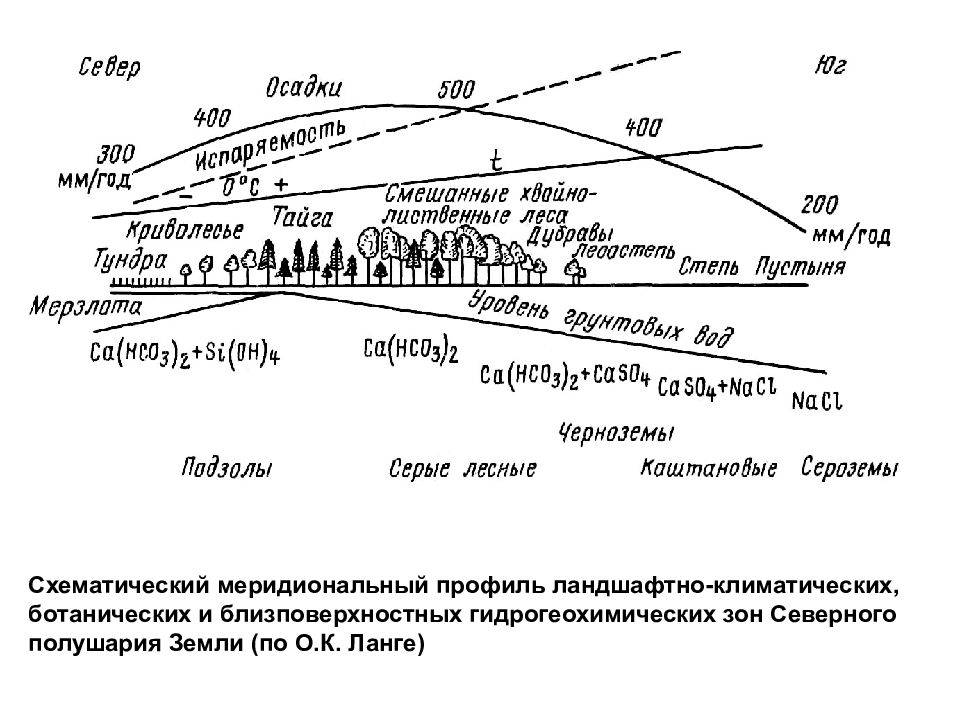

П.А. Отоцким и B. C. Ильиным была установлена широтная (географическая) зональность грунтовых вод. каждая ландшафтно-климатическая зона характеризуется определенным диапазоном изменения минерализации и состава грунтовых вод с севера на юг минерализация грунтовых вод повышается и соответственно изменяется их состав

Слайд 51

Схематический меридиональный профиль ландшафтно-климатических, ботанических и близповерхностных гидрогеохимических зон Северного полушария Земли (по О.К. Ланге)

Слайд 52

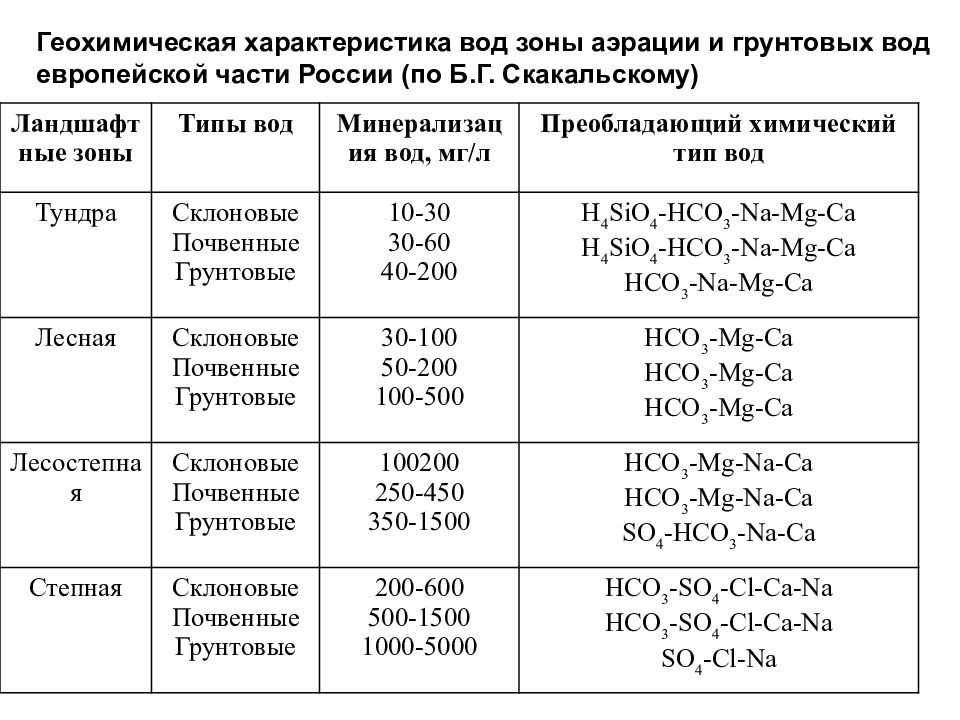

Геохимическая характеристика вод зоны аэрации и грунтовых вод европейской части России (по Б.Г. Скакальскому) Ландшафтные зоны Типы вод Минерализация вод, мг/л Преобладающий химический тип вод Тундра Склоновые Почвенные Грунтовые 10-30 30-60 40-200 H 4 SiO 4 -HCO 3 -Na-Mg-Ca H 4 SiO 4 -HCO 3 -Na-Mg-Ca HCO 3 -Na-Mg-Ca Лесная Склоновые Почвенные Грунтовые 30-100 50-200 100-500 HCO 3 -Mg-Ca HCO 3 -Mg-Ca HCO 3 -Mg-Ca Лесостепная Склоновые Почвенные Грунтовые 100200 250-450 350-1500 HCO 3 -Mg-Na-Ca HCO 3 -Mg-Na-Ca SO 4 -HCO 3 -Na-Ca Степная Склоновые Почвенные Грунтовые 200-600 500-1500 1000-5000 HCO 3 -SO 4 -Cl-Ca-Na HCO 3 -SO 4 -Cl-Ca-Na SO 4 -Cl-Na

Слайд 53

Средний химический состав подземных вод зоны гипергенеза, мг/л Шварцев, 1998) Показатели Грунтовые воды выщелачивания Среднее Грунтовые воды континенталь- ного засоления Тропические и субтропические области Области многолетней мерзлоты Области умеренного климата Горные области рН 6,40 6,68 6,82 7,11 6,75 7,50 HCO 3 - 96,5 98,8 212 120 132 344 SO 4 2- 8,87 5,88 14,7 18,3 11,9 328 Cl - 10,6 5,58 10,9 6,13 8,30 202 NO 3 - 1,87 0,61 1,43 2,76 1,67 10,4 F - 0,42 0,19 0,37 0,29 0,32 0,97 NO 2 - 0,07 0,03 0,08 - 0,06 0,50 Na + 13,9 9,46 23,8 9,85 13,9 172 Ca 2+ 16,6 20,8 37,3 29,8 26,1 115 Mg 2+ 8,07 6,36 10,5 8,54 8,37 59,4 K + 2,25 1,15 3,04 1,20 1,94 15,2 NH 4 + 0,06 0,79 0,44 0,37 0,42 1,11 SiO 2 21,9 9,63 14,3 15,2 15,3 26,0 Сумма 175 159 328 202 220 1273 CO 2( св) 63,1 12,4 20,0 8,11 25,9 26,3 С орг.нел. 5,06 10,0 8,36 1,62 6,23 4,30

Слайд 54

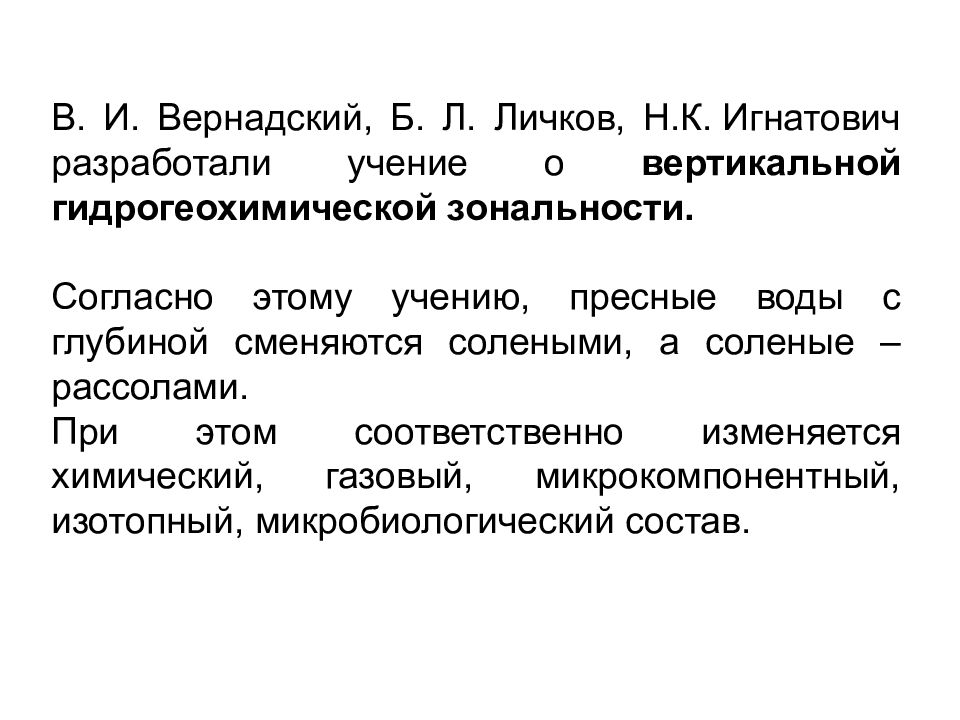

В. И. Вернадский, Б. Л. Личков, Н.К. Игнатович разработали учение о вертикальной гидрогеохимической зональности. Согласно этому учению, пресные воды с глубиной сменяются солеными, а соленые – рассолами. При этом соответственно изменяется химический, газовый, микрокомпонентный, изотопный, микробиологический состав.

Слайд 55

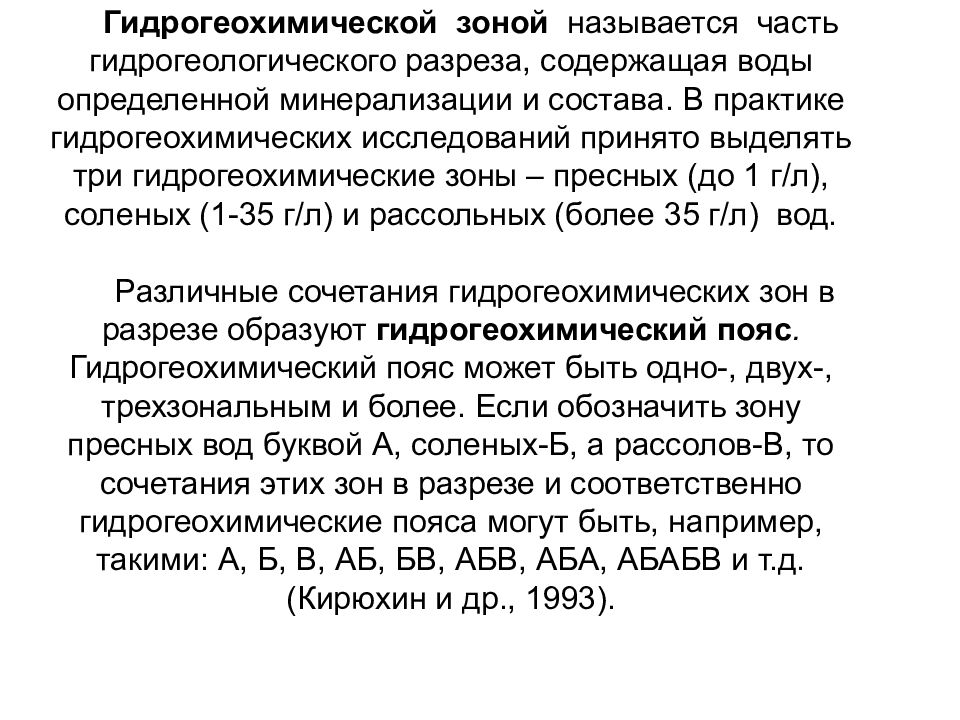

Гидрогеохимической зоной называется часть гидрогеологического разреза, содержащая воды определенной минерализации и состава. В практике гидрогеохимических исследований принято выделять три гидрогеохимические зоны – пресных (до 1 г/л), соленых (1-35 г/л) и рассольных (более 35 г/л) вод. Различные сочетания гидрогеохимических зон в разрезе образуют гидрогеохимический пояс. Гидрогеохимический пояс может быть одно-, двух-, трехзональным и более. Если обозначить зону пресных вод буквой А, соленых-Б, а рассолов-В, то сочетания этих зон в разрезе и соответственно гидрогеохимические пояса могут быть, например, такими: А, Б, В, АБ, БВ, АБВ, АБА, АБАБВ и т.д. (Кирюхин и др., 1993).

Слайд 56

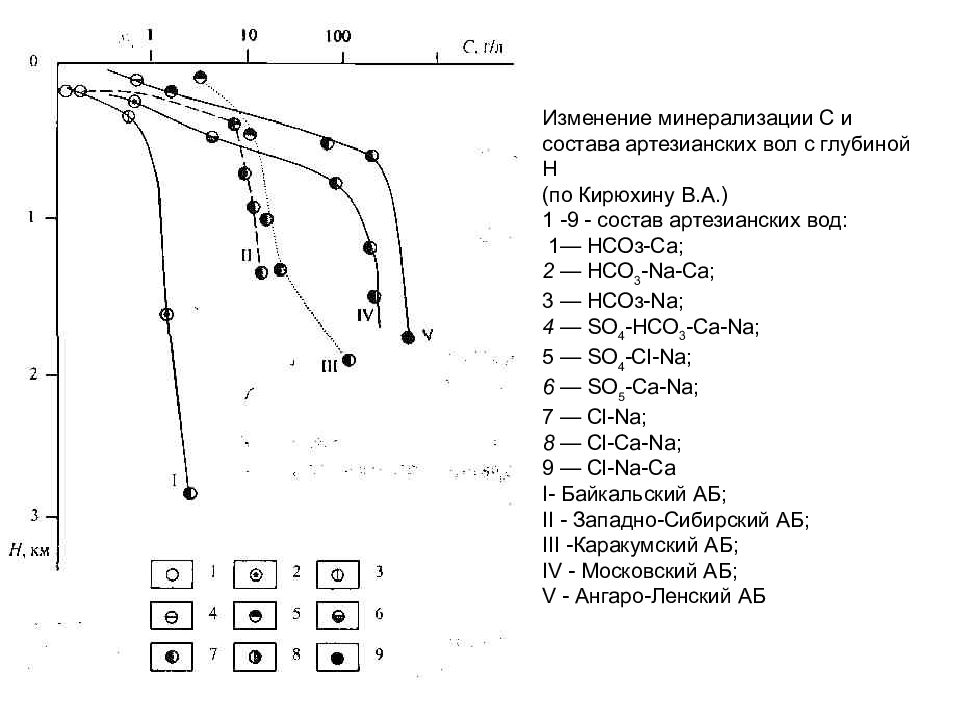

Обычно гидрогеохимическая зональность связана с гидродинамической. Как правило, с верхней зоной интенсивного (активного) водообмена связаны пресные слабоминерализованные HCO 3- Ca - Mg воды. Зона замедленного водообмена характеризуется водами сложного состава Cl - SO 4- HCO 3- Na - Ca - Mg и др., а зона затрудненного водообмена - водами высокой минерализации чаще всего Cl - Na - Ca состава.

Слайд 57

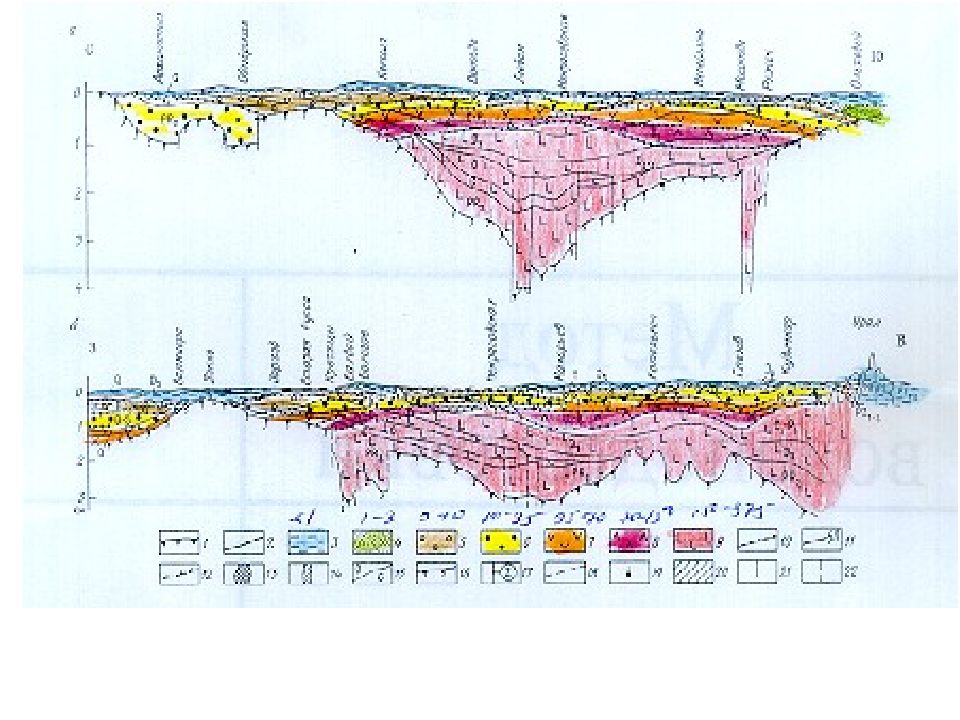

Изменение минерализации С и состава артезианских вол с глубиной Н (по Кирюхину В.А.) 1 -9 - состав артезианских вод: 1— НСОз-Са; 2 — НСО 3 -Na- Са ; 3 — НСОз -Na; 4 — SO 4 -HCO 3 -Ca-Na; 5 — S О 4 -Cl-Na; 6 — SO 5 -Ca-Na; 7 — Cl-Na; 8 — Cl-Ca-Na; 9 — Cl-Na-Ca I - Байкальский АБ; II - Западно-Сибирский АБ; III -Каракумский АБ; IV - Московский АБ; V - Ангаро-Ленский АБ

Слайд 58

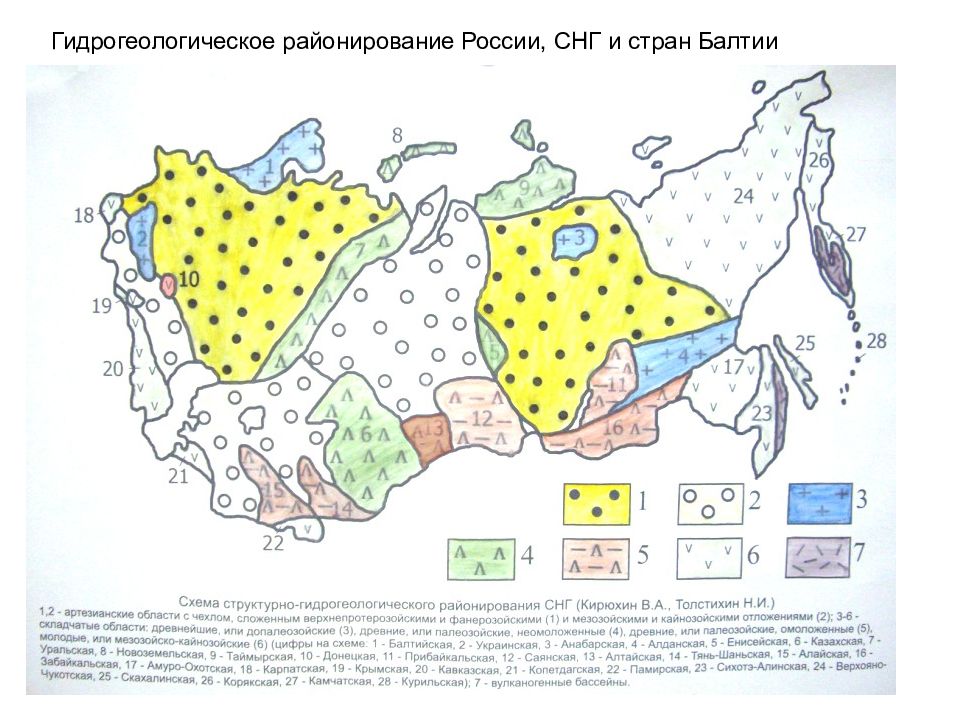

Для группировки АБ чаще всего используется термин артезианские области (АО). С учетом времени заложения АО подразделяются на древние и молодые. Древние начали формироваться в верхнепротерозойское-палеозойское время, а молодые - в кайнозое и мезозое.

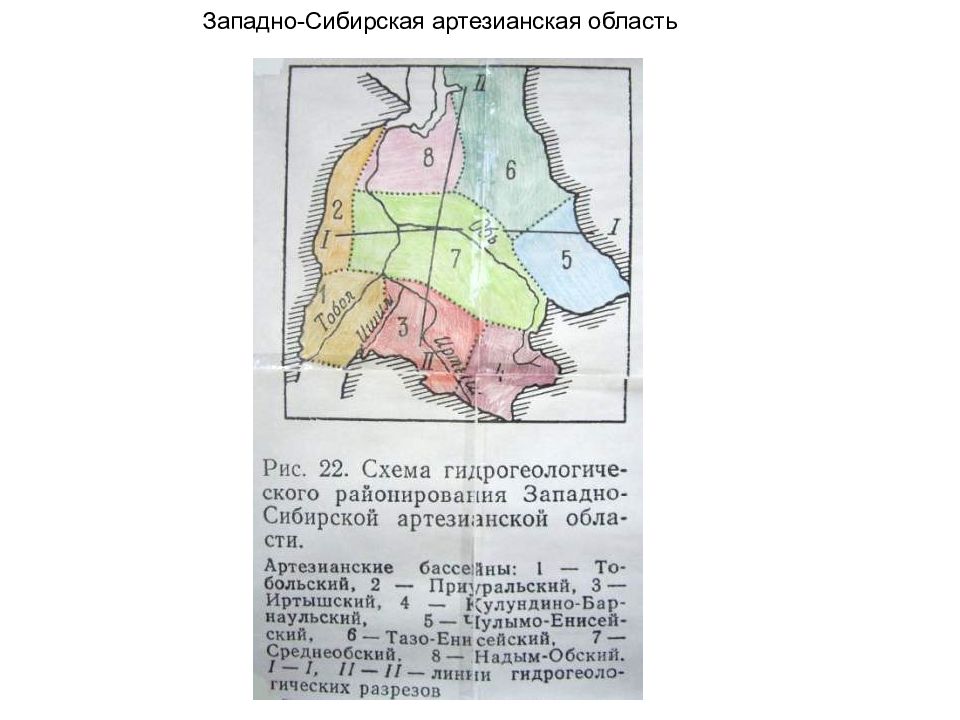

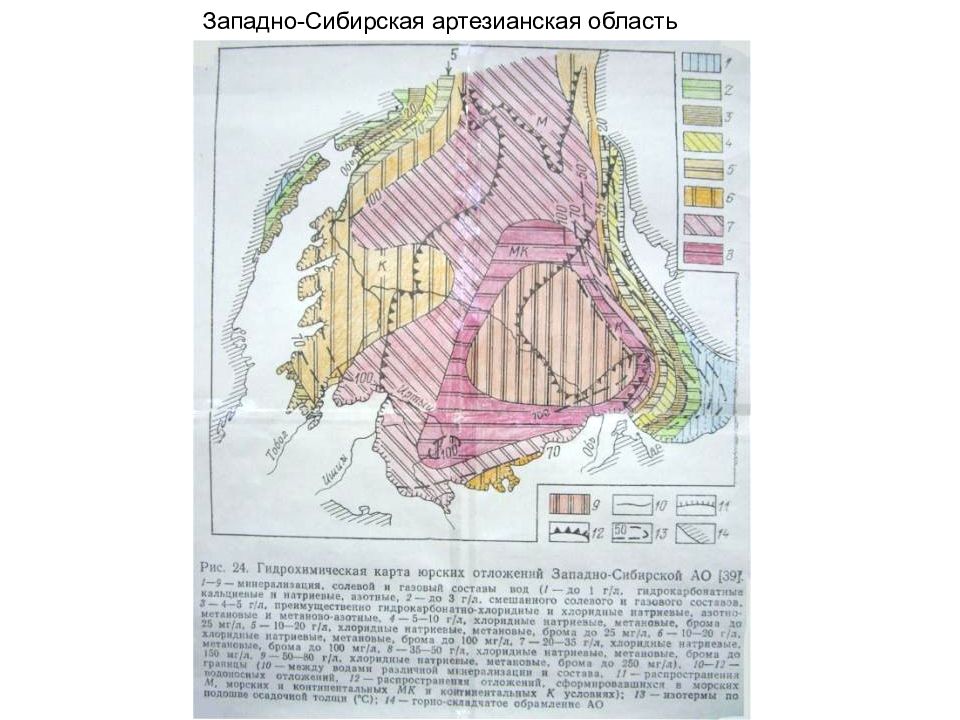

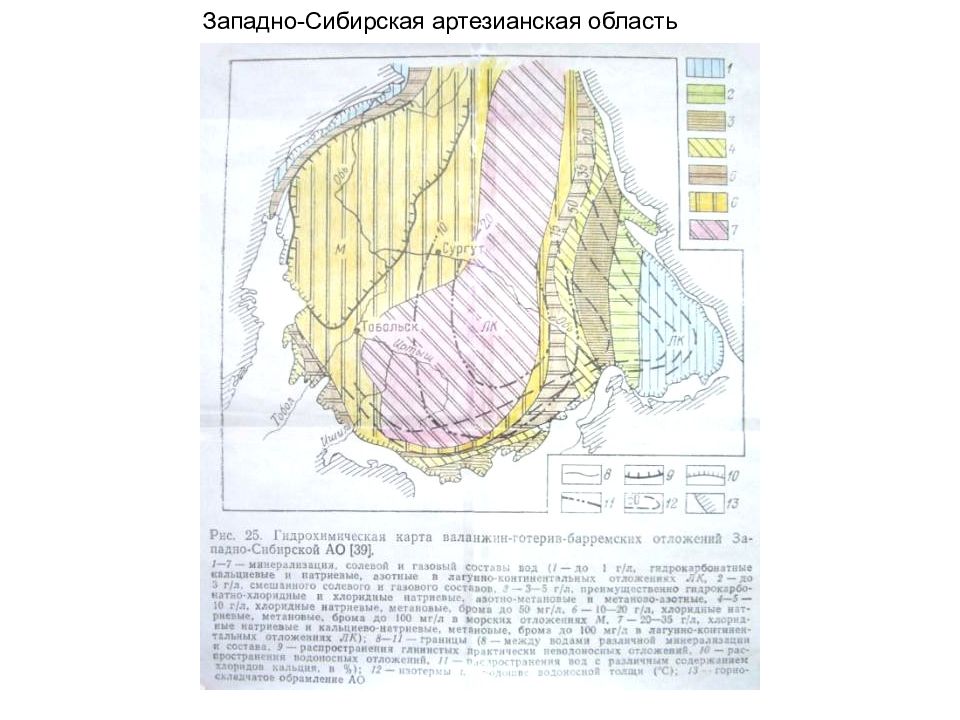

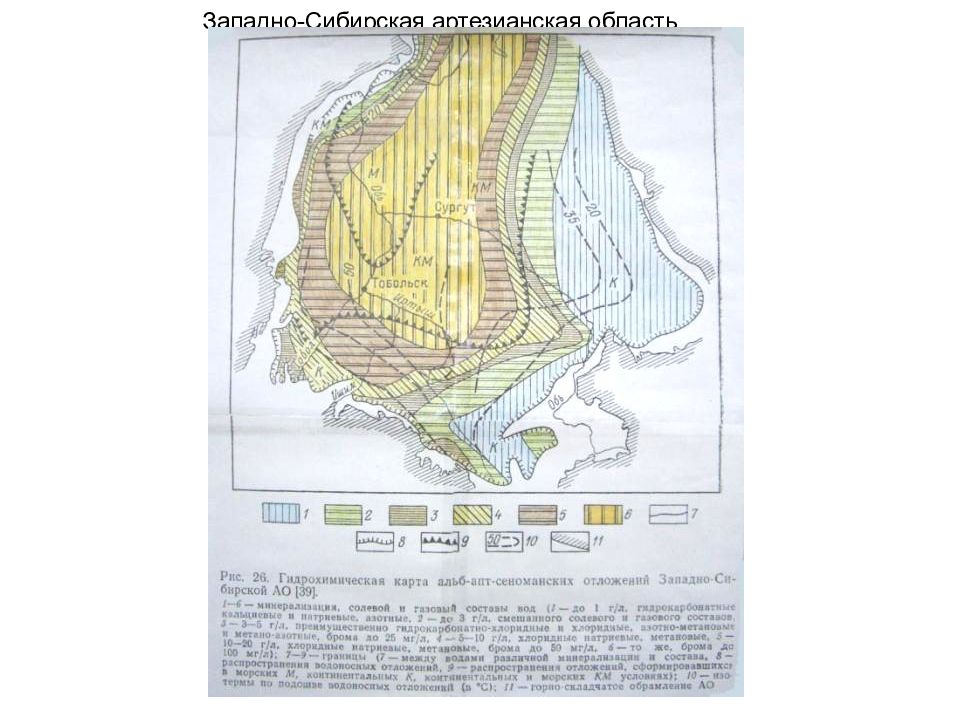

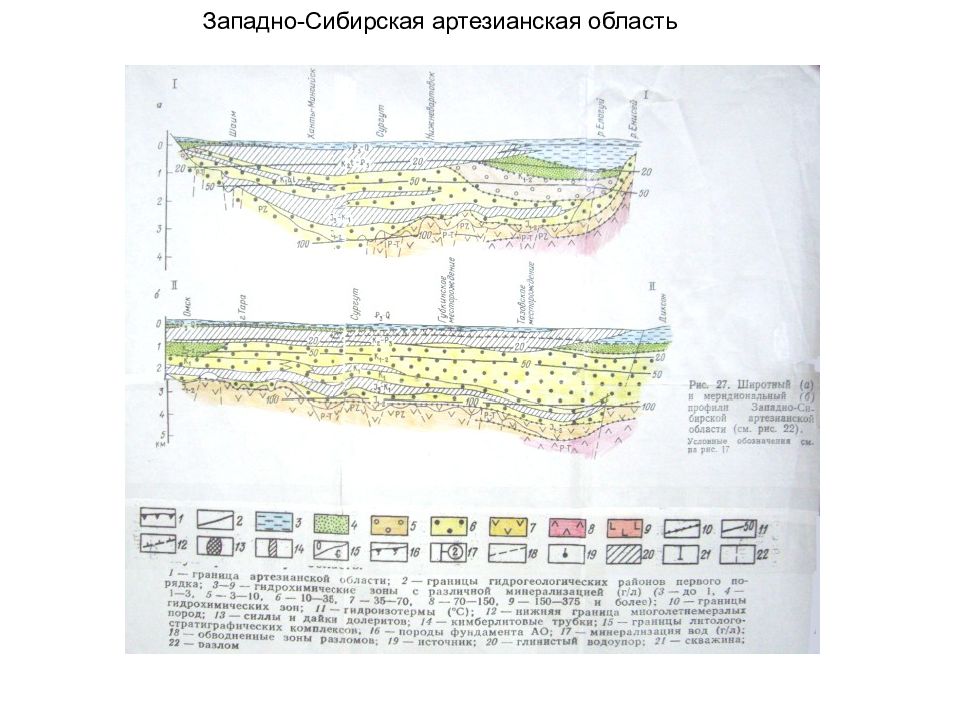

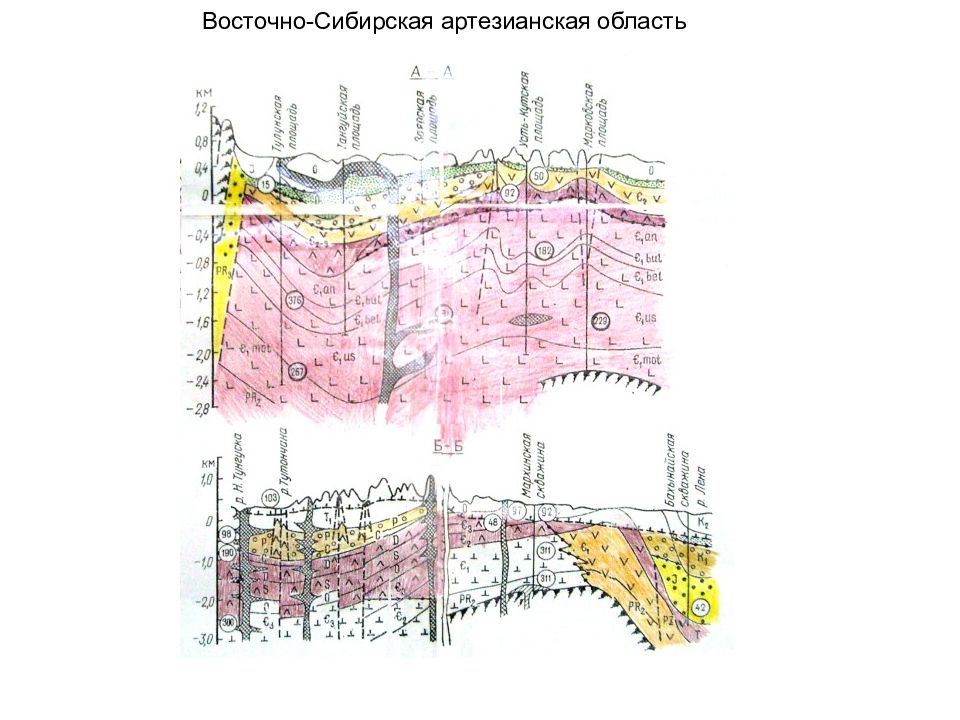

Слайд 69

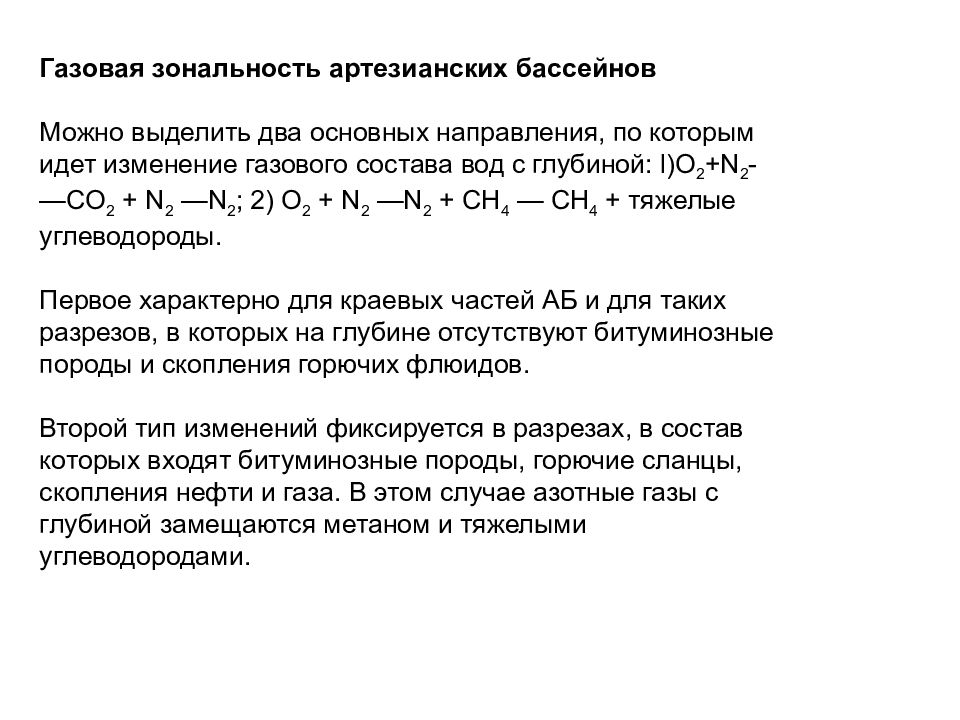

Газовая зональность артезианских бассейнов Можно выделить два основных направления, по которым идет изменение газового состава вод с глубиной: l )О 2 + N 2 - — C О 2 + N 2 — N 2 ; 2) О 2 + N 2 — N 2 + СН 4 — СН 4 + тяжелые углеводороды. Первое характерно для краевых частей АБ и для таких разрезов, в которых на глубине отсутствуют битуминозные породы и скопления горючих флюидов. Второй тип изменений фиксируется в разрезах, в состав которых входят битуминозные породы, горючие сланцы, скопления нефти и газа. В этом случае азотные газы с глубиной замещаются метаном и тяжелыми углеводородами.

Слайд 70

Микробиологическая зональность АБ В разрезе земной коры довольно ясно выделяются три микробиологические сферы, различные по составу, численности и специфике жизнедеятельности микробиоты Верхняя Средняя Нижняя

Последний слайд презентации: Региональная гидрогеохимия

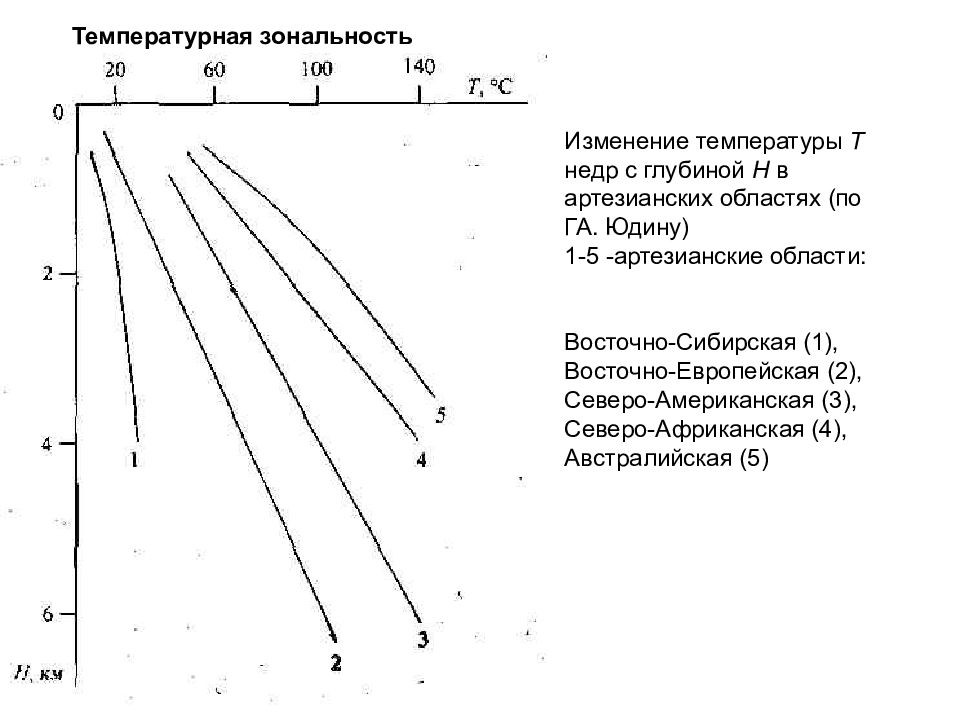

Температурная зональность Изменение температуры Т недр с глубиной Н в артезианских областях (по ГА. Юдину) 1-5 -артезианские области: Восточно-Сибирская (1), Восточно-Европейская (2), Северо-Американская (3), Северо-Африканская (4), Австралийская (5)