Первый слайд презентации

Военная история Тема № 1 Зарождение армий и военного искусства Руководитель занятия: кандидат филос. наук, доцент подполковник Барышев М. А. Занятие № 3 Армии и военное искусство феодальных государств Западной Европы

Слайд 2: Учебные вопросы :

1. Феодальные государства Западной Европы и их войны 2. Общая характеристика Вооруженных Сил 3. Эволюция военного искусства в войнах феодальных государств

Слайд 4

Ступени исторического прогресса общества 1 Первобытно-общинный строй 2 Рабовладельческий строй Феодальный строй 3 Капиталистический строй 4 5 Социалистический строй Классовое общество является второй ступенью в поступательном развитии классового общества. Феодализм

Слайд 5

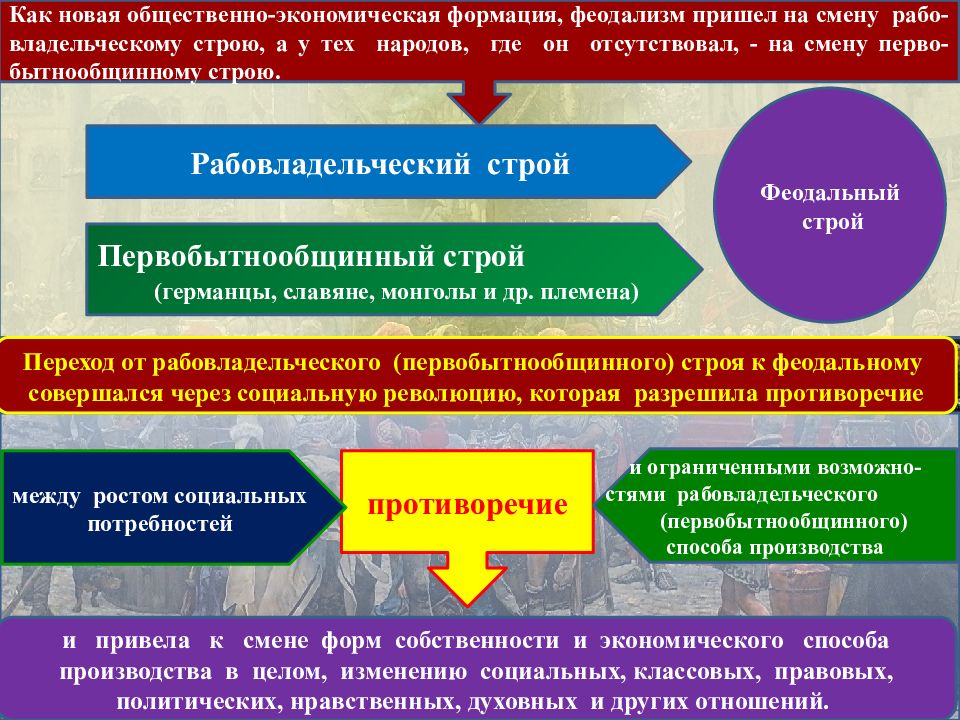

Первобытнообщинный строй (германцы, славяне, монголы и др. племена) Рабовладельческий строй Феодальный строй Как новая общественно-экономическая формация, феодализм пришел на смену рабо -владельческому строю, а у тех народов, где он отсутствовал, - на смену перво-бытнообщинному строю. противоречие Переход от рабовладельческого (первобытнообщинного) строя к феодальному совершался через социальную революцию, которая разрешила противоречие между ростом социальных потребностей и ограниченными возможно- стями рабовладельческого (первобытнообщинного) способа производства и привела к смене форм собственности и экономического способа производства в целом, изменению социальных, классовых, правовых, политических, нравственных, духовных и других отношений.

Слайд 6

Это процесс развивался путем поэтапного снятия противоречий: противоречие между ростом социальных потребностей и возможностями технологической подсистемы рабовладельческого способа производства Противоречие было разрешено созданием новых технологий и технических объектов, обусловивших реформирование организационно-управленческого способа производства и, в конечном итоге, дальнейшее развитие производительных сил общества в целом. 1 противоречие Период социальной революции Противоречие решается изменением форм собственности, экономического способа производства в целом и, соответственно, – экономического базиса общества между уровнем развития производительных сил и экономическими отношениями (экономическим способом производства) 2 противоречие 3 между экономическим базисом и политической надстройкой Противоречие было снято реорганизацией всей политико-юридической и идеологической надстройки – радикальным изменением социальных, классовых, правовых, полити-ческих, нравственных, духовных и других отношений.

Слайд 7

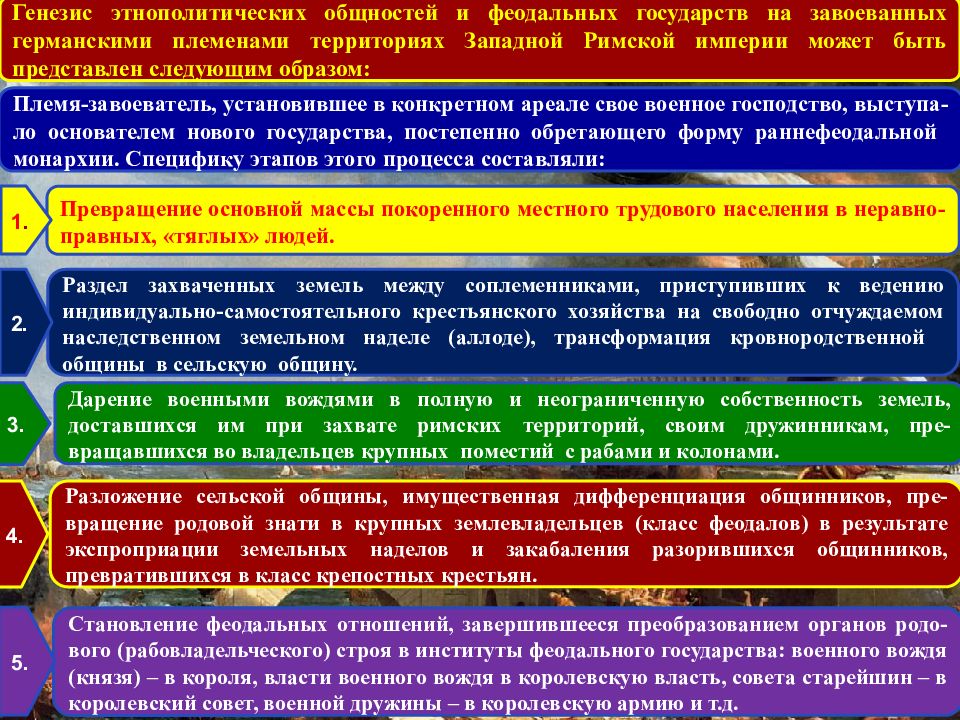

Генезис этнополитических общностей и феодальных государств на завоеванных германскими племенами территориях Западной Римской империи может быть представлен следующим образом: Раздел захваченных земель между соплеменниками, приступивших к ведению индивидуально-самостоятельного крестьянского хозяйства на свободно отчуждаемом наследственном земельном наделе (аллоде), трансформация кровнородственной общины в сельскую общину. Превращение основной массы покоренного местного трудового населения в неравно- правных, «тяглых» людей. 1. 2. 3. Дарение военными вождями в полную и неограниченную собственность земель, доставшихся им при захвате римских территорий, своим дружинникам, пре-вращавшихся во владельцев крупных поместий с рабами и колонами. Племя-завоеватель, установившее в конкретном ареале свое военное господство, выступа- ло основателем нового государства, постепенно обретающего форму раннефеодальной монархии. Специфику этапов этого процесса составляли: 4. Разложение сельской общины, имущественная дифференциация общинников, пре-вращение родовой знати в крупных землевладельцев (класс феодалов) в результате экспроприации земельных наделов и закабаления разорившихся общинников, превратившихся в класс крепостных крестьян. Становление феодальных отношений, завершившееся преобразованием органов родо-вого (рабовладельческого) строя в институты феодального государства: военного вождя (князя) – в короля, власти военного вождя в королевскую власть, совета старейшин – в королевский совет, военной дружины – в королевскую армию и т.д. 5.

Слайд 8

Формирование феодального общества Несмотря на локальные отличия, процесс формирования феодального общества в странах Западной Европы имел общие черты: С одной стороны - С другой стороны - Эти процессы составили содержание первой решающей стороны аграрного переворота, ознаменовавшего переход в Западной Европе от варварского к феодальному обществу.

Слайд 9

рыцари маркизы, бароны герцоги, графы король Вторая сторона этого переворота заключалась в формировании иерархической структуры землевладения и соответствующей ей структуры господствующего класса феодалов (феодальной лестницы). Основу этого процесса составили Распространение института вассалитета – закрепленных вассальным договором отноше-ний личной зависимости, предполагавших выполнение вассалом в пользу сюзерена (короля, крупного землевладельца) почетных служб, совместимых с принадлежностью обоих участников вассального договора к господствующему классу феодалов. Прекращение безвозмездного дарения вассалам земель в полную и неограниченную соб-ственность и переход к бенефицию - условному дарению вассалу земли, обязывающего его нести в течение 40 дней военную службу в пользу дарителя. Соответственно, бенефициарий становился вассалом, получившим условное земельное пожалование от сюзерена (сеньора).

Слайд 11

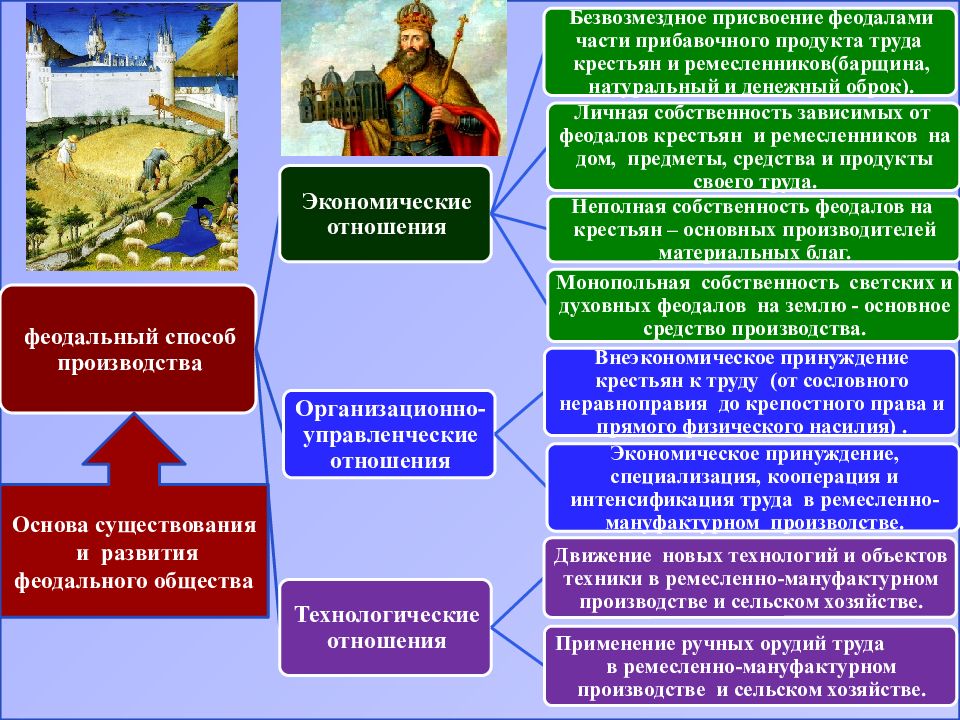

Феодальный способ производства Таким образом, основу феодального способа производства составляли Эти формы подчинения и эксплуатации основного производителя по сравнению с рабством расширили хозяйственную самостоятельность крестьянина, границы повышения производительности его труда, роста производительных сил общества и, в конечном итоге, определили историческую прогрессивность феодализма. монопольная собственность светских и духовных феодалов на землю – экономи-ческая основа их господства и эксплуата-ции основных производителей матери- альных благ – крепостных крестьян путем взимания с них земельной ренты (барщина, натуральный и денежный оброк). мелкое самостоятельное хозяйство эксплуатируемых с помощью внеэконо-мического принуждения крепостных крестьян, трудившихся на «уступленном» феодалом земельном наделе и обязанных безвозмездно отдавать ему твердо установленную часть прибавочного продукта своего труда.

Слайд 12

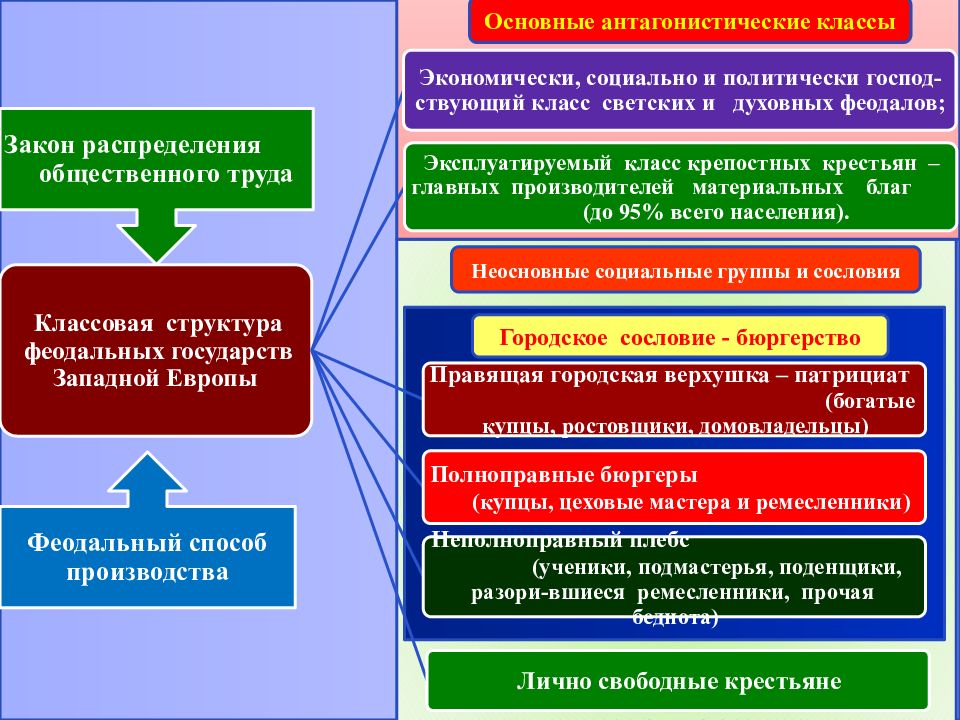

Неосновные социальные группы и сословия Основные антагонистические классы Городское сословие - бюргерство

Слайд 13

Варварские королевства германских племен Англо-саксонские королевства (вторая пол. V - нач. VII в.) Первые феодальные государства Западной Европы

Слайд 14

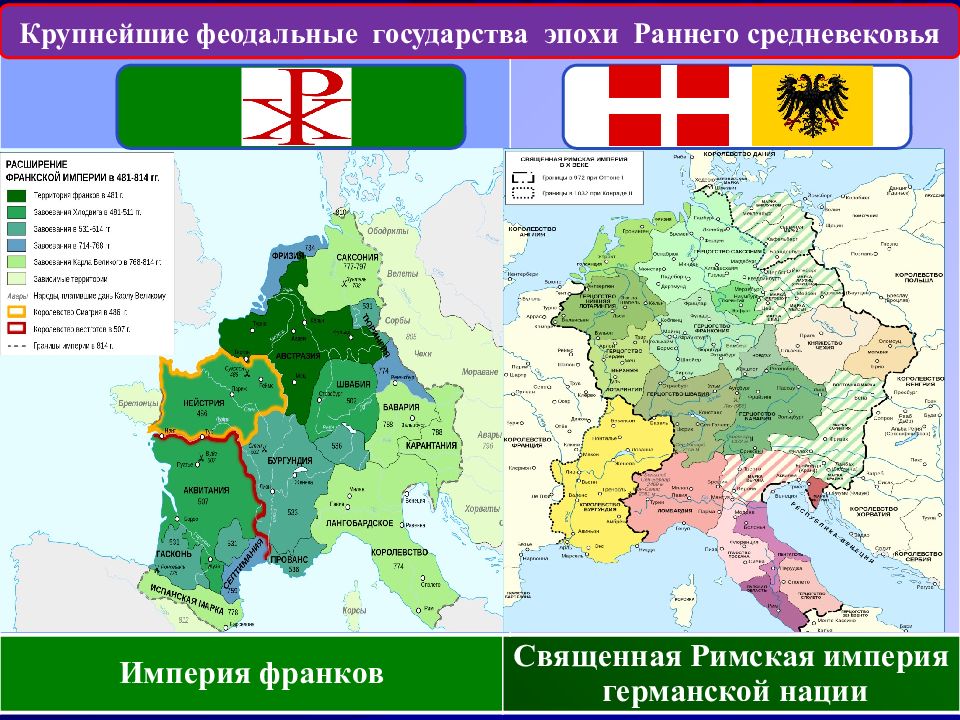

Империя франков Священная Римская империя германской нации Крупнейшие феодальные государства эпохи Раннего средневековья

Слайд 16

Внутренние и внешние функции феодального государства осуществлялись с помощью аппарата насилия, важнейшей частью которого являлась армия : Источниками богатства феодалов и содержания государственного аппарата насилия являлись: налагаемые на бюргеров огромные налоги, подати и пошлины; захват и грабеж новых земель, закрепощение живущих на них крестьян. б еспощадная эксплуатация крепостных крестьян; Аппарат насилия государства

Слайд 17

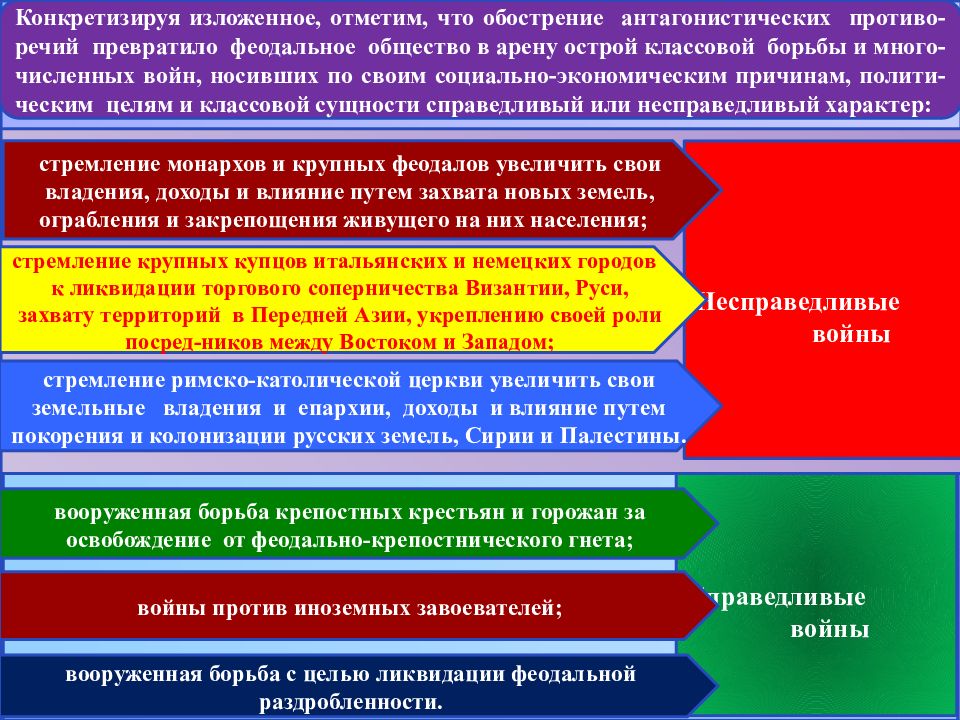

Несправедливые войны Конкретизируя изложенное, отметим, что обострение антагонистических противо-речий превратило феодальное общество в арену острой классовой борьбы и много-численных войн, носивших по своим социально-экономическим причинам, полити-ческим целям и классовой сущности справедливый или несправедливый характер: стремление монархов и крупных феодалов увеличить свои владения, доходы и влияние путем захвата новых земель, ограбления и закрепощения живущего на них населения; стремление крупных купцов итальянских и немецких городов к ликвидации торгового соперничества Византии, Руси, захвату территорий в Передней Азии, укреплению своей роли посред-ников между Востоком и Западом; стремление римско-католической церкви увеличить свои земельные владения и епархии, доходы и влияние путем покорения и колонизации русских земель, Сирии и Палестины. Справедливые войны войны против иноземных завоевателей; вооруженная борьба крепостных крестьян и горожан за освобождение от феодально-крепостнического гнета; вооруженная борьба с целью ликвидации феодальной раздробленности.

Слайд 18

Каждый последующий период отличался более высоким уровнем развития феодального способа производства, особенностями социально-экономического и политического устройства государств, в своей совокупности обусловившими специфику развития форм военной организации и военного искусства. Длившаяся 12 столетий история западноевропейского феодального общества делится на три периода: 4.9.476 30.01. 16 4 9 Вышеизложенное определило необходимость рассмотрения следующих учебных вопросов:

Слайд 19: Учебные вопросы :

2. Общая характеристика Вооруженных Сил 3. Эволюция военного искусства в войнах феодальных государств.

Слайд 21

Как мы отметили выше, в V веке на завоеванных территориях Западной Римской империи возникает целый ряд варварских королевств: В этот период в их военной сфере царит полный хаос, т.к. на одном пространстве одновременно действовали три силы: в Италии – королевство остготов; на территории римской Галлии – королевство франков; на Пиренейском полуострове – королевство вестготов.

Слайд 22

В этих условиях начинают формироваться армии раннефеодальных государств, способы комплектования (обеспечения личным составом и материальными средствами), вооружение, организационная структура определялись уровнем развития производительных сил, социально-экономическими условиями и политическим строем, территориально-административным делением, внутренней и внешней политикой государств, национальными традициями народов.

Слайд 23

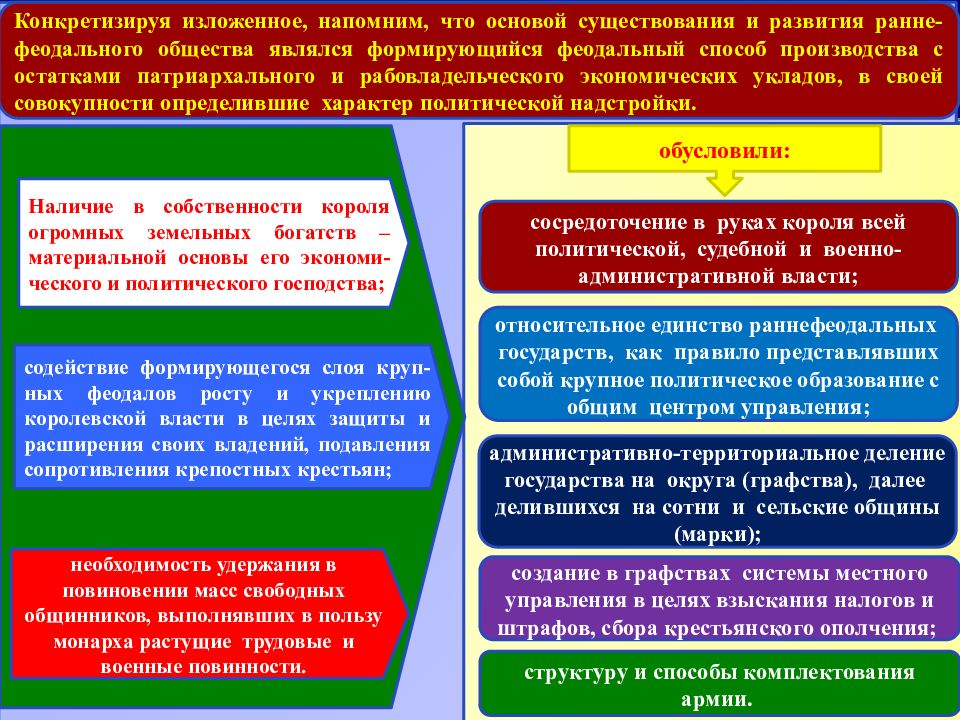

административно-территориальное деление государства на округа (графства), далее делившихся на сотни и сельские общины (марки); относительное единство раннефеодальных государств, как правило представлявших собой крупное политическое образование с общим центром управления; Конкретизируя изложенное, напомним, что основой существования и развития ранне-феодального общества являлся формирующийся феодальный способ производства с остатками патриархального и рабовладельческого экономических укладов, в своей совокупности определившие характер политической надстройки. необходимость удержания в повиновении масс свободных общинников, выполнявших в пользу монарха растущие трудовые и военные повинности. содействие формирующегося слоя круп-ных феодалов росту и укреплению королевской власти в целях защиты и расширения своих владений, подавления сопротивления крепостных крестьян; обусловили: Наличие в собственности короля огромных земельных богатств – материальной основы его экономи-ческого и политического господства; сосредоточение в руках короля всей политической, судебной и военно-административной власти; создание в графствах системы местного управления в целях взыскания налогов и штрафов, сбора крестьянского ополчения; структуру и способы комплектования армии.

Слайд 24

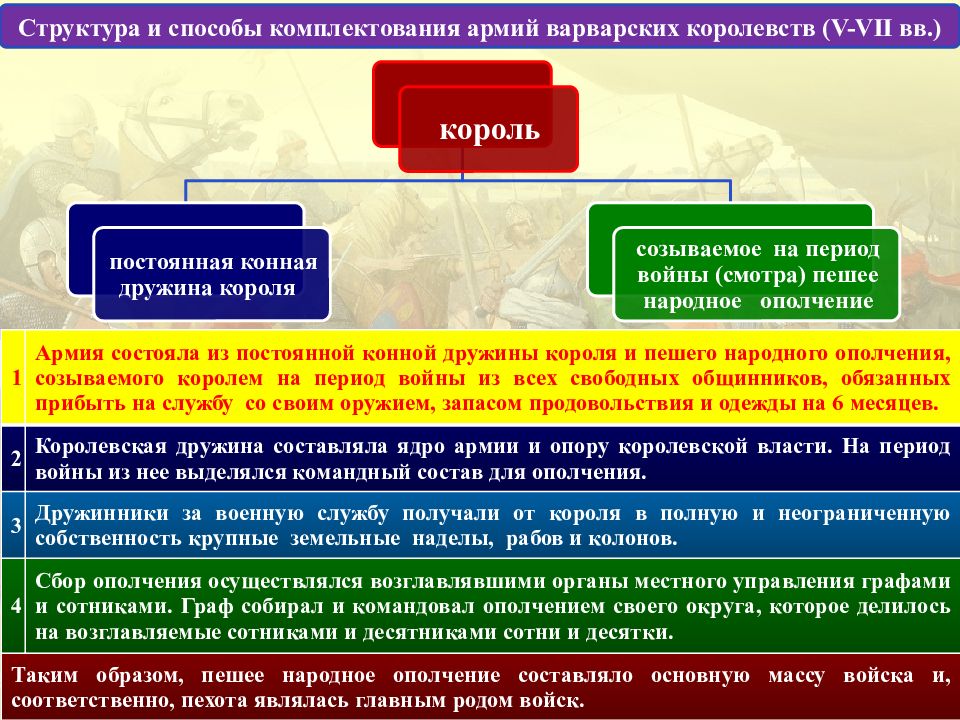

Структура и способы комплектования армий варварских королевств ( V-VII вв.) 1 Армия состояла из постоянной конной дружины короля и пешего народного ополчения, созываемого королем на период войны из всех свободных общинников, обязанных прибыть на службу со своим оружием, запасом продовольствия и одежды на 6 месяцев. 2 Королевская дружина составляла ядро армии и опору королевской власти. На период войны из нее выделялся командный состав для ополчения. 3 Дружинники за военную службу получали от короля в полную и неограниченную собственность крупные земельные наделы, рабов и колонов. 4 Сбор ополчения осуществлялся возглавлявшими органы местного управления графами и сотниками. Граф собирал и командовал ополчением своего округа, которое делилось на возглавляемые сотниками и десятниками сотни и десятки. Таким образом, пешее народное ополчение составляло основную массу войска и, соответственно, пехота являлась главным родом войск.

Слайд 25

Вооружение и снаряжение воинов раннефеодальных армий ( V-VII вв.) Вестготский ополченец Франкский и остготский конные дружинники 1. Шлем « спангенхельм » 6. Пластинчатый панцирь 2. Алеманский шлем и его лобная часть (а) 7. Кольчуга и её фрагмент (7а) 3. Простой шлем 8. Круглый щит 4. Обоюдоострый длинный меч « спата » 9. Удила и шпоры 5. Короткие копья « ангон » 10 Широкий поясной ремень с пряжкой (а) 1 1 2 3 4 2а 7 3 9 9 10 4 8 10а 6 5 5 7а

Слайд 26

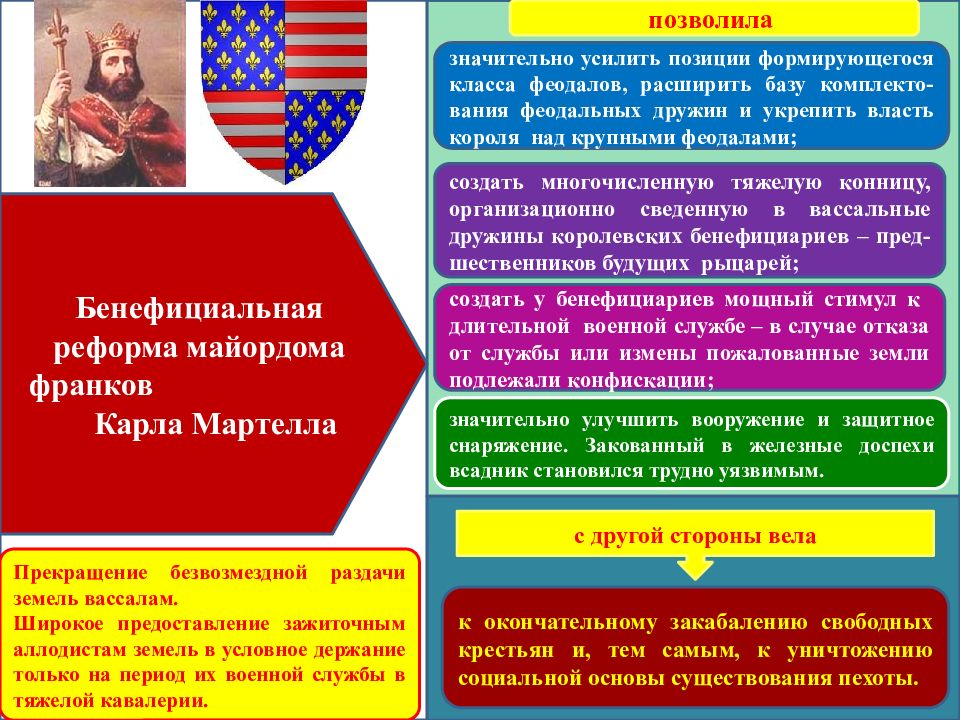

Причины и социально-экономическая основа военных реформ Каролингов В VIII веке в комплектовании и структуре франкской армии происходят значитель-ные преобразования, вошедшие в историю как военные реформы Каролингов. Реформы Каролингов Потребность королевской власти и формирующегося класса феодалов в создании сильной, классово однородной армии – надежной опоры господствующего класса: Значительное ослабление армии, переставшей быть опорой королевской власти ведение длительных захватнических и оборонительных войн; неспособность франкской пехоты противостоять коннице арабов, вторгшихся на территорию королевства; массовое разорение и закрепо-щение свободных общинников – главной силы изживающего себя народного ополчения; обострение социальных противоречий и классовой борьбы. постоянная необходимость подавлять сопротивление эксплуатируемых масс; необходимость создания массовой тяжеловооруженной конницы. Основу проведения реформ составили Выделение из сельской общины зажиточных аллодистов (средних землевладельцев), существенно пополнивших формирующийся класс феодалов. Бенефициальная реформа Карла Мартелла – предоставление земель в срочное держание зажиточным аллодистам с условием, обязывающим их являться по зову короля в войско на коне, в полном вооружении и снаряжении, с определенным количеством воинов.

Слайд 27

конь – 12 коров; Всего – 45 коров ( солидов ) поножи – 6 коров; латы – 12 коров; шлем – 6 коров; меч с ножнами – 7 коров; щит – 2 коровы; стоимость полного комплекта вооружения и снаряже-ния тяжеловооруженного всадника составляла: По данным Рипуарской Правды ( VI-VIII вв.)

Слайд 28

значительно усилить позиции формирующегося класса феодалов, расширить базу комплекто-вания феодальных дружин и укрепить власть короля над крупными феодалами; создать многочисленную тяжелую конницу, организационно сведенную в вассальные дружины королевских бенефициариев – пред-шественников будущих рыцарей; значительно улучшить вооружение и защитное снаряжение. Закованный в железные доспехи всадник становился трудно уязвимым. позволила создать у бенефициариев мощный стимул к длительной военной службе – в случае отказа от службы или измены пожалованные земли подлежали конфискации; Прекращение безвозмездной раздачи земель вассалам. Широкое предоставление зажиточным аллодистам земель в условное держание только на период их военной службы в тяжелой кавалерии. с другой стороны вела к окончательному закабалению свободных крестьян и, тем самым, к уничтожению социальной основы существования пехоты. Бенефициальная реформа майордома франков Карла Мартелла

Слайд 29

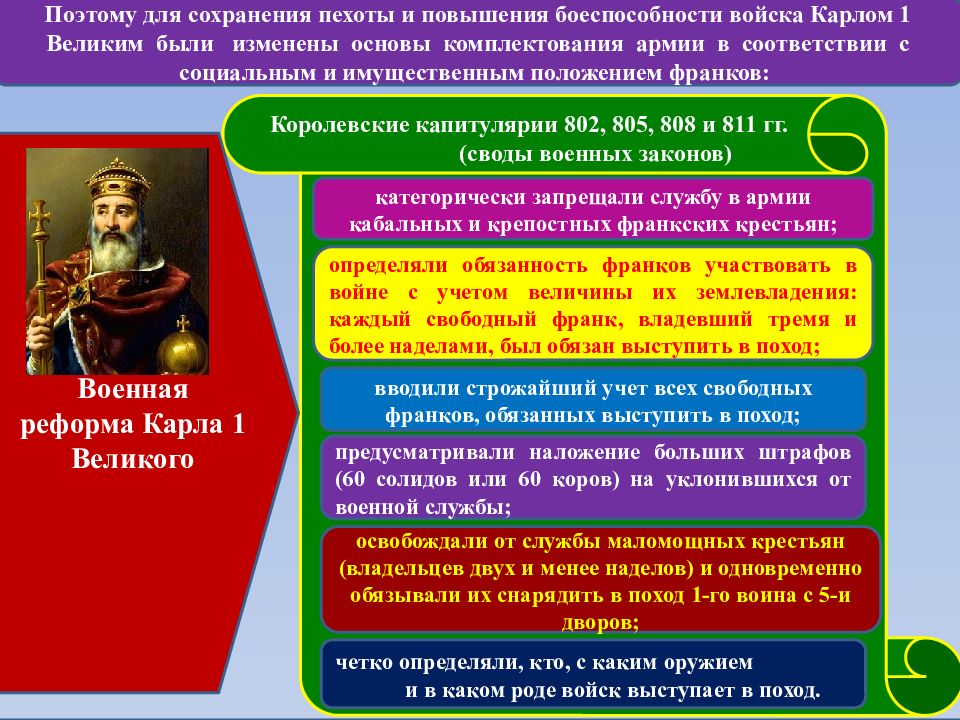

Королевские капитулярии 802, 805, 808 и 811 гг. ( своды военных законов) Поэтому для сохранения пехоты и повышения боеспособности войска Карлом 1 Великим были изменены основы комплектования армии в соответствии с социальным и имущественным положением франков: категорически запрещали службу в армии кабальных и крепостных франкских крестьян; определяли обязанность франков участвовать в войне с учетом величины их землевладения: каждый свободный франк, владевший тремя и более наделами, был обязан выступить в поход; вводили строжайший учет всех свободных франков, обязанных выступить в поход; предусматривали наложение больших штрафов (60 солидов или 60 коров) на уклонившихся от военной службы; о свобождали от службы маломощных крестьян (владельцев двух и менее наделов) и одновременно обязывали их снарядить в поход 1-го воина с 5-и дворов; четко определяли, кто, с каким оружием и в каком роде войск выступает в поход. Военная реформа Карла 1 Великого

Слайд 30

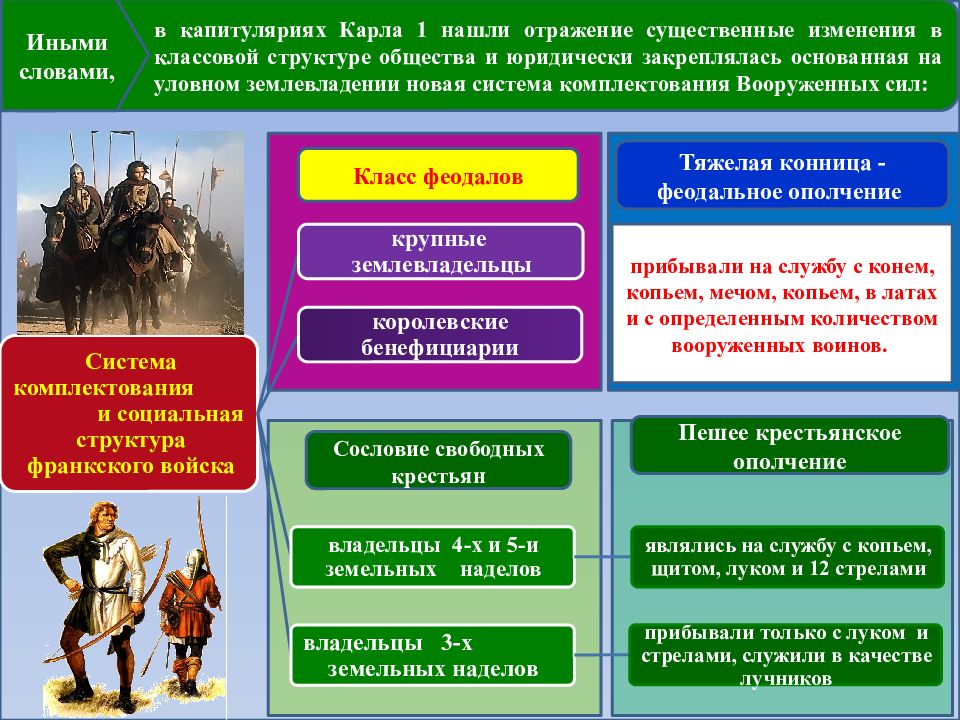

в капитуляриях Карла 1 нашли отражение существенные изменения в классовой структуре общества и юридически закреплялась основанная на уловном землевладении новая система комплектования Вооруженных сил: Иными словами, Класс феодалов Тяжелая конница -феодальное ополчение Сословие свободных крестьян Пешее крестьянское ополчение прибывали на службу с конем, копьем, мечом, копьем, в латах и с определенным количеством вооруженных воинов.

Слайд 31

Итоги реформ Карла Мартелла и Карла 1 Великого: 10.10.732 г. Создание мощной армии, одержавшей в битве при Пуатье (10.10.732 г.) блестящую победу над превосходящими силами арабского халифата, положившую конец его экспансии в Западную Европу. 1.

Слайд 32

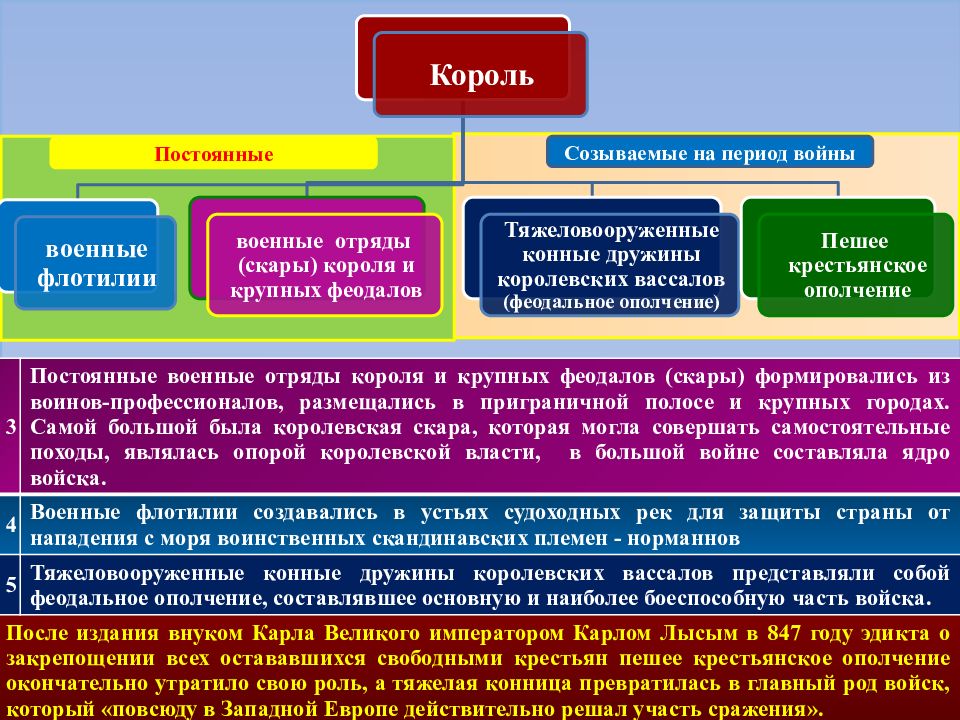

Завершение формирования структуры армии раннефеодального франкского государства и обретение ею своего законченного вида: 2. Созываемые на период войны Постоянные

Слайд 33

Созываемые на период войны Постоянные 3 Постоянные военные отряды короля и крупных феодалов ( скары ) формировались из воинов-профессионалов, размещались в приграничной полосе и крупных городах. Самой большой была королевская скара, которая могла совершать самостоятельные походы, являлась опорой королевской власти, в большой войне составляла ядро войска. 4 Военные флотилии создавались в устьях судоходных рек для защиты страны от нападения с моря воинственных скандинавских племен - норманнов 5 Тяжеловооруженные конные дружины королевских вассалов представляли собой феодальное ополчение, составлявшее основную и наиболее боеспособную часть войска. После издания внуком Карла Великого императором Карлом Лысым в 847 году эдикта о закрепощении всех остававшихся свободными крестьян пешее крестьянское ополчение окончательно утратило свою роль, а тяжелая конница превратилась в главный род войск, который «повсюду в Западной Европе действительно решал участь сражения».

Слайд 34

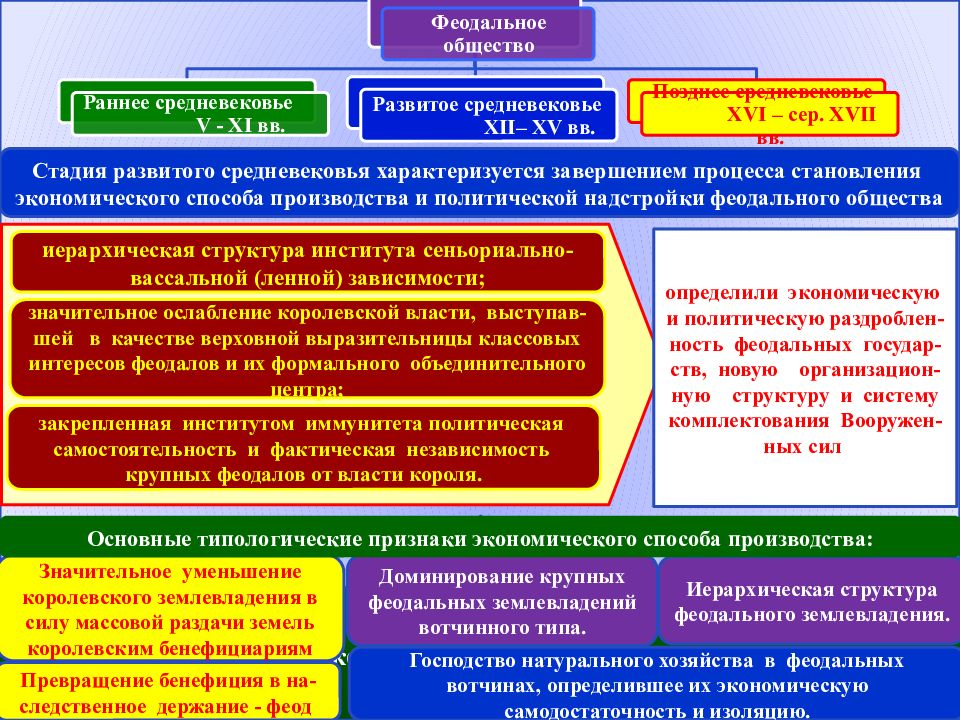

Политическая надстройка Стадия развитого средневековья характеризуется завершением процесса становления экономического способа производства и политической надстройки феодального общества определили экономическую и политическую раздроблен-ность феодальных государ-ств, новую организацион-ную структуру и систему комплектования Вооружен-ных сил иерархическая структура института сеньориально-вассальной (ленной) зависимости; значительное ослабление королевской власти, выступав-шей в качестве верховной выразительницы классовых интересов феодалов и их формального объединительного центра; закрепленная институтом иммунитета политическая самостоятельность и фактическая независимость крупных феодалов от власти короля. Экономический способ производства Доминирование крупных феодальных землевладений вотчинного типа. Иерархическая структура феодального землевладения. Значительное уменьшение королевского землевладения в силу массовой раздачи земель королевским бенефициариям Основные типологические признаки экономического способа производства: Господство натурального хозяйства в феодальных вотчинах, определившее их экономическую самодостаточность и изоляцию. Превращение бенефиция в на-следственное держание - феод

Слайд 35

король Военный совет Созываемое на войну войско формально воз- главлял король, при котором создавался решающий орган – военный совет из крупней- ших феодалов. Каждый из них возглавлял приведенное с собою тяжеловооруженное конное ополчение своих вассалов, составлявшее одно «знамя» – высшую тактическую единицу. Знамя состояло из представлявших собой низшую тактическую единицу 25–80 «копий» по 4–10 человек в каждом. Основу копья составлял тяжеловооруженный конный рыцарь, сопровождаемый оружено-сцем, легковооруженными конниками, пешими лучниками и обслуживающими его пешими слугами и пажами. Таким образом, в период феодальной раздробленности Вооруженные Силы государств являлись чисто механическим соединением вооруженных отрядов стремившихся к не-зависимости от королевской власти крупных феодалов и представляли собой феодальное ополчение, основанное на условном земледелии. Организация феодально-рыцарского войска В свою очередь вассально-ленная система комплектования и немногочисленность господству- ющего класса привели к резкому сокращению численности Вооруженных сил, превращению отрядов крупных феодалов в самостоятельные карликовые армии, являвшиеся средством веде-ния междоусобных войн и беспощадного подавления восстаний закрепощенного крестьянства.

Слайд 36

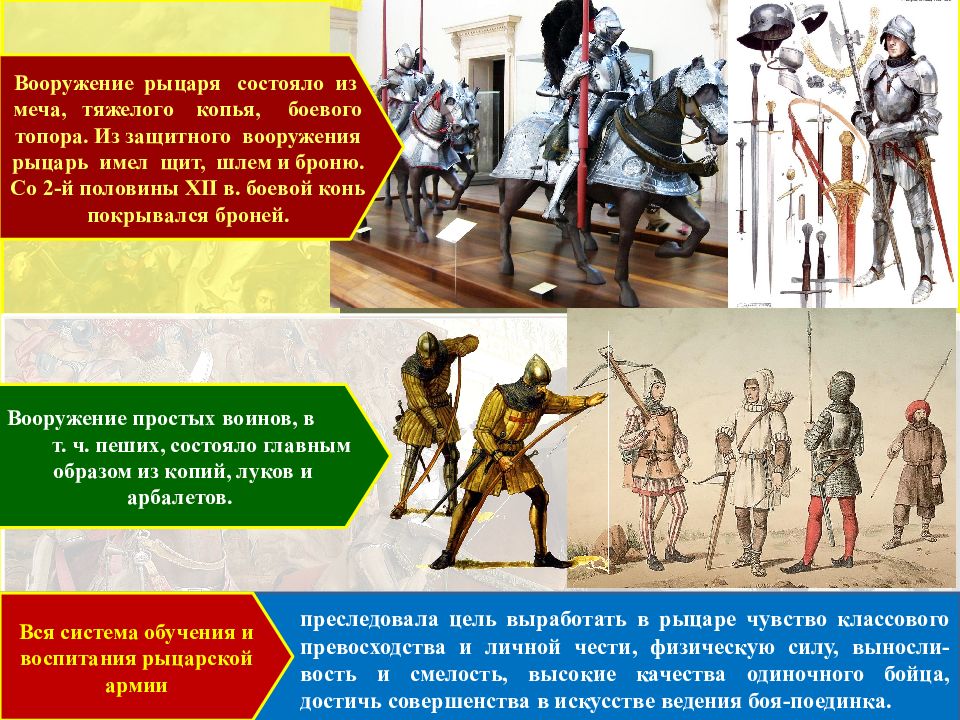

Вооружение рыцаря состояло из меча, тяжелого копья, боевого топора. Из защитного вооружения рыцарь имел щит, шлем и броню. Со 2-й половины XII в. боевой конь покрывался броней. Вооружение простых воинов, в т. ч. пеших, состояло главным образом из копий, луков и арбалетов. преследовала цель выработать в рыцаре чувство классового превосходства и личной чести, физическую силу, выносли-вость и смелость, высокие качества одиночного бойца, достичь совершенства в искусстве ведения боя-поединка. Вся система обучения и воспитания рыцарской армии

Слайд 37

Наиболее боеспособными войсками в период феодальной раздробленности в Западной Европе были созданные римской церковью в XII в. духовные рыцарские ордена – тевтон- ский, меченосцев и тамплиеров. тевтонский орден (1199 – наст. время) Организация подчинявшихся римскому папе орденов базировалась на железной дисципли -не и жесткой централизации управления. Объединенные для ведения захватнических войн в ордена рыцари жили в замках, получали от ордена все необходимое для жизни и ведения войны (вооружение, доспехи, снаряжение, лошадей, слуг и др.). орден тамплиеров (1119 -1312 гг.) Конные рыцари

Слайд 38

Разложение натурального хозяйства, развитие цеховых ремесел, металлургии, горнодобываю -щей промышленности, зарождение капиталисти -ческой мануфактуры; рост средневековых городов, ставших центрами цехового ремесла, товарного производства, торговли и науки; появление класса буржуазии, вступившей вместе с горожанами в борьбу с феодалами за полити-ческое влияние, опираясь на королевскую власть; материальная и финансовая поддержка горожан королевской власти, вступившей в борьбу с сепаратизмом крупных феодалов; разорение ремесленников и насильственное обез-земеливание крестьян, повлекшее возникно-вение так называемых «свободных рабочих»; социальное расслоение города и деревни, обу -словившее дальнейшее обострение классовой борьбы, массовые восстания и войны; неспособность феодального ополчения с его сепа-ратистскими тенденциями, низкой дисциплиной и плохой организацией быть надежной опорой королевской власти, - всё это способствовало образованию с конца XV в. в Западной Европе центра- лизованных феодально-абсолютистских государств. Одной из важнейших сторон этого про- цесса стал переход от феодального опол-чения к общегосударственной армии, создаваемой путём найма разорившихся ремесленников и лишившихся земли крестьян. Начиная с конца XV века наёмничество стало основным способом комплектования феодального войска в Западной Европе.

Слайд 39

С ликвидацией феодальной раздробленности и созданием централизованных государств общее руководство Вооруженными силами сосредоточивается в руках короля. Создаются высшие центральные военные учреждения – министерства. В больших воен-ных походах армию возглавляет король или назначаемый им полководец. Военный совет Военное министерство Военный совет из решающего органа превра-щается в совещательный. Право принятия решения на ведение войны и утверждения стратегического плана принадлежит только государю или полководцу. В наемной армии вместо рыцарских знамен и копий появились полки и роты, а затем и батальоны. До конца XVI века это деление имело чисто административное значение и только батальоны имели тактическую самостоятельность на поле боя. С появлением профессиональных воинов и постоянного войска их боевая выучка значительно выросла. В то же время наем- ные войска, комплектуемые из деклас-сированных элементов и лиц различных национальностей, отличались недисци-плинированностью и служили тому, кто больше платил. Даже во время сражения отдельные наемные отряды нередко переходили на сторону противника.

Слайд 40

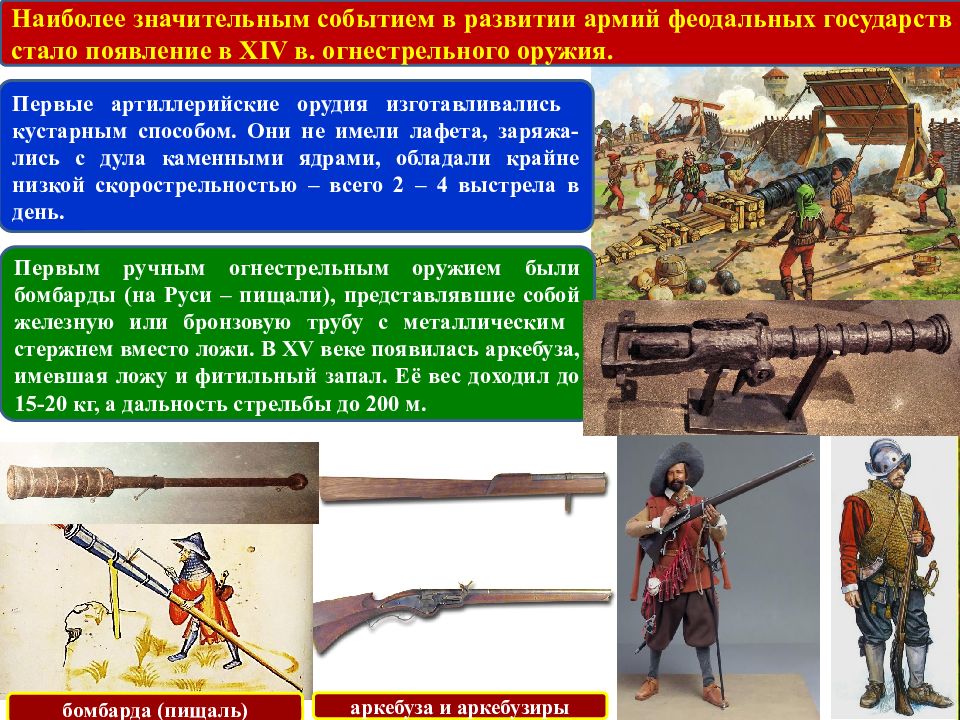

Первым ручным огнестрельным оружием были бомбарды (на Руси – пищали), представлявшие собой железную или бронзовую трубу с металлическим стержнем вместо ложи. В XV веке появилась аркебуза, имевшая ложу и фитильный запал. Её вес доходил до 15-20 кг, а дальность стрельбы до 200 м. Первые артиллерийские орудия изготавливались кустарным способом. Они не имели лафета, заряжа-лись с дула каменными ядрами, обладали крайне низкой скорострельностью – всего 2 – 4 выстрела в день. Наиболее значительным событием в развитии армий феодальных государств стало появление в XIV в. огнестрельного оружия. бомбарда (пищаль) аркебуза и аркебузиры

Слайд 41

Развитие крупных мануфактурных предприятий, технологий плавки и обработки метал-лов, изобретение зернистого пороха способствовали совершенствованию огнестрельного оружия. В начале XVI века оно получило всеобщее признание. В начале XVI в. аркебузу заменил мушкет, имевший сначала фитильный, а затем фитильно -кремниевый запал. Мушкет пред- ставлял собой гладкоствольное ружье, заряжавшееся с дула, весом 8–10 кг с дальностью стрельбы до 250 м. Его пули весом 50 грамм пробивали самые толстые латы. Т.к. значительный вес мушкета затруднял прицеливание, из него стреляли с помощью специаль -ной подставки. Появились мортиры, стрелявшие разрывными снарядами по крутой траектории, позволявшей вести навесной огонь. Роль артиллерии значительно возросла, она стала широко применяться не только при обороне и осаде крепостей, но, начиная с Грюн-вальдской битвы (1410 г.) и в полевых сражениях. В это время появились пушки на колесных лафетах. Они отливались из чугуна, меди, бронзы и вели огонь чугунны -ми ядрами. Дальность стрельбы выросла до 500 м, а скорострельность достигала 10–12 выстрелов в день.

Слайд 42

Во 2-й половине XVI в. начинают при-меняться бумажные гильзы, позволившие упростить заряжание стрелкового оружия и значительно повысить их скорострель-ность. Бумажные гильзы « берендейка » На вооружение конницы поступают укоро-ченные ружья – карабины и пистолеты. В начале XVI в. были изобретены пистолеты с колесцовым замком, действующим при помощи заводной пружины. Развитие артиллерии обусловило измене- ния в фортификации. Первые изменения выразились в увеличении толщины крепо-стных стен и диаметра башен. В послед- ствии каменная стена стала заменяться земляными фортификационными сооруже-ниями с каменными подпорными стенка-ми, а башни превратились в большие пяти-угольные бастионы.

Слайд 43

К концу XVI века армии всех европейских стран имели свою артиллерию и ручное огнестрельное оружие. В качестве холодного оружия продолжали использовать пики, мечи, палаши и сабли. Главным родом войск в западно-европейских наемных армиях становится пехота, состоявшая из пикинеров и мушкетеров. При этом число мушкетеров в армиях все время возрастало. В отличие от пикинеров мушкетеры не имели защитного снаря-жения, а для самозащиты были вооружены шпагами.

Слайд 44

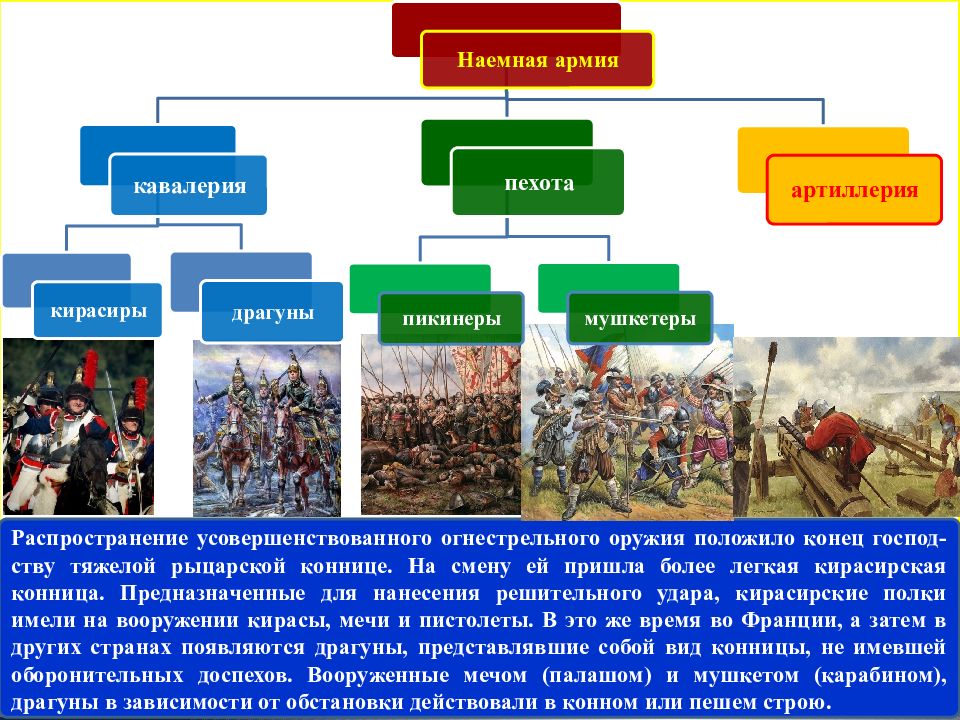

Распространение усовершенствованного огнестрельного оружия положило конец господ- ству тяжелой рыцарской коннице. На смену ей пришла более легкая кирасирская конница. Предназначенные для нанесения решительного удара, кирасирские полки имели на вооружении кирасы, мечи и пистолеты. В это же время во Франции, а затем в других странах появляются драгуны, представлявшие собой вид конницы, не имевшей оборонительных доспехов. Вооруженные мечом (палашом) и мушкетом (карабином), драгуны в зависимости от обстановки действовали в конном или пешем строю.

Слайд 45

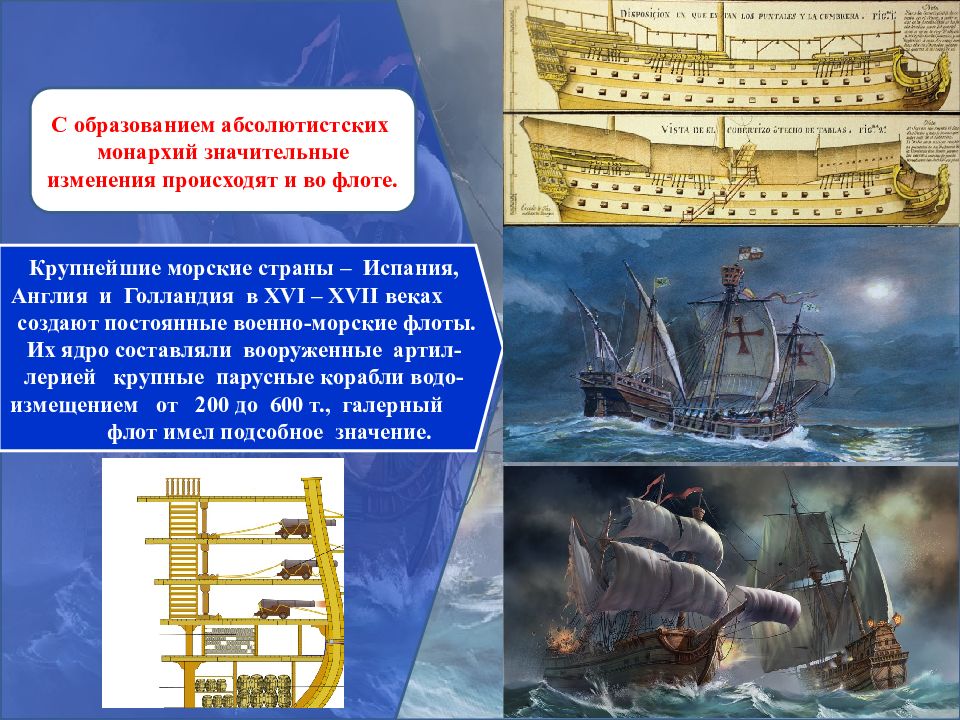

Крупнейшие морские страны – Испания, Англия и Голландия в XVI – XVII веках создают постоянные военно-морские флоты. Их ядро составляли вооруженные артил-лерией крупные парусные корабли водо- измещением от 200 до 600 т., галерный флот имел подсобное значение. С образованием абсолютистских монархий значительные изменения происходят и во флоте.

Слайд 46

Тыловое и медицинское обеспечение армий западно-европейских государств все свободные общинники, а затем феодалы и их вассалы должны были являться на службу к королю со своим оружием, снаряжением, лошадью, продовольствием и фуражом; все наёмники приобретали продовольствие и фураж у маркитантов (мелких торговцев), следовавших за войском со своими обозами. В случае нехватки продовольствия и фуража наёмники грабили местное население. До XV века в силу ограниченного уровня развития экономики централизованное снабжение армий материальными ресурсами отсутствовало: Полностью отсутствовала и медико-санитарная служба, в силу чего умерших от болезней и ран было больше, чем убитых в сражении. Впервые в Западной Европе централизованное снабжение войск осуществил шведский король Густав-Адольф, создавший в период тридцатилетней войны в р-не действий армии магазины (склады) материальных средств. Введение централизованной системы позволи-ло существенно повысить боевые возможности войск и их боеспособность.

Слайд 47: Учебный вопрос № 3

Эволюция военного искусства в войнах феодальных государств.

Слайд 48

Как отмечалось выше, эпоха феодализма изобиловала большим количеством войн. Особенно много крупных по своим масштабам войн было в период становления феодальных отношений и образования ранних феодаль-ных государств.

Слайд 49

В то же время низкая плотность населения, большая рассредоточенность объектов вооруженной борьбы определили значительную длительность и про- странственный размах военных действий. Пред-принимавшиеся походы нередко длились годами, а их протяженность достигала сотен и даже тысяч километров (войны Франкского государства в Западной Европе в VI-VII вв.; завоевательные по-ходы арабов в VII – VIII вв. и др.)

Слайд 50

В этой связи походы обычно совершались вдоль судо - ходных рек. При этом конница и часть пехоты следо -вали вдоль берега, а другая часть пехоты и средства снабжения перевозились на судах по реке. остро поставили проблему транспортировки и снабжения войск. Участие в войнах и походах большого количества людей (до 100 тыс. чел.), отсутствие развитой транспортной сети Чтобы лошади могли использовать подножный корм и облегчить решение проблему снабжения продоволь-ствием, войны, как правило, велись в летний период. т.к. средства борьбы были по-прежнему представлены холодным оружием

Слайд 51

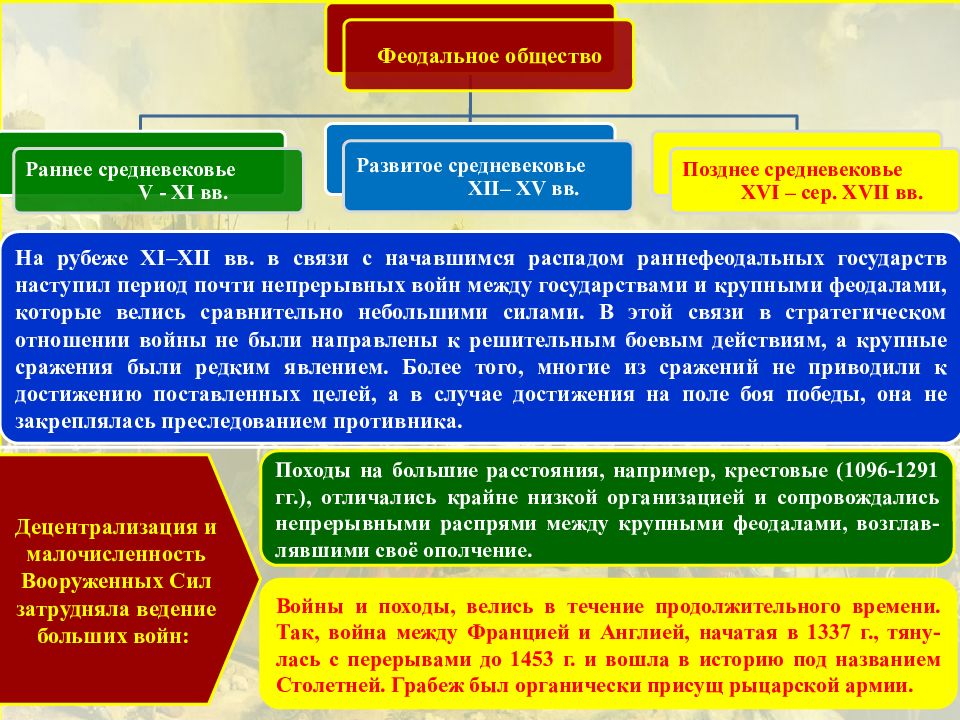

На рубеже XI – XII вв. в связи с начавшимся распадом раннефеодальных государств наступил период почти непрерывных войн между государствами и крупными феодалами, которые велись сравнительно небольшими силами. В этой связи в стратегическом отношении войны не были направлены к решительным боевым действиям, а крупные сражения были редким явлением. Более того, многие из сражений не приводили к достижению поставленных целей, а в случае достижения на поле боя победы, она не закреплялась преследованием противника. Децентрализация и малочисленность Вооруженных Сил затрудняла ведение больших войн: Походы на большие расстояния, например, крестовые (1096-1291 гг.), отличались крайне низкой организацией и сопровождались непрерывными распрями между крупными феодалами, возглав-лявшими своё ополчение. Войны и походы, велись в течение продолжительного времени. Так, война между Францией и Англией, начатая в 1337 г., тяну- лась с перерывами до 1453 г. и вошла в историю под названием Столетней. Грабеж был органически присущ рыцарской армии.

Слайд 52

При столкновении рыцарей в от-крытом поле они строились линией или клином. Однако строи сохраня-лись лишь до начала боя (сражения), а затем расчленялись на отдельные поединки рыцарей. Эти сражения, как правило, были непродолжитель-ными (2 – 4 ч.) и не отличались большой ожесточенностью. В самых больших сражениях потери не пре- вышали несколько десятков рыцарей.

Слайд 53

В последний период феодализма многие войны велись в целях ликвидации феодальной раздроблен- ности и образования централизованных государств. Важность целей, выражавших интересы почти всех классов и слоев населения, обусловили более решительный характер военных (боевых) действий. развитие производительных сил, укрепление материально-технической базы войн, увеличение численности армии в своей совокупности расширили возможность военного искусства влиять на достижение целей во- оруженной борьбы.

Слайд 54

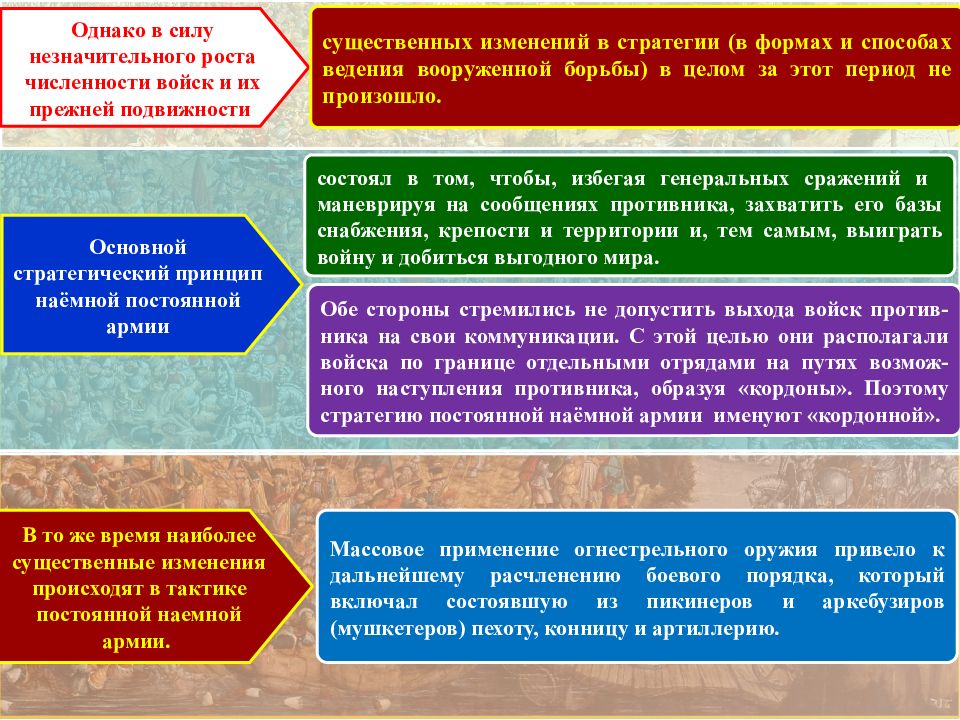

Однако в силу незначительного роста численности войск и их прежней подвижности существенных изменений в стратегии (в формах и способах ведения вооруженной борьбы) в целом за этот период не произошло. Обе стороны стремились не допустить выхода войск против- ника на свои коммуникации. С этой целью они располагали войска по границе отдельными отрядами на путях возмож-ного наступления противника, образуя «кордоны». Поэтому стратегию постоянной наёмной армии именуют «кордонной». Основной стратегический принцип наёмной постоянной армии состоял в том, чтобы, избегая генеральных сражений и маневрируя на сообщениях противника, захватить его базы снабжения, крепости и территории и, тем самым, выиграть войну и добиться выгодного мира. В то же время наиболее существенные изменения происходят в тактике постоянной наемной армии. Массовое применение огнестрельного оружия привело к дальнейшему расчленению боевого порядка, который включал состоявшую из пикинеров и аркебузиров (мушкетеров) пехоту, конницу и артиллерию.

Слайд 55

С появлением ручного огнестрельного оружия пехота стала главным родом войск, игравшим решающую роль в сражении. Состоявшая из пикинеров и аркебузиров, пехо - та для боя строилась в колонны (баталии) по 8–10 тыс. чел. Основу каждой колонны состав- ляли пикинеры, которые, как главная ударная сила, строились в 80–100 шеренг по 100 чел. в каждой. Аркебузиры, построенные в несколько шеренг, прикрывали баталию со всех сторон. Построенные в колонны отряды конницы раз- мещались в промежутках между баталиями. С фронта, тыла и флангов боевой порядок при- крывали артиллерия и построенные в несколь -ко шеренг аркебузиры (мушкетеры). Артил-лерия и аркебузиры своим огнем завязывали сражение, решающий удар наносили сплочен- ные массы пикинеров и конницы. Боевой порядок «Баталия» Подобный боевой порядок создавал условия для более широкого применения огнестрель-ного оружия и одновременно стал основой зарождения линейной тактики.

Слайд 56

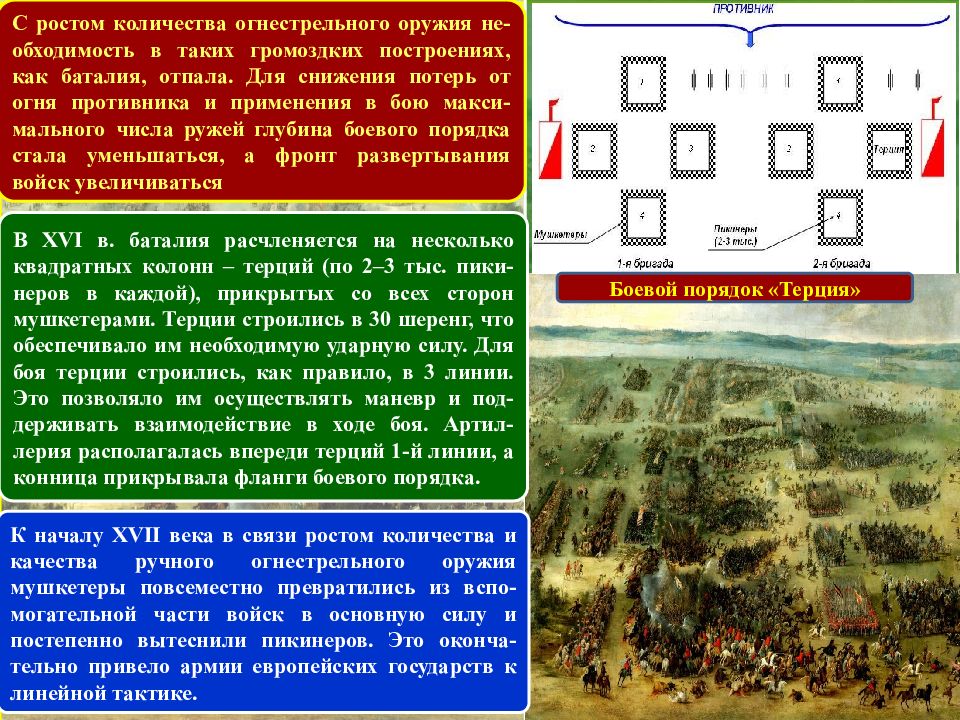

С ростом количества огнестрельного оружия не- обходимость в таких громоздких построениях, как баталия, отпала. Для снижения потерь от огня противника и применения в бою макси- мального числа ружей глубина боевого порядка стала уменьшаться, а фронт развертывания войск увеличиваться В XVI в. баталия расчленяется на несколько квадратных колонн – терций (по 2–3 тыс. пики- неров в каждой ), прикрытых со всех сторон мушкетерами. Терции строились в 30 шеренг, что обеспечивало им необходимую ударную силу. Для боя терции строились, как правило, в 3 линии. Это позволяло им осуществлять маневр и под- держивать взаимодействие в ходе боя. Артил-лерия располагалась впереди терций 1-й линии, а конница прикрывала фланги боевого порядка. Боевой порядок «Терция» К началу XVII века в связи ростом количества и качества ручного огнестрельного оружия мушкетеры повсеместно превратились из вспо-могательной части войск в основную силу и постепенно вытеснили пикинеров. Это оконча-тельно привело армии европейских государств к линейной тактике.

Слайд 57

Линейный боевой порядок представлял собой равномерное расположение войск в 2–4 ше-ренги в глубину, с пехотой и артиллерией в центре и конницей на флангах. 1-я линия 2-я линия противник Его преимущество заключалось в примене-нии максимального количества артиллерии и стрелкового оружия. При линейном построе-нии мушкетеры одновременно могли дать залп из нескольких тысяч ружей (отлично подготовленный прусский батальон, по-строенный в 3 шеренги, за 1 минуту давал 5 залпов с дальности 50–70 шагов ). Соответственно, сущность линейной тактики заключалась в огневом поражении противни-ка огнем артиллерии и стрелкового оружия по всему фронту. В дальнейшем линейная тактика сводилась к фронтальному столкно-вению равномерно расположенных войск. Недостатки линейного порядка заключались в том, что он сковывал маневренность войск, не позволял действовать на пересеченной местно- сти и не имел общего резерва, т.к. его выделе- ние ослабило бы основные боевые линии.

Слайд 58

На западе линейную тактику впервые при- менила армия Нидерландов в сражении при Ньюпорте (1600 г.), а окончательно она сложилась в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.). В наиболее полной форме линейная тактика была применена швед- ской армией в сражении при Брейтен-фельде в 1631 г. Пример линейной тактики – отражение атаки конницы шотландской пехотой Пример линейной тактики - атака прусских гренадер Развитие огнестрельного оружия оказало своё влияние и на тактику морского боя: на смену тарану и абордажному бою пришел огневой бой и линейная тактика действий кораблей. Примеры линейной тактики действий кораблей

Слайд 59

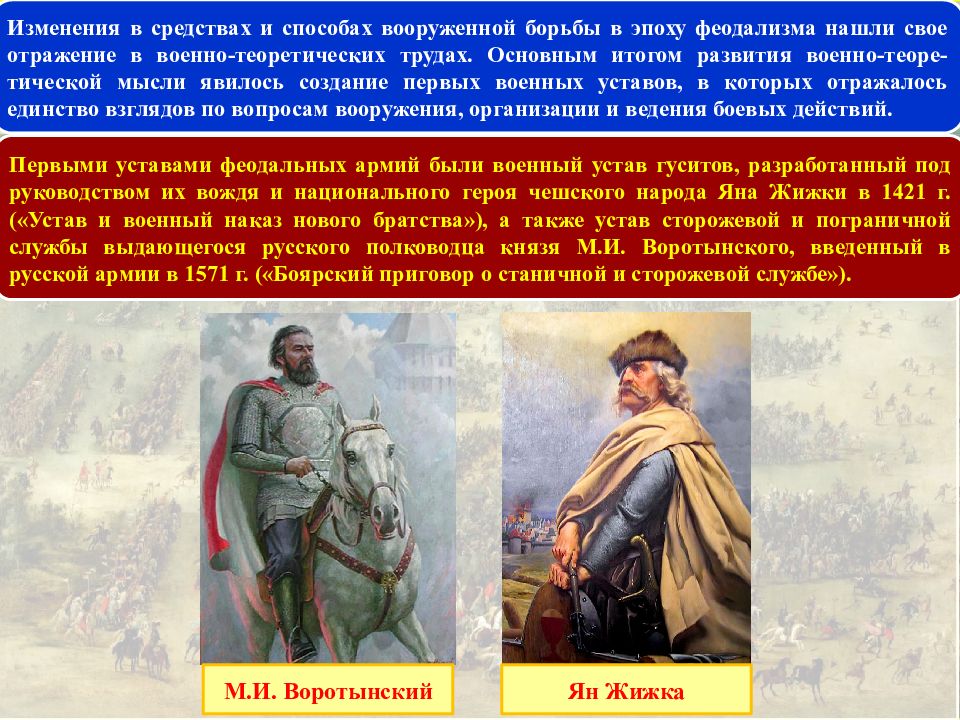

Изменения в средствах и способах вооруженной борьбы в эпоху феодализма нашли свое отражение в военно-теоретических трудах. Основным итогом развития военно- теоре - тической мысли явилось создание первых военных уставов, в которых отражалось единство взглядов по вопросам вооружения, организации и ведения боевых действий. Первыми уставами феодальных армий были военный устав гуситов, разработанный под руководством их вождя и национального героя чешского народа Яна Жижки в 1421 г. («Устав и военный наказ нового братства»), а также устав сторожевой и пограничной службы выдающегося русского полководца князя М.И. Воротынского, введенный в русской армии в 1571 г. («Боярский приговор о станичной и сторожевой службе»). Ян Жижка М.И. Воротынский

Слайд 60

Резюме: Эпоха феодализма изобиловала многочисленными войнами, многие из которых носили агрессивный, захватнический характер, поскольку были направлены на по-давление восстаний эксплуатируемых масс, захват чужих земель и порабощение их народов. Вместе с тем в эту эпоху велись справедливые войны: вооруженная борьба крестьян и горожан за освобождение от феодально-крепостнического гнета, войны с целью ликвидации феодальной раздробленности, объединения земель в централи- зованные национальные государства. 1 Военный опыт феодализма подтвердил тесную связь и зависимость военной организации и военного искусства от социально-экономических условий, в первую очередь от уровня развития производительных сил и материального производства в целом. Наиболее развитые в экономическом отношение государства, как правило, имели сильные армии и передовое военное искусство и поэтому чаще всего в войнах одерживали победы. 2 Важнейшим результатом развития средств вооруженной борьбы в эпоху феодализма стал переход от холодного к огнестрельному оружию. Он стал решающим фактором, определившим способы ведения боевых действий и организацию армий. 3

Слайд 61

Резюме: Эпоха феодализма изобиловала многочисленными войнами, многие из которых носили агрессивный, захватнический характер, поскольку были направлены на по-давление восстаний эксплуатируемых масс, захват чужих земель и порабощение их народов. Вместе с тем в эту эпоху велись справедливые войны: вооруженная борьба крестьян и горожан за освобождение от феодально-крепостнического гнета, войны с целью ликвидации феодальной раздробленности, объединения земель в централи- зованные национальные государства. 1 Военный опыт феодализма подтвердил тесную связь и зависимость военной организации и военного искусства от социально-экономических условий, в первую очередь от уровня развития производительных сил и материального производства в целом. Наиболее развитые в экономическом отношение государства, как правило, имели сильные армии и передовое военное искусство и поэтому чаще всего в войнах одерживали победы. 2 Важнейшим результатом развития средств вооруженной борьбы в эпоху феодализма стал переход от холодного к огнестрельному оружию. Он стал решающим фактором, определившим способы ведения боевых действий и организацию армий. 3

Последний слайд презентации: Военная история Тема № 1 Зарождение армий и военного искусства Руководитель

Из всех областей военного искусства наибольшие изменения претерпела тактика. Почти во всех армиях был осуществлен переход от плотных и глубоких построений, обусловленных применением холодного оружия, к линейному по-строению войск, обеспечивавшему применение максимального количества огнестрельного оружия. Новое оружие породило новую тактику – линейную, которая повсеместно стала применяться на суше и на море. 4 В организации Вооруженных сил произошел переход от ополчения к постоянным армиям. Во всех армиях появился новый род войск – артиллерия и новый вид обеспечения войск – инженерное. От самообеспечения армий перешли к их централизованному снабжению через систему магазинов (складов). 5