Креационизм Жизнь на Земле возникла в результате сверхестественного события в прошлом; в основе лежит религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего

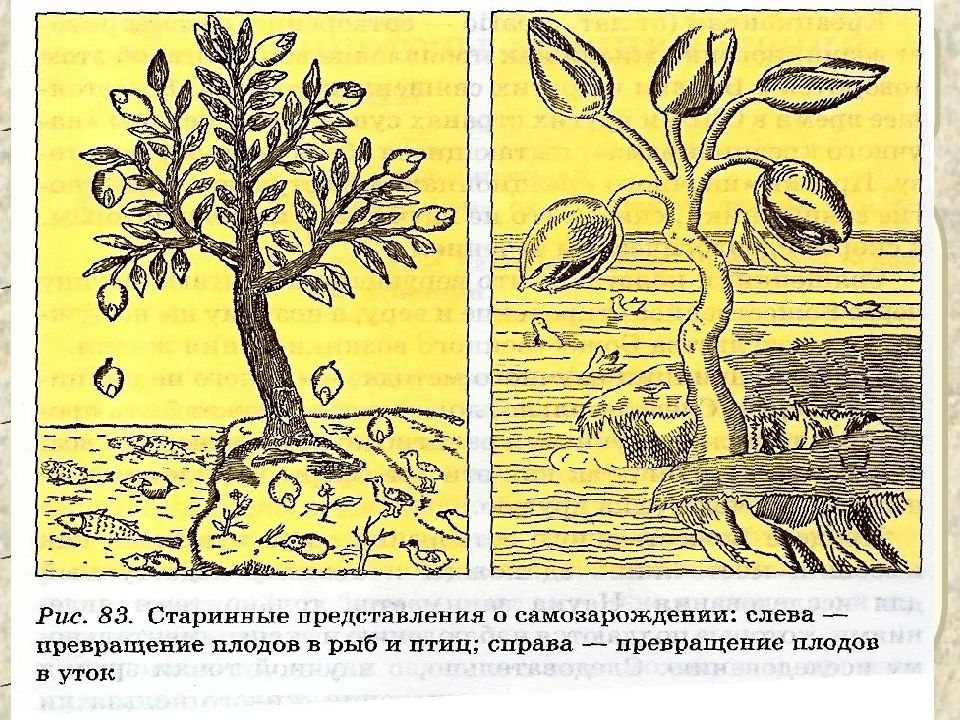

Слайд 4: Гипотеза самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

Живое возникает из неживого самостоятельно. Например: жизнь зародилась в иле (египтяне), живое возникло из хаоса (китайцы) Ученые – Демокрит, Аристотель, Г. Галилей, Р. Декарт, Ж. Бюффон, Я. Гельмонт

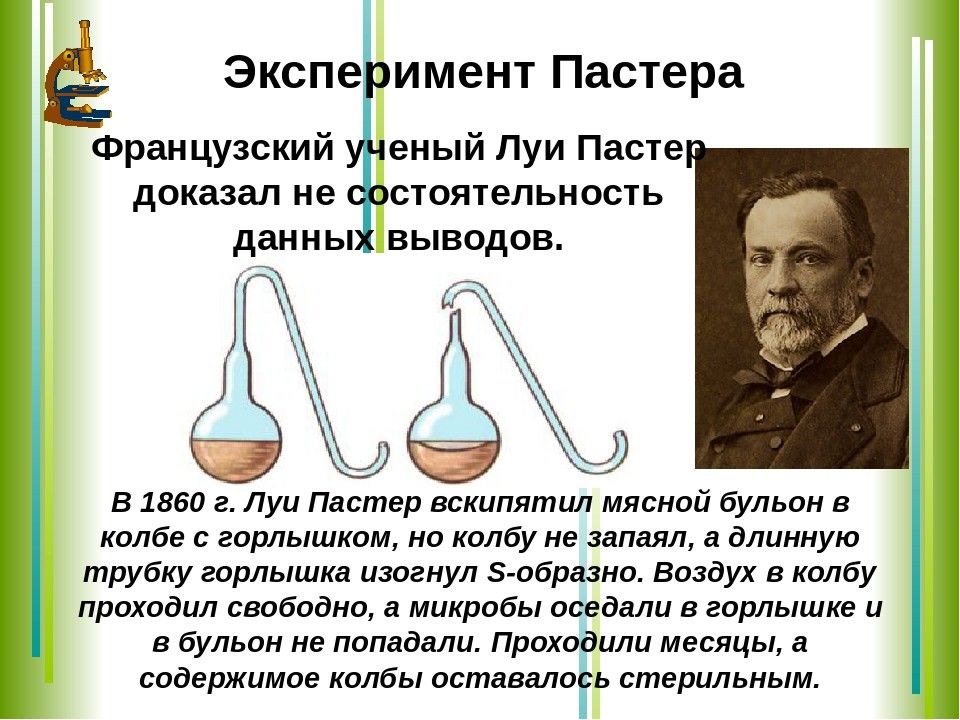

Слайд 6: Гипотеза биогенеза

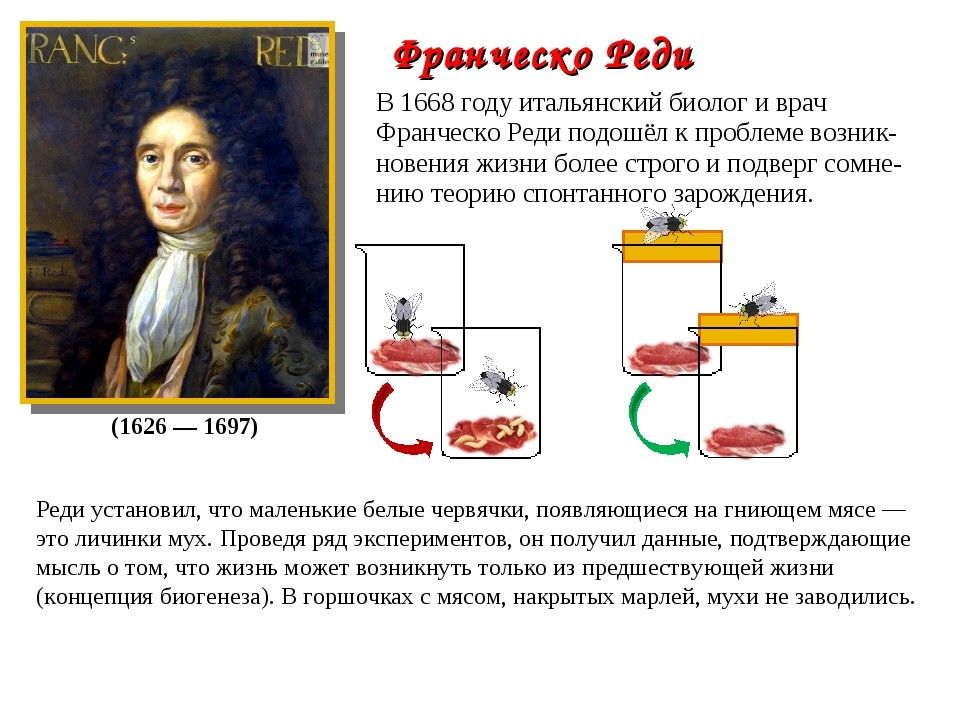

Живое только от живого Ученые – Франческо Реди, Ладзаро Спалланцани, Мартын Матвеевич Тереховский, Луи Пастер

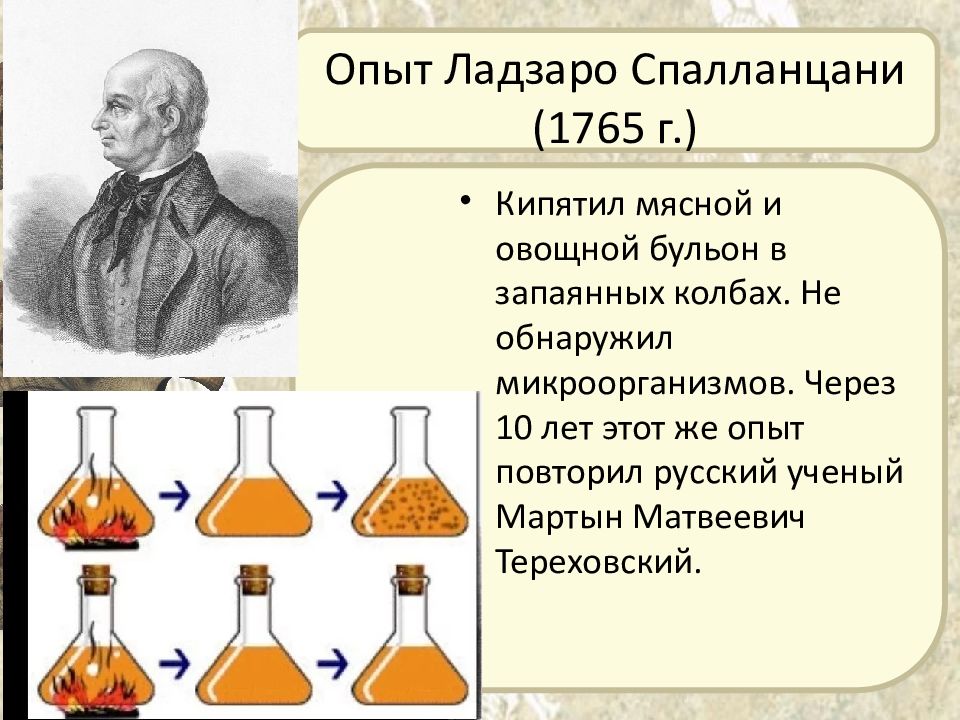

Слайд 8: Опыт Ладзаро Спалланцани (1765 г.)

Кипятил мясной и овощной бульон в запаянных колбах. Не обнаружил микроорганизмов. Через 10 лет этот же опыт повторил русский ученый Мартын Матвеевич Тереховский.

Слайд 9: Витализм

Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани и М.М. Тереховского вызвали просты виталимтов. Они утверждали, что кипячение убивает жизненную силу, а в накрытой марлей банке она не может проникнуть из воздуха.

Слайд 11: Гипотеза стационарного состояния

Жизнь на Земле существовала всегда Немецкий ученый – Вильгельм Прейер в 1880 г.

Слайд 12: Гипотеза панспермии (1865 г.)

Жизнь имеет внеземное ( космогенное) происхождение и занесена на Землю из космоса; зародыши простых организмов («семена жизни») могли попасть на Землю вместе с метеоритами и космической пылью. Ученые – Г. Рихтер, С. Аррениус, В.И. Вернадский

Слайд 14: Гипотеза абиогенного зарождения жизни

Органические вещества и живые организмы возникли абиогенным путем в результате длительной физико-химической эволюции материи. Ученые – А.И. Опарин (1924 г. Коацерватная гипотеза), Дж. Холдейн (1929 г. Гипотеза первичного бульона)

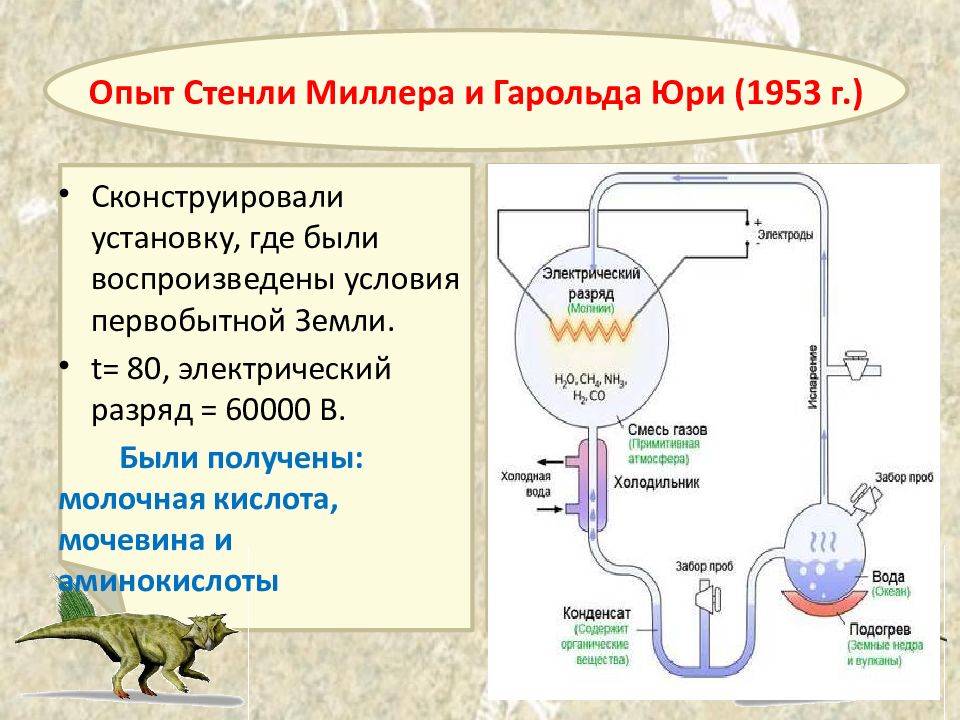

Слайд 16: Опыт Стенли Миллера и Гарольда Юри (1953 г.)

Сконструировали установку, где были воспроизведены условия первобытной Земли. t = 80, электрический разряд = 60000 В. Были получены: молочная кислота, мочевина и аминокислоты Опыт Стенли Миллера и Гарольда Юри (1953 г.)

Слайд 17: Гипотеза биохимической эволюции ( биопоэза )

Возникновение жизни на любой планете неизбежно, если создаются и достаточно долго существуют благоприятные условия – определенные неорганические химические соединения и источники энергии. Ученый – Джон Бернал (в 1947 г.) На настоящий момент общепринятая теория

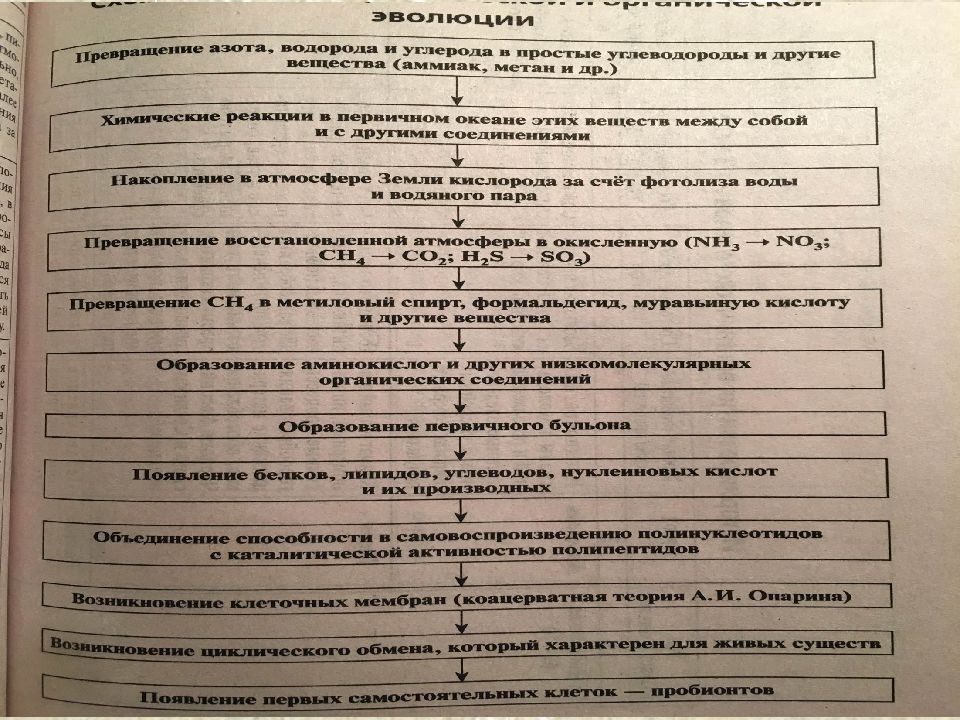

Слайд 18: Возникновение Жизни на Земле шло в 3 этапа:

1 этап – абиогенный синтез органических веществ из неорганических 2 этап – образование из органических мономеров биологических полимеров 3 этап – формирование их биологических полимеров мембран одноклеточных организмов – протобионтов.

Слайд 19: Основные этапы неорганической эволюции

Планетарная (геологическая эволюция) Земля и другие планеты Солнечной системы образовались из газопылевого облака первичного космического вещества. Первичное вещество состояло из водорода и гелия; в процессе термоядерных реакций из ядер гелия возникали ядра углерода, далее путем присоединения еще гелия образовывались кислород, азот, фосфор и другие элементы.

Слайд 20: Планетарная (геологическая эволюция )

3. Облако вращалось, первичное космическое вещество уплотнялось и разогревалось, что привело к образованию Солнца и холодных планет. 4. Сформировалась первичная атмосфера Земли, состоящая из CH 4, NH 3, CO 2, H 2 и паров H 2 O. Первичная атмосфера имела восстановительный характер. Позже появился первичный океан за счет конденсации паров воды.

Слайд 21: Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. (из работ Опарина, Холдейна, Миллера и Юри )

1.За счет электрической и световой энергии начался синтез органических соединений из неорганических. На поверхность постоянно выпадали осадки, образовывались водоемы. Осадки сопровождались грозами. Так синтезировались цианистый водород, мочевина, а затем аминокислоты, карбоновые кислоты, сахара, жирные кислоты. (доказали экспериментально Юри и Миллер)

Слайд 22: Абиогенный синтез органических веществ

2. Образование коацерватов – самопроизвольно концентрирующегося раствора органических веществ в виде капель. Часть разрушалась, часть вступала в реакцию друг с другом: жирные кислоты с глицерином образовывали липиды в виде пленок на поверхности водоемов; из аминокислот образовывались пептиды.

Слайд 23: Коацерваты

Имели свойства живого: Поглощали некоторые вещества (питание) Увеличивались в размерах (рост) Некоторые вещества в результате химических реакций переходили во внешний раствор (выделение) Некоторые капли разрушались, д ругие выживали (естественный отбор) При встряхивании коацерваты дробились (размножение)

Слайд 24: Абиогенный синтез органических веществ

3. Возникновение молекул, способных к самовоспроизведению (Т. Чек). Первыми возникли молекулы РНК (спонтанно, синтезируясь из нуклеотидов). Данные реакции происходили без ферментов. Они являлись и носителями информации и матрицами для белков. РНК белок ; позднее РНК ДНК РНК1 белок

Слайд 25: Абиогенный синтез органических веществ

4.Возникновение первичных гетеротрофных организмов. Началось с формирования биологических мембран. Липидная пленка адсорибировала белковые молекулы и стала двуслойной. Под действием ветра образовывались пузырьки, которые тоже покрывались белками и липидами. Эта 4-х слойная оболочка и стала первой мембраной. В них могли попасть белково -нуклеиновые системы. Те, что стали способны к саморегуляции самовоспроизведению стали первыми живыми организмами на Земле – пробионтами.

Слайд 27: Основные этапы органической эволюции

Появление первых клеток Первичные организмы были гетеротрофами и питались первичным бульоном. Кислорода не было, они были анаэробами, метаболизм осуществлялся путем брожения. Далее усложнялась мембрана По мере размножения первичных организмов появилась борьба за пищу, начался естественный отбор.

Слайд 28: Эволюция метаболизма

Жесткая конкуренция способствовала появлению автотрофного питания ( хемосинтеза ) Позже появляется фотосинтез и его побочный продукт – кислород. Фотосинтез обеспечил запасы органических веществ, а значит разнообразие гетеротрофов. По мере накопления О 2 возникли аэробы и сформировался озоновый слой, защищающий от губительных УФ-лучей, что создало возможность выхода организмов на сушу

Слайд 29: Эволюция первых клеток

Первые одноклеточные организмы – прокариоты. Земля остывала, условия жизни менялись, примитивные одноклеточные исчезали, на смену пришли ядерные организмы. Ядерные организмы усовершенствовали биосинтез белка, имели внутриклеточные мембранные структуры (органоиды) Появление эукариот – крупнейший ароморфоз в развитии жизни на Земле.

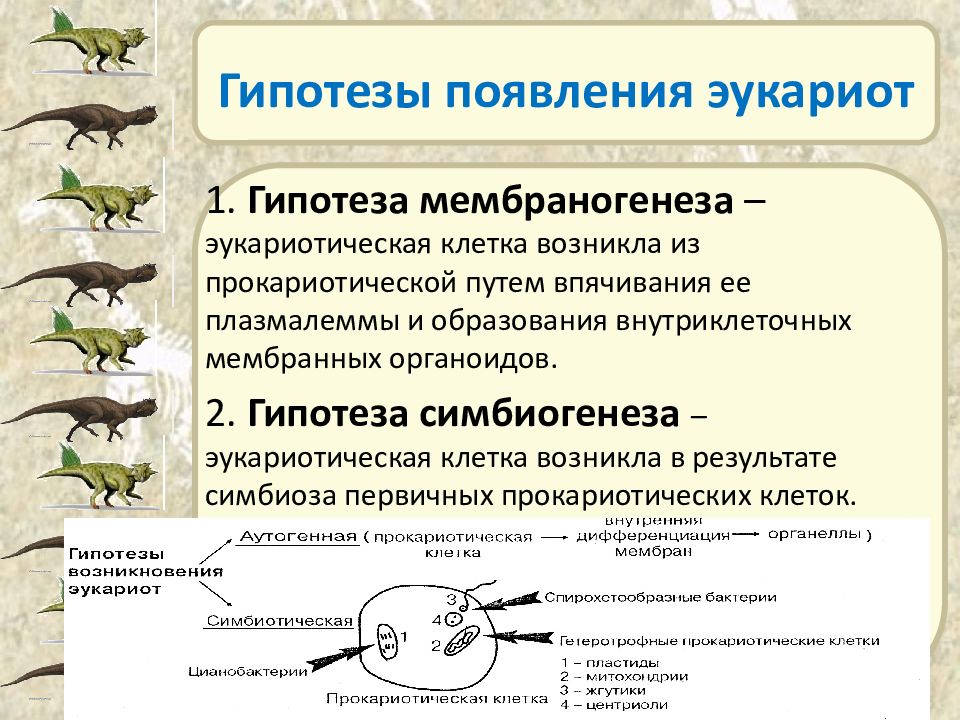

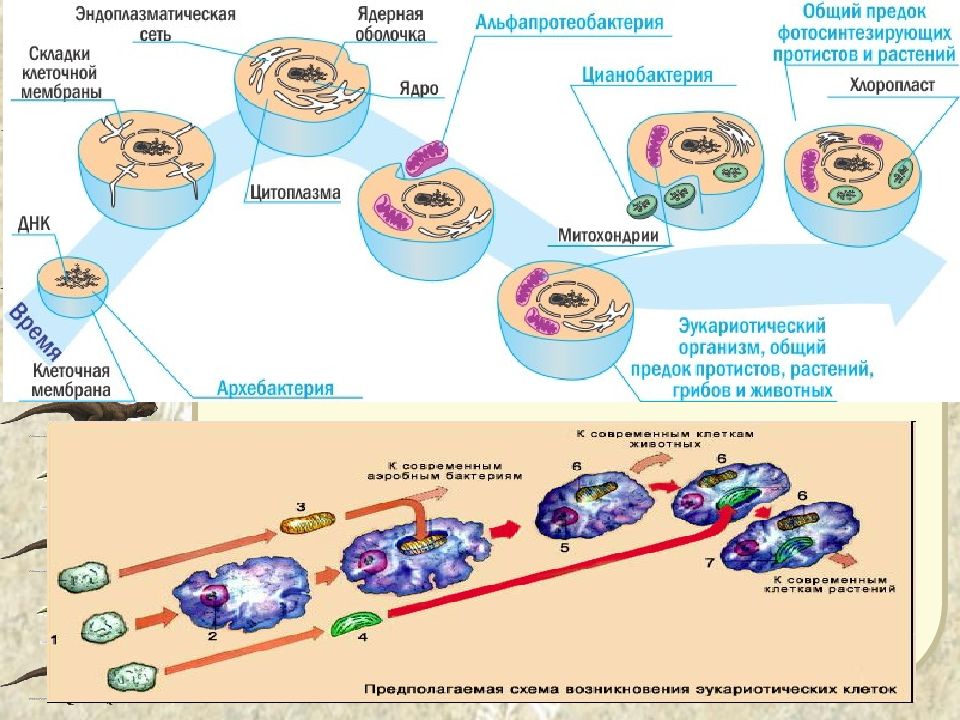

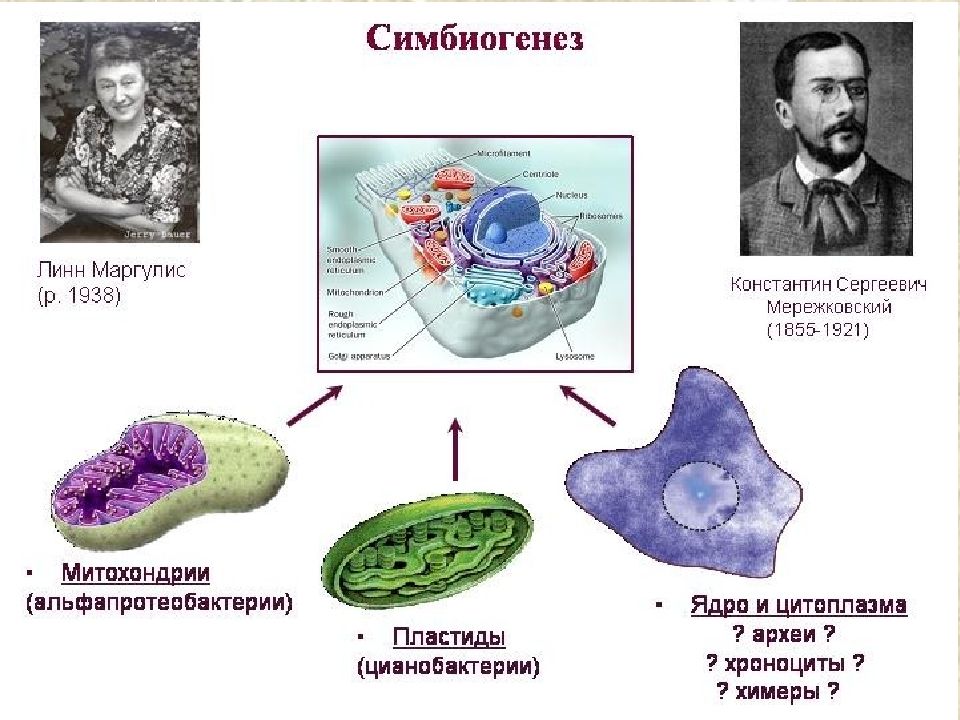

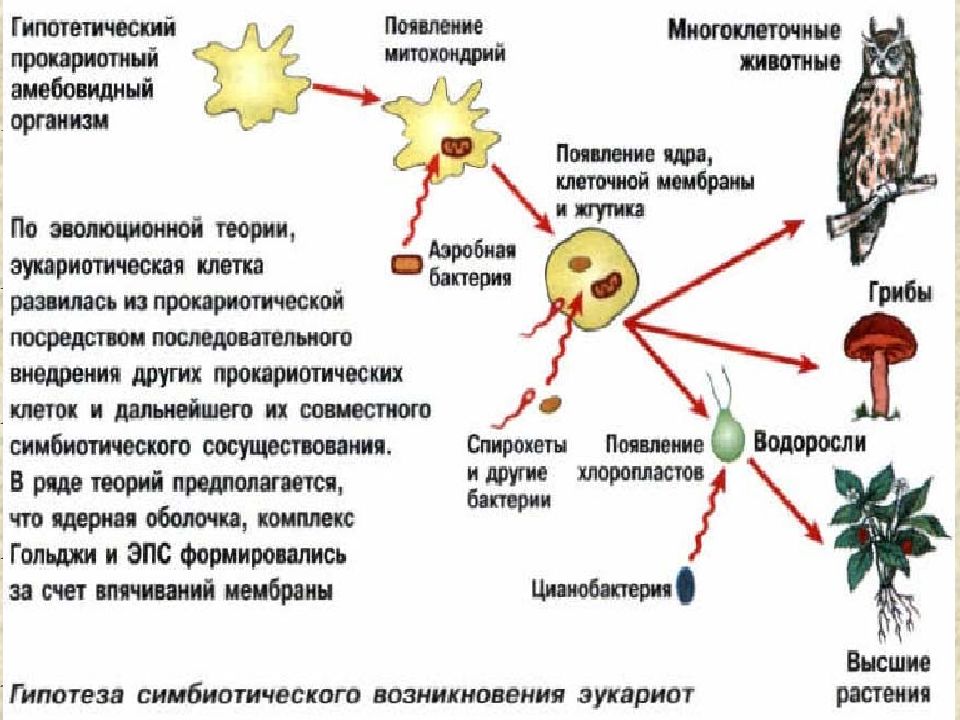

Слайд 30: Гипотезы появления эукариот

1. Гипотеза мембраногенеза – эукариотическая клетка возникла из прокариотической путем впячивания ее плазмалеммы и образования внутриклеточных мембранных органоидов. 2. Гипотеза симбиогенеза – эукариотическая клетка возникла в результате симбиоза первичных прокариотических клеток.

Слайд 36: Происхождение от прогенота

Прогенот – прародитель Архебактерии – сохранили значительное сходство с пробионтами. Все анаэробы, живущие в экстремальных условиях. Эубактерии – широко распространены по Земле, заняли практически все экологические ниши. Эукариоты – появление ядра вывело организмы на совершенно новый этап эволюции и разделило на 3 царства: Растения, Животные, Грибы

Слайд 37: Ароморфозы эукариот

Формирование ядра Появление непрямого деления клетки – митоза Возникновение полового процесса (попарное слияние клеток с полярными свойствами, образующими зиготу) Появилась диплоидность (клетка стала более устойчива к вредным мутациям, резерв наследственной изменчивости организмов из-за накопления рецессивных мутаций) Диплоидность привела к появлению мейоза Появление многоклеточности, которая всегда сопровождается дроблением, дифференцировкой и специализацией.

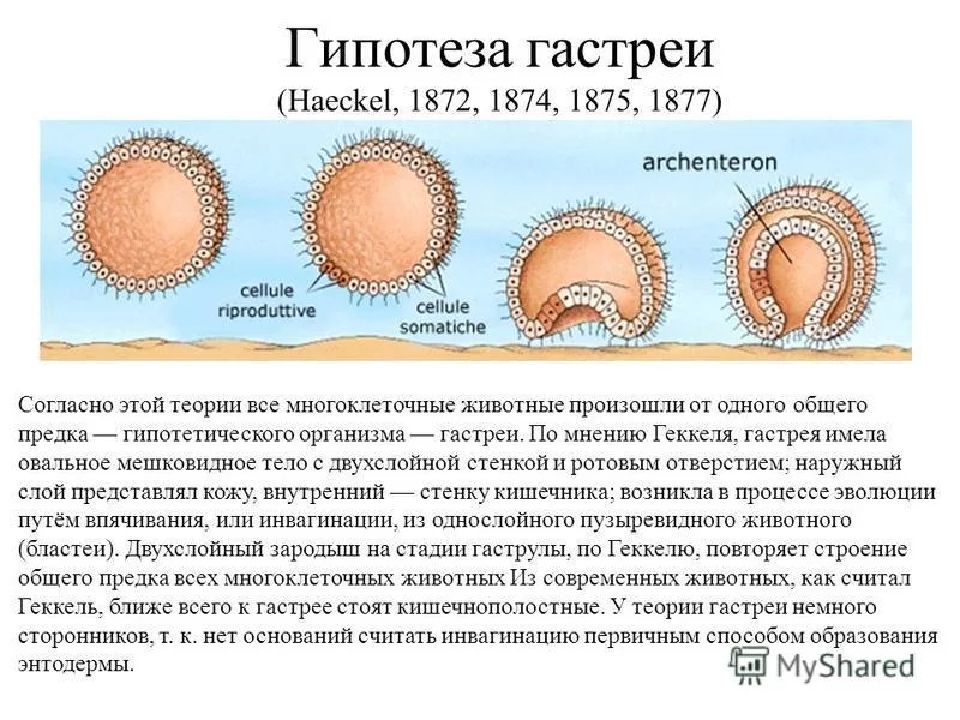

Слайд 39: Возникновение многоклеточности (две теории)

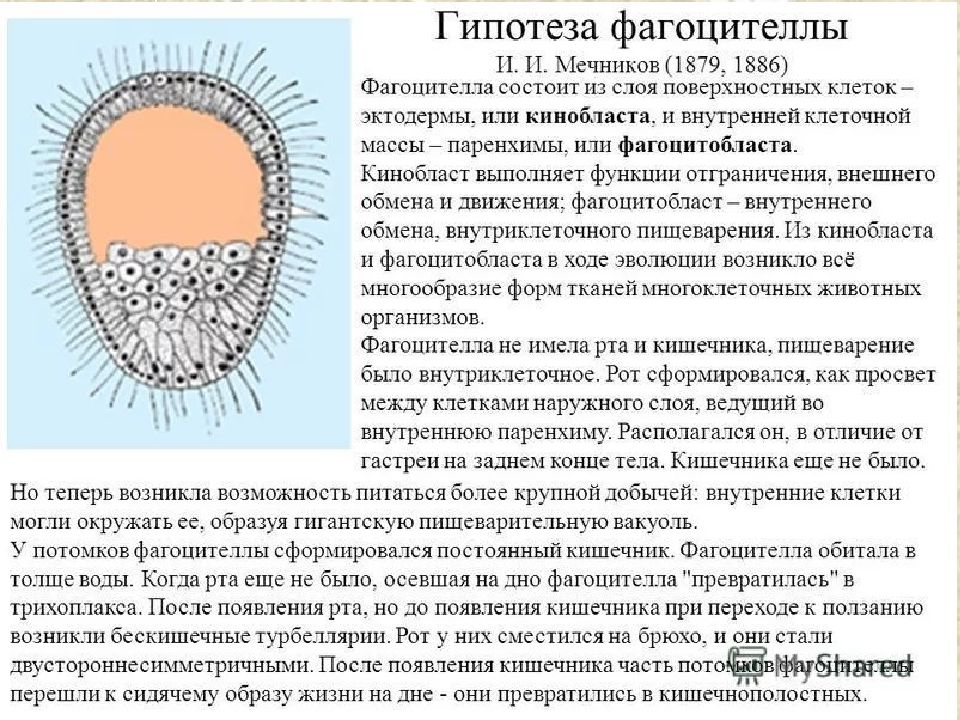

Теория фагоцителлы (И.И. Мечников в 1886 г.) – исходной формой многоклеточных организмов является гипотетический организм – фагоцителла. Он состоял из слоя поверхностных клеток - эктодермы и внутренней клеточной массы – паренхимы. Наружный слой клеток выполнял функцию ограничения, внешнего обмена и движения, а внутренний – пищеварения.

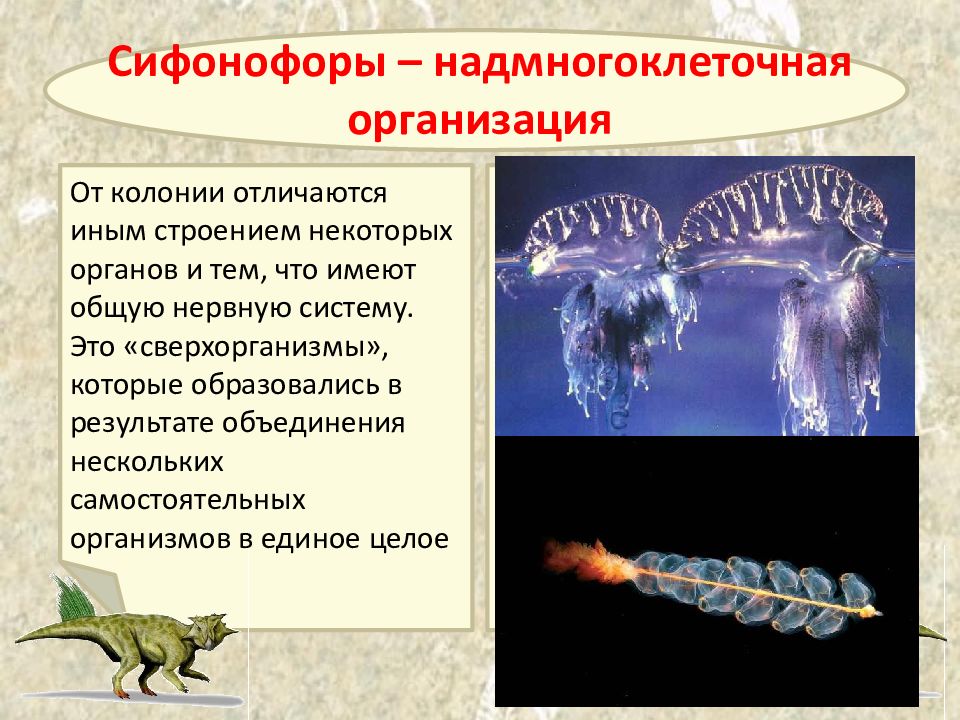

Слайд 42: Сифонофоры – надмногоклеточная организация

От колонии отличаются иным строением некоторых органов и тем, что имеют общую нервную систему. Это «сверхорганизмы», которые образовались в результате объединения нескольких самостоятельных организмов в единое целое Сифонофоры – надмногоклеточная организация

Слайд 44: Жизнь в воде. Первые растения водоросли

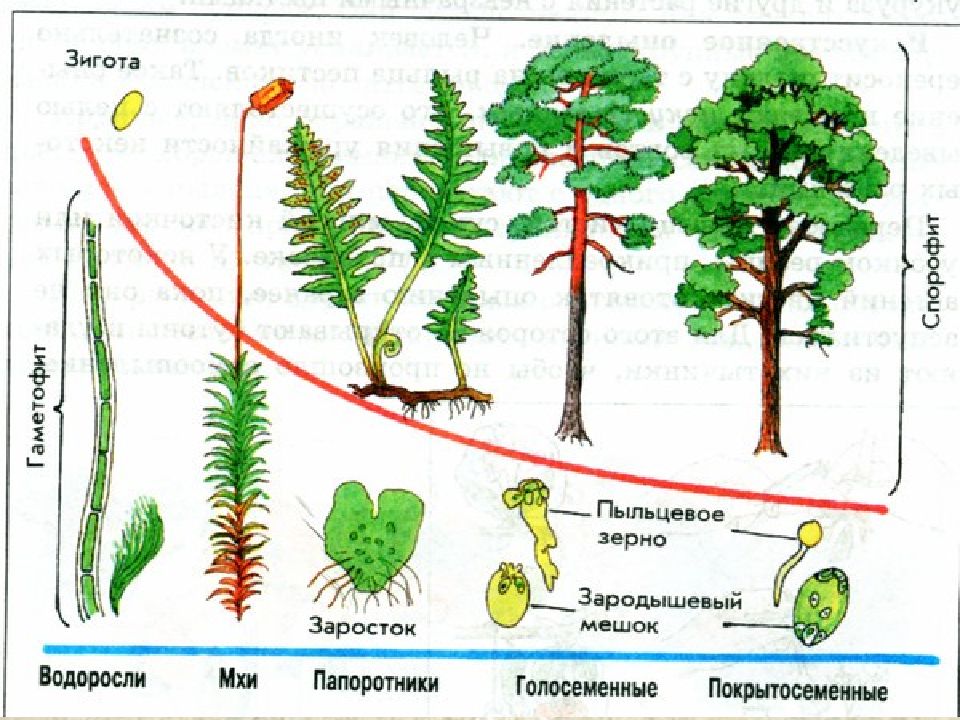

От цианобактерий произошли водоросли. Водоросли – родоначальники растительного мира. Произошло разделение на два поколения: бесполое (спорофит) и половое (гаметофит). Навсегда связаны с водой, так как тело быстро высыхает на воздухе и гаметы передвигаются только в воде Идиоадаптации – различные пигменты для фотосинтеза. Идиоадаптация – освоение новых сред жизни (внутри желудка жвачных, лишайник, на камнях, деревьях, снеге)

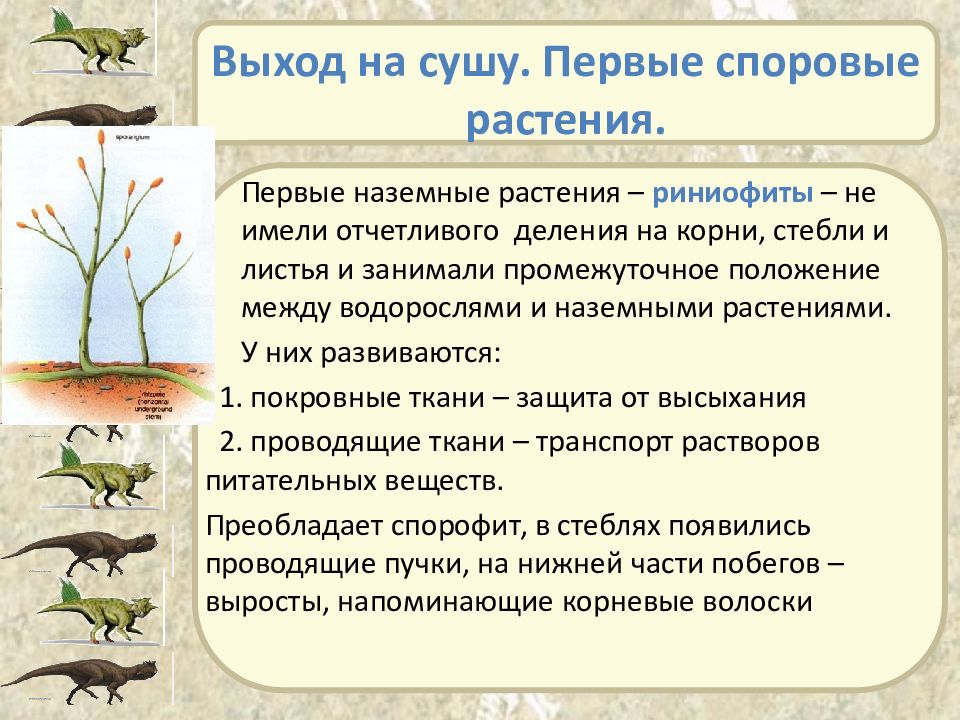

Слайд 45: Выход на сушу. Первые споровые растения

Первые наземные растения – риниофиты – не имели отчетливого деления на корни, стебли и листья и занимали промежуточное положение между водорослями и наземными растениями. У них развиваются: 1. покровные ткани – защита от высыхания 2. проводящие ткани – транспорт растворов питательных веществ. Преобладает спорофит, в стеблях появились проводящие пучки, на нижней части побегов – выросты, напоминающие корневые волоски

Слайд 46: Выход на сушу. Первые споровые растения

Вторая эволюционная ветвь – мхи – оказалась менее приспособленной к жизни на суше (по мнению ученых тупиковая). В жизненном цикле преобладает половое поколение (гаметофит), а спорофит слабее и существует целиком за счет гаметофита. Проводящих тканей нет, идиоадаптация – гигроскопичность (способность пассивно всасывать воду – особые листья филлоиды ). Для полового процесса необходима вода.

Слайд 47: Освоение и завоевание суши. Папоротникообразные

Появление сосудов (риниофиты) и усложнение строения их органов привело к появлению высших споровых – плаунов, хвощей и папоротников. Появление линейной, древовидной или неправильной формы побегов увеличило площадь поглощения солнечных лучей и углекислого газа, необходимых для фотосинтеза. Корнеподобные выросты (ризоиды) и корни не только стали удерживать растения в почве, но и обеспечили эффективное всасывание воды и минеральных веществ.

Слайд 48: Освоение и завоевание суши. Папоротникообразные

Эволюционировал и процесс размножения. Спорофит стал значительно преобладать над гаметофитом, который редуцировался до небольшой пластинки - заростка. Спорофит папоротника стал самостоятельным растением и эволюционировал не только в травянистые, но и древесные формы.

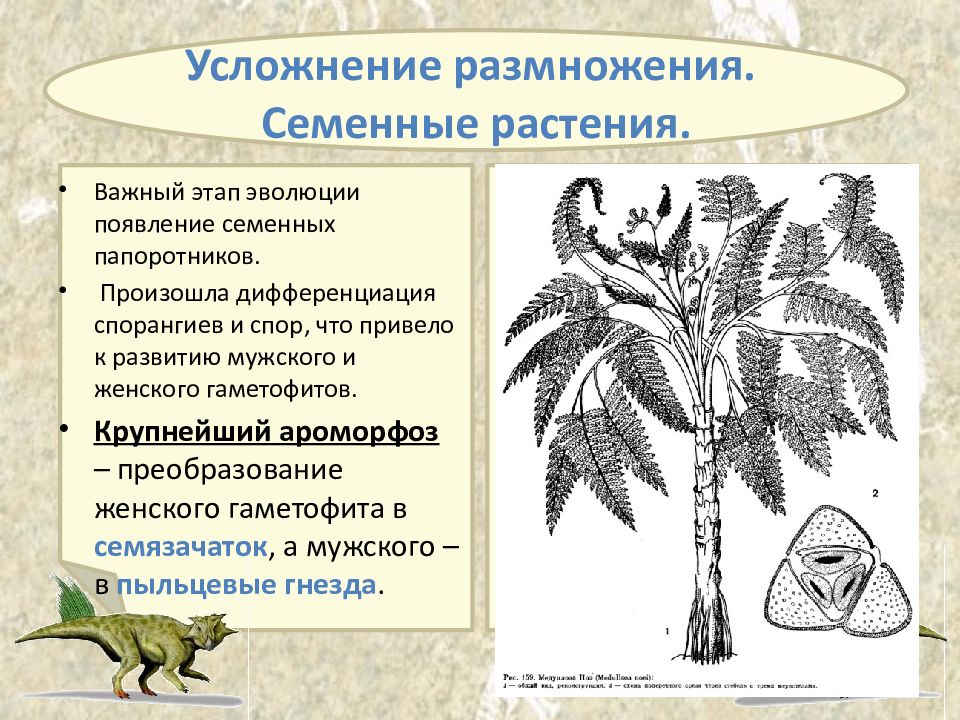

Слайд 49: Усложнение размножения. Семенные растения

Важный этап эволюции появление семенных папоротников. Произошла дифференциация спорангиев и спор, что привело к развитию мужского и женского гаметофитов. Крупнейший ароморфоз – преобразование ж енского гаметофита в семязачаток, а мужского – в пыльцевые гнезда. Усложнение размножения. Семенные растения.

Слайд 50: Усложнение размножения. Семенные растения

Так появились настоящие семенные растения – голосеменные, у которых женские гаметофиты представлены архегониями с яйцеклетками, а мужские – пыльцевыми зернами. Потеря гаметофитом самостоятельности привела к полной его редукции. Половые клетки стали формироваться во внутренних тканях растения, поэтому вода перестала играть роль необходимого условия для протекания полового процесса.

Слайд 51: Усложнение размножения. Семенные растения

Важный ароморфоз – размножение семенами, а не спорами. Семена имеют хорошо защищенные покровы и питательные вещества, необходимые для развития зародыша и его прорастания. Такой способ размножения позволил голосеменным широко распространиться по Земному шару, даже на территориях с засушливым климатом.

Слайд 53: Усложнение размножения. Семенные растения

У покрытосеменных растений появилось еще два ароморфоза: Появление и развитие цветка – специального генеративного побега, образующего мега- и микроспоры. Формирование вокруг семян оболочек и образование плода – органа, обеспечивающего защиту семян и их распространение.

Слайд 54: Усложнение размножения. Семенные растения

Покрытосеменные развивались также и по пути идиоадаптаций: Цветки оказались приспособлены к разным способам опыления Плоды и семена – к разным способам распространения Покрытосеменные, в основном, стали листопадными растениями, то есть приспособились к сезонным изменениям климата.

Слайд 55: Основные черты эволюции растительного мира

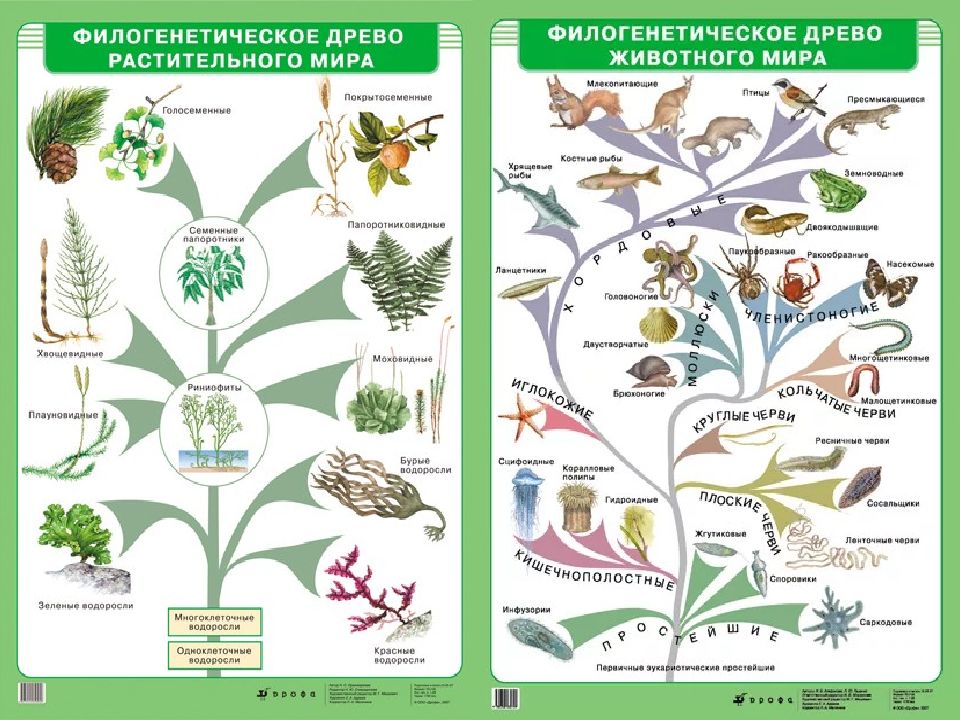

Переход растений при размножении от гаплоидности к диплоидности. Полная редукция в жизненном цикле от водорослей к семенным растениям гаплоидного поколения ( гаметофита ) и преобладание в жизненном цикле диплоидного бесполого поколения ( спорофита ). Следующий слайд рисунок

Слайд 57: Основные черты эволюции растительного мира

2. Переход растений от наружного оплодотворения к более совершенному в эволюционном плане внутреннему оплодотворению и утрата зависимости полового размножения от наличия свободной воды.

Слайд 58: Основные черты эволюции растительного мира

3. Разделение тела растения в связи с переходом к наземному существованию на корни, стебли и листья. Развитие тканей, обеспечивающих выполнение функций опоры, защиты, транспорта веществ, питания и др. 4. Приспособление семенных растений к разным способам опыления, распространения плодов и семян.

Слайд 60: Первые животные – простейшие. Специализация и полимеризация органелл

Предками всех животных считают древних простейших – жгутиконосцев (сходство с одноклеточными водорослями) Простейшие довольно сложно организованны, из-за наличия органелл – функциональных аналогов органов многоклеточных животных. Прогрессивными эволюционными изменениями считается – полимеризация (увеличение числа) органелл в клетке. Появились многожгутиковые и многоядерные формы простейших

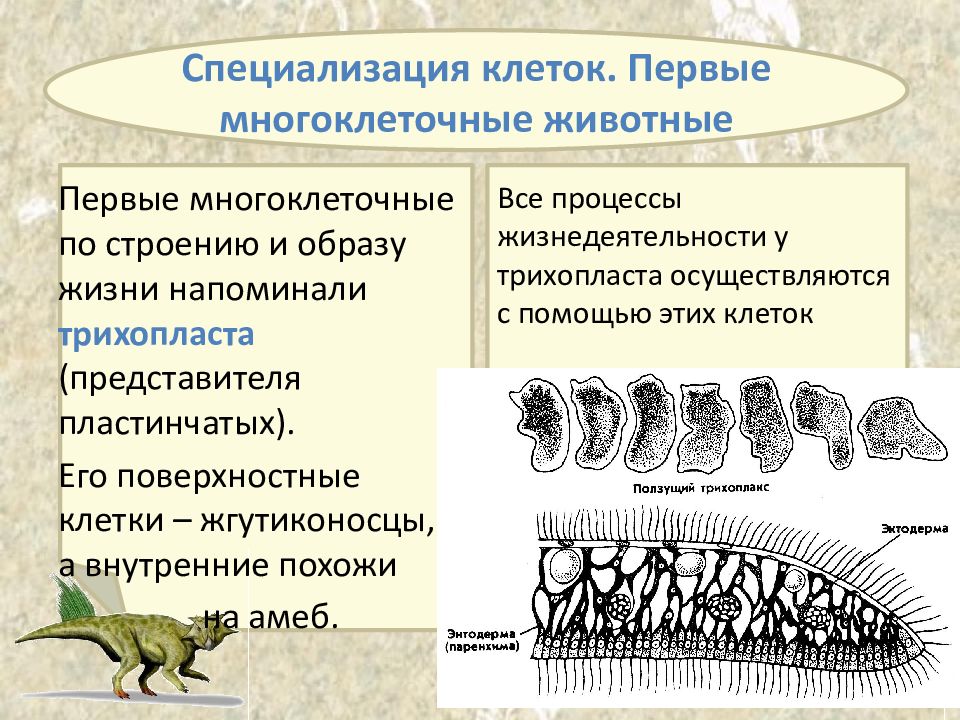

Слайд 61: Специализация клеток. Первые многоклеточные животные

Первые многоклеточные по строению и образу жизни напоминали трихопласта (представителя пластинчатых). Его поверхностные клетки – жгутиконосцы, а внутренние похожи на амеб. Все процессы жизнедеятельности у трихопласта осуществляются с помощью этих клеток Специализация клеток. Первые многоклеточные животные

Слайд 63: Двуслойные животные - кишечнополостные

Современные двуслойные – это в основном Кишечнополостные (гидроидные, коралловые полипы и медузы) Тело их состоит из двух слоев клеток : наружного ( эктодермы ) и внутреннего ( энтодермы ) Внешне похожи на мешок, на вершине которого рот открывается в гастральную полость Наличие ловчих щупалец стимулировали развитие нервной системы, а лучевая симметрия и отсутствие мускулатуры сдерживали дальнейшую эволюцию

Слайд 64: Первые трехслойные животные – плоские черви

Активное передвижение и выход на сушу осуществили те многоклеточные, которые в результате ароморфоза приобрели промежуточный зародышевый слой ( мезодерму ) и двустороннюю (билатеральную) симметрию. Как следствие произошла дифференциация на передний и задний конец тела, а также на брюшную и спинную сторону Наиболее ярко эти признаки просматриваются у планарии молочной.

Слайд 65: Первые трехслойные животные – плоские черви

Подвижность привела к появлению на переднем конце тела органов чувств : глазков и осязательных щупалец, что усложнило нервную систему (появились крупные узлы) Спинная сторона тела, имеющая маскирующую или предостерегающую окраску стала выполнять защитную роль, а брюшная – функцию питания Данные прогрессивные черты помогли не только освоить воду, но и проникнуть на сушу Именно плоские черви дали начало всему разнообразию беспозвоночных животных

Слайд 66: Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие

Появились настоящие рычажные конечности и хитиновый покров, выполняющий роль наружного скелета и защищающий тело в условиях суши от потери воды Ракообразные – остались жить в воде Многоножки, паукообразные и насекомые – освоили наземно-воздушную и почвенную среду

Слайд 67: Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие

Ароморфозы насекомых – членение конечностей, развитие сложного ротового аппарата, появление крыльев и трахей, становление социальных форм поведения Черты организации, ограничивающие дальнейшую эволюцию – хитиновый покров препятствовал значительному увеличению размеров тела из-за своей жесткости и большого веса; Трахейный тип дыхания не был рассчитан на организм более 30 см

Слайд 68: Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы

Самый крупный ароморфоз хордовых – появление внутреннего скелета. Скелет служит опорой для тела и защитой для внутренних органов Предки хордовых – бесчелюстные рыбы. От них произошли челюстноротые рыбы, у которых из жаберных дуг образовались подвижные челюстные кости, а на теле из кожных складок – плавники. Эти ароморфозы позволили рыбам активно захватывать пищу, а также увеличили скорость и маневренность передвижения, что способствовало развитию головного мозга

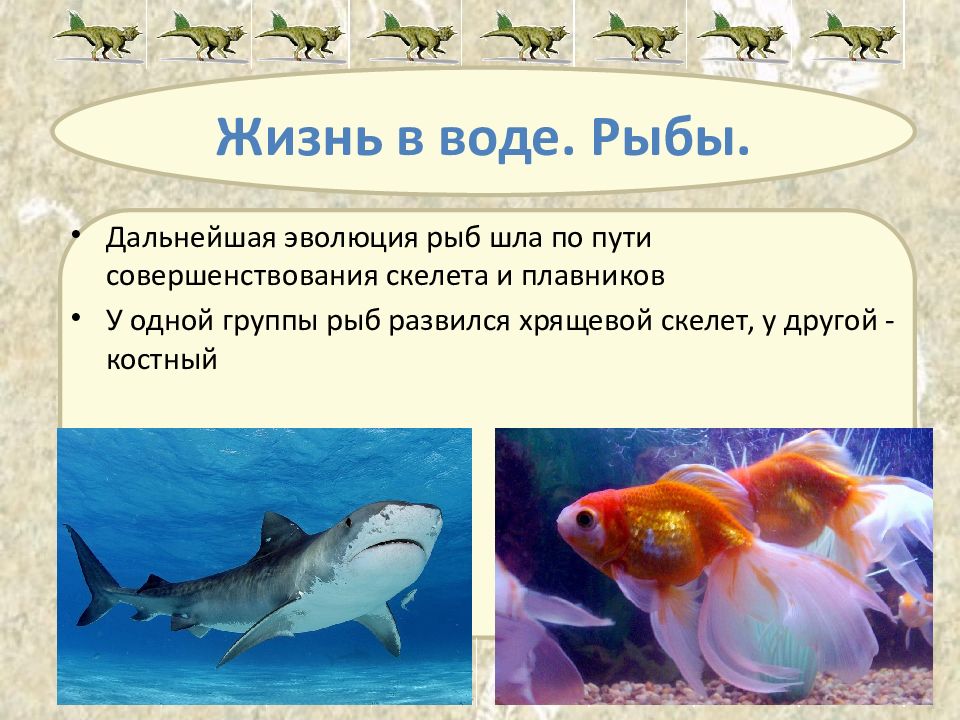

Слайд 69: Жизнь в воде. Рыбы

Дальнейшая эволюция рыб шла по пути совершенствования скелета и плавников У одной группы рыб развился хрящевой скелет, у другой - костный

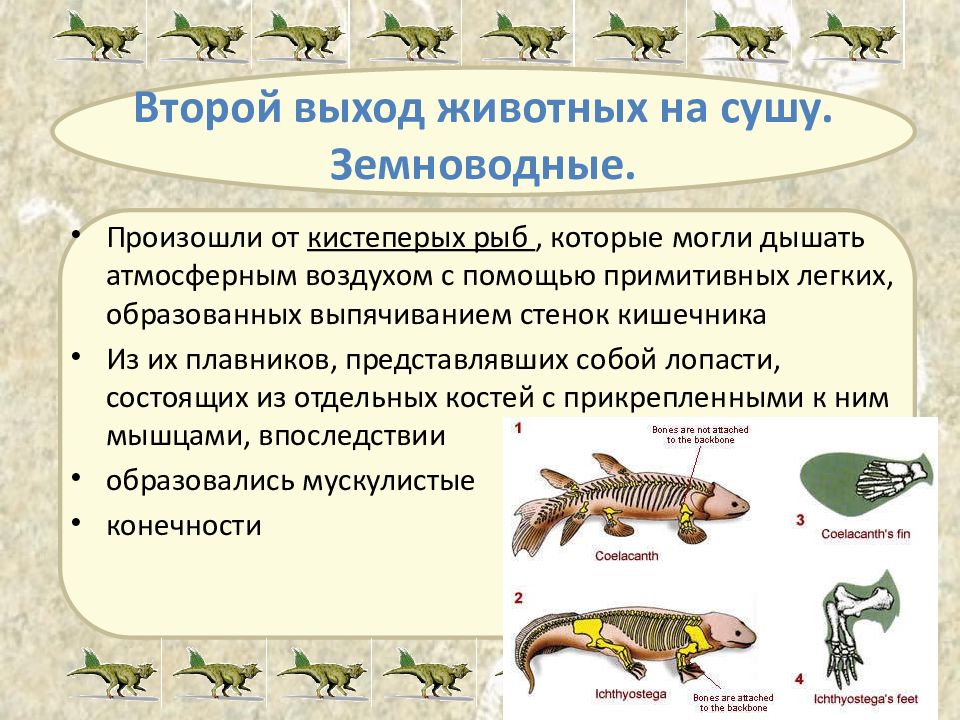

Слайд 70: Второй выход животных на сушу. Земноводные

Произошли от кистеперых рыб, которые могли дышать атмосферным воздухом с помощью примитивных легких, образованных выпячиванием стенок кишечника Из их плавников, представлявших собой лопасти, состоящих из отдельных костей с прикрепленными к ним мышцами, впоследствии образовались мускулистые конечности

Слайд 71: Второй выход животных на сушу. Земноводные

Два крупных ароморфоза Земноводных – развитие легких и парных конечностей, обеспечивших им выход на сушу От первых наземных земноводных - ихтеостег - произошли стегоцефалы, а от них путем идиоадаптации все остальные земноводные.

Слайд 72: Ароморфозы земноводных

Легкие Трехкамерное сердце Два круга кровообращения Пятипалые конечности оказались наиболее приспособленными к активному передвижению по суше Соединения отделов в конечностях стало подвижным, развились суставы, которые затем без особых принципиальных морфологических изменений наследовались другими позвоночными животными

Слайд 73: Завоевание позвоночными суши. Пресмыкающиеся

Главный ароморфоз пресмыкающихся – появление амниотического яйца – яйцеклетки, окруженной зародышевыми оболочками. Таких оболочек в яйце три: Внутренняя оболочка (амнион) заполнена жидкостью, необходимой для развития зародыша. Эта жидкость заменила воду, в которой рыбы и земноводные выметывали икру Вторая оболочка (желточная) содержит желток, обеспечивающий питание зародыша Третья оболочка (аллантоис) представляет собой зародышевый мочевой пузырь, в который выделяются конечные продукты обмена веществ зародыша

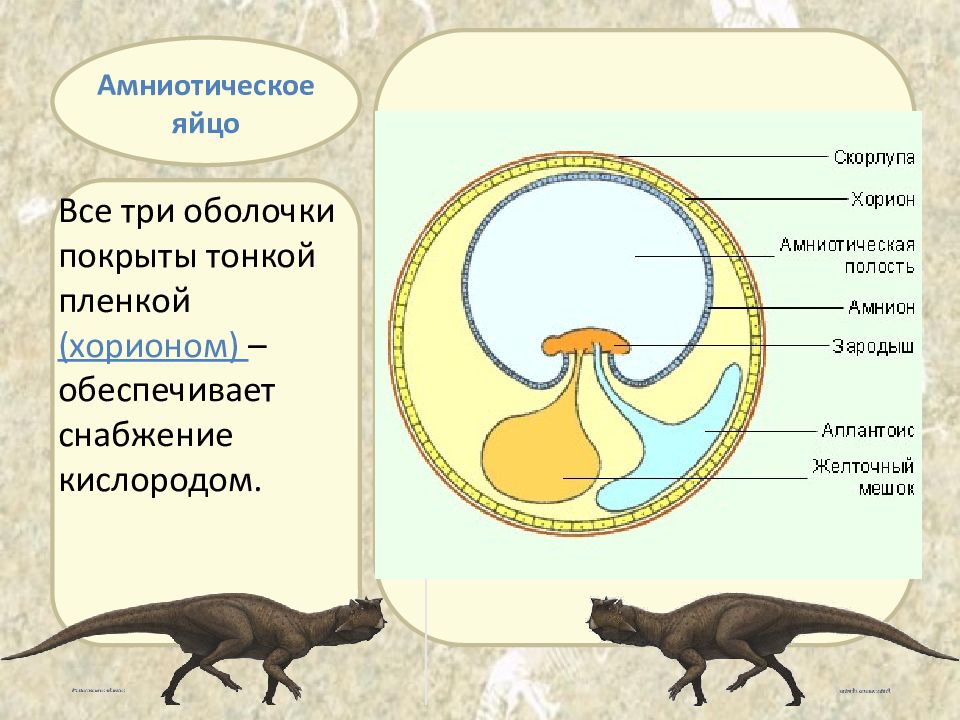

Слайд 74: Амниотическое яйцо

Все три оболочки покрыты тонкой пленкой (хорионом) – обеспечивает снабжение кислородом.

Слайд 75: Пресмыкающиеся

Оплодотворение яйца происходит внутри организма самки, что повышает надежность размножения, но в то же время ведет к снижению плодовитости амниотических животных – пресмыкающихся, птиц и млекопитающих – по сравнению с земноводными и рыбами.

Слайд 76: Пресмыкающиеся

Второй ароморфоз пресмыкающихся – развитие у них роговых чешуй, защищающих тело от обезвоживания Роговые чешуи сделали кожные покровы непроницаемы не только для воды, но и для атмосферного воздуха Кожное дыхание стало невозможным Развиваются легкие – их дыхательная поверхность увеличивается В головном мозге появляются зачаточные лобные доли полушарий, отвечающие за поведение

Слайд 77: Птицы и млекопитающие

Главные ароморфозы – теплокровность и сложное поведение. Теплокровность, т.е. способность поддерживать температуру тела постоянной, осуществляется посредством активизации в организме обменных процессов. Этому способствует четырехкамерное сердце, полное разделение кругов кровообращения, более совершенные легкие, перьевой и волосяной покров. Теплокровность расширила рамки суточной и годовой активности и позволила распространиться на Земле

Слайд 78: Птицы и млекопитающие

Из-за высокого уровня развития головного мозга, особенно его больших полушарий, стало характерно более сложное поведение. Этот проявляется в сильно выраженной заботе о потомстве, способности к обучению, т.е. выработке условных рефлексов, и привело к развитию различных форм группового взаимодействия (социализации), к появлению среди млекопитающих приматов и к возникновению человека.

Слайд 79: Основные черты эволюции животного мира

1. Прогрессивное развитие многоклеточности, обеспечившей специализацию тканей, появление отдельных органов и систем органов 2. Возникновение твердого наружного и внутреннего скелета, служащего для опоры тела и защиты внутренних органов

Слайд 80: Основные черты эволюции животного мира

3.Развитие нервной системы и усложнение поведения, что способствовало быстрому приспособлению к изменениям окружающей среды 4. Появление различных форм группового взаимодействия (социализации), отделяющего биологическую форму эволюции от социальной

Последний слайд презентации: Возникновение жизни на Земле: Источники

Пситтикозавр сибирский. Реставрация. Коричневый. http://novostey.com/i4/2013/08/13/3987b83e3791d8ddc492b16dd5fcf53d.jpg Пситтикозавр сибирский. Реставрация. Коричневый. Голова. http://cs605425.vk.me/v605425335/9f58/_Jx9WQ2Ihdk.jpg Пситтикозавр сибирский. Рисунок. Зеленый http://photosflowery.ru/photo/fe/fe5893d2983b73501bac02de352ce29b.jpg Пситтикозавр сибирский. Рисунок. Коричневый http://dinosaurs.afly.ru/ii/c/psittacosaurus-sibiricus.jpg