Первый слайд презентации

1. Газеева, И.В. Системы цифровой стереопроекции / И.В. Газеева, В.Г. Чафонова. – СПб.: СПбГУКиТ, 2013. – 108 с. 2. Валюс, Н.А. Стерео: фотография, кино, телевидение / Н.А. Валюс. – М.: Искусство, 1986. – 263 с. 3. Дудников, Ю.А. Растровые системы для получения объемных изображений / Ю.А. Дудников, Б.К. Рожков. – Л.: Машиностроение, 1986. – 216 с. 4. Комар, В.Г. Изобразительная голография и голографический кинематограф / В.Г. Комар, О.Б. Серов. – М.: Искусство, 1987. – 286 с. 5. Рожков, С.Н. Стереоскопия в кино-, фото-, видеотехнике: терминологический словарь / С.Н. Рожков, Н.А. Овсянникова. – М.: Парадиз, 2003. – 136 с. Литература

Тема1.1 Факторы восприятия глубины пространства 1.1.1 Монокулярные факторы пространственного зрения

Слайд 3

М онокулярные ф акторы пространственного зрения - линейная перспектива; - воздушная перспектива; - масштабные ориентиры; - интерпозиция; - распределение светотеней; - градиент текстуры; - аккомодационное усилие; - м онокулярный параллакс движения

Слайд 4

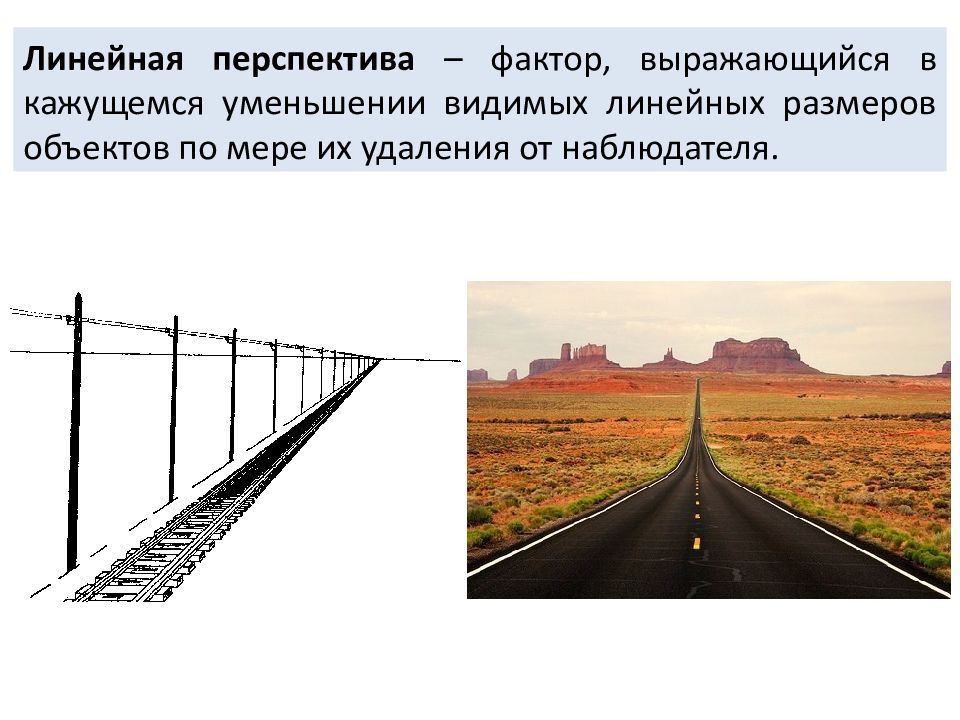

Линейная перспектива – фактор, выражающийся в кажущемся уменьшении видимых линейных размеров объектов по мере их удаления от наблюдателя.

Слайд 5

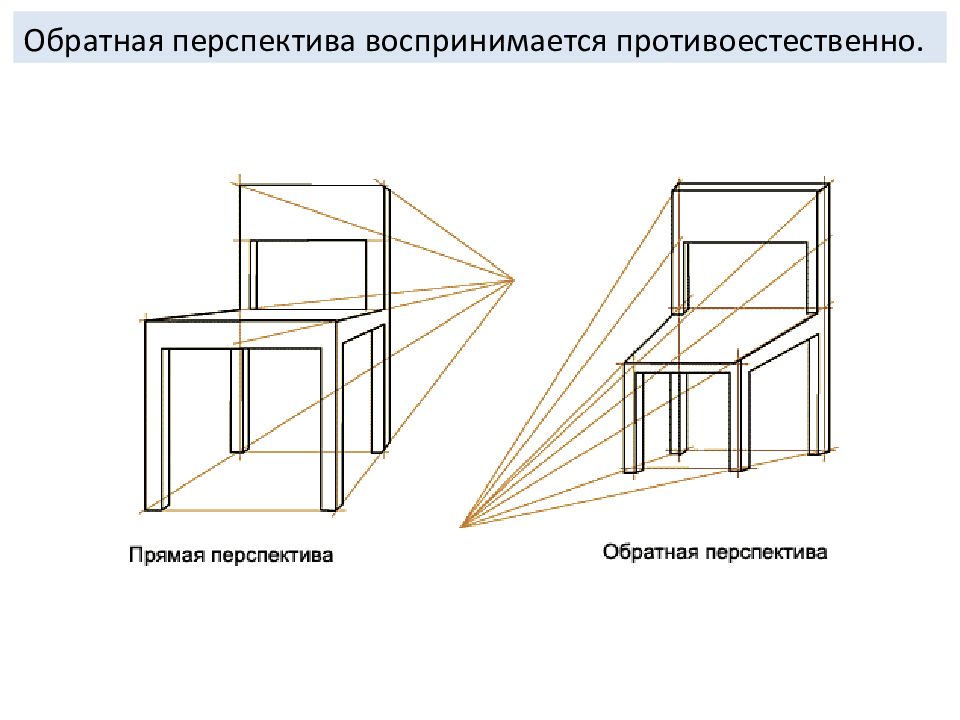

При рассматривании перспективных изображений создается естественное впечатление пространственной глубины и рельефа изображения. Этим приемом пользуются художники и фотографы. Если рисунок или фотография выполнены с соблюдением законов перспективы, то можно получить хорошее пространственное представление об объекте.

Слайд 7

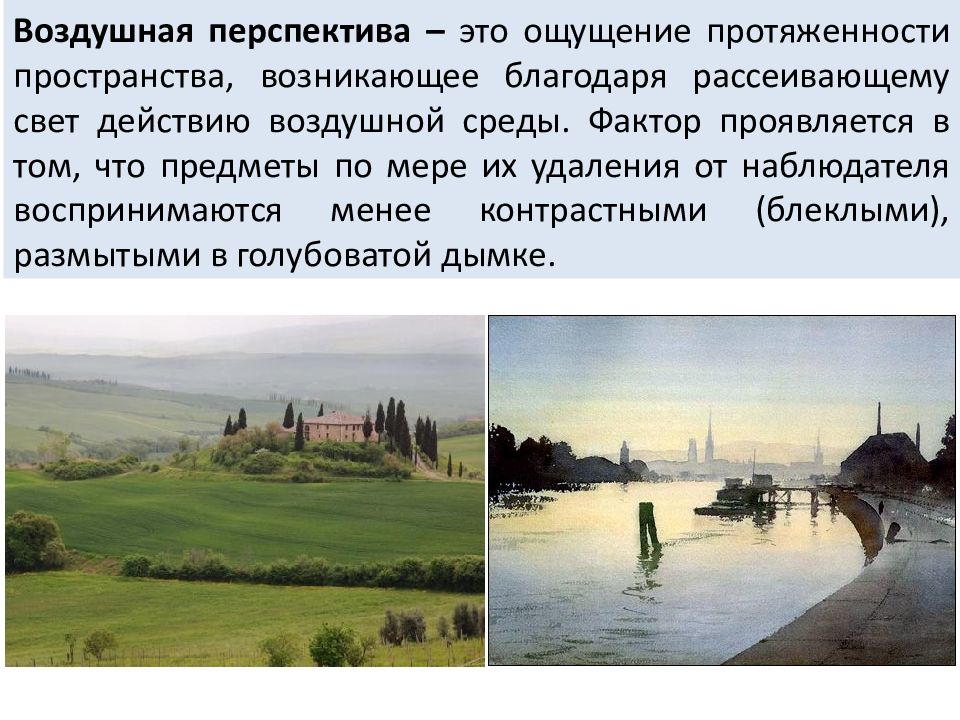

Воздушная перспектива – это ощущение протяженности пространства, возникающее благодаря рассеивающему свет действию воздушной среды. Фактор проявляется в том, что предметы по мере их удаления от наблюдателя воспринимаются менее контрастными (блеклыми), размытыми в голубоватой дымке.

Слайд 8

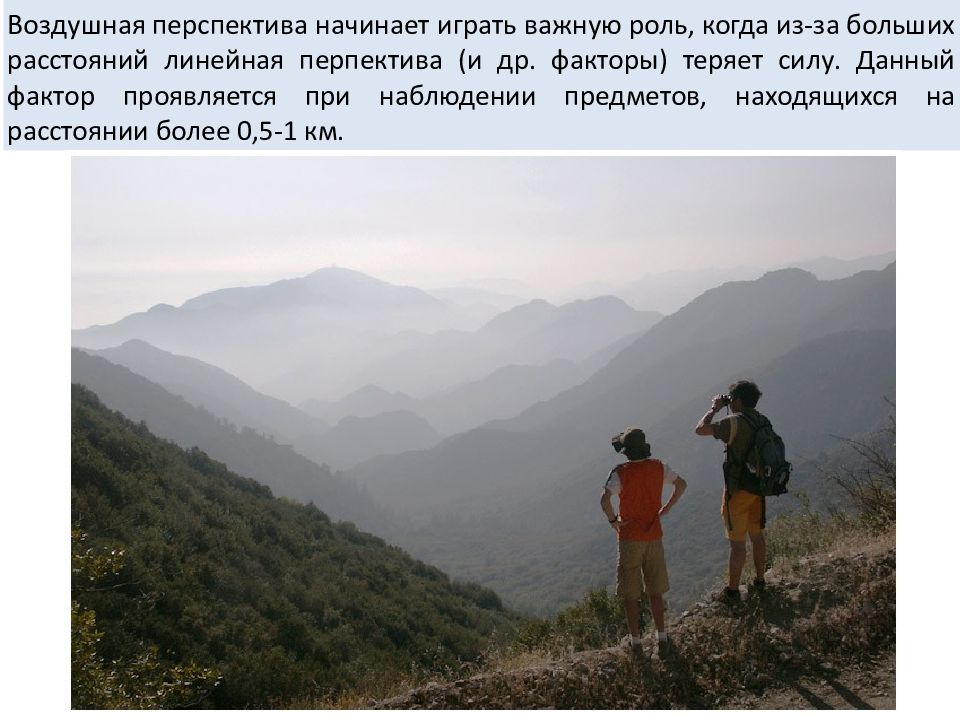

Воздушная перспектива начинает играть важную роль, когда из-за больших расстояний линейная перпектива (и др. факторы) теряет силу. Данный фактор проявляется при наблюдении предметов, находящихся на расстоянии более 0,5-1 км.

Слайд 9

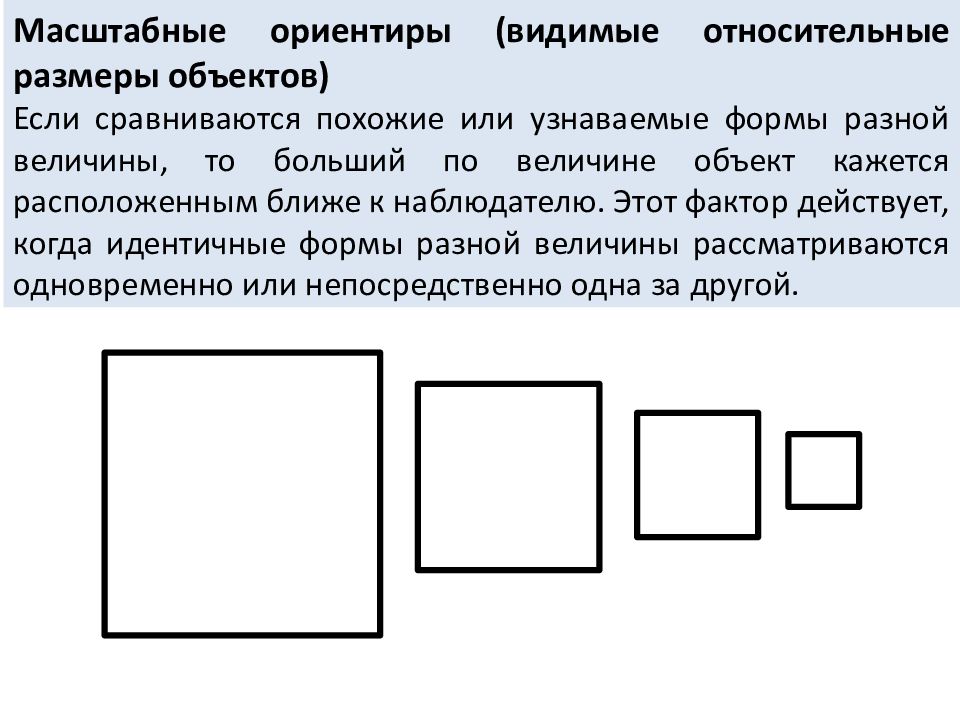

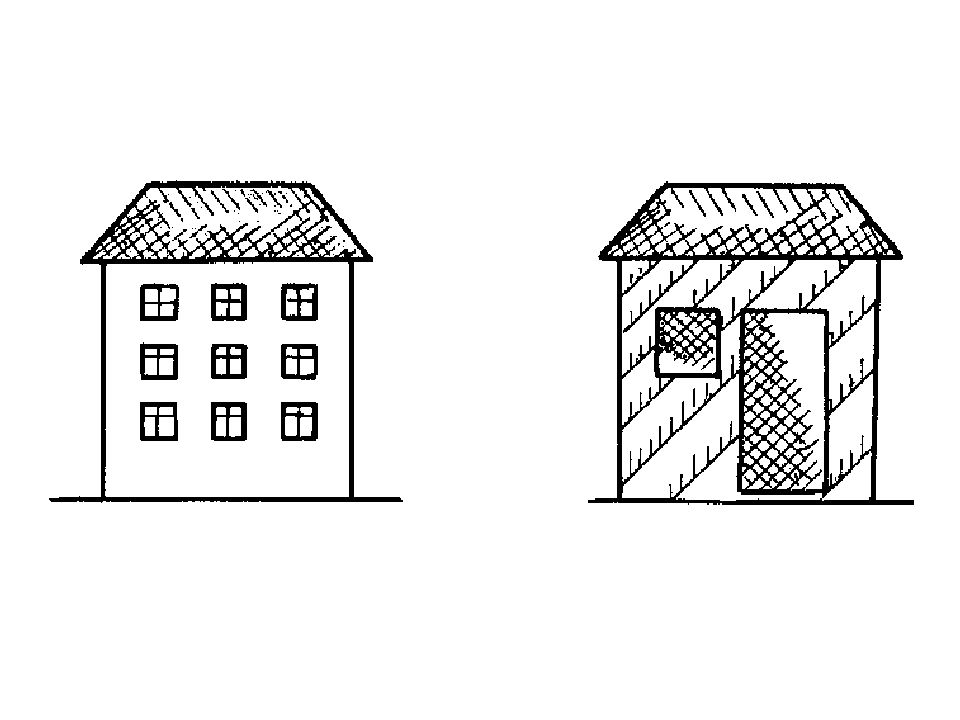

Масштабные ориентиры (видимые относительные размеры объектов) Если сравниваются похожие или узнаваемые формы разной величины, то больший по величине объект кажется расположенным ближе к наблюдателю. Этот фактор действует, когда идентичные формы разной величины рассматриваются одновременно или непосредственно одна за другой.

Слайд 11

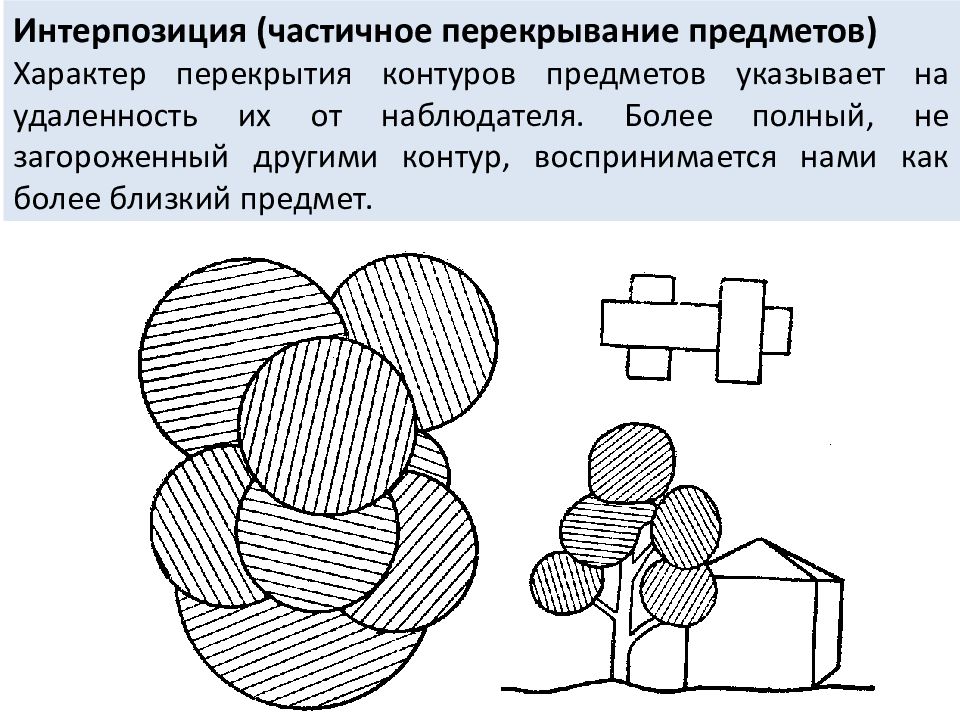

Интерпозиция (частичное перекрывание предметов ) Характер перекрытия контуров предметов указывает на удаленность их от наблюдателя. Более полный, не загороженный другими контур, воспринимается нами как более близкий предмет.

Слайд 12

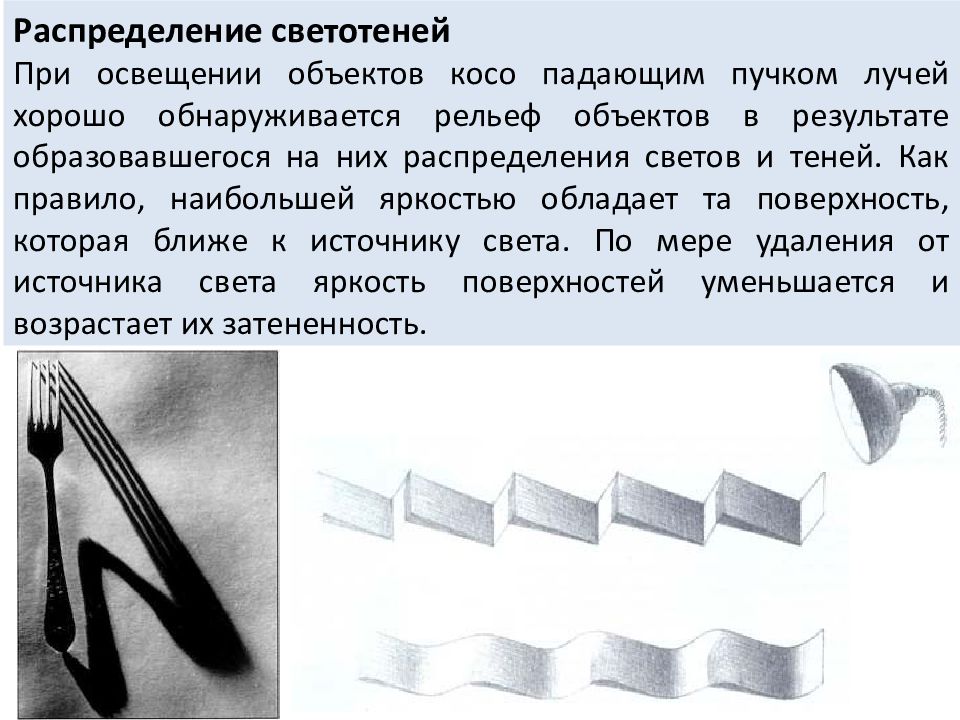

Распределение светотеней При освещении объектов косо падающим пучком лучей хорошо обнаруживается рельеф объектов в результате образовавшегося на них распределения светов и теней. Как правило, наибольшей яркостью обладает та поверхность, которая ближе к источнику света. По мере удаления от источника света яркость поверхностей уменьшается и возрастает их затененность.

Слайд 13

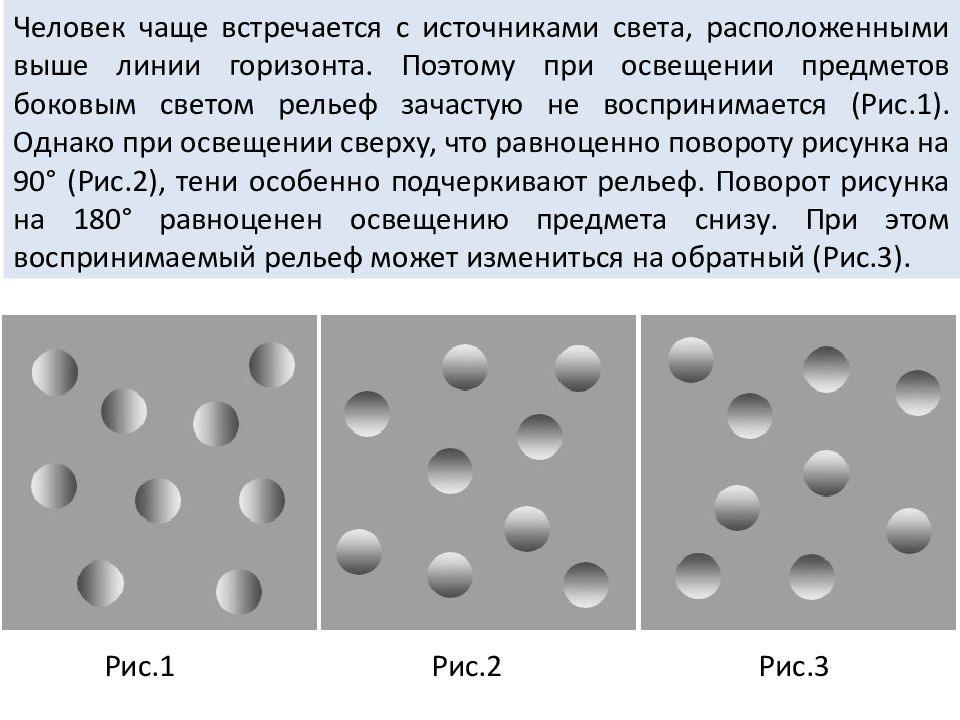

Человек чаще встречается с источниками света, расположенными выше линии горизонта. Поэтому при освещении предметов боковым светом рельеф зачастую не воспринимается (Рис.1). Однако при освещении сверху, что равноценно повороту рисунка на 90° (Рис.2), тени особенно подчеркивают рельеф. Поворот рисунка на 180° равноценен освещению предмета снизу. При этом воспринимаемый рельеф может измениться на обратный (Рис.3). Рис.1 Рис.3 Рис.2

Слайд 14

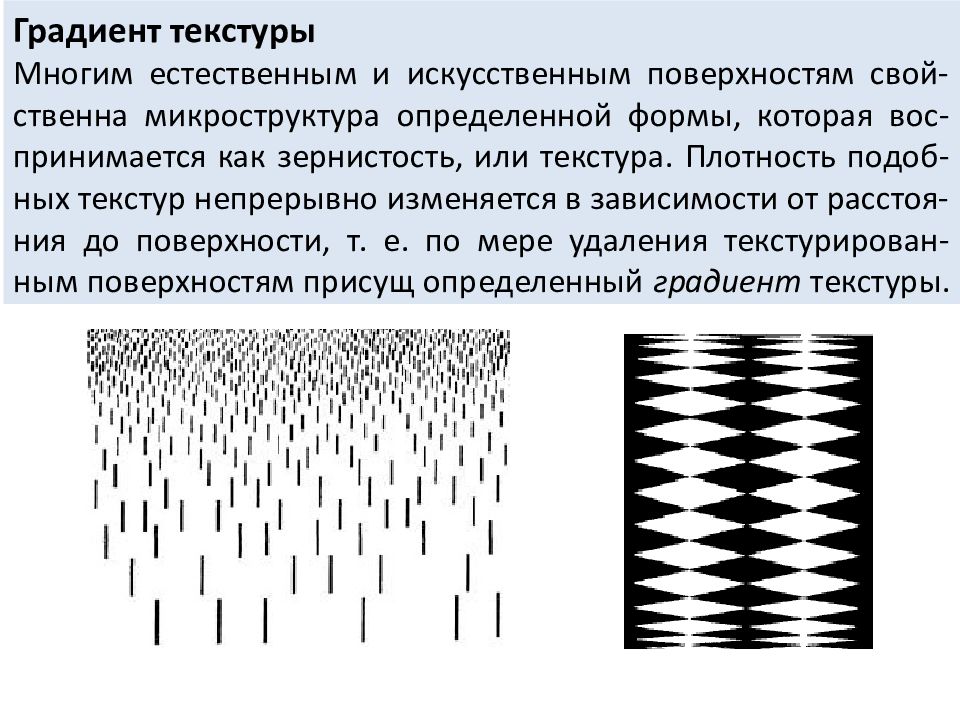

Градиент текстуры Многим естественным и искусственным поверхностям свой- ственна микроструктура определенной формы, которая вос -принимается как зернистость, или текстура. Плотность подоб-ных текстур непрерывно изменяется в зависимости от расстоя-ния до поверхности, т. е. по мере удаления текстурирован- ным поверхностям присущ определенный градиент текстуры.

Слайд 15

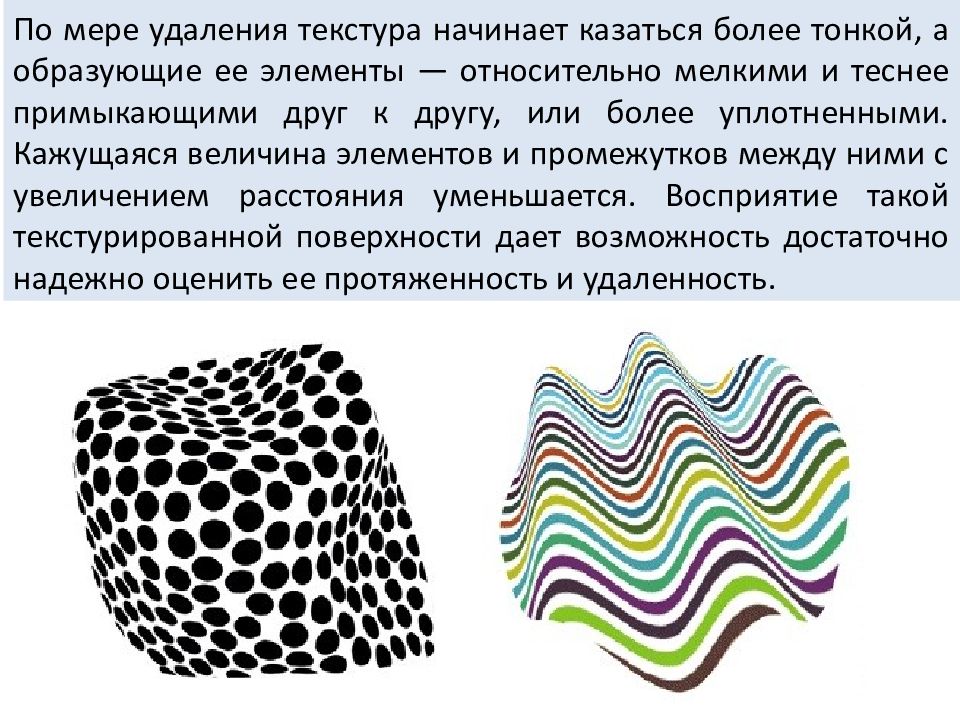

По мере удаления текстура начинает казаться более тонкой, а образующие ее элементы — относительно мелкими и теснее примыкающими друг к другу, или более уплотненными. Кажущаяся величина элементов и промежутков между ними с увеличением расстояния уменьшается. Восприятие такой текстурированной поверхности дает возможность достаточно надежно оценить ее протяженность и удаленность.

Слайд 16

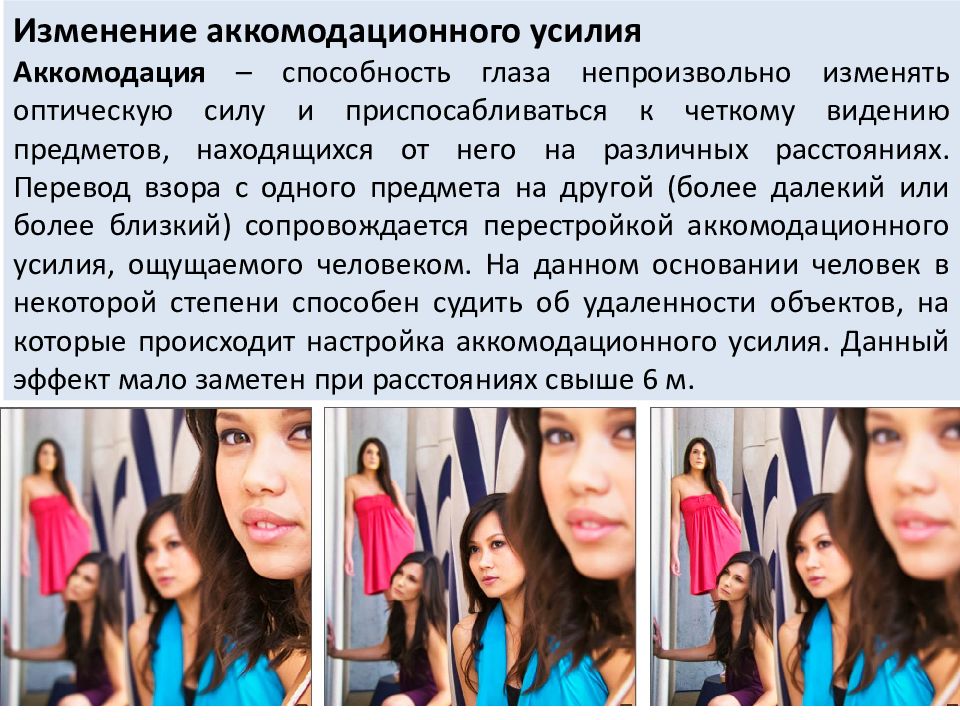

Изменение аккомодационного усилия Аккомодация – способность глаза непроизвольно изменять оптическую силу и приспосабливаться к четкому видению предметов, находящихся от него на различных расстояниях. Перевод взора с одного предмета на другой (более далекий или более близкий) сопровождается перестройкой аккомодационного усилия, ощущаемого человеком. На данном основании человек в некоторой степени способен судить об удаленности объектов, на которые происходит настройка аккомодационного усилия. Данный эффект мало заметен при расстояниях свыше 6 м.

Слайд 17

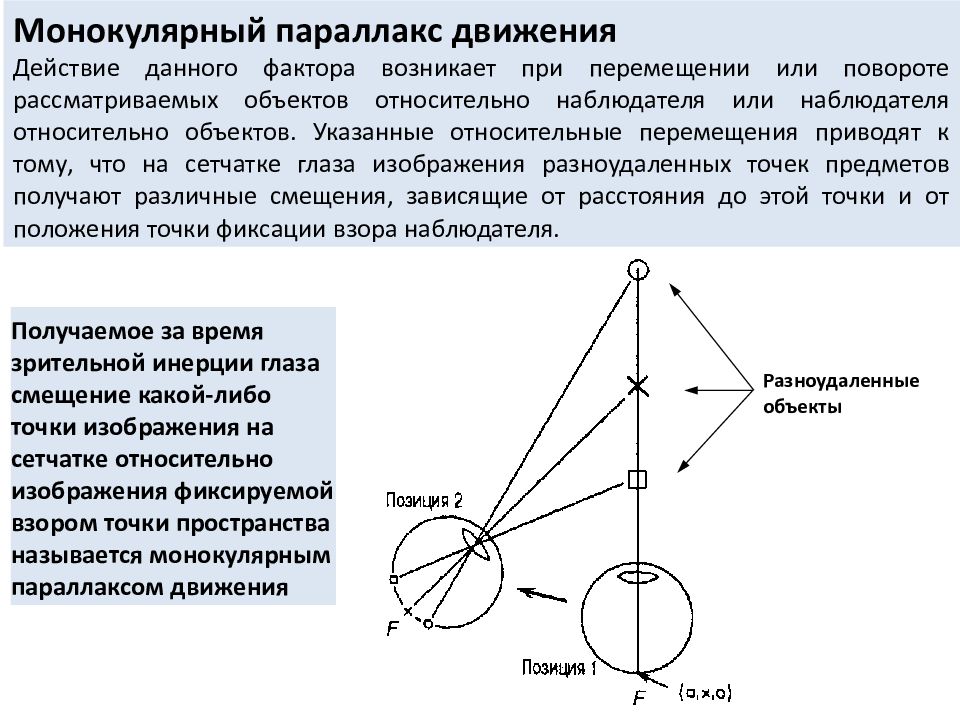

Монокулярный параллакс движения Действие данного фактора возникает при перемещении или повороте рассматриваемых объектов относительно наблюдателя или наблюдателя относительно объектов. Указанные относительные перемещения приводят к тому, что на сетчатке глаза изображения разноудаленных точек предметов получают различные смещения, зависящие от расстояния до этой точки и от положения точки фиксации взора наблюдателя. Разноудаленные объекты Получаемое за время зрительной инерции глаза смещение какой-либо точки изображения на сетчатке относительно изображения фиксируемой взором точки пространства называется монокулярным параллаксом движения

Слайд 18

Ощущение стереоскопичности изображения возникает при рассматривании серии сменяющих друг друга обычных плоских изображений, полученных съемкой с последовательным изменением точки зрения на объект съемки.

Слайд 20

Бинокулярные ф акторы пространственного зрения диспаратность ; к онвергенция;

Слайд 21

Диспаратность – различное взаимное положение изображений точек наблюдаемых объектов на сетчатках левого и правого глаза, а также другие различия в изображениях на сетчатках двух глаз.

Слайд 22

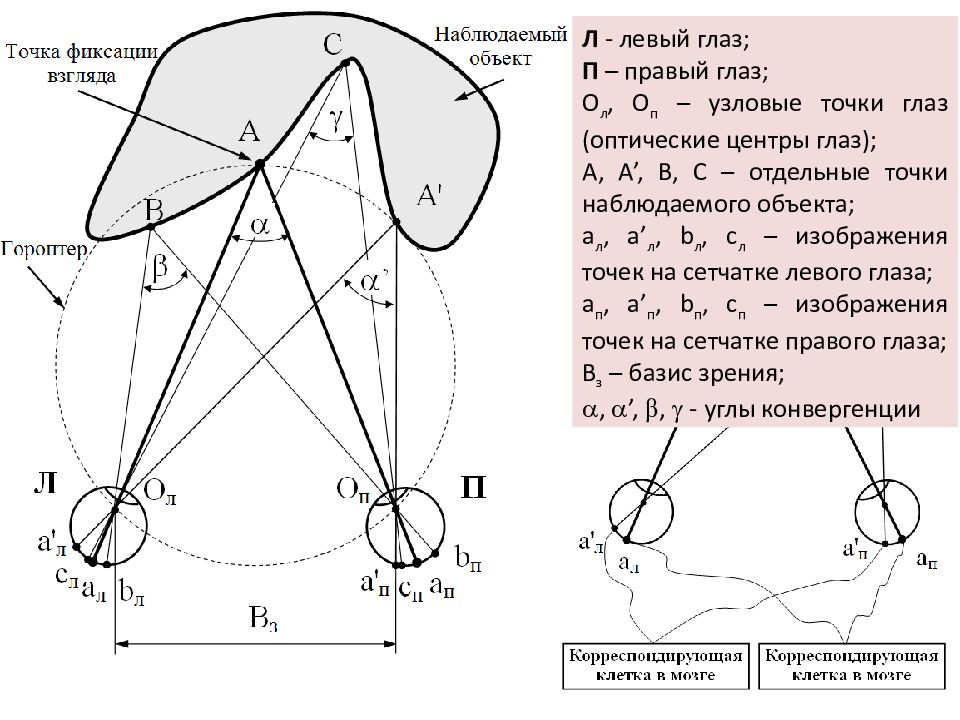

Л - левый глаз; П – правый глаз; О л, О п – узловые точки глаз (оптические центры глаз); А, А ’, В, С – отдельные точки наблюдаемого объекта; а л, а ’ л, b л, с л – изображения точек на сетчатке левого глаза; а п, а ’ п, b п, с п – изображения точек на сетчатке правого глаза; В з – базис зрения; , ’, β, - углы конвергенции

Слайд 23

Параллакс – разность координат изображений некоторой точки на сетчатках глаз относительно изображений точки фиксации взгляда.

Слайд 24

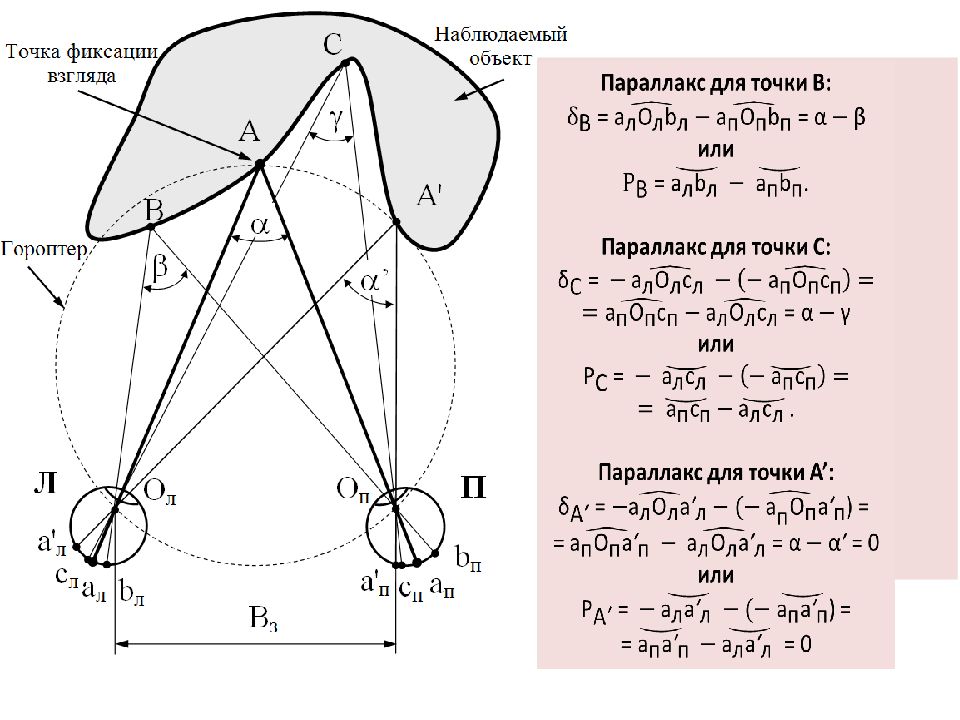

Параллакс для точки B : или . Параллакс для точки С: или . Параллакс для точки А ’ : или =

Слайд 25

Конвергенция – непроизвольное сведение зрительных осей обоих глаз на некоторую фиксируемую точку под определенным углом, называемым углом конвергенции.

Слайд 27

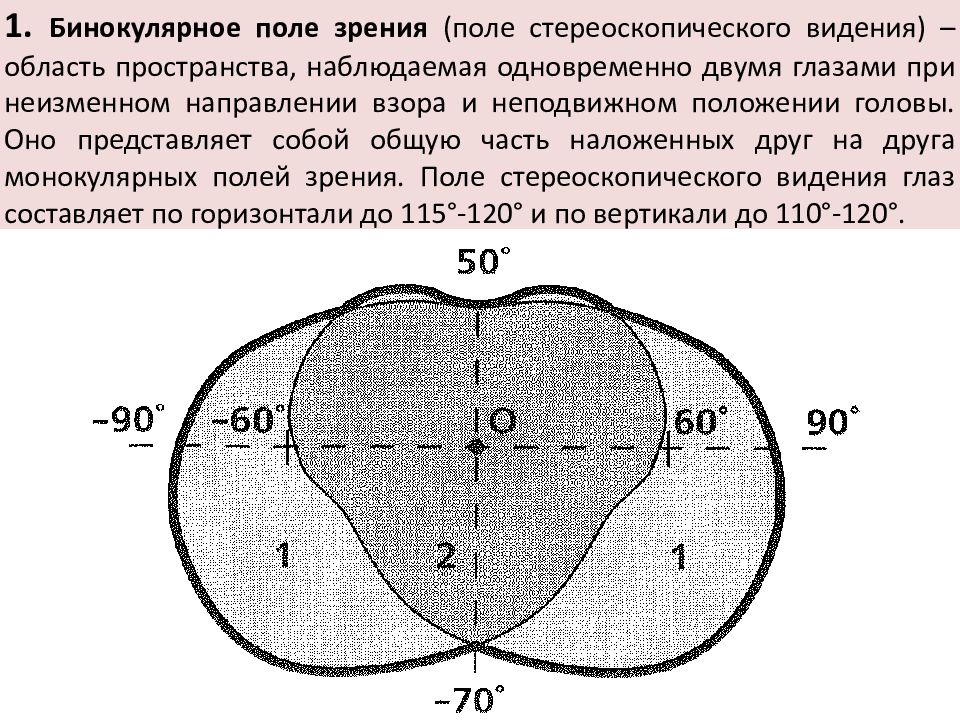

1. Бинокулярное поле зрения (поле стереоскопического видения ) – область пространства, наблюдаемая одновременно двумя глазами при неизменном направлении взора и неподвижном положении головы. Оно представляет собой общую часть наложенных друг на друга монокулярных полей зрения. Поле стереоскопического видения глаз составляет по горизонтали до 115°-120° и по вертикали до 110 °-120°.

Слайд 28

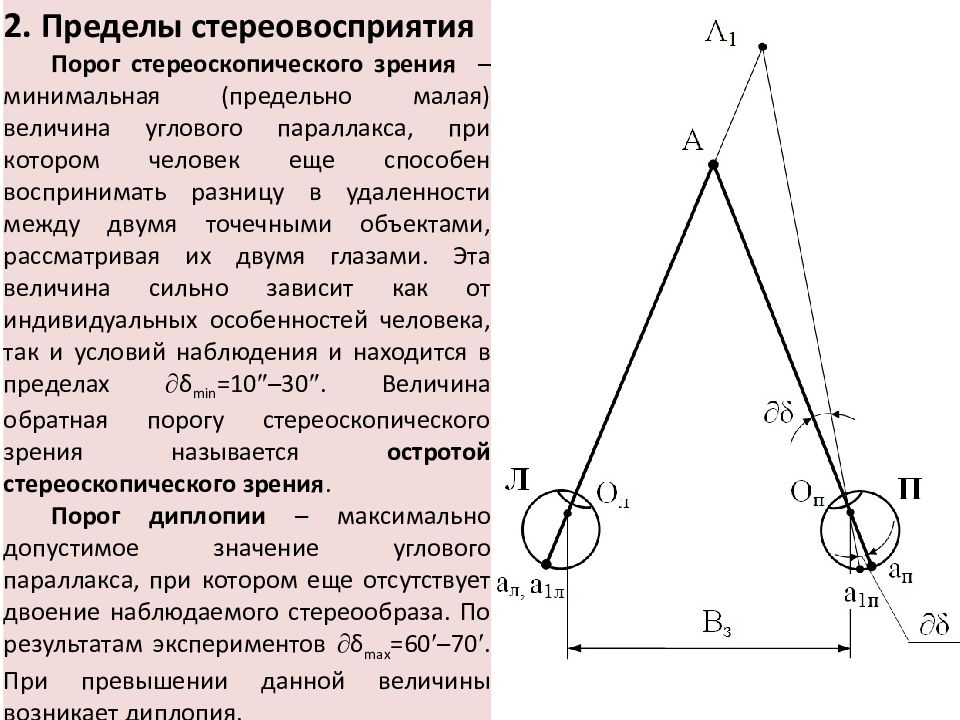

2. Пределы стереовосприятия Порог стереоскопического зрения – минимальная (предельно малая) величина углового параллакса, при котором человек еще способен воспринимать разницу в удаленности между двумя точечными объектами, рассматривая их двумя глазами. Эта величина сильно зависит как от индивидуальных особенностей человека, так и условий наблюдения и находится в пределах δ min =10 –30 . Величина обратная порогу стереоскопического зрения называется остротой стереоскопического зрения. Порог диплопии – максимально допустимое значение углового параллакса, при котором еще отсутствует двоение наблюдаемого стереообраза. По результатам экспериментов δ max =60 –70 . При превышении данной величины возникает диплопия.

Слайд 29

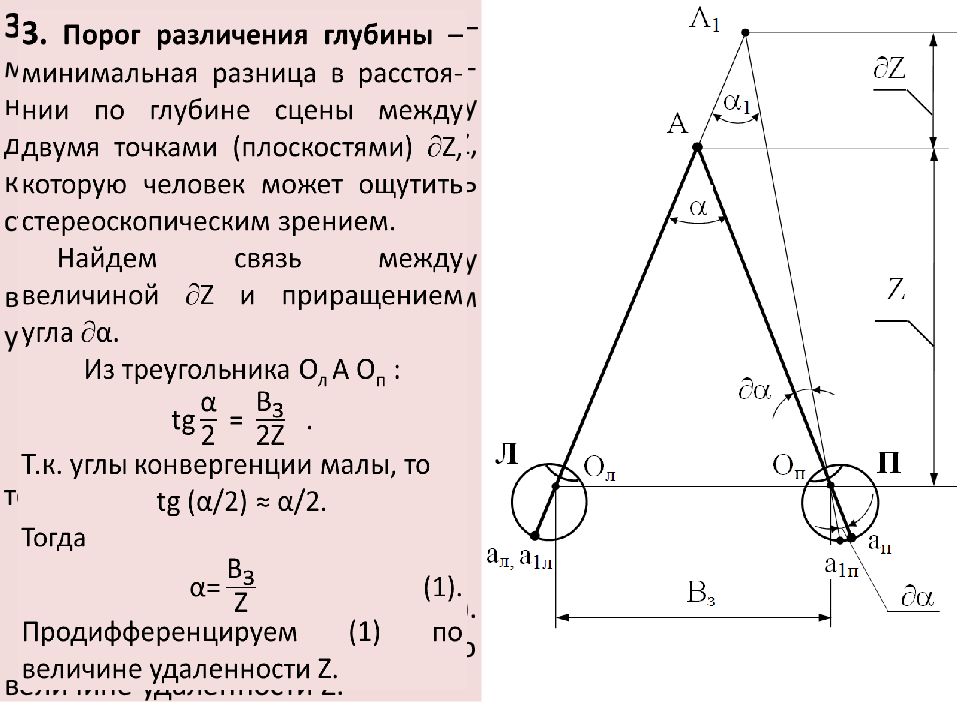

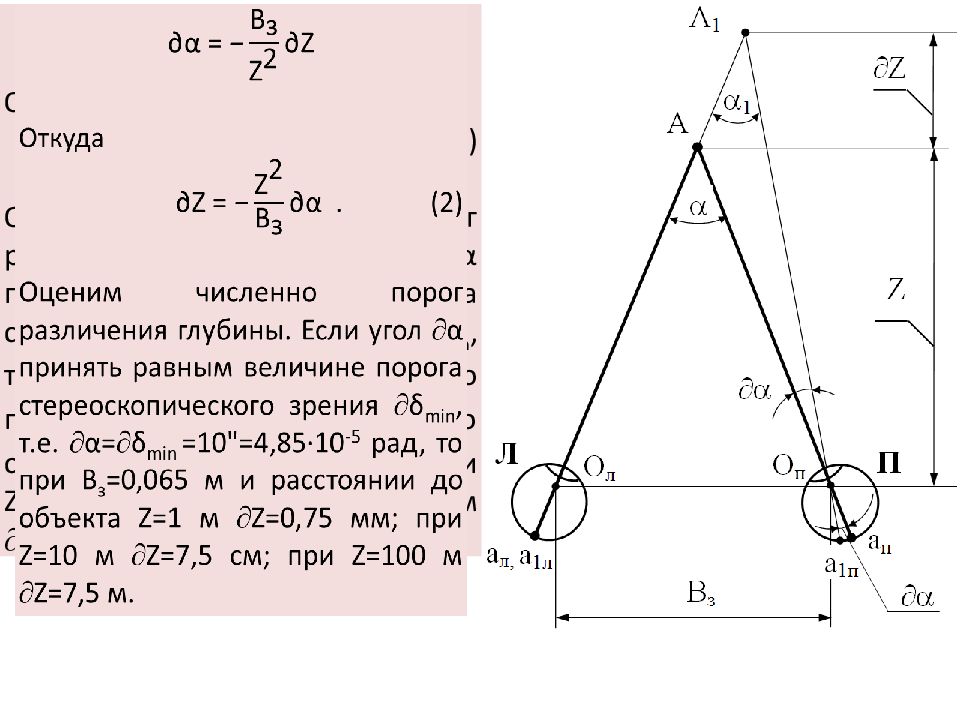

3. Порог различения глубины – минимальная разница в расстоя-нии по глубине сцены между двумя точками (плоскостями) Z, которую человек может ощутить стереоскопическим зрением. Найдем связь между величиной Z и приращением угла α. Из треугольника О л А О п : . Т.к. углы конвергенции малы, то tg (α/2) ≈ α/2. Тогда (1). Продифференцируем (1) по величине удаленности Z.

Слайд 30

Откуда . (2) Оценим численно порог различения глубины. Если угол α принять равным величине порога стереоскопического зрения δ min, т.е. α = δ min = 10"=4,85·10 -5 рад, то при B з =0,065 м и расстоянии до объекта Z =1 м Z =0,75 мм; при Z =10 м Z =7,5 см; при Z =100 м Z =7,5 м.

Слайд 31

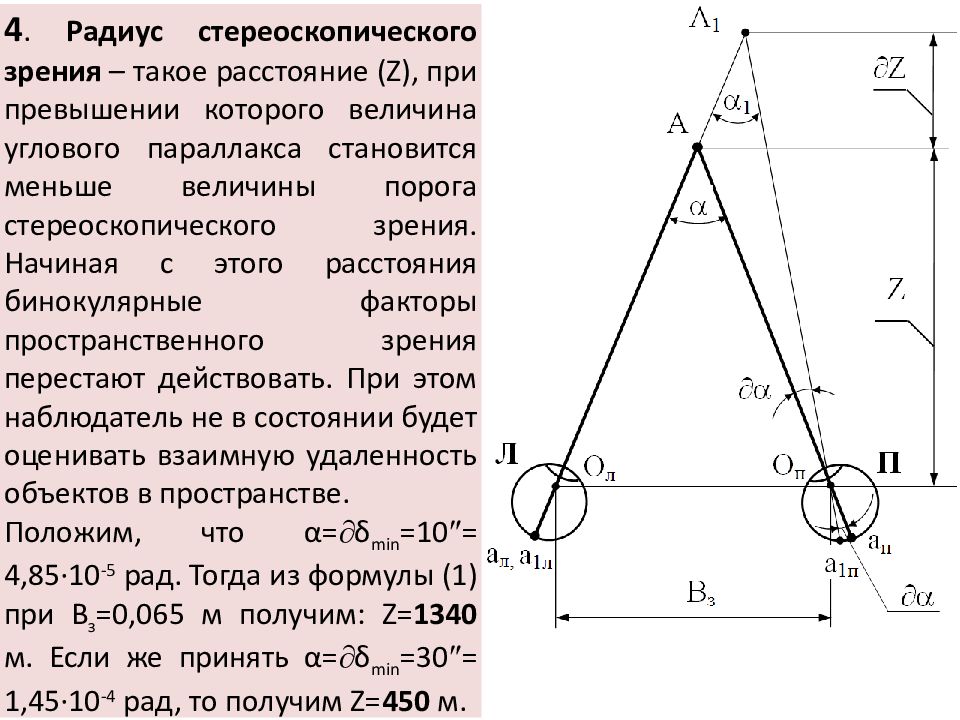

4. Радиус стереоскопического зрения – такое расстояние (Z), при превышении которого величина углового параллакса становится меньше величины порога стереоскопического зрения. Начиная с этого расстояния бинокулярные факторы пространственного зрения перестают действовать. При этом наблюдатель не в состоянии будет оценивать взаимную удаленность объектов в пространстве. Положим, что α = δ min =10 = 4,85·10 -5 рад. Тогда из формулы (1) при B з =0,065 м получим: Z = 1340 м. Если же принять α = δ min =30 = 1,45·10 -4 рад, то получим Z = 450 м.

Слайд 33

- способность системы создавать диспаратность изображений на сетчатках глаз; - возможность задействования монокулярных факторов пространственного зрения; - стремление к достижению максимального использования остроты стереоскопического зрения человека; - отсутствие или, по крайней мере, минимизация возможных искажений при передаче пространственного образа; - отсутствие диплопии; - отсутствие расхождения расстояний конвергенции и аккомодации или, по крайней мере, не превышение величины «зоны комфорта»; - предоставление достаточной области пространства для размещения глаз наблюдателя, откуда может вестись бинокулярный просмотр с целью обеспечения подвижности наблюдателя; - обеспечение достаточного времени наблюдения изображения для возникновения устойчивого объемного образа; - обеспечение возможности одновременного рассматривания объемного изображения многими зрителями. Основные требования

Слайд 34: Раздел 2. Методы и аппаратура создания объемных изображений

Тема 2.1 Обычные одноракурсные стереоскопические системы 2.1.1 Принципы формирования объемных изображений в обычных одноракурсных системах

Слайд 46

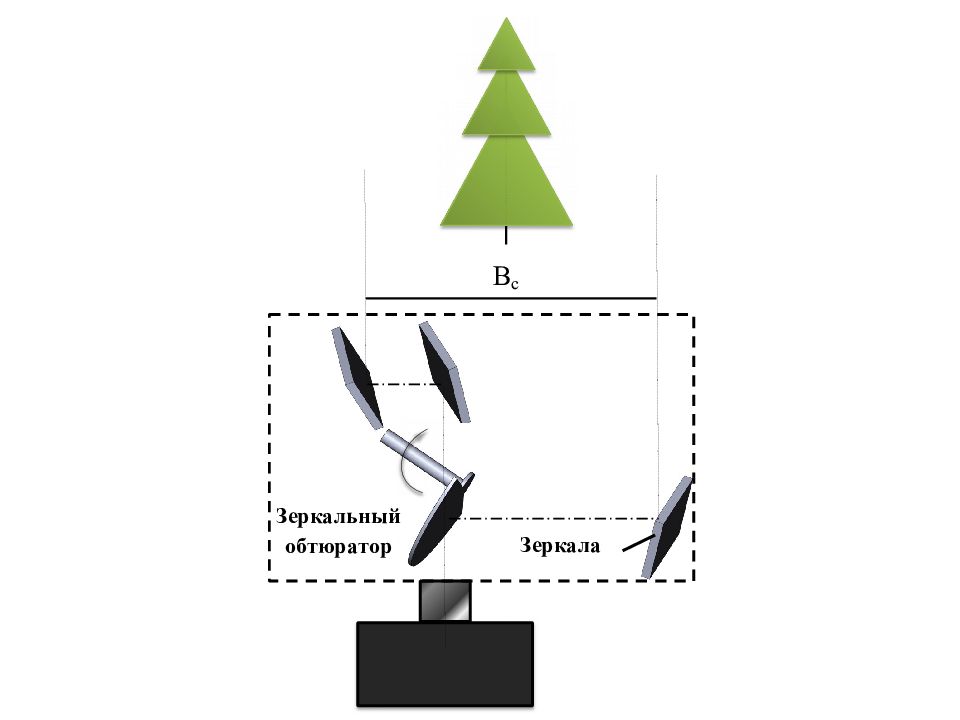

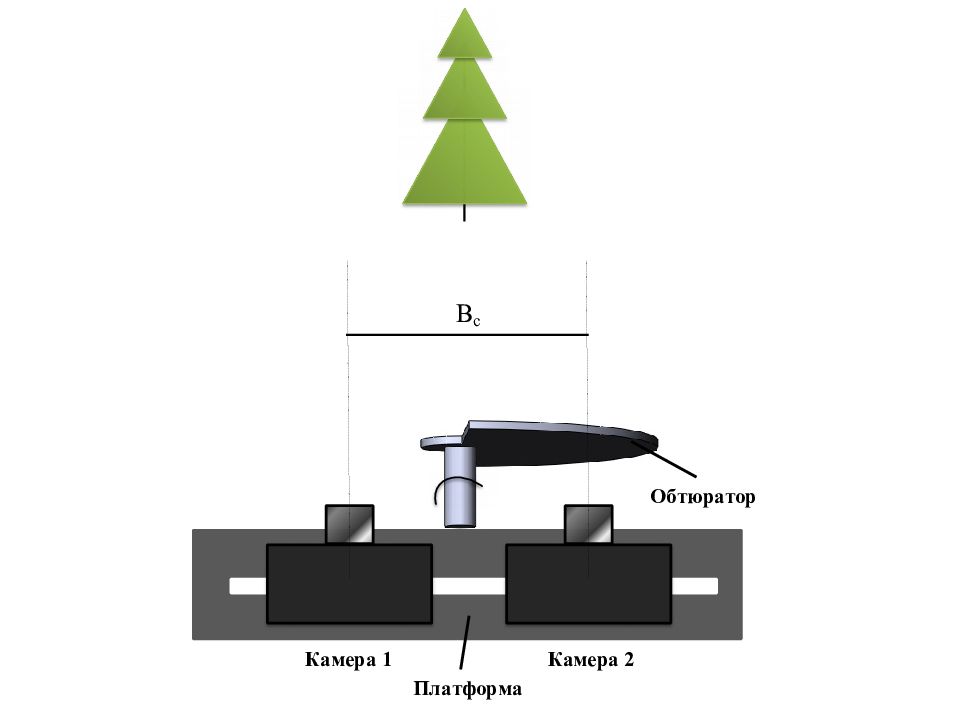

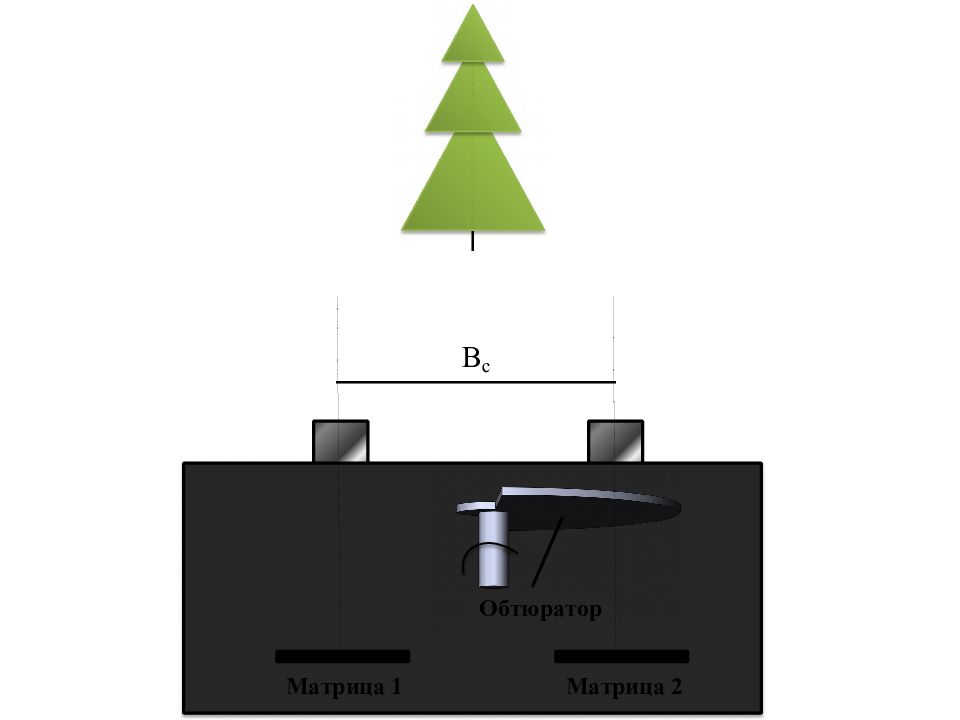

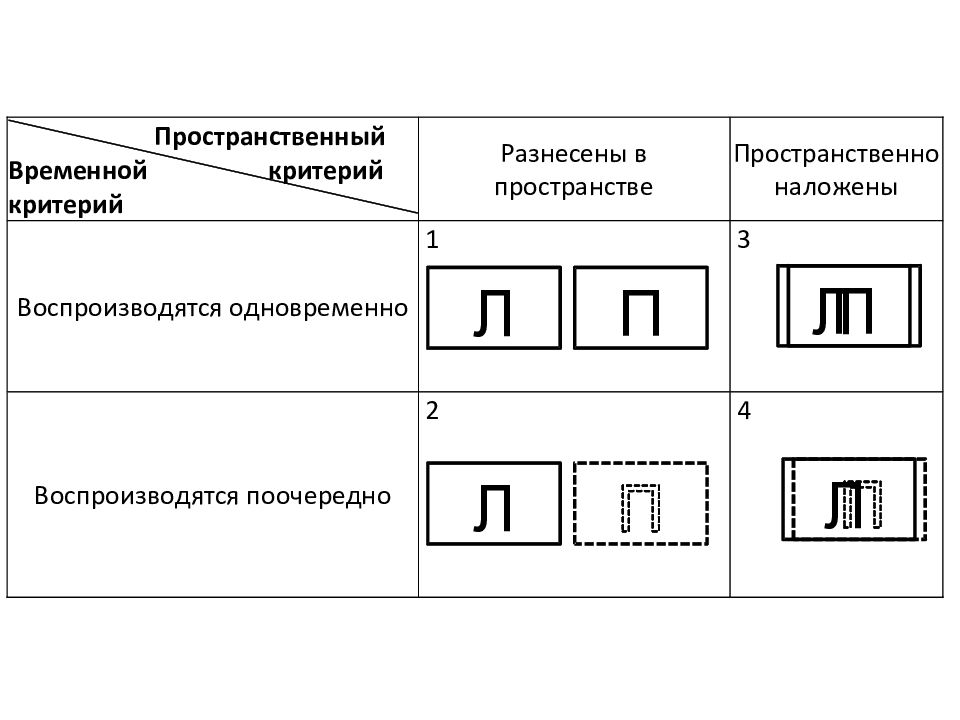

2.1.3 Методы укладки (предъявления) изображений стереопары при воспроизведении

Слайд 48

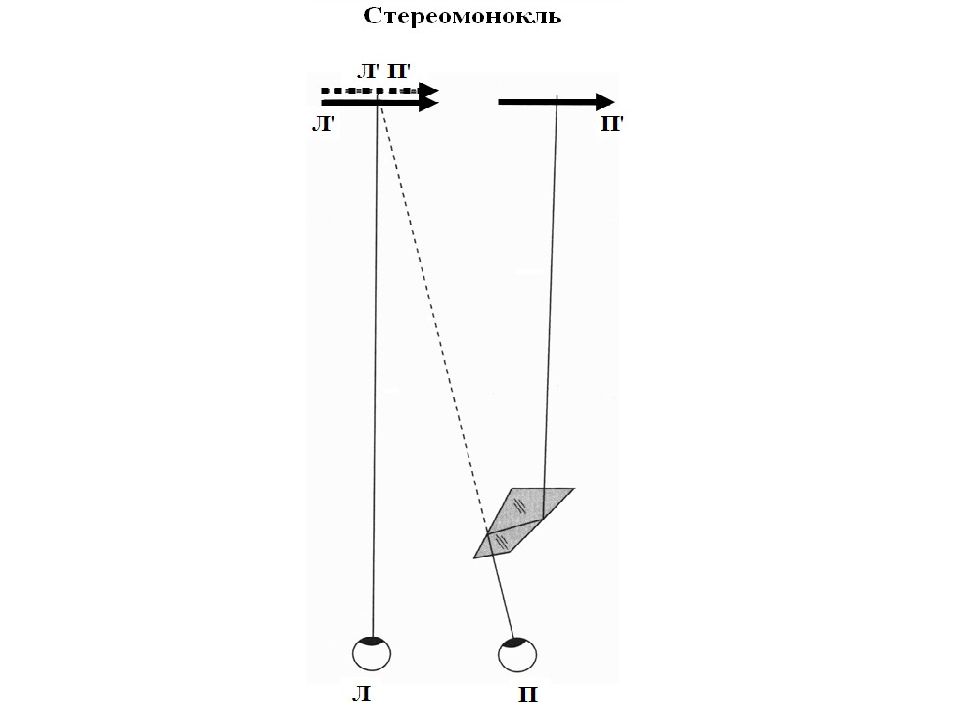

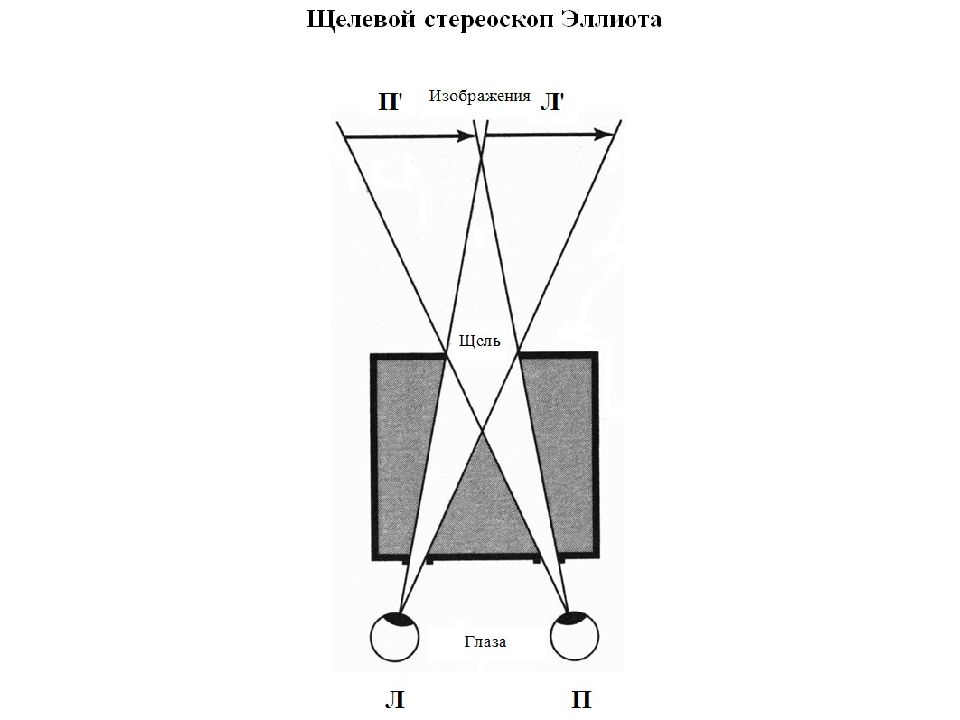

2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 1. Пространственная сепарация

Слайд 57

2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация

Слайд 58

Сепарация на основе длины световой волны Метод цветных анаглифов. Анаглифическая (анаглифная) сепарация 2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация

Слайд 62

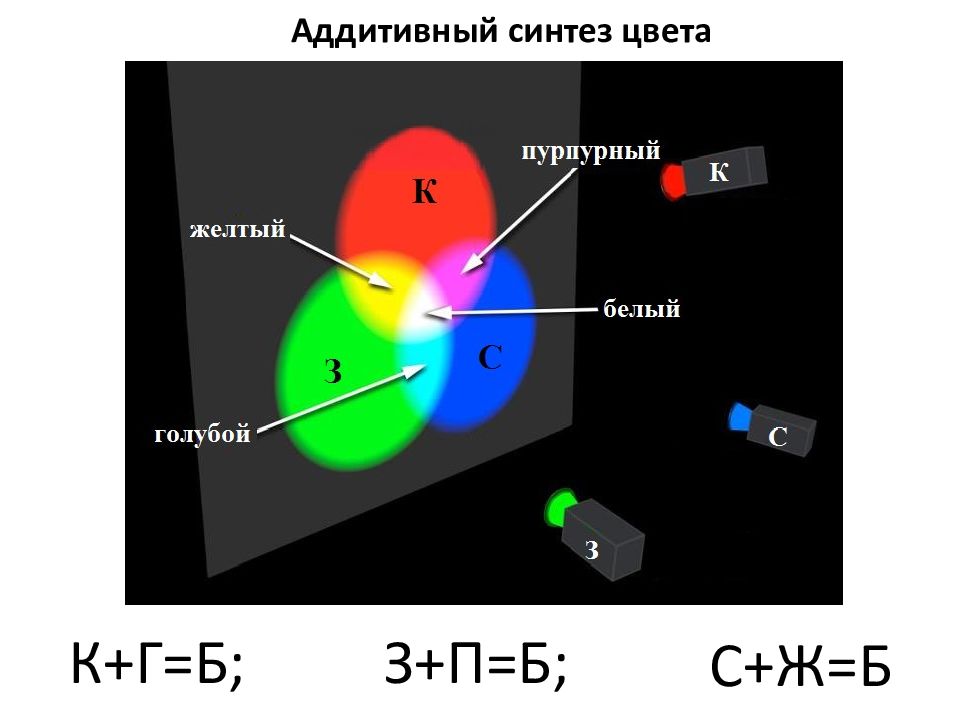

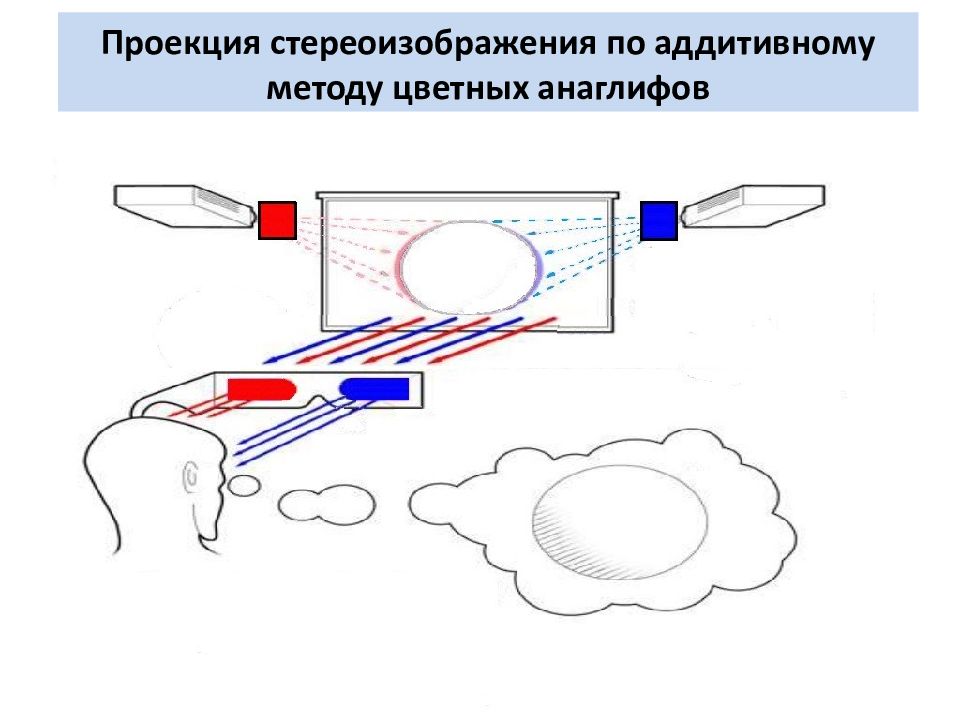

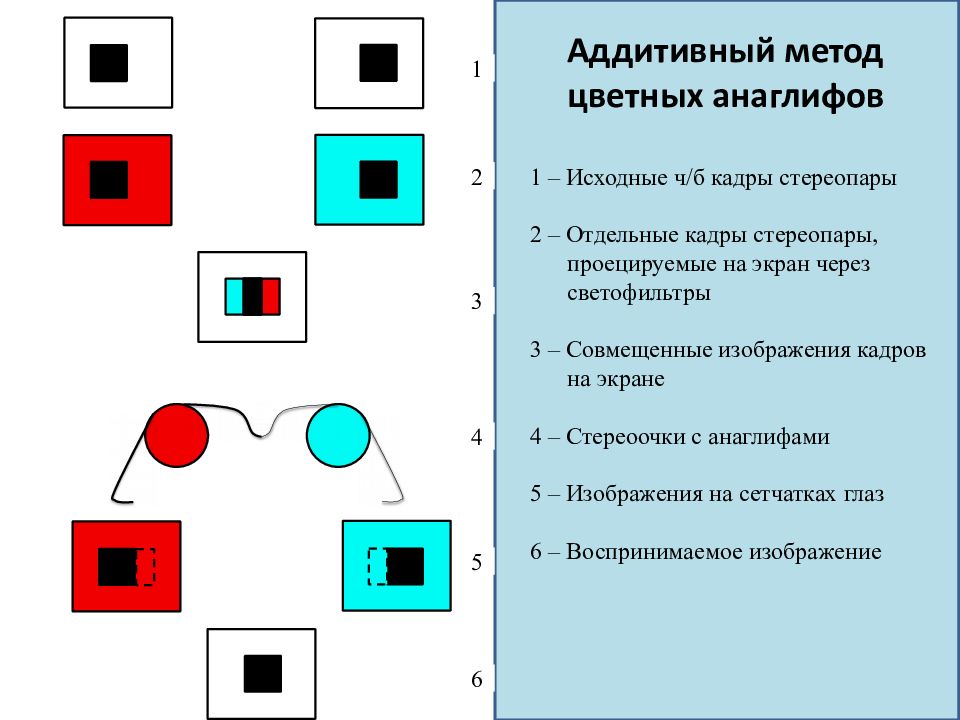

1 – Исходные ч / б кадры стереопары 2 – Отдельные кадры стереопары, проецируемые на экран через светофильтры 3 – Совмещенные изображения кадров на экране 4 – Стереоочки с анаглифами 5 – Изображения на сетчатках глаз 6 – Воспринимаемое изображение Аддитивный метод цветных анаглифов

Слайд 63

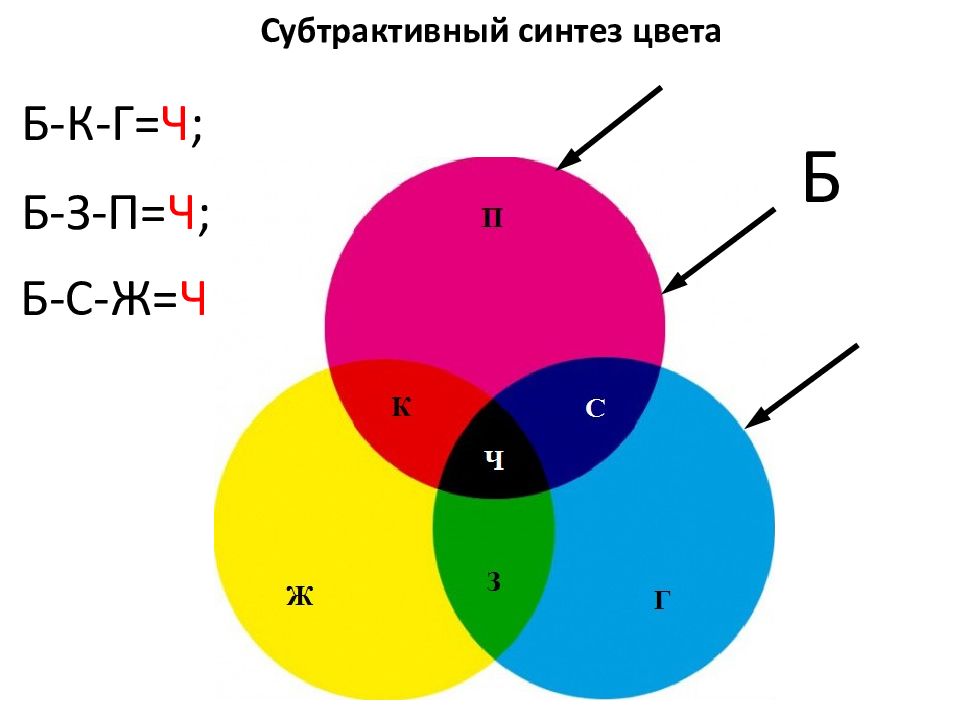

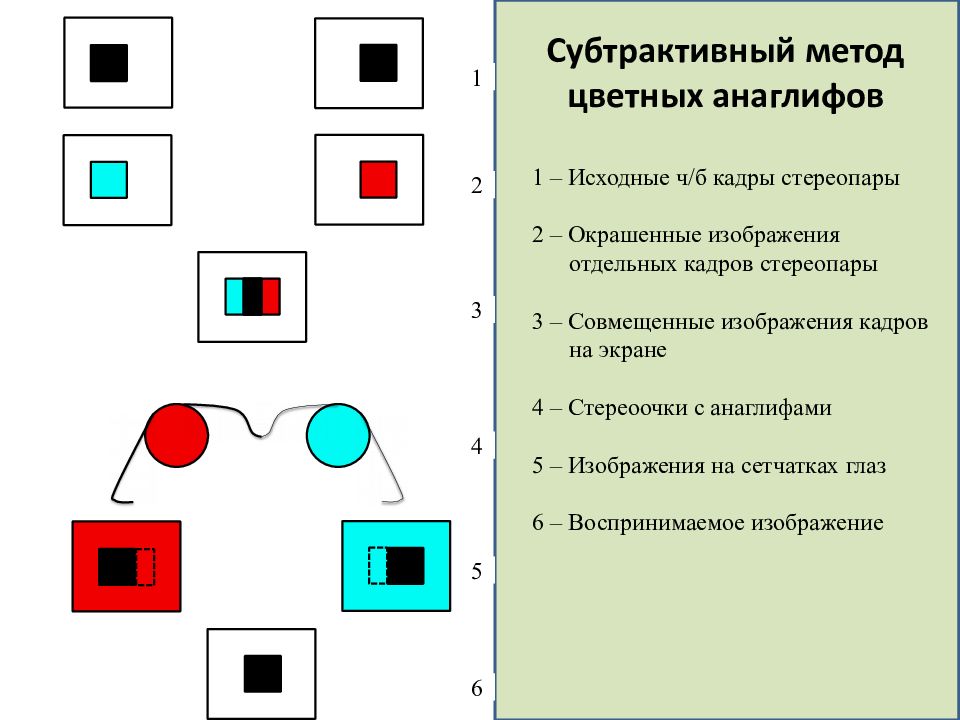

1 – Исходные ч / б кадры стереопары 2 – Окрашенные изображения отдельных кадров стереопары 3 – Совмещенные изображения кадров на экране 4 – Стереоочки с анаглифами 5 – Изображения на сетчатках глаз 6 – Воспринимаемое изображение Субтрактивный метод цветных анаглифов

Слайд 64

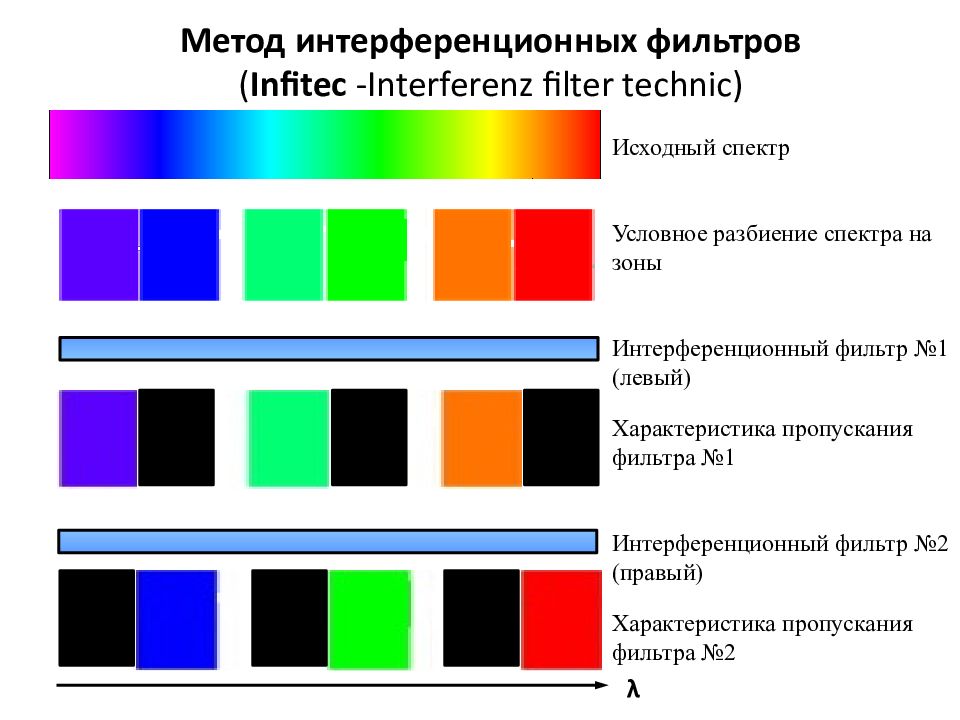

Сепарация на основе длины световой волны Метод интерференционных светофильтров 2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация

Слайд 65

М етод интерференционных фильтров ( Infitec - Interferenz filter technic ) Исходный спектр Условное разбиение спектра на зоны Интерференционный фильтр №1 (левый) Характеристика пропускания фильтра №1 Интерференционный фильтр №2 (правый) Характеристика пропускания фильтра №2 λ

Слайд 66

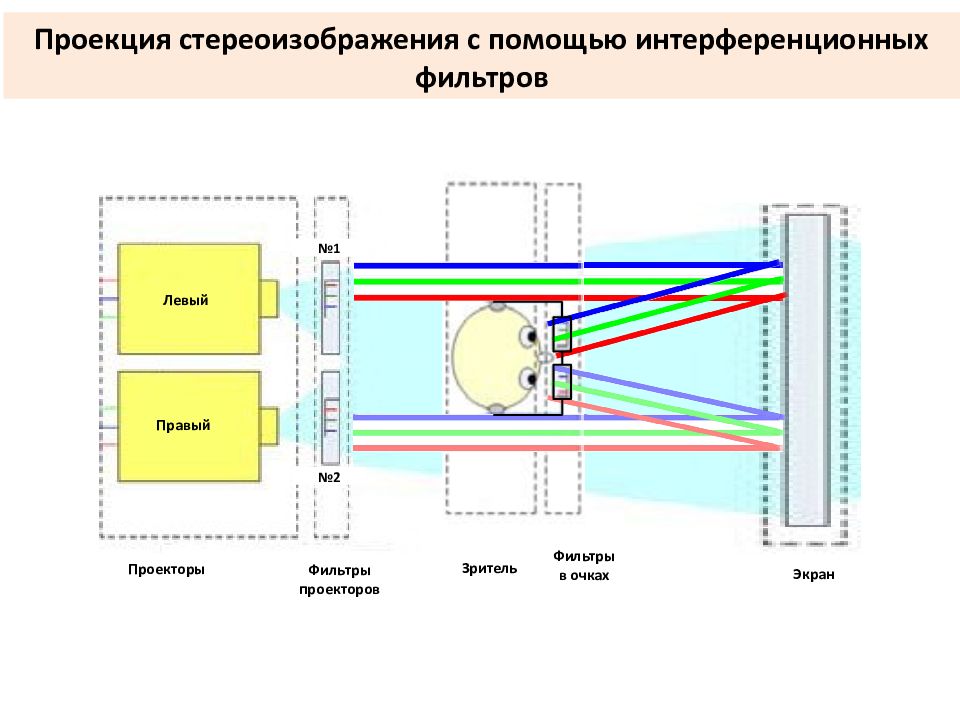

Проекция стереоизображения с помощью интерференционных фильтров Проекторы Фильтры проекторов Фильтры в очках Экран Зритель Левый Правый №1 №2

Слайд 67

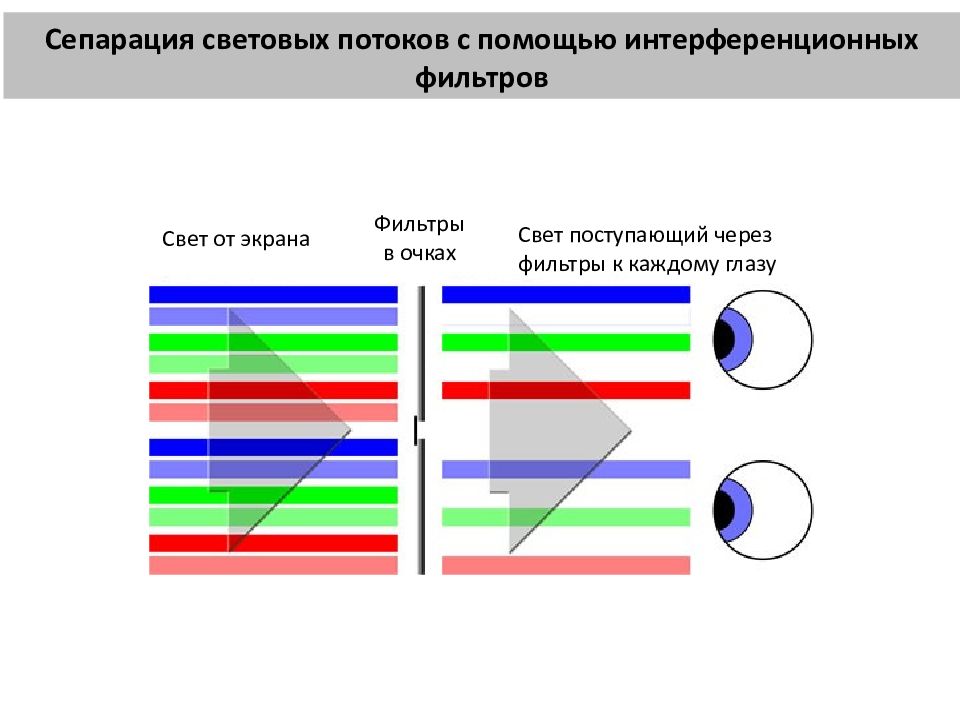

Свет от экрана Свет поступающий через фильтры к каждому глазу Сепарация световых потоков с помощью интерференционных фильтров Фильтры в очках

Слайд 68

Сепарация на основе поляризации световых волн 2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация

Слайд 69

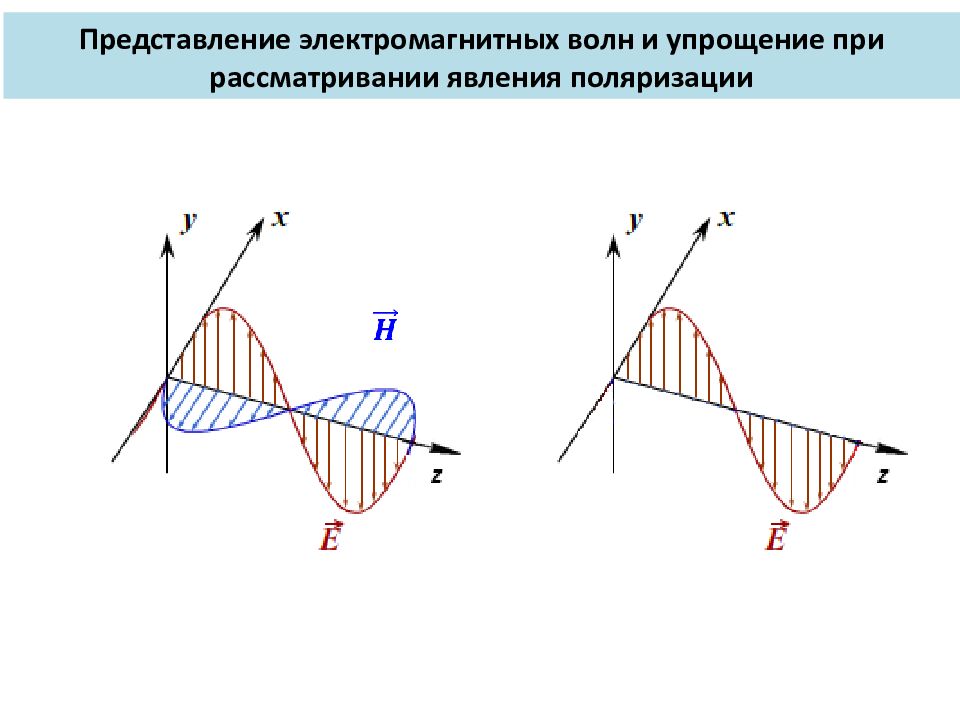

Представление электромагнитных волн и упрощение при рассматривании явления поляризации

Слайд 70

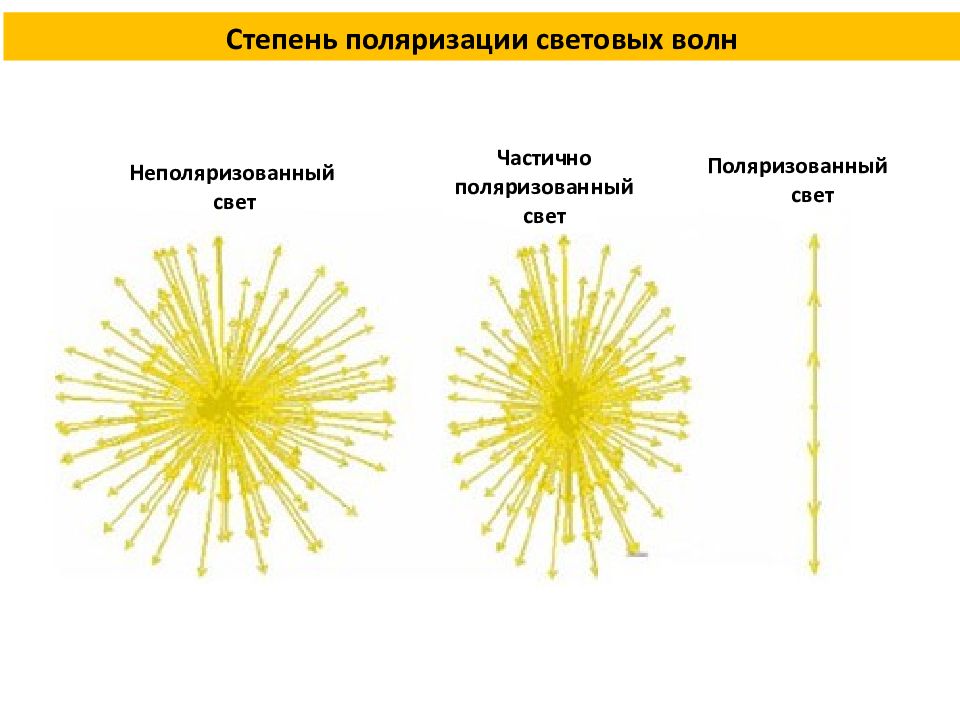

Степень поляризации световых волн Неполяризованный свет Частично поляризованный свет П оляризованный свет

Слайд 72

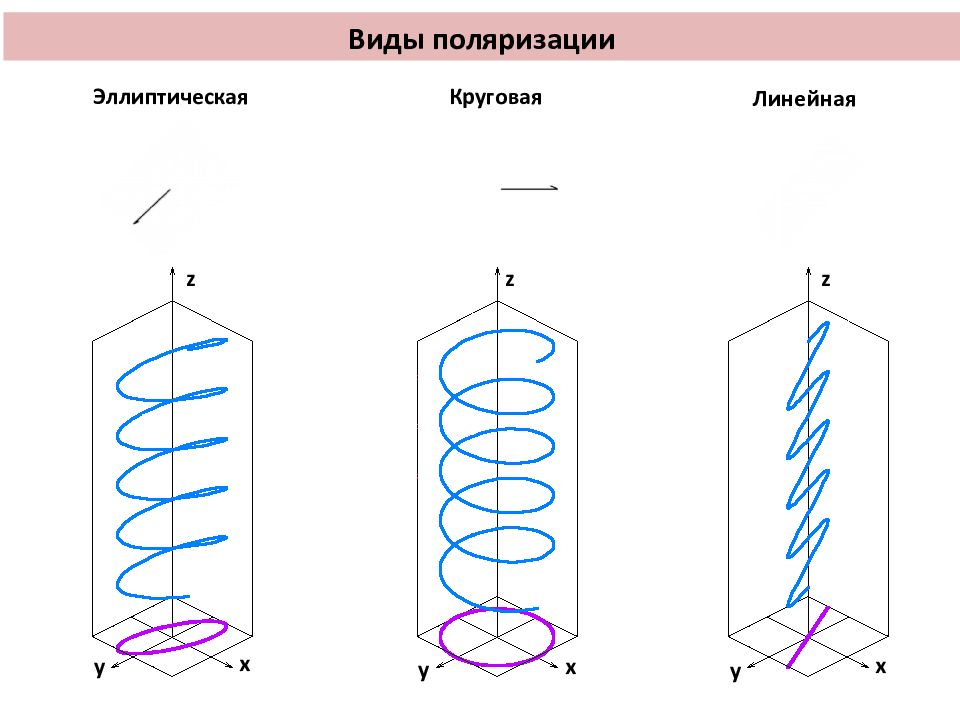

Сепарация на основе поляризации световых волн 2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация Линейная поляризация

Слайд 73

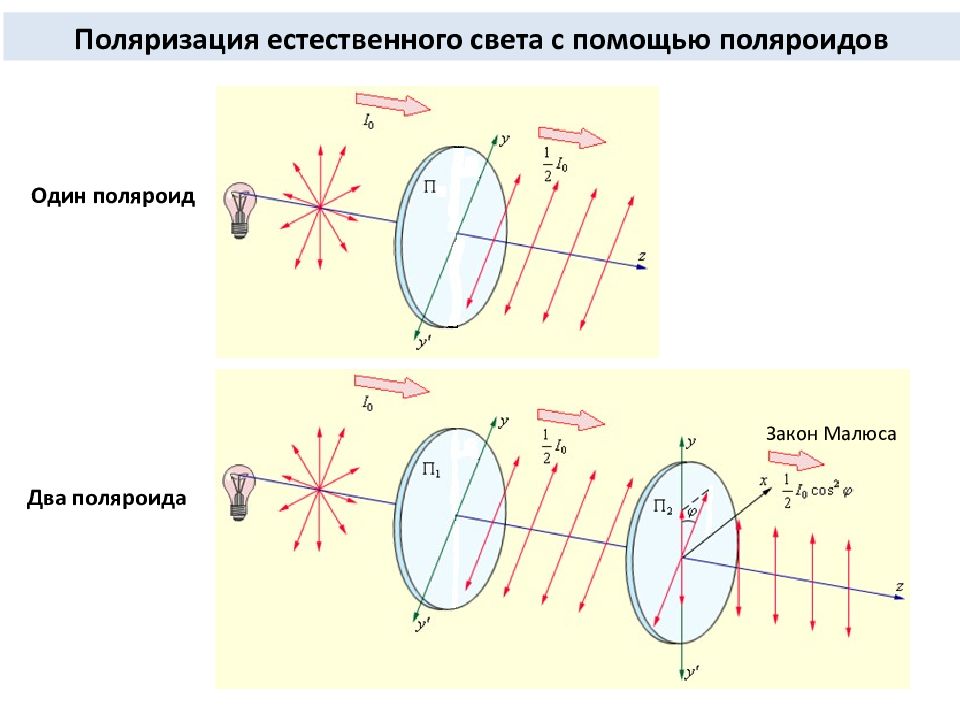

Поляризация естественного света с помощью поляроидов Один поляроид Два поляроида Закон Малюса

Слайд 74

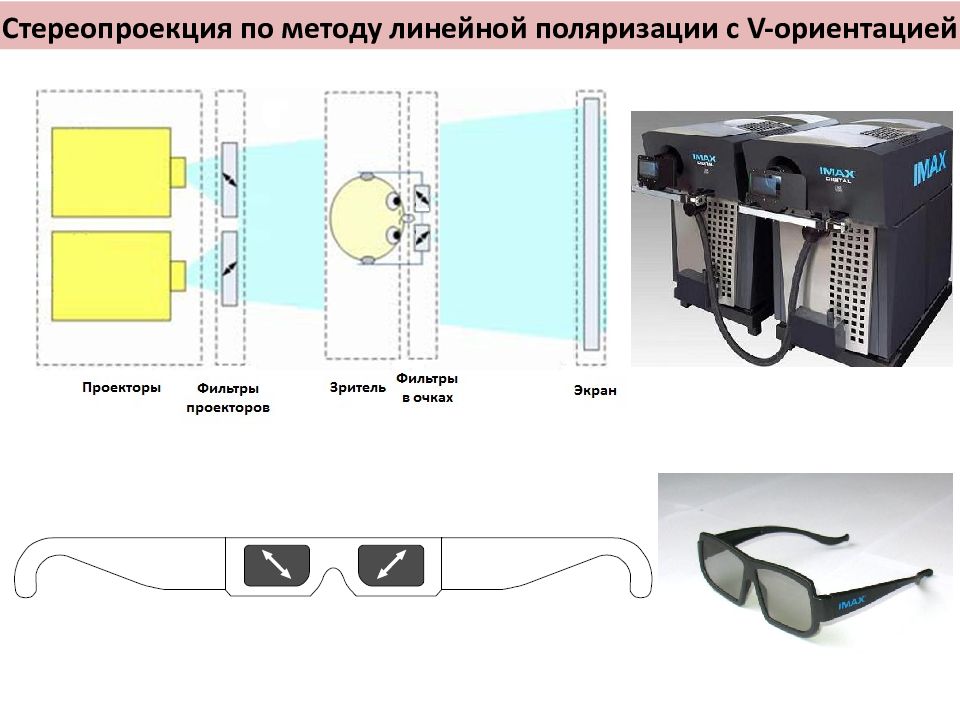

Стереопроекция по методу линейной поляризации с L- ориентацией 1- Источники света в проекторах 2 - Проецируемые кадры стереопары 3- Поляризационные фильтры проекторов 4 - Объективы проекторов 5 - Недеполяризующий (металлизированный) экран 6 - Поляризационные фильтры в очках

Слайд 76

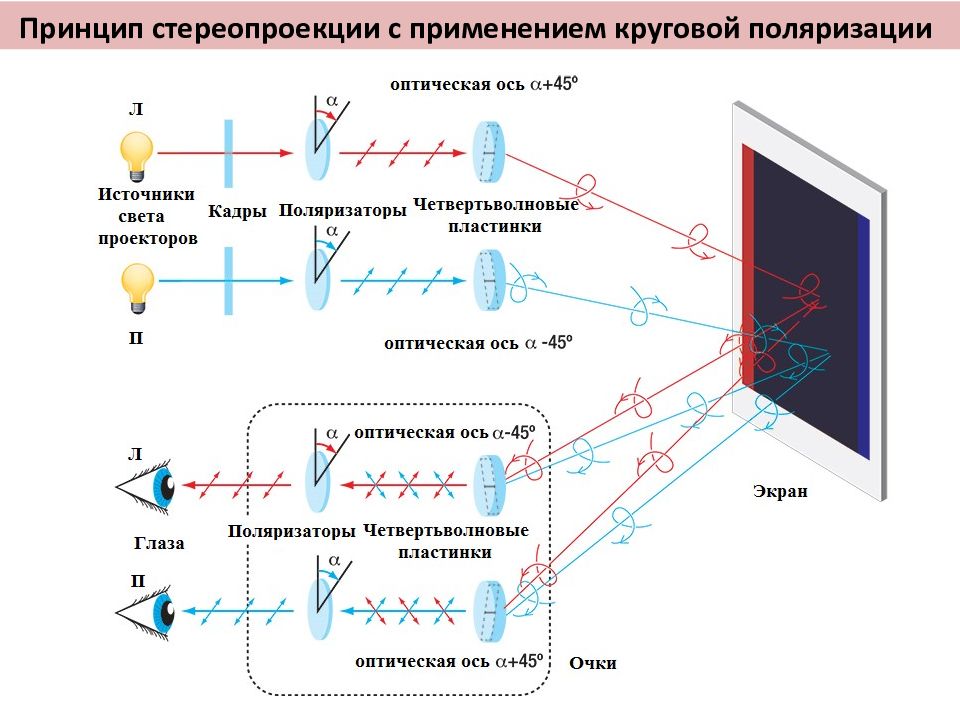

Сепарация на основе поляризации световых волн 2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 3. Параметрическая сепарация Круговая поляризация

Слайд 77

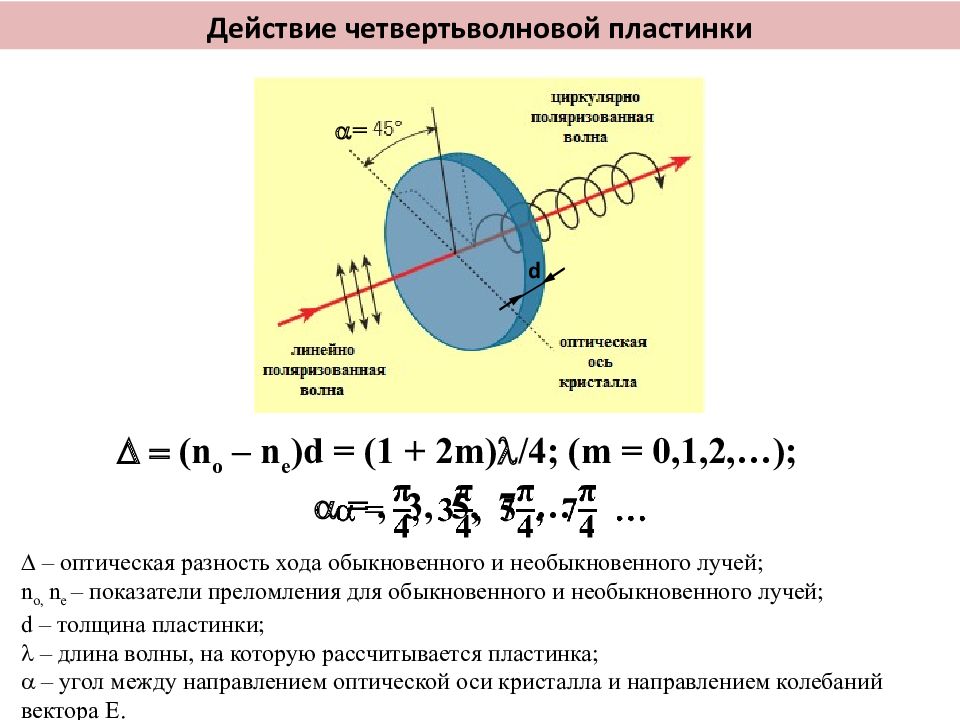

( n o – n e ) d = (1 + 2 m ) /4; ( m = 0,1,2,…); – оптическая разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей; n o, n e – показатели преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей; d – толщина пластинки; – длина волны, на которую рассчитывается пластинка; – угол между направлением оптической оси кристалла и направлением колебаний вектора Е. =, 3, 5, 7 … = d Действие четвертьволновой пластинки

Слайд 79

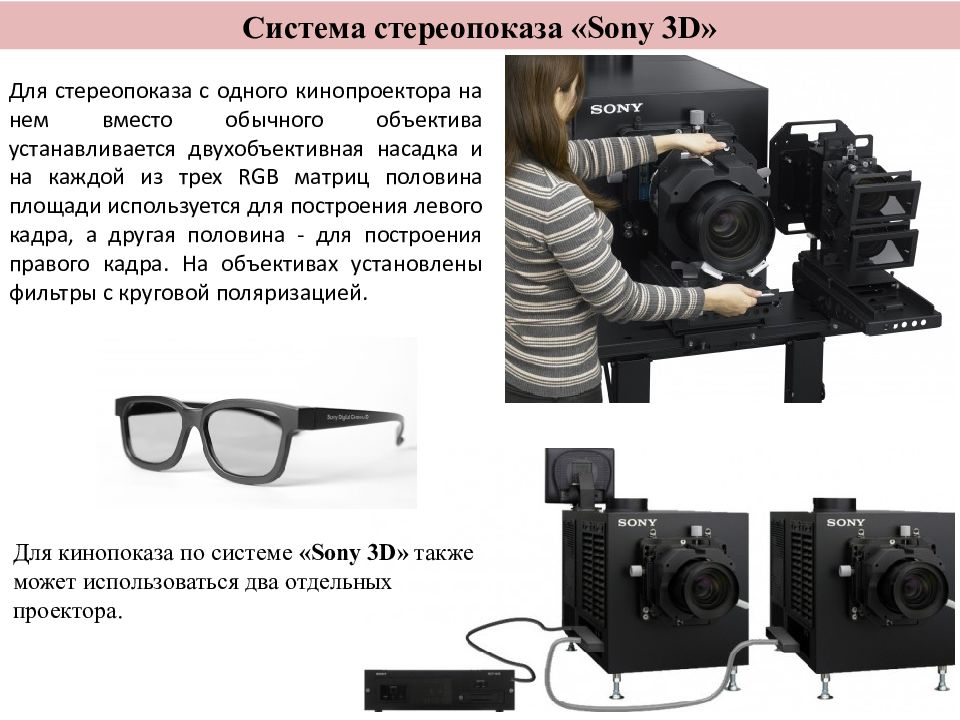

Система стереопоказа « Sony 3D » Для стереопоказа с одного кинопроектора на нем вместо обычного объектива устанавливается двухобъективная насадка и на каждой из трех RGB матриц половина площади используется для построения левого кадра, а другая половина - для построения правого кадра. На объективах установлены фильтры с круговой поляризацией. Для кинопоказа по системе « Sony 3D » также может использоваться два отдельных проектора.

Слайд 80

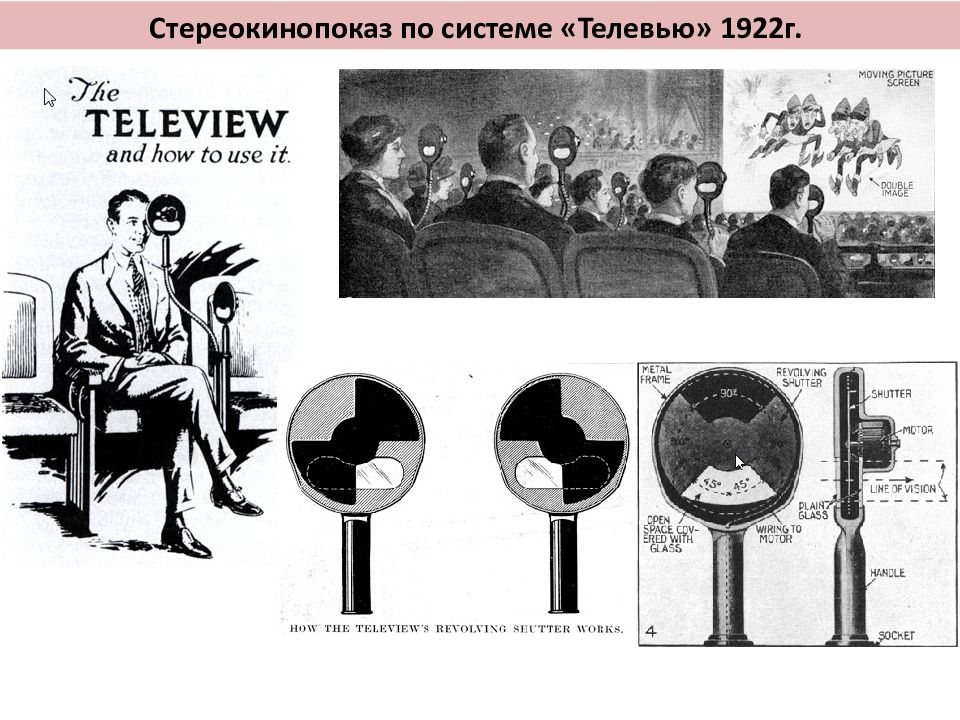

2.1.4 Методы сепарации изображений стереопары с использованием индивидуальных устройств Вариант 4. Временная сепарация (коммутация ) изображений

Слайд 82

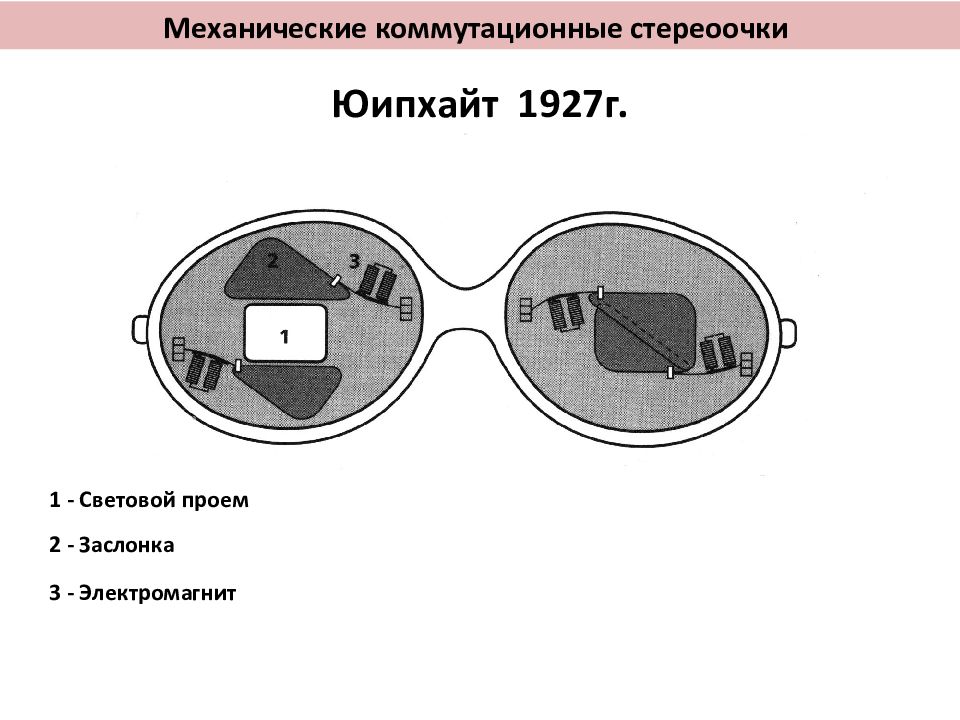

Механические коммутационные стереоочки Юипхайт 1927г. 1 - Световой проем 2 - Заслонка 3 - Электромагнит

Слайд 84

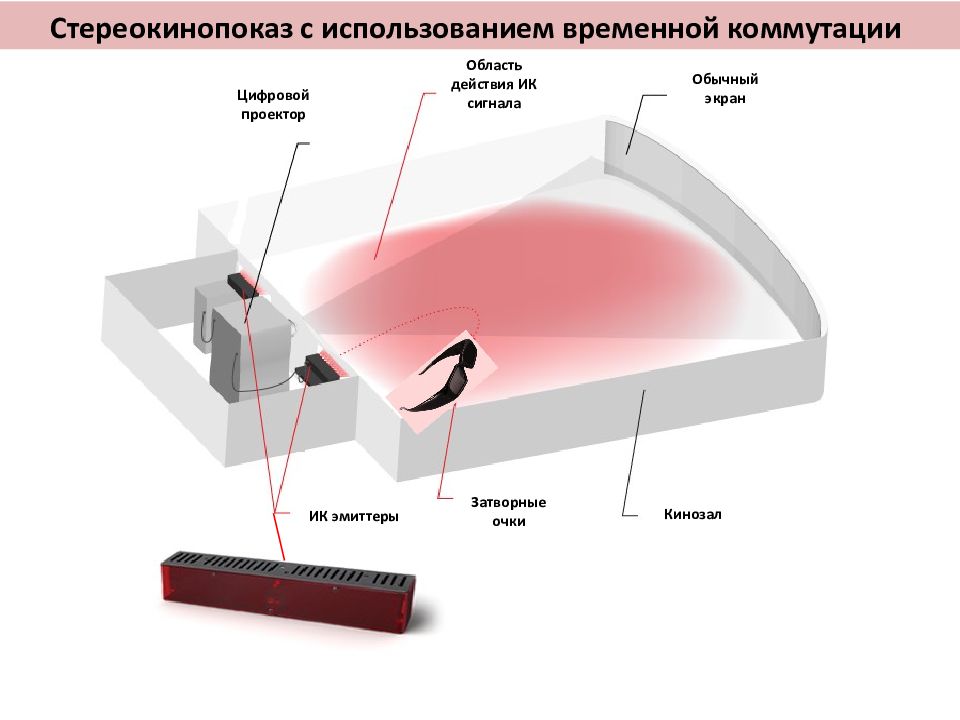

Затворные очки Кинозал Обычный экран Область д ействия ИК сигнала Цифровой проектор ИК эмиттеры Стереокинопоказ с использованием временной коммутации

Слайд 85

Кабель, идущий от проектора к синхронизационному распределительному модулю. Кабели, идущие к каждому эмиттеру от синхронизационного распределительного модуля. Блок питания 24VDC для распределительного модуля Синхронизационный распределительный модуль Один или несколько эмиттеров инфракрасного излучения Основные компоненты Очки Система стереокинопоказа « XpanD »

Слайд 86

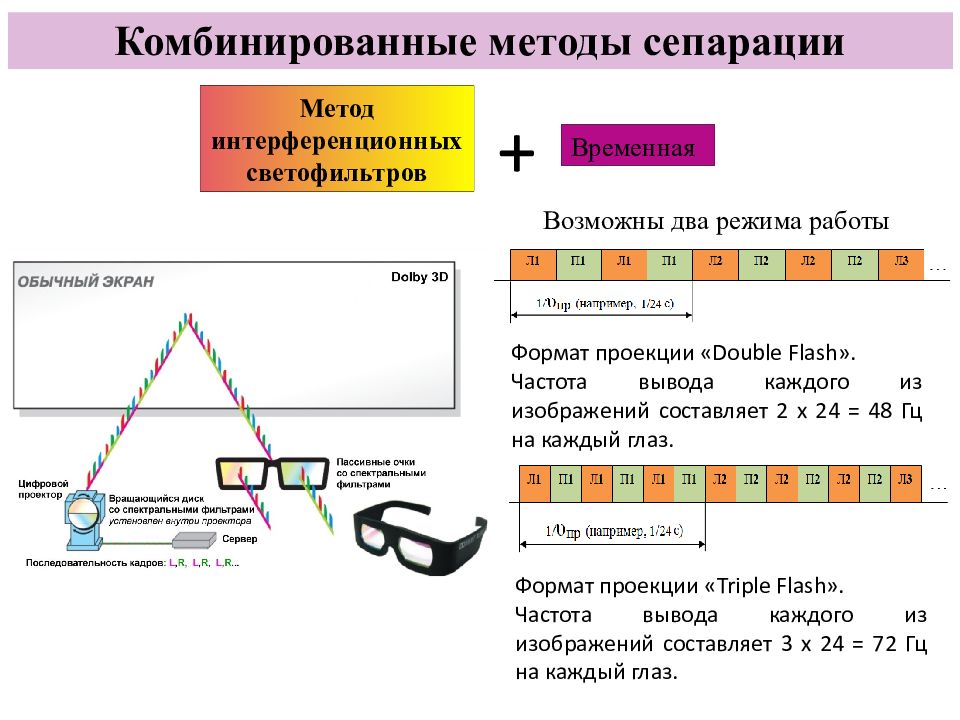

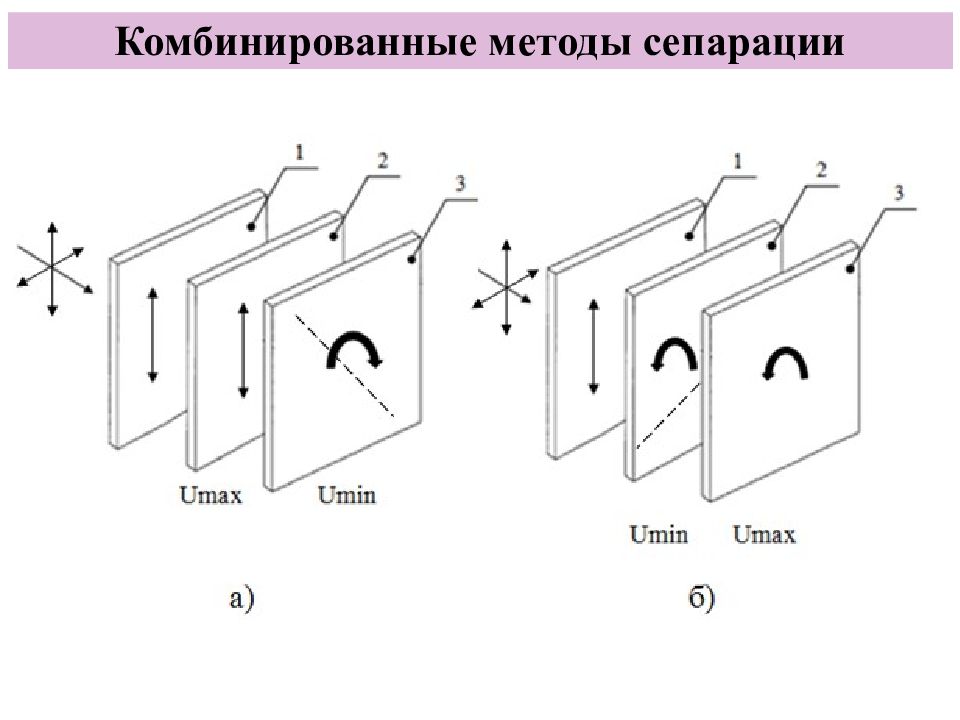

Комбинированные методы сепарации Формат проекции « Double Flash ». Частота вывода каждого из изображений составляет 2 х 24 = 48 Гц на каждый глаз. Возможны два режима работы Формат проекции « Triple Flash ». Частота вывода каждого из изображений составляет 3 х 24 = 72 Гц на каждый глаз. Временная Метод и нтерференционных светофильтров +

Слайд 87

Комбинированные методы сепарации Вращающийся дисковый фильтр « Dolby DFC 100 Rotary ». Устанавливается в стандартный цифровой кинопроектор между лампой и DMD чипом. Работает при демонстрации в формате 3D, при демонстрации в 2D фильтр переводится в нерабочее положение. 1- дисковый фильтр 2- привод диска 3- привод ввода-вывода диска в световой поток Основные компоненты системы Контроллер DF C 100 Dolby Автоматически синхронизирует вращающийся фильтр с проецируемым 3 D цифровым контентом. « Dolby 3D » Очки

Слайд 88

Комбинированные методы сепарации + Временная С круговой поляризацией 1. Динамическое переключение состояний поляризации – вращающийся диск с фильтрами

Слайд 89

Комбинированные методы сепарации Диск с двумя разными поляризующими секторами « MasterImage » устанавливают перед объективом цифрового кинопроектора

Слайд 90

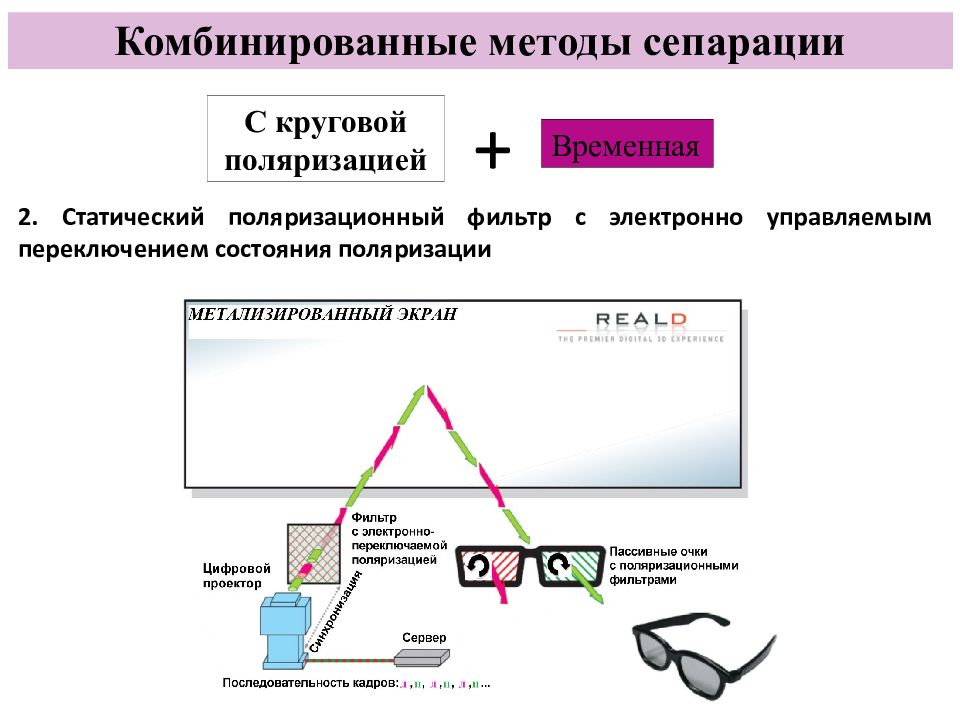

+ Временная С круговой поляризацией Комбинированные методы сепарации 2. С татический поляризационный фильтр с электронно управляемым переключением состояния поляризации

Слайд 92

Комбинированные методы сепарации Коммерческие решения фильтров с электронно управляемым переключением состояния поляризации « RealD Cinema Z-Screen » « XPAND Passive 3D » « Volfoni The SmartCrystal CINEMA» 1 – модуль поляризации « VASP 01000 » 2 – салазки регулировки положения фильтра по высоте 3 – панель управления

2.2.1 Понятие автостереоскопии

Слайд 94

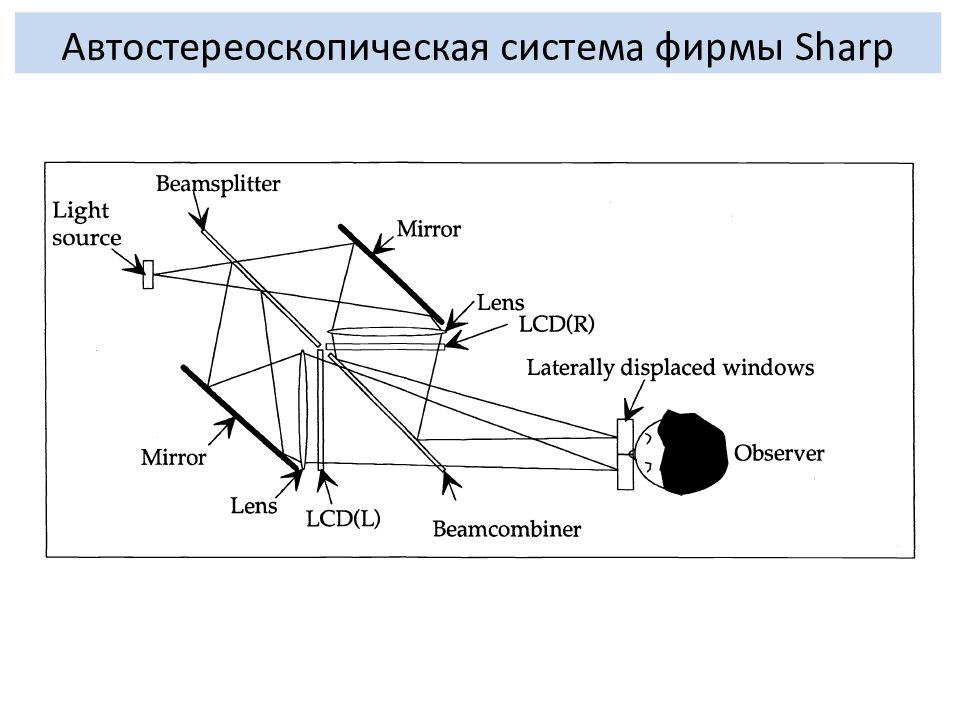

Автостереоскопия – совокупность методов стереоскопического отображения, обеспе-чивающих наблюдение стереоизображения без каких-либо сепарирующих устройств, располагаемых перед глазами наблюдателя.

Слайд 96

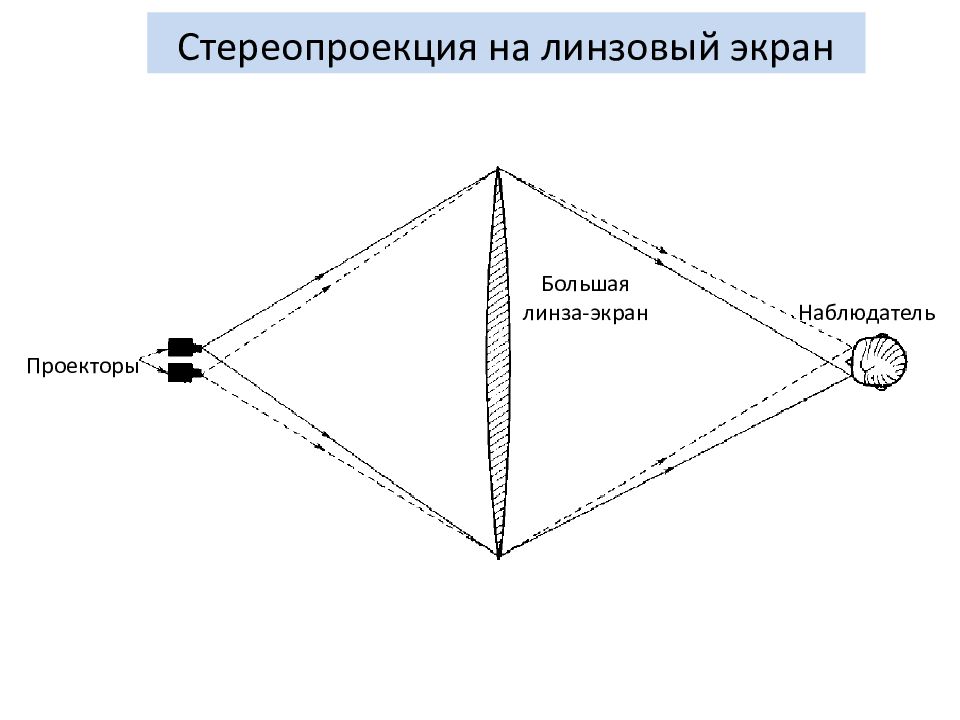

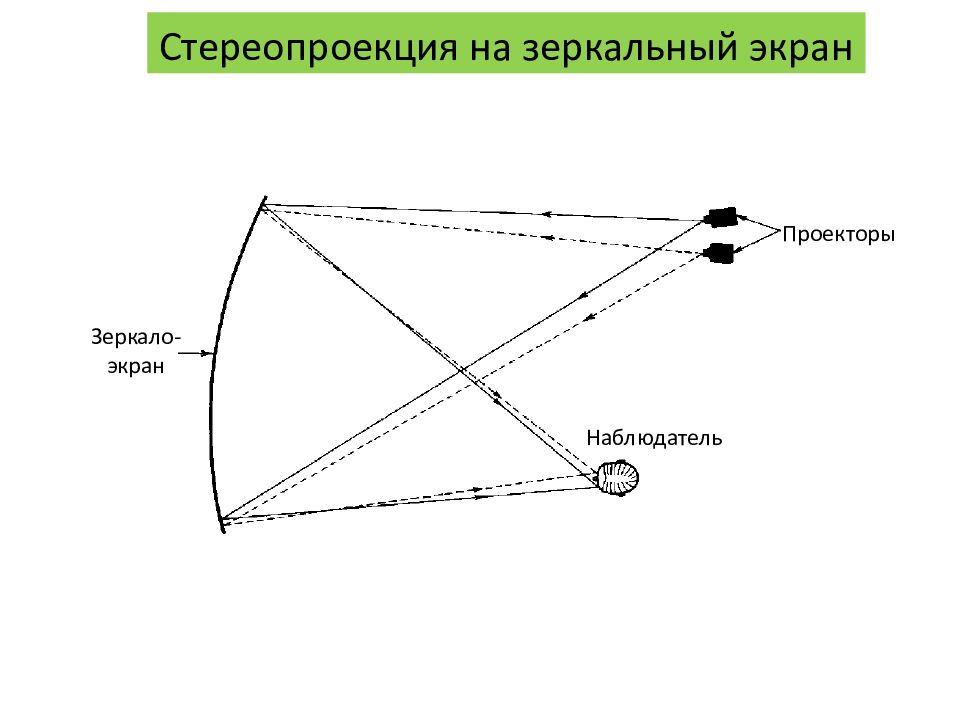

Стереопроекция на линзовый экран Большая линза-экран Проекторы Наблюдатель

Слайд 99

2.2. 3 Растровые системы формирования и декодирования параллакс - стереограммы

Слайд 100

Растр – система, состоящая из большого числа однотипных элементов (щелей, отверстий, линз, призм, зеркал и т.д.) определенным образом расположенных на какой-либо поверхности, служащая для структурного преобразования светового пучка.

Слайд 101

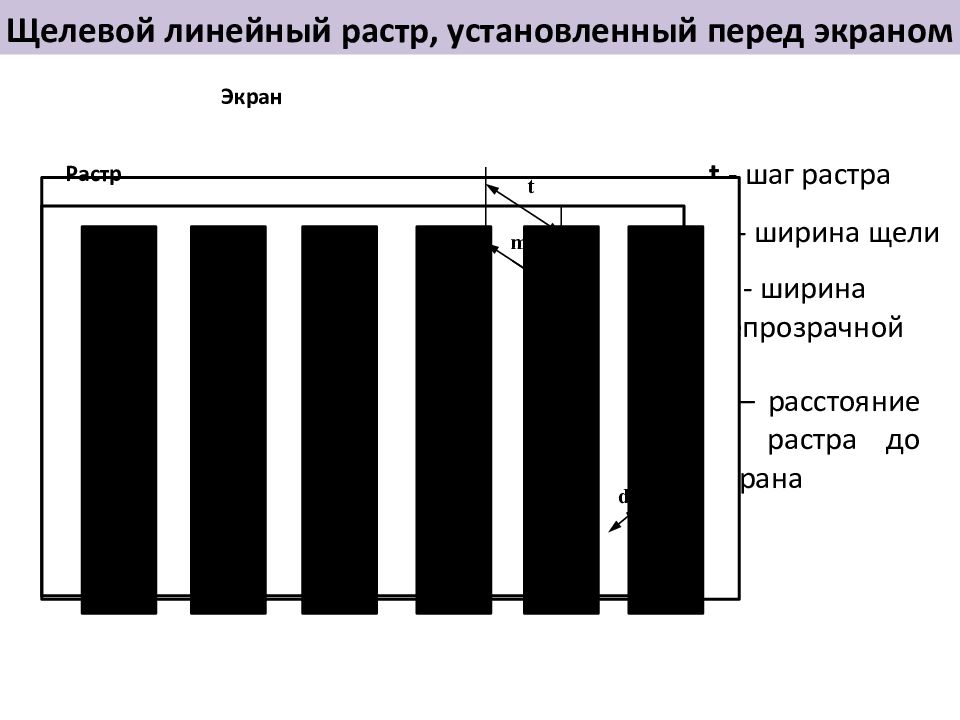

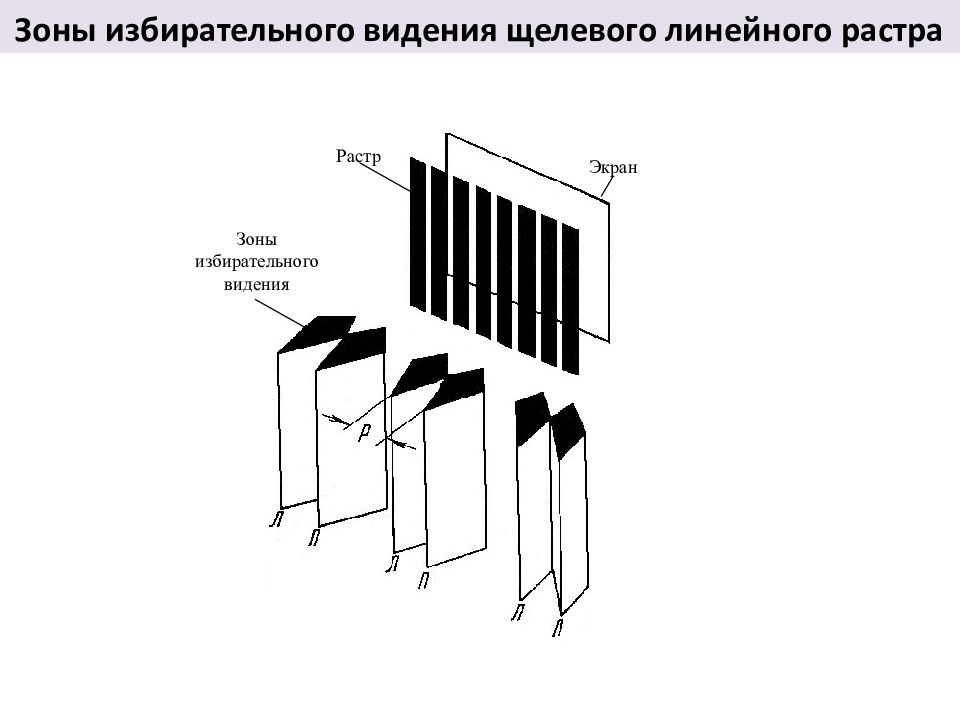

Щелевой линейный растр, установленный перед экраном t - шаг растра d – расстояние от растра до экрана n - ширина щели m - ширина непрозрачной t m n d Экран Растр

Слайд 102

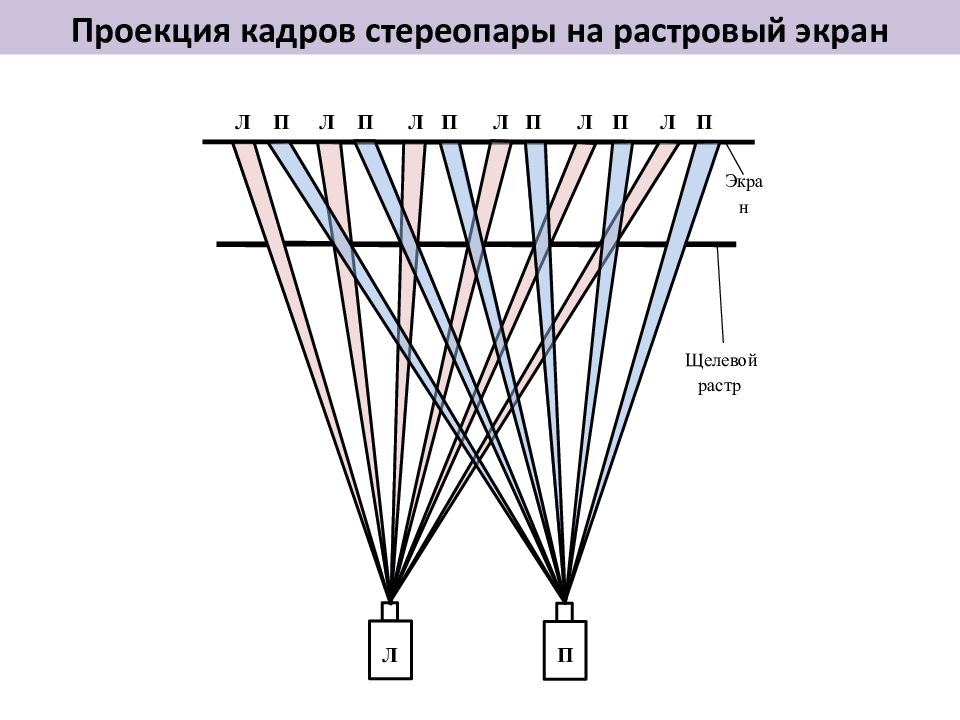

Щелевой растр Экран Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Проекция кадров стереопары на растровый экран

Слайд 103

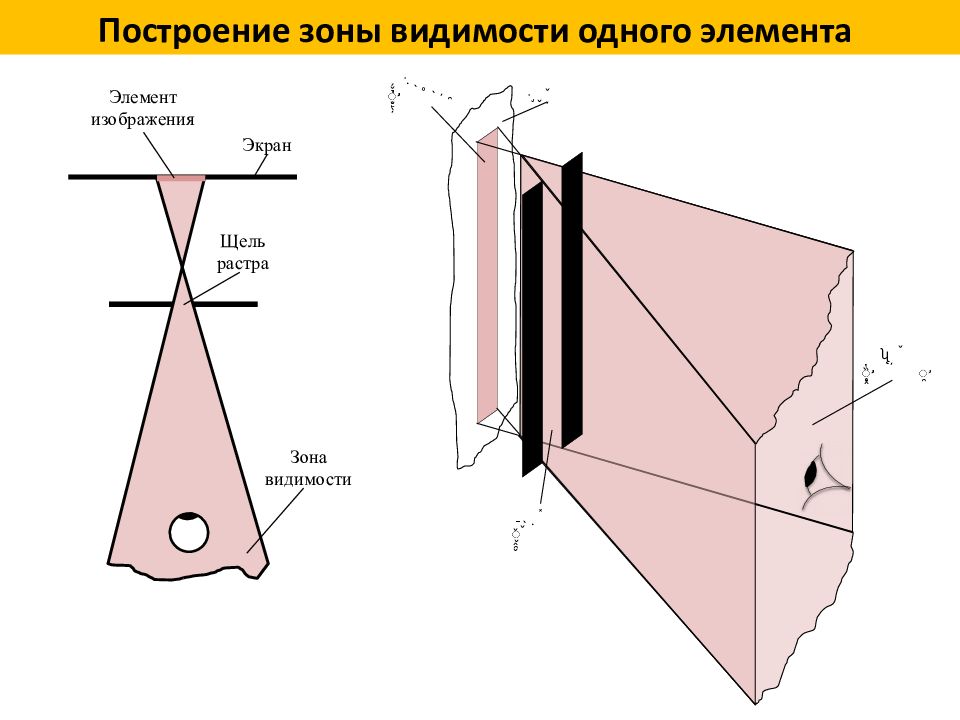

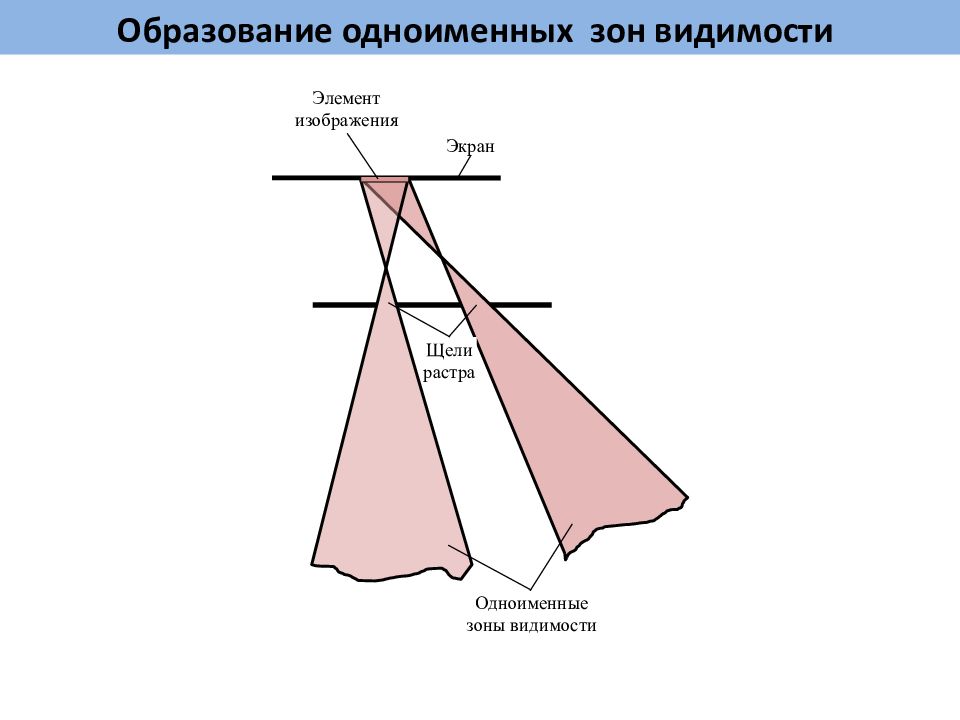

Экран Щель растра Элемент изображения Зона видимости Построение зоны видимости одного элемента

Слайд 104

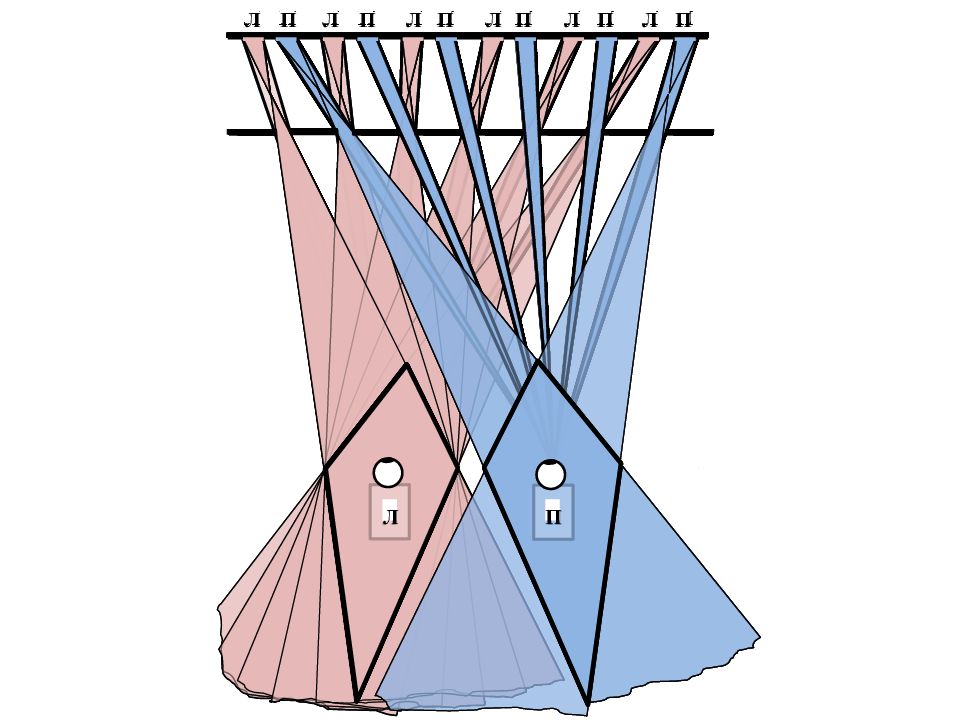

Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П Л Л Л Л Л П П П П П П Л Л П

Слайд 105

Экран Щели растра Элемент изображения Одноименные зоны видимости Образование одноименных зон видимости

Слайд 106

Зоны избирательного видения щелевого линейного растра Экран Растр Зоны избирательного видения

Слайд 107

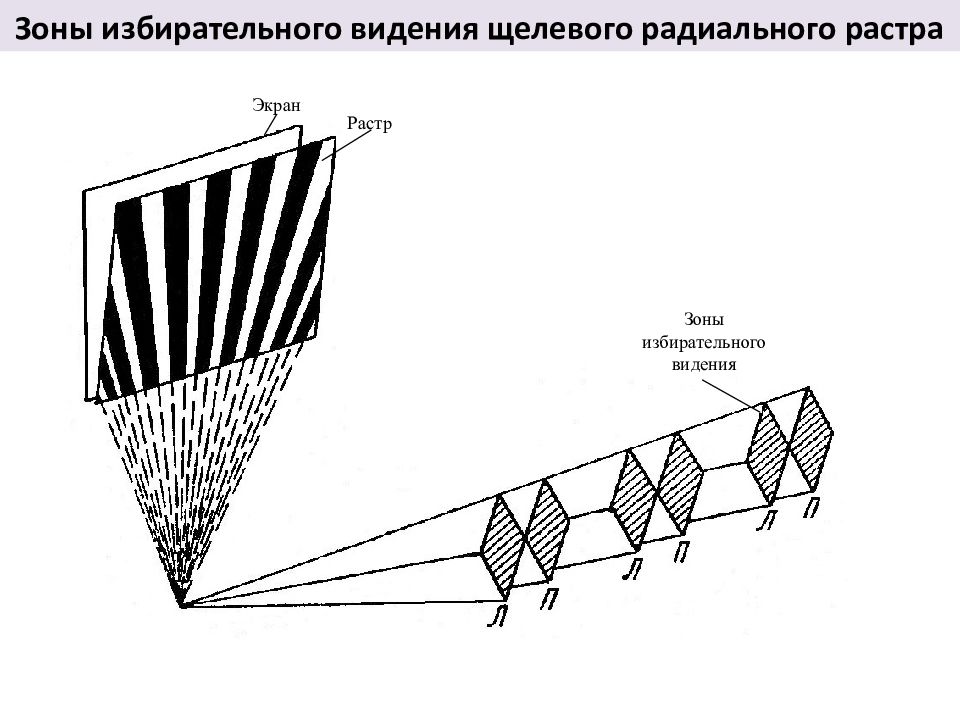

Экран Растр Зоны избирательного видения Зоны избирательного видения щелевого радиального растра

Слайд 109

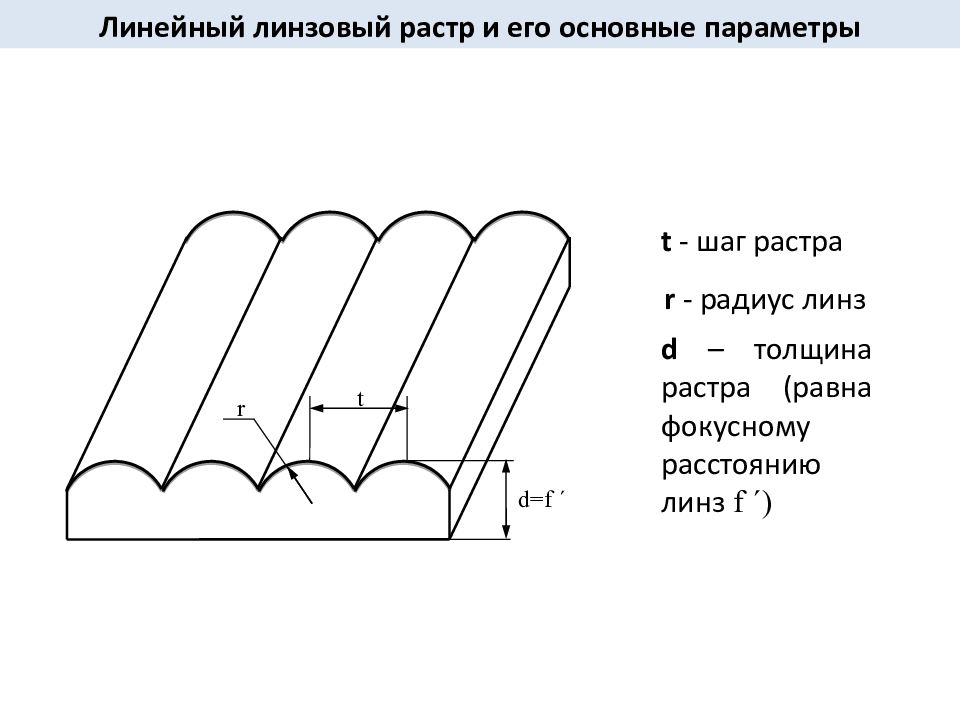

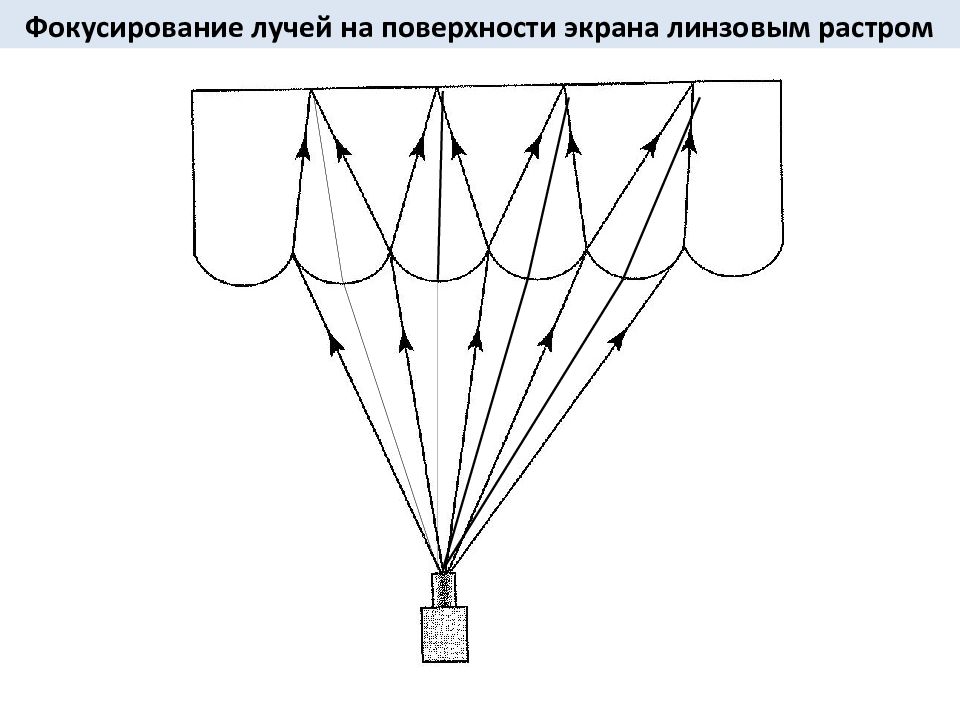

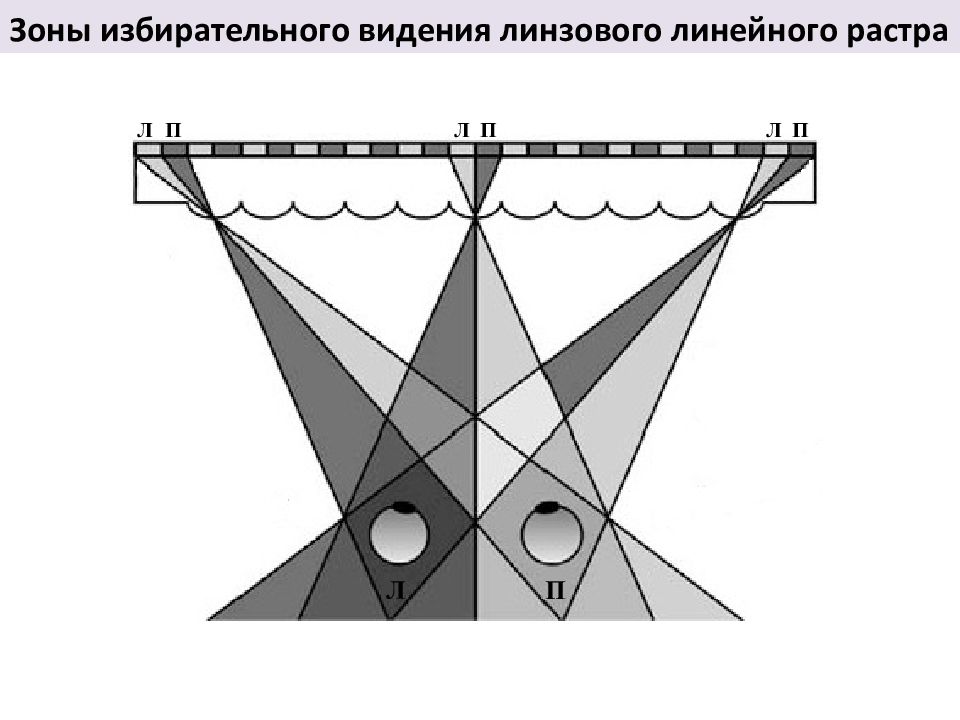

t d = f ´ r t - шаг растра d – толщина растра (равна фокусному расстоянию линз f ´) r - радиус линз Линейный линзовый растр и его основные параметры

Слайд 112

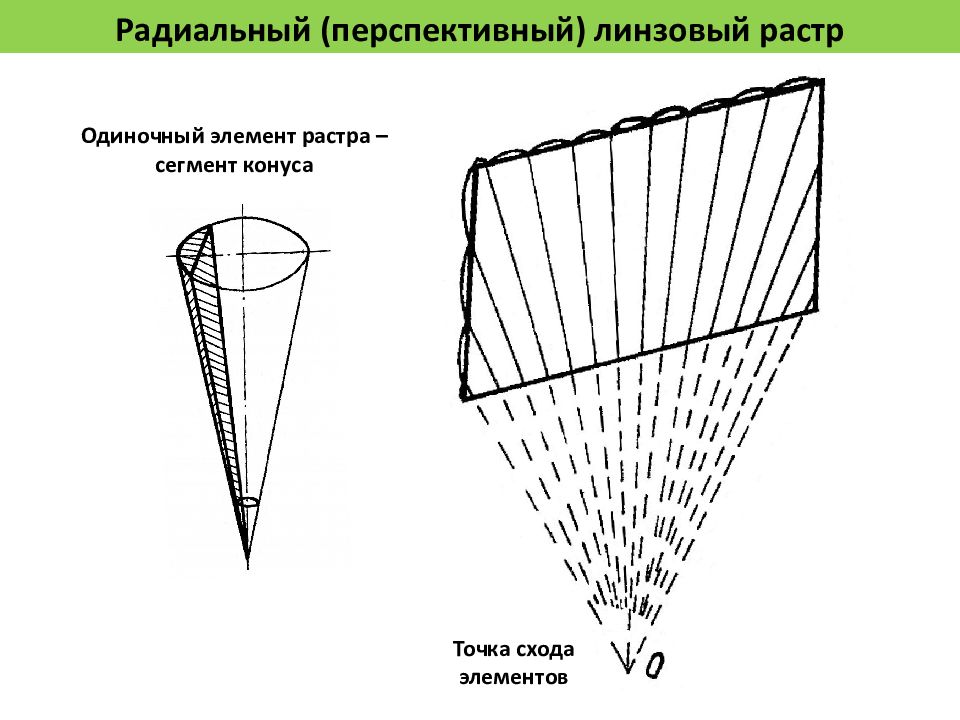

Радиальный (перспективный) линзовый растр Одиночный элемент растра – сегмент конуса Точка схода элементов

Слайд 113

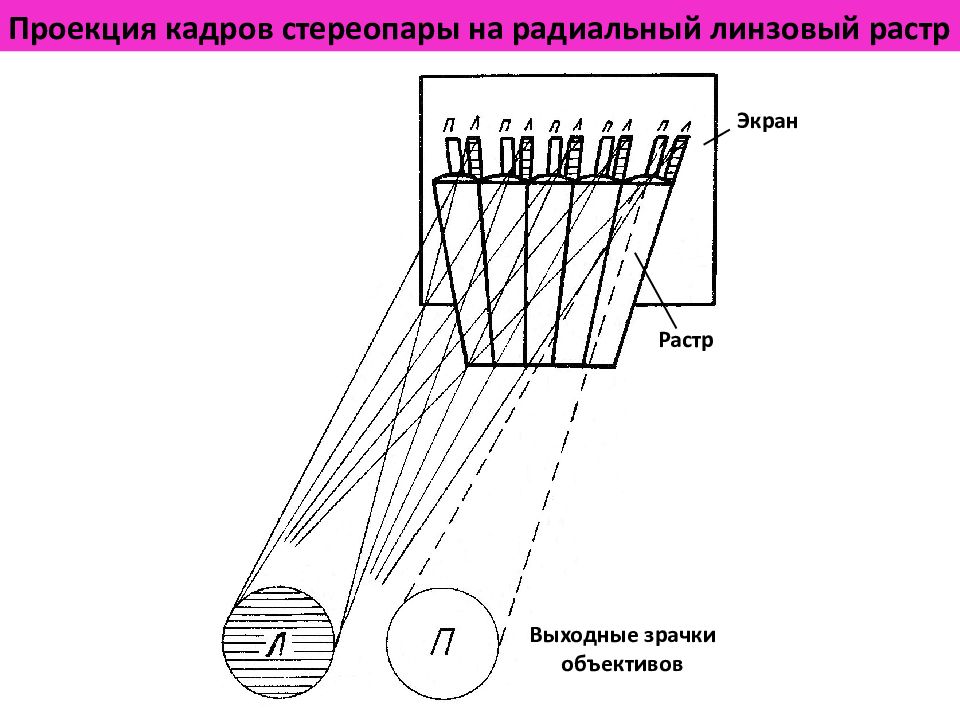

Проекция кадров стереопары на радиальный линзовый растр Выходные зрачки объективов Экран Растр

Слайд 116

Тема2.3 Многоракурсные системы формирования объемных изображений 2.3.1 Понятие многоракурсных систем

Слайд 122

2.3.3. Неавтостереоскопические (очковые) методы воспроизведения многоракурсных изображений

Слайд 123

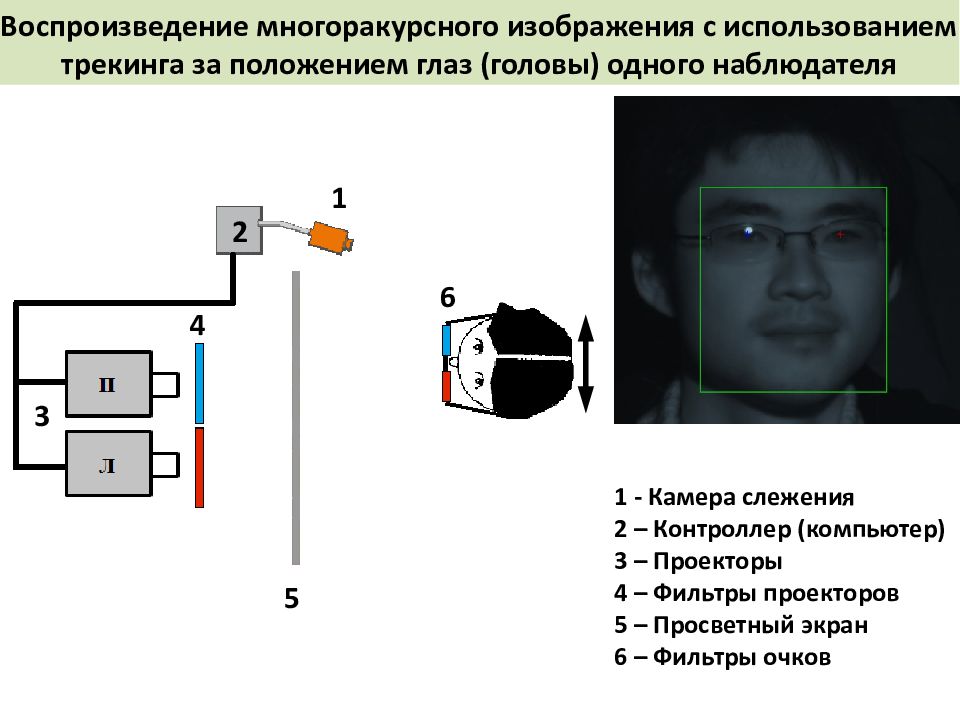

Воспроизведение многоракурсного изображения с использованием трекинга за положением глаз (головы) одного наблюдателя 1 - Камера слежения 2 – Контроллер (компьютер) 3 – Проекторы 4 – Фильтры проекторов 5 – Просветный экран 6 – Фильтры очков 1 2 3 4 5 6

Слайд 124

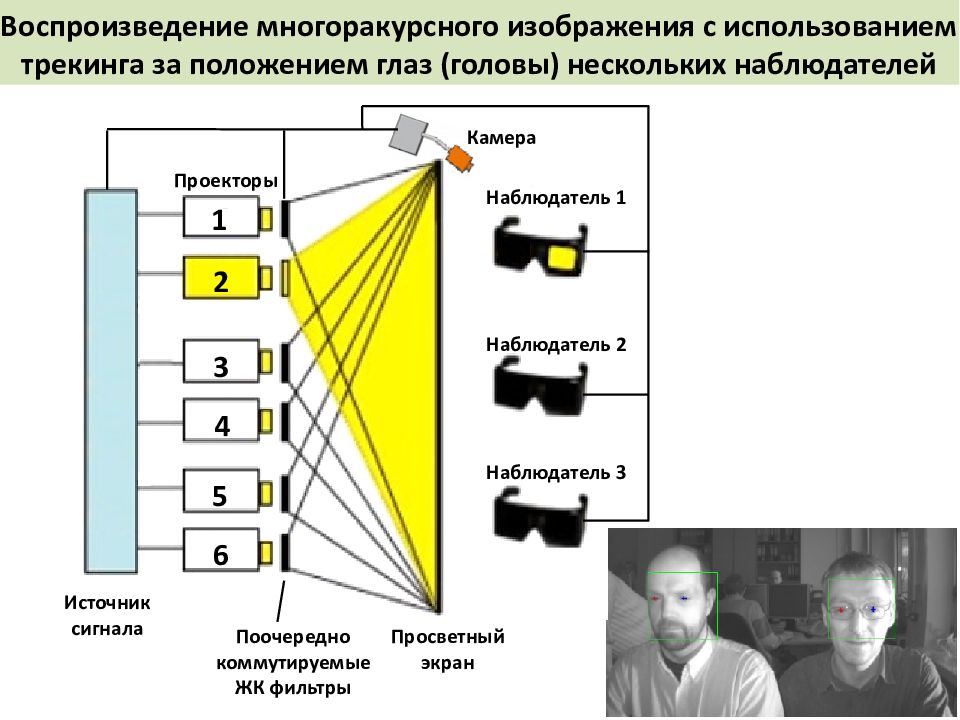

1 Просветный экран Наблюдатель 1 Наблюдатель 2 Наблюдатель 3 2 3 4 5 6 Источник сигнала Поочередно коммутируемые ЖК фильтры Проекторы Камера Воспроизведение многоракурсного изображения с использованием трекинга за положением глаз (головы) нескольких наблюдателей

Слайд 125

2.3.4. А втостереоскопические методы воспроизведения многоракурсных изображений

Слайд 126

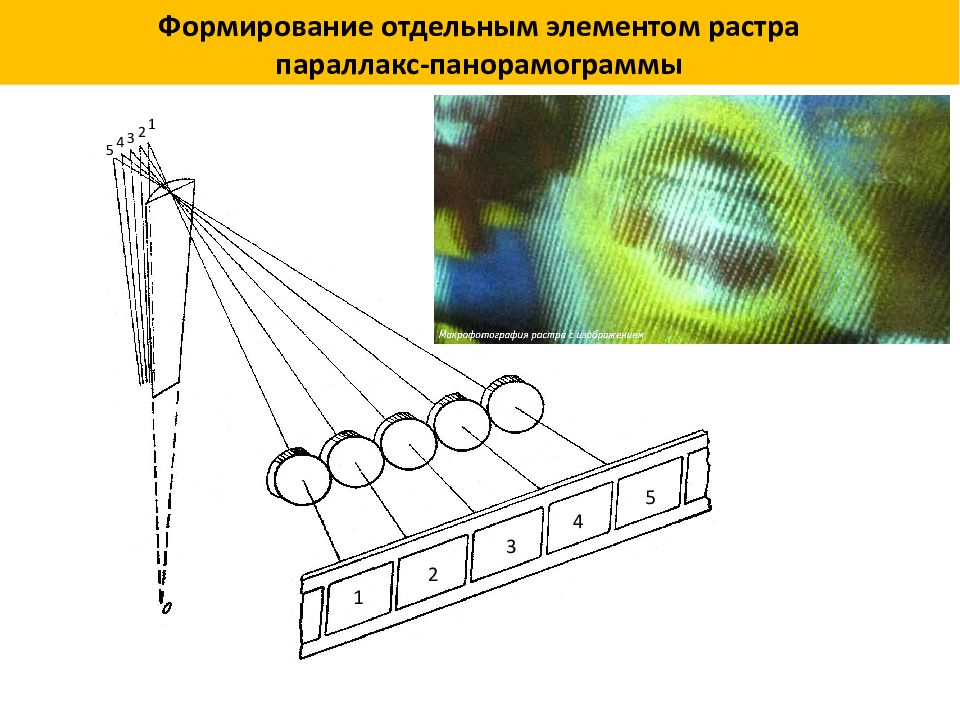

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Формирование отдельным элементом растра параллакс- панорамограммы

Слайд 127

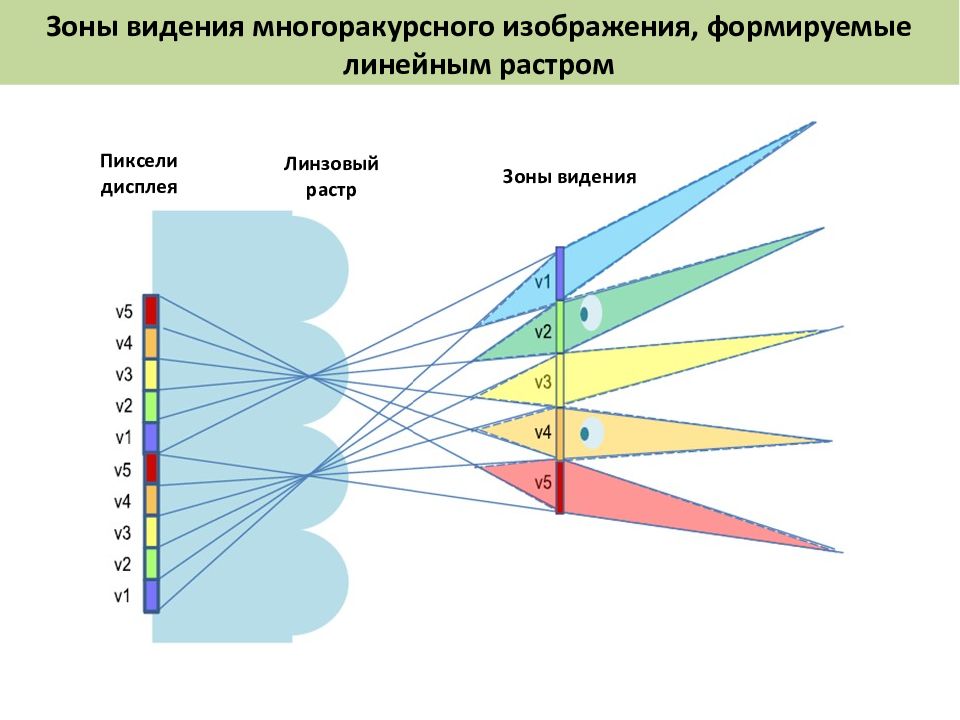

Пиксели дисплея Линзовый растр Зоны видения Зоны видения многоракурсного изображения, формируемые линейным растром

Слайд 128

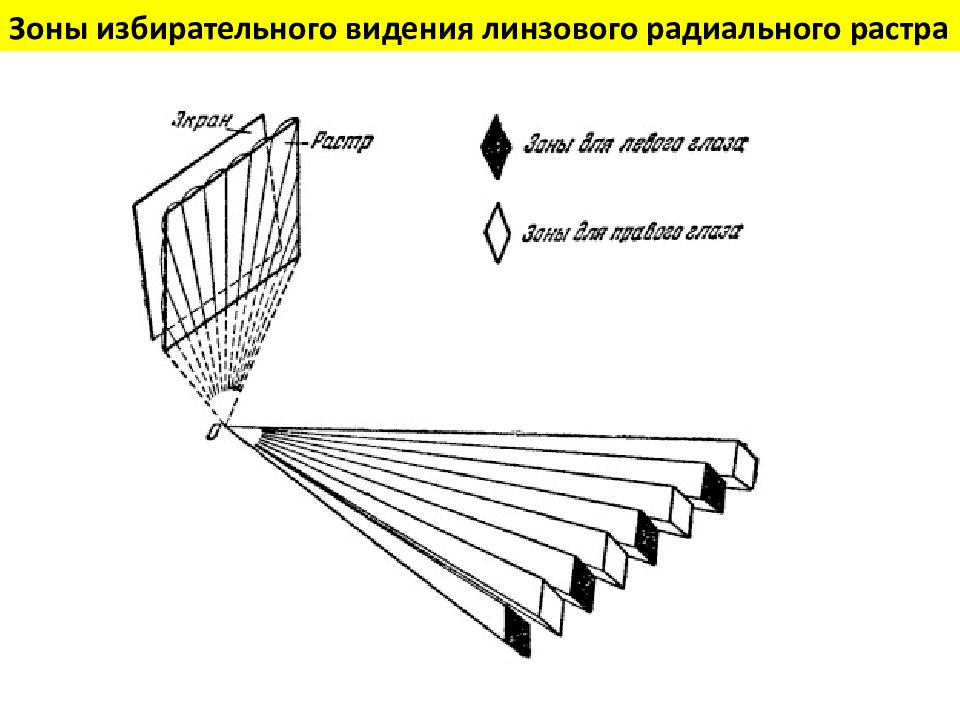

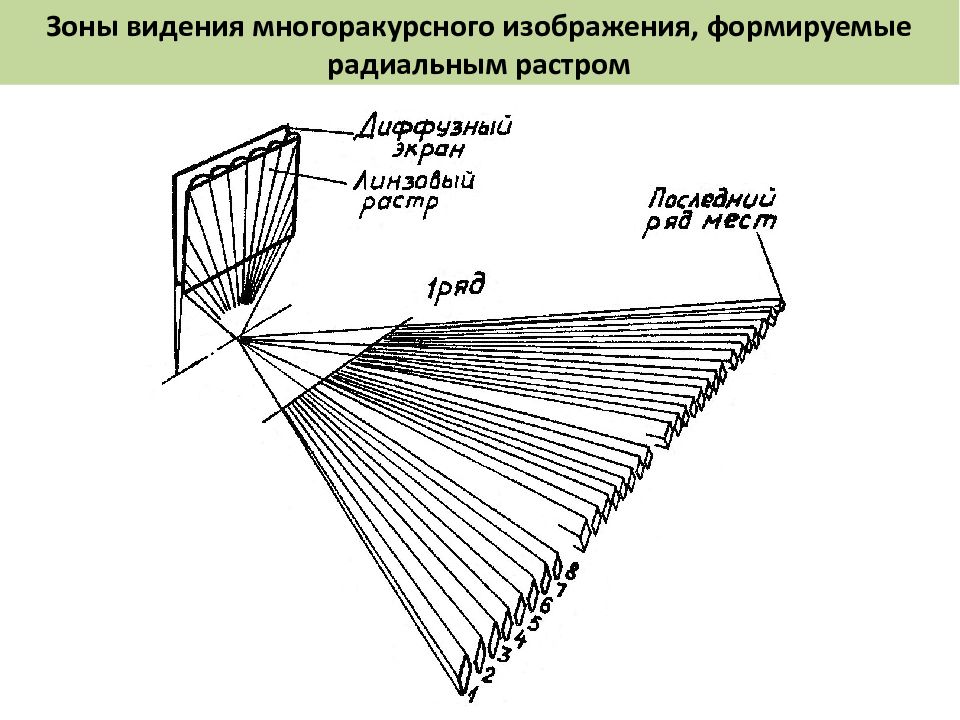

Зоны видения многоракурсного изображения, формируемые радиальным растром

Слайд 129

2.3.5. Съемка и воспроизведение непрерывных многоракурсных изображений. Растровая фотография и кинематография

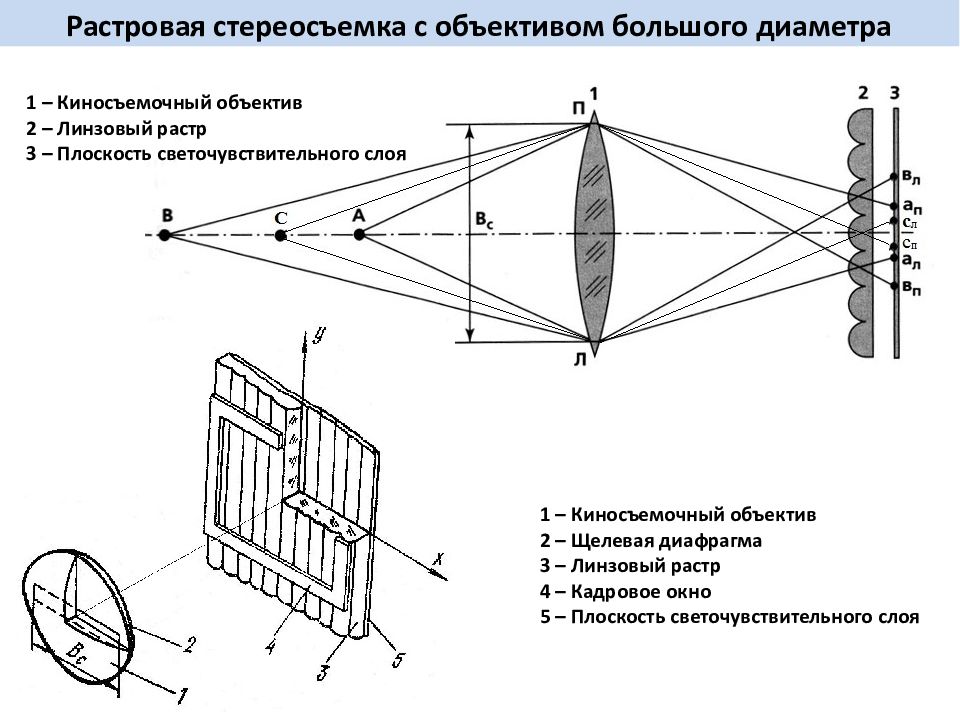

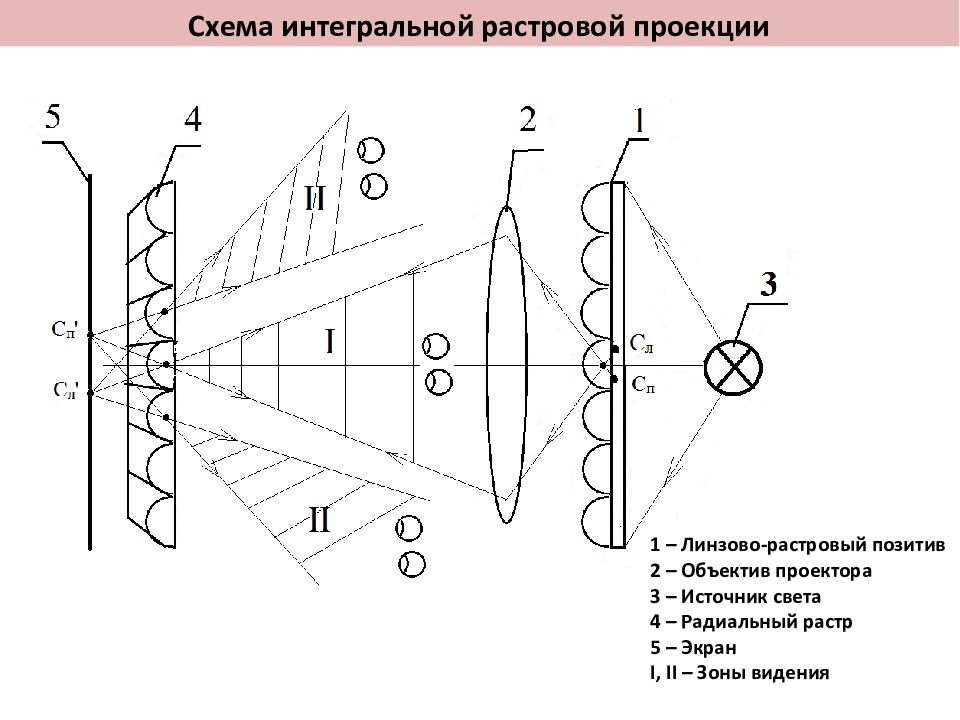

Слайд 130

1 – Киносъемочный объектив 2 – Щелевая диафрагма 3 – Линзовый растр 4 – Кадровое окно 5 – Плоскость светочувствительного слоя 1 – Киносъемочный объектив 2 – Линзовый растр 3 – Плоскость светочувствительного слоя Растровая стереосъемка с объективом большого диаметра