Первый слайд презентации: Лекция 3: Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок

Информационные и изобразительные свойства аэрокосмических изображений. Объекты и методы лесного дешифрирования. Последовательность дешифрирования аэрокосмических снимков при визуальном методе. Материалы съемки, используемые при визуальном дешифрировании. Стереоскопический эффект. Стереоскопические измерения по снимкам. 1 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 2

Дешифрирование — процесс распознавания объектов местности, их свойств и взаимосвязей по их изображениям на снимке для составления карты или других целей с обозначением в условных знаках качественных и количественных характеристик. При дешифрировании объекты опознают по комплексу прямых и косвенных дешифровочных признаков. Прямые дешифровочные признаки непосредственно характеризуют объект: форма, размер, тон (цвет), тень, рисунок. 2 Различают форму : - геометрически определенную (для искусственных сооружений); - неопределенную (для природных объектов). По характеру локализации различают точечную, линейную, площадную форму. Аэрокосмические методы в лесном деле Информационные и изобразительные свойства аэрокосмических изображений

Слайд 3

Аэрокосмические методы в лесном деле 3 Минимальный размер объекта, отображаемого на снимке зависит от разрешающей способности изображения ( R ), складывающейся из разрешающей способности объектива ( R об) и фотопленки ( R пл ): 1/ R = 1/R об + 1/ R пл = 1/50 + 1/200= 1/40, R =40лин/мм. Тогда линейное разрешение, т.е. минимальный размер отображаемого на снимке объекта составит ρ = 1/(2R ) = 1/(2 *40) =0,012мм Визуальное восприятие объекта возможно при его размере не менее 0,1 мм, следовательно при дешифрировании следует использовать лупу с увеличением 8 х (0,1мм/0,012мм=8)

Слайд 4

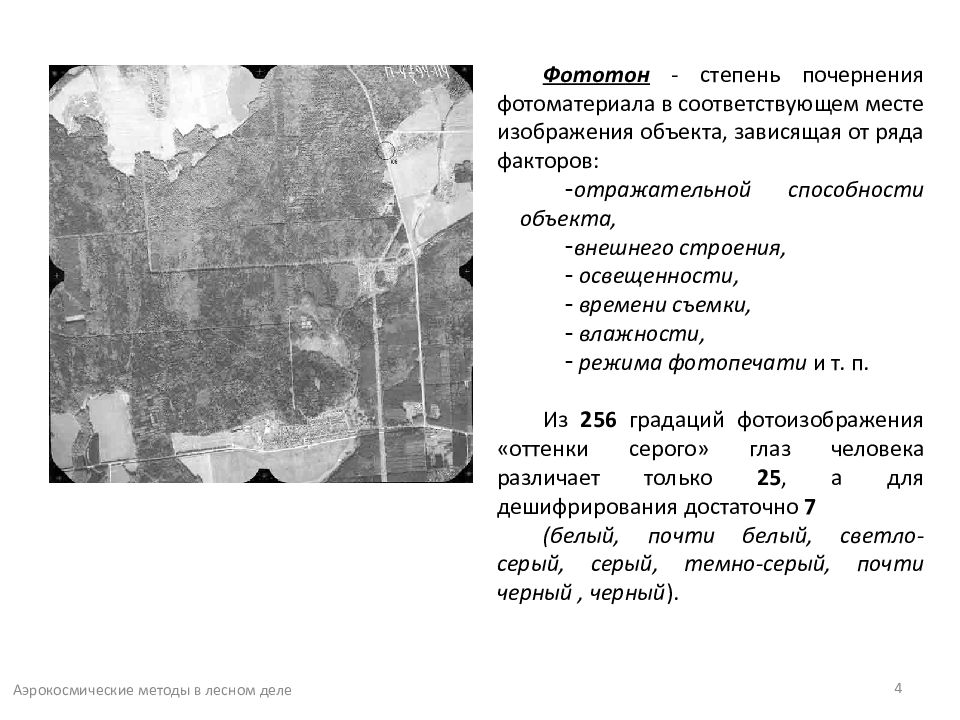

4 Аэрокосмические методы в лесном деле Фототон - степень почернения фотоматериала в соответствующем месте изображения объекта, зависящая от ряда факторов: отражательной способности объекта, внешнего строения, освещенности, времени съемки, влажности, режима фотопечати и т. п. Из 256 градаций фотоизображения «оттенки серого» глаз человека различает только 25, а для дешифрирования достаточно 7 (белый, почти белый, светло-серый, серый, темно-серый, почти черный, черный ).

Слайд 5

Цвет (тон) изображения объектов местности на аэрофотоснимках Объекты местности Цвет (тон) изображения на аэроснимках черно-белых (ПАН) Цветных ( RGB) Спектрозональных (БИК) Лес сосновый светло-серый темно-зеленый темно-пурпурный Лес еловый серый зеленый коричневато-пурпурный Лес лиственный яркий светло-серый светло-зеленый синевато- и зеленовато-пурпурный Лес дубовый серый зеленый зеленовато-голубой с оттенками Лес березовый светло-серый зеленый Лес осиновый яркий светло-серый светло-зеленый Кустарник лиственный серый зеленый зеленовато-синий Травянистая растительность серый зеленый серовато-голубой, светло-пурпурный Полевые технические культуры серый с оттенками зеленый с оттенками голубой, кирпичный, вишневый, пурпурный Закрепленные пески серый серовато-желтый пурпурный Постройки серый с оттенками светло-красный, светло-серый, зеленый однообразно пурпурный Дороги с покрытиями серый светло-серый пурпурный 5 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 6

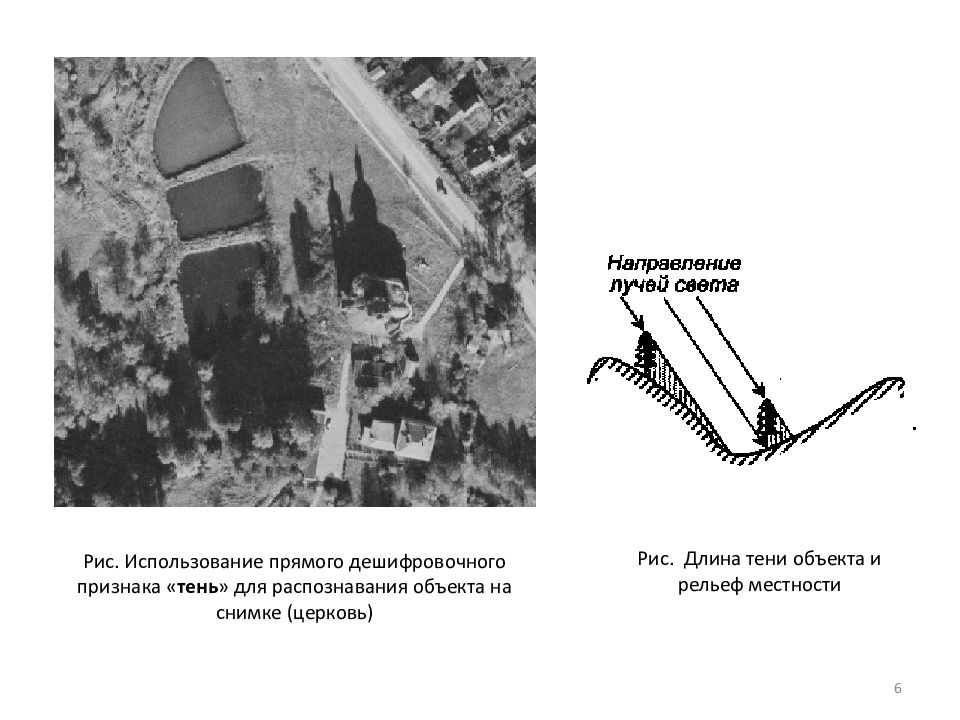

Рис. Использование прямого дешифровочного признака « тень » для распознавания объекта на снимке (церковь) 6 Рис. Длина тени объекта и рельеф местности

Слайд 7

1 1 2 3 3 3 Зернистая структура – лес (1) Мелкозернистая структура - кустарники различных пород(2) Полосчатая структура – пашня (3). 2 7 Рисунок изображения - характеризуется структурой (набор форм, размеров, тонов или цветов и цветовых оттенков, участвующих в формировании рисунка) и текстурой (пространственное расположение структур, их взаимное сочетание)

Слайд 8

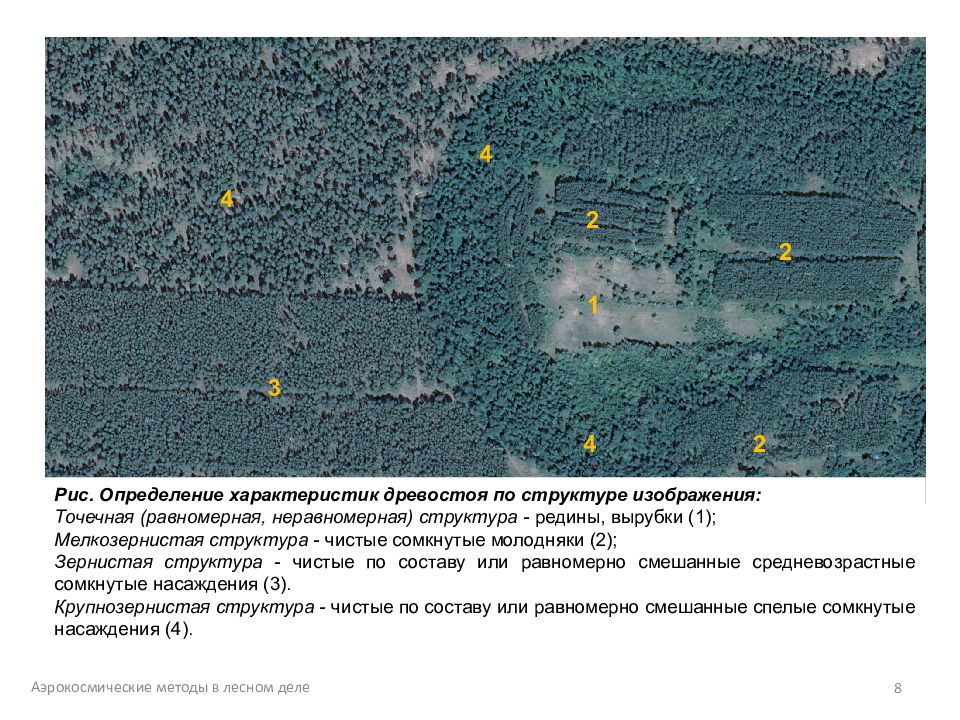

Аэрокосмические методы в лесном деле 8 1 3 4 2 4 4 2 2 Рис. Определение характеристик древостоя по структуре изображения: Точечная (равномерная, неравномерная) структура - редины, вырубки (1); Мелкозернистая структура - чистые сомкнутые молодняки (2); Зернистая структура - чистые по составу или равномерно смешанные средневозрастные сомкнутые насаждения (3). Крупнозернистая структура - чистые по составу или равномерно смешанные спелые сомкнутые насаждения (4).

Слайд 9

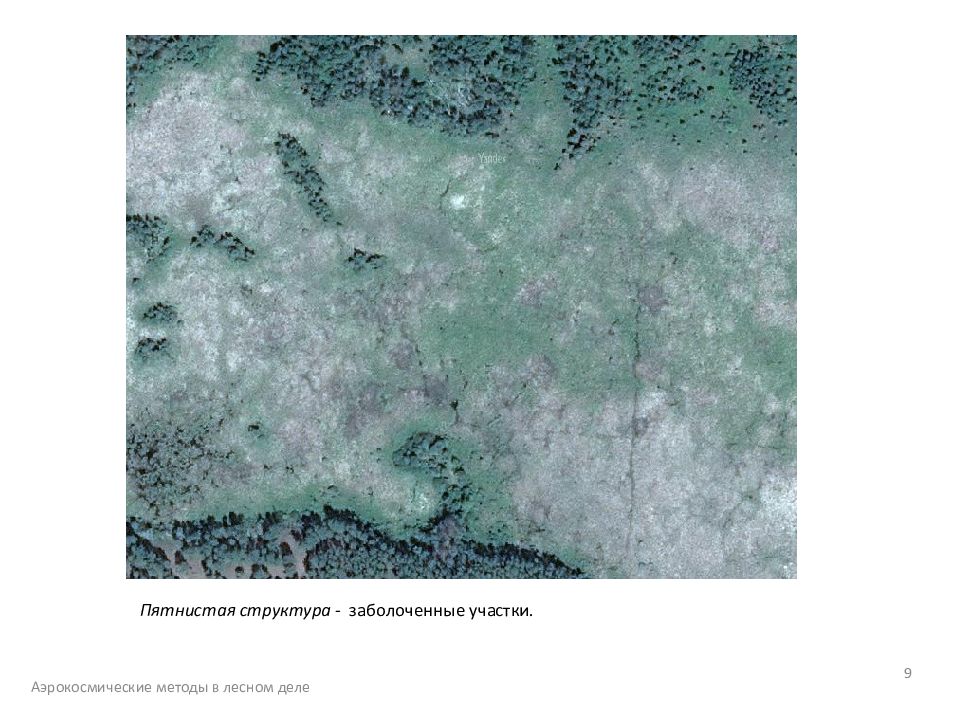

9 Пятнистая структура - заболоченные участки. 1 2 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 10

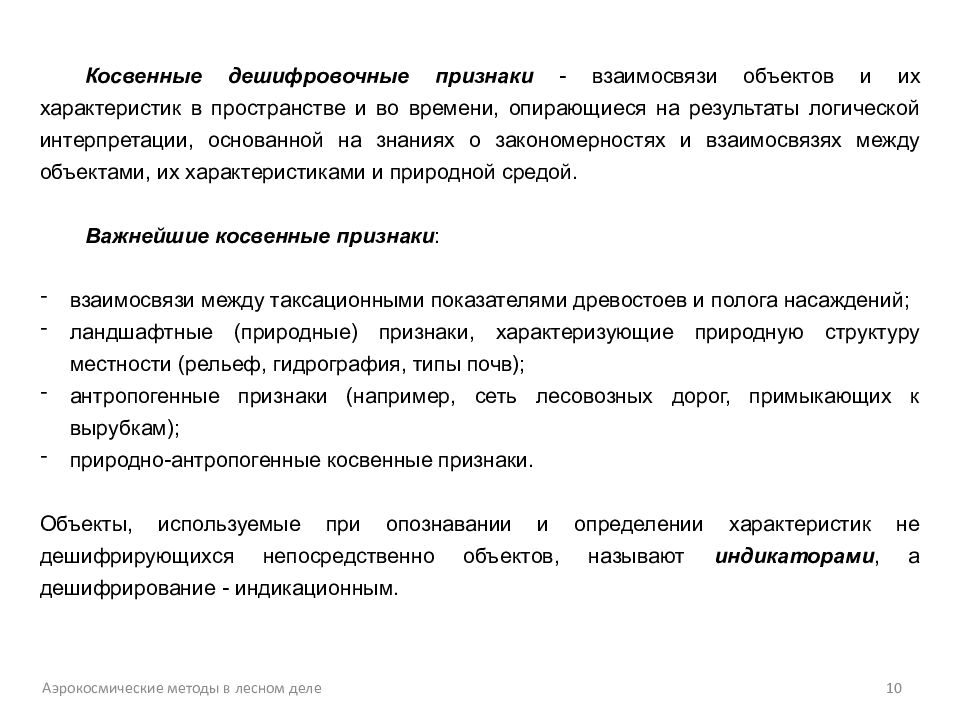

Аэрокосмические методы в лесном деле 10 Косвенные дешифровочные признаки - взаимосвязи объектов и их характеристик в пространстве и во времени, опирающиеся на результаты логической интерпретации, основанной на знаниях о закономерностях и взаимосвязях между объектами, их характеристиками и природной средой. Важнейшие косвенные признаки : взаимосвязи между таксационными показателями древостоев и полога насаждений; ландшафтные (природные) признаки, характеризующие природную структуру местности (рельеф, гидрография, типы почв); антропогенные признаки (например, сеть лесовозных дорог, примыкающих к вырубкам); природно-антропогенные косвенные признаки. Объекты, используемые при опознавании и определении характеристик не дешифрирующихся непосредственно объектов, называют индикаторами, а дешифрирование - индикационным.

Слайд 11

2. Объекты и методы лесного дешифрирования. Дешифрирование — процесс распознавания объектов местности, их свойств и взаимосвязей по их изображениям на снимке для составления карты или других целей с обозначением в условных знаках качественных и количественных характеристик. Объектами лесного дешифрирования снимков являются : а) лесной фонд и находящиеся на его территории объекты, а также происходящие в нем различные события и явления: участок лесного фонда (лесной массив ); таксационный выдел; не покрытые лесом и нелесные земли (вырубки, гари, погибшие насаждения, прогалины, болота, сенокосы, пашни, дороги, трассы, гидрография, строения и сооружения, очаги горения в лесу, пожарища, разливы нефтепродуктов, горные разработки и т. д ); группа деревьев, дерево или его часть. б) количественные и качественные характеристики этих объектов, явлений и событий (таксационные показатели и др. характеристики). Основной методологический принцип, применяемый в процессе дешифрирования — рассмотрение объектов в их развитии и взаимосвязи. 11 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 12

При топографическом дешифрировании выявляют и показывают условными знаками элементы местности, необходимые для создания топографической карты в заданном масштабе: - населенные пункты и отдельные постройки; - геодезические пункты; - гидрографическую и дорожную сети, линии связи и относящимися к ним сооружения; - естественный и культурный растительный покров и грунты; рельеф местности и др. По содержанию различают топографическое и специальное дешифрирование. Лесное дешифрирование подразделяется на: Контурное - установление границ лесного фонда, таксационных выделов и топографических объектов. Таксационное - определение таксационных показателей древостоев и описание других категорий земель по их фотоизображениям. 12 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 13

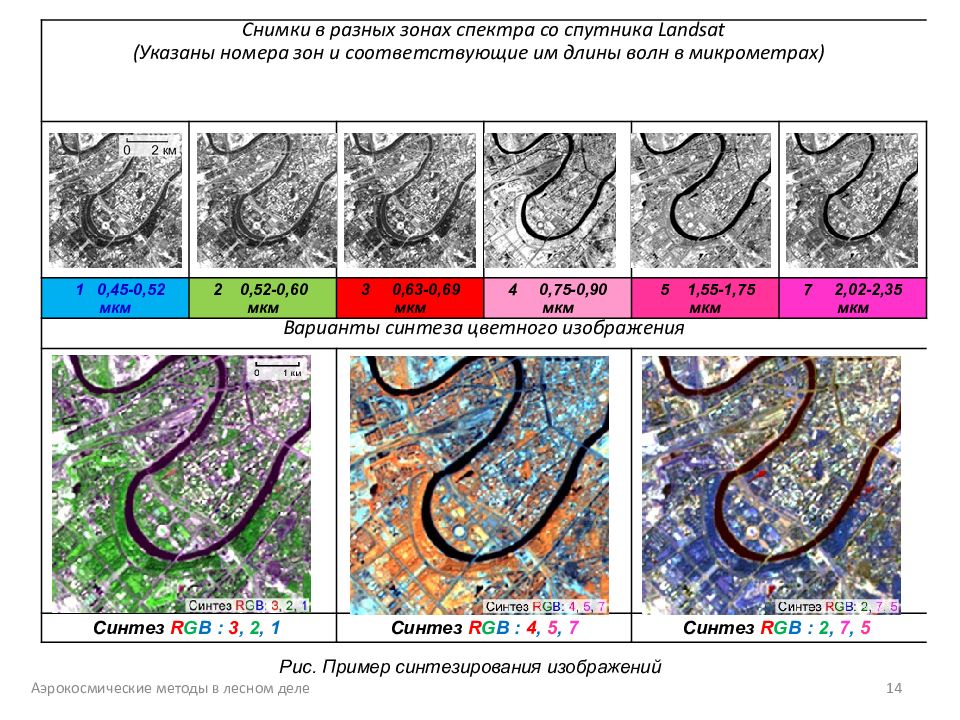

Аэрокосмические методы в лесном деле 13 Виды дешифрирования по технологии выполнения: визуальное (глазомерное, аналитическое) - информацию считывает со снимков и анализирует человек; может быть предварительная компьютерная обработка снимков с целью облегчения их визуального дешифрирования), способы: синтезирование изображений, квантование уровней видеосигналов, фильтрация изображения и др.; измерительное – предусматривает измерение по снимкам параметров объектов; аналитико-измерительное (глазомерно-измерительное) ; автоматизированное (интерактивное) - диалог «машина — оператор», «обучение» системы», контроль результата), способы : классификация (отношение элементов изображения к определенному эталонированному классу объектов); кластеризация (разбиение объектов на группы (кластеры) по сходству некоторых признаков с последующей идентификацией этих групп). автоматическое (машинное) – использование ЭВМ спец. программ, интерпретация элементов изображения без вмешательства оператора.

Слайд 14

14 Снимки в разных зонах спектра со спутника Landsat (Указаны номера зон и соответствующие им длины волн в микрометрах) 1 0,45-0,52 мкм 2 0,52-0,60 мкм 3 0,63-0,69 мкм 4 0,75-0,90 мкм 5 1,55-1,75 мкм 7 2,02-2,35 мкм Варианты синтеза цветного изображения Синтез R G B : 3, 2, 1 Синтез R G B : 4, 5, 7 Синтез R G B : 2, 7, 5 Аэрокосмические методы в лесном деле Рис. Пример синтезирования изображений

Слайд 15

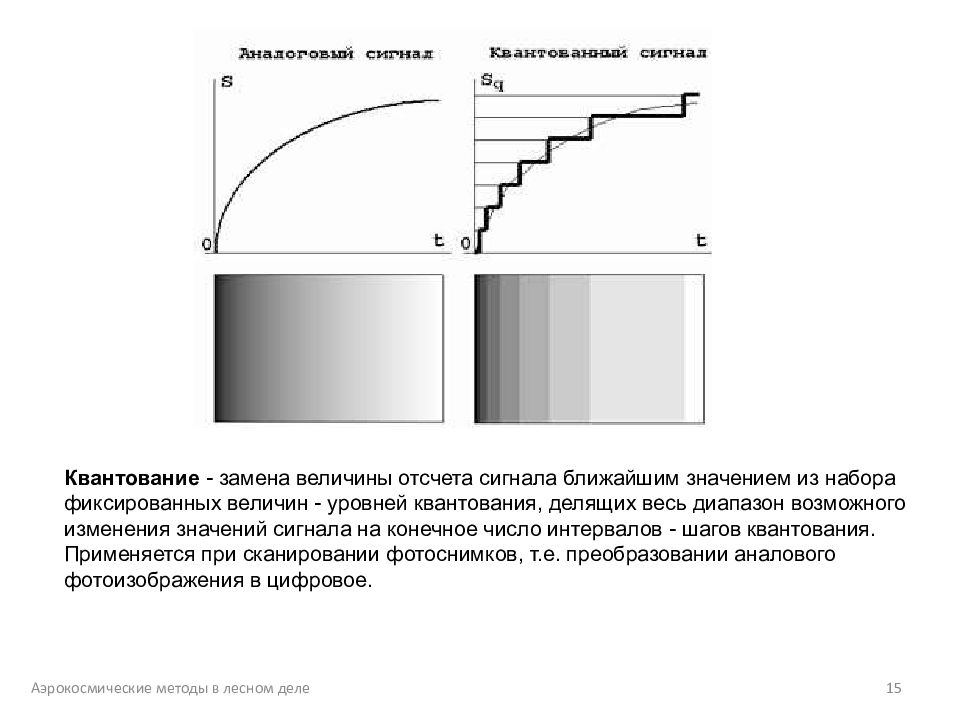

15 Квантование - замена величины отсчета сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин - уровней квантования, делящих весь диапазон возможного изменения значений сигнала на конечное число интервалов - шагов квантования. Применяется при сканировании фотоснимков, т.е. преобразовании аналового фотоизображения в цифровое. Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 16

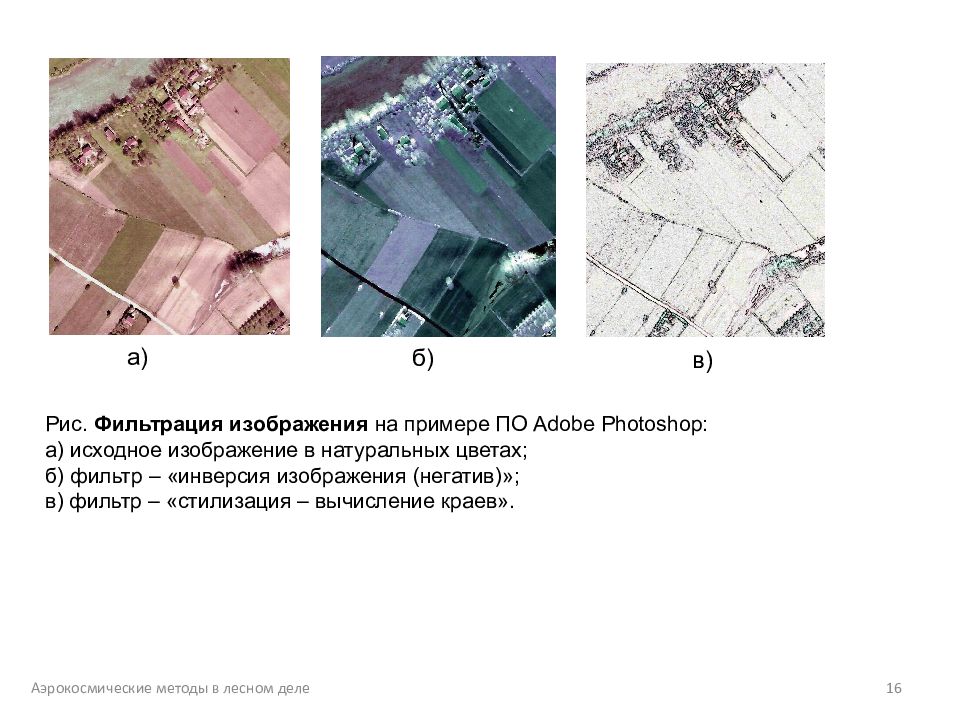

16 Рис. Фильтрация изображения на примере ПО Adobe Photoshop : а) исходное изображение в натуральных цветах; б) фильтр – «инверсия изображения (негатив)»; в) фильтр – «стилизация – вычисление краев». а) б) в) Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 17

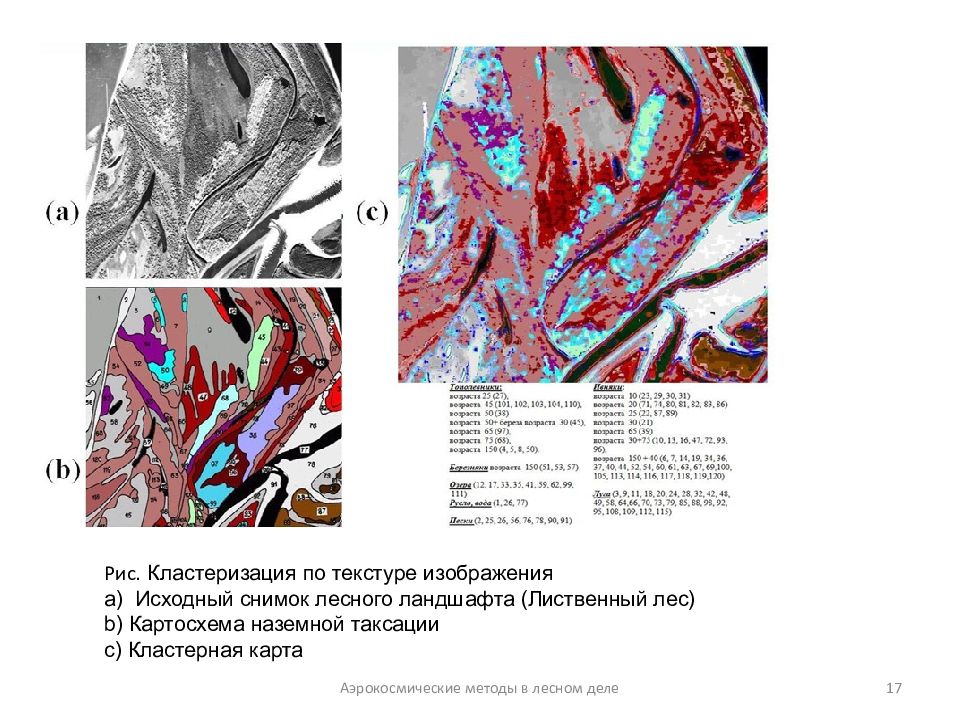

Аэрокосмические методы в лесном деле 17 Рис. Кластеризация по текстуре изображения а) Исходный снимок лесного ландшафта ( Лиственный лес) b) Картосхема наземной таксации c) Кластерная карта

Слайд 18

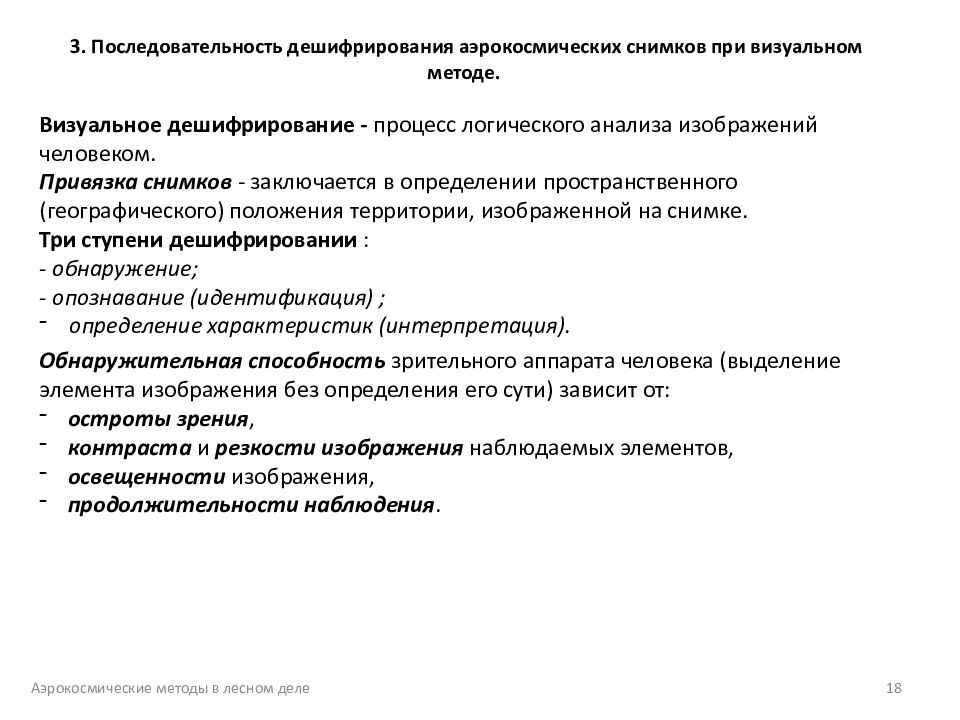

3. Последовательность дешифрирования аэрокосмических снимков при визуальном методе. Визуальное дешифрирование - процесс логического анализа изображений человеком. Привязка снимков - заключается в определении пространственного (географического) положения территории, изображенной на снимке. Три ступени дешифрировании : - обнаружение; - о познавание (идентификация) ; определение характеристик (интерпретация). Обнаружительная способность зрительного аппарата человека (выделение элемента изображения без определения его сути) зависит от: остроты зрения, контраста и резкости изображения наблюдаемых элементов, освещенности изображения, продолжительности наблюдения. 18 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 19

Способы визуального дешифрирования : полевой, камеральный, комбинированный. Полевой способ дешифрирования - сличают снимок с местностью ( наземный или аэровизуальный вариант). Камеральный способ дешифрирования заключается в логическом анализе изображения с использованием всего комплекса дешифровочных признаков (визуально-логический вариант). Используют вспомогательные материалы (снимки эталонов типичных участков, карты, данные о юридических границах лесопользования и др.). Комбинированный способ дешифрирования: Вариант 1 - камеральное дешифрирование полевая доработка сложных участков с контролем камерального дешифрирования; Вариант 2 - избирательное полевое дешифрирование камеральное с использованием дешифрированных в поле снимков в качестве эталонов. При выборе метода - оптимизационная задача - минимум затрат, максимум необходимой качественной информации. 19 Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 20

4. Материалы съемки, используемые при визуальном дешифрировании и технические требования к ним. Материалы съемки : фотоснимки в исходном масштабе, фотосхемы, увеличенные изображения, фотопланы, различные сочетания материалов съемки. 20 Аэрокосмические методы в лесном деле Фотосхема – фотографическое изображение местности, составленное из рабочих площадей снимков. Фотоплан — фотографическое одномасштабное изображение местности в стандартном масштабе, составленное из рабочих площадей трансформированных снимков, на фотоплан может быть нанесена координатная сетка. Ортофотоплан — фотографическое изображение местности в ортогональной проекции.

Слайд 21

Аэрокосмические методы в лесном деле 21 Технические требования к материалам аэрокосмических съемок для дистанционного мониторинга (ГИЛ): 1) Современные материалы аэрокосмических съемок с пространственным разрешением не хуже 5 м, обеспечивающие качество и точность координатной привязки изображений не хуже 5 м; 2) Спектрозональные (мультиспектральные) и стереоскопические снимки. В простых по лесорастительным условиям, структуре и составу лесонасаждениях могут применяться черно-белые ( панхроматические) аэро- и космические снимки. 3) Для получения наиболее объективной лесоучетной информации (разделение древесных пород) целесообразно использовать материалы многозональной съемки: в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК), и дополнительно - в естественных цветах ( RGB). Мультиспектральные изображения с разрешением на местности не хуже 5 м обеспечиваются КА: WorldView-1, 2; GeoEye-1, 2; «Ресурс-П» и др.

Слайд 22

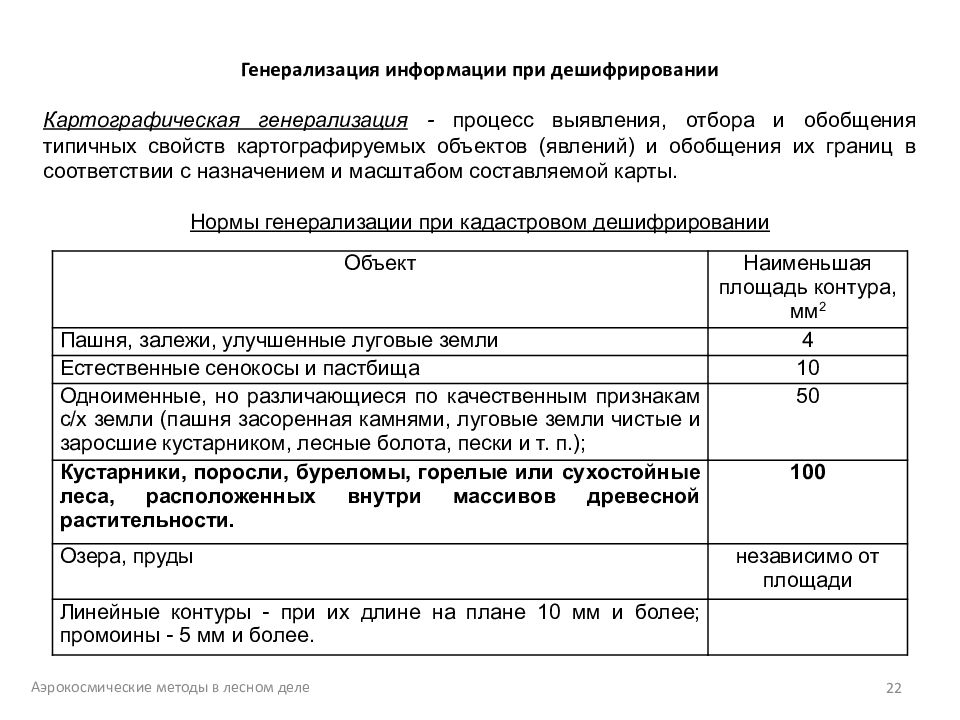

Аэрокосмические методы в лесном деле 22 Генерализация информации при дешифрировании Картографическая генерализация - процесс выявления, отбора и обобщения типичных свойств картографируемых объектов (явлений) и обобщения их границ в соответствии с назначением и масштабом составляемой карты. Нормы генерализации при кадастровом дешифрировании Объект Наименьшая площадь контура, мм 2 Пашня, залежи, улучшенные луговые земли 4 Естественные сенокосы и пастбища 10 Одноименные, но различающиеся по качественным признакам с/х земли (п ашня засоренная камнями, луговые земли чистые и заросшие кустарником, лесные болота, пески и т. п.); 50 Кустарники, поросли, буреломы, горелые или сухостойные леса, расположенных внутри массивов древесной растительности. 100 Озера, пруды независимо от площади Линейные контуры - при их длине на плане 10 мм и более; промоины - 5 мм и более.

Слайд 23

Аэрокосмические методы в лесном деле 23 5. Стереоскопический эффект. Стереоскопические измерения по снимкам. Стереоскопически рассматривают снимки (негативы и позитивы), визуализированные на экране монитора или отпечатанные на бумаге. Пространственное восприятие объекта при бинокулярном наблюдении пары снимков, полученных с разных точек пространства, называется стереоскопическим эффектом, а воспринимаемая при этом мнимая картина – стереоскопической моделью. Для получения стереоэффекта необходимо, чтобы: разномасштабность снимков стереопары не превышала 16%; каждым глазом наблюдался только один из снимков; снимки расположены так, чтобы линия базиса съемки была параллельной глазному базису и базису стереоприбора.

Слайд 24

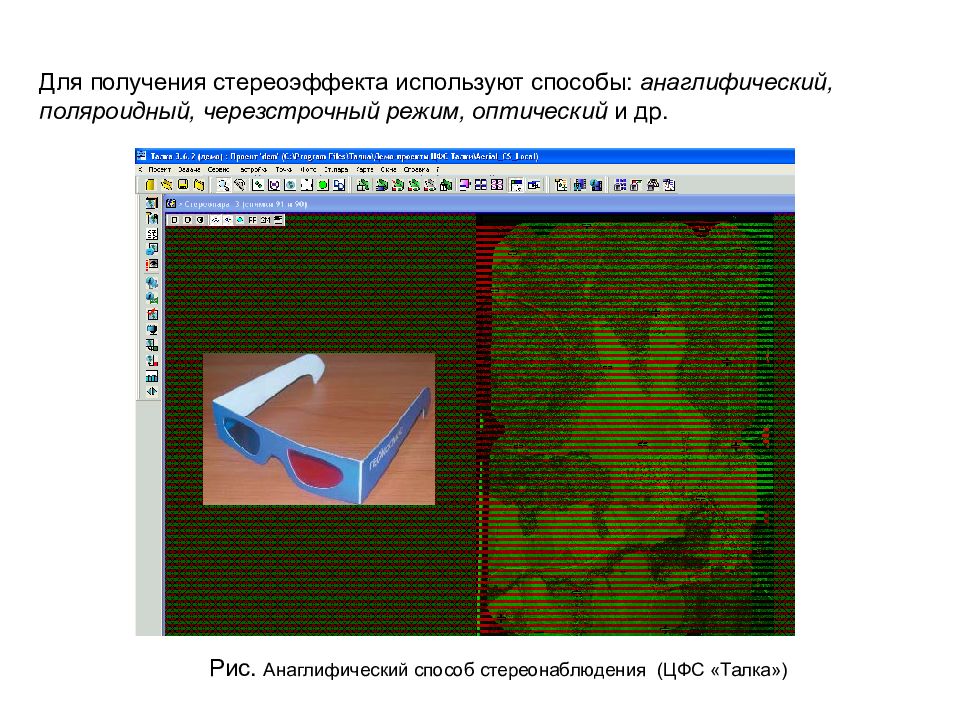

Для получения стереоэффекта используют способы: анаглифический, поляроидный, черезстрочный режим, оптический и др. Рис. Анаглифический способ стереонаблюдения (ЦФС «Талка»)

Слайд 25

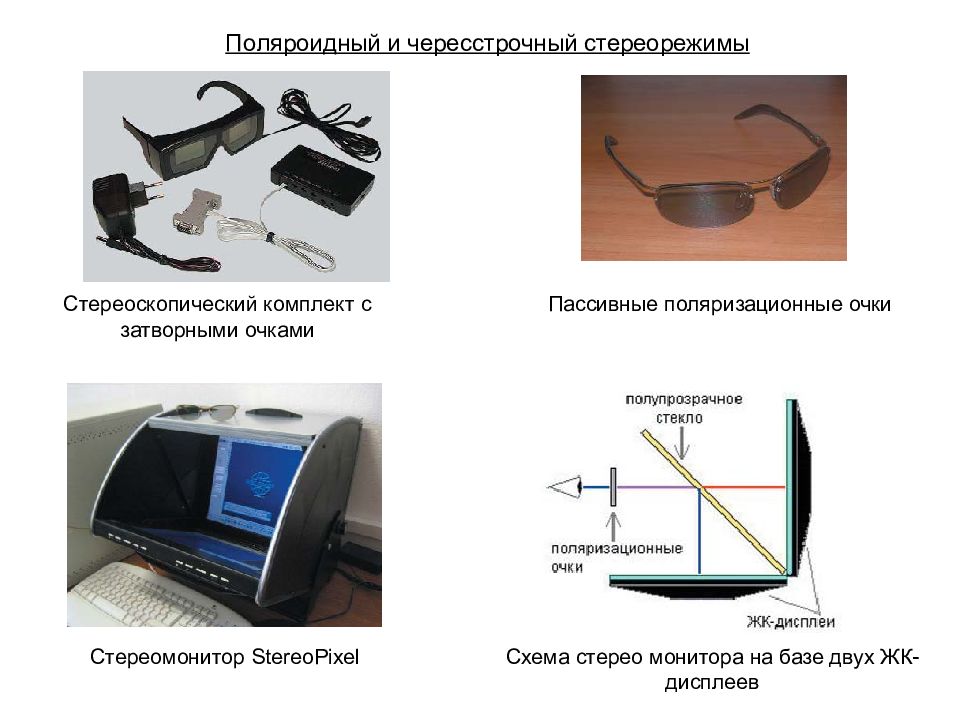

Пассивные поляризационные очки Стереоскопический комплект с затворными очками Схема стерео монитора на базе двух ЖК-дисплеев Стереомонитор StereoPixel Поляроидный и чересстрочный стереорежимы

Слайд 26

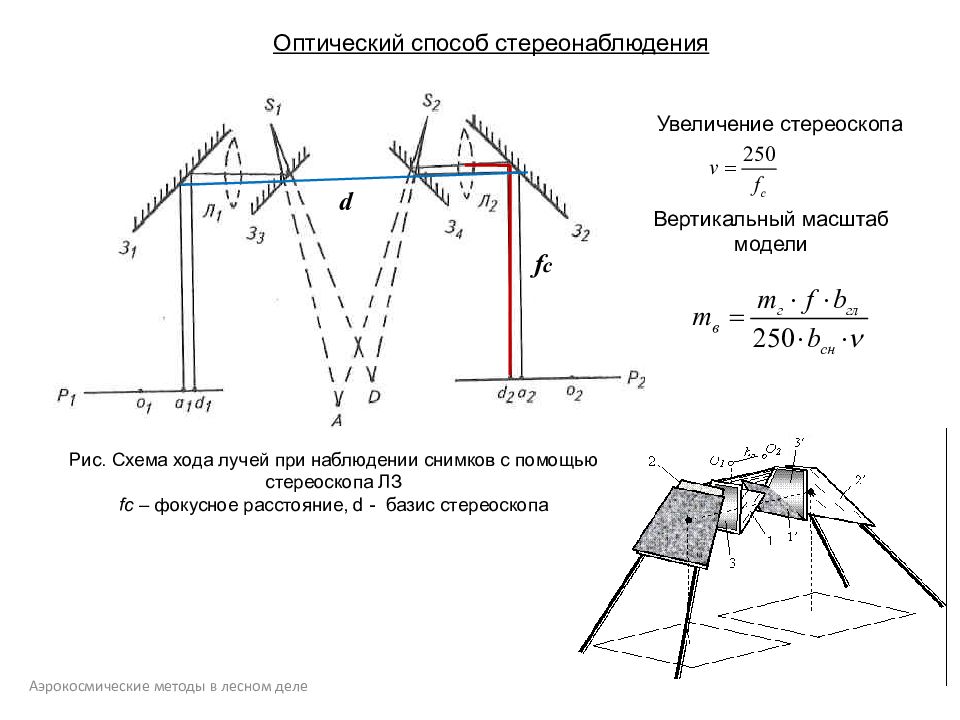

Оптический способ стереонаблюдения Рис. Схема хода лучей при наблюдении снимков с помощью стереоскопа ЛЗ fc – фокусное расстояние, d - базис стереоскопа f c Увеличение стереоскопа Вертикальный масштаб модели d Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 27

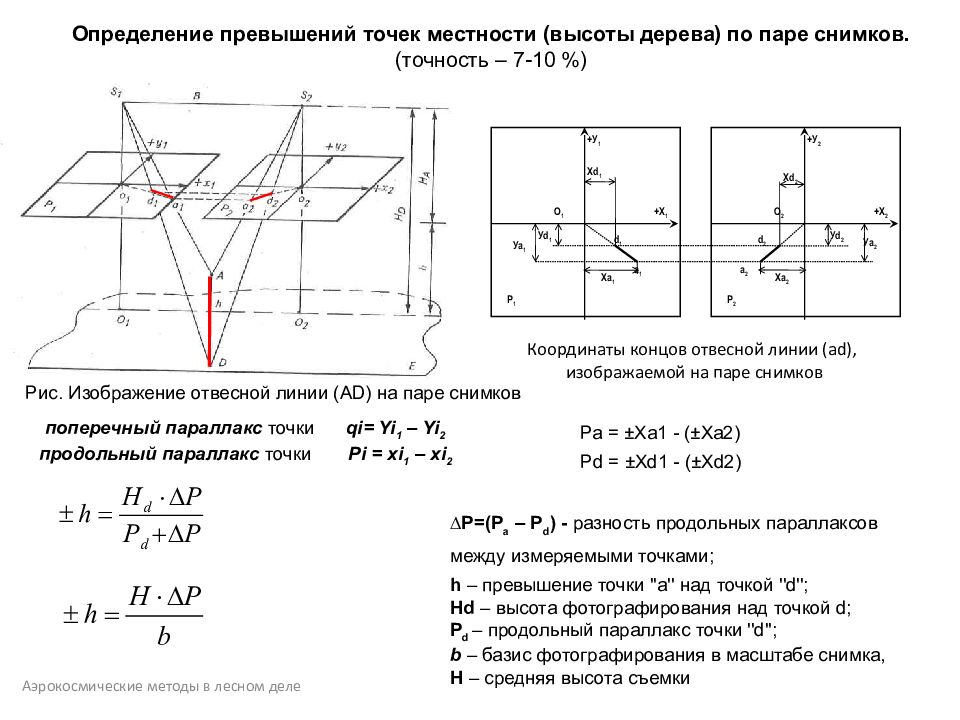

Определение превышений точек местности (высоты дерева) по паре снимков. (точность – 7-10 %) поперечный параллакс точки qi = Yi 1 – Yi 2 продольный параллакс точки Pi = xi 1 – xi 2 Рис. Изображение отвесной линии ( AD) на паре снимков +У 1 +Х 1 О 1 Р 1 У a 1 Xd 1 Xa 1 d 1 a 1 +У 2 +Х 2 О 2 Р 2 У d 1 d 2 Xd 2 У a 2 У d 2 a 2 Xa 2 Координаты концов отвесной линии ( ad ), изображаемой на паре снимков Ра = ±Ха1 - (±Ха2) Р d = ±Х d 1 - (±Х d 2) ∆Р=(Р a – Р d ) - разность продольных параллаксов между измеряемыми точками; h – превышение точки ''а'' над точкой '' d ''; Н d – высота фотографирования над точкой d ; Р d – продольный параллакс точки '' d ''; b – базис фотографирования в масштабе снимка, Н – средняя высота съемки Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 28

Аэрокосмические методы в лесном деле 28 Лекция 4. Методология лесного дешифрирования снимков Морфологические показатели структуры деревьев и древостоев. Методы изучения таксационно-дешифровочных показателей насаждений. Дешифровочные признаки не покрытых лесом и нелесных земель. Аналитико-измерительные методы определения таксационных показателей насаждений по аэрофотоснимкам. Особенности лесотаксационного дешифрирования космических снимков.

Слайд 29

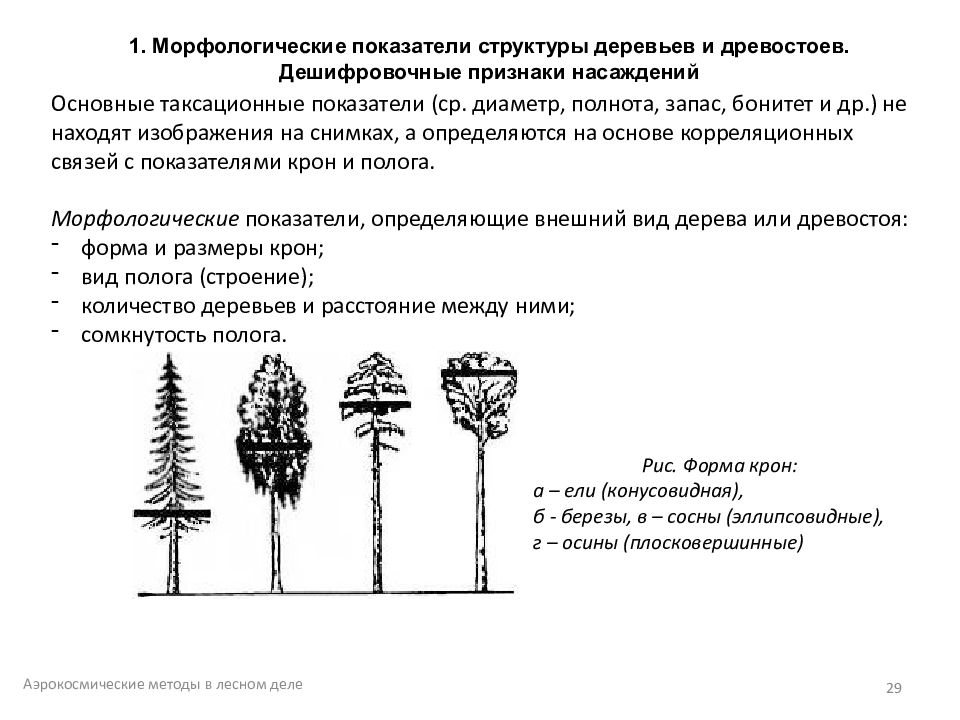

29 1. Морфологические показатели структуры деревьев и древостоев. Дешифровочные признаки насаждений Основные таксационные показатели (ср. диаметр, полнота, запас, бонитет и др.) не находят изображения на снимках, а определяются на основе корреляционных связей с показателями крон и полога. Морфологические показатели, определяющие внешний вид дерева или древостоя: форма и размеры крон; вид полога (строение); количество деревьев и расстояние между ними; сомкнутость полога. Аэрокосмические методы в лесном деле Рис. Форма крон: а – ели (конусовидная), б - березы, в – сосны ( эллипсовидные), г – осины ( плосковершинные)

Слайд 30

30 Рис. Показатели формы и размеров кроны h - высота дерева; I k - длина кроны; h Oк - высота до начала кроны; D K - диаметр кроны; h Dk - высота до наибольшей ширины кроны Рис. Профиль древостоев со ступенчатой сомкнутостью крон Виды строения полога: - горизонтально-сомкнутый - кроны деревьев сходны по форме и размерам и смыкаются на одной высоте; - вертикально-сомкнутый - верхние части крон нижнего яруса смыкаются с верхним или входят в его нижнюю часть; - вертикально-ступенчатый - кроны деревьев смыкаются в горизонтальном и вертикальном направлениях. P s =ΣSкр / S уч, где Ps - сомкнутость полога; ΣS кр, - сумма площадей проекции крон всех деревьев на участке; S уч - площадь участка. Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 31

31 Дешифровочные признаки насаждений 1. Форма крон : ели (пихты) - конусовидные; сосны и лиственницы - параболоидные, эллипсовидные и шаровидные; березы - параболоидные и эллипсовидные; осины - плосковершинные. 2. Размеры изображения крон (при таксационном дешифрировании по размерам проекции крон делается заключение о возрасте и степени сомкнутости (полноте) древостоя). 3. Рисунок изображения: структура - набор форм, размеров, тонов (цветов и цветовых оттенков), участвующих в формировании изображения; текстура определяет пространственное расположение структур, их взаимное сочетание. Выделяют точечную, зернистую, пятнистую, струйчатую, линейную, полосчатую и др. типы структур. 4. Косвенные признаки: - ландшафтные или геоморфологические признаки (гидрография, рельеф, типы почв ), изученность естественноисторических и лесорастительных условий ; степень освоения лесных массивов, встречаемость древесных пород и их сочетаний, приуроченность различных категорий земель к путям транспорта, населенным пунктам и т. п. Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 32

Аэрокосмические методы в лесном деле 32 2. Методы изучения таксационно-дешифровочных показателей насаждений. Основные таксационно -дешифровочные показатели: - дешифровочный состав (породный), - диаметр кроны, - высота до наибольшей ширины кроны, - длина кроны, сомкнутость полога. Дополнительные таксационно -дешифровочные показатели: - морфологические особенности и форма крон деревьев различных пород и разного возраста; цвет или тон изображения; тени собственные и падающие; структура полога насаждений.

Слайд 33

Аэрокосмические методы в лесном деле 33 Чтобы перейти от таксационно -дешифровочных показателей к таксационным, необходимо знать взаимосвязи между ними. Признаки дешифрирования и взаимосвязи между таксационными и дешифровочными показателями изучают применительно к однородному лесорастительному району. Для этого используют: специальные координатные и таксационно -дешифровочные пробные площади ; данные выборочной измерительно-перечислительной таксации в типичных выделах; крупномасштабные фотопробы; массовые данные наземной таксации по выделам.

Слайд 34

Аэрокосмические методы в лесном деле 34 Крупномасштабные фотопробы применяют для дешифрирования, для изучения показателей полога и установления их взаимосвязей с таксационными характеристиками насаждений. Фотопробы получают фотографированием характерных участков леса с вертолетов, легкомоторных самолетов, БПЛА в масштабах 1:500-1:2000 (разрешение на местности 5-20 см). При стереоскопическом рассмотрении аэроснимков измеряют: h d - высоту дерева; I k - длину кроны; h 0к - высоту до начала кроны; D K - диаметр кроны; h Dk - высоту до наибольшей ширины кроны (точность измерений – 5-10%, т. е. практически, как и в натуре глазомерным способом. В отдельных случаях по аэроснимкам масштабов 1:200—1:500 (разрешение 2-5 см) можно измерить и диаметр ствола деревьев на высоте 1,3 м. Затраты труда на замеры таксационно- дешифровочных показателей в расчете на одну пробу сокращаются в 1,5-2 раза, работы выполняют в лаборатории.

Слайд 35

Аэрокосмические методы в лесном деле 35 По материалам всех таксационно-дешифровочных пробных площадей и типичных выделов: устанавливают корреляционные зависимости между таксационными и дешифровочными показателями: 1. средними диаметрами деревьев и их высотами, 2. числом видимых и невидимых на аэрофотоснимках деревьев, 3. составом фактическим и дешифровочным, 4. средними диаметрами деревьев и крон, 5. относительной полнотой и степенью сомкнутости полога. выявляют модальные соотношения средней высоты преобладающей и составляющих пород в смешанных древостоях; устанавливают множественные корреляционные зависимости типа d 1, 3 =f(h,D k P s, A, N) и др. Полученные данные сводят в дешифровочные таблицы.

Слайд 36

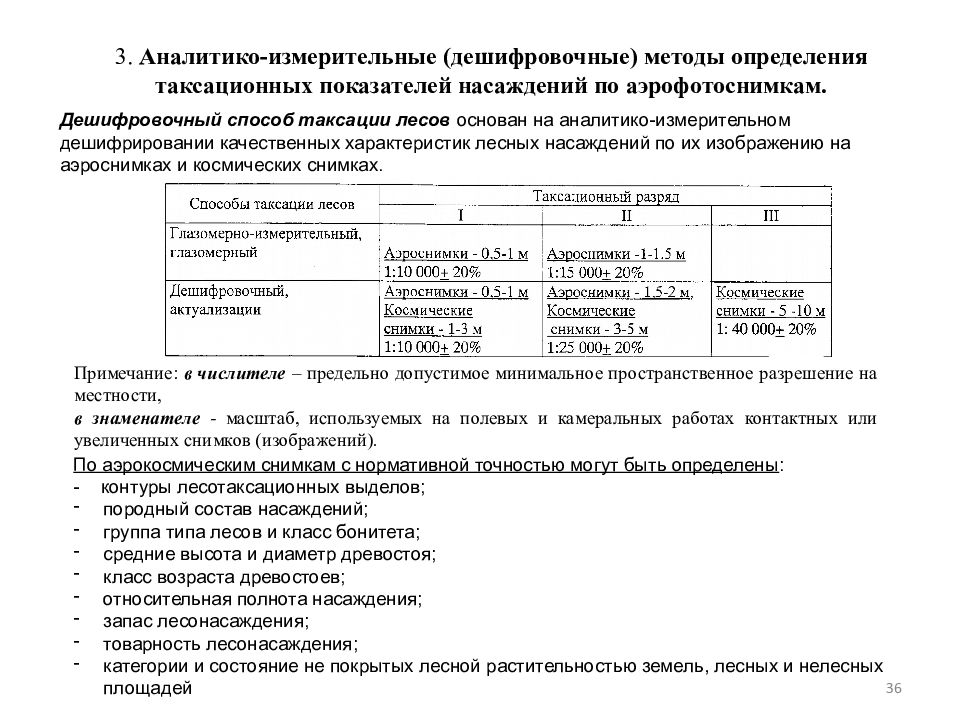

36 3. Аналитико-измерительные (дешифровочные) методы определения таксационных показателей насаждений по аэрофотоснимкам. По аэрокосмическим снимкам с нормативной точностью могут быть определены : - контуры лесотаксационных выделов; породный состав насаждений; группа типа лесов и класс бонитета; средние высота и диаметр древостоя; класс возраста древостоев; относительная полнота насаждения; запас лесонасаждения; товарность лесонасаждения; категории и состояние не покрытых лесной растительностью земель, лесных и нелесных площадей Дешифровочный способ таксации лесов основан на аналитико-измерительном дешифрировании качественных характеристик лесных насаждений по их изображению на аэроснимках и космических снимках. Примечание: в числителе – предельно допустимое минимальное пространственное разрешение на местности, в знаменателе - масштаб, используемых на полевых и камеральных работах контактных или увеличенных снимков (изображений).

Слайд 37

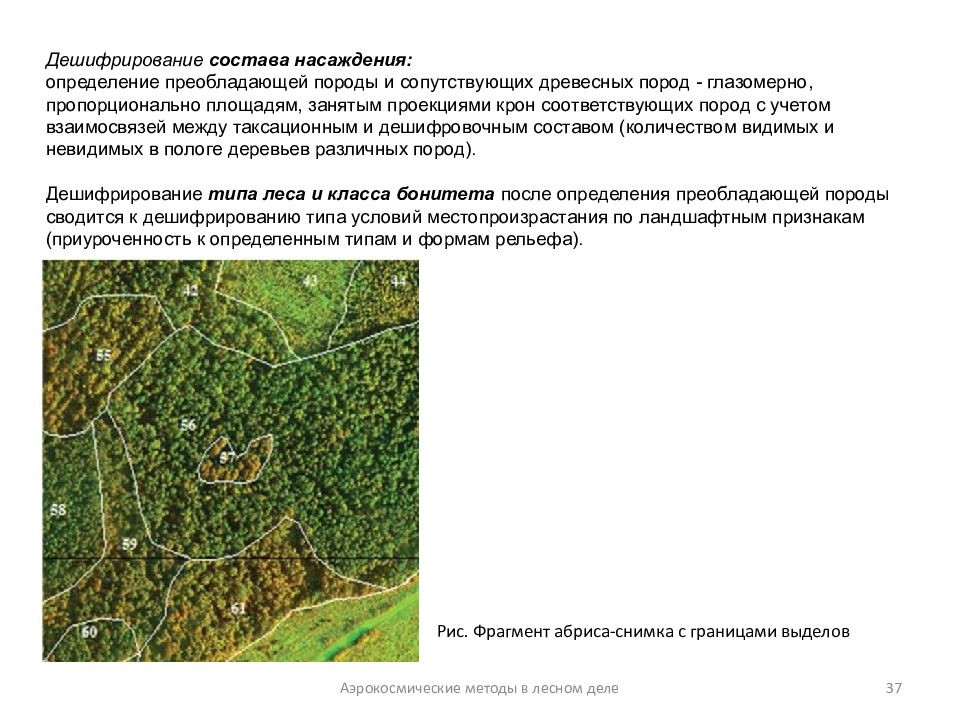

Аэрокосмические методы в лесном деле 37 Дешифрирование состава насаждения: определение преобладающей породы и сопутствующих древесных пород - глазомерно, пропорционально площадям, занятым проекциями крон соответствующих пород с учетом взаимосвязей между таксационным и дешифровочным составом (количеством видимых и невидимых в пологе деревьев различных пород). Дешифрирование типа леса и класса бонитета после определения преобладающей породы сводится к дешифрированию типа условий местопроизрастания по ландшафтным признакам (приуроченность к определенным типам и формам рельефа). Рис. Фрагмент абриса-снимка с границами выделов

Слайд 38

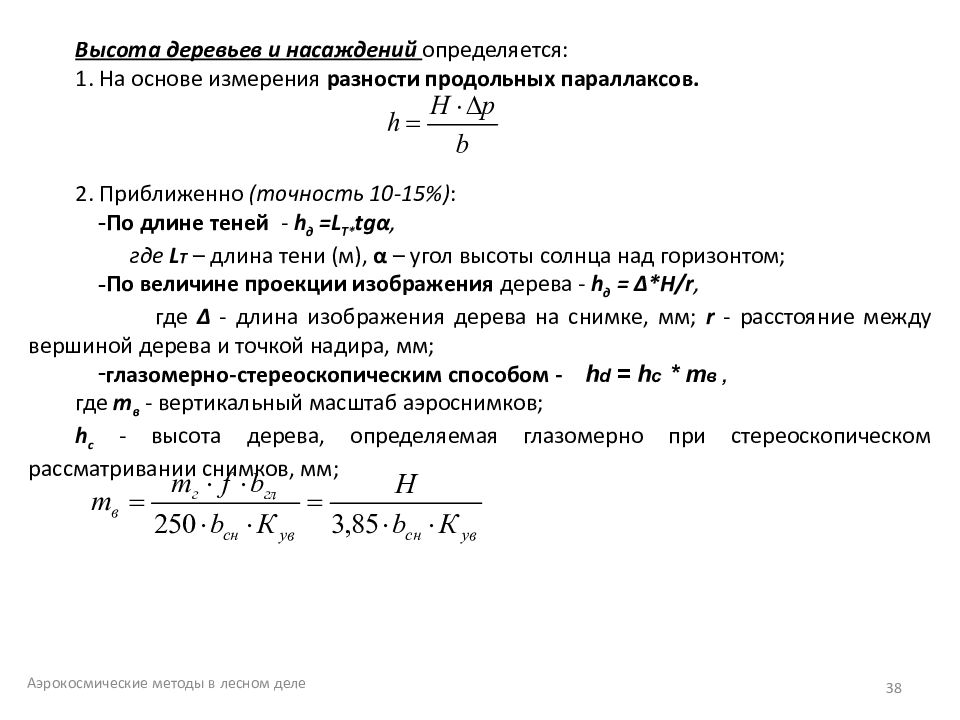

Аэрокосмические методы в лесном деле 38 Высота деревьев и насаждений определяется: 1. На основе измерения разности продольных параллаксов. 2. Приближенно (точность 10-15%) : По длине теней - h д = L T* tgα, где L Т – длина тени (м), α – угол высоты солнца над горизонтом; По величине проекции изображения дерева - h д = Δ *Н/ r, где Δ - длина изображения дерева на снимке, мм; r - расстояние между вершиной дерева и точкой надира, мм; глазомерно-стереоскопическим способом - h d = h c * m в, где m в - вертикальный масштаб аэроснимков; h с - высота дерева, определяемая глазомерно при стереоскопическом рассматривании снимков, мм;

Слайд 39

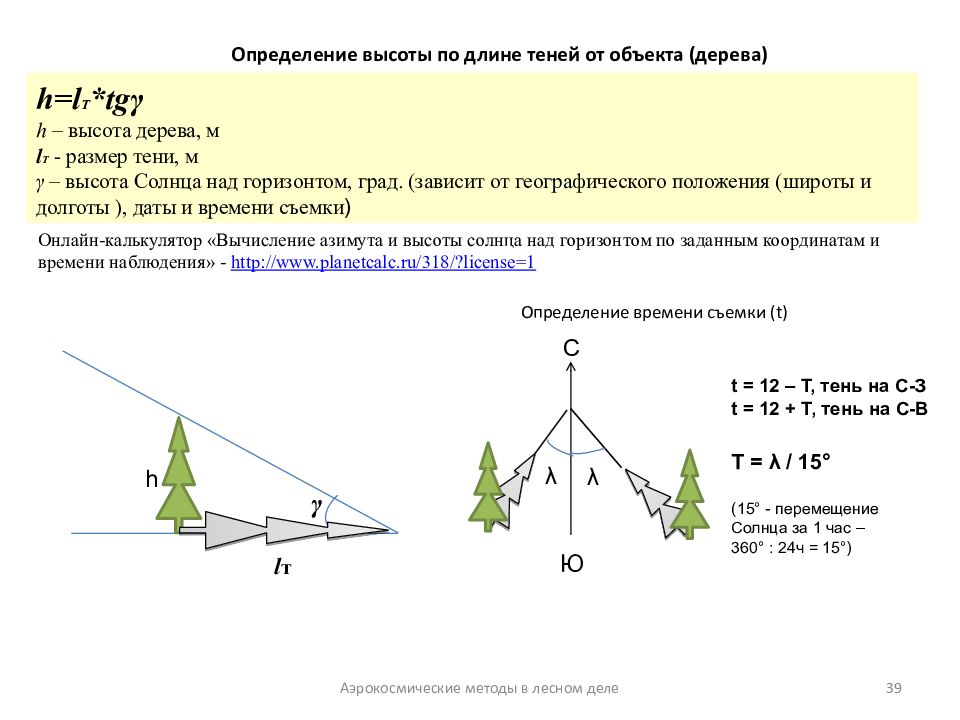

39 Определение высоты по длине теней от объекта (дерева) . h = l Т * tg γ h – высота дерева, м l Т - размер тени, м γ – высота Солнца над горизонтом, град. (зависит от географического положения (широты и долготы ), даты и времени съемки ) Определение времени съемки (t) t = 12 – T, тень на С-З t = 12 + T, тень на С-В T = λ / 15° ( 15° - перемещение Солнца за 1 час – 360° : 24ч = 15°) Онлайн-калькулятор «Вычисление азимута и высоты солнца над горизонтом по заданным координатам и времени наблюдения» - http://www.planetcalc.ru/318/?license=1 h l т γ С Ю λ λ Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 40

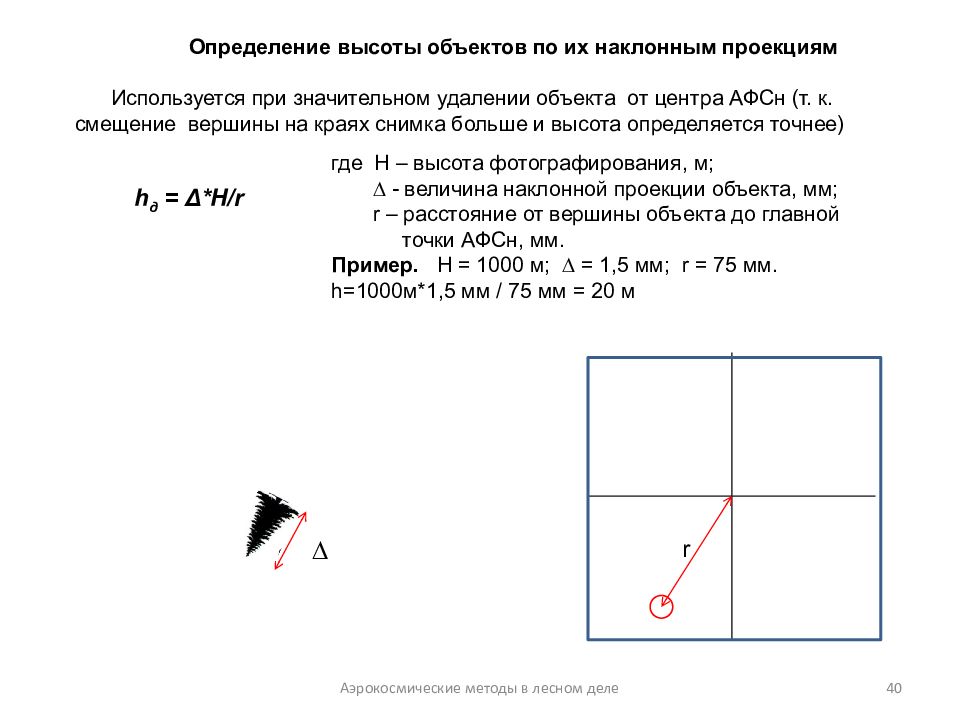

40 Определение высоты объектов по их наклонным проекциям Используется при значительном удалении объекта от центра АФСн (т. к. смещение вершины на краях снимка больше и высота определяется точнее) где H – высота фотографирования, м; D - величина наклонной проекции объекта, мм; r – расстояние от вершины объекта до главной точки АФСн, мм. Пример. H = 1000 м; D = 1,5 мм; r = 75 мм. h=1000 м*1,5 мм / 75 мм = 20 м ∆ r Аэрокосмические методы в лесном деле h д = Δ *Н/ r

Слайд 41

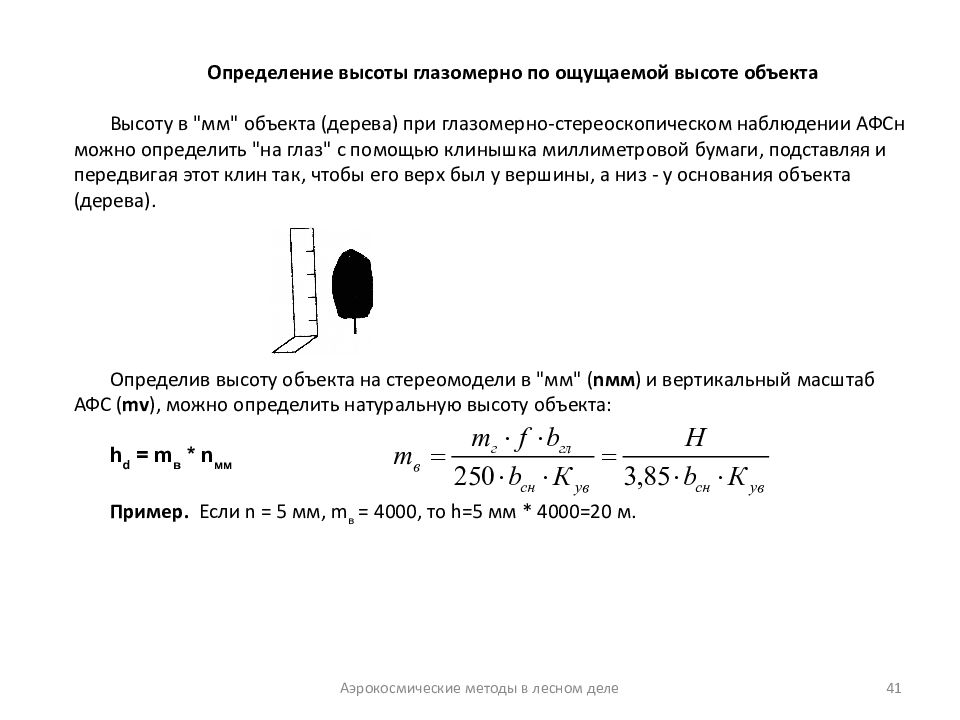

41 Определение высоты глазомерно по ощущаемой высоте объекта Высоту в "мм" объекта (дерева) при глазомерно-стереоскопическом наблюдении АФСн можно определить "на глаз" с помощью клинышка миллиметровой бумаги, подставляя и передвигая этот клин так, чтобы его верх был у вершины, а низ - у основания объекта (дерева). Определив высоту объекта на стереомодели в "мм" ( n мм ) и вертикальный масштаб АФС ( mv ), можно определить натуральную высоту объекта: h d = m в * n мм Пример. Если n = 5 мм, m в = 4000, то h =5 мм * 4000=20 м. Аэрокосмические методы в лесном деле

Слайд 42

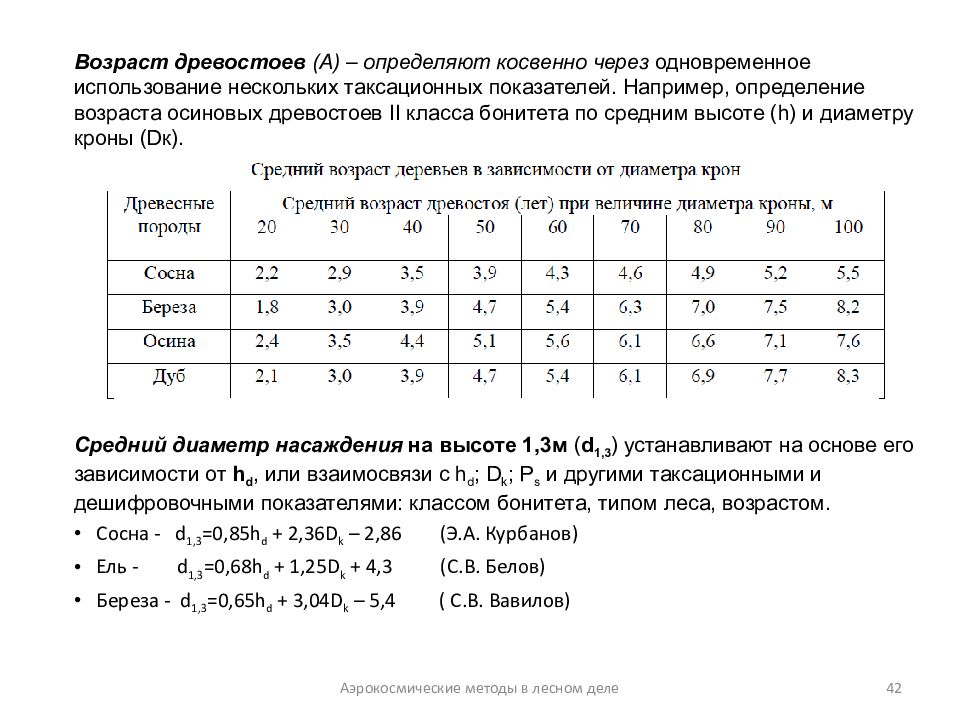

Аэрокосмические методы в лесном деле 42 Возраст древостоев (А) – определяют косвенно через одновременное использование нескольких таксационных показателей. Например, определение возраста осиновых древостоев II класса бонитета по средним высоте ( h ) и диаметру кроны ( D к). Средний диаметр насаждения на высоте 1,3м ( d 1,3 ) устанавливают на основе его зависимости от h d, или взаимосвязи с h d ; D k ; P s и другими таксационными и дешифровочными показателями: классом бонитета, типом леса, возрастом. Сосна - d 1,3 =0,85 h d + 2,36 D k – 2,86 (Э.А. Курбанов) Ель - d 1,3 =0,68 h d + 1,25 D k + 4,3 (С.В. Белов) Береза - d 1,3 =0,65 h d + 3,04 D k – 5,4 ( С.В. Вавилов)

Слайд 43

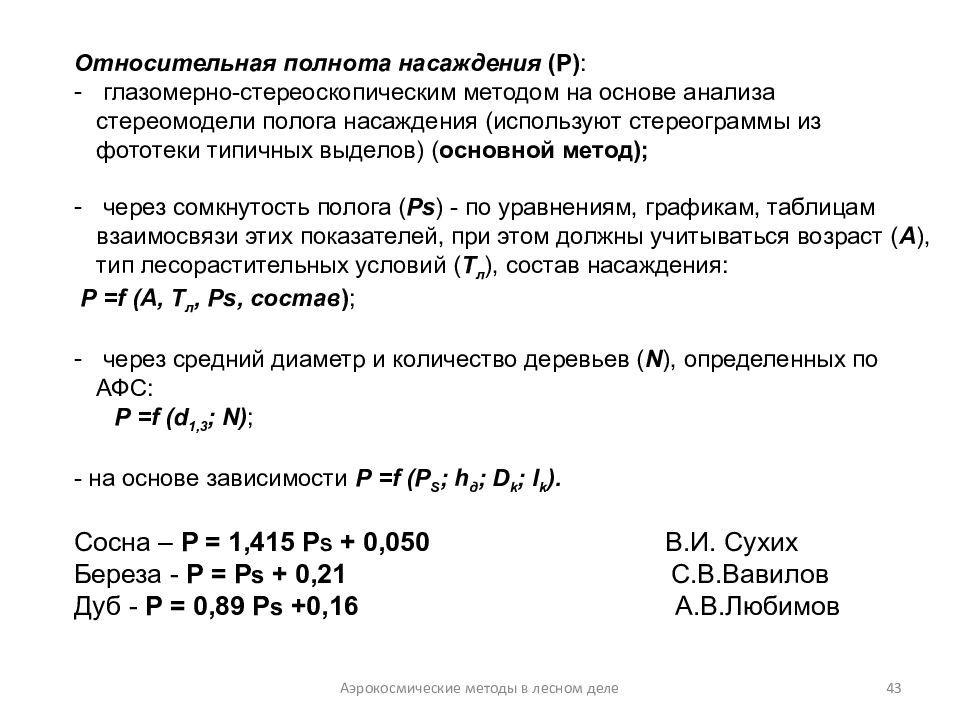

Аэрокосмические методы в лесном деле 43 Относительная полнота насаждения (Р) : глазомерно-стереоскопическим методом на основе анализа стереомодели полога насаждения (используют стереограммы из фототеки типичных выделов) ( основной метод); через сомкнутость полога ( Р s ) - по уравнениям, графикам, таблицам взаимосвязи этих показателей, при этом должны учитываться возраст ( А ), тип лесорастительных условий ( Т л ), состав насаждения: Р =f (А, Т л, Р s, состав ) ; через средний диаметр и количество деревьев ( N ), определенных по АФС: Р = f (d 1,3 ; N) ; - на основе зависимости Р = f (P S ; h д ; D k ; l k ). Сосна – P = 1,415 P S + 0,050 В.И. Сухих Береза - P = P s + 0,21 С.В.Вавилов Дуб - Р = 0,89 P s +0,16 А.В.Любимов

Слайд 44

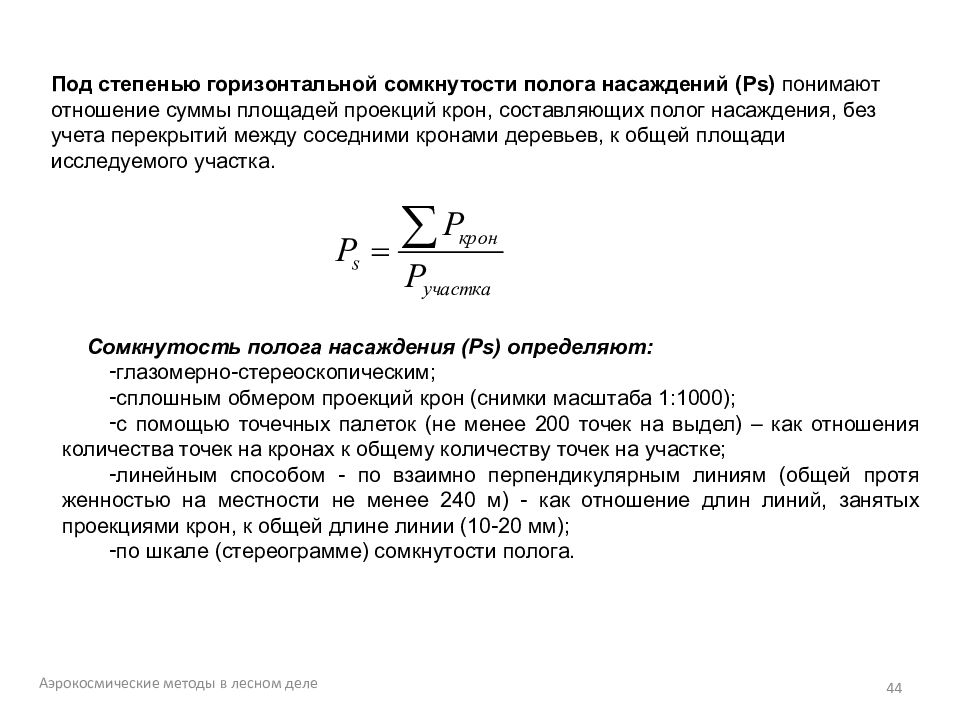

Аэрокосмические методы в лесном деле 44 Сомкнутость полога насаждения (Ps) определяют: глазомерно-стереоскопическим; сплошным обмером проекций крон (снимки масштаба 1:1000); с помощью точечных палеток (не менее 200 точек на выдел) – как отношения количества точек на кронах к общему количеству точек на участке; линейным способом - по взаимно перпендикулярным линиям (общей протяженностью на местности не менее 240 м) - как отношение длин линий, занятых проекциями крон, к общей длине линии (10-20 мм); по шкале (стереограмме) сомкнутости полога. Под степенью горизонтальной сомкнутости полога насаждений ( Ps) понимают отношение суммы площадей проекций крон, составляющих полог насаждения, без учета перекрытий между соседними кронами деревьев, к общей площади исследуемого участка.

Слайд 45

Рис. Определение сомкнутости полога: а) точечным способом; б) линейным способом 3 4 1 2

Слайд 46

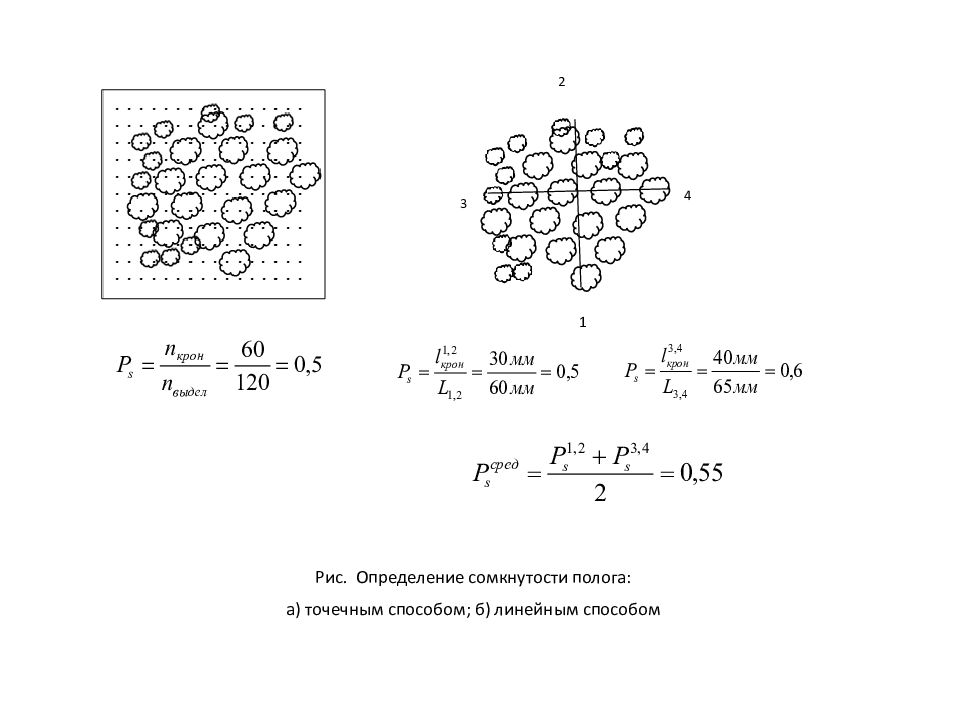

Аэрокосмические методы в лесном деле 46 Запас лесонасаждения определяют расчетным путем по дешифровочным таблицам или номограммам с учетом состава, высоты, относительной полноты (сомкнутости полога) насаждения. Товарность лесонасаждения определяется с учетом его состава, возраста, типа лесорастительных условий, наличия сухостойных деревьев, валежа, аномальных явлений. Номограмма для определения запасов сосновых насаждений по средней высоте, диаметрам крон и сомкнутости полога (по В.И. Березину) Сомкнутость полога Диаметр крон высота Запас 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 0 50 100 150 200 250 300 350 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

Слайд 47

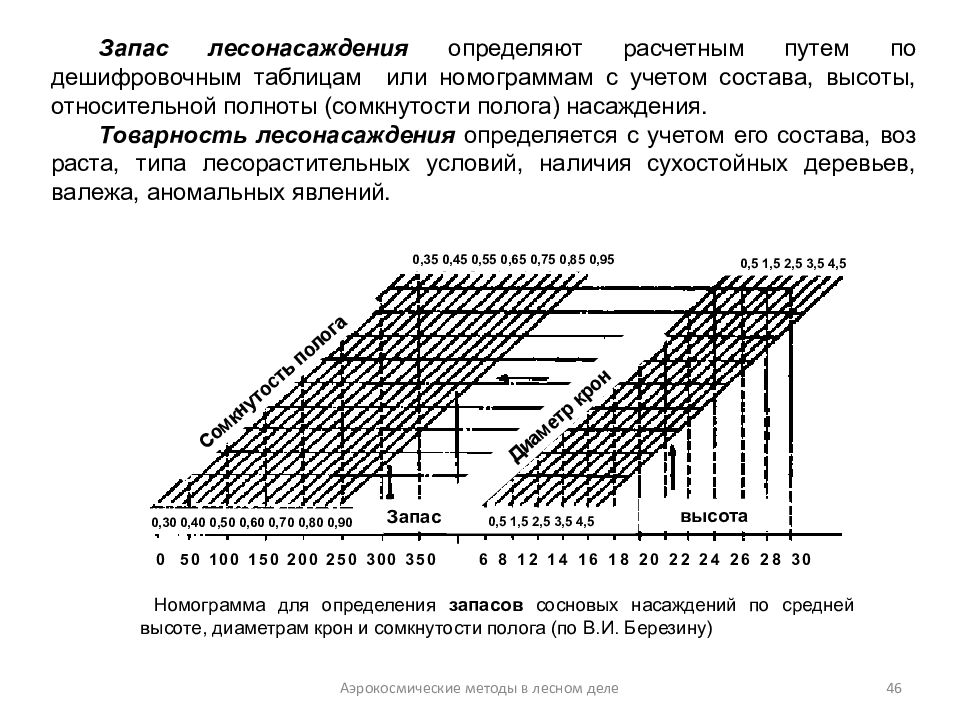

Аэрокосмические методы в лесном деле 47 Технология таксации лесов дешифровочным способом (по материалам конференции «Лесное хозяйство России» – 2013 г., ФГУП «Рослесинфорг») Основные этапы технологического цикла «От съемки к проекту»