Первый слайд презентации

12 Тема: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИИ XVIII ВЕКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ФРАНЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. ) ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕКЦИИ

Слайд 2

Цель изучения темы Ознакомить студентов с основными причинами, событиями, особенностями и результатами буржуазных революций во Франции конца XVIII в., а также процессом формирования конституционной монархии и демократических режимов. Ознакомить с содержанием Декларации, положениями первых демократических конституций, государственным устройством в период первых трех революций, временной реставрации монархии, якобинской и наполеоновской диктатуры. Завершить изучением процесса эволюционного развития буржуазной демократии во Франции XIX - начале XX веков. План Революция 1789—1794 гг. и становление конституционного строя Первая республика во Франции. Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. Вторая республика и Конституция 1848 г. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика во Франции (1871—1900 гг.)

Слайд 3

ФРАНЦИЯ ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 – 1794 ГОДОВ И СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ Французская революция 1789-1794 гг. имела важное значение для всего мира т.к. ее прямым следствием явилось: утверждение буржуазных отношений и конституционного порядка; создание новых демократических принципов организации государственной власти. Причины революции: Нарастающий экономический, социальный и политический кризис в стране. Абсолютная монархия - перестала выражать общенациональные интересы и защи-щала сословные привилегии (исключительные права дворянства на землю, цеховой строй, торговые монополии и другие атрибуты феодализма). Реакционная роль абсолютизма - опирающегося на чиновничий и военно-полицейс-кий аппарат (подавление политической оппозиции, бунтов и пр.). Рост налогов и иных поборов, взимаемых с третьего сословия - рост государствен-ного долга, использование средств на содержание двора и пр. Особенности французской революции: конфронтация народных масс, во главе которых стояли представители буржуазии с абсолютизмом, дворянством и с господствующей католической церковью; отсутствие правовой защиты буржуазии и иных сословий (кроме дворянства и церк-ви); произвол и одновременно осознание растущей экономической силы, бескомпро-миссное стремление к управлению; наличие идеологической основы, теории (созданной просветителями XVIII в.: Вольте-ром, Монтескье, Руссо и др.); предшествовал и был использован опыт английской и американской революций, что обусловило наличие четкой программы организации конституционного порядка. Они взяли также на вооружение политические лозунги ("свобода, равенство, братство"), способные поднять широкие народные массы.

Слайд 4

ФРАНЦИЯ ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ революции предшествовал торгово-промышленный кризис, голод, финансовое банк-ротство государства (80-е годы), что вынуждало королевскую власть пойти на рефор-мистские маневры. Последовали перестановки в правительстве (смена генеральных контролеров финансов), было объявлено также о созыве Генеральных штатов, не соби-равшихся с начала XVII в. отрыв королевской власти и государственной знати от французского общества и непонимание сложившейся экономической, социальной и политической ситуации. Следствие - утеря контроля за ситуацией в государстве. Рассчитывая найти с помощью созыва Генеральных штатов выход из финансовых и политических затруднений, король согласился на увеличение в них представительства от третьего сословия (до 600 человек), тогда как духовенство и дворянство по-преж-нему посылали по 300 делегатов. Таким образом сумма голосов представителей от 1 сословия (300) и 2 сословия (300) равнялась численности представителей 3 сословия (600). Равновесие сил предполагалось нейтрализовать путем голосования по сословно-представительным палатам так, чтобы каждая палата имела 1 голос. Таким образом получалось соотношение 2:1 вне зависимости от численности представителей. В мае 1789 г. (открытие Генеральных штатов) делегаты 3 сословия, к которым прим-кнула часть представителей 1 и 2 сословий потребовали проведения совместных засе-даний с принятием решений на основе большинства голосов Генеральных штатов игно-рируя решение короля о голосовании по сословным палатам. Кроме того, в большин-стве наказов депутатам имелось требование принятия Конституции. В итоге, депутаты, не подчинившиеся воле короля организовались в Национальное (17 июня 1789 г.), а затем в Учредительное собрание (9 июля 1789 г.) с целью: опреде-лить основы нового, конституционного строя для Франции. В ответ на попытку короля Людовика XVI разогнать Учредительное собрание народ Парижа 14 июля 1789 г. поднялся на восстание – что положило начало революции и конец абсолютизму во Франции.

Слайд 5

ФРАНЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА На местах смещалась королевская администрация и заменялась выборными орга-нами - муниципалитетами (из числа авторитетных представителей 3 сословия). Коро-левская власть довольно таки быстро и окончательно утеряла контроль над поли-тической ситуацией. Первый этап революции (14 июля 1789 г. — 10 августа 1792 г.) Власть оказалась в руках группы наиболее активных депутатов – конституционалис-тов: Лафайета, Сиейеса, Барнавыв, Мирабо, Мунье, Дюпора и др. (выступали в Гене-ральных штатах от имени народа и именем революции. Отражали интересы крупной буржуазии и либерального дворянства. Цели группы депутатов-конституционалистов сводились к следующему: сохранить монархию, но в форме конституционной; достичь компромисса с королевской властью. Следствием стала затяжная борьба Учредительного собрания с королевской властью за конституцию, сокращение королевских прерогатив, утверждение конститу-ционной монархии. Под давлением масс, на которые опирались конституционалисты, Учредительное собрание провело ряд антифеодальных преобразований. С целью разработки конституции и новых принципов организации власти были обра-зованы конституционные комиссии. Итогом стало принятие Декларации прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. В документе формулировались важнейшие государственно-правовые требования ре-волюционно настроенного третьего сословия, выступавшего в это время еще единым фронтом. На содержание декларации повлияли идеи французских просветителей XVIII в. и Декларация независимости США. Человек рассматривался как существо, от природы наделенное естественными и неотчуждаемыми правами "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах" (ст. 1), т.е. декларировалось право на свободу, собственность, безопасность, сопротивление угнетению (ст. 2). Указанные свободы отражали интересы масс и преж-де всего формирующихся буржуазных слоев.

Слайд 6

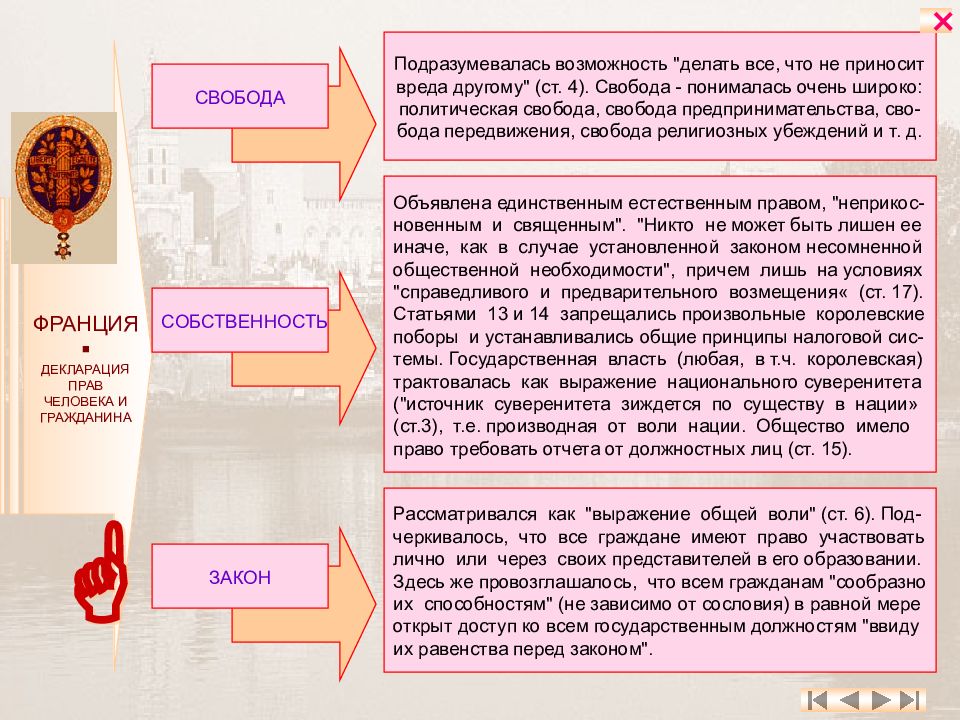

ФРАНЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА СВОБОДА СОБСТВЕННОСТЬ ЗАКОН Подразумевалась возможность "делать все, что не приносит вреда другому" (ст. 4). Свобода - понималась очень широко: политическая свобода, свобода предпринимательства, сво- бода передвижения, свобода религиозных убеждений и т. д. Объявлена единственным естественным правом, "неприкос- новенным и священным". "Никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом несомненной общественной необходимости", причем лишь на условиях "справедливого и предварительного возмещения« (ст. 17). Статьями 13 и 14 запрещались произвольные королевские поборы и устанавливались общие принципы налоговой сис- темы. Государственная власть (любая, в т.ч. королевская) трактовалась как выражение национального суверенитета ("источник суверенитета зиждется по существу в нации» (ст.3), т.е. производная от воли нации. Общество имело право требовать отчета от должностных лиц (ст. 15). Рассматривался как "выражение общей воли" (ст. 6). Под- черкивалось, что все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его образовании. Здесь же провозглашалось, что всем гражданам "сообразно их способностям" (не зависимо от сословия) в равной мере открыт доступ ко всем государственным должностям "ввиду их равенства перед законом".

Слайд 7

ФРАНЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА Декларация провозглашала ряд политических прав и свобод граждан: "право выс-казываться, писать и печатать свободно" (ст. 11) и "право выражать свои мнения, в том числе религиозные" (ст. 10). Одной из основных идей Декларации 1789 г., была идея законности. Ст. 5 гласила, что все, "что не воспрещено законом, то дозволено", и никого нельзя принуждать к действию, не предусмотренному в законе. В ст. 8 - формулировались принципы новой уголовной политики : "Никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, надлежаще примененного, изданного и обнародованного до совершения правонарушения". Эти принципы позд-нее были выражены в формулах: «нет преступления и наказания без указания на то в законе» и "закон не имеет обратной силы". Обвинение и арест подозреваемого мог осуществляться только в случаях и с соблю-дением форм, предписанных законом (ст.7). Устанавливалась презумпция невинов-ности подозреваемого (ст.9). Одновременно говорилось, что каждый гражданин, "за-держанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться". Идея законности получила свое закрепление и в виде общих принципов органи-зации государственной власти, прежде всего – в разделении властей (ст.16). Декларация 1789 г., впервые закрепившая демократические принципы, имела огромное значение для всего мира. Сами ее создатели полагали, что составили документ "для всех народов и на все времена". Однако, прогрессивная Декларация - это еще не закон, тем более в период перехо-да к новым условиям (надо учитывать, что это конец XVIII в.), в поиске компромисса с королевской властью и пр. Поэтому, в период революции, издается серия декретов и законов регулирующих отношения в обществе и не всегда совпадающих в полной ме-ре с пунктами Декларации.

Слайд 8

ФРАНЦИЯ БУРЖУАЗНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ Для проведения буржуазно-демократических реформ в стране Учредительное соб-рание (4-11.08.1789 г., 24.12.1789 г. и др.): упраздняло феодальный порядок ; ликвидировало личные или крепостные повинности крестьян, а также второстепенные феодальные институты, устанавливался широкий круг земель подлежащих выкупу крестьянами; национализировало церковное имущество и земли духовенства (распроданы сельс-ким и гор. буржуа); изменяло внутреннее устройство Французской католической церкви Она выводилась из подчинения Ватикану, а священники, приняв присягу, переходили на содержание на-рода и государства). Церковь утратила право регистрации актов гражданского состоя-ния; отменяло сословные деления и цеховой строй, а также феодальную систему насле-дования (майорат); вводило новое административно-территориальное деление (на департаменты, дист-рикты, кантоны, коммуны). В то же время, победа революции могла быть достигнута только в случае наведения порядка и законности. Ситуацию обостряла угроза крестьянских волнений и городской бедноты, т.к. буржуазные реформы не отвечали в полной мере их требованиям. Поэтому, с целью наведения порядка и законности в стране, Учредительное собра-ние принимает ряд актов: О подавлении беспорядков (Декрет 10.8.1789). Против подстрекательства к неповиновению законам (Декрет 18.6.1791).

Слайд 9

ФРАНЦИЯ БУРЖУАЗНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ Не смотря на положения Декларации, касающихся равенства граждан от рождения, ряд принятых законов ущемляли права, прежде всего, низов. Декретом 22.12.1789 г., предусматривалось деление французов на активных и пас-сивных граждан. Только активные имели право голоса. Чтобы быть активным гражданином требовалось: быть французом, достичь 25-лет-него возраста, проживать в кантоне не менее 1 года, уплачивать прямой налог в разме-ре не меньше 3-х дневной зарплаты, не быть слугой "на жалованье". Соответственно, основная часть французов не соответствовала этим квалификационным требованиям и попадала в разряд пассивных граждан. Закон Ле Шапелье 1791 г. еще более нарушал демократические права граждан. Фор-мально направленный против феодальных корпораций и цеховых объединений - он одновременно запрещал рабочие союзы, собрания и стачки. Главным итогом 1-го этапа революции являлось принятие Учредительным собрани-ем Конституции 1791 г. (утверждена королем 3.9.1791 г., который присягнул на вер-ность Конституции Франции). Конституцию предваряла Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Но она не являлась текстом самой Конституции. Конституционному тексту предшествовало краткое вступление (преамбула). В ней были записаны антифеодальные положения: об отмене сословных различий и дво-рянских титулов, о ликвидации цехов и ремесленных корпораций, имелись положения об упразднении системы продажи и наследования государственных должностей и т.п. Кроме того, была высказана идея равенства (но не касалась всех жителей колоний). Конституция расширяла перечень личных и политических прав и свобод, предусмот-ренных Декларацией 1789 г. Дополнительно оговаривалась: свобода передвижения, собраний без оружия и с соблюдением полицейских предписаний, свобода обращения к государственным властям, свобода вероисповедания и выбора служителей культа, (не допускалось создание профсоюзов, запрещенных законом Ле Шапелье).

Слайд 10

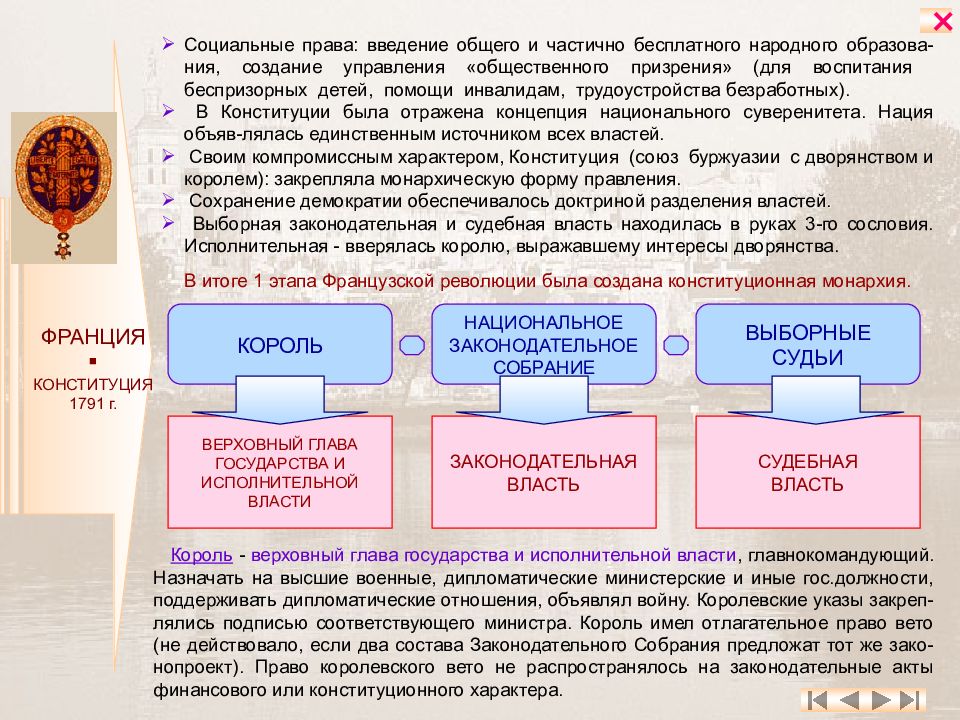

ФРАНЦИЯ КОНСТИТУЦИЯ 1791 г. Социальные права: введение общего и частично бесплатного народного образова-ния, создание управления «общественного призрения» (для воспитания беспризорных детей, помощи инвалидам, трудоустройства безработных). В Конституции была отражена концепция национального суверенитета. Нация объяв-лялась единственным источником всех властей. Своим компромиссным характером, Конституция (союз буржуазии с дворянством и королем): закрепляла монархическую форму правления. Сохранение демократии обеспечивалось доктриной разделения властей. Выборная законодательная и судебная власть находилась в руках 3-го сословия. Исполнительная - вверялась королю, выражавшему интересы дворянства. В итоге 1 этапа Французской революции была создана конституционная монархия. КОРОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЫБОРНЫЕ СУДЬИ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ Король - верховный глава государства и исполнительной власти, главнокомандующий. Назначать на высшие военные, дипломатические министерские и иные гос.должности, поддерживать дипломатические отношения, объявлял войну. Королевские указы закреп-лялись подписью соответствующего министра. Король имел отлагательное право вето (не действовало, если два состава Законодательного Собрания предложат тот же зако-нопроект). Право королевского вето не распространялось на законодательные акты финансового или конституционного характера.

Слайд 11

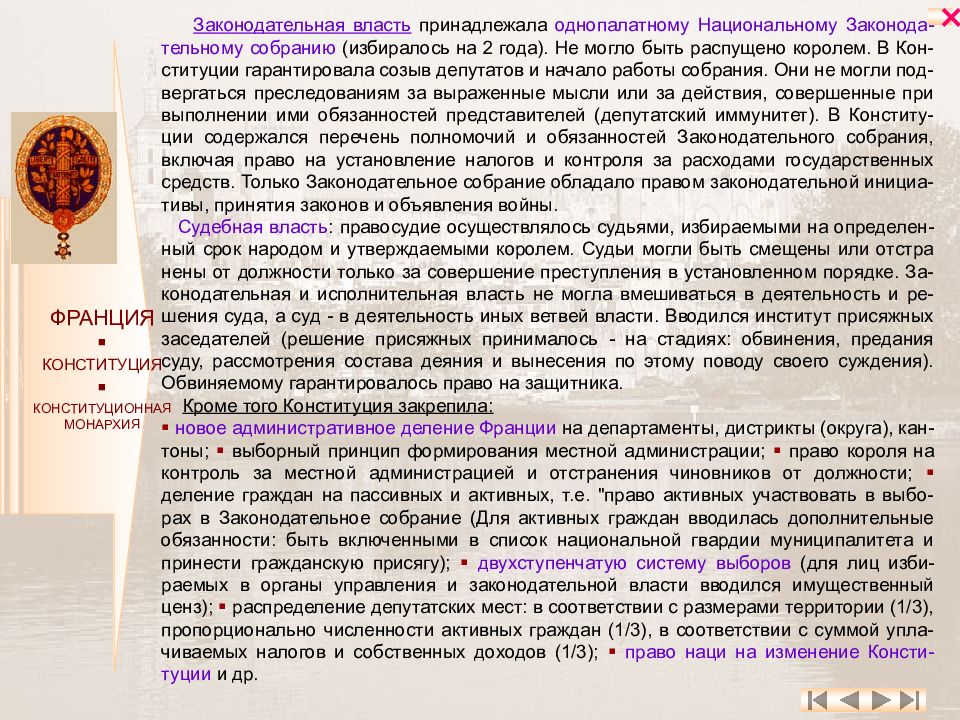

ФРАНЦИЯ КОНСТИТУЦИЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ Законодательная власть принадлежала однопалатному Национальному Законода-тельному собранию (избиралось на 2 года). Не могло быть распущено королем. В Кон-ституции гарантировала созыв депутатов и начало работы собрания. Они не могли под-вергаться преследованиям за выраженные мысли или за действия, совершенные при выполнении ими обязанностей представителей (депутатский иммунитет). В Конститу-ции содержался перечень полномочий и обязанностей Законодательного собрания, включая право на установление налогов и контроля за расходами государственных средств. Только Законодательное собрание обладало правом законодательной инициа-тивы, принятия законов и объявления войны. Судебная власть : правосудие осуществлялось судьями, избираемыми на определен-ный срок народом и утверждаемыми королем. Судьи могли быть смещены или отстра нены от должности только за совершение преступления в установленном порядке. За-конодательная и исполнительная власть не могла вмешиваться в деятельность и ре-шения суда, а суд - в деятельность иных ветвей власти. Вводился институт присяжных заседателей (решение присяжных принималось - на стадиях: обвинения, предания суду, рассмотрения состава деяния и вынесения по этому поводу своего суждения). Обвиняемому гарантировалось право на защитника. Кроме того Конституция закрепила: новое административное деление Франции на департаменты, дистрикты (округа), кан-тоны; выборный принцип формирования местной администрации; право короля на контроль за местной администрацией и отстранения чиновников от должности; деление граждан на пассивных и активных, т.е. "право активных участвовать в выбо-рах в Законодательное собрание (Для активных граждан вводилась дополнительные обязанности: быть включенными в список национальной гвардии муниципалитета и принести гражданскую присягу); двухступенчатую систему выборов (для лиц изби-раемых в органы управления и законодательной власти вводился имущественный ценз); распределение депутатских мест: в соответствии с размерами территории (1/3), пропорционально численности активных граждан (1/3), в соответствии с суммой упла-чиваемых налогов и собственных доходов (1/3); право наци на изменение Консти-туции и др.

Слайд 12

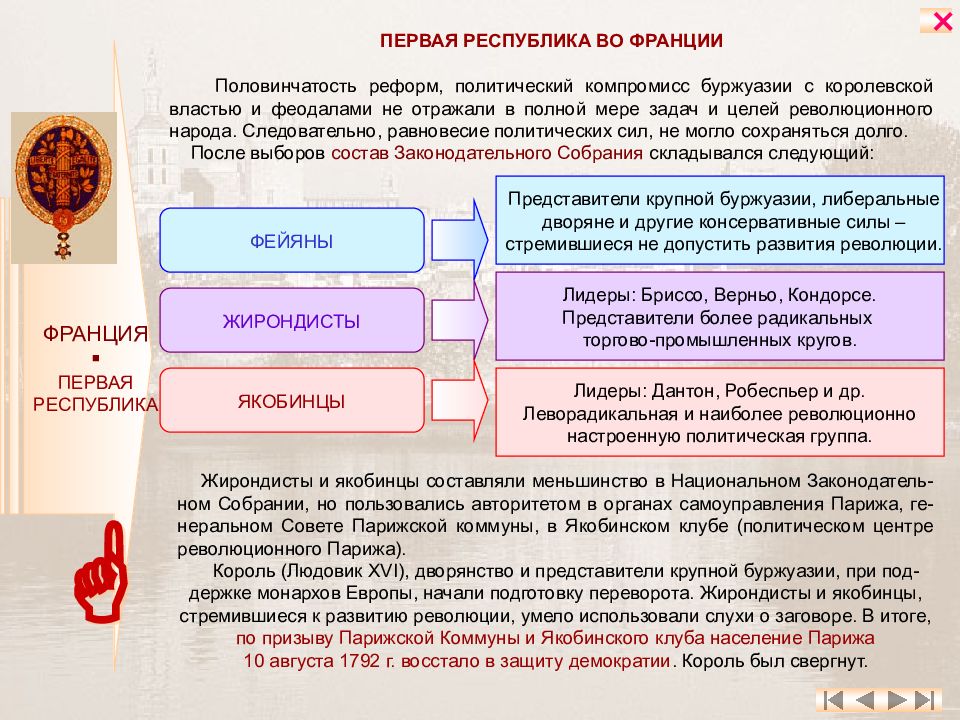

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ Половинчатость реформ, политический компромисс буржуазии с королевской властью и феодалами не отражали в полной мере задач и целей революционного народа. Следовательно, равновесие политических сил, не могло сохраняться долго. После выборов состав Законодательного Собрания складывался следующий: ФЕЙЯНЫ ЖИРОНДИСТЫ ЯКОБИНЦЫ Представители крупной буржуазии, либеральные дворяне и другие консервативные силы – стремившиеся не допустить развития революции. Лидеры: Бриссо, Верньо, Кондорсе. Представители более радикальных торгово-промышленных кругов. Лидеры: Дантон, Робеспьер и др. Леворадикальная и наиболее революционно настроенную политическая группа. Жирондисты и якобинцы составляли меньшинство в Национальном Законодатель-ном Собрании, но пользовались авторитетом в органах самоуправления Парижа, ге-неральном Совете Парижской коммуны, в Якобинском клубе (политическом центре революционного Парижа). Король (Людовик XVI), дворянство и представители крупной буржуазии, при под-держке монархов Европы, начали подготовку переворота. Жирондисты и якобинцы, стремившиеся к развитию революции, умело использовали слухи о заговоре. В итоге, по призыву Парижской Коммуны и Якобинского клуба население Парижа 10 августа 1792 г. восстало в защиту демократии. Король был свергнут.

Слайд 13

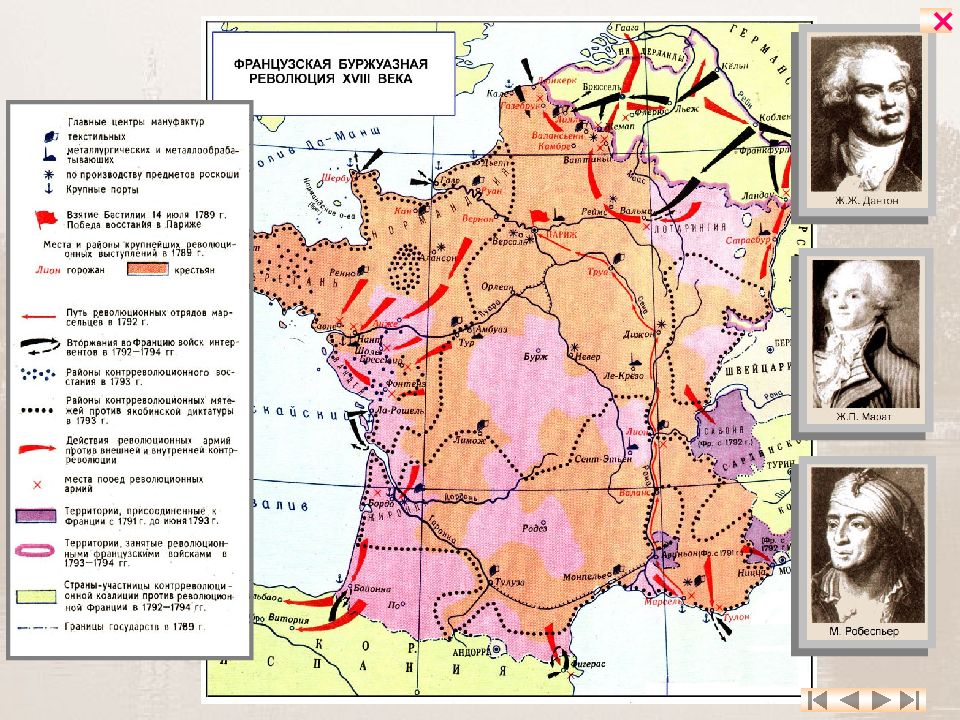

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА Второй этап революции (10 августа 1792 г. — 2 июня 1793 г.). На данном этапе власть перешла в руки жирондистов. Они: сформировали временное правительство (из радикально настроенных членов Зако-нодательного Собрания), отменили деление граждан на активных и пассивных; назначили выборы в Национальный Учредительный конвент (с целью разработки но-вой Конституции Франции). В ночь с 21 на 22 сентября 1792 г. Конвент своим декретом отменил действие Конс-титуции. 1791 г., упразднил королевскую власть, объявил о подготовке новой Консти-туции. Таким образом, было положено начало республиканскому строю во Франции. Состав Конвента (решающего большинства политические группировки не имели): Жирондисты – первоначально имели наибольший авторитет и занимали ведущие позиции (представляли интересы умеренно-радикальных слоев буржуазии). «Болото» - депутаты, стоящие по политическим убеждениям между жирондистами и якобинцами, но в сложившейся ситуации поддерживали жирондистов. Якобинцы – левое крыло, стремившиеся к дальнейшему развитию революции. Поддержка "болота" позволила жирондистам контролировать не только узловые места в Конвенте, но и исполнительную власть в лице Исполнительного комитета Конвента. Добившись свержения короля и большинства в Конвенте, жирондисты так-же, как и их предшественники, пошли на свертывание революции, отражая интересы средней буржуазии и умеренно-радикальных слоев населения. Однако, малоимущая часть населения и ее лидеры, стремились к развитию револю-ционного процесса. В конце 1792 г. жирондисты были исключены из Якобинского клуба. Здесь укрепилось влияние монтаньяров, "истинных" якобинцев (Дантон, Робеспьер, Марат), которые пользовались широкой поддержкой низов Парижа. Под давлением революционной массы, выросло влияние якобинской оппозиции в Конвенте. Это вынудило жирондистов провести ряд радикальных решений.

Слайд 14

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА В сентябре - был принят декрет Конвента о введении во Франции нового революци-онного летосчисления (начало - установление Французской республики 10.8.1792.). Для защиты революции Конвент декретировал учреждение: Комитета общественной безопасности (2 октября 1792 г.) Чрезвычайного уголовного трибунала в Париже (10 марта 1793 г.), Комитета общественного спасения (6 апреля 1793 г.). Принял: аграрный закон "Об уничтожении остатков феодального режима" (принят по инициа-тиве жирондистов Собранием – еще до созыва Конвента 25 августа 1792 г.) – отме-нял откуп крестьянами феодальных повинностей; декрет о разделе конфискованных земель эмигрантов и передаче их путем бессроч-ной аренды или продажи крестьянам; в мае 1793 г. по требованию якобинцев - Конвент установил максимальные твердые цены на зерно (хлеб); в декабре 1792 г. Конвент вынес смертный приговор королю Людовику XVI (казнен 21.01.1792); 18 марта 1793 г. жирондистский Конвент принял закон, установивший смертную казнь для лиц, требующих уравнительного передела земли, а также для лиц, про-пагандирующих какой-либо другой закон, "ниспровергающий земельную, торговую или промышленную собственность". В результате непопулярных мер по свертыванию революции, обострения социаль-но-экономического кризиса в стране, жирондисты к весне 1793 года потеряли авторитет и поддержку революционных масс. Фактически они перестали контро-лировать политическую ситуацию и не смогли остановить рост революционного дви-жения. На них падала ответственность за социально-экономический кризис, ухудше-ние положения населения и промахи во внешней политике ( т.к. жирондисты имели большинство в Конвенте).

Слайд 15

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА 11 октября 1792 г. была создана конституционная комиссия Конвента, но состав-ленный ею проект новой Конституции был слишком громоздким (насчитывал 400 ста-тей), догматичным и в целом далеким от реальной действительности. В нем и иных предложенных жирондистами проектах новой Конституции Франции прослеживались следующие черты: тенденции к ограничению политического влияния столицы (Парижа); расширение прав департаментов и передача на места некоторых полномочий и как следствие ослабление влияния центральной власти. отказ от принципа разделения властей, которому была противопоставлена одна власть - «власть нации". Республика по жирондистскому проекту должна была основываться на принципе единства власти, на закреплении центрального места за представительным органом, выступающим в виде однопалатного законодательного собрания. Однако, отменив 1 Конституцию, жирондисты так и не смогли принять новой, что также подрывало их авторитет. Ситуацию в революционной Франции обострило на-чавшееся наступление армий монархической коалиции соседних государств. Неспособность жирондистов справиться с политической ситуацией в экстремаль-ной обстановке привело к установлению диктатуры якобинцев.

Слайд 17

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Народное восстание 31 мая - 2 июня 1793 г., во главе с повстанческим комитетом Парижской коммуны, завершилось изгнанием жирондистов из Конвента и государст-венная власть перешла к якобинцам, настроенным на дальнейшее бескомпромиссное развитие революции. Третий этап Французской революции (2 июня 1793 г. — 27 июля 1794 г). Якобинцы – представляли блок революционно-демократических сил (мелкая буржуа-зия, крестьянство, деревенская и наиболее активная и массовая часть - городская беднота). Ведущая роль - принадлежала монтаньярам (Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и др.) – группе отражавшей интересы бунтарски настроения масс. На третьем, кульминационном этапе Французской революции: были ликвидированы остатки феодальной системы, проведены радикальные политические преобразования, отведена угроза интервенции войск коалиции европейских держав и реставрации монархии. Революционно-демократический режим, сложившийся при якобинцах, обеспечил окончательную победу во Франции нового общественного и государственного строя. Характерной особенностью третьего этапа революции (якобинской диктатуры) было использование насильственных методов расправы со сторонниками "старого режима", а заодно и со своими "врагами".

Слайд 18

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Основные законодательные акты: 3 июня 1793 г. Конвент - предусмотрел продажу мелкими участками в рассрочку зе-мель, конфискованных у дворянской эмиграции; 10 июня 1793 г. - был принят декрет, возвращавший крестьянским общинам захва-ченные дворянством земельные угодья и предусматривающий возможность раздела общинных земель в том случае, если за это выскажется одна треть жителей. Поделен-ная земля становилась собственностью крестьян; 17 июля 1793 г. - Декрет "Об окончательном упразднении феодальных прав". Фео-дальные документы - подтверждающие их права на землю, подлежали сожжению. Лица, утаивающие такие документы или выписки, приговаривались к 5 годам тюрем-ного заключения. Попытка воспользоваться феодальными правами по Декрету 7.09.1793 - означала потерю гражданства; в июле 1793 г. Конвент ввел смертную казнь за спекуляцию предметами первой необ-ходимости; в сентябре 1793 г. декретом о максимуме устанавливались твердые цены на продо-вольствие (причина —обострившаяся экономическая ситуация); по вантозским декретам (февраль-март 1794 г. - предполагалось бесплатное распре-деление среди неимущих собственности, конфискованной у врагов революции; в мае 1794 г. Конвент декретировал введение системы государственных пособий для нищих, инвалидов, сирот, стариков. Было отменено рабство в колониях и т. д.

Слайд 19

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Декларация и Конституция 1793 г. 24.07.1793 г. - якобинским Конвентом была принята новая Декларация прав человека и гражданина и т.н. Конституция I года республики - одобренная большинством народа на плебисците (Написана под влиянием философского учения Ж. Ж. Руссо). Целью общества объявлялось "общее счастье". Основной задачей правительства (государства) являлось обеспечение пользования человеком "его естественными и неотъемлемыми правами", (в т.ч.: равенство, свобода, безопасность, собственность). В Декларации объявлено, что все люди "равны по природе и перед законом". Ст. 16 Декларации определяла право собственности как возможность "пользоваться и располагать по усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и промысла". Ст. 122 Конституции - каждому французу гарантировались всеобщее образование, государственное обеспечение, свобода печати, право петиций, право объединения в народные общества и другие права человека. Ст. 7 Декларации 1793 г. в число личных прав граждан включила право собраний и право свободного отправления религиозных обрядов. Согласно ст. 9 Конституции, - "закон должен охранять общественную и индиви-дуальную свободу против угнетения со стороны правящих". Всякое лицо, против кото-рого совершался незаконный, т. е. произвольный и тиранический акт, имело право ока-зывать сопротивление силой (ст. 11). Отсюда Декларация 1793 г. объявлялось, что в случаях нарушения правительством права народа "восстание для народа и для каждой его части есть его священное право и неотложнейшая обязанность" (ст. 35). Конституция якобинцев отвергла принцип разделения властей, как противоречащий, по мнению Ж. Ж. Руссо, идее суверенитета народа, выступающего как единое целое. Подчеркивалось, что "французская республика едина и неделима". Упразднено деление граждан на активных и пассивных. Конституция узаконила все-общее избирательное право для мужчин (с 21 года).

Слайд 20

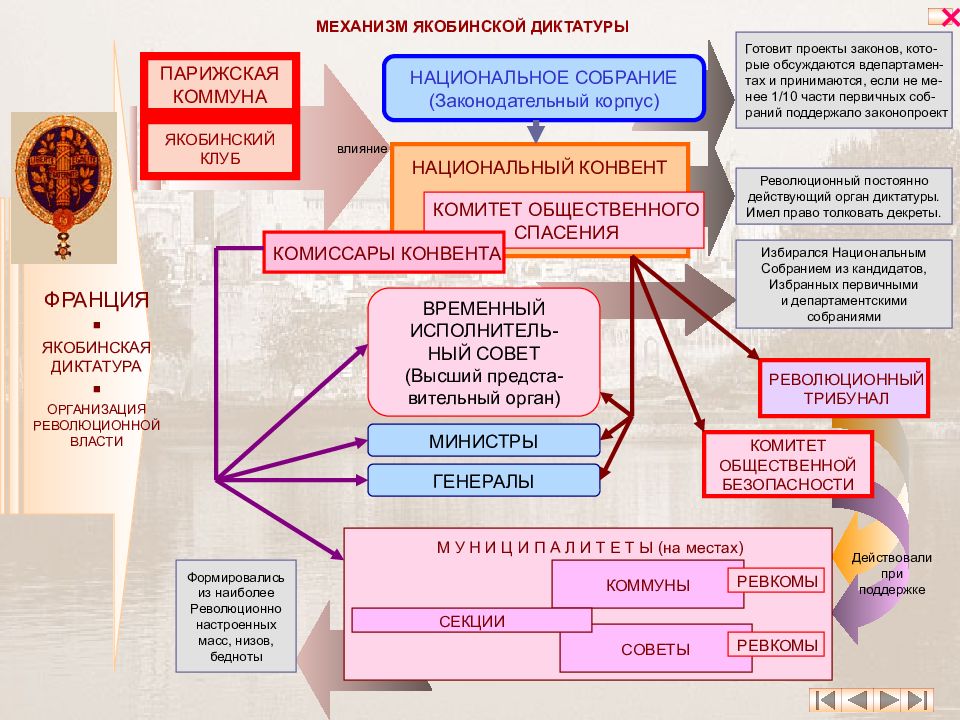

влияние ФРАНЦИЯ ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (Законодательный корпус) Готовит проекты законов, кото- рые обсуждаются вдепартамен- тах и принимаются, если не ме- нее 1/10 части первичных соб- раний поддержало законопроект ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ- НЫЙ СОВЕТ (Высший предста- вительный орган) Избирался Национальным Собранием из кандидатов, Избранных первичными и департаментскими собраниями НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ Революционный постоянно действующий орган диктатуры. Имел право толковать декреты. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ МИНИСТРЫ ГЕНЕРАЛЫ КОМИССАРЫ КОНВЕНТА М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т Ы (на местах) СОВЕТЫ КОММУНЫ СЕКЦИИ РЕВКОМЫ РЕВКОМЫ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ ЯКОБИНСКИЙ КЛУБ Формировались из наиболее Революционно настроенных масс, низов, бедноты Действовали при поддержке МЕХАНИЗМ ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

Слайд 21

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Предполагалось : Избирать на один год Законодательный корпус (Национальное собрание) по ряду важных вопросов (гражданское и уголовное законодательство, общее заведование те-кущими доходами и расходами республики, объявление войны и т. д.). Но данный орган мог лишь предлагать законы. Принятый Национальным собранием законопроект приоб-ретал силу закона лишь в том случае, если 40 дней спустя после его рассылки в депар-таменты в большинстве из них 1/10 часть первичных собраний не отклоняла данный за-конопроект. Исполнительный совет являлся высшим правительственным органом республики. Он должен был состоять из 24 членов, избираемых Национальным собранием из кандида-тов, выдвинутых списками от первичных и департаментских собраний. На Исполнитель-ный совет было возложено "руководство общим управлением и наблюдением за ним" (ст. 65). Совет нес ответственность перед Национальным собранием "в случае неисполнения законов и декретов, а также в случае недонесения о злоупотреблениях" (ст. 72). Но проект реконструкции государственных органов управления так и не был подго-товлен. Будучи убежденными, до фанатизма бескомпромиссными революционерами, якобинцы полагали что подавление контрреволюции и укрепление республики в сло-жившейся ситуации, возможно только через установление революционной диктатуры. Организация революционной власти Основы организации революционного правительства были определены Конвентом в ряде декретов, включая Учредительный закон от 4 декабря 1793 г. "О революционном порядке управления". В данном документе предусматривалось, что "единственным цент-ром управления" в республике является Национальный Конвент. За ним признавалось исключительное право на принятие и толкование декретов. Такое закрепление руководя-щей роли Конвента в системе органов революционной диктатуры было обусловлено са-мим ходом политической борьбы.

Слайд 22

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Конвент был тесно связан с Парижской коммуной, народными обществами, т.е. был признанным центром революционных сил того времени. Он являлся постоянно дейст-вовавшим органом, что позволяло оперативно реагировать на быстро меняющуюся политическую ситуацию, рассматривать большое количество вопросов и за сравни-тельно короткий срок принять массу декретов. Правительственную власть в системе революционной диктатуры якобинцев осущест-влял Комитет общественного спасения (входил в состав Конвента). Являлся органом, проводившим политику революционного террора. Роль этого комитета возросла с июля 1793 г., когда во главе его вместо Дантона, проявлявшего нерешительность и склон-ность к компромиссам, встал лидер якобинцев М.Робеспьер. В состава Комитета вошли его ближайшие соратники: Сен-Жюст, Кутон и др. В соответствии с декретом Конвента от 10 октября 1793 г. Комитету общественного спасения подчинялся временный исполнительный совет, министры и генералы. Ему же вменялось в обязанность сначала ежедневно, а с декабря 1793 г. ежемесячно пред-ставлять отчеты о своей работе в Национальный конвент. Для связи Конвента и правительственных учреждений с местными структурами влас-ти в департаменты и армию посылались комиссары из числа депутатов Конвента, кото-рые наделялись широкими полномочиями (контролировали исполнение декретов рево-люционного правительства, могли отстранять от выполнения обязанностей должност-ных лиц в департаментах и офицеров в армии. Сложная политическая ситуация (контр-революционные мятежи, измены в армии) вынуждала комиссаров Конвента брать на себя иногда и непосредственно административные функции - издавать распоряжения, командовать воинскими частями и т. д. К задачам революционной диктатуры было приспособлено и управление на местах. Законом 4.12.1794 г. из ведения администрации департаментов были изъяты вопросы, "относящиеся к революционным законам и мерам управления и общественного спасе-ния». По этим вопросам дистрикты и муниципалитеты обращались к революционному правительству. Наибольшую активность в местном управлении проявляли муниципа-литеты, из которых были изгнаны жирондисты. В работе коммун и их секций, в генераль-ных советах принимали участие низы городского и сельского населения.

Слайд 23

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Еще по декрету 21 марта 1793 г. для надзора за враждебными республике ино-странцами в каждой коммуне и ее секции избирались наблюдательные и иные специ-альные комитеты. При якобинцах функции этих комитетов значительно расширились. Они получили название революционных комитетов (состояли из наиболее активных и фанатично преданных революции граждан). Они превратились в инструмент революционного тер-рора и в главную опору Комитета общественного спасения на местах. Ревкомы не только последовательно проводили на местах политику центра, но и сами оказывали давление на Конвент, вынуждая его выполнять требования революционных масс. Важное место в системе революционной диктатуры занимали различные народные общества и клубы, прежде всего Якобинский клуб в Париже, выполнявший роль своеобразного политического центра (штаба) революции. Его многочисленные отделения были созданы по всей стране (более 40 тыс). Одной из существенных особенностей якобинской диктатуры было создание специ-альных органов, предназначенных для борьбы с внешними врагами и внутренней контрреволюцией. В своей деятельности, направленной на защиту республики и завоеваний революции, они использовали методы революционного террора. В организации разгрома войск феодально-монархической коалиции, вторгшихся в республиканскую Францию, решающую роль сыграла преобразованная якобинцами армия. В августе 1793 г. Конвент издал декрет о всеобщем ополчении, согласно кото-рому осуществлялся переход от добровольческого принципа к обязательному набору, т.е. созданию массовой народной армии. В ст. 1 Декрета говорилось: "С настоящего времени впредь до изгнания врагов с территории Республики все французы должны находиться в постоянной готовности к службе в армии. Молодые люди должны отправиться воевать, женатые будут изготав-ливать оружие и перевозить продовольствие, женщины будут шить палатки и одежду и служить в госпиталях, дети будут щипать корию из старого белья, старики будут в общественных местах возбуждать мужество воинов, ненависть к королям и взывать к единству Республики”.

Слайд 24

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА Батальоны новобранцев, слитые с кадровыми частями (так называемая амальгама армии), привносили в армейскую среду революционный дух и укрепляли боеспособ-ность воинских подразделений. На командные посты, в том числе и генеральские, вы-двигались молодые, способные и волевые люди, многие из которых были выходцами из народа. Революционная армия не только очистила к началу 1794 г. территорию Франции от войск коалиции, но и принимала участие в подавлении контрреволюцион-ных мятежей в Лионе, Вандее и др. городах. Важную роль в организации борьбы с контрреволюцией сыграл Комитет обществен-ной безопасности. На него законом 4 декабря 1793 г. был возложен "особый надзор" за всем тем, что касалось "личности и полиции". Он не был подчинен Комитету об-щественного спасения и должен был ежемесячно представлять свои отчеты непосред-ственно в Конвент. Наделенный правом расследования контрреволюционной деятель-ности, ареста и предания суду врагов республики, этот комитет стал одним из важней-ших карательных органов в системе якобинской диктатуры. Особую роль в проведении карательной политики в дистриктах и кантонах играли упомянутые выше ревкомы. Их функции были существенно расширены законом 17.09.1973 г. о подозрительных. Эти комитеты имели непосредственную связь с Комитетом общественной безопас-ности, пересылали ему списки арестованных и изъятые у них документы. Круг лиц, считавшихся подозрительными и подлежащих аресту, был весьма широким и неопре-деленным. К числу подозреваемых относились все, кто своим поведением, связями, речами, сочинениями "проявляют себя сторонниками тирании, федерализма и вра-гами свободы", члены дворянских семей, которые "не проявляли постоянно своей пре-данности революции", лица, которым было отказано в выдаче "свидетельств о бла-гонадежности", и т. д. Революционные комитеты, тесно связанные с народными об-ществами, местными отделениями Якобинского клуба, нередко проявляли полити-ческую нетерпимость. Они развернули энергичную деятельность по выявлению и ра-зоблачению контрреволюционеров часто мнимых.

Слайд 25

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА В системе органов якобинской диктатуры активная роль принадлежала Революцион-ному трибуналу. Он был создан по требованию якобинцев еще жирондистским Конвен-том, но превратился в постоянно действующее орудие революционного террора лишь после его реорганизации 5 сентября 1793 г. Судьи, присяжные заседатели, общественные обвинители и их помощники назнача-лись Конвентом. Вся процедура в Революционном трибунале характеризовалась упро-щенностью и быстротой, что позволяло ему вести целенаправленную, но в то же время и жестокую борьбу с политическими противниками революционного правительства: роялистами, жирондистами, агентами иностранных держав. До 10 июня 1794 г. по при-говору Революционного трибунала было казнено 2607 человек. Военные победы революционной армии и укрепление республики с неизбежностью привели к распаду былого единства и к усилению внутренних разногласий в якобинс-ком блоке. Социально-экономическое законодательство, уничтожившее остатки феода-лизма, объективно вело к развитию капиталистических отношений, к появлению "новых богачей" (нуворишей), росту социального неравенства, ухудшению положения город-ской и сельской бедноты. "Карающий меч" якобинцев, руководство которыми все в большей степени сосредо-тачивалось в руках Робеспьера и небольшой группы близких ему лиц, быстро утрачи-вал свою революционную направленность. Он превращался в орудие расправы не только с правыми силами, не приемлющими максимализма якобинских вождей, но и с лидерами левого крыла якобинцев, представлявшими интересы низов городского и сельского населения ("бешеные", эбертисты и т.д.). Последние требовали дальнейшего развития революции. Откровенные политические репрессии якобинцев отпугивали и многих их бывших сторонников, что вело к падению авторитета, сужению социальной базы власти. Вожди якобинцев, по существу, уже не видели иного пути к укреплению демократического го-сударства, а только предполагали спасение режима и укрепление своего личное поло-жения, только через террор. Иногда это сопровождалось личной борьбой за власть.

Слайд 26

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА 10 июня 1794 г. Конвент под давлением Робеспьера принял декрет "О врагах на-рода", имевший зловещие последствия. Этот декрет еще более упрощал судебную процедуру, но вместе с тем упразднял элементарные демократические основы судо-производства. Обвиняемый допрашивался только на судебном заседании в присут-ствии присяжных и публики, не имел права на защитника ("защитниками невинно окле-ветанных патриотов закон считает присяжных патриотов; заговорщикам же защит-ников не полагается"). Руководством к вынесению приговора должна была служить лишь "совесть" присяжных. За все преступления, подлежащие ведению Революцион-ного трибунала, назначалась смертная казнь. Само понятие "враг народа" по декрету было сформулировано широко и неопреде-ленно. Данный закон позволил якобинскому руководству Конвента усилить террор про-тив политических противников режима и против "новых богачей", но он повлек за со-бой и рост казней невинных и оклеветанных людей (только за первые за 48 дней было казнено 1350 человек). В числе казненных был и один из лидеров якобинцев – Дантон. К лету 1794 г., когда в результате побед революционной армии исчезла военная опасность и новый республиканский строй стал политической реальностью, внутрен-ние противоречия стали более острыми и неразрешимыми. Новую аристократию, обо-гатившуюся в ходе революции, не устраивали введенные якобинцами ограничения предпринимательской деятельности, демократических прав. Сложившееся в ходе ре-волюции многомиллионное мелкособственническое крестьянство, утратило свой революционно-демократический настрой, отвернулось от якобинцев Как отмечалось выше, вожди якобинцев оттолкнули от себя в конечном счете и низы городского и сельского населения. В условиях, когда правящий блок быстро разваливался, в Конвенте созрел заговор группы монтаньяров, выступивших, в том числе с целью "самосохранения, против якобинского террора (Ж.Фуше, Ж.Тальен, П.Баррас и др.). Поскольку вожди якобинцев исчерпали резервы своей революционной активности, а потому не могли вновь опе-реться на народные массы, планы заговорщиков, к которым примкнул ряд членов обо-их правительственных комитетов, сравнительно легко осуществились 27 июля 1794 г. (9 термидора — по республиканскому календарю). Лидеры якобинцев – казнены.

Слайд 27

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ДИРЕКТОРИЯ ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ И КОНСТИТУЦИЯ 1795 ГОДА Группа умеренных депутатов Конвента, пришедшая к власти в результате переворота: отражала интересы республикански настроенных кругов французской буржуазии; отрицала возможность реставрации монархии (ранее участвовала в суде над королем); одновременно, была нетерпима к режиму революционного террора. Заседавшие в Комитете общественного спасения термидорианцы, в числе первых мер отменили чрезвычайное социально-экономическое законодательство якобинцев; Комитет общественного спасения - потерял значение правительственного органа; упразднялась Парижская коммуна и революционные комитеты (оплот якобинцев); реорганизован Революционный трибунал. В августе 1795 г. Конвент принял новую Конституцию III года республики. Новая опасность наступления сторонников реставрации монархического строя, позво-лила термидорианцам получить одобрение текста Конституции на плебисците большин-ством собраний выборщиков, стремившихся сохранить завоевания революции. В Конституции 1795 г. сохранялся девиз революции: "свобода, равенство, братство", и ее важнейшие достижения — республиканизм, народный суверенитет, представитель-ные органы и т, д., Однако, она была весьма умеренной по своему политическому содер-жанию. Текст отличался напыщенностью и многословием (372 статьи). В Декларации прав и обязанностей человека и гражданина (по-прежнему предваряв-шей Конституцию), отсутствовало право народа на восстание, на сопротивление угнете-нию и иные левые идеи якобинцев. Основное внимание было уделено на закрепление экономических, моральных и правовых устоев общества. Конституция отменяла всеобщее избирательное право и восстанавливала имущест-венный ценз. В основе республиканского строя реконструировался принцип разделения властей (структуры власти были созданы в подражание античной демократии и отлича-лись громоздкостью).

Слайд 28

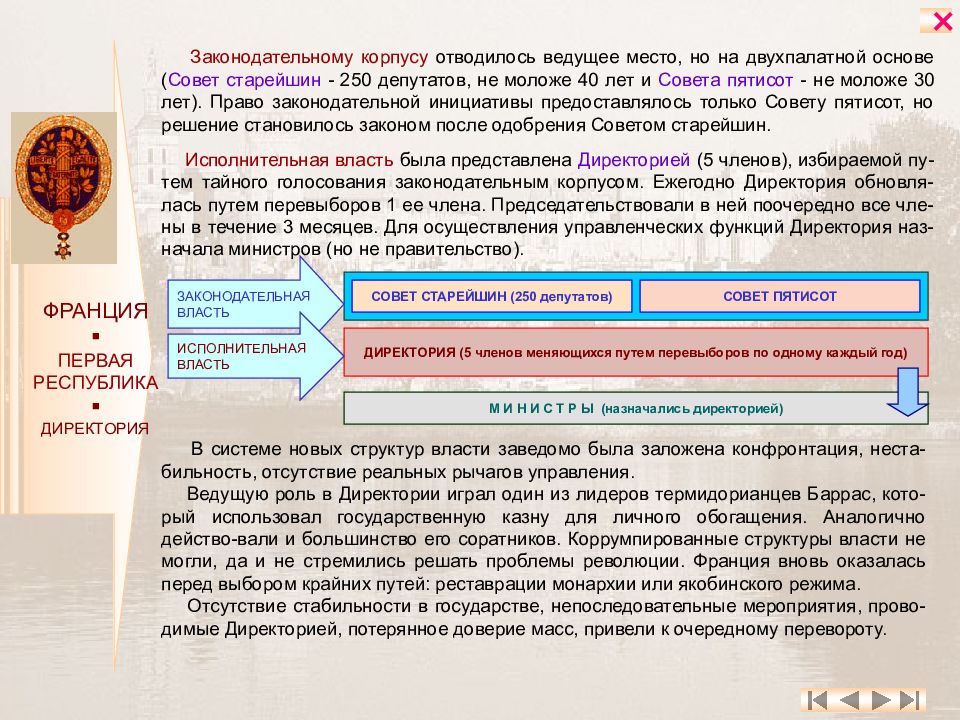

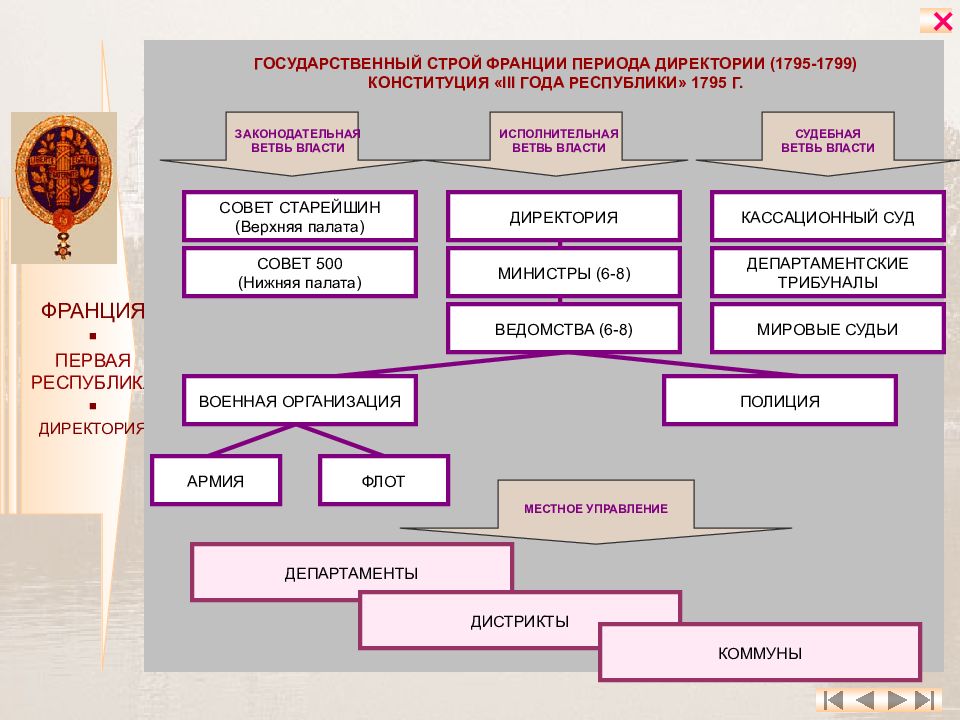

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ДИРЕКТОРИЯ Законодательному корпусу отводилось ведущее место, но на двухпалатной основе ( Совет старейшин - 250 депутатов, не моложе 40 лет и Совета пятисот - не моложе 30 лет). Право законодательной инициативы предоставлялось только Совету пятисот, но решение становилось законом после одобрения Советом старейшин. Исполнительная власть была представлена Директорией (5 членов), избираемой пу-тем тайного голосования законодательным корпусом. Ежегодно Директория обновля-лась путем перевыборов 1 ее члена. Председательствовали в ней поочередно все чле-ны в течение 3 месяцев. Для осуществления управленческих функций Директория наз-начала министров (но не правительство). В системе новых структур власти заведомо была заложена конфронтация, неста-бильность, отсутствие реальных рычагов управления. Ведущую роль в Директории играл один из лидеров термидорианцев Баррас, кото-рый использовал государственную казну для личного обогащения. Аналогично действо-вали и большинство его соратников. Коррумпированные структуры власти не могли, да и не стремились решать проблемы революции. Франция вновь оказалась перед выбором крайних путей: реставрации монархии или якобинского режима. Отсутствие стабильности в государстве, непоследовательные мероприятия, прово-димые Директорией, потерянное доверие масс, привели к очередному перевороту. ДИРЕКТОРИЯ (5 членов меняющихся путем перевыборов по одному каждый год) М И Н И С Т Р Ы (назначались директорией) ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ СОВЕТ СТАРЕЙШИН (250 депутатов) СОВЕТ ПЯТИСОТ

Слайд 29

ФРАНЦИЯ ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ДИРЕКТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРАНЦИИ ПЕРИОДА ДИРЕКТОРИИ (1795-1799) КОНСТИТУЦИЯ « III ГОДА РЕСПУБЛИКИ» 1795 Г. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ СОВЕТ СТАРЕЙШИН (Верхняя палата) СОВЕТ 500 (Нижняя палата) ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ ДИРЕКТОРИЯ МИНИСТРЫ (6-8) ВЕДОМСТВА (6-8) ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИЯ ФЛОТ ПОЛИЦИЯ СУДЕБНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ КАССАЦИОННЫЙ СУД ДЕПАРТАМЕНТСКИЕ ТРИБУНАЛЫ МИРОВЫЕ СУДЬИ МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ ДИСТРИКТЫ КОММУНЫ

Слайд 30

ФРАНЦИЯ ПЕРЕВОРОТ ГЕНЕРАЛА НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА ПЕРЕВОРОТ ГЕНЕРАЛА БОНАПАРТА И КОНСТИТУЦИЯ 1799 ГОДА. 9 ноября 1799 г. (18 брюмера VIII года республики) группа заговорщиков во главе с генералом Бонапартом совершила государственный переворот. Пришедшие к власти лидеры, и прежде всего Бонапарт, отражали интересы крупной буржуазии и новых земельных собственников. Участники переворота уведомили население Парижа, что всякий, кто попытается восстановить монархию или Консти-туцию 1783 г., будет расстрелян. Собрание депутатов было разогнано войск. Следствие переворота: упразднена Директория и иные конституционные органы власти; управление Французской республикой перешло к коллегии из трех консулов – гене-рала Бонапарта и двух бывших членов Директории, участвовавших в заговоре; наметилась тенденция к узурпации власти генералом Бонапартом, первым консулом республики (энергичный талантливый и властолюбивый государственный деятель) и поэтапный переход к личной диктатуре. Конституции III года республики, была объявлена причиной всех бедствий. Особенность : переворот был осуществлен опираясь на армию, ставшую стержнем государства при общей социально-политической нестабильности в период Директо-рии. Армия постепенно в процессе непрекращающейся войны, включая успешные действия на территориях враждебных государств, утратила свой революционный дух. Диктатура Наполеона стала новой формой политической консолидации французс-кого общества, осуществленной путем установления авторитарного, откровенно анти-демократического режима. Генерал Бонапарт отражал интересы консервативно наст-роенных кругов французского общества к уничтожению остатков революционных идей и учреждений. Он смог создать стабильную государственную систему (без идеоло-гических догматов) но обеспечивающую простор для развития предпринимательской деятельности. Это обеспечило ему поддержку буржуазных кругов и французских крестьян-собственников.

Слайд 31

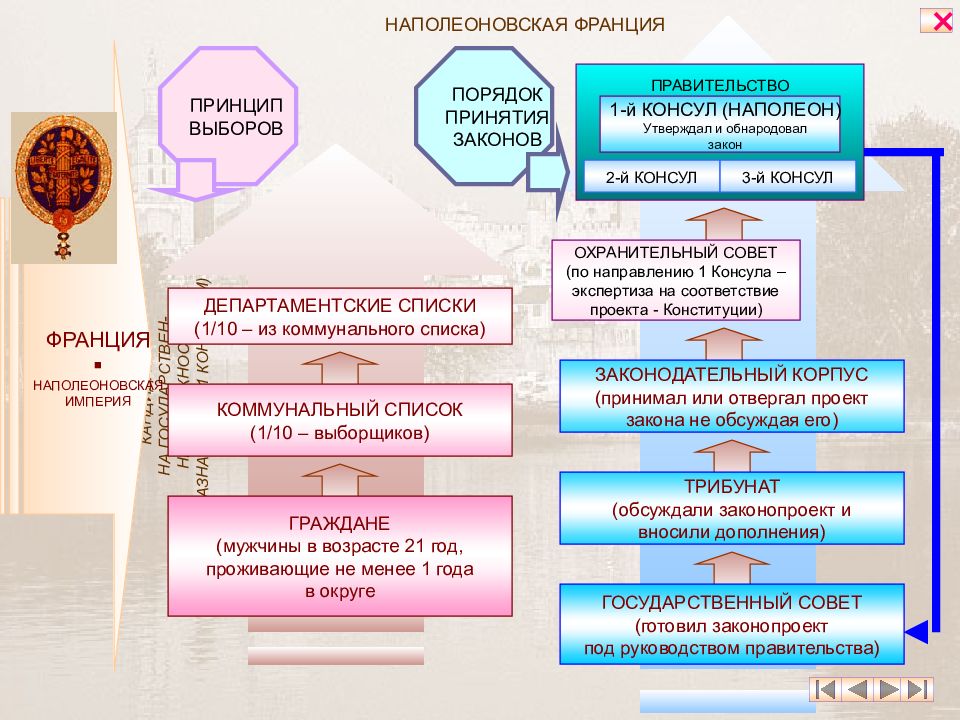

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1799 г. НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ VIII ГОДА РЕСПУБЛИКИ Не утверждалась представительным органом, а подписывалась только членами узкой конституционной комиссии. По воле первого консула она была вынесена «на одобрение французского народа». новая республиканская Конституция была утверждена 13 декабря 1799 г. по итогам плебисцита, который проводился под жестким государственным контролем (волеизъ-явление "французского народа" осуществлялось не на собраниях, а посредством сбора подписей в реестрах, которые вели мировые судьи, нотариусы и т. д.). В Конституции 1799 г.: при внешнем сохранении республиканского строя закреплялась диктатура генерала Бонапарта, принявшая лишь гражданские очертания; отсутствовала Декларация прав человека и гражданина; гарантировала буржуазии и крестьянству сохранить собственность, полученную в го-ды революции в результате конфискаций и разделов дворянских имуществ ("после со-вершения законной продажи национального имущества независимо от его происхож-дения" приобретатель такого имущества не может быть его лишен (ст. 94); армии отводилась важная роль в осуществлении внутренней и внешней политики. Конституция предусматривала установление пенсий для раненых воинов, вдов и детей военных, умерших на поле битв и вследствие ранений (ст. 86); сохранив формально идею национального суверенитета, вводилась запутанная и псевдодемократическая система "участия" граждан в государственных делах. Отменя-лся имущественный ценз и вводилось "всеобщее" избирательное право. Все граждане (мужчины), достигшие 21 года и проживавшие не менее года в определенном округе, могли участвовать в избрании т.н. коммунального списка, т.е. 1/10 части от состава граждан в округе. Лица, внесенные в коммунальные списки, в той же пропорции состав-ляли департаментские списки. Третья ступень выборов проводилась на департамент-ском уровне, где избиралась 1/10 часть граждан "для осуществления национальных функций". Однако, члены этого национального списка не наделялись по Конституции правом проводить выборы в высшие государственные органы, а рассматривались лишь как кандидаты на государственные должности;

Слайд 32

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1799 г. комплектование государственных органов проходило на основе сложной системы ко-оптации, назначения и выборов. В итоге, с помощью запутанной и многоступенчатой процедуры Бонапарт, сохранив внешнюю демократическую форму формирования инс-титутов власти, фактически ликвидировал выборность государственных органов; стержнем конституционной системы являлось правительство, которое выступало в виде коллегии из трех консулов. 1-й Консул обладал особым статусом. Конституция со-держала положение о выборах консулов на 10 лет (с правом переизбрания), но она не-посредственно определяла, что 1 Консулом является "гражданин Бонапарт". Послед-ний был наделен особыми функциями (промульгация законов и т. д.). Ему принадлежа-ло право назначения и смещения членов Госсовета, министров, послов, офицеров. Он назначал (без права на смещение) судей, от мировых до членов кассационного суда. Согласно Конституции, 1-й консул (Бонапарт), мог осуществлять свои полномочия "в случае необходимости, при помощи 2-го и 3-го консулов. Фактически вместо разделе-ния властей, устанавливался на республиканской почве режим личной власти; для ослабления оппозиции со стороны законодательной власти предусматривалось разделение законодательного процесса между рядом органов. Государственный совет по указанию и под руководством правительства составлял и предлагал законопроекты, которые поступали в Трибунат. Трибуны имели право обсуждать законопроекты и со своим мнением вносить в Законодательный корпус. Члены Законодательного корпуса уже не обсуждали законопроект (за что получили название "трехсот немых"), а лишь принимали закон или отвергали. Утвержденный закон мог быть направлен 1-м Консу-лом в Охранительный сенат, который одобрял его или отменял как неконституционный. После этого закон возвращался к 1-му Консулу, который подписывал его и обна-родовал. Следствием создания этой многоступенчатой сложной процедуры стало поли-тическое бессилие законодательных органов и их зависимость от 1-го Консула; отменялась выборность департаментской и коммунальной администрации. Местные чиновники всецело зависели от центральной администрации: в департаментах 1-й Кон-сул назначал префектов, в округах и общинах — субпрефектов и мэров. Выборные местные советы (муниципальные, общинные и генеральные) имели лишь совещатель-ные функции, их решения подлежали утверждению соответствующей администрацией.

Слайд 33

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1799 г. Таким образом, отказавшись от демократических принципов революции, Конститу-ция 1799 г. сделала шаг по пути ликвидации республики и восстановления авторитар-ных и бюрократических методов управления, характерных еще для эпохи абсолютизма. Превратив законодательную власть и придаток авторитарной системы, Конституция 1799 г создала для первого консула возможность активно воздействовать на процесс законотворчества. Бонапарт развернул широкие законодательные и кодификационные работы, принимал в них непосредственное участие. В итоге Франция получила новую правовую систему, ставшую фундаментом для экономических и социальных преобра-зований, начало которым было положено еще революцией 1789-—1794 гг. Конституция 1799 г., предоставив первому консулу всю полноту власти, позволила ему в короткий срок разгромить остатки якобинского движения и обезвредить деятель-ность роялистов, стремившихся к монархической реставрации во Франции. Продемонстрировав буржуазии и крестьянам-собственникам положительные сторо-ны, прежде всего стабильность при сильном правительстве, обеспечив успешными во-енными походами условия для промышленного развития Франции, Бонапарт подгото-вил необходимый политический климат для уничтожения республиканского строя. И 1802 г. в результате нового плебисцита, проведенного в антидемократических формах, аналогично 1799 г., Бонапарт, был объявлен пожизненным консулом. Сог-ласно Органическому сенатус-консульту 1804 г. ему был присвоен титул императора (Наполеон I). На очередном плебисците, его статус и Третья наполеоновская Консти-туция были единодушно одобрены «французским народом». В новой Конституции были тщательно разработаны вопросы престолонаследия, ста-туса императорской семьи, присяга императору, регентство, и т. д. Восстанавливалась процедура венчания на трон, которая впоследствии была осуществлена при участии римского папы. Создавался императорский двора. Родственники Наполеона и соратни-ки актами Сената или императора получали титулы принцев, князей, графов и т. д. Создавались придворные должности великого канцлера, верховного избирателя и т. п. Франция, фактически и юридически превратилась в своеобразную монархию (им-перию), хотя использовался термин «республика» ("управление республикой вверяется императору").

Слайд 34

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ Конституция постепенно стала терять свое значение. Волею императора, институты исполнительной власти также претерпели некоторые изменения в части концепции и состава Государственного совета, Сената и т. д. Высшие сановники составляли Высо-кий совет императора, из них формировался Тайный совет, к которому перешел ряд функций Государственного совета и Сената. Со временем правительство начало прес-ледование любого проявления свободомыслия: запрещались публичные собрания и манифестации, устанавливалась жесткая цензура над прессой и т. д. Во время Первой империи во Франции в основном завершился процесс становления современного, построенного на рационалистических началах государства, освободив-шегося от теологического и сословного наследия. Это государство создавалось Напо-леоном на основе бюрократической централизации, гражданской службы и предан-ности чиновников императора. Экономическая политика наполеоновского государства способствовала быстрому росту капитализма и пользовалась на первых порах поддержкой широких кругов пред-принимателей. Основным органом управления при Наполеоне стали министерства (12), созданные на принципе единоначалия и жесткой исполнительной вертикали. Восстанавливалось положение в стране такого влиятельного (особенно в среде крестьян) идеологического института как церковь. В 1801 г. Наполеон подписал с римским Папой конкордат, объявивший католицизм религией "подавляющего большинства французского народа". Государство взяло свя-щенников на содержание, а Папа признал за Наполеоном право назначать на высшие церковные должности. Священники присягали 1-му Консулу, затем — императору. В период консульства и империи дальнейшее развитие получила также военная ор-ганизация. Революционные войска постепенно эволюционировали в регулярную ар-мию, ориентированную на захватническую политику. Значительная часть бюджетных средств шла на военные нужды. В 1800 году для состоятельных кругов была введена система найма заместителя, которая позволяла сыновьям из богатых семей избегать "налога кровью". Отслужившие свой срок солдаты нередко за деньги продолжали нести военную службу.

Слайд 35

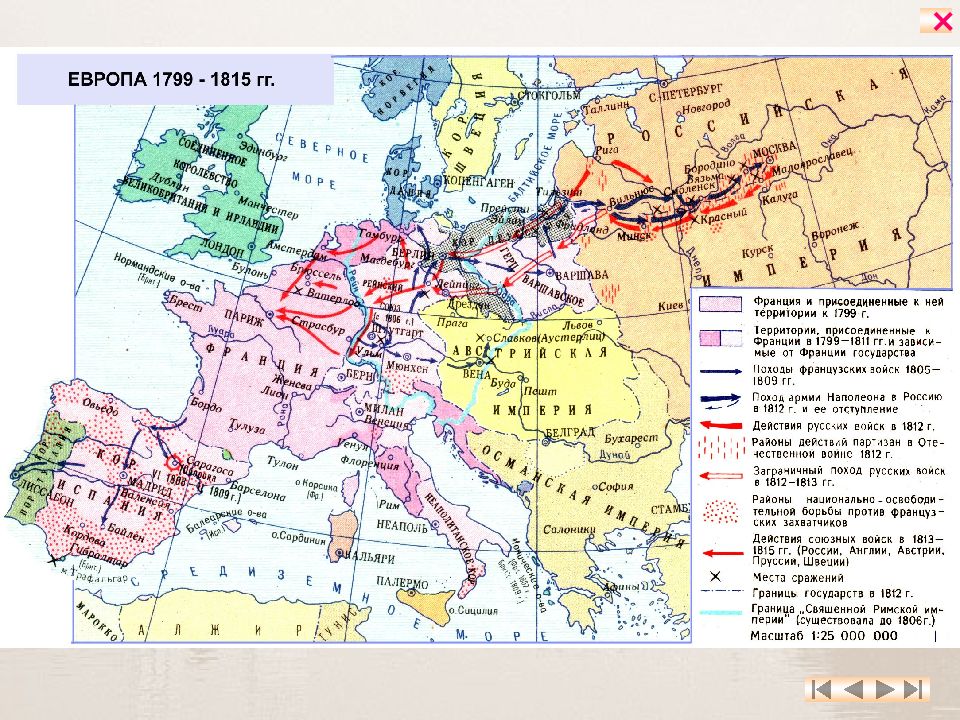

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ Тем не менее захватнические войны, которые вел Наполеон, требовали жертв. Нап-ример, с 1800 по 1815 г. были призваны на службу 3153 тыс. французов, не считая во-еннослужащих вспомогательных подразделений. Из них погибло около 1750 тыс. чел. Особое внимание Наполеон уделял развитию и укреплению централизованной поли-цейской системы. При министерстве полиции, которое возглавил опытный профес-сионал, Ж. Фуше, была создана разветвленная система политического сыска и шпио-нажа. Генеральные комиссары и комиссары полиции в округах и городах формально подчинялись префектам, но фактически назначались министром полиции и действо-вали под его руководством. В Париже была создана особая префектура полиции. В осуществлении карательной политики империи важную роль играли военизирован-ные полицейские соединения — корпус жандармов, находившийся в подчинении воен-ного министра. При проведении крупных полицейских операций (разгон митингов, мас-совые аресты и т. д.) отряды жандармов передавались в ведение министра внутренних дел или министра полиции. Жандармерия оказывала помощь полиции в поимке прес-тупников, контрабандистов и т. д. Получила развитие и тюремная система Франции. Непродолжительный период правления Наполеона (1799—1814 гг.) сопровождался существенными изменениями во всех сферах государственной жизни Франции. Авторитарный режим империи лишь внешне представлялся постоянным и сильным. На деле таковым он не являлся, поскольку не имел прочных конституционных оснований и опоры в традиционном политическом сознании французского общества. Он держался на властной воле, и успехе одной, бесспорно весьма одаренной личности. Такой режим не мог существовать бесконечно. После поражения в России, империя была разгромлена союзниками. 1 сентября в Вене состоялся Всеевропейский конгресс, на котором присутствовало 216 представителей государств. Цель – урегулирование политической ситуации в Европе и восстановление монархий. Конгресс был прерван бегством Наполеона с о.Эльба, где он находился в ссылке и началом новых боевых действий.

Слайд 36

КАНДИДАТЫ НА ГОСУДАРСТВЕН- НЫЕ ДОЛЖНОСТИ (НАЗНАЧАЛИСЬ 1 КОНСУЛОМ) ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ КОММУНАЛЬНЫЙ СПИСОК (1/10 – выборщиков) ДЕПАРТАМЕНТСКИЕ СПИСКИ (1/10 – из коммунального списка) ГРАЖДАНЕ (мужчины в возрасте 21 год, проживающие не менее 1 года в округе ТРИБУНАТ (обсуждали законопроект и вносили дополнения) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ (готовил законопроект под руководством правительства) ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (принимал или отвергал проект закона не обсуждая его) ПРАВИТЕЛЬСТВО 1-й КОНСУЛ (НАПОЛЕОН) Утверждал и обнародовал закон 2-й КОНСУЛ 3-й КОНСУЛ ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (по направлению 1 Консула – экспертиза на соответствие проекта - Конституции) ПРИНЦИП ВЫБОРОВ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ФРАНЦИЯ

Слайд 37

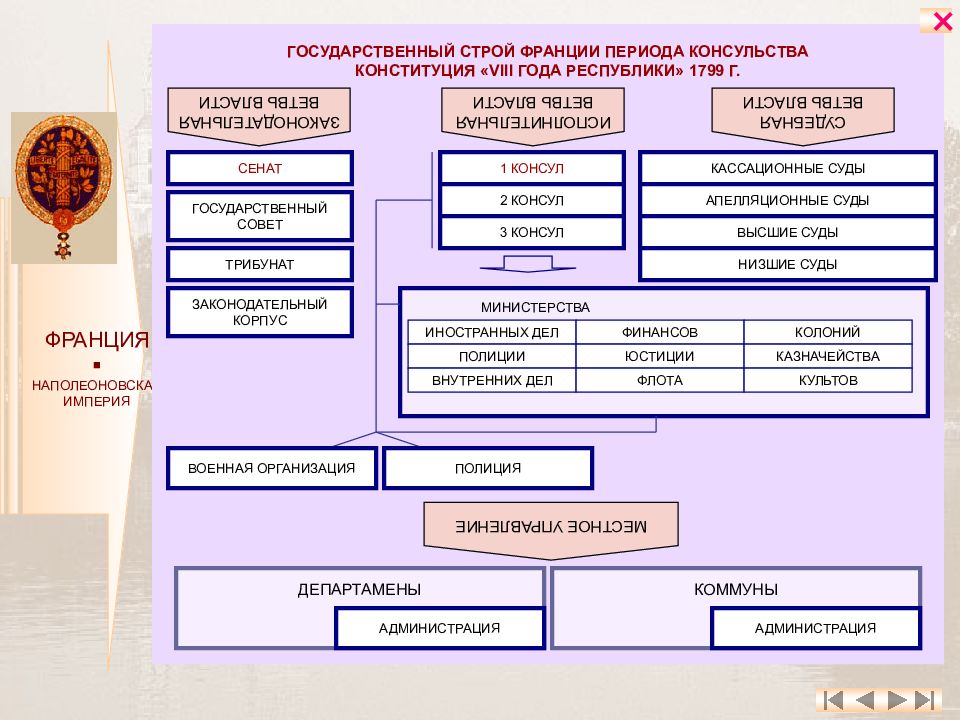

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРАНЦИИ ПЕРИОДА КОНСУЛЬСТВА КОНСТИТУЦИЯ « VIII ГОДА РЕСПУБЛИКИ» 1799 Г. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ СЕНАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТРИБУНАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ 1 КОНСУЛ 2 КОНСУЛ 3 КОНСУЛ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНАНСОВ ПОЛИЦИИ ЮСТИЦИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ФЛОТА КОЛОНИЙ КАЗНАЧЕЙСТВА КУЛЬТОВ ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦИЯ СУДЕБНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ ВЫСШИЕ СУДЫ НИЗШИЕ СУДЫ ДЕПАРТАМЕНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ КОММУНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайд 38

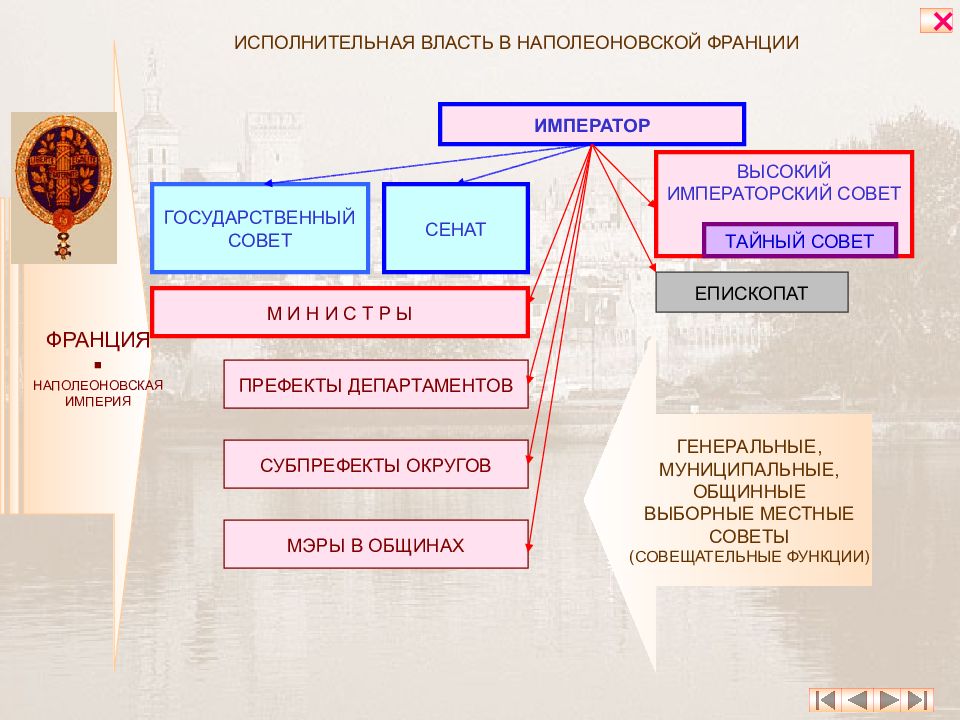

ФРАНЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ ИМПЕРАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СЕНАТ ВЫСОКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ ТАЙНЫЙ СОВЕТ М И Н И С Т Р Ы ЕПИСКОПАТ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, ОБЩИННЫЕ ВЫБОРНЫЕ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ (СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) ПРЕФЕКТЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ СУБПРЕФЕКТЫ ОКРУГОВ МЭРЫ В ОБЩИНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В НАПОЛЕОНОВСКОЙ ФРАНЦИИ

Слайд 40

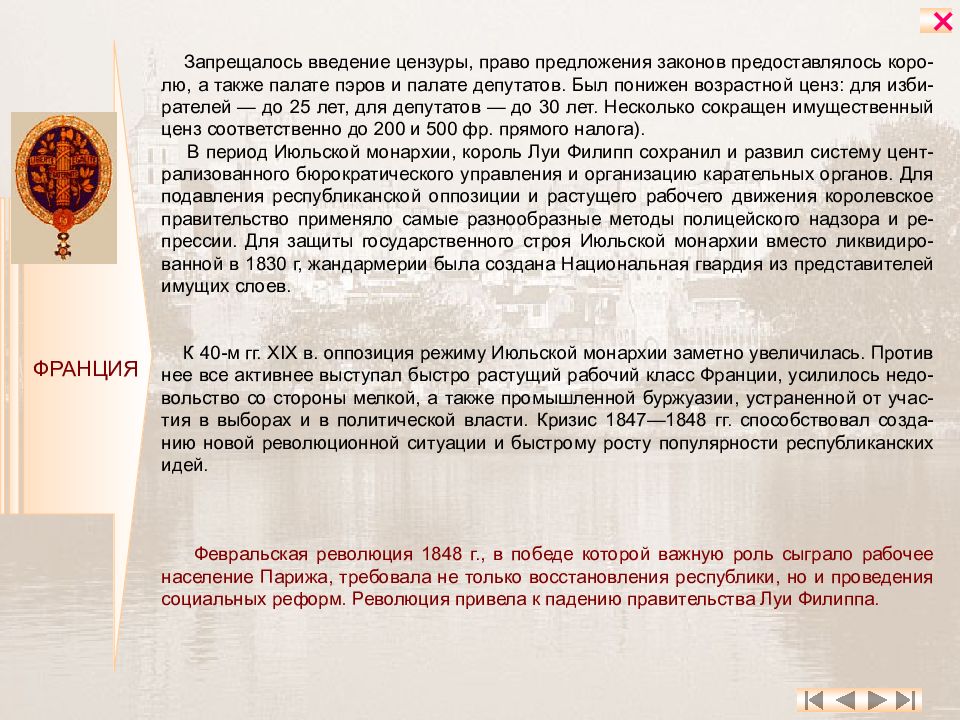

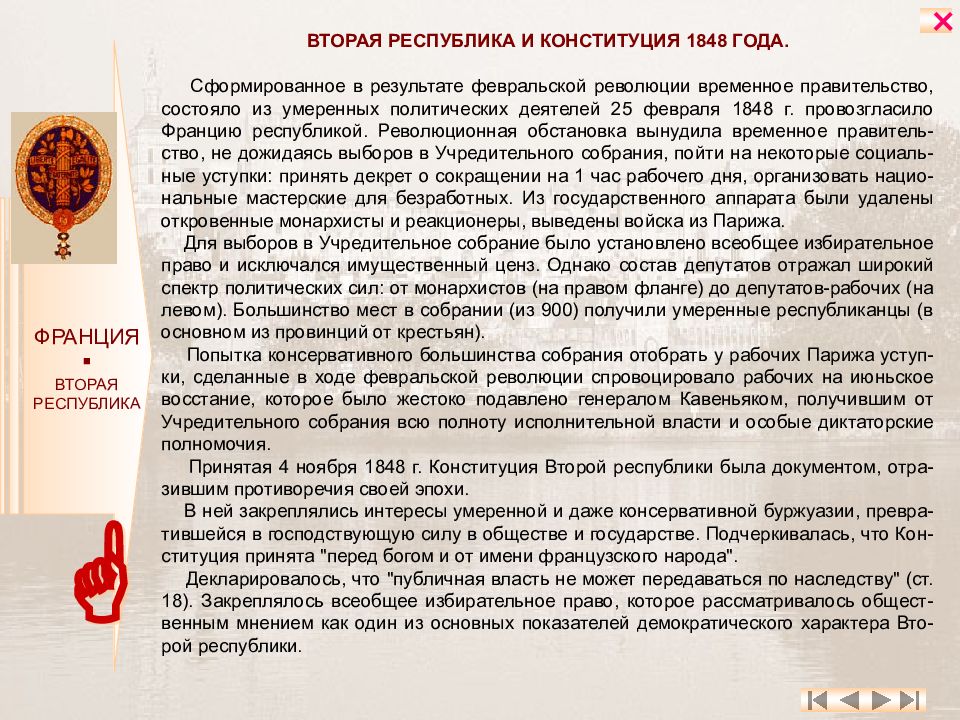

ФРАНЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ ФРАНЦИИ С 1814 г. ДО ВТОРОЙ ИМПЕРИИ Причины падения империи Наполеона и реставрации монархии Бурбонов: военное поражение и общая усталость населения от бремени многочисленных войн; экономические проблемы, последовавшие за промышленным ростом - исчезновение продуктов первой необходимости, голодные бунты и неудачные попытки государства сдержать цены на хлеб. правление Директории, авторитарный режим Наполеона - способствовали компроме-тации идее республики в общественном сознании Франции. Новый король, Людовик XVIII (либерал по убеждениям), исключал возможность рес-таврации монархии в ее неограниченном дореволюционном виде, считая, что конститу-ционализм пустил глубокие корни во французском обществе. Но вернувшиеся к власти Бурбоны считали необходимым учредив во Франции конституционную монархию – иско-ренить "революционную заразу". С этой целью они ссылались на свои "исторические права", королевский суверенитет и божественный порядок. Конституционные основы были определены в королевской Хартии 1814 г., дарован-ной Людовиком XVIII французскому народу после его вступления на престол. В Хартии содержались прямые ссылки на "божественное провидение" и декларирова-лось, что "вся власть сосредоточивалась во Франции целиком в особе короля". Предусматривалось возвращение титулов старому дворянству и сохранение их за новой послереволюционной аристократией (последняя была в значительной мере истреблена во время "белого террора"). Король получил право жаловать дворянство "по своему усмотрению". Хартией предполагалось не восстановить сословные привилегии дворянства, а обес-печить политический приоритет в государстве дворянской аристократии и новой буржу-азной элиты. Она не затрагивала систему отношений собственности, сложившуюся в ре-зультате революции, в том числе крестьянское землевладение. Ст. 9 гласила, что "все виды собственности неприкосновенны, не исключая так называемой национальной".

Слайд 41

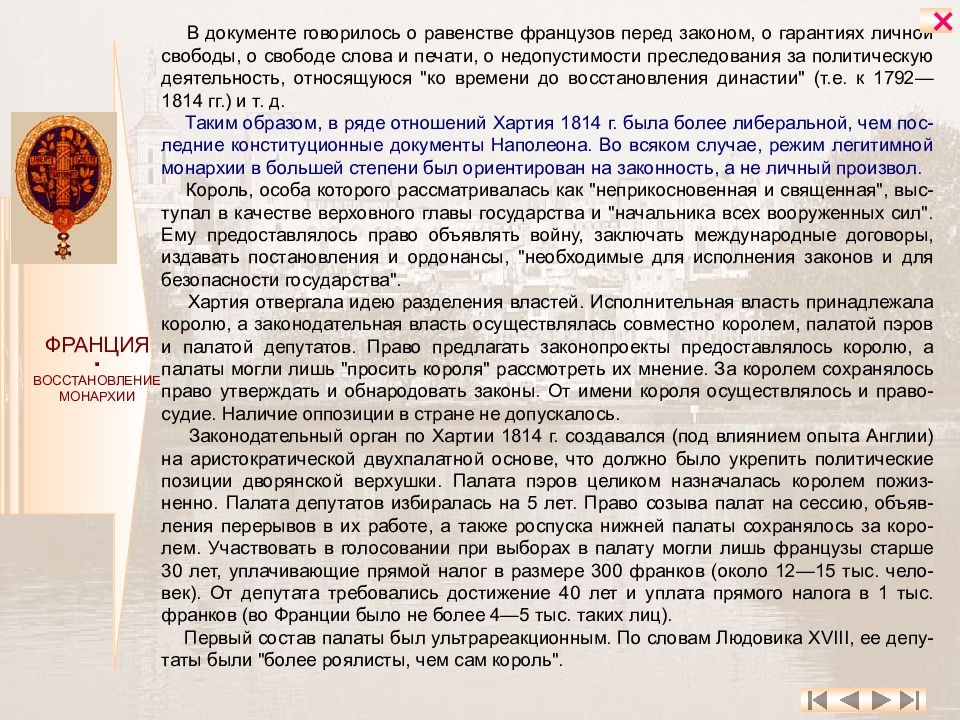

ФРАНЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ В документе говорилось о равенстве французов перед законом, о гарантиях личной свободы, о свободе слова и печати, о недопустимости преследования за политическую деятельность, относящуюся "ко времени до восстановления династии" (т.е. к 1792—1814 гг.) и т. д. Таким образом, в ряде отношений Хартия 1814 г. была более либеральной, чем пос-ледние конституционные документы Наполеона. Во всяком случае, режим легитимной монархии в большей степени был ориентирован на законность, а не личный произвол. Король, особа которого рассматривалась как "неприкосновенная и священная", выс-тупал в качестве верховного главы государства и "начальника всех вооруженных сил". Ему предоставлялось право объявлять войну, заключать международные договоры, издавать постановления и ордонансы, "необходимые для исполнения законов и для безопасности государства". Хартия отвергала идею разделения властей. Исполнительная власть принадлежала королю, а законодательная власть осуществлялась совместно королем, палатой пэров и палатой депутатов. Право предлагать законопроекты предоставлялось королю, а палаты могли лишь "просить короля" рассмотреть их мнение. За королем сохранялось право утверждать и обнародовать законы. От имени короля осуществлялось и право-судие. Наличие оппозиции в стране не допускалось. Законодательный орган по Хартии 1814 г. создавался (под влиянием опыта Англии) на аристократической двухпалатной основе, что должно было укрепить политические позиции дворянской верхушки. Палата пэров целиком назначалась королем пожиз-ненно. Палата депутатов избиралась на 5 лет. Право созыва палат на сессию, объяв-ления перерывов в их работе, а также роспуска нижней палаты сохранялось за коро-лем. Участвовать в голосовании при выборах в палату могли лишь французы старше 30 лет, уплачивающие прямой налог в размере 300 франков (около 12—15 тыс. чело-век). От депутата требовались достижение 40 лет и уплата прямого налога в 1 тыс. франков (во Франции было не более 4—5 тыс. таких лиц). Первый состав палаты был ультрареакционным. По словам Людовика XVIII, ее депу-таты были "более роялисты, чем сам король".

Слайд 42

ФРАНЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ Хартия не предусматривала ответственности правительства перед представитель-ным органом. Королю было предоставлено право назначать на все должности в сфере правосудия, а также государственного управления, в том числе формировать Совет ми-нистров. Министры ведали какой-либо определенной сферой администрации или вы-полняли политические поручения (министры без портфеля). Отставка министров про-исходила по их собственной просьбе или по воле короля. Легитимная монархия сохранила в основных чертах судебную и административную систему Первой империи, ограничившись второстепенными реформами. Политическая реакция задержала развитие демократической государственности во Франции, но добилась временной стабилизации монархического строя. Тем не менее, наиболее реакционная часть дворянства стремилась к восстановлению дореволюцион-ных порядков. Усилению реакции способствовало укрепление позиций католической церкви. Следуя дореволюционным канонам, Хартия объявила католицизм государст-венной религией. В 1825 г. при короле Карле Х были приняты законы, восстановившие орден иезуитов, предусмотревшие смертную казнь за святотатство и другие преступл-ения против церкви. В том же году был издан закон о выплате эмигрантам, потерявшим в годы революции свои имения, денежной компенсации. Под давлением ультрароялистов новый Король Карл X, ордонансами приостановил свободу печати, осуществил роспуск палаты депутатов, ввел новые ограничения в из-бирательном праве и т. д. Это вызвало волну народного возмущения, завершившуюся Июльской революцией 1830 г. Карл Х отрекся от престола. Либерально настроенные политические деятели, оказав-шиеся в руководстве движением, сочли необходимым сохранение королевской власти, которая по решению двух палат была передана Луи Филиппу (Орлеанская династия). Луи Филипп издал конституционную Хартию (1830 г.), которая во многом повторяла предшествующую 1814, но учитывала проблему очередной революции и реалии нового капиталистического общества. Она давала основания трактовать французское госу-дарство как ограниченную и представительную монархию, связанную рамками консти-туционной законности. (Была опущена преамбула о даровании конституции королевс-кой властью.

Слайд 43

ФРАНЦИЯ Запрещалось введение цензуры, право предложения законов предоставлялось коро-лю, а также палате пэров и палате депутатов. Был понижен возрастной ценз: для изби-рателей — до 25 лет, для депутатов — до 30 лет. Несколько сокращен имущественный ценз соответственно до 200 и 500 фр. прямого налога). В период Июльской монархии, король Луи Филипп сохранил и развил систему цент-рализованного бюрократического управления и организацию карательных органов. Для подавления республиканской оппозиции и растущего рабочего движения королевское правительство применяло самые разнообразные методы полицейского надзора и ре-прессии. Для защиты государственного строя Июльской монархии вместо ликвидиро-ванной в 1830 г, жандармерии была создана Национальная гвардия из представителей имущих слоев. К 40-м гг. XIX в. оппозиция режиму Июльской монархии заметно увеличилась. Против нее все активнее выступал быстро растущий рабочий класс Франции, усилилось недо-вольство со стороны мелкой, а также промышленной буржуазии, устраненной от учас-тия в выборах и в политической власти. Кризис 1847—1848 гг. способствовал созда-нию новой революционной ситуации и быстрому росту популярности республиканских идей. Февральская революция 1848 г., в победе которой важную роль сыграло рабочее население Парижа, требовала не только восстановления республики, но и проведения социальных реформ. Революция привела к падению правительства Луи Филиппа.

Слайд 44

ФРАНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРОНЦИИ В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ БУРБОНОВ ХАРТИЯ 1814 Г. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ ПАЛАТА ПЭРОВ ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ КОРОЛЬ СОВЕТ МИНИСТРОВ МИНИСТЕРСТВА ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СУДЕБНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ ОКРУЖНЫЕ СУДЫ МИРОВЫЕ СУДЫ ПАРИЖ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СУДЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ ДЕПАРТАМЕНТЫ ОКРУГА КОММУНЫ

Слайд 45

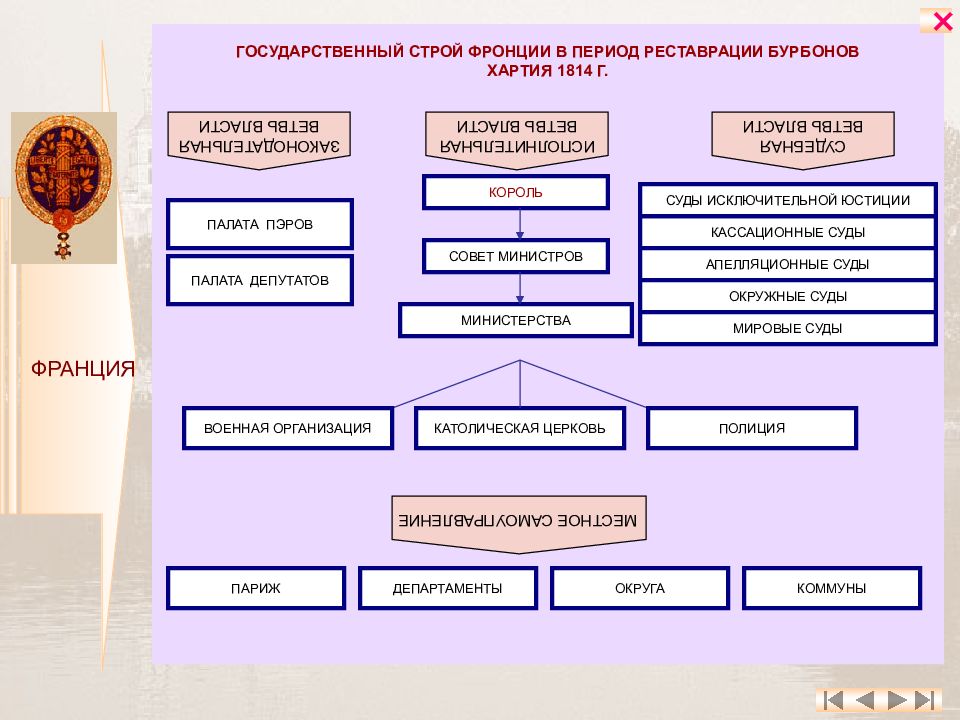

ФРАНЦИЯ ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА И КОНСТИТУЦИЯ 1848 ГОДА. Сформированное в результате февральской революции временное правительство, состояло из умеренных политических деятелей 25 февраля 1848 г. провозгласило Францию республикой. Революционная обстановка вынудила временное правитель-ство, не дожидаясь выборов в Учредительного собрания, пойти на некоторые социаль-ные уступки: принять декрет о сокращении на 1 час рабочего дня, организовать нацио-нальные мастерские для безработных. Из государственного аппарата были удалены откровенные монархисты и реакционеры, выведены войска из Парижа. Для выборов в Учредительное собрание было установлено всеобщее избирательное право и исключался имущественный ценз. Однако состав депутатов отражал широкий спектр политических сил: от монархистов (на правом фланге) до депутатов-рабочих (на левом). Большинство мест в собрании (из 900) получили умеренные республиканцы (в основном из провинций от крестьян). Попытка консервативного большинства собрания отобрать у рабочих Парижа уступ-ки, сделанные в ходе февральской революции спровоцировало рабочих на июньское восстание, которое было жестоко подавлено генералом Кавеньяком, получившим от Учредительного собрания всю полноту исполнительной власти и особые диктаторские полномочия. Принятая 4 ноября 1848 г. Конституция Второй республики была документом, отра-зившим противоречия своей эпохи. В ней закреплялись интересы умеренной и даже консервативной буржуазии, превра-тившейся в господствующую силу в обществе и государстве. Подчеркивалась, что Кон-ституция принята "перед богом и от имени французского народа". Декларировалось, что "публичная власть не может передаваться по наследству" (ст. 18). Закреплялось всеобщее избирательное право, которое рассматривалось общест-венным мнением как один из основных показателей демократического характера Вто-рой республики.

Слайд 46

ФРАНЦИЯ ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА Конституция уже не делала акцент на естественные права человека. В ней была предпринята попытка дать новую трактовку республики и определить социальное назначение и ответственность государственной власти. Республика принимала на себя обязанность обеспечить существование нуждающимся гражданам, подыскивая работу, соответствующую их способностям, или же поддерживая тех, которые не имеют родных и не в состоянии работать. Конституция 1848 г. сделала первый шаг в признании права на труд. В ней предусматривалось, что общество "организует через посредство государства, департаментов или коммун общественные работы, предназ-наченные доставлять безработным занятия". Семья, труд, собственность и общественный порядок объявлялись основой респуб-лики. Конституция 1848 г. отвергла революционные методы борьбы, подчеркнув, что республика "стремится без новых потрясений, лишь последовательным и постоянным действием законов и учреждений, поднять граждан на высшую ступень нравствен-ности, просвещения и благосостояния". Декларируемые в конституции демократичес-кие права рассматривались как составной элемент республиканского правопорядка. Пользование свободами не должно было выходить за пределы "общественной безопасности" или рамки, установленные законодательством. Система государственных органов Второй республики по Конституции 1848 г. строи-лась на принципе разделения властей. Однако центральное место в этой системе бы-ло отведено исполнительной власти, которая делегировалась народом "гражданину, который получает звание президента республики". Президент не зависел от парла-мента и избирался на 4 года непосредственно населением. Президент наделялся широкими полномочиями: правом внесения законопроектов, правом отлагательного вето, правом помилования и т. д. Он назначал и смещал министров, а по совету последних - дипломатов, главнокомандующих флота и армии, префектов, правителей Алжира и колоний, а также ряд других должностных лиц. Президент не мог быть переизбран сразу на второй срок, не имел право роспуска Национального собрания, но в силу своей независимости от представительного органа он мог бесконтрольно распоряжаться всеми рычагами исполнительной власти: министрами, полицией, армией.

Слайд 47

ФРАНЦИЯ ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА Однопалатное Национальное собрание (избиралось на 3 года посредством тайного голосования французами старше 21 года на основе всеобщего избирательного права, было наделено законодательной властью. Оно насчитывало 750 депутатов. Нацио-нальное собрание не имело реальных возможностей воздействовать на политику исполнительного аппарата и тем самым было обречено превратиться в орган, не имеющий авторитета и политической силы. Конституция предусматривала учреждение Государственного совета (на 6 лет). В компетенцию Госсовета входило предварительное рассмотрение законопроектов, исхо-дящих как от правительства, так и самого Национального собрания. Контролировал администрацию и разрешал споры между ними, т. е. Выполнял функции администра-тивной юстиции. Слабости конституционной системы Второй республики, связанные с нереальными социальными обещаниями и уязвимой организацией государственной власти, обнару-жились в условиях послереволюционного распространения консервативных и монархи-ческих настроений. Первые же выборы по Конституции 1848 г. продемонстрировали ослабление позиций республиканцев. Президентом был избран Луи Бонапарт, политический авантюрист, не пренебрегавший никакими средствами в борьбе за власть. Луи умело использовал смутную экономическую и политическую ситуацию, популяр-ность своего родственника (дяди), и опирался на крестьянство, искренне верившее, что Наполеон 1 был «крестьянским императором», а республиканцы наносят вред государству. В результате выборов в Национальное собрание большинство получили монархис-ты, которые немедленно вступили в борьбу с демократическими институтами (приняты законы об отмене всеобщего избирательного права, о передаче образования под контроль католического духовенства и т. д.). Действия монархистов-депутатов подор-вали веру в республику и в представительные учреждения. Распри между монархичес-кими группировками бурбонистов и орлеанцев, создали Луи Бонапарту благоприятную обстановку для государственного переворота.

Слайд 48

ФРАНЦИЯ ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА 2 декабря 1851 г. под предлогом защиты республики от заговорщиков, в нарушение Конституции 1848 г. Луи Бонапарт, опираясь на армию, разогнал Национальное собрание и установил президентское правление, т. е. открытую личную диктатуру. Используя приемы Наполеона I, объявил о восстановлении всеобщего избиратель-ного права, отмененного Национальным собранием. Одновременно был введен режим военного и полицейского террора, направленный против монархической оппозиции, но в большей степени против республиканцев и демократических сил. 14 января 1852 г., Луи Бонапарт объявил новую Конституцию, которая в своих основных чертах напоминала бонапартистскую Конституцию 1799 г. Логическим завер-шением Конституции 1852 г. были сенатус-консульт и последующий плебисцит о вос-становлении во Франции императорской власти в лице Наполеона III. Официальное провозглашение 2 декабря 1852 г. Второй империи означало торжест-во откровенной реакции. Во многом, Луи повторял политику Наполеона 1, но вынужден был считаться с иной социально-политической ситуацией в стране и прежде всего, с все более укрепляю-щимися двумя классами: буржуазией и пролетариатом, идя на постоянные уступки, в своей авторитарной политике прикрываясь демократическими лозунгами. Однако, обостряющийся кризис государства все чаще подталкивал нового императора к опоре на полицейский аппарат, жандармерию и армию, жестоко подавлявшие оппозицию. Авантюризм (в части внешней политики) Наполеона привел к тому, что в 1870 г. Франция оказалась втянутой в войну с Пруссией. Поражение и капитуляция француз-ской армии, явившиеся результатом ее полной неподготовленности к серьезным воен-ным действиям, ускорили падение Второй империи. Известия о военной катастрофе под Седаном и о пленении императора вызвали в начале сентября 1870 г. новый революционный взрыв в Париже. 4 сентября палата депутатов под прямым давлением революционной толпы заявила об отстранении Наполеона III от власти. В тот же день в городской ратуше Парижа была провозгла-шена республика и сформировано временное правительство, которое возглавил военный губернатор столицы генерал Трошю.

Слайд 49

ФРАНЦИЯ ПАРИЖСКАЯ КОММУНА ПАРИЖСКАЯ КОММУНА (1871) Лозунги защиты отечества во Франции во время войны все чаще стали сопровож-даться требованиями революционного переустройства общества. В данном процессе существенную роль играла французская секция I Интернационала и революционных политических клубов. В критической для страны ситуации население все более воз-вращалось к идее воссоздания Парижской коммуны, с которой связывались не только успешная борьба с внешним врагом, но и создание политических учреждений, "покоя-щихся на надежной основе народного суверенитета", гарантий прав и свобод каждого гражданина, решение настоятельных задач улучшения материального положения беднейших слоев на-селения Парижа. После сентябрьской революции в 20 округах Парижа возникли комитеты бдитель-ности, делегаты которых вошли в Центральный комитет округов Парижа. Новый де-мократический орган выдвинул требования укрепления обороны, вооружения пари-жан, улучшения жилищного и продовольственного положения, ликвидации ограниче-ний свободы печати, собраний и пр. Под давлением масс правительство "национальной обороны" спешно провело в феврале 1871 г выборы в Национальное собрание, правомочное заключить мир с Пруссией. Мир означал для Франции потерю Эльзаса и Лотарингии, выплату 5 млрд. контрибуции, длительную оккупацию значительной части французской территории немецкими войсками. На фоне непопулярной предательской политики правительства возрастает автори-тет и политическая роль Национальной гвардии Парижа, в которую было включено 200 вновь сформированных батальонов, офицерский состав которых был выборным. В феврале была создана Республиканская федерация Национальной гвардии и ее выборный руководящий орган - Центральный комитет. Таким образом, возникла мас-совая организация демократических сил Парижа, насчитывающая в своих рядах 250 тыс. вооруженных национальных гвардейцев. В результате восстания 18 марта 1871 г. власть в Париже перешла ЦК Нацио-нальной гвардии

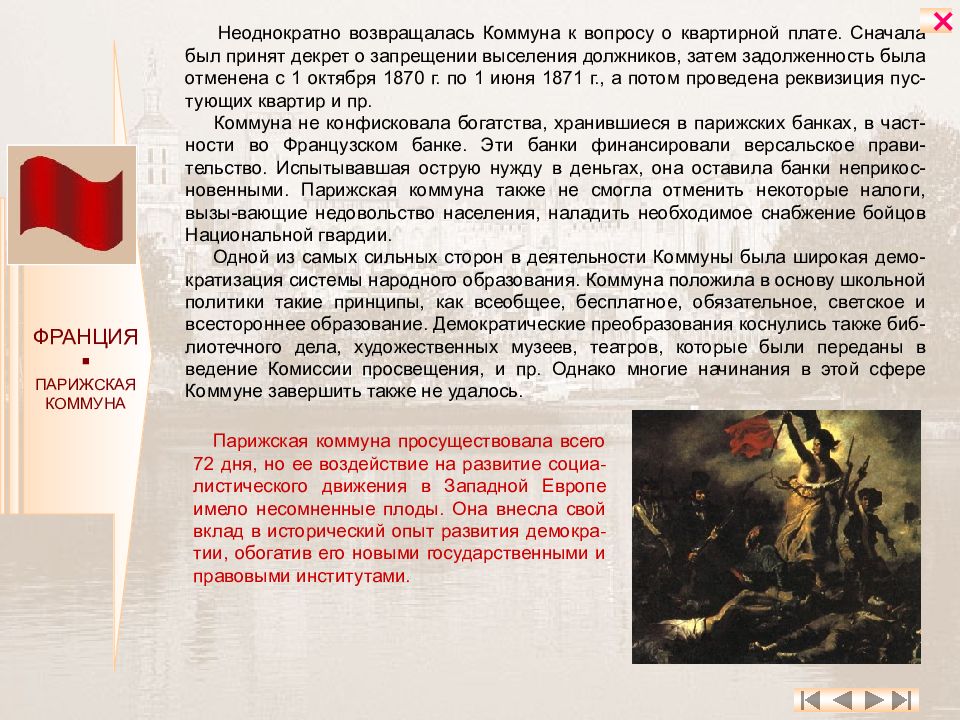

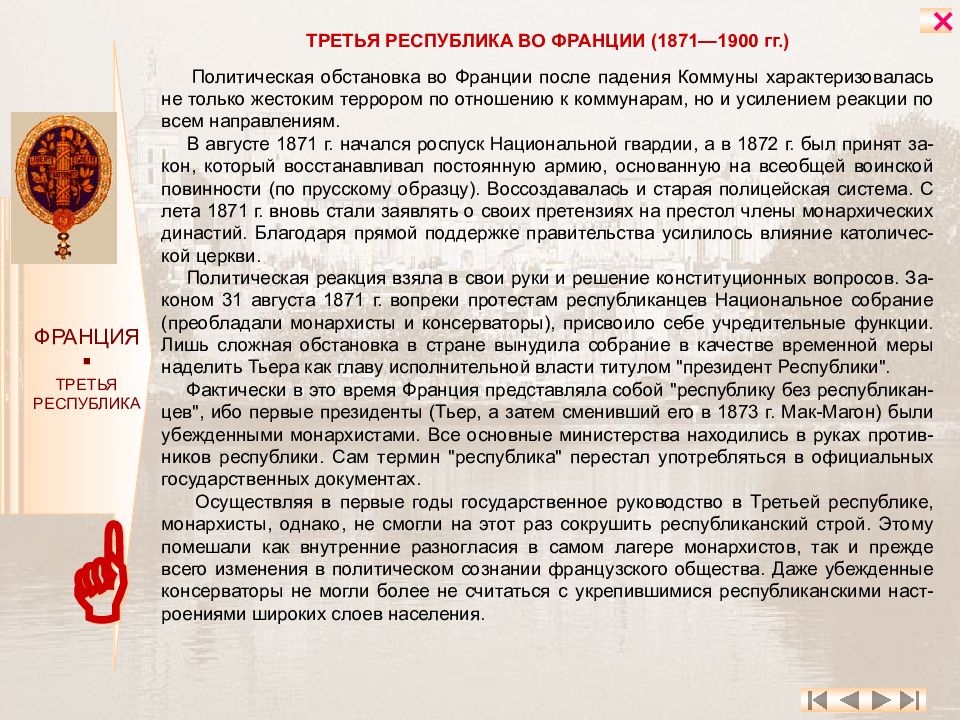

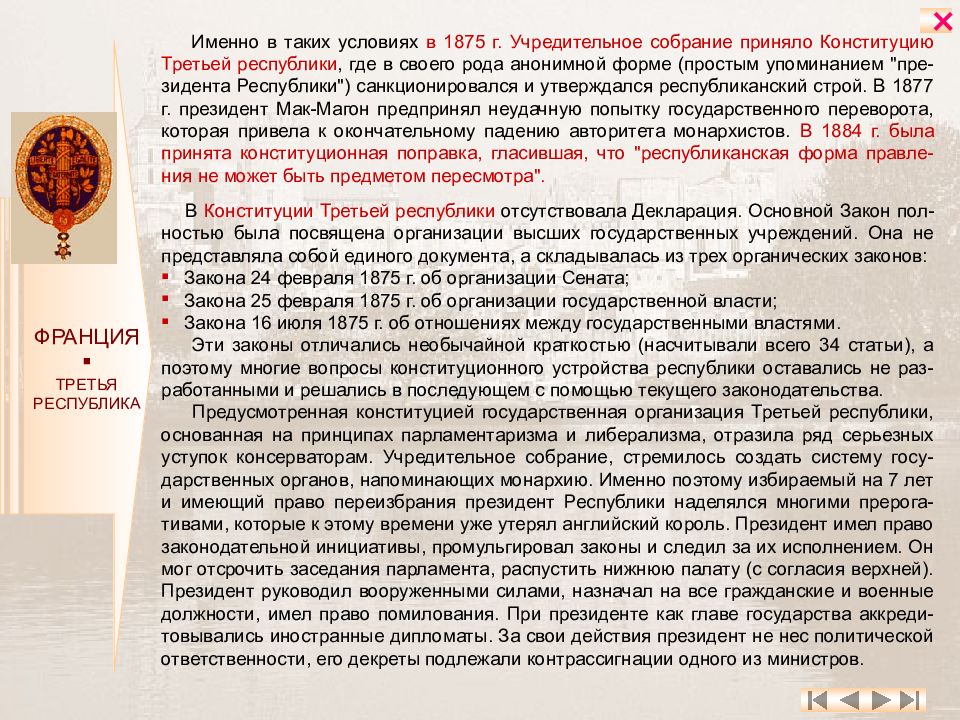

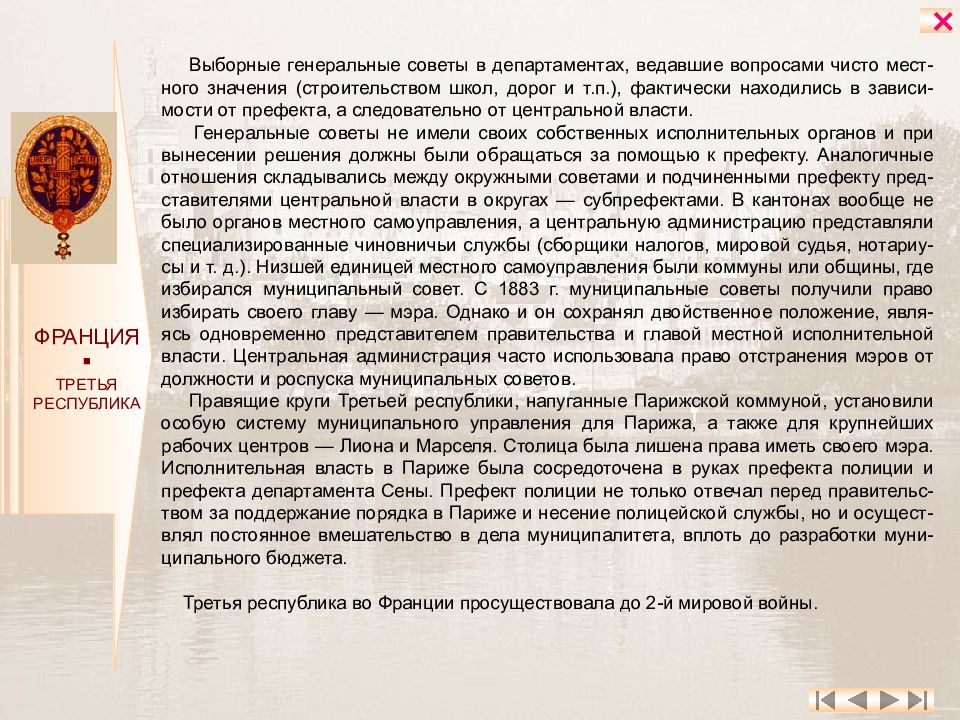

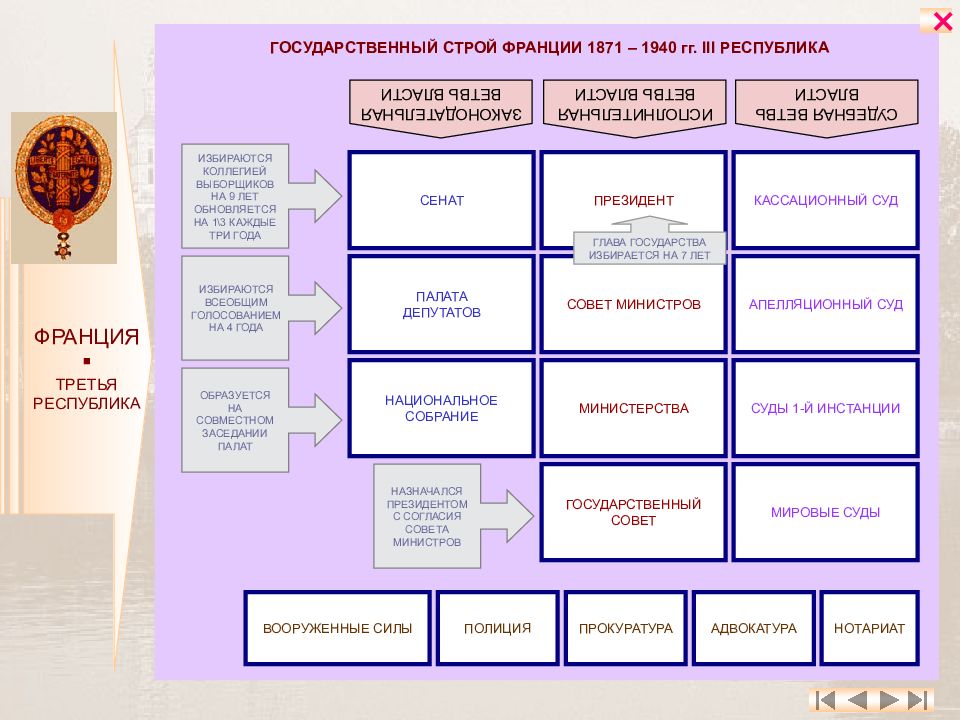

Слайд 50