Слайд 3

АЭРОПОРТ авиатранспортное предприятие, обеспечивающее быструю, безопасную и эффективную транспортировку по воздуху пассажиров, багажа, грузов, почты и осуществляющее отправление и прием летательных аппаратов, используя средства, необходимые для их взлета или посадки, а также техническое обслуживание и ремонт. К аэропорту относятся аэровокзалы и здания для хранения и отправки грузов и почты, а также подъездные железные и шоссейные дороги, станции наземного транспорта и автостоянки.

Слайд 4: ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА

Главным критерием, которым руководствуются при выборе места расположения аэропорта, является наличие достаточно большого участка земли, который можно использовать для строительства. В то же время это место должно быть достаточно близким к городской агломерации, которую аэропорт будет обслуживать. Шум. Наличие шума самолетов в районе аэропорта порождает две проблемы, одна из которых - ограничения на технические характеристики турбореактивных двигателей, а другая - недовольство живущего поблизости от аэропорта населения. В связи с жалобами населения на громкий шум, производимый самолетами в аэропортах, в 1969 Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) разработало и начало вводить нормы, ограничивающие уровень шума турбореактивных двигателей.

Слайд 6: Препятствия и помехи

Аэропорты должны располагаться в местности, свободной от препятствий и помех полетам самолетов. Объекты, представляющие потенциальную опасность, оцениваются в соответствии с нормами, определяющими допустимое расстояние до препятствий, находящихся на земле, или соседних самолетов, находящихся в воздухе. Поэтому при строительстве аэропорта ставится условие отсутствия препятствий, таких, как здания, антенны или перепады местности, на расстояниях до 80 км от аэропорта, которые могут нарушить безопасность полетов при неблагоприятных погодных условиях. После выбора места для строительства аэропорта необходимо добиться обязательств со стороны местных властей воздерживаться от строительства объектов, которые могли бы создать угрозу безопасности полетов самолетов.

Планирование включает в себя следующие мероприятия: 1) решение проблем воздействия на окружающую среду; 2) определение роли проектируемого объекта в региональной системе аэропортов; 3) координация со службами управления воздушным движением; 4) разработка генерального плана; 5) интеграция терминальных сооружений и их оборудования; 6) проектирование отдельных зданий; 7) проектирование сооружений и дорог для различных видов наземного транспорта.

Слайд 8: Управление воздушным движением

Когда планируется строительство нового аэропорта или значительное расширение уже существующего, необходимо провести детальный анализ возможностей управления воздушным движением в районе аэропорта. Предварительная координация планов со службами управления воздушным движением существенно упрощает выбор места для строительства аэропорта, вспомогательного навигационного оборудования, а также разработку инструкций по пилотированию. В этих планах необходимо рассматривать территорию в радиусе до 80 км от аэропорта, где авиадиспетчеры аэропорта заканчивают свои функции по управлению самолетом, передавая их магистральным центрам управления полетами по маршрутам. При необходимости можно увеличить дальность контролируемого из аэропорта полета самолета до 160 км и больше.

Слайд 9: Генеральный план

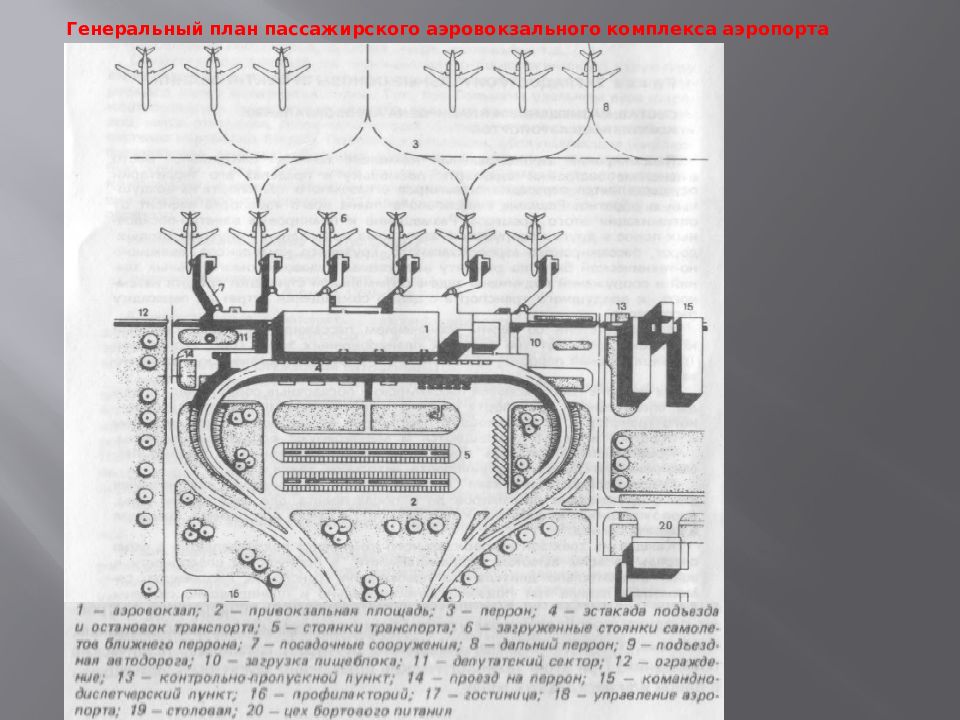

Разработка генерального плана, который обеспечивает взаимную увязку ВПП, рулежных дорожек, пассажирских и грузовых аэровокзалов, вспомогательных средств, подъездных дорог, транзитных перевозок и других функций, осуществляется на следующем этапе. Генеральные планы часто подразделяются соответственно некоторой последовательности стадий развития и сопровождаются полными описаниями всех существующих и будущих ограничений и требований. В этих планах устанавливаются границы отдельных участков в районе аэропорта в соответствии с близостью их расположения от тех или иных сооружений либо вспомогательного оборудования и содержатся карты и количественные данные, которые используются для обоснования будущих планов приобретения земельных участков для развития аэропорта. Генеральные планы охватывают более широкий круг проблем, чем планы выбора места для строительства аэропорта, и включают в рассмотрение более обширную территорию.

Слайд 10: Планирование подъездных дорог

Важным элементом планирования и проектирования аэропортов является обеспечение средств сообщения аэропорта с обслуживаемым им населением. Вследствие закрытия многих внутригородских аэропортов и размещения новых аэропортов на значительном удалении от центров городов потребовалось создание вспомогательных средств сообщения с аэропортами. Соответствующие планы предусматривают использование междугородного железнодорожного транспорта, общественного городского транспорта, пунктов сбора пассажиров для дальних маршрутов и автобусов-экспрессов как альтернативы традиционному средству сообщения с помощью собственных автомашин или такси.

Слайд 11

Взлётно-посадочная полоса Взлётно-посадочная полоса (ВПП) — часть аэродрома, входящая в качестве рабочей площади в состав лётной полосы. ВПП представляет собой специально подготовленную и оборудованную полосу земной поверхности с искусственным (ИВПП) или грунтовым (ГВПП) покрытием, предназначенную для обеспечения взлёта и посадки летательных аппаратов (ЛА)

Слайд 12

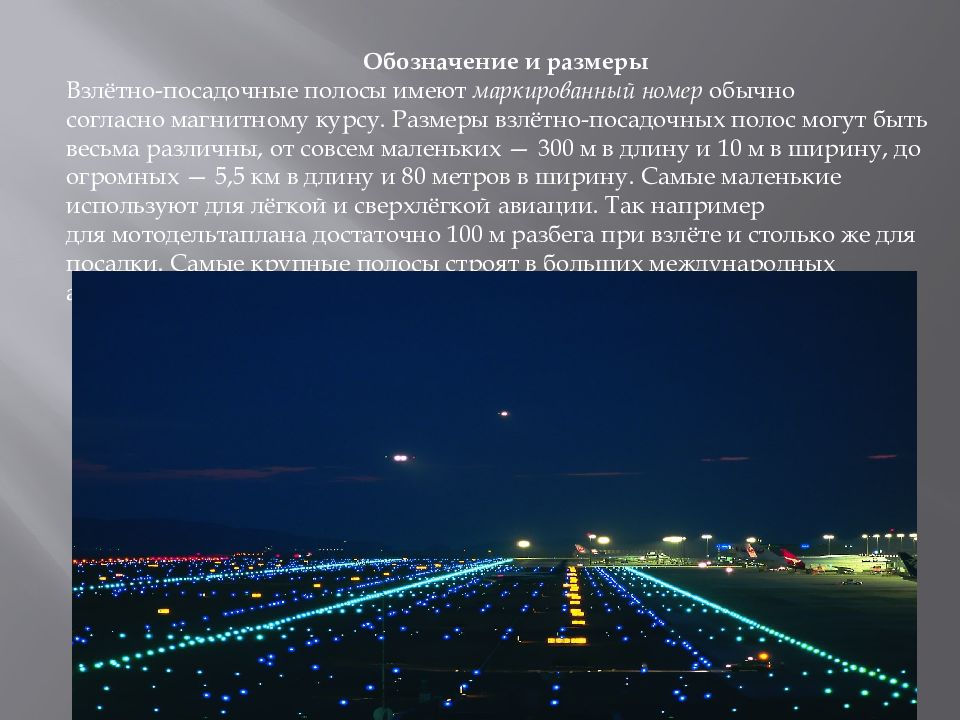

Обозначение и размеры Взлётно-посадочные полосы имеют маркированный номер обычно согласно магнитному курсу. Размеры взлётно-посадочных полос могут быть весьма различны, от совсем маленьких — 300 м в длину и 10 м в ширину, до огромных — 5,5 км в длину и 80 метров в ширину. Самые маленькие используют для лёгкой и сверхлёгкой авиации. Так например для мотодельтаплана достаточно 100 м разбега при взлёте и столько же для посадки. Самые крупные полосы строят в больших международных аэропортах и на авиазаводах.

Слайд 15

Освещение ВПП Основная задача светового оборудования взлётно-посадочной полосы — обеспечивать безопасную посадку и взлёт воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной видимости.

Слайд 21

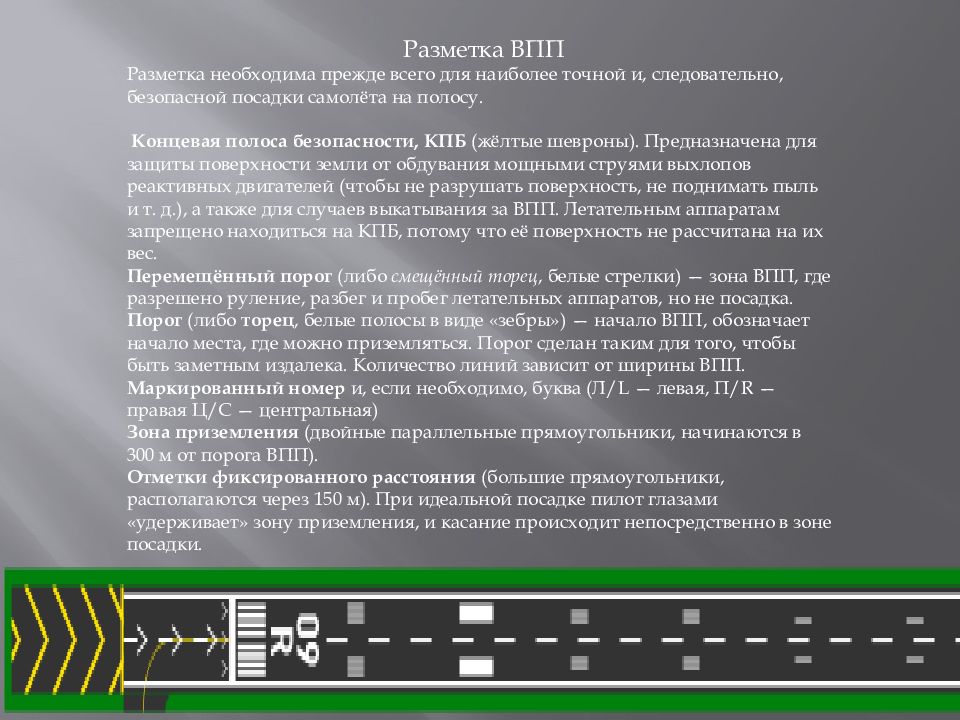

Разметка ВПП Разметка необходима прежде всего для наиболее точной и, следовательно, безопасной посадки самолёта на полосу. Концевая полоса безопасности, КПБ (жёлтые шевроны). Предназначена для защиты поверхности земли от обдувания мощными струями выхлопов реактивных двигателей (чтобы не разрушать поверхность, не поднимать пыль и т. д.), а также для случаев выкатывания за ВПП. Летательным аппаратам запрещено находиться на КПБ, потому что её поверхность не рассчитана на их вес. Перемещённый порог (либо смещённый торец, белые стрелки) — зона ВПП, где разрешено руление, разбег и пробег летательных аппаратов, но не посадка. Порог (либо торец, белые полосы в виде «зебры») — начало ВПП, обозначает начало места, где можно приземляться. Порог сделан таким для того, чтобы быть заметным издалека. Количество линий зависит от ширины ВПП. Маркированный номер и, если необходимо, буква (Л/L — левая, П/R — правая Ц/С — центральная) Зона приземления (двойные параллельные прямоугольники, начинаются в 300 м от порога ВПП). Отметки фиксированного расстояния (большие прямоугольники, располагаются через 150 м). При идеальной посадке пилот глазами «удерживает» зону приземления, и касание происходит непосредственно в зоне посадки.

Слайд 24

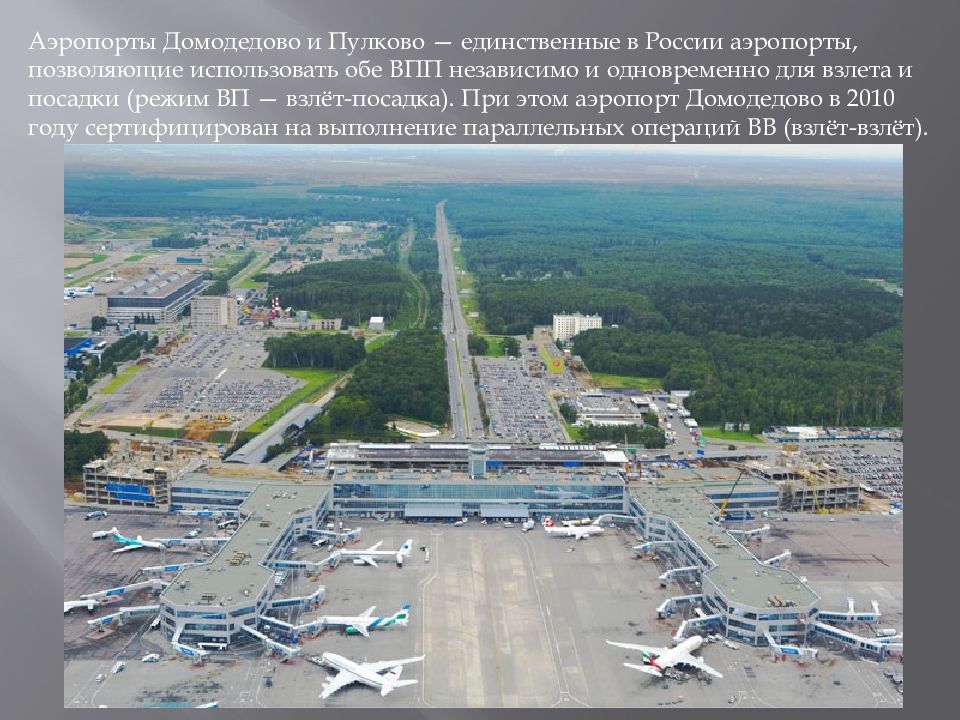

Аэропорты Домодедово и Пулково — единственные в России аэропорты, позволяющие использовать обе ВПП независимо и одновременно для взлета и посадки (режим ВП — взлёт-посадка). При этом аэропорт Домодедово в 2010 году сертифицирован на выполнение параллельных операций ВВ (взлёт-взлёт).

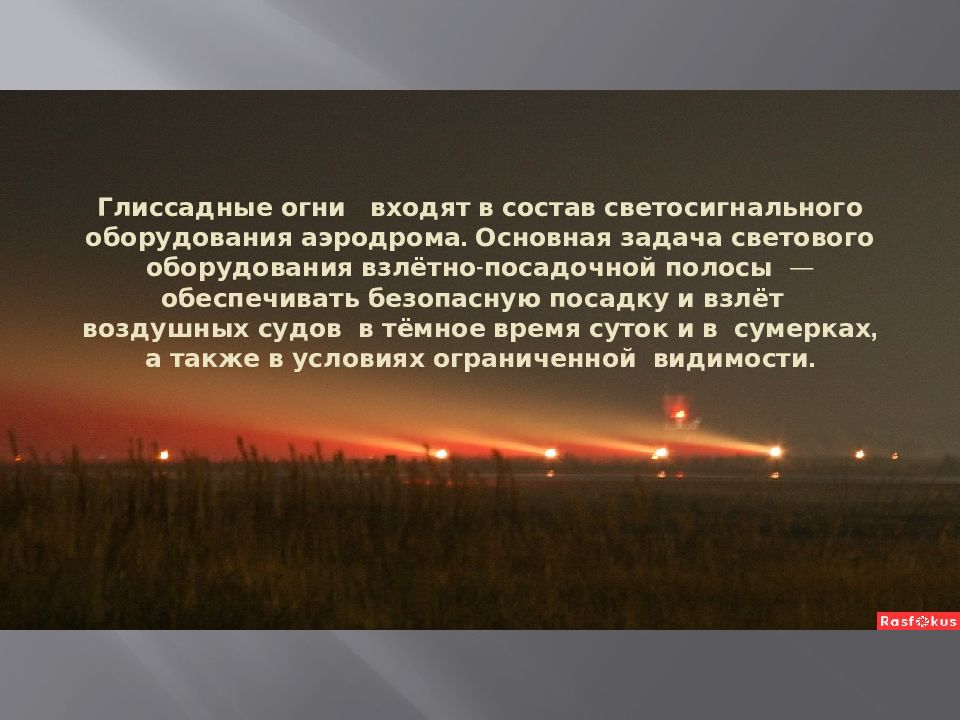

Слайд 26: Глиссадные огни

Слайд 27: Глиссадные огни входят в состав светосигнального оборудования аэродрома. Основная задача светового оборудования взлётно-посадочной полосы — обеспечивать безопасную посадку и взлёт воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной видимости

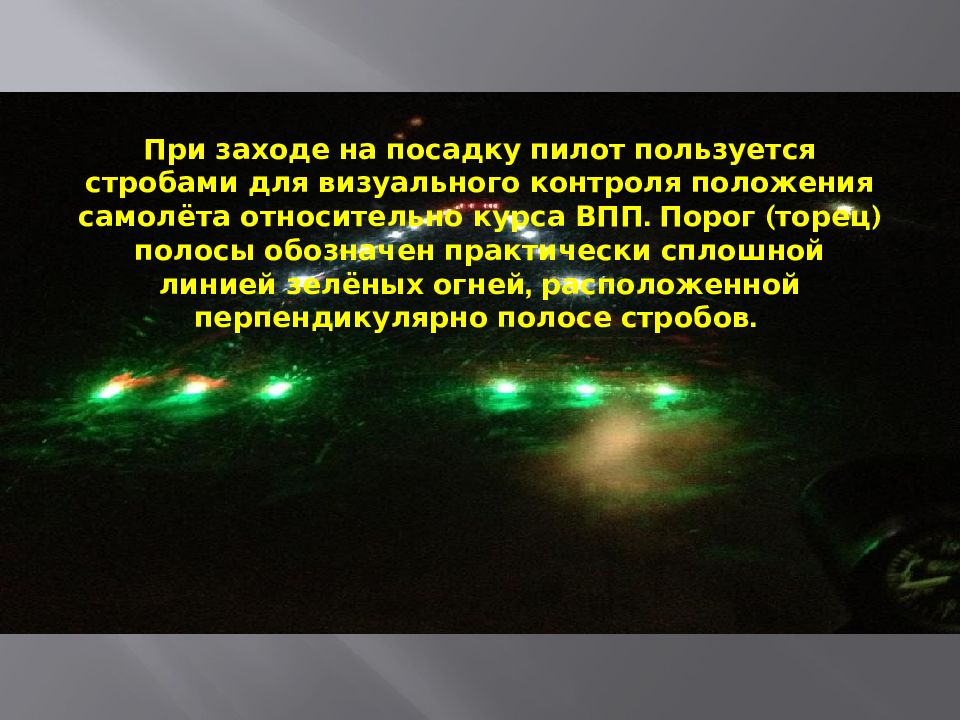

Слайд 28: При заходе на посадку пилот пользуется стробами для визуального контроля положения самолёта относительно курса ВПП. Порог (торец) полосы обозначен практически сплошной линией зелёных огней, расположенной перпендикулярно полосе стробов

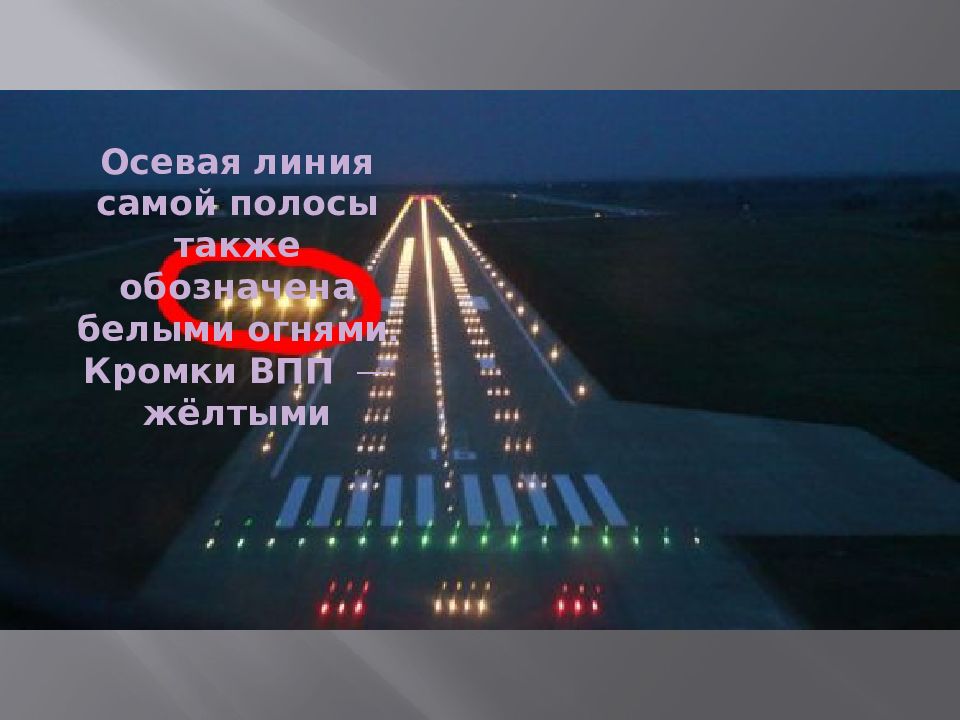

Слайд 29: Осевая линия самой полосы также обозначена белыми огнями. Кромки ВПП — жёлтыми

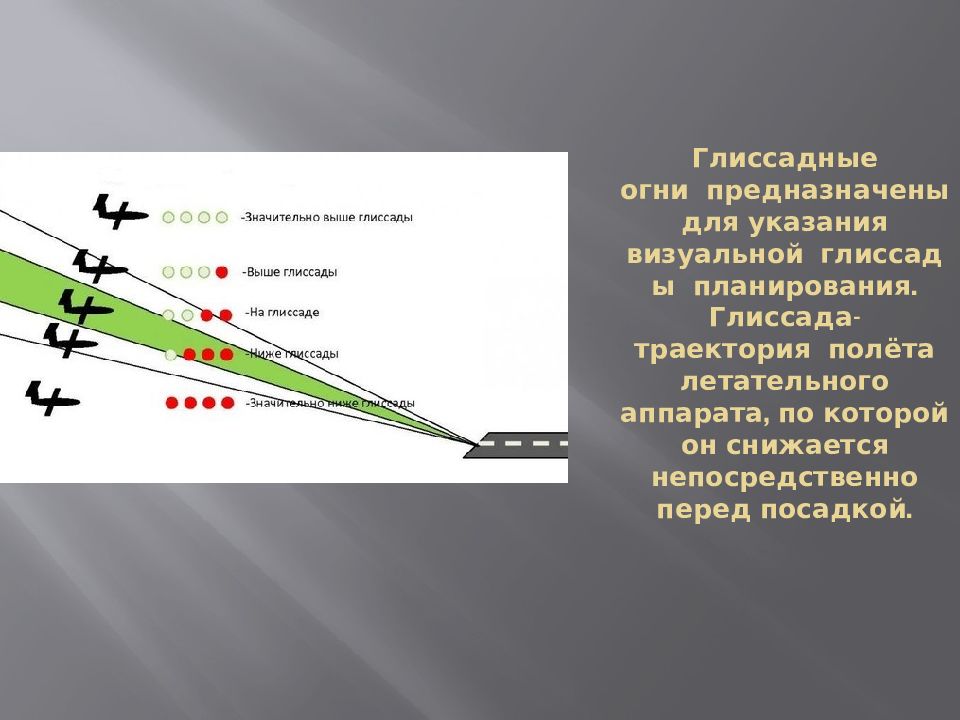

Слайд 30: Глиссадные огни предназначены для указания визуальной глиссады планирования. Глиссада- траектория полёта летательного аппарата, по которой он снижается непосредственно перед посадкой

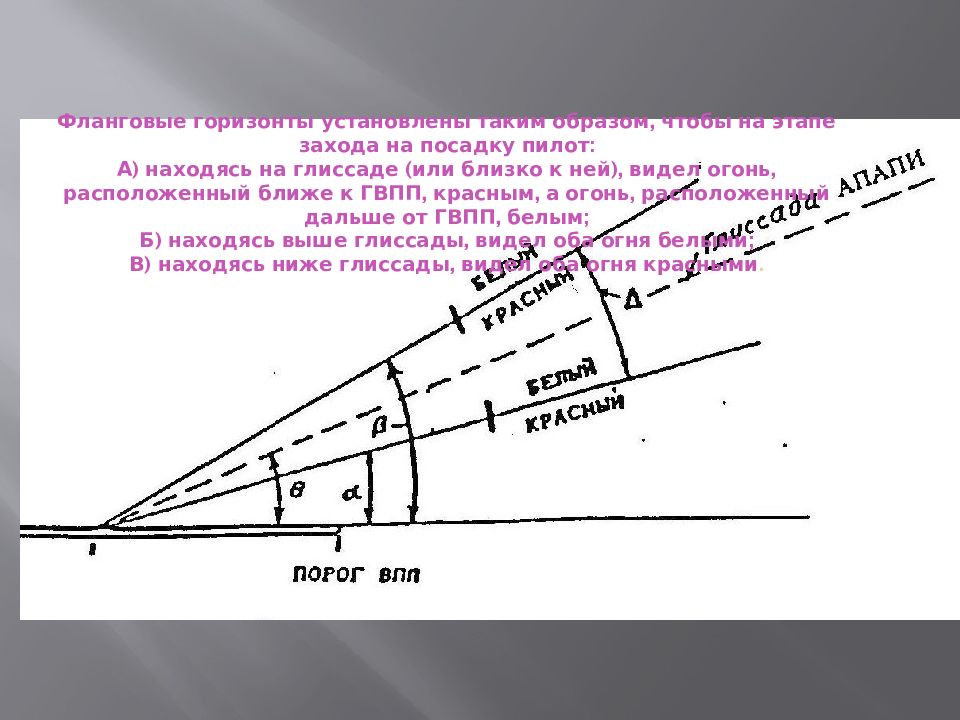

Слайд 31: Фланговые горизонты установлены таким образом, чтобы на этапе захода на посадку пилот: А) находясь на глиссаде (или близко к ней), видел огонь, расположенный ближе к ГВПП, красным, а огонь, расположенный дальше от ГВПП, белым; Б) находясь выше глиссады, видел оба огня белыми; В) находясь ниже глиссады, видел оба огня красными

Слайд 34: Аэровокзалы относятся к транспортному типу общественных зданий и сооружений. Они предназначены для комплексного обслуживания пассажиров воздушного транспорта до и после полета, а также провожающих и встречающих

Слайд 36: В зависимости от пропускной способности аэровокзальные комплексы подразделяются на следующие группы, пасс/ч : Малые - 35,50,100,200,400 Средние - 600,800,1000,1200 Большие -1500,1800,2000 Крупные - свыше 2000

Слайд 37: Аэровокзальный комплекс включает аэровокзал, привокзальную площадь и перрон, но может включать также гостиницу, цех бортпитания и другие сооружения

Слайд 38: По назначению аэровокзальные комплексы подразделяются в зависимости от типа обслуживаемых авиалиний: - местных -международных

Слайд 39: Аэровокзальные комплексы характеризуются : Количеством зданий: многовокзальный или одновокзальный ; Видом связи между аэровокзалом и самолетом: пешеходным, автобусным, комбинированным; Системой обслуживания пассажиров: централизованная, децентрализованная, комбинированная; Формой плана здания аэровокзала: простейшая линия, линейно-дуговая, галерейно- фингерная, сателлитная, комбинированная, сложная; Компактностью здания аэровокзала: низкая, средняя, высокая; Приемами решения в уровнях, в том числе перрона (один, два уровня), здания аэровкзала (один, полтора, два, три уровня и т.д.), привокзальной площади (один, два уровня с эстакадой); Кооперированием служб аэровокзального комплекса с другими службами аэропорта и др

Слайд 41: Основные группы помещений аэровокзалов

П омещения аэровокзалов разделяются на следующие основные группы : 1.основного функционально-технологического назначения; 2.дополнительного обслуживания пассажиров; 3.служебные ; 4.вспомогательные.

Слайд 42: К помещениям основного функционально-технологического назначения относятся пассажирские залы для ожидания и технологических операций, зоны распределения, помещения обработки багажа, специального досмотра пассажиров

Слайд 43: К помещениям дополнительного обслуживания пассажиров относятся ресторан, кафе, буфет, комната матери и ребенка, медпункт, парикмахерская, отделение связи, сберкасса, мастерская бытового обслуживания и другие помещения

Слайд 44: Группа служебных помещений состоит из помещений службы перевозок (комнат диспетчеров, операторов перевозочной документации, инженера-технолога и инженера по расписанию, дежурных по регистрации, встрече и посадке, кассиров, информационного центра, перронных бригад ), полиции, эксплуатационных помещений (комнат коменданта, дежурных слесарей, столяров, электромонтеров, электромехаников, инженеров базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи ЭРТОС)

Слайд 45: К группе вспомогательных помещений относятся инженерно-технические помещения: венткамеры, электрощитовые, узлы ввода, станции оборотного водоснабжения, кладовые хранения уборочного инвентаря, помещения сбора мусора, складские помещения

Венткамера Складское помещение

Слайд 46

Одной из наиболее существенных черт функционально-технологического решения аэровокзалов является характеристика по принципу централизации и децентрализации системы обслуживания пассажиров. Галерейная концепция (ГЛР). Наиболее распространенная концепция, позволяющая значительно увеличить длину фронта аэровокзала за счет двустороннего примыкания перрона к посадочной галерее. При 6-12 местах стоянки самолетов рекомендуется одна галерея, при 18—20 - две галереи, при 30 — несколько галерей. Основными недостатками являются лимитированные габариты здания из-за ограничения длины пути пассажиpa при отсутствии систем внутривокзального транспорта, сложности расширения аэровокзалов и использования крупногабаритных самолетов по мере их поступления в эксплуатацию на перроне между галереями. Концепция сателлитов (СТЛ). Появление этой концепции обусловлено стремлением обеспечить наилучшие условия для маневрирования на перроне и увеличение его размеров за счет островного, как правило, размещения посадочных сооружений. Длина пути от фронта подъезда практически одинакова для всея пассажиров. При использовании систем внутривокзального транспорта пути, минимальные, при ходьбе пешком — максимальные. В концепции сателлитов применение движущихся тротуаров и др. является наиболее эффективным, так в отличие от галерейной схемы их можно не разбивать на отдельные участки. Площадь перронных покрытий обычно больше, чем в других концепциях.

Слайд 47

Концепция перронных автобусов-салонов (ПАВТ). Вначале в упрощённом виде использовалась в Европе, но в усовершенствованном "чистом" виде появилась в США. Отличается от галерейной и сателлитной концепций тем, что залы-накопители заменены автобусами, салонами. Однако определенная дополнительная площадь, компенсирующая отсутствие посадочных сооружений все же требуется в главном здании аэровокзала. В концепции обеспечивается свобода маневрирования самолетов на перроне, сокращаются пути их руления, что очень важно в условиях экономии авиатоплива. Увеличение объема перевозок можно обеспечить не за счет капитального строительства, а за счет повышения интенсивности движения автобусов-салонов. Существенным недостатком является отсутствие непосредственной связи с самолетами и вследствие этого увеличение времени обслуживания пассажиров. Линейная (фронтальная) концепция (ЛНЯ). Самолеты примыкают вплотную к фронту основного здания. Применяется как в малых, так и больших аэропортах. В линейной концепции обеспечивается наилучшая связь здания аэровокзала с подъездными путями и перроном, все препятствия этой связи сведены к минимуму. Однако в некоторых случаях из-за дублирования функций и соответственно оборудования и помещений возможно увеличение стоимости. Для преодолении этих трудностей иногда используют распределительные "рудиментарные" пирсы или другие подобные сооружения.

Слайд 48: СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И ОБРАБОТКИ ИХ БАГАЖА

Одной из наиболее существенных черт функционально-технологического решения аэровокзалов является характеристика по принципу централизации и децентрализации системы обслуживания пассажиров.

Слайд 49

Централизованная порейсовая система. Регистрация пассажиров производится в центральном зале, где каждая стойка закреплена за отдельным рейсом. В зависимости от способа доставки пассажиров к самолетам залы- накопители располагаются в центральном объеме или у стоянок самолетов. Отличительной чертой этой системы является сравнительно простой (одноканальный) способ обработки багажа. Централизованная свободная система. Регистрация пассажиров производится в центральном зале у любой стойки. В зависимости от способа доставки пассажиров к самолетам накопители располагаются в центральном объёме или у стоянок самолетов. При такой системе обслуживания необходима сложная и дорогостоящая система сортировки багажа. Децентрализованная модульная система. Пассажир ориентируется по табло в центральном зале информации и распределения, затем направляется к одному из децентрализованных залов обслуживания. Багаж от остановки городского транспорта до стойки регистрации пассажиры перевозят на легких багажных тележках.

Слайд 50

Децентрализованная система с индивидуальным подъездом к стоянке самолета. Пассажир подъезжает к определенному залу обслуживания, расположенному непосредственно у стоянки самолета, номер которой можно определить по специальному информационному табло при въезде в аэропорт. Залы обслуживания оснащены оборудованием для регистрации 6илетов, багажа. При такой системе в аэровокзале отсутствует зал информации и распределения. Комбинированная разъединённая система. Процесс регистрации разъединён между двумя, иногда более пунктами внутри аэровокзала. Например, багаж может приниматься под ответственность авиакомпании в центральной зоне регистрации, а регистрация билета и получение места в салоне самолета производиться при входе в зал-накопитель.

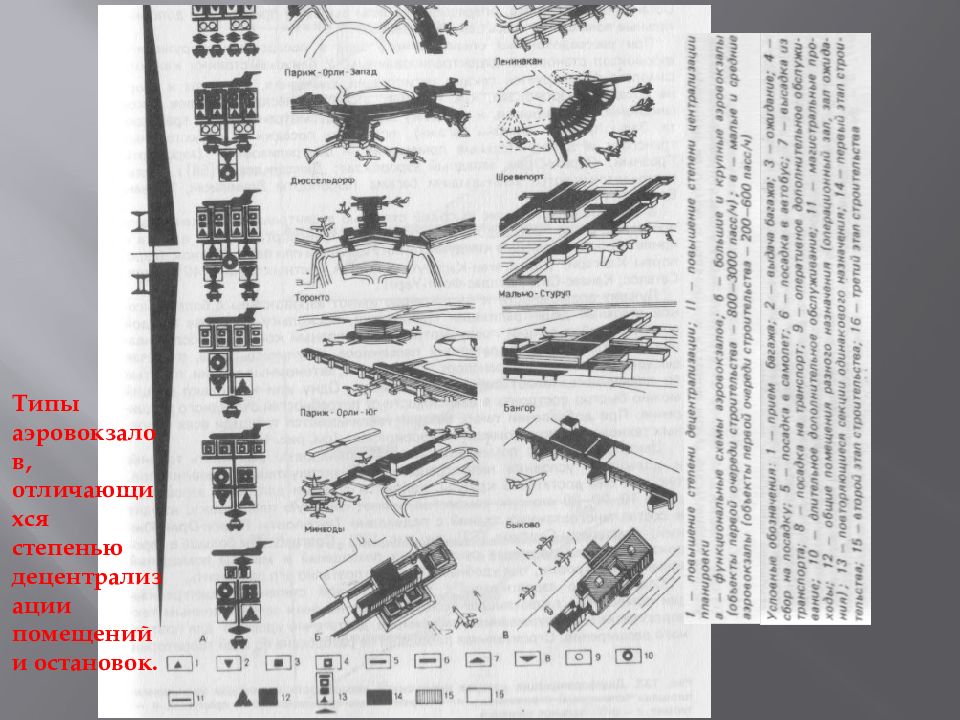

Слайд 51

Типы аэровокзалов, отличающихся степенью децентрализации помещений и остановок.

Последний слайд презентации: АЭРОПОРТ: Основные требования к инженерному оборудованию аэровокзалов

Здания аэровокзалов должны быть оборудованы системами центрального отопления, приточно-вытяжной вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, канализации и водоотведения, электроснабжения, электрооборудования и электрического освещения, электросвязи телефонной, громкоговорящей, телеграфной, УКВ-радиосвязи, звукового оповещения, производственного телевидения, противопожарной и охранной сигнализации.