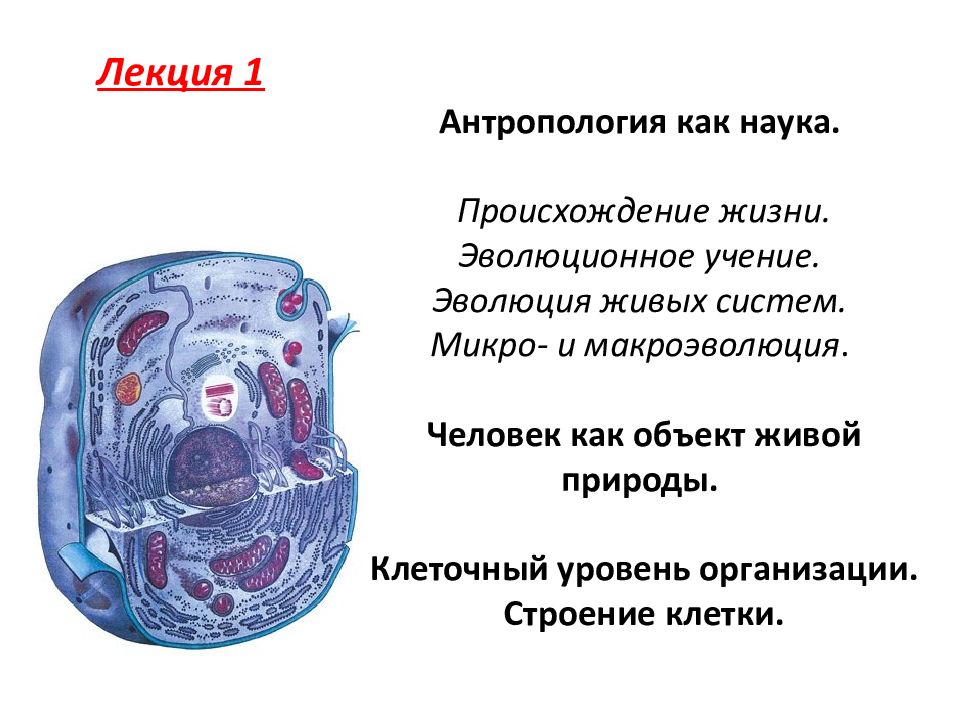

Первый слайд презентации: Антропология как наука. Происхождение жизни. Эволюционное учение. Эволюция живых систем. Микро- и макроэволюция. Человек как объект живой природы. Клеточный уровень организации. Строение клетки

Лекция 1

Слайд 2

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека и его рас. АНТРОПОЛОГИЯ Антропогенез Морфология Расогенез

Слайд 3

«Жизнь есть способ существования белковых тел…» Фридрих Энгельс 1820 – 1895 Человек – объект живой природы

Михаил Владимирович Волькенштейн (1912-1992)

Слайд 5: Основные свойства живого

Химический состав Дискретность и целостность Структурная организация и саморегуляция Обмен веществ и энергии Способность противостоять росту энтропии. Самовоспроизведение и самообновление (репродукция) Наследственность Изменчивость Рост и развитие Раздражимость и движение Хиральность Асимметрия

Молекулярно-генетический уровень Клеточный уровень Тканевый уровень Органный уровень Организменный уровень Популяционно-видовой уровень Биогеоценотический уровень Биосферный уровень

Иерархическая организация живого Иерархическая организация природных экологических систем Иерархичность природных структур – это отражение системности природы: структуры одного уровня входят как подсистемы в структуру более высокого уровня, обладающую интегративными свойствами

Слайд 8

Биологические системы →биополимеры → органеллы → клетки → ткани → органы → организмы → популяции → виды Экологические системы → особь → популяция → биоценоз → биогеоценоз → экосистемы более высокого ранга (саванна, тайга, океан) → биосфера

Слайд 9

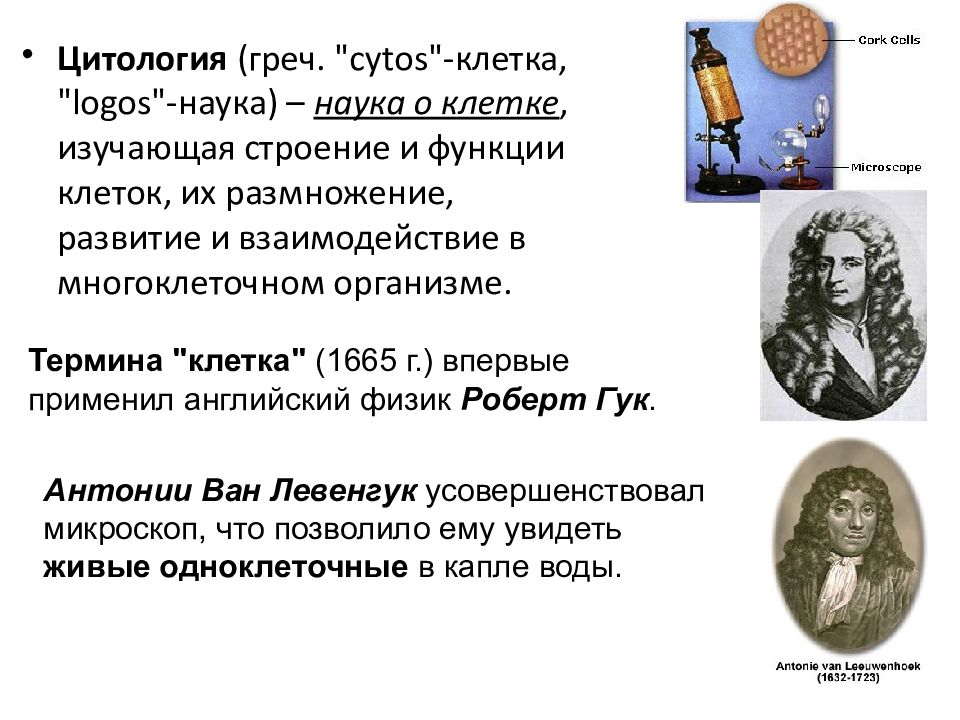

Цитология (греч. " cytos "-клетка, " logos "-наука) – наука о клетке, изучающая строение и функции клеток, их размножение, развитие и взаимодействие в многоклеточном организме. Термина "клетка" (1665 г.) впервые применил английский физик Роберт Гук. Антонии Ван Левенгук усовершенствовал микроскоп, что позволило ему увидеть живые одноклеточные в капле воды.

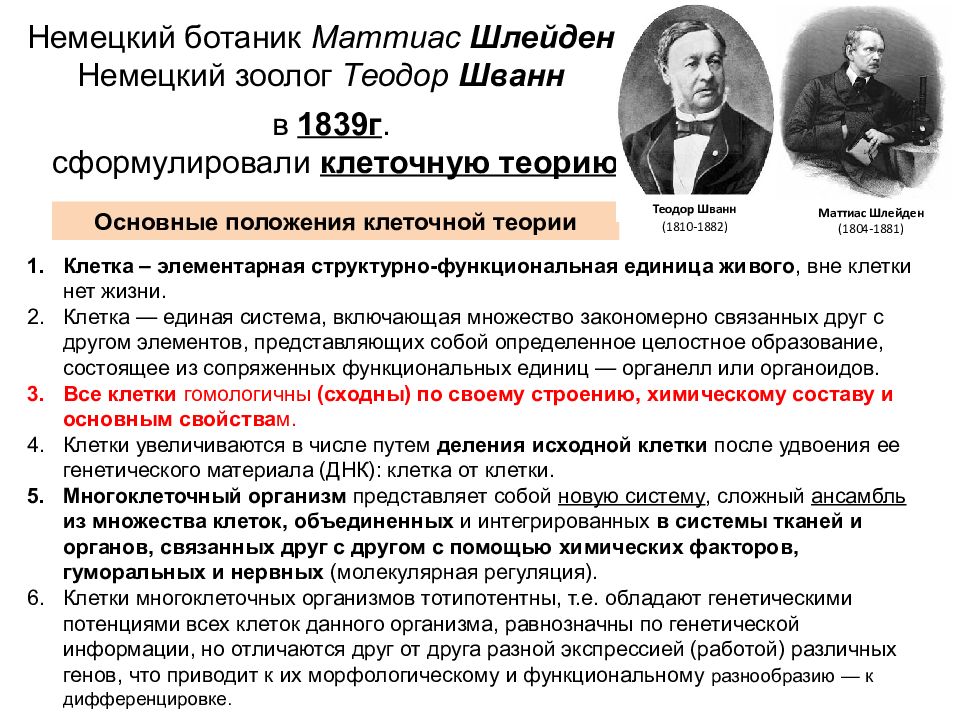

Слайд 10

Немецкий ботаник Маттиас Шлейден Немецкий зоолог Теодор Шванн в 1839г. сформулировали клеточную теорию Клетка – элементарная структурно-функциональная единица живого, вне клетки нет жизни. Клетка — единая система, включающая множество закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование, состоящее из сопряженных функциональных единиц — органелл или органоидов. Все клетки гомологичны (сходны) по своему строению, химическому составу и основным свойства м. Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала (ДНК): клетка от клетки. Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества клеток, объединенных и интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных (молекулярная регуляция). Клетки многоклеточных организмов тотипотентны, т.е. обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — к дифференцировке. Основные положения клеточной теории Теодор Шванн (1810-1882) Маттиас Шлейден (1804-1881)

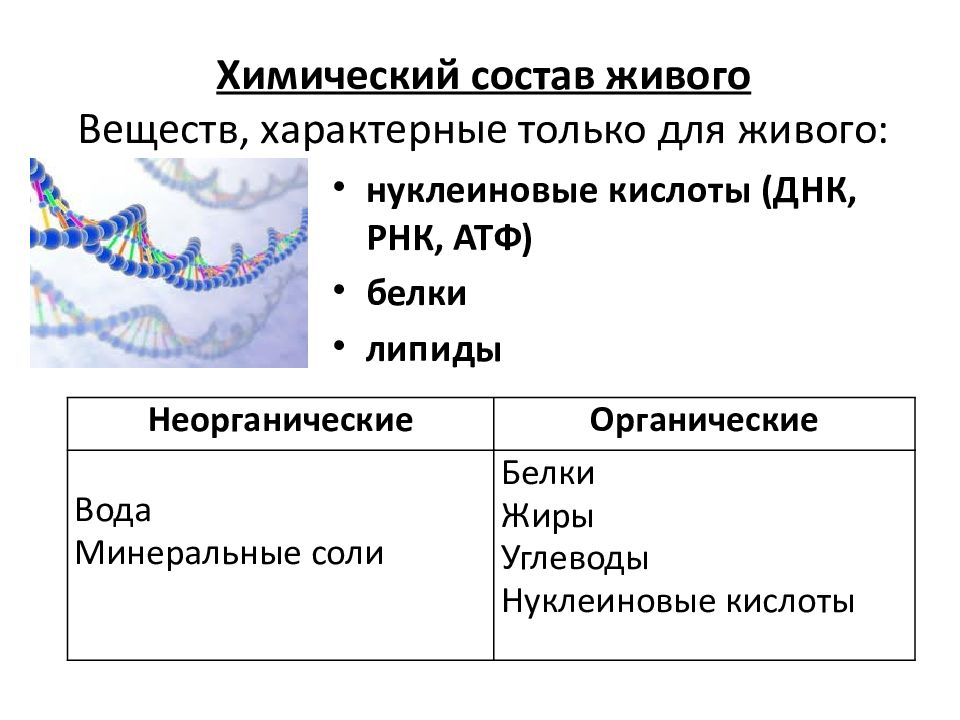

Слайд 11: Химический состав живого Веществ, характерные только для живого:

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК, АТФ) белки липиды Неорганические Органические Вода Минеральные соли Белки Жиры Углеводы Нуклеиновые кислоты

Слайд 12: Элементы органогены

Кислород (О), Азот ( N), Водород (H), Фосфор (P), Сера (S) Углерод (С) - главный элемент живого,

Слайд 13

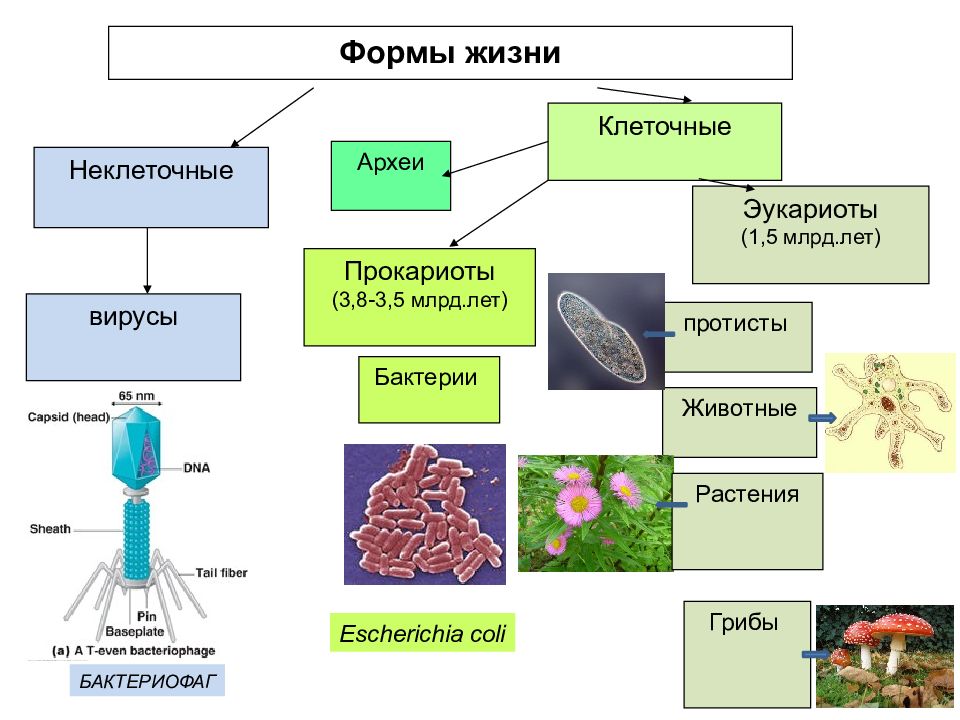

Формы жизни Неклеточные Клеточные вирусы Прокариоты (3,8-3,5 млрд.лет) Археи Эукариоты (1,5 млрд.лет ) Животные Escherichia coli БАКТЕРИОФАГ Бактерии Растения Грибы протисты

Слайд 14

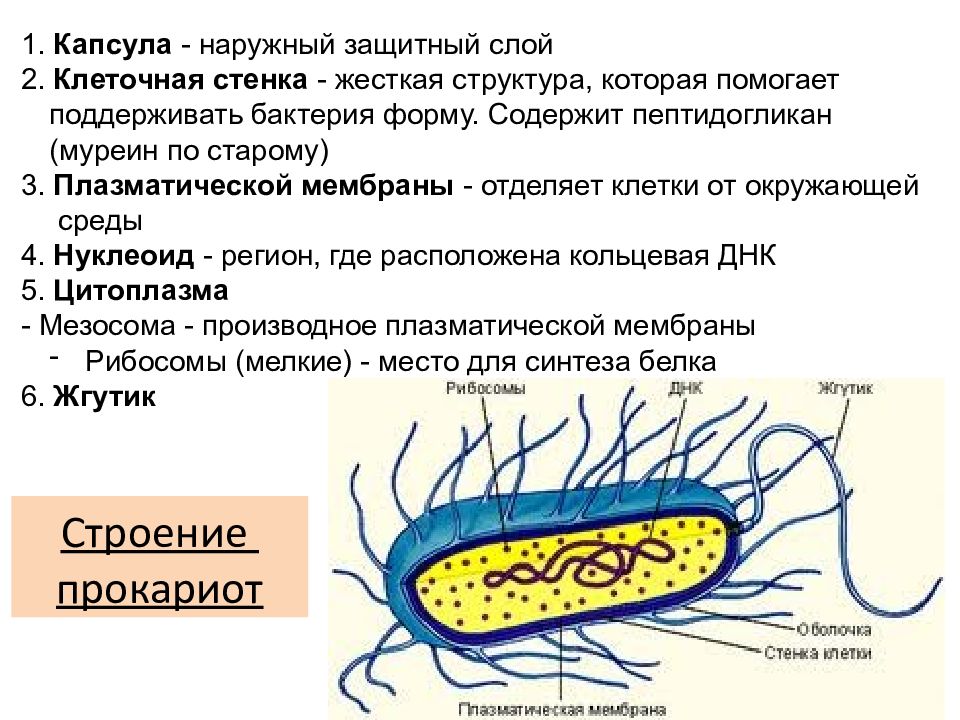

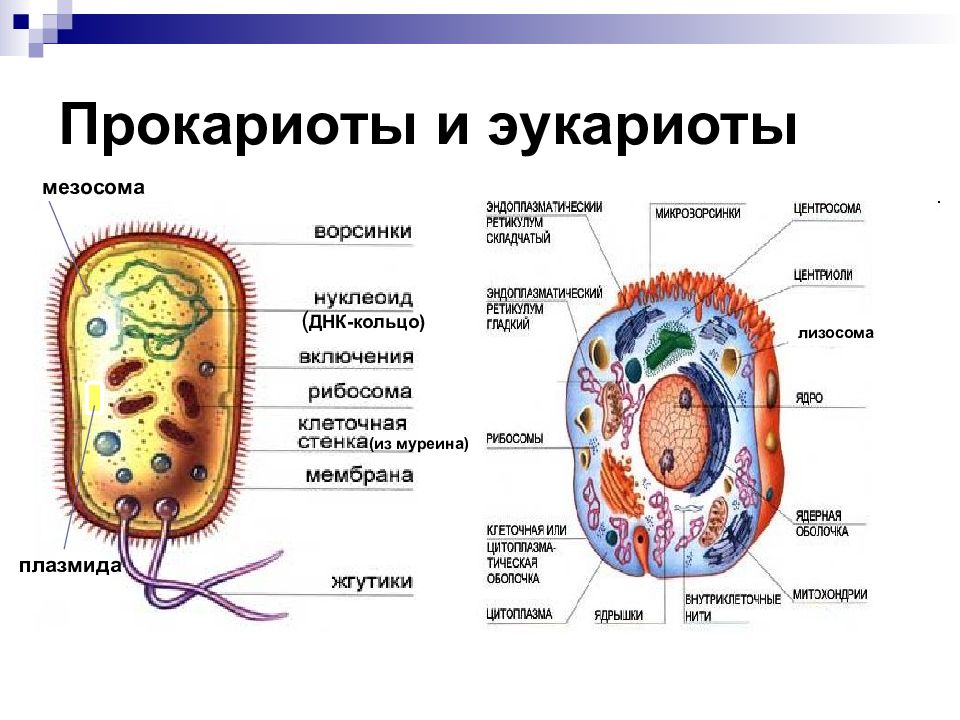

1. Капсула - наружный защитный слой 2. Клеточная стенка - жесткая структура, которая помогает поддерживать бактерия форму. Содержит пептидогликан ( муреин по старому) 3. Плазматической мембраны - отделяет клетки от окружающей среды 4. Нуклеоид - регион, где расположена кольцевая ДНК 5. Цитоплазма - Мезосома - производное плазматической мембраны Рибосомы (мелкие) - место для синтеза белка 6. Жгутик Строение прокариот

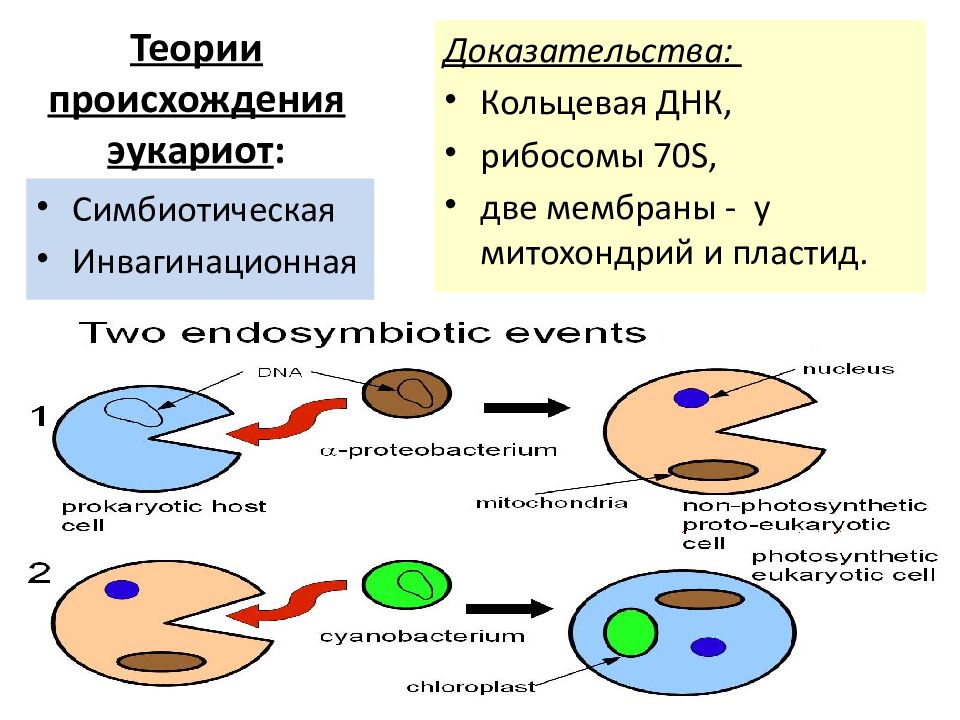

Слайд 15: Теории происхождения эукариот :

Симбиотическая Инвагинационная Доказательства: Кольцевая ДНК, рибосомы 70S, две мембраны - у митохондрий и пластид.

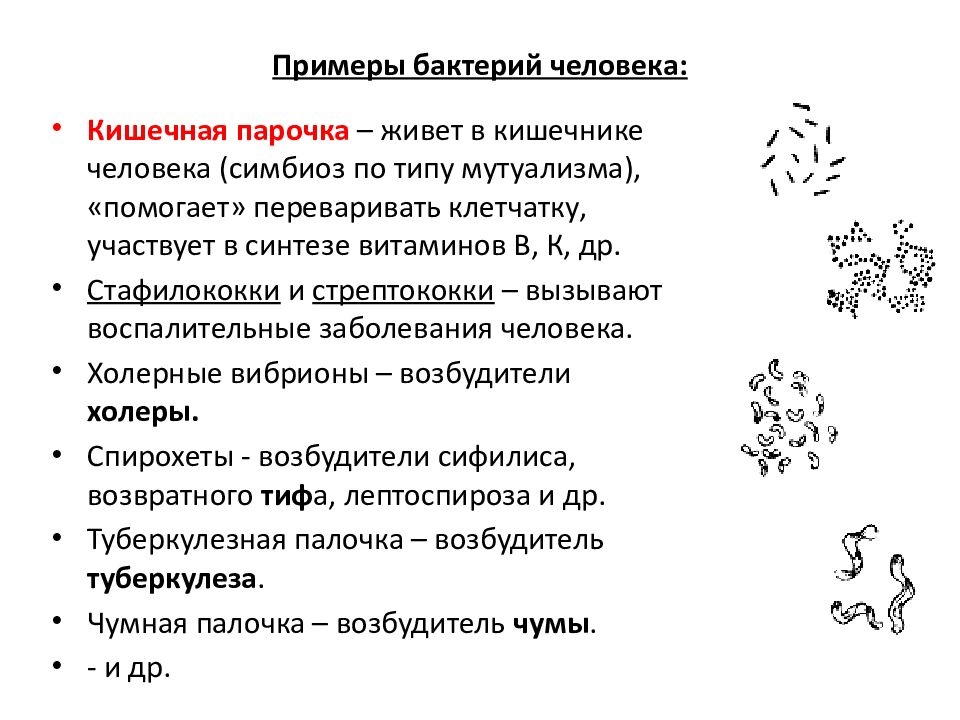

Слайд 16: Примеры бактерий человека:

Кишечная парочка – живет в кишечнике человека (симбиоз по типу мутуализма), «помогает» переваривать клетчатку, участвует в синтезе витаминов В, К, др. Стафилококки и стрептококки – вызывают воспалительные заболевания человека. Холерные вибрионы – возбудители холеры. Спирохеты - возбудители сифилиса, возвратного тиф а, лептоспироза и др. Туберкулезная палочка – возбудитель туберкулеза. Чумная палочка – возбудитель чумы. - и др.

Слайд 18

Сходства: содержат генетическую информацию, представленную нуклеиновой кислотой (ДНК или РНК), окружены плазматической мембраной, снаружи от которой во многих случаях имеется клеточная стенка. Внутри клетки находится полужидкая цитоплазма. В цитоплазме имеются рибосомы. Сходства и отличия про- и эукариот

Слайд 19

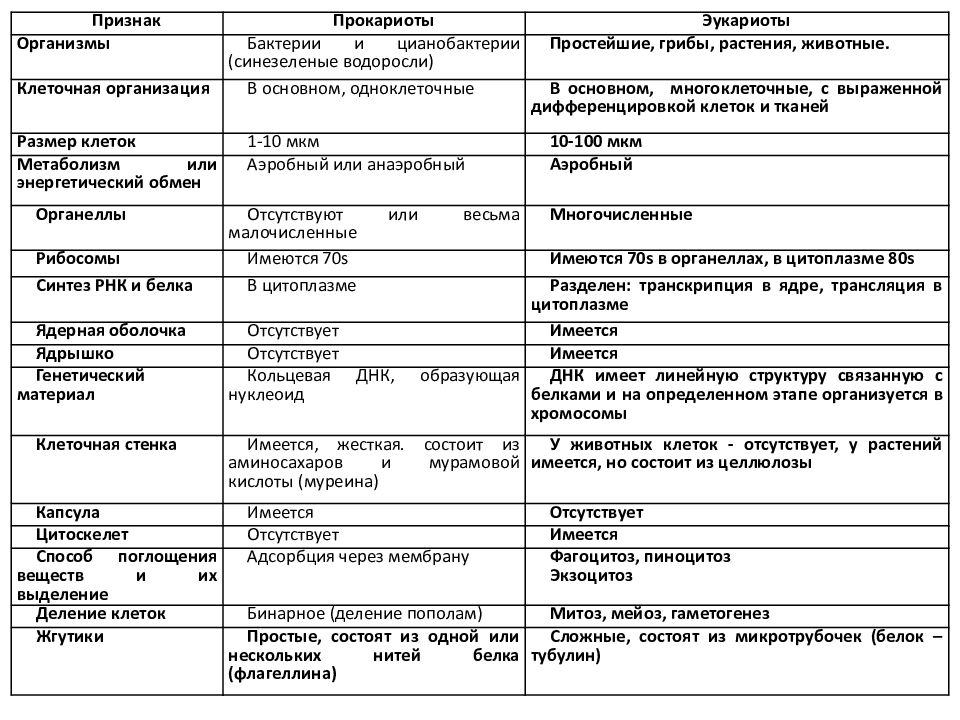

Признак Прокариоты Эукариоты Организмы Бактерии и цианобактерии (синезеленые водоросли) Простейшие, грибы, растения, животные. Клеточная организация В основном, одноклеточные В основном, многоклеточные, с выраженной дифференцировкой клеток и тканей Размер клеток 1-10 мкм 10-100 мкм Метаболизм или энергетический обмен Аэробный или анаэробный Аэробный Органеллы Отсутствуют или весьма малочисленные Многочисленные Рибосомы Имеются 70 s Имеются 70 s в органеллах, в цитоплазме 80 s Синтез РНК и белка В цитоплазме Разделен: транскрипция в ядре, трансляция в цитоплазме Ядерная оболочка Отсутствует Имеется Ядрышко Отсутствует Имеется Генетический материал Кольцевая ДНК, образующая нуклеоид ДНК имеет линейную структуру связанную с белками и на определенном этапе организуется в хромосомы Клеточная стенка Имеется, жесткая. состоит из аминосахаров и мурамовой кислоты (муреина) У животных клеток - отсутствует, у растений имеется, но состоит из целлюлозы Капсула Имеется Отсутствует Цитоскелет Отсутствует Имеется Способ поглощения веществ и их выделение Адсорбция через мембрану Фагоцитоз, пиноцитоз Экзоцитоз Деление клеток Бинарное (деление пополам) Митоз, мейоз, гаметогенез Жгутики Простые, состоят из одной или нескольких нитей белка (флагеллина) Сложные, состоят из микротрубочек (белок – тубулин )

Слайд 20

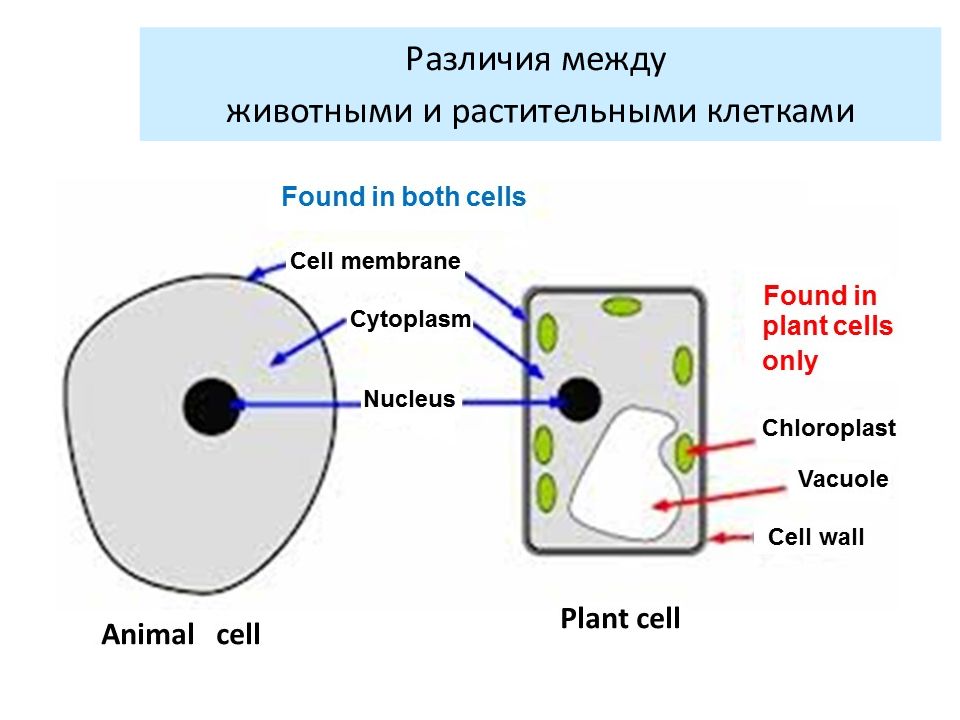

Признак Растительная клетка Животная клетка Грибы Клеточная стенка Имеется и состоит из целлюлозы отсутствует Имеется в состав входит хитин Вакуоли Имеются. Крупные полости, заполненные клеточным соком — водным раствором различных веществ, являющихся запасными или конечными продуктами. Осмотические резервуары клетки. Нет вакуолей с клеточным соком. Обычно мелкие вакуоли (везикулы): сократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли. Имеются мелкие Расположение цитоплазмы По периферии клетки Равномерно по всей клетке Равномерно по всей клетке Расположение ядра На периферии В центральной части Ядер много и они распределены по всей цитоплазме Пластиды Имеются лейкопласты, хлоропласты, хромопласты Отсутствуют Отсутствуют Реснички, жгутики Как правило отсутствуют (нет у высших растений) Имеются Отсутствуют Клеточный центр (центриоли) Как правило отсутствуют (нет у высших растений) Имеются Отсутствуют Способ питания Автотрофный (фототрофный, хемотрофный) Гетеротрофный (сапротрофный, паразитический). Гетеротрофный ( сапротрофный, паразитический). Синтез АТФ В хлоропластах, митохондриях В митохондриях В митохондриях Расщепление АТФ В хлоропластах и всех частях клетки, где необходимы затраты энергии Во всех частях клетки, где необходимы затраты энергии Во всех частях клетки, где необходимы затраты энергии Включения Запасные питательные вещества в виде зерен крахмала, белка, капель масла; вакуоли с клеточным соком; кристаллы солей Запасные питательные вещества в виде зерен и капель (белки, жиры, углевод гликоген); конечные продукты обмена, кристаллы солей; пигменты Зпасное питательное вещество Крахмал Гликоген Гликоген

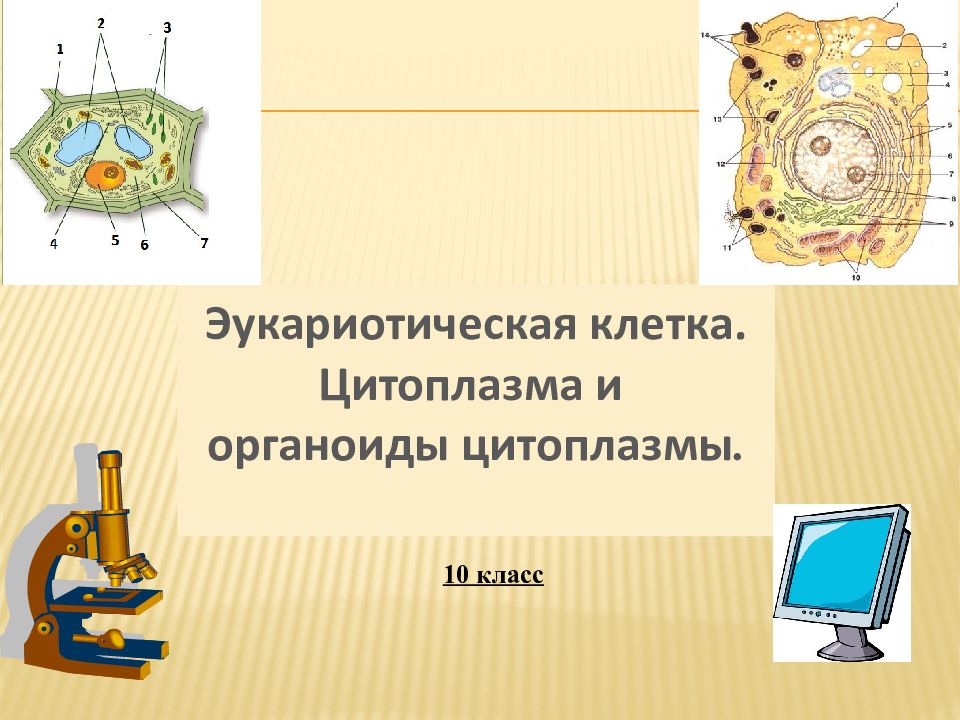

Слайд 21: Основные структурные компоненты эукариотических клеток

Ядро Цитоплазма Цитоплазматическая мембрана (Плазмолемма) Кариолема Гиалоплазма Гликокаликс (надмембранный комплекс) Кариоплазма Органеллы Элементарная биологическая мембрана Ядрышко Включения Подмембранный комплекс Хроматин

Слайд 23: Включения

это непостоянные образования цитоплазмы клетки, которые являются продуктами ее жизнедеятельности и расходуются по мере необходимости. Трофические Секреторные Экскреторные Пигментные

Слайд 24

мембранные немембранные Рибосомы Клеточный центр Жгутики Реснички Микротрубочки Микрофиламенты Микрофибрилы одномембранные двумембранные ЭПС Аппарат Гольджи Лизосомы Митохондрии Пластиды «Классификация органелл по строению»

Слайд 25

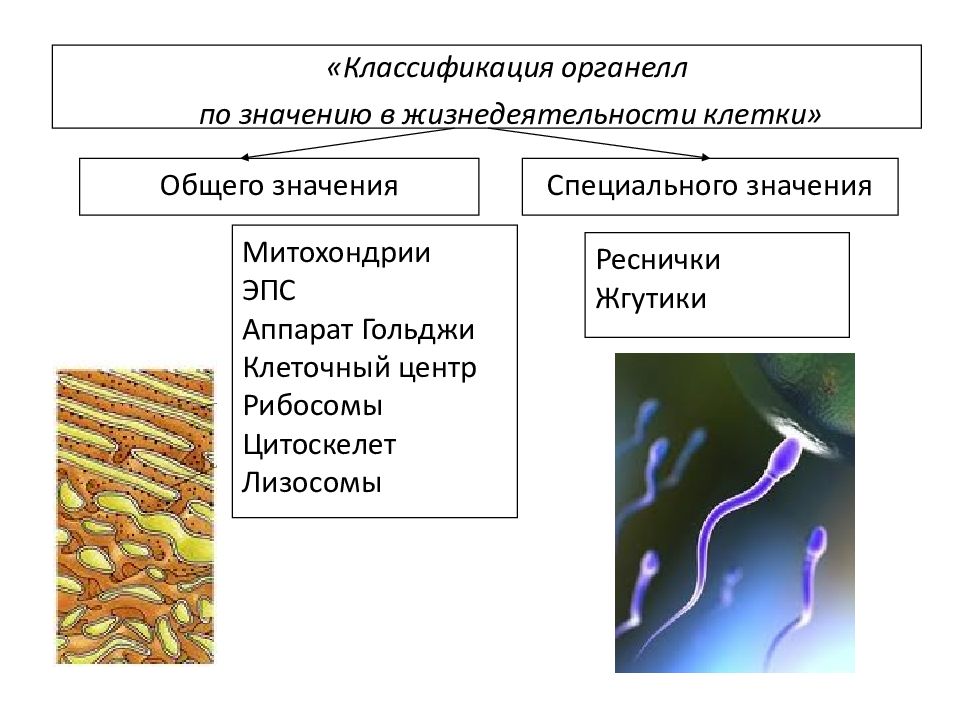

«Классификация органелл по значению в жизнедеятельности клетки» Общего значения Специального значения Митохондрии ЭПС Аппарат Гольджи Клеточный центр Рибосомы Цитоскелет Лизосомы Реснички Жгутики

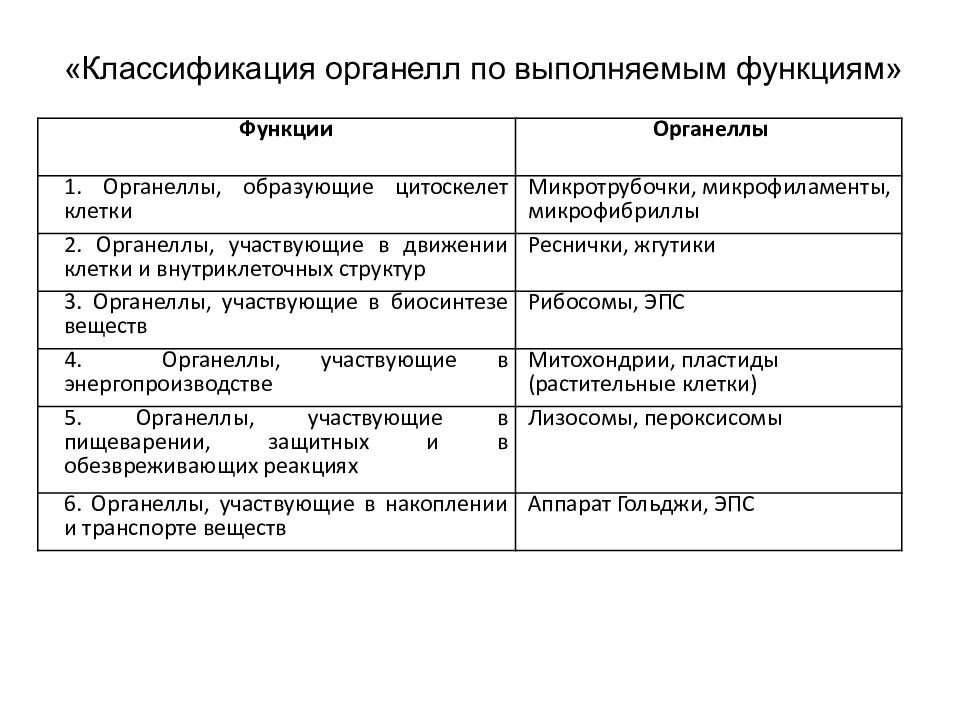

Слайд 26

«Классификация органелл по выполняемым функциям» Функции Органеллы 1. Органеллы, образующие цитоскелет клетки Микротрубочки, микрофиламенты, микрофибриллы 2. Органеллы, участвующие в движении клетки и внутриклеточных структур Реснички, жгутики 3. Органеллы, участвующие в биосинтезе веществ Рибосомы, ЭПС 4. Органеллы, участвующие в энергопроизводстве Митохондрии, пластиды (растительные клетки) 5. Органеллы, участвующие в пищеварении, защитных и в обезвреживающих реакциях Лизосомы, пероксисомы 6. Органеллы, участвующие в накоплении и транспорте веществ Аппарат Гольджи, ЭПС

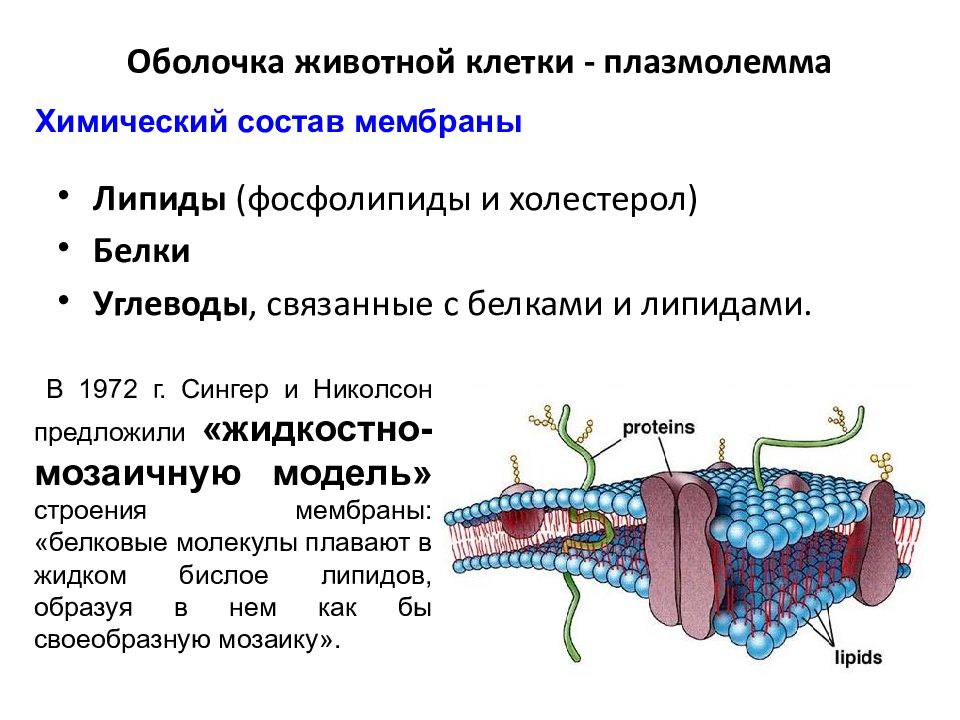

Слайд 27: Оболочка животной клетки - плазмолемма

Химический состав мембраны Липиды (фосфолипиды и холестерол) Белки Углеводы, связанные с белками и липидами. В 1972 г. Сингер и Николсон предложили «жидкостно-мозаичную модель» строения мембраны: «белковые молекулы плавают в жидком бислое липидов, образуя в нем как бы своеобразную мозаику».

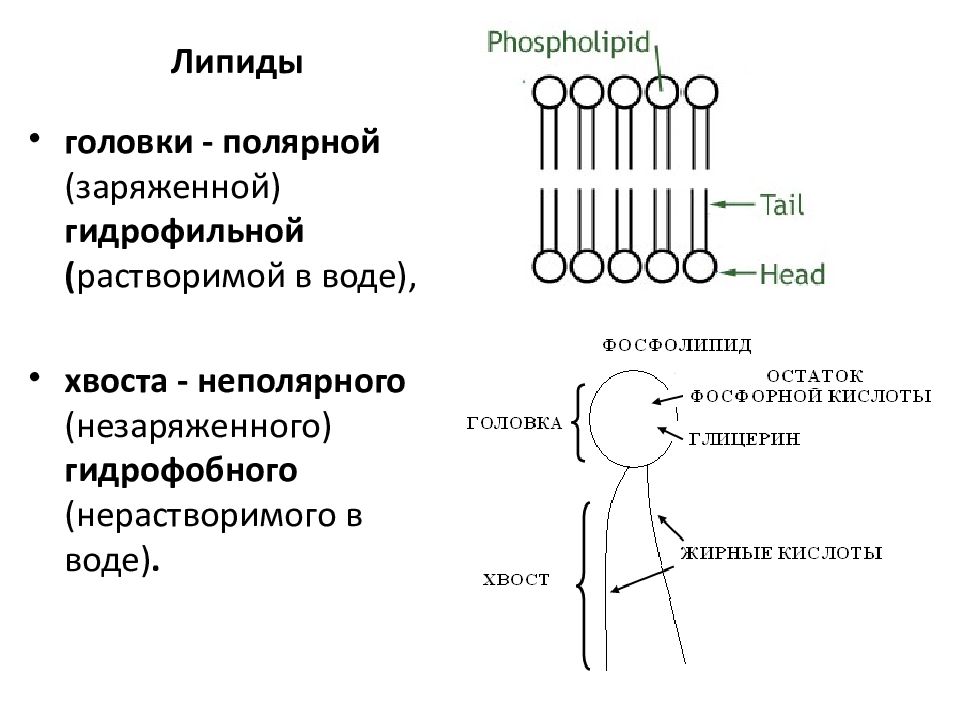

Слайд 28: Липиды

головки - полярной (заряженной) гидрофильной ( растворимой в воде), хвоста - неполярного (незаряженного) гидрофобного (нерастворимого в воде).

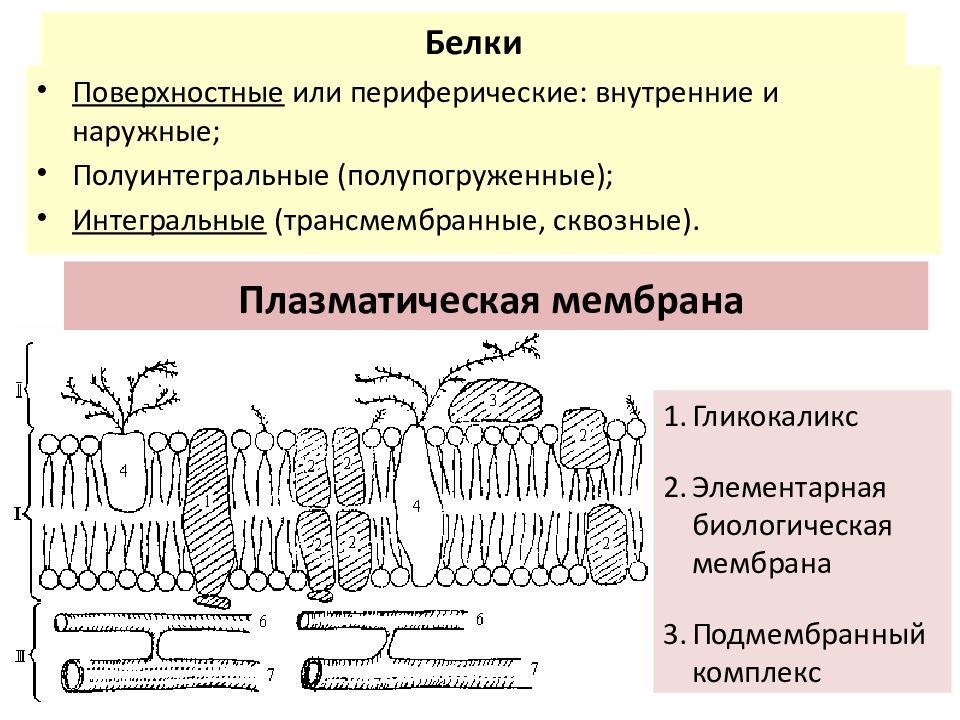

Слайд 29: Белки

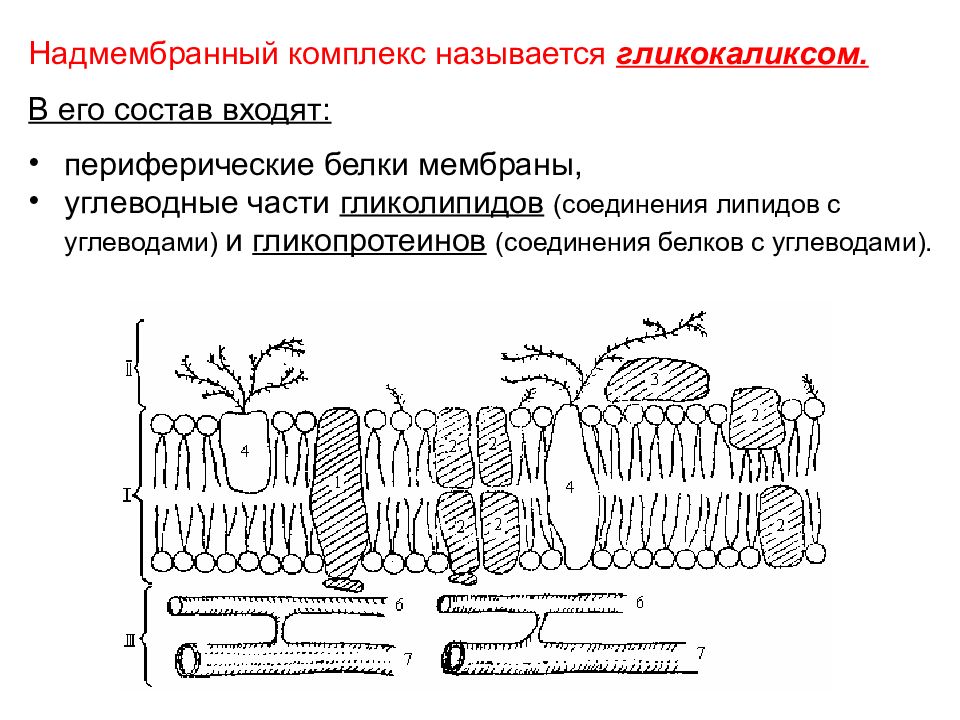

Поверхностные или периферические: внутренние и наружные; Полуинтегральные (полупогруженные); Интегральные (трансмембранные, сквозные). Гликокаликс Элементарная биологическая мембрана Подмембранный комплекс Плазматическая мембрана

Слайд 30

Надмембранный комплекс называется гликокаликсом. В его состав входят: периферические белки мембраны, углеводные части гликолипидов (соединения липидов с углеводами) и гликопротеинов (соединения белков с углеводами).

Слайд 31

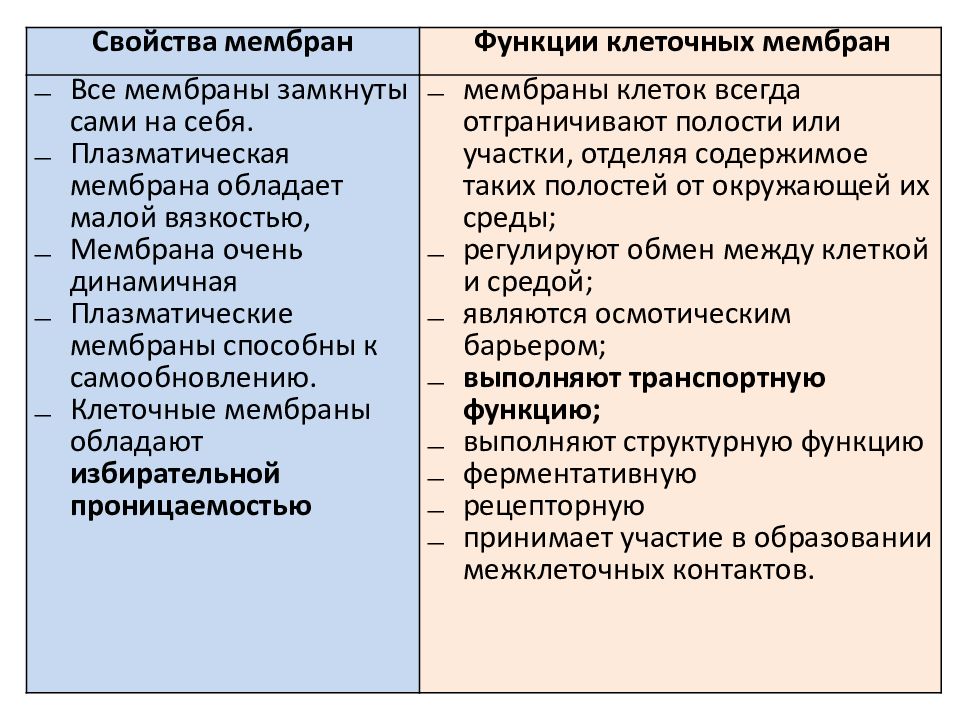

Свойства мембран Функции клеточных мембран Все мембраны замкнуты сами на себя. Плазматическая мембрана обладает малой вязкостью, Мембрана очень динамичная Плазматические мембраны способны к самообновлению. Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью мембраны клеток всегда отграничивают полости или участки, отделяя содержимое таких полостей от окружающей их среды; регулируют обмен между клеткой и средой; являются осмотическим барьером; выполняют транспортную функцию; выполняют структурную функцию ферментативную рецепторную принимает участие в образовании межклеточных контактов.

Слайд 32: Транспорт

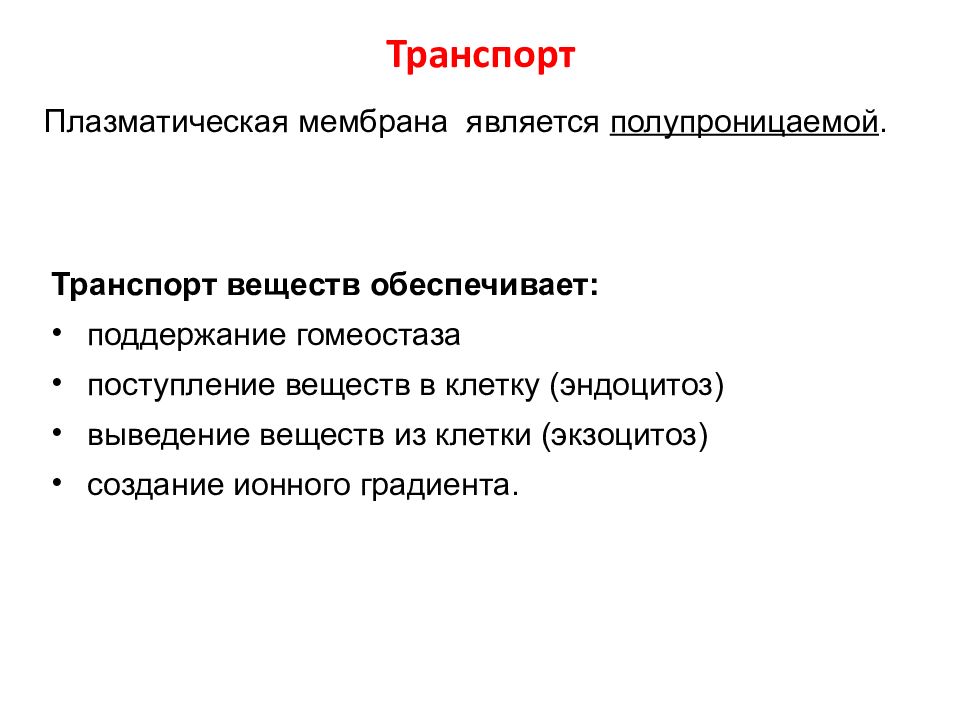

Плазматическая мембрана является полупроницаемой. Транспорт веществ обеспечивает: поддержание гомеостаза поступление веществ в клетку ( эндоцитоз ) выведение веществ из клетки ( экзоцитоз ) создание ионного градиента.

Слайд 33

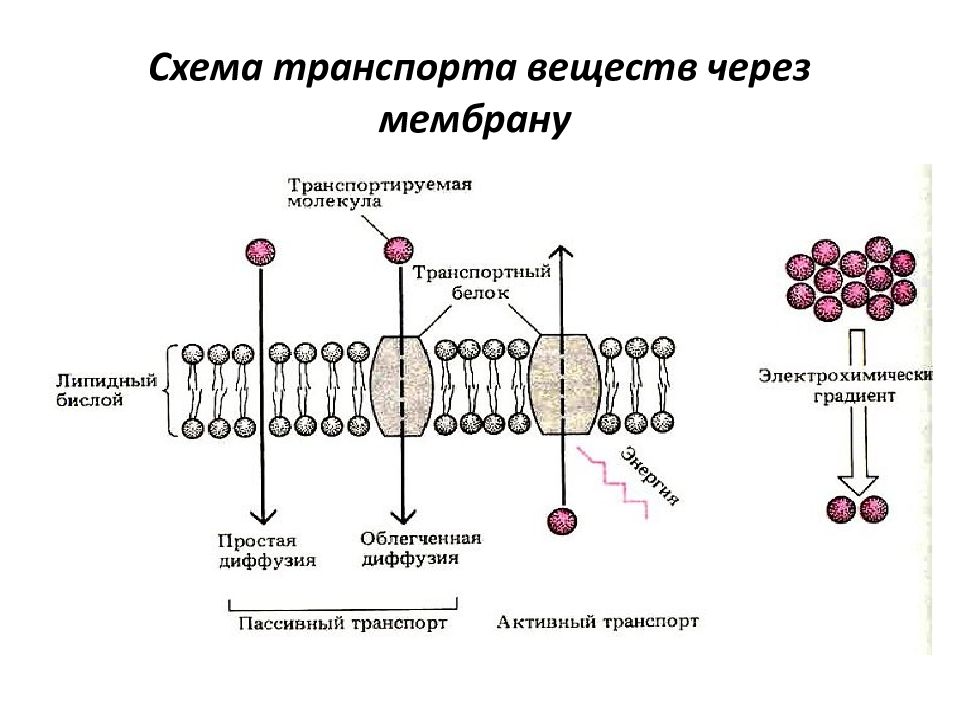

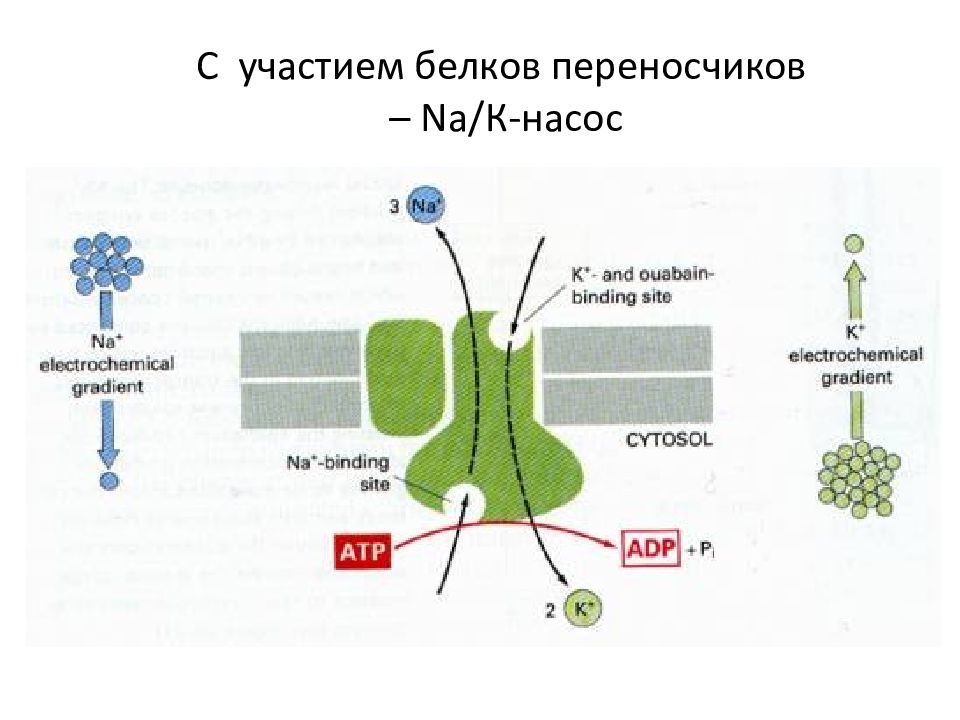

Транспорт через мембрану Пассивный . без затрат энергии АТФ . по градиенту концентрации Виды: - осмос - простая диффузия - облегченная диффузия Активный . с затратой энергии АТФ . против градиента концентрации Виды: - везикулярный транспорт: фагоцитоз, пиноцитоз - с участием белков переносчиков – N а/К-насос

Слайд 36

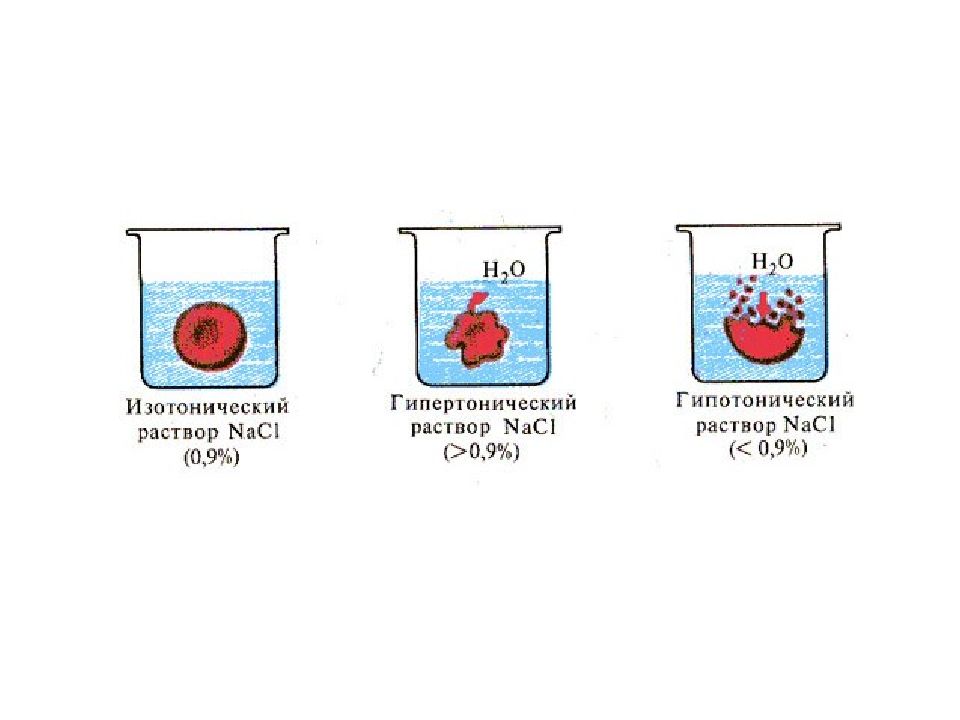

Осмос – это процесс диффузии растворителя (напр., воды) через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный раствор. Возникающее давление на мембрану называется – осмотическим.

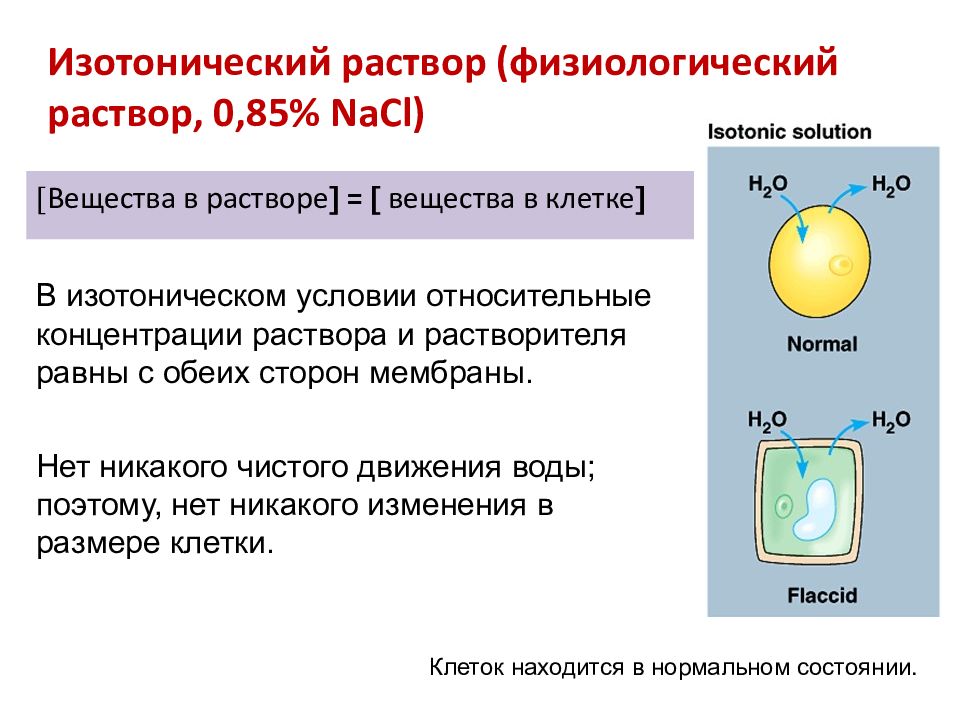

Слайд 37

Изотонический раствор (физиологический раствор, 0,85% NaCl) Клеток находится в нормальном состоянии. Вещества в растворе = вещества в клетке В изотоническом условии относительные концентрации раствора и растворителя равны с обеих сторон мембраны. Нет никакого чистого движения воды; поэтому, нет никакого изменения в размере клетки.

Слайд 38

Гипертонический раствор (4% NaCl, 4% NaCl В гипертоническом растворе воды выходит из клетки и клетка сжимается веществ в р-ре > веществ в клетка животных сморщивается (сжимается), а растительная клетка станет плазмолизированной.

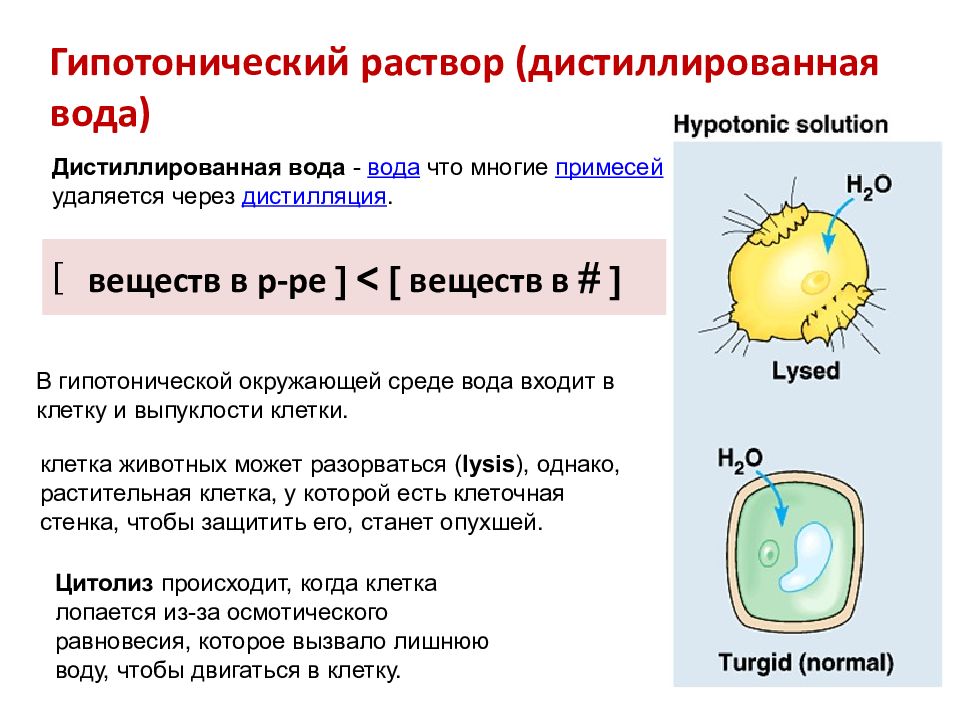

Слайд 39

Гипотонический раствор (дистиллированная вода) веществ в р-ре < веществ в Дистиллированная вода - вода что многие примесей удаляется через дистилляция. В гипотонической окружающей среде вода входит в клетку и выпуклости клетки. клетка животных может разорваться ( lysis ), однако, растительная клетка, у которой есть клеточная стенка, чтобы защитить его, станет опухшей. Цитолиз происходит, когда клетка лопается из-за осмотического равновесия, которое вызвало лишнюю воду, чтобы двигаться в клетку.

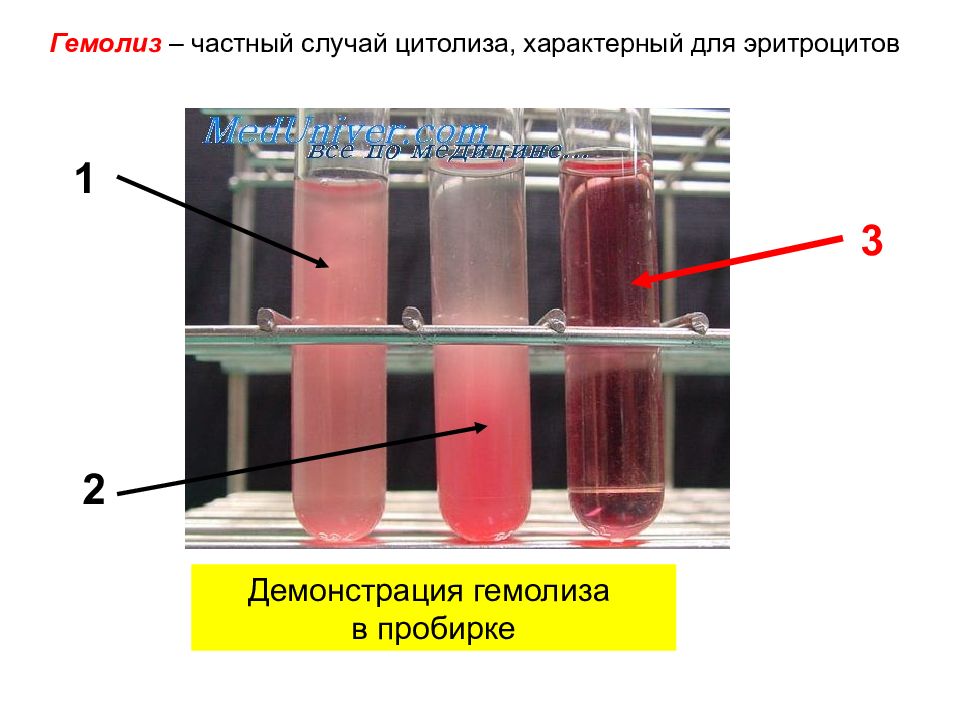

Слайд 40

Демонстрация гемолиза в пробирке 1 2 3 Гемолиз – частный случай цитолиза, характерный для эритроцитов

Слайд 42

Гипертонический раствор Изотонический раствор Гипотонический раствор Характеристика раствора Концентрация солей в растворе выше, концентрации солей в клетке. Концентрация солей в растворе равна концентрации солей в клетке. Концентрация солей в растворе ниже, концентрации солей в клетке. Направление движения воды Из клетки Не изменяется В клетку Происходящий процесс Дегидратация Обезвоживание клетки Клетка остается неизменной Гидратация, гипергидротация клетки и ее « набухание» Наблюдаемое явление Плазмолиз, Это обратимый процесс. Явление обратное плазмолизу – деплазмолиз. Тургор клеток находится в нормальном состоянии Деплазмолиз. При длительном действии раствора – цитолиз (разрушение любой клетки), гемолиз (частный случай цитолиза, при разрушении эритроцитов). Особенности у растительных клеток В растительной клетке отмечается только сжатие цитоплазмы, но форма клетки не меняется, т.к. имеется клеточная стенка. Тургор клеток находится в нормальном состоянии Тургор клетки при этом восстанавливается. Особенности у животных клеток Клетка не имеет жесткой клеточной стенки, поэтому происходит деформация клетки Тургор клеток находится в нормальном состоянии Идет сначала восстановление тургора, а зтем за счет гипергидратации наблидается набухание и разрушение клетки - цитолиз. Пример раствора Гипертонический раствор NaCl – более 0,9% 0,9% р-р NaCl изотонический раствор или физ р-р дистиллированная вода Медицинское значение: повязки при гнойных ранах, слабительные клизмы, при гипертонии. отеках используется при кровопотерях, интоксикациях разной этиологии, при обезвоживании разной причины (рвота, диарея, ожоги). Для разведения лекарственных веществ при в/в и в/м введении. В большом объеме и особенно в/в их использовать нельзя – т.к. это может привести к лизису клеток. Иногда растворяют лекарственные препараты для внутримышечных инъекций. Используют для разведения питательных веществ при ректальном введении, для улучшения всасывания.

Слайд 44

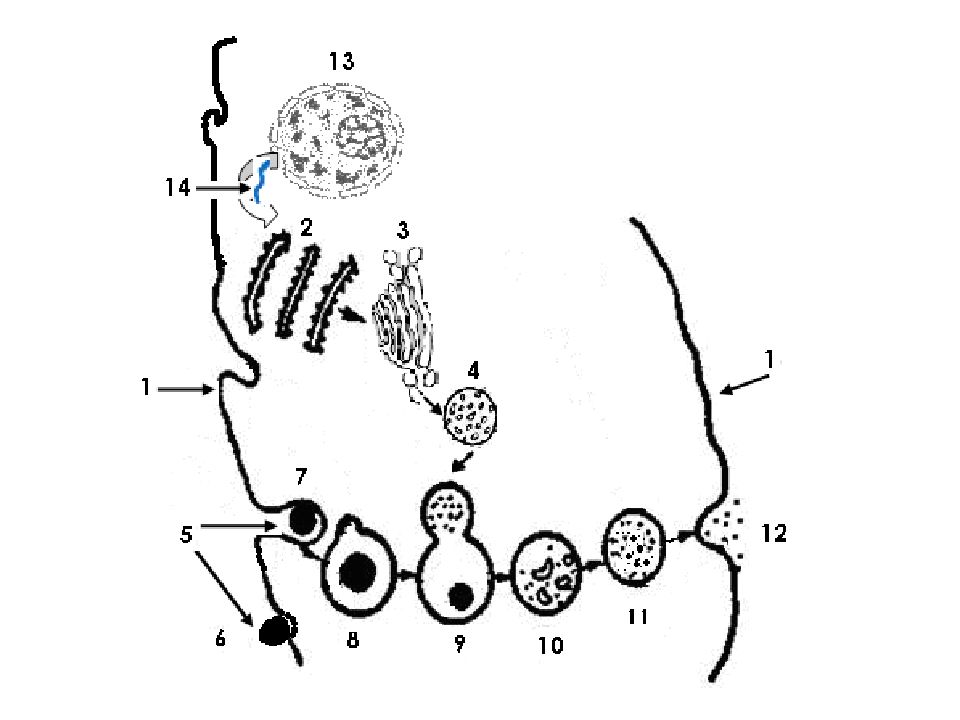

Транспорт макромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липопротеидных комплексов и др.) сквозь клеточные мембраны проходит посредством везикулярного переноса. Т.е. в составе специальных пузырьков – везикул. Такой везикулярный перенос можно разделить на два вида: экзоцитоз - перемещение из клетки макромолекулярных продуктов, и эндоцитоз - поглощение клеткой макромолекул. Эндоцитоз разделяют на: пиноцитоз - захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. фагоцитоз - захват и поглощение клеткой крупных частиц (иногда даже клеток или их частей).

Слайд 46: Ядро клетки

Хранение генетической информации. Передача генетической информации. Реализация генетической информации.

Слайд 47

ядерной оболочки (кариолемы), ядерного сока (или кариоплазмы), ядрышка и хроматина. Химический состав хроматина (хромосом) 40% - ДНК, 60% - белков

Слайд 48: Обмен веществ и энергии

Ассимиляция, или пластический обмен, анаболизм Диссимиляция, или энергетический, катаболизм

Слайд 49: Скорость реакций зависит от многих факторов:

- температуры, - давления, - воздействия электричества, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, - от концентрации реагентов и т.д.

Слайд 50: C войства ферментативного катализа

чрезвычайно высокая избирательность чрезвычайно высокая скорость Оптимальная температура для действия ферментов у теплокровных животных 37-40 °С.