Первый слайд презентации: Тема 1 Растительная клетка

РГАУ-МСХА Дисциплина Ботаника Преподаватель: Сорокопудова Ольга Анатольевна

Слайд 2

Роберт Гук (1635-1703) 2 История изучения клетки 1665 г. Английский естествоиспытатель Р. Гук На срезе пробки дерева обнаружил пустые ячейки (оболочки клеток), которые назвал "клетками" 1675 г. Итальянский биолог и врач М. Мальпиги Подтвердили клеточное строение растений; дано представление о клетках как о “ мешочках ” или “ пузырьках ”, наполненных “ питательным соком ” 1682 г. Английский ботаник и врач Неемия Грю Марчелло Мальпиги (1628-1694) Неемия Грю (1641-1712)

Слайд 3

3 История изучения клетки Начало XVIII века Нидерландский натуралист А. Левенгук Описал бактерии, дрожжи, простейших; усовершенствовал микроскоп – довел увеличение до 300. 1831 г. Английский ботаник Р. Броун Обнаружил ядро 1839 г. Чешский ученый Я. Пуркинье Назвал полужидкое студенистое содержимое клеток “ протоплазмой ” Антонии ван Левенгук Роберт Броун Ян Пуркинье (1632-1723) ( 1173-1858 ) ( 1787-1869 )

Слайд 4

4 История изучения клетки 1837 г. Немецкий ботаник М. Шлейден - Установил. что все растительные клетки содержат ядро. Вместе с Т. Шванном сформулировали клеточную теорию, обобщив имеющиеся данные 1839 г. Немецкий зоолог Т. Шванн 1858 г. Немецкий врач, физиолог Р. Вирхов Установил, что клетка может происходить только от материнской клетки в результате ее деления Маттиас Шлейден Теодор Шванн Рудольф Вирхов (1804-1881) (1810-1882) (1821-1902)

Слайд 5

5 История изучения клетки 1858 Российский ученый, основатель эмбриологии К. Бэр Открыл яйцеклетку млекопитающих; установил начало развития многокле-точных организмов с одной клетки – зиготы 1874 г. Российский ботаник И. Чистяков Открыли деление клетки – митоз, и подтвердили предположение Р. Вирхова. 1875 г. Немецкий ботаник Э. Страсбургер 1885 г. Российский ботаник-морфолог В. Беляев Открыл мейоз Карл Бэр Иван Чистяков Эдуард Страсбургер Владимир Беляев (1792-1876) (1843-1877) (1844-1912) (1855-1911)

Слайд 6

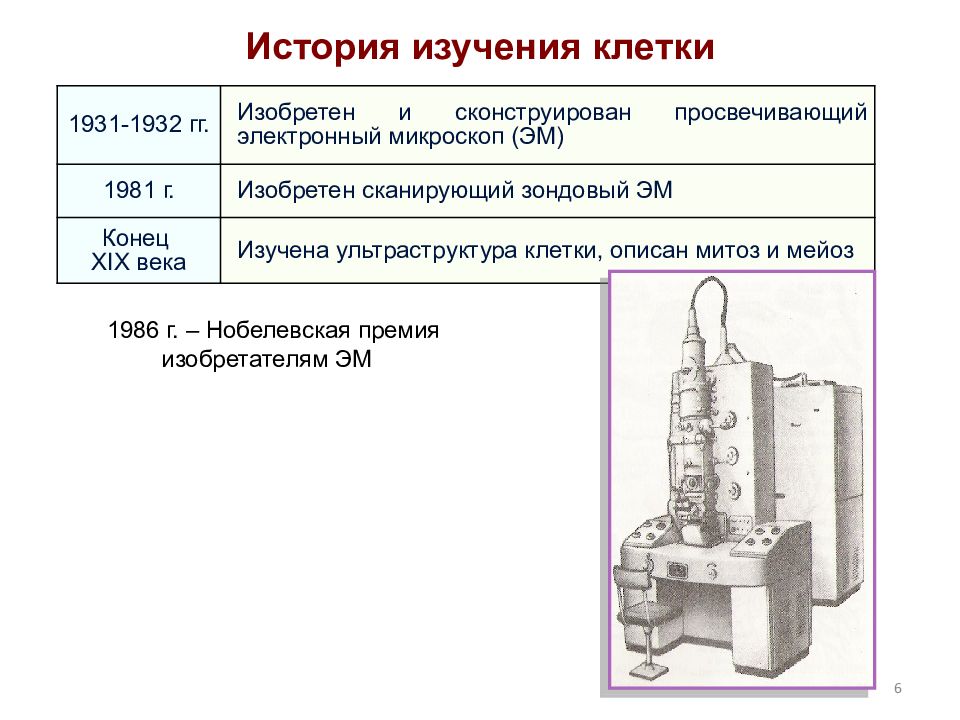

6 История изучения клетки 1931-1932 гг. Изобретен и сконструирован просвечивающий электронный микроскоп (ЭМ) 1981 г. Изобретен сканирующий зондовый ЭМ Конец XIX века Изучена ультраструктура клетки, описан митоз и мейоз 1986 г. – Нобелевская премия изобретателям ЭМ

Слайд 7

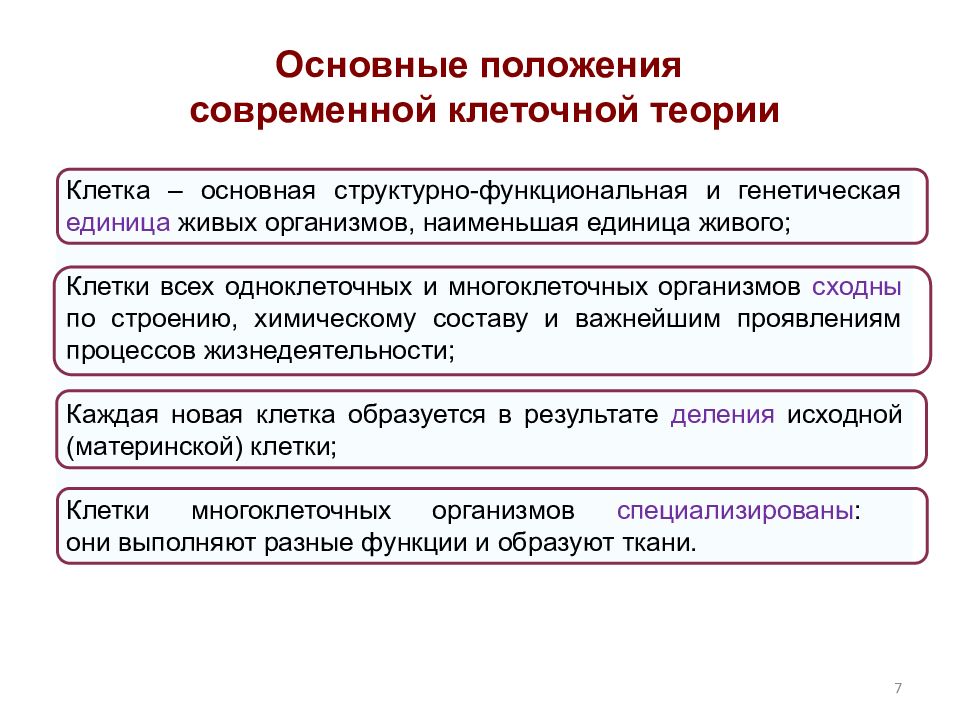

7 Клетка – основная структурно-функциональная и генетическая единица живых организмов, наименьшая единица живого; Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по строению, химическому составу и важнейшим проявлениям процессов жизнедеятельности; Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки; Клетки многоклеточных организмов специализированы : они выполняют разные функции и образуют ткани. Основные положения современной клеточной теории

Слайд 8

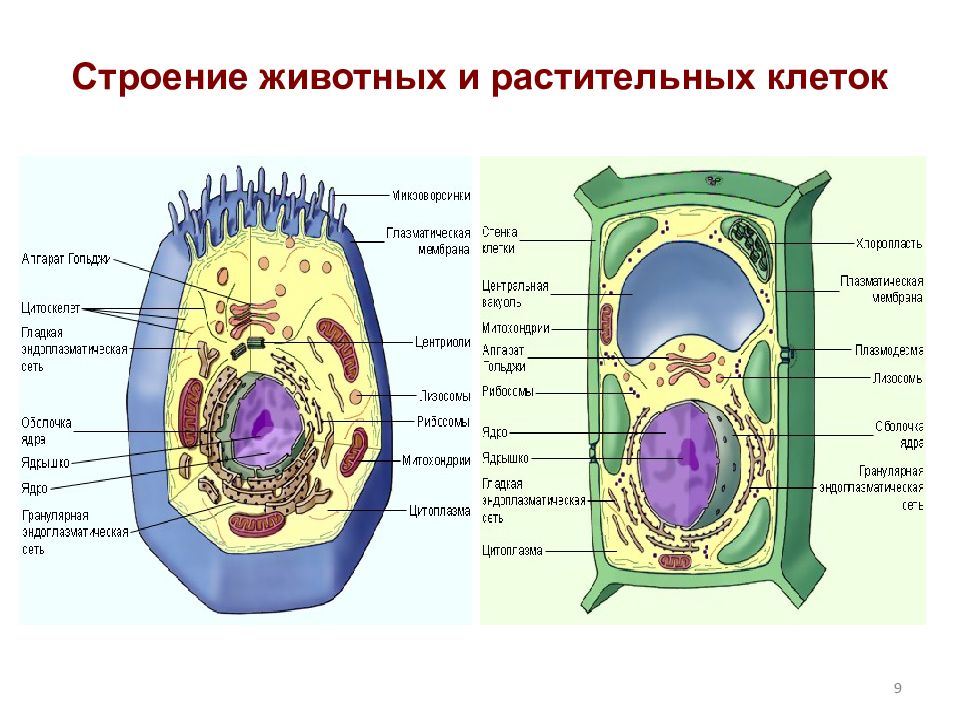

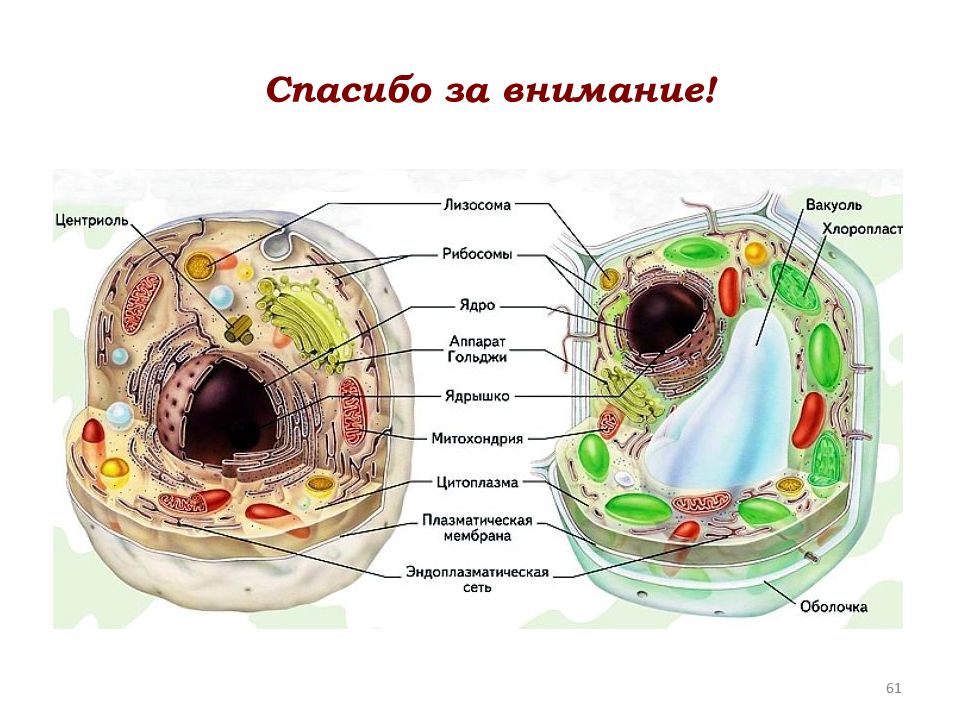

8 Отличия растительных клеток от клеток животных Растительные клетки Отличительные признаки Клетки животных Есть Пластиды Нет Автотрофный Способ питания Гетеротрофный Нет ( есть у простейших, некоторых высш. споровых ) Клеточный центр с центриолями Есть Есть, основа – полисахарид целлюлоза Целлюлозная клеточная оболочка Нет В зрелых клетках крупные, с клеточным соком Вакуоли Мелкие (сократительные, пищеварительные или выделительные) В митохондриях и хлоропластах Синтез АТФ В митохондриях Крахмал Запасной углевод Гликоген Объединены плазмодесмами Система протопластов Нет

Слайд 10

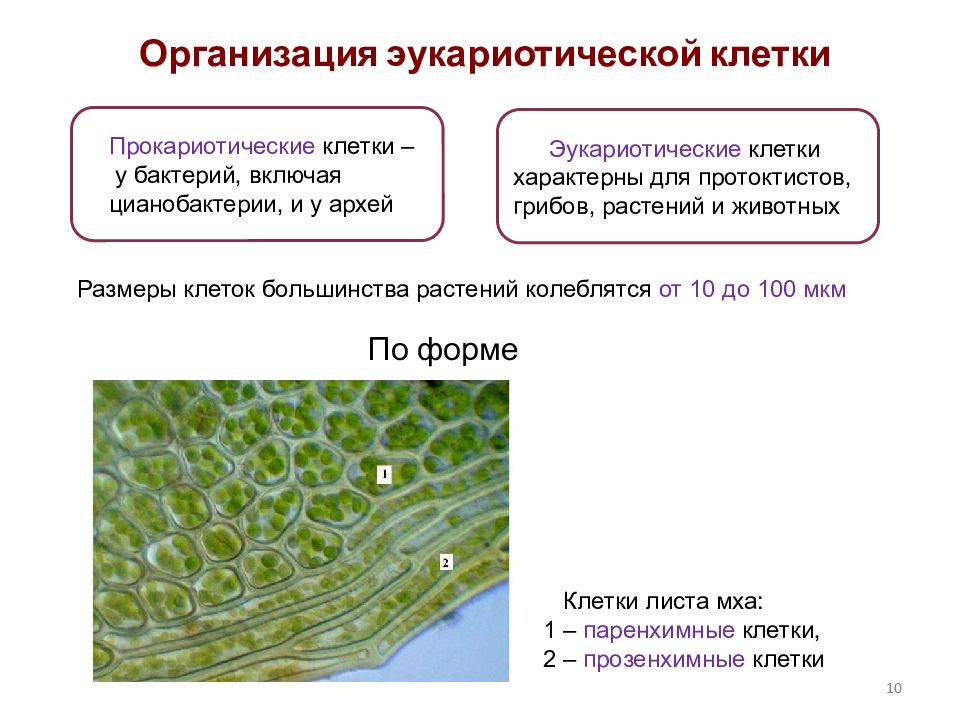

10 Организация эукариотической клетки Прокариотические клетки – у бактерий, включая цианобактерии, и у архей Эукариотические клетки характерны для протоктистов, грибов, растений и животных По форме Прозенхимные клетки Клетки листа мха: 1 – паренхимные клетки, 2 – прозенхимные клетки Размеры клеток большинства растений колеблятся от 10 до 100 мкм

Слайд 11

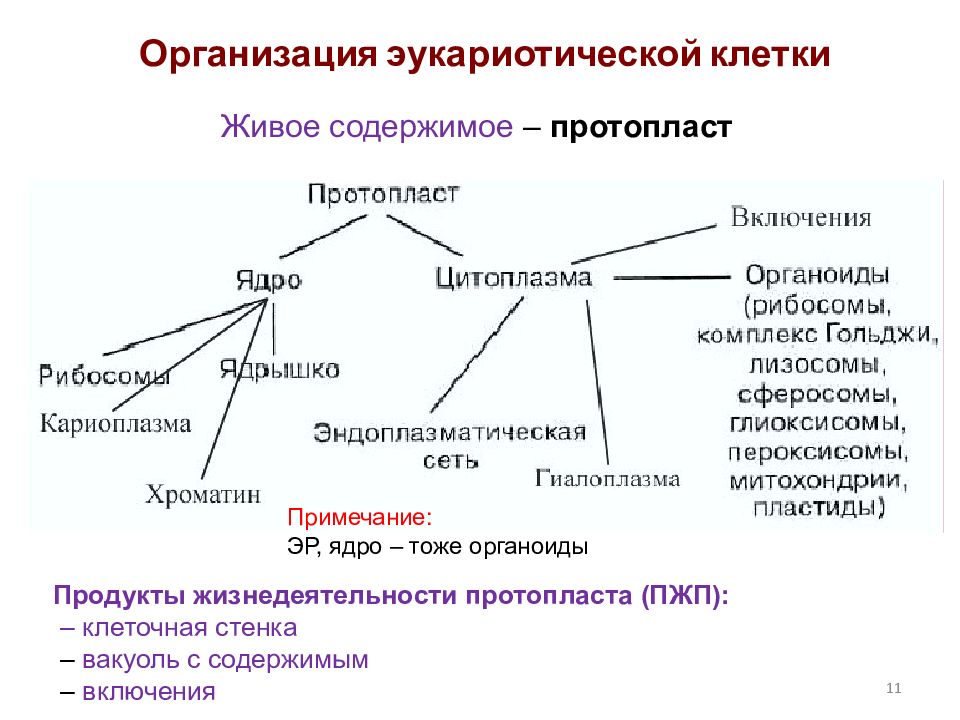

11 Организация эукариотической клетки Живое содержимое – протопласт Продукты жизнедеятельности протопласта (ПЖП): – клеточная стенка – вакуоль с содержимым – включения Примечание: ЭР, ядро – тоже органоиды

Слайд 12

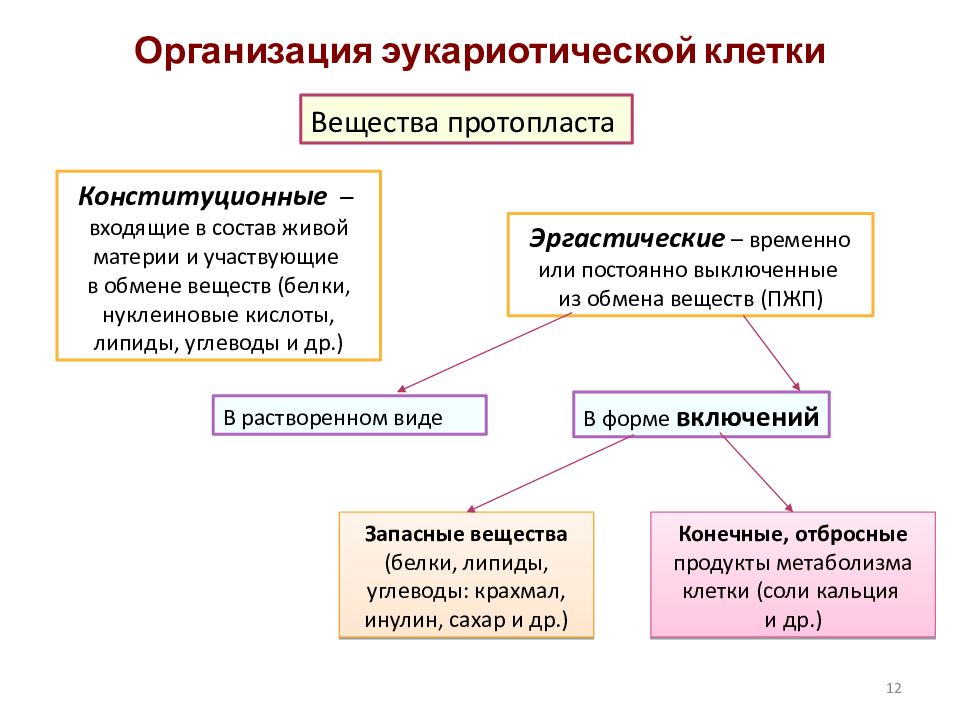

12 Организация эукариотической клетки Вещества протопласта Конституционные – входящие в состав живой материи и участвующие в обмене веществ (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и др.) Эргастические – временно или постоянно выключенные из обмена веществ (ПЖП) Запасные вещества (белки, липиды, углеводы: крахмал, инулин, сахар и др.) Конечные, отбросные продукты метаболизма клетки (соли кальция и др.) В растворенном виде В форме включений

Слайд 13

13 Химический состав клетки В составе неорганических и органических соединений В виде ионов Химические элементы В клетках обнаружено более 80 химических элементов Макроэлементы - свыше 99 % массы клетки (кислород, углерод, водород, азот, фосфор, сера, кальций, натрий и магний) Микроэлементы - менее 1,0 % массы клетки (железо, марганец, медь, цинк, кобальт, никель, иод, бром, фтор) Ультрамикроэлементы - менее 0,01 % массы клетки (золото, серебро, уран, селен)

Слайд 14

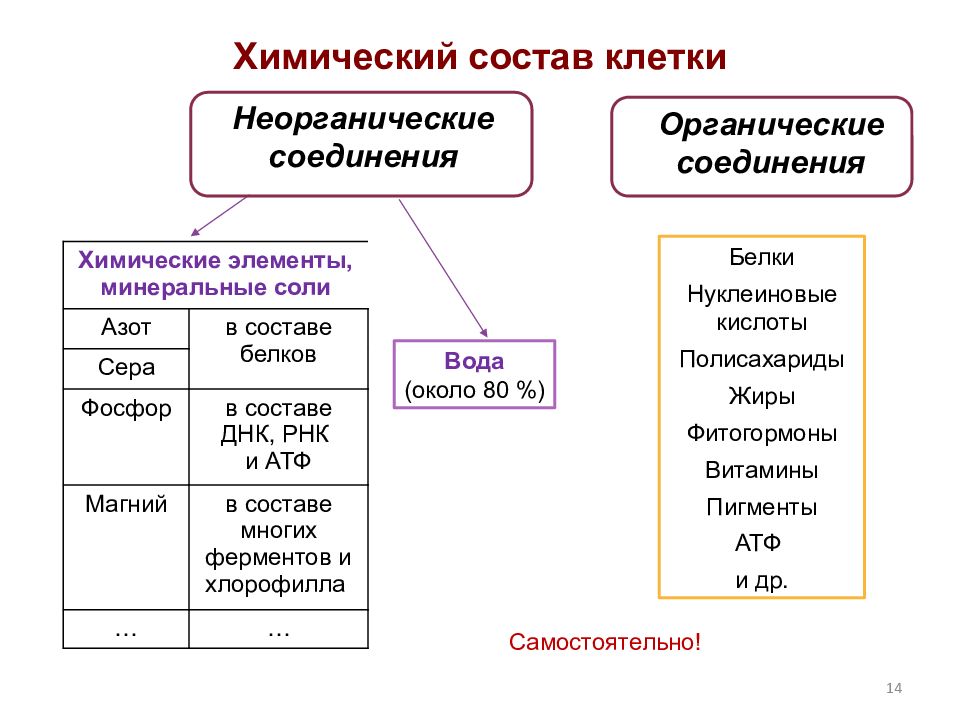

14 Химический состав клетки Неорганическиесоединения Органические соединения Вода (около 80 %) Белки Нуклеиновые кислоты Полисахариды Жиры Фитогормоны Витамины Пигменты АТФ и др. Химические элементы, минеральные соли Азот в составе белков Сера Фосфор в составе ДНК, РНК и АТФ Магний в составе многих ферментов и хлорофилла … … Самостоятельно!

Слайд 15

15 Биологические мембраны отделяют протопласт от своих продуктов жизнедеятельности: Плазмалемма Тонопласт от клеточной стенки от вакуоли

Слайд 16

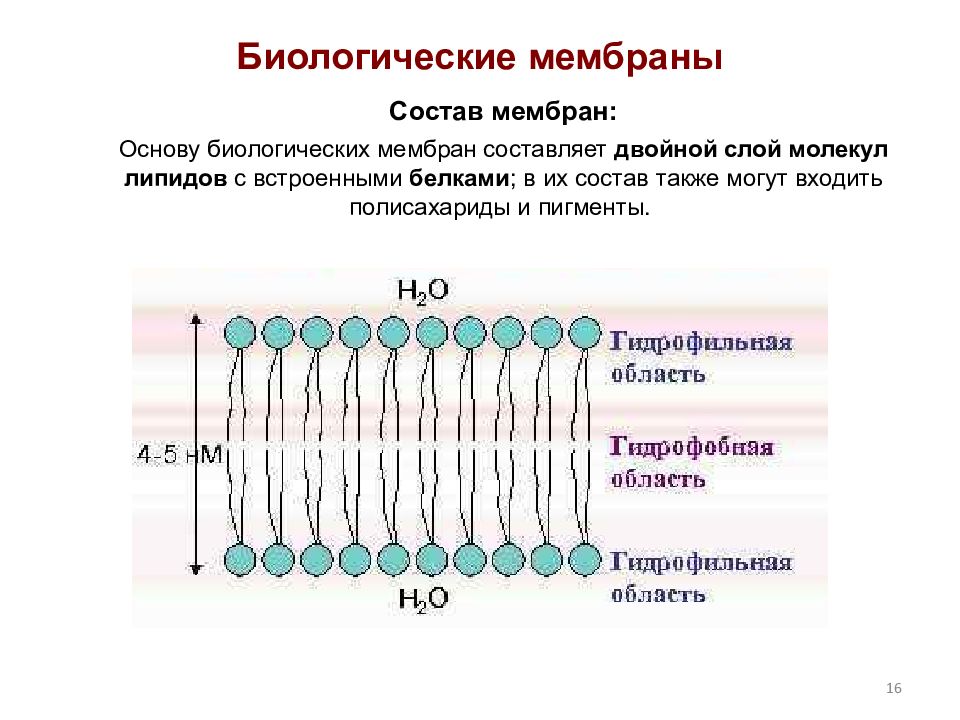

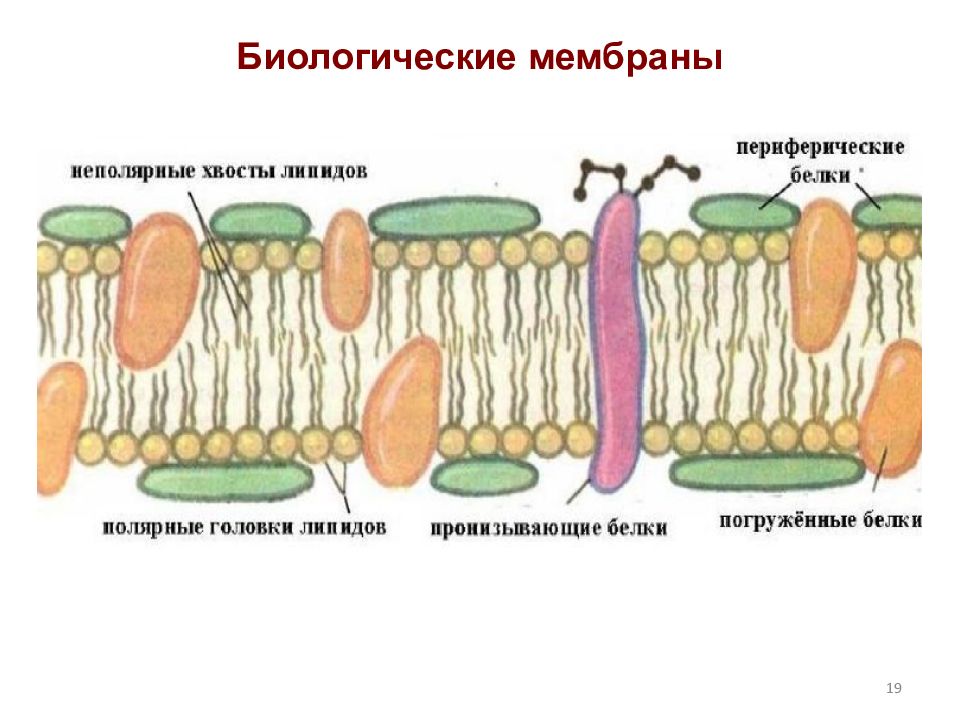

16 Биологические мембраны Состав мембран: Основу биологических мембран составляет двойной слой молекул липидов с встроенными белками ; в их состав также могут входить полисахариды и пигменты.

Слайд 18

18 Фосфолипиды – сложные липиды, содержащие остатки фосфорной кислоты Гликолипиды – сложные липиды, содержащие в своем составе углеводы Гликопротеины – двухкомпонентные белки, содержащие в своем составе углеводы Биологические мембраны Белки: Периферические Погруженные Пронизывающие

Слайд 20

20 Биологические мембраны Такие мембраны способны проводить одни вещества и задерживать другие В различных участках могут протекать противоположные по направлению биохимические процессы – синтез и разложение Важное свойство биологических мембран - полупроницаемость (избирательная проницаемость) Функции мембран Барьерная регулирует проведение веществ в клетку Механическая, защитная обеспечивает самостоятельность клетки и ее структур Транспортная обеспечивают проведение веществ из клетки в клетку, связь между ними Регуляторная обеспечивают обмен веществ, их катализ; в изолированных отсеках протекают различные биохимические процессы

Слайд 21

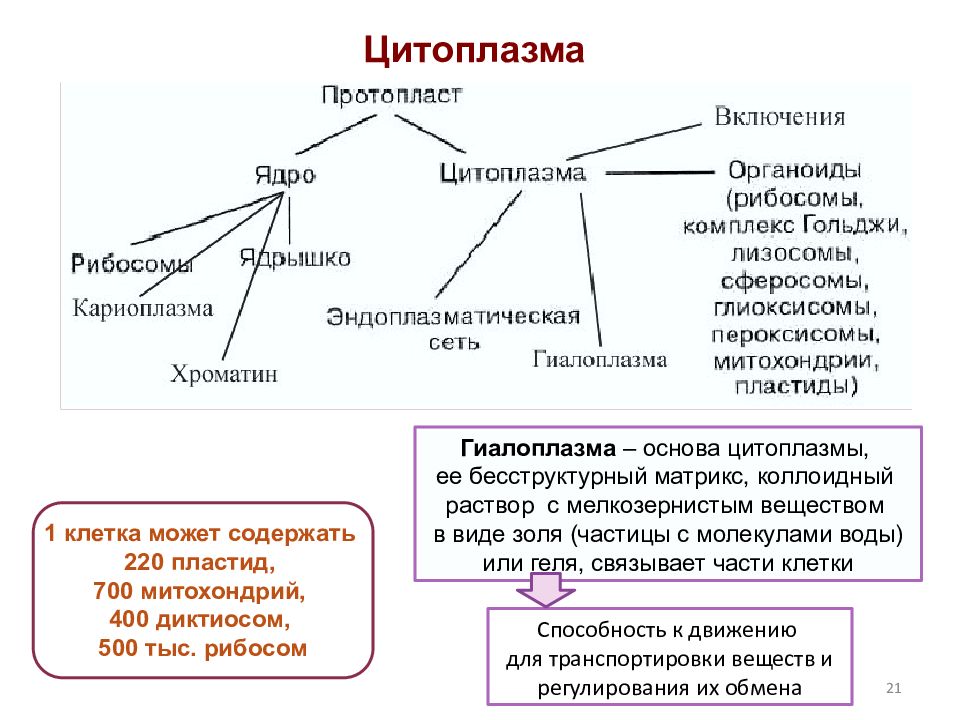

21 Цитоплазма Гиалоплазма – основа цитоплазмы, ее бесструктурный матрикс, коллоидный раствор с мелкозернистым веществом в виде золя (частицы с молекулами воды) или геля, связывает части клетки 1 клетка может содержать 220 пластид, 700 митохондрий, 400 диктиосом, 500 тыс. рибосом Способность к движению для транспортировки веществ и регулирования их обмена

Слайд 22

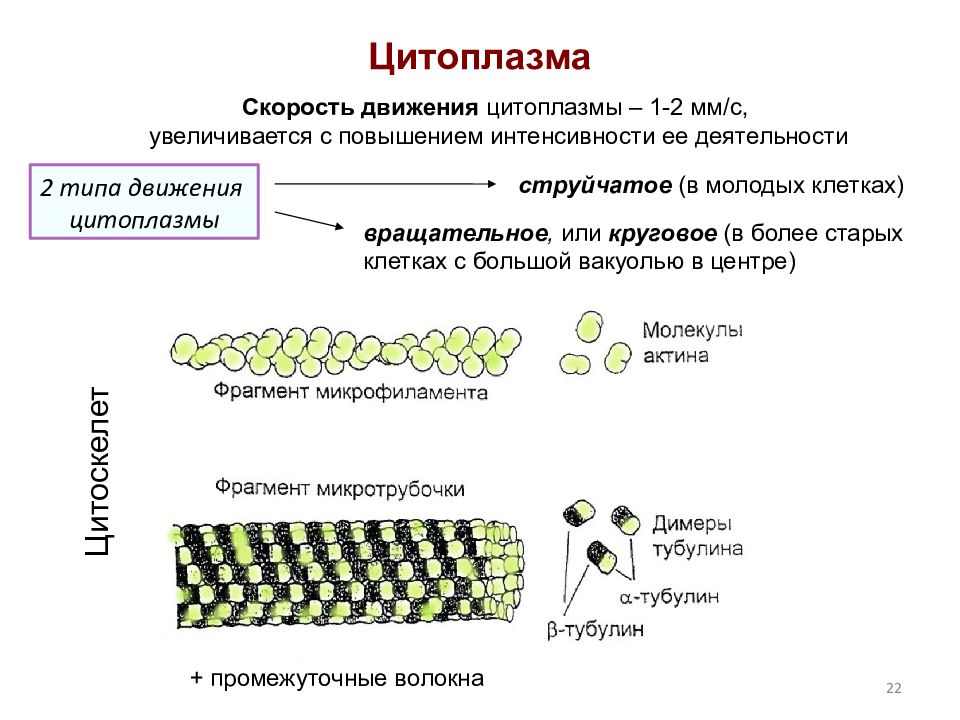

22 Цитоплазма Скорость движения цитоплазмы – 1-2 мм/с, увеличивается с повышением интенсивности ее деятельности 2 типа движения цитоплазмы струйчатое (в молодых клетках) вращательное, или круговое (в более старых клетках с большой вакуолью в центре) Цитоскелет + промежуточные волокна

Слайд 24

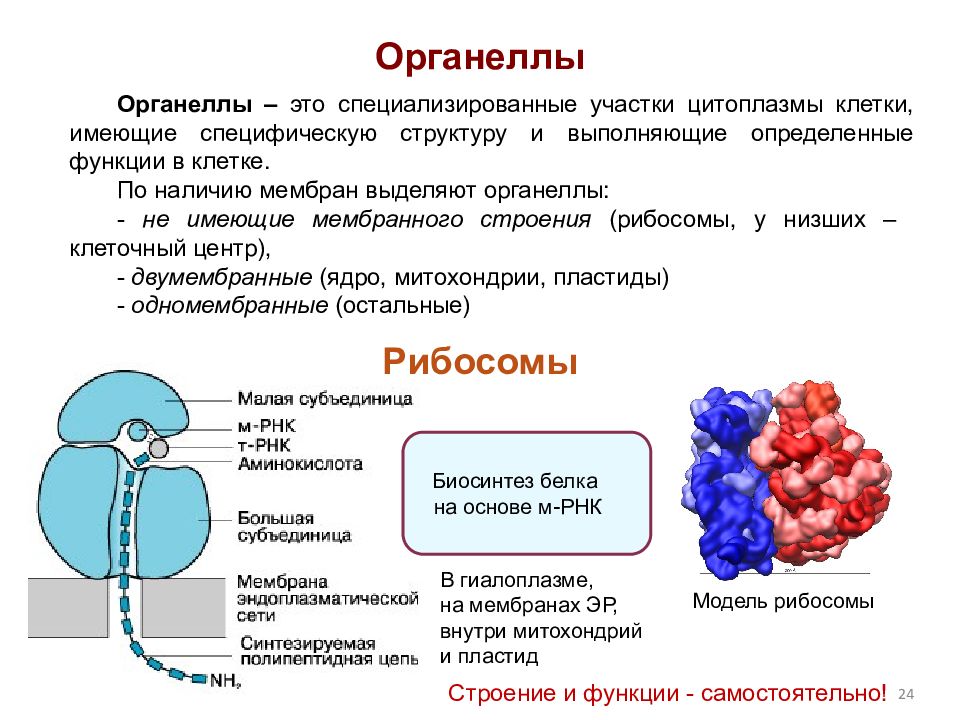

24 Органеллы Органеллы – это специализированные участки цитоплазмы клетки, имеющие специфическую структуру и выполняющие определенные функции в клетке. По наличию мембран выделяют органеллы: - не имеющие мембранного строения (рибосомы, у низших – клеточный центр), - двумембранные (ядро, митохондрии, пластиды) - одномембранные (остальные) Модель рибосомы Строение и функции - самостоятельно! Рибосомы Биосинтез белка на основе м-РНК В гиалоплазме, на мембранах ЭР, внутри митохондрий и пластид

Слайд 25

25 Органеллы. Клеточный центр (центросома) Находится вблизи ядра, характерен для большинства животных клеток, имеется у некоторых грибов, водорослей, мхов и папоротников. Это центр организации микротрубочек веретена деления, образования полюсов деления для растягивания дочерних хромосом в анафазе мейоза и митоза. Состоит из 2-х центриолей, от которых радиально расходятся микротрубочки. Играет важную роль в формировании жгутиков и ресничек. У организмов, лишенных центриолей, жгутики не развиваются. Сателлиты – придатки материнской центриоли

Слайд 26

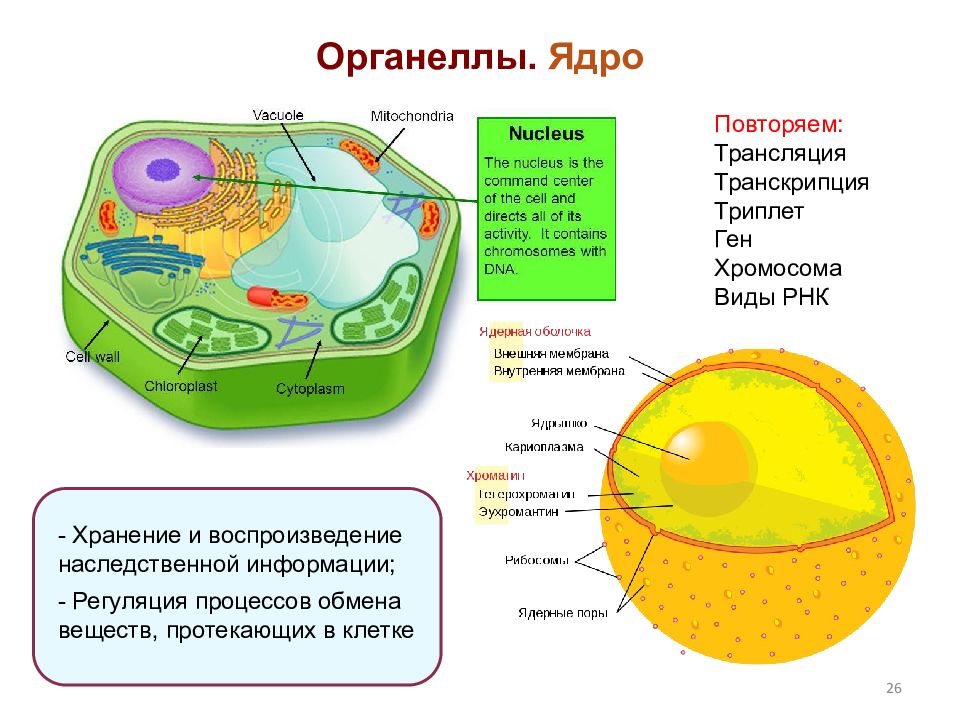

26 Органеллы. Ядро - Хранение и воспроизведение наследственной информации; - Регуляция процессов обмена веществ, протекающих в клетке Повторяем: Трансляция Транскрипция Триплет Ген Хромосома Виды РНК

Слайд 27

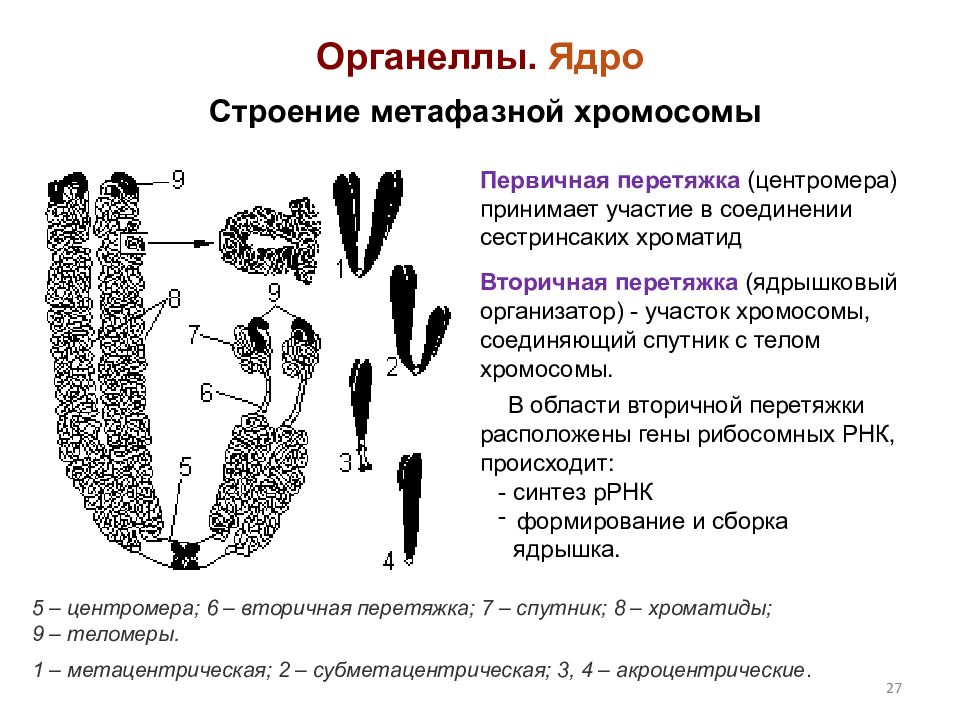

27 Органеллы. Ядро Строение метафазной хромосомы 5 – центромера; 6 – вторичная перетяжка; 7 – спутник; 8 – хроматиды; 9 – теломеры. 1 – метацентрическая; 2 – субметацентрическая; 3, 4 – акроцентрические. Вторичная перетяжка (ядрышковый организатор) - участок хромосомы, соединяющий спутник с телом хромосомы. В области вторичной перетяжки расположены гены рибосомных РНК, происходит: - синтез рРНК формирование и сборка ядрышка. Первичная перетяжка (центромера) принимает участие в соединении сестринсаких хроматид

Слайд 28

28 Органеллы Эндоплазматический ретикулум (ЭР), или эндоплазматическая сеть Синтез биологич. мембран, с рибосомами – и белка Синтез липидов, обмен веществами Транспортировка веществ Организация веретена деления Разветвлённая система из окружённых мембраной уплощённых полостей - цистерн, пузырьков и канальцев, заполненных бесструктурной энхилемой. Образование вакуолей

Слайд 29

29 Органеллы Комплекс (аппарат) Гольджи Концентрация, обезвоживание, уплотнение синтезированных в клетке белков, жиров, полисахаридов и других веществ Образование лизосом и сборка сложных комплексов органических веществ Подготовка к использованию или выведению из клетки веществ, синтезированных в ЭР Диктиосомы (стопки цистерн) Пузырьки обновляют мембраны Сеть у ядра из пузырьков и диктиосом, состоящих из плоских округлых цистерн с матриксом, окруженных мембранами. Соединен с каналами ЭР. Синтез поли- сахаридов для клеточной стенки

Слайд 30

30 - Уничтожение, автолиз ненужных клетке структур - Переваривание белков и других веществ Органеллы. Лизосомы

Слайд 31

31 Органеллы. Пероксисомы (микротельца) Функции зависят от типа клетки: - при прорастании семян в клетках запасающих тканей они обеспечивают превращение жирных масел в сахара; - в клетках фотосинтезирующих тканей в них проходят реакции светового дыхания – поглощение O 2, выделение CO 2, синтез аминокислот

Слайд 32

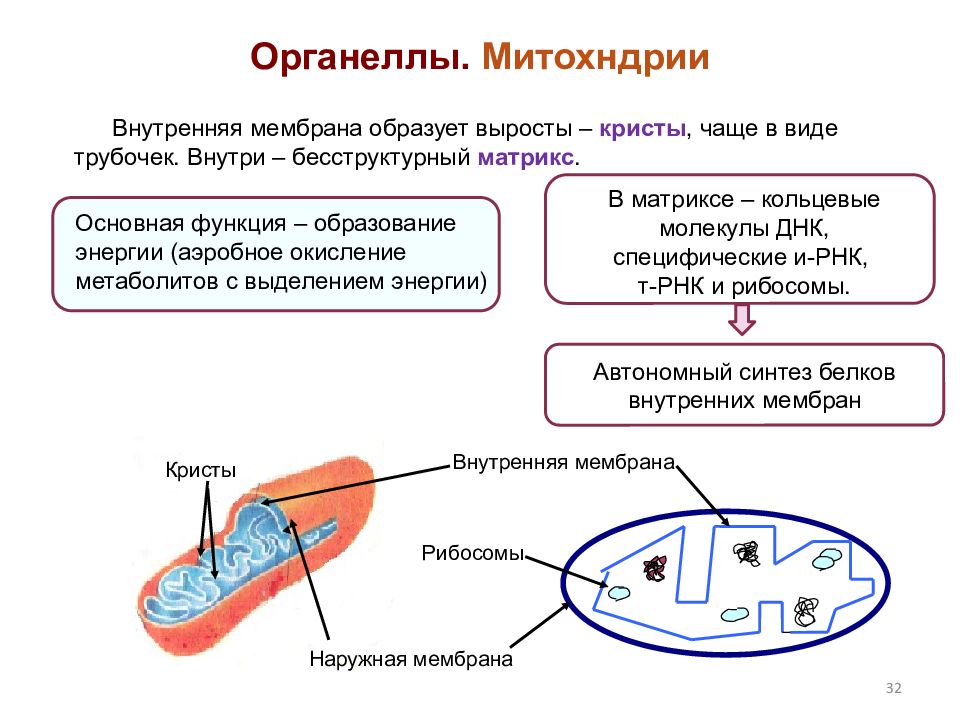

32 Наружная мембрана Внутренняя мембрана Кристы Рибосомы Органеллы. Митохндрии Внутренняя мембрана образует выросты – кристы, чаще в виде трубочек. Внутри – бесструктурный матрикс. Основная функция – образование энергии (аэробное окисление метаболитов с выделением энергии) В матриксе – кольцевые молекулы ДНК, специфические и-РНК, т-РНК и рибосомы. Автономный синтез белков внутренних мембран

Слайд 33

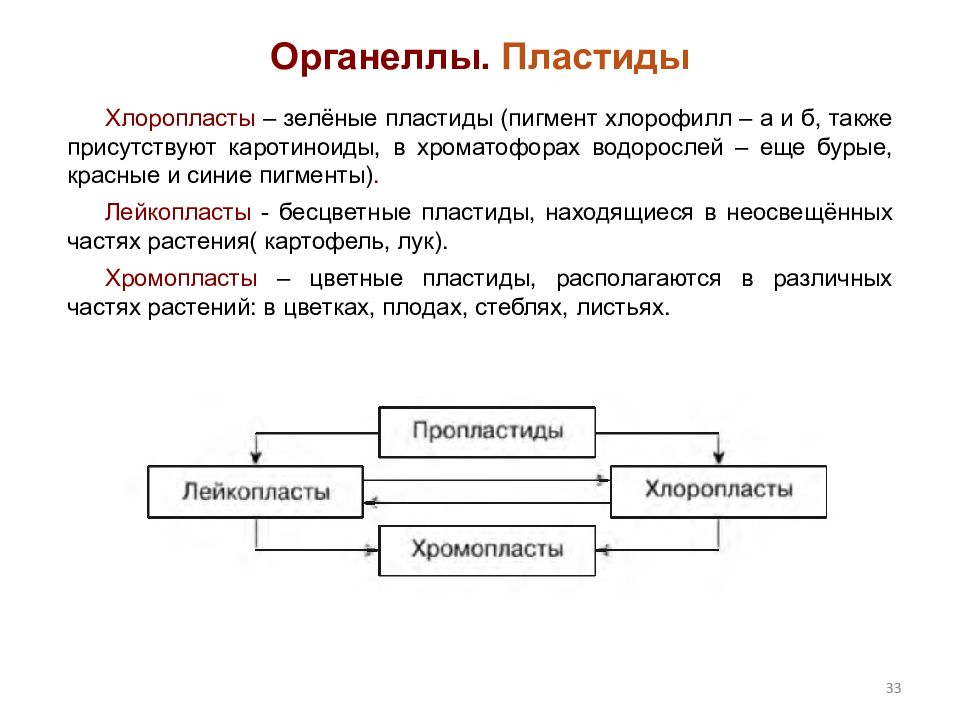

33 Органеллы. Пластиды Хлоропласты – зелёные пластиды (пигмент хлорофилл – а и б, также присутствуют каротиноиды, в хроматофорах водорослей – еще бурые, красные и синие пигменты). Лейкопласты - бесцветные пластиды, находящиеся в неосвещённых частях растения( картофель, лук). Хромопласты – цветные пластиды, располагаются в различных частях растений: в цветках, плодах, стеблях, листьях.

Слайд 34: Хлоропласты

34 Полуавтономны, имеют кольцевую ДНК и прокариотические рибосомы. Способны размножаться простым делением с помощью перетяжек. Темновая фаза фотосинтеза – в строме, световая – на мембранах тилакоидов.

Слайд 35

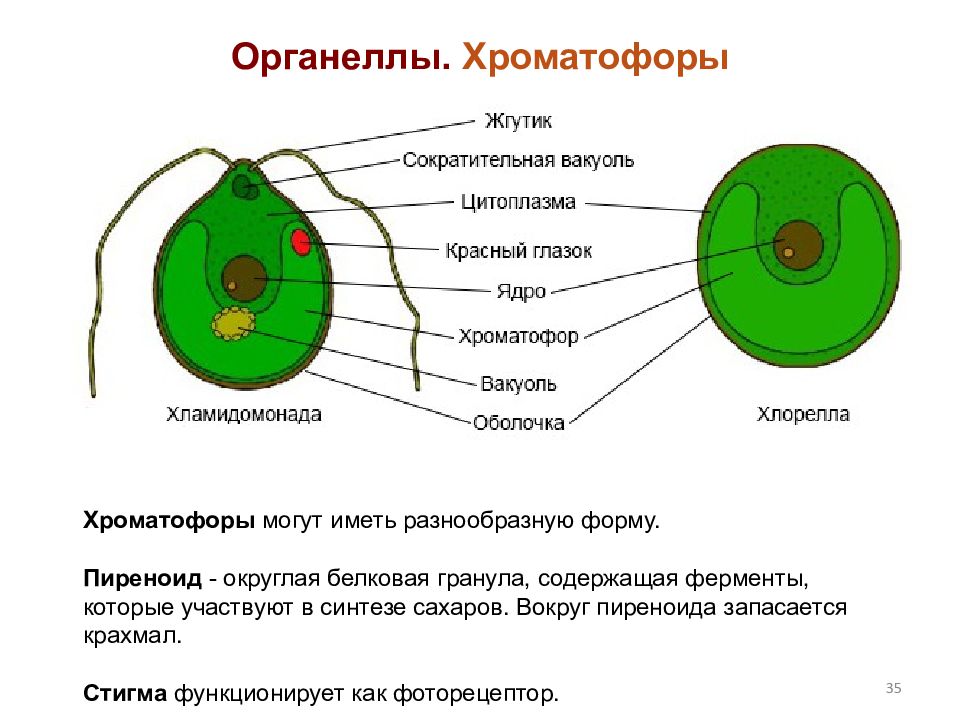

35 Органеллы. Хроматофоры Хроматофоры могут иметь разнообразную форму. Пиреноид - округлая белковая гранула, содержащая ферменты, которые участвуют в синтезе сахаров. Вокруг пиреноида запасается крахмал. Стигма функционирует как фоторецептор.

Слайд 37

37 Лейкопласты Крахмальные зерна См. центры крахмалообразования, зерна простые (1), полусложные (2), сложные (3), эксцентрические

Слайд 38

Крахмальные зерна: 1 - овса (сложные), 2 — картофеля (простые и полусложные), 3 — молочая (простые), в клетках черешка герани, 5 — фасоли (простые), 6 — кукурузы (простые), 7 — пшеницы (простые мелкие и крупные) 38

Слайд 39

39 Хромопласты - конечный этап развития пластид В околоплоднике перца овощного

Слайд 40

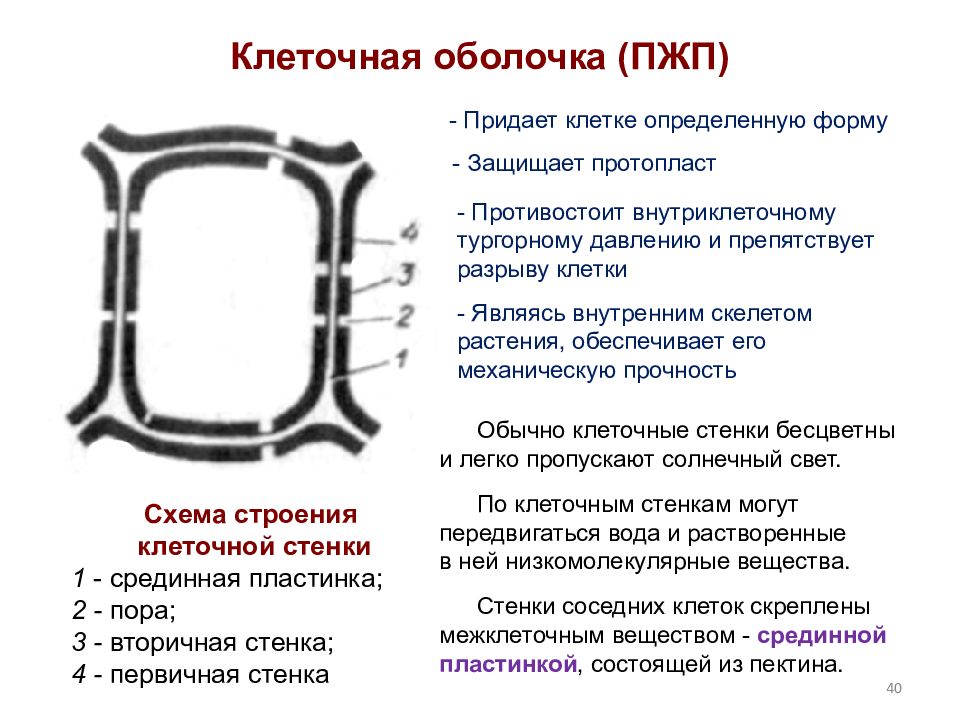

Схема строения клеточной стенки 1 - срединная пластинка; 2 - пора; 3 - вторичная стенка; 4 - первичная стенка 40 Клеточная оболочка (ПЖП) Обычно клеточные стенки бесцветны и легко пропускают солнечный свет. По клеточным стенкам могут передвигаться вода и растворенные в ней низкомолекулярные вещества. Стенки соседних клеток скреплены межклеточным веществом - срединной пластинкой, состоящей из пектина. - Придает клетке определенную форму - Защищает протопласт - Противостоит внутриклеточному тургорному давлению и препятствует разрыву клетки - Являясь внутренним скелетом растения, обеспечивает его механическую прочность

Слайд 41

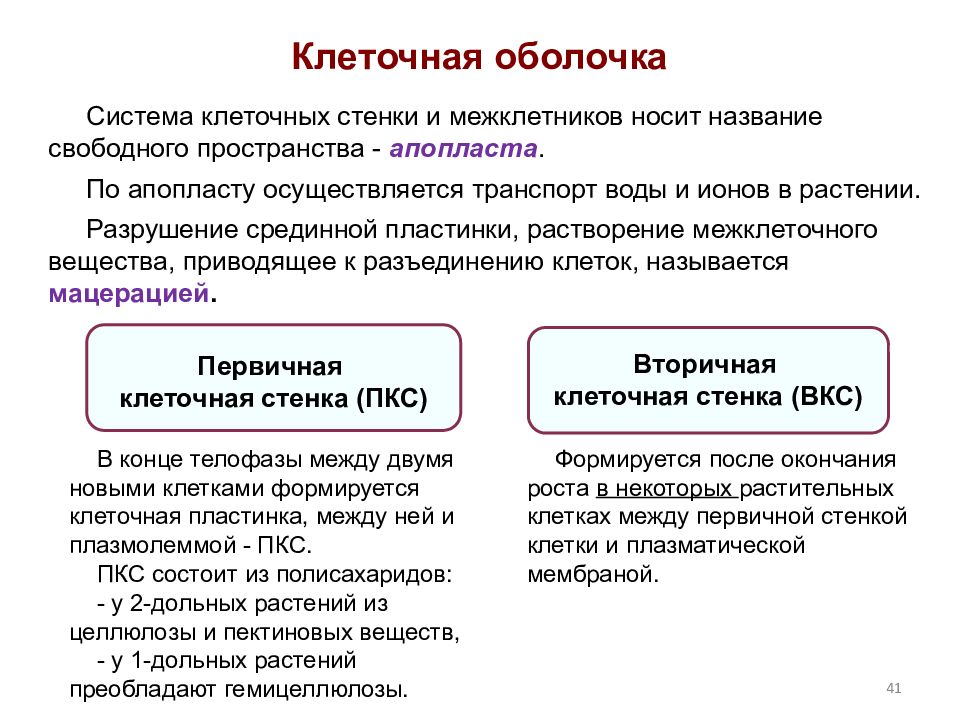

41 Клеточная оболочка Система клеточных стенки и межклетников носит название свободного пространства - апопласта. По апопласту осуществляется транспорт воды и ионов в растении. Разрушение срединной пластинки, растворение межклеточного вещества, приводящее к разъединению клеток, называется мацерацией. Вторичная клеточная стенка (ВКС) Первичная клеточная стенка (ПКС) В конце телофазы между двумя новыми клетками формируется клеточная пластинка, между ней и плазмолеммой - ПКС. ПКС состоит из полисахаридов: - у 2-дольных растений из целлюлозы и пектиновых веществ, - у 1-дольных растений преобладают гемицеллюлозы. Формируется после окончания роста в некоторых растительных клетках между первичной стенкой клетки и плазматической мембраной.

Слайд 42

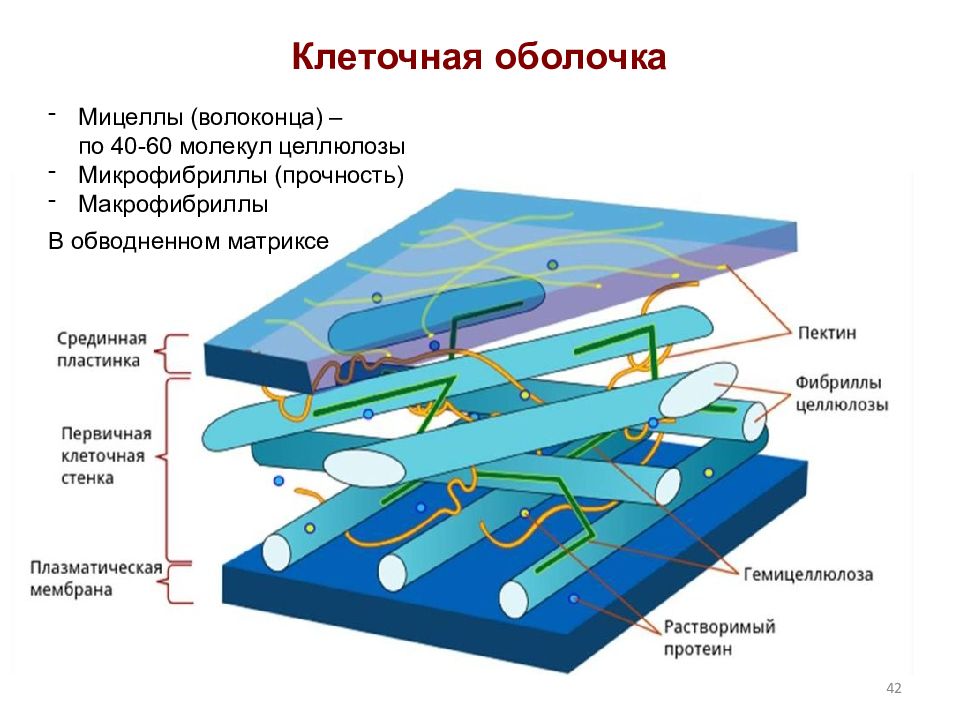

42 Клеточная оболочка Мицеллы (волоконца) – по 40-60 молекул целлюлозы Микрофибриллы (прочность) Макрофибриллы В обводненном матриксе

Слайд 43

43 Клеточная оболочка ПЖП! Строительные материалы — молекулы целлюлозы, пектина, лигнина и других веществ – накапливаются и частично синтезируются в цистернах аппарата Гольджи, доставляются к плазмолемме пузырьками Гольджи. Способ роста клеточной стенки путем внедрения строительного материала между имеющимися структурами называется интуссусцепцией. Вторичная клеточная стенка откладывается на внутренней поверхности первичной клеточной стенки. Ее рост происходит путем аппозиции – в результате наложения новых мицелл целлюлоюзы на уже имеющуюся стенку. Для некоторых типов клеток (многие волокна, трахеиды, членики сосудов) образование вторичной клеточной стенки — основная функция протопласта; после завершения вторичного утолщения он отмирает. Вторичная стенка выполняет главным образом механические, опорные функции.

Слайд 44

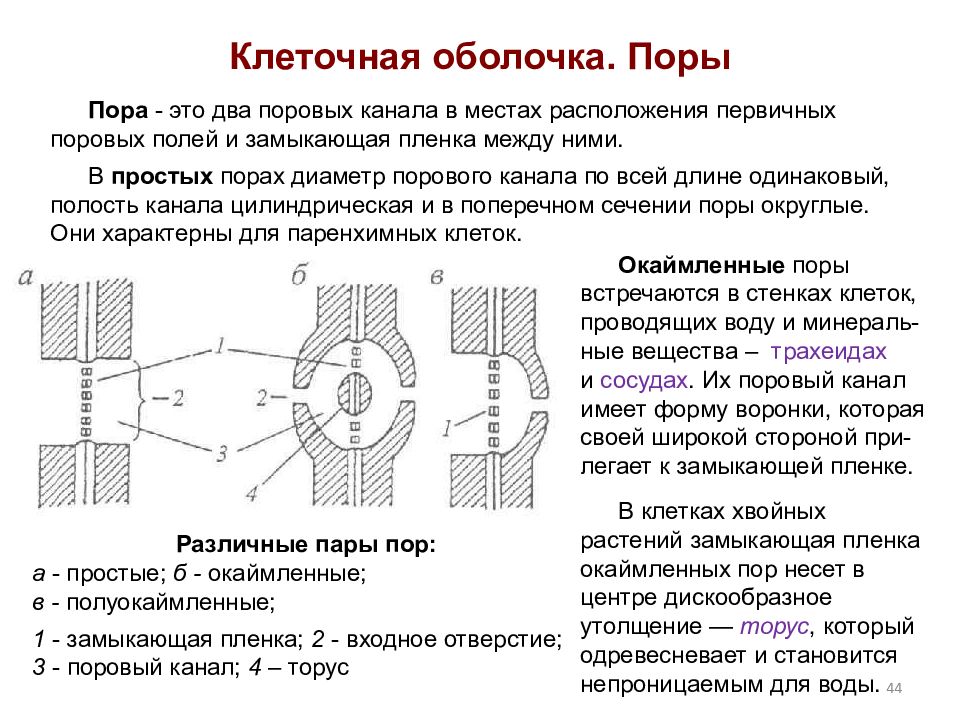

Различные пары пор: а - простые; б - окаймленные; в - полуокаймленные; 1 - замыкающая пленка; 2 - входное отверстие; 3 - поровый канал; 4 – торус 44 Клеточная оболочка. Поры Пора - это два поровых канала в местах расположения первичных поровых полей и замыкающая пленка между ними. В простых порах диаметр порового канала по всей длине одинаковый, полость канала цилиндрическая и в поперечном сечении поры округлые. Они характерны для паренхимных клеток. Окаймленные поры встречаются в стенках клеток, проводящих воду и минераль-ные вещества – трахеидах и сосудах. Их поровый канал имеет форму воронки, которая своей широкой стороной при-легает к замыкающей пленке. В клетках хвойных растений замыкающая пленка окаймленных пор несет в центре дискообразное утолщение — торус, который одревесневает и становится непроницаемым для воды.

Слайд 45

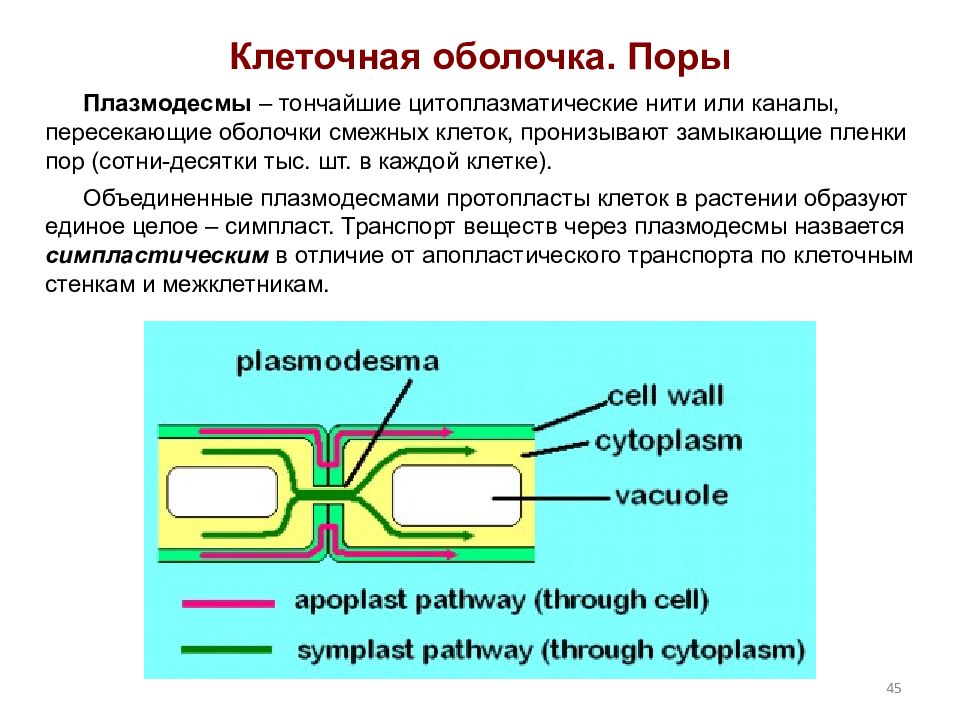

45 Клеточная оболочка. Поры Плазмодесмы – тончайшие цитоплазматические нити или каналы, пересекающие оболочки смежных клеток, пронизывают замыкающие пленки пор (сотни-десятки тыс. шт. в каждой клетке). Объединенные плазмодесмами протопласты клеток в растении образуют единое целое – симпласт. Транспорт веществ через плазмодесмы назвается симпластическим в отличие от апопластического транспорта по клеточным стенкам и межклетникам.

Слайд 46

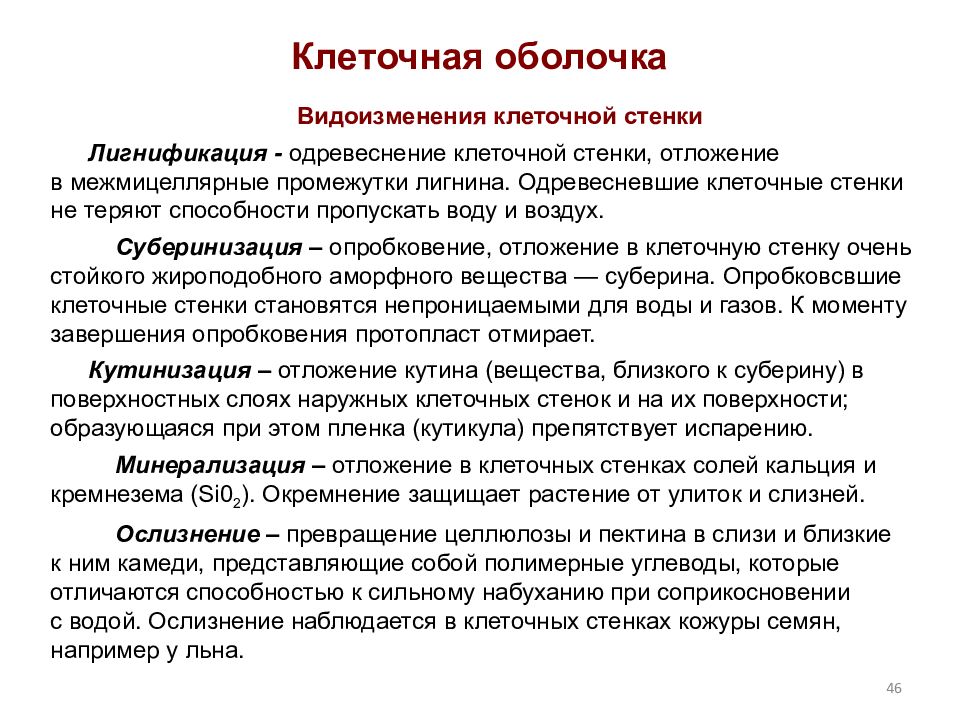

Видоизменения клеточной стенки Лигнификация - одревеснение клеточной стенки, отложение в межмицеллярные промежутки лигнина. Одревесневшие клеточные стенки не теряют способности пропускать воду и воздух. Суберинизация – опробковение, отложение в клеточную стенку очень стойкого жироподобного аморфного вещества — суберина. Опробковсвшие клеточные стенки становятся непроницаемыми для воды и газов. К моменту завершения опробковения протопласт отмирает. Кутинизация – отложение кутина (вещества, близкого к суберину ) в поверхностных слоях наружных клеточных стенок и на их поверхности; образующаяся при этом пленка (кутикула) препятствует испарению. Минерализация – отложение в клеточных стенках солей кальция и кремнезема ( Si 0 2 ). Окремнение защищает растение от улиток и слизней. Ослизнение – превращение целлюлозы и пектина в слизи и близкие к ним камеди, представляющие собой полимерные углеводы, которые отличаются способностью к сильному набуханию при соприкосновении с водой. Ослизнение наблюдается в клеточных стенках кожуры семян, например у льна. 46 Клеточная оболочка

Слайд 47

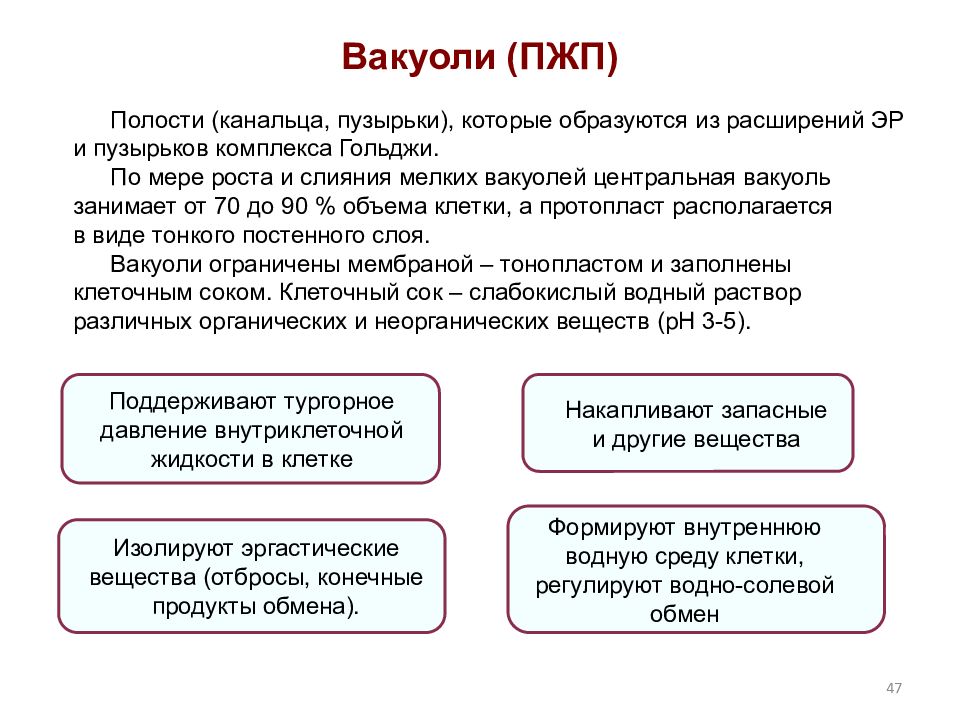

47 Вакуоли (ПЖП) Полости (канальца, пузырьки), которые образуются из расширений ЭР и пузырьков комплекса Гольджи. По мере роста и слияния мелких вакуолей центральная вакуоль занимает от 70 до 90 % объема клетки, а протопласт располагается в виде тонкого постенного слоя. Вакуоли ограничены мембраной – тонопластом и заполнены клеточным соком. Клеточный сок – слабокислый водный раствор различных органических и неорганических веществ (рН 3-5). Поддерживают тургорное давление внутриклеточной жидкости в клетке Накапливают запасные и другие вещества Изолируют эргастические вещества (отбросы, конечные продукты обмена). Формируют внутреннюю водную среду клетки, регулируют водно-солевой обмен

Слайд 48

48 Осмос — диффузия воды через полупроницаемую мембрану из раствора с низкой концентрацией растворенного вещества в раствор с высокой концентрацией растворенного вещества. Тургор – состояние внутреннего напряжения клетки, обусловленное высоким содержанием воды и развивающимся давлением содержимого клетки на ее оболочку. Это показатель оводненности и состояния водного режима растений. Вакуоли Плазмолиз – отделение протопласта клетки от оболочки под действием на клетку гипертонического раствора. Длительный плазмолиз приводит к гибели клетки!

Слайд 49

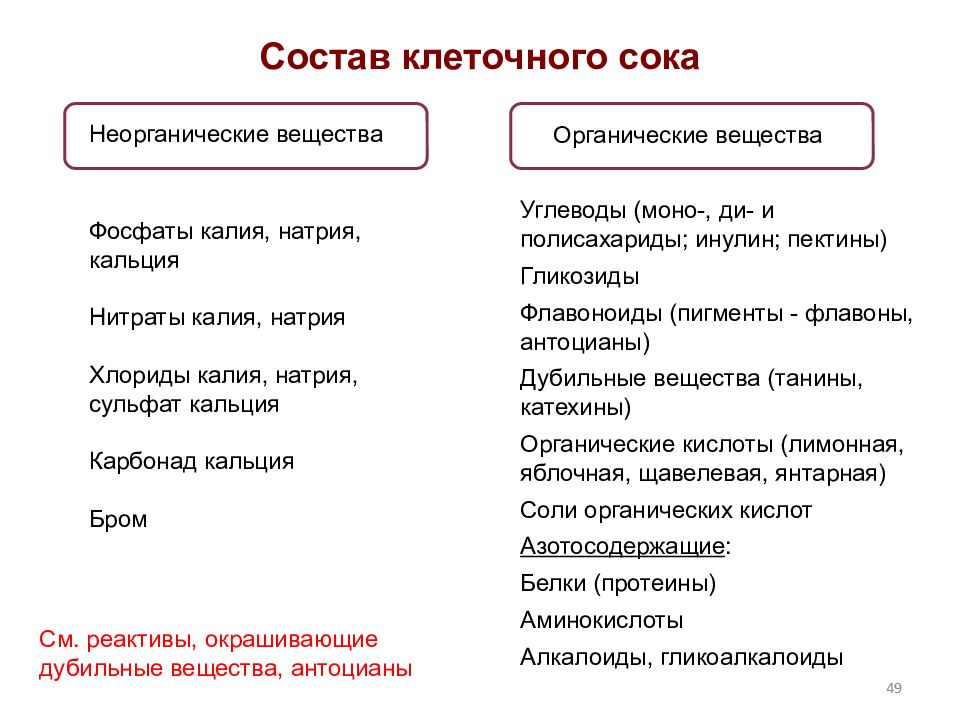

49 Состав клеточного сока Углеводы (моно-, ди- и полисахариды; инулин; пектины) Гликозиды Флавоноиды (пигменты - флавоны, антоцианы) Дубильные вещества (танины, катехины) Органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная) Соли органических кислот Азотосодержащие : Белки (протеины) Аминокислоты Алкалоиды, гликоалкалоиды Неорганические вещества Органические вещества Фосфаты калия, натрия, кальция Нитраты калия, натрия Хлориды калия, натрия, сульфат кальция Карбонад кальция Бром См. реактивы, окрашивающие дубильные вещества, антоцианы

Слайд 50

50 Вещества протопласта Конституционные – входящие в состав живой материи и участвующие в обмене веществ (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и др.) Эргастические – временно или постоянно выключенные из обмена веществ (ПЖП) Запасные вещества (белки, липиды, углеводы: крахмал, инулин сахар и др.) Конечные, отбросные продукты метаболизма клетки (соли кальция и др.) В растворенном виде В форме включений Включения Запасные питательные вещества

Слайд 51

51 Эргастические вещества (запасные и отходы) представлены в форме разнообразных кристаллоподобных включений. К образованию включений приводит избыточное накопление некоторых веществ, по тем или иным причинам выключаемых из обмена и выпадающих в осадок. К эргастическим веществам относятся крахмальные зерна, кристаллы, зерна белка, липидные капли, смолы и др. Включения Запасные питательные вещества

Слайд 52

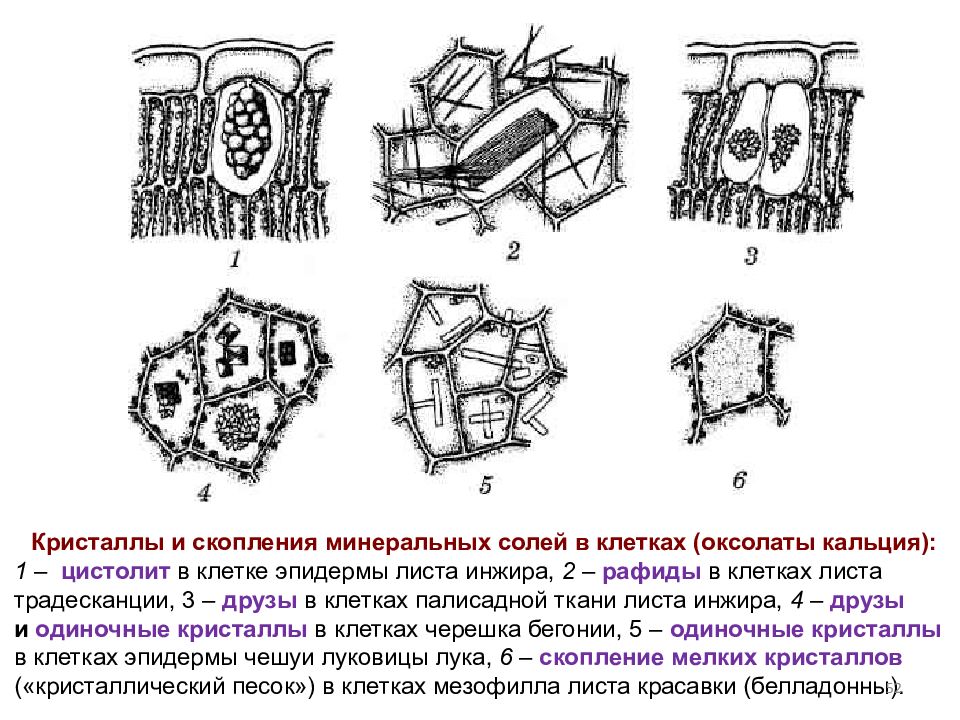

Кристаллы и скопления минеральных солей в клетках (оксолаты кальция): 1 – цистолит в клетке эпидермы листа инжира, 2 – рафиды в клетках листа традесканции, 3 – друзы в клетках палисадной ткани листа инжира, 4 – друзы и одиночные кристаллы в клетках черешка бегонии, 5 – одиночные кристаллы в клетках эпидермы чешуи луковицы лука, 6 – скопление мелких кристаллов («кристаллический песок») в клетках мезофилла листа красавки (белладонны). 52

Слайд 53

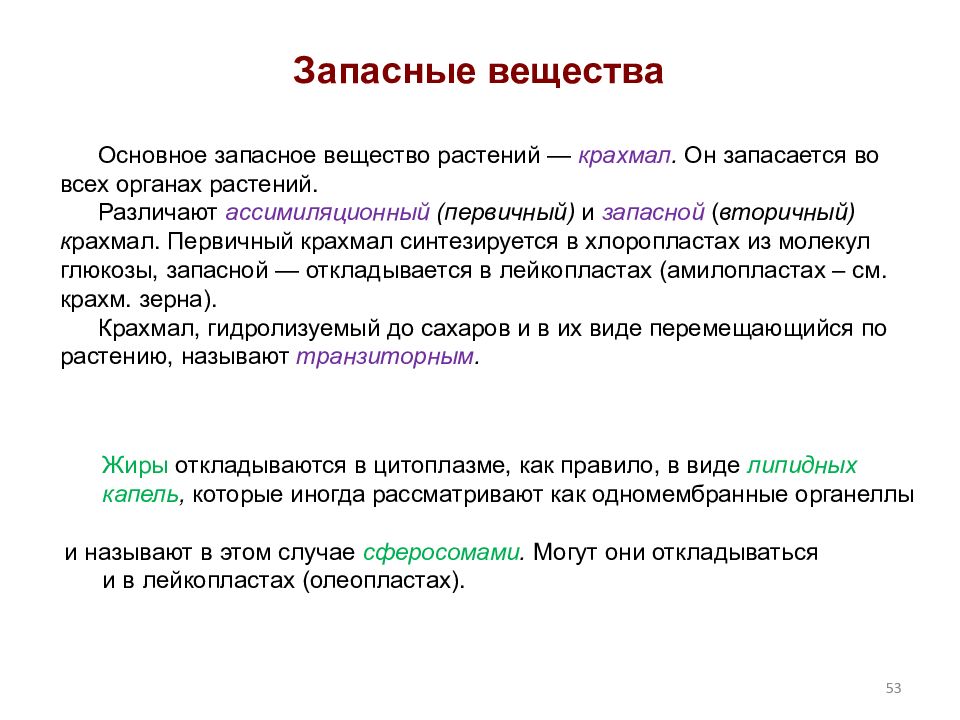

53 Запасные вещества Основное запасное вещество растений — крахмал. Он запасается во всех органах растений. Различают ассимиляционный (первичный) и запасной ( вторичный) к рахмал. Первичный крахмал синтезируется в хлоропластах из молекул глюкозы, запасной — откладывается в лейкопластах (амилопластах – см. крахм. зерна). Крахмал, гидролизуемый до сахаров и в их виде перемещающийся по растению, называют транзиторным. Жиры откладываются в цитоплазме, как правило, в виде липидных капель, которые иногда рассматривают как одномембранные органеллы и называют в этом случае сферосомами. Могут они откладываться и в лейкопластах ( олеопластах ).

Слайд 54

54 Запасные белки (протеины ) – чаще в виде алейроновых зерен (белковых телец, от 0,2 до 20 мкм). Это многочисленные мелкие высохшие вакуоли, заполненные белками, находящимися в аморфной и кристал-лической формах. Алейроновые зерна бывают простыми и сложными. Простые алейроновые зерна содержат только аморфный белок ( типичны для бобовых растений, гречихи, кукурузы, риса). Сложные алейроновые зерна содержат аморфный белок альбумин, в который погружены кристаллоиды белка глобулина и глобоиды фитина – вещества, содержащего важные для растения ионы F, K. Mg и Ca ( в клетках запасающих тканей семян льна, тыквы, подсолнечника). Запасные вещества + Эфирные масла, смолы.

Слайд 56

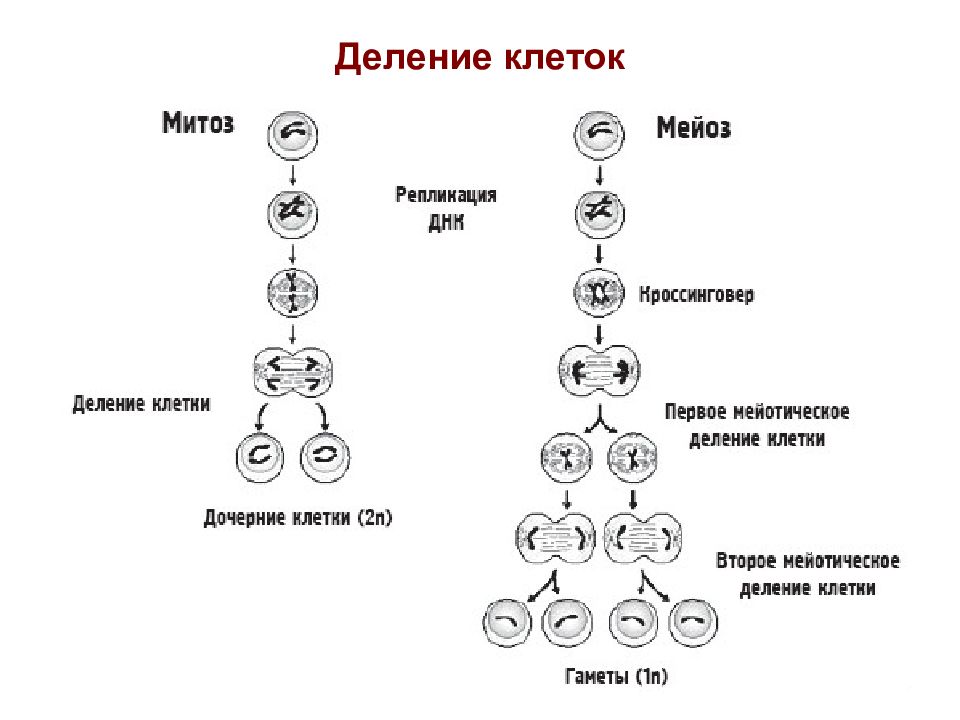

Митоз I—III — профаза; IV — метафаза; V—VI — анафаза; VII—VIII — телофаза. Деление клеток 56

Слайд 57

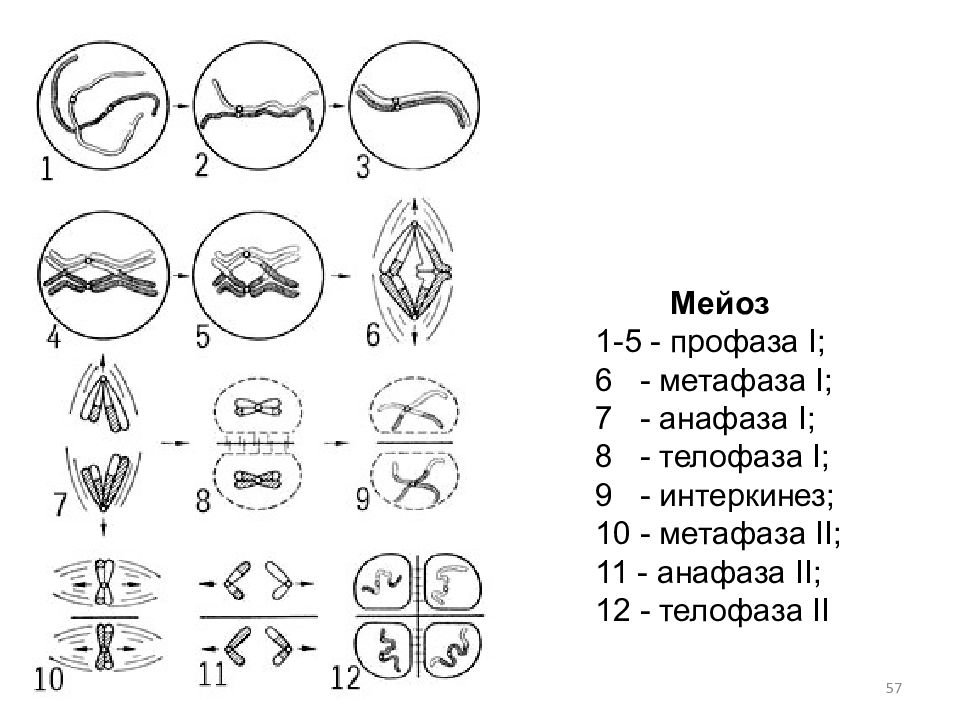

Мейоз 1-5 - профаза I; 6 - метафаза I; 7 - анафаза I; 8 - телофаза I; 9 - интеркинез; 10 - метафаза II; 11 - анафаза II; 12 - телофаза II 57

Слайд 58

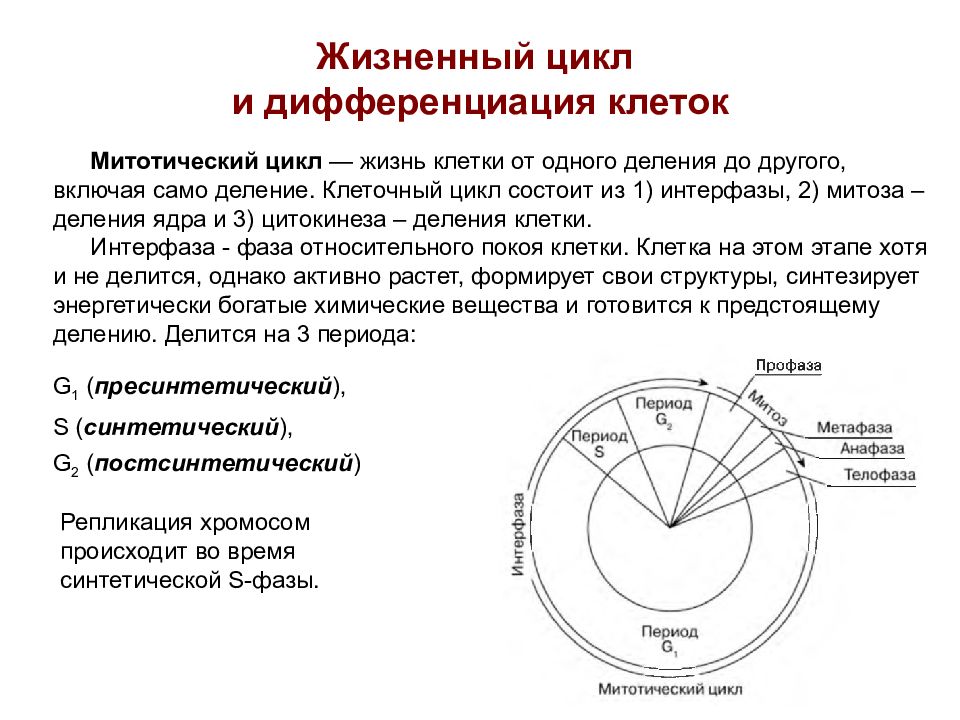

58 Жизненный цикл и дифференциация клеток Митотический цикл — жизнь клетки от одного деления до другого, включая само деление. Клеточный цикл состоит из 1) интерфазы, 2) митоза – деления ядра и 3) цитокинеза – деления клетки. Интерфаза - фаза относительного покоя клетки. Клетка на этом этапе хотя и не делится, однако активно растет, формирует свои структуры, синтезирует энергетически богатые химические вещества и готовится к предстоящему делению. Делится на 3 периода: G 1 ( пресинтетический ), S ( синтетический ), G 2 ( постсинтетический ) Репликация хромосом происходит во время синтетической S-фазы.

Слайд 59

59 Жизненный цикл и дифференциация клеток В онтогенезе клетки можно выделить пять фаз: - Инициальную (сохраняется способность к делению), - фазу роста (прекращение деления, увеличение объема), - фазу дифференциации (формируются специфические структуры), фазу зрелости (клетка имеет хорошо выраженные особенности строения, отражающие ее функции), - фазу старения, заканчивающуюся отмиранием клетки.

Слайд 60

60 Жизненный цикл и дифференциация клеток Свойство клеток реализовывать всю генетическую информацию, содержащуюся в хромосомах, обеспечивающую их дифференцировку, т.е. способность становиться клеткой любой ткани организма, а также развитие до целого организма, называется тотипотентностью. Благодаря тотипотентности из зиготы в ходе онтогенеза развивается многоклеточное растение со многими типами разных по строению и выполняемым функциям клеток. Тотипотентными можно считать споры растений, грибов и водорослей. Тотипотентными могут быть клетки растений, из которых в условиях культуры из одиночных клеток каллуса может быть получен полностью сформированный организм. Способность к дедифференциации — важное свойство раститель-ных клеток, обеспечивающее регенерацию растения (восстановление из какой-либо отделенной части) и его вегетативное размножение. См. стволовые клетки растений, клетки меристемы (образовательной ткани).