Первый слайд презентации: Демография

Ст.пр. филиала НОУ ВПО «МПСУ» в г.Стерлитамаке Л.И.Алибаева

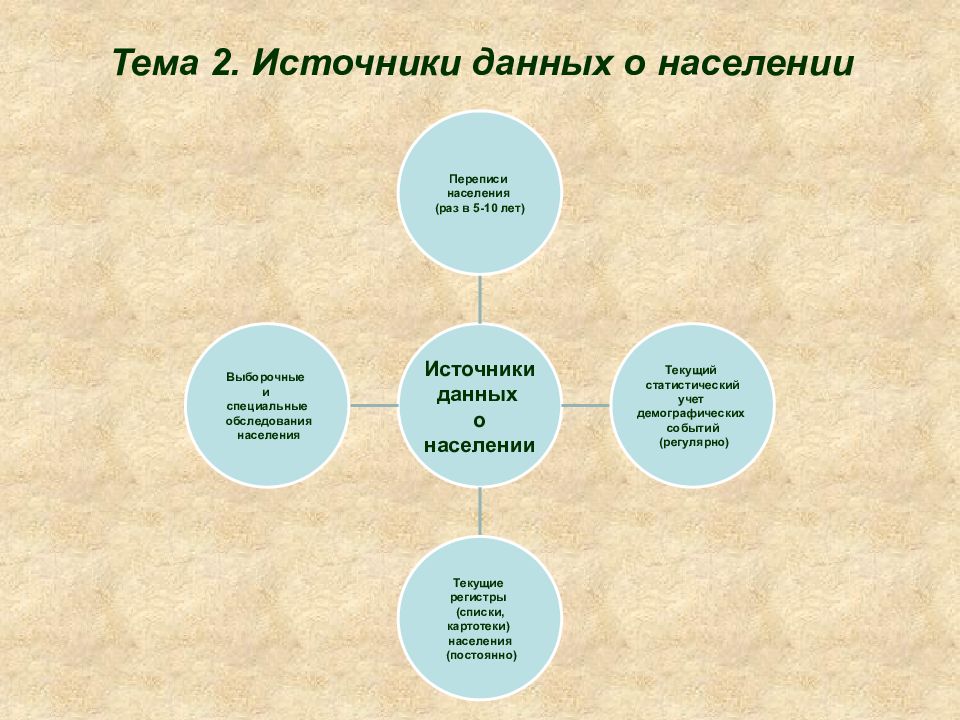

Слайд 2: Тема 1. Предмет, задачи, методы демографии

Демография – наука о закономерностях развития и воспроизводства населения в тесной взаимосвязи с экономическими и социальными факторами в конкретных условиях места и времени. Демография (от греч. demos - «демос» народ и grapho «графия» - описание) – наука о народонаселении. Термин «демография» ввел в научный оборот французский ученый Ахилл (Аший) Гийяр ( 1855 г. г.Париж «Элементы статистики населения, или сравнительная демография»)

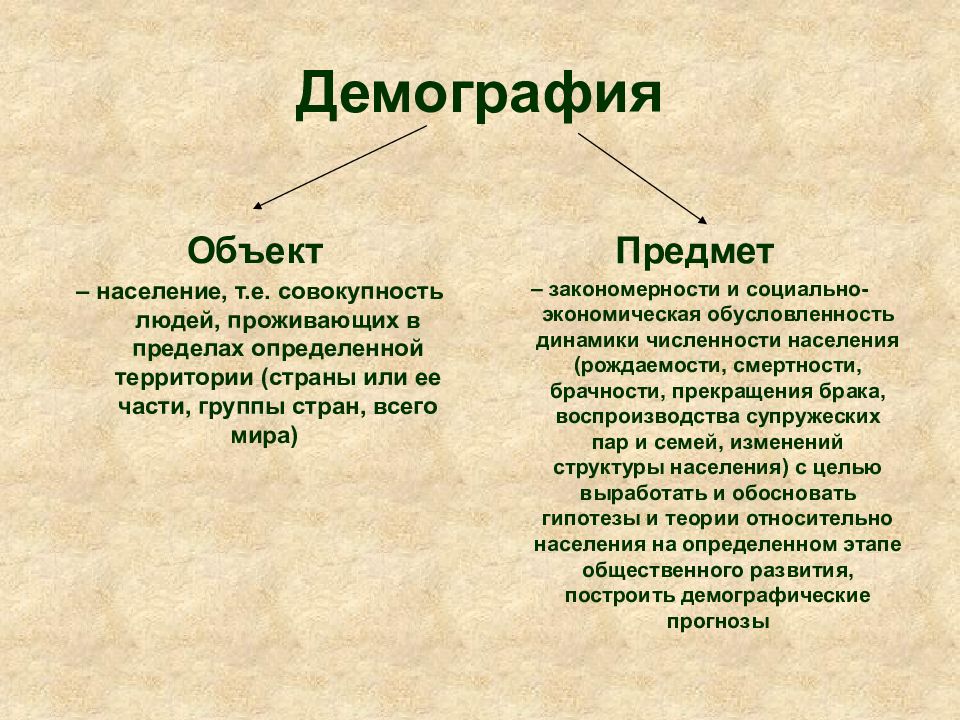

Слайд 3: Демография

Объект – население, т.е. совокупность людей, проживающих в пределах определенной территории (страны или ее части, группы стран, всего мира) Предмет – закономерности и социально-экономическая обусловленность динамики численности населения (рождаемости, смертности, брачности, прекращения брака, воспроизводства супружеских пар и семей, изменений структуры населения) с целью выработать и обосновать гипотезы и теории относительно населения на определенном этапе общественного развития, построить демографические прогнозы

Слайд 4: Формы движения

естественное, отражающее изменения, происходящие в населении в связи с рождениями, смертями, браками и прекращением брака; миграционное, или механическое, связанное с передвижением населения по территории и переменой места жительства; социальное, связанное с социальной мобильностью населения и отражающее изменения социального, экономического, образовательного, профессионального, квалификационного состава населения

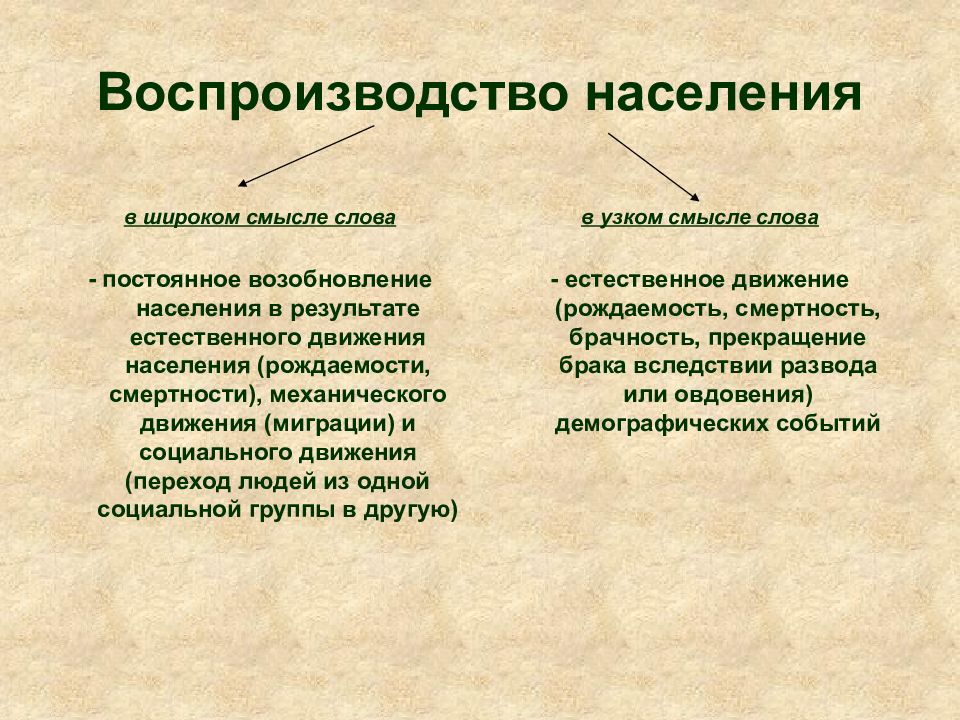

Слайд 5: Воспроизводство населения

в широком смысле слова - постоянное возобновление населения в результате естественного движения населения (рождаемости, смертности), механического движения (миграции) и социального движения (переход людей из одной социальной группы в другую) в узком смысле слова - естественное движение (рождаемость, смертность, брачность, прекращение брака вследствии развода или овдовения) демографических событий

Демографические процессы включают: естественное движение; воспроизводство населения; миграция населения; размещение населения на территории; процессы формирования структур населения Демографическое поведение как совокупность социальных норм и установок подразделяется на: матримониальное – касающееся вступления в брак и формирование семьи; репродуктивное (прокреационное) – касающееся деторождения; самосохранительное (витальное) – касающееся отношения к здоровью и жизни своей и окружающих)

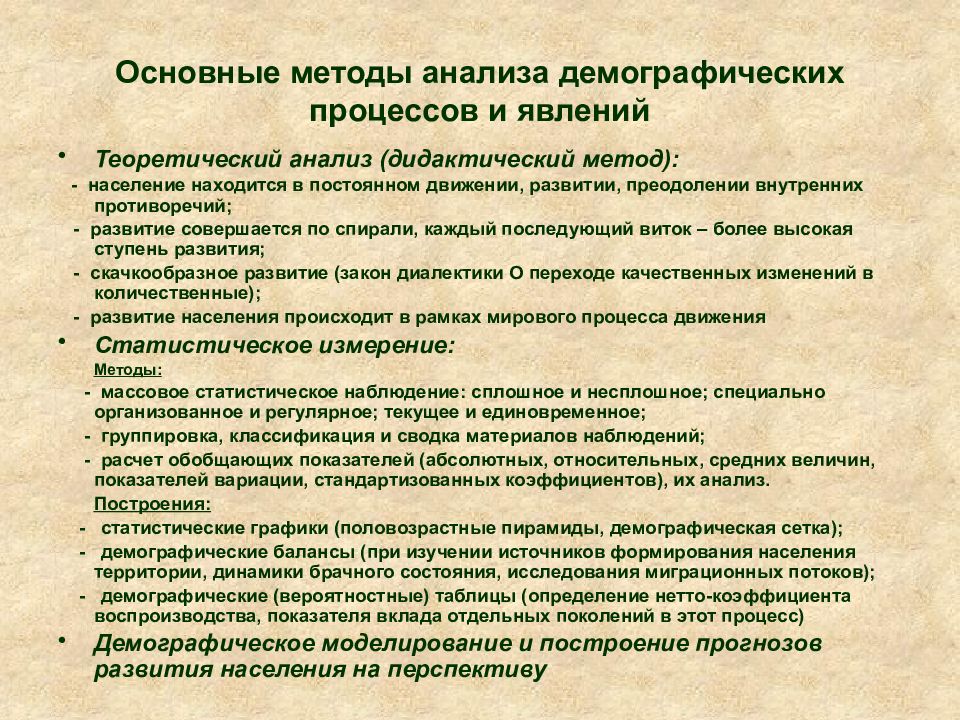

Слайд 7: Основные методы анализа демографических процессов и явлений

Теоретический анализ (дидактический метод): - население находится в постоянном движении, развитии, преодолении внутренних противоречий; - развитие совершается по спирали, каждый последующий виток – более высокая ступень развития; - скачкообразное развитие (закон диалектики О переходе качественных изменений в количественные); - развитие населения происходит в рамках мирового процесса движения Статистическое измерение: Методы: - массовое статистическое наблюдение: сплошное и несплошное; специально организованное и регулярное; текущее и единовременное; - группировка, классификация и сводка материалов наблюдений; - расчет обобщающих показателей (абсолютных, относительных, средних величин, показателей вариации, стандартизованных коэффициентов), их анализ. Построения: - статистические графики (половозрастные пирамиды, демографическая сетка); - демографические балансы (при изучении источников формирования населения территории, динамики брачного состояния, исследования миграционных потоков); - демографические (вероятностные) таблицы (определение нетто-коэффициента воспроизводства, показателя вклада отдельных поколений в этот процесс) Демографическое моделирование и построение прогнозов развития населения на перспективу

Слайд 8: Демография как система наук и ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами

Слайд 10: Взаимосвязь наук

Пример: Проблема урбанизации, роста городского населения. Какие города целесообразно развивать: малые, средние или крупные? А) экономические подход: дешевле – малые и средние города В крупных городах – выше издержки на транспорт, коммунальное хозяйство, общественные службы; Б) социологический подход: крупные города более привлекательны для населения (большое разнообразие в выборе занятия, больше возможностей для культурного роста, развлечений); В) демографический подход: в крупных городах выше уровень сердечнососудистых заболеваний (шум, загазованность, запыленность, транспортные проблемы),

Слайд 11: История демографии

Первобытные племена : табу регулирующие воспроизводство (рождение, брак); Рабовладельческое общество : Платон, Аристотель; Средневековое общество : Томас Мор -«Утопия», Фома Кампанелла – «Город Солнца»; XVII в. Джон Граунт ( англ.уч.-самоуч., «разовое открытие») – «Естественные и политические наблюдения о смертности Лондона» - появление науки «Демографии» (статистики, социологии и демографии»); XVIII в. Жан Клод Ашний Гийяр – «Элементы человеческой статистики, или сравнительная демография» - появление названия науки ; Развитие зарубежной демографии в период становления капитализма : Э. Галлей – усовершенствовал методику построения таблиц смертности; В. Петти – предложил три способа определения численности населения (число домов, число смертных случаев в благоприятные и неблагоприятные годы; Т.-Р. Мальтус – закон народонаселения: а) размножение населения неизбежно ограничено средствами существования; б) рост населения идет в геометрической прогрессии (происходит удваивание каждые 25 лет); в)образование избыточного населения обреченного на голод, болезни); Меркантилисты – народонаселение – основной источник богатства страны (экономические факторы). А.Смит – «… в увеличении богатства существует предел росту народонаселения»; Д.Рикардо – «...население размножается и увеличивается в соответствии со спросом на труд»; Ф.Лассаль – «…средняя заработная плата определяется величиной затрат, обеспечивающих существование рабочей силы»; Л.Кетле – разработал основы теории статистики; К.Маркс – основными предпосылками общественной жизни рассматривал население, а также природные, географические условия; Ф.Энгельс – раскрыл эволюцию семьи в зависимости от изменения социально-экономических отношений; У.Фарр – разработал методы исследования населения (стандартизация коэффициентов, построение таблиц смертности); А.Ландри – выдвинул идею демографической революции, смены режимов воспроизводства населения; А Сови – сторонник теории оптимума роста населения (население обеспечивающее удовлетворительным образом определенные цели: могущество, долголетие, здоровье, культуру, национальный доход, семейное равновесие, социальную гармонию); Э.Рассет – вопрос о проблемах старения мира; Развитие отечественной демографии: М.В.Ломоносов – 13 факторов, способствующих сохранению и размножению народа; Ю.Э.Янсон – автор проекта первой Всеобщей переписи населения Российской империи (1897г.); Д.И.Менделеев – нововведения в методологию демографического анализа (определение центра заселенности страны, прогноз численности населения в XX в.); В.И. Ленин – учение об общественно-экономических формациях; В.В.Паевский - инициатор Демографического института АН СССР; С.А.Новосельский – становление сети ЗАГС; О.А.Квиткин - организатор переписей населения1926,1937 г.г.; А.Я.Боярский – переписи, 1939, 1959, 1970, 1979 г.г.; А. Вишневский – Центр демографии и экологии человека - электронный еженедельник «ДЕМОСКОП Weekly »; 2006г – Совет по приоритетным национальным проектам и демографической политике.

Слайд 14: Организация объединенных наций (ООН)

Проведение современных демографических переписей на больших территориях в сложных географических и социальных условиях; Обеспечение (материально-техническое, научное, организационное, кадровое) мероприятий по изучению населения мира; Проблемы учета и статистики населения; Перепись населения в развивающихся странах; Оказание финансовой и технической помощи странам-членам ООН с низкими средними доходами на душу населения, высокие ежегодным приростом населения, высоким уровнем младенческой смертности, высокой плотностью населения; Издание тематических журналов: «Демографический ежегодник ООН», «Демограф», «Популасьон» и т.д.

Слайд 16: Перепись населения: принципы проведения, программа, критический момент, категории населения

Перепись населения – процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, характеризующих в определенный момент времени каждого жителя страны или территории. Переписи населения проводят: - посредством обхода жилых помещений и сбора путем опроса поименных сведений о каждом жителе (Россия); - получают по почте в ответ на разосланный также по почте вопросник (США – 2000г.); - сбор информации в регистрационных пунктах, куда жители должны явиться в определенный срок (Китай – 1982г.) Последние переписи в экономически развитых странах были проведены: - в Великобритании – 2001; - во Франция – 1999г.; - в США – 2000; - в Германии – 2001г.; - в Японии – 2000; - в Израиле – 1995г.

Слайд 17: Принципы современных переписей населения:

Всеобщность (учет каждого жителя); Периодичность ( регулярность); Безотносительность целей переписи населения к каким либо частным интересам государства; Проведение переписи по единой программе и единым правилам на всей территории; Поименность, т.е. сбор сведений о каждом человеке в отдельности; Непосредственное получение сведений у населения; Анонимность сведений, т.е. гарантии тайны информации; Самоопределение, т.е. запись в переписные листы со слов респондентов; Одномоментность переписи, т.е. приурочение всех собираемых сведений к одному точному моменту времени; Централизованное руководство (Федеральный закон от 25 января 2002г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», в соответствии с которым создана Государственная комиссия по проведению Всероссийской переписи, а также Управление переписи населения и демографической статистики Госкомстата РФ).

Слайд 18

Дата переписи населения – год, месяц, первый день начала переписи населения. - в значительной части стран – годы оканчивающиеся на 0 и 1; - выбор месяца связан с сезонными изменениями в подвижности населения, климатическими условиями работы переписного населения и доступностью отдельных географических районов; день начала переписи (в России) выбирается так, чтобы он не был выходным или праздничным и приходился на середину недели. Критический момент переписи – точный момент времени, единый для всей страны, к которому приурочиваются собираемые при переписи населения сведения. (Россия) – полночь накануне первого дня переписи населения.

Слайд 19: Программа переписи

Программа переписи – перечень характеристик людей, семей (домохозяйств) или сведений о них. В программу включают: - демографические признаки; - экономические признаки; - характеристика образованности; - этнические; - прочие признаки. Программа переписи населения – зависит от социально-экономической и демографической ситуации в стране (интенсивная миграция (Швеция), этническая принадлежность (Индия), рождаемость (Россия), грамотность (страны Азии и Африки), маятниковая миграция (страны западной Европы, США, Японии), положение особых групп населения (дети, молодежь, пожилые люди).

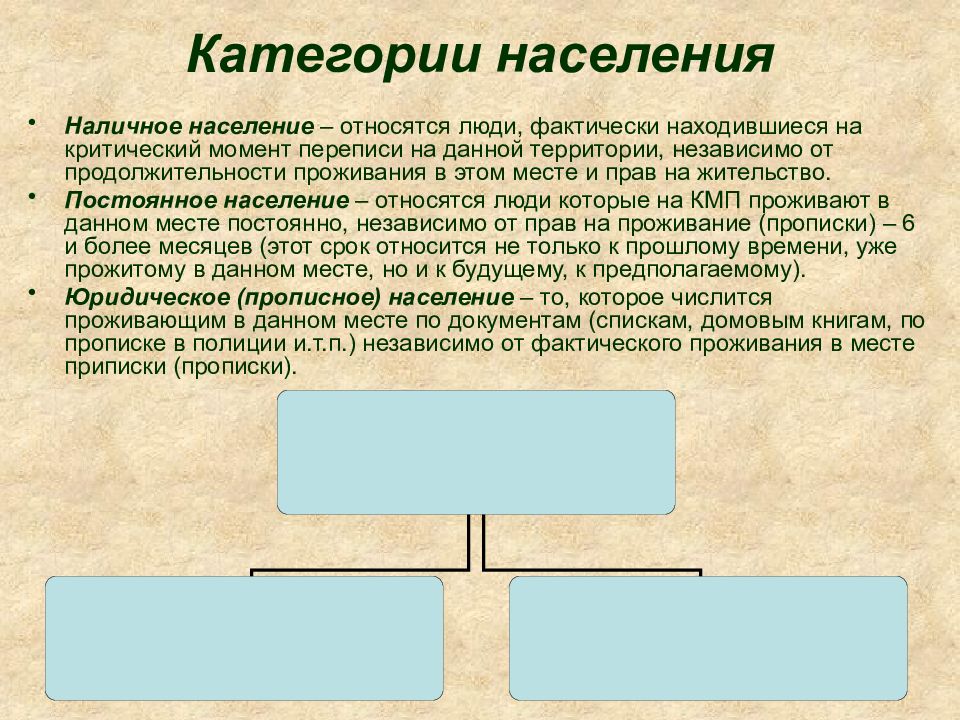

Слайд 20: Категории населения

Наличное население – относятся люди, фактически находившиеся на критический момент переписи на данной территории, независимо от продолжительности проживания в этом месте и прав на жительство. Постоянное население – относятся люди которые на КМП проживают в данном месте постоянно, независимо от прав на проживание (прописки) – 6 и более месяцев (этот срок относится не только к прошлому времени, уже прожитому в данном месте, но и к будущему, к предполагаемому). Юридическое (прописное) население – то, которое числится проживающим в данном месте по документам (спискам, домовым книгам, по прописке в полиции и.т.п.) независимо от фактического проживания в месте приписки (прописки).

Слайд 21: Краткая история переписей в России

IX-XI вв. - сбор дани князьями (учет численности облагаемого населения; XIII в.- похозяйственные (хозяйство, дом) переписи населения татарскими ханами Киевской Руси, Суздальской и Новгородской земли; XIV-XVI вв. – поземельные (земельные участки) переписи в писцовых книгах; XVII в. – подворные (двор) переписи учитывали только податное население, в основном мужское (Петр I ); 1719-1859гг. – подушные переписи (ревизии) – составлялись списки населения «сказки» (10 ревизий протяженностью от 1 до 15 лет); 1897г. Статистик П.П. Семенов-Тян-Шанский первая Всероссийская перепись населения (данные о численности населения, его размещение на территории страны; структура населения по полу, возрасту, брачному состоянию, семейному положению, грамотности и вероисповеданию, родному языку, роду занятий, отраслям народного хозяйства); 1920г. – три переписи: сельскохозяйственную (главную), краткую перепись промышленных предприятий и перепись населения (период гражданской войны 136,8 млн.чел., гор. населения 15,3 % ); 1923г. – городская перепись населения (переписной лист и семейная карта); 1926г. – вторая советская, первая Всесоюзная - самые богатые публикации итогов в советский период (общая численность 147,028 млн.чел.); 1937г. – «сталинская доктрина» плановая цифра 180,7 млн.чел. не была достигнута (162,039 млн.чел.) – репрессии6 насильственная коллективизация, голод, болезни, бегство населения в Китай; 1939г. – Госплан – 170 млн.чел.; «репрессированная численность» – 170,557; 1959г. – численность населения 208,8 млн.чел. (15 вопросов); 1970г. – 18 вопросов (миграция населения), численность – 241,7 млн.чел. (56,3 % - городское население); 1979г. – 16 вопросов: вопрос для женщин о числе рожденных детей, впервые переписной лист совмещен с техническим носителем информации; 1898г. – 25 вопросов: перепись учитывала жилищные условия, численность – 286,7 млн.чел. (65,8 – городское; 1985г. – проведено Всесоюзное выборочное социально-демографическое обследование (микроперепись – 5 % населения страны), 27 вопросов, стал интересовать среднемесячный доход; 1994г. – Всероссийская микроперепись населения; 41 вопрос, в том числе 36 – личного характераи 5 о жилищных условиях.

Слайд 22: Особенности переписи населения России 2002 и 2010 гг

Всероссийская перепись населения 2002г. Лозунг «Впиши себя в историю России»; Направления информационно-разъяснительной работы: работа с центральными и региональными СМИ, использование наружной рекламы, реализация специальных проектов, изучение общественного мнения, мониторинг информационного фонда. Программа переписи соответствовала международным стандартам (ООН – внесен вопрос о гражданстве), 4 варианта переписных листов: переписной лист формы «П», предназначен для сбора информации о жилищных условиях жителей РФ – 1 на все домохозяйство; ПЛ формы «К» – опрос 75 % жителей страны –вопросы личного плана; ПЛ формы «Д» - 25 % - (выборочная перепись) – о проживании с момента рождения и о количестве детей, рожденных женщинами старше 15 лет; ПЛ формы «В» – для лиц постоянно проживающих за рубежом (независимо от гражданства) и находящихся на момент переписи на территории России. Всероссийская перепись населения 2010г. Дом. задание – рассмотреть особенности переписи населения 2010 г.

Слайд 24: Всероссийская перепись населения

Технологические этапы предварительный обход помещений (уточнение числа проживающих, время удобное для проведения переписи); собственно перепись (опрос населения и заполнение переписных форм); выборочный контрольный обход помещений для проверки правильности проведения переписи населения; ответить на вопросы программы переписи дома; прийти на стационарный переписной участок; дать о себе сведения по телефону. Обработка результатов переписи Первый этап: сводные итоги по населенным пунктам, административным районам и субъекту РФ в целом (на основе ручного подсчета); сформированы предварительные итоги о численности населения (городское и сельское, мужчин и женщин) в целом по стране, каждому ее региону. Второй этап: материалы, собранные в территориальном органе Госкомстата, прошли проверку на полноту, правильность, перенесены на электронные носители и переданы в Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Госкомстата России. База данных итогов переписи – сводные статистические показатели по всем характеристикам населения

Слайд 25: Текущий учет населения

Текущий учет – сбор сведений о случаях рождения, смерти, заключения и расторжения брака по мере возникновения этих событий Регистрация рождения – учитываются соответствующие характеристики родителей, а для новорожденного – дата рождения, пол, сведения о физическом развитии, очередность, место родов и т.д.; Регистрация смерти – учитываются ее дата и место, причина смерти, удостоверяемая врачом, дата рождения (возраст) и пол умершего и т.д.; Регистрация брака – учитывает возраст брачующихся, отмечается их брачное состояние, в какой по счету вступают брак жених и невеста; Регистрация расторжения брака – учитывается возраст каждого из супругов, очередность и продолжительность расторгаемого брака, наличие детей от этого брака. - Текущий учет осуществляют органы ЗАГСа (записи актов гражданского состояния); - Административные государственные органы (ведение списков, картотек населения) Текущие регистры –поименный и регулярно анализируемый перечень жителей, целям административного учета населения Регистры ведутся в виде: - списков; - карточек отдельных лиц; - домохозяйств или семей по наименьшим административно-территориальным единицам (населенному пункту, общине, муниципалитету, приходу). С середины XX в. регистры становятся электронными и централизованными. Минусы: - во всех регистрах числится юридическое (приписное) население, которое может не совпадать с фактическим (наличным или постоянным), что делает списки ограниченными; - не позволяют проследить за изменениями социально-экономических признаков (занятия6 уровень образования)

Слайд 26: Специальные и выборочные обследования населения

Выборочные обследования (исследования) позволяют с меньшими затратами провести изучение какой-то проблемы на небольшой группе населения Социально-демографическое обследование населения (1985г.) – охватило 5 % населения страны. Программа включала 5 разделов (27 вопросов): сведения о каждом обследуемом, сведения о браках, сведения о рождениях, жилищные условия, мнения населения (обеспеченность продуктами питания, промтоварами, улучшения жилищных условий, медицинского, бытового и транспортного обслуживания, социального обеспечения); Социально демографическое обследование (1994г.) – охватило 5 % постоянных жителе страны, бланк заполнялся на домохозяйство и включал 40 пунктов по 10 разделам – динамика рождаемости, планирование семьи и других демографических процессов; Выборочное обследование «Семья и рождаемость (1988-1999гг.) проведено в 23 странах – изучение изменений в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье Социальные обследования - посвящены специально углубленному изучению какой-то узкой задачи Менее затратные, чем выборочные обследования; Проводятся без соблюдения правил выборочного метода, поэтому не претендуют на представительность (нерепрезентативны). Например: социально-демографическое исследование репродуктивного поведения семьи, при этом изучается потребность в детях, репродуктивные установки и мотивы, ценностные ориентации, условия и образ жизни семьи

Слайд 28: Тема 3. Численность, структура и размещение населения 3.1. Численность населения

Динамика численности населения мира: - численность населения на 01.07.2007 г. превысила 6,6 млрд.чел; - за последние 100 лет численность возросла в 4 раза; - прогноз к 2050 г. – численность составит 9,3 млрд.чел. Глобальные проблемы: - продовольственная проблема; - обеспеченность водными и другими ресурсами; Среднегодовая численность населения отдельных стран, млн.чел.: Китай – 1311; Индия – 1134; США – 142,1; Япония – 127,8; Германия – 82,3 Время удвоения численности населения по Ф.Д.Маркузону: - с 1100 г. (275 млн.чел.) до 1650 г. (545 млн.чел.) удвоение численности произошло за 550 лет; - с 1650 г. до 1940 г. удвоение - за 290 лет; - с 1940 г. (2442 млн.чел) до 1986 г. (4898 млн.чел.) – удвоение за 46 лет.

Слайд 29

Динамика численности населения России: - первая половина XX в. – две мировые войны и гражданская война, насильственная коллективизация и репрессии – преждевременная смерть миллионов людей; - начало XXI в. – процесс депопуляции (убыли населения), самый высокий в мире темп естественной убыли населения; - на 01.01.2009 г. Численность населения – 141,9 млн.чел. (8-е место в мире); - прогноз к 2050 г. – 18-19 место по численности населения; - естественная убыль (с 1992 г. по 2002 г. – население сократилось на 3,5 млн.чел) обусловлена режимом воспроизводства с низким уровнем рождаемости и смертности; - темпы роста (убыли) населения с 1989 г. п о 2002 г.: численность постоянного населения РФ сократилась на 1840 тыс.чел, или 1,3%; среднегодовые темпы роста населения мира составили 0,6 %. Прирост естественный и миграционный зависит от трех факторов: рождаемости, смертности, половозрастной структуры населения; - в 50-х гг. миграционный прирост был отрицательным; - в 80-х гг. миграционный прирост составлял ¼ общего прироста численности населения, решающая роль принадлежала естественному приросту; - 1995 г. максимальная величина коэффициента миграционного роста (44 чел. на 10000 населения).

Слайд 30

Прогнозные оценки численности населения: Госкомстат России, Центр демографии и экологии человека, эксперты ООН; - средний вариант (прогноз ООН) – к 2050 г. – численность населения страны составит 104 258 тыс.чел. (на 30% меньше, чем в 1992 г.); - долгосрочный прогноз ( прогноз Госкомстата РФ) – 93,8 млн.чел.; - низкий вариант предусматривает снижение численности почти 50% (к 2030-2035 гг. это может привести к разрушению территориальной целостности государства, т.к. 2/3 российских территорий имеют плотность менее 1 чел. на м2; - проблема демографической безопасности России. Население регионов: - самая большая территория в мире – 17 млн. кв. км.; - население распределено по территории страны крайне неравномерно ( Дом. задание: рассмотреть проживание россиян в субъектах РФ - заполнить контурную карту – обозначить субъекты и численные показатели, сделать сравнительный анализ ); - в шести субъектах РФ проживает почти ¼ всех россиян (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская область) - в 66 субъектах РФ численность населения сократилось (например: Чукотский автономный округ – в 3 раза, Магаданская область - в 2 раза и т.д.); - в 23 субъектах РФ – численность населения выросла (Республика Дагестан на 43%).

Слайд 31

Городское и сельское население (прогноз ООН): - число горожан превысит сельское население почти в 2 раза; - крупнейший городской район до 2025 г. – зона Большого Токио (около 36 млн.чел.); - число мегаполисов (с численностью более 10 млн.чел.) взрастет с 19 до 27; - более половины горожан будут жить в Азии; - К 2025г. Из 128,2 млн.чел. 96% россиян будет сконцентрировано в городах ( депопуляция обширных сельских районов, упадок сельского хозяйства). Городское и сельское население РФ: - на 01.01.2008 г. Соотношение горожан и сельских жителей – соответственно – 73,1 и 26,9%; - преобладают малые города с числом жителей до 50 тыс.чел. – 70% всех городов – 17% горожан; - города с численностью свыше 100 тыс. чел. – 43% горожан; - 13 городов - «миллионеров» - 40% населения городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь); - 50% жителей на селе проживает в больших и крупных населенных пунктах (1 тыс. чел. и более); - увеличивается число мелких населенных пунктов с числом жителей 10 и менее человек («вымирающие деревни»).

Слайд 32

Плотность населения (чел. на 1 кв.км.) : - Российская Федерация – 8,3; - Центральный ФО – 57,2; - Северо-Западный ФО – 8,0; - Южный ФО – 38,5; - Приволжский ФО – 29,3; - Уральский ФО – 6,7; - Сибирский ФО – 3,8; - Дальневосточный ФО – 1,1. Национальная структура населения (систематизация диалектовой основы и самоназваний этнических групп) – 160 национальностей: - русские – 79,8%; - татары – 3,8%; - украинцы – 2%; - башкиры – 1,2%; - чуваши – 1,1%; - остальные национальности: чеченцы, армяне, мордва, белорусы, аварцы, казахи и др. – менее 1%; - самые малочисленные народы : коми, лезгины, кумыки, ингуши, тувинцы.

Слайд 33: Факторы, обуславливающие изменение в национальном составе

Языковая структура населения: - владеют русским языком в РФ – 98%; - английским языком – 4,8%; - татарским – 3,7%; - немецким – 2%; - украинским – 1,2%; - башкирским, чеченским, чувашским по 1%. Гражданство населения России: - численность граждан Российской федерации142,4 млн.чел.; - гражданство других государств – 1.6 млн.чел.; - лица без гражданства – 0,4 млн.чел.; - двойное гражданство – 44 тыс. человек.

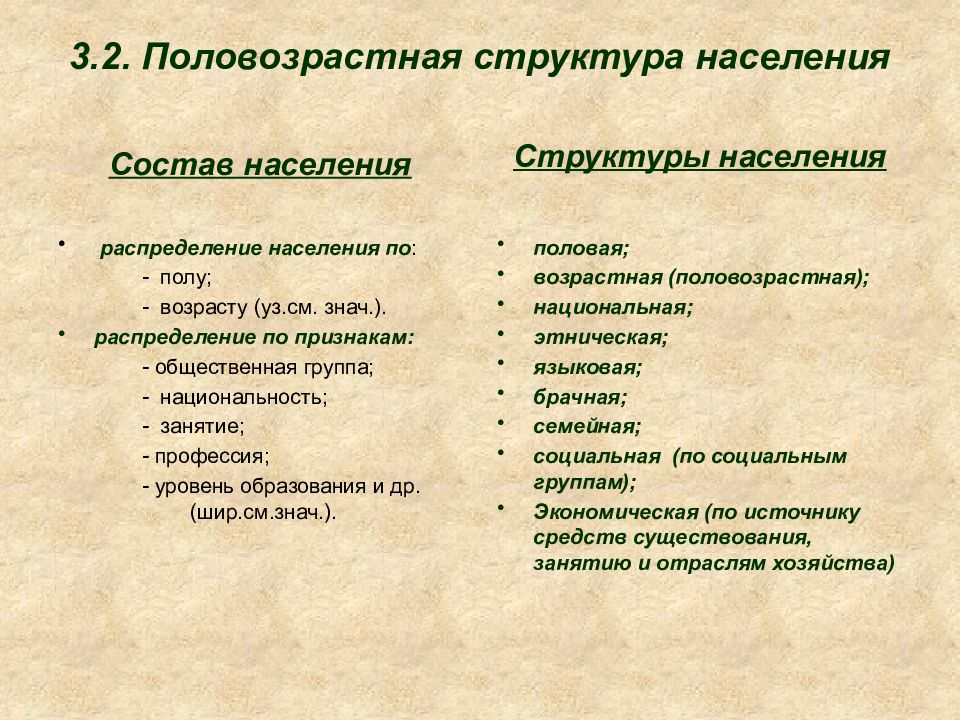

Слайд 34: 3.2. Половозрастная структура населения

Состав населения распределение населения по : - полу; - возрасту ( уз.см. знач.). распределение по признакам: - общественная группа; - национальность; - занятие; - профессия; - уровень образования и др. ( шир.см.знач.). Структуры населения половая; возрастная (половозрастная); национальная; этническая; языковая; брачная; семейная; социальная (по социальным группам); Экономическая (по источнику средств существования, занятию и отраслям хозяйства)

Слайд 35

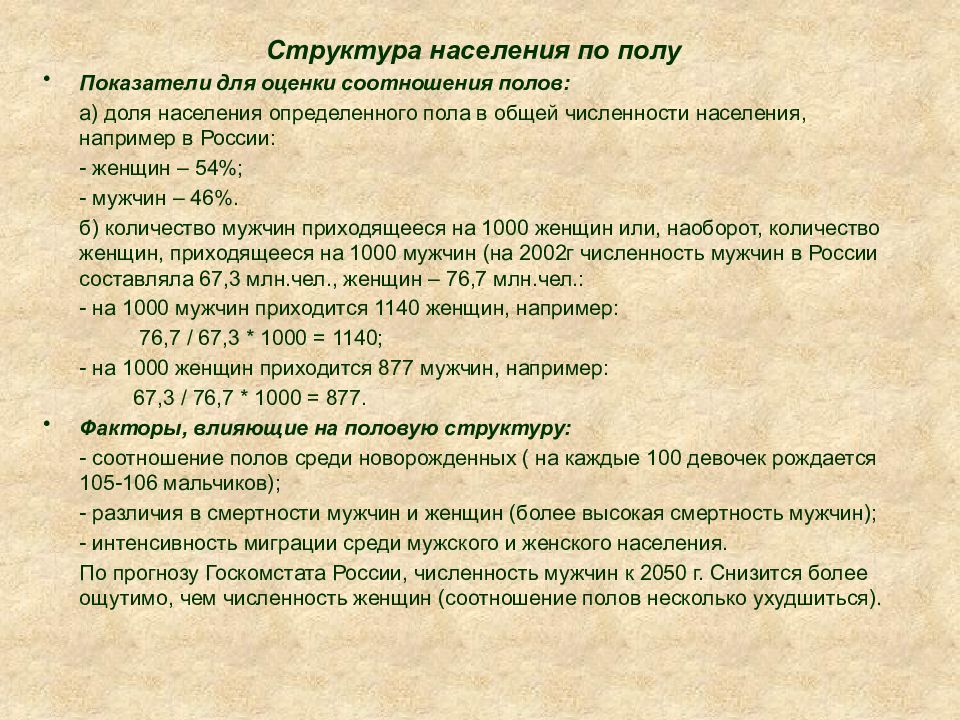

Структура населения по полу Показатели для оценки соотношения полов: а) доля населения определенного пола в общей численности населения, например в России: - женщин – 54%; - мужчин – 46%. б) количество мужчин приходящееся на 1000 женщин или, наоборот, количество женщин, приходящееся на 1000 мужчин (на 2002г численность мужчин в России составляла 67,3 млн.чел., женщин – 76,7 млн.чел.: - на 1000 мужчин приходится 1140 женщин, например: 76,7 / 67,3 * 1000 = 1140; - на 1000 женщин приходится 877 мужчин, например: 67,3 / 76,7 * 1000 = 877. Факторы, влияющие на половую структуру: - соотношение полов среди новорожденных ( на каждые 100 девочек рождается 105-106 мальчиков); - различия в смертности мужчин и женщин (более высокая смертность мужчин); - интенсивность миграции среди мужского и женского населения. По прогнозу Госкомстата России, численность мужчин к 2050 г. Снизится более ощутимо, чем численность женщин (соотношение полов несколько ухудшиться).

Слайд 36: Возрастная структура населения

Пифагор (древнегреческий математик) делил человеческую жизнь по временам года: весна – детство до 20 лет; лето – молодость 20-40 лет; осень – зрелость 40-60 лет; зима – старость 60-80 лет Флуранс (французский физиолог XIX в.): Первое детство до 9 лет; Второе детство 10-19 лет; Первая молодость 20-29 лет; Вторая молодость 30-39; Первый возраст возмужалости 40-54; Второй возраст возмужалости 55-69; Первая старость 70-84; Вторая старость 85-100 лет А.П.Рославский-Петровский (русский статистик демограф, историк XIX) : Подрастающее поколение: малолетние до 5 лет дети 6-15 лет Цветущее поколение: молодые 16-30 лет возмужалые 31-45 лет пожилые 46-60 лет Увядающее поколение: старые 61-75 лет долговечные 76-100 лет столетние 101 и более Б.Ц.Урланис: Дорабочий период: ясельный возраст до 2 лет дошкольный возраст 3-6 лет школьный возраст 7-15 лет Рабочий период: юность 16-24 года зрелость 25-44 года поздняя зрелость 45-59 лет Пострабочий период: пожилой возраст 60-69 лет ранняя старость 70-79 лет глубокая старость 80 и более

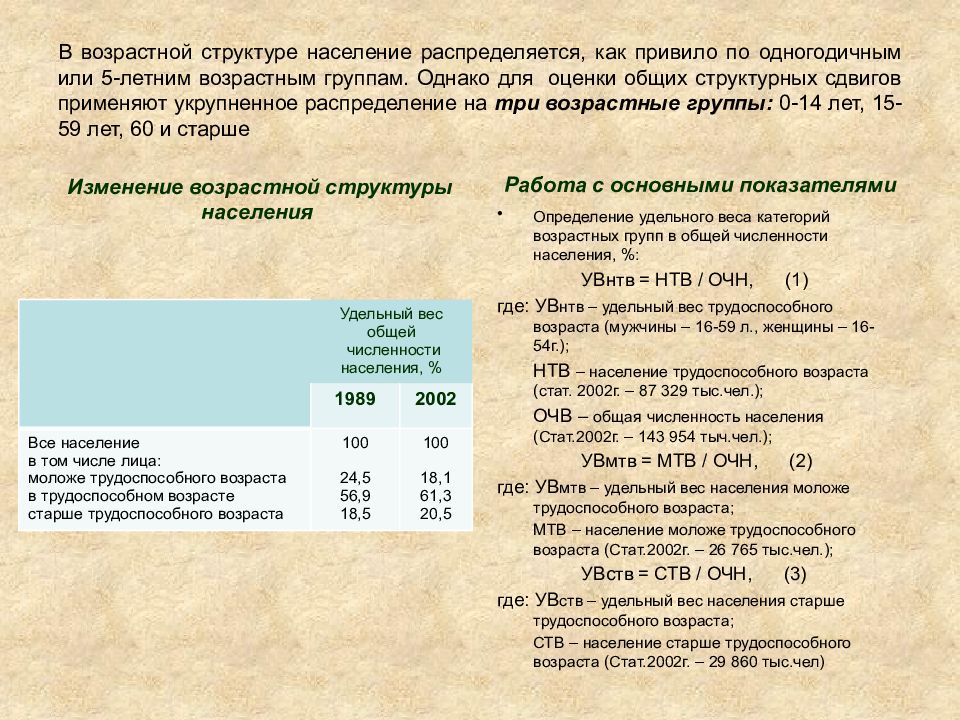

Слайд 37: В возрастной структуре население распределяется, как привило по одногодичным или 5-летним возрастным группам. Однако для оценки общих структурных сдвигов применяют укрупненное распределение на три возрастные группы: 0-14 лет, 15-59 лет, 60 и старше

Изменение возрастной структуры населения Удельный вес общей численности населения, % 1989 2002 Все население в том числе лица: моложе трудоспособного возраста в трудоспособном возрасте старше трудоспособного возраста 100 24,5 56,9 18,5 100 18,1 61,3 20,5 Работа с основными показателями Определение удельного веса категорий возрастных групп в общей численности населения, %: УВнтв = НТВ / ОЧН, (1) где: УВ нтв – удельный вес трудоспособного возраста (мужчины – 16-59 л., женщины – 16-54г.); НТВ – население трудоспособного возраста (стат. 2002г. – 87 329 тыс.чел.); ОЧВ – общая численность населения (Стат.2002г. – 143 954 тыч.чел.); УВмтв = МТВ / ОЧН, (2) где: УВ мтв – удельный вес населения моложе трудоспособного возраста; МТВ – население моложе трудоспособного возраста (Стат.2002г. – 26 765 тыс.чел.); УВств = СТВ / ОЧН, (3) где: УВ ств – удельный вес населения старше трудоспособного возраста; СТВ – население старше трудоспособного возраста (Стат.2002г. – 29 860 тыс.чел)

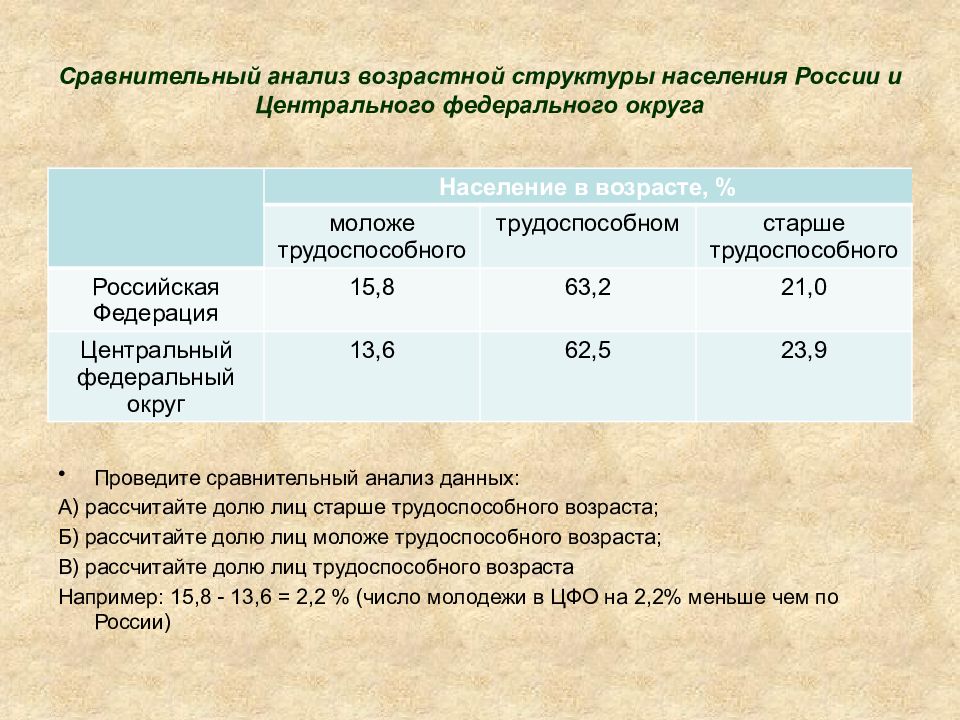

Слайд 38: Сравнительный анализ возрастной структуры населения России и Центрального федерального округа

Население в возрасте, % моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного Российская Федерация 15,8 63,2 21,0 Центральный федеральный округ 13,6 62,5 23,9 Проведите сравнительный анализ данных: А) рассчитайте долю лиц старше трудоспособного возраста; Б) рассчитайте долю лиц моложе трудоспособного возраста; В) рассчитайте долю лиц трудоспособного возраста Например: 15,8 - 13,6 = 2,2 % (число молодежи в ЦФО на 2,2% меньше чем по России)

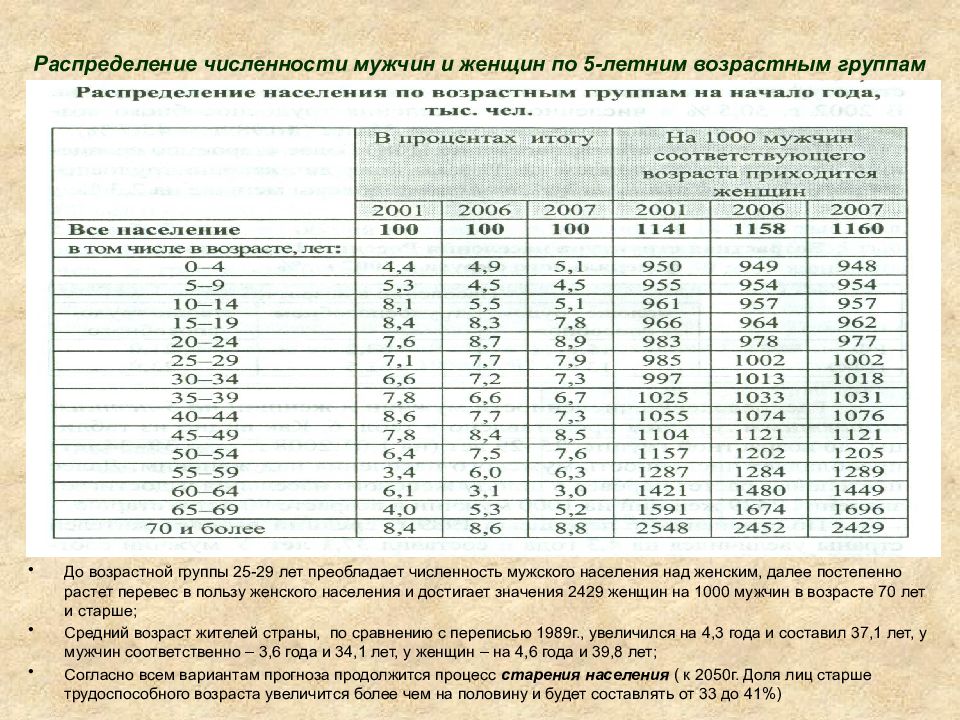

Слайд 39: Распределение численности мужчин и женщин по 5-летним возрастным группам

До возрастной группы 25-29 лет преобладает численность мужского населения над женским, далее постепенно растет перевес в пользу женского населения и достигает значения 2429 женщин на 1000 мужчин в возрасте 70 лет и старше; Средний возраст жителей страны, по сравнению с переписью 1989г., увеличился на 4,3 года и составил 37,1 лет, у мужчин соответственно – 3,6 года и 34,1 лет, у женщин – на 4,6 года и 39,8 лет; Согласно всем вариантам прогноза продолжится процесс старения населения ( к 2050г. Доля лиц старше трудоспособного возраста увеличится более чем на половину и будет составлять от 33 до 41%)

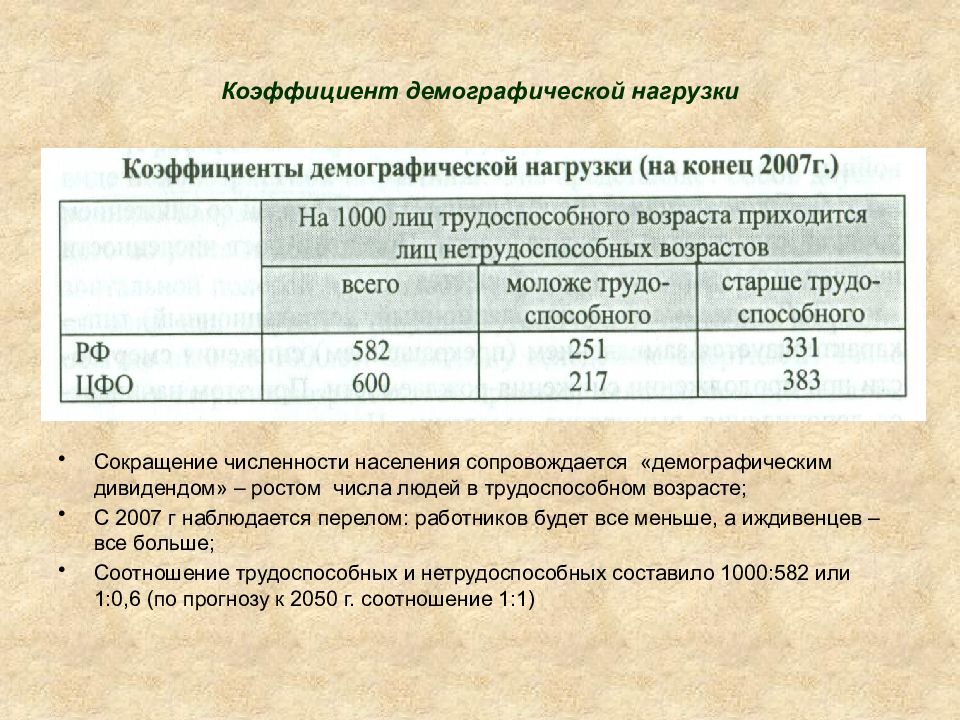

Слайд 40: Коэффициент демографической нагрузки

Сокращение численности населения сопровождается «демографическим дивидендом» – ростом числа людей в трудоспособном возрасте; С 2007 г наблюдается перелом: работников будет все меньше, а иждивенцев – все больше; Соотношение трудоспособных и нетрудоспособных составило 1000:582 или 1:0,6 (по прогнозу к 2050 г. соотношение 1:1)

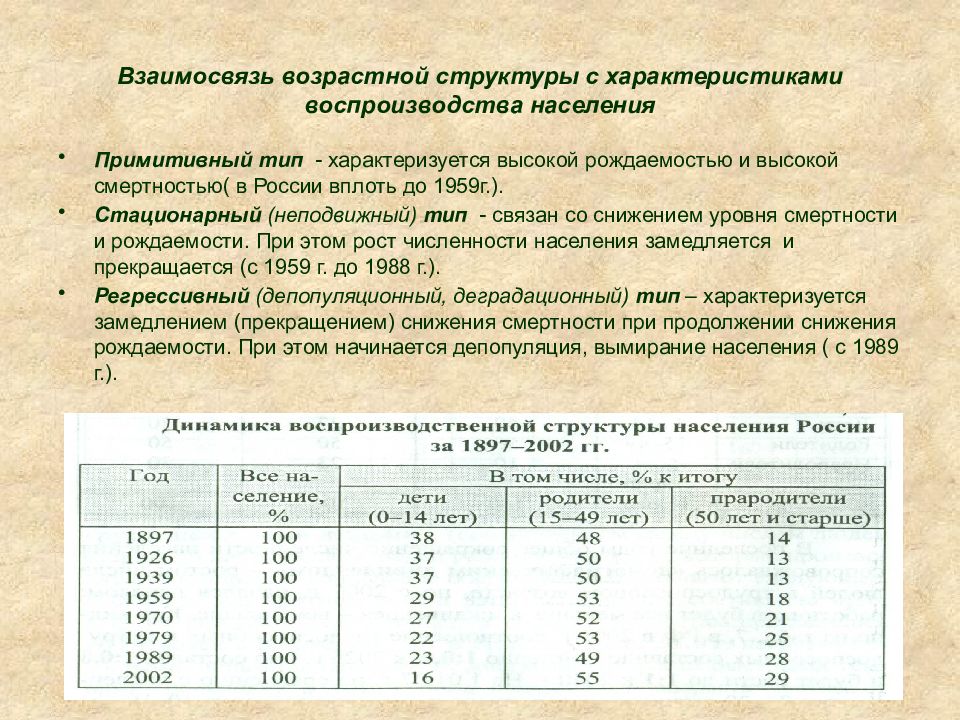

Слайд 41: Взаимосвязь возрастной структуры с характеристиками воспроизводства населения

Примитивный тип - характеризуется высокой рождаемостью и высокой смертностью( в России вплоть до 1959г.). Стационарный (неподвижный) тип - связан со снижением уровня смертности и рождаемости. При этом рост численности населения замедляется и прекращается (с 1959 г. до 1988 г.). Регрессивный ( депопуляционный, деградационный ) тип – характеризуется замедлением (прекращением) снижения смертности при продолжении снижения рождаемости. При этом начинается депопуляция, вымирание населения ( с 1989 г.).

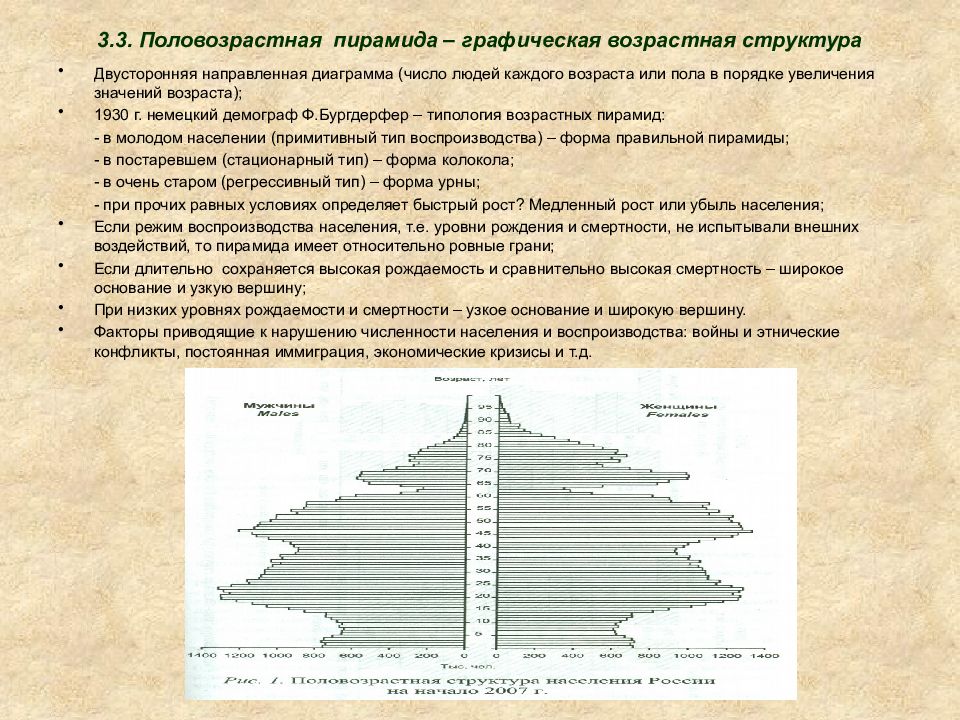

Слайд 42: 3.3. Половозрастная пирамида – графическая возрастная структура

Двусторонняя направленная диаграмма (число людей каждого возраста или пола в порядке увеличения значений возраста); 1930 г. немецкий демограф Ф.Бургдерфер – типология возрастных пирамид: - в молодом населении (примитивный тип воспроизводства) – форма правильной пирамиды; - в постаревшем (стационарный тип) – форма колокола; - в очень старом (регрессивный тип) – форма урны; - при прочих равных условиях определяет быстрый рост? Медленный рост или убыль населения; Если режим воспроизводства населения, т.е. уровни рождения и смертности, не испытывали внешних воздействий, то пирамида имеет относительно ровные грани; Если длительно сохраняется высокая рождаемость и сравнительно высокая смертность – широкое основание и узкую вершину; При низких уровнях рождаемости и смертности – узкое основание и широкую вершину. Факторы приводящие к нарушению численности населения и воспроизводства: войны и этнические конфликты, постоянная иммиграция, экономические кризисы и т.д.

Слайд 43: Для анализа строятся пирамиды отдельных групп населения : - городского и сельского населения; - мигрантов; - людей, имеющих занятие; - отдельных этнических групп; - населения отдельных регионов

Слайд 44: Тема 4. Демографические, социологические и экономические проблемы современной семьи 4.1. Показатели брачности, разводимости, овдовения

Общий коэффициент брачности : b = B / ( T * P ) * 1000, (1) Общий коэффициент разводимости : d = D / ( T * P ) * 1000, ( 2 ) где: В – число заключенных браков; D – число разводов; T – расчетный период (чаще – 1 год); Р – среднегодовая численность населения Показатель выражается в промилле (на 1000), обозначение % о и не пригоден для международных сопоставлений, т.к. зависит: - возрастной структуры и брачного состояния; - от законов, определяющих условия заключения и расторжения брака; - от особенностей статистического учета; В экономически развитых странах общий коэффициент брачности от 4,6 до 8,4% о; В странах Латинской Америки (свободные брачные союзы) – b низкий от 3,1 до 4,0% о

Слайд 45: Тенденции специфичные для России: - заключение меньшего числа браков на 1000 населения; - увеличение числа разводов на 1000 чел. населения, например в 2007 г. на 1000 браков приходилось 543 развода (685,9 / 1262,5 * 1000)

Слайд 46: Расчетные коэффициенты

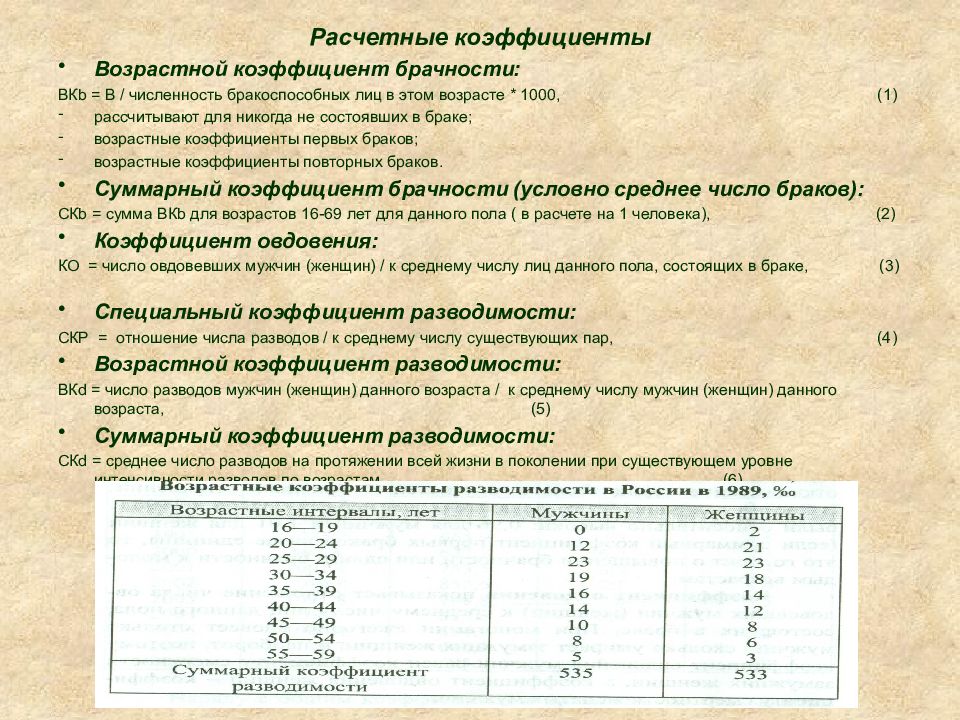

Возрастной коэффициент брачности : ВК b = B / численность бракоспособных лиц в этом возрасте * 1000, (1) рассчитывают для никогда не состоявших в браке; возрастные коэффициенты первых браков; возрастные коэффициенты повторных браков. Суммарный коэффициент брачности (условно среднее число браков): СК b = сумма ВК b для возрастов 16-69 лет для данного пола ( в расчете на 1 человека), (2) Коэффициент овдовения : КО = число овдовевших мужчин (женщин) / к среднему числу лиц данного пола, состоящих в браке, (3) Специальный коэффициент разводимости : СКР = отношение числа разводов / к среднему числу существующих пар, (4) Возрастной коэффициент разводимости : ВК d = число разводов мужчин (женщин) данного возраста / к среднему числу мужчин (женщин) данного возраста, (5) Суммарный коэффициент разводимости : СК d = среднее число разводов на протяжении всей жизни в поколении при существующем уровне интенсивности разводов по возрастам, (6)

Слайд 47: 4.2. Семья и ее жизненный цикл

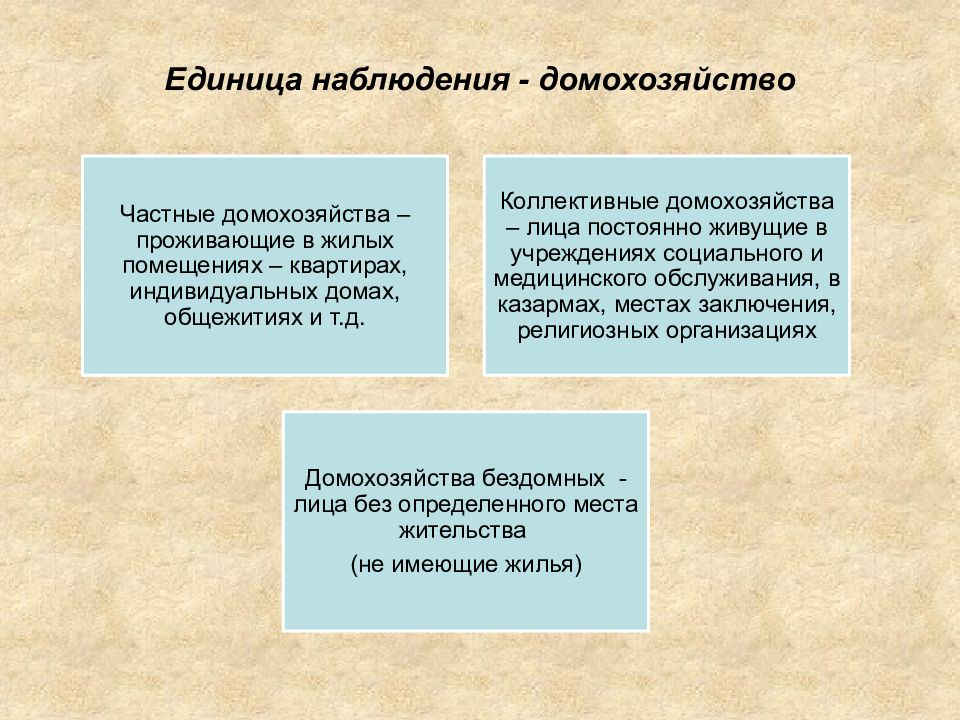

Экономические проблемы семьи в России: А.Антонов, В.Бойко, В.Борисов, Э.Васильева и др Семья – группа лиц, связанных брачными и родственными отношениями, проживающих совместно и имеющих общее хозяйство и бюджет. Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей поддерживание существования членов семьи. По данным переписи 1989 г. население России состояло: - 40,2 млн. семей (147 млн.чел); - совместно проживало 130 млн.чел.; - 6,9 млн.чел., считавших себя членами семьи, проживало отдельно; - 10,1 млн.чел. одиночек. В 2002 г. за единицу переписи берется не семья а домохозяйство (в отличии от семьи домохозяйство может включать не родственников и состоять из одного человека). По результатам переписи учтено 53 млн. частных домохозяйств (проживает 142,7 млн.чел., или 98% всего населения России). Частные домохозяйства – это домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах, общежитиях, гостиницах, традиционных жилищах (чумах, ярангах, юртах и т.п.) и других помещениях, приспособленных для жилья. Семейная динамика – смена одних семейных событий другими (рождения и смерти членов семьи, присутствие или отсутствие одних или других, вступление в брак или его расторжение и т.д.). «Жизненный цикл семьи» - продолжительности (возраста, стажа) брака и семьи и изменений, происходящих с семьей на протяжении ее жизни.

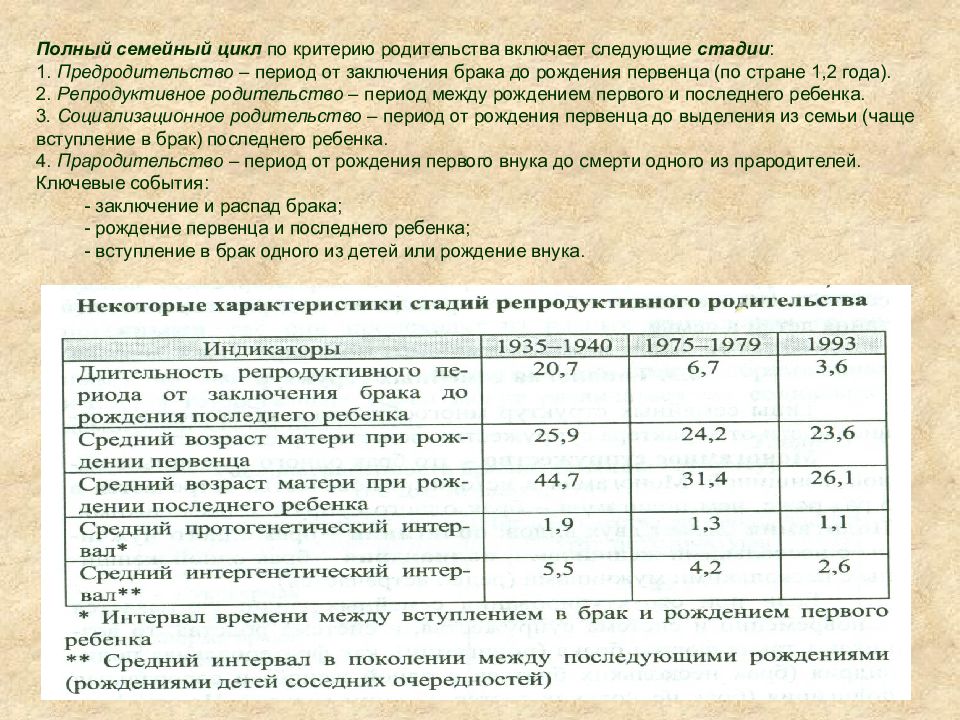

Слайд 48: Полный семейный цикл по критерию родительства включает следующие стадии : 1. Предродительство – период от заключения брака до рождения первенца (по стране 1,2 года). 2. Репродуктивное родительство – период между рождением первого и последнего ребенка. 3. Социализационное родительство – период от рождения первенца до выделения из семьи (чаще вступление в брак) последнего ребенка. 4. Прародительство – период от рождения первого внука до смерти одного из прародителей. Ключевые события: - заключение и распад брака; - рождение первенца и последнего ребенка; - вступление в брак одного из детей или рождение внука

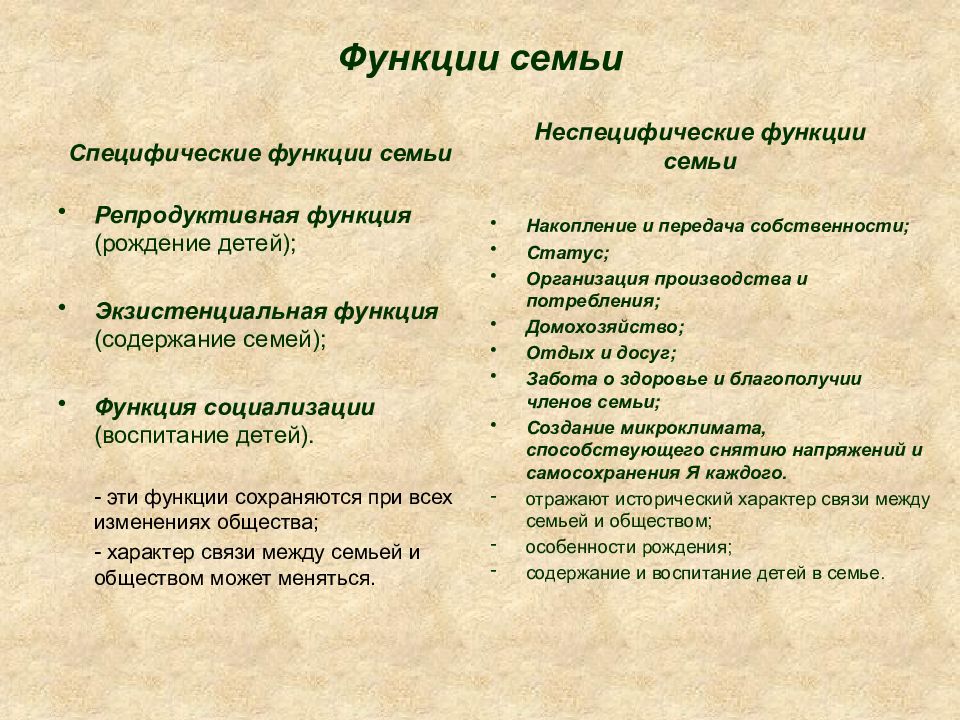

Слайд 49: Функции семьи

Специфические функции семьи Репродуктивная функция (рождение детей); Экзистенциальная функция (содержание семей); Функция социализации (воспитание детей). - эти функции сохраняются при всех изменениях общества; - характер связи между семьей и обществом может меняться. Неспецифические функции семьи Накопление и передача собственности; Статус; Организация производства и потребления; Домохозяйство; Отдых и досуг; Забота о здоровье и благополучии членов семьи; Создание микроклимата, способствующего снятию напряжений и самосохранения Я каждого. отражают исторический характер связи между семьей и обществом; особенности рождения; содержание и воспитание детей в семье.

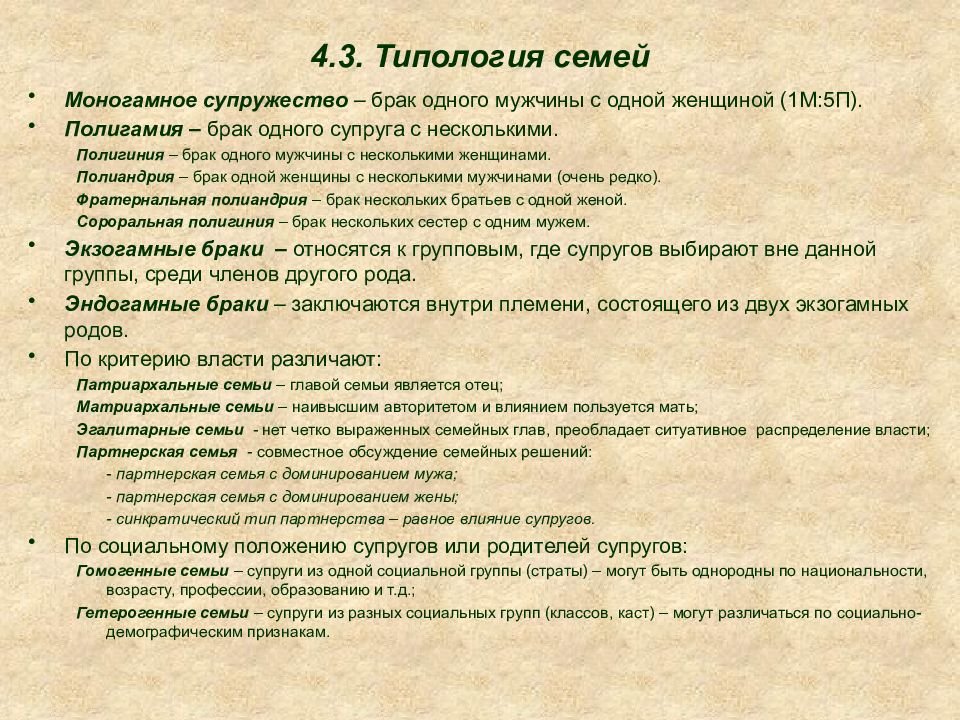

Слайд 50: 4.3. Типология семей

Моногамное супружество – брак одного мужчины с одной женщиной (1М:5П). Полигамия – брак одного супруга с несколькими. Полигиния – брак одного мужчины с несколькими женщинами. Полиандрия – брак одной женщины с несколькими мужчинами (очень редко). Фратернальная полиандрия – брак нескольких братьев с одной женой. Сороральная полигиния – брак нескольких сестер с одним мужем. Экзогамные браки – относятся к групповым, где супругов выбирают вне данной группы, среди членов другого рода. Эндогамные браки – заключаются внутри племени, состоящего из двух экзогамных родов. По критерию власти различают: Патриархальные семьи – главой семьи является отец; Матриархальные семьи – наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать; Эгалитарные семьи - нет четко выраженных семейных глав, преобладает ситуативное распределение власти; Партнерская семья - совместное обсуждение семейных решений: - партнерская семья с доминированием мужа; - партнерская семья с доминированием жены; - синкратический тип партнерства – равное влияние супругов. По социальному положению супругов или родителей супругов: Гомогенные семьи – супруги из одной социальной группы (страты) – могут быть однородны по национальности, возрасту, профессии, образованию и т.д.; Гетерогенные семьи – супруги из разных социальных групп (классов, каст) – могут различаться по социально-демографическим признакам.

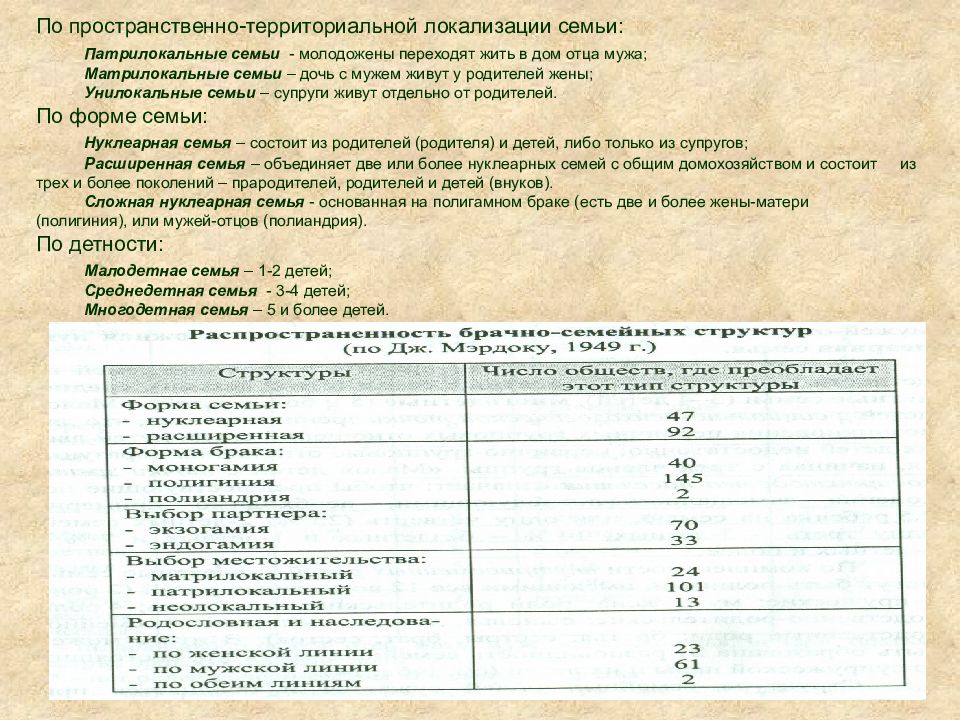

Слайд 51: По пространственно-территориальной локализации семьи: Патрилокальные семьи - молодожены переходят жить в дом отца мужа; Матрилокальные семьи – дочь с мужем живут у родителей жены; Унилокальные семьи – супруги живут отдельно от родителей. По форме семьи: Нуклеарная семья – состоит из родителей (родителя) и детей, либо только из супругов; Расширенная семья – объединяет две или более нуклеарных семей с общим домохозяйством и состоит из трех и более поколений – прародителей, родителей и детей (внуков). Сложная нуклеарная семья - основанная на полигамном браке (есть две и более жены-матери (полигиния), или мужей-отцов (полиандрия). По детности: Малодетнае семья – 1-2 детей; Среднедетная семья - 3-4 детей; Многодетная семья – 5 и более детей

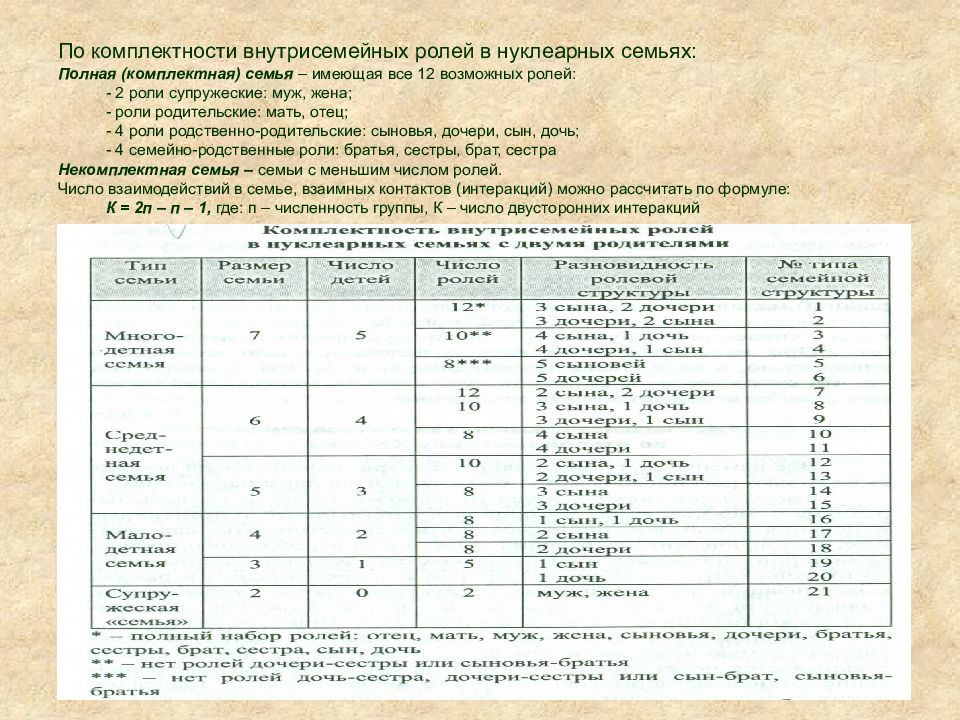

Слайд 52: По комплектности внутрисемейных ролей в нуклеарных семьях: Полная (комплектная) семья – имеющая все 12 возможных ролей: - 2 роли супружеские: муж, жена; - роли родительские: мать, отец; - 4 роли родственно-родительские: сыновья, дочери, сын, дочь; - 4 семейно-родственные роли: братья, сестры, брат, сестра Некомплектная семья – семьи с меньшим числом ролей. Число взаимодействий в семье, взаимных контактов (интеракций) можно рассчитать по формуле: К = 2п – п – 1, где: п – численность группы, К – число двусторонних интеракций

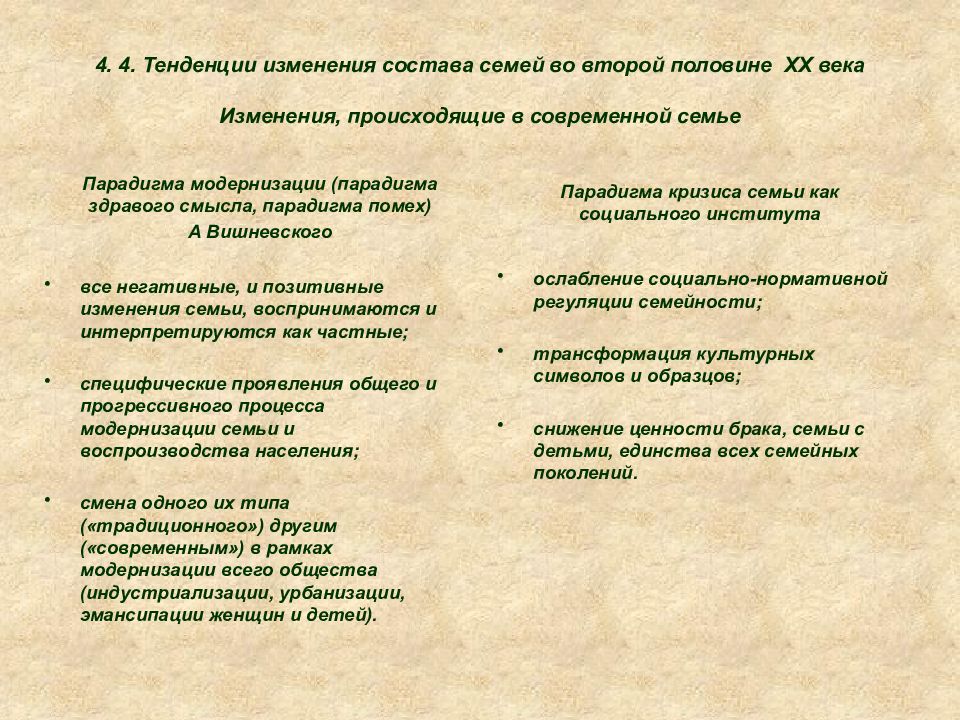

Слайд 53: 4. 4. Тенденции изменения состава семей во второй половине XX века Изменения, происходящие в современной семье

Парадигма модернизации (парадигма здравого смысла, парадигма помех) А Вишневского все негативные, и позитивные изменения семьи, воспринимаются и интерпретируются как частные; специфические проявления общего и прогрессивного процесса модернизации семьи и воспроизводства населения; смена одного их типа («традиционного») другим («современным») в рамках модернизации всего общества (индустриализации, урбанизации, эмансипации женщин и детей). Парадигма кризиса семьи как социального института ослабление социально-нормативной регуляции семейности; трансформация культурных символов и образцов; снижение ценности брака, семьи с детьми, единства всех семейных поколений.