Первый слайд презентации: Дети с церебральным параличом

Работу выполнили студенты группы БПТ 18-01 Грунская Вероника, Сартакова Евгения

Слайд 2

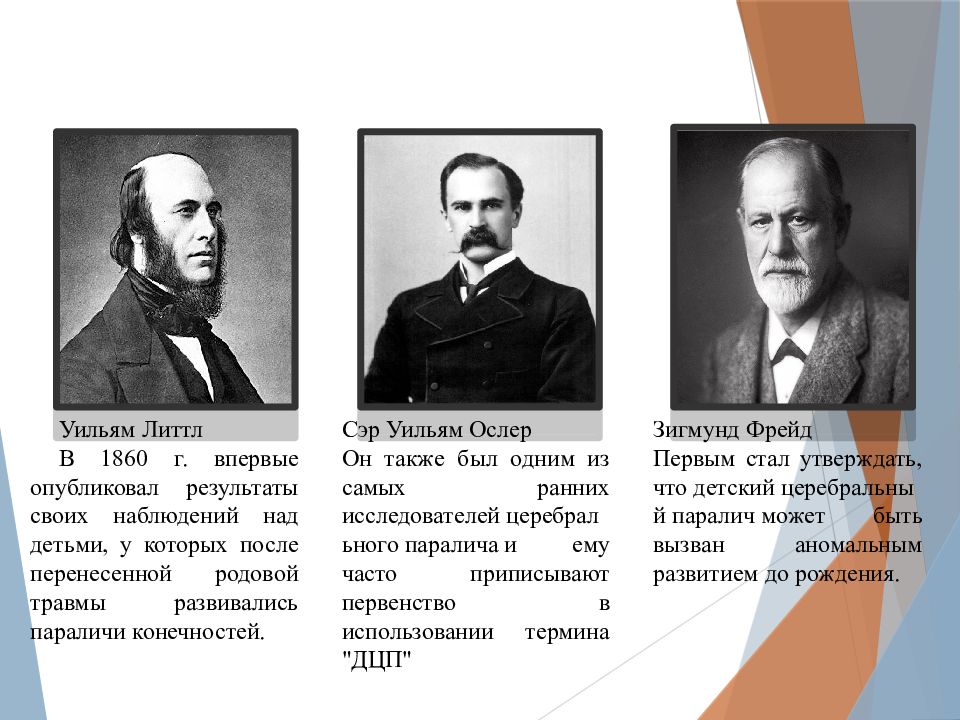

Уильям Литтл В 1860 г. впервые опубликовал результаты своих наблюдений над детьми, у которых после перенесенной родовой травмы развивались параличи конечностей. Сэр Уильям Ослер Он также был одним из самых ранних исследователей церебрального паралича и ему часто приписывают первенство в использовании термина "ДЦП" Зигмунд Фрейд Первым стал утверждать, что детский церебральный паралич может быть вызван аномальным развитием до рождения.

Слайд 3

Детский церебральный паралич (ДЦП) — обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля центральной нервной системы за произвольными движениями. Детские церебральные параличи — собирательный клинический термин, объединяющий хронические: не прогрессирующие двигательные, позотонические и другие нарушения, связанные с поражениям и/или аномалиям головного мозга. Детский церебральный паралич — непрогрессирующее поражение мозга, обусловленное воздействием ряда неблагоприятных факторов в пренатальном, перинатальном и раннем постнатальном периодах.

Слайд 4

Физические Генетические Механические Этиологические Интоксикационные Инфекционные Соматические заболевания матери Причины возникновения ДЦП

Слайд 6

На ранней стадии ДЦП (до 4 месяцев) наблюдаются общее тяжелое состояние, тахи - или брадикардия, нарушение дыхания нистагм, судороги, внутричерепная гипертензия. Конкретная форма двигательных нарушений обычно еще не выражена. Начальная хронически- резидуальная стадия ДЦП (с 5-6 месяцев до 3-4 лет) протекает на фоне резидуальных явлений, обусловленных патологией внутриутробного развития и родовой травмой. Основной клинической особенностью неврологических нарушений является формирование стойкой мышечной гипертонии, что в ряде случаев уже в начале данной стадии позволяет выделить форму ДЦП. Поздняя (конечная) резидуальная стадия ДЦП (после 3-4 лет) характеризуется окончательным формированием патологического двигательного стереотипа, контрактур и деформаций. У детей с двойной гемиплегией может сформироваться намного раньше (в 1-2 года). Выделяют 3 стадии болезни ДЦП: ранняя, начальная хронически- резидуальная, поздняя (конечная) резидуальная.

Слайд 8

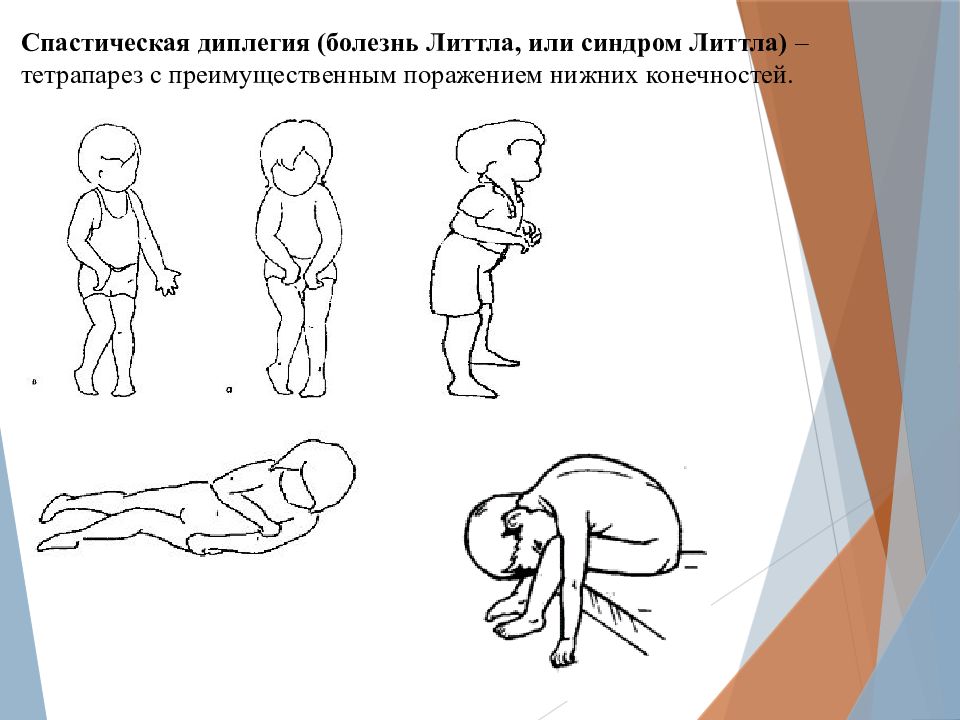

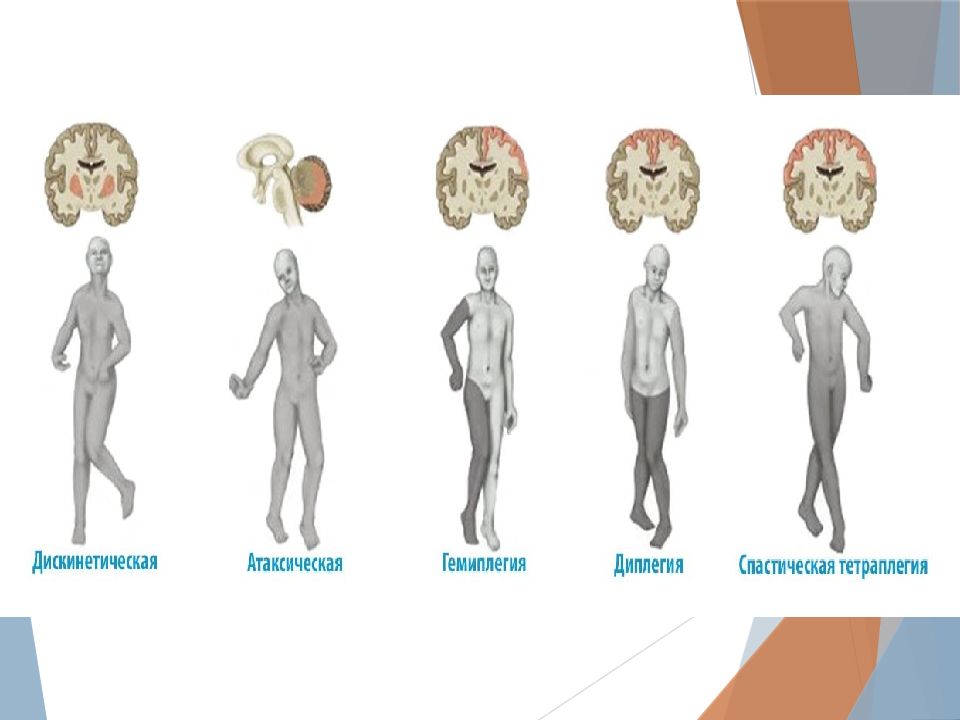

Спастическая диплегия (болезнь Литтла, или синдром Литтла) – тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей.

Слайд 9

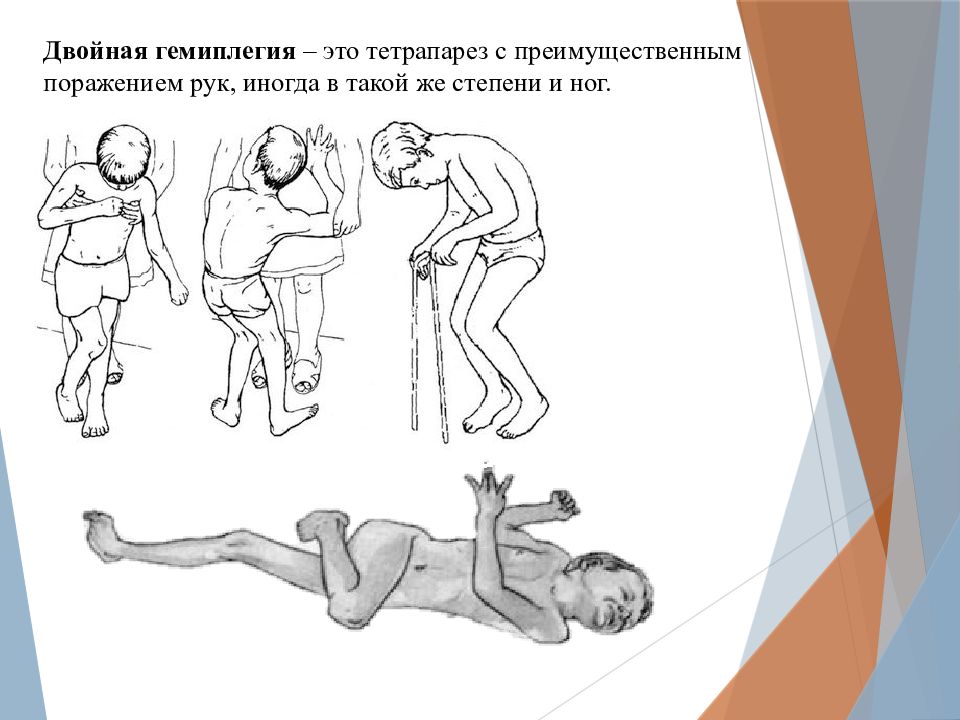

Двойная гемиплегия – это тетрапарез с преимущественным поражением рук, иногда в такой же степени и ног.

Слайд 11

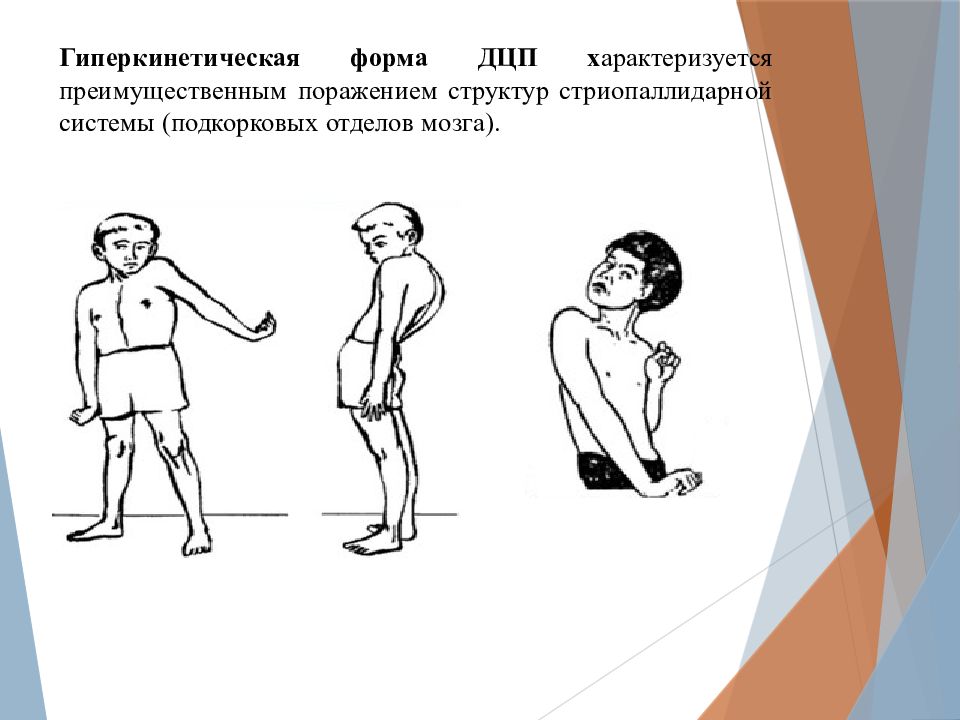

Гиперкинетическая форма ДЦП х арактеризуется преимущественным поражением структур стриопаллидарной системы (подкорковых отделов мозга).

Слайд 12

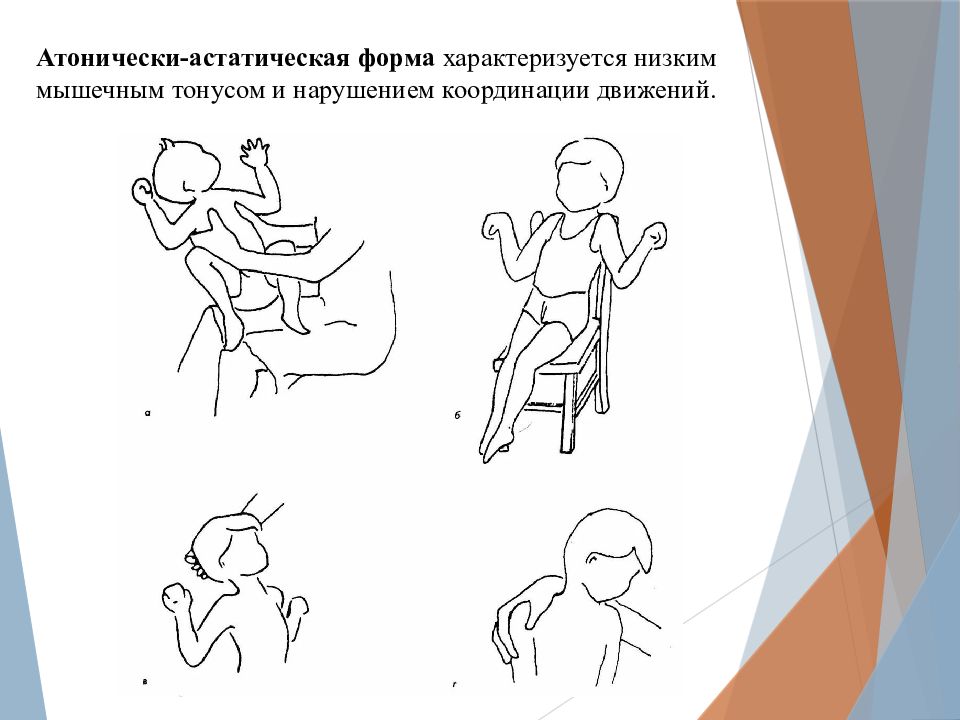

Атонически -астатическая форма характеризуется низким мышечным тонусом и нарушением координации движений.

Слайд 13

Гемиплегическая ( гемипаретическая ) форма проявляется парезом или параличом одной половины тела, преимущественно страдает рука.

Слайд 15: Клинические проявления ДЦП

Патологический мышечный тонус; Патологические движения; Скелетные деформации; Контрактуры суставов; Задержка умственного развития; Потеря слуха; Судороги; Нарушения зрения; Проблемы с глотанием; Проблемы с глотанием; Нарушение речевых функций.

Слайд 16: Причины возникновения речевых расстройств у детей с ДЦП

Наряду с повреждением определённых мозговых структур существенную роль в генезе речевых расстройств при ДЦП играет вторичное недоразвитие или более позднее формирование тех отделов в коре головного мозга, которые наиболее сильно развиваются в постнатальном онтогенезе ( премоторно-лобная, теменно-височная). Особенности структуры нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Нарушение речевого онтогенеза при ДЦП также связано с недостаточностью предметно-практической деятельности детей и ограниченностью их социальных контактов. При ДЦП отмечается определённая взаимосвязь двигательных и речевых расстройств. Это проявляется в общности нарушений скелетной и речевой мускулатуры.

Слайд 17: Речевые нарушения у детей с ДЦП включают:

фонетико-фонематические, которые проявляются в рамках различных форм дизартрии; специфические особенности усвоения лексической системы языка, обусловленные спецификой самого заболевания; нарушения грамматического строя речи, которые неразрывно связаны с лексическими и фонтико -фонематическими расстройствами; нарушение формирования связной речи и понимания речевого сообщения; все формы дисграфии и дислексии (в генезисе этих нарушений большая роль принадлежит несформированности зрительно-моторных и оптико-пространственных систем, а так же развитие артикуляционно-акустических навыков).

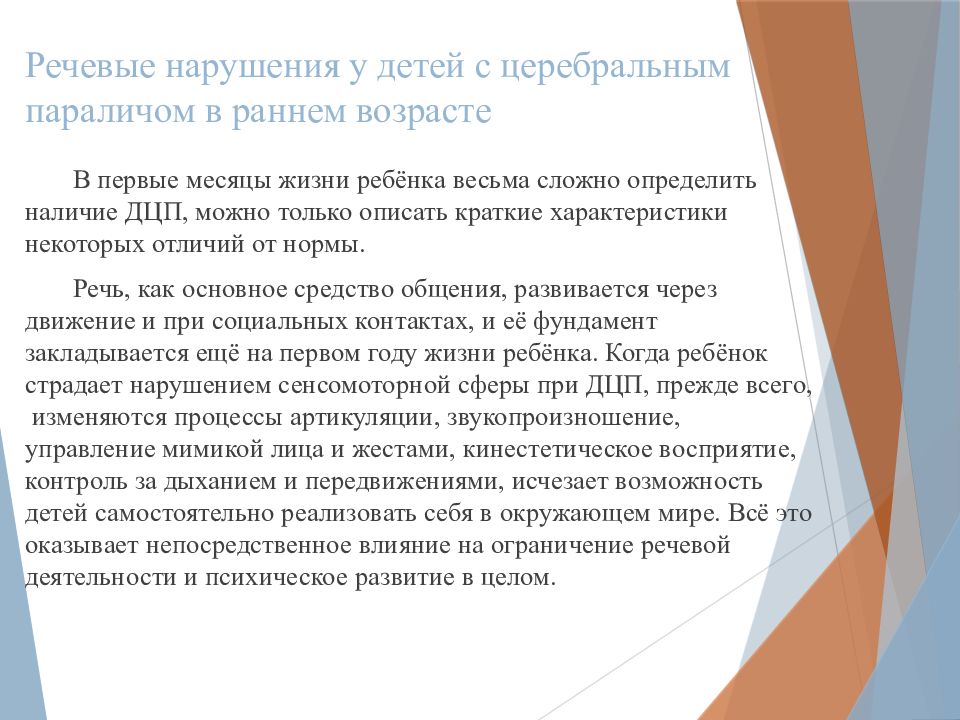

Слайд 18: Речевые нарушения у детей с церебральным параличом в раннем возрасте

В первые месяцы жизни ребёнка весьма сложно определить наличие ДЦП, можно только описать краткие характеристики некоторых отличий от нормы. Речь, как основное средство общения, развивается через движение и при социальных контактах, и её фундамент закладывается ещё на первом году жизни ребёнка. Когда ребёнок страдает нарушением сенсомоторной сферы при ДЦП, прежде всего, изменяются процессы артикуляции, звукопроизношение, управление мимикой лица и жестами, кинестетическое восприятие, контроль за дыханием и передвижениями, исчезает возможность детей самостоятельно реализовать себя в окружающем мире. Всё это оказывает непосредственное влияние на ограничение речевой деятельности и психическое развитие в целом.

Слайд 19

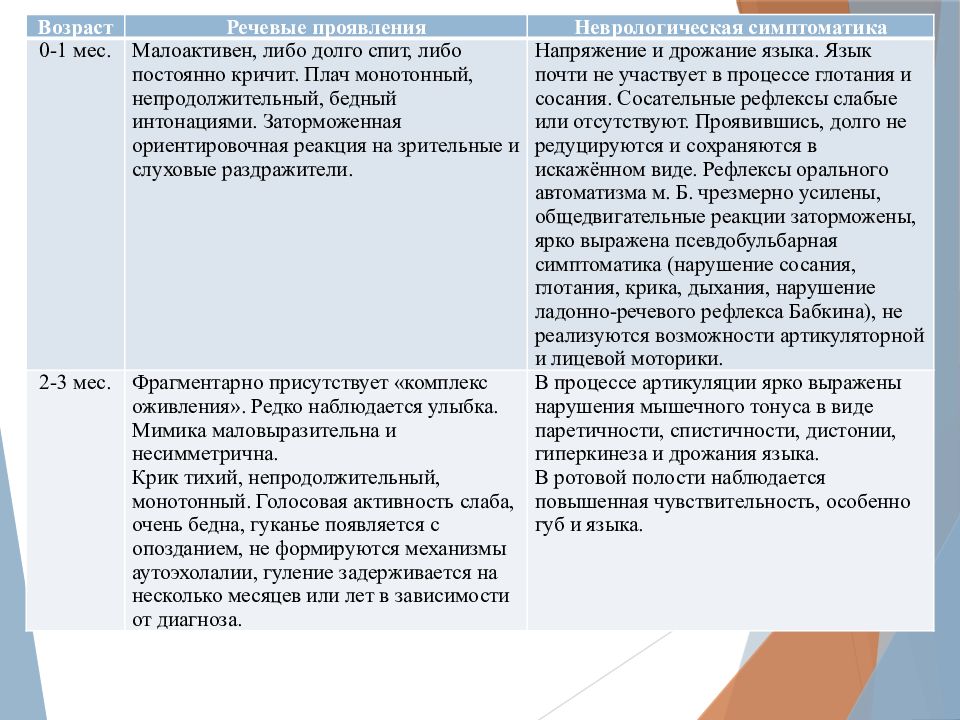

Возраст Речевые проявления Неврологическая симптоматика 0-1 мес. Малоактивен, либо долго спит, либо постоянно кричит. Плач монотонный, непродолжительный, бедный интонациями. Заторможенная ориентировочная реакция на зрительные и слуховые раздражители. Напряжение и дрожание языка. Язык почти не участвует в процессе глотания и сосания. Сосательные рефлексы слабые или отсутствуют. Проявившись, долго не редуцируются и сохраняются в искажённом виде. Рефлексы орального автоматизма м. Б. чрезмерно усилены, общедвигательные реакции заторможены, ярко выражена псевдобульбарная симптоматика (нарушение сосания, глотания, крика, дыхания, нарушение ладонно-речевого рефлекса Бабкина), не реализуются возможности артикуляторной и лицевой моторики. 2-3 мес. Фрагментарно присутствует «комплекс оживления». Редко наблюдается улыбка. Мимика маловыразительна и несимметрична. Крик тихий, непродолжительный, монотонный. Голосовая активность слаба, очень бедна, гуканье появляется с опозданием, не формируются механизмы аутоэхолалии, гуление задерживается на несколько месяцев или лет в зависимости от диагноза. В процессе артикуляции ярко выражены нарушения мышечного тонуса в виде паретичности, спистичности, дистонии, гиперкинеза и дрожания языка. В ротовой полости наблюдается повышенная чувствительность, особенно губ и языка.

Слайд 20

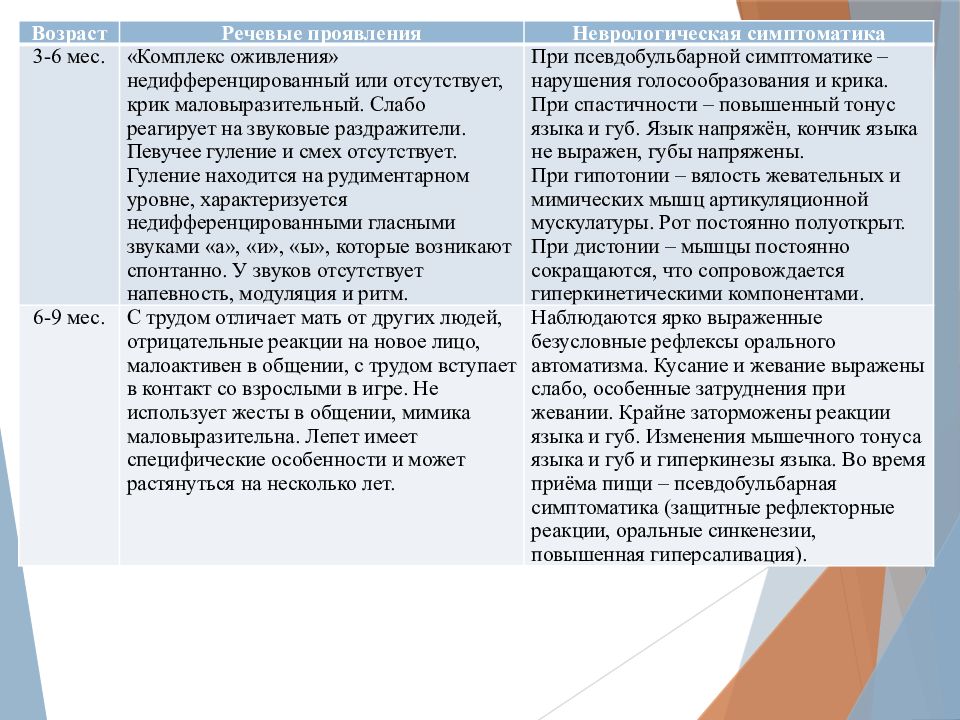

Возраст Речевые проявления Неврологическая симптоматика 3-6 мес. «Комплекс оживления» недифференцированный или отсутствует, крик маловыразительный. Слабо реагирует на звуковые раздражители. Певучее гуление и смех отсутствует. Гуление находится на рудиментарном уровне, характеризуется недифференцированными гласными звуками «а», «и», «ы», которые возникают спонтанно. У звуков отсутствует напевность, модуляция и ритм. При псевдобульбарной симптоматике – нарушения голосообразования и крика. При спастичности – повышенный тонус языка и губ. Язык напряжён, кончик языка не выражен, губы напряжены. При гипотонии – вялость жевательных и мимических мышц артикуляционной мускулатуры. Рот постоянно полуоткрыт. При дистонии – мышцы постоянно сокращаются, что сопровождается гиперкинетическими компонентами. 6-9 мес. С трудом отличает мать от других людей, отрицательные реакции на новое лицо, малоактивен в общении, с трудом вступает в контакт со взрослыми в игре. Не использует жесты в общении, мимика маловыразительна. Лепет имеет специфические особенности и может растянуться на несколько лет. Наблюдаются ярко выраженные безусловные рефлексы орального автоматизма. Кусание и жевание выражены слабо, особенные затруднения при жевании. Крайне заторможены реакции языка и губ. Изменения мышечного тонуса языка и губ и гиперкинезы языка. Во время приёма пищи – псевдобульбарная симптоматика (защитные рефлекторные реакции, оральные синкенезии, повышенная гиперсаливация ).

Слайд 21

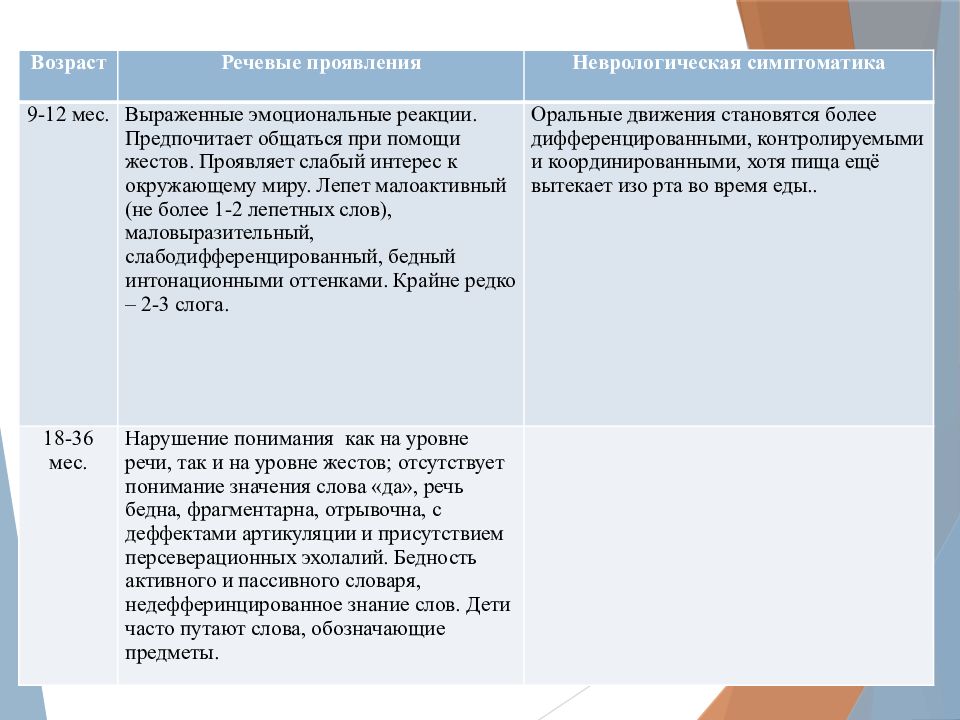

Возраст Речевые проявления Неврологическая симптоматика 9-12 мес. Выраженные эмоциональные реакции. Предпочитает общаться при помощи жестов. Проявляет слабый интерес к окружающему миру. Лепет малоактивный (не более 1-2 лепетных слов), маловыразительный, слабодифференцированный, бедный интонационными оттенками. Крайне редко – 2-3 слога. Оральные движения становятся более дифференцированными, контролируемыми и координированными, хотя пища ещё вытекает изо рта во время еды.. 18-36 мес. Нарушение понимания как на уровне речи, так и на уровне жестов; отсутствует понимание значения слова «да», речь бедна, фрагментарна, отрывочна, с деффектами артикуляции и присутствием персеверационных эхолалий. Бедность активного и пассивного словаря, недефферинцированное знание слов. Дети часто путают слова, обозначающие предметы.

Слайд 22: Нарушение формирования артикуляции и орально - моторных рефлексов

Речевой аппарат основывается на работе системы органов, выполняющих жизненно важные функции, особенно функции, связанные с питанием: сосание, выплёвывание, глотание, жевание, разжёвывание и с дыханием. Сенсорная подготовка орально-моторной области у детей с ДЦП занимает важное значение для развития речи. Даже не очень грубые физиологические дисфункции оральной области ведут к серьёзным нарушениям нормального питания у ребёнка и в дальнейшем могут выразиться в дезорганизации общения и поведения.

Слайд 23

Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются: в виде повышенной эмоциональной возбудимости в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных функций; общей гиперэстезией ; повышенной истощаемостью нервной системы; стойкие нарушения сна (трудности засыпания, частые пробуждения, беспокойство в ночное время); а ффективное возбуждение; стояния полного безразличия, равнодушия, безучастности; слабость волевого усилия; несамостоятельность; повышенная внушаемость, возникновение катастрофических реакций при так называемых фрустрационных ситуациях; ф обический синдром; неврозоподобные страхи; истероформные реакции; психический инфантилизм. Нарушения формирования эмоционально-волевой сферы и поведения

Слайд 24

Олигофрения у детей с церебральным параличом Олигофрения (от греч. oligos — малыш, рhren — ум) — особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении познавательной деятельности у детей вследствие физического поражения коры головного мозга в перинатальный (внутриутробный) и ранний постнатальный (до 2-3 лет) периоды. Олигофрения при церебральных параличах является одним из компонентов сложного дефекта, включающего нарушения двигательного, сенсорного, эмоционально-волевого развития. При этом имеет место выраженная недостаточность познавательной деятельности, особенно абстрактного мышления и других высших психических функций.

Слайд 25

Характеризуется неравномерностью проявлений интеллектуального дефекта. В одних случаях такая неравномерность проявляется в преимущественном недоразвитии таких высших корковых функций, как: оптико-пространственный гнозис, конструктивный праксис, счет, в сочетании с типичными для олигофрении признаками – конкретностью и инертностью мышления. В других преобладает недоразвитие передних отделов мозга – лобной коры. Эти дети отличаются: выраженной некритичностью, эйфорией, стойкими нарушениями произвольной регуляции, двигательной расторможенностью.

Слайд 26

Олигофрения у детей с церебральным параличом сочетается с резко выраженной неспособностью ребенка к психическому усилию, с чрезмерной отвлекаемостью, полной бездеятельностью, трудностью установления контакта с окружающими. В структуре аномального психического развития детей с церебральным параличом занимают недостатки речи. Характерно многообразие форм речевых нарушений, которые проявляются в виде следующих основных форм: дизартрия – нарушения произносительной стороны из-за патологической иннервации речевых мышц; алалия – системное недоразвитие речи в результате поражения или дисфункции корковых речевых зон; дислексия – существенные трудности в овладении чтением; дисграфия – нарушения формирования письменной речи; невротическое и неврозоподобное заикание, нарушения речи по типу мутизма.

Слайд 27

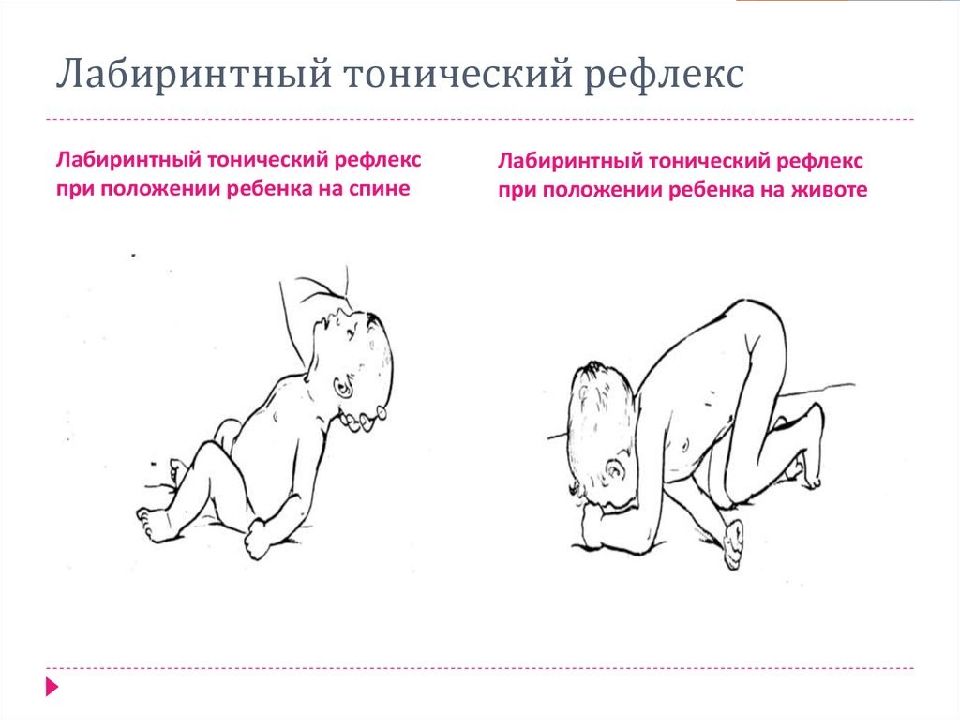

К особенностям нарушений моторики артикуляционного аппарата при дизартрии относятся: недостаточность произвольных артикуляционных движений; нарушение мышечного тонуса речевого аппарата; недостаточность афферентации от мышц речевого аппарата; наличие гиперкинезов и других насильственных движений при некоторых формах дизартрии; влияние патологических тонических рефлексов на мышцы артикуляционного аппарата, что в свою очередь определяет наличие патологической проприоцептивной афферентной импульсации от мышц артикуляционного аппарата.

Слайд 28

Уровень работоспособности значительно снижен. Уровень психического развития. При ДЦП механизм нарушения развития психики зависит от времени мозгового поражения, локализации и степени выраженности. Расстройства эмоционально-волевой сферы могут проявляться в виде: эмоциональной возбудимости, двигательной расторможенности, раздражительности, капризности, плаксивости, реакции протеста или заторможенности, застенчивости. Уровень развития интеллекта. Детям с ДЦП свойственна интеллектуальная недостаточность, имеющая неравномерный, дисгармоничный характер, обусловленный органическим поражением мозга на ранних этапах его развития. Уровень развития речи. При ДЦП частота речевых нарушений составляет 80 %. Основными формами речевых нарушений являются являются : задержка речевого развития, дизартрия, алалия, нарушение письменной речи ( дисграфия ). Внимание: не достаточная концентрация и объем. Восприятие: замедленно. Память: снижен объем механической памяти. Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с ДЦП, необходима поддержка в процессе социальной адаптации, психолого-педагогическое сопровождение, условия специального образования. Психологическая сфера

Слайд 29

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и профессионального обучения. Эффективность лечебно-педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев. Лечебно-педагогическая работа должна носить комплексный характер. Важное условие комплексного воздействия согласованность действий специалистов различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, психологопедагогической и логопедической коррекции. Задачи и основные направления коррекционно-педагогической работы

Слайд 30

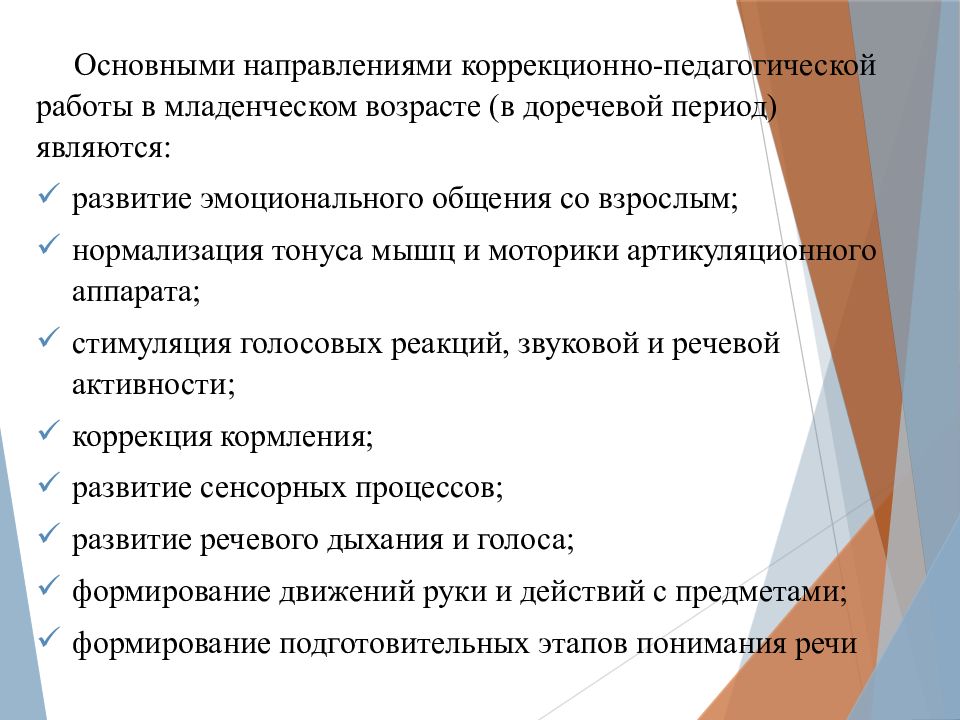

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в младенческом возрасте (в доречевой период) являются: развитие эмоционального общения со взрослым; нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; стимуляция голосовых реакций, звуковой и речевой активности; коррекция кормления; развитие сенсорных процессов ; развитие речевого дыхания и голоса; формирование движений руки и действий с предметами; формирование подготовительных этапов понимания речи

Слайд 31

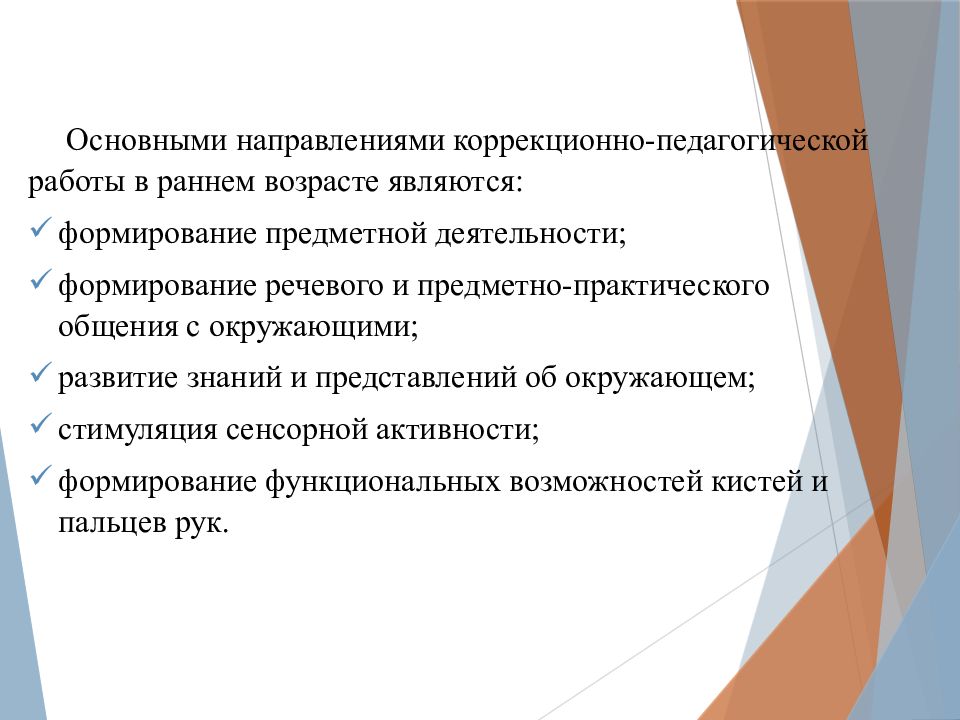

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте являются: формирование предметной деятельности; формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими; развитие знаний и представлений об окружающем; стимуляция сенсорной активности; формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук.

Последний слайд презентации: Дети с церебральным параличом

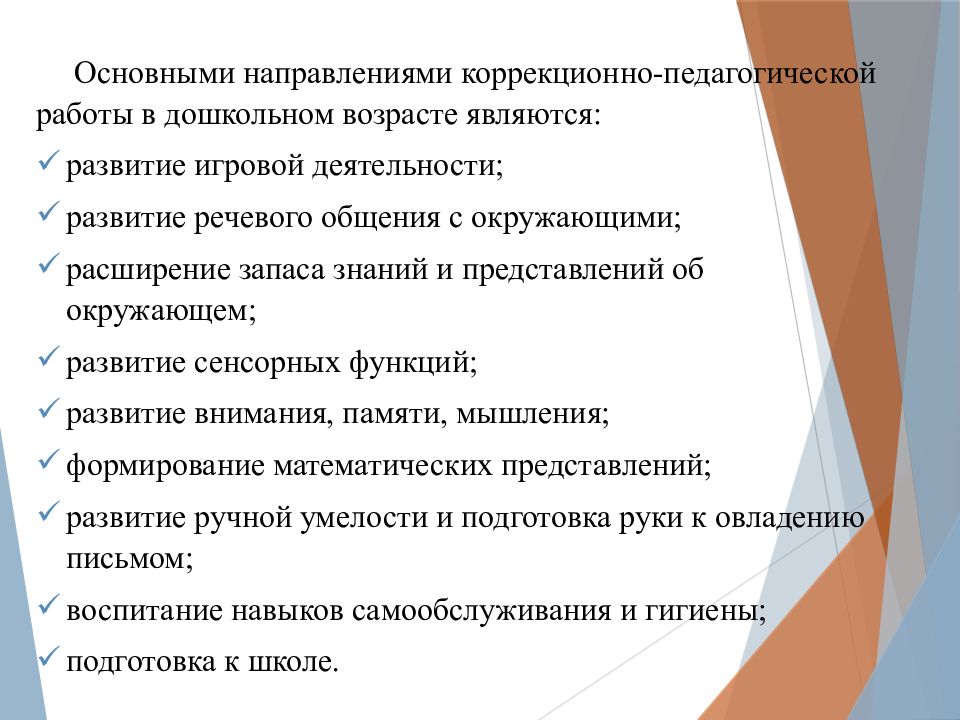

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются: развитие игровой деятельности; развитие речевого общения с окружающими; расширение запаса знаний и представлений об окружающем; развитие сенсорных функций; развитие внимания, памяти, мышления; формирование математических представлений; развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; воспитание навыков самообслуживания и гигиены; подготовка к школе.