Первый слайд презентации: Детский Церебральный Паралич (ДЦП)

Слайд 3: Историческая справка

Проблема врождённых параличей интересовала учёных и врачей ещё со времён античности. Описания таких больных встречаются в трудах Гиппократа, К. Галена, в произведениях древнего искусства, литературы.

Слайд 4: Историческая справка

Лишь в XVIII— начале XIX века вопросы врожденных параличей стали активно раскрываться в научных трудах исследователей. История изучения врождённых параличей связана с именами таких учёных как П. Делпеш, В. Хаммонд, В. Литтл. Термин «врожденный церебральный паралич», обозначающий гемиплегии, впервые был предложен J. Cazauvielh (1827). Основоположником же изучения проблемы церебральных параличей считают английского хирурга-ортопеда В. Литтла, который выявил этиологию врождённых параличей, подробно описал клинические проявления одной из форм «общей мозговой ригидности», при которой ноги поражены в большей степени, чем руки, относящейся к наиболее часто встречаемым случаям. Позднее ее стали называть болезнью Литтла.

Слайд 5: Историческая справка

Подобные двигательные нарушения назывались болезнью Литтла до тех пор, пока канадский врач Уильям Ослер в 1889 году не предложил использовать термин «церебральные параличи». В обширной монографии «Церебральные параличи у детей» он также отметил связь между трудными родами и поражениями нервной системы у детей.

Слайд 6: Историческая справка

Большой вклад в изучение детских церебральных параличей внес видный австрийский невропатолог, психиатр и психолог З. Фрейд. Он представил первую четко оформленную классификацию данной патологии. Фрейд выделил: гемиплегию, церебральную диплегию, генерализованную ригидность, параплегическую ригидность, двустороннюю параплегию, генерализованную хорею, двойной атетоз. Все эти формы были объединены термином «детский церебральный паралич» в связи с общими патогенетическими механизмами, лежащими в их основе.

Слайд 7: Историческая справка

В 1958 г. на международном совещании невропатологов в Оксфорде это заболевание было выделено в отдельную нозологическую форму. Важной вехой в становлении взглядов на детский церебральный паралич было проведение в июле 2004 года в Мериленде (США) Международного семинара по определению и классификации церебральных параличей. Участники семинара подтвердили важность выделения этой нозологической формы и подчеркнули, что ДЦП является не этиологическим диагнозом, а клиническим описательным термином.

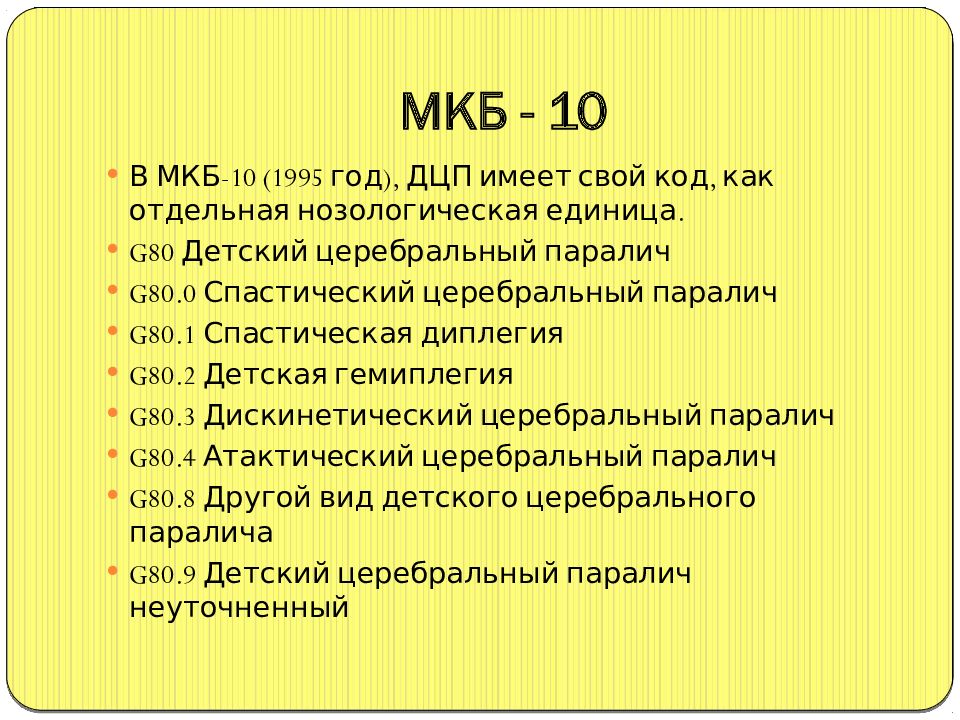

Слайд 8: МКБ - 10

В МКБ-10 (1995 год), ДЦП имеет свой код, как отдельная нозологическая единица. G 80 Детский церебральный паралич G80.0 Спастический церебральный паралич G80.1 Спастическая диплегия G80.2 Детская гемиплегия G80.3 Дискинетический церебральный паралич G80.4 Атактический церебральный паралич G80.8 Другой вид детского церебрального паралича G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный

Слайд 10: Определение ДЦП

Большинство учёных, занимающихся этой проблемой, считают диагноз ДЦП собирательным. Данная патология объединяет группу синдромов, возникающих в результате недоразвития и повреждения мозга в разные периоды развития ( пренатальный, интранатальный и/или ранний постнатальный периоды) и в дальнейшем проявляющихся, преимущественно, неспособностью сохранять позу и выполнять произвольные движения. То есть церебральный паралич всегда начинается в детстве, что отличает последствия поражения мозга у ребёнка от последствий поражения мозга у взрослого человека. Очаг повреждения в головном мозге не расширяется и поражение не усугубляется. Однако поскольку ребенок часто рождается уже с повреждением, то со временем, в процессе его роста и развития, изменяются проявления повреждения мозга. Таким образом, церебральный паралич – это не прогрессирующее, но видоизменяющееся нарушение контроля за движениями и позой, возникающее в раннем детстве.

Слайд 11: Определение ДЦП

Наиболее успешным описанием данной патологии является определение, которое дали авторы статьи «Предложение по определению и классификации церебрального паралича, опубликованной по результатам «Международного семинара по определению и классификации церебральных параличей» (июль 2004 года, Мериленде, США). Вот какое определение они предложили: «Термин детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу нарушений развития движений и положения тела, вызывающих ограничения активности, которые вызваны непрогрессирующим поражением развивающегося мозга плода или ребенка. Моторные нарушения при церебральных параличах часто сопровождаются дефектами чувствительности, когнитивных и коммуникативных функций, перцепции и/или поведенческими и/или судорожными нарушениями».

Слайд 12: Этиология

Слайд 13: Этиология

Заболевание рассматривается как полиэтиологическое. И часто не представляется возможным выделить одну причину, так как имеется сочетание нескольких неблагоприятных факторов в периоде беременности и/или в родах. Соотношение пренатальных и перинатальных факторов поражения мозга при ДЦП, по мнению различных авторов, колеблется: дородовые формы церебрального паралича варьируют от 35 до 60%, интранатальные - от 27 до 54%, постнатальные - от 6 до 25%. В каждом третьем случае причину церебрального паралича установить не удается. Все неблагоприятные факторы нарушают маточно-плацентарное кровообращение, что приводит к расстройствам питания и кислородному голоданию плода (внутриутробной гипоксии)

Слайд 14: Этиология

Отечественные учебные называют причиной возникновения церебральной патологии в 70 - 80% случаев воздействие на мозг комплекса вредных факторов. К внутриутробным факторам относят: острые или хронические экстрагенитальные заболевания матери (гипертоническую болезнь, пороки сердца, анемию, ожирение, сахарный диабет и другие), прием лекарств во время беременности, профессиональные вредности, алкоголизм родителей, стрессы, физические травмы во время беременности, инфекционные агенты, особенно вирусного происхождения. Также определенную роль играют нарушения нормального течения беременности на разных ее сроках: неукротимая рвота, нефропатия, угроза прерывания, маточные кровотечения, нарушения плацентарного кровообращения, предлежание плаценты или ее отслойка.

Слайд 15: Этиология

Перинатальные факторы: Родовая травма, с одной стороны, воздействует на мозг, как и всякая механическая травма, с другой — она вызывает нарушение мозгового кровообращения и в тяжелых случаях — кровоизлияние в мозг. Причинами родовой травмы могут быть узкий таз матери, крупный плодом, преждевременное отхождение вод, слабость родовой деятельности, неправильное предлежание плода. Действие родовой травмы обычно сочетается с асфиксией. У детей, перенесших состояние асфиксии и особенно клиническую смерть, имеется высокая степень риска для возникновения ДЦП. Недоношенный плод имеет повышенную склонность к асфиксии и родовой травме. Реже причиной возникновения ДЦП может быть механическая родовая травма (применение щипцов, вакуум-экстрактора).

Слайд 17: Локализация повреждений

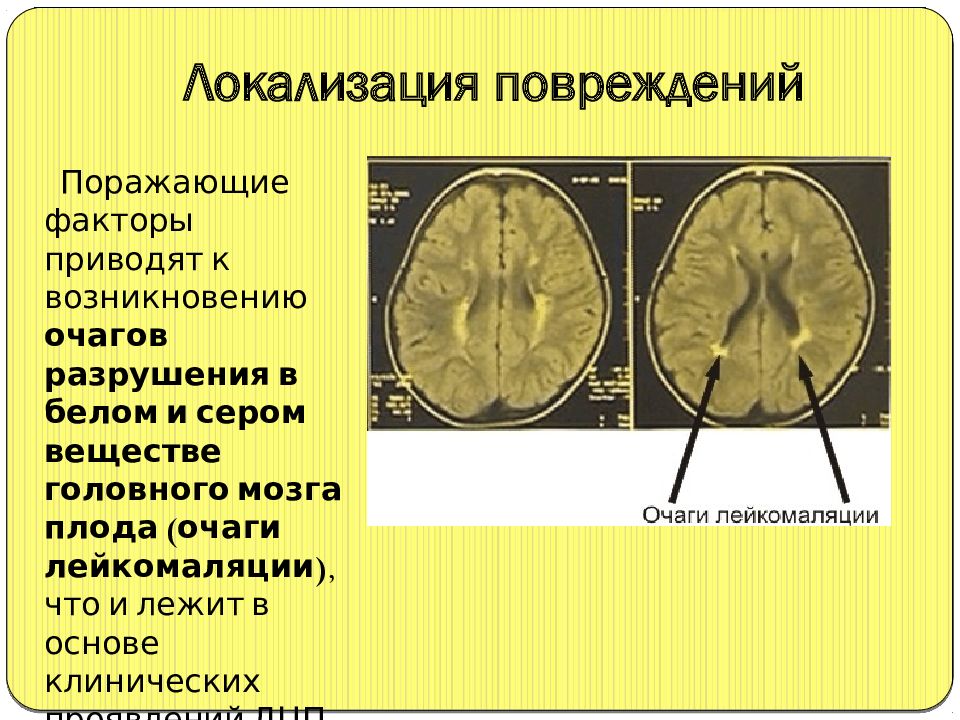

Поражающие факторы приводят к возникновению очагов разрушения в белом и сером веществе головного мозга плода (очаги лейкомаляции), что и лежит в основе клинических проявлений ДЦП.

Слайд 18: Локализация повреждений

Поражение мозгового вещества при ДЦП крайне мозаично. Имеют место как патоморфологические изменения в основных мозговых структурах, так и поражение их вертикальных и горизонтальных связей, что нередко маскирует области основной локализации мозгового поражения и в топическом плане ложно характеризует развитие ведущих клинических симптомов и синдромов – гиперкинезов, атонически-астатического синдрома, различных вариантов патологии мышечного тонуса.

Слайд 20: Основные синдромы при ДЦП

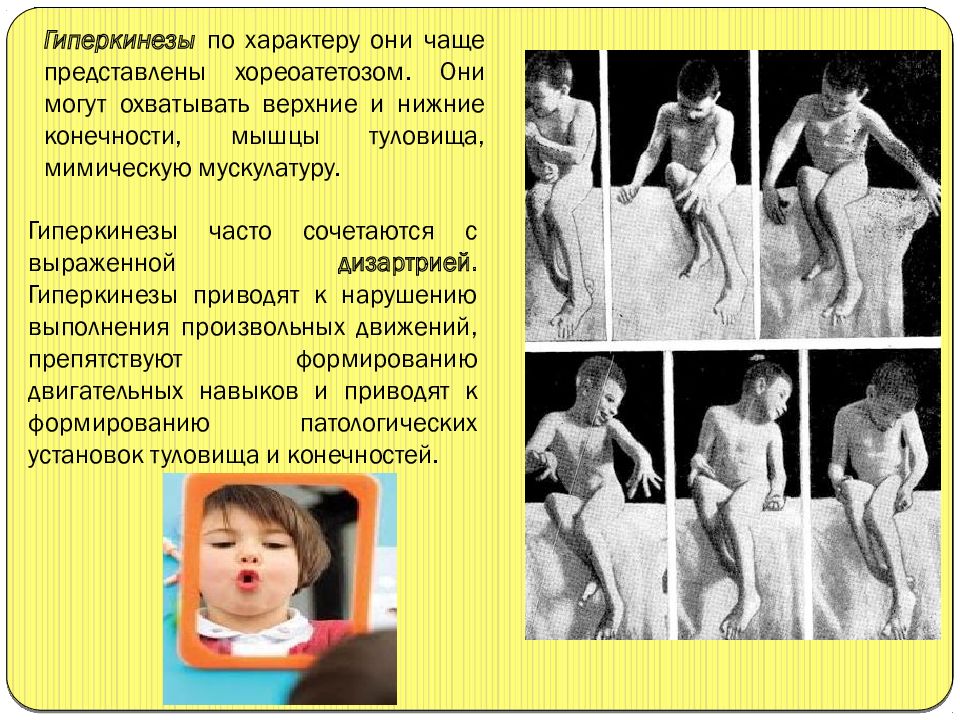

Двумя основными синдромами, приводящими к инвалидизации больных, являются спастичность и гиперкинезы. Спастичность мышц приводит к ограничению объема активных и пассивных движений, что приводит к нарушению моторного развития ребенка и затрудняет формирование новых двигательных навыков. В дальнейшем спастичность приводит к формированию миогенных, а затем и фиксированных контрактур ( эквинусная установка стоп, перекрест нижних конечностей).

Слайд 21

Гиперкинезы по характеру они чаще представлены хореоатетозом. Они могут охватывать верхние и нижние конечности, мышцы туловища, мимическую мускулатуру. Гиперкинезы часто сочетаются с выраженной дизартрией. Гиперкинезы приводят к нарушению выполнения произвольных движений, препятствуют формированию двигательных навыков и приводят к формированию патологических установок туловища и конечностей.

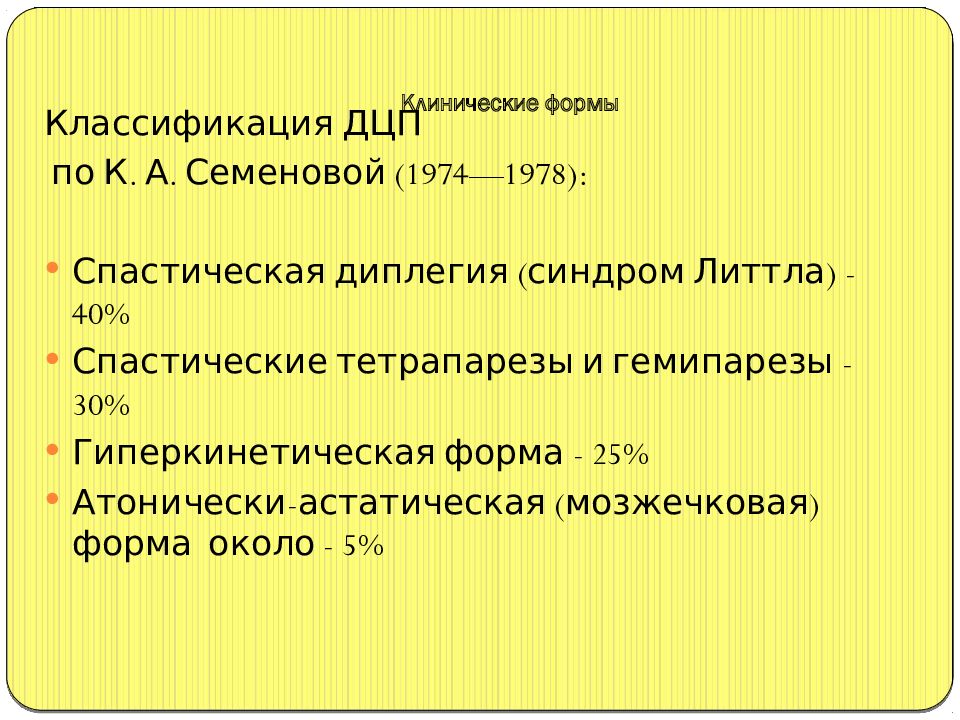

Слайд 23: Клинические формы

Классификация ДЦП по К. А. Семеновой (1974—1978): Спастическая диплегия (синдром Литтла) -40% Спастические тетрапарезы и гемипарезы - 30% Гиперкинетическая форма - 25% Атонически-астатическая (мозжечковая) форма около - 5%

Слайд 25: Спастическая диплегия

Возникает при двусторонних поражениях центральных двигательных нейронов в центральных отделах (от двигательных зон коры больших полушарий до ствола головного мозга). Характеризуется наличием спастических парезов во всех конечностях (тетрапарез). При этой форме руки поражены значительно меньше, чем ноги.

Слайд 26: Спастическая диплегия

Часто характеризуется задержкой психического и речевого развития, наличием элементов псевдобульбарного синдрома, дизартрии, сходящимся косоглазием, атрофией зрительных нервов, нарушением слуха. Большинство детей с этой формой имеют благоприятный прогноз в психическом развитии и положительную динамику в физическом развитии.

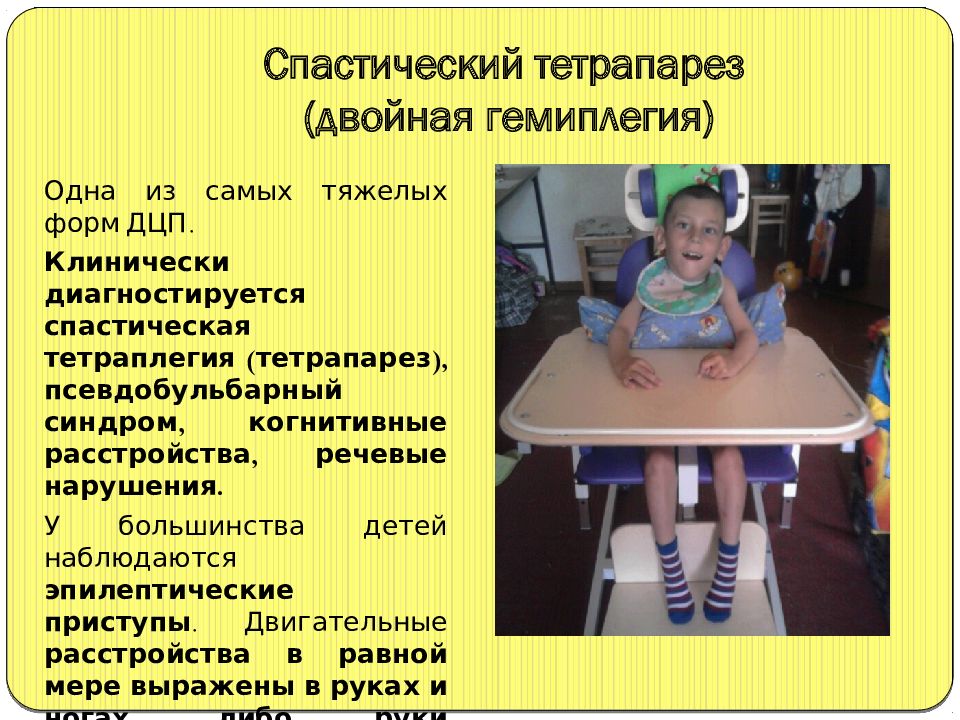

Слайд 28: Спастический тетрапарез (двойная гемиплегия)

Одна из самых тяжелых форм ДЦП. Клинически диагностируется спастическая тетраплегия (тетрапарез), псевдобульбарный синдром, когнитивные расстройства, речевые нарушения. У большинства детей наблюдаются эпилептические приступы. Двигательные расстройства в равной мере выражены в руках и ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги.

Слайд 29: Спастический тетрапарез (двойная гемиплегия)

Почти в половине случаев двойной гемиплегии двигательные расстройства сопровождаются патологией черепных нервов: косоглазием, атрофией зрительных нервов, нарушениями слуха, псевдобульбарными расстройствами. Тяжелый двигательный дефект рук и отсутствие мотивации исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность.

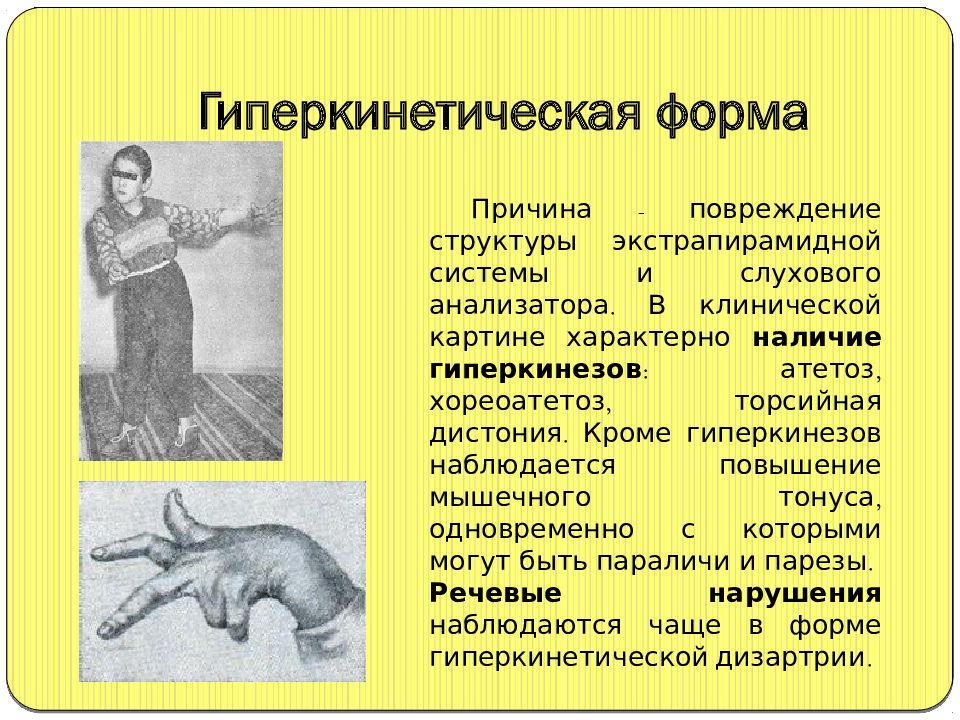

Слайд 31: Гиперкинетическая форма

Причина - повреждение структуры экстрапирамидной системы и слухового анализатора. В клинической картине характерно наличие гиперкинезов : атетоз, хореоатетоз, торсийная дистония. Кроме гиперкинезов наблюдается повышение мышечного тонуса, одновременно с которыми могут быть параличи и парезы. Речевые нарушения наблюдаются чаще в форме гиперкинетической дизартрии.

Слайд 32: Гиперкинетическая форма

У большинства детей отмечается сохранение интеллектуальных функций, что прогностично благоприятно в отношении социальной адаптации, обучения. Дети с несниженным интеллектом заканчивают школу, средние специальные и высшие учебные заведения, адаптируются к определенной трудовой деятельности.

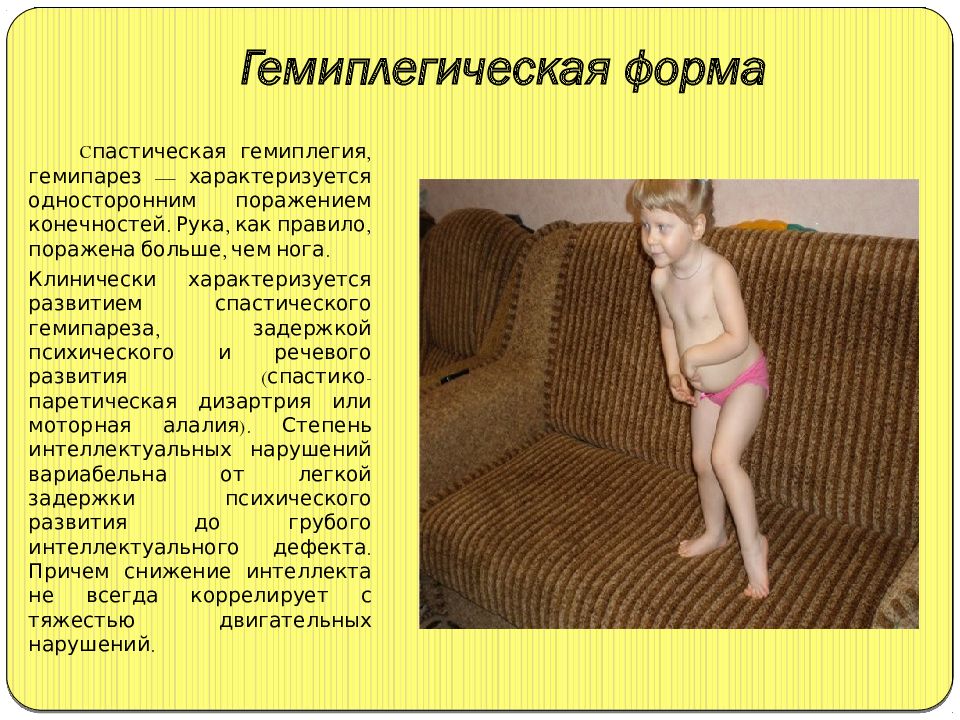

Слайд 34: Гемиплегическая форма

Cпастическая гемиплегия, гемипарез — характеризуется односторонним поражением конечностей. Рука, как правило, поражена больше, чем нога. Клинически характеризуется развитием спастического гемипареза, задержкой психического и речевого развития ( спастико-паретическая дизартрия или моторная алалия). Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений.

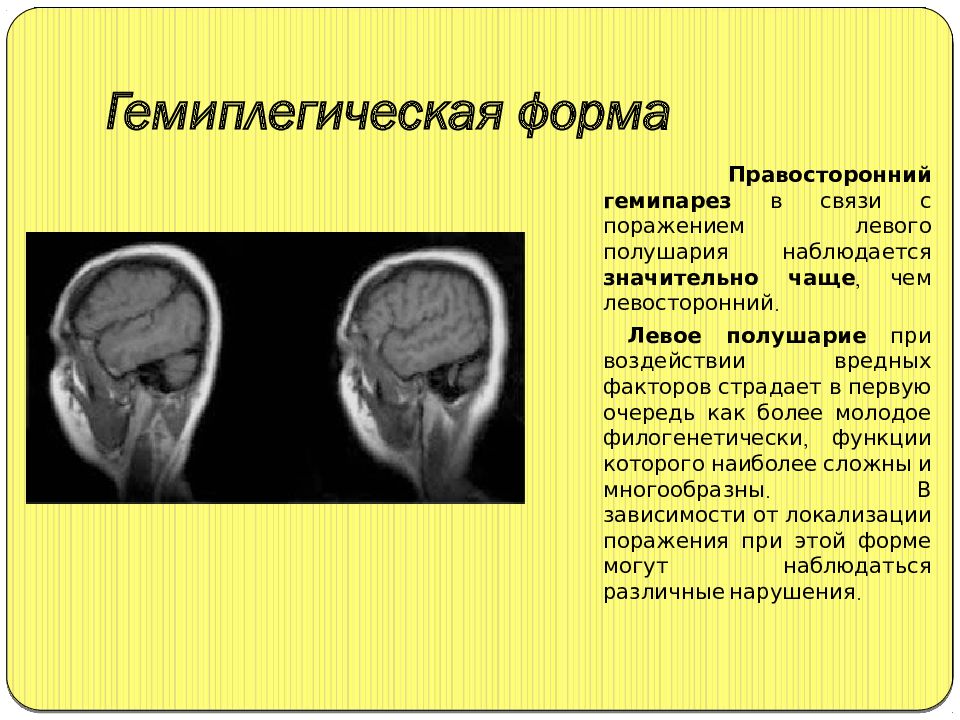

Слайд 35: Гемиплегическая форма

Правосторонний гемипарез в связи с поражением левого полушария наблюдается значительно чаще, чем левосторонний. Левое полушарие при воздействии вредных факторов страдает в первую очередь как более молодое филогенетически, функции которого наиболее сложны и многообразны. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения.

Слайд 36: Гемиплегическая форма

При поражении левого полушария часто отмечаются: нарушения речи в форме моторной алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. У детей с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптико-пространственная дисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются при чтении и письме: чтение затруднено и замедлено, так как дети путают сходные по начертанию буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности. У них позже, чем у сверстников, формируется представление о схеме тела, они долго не различают правую и левую руку.

Слайд 37: Гемиплегическая форма

При поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности.

Слайд 39: Атонично-астатическая форма

Характерны мозжечковые нарушения: атаксия (нарушения координации движений в статике и при выполнении движений), дисметрия (несоразмерность движения, несоответствие амплитуды произвольных движений их цели, нарушение контроля над расстоянием), интенционный тремор (поправочные движения с избытком амплитуды при попытке выполнения целенаправленного целостного двигательного действия). В некоторых случаях сочетающется с поражением лобных отделов мозга. При этой форме ДЦП подчеркивается умеренная задержка развития интеллекта, а в ряде случаев имеет место олигофрения в степени глубокой дебильности или имбецильности.

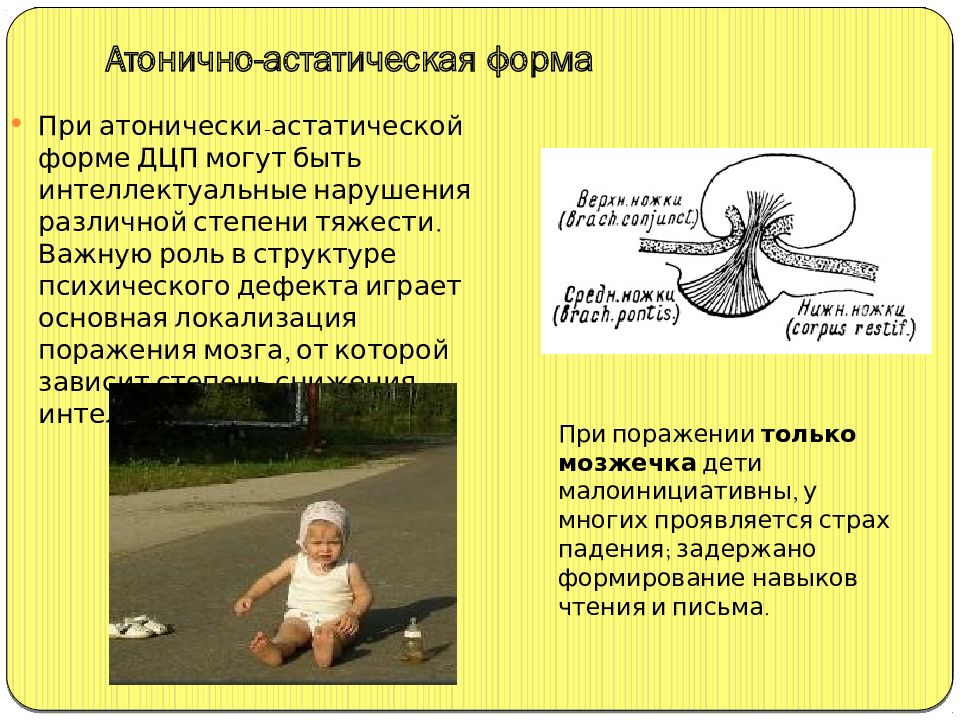

Слайд 40: Атонично-астатическая форма

При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта.

Слайд 41: Атонично-астатическая форма

Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность. В 55 % случаев (по данным К. А. Семеновой), помимо тяжелых двигательных на рушений у детей с атонически-астатической формой ДЦП, имеет место тяжелая степень умственной отсталости. Такие дети направляются в учреждения Министерства социальной защиты, так как не могут овладеть навыками самообслуживания и школьными навыками.

Слайд 43: Развитие познавательной сферы

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 1. Неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций. Эта особенность связана с мозаичным характером поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП; 2. Выраженность астенических проявлений — повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим поражением центральной нервной системы; 3. Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практике. Это обусловлено следующими причинами: § вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями передвижения; § затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанные с проявлением двигательных и сенсорных расстройств.

Слайд 44: Развитие познавательной сферы

При спастической диплегии наблюдается удовлетворительное развитие словесно-логического мышления при выраженной недостаточности пространственного гнозиса и праксиса. У этих детей часто встречаются нарушения функции счета, выражающиеся в трудностях глобального восприятия количества, сравнения целого и частей целого, усвоения состава числа, восприятия разрядного строения числа и усвоения арифметических знаков.

Слайд 45: Развитие познавательной сферы

У детей с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптико-пространственная дисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются при чтении и письме: чтение затруднено и замедлено, так как дети путают сходные по начертанию буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности.

Слайд 46: Развитие познавательной сферы

Гиперкинетическая форма ДЦП. У большинства детей в связи с преимущественным поражением подкорковых отделов мозга интеллект потенциально сохранный. Ведущее место в структуре нарушений занимают недостаточность слухового восприятия и речевые нарушения ( гиперкинетическая дизартрия). Дети испытывают затруднения при выполнении заданий, требующих речевого оформления, и легче выполняют визуальные инструкции. Для гиперкинетической формы ДЦП характерно удовлетворительное развитие праксиса и пространственного гнозиса, а трудности обучения чаще связаны с нарушениями речи и слуха.

Слайд 47: Нарушение схемы тела

У детей с ДЦП выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, между, вверху, внизу) усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: понятия далеко, близко, дальше, чем заменяются у них определениями там и тут. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). Дошкольники с церебральным параличом с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют сходные формы — круг и овал, квадрат и прямоугольник.