Первый слайд презентации: Дополнительные методы исследования в пульмонологии

Пропедевтика внутренних болезней

Слайд 2: ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ

Мокрота - патологический секрет дыхательных путей, выделяемый с кашлем из дыхательных путей В образовании мокроты принимает участие мукоцилиарный аппарат бронхов, который вырабатывает слизь, продуцируемую бокаловидными клетками и бронхиальными железами, а также реснички мерцательного эпителия бронхов.

Слайд 3: Сбор мокроты для исследования

Утром натощак после полоскания рта и горла кипяченой водой. Больной откашливает мокроту в чистую сухую стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой, для микробиологического исследования – в стерильную посуду. Важно предупредить больного, что надо избегать попадания слюны. В лабораторию направляется свежесобранная мокрота

Слайд 4: Анализ мокроты

Макроскопическое исследование Микроскопическое исследование Микробиологическое исследование

Количество (в сутки) Характер Цвет Консистенцию (вязкость) Запах Наличие патологических примесей

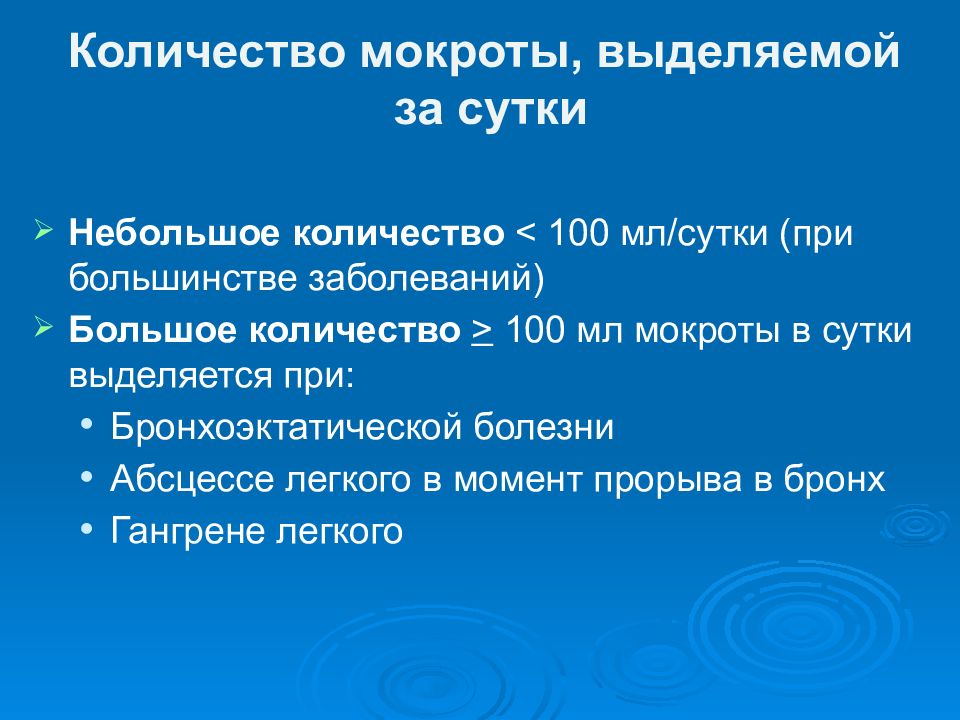

Слайд 6: Количество мокроты, выделяемой за сутки

Небольшое количество < 100 мл/сутки (при большинстве заболеваний) Большое количество > 100 мл мокроты в сутки выделяется при: Бронхоэктатической болезни Абсцессе легкого в момент прорыва в бронх Гангрене легкого

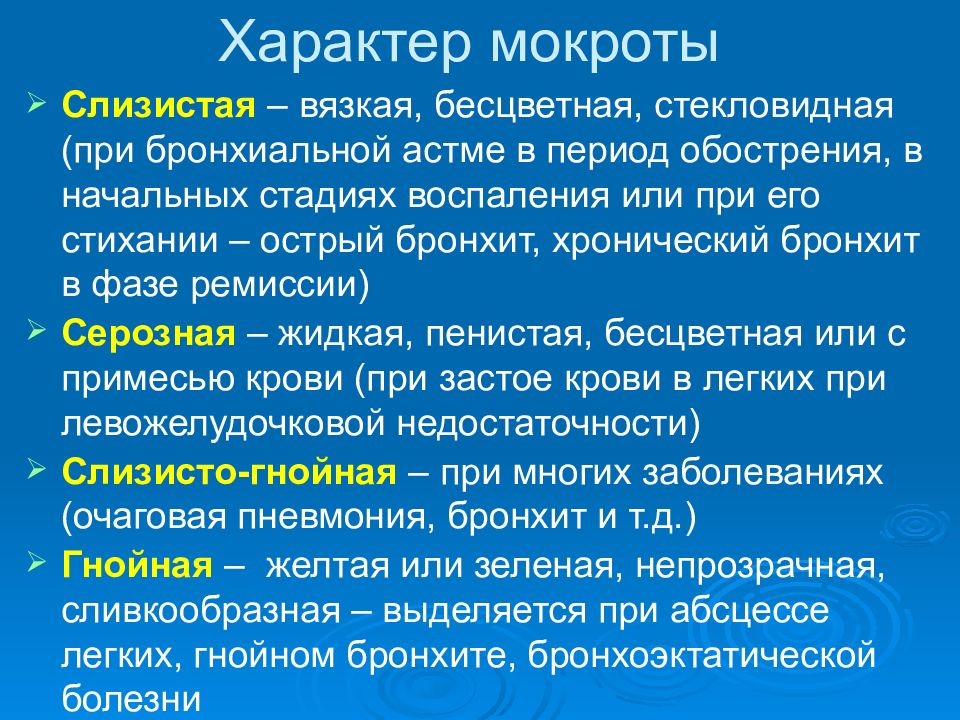

Слайд 7: Характер мокроты

Слизистая – вязкая, бесцветная, стекловидная (при бронхиальной астме в период обострения, в начальных стадиях воспаления или при его стихании – острый бронхит, хронический бронхит в фазе ремиссии) Серозная – жидкая, пенистая, бесцветная или с примесью крови (при застое крови в легких при левожелудочковой недостаточности) Слизисто-гнойная – при многих заболеваниях (очаговая пневмония, бронхит и т.д.) Гнойная – желтая или зеленая, непрозрачная, сливкообразная – выделяется при абсцессе легких, гнойном бронхите, бронхоэктатической болезни

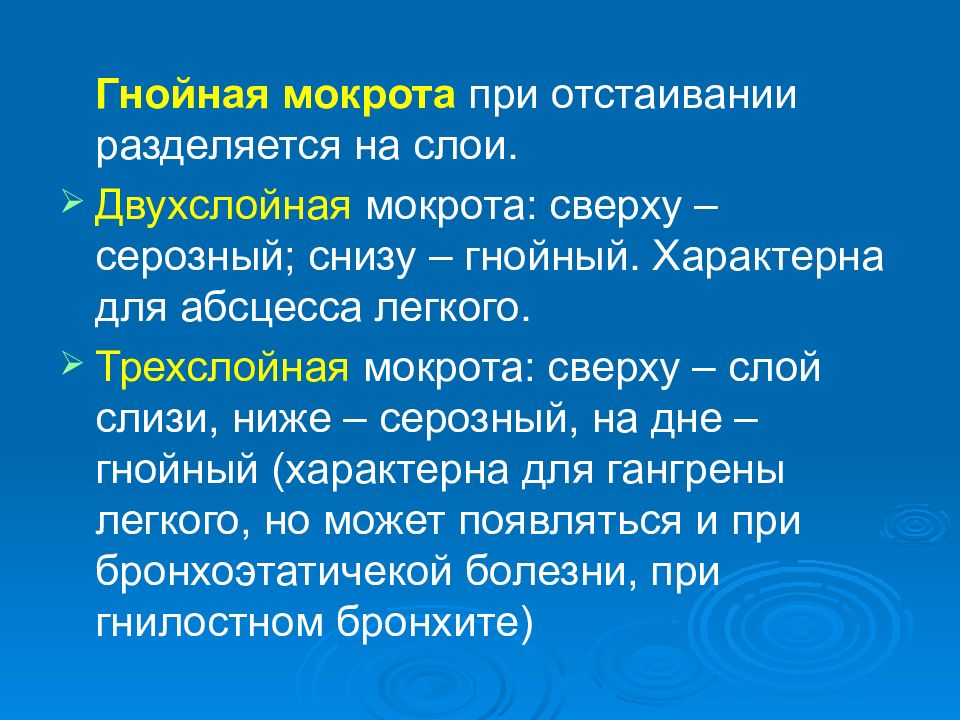

Слайд 8

Гнойная мокрота при отстаивании разделяется на слои. Двухслойная мокрота: сверху – серозный; снизу – гнойный. Характерна для абсцесса легкого. Трехслойная мокрота: сверху – слой слизи, ниже – серозный, на дне – гнойный (характерна для гангрены легкого, но может появляться и при бронхоэтатичекой болезни, при гнилостном бронхите)

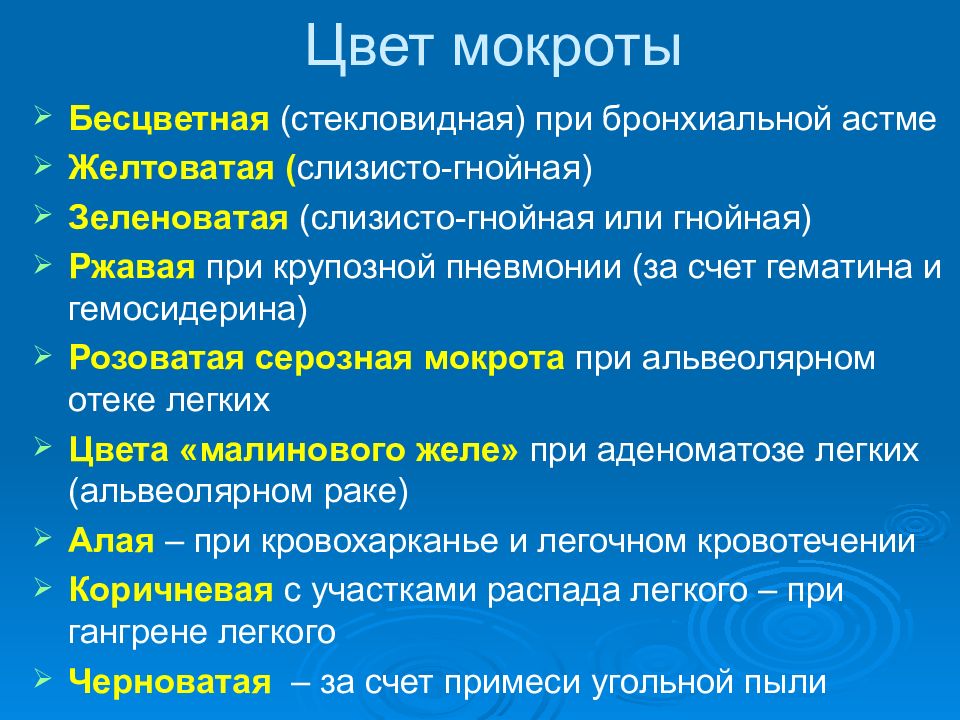

Слайд 9: Цвет мокроты

Бесцветная (стекловидная) при бронхиальной астме Желтоватая ( слизисто-гнойная) Зеленоватая (слизисто-гнойная или гнойная) Ржавая при крупозной пневмонии (за счет гематина и гемосидерина ) Розоватая серозная мокрота при альвеолярном отеке легких Цвета «малинового желе» при аденоматозе легких (альвеолярном раке) Алая – при кровохарканье и легочном кровотечении Коричневая с участками распада легкого – при гангрене легкого Черноватая – за счет примеси угольной пыли

Слайд 10

Неприятный гнилостный запах появляется При гнилостном распаде легочной ткани (гангрена легкого, распадающаяся опухоль). При разложении белков мокроты при длительном нахождении ее в полостях ( бронхоэктатич. болезнь, абсцесс легкого) Запах мокроты

Слайд 11: Примесь крови в мокроте

Кровохарканье ( haematoptoe ) – примесь крови в мокроте Легочное кровотечение – выделение чистой алой крови

Слайд 12: Примесь крови в мокроте

Бронхоэктазы – прожилки или сгустки крови Крупозная пневмония – “ ржавая ” мокрота Застойные явления и отек легких – пенистая розовая мокрота Абсцесс, гангрена легкого – гнойно-кровянистая Рак легкого – «малиновое желе» Инфаркт легкого – сгустки крови или коричневая мокрота Туберкулез – прожилки, сгустки или обильная кровянистая мокрота Стафилококковая или вирусная очаговая пневмония – прожилки, сгустки крови, «ржавая» мокрота Примесь крови в мокроте

Слайд 13: Микроскопическое исследование мокроты

Клеточный состав Волокнистые и кристаллические образования Ориентировочная оценка микрофлоры (бактериоскопия)

Слайд 14: Диагностическое значение клеточных элементов мокроты

Цилиндрический эпителий Количество увеличивается при повреждении слизистой трахеи и бронхов (бронхите, БА, бронхогенном раке легкого) Альвеолярные макрофаги Клетки с фагоцитированными частицами в протоплазме – «пылевые клетки». Количество их увеличивается при воспалит. процессе. Макрофаги, содержащие гемосидерин – «клетки сердечных пороков» (при застое в малом круге кровообращения) Атипичные клетки Злокачественные опухоли, туберкулез с пролиферативной реакцией ткани

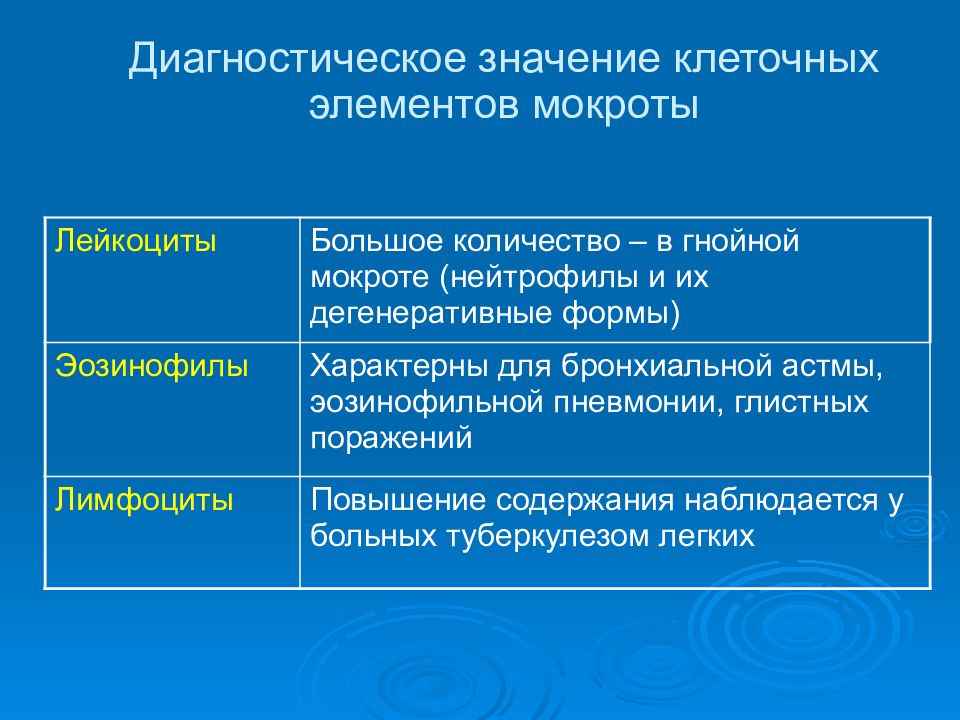

Слайд 15: Диагностическое значение клеточных элементов мокроты

Лейкоциты Большое количество – в гнойной мокроте (нейтрофилы и их дегенеративные формы) Эозинофилы Характерны для бронхиальной астмы, эозинофильной пневмонии, глистных поражений Лимфоциты Повышение содержания наблюдается у больных туберкулезом легких

Слайд 16: Волокнистые образования

Спирали Куршмана – закрученные в спираль образования из слизи – «слепки мелких бронхов», образующиеся при нарушении бронхиальной проходимости (бронхиальная астма) Эластические волокна – появляются в мокроте при деструкции легких (туберкулез, абсцесс, гангрена легкого, распадающийся рак легкого, др. ) Обызвествленные эластические волокна - грубые, пропитанные солями извести палочковидные образования (обнаруживаются в мокроте при распаде обезыствленного очага как результат туберкул. процесса, абсцесса легкого, опухоли). Волокна фибрина – при крупозной пневмонии, туберкулезе, актиномикозе и т.д.

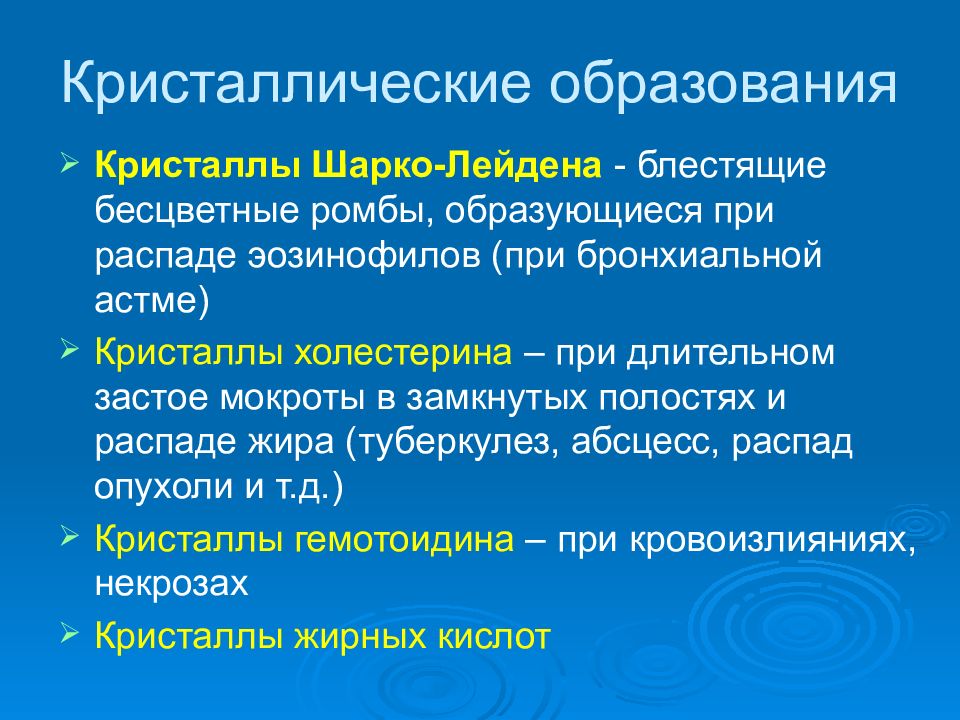

Слайд 17: Кристаллические образования

Кристаллы Шарко-Лейдена - блестящие бесцветные ромбы, образующиеся при распаде эозинофилов (при бронхиальной астме) Кристаллы холестерина – при длительном застое мокроты в замкнутых полостях и распаде жира (туберкулез, абсцесс, распад опухоли и т.д.) Кристаллы гемотоидина – при кровоизлияниях, некрозах Кристаллы жирных кислот

Слайд 18

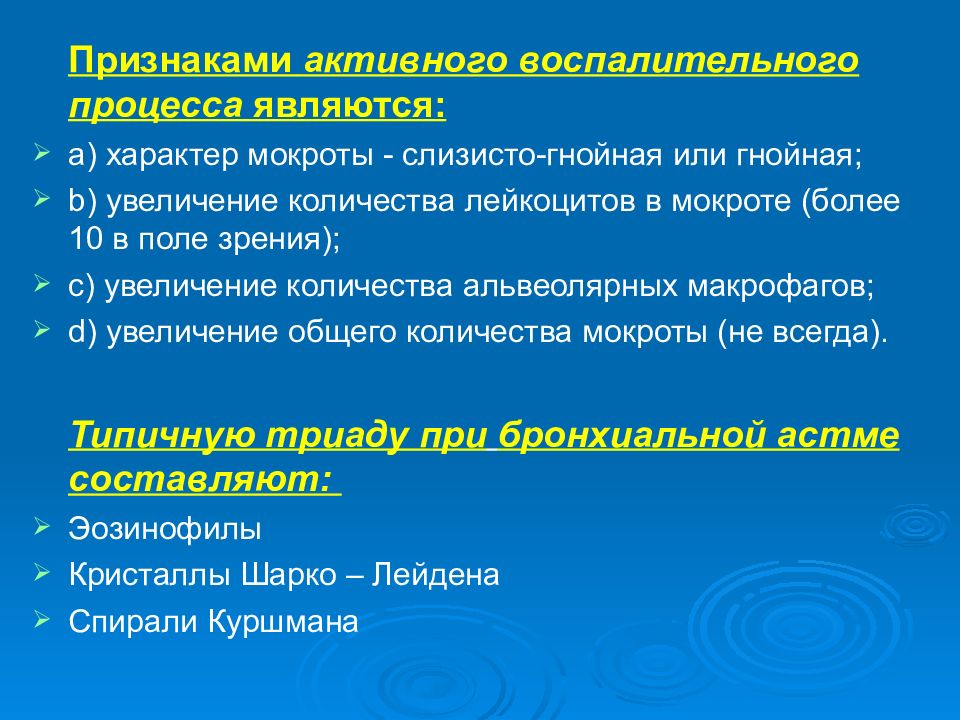

Признаками активного воспалительного процесса являются: а) характер мокроты - слизисто-гнойная или гнойная; b ) увеличение количества лейкоцитов в мокроте (более 10 в поле зрения); c ) увеличение количества альвеолярных макрофагов; d ) увеличение общего количества мокроты (не всегда). Типичную триаду при бронхиальной астме составляют: Эозинофилы Кристаллы Шарко – Лейдена Спирали Куршмана

Слайд 19

эластические волокна обызвествленные эластические волокна кристаллы гематоидина Микроскопия мокроты кристаллы холестерина

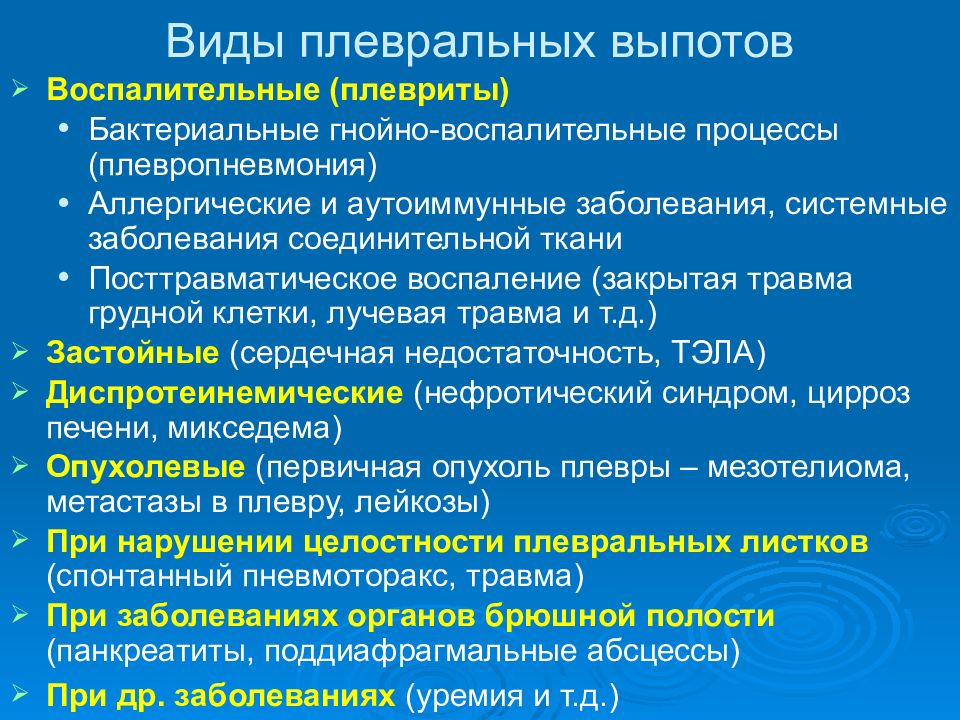

Слайд 21: Виды плевральных выпотов

Воспалительные (плевриты) Бактериальные гнойно-воспалительные процессы (плевропневмония) Аллергические и аутоиммунные заболевания, системные заболевания соединительной ткани Посттравматическое воспаление (закрытая травма грудной клетки, лучевая травма и т.д.) Застойные (сердечная недостаточность, ТЭЛА) Диспротеинемические (нефротический синдром, цирроз печени, микседема) Опухолевые (первичная опухоль плевры – мезотелиома, метастазы в плевру, лейкозы) При нарушении целостности плевральных листков (спонтанный пневмоторакс, травма) При заболеваниях органов брюшной полости (панкреатиты, поддиафрагмальные абсцессы) При др. заболеваниях (уремия и т.д.)

Слайд 22: ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВЫПОТА

за счет воспаления образуется экссудат (при плевритах) за счет « пропотевания » невоспалительной жидкости скапливается транссудат (при отеках)

Слайд 23: Экссудаты

Серозный (по виду напоминает транссудат) Гнойный (эмпиема плевры) Геморрагический (опухоли, травматический плеврит, туберкулез) Хилезный (при сдавлении грудного лимфатического протока Холестериновый ( хрон. осумкованные выпоты)

Слайд 24: Дифференциальная диагностика плеврального транссудата и экссудата

Признак Транссудат Экссудат Удельный вес менее 1,015 более 1,015 Белок менее 30 г/л более 30 г/л Фибриноген - 0,05–0,1% Отношение количества белка в плевральной жидкости к количеству белка в сыворотке менее 0,5 более 0,5 Реакция Ривальта Отрицательная положительная Реакция Лукерини Отрицательная положительная Свертывание при стоянии Нет да Лейкоциты в 1 мкл менее 1000 более 1000

Слайд 25: Рентгенологическое исследование органов дыхания позволяет оценить прозрачность легочных полей, обнаружить очаги уплотнения, наличие жидкости или воздуха в плевральной полости, каверны или полости в легком

Слайд 26: Топическая рентгенологическая диагностика заболеваний легких осуществляется в соответствии с условным сегментарным строением легких

Слайд 27: Рентгенологические синдромы при заболеваниях легких

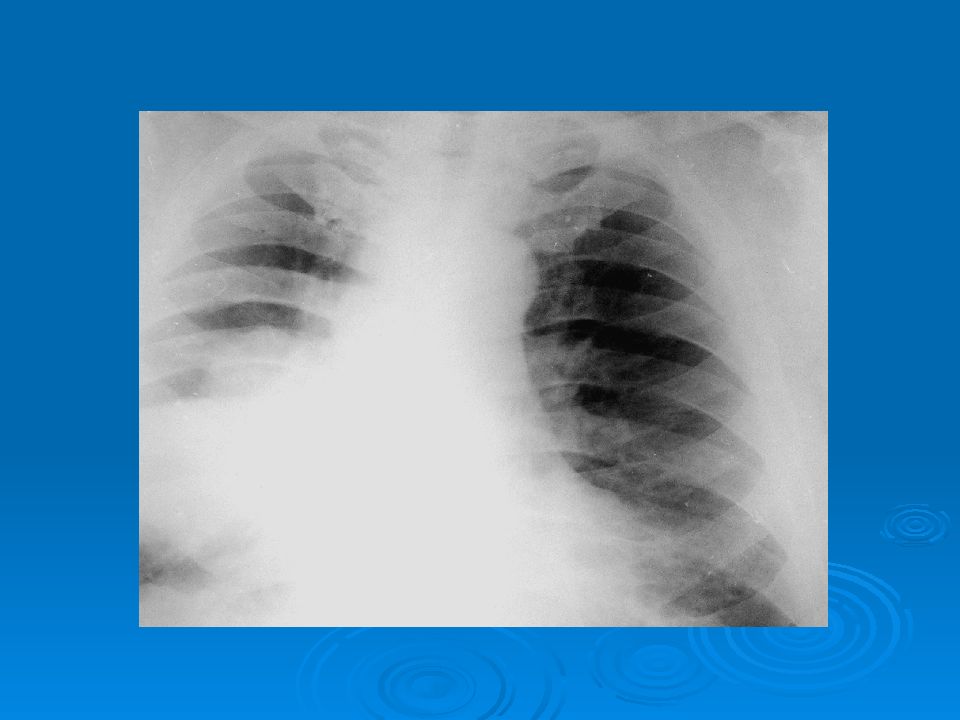

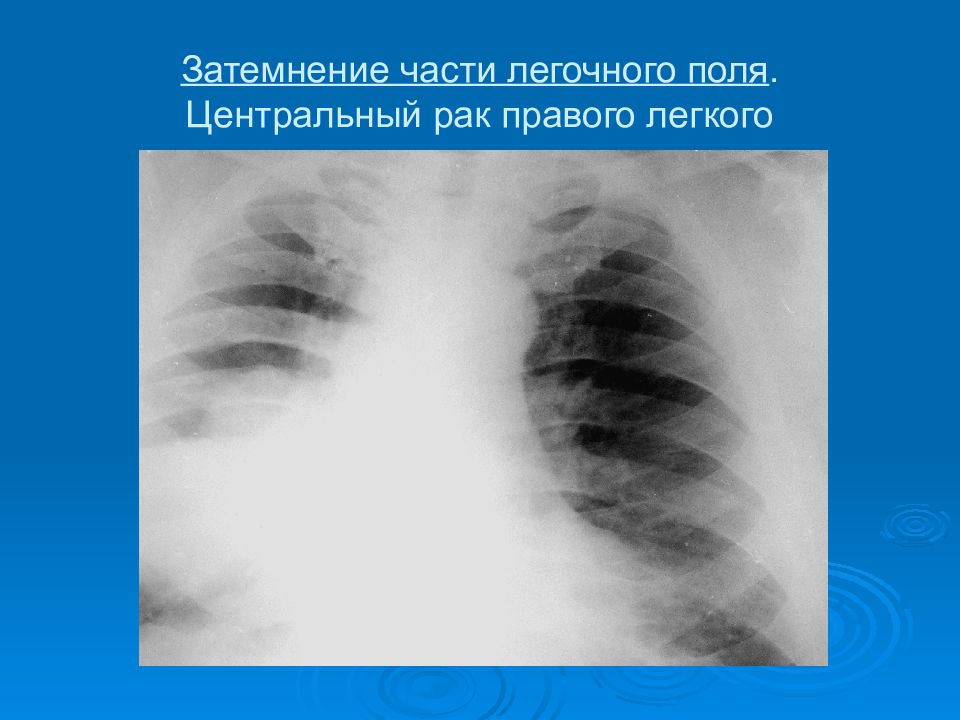

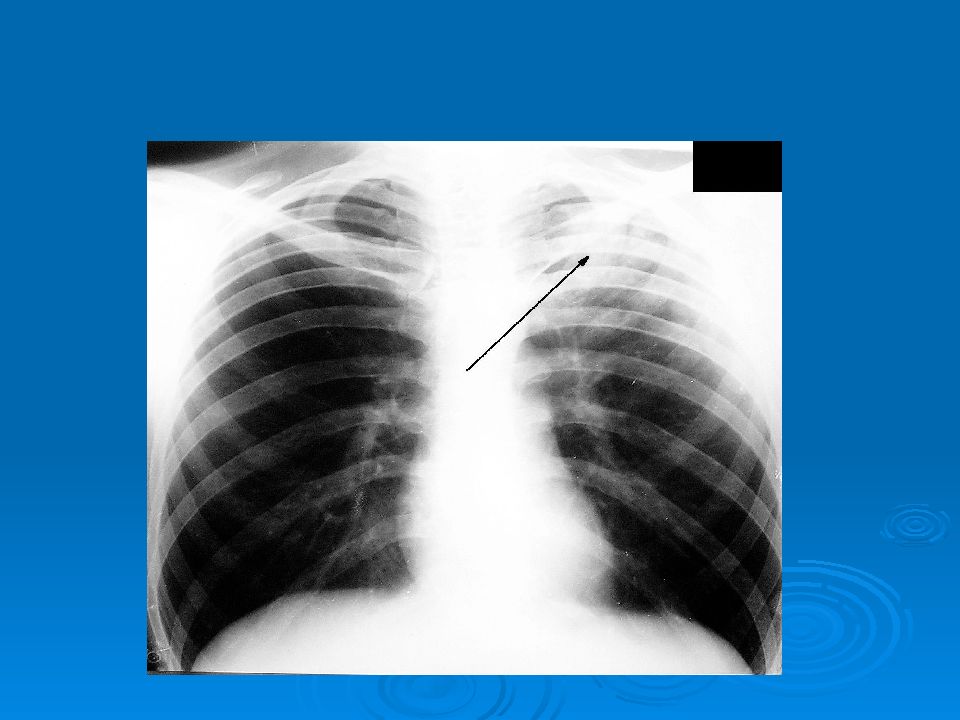

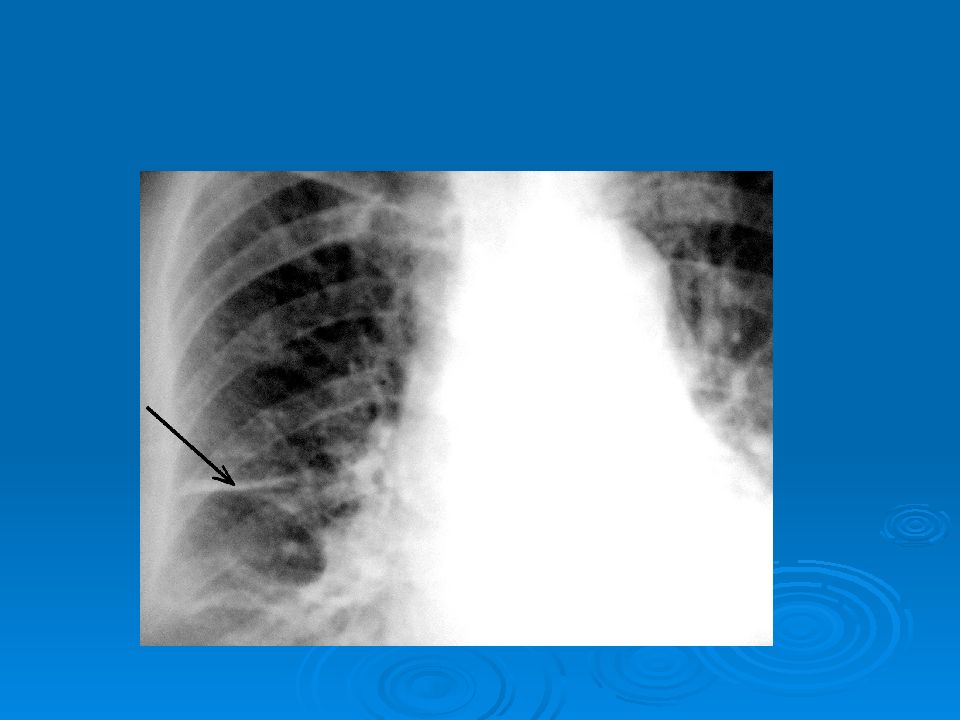

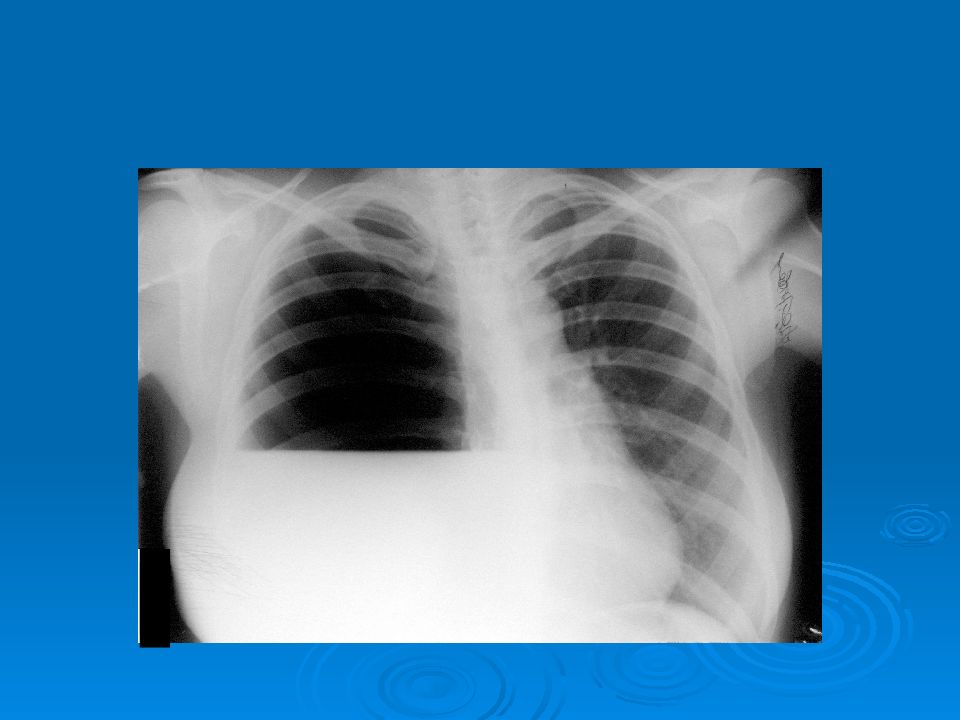

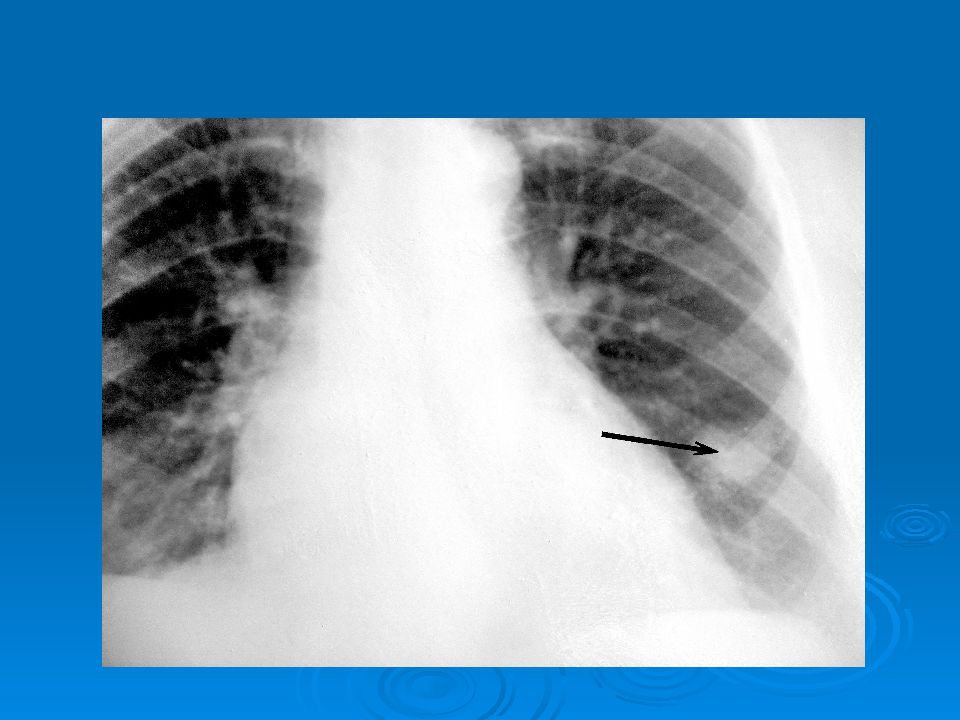

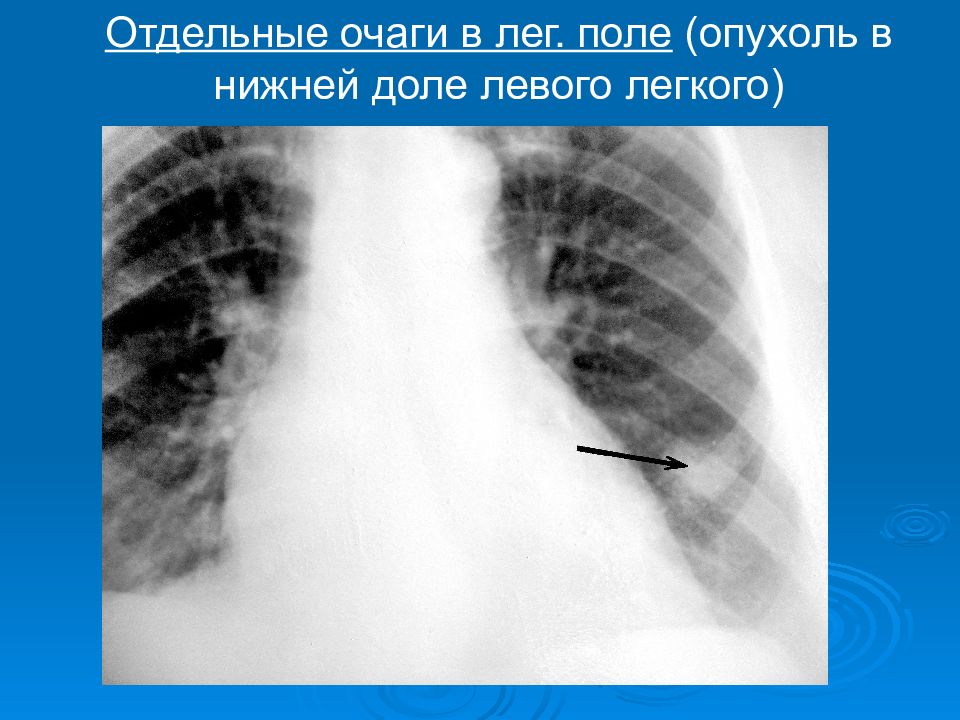

1. Затемнение всего легочного поля (массивное скопление жидкости в полости плевры, ателектаз легкого, цирроз легкого) 2. Затемнение части легочного поля (пневмония, туберкулез, пневмосклероз, инфаркт легкого, опухоль, гидроторакс) 3. Круглая тень в легочном поле ( туберкулома, опухоли, кисты) 4. Отдельные очаги в лег. поле (туберкулез, очаговые пневмонии, рак бронха, метастазы опухоли)

Слайд 28

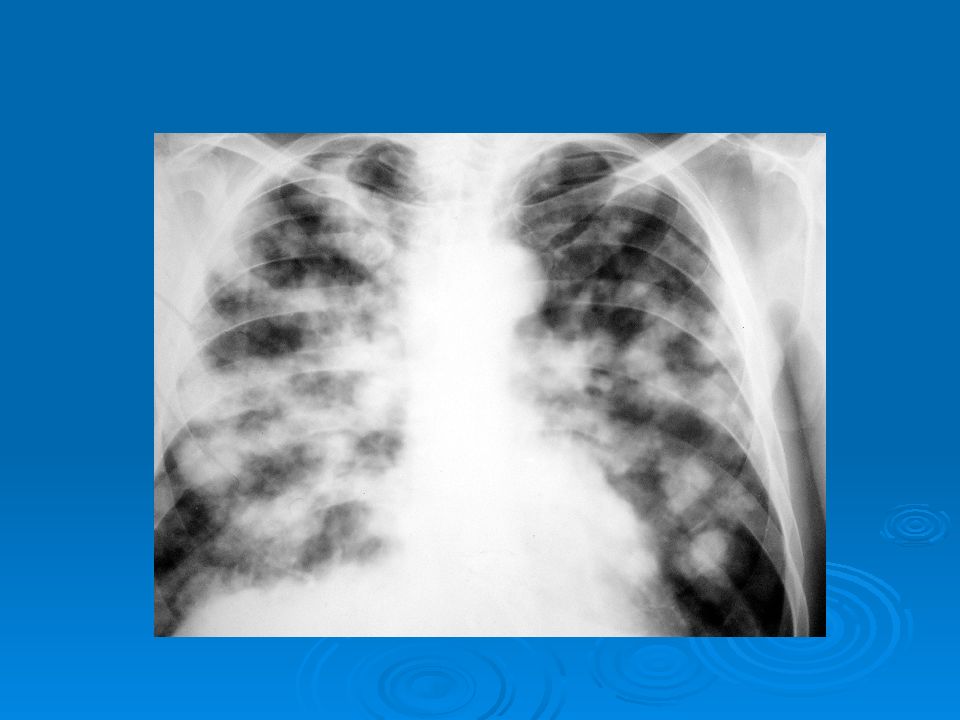

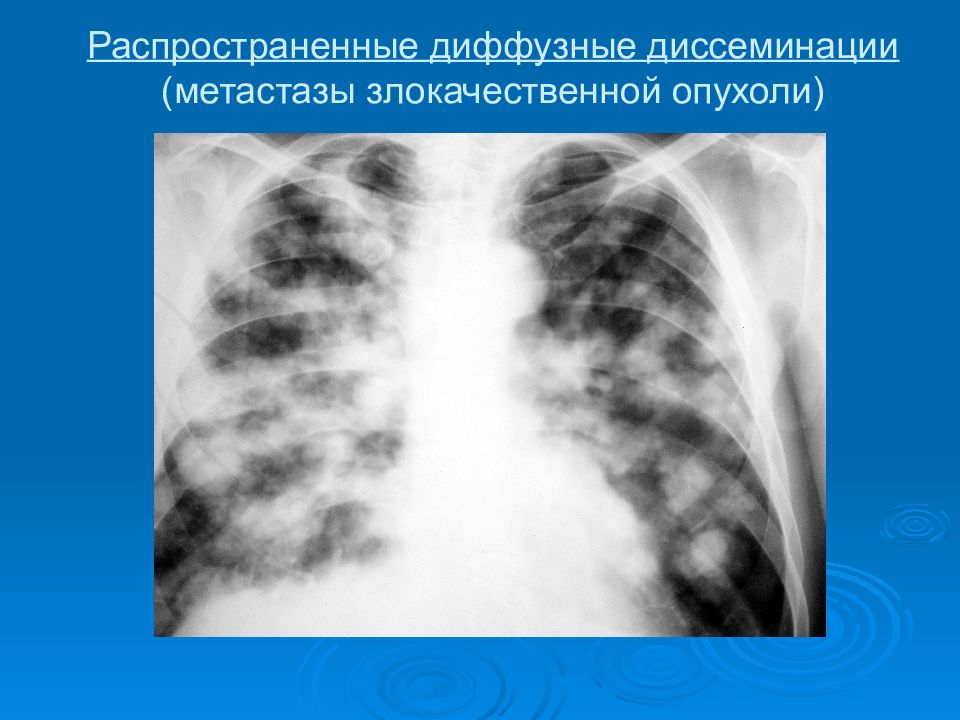

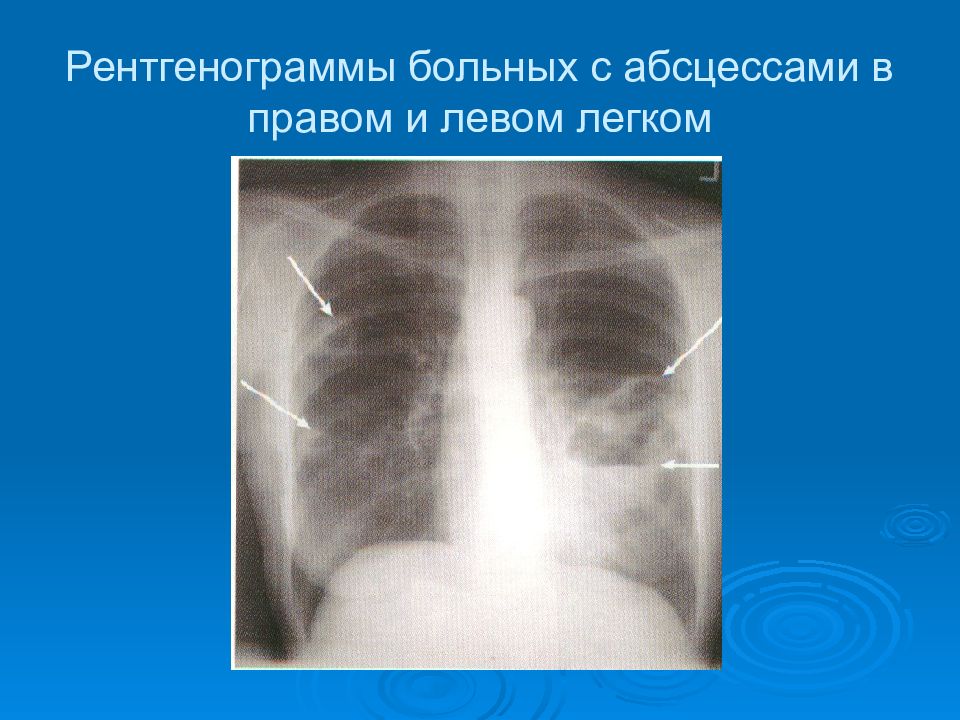

5. Распространенные диффузные диссеминации – множественные густо расположенные очаги в обоих легких (туберкулез, метастазы злок. опухолей, отек легких) 6. Ограниченное округлое просветление (абсцесс легкого, туб. каверна, распадающаяся опухоль, эхинококковая киста) 7. Ограниченное усиление и деформация легочного рисунка (хр. бронхит, бронхоэктатическая болезнь) 8. Повышение прозрачности легких (эмфизема) 9. Увеличение внутригрудных лимфатических узлов и патология корня легкого (туберкулез, опухоли, саркоидоз )

Слайд 29: Методы рентгенологического исследования органов дыхания :

Рентгеноскопия грудной клетки Рентгенография грудной клетки Флюорография Рентгенотомография Бронхография Компьютерная томография Ангиография сосудов легких

Слайд 30

Флюорография (ФЛГ) является вариантом рентгенографии, который проводится с использованием флюорографа и отличается повышенной производительностью, невысокой лучевой нагрузкой; широко применяется при массовых профилактических обследованиях.

Слайд 35: Затемнение части легочного поля (туберкулез в верхней доле левого легкого)

Слайд 43: Распространенные диффузные диссеминации (метастазы злокачественной опухоли)

Слайд 46

Бронхография Метод исследования бронхиального дерева с введением в него контрастного вещества. На бронхограмме получается изображение бронхиального дерева. Это исследование позволяет обнаруживать как обрывы заполнения («культя бронха» при раке) и сужения бронхов (стенозы), так и расширения бронхов ( бронхоэктазы ).

Слайд 48

( Рентгено )томография - послойное исследование легких для уточнения характера и размеров патолог. изменений, располагающихся на различной глубине в легочной ткани.

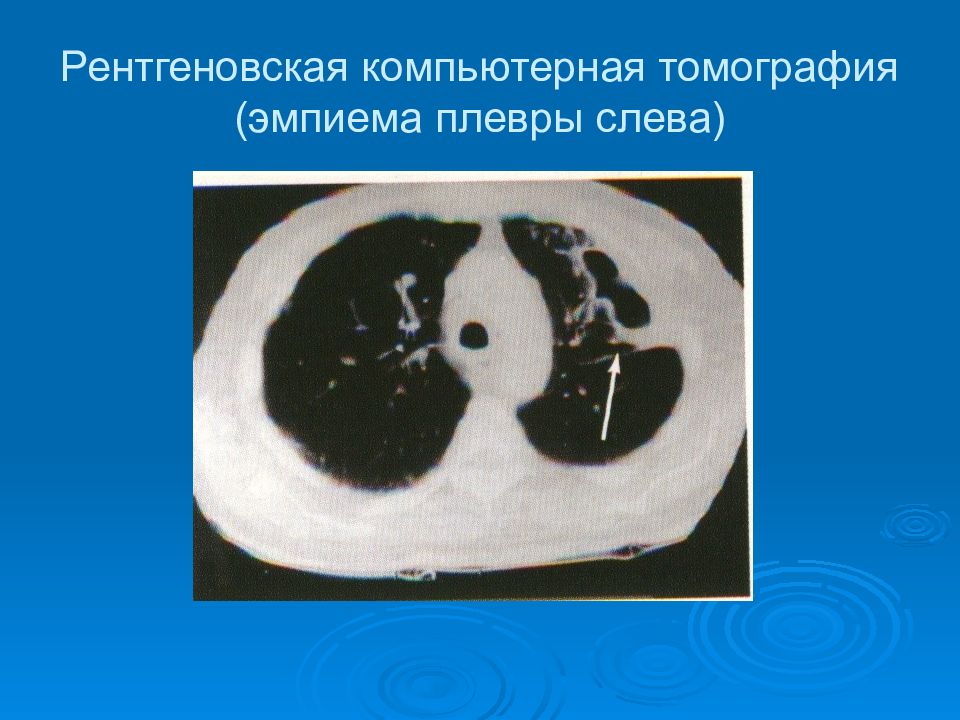

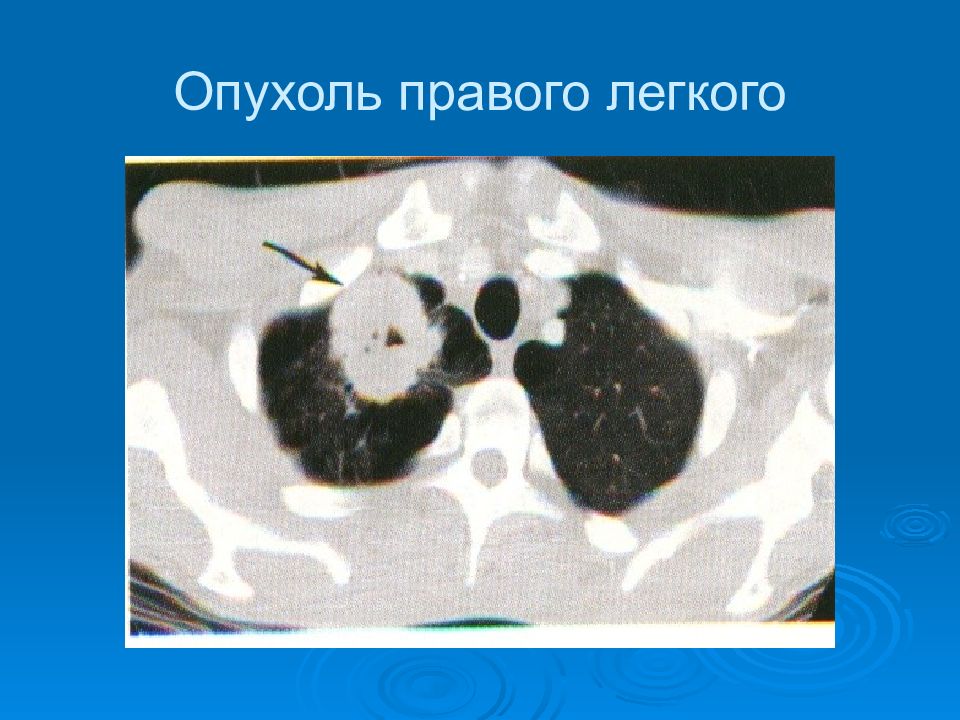

Слайд 49: Компьютерная томография

Высокоинформативный метод с высокой разрешающей способностью, позволяющий визуализировать очаги размером 1 – 2 мм, с представлением рентгенологической картины в виде тонких (до 1 мм) «срезов» исследуемого органа.

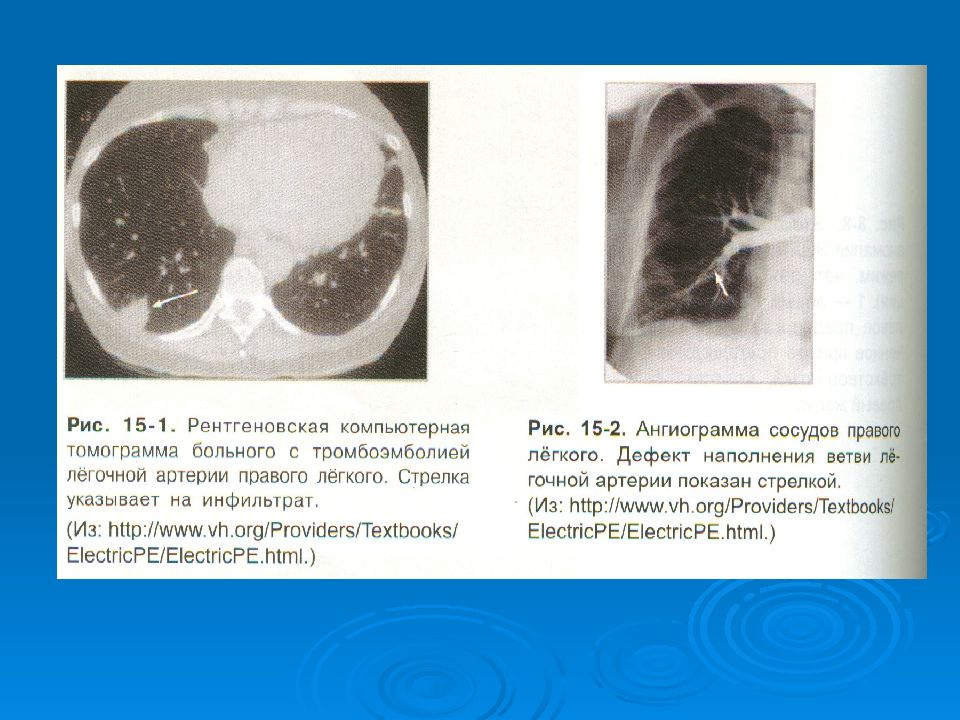

Слайд 52: Ангиография сосудов легких (селективная ангиопульмонография )

Рентгенологический метод исследования сосудов легких и легочного кровотока, при котором контрастное вещество вводится в сосудистое русло с помощью катетера. Основные показания: Диагностика ТЭЛА Рецидивирующее кровохарканье Подозрение на врожденную аномалию легочных сосудов Иногда – для оценки операционного риска

Слайд 54: Бронхоскопия – метод визуального исследования внутренней поверхности трахеи и бронхов с помощью эндоскопа

Слайд 55: ПОКАЗАНИЯ К БРОНХОСКОПИИ

Подозрение на опухоль трахеобронхиального дерева Инородное тело бронхов Рубцы и стенозы бронха, аномалия развития бронхов Абсцесс легкого (идентификация возбудителя, введение антибиотиков) Пневмония затяжного течения Бронхоэктатическая болезнь Кровохарканье и легочное кровотечение Диссеминированные процессы в легких Заболевания легких неясной этиологии

Слайд 56

Бронхоскопия позволяет выявить и оценить: Состояние стенки и просвета бронхов (воспаление, дискинезия трахеи и крупных бронхов) Опухоль Степень стеноза бронха Инородное тело Источник легочного кровотечения Провести бронхоальвеолярный лаваж с забором материала для исследования Осуществить прицельную биопсию для гистологического исследования пунктата

Слайд 57: Также бронхоскопия позволяет осуществить:

Остановку кровотечения Удаление инородного тела Введение антибиотиков в бронхиальное дерево

Последний слайд презентации: Дополнительные методы исследования в пульмонологии: Бронхоскопы

Жесткие (осмотр до устья сегментарных бронхов, аспирация содержимого, биопсия, ряд лечебных мероприятий – остановка кровотечения, удаление инородного тела) Гибкие ( фибробронхоскопы ) – осмотр трахеи, главных, сегментарных и субсегментарных бронхов; аспирация содержимого, БАЛ, биопсия