Слайд 2: ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Эволюционное учение изучает общие закономер- ности и движущие силы исторического развития жизни. Цель эволюционного учения – выявление объек- тивных закономерностей развития органического мира для последующего сознательного управле- ния этим процессом.

Слайд 3: МИРОВОЗЗРЕНИЕ

С древних времен и по настоящее время в вопросе о происхождении, многообразии и познаваемости органиче- ского мира существовали два противоположных мировоз- зрения: идеалистическое и материалистическое. Идеализм, основываясь на мифах древних и религио- зных трактатах, утверждал, что сознание (дух) первично, а материя вторична, она существует только в нашем со- знании, поэтому познание её невозможно. Органический мир продукт акта творения. Материализм исходит из представлений о первичности материи и вторичности сознания. Материальный мир это объективная реальность существующая вечно, развива - ющаяся независимо от сознания и познаваемая.

Слайд 4: Эволюционные представления в древности

Мыслители Древнего Востока ( Индия. Китай) развивали представления о единстве природы, ее естественном развитии. Древнегреческие философы: Фалес (624 – 527 г. до н.э.) первоначалом природы явля- ется вода. Анаксимен (585 – 525 г. до н.э.) – первоначало природы – воздух (эфир). Гераклит (530 – 470 г. до н.э.) – первоначало природы – огонь. Эмпедокл (490 – 430 г. до н.э.) – первоначала природы – вода, земля, воздух, огонь.

Слайд 5: Креационизм

Идеалистическое направление в биологии, утвер- ждающее идею сотворения мира и жизни на Земле, получило название креационизма. Креационисты считают: 1.Органический мир возник в результате акта творения. 2.Виды не изменяются во времени и пространстве с момента их создания. 3.Взаимосвязей между организмами в природе не существует. 4. Органическая целесообразность – проявление мудрости создателя.

Слайд 6: Трансформизм

Благодаря успехам морфологии, сравнительной анатомии, эмбрио- логии, физиологии и систематики к концу XVII столетия в науке на- капливается много фактов, противоречащих идее неизменности видов. На этой почве в XVIII веке возникает новое течение — трансформизм. Трансформизм - учение об изменяемости видов растений и животных, о возможности превращения одних видов в другие. Трансформизм — это еще не настоящее эволюционное учение, а только зачаток эволюционной идеи. Характерная черта трансформизма в том, что он, признавая изменяе- мость видов, часто не учитывал исторической преемственности изменений, предполагая, что изменения могут происходить в любом направлении, без всякой связи с предшествующей фазой исторического развития. Трансформизм нанес первый удар по креационизму.

Слайд 7: Трансформисты

Ж. Бюффон (1707 – 1788) в работах «Об эпохах природы», в энциклопедическом издании « Естественная история» рас- сматривал в неразрывной связи историю органического мира с историей Земли. Главные факторы изменяемости видов – климат, пища, гибридизация. Современные виды произошли от небольшого числа древних форм под влиянием внешней среды. П.Гольбах (1723 – 1789) в монографии « Система природы» развивал идеи о непрерывности изменений видов. Д.Дидро (1713 – 1784) - любая сложно или просто устроенная форма организма может превратиться в любую другую фор- му. А. Гельвеций (1715 - 1771 ) все организмы образуются, изме- няются и разрушаются вследствие круговорота материи. Ж.Сент-Илер (1772 – 1844) – разработал концепцию аналогии органов, установил единство плана строения позвоночных животных

Слайд 8: Эволюционизм

Методологическая основа – диалектический мате- риализм, считающий, что в мире всё взаимосвя- за но и взаимообусловлено, он познаваем. 2. Органический мир - продукт естественного развития материи. 3. Живые организмы изменяются во времени и про- странстве. 4. Развитие организмов идет от низших к высшим фор- мам организации. 5. Эволюция направлена на развитие приспособлений к изменяющимся условиям среды, что проявляется в органической целесообразности.

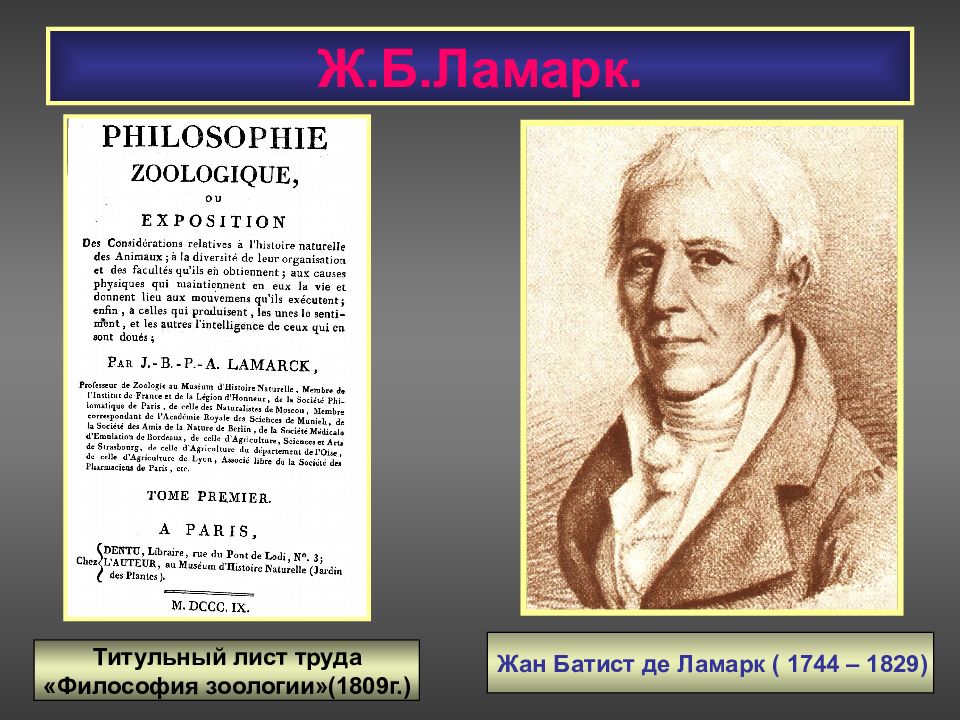

Слайд 9: Ж.Б.Ламарк

Жан Батист де Ламарк ( 1744 – 1829) Титульный лист труда «Философия зоологии»(1809г.)

Слайд 10: Теория эволюции Ж.Ламарка

Факторы эволюции: 1 – изменчивость; 2 – наследственность; 3 – влияние факторов среды. Результаты эволюции: 1- повышение организации; 2- приспособленность к среде вследствие наследо- вания благоприобретенных признаков; 3- видовое разнообразие. Механизмы эволюции: 1- стремление организмов к повышению организации; 2- упражнение и не упражнение органов.

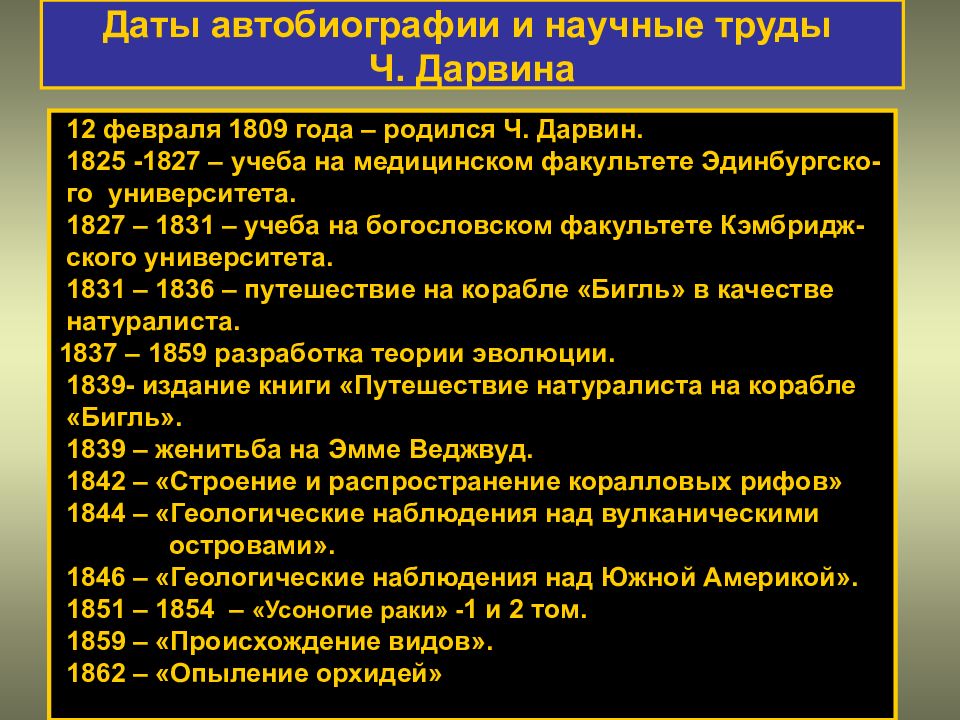

Слайд 12: Даты автобиографии и научные труды Ч. Дарвина

12 февраля 1809 года – родился Ч. Дарвин. 1825 -1827 – учеба на медицинском факультете Эдинбургско- го университета. 1827 – 1831 – учеба на богословском факультете Кэмбридж- ского университета. 1831 – 1836 – путешествие на корабле «Бигль» в качестве натуралиста. 1837 – 1859 разработка теории эволюции. 1839- издание книги «Путешествие натуралиста на корабле «Бигль». 1839 – женитьба на Эмме Веджвуд. 1842 – «Строение и распространение коралловых рифов» 1844 – «Геологические наблюдения над вулканическими островами». 1846 – «Геологические наблюдения над Южной Америкой». 1851 – 1854 – «Усоногие раки» - 1 и 2 том. 1859 – «Происхождение видов». 1862 – «Опыление орхидей»

Слайд 13: Даты автобиографии и научные труды Ч. Дарвина

1865 – «Движения и повадки лазающих растений». 1868 – «Изменение домашних животных и культурных растений». 1871 – «Происхождение человека и половой отбор». 1872 – «Выражение эмоций у человека и животных». 1875 – «Насекомоядные растения». 1876 – «Действие перекрестного опыления и самоопы- ления в растительном мире». 1877 – «Различные формы цветков у растений одного и того же вида». 1879 – «Жизнь Эразма Дарвина». 1880 – «Способность к движению у растений». 1881 – «Образование растительного слоя земли дея- тельностью дождевых червей». 1882 – смерть Ч. Дарвина.

Слайд 15: Предпосылки эволюционной теории

Социально – экономические. 1.Развитие фабричного производства товаров. 2. Повышение спроса на техническое сырье и продукты питания. 3. Рост городского населения. 4. Расширение рынков сбыта. 5. Развитие мореплавания и поиски новых сырьевых ресурсов.

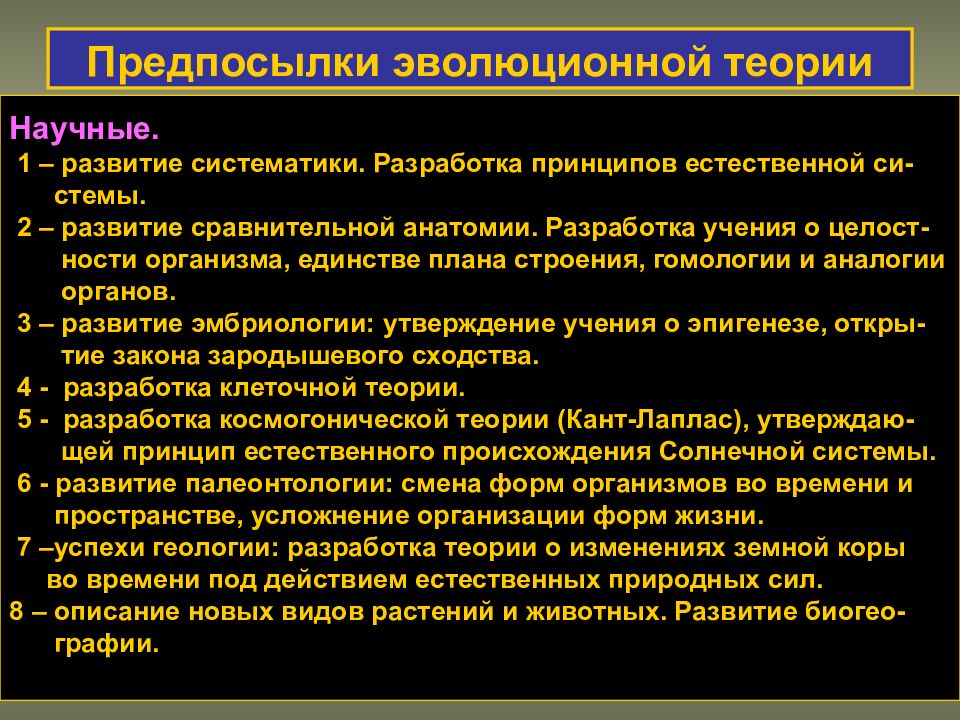

Слайд 16: Предпосылки эволюционной теории

Научные. 1 – развитие систематики. Разработка принципов естественной си- стемы. 2 – развитие сравнительной анатомии. Разработка учения о целост- ности организма, единстве плана строения, гомологии и аналогии органов. 3 – развитие эмбриологии: утверждение учения о эпигенезе, откры- тие закона зародышевого сходства. 4 - разработка клеточной теории. 5 - разработка космогонической теории (Кант-Лаплас), утверждаю- щей принцип естественного происхождения Солнечной системы. 6 - развитие палеонтологии: смена форм организмов во времени и пространстве, усложнение организации форм жизни. 7 –успехи геологии: разработка теории о изменениях земной коры во времени под действием естественных природных сил. 8 – описание новых видов растений и животных. Развитие биогео- графии.

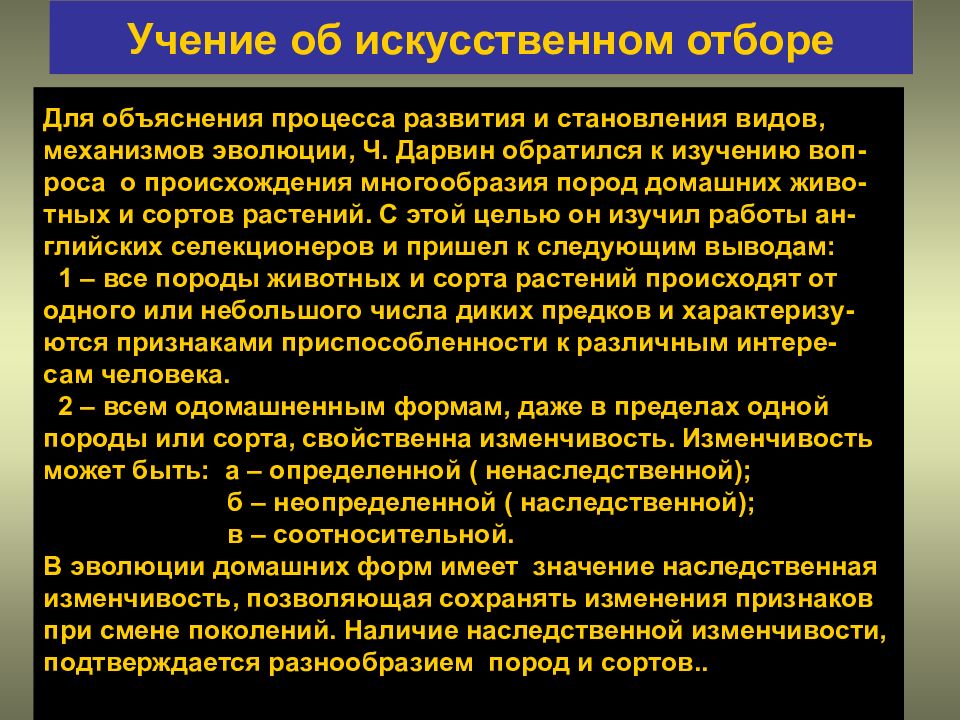

Слайд 17: Учение об искусственном отборе

Для объяснения процесса развития и становления видов, механизмов эволюции, Ч. Дарвин обратился к изучению воп- роса о происхождения многообразия пород домашних живо- тных и сортов растений. С этой целью он изучил работы ан- глийских селекционеров и пришел к следующим выводам: 1 – все породы животных и сорта растений происходят от одного или небольшого числа диких предков и характеризу- ются признаками приспособленности к различным интере- сам человека. 2 – всем одомашненным формам, даже в пределах одной породы или сорта, свойственна изменчивость. Изменчивость может быть: а – определенной ( ненаследственной); б – неопределенной ( наследственной); в – соотносительной. В эволюции домашних форм имеет значение наследственная изменчивость, позволяющая сохранять изменения признаков при смене поколений. Наличие наследственной изменчивости, подтверждается разнообразием пород и сортов..

Слайд 19: Учение об искусственном отборе

Изменение признаков само по себе не ведет к приспособленности. Для её создания недостаточно только изменчивости. Преобразование изменений в приспособления происходит под действием иного факто- ра, который Ч.Дарвин назвал искусственным отбором. Сущность искусственного отбора состоит в подборе для скрещива- ния форм с интересующими человека признаками и сохранении при размножении в последующих поколениях организмов с проявлением данного признака и браковке (истреблении) особей, не наследующих этот признак. Искусственный отбор может быть: а – бессознательным; б – сознательным: 1 – методическим; 2 – групповым. Проводимый из поколения в поколение отбор постепенно усиливает и накапливает выбранные селекционером изменения. В силу корреля- тивной изменчивости происходит перестройка и других признаков исхо- дной породы (сорта), т.о. формируется качественно новая особь, новая порода или сорт.

Слайд 20: ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (породы голубей)

Некоторые породы голубей Изменения достигнутые: А –за 200 лет; Б- за 40 лет А А Б Б

Слайд 23: ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ видов в природе

В природе эволюция видов происходит под влиянием факторов, аналогичных тем, которые лежат в основе эво- люции культурных форм. К этим факторам относятся: наследственность 2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ 3. БОРОЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

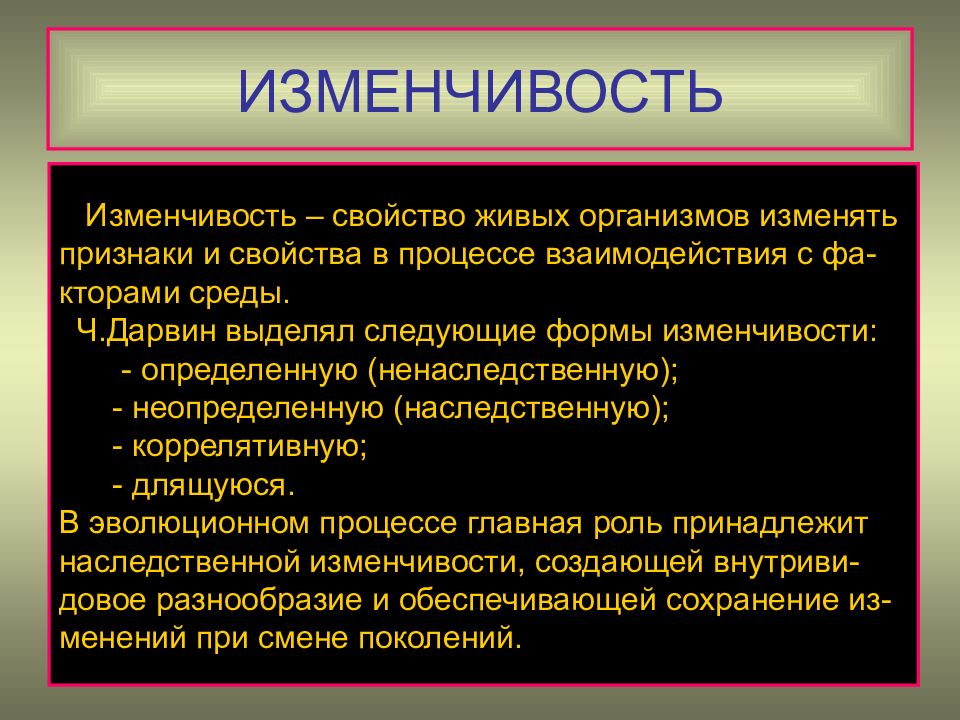

Слайд 24: ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Изменчивость – свойство живых организмов изменять признаки и свойства в процессе взаимодействия с фа- кторами среды. Ч.Дарвин выделял следующие формы изменчивости: - определенную (ненаследственную); - неопределенную (наследственную); - коррелятивную; - длящуюся. В эволюционном процессе главная роль принадлежит наследственной изменчивости, создающей внутриви- довое разнообразие и обеспечивающей сохранение из- менений при смене поколений.

Слайд 27: БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

В природе организмы стремятся к безграничному Раз- множению, но до репродуктивного возраста доивают еди- ницы и численность вида в ряду поколений остается отно- сительно постоянной. Следовательно в природе идет борьба за существование. Ч. Дарвин понимал под борьбой за существование «..зависимость одного существа от другого, а также включая не только жизнь одной особи, но и успех её в оставлении после себя потомства». Ч. Дарвин выделял 3 формы борьбы за существо- вание: а – внутривидовую; б - межвидовую; в – борьбу с неблагоприятными факторами среды.

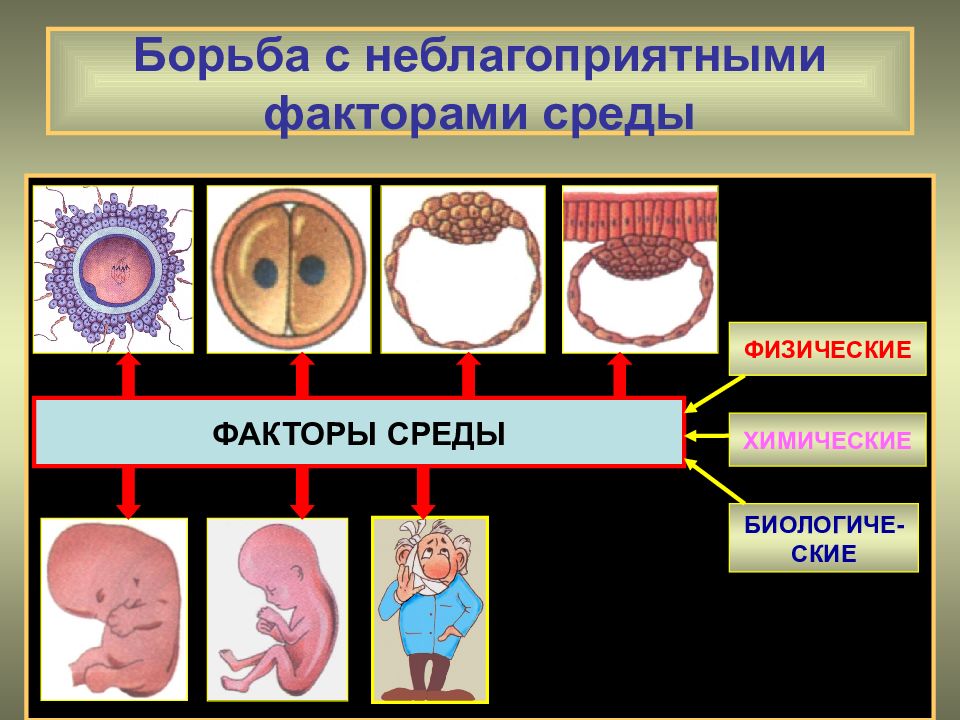

Слайд 30: Борьба с неблагоприятными факторами среды

ФАКТОРЫ СРЕДЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ БИОЛОГИЧЕ- СКИЕ

Слайд 31: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Следствием борьбы за существование является есте- ственный отбор. Естественный отбор – это процесс избирательного выживания и размножения в данных условиях среды особей с полезными наследственными признаками и избирательной гибели особей не имеющих подобных признаков.

Слайд 32: Факторы, благоприятствующие естественному отбору

1.Достаточная частота возникновения неопределен- ных наследственных изменений. 2. Многочисленность особей вида, повышающая вероятность проявления изменчивости. 3. Неродственное скрещивание. 4. Изоляция. 5. Широкий ареал вида.

Слайд 33: Предпосылки создания синтетической теории эволюции

На основе сравнительно – анатомических, эмбриологических, па- леонтологических, биогеографических методов во второй поло- вине XIX в. были выяснены общие закономерности эволюцион- ного процесса, но собственно пусковые механизмы, лежащие в основе видообразования оставались мало изученными. В теории Ч.Дарвина не было четких представлений о природе и свойст- вах наследственности и наследственной изменчивости. В тоже время уже на начальном этапе развития генетики (1900г – 1915г.) были получены сведения о дискретности гена, сформулирова- ны основы мутационной теории и хромосомной теории насле- дственности, о неэффективности отбора в чистых линиях. Эти достижения послужили поводом для отрицания не- которыми генетиками роли естественного отбора в эволюции (Г. де Фриз, В.Иоганнсон, Т. Морган). Кризис между генетикой и эволюционной теорией был разрешен на основе синтеза дости- жений генетики и эволюционного учения и завершился созда- нием синтетической теории эволюции (СТЭ).

Слайд 34: Синтез генетики и эволюционного учения

Начало синтеза генетики и эволюционного учения было поло- жено работой С.С. Четверикова: «О некоторых моментах эво- люционного процесса с точки зрения современной генетики (1926)». В этой работе С.С. Четвериков показал, что в резуль- тате постоянно протекающего мутационного процесса и панми- ксии в популяциях создается генетическая гетерогенность, по- ставляющая материал для естественного отбора. Исследованиями Р.А.Фишера, Н.П.Дубинина, С.Райта устано- влено, что в эволюции большая роль принадлежит не только появлению новых мутаций, но и изменению частоты встреча- емости уже существующих аллелей (1928 – 1930). Работами Ф.Г. Добржанского, Н.В. Тимофеева- Ресовского создано учение о микроэволюции ( 1937 – 1939г.) – основе син- тетической теории эволюции. Микроэволюция – эволюционные процессы, которые проте- кают внутри вида и завершаются видообразованием.

Слайд 35: Синтетическая теория эволюции

Элементарная единица эволюции – популяция. 2. Элементарное эволюционное явление – длительное и направленное и необратимое изменение генетической ст- руктуры популяции. 3. Элементарный эволюционный материал – мутации. 4. Факторы – поставщики эволюционного материал -мутационный процесс; - популяционные волны; - дрейф генов; - изоляция; - естественный отбор.

Слайд 36: Мутационный процесс

Мутационный процесс протекает постоянно во всех природ- ных популяциях. Его эволюционное значение состоит в соз- дании гетерогенности особей внутри популяции. Он характеризуется ненаправленностью и является поста- вщиком элементарного эволюционного материала – мутаций. За счет возникновения новых мутаций, их сохранения и ком- бинирования, в генофонде популяции создается резерв на- следственой изменчивости, которая является полем деятель- ности для естественного отбора.

Слайд 37: Популяционные волны

Популяционные волны (волны жизни) – периодиче- ские или апериодические колебания численности по- пуляций. Эволюционное значение популяционных волн со- стоит в неизбирательном, случайном уничтожении особей, благодаря ЧЕМУ происходит случайное коле- бание концентраций разных генотипов и мутаций в популяции. Благодаря популяционным волнам, под действие отбора попадают редкие мутации. Т.о. дей- ствие популяционных волн статистично и ненаправ- ленно. Они поставляют эволюционный материал для отбора и не могут вызвать элементарного эволюци- онного яления.

Слайд 39: Изоляция

Изоляция – возникновение внутри популяции любых барье- ров, ограничивающих панмиксию. Виды изоляции : 1 – первичная: а) пространственную или географическую; б) экологическую; в) временем. 2 – вторичная или репродуктивная( биологическая): а) презиготическая: - этологическая, - морфологическая, - физиологическая; б) постзиготическая: - гибель зигот после оплодотворения, - стерильность гибридов. Изоляция закрепляет и усиливает начальные стадии генети- ческой дифференцировки изолированных друг от друга частей популяции.

Слайд 40: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Естественный отбор – процесс избирательного воспроизве- дения генотипов. Предпосылки естетсвенного отбора: 1 – гетерогенность особей популяции, создаваемая мутационным процессом и комбинативной изменчивостью; 2 – размножение видов в геометрической прогрессии; 3 – борьба за существование. Естественный отбор – фактор эволюции. Который способен вызвать направленное и длительное изменение генетической структуры популяции. Различают три формы естетсвенного отбора : - стабилизирующий; - движущий; - дизруптивный.

Слайд 41: Стабилизирующий отбор

Стабилизирующий отбор – форма естественного отбора, направлен- ная на сохранение в популяции установившейся нормы реакции для относительно постоянных условий среды. Стабилизирующий отбор охраняет норму реакции от разрушительно- го действия мутационного процесса.

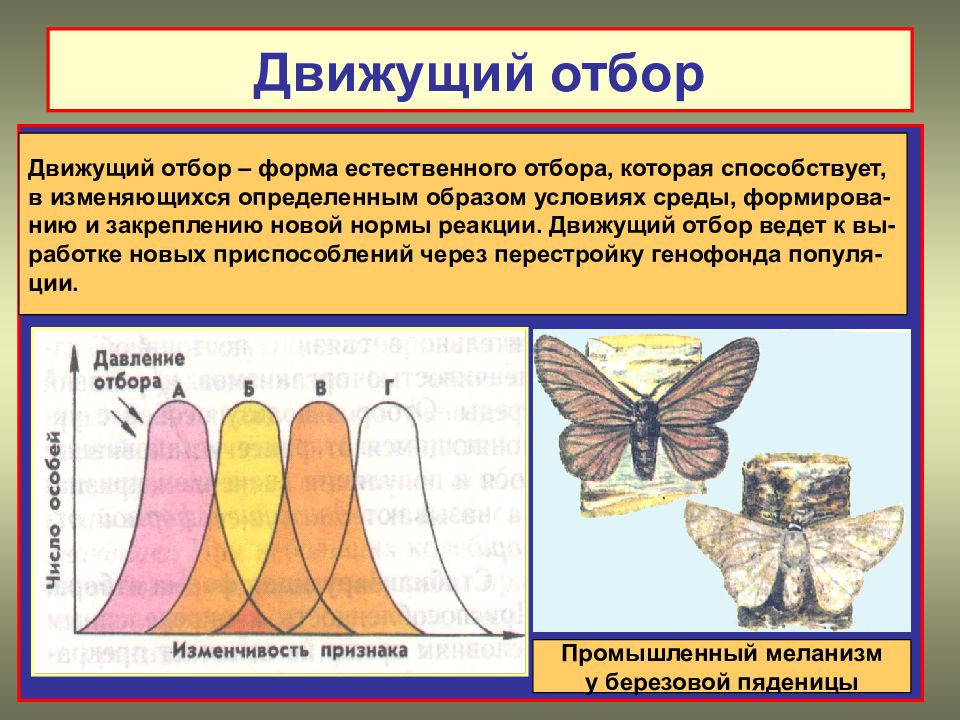

Слайд 42: Движущий отбор

Движущий отбор – форма естественного отбора, которая способствует, в изменяющихся определенным образом условиях среды, формирова- нию и закреплению новой нормы реакции. Движущий отбор ведет к вы- работке новых приспособлений через перестройку генофонда популя- ции. Промышленный меланизм у березовой пяденицы

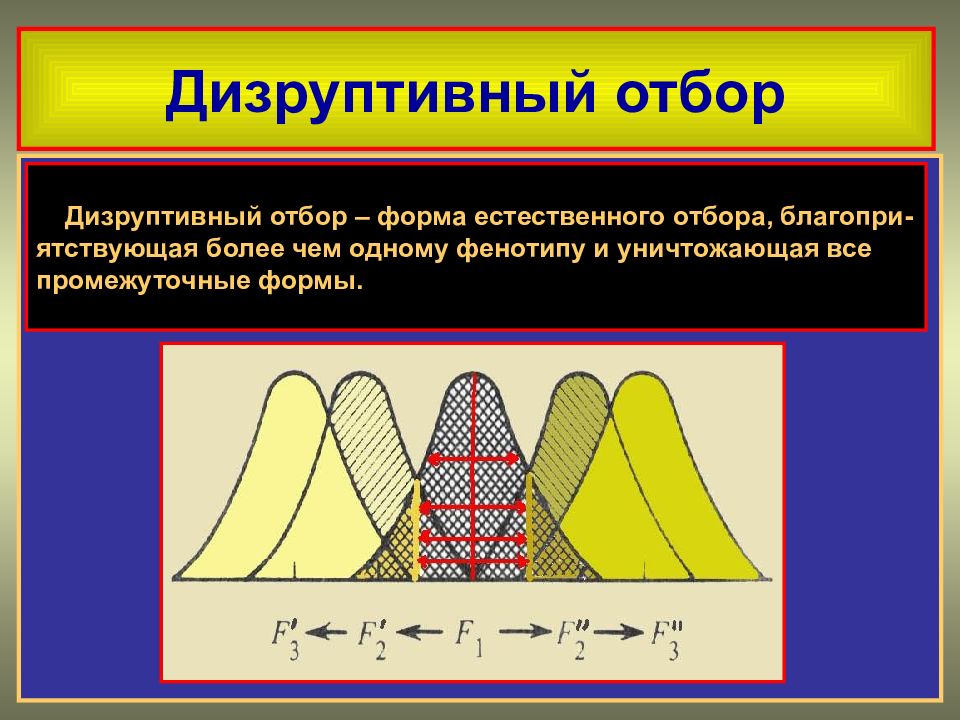

Слайд 43: Дизруптивный отбор

Дизруптивный отбор – форма естественного отбора, благопри- ятствующая более чем одному фенотипу и уничтожающая все промежуточные формы.

Слайд 44: ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Видообразование – результат микроэволюции. Это процесс разделе- ния ранее единого вида на два или несколько новых видов под влия- нием элементарных эволюционных факторов. Пути видообразования: аллопатрическое (географическое); симпатрическое; филитическое; - гибридогенное.

Слайд 45: Пути видообразования

1 3 2 1 – филитическое; 2 – гибридогенное; 3 - дивергентное 1 2 3

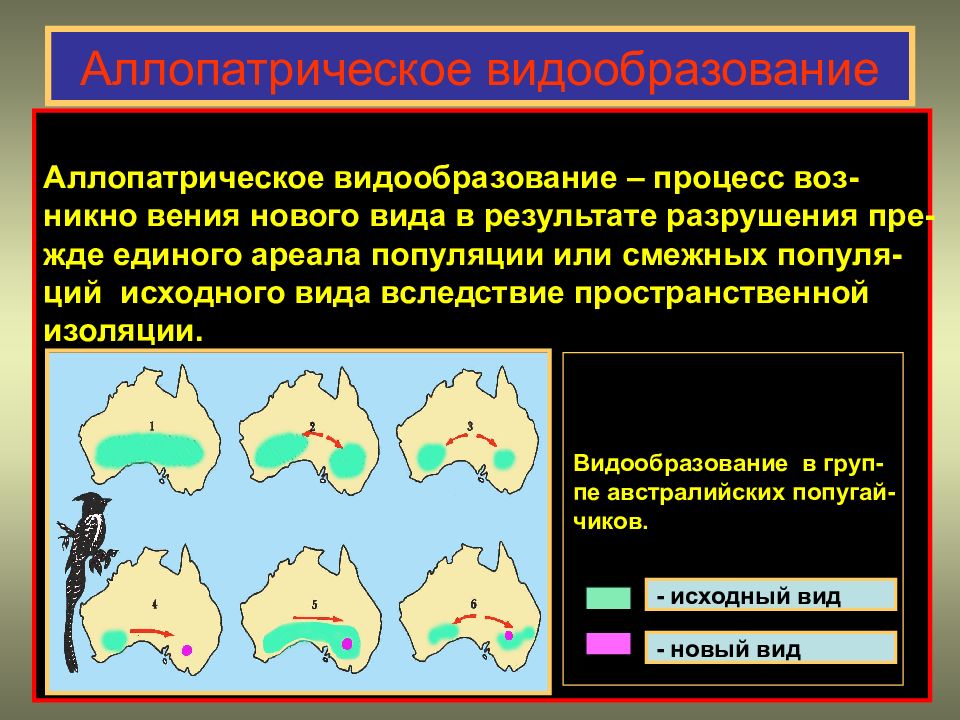

Слайд 46: Аллопатрическое видообразование

Аллопатрическое видообразование – процесс воз- никно вения нового вида в результате разрушения пре- жде единого ареала популяции или смежных популя- ций исходного вида вследствие пространственной изоляции. Видообразование в груп- пе австралийских попугай- чиков. - исходный вид - новый вид

Слайд 48: СИМПАТРИЧЕСКОЕ ВИДОБРАЗОВАНИЕ

Симпатрическим называется образование новых ви- дов от единого предка в пределах занимаемого популя- цией исходного ареала. В основе лежат механизмы ре- продуктивной изоляции. Способы симпатрического видообразования: 1) путем изменения кариотипа: а) полиплоидия (табак – 2 n=2 4;48;72; (хризантемы – 2 n = 18;27;36;45…90). б) аллополиплоидия (слива -2 n =48– гибрид терна - 2 n = 32 и алычи – 2 n =16; (терн - n16 x алыча – n8 ) х 2 = 48. 2) путем возникновения хромосомных перестроек. 3) путем сезонной изоляции (погремок).

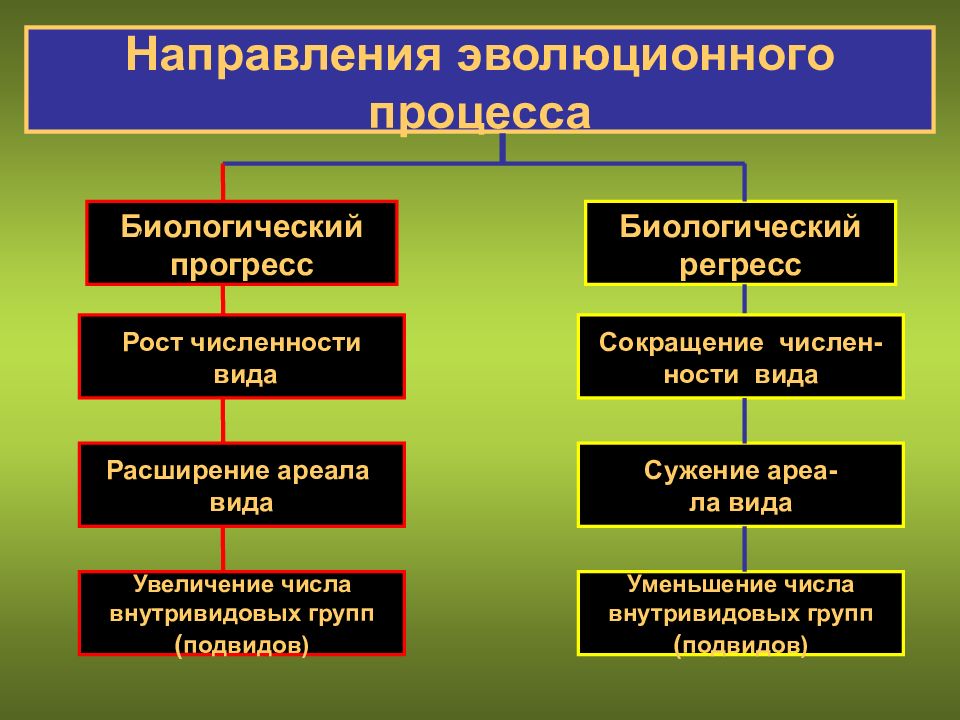

Слайд 49: Направления эволюционного процесса

Биологический прогресс Биологический регресс Расширение ареала вида Увеличение числа внутривидовых групп ( подвидов) Сужение ареа- ла вида Уменьшение числа внутривидовых групп ( подвидов) Рост численности вида Сокращение числен- ности вида

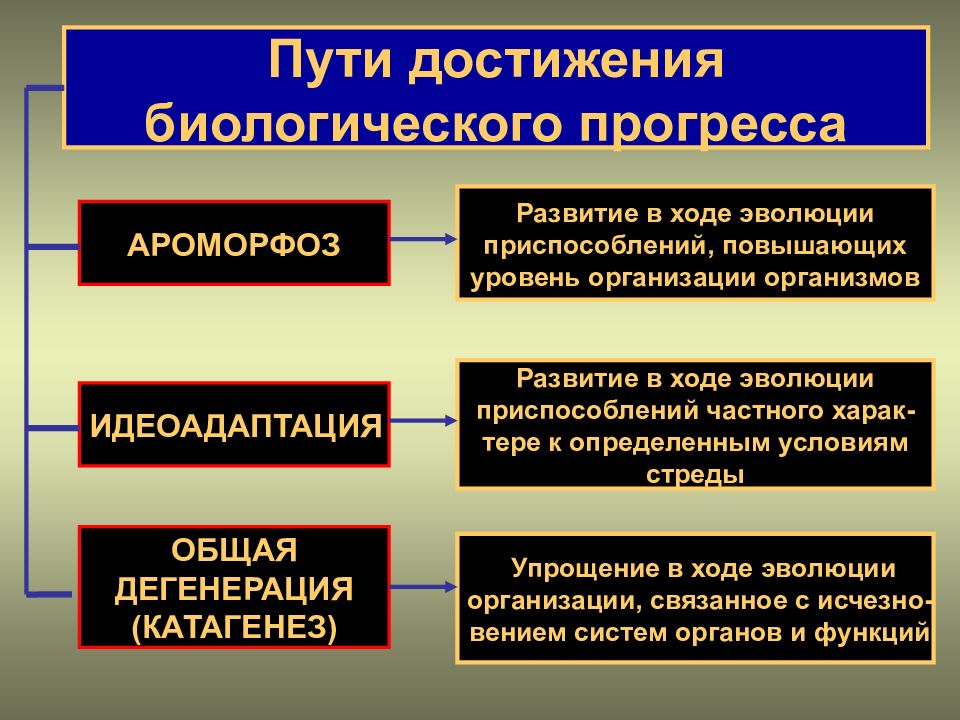

Слайд 50: Пути достижения биологического прогресса

АРОМОРФОЗ ИДЕОАДАПТАЦИЯ ОБЩАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ (КАТАГЕНЕЗ) Развитие в ходе эволюции приспособлений, повышающих уровень организации организмов Развитие в ходе эволюции приспособлений частного харак- тере к определенным условиям стреды Упрощение в ходе эволюции организации, связанное с исчезно- вением систем органов и функций