Первый слайд презентации

С использованием материалов Пименова А.В. Факторы эволюции. Критерии вида

Слайд 3

Популяция (население – лат.) – это группа организмов одного вида, занимающая определенную территорию и обычно в той или иной степени изолированная от других сходных групп. Термин впервые использовал в 1903 г. датский генетик Иоганзен, чтобы обозначить группу сходных по набору генов особей. Индивиды любого вида живого всегда представлены в природной среде не изолированными отдельностями, а только их определённым образом организованными совокупностями - правило объединения в популяции, сформулированное С.С. Четвериковым в 1903 г.

Слайд 4

Главные критерий выделения популяции – способность к свободному обмену генетической информацией – панмиксия. В связи с этим возможен такой вариант определения термина «популяция»: Под популяцией понимается совокупность особей определенного вида, в течение достаточно длительного времени (большого числа поколений) населяющих определенное пространство, внутри которого осуществляется та или иная степень панмиксии.

Слайд 5

Популяция характеризуется следующими основными свойствами: популяция представляет собой форму существования вида ; целостность (территориальная общность, генотипическая и фенотипическая общность); разнокачественность особей в популяции; саморегуляция.

Слайд 6

Дрейф генов Дрейф генов как фактор эволюции был раскрыт российскими учеными- генетиками Н.П.Дубининым и Д.Д.Ромашевым и зарубежными учеными американцем С.Райтом и англичанином Р.Фишером. Они изучали изменение частоты встречаемости аллелей в ряду поколений в небольших популяциях. Генофонд популяций, в силу различных процессов, через несколько поколений может резко измениться, изменится частота встречаемости аллелей различных генов.

Слайд 7

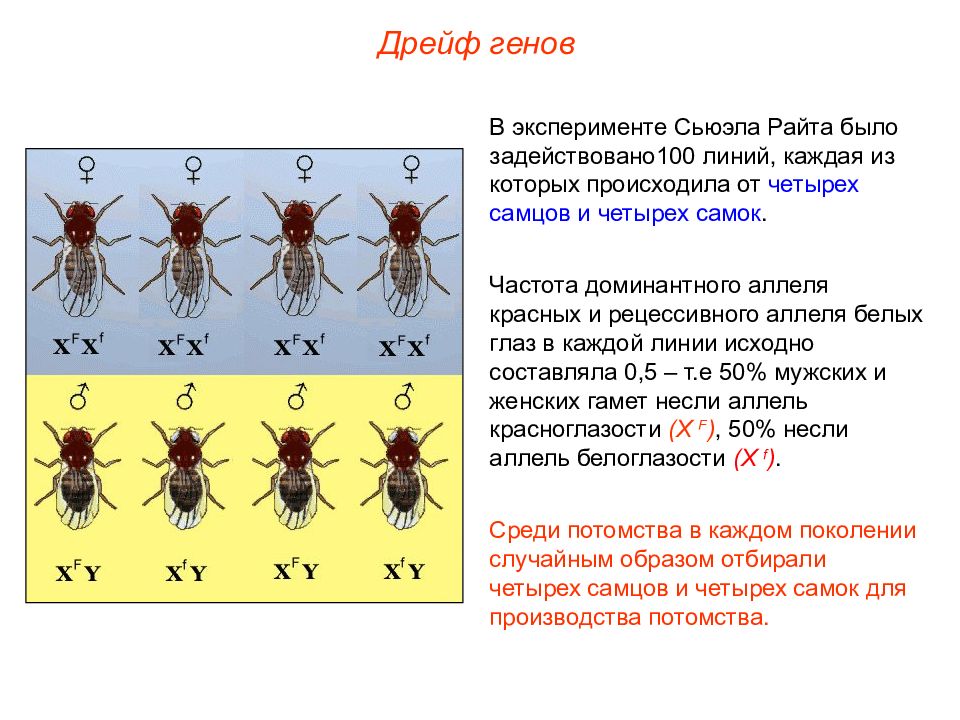

В эксперименте Сьюэла Райта было задействовано100 линий, каждая из которых происходила от четырех самцов и четырех самок. Частота доминантного аллеля красных и рецессивного аллеля белых глаз в каждой линии исходно составляла 0,5 – т.е 50% мужских и женских гамет несли аллель красноглазости (X F ), 50% несли аллель белоглазости (Х f ). Среди потомства в каждом поколении случайным образом отбирали четырех самцов и четырех самок для производства потомства. Дрейф генов

Слайд 8

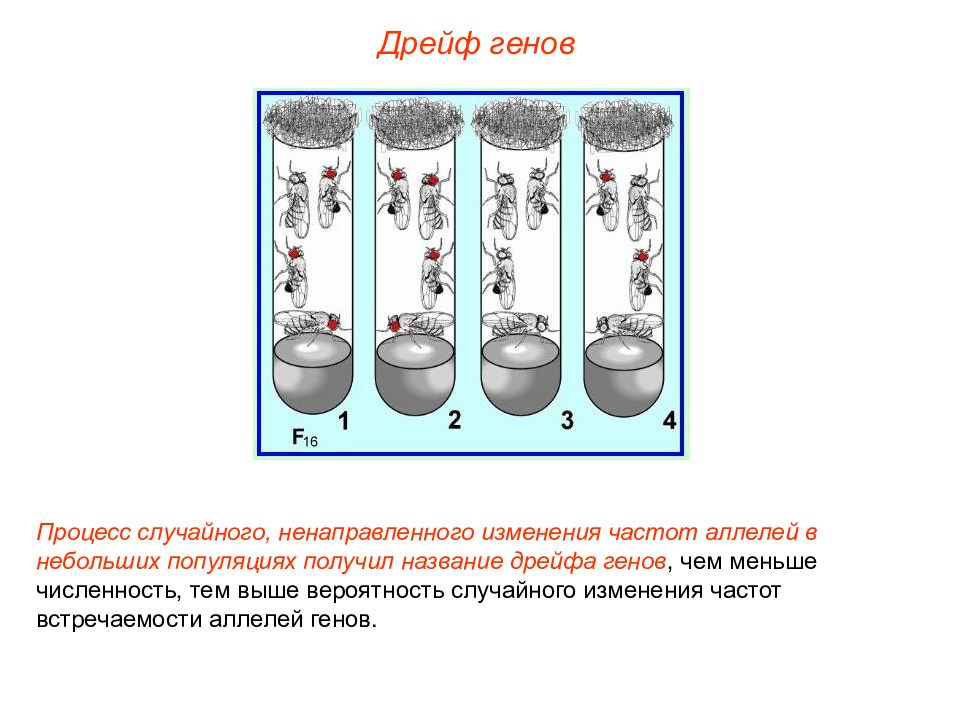

Через 16 поколений оба аллеля оказались в различных соотношениях: в 41 популяции был утрачен аллель Х f, все мухи были красноглазыми; в 29 популяциях был утрачен доминантный аллель Х F, все мухи были белоглазыми; 4 линии погибли, остальные сохранили оба аллеля, но в различных соотношениях. Дрейф генов

Слайд 9

Дрейф генов Процесс случайного, ненаправленного изменения частот аллелей в небольших популяциях получил название дрейфа генов, чем меньше численность, тем выше вероятность случайного изменения частот встречаемости аллелей генов.

Слайд 10

Популяционные волны В любой популяции происходят периодические колебания численности особей, причинами которых служат различные абиотические и биотические факторы среды. Наиболее ярко это проявляется у быстроразмножающихся видов, например у мышевидных грызунов примерно раз в 4 года численность возрастает многократно. Затем вновь происходит резкий спад численности.

Слайд 11

Популяционные волны Например, при половодье или наводнении погибает большая часть популяции грызунов, генофонд ее при этом резко и случайно изменяется. Такой период, когда популяция проходит период малой численности, получил название «бутылочное горлышко». При этом изменяется частота встречаемости различных аллелей генов, частота встречаемости редких аллелей при этом может резко возрасти или вообще исчезнуть.

Слайд 12

Популяционные волны Часто колебания численности связаны с прессом хищников. На рисунке показаны изменения численности хищника и жертвы, причем изменение численности жертвы опережает изменение численности хищника. Популяционные волны – одна из частых причин изменения генофонда популяций и частоты встречаемости аллелей.

Слайд 13

Популяционные волны Резкие возрастания численности часто наблюдаются при попадании видов в новые условия обитания, где благоприятные условия и отсутствуют хищники и паразиты. Так, например, было с распространением опунции и расселением кроликов в Австралии. Опунцию завезли в Австралию и использовали в качестве живой изгороди, в отсутствии естественных врагов она расселилась и резко сократила полезные площади пастбищ. Это нашествие смогли остановить только с помощью гусениц кактусовой моли, специально привезенной с Американского континента. Благодарные австралийцы даже поставили памятник этому насекомому.

Слайд 14

Популяционные волны Подобная же история случилась и с кроликами, когда в Австралии в 1859 году выпустили 12 пар кроликов. Через 40 лет их количество составляло несколько сотен миллионов особей.

Слайд 15

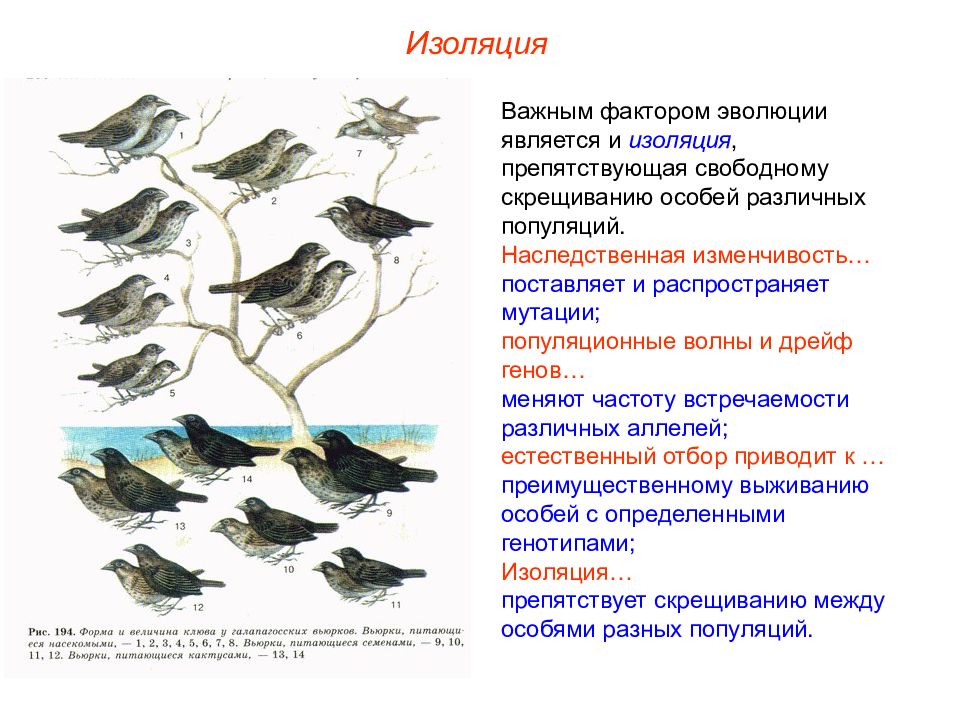

Изоляция Важным фактором эволюции является и изоляция, препятствующая свободному скрещиванию особей различных популяций. Наследственная изменчивость… поставляет и распространяет мутации; популяционные волны и дрейф генов… меняют частоту встречаемости различных аллелей; естественный отбор приводит к … преимущественному выживанию особей с определенными генотипами; Изоляция… препятствует скрещиванию между особями разных популяций.

Слайд 16

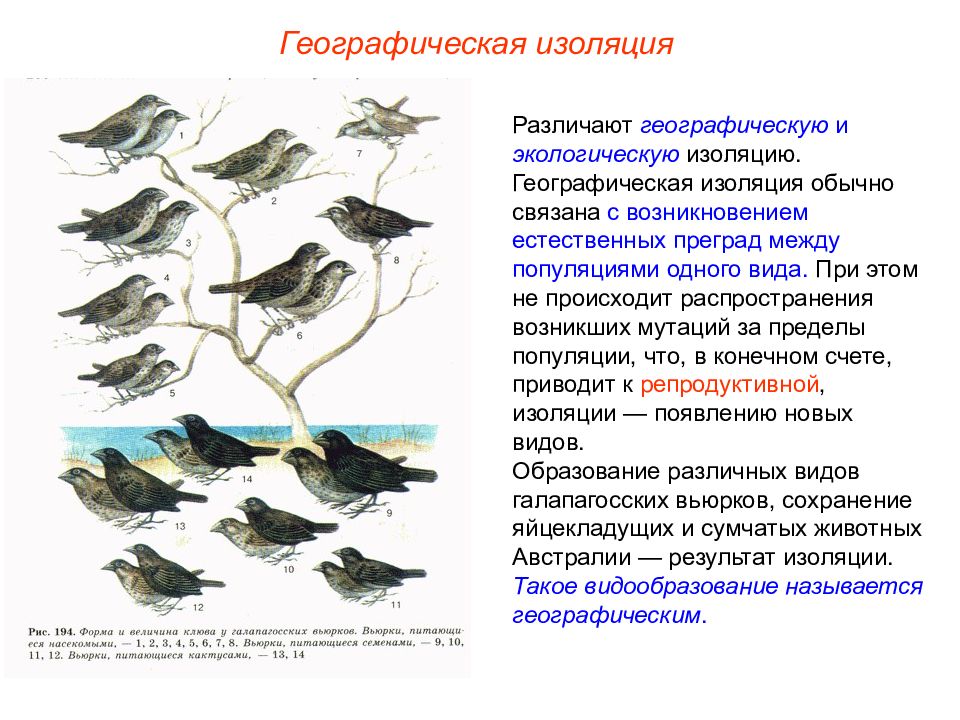

Географическая изоляция Различают географическую и экологическую изоляцию. Географическая изоляция обычно связана с возникновением естественных преград между популяциями одного вида. При этом не происходит распространения возникших мутаций за пределы популяции, что, в конечном счете, приводит к репродуктивной, изоляции — появлению новых видов. Образование различных видов галапагосских вьюрков, сохранение яйцекладущих и сумчатых животных Австралии — результат изоляции. Такое видообразование называется географическим.

Слайд 17

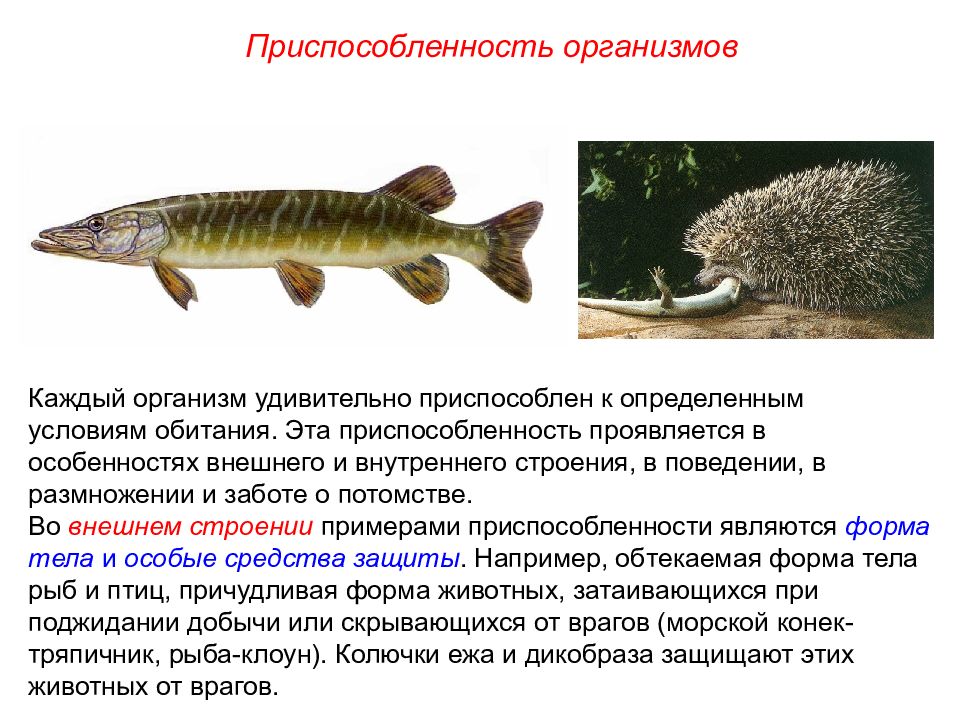

Каждый организм удивительно приспособлен к определенным условиям обитания. Эта приспособленность проявляется в особенностях внешнего и внутреннего строения, в поведении, в размножении и заботе о потомстве. Во внешнем строении примерами приспособленности являются форма тела и особые средства защиты. Например, обтекаемая форма тела рыб и птиц, причудливая форма животных, затаивающихся при поджидании добычи или скрывающихся от врагов (морской конек-тряпичник, рыба-клоун). Колючки ежа и дикобраза защищают этих животных от врагов. Приспособленность организмов

Слайд 18

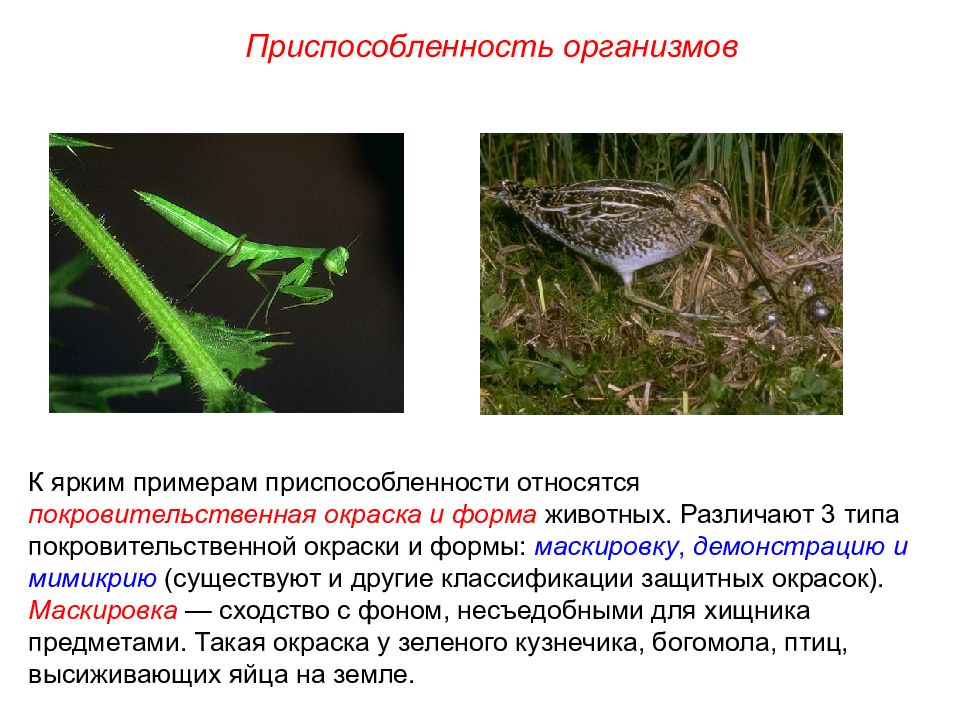

К ярким примерам приспособленности относятся покровительственная окраска и форма животных. Различают 3 типа покровительственной окраски и формы: маскировку, демонстрацию и мимикрию (существуют и другие классификации защитных окрасок). Маскировка — сходство с фоном, несъедобными для хищника предметами. Такая окраска у зеленого кузнечика, богомола, птиц, высиживающих яйца на земле. Приспособленность организмов

Слайд 19

К демонстрации относятся предупреждающая и отпугивающая окраски. Предупреждающие окраски у ядовитых или жалящих животных, например, осы, шмели, божьи коровки несъедобны и своей яркой окраской как бы предупреждают об опасности. Приспособленность организмов

Слайд 20

Отпугивающая окраска видна обычно только в минуты опасности и сопровождается угрожающим поведением. Например, глазчатый бражник в такие минуты раскрывает крылья и изгибает вверх брюшко. При этом становятся видны крупные «глаза» на задних крыльях бражника, брюшко же напоминает клюв птицы. Приспособленность организмов

Слайд 21

Мимикрия — в широком смысле защитное сходство с предметами или другими живыми организмами. Например, бабочка-стеклянница очень похожа на осу, муха-пчеловидка — на пчелу, муха-шмелевидка — на шмеля, палочник — на веточку. В узком смысле – защитное сходство с другими видами, все остальное – покровительственная окраска и форма. Приспособленность организмов

Слайд 22

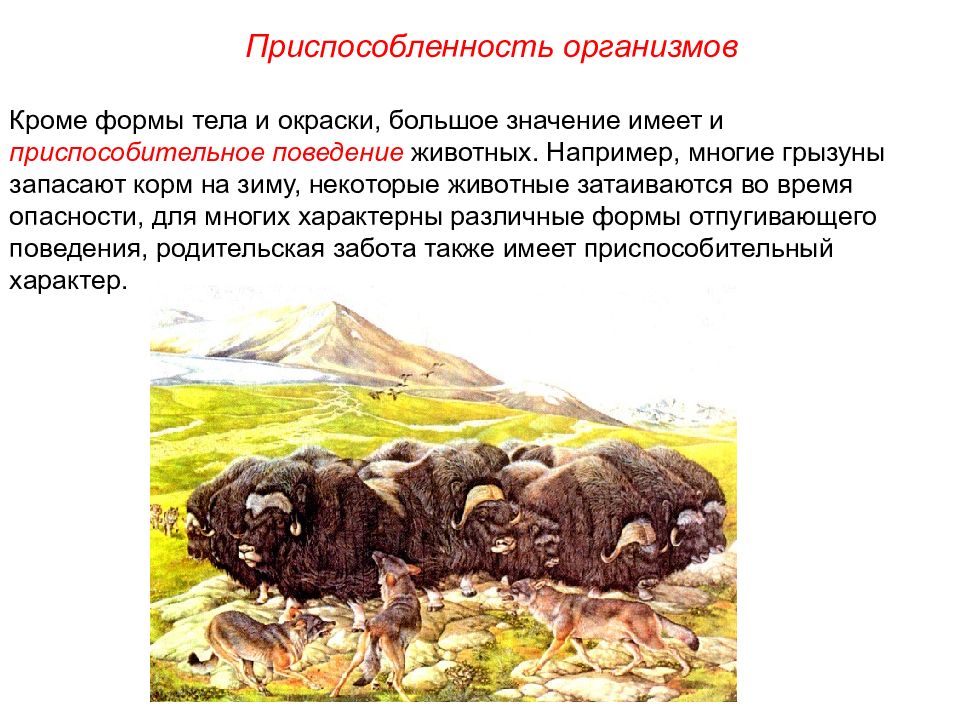

Кроме формы тела и окраски, большое значение имеет и приспособительное поведение животных. Например, многие грызуны запасают корм на зиму, некоторые животные затаиваются во время опасности, для многих характерны различные формы отпугивающего поведения, родительская забота также имеет приспособительный характер. Приспособленность организмов

Слайд 23

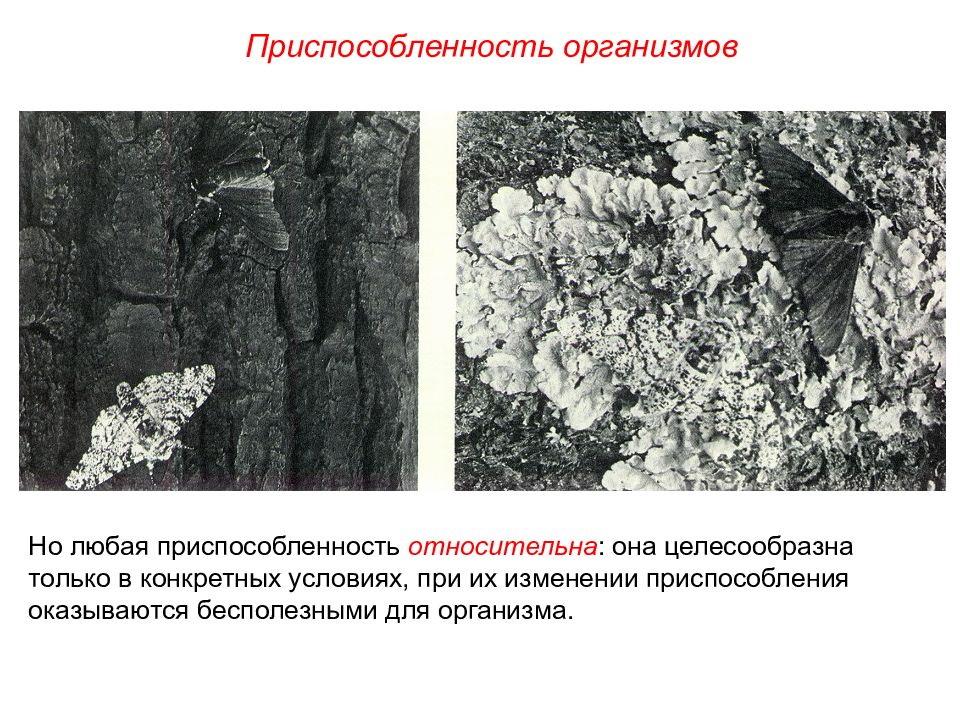

Но любая приспособленность относительна : она целесообразна только в конкретных условиях, при их изменении приспособления оказываются бесполезными для организма. Приспособленность организмов

Слайд 24

Приспособленность по К.Линнею объясняется изначальной целесообразностью — каждый вид был создан уже приспособленным к жизни в определенных условиях обитания. По Ж.Б.Ламарку приспособленность появилась под влиянием среды, упражнению или неупражнению органов; стремлению к самоусовершенствованию и передачи по наследству благоприобретенных признаков. Но с точки зрения теории Ламарка нельзя объяснить возникновение, например, окраски скорлупы птичьих яиц и их формы, ведь его идея о роли упражнения и не упражнения органов здесь неприменима. Возникновение приспособленности

Слайд 25

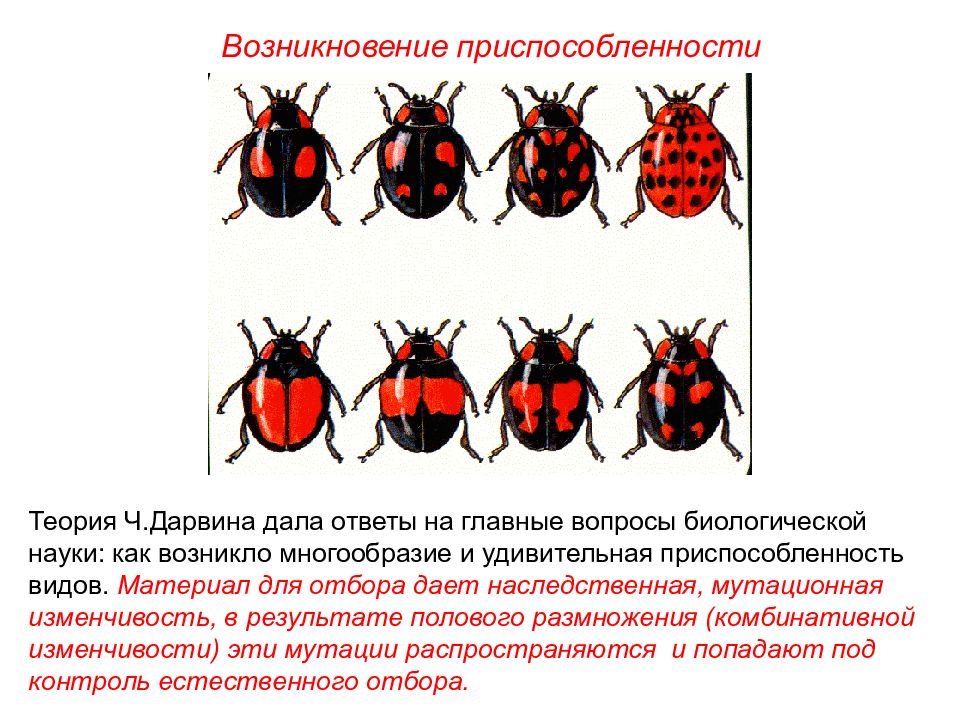

Теория Ч.Дарвина дала ответы на главные вопросы биологической науки: как возникло многообразие и удивительная приспособленность видов. Материал для отбора дает наследственная, мутационная изменчивость, в результате полового размножения (комбинативной изменчивости) эти мутации распространяются и попадают под контроль естественного отбора. Возникновение приспособленности

Слайд 26

Вид — совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических, физиологических и биохимических особенностей, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к определенным условиям жизни и занимающих в природе определенную область — ареал. Вид является основной категорией биологической классификации. Признаки, по которым виды отличаются друг от друга, называются критериями вида. Вид. Структура вида.

Слайд 27

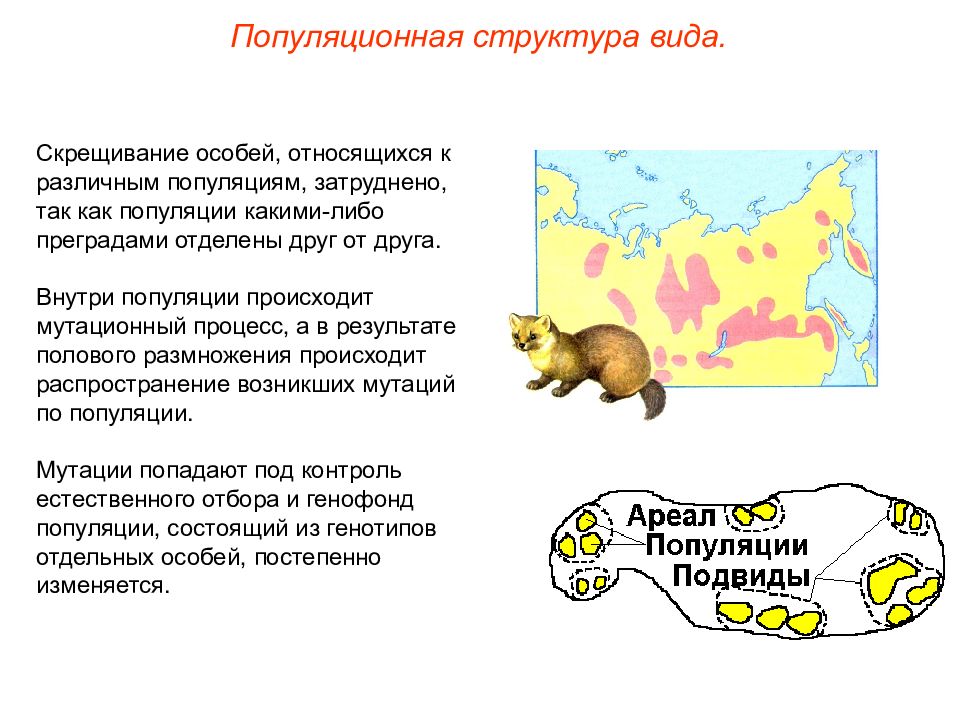

Вид занимает в природе определенный ареал и существует в виде отдельных территориальных группировок особей, которые в той или иной мере изолированы друг от друга. Совокупность особей, длительно проживающих на определенной части ареала, относительно обособленно от других совокупностей называется популяцией. Группа популяций, отличающихся от других популяций, называется подвидом. Популяционная структура вида.

Слайд 28

Скрещивание особей, относящихся к различным популяциям, затруднено, так как популяции какими-либо преградами отделены друг от друга. Внутри популяции происходит мутационный процесс, а в результате полового размножения происходит распространение возникших мутаций по популяции. Мутации попадают под контроль естественного отбора и генофонд популяции, состоящий из генотипов отдельных особей, постепенно изменяется. Популяционная структура вида.

Слайд 29

Относительная изоляция одной популяции от другой дает возможность сохранить измененный генофонд, если отличия становятся резкими, то образуется подвид, а если возникает репродуктивная изоляция — новый вид. Таким образом, единицей эволюции является популяция. По Ламарку? По Дарвину? Материалом для эволюции служат: Мутации, комбинативная изменчивость Эволюционное явление: изменение генофонда Популяционная структура вида.

Слайд 30

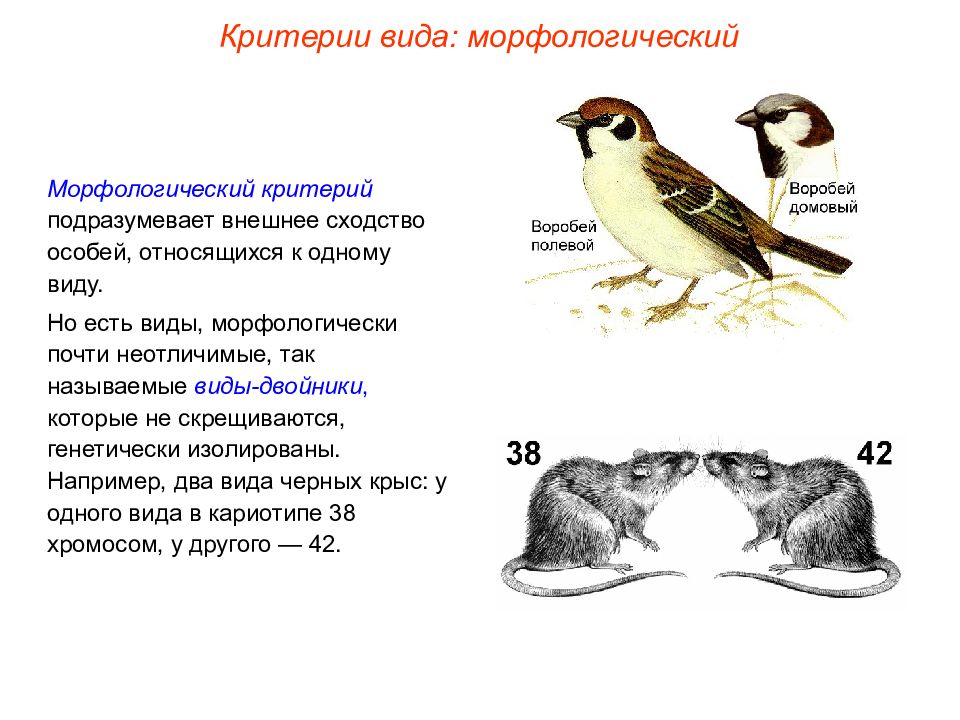

Морфологический критерий подразумевает внешнее сходство особей, относящихся к одному виду. Но есть виды, морфологически почти неотличимые, так называемые виды-двойники, которые не скрещиваются, генетически изолированы. Например, два вида черных крыс: у одного вида в кариотипе 38 хромосом, у другого — 42. Критерии вида: морфологический

Слайд 31

Критерии вида: морфологический Но иногда особи одного вида очень сильно отличаются (породы собак, породы голубей). Следовательно, для определения видовой принадлежности одного морфологического критерия недостаточно.

Слайд 32

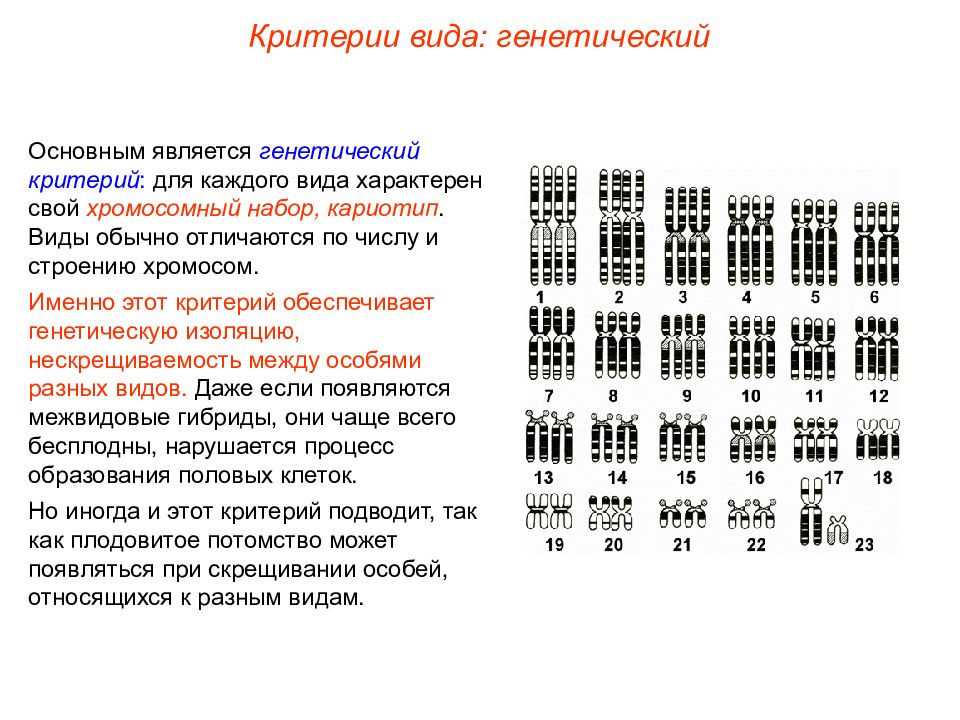

Основным является генетический критерий : для каждого вида характерен свой хромосомный набор, кариотип. Виды обычно отличаются по числу и строению хромосом. Именно этот критерий обеспечивает генетическую изоляцию, нескрещиваемость между особями разных видов. Даже если появляются межвидовые гибриды, они чаще всего бесплодны, нарушается процесс образования половых клеток. Но иногда и этот критерий подводит, так как плодовитое потомство может появляться при скрещивании особей, относящихся к разным видам. Критерии вида: генетический

Слайд 33

Особи одного вида сходны по всем физиологическим процессам — питанию, дыханию, выделению, размножению, что лежит в основе физиологического критерия. Особенно важны отличия в физиологии размножения: в сроках размножения, физиологии размножения. Например беременность у приматов продолжается 9 месяцев, группы крови А и В обнаружены у всех человекообразных обезьян, группа 0 – лишь у шимпанзе. Критерии вида: физиологический

Слайд 34

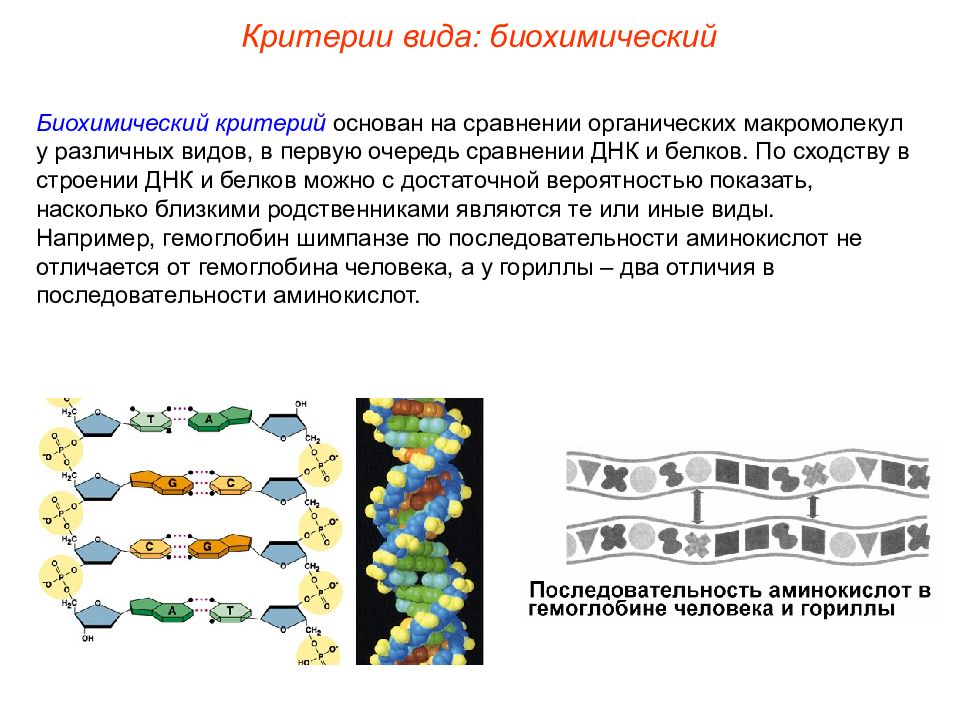

Биохимический критерий основан на сравнении органических макромолекул у различных видов, в первую очередь сравнении ДНК и белков. По сходству в строении ДНК и белков можно с достаточной вероятностью показать, насколько близкими родственниками являются те или иные виды. Например, гемоглобин шимпанзе по последовательности аминокислот не отличается от гемоглобина человека, а у гориллы – два отличия в последовательности аминокислот. Критерии вида: биохимический

Слайд 35

Экологический критерий — это экологические условия, в которых обитает данный вид. Лиса приспособлена к одни экологическим условиям, песец – к другим, фенек – к третьим. Критерии вида: экологический

Слайд 36

Различные виды лютиков произрастают в различных экологических условиях. Критерии вида: экологический

Слайд 37

Географический критерий — это территория, на которой обитает данный вид – ареал. У некоторых видов-эндемиков ареал небольшой, есть виды — космополиты, распространенные повсеместно. Но области распространения различных видов часто перекрываются, так что этот критерий не может быть решающим. Критерии вида: географический

Слайд 39: Главные направления эволюции

Учение о главных направлениях и путях эволюции создано А.Н.Северцовым, который предложил различать два направления в эволюционном процессе — биологический прогресс и регресс, показал три основных пути достижения биологического прогресса. Биологический прогресс характеризуется увеличением численности, расширением ареала, увеличением числа популяций, ускорением процессов видообразования. В состоянии биологического прогресса находятся, например, насекомые, цветковые растения. Для биологического регресса характеристики противоположные, в результате возможно полное вымирание этой группы организмов. По пути биологического регресса пошли динозавры, «псилофиты»(риниофиты), семенные папоротники. В настоящее время вымирание грозит многим видам растений и животных, для спасения которых созданы заповедники, заказники, они занесены в Красные книги. А.Н.Северцов (1866-1936)

Слайд 40

Состояние биологического прогресса достигается за счет ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций. Ароморфозы — морфофизиологические изменения, которое приводят к повышению уровня организации, приспосабливают организмы к новым условиям обитания, открывают новые эволюционные возможности. Приводят к образованию крупных систематических единиц — классов, типов. Например, возникновение фотосинтеза, появление легочного дыхания, вскармливание детенышей молоком. Ароморфозы

Слайд 41

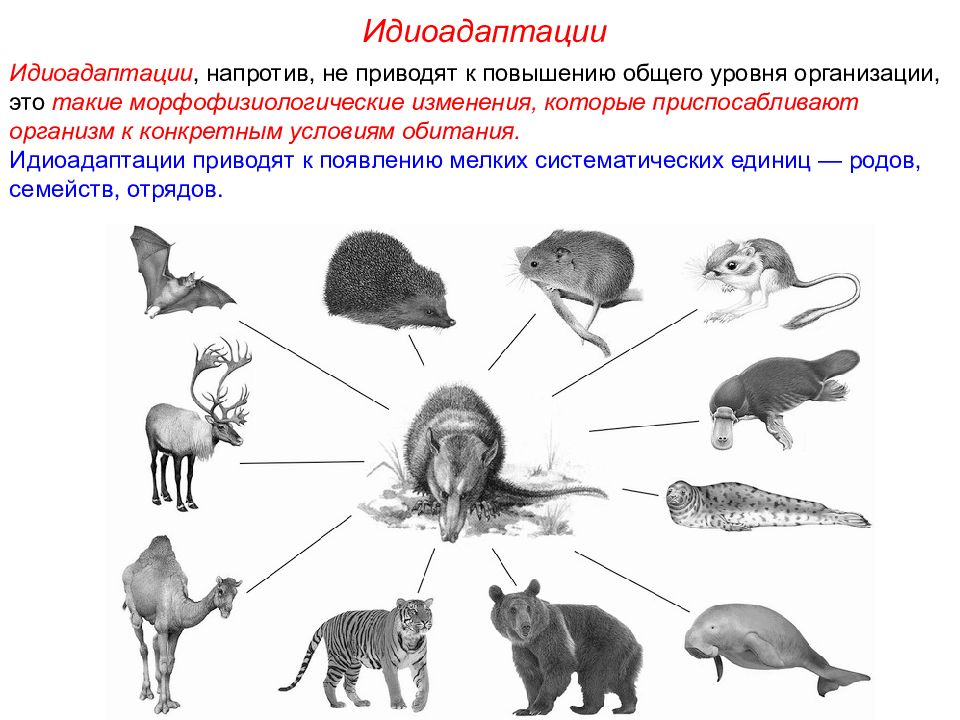

Идиоадаптации, напротив, не приводят к повышению общего уровня организации, это такие морфофизиологические изменения, которые приспосабливают организм к конкретным условиям обитания. Идиоадаптации приводят к появлению мелких систематических единиц — родов, семейств, отрядов. Идиоадаптации

Слайд 42

Идиоадаптации, напротив, не приводят к повышению общего уровня организации, это такие морфофизиологические изменения, которые приспосабливают организм к конкретным условиям обитания. Идиоадаптации приводят к появлению мелких систематических единиц — родов, семейств, отрядов. Идиоадаптации

Слайд 43

Дегенерация — третий путь, с помощью которого достигается биологический прогресс. При этом организмы приспосабливаются к более простому образу жизни, в результате происходит упрощение организации. (Все дегенерации по сути – идиоадаптации) Свиной цепень Повилика Саккулина, рак на крабе Асцидия Дегенерации – для ЕГЭ

Слайд 44

к биологическому прогрессу приводят следующие пути эволюции: ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации Соотношение путей эволюции (для ЕГЭ)

Слайд 45

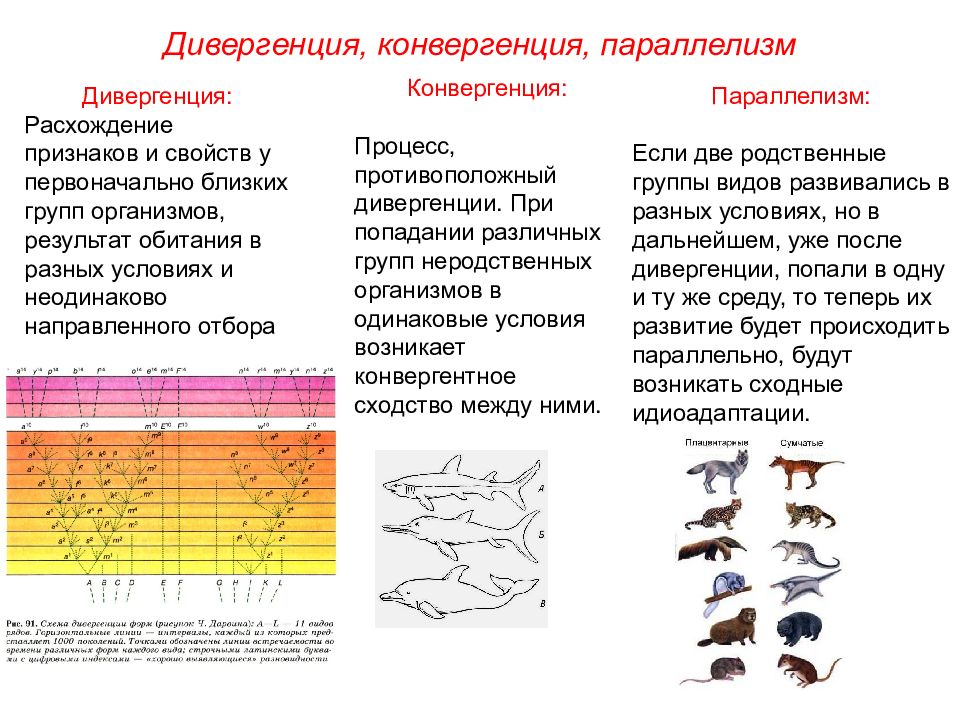

Дивергенция, конвергенция, параллелизм Дивергенция: Расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов, результат обитания в разных условиях и неодинаково направленного отбора Конвергенция: Процесс, противоположный дивергенции. При попадании различных групп неродственных организмов в одинаковые условия возникает конвергентное сходство между ними. Параллелизм: Если две родственные группы видов развивались в разных условиях, но в дальнейшем, уже после дивергенции, попали в одну и ту же среду, то теперь их развитие будет происходить параллельно, будут возникать сходные идиоадаптации.

Слайд 46

Основные положения синтетической теории эволюции: Материалом для эволюции служат, как правило, мелкие дискретные изменения наследственности - мутации. Мутационный процесс, волны численности - факторы-поставщики материала для отбора - носят случайный и ненаправленный характер. Единственный направляющий фактор эволюции - естественный отбор, основанный на сохранении и накапливании случайных и мелких мутаций. Наименьшая эволюционная единица - популяция, а не особь, отсюда особое внимание к изучению популяции как элементарной структурной единицы вида. Эволюция носит дивергентный характер, т.е. один таксон может стать предком нескольких дочерних таксонов, но каждый вид имеет единственный предковый вид, единственную предковую популяцию. Эволюция носит постепенный и длительный характер. Видообразование как этап эволюционного процесса представляет собой последовательную смену одной временной популяции чередой последующих временных популяций.

Последний слайд презентации: С использованием материалов Пименова А.В. Факторы эволюции. Критерии вида

Основные положения синтетической теории эволюции: Вид состоит из множества соподчиненных морфологически, биохимически, экологически, генетически отличных, но репродуктивно не изолированных единиц - подвидов и популяций. Однако известно немало видов с ограниченными ареалами, в пределах которых не удается расчленить вид на самостоятельные подвиды, а реликтовые виды могут состоять из единственной популяции. Судьба таких видов, как правило, недолговечна. Обмен аллелями, "поток генов" возможны лишь внутри вида. Если мутация имеет положительную селективную ценность на территории ареала вида, то она может распространиться по всем его популяциям и подвидам. Отсюда определение вида как генетически целостной и замкнутой системы. Поскольку основной критерий вида - его репродуктивная изоляция, то этот критерий не применим к формам без полового процесса (огромному множеству прокариот, низшим эукариотам). Макроэволюция, или эволюция на уровне выше вида, идет лишь путем микроэволюции. Не существует закономерностей макроэволюции, отличных от микроэволюционных. Исходя из всех упомянутых положений ясно, что эволюция непредсказуема, имеет ненаправленный к некоей конечной цели характер. Иначе говоря, эволюция не носит финалистический характер.