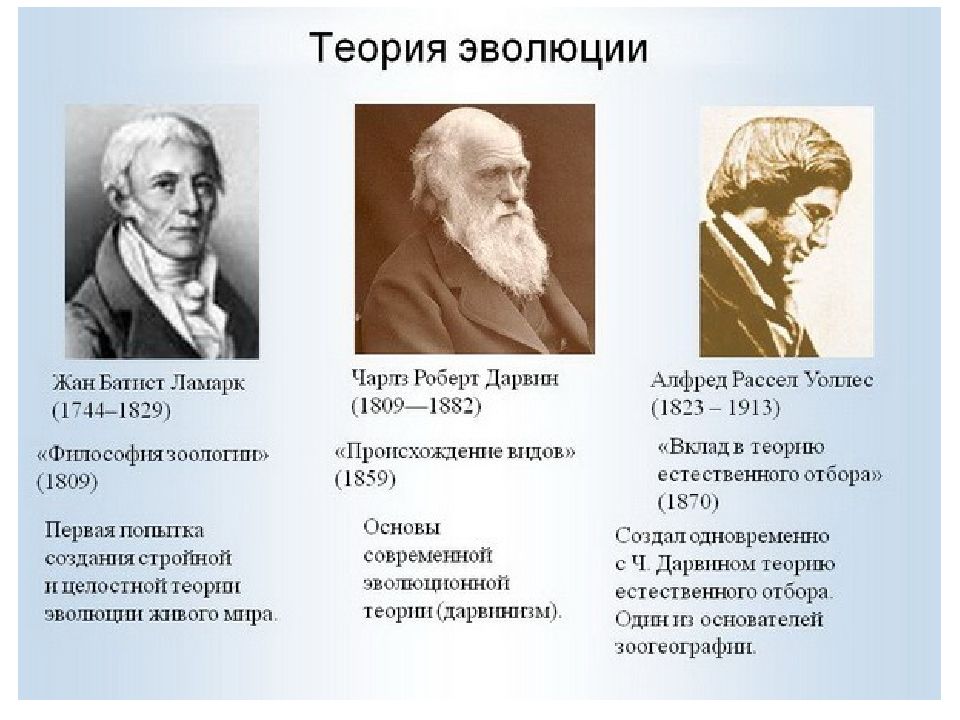

Первый слайд презентации: современные учения о эволюции

Слайд 2

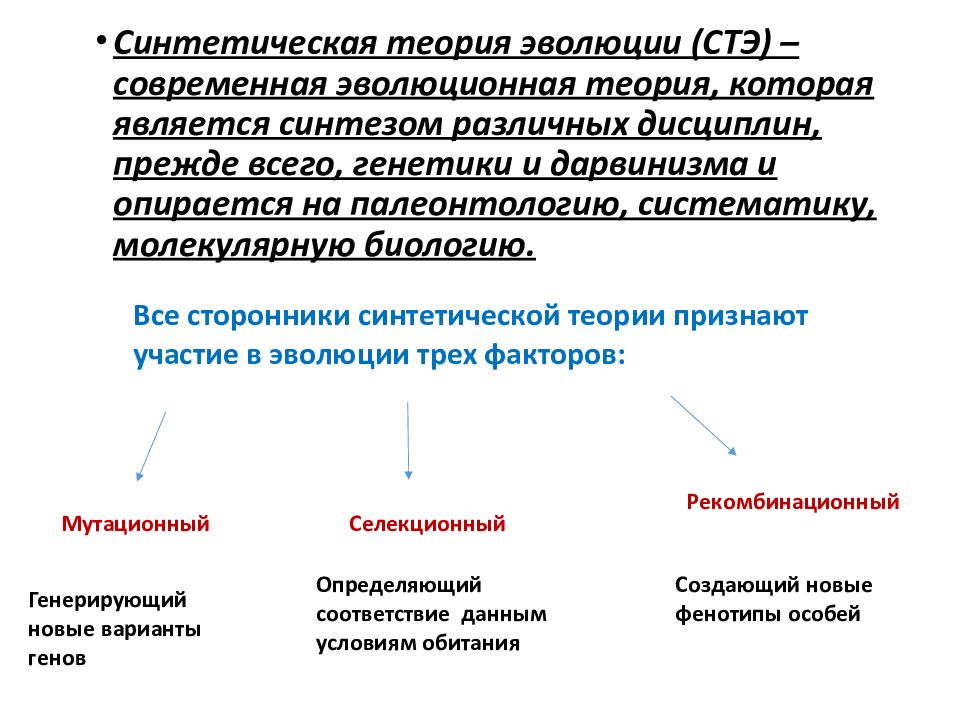

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) – современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма и опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию. Все сторонники синтетической теории признают участие в эволюции трех факторов: Мутационный Селекционный Рекомбинационный Генерирующий новые варианты генов Определяющий соответствие данным условиям обитания Создающий новые фенотипы особей

Слайд 3: Происхождение стэ

Синтетическая теория в ее нынешнем виде образовалась : в результате трансформации взглядов Вейсмана в моргановскую хромосомную генетику: приспособительные отличия передаются от родителей потомкам с хромосомами в виде новых генов Вследствие естественного отбора.

Слайд 4

Толчок к развитию синтетической теории дала гипотеза о рецессивности новых генов. Эта гипотеза предполагала, что в каждой воспроизводящейся группе организмов во время созревания гамет в результате ошибок при репликации ДНК постоянно возникают мутации – новые варианты генов. Развитие СТЭ

Слайд 6

Ученый Джордж Симпсон в 1948 году, основываясь на гипотезе случайного дрейфа генов, разработал концепцию квантовой эволюции, по которой дрейф генов, - случайное генетическое событие, независящее от естественного отбора, является обязательным условием для образования нового вида.

Слайд 9

С.С Четвериков И.И. Шмальгаузен Н.В. Тимофеев-Ресовский Г.Ф. Гаузе Н.П.Дубинин А.Л. Тахтаджян Н.К.Кольцов Ф.Г.Добржанский ВКЛАД РУССКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ СТЭ С.С Четвериков И.И. Шмальгаузен

Слайд 10: Вклад зарубежных ученых в развитие стэ

Э. Майр Э. Баур В. Циммерман Дж. Симпсон В. Людвиг Р. Фишер Дж. Симпсон Э. Майр

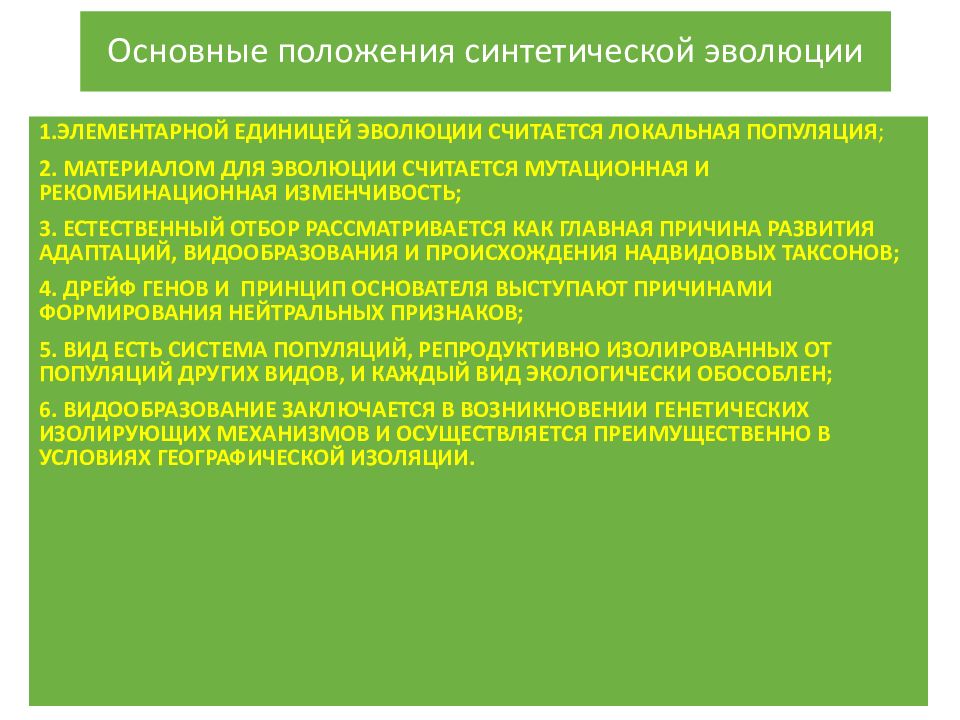

Слайд 12

Основные положения синтетической эволюции 1.ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ЭВОЛЮЦИИ СЧИТАЕТСЯ ЛОКАЛЬНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ; 2. МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ СЧИТАЕТСЯ МУТАЦИОННАЯ И РЕКОМБИНАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ; 3. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИЙ, ВИДООБРАЗОВАНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАДВИДОВЫХ ТАКСОНОВ; 4. ДРЕЙФ ГЕНОВ И ПРИНЦИП ОСНОВАТЕЛЯ ВЫСТУПАЮТ ПРИЧИНАМИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ; 5. ВИД ЕСТЬ СИСТЕМА ПОПУЛЯЦИЙ, РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ ПОПУЛЯЦИЙ ДРУГИХ ВИДОВ, И КАЖДЫЙ ВИД ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСОБЛЕН; 6. ВИДООБРАЗОВАНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗОЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В УСЛОВИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

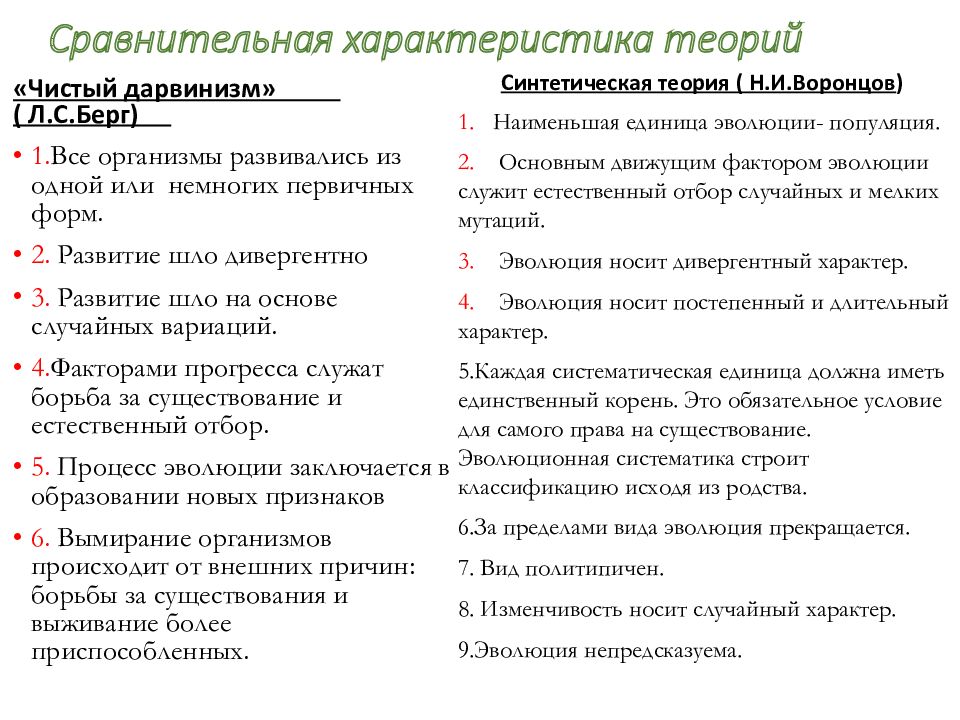

Слайд 13: Сравнительная характеристика теорий

«Чистый дарвинизм» ( Л.С.Берг) 1. Все организмы развивались из одной или немногих первичных форм. 2. Развитие шло дивергентно 3. Развитие шло на основе случайных вариаций. 4. Факторами прогресса служат борьба за существование и естественный отбор. 5. Процесс эволюции заключается в образовании новых признаков 6. Вымирание организмов происходит от внешних причин: борьбы за существования и выживание более приспособленных. Синтетическая теория ( Н.И.Воронцов ) 1. Наименьшая единица эволюции- популяция. 2. Основным движущим фактором эволюции служит естественный отбор случайных и мелких мутаций. 3. Эволюция носит дивергентный характер. 4. Эволюция носит постепенный и длительный характер. Каждая систематическая единица должна иметь единственный корень. Это обязательное условие для самого права на существование. Эволюционная систематика строит классификацию исходя из родства. За пределами вида эволюция прекращается. Вид политипичен. Изменчивость носит случайный характер. Эволюция непредсказуема.

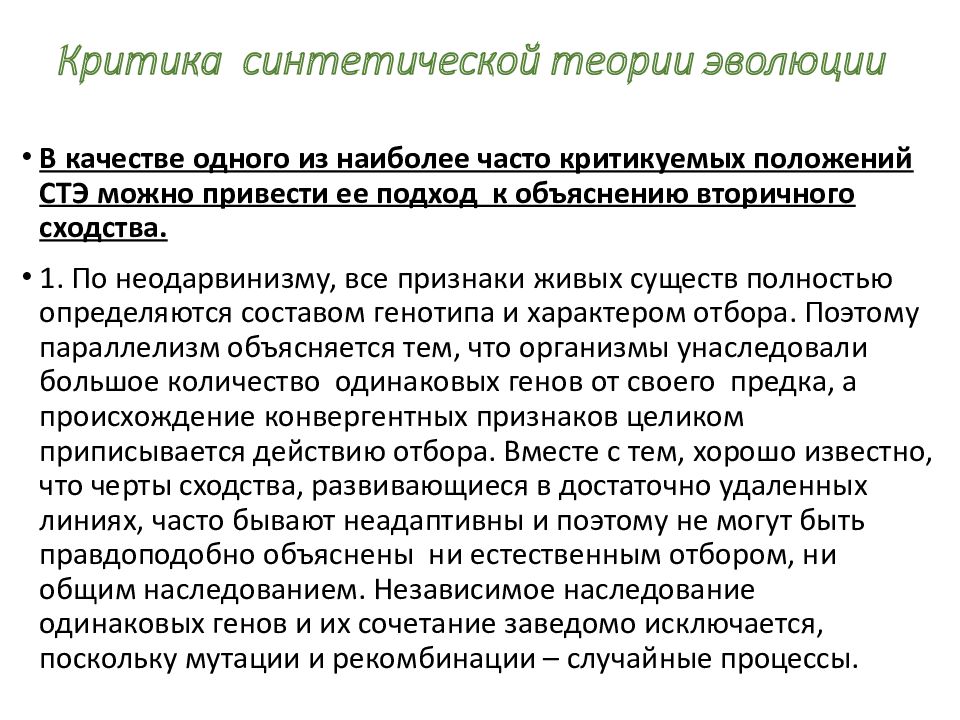

Слайд 14: Критика синтетической теории эволюции

В качестве одного из наиболее часто критикуемых положений СТЭ можно привести ее подход к объяснению вторичного сходства. 1. По неодарвинизму, все признаки живых существ полностью определяются составом генотипа и характером отбора. Поэтому параллелизм объясняется тем, что организмы унаследовали большое количество одинаковых генов от своего предка, а происхождение конвергентных признаков целиком приписывается действию отбора. Вместе с тем, хорошо известно, что черты сходства, развивающиеся в достаточно удаленных линиях, часто бывают неадаптивны и поэтому не могут быть правдоподобно объяснены ни естественным отбором, ни общим наследованием. Независимое наследование одинаковых генов и их сочетание заведомо исключается, поскольку мутации и рекомбинации – случайные процессы.

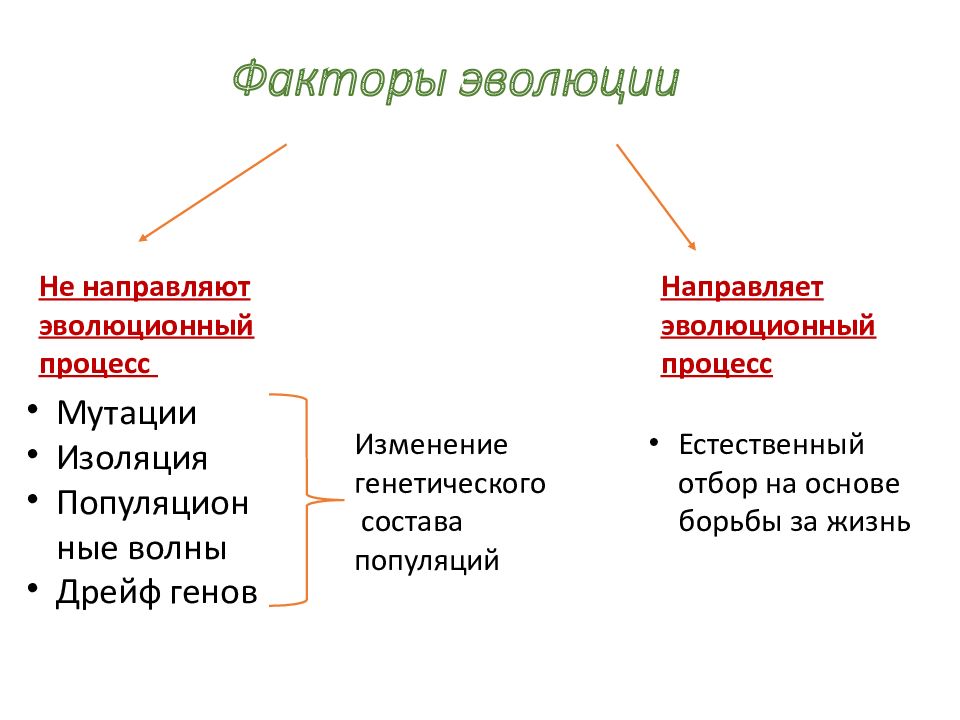

Слайд 15: Факторы эволюции

Не направляют эволюционный процесс Направляет эволюционный процесс Мутации Изоляция Популяционные волны Дрейф генов Естественный отбор на основе борьбы за жизнь Изменение генетического состава популяций

Слайд 16: Факторы, которые не направляют эволюционный процесс:

Мутационный процесс в популяции обусловлен действием мутагенных факторов среды. Он идет постоянно и носит случайный и ненаправленный характер. Доминантные мутации сразу подпадают под действие естественного отбора. Рецессивные мутации проявляются фенотипически и попадают под действие естественного отбора лишь через несколько поколений. Постоянное возникновение мутаций и новых комбинаций генов при скрещиваниях неизбежно вызывает наследственные изменения в популяции.

Слайд 17

Популяционные волны (или «волны жизни») — это периодические изменения (колебания) численности особей в популяции, связанные с периодическими изменениями интенсивности факторов внешней среды (сменой времен года, обилием или недостатком пищи, засухами, заморозками и т.п.). Значение популяционных волн: ■ рост численности особей влечет за собой пропорциональный рост вероятности мутаций; ■ уменьшение численности особей приводит к изменению генофонда популяции (из-за выпадения некоторых аллелей генов в результате гибели особей) — дрейфу генов.

Слайд 18

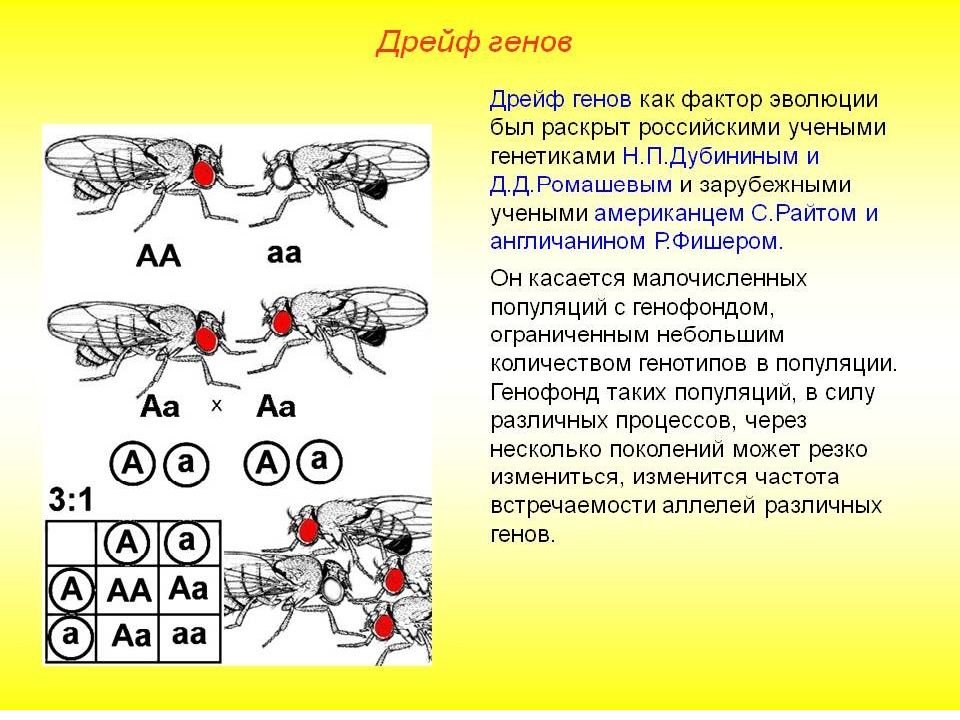

Дрейф генов — процесс случайного ненаправленного изменения частот аллелей в популяции при небольшой ее численности. Последствия дрейфа генов непредсказуемы: небольшую популяцию он может как привести к гибели, так и сделать еще более приспособленной к данной среде. Значение дрейфа генов: ■ уменьшается доля наследственной изменчивости в популяции и возрастает ее генетическая однородность (в результате разные популяции, обитающие в сходных условиях, могут утратить свое первоначальное сходство); ■ в популяции вопреки естественному отбору может сохраняться мутантный ген, снижающий жизнеспособность особей.

Слайд 19: Факторы эволюции, которые направляют эволюционный процесс

Естественный отбор — это процесс преимущественного выживания и последующего размножения особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями признаков, следствием которого является совершенствование адаптации и видообразование (современное определение). Основные формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, дизруптивный.

Слайд 20: Движущий (или направленный) отбор — отбор в пользу особей с полезными уклонениями от ранее установившегося в популяции среднего значения признака

■ Особи в популяции неоднородны по фенотипу, генотипу и по норме реакции (вариационная кривая). При длительном постепенном изменении условий среды в определенном направлении преимущество получают особи с отклонениями признака от среднего значения в этом направлении. Вариационная кривая смещается или расширяется в направлении приспособления к новым условиям существования. В популяции возникают новые внутривидовые формы.

Слайд 21: Стабилизирующий отбор — отбор в пользу особей со средним значением признака, установившегося в популяции

■ Вследствие мутационного процесса и комбинативной изменчивости в популяции всегда появляются особи с признаками, отклоняющимися от среднего значения. При отсутствии изменений условий среды такие особи элиминируются. В результате вырабатывается относительная стойкость организации вида и его генетической структуры.

Слайд 22: Дизруптивный (или разрывающий) отбор — отбор, направленный против среднего, ранее установившегося в популяции, значения признака и благоприятствующий особям двух или более фенотипов, отклонившихся от промежуточной формы

Действует при сильно изменившихся условиях внешней среды, когда основная масса особей утрачивает приспособленность к ним, а преимущества приобретают особи с крайними значениями признака. В результате этого популяция разрывается по данному признаку на несколько групп, обитающих на одной территории, что приводит к ее полиморфизму.

Слайд 23: Дополнительные формы естественного отбора:

■ балансирующий отбор поддерживает и регулирует в популяции генетическую изменчивость без возникновения новых форм (пример: две формы двухточечной божьей коровки: красная лучше переносит зимовку и преобладает весной, черная интенсивнее размножается летом и преобладает осенью); расширяет адаптивные возможности популяции; ■ дестабилизирующий отбор: преимущества получает та популяция, в которой особи оказываются наиболее разнообразными по какому-либо признаку, значительно повышающему изменчивость популяции.

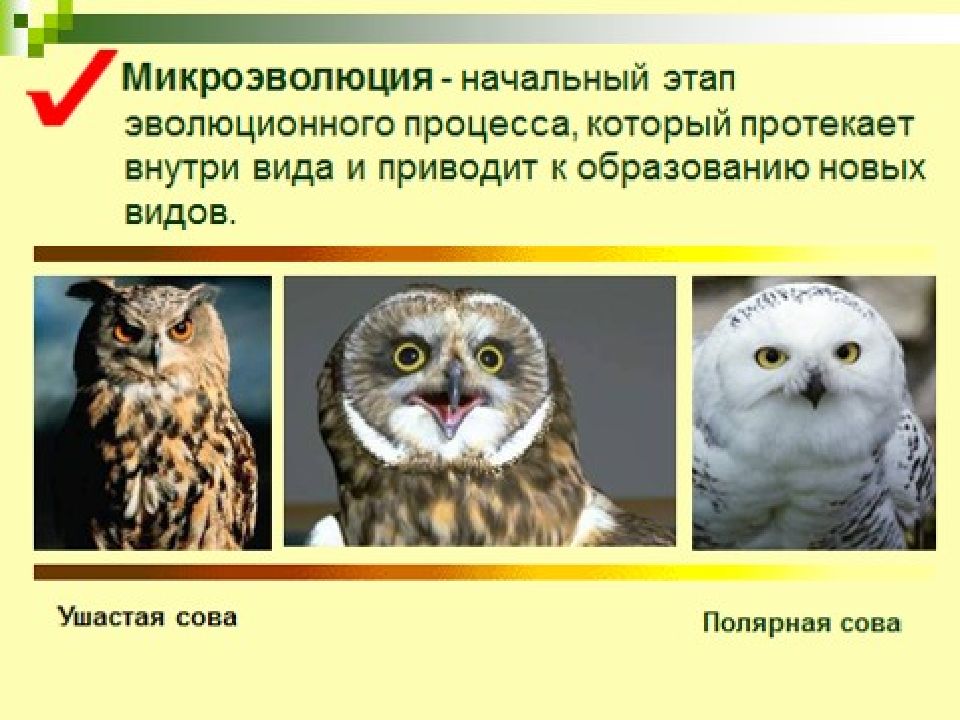

Слайд 24: Видообразование – это качественный этап эволюционного процесса

Это означает, что образованием видов завершается микроэволюция и начинается макроэволюция.

Слайд 25

Каждый вид – это замкнутая генетическая система. Представители разных видов не скрещиваются, а если и скрещиваются, то либо не дают потомства, либо это потомство бесплодно. Следовательно, дивергентному видообразованию должно предшествовать возникновение изолированных популяций внутри предкового вида.

Слайд 26

Филетическое видообразование заключается в постепенном превращении одного вида в другой, дивергентное - в разделении первоначально единого вида на два или более новых. Видообразование путем гибридизации ведет к образованию новой видовой формы отличной от каждого из родительских видов.

Слайд 27: В зависимости от характера изоляции выделяют две основные формы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое

Аллопатрическое видообразование (географическое) - новые виды воз- никают путем фрагментации, распадения ареала родительского вида или при расселении исходного вида. В основе лежат разные формы пространственной изоляции. Симпатрическое - возникновение новых видов внутри ареала исходного вида и связано чаще всего с изменением в числе или структуре хромосом (т.е. генетической изоляцией).

Слайд 29: Закономерности макроэволюции

Арогенез - направление эволюции, при котором, в результате приобретения новых крупных приспособ-лений, развитие группы сопровождается расши -рением адаптивной зоны и выходом в другие природные зоны. Аллогенез - развитие группы внутри одной адаптивной зоны, с возникновением близких форм. Развитие осуществляется путем ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций.

Слайд 30: Биологический прогресс характеризуется:

1.Увеличением численности особей соответствующей группы. 2.Прогрессивным расселением особей группы, расширением площади ареалов видов. 3.Увеличением многообразия форм, появлением новых разновидностей и видов. 4.Возрастанием приспособленности организмов к среде обитания.

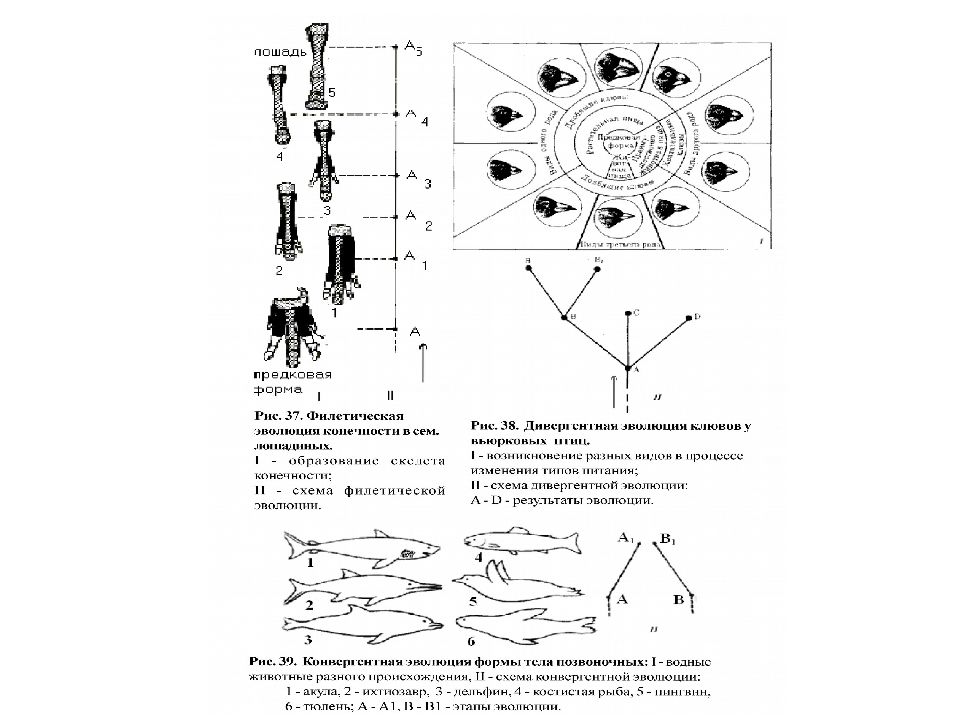

Слайд 31: Формы эволюции групп. Различают следующие формы филогенеза:

1.Филетическая эволюция (прямолинейная - это изменения, происходящие в одном филогенетическом стволе (без учёта возможных дивергентных ответвлений). 2. Дивергенция - расхождение признаков в пределах популяции, вида, возникающее под действием естественного отбора. 3. Конвергенция - это процесс формирования сходного фенотипического облика генетически неродственных групп под воздействием относительно одинаковых условий существования. 4.Параллелизм (частный случай конвергенции) - формирование сходства у первоначально дивергировавших и генетически близких групп. 5. Симбиогенез - образование новых групп (крупных таксонов) на основе симбиотических взаимоотношений между организмами (лишайники).

Слайд 34: Важнейшие понятия эволюции:

элементарные явления эволюции – изменения, происходящие в популяции, путем рекомбинаций, мутаций и естественного отбора, отделяющие эту популяцию от других. элементарный материал эволюции – наследственная изменчивость у особей популяции, которая приводит к возникновению как качественных, так и количественных фенотипических отличий. элементарные факторы эволюции – естественный отбор, мутации, популяционные волны и изоляция изоляция, мутация и популяционные волны влияют на эволюцию вида, а естественный отбор направляет ее.

Слайд 35: Основные правила эволюции:

Необратимость Прогрессирующая специализация Чередование главных направлений эволюции: аллогенеза и арогенеза

Слайд 36: Закономерности Эволюции:

1.Первая и главная закономерность- Необратимый характер эволюции: Организмы, популяции и виды. Возникшие в ходе эволюции не могут вернуться к прежнему состоянию их предков Эволюция – это необратимы процесс исторического развития органического мира

Слайд 37

2. Вторая закономерность – общая направленность( тенденция) эволюционного процесса- Прогрессивное усложнение форм жизни: Заключается в непрерывном приспособлении живого мира к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. В преобразовании видов и обособлении одних видов от других. Эволюция – это процесс непрограммированного развития живой природы

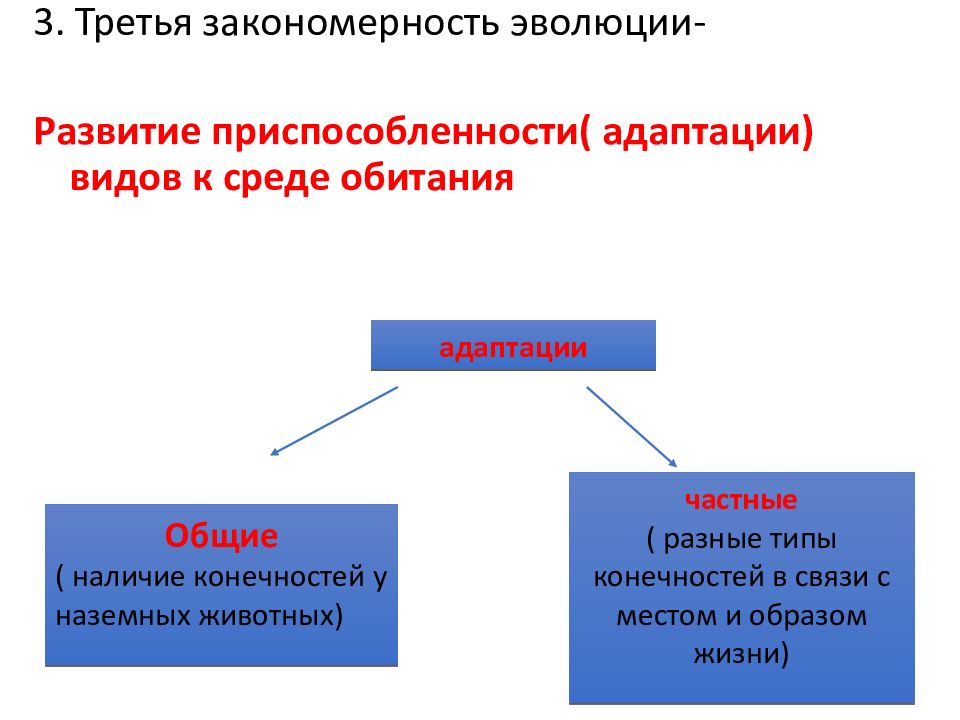

Слайд 38

3. Третья закономерность эволюции- Развитие приспособленности( адаптации) видов к среде обитания адаптации Общие ( наличие конечностей у наземных животных) частные ( разные типы конечностей в связи с местом и образом жизни)

Слайд 39: Отличие современной теории от положений Дарвина

Современная теория органической эволюции значительно отличается от дарвиновской по целому ряду важнейших научных положений: - в ней ясно выделяется элементарная структура, с которой начинается эволюция. В настоящее время такой элементарной структурой принято считать популяцию, а не отдельную особь или вид, который включает в себя несколько популяций; - в качестве элементарного проявления процесса эволюции современная теория рассматривает устойчивое изменение генотипа популяции; - она более аргументированно и обоснованно истолковывает факторы и движущие силы эволюции, выделяя среди них факторы основные и неосновные.

Слайд 40

Современное эволюционное учение видит свою главную задачу в том, чтобы на основе углубленного познания механизма эволюционных процессов предсказать возможности эволюционных преобразований, а, в свою очередь, на этой основе управлять эволюционным процессом. Все возрастающую роль в решении этой задачи играет одна из наиболее перспективных отраслей биологической науки - генетика.

Слайд 41

Таким образом, эволюция, начавшаяся на нашей планете с момента появления на ней жизни, - это непредсказуемый и необратимый процесс развития живого мира, идущий напрограммировано, происходящий сопряженно между видами и средой.

Последний слайд презентации: современные учения о эволюции

Синтетическая теория эволюции не объяснила многие молекулярные и общие закономерности эволюции, взаимоотношения полового и неполового отбора, процесс макроэволюции - появление, расцвет и гибель крупных таксономических единиц: родов, семейств, отрядов, типов. Она не выявила методы управления эволюцией. Между тем, исследования на молекулярном, клеточном, органном и биосферном уровнях показали, что эволюция носит более сложный характер, чем ее рассматривали сторонники классического дарвинизма и синтетической теории эволюции.