Слайд 2: План

Основные принципы функционирования ЦНС. Нейрон. Особенности строения, значение, виды. Рефлекторная дуга, ее компоненты, виды, функции. Функциональные системы организма (по П.К. Анохину). Координационная деятельность ЦНС.

является процесс регуляции, управления физиологическими функциями, которые направлены на поддержание постоянства свойств и состава внутренней среды организма. Различают два основных вида регуляции : гуморальный и нервный.

Слайд 4: Гуморальный процесс управления

предусматривает изменение физиологической активности организма под влиянием химических веществ, которые доставляются жидкими средами организма. Источником передачи информации являются химические вещества – утилизоны, продукты метаболизма (углекислый газ, глюкоза, жирные кислоты), информоны, гормоны желез внутренней секреции, местные или тканевые гормоны.

Слайд 5: Нервный процесс регуляции

предусматривает управление изменения физиологических функций по нервным волокнам при помощи потенциала возбуждения под влиянием передачи информации. Характерные особенности: 1) является более поздним продуктом эволюции; 2) обеспечивает быструю регуляцию; 3) имеет точного адресата воздействия; 4) осуществляет экономичный способ регуляции; 5) обеспечивает высокую надежность передачи информации.

Слайд 6: Нейрогуморальная регуляция

Это комбинированная форма, где одновременно используются два механизма управления (нервного и гуморального), они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

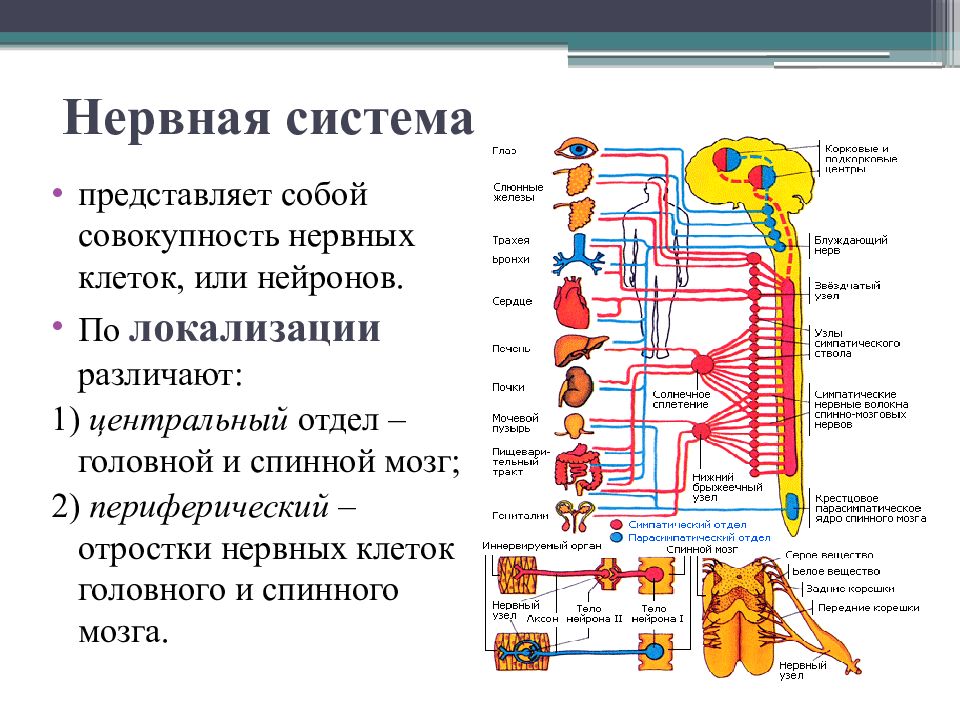

Слайд 7: Нервная система

представляет собой совокупность нервных клеток, или нейронов. По локализации различают: 1) центральный отдел – головной и спинной мозг; 2) периферический – отростки нервных клеток головного и спинного мозга.

Слайд 8

По функциональным особенностям различают: соматический отдел нервной системы, регулирующий двигательную активность; вегетативный, регулирующий деятельность внутренних органов, желез внутренней секреции, сосудов, трофическую иннервацию мышц и самой ЦНС.

Слайд 9: Функции нервной системы

интегративно-координационная функция. Обеспечивает функции различных органов и физиологических систем, согласует их деятельность между собой; обеспечение тесных связей организма человека с окружающей средой на биологическом и социальном уровнях; регуляция уровня обменных процессов в различных органах и тканях, а также в самой себе; обеспечение психической деятельности высшими отделами ЦНС.

Слайд 10: Нейрон

Структурная и функциональная единица нервной ткани. Специализированная клетка, которая способна принимать, кодировать, передавать и хранить информацию, устанавливать контакты с другими нейронами, организовывать ответную реакцию организма на раздражение.

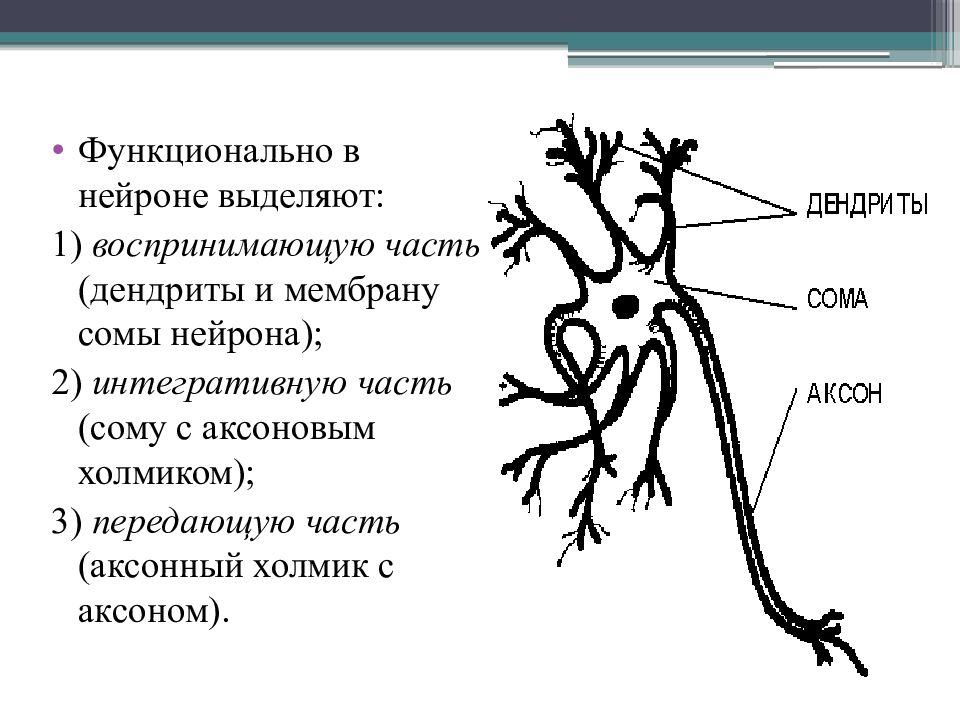

Слайд 11

Функционально в нейроне выделяют: 1) воспринимающую часть (дендриты и мембрану сомы нейрона); 2) интегративную часть (сому с аксоновым холмиком); 3) передающую часть (аксонный холмик с аксоном).

Слайд 12: Воспринимающая часть

Дендриты – основное воспринимающее поле нейрона. Мембрана дендрита способна реагировать на медиаторы. Нейрон имеет несколько ветвящихся дендритов (информационные входы). Через специализированные контакты информация поступает от одного нейрона к другому. Эти контакты называются «шипики».

Слайд 13

Мембрана сомы нейрона имеет толщину 6 нм и состоит из двух слоев липидных молекул. В двойной липидный слой мембраны встроены белки, которые выполняют несколько функций : 1) белки-насосы – перемещают в клетке ионы и молекулы против градиента концентрации; 2) белки, встроенные в каналы, обеспечивают избирательную проницаемость мембраны; 3) рецепторные белки осуществляют распознавание нужных молекул и их фиксацию на мембране; 4) ферменты облегчают протекание химической реакции на поверхности нейрона. В некоторых случаях один и тот же белок может выполнять функции как рецептора, фермента, так и насоса.

Слайд 14: Интегративная часть

Аксоновый холмик – место выхода аксона из нейрона. Сома нейрона (тело нейрона) выполняет наряду с информационной и трофическую функцию относительно своих отростков и синапсов. Сома обеспечивает рост дендритов и аксонов. Сома нейрона заключена в многослойную мембрану, которая обеспечивает формирование и распространение электротонического потенциала к аксонному холмику.

Слайд 15: Передающая часть

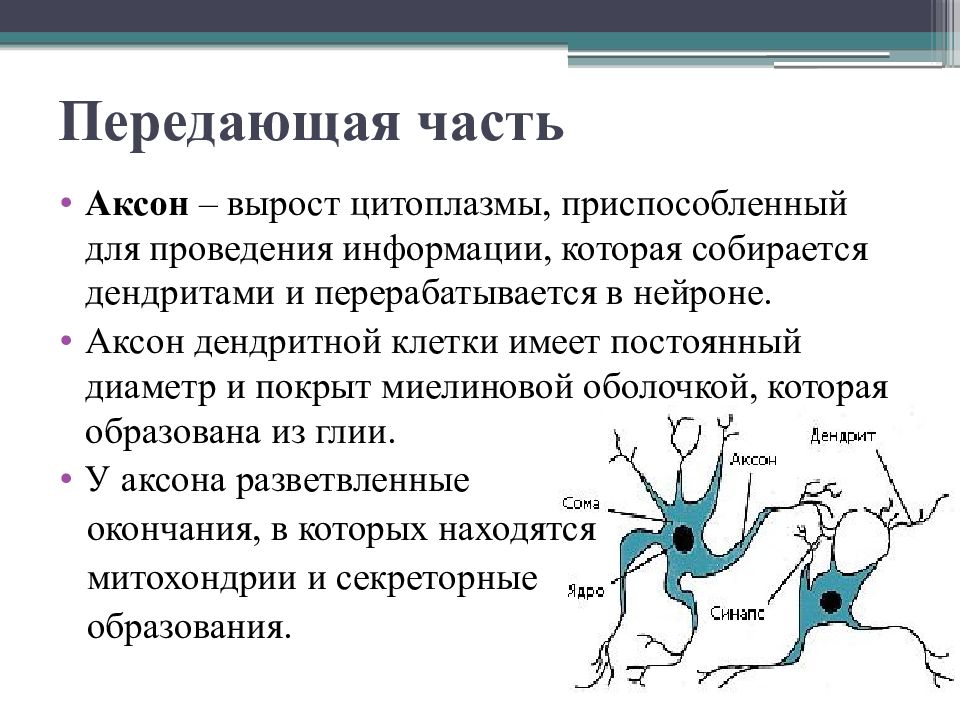

Аксон – вырост цитоплазмы, приспособленный для проведения информации, которая собирается дендритами и перерабатывается в нейроне. Аксон дендритной клетки имеет постоянный диаметр и покрыт миелиновой оболочкой, которая образована из глии. У аксона разветвленные окончания, в которых находятся митохондрии и секреторные образования.

Слайд 16: Функции нейронов

генерализация нервного импульса; получение, хранение и передача информации; способность суммировать возбуждающие и тормозящие сигналы (интегративная функция).

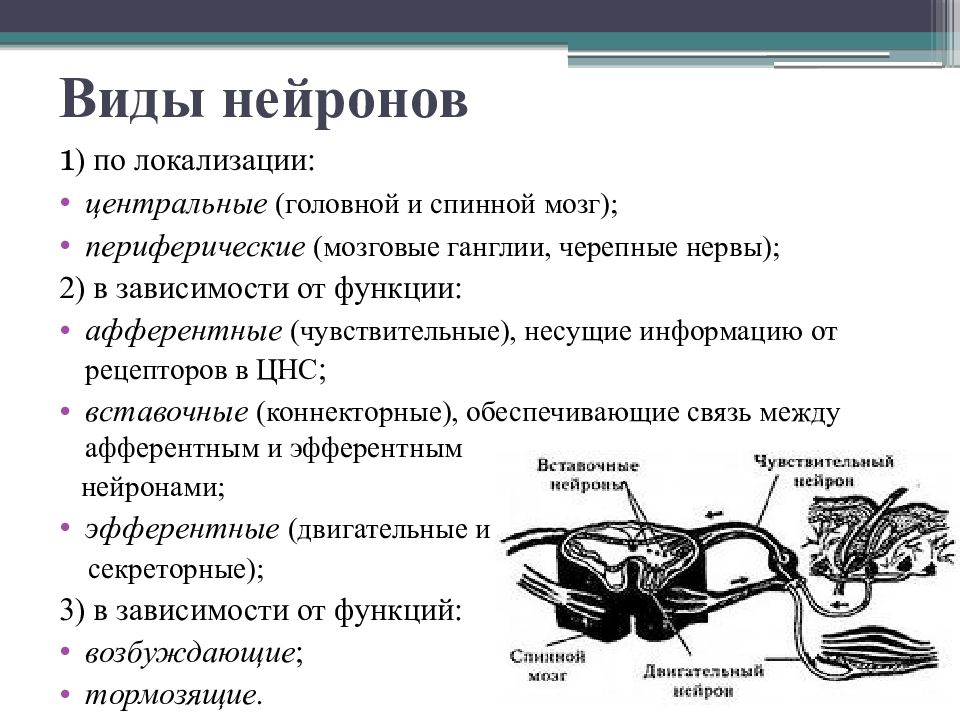

Слайд 17: Виды нейронов

1 ) по локализации: центральные (головной и спинной мозг); периферические (мозговые ганглии, черепные нервы); 2) в зависимости от функции: афферентные (чувствительные), несущие информацию от рецепторов в ЦНС ; вставочные (коннекторные), обеспечивающие связь между афферентным и эфферентным нейронами; эфферентные (двигательные и секреторные); 3) в зависимости от функций: возбуждающие ; тормозящие.

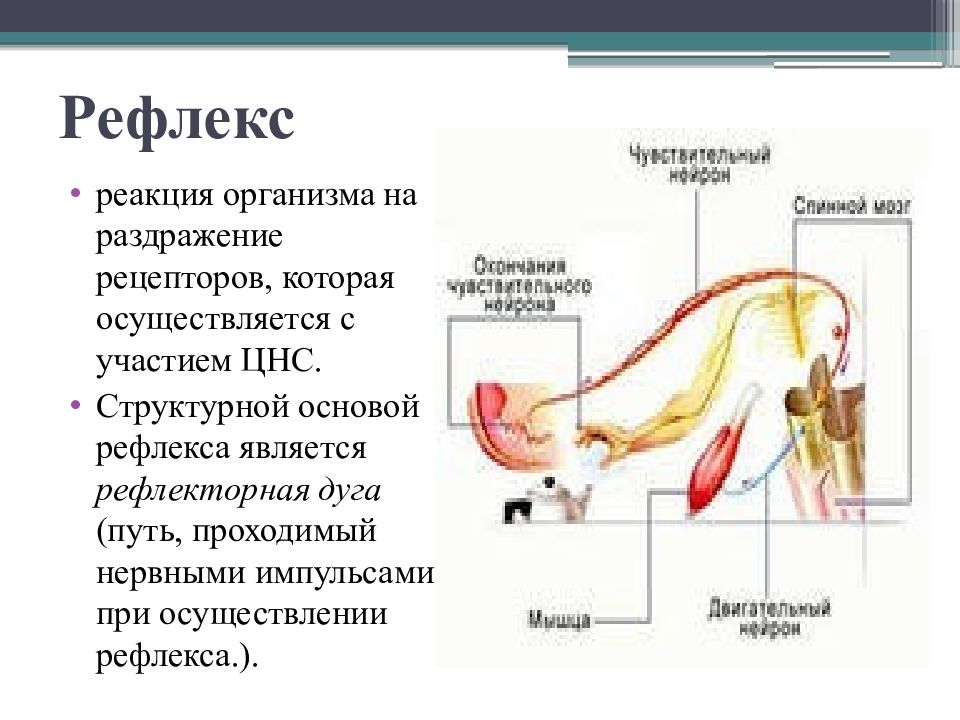

Слайд 18: Рефлекс

реакция организма на раздражение рецепторов, которая осуществляется с участием ЦНС. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга (путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса.).

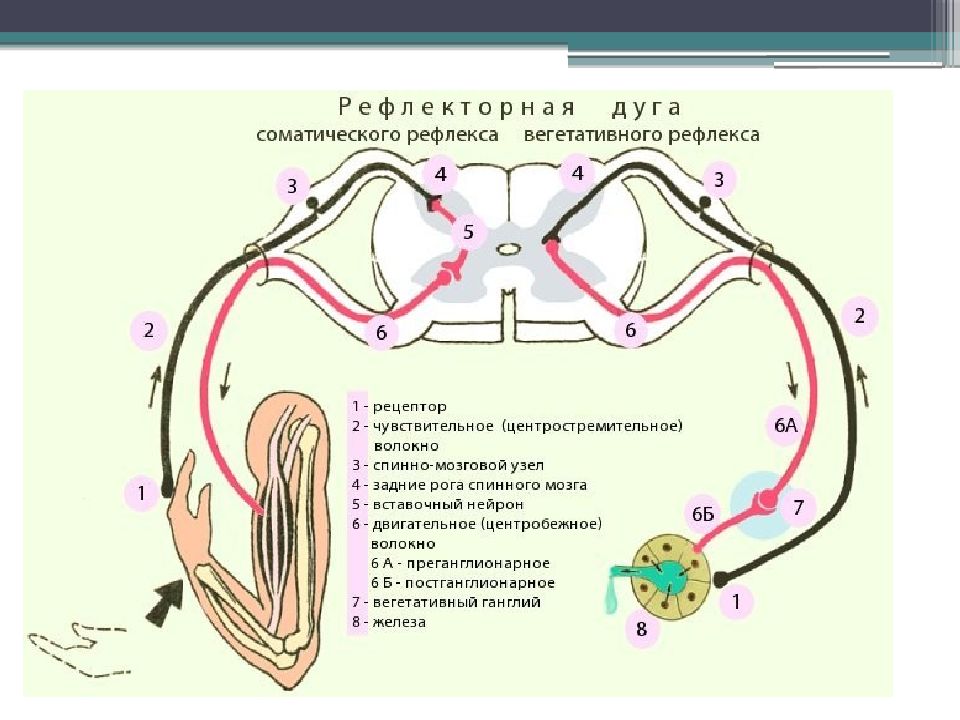

Слайд 19: Рефлекторная дуга

последовательно соединенная цепочка нервных клеток, которая обеспечивает осуществление реакции, ответа на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из шести компонентов: – рецепторов, – афферентного (чувствительного) пути, – рефлекторного центра, – эфферентного (двигательного, секреторного) пути, – эффектора (рабочего органа), – обратной связи.

Слайд 20: Виды рефлекторных дуг

простые – моносинаптические рефлекторные дуги (рефлекторная дуга сухожильного рефлекса), состоящие из 2 нейронов (рецепторного (афферентного) и эффекторного), между ними имеется 1 синапс; сложные – полисинаптические рефлекторные дуги. В их состав входят 3 нейрона (их может быть и больше) – рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный.

Слайд 21: Особенности простой моносинаптической рефлекторной дуги

территориально сближенные рецептор и эффектор; рефлекторная дуга двухнейронная, моносинаптическая; нервные волокна группы А (70-120 м/с); короткое время рефлекса; мышцы, сокращающиеся по типу одиночного мышечного сокращения.

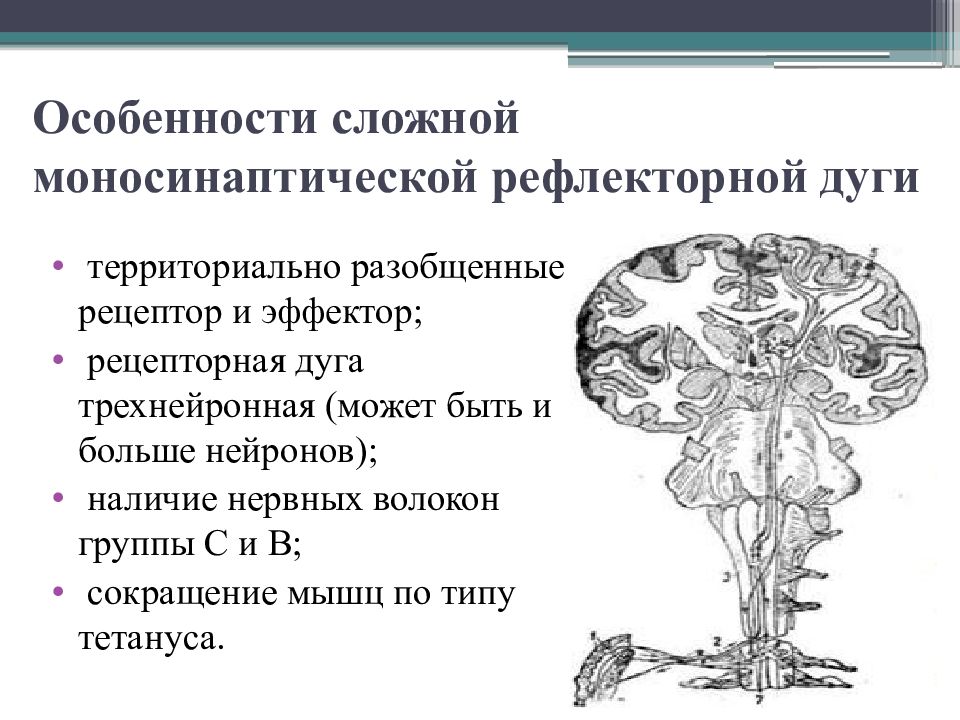

Слайд 23: Особенности сложной моносинаптической рефлекторной дуги

территориально разобщенные рецептор и эффектор; рецепторная дуга трехнейронная (может быть и больше нейронов); наличие нервных волокон группы С и В; сокращение мышц по типу тетануса.

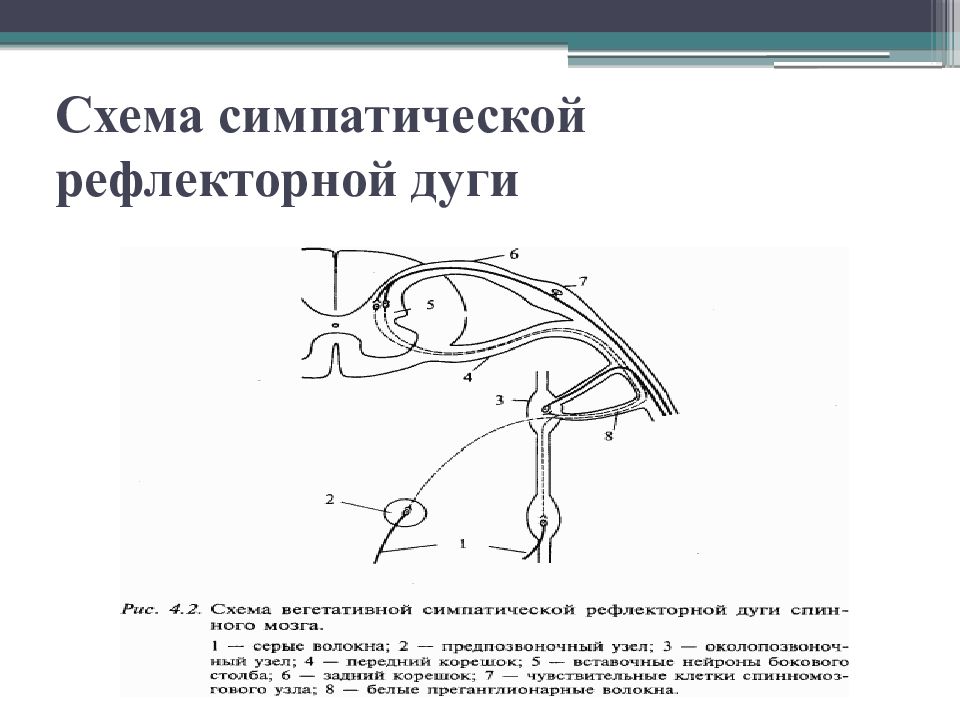

Слайд 24: Особенности вегетативного рефлекса

вставочный нейрон находится в боковых рогах; от боковых рогов начинается преганглионарный нервный путь, после ганглия – постганглионарный; эфферентный путь рефлекса вегетативной нервной дуги прерывается вегетативным ганглием, в котором лежит эфферентный нейрон.

Слайд 27: Отличие симпатической нервной дуги от парасимпатической

У симпатической нервной дуги преганглионарный путь короткий, т.к. вегетативный ганглий лежит ближе к спинному мозгу, а постганглионарный путь длинный. У парасимпатической дуги все наоборот: преганглионарный путь длинный, т.к. ганглий лежит близко к органу или в самом органе, а постганглионарный путь короткий.

Слайд 29: Функциональная система

временное функциональное объединение нервных центров различных органов и систем организма для достижения конечного полезного результата. Полезный результат – самообразующийся фактор нервной системы. Результат действия представляет собой жизненно важный адаптивный показатель, который необходим для нормального функционирования организма.

Слайд 30: Функциональная система (по П.К. Анохину)

1) полезный приспособительный результат – то, ради чего создается функциональная система; 2) аппарат контроля (акцептор результата) – группу нервных клеток, в которых формируется модель будущего результата; 3) обратную афферентацию (поставляет информацию от рецептора в центральное звено функциональной системы) – вторичные афферентные нервные импульсы, которые идут в акцептор результата действия для оценки конечного результата;

Слайд 31: Функциональная система (по П.К. Анохину)

4) аппарат управления (центральное звено) – функциональное объединение нервных центров с эндокринной системой; 5) исполнительные компоненты (аппарат реакции) – это органы и физиологические системы организма (вегетативная, эндокринные, соматические): внутренние органы; железы внутренней секреции; скелетные мышцы; поведенческие реакции.

Слайд 33: Свойства функциональной системы

Динамичност ь, т.е. в функциональную систему могут включаться дополнительные органы и системы, что зависит от сложности сложившейся ситуации. Способность к саморегуляции. При отклонении регулируемой величины или конечного полезного результата от оптимальной величины происходит ряд реакций самопроизвольного комплекса, что возвращает показатели на оптимальный уровень. Саморегуляция осуществляется при наличии обратной связи.

Слайд 34: Принципы взаимодействия функциональных систем

Принцип системы генеза. Происходят избирательное созревание и эволюция функциональных систем (функциональные системы кровообращения, дыхания, питания созревают и развиваются раньше других). Принцип многосвязного взаимодействия. Происходит обобщение деятельности различных функциональных систем, направленное на достижение многокомпонентного результата (параметры гомеостаза).

Слайд 35

Принцип иерархии. Функциональные системы выстраиваются в определенный ряд в соответствии со своей значимостью (функциональная система целостности ткани, функциональная система питания, функциональная система воспроизведения и т.д.). Принцип последовательного динамического взаимодействия. Осуществляется четкая последовательность смены деятельности одной функциональной системы другой.

Слайд 36: Координационная деятельность ЦНС

представляет собой согласованную работу нейронов ЦНС, основанную на взаимодействии нейронов между собой.

Слайд 37: Функции КД

обеспечивает четкое выполнение определенных функций, рефлексов; обеспечивает последовательное включение в работу различных нервных центров для обеспечения сложных форм деятельности; обеспечивает согласованную работу различных нервных центров (при акте глотания в момент глотания задерживается дыхание, при возбуждении центра глотания тормозится центр дыхания).

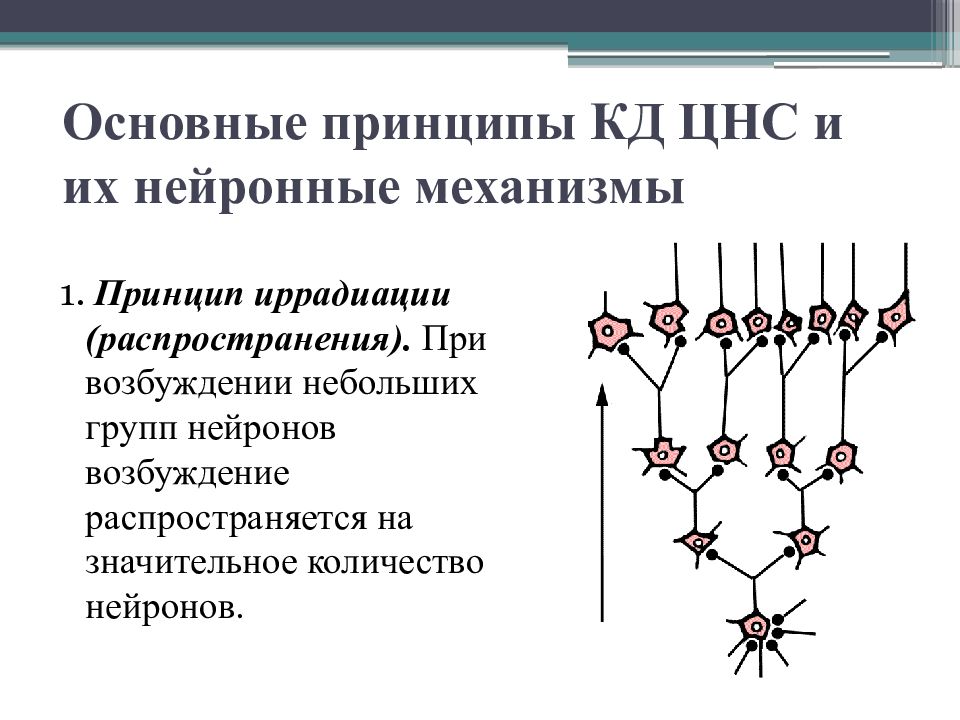

Слайд 38: Основные принципы КД ЦНС и их нейронные механизмы

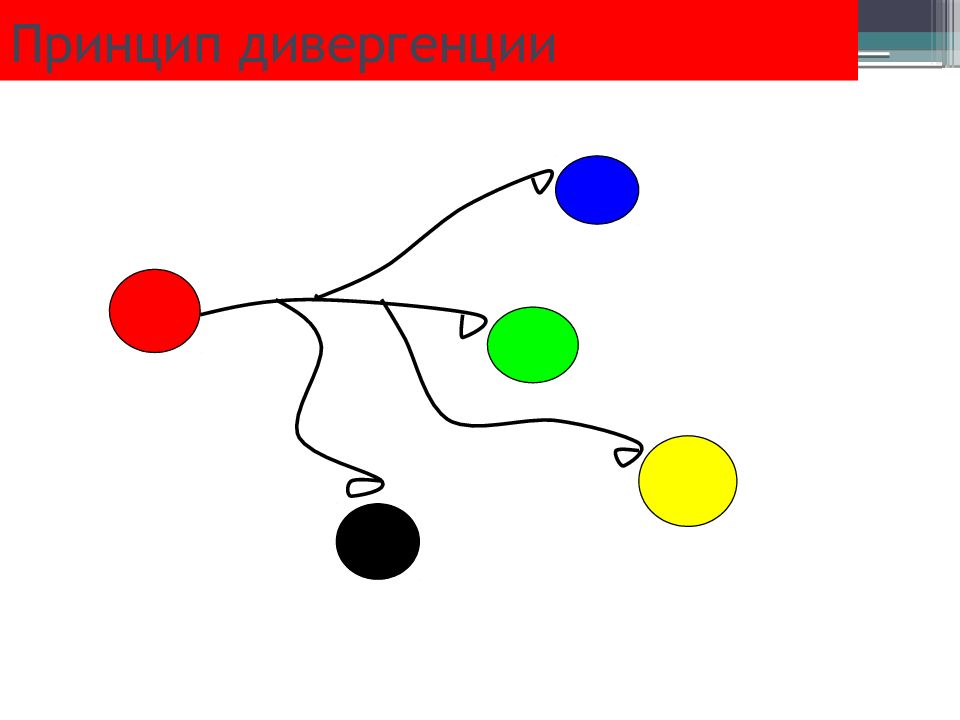

1. Принцип иррадиации (распространения). При возбуждении небольших групп нейронов возбуждение распространяется на значительное количество нейронов.

Слайд 39: Иррадиация объясняется

наличием ветвистых окончаний аксонов и дендритов, за счет разветвлений импульсы распространяются на большое количество нейронов; наличием вставочных нейронов в ЦНС, которые обеспечивают передачу импульсов от клетки к клетке. Иррадиация имеет границы, которая обеспечивается тормозным нейроном.

Слайд 40: Основные принципы КД

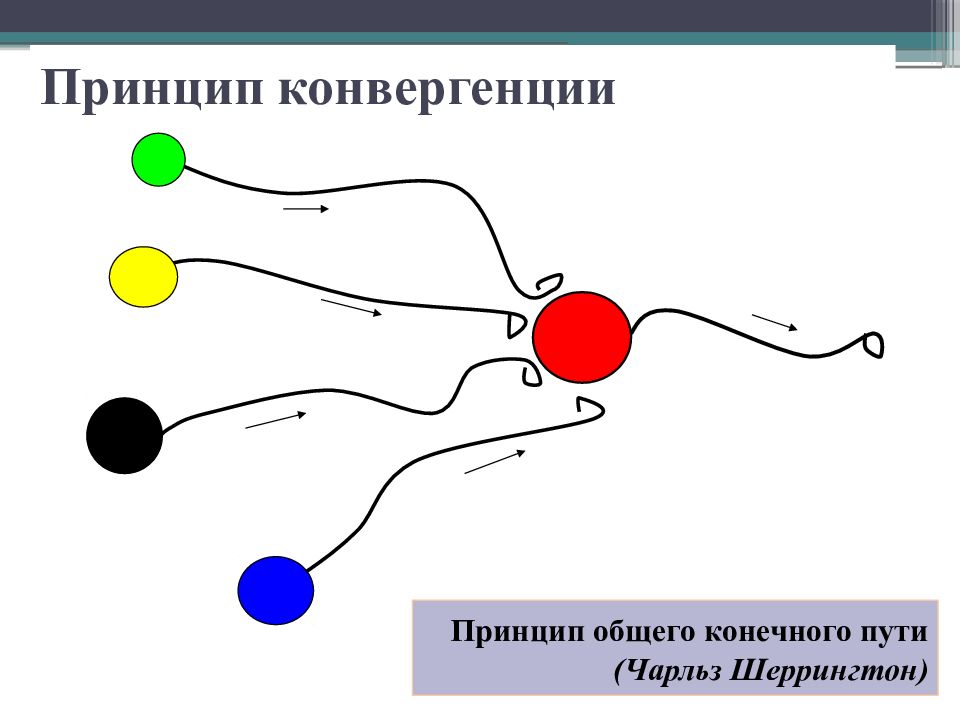

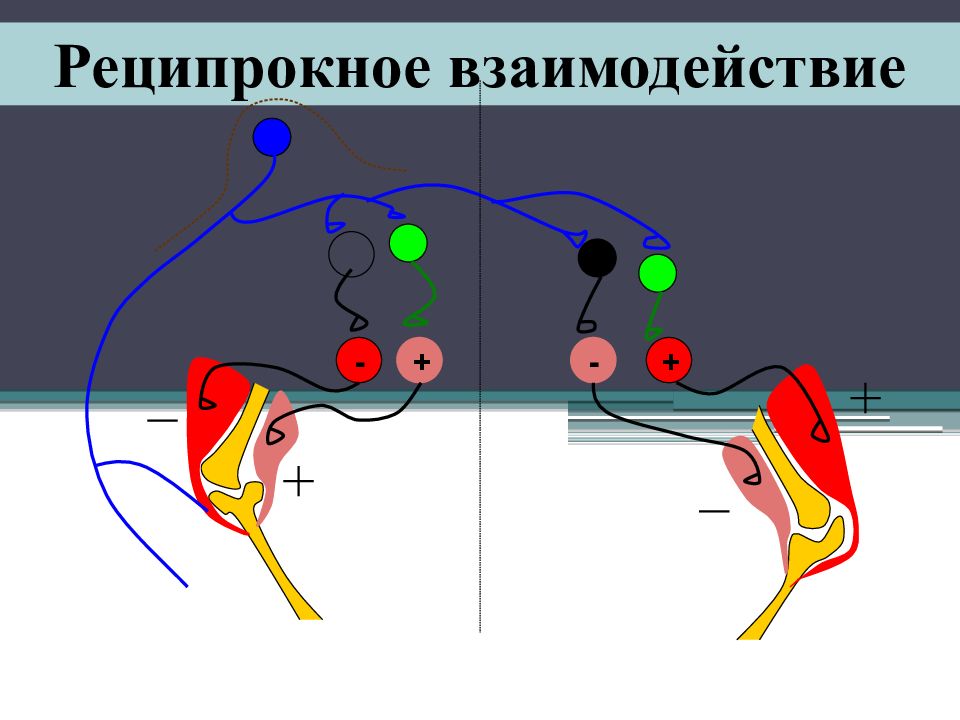

2. Принцип конвергенции. При возбуждении большого количества нейронов возбуждение может сходиться к одной группе нервных клеток. 3. Принцип реципрокности – согласованная работа нервных центров, особенно у противоположных рефлексов (сгибание, разгибание и т.д.).

Слайд 44: Основные принципы КД

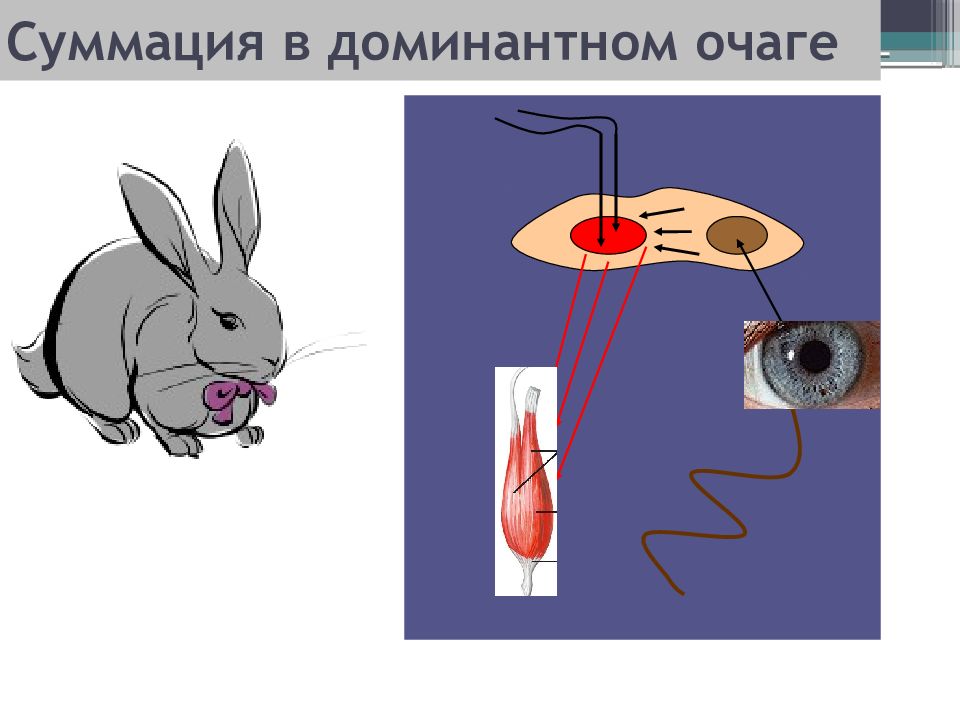

4. Принцип доминанты. Доминанта – господствующий очаг возбуждения в ЦНС в данный момент. Это очаг стойкого, неколеблющегося, нераспространяющегося возбуждения. Доминанта лежит в основе формирования условного рефлекса.

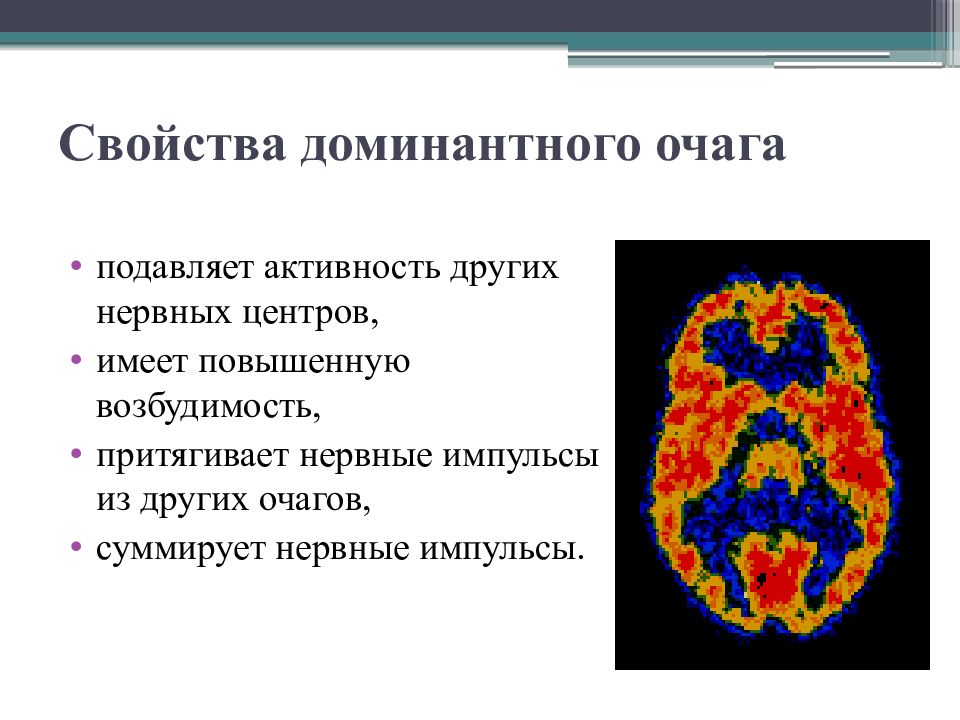

Слайд 45: Свойства доминантного очага

подавляет активность других нервных центров, имеет повышенную возбудимость, притягивает нервные импульсы из других очагов, суммирует нервные импульсы.

Слайд 46: Виды доминантных очагов

экзогенного происхождения (вызванные факторами внешней среды); эндогенными (вызванные факторами внутренней среды).

Слайд 47: А.А. Ухтомский князь, академик, выдающийся физиолог, основоположник учения о доминанте

«…каковы наши доминанты, таковы и мы» «Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, то они овладевают нами» «Слова и их образы – самые мощные доминанты» «Мысль внутри себя имеет самообеспечение» «Мы не наблюдатели бытия, а участники бытия, наше поведение - труд»

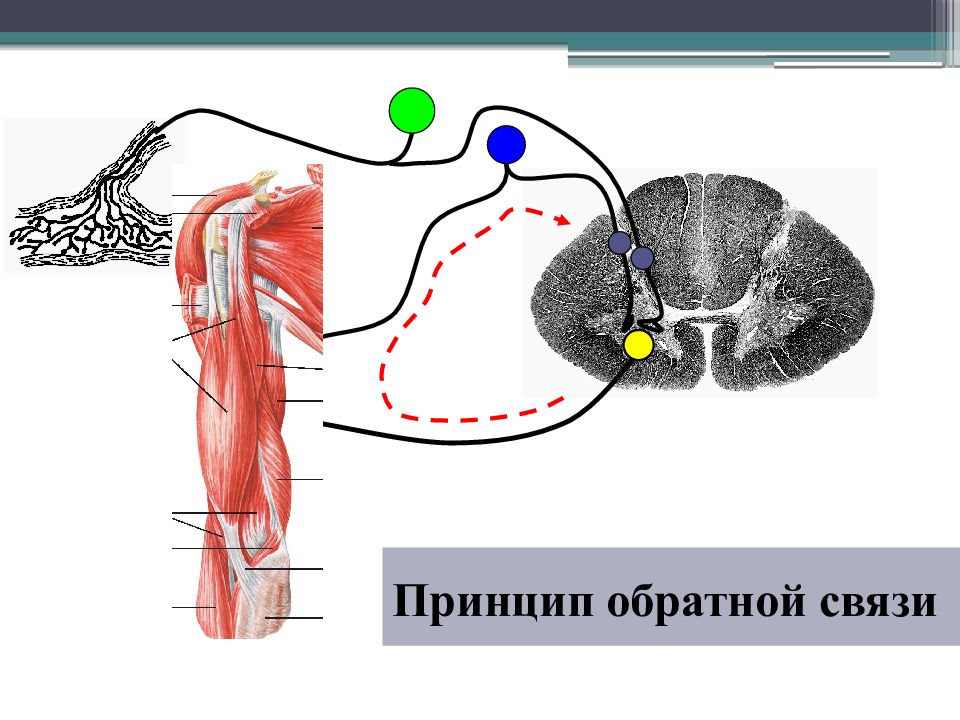

Слайд 48: Основные принципы КД

5. Принцип обратной связи. Обратная связь – поток импульсов в нервную систему, который информирует ЦНС о том, как осуществляется ответная реакция, достаточна она или нет.

Слайд 50: Виды обратной связи

положительная обратная связь, вызывающая усиление ответной реакции со стороны нервной системы (лежит в основе порочного круга, который приводит к развитию заболеваний); отрицательная обратная связь, снижающая активность нейронов ЦНС и ответную реакцию (лежит в основе саморегуляции).

Слайд 51: Основные принципы КД

6. Принцип субординации. В ЦНС существует определенная подчиненность отделов друг другу, высшим отделом является кора головного мозга.

Слайд 52: Основные принципы КД

7. Принцип взаимодействия процессов возбуждения и торможения. ЦНС координирует процессы возбуждения и торможения: оба процесса способны к конвергенции; процесс возбуждения и в меньшей степени торможения способны к иррадиации; торможение и возбуждение связаны индукционными взаимоотношениями (процесс возбуждения индуцирует торможение, и наоборот).

Слайд 53: Виды индукции

последовательная – процесс возбуждения и торможения сменяют друг друга по времени; взаимная – одновременно существует два процесса: возбуждение и торможение. Взаимная индукция осуществляется путем положительной и отрицательной взаимной индукции: если в группе нейронов возникает торможение, то вокруг него возникают очаги возбуждения (положительная взаимная индукция), и наоборот.

Слайд 54

«Возбуждение и торможение – это две стороны одного и того же процесса» И.П. Павлов Координационная деятельность ЦНС обеспечивает четкое взаимодействие между отдельными нервными клетками и отдельными группами нервных клеток.

Слайд 55: Уровни интеграции

Первый уровень обеспечивается за счет того, что на теле одного нейрона могут сходиться импульсы от разных нейронов, в результате происходит или суммирование, или снижение возбуждения. Второй уровень обеспечивает взаимодействиями между отдельными группами клеток. Третий уровень обеспечивается клетками коры головного мозга, которые способствуют более совершенному уровню приспособления деятельности ЦНС к потребностям организма.