Первый слайд презентации: ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра нормальной физиологии

Нервные центр – совокупность структур центральной нервной системы, координированная деятельность которых обеспечивает регуляцию определенной функции организма. По современным представлениям нервный центр включает в себя большую совокупность различных рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов, расположенных в различных в различных отделах ЦНС. Надо иметь в виду, что один и тот же нейрон может участвовать в различных рефлекторных актах. При этом, роль различных нейронов в нервном центре не одинакова: участие некоторых из них совершенно необходимо, участие других необязательно, некоторые из них могут заместить другие, а некоторые являются незаменимыми.

Слайд 3

Представление о нервном центре, как о локализованной структуре, требует учета того, что эта структура является лишь важной частью нервного центра, не обеспечивающей всех его функций.

Слайд 4: Свойства нервных центров

Нервные центры обладают рядом характерных свойств, обеспечивающих реализацию их функций. Односторонность проведения возбуждения. По ходу реализации какой-либо функции процесс возбуждения распространяется в одном направлении (от афферентной части к центральной, а затем к эфферентной). Наличие синаптической задержки. Скорость распространения нервного импульса лимитирована в основном синаптической задержкой, а по этому центральное время рефлекса определяется количеством синапсов, участвующих в его реализации. Высокая утомляемость. Химические синапсы в нервном центре достаточно быстро истощаются, поэтому наступает утомление центра.

Слайд 5

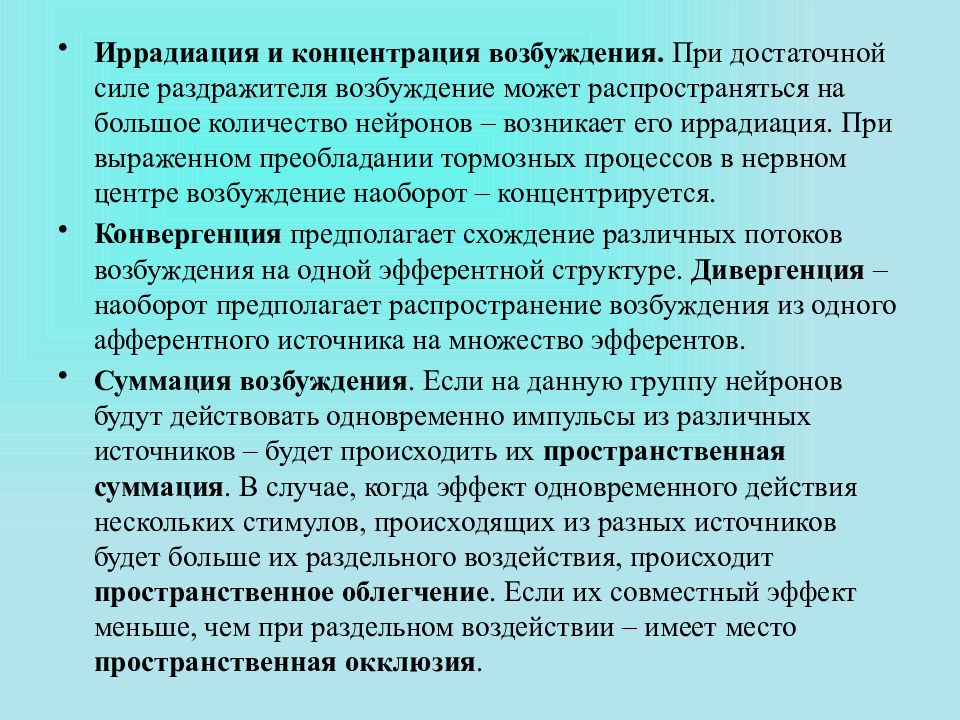

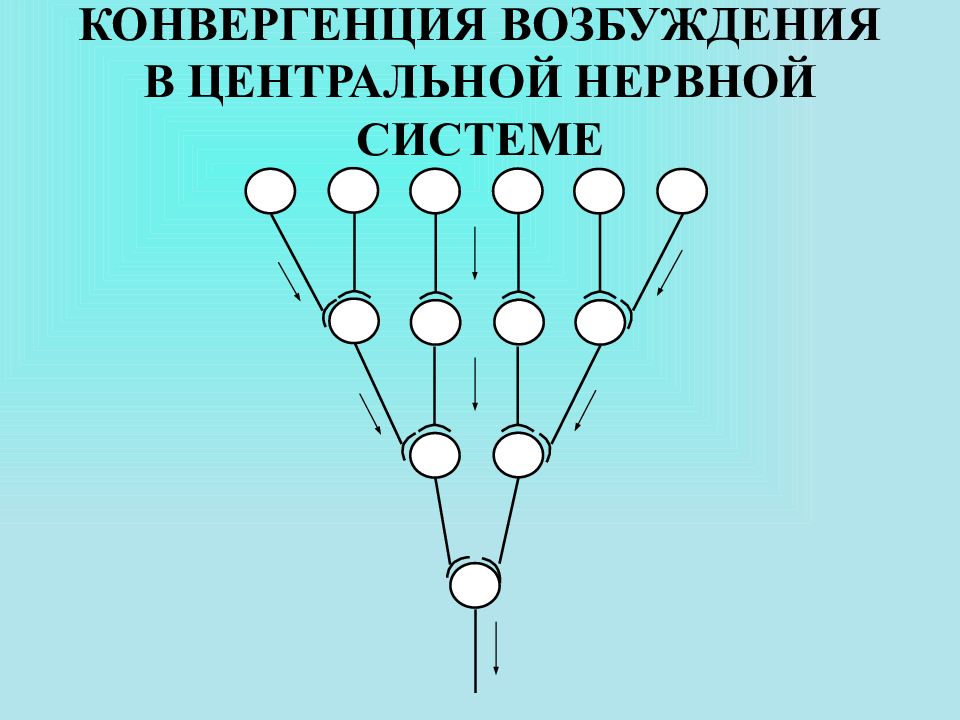

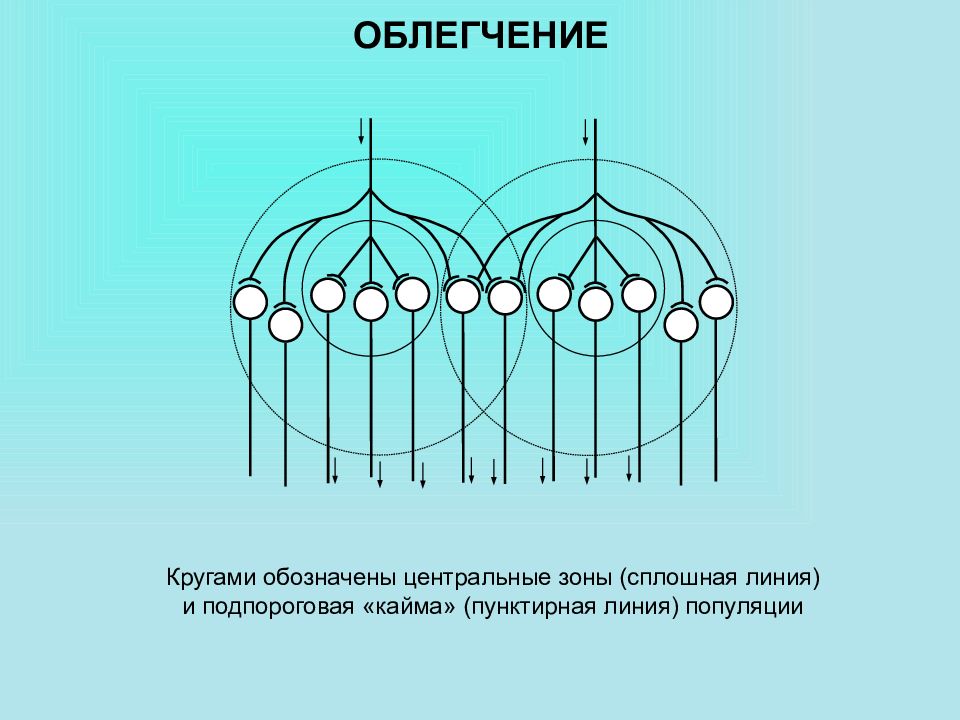

Иррадиация и концентрация возбуждения. При достаточной силе раздражителя возбуждение может распространяться на большое количество нейронов – возникает его иррадиация. При выраженном преобладании тормозных процессов в нервном центре возбуждение наоборот – концентрируется. Конвергенция предполагает схождение различных потоков возбуждения на одной эфферентной структуре. Дивергенция – наоборот предполагает распространение возбуждения из одного афферентного источника на множество эфферентов. Суммация возбуждения. Если на данную группу нейронов будут действовать одновременно импульсы из различных источников – будет происходить их пространственная суммация. В случае, когда эффект одновременного действия нескольких стимулов, происходящих из разных источников будет больше их раздельного воздействия, происходит пространственное облегчение. Если их совместный эффект меньше, чем при раздельном воздействии – имеет место пространственная окклюзия.

Слайд 8: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СУММАЦИИЯ ВОЗБУЖДЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

/ // //

Слайд 9: ОБЛЕГЧЕНИЕ

Кругами обозначены центральные зоны (сплошная линия) и подпороговая «кайма» (пунктирная линия) популяции

Слайд 12

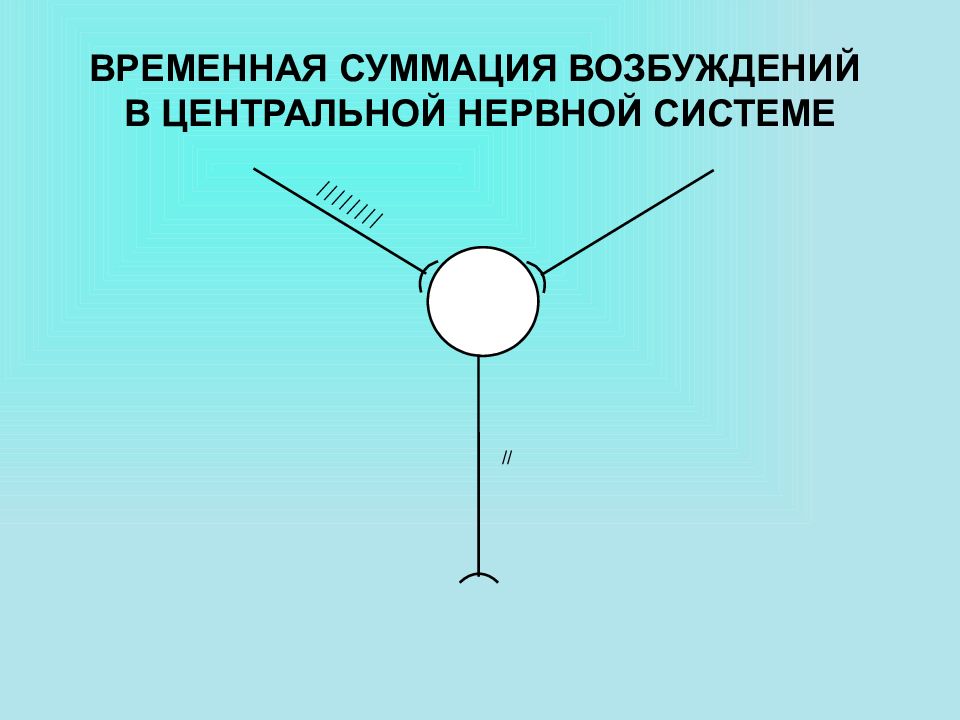

Если характер возбуждения данной группы нейронов будет зависеть от частоты следования афферентных импульсов – произойдет временная суммация. Если увеличение частоты афферентных импульсов приведет к повышению активности данной группы нейронов – можно говорить о временном облегчении, если увеличение частоты приведет к снижению активности – произойдет временная окклюзия. Тонус нервных центров определяется наличием в них фоноактивных нейронов, которые и в отсутствии внешнего воздействия генерируют импульсы. Пластичность характеризует способность нервного центра в различных его состояниях существенно менять картину его рефлекторных реакций. Свойство доминанты позволяет сформировать нервному центру, в соответствии с потребностями организма в конкретный момент времени, господствующий очаг возбуждения.

Слайд 13

Трансформация ритма характеризует относительную независимость частоты импульсации эфферентных нейронов от частотных характеристик афферентного сигнала.

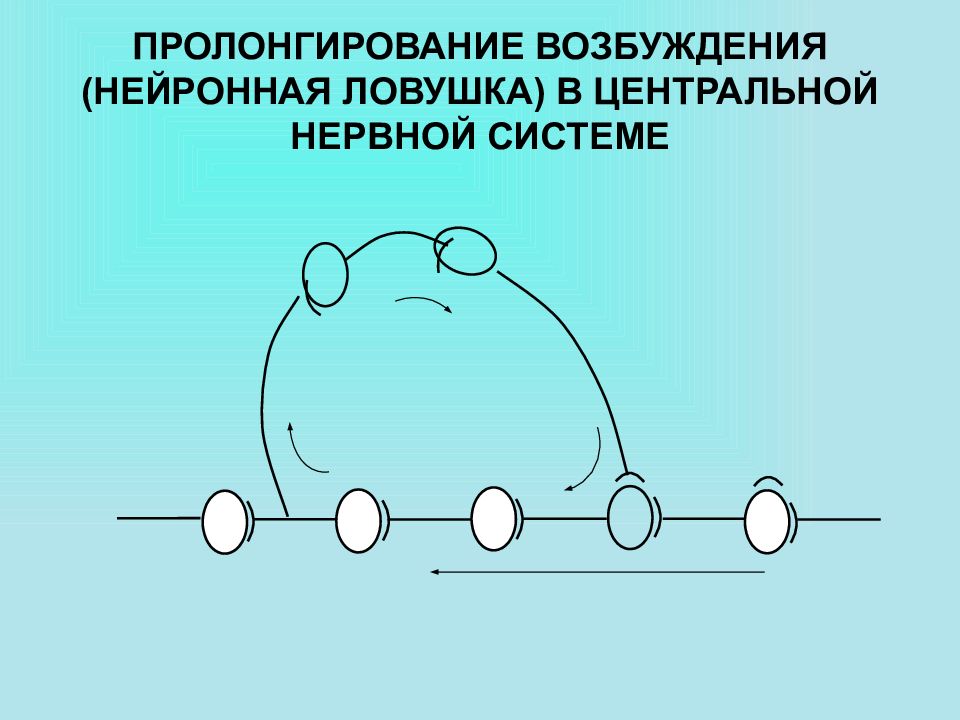

Слайд 14: Особенности проведения возбуждения в ЦНС

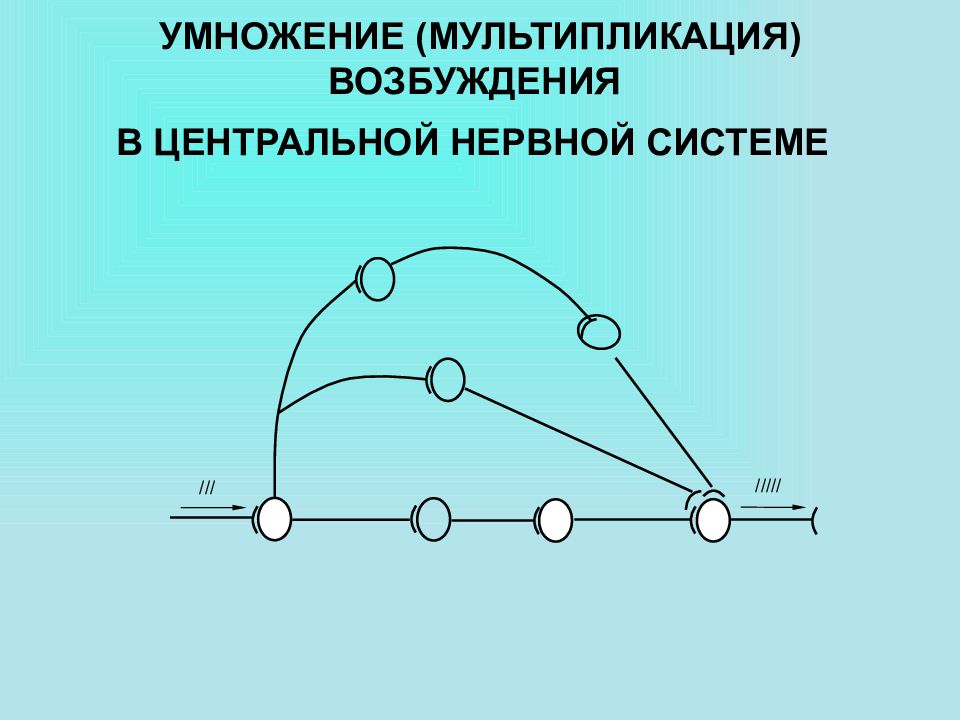

Особенности проведения возбуждения в ЦНС в значительной мере определяются и перекрываются со свойствами нервных центров (утомляемость, конвергенция, дивергенция, иррадиация, концентрация, суммация, облегчение, окклюзия, трансформация ритма). Но такие процессы, как мультипликация, реверберация и пролонгирование не относят традиционно к свойствам нервных центров, однако, относят к особенностям проведения возбуждения в ЦНС. Мультипликация – когда афферентное возбуждение дивергирует на большое количество нейронов, а они затем многократно усиленно воздействуют на эфферентное звено. Реверберация – циркуляция импульсов в возбуждающих нейронных цепочках с положительной обратной связью. Пролонгирование – следствие этой циркуляции.

Слайд 15: УМНОЖЕНИЕ (МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ) ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

/// /////

Слайд 16: ПРОЛОНГИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ (НЕЙРОННАЯ ЛОВУШКА) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

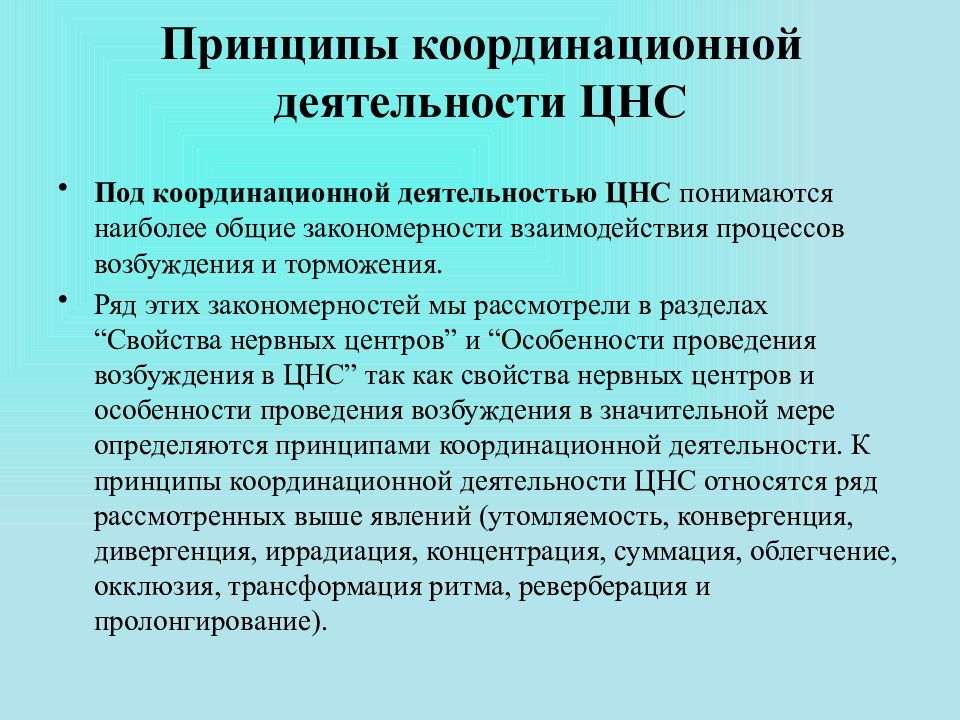

Слайд 17: Принципы координационной деятельности ЦНС

Под координационной деятельностью ЦНС понимаются наиболее общие закономерности взаимодействия процессов возбуждения и торможения. Ряд этих закономерностей мы рассмотрели в разделах “Свойства нервных центров” и “Особенности проведения возбуждения в ЦНС” так как свойства нервных центров и особенности проведения возбуждения в значительной мере определяются принципами координационной деятельности. К принципы координационной деятельности ЦНС относятся ряд рассмотренных выше явлений (утомляемость, конвергенция, дивергенция, иррадиация, концентрация, суммация, облегчение, окклюзия, трансформация ритма, реверберация и пролонгирование).

Слайд 18

Кроме того к принципам координационной деятельности можно отнести еще некоторые нервные процессы. Реципрокность - взаимное торможении антогонистических групп нейронов (мотонейроны сгибателей и разгибателей). Индукция – смена возбуждения торможением или наоборот. Отрицательная последовательная индукция – когда на месте очага возбуждения формируется очаг торможения. Положительная последовательная индукция – когда на месте очага торможения формируется очаг возбуждения. Отрицательная одновременная индукция – когда очаг возбуждения окаймляется зоной торможения. Положительная одновременная индукция - когда очаг торможения окаймляется зоной возбуждения. Индукция объясняет феномен “отдачи”, суть которого состоит в быстрой смене одного рефлекса на другой, но противоположный по знаку. Если пара таких рефлексов повторяется несколько раз подряд, их называют ритмическими (ходьба).

Слайд 19

Принцип обратной связи – необходимость сигнализации от рецепторов исполнительных органов для успешной реализации функции (важный элемент функциональных систем). Принцип общего конечного пути указывает на возможность активации эфферентного нейрона с различных рецептивных полей. Принцип доминанты – для успешной реализации какой-либо функции необходимо устойчивое возбуждение соответствующих нервных образований.

Слайд 20: Торможение в ЦНС

Длительное время физиологи считали, что торможение является следствием возбуждения и развивается в результате утомления. Но уже в 1845 году братьями Вебер было обнаружено замедление сокращений сердца при раздражении блуждающего нерва. Однако началом формирования учения о торможении как самостоятельном нервном процессе следует считать работу Сеченова (1863) о торможении сгибательного рефлекса у лягушки при химическом раздражении среднего мозга. Это же открытие послужило началом изучения о ретикулярной формации мозга. В 1865 году Сеченов и Пашутин обнаружили торможение рефлексов не только при раздражении определенных участков головного мозга, но и нервных стволов противоположной стороны тела, тем самым начав исследования реципрокных взаимоотношений возбуждения и торможения. Было показано, что торможение нельзя свести к утомлению рефлекторных центров, и развитие торможения связано с особыми изменениями электрической активности центральной нервной системы. Затем было выдвинуто предположение о существовании тормозных нейронов, которое вскоре подтвердилось экспериментально.

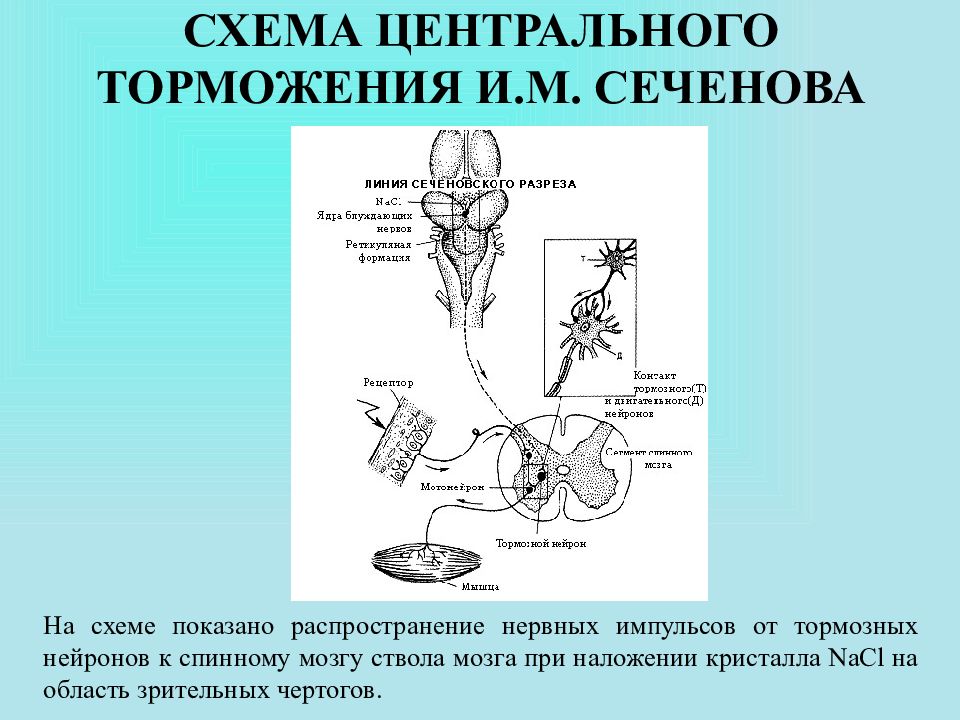

Слайд 21: СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА

На схеме показано распространение нервных импульсов от тормозных нейронов к спинному мозгу ствола мозга при наложении кристалла NaCl на область зрительных чертогов.

Слайд 22: Современные представления о механизмах центрального торможения

Торможение в центральной нервной системе – активный нервный процесс, проявляющийся в подавлении или ослаблении процесса возбуждения. Все виды торможения в ЦНС, за исключением торможения, связанного с утомлением, развиваются в результате активации тормозных нейронов. Практически все нервные образования включают в себя боле четверти тормозных нейронов. В специфических тормозных структурах, таких как мозжечок и некоторые стволовые образования их доля превосходит три четверти.

Слайд 23

При рассмотрении химических синапсов указывалось, что активация постсинаптической мембраны тормозных синапсов приводит к открытию калиевых либо хлорных каналов. При выходе калия из клетки ее мембрана гиперполяризуется и тем самым вероятность возбуждения уменьшается. Роль ионов хлора в гиперполяризации клетки в покое невелика, так как внутренняя сторона мембраны имеет достаточный отрицательный заряд, препятствующий входу хлора в клетку. Поэтому роль хлорных тормозных синапсов существенна только для частично деполяризованных клеток. Учитывая то, что крупные нейроны несут на своей поверхности до 10000 синапсов, способность к возбуждению клетки будет определяться совокупностью активированных в данный момент возбуждающих и тормозных синапсов.

Слайд 24: Виды торможения в ЦНС

Торможение в центральной нервной системе классифицируется по различным критериям. Первичное торможение является результатом активации тормозных нейронов, образующих синаптические связи с тормозимой клеткой, при этом торможение для клетки является первичным процессом, не связанным с ее предварительным возбуждением. Вторичное торможение развивается в клетке без участия специфических тормозных структур и является следствием ее собственного возбуждения. В случае, когда высокая интенсивность раздражения приводит к истощению клетки, можно говорить о запредельном торможении. Высокочастотные импульсы могут блокироваться в немиелинизированных нервных терминалях вследствие их более низкой лабильности ( пессимальное торможение). По локализации активного тормозного процесса на клетке выделяется пре- и постсинаптическое торможение.

Слайд 25

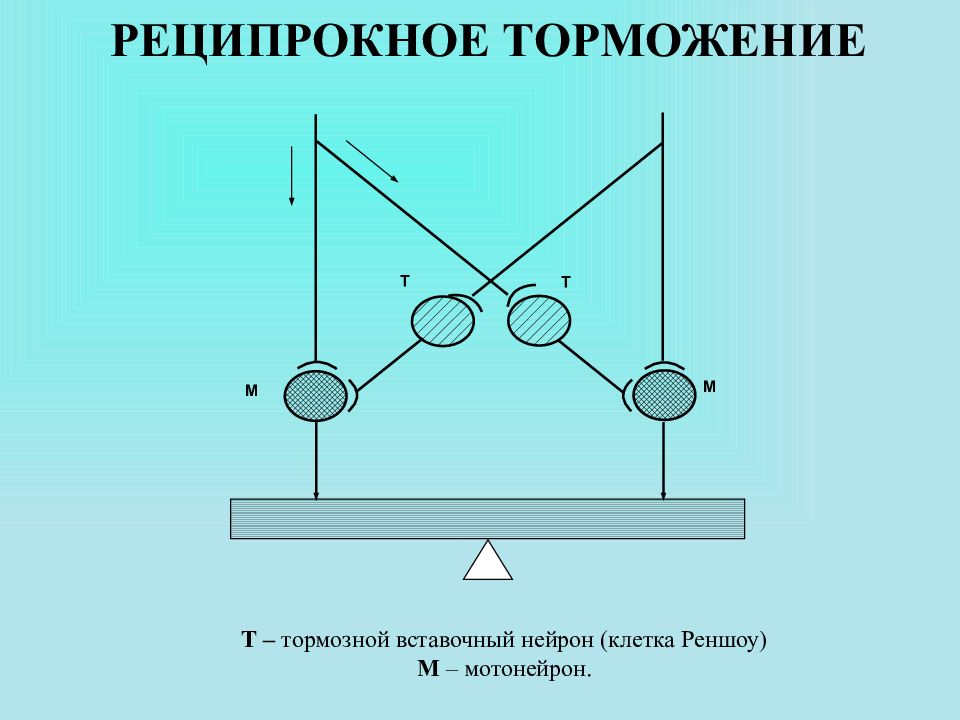

Пресинаптическое торможение реализуется при активации аксо-аксонального тормозного синапса и блокирует возбуждающие импульсы, направленные на данную клетку. Постсинаптическое торможение развивается при активации аксо-соматических и аксо-дендритических тормозных синапсов, воздействуя на собственную мембрану тормозимой клетки. По структуре тормозных цепей выделяют реципрокное, афферентное коллатеральное, латеральное торможение, возвратное и опережающее. Реципрокным торможением называется взаимное торможение антагонистических нервных структур. Афферентное коллатеральное торможение локализуется в афферентной части рефлекторной дуги и является частным случаем широко распространенного в ЦНС реципрокного торможения.

Слайд 26: РЕЦИПРОКНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

T T M M Т – тормозной вставочный нейрон (клетка Реншоу) М – мотонейрон.

Слайд 27

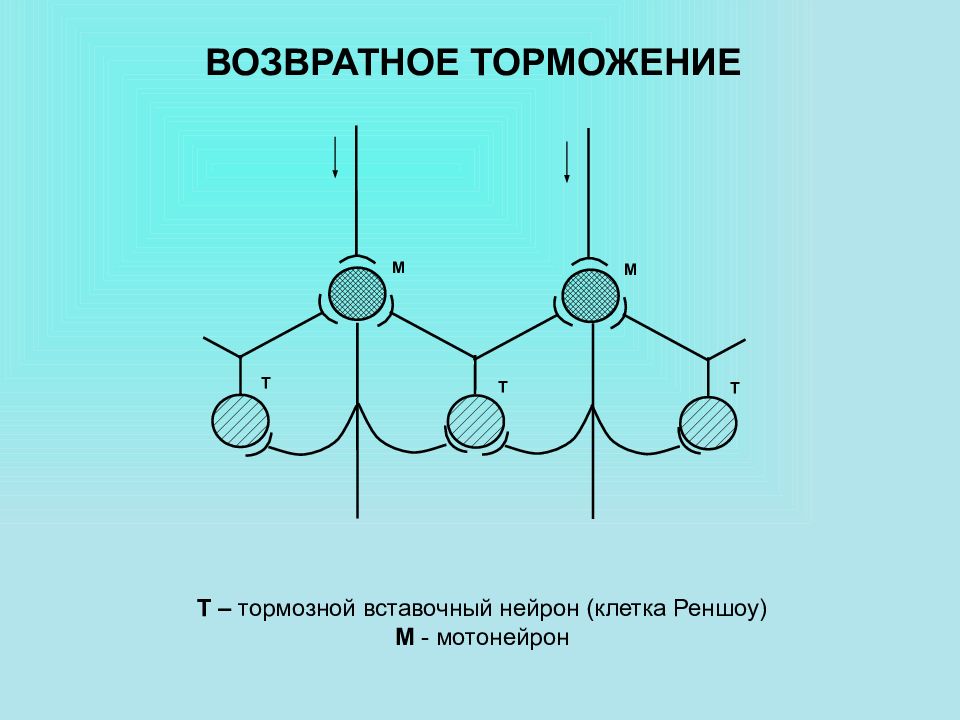

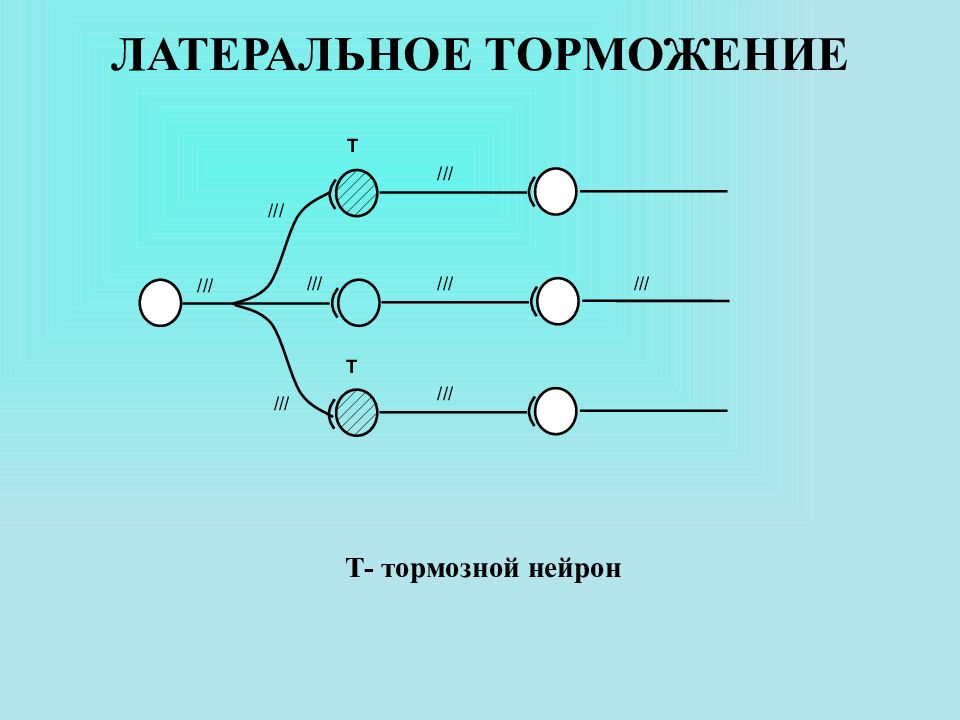

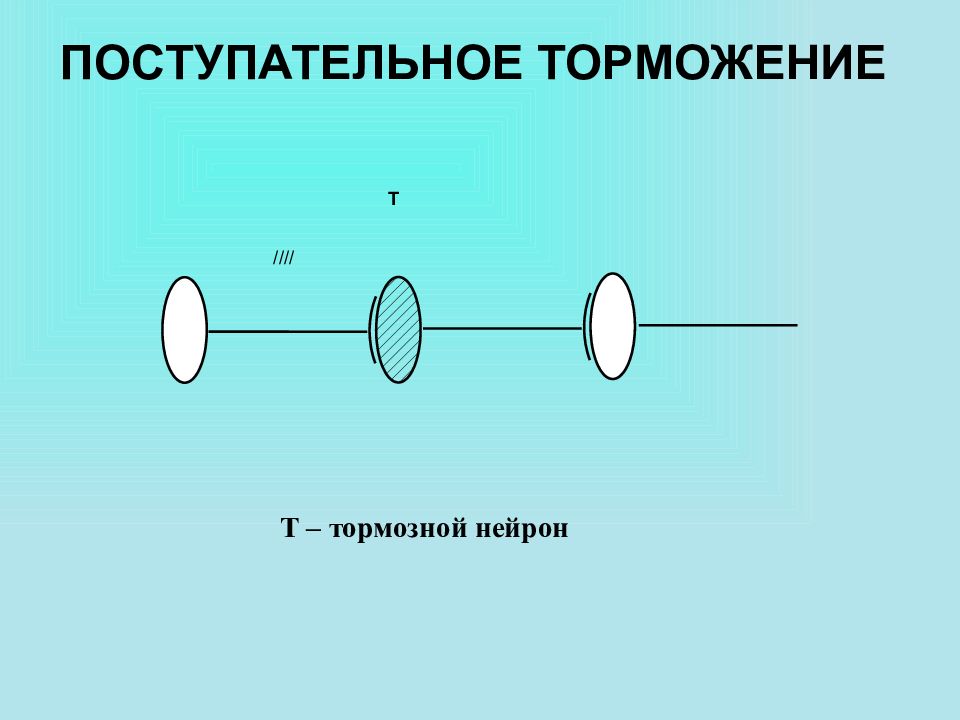

Опережающим торможением называется торможение антагонистических структур до их возбуждения (при акте сгибания мозжечок тормозит мотонейроны разгибателей еще до возбуждения мотонейронов обеспечивающих сгибание). Эфферентное (возвратное) торможение - при котором тормозные вставочные нейроны действуют на те же нервные клетки, которые их активировали. В этом случае торможение тем сильнее, чем интенсивнее предшествующее возбуждение. Латеральным торможением называется торможение, при котором вставочные тормозные нейроны действуют не только на ту клетку, которая их активировала, но и на другие рядом расположенные. Поступательное торможение – когда вставочный нейрон активирует в эфферентном звене только торможение О различных видах условного торможения речь пойдет в разделе “Физиология высшей нервной деятельности”.

Слайд 28: ВОЗВРАТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

M M T T T Т – тормозной вставочный нейрон (клетка Реншоу) М - мотонейрон

Слайд 29: ЛАТЕРАЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

/// T T /// /// /// /// /// /// /// Т- тормозной нейрон

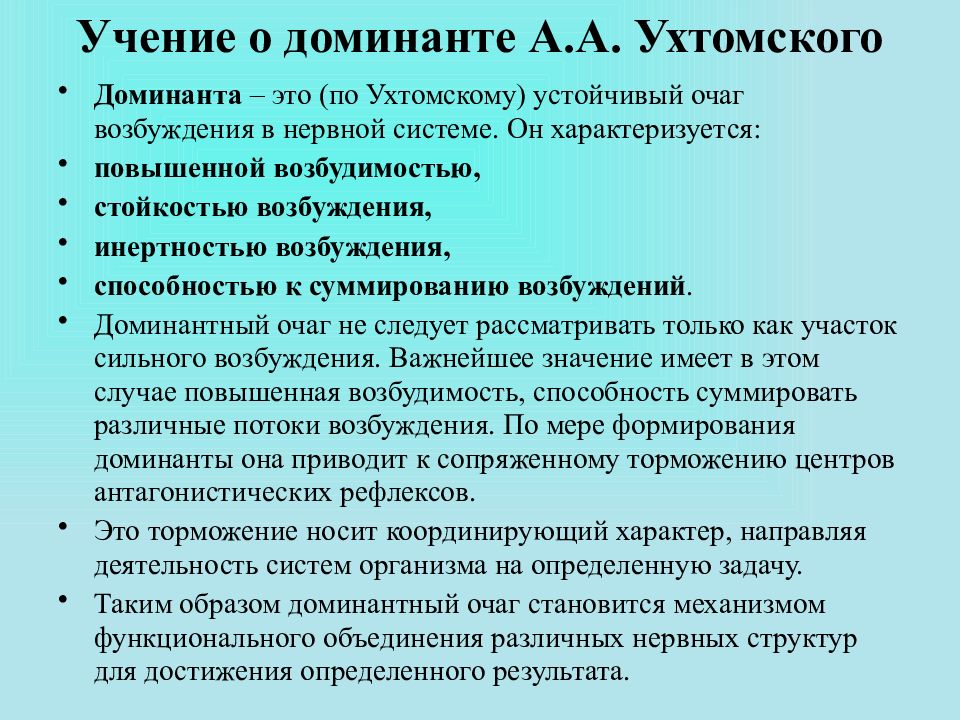

Слайд 31: Учение о доминанте А.А. Ухтомского

Доминанта – это (по Ухтомскому) устойчивый очаг возбуждения в нервной системе. Он характеризуется: повышенной возбудимостью, стойкостью возбуждения, инертностью возбуждения, способностью к суммированию возбуждений. Доминантный очаг не следует рассматривать только как участок сильного возбуждения. Важнейшее значение имеет в этом случае повышенная возбудимость, способность суммировать различные потоки возбуждения. По мере формирования доминанты она приводит к сопряженному торможению центров антагонистических рефлексов. Это торможение носит координирующий характер, направляя деятельность систем организма на определенную задачу. Таким образом доминантный очаг становится механизмом функционального объединения различных нервных структур для достижения определенного результата.

Слайд 32

Доминанта может переходить в тормозное состояние и вновь растормаживаться. Различные доминантные очаги находятся в постоянной конкуренции, направляя деятельность организма на реализацию более важной в данный момент потребности. Доминирующая потребность является ключевым элементом любой функциональной системы. Формирование доминантного очага на нейронном уровне в норме объясняется такими процессами как: долговременная частичная деполяризация (связанная с открытием медленных натрий-кальциевых каналов), реверберация возбуждения, одновременная отрицательная индукция, конвергенция. В случаях патологии доминантный очаг может быть сформирован на базе поврежденной нервной ткани, либо определяться ее врожденным дефектом.

Последний слайд презентации: ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В норме доминанта обеспечивает тонус нервных центров и синхронизацию их активности, формирует потребности, мотивации, избирательное внимание и память. Патологически выраженная доминанта может вызвать гипертонус центра и потерю им управляемости со стороны других нервны образований (гипертония). Неуправляемая мотивация имеет различный клинические проявления: обжорство, отказ от пищи, формирование сверхценных идей. Внутрикорковые патологические доминантные очаги проявляются эпилепсией.