Слайд 2: Свойства нервных центров

Нервный центр – это совокупность структур ЦНС, координированная деятельность которых обеспечивает регуляцию отдельных функций организма или реализацию отдельных рефлекторных актов

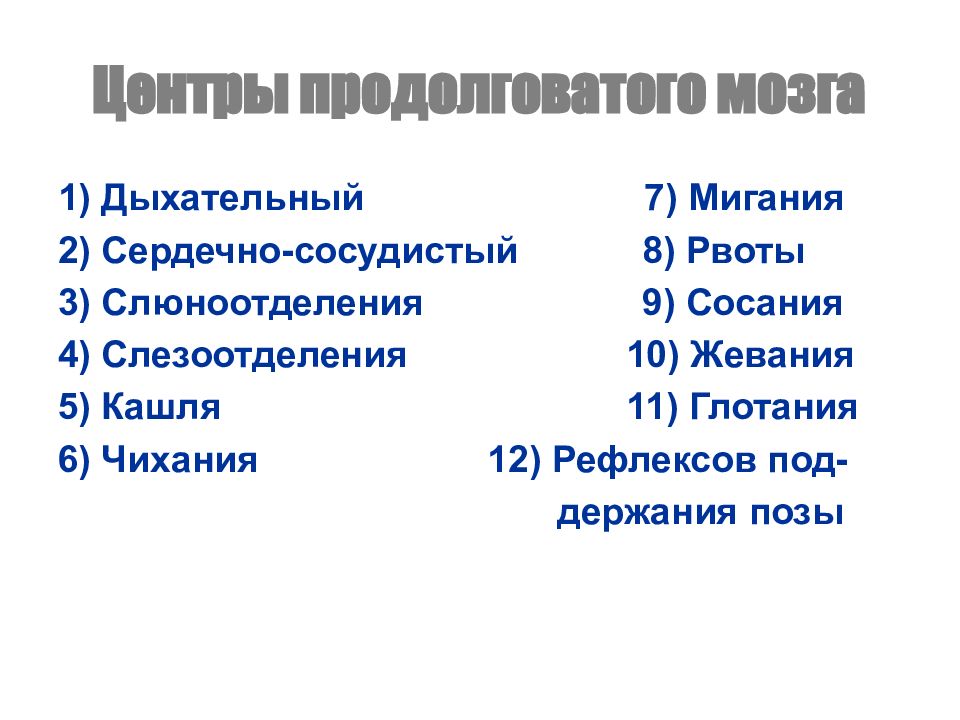

Слайд 3: Центры продолговатого мозга

1) Дыхательный 7) Мигания 2) Сердечно-сосудистый 8) Рвоты 3) Слюноотделения 9) Сосания 4) Слезоотделения 10) Жевания 5) Кашля 11) Глотания 6) Чихания 12) Рефлексов под- держания позы

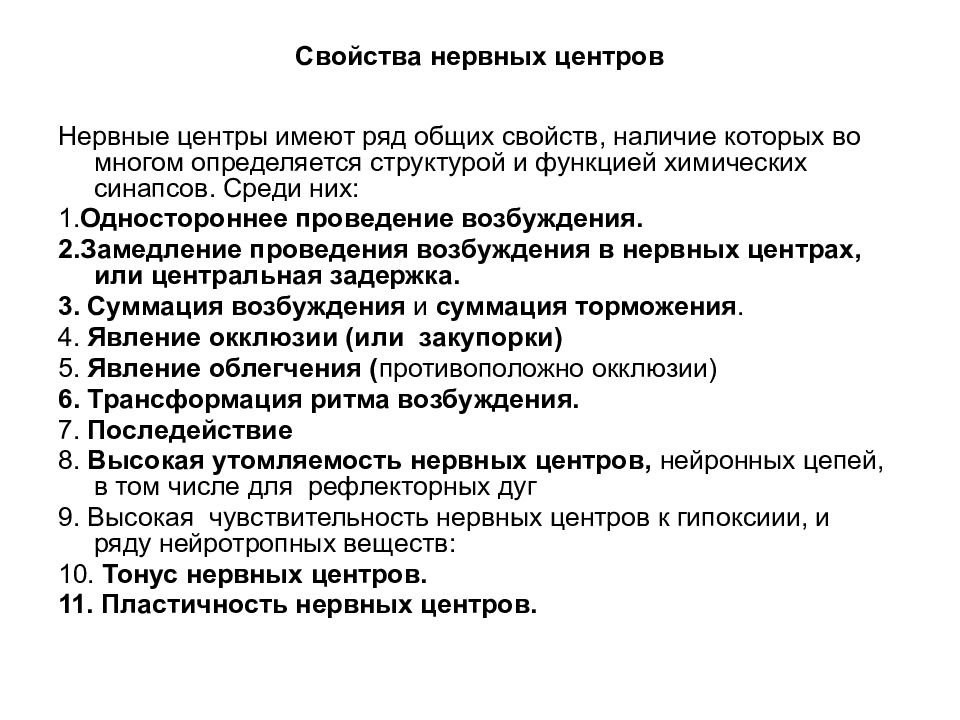

Слайд 4: Свойства нервных центров

Нервные центры имеют ряд общих свойств, наличие которых во многом определяется структурой и функцией химических синапсов. Среди них: 1. Одностороннее проведение возбуждения. 2.Замедление проведения возбуждения в нервных центрах, или центральная задержка. 3. Суммация возбуждения и суммация торможения. 4. Явление окклюзии (или закупорки) 5. Явление облегчения ( противоположно окклюзии) 6. Трансформация ритма возбуждения. 7. Последействие 8. Высокая утомляемость нервных центров, нейронных цепей, в том числе для рефлекторных дуг 9. Высокая чувствительность нервных центров к гипоксиии, и ряду нейротропных веществ: 10. Тонус нервных центров. 11. Пластичность нервных центров.

Слайд 5: Свойства нервных центров

1. Одностороннее проведение возбуждения. В ЦНС – в ее нервных центрах, внутри рефлекторной дуги и нейронных цепей возбуждение, как правило, идет в одном направлении – от пресинаптической мембраны к постсинаптической, т.е. вдоль рефлекторной дуги от афферентного нейрона к эфферентному. Это связано со свойствами химических синапсов ( односторонняя проводимость)

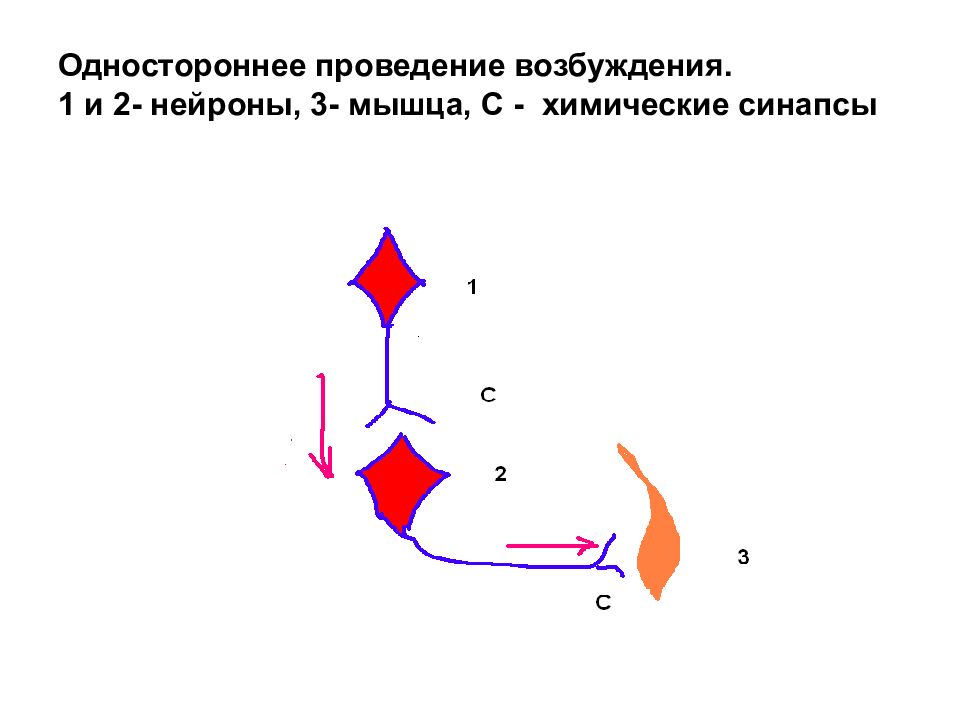

Слайд 6: Одностороннее проведение возбуждения. 1 и 2- нейроны, 3- мышца, С - химические синапсы

Слайд 7: Свойства нервных центров

2. Замедление проведения возбуждения в нервных центрах, или центральная задержка.. Обусловлено медленным проведением нервных импульсов через синапсы (синаптическая задержка составляет 0,5 мс, а вместе со временем генерации ВПСП - 1,5-2,5 мс.

Слайд 8: Свойства нервных центров

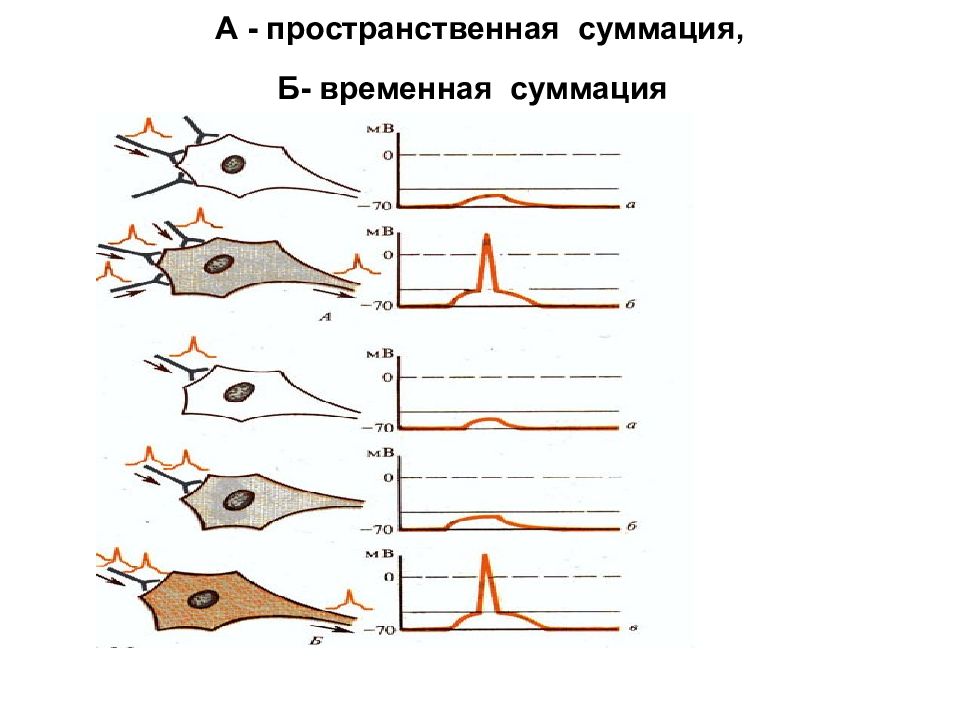

3. Суммация возбуждения и суммация торможения. А) временная ( последовательная) суммация Б) пространственная суммация.

Слайд 9: Свойства нервных центров

Временная суммация проявляется в том, что в области постсинаптической мембраны происходит суммация следов возбуждения во времени,

Слайд 11: Свойства нервных центров

Пространственная суммация проявляется в суммировании на аксонном холмике нейрона 1 постсинаптических потенциалов, которые возникают одновременно в различных точках этого нейрона (А, В.С и т.д.) в ответ на приходящие от нейронов 2,3, 4 и т.д. потенциалы действия.

Слайд 13: Свойства нервных центров

Нейроны ЦНС имеют огромное число синаптических входов (до 10 000), в том числе возбуждающих и тормозных Поэтому временная и пространственная суммация возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов является важнейшим процессом, определяющим состояние нейрона (покой, возбуждение, торможение).

Слайд 14: Свойства нервных центров

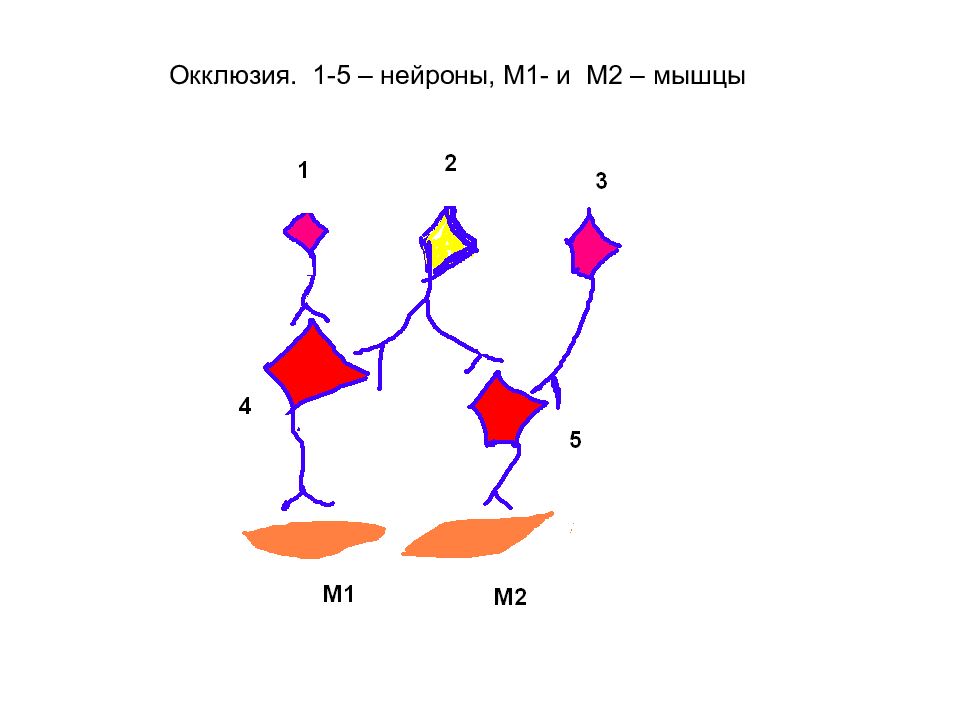

4. Явление окклюзии, или закупорки ( Ч. Шеррингтон) Окклюзия отражает эффект взаимодействия между собой двух импульсных потоков, при котором имеет место взаимное угнетение рефлекторных реакций. Окклюзии объясняется перекрытием синаптических полей, образуемых афферентными звеньями двух взаимодействующих рефлексов. В связи с этим при одновременном поступлении двух афферентных посылок ВПСП вызывается каждым из них отчасти в одних и тех же нейронах. Поэтому совместный эффект меньше, чем сумма двух отдельных эффектов

Слайд 15: Свойства нервных центров

явление окклюзии, или закупорки, отражает принцип конвергенции – схождения афферентных путей на одном теле эфферентного нейрона (воронка Шеррингтон)

Слайд 19: Свойства нервных центров

5. Явление облегчения (явление противоположно окклюзии) проявляется в том, что при совместном раздражении рецептивных полей двух рефлексов наблюдается усиление реакций организма на действие двух раздражителей одновременно. Т.е. суммарная реакция выше суммы реакции при изолированном раздражении каждого из этих рецептивных полей. Явление облегчения объясняется тем, что часть общих для обоих рефлексов нейронов возбуждается лишь при совместном действии двух потоков импульсов, в то время как при изолированном действии эти нейроны в силу низкой возбудимости, не активируются.

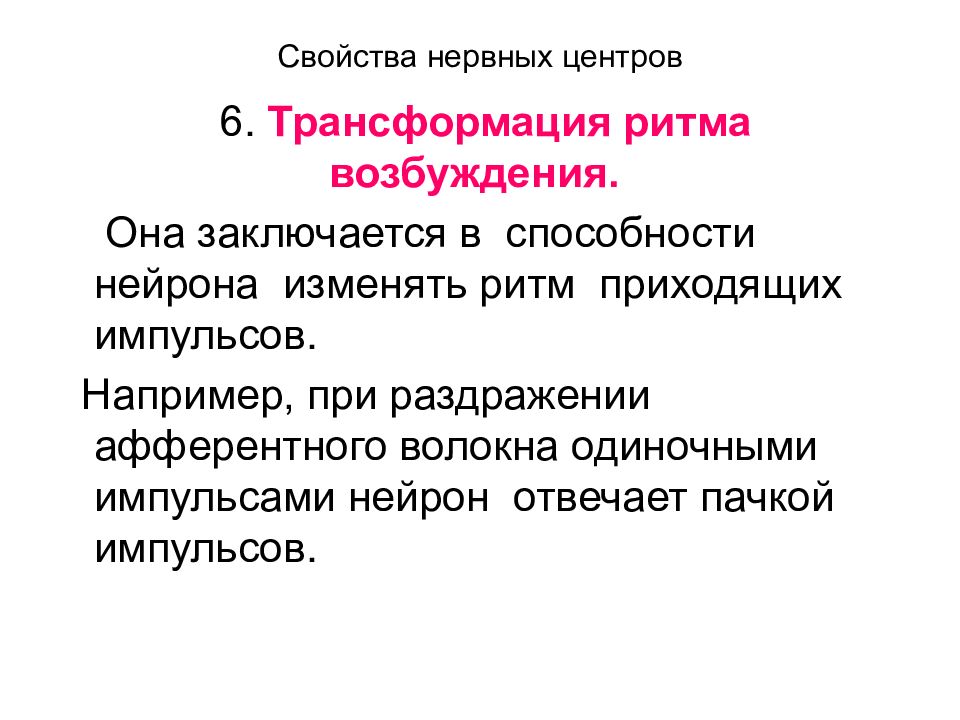

Слайд 20: Свойства нервных центров

6. Трансформация ритма возбуждения. Она заключается в способности нейрона изменять ритм приходящих импульсов. Например, при раздражении афферентного волокна одиночными импульсами нейрон отвечает пачкой импульсов.

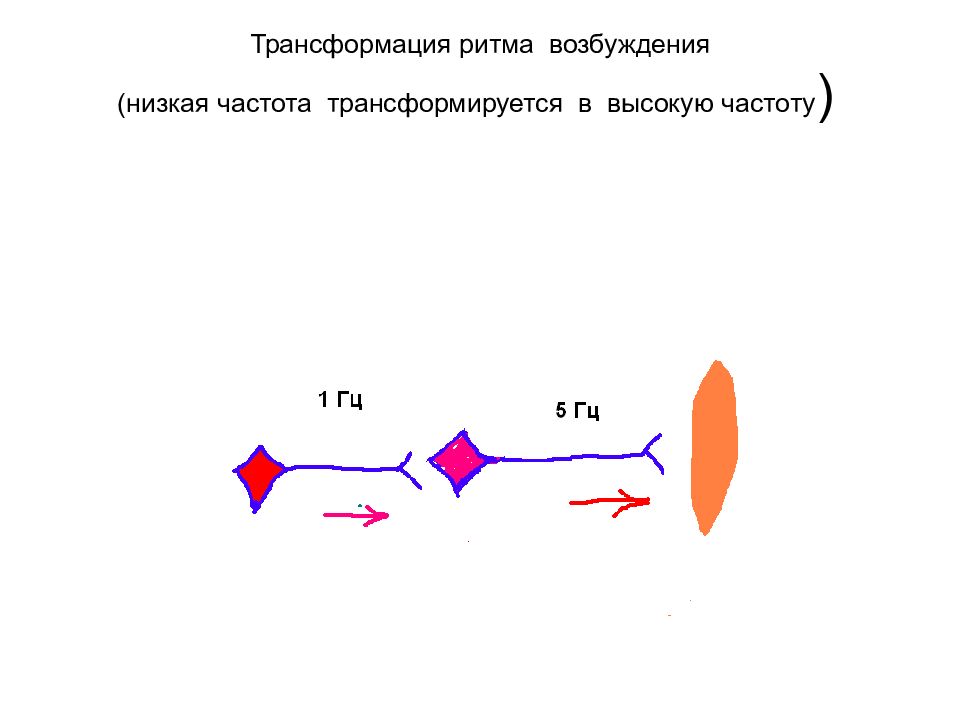

Слайд 21: Трансформация ритма возбуждения (низкая частота трансформируется в высокую частоту )

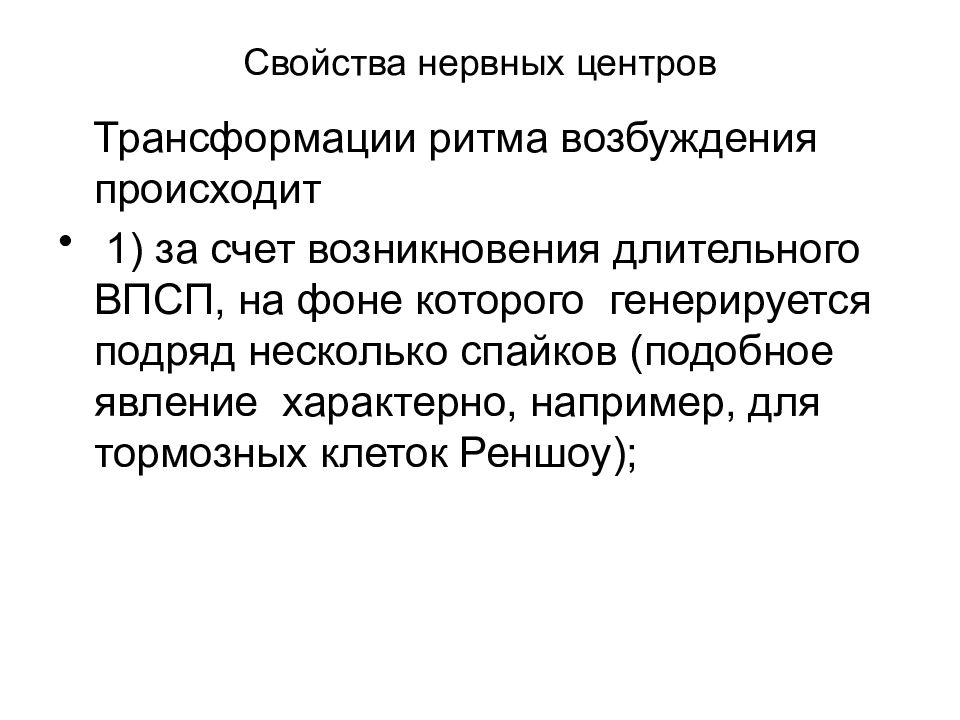

Слайд 22: Свойства нервных центров

Трансформации ритма возбуждения происходит 1) за счет возникновения длительного ВПСП, на фоне которого генерируется подряд несколько спайков (подобное явление характерно, например, для тормозных клеток Реншоу);

Слайд 23: Свойства нервных центров

2) за счет следовых колебаний мембранного потенциала, которые могут возникнуть в ответ на приходящий импульс – если величина этих колебаний всякий раз достигает критического уровня деполяризации, то каждому такому колебанию будет соответствовать возникновение вторичного ПД.

Слайд 24: Свойства нервных центров

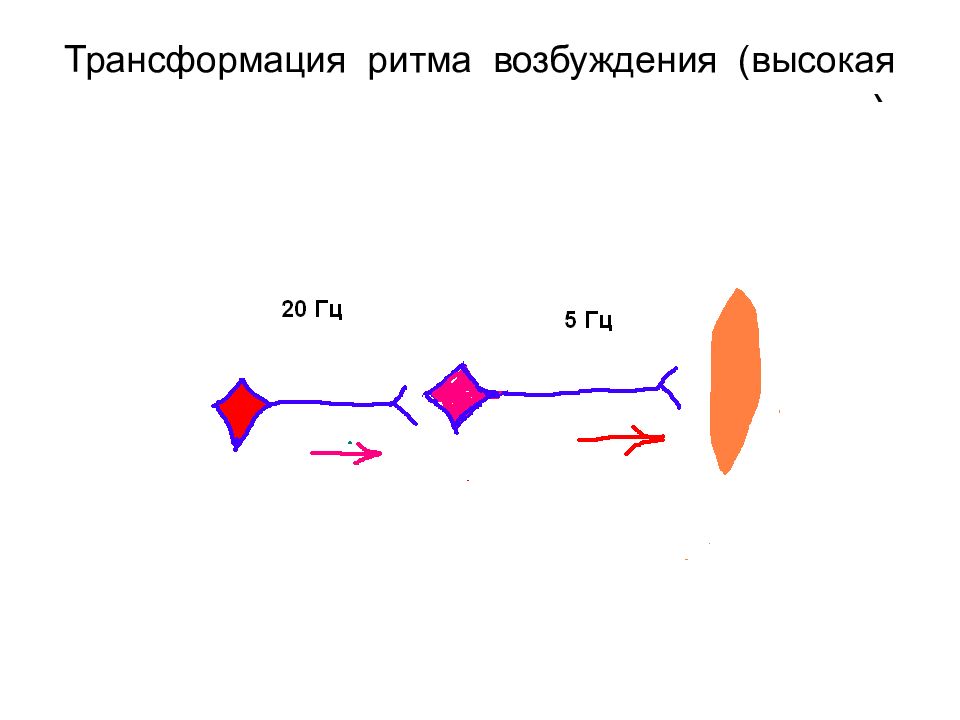

Трансформация ритма возбуждения проявляется и в урежении ритма т.е частота приходящих к нейрону импульсов может быть выше, чем частота генерации ПД при ответе нейрона на эти импульсы Урежение импульсации связано с более низкой лабильностью нейрона-приемника, которая, в свою очередь обусловлена большой длительностью фазы следовой гиперполяризации этого нейрона.

Слайд 25: Трансформация ритма возбуждения (высокая частота трансформируется в низкую частоту )

Слайд 26: Свойства нервных центров

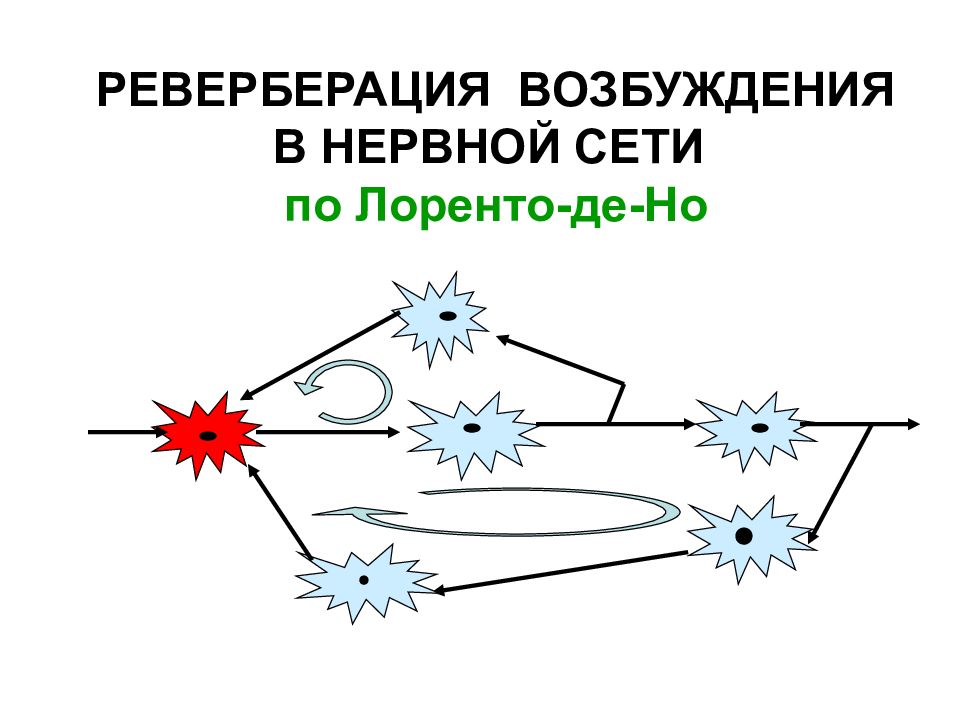

7. Последействие Оно заключается в том, что реакция нейрона (в виде генерации одиночных ПД или пачек ПД) на приходящий к нему импульс продолжается длительное время. В основе последействия лежат два механизма. 1) наличие длительного ВПСП, возникающего в ответ на приходящий к нейрону импульс (явление фасилитации или облегчение). 2) наличие в ЦНС «ловушек возбуждения», по которым происходит длительная (минуты или часы) циркуляция потока импульсов, или реверберацией нервных импульсов, или циркумдукция (Лоренто де Но, 1938,) Полагают, что механизм реверберации обеспечивает консолидацию энграммы, т.е. перевод информации из кратковременной в долговременную память

Слайд 28: Свойства нервных центров

8. Высокая утомляемость нервных центров, нейронных цепей, в том числе для рефлекторных дуг. Она объясняется быстрым истощением медиатора и особенностями синаптических процессов Она коррелирует с характерной для нейрона и для нейронных объединений низкой лабильностью (за счет большой длительности следовой гиперполяризации)

Слайд 29: Свойства нервных центров

9. Высокая чувствительность нервных центров к гипоксиии, и ряду нейротропных веществ: нервным ядам, наркотикам, алкоголю, ганглиоблокаторам, антидепрессантам, психостимуляторам, транквилизаторам. Поэтому в эволюции возник механизм, препятствующий прохождению веществ - это гематоэнцефалический барьер.

Слайд 30: Свойства нервных центров

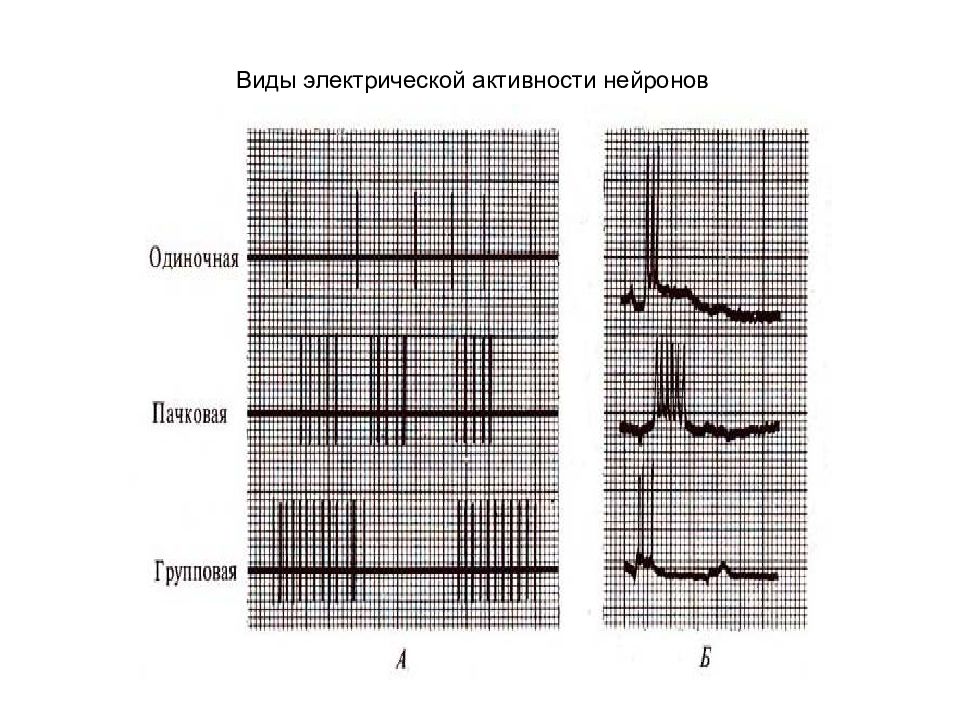

10. Тонус нервных центров. Для многих нейронов характерна фоновая активность, т.е. генерация нервных импульсов с определенной частотой на протяжении длительного времени. Это обусловлено постоянным возбуждением афферентного нейрона благодаря непрерывному раздражению сенсорных рецепторов.

Слайд 31: Виды электрической активности нейронов

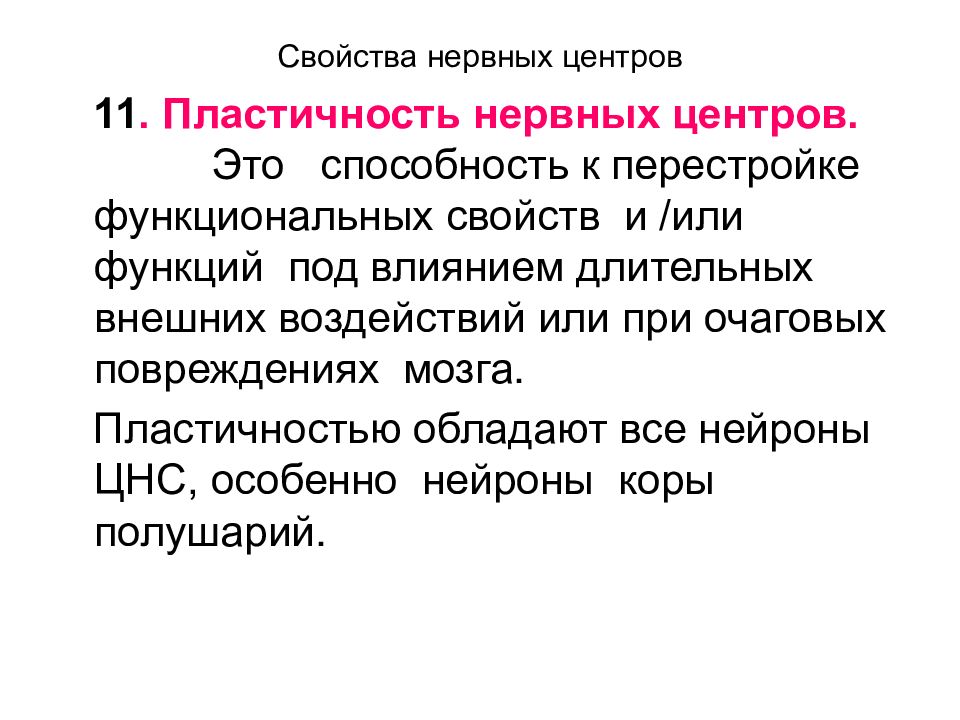

Слайд 32: Свойства нервных центров

11. Пластичность нервных центров. Это способность к перестройке функциональных свойств и /или функций под влиянием длительных внешних воздействий или при очаговых повреждениях мозга. Пластичностью обладают все нейроны ЦНС, особенно нейроны коры полушарий.

Слайд 34: Принципы координационной деятельности ЦНС

Координация в ЦНС - это согласование деятельности отдельных нейронов, отдельных нейронных объединений (нейронных цепей, рефлекторных дуг, нервных центров, нейронных ансамблей, нейронных сетей), направленная на получение полезного приспособительного результата.

Слайд 35: Принципы координационной деятельности ЦНС

1. Координационная деятельность ЦНС строится на основе учета физиологических свойств и процессов, характерных для отдельных нейронов и нейронных объединений 2. Координационная деятельность ЦНС осуществляется на основе 6 основных принципов

Слайд 36: Принципы координационной деятельности ЦНС

Шесть основных принципов координационной деятельности ЦНС 1) принцип иррадиации, или дивергенции, возбуждения, 2) принцип конвергенции возбуждения (или принцип общего конечного пути, воронка Шеррингтона) 3) принцип реципрокности (сопряжения) возбуждения и торможения, 4) принцип доминанты, 5) принцип субординации 6) принцип обратной связи, или принцип обратной афферентации.

Слайд 37: Принципы координационной деятельности ЦНС

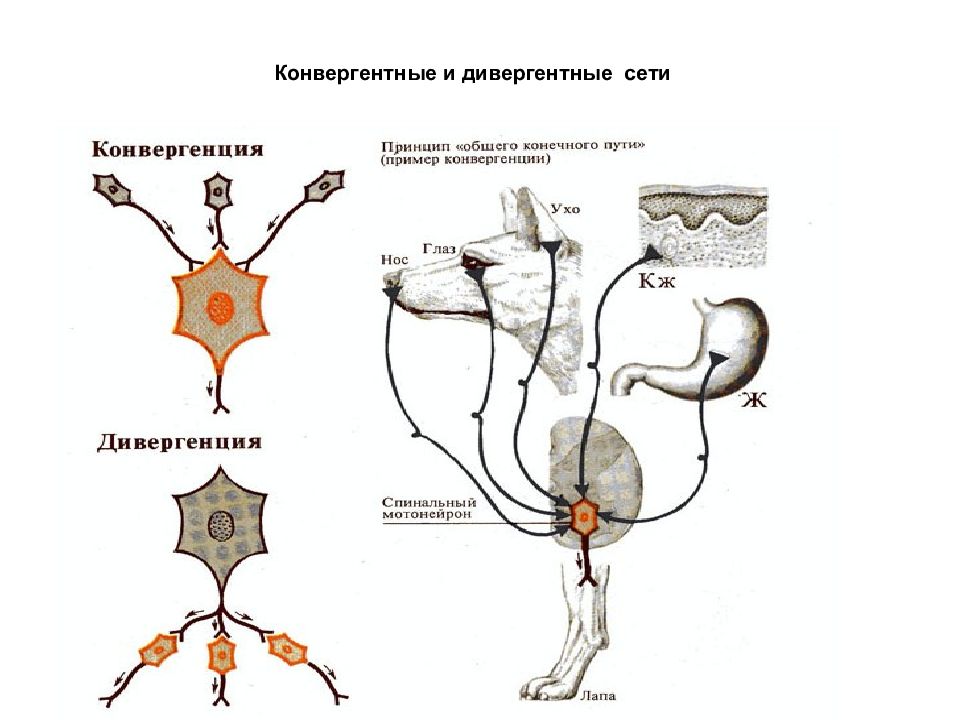

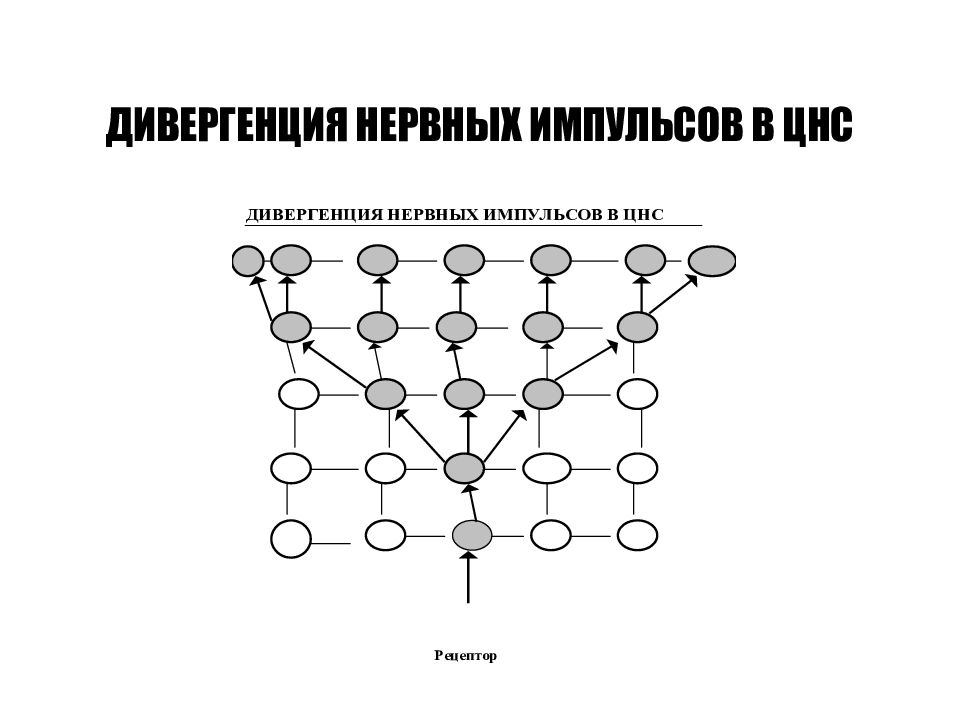

1) Принцип иррадиации, или дивергенции, возбуждения в ЦНС.. (Гольц, Ч. Шеррингтон) Иррадиация возбуждения (от лат. irralio, irradiare – озарять, о c вещать) – это распространение процесса возбуждения из одного участка ЦНС в другой. Она осуществляется - за счет многочисленных ветвлений (дивергенции), заканчивающихся синапсами, - за счет большого числа вставочных нейронов

Слайд 40: Принципы координационной деятельности ЦНС

Процесс иррадиации возбуждения регулируется различными механизмами. 1) Он может быть усилен за счет активации ретикулярной формации ствола мозга или за счет желатинозной субстанции Роландо спинного мозга 2) Иррадиация может быть уменьшена (ограничена), например, с участием многочисленных тормозных нейронов. (возвратное торможение с помощью клеток Реншоу)

Слайд 41: Принципы координационной деятельности ЦНС

Иррадиация возбуждения играет исключительно важную роль так как 1) позволяет обмениваться информацией между различным структурам мозга. 2) лежит в основе генерализации условного рефлекса и в целом в основе формировании временной связи при выработке условного рефлекса. 3) осуществляет обмен информацией между первой и второй сигнальной системами (элективная иррадиация), и тем самым осуществляет интеграцию деятельности правого и левого полушария Однако избыточная иррадиация может быть причиной эпилепсии, т.е. распространения патологического очага возбуждения из одного полушария в другое

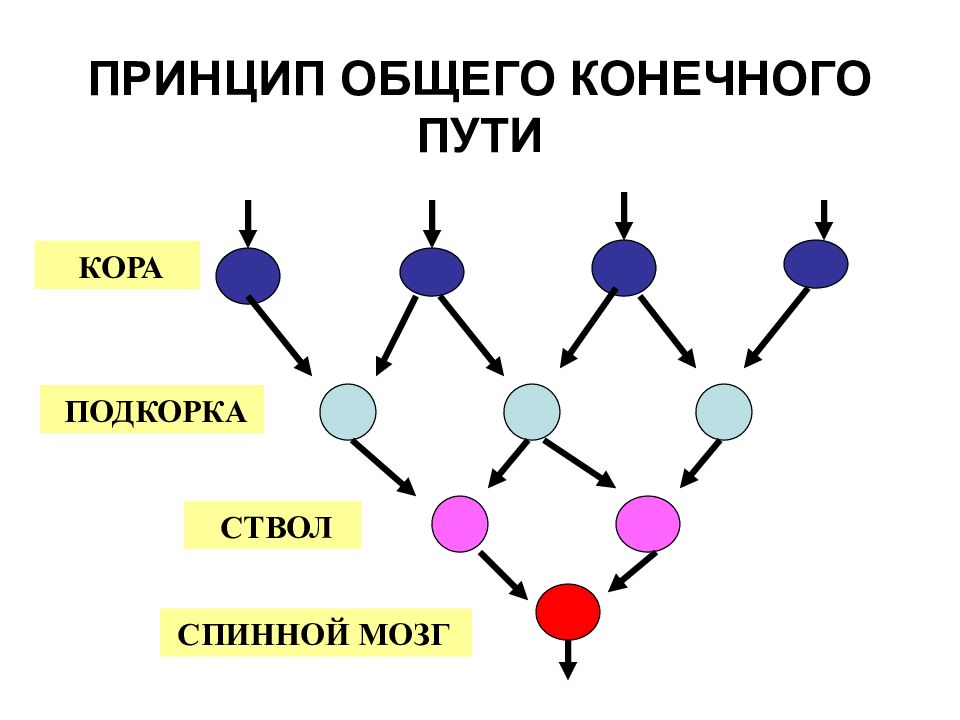

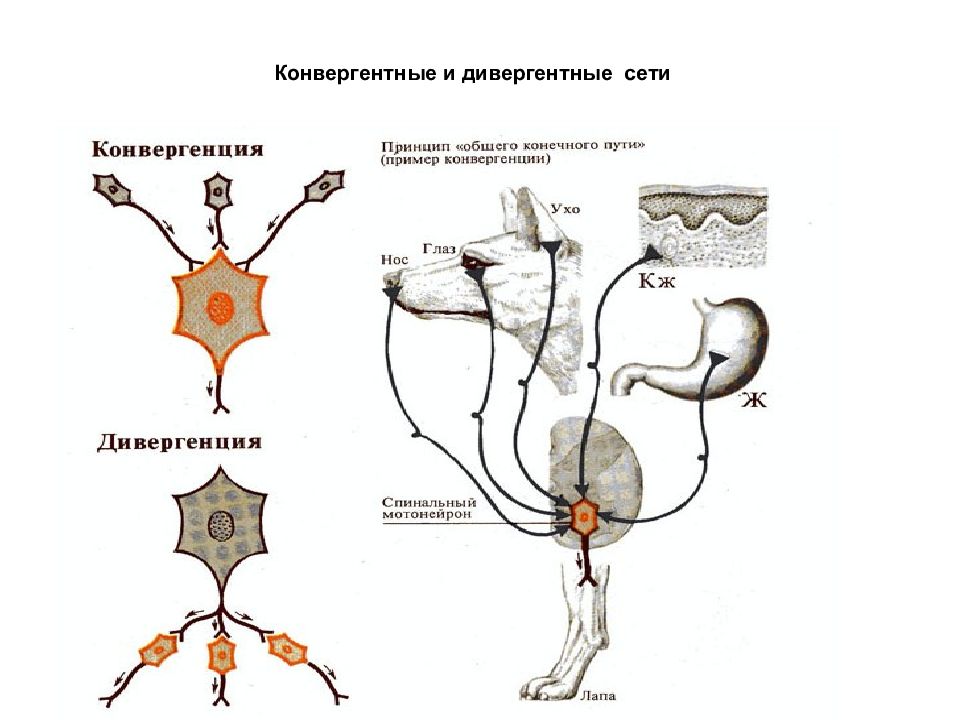

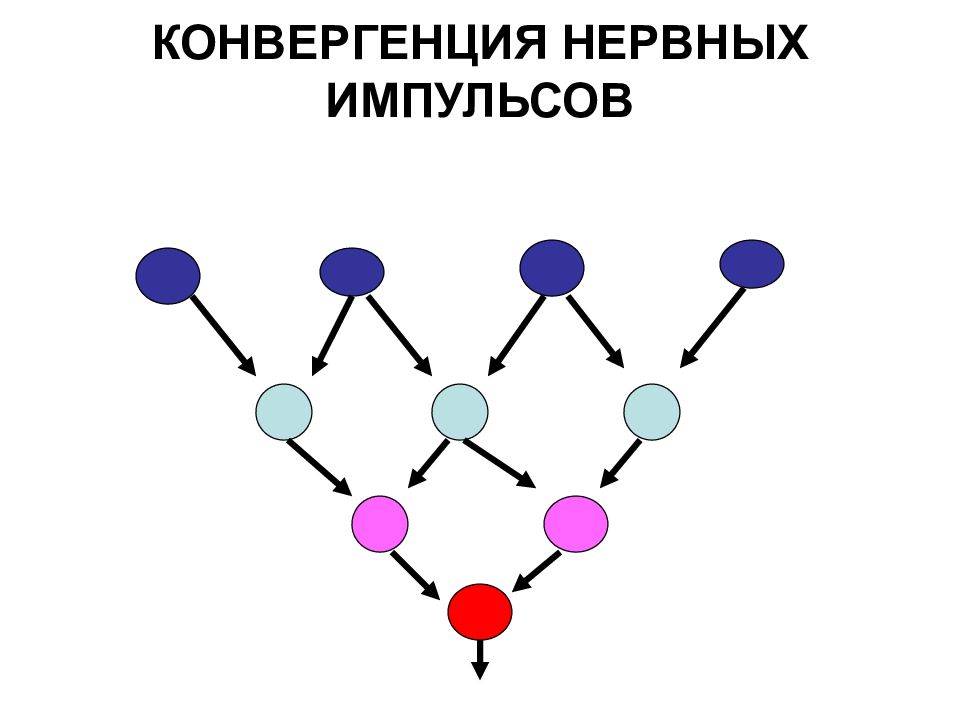

Слайд 42: Принципы координационной деятельности ЦНС

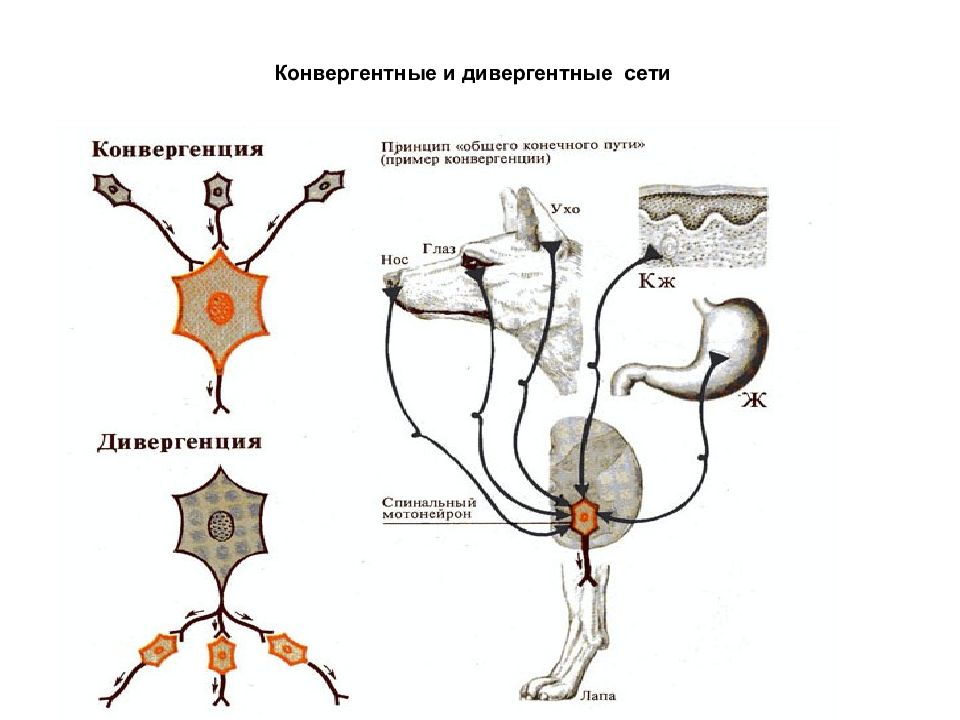

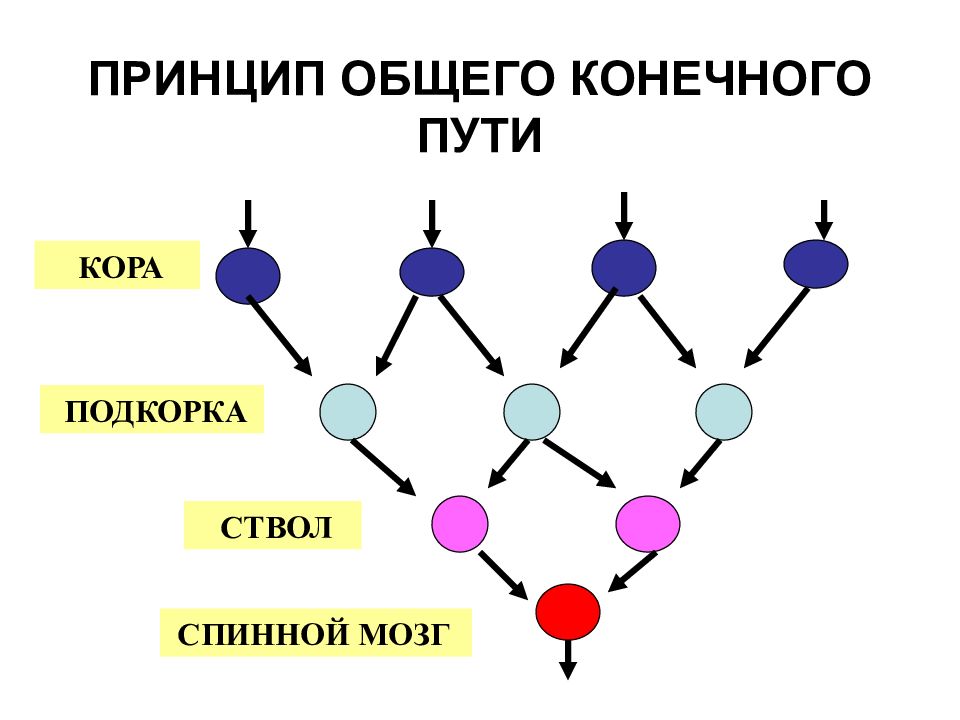

2) Принцип конвергенции возбуждения, или принцип общего конечного пути, или воронка Ч. Шеррингтона. Конвергенция нервных импульсов (от лат. convergo, convergere – сближать, сходиться) – это схождение к одному нейрону двух или нескольких различных возбуждений одновременно. По Шерригтону, одно и тоже движение, например, рефлекторное сгибание конечности в коленном суставе, можно вызвать путем раздражения различных рефлексогенных зон. В связи с этим Шеррингтон ввел понятие «общего конечного пути» или «принципа воронки»

Слайд 46: Принципы координационной деятельности ЦНС

,Согласно принципу воронки, потоки импульсов от различных нейронов могут сходиться на одном и том же нейроне (в данном случае – на альфа-мотонейронах спинного мозга). Так, Ч. Шеррингтон показал, что на мотонейронах спинного мозга конвергируют 1) первичные афферентны 2) волокна различных нисходящих трактов от супраспинальных и собственно спинальных центров, 3) аксоны возбуждающих и тормозных вставочных промежуточных нейронов Поэтому мотонейроны спинного мозга выполняют функцию общего конечного пути для многочисленных нервных образований

Слайд 47: Принципы координационной деятельности ЦНС

Виды конвергенции 1) полиэфферентная 2) мультисенсорная 3) сенсорно-биологическая 4) эфферентно-афферентная 5) другие виды.

Слайд 48: Принципы координационной деятельности ЦНС

При полиэфферентной конвергенции на одном и том же нейроне сходятся различные эфферентные возбуждения. Так, к альфа-мотонейрону спинного мозга одновременно подходят сигналы 1) от красных ядер среднего мозга, 2) от вестибулярных ядер продолговатого мозга и моста, 3) от ретикулярной формации ствола мозга, 4) от пирамидных клеток Беца двигательной зоны коры большого мозга.

Слайд 49: Принципы координационной деятельности ЦНС

При мультисенсорной конвергенции на одном и том же нейроне могут сходиться разные сенсорные потоки. В этом случае нейрон становится полисенсорным (мультисенсорным), т.е. возбуждается при раздражении различных сенсорных рецепторов.

Слайд 50: Принципы координационной деятельности ЦНС

При сенсорно-биологичнеской конвергенции на одном и том же нейроне сходятся потоки, вызванные сенсорными раздражителями и биологическими, например, звук и голод. Такой тип конвергенции является основой обучения, т.е. выработки условного рефлекса, а также основой афферентного синтеза в функциональных системах (по Анохину П.К.)

Слайд 51: Принципы координационной деятельности ЦНС

При эфферентно-афферентной конвергенции происходит схождение нескольких афферентных и эфферентных возбуждений одновременно. Эфферентное возбуждение отходит от нейрона, затем через несколько вставочных нейронов возвращается к нейрону и взаимодействует с афферентным возбуждением, приходящим к нейрону в этот момент.

Слайд 52: Принципы координационной деятельности ЦНС

По мнению К.В. Судакова, такой вид конвергенции является одним из механизмов акцептора результата действия, когда афферентное возбуждение сличается с эфферентным. Все примеры свидетельствуют о важной физиологической роли механизма конвергенции в деятельности мозга.

Слайд 53: Принципы координационной деятельности ЦНС

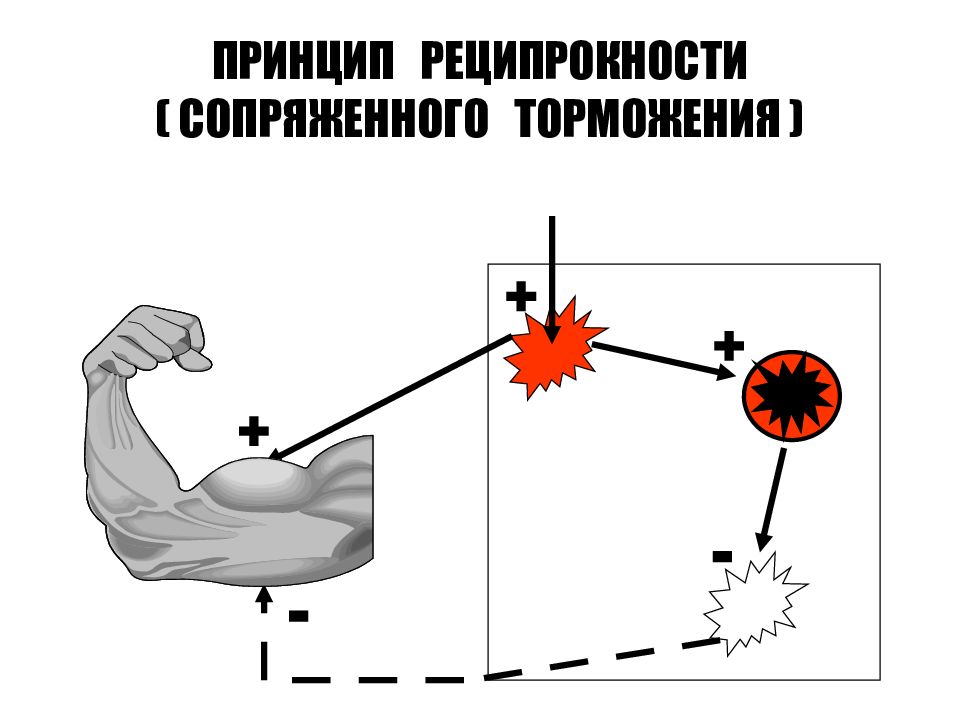

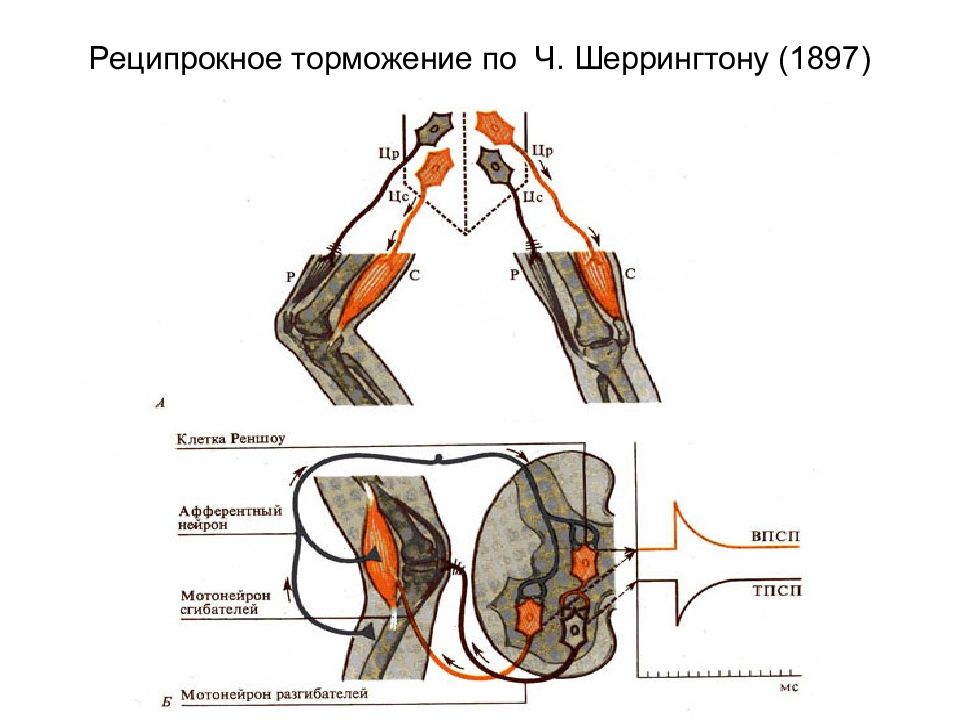

3) Принцип реципрокности (сопряжения) возбуждения и торможения. (Ч. Шеррингтон) Это врожденный механизм, обеспечивающий согласованную деятельность мышц, выполняющих разную функцию в отношении одного и того же сустава. Реципрокный механизм на уровне спинного мозга реализуется с участием реципрокного торможения, благодаря которому возникают безусловные двигательные реципрокные рефлексы Реципрокное торможение осуществляется с участием специальных вставочных тормозных нейронов, реализующих постсинаптическое торможение

Слайд 54: Принципы координационной деятельности ЦНС

Пример реципрокного торможения Если правая конечность совершает сгибание в коленном суставе, то в это случае одновременно с возбуждением альфа-мотонейронов мышц-сгибателей правой конечности одновременно возникает торможение альфа-мотонейронов мышц-рагзибателей этой же конечности, что позволяет совершить сгибание в коленном суставе.

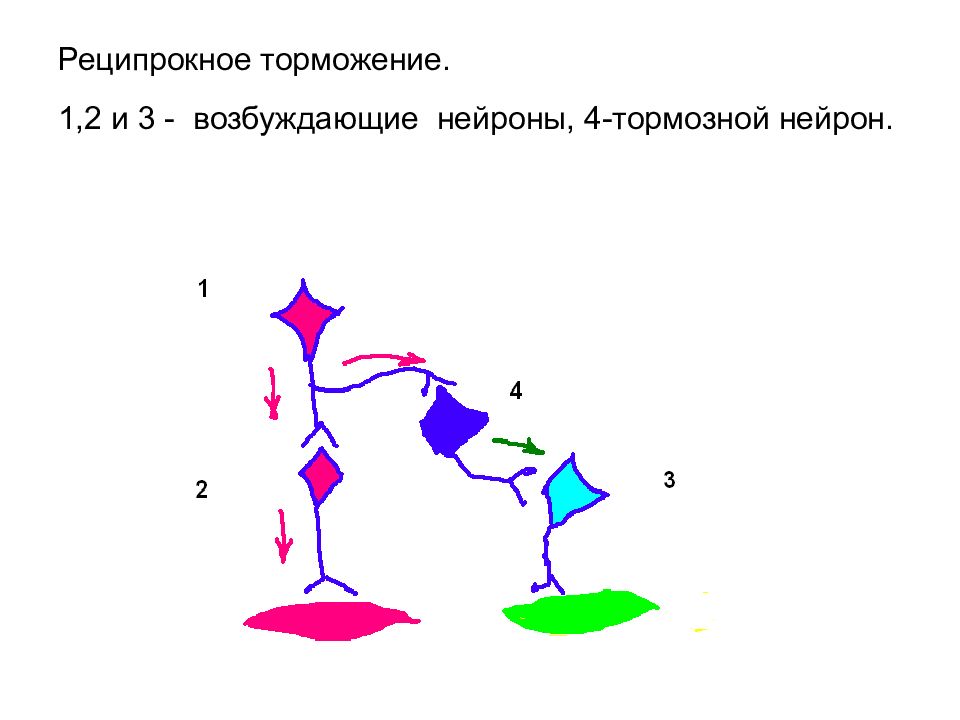

Слайд 56: Реципрокное торможение. 1,2 и 3 - возбуждающие нейроны, 4-тормозной нейрон

Слайд 58: Принципы координационной деятельности ЦНС

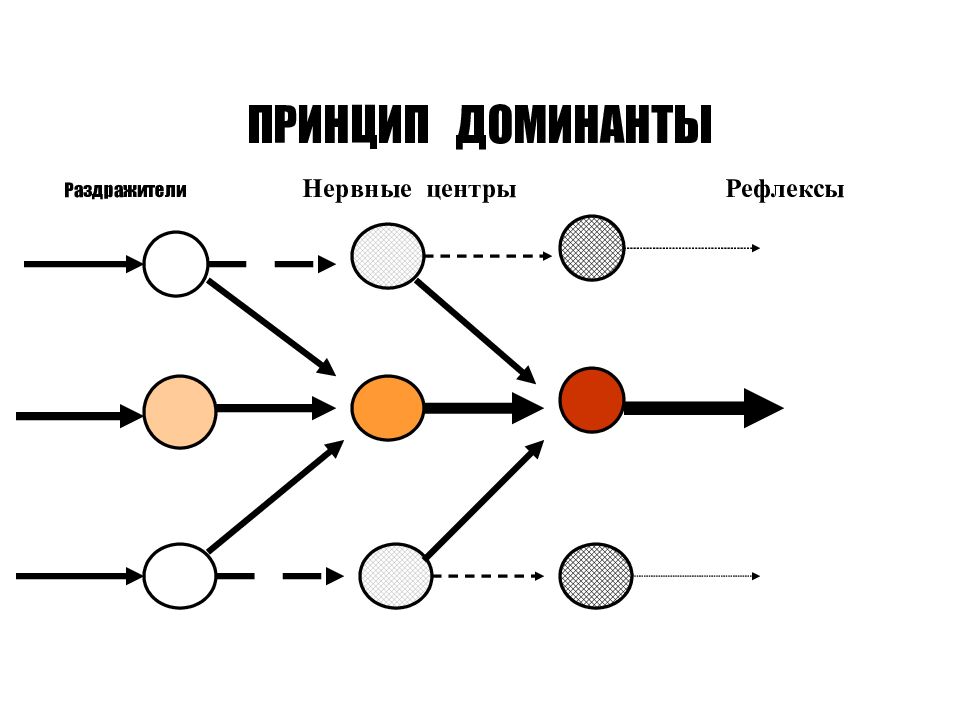

4) Принцип доминанты, или господствующего очага возбуждения (А.А. Ухтомский, 1923) Доминанта (от лат. dominans, dominantis – господствующий) – это временно господствующая рефлекторная система, обусловливающая интегральный характер функционирования нервных центров в какой-либо период времени и определяющая целесообразное поведение животного и человека. (Словарь физиолог. терминов, 1987)

Слайд 59: Принципы координационной деятельности ЦНС

Принцип доминанты означает, что текущая деятельность мозга определяется наличием господствующего (доминантного) очага возбуждения, или господствующего нейронного объединения, который в данный момент времени подавляет и подчиняет себе деятельность остальных нейронных образований. Благодаря формированию доминантного очага (доминантного нейронного объединения) деятельность мозга организуется таким образом, чтобы удовлетворить потребность организма, наличие которой и сформировало доминантный очаг возбуждения.

Слайд 60: Принципы координационной деятельности ЦНС

История открытия принципа доминанты А А. Ухтомский в 1923 установил, что скелетная мышца наркотизированной кошки в ответ на электрическое раздражение нейронов коры большого мозга прекращала отвечать при акте дефекации, несмотря на продолжающую электростимуляцию нейронов коры. По окончании акта дефекации сокращения мышцы возобновились. А.А. Ухтомский пришел к заключению, что в момент дефекации возбудимость нейронов двигательной зоны коры больших полушарий, подвергавшихся электростимуляции, снизилась, и это снижение было обусловлено появлением нового очага возбуждения, который и был назван доминантным.

Слайд 61

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТЫ ( по А.А.Ухтомскому, 1931) Доминанта - временно господствующий рефлекс или поведенческий акт, которым трансформируется и направляется для данного времени при прочих равных условиях работа прочих рефлекторных дуг, рефлекторного аппарата и поведения в целом

Слайд 62: Принципы координационной деятельности ЦНС

Свойства доминантного очага 1) повышенная возбудимость, 2) повышенная стойкость возбуждения (инертность, 3) повышенная способность к суммированию возбуждения, 4) высокая способность «притягивать» возбуждение от других нервных центров (и тем самым повышать свою активность). 5) Доминантный очаг снижает возбудимость в других областях мозга по механизму реципрокного (индукционного) торможения

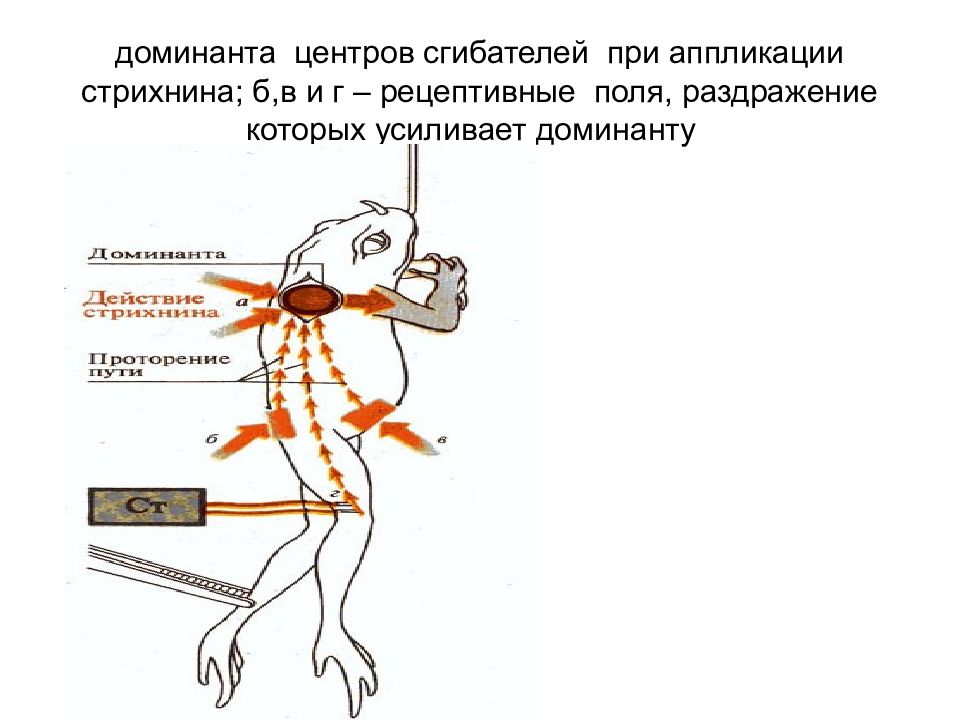

Слайд 64: доминанта центров сгибателей при аппликации стрихнина; б,в и г – рецептивные поля, раздражение которых усиливает доминанту

Слайд 65: Принципы координационной деятельности ЦНС

Механизмы формирования доминанты 1) определяется состоянием организма, в том числе гормональным фоном и мотивациями Например, у голодного животного доминантными рефлексами становятся пищевые рефлексы. Иначе говоря, принцип доминанты определяет формирование главенствующего (активирующего) возбужденного нервного центра в тесном соответствии с ведущими мотивами, потребностями организма в конкретный момент времени.

Слайд 66: Принципы координационной деятельности ЦНС

Виды доминант у человека пищевая оборонительная половая игровая трудовая Значение доминанты в жизни человека. Благодаря доминанте возможно сосредоточение психической (внимание) и выполнение умственной или физической трудовой деятельности (в данном случае – это трудовая доминанта). В период поиска пищи и ее поедания реализуется пищевая доминанта

Слайд 67: Принципы координационной деятельности ЦНС

5. Принцип субординации, или соподчинения. деятельность нижележащих отделов мозга контролируется и управляется вышележащими отделами ЦНС. Принцип субординации постулирует наличие в ЦНС строгих иерархических взаимоотношений между «нижними» и «верхними» (в эволюционном аспекте) отделами мозга.

Слайд 68: Принципы координационной деятельности ЦНС

Пример субординации в ЦНС В двигательных системах мозга и в вегетативной нервной системе имеются нейронные объединения (нервные центры), расположенные в спинном мозге или в стволе мозга. Они, подчиняются деятельности нейронных объединений (нервных центров), находящихся в гипоталамусе, таламусе, мозжечке, базальных ядрах и коре больших полушарий Чем выше на филогенетической лестнице находится организм, тем более отчетливо проявляется действие этого принципа организации работы мозга. ( кортиколизация функций)

Слайд 69: Принципы координационной деятельности ЦНС

6) Принцип обратной связи (обратной афферентации) и копий эфферентаций. (И.М. Сеченов, Ч. Шеррингтон, П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн ) - Для точной координации деятельности различных нейронных объединений (нервных центров, рефлекторных дуг) необходима оптимальная по объему информация о результатах действия. Она поступает в мозг по сенсорным каналам.

Слайд 70

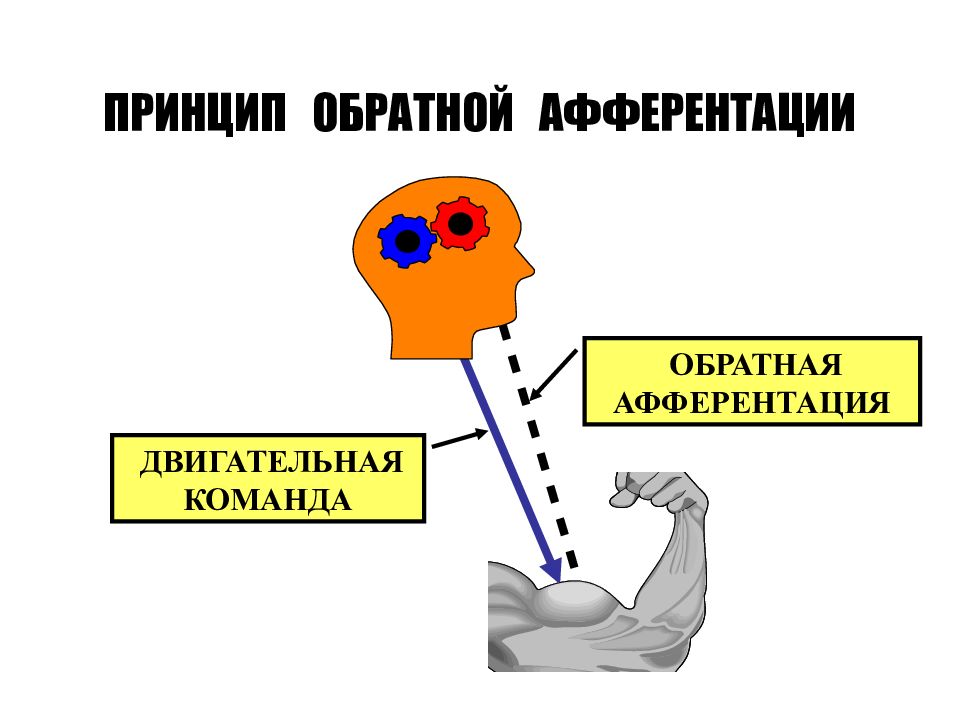

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА ОБРАТНАЯ АФФЕРЕНТАЦИЯ

Слайд 71: Принципы координационной деятельности ЦНС

Отсутствие такой информации приводит к дезинтеграции деятельности мозга. Особенно наглядна роль обратной афферентации при реализации двигательной активности – нарушение проприоцептивной чувствительности, как правило, препятствует выполнению точных движений, а также нарушает возможность формирования и сохранения адекватной для данного движения позы.

Слайд 72: Принципы координационной деятельности ЦНС

В теории функциональных систем П.К. Анохина принцип обратной афферентации реализуется в таком понятии как акцептор результата действия. Именно в этом блоке функциональной системы на основании информации, поступающей от рецепторов работающих органов, происходит сличение модели будущего результата действия с реальными результатами, на основании чего принимаются дополнительные решения, направленные на приближение реального результата действия к запланированному.