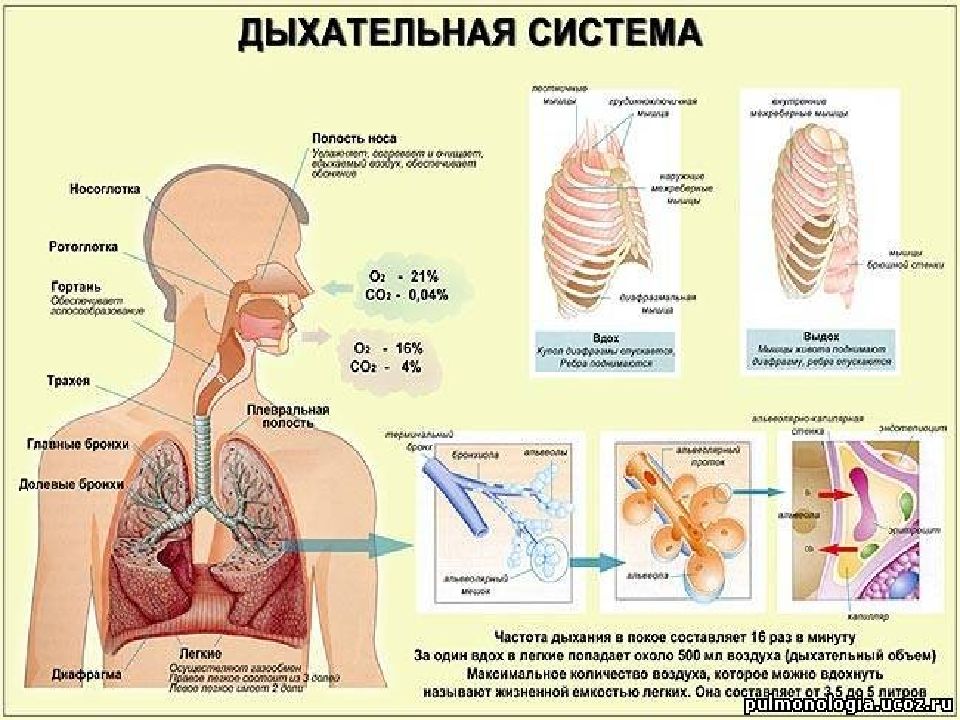

Слайд 3: Дыхание -

обмен дыхательными газами (О 2 и СО 2 ) между атмосферным воздухом и клеткой.

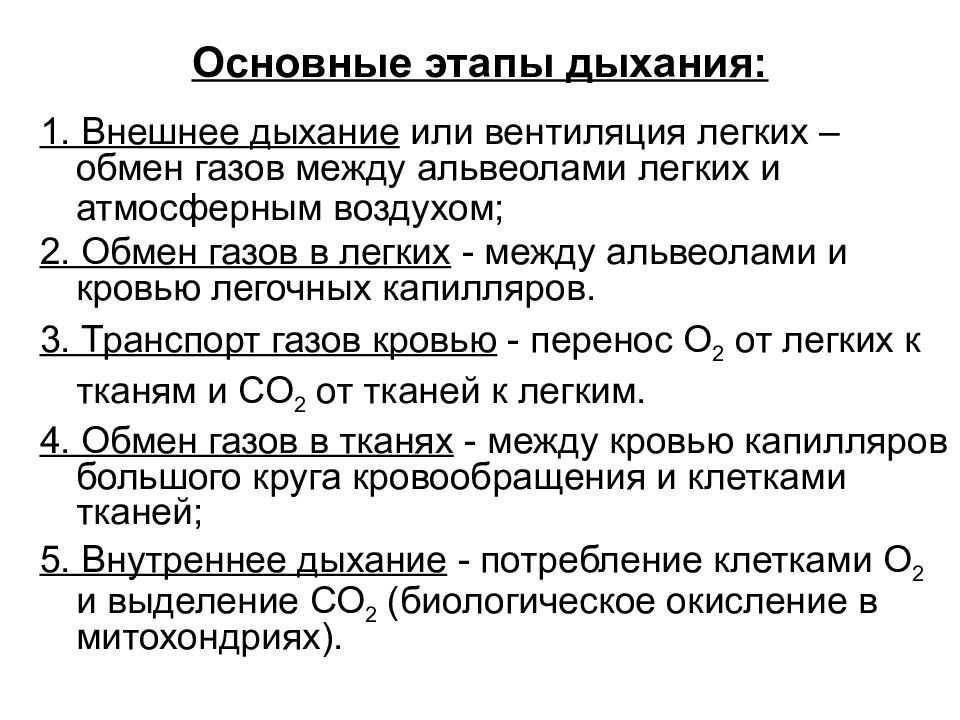

Слайд 4: Основные этапы дыхания:

1. Внешнее дыхание или вентиляция легких – обмен газов между альвеолами легких и атмосферным воздухом; 2. Обмен газов в легких - между альвеолами и кровью легочных капилляров. 3. Транспорт газов кровью - перенос О 2 от легких к тканям и СО 2 от тканей к легким. 4. Обмен газов в тканях - между кровью капилляров большого круга кровообращения и клетками тканей; 5. Внутреннее дыхание - потребление клетками О 2 и выделение СО 2 (биологическое окисление в митохондриях).

Слайд 5: 1. Внешнее дыхание

- происходит в результате циклических изменений объема легких в течение фаз дыхательного цикла. В зависимости от участия в акте вдоха мышц грудной клетки или диафрагмы различают грудной и брюшной тип дыхания.

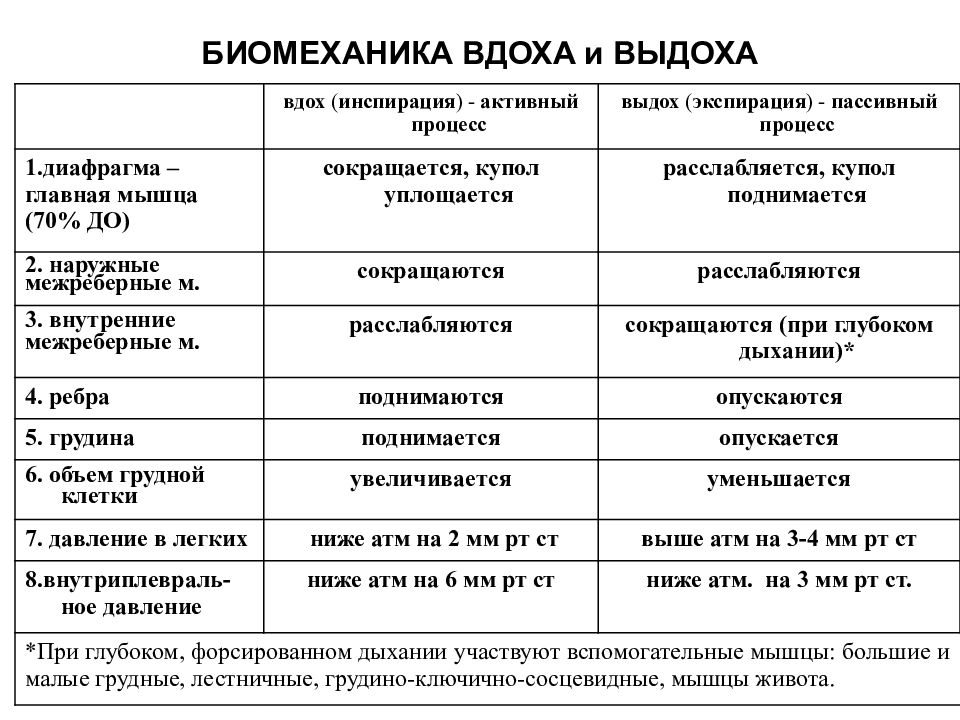

Слайд 6: БИОМЕХАНИКА ВДОХА и ВЫДОХА

вдох ( инспирация ) - активный процесс выдох ( экспирация ) - пассивный процесс диафрагма – главная мышца (70% ДО) сокращается, купол уплощается расслабляется, купол поднимается 2. наружные межреберные м. сокращаются расслабляются 3. внутренние межреберные м. расслабляются сокращаются (при глубоком дыхании) * 4. ребра поднимаются опускаются 5. грудина поднимается опускается 6. объем грудной клетки увеличивается уменьшается 7. давление в легких ниже атм на 2 мм рт ст выше атм на 3-4 мм рт ст 8.внутриплевраль-ное давление ниже атм на 6 мм рт ст ниже атм. на 3 мм рт ст. *При глубоком, форсированном дыхании участвуют вспомогательные мышцы: большие и малые грудные, лестничные, грудино-ключично-сосцевидные, мышцы живота.

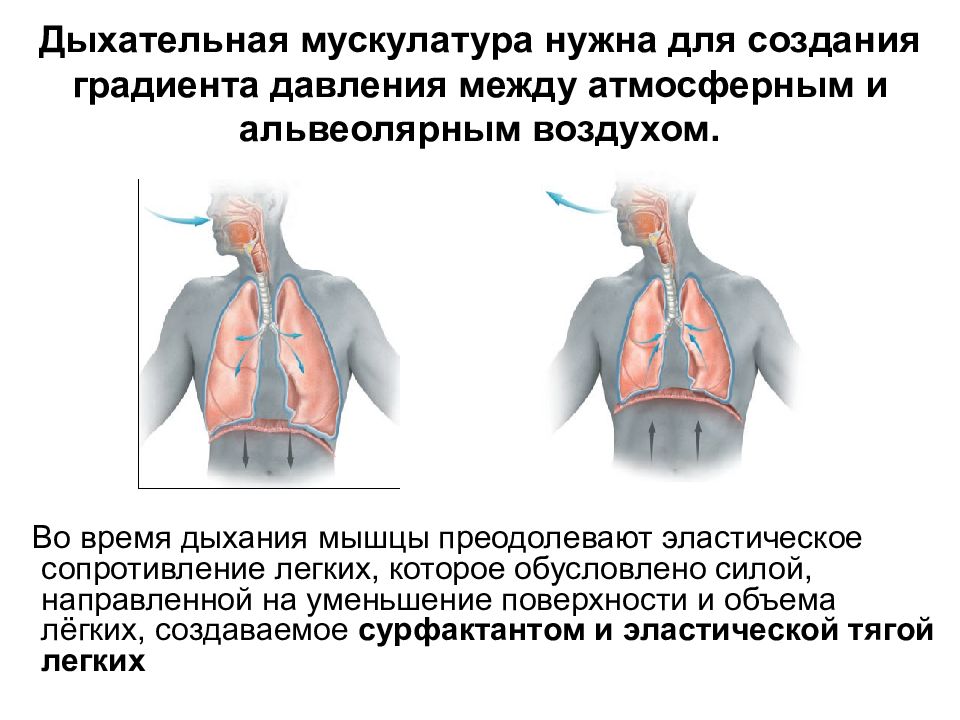

Во время дыхания мышцы преодолевают эластическое сопротивление легких, которое обусловлено силой, направленной на уменьшение поверхности и объема лёгких, создаваемое сурфактантом и эластической тягой легких

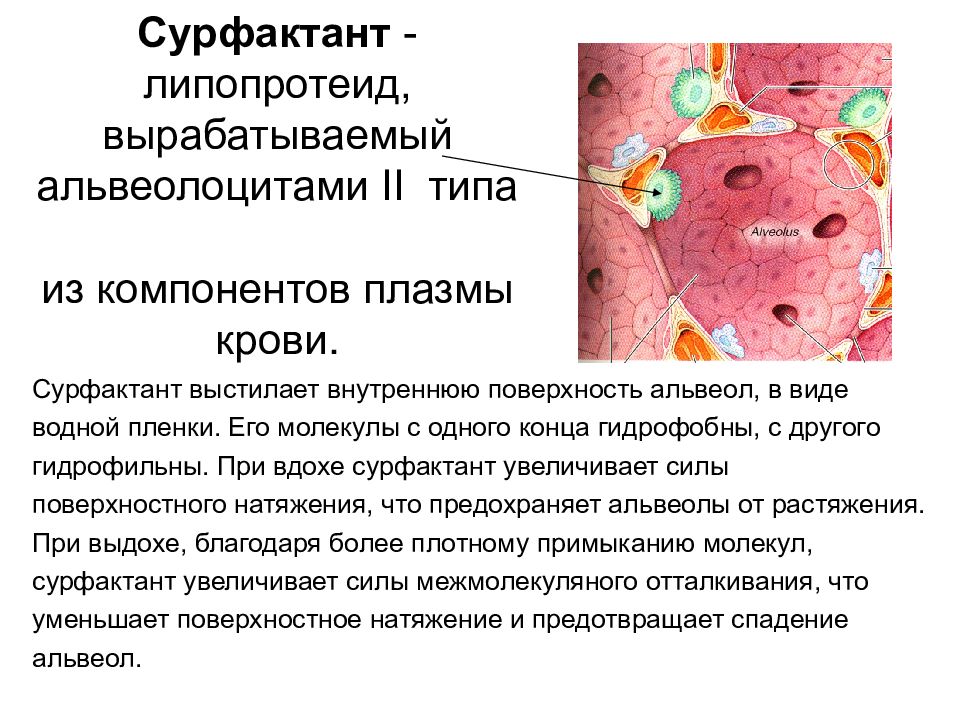

Слайд 8: Сурфактант - липопротеид, вырабатываемый альвеолоцитами II типа из компонентов плазмы крови

Сурфактант выстилает внутреннюю поверхность альвеол, в виде водной пленки. Его молекулы с одного конца гидрофобны, с другого гидрофильны. При вдохе сурфактант увеличивает силы поверхностного натяжения, что предохраняет альвеолы от растяжения. При выдохе, благодаря более плотному примыканию молекул, сурфактант увеличивает силы межмолекуляного отталкивания, что уменьшает поверхностное натяжение и предотвращает спадение альвеол.

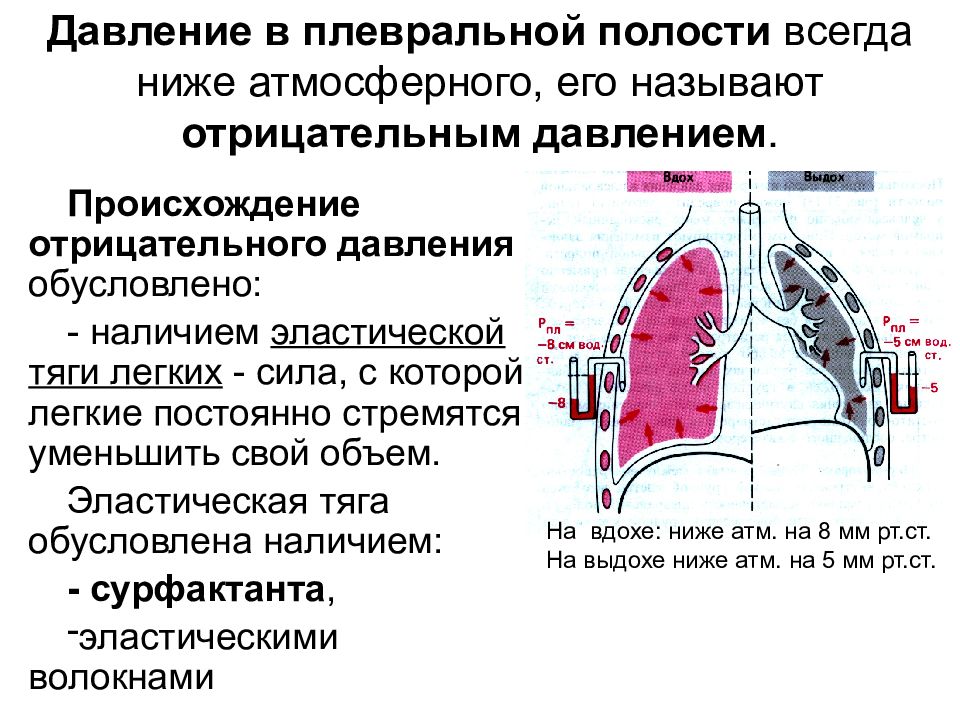

Слайд 9: Давление в плевральной полости всегда ниже атмосферного, его называют отрицательным давлением

Происхождение отрицательного давления обусловлено: - наличием эластической тяги легких - сила, с которой легкие постоянно стремятся уменьшить свой объем. Эластическая тяга обусловлена наличием: - сурфактанта, эластическими волокнами На вдохе: ниже атм. на 8 мм рт.ст. На выдохе ниже атм. на 5 мм рт.ст.

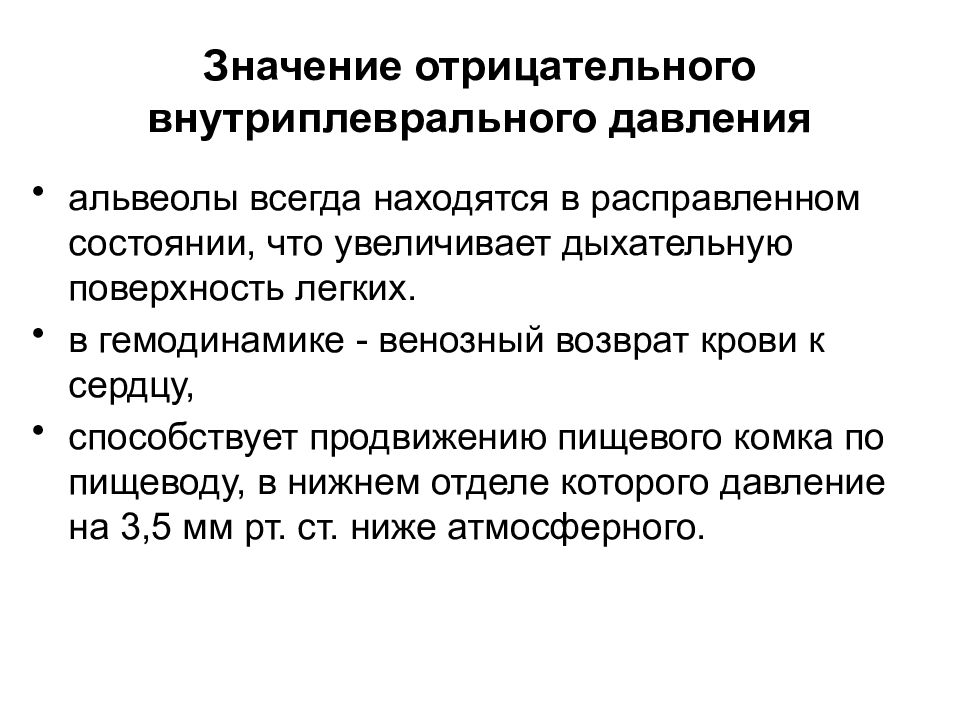

Слайд 10: Значение отрицательного внутриплеврального давления

альвеолы всегда находятся в расправленном состоянии, что увеличивает дыхательную поверхность легких. в гемодинамике - венозный возврат крови к сердцу, способствует продвижению пищевого комка по пищеводу, в нижнем отделе которого давление на 3,5 мм рт. ст. ниже атмосферного.

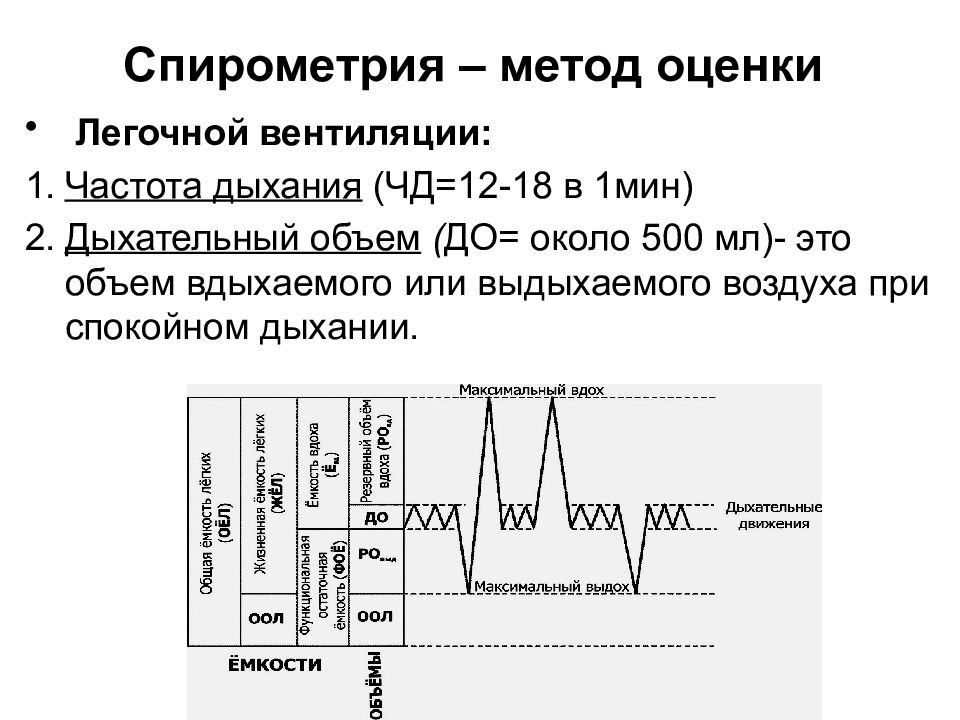

Слайд 11: Спирометрия – метод оценки

Легочной вентиляции: Частота дыхания (ЧД=12-18 в 1мин) Дыхательный объем ( ДО= около 500 мл)- это объем вдыхаемого или выдыхаемого воздуха при спокойном дыхании.

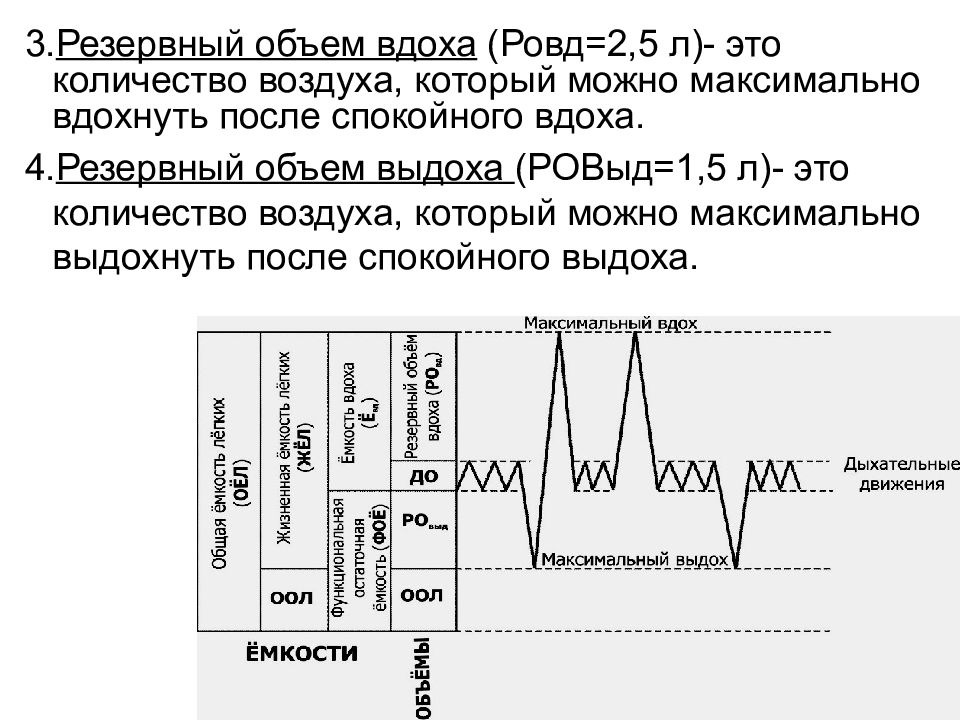

Слайд 12

Резервный объем вдоха (Ровд=2,5 л)- это количество воздуха, который можно максимально вдохнуть после спокойного вдоха. Резервный объем выдоха (РОВыд=1,5 л)- это количество воздуха, который можно максимально выдохнуть после спокойного выдоха.

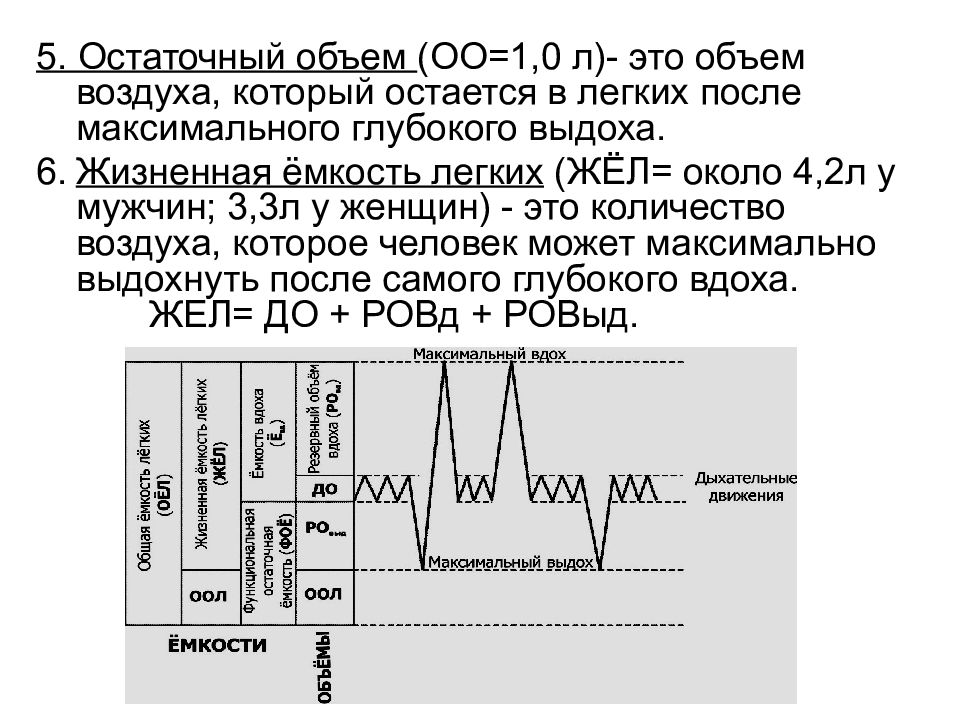

Слайд 13

5. Остаточный объем (ОО=1,0 л)- это объем воздуха, который остается в легких после максимального глубокого выдоха. Жизненная ёмкость легких (ЖЁЛ= около 4,2л у мужчин; 3,3л у женщин) - это количество воздуха, которое человек может максимально выдохнуть после самого глубокого вдоха. ЖЕЛ= ДО + РОВд + РОВыд.

Слайд 14

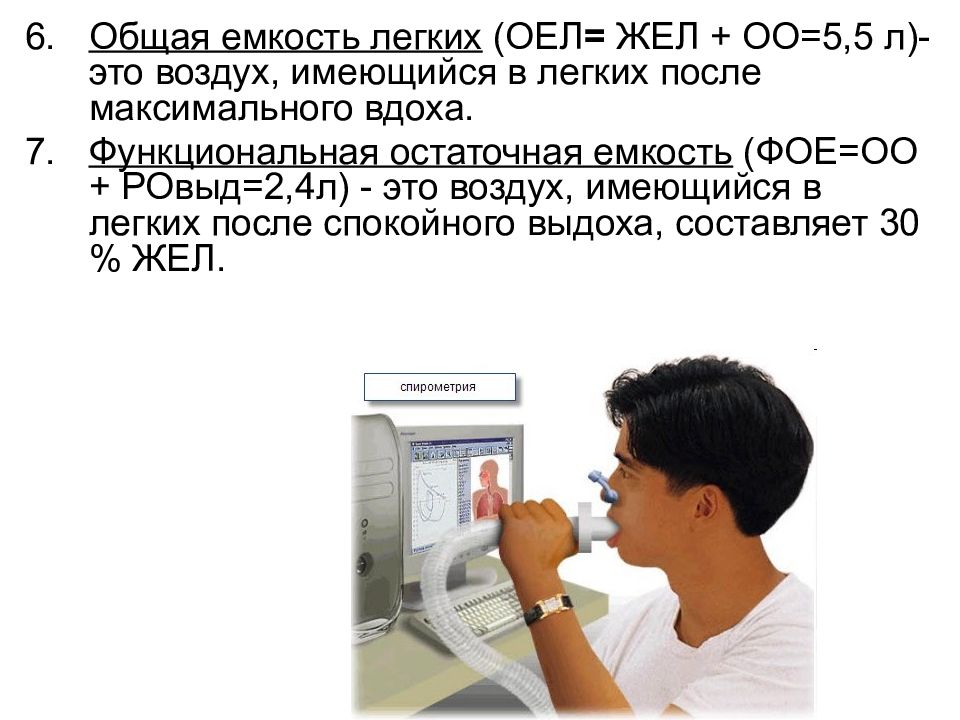

Общая емкость легких (ОЕЛ = ЖЕЛ + ОО=5,5 л)- это воздух, имеющийся в легких после максимального вдоха. Функциональная остаточная емкость (ФОЕ=ОО + РОвыд=2,4л) - это воздух, имеющийся в легких после спокойного выдоха, составляет 30 % ЖЕЛ.

Слайд 15: Физиология дыхательных путей:

Выделяют 3 зоны: 1. Воздухопроводящая зона; 2. Промежуточная зона; 3. Дыхательная зона;

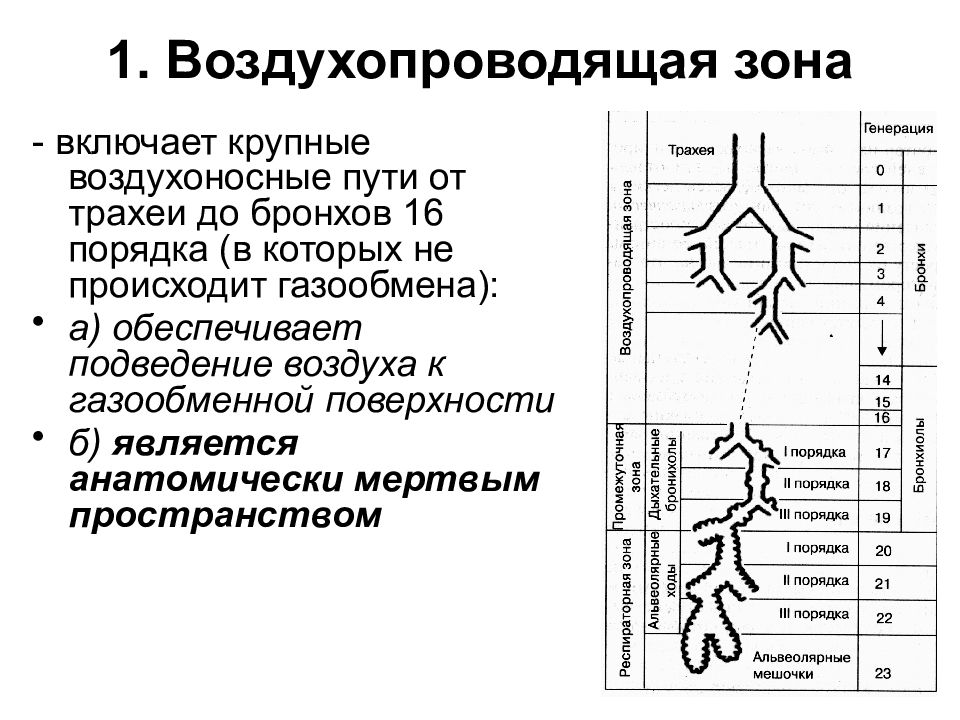

Слайд 16: 1. Воздухопроводящая зона

- включает крупные воздухоносные пути от трахеи до бронхов 16 порядка (в которых не происходит газообмена): а) обеспечивает подведение воздуха к газообменной поверхности б) является анатомически мертвым пространством

Слайд 17: Функции анатомически мертвого пространства (150 мл):

Увлажнение, согревание воздуха очищение воздуха от пылевых частиц, микроорганизмов, реснитчатый эпителий выделяет слизь, содержащей БАВ, регуляция потока воздуха в воздухоносные пути, путем изменения просвета Физиологическое мертвое пространство - все те участки дыхательной системы, в которых не происходит газообмен, включает не только воздухоносные пути, но и альвеолы

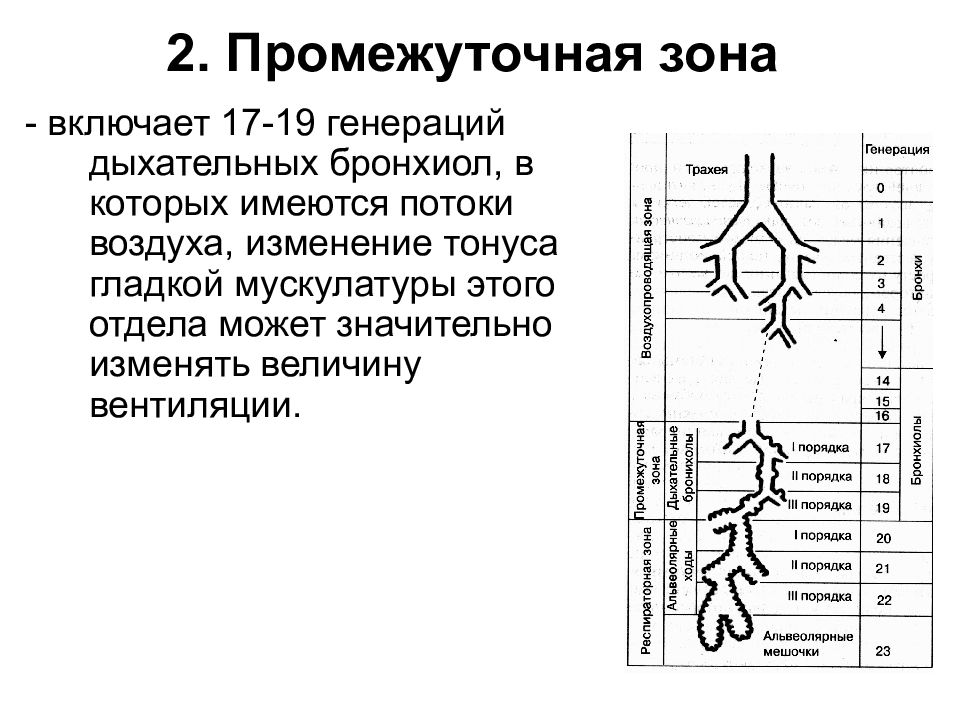

Слайд 18: 2. Промежуточная зона

- включает 17-19 генераций дыхательных бронхиол, в которых имеются потоки воздуха, изменение тонуса гладкой мускулатуры этого отдела может значительно изменять величину вентиляции.

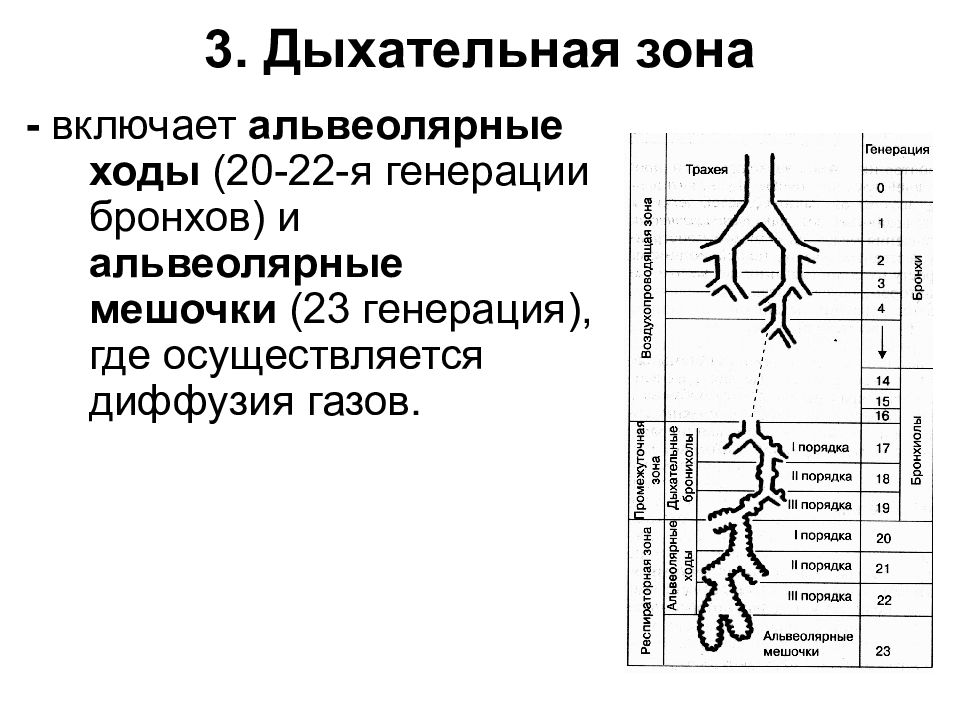

Слайд 19: 3. Дыхательная зона

- включает альвеолярные ходы (20-22-я генерации бронхов) и альвеолярные мешочки (23 генерация), где осуществляется диффузия газов.

Слайд 20: Регуляция просвета дыхательных путей

1. Нервная регуляция Парасимпатические влияния: через АХ и М-хры вызывают сужение бронхов Симпатические влияния: через НА и 2- ар вызывают расширение бронхов 2. Гуморальная регуляция Бронходилатацию вызывают: адреналин через 2- ар; глюкокортикоиды увеличивают синтез 2 - ар в миоцитах бронхов Бронхоконстрикцию вызывают: гистамин; брадикинин

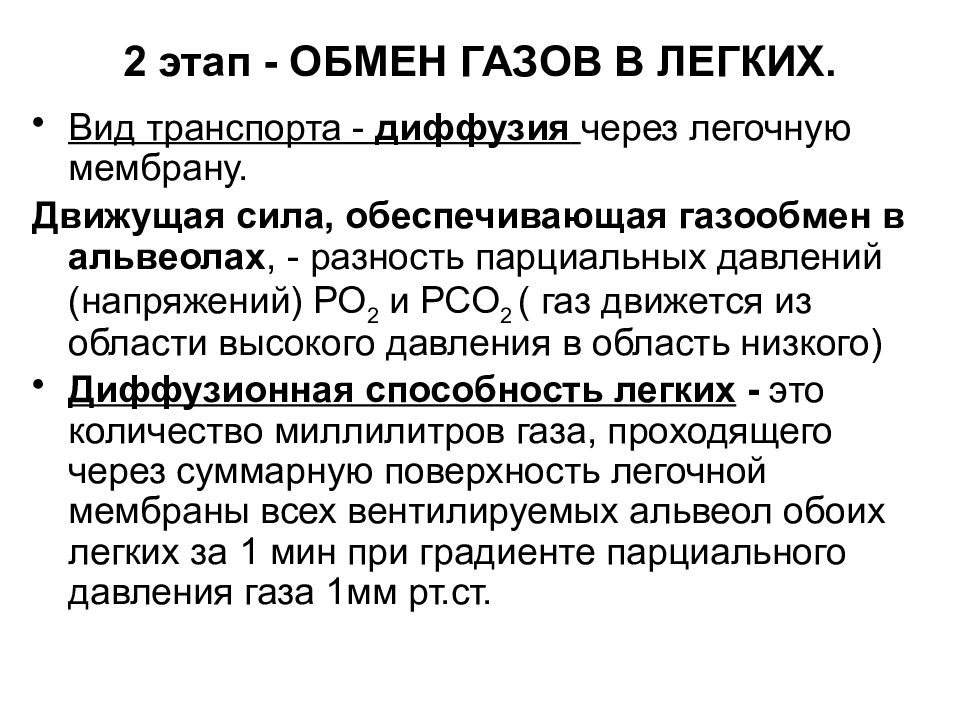

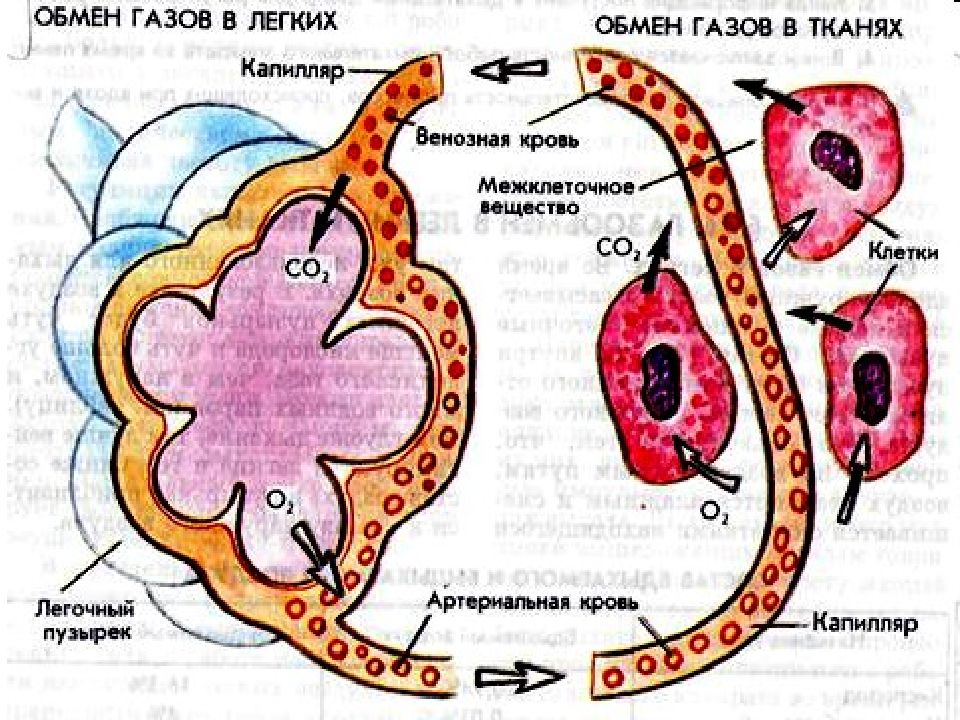

Слайд 21: 2 этап - ОБМЕН ГАЗОВ В ЛЕГКИХ

Вид транспорта - диффузия через легочную мембрану. Движущая сила, обеспечивающая газообмен в альвеолах, - разность парциальных давлений (напряжений) РО 2 и РСО 2 ( газ движется из области высокого давления в область низкого) Диффузионная способность легких - это количество миллилитров газа, проходящего через суммарную поверхность легочной мембраны всех вентилируемых альвеол обоих легких за 1 мин при градиенте парциального давления газа 1мм рт.ст.

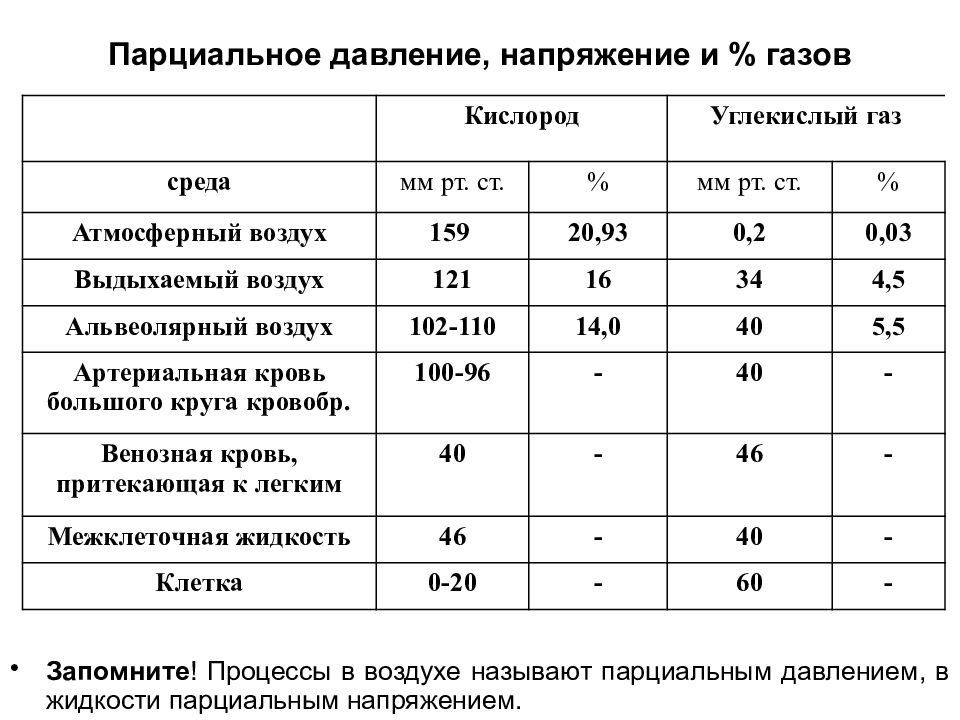

Слайд 23: Парциальное давление, напряжение и % газов

Запомните ! Процессы в воздухе называют парциальным давлением, в жидкости парциальным напряжением. Кислород Углекислый газ среда мм рт. ст. % мм рт. ст. % Атмосферный воздух 159 20,93 0,2 0,03 Выдыхаемый воздух 121 16 34 4,5 Альвеолярный воздух 102-110 14,0 40 5,5 Артериальная кровь большого круга кровобр. 100-96 - 40 - Венозная кровь, притекающая к легким 40 - 46 - Межклеточная жидкость 46 - 40 - Клетка 0-20 - 60 -

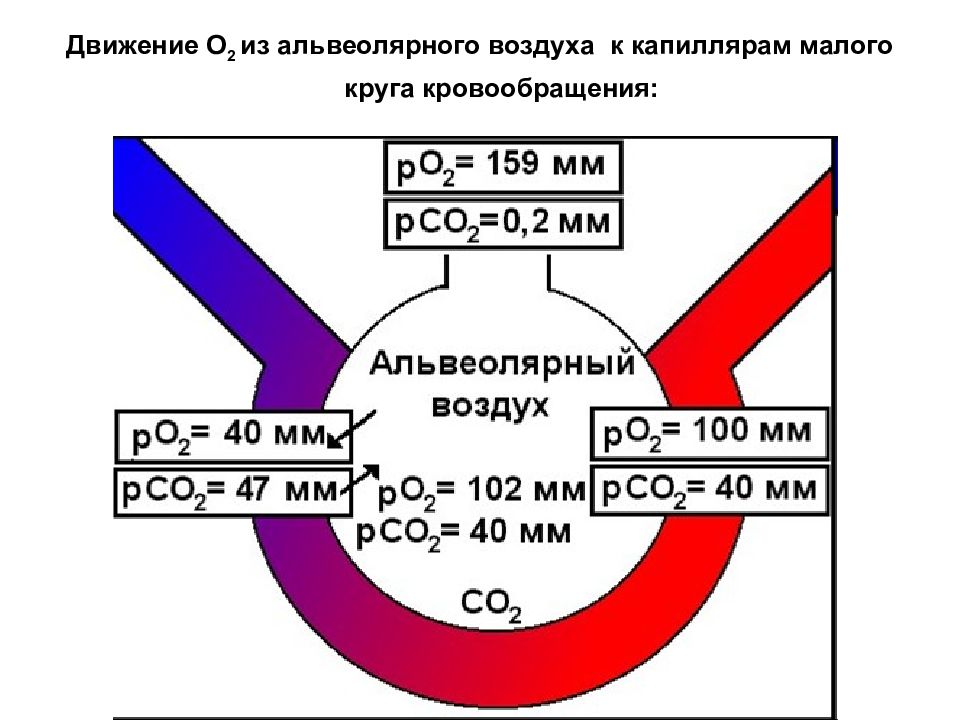

Слайд 24

Движение О 2 из альвеолярного воздуха к капиллярам малого круга кровообращения:

Слайд 25: Аэрогематический барьер -это многослойный “пирог”, представленный

пленкой сурфактанта, эпителием альвеолы, 2 основными мембранами, интерстиций эндотелием капилляра, слоем плазмы, мембраной эритроцита

Слайд 26: 3 этап дыхания -ТРАНСПОРТ ГАЗОВ КРОВЬЮ. (главный вид транспорта - конвекция)

1) Транспорт кислорода кровью от легких к тканям. О 2 находится в крови в двух состояниях: физически растворенном и химически связанном. В 100 мл крови растворяется 0,003 мл О 2. Остальная часть кислорода сражу же диффундирует в эритроциты, связываясь с гемоглобином, образуя оксигемоглобин - Н b О 2.

Слайд 27

1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода. Следовательно, при содержании гемоглобина 140-150г/л, в каждом литре крови максимально возможное содержание кислорода в химически связанной форме составит 190-200 мл О 2/л. Это так называемая кислородная емкость крови - величина, отражающая количество кислорода, которое может связаться с гемоглобином.

Слайд 28

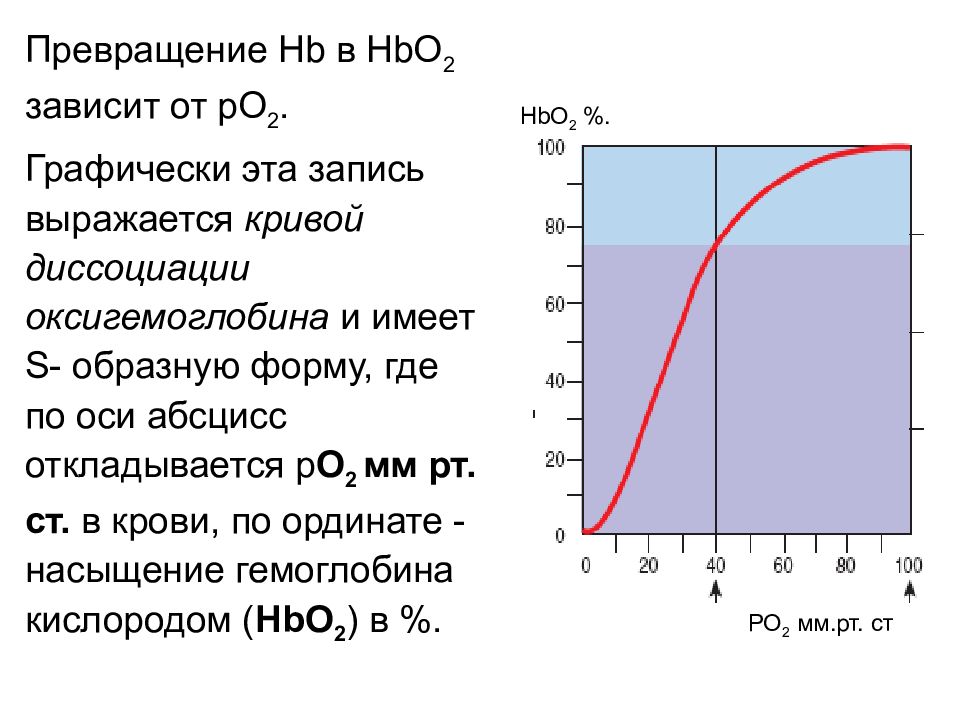

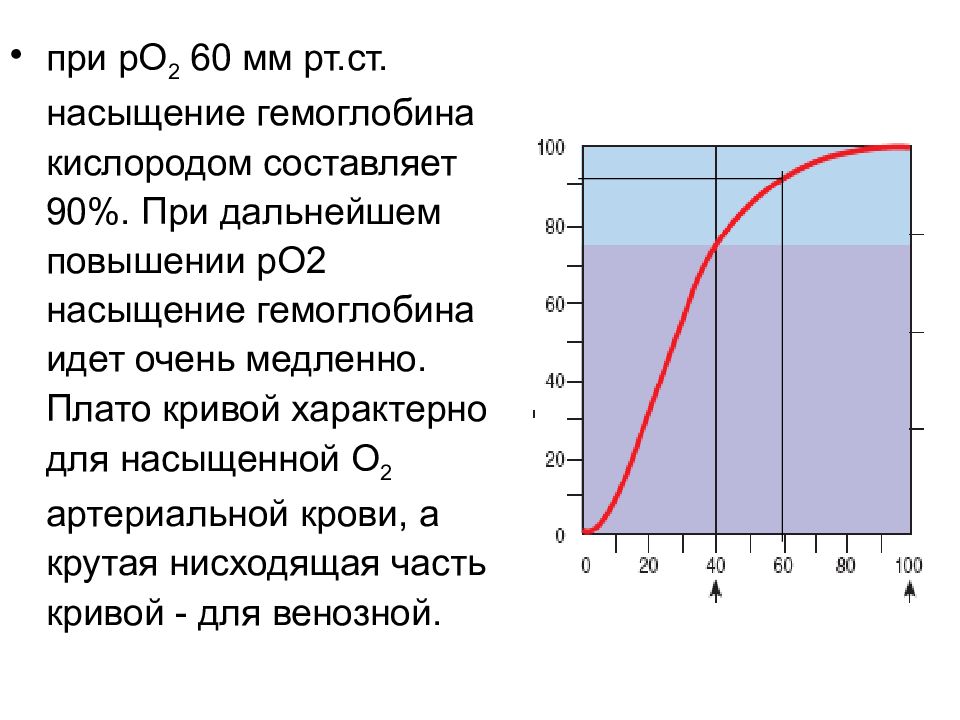

Превращение Hb в HbO 2 зависит от р O 2. Графически эта запись выражается кривой диссоциации оксигемоглобина и имеет S- образную форму, где по оси абсцисс откладывается р О 2 мм рт. ст. в крови, по ординате - насыщение гемоглобина кислородом ( HbO 2 ) в %. РО 2 мм.рт. ст HbO 2 %.

Слайд 29

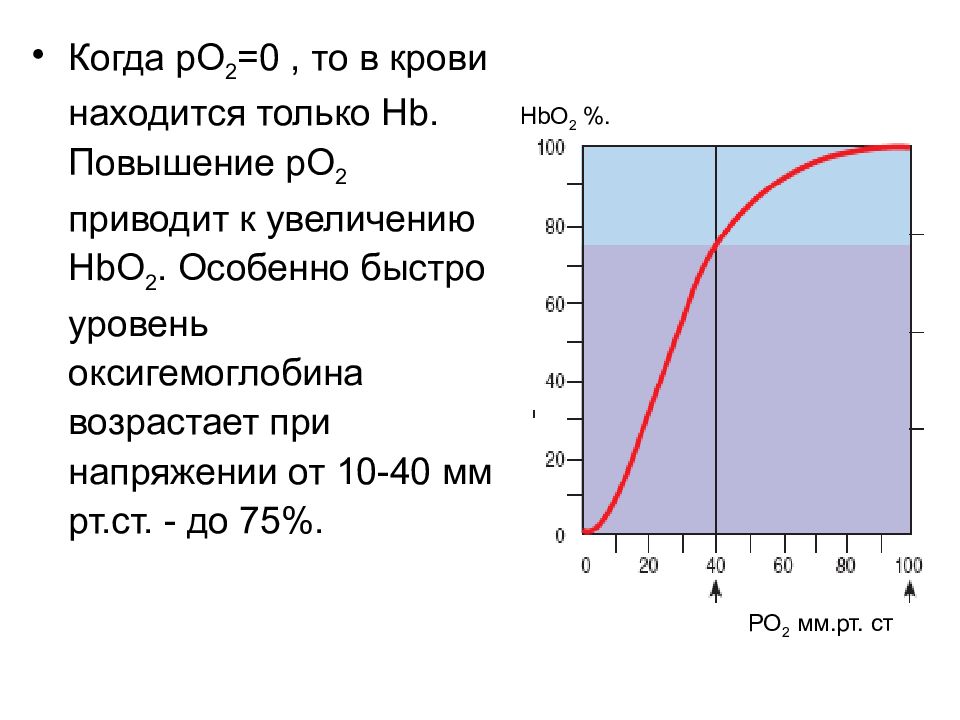

Когда рО 2 =0, то в крови находится только Hb. Повышение рО 2 приводит к увеличению HbO 2. Особенно быстро уровень оксигемоглобина возрастает при напряжении от 10-40 мм рт.ст. - до 75%. HbO 2 %. РО 2 мм.рт. ст

Слайд 30

при рО 2 60 мм рт.ст. насыщение гемоглобина кислородом составляет 90%. При дальнейшем повышении рО2 насыщение гемоглобина идет очень медленно. Плато кривой характерно для насыщенной О 2 артериальной крови, а крутая нисходящая часть кривой - для венозной.

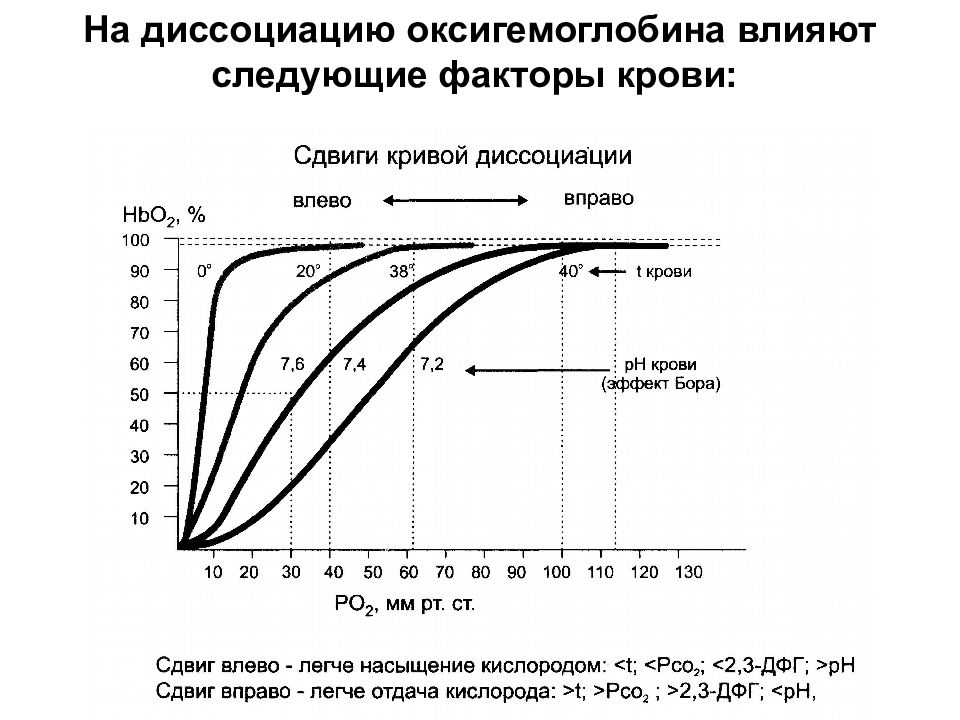

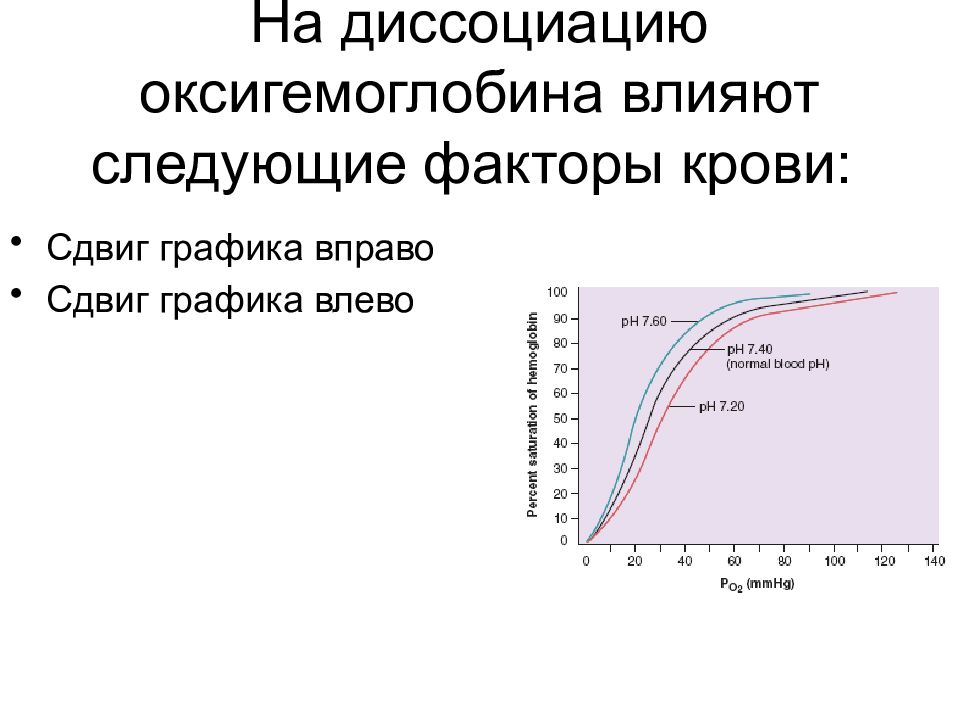

Слайд 32: На диссоциацию оксигемоглобина влияют следующие факторы крови:

Сдвиг графика вправо Сдвиг графика влево

Слайд 33: На диссоциацию оксигемоглобина влияют следующие факторы крови:

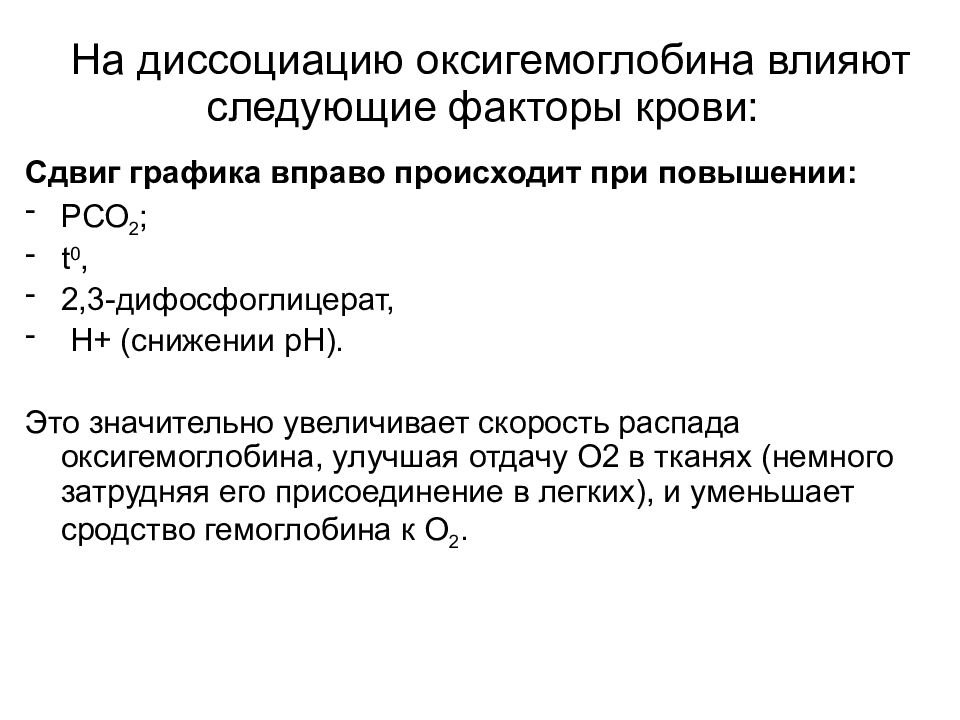

Сдвиг графика вправо происходит при повышении: РСО 2 ; t 0, 2,3-дифосфоглицерат, Н+ (снижении рН). Это значительно увеличивает скорость распада оксигемоглобина, улучшая отдачу О2 в тканях (немного затрудняя его присоединение в легких), и уменьшает сродство гемоглобина к О 2.

Слайд 34: На диссоциацию оксигемоглобина влияют следующие факторы крови:

Сдвиг графика влево происходит при снижении: РСО 2 ; t 0, 2,3-дифосфоглицерат, Н+ (повышении рН). Это увеличивает сродство гемоглобина к О 2, ухудшая его отдачу в тканях (немного улучшая его присоединение в легких). Транспорт О 2 обеспечивается, в основном, за счет химической связи его с гемоглобином.

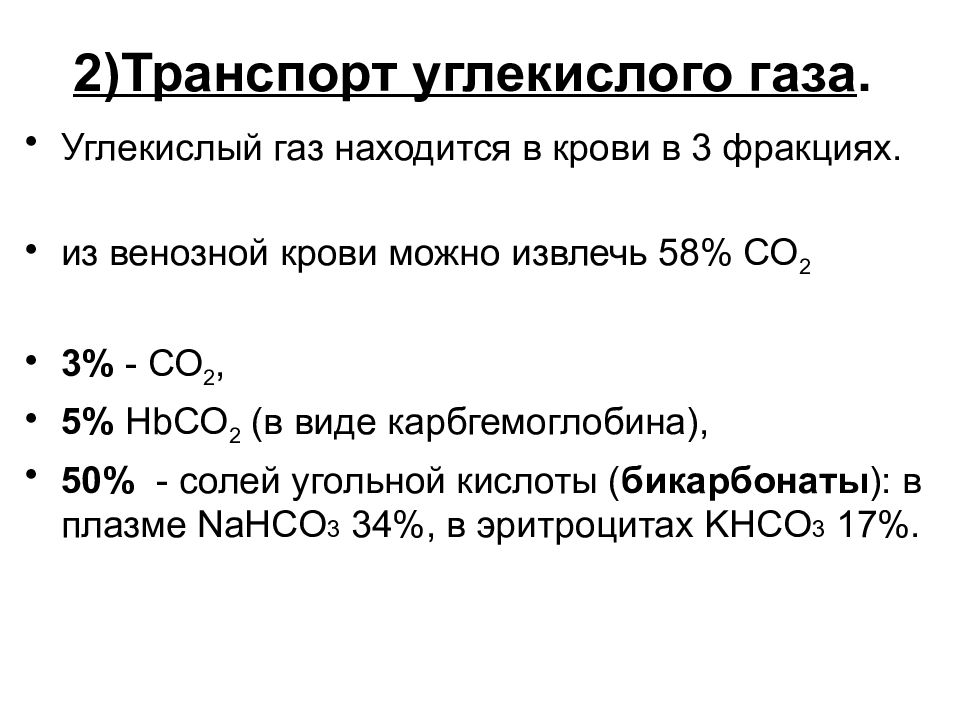

Слайд 35: 2)Транспорт углекислого газа

Углекислый газ находится в крови в 3 фракциях. из венозной крови можно извлечь 58% СО 2 3% - СО 2, 5% HbCO 2 (в виде карбгемоглобина), 50% - солей угольной кислоты ( бикарбонаты ) : в плазме NaHCO 3 34%, в эритроцитах KHCO 3 17%.

Слайд 36

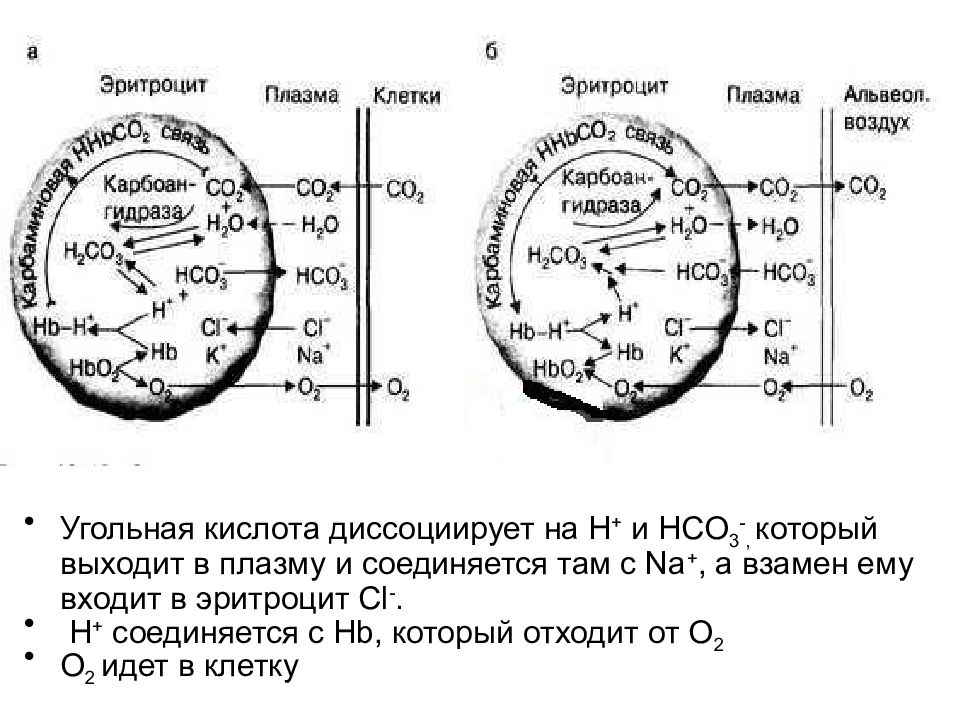

СО 2, согласно градиенту напряжения, переходит из клетки в эритроциты и соединяется там с водой. В результате образуется угольная кислота. В плазме также образуется небольшое количество углекислоты, но эта реакция идет очень медленно, т.к в плазме нет фермента карбоангидразы, катализирующего образование углекислоты. В эритроцитах под влиянием этого фермента - карбоангидразы - она резко ускоряется (в десятки тысяч раз).

Слайд 37

Угольная кислота диссоциирует на Н + и НСО 3 -, который выходит в плазму и соединяется там с Na +, а взамен ему входит в эритроцит Cl -. Н + соединяется с Hb, который отходит от О 2 О 2 идет в клетку

Слайд 39: ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

сеть многочисленных нейронов расположенных на разных уровнях ЦНС, обеспечивающие газообмен между организмом и окружающей средой

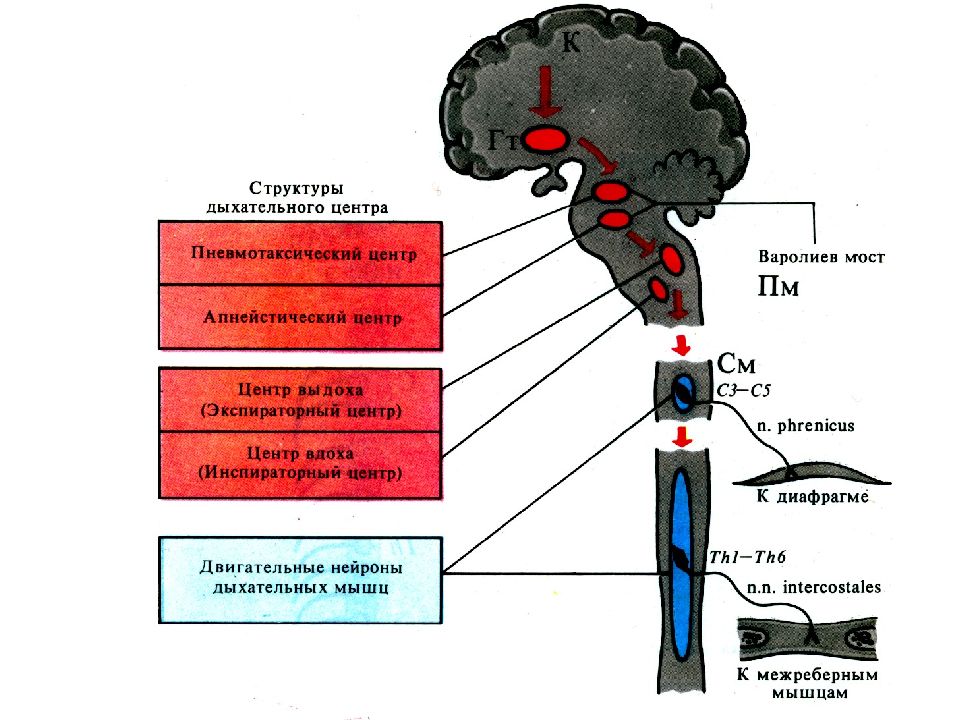

Слайд 40: УРОВНИ:

Спинной (С3-5, Th1-6) Продолговатый Подкорковые структуры: варолиев мост, ГТ, ЛС, КГМ.

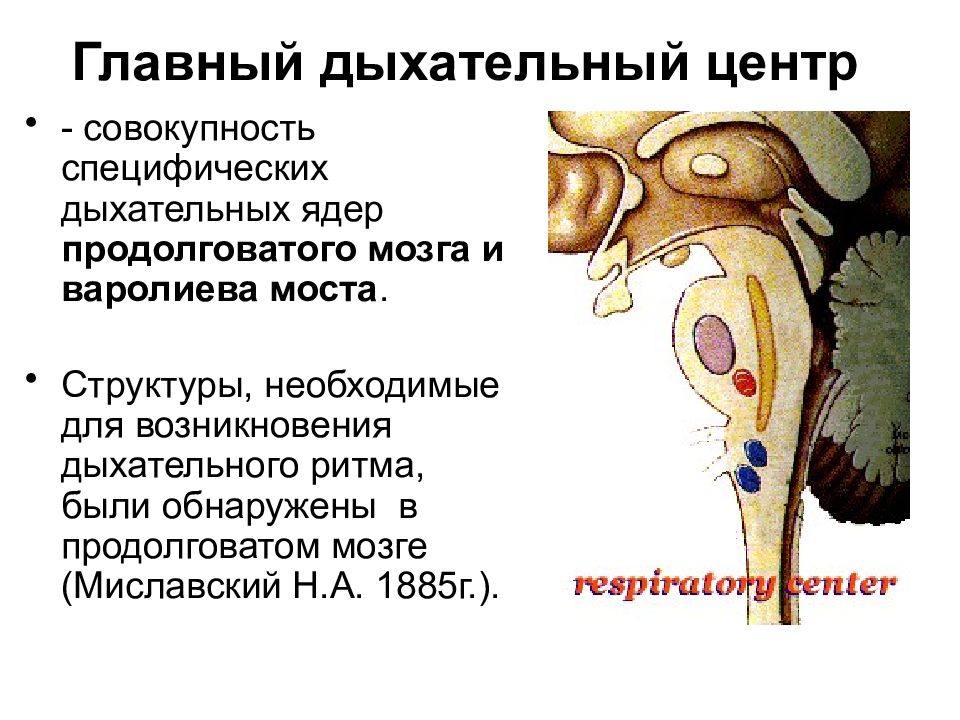

Слайд 42: Главный дыхательный центр

- совокупность специфических дыхательных ядер продолговатого мозга и варолиева моста. Структуры, необходимые для возникновения дыхательного ритма, были обнаружены в продолговатом мозге (Миславский Н.А. 1885г.).

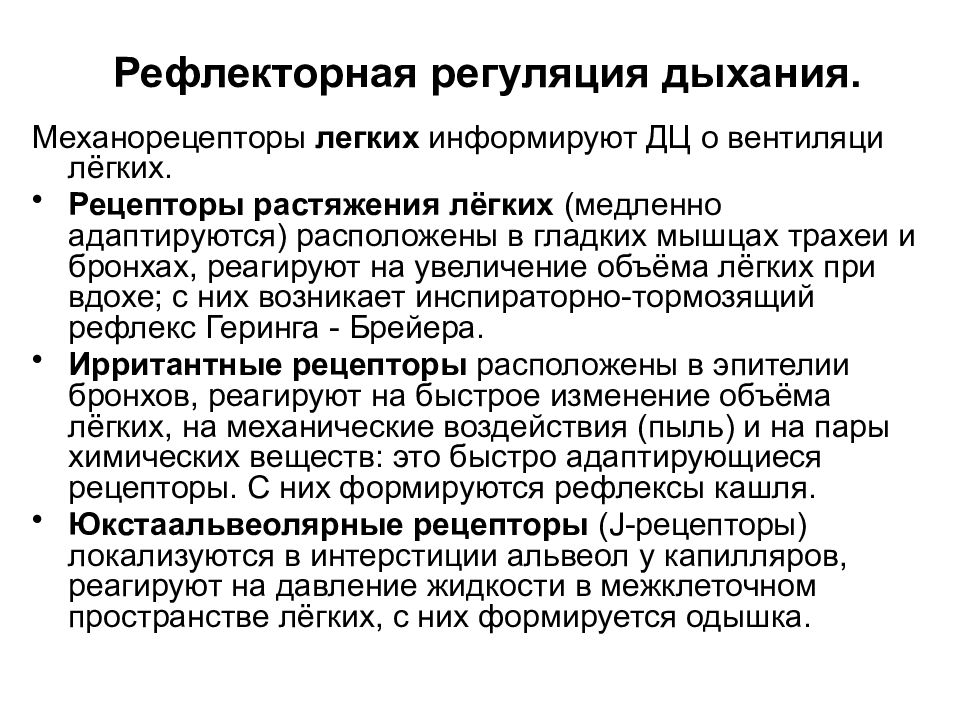

Слайд 43: Рефлекторная регуляция дыхания

Механорецепторы легких информируют ДЦ о вентиляци лёгких. Рецепторы растяжения лёгких (медленно адаптируются) расположены в гладких мышцах трахеи и бронхах, реагируют на увеличение объёма лёгких при вдохе; с них возникает инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга - Брейера. Ирритантные рецепторы расположены в эпителии бронхов, реагируют на быстрое изменение объёма лёгких, на механические воздействия (пыль) и на пары химических веществ: это быстро адаптирующиеся рецепторы. С них формируются рефлексы кашля. Юкстаальвеолярные рецепторы ( J -рецепторы) локализуются в интерстиции альвеол у капилляров, реагируют на давление жидкости в межклеточном пространстве лёгких, с них формируется одышка.

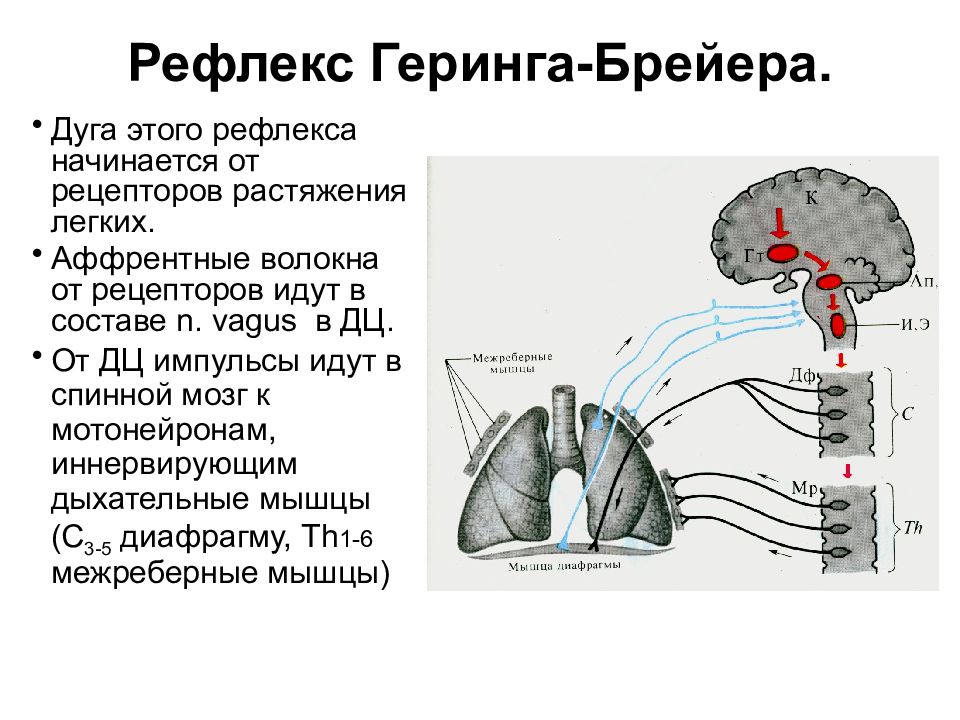

Слайд 44: Рефлекс Геринга-Брейера

Дуга этого рефлекса начинается от рецепторов растяжения легких. Аффрентные волокна от рецепторов идут в составе n. vagus в ДЦ. От ДЦ импульсы идут в спинной мозг к мотонейронам, иннервирующим дыхательные мышцы (С 3-5 диафрагму, Th 1-6 межреберные мышцы)

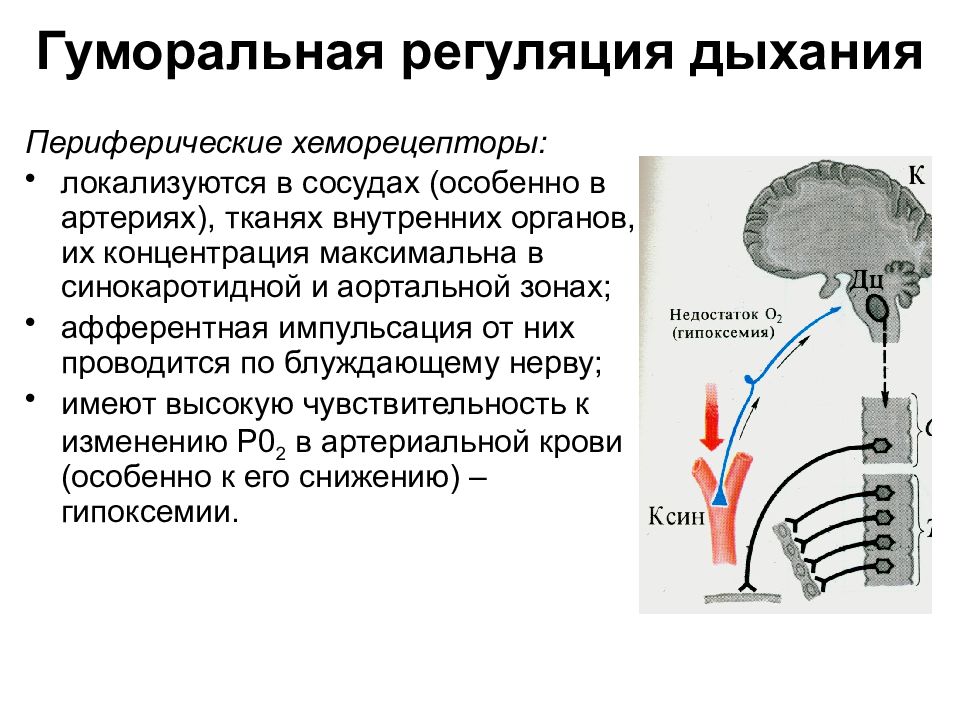

Слайд 45: Гуморальная регуляция дыхания

Периферические хеморецепторы: локализуются в сосудах (особенно в артериях), тканях внутренних органов, их концентрация максимальна в синокаротидной и аортальной зонах; афферентная импульсация от них проводится по блуждающему нерву; имеют высокую чувствительность к изменению Р0 2 в артериальной крови (особенно к его снижению) – гипоксемии.

Слайд 46

Центральные хеморецепторы: локализуются на переднебоковой поверхности продолговатого мозга и моста в виде трех пар скопления нейронов; отличаются высокой чувствительностью к изменению рН и Рсо 2 - гиперкапния;

Слайд 47

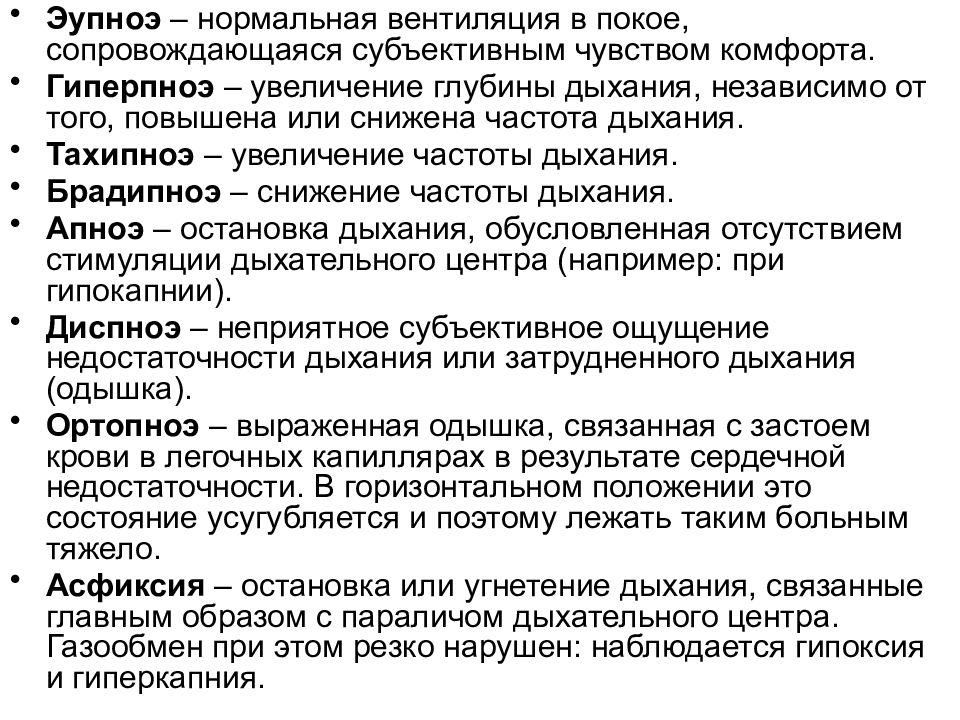

Эупноэ – нормальная вентиляция в покое, сопровождающаяся субъективным чувством комфорта. Гиперпноэ – увеличение глубины дыхания, независимо от того, повышена или снижена частота дыхания. Тахипноэ – увеличение частоты дыхания. Брадипноэ – снижение частоты дыхания. Апноэ – остановка дыхания, обусловленная отсутствием стимуляции дыхательного центра (например: при гипокапнии). Диспноэ – неприятное субъективное ощущение недостаточности дыхания или затрудненного дыхания (одышка). Ортопноэ – выраженная одышка, связанная с застоем крови в легочных капиллярах в результате сердечной недостаточности. В горизонтальном положении это состояние усугубляется и поэтому лежать таким больным тяжело. Асфиксия – остановка или угнетение дыхания, связанные главным образом с параличом дыхательного центра. Газообмен при этом резко нарушен: наблюдается гипоксия и гиперкапния.