Первый слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Кафедра нормальной физиологии СибГМУ Доцент И.Р. Князева

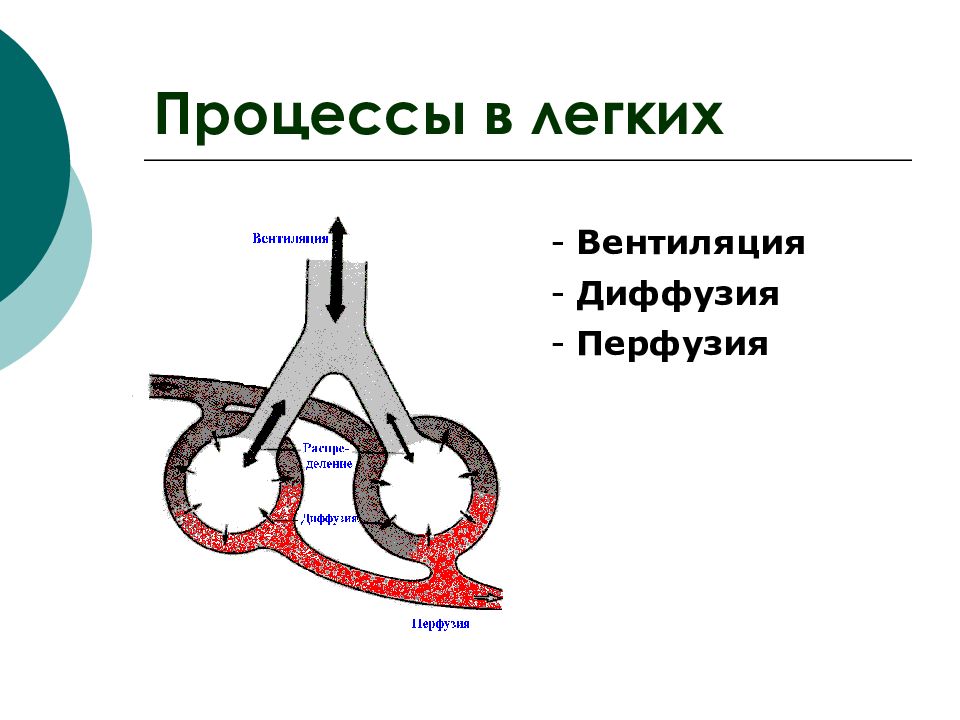

Слайд 2

Дыхание - совокупность процессов, обеспечивающих поступление во внутреннюю среду организма кислорода, использование его для окислительных процессов, и удаление из организма углекислого газа

Легочный газообмен осуществляется путем вентиляции альвеол, заполненных газовой смесью относительно постоянного состава, что способствует поддержанию ряда гомеостатических констант организма. Главную роль в вентиляции легких играет строго специализированная инспираторная мышца - диафрагма, что обеспечивает известную автономию функции дыхания. Центральный дыхательный механизм представлен рядом специализированных популяций нейронов ствола мозга и вместе с тем подвержен модулирующим влияниям вышележащих нервных структур, что придает его функции значительную устойчивость в сочетании с лабильностью.

Слайд 4: Функции дыхательной системы

Звукообразование и речь — сложные процессы координации деятельности дыхательных мышц, мышц гортани, голосовых связок, губ и языка. Голосовые связки могут производить широкий диапазон музыкальных звуков (тоны), а резонанс звуков (наличие обертонов) зависит в первую очередь от околоносовых пазух. Качество звуков определяется также от формой грудной клетки, гортани, носоглотки, языка и губ. Голоса детей обоих полов имеют одинаковый диапазон звуков. При пубертате голоса мальчиков «ломаются», так как под воздействием тестостерона объём гортани увеличивается, а голосовые связки удлиняются. Кондиционирование воздуха. К респираторной поверхности альвеол должен поступать увлажнённый воздух температуры внутренней среды и не содержащий в идеале посторонних частиц. Функцию доведения воздуха до необходимых кондиций выполняют воздухоносные пути.

Слайд 5: Функции дыхательной системы

Защитная функция. Слизистая оболочка воздухоносных путей (в большей степени за счет влияния тучных клеток) выделяет на поверхность эпителия значительное количество слизи, в которой осаждаются посторонние частицы. Альвеолярные макрофаги расположены на поверхности альвеол и выполняют различные функции: фагоцитируют остатки сурфактанта, погибшие клетки, микроорганизмы, частицы аэрозоля и пылевые частицы, обладают антимикробной и противоопухолевой активностью за счет АФК, протеаз и цитокинов. выделяют антитрипсин, который защищает эластин альвеол от расщепления эластазой лейкоцитов

Слайд 6: Функции дыхательной системы

4. Иммунная функция: Особенности иммунной системы дыхательных путей: в составе эпителия специальные антигенпредставляющие клетки (дендритные и Лангерганса), постоянное присутствие в эпителии T- и B‑лимфоцитов, трансэпителиальный перенос на поверхность эпителия IgA, выраженность аллергических реакций немедленного типа, при которых происходит дегрануляция тучных клеток и освобождение из них гистамина и других медиаторов, оказывающих мощный бронхоконстрикторный эффект и значительно усиливающих секрецию желёз.

Слайд 7: Функции дыхательной системы

5. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В лёгких метаболизирует ряд биологически активных веществ: Превращение ангиотензин I в ангиотензин II. катализирует ангиотензин–превращающий фермент эндотелиальных клетках капилляров альвеол. Брадикинин инактивируется на 80% при помощи ангиотензин–превращающего фермента, С помощью ферментов в лёгких инактивируются простогландины E1, E2 и F2a, лейкотриены и норадреналин. В лёгких инактивируется также серотонин путём выведения из крови. Некоторые вазоактивные и бронхоактивные вещества метаболизируют в лёгких и могут освобождаться в кровоток. Наиболее важными среди них являются метаболиты арахидоновой кислоты: лейкотриены, вызывающие сужение воздухоносных путей и участвующие в воспалительных реакциях, и Пг (мощные вазоконстрикторы или вазодилататоры).

Слайд 9: Аппарат дыхания состоит из:

дыхательных путей, респираторного отдела лёгких, грудной клетки (включая её костно‑хрящевой каркас и нервно‑мышечную систему), сосудистой системы лёгких, нервных центров регуляции дыхания.

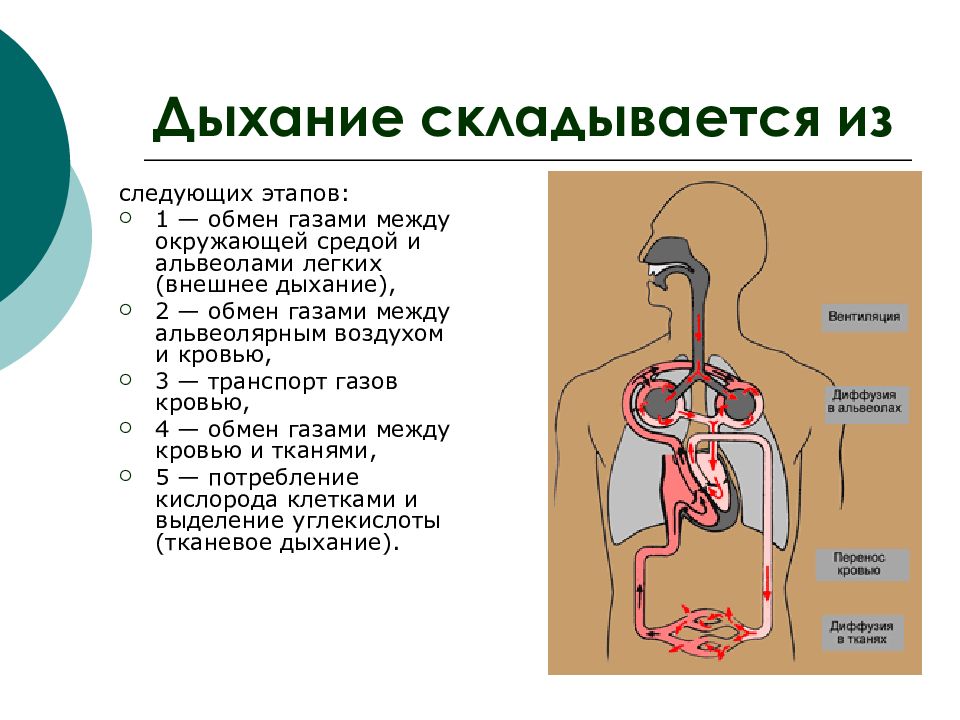

Слайд 10: Дыхание складывается из

следующих этапов: 1 — обмен газами между окружающей средой и альвеолами легких (внешнее дыхание), 2 — обмен газами между альвеолярным воздухом и кровью, 3 — транспорт газов кровью, 4 — обмен газами между кровью и тканями, 5 — потребление кислорода клетками и выделение углекислоты (тканевое дыхание). Дыхание складывается из

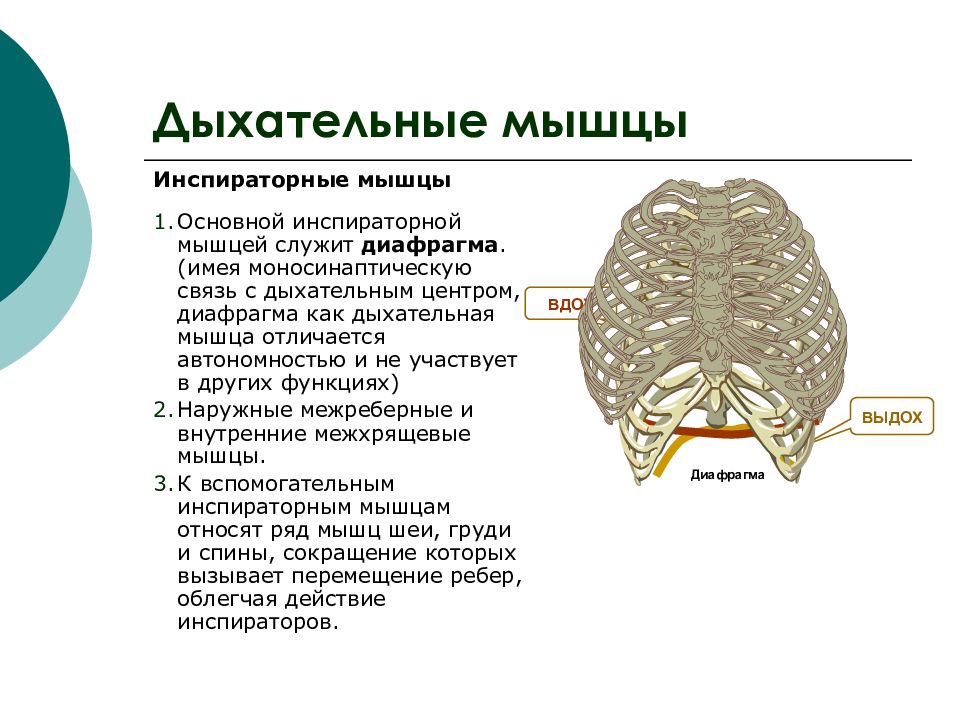

Слайд 11: Дыхательные мышцы

Инспираторные мышцы Основной инспираторной мышцей служит диафрагма. (имея моносинаптическую связь с дыхательным центром, диафрагма как дыхательная мышца отличается автономностью и не участвует в других функциях) Наружные межреберные и внутренние межхрящевые мышцы. К вспомогательным инспираторным мышцам относят ряд мышц шеи, груди и спины, сокращение которых вызывает перемещение ребер, облегчая действие инспираторов. Диафрагма ВДОХ ВЫДОХ

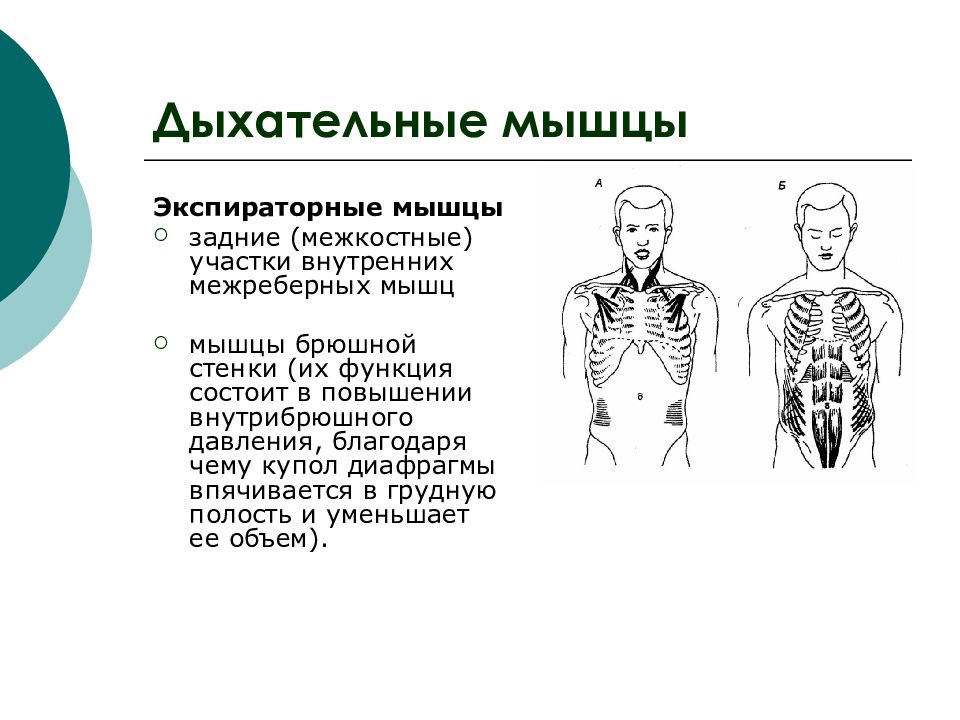

Слайд 12: Дыхательные мышцы

Экспираторные мышцы задние (межкостные) участки внутренних межреберных мышц мышцы брюшной стенки (их функция состоит в повышении внутрибрюшного давления, благодаря чему купол диафрагмы впячивается в грудную полость и уменьшает ее объем).

Слайд 13: Дыхательный цикл

включает две фазы: вдох (инспирацию) и выдох (экспирацию). Обычно вдох несколько короче выдоха: у человека их соотношение равно в среднем 1 : 1,3. Соотношение компонентов дыхательного цикла (длительность фаз, глубина дыхания, динамика давления и потоков в воздухоносных путях) характеризует так называемый паттерн дыхания

Слайд 14: Типы вентиляции легких

Нормовентиляция : нормальная вентиляция при которой парциальное давление СО2 в альвеолах поддерживается на уровне около 40 мм. рт. ст. Гипервентиляция : усиленная вентиляция, превышающая метаболические потребности организма (РаСО2 > 40 мм рт.ст.) Гиповентиляция : сниженная вентиляция по сравнению с метаболическими потребностями организма (РаСО2 < 40 мм рт.ст.) Повышенная вентиляция : любое увеличение альвеолярной вентиляции по сравнению с уровнем покоя независимо от парциального давления газов в альвеолах (например, при мышечной работе) Эупное : нормальная вентиляция в покое, сопровождающаяся субъективным чувством комфорта Гиперпное : увеличение глубины дыхания независимо от того, повышена ли при этом частота дыхательных движений или нет Тахипное : увеличение частоты дыхания Брадипное : снижение частоты дыхания Апное : остановка дыхания, обусловленное главным образом отсутствием физиологической стимуляции дыхательного центра (уменьшение напряжения СО2 в артериальной крови) Диспное (одышка): неприятное субъективное ощущение недостаточности дыхания или затрудненного дыхания Ортопное : выраженная одышка, связанная с застоем крови в лёгочных капиллярах в результате недостаточности левого сердца. В горизонтальном положении это состояние усугубляется, и поэтому лежать таким больным тяжело. Асфиксия : остановка или угнетение дыхания, связанные главным образом с параличом дыхательных центров. Газообмен при этом нарушен (наблюдается гипоксия и гиперкапния).

Слайд 15: Паттерны дыхания

А — нормальное дыхание; Б — дыхание Чейна-Стокса (при функциональных изменениях возбудимости дыхательного центра, наступающие в результате гипоксии, иногда у детей младшего возраста, у практически здоровых людей во время сна, а также в горах, где снижение давления кислорода); В — апнейстическое дыхание (при хронической гипоксии головного мозга или при перерезки передней части моста); Г — дыхание типа «гаспинг» (если устранены все влияния, исходящие из ростральных отделов центральной нервной системы).

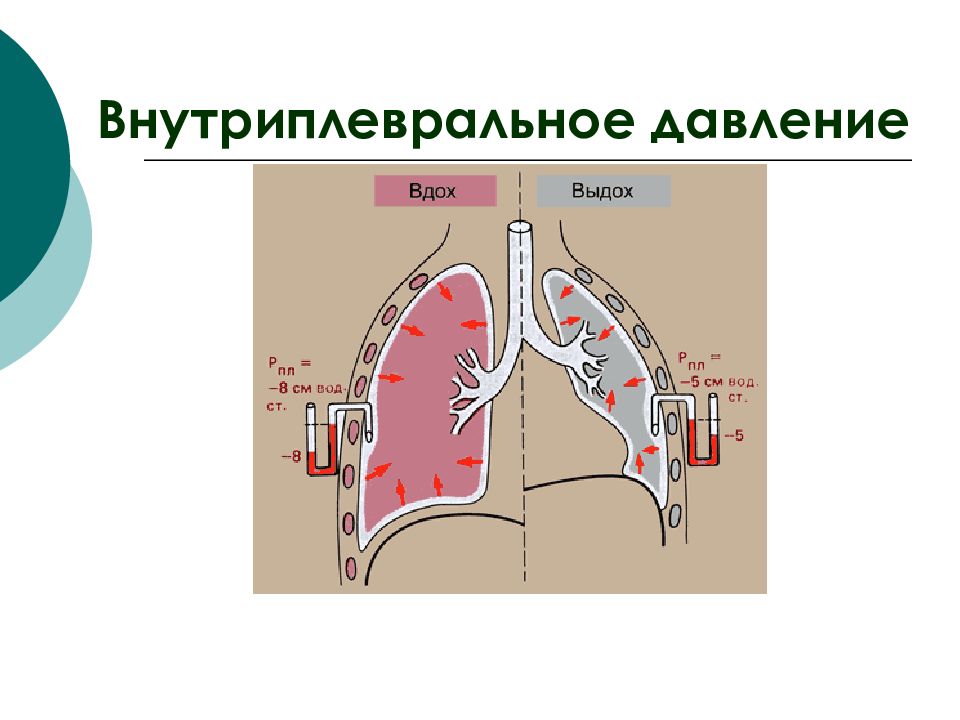

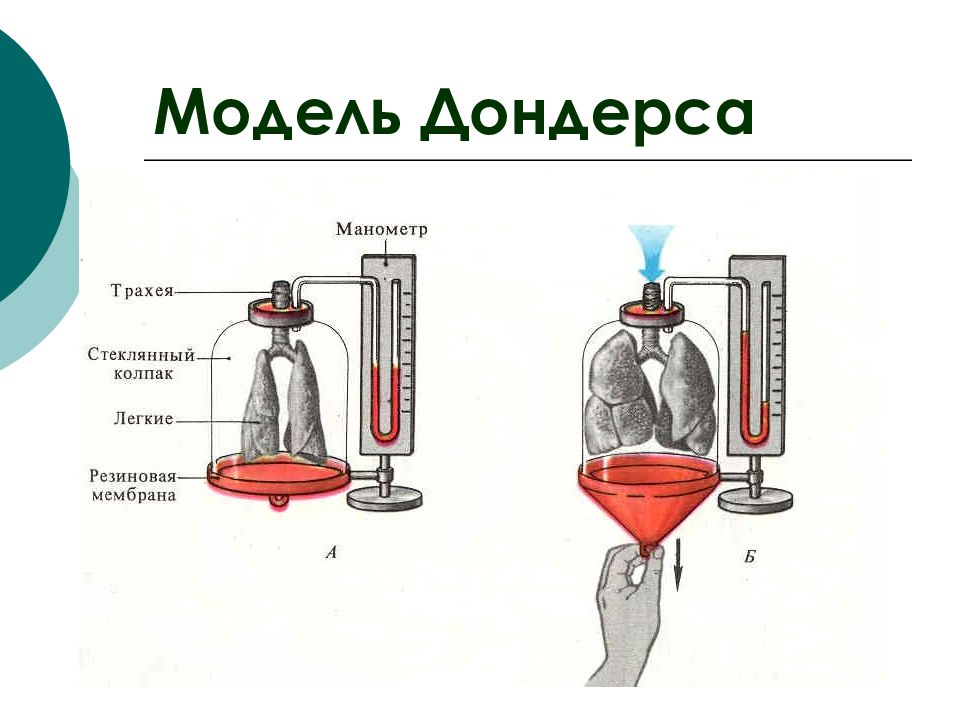

Слайд 16: Механизм вдоха и выдоха

Легкие всегда находятся в растянутом состоянии. Это объясняется отрицательным давлением в плевральной полости, окружающей легкие. Оно противостоит эластической тяге легких — упругим силам, которые вызываются эластическими свойствами легочной ткани в сочетании с тонусом бронхиальных мышц и направлены на спадение легкого.

Слайд 17: Механизм вдоха и выдоха

ВДОХ: Сокращение мышц-инспираторов, Увеличение объема грудной полости, Увеличение отрицательного давления в плевральной полости, Растяжение легких благодаря адгезивным силам между листками плевры Увеличение легочного объема ведет к падению внутриальвеолярного давления, Поступление в альвеолы через дыхательные пути атмосферного воздуха. ВЫДОХ: Инспираторная мускулатура расслабляется, Эластическая тяга легких возвращает их в исходное состояние. Уменьшение объема легких Давление в легких становится положительным, Воздух из альвеол устремляется через воздухоносные пути наружу.

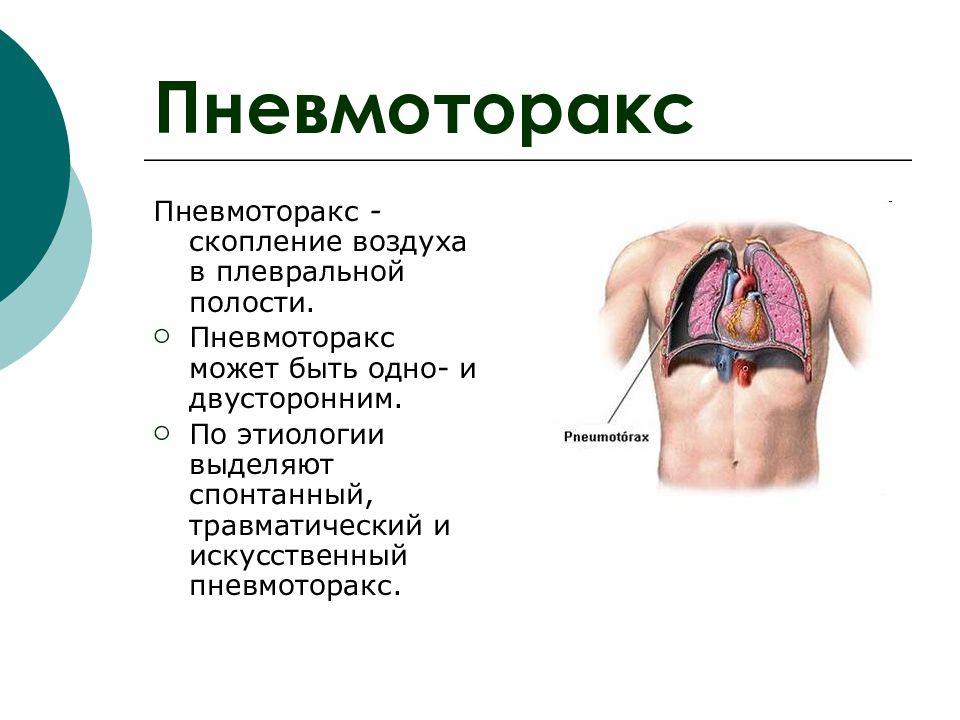

Слайд 20: Пневмоторакс

Пневмоторакс - скопление воздуха в плевральной полости. Пневмоторакс может быть одно- и двусторонним. По этиологии выделяют спонтанный, травматический и искусственный пневмоторакс.

Слайд 21: Виды пневмоторакса

Пневмоторакс внутренний — П., при котором плевральная полость сообщается с атмосферой через дефекты в легочной ткани, трахее или бронхах. Пневмоторакс наружный — П., при котором плевральная полость сообщается с атмосферой через дефект в грудной стенке. Пневмоторакс открытый — П., при котором воздух поступает в полость плевры при вдохе и выходит обратно при выдохе. Пневмоторакс закрытый — П., при котором отсутствует сообщение между плевральной полостью и атмосферой. Пневмоторакс клапанный — П., при котором воздух при вдохе поступает в плевральную полость, а при выдохе не может ее покинуть из-за перекрытия отверстия в плевре. Пневмоторакс напряжённый — выраженная степень клапанного П., при котором давление воздуха в плевральной полости значительно превышает атмосферное; сопровождается крайне затрудненным вдохом, резким смещением трахеи и сердца в сторону неповрежденной половины грудной полости.

Слайд 22: Транспульмональное давление

— разность между альвеолярным и внутриплевральным давлением. Этот параметр не влияет на потоки воздуха и прямо не контролируется мозгом. Нормально транспульмональное давление составляет на выдохе –3–4 мм рт.ст. на вдохе –9–10 мм рт.ст., при глубоком вдохе до –20 мм рт.ст.

Слайд 23: В процессе своей работы дыхательные мышцы преодолевают сопротивление

Примерно около 2/3 его приходится на эластическое сопротивление тканей легких и грудной стенки. В свою очередь, около 2/3 эластического сопротивления легких создается за счет сурфактантов. Сурфактанты стабилизируют сферическую форму альвеол, препятствуя их перерастяжению на вдохе и спадению на выдохе. Остальная часть усилий тратится на преодоление неэластического сопротивления газовому потоку в воздухоносных путях - особенно голосовой щели, бронхов. Во время вдоха голосовая щель несколько расширяется, на выдохе — сужается, увеличивая сопротивление потоку воздуха, что служит одной из причин большей длительности экспираторной фазы. Подобным же образом циклически меняются просвет бронхов и их проходимость.

Слайд 24: Регуляция бронхиального тонуса

Расслабляющее влияние на бронхиальный тонус оказывают симпатическая (адренергическая) иннервация, а также недавно открытая « неадренергическая тормозная » система. Влияние последней опосредуется некоторыми нейропептидами, а также микроганглиями, обнаруженными в мышечной стенке воздухоносных путей. Нарушение регуляции бронхиального тонуса у человека составляет основу бронхоспазма, в результате которого резко уменьшается проходимость воздухоносных путей (обструкция). Холинергическая система блуждающего нерва участвует также в регуляции секреции слизи и движений ресничек мерцательного эпителия носовых ходов, трахеи и бронхов, стимулируя тем самым мукоцилиарный транспорт — выделение попавших в воздухоносные пути инородных частиц. Избыток слизи, характерный для бронхитов, также создает обструкцию и увеличивает сопротивление дыханию.

Слайд 26: Вентиляция легких

Легочной вентиляцией называют объем воздуха, вдыхаемого за единицу времени (обычно используют минутный объем дыхания - это произведение дыхательного объема на частоту дыхательных циклов). В воздухоносных путях происходит конвективный и диффузионный перенос газов. В трахее, бронхах и бронхиолах перенос газов происходит исключительно путем конвекции. В респираторных бронхиолах и альвеолярных ходах, где воздух движется очень медленно, к этому процессу присоединяется диффузионный обмен, обусловленный градиентом парциальных давлений дыхательных газов: молекулы О 2 перемещаются в направлении альвеол, где рО 2 ниже, чем во вдыхаемом воздухе, а молекулы СО 2 — в обратном направлении.

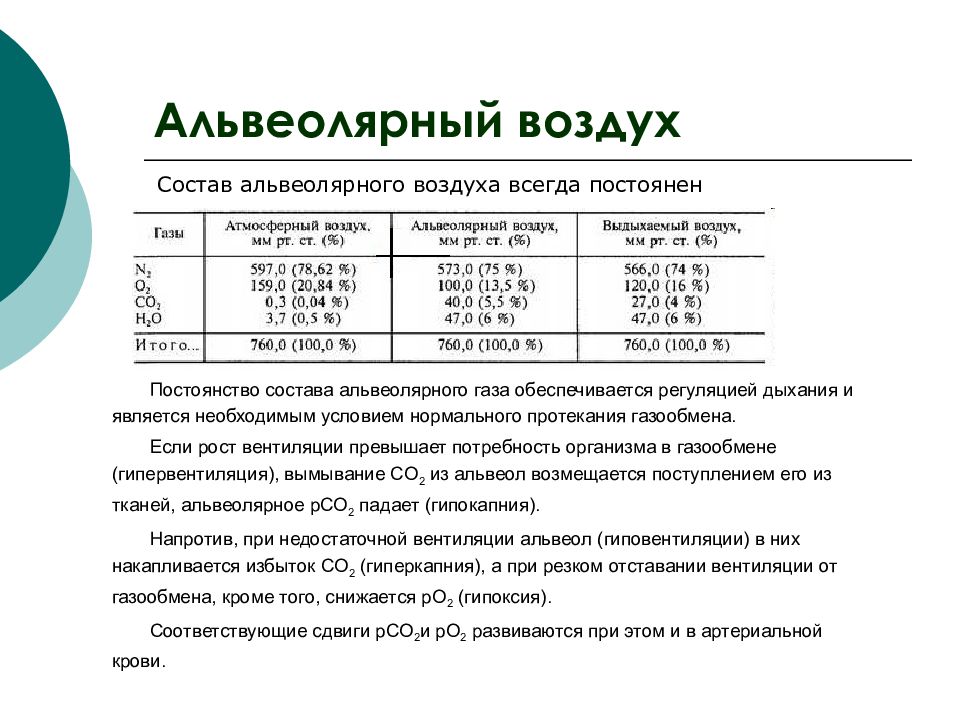

Слайд 27: Альвеолярный воздух

Постоянство состава альвеолярного газа обеспечивается регуляцией дыхания и является необходимым условием нормального протекания газообмена. Если рост вентиляции превышает потребность организма в газообмене (гипервентиляция), вымывание СО 2 из альвеол возмещается поступлением его из тканей, альвеолярное рСО 2 падает (гипокапния). Напротив, при недостаточной вентиляции альвеол (гиповентиляции) в них накапливается избыток СО 2 (гиперкапния), а при резком отставании вентиляции от газообмена, кроме того, снижается рО 2 (гипоксия). Соответствующие сдвиги рСО 2 и рО 2 развиваются при этом и в артериальной крови. Состав альвеолярного воздуха всегда постоянен

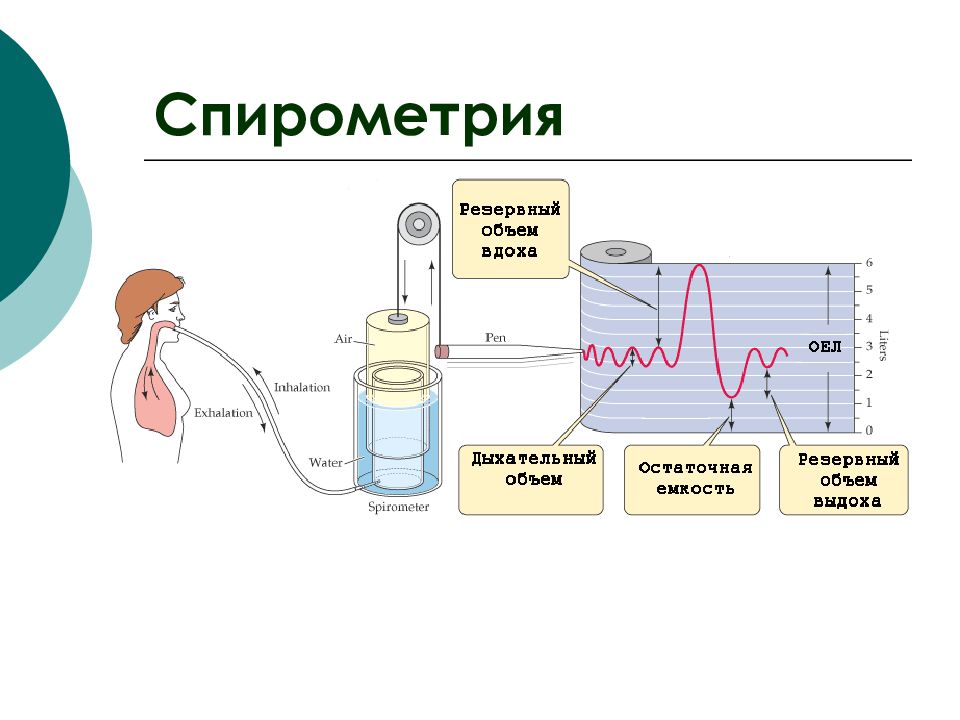

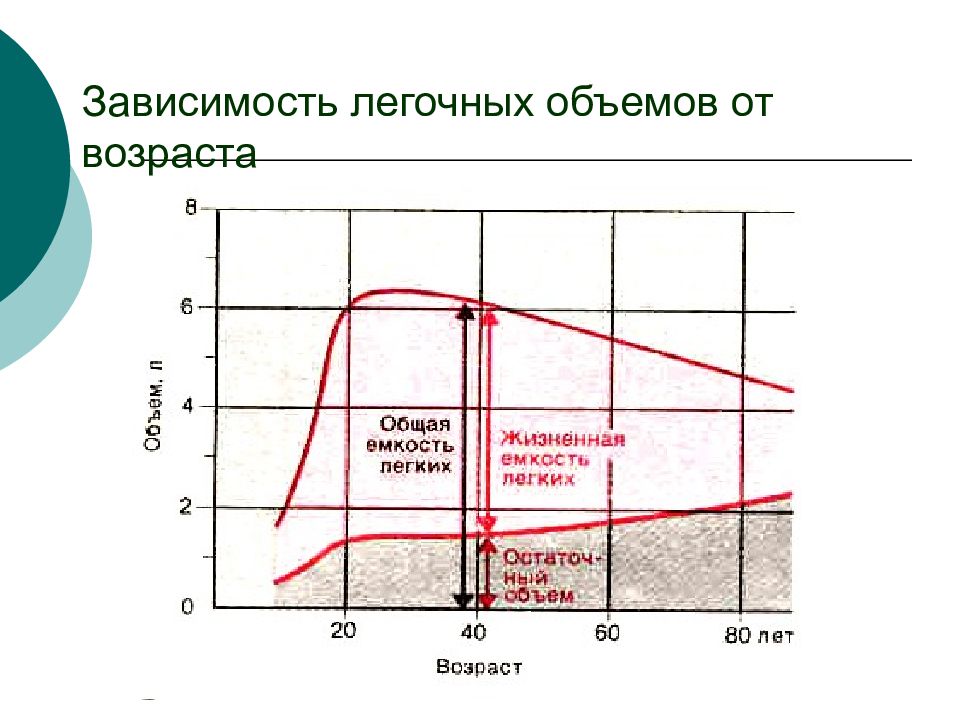

Слайд 29: Легочные объемы и емкости

Легочные объемы: 1. Дыхательный объем ДО = 500 мл 2. Резервный объем вдоха РО вдоха = 1500-2500 мл 3. Резервный объем выдоха РО выдоха =1000 мл 4. Остаточный объем ОО = 1000 -1500 мл Легочные емкости: 1. Общая емкость легких ОЕЛ = (1+2+3+4) = 4-6 литров 2. Жизненная емкость легких ЖЕЛ = (1+2+3) = 3,5-5 литров 3. Функциональная остаточная емкость легких ФОЕ = (3+4 ) = 2-3 литра 4. Емкость вдоха ЕВ = (1+2) = 2-3 литра

Слайд 30: Мертвое пространство

Выделяют анатомическое (155 мл) и функциональное мертвое пространство Воздух, заполняющий мертвое пространство, играет роль буфера, который сглаживает колебания состава альвеолярного газа в ходе дыхательного цикла. Кроме того, мертвое пространство участвует в кондиционирующей функции воздухоносных путей — увлажнении и обогреве вдыхаемого воздуха за счет интенсивного кровоснабжения и секреции слизистой оболочки носовых ходов, носоглотки, гортани, трахеи и бронхов.

Слайд 32: Парциальное давление газов и рН крови

— параметры, важные для оценки функции лёгких. Они указывают на состояние газообмена между лёгкими и кровью. PО 2 при отсутствии патологии снижается с возрастом вследствие утраты лёгкими эластичности (PО 2 в норме составляет 90 мм рт.ст. в 20 лет и около 70 мм рт.ст. к 70 годам). Уменьшение PО 2 ниже нормы указывает на гипоксемию (пониженное содержание кислорода в крови), но насыщение тканей кислородом существенно не снижается до тех пор, пока PО 2 не упадёт ниже 60 мм рт.ст. PСО 2 (в норме 35–45 мм рт.ст.) отражает состояние альвеолярной вентиляции; гиперкапния (высокое PСО 2 ) указывает на гиповентиляцию (пониженную вентиляцию лёгких). pH (в норме 7,35—7,45). Сопоставление артериального pH с PСО 2 помогает отличить респираторные нарушения от метаболических. Так, если рСО 2 и pH обратно пропорциональны (один показатель снижается при увеличении другого), кислотно-щелочной дисбаланс имеет респираторную природу.

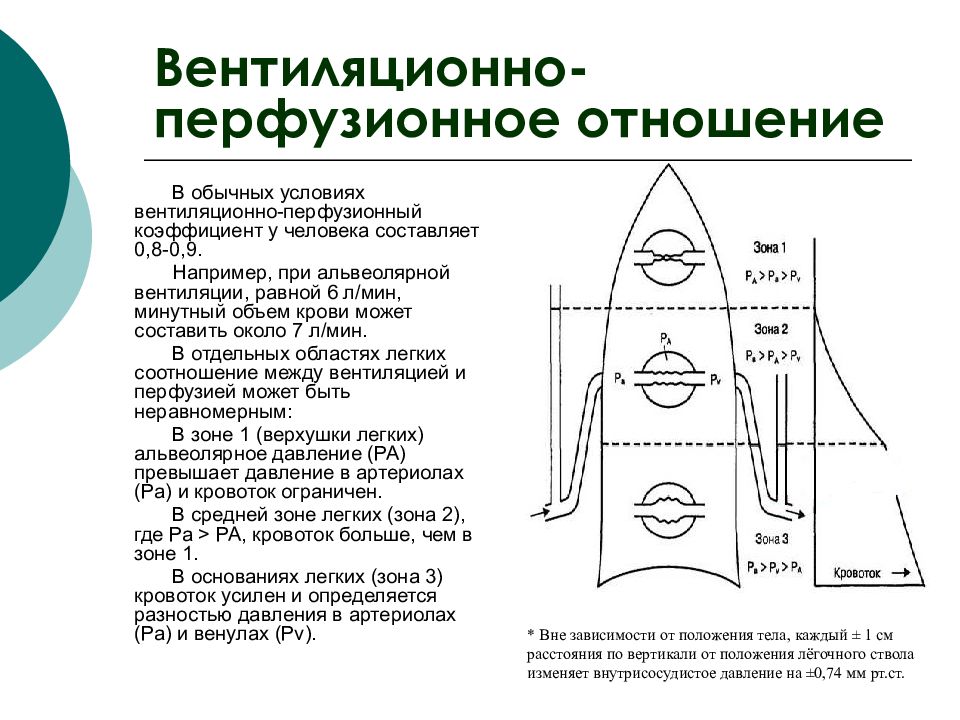

Слайд 33: Вентиляционно-перфузионное отношение

В обычных условиях вентиляционно-перфузионный коэффициент у человека составляет 0,8-0,9. Например, при альвеолярной вентиляции, равной 6 л/мин, минутный объем крови может составить около 7 л/мин. В отдельных областях легких соотношение между вентиляцией и перфузией может быть неравномерным: В зоне 1 (верхушки легких) альвеолярное давление (РА) превышает давление в артериолах (P a) и кровоток ограничен. В средней зоне легких (зона 2), где Ра > РА, кровоток больше, чем в зоне 1. В основаниях легких (зона 3) кровоток усилен и определяется разностью давления в артериолах (Ра) и венулах (Pv). * Вне зависимости от положения тела, каждый ± 1 см расстояния по вертикали от положения лёгочного ствола изменяет внутрисосудистое давление на ±0,74 мм рт.ст.

Слайд 34: Аэрогематический барьер

Образован: плёнкой сурфактанта, респираторным альвеолоцитом, его базальной мембраной, базальной мембраной эндотелиальной клетки, самой эндотелиальной клеткой. Между базальными мембранами альвеолоцита и эндотелия присутствуют компоненты межклеточного матрикса (в том числе эластические структуры), но диффузия газов наиболее эффективно происходит именно через аэрогематический барьер.

Слайд 35: Транспорт газов через аэрогематический барьер

Перенос О2 и CO2 происходит исключительно путем диффузии. Ее движущей силой служат разности парциальных давлений O2 и СО2 по обе стороны аэрогематического барьера. Кислород и углекислый газ диффундируют в растворенном состоянии: все воздухоносные пути увлажнены слоем слизи. Важное значение для облегчения диффузии О2 имеет сурфактантная выстилка альвеол, так как кислород растворяется в фосфолипидах, входящих в состав сурфактантов, гораздо лучше, чем в воде.

Слайд 36: Сурфактант

имеет несколько функций: 1. Предотвращает контакт поверхности альвеолоцитов с посторонними частицами и инфекционными агентами, попадающими в альвеолы с вдыхаемым воздухом. 2. Обволакиваемые сурфактантом частицы аэрозоля транспортируются из альвеол в бронхиальную систему, из которой они удаляются мукоцилиарным транспортом. 3. Сурфактант опсонизирует микроорганизмы, что облегчает их фагоцитоз альвеолярными макрофагами. 4. Сурфактант снижает поверхностное натяжение и тем самым стабилизирует мелкие дыхательные пути.

Слайд 37

Транспорт О 2 кровью Две формы транспорта: физически растворенный газ: 3 мл О 2 в 1 л крови связанный с Нв: 190 мл О 2 в 1 л крови

Слайд 38

Характеристики кислородной емкости крови Кислородная емкость крови - количество О 2, которое связывается кровью до полного насыщения гемоглобина Константа Гюфнера: 1 г. Hb - 1,36 - 1,34 мл О 2 Кислородная емкость крови = 190 мл О 2 в 1 л. Всего в крови содержится около 1 литра О 2 Коэффициент утилизации кислорода = 30 - 40%

Слайд 39

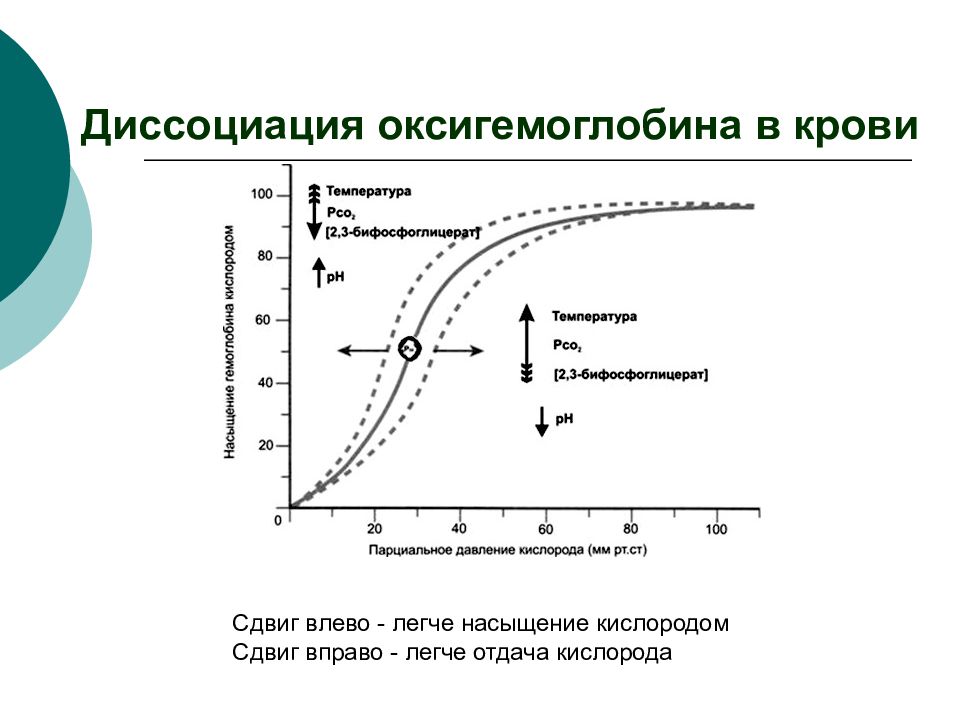

Диссоциация оксигемоглобина в крови Сдвиг влево - легче насыщение кислородом Сдвиг вправо - легче отдача кислорода

Слайд 40: 2,3-Бифосфоглицерат (БФГ)

— промежуточный продукт гликолиза — содержится в эритроцитах примерно в той же молярной концентрации, что и Hb. БФГ связывается с HbА. Связывание БФГ с Hb сдвигает кривую диссоциации Hb вправо, что способствует диссоциации О 2 при умеренных значениях рO 2 (например, в тканевых капиллярах), но практически не влияет на кривую диссоциации при высоких значениях PO 2 (в капиллярах лёгкого). Существенно, что при усилении гликолиза (анаэробного окисления) концентрация БФГ в эритроцитах увеличивается, что является механизмом приспособления организма к гипоксии, наблюдающейся при заболеваниях лёгких, анемиях, подъёме на высоту.

Слайд 41

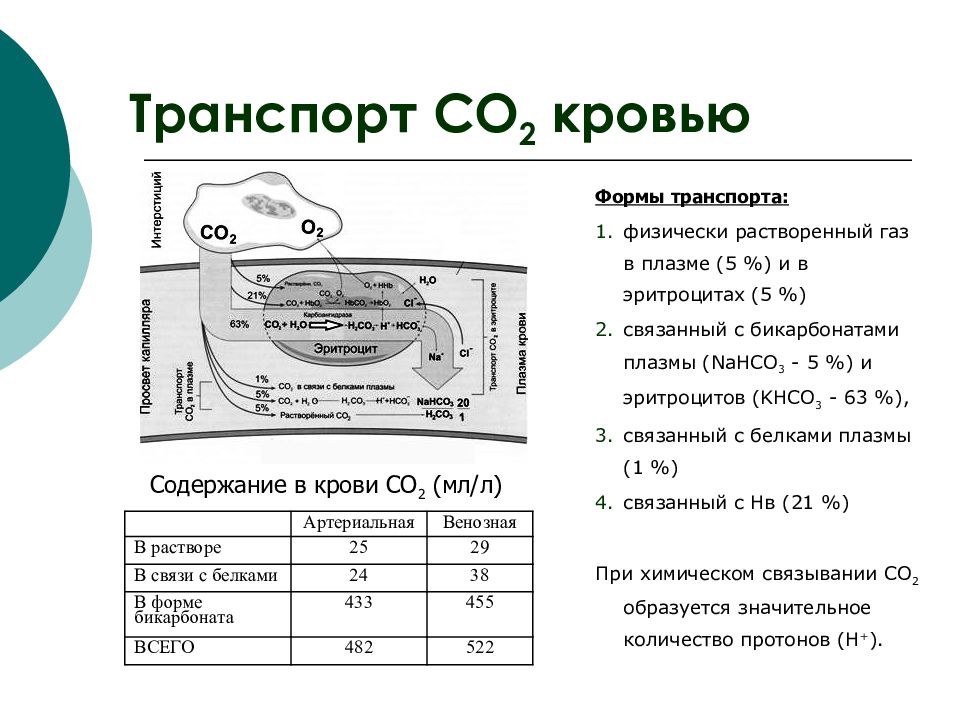

Транспорт СО 2 кровью Формы транспорта: физически растворенный газ в плазме (5 %) и в эритроцитах (5 %) связанный с бикарбонатами плазмы ( NaHCO 3 - 5 %) и эритроцитов ( KHCO 3 - 63 %), связанный с белками плазмы (1 %) связанный с Нв (21 %) При химическом связывании СО 2 образуется значительное количество протонов (H + ). Артериальная Венозная В растворе 25 29 В связи с белками 24 38 В форме бикарбоната 433 455 ВСЕГО 482 522 Содержание в крови СО 2 (мл/л)