Слайд 2: ПЛАН

Периодизация истории Римского государства Образование Древнего Рима Царский период Период республики Период империи Развитие права: Источники права Вещное право Обязательственное право Семейное право Наследственное право Уголовное право Судебный процесс

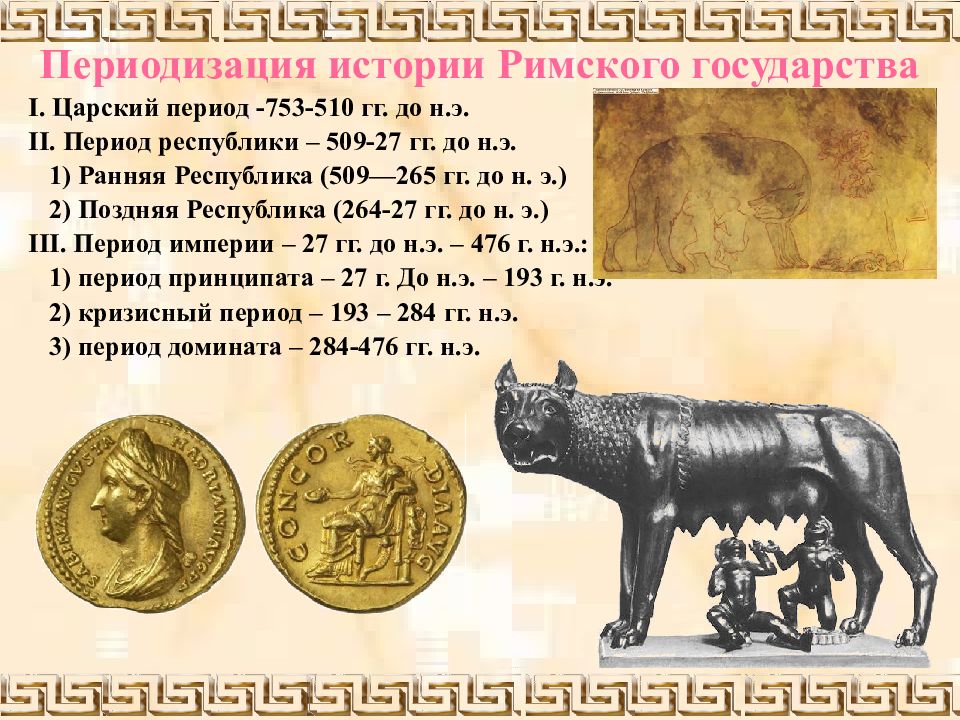

I. Царский период -753-510 гг. до н.э. II. Период республики – 509-27 гг. до н.э. 1) Ранняя Республика (509—265 гг. до н. э.) 2) Поздняя Республика (264-27 гг. до н. э.) III. Период империи – 27 гг. до н.э. – 476 г. н.э.: 1) период принципата – 27 г. До н.э. – 193 г. н.э. 2) кризисный период – 193 – 284 гг. н.э. 3) период домината – 284-476 гг. н.э.

Слайд 5

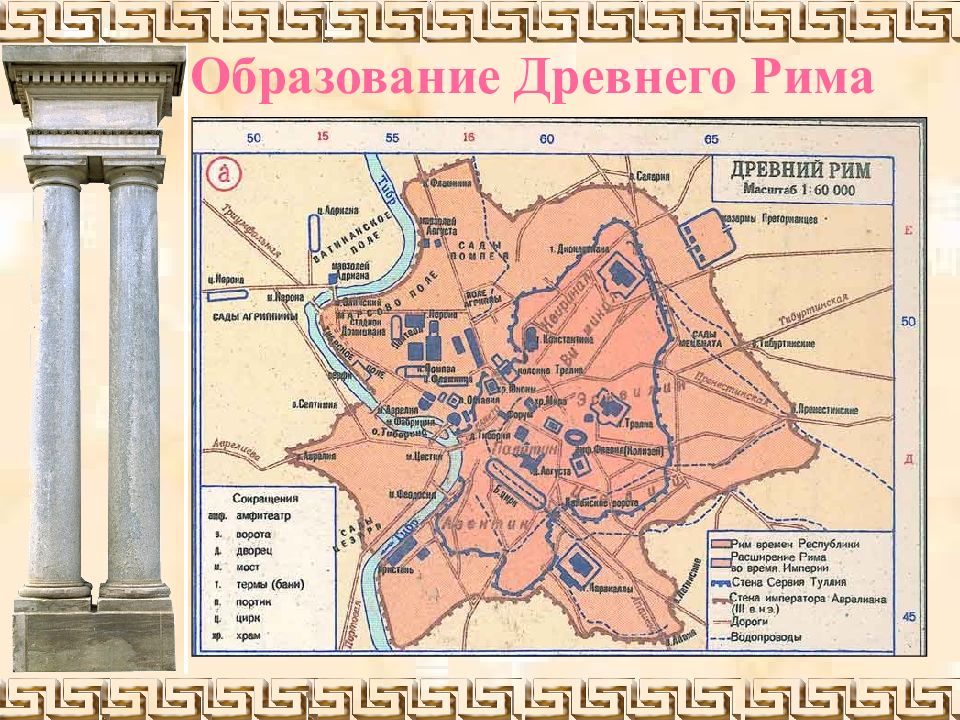

Датой основания Рима считается 21 апреля 753 г. до н.э. По преданию Рим был основан братьями Ромулом и Ремом на семи холмах: Палатин ; Авентин ; Капитолий; Целий ; Эсквилин ; Квиринал; Виминал. Время основания города характеризуется процессами разложения первобытнообщинного строя у племен, обосновавшихся у реки Тибр. Объединение путем войн трех племен: древних латинян; сабинян; этрусков – привело к образованию в Риме общины.

Слайд 6: Царский период

Царь Годы правления Ромул 753 до н. э.-716 до н. э. Нума Помпилий 715 до н. э.- 674 до н. э. Тулл Гостилий 673 до н. э.- 642 до н. э. Анк Марций 642 до н. э.- 617 до н. э. Тарквиний Приск 616 до н. э.- 579 до н. э. Сервий Туллий 578 до н. э.- 535 до н. э. Тарквиний Гордый 535 до н. э.- 509 до н. э. Во время царского периода Римом правило семь царей:

Слайд 7

Основная ячейка общины называлась родом (gens). Род представлял собой замкнутую единицу, сохранившую совместное владение землей, в частности - пастбищами. Дела рода решались на собрании рода. Во главе рода стоит выборный старшина. Общее число родов в древнем Риме 300. Десять родов составляли курию. Десять курий объединялись в трибу. Римский народ состоял из трех триб.

Слайд 8: Общественное устройство

Патриции – полноправное население, потомки знатных родоначальников Плебеи – переселенцы из других областей Италии, не имеющие римского гражданства Рабы Перегрины -иностранцы и жители римских колоний

Слайд 9: Патриции

Каждый из патрициев обладал следующими правами: - правом на земельный надел, закрепленный за ним и его семьей; правом на наследование этого надела и родового имущества вообще; правом на получение от рода помощи и защиты; правом на участие в религиозных обрядах и празднествах.

Слайд 10: Плебеи

Плебеи были лично свободными жителями римской общины, владевшие землей. Они платили налоги и несли воинскую повинность наравне с патрициями, но получали не равную с ними долю добычи. Плебеям запрещались браки с членами патрицианских семей.

Слайд 11: Перегрины

Располагая правом законных сделок (правом коммерции) и правом селиться в Риме, перегрины обычно лишались возможности вступать в законный брак с римскими гражданами.

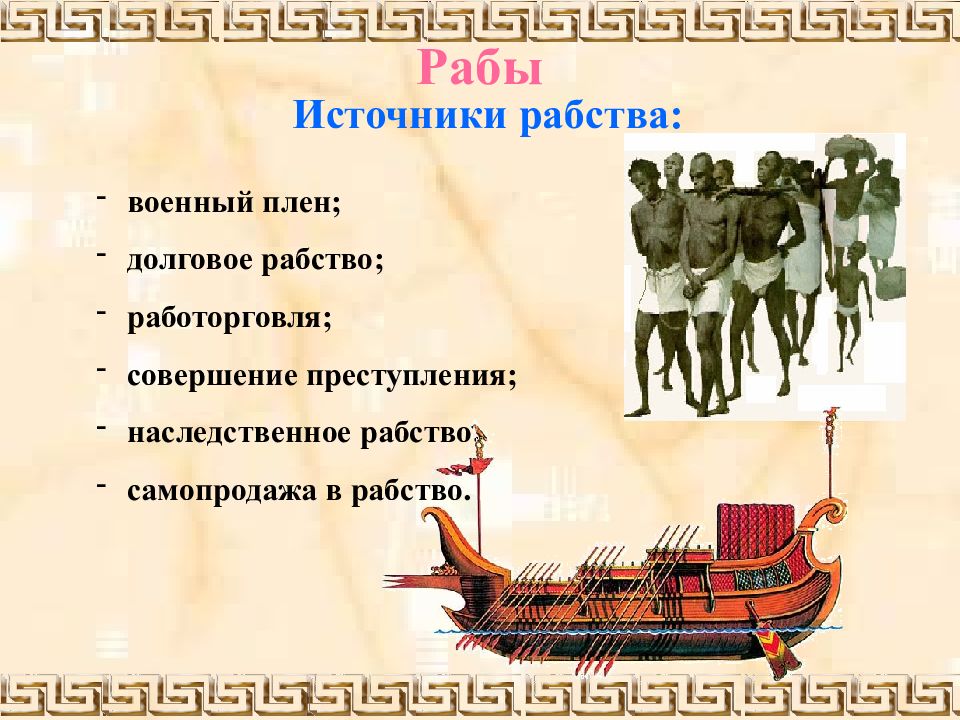

Слайд 12: Рабы

Источники рабства: военный плен; долговое рабство; работорговля; совершение преступления; наследственное рабство; самопродажа в рабство.

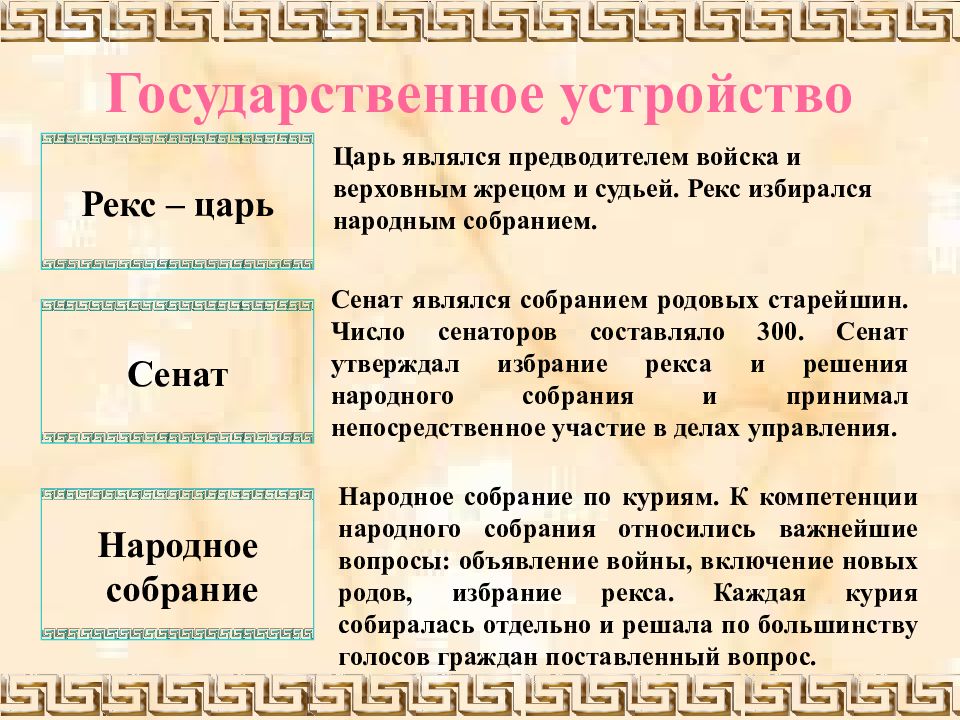

Слайд 13: Государственное устройство

Рекс – царь Сенат Народное собрание Царь являлся предводителем войска и верховным жрецом и судьей. Рекс избирался народным собранием. Сенат являлся собранием родовых старейшин. Число сенаторов составляло 300. Сенат утверждал избрание рекса и решения народного собрания и принимал непосредственное участие в делах управления. Народное собрание по куриям. К компетенции народного собрания относились важнейшие вопросы: объявление войны, включение новых родов, избрание рекса. Каждая курия собиралась отдельно и решала по большинству голосов граждан поставленный вопрос.

Слайд 14: Реформы Сервия Туллия

В результате реформы плебеи были введены в состав populas romanus ( римского народа). Сервий Туллий разделил всё мужское население Рима — патрициев и плебеев — на 5 классов. Принадлежность к тому или иному классу определялась имущественным цензом. К I классу принадлежали те, чьё имущество оценивалось в 100 тыс. асов, ко II классу — 75 тыс. асов, к III классу — 50 тыс. асов, к IV классу— 25 тыс. асов, к V классу — 12,5 тыс. асов. Беднейшие слои населения, неимущие, не входили ни в один из классов и получили название пролетариев (от латинского proles — потомство). Этим названием подчёркивалось, что всё их имущество и богатство состояло только в потомстве.

Слайд 15

Реформа имела большое военное значение. Римская армия, строилось теперь в зависимости от нового деления на имущественные классы. Каждый класс выставлял определённое количество центурий (сотен): I класс выставлял 80 центурий пехотинцев и 18 центурий всадников; II, III, IV классы — по 20 центурий пехотинцев; V класс выставлял 30 центурий легковооружённых пехотинцев. Кроме того, выставлялось ещё 5 нестроевых центурий, одна из них — пролетариями. Вооружение призванных также дифференцировалось в зависимости от принадлежности к тому или иному классу: представители I класса должны были или содержать коня, или являться в полном тяжёлом вооружении; для представителей последующих классов вооружение было облегчённым; воины V класса были вооружены лишь луком и стрелами.

Слайд 16

Вторая часть реформ – деление свободного населения по территориальному принципу. Город Рим был разделен на 4 трибы, к которым затем прибавилось 17 сельских триб. В территориальную трибу зачислялись все граждане, жившие в данном округе. Они подчинялись старосте, в обязанности которого входил также сбор налогов. Позднее по территориальным трибам стали созываться свои собрания, в которых каждая триба имела один голос.

Слайд 17: Римская республика

Республиканский образ правления установился в Древнем Риме в 509 г. до н.э. после изгнания рекса Тарквиния Гордого. В Римской республике сочетались аристократические и демократические черты, обеспечивающие привилегированное положение знатной богатой верхушки рабовладельцев.

Слайд 18: Общественное устройство

Полную правоспособность в Риме имело только лицо, обладавшее тремя статусами: свободы; гражданства; семьи.

Слайд 19: Статус свободы Status Libertatis

Свободные граждане Верхушка рабовладельцев (землевладельцы, торговцы) Мелкие производители (земледельцы и ремесленники) Рабы частные государственные

Слайд 20: Рабы

В период республики рабы превращаются в основной эксплуатируемый класс. Независимо от того, какое место занимал раб в производстве, он являлся собственностью своего хозяина и рассматривался как часть его имущества. Власть хозяина была неограниченной. Раб мог стать вольноотпущенником, причем он не приобретал полных прав римского гражданства. Вольноотпущенники были поставлены в большую зависимость от своего бывшего господина. Они должны были материально поддерживать своего патрона, если у того были затруднения; не имели права подавать заявление в суд на патрона, свидетельствовать против него.

Слайд 21: Статус гражданства Status Civitatis

Римское гражданство приобреталось, прежде всего, рождением от брака римских граждан или от римской гражданки, не состоящей в браке. Кроме того, способами установления римского гражданства являлись: усыновление римским гражданином чужеземца; пожалование римского гражданства отдельным лицам или целым общинам. Римское гражданство утрачивалось : захватом римского гражданина в плен (однако в случае возвращения этого гражданина его гражданство восстанавливалось); присуждением римского гражданина к тяжкому наказанию (связанному с изгнанием).

Слайд 22

Римские граждане Перегрины (иностранцы) Нобили Всадники По статусу гражданства все свободное население Рима делилось на: Конец III-II вв. до н.э.

Слайд 23: Римские граждане

Полную правоспособность могли иметь только свободнорожденные римские граждане. Они имели все гражданские права (совершали различные сделки); все политические права (право голосовать, участвовать в народных собраниях, занимать государственные должности). К гражданам также относились вольноотпущенники, но они становились клиентами бывших хозяев и были ограничены в правах.

Слайд 24

Нобили, включавшие в свой состав крупных землевладельцев. По общему правилу из нобилей выбирались магистраты и комплектовался сенат. Поэтому нобилитет назывался иногда "сенаторским сословием". Нобилитет сохранил за собой влияние на политические дела и после перехода к монархии. Для этого сословия был установлен имущественный ценз в миллион сестерциев. Нобили Всадники Всадники, занимавшиеся торговлей, ростовщичеством, взиманием налогов. Ценз всадников - 400.000 сестерциев.

Слайд 25: Иностранцы (перегрины)

К перегринам относились свободные жители провинций – завоеванных Римом стран, находящихся вне Италии, а также свободные жители иностранных государств. Они не имели политических и гражданских прав. Для защиты своих прав они должны были избирать себе покровителей – патронов. Перегрины несли налоговые повинности.

Слайд 26: Статус семьи Status Familia

Статус семьи означал, что полной политической и гражданской правоспособностью пользовались только главы римских семей – домовладыки ( Pater Familia). Остальные члены семьи считались находящимися под властью домовладыки. Полноправным мог быть только домовладыка, свободный и свободорожденный римский гражданин. В публичном праве полная правоспособность означала разрешение участвовать в народном собрании и занимать государственные должности, в частном праве – разрешение вступать в римский брак и участвовать в имущественных правоотношениях.

Слайд 28: Народные собрания

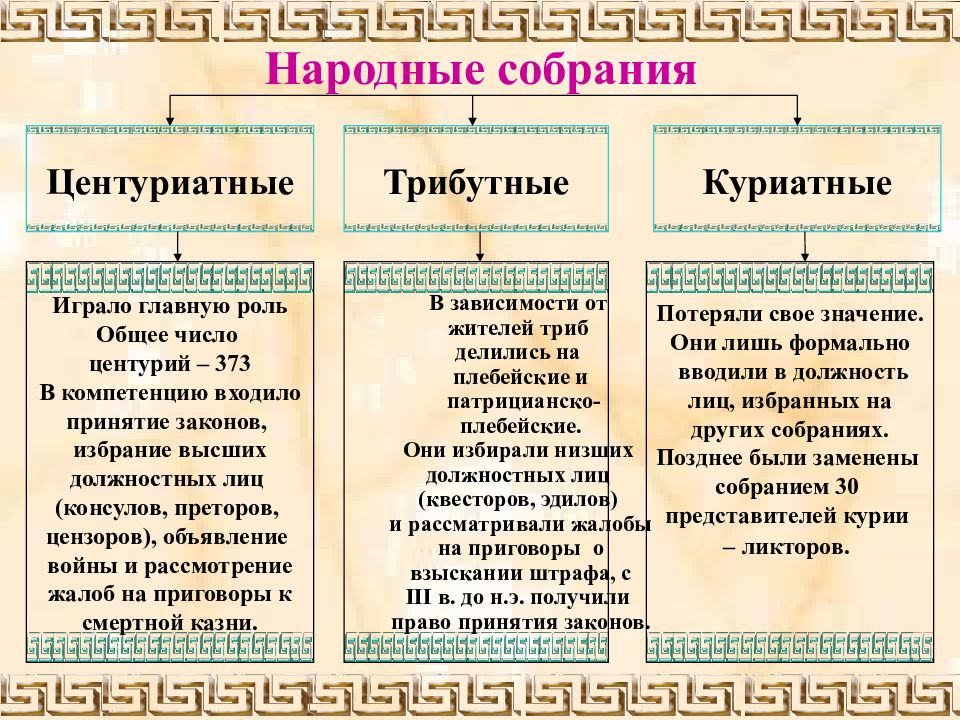

Центуриатные Трибутные Куриатные Играло главную роль Общее число центурий – 373 В компетенцию входило принятие законов, избрание высших должностных лиц (консулов, преторов, цензоров), объявление войны и рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни. В зависимости от жителей триб делились на плебейские и патрицианско- плебейские. Они избирали низших должностных лиц (квесторов, эдилов) и рассматривали жалобы на приговоры о взыскании штрафа, с III в. до н.э. получили право принятия законов. Потеряли свое значение. Они лишь формально вводили в должность лиц, избранных на других собраниях. Позднее были заменены собранием 30 представителей курии – ликторов.

Слайд 29: Сенат

Сенат являлся органом рабовладельцев-патрициев и играл первенствующую роль в управлении Римом. Число сенаторов составляло 300, а в I в. до н.э. – 600, затем - 900. Сенаторы назначались консулами, а с начала IV в. до н.э.- цензорами. Каждые пять лет список сенаторов пересматривался. В состав сената включались главным образом бывшие магистраты. Назначали заседания сената и председательствовали в них высшие магистраты - консулы, преторы, а с середины IV в. до н.э.- и плебейские трибуны.

Слайд 30

Сенат имел следующие функции: законодательные – контролировал законодательную деятельность центуриатных и трибутных собраний, утверждал их решения; административные - мог издавать общие постановления, касающиеся благоустройства и общественной безопасности; финансовые - составлял бюджет и устанавливал налоги. В распоряжении сената находилась государственная казна. внешнеполитические - вел переговоры с другими государствами. Он принимал и отправляет послов и заключает мирные договоры. военные - устанавливал количество призываемых в армию, распределял армии между военачальниками, руководил действиями высшего командования. Культ. Сенат ведал постройкой храмов, назначением религиозных церемоний, допущением культа новых богов.

Слайд 31: Магистратуры

Государственные должности назывались магистратурами. Первоначально все магистратуры замещались патрициями, но к началу III века до н. э. стали доступны и плебеям. Магистратуры замещались по следующим принципам: выборность – все магистраты, кроме диктатора, избирались центуриатными или трибутными собраниями; срочность – как правило, 1 год безвозмездность; коллегиальность; ответсвенность. Магистратуры делились на: одинарные; экстроодинарные.

Слайд 32

Полномочия магистратов: а) командование войском и заключение перемирий; б) право собирать сенат и народное собрание и председательствовать в них; в) право суда и наложения наказаний; г) право издавать приказы и принуждать к их исполнению. В состав potestes, принадлежавшей всем магистратам, входило: а) право издавать общие распоряжения – эдикты; б) право налагать штрафы за невыполнение распоряжений.

Слайд 33

Одинарные магистратуры: Консулы - избирались на один год в центуриатных комициях. Консулы сначала выбирались только из патрициев, но с 367 до н. э. один из консулов стал избираться из плебеев. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, набирали легионы и возглавляли их, созывали сенат и комиции, председательствовали в них, назначали диктаторов. Преторы - основная компетенция совершение городского правосудия по гражданским делам. В отсутствие консула претору принадлежала высшая власть. С 242 до н. э. стало избираться два претора — городской претор, ведавший судебными процессами между римскими гражданами, и претор для ведения дел между римскими гражданами и чужестранцами или между самими чужестранцами.

Слайд 34

Цензоры выполняли следующие функции: собственно ценз — перепись римских граждан, оценка их имущества и распределение по имущественным классам и трибам; смотр всадников и запись их во всадническое сословие; составление списка сенаторов; надзор за нравами с правом вычеркнуть запятнавшего себя человека из всаднического или сенатского списка или перевести его в низшую трибу; составление государственного бюджета на 5 лет, заключение финансовых сделок и договоров от имени государства.

Слайд 35

Эдилы (лат. aedilis от aedes — храм) — должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, следили за чистотой улиц, за рыночными ценами и мерами веса и т. д. Квесторы (от лат. quaestor, от quaerere — букв. «расспрашивать», «расследовать») специализировались в двух областях — уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом.

Слайд 36

Трибун ( лат. tribunus ) — должностное лицо в Древнем Риме. Военный трибун — командная должность в римском легионе. Военный трибун командовал легионом. Народные трибуны — должностные лица, (с 490 г. до н. э.) ежегодно избиравшиеся из плебеев на собраниях по трибам. Должность народных трибунов была введена для защиты прав плебеев от произвола патрицианских магистратов. Трибуны имели право накладывать вето на распоряжения или постановления любого магистрата (кроме диктатора и цензора) и сената, арестовывать и приговаривать к штрафу магистратов (кроме диктатора) и рядовых граждан, созывать собрания плебеев, заседания трибутных комиций и сената и председательствовать на них, издавать эдикты и предлагать законопроекты. Личность народного трибуна считалась неприкосновенной. Народные трибуны были обязаны постоянно держать двери дома открытыми для граждан, нуждающихся в защите, и не могли покидать Рим более чем на сутки.

Слайд 37

Неодинарные магистратуры: Диктатор - (лат. dictor — говорящий), высший экстраординарный магистрат, назначавшийся в случае крайней внешней или внутренней опасности, когда требовалось возродить царское единоначалие. Решение о назначении диктатора принимал сенат, назначал один из консулов. Сенат выносил так называемый «чрезвычайный сенатусконсульт (постановление)», выражавшийся в формуле: «Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба». После этого консулы называли имя диктатора и тотчас распускали своих ликторов, которые все переходили к диктатору; таким образом они оказывались перед диктатором рядовыми гражданами, и он имел над ними право жизни и смерти, как и над всеми гражданами, кроме народных трибунов. Диктатору повиновались все должностные лица, включая консулов. Диктатор получал власть на 1, 3, 6 месяцев.

Слайд 38: Римская империя Период принципата

Принципат – форма правления, созданная Гаем Юлием Цезарем. Фактически принципат был монархией, поскольку при сохранении старых республиканских учреждений власть была сосредоточена в руках одного человека – первого сенатора, т.е. принцепса. Император–принцепс соединял в своих руках полномочия республиканских магистратур: диктатора, консула, претора, народного трибуна.

Слайд 39

Республиканские органы власти (народное собрание, сенат, магистратуры) сохранились, утратив значительную часть своих былых полномочий. Права сената были лишь почетными, а его полномочия – ограниченными. Народные собрания, главный орган власти старой республики, пришли в упадок. Обыкновенными явлениями стали подкуп, разгон собраний, насилие над их участниками. Магистраты уже лишены реальной власти: они являются исполнителями распоряжений принцепса и их основные функции переходят к императорским чиновникам.

Слайд 40

Опорой власти принцепса являлась армия. Была закреплена организация постоянной армии (в составе 500 000 человек). По общему правилу армия комплектовалась путем найма на срок службы в 20 лет. Высший командный состав назначался принцепсом из лиц сенаторского и всаднического сословий. Армия, скованная строгой дисциплиной и своими профессиональными интересами, представляла собой грозную силу. Особое положение занимала императорская гвардия (преторианцы), составлявшая гарнизон Рима и личную охрану императора. Армия

Слайд 41: Общественное устройство

Нобили Всадники Свободные крестьяне Колоны Рабы

Слайд 42

Нобили сформировались из плебейско–патрицианской знати. Они занимали доминирующее положение как в обществе, так и в государстве. При императоре Августе нобилитет превратился в сенаторское сословие, пополняемое за счет сановников, выдвинутых на государственной службе. Сословие всадников, образовавшееся из торгово-финансовой знати и средних землевладельцев. Из их среды выходили ответсвенные чиновники и офицеры. Нобили Всадники

Слайд 43: Свободные крестьяне

В результате постоянного грабежа крестьян со стороны латифундий и уменьшения притока рабов, свободные крестьяне начинают превращаться в колонов – арендаторов-издольщиков, зависимых от землевладельцев. Они навечно прикрепляются к земле и теряют возможность освободиться. Рабы находились на низшей ступени социальной лестницы. Рабовладельцы-хозяева стали предоставлять рабам – пекулии – земельные участки, за которые хозяину следовало платить определенную долю продукта. Рабы

Слайд 44: Период домината

Во время домината Рим окончательно превратился в монархическое государство. Власть императора была признана абсолютной и божественной, сам император – государем и господином. Своего ближайшего помощника, цезаря, выбирает император; обычно цезарь является сыном императора и ему наследует. В период домината усиливается террор, доводится до передела налоговое обложение, вводится мелочная регламентация. Сенат и некоторые магистраты хотя и сохраняются, но утрачивают всякое влияние на государственные дела. Центральным органом, рассматривающим важнейшие вопросы, являлся совет при императоре (консистория). Главным должностным лицом является управляющий двором.

Слайд 45

РАЗВИТИЕ ПРАВА Римляне "трижды покоряли мир" Первый раз - легионами, Второй - христианством, Третий раз - правом.

Слайд 46: Источники права

I. Обычное право. II. Норамативно-правовые акты: законы; эдикты магистратов; деятельность юристов; постановления императора. Источники права

Слайд 47

Обычное право : mores maiorum (обычаи предков); usus (обычная практика); commentarii pontificum (обычаи, сложившиеся в практике жрецов); commentarii magistratuum (обычаи, сложившиеся в практике магистратов) и пр.; в императорский период применяется термин consuetudo (обычай).

Слайд 48

II. Нормативно-правовые акты: Законы: Законы 12 таблиц - содержали постановления, регулирующие сферу семейных и наследственных отношений, а также нормы, относящиеся к уголовныи преступлениям. «О вызове в суд» (Табл. I), «О вершении исков» (Табл. II), «О долговом рабстве» (Табл. Ш), «О порядке манципации при сделках» (Табл. IV), «О завещании и семейных делах» (Табл. V), «О пользовании земельным участком» (Табл. VI), «О воровстве» (Табл. VII), «О личном оскорблении-обиде» (Табл. VIII), «Об уголовных наказаниях» (Табл. IX), «О порядке похорон и церемоний» (Табл. X), «О публичных делах в городе» (Табл. XI), «О неиспрашивании привилегий» (Табл. XII). Недостатки : казуистичность (изложение предписаний не в общем виде, а применительно к конкретным случаям), неполнота ; недостаточная систематизированность (нормы частного и публичного нрава, процессуальные нормы могли быть изложены подряд), формализм (требование произнесения некоторых фраз, запинка в которой влекла проигрыш дела в суде, недействительность договора и т.п.).

Слайд 49

Закон должен был содержать обязательные элементы: введение, или указатель обстоятельств издания; текст, который мог подразделяться на главы и т.п.; sanctio, где постановлялись последствия нарушения закона и ответственность нарушителей. Римские законы и получали, как правило, наименование по его инициатору: закон Корнелия, закон Аквилия. S enatusconsultum - c пециальные определения Сената, равнозначные закону. 2) эдикты магистратов – указы, распоряжения, издаваемые должностными лицами.

Слайд 50

3) деятельность юристов: По Цицерону, деятельность юристов выражалась в трех формах: а)выработке образцовых форм для различных юридических сделок; б) консультациях по сложным вопросам; в) советах процессуального характера. Согласно закону, только высказывания пяти юристов - Эмилия Папиниана, Гая, Павла, Ульпиана и Модестина - признавались обязательными для судей. “Фрагменты” Ульпиана; “Сентенции” Юлия Павла; “Институции” Гая; Кодекс Юстиниана.

Слайд 51

4) постановления императора: Императорские распоряжения, носившие общее наименование “конституций”, существовали четырех видов: эдикты - общие распоряжения, обращенные к населению; рескрипты - распоряжения по отдельным делам (ответы на возбуждавшиеся перед императором ходатайства); мандаты - инструкции, дававшиеся императорами чиновникам; декреты - решения по поступавшим на рассмотрение императора спорным делам.

Слайд 52: Вещное право

Основными институтами вещного права были: право собственности (собственник обладал правом распоряжения вещи); право владения; неполное право на чужую вещь (держание – наем скота, рабов, орудий, жилья и т.д.). Основные способы приобретения вещных прав: манципация – торжественный обряд, требовавший присутствие сторон, 5 свидетелей и весовщика с кусочком меди; традиция – простая передача за деньги; уступка права – мнимый судебный спор, проходящий в обрядовой манере; сервитуты – право пользования чужой вещью.

Слайд 53

Римский собственник имел следующие правомочия : право владения (jus possidendi); право пользования (jus utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать доходы (jus fruendi); право защиты (jus vindicandi). Способами приобретения права собственности были: захват ничейной веши (завладение) occupatio rei nullius; переработка вещей specificatio; приобретение права собственности по давности владения usucapio; соединение вещей accessio.

Слайд 54: Обязательственное право

Всякое обязательство возникало из: договоров; деликтов (от delinquere – отклоняться). Все договоры римское право разделяло на 4 группы: вербальные – словесное обязательство, на основе которого совершались разнообразные сделки: купли-продажи; мены; займа. Обязательство устанавливалось посредством стипуляции (религиозной клятвы); литеральные договоры – письменные обязательства; реальные контракты – ответственность наступает не с момента соглашения, а с момента передачи вещи: договоры займа, договоры хранения, договоры ссуды; концесуальные договоры – ответственность сторон возникает немедленно при по заключении письменного или устного соглашения. Для действительности договора необходимо: согласие сторон, которые обязываются его соответствие праву (закону). Обязательственное право

Слайд 55

Деликт ы подразделялись на: частные – кража, личная обида, причинение вреда (порубка чужого леса, неосторожный поджог и т.д.) публичные – подстрекательство «врагов римского народа» к нападению на Рим, передача «врагу римского гражданина», убийство, лжесвидетельства, умышленный поджог, тайное истребление чужого урожая и т.д.).

Слайд 56: Семейное право

В Древнем Риме были известны 3 формы заключения брака : 1) брак, совершавшийся в форме священной клятвы и отдававшей жену под власть мужа – cum manu ( «налагаю руку»); 2) брак в форме покупки невесты, также отдававшей жену под власть мужа; 3) брак без власти мужа – sine manu («свободная рука») Брак этот следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в доме мужа, жена автоматически подпадала под его власть - по давности. Чтобы избежать этого, она не менее трех ночей в году проводила вне дома - давность таким образом прерывалась.

Слайд 57

Условия для вступления в брак: брачный возраст: девушки – 12-13 лет; юноши – 13-14 лет; отсутствие близкого родства; согласие домовладыки; состояние свободы и римского гражданства. Сожительство рабов браком не считалось. Дети рожденные в смешанном браке, считались перегринами.

Слайд 58

Семейные отношения по Законам ХП таблиц характеризуются ранее всего неограниченной властью домовладыки. Все живущие под крышей его дома, будь то кровные родственники или приемыши, были членами одной и той же фамилии, агнатами. Имущество семьи считалось ее коллективной собственностью, но распоряжаться им мог только “отец семейства” - paterfamilias. Дочь переходила в дом своего мужа, подпадая под власть его самого и его отца, если последний был еще жив. По отношению к своему родному отцу и своей старой семье вообще она когнатка, кровная родственница, но и только. Прав на наследство в своей кровной семье она, а также ее дети и внуки не имели.

Слайд 59

Имущественная правоспособность наступала для римского гражданина нередко много позже политической - не ранее смерти отца. Существовала одна возможность для освобождения сына при жизни отца - через троекратную продажу в рабство. После третьей продажи сын становился свободным. По отношению к своей семье он делался когнатом, лишенным, как и замужняя дочь, права наследования.

Слайд 60: Наследственные отношения

Согласно нормам наследственного римского права: первыми к наследованию призывались дети; если их не было – внуки, наследники второй очереди; в третью очередь наследовали братья наследователя, его дяди и племянники; если их не было, претор предоставлял право наследования наследникам четвертой очереди – всем кровным родственникам умершего вплоть до шестого колена. Особенность римского права являются нормы, ограничивающие свободу завещательных распоряжений. Введен принцип обязательной доли наследования: ближайший родственник умершего, если его обошли наследством, имел право на одну четвертую часть того имущества, которое он бы получил. Лишая наследства кого-либо из агнатов, отец должен был прямо назвать его. Это решение могло быть обжаловано.

Слайд 61: Уголовное право Виды преступлений:

преступления против государства : присвоение казенного имущества и расхищение государственных средств, взяточничество, фальшивомонетничество, участие в запрещенных сборищах и объединениях, спекуляция зерном и др. продуктами, неуплата налогов и т.п.; преступления против религии ; воинские преступления – измена в бою, дезертирство, утеря оружия, неповиновение командиру и т.п.; преступления против нравственности: кровосмешение, супружеская измена, полигамия, сожительство с незамужней женщиной, мужеложство и т.д.; преступления против личности: убийство, оскорбление и т.д.; преступления против собственности : кража, поджог и т.д. Уголовное право Виды преступлений:

Слайд 62: Виды наказания:

смертная казнь: сожжение, повешение, распятие на кресте, утопление; каторжные работы на рудниках, принудительные работы на установленный срок, отдача в гладиаторы; различные виды ссылок: изгнание из Рима с потерей гражданства, временная ссылка; телесные наказания; конфискация имущества. Наказание первоначально строилось на принципе возмездия, в период домината оно преследует цели устрашения. Преступления раба рассматривались судом. У раба не было никаких гарантий и никаких прав на защиту. Приговоренный к смерти, он, по обычаю, сбрасывался с Тарпейской скалы.

Слайд 63: Судебный процесс

Наиболее известная из его форм – легисакционный процесс предусматривал сложную процедуру. Первая стадия: Истец являлся к претору и делал заявление. Претор назначал день суда. Ответчик вызывался своим истцом. Ему дозволялось применить силу. Процесс протекал в форме борьбы за спорную вещь. Сначала истец, затем ответчик налагают на нее (или ее часть, например, кусок дерна, если речь идет о земле) палочку-виндикту. При этом они произносят установленные обычаем формулы (каждая для данного случая). Тот, кто сбился или ошибся, автоматически проигрывал дело. С окончанием этой процедуры спорящие стороны заключали своеобразное пари. Кто проигрывал дело – проигрывал и залог. Величина его равнялась нередко половине иска. На этом заканчивалась первая стадия процесса.

Последний слайд презентации: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА Римское право

Вторая стадия заключалась в том, что назначенный претором судья – любой из римских граждан, которого претор считал подходящим, – рассматривал дело по существу: выслушивал свидетелей, знакомился с документами, выносил решение. При неявке одной из сторон (без уважительной причины) решение автоматически выносилось в пользу его противника. Гораздо проще обстояло дело в том суде, которым ведал перегринский претор. В спорах между иностранцами нормы Законов XII таблиц были неприменимы. Претор сам решал дело от начала до конца.