Первый слайд презентации: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

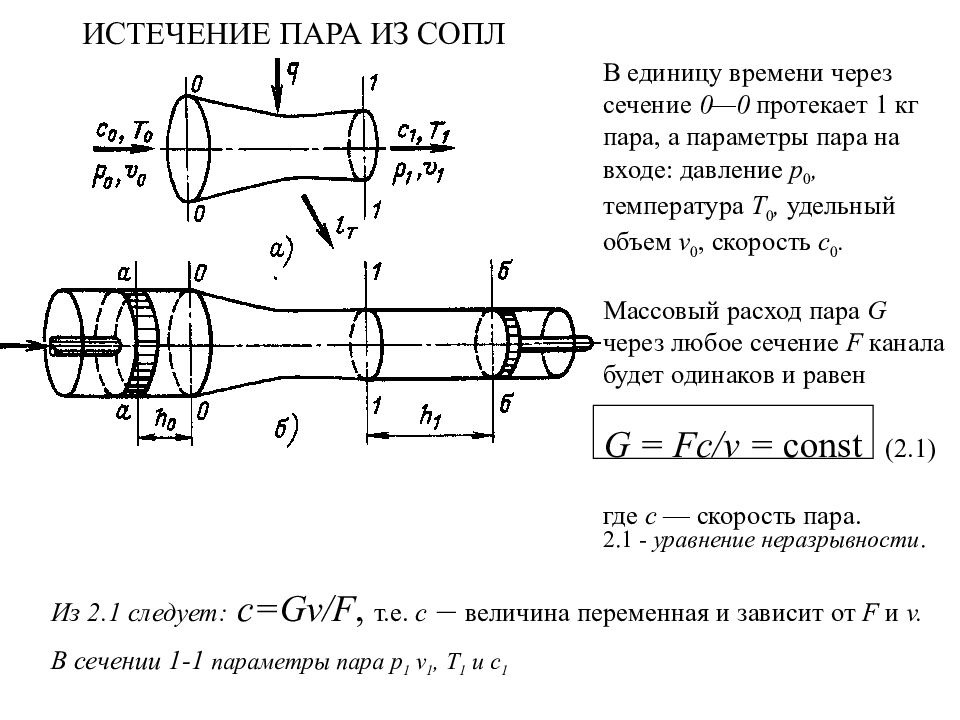

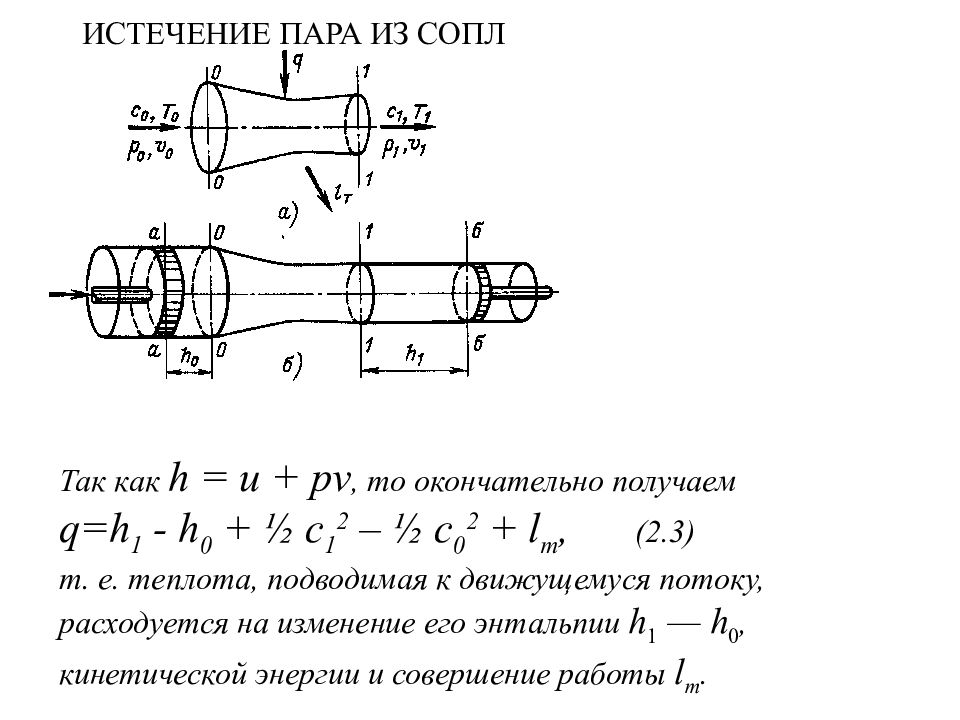

В единицу времени через сечение 0—0 протекает 1 кг пара, а параметры пара на входе: давление р 0, температура Т 0, удельный объем v 0, скорость c 0. Массовый расход пара G через любое сечение F канала будет одинаков и равен G = Fc / v = const (2.1) где с — скорость пара. 2.1 - уравнение неразрывности. Из 2.1 следует: c = Gv / F, т.е. с – величина переменная и зависит от F и v. В сечении 1-1 параметры пара р 1 v 1, Т 1 и c 1

Слайд 2: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

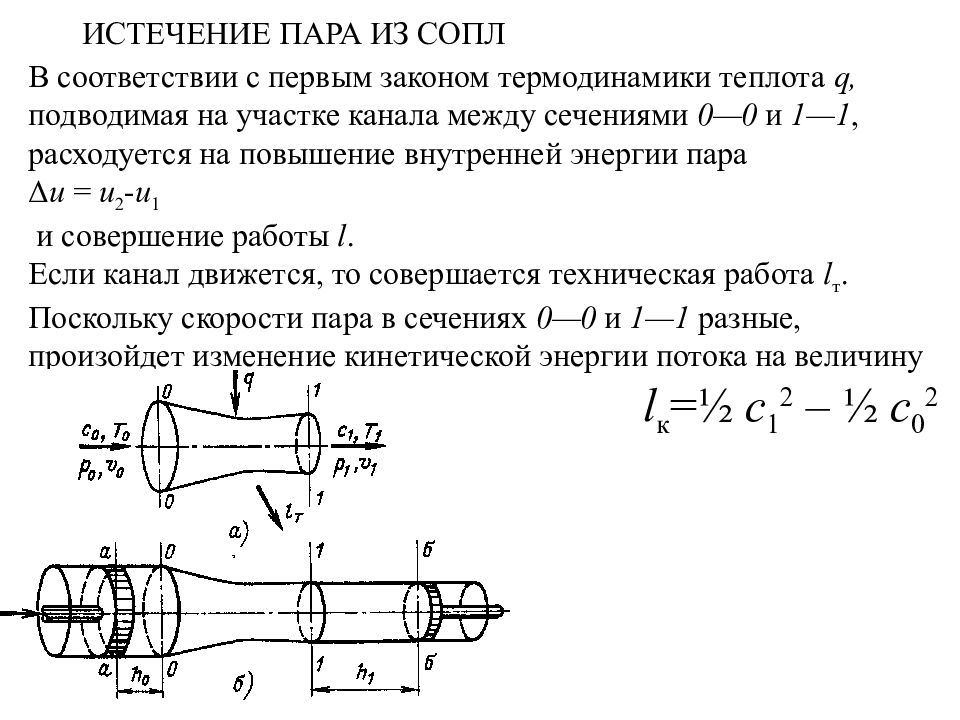

В соответствии с первым законом термодинамики теплота q, подводимая на участке канала между сечениями 0—0 и 1—1, расходуется на повышение внутренней энергии пара Δ u = u 2 - u 1 и совершение работы l. Если канал движется, то совершается техническая работа l т. Поскольку скорости пара в сечениях 0—0 и 1—1 разные, произойдет изменение кинетической энергии потока на величину l к =½ c 1 2 – ½ c 0 2

Слайд 3: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

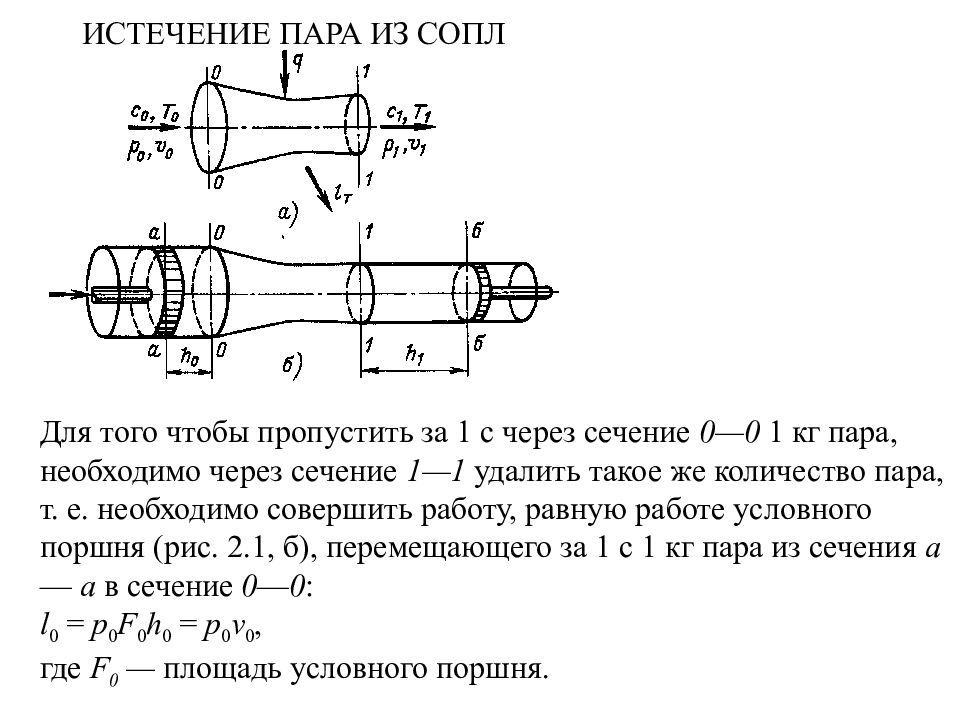

Для того чтобы пропустить за 1 с через сечение 0—0 1 кг пара, необходимо через сечение 1—1 удалить такое же количество пара, т. е. необходимо совершить работу, равную работе условного поршня (рис. 2.1, б), перемещающего за 1 с 1 кг пара из сечения а — а в сечение 0 — 0 : l 0 = p 0 F 0 h 0 = p 0 v 0, где F 0 — площадь условного поршня.

Слайд 4: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

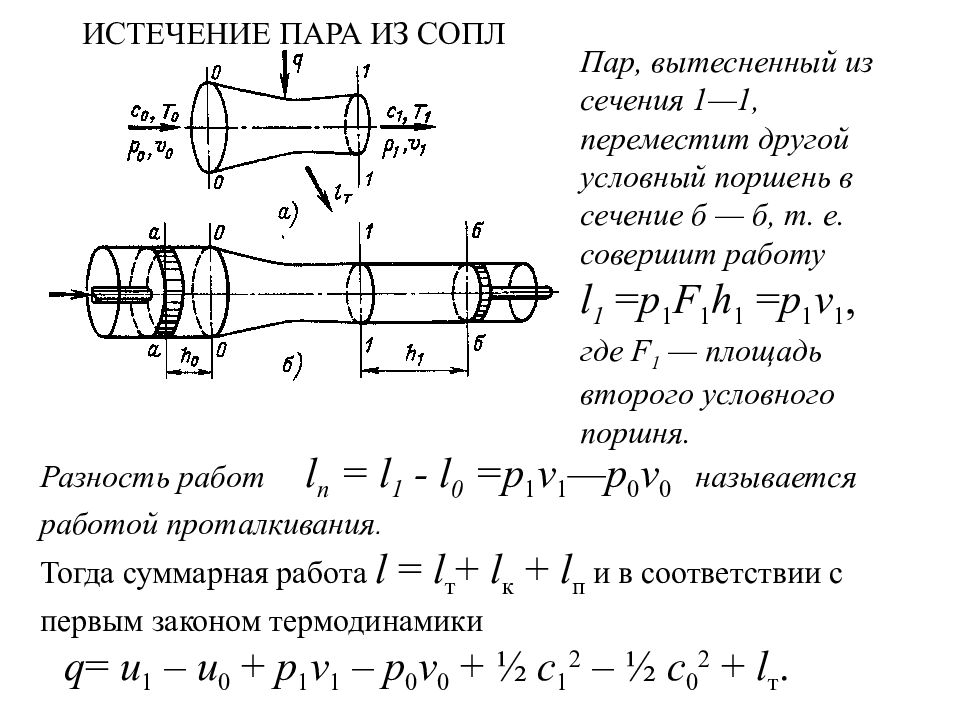

Разность работ l п = l 1 - l 0 =p 1 v 1 — p 0 v 0 называется работой проталкивания. Тогда суммарная работа l = l т + l к + l п и в соответствии с первым законом термодинамики q = u 1 – u 0 + p 1 v 1 – p 0 v 0 + ½ c 1 2 – ½ c 0 2 + l т. Пар, вытесненный из сечения 1—1, переместит другой условный поршень в сечение б — б, т. е. совершит работу l 1 = p 1 F 1 h 1 = p 1 v 1, где F 1 — площадь второго условного поршня.

Слайд 5: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

Так как h = u + pv, то окончательно получаем q=h 1 - h 0 + ½ с 1 2 – ½ с 0 2 + l т, (2.3) т. е. теплота, подводимая к движущемуся потоку, расходуется на изменение его энтальпии h 1 — h 0, кинетической энергии и совершение работы l т.

Слайд 6: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

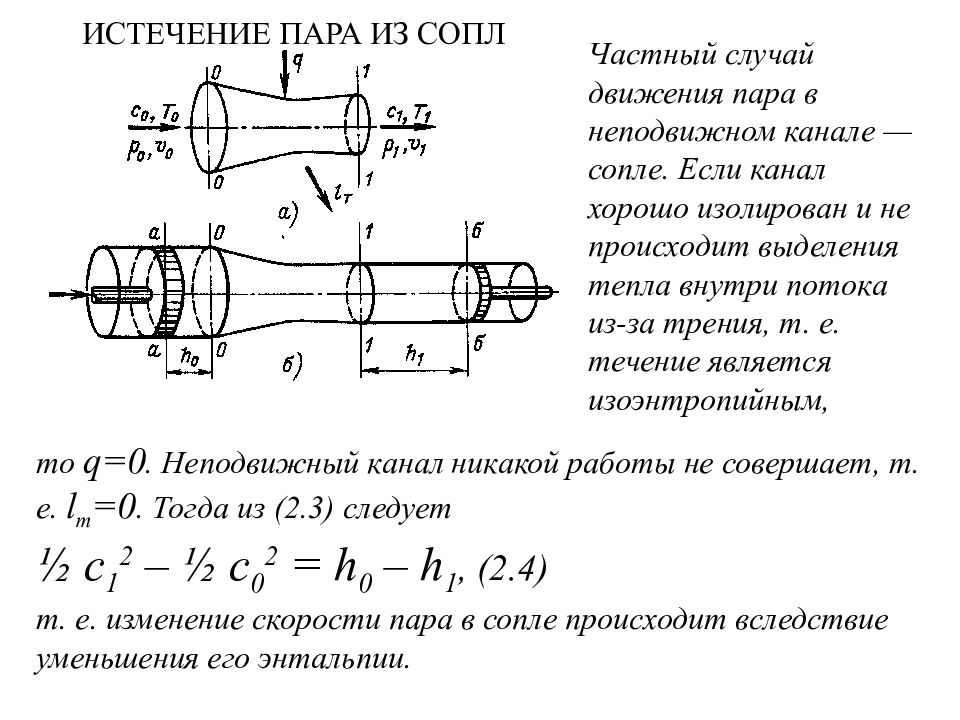

то q=0. Неподвижный канал никакой работы не совершает, т. е. l т =0. Тогда из (2.3) следует ½ c 1 2 – ½ c 0 2 = h 0 – h 1, (2.4) т. е. изменение скорости пара в сопле происходит вследствие уменьшения его энтальпии. Частный случай движения пара в неподвижном канале — сопле. Если канал хорошо изолирован и не происходит выделения тепла внутри потока из-за трения, т. е. течение является изоэнтропийным,

Слайд 7: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

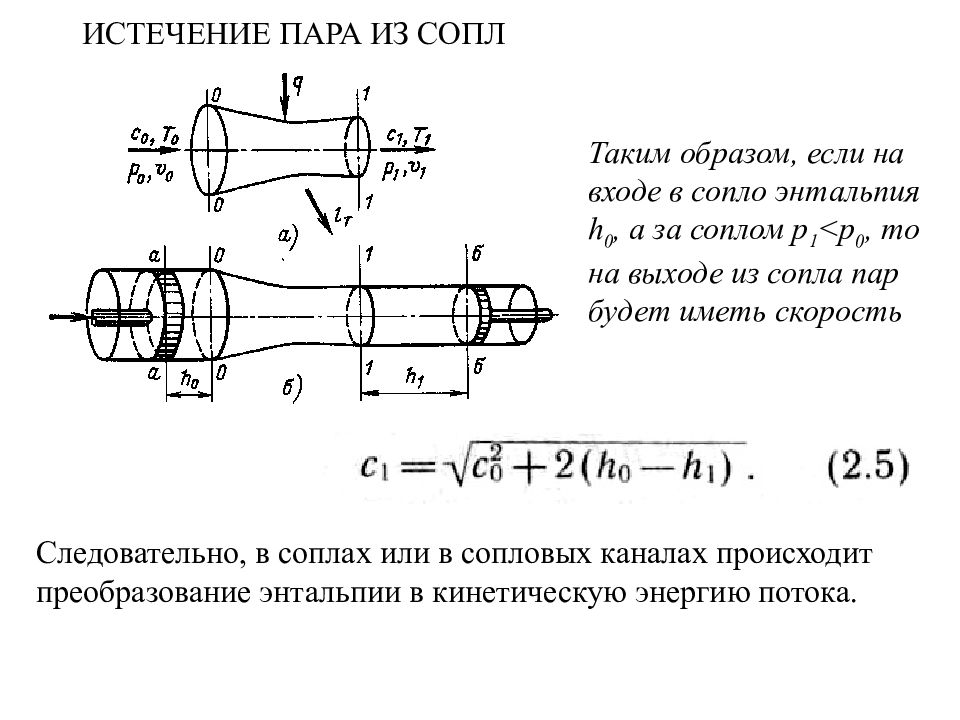

Таким образом, если на входе в сопло энтальпия h 0, а за соплом р 1 <р 0, то на выходе из сопла пар будет иметь скорость Следовательно, в соплах или в сопловых каналах происходит преобразование энтальпии в кинетическую энергию потока.

Слайд 8: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

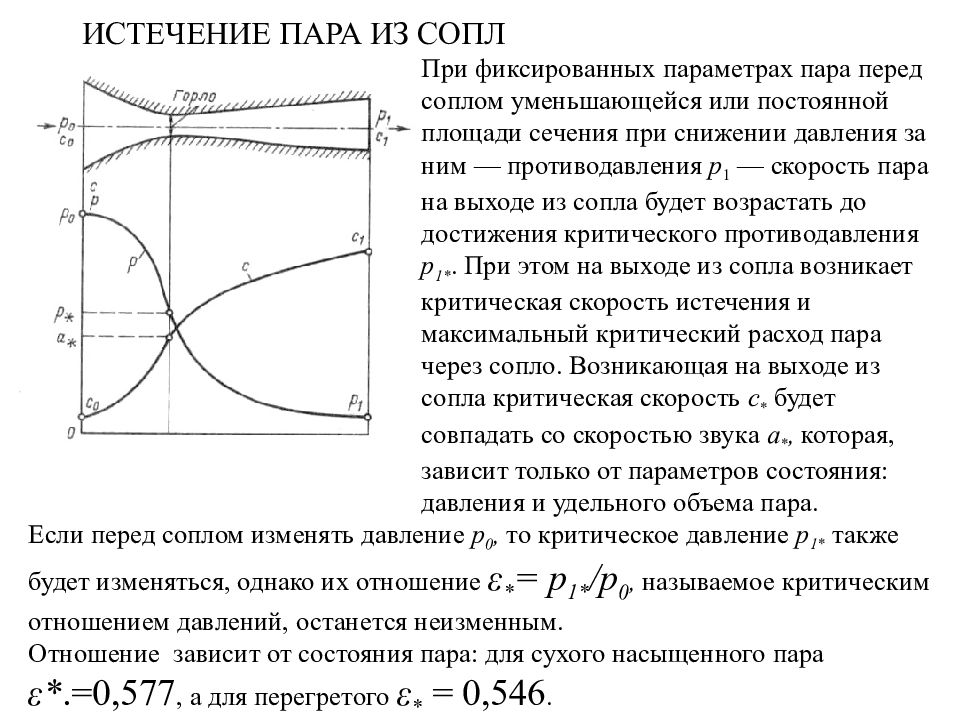

При фиксированных параметрах пара перед соплом уменьшающейся или постоянной площади сечения при снижении давления за ним — противодавления р 1 — скорость пара на выходе из сопла будет возрастать до достижения критического противодавления р 1*. При этом на выходе из сопла возникает критическая скорость истечения и максимальный критический расход пара через сопло. Возникающая на выходе из сопла критическая скорость с * будет совпадать со скоростью звука а *, которая, зависит только от параметров состояния: давления и удельного объема пара. Если перед соплом изменять давление р 0, то критическое давление р 1* также будет изменяться, однако их отношение ε * = р 1* /р 0, называемое критическим отношением давлений, останется неизменным. Отношение зависит от состояния пара: для сухого насыщенного пара ε*.=0,577, а для перегретого ε * = 0,546.

Слайд 9: ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА ИЗ СОПЛ

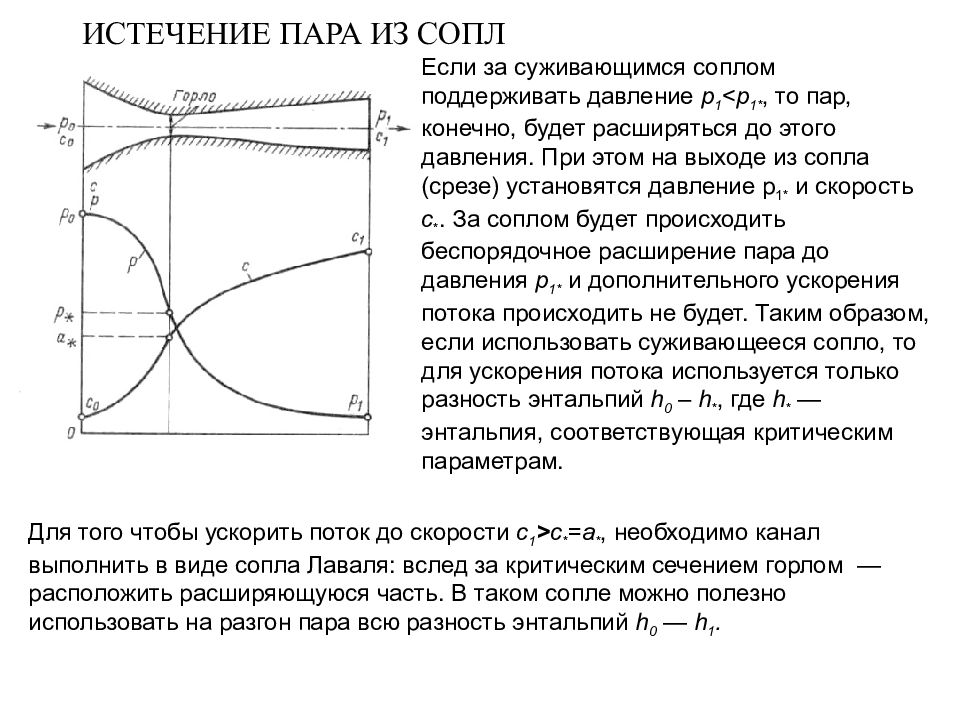

Если за суживающимся соплом поддерживать давление p 1 <p 1*, то пар, конечно, будет расширяться до этого давления. При этом на выходе из сопла (срезе) установятся давление р 1* и скорость с *. За соплом будет происходить беспорядочное расширение пара до давления р 1* и дополнительного ускорения потока происходить не будет. Таким образом, если использовать суживающееся сопло, то для ускорения потока используется только разность энтальпий h 0 – h *, где h * — энтальпия, соответствующая критическим параметрам. Для того чтобы ускорить поток до скорости c 1 > с * = а *, необходимо канал выполнить в виде сопла Лаваля: вслед за критическим сечением горлом — расположить расширяющуюся часть. В таком сопле можно полезно использовать на разгон пара всю разность энтальпий h 0 — h 1.

Слайд 10: Турбинные решетки

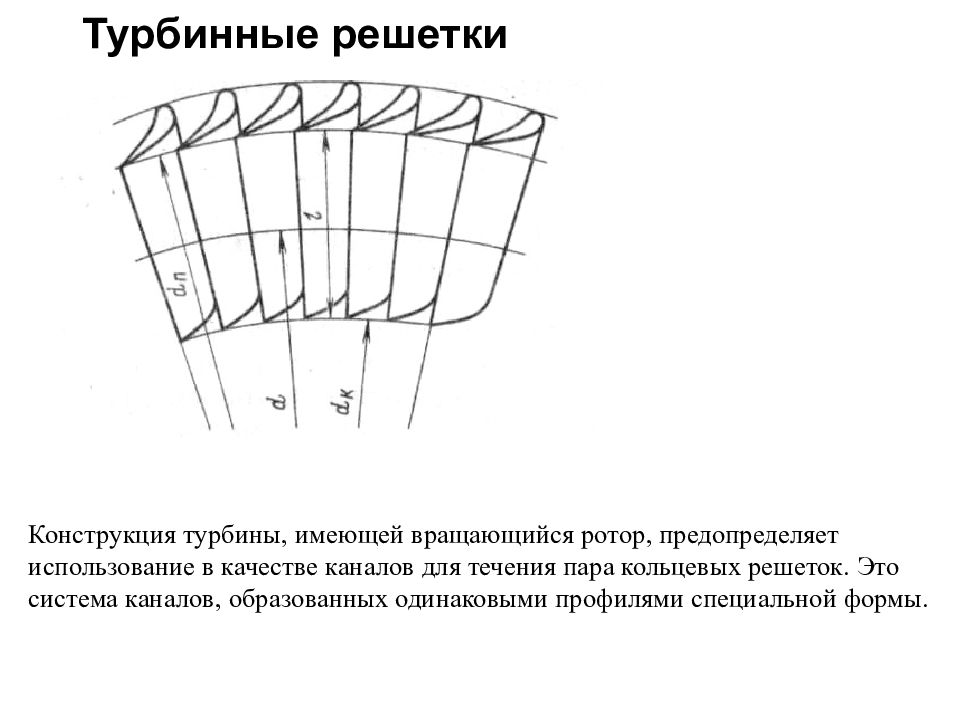

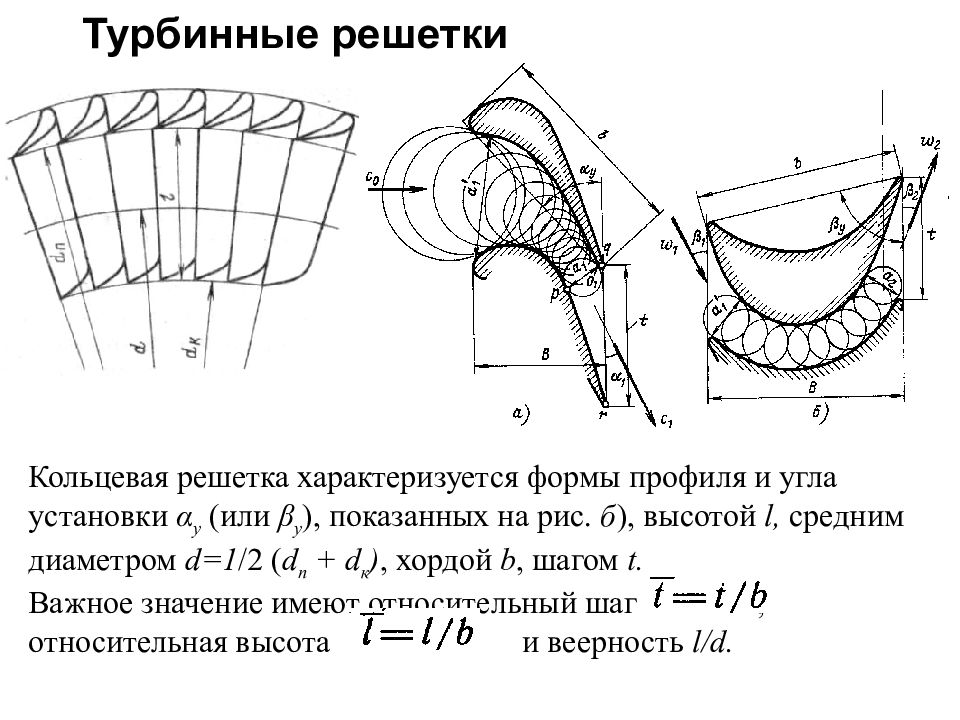

Конструкция турбины, имеющей вращающийся ротор, предопределяет использование в качестве каналов для течения пара кольцевых решеток. Это система каналов, образованных одинаковыми профилями специальной формы.

Слайд 11: Турбинные решетки

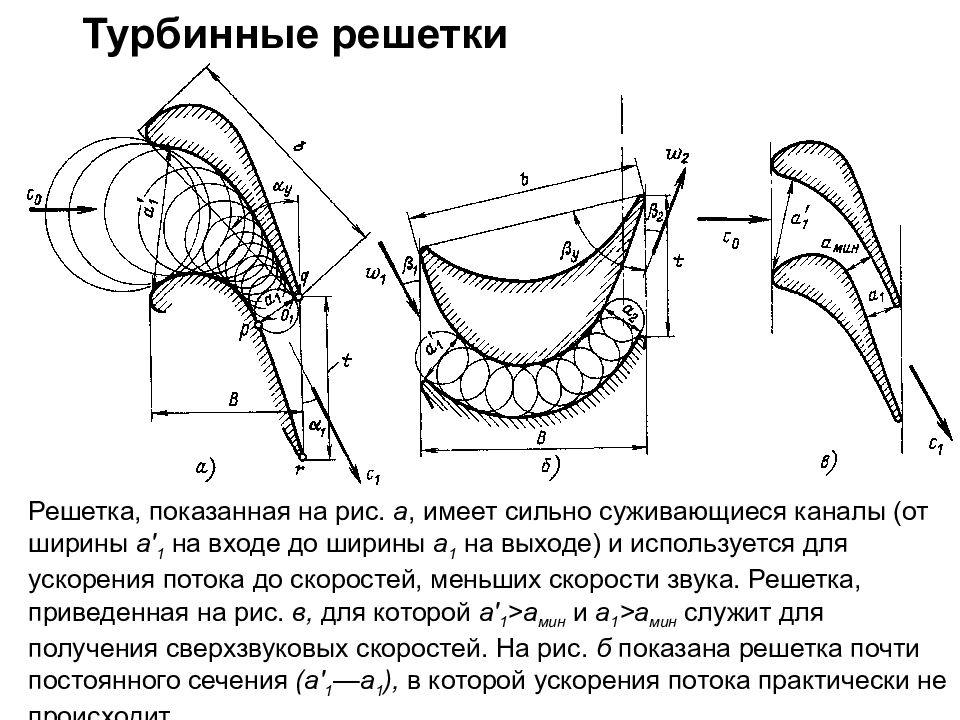

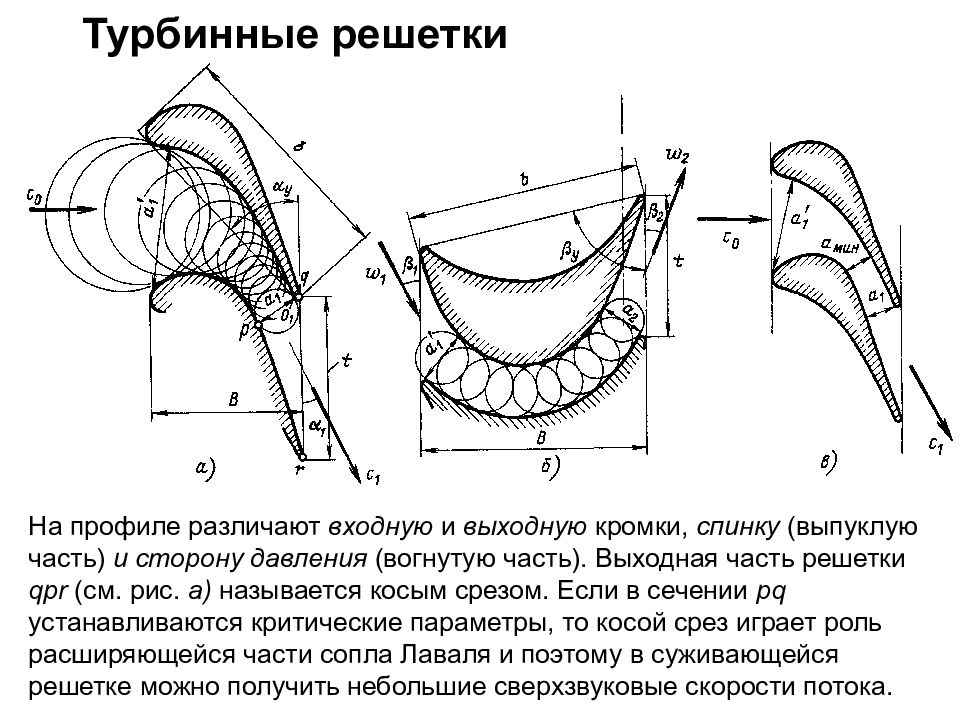

Решетка, показанная на рис. а, имеет сильно суживающиеся каналы (от ширины а' 1 на входе до ширины а 1 на выходе) и используется для ускорения потока до скоростей, меньших скорости звука. Решетка, приведенная на рис. в, для которой а' 1 >а мин и а 1 >а мин служит для получения сверхзвуковых скоростей. На рис. б показана решетка почти постоянного сечения (а' 1 —а 1 ), в которой ускорения потока практически не происходит.

Слайд 12: Турбинные решетки

На профиле различают входную и выходную кромки, спинку (выпуклую часть) и сторону давления (вогнутую часть). Выходная часть решетки qpr (см. рис. а) называется косым срезом. Если в сечении pq устанавливаются критические параметры, то косой срез играет роль расширяющейся части сопла Лаваля и поэтому в суживающейся решетке можно получить небольшие сверхзвуковые скорости потока.

Слайд 13: Турбинные решетки

Кольцевая решетка характеризуется формы профиля и угла установки α у (или β у ), показанных на рис. б ), высотой l, средним диаметром d =1 /2 ( d n + d к ), хордой b, шагом t. Важное значение имеют относительный шаг, относительная высота и веерность l / d.

Слайд 14: Турбинные решетки

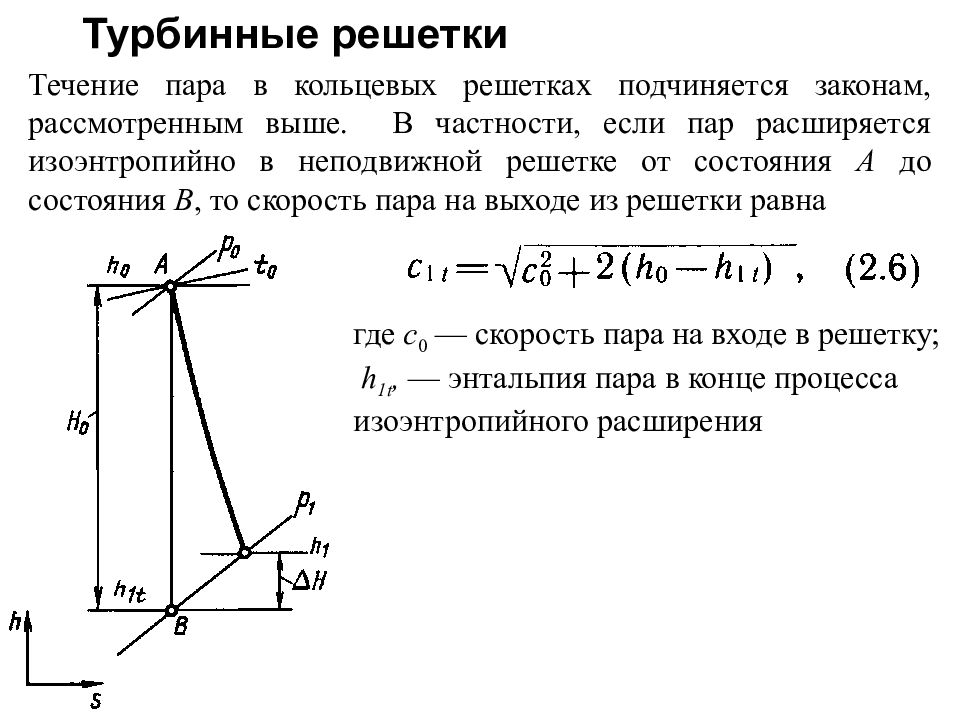

Течение пара в кольцевых решетках подчиняется законам, рассмотренным выше. В частности, если пар расширяется изоэнтропийно в неподвижной решетке от состояния А до состояния В, то скорость пара на выходе из решетки равна где с 0 — скорость пара на входе в решетку; h 1t, — энтальпия пара в конце процесса изоэнтропийного расширения

Слайд 15: Турбинные решетки

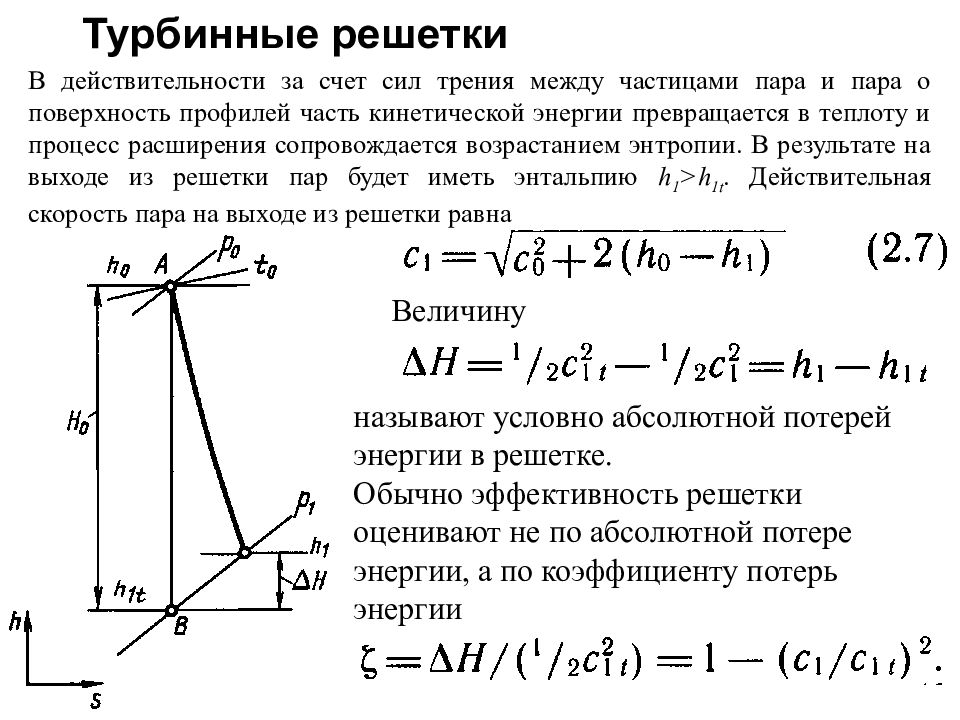

Величину называют условно абсолютной потерей энергии в решетке. Обычно эффективность решетки оценивают не по абсолютной потере энергии, а по коэффициенту потерь энергии В действительности за счет сил трения между частицами пара и пара о поверхность профилей часть кинетической энергии превращается в теплоту и процесс расширения сопровождается возрастанием энтропии. В результате на выходе из решетки пар будет иметь энтальпию h 1 > h 1 t. Действительная скорость пара на выходе из решетки равна

Слайд 16: Турбинные решетки

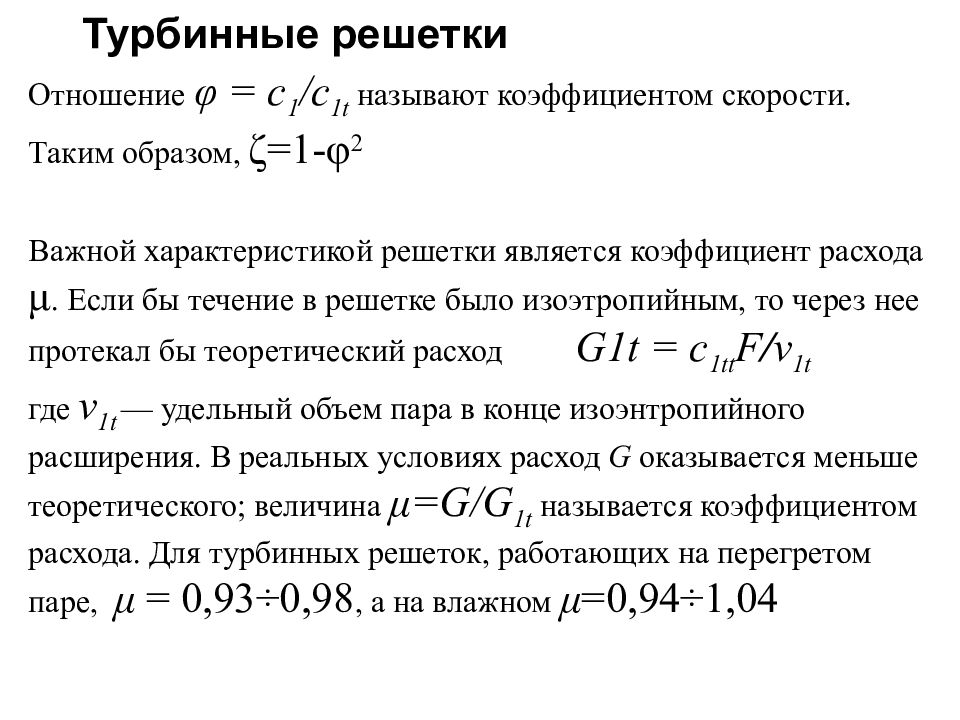

Важной характеристикой решетки является коэффициент расхода μ. Если бы течение в решетке было изоэтропийным, то через нее протекал бы теоретический расход G 1t = c 1t t F / v 1 t где v 1 t — удельный объем пара в конце изоэнтропийного расширения. В реальных условиях расход G оказывается меньше теоретического; величина μ=G/G 1t называется коэффициентом расхода. Для турбинных решеток, работающих на перегретом паре, μ = 0,93÷0,98, а на влажном μ =0,94÷1,04 Отношение φ = c 1 / c 1 t называют коэффициентом скорости. Таким образом, ζ=1- φ 2

Турбинной ступенью называется совокупность неподвижной (сопловой) и вращающейся (рабочей) решеток. В ступени происходит преобразование части общего теплоперепада турбины Н T 0 в работу. Назначение сопловой решетки — преобразовать с минимальными потерями внутреннюю энергию потока в кинетическую энергию кольцевых струй пара (напомним, что при протекании пара через неподвижную решетку работа не совершается). Назначение рабочей решетки — преобразовать кинетическую энергию (и частично внутреннюю) в работу.

Слайд 18: Преобразование энергии в турбинной ступени

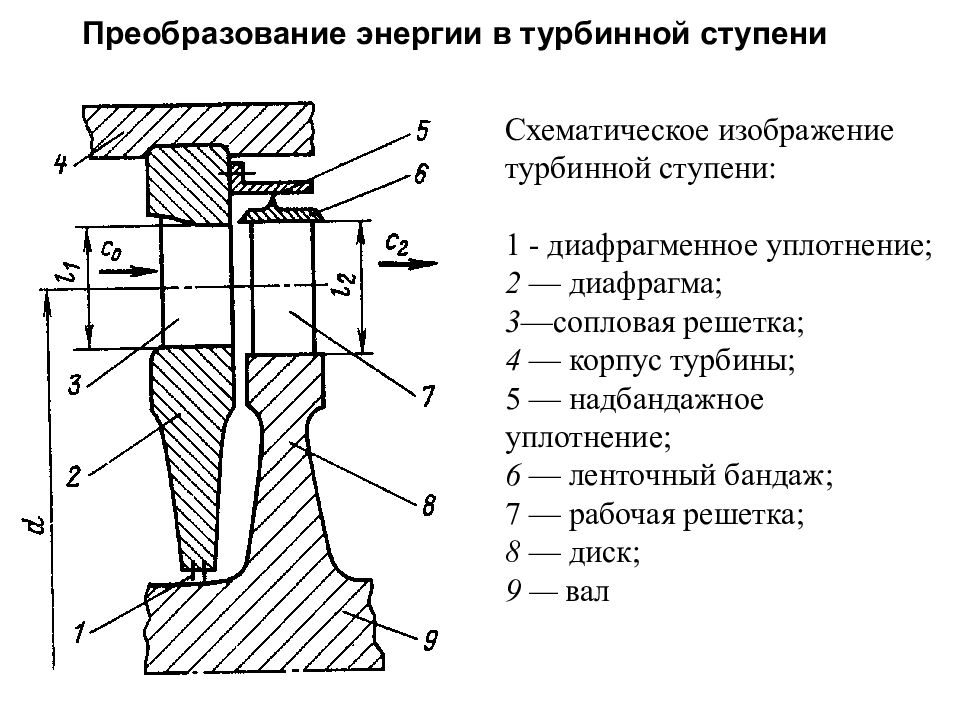

Схематическое изображение турбинной ступени: 1 - диафрагменное уплотнение; 2 — диафрагма; 3 —сопловая решетка; 4 — корпус турбины; 5 — надбандажное уплотнение; 6 — ленточный бандаж; 7 — рабочая решетка; 8 — диск; 9 — вал

Слайд 19: Преобразование энергии в турбинной ступени

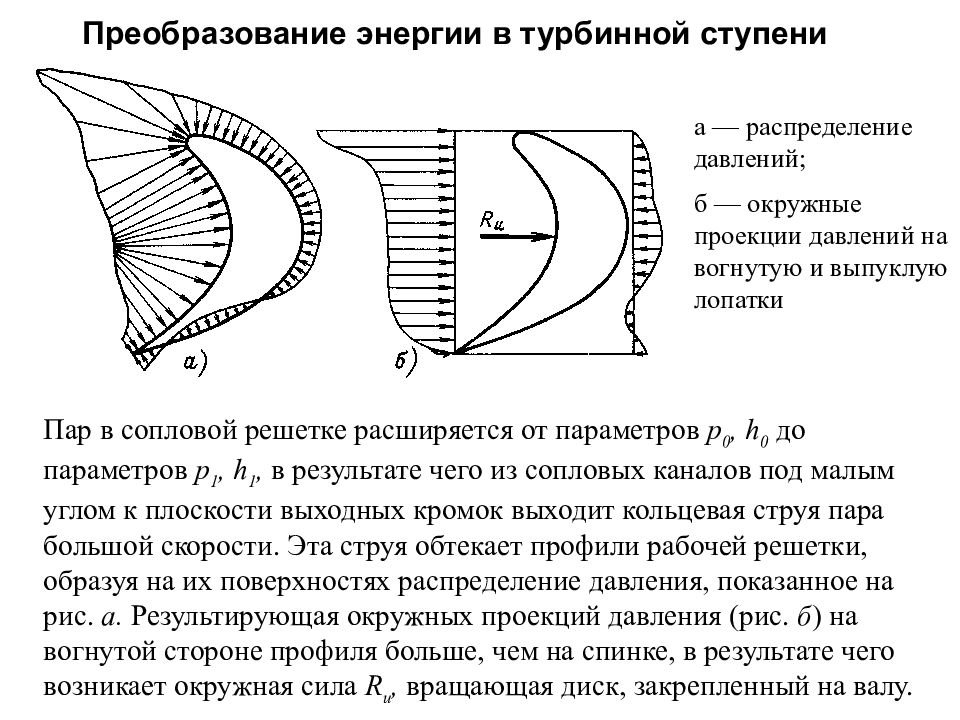

Пар в сопловой решетке расширяется от параметров р 0, h 0 до параметров р 1, h 1, в результате чего из сопловых каналов под малым углом к плоскости выходных кромок выходит кольцевая струя пара большой скорости. Эта струя обтекает профили рабочей решетки, образуя на их поверхностях распределение давления, показанное на рис. а. Результирующая окружных проекций давления (рис. б ) на вогнутой стороне профиля больше, чем на спинке, в результате чего возникает окружная сила R u, вращающая диск, закрепленный на валу. а — распределение давлений; б — окружные проекции давлений на вогнутую и выпуклую лопатки

Слайд 20: Преобразование энергии в турбинной ступени

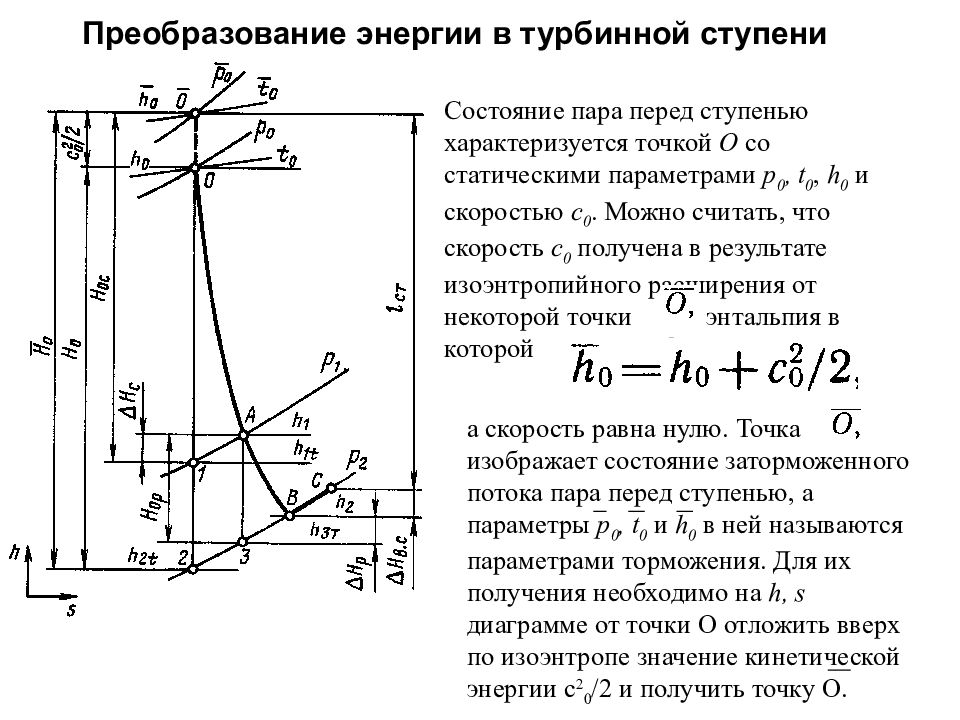

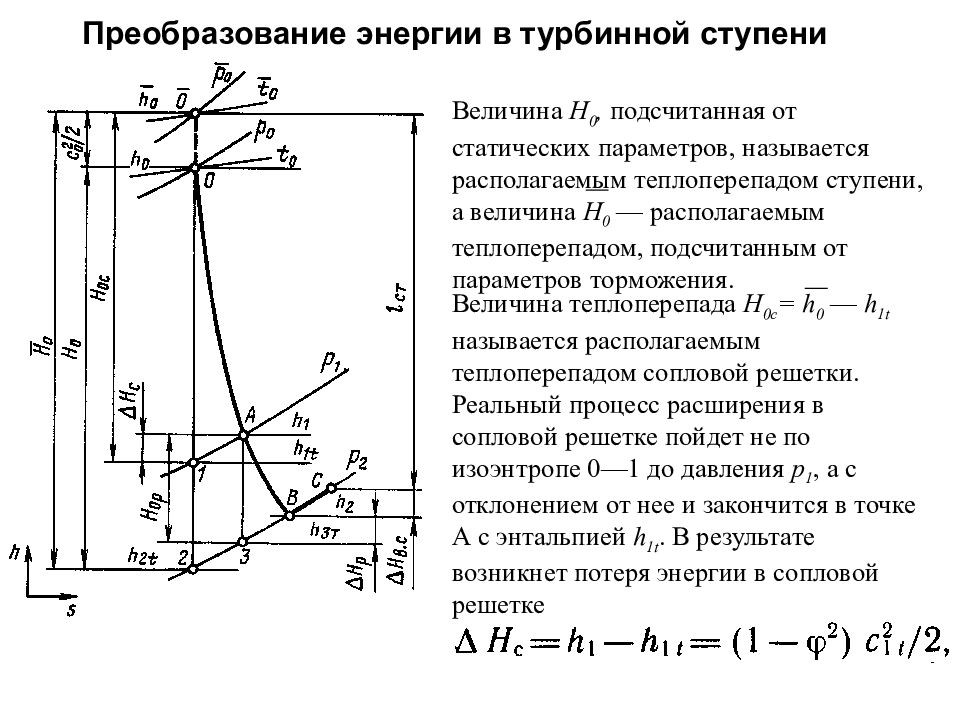

Состояние пара перед ступенью характеризуется точкой O со статическими параметрами р 0, t 0, h 0 и скоростью c 0. Можно считать, что скорость c 0 получена в результате изоэнтропийного расширения от некоторой точки энтальпия в которой а скорость равна нулю. Точка изображает состояние заторможенного потока пара перед ступенью, а параметры р 0, t 0 и h 0 в ней называются параметрами торможения. Для их получения необходимо на h, s диаграмме от точки О отложить вверх по изоэнтропе значение кинетической энергии c 2 0 /2 и получить точку О.

Слайд 21: Преобразование энергии в турбинной ступени

Величина Н 0, подсчитанная от статических параметров, называется располагаемым теплоперепадом ступени, а величина Н 0 — располагаемым теплоперепадом, подсчитанным от параметров торможения. Преобразование энергии в турбинной ступени Величина теплоперепада Н 0с = h 0 — h 1 t называется располагаемым теплоперепадом сопловой решетки. Реальный процесс расширения в сопловой решетке пойдет не по изоэнтропе 0—1 до давления р 1, а с отклонением от нее и закончится в точке А с энтальпией h 1t. В результате возникнет потеря энергии в сопловой решетке

Слайд 22: Преобразование энергии в турбинной ступени

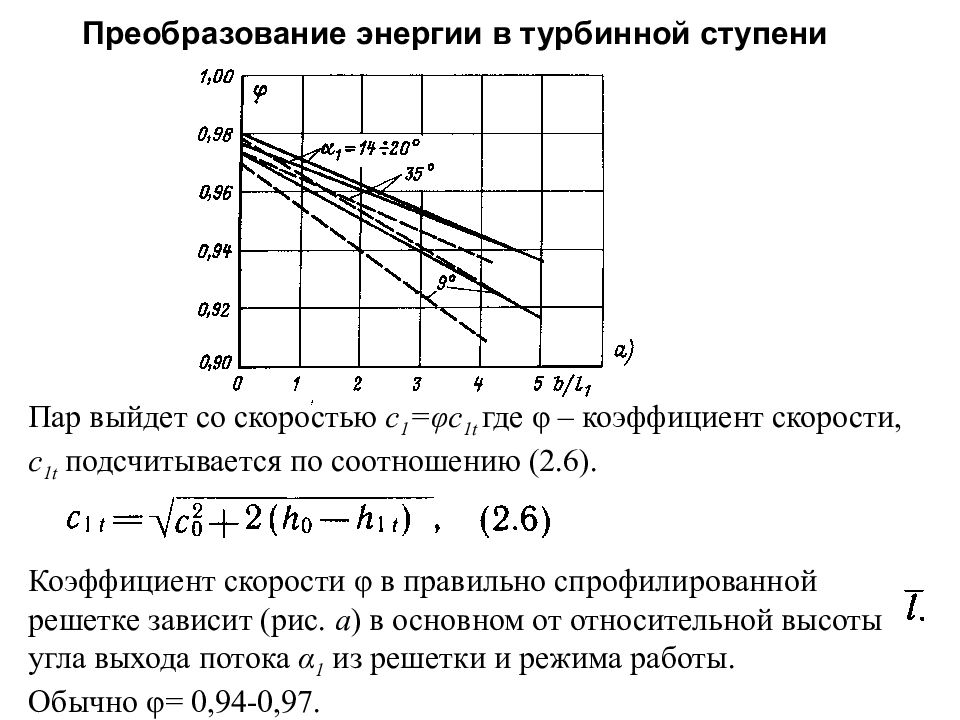

Пар выйдет со скоростью c 1 = φc 1t где φ – коэффициент скорости, c 1 t подсчитывается по соотношению (2.6). Коэффициент скорости φ в правильно спрофилированной решетке зависит (рис. а ) в основном от относительной высоты угла выхода потока α 1 из решетки и режима работы. Обычно φ= 0,94-0,97.

Слайд 23: Преобразование энергии в турбинной ступени

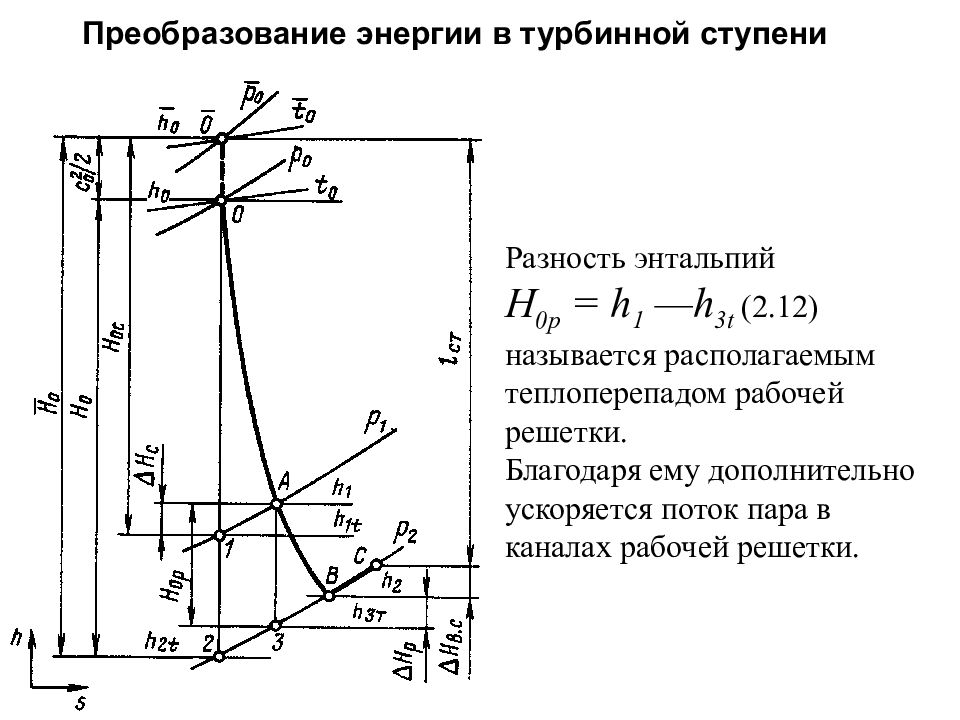

Разность энтальпий H 0 p = h 1 — h 3 t (2.12) называется располагаемым теплоперепадом рабочей решетки. Благодаря ему дополнительно ускоряется поток пара в каналах рабочей решетки.

Слайд 24: Степень реактивности ступени

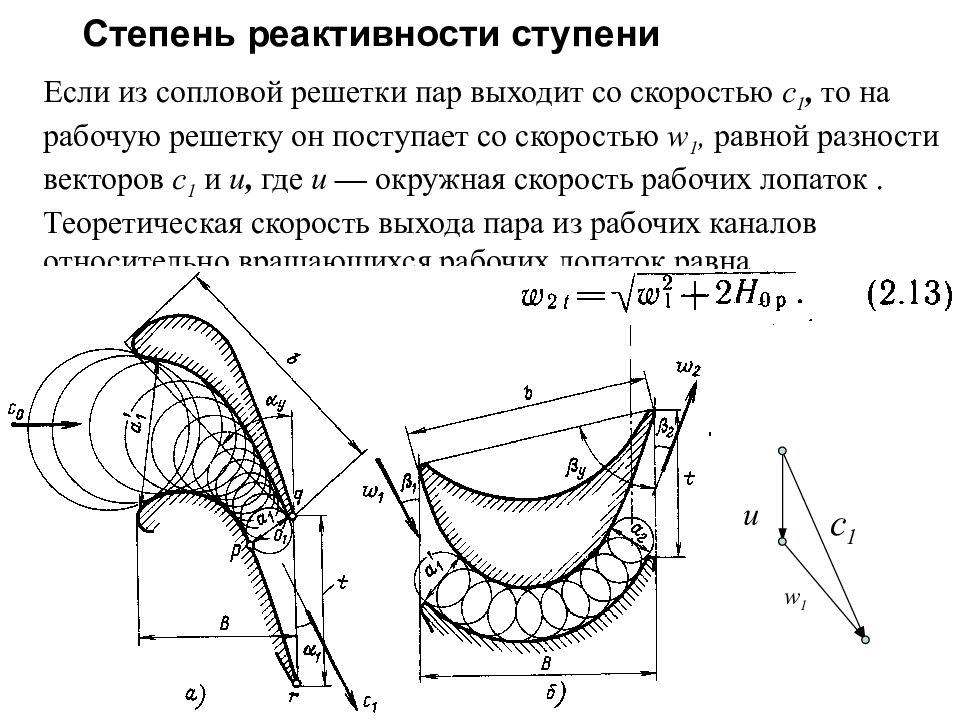

Если из сопловой решетки пар выходит со скоростью с 1, то на рабочую решетку он поступает со скоростью w 1, равной разности векторов c 1 и и, где и — окружная скорость рабочих лопаток. Теоретическая скорость выхода пара из рабочих каналов относительно вращающихся рабочих лопаток равна с 1 u w 1

Слайд 25: Степень реактивности ступени

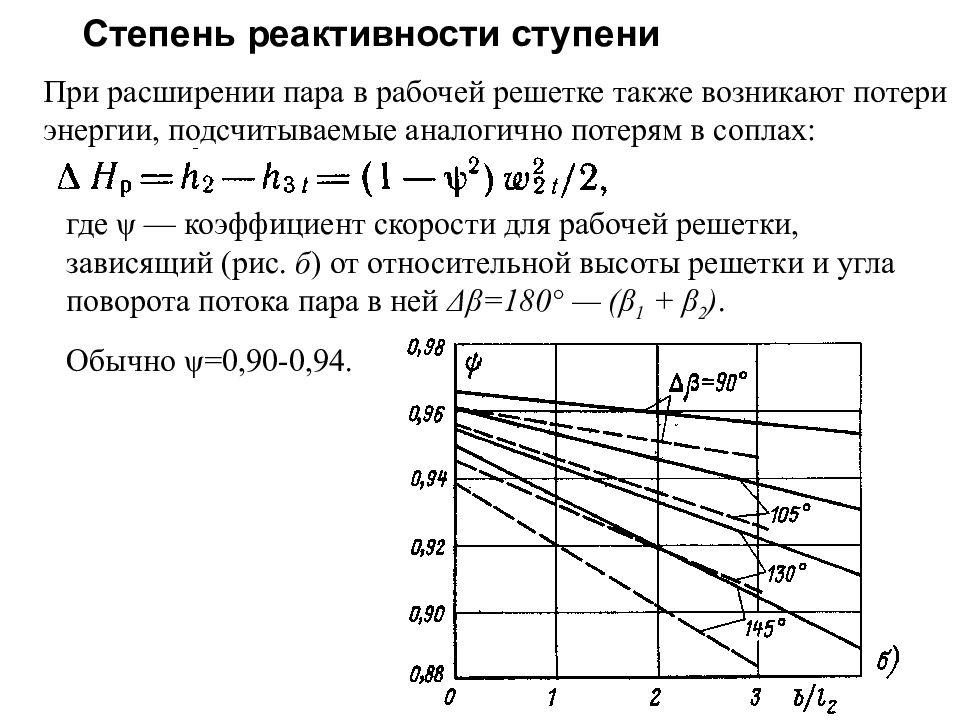

При расширении пара в рабочей решетке также возникают потери энергии, подсчитываемые аналогично потерям в соплах: где ψ — коэффициент скорости для рабочей решетки, зависящий (рис. б ) от относительной высоты решетки и угла поворота потока пара в ней Δβ=180° — (β 1 + β 2 ). Обычно ψ=0,90-0,94.

Слайд 26: Степень реактивности ступени

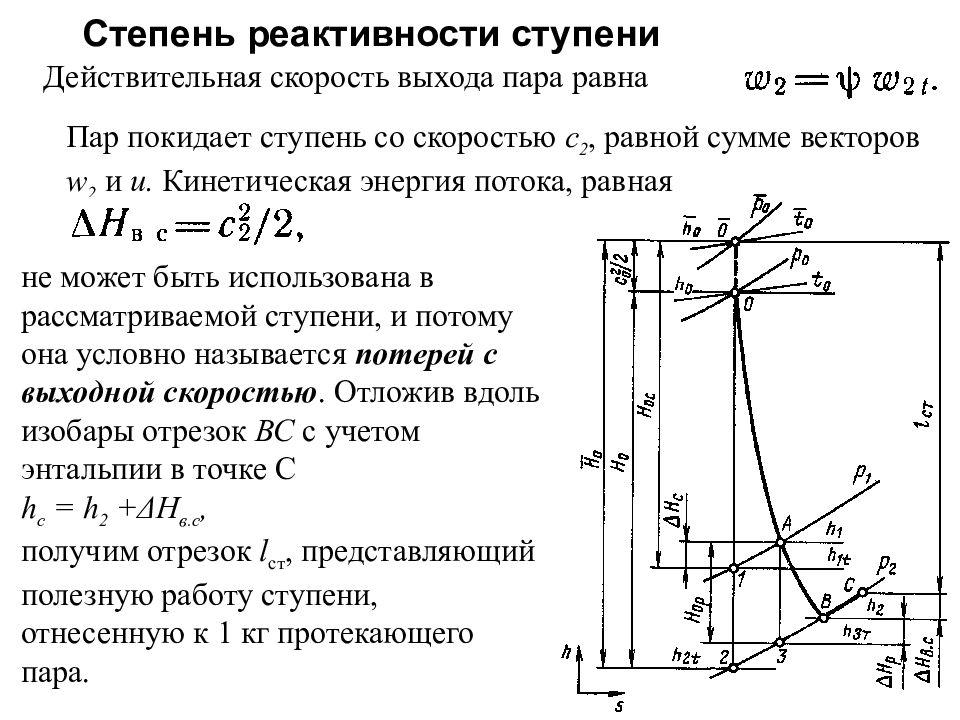

Действительная скорость выхода пара равна Пар покидает ступень со скоростью с 2, равной сумме векторов w 2 и и. Кинетическая энергия потока, равная не может быть использована в рассматриваемой ступени, и потому она условно называется потерей с выходной скоростью. Отложив вдоль изобары отрезок ВС с учетом энтальпии в точке С h с = h 2 +ΔH в.с, получим отрезок l ст, представляющий полезную работу ступени, отнесенную к 1 кг протекающего пара.

Слайд 27

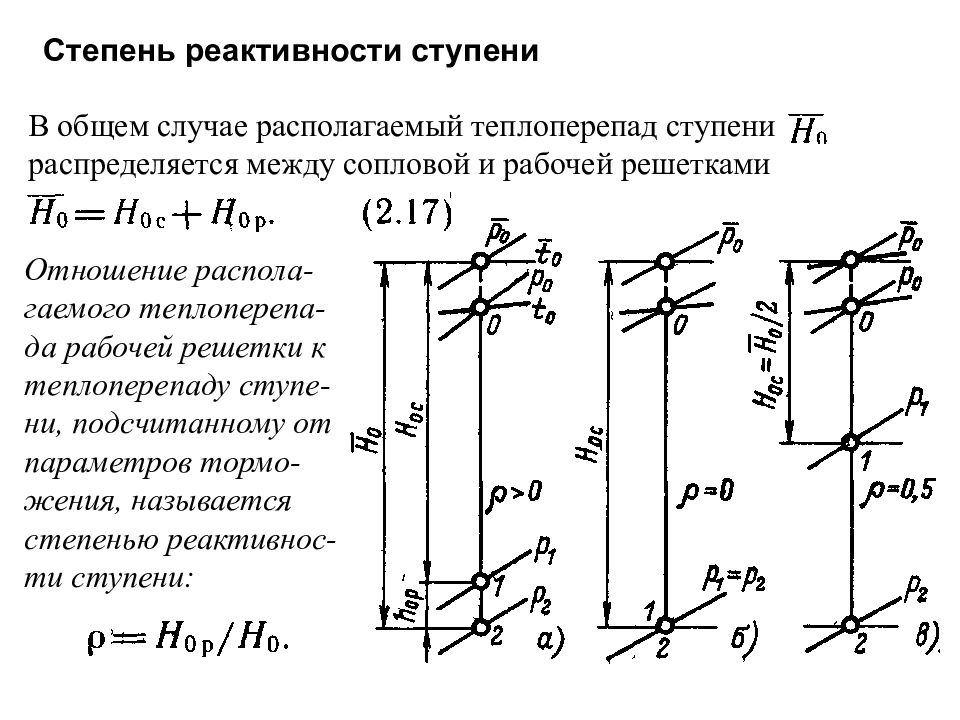

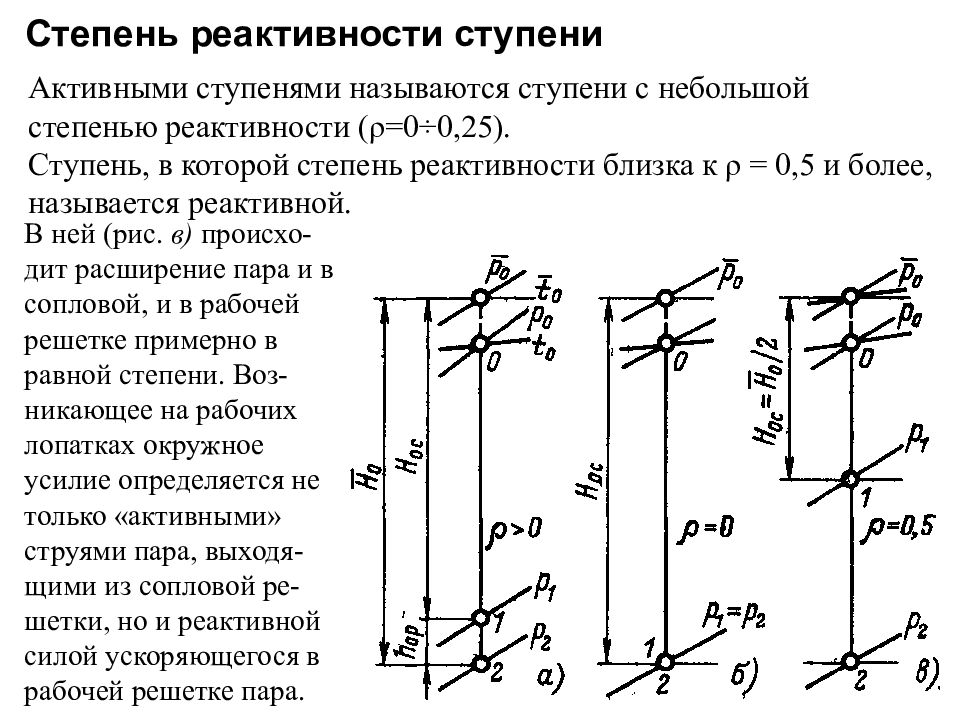

Степень реактивности ступени В общем случае располагаемый теплоперепад ступени распределяется между сопловой и рабочей решетками Отношение распола-гаемого теплоперепа-да рабочей решетки к теплоперепаду ступе-ни, подсчитанному от параметров тормо-жения, называется степенью реактивнос-ти ступени:

Слайд 28: Степень реактивности ступени

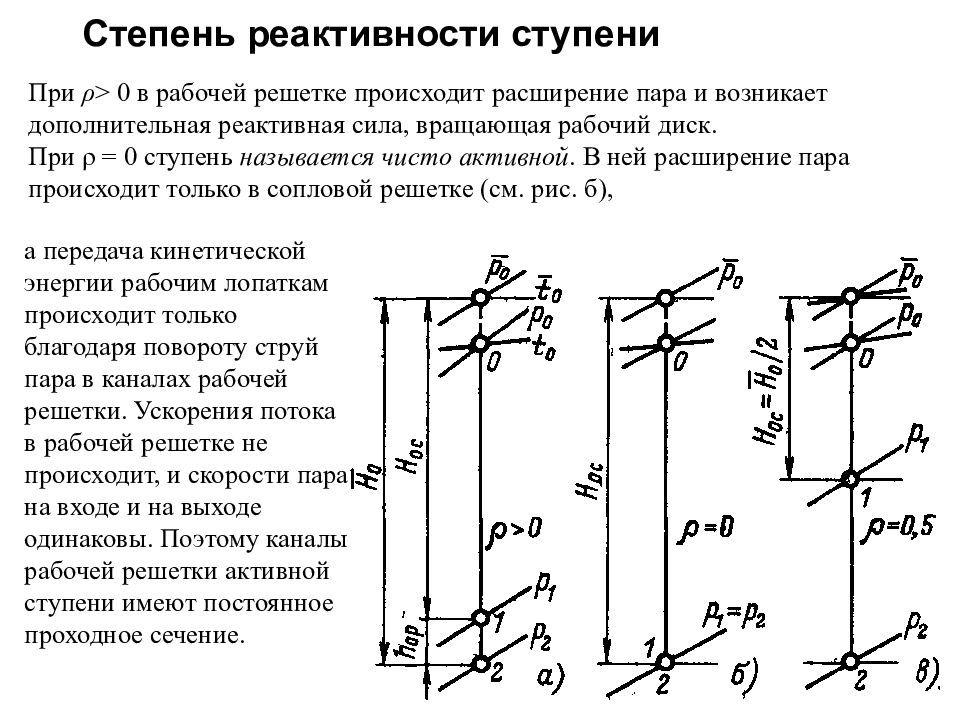

При ρ > 0 в рабочей решетке происходит расширение пара и возникает дополнительная реактивная сила, вращающая рабочий диск. При ρ = 0 ступень называется чисто активной. В ней расширение пара происходит только в сопловой решетке (см. рис. б), а передача кинетической энергии рабочим лопаткам происходит только благодаря повороту струй пара в каналах рабочей решетки. Ускорения потока в рабочей решетке не происходит, и скорости пара на входе и на выходе одинаковы. Поэтому каналы рабочей решетки активной ступени имеют постоянное проходное сечение.

Слайд 29: Степень реактивности ступени

Активными ступенями называются ступени с небольшой степенью реактивности (ρ=0÷0,25). Ступень, в которой степень реактивности близка к ρ = 0,5 и более, называется реактивной. В ней (рис. в) происхо-дит расширение пара и в сопловой, и в рабочей решетке примерно в равной степени. Воз-никающее на рабочих лопатках окружное усилие определяется не только «активными» струями пара, выходя-щими из сопловой ре-шетки, но и реактивной силой ускоряющегося в рабочей решетке пара.

Слайд 30: Степень реактивности ступени

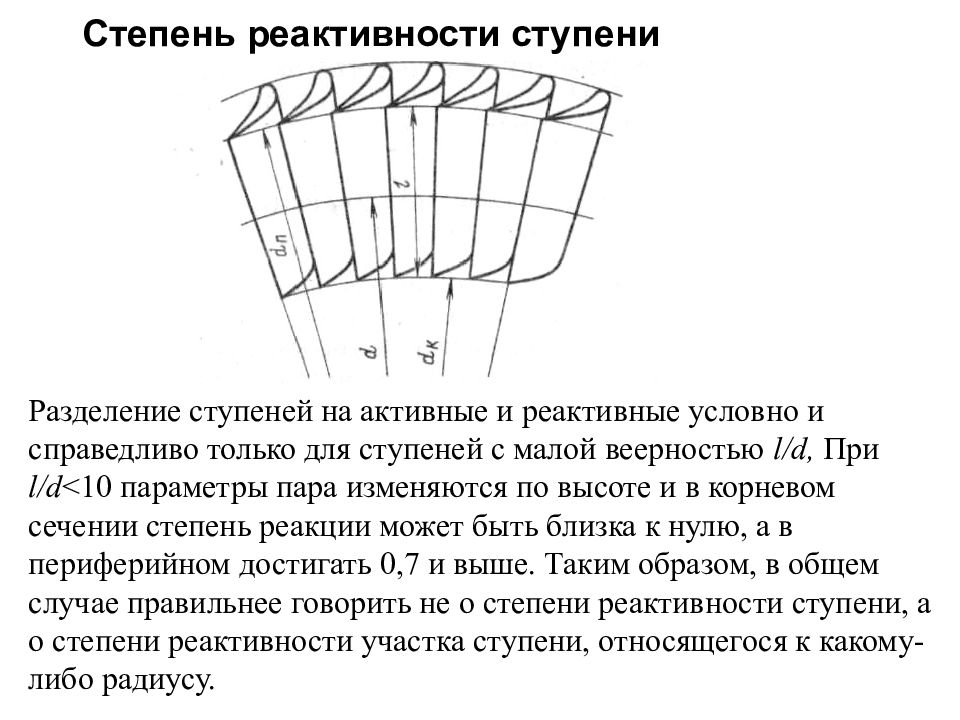

Разделение ступеней на активные и реактивные условно и справедливо только для ступеней с малой веерностью l / d, При l / d <10 параметры пара изменяются по высоте и в корневом сечении степень реакции может быть близка к нулю, а в периферийном достигать 0,7 и выше. Таким образом, в общем случае правильнее говорить не о степени реактивности ступени, а о степени реактивности участка ступени, относящегося к какому-либо радиусу.

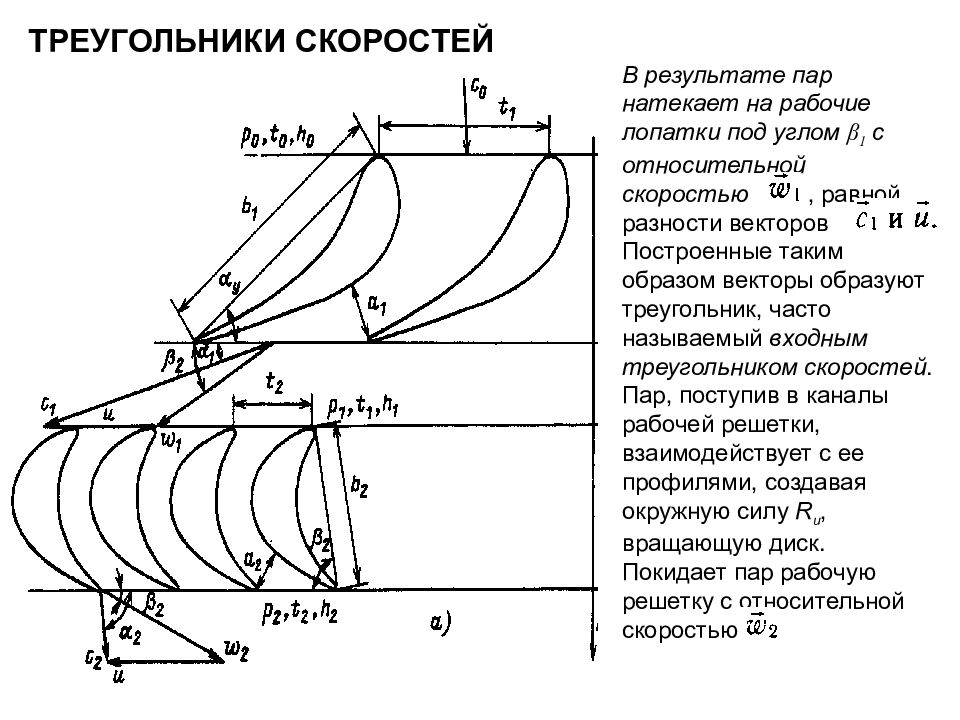

Слайд 32: ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

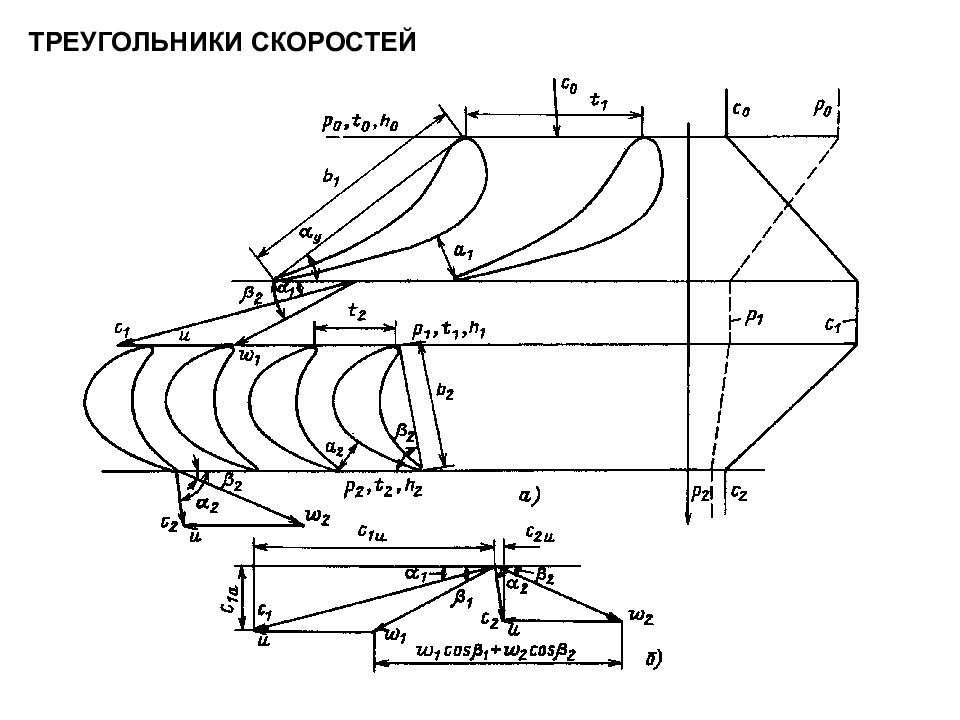

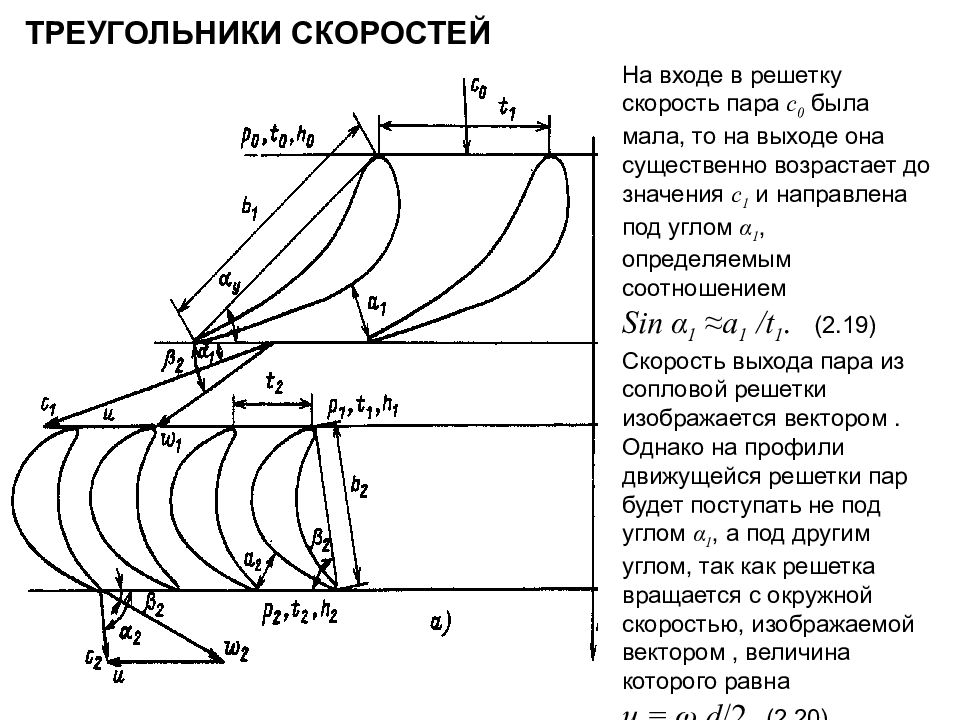

На входе в решетку скорость пара c 0 была мала, то на выходе она существенно возрастает до значения c 1 и направлена под углом α 1, определяемым соотношением Sin α 1 ≈ a 1 / t 1. (2.19) Скорость выхода пара из сопловой решетки изображается вектором. Однако на профили движущейся решетки пар будет поступать не под углом α 1, а под другим углом, так как решетка вращается с окружной скоростью, изображаемой вектором, величина которого равна u = ω d /2, (2.20) ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

Слайд 33

ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ В результате пар натекает на рабочие лопатки под углом β 1 с относительной скоростью, равной разности векторов Построенные таким образом векторы образуют треугольник, часто называемый входным треугольником скоростей. Пар, поступив в каналы рабочей решетки, взаимодействует с ее профилями, создавая окружную силу R u, вращающую диск. Покидает пар рабочую решетку с относительной скоростью ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

Слайд 34: ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

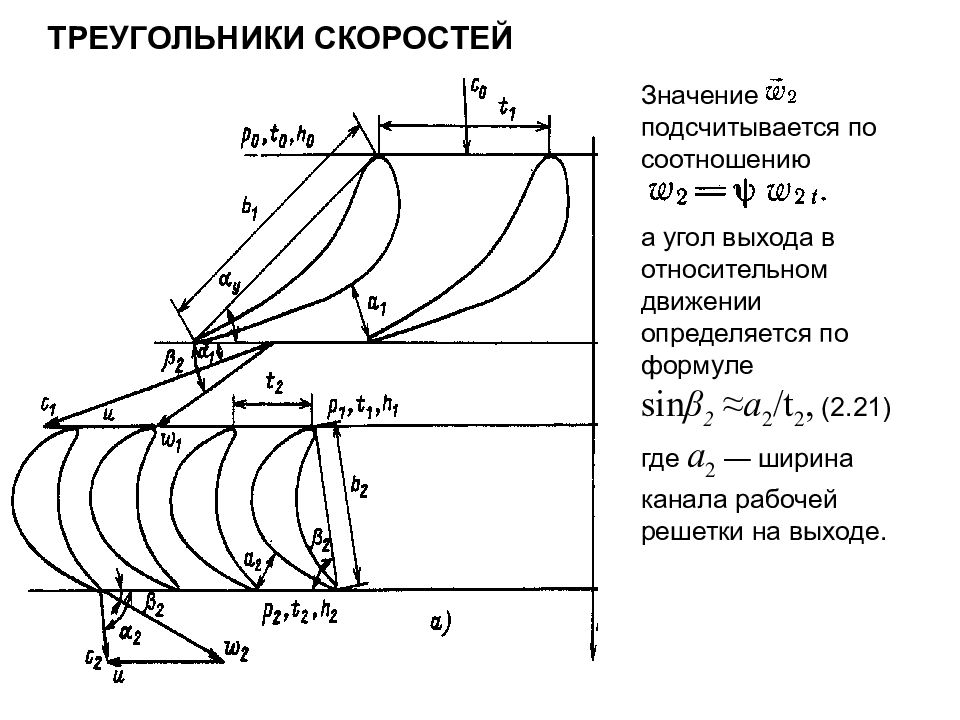

Значение подсчитывается по соотношению а угол выхода в относительном движении определяется по формуле sin β 2 ≈a 2 /t 2, (2.21) где а 2 — ширина канала рабочей решетки на выходе. ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

Слайд 35: ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

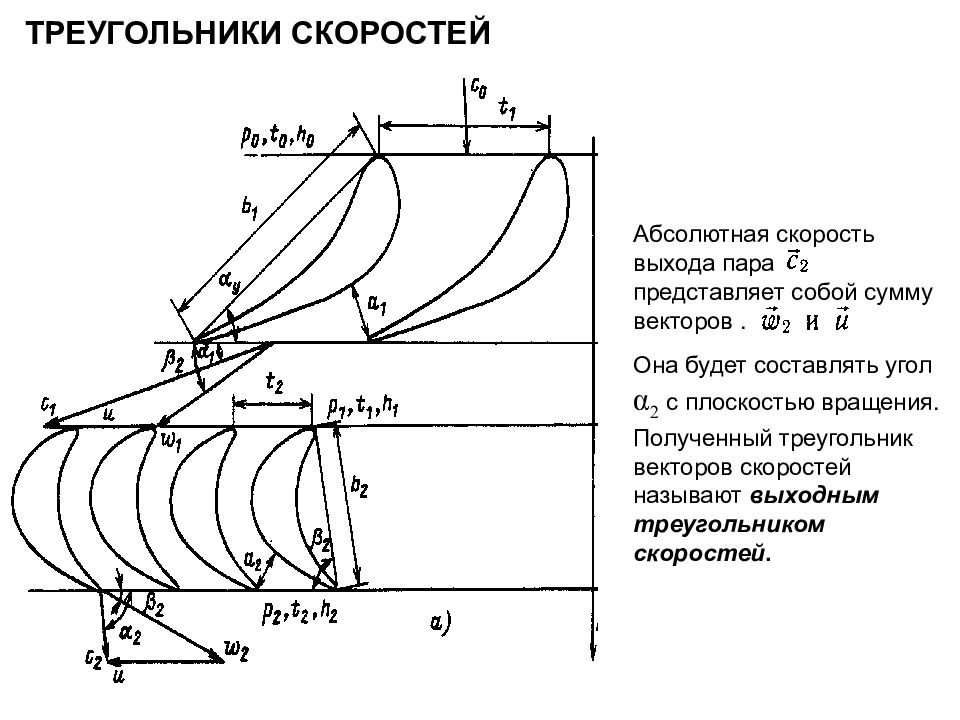

Абсолютная скорость выхода пара представляет собой сумму векторов. Она будет составлять угол α 2 с плоскостью вращения. Полученный треугольник векторов скоростей называют выходным треугольником скоростей. ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

Слайд 36

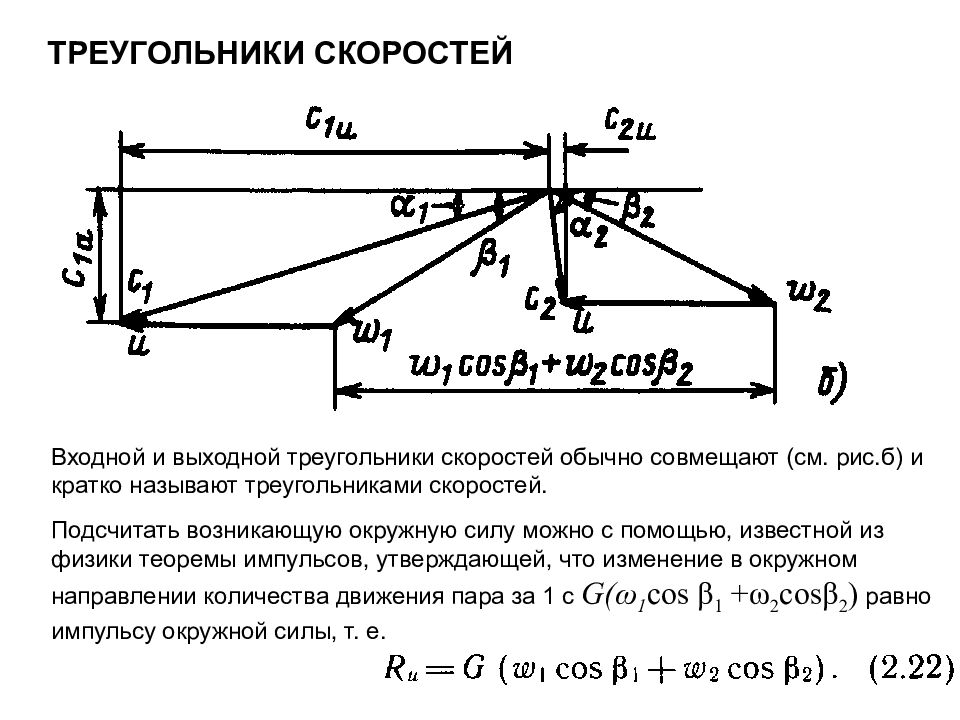

ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ Входной и выходной треугольники скоростей обычно совмещают (см. рис.б) и кратко называют треугольниками скоростей. Подсчитать возникающую окружную силу можно с помощью, известной из физики теоремы импульсов, утверждающей, что изменение в окружном направлении количества движения пара за 1 с G ( ω 1 cos β 1 +ω 2 cosβ 2 ) равно импульсу окружной силы, т. е.

Слайд 37

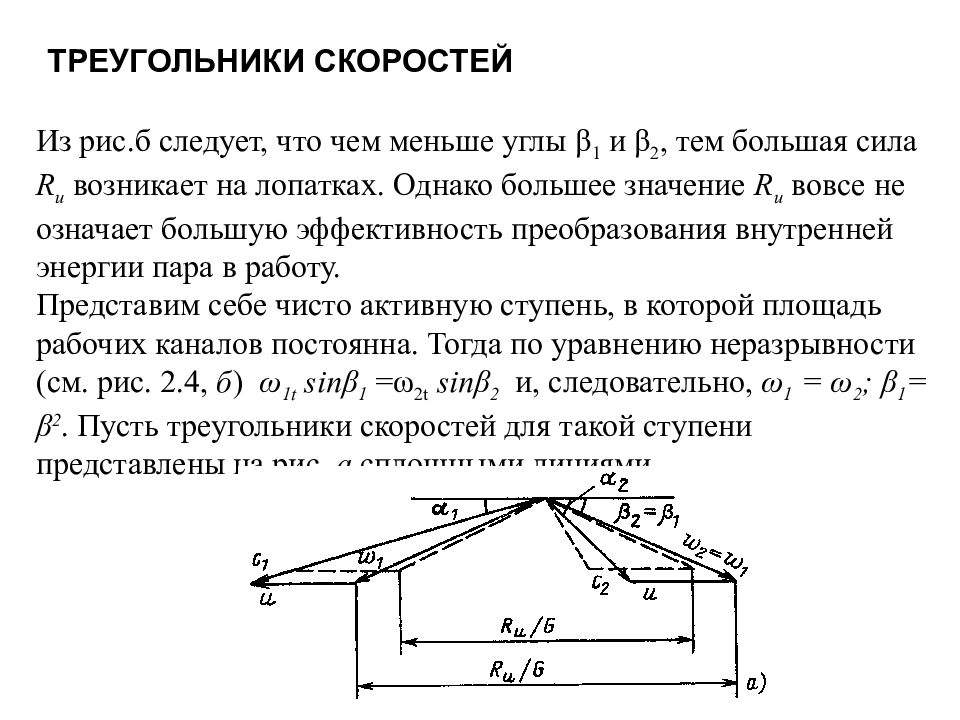

ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ Из рис.б следует, что чем меньше углы β 1 и β 2, тем большая сила R u возникает на лопатках. Однако большее значение R u вовсе не означает большую эффективность преобразования внутренней энергии пара в работу. Представим себе чисто активную ступень, в которой площадь рабочих каналов постоянна. Тогда по уравнению неразрывности (см. рис. 2.4, б ) ω 1 t sin β 1 = ω 2 t sin β 2 и, следовательно, ω 1 = ω 2 ; β 1 = β 2. Пусть треугольники скоростей для такой ступени представлены на рис. а сплошными линиями.

Слайд 38

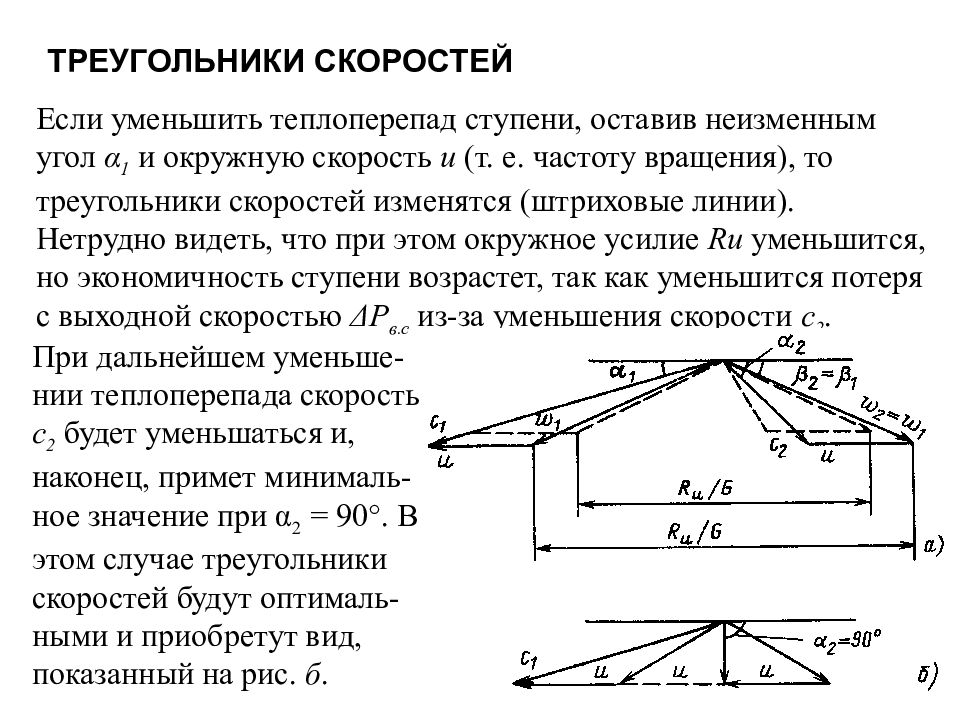

ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ Если уменьшить теплоперепад ступени, оставив неизменным угол α 1 и окружную скорость и (т. е. частоту вращения), то треугольники скоростей изменятся (штриховые линии). Нетрудно видеть, что при этом окружное усилие Ru уменьшится, но экономичность ступени возрастет, так как уменьшится потеря с выходной скоростью ΔР в.с из-за уменьшения скорости с 2. При дальнейшем уменьше-нии теплоперепада скорость с 2 будет уменьшаться и, наконец, примет минималь-ное значение при α 2 = 90°. В этом случае треугольники скоростей будут оптималь-ными и приобретут вид, показанный на рис. б.

Слайд 39: ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

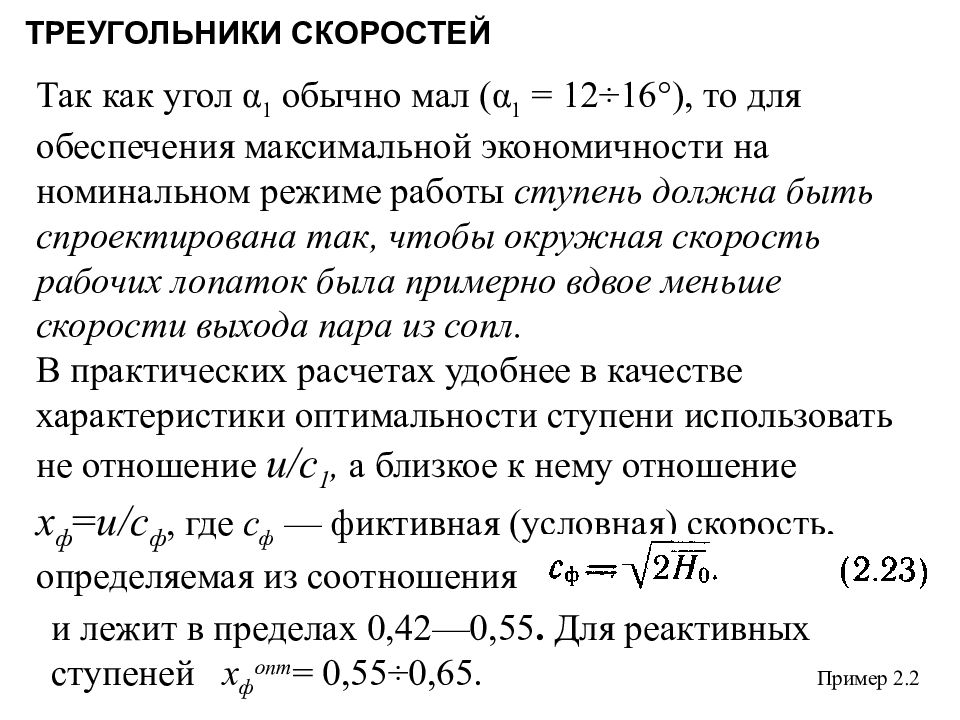

Так как угол α 1 обычно мал (α 1 = 12÷16°), то для обеспечения максимальной экономичности на номинальном режиме работы ступень должна быть спроектирована так, чтобы окружная скорость рабочих лопаток была примерно вдвое меньше скорости выхода пара из сопл. В практических расчетах удобнее в качестве характеристики оптимальности ступени использовать не отношение и/с 1, а близкое к нему отношение x ф = u /c ф, где c ф — фиктивная (условная) скорость, определяемая из соотношения и лежит в пределах 0,42—0,55. Для реактивных ступеней x ф опт = 0,55÷0,65. Пример 2.2 ТРЕУГОЛЬНИКИ СКОРОСТЕЙ

Слайд 40: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛОПАТОЧНЫЙ КПД ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

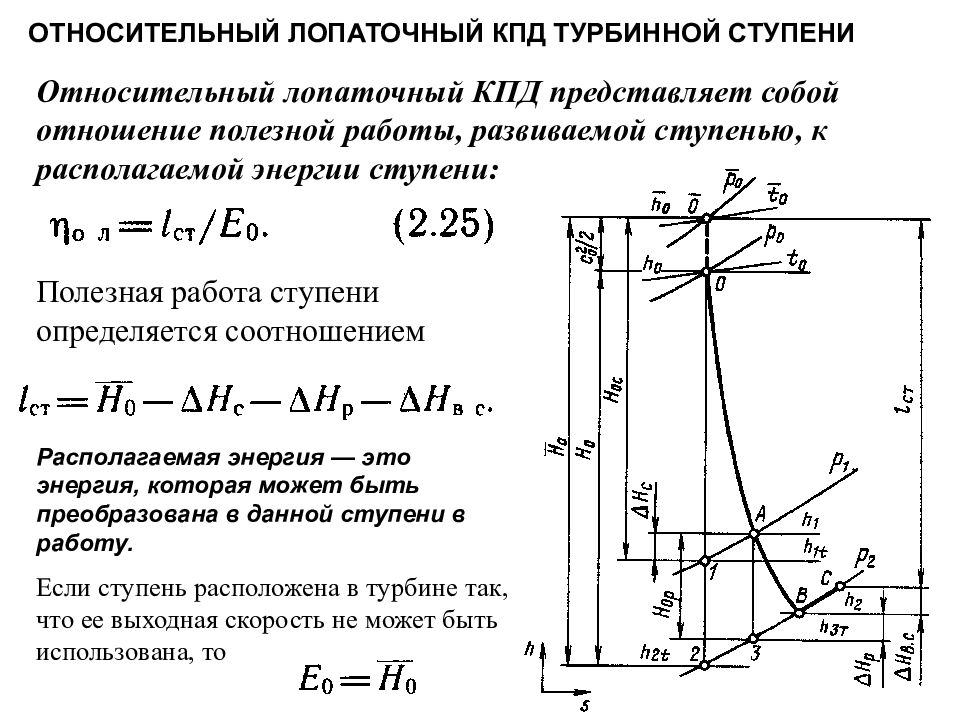

Относительный лопаточный КПД представляет собой отношение полезной работы, развиваемой ступенью, к располагаемой энергии ступени: Полезная работа ступени определяется соотношением Располагаемая энергия — это энергия, которая может быть преобразована в данной ступени в работу. Если ступень расположена в турбине так, что ее выходная скорость не может быть использована, то

Слайд 41: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛОПАТОЧНЫЙ КПД ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

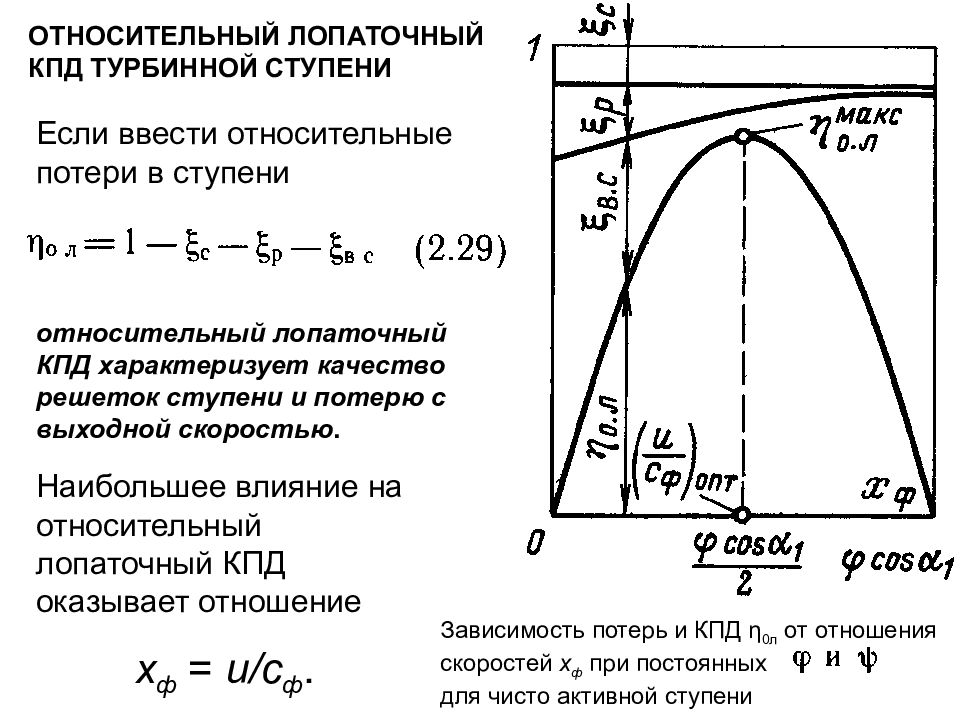

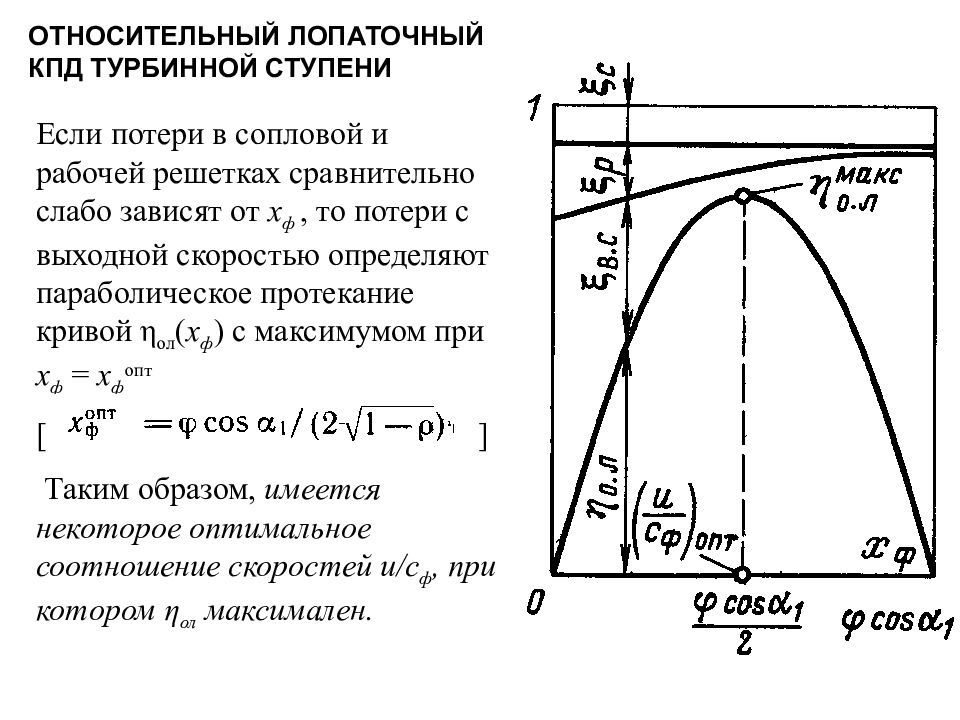

Если ввести относительные потери в ступени Наибольшее влияние на относительный лопаточный КПД оказывает отношение x ф = u/c ф. относительный лопаточный КПД характеризует качество решеток ступени и потерю с выходной скоростью. Зависимость потерь и КПД η 0л от отношения скоростей x ф при постоянных для чисто активной ступени

Слайд 42: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛОПАТОЧНЫЙ КПД ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

Если потери в сопловой и рабочей решетках сравнительно слабо зависят от x ф, то потери с выходной скоростью определяют параболическое протекание кривой η ол ( х ф ) с максимумом при х ф = х ф oпт [ ] Таким образом, имеется некоторое оптимальное соотношение скоростей и/c ф, при котором η ол максимален.

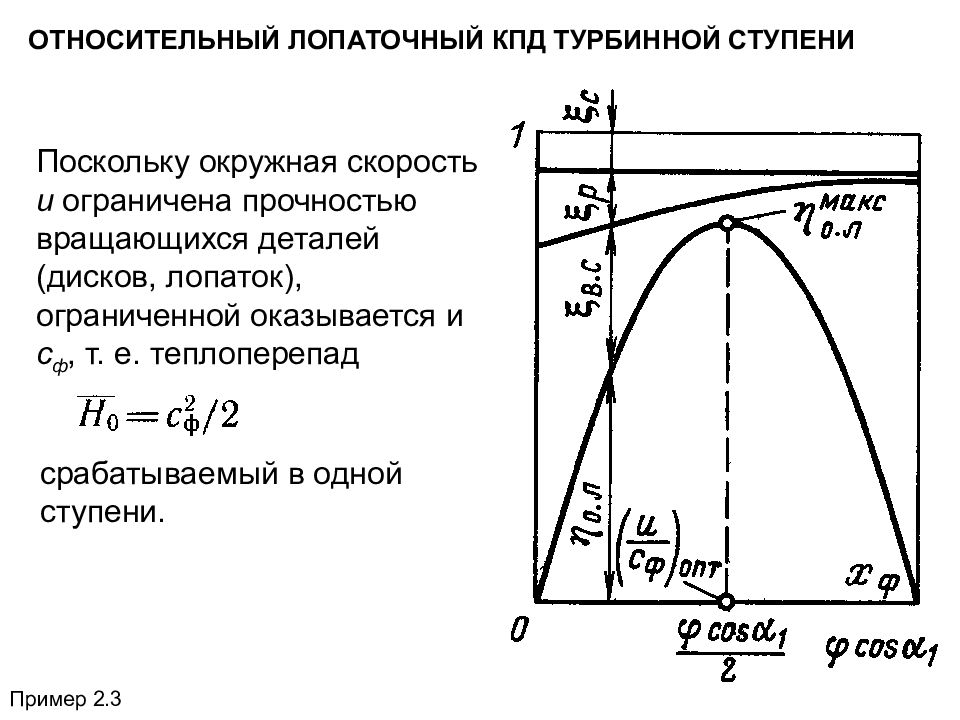

Слайд 43: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛОПАТОЧНЫЙ КПД ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

Поскольку окружная скорость и ограничена прочностью вращающихся деталей (дисков, лопаток), ограниченной оказывается и с ф, т. е. теплоперепад срабатываемый в одной ступени. Пример 2.3

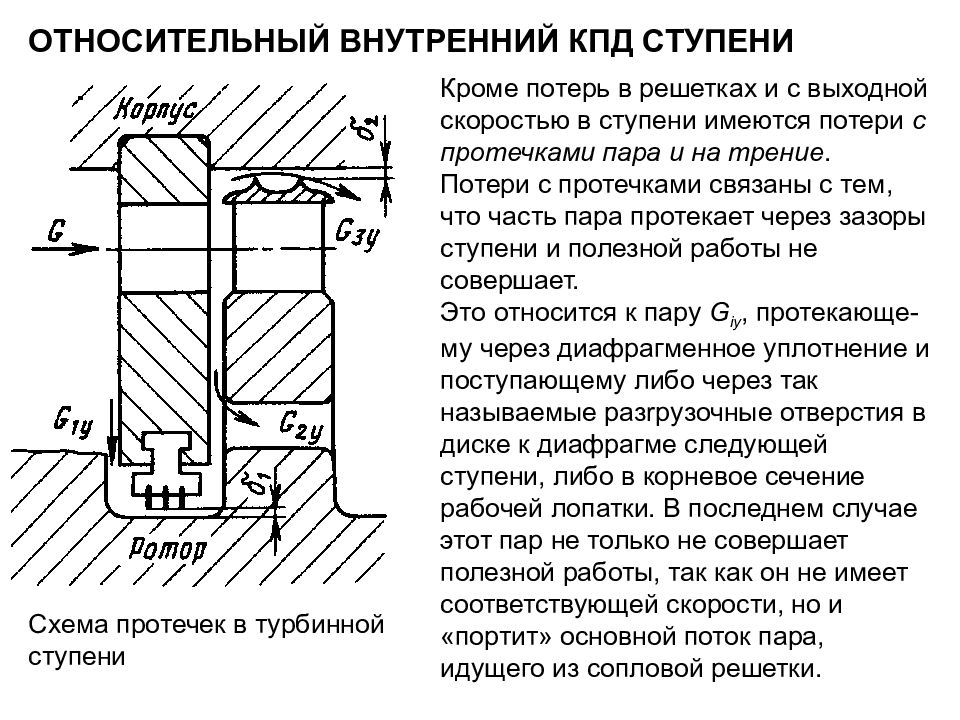

Слайд 44: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

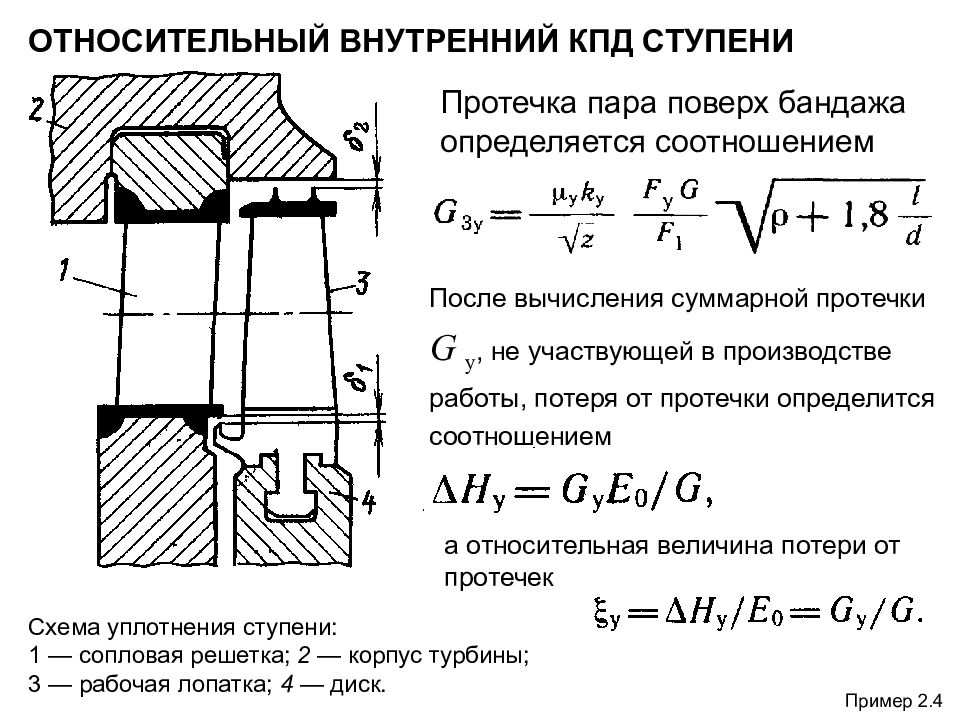

Схема протечек в турбинной ступени Кроме потерь в решетках и с выходной скоростью в ступени имеются потери с протечками пара и на трение. Потери с протечками связаны с тем, что часть пара протекает через зазоры ступени и полезной работы не совершает. Это относится к пару G iy, протекающе - му через диафрагменное уплотнение и поступающему либо через так называемые pa з rpy зочные отверстия в диске к диафрагме следующей ступени, либо в корневое сечение рабочей лопатки. В последнем случае этот пар не только не совершает полезной работы, так как он не имеет соответствующей скорости, но и «портит» основной поток пара, идущего из сопловой решетки.

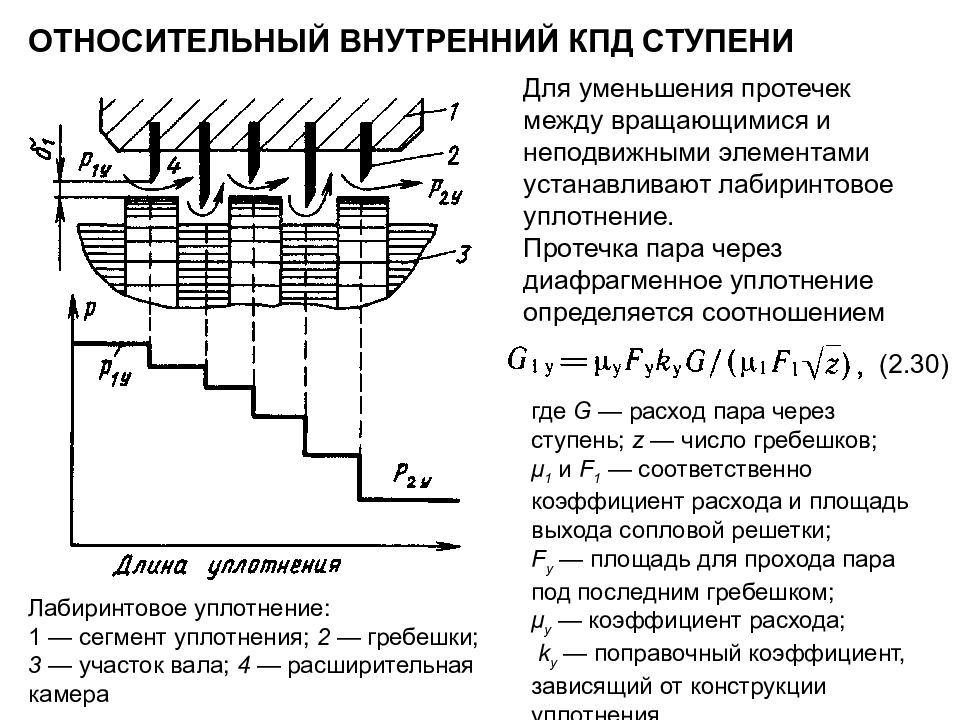

Слайд 45: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

Лабиринтовое уплотнение: 1 — сегмент уплотнения; 2 — гребешки; 3 — участок вала; 4 — расширительная камера Для уменьшения протечек между вращающимися и неподвижными элементами устанавливают лабиринтовое уплотнение. Протечка пара через диафрагменное уплотнение определяется соотношением где G — расход пара через ступень; z — число гребешков; μ 1 и F 1 — соответственно коэффициент расхода и площадь выхода сопловой решетки; F у — площадь для прохода пара под последним гребешком; μ у — коэффициент расхода; k y — поправочный коэффициент, зависящий от конструкции уплотнения. (2.30)

Слайд 46: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

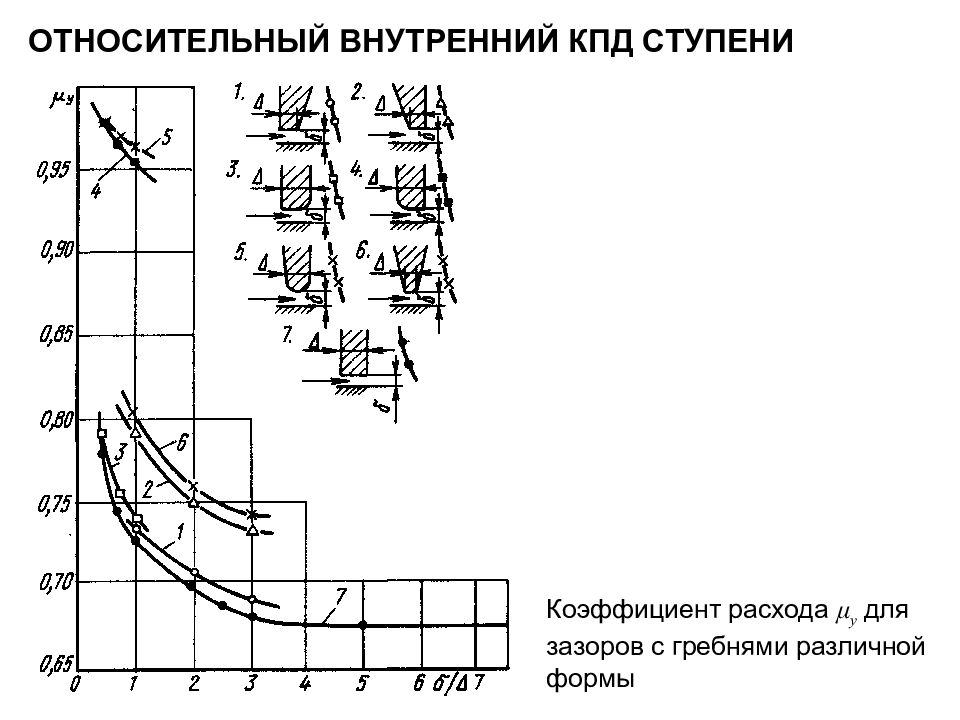

Коэффициент расхода μ у для зазоров с гребнями различной формы

Слайд 47: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

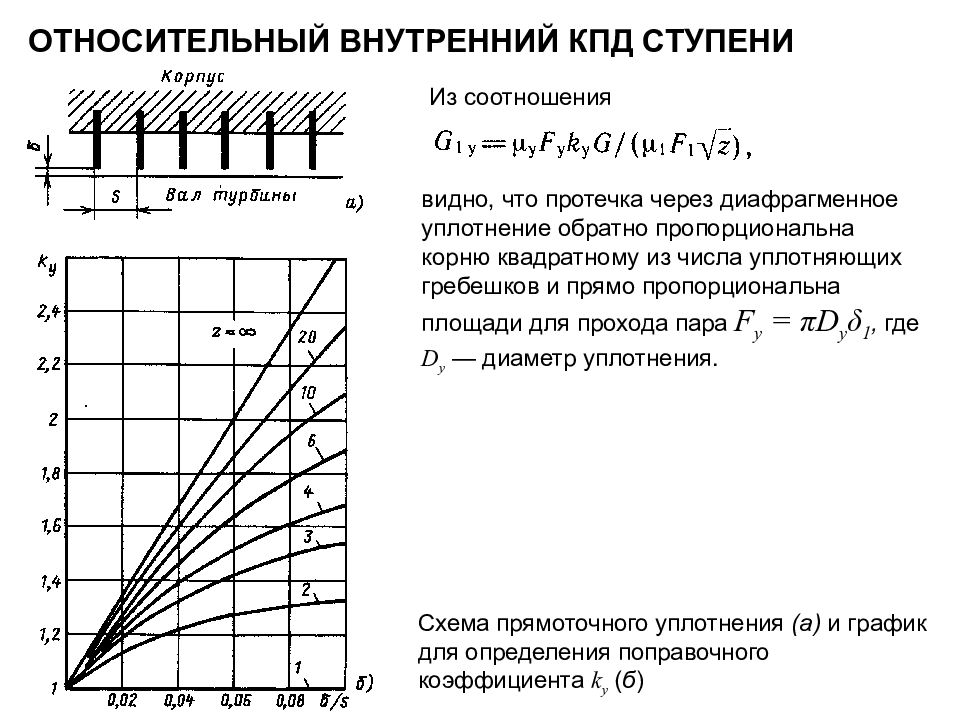

Схема прямоточного уплотнения (а) и график для определения поправочного коэффициента k y ( б ) видно, что протечка через диафрагменное уплотнение обратно пропорциональна корню квадратному из числа уплотняющих гребешков и прямо пропорциональна площади для прохода пара F y = πD y δ 1, где D y — диаметр уплотнения. Из соотношения

Слайд 48: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

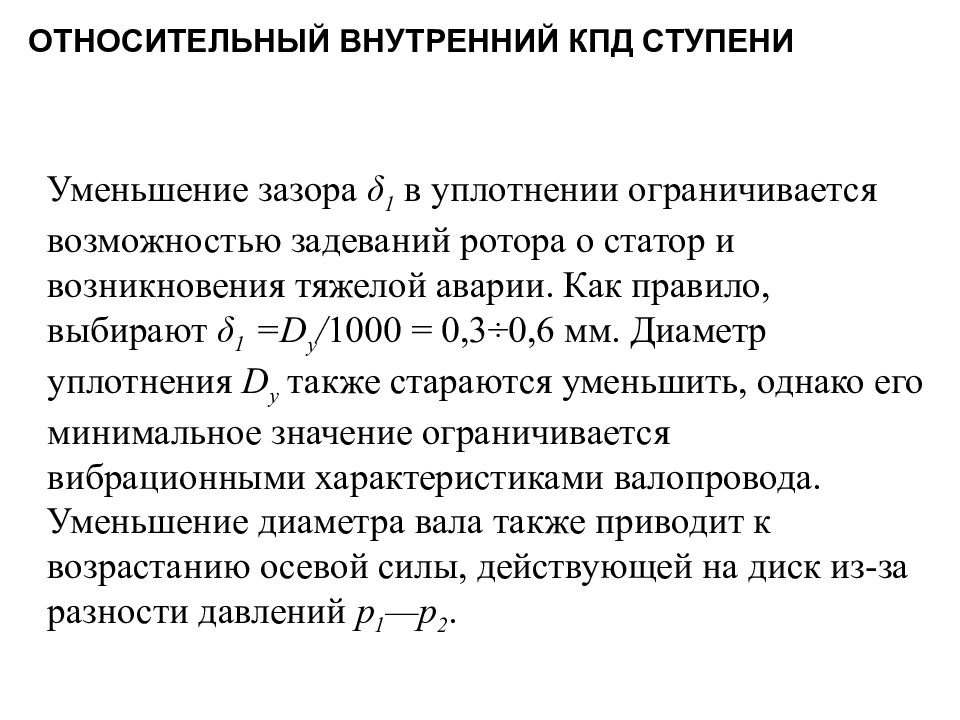

Уменьшение зазора δ 1 в уплотнении ограничивается возможностью задеваний ротора о статор и возникновения тяжелой аварии. Как правило, выбирают δ 1 = D y / 1000 = 0,3÷0,6 мм. Диаметр уплотнения D у также стараются уменьшить, однако его минимальное значение ограничивается вибрационными характеристиками валопровода. Уменьшение диаметра вала также приводит к возрастанию осевой силы, действующей на диск из-за разности давлений р 1 —р 2.

Слайд 49: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

Схема уплотнения ступени: 1 — сопловая решетка; 2 — корпус турбины; 3 — рабочая лопатка; 4 — диск. Протечка пара поверх бандажа определяется соотношением После вычисления суммарной протечки G у, не участвующей в производстве работы, потеря от протечки определится соотношением а относительная величина потери от протечек Пример 2.4

Слайд 50: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

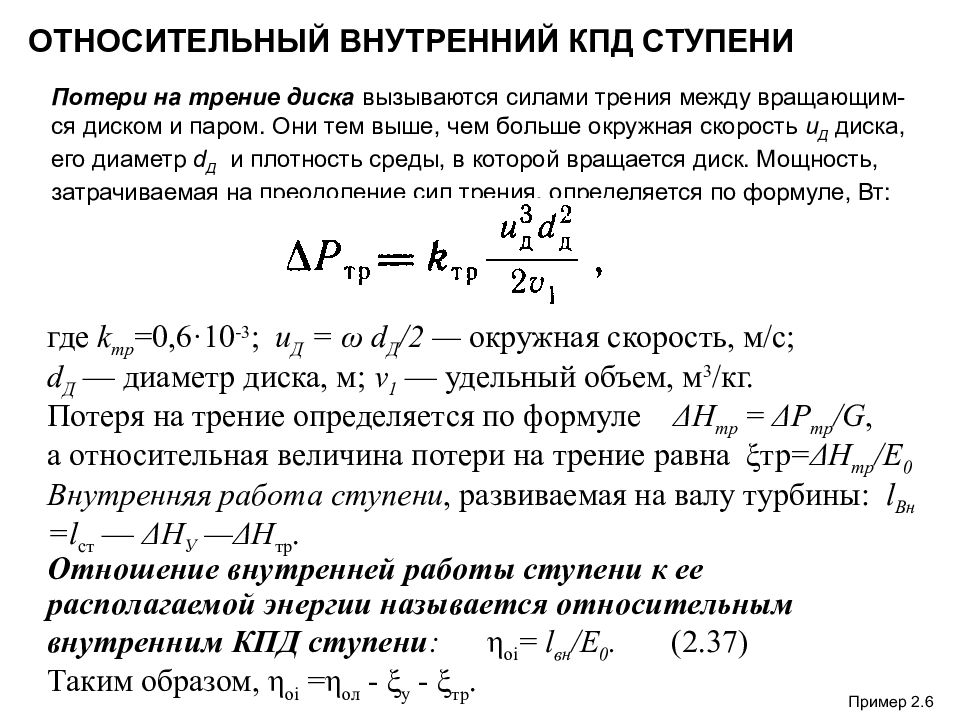

Потери на трение диска вызываются силами трения между вращающим-ся диском и паром. Они тем выше, чем больше окружная скорость и Д диска, его диаметр d Д и плотность среды, в которой вращается диск. Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения, определяется по формуле, Вт: где k т p =0,6·10 -3 ; и Д = ω d Д /2 — окружная скорость, м/с; d Д — диаметр диска, м; v 1 — удельный объем, м 3 /кг. Потеря на трение определяется по формуле ΔН тр = ΔР тр / G, а относительная величина потери на трение равна ξ тр= ΔН тр /Е 0 Внутренняя работа ступени, развиваемая на валу турбины: l Вн = l ст — ΔН У —ΔН тр. Отношение внутренней работы ступени к ее располагаемой энергии называется относительным внутренним КПД ступени : η о i = l вн /Е 0. (2.37) Таким образом, η о i =η ол - ξ у - ξ тр. Пример 2.6

Слайд 51: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД СТУПЕНИ

Треугольники скоростей для паровой и водяной фаз влажного пара Потери от влажности Капли влаги, протекая через сопловую решетку, не успевают разогнаться до скорости пара, приобретают скорость с 1в < c 1 и в результате входят в рабочую решетку со скоростью w 1в, направленной навстречу окружной скорости движения диска и. Каждый дополнительный процент влажности снижает ηoi на 0,5—1%, и в первом приближении его можно определить по соотношению где у ср — средняя влажность в ступени; — КПД с учетом влажности; а = 0,5÷1,0.

Слайд 52: ДВУХВЕНЕЧНЫЕ ТУРБИННЫЕ СТУПЕНИ

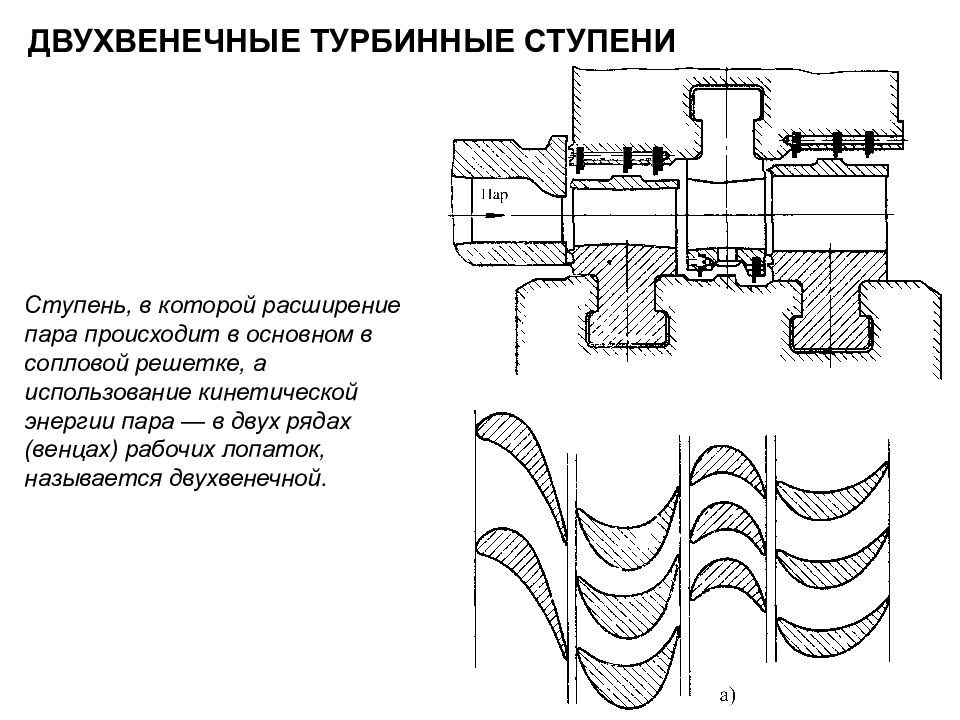

Ступень, в которой расширение пара происходит в основном в сопловой решетке, а использование кинетической энергии пара — в двух рядах (венцах) рабочих лопаток, называется двухвенечной.

Слайд 53: ДВУХВЕНЕЧНЫЕ ТУРБИННЫЕ СТУПЕНИ

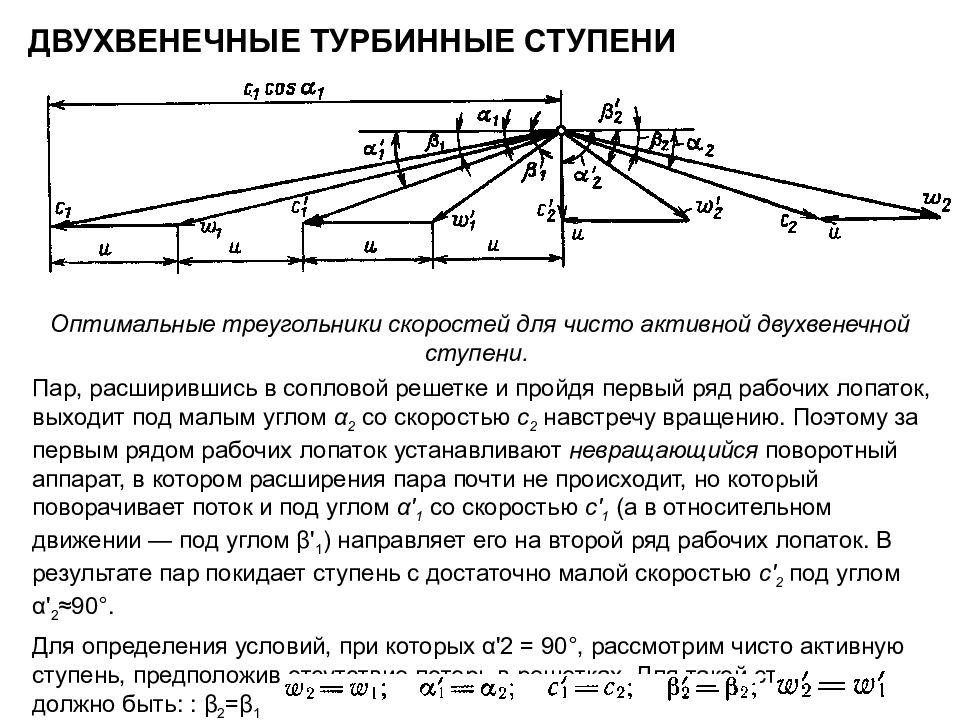

Оптимальные треугольники скоростей для чисто активной двухвенечной ступени. Пар, расширившись в сопловой решетке и пройдя первый ряд рабочих лопаток, выходит под малым углом α 2 со скоростью с 2 навстречу вращению. Поэтому за первым рядом рабочих лопаток устанавливают невращающийся поворотный аппарат, в котором расширения пара почти не происходит, но который поворачивает поток и под углом α' 1 со скоростью с' 1 (а в относительном движении — под углом β ' 1 ) направляет его на второй ряд рабочих лопаток. В результате пар покидает ступень с достаточно малой скоростью с' 2 под углом α' 2 ≈90°. Для определения условий, при которых α'2 = 90°, рассмотрим чисто активную ступень, предположив отсутствие потерь в решетках. Для такой ступени должно быть: : β 2 =β 1

Слайд 54: ДВУХВЕНЕЧНЫЕ ТУРБИННЫЕ СТУПЕНИ

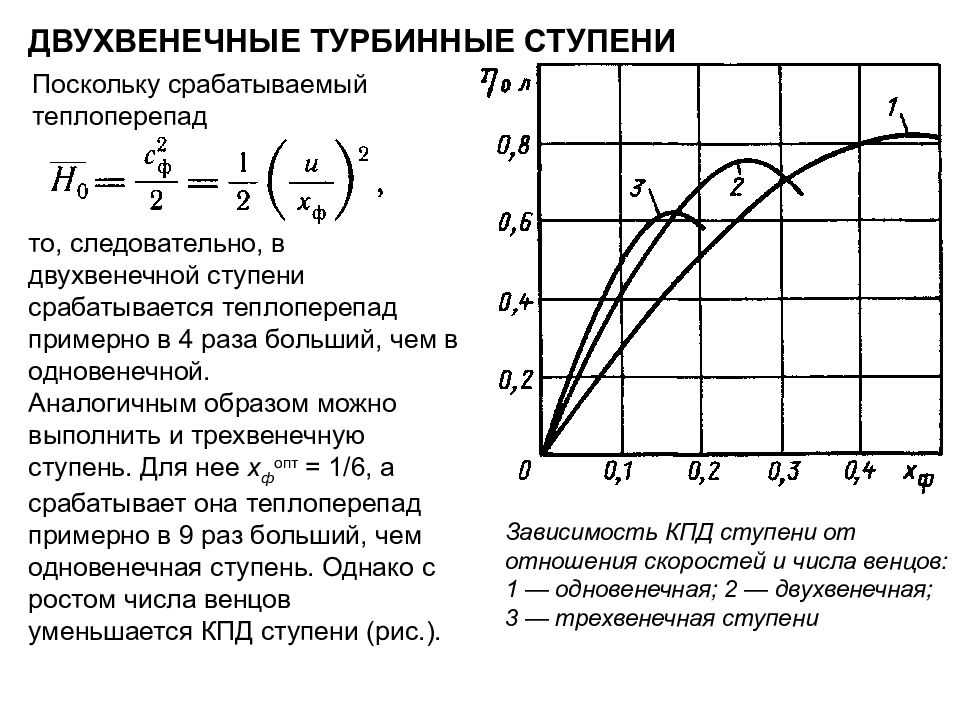

Поскольку срабатываемый теплоперепад то, следовательно, в двухвенечной ступени срабатывается теплоперепад примерно в 4 раза больший, чем в одновенечной. Аналогичным образом можно выполнить и трехвенечную ступень. Для нее x ф опт = 1/6, а срабатывает она теплоперепад примерно в 9 раз больший, чем одновенечная ступень. Однако с ростом числа венцов уменьшается КПД ступени (рис.). Зависимость КПД ступени от отношения скоростей и числа венцов: 1 — одновенечная; 2 — двухвенечная; 3 — трехвенечная ступени

Слайд 55: ДВУХВЕНЕЧНЫЕ ТУРБИННЫЕ СТУПЕНИ

В двухвенечной ступени имеются дополнительные потери в направляющем аппарате Δ H н и втором ряду лопаток Δ H' р. Поэтому работа двухвенечной регулирующей ступени определяется соотношением а относительный лопаточный: и относительный внутренний КПД:

Слайд 56: СТУПЕНИ С ЧАСТИЧНЫМ ПОДВОДОМ ПАРА

Ступени, у которых подвод пара производится по части окружности, называются ступенями с частичным (парциальным) подводом. Отношение дуги подвода пара (активной дуги) к длине окружности называется степенью парциальности : где z 1 — число сопл, расположенных с шагом t 1 на диаметре d. Ступени, степень парциальности которых изменяется с пропуском пара, называются регулирующими.

Слайд 57: СТУПЕНИ С ЧАСТИЧНЫМ ПОДВОДОМ ПАРА

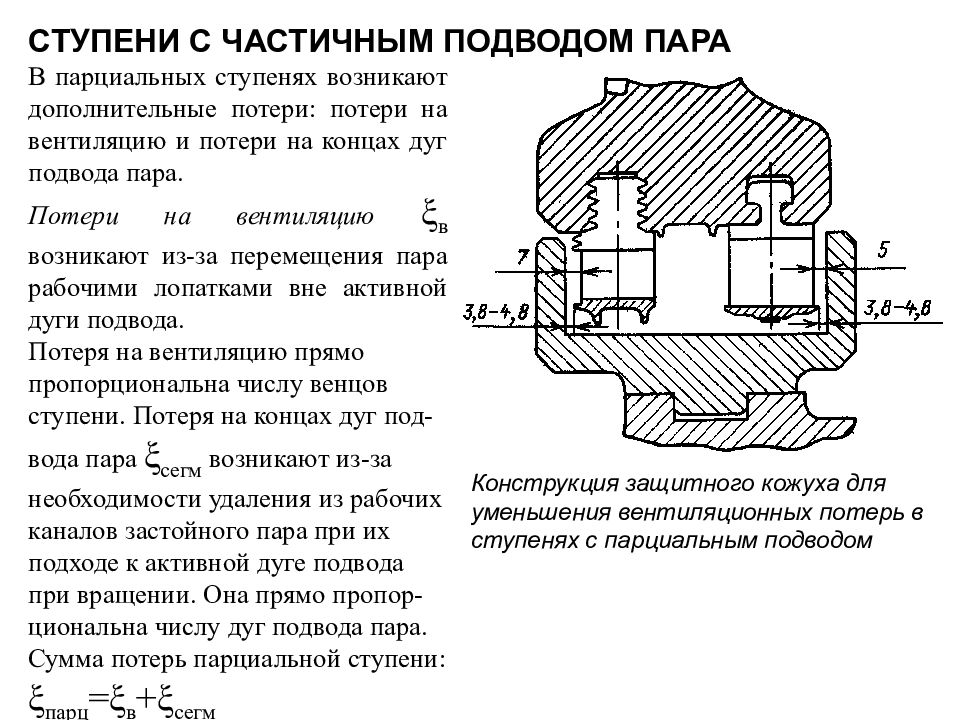

В парциальных ступенях возникают дополнительные потери: потери на вентиляцию и потери на концах дуг подвода пара. Потери на вентиляцию ξ в возникают из-за перемещения пара рабочими лопатками вне активной дуги подвода. Потеря на вентиляцию прямо пропорциональна числу венцов ступени. Потеря на концах дуг под-вода пара ξ сегм возникают из-за необходимости удаления из рабочих каналов застойного пара при их подходе к активной дуге подвода при вращении. Она прямо пропор-циональна числу дуг подвода пара. Сумма потерь парциальной ступени: ξ парц =ξ в +ξ сегм Конструкция защитного кожуха для уменьшения вентиляционных потерь в ступенях с парциальным подводом

Слайд 58: СТУПЕНИ БОЛЬШОЙ ВЕЕРНОСТИ

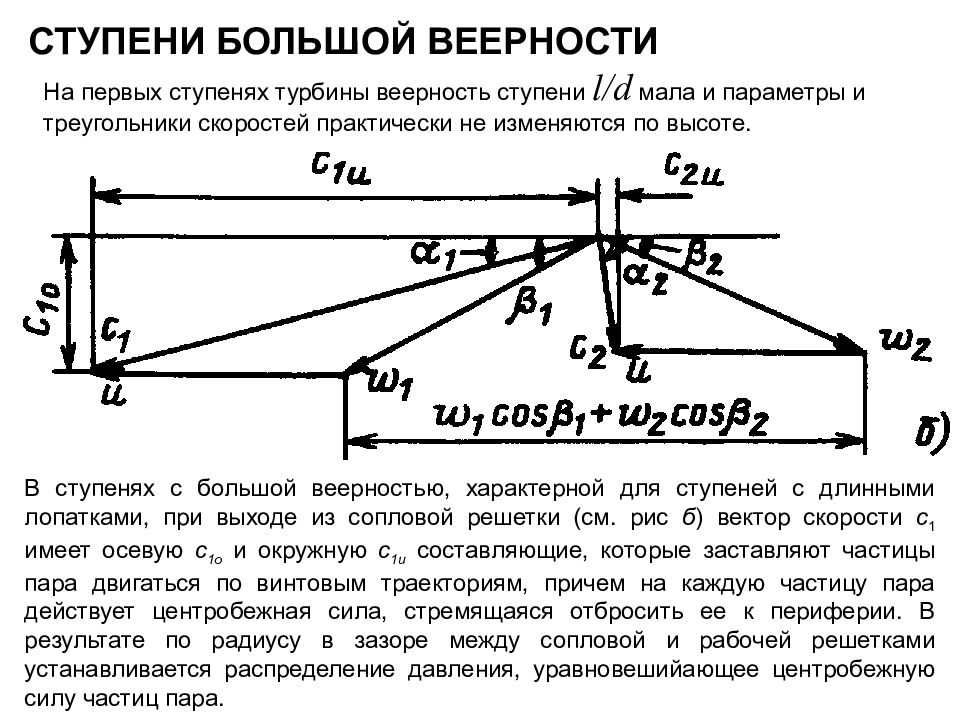

На первых ступенях турбины веерность ступени l / d мала и параметры и треугольники скоростей практически не изменяются по высоте. В ступенях с большой веерностью, характерной для ступеней с длинными лопатками, при выходе из сопловой решетки (см. рис б ) вектор скорости с 1 имеет осевую с 1о и окружную с 1и составляющие, которые заставляют частицы пара двигаться по винтовым траекториям, причем на каждую частицу пара действует центробежная сила, стремящаяся отбросить ее к периферии. В результате по радиусу в зазоре между сопловой и рабочей решетками устанавливается распределение давления, уравновешийающее центробежную силу частиц пара.

Слайд 59: СТУПЕНИ БОЛЬШОЙ ВЕЕРНОСТИ

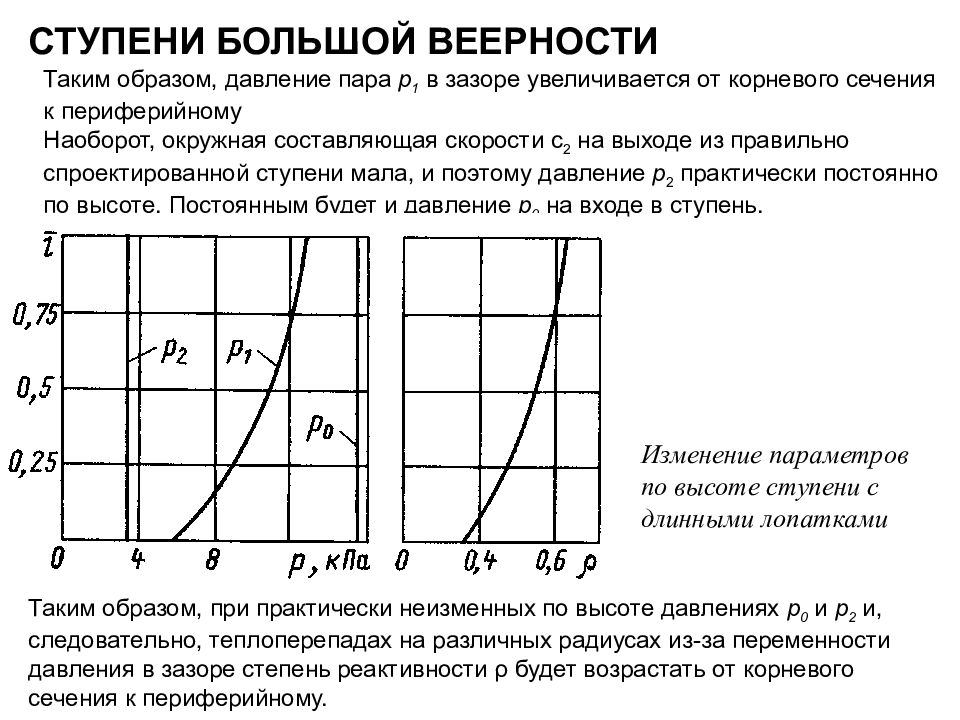

Таким образом, давление пара р 1 в зазоре увеличивается от корневого сечения к периферийному Наоборот, окружная составляющая скорости с 2 на выходе из правильно спроектированной ступени мала, и поэтому давление р 2 практически постоянно по высоте. Постоянным будет и давление р 0 на входе в ступень. Таким образом, при практически неизменных по высоте давлениях р 0 и р 2 и, следовательно, теплоперепадах на различных радиусах из-за переменности давления в зазоре степень реактивности ρ будет возрастать от корневого сечения к периферийному. Изменение параметров по высоте ступени с длинными лопатками

Слайд 60: СТУПЕНИ БОЛЬШОЙ ВЕЕРНОСТИ

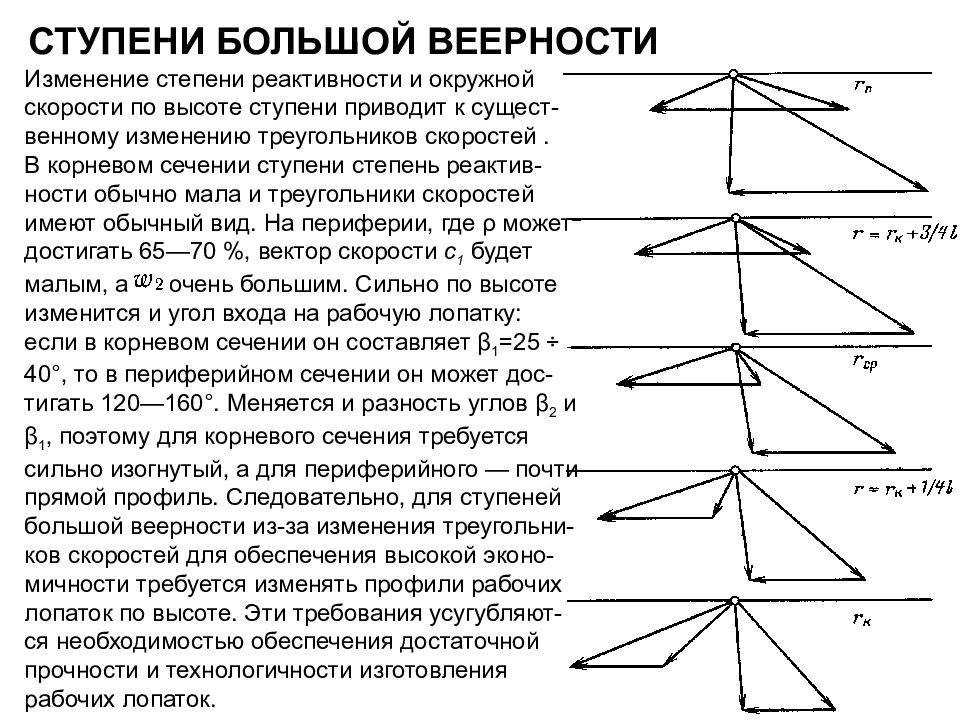

Изменение степени реактивности и окружной скорости по высоте ступени приводит к сущест-венному изменению треугольников скоростей. В корневом сечении ступени степень реактив-ности обычно мала и треугольники скоростей имеют обычный вид. На периферии, где ρ может достигать 65—70 %, вектор скорости с 1 будет малым, а очень большим. Сильно по высоте изменится и угол входа на рабочую лопатку: если в корневом сечении он составляет β 1 =25 ÷ 40°, то в периферийном сечении он может дос-тигать 120—160°. Меняется и разность углов β 2 и β 1, поэтому для корневого сечения требуется сильно изогнутый, а для периферийного — почти прямой профиль. Следовательно, для ступеней большой веерности из-за изменения треугольни-ков скоростей для обеспечения высокой эконо-мичности требуется изменять профили рабочих лопаток по высоте. Эти требования усугубляют-ся необходимостью обеспечения достаточной прочности и технологичности изготовления рабочих лопаток.

Слайд 61: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ

Типичные процессы расширения пара: 1 - в турбине перегретого пара с промежуточным перегревом, 2 - в турбине насыщенного пара 3 - в теплофикационной турбине

Слайд 62: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ

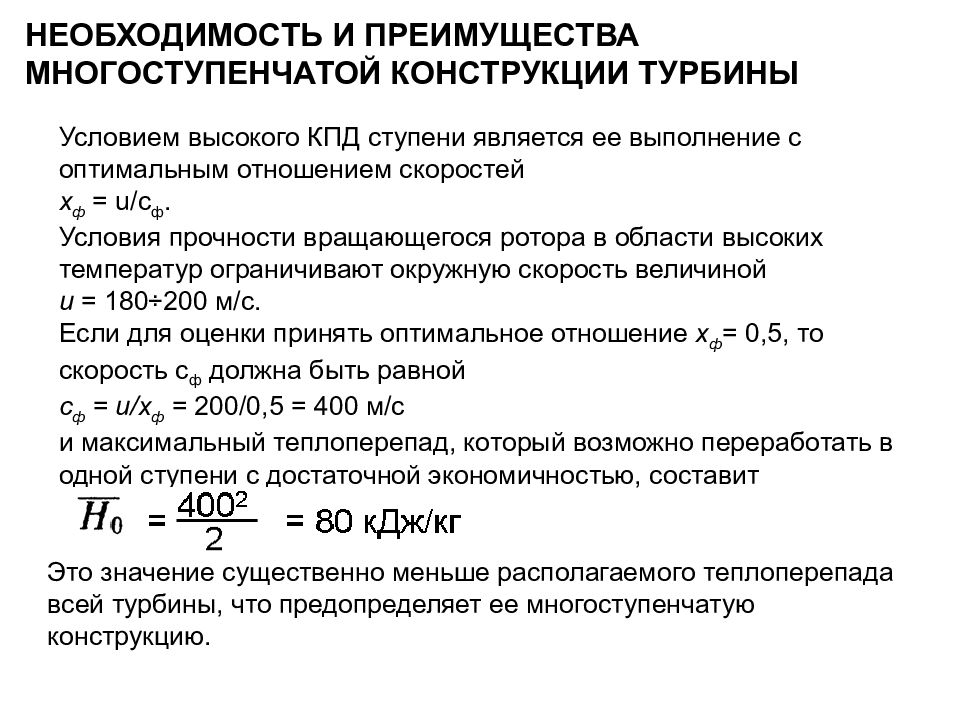

Условием высокого КПД ступени является ее выполнение с оптимальным отношением скоростей x ф = u/c ф. Условия прочности вращающегося ротора в области высоких температур ограничивают окружную скорость величиной u = 180÷200 м/с. Если для оценки принять оптимальное отношение x ф = 0,5, то скорость c ф должна быть равной с ф = и/х ф = 200/0,5 = 400 м/с и максимальный теплоперепад, который возможно переработать в одной ступени с достаточной экономичностью, составит Это значение существенно меньше располагаемого теплоперепада всей турбины, что предопределяет ее многоступенчатую конструкцию.

Слайд 63: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ

Многоступенчатая конструкция паровой турбины позволяет срабатывать в каждой ступени небольшую часть общего теплоперепада турбины при одновременном обеспечении высокого КПД ступеней и турбины в целом и ее механической прочности. Совокупность решеток последовательно установленных ступеней называется проточной частью турбины. Кинетическая энергия пара с 2 2 / 2, с которой пар покидает ступень, не вырабатывает энергии в рассматриваемой ступени, но может быть использована в значительной степени в последующей ступени. В этом случае потери с выходной скоростью будут только в тех ступенях, в которых выходная скорость не используется. В частности, это относится к последней ступени, теплоперепад которой при многоступенчатой конструкции составляет лишь небольшую часть общего теплоперепада турбины.

Слайд 64: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ

Регенеративный подогрев питательной воды приводит к увеличению термического КПД цикла и соответственно абсолютного электрического КПД турбоустановки. Анализ регенеративного цикла Ренкина показывает, что экономически целесообразно вести подогрев питательной воды не в одном подогревателе с использованием пара высоких параметров, а в нескольких последовательно включенных подогревателях, подбирая греющий пар в соответствии с достигнутой температурой питательной воды. Чем более низких параметров пар будет взят из турбины, тем большую работу в ней он произведет, не потеряв при этом свою теплоту конденсации. Многоступенчатая конструкция позволяет организовать такие последовательные отборы пара на регенеративные подогреватели, турбины питательных насосов и воздуходувок котла, деаэраторы, внешним потребителям теплоты и т. д.

Слайд 65: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ

Диаграмма отборов пара турбины К-800-240 ЛМЗ

Слайд 66: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Электрическая мощность, развиваемая турбоагрегатом, не имеющим отборов пара, определяется соотношением P э = G H τ 0 η оэ (2.40) где G — расход пара через турбину. Внутренняя мощность турбины с отборами пара выражается как сумма мощностей отдельных отсеков, имеющих расходы пара G, и располагаемые теплоперепады H τ 0 i, а КПД η oi. На мощность турбины принципиально можно повлиять, изменяя расход пара через турбину или ее отсеки, теплоперепад за счет начальных и конечных параметров пара, а также расход и теплоперепад проточной части турбины. Чаще всего реализуется третий способ, причем изменению подвергаются только начальные параметры пара.

Слайд 67: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Система подачи пара в турбину называется системой парораспределения, или просто парораспределением. Наиболее просто изменить мощность турбины путем изменения параметров пара перед ней за счет регулирования паропроизводящей установки, например изменением подачи в котел питательной воды и топлива. Такой способ называется регулированием мощности скользящим давлением (так как при его использовании изменяется только давление, а температура остается постоянной). При скользящем давлении изменяется тепло- перепад турбины, а расход пара через нее изменяется пропорционально начальному давлению.

Слайд 68: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

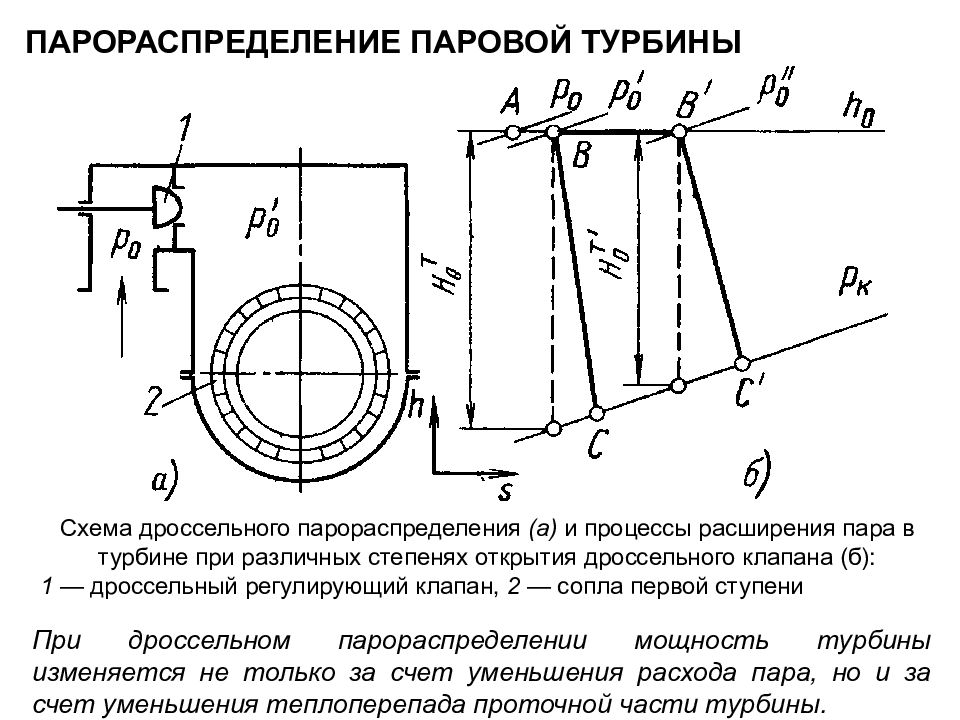

Схема дроссельного парораспределения (а) и процессы расширения пара в турбине при различных степенях открытия дроссельного клапана (б): 1 — дроссельный регулирующий клапан, 2 — сопла первой ступени При дроссельном парораспределении мощность турбины изменяется не только за счет уменьшения расхода пара, но и за счет уменьшения теплоперепада проточной части турбины.

Слайд 69: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Уменьшение теплоперепада из-за дросселирования, конечно, является потерей энергии, которая зависит от двух факторов: относительного пропуска пара G / G 0 ( G 0 — расход через полностью открытый клапан) и отношения давлений р к /р 0. Чем меньше относительный расход G / G 0, тем больше дросселирование и потери от него. Чем больше отношение р к /р 0 тем меньше теплоперепад Н T 0 и, следовательно, больше его относительное изменение, т. е. снижение КПД из-за дросселирования. Важными преимуществами дроссельного парораспределения являются его простота (можно обойтись одним-двумя дроссельными клапанами), высокая экономичность при полном открытии клапанов и большая надежность из-за подвода пара по всей окружности

Слайд 70: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

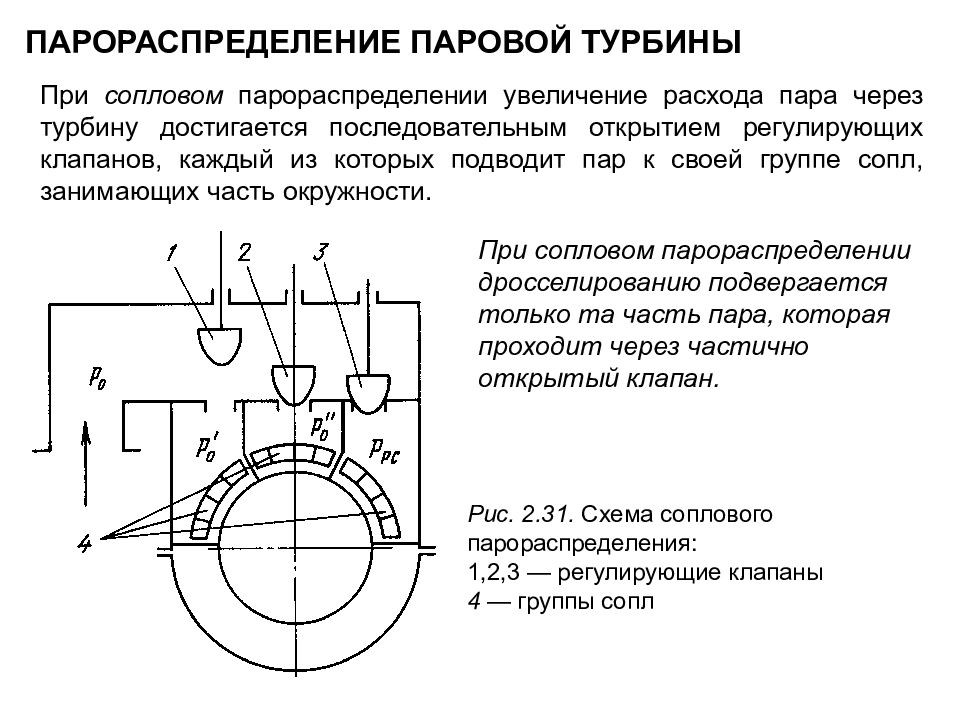

При сопловом парораспределении увеличение расхода пара через турбину достигается последовательным открытием регулирующих клапанов, каждый из которых подводит пар к своей группе сопл, занимающих часть окружности. Рис. 2.31. Схема соплового парораспределения: 1,2,3 — регулирующие клапаны 4 — группы сопл При сопловом парораспределении дросселированию подвергается только та часть пара, которая проходит через частично открытый клапан.

Слайд 71: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Главное преимущество соплового парораспределения — сохранение высокой экономичности при отклонениях режима работы от номинального из-за малых потерь от дросселирования в полностью открытых регулирующих клапанах. Недостатки : экономичность при полном открытии регулирующих клапанов оказывается ниже, чем при дроссельном, из-за наличия потерь, связанных с парциальным подводом пара. Парциальность создает высокий уровень переменной силы, действующей на рабочие лопатки, из-за того, что они попеременно проходят перед активными и неактивными дугами подвода пара. Это снижает вибрационную надежность рабочих лопаток.

Слайд 72: ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

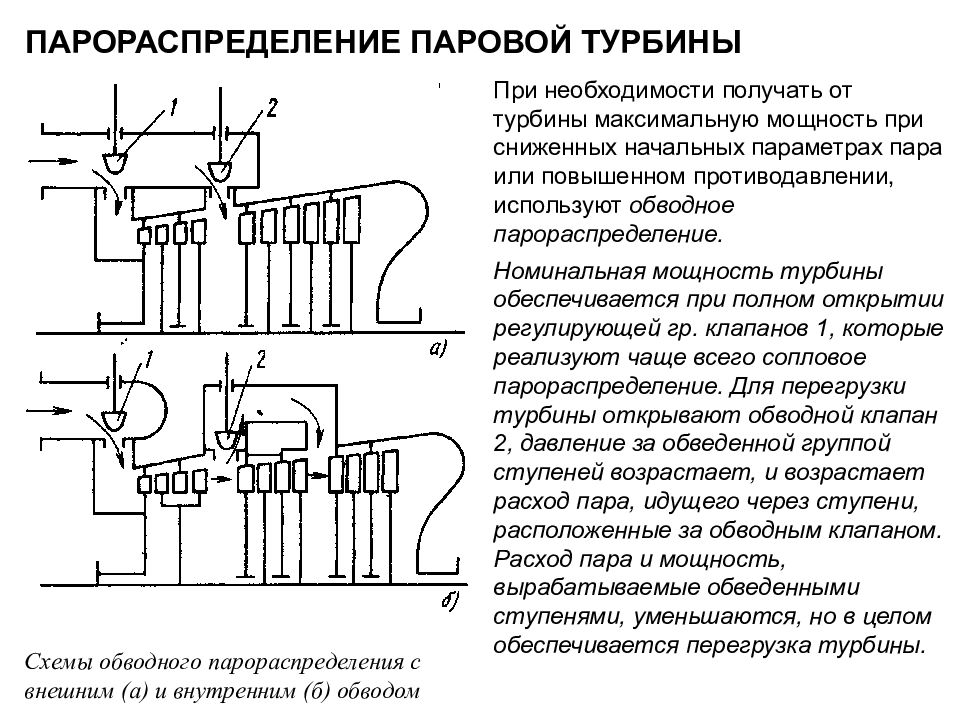

Схемы обводного парораспределения с внешним (а) и внутренним (б) обводом При необходимости получать от турбины максимальную мощность при сниженных начальных параметрах пара или повышенном противодавлении, используют обводное парораспределение. Номинальная мощность турбины обеспечивается при полном открытии регулирующей гр. клапанов 1, которые реализуют чаще всего сопловое парораспределение. Для перегрузки турбины открывают обводной клапан 2, давление за обведенной группой ступеней возрастает, и возрастает расход пара, идущего через ступени, расположенные за обводным клапаном. Расход пара и мощность, вырабатываемые обведенными ступенями, уменьшаются, но в целом обеспечивается перегрузка турбины.

Слайд 73: ПРЕВРАЩЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАБОТУ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ

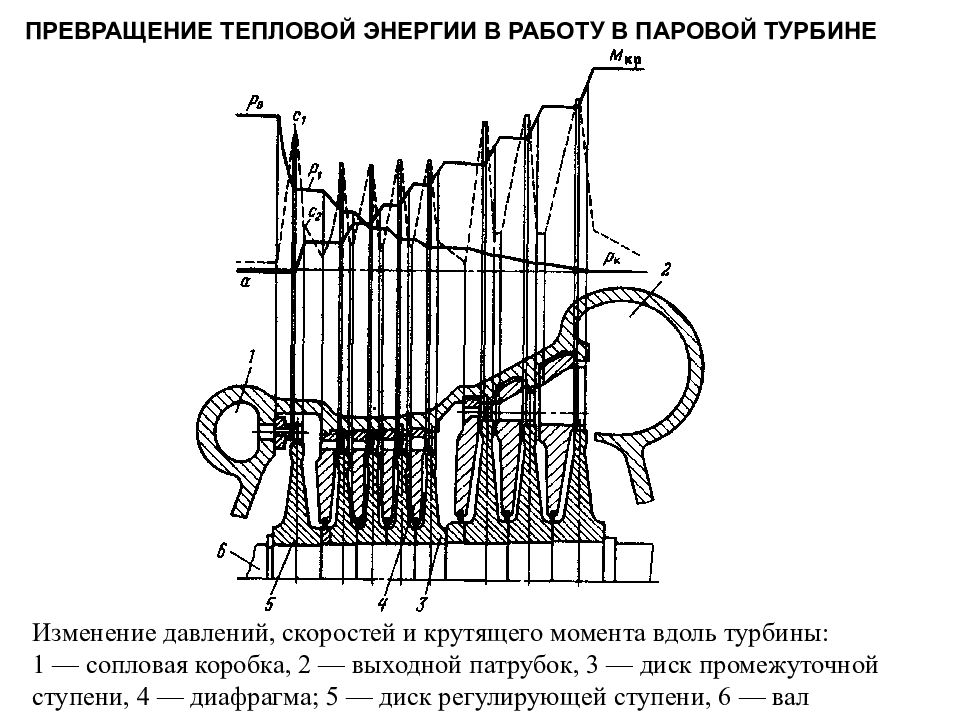

Изменение давлений, скоростей и крутящего момента вдоль турбины: 1 — сопловая коробка, 2 — выходной патрубок, 3 — диск промежуточной ступени, 4 — диафрагма; 5 — диск регулирующей ступени, 6 — вал

Слайд 74: ПРЕВРАЩЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАБОТУ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ

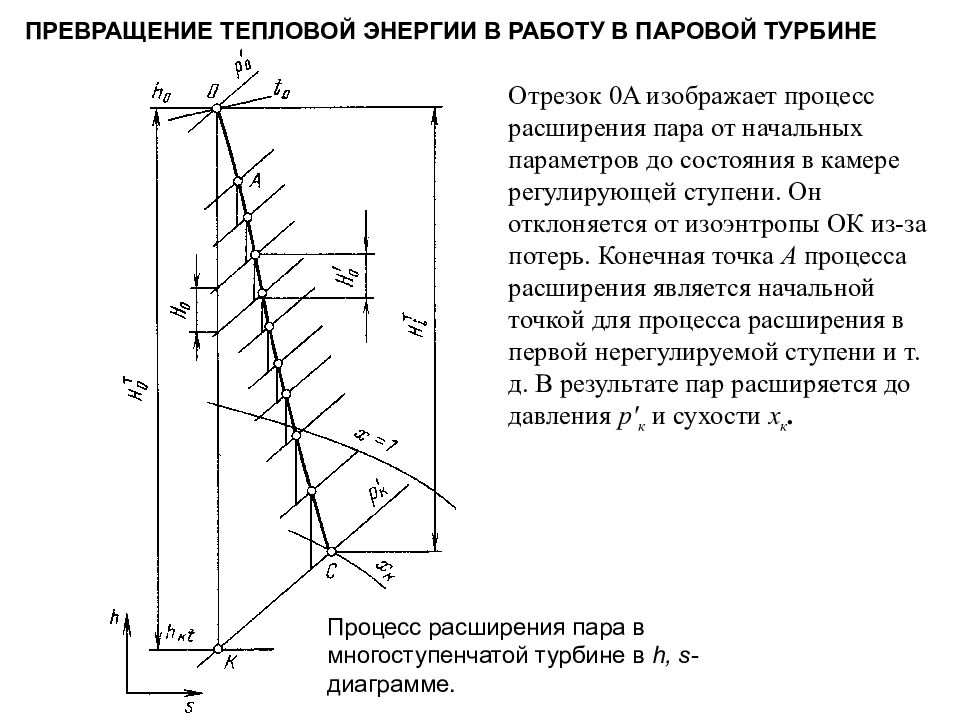

Процесс расширения пара в многоступенчатой турбине в h, s -диаграмме. Отрезок 0 A изображает процесс расширения пара от начальных параметров до состояния в камере регулирующей ступени. Он отклоняется от изоэнтропы ОК из-за потерь. Конечная точка А процесса расширения является начальной точкой для процесса расширения в первой нерегулируемой ступени и т. д. В результате пар расширяется до давления р' к и сухости х к.

Слайд 75: КОНЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ТУРБИНЫ

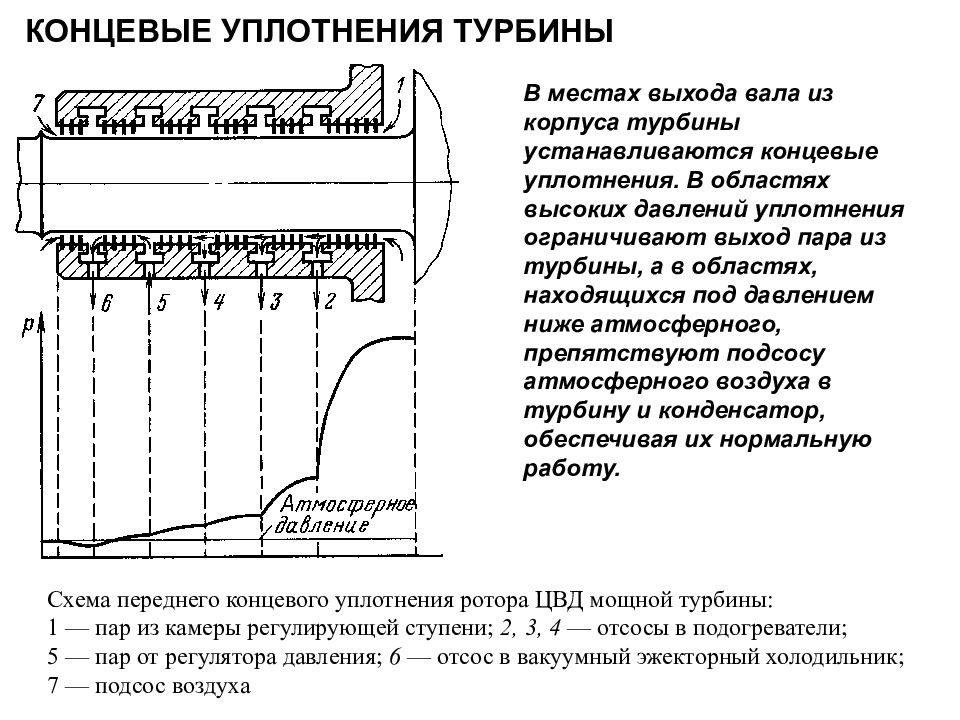

В местах выхода вала из корпуса турбины устанавливаются концевые уплотнения. В областях высоких давлений уплотнения ограничивают выход пара из турбины, а в областях, находящихся под давлением ниже атмосферного, препятствуют подсосу атмосферного воздуха в турбину и конденсатор, обеспечивая их нормальную работу. Схема переднего концевого уплотнения ротора ЦВД мощной турбины: 1 — пар из камеры регулирующей ступени; 2, 3, 4 — отсосы в подогреватели; 5 — пар от регулятора давления; 6 — отсос в вакуумный эжекторный холодильник; 7 — подсос воздуха

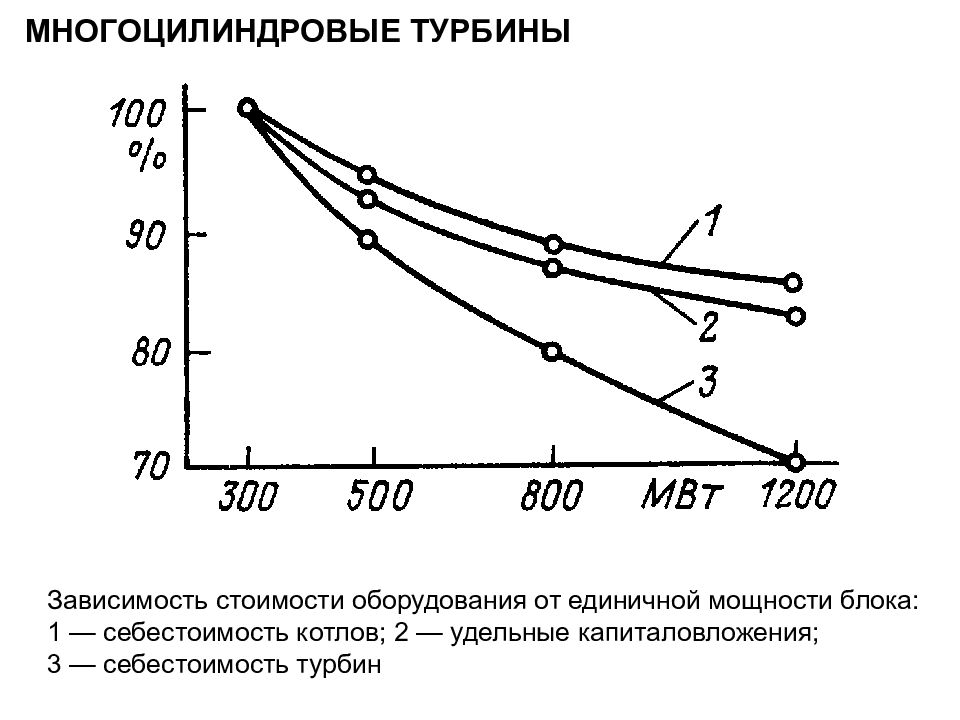

Слайд 76: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Зависимость стоимости оборудования от единичной мощности блока: 1 — себестоимость котлов; 2 — удельные капиталовложения; 3 — себестоимость турбин

Слайд 77: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

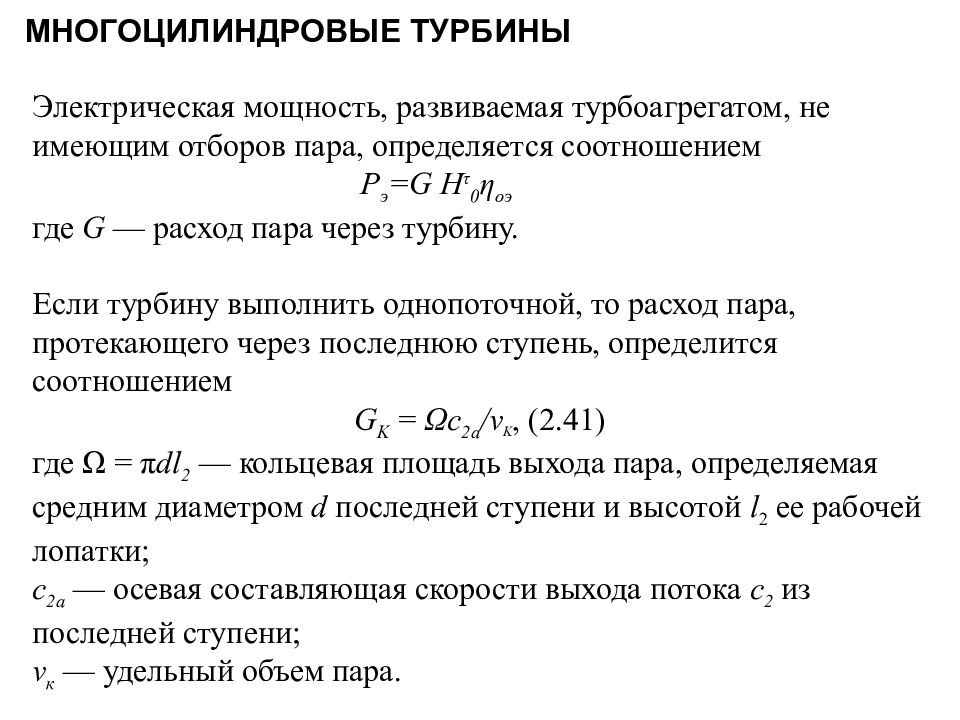

Электрическая мощность, развиваемая турбоагрегатом, не имеющим отборов пара, определяется соотношением P э = G H τ 0 η оэ где G — расход пара через турбину. Если турбину выполнить однопоточной, то расход пара, протекающего через последнюю ступень, определится соотношением G K = Ωc 2 a / v K, (2.41) где Ω = π dl 2 — кольцевая площадь выхода пара, определяемая средним диаметром d последней ступени и высотой l 2 ее рабочей лопатки; c 2 a — осевая составляющая скорости выхода потока с 2 из последней ступени; v к — удельный объем пара.

Слайд 78: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

При зафиксированных параметрах пара в конденсаторе и выходной потере с 2а расход пара G K, проходящий через последнюю ступень, однозначно определяется кольцевой площадью выхода Ω : чем больше Ω, тем больше расход G K и мощность турбины Р э. Поэтому при выбранной частоте вращения механическая прочность лопаток последней ступени определяет кольцевую площадь для выхода пара, его расход и максимальную мощность турбины.

Слайд 79: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

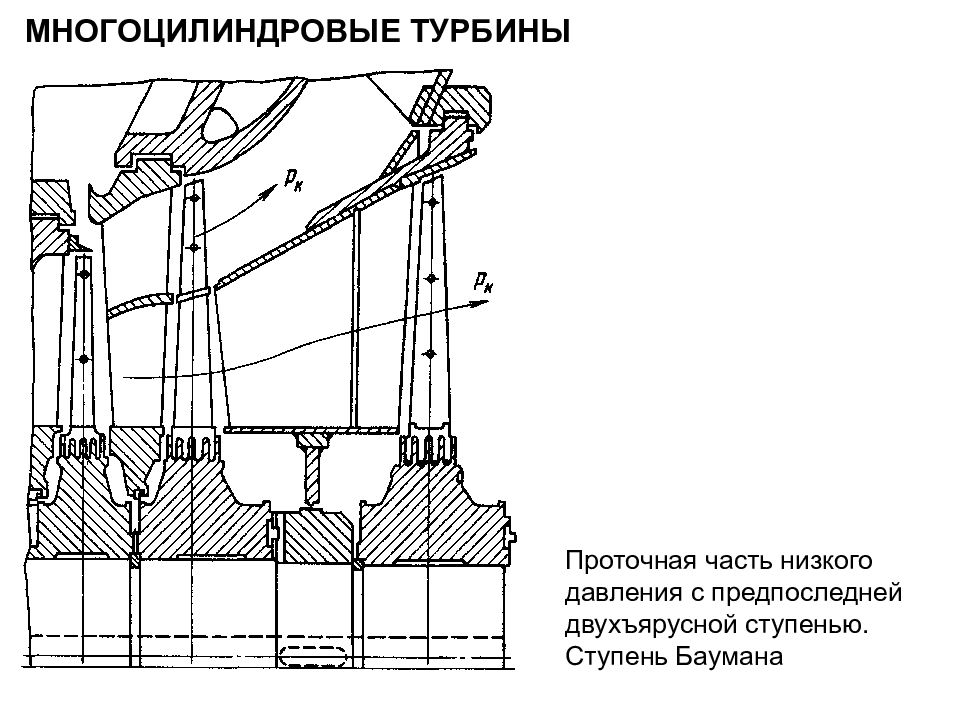

Проточная часть низкого давления с предпоследней двухъярусной ступенью. Ступень Баумана

Слайд 80: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

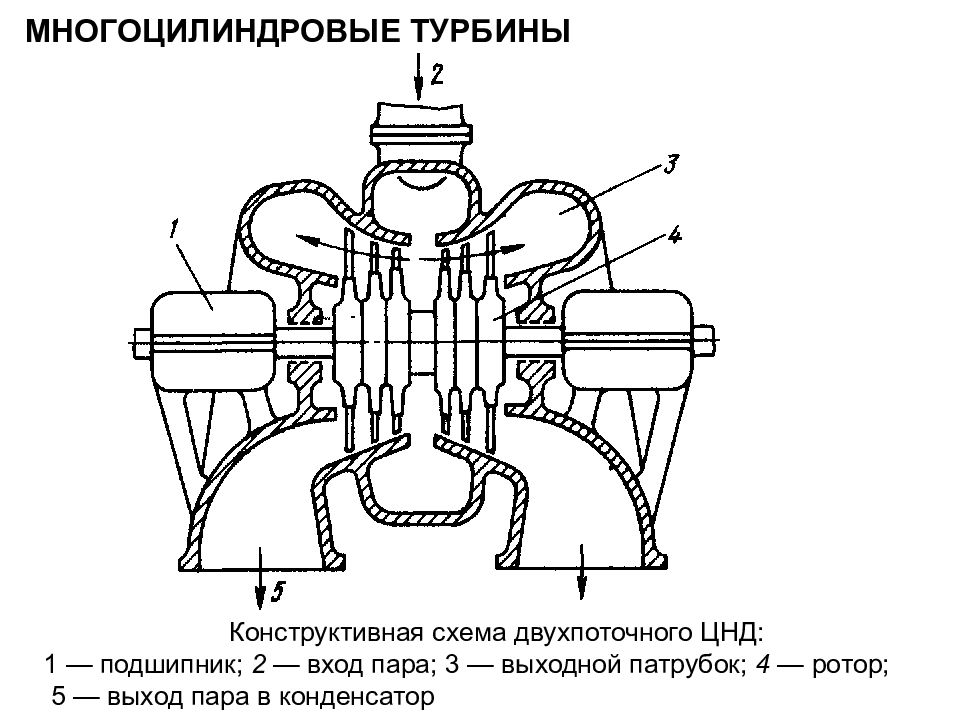

Конструктивная схема двухпоточного ЦНД: 1 — подшипник; 2 — вход пара; 3 — выходной патрубок; 4 — ротор; 5 — выход пара в конденсатор

Слайд 81: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

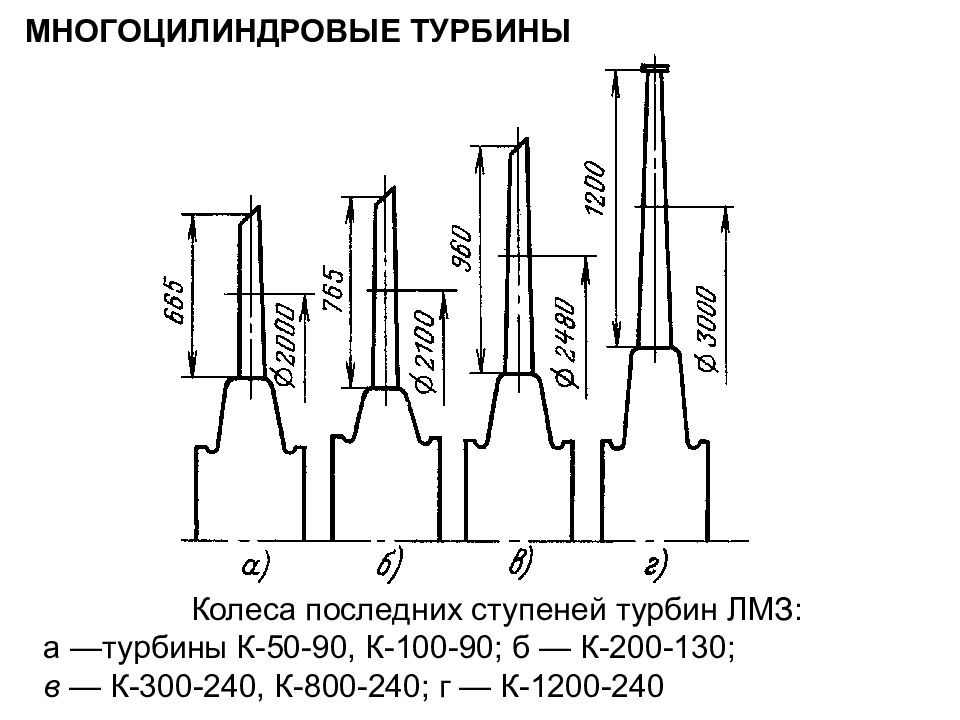

Колеса последних ступеней турбин ЛМЗ: а —турбины К-50-90, К-100-90; б — К-200-130; в — К-300-240, К-800-240; г — К-1200-240

Слайд 82: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Значительное увеличение мощности можно получить уменьшением частоты вращения в 2 раза. Уменьшение частоты вращения в 2 раза при тех же размерах ступени уменьшает их напряженность в 4 раза или, наоборот, позволяет при сохранении той же напряженности увеличить кольцевую площадь выхода и соответственно мощность в 4 раза. Для турбин ТЭС снижение частоты вращения нецелесообразно, так как оно снизит окружную скорость вращения лопаток ЦВД и при оптимальном отношении х ф = u /с ф уменьшит теплоперепад, срабатываемый в одной ступени, и увеличит число лопаток. С другой стороны, увеличение диаметра ступеней с целью сохранения окружной скорости резко уменьшит и без того малую высоту решеток в ЦВД (так как их площадь определяется только объемным расходом пара) и приведет к сильному увеличению потерь в решетках и снижению КПД. Поэтому переход на пониженную частоту вращения для турбин ТЭС нецелесообразен. МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Слайд 83: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Иное положение с турбинами для АЭС. Их располагаемый теплоперепад почти в 2 раза меньше, чем турбин ТЭС, и поэтому для получения той же мощности необходим почти в 2 раза больший расход пара и соответственно большие высоты решеток. В этом случае высоты решеток в ЦВД будут достаточно велики и становится целесообразным выполнять турбину на частоту вращения 25 с -1. Переход на частоту вращения 25 с -1 увеличивает радиальные размеры турбины, ее массу и стоимость. Увеличивается стоимость и электрического генератора. МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

Слайд 84: МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ТУРБИНЫ

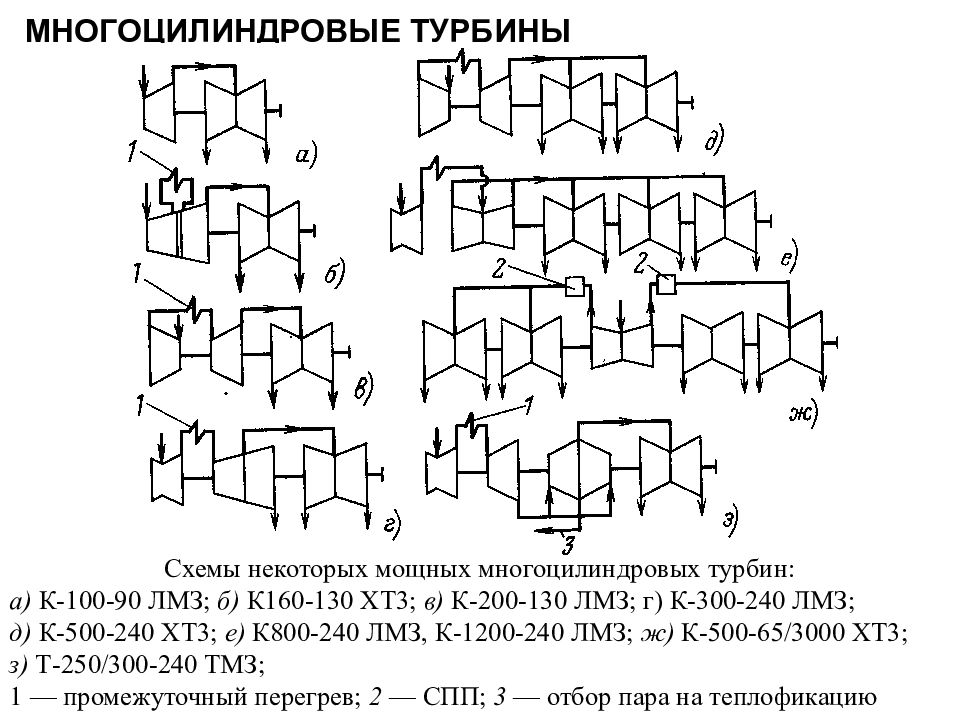

Схемы некоторых мощных многоцилиндровых турбин: а) К-100-90 ЛМЗ; б) К160-130 XT 3; в) К-200-130 ЛМЗ; г) К-300-240 ЛМЗ; д) К-500-240 XT 3; е) К800-240 ЛМЗ, К-1200-240 ЛМЗ; ж) К-500-65/3000 XT 3; з) Т-250/300-240 ТМЗ; 1 — промежуточный перегрев; 2 — СПП; 3 — отбор пара на теплофикацию

Слайд 85: УРАВНОВЕШИВАНИЕ ОСЕВЫХ УСИЛИЙ В ТУРБИНЕ

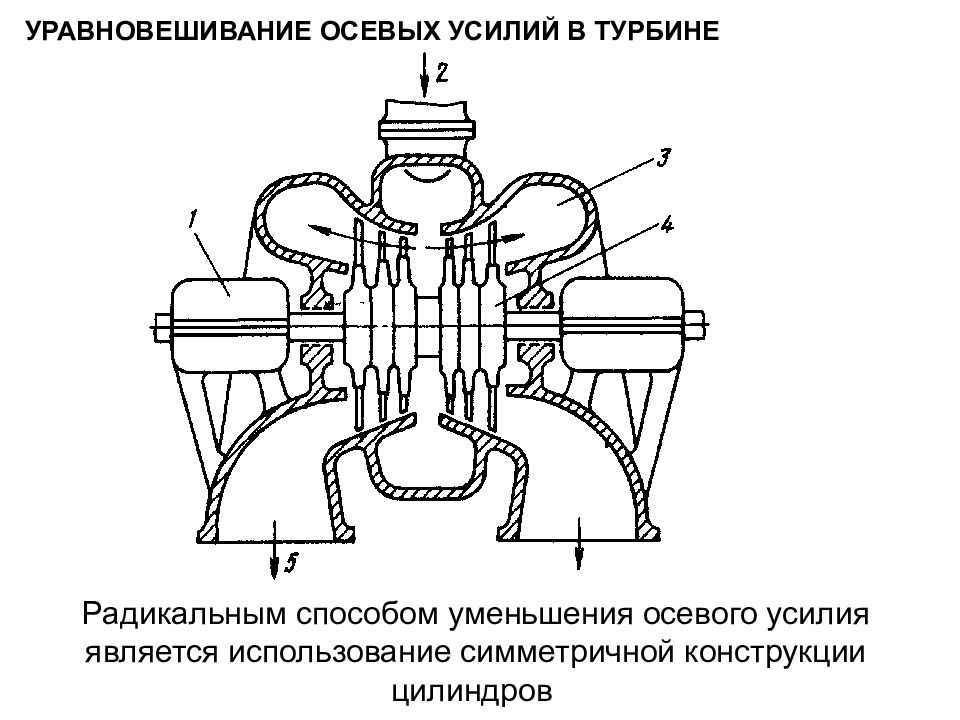

Радикальным способом уменьшения осевого усилия является использование симметричной конструкции цилиндров

Слайд 86: УРАВНОВЕШИВАНИЕ ОСЕВЫХ УСИЛИЙ В ТУРБИНЕ

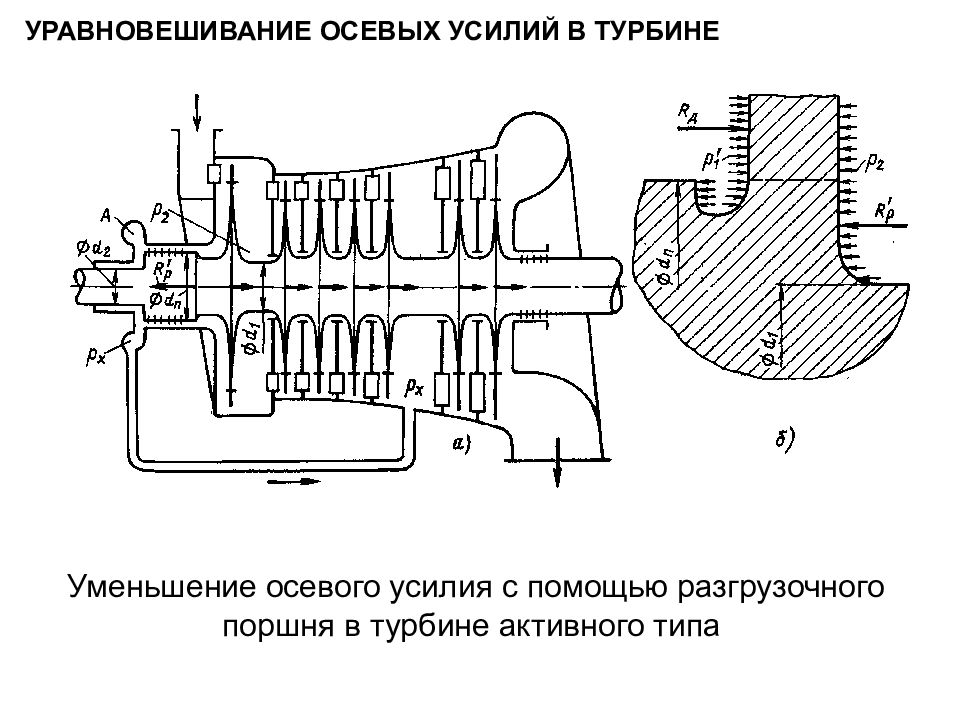

Уменьшение осевого усилия с помощью разгрузочного поршня в турбине активного типа