Первый слайд презентации: История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ

Глядя на мир, нельзя не удивляться! Козьма Прутков Имя – Цыганкова Маргарита Альбертовна Должность – зав.отделением дополнительного образования Организация – Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ 2012 год

Слайд 2

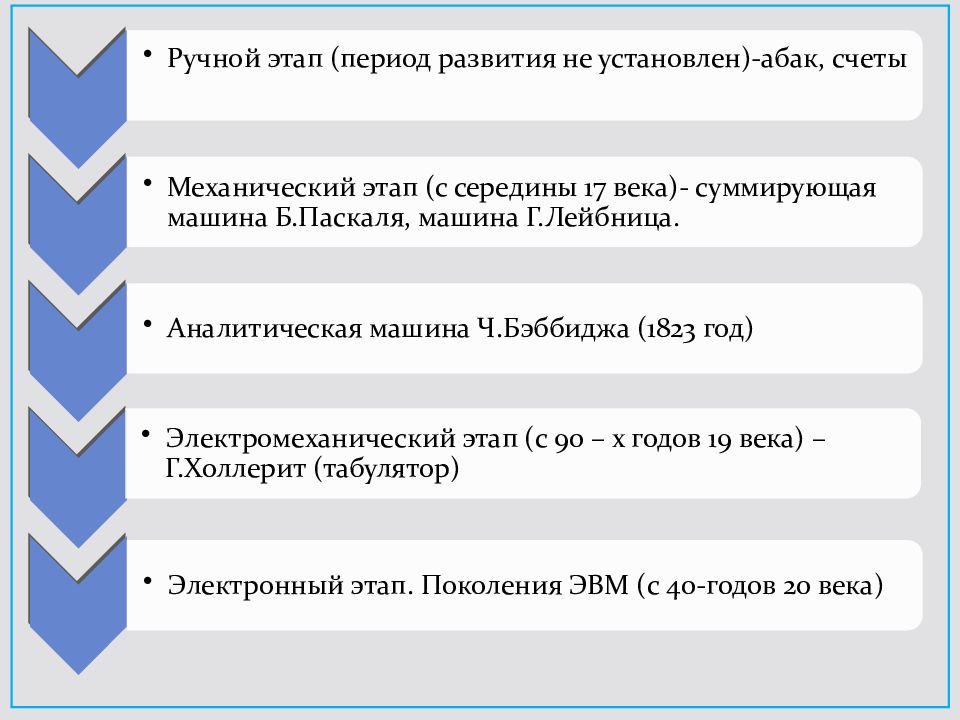

Периоды и поколения эволюции цифровой вычислительной техники Домеханический период Механический период Электромеханический период Электронный период I поколение II поколение III поколение IV поколение

Слайд 3: Домеханический этап развития средств обработки численной информации (инструментальный счет)

Элементная база – простейшие механические приспособления. На этом этапе вся программа расчета выполнялась человеком. Эти средства помогали вычислять и запоминать информацию – т.е. были одновременно тем, что мы называем сейчас арифметическим устройством и памятью машины 30000 тыс. до н.э. – наши дни

Слайд 4: Домеханический этап (или ручной)

Слева – кипу, узелки для запоминания численной информации у индейцев – инков. Справа – бирки, долговые расписки у многих народов (они разрезались, и одна половинка оставалась у должника, а другая – у кредитора). Просуществовали до XVII века.

Слайд 5: Домеханический этап (или ручной)

В V – IV вв. до н.э. появилось приспособление для ручного счета – абак. Абак позволял лишь запоминать результат, а все арифметические действия выполнял человек.

Слайд 6: Абак и счеты сегодня

Счеты продолжают использоваться и в наши дни – некоторые наши продавцы на рынках не доверяют микрокалькуляторам. Абак очень широко используется продавцами в странах Азии и в « Чайнатаунах » Северной Америки. Счет на абаке продолжает быть предметом изучения в школах стран Азии; к сожалению, у нас и на Западе этому школьников уже не учат. Абак полезен при обучении детей основным математическим действиям, особенно умножению. Он прекрасный помощник при заучивании таблицы умножения, наиболее нелюбимого занятия для маленьких детей. Абак является прекрасным средством при изучении различных систем счисления, так как легко адаптируется под разные основания. Он незаменим при обучении счету слепых детей. Чтобы считать на нем, не нужны батарейки. Абак и счеты сегодня

Слайд 7: Механический этап развития средств обработки численной информации

Элементная база – механические устройства. Появившиеся на этом этапе средства механизировали отдельные операции при проведении расчетов, как правило, перенос в старшие разряды. 1642 г. – 70-е годы XX века

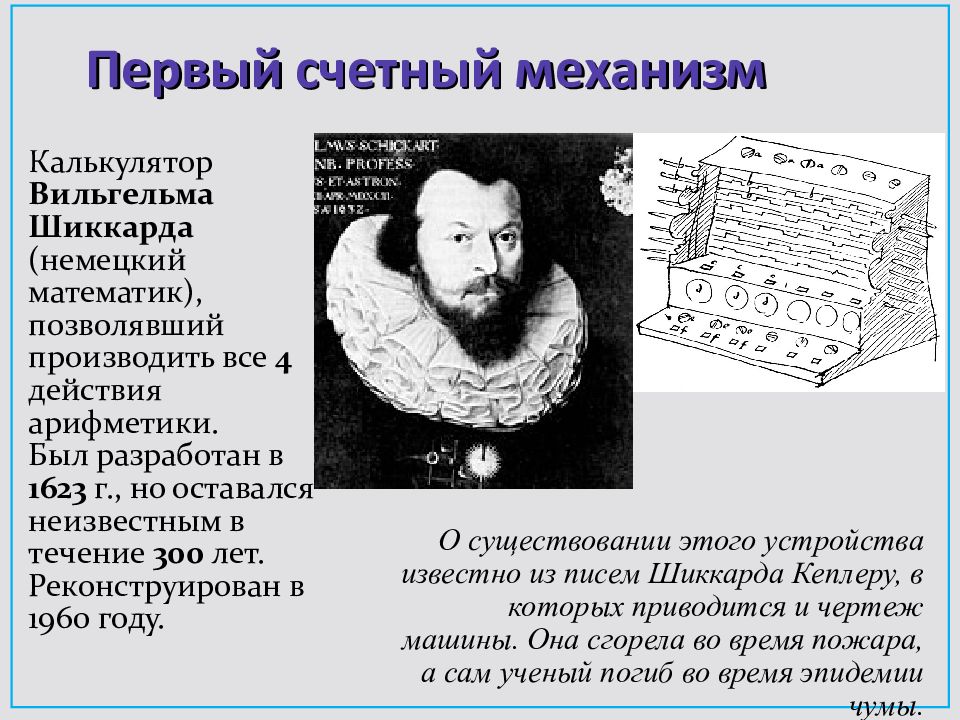

Слайд 8: Первый счетный механизм

Калькулятор Вильгельма Шиккарда (немецкий математик), позволявший производить все 4 действия арифметики. Был разработан в 1623 г., но оставался неизвестным в течение 300 лет. Реконструирован в 1960 году. Первый счетный механизм О существовании этого устройства известно из писем Шиккарда Кеплеру, в которых приводится и чертеж машины. Она сгорела во время пожара, а сам ученый погиб во время эпидемии чумы.

Слайд 9: Механический этап

Блез Паскаль 19 июня 1623 - 19 августа 1662 Великий французский математик и философ. Изобретатель первого механического суммирующего устройства, которое стало известно широкой общественности. О так называемой Паскалине писались стихи и поэмы.

Слайд 10: Механический этап

Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При совершении полного оборота колесо сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление. Число колес определяло число разрядов. 1642 год Первая механическая счетная суммирующая машина – « Паскалина »

Слайд 11: Механический этап

Готфрид Вильгельм Лейбниц 1 июля 1646 -14 ноября 1716 Арифметическая машина 1670 год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной для выполнения четырех действий арифметики.

Слайд 12: Механический этап

Место зубчатых колес в машине Паскаля занял ступенчатый валик, позволивший выполнять умножение и деление, а не только сложение. Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров.

Слайд 13: Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники

Чарльз Бэббидж (26 декабря 1791 — 18 октября 1871) Английский математик. Открыл и обосновал почти все основные принципы архитектуры современных компьютеров. Пытался реализовать такую машину (названную им аналитической) на базе механических устройств. В течение 70 лет, после его смерти работу продолжил его сын. Основоположник программирования.

Слайд 14: Перфоратор Жаккара

Механизм перфокарточного управления ткацким станком Ж.-М. Жаккара Ч. Беббидж несколько модифицировал и использовал в проекте своей аналитической машины. Одна из наиболее дальновидных идей Беббиджа – идея ввести команду условного перехода в совокупность команд. На эту идею его натолкнул жаккаровский механизм подачи перфокарт в его ткацкий станок.

Слайд 15: Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

1823 год. Разработан проект аналитической машины

Слайд 16: Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

2002 год. Группа инженеров создала Аналитическую машину по чертежам Ч. Бэббиджа

Слайд 17

В “аналитическую” машину Бэббиджа были заложены принципы, ставшие фундаментальными для вычислительной техники: «склад» для хранения чисел (память ), «мельница» для операций над числами (процессор), устройство управления (процессор), устройства ввода/вывода. Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Слайд 18: Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Ада Августа Лавлейс (Байрон) (10 декабря 1815-27 ноября 1852) дочь поэта Байрона, первая женщина-программист Разработала основные принципы программирования. Ввела в употребление понятия «цикл» и «рабочая ячейка»

Слайд 19: Ада Августа Лавлейс (Байрон)

Сотрудница Беббиджа. Заложила вместе с ним основы программирования. Автор первой работы по программированию. Это была достаточно сложная реальная программа расчета чисел Бернулли. В то время не на чем было отладить программу, проверить вручную данную программу было весьма трудно. Ада дала красивейшее решение поставленной задачи, программа обеспечивала экономию памяти и требовала минимального количества перфокарт. Эксперимент по проверке программы Ады Байрон был проведен в СССР в 1978 г. на машине БЭСМ-6. Текст программы был записан на языке FORTRAN. В программе оказалась всего одна ошибка (программисты поймут, что это круто).

Слайд 20: Вершина механического этапа развития средств обработки численной информации

Арифмометр Знаменитый арифмометр «Феликс» Когда-то арифмометр был столь же незаменим, как сейчас компьютер. Выполнял 4 действия арифметики. Использовался в научных и технических расчетах.

Действия на этом арифмометре можно было выполнять, как крутя рукоятку вручную, так и с помощью электромотора. Клавишный ввод. Первый кассовый аппарат.

Слайд 22

Электромеханический этап развития средств обработки численной информации На этом этапе основным считающим элементом было электромеханическое устройство – реле. Появился новый тип машин – счетно-аналитические, в которых выполнялись не только счетные операции, но автоматически проводились сопоставления и анализ данных (это были предшественники современных СУБД – Систем Управления Базами Данных). И первый настоящий работающий компьютер – универсальный автоматический вычислительный прибор – был электромеханическим. 1887 г. – середина XX века

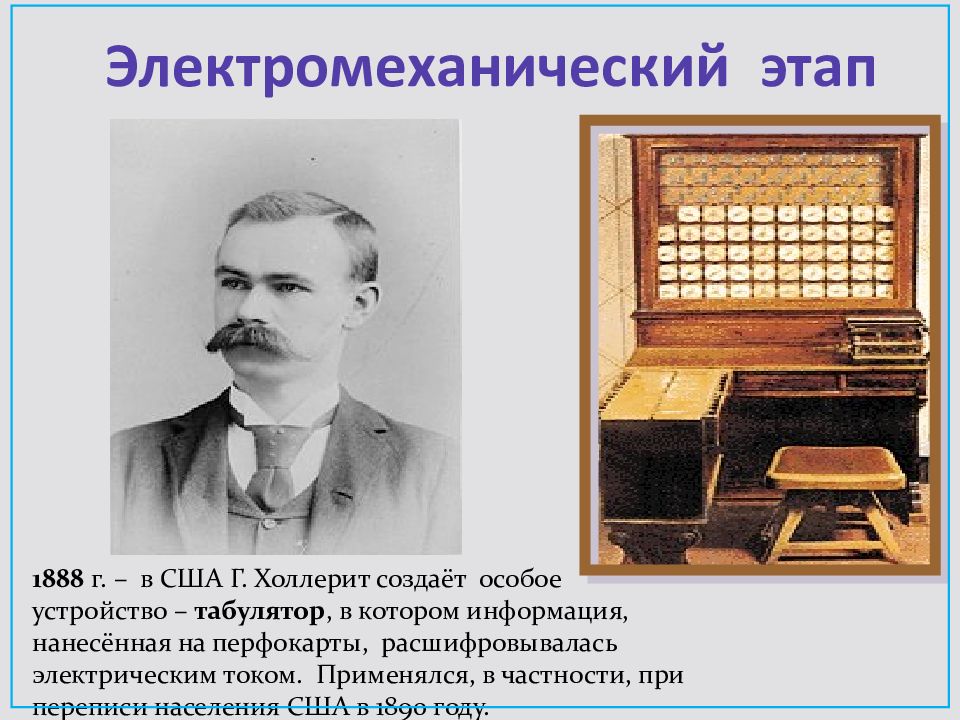

Слайд 23: Электромеханический этап

1888 г. – в США Г. Холлерит создаёт особое устройство – табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась электрическим током. Применялся, в частности, при переписи населения США в 1890 году.

Слайд 24: Счетно-аналитические машины

В СССР счетно-аналитические машины стали применяться впервые в 1925 г. в Харькове, а в 1927 г. они были установлены в Москве в ЦСУ. Первые счетно-аналитические машины ввозились из-за границы. Производство отечественных машин было начато в 1935 г. Эти машины широко использовались для экономических расчетов и статистической обработки данных. Выпускались заводом САМ (Счетно-Аналитических Машин) в Москве.

Слайд 25

Немецкий математик Конрад Цузе, создатель первой программно-управляемой универсальной вычислительной ( релейной ) машины Z3 (1939–1941 гг.). Вообще им была создана целая серия электромеханических машин – Z1, Z2, Z3, Z4. Z3 (в отличие от п редшествующих ) была уже чисто релейной. На самом деле Z3 не может считаться полноценным компьютером, а лишь мощным калькулятором, так как в ней не была предусмотрена условная передача управления, и машина не могла решать задачи с разветвленными алгоритмами.

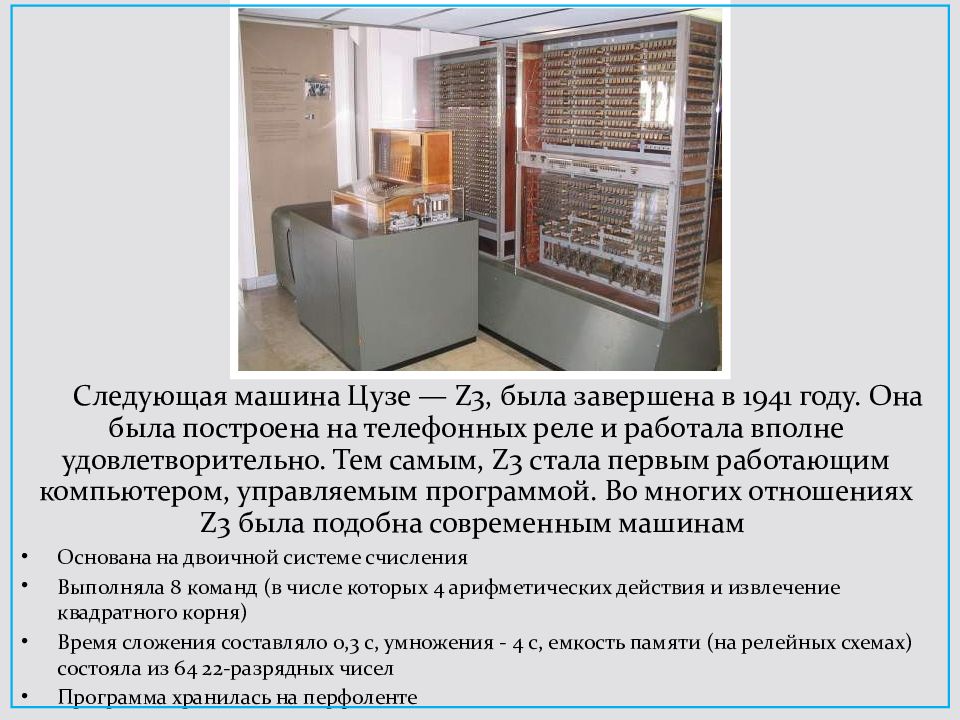

Слайд 26

Следующая машина Цузе — Z3, была завершена в 1941 году. Она была построена на телефонных реле и работала вполне удовлетворительно. Тем самым, Z3 стала первым работающим компьютером, управляемым программой. Во многих отношениях Z3 была подобна современным машинам Основана на двоичной системе счисления Выполняла 8 команд (в числе которых 4 арифметических действия и извлечение квадратного корня) Время сложения составляло 0,3 с, умножения - 4 с, емкость памяти (на релейных схемах) состояла из 64 22-разрядных чисел Программа хранилась на перфоленте

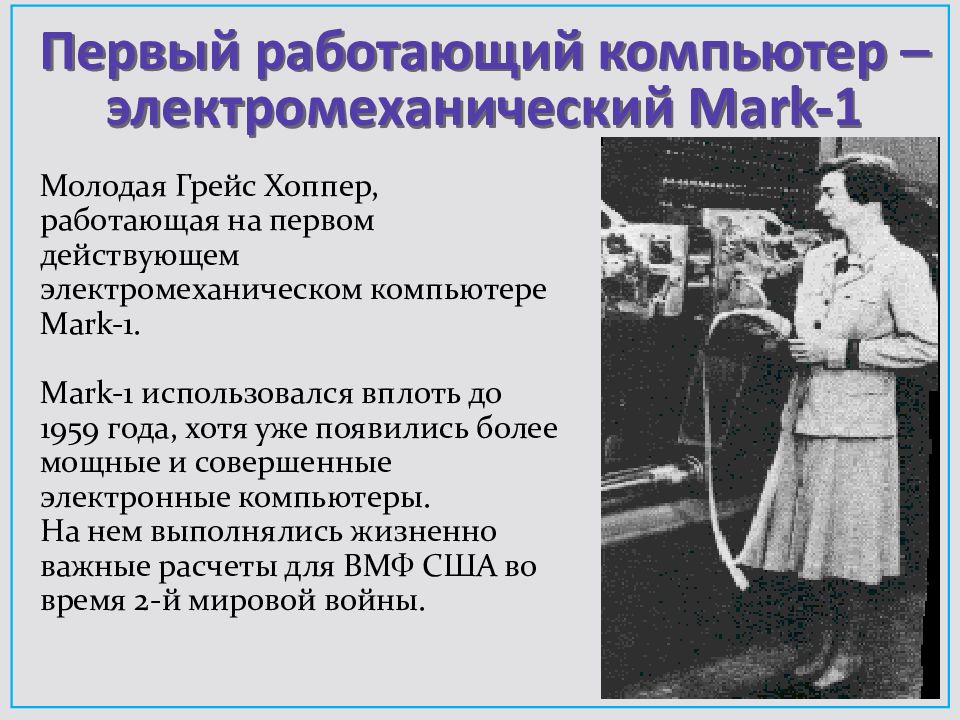

Слайд 27: Первый работающий компьютер – электромеханический Mark -1

Mark-1 был электромеханическим устройством в том смысле, что приводился в действие с помощью электричества, но его считающие элементы были чисто механическими – зубчатыми колесами (память была релейной). Фактически это была реализация машины Беббиджа, дополненная электропитанием. Говард Айкен при создании машины не знал о работах Беббиджа, но впоследствии гордился тем, что ему первому удалось реализовать его гениальный проект.

Слайд 28: Первый работающий компьютер – электромеханический Mark -1

Молодая Грейс Хоппер, работающая на первом действующем электромеханическом компьютере Mark-1. Ма rk -1 использовался вплоть до 1959 года, хотя уже появились более мощные и совершенные электронные компьютеры. На нем выполнялись жизненно важные расчеты для ВМФ США во время 2-й мировой войны.

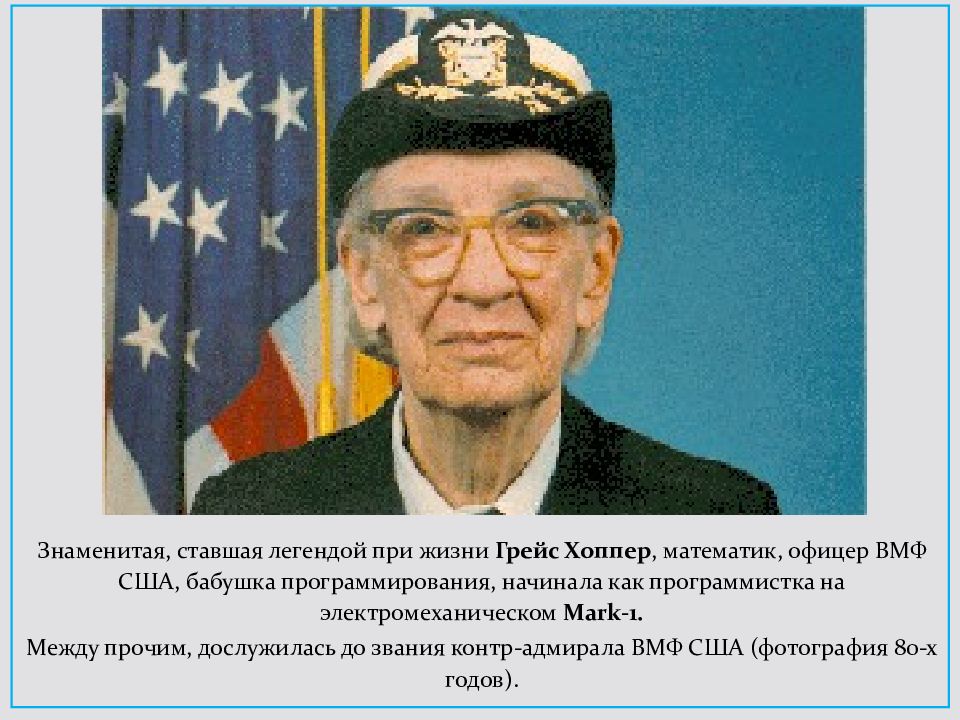

Слайд 29

Знаменитая, ставшая легендой при жизни Грейс Хоппер, математик, офицер ВМФ США, бабушка программирования, начинала как программистка на электромеханическом Мark-1. Между прочим, дослужилась до звания контр-адмирала ВМФ США (фотография 80-х годов).

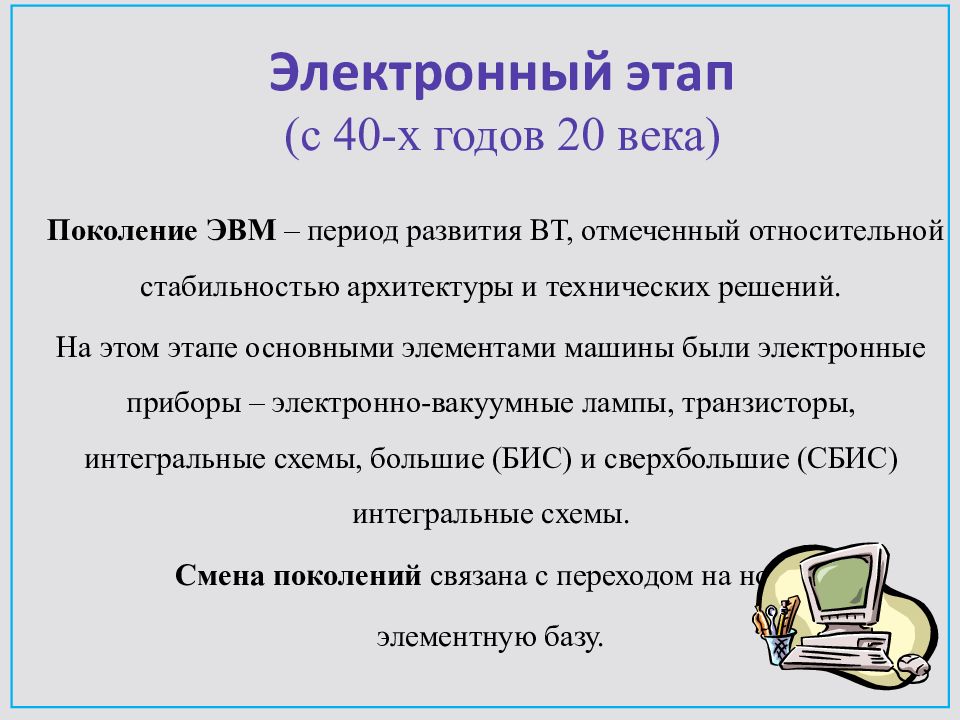

Слайд 31: Электронный этап (с 40-х годов 20 века)

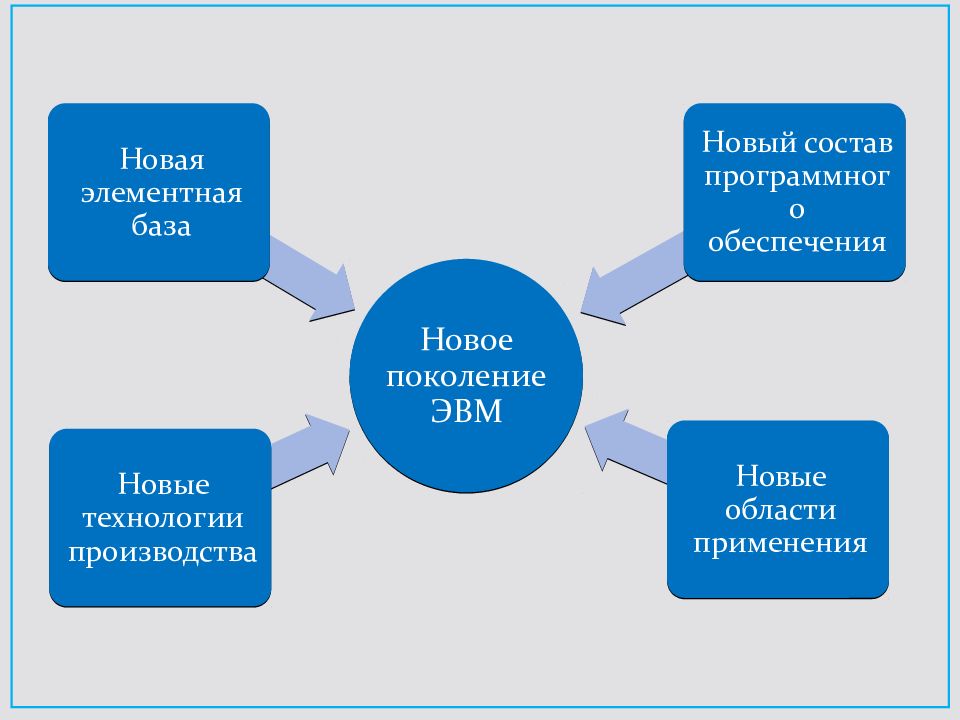

Поколение ЭВМ – период развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью архитектуры и технических решений. На этом этапе основными элементами машины были электронные приборы – электронно-вакуумные лампы, транзисторы, интегральные схемы, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные схемы. Смена поколений связана с переходом на новую элементную базу.

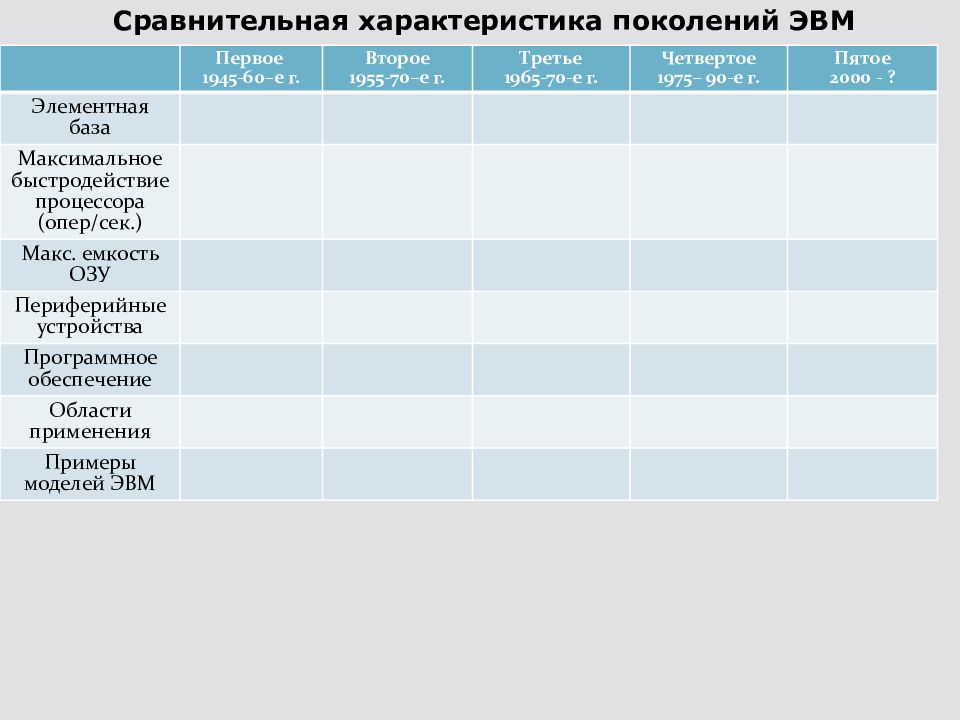

Слайд 32: Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Первое 1945-60–е г. Второе 1955-70– е г. Третье 1965-70-е г. Четвертое 1975– 90-е г. Пятое 2000 - ? Элементная база Максимальное быстродействие процессора (опер/сек.) Макс. емкость ОЗУ Периферийные устройства Программное обеспечение Области применения Примеры моделей ЭВМ

Слайд 33

Такие электронные лампы использовались в первых ЭВМ Элементная база – электронно-вакуумные лампы. Начиная с этого этапа практически все ЭВМ были автоматическими приборами для обработки информации, то есть работали по введенной в них программе. Первое поколение ЭВМ(1945-60-е годы)

Слайд 34

Основным логическим элементом ЭВМ 1-го поколения была электронная лампа. Машины собирались из множества отдельных ячеек, которые вставлялись в разъемы и легко заменялись при выходе из строя Первое поколение ЭВМ(1945-60-е годы)

Слайд 35

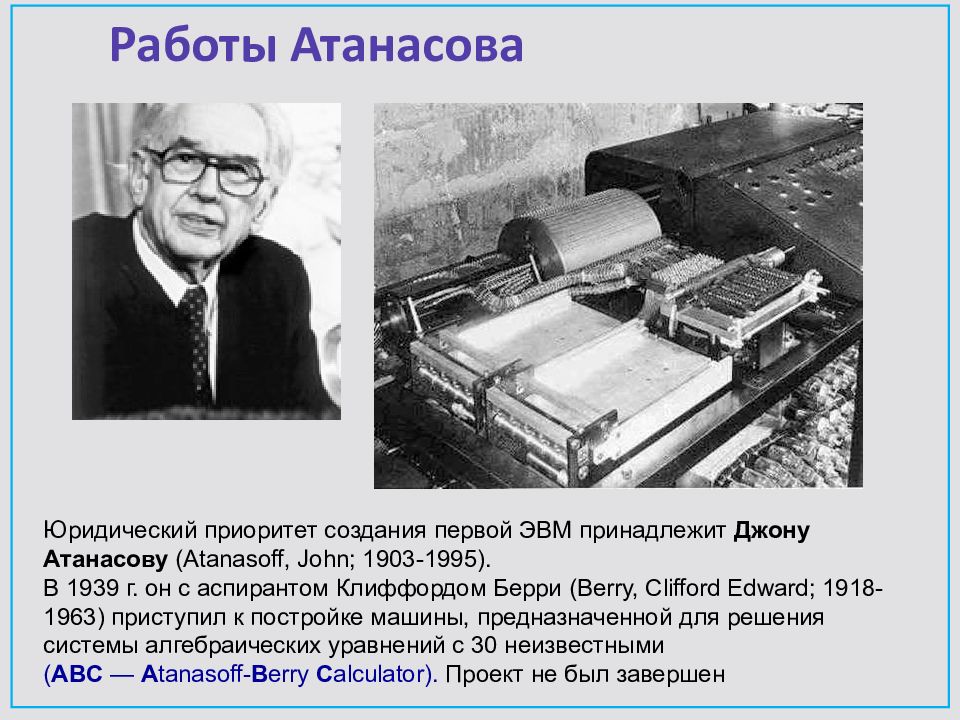

Работы Атанасова Юридический приоритет создания первой ЭВМ принадлежит Джону Атанасову ( Atanasoff, John; 1903-1995). В 1939 г. он с аспирантом Клиффордом Берри ( Berry, Clifford Edward ; 1918-1963) приступил к постройке машины, предназначенной для решения системы алгебраических уравнений с 30 неизвестными ( ABC — A tanasoff- B erry C alculator ). Проект не был завершен

Слайд 36

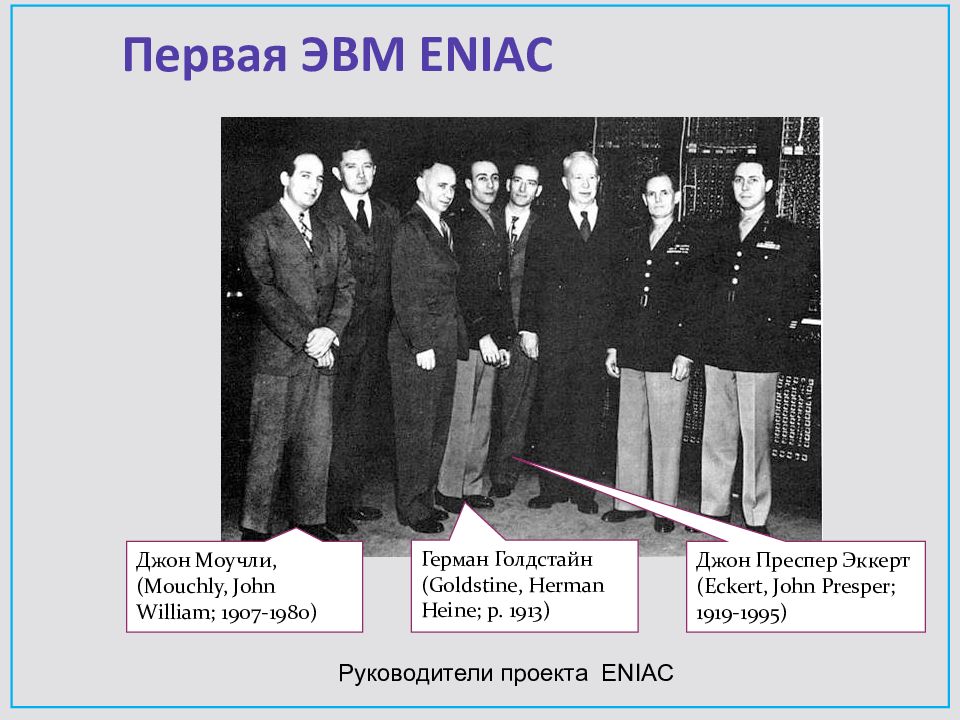

Первая работающая ЭВМ ENIAC ( Electronic Numerical Integrator And Calculator ) была создана в 1945 г. в Пенсильванском университете. Длина 26 м, высота 6 м, масса 30 т, 18 000 ламп, 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 6 000 переключателей, 1500 реле, потребляемая мощность 150 квт. За 1 секунду она производила 300 операций умножения или 5000 сложения. Первая ЭВМ ENIAC

Слайд 37

ЭВМ ENIAC. Вид сзади 90% того времени простаивания ENIAC, занимало нахождение и замена перегоревших электронных ламп. Записи 1952 года показывают, что примерно 19 000 электронных ламп пришлось заменить только в течение этого года, что в среднем составляет 50 ламп в день. Первая ЭВМ ENIAC

Слайд 38

Подготовка к решению задачи на ЭВМ ENIAC (так называемое штекерное программирование). Такое программирование занимало несколько дней, а сам расчет на ЭВМ – несколько минут.

Слайд 39

Руководители проекта ENIAC Джон Моучли, (Mouchly, John William; 1907-1980) Герман Голдстайн (Goldstine, Herman Heine; р. 1913) Джон Преспер Эккерт (Eckert, John Presper; 1919-1995) Первая ЭВМ ENIAC

Слайд 41: Первое поколение ЭВМ(1945-60-е годы)

ENIAC Быстродействие 10-20 тыс. опер/с. Программирование : автокоды Максимальная емкость ОЗУ : 100 Кбайт Устройства ввода/вывода : перфолента, перфокарта. Использовалась для научно-технических расчетов. Первое поколение ЭВМ(1945-60-е годы)

Слайд 42

Понятие «архитектура ЭВМ» связано с именем выдающегося американского математика XX столетия Джона фон Неймана (Neumann, John von; 1903-1957) Разработал основные принципы архитектуры современных ЭВМ, в том числе принцип хранимой программы (помещение программы, как и данных, в память компьютера) и принцип двоичного представления информации в компьютере (эти два пункта отсутствовали в структуре аналитической машины Беббиджа, в остальном совпадавшей с машиной фон Неймана). Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ

Слайд 43

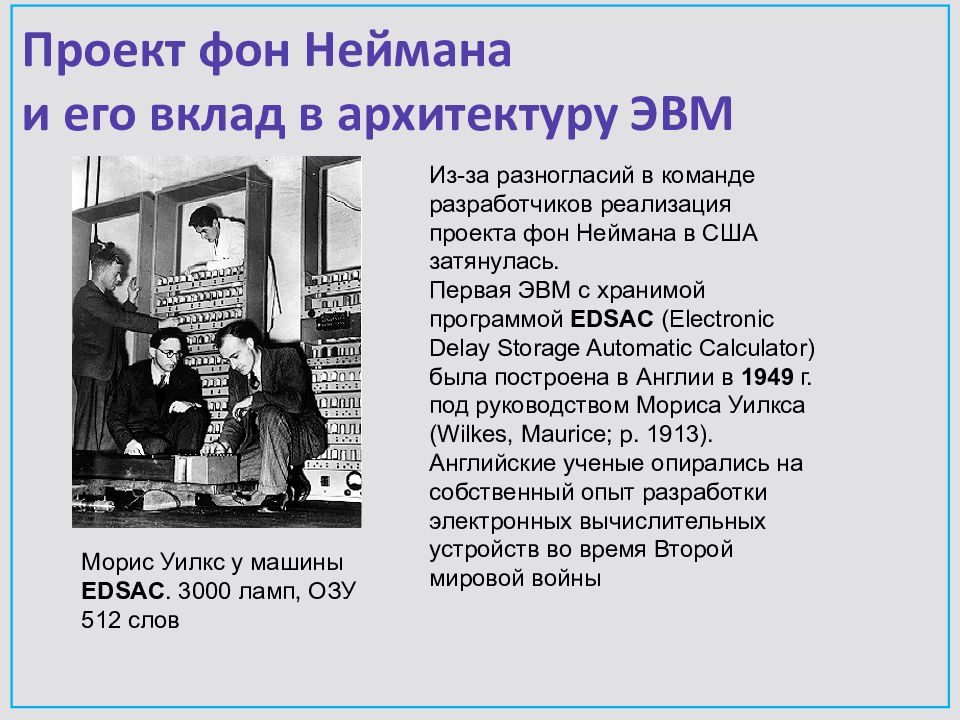

Морис Уилкс у машины EDSAC. 3000 ламп, ОЗУ 512 слов Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ Из-за разногласий в команде разработчиков реализация проекта фон Неймана в США з атянулась. Первая ЭВМ с хранимой программой EDSAC ( Electronic Delay Storage Automatic Calculator ) была построена в Англии в 1949 г. под руководством Мориса Уилкса ( Wilkes, Maurice ; р. 1913). Английские ученые опирались на собственный опыт разработки электронных вычислительных устройств во время Второй мировой войны

Слайд 44

В местечке Блечли -Парк ( Bletchley Park ) под Лондоном была организована сверхсекретная криптоаналитическая лаборатория для расшифровки немецких военных шифров, используемых в шифровальной машине Enigma. Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ

Слайд 45

Под руководством выдающегося математика Алана Тьюринга была построена специализированная электронная вычислительная машина C o lossus. Она насчитывала 2000 радиоламп и обрабатывала 25000 симв./с Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ Алан Тьюринг ( Turing, Alan Mathison ; 1912-1954)

Слайд 46

Американская ЭВМ с хранимой программой EDVAC ( Electronic Discrete Variable Automatic Computer ) была построена только в 1950 г. Она имела 3500 ламп, ОЗУ 1024 слова по 44 бита Проект фон Неймана и его вклад в архитектуру ЭВМ

Слайд 47

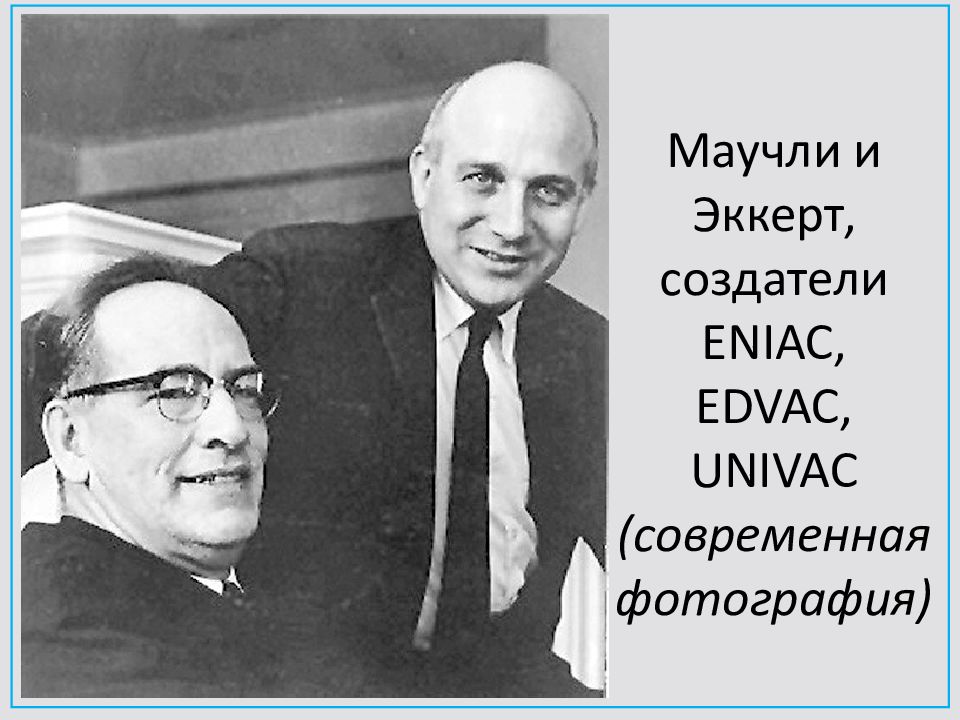

ЭВМ EDVAC – следующая за ENIAC (1949–1952 гг. США), с хранимой программой. Разработчики – Маучли и Эккерт. EDVAC

Слайд 48

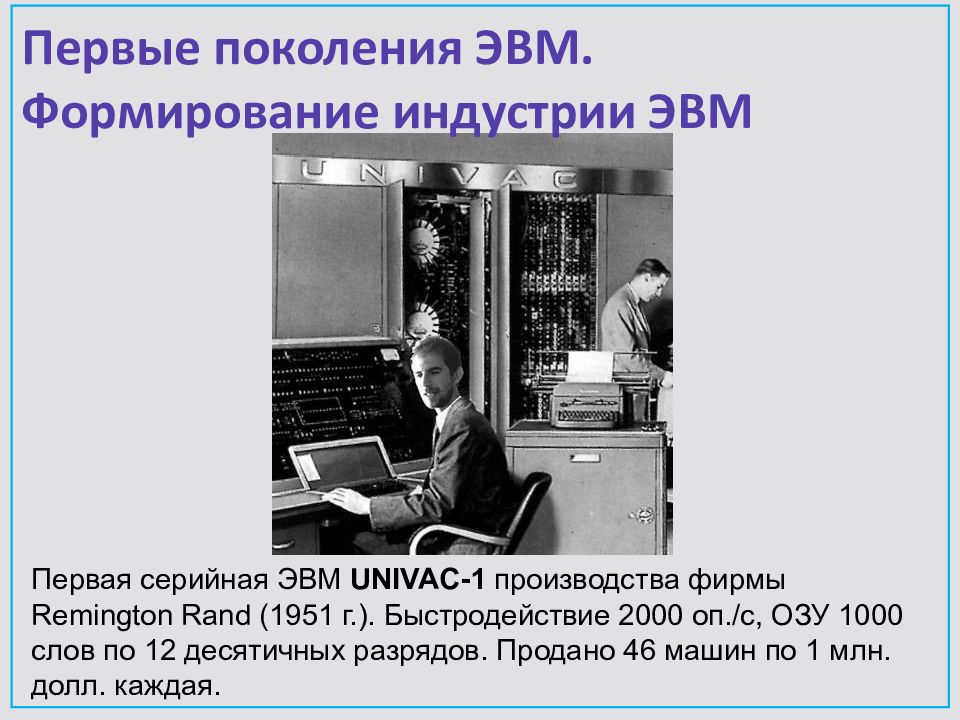

Первая серийная ЭВМ UNIVAC-1 производства фирмы Remington Rand (1951 г.). Быстродействие 2000 оп./с, ОЗУ 1000 слов по 12 десятичных разрядов. Продано 46 машин по 1 млн. долл. каждая. Первые поколения ЭВМ. Формирование индустрии ЭВМ

Слайд 49: UNIVAC

Первый коммерческий (продаваемый) компьютер с хранимой программой, 1951 г. Разработчики: Маучли и Эккерт.

Слайд 50: Маучли и Эккерт, создатели ENIAC, EDVAC, UNIVAC ( современная фотография )

Слайд 51

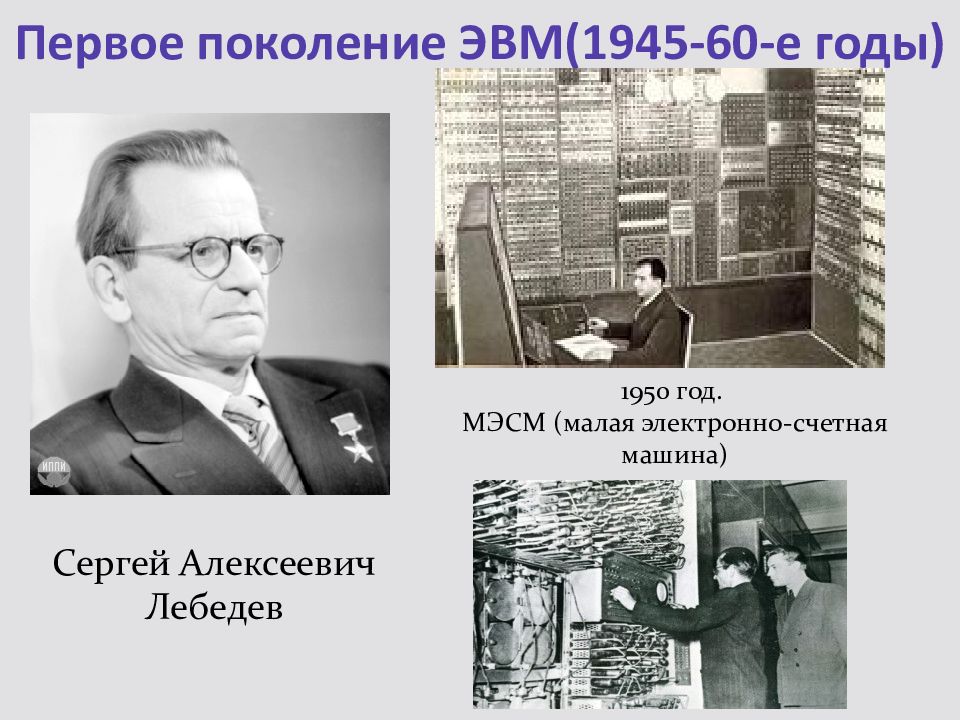

Сергей Алексеевич Лебедев 1950 год. МЭСМ (малая электронно-счетная машина) Первое поколение ЭВМ(1945-60-е годы)

Слайд 53

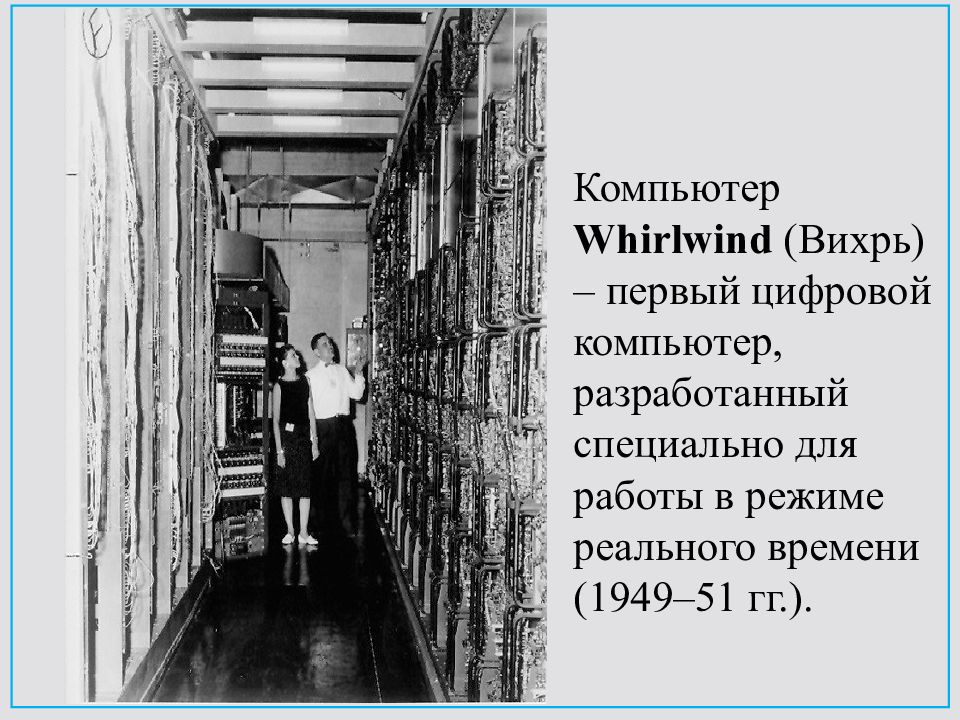

Компьютер Whirlwind (Вихрь) – первый цифровой компьютер, разработанный специально для работы в режиме реального времени (1949–51 гг.).

Слайд 54

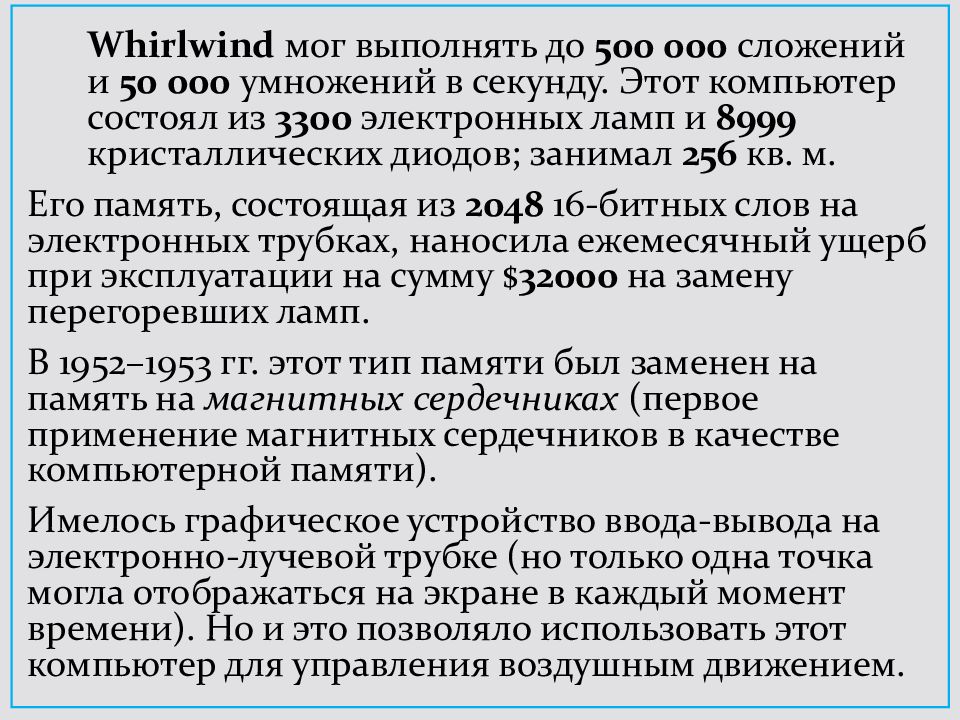

Whirlwind мог выполнять до 500 000 сложений и 50 000 умножений в секунду. Этот компьютер состоял из 3300 электронных ламп и 8999 кристаллических диодов; занимал 256 кв. м. Его память, состоящая из 2048 16-битных слов на электронных трубках, наносила ежемесячный ущерб при эксплуатации на сумму $ 32000 на замену перегоревших ламп. В 1952–1953 гг. этот тип памяти был заменен на память на магнитных сердечниках (первое применение магнитных сердечников в качестве компьютерной памяти). Имелось графическое устройство ввода-вывода на электронно-лучевой трубке (но только одна точка могла отображаться на экране в каждый момент времени). Но и это позволяло использовать этот компьютер для управления воздушным движением.

Слайд 56

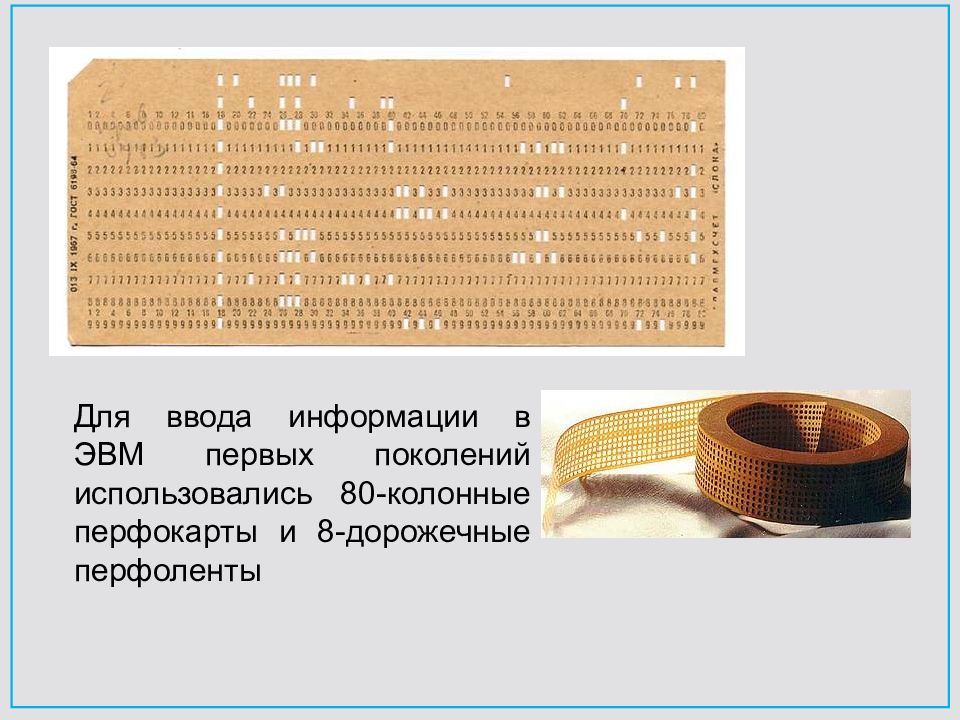

Для ввода информации в ЭВМ первых поколений использовались 80-колонные перфокарты и 8-дорожечные перфоленты

Слайд 57: Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

Транзистор Первый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее. Это изобретение позволило разработать машины значительно меньших габаритов и энергопотребления и гораздо более высокой производительности и надежности при меньшей стоимости.

Слайд 58: Характеристика II этапа развития электронных компьютеров

Для машин второго поколения очень актуальной становилась задача автоматизации программирования, поскольку увеличивался разрыв между временем на разработку программ и непосредственно временем счета. Второй этап развития вычислительной техники конца 50-х–начала 60-х годов характеризуется созданием развитых языков программирования (Алгол, Фортран, Кобол и другие языки программирования высокого уровня) и освоением процесса автоматизации управления потоком задач с помощью самой ЭВМ, то есть разработкой операционных систем. Первые ОС автоматизировали работу пользователя по выполнению задания, а затем были созданы средства ввода нескольких заданий сразу (пакета заданий) и распределения между ними вычислительных ресурсов. Появился мультипрограммный режим обработки данных. Характеристика II этапа развития электронных компьютеров

Слайд 59: TRADIC – первый компьютер на транзисторах

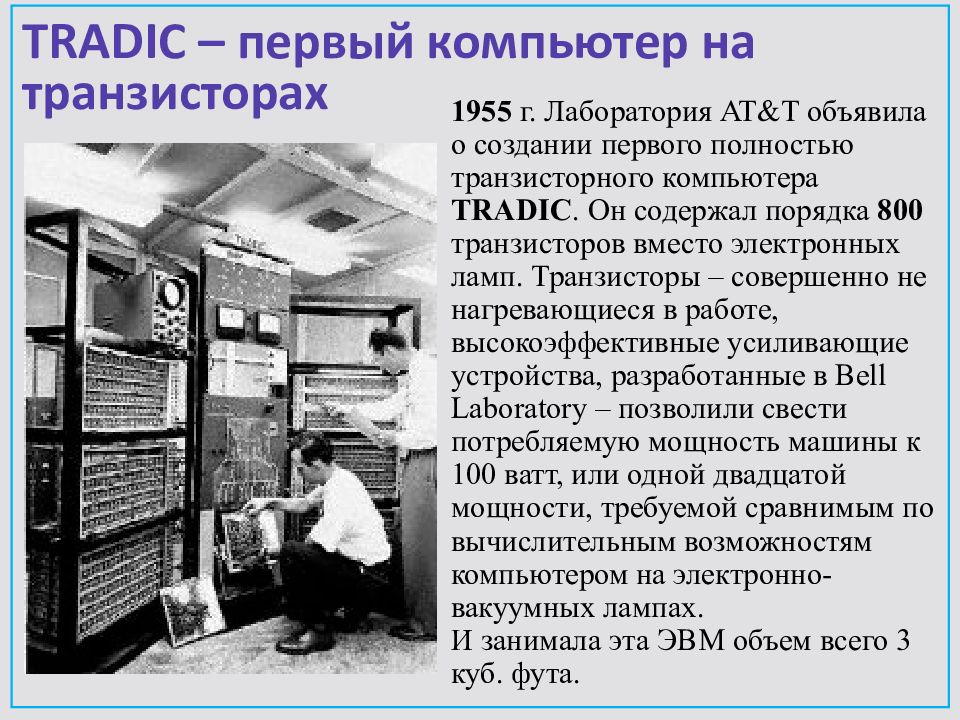

1955 г. Лаборатория AT&T объявила о создании первого полностью транзисторного компьютера TRADIC. Он содержал порядка 800 транзисторов вместо электронных ламп. Транзисторы – совершенно не нагревающиеся в работе, высокоэффективные усиливающие устройства, разработанные в Bell Laboratory – позволили свести потребляемую мощность машины к 100 ватт, или одной двадцатой мощности, требуемой сравнимым по вычислительным возможностям компьютером на электронно-вакуумных лампах. И занимала эта ЭВМ объем всего 3 куб. фута.

Слайд 60

Знаменитая Грейс Хоппер, создатель языка программирования для коммерческих приложений COBOL, одна из первых программисток на ЭВМ.

Слайд 61

Джон Бэкус – один из создателей первого универсального процедурного языка программирования – FORTRAN (1954–1957 гг ).

Слайд 63

Язык программирования BASIC – ( Beginner All-Purpose S ymbolic Instruction Code ) был создан в 1964 году преподавателями Дортмудского колледжа Джоном Кемени и Томасом Куртцем для своих студентов как простой язык для начинающих программистов. В настоящее время различные модификации языка BASIC имеют широкое профессиональное применение.

Слайд 64

Академик Сергей Алексеевич Лебедев (1902 – 1974), создатель первой отечественной ЭВМ МЭСМ (Киев), а также БЭСМ-1 (1952 г.) и лучшей отечественной ЭВМ БЭСМ-6 (1967 г.).

Слайд 65: Лучшая советская ЭВМ – БЭСМ-6 ( 1967)

По элементной базе (транзисторной) относится ко II поколению. Но многие принципы структурной организации БЭСМ-6 были революционными для своего времени и предвосхищали архитектурные особенности машин третьего поколения. Лучшая советская ЭВМ – БЭСМ-6 ( 1967)

Слайд 66

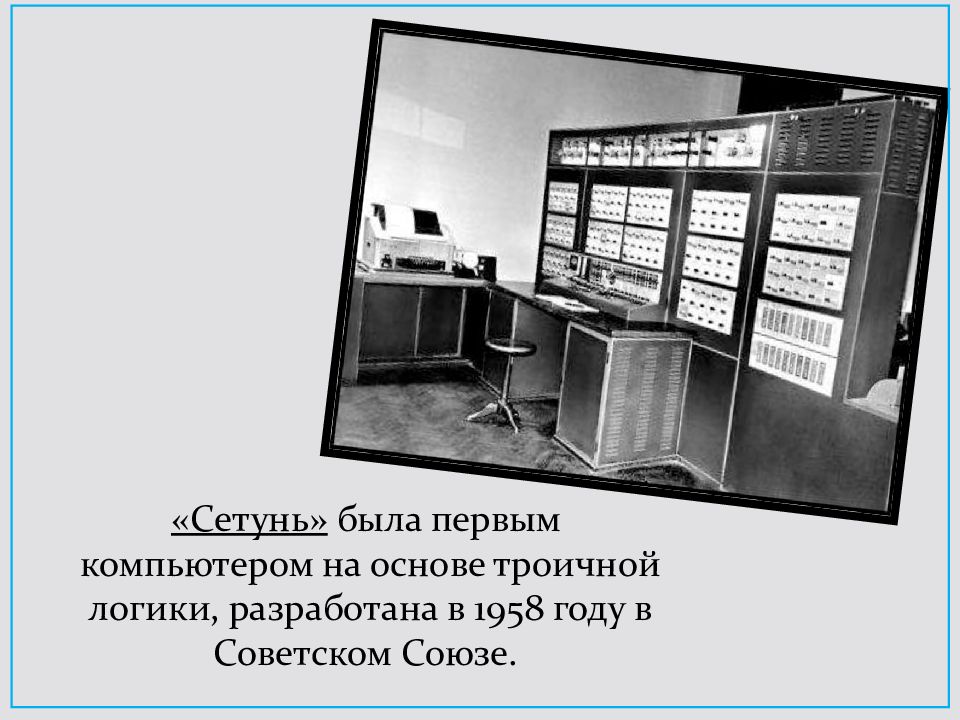

« Сетунь » была первым компьютером на основе троичной логики, разработана в 1958 году в Советском Союзе.

Слайд 67: Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

1958 год. Сетунь БЭСМ—6. Минск 23

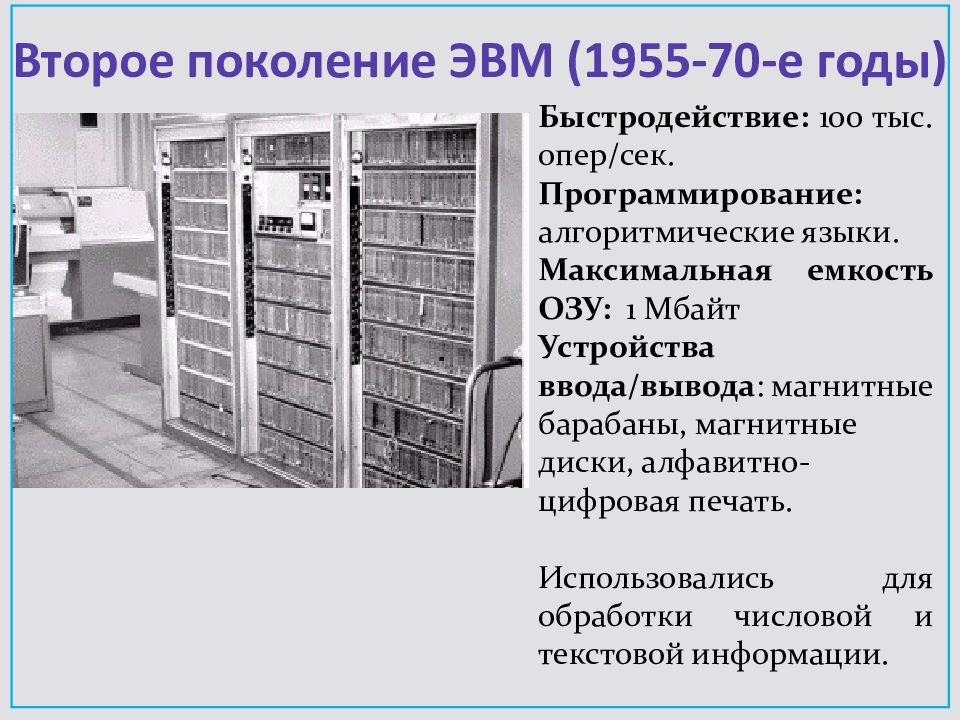

Слайд 68: Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

Быстродействие: 100 тыс. опер/сек. Программирование: алгоритмические языки. Максимальная емкость ОЗУ: 1 Мбайт Устройства ввода/вывода : магнитные барабаны, магнитные диски, алфавитно-цифровая печать. Использовались для обработки числовой и текстовой информации.

Слайд 69: Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)

Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel ).

Слайд 70: Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)

Роберт Нойс Интегральная схема Джек Килби

Слайд 71

Легендарная IBM-360, компьютер-эпоха, с аналогами которого знакомы и наши программисты. Знаменитая серия ЕС ЭВМ была разработана в странах СЭВ на основе архитектурных решений ЭВМ серии IBM-360

Слайд 72

Накопители на магнитных лентах для машин серии ЕС ЭВМ. Накопители на магнитных лентах использовались и раньше (на БЭСМ-6).

Слайд 73

Накопители на магнитных дисках Впервые в СССР появились у ЭВМ Единой Серии (начало 70-х годов). Первые такие диски имели емкость порядка нескольких Мбайт. Высота устройства примерно 1 метр.

Слайд 74: Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)

Компьютер IBM—360. Быстродействие: 10 млн. опер/с. Максимальная емкость ОЗУ: 10 Мбайт Программирование: + операционные системы, языки программирования высокого уровня, СУБД Устройства ввода/вывода : дисплеи, графопостроители, магнитные диски Применение: + Информационные системы, САПР – система автоматизированного проектирования

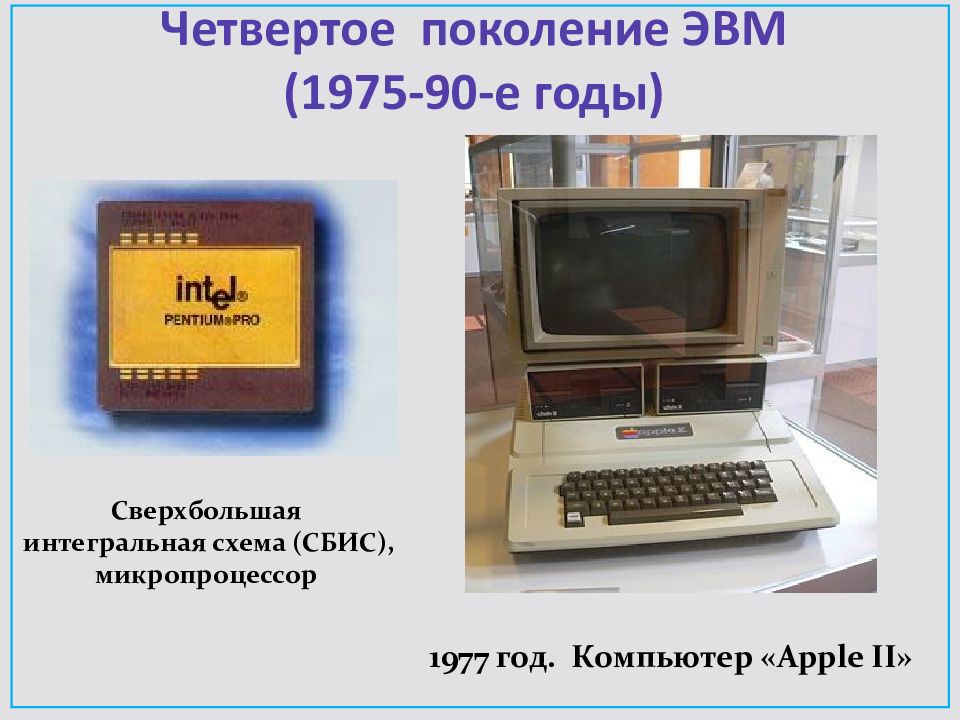

Слайд 75: Четвертое поколение ЭВМ ( 1975-90-е годы)

Сверхбольшая интегральная схема (СБИС), микропроцессор 1977 год. Компьютер « Apple II»

Слайд 76: Четвертое поколение ЭВМ ( 1975-90-е годы)

IBM PC 1981 г. Makintosh на базе микропроцессора 8088, Компьютеры наших дней

Слайд 77

Персональный компьютер Apple-1 (1976 г.) Микропроцессор MC6502. Цена 666,66 долл. Продано 200 экз. Появление и развитие персональных ЭВМ Феномен Apple

Слайд 78

Apple-2 (197 7 г.) Микропроцессор MC6502, ОЗУ 4 Кб, ПЗУ 16 Кб, цена 1300 долл. Появление и развитие персональных ЭВМ Феномен Apple

Слайд 79: Сравнительная характеристика поколений ЭВМ

Первое 1945-60–е г. Второе 1955-70– е г. Третье 1965-80-е г. Четвертое 1975– 90-е г. Пятое 2000 - ? Элементная база Электронные лампы Транзисторы Интегральные схемы (ИС) СБИС, микропроцессор Оптоэлектроника криоэлектроника Макс. быстродействие процессора (опер/сек.) 10-20 тыс. 100 тыс. 10 млн. 10 9 10 12 + многопроцес-сорность Макс. емкость ОЗУ 100 Кбайт 1 Мбайт 10 Мбайт 1 Гбайт 1 ТераБайт Периферий-ные устройства Перфокарты, перфоленты Магнитные барабаны, алфавитно-цифровая печать Дисплеи, магнитные диски, графопостроители Цветной дисплей, клавиатура, манипуляторы, принтеры + устройства ввода с голоса, устройства чтения рукописного текста. Программное обеспечение Автокоды + алгоритмические языки +Операционные системы, ЯП высокого уровня +Прикладное ПО, Сетевое ПО, мультимедиа +Интеллектуальные программные системы Области применения Научно-технические расчеты Обработка числовой и текстовой информации + информационные системы, САПР +Все виды производственной, учебной деятельности, отдых, развлечения + развитые интеллектуальные системы в области творческой деятельности Примеры моделей ЭВМ ЭНИАК, МЭСМ Сетунь, БЭСМ-6, Минск 23 IBM 360 IBM PC, Makintosh Средства связи пользователя с ЭВМ Пульт управления и перфокарты Перфокарты и перфоленты Алфавитно- цифровой терминал Монохромный графический дисплей, клавиатура Цветной + графический дисплей, клавиатура, “мышь” и др.

Слайд 81

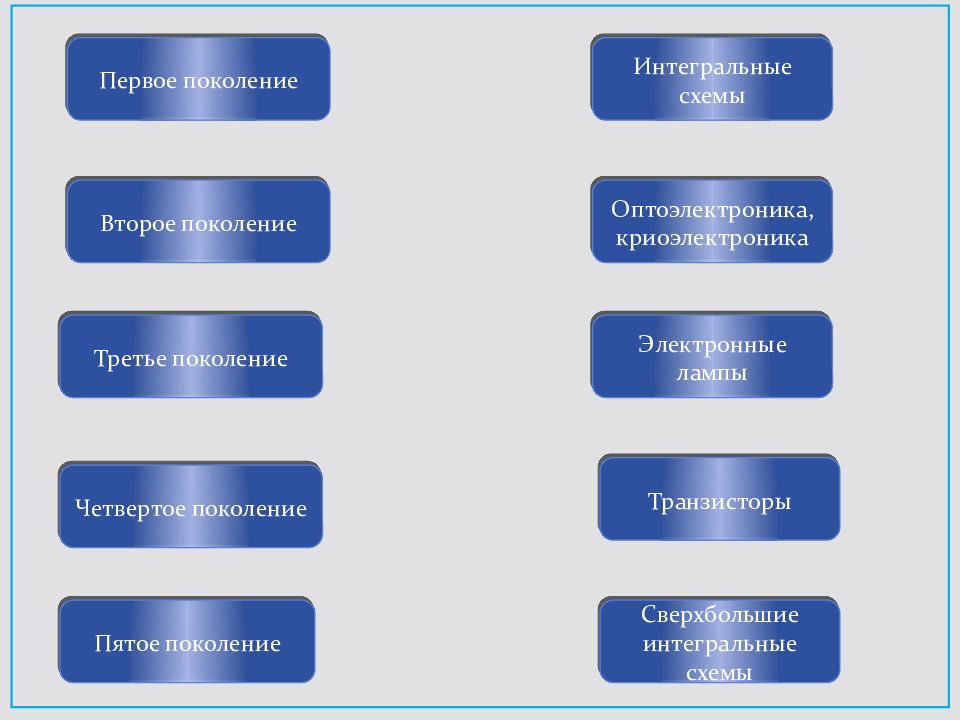

Первое поколение Второе поколение Сверхбольшие интегральные схемы Интегральные схемы Оптоэлектроника, криоэлектроника Электронные лампы Транзисторы Третье поколение Четвертое поколение Пятое поколение