Первый слайд презентации: КОРЕНЬ И КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

1. Функции и эволюционное возникновение корня. 2. Первичное строение корня. 3. Вторичные изменения корня. 4. Образование боковых и придаточных корней. Корневые системы. 5. Специализация и видоизме-нения корней.

Главная функция корня – поглощение воды и минеральных веществ, т.е. обеспечение почвенного питания растения. Помимо названной главной функции корни выполняют и другие функции: укрепляют растение в почве, делают возможным вертикальный рост и вынесение побегов вверх; в корнях происходит вторичный синтез различных веществ (аминокислот, алкалоидов, фитогормонов и др.); в корнях могут откладываться запасные вещества; корни взаимодействуют с корнями других растений, почвенными микроорганизмами и грибами.

Слайд 5: Функцию поглощения веществ из почвы стали выполнять молодые окончания корней. Они сохраняют на поверхности живые клетки. Эти клетки образовали важнейшую в функциональном отношении ткань корня - ризодерму. Далее в процессе эволюции происходило увеличение поглощающей поверхности корня благодаря трем факторам: 1) обильному ветвлению и образованию большого числа всасывающих окончаний; 2) постоянному нарастанию корней и передвижению всасывающих окончаний в новые участки почвы; 3) образованию корневых волосков

Слайд 6: Поскольку нарастание корня происходит в плотной почве, верхушечная меристема его должна быть защищена. Защиту апикальной меристемы от повреждений обеспечило появление корневого чехлика

Появление корней было вызвано нарастанием сухости климата. Наступление более засушливого климата вызвало у наземных растений необходимость прикрепления к субстрату и поглощения из него воды и питательных веществ. Однако в ходе эволюции структура корня у разных видов растений изменилась меньше, чем у стебля. Это обусловлено тем, что в почвенной среде условия более стабильны, чем в воздушной. Поэтому корень считается более «консервативным» органом, хотя он появился гораздо позже побега. Образование корней – важный ароморфоз растений. Благодаря ему растения смогли освоить более сухие почвы и формировать крупные, поднимающиеся вверх побеги.

Слайд 7: Реакция амилопластов корневого чехлика на гравитацию. Перемещение статолитов играет важную роль в создании градиентов фитогормонов, обеспечивающих вертикальный рост корня

Слайд 8: Строение корня проростка пшеницы ( Triticum aestivum ): А - схема строения корня; Б - дифференциация клеток ризодермы и экзодермы

1 - зона проведения, 2 - зона всасывания, 3 - зона растяжения, 4 - зона деления, 5 – корневой волосок, 6 - корневой чехлик.

Слайд 10: Первичная кора возникает из периблемы. Основную её массу составляют живые паренхимные клетки с тонкими оболочками. Между ними образуется система межклетников, вытянутых вдоль оси корня. По межклетникам циркулируют газы (СО2). Газы необходимы для поддержания интенсивного обмена веществ в клетках коры и ризодермы. Энергичный обмен веществ в клетках коры необходим для выполнения ряда важных функций: 1) клетки коры снабжают ризодерму пластическими веществами и сами участвуют в поглощении и проведении веществ; 2) в коре синтезируются различные вещества, передающиеся затем в другие ткани; 3) в клетках коры накапливаются запасные вещества; 4) в коре часто находятся гифы грибов, образующих микоризу

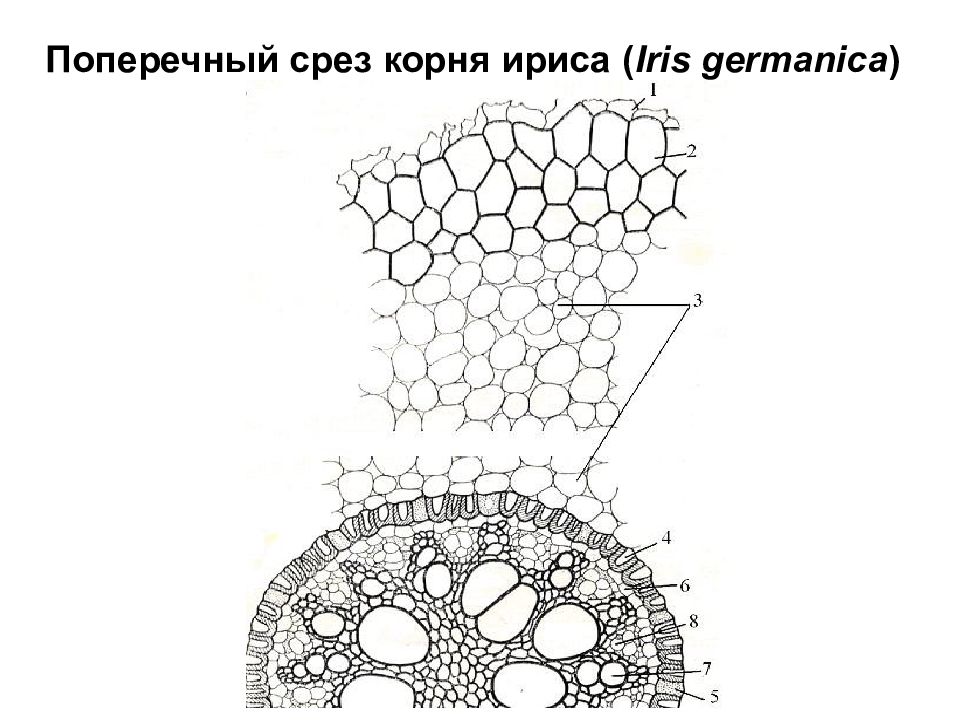

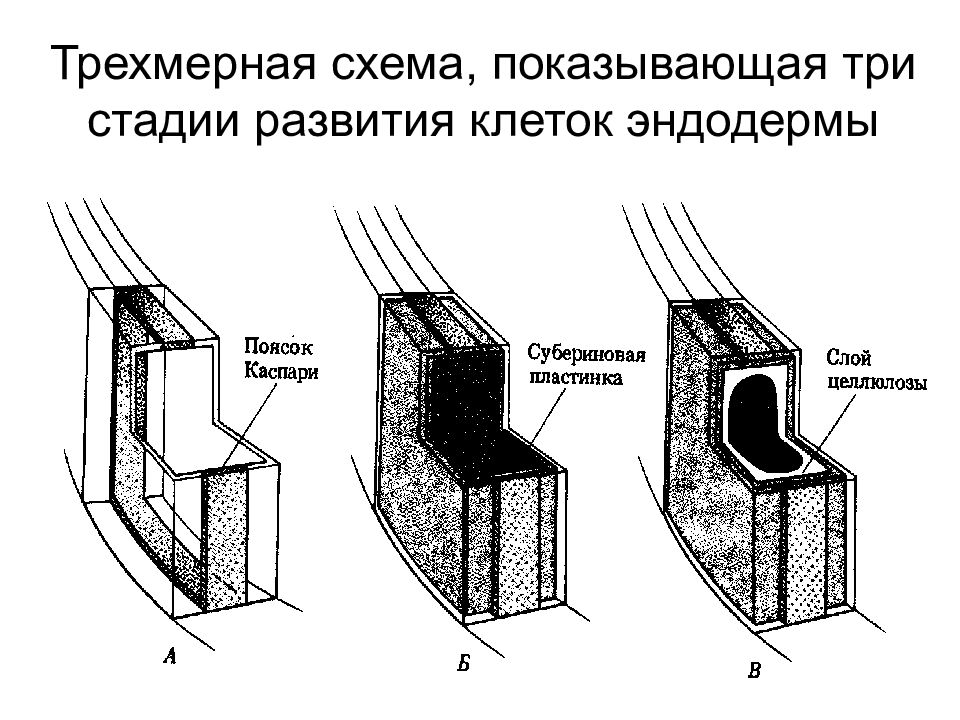

Слайд 11: Клетки эндодермы проходят три стадии развития. В зоне всасывания эндодерма находится в первой стадии. Посредине радиальных стенок её клеток образуются пояски Каспари. Пояски Каспари перекрывают передвижение веществ через клеточные оболочки, т.е по апопласту. Вторую стадию можно наблюдать в зоне боковых корней. При этом с внутренней стороны клеточной оболочки появляется тонкая субериновая пластинка. Однако эндодерма ещё свободна пропускать растворы, так как в ней остаются отдельные пропускные клетки с тонкими стенками. Третью стадию разв и тия эндодермы можно наблюдать в зоне проведения корней однодольных. Внутренние и радиальные стенки её клеток сильно утолщаются. На поперечных срезах такие клетки имеют подковообразную форму. Пропускных клеток нет. Толстостенная эндодерма защищает проводящие ткани и повышает прочность корня

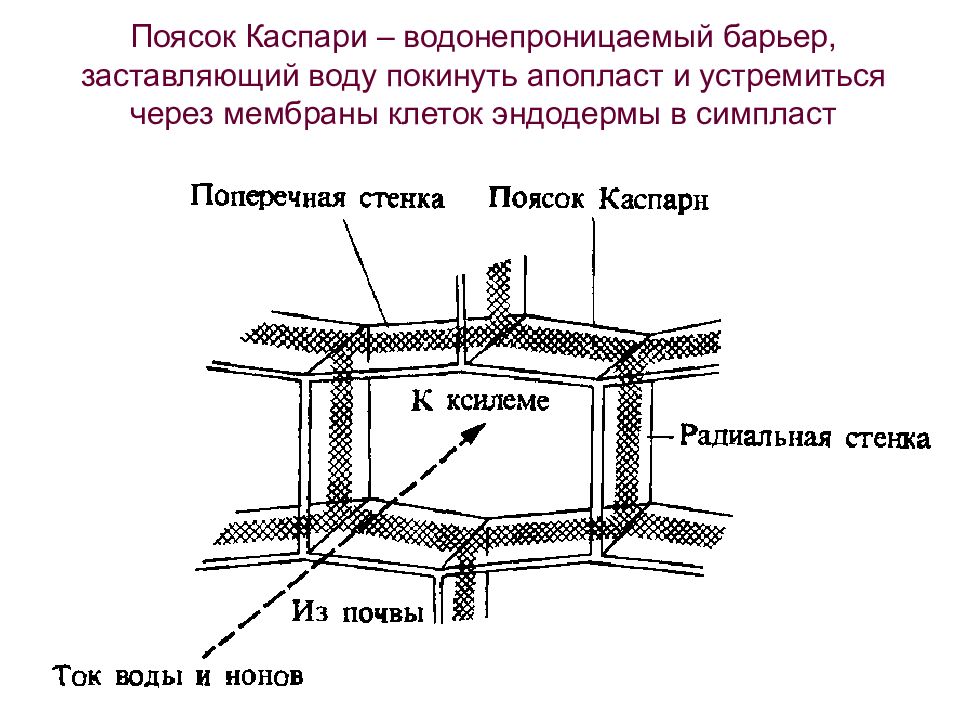

Слайд 13: Поясок Каспари – водонепроницаемый барьер, заставляющий воду покинуть апопласт и устремиться через мембраны клеток эндодермы в симпласт

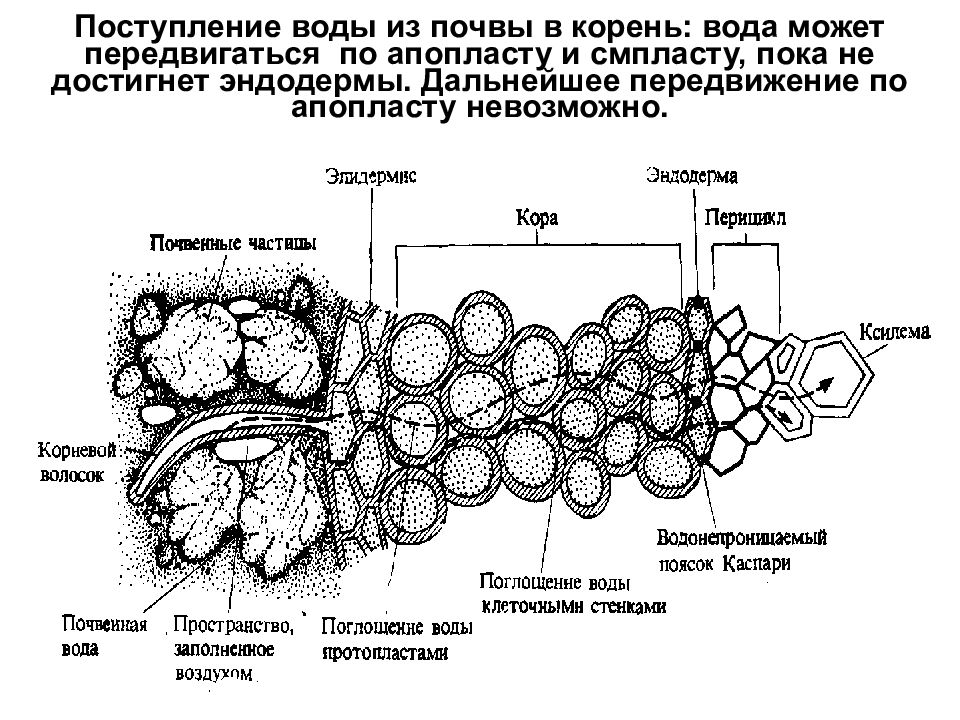

Слайд 14: Поступление воды из почвы в корень: вода может передвигаться по апопласту и смпласту, пока не достигнет эндодермы. Дальнейшее передвижение по апопласту невозможно

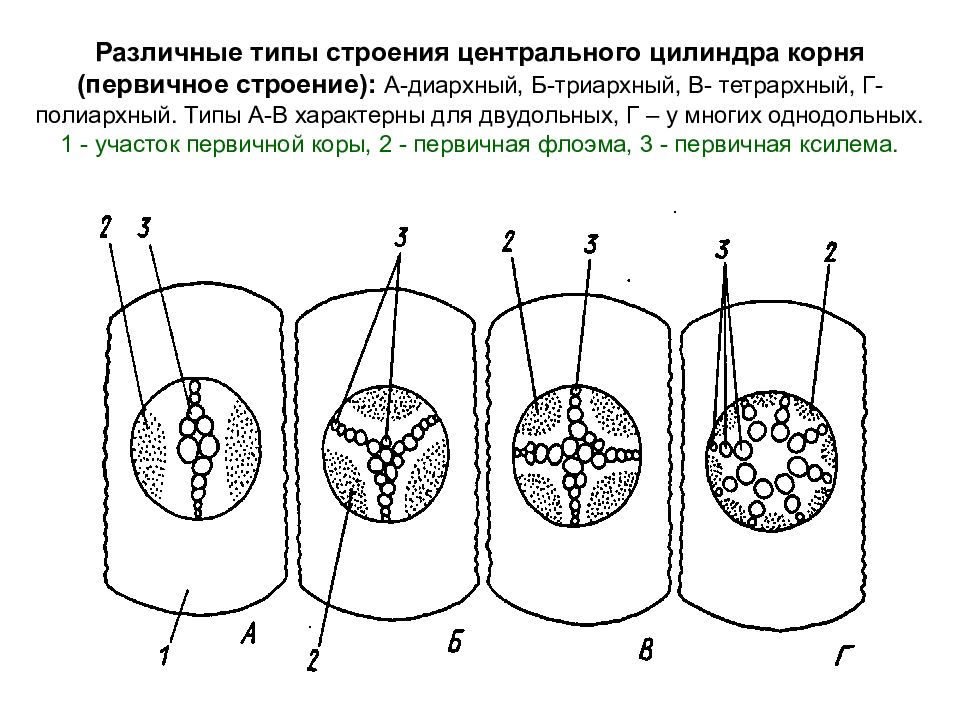

Слайд 15: Различные типы строения центрального цилиндра корня (первичное строение): А-диархный, Б-триархный, В- тетрархный, Г- полиархный. Типы А-В характерны для двудольных, Г – у многих однодольных. 1 - участок первичной коры, 2 - первичная флоэма, 3 - первичная ксилема

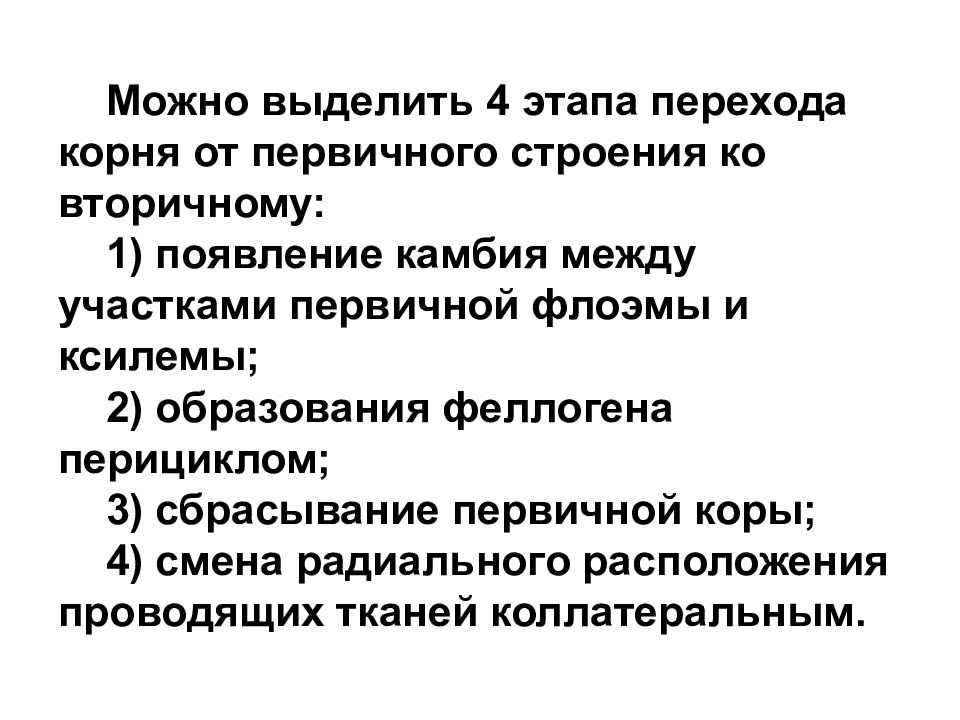

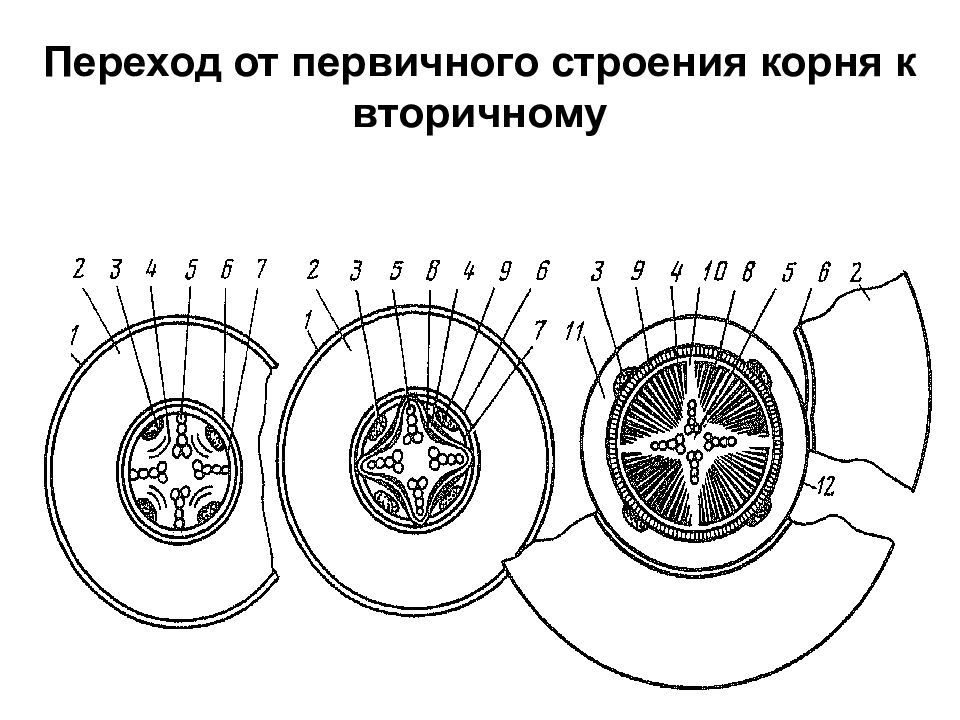

Слайд 16: Можно выделить 4 этапа перехода корня от первичного строения ко вторичному: 1) появление камбия между участками первичной флоэмы и ксилемы; 2) образования феллогена перициклом; 3) сбрасывание первичной коры; 4) смена радиального расположения проводящих тканей коллатеральным

Слайд 17: Переход от первичного строения корня к вторичному

1-первичная флоэма, 2-первичная ксилема, 3 - камбий, 4 - перицикл, 5 - эндодерма, 6 - мезодерма, 7 - ризодерма, 8 - экзодерма, 9-вторичная ксилема, 10 - вторичная флоэма, 11- вторичная кора, 12 - феллоген, 13 - феллема.

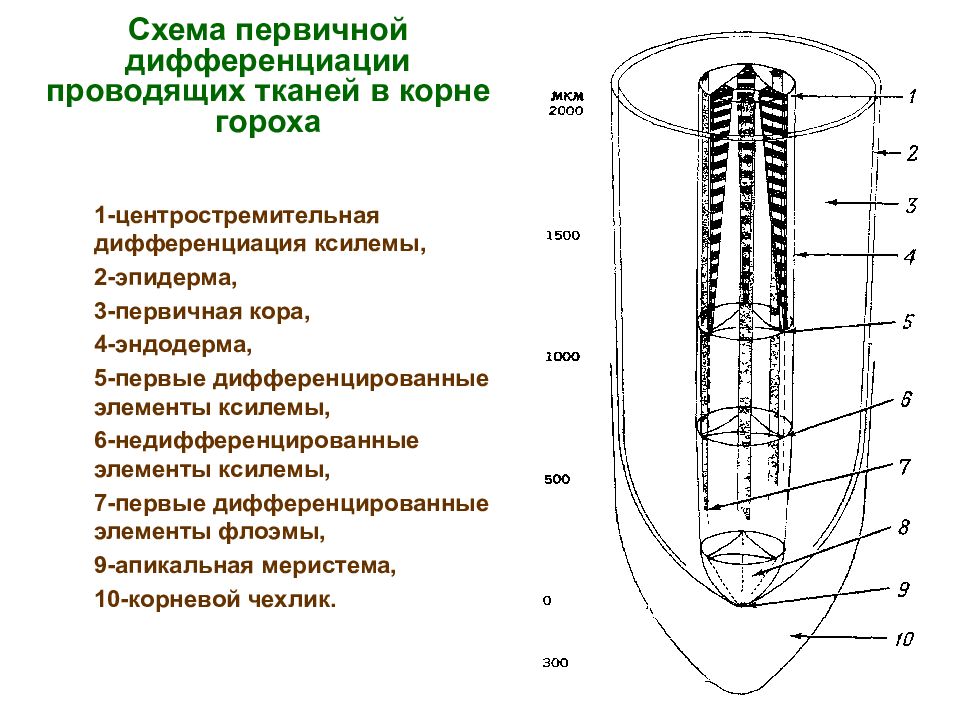

Слайд 20: Схема первичной дифференциации проводящих тканей в корне гороха

1-центростремительная дифференциация ксилемы, 2-эпидерма, 3-первичная кора, 4-эндодерма, 5-первые дифференцированные элементы ксилемы, 6-недифференцированные элементы ксилемы, 7-первые дифференцированные элементы флоэмы, 9-апикальная меристема, 10-корневой чехлик.

Слайд 21: Вторичные изменения корня однодольных. Подавляющее большинство однодольных растений первичное строение корня сохраняет до конца жизни. Однако при этом многие элементы корня подвергаются одревеснению. У древесных однодольных (пальмы, драцены, юкки) в коре корня из клеток паренхимы или из перицикла возникает слой меристемы. Из него формируются ряды закрытых проводящих пучков. Вслед за этим рядом проводящих пучков в периферической части паренхимы первичной коры появляется новый слой образовательной ткани. Этот слой меристемы дает начало новому ряду проводящих пучков. Таким образом происходит утолщение корня

Слайд 22: Придаточные корни возникают на различных органах растений – на стеблях, листьях и корнях. Придаточные корни, возникшие на стебле, называются стеблеродные, возникшие на корне – корнеродные. Боковые и придаточные корни имеют эндогенное происхождение, т.е. закладываются во внутренних тканях

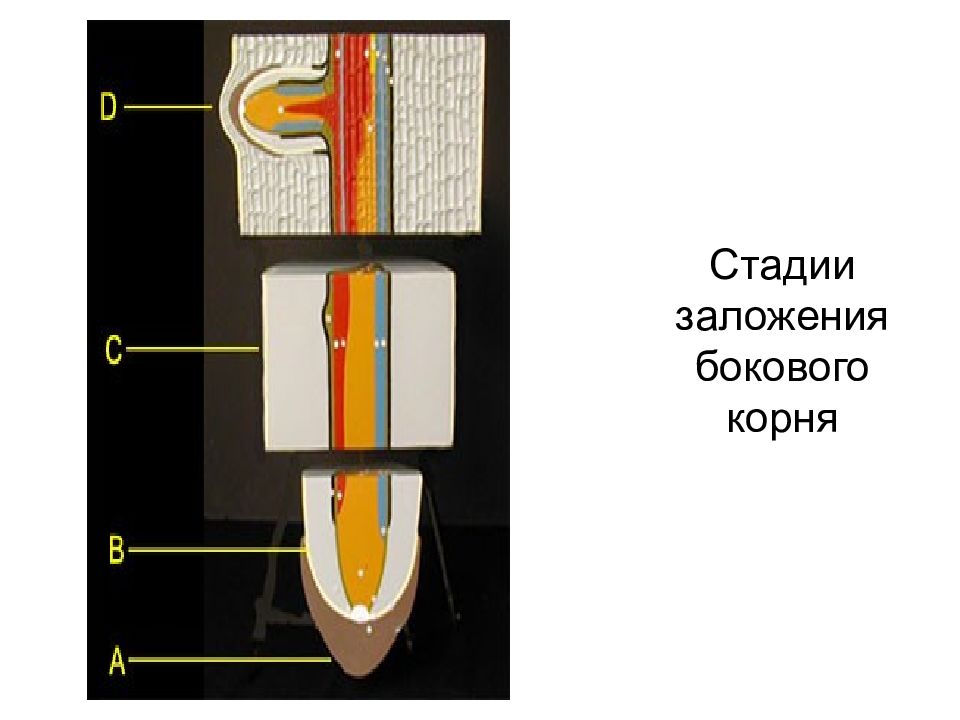

Слайд 23: Заложение бокового корня начинается с деления клеток перицикла. При этом на поверхности стелы образуется меристематический бугорок. После ряда делений клеток меристематического бугорка возникает боковой корешок. Он имеет собственную апикальную меристему и чехлик. Зачаток бокового корня растет, прорывает первичную кору материнского корня и выдвигается наружу. Обычно боковые корни возникают против элементов ксилемы. Поэтому они располагаются правильными продольными рядами вдоль корня. Возникают они в зоне поглощения или несколько выше. Заложение боковых корней происходит акропетально, т.е. от основания корня к его верхушке

Слайд 24: Заложение боковых корней

I - корневой чехлик, II - зона роста, III - зона всасывания, IV - начало зоны проведения; 1 - зачаток бокового корня, 2 - корневые волоски, 3 - первичная кора, 4 - эндодерма, 5 - эпиблема, 6 - осевой цилиндр

Слайд 27: Придаточные корни обычно закладываются в тканях, способных к меристематической активности: в перицикле, камбии, феллогене. Эндогенное образование боковых (и придаточных) корней имеет приспособительное значение. Если бы ветвление происходило в апексе, то продвижение корня в почве было затруднено

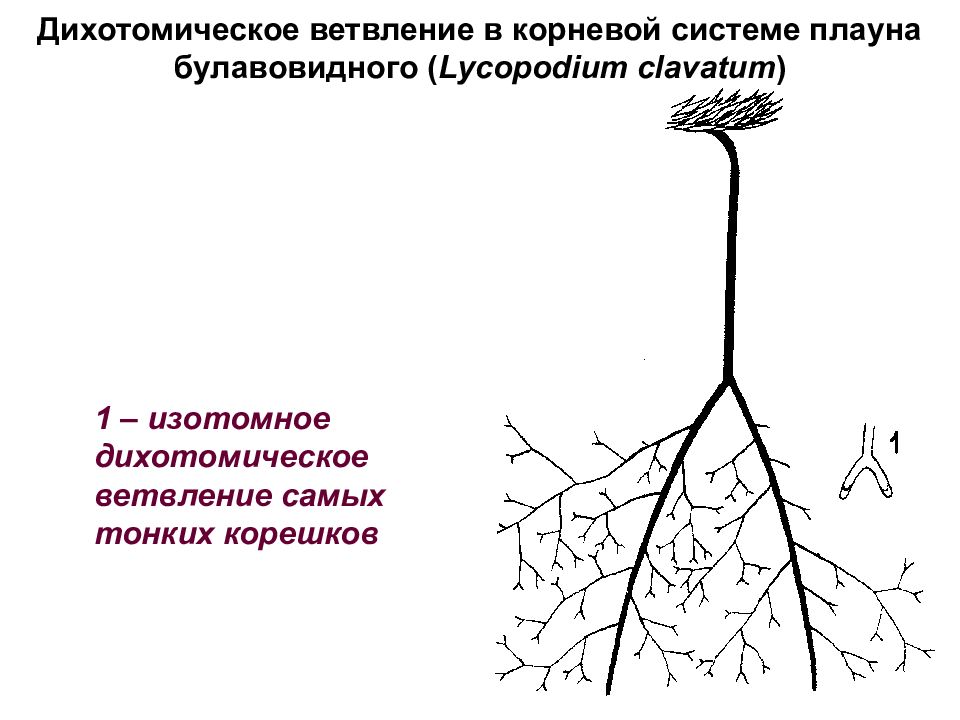

Слайд 28: Дихотомическое ветвление в корневой системе плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum )

1 – изотомное дихотомическое ветвление самых тонких корешков