Первый слайд презентации: Микориза

Александр Иванович Попов Санкт-Петербургский государственный университет Институт наук о Земле Кафедра почвоведения и экологии почв Российская академия естественных наук

Слайд 2: Микориза

Микориза (греч. μύκης – гриб и ρίζα – корень) (грибокорень) – симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений. Микориза – взаимовыгодное сожительство высших растений с гифами грибов.

Слайд 3: Микориза

Эволюционно сложившийся структурно оформленный симбиоз, необходимый для одного или обоих партнеров, между грибом (приспособленным к жизни в почве и внутри растения) и корнем (или иным контактирующим с субстратом и осуществляющим транспорт веществ органом) живого растения.

Слайд 4: Микориза

Микоризы развиваются в специализированных органах растений, где тесный контакт между симбионтами является результатом синхронного развития гриба и растения. Микоризные симбиозы представляют собой континуум от мутуалистических до паразитических взаимоотношений, и положение в нем определяется видовой принадлежностью симбионтов, факторами окружающей среды и возрастной стадией симбиоза.

Слайд 5: Микориза

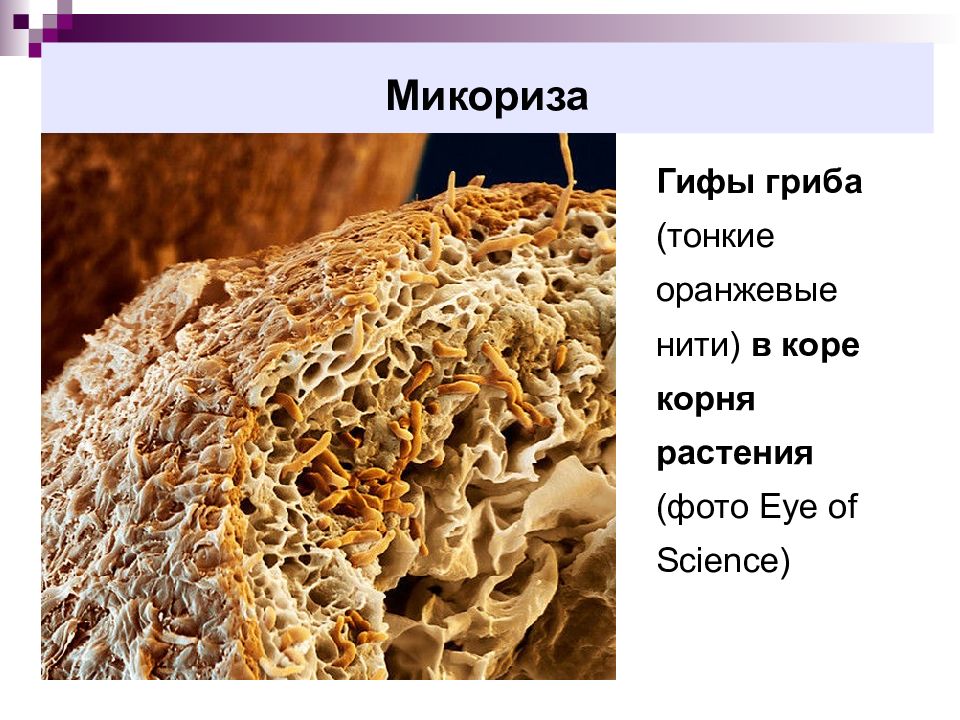

Гифы гриба (тонкие оранжевые нити) в коре корня растения (фото Eye of Science)

Слайд 6: Микориза

Считается, что взаимосвязь между грибами и высшими растениями формировались на протяжении 400– 450 миллионов лет, поэтому большинство растений так или иначе состоит в симбиозе с грибами.

Группа растений Количество изученных видов Облигатно-микоризные Факуль-тативно - микоризные Немико -ризные Доля, % Мхи 143 42 4 54 Споровые 426 43 9 47 Голосеменные 84 99 1 0 Цветковые 2964 72 3 14 ВСЕГО 3617 68 12 20

Слайд 8: Микориза

О существовании микоризы было известно довольно давно. Это явление – симбиоз грибов и высших растений –открыто немецкими учёными в середине XIX в.

Слайд 9: История

В 1881 году появились сначала предварительные, а в 1882 и 1886 годах уже подробно изложенные итоги классических исследований профессора Новороссийского университета Франца Михайловича Каменского. Ф. М. Каменский (1851 – 1913)

Слайд 10: История

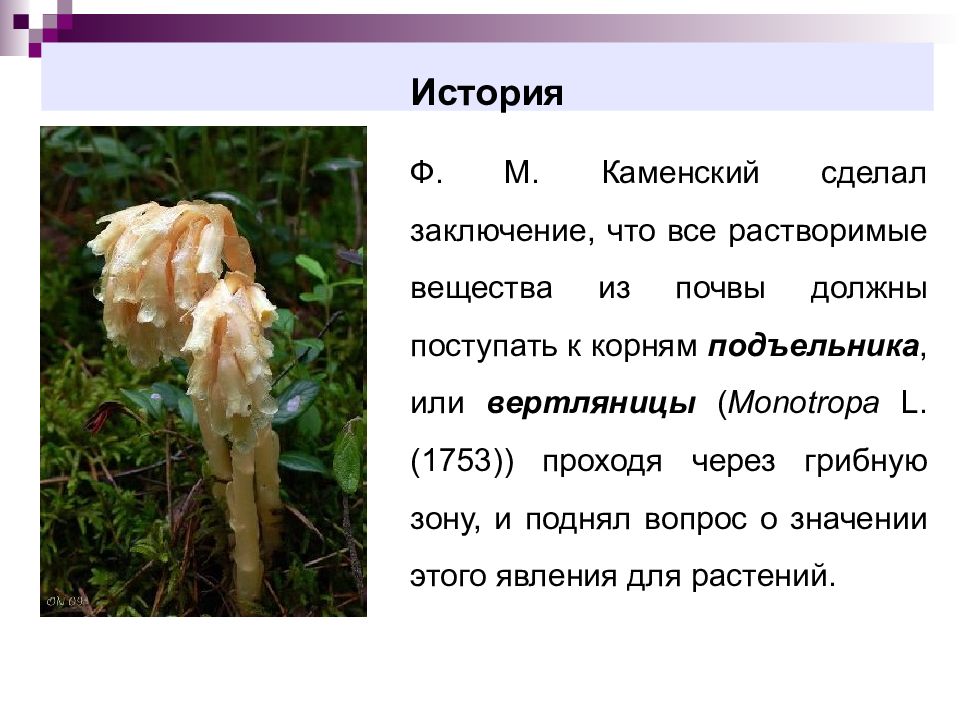

Ф. М. Каменский сделал заключение, что все растворимые вещества из почвы должны поступать к корням подъельника, или вертляницы ( Mon o tropa L. (1753) ) проходя через грибную зону, и поднял вопрос о значении этого явления для растений.

Слайд 11: История

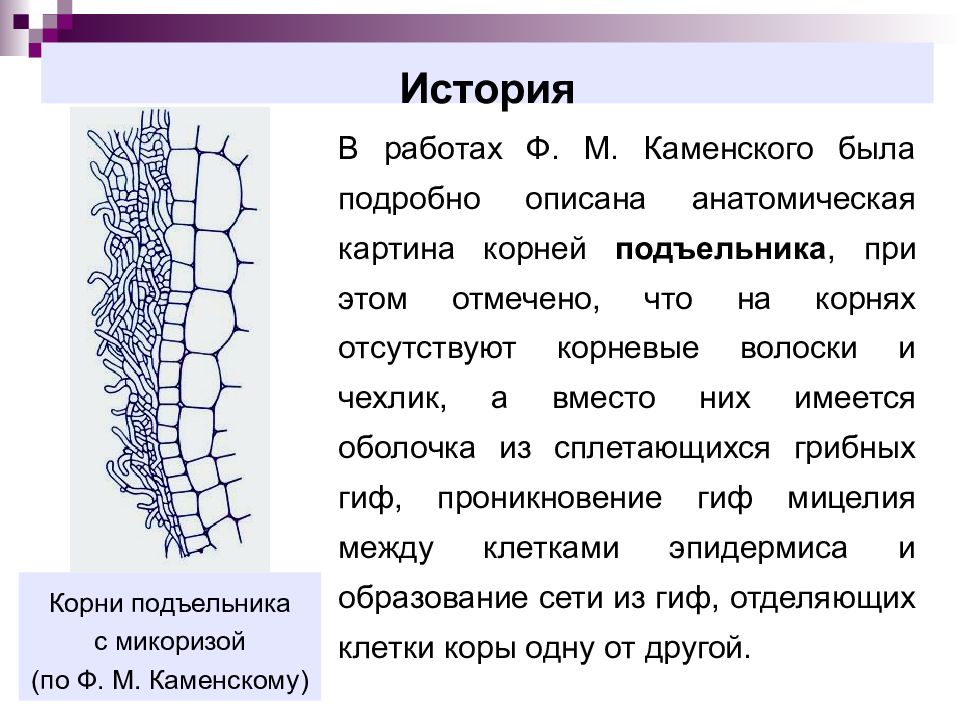

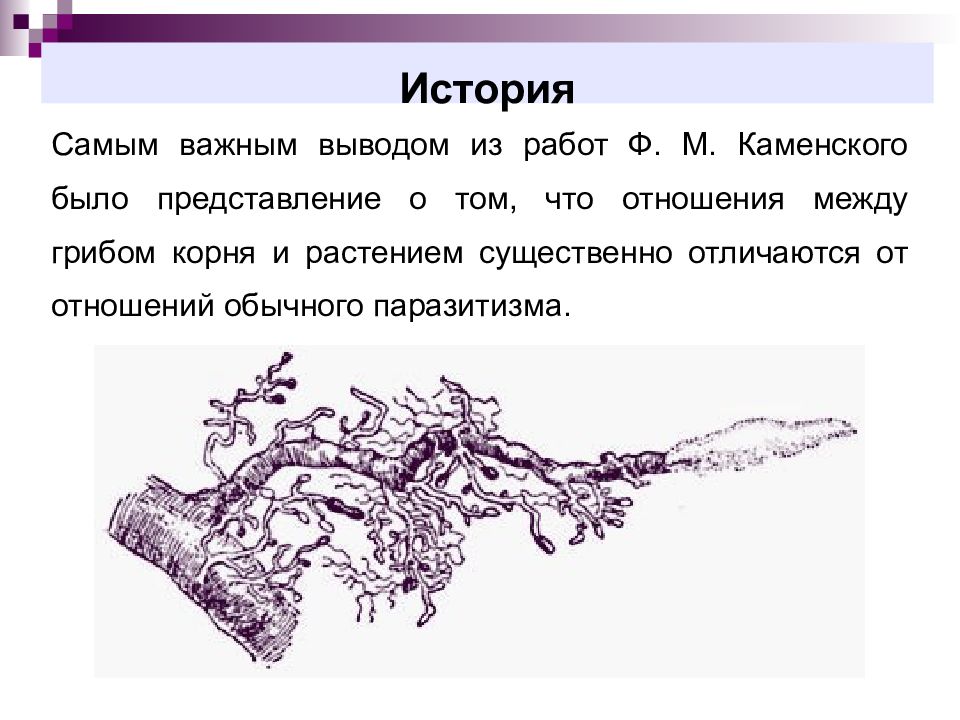

В работах Ф. М. Каменского была подробно описана анатомическая картина корней подъельника, при этом отмечено, что на корнях отсутствуют корневые волоски и чехлик, а вместо них имеется оболочка из сплетающихся грибных гиф, проникновение гиф мицелия между клетками эпидермиса и образование сети из гиф, отделяющих клетки коры одну от другой. Корни подъельника с микоризой (по Ф. М. Каменскому)

Слайд 12: История

Самым важным выводом из работ Ф. М. Каменского было представление о том, что отношения между грибом корня и растением существенно отличаются от отношений обычного паразитизма.

Слайд 13: История

Позднее, в 1885 году, академик, основоположник отечественной микологии и фитопатологии, профессор Миха и л Степанович Воронин установил тесную связь в произрастании шляпочных грибов с определенными видами древесных растений. М. С. Воронин ( 1838 – 1903 )

Слайд 14: История

В 1885 году были опубликованы исследования профессора физиологии растений Берлинского университета Альберта Бернхарда Франка, который назвал наблюдавшееся им и постоянно встречавшееся соединение тканей корней деревьев и мицелия грибов микоризой. Albert Bernhard Frank (1839 – 1900)

Слайд 15: Микориза

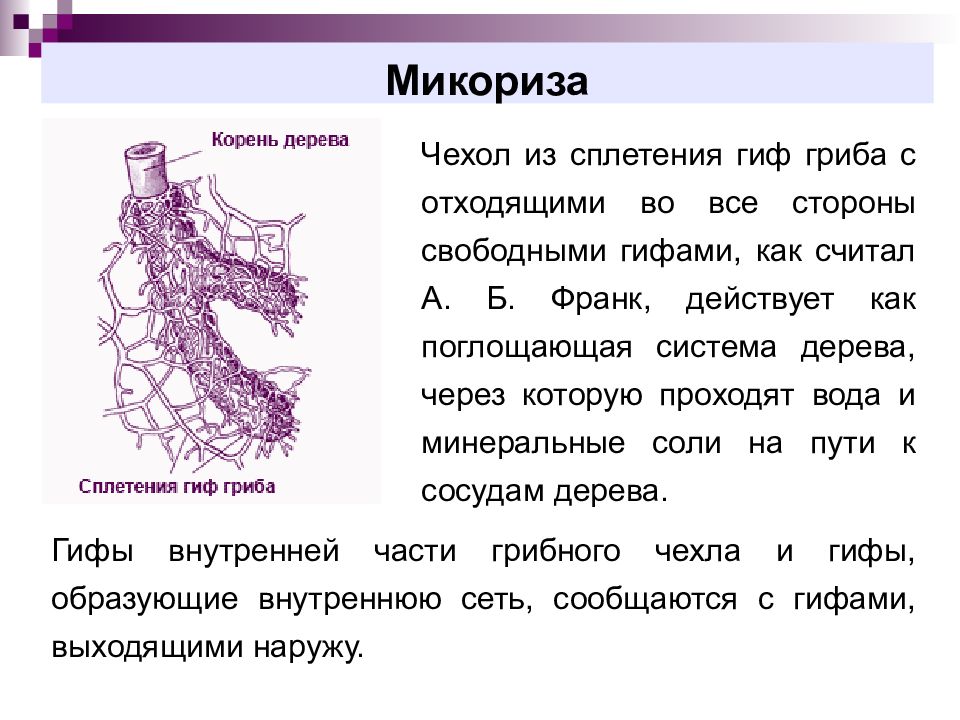

Чехол из сплетения гиф гриба с отходящими во все стороны свободными гифами, как считал А. Б. Франк, действует как поглощающая система дерева, через которую проходят вода и минеральные соли на пути к сосудам дерева. Гифы внутренней части грибного чехла и гифы, образующие внутреннюю сеть, сообщаются с гифами, выходящими наружу.

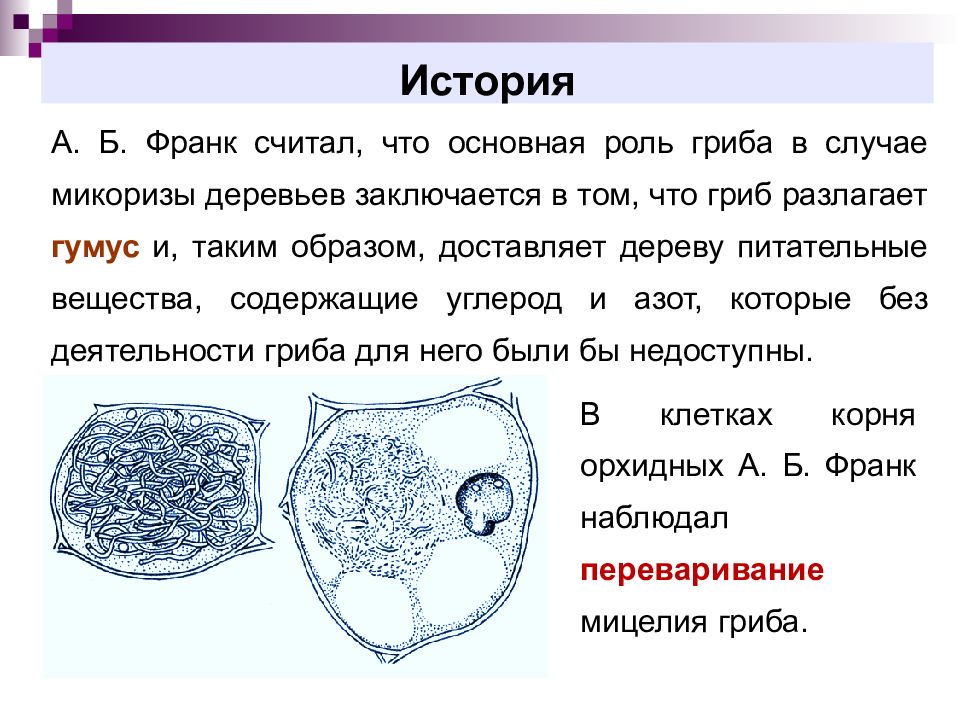

Слайд 16: История

А. Б. Франк провел аналогию между талломом лишайников и микоризой и сделал заключение, что в обоих случаях имеет место постоянный симбиоз двух различных организмов.

Слайд 17: История

А. Б. Франк считал, что основная роль гриба в случае микоризы деревьев заключается в том, что гриб разлагает гумус и, таким образом, доставляет дереву питательные вещества, содержащие углерод и азот, которые без деятельности гриба для него были бы недоступны. В клетках корня орхидных А. Б. Франк наблюдал переваривание мицелия гриба.

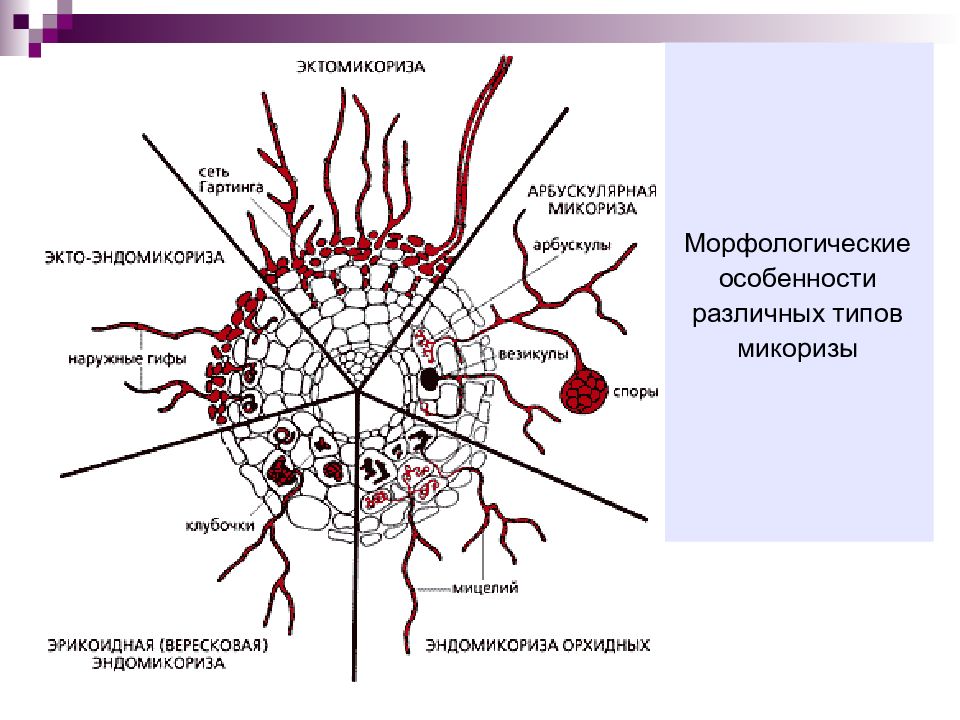

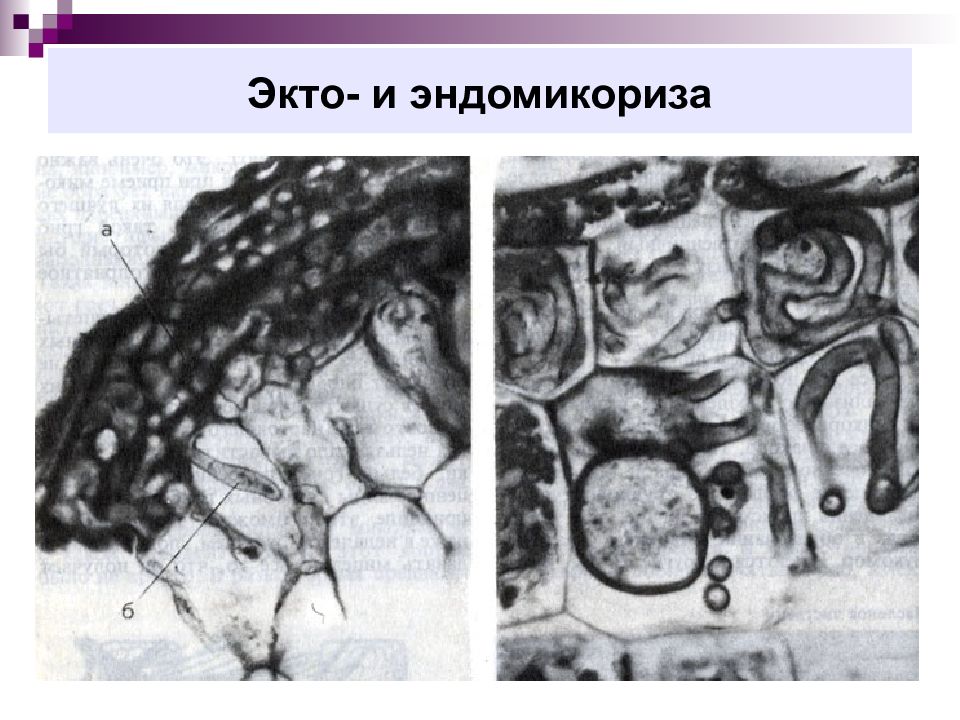

Слайд 18: Известны три типа микоризы:

эктомикориза, эндомикориза, эктоэндомикориза

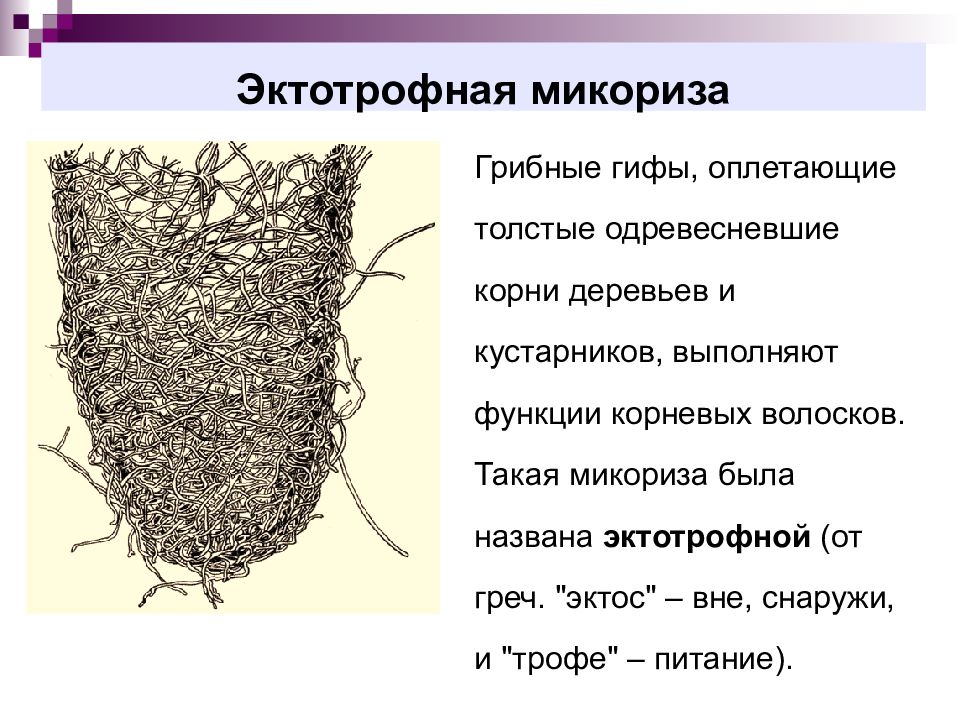

Слайд 22: Эктотрофная микориза

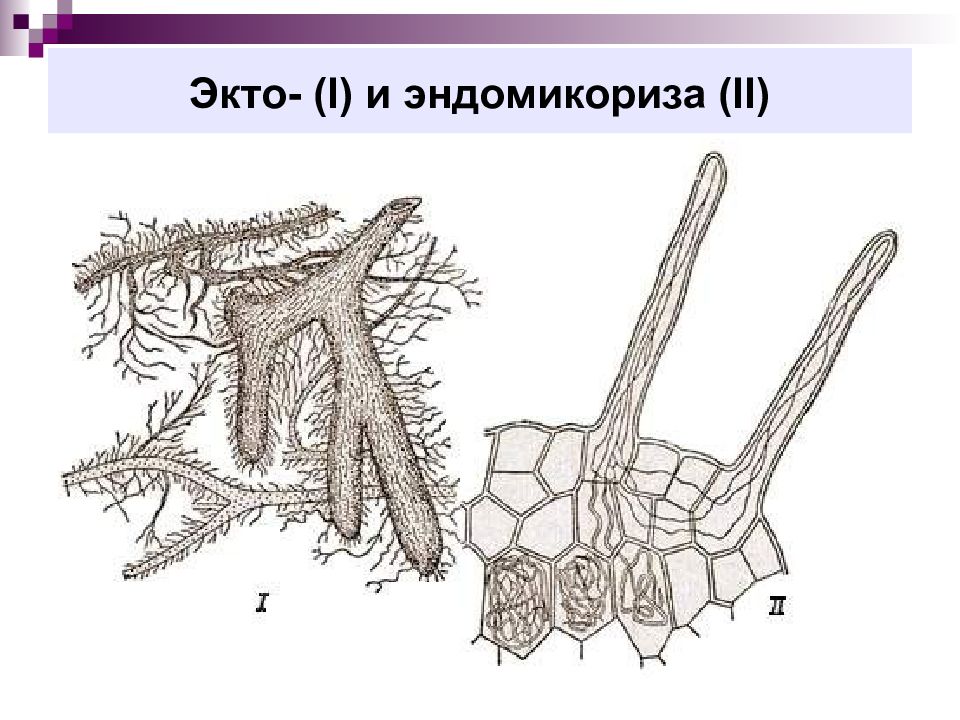

Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков. Такая микориза была названа эктотрофной (от греч. "эктос" – вне, снаружи, и "трофе" – питание).

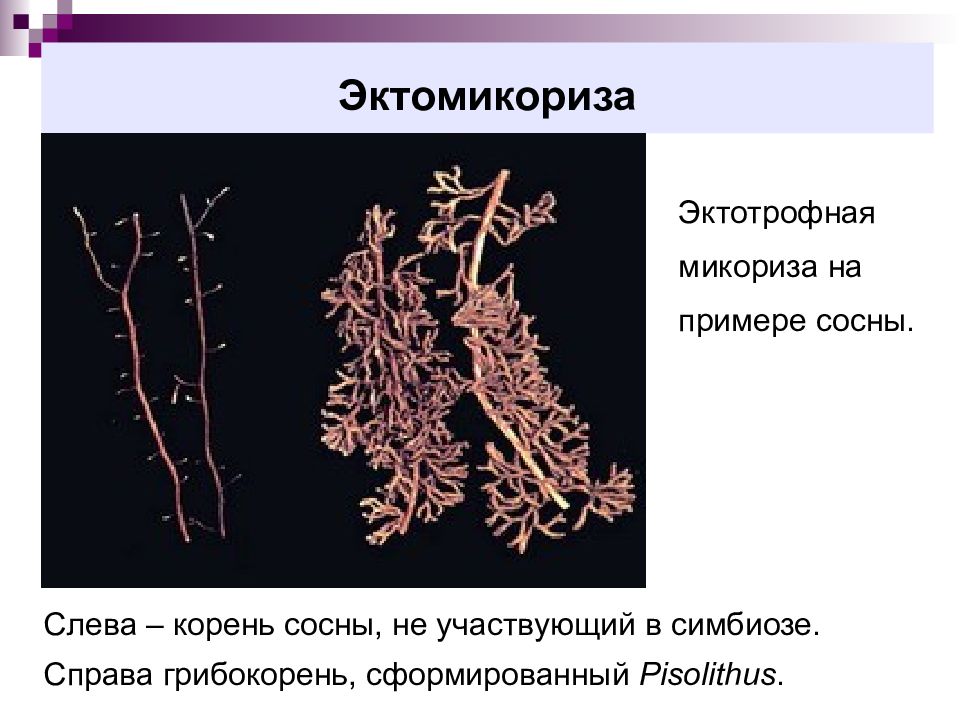

Слайд 23: Эктомикориза

Эктотрофная микориза на примере сосны. Слева – корень сосны, не участвующий в симбиозе. Справа грибокорень, сформированный Pisolithus.

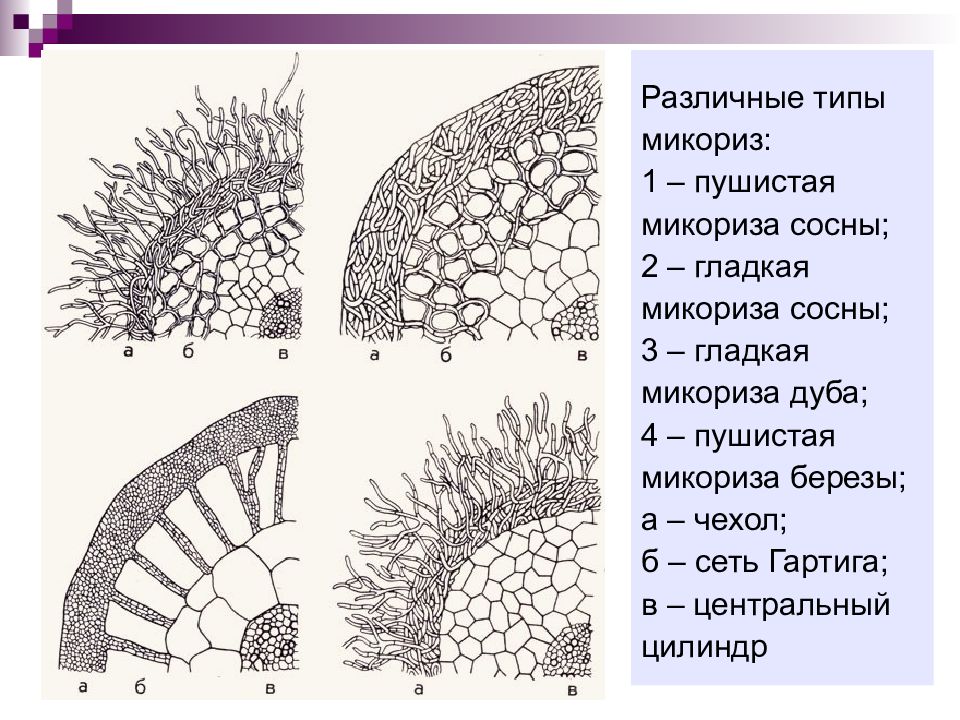

Слайд 24: Различные типы микориз: 1 – пушистая микориза сосны; 2 – гладкая микориза сосны; 3 – гладкая микориза дуба; 4 – пушистая микориза березы; а – чехол; б – сеть Гартига; в – центральный цилиндр

Слайд 25: Эктомикориза

Эктотрофная микориза возникает, когда гифы гриба оплетают плотной сетью, образуя или чехол или микоризные трубки. Гифы гриба проникают сквозь ризодерму корня и распространяются по межклетникам, не проникая в клетки. Для такого типа микоризы характерно отсутствие корневых волосков и редукция корневого чехлика вплоть до одного-двух слоёв клеток. Гифы гриба разделяют корень на зоны (в виде сети гиф – сеть Гартигга).

Слайд 26: Сеть Гартига

Густая сеть из гиф гриба, оплетающих клетки корней растения, с которым гриб образует эктомикоризу. Названа в честь немецкого учёного Роберта Гартига, «отца биологии леса», лесовода и миколога. Robert Hartig (1839-1901) Own scan from the book by Otto Dittmar et al. "Adam Schwappach Forstwissenschaftler und sein Erbe". Hanstedt 2001, S. 47

Слайд 27: Сеть Гартига

У хвойных растений гифы проникают глубоко в кору растения, оплетая клетки как эпидермиса, так и коры, нередко занимая большую часть объёма коры. У большинства покрытосеменных гифы сети Гартига оплетают только клетки эпидермиса, дальнейшему проникновению препятствует экзодерма, стенки клеток которой опробкованы. Одно из исключений – род Дриада, у которого сеть Гартига развивается не только в эпидермальной части корня, но и в коре.

Слайд 28: Сеть Гартига

Образуется через 2-4 дня после установления контакта между грибом и растением. Гифы сети Гартига активно ветвятся и переплетаются, увеличивая собственную площадь. В их цитоплазме обычны многочисленные органоиды, в том числе митохондрии, что говорит об их повышенной метаболической активности.

Слайд 29: Сеть Гартига

Концы гиф сети Гартига обычно утончены для облегчения проникновения между клетками растения, также гифы гриба выделяют гидролитические ферменты. При развитии сети Гартига плазмодесмы между клетками растения нередко утрачиваются, клетки оказываются изолированы друг от друга.

Слайд 30: Сеть Гартига

Сеть Гартига принимает первостепенное участие в обмене питательными веществами между грибом и растением. У покрытосеменных растений только эти гифы участвуют в этом процессе. Также в сети Гартига запасаются растворимые и нерастворимые углеводы, липиды, фенольные соединения, полифосфаты.

Слайд 31: Сеть Гартига

У некоторых растений, вступающих в эктомикоризу, сеть Гартига не образуется. К таковым относится пизония большая, у которой на стенках клеток эпидермиса и части клеток коры, контактирующих с гифами внутренней мантии для увеличения площади обмена веществом между грибом и растением образуются впячивания.

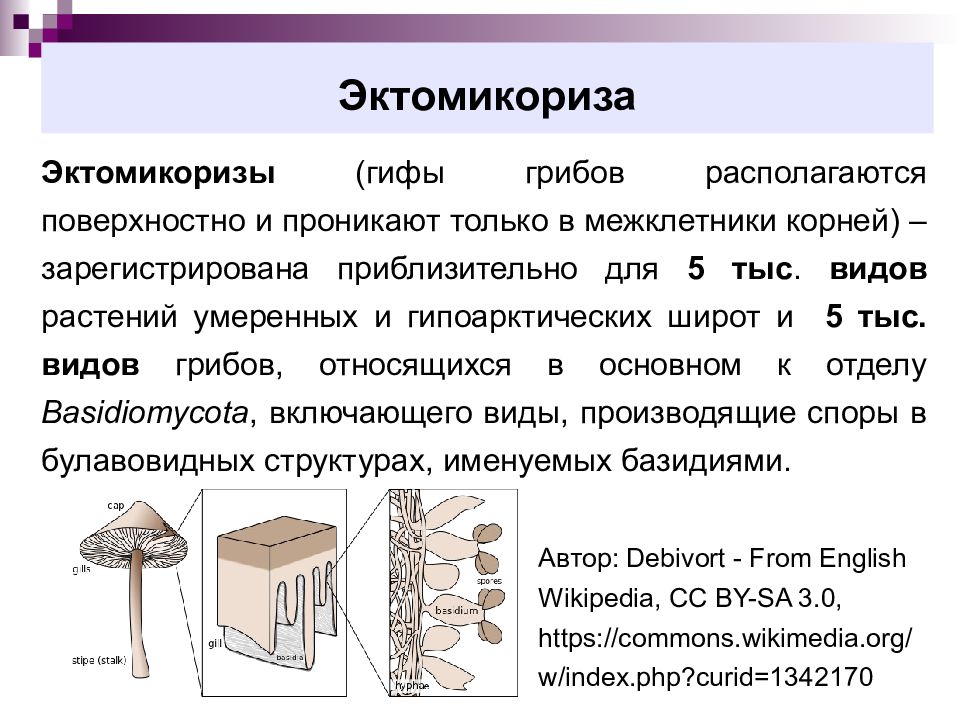

Слайд 32: Эктомикориза

Эктомикоризы (гифы грибов располагаются поверхностно и проникают только в межклетники корней) – зарегистрирована приблизительно для 5 тыс. видов растений умеренных и гипоарктических широт и 5 тыс. видов грибов, относящихся в основном к отделу Basidiomycota, включающего виды, производящие споры в булавовидных структурах, именуемых базидиями. Автор: Debivort - From English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1342170

Слайд 33: Эктомикориза

Эктотрофная микориза характерна для многих деревьев (дуб, ель, сосна, берёза), кустарников (ива), некоторых кустарничков (дриада) и травянистых растений (гречиха живородящая). Эктотрофные микориза образуют чаще гименомицеты (роды Boletus, Lactarius, Russula, Amanita и др.), реже – гастеромицеты.

Слайд 34: Эктомикориза

Гастеромицеты, гастромицеты, нутревики – полифилетическая группа таксонов грибов класса базидиомицетов. К гастеромицетам относят около 1000 видов из 110 родов.

Слайд 35: Эндомикориза

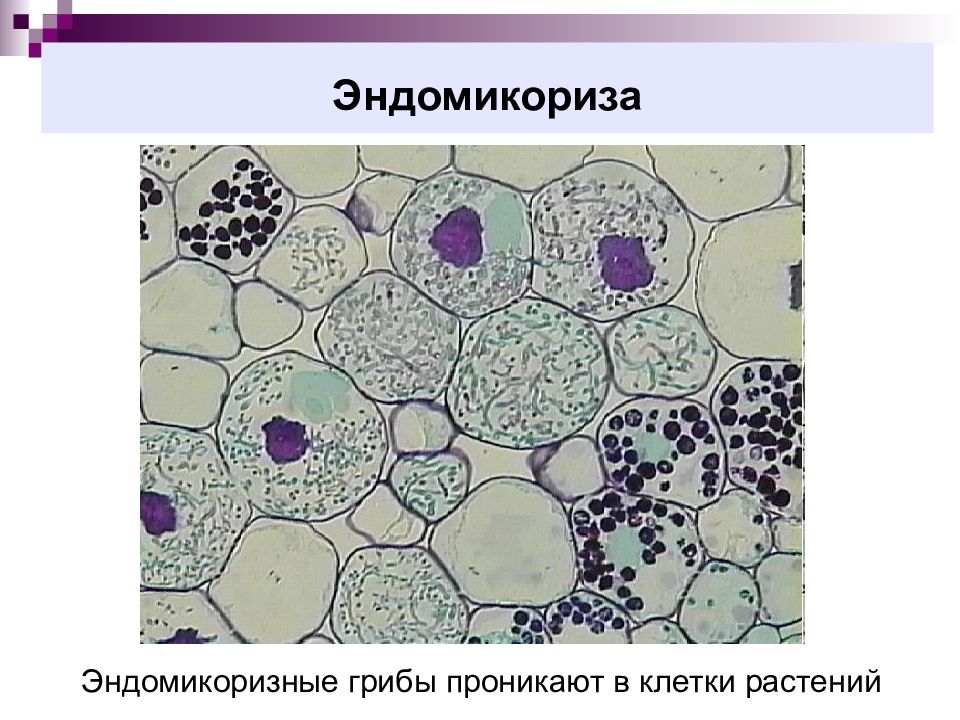

Основное отличие эндотрофной микоризы в том, что гифы гриба проникают в клетки коры корня (через поры, не проходя сквозь плазмалемму). На поверхности корня микориза выражена слабо, то есть вся основная часть гриба находится внутри корня. В клетках корня могут образовываться скопления гиф гриба в виде клубков. Гифы могут разветвляться внутри клетки – эти образования называются арбускулами.

Слайд 37: Эндомикориза

При развитии эндотрофной микоризы форма корней не меняется, корневые волоски обычно не отмирают, грибной чехол и «сеть Гартига» не образуются; гифы гриба проникают внутрь клеток коровой паренхимы.

Слайд 38: Эндомикориза

Эндомикоризы (гифы грибов проникают в клетки корня) наиболее всего распространены в природе Они образуются с 225 тыс. видов растений, а в качестве грибов-симбионтов выступают чуть больше 100 видов грибов отдела Zygomycota. Эндомикоризы обнаружены у самых первых наземных растений, а эктомикоризы появились позже –одновременно с появлением голосеменных (Каратыгин, 1993).

Слайд 39: Эктоэндомикориза

Сочетает в себе признаки и эндо- и экзомикоризы. Возможен переход между эктомикоризой и эндомикоризой. Эктоэндотрофный тип микоризы – гифы гриба проникают не только в межклетники, но и в клетки коры.

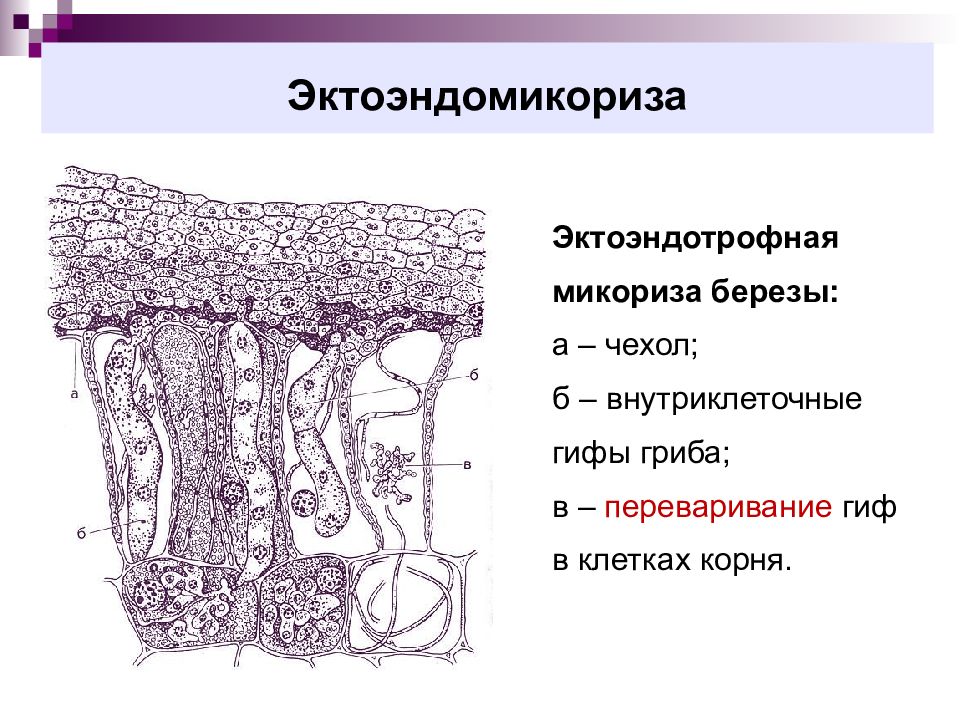

Слайд 40: Эктоэндомикориза

Э ктоэндотрофная микориза березы: а – чехол; б – внутриклеточные гифы гриба; в – переваривание гиф в клетках корня.

Слайд 41: Эктоэндомикориза

Эктоэндотрофный тип микоризы встречается и у кустарничка арктоуса ( Arctous alpinus (L.) Niedenzu

Слайд 42: Эктоэндомикориза

А также у травянистого растения грушанки крупноцветковой ( Pyrola grandiflora Radius)

Слайд 43: Микориза

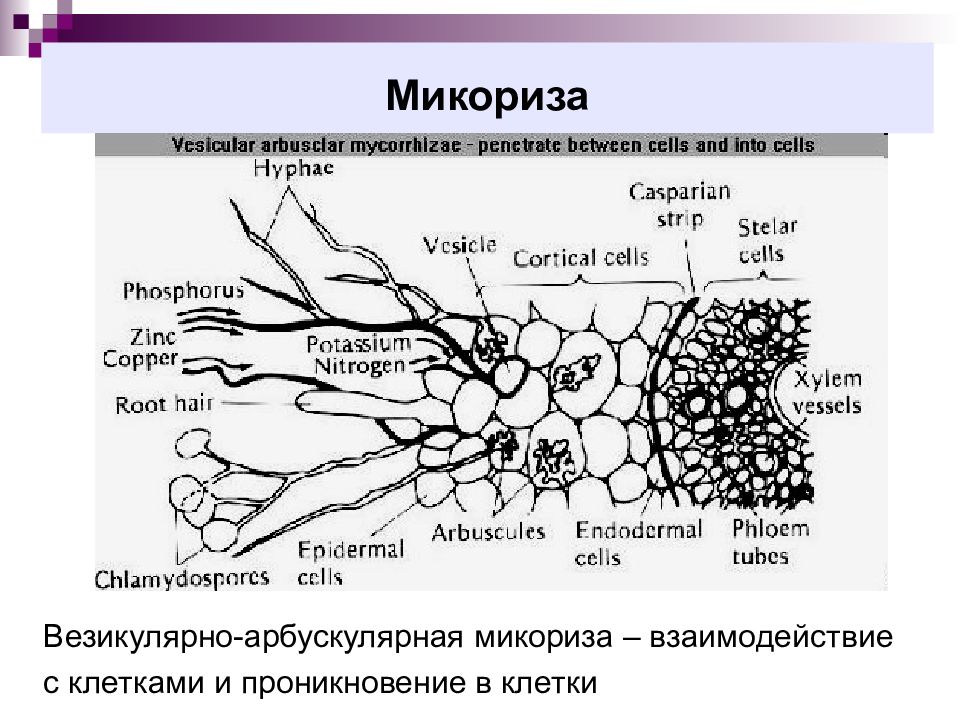

Везикулярно-арбускулярная микориза – взаимодействие с клетками и проникновение в клетки

Слайд 44: Микориза

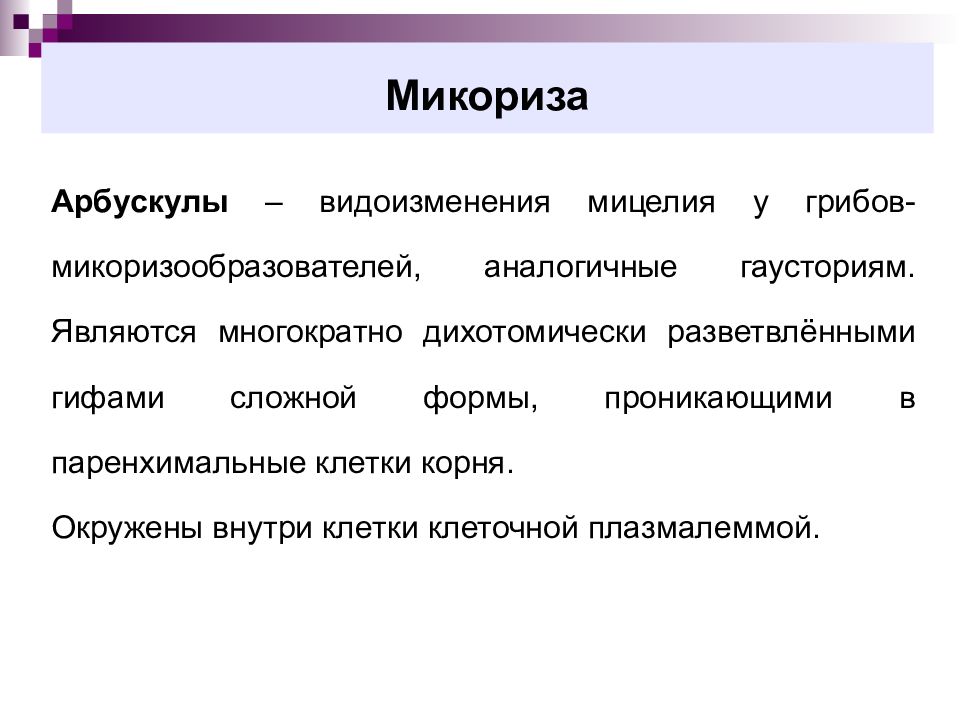

Арбускулы – видоизменения мицелия у грибов-микоризообразователей, аналогичные гаусториям. Являются многократно дихотомически разветвлёнными гифами сложной формы, проникающими в паренхимальные клетки корня. Окружены внутри клетки клеточной плазмалеммой.

Слайд 45: Микориза

В арбускулах происходит наиболее интенсивный обмен метаболитами между компонентами микоризы, хотя они и существуют лишь несколько дней (в последствии растворяются). Считается, что арбускулы образуются под влиянием защитной реакции клеток растения.

Слайд 46: Микориза

Арбускула (разветвление мицелия) в клетках корня лука круглоголового; местами происходит переваривание веточек арбускулы.

Слайд 47: Микориза

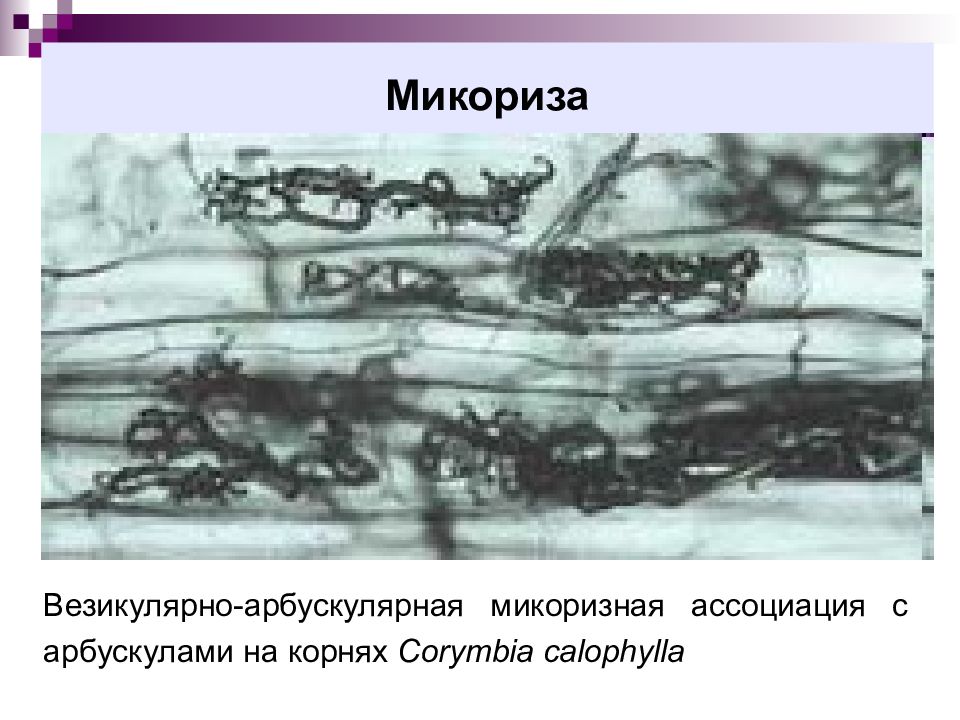

Везикулярно-арбускулярная микоризная ассоциация с арбускулами на корнях Corymbia calophylla

Слайд 48: Микориза

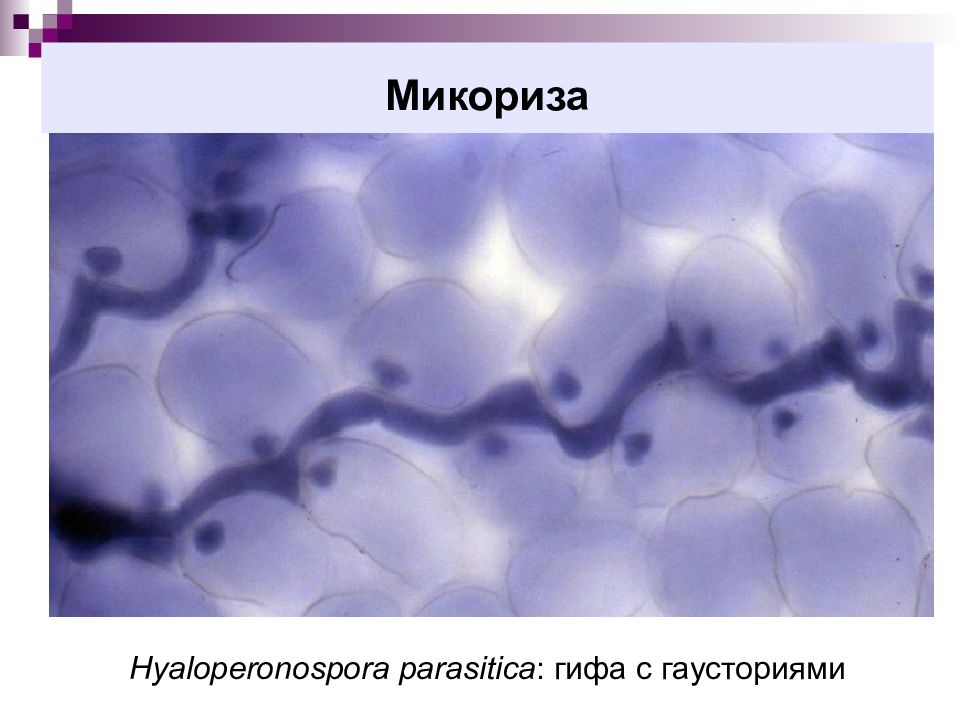

Гаустории – боковые ответвления гиф паразитических грибов, проникающие внутрь клетки-хозяина. Образование гаусторий паразитическими грибами является единственным способом получения грибом питательных веществ, которые всасываются гаусториями из клеток хозяина. Впервые обнаружены немецким фитопатологом А. де Бари.

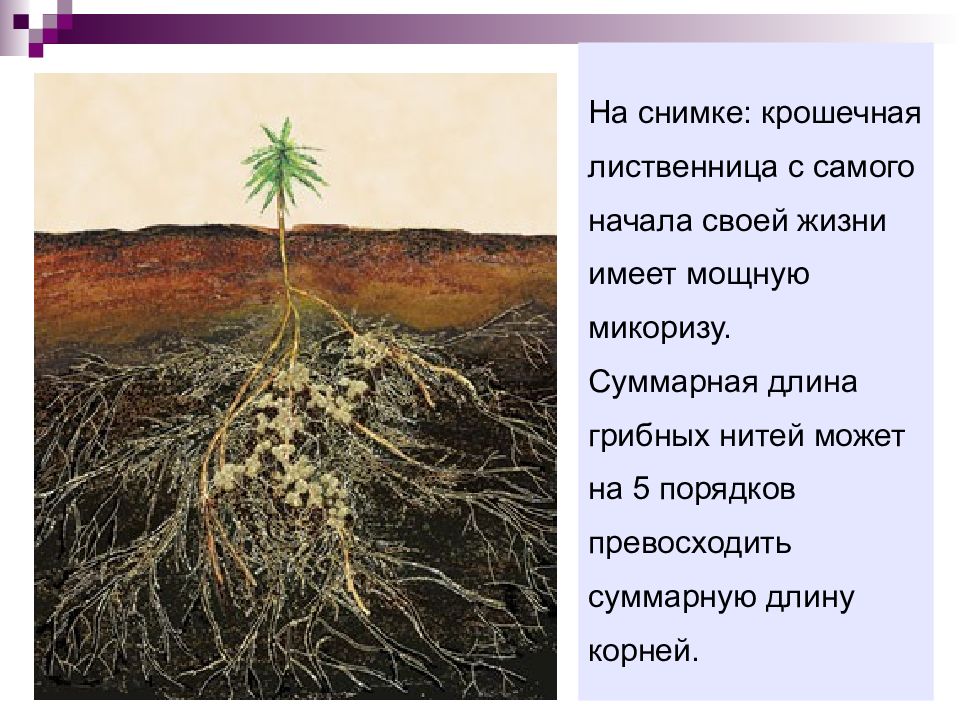

Слайд 50: На снимке: крошечная лиственница с самого начала своей жизни имеет мощную микоризу. Суммарная длина грибных нитей может на 5 порядков превосходить суммарную длину корней

Слайд 51: Микориза

При таком сожительстве растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб – органические вещества. Считается, что растение отдает микоризе от 20 до 30 % усвоенного им углерода в виде растворимых органических соединений.

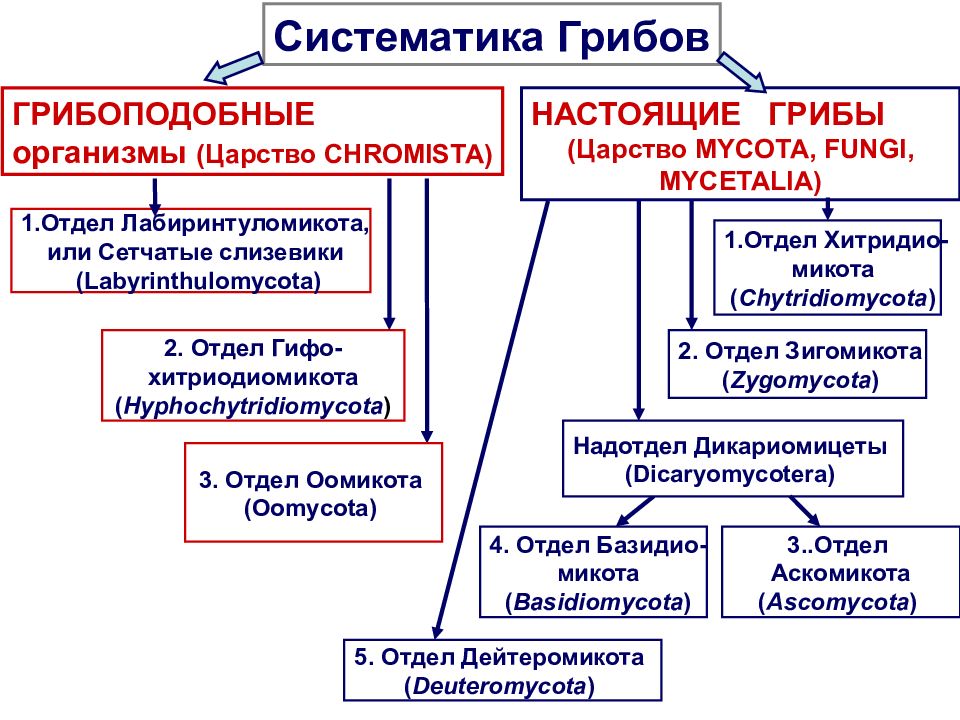

Слайд 52: Симбионты

Со стороны высших растений участвуют все голосеменные, около 70 % однодольных и 80-90 % двудольных. Со стороны грибов – аскомицеты, базидиомицеты и зигомицеты. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных.

Слайд 53: Микориза

Взаимоотношения между растениями и грибами складываются по типу мутуализма : растение снабжает гриб органическими веществами (в частности углеводами), в ответ получая минеральные (в первую очередь соединения фосфора), которые могут быть не слишком доступны для него.

Слайд 54: Микориза

Считается, что благодаря микоризным грибам растения получают возможность использовать недоступные им ресурсы минерального питания. В частности, микоризы – один из основных каналов, по которым происходит включение фосфора из геологического круговорота в биологический.

Слайд 55: Микориза

Гриб получает от дерева углеводы, аминокислоты и фитогормоны, а сам делает доступным для поглощения и всасывания растением воду и минеральные вещества, прежде всего соединения фосфора. Кроме того, гриб обеспечивает дерево большей поверхностью всасывания, что особенно важно, когда оно растёт на бедной почве.

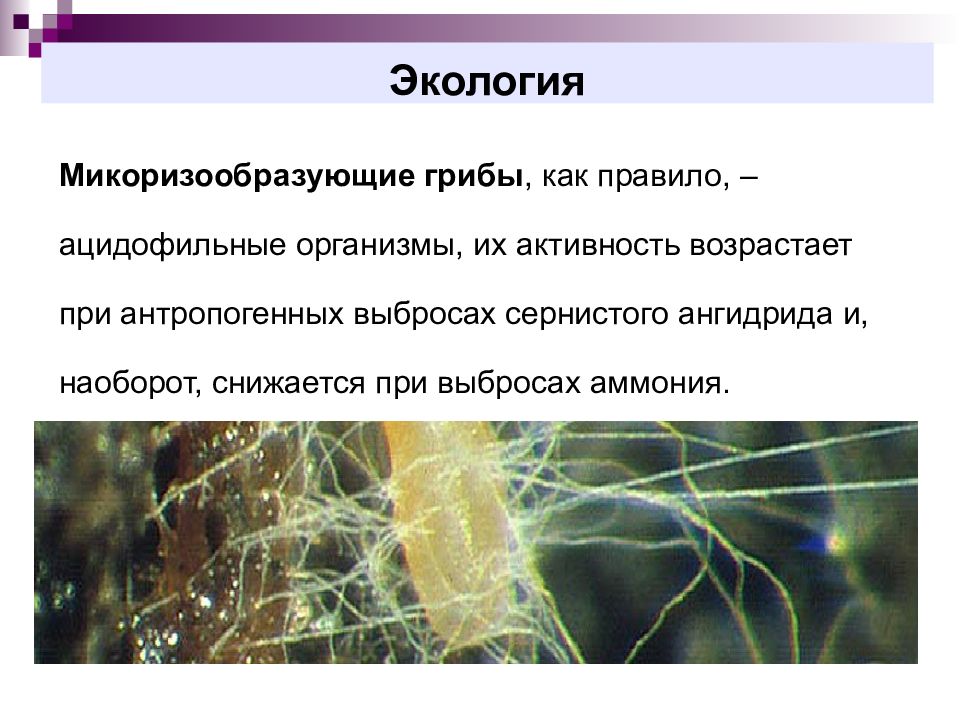

Слайд 56: Экология

Микоризообразующие грибы, как правило, – ацидофильные организмы, их активность возрастает при антропогенных выбросах сернистого ангидрида и, наоборот, снижается при выбросах аммония.

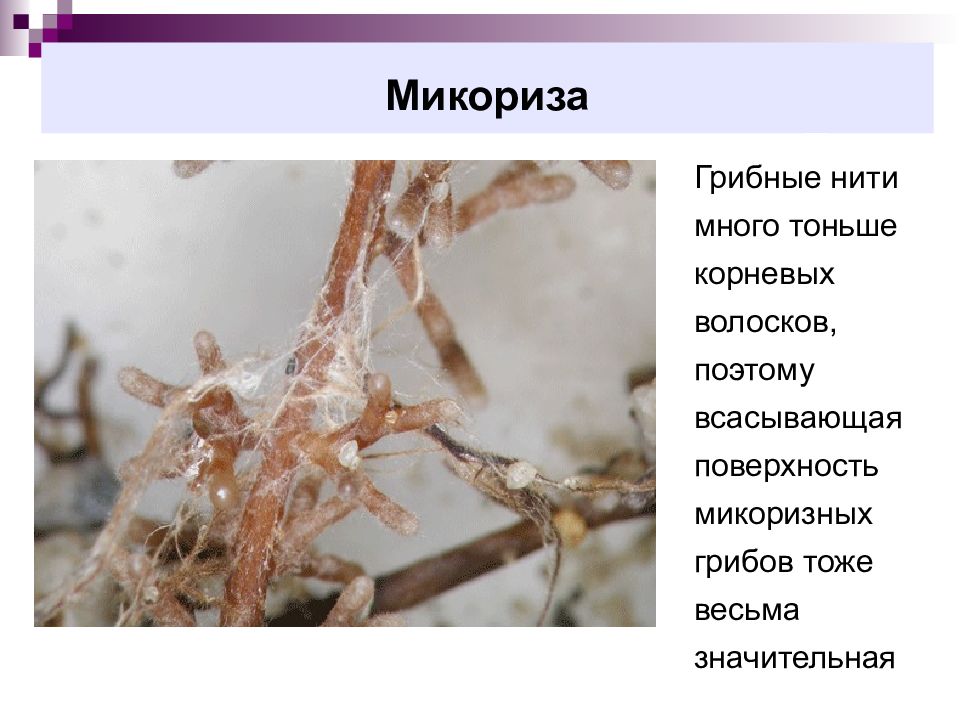

Слайд 57: Микориза

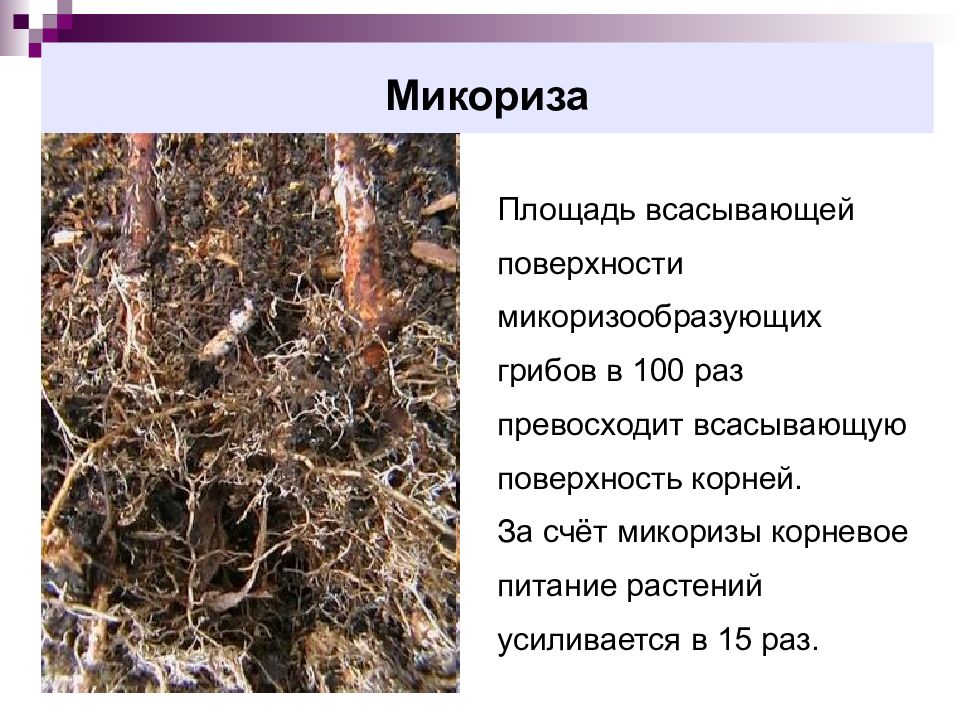

Грибные нити много тоньше корневых волосков, поэтому всасывающая поверхность микоризных грибов тоже весьма значительная

Слайд 58: Микориза

Площадь всасывающей поверхности микоризообразующих грибов в 100 раз превосходит всасывающую поверхность корней. За счёт микоризы корневое питание растений усиливается в 15 раз.

Слайд 59: Микориза

Микоризные грибы активно воздействуют на минералы почвы различными органическими кислотами – яблочной, гликолевой, щавелевой и другими. Под действием этих кислот активно извлекается калий из силикатов почвы, фосфор из ортоклаза и апатита. Кроме того, грибы микоризообразователи продуцируют биологически активные вещества – главным образом витамины группы B.

Слайд 60: Микориза

В свою очередь, через микоризу растение доставляет грибу необходимые для него органические вещества, главным образом, углеводы и аминокислоты. Встречается среди растений и эндотрофная микориза (когда гриб проникает в ткани растения-хозяина)

Слайд 61: Микориза

Как выяснила международная группа исследователей из США и Европы, растения могут узнавать, какой из нескольких видов грибов наиболее «щедр», и снабжать его органическими соединениями больше, чем «скуповатых» коллег. Со своей стороны, грибы поступают точно так же: они лучше обеспечивают соединениями зольных элементов те растения, от которых больше получают.

Слайд 62: Микориза

За счёт микоризы многократно усиливается поступление в растения необходимых минеральных солей, воды, витаминов, ферментов, гормонов и других активных веществ, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды.

Слайд 63: Микориза

Ещё одна функция микориз – защита корневых систем от фитопатогенных организмов, а также регуляция процессов роста и развития растений (Селиванов, 1981). Экспериментально было показано (Marcel et al., 1998), что чем выше биологическое разнообразие микоризных грибов, тем выше видовое разнообразие, продуктивность и стабильность фитоценозов и экосистем в целом.

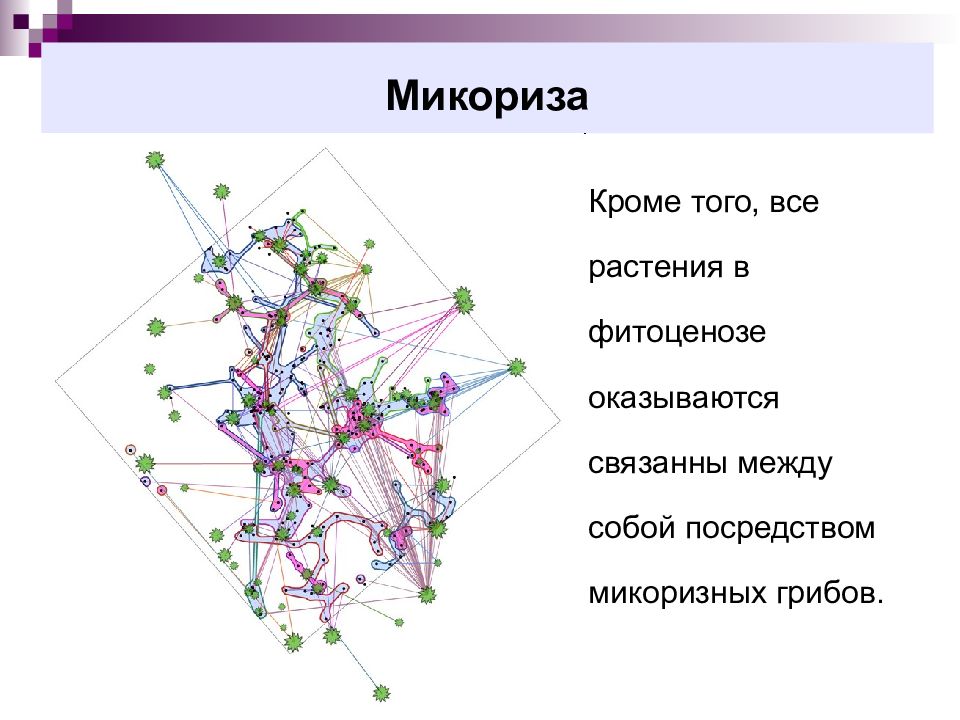

Слайд 64: Микориза

Кроме того, все растения в фитоценозе оказываются связанны между собой посредством микоризных грибов.

Слайд 65: Микориза

Через микоризные сети лиственные деревья могут поддерживать питательными элементами молодые саженцы хвойных деревьев. В свою очередь хвойные деревья (например, ели) помогают органическими соединениями лиственным (например, березам) весной и осенью, когда на последних нет листьев.

Слайд 66: Микориза

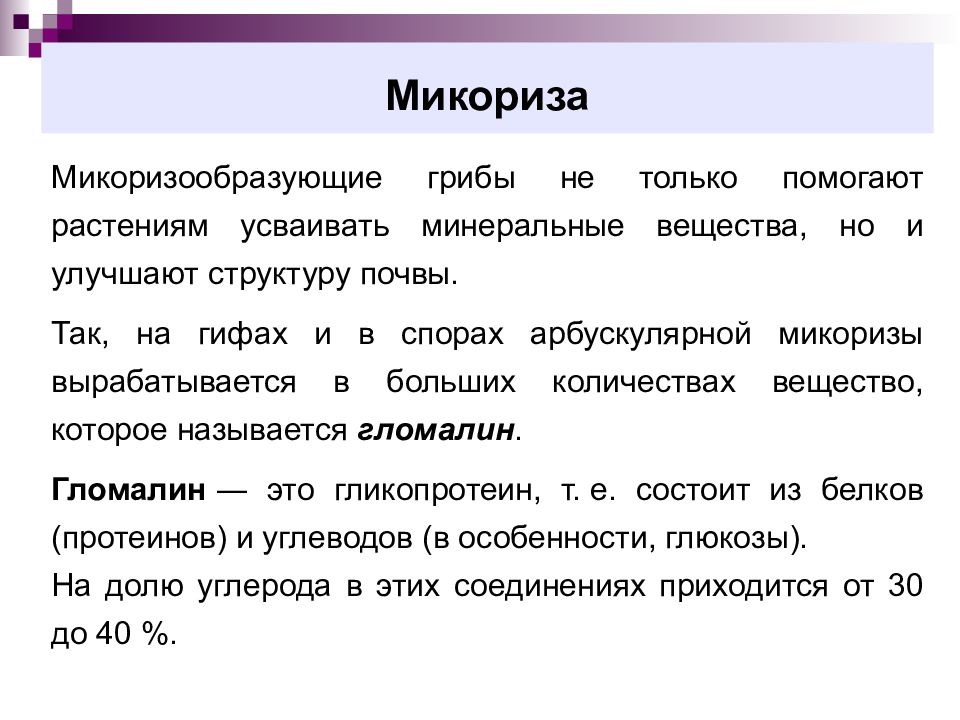

Микоризообразующие грибы не только помогают растениям усваивать минеральные вещества, но и улучшают структуру почвы. Так, на гифах и в спорах арбускулярной микоризы вырабатывается в больших количествах вещество, которое называется гломалин. Гломалин ― это гликопротеин, т. е. состоит из белков (протеинов) и углеводов (в особенности, глюкозы). На долю углерода в этих соединениях приходится от 30 до 40 %.

Слайд 67: Микориза

Гломалин склеивает отдельные механические элементы почвы в маленькие водопрочные комочки. Содержание гломалина в агропочвах повышается при паровании поля, отсутствии вспашки после сбора урожая, наличием в посевах микоризуемых культур.

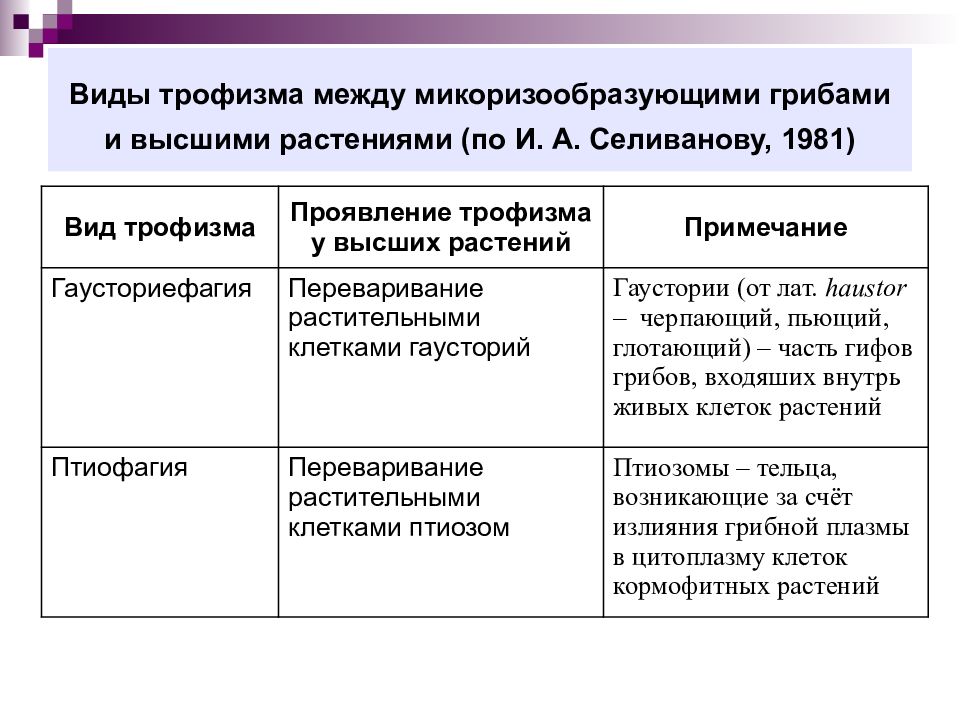

Слайд 68: Виды трофизма между микоризообразующими грибами и высшими растениями (по И. А. Селиванову, 1981)

Вид трофизма Проявление трофизма у высших растений Примечание Гаусториефагия Переваривание растительными клетками гаусторий Гаустории (от лат. haustor – черпающий, пьющий, глотающий) – часть гифов грибов, входяших внутрь живых клеток растений Птиофагия Переваривание растительными клетками птиозом Птиозомы – тельца, возникающие за счёт излияния грибной плазмы в цитоплазму клеток кормофитных растений

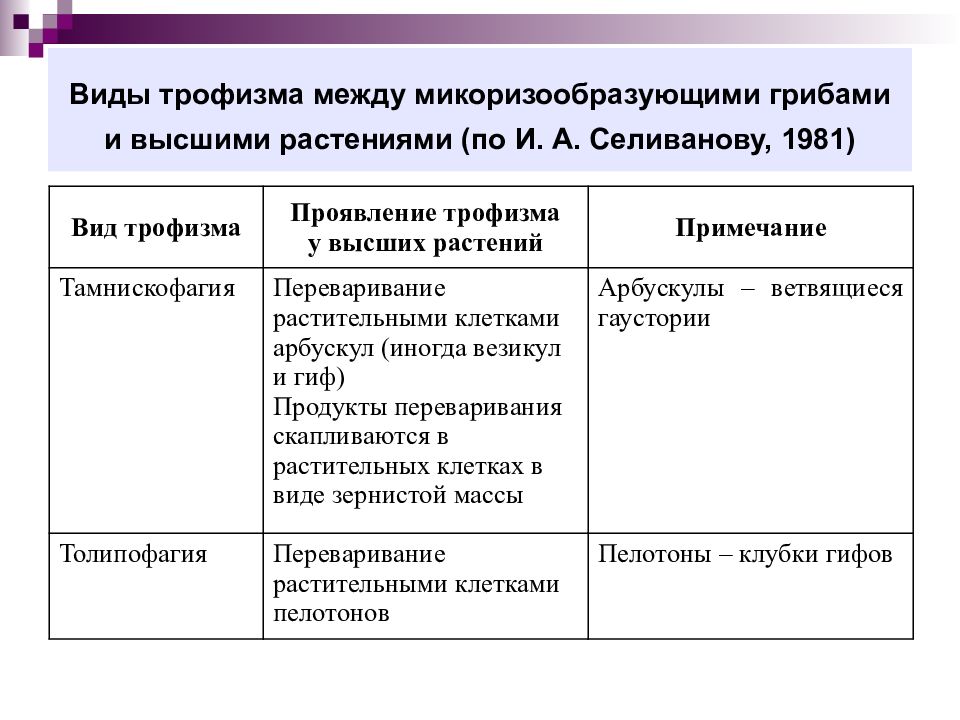

Слайд 69: Виды трофизма между микоризообразующими грибами и высшими растениями (по И. А. Селиванову, 1981)

Вид трофизма Проявление трофизма у высших растений Примечание Тамнискофагия Переваривание растительными клетками арбускул (иногда везикул и гиф) Продукты переваривания скапливаются в растительных клетках в виде зернистой массы Арбускулы – ветвящиеся гаустории Толипофагия Переваривание растительными клетками пелотонов Пелотоны – клубки гифов

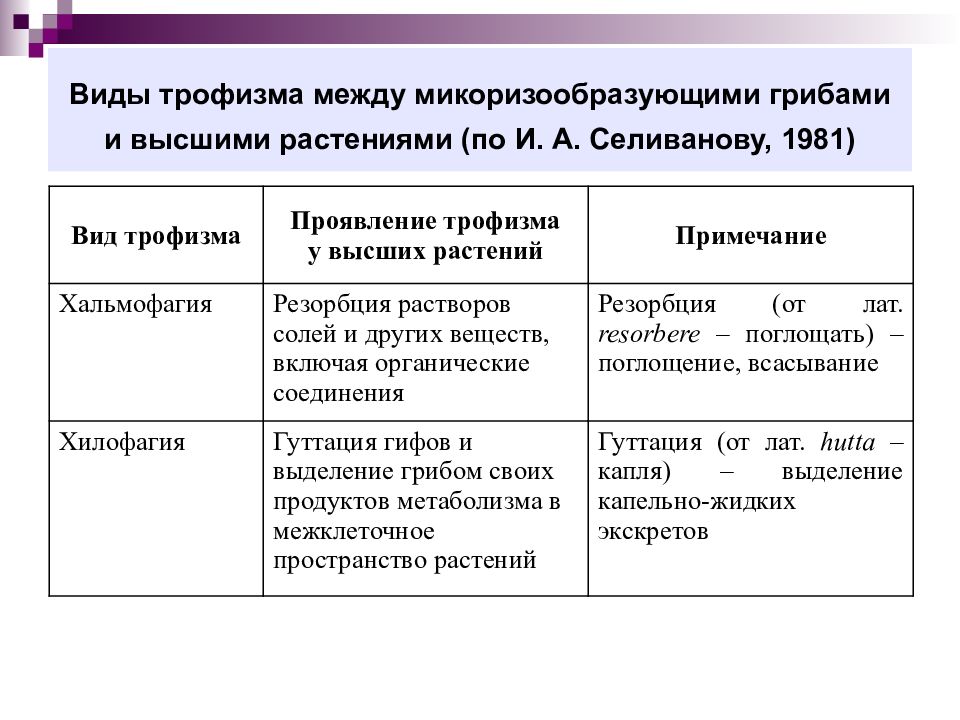

Слайд 70: Виды трофизма между микоризообразующими грибами и высшими растениями (по И. А. Селиванову, 1981)

Вид трофизма Проявление трофизма у высших растений Примечание Хальмофагия Резорбция растворов солей и других веществ, включая органические соединения Резорбция (от лат. resorbere – поглощать) – поглощение, всасывание Хилофагия Гуттация гифов и выделение грибом своих продуктов метаболизма в межклеточное пространство растений Гуттация (от лат. hutta – капля) – выделение капельно-жидких экскретов

Слайд 71: Грибы-симбиотрофы

Грибы-симбиотрофы широко распространены в природе, которые получают необходимые для жизни органические вещества при помощи симбиоза с высшими растениями (микориза или грибокорень). Вероятно, большинство наземных растений способно вступать в такого рода связь с почвенными грибами.

Слайд 72: Грибы-симбиотрофы

У макромицетов микориза эктотрофная (наружная, не врастающая в корень растения). Возникает она следующим образом: встречаясь в почве с мелкими боковыми корешками деревьев или кустарников, мицелий оплетает их, и на поверхности корня развивается грибной чехлик.

Слайд 73: Грибы-симбиотрофы

Армиллярия, или рядовка ( Armillaria [ Tricholoma ]) – самый большой организм на Земле.

Слайд 74: Грибы-симбиотрофы

На этой фотографии, сделанной с высоты птичьего полета над лесами американского штата Монтана, площадь каждого из участков, поражённых грибницей армилляри, приближается к десяти гектарам.

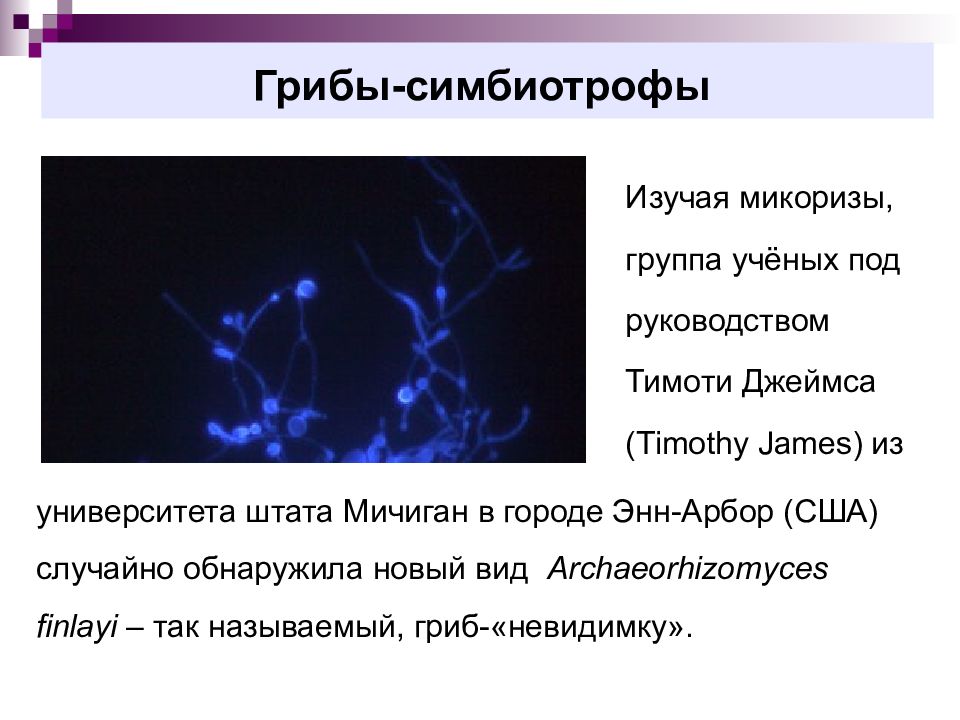

Слайд 75: Грибы-симбиотрофы

Изучая микоризы, группа учёных под руководством Тимоти Джеймса (Timothy James) из университета штата Мичиган в городе Энн-Арбор (США) случайно обнаружила новый вид Archaeorhizomyces finlayi – так называемый, гриб-«невидимку».

Слайд 76: Грибы-симбиотрофы

Всасывающие волоски на корне отмирают, их функцию берет на себя мицелий. Обильно ветвящиеся, далеко протянувшиеся гифы всасывают влагу из почвы всей своей огромной поверхностью и снабжают своего симбионта не хуже, а в некоторых случаях в тысячи раз лучше, чем утраченные волоски.

Слайд 77: Грибы-симбиотрофы

Учёные часто находили обрывки ДНК неизвестного гриба-"невидимки" в образцах почвы, но никак не могли найти его грибницу или споры. Небольшие размеры, крайне медленный рост и формирование спор под землей объясняют необычайную скрытность Archaeorhizomyces. Ничем не примечательная, медленно растущая "паутинка" оказалась первым реально найденным представителем нового класса грибов.

Слайд 78: Грибы-симбиотрофы

Ученые сравнили геном гриба-"невидимки" с геномами других видов грибов, и пришли к выводу, что эти грибы следует выделить в новый класс, Archaeorhizomyces, в подотделе грибов-тафриномицетов ( Taphrinomycotina ). Следы грибов этого рода были обнаружены в 2,0-3,5 % изученных корней хвойных растений, что указывает на широкую распространенность в почве лесов.

Слайд 79: Экологическая значимость микоризных грибов заключается в том, что они способны:

– заменять собой недостающие корневые волоски, увеличивая всасывающую способность растений; – увеличивать поступление соединений фосфора, калия и кальция в растения; – переводить азотсодержащие органические соединения (в частности, гуминовые вещества) в усваиваемые для растений формы; – обеспечивать растения водой; – стимулировать и регулировать некоторые биохимические процессы, происходящие в растениях; – защищать растения от некоторых патогенных микроорганизмов.