Первый слайд презентации: Культура Древней Руси IX-XIII вв

Фомичев А.В. с тарший преподаватель кафедры ИФСГН Орского гуманитарно-технологического института (филиала)ОГУ

Слайд 2: Культура IX-XII вв

1) Изначально культура Древней Руси формировалась как синтетическая, объединяя традиции и обычаи этносов, проживающих на территории государства (славян, балты, финно- угры ) и его соседей; 2) На раннем этапе формирования культуры важным фактором выступала религия. Первоначально господствовали языческие традиции и мировоззрение, многие из которых сохранились до нашего времени (праздники: Коляда, Масленица, Иван-Купала; устное народное творчество обрядовые песни и пр.). После Крещения Руси в 988 г. князем Владимиром I, языческие традиции стали вытесняться христианской идеологией, появились новые отрасли культуры (каменное зодчество, живопись (фрески, иконы, мозаики), письменность).

Слайд 4: Язычество восточных славян

Языческие верования восточных славян подразумевали почитание одухотворенных сил природы; Явления окружающего мира олицетворялись в виде божеств-покровителей: Сварог (Небо), Даждьбог (Солнечный свет, плодородие), Симаргл (божество подземного мира, охранитель посевов), Хорс (Солнце), Стрибог (ветер, атмосферные явления), Ярило (солнечное тепло, урожай), Перун (гроза, война), Велес (покровитель скотоводства), Мокошь (покровительница домашнего очага, плодородие). Наряду с верованиями в богов первого порядка, присутствовали и демонологические представления, вера в обитателей леса, водных источников, полей (леший, водяной, русалки, кикиморы, полевик, полудница, домовой). Местами отправления языческих обрядов, являлись капища, на которых размещались идолы. Во главе религиозных обрядов стояли специально подготовленные люди - волхвы.

Слайд 5: Устное народное творчество

Легендарный и сказочный цикл: «Предание о Кие, Щеке и Хориве, их сестре Лыбеди и основании Киева»; «Легенда о призвании варягов». Былинный эпос: Догосударственный этап: былины о Микуле Селяниновиче, Вольге Святославиче, Сухмане Домантиевиче, Соловье Будимировиче, Илье Муромце ( Муровлянине ). IX- Х вв. – цикл былин о Добырне Никитиче (« Добырня и змей», «Добрыня-сват», «Добрыня и Настасья»). Начало XI в. - «Иван – гостинный сын», «Михайло Потык », « Ставр Годинович »). Конец XII – начало XIII вв. – б \ ылины об Алеше Поповиче («Алеша Попович и Тугарин », «Алеша Попович и сестра Збродовичей »).

Слайд 6: Письменность

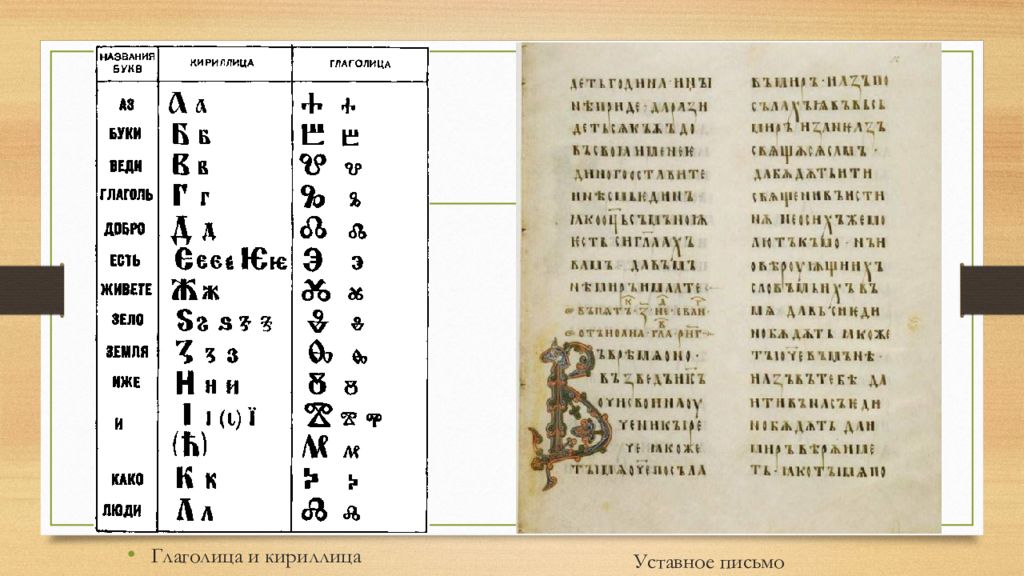

Создание полноценного славянского алфавита связывается с именами « солунских братьев» Кирилла-Константина и Мефодия которые в 850-860 гг. вели проповедь в Хазарии, Болгарии, Моравии и Крыму. Кирилл-Константин на основе греческого скорописного письма создает глаголицу, в дальнейшем Климент Орхидский на основе греческого уставного письма создает кириллицу. Основным писчим материалом был пергамент – тщательно выделанная телячья кожа. В Древней Руси пергамент именовали «кожи», «телятина», «харатья». Стиль письма в Древней Руси именовался «устав». Характерными чертами является строгая геометричность букв и ровные строки. Писали чернилами на основе солей железа с добавление дубильных веществ, камедь (клейкое вещество). Рукопись украшали минеральными красками (киноварь, охра, лазурь.)

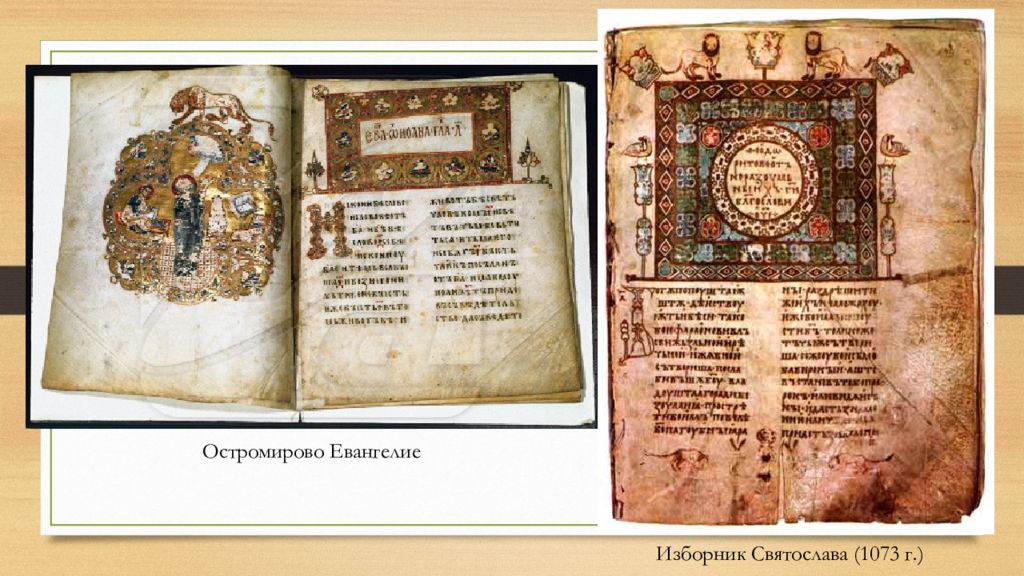

Слайд 8: Рукописи Древней Руси

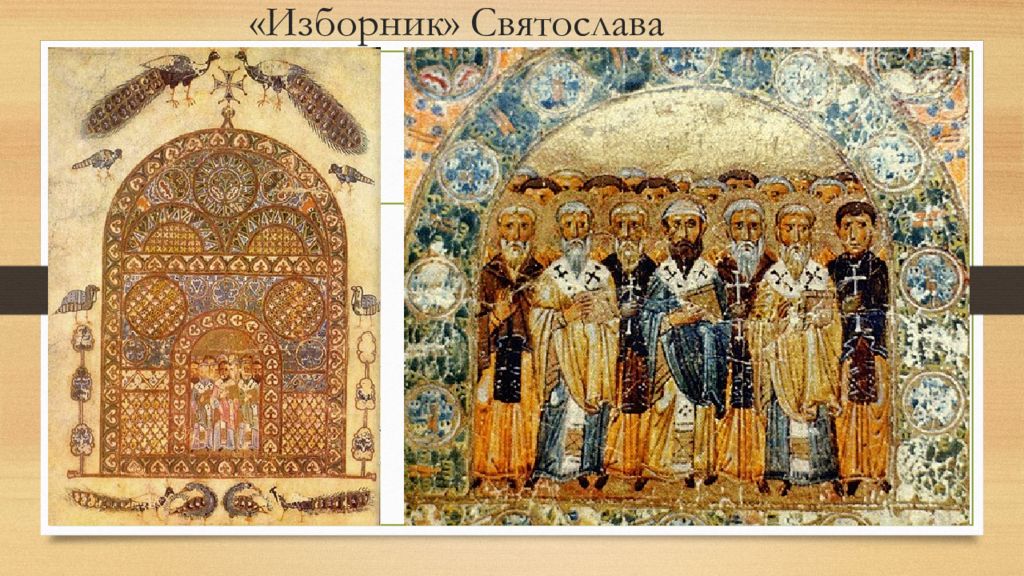

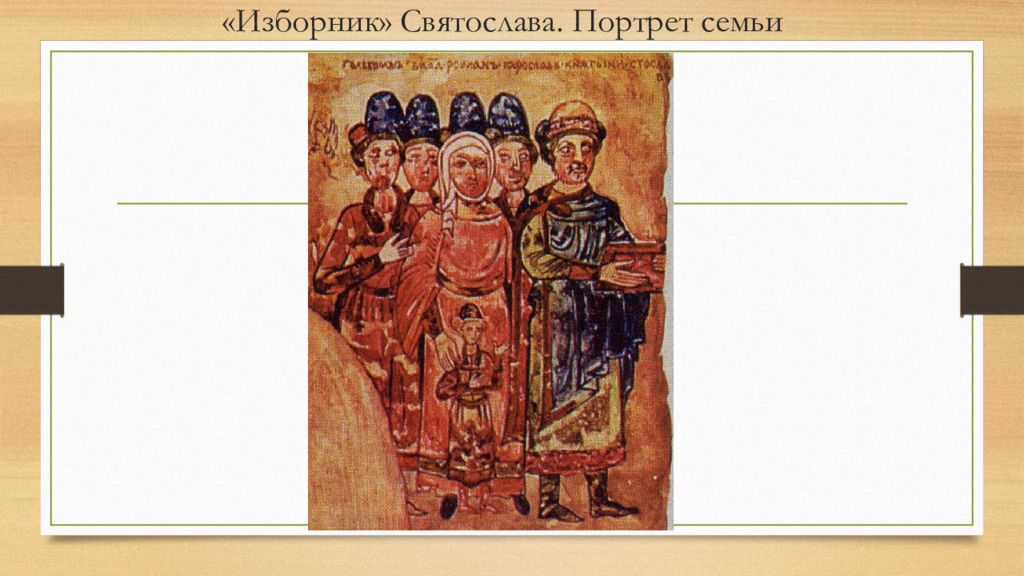

Памятники древнерусской письменности: «Остромирово Евангелие» (1057 г.), автор дьякон Григорий. Произведение написано для новгородского посадника Остромира. В сборник вошли статьи богословского, философского и этического характера. Украшено миниатюрами богословов Иоанна, Марка и Луки. «Изборники Святослава» (1073 и 1076 гг.), автор дьякон Иоанн. м для Великого киевского князя Святослава Ярославича в 1073-1076 гг. Сборники нравоучительных текстов предназначенных для чтения княжеским и боярским отрокам. «Изборник» 1073 г. был переводным текстом с болгарского языка, «Изборник» 1076 г. оригинальное русское произведение. «Архангельское Евангелие» (1092 г.), «Служебные Минеи» (1095-1096) созданные в Новгороде. К древним актовым материалам относится «Грамота князя Мстислава Великого новгородскому Юрьеву Монастырю» (1130 г.).

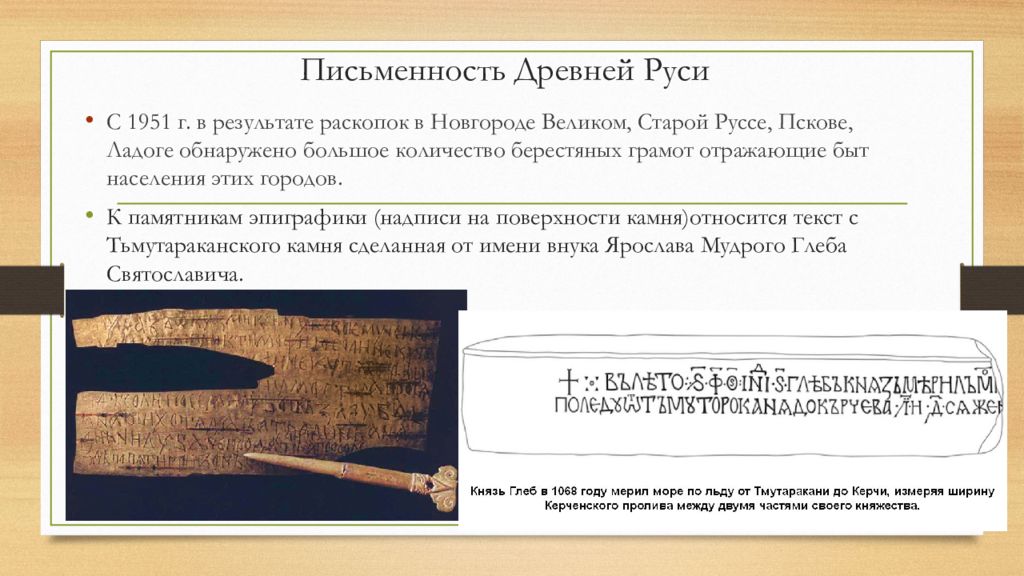

Слайд 10: Письменность Древней Руси

С 1951 г. в результате раскопок в Новгороде Великом, Старой Руссе, Пскове, Ладоге обнаружено большое количество берестяных грамот отражающие быт населения этих городов. К памятникам эпиграфики (надписи на поверхности камня)относится текст с Тьмутараканского камня сделанная от имени внука Ярослава Мудрого Глеба С вятославича.

Слайд 11: Древнерусское летописание

«Повесть временных лет» сохранилась в составе больших летописных сводов XIV-XVI вв. (Лаврентьевская, Ипатьевская летопись и др.). Сама повесть была создана в 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором (первая редакция). Вторая редакция выполнена в 1116 г. игуменом Сильвестром (добавлен текст «Поучения Владимира Мономаха»).

Слайд 12: Древнерусская литература

«Слово о Законе и Благодати» (между 1037 – 1050 гг.), автор митрополит Илларион. Произведение состоит из 3-х частей: 1) Сравнение Содержания Ветхого и Нового заветов, критика иудаизма за идеи « богоизбранного народа» и объяснение всемирного значения христианства. 2) История распространения христианства на Руси и его благотворных последствиях. 3) Посвящена деятельности князя Владимира и его прославлению.

Слайд 13: Древнерусская литература

«Поучение Владимира Мономаха». Состоит из трех частей: 1) «Поучение детям» дидактические наставления детям и потомкам на примере жизненного опыта Владимира Мономаха; 2) « К нига путей» - автобиография Владимира Мономаха. Сведения о походах на вятичей и против половцев. Описание охоты. 3 ) «Письма черниговскому князю Олегу Святославичу » - обращение к черниговскому князю Олегу Святославичу зачинщику многих усобиц на Руси.

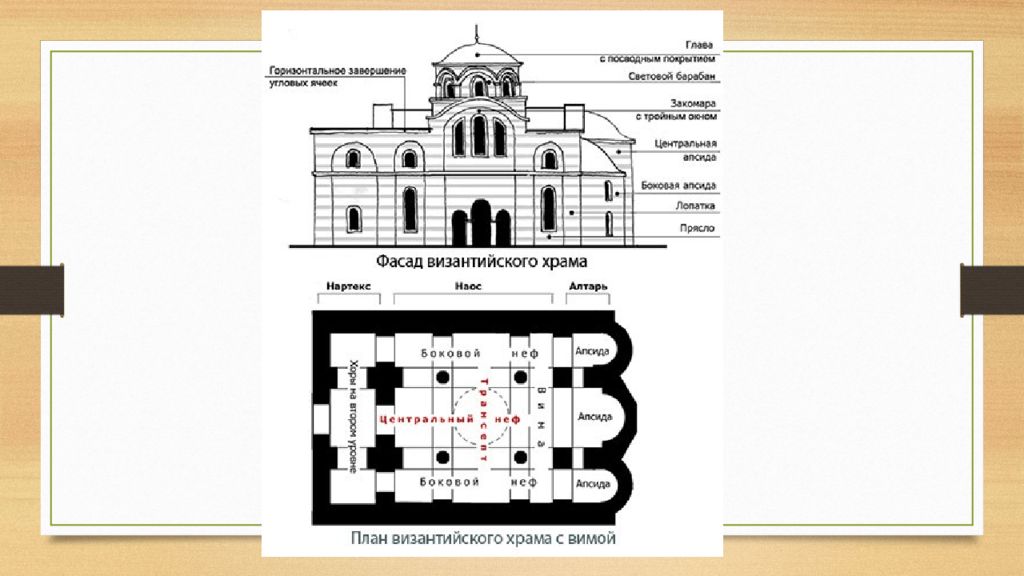

Слайд 14: Архитектура Древней Руси

До принятия христианства архитектура Древней Руси была деревянной. С принятием христианства распространяется каменное зодчество. Большое влияние оказал старовизантийский архитектурный стиль. В основе лежала традиция строительства храмов по крестово-купольной схеме. Внутренней пространство прямоугольных в плане зданий делилось при помощи четырех столбов, на которые опирался центральный световой барабан, увенчанный куполом. Концы пространственного креста перекрывались сводами выполненные из камня и кирпича. С восточной стороны к храму пристраивали полукруглые выступы – апсиды. Изнутри межрядное пространство называлось – нефы. Русские зодчие привнесли свои особенности в архитектуру ( многоглавие, пирамидальность).

Слайд 16

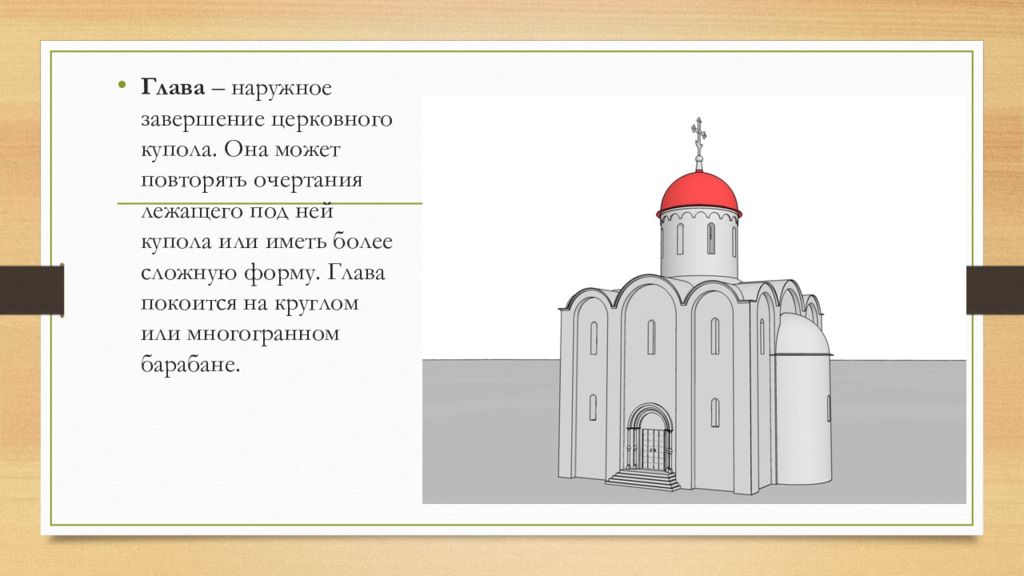

Глава – наружное завершение церковного купола. Она может повторять очертания лежащего под ней купола или иметь более сложную форму. Глава покоится на круглом или многогранном барабане.

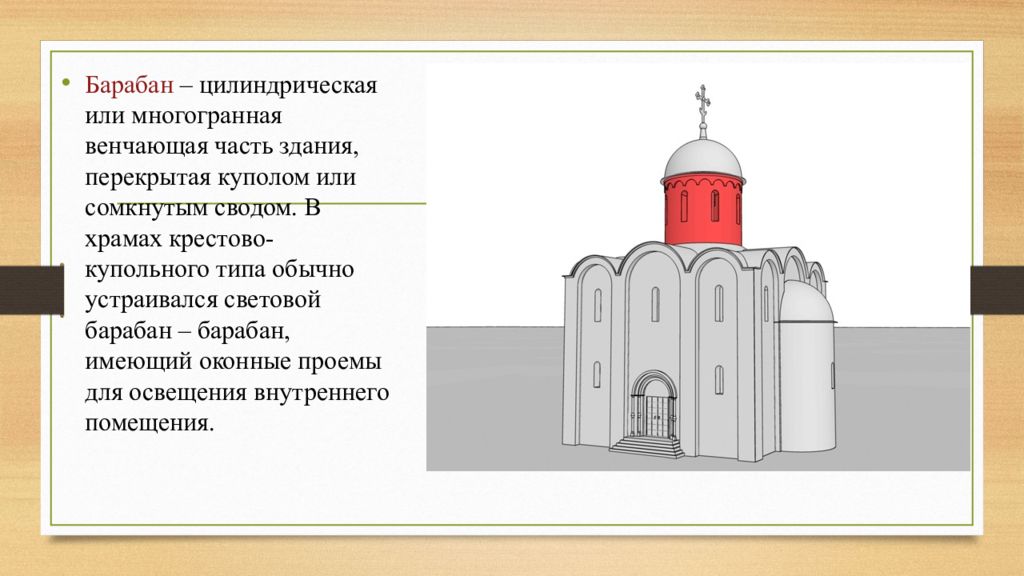

Слайд 17

Барабан – цилиндрическая или многогранная венчающая часть здания, перекрытая куполом или сомкнутым сводом. В храмах крестово-купольного типа обычно устраивался световой барабан – барабан, имеющий оконные проемы для освещения внутреннего помещения.

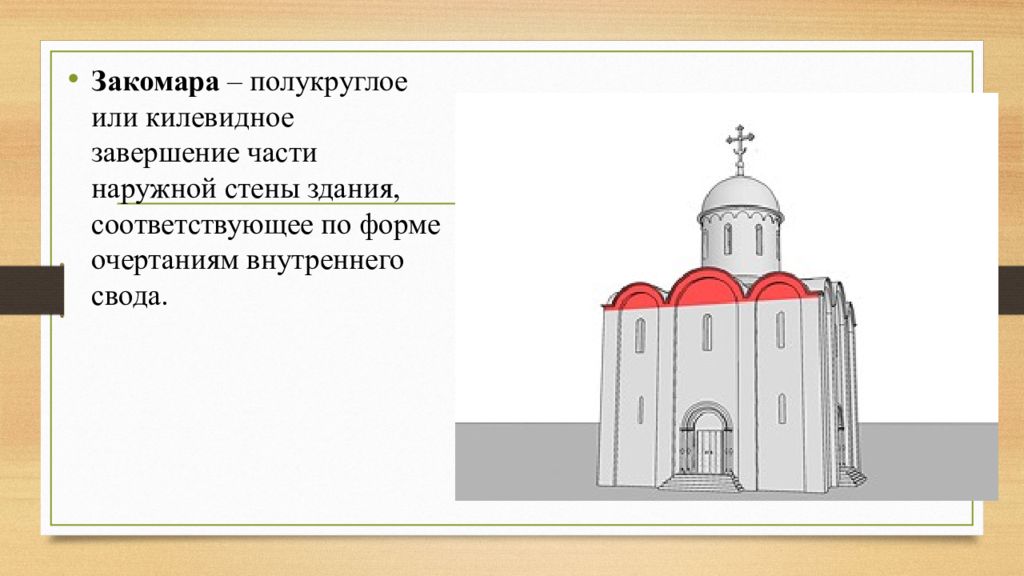

Слайд 18

Закомара – полукруглое или килевидное завершение части наружной стены здания, соответствующее по форме очертаниям внутреннего свода.

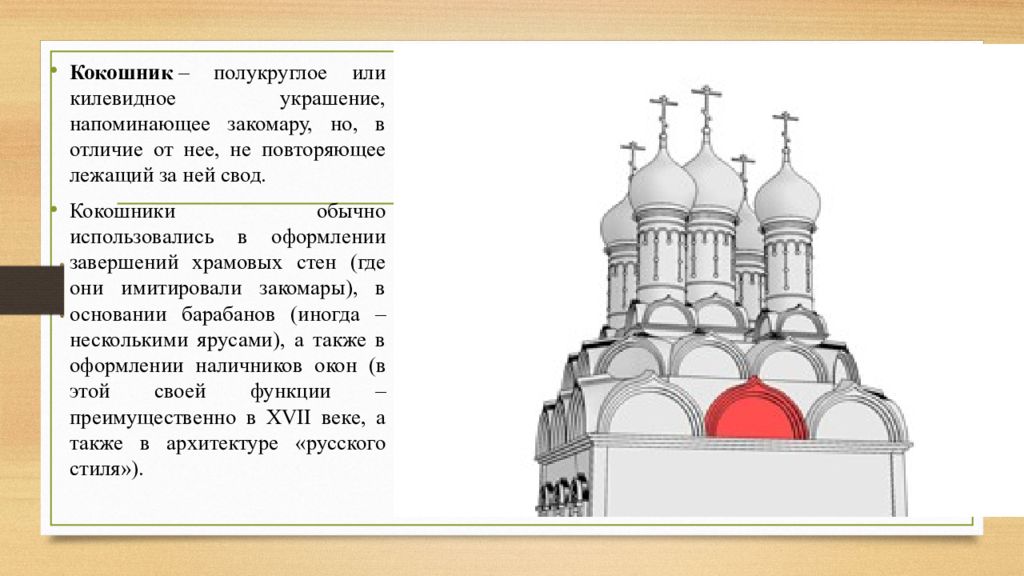

Слайд 19

Кокошник – полукруглое или килевидное украшение, напоминающее закомару, но, в отличие от нее, не повторяющее лежащий за ней свод. Кокошники обычно использовались в оформлении завершений храмовых стен (где они имитировали закомары), в основании барабанов (иногда – несколькими ярусами), а также в оформлении наличников окон (в этой своей функции – преимущественно в XVII веке, а также в архитектуре «русского стиля»).

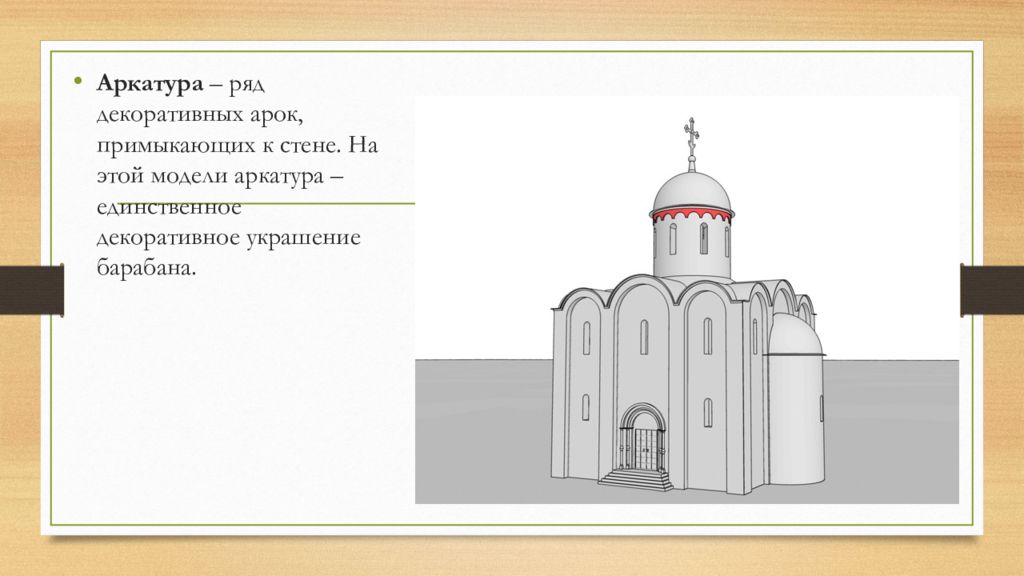

Слайд 20

Аркатура – ряд декоративных арок, примыкающих к стене. На этой модели аркатура – единственное декоративное украшение барабана.

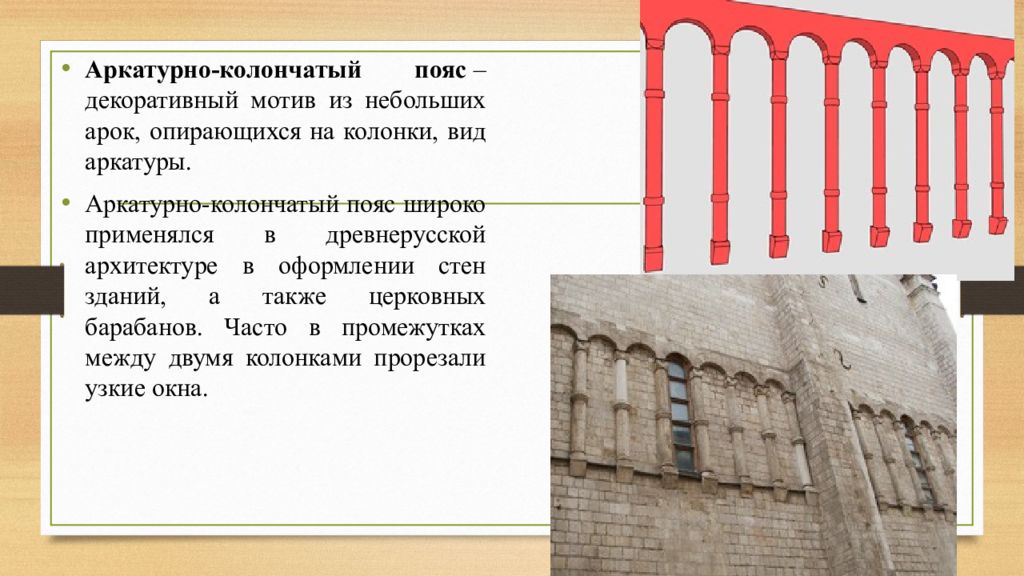

Слайд 21

Аркатурно -колончатый пояс – декоративный мотив из небольших арок, опирающихся на колонки, вид аркатуры. Аркатурно -колончатый пояс широко применялся в древнерусской архитектуре в оформлении стен зданий, а также церковных барабанов. Часто в промежутках между двумя колонками прорезали узкие окна.

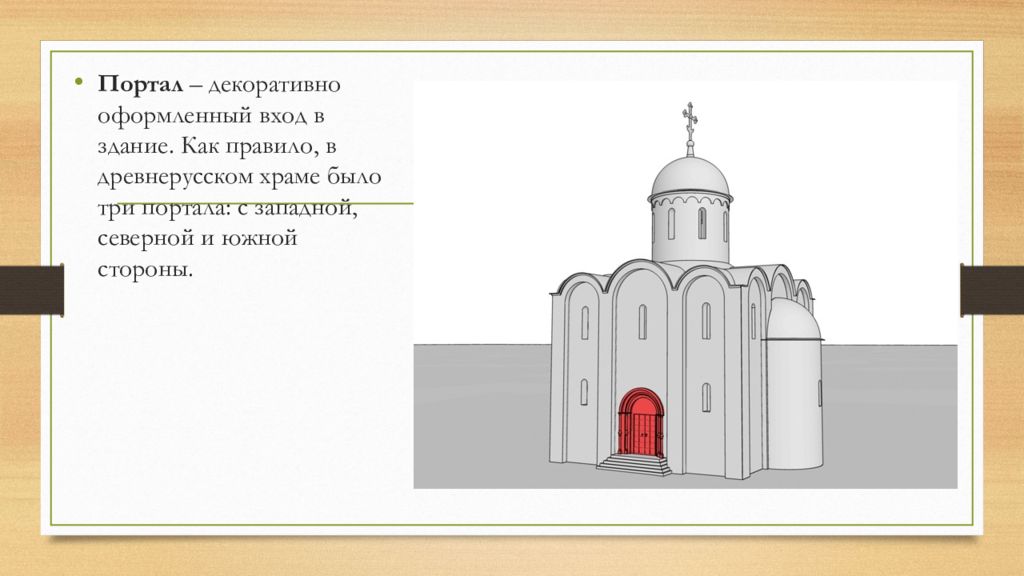

Слайд 22

Портал – декоративно оформленный вход в здание. Как правило, в древнерусском храме было три портала: с западной, северной и южной стороны.

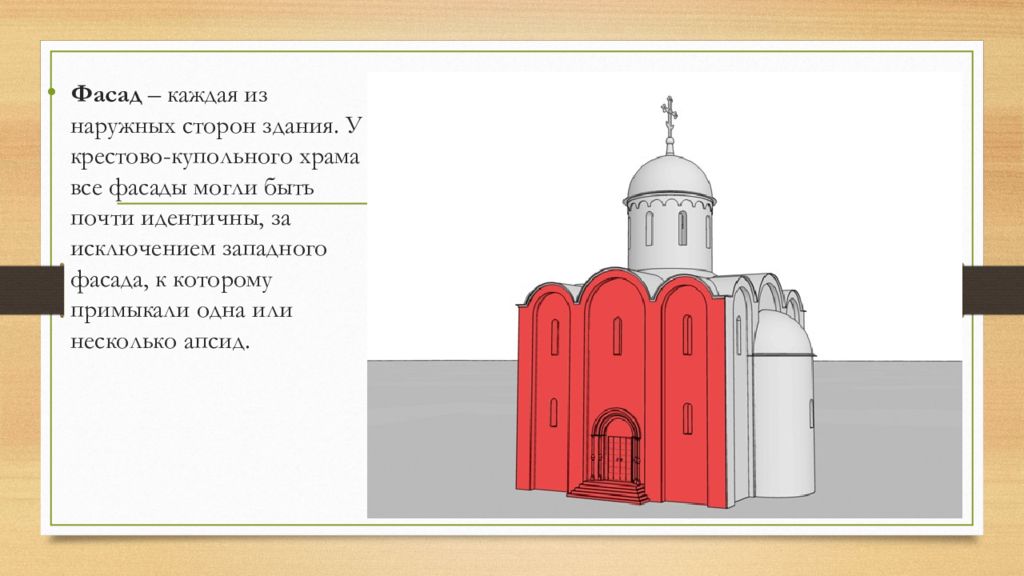

Слайд 24

Фасад – каждая из наружных сторон здания. У крестово-купольного храма все фасады могли быть почти идентичны, за исключением западного фасада, к которому примыкали одна или несколько апсид.

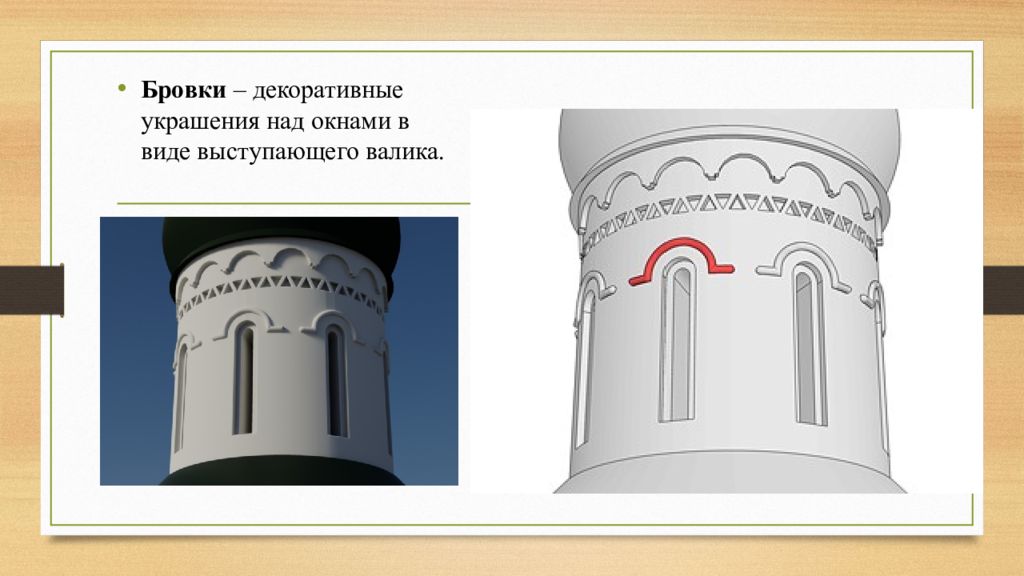

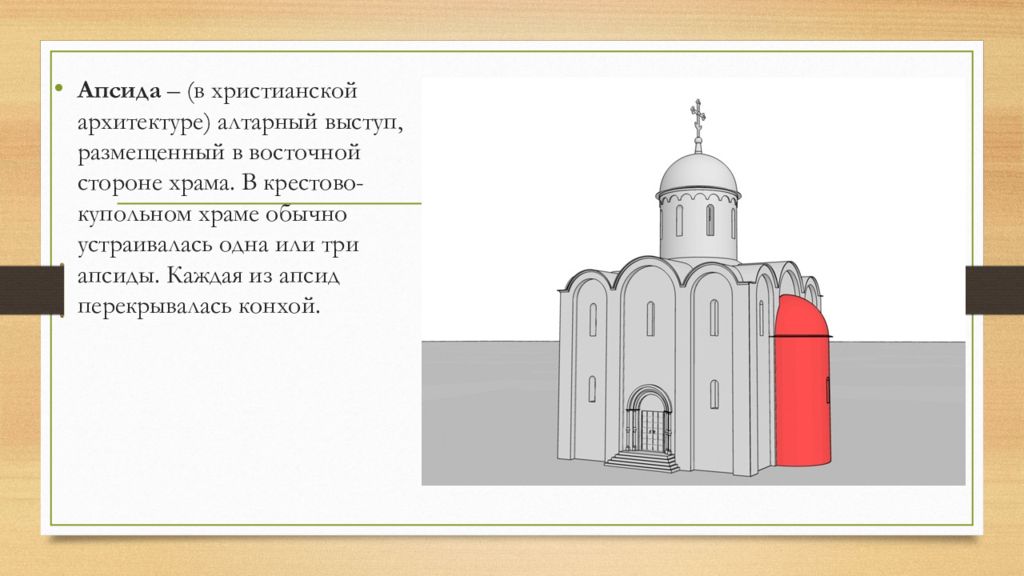

Слайд 25

Апсида – (в христианской архитектуре) алтарный выступ, размещенный в восточной стороне храма. В крестово-купольном храме обычно устраивалась одна или три апсиды. Каждая из апсид перекрывалась конхой.

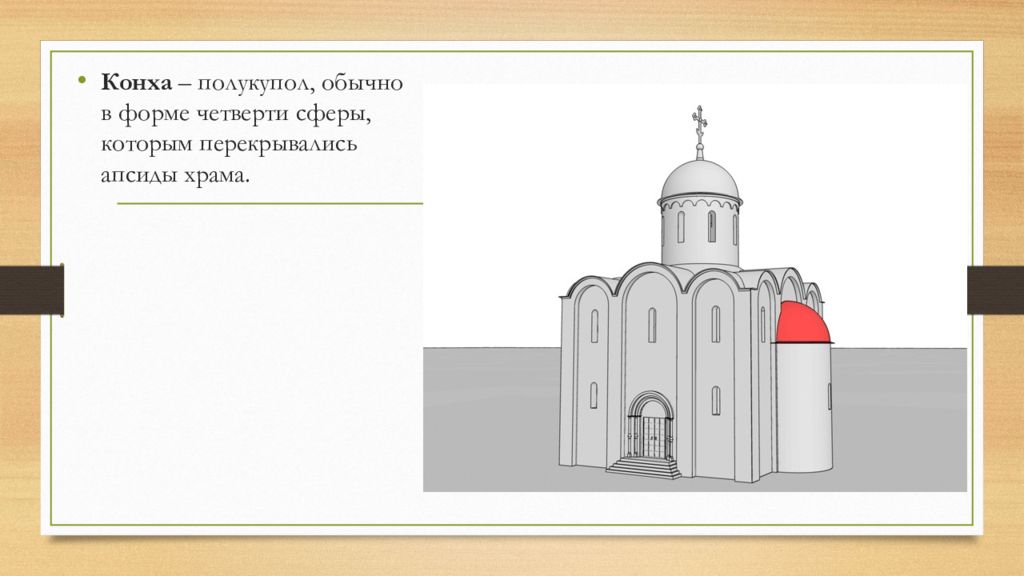

Слайд 26

Конха – полукупол, обычно в форме четверти сферы, которым перекрывались апсиды храма.

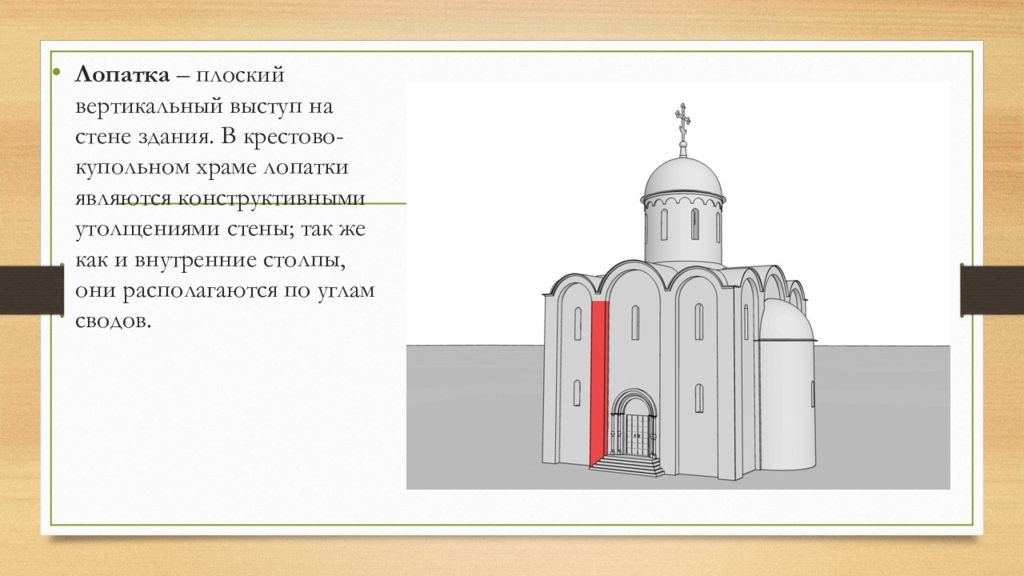

Слайд 27

Лопатка – плоский вертикальный выступ на стене здания. В крестово-купольном храме лопатки являются конструктивными утолщениями стены; так же как и внутренние столпы, они располагаются по углам сводов.

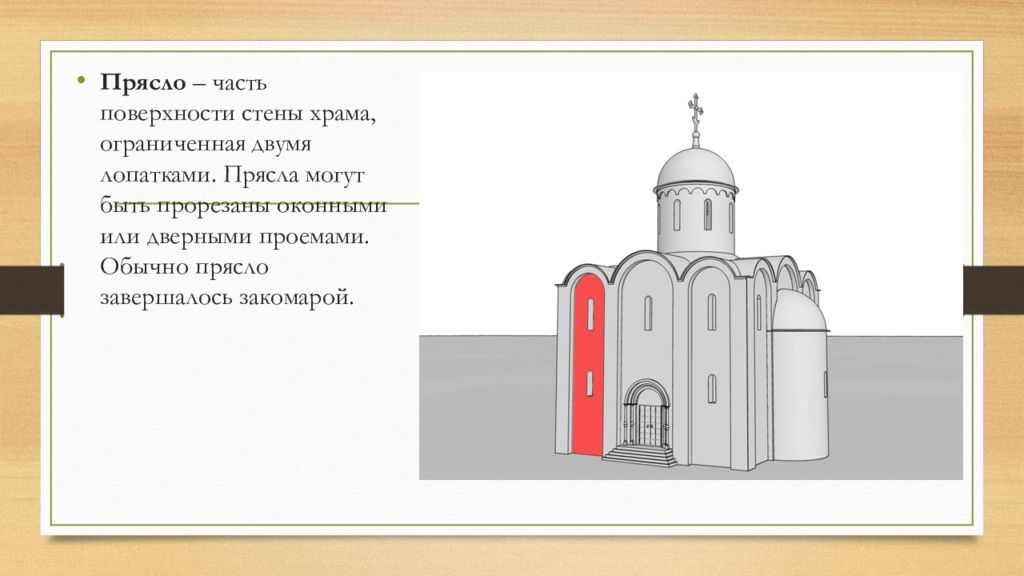

Слайд 28

Прясло – часть поверхности стены храма, ограниченная двумя лопатками. Прясла могут быть прорезаны оконными или дверными проемами. Обычно прясло завершалось закомарой.

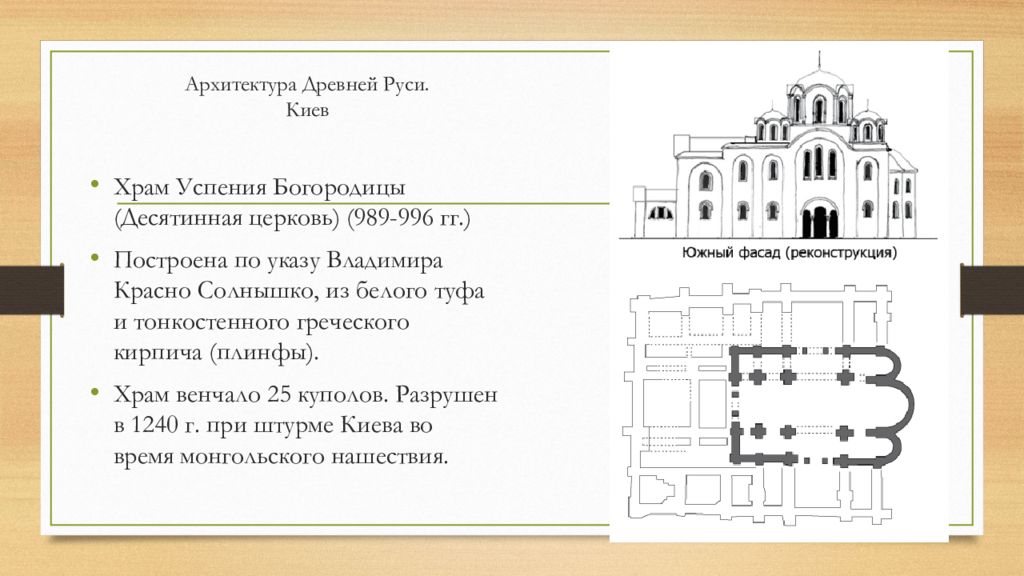

Слайд 29: Архитектура Древней Руси. Киев

Храм Успения Богородицы (Десятинная церковь) (989-996 гг.) Построена по указу Владимира Красно Солнышко, из белого туфа и тонкостенного греческого кирпича ( плинфы ). Храм венчало 25 куполов. Разрушен в 1240 г. при штурме Киева во время монгольского нашествия.

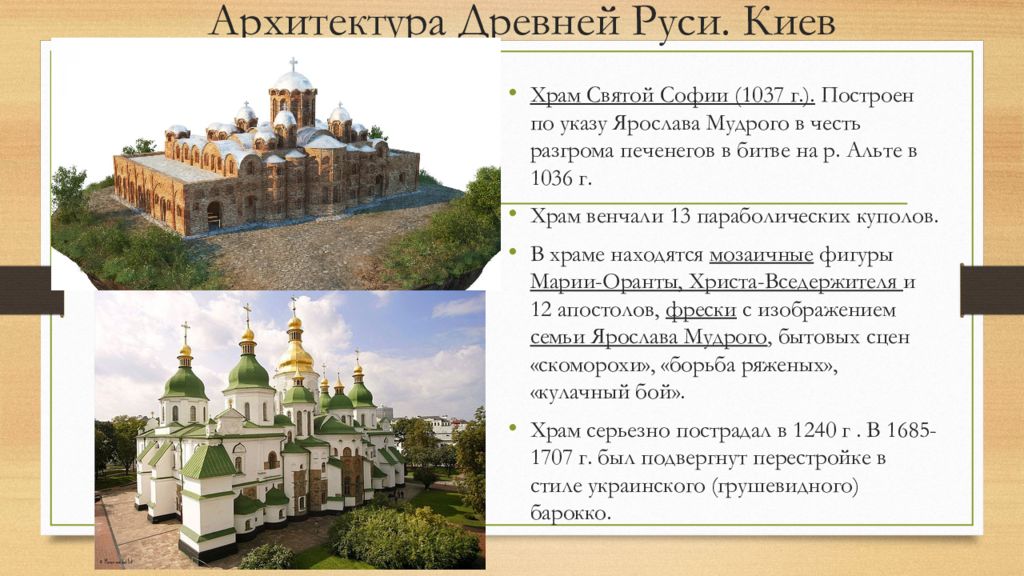

Слайд 30: Архитектура Древней Руси. Киев

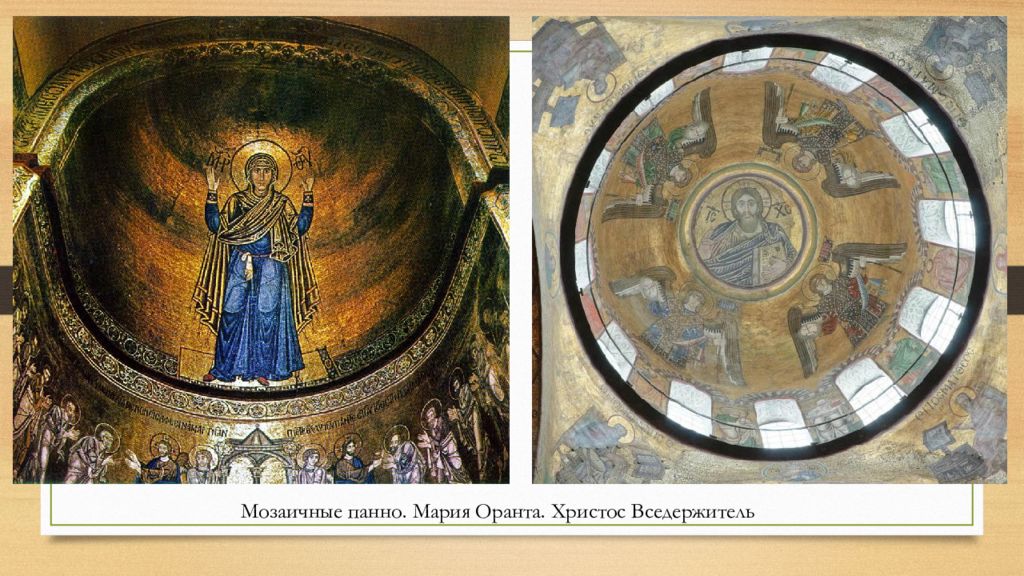

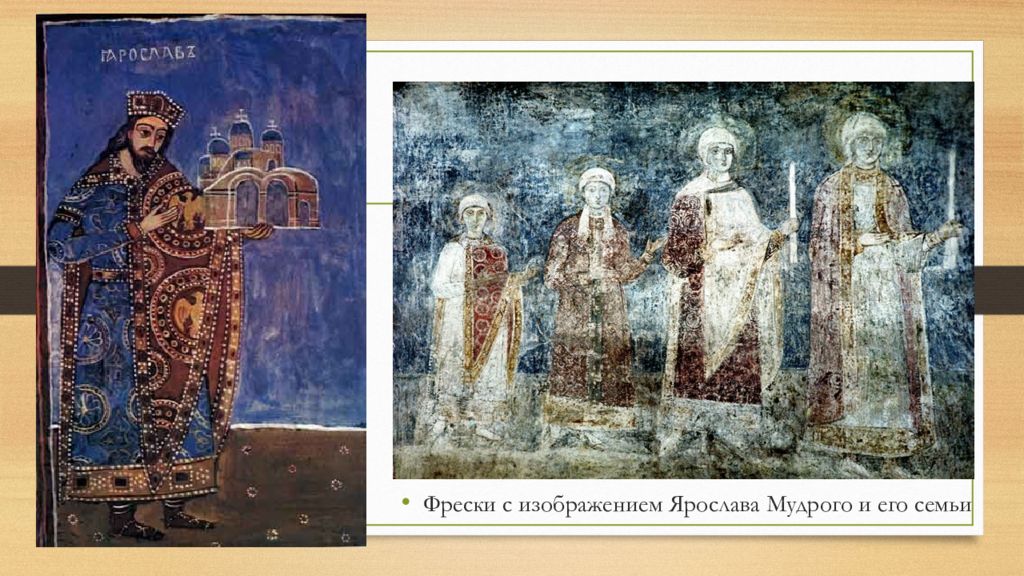

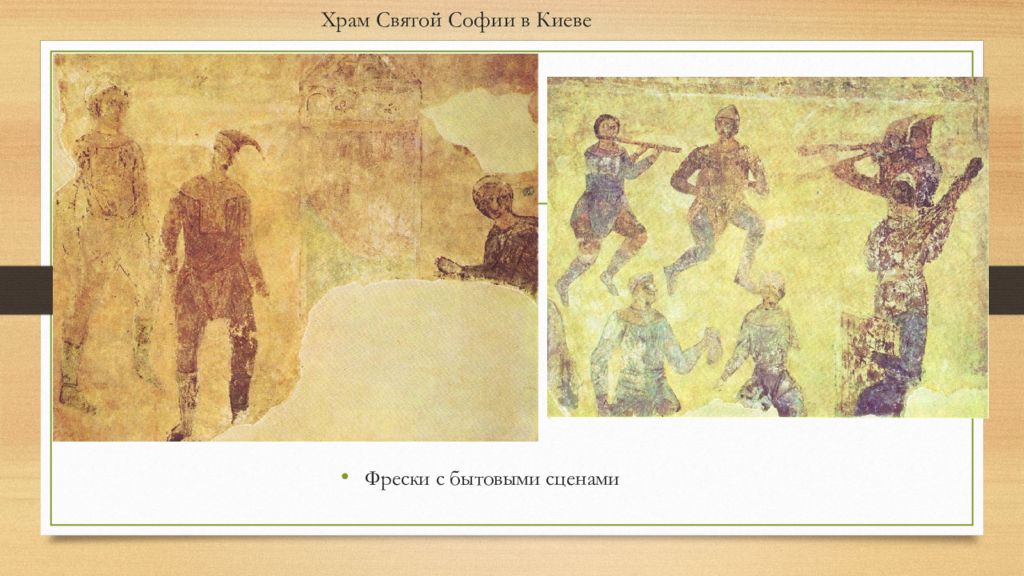

Храм Святой Софии (1037 г.). Построен по указу Ярослава Мудрого в честь разгрома печенегов в битве на р. Альте в 1036 г. Храм венчали 13 параболических куполов. В храме находятся мозаичные фигуры Марии- Оранты, Христа-Вседержителя и 12 апостолов, фрески с изображением семьи Ярослава Мудрого, бытовых сцен «скоморохи», «борьба ряженых», «кулачный бой». Храм серьезно пострадал в 1240 г. В 1685-1707 г. был подвергнут перестройке в стиле украинского (грушевидного) барокко.

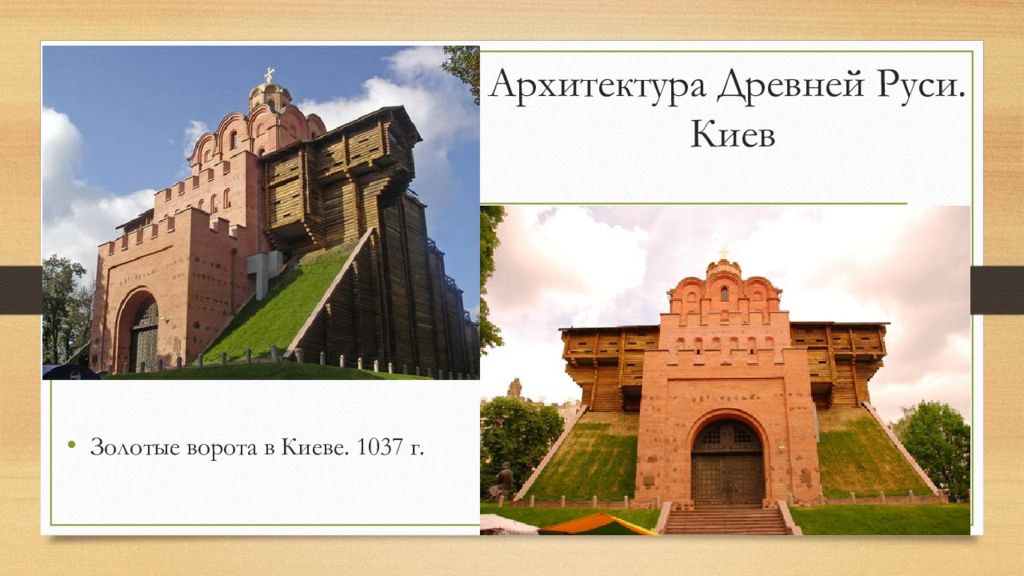

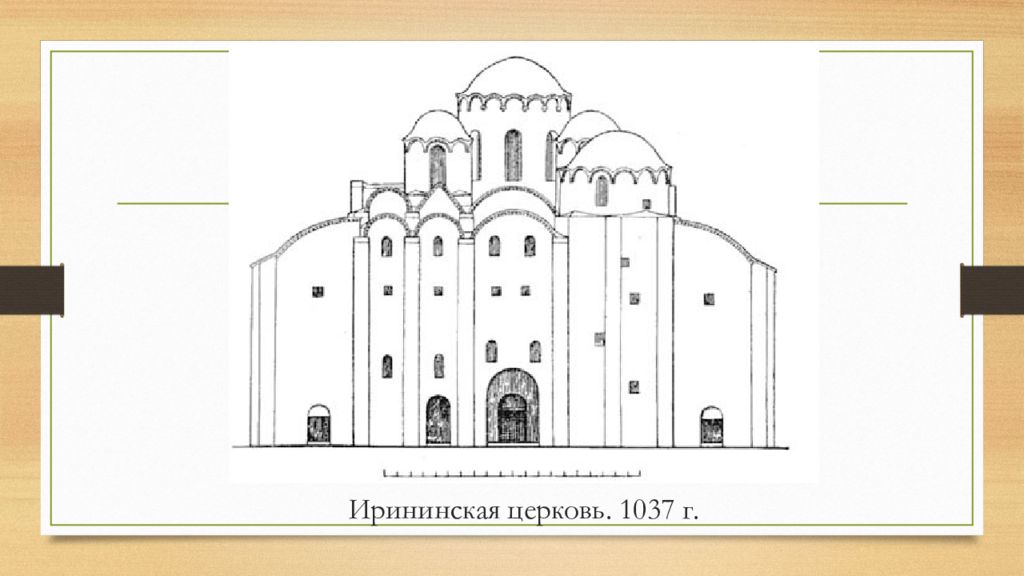

Слайд 34: Архитектура г. Киева

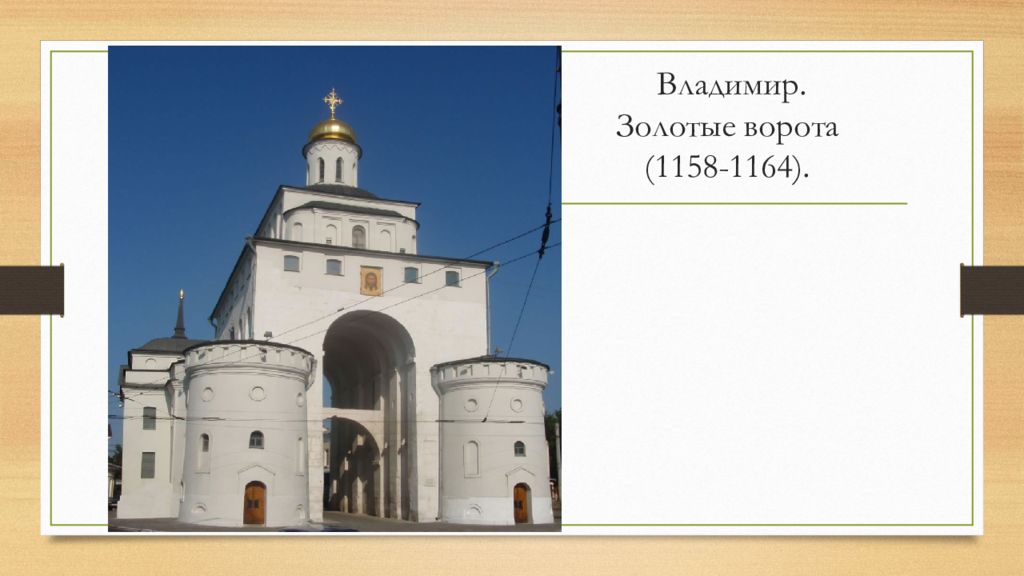

Великокняжеский дворец (1024-1036), Золотые ворота (1037), Церковь Ирины и Георгия (1037), Церковь Богородицы (1052 ), Юрьев и Ирининский монастыри (1037-1039)

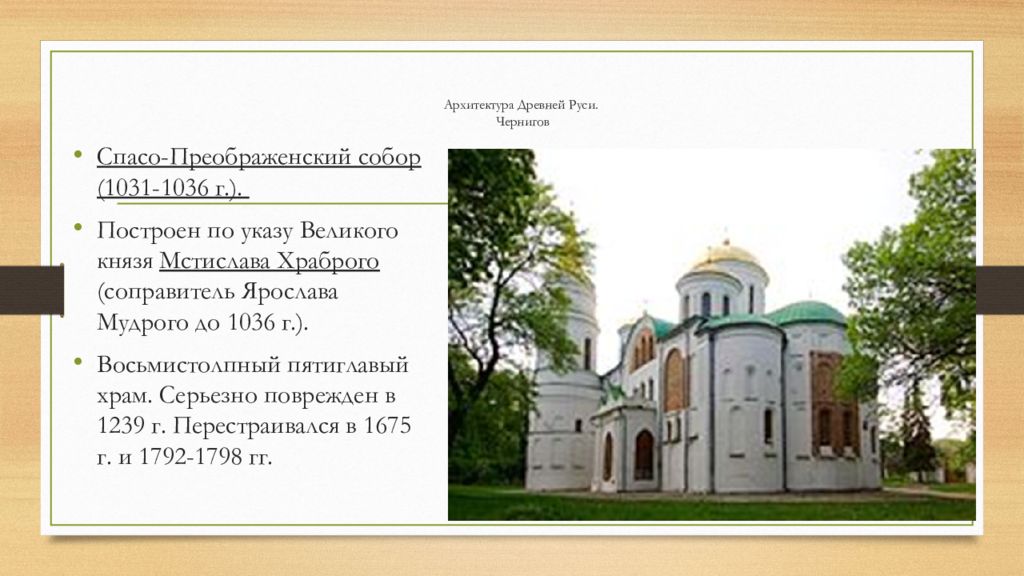

Слайд 37: Архитектура Древней Руси. Чернигов

Спасо -Преображенский собор (1031-1036 г.). Построен по указу Великого князя Мстислава Храброго (соправитель Ярослава Мудрого до 1036 г.). Восьмистолпный пятиглавый храм. Серьезно поврежден в 1239 г. Перестраивался в 1675 г. и 1792-1798 гг.

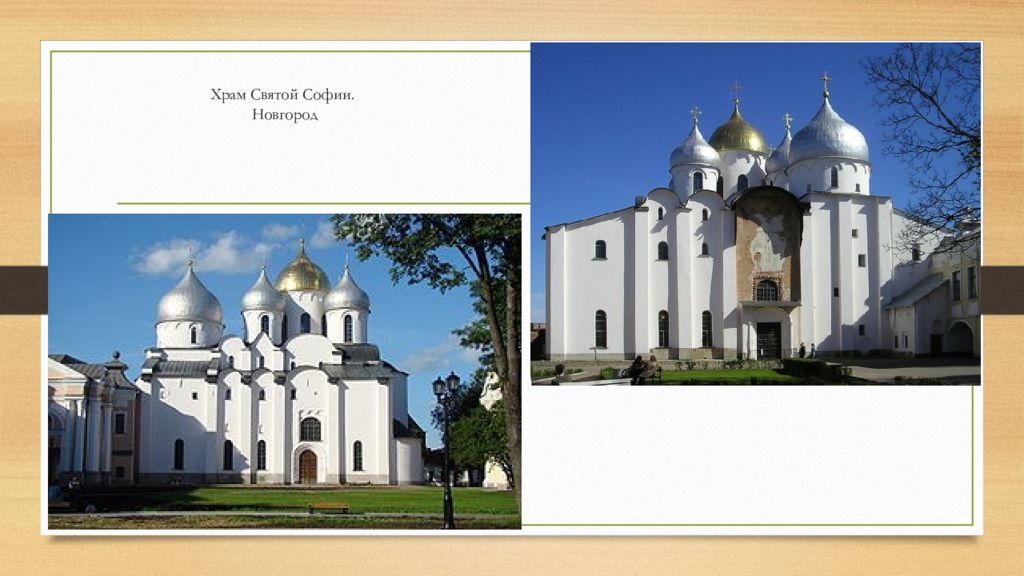

Слайд 39: Архитектура Древней Руси. Новгород

Храм Святой Софии в Новгороде (1045-1050 гг.). Пяти купольный пятинефный храм. В отличии от храма С вятой Софии в Киеве: Не имел декоративных украшений и выделялся традиционной для северной архитектуры «суровой монументальностью Не было смальтовой мозаики, кварцита и мрамора. В место многочисленных колонн и тройных арок, в Новгородской Софии были двуарочные пролеты и четырех-или-восьмигранные столбы. Роспись фресками была начата в 1108 г. в центральной части.

Слайд 41: Монастырское строительство

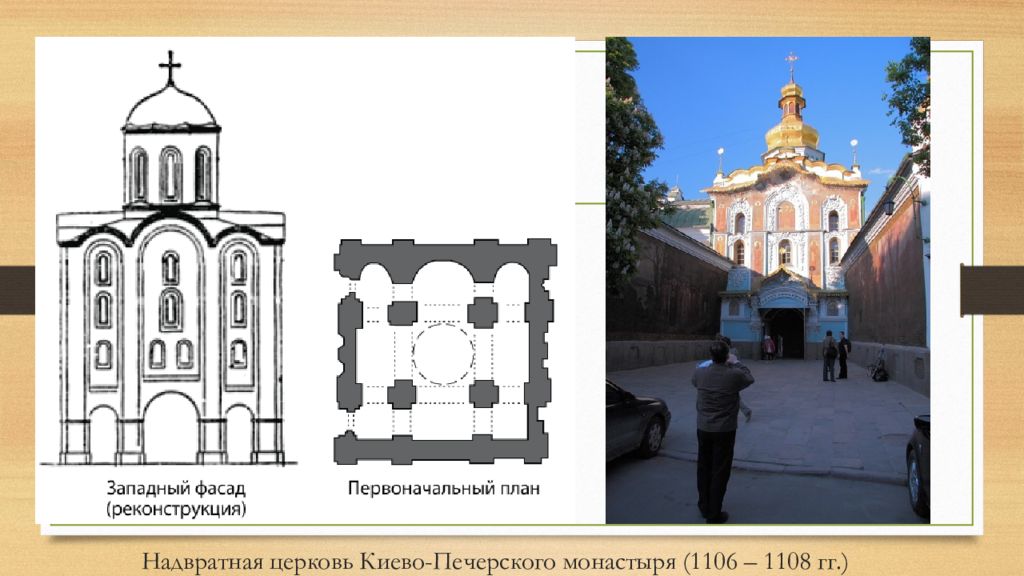

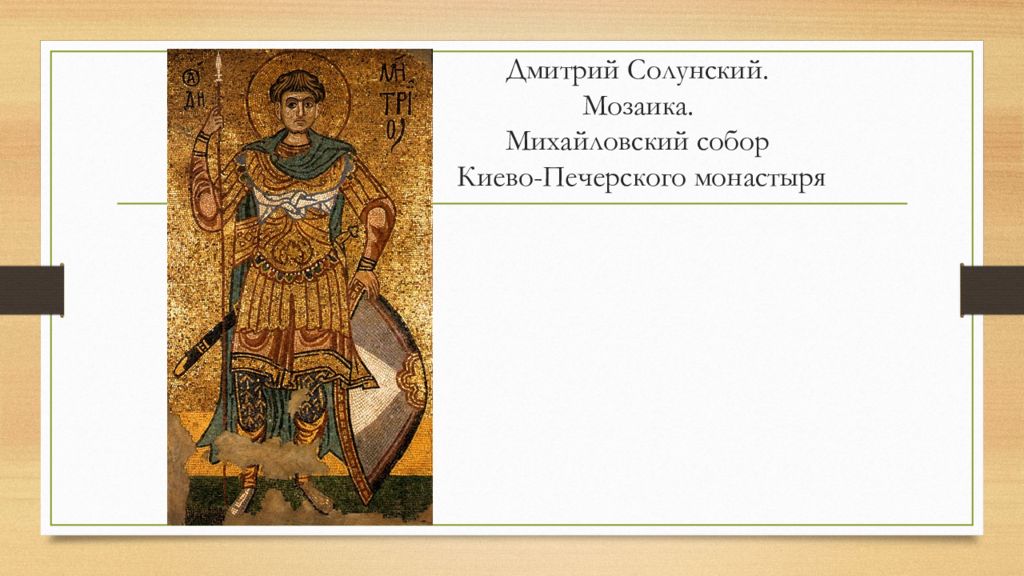

Первый монастырь Киево-Печерский основан в 1062 г. Феодосием Печерским. Храмы Киево-Печерского монастыря: однокупольный Великий Успенский собор (церковь Богородицы) (1073-1078), Надвратная и Михайловская церкви ( 1106-1108). В Михайловской церкви находилось мозаичное полотно с изображение Дмитрия Солунского. Храмы иных монастырей: Кафедральный собор в Киевском Дмитриевском монастыре (1070—1075), Собор архангела Михаила в Киевском Выдубицком монастыре (1070—1088 ), Кафедральные соборы Михайло-Златоверхого и Кирилловского монастырей под Киевом (1080-е гг.).

Слайд 44: Дмитрий Солунский. Мозаика. Михайловский собор Киево-Печерского монастыря

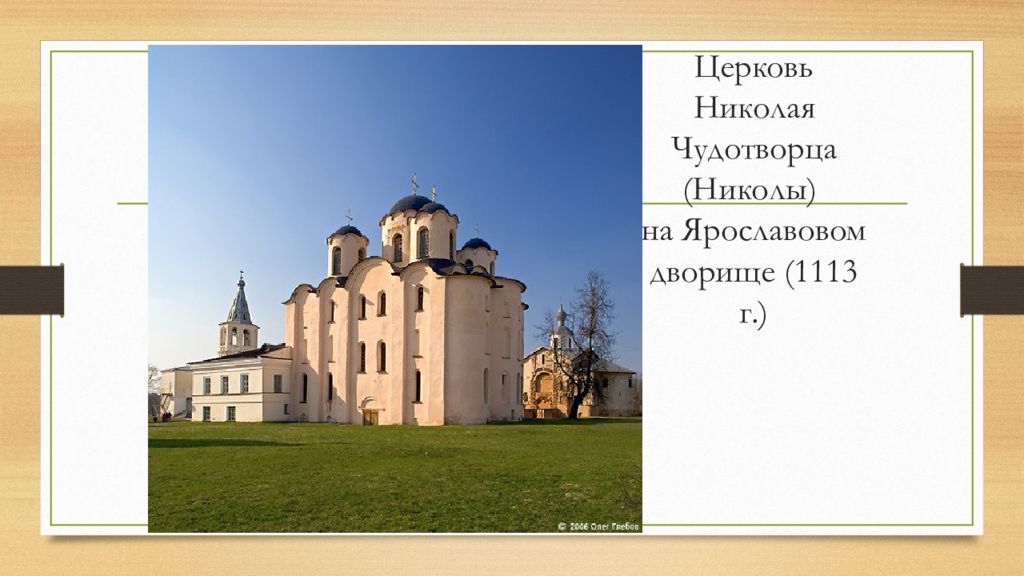

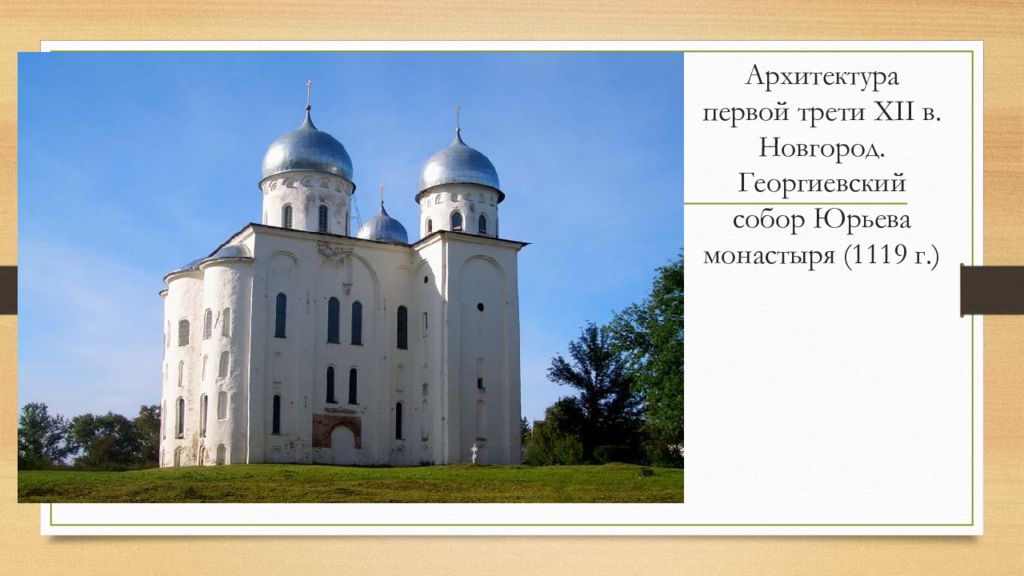

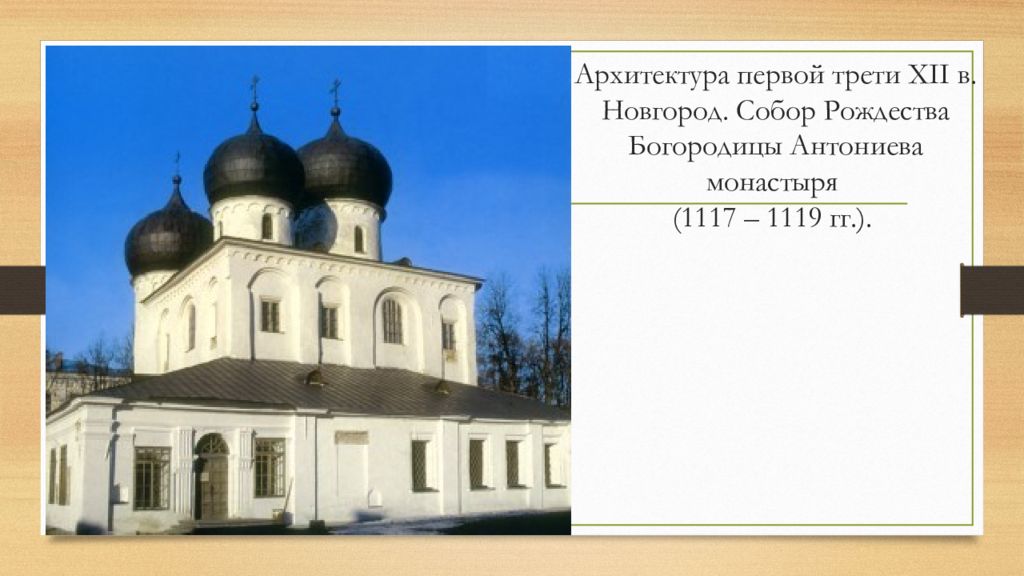

Слайд 45: Архитектура первой трети XII в. Новгород

Церковь Николы на Ярославовом дворище (1113), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117-1119) Храмы построены архитектором Петром в Новгороде по просьбе князя Мстислава Великого.

Слайд 47: Архитектура первой трети XII в. Новгород. Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.)

Слайд 48: Архитектура первой трети XII в. Новгород. Собор Рождества Богородицы А нтониева монастыря (1117 – 1119 гг.)

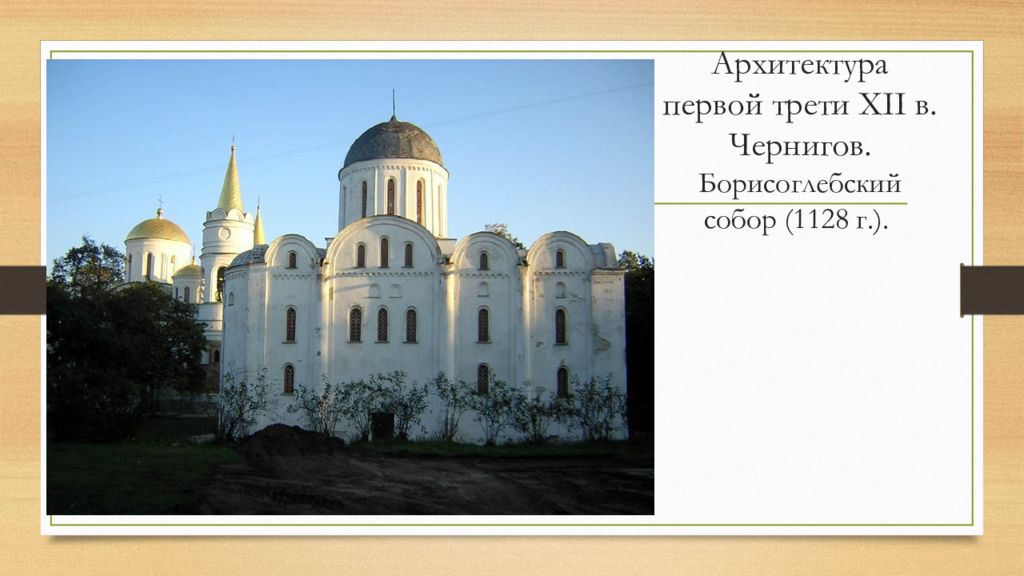

Слайд 49: Архитектура первой трети XII в. Чернигов. Борисоглебский собор (1128 г.)

Слайд 50: Памятники живописи Древней Руси

Живопись развивалась под влиянием канонов Византии в первую очередь в монастырях. В работах этого времени преобладают византийская суровость, напряженность и драматизм. Мозаики, фрески и темперы: Киевской Софии, Десятинной церкви, в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря, Спасо -Преображенском соборе в Чернигове.. Распространяется станковая живопись – иконы. Иконы писались на специально подготовленных липовых и сосновых досках, покрытых обработанным холстом (паволокой). Краски готовились на яичном растворе.

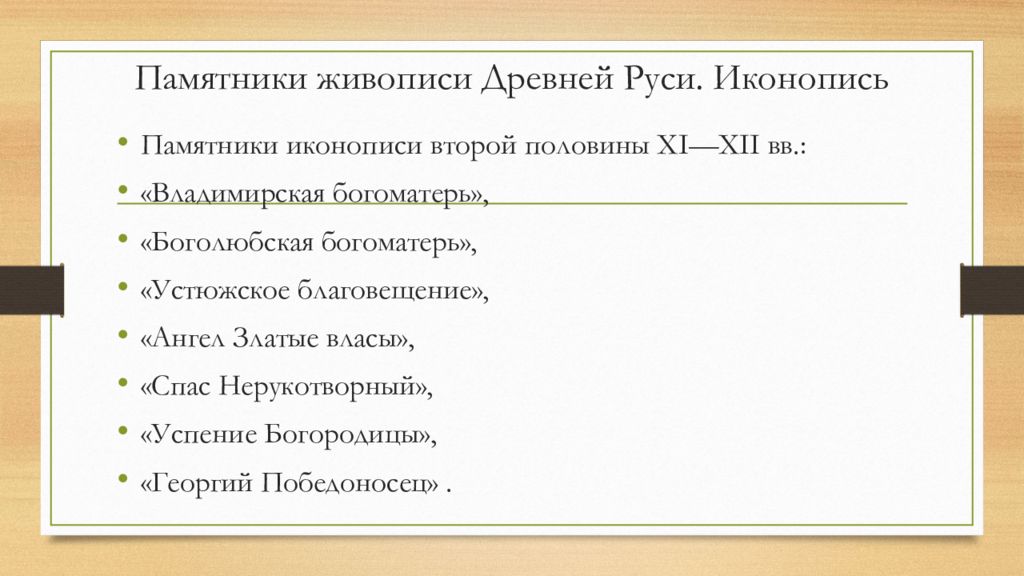

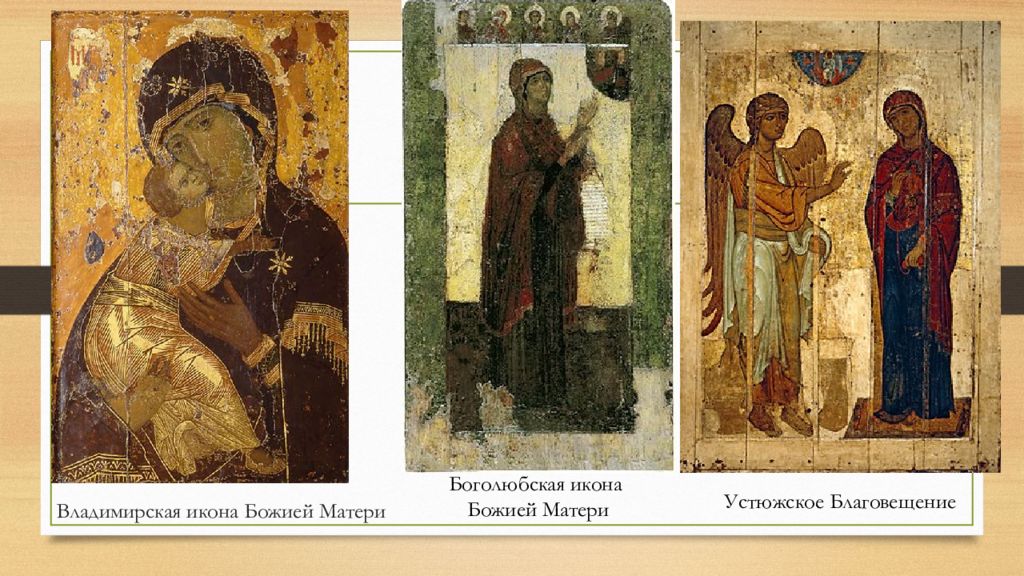

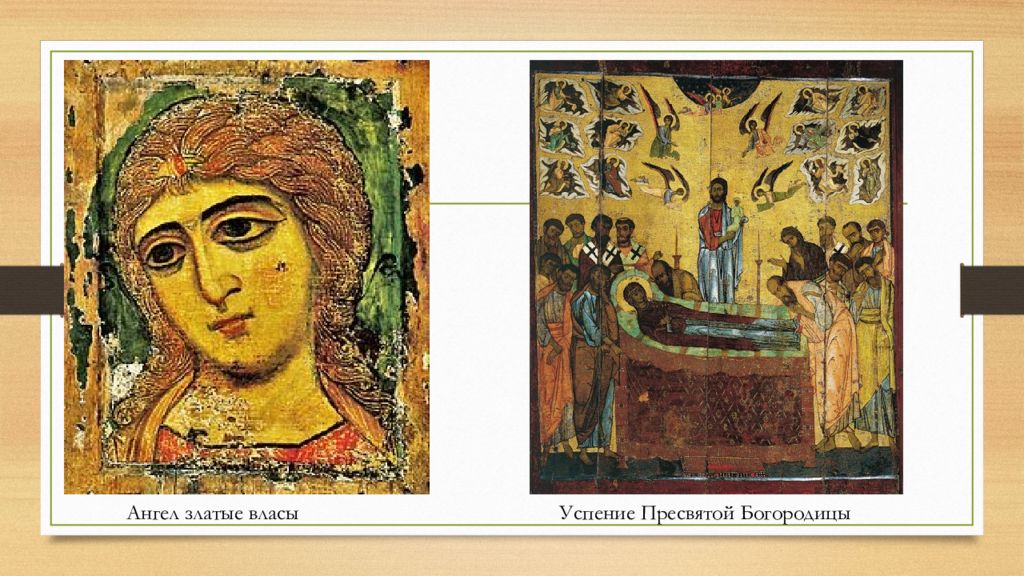

Слайд 51: Памятники живописи Древней Руси. Иконопись

Памятники иконописи второй половины ХІ—ХІІ вв.: « Владимирская богоматерь», « Боголюбская богоматерь», « Устюжское благовещение», « Ангел Златые власы», « Спас Нерукотворный», « Успение Богородицы», « Георгий Победоносец».

Слайд 52: Владимирская икона Божией Матери

Боголюбская икона Божией Матери Устюжское Благовещение

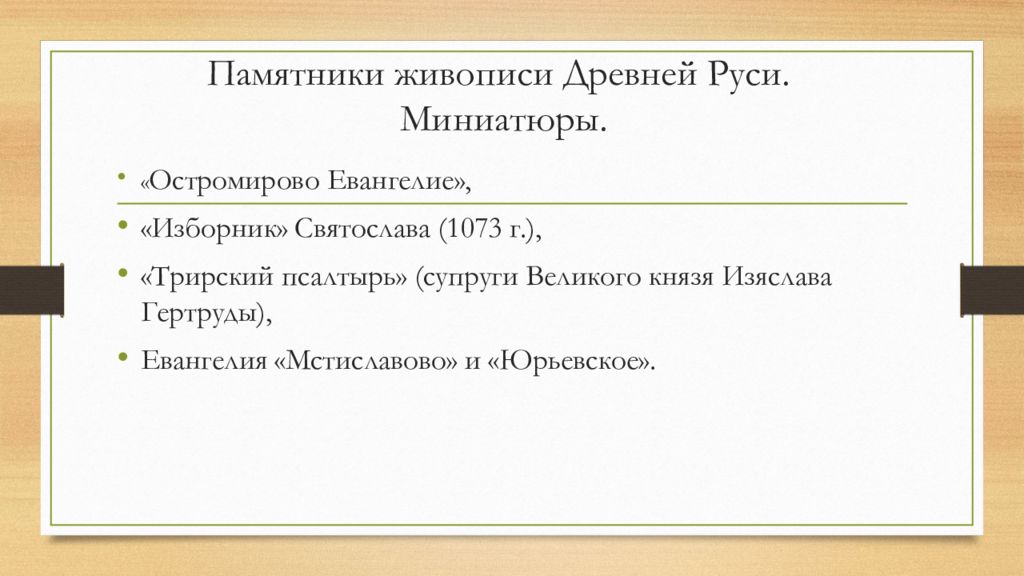

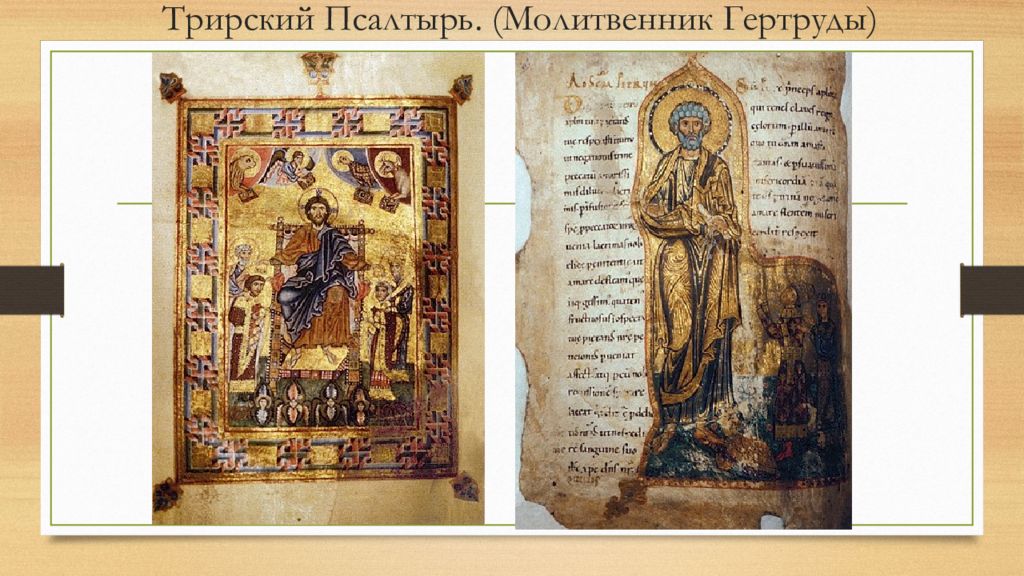

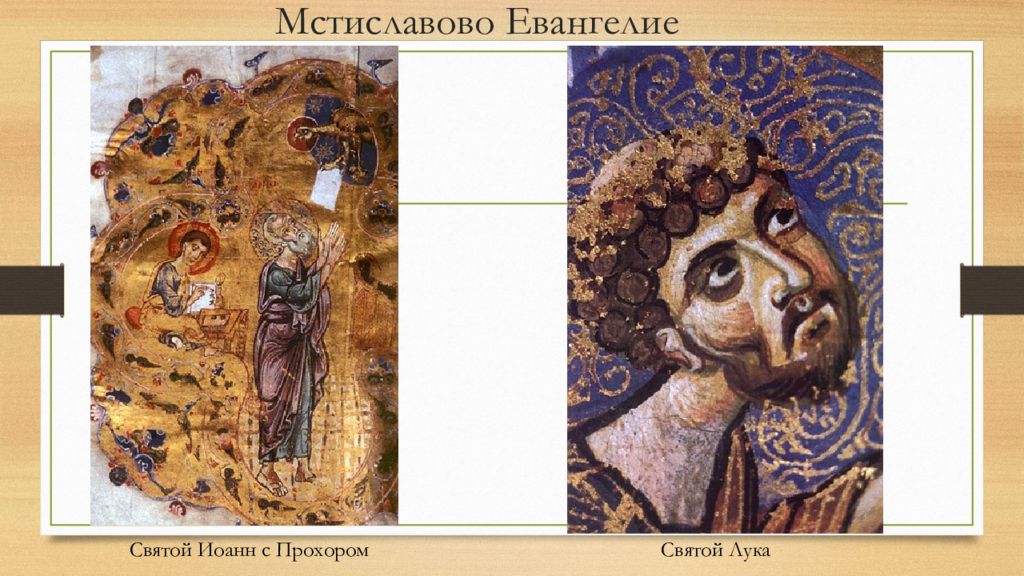

Слайд 55: Памятники живописи Древней Руси. Миниатюры

« Остромирово Евангелие», « Изборник» Святослава (1073 г.), « Трирский псалтырь» (супруги Великого князя Изяслава Гертруды), Евангелия « Мстиславово » и «Юрьевское».

Слайд 62: Летописание

Увеличение числа центров летописания, кроме Киева, Новгорода, Ростова, также центры удельных княжеств. Основные памятники: «Новгородская Первая летопись », описывала событий 1015 г. по 1209 г. «Софийский владычный свод» составлен по указанию архиепископа Никона доместиком новгородского Антониева монастыря Кириком. Галицко-Волынский летописный свод (кон. XII – нач. XIII вв.), особое внимание уделено борьбе галицких князей с боярской оппозицией. Киевский великокняжеский свод (1119-1200 гг.), особое внимание уделено киевским князьям и их деятельности. Владимирский летописный свод (1174-1177 гг ) создан при Успенском соборе епископом Федулом.

Слайд 63: Литература 2-й пол. XII – нач. XIII в

Крупными центрами развития русской литературы было Владимиро-Суздальское княжество, Новгородское княжество. Владимирская литература: « Слово о милости божьей к Андрею Боголюбскому »; «Сказание о победе над болгарами 1164 года и празднике Спаса »; « Сказание об обретении мощей Леонтия Ростовского »; «Слово на Покров ».

Слайд 64: Литература 2-й пол. XII – нач. XIII в

Новогородская литература: « Житие Варлаама Хутынского », « Хождения»: «Сказание о Софии в Царьграде», «Книга паломника», повествующая о путешествии в Царьград Добрыни Ядрейковича в 1200 – 1204 гг., «Повесть о взятии Царьграда фрягами (крестоносцами)» в 1204 г.

Слайд 65: Древнерусская литература

Хо́ждения, хо́жения – жанр средневековой русской литературы, форма путевых записок, в которых русские путешественники описывали свои впечатления от посещения иностранных земель. «О хождении 40 новгородцев ко граду Иерусалиму» (1163 ); « О паломничестве в Иерусалим полоцкой княжны Ефросиньи» (1173 ); «Хождение игумена Д аниила в Святые места» (1106 – 1108 гг.)

Слайд 66: Литература второй половины XII – начала XIII в

Среди авторов церковно-религиозной литературы выделяются: Кирилл Туровский, был автором «Послания к Андрею Боголюбскому », В Послании обвиняет Андрея Боголюбского и ростовского епископа в жестокости в политической борьбе. Климент Смолятич, был вторым митрополитом РПЦ русского происхождения. Из работ сохранилось «Послание пресвитеру Фоме», в Послании опровергаются обвинения пресвитера в незаконности занятия митрополичей кафедры Климентом.

Слайд 67: Литература второй половины XII – начала XIII в

«Слово о полку Игореве», повествует о походе новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев в 1185 г. Сохранилось в составе «Рукописного сборника» XVI в. Хранился в Спасо -Ярославском монастыре. После упразднения в 1787 г. сборник был передан собирателю древнерусских рукописей графу А.И. Мусину-Пушкину. Оригинал рукописи погиб во время пожара в 1812 г. Автором по мнению Б.А. Рыбакова был киевский тысяцкий Петр Бориславич.

Слайд 68: Литература второй половины XII – начала XIII в

«Слово» (1197 г.) и «Моление» (1299 г.) Даниила Заточника Автор «Слова» обращается к владимиро-суздальскому князю Юрию Долгорукому. Изложение на точных описанях бытовых и социальных отношений средневековой Руси, изложенных в форме разнообразных притч, поучений, афоризмов и изречений. Автор «Моления» обращается к переяславскому князю Ярославу Всеволоводовичу. Текст изложен в виде просьбы-послания, религиозного поучения, и обличительного слова, было написано с позиций прославления сильной княжеской власти.

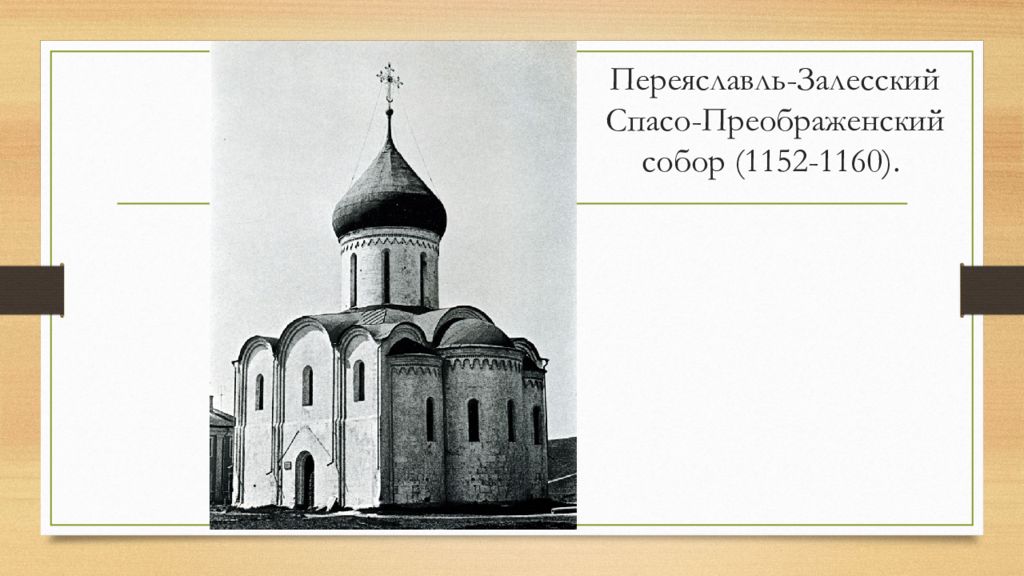

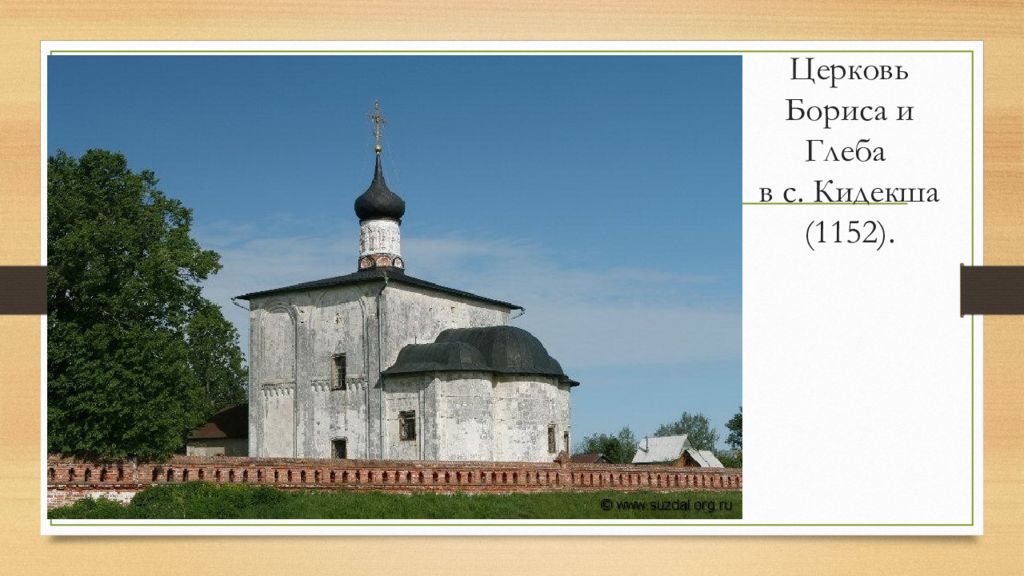

Слайд 69: Архитектура второй половины XII – начала XIII в

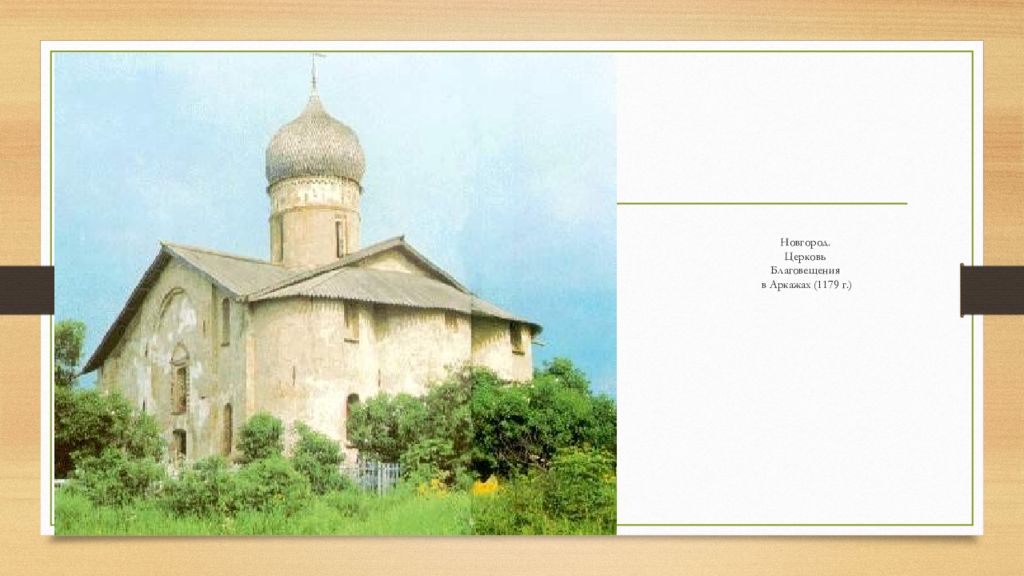

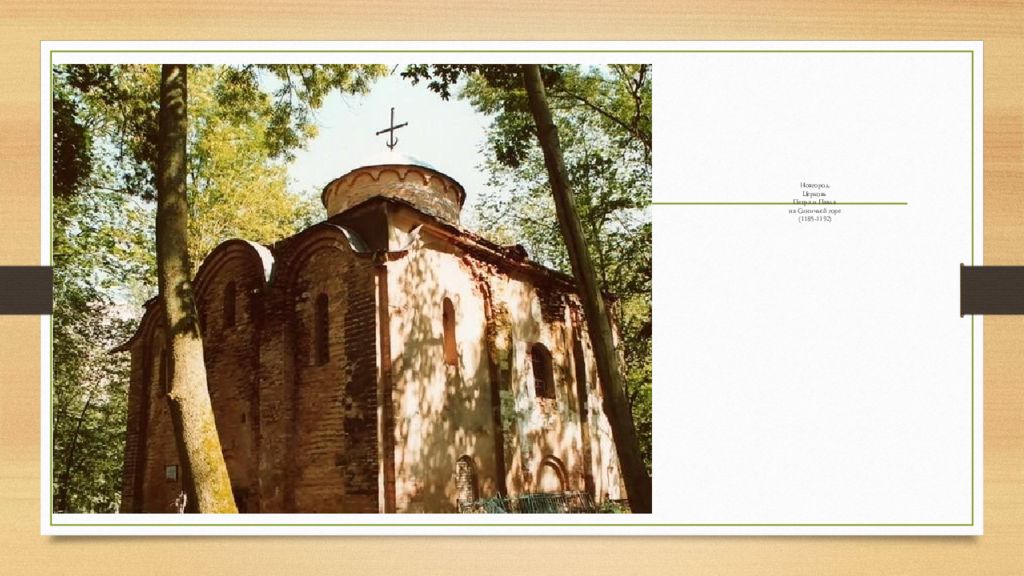

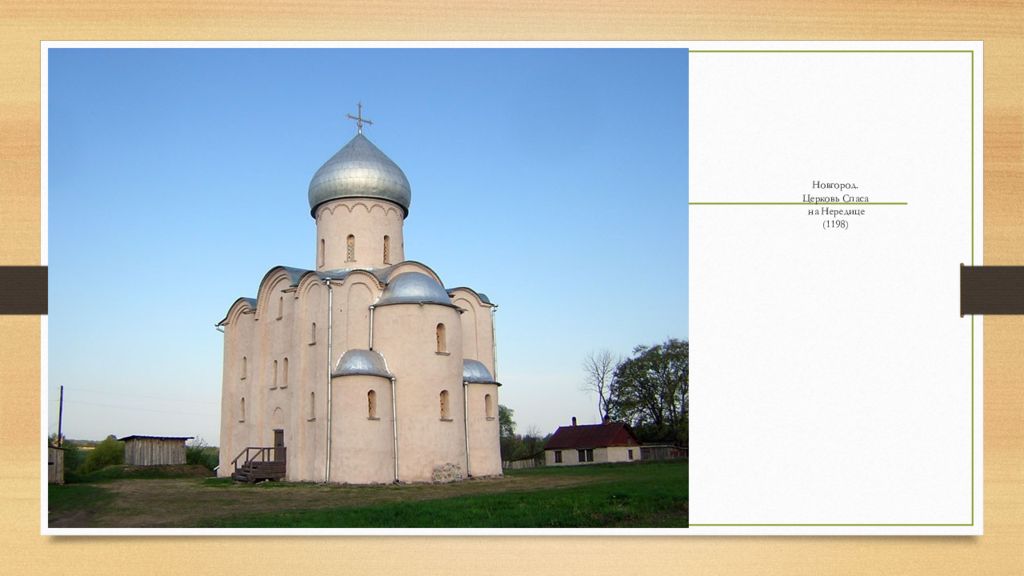

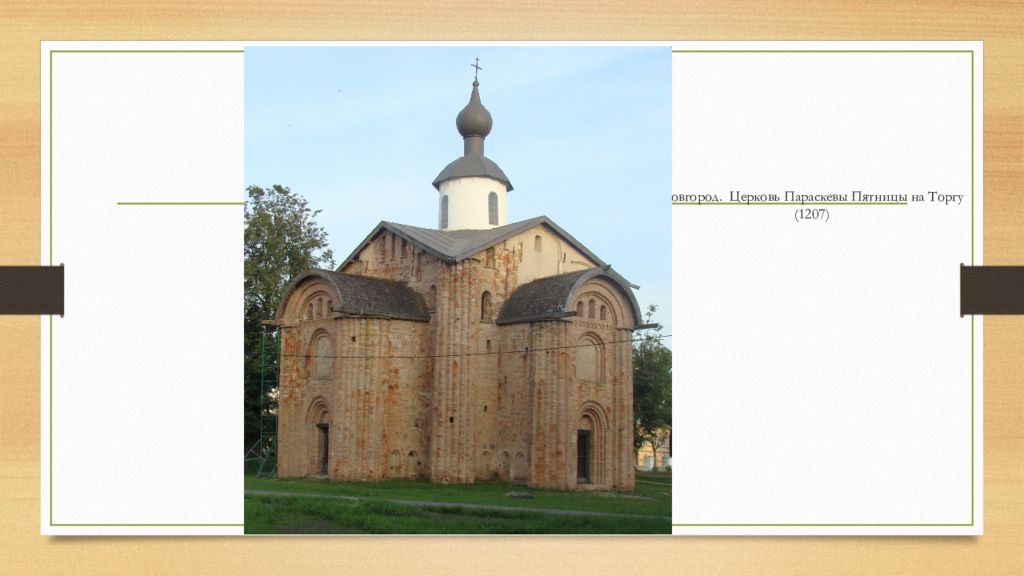

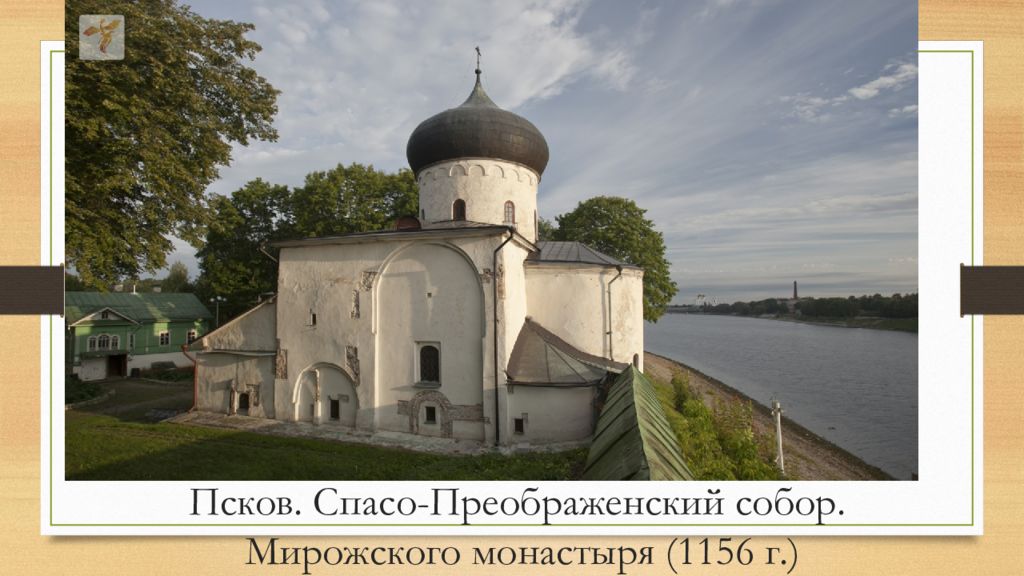

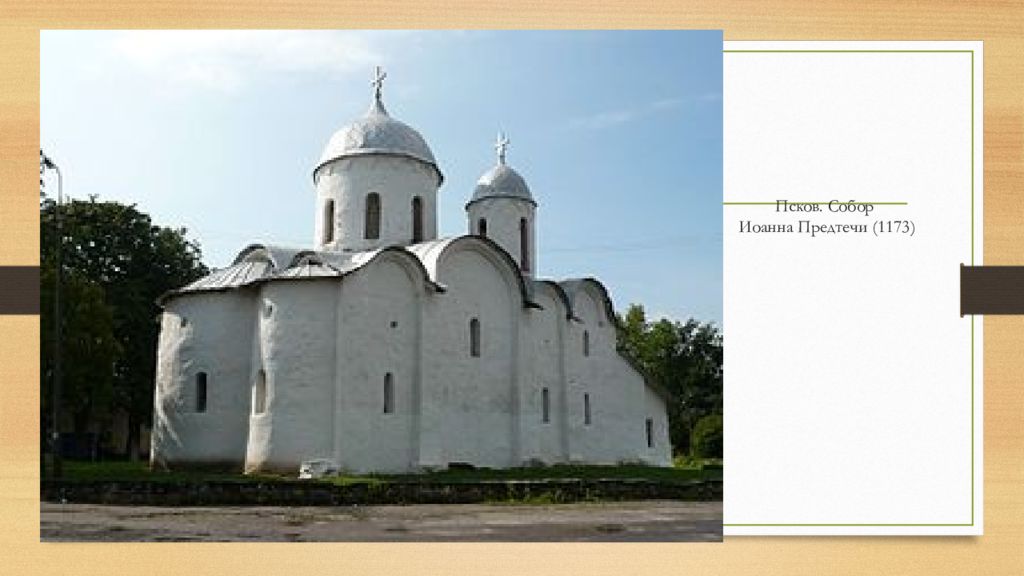

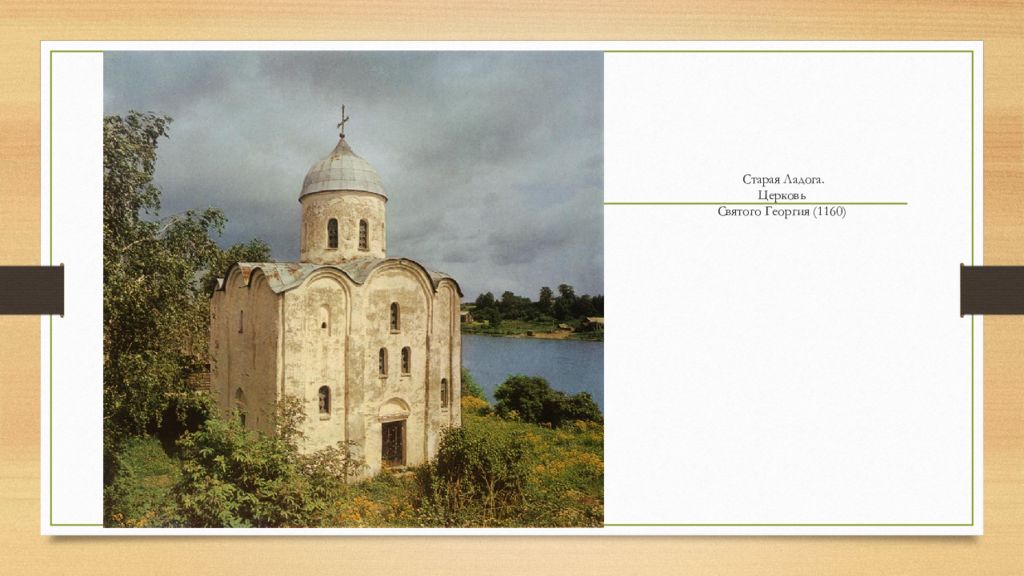

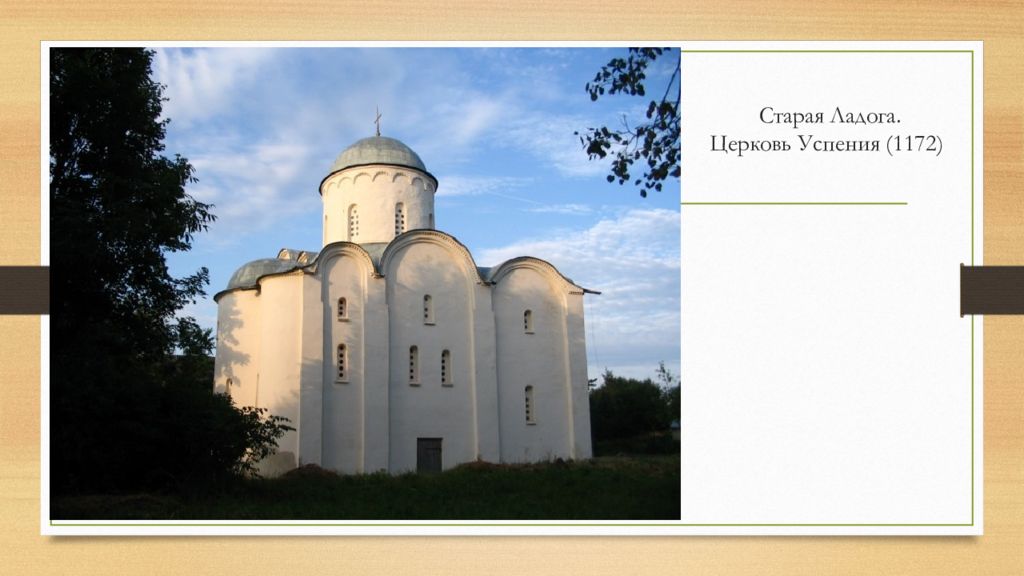

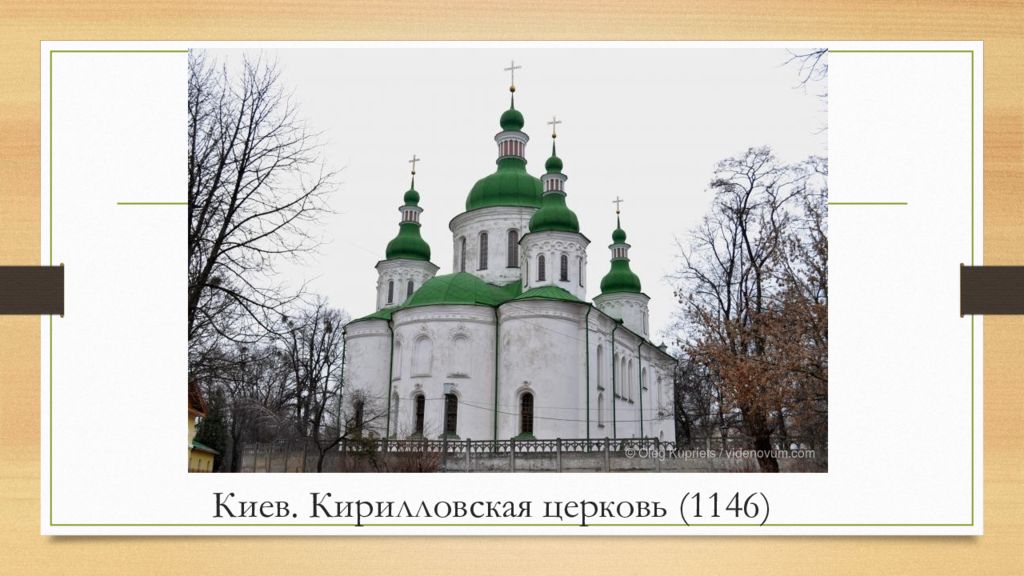

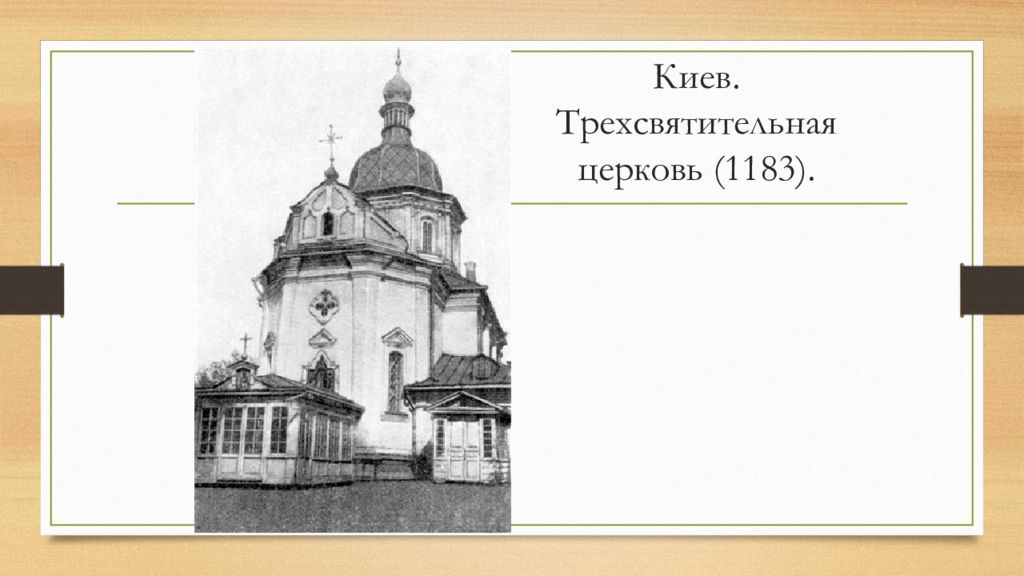

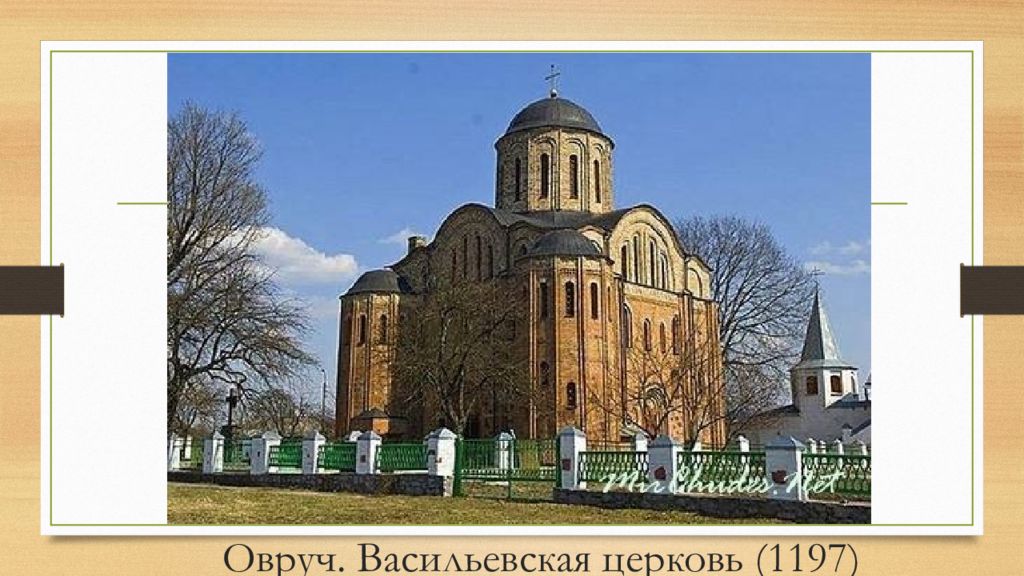

Каменные храмы возводятся в центрах удельных земель. Общие черты: сохраняется крестово-купольный тип храмов. Особенности архитектуры: Новгородская школа : Отличается строгостью форм, отсутствием украшений ; Храмы кубические четырехстолпные однокупольные с тремя апсидами и деревянными хорами. Ростово-суздальская школа : Изящные декоративные формы ( аркатурные пояса и каменная резьба). Южно-русская школа: традиционный крестово-купольный стиль перерабатывался в результате появления башнеобразных украшений верхних частей храма.

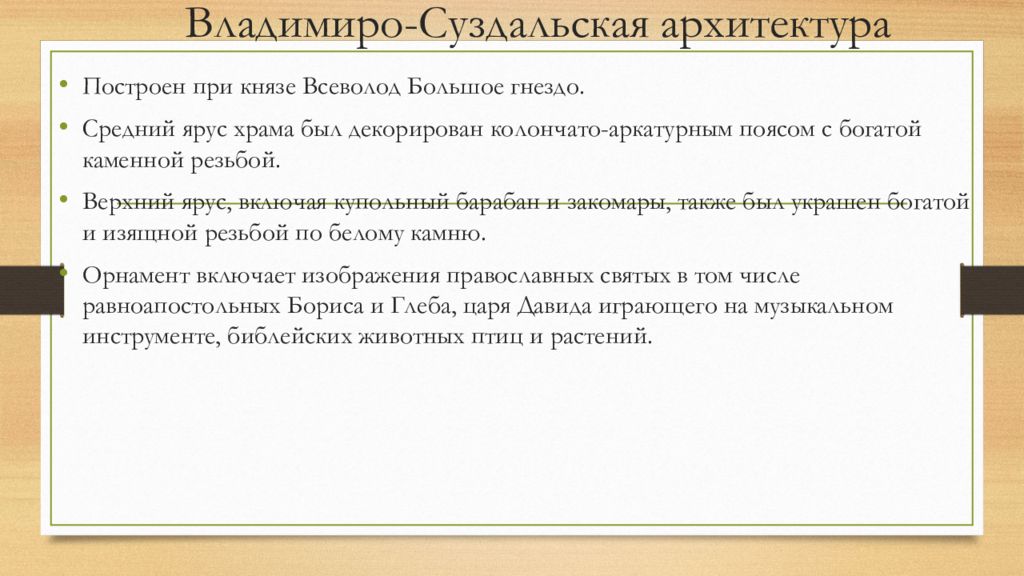

Слайд 80: Владимиро-Суздальская архитектура

Построен при князе Всеволод Большое гнездо. Средний ярус храма был декорирован колончато-аркатурным поясом с богатой каменной резьбой. Верхний ярус, включая купольный барабан и закомары, также был украшен богатой и изящной резьбой по белому камню. Орнамент включает изображения православных святых в том числе равноапостольных Бориса и Глеба, царя Давида играющего на музыкальном инструменте, библейских животных птиц и растений.

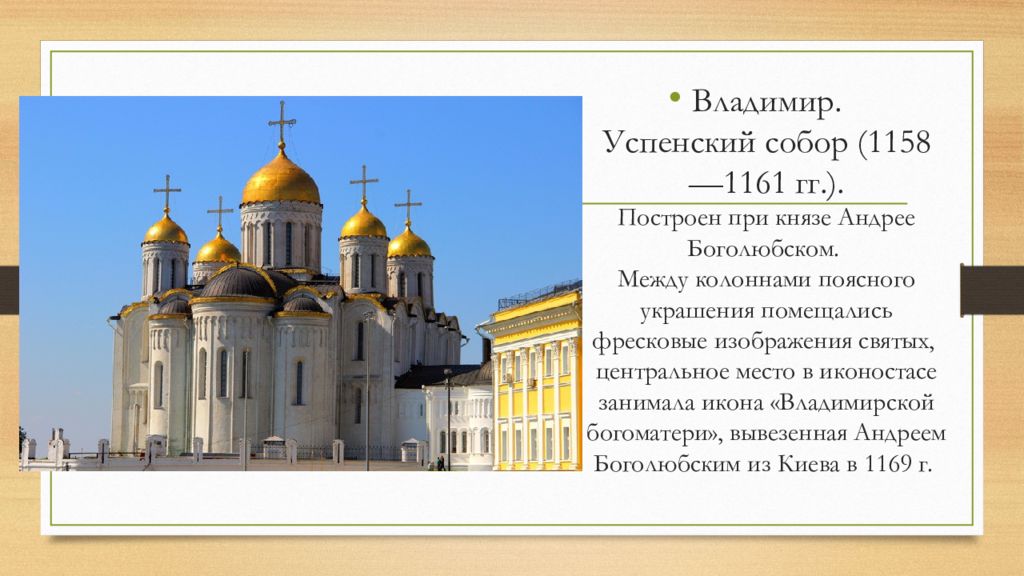

Слайд 84: Владимир. Успенский собор (1158—1161 гг.). Построен при князе Андрее Боголюбском. Между колоннами поясного украшения помещались фресковые изображения святых, центральное место в иконостасе занимала икона «Владимирской богоматери», вывезенная Андреем Боголюбским из Киева в 1169 г

Слайд 85: Церковь Покрова на Нерли под селом Боголюбовым (1165)

Построена по указу князя Андрея Боголюбского в честь победы над Волжской Болгарией, в память о погибшем сыне князя Изяславе. Церковь была построена в традициях четырехстолпного однокупольного храма Украшена аркатурным пояском и прекрасной резьбой по камню с изображением библейского царя Давида и множества фигур библейских птиц, львов и грифонов.

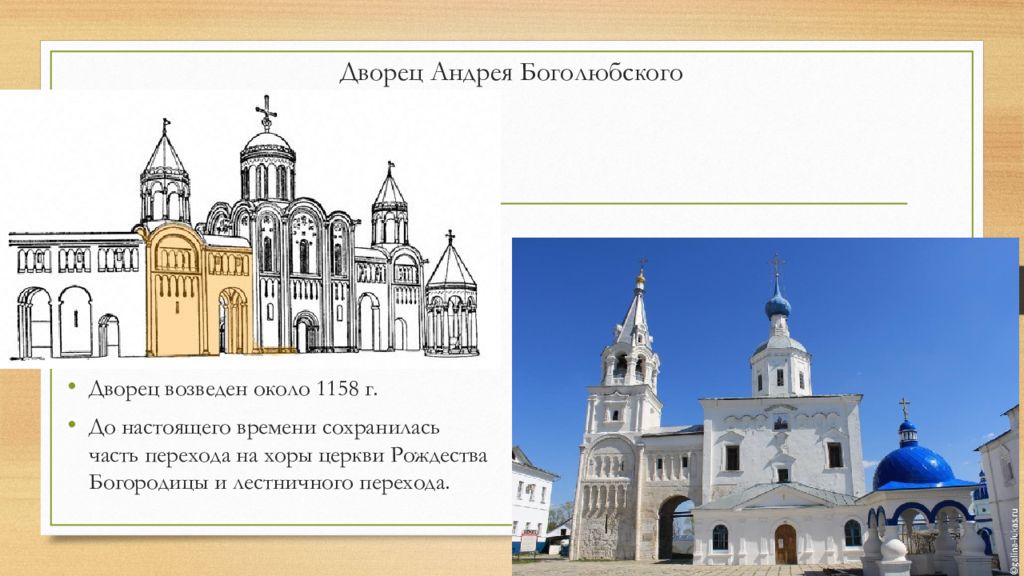

Слайд 87: Дворец Андрея Боголюбского

Дворец возведен около 1158 г. До настоящего времени сохранилась часть перехода на хоры церкви Рождества Богородицы и лестничного перехода.

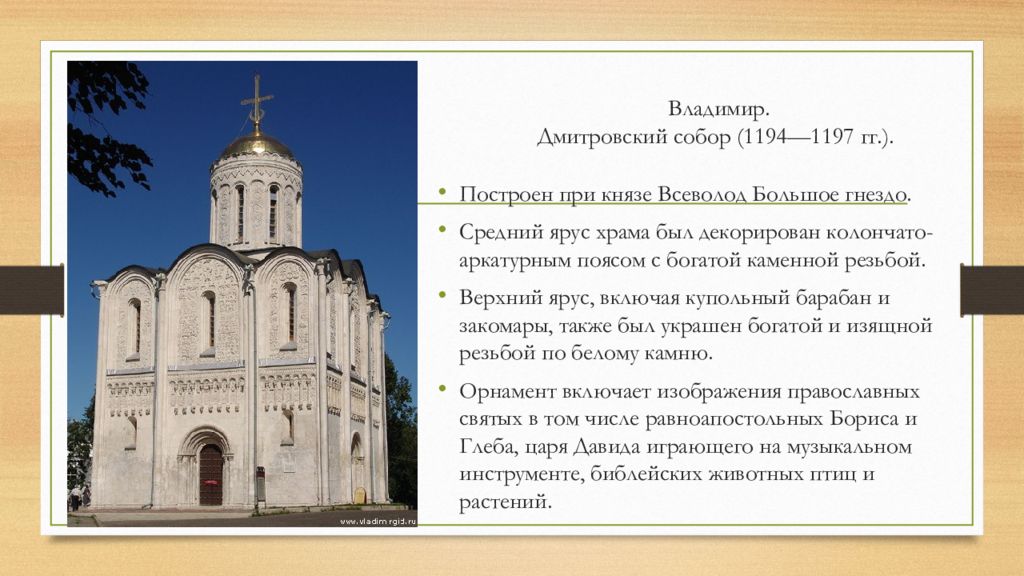

Слайд 88: Владимир. Дмитровский собор (1194—1197 гг.)

Построен при князе Всеволод Большое гнездо. Средний ярус храма был декорирован колончато-аркатурным поясом с богатой каменной резьбой. Верхний ярус, включая купольный барабан и закомары, также был украшен богатой и изящной резьбой по белому камню. Орнамент включает изображения православных святых в том числе равноапостольных Бориса и Глеба, царя Давида играющего на музыкальном инструменте, библейских животных птиц и растений.

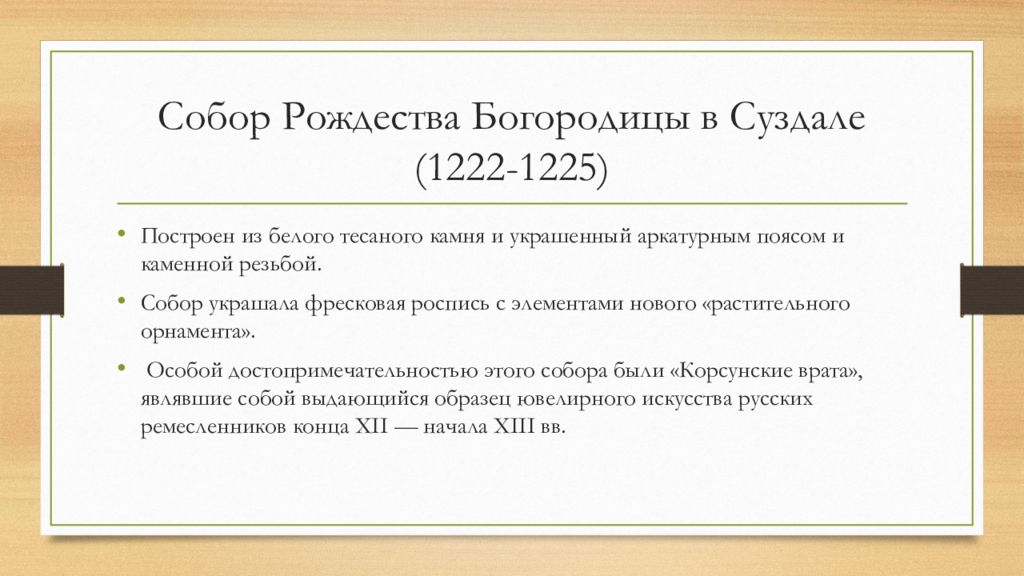

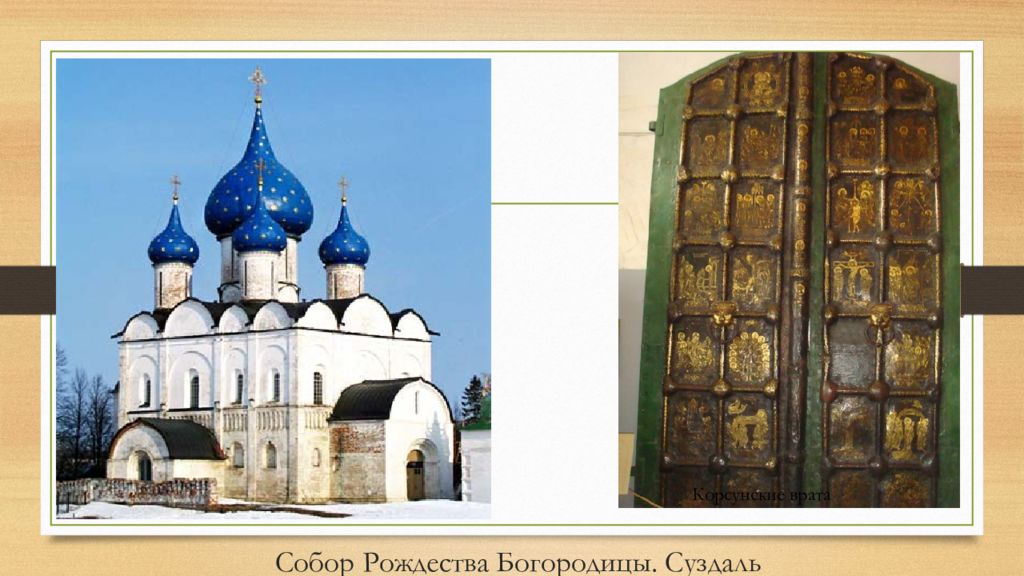

Слайд 89: Собор Рождества Богородицы в Суздале ( 1222-1225)

П остроен из белого тесаного камня и украшенный аркатурным поясом и каменной резьбой. Собор украшала фресковая роспись с элементами нового «растительного орнамента ». Особой достопримечательностью этого собора были « Корсунские врата», являвшие собой выдающийся образец ювелирного искусства русских ремесленников конца XII — начала XIII вв.

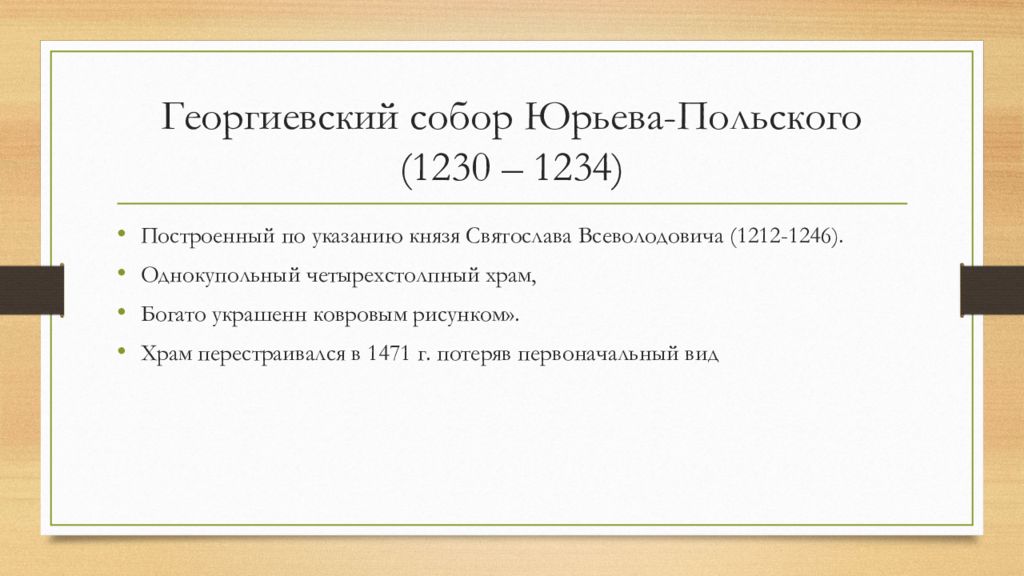

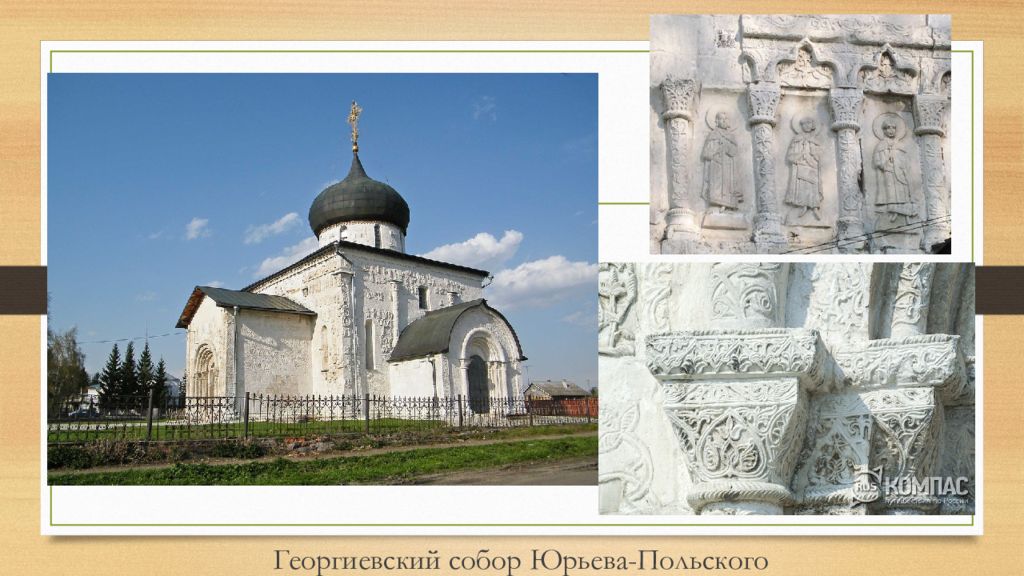

Слайд 91: Георгиевский собор Юрьева-Польского (1230 – 1234)

Построенный по указанию князя Святослава Всеволодовича (1212-1246). О днокупольный четырехстолпный храм, Б огато украшенн ковровым рисунком». Храм перестраивался в 1471 г. потеряв первоначальный вид

Слайд 93: Южно-русская школа*

* Многие постройки серьезно пострадали в ходе княжеских междоусобиц, монгольского нашествия и многочисленных пограничных конфликтов.

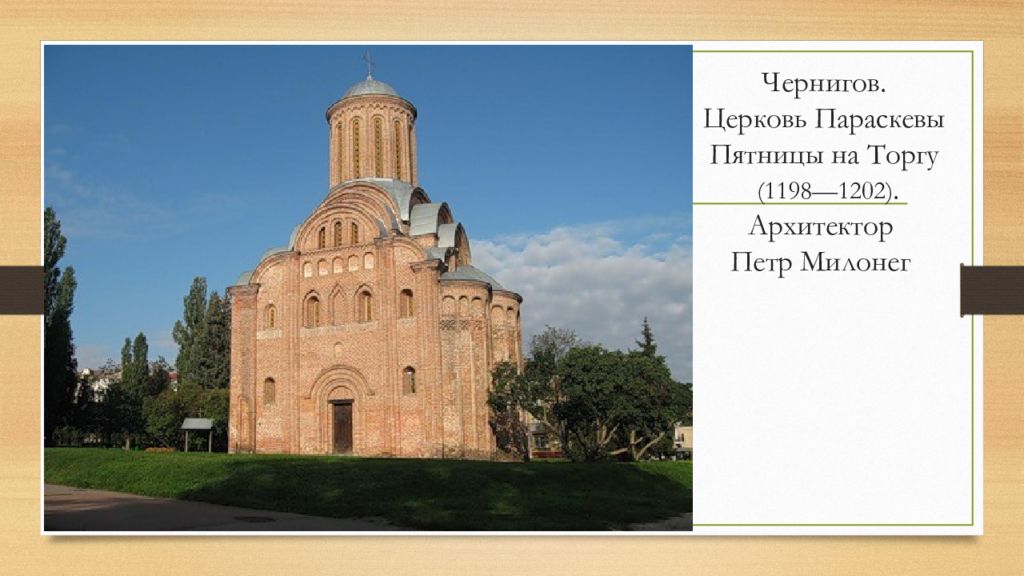

Слайд 97: Чернигов. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу (1198—1202 ). Архитектор Петр Милонег

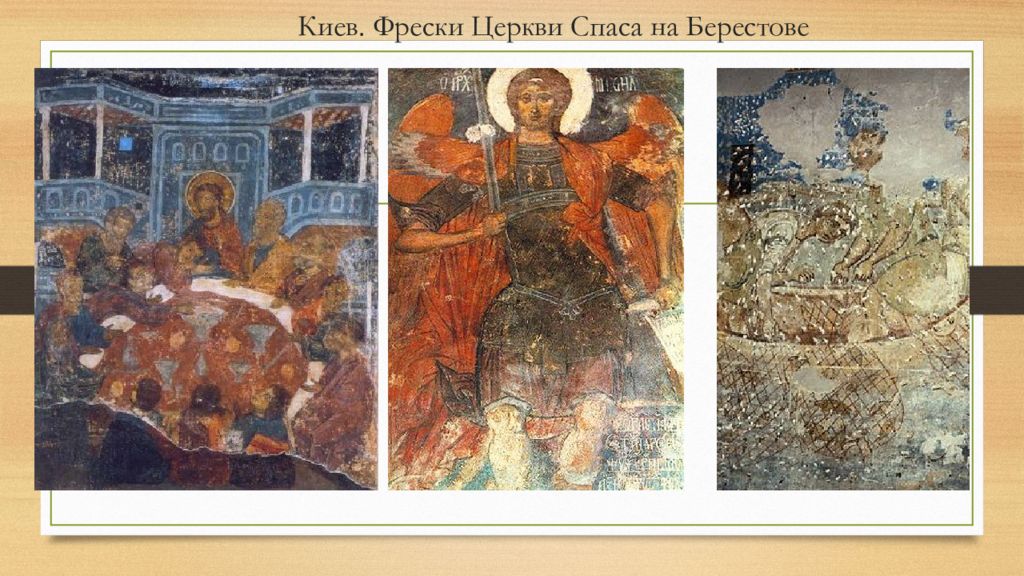

Слайд 99: Живопись второй половины XII – начала XIII в

Фрески г. Киев: Церковь Спаса на Берестове под Киевом, Михайловская церковь Выдубицкого монастыря Успенский собор Кириллова монастыря. Особым отличием выступают изображение болгарских и солунских, т.е. греческих святых, а также украшение стен различными медальонами с изображением персонажей русской и мировой истории.

Слайд 102: Живопись второй половины XII – начала XIII в. Фрески

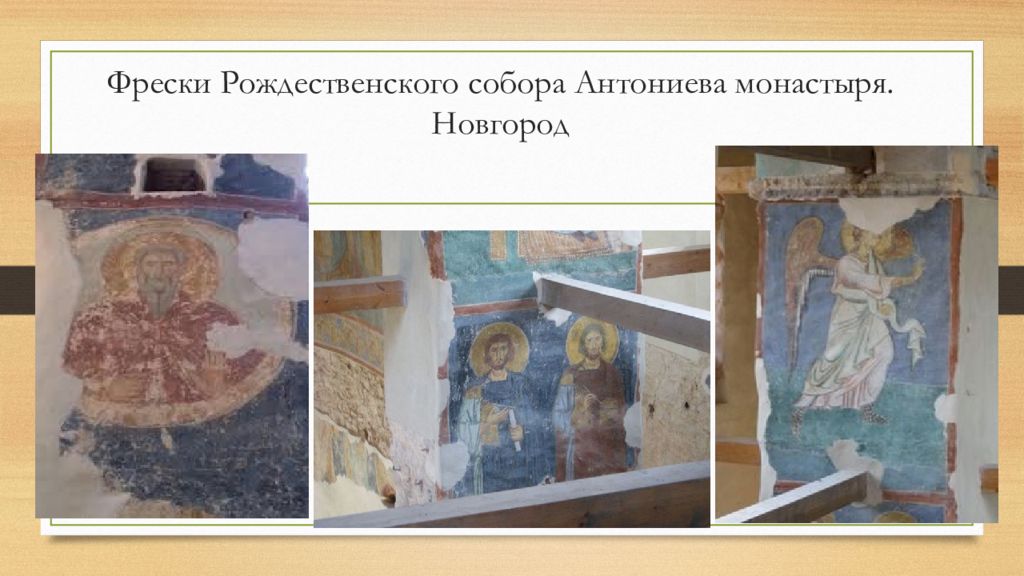

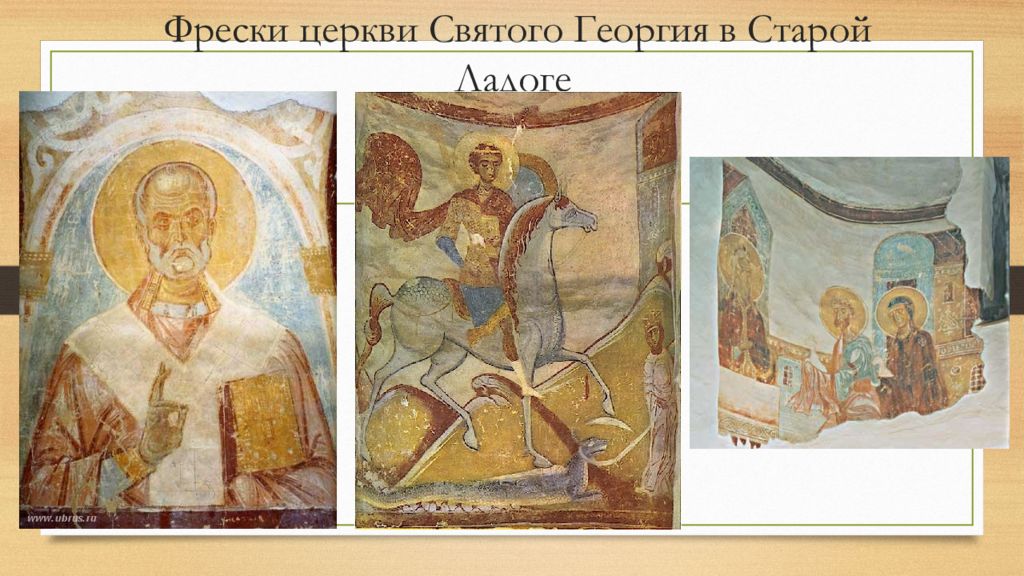

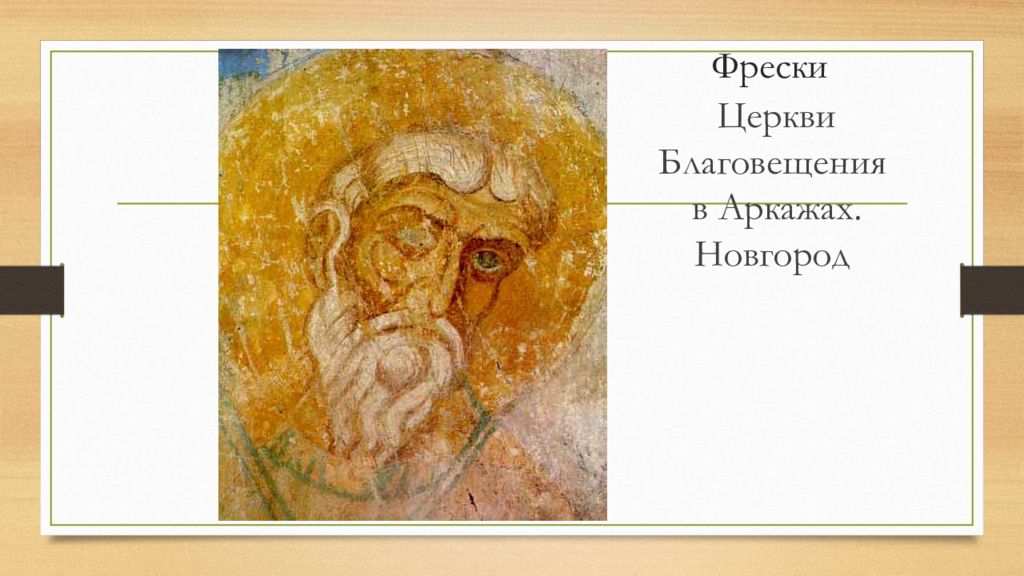

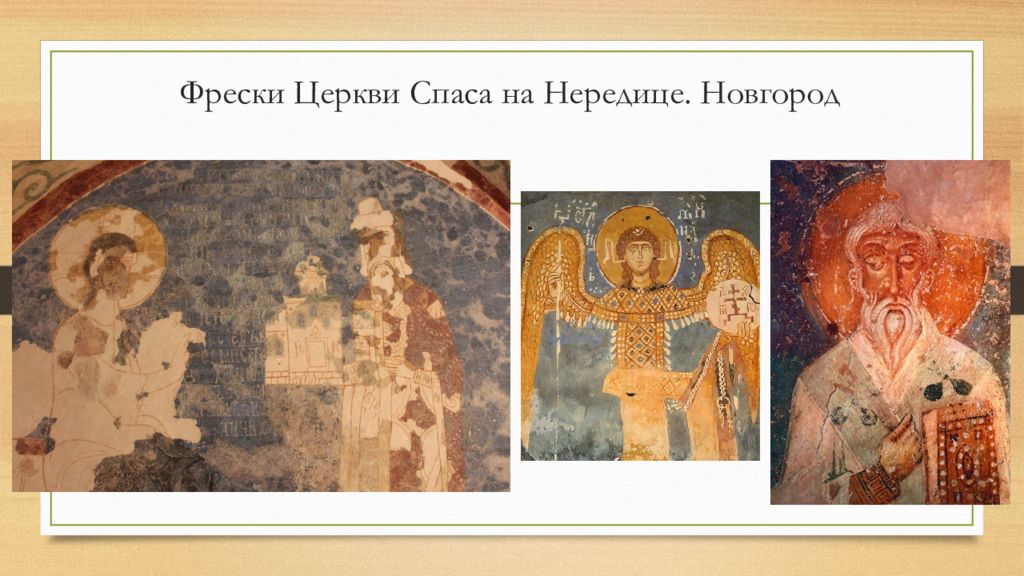

Фрески в г. Новгород: Рождественский собор Антониева монастыря (1125), Церковь святого Георгия в Старой Ладоге (1165), Церковь Благовещения в Аркажах (1189), Церковь Ризположения у Пречистинских ворот Новгородского детинца (1196), Преображенская церковь в Старой Руссе (1198) Церковь Спаса на Нередице (1198-1199). Новгородским фрескам были свойственны свободная манера письма, дачное сочетание сочности красок с остротой линейных характеристик и контрастный колорит.

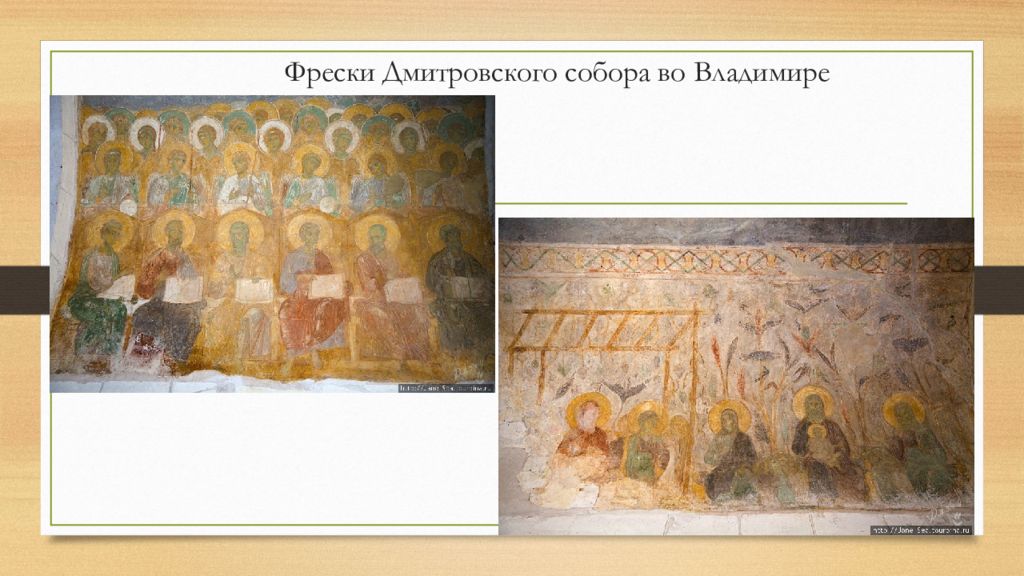

Слайд 107: Живопись второй половины XII – начала XIII в. Фрески

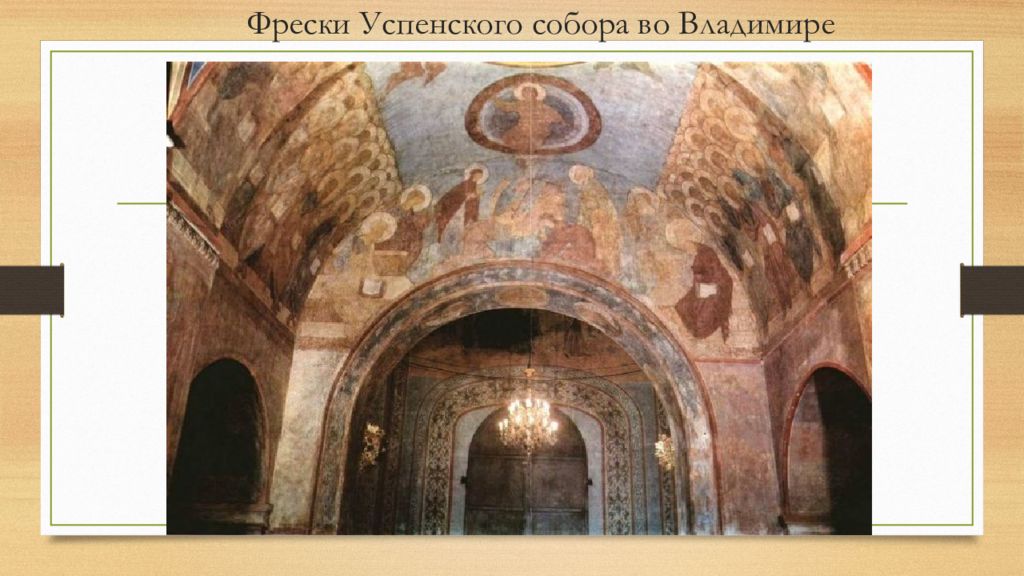

Фрески Ростово-Суздальской земли: Успенский и Дмитровский соборы во Владимире; Спасский собор Переяславля -Залесского.

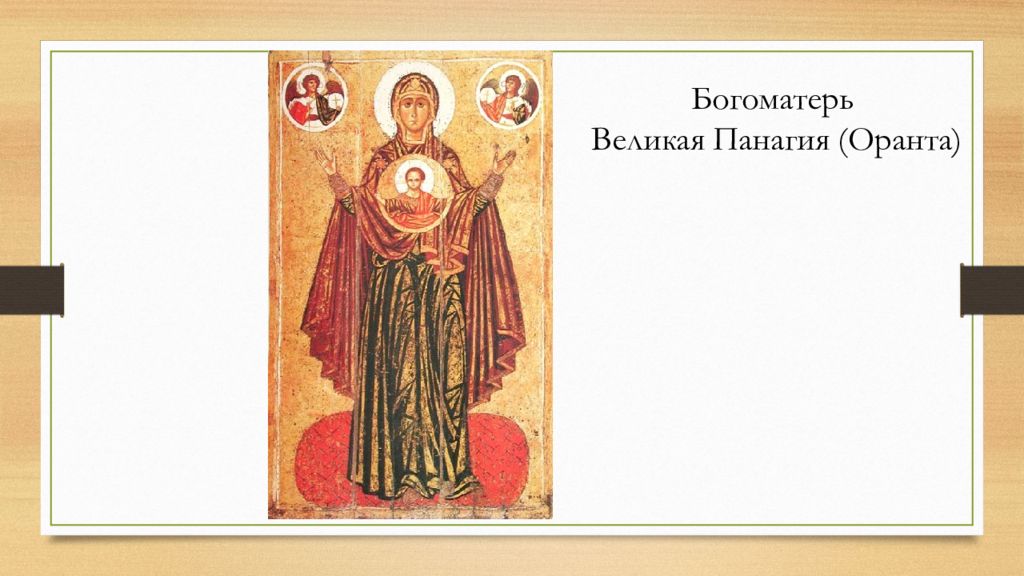

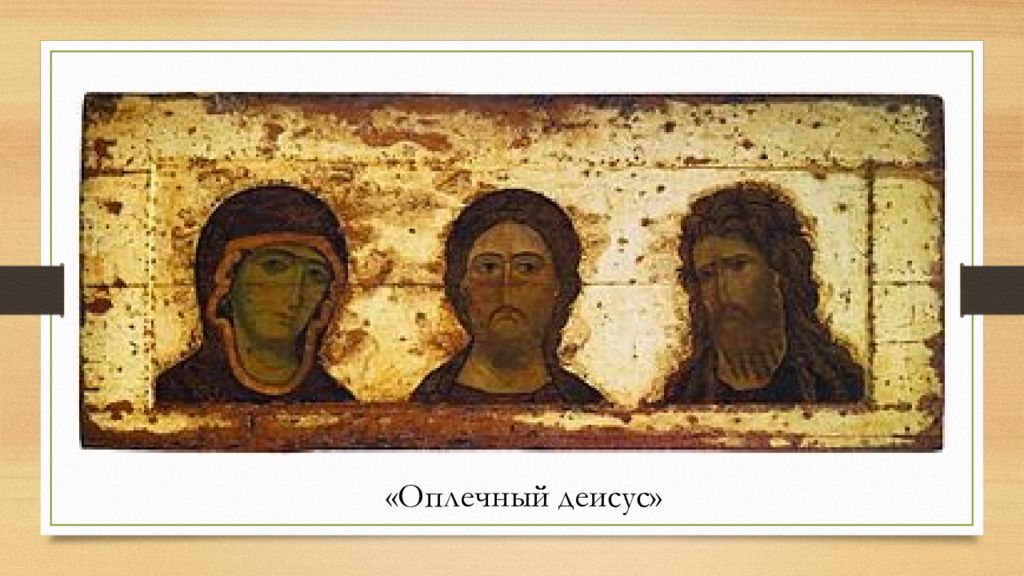

Слайд 110: Живопись 2-ой пол. XII – нач. XIII в. И конопись

Памятники станковой живопись сохранились гораздо хуже чем в предшествующий период, сложно соотнести с конкретными школами. Новгородская школа: « Богоматерь Великая панагия » (« Оранта » или «Успение») из Успенской церкви Десятинного монастыря под Новгородом. Владимирская школа (тема « деисуса » (моление и прощение)): «Архангельский деисус » - образ Иисуса Христа, помещенного между двумя архангелами Михаилом и Гавриилом; « Оплечный деисус » - изображение трех главных персонажей библейской истории – самого Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи.

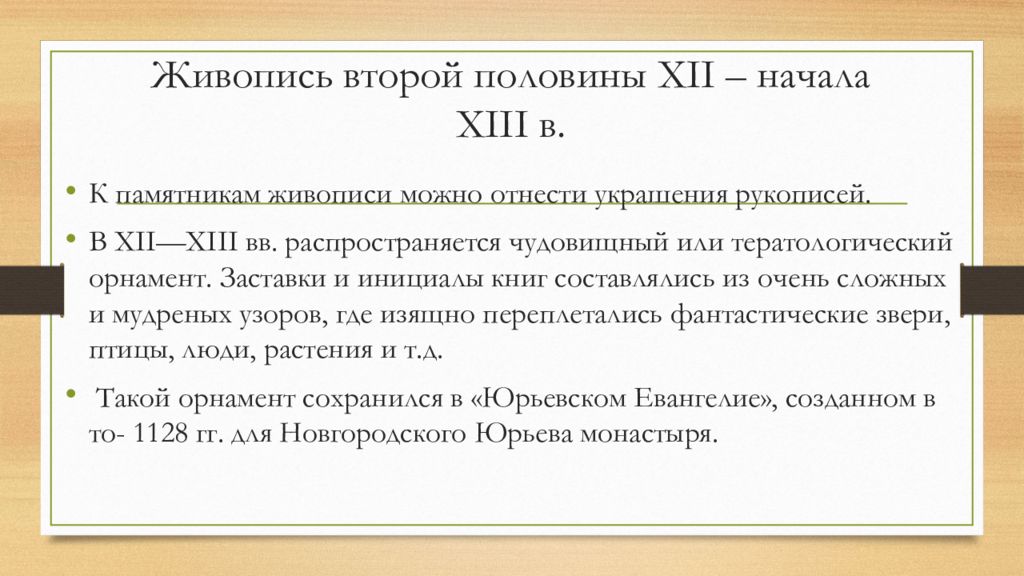

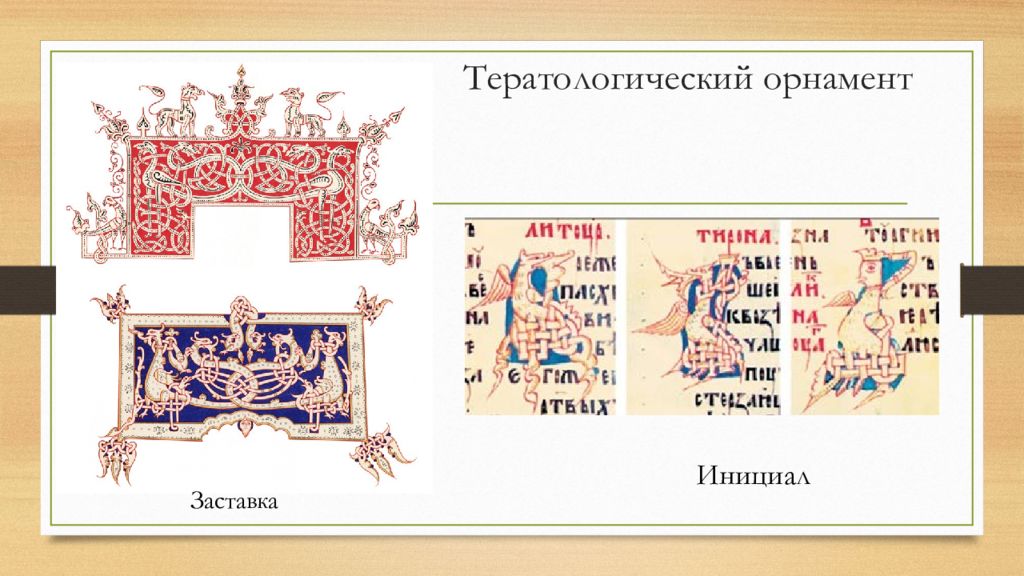

Слайд 113: Живопись второй половины XII – начала XIII в

К памятникам живописи можно отнести украшения рукописей. В XII—XIII вв. распространяется чудовищный или тератологический орнамент. Заставки и инициалы книг составлялись из очень сложных и мудреных узоров, где изящно переплетались фантастические звери, птицы, люди, растения и т.д. Такой орнамент сохранился в «Юрьевском Евангелие», созданном в то- 1128 гг. для Новгородского Юрьева монастыря.