Первый слайд презентации: Иконы и фрески древней руси. xi-xiv вв

Выполнила : ученица 10 класса «А» Семенихина Софья

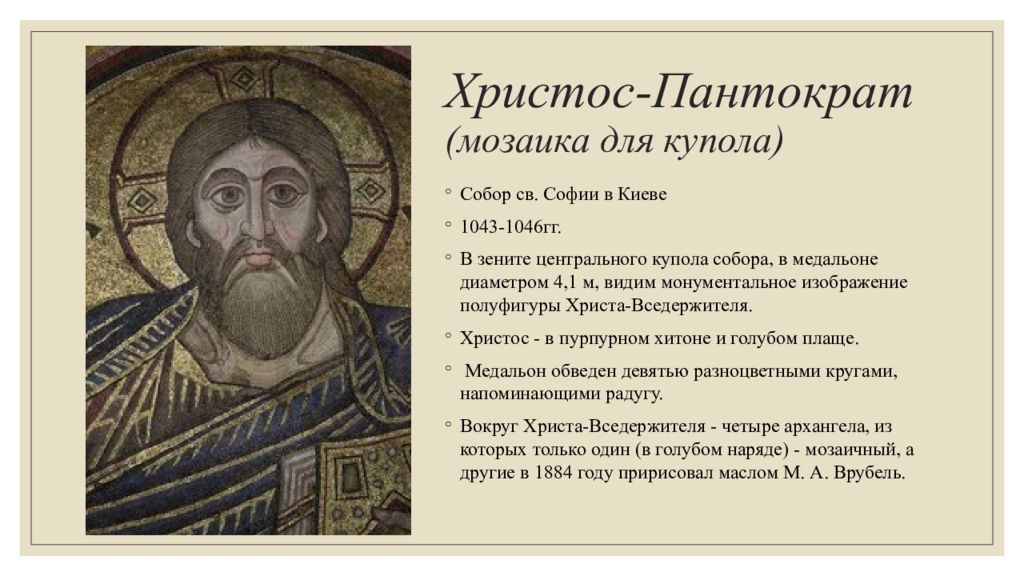

Слайд 2: Христос- Пантократ (мозаика для купола)

Собор св. Софии в Киеве 1043-1046гг. В зените центрального купола собора, в медальоне диаметром 4,1 м, видим монументальное изображение полуфигуры Христа-Вседержителя. Христос - в пурпурном хитоне и голубом плаще. Медальон обведен девятью разноцветными кругами, напоминающими радугу. Вокруг Христа-Вседержителя - четыре архангела, из которых только один (в голубом наряде) - мозаичный, а другие в 1884 году пририсовал маслом М. А. Врубель.

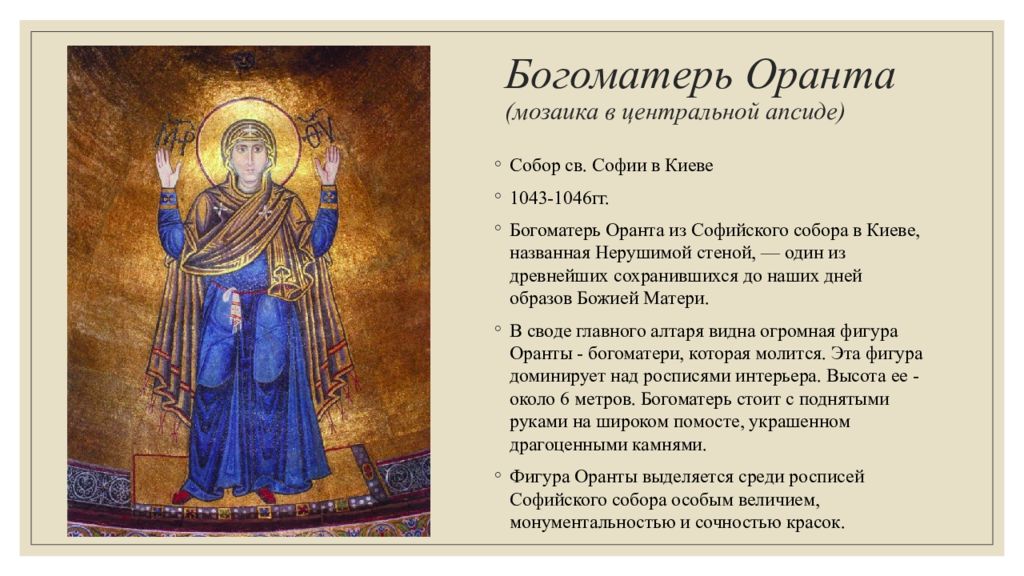

Собор св. Софии в Киеве 1043-1046гг. Богоматерь Оранта из Софийского собора в Киеве, названная Нерушимой стеной, — один из древнейших сохранившихся до наших дней образов Божией Матери. В своде главного алтаря видна огромная фигура Оранты - богоматери, которая молится. Эта фигура доминирует над росписями интерьера. Высота ее - около 6 метров. Богоматерь стоит с поднятыми руками на широком помосте, украшенном драгоценными камнями. Фигура Оранты выделяется среди росписей Софийского собора особым величием, монументальностью и сочностью красок.

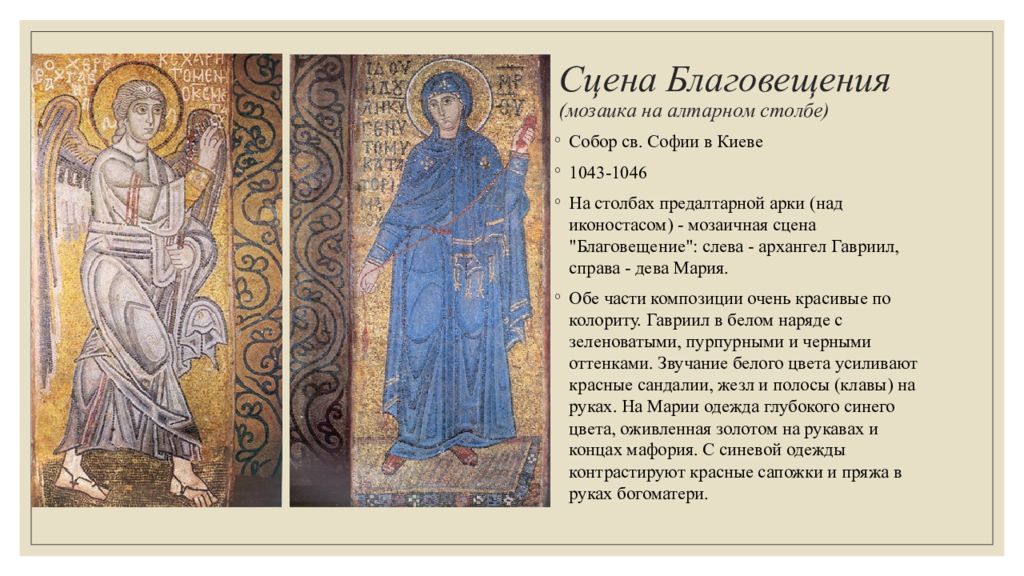

Слайд 4: Сцена Б лаговещения (мозаика на алтарном столбе )

Собор св. Софии в Киеве 1043-1046 На столбах предалтарной арки (над иконостасом) - мозаичная сцена "Благовещение": слева - архангел Гавриил, справа - дева Мария. Обе части композиции очень красивые по колориту. Гавриил в белом наряде с зеленоватыми, пурпурными и черными оттенками. Звучание белого цвета усиливают красные сандалии, жезл и полосы ( клавы ) на руках. На Марии одежда глубокого синего цвета, оживленная золотом на рукавах и концах мафория. С синевой одежды контрастируют красные сапожки и пряжа в руках богоматери.

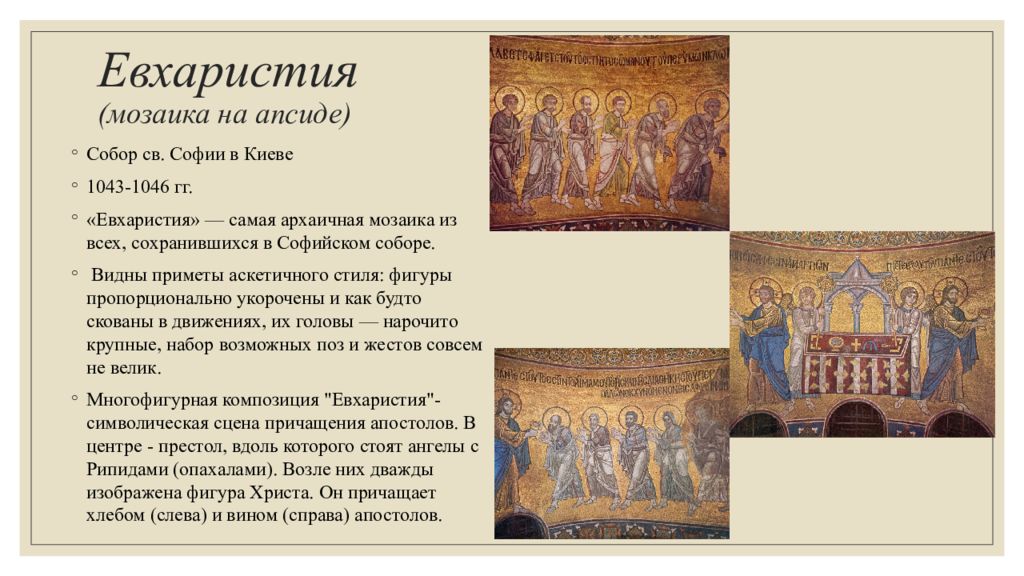

Слайд 5: Евхаристия (мозаика на апсиде)

Собор св. Софии в Киеве 1043-1046 гг. « Евхаристия» — самая архаичная мозаика из всех, сохранившихся в Софийском соборе. Видны приметы аскетичного стиля: фигуры пропорционально укорочены и как будто скованы в движениях, их головы — нарочито крупные, набор возможных поз и жестов совсем не велик. М ногофигурная композиция "Евхаристия"- символическая сцена причащения апостолов. В центре - престол, вдоль которого стоят ангелы с Рипидами (опахалами). Возле них дважды изображена фигура Христа. Он причащает хлебом (слева) и вином (справа) апостолов.

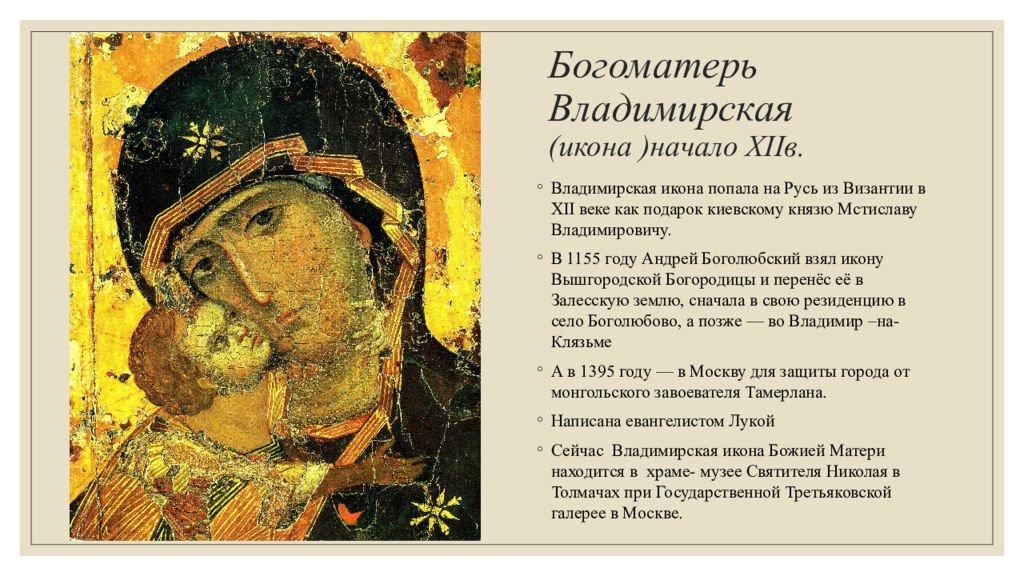

Владимирская икона попала на Русь из Византии в XII веке как подарок киевскому князю Мстиславу Владимировичу. В 1155 году Андрей Боголюбский взял икону Вышгородской Богородицы и перенёс её в Залесскую землю, сначала в свою резиденцию в село Боголюбово, а позже — во Владимир –на- Клязьме А в 1395 году — в Москву для защиты города от монгольского завоевателя Тамерлана. Написана евангелистом Лукой Сейчас Владимирская икона Божией Матери находится в храме- музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве.

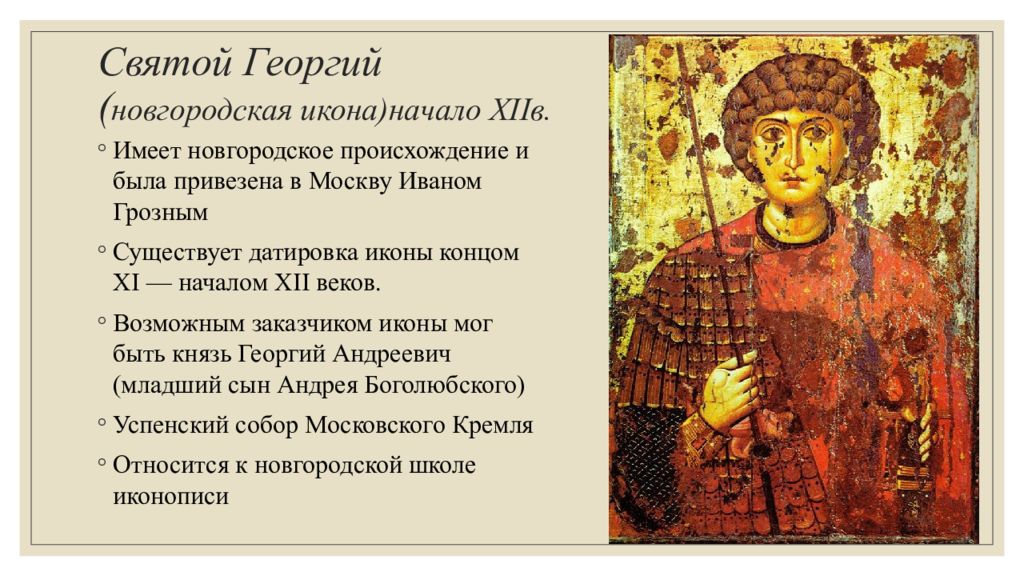

Слайд 7: Святой Георгий ( новгородская икона)начало XII в

И меет новгородское происхождение и была привезена в Москву Иваном Грозным Существует датировка иконы концом XI — началом XII веков. Возможным заказчиком иконы мог быть князь Георгий Андреевич (младший сын Андрея Боголюбского ) Успенский собор Московского Кремля Относится к новгородской школе иконописи

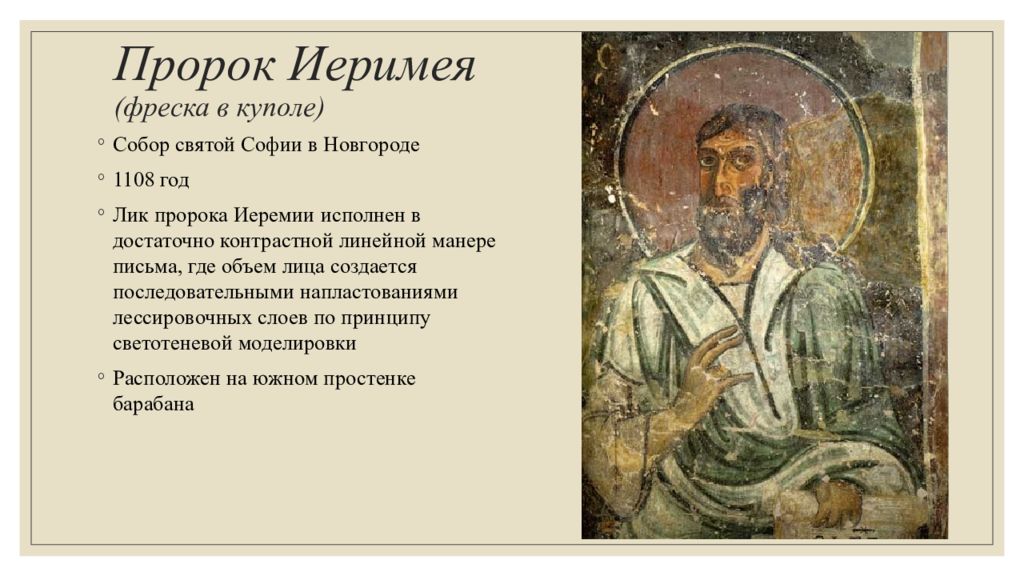

Слайд 8: Пророк Иеримея (фреска в куполе)

Собор святой Софии в Новгороде 1108 год Л ик пророка Иеремии исполнен в достаточно контрастной линейной манере письма, где объем лица создается последовательными напластованиями лессировочных слоев по принципу светотеневой моделировки Расположен на южном простенке барабана

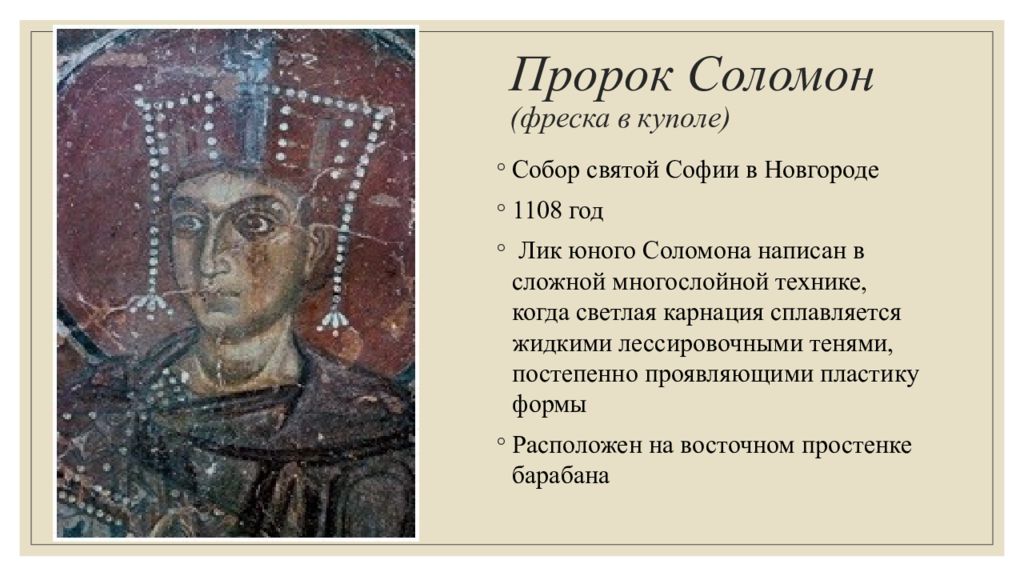

Слайд 9: Пророк Соломон (фреска в куполе)

Собор святой Софии в Новгороде 1108 год Лик юного Соломона написан в сложной многослойной технике, когда светлая карнация сплавляется жидкими лессировочными тенями, постепенно проявляющими пластику формы Расположен на восточном простенке барабана

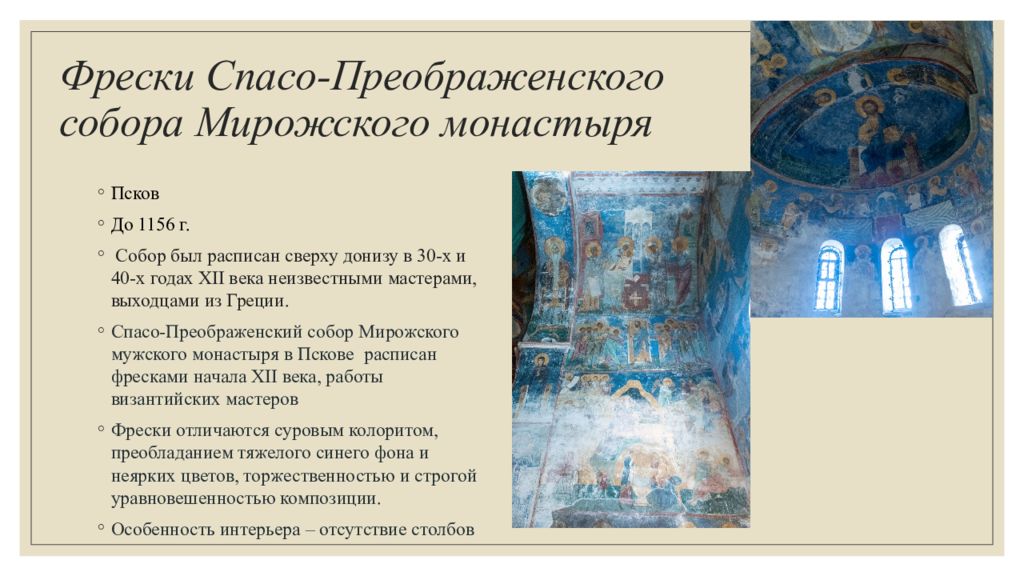

Слайд 10: Фрески Спасо -Преображенского собора Мирожского монастыря

Псков До 1156 г. Собор был расписан сверху донизу в 30-х и 40-х годах XII века неизвестными мастерами, выходцами из Греции. Спасо -Преображенский собор Мирожского мужского монастыря в Пскове расписан фресками начала XII века, работы византийских мастеров Фрески отличаются суровым колоритом, преобладанием тяжелого синего фона и неярких цветов, торжественностью и строгой уравновешенностью композиции. Особенность интерьера – отсутствие столбов

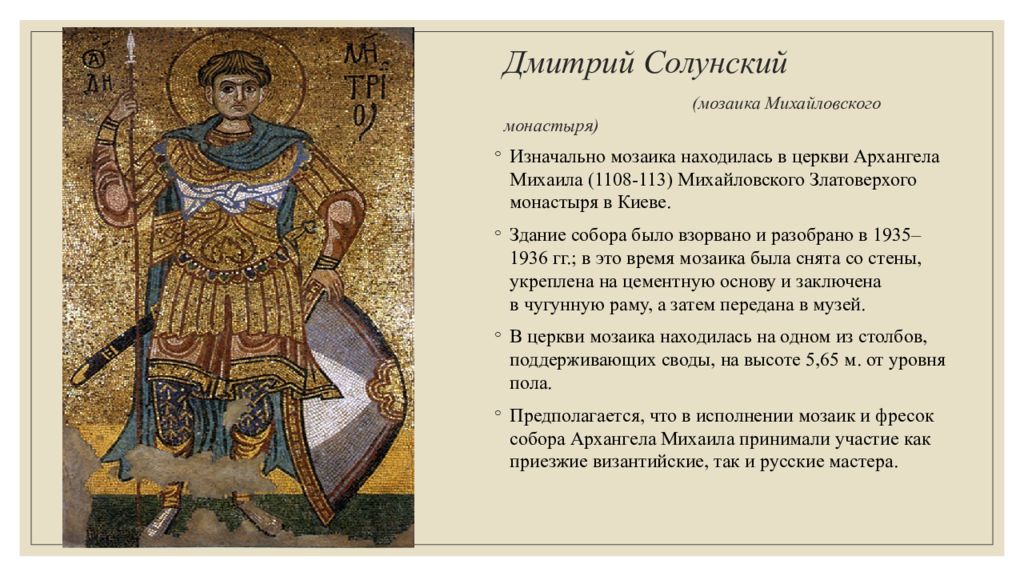

Слайд 11: Дмитрий Солунский (мозаика Михайловского монастыря)

Изначально мозаика находилась в церкви Архангела Михаила (1108-113) Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Здание собора было взорвано и разобрано в 1935–1936 гг.; в это время мозаика была снята со стены, укреплена на цементную основу и заключена в чугунную раму, а затем передана в музей. В церкви мозаика находилась на одном из столбов, поддерживающих своды, на высоте 5,65 м. от уровня пола. Предполагается, что в исполнении мозаик и фресок собора Архангела Михаила принимали участие как приезжие византийские, так и русские мастера.

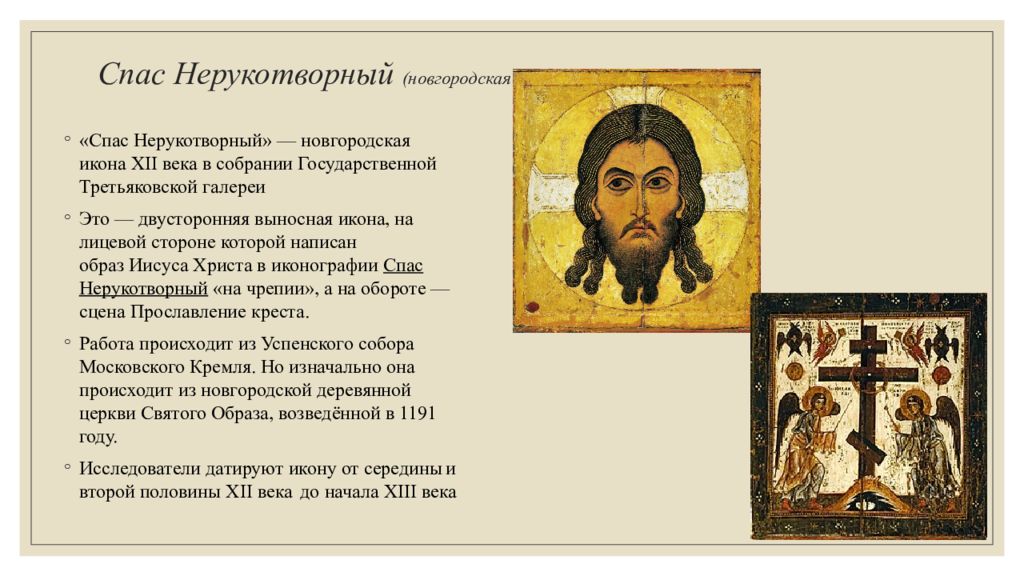

Слайд 12: Спас Нерукотворный (новгородская икона)

«Спас Нерукотворный» — новгородская икона XII века в собрании Государственной Третьяковской галереи Это — двусторонняя выносная икона, на лицевой стороне которой написан образ Иисуса Христа в иконографии Спас Нерукотворный «на чрепии », а на обороте — сцена Прославление креста. Работа происходит из Успенского собора Московского Кремля. Но изначально она происходит из новгородской деревянной церкви Святого Образа, возведённой в 1191 году. Исследователи датируют икону от середины и второй половины XII века до начала XIII века

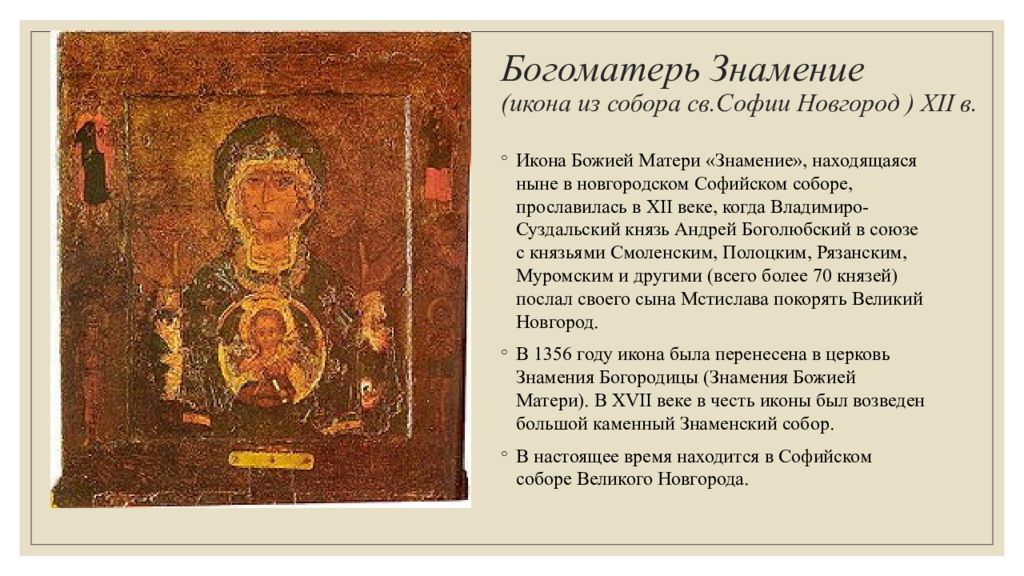

Слайд 13: Богоматерь Знамение (икона из собора св.Софии Новгород ) XII в

Икона Божией Матери «Знамение», находящаяся ныне в новгородском Софийском соборе, прославилась в XII веке, когда Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский в союзе с князьями Смоленским, Полоцким, Рязанским, Муромским и другими (всего более 70 князей) послал своего сына Мстислава покорять Великий Новгород. В 1356 году икона была перенесена в церковь Знамения Богородицы (Знамения Божией Матери). В XVII веке в честь иконы был возведен большой каменный Знаменский собор. В настоящее время находится в Софийском соборе Великого Новгорода.

Слайд 14: Спас Эммануил с архангелами ( оглавный Деисус) владимиро-суздальская икона XII в

Икона датируется серединой XII века или его концом, икона могла быть написана мастерами, расписывавшими Дмитриевский собор во Владимире по приглашению князя Всеволода Большое Гнездо. Из Владимира икона была привезена в Москву в 1518 году для поновления и осталась в Успенском соборе Московского Кремля. На иконе представлен « деисус оплечный » — Спас Эммануил в окружении склонившихся к нему архангелов Гавриила и Михаила.

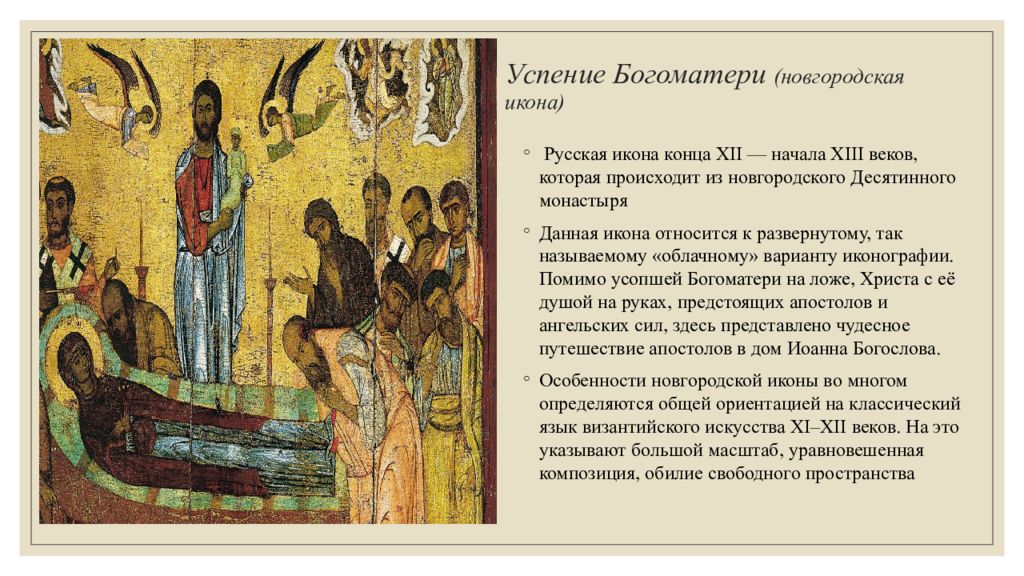

Слайд 15: Успение Богоматери (новгородская икона)

Русская икона конца XII — начала XIII веков, которая происходит из новгородского Десятинного монастыря Данная икона относится к развернутому, так называемому «облачному» варианту иконографии. Помимо усопшей Богоматери на ложе, Христа с её душой на руках, предстоящих апостолов и ангельских сил, здесь представлено чудесное путешествие апостолов в дом Иоанна Богослова. Особенности новгородской иконы во многом определяются общей ориентацией на классический язык византийского искусства XI–XII веков. На это указывают большой масштаб, уравновешенная композиция, обилие свободного пространства

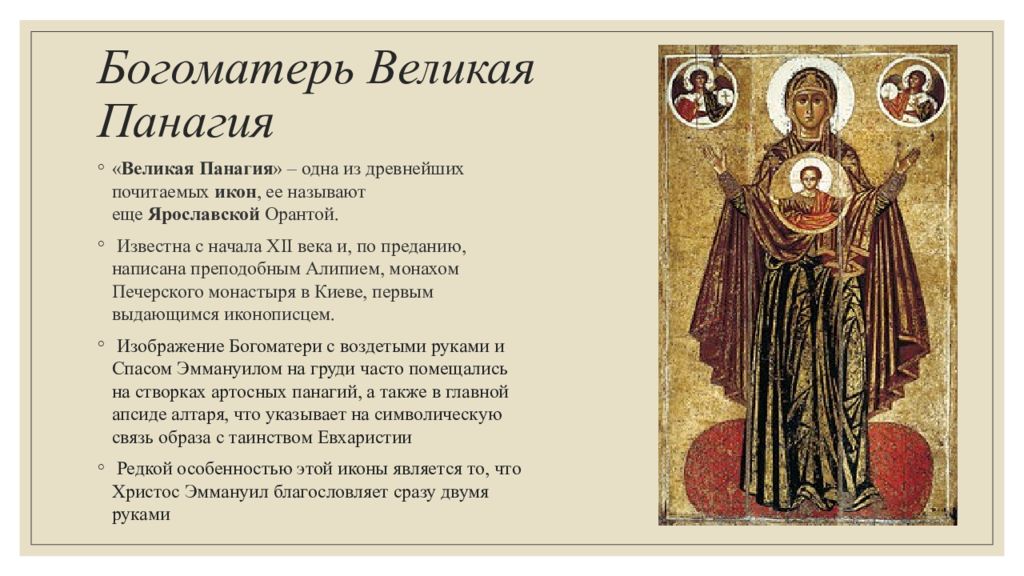

Слайд 16: Богоматерь Великая Панагия

« Великая Панагия » – одна из древнейших почитаемых икон, ее называют еще Ярославской Орантой. Известна с начала XII века и, по преданию, написана преподобным Алипием, монахом Печерского монастыря в Киеве, первым выдающимся иконописцем. Изображение Богоматери с воздетыми руками и Спасом Эммануилом на груди часто помещались на створках артосных панагий, а также в главной апсиде алтаря, что указывает на символическую связь образа с таинством Евхаристии Редкой особенностью этой иконы является то, что Христос Эммануил благословляет сразу двумя руками

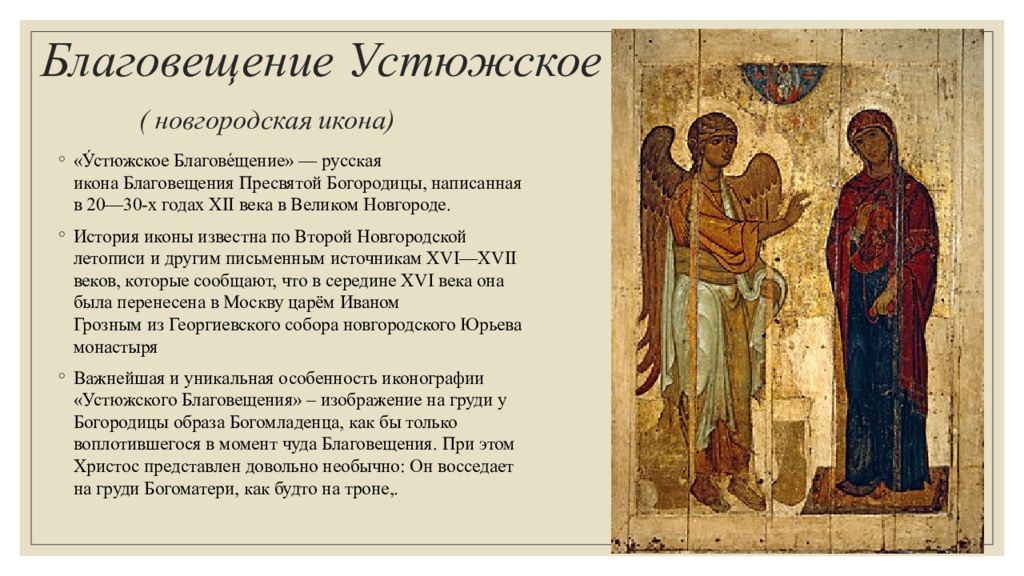

Последний слайд презентации: Иконы и фрески древней руси. xi-xiv вв: Благовещение Устюжское ( новгородская икона)

« У́стюжское Благове́щение » — русская икона Благовещения Пресвятой Богородицы, написанная в 20—30-х годах XII века в Великом Новгороде. История иконы известна по Второй Новгородской летописи и другим письменным источникам XVI—XVII веков, которые сообщают, что в середине XVI века она была перенесена в Москву царём Иваном Грозным из Георгиевского собора новгородского Юрьева монастыря Важнейшая и уникальная особенность иконографии «Устюжского Благовещения» – изображение на груди у Богородицы образа Богомладенца, как бы только воплотившегося в момент чуда Благовещения. При этом Христос представлен довольно необычно: Он восседает на груди Богоматери, как будто на троне,.