Первый слайд презентации: Культура России первой половины XIX века

Колыганова Е.А.

Сохранение крепостнических условий Усиление патриотических тенденций под влиянием Отечественной войны 1812 г. Многонациональный характер Развитие в общеевропейском направлении Сохранение национальных традиций Опора на достижения предшествующего периода

Широкое проникновение в Россию идей просвещения, восстание декабристов, формирование буржуазного либерализма и революционно-демократического движения заметно сказались на жизни общества. Начавшийся в России промышленный переворот предъявлял запросы развитию системы образования и разных областей знаний. В первой половине ХIХ в. активизировалась русская научная мысль. Основные черты русской культуры в первой половине XIX в.

Слайд 4

Если в XVIII в. образование в России было преимущественно привилегией высшего дворянства и только с конца столетия начало постепенно приобретать массовость, то в XIX в. оно стало доступно и для мелкого дворянства, и для разночинцев, и для низших классов. Образование

Слайд 5: Учебные округа и университеты

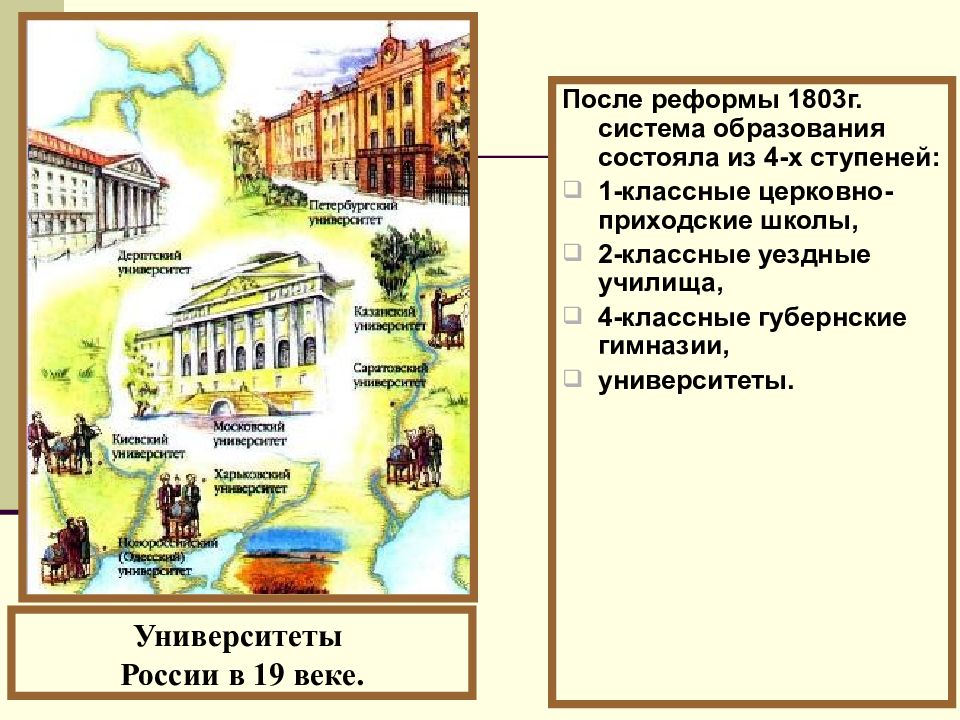

В 1802 г. началась реформа образования в Российской империи — создано Министерство народного просвещения. В 1804 г. страна была разделена на шесть учебных округов. Центром округа являлся университет (существовавшие ранее: Московский, Виленский, Дерптский; новые: Петербургский, Харьковский, Казанский. Киевский, Одесский). 1804 г. Университетский устав – право самостоятельно выбирать свое руководство Основаны специальные вузы: Технологический институт в Петербурге, Горный и Межевой институты в Москве и др. Учебные округа и университеты

Слайд 6

Статус высших учебных заведений получили также Царскосельский, Ришельевский и Демидовский лицеи и Высшее училище правоведения. В учебные заведения принимались представители всех сословий, причем, на низших ступенях обучение было бесплатным. Нуждаясь в квалифицированных специалистах, власть постепенно расширяла сеть высших специальных учебных заведений. С открытием в 1804 г. Московского коммерческого училища началось специальное экономическое образование в России. В 1810-х гг. начали действовать Лесной институт, Техническое училище, Строгановское училище и др. Образование

Слайд 7

После реформы 1803г. система образования состояла из 4-х ступеней: 1-классные церковно-приходские школы, 2-классные уездные училища, 4-классные губернские гимназии, университеты. Университеты России в 19 веке.

Слайд 8

Заботясь о сохранении в обществе верноподданнических взглядов, власть жестко контролировала систему просвещения. В 1826 г. было категорически запрещено принимать в высшие и средние учебные заведения крепостных. Правда, существовал порядок сдачи экзаменов экстерном, что открывало дорогу в университеты людям, не окончившим гимназии. Семиклассные гимназии Трехклассные училища Церковно-приходские школы для людей «низших званий» Университет Образование Чтение, письмо, арифметика, закон Божий Русский язык, арифметика, начала геометрии, история, география Более разностороннее и глубокое образование (словесность, древние языки, история, математика и физика)

Слайд 9: Образование

Открыты мужские гимназии, действовали реальные училища, расширилось число частных пансионов. Широко распространилось домашнее образование. Начальное образование детям из низших сословий давали приходские и уездные училища для мещан. Однако в целом число грамотных людей в 1860 г. составляло лишь 6% населения.

Слайд 10: Наука. История

Одним из крупнейших научных достижений первой половины XIX в. было создание Н.М Карамзиным 10-томной «Истории государства Российского» (1804 — 1826 гг.). Этот труд стал первым научно-систематизированным обзором прошлого России до 1611 г. Его значение состоит в том, что именно это сочинение породило интерес к отечественной истории в широких кругах общества и дало мощный импульс развитию исторической науки в России. Наука и техника

Слайд 11: Наука. История

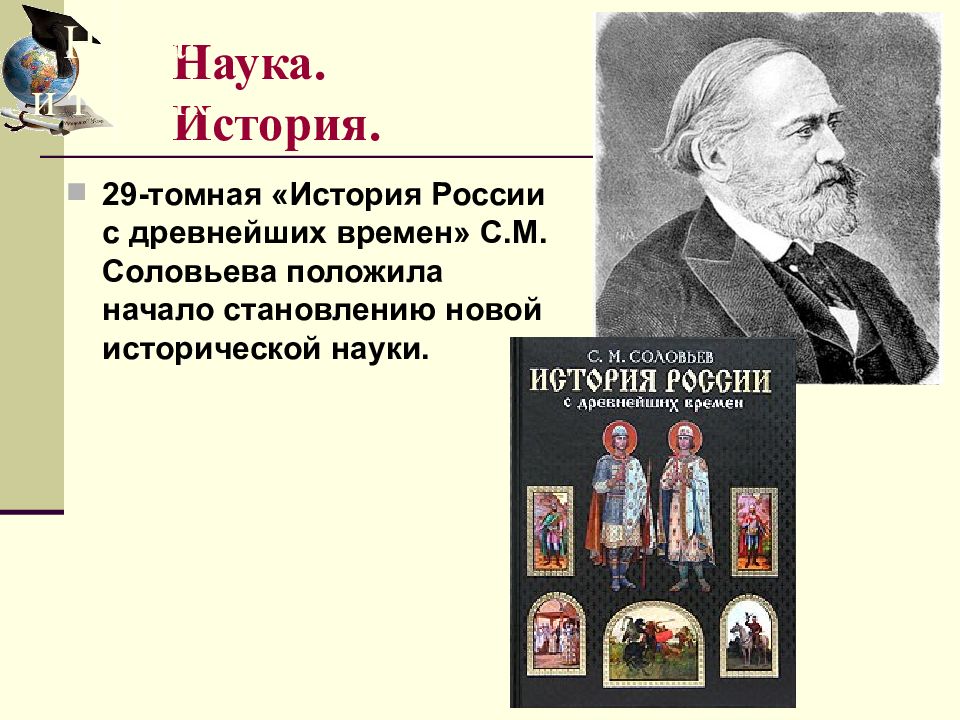

29-томная «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева положила начало становлению новой исторической науки. Наука и техника

Слайд 12

Младшими современниками Н.М. Карамзина были такие известные исследователи, как М.Т. Каченовский, М.П. Погодин, Т.Н. Грановский и др. Важно отметить, что в это время сложилась традиция создавать исторические труды не только как академические изыскания, но и как изложение своих политических взглядов. Наука. История. Наука и техника

Слайд 13

Складывалась отечественная экономическая наука. В работах Н.С. Мордвинова, Н.И. Тургенева, Ю.Ф. Самарина рассматривались возможные пути преодоления технико-экономической отсталости России, приобщения к западным достижениям. Наука. Экономика. Наука и техника

Слайд 14

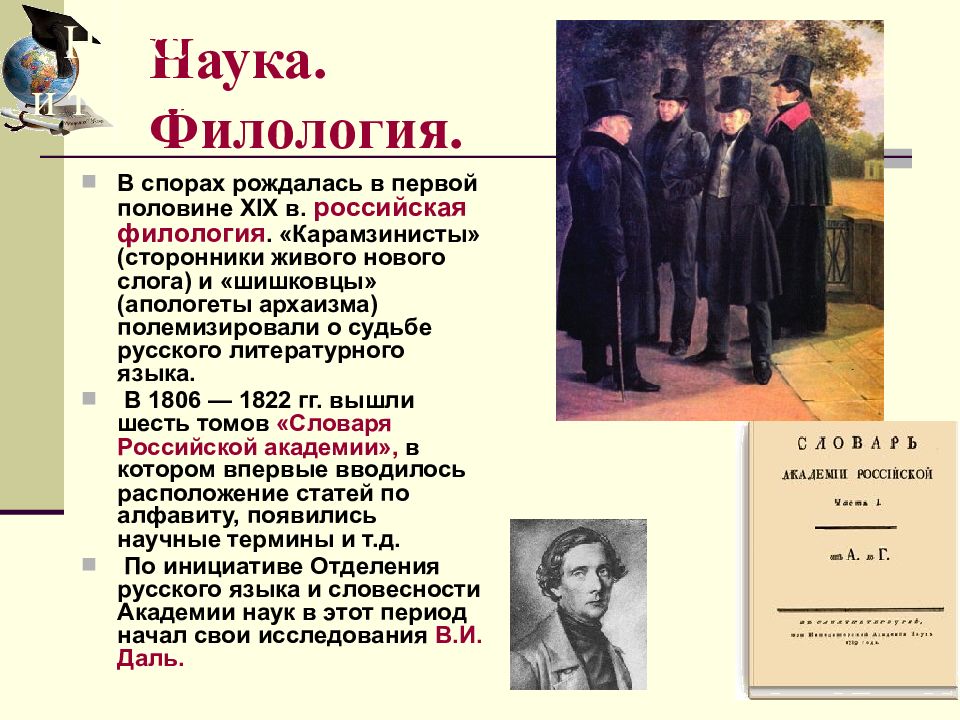

В спорах рождалась в первой половине XIX в. российская филология. «Карамзинисты» (сторонники живого нового слога) и «шишковцы» (апологеты архаизма) полемизировали о судьбе русского литературного языка. В 1806 — 1822 гг. вышли шесть томов «Словаря Российской академии», в котором впервые вводилось расположение статей по алфавиту, появились научные термины и т.д. По инициативе Отделения русского языка и словесности Академии наук в этот период начал свои исследования В.И. Даль. Наука. Филология. Наука и техника

Слайд 15

Значительных успехов достигли в первой половине XIX в. отечественные география и этнография. Наука. География. Этнография. Наука и техника

Слайд 16: Первая кругосветная экспедиция (1803-1806)

Иван Фёдорович Крузенштерн На двух кораблях «Надежда» и «Нева» Юрий Фёдорович Лисянский Н.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский в ходе первой кругосветной экспедиции в 1803 — 1806 гг. изучили и сделали съемки островов Тихого океана, побережья Китая, острова Сахалин, полуострова Камчатка.

Слайд 17

Результаты экспедиции: Открытие островов в Тихом океане, исследование морских течений, температуры и плотности воды и т.д. Этнографические исследования народов Океании, Камчатки, и Сахалина. Экспедиция показала, что русские матросы и капитаны ни в чем не уступают морякам ведущих стран мира. Первая кругосветная экспедиция (1803-1806)

Слайд 19

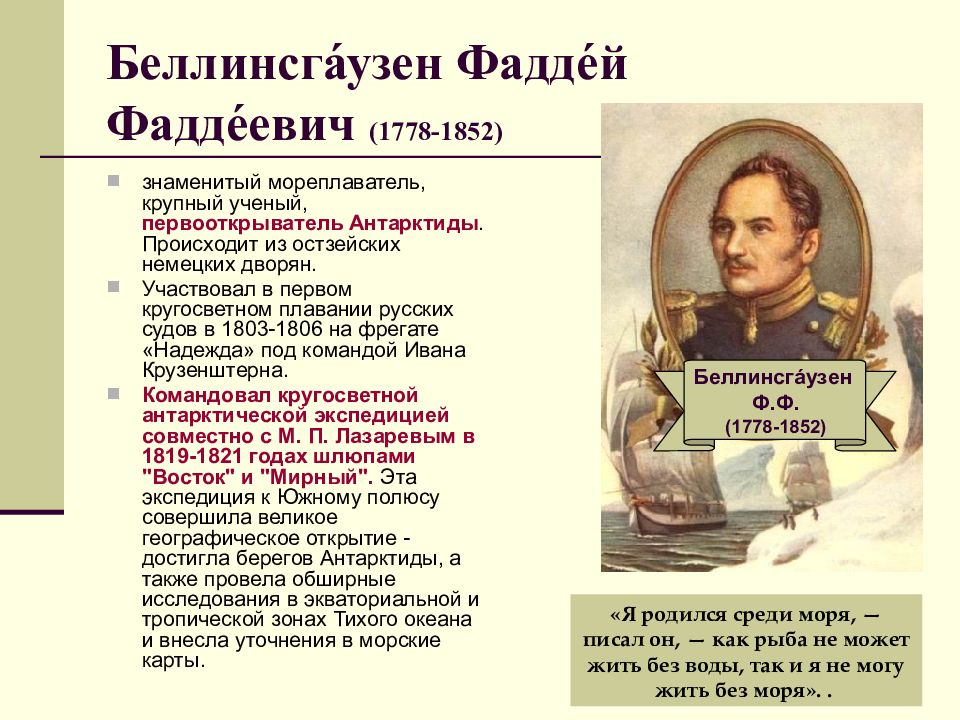

Гипотеза о существовании «Терра аустралис инкогнита» («Неведомая Южная земля») была выдвинута географами древнего мира и поддерживалась учеными средних веков. Начиная с XVI в. эту землю помещали на картах в районе Южного полюса. 28 января 1820 года официальная дата открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева Поиски ее безуспешно вели португальцы Б. Диаш (1487-88), Ф. Магеллан (1520), голландец А. Тасман (1644), англичанин Д. Кук (1772-75). Большое количество путешественников, организовавших экспедиции на Южный полюс, погибали, застревая во льдах, не выдерживая нечеловеческих условий пребывания в снегах.

Слайд 20: Беллинсга́узен Фадде́й Фадде́евич (1778-1852)

«Я родился среди моря, — писал он, — как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря».. Беллинсга́узен Фадде́й Фадде́евич (1778-1852) знаменитый мореплаватель, крупный ученый, первооткрыватель Антарктиды. Происходит из остзейских немецких дворян. Участвовал в первом кругосветном плавании русских судов в 1803-1806 на фрегате «Надежда» под командой Ивана Крузенштерна. Командовал кругосветной антарктической экспедицией совместно с М. П. Лазаревым в 1819-1821 годах шлюпами "Восток" и "Мирный". Эта экспедиция к Южному полюсу совершила великое географическое открытие - достигла берегов Антарктиды, а также провела обширные исследования в экваториальной и тропической зонах Тихого океана и внесла уточнения в морские карты. Беллинсга́узен Ф.Ф. (1778-1852)

Слайд 21: Освоение Русской Америки

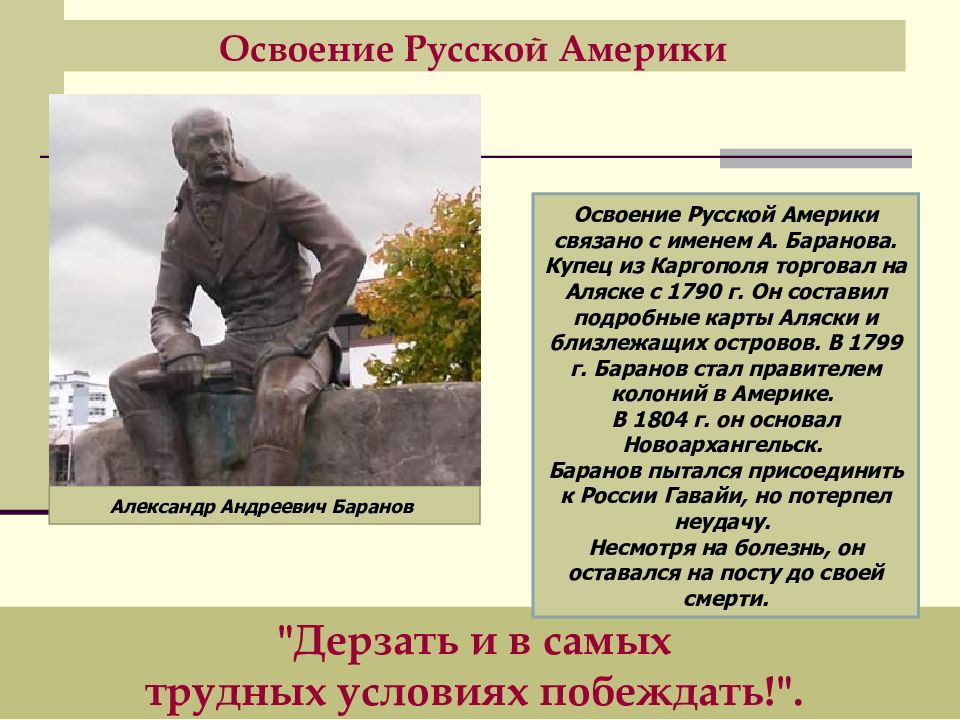

"Дерзать и в самых трудных условиях побеждать!". Освоение Русской Америки связано с именем А. Баранова. Купец из Каргополя торговал на Аляске с 1790 г. Он составил подробные карты Аляски и близлежащих островов. В 1799 г. Баранов стал правителем колоний в Америке. В 1804 г. он основал Новоархангельск. Баранов пытался присоединить к России Гавайи, но потерпел неудачу. Несмотря на болезнь, он оставался на посту до своей смерти. Александр Андреевич Баранов

Слайд 22

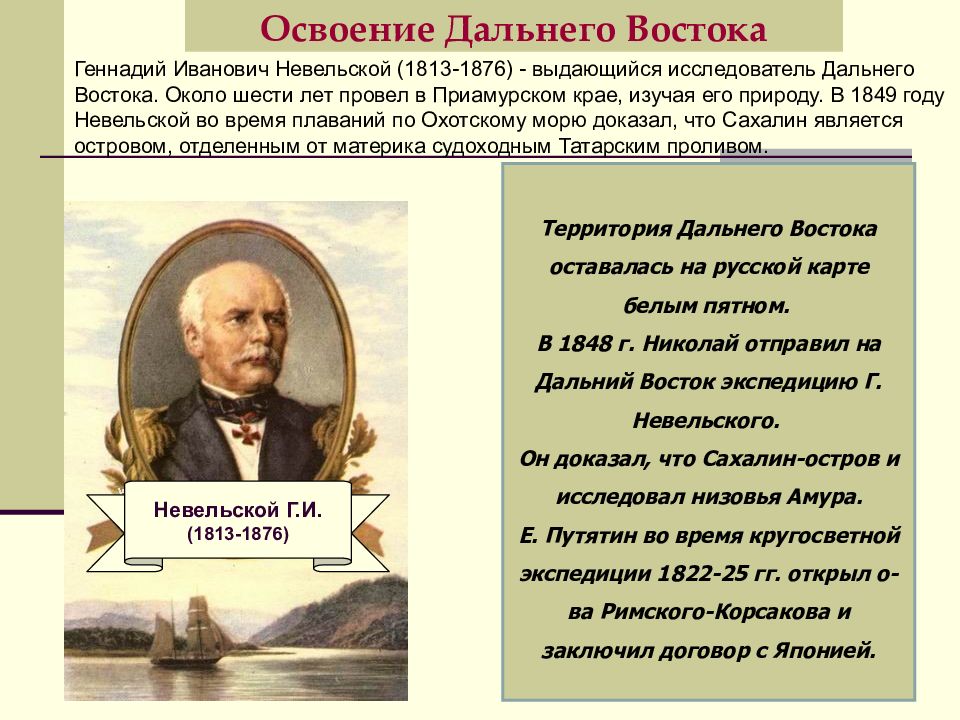

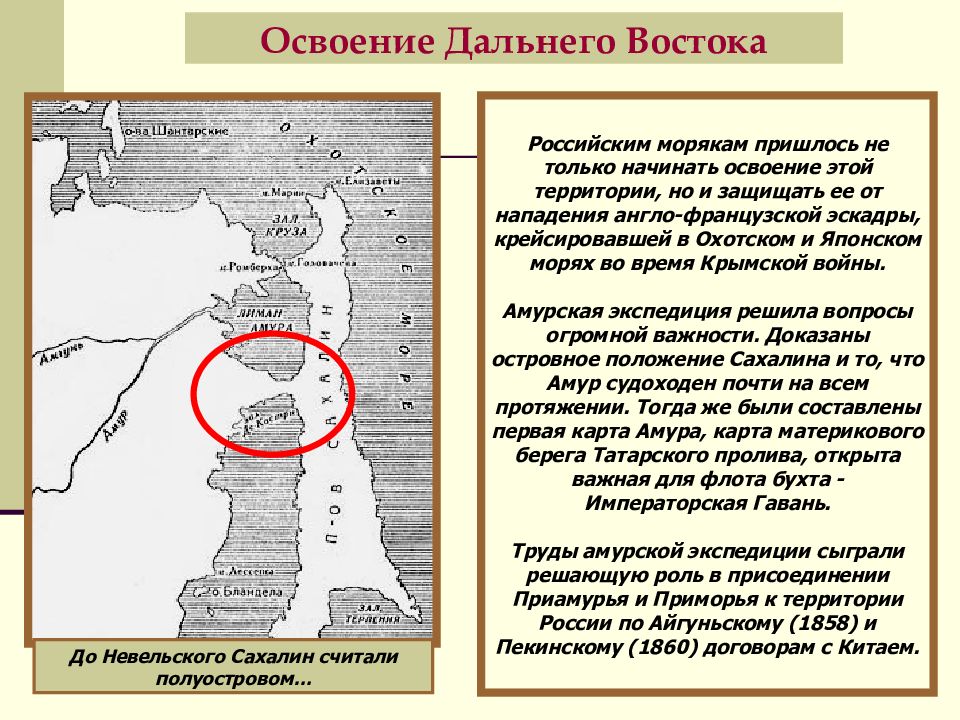

Территория Дальнего Востока оставалась на русской карте белым пятном. В 1848 г. Николай отправил на Дальний Восток экспедицию Г. Невельского. Он доказал, что Сахалин-остров и исследовал низовья Амура. Е. Путятин во время кругосветной экспедиции 1822-25 гг. открыл о-ва Римского-Корсакова и заключил договор с Японией. Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) - выдающийся исследователь Дальнего Востока. Около шести лет провел в Приамурском крае, изучая его природу. В 1849 году Невельской во время плаваний по Охотскому морю доказал, что Сахалин является островом, отделенным от материка судоходным Татарским проливом. Невельской Г.И. (1813-1876) Освоение Дальнего Востока

Слайд 23

Освоение Дальнего Востока До Невельского Сахалин считали полуостровом… Российским морякам пришлось не только начинать освоение этой территории, но и защищать ее от нападения англо-французской эскадры, крейсировавшей в Охотском и Японском морях во время Крымской войны. Амурская экспедиция решила вопросы огромной важности. Доказаны островное положение Сахалина и то, что Амур судоходен почти на всем протяжении. Тогда же были составлены первая карта Амура, карта материкового берега Татарского пролива, открыта важная для флота бухта - Императорская Гавань. Труды амурской экспедиции сыграли решающую роль в присоединении Приамурья и Приморья к территории России по Айгуньскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем.

Слайд 24

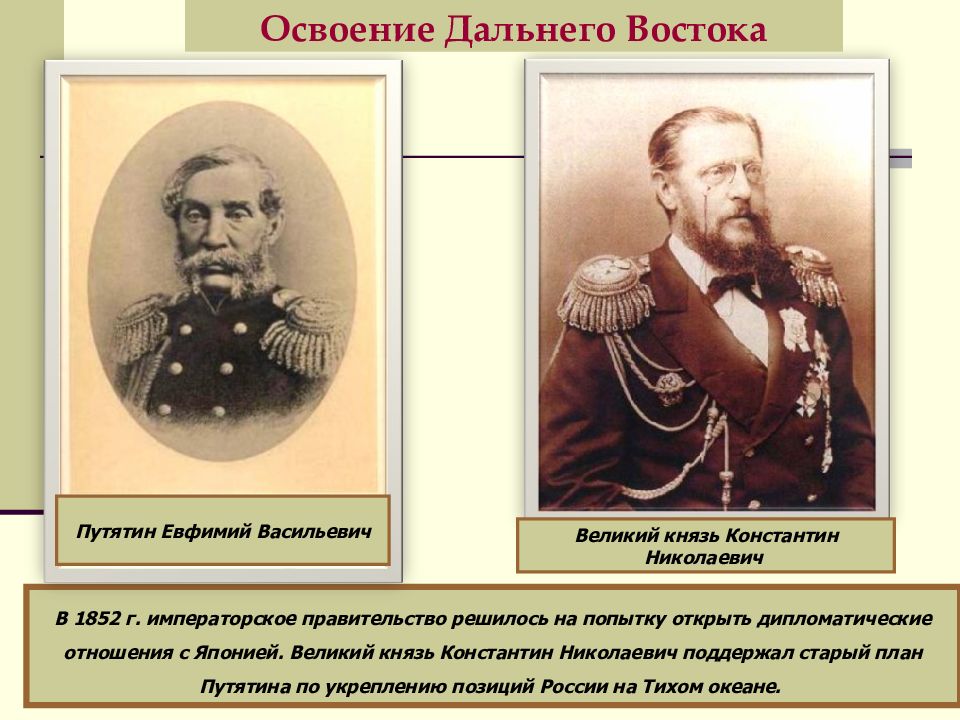

В 1852 г. императорское правительство решилось на попытку открыть дипломатические отношения с Японией. Великий князь Константин Николаевич поддержал старый план Путятина по укреплению позиций России на Тихом океане. Путятин Евфимий Васильевич Великий князь Константин Николаевич Освоение Дальнего Востока

Слайд 25

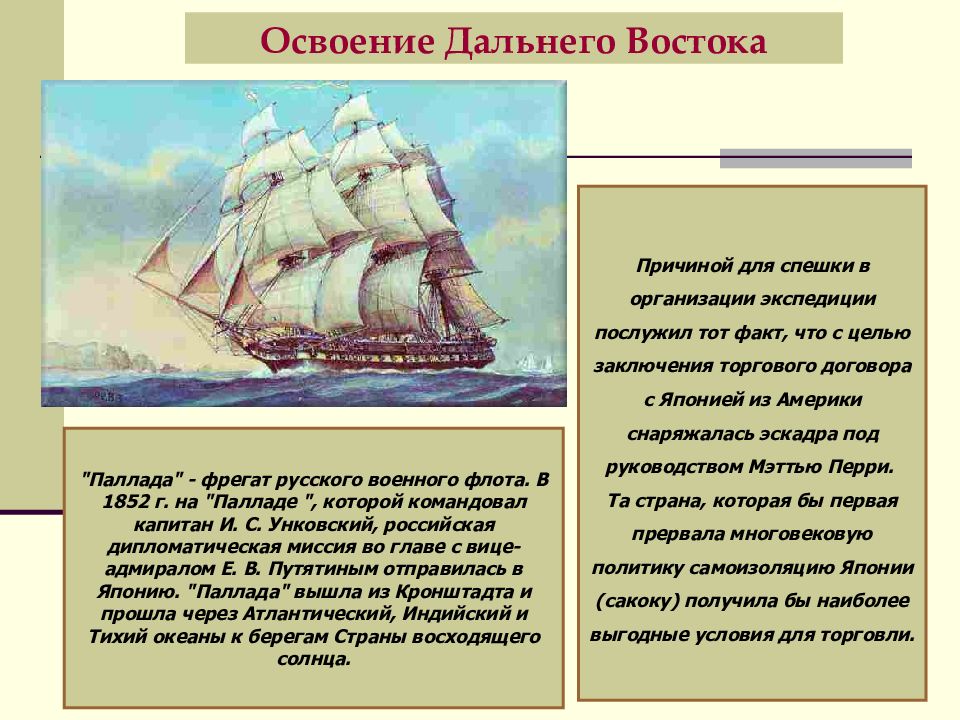

Причиной для спешки в организации экспедиции послужил тот факт, что с целью заключения торгового договора с Японией из Америки снаряжалась эскадра под руководством Мэттью Перри. Та страна, которая бы первая прервала многовековую политику самоизоляцию Японии (сакоку) получила бы наиболее выгодные условия для торговли. "Паллада" - фрегат русского военного флота. В 1852 г. на "Палладе ", которой командовал капитан И. С. Унковский, российская дипломатическая миссия во главе с вице-адмиралом Е. В. Путятиным отправилась в Японию. "Паллада" вышла из Кронштадта и прошла через Атлантический, Индийский и Тихий океаны к берегам Страны восходящего солнца. Освоение Дальнего Востока

Слайд 26

Кругосветные экспедиции совершили: В.Головин-1807-1811, Ф.Литке-1826-1829. Составлено 50 карт. И. Вознесенский в1839-1840 гг. описал Аляску, Алеутские и Курильские острова. В 1809 г. И.Ф. Колодкин начал изучение Каспия. В 1848 г. Э. Гофман и М. Ковальский исследовали Северный Урал. учреждено в 1845 по инициативе адм. Ф. П. Литке, акад. К. М. Бэра, адм. барона Ф. П. Врангеля и ряда др. ученых Литке Ф.П. Врангель Ф.П. Бэр К.М. Другие экспедиции

Слайд 27: Коцебу Отто Евстафьевич (1788-1846)

Русская морская экспедиция открыла ряд островов в архипелаге Туамоту, в гряде Маршалловых островов, залив на западе Аляски, названный именем Коцебу. Русская кругосветная экспедиция открыла группу островов Беллинсгаузена и несколько островов группы Маршалловых. 1816—1818 1823—1826

Слайд 28: Вознесенский Илья Гаврилович (1816–1871)

известный российский исследователь Дальнего Востока и Русской Америки, натуралист и зоолог, член-корреспондент Русского географического общества, внесший большой вклад в изучение природы Камчатки.

Слайд 29: Головин Василий Михайлович (1776-1831)

вице-адмирал (1830 г.), мореплаватель, член-корреспондент Петербургской академии наук (1818 г.), главный интендант флота. В 1807 г. отправляется в кругосветное путешествие. В 1808 г. его судно «Диана» было захвачено англичанами и содержалось в порту один год и 25 дней. Головину удалось незаметно покинуть порт и уйти от преследования. Новое кругосветное путешествие совершил на шлюпе «Камчатка» в 1817—1819 гг. с заходом на Камчатку и в «Русскую Америку». Ему были подчинены все судостроительные верфи и береговые здания Адмиралтейского ведомства. В 1827 г. Головину в подчинение передаются Кораблестроительный, Комиссариатский и Артиллерийский департаменты. Под его руководством было построено 26 линейных кораблей, 26 фрегатов и множество мелких судов.

Слайд 30

Николай Петрович Резанов Александр I, не желая отпускать Резанова в отставку, назначает его в 1803 году первым российским посланником в Японию для налаживания торговли между странами. Это было достаточно проблематичное поручение, так как Япония в течение последних 150 лет вела политику жёсткого изоляционизма. Это посольство решено было совместить с первой русской кругосветной экспедицией на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна (1803-1806). «Патриотизм заставил меня изнурить все силы мои; я плавал по морям, как утка; страдал от голода, холода, в то же время от обиды, и еще вдвое от сердечных ран моих.» Н.П.Резанов - М.М. Булдакову 24-26 января 1807 года, Иркутск Первая кругосветная экспедиция (1803-1806) Русский государственный деятель, камергер, один из основателей Русско-американской компании. 1764-1807 Романтизированный герой «Юноны» и «Авось»

Слайд 31

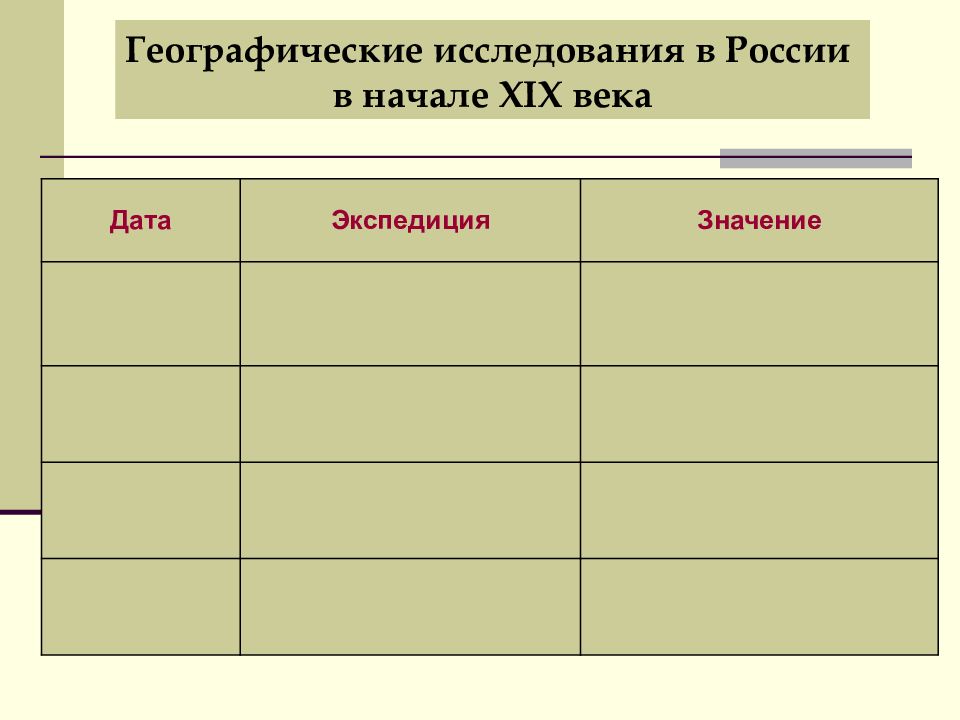

Дата Экспедиция Значение Географические исследования в России в начале XIX века

Слайд 32: Бэр Карл Макси́мович (Карл Эрнст фон Бэр) (1792-1876)

Один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской академии наук, президент Русского энтомологического общества.

Слайд 33

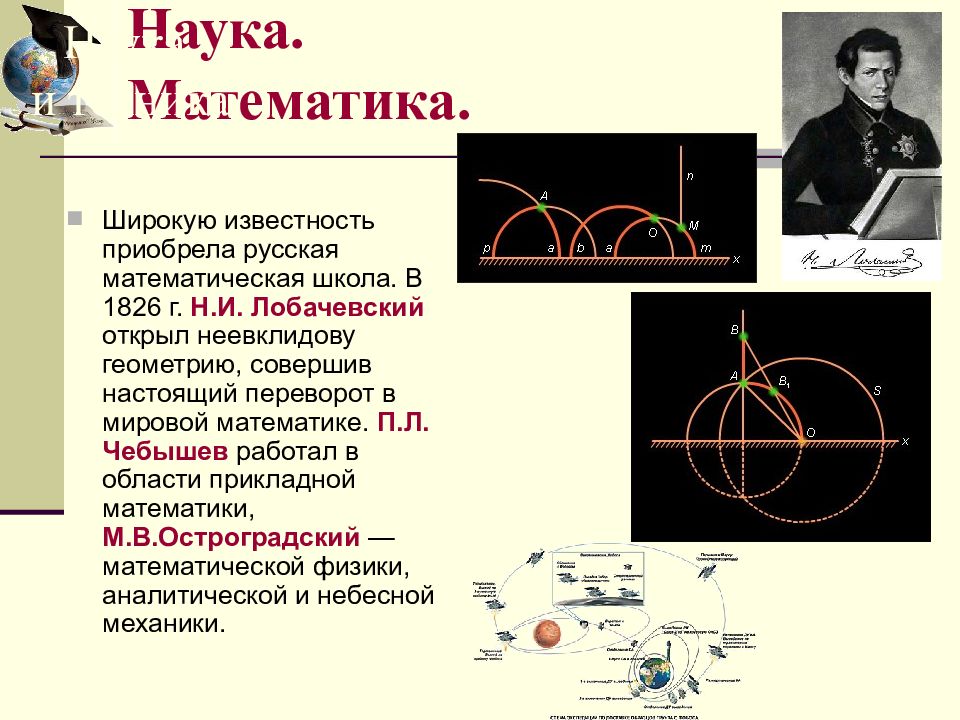

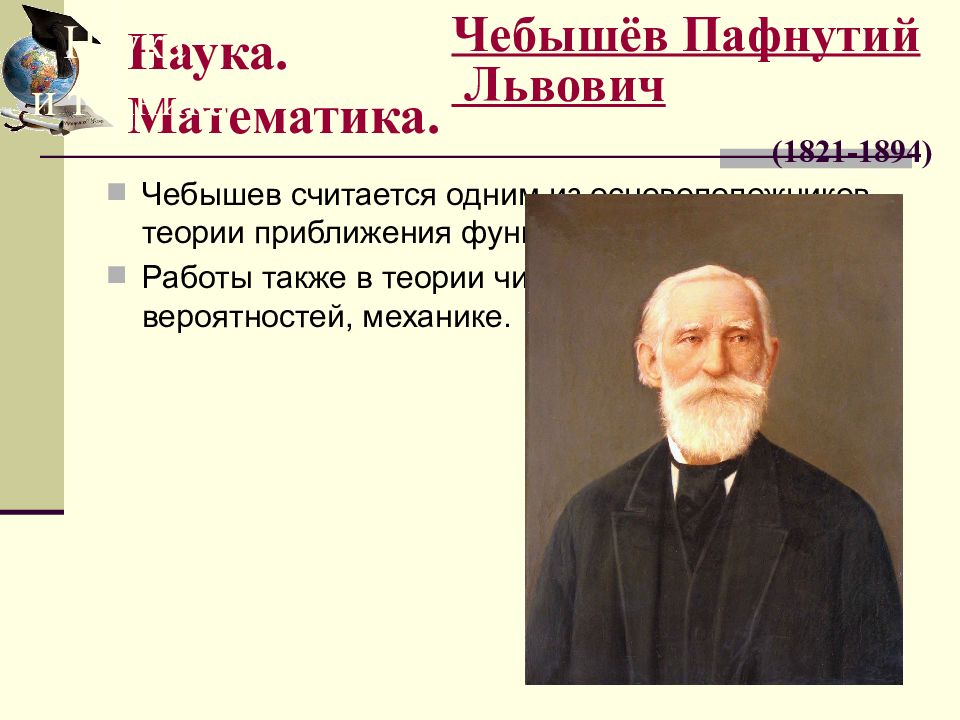

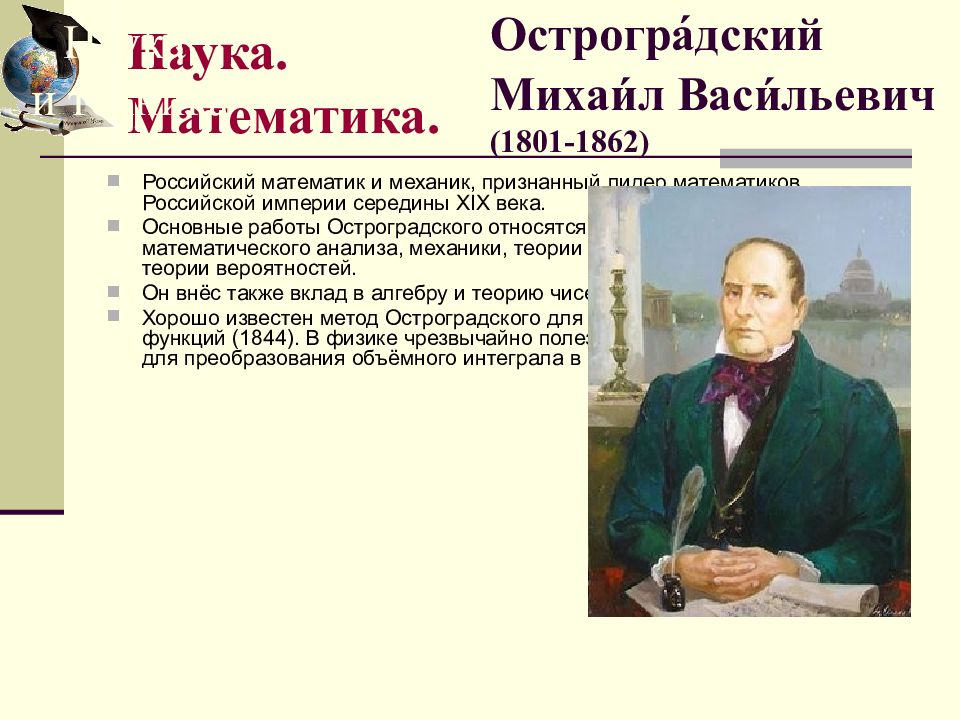

Широкую известность приобрела русская математическая школа. В 1826 г. Н.И. Лобачевский открыл неевклидову геометрию, совершив настоящий переворот в мировой математике. П.Л. Чебышев работал в области прикладной математики, М.В.Остроградский — математической физики, аналитической и небесной механики. Наука. Математика. Наука и техника

Слайд 35: Чебышёв Пафнутий Львович (1821-1894)

Чебышев считается одним из основоположников теории приближения функций. Работы также в теории чисел, теории вероятностей, механике. Наука. Математика. Наука и техника

Слайд 36: Острогра́дский Михаи́л Васи́льевич (1801-1862)

Российский математик и механик, признанный лидер математиков Российской империи середины XIX века. Основные работы Остроградского относятся к прикладным аспектам математического анализа, механики, теории упругости и магнетизма, теории вероятностей. Он внёс также вклад в алгебру и теорию чисел. Хорошо известен метод Остроградского для интегрирования рациональных функций (1844). В физике чрезвычайно полезна формула Остроградского для преобразования объёмного интеграла в поверхностный. Наука. Математика. Наука и техника

Слайд 37

Работая в области электротехники, Василий Владимирович Петров демонстрировал явление вольтовой дуги, заложил основы электрохимии и электрометаллургии. Павел Петрович Аносов известен и в нашей стране и ученым за границей, прежде всего как металлург. Им заложены начала качественной металлургии и новой науки — металлографии. Наука. Электрохимия. Металлография Наука и техника

Слайд 38: Пулковская обсерватория

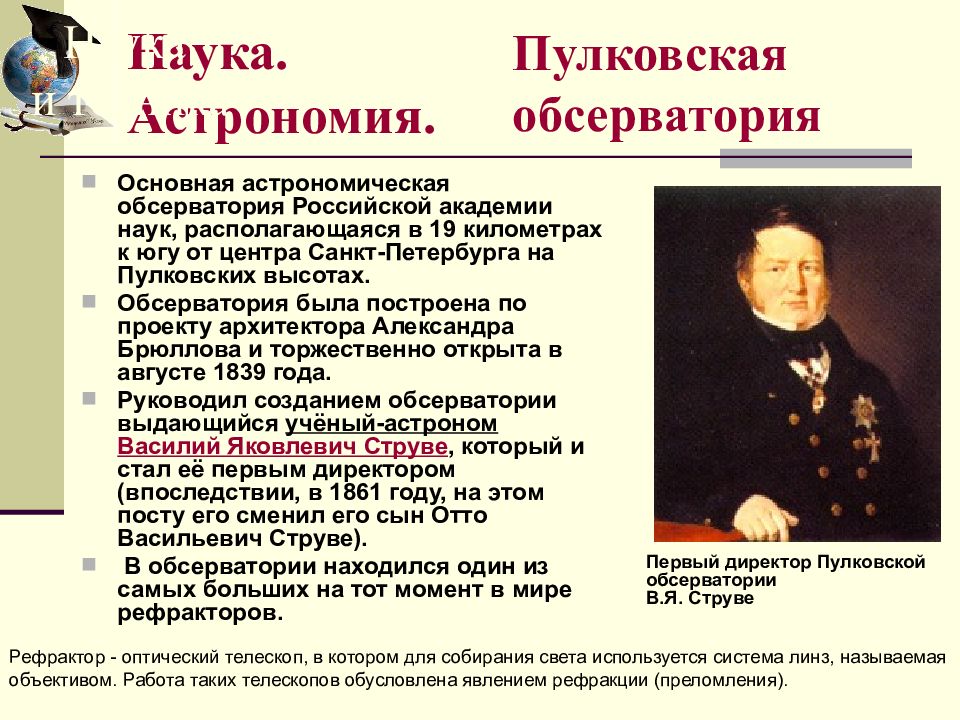

Основная астрономическая обсерватория Российской академии наук, располагающаяся в 19 километрах к югу от центра Санкт-Петербурга на Пулковских высотах. Обсерватория была построена по проекту архитектора Александра Брюллова и торжественно открыта в августе 1839 года. Руководил созданием обсерватории выдающийся учёный-астроном Василий Яковлевич Струве, который и стал её первым директором (впоследствии, в 1861 году, на этом посту его сменил его сын Отто Васильевич Струве). В обсерватории находился один из самых больших на тот момент в мире рефракторов. Первый директор Пулковской обсерватории В.Я. Струве Рефрактор - оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом. Работа таких телескопов обусловлена явлением рефракции (преломления). Наука. Астрономия. Наука и техника

Слайд 39: Зинин Николай Иванович (1812-1880)

Выдающийся российский химик-органик, академик Петербургской академии наук, первый президент Русского физико-химического общества (1868-1877). В химической науке Н.Н. Зинин разработал технологию синтеза анилина — закрепителя красок, для чего ранее использовался дорогой природный краситель индиго. Зинин Николай Иванович (1812-1880) Наука. Химия. Наука и техника

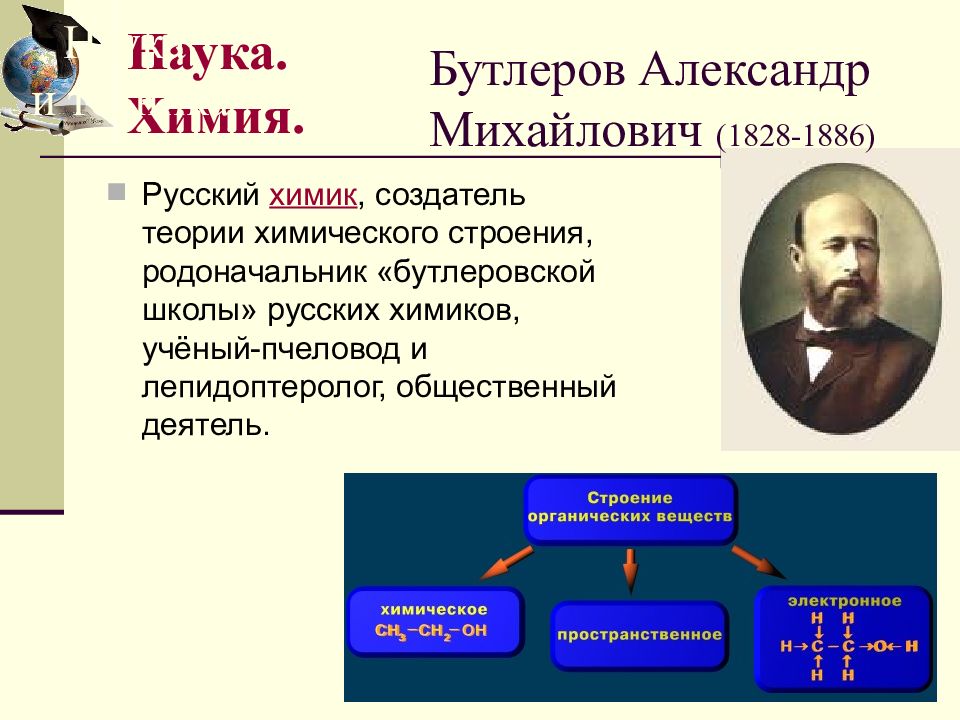

Слайд 40: Бутлеров Александр Михайлович (1828-1886)

Русский химик, создатель теории химического строения, родоначальник «бутлеровской школы» русских химиков, учёный-пчеловод и лепидоптеролог, общественный деятель. Наука. Химия. Наука и техника

Слайд 41: Пирого́в Никола́й Ива́нович (1810-1881)

Русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. Пирогов занимался ринопластикой, ампутациями и удалением опухолей. Создал первую в России хирургическую клинику. В ней он основал еще одно направление медицины - госпитальную хирургию. Он придумывает инструменты, в 1846 г. впервые испытывает эфирный наркоз. Занимался топографической анатомией, благодаря которой был составлен первый анатомический атлас, ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от уродливого искривления конечностей. Благодаря Пирогову введена новая форма медицинской помощи - появились сестры милосердия. Таким образом, именно Пирогов заложил основы военно-полевой медицины. Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие - предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. Наука. Медицина. Наука и техника

Слайд 42: Яко́би Бори́с Семёнович (Мориц Герман фон) (1801-1874)

Русский физик, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. Родной брат выдающегося немецкого математика Карла Якоби Разработал основы гальванопластики, изобрел электродвигатель и опробовал его для привода судна. Вместе с ним инженер П.Л. Шилинг создал электромагнитный телеграф, соединив Петербург и Кронштадт.

Слайд 43: Паровоз Черепановых

Крепостные мастера, отец и сын Черепановы, построили в 1833 — 1834 гг. на Нижнетагильском металлургическом заводе первую железную дорогу и машину для нее с паровой тягой. С конца 1830-х гг. В России развернулось железнодорожное строительство. Первая железная дорога была построена в 1837 г. и соединила Санкт-Петербург и Царское село.

Слайд 44: Уши́нский Константи́н Дми́триевич (1824-1871)

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Основа его педагогической системы — требование демократизации народного образования и идея народности воспитания.

Слайд 45: Литература. Особенности русской литературы ½ XIX в

В первой половине XIX в. литература занимала особое положение в системе духовной культуры, ее тематика и содержание в значительной степени определялись общественно-политической жизнью России. Большое влияние на развитие русской культуры оказала Отечественная война 1812 г., вызвавшая национально-патриотический подъем как в народных массах, так и в кругах интеллигенции. Для литературы этого времени характерна быстрая, по сравнению с предшествующим периодом, смена художественных направлений и одновременное сосуществование нескольких стилей.

Слайд 46: Литература. Литературные стили

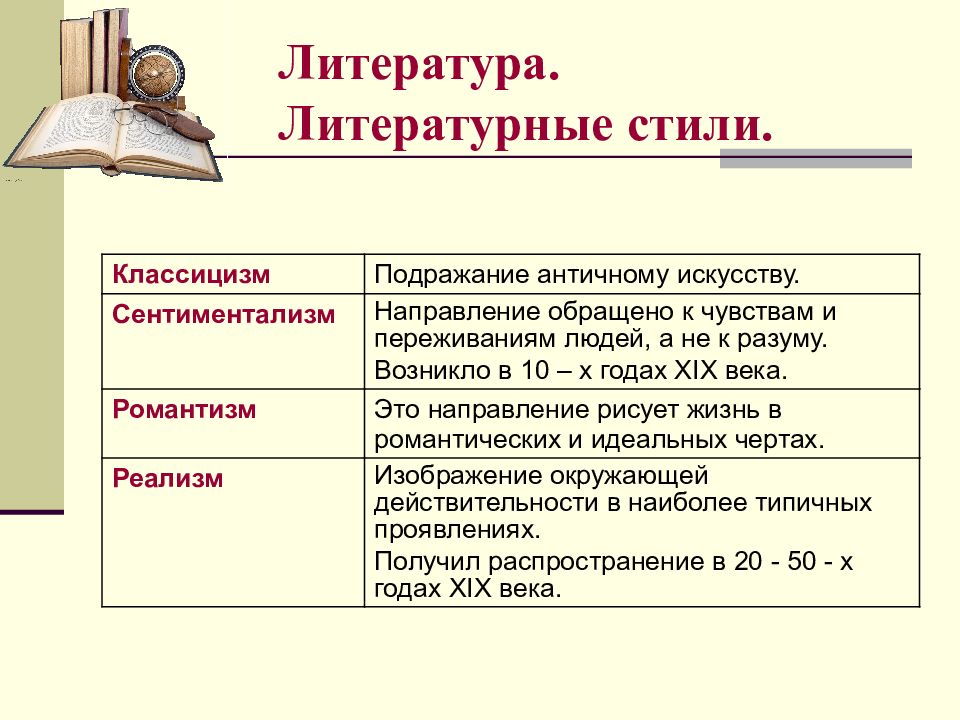

Классицизм Подражание античному искусству. Сентиментализм Направление обращено к чувствам и переживаниям людей, а не к разуму. Возникло в 10 – х годах XIX века. Романтизм Это направление рисует жизнь в романтических и идеальных чертах. Реализм Изображение окружающей действительности в наиболее типичных проявлениях. Получил распространение в 20 - 50 - х годах XIX века.

Слайд 47

Романтизм — основное стилевое направление культуры первой трети века. Для него характерны не просто отказ от всяческих правил и норм, сковывавших авторов эпохи классицизма, но и прямая борьба с классическим каноном. Романтический герой — загадочная творческая натура с мятущимся сердцем. В каких бы обстоятельствах он ни оказался, а обстоятельства действия романтического произведения часто оказывались таинственными и даже фантастическими, автора интересовала, прежде всего, игра страстей в душе персонажа, его сложная и многогранная натура. Особенностями русского романтизма можно назвать гражданский пафос и интерес к национальной самобытности.

Слайд 48: Литература. Романтизм

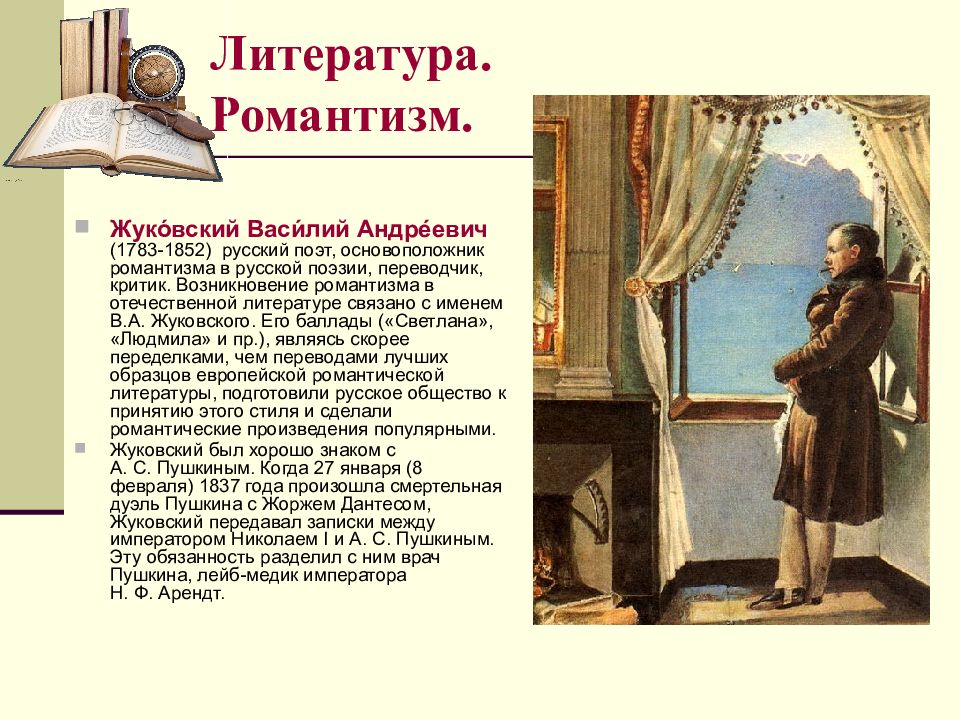

Жуко́вский Васи́лий Андре́евич (1783-1852) русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, критик. Возникновение романтизма в отечественной литературе связано с именем В.А. Жуковского. Его баллады («Светлана», «Людмила» и пр.), являясь скорее переделками, чем переводами лучших образцов европейской романтической литературы, подготовили русское общество к принятию этого стиля и сделали романтические произведения популярными. Жуковский был хорошо знаком с А. С. Пушкиным. Когда 27 января (8 февраля) 1837 года произошла смертельная дуэль Пушкина с Жоржем Дантесом, Жуковский передавал записки между императором Николаем I и А. С. Пушкиным. Эту обязанность разделил с ним врач Пушкина, лейб-медик императора Н. Ф. Арендт.

Слайд 49

В стиле романтизма творили многие авторы начала XIX в. Яркий талант отмечал произведения К.Н. Батюшкова, Д.В. Давыдова, Н.М. Языкова, Е.А. Баратынского.

Слайд 50

Новые оттенки русскому романтизму (от лирики мечтательной - к лирике гражданской) придали писатели декабристы: К.Ф. Рылеев, А.И. Одоевский, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, И.И.Пущин и др.

Слайд 51

Отдали дань романтизму и истинные корифеи отечественной словесности - А.С. Пушкин («Руслан и Людмила», элегия «Погасло дневное светило…», «Братья разбойники», «Цыганы» и др.) и М.Ю. Лермонтов («Мцыри», «Маскарад», «Демон»).

Слайд 53: Переход к реализму

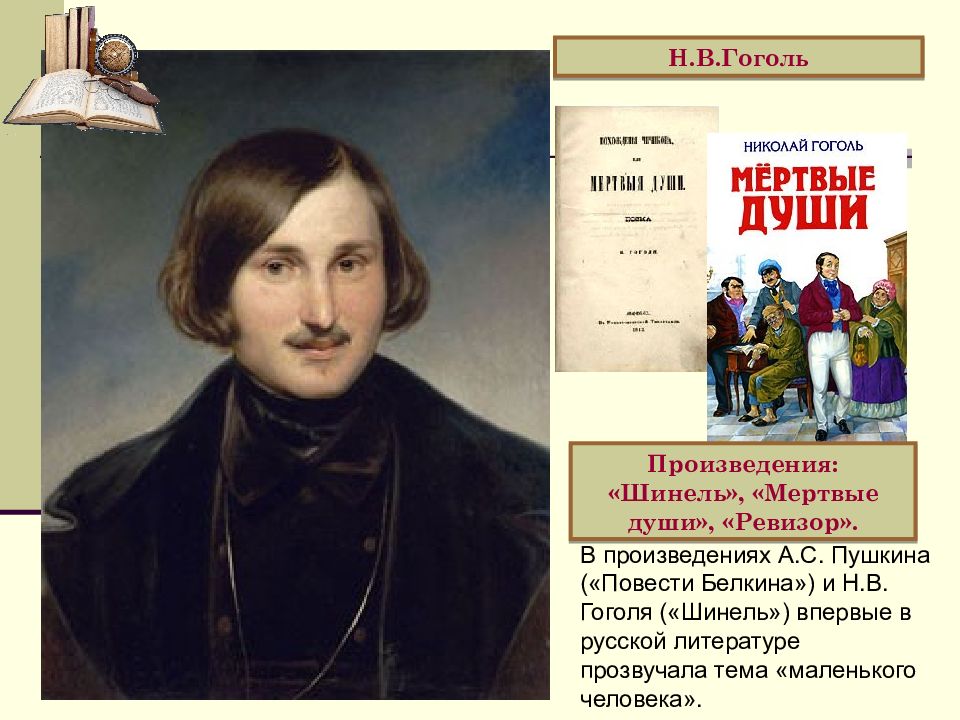

С именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя связан переход от романтизма к реализму. Этот стиль — истинное отражение самой жизни во всей ее сложности и многогранности — впервые явили русскому читателю такие произведения Пушкина, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Арап Петра Великого»; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и стихотворение «На смерть поэта»; творения Н.В. Гоголя «Мертвые души», «Ревизор», сборник повестей «Миргород».

Слайд 54

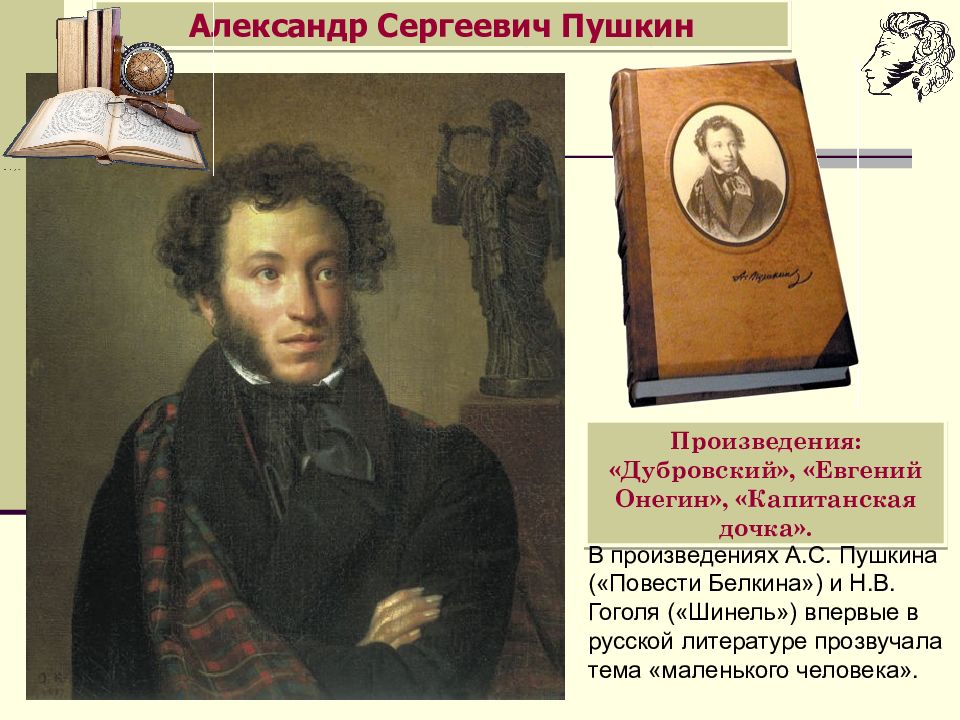

Александр Сергеевич Пушкин Произведения: «Дубровский», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка». В произведениях А.С. Пушкина («Повести Белкина») и Н.В. Гоголя («Шинель») впервые в русской литературе прозвучала тема «маленького человека».

Слайд 56

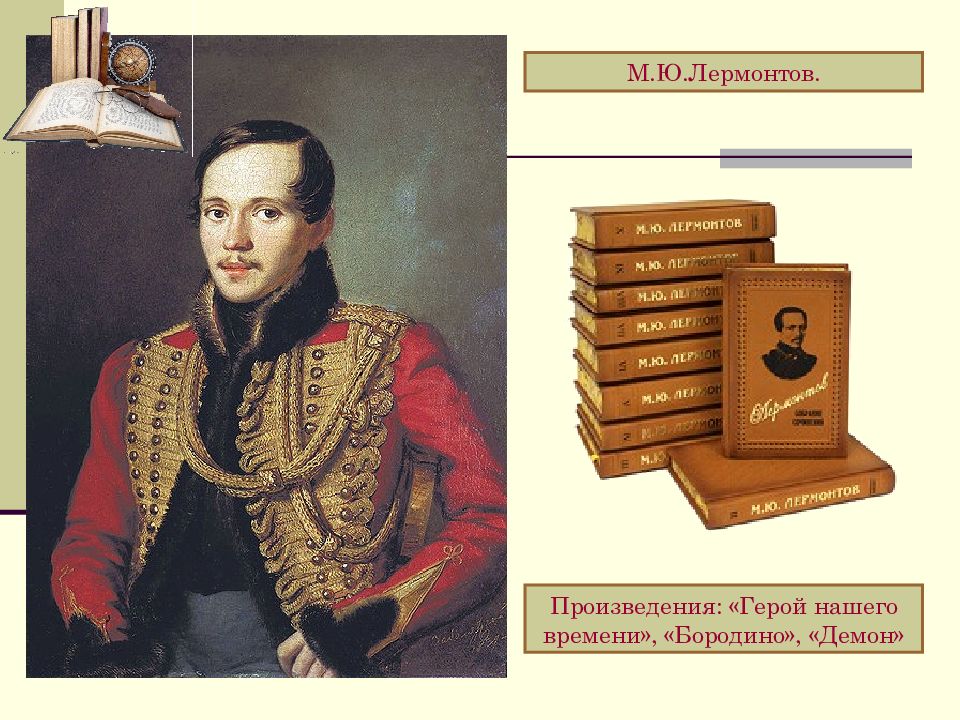

М.Ю.Лермонтов. Произведения: «Герой нашего времени», «Бородино», «Демон»

Слайд 57

И.А.Крылов Произведения: басни, которыми зачитывался весь Петербург и вся Россия.

Слайд 58

Н.В.Гоголь Произведения: «Шинель», «Мертвые души», «Ревизор». В произведениях А.С. Пушкина («Повести Белкина») и Н.В. Гоголя («Шинель») впервые в русской литературе прозвучала тема «маленького человека».

Слайд 59

Н.Островский Произведения: «Свои люди- сочтемся», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова».

Слайд 61: Бели́нский Виссарио́н Григо́рьевич (1811-1848)

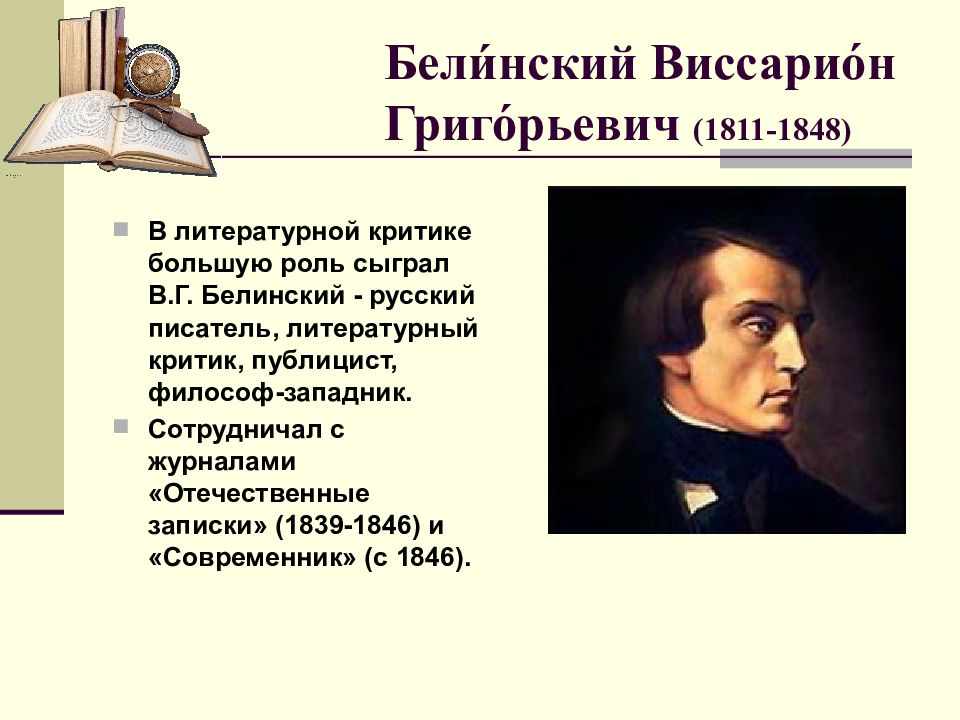

В литературной критике большую роль сыграл В.Г. Белинский - русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник. Сотрудничал с журналами «Отечественные записки» (1839-1846) и «Современник» (с 1846).

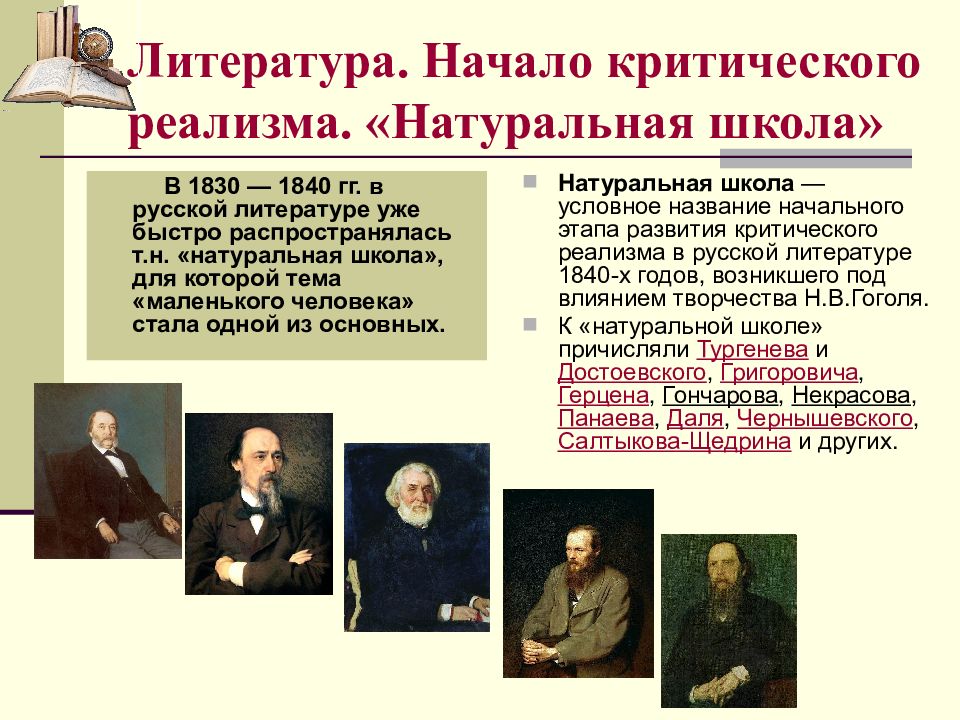

Слайд 62: Литература. Начало критического реализма. «Натуральная школа»

В 1830 — 1840 гг. в русской литературе уже быстро распространялась т.н. «натуральная школа», для которой тема «маленького человека» стала одной из основных. Натуральная школа — условное название начального этапа развития критического реализма в русской литературе 1840-х годов, возникшего под влиянием творчества Н.В.Гоголя. К «натуральной школе» причисляли Тургенева и Достоевского, Григоровича, Герцена, Гончарова, Некрасова, Панаева, Даля, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и других.

Слайд 63: Литературные журналы

В 40-х годах большую популярность приобрели литературные журналы: «Отечественные записки», «Современник», консервативные «Москвитянин», «Библиотека для чтения», газета «Северная пчела».

Слайд 64

В русле реализма развивалась и отечественная драматургия первой половины XIX в. — А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Борис Годунов», Н.В. Гоголь «Ревизор», драмы А.Н. Островского из быта русского купечества.

Слайд 65: Великие переводы

К этому же периоду относится появление переводов на русский язык крупнейших произведений мировой литературы: Н.И. Гнедич перевел «Илиаду», В.А. Жуковский — «Одиссею» и т.д. Пушкин – Гнедичу: С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожидали, И светел ты сошел с таинственных вершин, И вынес нам свои скрижали.

Слайд 66

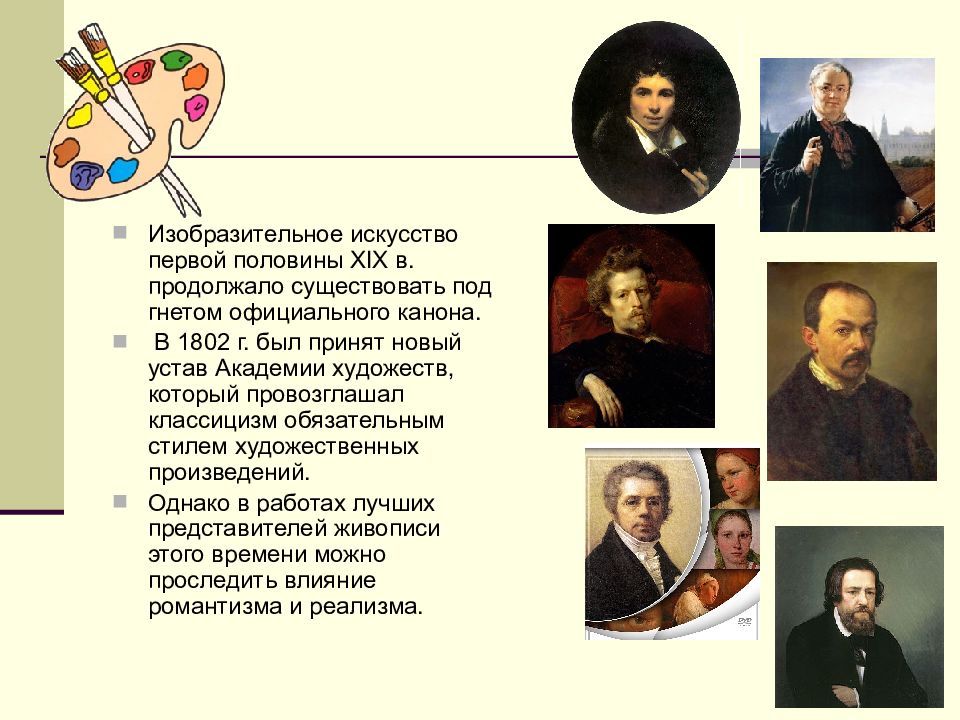

Изобразительное искусство первой половины XIX в. продолжало существовать под гнетом официального канона. В 1802 г. был принят новый устав Академии художеств, который провозглашал классицизм обязательным стилем художественных произведений. Однако в работах лучших представителей живописи этого времени можно проследить влияние романтизма и реализма.

Слайд 67: Живопись 1/2 XI Х века

Кипренский Орест Адамович (1782 - 1836) русский художник, портретист, график и живописец. Портрет лейб-гусарского полковника Е. В. Давыдова Портрет О.А.Рюминой Иллюстрация к «Бедной Лизе» Портрет А.С.Пушкина Портрет В.А.Жуковского

Слайд 68: Живопись 1/2 XI Х века

Тропинин Василий Андреевич (1776 - 1857) русский живописец, мастер романтического и реалистического портрета.

Слайд 69: Живопись 1/2 XI Х века

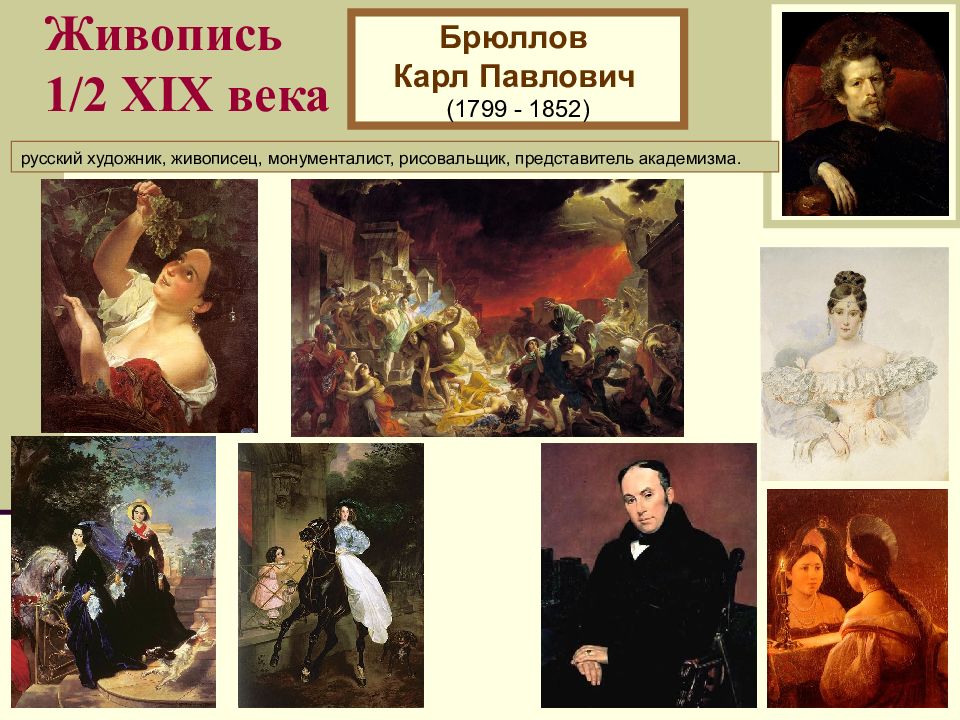

Брюллов Карл Павлович (1799 - 1852) русский художник, живописец, монументалист, рисовальщик, представитель академизма.

Слайд 70: Живопись 1/2 XI Х века

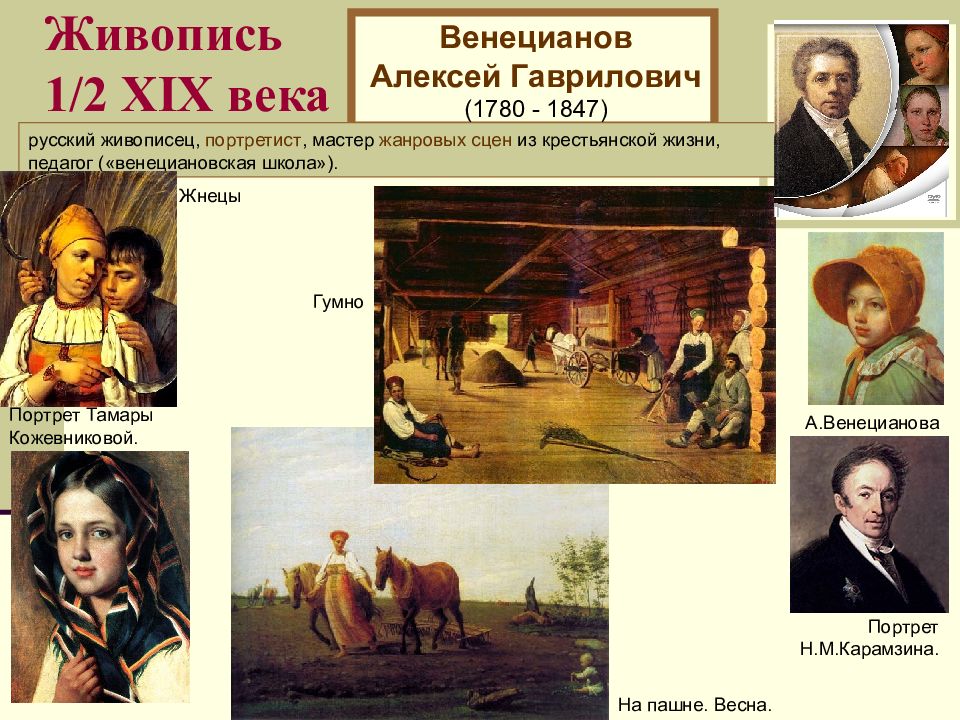

Венецианов Алексей Гаврилович (1780 - 1847) русский живописец, портретист, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни, педагог («венециановская школа»). Жнецы На пашне. Весна. Портрет Н.М.Карамзина. А.Венецианова Портрет Тамары Кожевниковой. Гумно

Слайд 71: Живопись 1/2 XI Х века

Федотов Павел Андреевич (1815 - 1852) художник и график, родоначальник юмористического жанра в русской живописи. Бивуак лейб-гвардии гренадерского полка. 1843 Молодая вдовушка Сватовство майора Завтрак аристократа Свежий кавалер

Слайд 72: Живопись 1/2 XI Х века

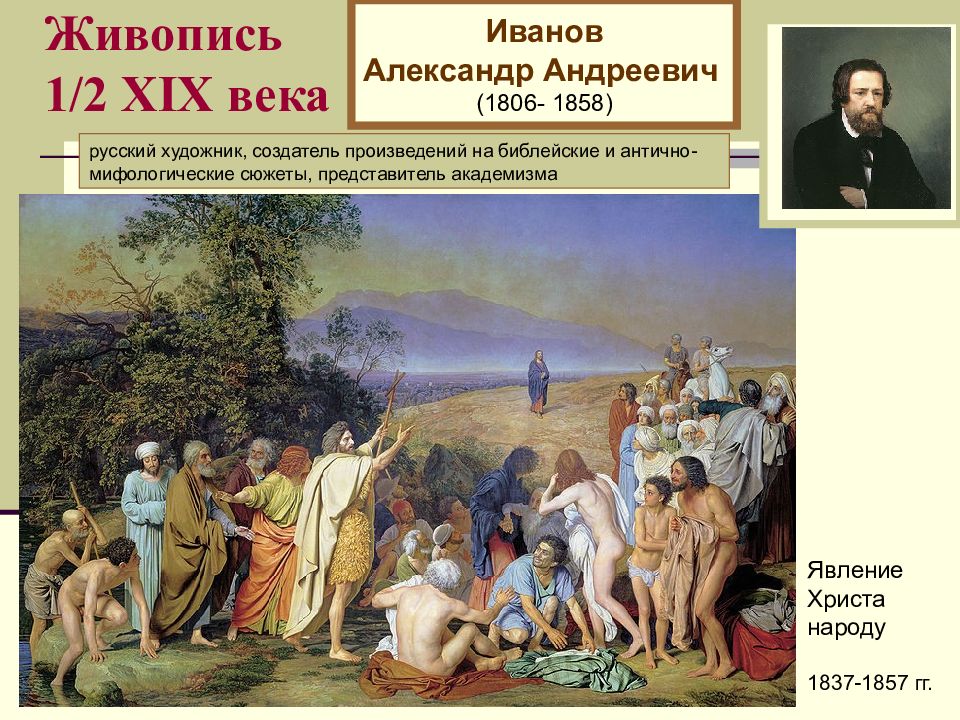

Иванов Александр Андреевич (1806- 1858) русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма Явление Христа народу 1837-1857 гг.

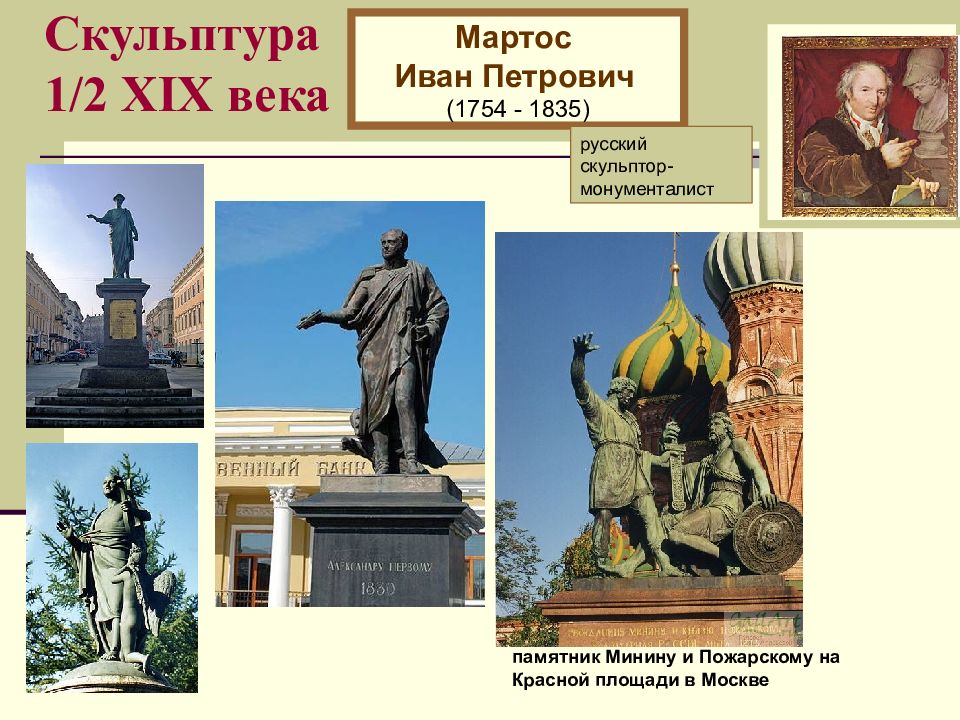

Слайд 73: Скульптура 1/2 XI Х века

Мартос Иван Петрович (1754 - 1835) русский скульптор-монументалист памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Слайд 74

Скульптура 1/2 XI Х века Орловский (Смирнов) Борис Иванович (1793- 1837) выдающийся русский скульптор Главные произведения: созданные им в Санкт-Петербурге — статуя ангела, украшающая собой вершину Александровской колонны на Дворцовой площади Зимнего дворца, монументы Барклаю-де-Толли и Кутузову н а порталах колоннады Казанского собора в Петербурге.

Слайд 75

Скульптура 1/2 XI Х века Клодт Петр Карлович (Клодт фон Юргенсбург) (1805- 1867) российский скульптор Конная статуя Николая I в Петербурге) скульптурная группа «Укротители коней» наАничковом мосту Памятник И.А.Крылову в Летнем саду

Слайд 76: Архитектура

В начале XIX в. господствующим стилем русской архитектуры стал ампир — поздняя стадия неоклассицизма. Для архитектуры того времени характерен интерес к градостроительным задачам. Здание подчинялось городскому ансамблю — площади, улице или набережной, и, следовательно, укрупнялись архитектурные формы, зодчие отказывались от мелких деталей, активно использовали в украшении построек скульптуру. В конце 1820-х гг. классицизм, основанный на античных традициях, постепенно перестал удовлетворять эстетические запросы государственной идеологии. В поисках национальной самобытности некоторые архитекторы начали осваивать мотивы древнерусского зодчества.

Слайд 77: В это время создавались монументальные ансамбли Петербурга:

– Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство А.Д. Захарова; – Михайловский дворец (ныне — Русский музей), ансамбли Дворцовой и Сенатской площади К. Росси; – Казанский собор и Горный институт, ансамбли Павловска и Петергофа А.Н. Воронихина; – Здание Павловских казарм и Московские ворота В.П. Стасова; – Исаакиевский собор, завершивший ансамбль Сенатской площади и Александровская колонна, завершившая ансамбль Дворцовой площади А.А. Монферрана.

Слайд 78: Архитектура

Росси Карл Иванович (1775 - 1849) Российский архитектор итал.происхождения здание Генерального штаба на Дворцовой пощади Публичная библиотека Александринский театр Первая половина XIX в. – расцвет классицизма в архитектуре. Михайловский дворец (Русский музей)

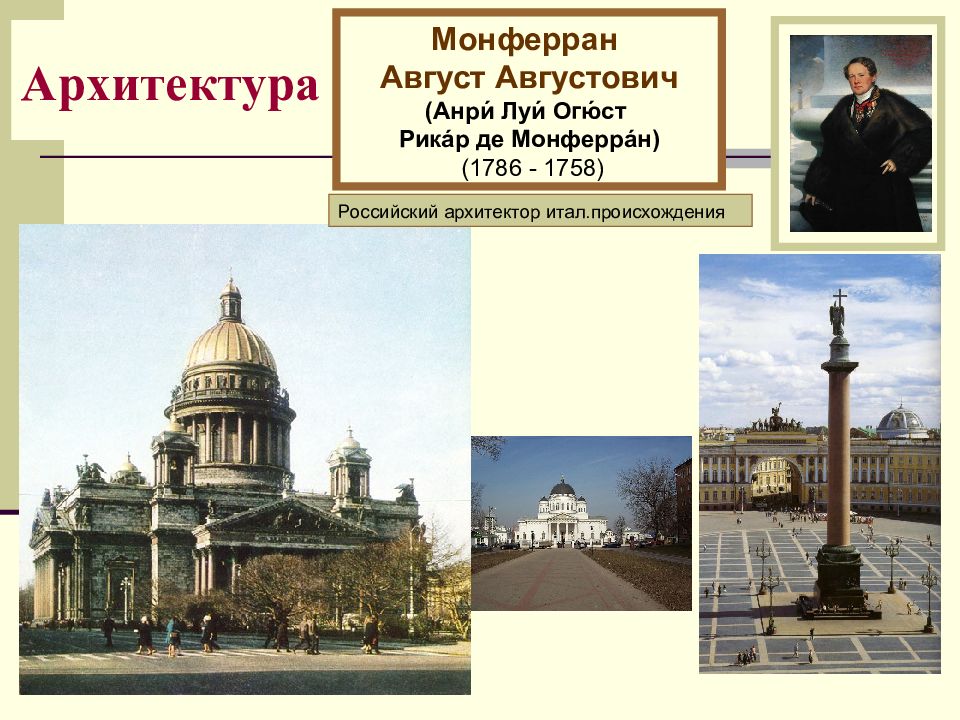

Слайд 79: Архитектура

Монферран Август Августович (Анри́ Луи́ Огю́ст Рика́р де Монферра́н) (1786 - 1758) Российский архитектор итал.происхождения

Слайд 80: Архитектура

Воронихин Андрей Никифорович (1759 - 1814) Был крепостным графа Строганова. Талант юноши привлёк внимание хозяина, и в 1777 году граф отправил Воронихина учиться в Москву. Предположительно учителями Воронихина были В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. С 1779 года Воронихин работал в Петербурге. В 1785 году Воронихин был отпущен на волю. С 1786 по 1790 годы он изучал архитектуру, механику и математику во Франции и Швейцарии. Русский архитектор, живописец, представитель классицизма, один из основоположников русского ампира. Казанский собор Здание Горного института

Слайд 81: Архитектура

Захаров Андреян Дмитриевич (1761 - 1811) русский архитектор, представитель стиля ампир. Здание бывших Присутственных мест. 1807-1810. Комплекс зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Слайд 82: Архитектура

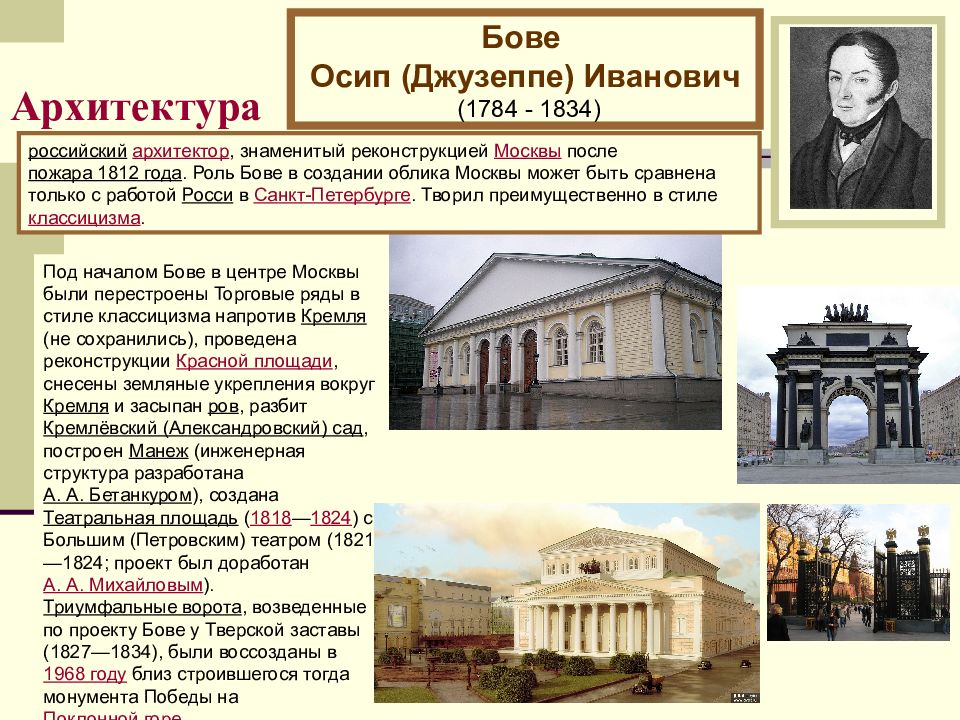

Бове Осип (Джузеппе) Иванович (1784 - 1834) Под началом Бове в центре Москвы были перестроены Торговые ряды в стиле классицизма напротив Кремля (не сохранились), проведена реконструкции Красной площади, снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан ров, разбит Кремлёвский (Александровский) сад, построен Манеж (инженерная структура разработана А. А. Бетанкуром ), создана Театральная площадь ( 1818 — 1824 ) с Большим (Петровским) театром (1821—1824; проект был доработан А. А. Михайловым ). Триумфальные ворота, возведенные по проекту Бове у Тверской заставы (1827—1834), были воссозданы в 1968 году близ строившегося тогда монумента Победы на Поклонной горе. российский архитектор, знаменитый реконструкцией Москвы после пожара 1812 года. Роль Бове в создании облика Москвы может быть сравнена только с работой Росси в Санкт-Петербурге. Творил преимущественно в стиле классицизма.

Слайд 83: Архитектура

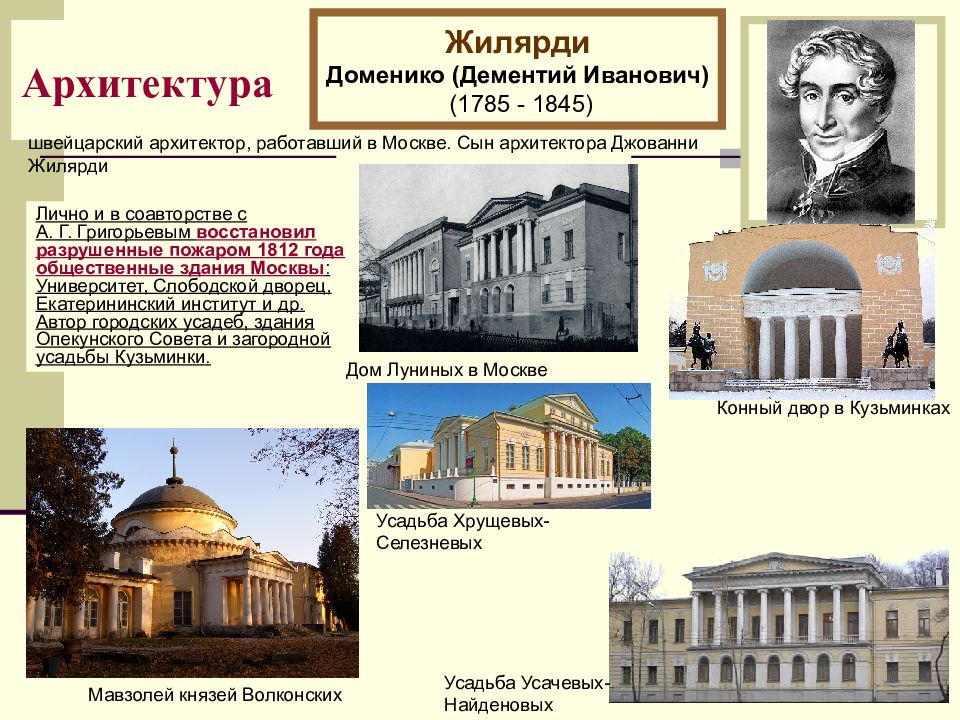

Жилярди Доменико (Дементий Иванович) (1785 - 1845) швейцарский архитектор, работавший в Москве. Сын архитектора Джованни Жилярди Лично и в соавторстве с А. Г. Григорьевым восстановил разрушенные пожаром 1812 года общественные здания Москвы : Университет, Слободской дворец, Екатерининский институт и др. Автор городских усадеб, здания Опекунского Совета и загородной усадьбы Кузьминки. Мавзолей князей Волконских Конный двор в Кузьминках Усадьба Усачевых-Найденовых Дом Луниных в Москве Усадьба Хрущевых-Селезневых

Слайд 84: Архитектура

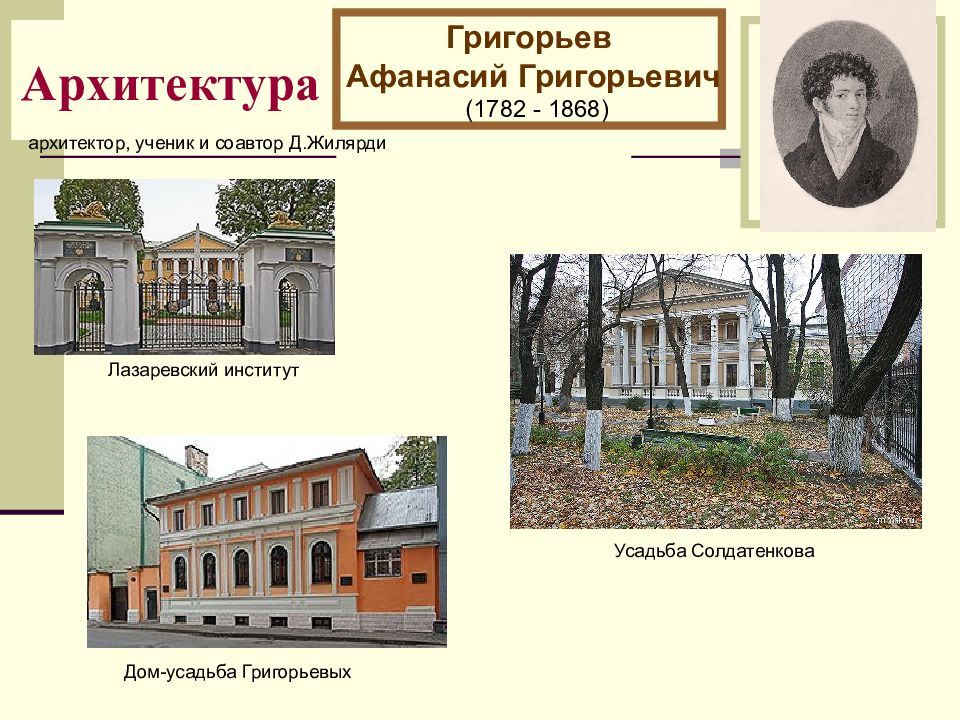

Григорьев Афанасий Григорьевич (1782 - 1868) архитектор, ученик и соавтор Д.Жилярди Дом-усадьба Григорьевых Усадьба Солдатенкова Лазаревский институт

Слайд 85: Третьяковская галерея

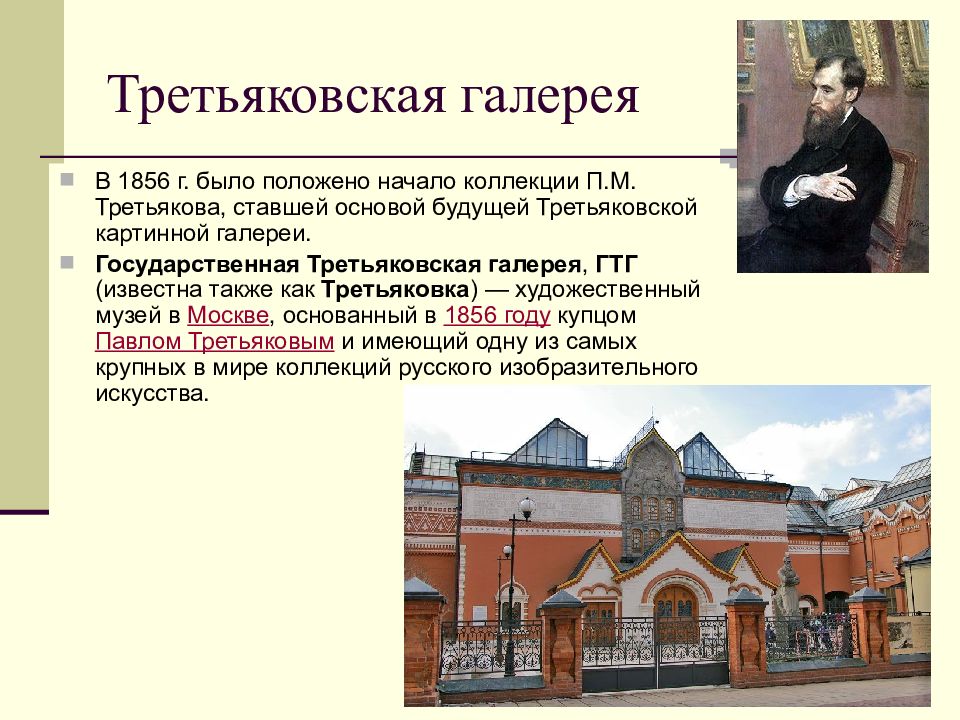

В 1856 г. было положено начало коллекции П.М. Третьякова, ставшей основой будущей Третьяковской картинной галереи. Государственная Третьяковская галерея, ГТГ (известна также как Третьяковка ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

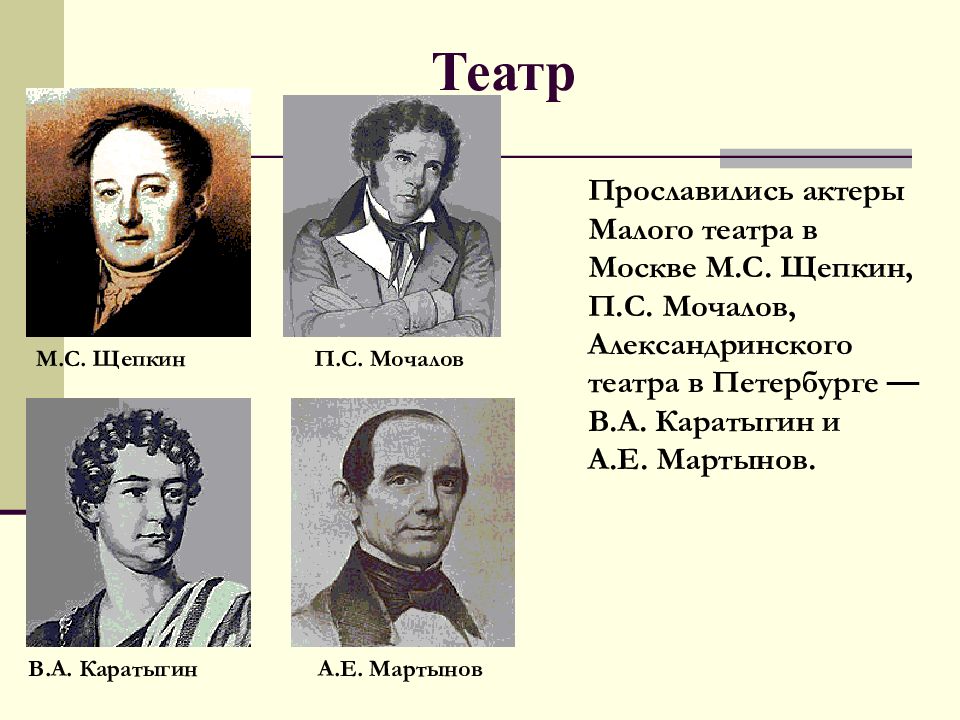

Слайд 86: Театр

Прославились актеры Малого театра в Москве М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, Александринского театра в Петербурге — В.А. Каратыгин и А.Е. Мартынов. М.С. Щепкин П.С. Мочалов В.А. Каратыгин А.Е. Мартынов

Слайд 87

В театре главным лицом стал Павел Мочалов, который слыл ярким приверженцем романтизма.

Слайд 88

Ярким представителем актерской стези был выдающийся актер Михаил Щепкин. Каждая его новая роль, была событием в жизни Москвы.

Слайд 89

Основоположником русской классической музыки стал М.И. Глинка, создавший оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила», многочисленные романсы.