Первый слайд презентации: Культурное и научное пространство СССР в 60-80 е годы ХХ в

Мокрушин Данил Группа 11-хк

Слайд 2: Середина 50-х

С середины 50-х годов развернулся процесс демократизации жизни советского общества, что создавало благоприятные условия для развития культуры. Важным шагом на этом пути был XX съезд партии, осуждение культа личности Сталина, реабилитация тех, кто безвинно пострадал в довоенные и послевоенные годы. Более демократичной стала система руководства культурой. Некоторые функции государственных органов передавались общественным организациям. Так, в 1957 году на общество "Знание" было возложено руководство всей лекционной пропагандой (ранее находилась в ведении Министерства культуры). Расширились права союзных республик в области культурного строительства. Ряд вузов и техникумов были переданы в ведение республик. Больше прав в области культурно-бытового строительства и народного образования получили местные Советы. Регулярно стали собираться съезды художественной интеллигенции, организовываться ее встречи с руководителями партии и правительства. Они являлись демократической формой обсуждения актуальных общественных и профессиональных проблем.

С уходом с политической арены Н.С. Хрущева и победой партийно-бюрократической номенклатуры произошло усиление консервативных тенденций в руководстве культурной жизнью страны, что выразилось в окончательном свертывании курса на десталинизацию. В печати прекратилась критика культа личности И.В. Сталина, разоблачение сталинских репрессий. Ужесточение цензуры привело к дальнейшему ограничению доступа специалистов к отечественной и зарубежной информации, что имело тяжелые последствия для развития науки в целом. Усилилось идеологическое воздействие на творчество художественной интеллигенции. Министром культуры с 1974-1986гг. был П.Н. Демичев.

Слайд 4: Литература

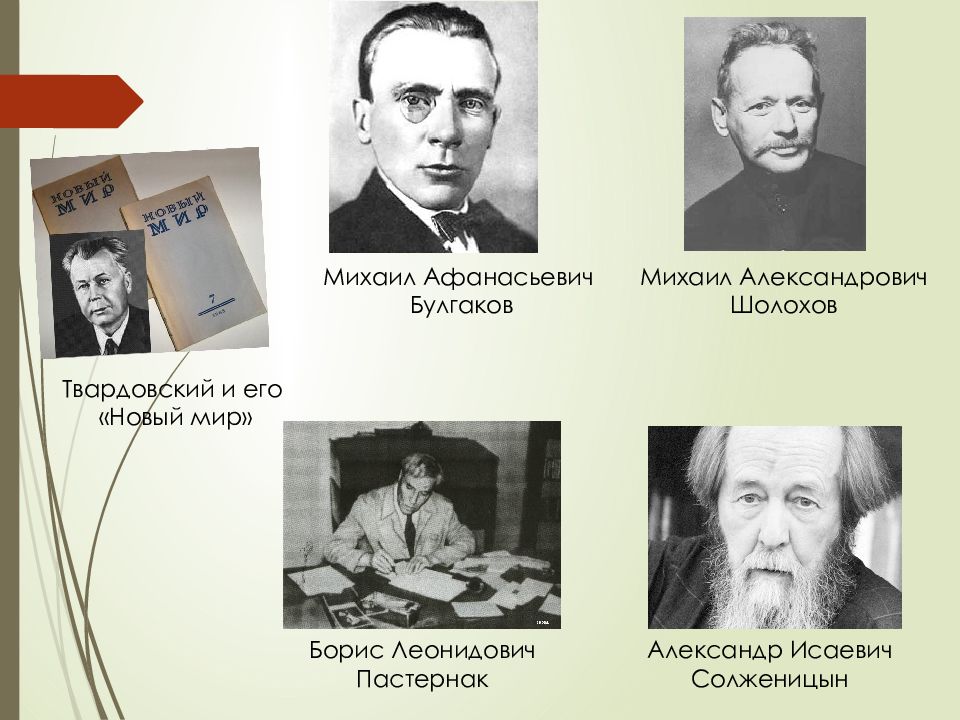

Художественный процесс 60-70-х гг. отличался интенсивностью и динамизмом своего развития. Благодаря последствиям хрущевской оттепели установилось своеобразное равновесие сил между властью и творческой интеллигенцией. В 60-е гг. значительные либерально-демократические силы страны объединились вокруг литературно-публицистического журнала «Новый мир» во главе с его редактором А.Т.Твардовским. Стали доступны некогда запрещенные произведения М.Булгакова «Мастер и Маргарита», Б.Пастернака «Доктор Живаго», произведения Платонова, Мандельштама и др. Читатель познакомился с книгами В. Ерофеева «Москва-Петушки» (1969), А. Битова «Пушкинский дом» (1971). В эти годы лауреатами Нобелевской премии в области литературы стали М.А.Шолохов (1965), А.И.Солженицын (1970), И.А.Бродский (1987).

Слайд 5: Твардовский и его «Новый мир»

Михаил Афанасьевич Булгаков Михаил Александрович Шолохов Борис Леонидович Пастернак Александр Исаевич Солженицын

Слайд 6: Театр

Театр становился более публичным и открытым к восприятию различных проблем современности («Иркутская история» и «Город на заре» А. Арбузова ; «Материнское поле» Ч. Айтматова и др.). Чрезвычайно популярными в те годы были герои производственных пьес (спектакли «Человек со стороны» Н.М.Дворецкого; «Сталевары» пьеса инженера и журналиста Г.Бочкарева, «Премия» А.И.Гельмана и др.). В драматургии А.Вампилова, В. Розова, А. Володина поднимались нравственные проблемы (вопросы морали, гуманизма, цены человеческой жизни и др.). В эти же годы действовал театр, драматургия которого не вписывалась в традиционную драматургию советского театра. Речь идет о Театре им. А.С.Пушкина (постановки А.Эфроса ), Театре на Таганке ( гл.реж. Ю.Любимов ), Современник ( гл.реж. О.Ефремов, затем Г.Волчек ), ленинградском Большом драматическом театре под руководством Г.Товстоногова. Целое поколение выдающихся актеров (в т.ч. народных артистов СССР), чья судьба была тесно связана с отечественным кинематографом, играло на сценах этих и других (МХАТ, им. Е.Вахтангова, Малый театр) театров Н.О.Гриценко, Ю.К.Борисова, М.А.Ульянов, Ю.В.Яковлев, И.М.Смоктуновский и др.

Слайд 8: Музыка

Тема современности и героико-патриотическая тема нашла свое отражение в произведениях Д.Шостаковича « 1-я и 12-я симфонии», «Казнь Степана Разина», Г.Свиридова « Патетическая оратория», В. Мурадели « Октябрь », Д. Кабалевского « Реквием » и др. Существенный вклад в развитие симфонической музыки внесли композиторы Г.Н.Попов, Б.И.Тищенко, А.Г.Шнитке, А.Я.Эшпай, Б.А.Чайковский, Э.В.Денисов. Дирижировали симфоническими оркестрами Е. А. Мравинский, Г.Н.Рождественский, Е.Ф. Светланов и др. Кроме симфонической музыки развивался песенный эстрадный жанр (М.Фрадкин, Я.Френкель, С. Туликов, А. Пахмутова и др.). С середины 60-х гг. у молодежи получила популярность рок-музыка.

Слайд 9

Мировую славу советскому балету принесли Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э.Лиепа, Е.С.Максимова и В.В. Васильев.

Слайд 10

Л.Г. Зыкина Л.В. Лещенко М.М. Магомаев Бурно развивался жанр эстрадной и авторской песни. В.С. Высоцкий Ю.И. Визбор

Слайд 11: Кинематограф

Кинематограф 60-70-х гг. составляет одну из славных страниц отечественного кино. В эти годы была осуществлена экранизация произведений классической русской и зарубежной литературы - Война и мир, Братья Карамазовы, Идиот, Гамлет и др. В художественных фильмах режиссеров - С. Герасимова, В. Шукшина, А.Миты, Э. Рязанова, А.Михалкова-Кончаловского, Н.Михалкова, С.Ростоцкого и др. поднимались глубокие нравственные и философские проблемы. Одним из лучших мастеров жанра кинокомедии был ученик Г. Александрова кинорежиссер Л.И. Гайдай. Одновременно в кино работали режиссеры, многие выдающиеся работы которых не имели в годы застоя широкой зрительской аудитории, хотя в условиях 70-х гг. все же стали известны зрителю. В их числе были А. Тарковский (Иваново детство, Зеркало, Андрей Рублев), К. Муратова (Короткие встречи), А. Герман (Двадцать дней без войны). Проблема взаимоотношения человека и природы, одна из самых острых глобальных проблем 20 века, получила свое особое художественное звучание также в 60-80-е годы. Нерациональное использование природных богатств, загрязнение рек и озер, уничтожение лесов явились тяжелейшими последствиями научно-технического прогресса. Жестокое, потребительское отношение к природе порождало в людях бессердечие, бездуховность. Именно нравственным проблемам в первую очередь был посвящен фильм - панорама тех лет "У озера" С.А. Герасимова.

Слайд 13: Скульптура

В скульптуре 60-70-х годов центральное место занимает архитектурно-скульптурный комплекс, мемориал. В этот период создается памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане (1963 - 1967), мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге (1960), мемориальные комплексы "Брестская крепость" и "Хатынь" (1968-1969). Последний из названных мемориалов был создан на месте бывшего села Хатынь, сожженного фашистами дотла. Словно печные трубы, уцелевшие после пожара, встали 26 памятных железобетонных обелисков. И в каждом из них - колокол. Печальный, тревожный колокольный перезвон оплакивает погибших в годы войны, взывает к памяти живущих. Композиционным центром мемориала является бронзовая скульптура "Непокоренный человек". В мемориал входит "кладбище белорусских деревень". 186 белорусских деревень пережили трагедию Хатыни. Их названия высечены на надгробных плитах. Скорбная "стена памяти" перечисляет названия 66 наиболее крупных фашистских концлагерей. Венчает мемориальный ансамбль Вечный огонь и три березы - символ жизни.

Слайд 14

Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане Мемориальные комплексы " Брестская крепость» П амятник воину-освободителю в Берлине

Слайд 15: Живопись

В живописи в 60-е годы художники разрабатывают так называемый "суровый стиль". (Этот термин принадлежит советскому искусствоведу А.А. Каменскому). Представители этого направления - П.Ф. Никонов. А.П. и С.П. Ткачевы, Д.Д Жилинский, Н.И. Андронов, Т.Т. Салахов, М.А. Савицкий, В.Е. Попков - стремились обратить искусство лицом к жизни, художественно воссоздать "правду жизни". Расширился диапазон тем - в искусство вошли целые пласты жизни, ранее им не исследуемые. Художники изображали суровые будни" геологов, хирургов, плотогонов, солдата, вернувшегося с войны (А.Н.Андронов "Плотогоны", 1959 - 1961; П.Ф. Никонов "Наши будни", 1960; В.Е. Попков "Строители Братской ГЭС", 1961; Т.Т. Салахов "Ремонтники", 1963). Художников "сурового стиля" связывает воедино время и его герой, которого они изображают. Недаром все они много занимаются жанром портрета, ибо искусство - прежде всего исследователь человеческой души. На выставках 60-х и позже 70-х годов широко представлены автопортреты. К примеру, у В.Е. Попкова множество автопортретов-картин: "Мать и сын" (1970), "Работа окончена" (1971), "Шинель отца" (1972) и другие. Язык этих картин символичен.

Слайд 17: Наука 60-80-х годов

На развитие науки и внедрение достижений научно-технического прогресса государство направляло огромные деньги. Благодаря этому появились более качественным и мощным телескопам и вновь созданным усовершенствованным приборам, астрономия совершила значительный прорыв. "Наука № 1", как часто именуют математику, также достигла огромного прогресса. Огромны успехи и во многих других науках -химии, биологии, исследовании космоса. Все это способствовало прогрессу в развитии техники и технологий, чрезвычайно изменивших промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование и облегчивших повседневную жизнь людей.

Слайд 18: Труды М. В. Келдыша

Большой Цикл работ Келдыша посвящен колебаниям авиационных конструкций; теории флаттера самолёта, методам его численного расчёта, моделированию в аэродинамических трубах, практическим мерам борьбы с ним. Келдышу принадлежат фундаментальные исследования по гидродинамике движения тел под поверхностью жидкости и волновому сопротивлению, теории удара тела о жидкость, теории колеблющегося крыла. В математике основные труды Келдыша посвящены теории функций действительного и комплексного переменного, уравнениям с частными производными, функциональному анализу. Келдыш внёс существенный вклад в развитие вычислительной и машинной математики, создание эффективных методов числового решения задач в различных областях науки и техники. Келдыш внёс выдающийся вклад в создание эффективных методов решения задач атомной и космической техники.

Слайд 19: Петр Леонидович Капица

В послевоенный период внимание Капицы привлекает электроника больших мощностей. Им были созданы магнетронные генераторы непрерывного действия. В 1932 Капица создал ожижитель водорода, в 1934 – ожижитель гелия, а в 1939 – установку низкого давления для промышленного получения кислорода из воздуха. В 1938 открыл необычное свойство жидкого гелия – резкое уменьшение вязкости при температуре ниже критической (2,19 К), сверхтекучесть. Эти исследования стимулировали развитие квантовой теории жидкого гелия, разработанной Л. Ландау. Наибольшую известность Капице принесли его новаторские экспериментальные исследования в области физики низких температур, создание техники для получения импульсных сверхсильных магнитных полей, работы по физике плазмы.

Слайд 20: Колмогоров А.Н

Величайший русский математик ХХ столетия, создатель современной теории вероятностей, автор классических результатов в теории функций, в математической логике, топологии, теории дифференциальных уравнений, функциональном анализе, в теории турбулентности, теории гамильтоновых систем. Созданные им школы в теории вероятностей, теории функций, функциональном анализе и теории гамильтоновых систем определили развитие этих направлений математики в ХХ столетии. В истории российской науки его имя стоит рядом с именами М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева - ученых, всей своей жизнью прославивших Россию.

Последний слайд презентации: Культурное и научное пространство СССР в 60-80 е годы ХХ в: Прохоров Александр Михайлович

Он организует группу молодых исследователей, которые, используя радар и радиотехнику, разработанную главным образом в Соединенных Штатах и Англии во время и после второй мировой войны, исследуют вращательные и колебательные спектры молекул. Будучи директором лаборатории колебаний в институте им. П.Н. Лебедева (с 1954 г.), П. создает две новые лаборатории – радиоастрономии и квантовой радиофизики. С середины 50-х гг. Прохоров сосредоточивает усилия на разработке мазеров и лазеров и на поиске кристаллов с подходящими спектральными и релаксационными свойствами.