Первый слайд презентации

Лекция №26 Тема: Теоретические и клинические основы выбора метода лечения частичных дефектов зубных рядов бюгельными протезами. Основные элементы бюгельных протезов

Слайд 2

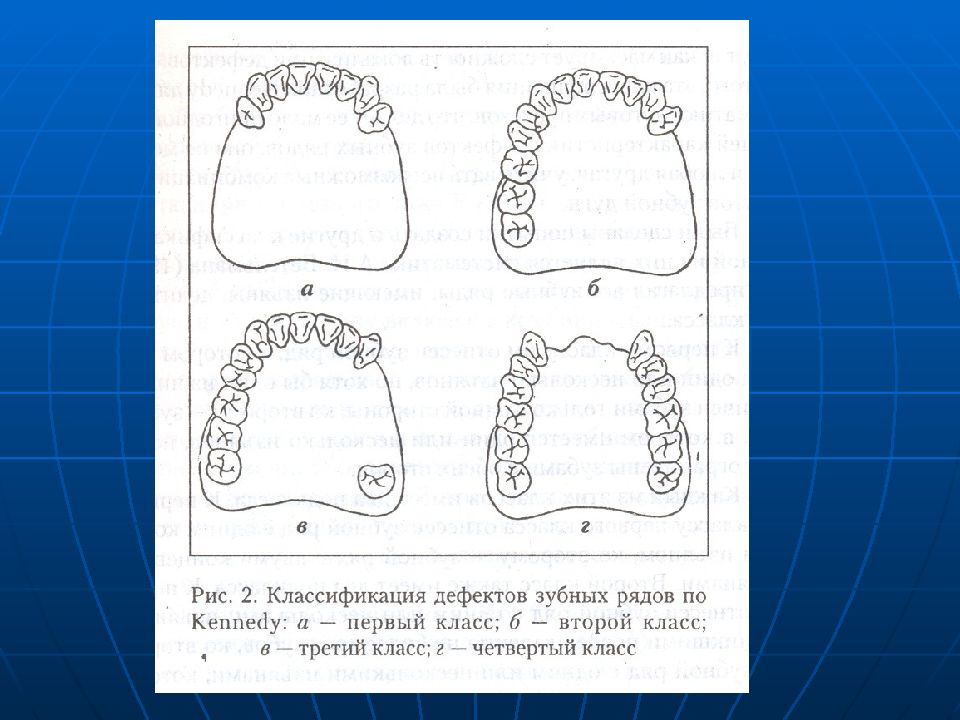

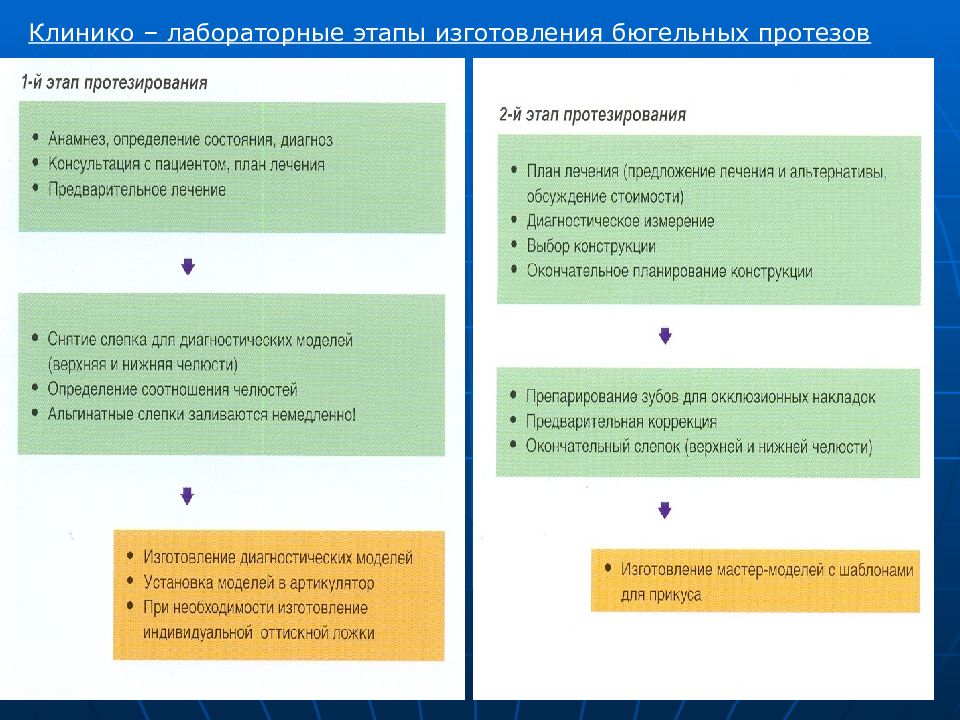

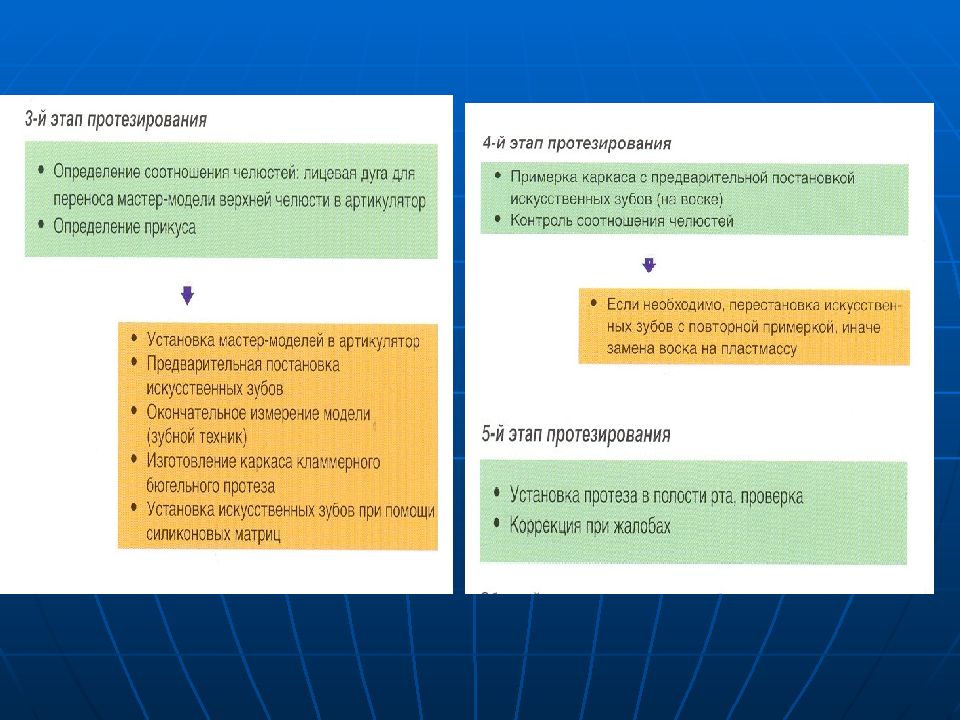

План: Терминология. (опирающие зубные протезы, скелетные, дуговые) Классификация частичных дефектов зубных рядов по Кеннеди Составные элементы бюгельных протезов – каркас, базис, искусственные зубы. Основы конструирования бюгельных протезов Принципы изготовления базиса бюгельных протезов Клинико – лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов

Слайд 3

Причины частичной потери зубов различны. Наиболее частыми из них являются осложнения кариеса, заболевания пародонта (в том числе возникшие при функциональной перегрузке), травмы, оперативные вмешательства.

Слайд 4

После удаления зубов зубная дуга изменяется. Клиническая картина при этом весьма разнообразна и зависит от количества утраченных зубов, их расположения в зубном ряду, роли, которую они играли в жевании, вида прикуса, состояния пародонта и твердых тканей сохранившихся зубов и, наконец, от общего состояния организма больного.

Слайд 5

Ведущими симптомами в клинике частичной потери зубов являются: - нарушение непрерывности зубного ряда; - распад зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов и появление в связи с этим двух основных групп зубов – функционирующих и нефункционирующих; - функциональная перегрузка пародонта оставшихся зубов; - деформация зубных рядов; - изменения ВНЧС при частичной потере зубов; - парафункции жевательных мышц; - заболевания пародонта, осложненные частичной потерей зубов; - повышенная стираемость, осложненная частичной потерей зубов; - нарушение функции жевания и речи; - нарушение функции жевательных мышц; - нарушение эстетических норм.

Слайд 6

Мерой профилактики данных изменений зубочелюстной системы является замещение непрерывности зубных рядов. Основными способами являются: - ортодонтическое лечение; - имплантация; - адгезивная техника или так называемые вантовые протезы; - протезирование зубов на стеклянных опорах; -протезирование несъемными мостовидными протезами; - протезирование съемными бюгельными протезами и частичными пластиночными протезами.

Слайд 7

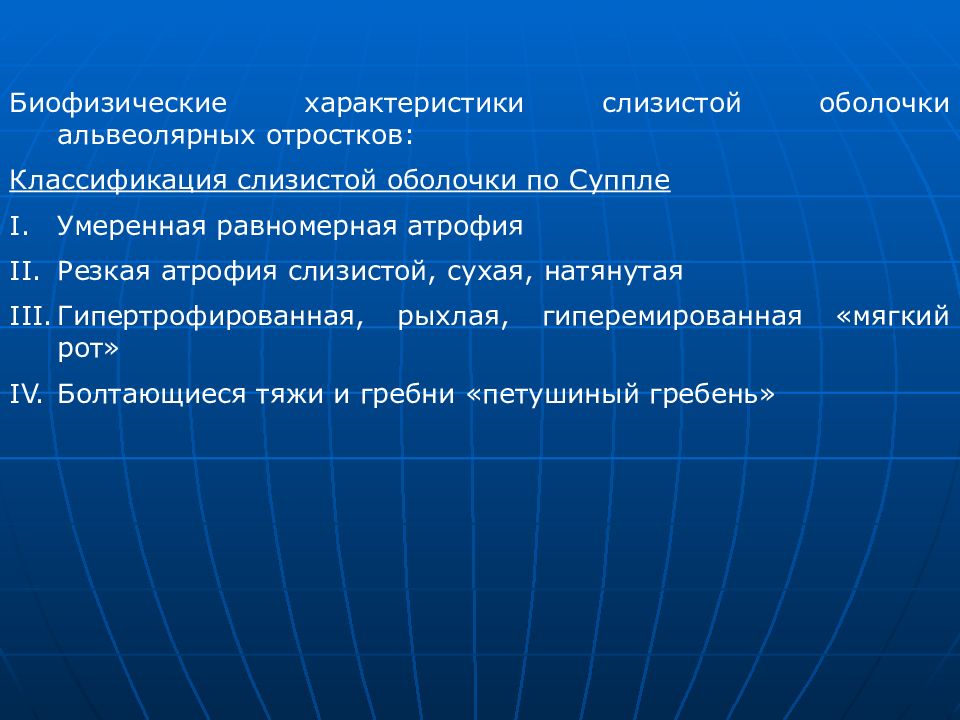

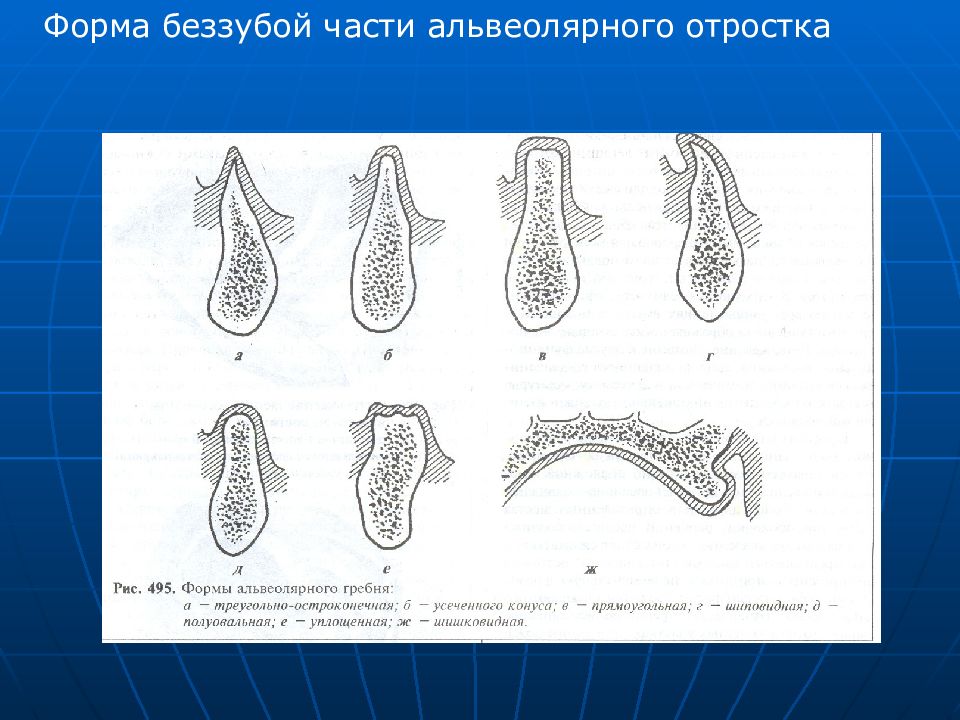

1. Топография или локализация дефекта 2. Состояние пародонта зубов антагонистов 3. Состояние пародонта, высота клинических коронок зубов ограничивающих дефект 4. Биофизические характеристики слизистой оболочки альвеолярных отростков 5. Клинико – морфологическая картина слизистой оболочки 6. Форма беззубой части альвеолярного отростка

Слайд 10

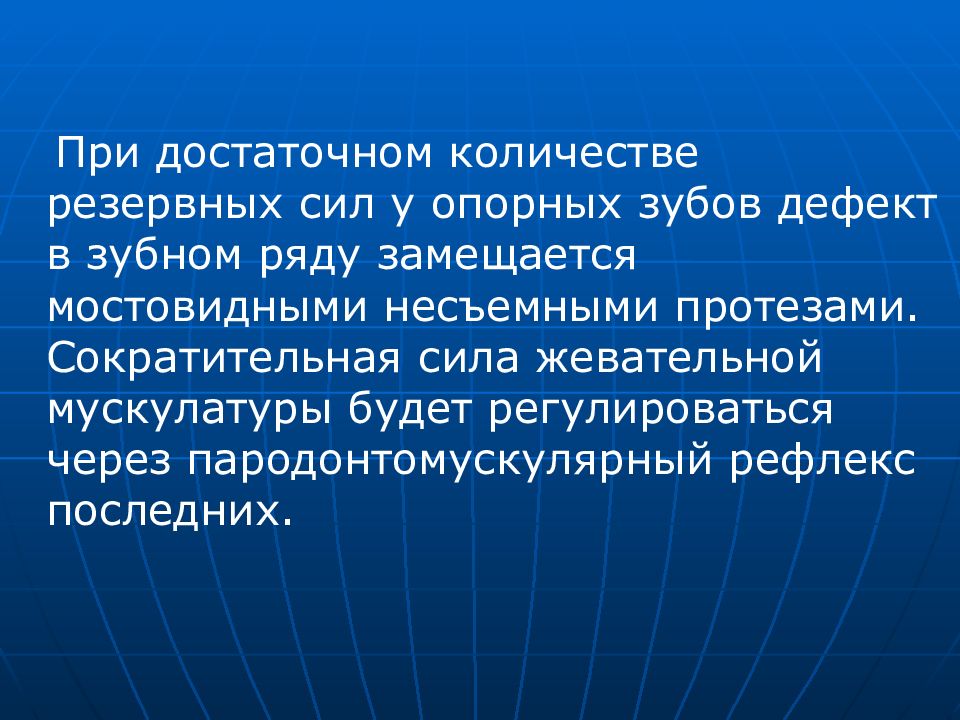

При достаточном количестве резервных сил у опорных зубов дефект в зубном ряду замещается мостовидными несъемными протезами. Сократительная сила жевательной мускулатуры будет регулироваться через пародонтомускулярный рефлекс последних.

Слайд 11

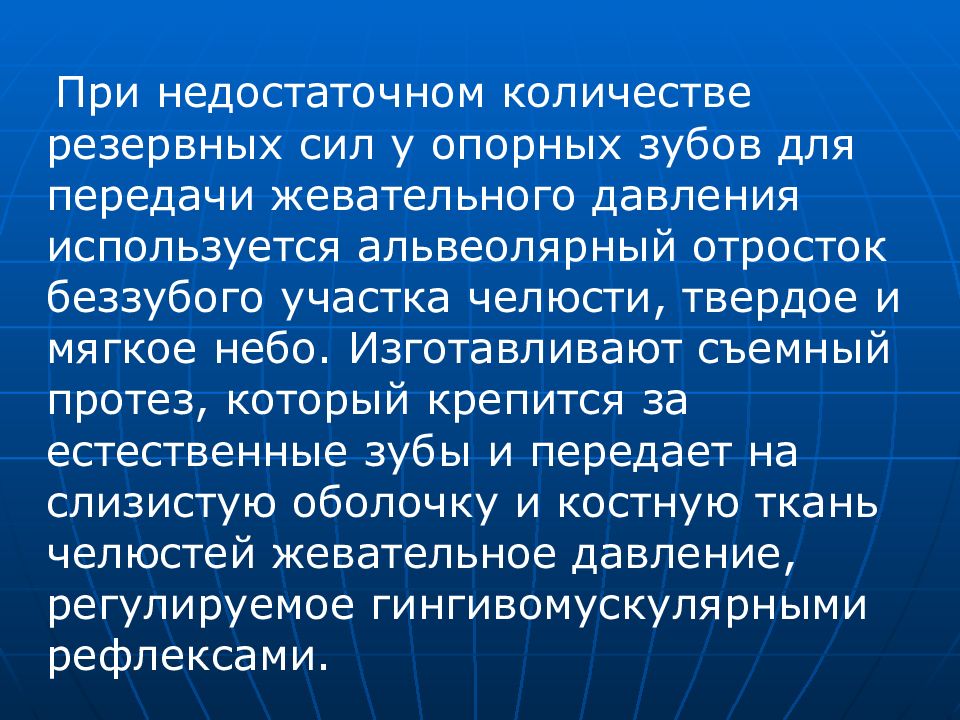

При недостаточном количестве резервных сил у опорных зубов для передачи жевательного давления используется альвеолярный отросток беззубого участка челюсти, твердое и мягкое небо. Изготавливают съемный протез, который крепится за естественные зубы и передает на слизистую оболочку и костную ткань челюстей жевательное давление, регулируемое гингивомускулярными рефлексами.

Слайд 13

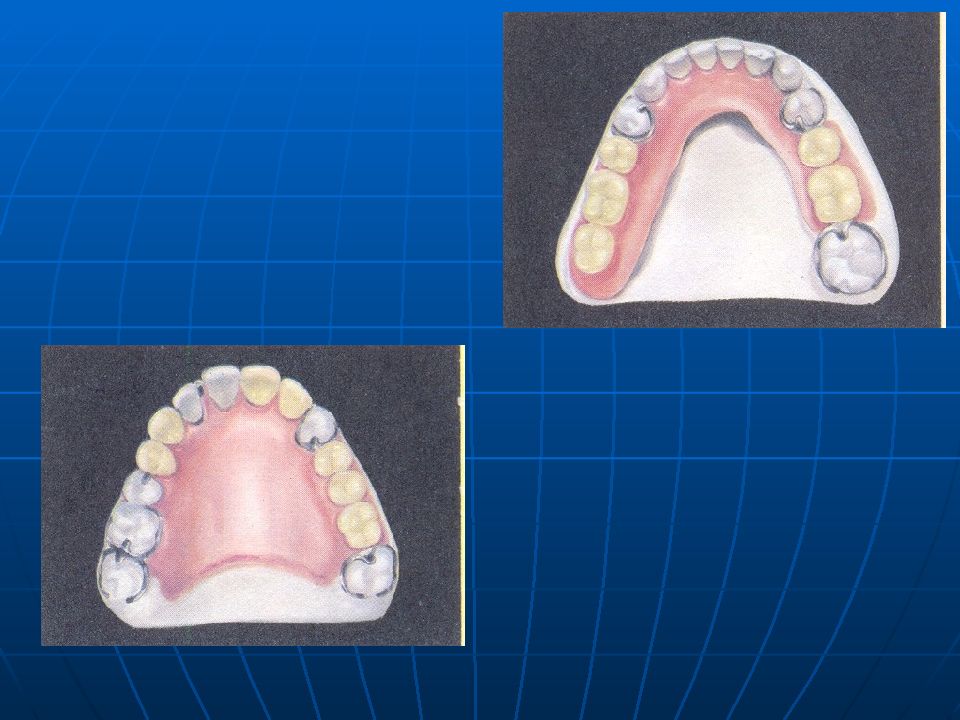

Значительные усилия развиваемые жевательной мускулатурой передаваемые через базисы протезов на ткани протезного ложа вызывают отрицательные явления, которые снижают эффективность функции жевания при помощи пластиночных съемных протезов с удерживающими кламмерами. Жевательная эффективность восстанавливается на 25-30%.

Слайд 15

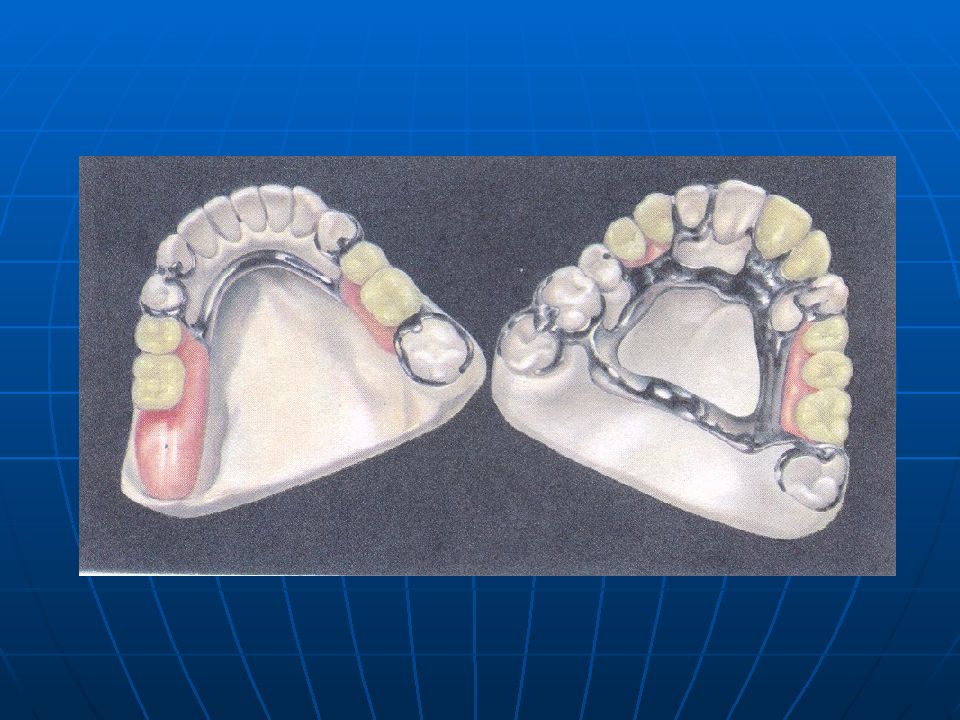

Наиболее эффективными являются бюгельные опирающиеся съемные протезы, передающие жевательную нагрузку частично на слизистую оболочку протезного ложа, а значительную часть давления по средствам опорно-фиксирующих приспособлений на естественные зубы. Жевательная эффективность при помощи таких протезов восстанавливается на 50-90% в зависимости от конструкции протеза. Такое распределение жевательного давления ставит опирающие протезы в среднее положение между несъемными мостовидными и съемными пластиночными протезами.

Слайд 18

Биофизические характеристики слизистой оболочки альвеолярных отростков: Классификация слизистой оболочки по Суппле Умеренная равномерная атрофия Резкая атрофия слизистой, сухая, натянутая Гипертрофированная, рыхлая, гиперемированная «мягкий рот» Болтающиеся тяжи и гребни «петушиный гребень»

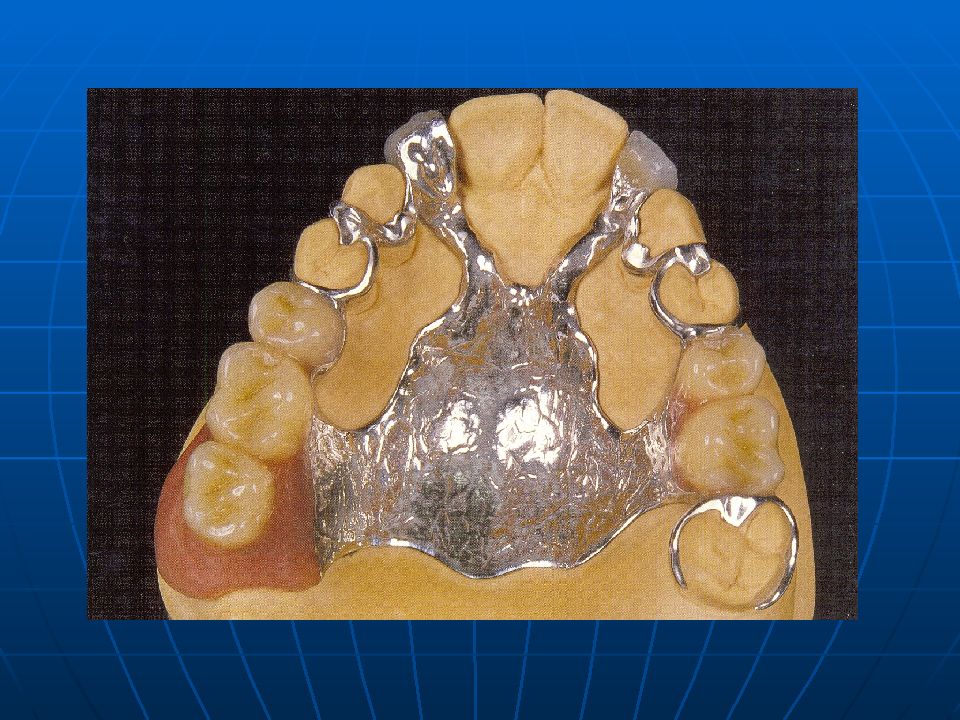

Слайд 20

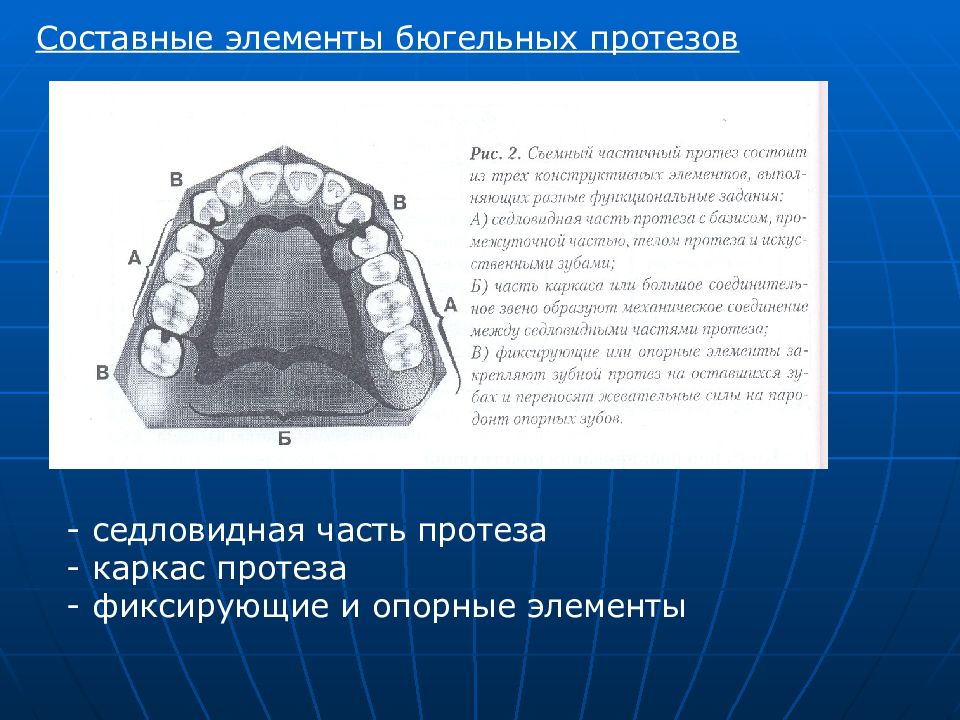

Составные элементы бюгельных протезов - седловидная часть протеза - каркас протеза - фиксирующие и опорные элементы

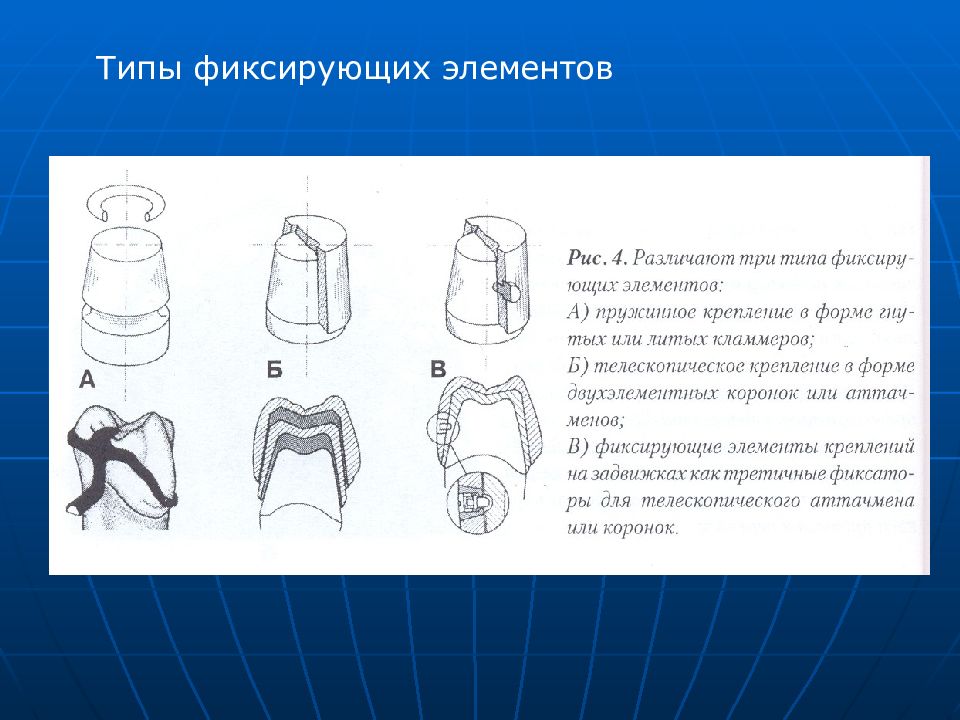

Слайд 22

Фиксирующие и опорные элементы обеспечивают ретенционную и опорную функцию зубного ряда на оставшихся зубах, т.е. укрепляют протез и должны принимать жевательные силы искусственного окклюзионного поля и переносить их на оставшиеся зубы. Первичным является опора частичного протеза на пародонт фиксирующих зубов с целью разгрузки фиксирующего участка слизистой оболочки и обеспечения равномерного распределения сил.

Слайд 23

Фиксирующие и опорные элементы должны соответствовать следующим требованиям: а) достаточная ретенционная прочность составляет максимум 10Н (определяемая удерживающая сила) б) обеспечение физиологического переноса сил для разгрузки беззубых участков челюсти (опора для пародонта) в) возможность равномерного распределения сил г) создание жесткого соединения с оставшимися зубами

Слайд 24

Кламмеры являются наиболее частым способом укрепления частичного съемного опирающегося протеза. - кламмер-крючок. Впервые применен Mouton (1764)

Слайд 25

Основные требования к кламмерам: 1. Не оказывать вредного влияния на пародонт опорных зубов. 2. Обеспечивать надежное крепление протеза в разных клинических условиях 3. Не оказывать вредного влияния на твердые ткани зуба. 4. Проблема эстетики.

Слайд 26

Все виды кламмеров можно разделить по признакам на следующие группы: а) по функции (опорные, удерживающие, опорно-удерживающие) опора – передача жевательного давления через специальные опорные элементы кламмера на зубы, предотвращая оседания протеза на слизистую оболочку протезного ложа.

Слайд 27

б) по способу изготовления (гнутые, литые) в) по форме профиля поперечного сечения (круглые, полукруглые, ленточные). Благодаря блокированию или шинированию. г) по степени охвата зуба ( одноплечевые, двуплечевые, перекидные, двойные, многозвиньевые ) д ) по способу соединения с базисом протеза (жесткие, полуподвижные, подвижно – шарнирные) е) по материалу (металл, пластмасса) ж) по месту расположения (дентальные, альвеолярные, денто – альвеолярные)

Слайд 28

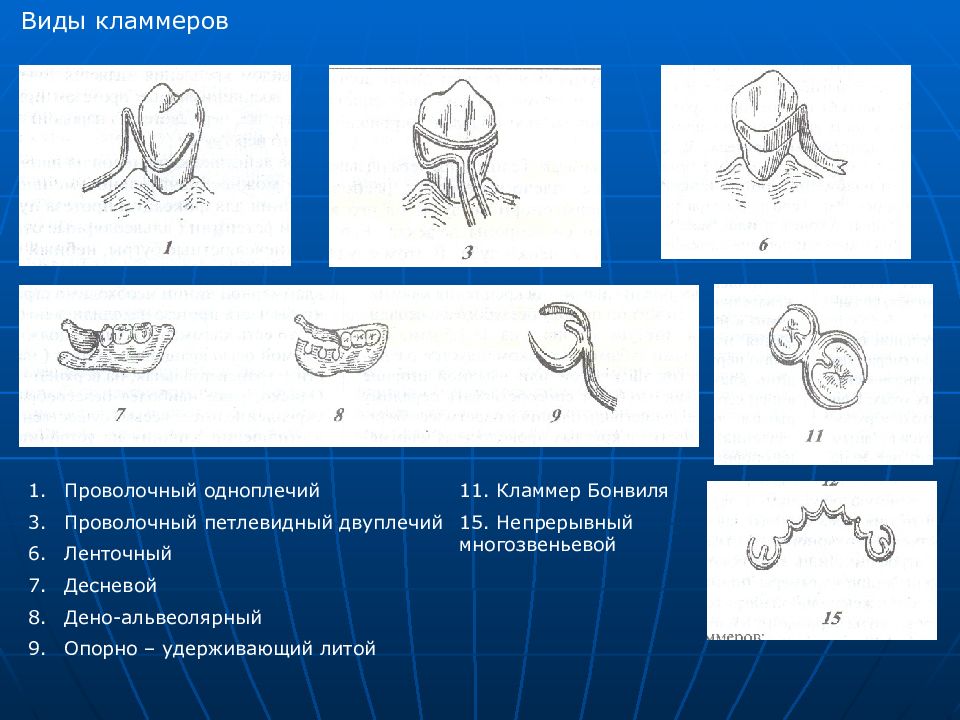

Виды кламмеров Проволочный одноплечий Проволочный петлевидный двуплечий Ленточный Десневой Дено-альвеолярный Опорно – удерживающий литой 11. Кламмер Бонвиля 15. Непрерывный многозвеньевой

Слайд 29

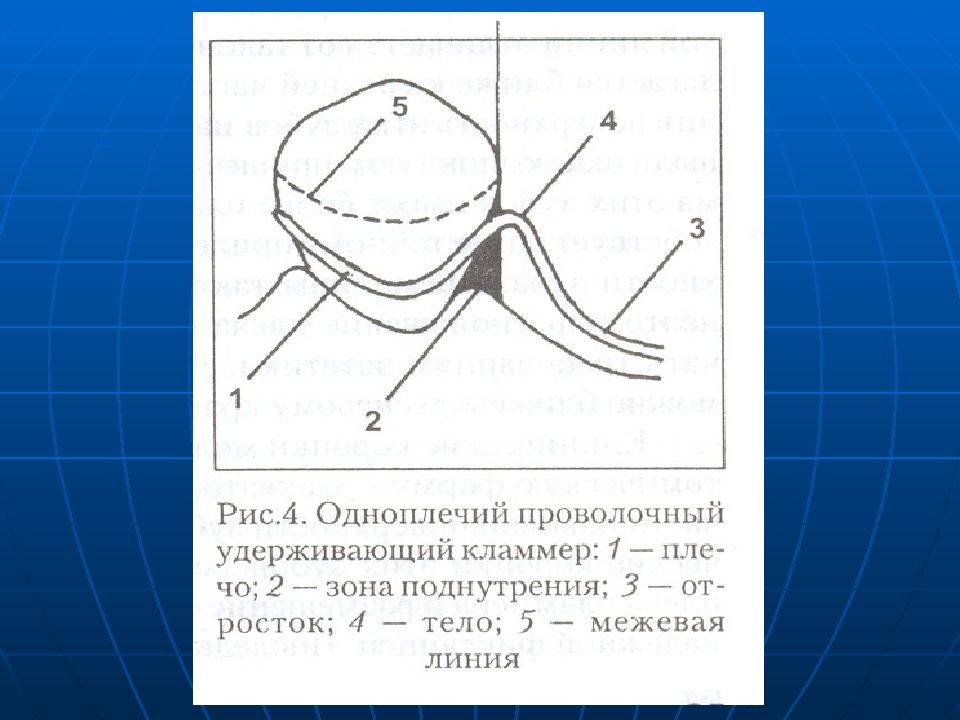

Плечо – пружинящая часть, охватывающая коронку зуба и располагающаяся непосредственно в зоне между экватором и шейкой ( ретенционной ; удерживающей; фиксирующей) почти параллельно десневому краю отступая от него на 0,5-1,0 мм.

Слайд 30

Тело – это часть, соединяющая плечо и отросток, располагающаяся под экватором опорного зуба, на его контактной поверхности со стороны дефекта. При расположении у шейки зуба кламмер будет препятствовать наложению протеза.

Слайд 31

Отросток - предназначен для крепления кламмера в протезе. Лежит по ходу беззубого альвеолярного гребня, отступая от него на 1-1,5 мм, под искусственными зубами.

Слайд 33

Для комбинированной передачи жевательного давления через периодонт опорных зубов и мягкие ткани, покрывающие беззубые альвеолярные отростки, применяются опорно-удерживающие кламмеры. Часть зуба которая находится между экватором и шейкой зуба называется ретенционной или удерживающей. Плечо кламмера расположенной на этой поверхности – удерживающее. Часть зуба между экватором и окклюзионной поверхностью называется опорной, соответственно и часть кламмера или все плечо расположенное в этой области называется опорным. Литой опорно – удерживающий кламмер, который широко применяется в протезах, был предложен Acker в 1926 г.

Слайд 34

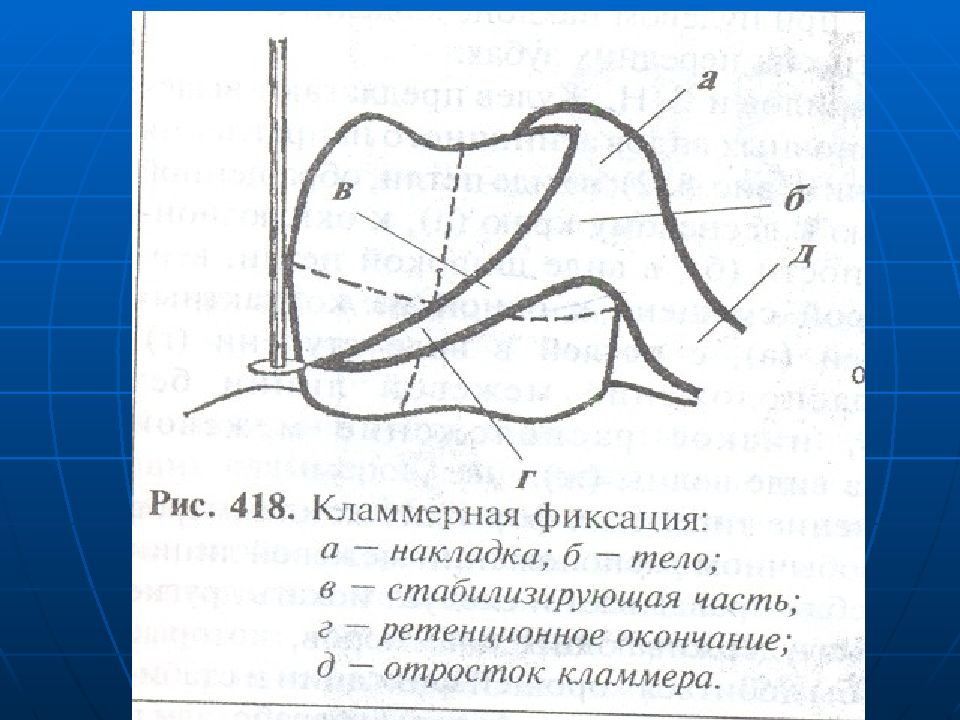

В конструкции классического опорно – удерживающего ( Acker ) выделяют опорно – окклюзионную накладку, плечо (как правило 2 – вестибулярное и оральное) и тело.

Слайд 35

В плече кламмера выделяют опорную и удерживающие части. Опорная часть плеча не упругая и так же, как и окклюзионная накладка, выполняет функцию опоры и стабилизации. Ретенционную функцию выполняет окончание плеча кламмера, которой свойственны высокие упругопрочностные характеристики (зависящие от профиля, длины и вида сплава).

Слайд 36

Окклюзионная накладка опорно – удерживающего кламмера располагается в межбугорковой бороздке премоляров и моляров и на зубном бугорке клыка и предназначена для передачи вертикального компонента жевательного давления на пародонт опорных зубов и удержания протеза от погружения в слизистую оболочку. Для выполнения своей функции окклюзионная накладка должна быть достаточно жесткой, что достигается чаще всего за счет ее толщены (не <1,5 -2мм).

Слайд 37

Угол между окклюзионной накладкой и плечом кламмера должен составлять лишь не более 90, размер в медио – дистальном направлении зуба занимает не менее 1/5 окклюзионной поверхности зуба.

Слайд 38

Несоблюдение этих принципов способствует трансформации вертикальных компонентов жевательного давления в горизонтальные которые оказывают негативное влияние на пародонт опорных зубов.

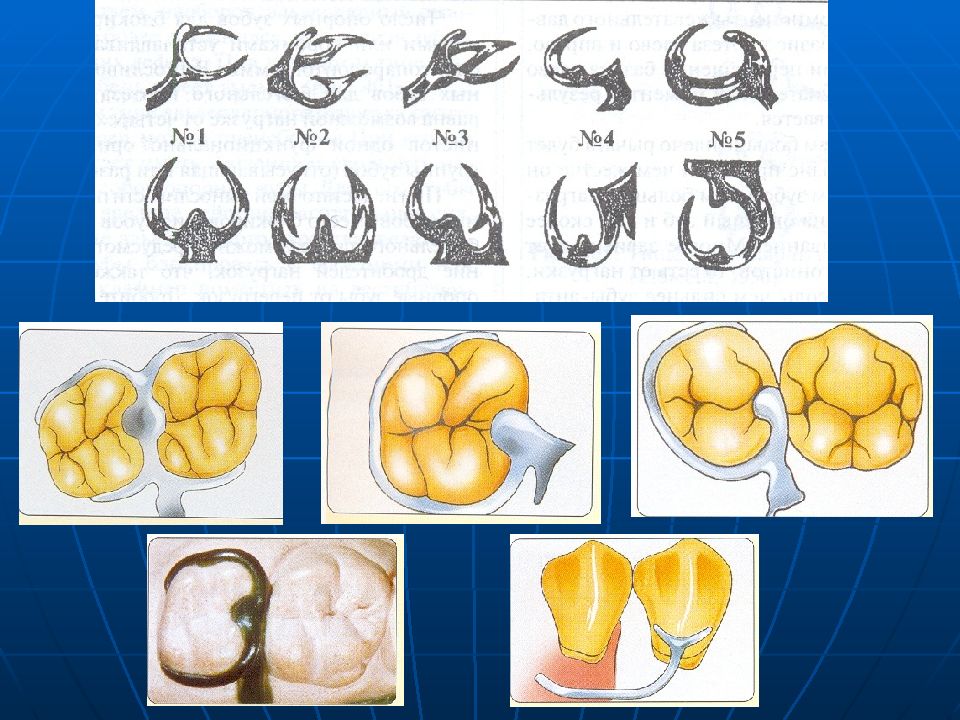

Слайд 40

При казалось бы большом количестве и разновидности опорно-удерживающих кламмеров в конструкции их заложены определенные закономерности на основании которых в 50х гг. в компании « Ney company » были выделены 5 типов кламмеров.

Слайд 42

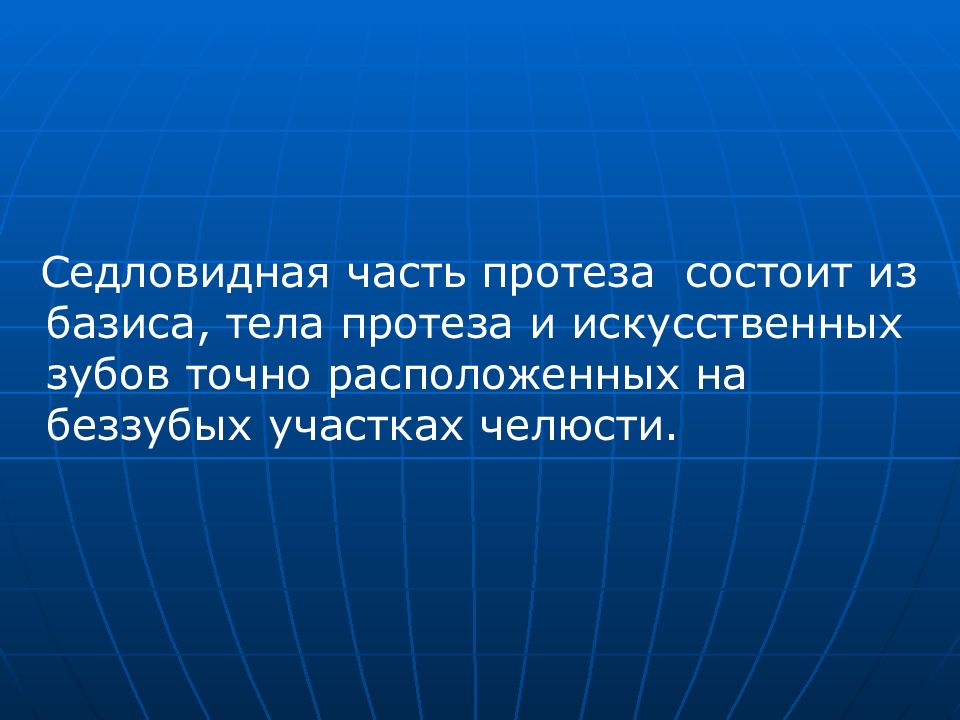

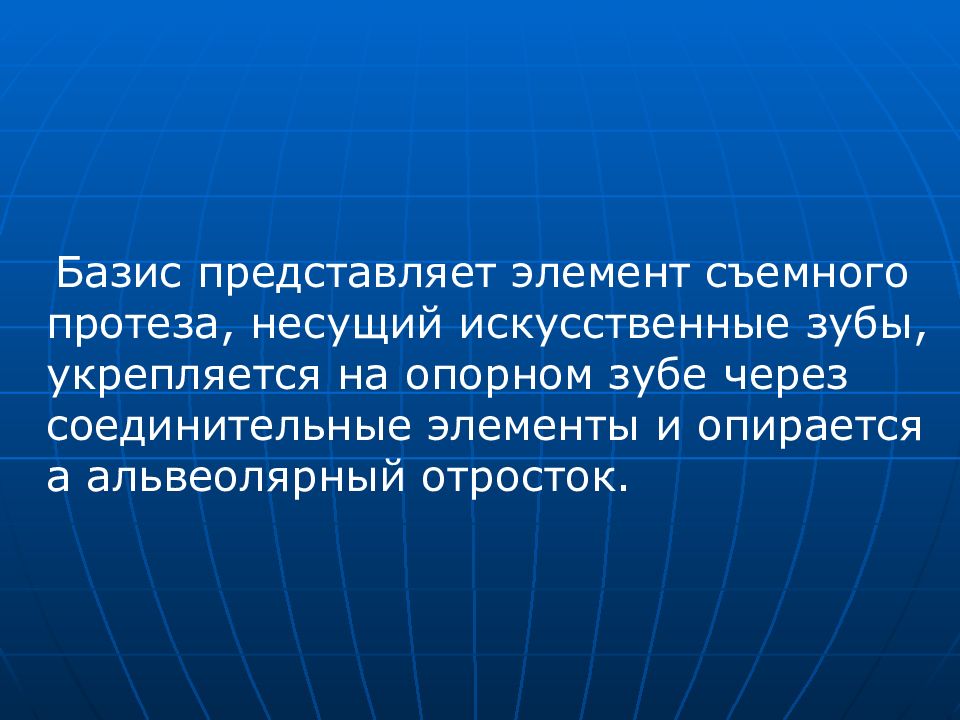

Седловидная часть протеза состоит из базиса, тела протеза и искусственных зубов точно расположенных на беззубых участках челюсти.

Слайд 43

Функции базиса разнообразны: удержание искусственных зубов, передача нагрузки от приложенного давления, обеспечения сопротивления силам напряжения и кручения (смещения). Для создания сопротивления необходимо: увеличение площади базиса, правильная постановка искусственных зубов (по центру гребня, с учетом окклюзии).

Слайд 44

Базис представляет элемент съемного протеза, несущий искусственные зубы, укрепляется на опорном зубе через соединительные элементы и опирается а альвеолярный отросток.

Слайд 45

Форма и размеры базиса зависят от количества зубов и состояния их пародонта, от формы беззубого альвеолярного отростка, от степени податливости слизистой оболочки, от выраженности анатомических образований.

Слайд 46

Увеличение размеров седла снижают удельную нагрузку на слизистую оболочку альвеолярных гребней. На н /ч конец седла доходит до середины крыловидно – челюстной складки (определяется пальпаторно ), на в/ч жестко охватывается верхнечелюстной бугор.

Слайд 47

Для уменьшения опрокидывающего момента на опорные зубы конец седла должен быть свободен от искусственных зубов.

Слайд 48

чем больше естественных зубов воспринимает жевательное давление и чем сильнее они могут быть нагружены, тем меньше требуется площадь для базиса протеза. Рекомендуемая площадь: S базиса протеза = S окклюзионная искусственных зубов Х 3.

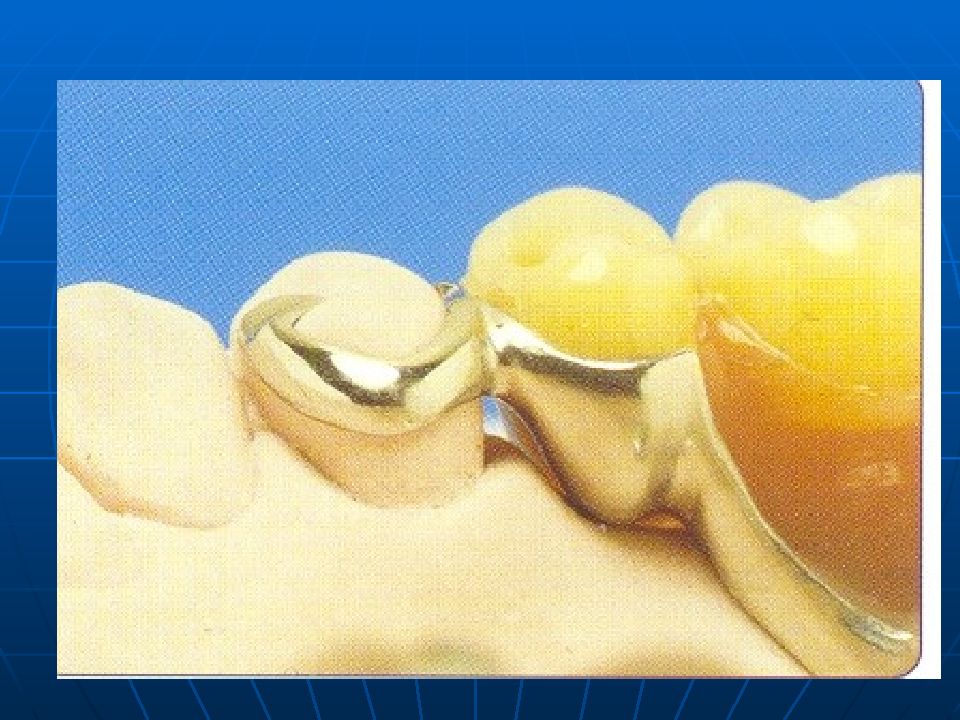

Слайд 50

Базис в области прилегающей к опорному зубу оформляется по касательной с целью профилактики со стороны пародонта данного зуба. (рис). Это касается обрамления базиса бюгельного протеза при I и II классе по Kennedy. Базис с двусторонней опорой имеет контакт, а не поддерживающую связь с подлежащими тканями альвеолярного гребня. Он как бы подвешен к окклюзионной поверхности опорных зубов через соединительные элементы.

Слайд 52

Дуга ( бюгель ) съемного протеза является важнейшим элементом и главной отличительной особенностью в сравнении с пластиночными протезами.

Слайд 54

Размеры и положение бюгеля зависят от челюсти на которой он расположен, вида и локализации дефекта зубного ряда, формы и глубины небного свода, степени выраженности пунктов анатомической ретенции, форма орального ската альвеолярной части. При этом учитываются рефлексогенные зоны языка, степень податливости слизистой оболочки.

Слайд 55

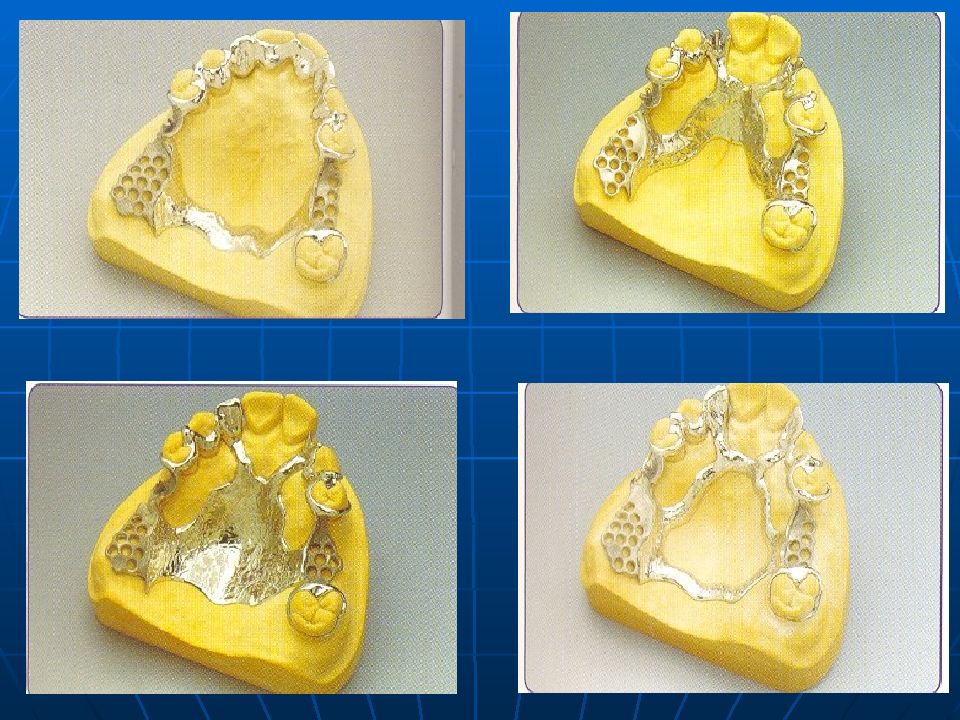

На верхней челюсти возможны: - трансверзальная дуга - подковообразная дуга - скелетированная дуга - небная пластинка

Слайд 57

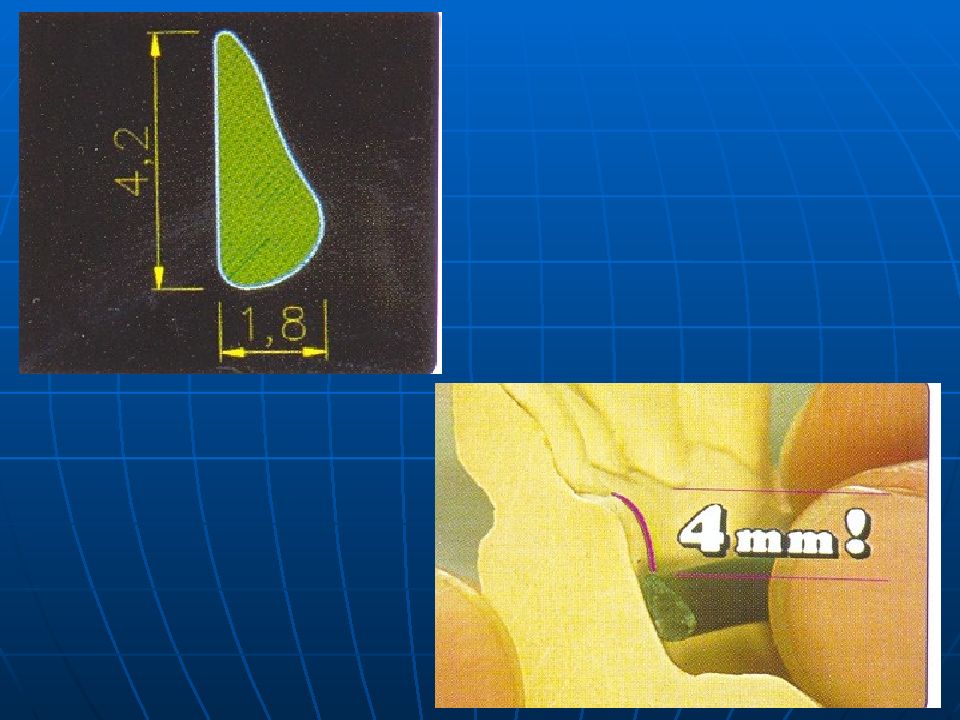

Дуга должна отстоять от слизистой оболочки на 0,7-1 мм (величина податливости) во избежании образования пролежней, что зависит от податливости тканей протезного ложа и подвижности опорных зубов.

Слайд 58

Она должна минимально перекрывать небные складки. Толщина дуги верхней челюсти составляет 1.5-2 мм. Ширина дуги минимальная – 10 мм.

Слайд 59

В основном же ширина дуги при III классе соответствует длине включенного дефекта I и II класса. Ширина дуги соответствует длине зубного ряда искусственных зубов.

Слайд 60

Оптимальная локализация трансверзальной дуги на границе между средней и задней трети неба на 10-12 мм впереди линии «А». В данном случаи исключается изменение фонетики, позывы на рвоту, быстрое привыкание. Перпендикулярно небному шву.

Слайд 61

Скелетированная дуга изготавливается преимущественно в ситуациях с включенными дефектами, где опора всего протеза идет на пародонт зубов.

Слайд 62

Проходящие а сагиттальном направлении соединительные элементы всегда располагаются на минимальном расстоянии в 4-5 мм от края десны. При жевательном давлении каркас протеза только в незначительной степени разгружает опорные зубы, площадь прилегания недостаточна. Такой вид дуги действует лишь как соединяющий и стабилизирующий элемент.

Слайд 63

При небольшом количестве оставшихся зубов рекомендуется делать более обширную дугу, которая будет являться в принципе уже базисом, т.к. при жевании разгружает все имеющиеся зубы. Чем меньше естественных зубов, тем больше при оформлении протеза действует правила для полных съемных протезов.

Слайд 65

Для бюгельных протезов нижней челюсти, как правило делается подъязычная дуга.

Слайд 66

При слишком короткой альвеолярной части когда расстояние между дном подъязычной области и десневым краем меньше 6мм, возникает опасность повреждения уздечки. В этом случаи предпочтение отдают протезу с металлическим базисом в виде язычной пластинки.

Слайд 70

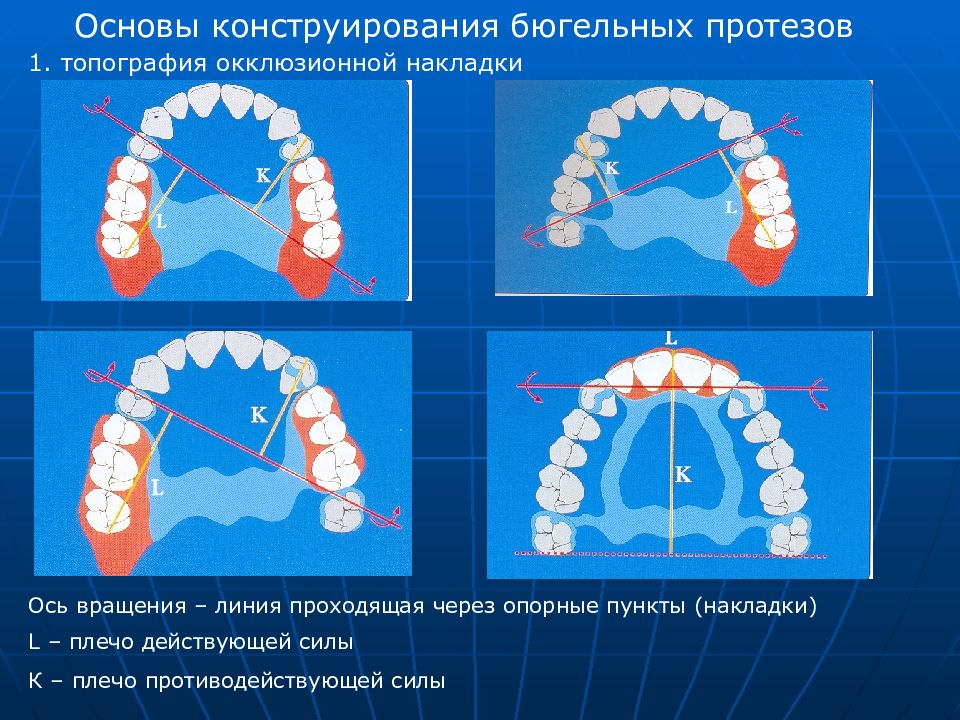

Основы конструирования бюгельных протезов 1. топография окклюзионной накладки Ось вращения – линия проходящая через опорные пункты (накладки) L – плечо действующей силы К – плечо противодействующей силы

Слайд 71

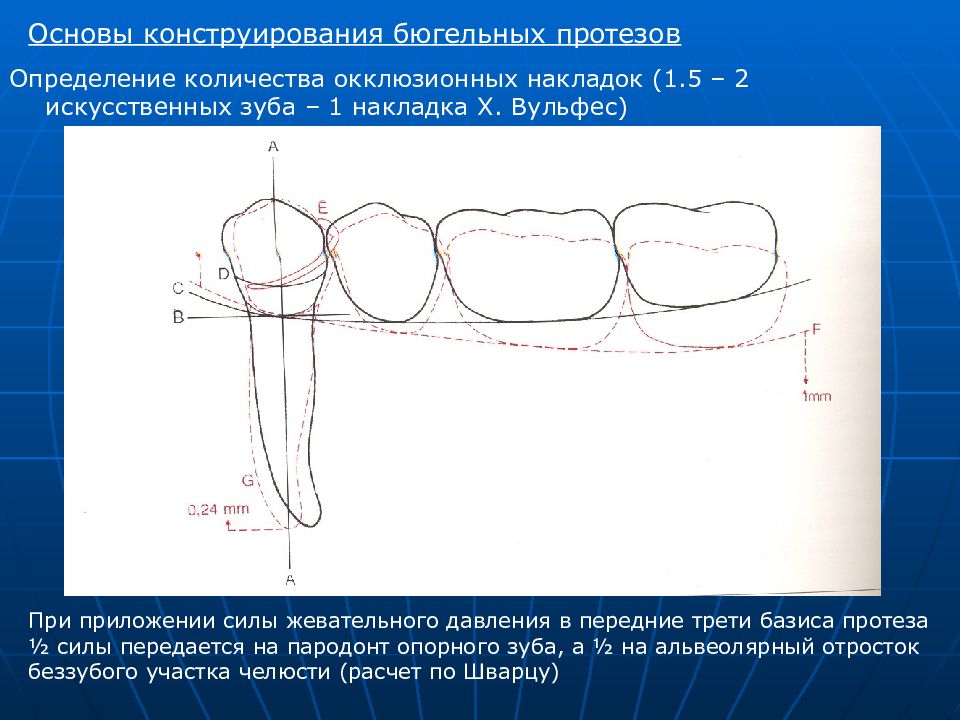

Основы конструирования бюгельных протезов Определение количества окклюзионных накладок (1.5 – 2 искусственных зуба – 1 накладка Х. Вульфес) При приложении силы жевательного давления в передние трети базиса протеза ½ силы передается на пародонт опорного зуба, а ½ на альвеолярный отросток беззубого участка челюсти (расчет по Шварцу)

Слайд 72

диагностическое измерение – покажет, возможно ли исполнение запланированной конструкции и нужно ли препарировать критические места, покрывать зубы искусственными бюгельными коронками.

Слайд 73

Параллелометр – аппарат, предназначенный для определения параллельности стенок опорных зубов, нанесения на них межевой линии, определения вида и месторасположения элементов кламмера, что обеспечивает надежную фиксацию протеза, свободное введение и выведения его из полости рта. Первым специалистом оценившим целесообразность использование данного технологического устройства был врач Fortunati (1918, Бостон).

Слайд 74

«экватор» - наибольший периметр при наклоне предмета, «анатомический» и «клинический» экватор не совпадают. Эта линия будет соответствовать наибольшему периметру предмета при данном его наклоне и будет называться межевой линией, по отношению к которой поверхность делится на 2 зоны (над линией – опорная, под линией – удерживающая).

Слайд 75

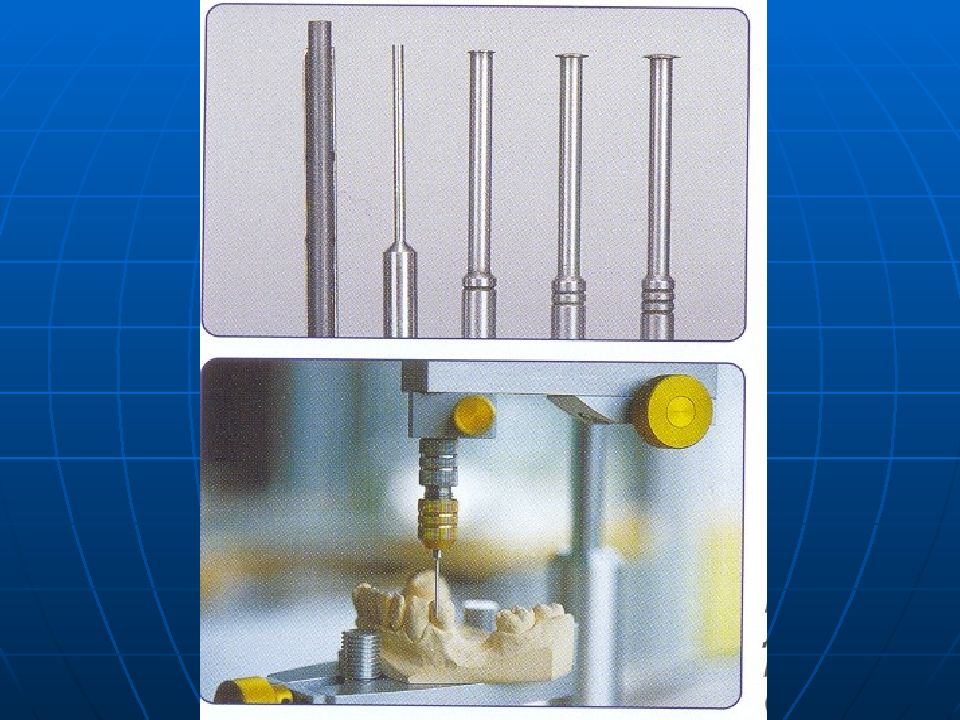

Наиболее важной для фиксации протеза считается удерживающая зона. Одним из главных ее качеств считается поднутренье, под которым понимают пространство, расположенное под межевой линией и ограниченное анализирующими стержнями паралеллометра, десной и поверхностью зуба в этом месте.

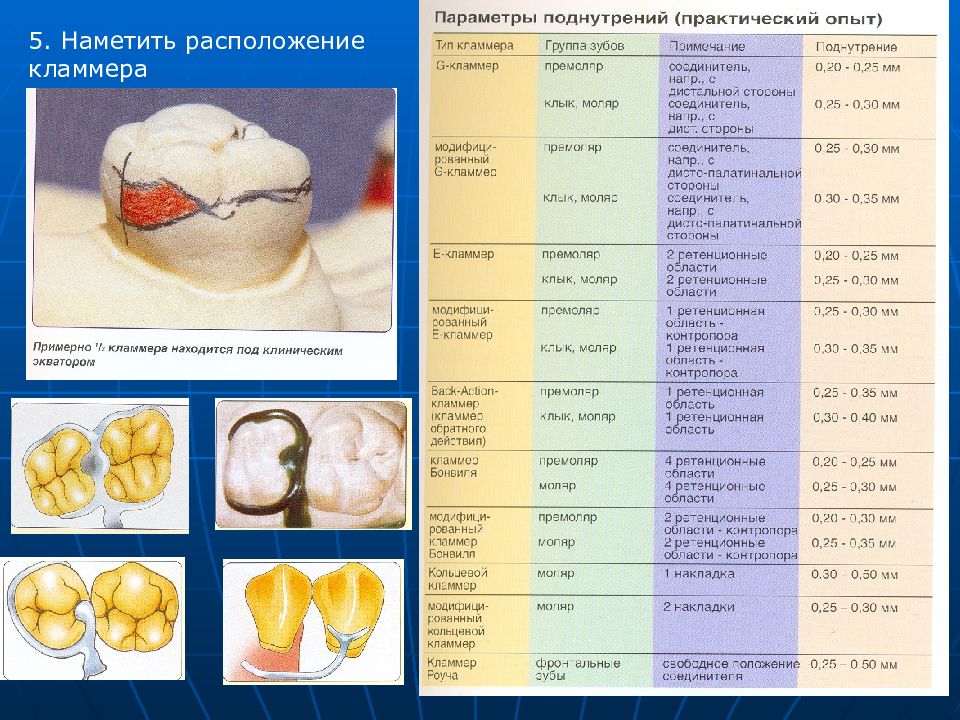

Слайд 76

В зависимости от глубины поднутренья выбирают место для расположения пружинящей части кламмера.

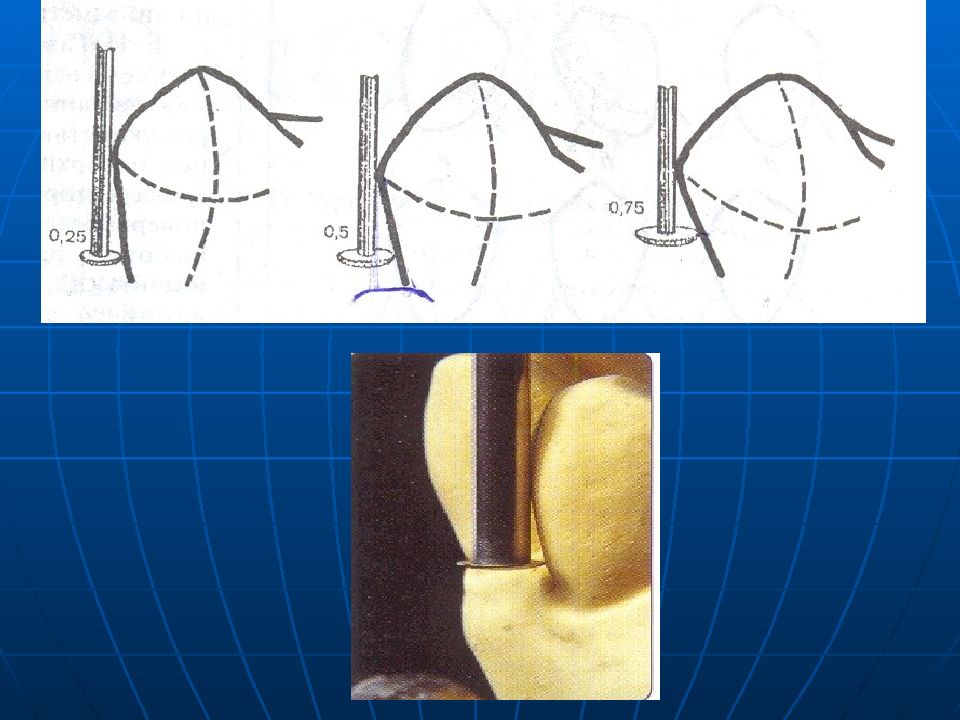

Слайд 77

Глубину этой ниши определяют специальными инструментами – калибрами для уточнения вида кламмера и мест расположения удерживающих его концов. В наборе инструментов, прилагаемых у параллелометру, имеются 3 вида калибров, отличающихся друг от друга диаметром диска (№1 – 0,25 мм, №2 – 0,5мм, №3 – 0,75 мм).

Слайд 80

Методы паралеллометрии: Произвольный метод Метод определения среднего наклона длинных осей опорных зубов по Новаку Метод выбора

Слайд 81

Произвольный метод – применяют при минимальном количестве опорных зубов; параллельности их вертикальных осей и несложной конструкции бюгельного протеза. Модель на столики устанавливают так, чтобы окклюзионная плоскость зубного ряда была перпендикулярна анализирующему стержню.

Слайд 82

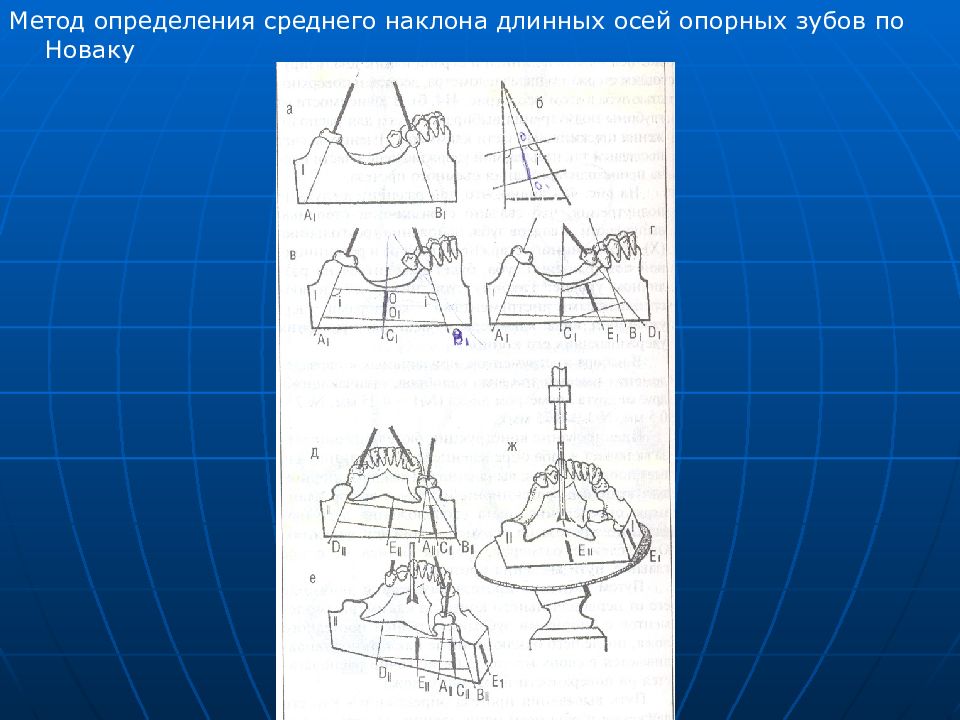

Метод определения среднего наклона длинных осей опорных зубов по Новаку.

Слайд 84

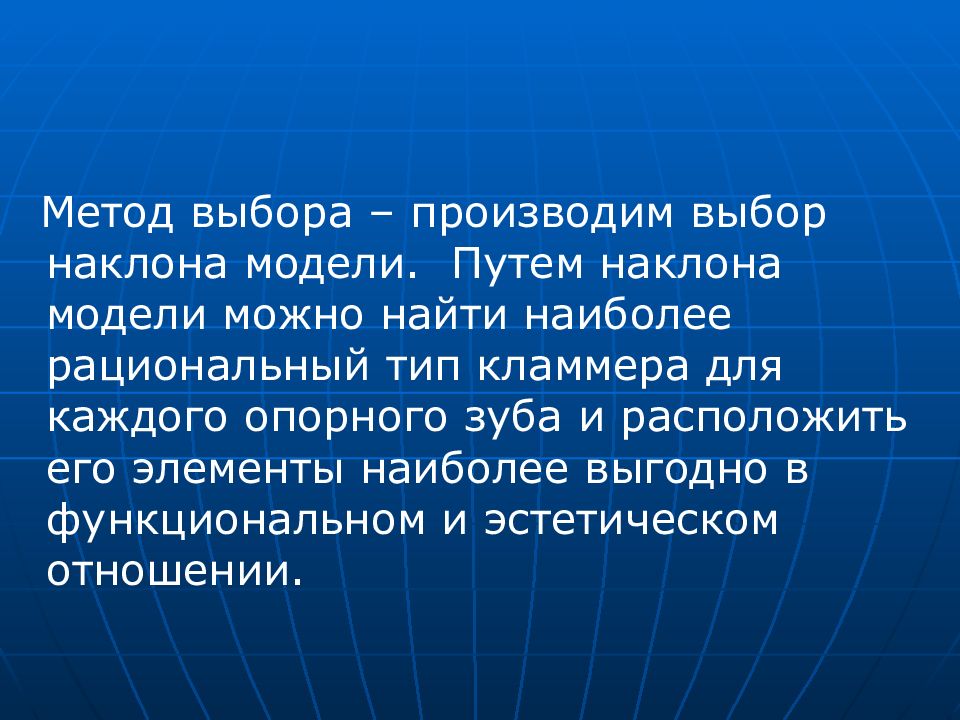

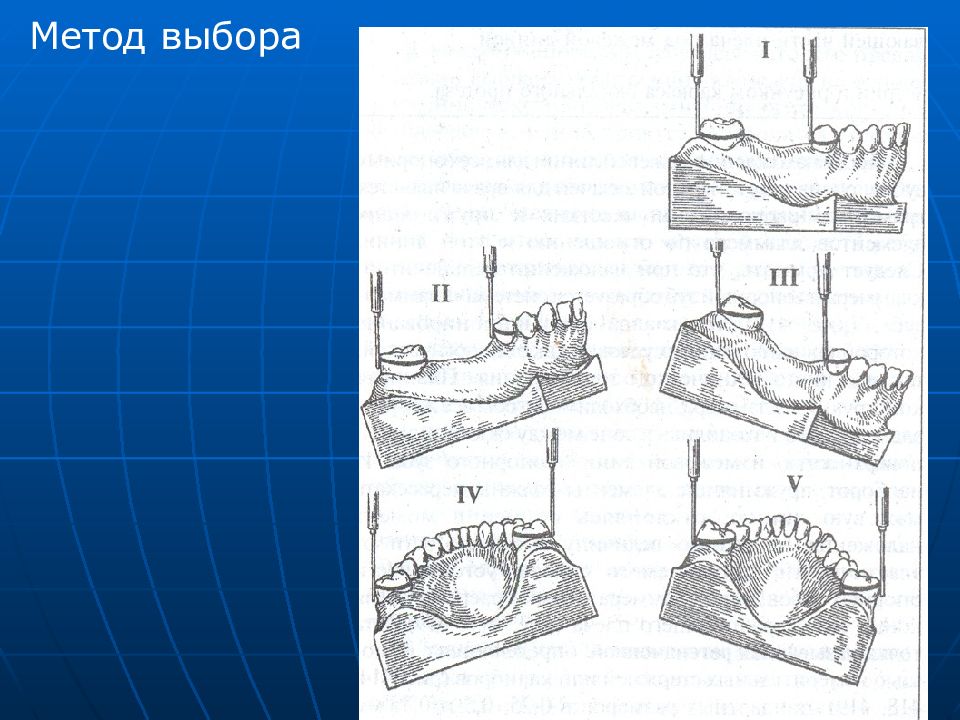

Метод выбора – производим выбор наклона модели. Путем наклона модели можно найти наиболее рациональный тип кламмера для каждого опорного зуба и расположить его элементы наиболее выгодно в функциональном и эстетическом отношении.

Слайд 86

Последовательность измерения модели Пометить опорные пункты для окклюзионных накладок 2. На столики измерительного прибора установить нулевое положение, определение и проверка ретенционных областей 3. Определение желаемого поднутрения (при необходимости модельный столик слегка наклонить) 4. 4. Графитовым стержнем начертить клинический экватор

Слайд 88

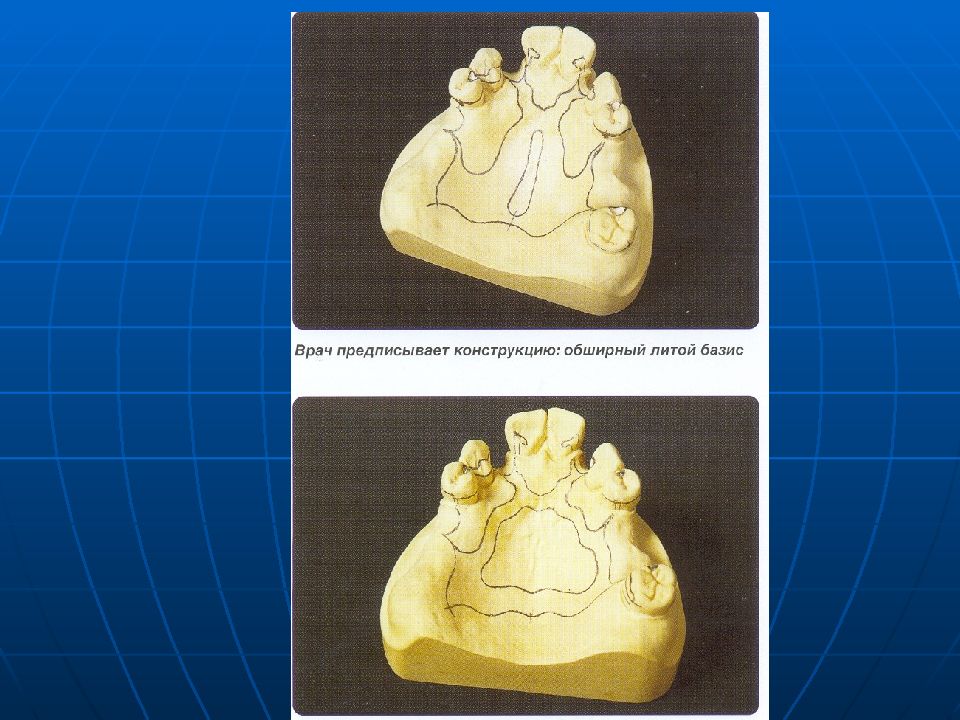

После измерения мастер – модели на нее переносится рисунок конструкции с представленного врачом образца на диагностической модели. Образцы дают зубному технику важную информацию о форме и расположении каркаса протеза

Слайд 89

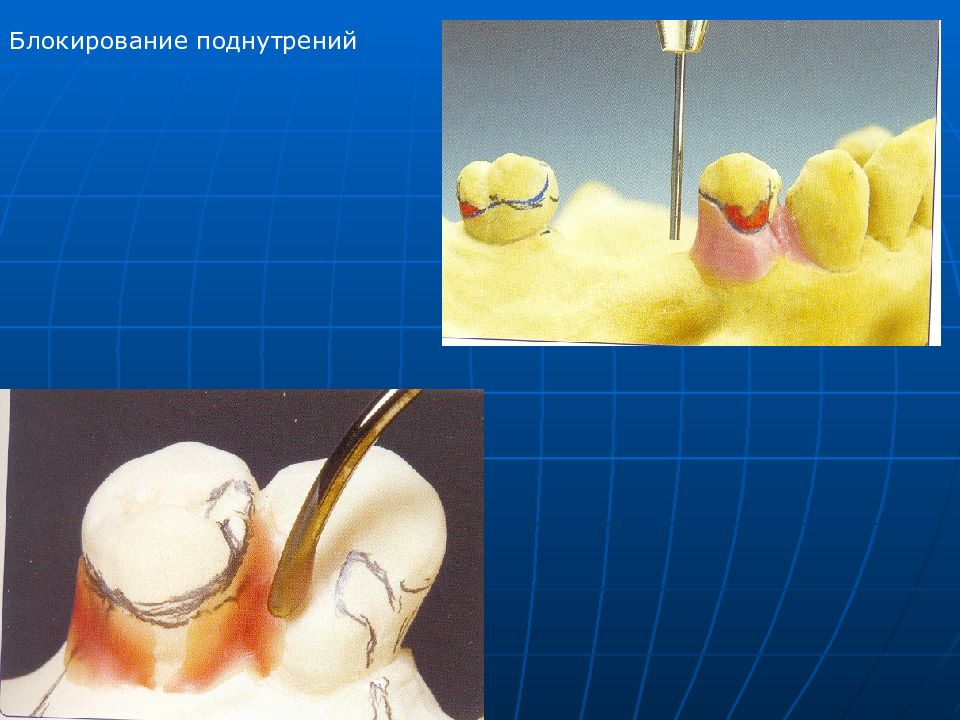

Блокирование поднутрений производят для того, чтобы эти участки не соприкасались в последующем с каркасом протеза. Используется блокировочный воск и электрошпатель. К таким участкам относят: - поднутрение на альвеолярных отростках - открытые межзубные области -глубокие небные складки - подъязычные поднутрения

Слайд 91

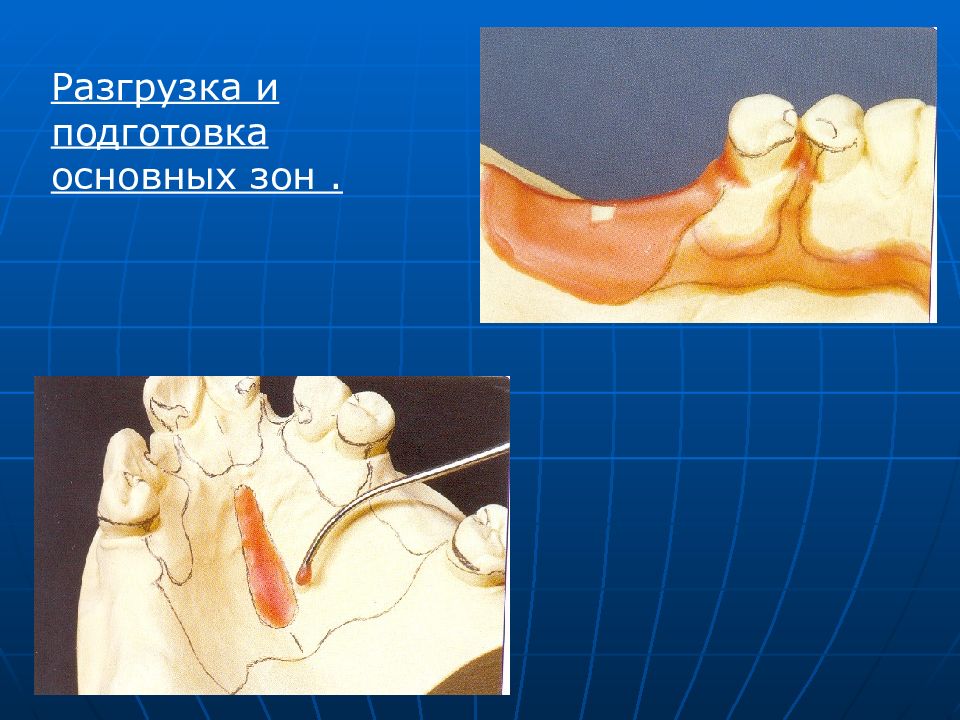

Разгрузка и подготовка основных зон. Создаются зоны для седловидных частей протеза с помощью подготовительного воска. Толщина воска – 0,5-0,7 мм это есть величина податливости слизистой оболочки (пластинка бюгельного воска). Для литого базиса большой площади необходимо освободить от нагрузки резцовый сосочек и срединный небный шов (0,1-0,2 мм)