Первый слайд презентации: Лекция: Кожа и ее производные. Дыхательная система

Автор: проф. Мурзабаев Х.Х. Для студентов II курса лечебного факультета

Слайд 2: План лекции

Общая характеристика кожи. Производные кожи Эмбриональные источники развития кожи и ее производных Гистологическое строение эпидермиса и дермы кожи Строение железистых производных кожи (потовых и сальных желез ) Кровоснабжение и иннервация кожи

Слайд 3: Общая характеристика

У человека площадь поверх-ности кожи около 1,5-2 м2 (в зависимости от роста, пола, возраста). Вес кожи (без под-кожной жировой клетчатки) – около 5% от общего веса тела, а с подкожной жировой клетчаткой – 16-17%.

Слайд 4: Функции кожи

- защита от механических, радиа-ционных (от инфракрасных до УФЛ), химических, бактериаль-ных воздействий ; - участие в иммунной защите ; - электрорезистентность ; - дыхательная функция (до 2% га-зообмена – через кожу); - абсорбционная функция (всасы-вание веществ) ;

Слайд 5: Функции кожи

- выделительная функция; - участие в терморегуляции; - участие в водно-солевом обмене; - участие в жировом обмене; - участие в витаминном обмене; - кожа – огромное рецепторное поле ; - депо крови (благодаря богатой сосудистой сети депонируется до 1л крови).

Слайд 6: Эмбриональные источники развития

Эктодерма – эпидермис (многослойный плоский ороговевающий эпителий ) и его железистые производные (потовые, сальные и молочные железы ) и роговые производ-ные (волосы и ногти) Дерматомы (часть сомитов ) – собственно кожа (дерма ) Мезенхима - дерма кожи, сосуды, мышцы поднимающие волос Клетки ганглиозной пластинки – мелано-циты кожи

Слайд 7: Гистологическое строение кожи

Слайд 8: Гистологическое строение кожи

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВЫВОДНОГО ПРОТОКА ПОТОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ Слой роговых чешуек БЛЕСТЯЩИЙ СЛОЙ ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ ШИПОВАТЫЙ СЛОЙ БАЗАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Слайд 9: Клеточный состав эпидермиса

КЕРАТИНОЦИТЫ :85% всех клеток – располагаются во всех слоях эпидермиса (это последовательные стадии дифференцировки стволовых клеток).Многочисленные контакты между ними и гидрофобные свойства рогового слоя обуславливают барьерную функцию эпидермиса.

Слайд 10: Клеточный состав эпидермиса

КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА (внутриэпителиальные макрофаги ). Происходят из моноцитов. Содержатся в базальном и шиповатом слоях, но не образуют межклеточных контактов. Благодаря наличию отростков, доходящих до зернистого слоя, они способствуют правильной послойной организации кератиноцитов, представляют антигены Т-лимфоцитам, выделяют лизоцим и интерферон.

Слайд 11: Клеточный состав эпидермиса

МЕЛАНОЦИТЫ : примерно 10% всех клеток. Располагаются в базальном слое, контак-тов с соседними клетками не образуют, имеют многоотросчатую форму. Содержат меланосомы – органеллы, где синтезиру-ется и накапливается пигмент меланин. ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ МЕРКЕЛЯ – в базальном слое и волосяных фолликулах. Это механорецепторы кожи, выделяющие также ряд гормоноподобных веществ. ЛИМФОЦИТЫ

Слайд 13: Железистые производные кожи

ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ по типу секреции бывают: Мерокриновые (эккриновые ) – выделяя секрет, клетки сохраняют свою целостность (в большинстве потовых желез ); Апокриновые – при секреции разру-шаются апикальные отделы клеток (в потовых железах кожи лба, подмы-шечных впадин, аногенитальной области ).

Слайд 14: Апокриновые железы

1. Цитоплазма клеток концевого отдела оксифильная; 2. Концевые отделы более крупные (150-200 мкм); 3. Тип секреции апокриновый; 4. Локализуется в области гениталий, подмышечных впадин; 5. Начинают функционировать с периода полового созревания;

Слайд 15: Апокриновые железы

6. Состав пота: вода, соли и значи-тельное количество белка (при разложении издают специфичес-кий запах); 7. Выходной проток имеет прямой ход и открывается в воронку волоса; 8. Функция: у животных – сигналь-ная (идентификации особей про-тивоположного пола), у человека значение утратили.

Слайд 16: Мерокриновые потовые железы

1. Цитоплазма эпителиоцитов кон-цевых отделов слабобазофильна; 2. концевые отделы меньше – 30 мкм; 3. Тип секреции мерокриновый; 4. Локализуются во всех остальных участках кожи; 5. Функционируют с рождения; 6. Состав пота: вода, соли и мало белков;

Слайд 17: Мерокриновые потовые железы

7. Выводной проток имеет што-порообразный ход и открыва-ются самостоятельно от волос; 8. Функция: участие в терморегу-ляции, в водно – солевом обме-не, выделительная, создает бактерицидную среду, нейтра-лизует кислоты и щелочи.

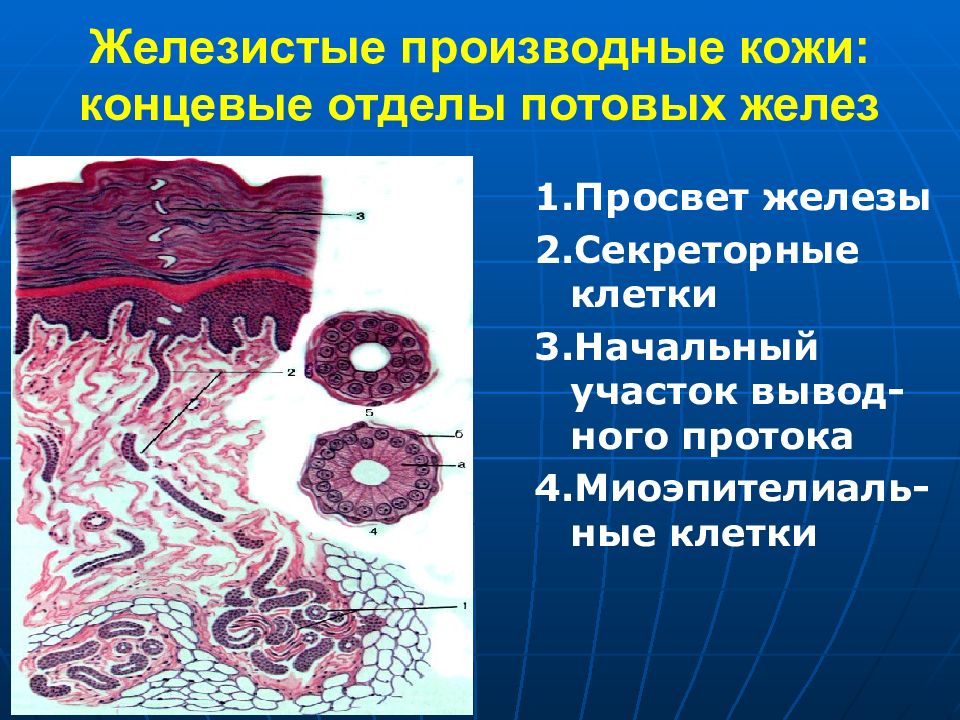

Слайд 18: Железистые производные кожи: концевые отделы потовых желез

1.Просвет железы 2.Секреторные клетки 3.Начальный участок вывод-ного протока 4.Миоэпителиаль-ные клетки

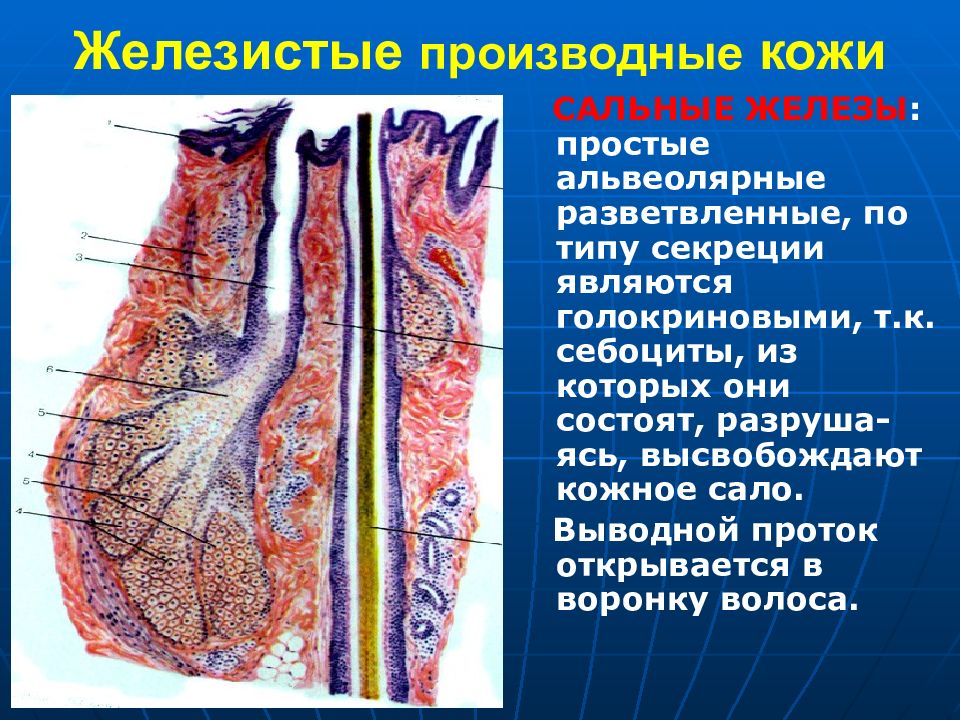

Слайд 19: Железистые производные кожи

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ : простые альвеолярные разветвленные, по типу секреции являются голокриновыми, т.к. себоциты, из которых они состоят, разруша-ясь, высвобождают кожное сало. Выводной проток открывается в воронку волоса.

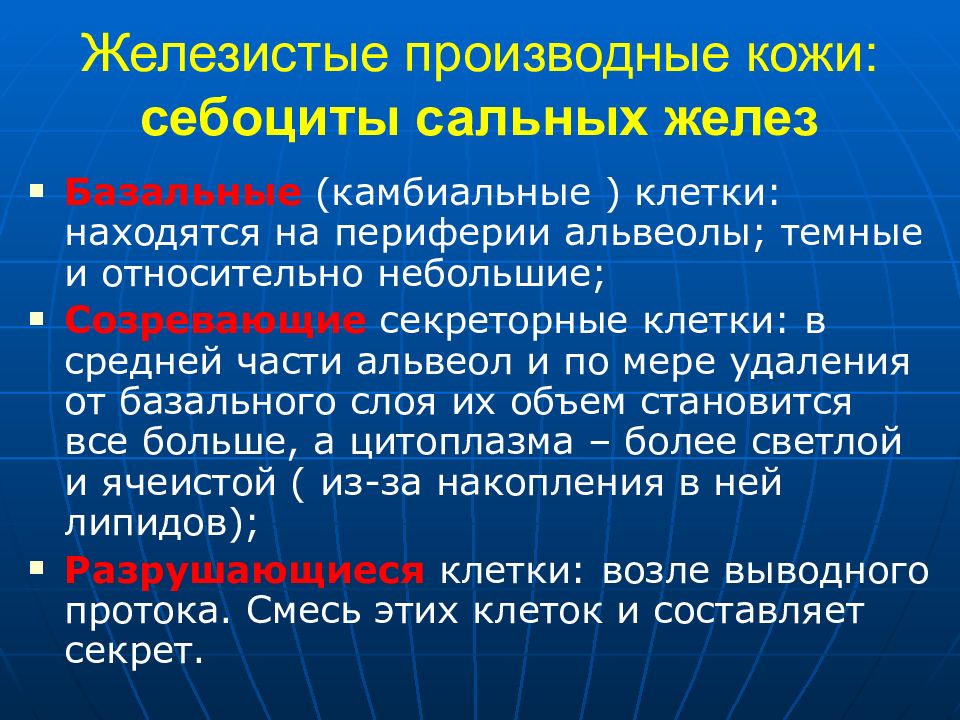

Слайд 20: Железистые производные кожи: себоциты сальных желез

Базальные (камбиальные ) клетки: находятся на периферии альвеолы; темные и относительно небольшие; Созревающие секреторные клетки: в средней части альвеол и по мере удаления от базального слоя их объем становится все больше, а цитоплазма – более светлой и ячеистой ( из-за накопления в ней липидов); Разрушающиеся клетки: возле выводного протока. Смесь этих клеток и составляет секрет.

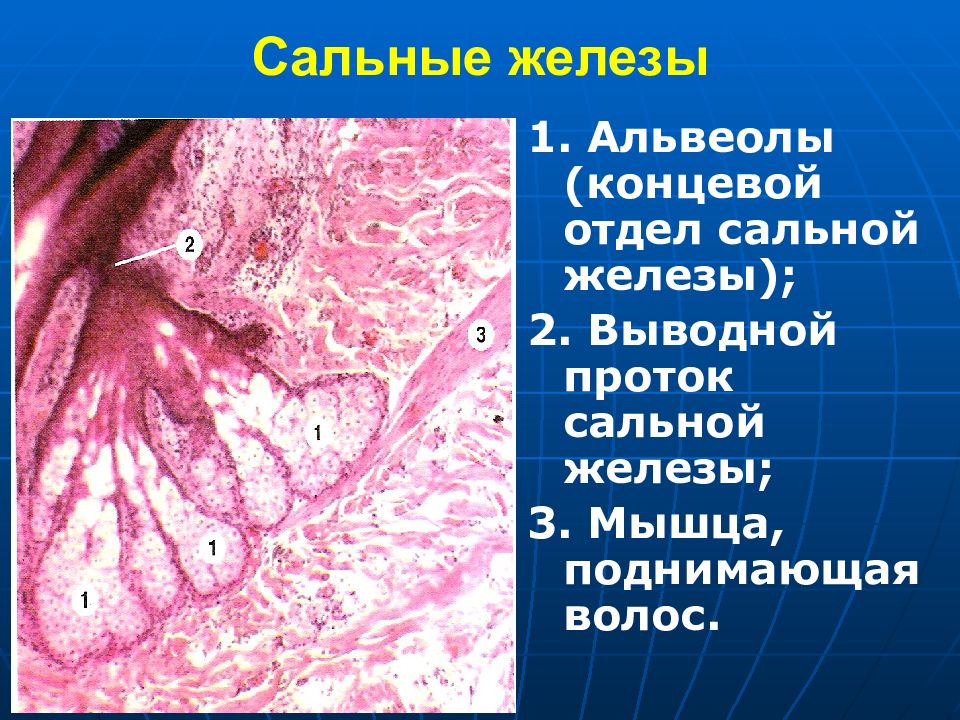

Слайд 21: Сальные железы

1. Альвеолы (концевой отдел сальной железы); 2. Выводной проток сальной железы; 3. Мышца, поднимающая волос.

Слайд 22: Функция сальных желез:

1. Жировая смазка для эпидер-миса и волос. 2. Смягчение кожи и придание ей эластичности. 3. Придание коже гидрофиль-ности, защита от мацерации водой. 4. Создание бактерицидной среды на поверхности кожи.

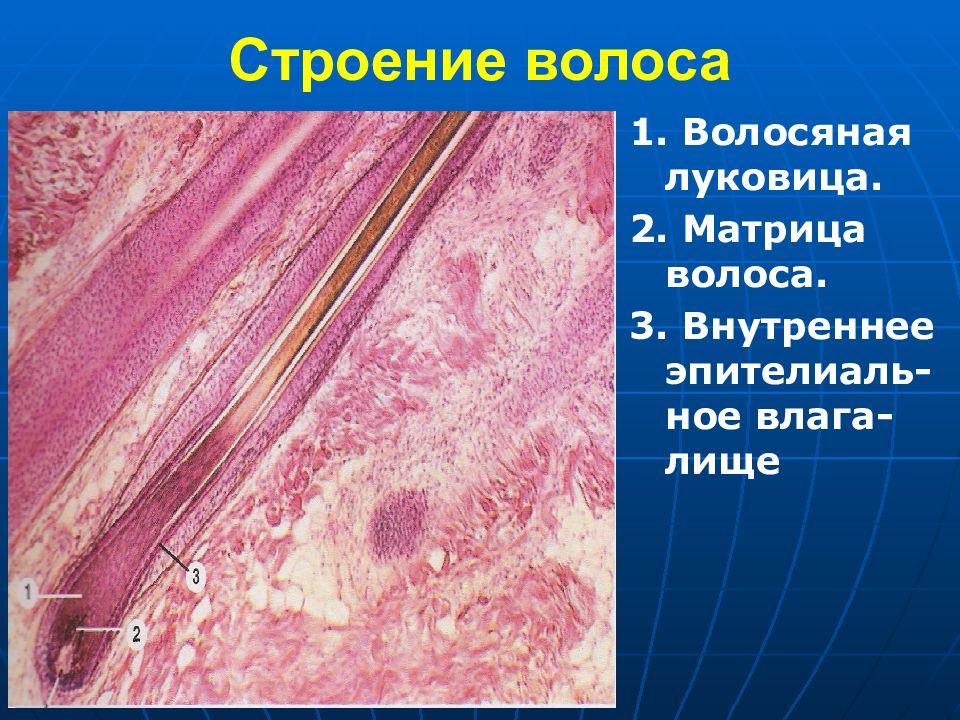

Слайд 23: Строение волоса

1. Волосяная луковица. 2. Матрица волоса. 3. Внутреннее эпителиаль- ное влага-лище

Слайд 24: Жизненный цикл волоса

Фаза анагена ( рост ); Фаза катагена ( инволюция сосочка и луковицы ); Фаза телогена ( покой – до выпадения волоса )

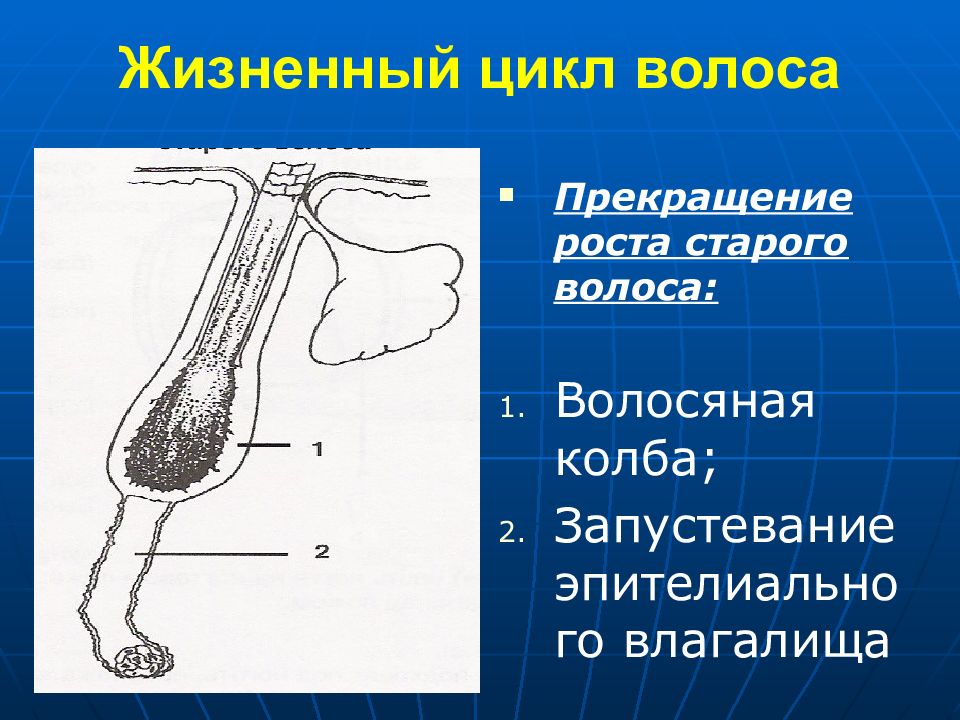

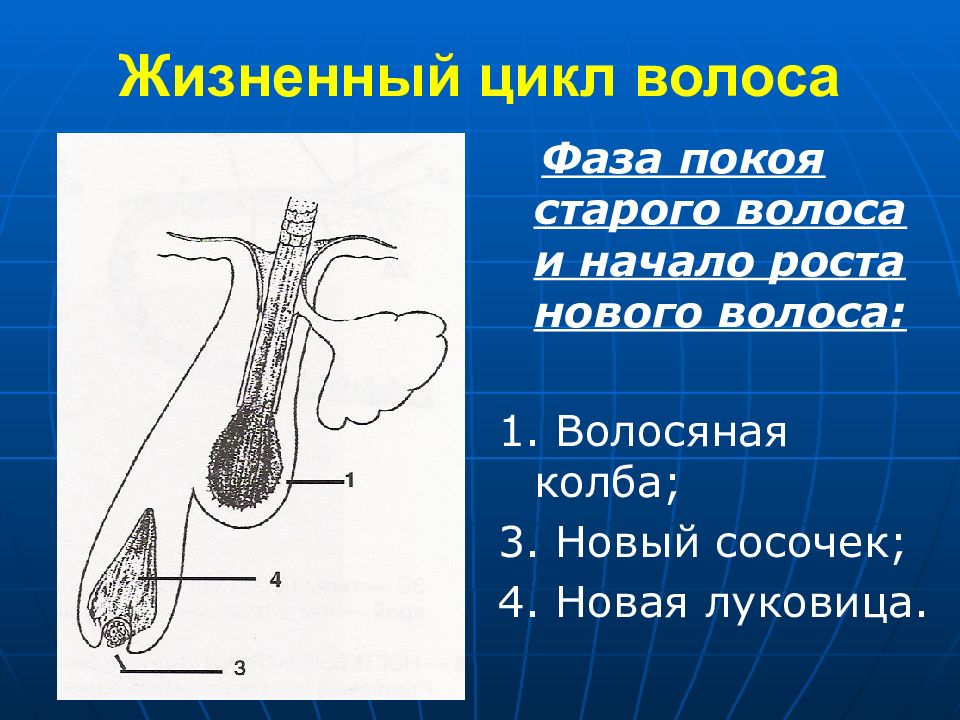

Слайд 25: Жизненный цикл волоса

Прекращение роста старого волоса: Волосяная колба; Запустевание эпителиального влагалища

Слайд 26: Жизненный цикл волоса

Фаза покоя старого волоса и начало роста нового волоса: 1. Волосяная колба; 3. Новый сосочек; 4. Новая луковица.

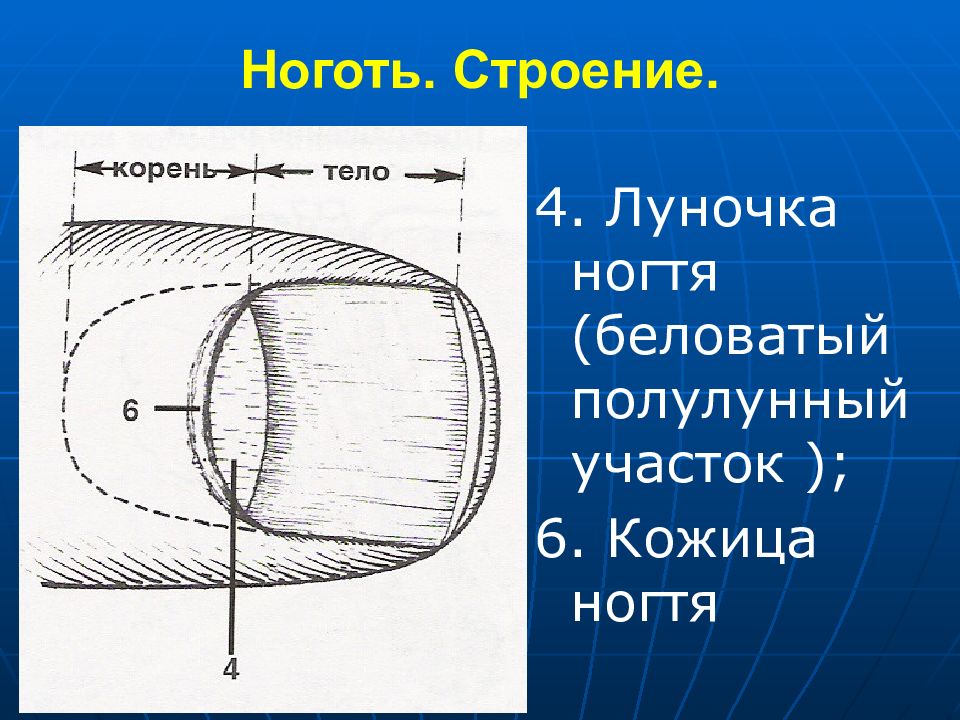

Слайд 27: Ноготь. Строение

1- Дермальное ногтевое ложе ( СДТ с сосудами); 2- Подногтевая пластинка (ростковые слои эпидермиса); 3- Ногтевая матрица; 3А. Корень; 3Б. Тело; 5. Ногтевые валики; 6.Кожица ногтя. 1 2

Слайд 28: Ноготь. Строение

4. Луночка ногтя (беловатый полулунный участок ); 6. Кожица ногтя

Слайд 29: Кровоснабжение кожи

Артериальные сплетения I. Глубокое артериальное сплетение (на границе сетчатого слоя дермы с подкожной жировой клетчаткой); II. Поверхностное артериальное сплетение (на границе сетчатого и сосочкового слоя дермы ) – питание эпидермиса. 3 венозных сплетения.

Слайд 31: Концевые отделы дендритов чувствительных нейроцитов спинальных ганглиев образуют чувствительные рецепторы

Свободные нервные окончания Инкапсулированные нервные окончания

Слайд 32

Свободные нервные окончания (чаще из немиелинизированных волокон) Механо-, термо- и болевые рецепторы сосочкового слоя дермы и эпидермиса

Слайд 33

Свободные нервные окончания (чаще из немиелинизированных волокон) Часть немиелинизированных нервных волокон после прохождения через ба-зальную мембрану эпидермиса образу-ют конечный диск на базальной повер-хности клеток Меркеля. т.е. образуют Меркелевы окончания - тоже механо-рецепторы.

Слайд 34

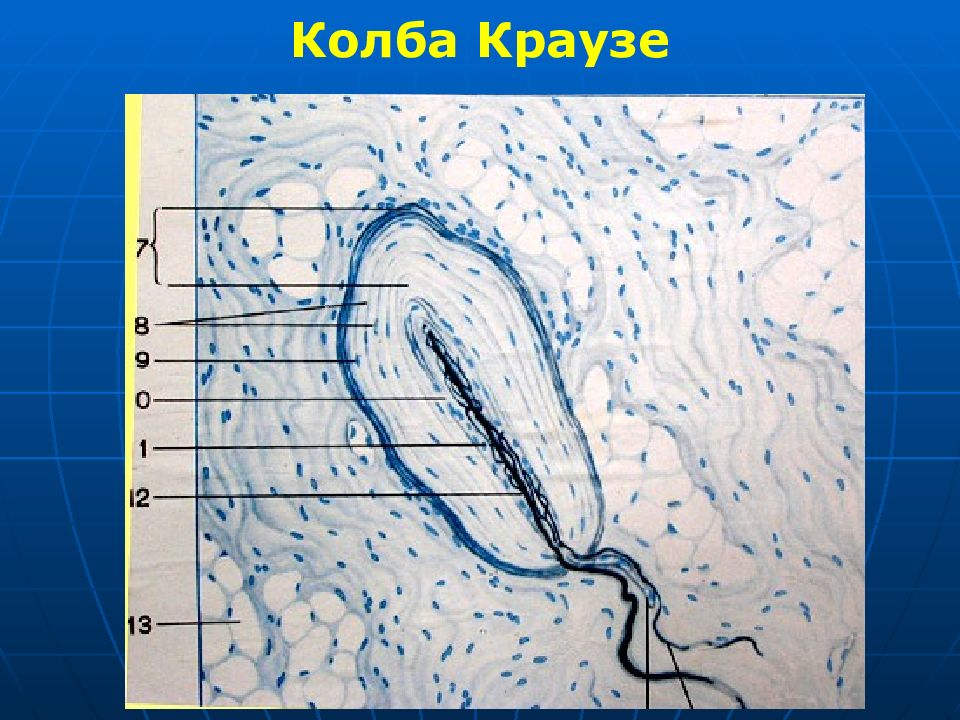

Инкапсулированных нервные окончания 1. Тельца Фаттер – Пачини (пластинчатые нервные окончания ) – механорецеп-торы давления и вибрации; 2. Тельца Мейснера – тактильные рецепторы; 3. Тельца Руффини – механорецептор натяжения и смещения коллагеновых волокон; 4. Концевые колбы Краузе – механоре-цептор.

Слайд 36

Тельца Мейснера Тактильные рецепторы сосочкового слоя кожи, располагаются сразу под эпидермисом

Слайд 38: План лекции

1. Общая морфофункциональная характеристика дыхательной системы. 2. Эмбриональное развитие дыхательной системы. 3. Возрастные изменения дыхательной системы. 4. Гистологическое строение органов дыхательной системы

Слайд 39: Общая морфофункциональная характеристика дыхательной системы

Дыхательная система относится к главным жизнеобеспечивающим системам и выпол-няет следующие функции: 1. Газообмен 2. Участие в водно-солевом обмене 3. Выделительная функция (летучие вещества) 4. Депо крови 5. Участие в регуляции свертываемости крови 6. Участие в обмене жиров 7. Участие в обонянии

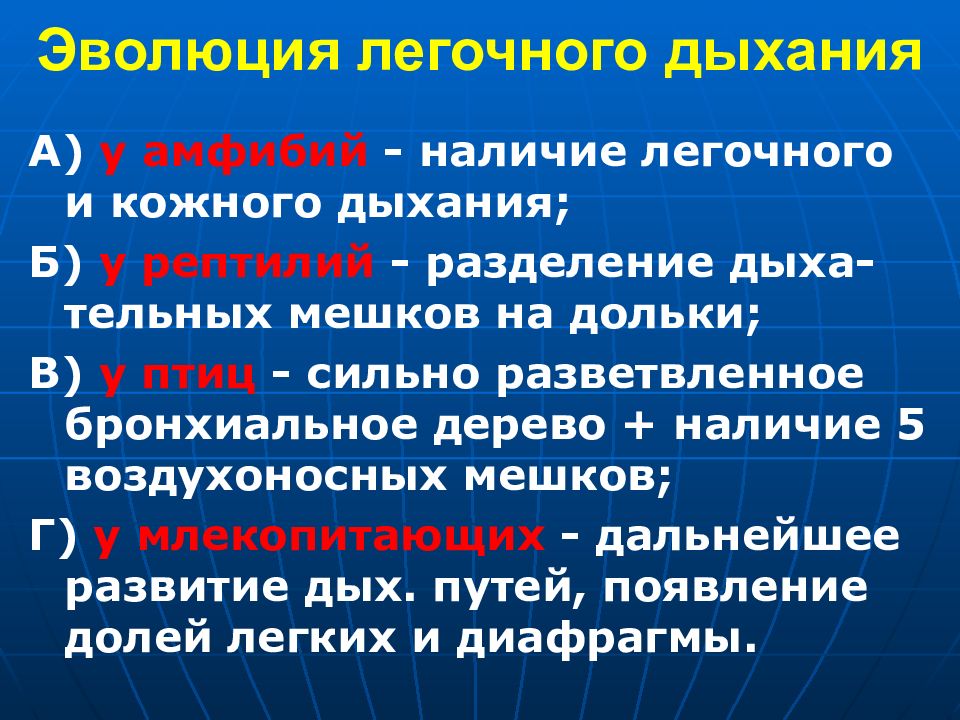

Слайд 40: Эволюция легочного дыхания

А) у амфибий - наличие легочного и кожного дыхания; Б) у рептилий - разделение дыха-тельных мешков на дольки; В) у птиц - сильно разветвленное бронхиальное дерево + наличие 5 воздухоносных мешков; Г) у млекопитающих - дальнейшее развитие дых. путей, появление долей легких и диафрагмы.

Слайд 41: Эмбриональное развитие дыхательной системы

Дыхательная система закла- дывается и развивается из вы- пячивания вентральной стен- ки передней кишки, состоя- щей из 3-х слоев: Энтодерма (материал пре- хордальной пластинки) эпителий респираторного от- дела и воздухоносных путей, желез. 2. Мезенхима гладкая мы- шечная, волокнистая соеди- нительная и хрящевые ткани. 3. Спланхнотомы парие- тальный и висцеральный листки плевры.

Слайд 42: Возрастные изменения дыхательной системы

Легкие недышавшего ребенка До рождения аль-веолы находятся в спавшемся состоя-нии, заполнены тка-невой и амниотичес-кой жидкостью, выст-ланы кубическим и низкопризматическим эпителием. У мертворожденного ребенка микроскопи-ческая картина лег-ких аналогичная, ку-сочек ткани легких в воде тонет.

Слайд 43: Возрастные изменения дыхательной системы

При первом вдохе и крике ребенка альвеолы заполняются воздухом и расправляются, их стенки растягиваются – эпителий становится плоским.

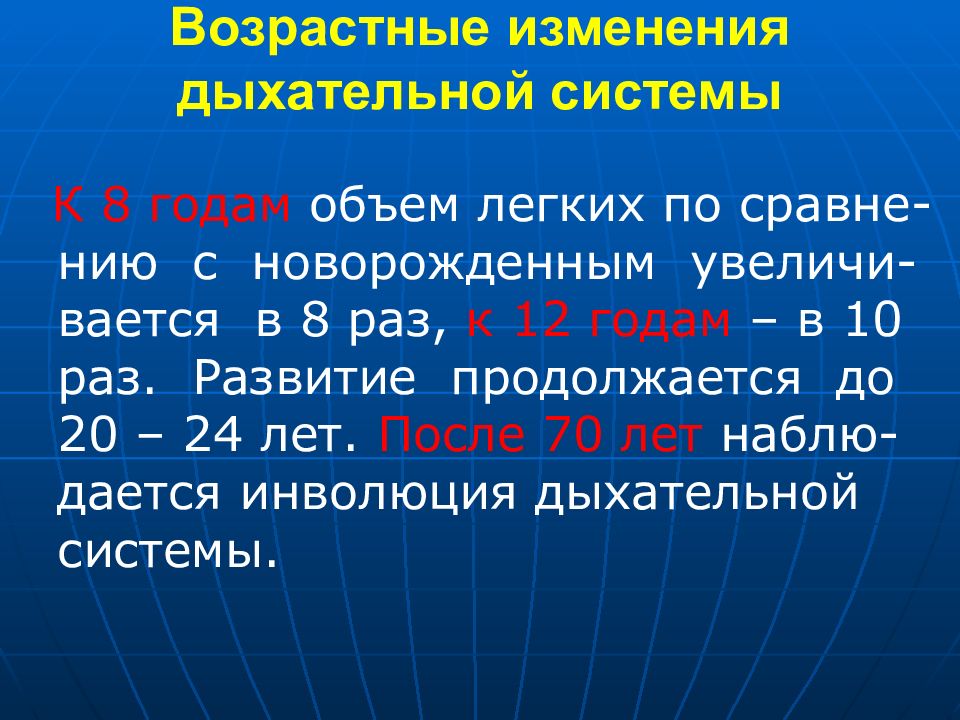

Слайд 44: Возрастные изменения дыхательной системы

К 8 годам объем легких по сравне-нию с новорожденным увеличи-вается в 8 раз, к 12 годам – в 10 раз. Развитие продолжается до 20 – 24 лет. После 70 лет наблю-дается инволюция дыхательной системы.

Слайд 46: Слизистая оболочка носовой полости

1 1 – Многорядный мерцательный эпителий 2 – собственная пластинка сли- зистой 3 – секреторные отделы слизис- то-белковых желез 4 – сплетение кровеносных сосу- дов (венозные синусы) 2 3 4

Слайд 47: Трахея

А Б Трахея. Окраска гематоксилин-эозином. Ув.: А – х 140, Б – х 28

Слайд 48

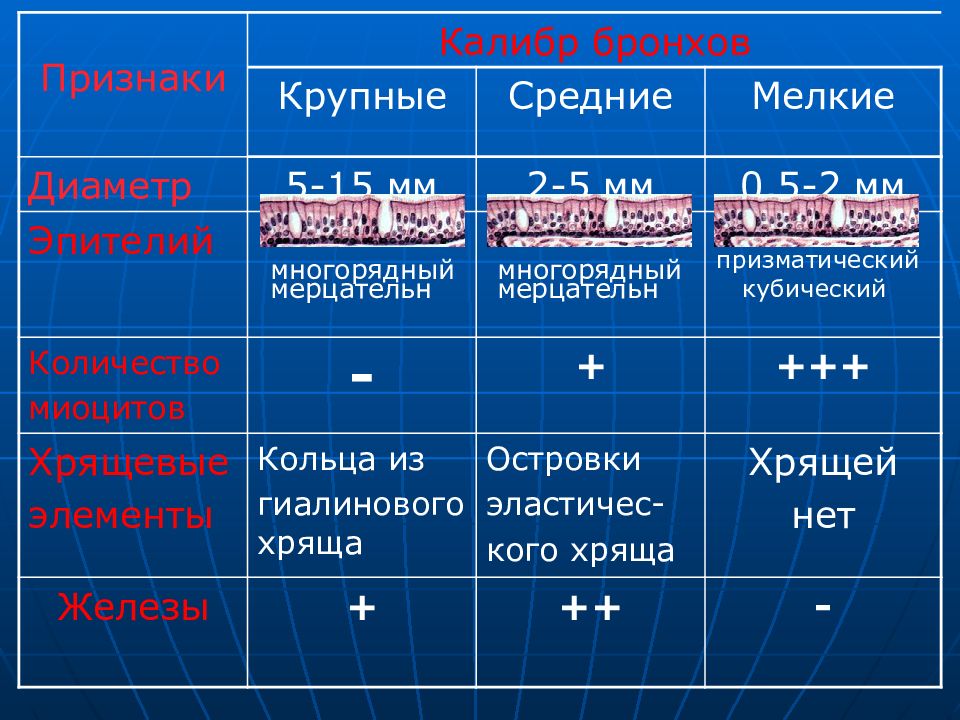

Признаки Калибр бронхов Крупные Средние Мелкие Диаметр 5-15 мм 2-5 мм 0,5-2 мм Эпителий Количество миоцитов - + +++ Хрящевые элементы Кольца из гиалинового хряща Островки эластичес- кого хряща Хрящей нет Железы + ++ - призматический кубический многорядный мерцательн многорядный мерцательн

Слайд 49: Функции воздухоносных путей

1. Проведение воздуха в респираторный отдел 2. Очистка, увлажнение, согревание воздуха 3. Защитная (бактерицидные свойства слизи, лимфоидные скопления в слизистой оболоч- ке воздухоносных путей) 4. Участие в голосообразовании 5. Участие в рецепции запахов

Слайд 50: Респираторный отдел дыхательной системы

Включает : Респираторные бронхиолы I, II, III порядка 2. Альвеолярные ходы 3. Альвеолярные мешочки 4. Альвеолы Совокупность всех разветвлений одной респираторной бронхиолы I порядка называется ацинусом, который является морфофункциональной единицей респиратор- ного отдела.

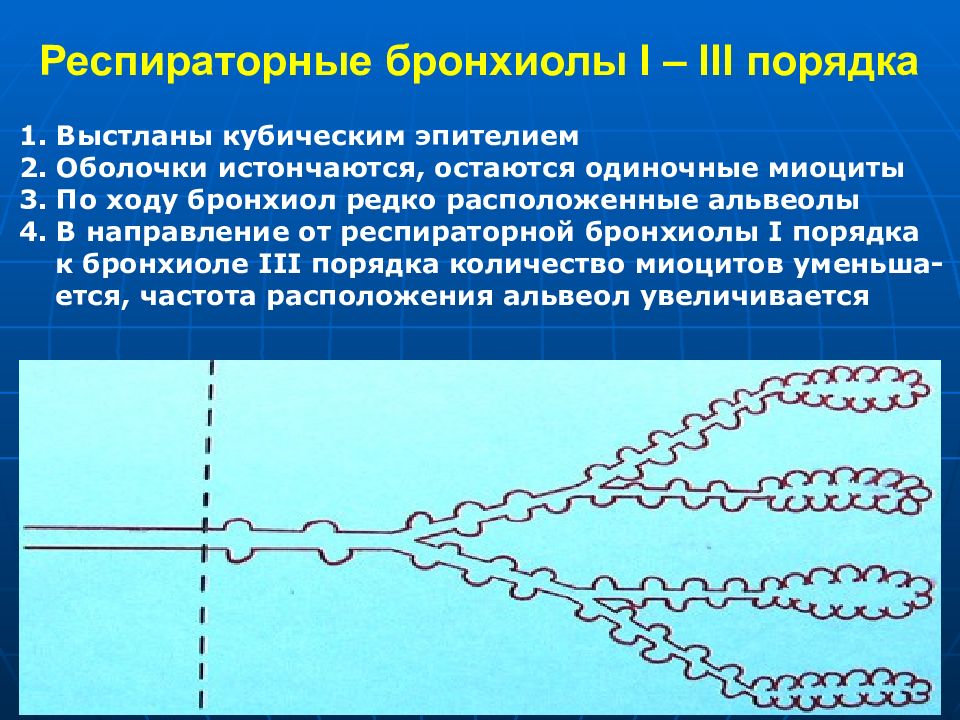

Слайд 51: Респираторные бронхиолы I – III порядка

1. Выстланы кубическим эпителием 2. Оболочки истончаются, остаются одиночные миоциты 3. По ходу бронхиол редко расположенные альвеолы 4. В направление от респираторной бронхиолы I порядка к бронхиоле III порядка количество миоцитов уменьша- ется, частота расположения альвеол увеличивается

Слайд 52: Альвеолярные ходы

1. Толщина стенки истончается, миоциты исчезают 2. Частота расположения альвеол по ходу респираторных бронхиол увеличивается Альвеолярные мешочки В альвеолярных мешочках стенка состоит из часто распо- ложенных рядом альвеол

Слайд 53: Альвеола

Альвеола – пузырек, диаметром 120 – 140 мкм, внутренняя поверхность выстлана альвеолоцита-ми - клетками 3-х типов, расположенных на ба-зальной мембране, явля-ющейся общей для аль-веолы и оплетающих её снаружи гемокапилляров. Снаружи альвеолы опле- тены гемокапиллярами и эластическими волокнами.

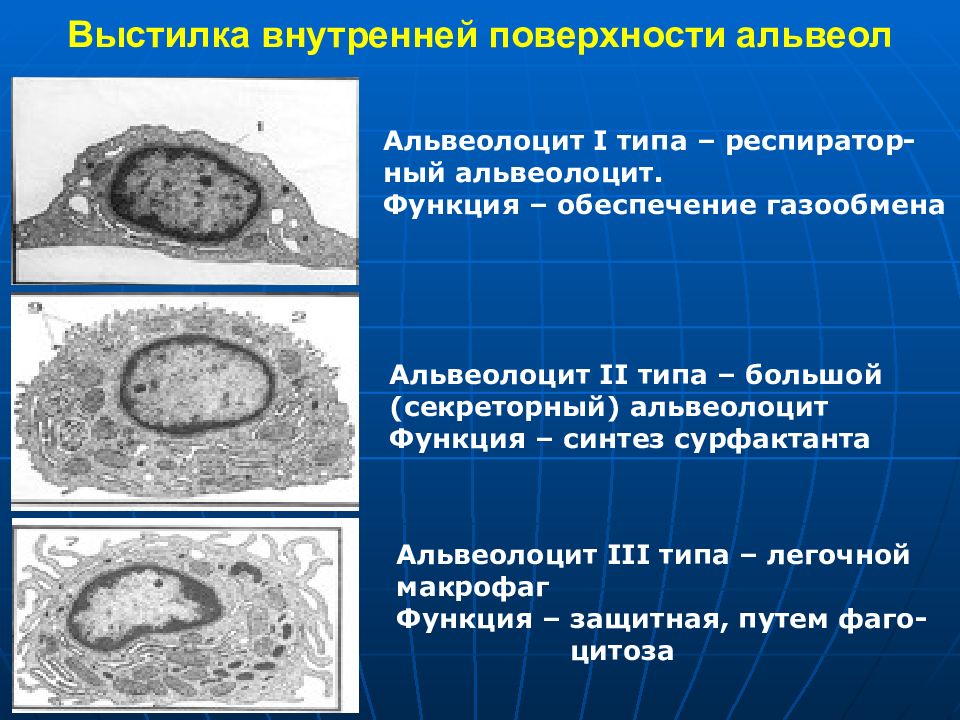

Слайд 54: Выстилка внутренней поверхности альвеол

Альвеолоцит I типа – респиратор- ный альвеолоцит. Функция – обеспечение газообмена Альвеолоцит II типа – большой (секреторный) альвеолоцит Функция – синтез сурфактанта Альвеолоцит III типа – легочной макрофаг Функция – защитная, путем фаго- цитоза

Слайд 55: Респираторный альвеолоцит

Полигональные клетки с резко истонченной цитоплазмой (безядерные участки 0,3-0,5 мкм), на поверхности имеют микроворсинки, увеличивающие рабочую поверхность. Функция : через истонченную цитоплазму происходит газо- обмен, являются важным элементом аэрогемати- ческого барьера.

Слайд 56

Альвелоцит II типа – большой (секреторный) альвеолоцит Клетки большей толщиной цитоплазмы (7-8 мкм), много митохондрий, комплекс Гольджи и секреторные гранулы с сурфактантом. Функция: синтез сурфактанта, образую- щего тонкую жидкую пленку на поверхности альвеолоци- тов, обладающий следующими свойствами: снижая поверхностное натяжение препятствует спаданию альвеол; бактерицидность; облегчает захват и транспорт кислорода через цитоплазму респираторных альвеолоцитов; - препятствует выпотеванию тканевой жидкости в альвеолу

Слайд 57

Альвелоцит III типа – легочной макрофаг Относятся к макрофагической системе, образуются из мо- ноцитов крови; активно передвигаются при помощи псев- доподий, имеют много лизосом и митохондрий. Функция: защитная – фагоцитоз инородных тел и микро- организмов.

Слайд 58

АЭРОГЕМАТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР Составные элементы аэрогематического барьера: 1- жидкая сурфактантная пленка 2 – безьядерный участок цитоплазмы альвелоцита I типа 3 – общая базальная мембрана 4 – безьядерный участок цитоплазмы эндотелиоцита гемо- капилляра.

Слайд 59

Интерстициальная ткань легких Интерстициальная ткань – заполняет в легких пространства между альвеолами, бронхиолами и бронхами; гистологически – разновидность рых-лой волокнистой соединительной ткани со сле-дующими особенностями: большее содержание тучных клеток, макрофа- гов и лимфоцитов; большее содержание в межклеточном вещес- тве эластических волокон; обильное кровеснабжение, особенно много гемокапилляров.