Первый слайд презентации: Гистофизиология кожи и ее производных

Мартусевич Андрей Кимович Гистофизиология кожи и ее производных

Слайд 2: План лекции:

Общий план строения кожи. Функции кожи Эпидермис, его структура Клетки эпидермиса. Кератинизация и дескавация Дерма, ее строение Производные кожи Дактилоскопия

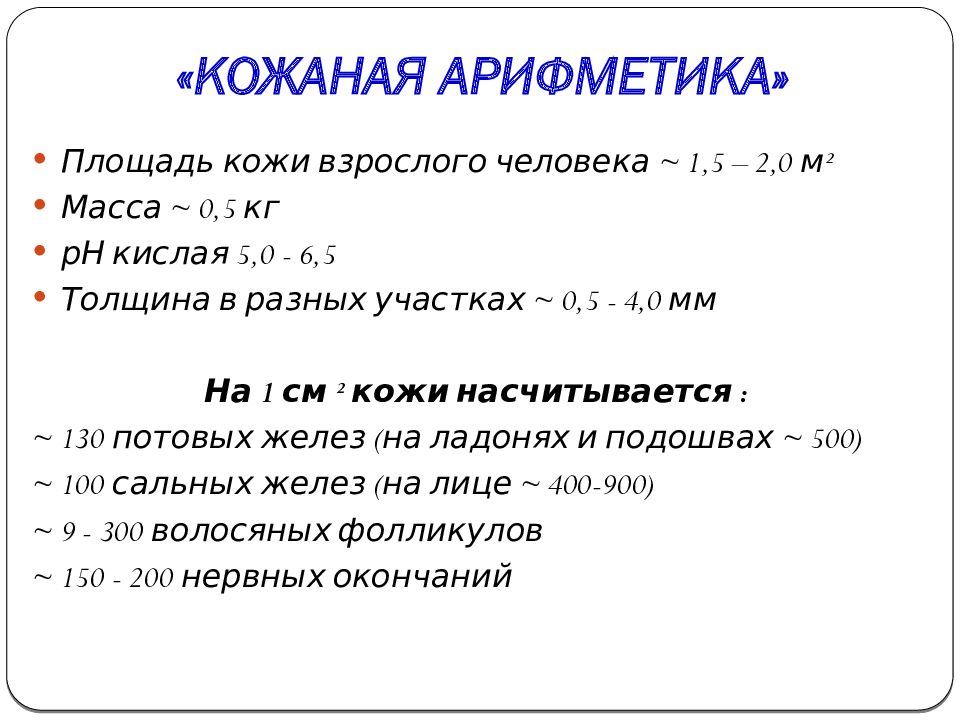

Слайд 3: КОЖАНАЯ АРИФМЕТИКА»

Площадь кожи взрослого человека ~ 1,5 – 2,0 м ² Масса ~ 0,5 кг рН кислая 5,0 - 6,5 Толщина в разных участках ~ 0,5 - 4,0 мм На 1 см ² кожи насчитывается : ~ 130 потовых желез (на ладонях и подошвах ~ 500) ~ 100 сальных желез (на лице ~ 400-900) ~ 9 - 300 волосяных фолликулов ~ 150 - 200 нервных окончаний

Слайд 6: Основные функции кожи

Барьерная Защитная Обменная Дыхательная Терморегуляторная Рецепторная

Слайд 7

На одном из празднеств в Риме тело мальчика, изображающего купидона, выкрасили бронзовой краской, которая закрывала все кожные поры, и к концу дня мальчик умер. Дыхание кожи Через кожу за сутки при температуре +30 ˚ C выводится 7-9 г углекислого газа и поглощается 3-4 г кислорода. Это составляет 2% всего газообмена в организме.

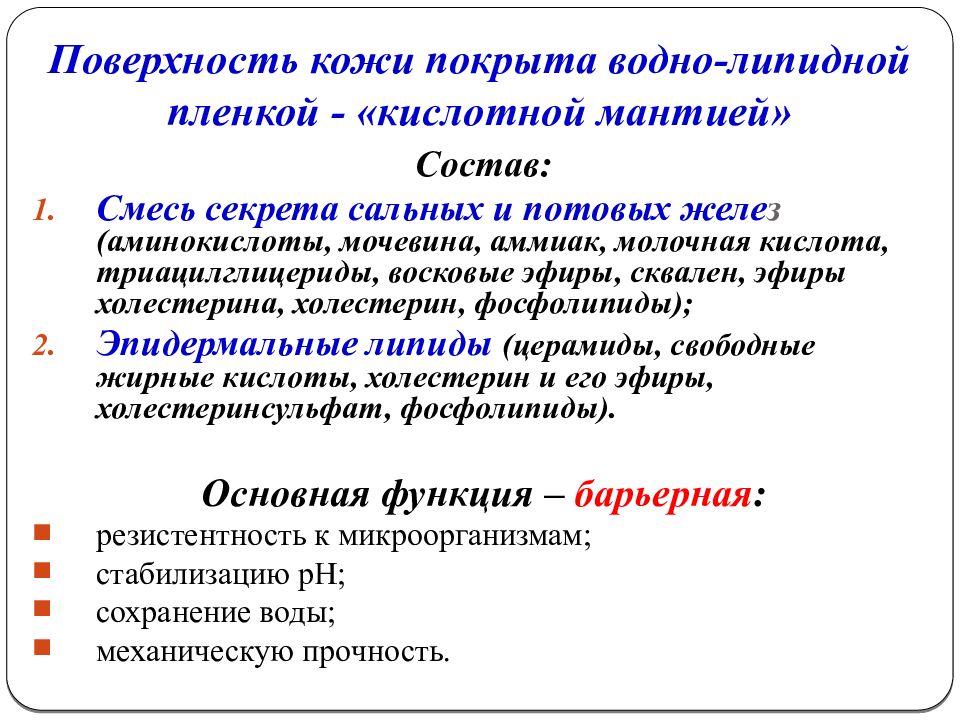

Состав: Смесь секрета сальных и потовых желе з (аминокислоты, мочевина, аммиак, молочная кислота, триацилглицериды, восковые эфиры, сквален, эфиры холестерина, холестерин, фосфолипиды ); Эпидермальные липиды ( церамиды, свободные жирные кислоты, холестерин и его эфиры, холестеринсульфат, фосфолипиды ). Основная функция – барьерная : резистентность к микроорганизмам; стабилизацию рН ; сохранение воды; механическую прочность.

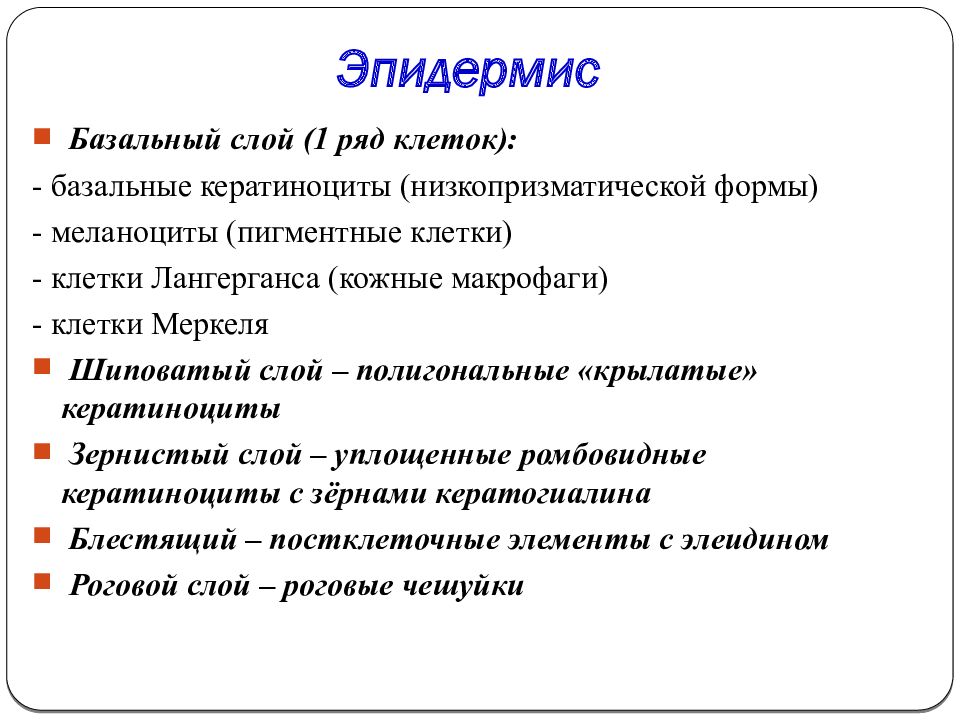

Слайд 9: Эпидермис

Базальный слой (1 ряд клеток): - базальные кератиноциты (низкопризматической формы) - меланоциты (пигментные клетки) - клетки Лангерганса (кожные макрофаги) - клетки Меркеля Шиповатый слой – полигональные «крылатые» кератиноциты Зернистый слой – уплощенные ромбовидные кератиноциты с зёрнами кератогиалина Блестящий – постклеточные элементы с элеидином Роговой слой – роговые чешуйки

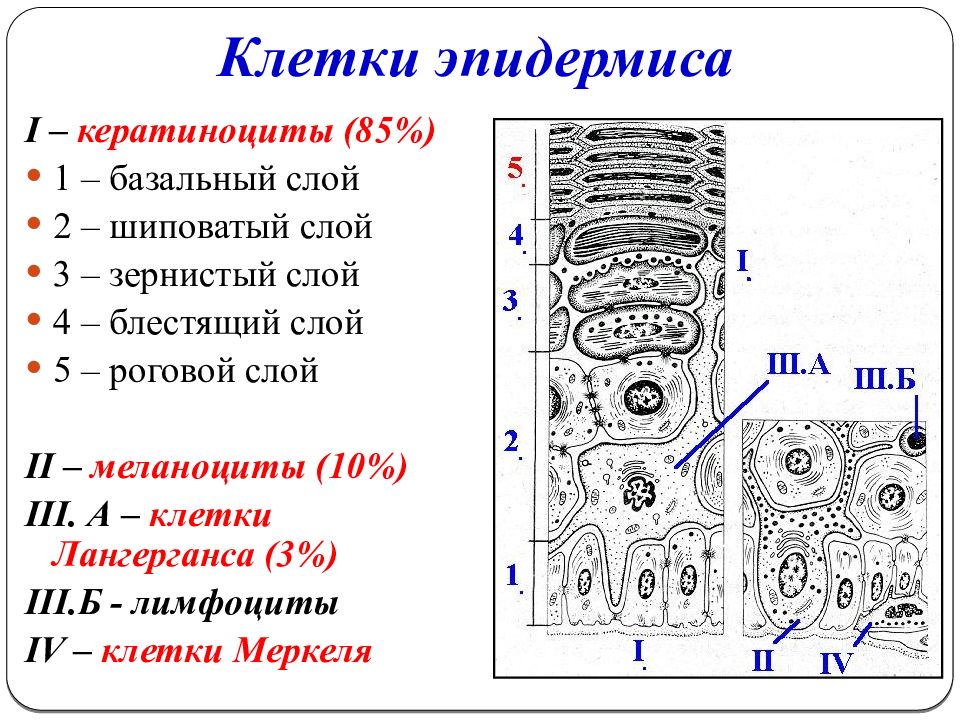

Слайд 10: Клетки эпидермиса

I – кератиноциты (85%) 1 – базальный слой 2 – шиповатый слой 3 – зернистый слой 4 – блестящий слой 5 – роговой слой II – меланоциты (10%) III. А – клетки Лангерганса (3%) III.Б - лимфоциты IV – клетки Меркеля

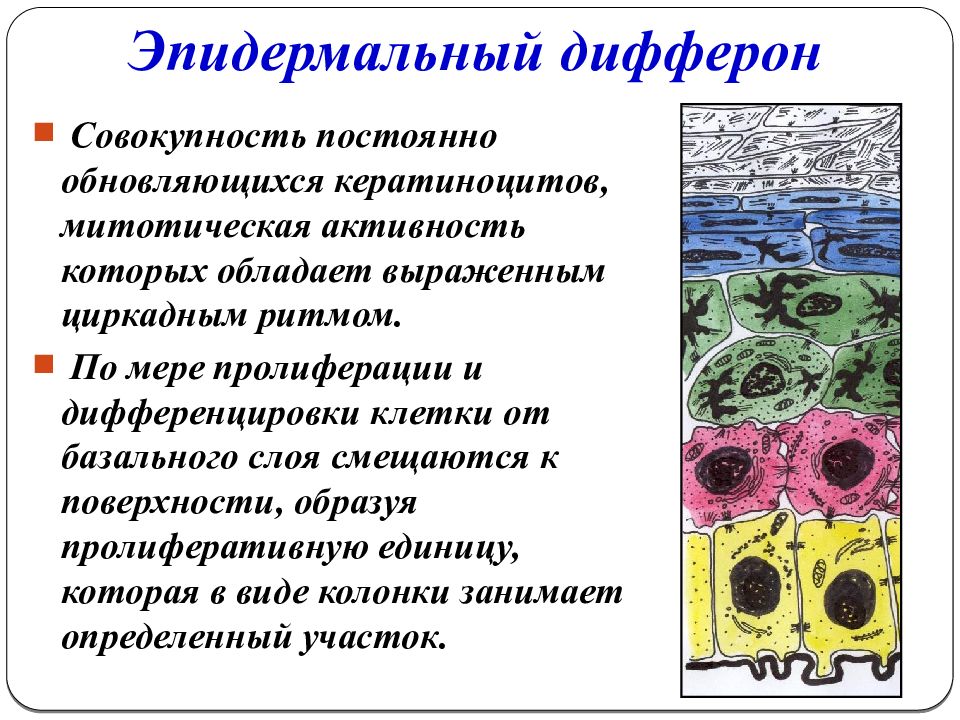

Слайд 11: Эпидермальный дифферон

Совокупность постоянно обновляющихся кератиноцитов, митотическая активность которых обладает выраженным циркадным ритмом. По мере пролиферации и дифференцировки клетки от базального слоя смещаются к поверхности, образуя пролиферативную единицу, которая в виде колонки занимает определенный участок.

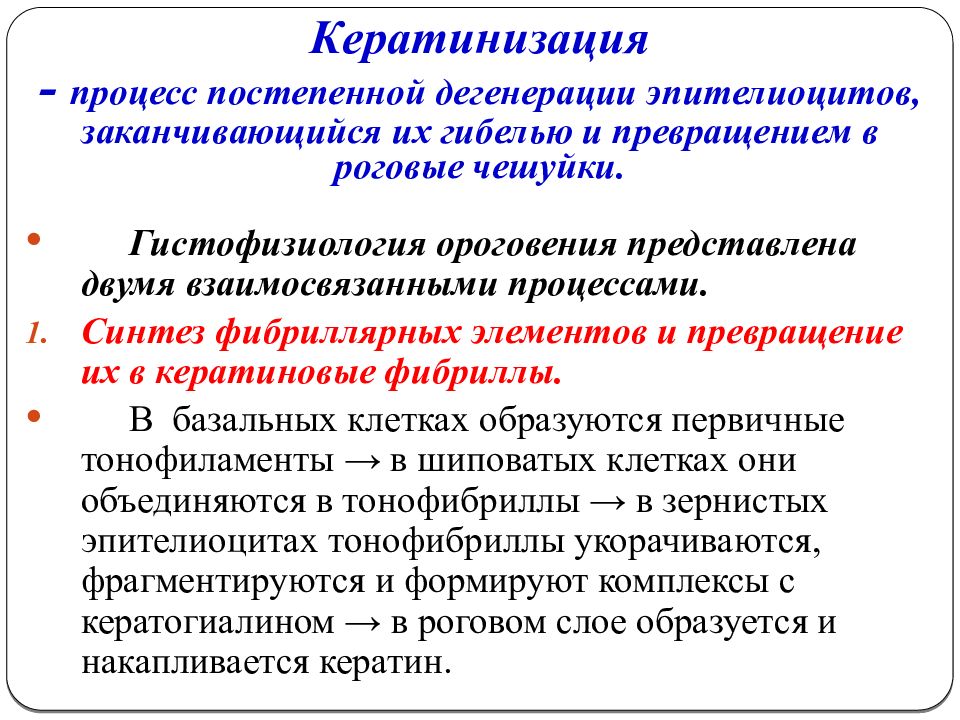

Слайд 12: Кератинизация - процесс постепенной дегенерации эпителиоцитов, заканчивающийся их гибелью и превращением в роговые чешуйки

Гистофизиология ороговения представлена двумя взаимосвязанными процессами. Синтез фибриллярных элементов и превращение их в кератиновые фибриллы. В базальных клетках образуются первичные тонофиламенты → в шиповатых клетках они объединяются в тонофибриллы → в зернистых эпителиоцитах тонофибриллы укорачиваются, фрагментируются и формируют комплексы с кератогиалином → в роговом слое образуется и накапливается кератин.

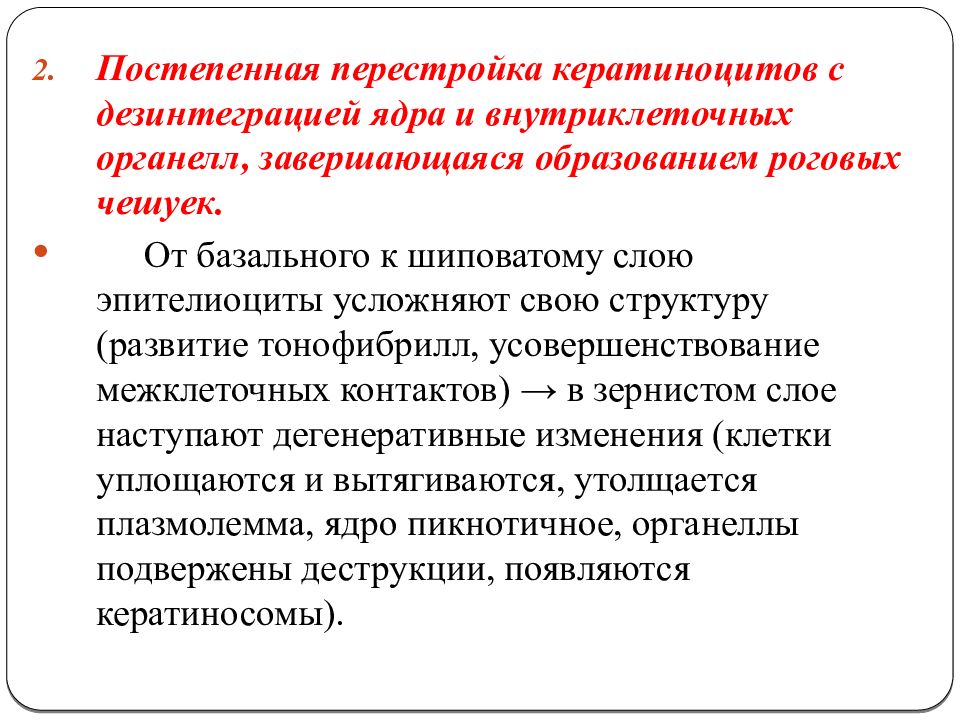

Слайд 13

Постепенная перестройка кератиноцитов с дезинтеграцией ядра и внутриклеточных органелл, завершающаяся образованием роговых чешуек. От базального к шиповатому слою эпителиоциты усложняют свою структуру (развитие тонофибрилл, усовершенствование межклеточных контактов) → в зернистом слое наступают дегенеративные изменения (клетки уплощаются и вытягиваются, утолщается плазмолемма, ядро пикнотичное, органеллы подвержены деструкции, появляются кератиносомы ).

Слайд 14: Десквамация – отторжение роговых чешуек

I - базальные кератиноциты 1 – базальная мембрана 2 – тонофибриллы II – шиповатые кератиноциты 3 – шипики с десмосомами 4 – кератиновые тонофибриллы 5 - кератиносомы III – зернистые кератиноциты 6 – кератогиалиновые гранулы 8 – пикнотичное ядро IV – роговой слой 7 - роговые чешуйки

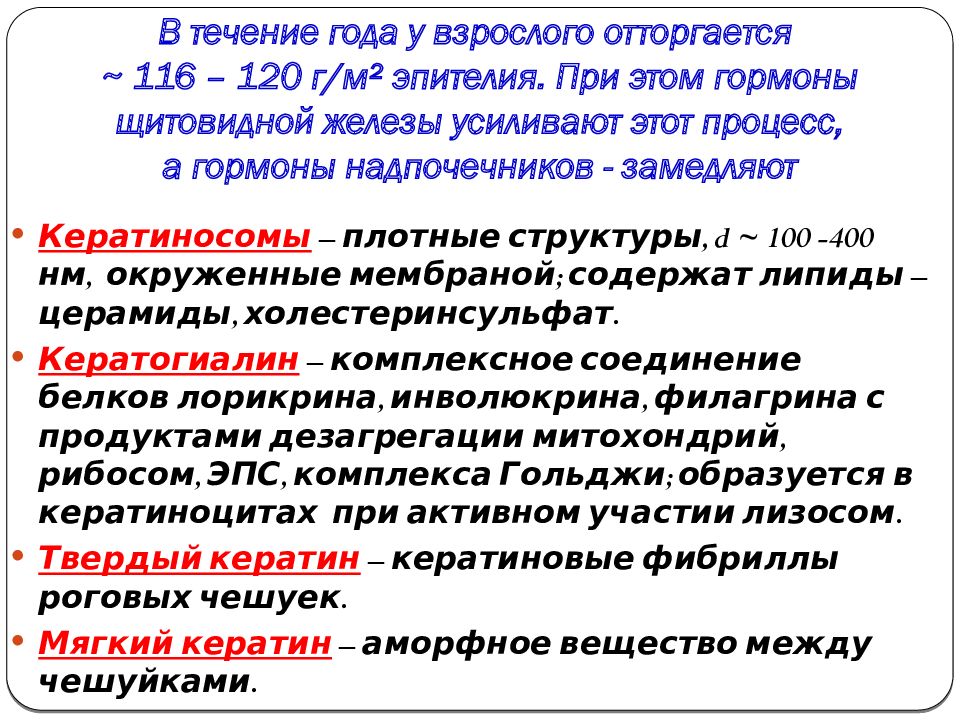

Слайд 15: В течение года у взрослого отторгается ~ 116 – 120 г / м ² эпителия. При этом гормоны щитовидной железы усиливают этот процесс, а гормоны надпочечников - замедляют

Кератиносомы – плотные структуры, d ~ 100 -400 нм, окруженные мембраной; содержат липиды – церамиды, холестеринсульфат. Кератогиалин – комплексное соединение белков лорикрина, инволюкрина, филагрина с продуктами дезагрегации митохондрий, рибосом, ЭПС, комплекса Гольджи; образуется в кератиноцитах при активном участии лизосом. Твердый кератин – кератиновые фибриллы роговых чешуек. Мягкий кератин – аморфное вещество между чешуйками.

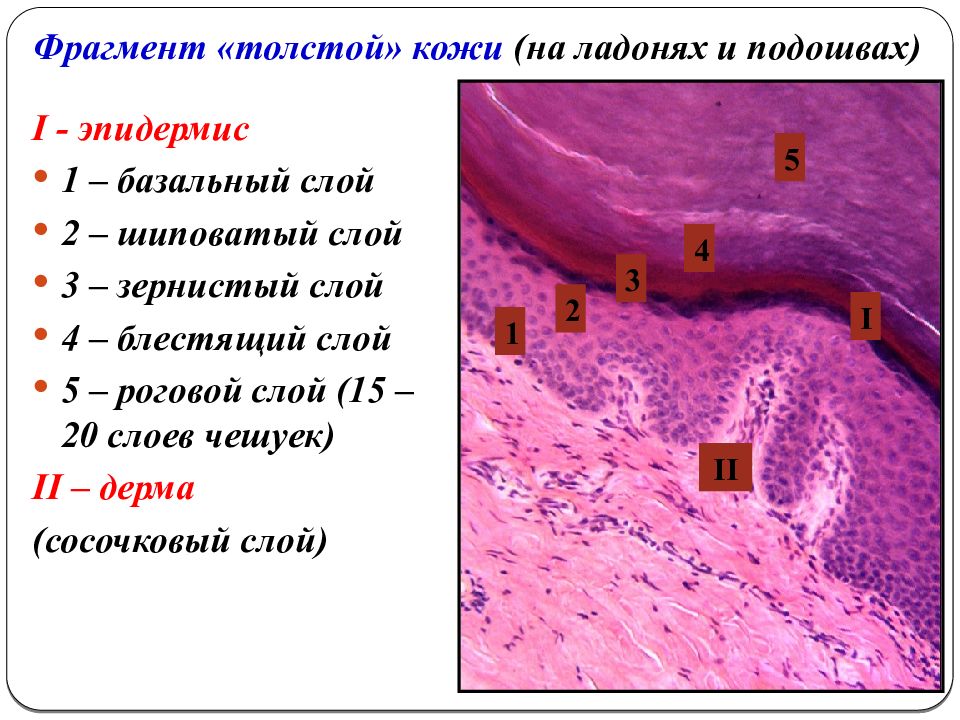

Слайд 16: Фрагмент «толстой» кожи (на ладонях и подошвах)

I - эпидермис 1 – базальный слой 2 – шиповатый слой 3 – зернистый слой 4 – блестящий слой 5 – роговой слой (15 – 20 слоев чешуек) II – дерма (сосочковый слой) 1 2 3 4 5 II I

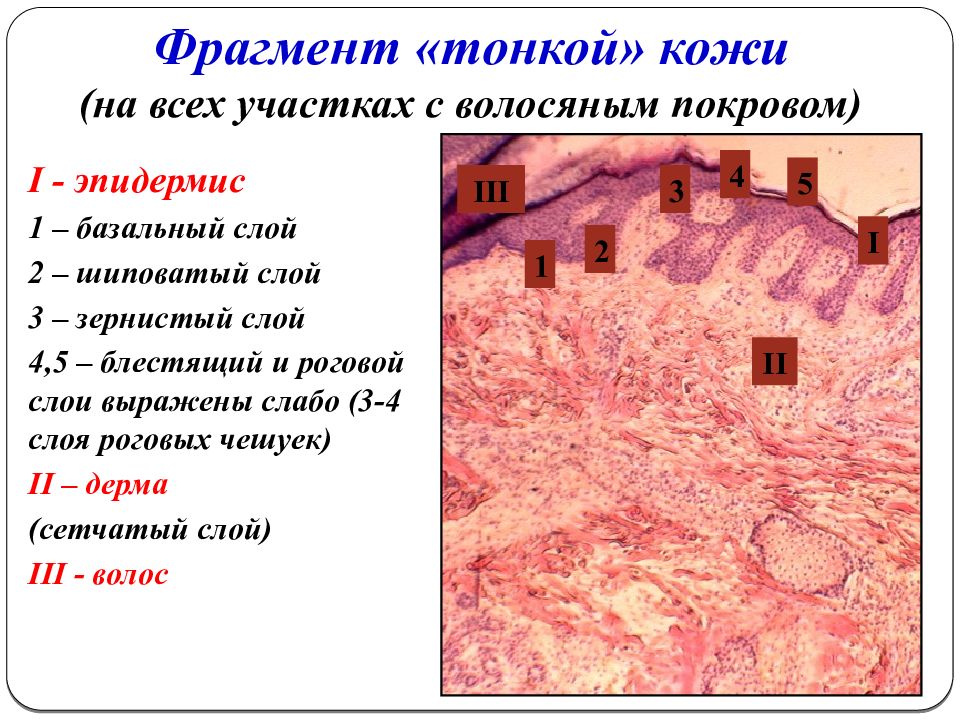

Слайд 17: Фрагмент «тонкой» кожи (на всех участках с волосяным покровом)

I - эпидермис 1 – базальный слой 2 – шиповатый слой 3 – зернистый слой 4,5 – блестящий и роговой слои выражены слабо (3-4 слоя роговых чешуек) II – дерма (сетчатый слой) III - волос I II 1 2 3 4 5 III Фрагмент «тонкой» кожи (на всех участках с волосяным покровом)

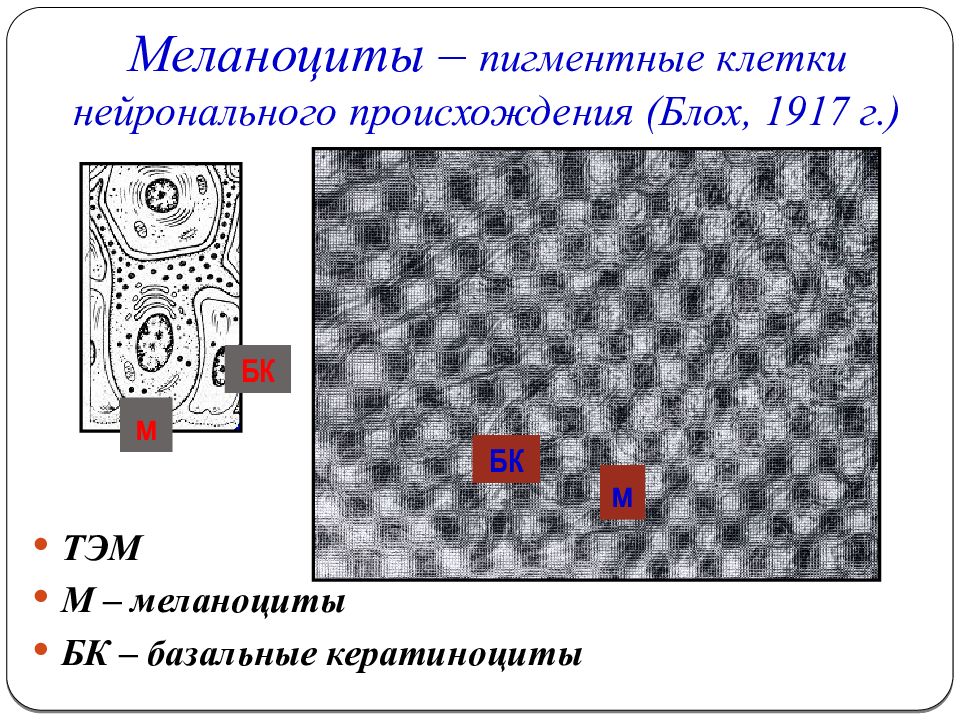

Слайд 18: Меланоциты – пигментные клетки нейронального происхождения ( Блох, 1917 г.)

ТЭМ М – меланоциты БК – базальные кератиноциты м БК м БК

Слайд 19: Меланоциты

ТЭМ М – меланоцит К – кератиноцит ДМ – дермальный макрофаг СД – сосочковый слой дермы М К ДМ СД

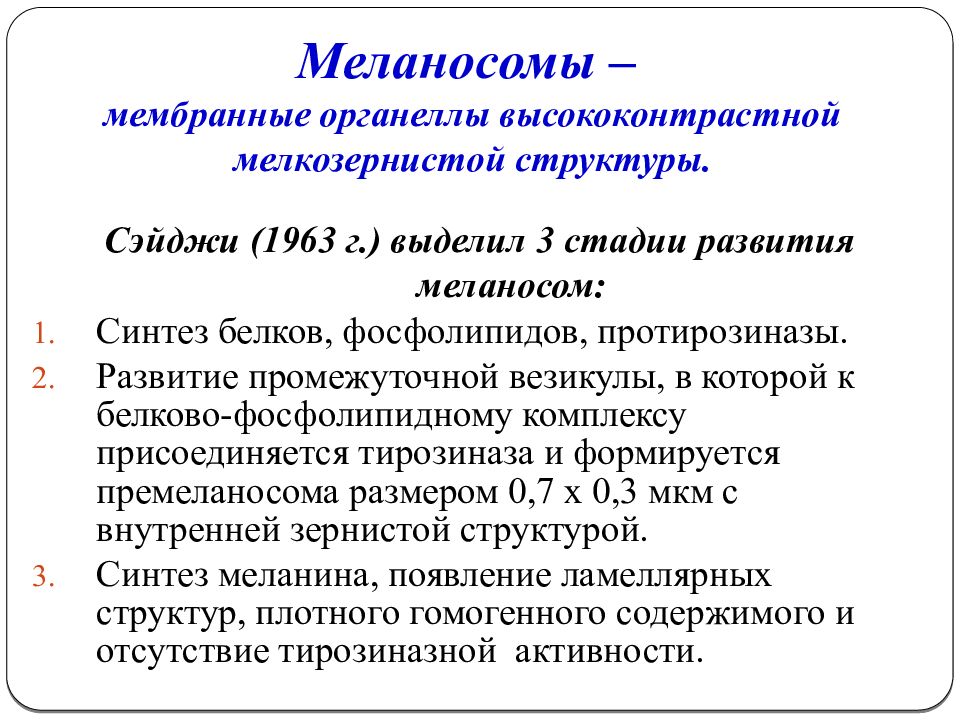

Слайд 20: Меланосомы – мембранные органеллы высококонтрастной мелкозернистой структуры

Сэйджи (1963 г.) выделил 3 стадии развития меланосом: Синтез белков, фосфолипидов, протирозиназы. Развитие промежуточной везикулы, в которой к белково-фосфолипидному комплексу присоединяется тирозиназа и формируется премеланосома размером 0,7 х 0,3 мкм с внутренней зернистой структурой. Синтез меланина, появление ламеллярных структур, плотного гомогенного содержимого и отсутствие тирозиназной активности.

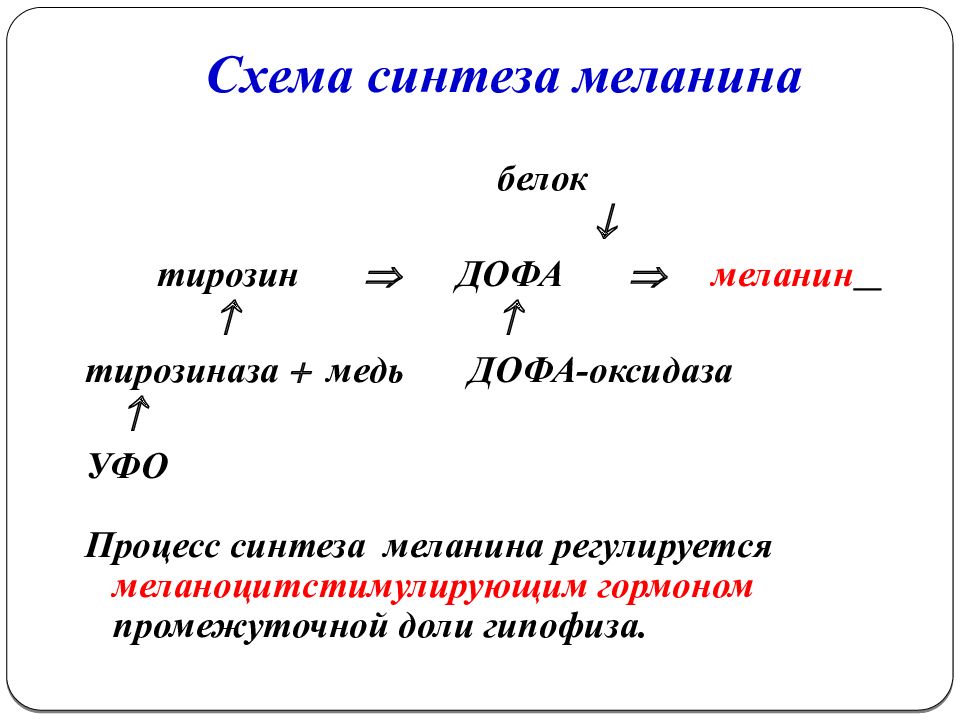

Слайд 21: Схема синтеза меланина

белок тирозин ДОФА меланин тирозиназа медь ДОФА-оксидаза УФО Процесс синтеза меланина регулируется меланоцитстимулирующим гормоном промежуточной доли гипофиза.

Слайд 22: Меланин (С 77 Н 98 О 33 N 14 S )

Наличие неспаренных электронов придает меланину свойства стабильных свободных радикалов. Неспаренные электроны способствуют более эффективному поглощению солнечной радиации, а также легко захватывают и обезвреживают высокоактивные свободные радикалы. Таким образом, защитная функция меланина складывается из двух механизмов: ультрафиолетовая фильтрация; антиоксидантная реакция.

Слайд 23: Типы меланоци тов

Меланобласты - небольших размеров, округлой или овальной формы, содержат премеланосомы. «Молодые» меланоциты - крупных размеров, звездчатой формы, имеют много отростков; содержат премеланосомы, меланосомы, выражена тирозиназная активность. «Старые» меланоциты - крупные отросчатые клетки с большим количеством меланосом, без тирозиназной активности.

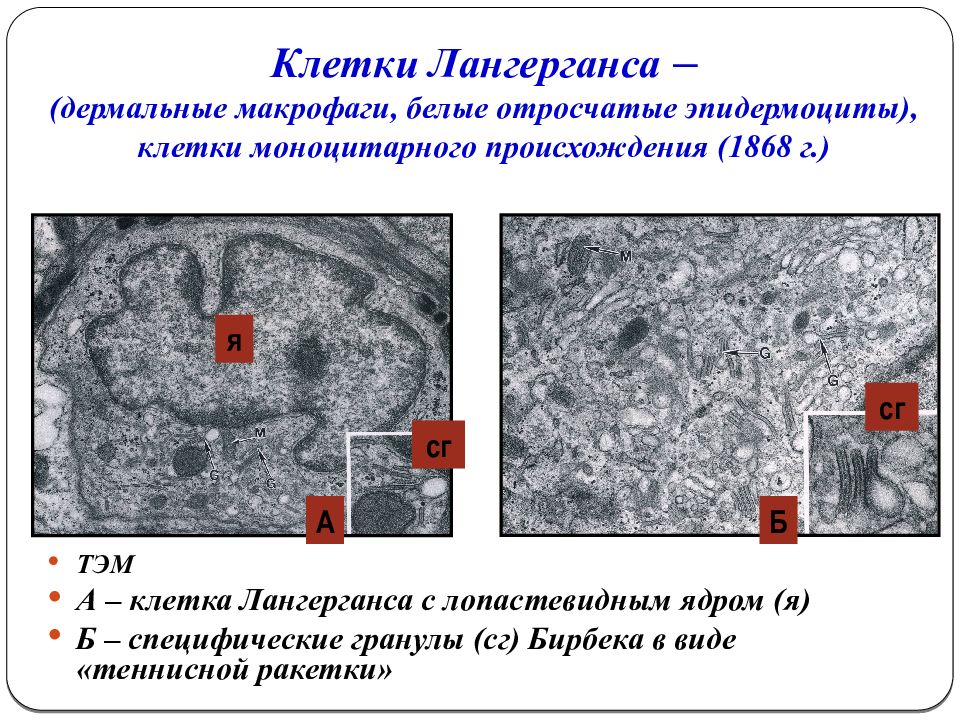

Слайд 24: Клетки Лангерганса – ( дермальные макрофаги, белые отросчатые эпидермоциты ), клетки моноцитарного происхождения (1868 г.)

ТЭМ А – клетка Лангерганса с лопастевидным ядром (я) Б – специфические гранулы (сг) Бирбека в виде «теннисной ракетки» А Б я сг сг

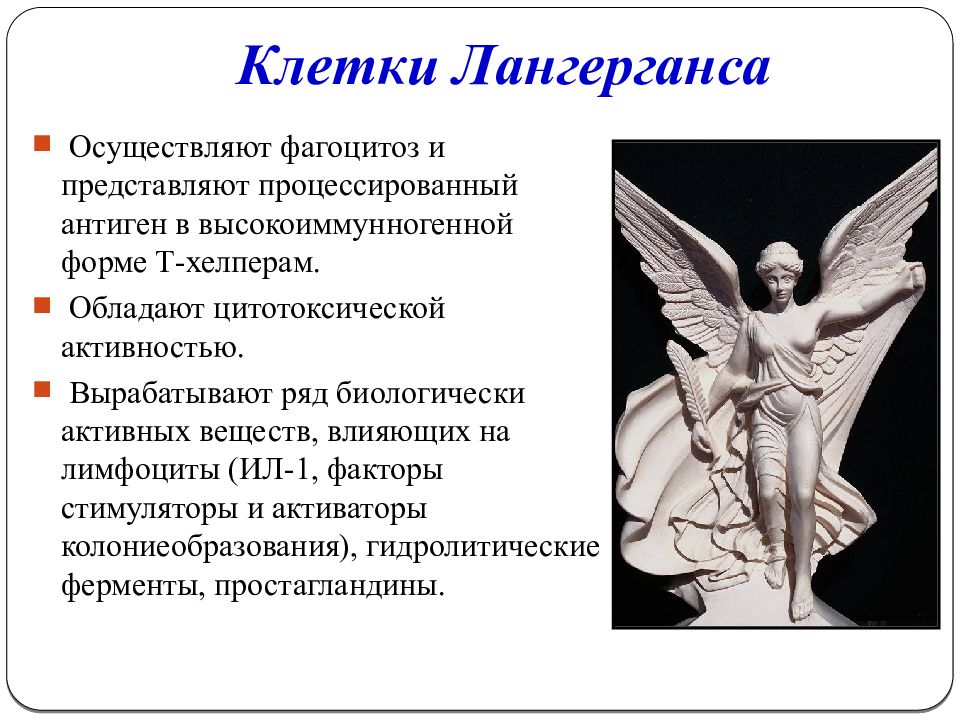

Слайд 25: Клетки Лангерганса

Осуществляют фагоцитоз и представляют процессированный антиген в высокоиммунногенной форме Т-хелперам. Обладают цитотоксической активностью. Вырабатывают ряд биологически активных веществ, влияющих на лимфоциты (ИЛ-1, факторы стимуляторы и активаторы колониеобразования), гидролитические ферменты, простагландины.

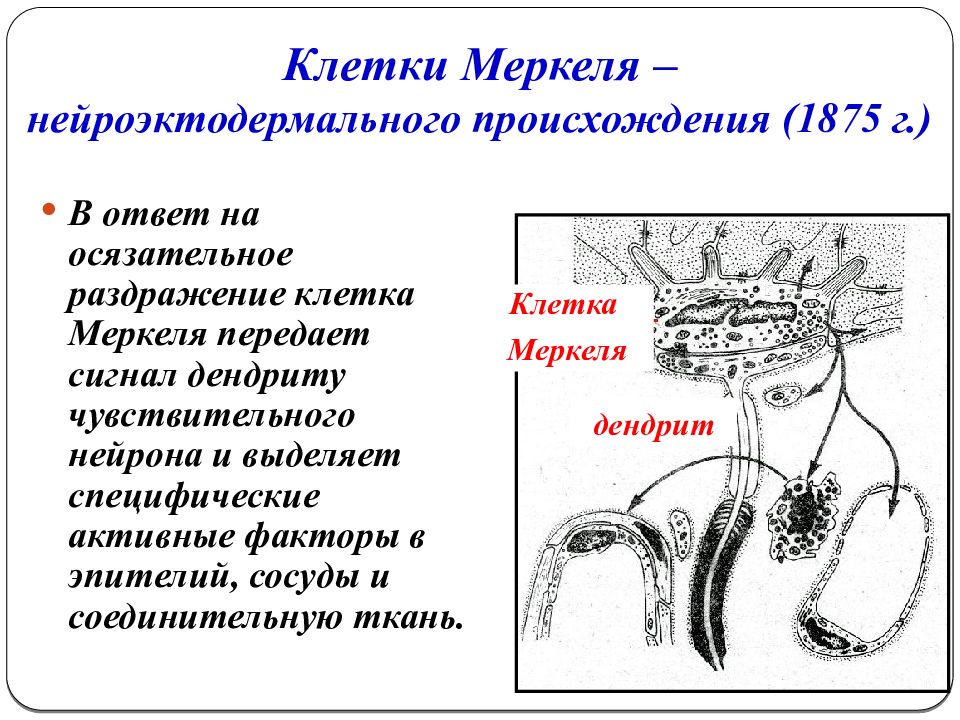

Слайд 26: Клетки Меркеля – нейроэктодермального происхождения (1875 г.)

В ответ на осязательное раздражение клетка Меркеля передает сигнал дендриту чувствительного нейрона и выделяет специфические активные факторы в эпителий, сосуды и соединительную ткань. Клетка Меркеля дендрит

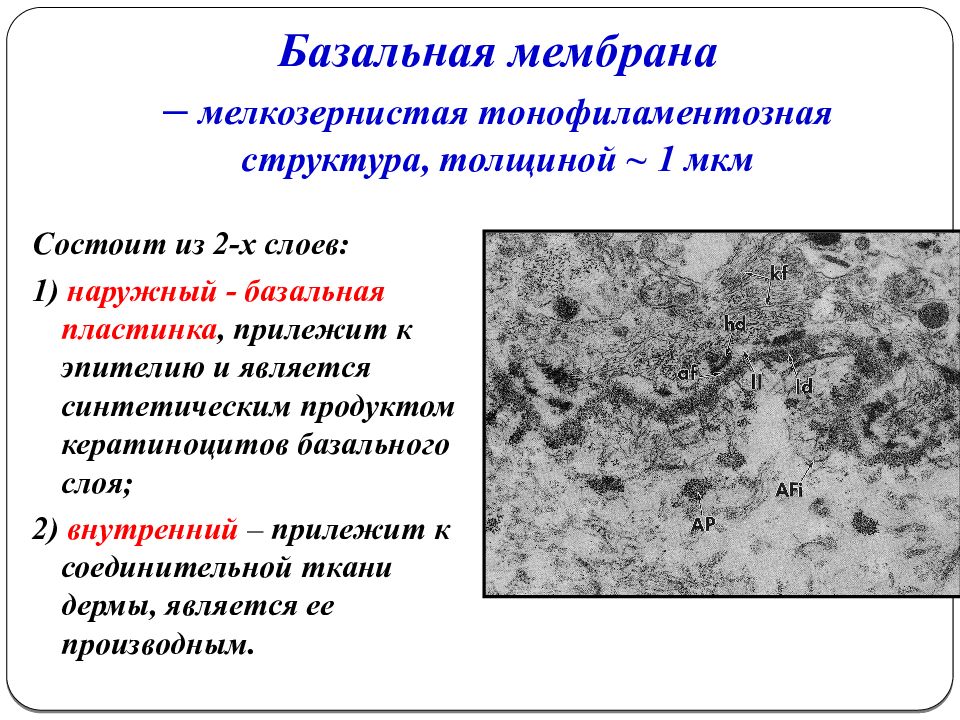

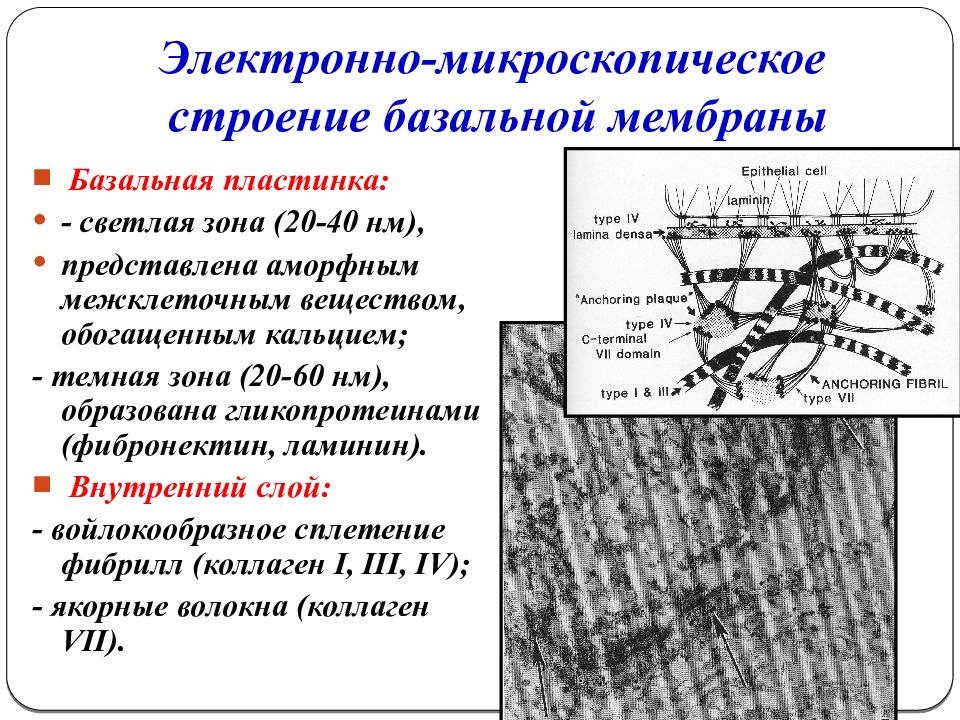

Слайд 27: Базальная мембрана – мелкозернистая тонофиламентозная структура, толщиной ~ 1 мкм

Состоит из 2-х слоев: 1) наружный - базальная пластинка, прилежит к эпителию и является синтетическим продуктом кератиноцитов базального слоя; 2) внутренний – прилежит к соединительной ткани дермы, является ее производным.

Слайд 28: Электронно-микроскопическое строение базальной мембраны

Базальная пластинка: - светлая зона (20-40 нм), представлена аморфным межклеточным веществом, обогащенным кальцием; - темная зона (20-60 нм), образована гликопротеинами (фибронектин, ламинин). Внутренний слой: - войлокообразное сплетение фибрилл (коллаген I, III, IV) ; - якорные волокна (коллаген VII ).

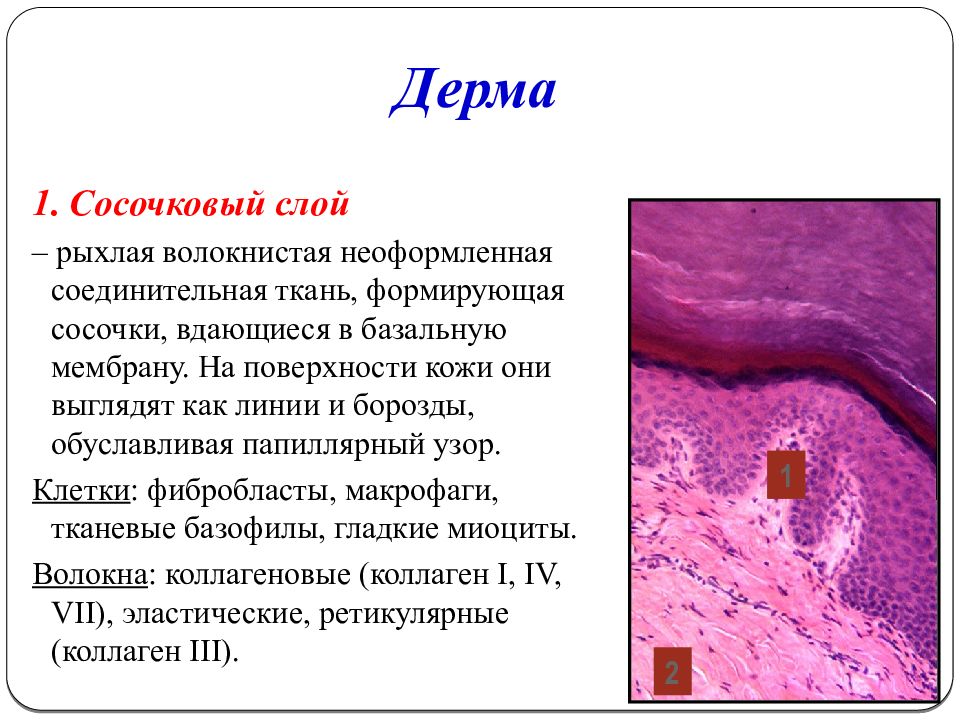

Слайд 29: Дерма

1. Сосочковый слой – рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань, формирующая сосочки, вдающиеся в базальную мембрану. На поверхности кожи они выглядят как линии и борозды, обуславливая папиллярный узор. Клетки : фибробласты, макрофаги, тканевые базофилы, гладкие миоциты. Волокна : коллагеновые (коллаген I, IV, VII), эластические, ретикулярные (коллаген III). 1 1 2

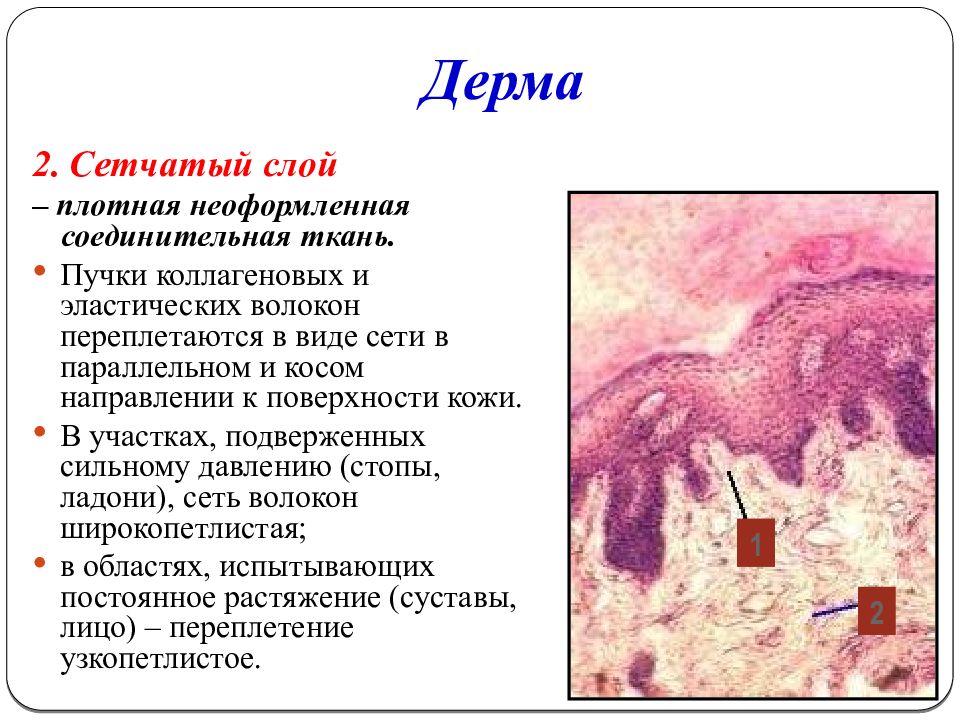

Слайд 30: Дерма

2. Сетчатый слой – плотная неоформленная соединительная ткань. Пучки коллагеновых и эластических волокон переплетаются в виде сети в параллельном и косом направлении к поверхности кожи. В участках, подверженных сильному давлению (стопы, ладони), сеть волокон широкопетлистая ; в областях, испытывающих постоянное растяжение (суставы, лицо) – переплетение узкопетлистое. 1 2 1

Слайд 31: Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие» Козьма Прутков

Производные кожи: железы волосы ногти

Слайд 32: Потовые железы

Простые трубчатые неразветвленные железы, секретирующие, преимущественно, мерокриновым способом (иногда микроапокриновым). Потовые железы реагируют на нервные импульсы и температурное раздражение. Иннервируются симпатическим отделом вегетативной нервной системы.

Слайд 33: Потовые железы: эккриновые и апокриновые

Критерии отличий: топография и диаметр концевых отделов; протяженность, ход выводных протоков и локализация их устья; степень представительства в коже. СЭМ ВФ – волосяной фолликул СЖ – сальная железа АПЖ – апокриновая потовая железа ЭПЖ – эккриновая потовая железа ВП – выводной проток ВФ СЖ АПЖ ЭПЖ ВП

Слайд 34

железы критерии эккриновые апокриновые топография и диаметр концевых отделов d ~ 30-35 мкм, сетчатый слой дермы d ~ 150-200 мкм, граница сосочкового и сетчатого слоев дермы протяженность и ход выводных протоков длинные, извитые короткие, прямые локализация устья выводных протоков в любом участке поверхности кожи в волосяной воронке над устьем впадения сальной железы численность и представительство в коже 130-500 в см ², встречаются по всей коже немногочисленны, встречаются в подмышечной, паховой, околососковой и аногенитальной областях

Слайд 35

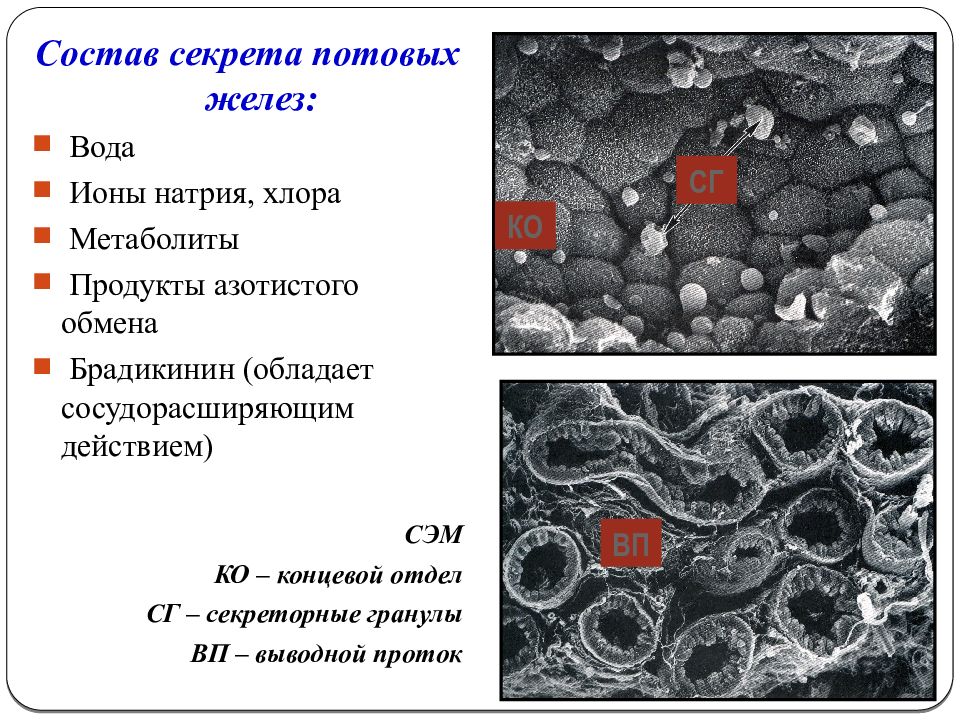

Состав секрета потовых желез: Вода Ионы натрия, хлора Метаболиты Продукты азотистого обмена Брадикинин (обладает сосудорасширяющим действием) СЭМ КО – концевой отдел СГ – секреторные гранулы ВП – выводной проток СГ КО ВП

Слайд 36

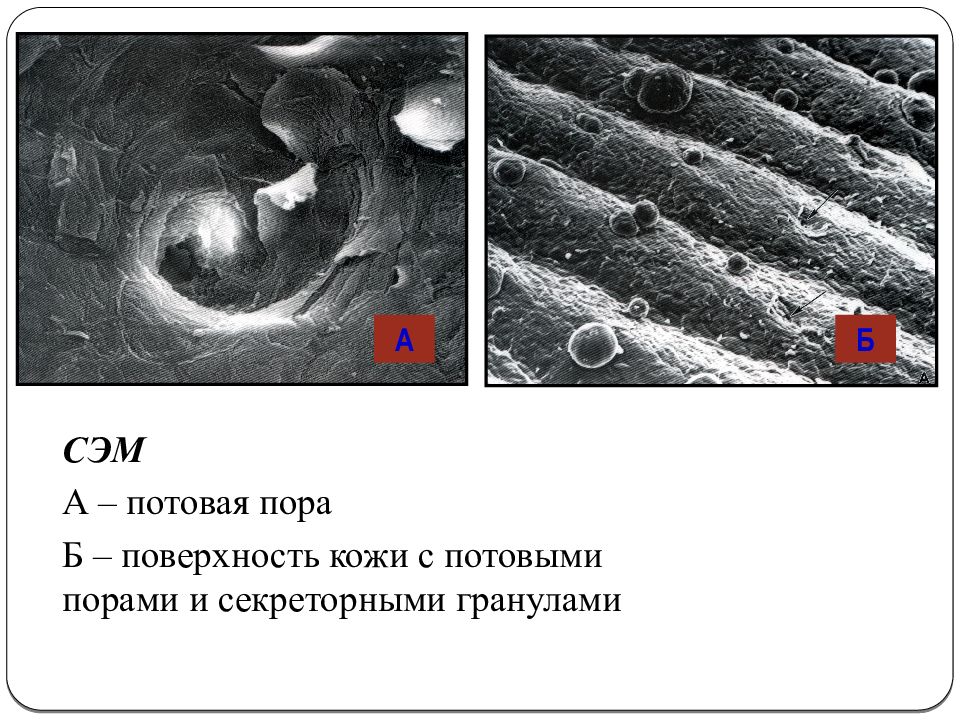

СЭМ А – потовая пора Б – поверхность кожи с потовыми порами и секреторными гранулами А Б

Слайд 37: Сальные железы

Простые альвеолярные разветвленные железы с коротким выводным протоком, секретирующие голокриновым способом. Внешне напоминают цветную капусту.

Слайд 38: Сальные железы

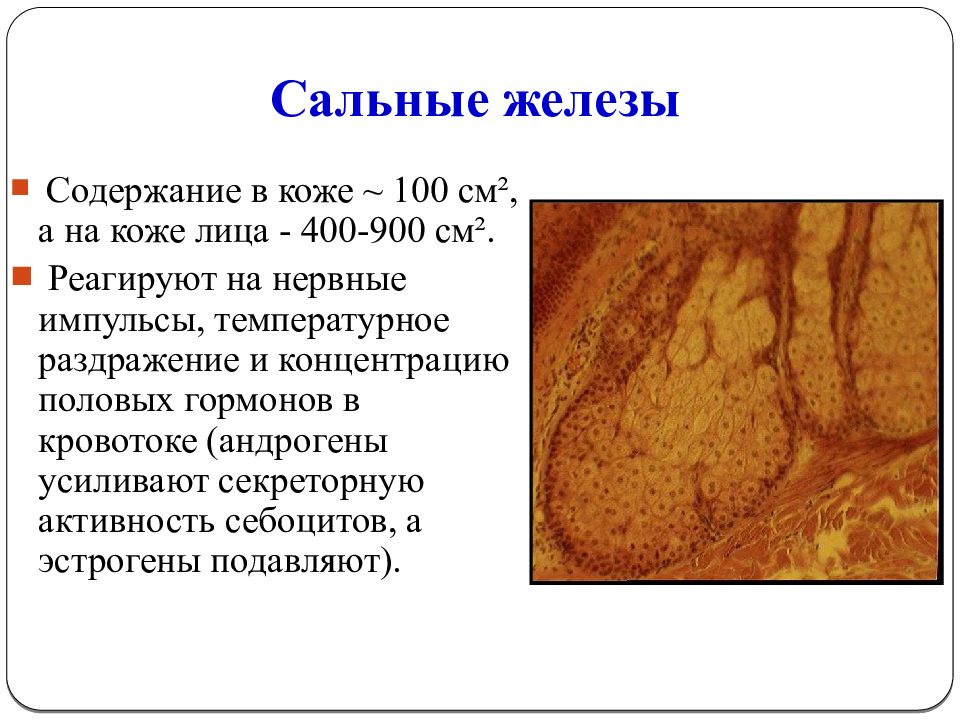

Содержание в коже ~ 100 см ², а на коже лица - 400-900 см ². Реагируют на нервные импульсы, температурное раздражение и концентрацию половых гормонов в кровотоке (андрогены усиливают секреторную активность себоцитов, а эстрогены подавляют).

Слайд 39: Концевой отдел сальных желез

Диаметр концевого отдела 0,2-2 мм, располагается на границе сетчатого и сосочкового слоев дермы. Состоит из секреторных (себоцитов) и миоэпителиальных клеток. Себоциты, расположенные на базальной мембране (БС), плоские с низкой митотической активностью; по мере приближения к просвету они делятся и дифференцируются (увеличиваются в объеме, в цитоплазме преобладает гладкая ЭПС). Накапливая секрет, клетки разрушаются под воздействием гидролитических ферментов лизосом, а секрет вместе с остатками клетки образует кожное сало. Полная замена гландулоцитов происходит в течение 21-25 дней.

Слайд 40

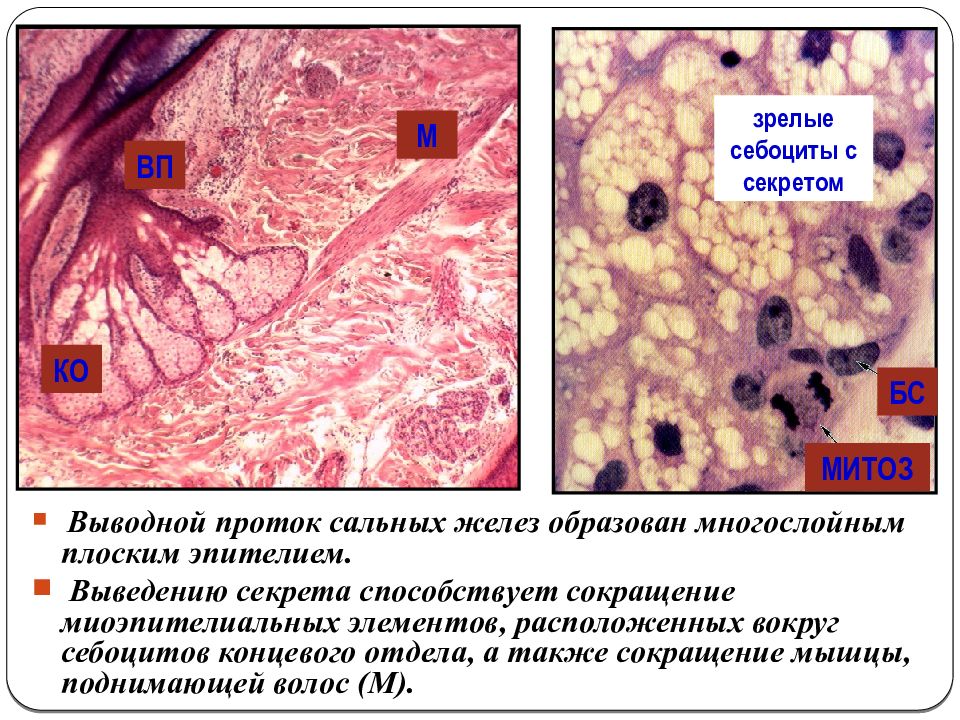

Выводной проток сальных желез образован многослойным плоским эпителием. Выведению секрета способствует сокращение миоэпителиальных элементов, расположенных вокруг себоцитов концевого отдела, а также сокращение мышцы, поднимающей волос (М). КО ВП МИТОЗ БС зрелые себоциты с секретом М

Слайд 41: Секрет сальных желез

Является смесью жиров, включая триглицериды, восковые эфиры, сквален, холестерол, холестериновые эфиры. Обладает бактерицидным и фунгицидным действием, выполняет роль смазки, которая смягчает кожу, придает ей эластичность, защищает от перегревания и переохлаждения.

Слайд 42: Волосы

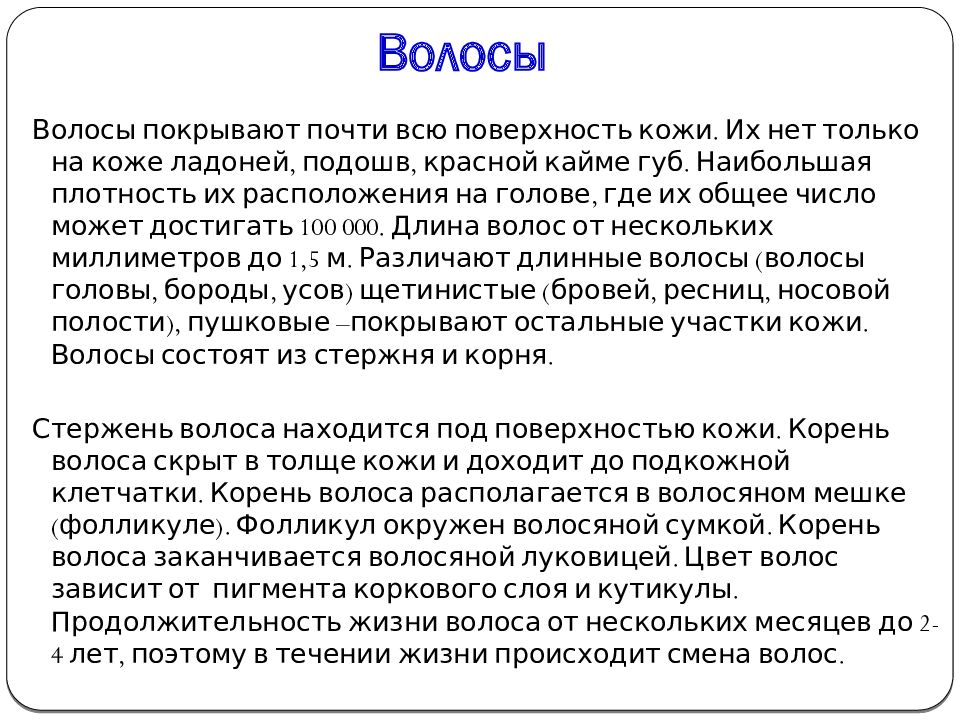

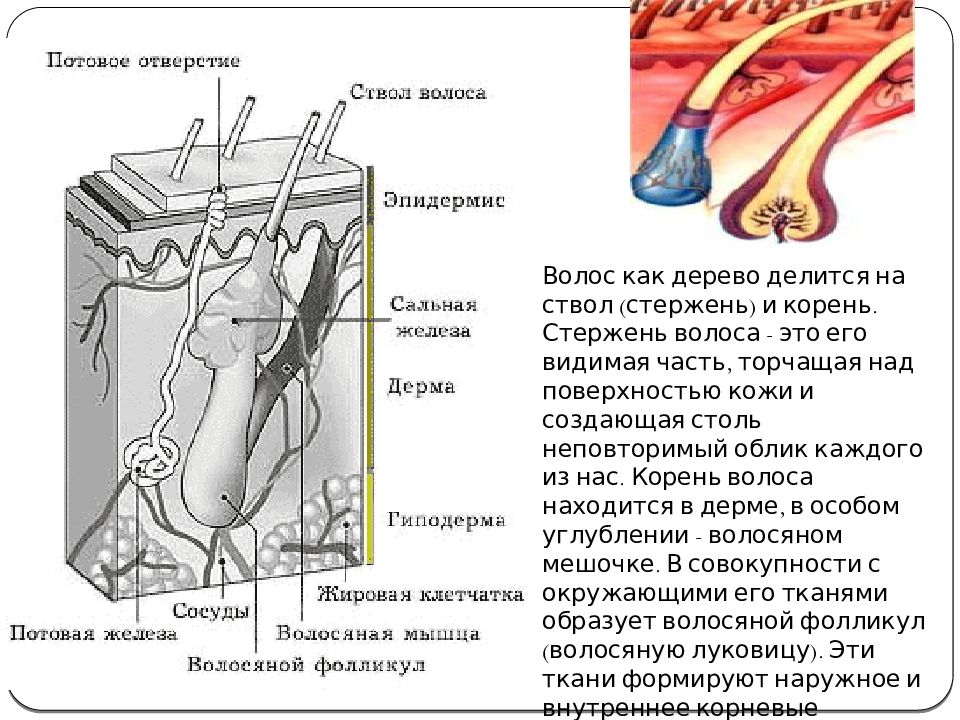

Волосы покрывают почти всю поверхность кожи. Их нет только на коже ладоней, подошв, красной кайме губ. Наибольшая плотность их расположения на голове, где их общее число может достигать 100 000. Длина волос от нескольких миллиметров до 1,5 м. Различают длинные волосы ( волосы головы, бороды, усов) щетинистые (бровей, ресниц, носовой полости), пушковые –покрывают остальные участки кожи. Волосы состоят из стержня и корня. Стержень волоса находится под поверхностью кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной клетчатки. Корень волоса располагается в волосяном мешке (фолликуле). Фолликул окружен волосяной сумкой. Корень волоса заканчивается волосяной луковицей. Цвет волос зависит от пигмента коркового слоя и кутикулы. Продолжительность жизни волоса от нескольких месяцев до 2-4 лет, поэтому в течении жизни происходит смена волос.

Слайд 43

Волос как дерево делится на ствол (стержень) и корень. Стержень волоса - это его видимая часть, торчащая над поверхностью кожи и создающая столь неповторимый облик каждого из нас. Корень волоса находится в дерме, в особом углублении - волосяном мешочке. В совокупности с окружающими его тканями образует волосяной фолликул (волосяную луковицу). Эти ткани формируют наружное и внутреннее корневые влагалища и волосяно-железистый комплекс

Слайд 44

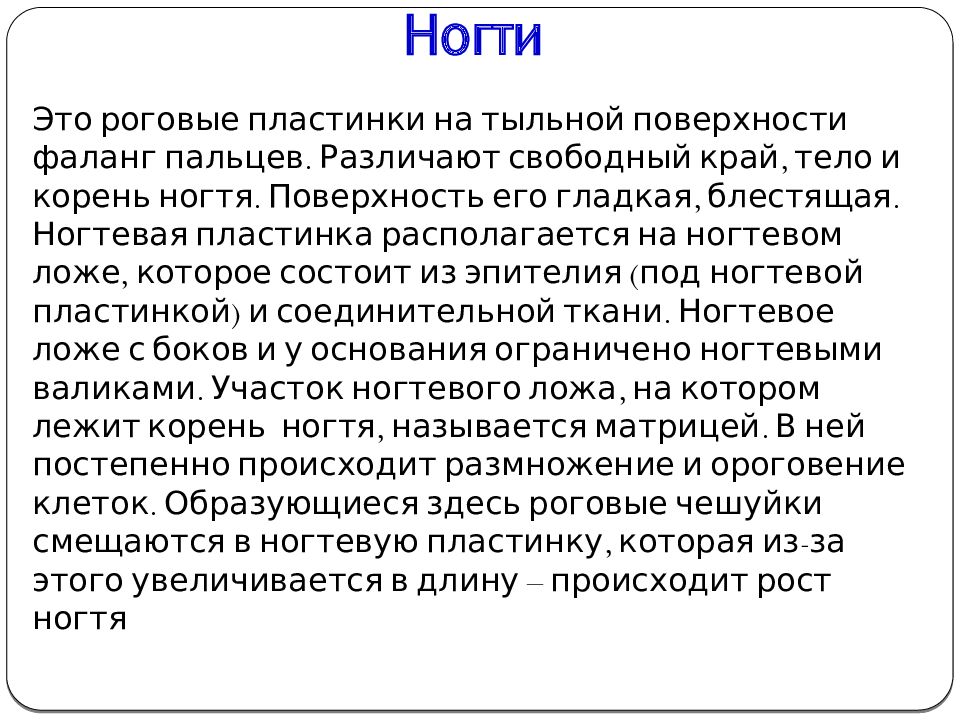

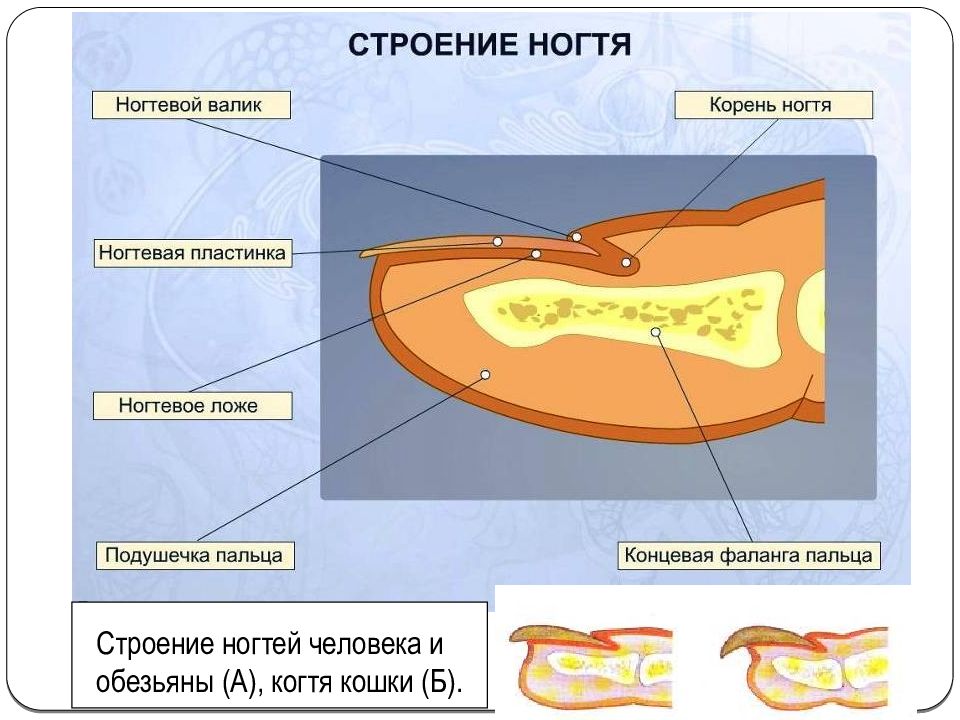

Ногти Это роговые пластинки на тыльной поверхности фаланг пальцев. Различают свободный край, тело и корень ногтя. Поверхность его гладкая, блестящая. Ногтевая пластинка располагается на ногтевом ложе, которое состоит из эпителия (под ногтевой пластинкой) и соединительной ткани. Ногтевое ложе с боков и у основания ограничено ногтевыми валиками. Участок ногтевого ложа, на котором лежит корень ногтя, называется матрицей. В ней постепенно происходит размножение и ороговение клеток. Образующиеся здесь роговые чешуйки смещаются в ногтевую пластинку, которая из-за этого увеличивается в длину – происходит рост ногтя

Слайд 45

Участок ногтевого ложа, на котором лежит корень ногтя, называется матрицей. В ней постепенно происходит размножение и ороговение клеток. Образующиеся здесь роговые чешуйки смещаются в ногтевую пластинку, которая из-за этого увеличивается в длину – происходит рост ногтя.

Слайд 47: Дактилоскопия

Дактилоскопия – раздел криминалистики, изучающий строение кожных узоров внутренних (ладонных) поверхностей ногтевых фаланг пальцев рук для идентификации личности, уголовной регистрации и розыска преступника